Автор: Скрылев П.П.

Теги: военная техника военное дело артиллерия артиллерийские установки

Год: 1953

Текст

УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО АРТИЛЛЕРИЕЙ

СОВЕТСКОЙ АРМИИ

☆

КУРС АРТИЛЛЕРИИ

☆

' КНИГА 7

СЛУЖБА ПРИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ

НАЗЕМНОЙ АРТИЛЛЕРИИ

☆

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

МОСКВА-1953

КУРС АРТИЛЛЕРИИ, книга 7. Служба при мате*

риальной части наземной артиллерии.

В книге излагаются сведения по уходу за материаль-

ной частью артиллерии и стрелкового вооружения, а так-

же сведения по хранению и сбережению ее, необходи-

мые командиру взвода и батареи наземной артиллерии.

Книга предназначена в качестве учебника для кур-

сантов артиллерийских училищ и может служить посо-

бием для офицеров Советской Армии.

Книга написана инженер-полковником П. П. Скрыле-

вым.

ВВЕДЕНИЕ

Благодаря неустанной заботе Коммунистической партии и

Советского правительства об укреплении обороноспособности

Советского государства наша армия оснащена первоклассной

боевой техникой, показавшей свои высокие боевые и эксплуата-

ционно-технические качества в боях Великой Отечественной

войны.

Боевая техника всегда должна быть, готова к действию, по-

этому ее необходимо правильно эксплуатировать, осуществлять

систематический уход за ней и своевременно устранять обнару-

женные неисправности.

Опыт Великой Отечественной войны показал, что в тех под-

разделениях и частях, где личный состав выполнял эти требова-

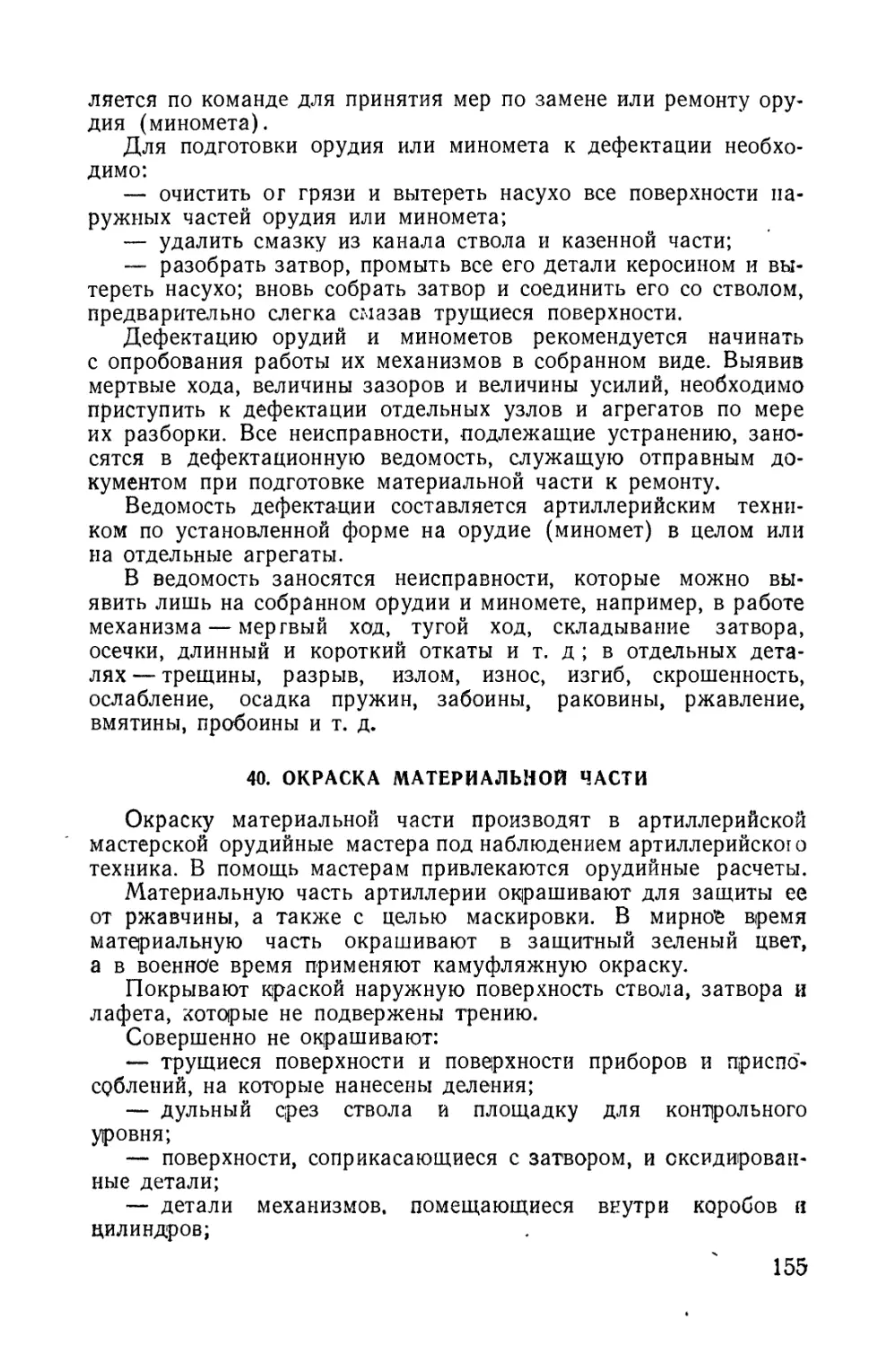

ния, боевая техника, несмотря на неблагоприятные условия,

в которых она эксплуатировалась, всегда была в исправности.

Многочисленные примеры показывают, что многие орудия и

минометы, пройдя с боями большие расстояния, ни разу не выхо-

дили из строя. Так, например, одна 76-лл батарея прошла

с боями путь от Волги до Вислы, другая 76-мм батарея —

от Сталинграда до Севастополя, 122-жи гаубичная батарея —

от реки Оки до Праги, причем материальная часть этих подразде-

лений всегда была готова к бою. Объясняется это тем, что лич-

ный состав этих подразделений выполнял Военную присягу и

требования воинских уставов, с любовью относился к вверенной

ему боевой технике.

Молодое поколение советских артиллеристов и минометчиков

должно хорошо знать и неуклонно выполнять правила ухода

за материальной частью артиллерии и минометов и ее сбереже-

ния, а также хорошо изучить боевые свойства своего оружия.

Каждый офицер-артиллерист и офицер-минометчик должен не

только сам отлично знать вверенное ему оружие и неустанно за-

ботиться о том, чтобы оно всегда было в полной боевой готов-

ности, но и обязан требовать от своих подчиненных неукосни-

тельного соблюдения правил эксплуатации, хранения, сбереже-

ния вооружения и ухода за ним.

1

ГЛАВА I

ХРАНЕНИЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Артиллерийское вооружение, находящееся в войсках, должно

содержаться в полной боевой готовности.

Сохранение боевых качеств вооружения, продолжительность

его службы в значительной степени зависят от правильного хра-

нения вооружения, умелого с ним обращения, тщательного ухода

за ним, своевременного выявления неисправностей и их устра-

нения.

Прочность артиллерийских орудий, минометов и других видов

вооружения обусловливается их правильной конструкцией, про-

веренной на практике. Но как бы ни были прочны орудия и мино-

меты, все же в процессе эксплуатации детали их изнашиваются,

вследствие чего они теряют свои боевые качества и даже при-

ходят в негодность. Износ артиллерийского вооружения проис-

ходит быстрее при неправильной его эксплуатации и чистке, не-

своевременном смазывании, частой разборке и сборке, неправиль-

ной регулировке механизмов и несвоевременном ремонте. В боевых

условиях, кроме того, орудия и минометы приходят в негодность

вследствие повреждения их в бою.

Увеличить срок службы артиллерийского вооружения можно

только путем правильной организации сбережения, хранения и

эксплуатации его. Поэтому солдаты, сержанты и офицеры должны

не только умело использовать вооружение, но знать и соблюдать

правила хранения, чистки, смазывания, осмотра и подготовки его

к стрельбе.

При использовании боевого вооружения на занятиях быстро

изнашиваются отдельные части, поэтому для учебных целей сле-

дует иметь учебное оружие. Во избежание порчи деталей при

эксплуатации и ремонте строго запрещается использование ин-

струмента и принадлежности, не предусмотренных руководствами

службы, низкокачественных обтирочных и смазочных материа-

лов и артиллерийских жидкостей.

4

Для повышения ответственности за сохранение артиллерий-

ского вооружения все артиллерийское групповое имущество вой-

сковой части закрепляется за подразделениями, а индивидуаль-

ное — за каждым военнослужащим. В подразделениях ведется

точный учет качественного и количественного состояния предме-

тов артиллерийского вооружения.

Командир артиллерийского подразделения должен организо-

вать хранение артиллерийского вооружения так, чтобы устранить

причины, отрицательно влияющие на живучесть и боевое исполь-

зование предметов вооружения.

2. ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ АРТИЛЛЕРИИ

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Материальную часть артиллерии и минометов хранят в за-

крытых или открытых парках, под навесом и в складах (храни-

лищах).

В зависимости от расположения части парки бывают постоян-

ные и полевые. Постоянные парки предназначаются для хране-

ния и размещения материальной частй артиллерии при казар-

менном или лагерном расположении войск. Полевые парки

предназначаются для временного размещения материальной

части в местах расположения подразделений, находящихся на

учении, боевых стрельбах, маневрах и т. д.

Для закрытых парков используются специальные хранилища

или приспособленные крытые помещения. Для открытых парков

выбираются по возможности ровные площадки, с твердым и су-

хим грунтом.

Помещения, предназначенные для хранения материальной

части, должны быть просторными, иметь положенное оборудова-

ние и достаточное количество двухстворчатых ворот или дверей,

открывающихся наружу. Ширина ворот должна обеспечивать

(в случае боевой тревоги или пожара) быстрое выкатывание

орудий, минометов и выезд тягачей и автомобилей с соблюде-

нием установленной очередности между подразделениями. Для

удобства выкатывания орудий перед воротами устраивают

съезды (булыжные, мощеные); между материальной частью и

стенами помещения, а также между орудиями, передками и тя-

гачами оставляют проходы шириной не менее 0,7 м.

В парках и хранилищах должны быть:

— переносные или постоянные столики для чистки и смазки

на них затворов, прицелов и других деталей (примерно один

столик на взвод);

— козелки для подстановки под оси и станки, подкладки под

колеса и опорные плиты минометов;

— подставки под хоботовую часть орудий;

— пирамиды для минометов, вьюков, дышел, вальков, за-

пасных частей, инструмента и принадлежности (ЗИП);

— деревянные доски под гусеницы;

5

— железные ящики для хранения ветоши и пакли;

— деревянные ящики для хранения принадлежности для

чистки и смазывания;

— стойки-пирамиды для хранения на них шестов для пыже-

вания.

Переносные столики, ящики для хранения ветоши, подкладки

под колеса и другие принадлежности изготовляется в мастерской

части и выдаются по ведомости в батареи.

Командир подразделения (батареи, взвода), организуя хра-

нение материальной части артиллерии, должен всегда иметь

в виду следующее:

— детали, сделанные из стали и цветных металлов, окис-

ляются (ржавеют) под влиянием влаги, резких колебаний темпе-

ратуры окружающей среды, а иногда от соприкосновения с дру-

гими металлами;

— детали, сделанные из дерева, портятся от излишней су-

хости, сырости, резких колебаний температуры, влажности воз-

духа, воздействия прямых солнечных лучей; от излишней сухости

детали коробятся, растрескиваются, а от излишней сырости

плесневеют, разрушаются вредителями (насекомыми, бактериями,

грибками);

— детали, сделанные из кожи, от излишней сухости и сырости

портятся и теряют свою прочность, так как при излишней сухости

кожа теряет упругость и гибкость, становится жесткой, ломкой,

растрескивается, а при сырости она покрывается налетами, плесне-

веет; предметы, сделанные из брезента, полотна, от сырости пор-

тятся, от излишней сухости постепенно теряют прочность, кроме

того, они подвергаются порче грызунами;

— детали, сделанные из каучука (резины), теряют упругость

под влиянием света и солнечных лучей;

— оптические приборы портятся вследствие неправильного

обращения с ними, а также вследствие появления налетов на

оптической системе;

— пружины и -рессоры деформируются (садятся) от продол-

жительной нагрузки;

— пороховые заряды вследствие отсыревания теряют свои

баллистические качества; при воздействии высокой температуры

порох теряет стойкость и становится опасным для хранения.

В закрытых парках, складах (хранилищах), кроме того,

оборудуются шкафы и стеллажи для заправочной посуды.

У каждого орудия, миномета и автомобиля ставится табличка

с указанием его номера и фамилии должностного лица, ответ-

ственного за хранение. Хранилища и парки обеспечиваются не-

обходимым противопожарным инвентарем: огнетушителями, ящи-

ками с песком, топорами, лопатами, баграми, ведрами и др.

Порядок хранения орудий устанавливает командир части

в строгом соответствии с руководствами службы и хранения.

Обычно хранят материальную часть в собранном виде, уком-

6

плектованной приборами, запасными частями, инструментом и

принадлежностью. Чтобы в канал ствола орудия, на затвор и

прицельные приспособления не попадали вода и пыль, дульная

часть ствола, казенник и прицел должны быть закрыты чехлами.

Инструмент и принадлеж-

ность, уложенные в штатные

укладочные ящики, нахо-

дятся при орудиях или хра-

нятся в отдельных помеще-

ниях.

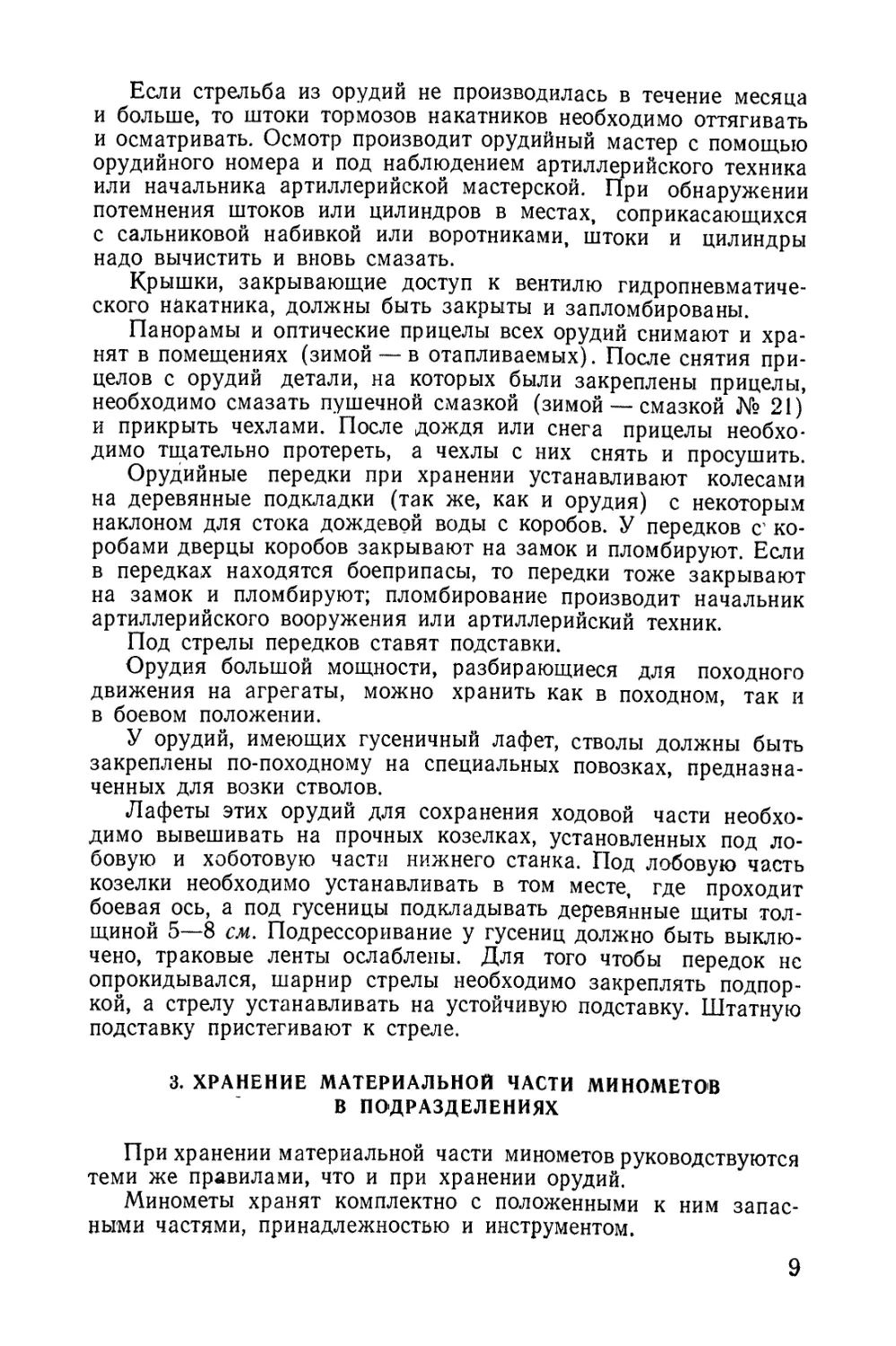

Орудия, находящиеся в

повседневной эксплуатации,

т. е. используемые для за-

нятий огневой службой, для Рис. 1. Деревянная подкладка под

выездов в поле и боевых колесо

стрельб, устанавливают на

деревянные подкладки, имеющие вырез по форме окружности ко-

леса (рис. 1). Длина выреза должна быть не менее Vs диаметра

колеса, ширина — несколько больше ширины шины; высота под-

кладки должна быть не меньше 10 см от пола.

.Во избежание опрокидывания у некоторых систем дополни-

тельно устанавливают стойки под полуоси.

При хранении материальной части под навесами и в откры-

тых парках в летнее время необходимо предохранять резиновые

шины колес от воздействия на них солнечных лучей, для чего

шины следует прикрывать матами из соломы (хвороста, ка-

мыша), чехлами из брезента, козырьками из досок.

Для предохранения резиновых шин или шин из губчатой ре-

зины от воздействия солнечных лучей, проникающих через окна

помещения (в случае хранения материальной части в помеще-

нии), в дневное время окна необходимо занавешивать плотной

материей красного или зеленого цвета или закрашивать стекла

разведенным в воде мелом.

По{1ча резины под воздействием солнечных лучей происходит

оттого, что ультрафиолетовые лучи, имеющиеся в составе сол-

нечных лучей, и озон, образующийся из кислорода воздуха под

влиянием электрических разрядов, вызывают окисление резины.

В результате действия солнечных лучей в резине с течением вре-

мени образуются трещины.

При повышении температуры эластичность резины несколько

увеличивается, а при понижении — падает. Сама по себе низкая

температура не влияет на качество резины; при изменении тем-

пературы до нормальной первоначальные свойства резины вос-

станавливаются. При очень низкой температуре резина, теряя

эластичность, становится жесткой и хрупкой; поэтому зимой при

температуре ниже минус 20° С следует предохранять шины от

ударов, особенно при скатывании орудий о подкладок-

7

Резину необходимо предохранять от продолжительного со-

прикосновения с медью или ее сплавами (латунь, бронза), так

как при соприкосновении с этими металлами она темнеет, затем

становится твердой, теряет упругость, начинает трескаться или

может стать мягкой и даже липкой; резину надо беречь от ке-

росина, бензина, масел, кислот и щелочей, так как эти вещества,

попадая на резину, разрушают ее.

При всяком хранении материальной части пружины уравно-

вешивающих механизмов орудий должны быть разгружены, так

как постоянно нагруженные пружины с течением времени осе-

дают, становятся менее упругими.

Для разгрузки пружин уравновешивающих механизмов ство-

лам орудий придают максимальный угол возвышения. Некото-

рым орудиям, например 57-лл противотанковым пушкам

обр. 1943 г., максимального угла возвышения не придают, так

как угол возвышения при походном положении ствола этого ору-

дия почти равен максимальному.

Орудиям с гидропневматическими уравновешивающими меха-

низмами максимального угла возвышения можно не придавать;

их следует закреплять по-походному. Сохранность механизмов

при этом не нарушится, так как воздух, находящийся в цилин-

драх, упругости не теряет.

Орудия, у которых при походном движении стволы оттяги-

ваются назад, при хранении должны быть приведены в боевое

положение.

Раздвижные станины орудия или совсем не раздвигают или

раздвигают только на угол, необходимый для прохода казенной

части ствола при придании ему нужного угла возвышения. Для

быстрого перехода орудия из паркового положения в походное

лучше всего хранить орудия со сведенными станинами. Затворы

должны быть закрыты, ударники спущены с боевых взводов,

чтобы ослабить натяжение боевых пружин. Спусковые меха-

низмы затворов закрепляют стопорами (если они имеются) по-

походному. Инерционные предохранители не должны быть утоп-

лены.

Верхний станок устанавливают в среднее положение относи-

тельно нижнего. У орудий, не имеющих раздвижных станин,

станок должен быть установлен в среднее положение на боевой

оси. Качающиеся части орудий, не имеющие уравновешивающего

механизма; и поворотные механизмы закрепляются по-походному.

Правила должны быть закинуты на станины и закреплены

в своих лирках. Съемные правила закрепляют по-походному

в кронштейнах на станке. Откидные сошники и щитовые при-

крытия закрепляют по-походному.

Тормоз отката и гидропневматический накатник должны быть

наполнены жидкостью в количестве, указанном в руководстве

службы для данного орудия. Давление в накатнике необходимо

поддерживать в пределах установленной нормы.

8

Если стрельба из орудий не производилась в течение месяца

и больше, то штоки тормозов накатников необходимо оттягивать

и осматривать. Осмотр производит орудийный мастер с помощью

орудийного номера и под наблюдением артиллерийского техника

или начальника артиллерийской мастерской. При обнаружении

потемнения штоков или цилиндров в местах, соприкасающихся

с сальниковой набивкой или воротниками, штоки и цилиндры

надо вычистить и вновь смазать.

Крышки, закрывающие доступ к вентилю гидропневматиче-

ского накатника, должны быть закрыты и запломбированы.

Панорамы и оптические прицелы всех орудий снимают и хра-

нят в помещениях (зимой — в отапливаемых). После снятия при-

целов с орудий детали, на которых были закреплены прицелы,

необходимо смазать пушечной смазкой (зимой — смазкой № 21)

и прикрыть чехлами. После дождя или снега прицелы необхо-

димо тщательно протереть, а чехлы с них снять и просушить.

Орудийные передки при хранении устанавливают колесами

на деревянные подкладки (так же, как и орудия) с некоторыми

наклоном для стока дождевой воды с коробов. У передков с’ ко-

робами дверцы коробов закрывают на замок и пломбируют. Если

в передках находятся боеприпасы, то передки тоже закрывают

на замок и пломбируют; пломбирование производит начальник

артиллерийского вооружения или артиллерийский техник.

Под стрелы передков ставят подставки.

Орудия большой мощности, разбирающиеся для походного

движения на агрегаты, можно хранить как в походном, так и

в боевом положении.

У орудий, имеющих гусеничный лафет, стволы должны быть

закреплены по-походному на специальных повозках, предназна-

ченных для возки стволов.

Лафеты этих орудий для сохранения ходовой части необхо-

димо вывешивать на прочных козелках, установленных под ло-

бовую и хоботовую части нижнего станка. Под лобовую часть

козелки необходимо устанавливать в том месте, где проходит

боевая ось, а под гусеницы подкладывать деревянные щиты тол-

щиной 5—8 см. Подрессоривание у гусениц должно быть выклю-

чено, траковые ленты ослаблены. Для того чтобы передок нс

опрокидывался, шарнир стрелы необходимо закреплять подпор-

кой, а стрелу устанавливать на устойчивую подставку. Штатную

подставку пристегивают к стреле.

3. ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ МИНОМЕТОВ

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

При хранении материальной части минометов руководствуются

теми же правилами, что и при хранении орудий.

Минометы хранят комплектно с положенными к ним запас-

ными частями, принадлежностью и инструментом.

9

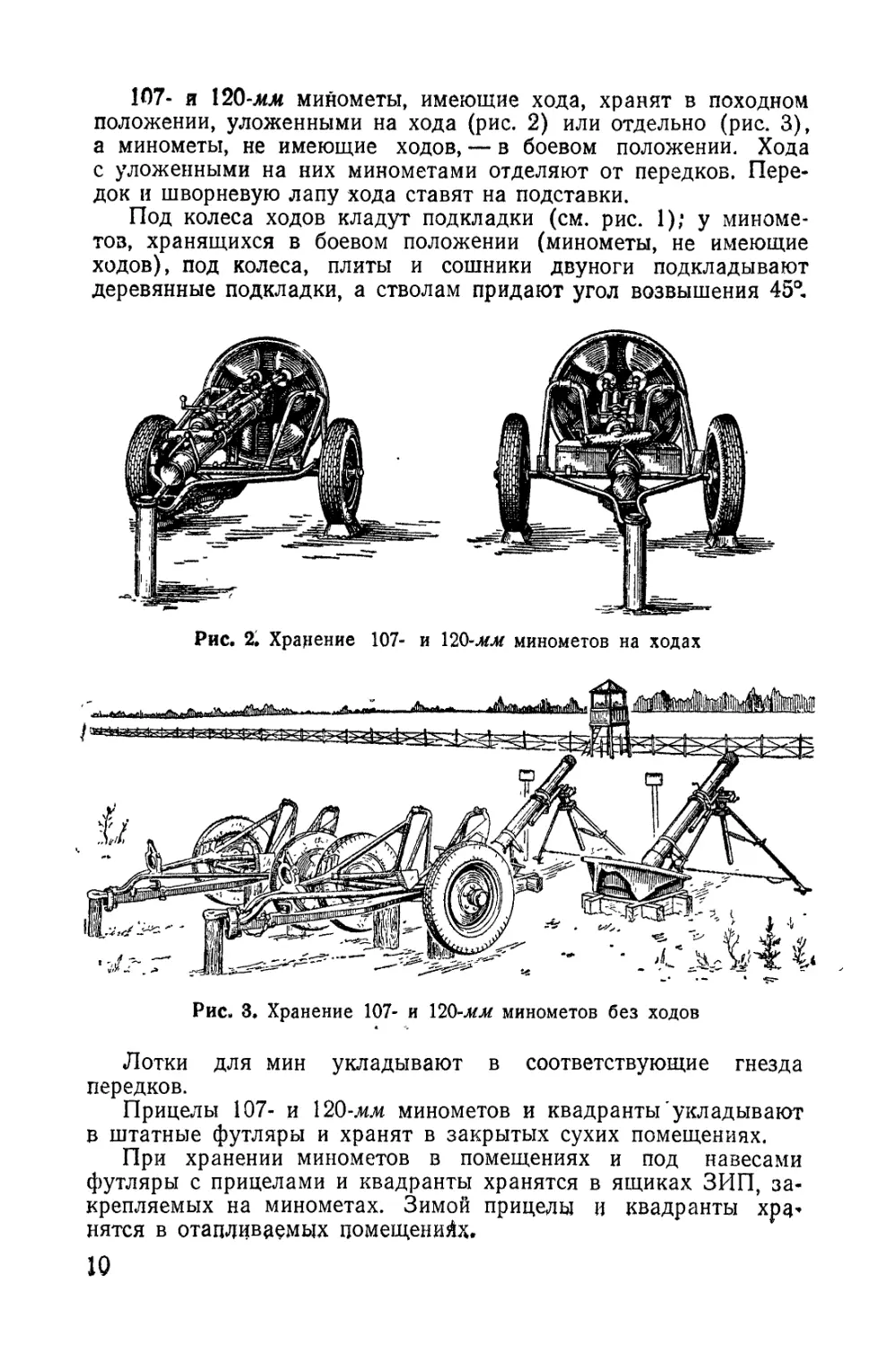

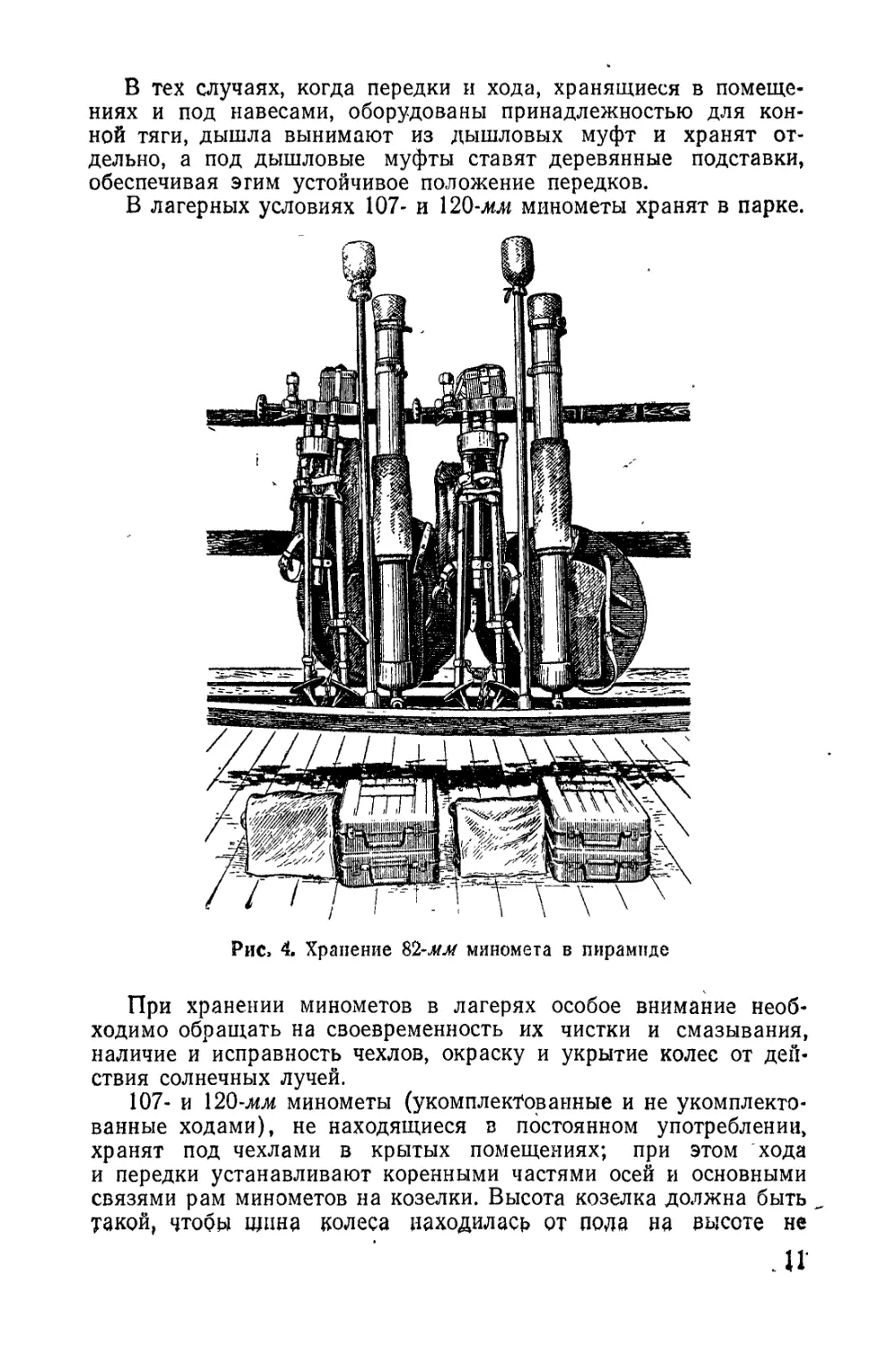

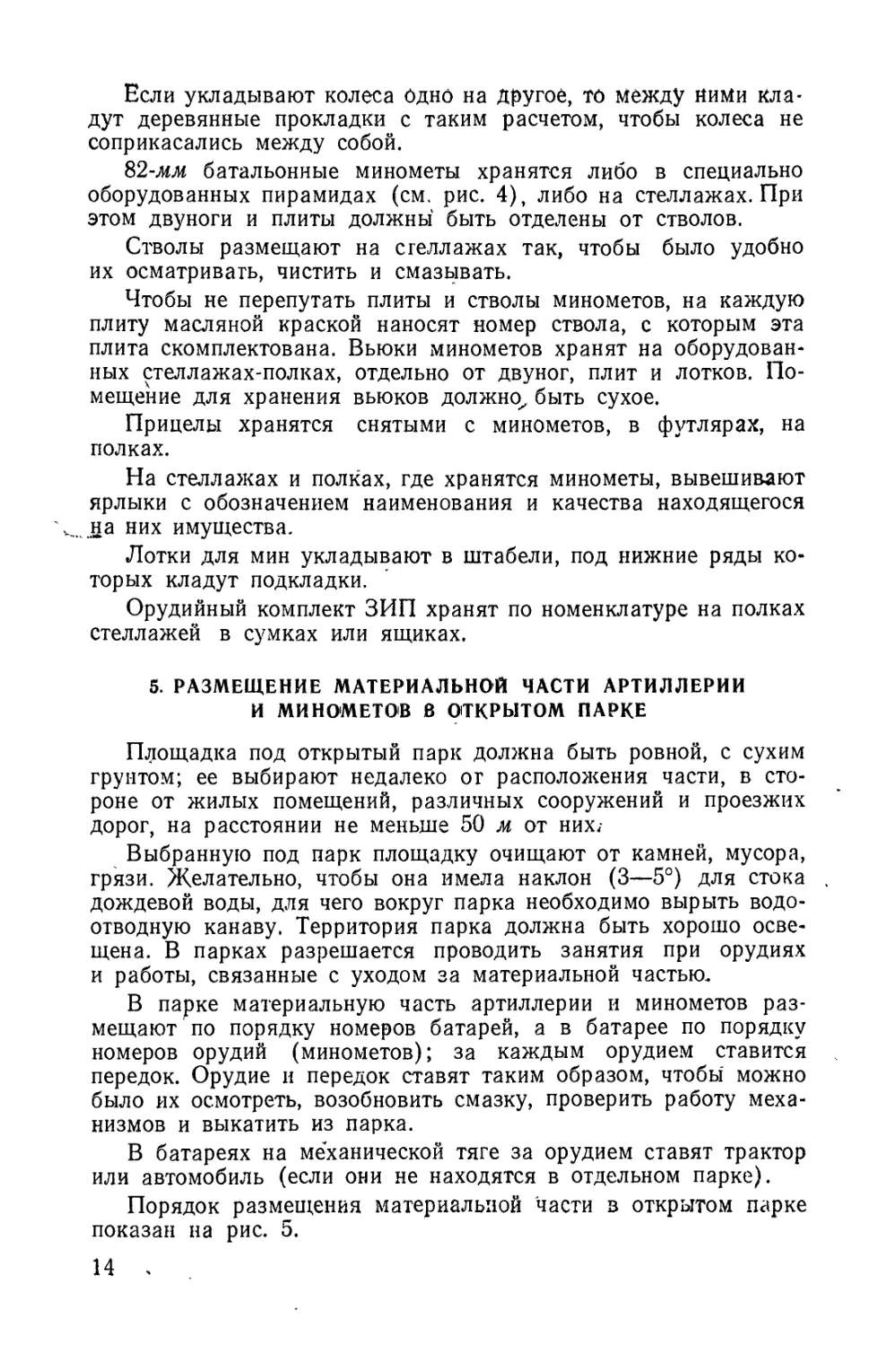

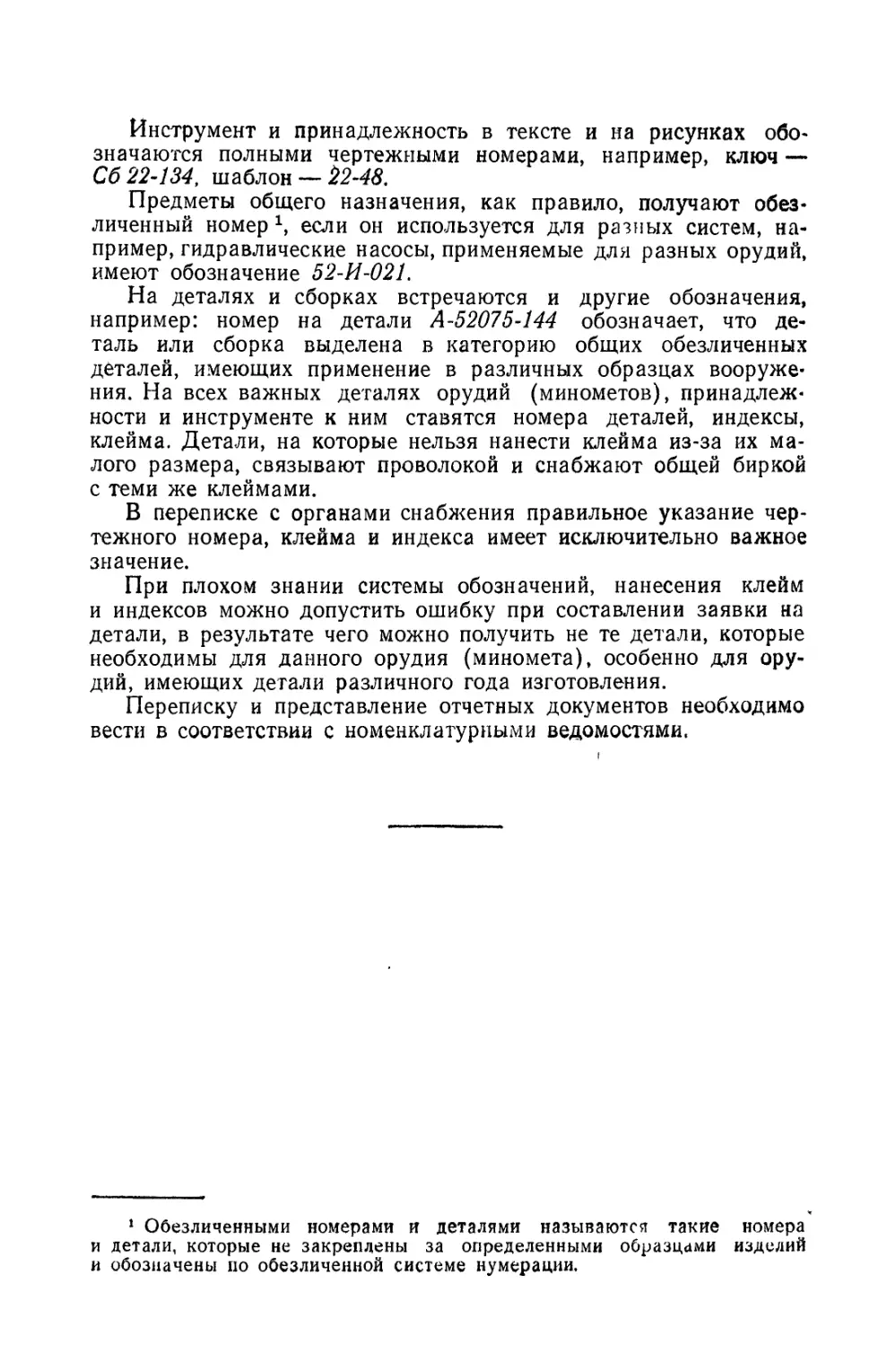

107- я 120-лм< минометы, имеющие хода, хранят в походном

положении, уложенными на хода (рис. 2) или отдельно (рис. 3),

а минометы, не имеющие ходов, — в боевом положении. Хода

с уложенными на них минометами отделяют от передков. Пере-

док и шворневую лапу хода ставят на подставки.

Под колеса ходов кладут подкладки (см. рис. 1); у миноме-

тов, хранящихся в боевом положении (минометы, не имеющие

ходов), под колеса, плиты и сошники двуноги подкладывают

деревянные подкладки, а стволам придают угол возвышения 45°.

Рис. 2. Хранение 107- и 120-жж минометов на ходах

Рис. 3. Хранение 107- и 120-жж минометов без ходов

Лотки для мин укладывают в соответствующие гнезда

передков.

Прицелы 107- и 120-жж минометов и квадранты укладывают

в штатные футляры и хранят в закрытых сухих помещениях.

При хранении минометов в помещениях и под навесами

футляры с прицелами и квадранты хранятся в ящиках ЗИП, за-

крепляемых на минометах. Зимой прицелы и квадранты хра-

нятся в отапливаемых помещениях.

10

В тех случаях, когда передки и хода, хранящиеся в помеще-

ниях и под навесами, оборудованы принадлежностью для кон-

ной тяги, дышла вынимают из дышловых муфт и хранят от-

дельно, а под дышловые муфты ставят деревянные подставки,

обеспечивая этим устойчивое положение передков.

В лагерных условиях 107- и 120-мм минометы хранят в парке.

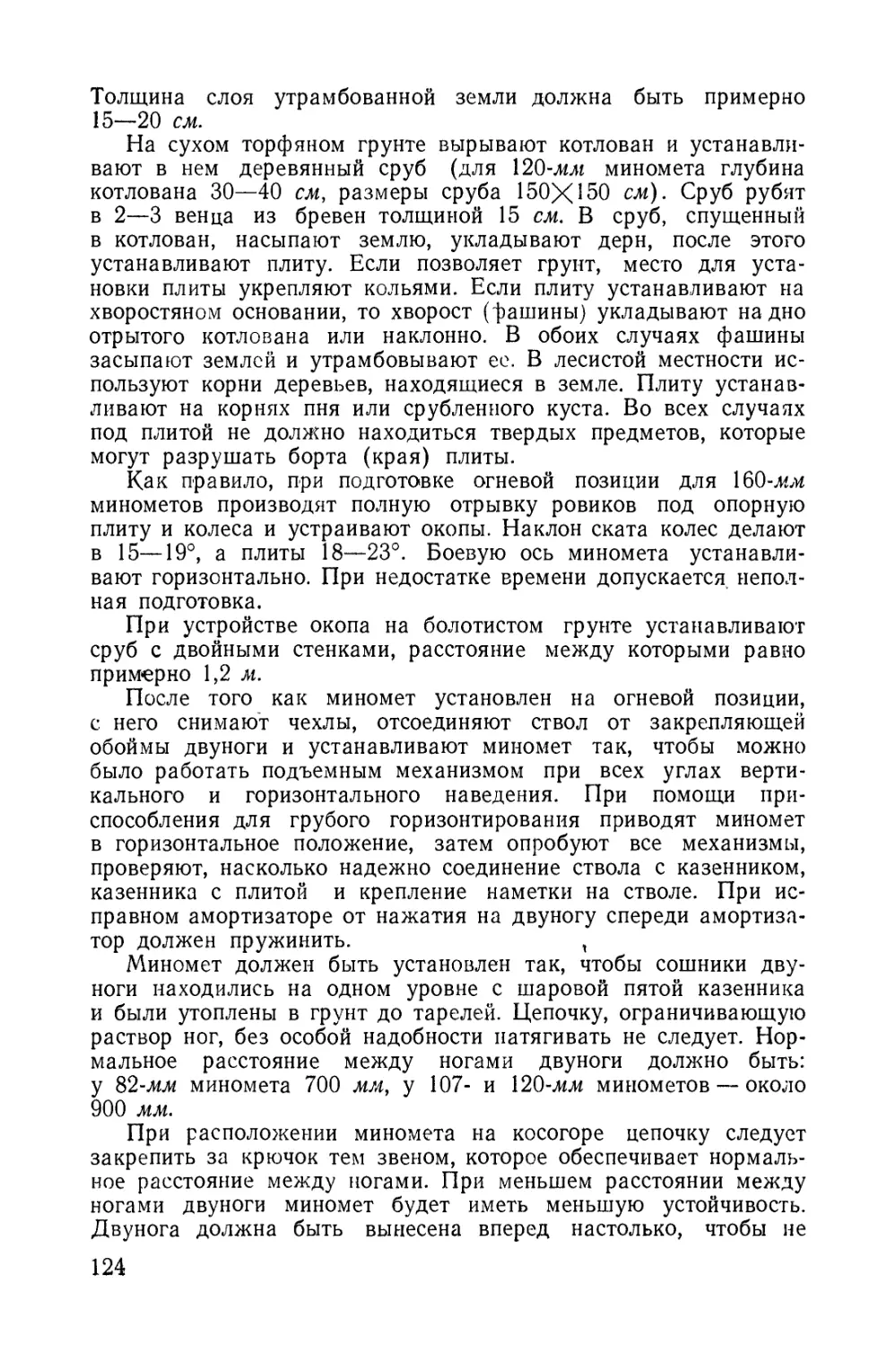

Рис. 4. Храпение 82-мм миномета в пирамиде

При хранении минометов в лагерях особое внимание необ-

ходимо обращать на своевременность их чистки и смазывания,

наличие и исправность чехлов, окраску и укрытие колес от дей-

ствия солнечных лучей.

107- и 120-мм минометы (укомплектованные и не укомплекто-

ванные ходами), не находящиеся в постоянном употреблении,

хранят под чехлами в крытых помещениях; при этом хода

и передки устанавливают коренными частями осей и основными

связями рам минометов на козелки. Высота козелка должна быть

такой, чтобы щина колеса находилась от пола на высоте не

лг

менее 10 см. Следует устанавливать минометы на козелки так,

чтобы кронштейны или другие детали не могли погнуться. Под

ступицы колес подставляют деревянные бруски (подпорки).

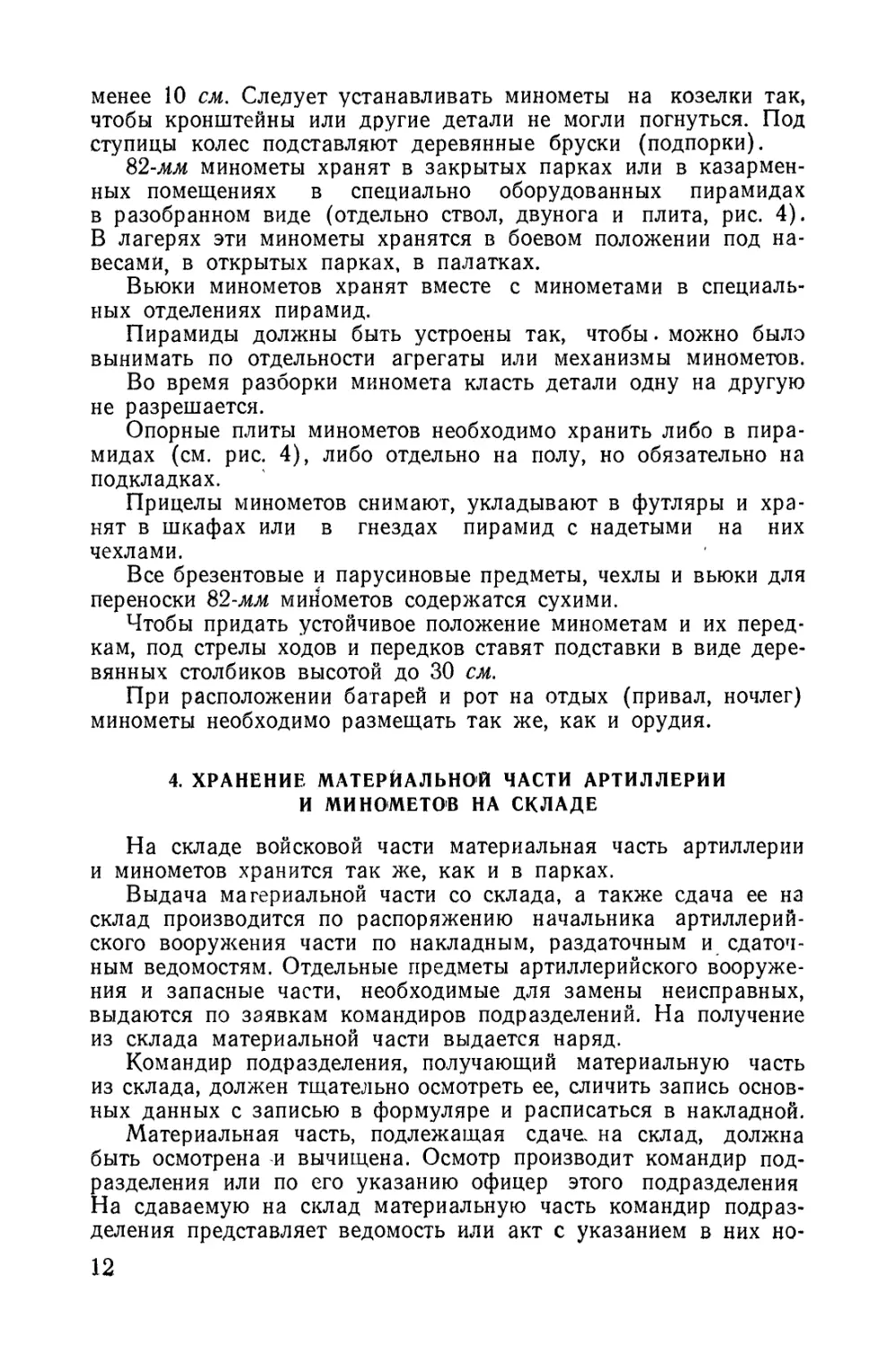

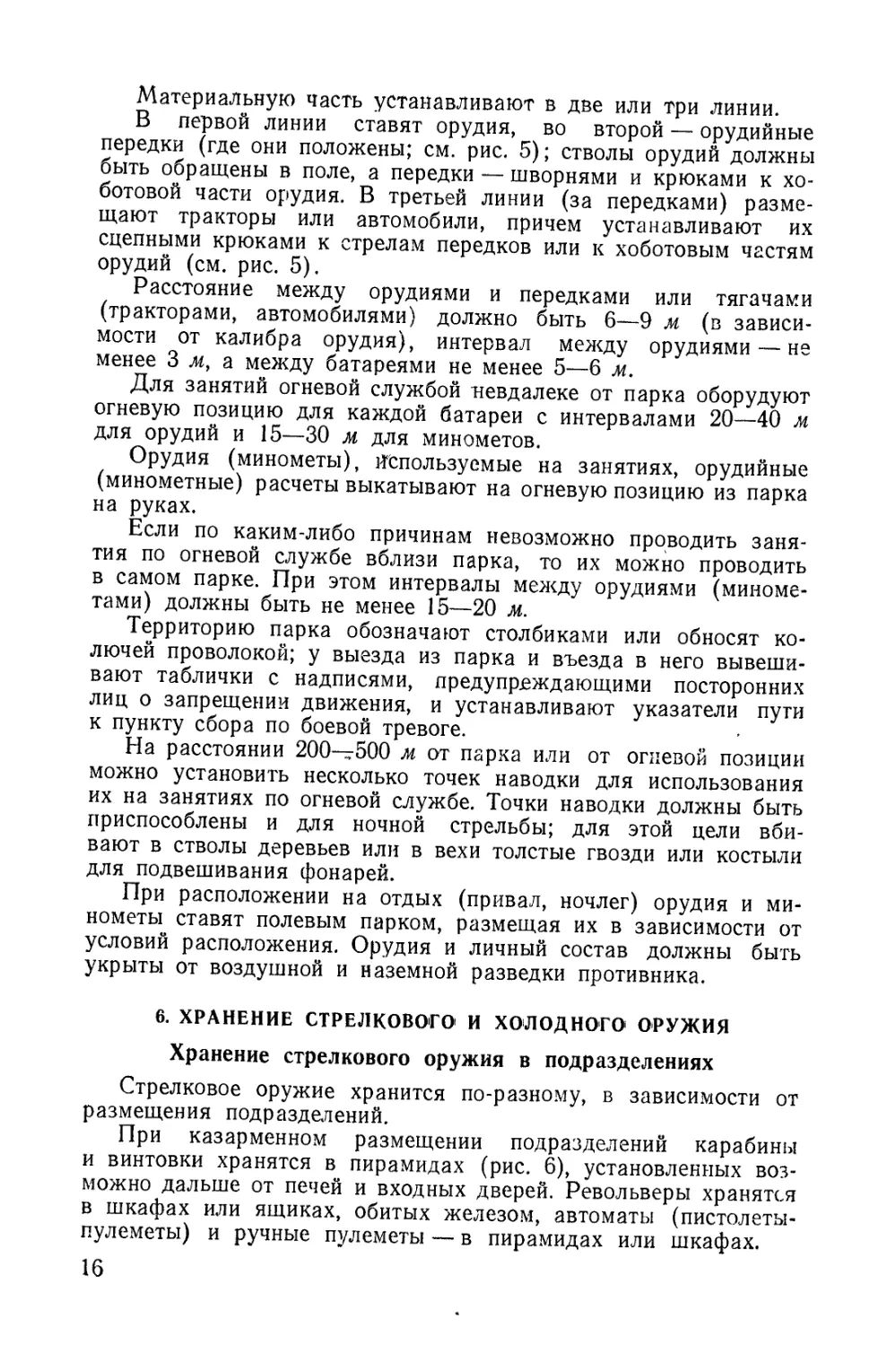

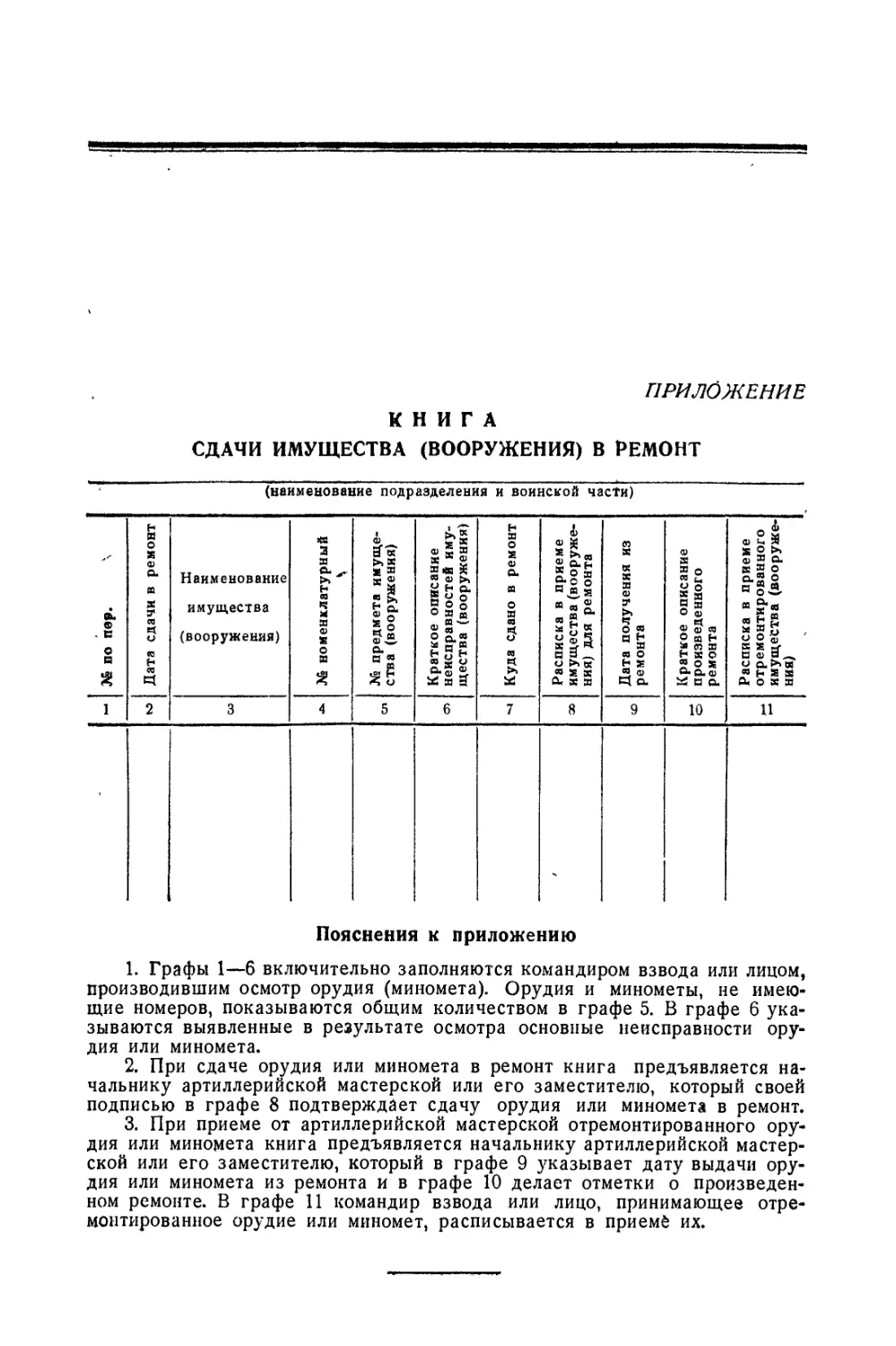

82-Л4Л4 минометы хранят в закрытых парках или в казармен-

ных помещениях в специально оборудованных пирамидах

в разобранном виде (отдельно ствол, двунога и плита, рис. 4).

В лагерях эти минометы хранятся в боевом положении под на-

весами, в открытых парках, в палатках.

Вьюки минометов хранят вместе с минометами в специаль-

ных отделениях пирамид.

Пирамиды должны быть устроены так, чтобы. можно было

вынимать по отдельности агрегаты или механизмы минометов.

Во время разборки миномета класть детали одну на другую

не разрешается.

Опорные плиты минометов необходимо хранить либо в пира-

мидах (см. рис. 4), либо отдельно на полу, но обязательно на

подкладках.

Прицелы минометов снимают, укладывают в футляры и хра-

нят в шкафах или в гнездах пирамид с надетыми на них

чехлами.

Все брезентовые и парусиновые предметы, чехлы и вьюки для

переноски 82-лш минометов содержатся сухими.

Чтобы придать устойчивое положение минометам и их перед-

кам, под стрелы ходов и передков ставят подставки в виде дере-

вянных столбиков высотой до 30 см.

При расположении батарей и рот на отдых (привал, ночлег)

минометы необходимо размещать так же, как и орудия.

4. ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ АРТИЛЛЕРИИ

И МИНОМЕТОВ НА СКЛАДЕ

На складе войсковой части материальная часть артиллерии

и минометов хранится так же, как и в парках.

Выдача материальной части со склада, а также сдача ее на

склад производится по распоряжению начальника артиллерий-

ского вооружения части по накладным, раздаточным и сдаточ-

ным ведомостям. Отдельные предметы артиллерийского вооруже-

ния и запасные части, необходимые для замены неисправных,

выдаются по заявкам командиров подразделений. На получение

из склада материальной части выдается наряд.

Командир подразделения, получающий материальную часть

из склада, должен тщательно осмотреть ее, сличить запись основ-

ных данных с записью в формуляре и расписаться в накладной.

Материальная часть, подлежащая сдаче, на склад, должна

быть осмотрена и вычищена. Осмотр производит командир под-

разделения или по его указанию офицер этого подразделения

На сдаваемую на склад материальную часть командир подраз-

деления представляет ведомость или акт с указанием в них но-

12

мера орудия (миномета), года его изготовления, неисправностей,

недостающих деталей и принадлежностей.

Принадлежность, инструмент и запасные части сдаются для

хранения на склад вместе с материальной частью.

Сданные на склад материальная часть, принадлежность,

инструмент и запасные части осматриваются начальником артил-

лерийского вооружения или техником. Плохо вычищенная мате-

риальная часть не принимается для хранения в складе.

Материальная часть, поступившая на склад для хранения,

густо смазывается.

Размещение материальной части в складе производится ана-

логично размещению при хранении в закрытых парках.

Орудия (минометы) устанавливаются на деревянных стойках

(козелках), подставленных под нижние станки (лобовые ко-

робки) и под хоботовые части орудий. Высота стоек (козелков)

должна быть такой, чтобы покрышки колес орудия находились

не менее чем в 10 см от пола. Для правильного распределения,

а также для того, чтобы не допустить стекания смазки с осей

колес вниз, колеса один раз в три месяца повертывают на одну

четверть оборота. Чтобы не сбиться в четвертях, на ободе ко-

леса наносят цифры 1, 2, 3, 4, соответствующие кварталам

года.

Верхний станок лафета с механизмами и люлькой обяза-

тельно должен быть закреплен по-походному. Орудийный пере-

док устанавливают перед хоботовой частью нижнего станка (по

ходу орудия); колеса передка ставят на подкладки, а стрелу

передка на подставку. Цилиндры тормоза и накатника напол-

няют жидкостью в количестве, указанном в руководстве службы,

учитывая при этом увеличение объема жидкости при повышении

температуры.

Если по условиям размещения материальной части невоз-

можно придать орудию максимальный угол возвышения для

разгрузки пружин уравновешивающих механизмов, то колонки

уравновешивающих механизмов можно снимать, а пружины из

них вынимать. Вынутые пружины должны храниться в том же

помещении, где и орудия. Во избежание путаницы к пружинам

и к колонкам уравновешивающего механизма привязывают

бирки с указанием номеров орудий, с которых сняты эти

пружины и колонки . уравновешивающего механизма (левая,

правая).

Колеса с резиновыми шинами снимают с орудий или повозок

и хранят подвешенными на стойках или на стеллажах в темных

помещениях или в специальных помещениях с ограниченным

доступом света. Чтобы не допустить изменения формы шины,

снятые колеса надевают на металлические (деревянные) стержни

(в случае хранения их подвешенными на стойках), или уста-

навливают их вертикально с небольшим наклоном, или же скла-

дывают одно на другое.

13

Если укладывают колеса одно на Другое, то между ними кла-

дут деревянные прокладки с таким расчетом, чтобы колеса не

соприкасались между собой.

82-Л4Л4 батальонные минометы хранятся либо в специально

оборудованных пирамидах (см. рис. 4), либо на стеллажах. При

этом двуноги и плиты должны быть отделены от стволов.

Стволы размещают на стеллажах так, чтобы было удобно

их осматривать, чистить и смазывать.

Чтобы не перепутать плиты и стволы минометов, на каждую

плиту масляной краской наносят номер ствола, с которым эта

плита скомплектована. Вьюки минометов хранят на оборудован-

ных стеллажах-полках, отдельно от двуног, плит и лотков. По-

мещение для хранения вьюков должно^ быть сухое.

Прицелы хранятся снятыми с минометов, в футлярах, на

полках.

На стеллажах и полках, где хранятся минометы, вывешивают

ярлыки с обозначением наименования и качества находящегося

на них имущества.

Лотки для мин укладывают в штабели, под нижние ряды ко-

торых кладут подкладки.

Орудийный комплект ЗИП хранят по номенклатуре на полках

стеллажей в сумках или ящиках.

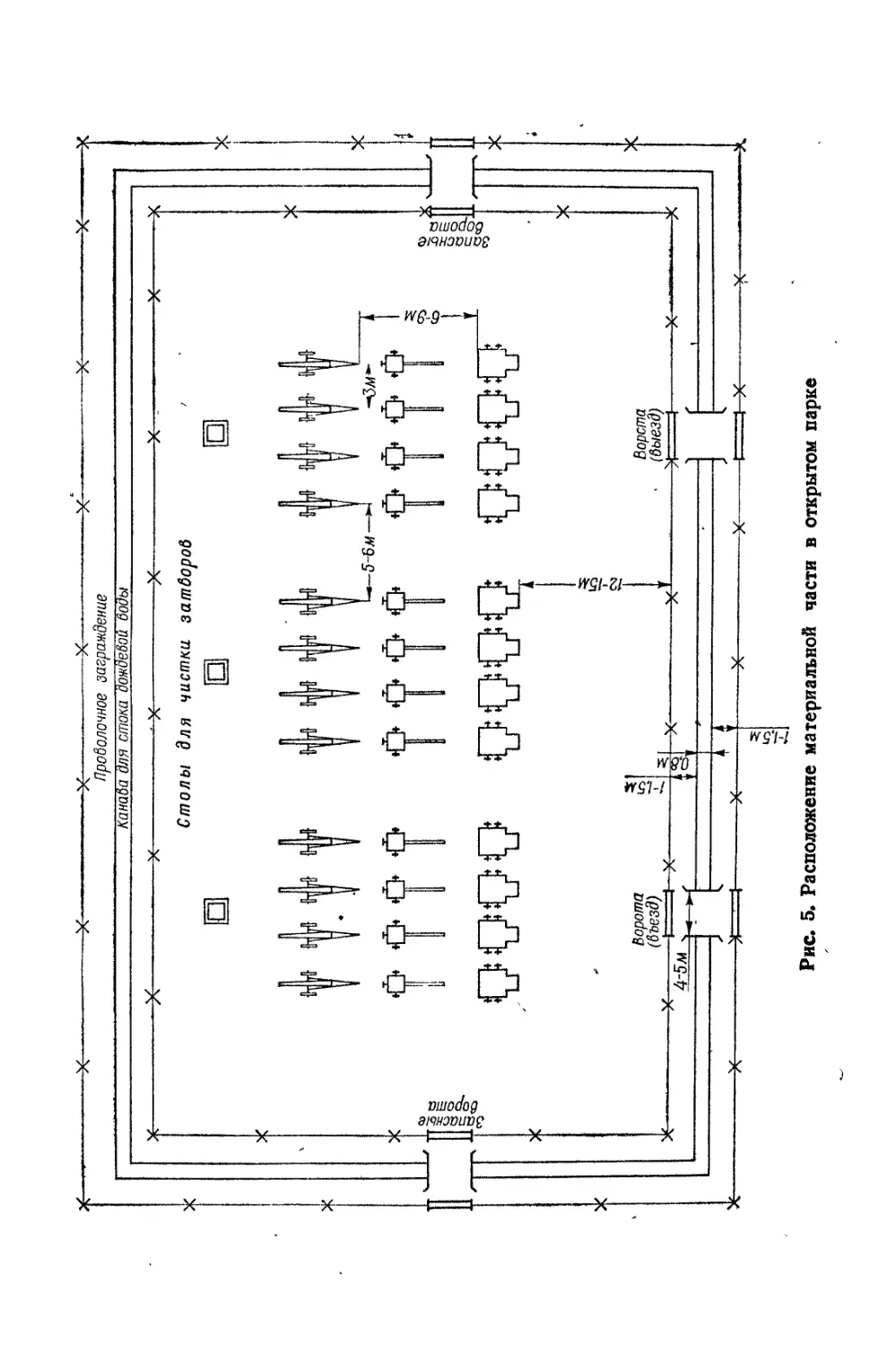

5. РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ АРТИЛЛЕРИИ

И МИНОМЕТОВ В ОТКРЫТОМ ПАРКЕ

Площадка под открытый парк должна быть ровной, с сухим

грунтом; ее выбирают недалеко от расположения части, в сто-

роне от жилых помещений, различных сооружений и проезжих

дорог, на расстоянии не меньше 50 м от них/

Выбранную под парк площадку очищают от камней, мусора,

грязи. Желательно, чтобы она имела наклон (3—5°) для стока

дождевой воды, для чего вокруг парка необходимо вырыть водо-

отводную канаву. Территория парка должна быть хорошо осве-

щена. В парках разрешается проводить занятия при орудиях

и работы, связанные с уходом за материальной частью..

В парке материальную часть артиллерии и минометов раз-

мещают по порядку номеров батарей, а в батарее по порядку

номеров орудий (минометов); за каждым орудием ставится

передок. Орудие и передок ставят таким образом, чтобы' можно

было их осмотреть, возобновить смазку, проверить работу меха-

низмов и выкатить из парка.

В батареях на механической тяге за орудием ставят трактор

или автомобиль (если они не находятся в отдельном парке).

Порядок размещения материальной части в открытом парке

показан на рис. 5.

14 ,

Запасные

ворота

Рис. 5. Расположение материальной части в открытом парке

Материальную часть устанавливают в две или три линии.

В первой линии ставят орудия, во второй — орудийные

передки (где они положены; см. рис. 5); стволы орудий должны

быть обращены в поле, а передки — шворнями и крюками к хо-

ботовой части орудия. В третьей линии (за передками) разме-

щают тракторы или автомобили, причем устанавливают их

сцепными крюками к стрелам передков или к хоботовым частям

орудий (см. рис. 5).

Расстояние между орудиями и передками или тягачами

(тракторами, автомобилями) должно быть 6—9 м (в зависи-

мости от калибра орудия), интервал между орудиями — не

менее 3 м, а между батареями не менее 5—6 м.

Для занятий огневой службой невдалеке от парка оборудуют

огневую позицию для каждой батареи с интервалами 20—40 м

для орудий и 15—30 м для минометов.

Орудия (минометы), используемые на занятиях, орудийные

(минометные) расчеты выкатывают на огневую позицию из парка

на руках.

Если по каким-либо причинам невозможно проводить заня-

тия по огневой службе вблизи парка, то их можно проводить

в самом парке. При этом интервалы между орудиями (миноме-

тами) должны быть не менее 15—20 м.

Территорию парка обозначают столбиками или обносят ко-

лючей проволокой; у выезда из парка и въезда в него вывеши-

вают таблички с надписями, предупрцждающими посторонних

лиц о запрещении движения, и устанавливают указатели пути

к пункту сбора по боевой тревоге.

На расстоянии 200—500 м от парка или от огневой позиции

можно установить несколько точек наводки для использования

их на занятиях по огневой службе. Точки наводки должны быть

приспособлены и для ночной стрельбы; для этой цели вби-

вают в стволы деревьев или в вехи толстые гвозди или костыли

для подвешивания фонарей.

При расположении на отдых (привал, ночлег) орудия и ми-

нометы ставят полевым парком, размещая их в зависимости от

условий расположения. Орудия и личный состав должны быть

укрыты от воздушной и наземной разведки противника.

6. ХРАНЕНИЕ СТРЕЛКОВОГО И ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ

Хранение стрелкового оружия в подразделениях

Стрелковое оружие хранится по-разному, в зависимости от

размещения подразделений.

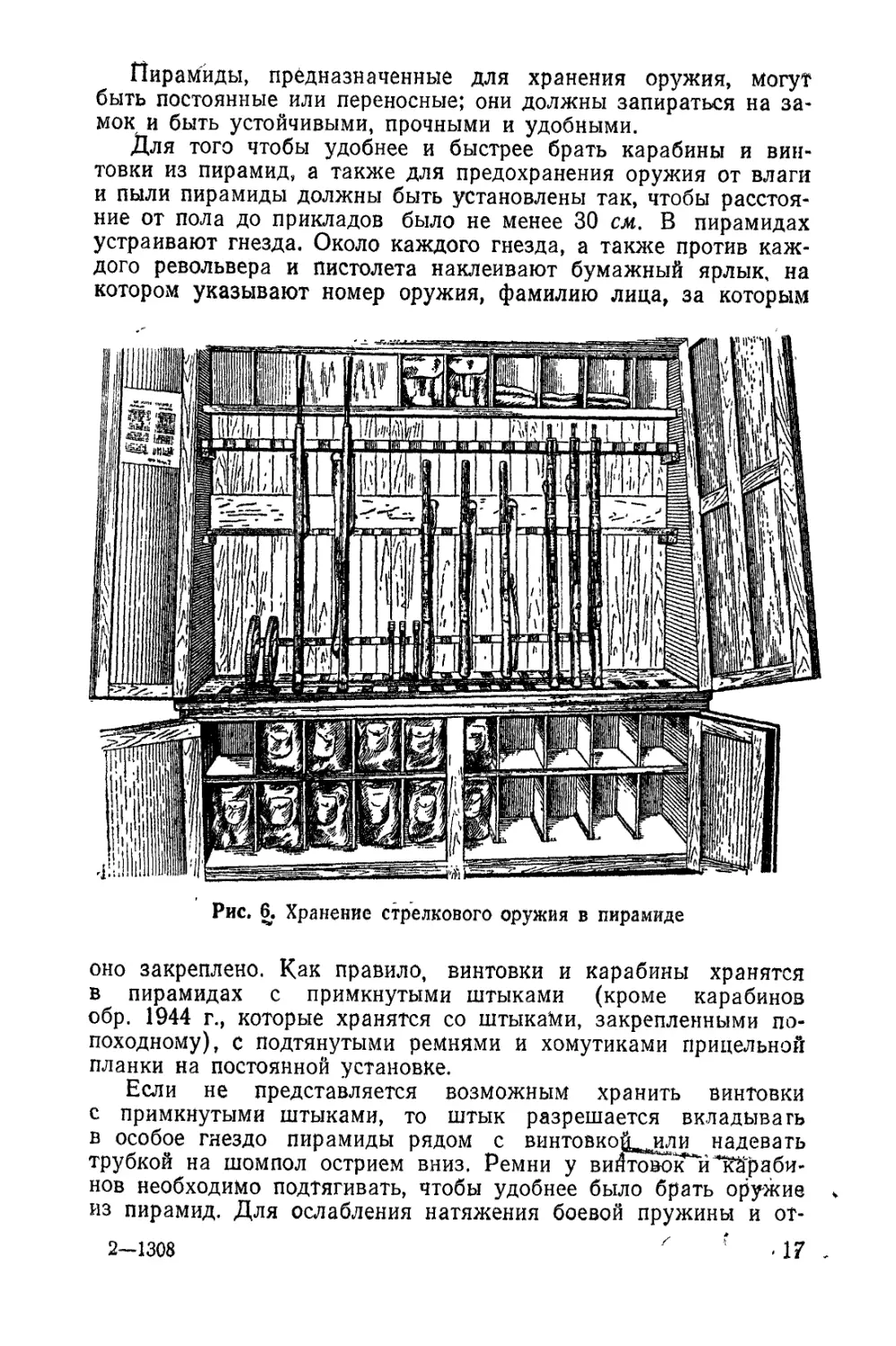

При казарменном размещении подразделений карабины

и винтовки хранятся в пирамидах (рис. 6), установленных воз-

можно дальше от печей и входных дверей. Револьверы хранятся

в шкафах или ящиках, обитых железом, автоматы (пистолеты-

пулеметы) и ручные пулеметы — в пирамидах или шкафах.

16

Пирамиды, предназначенные для хранения оружия, могут

быть постоянные или переносные; они должны запираться на за-

мок и быть устойчивыми, прочными и удобными.

Для того чтобы удобнее и быстрее брать карабины и вин-

товки из пирамид, а также для предохранения оружия от влаги

и пыли пирамиды должны быть установлены так, чтобы расстоя-

ние от пола до прикладов было не менее 30 см. В пирамидах

устраивают гнезда. Около каждого гнезда, а также против каж-

дого револьвера и пистолета наклеивают бумажный ярлык, на

котором указывают номер оружия, фамилию лица, за которым

Рис. 6. Хранение стрелкового оружия в пирамиде

оно закреплено. Как правило, винтовки и карабины хранятся

в пирамидах с примкнутыми штыками (кроме карабинов

обр. 1944 г., которые хранятся со штыкаМи, закрепленными по-

походному), с подтянутыми ремнями и хомутиками прицельной

планки на постоянной установке.

Если не представляется возможным хранить винтовки

с примкнутыми штыками, то штык разрешается вкладывать

в особое гнездо пирамиды рядом с винтовкой,....или^ надевать

трубкой на шомпол острием вниз. Ремни у винтовю1Ги'1^раби-

нов необходимо подтягивать, чтобы удобнее было брать оружие

из пирамид. Для ослабления натяжения боевой пружины и от-

2-1308 ' * -17

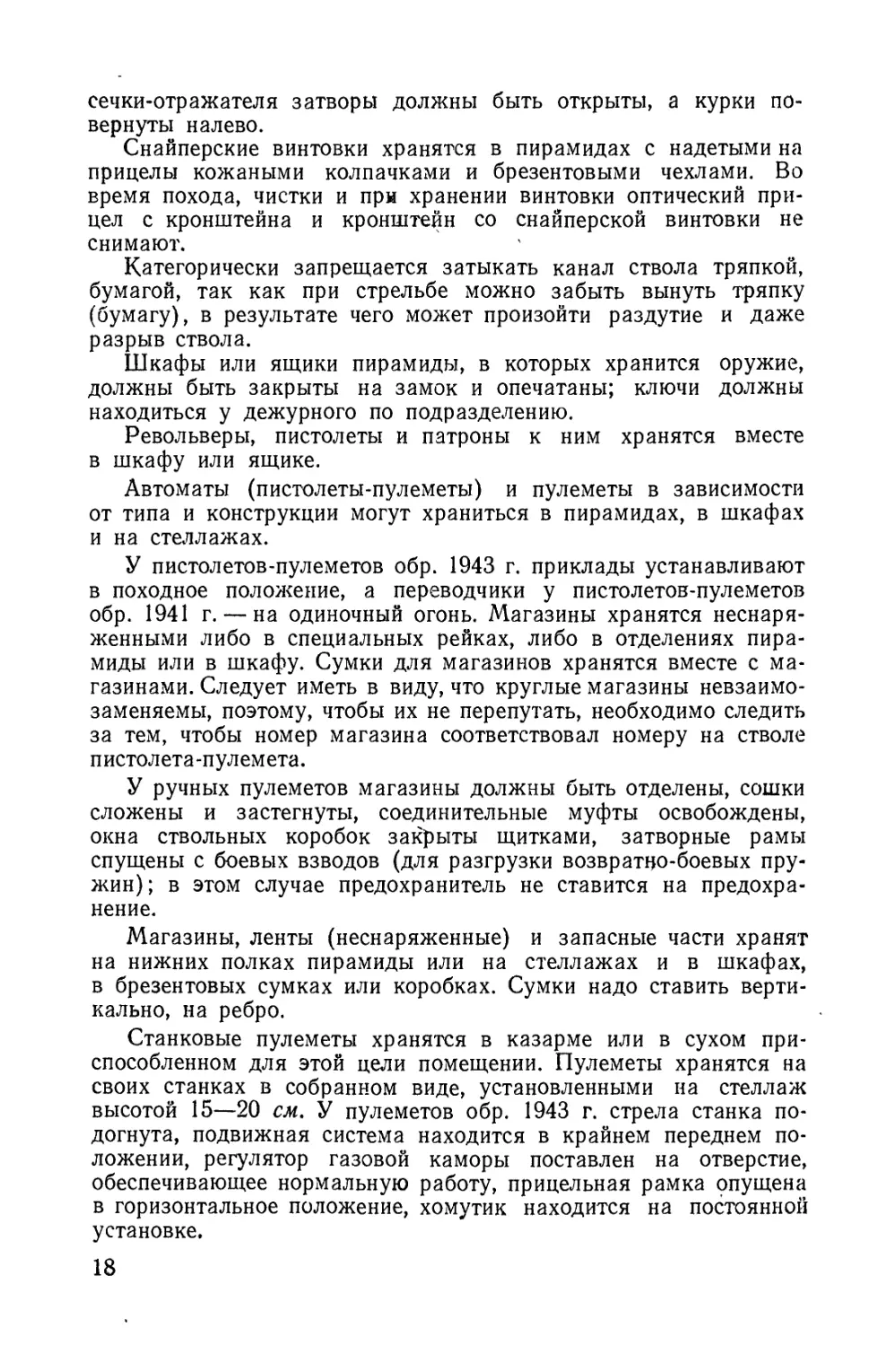

сечки-отражателя затворы должны быть открыты, а курки по-

вернуты налево.

Снайперские винтовки хранятся в пирамидах с надетыми на

прицелы кожаными колпачками и брезентовыми чехлами. Во

время похода, чистки и при хранении винтовки оптический при-

цел с кронштейна и кронштейн со снайперской винтовки не

снимают.

Категорически запрещается затыкать канал ствола тряпкой,

бумагой, так как при стрельбе можно забыть вынуть тряпку

(бумагу), в результате чего может произойти раздутие и даже

разрыв ствола.

Шкафы или ящики пирамиды, в которых хранится оружие,

должны быть закрыты на замок и опечатаны; ключи должны

находиться у дежурного по подразделению.

Револьверы, пистолеты и патроны к ним хранятся вместе

в шкафу или ящике.

Автоматы (пистолеты-пулеметы) и пулеметы в зависимости

от типа и конструкции могут храниться в пирамидах, в шкафах

и на стеллажах.

У пистолетов-пулеметов обр. 1943 г. приклады устанавливают

в походное положение, а переводчики у пистолетов-пулеметов

обр. 1941 г. — на одиночный огонь. Магазины хранятся неснаря-

женными либо в специальных рейках, либо в отделениях пира-

миды или в шкафу. Сумки для магазинов хранятся вместе с ма-

газинами. Следует иметь в виду, что круглые магазины невзаимо-

заменяемы, поэтому, чтобы их не перепутать, необходимо следить

за тем, чтобы номер магазина соответствовал номеру на стволе

пистолета-пулемета.

У ручных пулеметов магазины должны быть отделены, сошки

сложены и застегнуты, соединительные муфты освобождены,

окна ствольных коробок закрыты щитками, затворные рамы

спущены с боевых взводов (для разгрузки возвратно-боевых пру-

жин); в этом случае предохранитель не ставится на предохра-

нение.

Магазины, ленты (неснаряженные) и запасные части хранят

на нижних полках пирамиды или на стеллажах и в шкафах,

в брезентовых сумках или коробках. Сумки надо ставить верти-

кально, на ребро.

Станковые пулеметы хранятся в казарме или в сухом при-

способленном для этой цели помещении. Пулеметы хранятся на

своих станках в собранном виде, установленными на стеллаж

высотой 15—20 см. У пулеметов обр. 1943 г. стрела станка по-

догнута, подвижная система находится в крайнем переднем по-

ложении, регулятор газовой каморы поставлен на отверстие,

обеспечивающее нормальную работу, прицельная рамка опущена

в горизонтальное положение, хомутик находится на постоянной

установке.

18

В лагерях револьверы, пистолеты, карабины и винтовки,

ручные пулеметы и пистолеты-пулеметы хранят так же, как

и в казармах, с соблюдением тех же правил, что и при хранении

в подразделениях.

Хранение стрелкового оружия на походах, привалах,

при переездах

На походе или полевых занятиях носят пистолеты-пулеметы

со вставленными, но неснаряженными магазинами, а в походных

палатках хранят пистолеты-пулеметы на подкладках или во вре-

менных пирамидах, устроенных из подручного материала. Ре-

вольверы и пистолеты носят в кобурах со спущенными курками

или устанавливают курок на предохранительный взвод (если

они заряжены).

На привалах, во время походов, полевых занятий, а также

во время работ по оборудованию огневых позиций карабины,

винтовки, пулеметы, пистолеты-пулеметы разрешается класть на

подстилку (палатки, вещевые мешки, сучья деревьев и т. д.) или

на сухое место рукоятками затворов вниз, но так, чтобы в канал

ствола не могли попасть грязь, песок, снег, вода. Штыки при

этом должны быть в походном положении, затворы закрыты.

Оружие (автоматы, винтовки), а также сумки с магазинами

нельзя использовать для сиденья или применять их для ударов,

так как от этого могут прогнуться магазины, появиться забоины,

помятости.

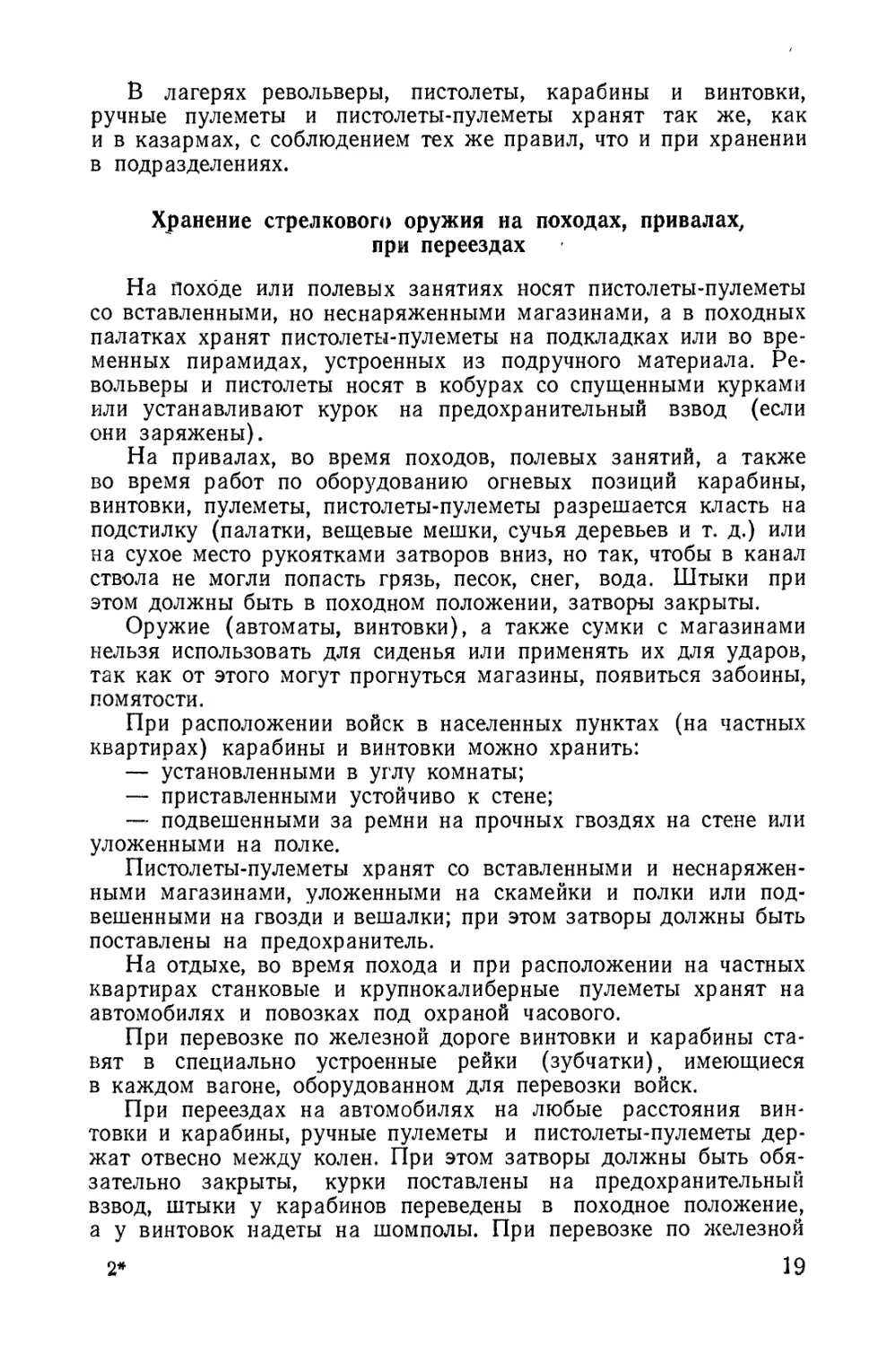

При расположении войск в населенных пунктах (на частных

квартирах) карабины и винтовки можно хранить:

— установленными в углу комнаты;

— приставленными устойчиво к стене;

— подвешенными за ремни на прочных гвоздях на стене или

уложенными на полке.

Пистолеты-пулеметы хранят со вставленными и неснаряжен-

ными магазинами, уложенными на скамейки и полки или под-

вешенными на гвозди и вешалки; при этом затворы должны быть

поставлены на предохранитель.

На отдыхе, во время похода и при расположении на частных

квартирах станковые и крупнокалиберные пулеметы хранят на

автомобилях и повозках под охраной часового.

При перевозке по железной дороге винтовки и карабины ста-

вят в специально устроенные рейки (зубчатки), имеющиеся

в каждом вагоне, оборудованном для перевозки войск.

При переездах на автомобилях на любые расстояния вин-

товки и карабины, ручные пулеметы и пистолеты-пулеметы дер-

жат отвесно между колен. При этом затворы должны быть обя-

зательно закрыты, курки поставлены на предохранительный

взвод, штыки у карабинов переведены в походное положение,

а у винтовок надеты на шомполы. При перевозке по железной

2* 19

дороге пулеметы, с надетыми на них чехлами, закрепляют на

станках, а станки укрепляют так, чтобы они не могли сдвинуться

с места.

При передвижении на повозках карабины и винтовки, револь-

веры и пистолеты можно держать так, как удобнее, но обяза-

тельно оберегать их от ударов и толчков.

На походе карабины и винтовки переносят на ремне и за

спиной. При переноске необходимо следить, чтобы ремень был

прочно пристегнут и правильно пригнан. Затворы должны быть

закрыты, курки поставлены на предохранительный взвод.

Всадники во время езды должны оберегать карабины и вин-

товки от ударов о луку седла. При этом винтовочные штыки

укладываются в гнезда шашек, а штыки к карабинам обр. 1944 г.

устанавливаются в походное положение. Носить и возить кара-

бин или винтовку дульной частью вниз категорически запре-

щается.

Хранение холодного оружия

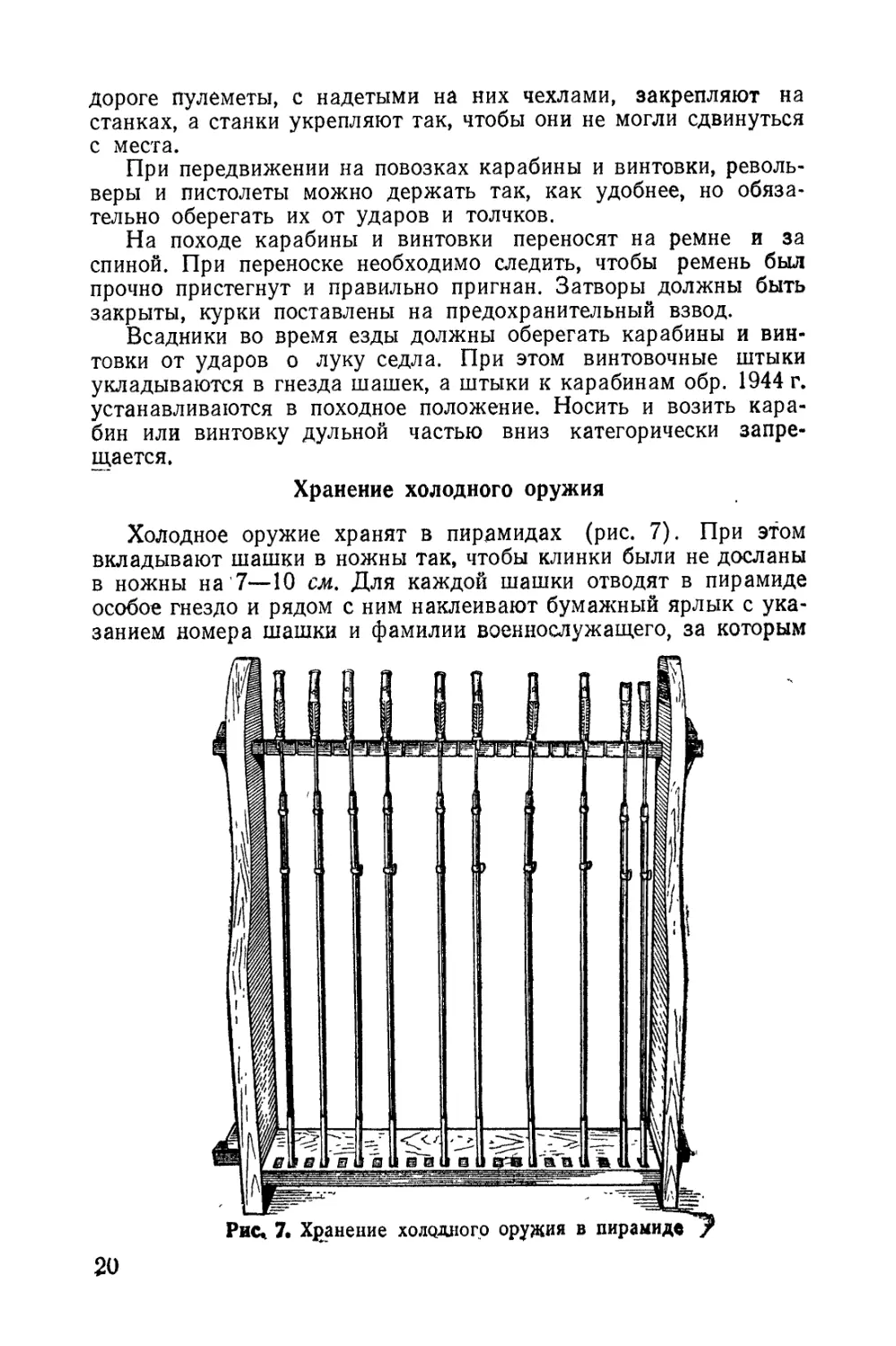

Холодное оружие хранят в пирамидах (рис. 7). При этом

вкладывают шашки в ножны так, чтобы клинки были не досланы

в ножны на 7—10 см. Для каждой шашки отводят в пирамиде

особое гнездо и рядом с ним наклеивают бумажный ярлык с ука-

занием номера шашки и фамилии военнослужащего, за которым

20

она закреплена. Клинки должны быть отточены и слегка сма-

заны. При расположении на квартирах шашки вещают на гвозди

или вешалки.

Армейские ножи хранят в шкафах или'на стеллажах?, уклады-

вая их в один или два ряда. При этом ножи должны быть вычи-

щены и смазаны, а чехлы их (ножны) — протерты.

Хранение стрелкового оружия на складе

Для хранения оружия на складах (в хранилищах) его сорти-

руют по номенклатурам и категориям.

Боевое оружие хранится отдельно от учебного. В зависимости

от вида оно может храниться установленным в пирамидах или

на стеллажах, а в отдельных случаях в штабелях. В последнем

случае оружие хранят в укупорке и без снаряжения для того,

чтобы избежать порчи снаряжения и ржавления оружия.

Оружие, находящееся на складе, должно быть приведено

к нормальному бою. Результаты приведения оружия к нормаль-

ному бою, время проверки, а также категория оружия должны

быть занесены в карточку учета качественного состояния оружия

или в формуляр.

Револьверы и пистолеты хранят в шкафах или ящиках,

а карабины, винтовки, пистолеты-пулеметы, ручные пулеметы —

в пирамидах. Револьверы и пистолеты хранят без кобур, со спу-

щенными курками в отдельных гнездах шкафов или ящиков,

которые закрываются крышками, запираются на замки и опеча-

тываются. Ключи от замков хранятся у заведующего складом.

Пирамиды (одноярусные или двухъярусные), предназначен-

ные для хранения винтовок и карабинов, должны быть прочными

и устойчивыми. Расстояние от пола до прикладов винтовок

должно быть не менее 30 см. Гнезда пирамид нумеруются по-

рядковыми номерами. На пирамиде вывешивается опись, где

указывается номер оружия и год его изготовления.

Карабины и винтовки хранятся без ремней, с примкнутыми

штыками, открытыми затворами, с повернутыми налево курками

и с хомутиками, закрепленными на постоянную установку. В от-

дельных случаях (когда не позволяет помещение) разрешается

хранить винтовки со штыками, надетыми на шомполы винтовок.

Карабины обр. 1944 г. хранятся со штыками, установлен-

ными по-походному.

Оптические прицелы снайперских винтовок должны быть за-

крыты кожаными колпачками. Между кожаным колпачком

и прицелом прокладывается пергаментная бумага.

Пистолеты-пулеметы хранятся с отделенными от них магази-

нами и со спущенными с боевых взводов затворами. Магазины

хранятся либо вместе с пистолетами-пулеметами, либо отдельно

на стеллажах. Дисковые магазины устанавливаются в верти-

кальное положение,

21

Ручные пулеметы хранят в пирамидах или на стеллажах. При

этом соединительные муфты должны быть освобождены, окна

ствольных коробок закрыты щитками, затворные рамы спущены

с боевых взводов (для разгрузки возвратно-боевых пружин),

чехлы сняты. Магазины к пулеметам хранятся на стеллажах

в вертикальном положении без сумок и коробок.

7. ХРАНЕНИЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ПРИБОРОВ

Общие указания

Артиллерийские приборы приспособлены к нормальной работе

при температуре -от —45° до 4-50° в любых метеорологических

условиях без заметных расстройств или затруднений в работе.

Рис. 8. Признаки расклейки оптических при-

боров:

а — радужные пятна; б — звездочки, „елочки"; в — „ду-

бовые листочки"; г — нити в виде трещин

Основными недостатками всех приборов являются: их хруп-

кость, повышенная чувствительность к резким ударам и сотря-

сениям; кроме того, оптическая часть приборов очень чувстви-

тельна к сырости и резким переменам температуры, вызываю-

щим расклейку оптических деталей.

Расклейка оптических деталей видна во время просмотра

приборов через окуляр и объектив как при дневном свете, так

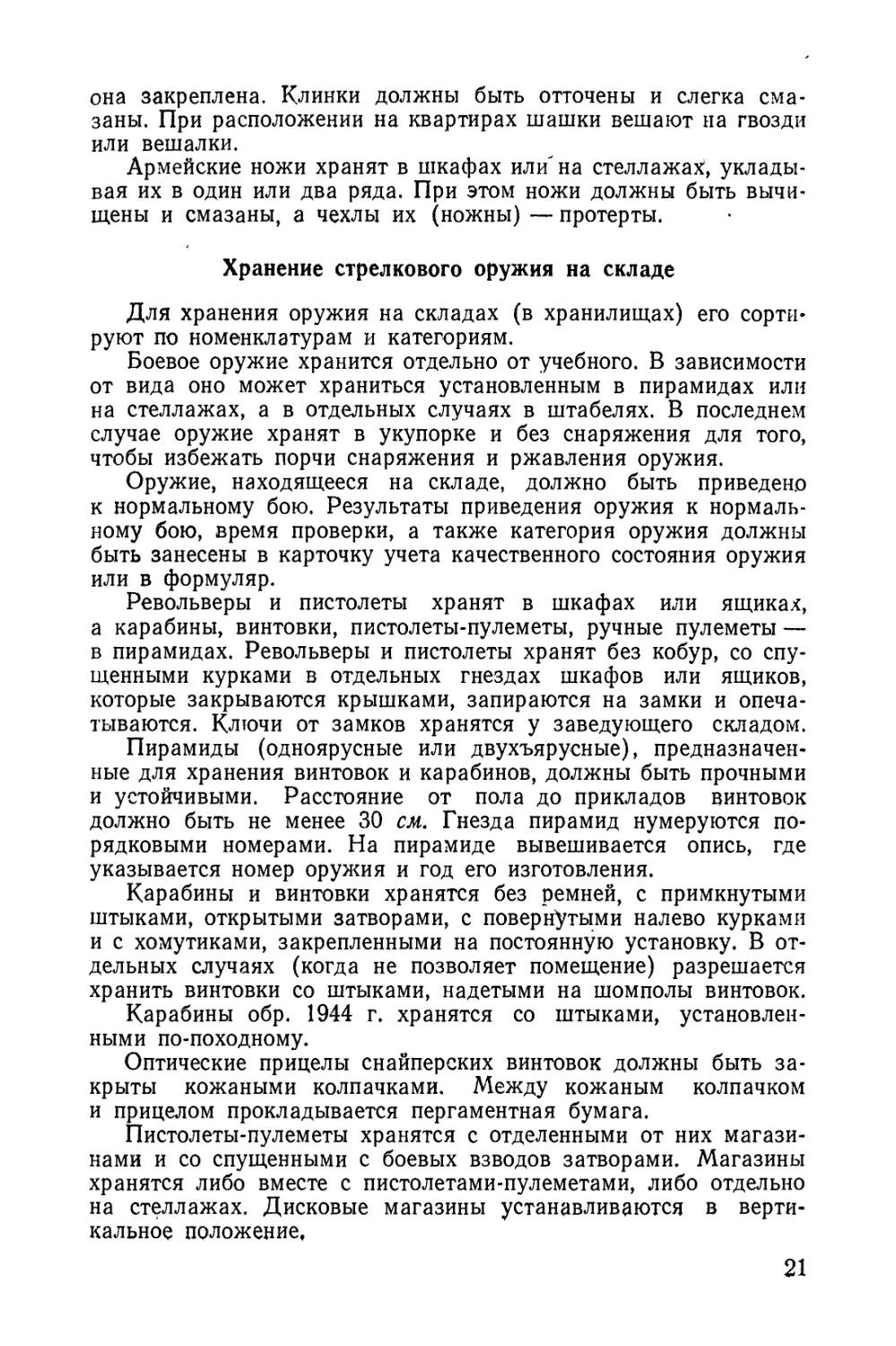

и при электрическом освещении. Признаком расклейки оптиче-

22

ских деталей является наличие в них радужных пятен, блестя-

щих звездочек, «елочек», «дубовых листочков», нитей в виде тре-

щин (рис. 8).

Оптические приборы надо оберегать от влаги, пыли, резких

толчков и падения.

В результате недостаточно осторожного обращения с прибо-

рами и нарушения правил хранения оптические детали могут

быть загрязнены (наличие на полированной поверхности жиро-

вого слоя и следов пальцев, подтеки смазки).

Загрязнение оптических деталей приводит к тому, что на

стеклах деталей появляются налеты в виде черных точек, сине-

ватых пятен, серой пленки, плесени, что вызывает ослабление

проходящего через них светового потока и снижает видимость.

Загрязнение поверхности сетки мешает наблюдению и затрудняет

снятие отсчетов по сетке.

Приборы, изготовленные из целлулоида, на морозе делаются

хрупкими и легко ломаются, а от действия солнечных лучей

темнеют и теряют прозрачность.

Оптические приборы необходимо хранить в сухих, отапливае-

мых и проветриваемых помещениях. Температура в помещениях

должна быть не ниже 4-8° С. Резкие колебания температуры

в помещении недопустимы; для записи температуры необходимо

в помещении иметь термометр и график.

Хранение приборов в подразделениях

В подразделениях хранят приборы в отдельных шкафах, обо-

рудованных полками. Шкафы устанавливают на расстоянии не

ближе 0,5 м от наружных стен и 1,5 м от системы отопления.

Для улучшения вентиляции не рекомендуется ставить шкафы,

ящики _и другие предметы вдоль наружных стен помещения.

На дверцах шкафа вывешивается опись хранящихся прибо-

ров; в ней указываются номера приборов и фамилии военнослу-

жащих, за которыми закреплены приборы. Шкаф запирается на

замок, ключ от которого хранится у старшины батареи или

у дежурного по подразделению.

Приборы большого габарита и веса, не помещающиеся

в шкафу, разрешается хранить в кладовых при казармах или

в казармах на полу, в ящиках. Ящики, находящиеся на полу,

во избежание сырости ставят на деревянные подкладки толщи-

ной 15—20 см.

Для хранения приборы укладываются вместе с ЗИП в сухие,

чистые и исправные футляры, ранцы, ящики. Перед укладкой

механизмы с отсчетными шкалами устанавливают на ноль.

В каждом случае укладку приборов в футляры производят

в соответствии с руководством службы. При укладке приборы

должны свободно входить в укладочные ящики; если же они не

входят, то необходимо найти причину и устранить ее. В шкафу

23

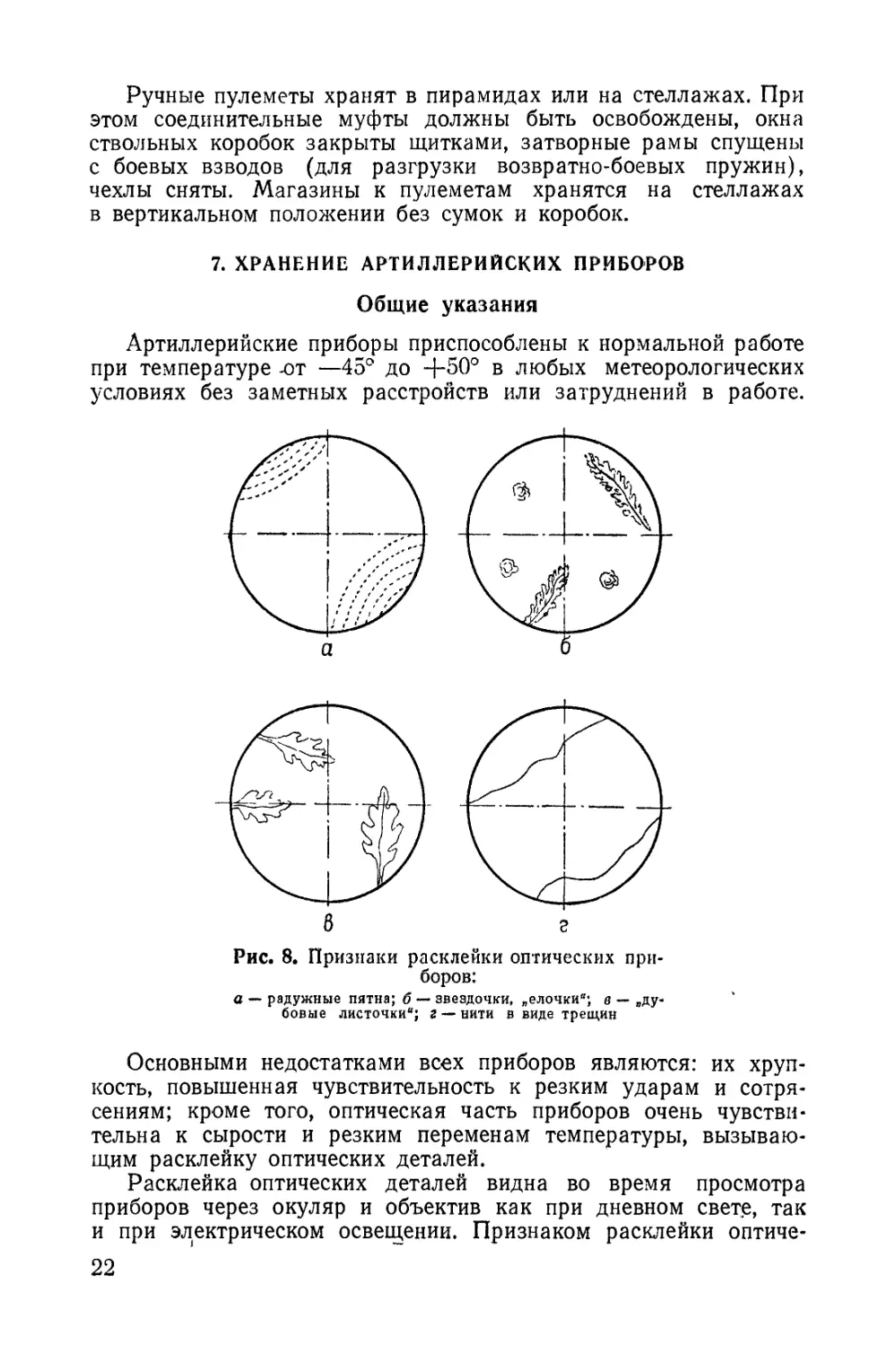

можно укладывать футляры с приборами один на другой, но не

более чем в два ряда. Более легкие приборы (бинокли, пано-

рамы, прицелы, перископы-разведчики) размещают вверху,

а тяжелые (стереотрубы и треноги от стереотруб) — внизу

(рис. 9).

Рис. 9. Размещение биноклей, прицелов и стерео-

труб в шкафу

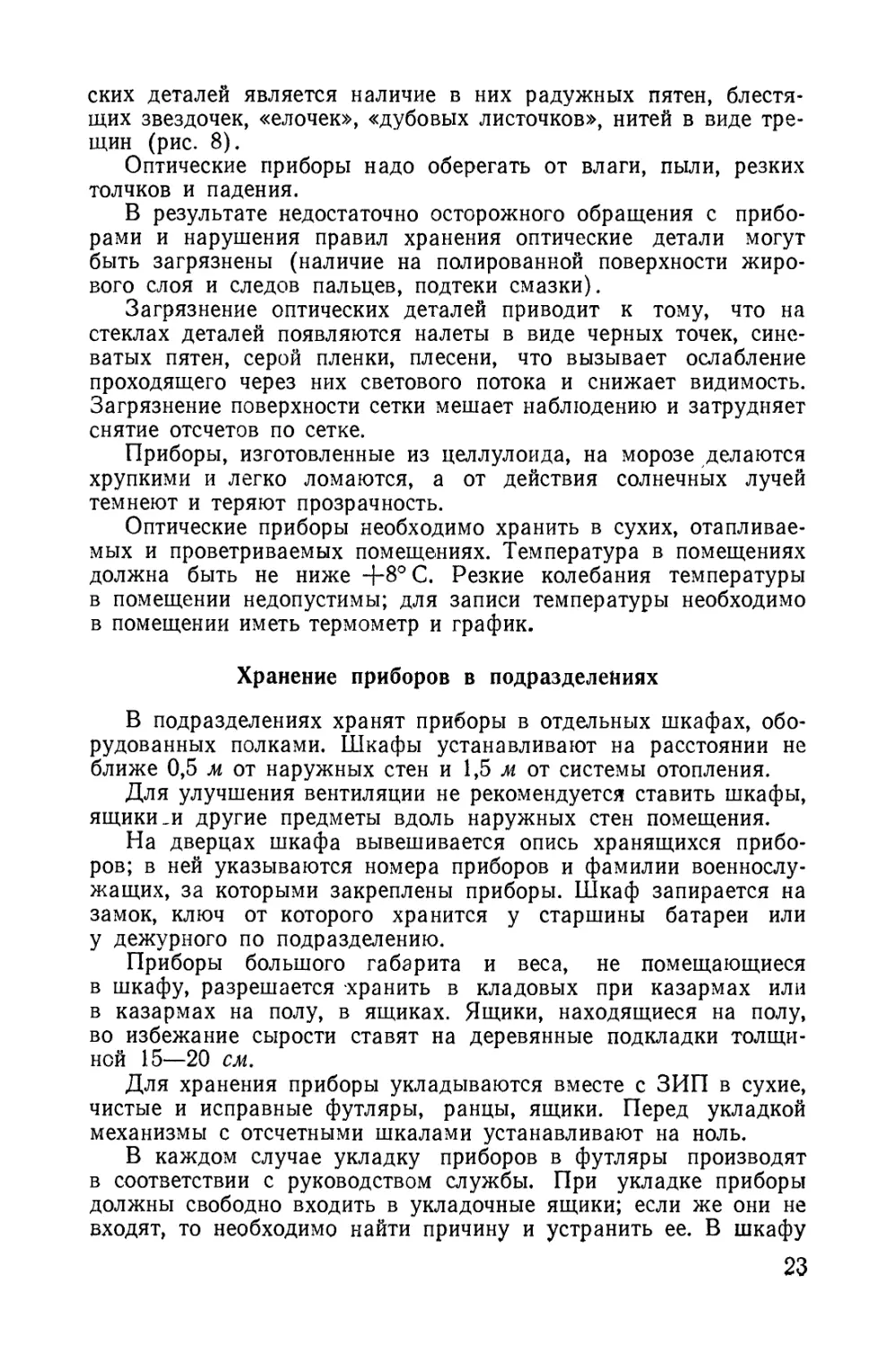

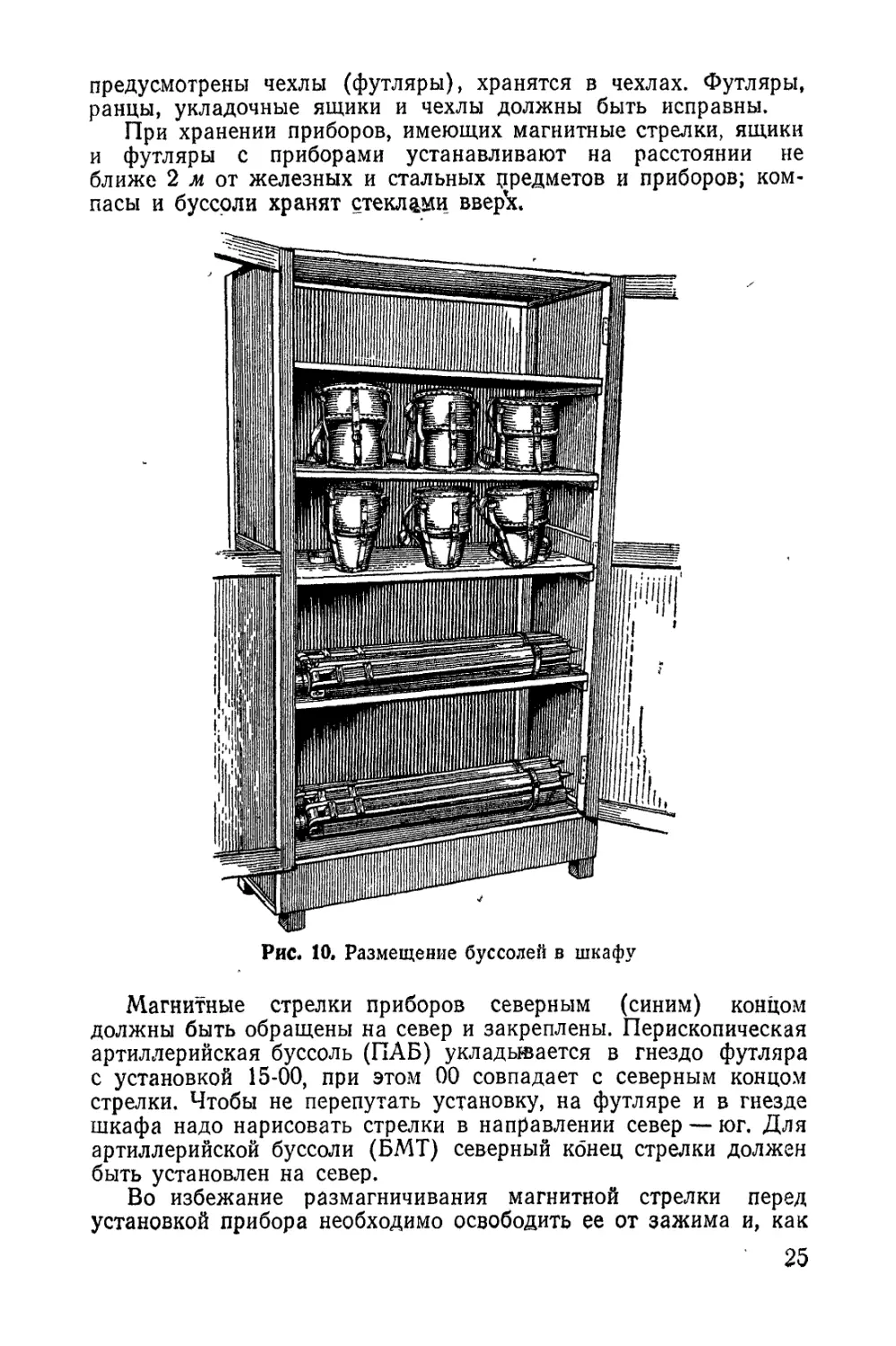

Буссоли с перископами, треноги к ним и компасы хранят

в шкафу отдельно от остальных приборов (рис. 10).

Стереотрубы и буссоли могут быть разложены на полках.

При этом стереотрубы и буссоли необходимо раскладывать на

верхних полках, а их треноги — на нижних. Если за отсутствием

достаточной площади невозможно разместить треноги на одной

полке, то их можно накладывать одна на другую, но не более

чем в два ряда, или устанавливать в один ряд вертикально.

Ножки треног, во избежание поломок, должны быть вдвинуты

и слегка закреплены зажимами. Треноги, для хранения которых

24

предусмотрены чехлы (футляры), хранятся в чехлах. Футляры,

ранцы, укладочные ящики и чехлы должны быть исправны.

При хранении приборов, имеющих магнитные стрелки, ящики

и футляры с приборами устанавливают на расстоянии не

ближе 2 м от железных и стальных предметов и приборов; ком-

пасы и буссоли хранят стеклами вверх.

Рис. 10. Размещение буссолей в шкафу

Магнитные стрелки приборов северным (синим) концом

должны быть обращены на север и закреплены. Перископическая

артиллерийская буссоль (ПАБ) укладывается в гнездо футляра

с установкой 15-00, при этом 00 совпадает с северным концом

стрелки. Чтобы не перепутать установку, на футляре и в гнезде

шкафа надо нарисовать стрелки в направлении север — юг. Для

артиллерийской буссоли (БМТ) северный конец стрелки должен

быть установлен на север.

Во избежание размагничивания магнитной стрелки перед

установкой прибора необходимо освободить ее от зажима и, как

25

только она примет положение север — юг, винтом арретира при-

жать ее к стеклу и после этого прибор не перемещать.

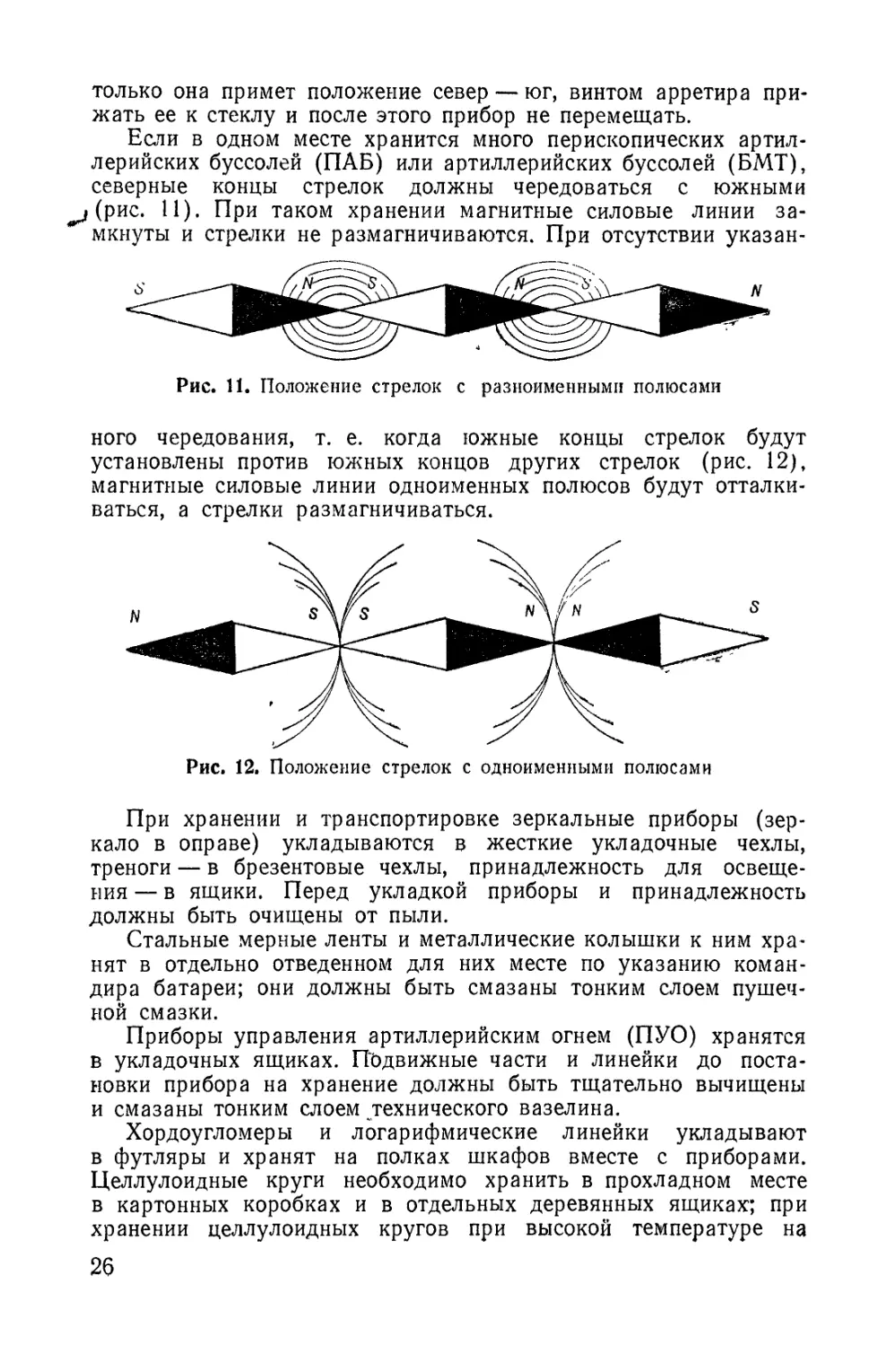

Если в одном месте хранится много перископических артил-

лерийских буссолей (ПАБ) или артиллерийских буссолей (БМТ),

северные концы стрелок должны чередоваться с южными

(рис. И). При таком хранении магнитные силовые линии за-

мкнуты и стрелки не размагничиваются. При отсутствии указан-

Рис. 11. Положение стрелок с разноименными полюсами

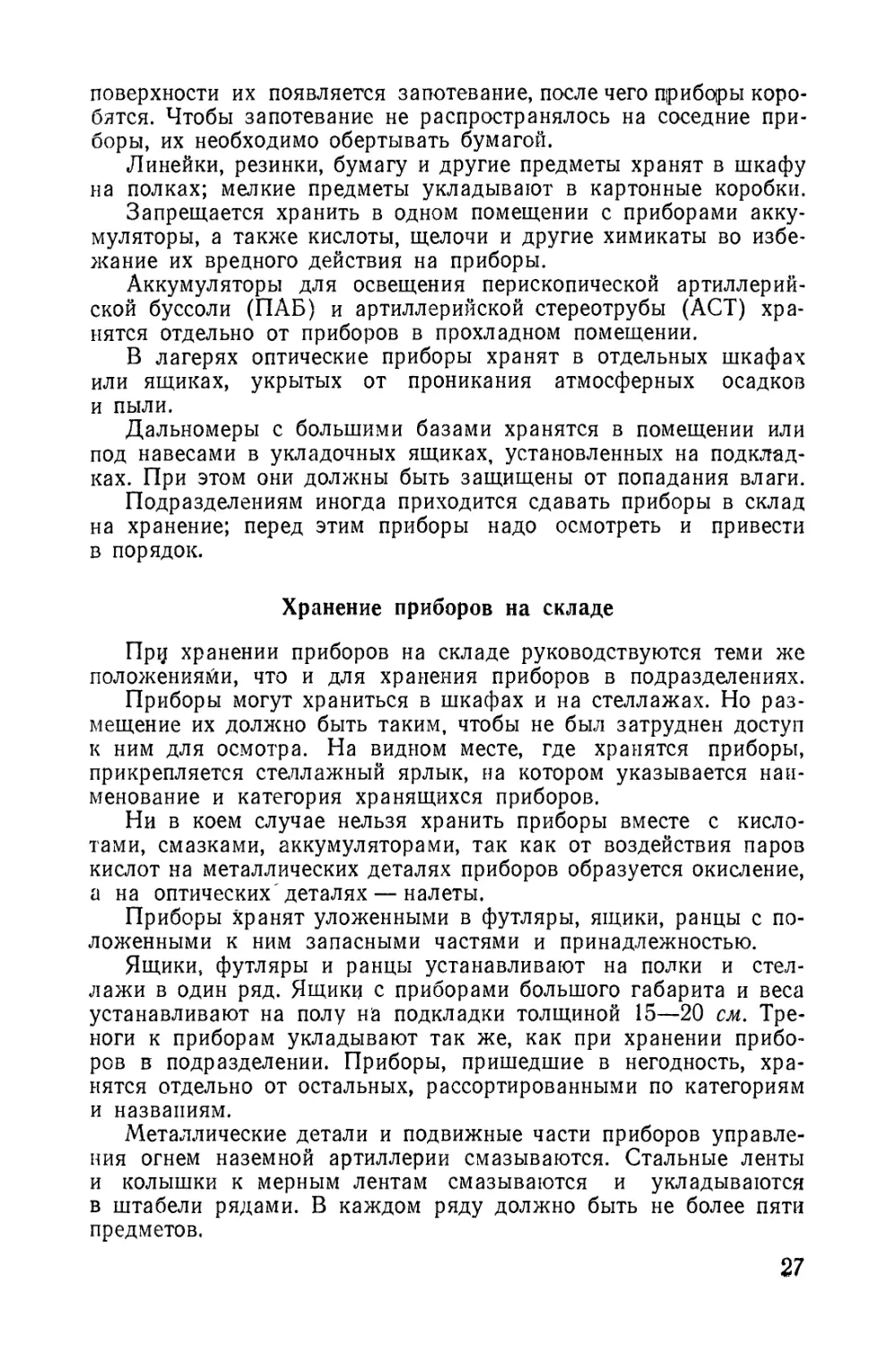

ного чередования, т. е. когда южные концы стрелок будут

установлены против южных концов других стрелок (рис. 12),

магнитные силовые линии одноименных полюсов будут отталки-

ваться, а стрелки размагничиваться.

Рис. 12. Положение стрелок с одноименными полюсами

При хранении и транспортировке зеркальные приборы (зер-

кало в оправе) укладываются в жесткие укладочные чехлы,

треноги — в брезентовые чехлы, принадлежность для освеще-

ния — в ящики. Перед укладкой приборы и принадлежность

должны быть очищены от пыли.

Стальные мерные ленты и металлические колышки к ним хра-

нят в отдельно отведенном для них месте по указанию коман-

дира батареи; они должны быть смазаны тонким слоем пушеч-

ной смазки.

Приборы управления артиллерийским огнем (ПУО) хранятся

в укладочных ящиках. Подвижные части и линейки до поста-

новки прибора на хранение должны быть тщательно вычищены

и смазаны тонким слоем технического вазелина.

Хордоугломеры и логарифмические линейки укладывают

в футляры и хранят на полках шкафов вместе с приборами.

Целлулоидные круги необходимо хранить в прохладном месте

в картонных коробках и в отдельных деревянных ящиках; при

хранении целлулоидных кругов при высокой температуре на

26

поверхности их появляется запотевание, после чего приборы коро-

бятся. Чтобы запотевание не распространялось на соседние при-

боры, их необходимо обертывать бумагой.

Линейки, резинки, бумагу и другие предметы хранят в шкафу

на полках; мелкие предметы укладывают в картонные коробки.

Запрещается хранить в одном помещении с приборами акку-

муляторы, а также кислоты, щелочи и другие химикаты во избе-

жание их вредного действия на приборы.

Аккумуляторы для освещения перископической артиллерий-

ской буссоли (ПАБ) и артиллерийской стереотрубы (ACT) хра-

нятся отдельно от приборов в прохладном помещении.

В лагерях оптические приборы хранят в отдельных шкафах

или ящиках, укрытых от проникания атмосферных осадков

и пыли.

Дальномеры с большими базами хранятся в помещении или

под навесами в укладочных ящиках, установленных на подклад-

ках. При этом они должны быть защищены от попадания влаги.

Подразделениям иногда приходится сдавать приборы в склад

на хранение; перед этим приборы надо осмотреть и привести

в порядок.

Хранение приборов на складе

Прц хранении приборов на складе руководствуются теми же

положениями, что и для хранения приборов в подразделениях.

Приборы могут храниться в шкафах и на стеллажах. Но раз-

мещение их должно быть таким, чтобы не был затруднен доступ

к ним для осмотра. На видном месте, где хранятся приборы,

прикрепляется стеллажный ярлык, на котором указывается наи-

менование и категория хранящихся приборов.

Ни в коем случае нельзя хранить приборы вместе с кисло-

тами, смазками, аккумуляторами, так как от воздействия паров

кислот на металлических деталях приборов образуется окисление,

а на оптических'деталях — налеты.

Приборы хранят уложенными в футляры, ящики, ранцы с по-

ложенными к ним запасными частями и принадлежностью.

Ящики, футляры и ранцы устанавливают на полки и стел-

лажи в один ряд. Ящики с приборами большого габарита и веса

устанавливают на полу на подкладки толщиной 15—20 см. Тре-

ноги к приборам укладывают так же, как при хранении прибо-

ров в подразделении. Приборы, пришедшие в негодность, хра-

нятся отдельно от остальных, рассортированными по категориям

и названиям.

Металлические детали и подвижные части приборов управле-

ния огнем наземной артиллерии смазываются. Стальные ленты

и колышки к мерным лентам смазываются и укладываются

в штабели рядами. В каждом ряду должно быть не более пяти

предметов.

27

Компасы и целлулоидные приборы хранятся в коробках. Раз-

мещение их производится так же, как и при хранении в подраз-

делении.

Логарифмические линейки хранятся в футлярах, чертежное

имущество — в шкафах или на закрытых стеллажах. При этом

готовальни должны быть в футлярах, а детали завертываются

в промасленную восковку.

Чертежная бумага укладывается на стеллажи или на пол, но

обязательно на подкладки. Калька и миллиметровая бумага хра-

нятся на стеллажах в рулонах.

Фотохимикаты хранят в отапливаемом помещении на закры-

тых стеллажах или в шкафах, но обязательно отдельно от опти-

ческих приборов, фотобумаги, пластинок и пленок. Упаковка хи-

микатов должна быть герметичной.

Пленку и пластинки хранят в темноте в упаковочных ко-

робках.

8. ХРАНЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ИНСТРУМЕНТА

И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Хранение запасных частей, инструмента и принадлежности

к артиллерийским орудиям (минометам)

Запасные части, инструмент и принадлежность (ЗИП) должны

храниться вполне исправными. Негодные детали необходимо за-

менять исправными из имеющегося запаса или направлять на

ремонт в артиллерийскую мастерскую.

За состояние и наличие запасных частей, инструмента и при-

надлежности офицеры несут такую же ответственность, как и за

материальную часть, потому что из-за отсутствия запасных

частей или их неисправности орудия (минометы)’ могут стать не-

боеспособными.

Запасные части, инструмент и принадлежность выдаются

в подразделения в комплектах на определенное число орудий,

минометов в зависимости от организационной структуры войско-

вой части.

Обычно комплекты ЗИП подразделяются на следующие виды:

орудийный, батарейный, ремонтный.

В орудийный комплект входит все, что необходимо иметь

при стрельбе на каждое орудие (миномет) (банники, чехлы, фо-

нари, ключи, запасные части для замены деталей на огневой

позиции — пружины ударников, ударники и т. д.к По мере из-

расходования орудийный комплект ЗИП пополняется со склада

артиллерийского вооружения.

Орудийный комплект ЗИП хранится в орудийных передках

и в специальных ящиках. Щетки банника и разрядники уклады-

ваются в ящики. Ломы, лопаты, прибойники, ключи, рукоятки

закрепляются на станинах лирками или ремешками.

28

Командир батареи и командир огневого взвода лично отве-

чают за сохранность ЗИП, правильность его расходования, учет

и сбережение. На израсходованный комплект ЗИП составляют

акт, который подписывается командиром батареи и начальникохМ

артиллерийской мастерской.

В батарейный комплект ЗИП дается все, что необходимо для

обеспечения подготовки орудий к стрельбе и походу (запасные

части и специальный инструмент). На каждую батарею выдается

один комплект ЗИП. Батарейный комплект ЗИП при казармен-

ном расположении войск хранится на складе, при нахождении

в лагерях — в батарее, а на походе — в машине. Предметы ба-

тарейного комплекта ЗИП, например: стопоры клиньев и пру-

жины к ним, спусковые защелки, ударники с бойками, экстрак-

торы, боевые плитки, регулирующие кольца, упорные и буферные

Рис. 13. Хранение ЗИП на стеллажах

кольца и т. п., используются по указанию командира батареи по

мере надобности (при ремонте материальной части). Все другие

детали, необходимые для ремонта артиллерийского вооружения,

но не вошедшие в перечень батарейного комплекта ЗИП, вы-

даются в батарею со склада по заявкам.

Ремонтные комплекты ЗИП используются для ремонта воору-

жения в артиллерийских мастерских. Порядок хранения и исполь-

зования ремонтного комплекта ЗИП определяет начальник

артиллерийского вооружения части. Как правило, ремонтные

комплекты ЗИП хранятся на складе артиллерийского вооруже-

ния в специальных укладочных ящиках (рис. 13).

При отсутствии ящиков запасные части и принадлежность

допускается хранить на стеллажах-полках; при таком хранении

они должны быть тщательно рассортированы, разложены по под-

разделениям с указанием номенклатурного номера каждой запас-

ной части и принадлежности.

29

Металлические запасные части, хранящиеся на складе части,

должны быть густо смазаны пушечной смазкой или погружены

в разжиженную смазку, кожаные — хорошо прожированы, де-

ревянные — окрашены, брезентовые и пеньковые — хорошо про-

сушены; стеклянные предметы и предметы из цветных металлов

смазывать не рекомендуется, их следует только протирать для

удаления грязи и пыли.

Запасные свободные трубы и лейнеры хранят в штатной уку-

порке густо смазанными снаружи и изнутри. Дульная и казен-

ная части труб и лейнеров должны быть закрыты вощеной бу-

магой.

Насосы двойного действия, не используемые продолжитель-

ное время, заполняются штатной жидкостью; для этого насосы

вынимают из ящиков и устанавливают вертикально. Жестянки

и масленки снаружи обтирают промасленной ветошью, а внутри

прополаскивают веретенным маслом.

Лопаты, топоры, увязочные ремни, веревки группируют

в определенном порядке по орудиям. В каждой группе указы-

вают, для какого орудия предназначаются предметы и качество их.

Комплекты ЗИП к минометам хранят в специальных ящиках

или сумках.

Ящики орудийного комплекта ЗИП к 107- и 120-лш миноме-

там должны быть закреплены на ходах минометов и храниться

вместе с ходами.

Орудийные комплекты ЗИП к 82-лш батальонным минометам

хранят в специальных ящиках или сумках; при хранении их раз-

мещают совместно с минометами в подразделениях, а на походе

возят вместе с минометами на автомобилях или повозках.

Стойки к прицелам для построения параллельного веера

хранят в орудийных комплектах ЗИП, закрепленными за мино-

метами; чтобы не перепутать, на каждой стойке наносят масля-

ной краской (или четко выбивают) номер миномета.

Хранение запасных частей, инструмента и принадлежности

к стрелковому оружию

Принадлежность к карабинам и винтовкам, находящимся

в постоянном пользовании, укладывают в специальные сумки

или ящики и хранят в особых отделениях пирамиды, а принад-

лежность и кобуры от револьверов хранят в том же шкафу или

ящике, в котором находятся револьверы.

Принадлежность к пистолетам-пулеметам обр. 1941 г. хранят

в гнездах прикладов, а к пистолетам-пулеметам обр. 1943 г. —

в гнездах сумок для магазинов.

Принадлежность для чистки хранят в брезентовых сумках или

в прикладах. Шомполы могут храниться на сошках, если у писто-

летов-пулеметов имеется приспособление для крепления шом-

полов.

30

Запасные стволы пистолетов-пулеметов хранятся в чехлах

обильно смазанными и завернутыми в пергаментную бумагу.

Принадлежность и запасные части, не находящиеся в по-

стоянном пользовании, в зависимости от назначения, могут хра-

ниться в подразделениях в специальных ящиках, в сумках или

коробках. Для большей сохранности принадлежность закреп-

ляется за определенными лицами.

Принадлежность к карабинам и винтовкам хранится в ящи-

ках, имеющих отделения для каждого предмета. Ящики ставят

около пирамид и вкладывают в них описи с указанием наимено-

вания предметов и количества их. Запасные части и принадлеж-

ность обильно смазывают и завертывают в пергаментную или

промасленную писчую бумагу.

Револьверы и пистолеты хранятся вместе с принадлежностью

в тех же шкафах на нижней полке. Запасные части к револь-

верам хранят в отдельном шкафу или в ящике.

Запасные части и принадлежность к револьверам и пистоле-

там хранят комплектно, так же как для винтовок, а к ручным

пулеметам — в шкафах или на стеллажах (стволы пулеметов

могут храниться без чехлов при пулеметах или уложенными

в деревянные ящики).

Запасные стволы к станковым пулеметам хранятся при пуле-

метах обильно смазанными и уложенными на рейках. Запасные

стволы к ручным и станковым пулеметам должны быть прове-

рены боем. Результаты проверки заносятся в формуляр. Запас-

ные части и принадлежность к станковым пулеметам сортируют

по комплектам и укладывают в шкафы или на стеллажи. Чехлы

к пулеметам хранятся на стеллажах или развешиваются на рей-

ках и вешалках.

Патронные металлические ленты смазывают и укладывают

в коробки, холщевые свертывают, связывают шпагатом и хранят

на стеллажах или вешают на вешалках.

9. ХРАНЕНИЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СМАЗОК, ЖИДКОСТЕЙ

И ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В подразделениях смазочные материалы хранят в плотно за-

крывающихся жестянках, находящихся в орудийном комплекте

ЗИП. Чтобы не загрязнить смазку, бидоны перед открыванием

необходимо обтирать от пыли, грязи, песка и т. д.

В двугорлых масленках, отмеченных буквой Н, хранится

только ружейная смазка. В крышках масленок должны быть

пробковые прокладки; если их нет, то они заменяются проклад-

ками из кожи или из лубка березы.

Обтирочные материалы хранят в специальных сухих и хо-

рошо проветриваемых помещениях, бтдельно от смазочных мате-

риалов. Чистые обтирочные материалы кладут по сортам, а обти-

31

рочные материалы, требующие стирки, складывают в отдельные

металлические ящики с крышками, или завертывают в куски ве-

тоши, или же складывают в отдельные мешки (емкостью 4—6 кг).

При длительном хранении промасленную ветошь и паклю

необходимо переворачивать, так как возможны случаи самовоз-

горания.

В подразделениях чистую ветошь хранят в кладовой в ме-

шочках, предназначенных для этой цели и имеющихся в орудий-

ном комплекте ЗИП. Мешочки укладывают в железные или дере-

вянные ящики, в которых хранят и промасленную ветошь. Для

того чтобы промасленная ветошь не накапливалась, необходимо

периодически стирать ее.

В частях хранят артиллерийскую смазку, жидкость, очисти-

тельные составы и обтирочные материалы в специальных поме-

щениях, сараях, оборудованных противопожарными средствами.

Смазка поступает на склад части в бидонах, деревянных боч-

ках или в железных барабанах, жидкость — в стеклянных бутыл-

ках, помещенных в плетеные корзинки или деревянные клетки.

Смазка, очистительные составы и жидкость отпускаются

в исправной укупорке с пломбами, ярлыками и трафаретами,

которые необходимо сохранять до полного израсходования

смазки, очистительных составов и жидкости.

На каждом бидоне должна быть пломба военпреда, рядом

с ней на проволоке или шпагате подвешивается жестяная или

деревянная бирка с выштампованным наименованием смазки или

жидкости, номером партии, с указанием веса и технических

условий (ТУ), которым должна отвечать смазка или жидкость.

Если смазка поступает в деревянных бочках или железных бара-

банах, то наименование смазки и прочие данные наносят на

доньях бочки или барабана. Если жидкость поступает в стеклян-

ных бутылях, то все данные наносят на бирках, прикрепляемых

к горловине бутыли или к корзине. На бутылях с глицериновой

жидкостью (стеолом М) бирка прикрепляется под пломбой воен-

преда.

Если при осмотре бидон окажется неисправным, то смазку

следует переложить в другой — исправный. При этом необходимо

следить за тем, чтобы бидон, в который йерекладывается смазка

или переливается жидкость, был чистым, без влаги.

Смазку из неполных бидонов и жидкость из неполных буты-

лей необходимо расходовать в первую очередь. Смазка, имею-

щая механические примеси или загрязненная пылью, песком или

чем-нибудь другим, негодна к употреблению и должна быть от-

правлена начальником артиллерийского вооружения на анализ.

Бидоны со смазкой и бутыли с жидкостью при хранении

можно ставить на полках (рис. 14 и 15) в один или в два ряда;

в последнем случае между рядами кладут прокладки. Бочки со

смазкой ставят на стеллажах крышками или наливными отвер-

стиями вверх. .х *

32

При хранений смазочных Материалов необходимо следить,

чтобы в них не попадала влага, пыль, песок и другие твердые

частицы. С этой же целью не допускается" выдача подразде-

лениям смазок в загрязненных жестянках, в жестянках без

крышек или с остатками старой смазки. Различные сорта ска-

зок хранят отдельно друг от друга. Хранить кислоты вместе со

смазками не разрешается.

3- 1308

ГЛАВА И

СБЕРЕЖЕНИЕ ВООРУЖЕНИЯ И УХОД ЗА НИМ

Продолжительность службы орудий, минометов и надежность

действия их механизмов повышаются:

— при правильном уходе за орудиями и минометами (т. е.

соблюдении всех правил своевременной чистки и смазывания) и

при правильном обращении с ними;

— при умении своевременно обнаруживать и устранять не-

исправности;

— при правильной и тщательной подготовке орудий и мино-

метов к стрельбе и походу;

— при правильной их эксплуатации (скорости транспорти-

ровки, режиме огня и др.).

Многочисленные боевые действия советских войск в борьбе

с войсками гитлеровской Германии во время Великой Оте-

чественной войны показали, что хороший уход за боевой техни-

кой и сбережение ее обеспечивали подразделению выполнение

любой задачи. Так, например, командир батареи гвардии старший

лейтенант Козлов И. С., находясь со своей батареей на Карель-

ском фронте и ведя непрерывные бои, с сентября 1941 г. по

февраль 1944 г. не имел ни одного случая отказа в работе орудий

его батареи. Подчиненные ему командиры взводов лейтенанты

Александров и Лыткин тщательно готовили вверенную им мате-

риальную часть, систематически осматривали ее и своевременно

устраняли обнаруженные неисправности.

Гаубичная батарея, которой командовал гвардии капитан

Суворов С. В., и минометная батарея под командованием гвар-

дии капитана "Куликова В. С., несмотря на исключительно труд-

ные условия, участвуя в многочисленных боях с августа 1941 г.

и до конца войны, не имели поломок и капитального ремонта,

потому что орудийные и минометные расчеты этих батарей

бережно относились к своему боевому оружию.

34

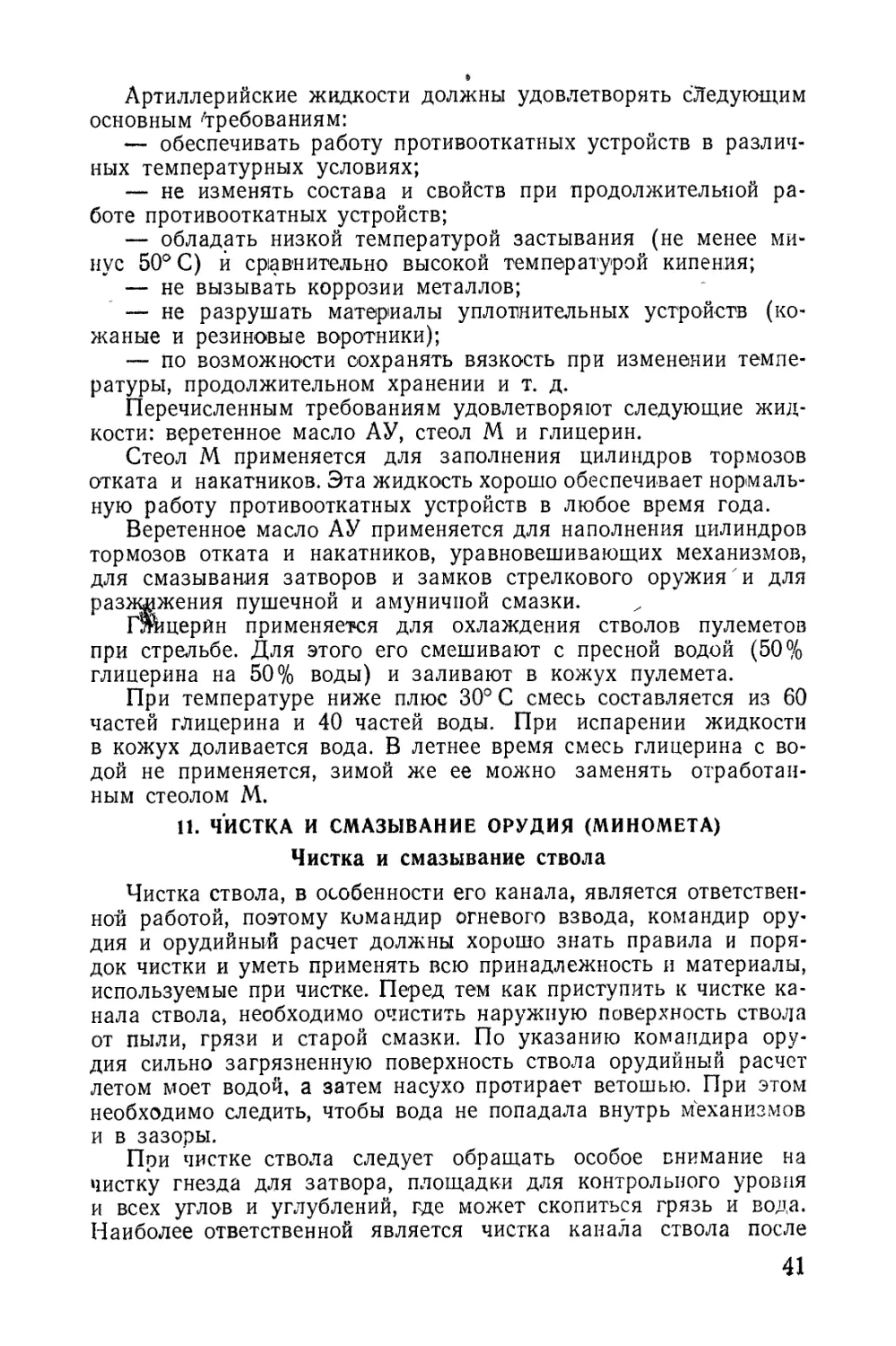

10. ЧИСТКА И СМАЗЫВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ

Общие положения

Чистка и смазывание материальной части орудий и миноме-

тов, а также другого вооружения производятся под руководством

командира взвода, который назначает время для чистки, органи-

зует ее и дает соответствующие указания командирам орудий

(минометов). Перед чисткой командир взвода проверяет пригод-

ность принадлежности, смазочных, очистительных и обтирочных

материалов, а во время чистки следит за правильностью работы

орудийных (минометных) номеров, давая в нужных случаях не-

обходимые указания командирам орудий. После чистки командир

взвода проверяет доброкачественность и полноту чистки, а в слу-

чае обнаружения недостатков приказывает командирам орудий

(минометов) устранить их.

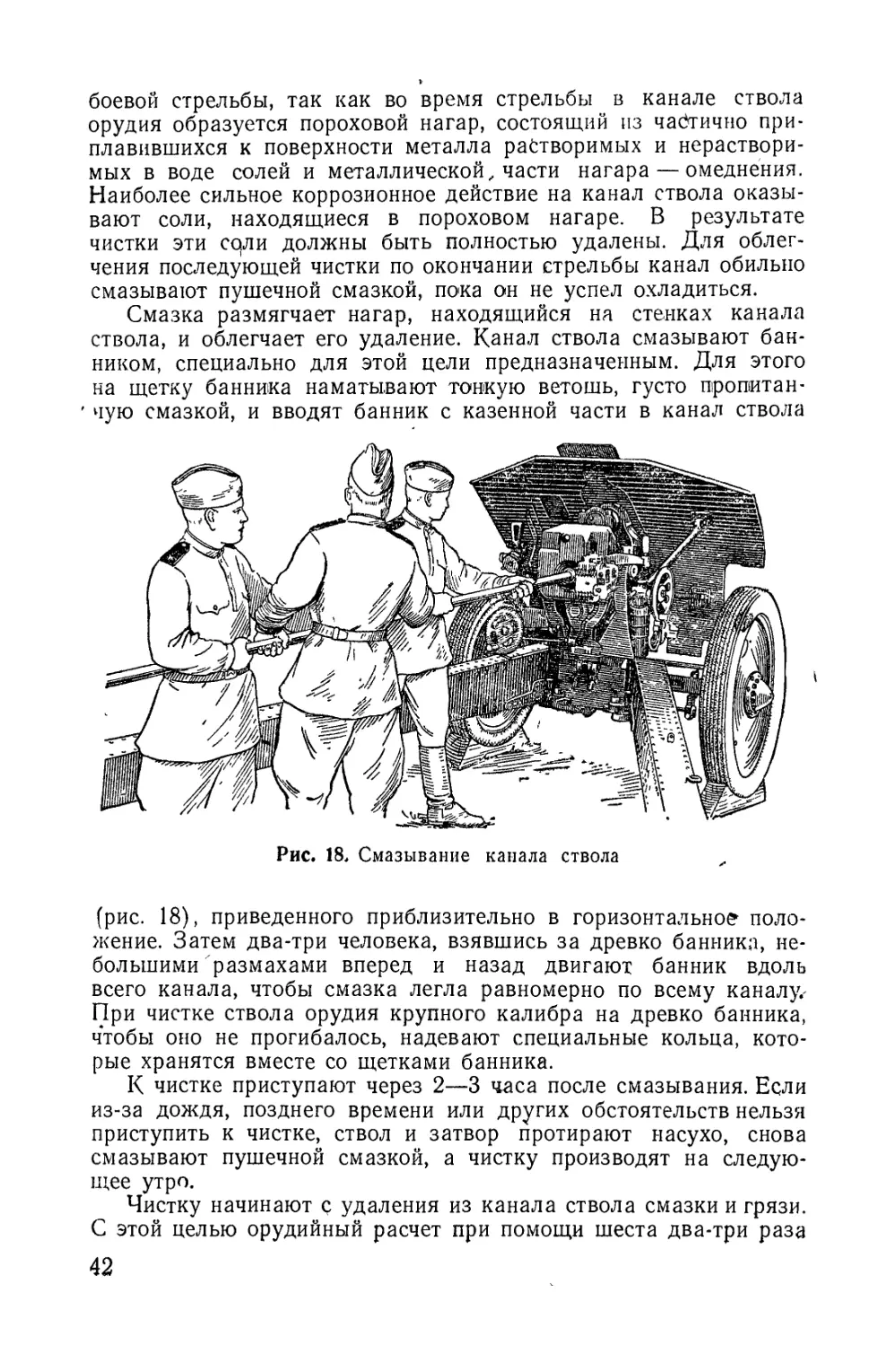

Чистку материальной части артиллерии и минометов произ-

водят при их неполной или при полной разборке.

При неполной разборке производят чистку материальной

части, .находящейся в постоянном пользовании. Такая чистка

производится после каждой стрельбы, похода, выезда в поле,

занятия при орудиях и минометах, после дождей (если орудия

и минометы хранятся в открытых парках) и один раз в неделю

при хранении материальной части в закрытых парках.

Чистку при полной разборке материальной части произво-

дят один или два раза в год — перед лагерным сбором и после

него, во время планово-профилактического ремонта, при пере-

воде с летней смазки на зимнюю и с зимней на летнюю.

При чистке материальной части следует проверить, не появи-

лась ли где-либо на поверхности металла ржавчина. С течением

времени эта ржавчина будет все глубже разъедать металл, и

в дальнейшем не удастся удалить ее без заметных следов, поэтому

обнаруженную свежую ржавчину необходимо немедленно снять.

Категорически запрещается удалять ржавчину каким-либо

химическим составом, крупной наждачной бумагой, песком,

толченым кирпичом, мелом, напильником и т. д.

Заржавленное место рекомендуется обильно смочить кероси-

ном или скипидаром и оставить на несколько часов (в зависи-

мости от глубины ржавления), после чего удаляют ржавчину

ветошью, пропитанной керосином или веретенным маслом АУ.

Если для чистки употреблялись керосин или вода, то остав-

шиеся частицы их необходимо вытереть сухой тряпкой, так как

они могут вызвать ржавление.

Если не удается полностью удалить ржавчину таким спосо-

бом, то следует применить угольный порошок из толченого дре-

весного угля (березового) или самый мелкий наждак (наждач-

ная пыль) с маслом. При этом надо соблюдать большую осто-

рожность, чтобы не повредить части или механизмы и не изме-

нить их размеры бодьше положенных предельных допусков.

3* 35

Наждачную пыль разрешается применять только отмученную,

без крупных частиц, причем работы должны производиться под

руководством артиллерийского техника. Для удаления ржавчины

в канале ствола, в цилиндрах противооткатных устройств, на

штоках и веретенах применять наждачную пыль не разрешается.

В тех местах, где незначительное увеличение зазора между де-

талями не имеет существенного значения, разрешается применять

мелкую наждачную бумагу.

После тщательной чистки производится смазывание матери-

альной части.

Порядок смазывания и средства, используемые при смазыва-

нии, будут подробно рассмотрены в соответствующих разделах

книги.

Орудия (минометы), находящиеся в постоянном пользовании,

не смазываются обильно, в особенности части затвора и их гнезда.

Слой смазки должен быть таким, чтобы был виден отпечаток

пальца на смазанной поверхности детали. Обильная смазка при-

водит к загрязйению, что вызывает тугое действие механизмов,

а в ударном механизме является одной из причин осечек.

Кроме того, в густой смазке труднее заметить какой-либо

твердый предмет, которым можно повредить канал, части затвора

и другие механизмы.

Обильно смазываются части орудия (миномета), передка и

зарядного ящика в тех местах, где была выведена ржавчина,

а также неокрашенные детали и части, находившиеся под мок-

рыми чехлами при продолжительной ненастной погоде.

Смазывание трущихся частей орудий (минометов) произво-

дится при планово-профилактическом ремонте, при подготовке

материальной части к стрельбе и походу, если в этом есть необ-

ходимость, а также по мере надобности. Смазку накладывают

лопаточкой, ветошью, пропитанной в смазке, или через масленки,

которые обычно отмечены на системах красной краской. Масленки

всегда должны быть исправны и наполнены смазкой.

Чтобы находящаяся в колпачках масленок смазка попадала

на трущиеся поверхности Деталей, колпачки необходимо периоди-

чески подвинчивать, а шариковые масленки наполнять смазкой

при помощи шприца.

Материалы и принадлежность для чистки

Для чистки, мытья и протирания материальной части артил-

лерии и минометов используются: ветошь льняная и бумажная,

суконные ленты, пакля льняная, керосин," вода и мыльный рас-

твор, деревянные шесты и деревянные пыжи, банники, комплекты

палочек и деревянные лопаточки, щетки типа зубных, кисти для

чистки и мытья, масленки, шприцы, тавотонабиватели.

Ветошь хлопчатобумажную бельевую необходимо использо-

вать для смазывания канала ствола стрелкового оружия, для

36

протирания насухо канала ствола орудия и миномета, а также

для обтирания всех мелких и важных деталей.

Ветошь должна быть сухая, чистая, без пыли, песка и грязи.

Грубую хлопчатобумажную ветошь лучше всего применять для

удаления грязи и смазки с материальной части артиллерии, ми-

нометов и стрелкового оружия, а также для обтирания корпусов

снарядов и гильз.

Суконные ленты (ши-

нельное, брючное и другое

сукно) без швов, предва-

рительно выстиранные с

мылом и просушенные, ис-

пользуют для пыжевания

канала ствола, а также

для чистки медных и брон-

зовых деталей материаль- _ „

ной части артиллерии и Рис* 16, ДеРевянный пыж

приборов.

Для удаления с трущихся частей грязи и засохшей смазки

необходимо использовать ветошь или бумажные концы, смочен-

ные керосином, после чего трущиеся части протереть насухо.

Паклей льняной, очищенной от кострики и пыли, чистят канал

ствола стрелкового оружия.

Керосином размягчают и удаляют смазку, моют канал ствола,

особенно в зимнее время (при низких температурах), удаляют

ржавчину и разжижают зимнюю смазку № 21.

Мыльным р^твором промывают и чистят канал ствола и за-

твор, удаляя этим пороховой нагар, оставшийся после стрельбы.

Деревянные шесты, используемые для смазывания и пыжева-

ния орудия, изготовляются из твердого и несмолистого дереву.

В зависимости от калибра орудия толщина шеста может быть

3—10 см. Для удобства работы шест должен быть длиннее ствола

орудия (миномета) на 1 м. На каждое орудие достаточно иметь

один шест.

Деревянные пыжи, как и деревянные шесты, изготовляются

из. твердого и несмолистого дерева из расчета два пыжа на ору-

дие или миномет. Длина пыжа примерно равна двум калибрам

орудия (миномета), а диаметр пыжа на 1 см меньше калибра

орудия (миномета).

Для того чтобы навернутая на пыж ветошь не соскакивала

при его пробивании по каналу ствола, на боковой поверхности

пыжа *делают поперечные канавки — зарубинки (рис. 16).

В батарее имеются следующие банники:

— для смазывания канала ствола по нагару;

— для промывания канала ствола керосином или водой;

— для смазывания чистого канала ствола;

— запасный,

37

Банники, предназначенные для смазывания, не должны быть

смочены керосином, водой и т. д.; чтобы их не перепутать, на ме-

таллической головке банника наносят отличительные надписи:

«По нагару», «Для мытья» и т. д.

Все банники, а также и вся принадлежность для чистки

должны содержаться в чистоте и исправности. Щетки банников

после их употребления необходимо промывать в теплой воде

с мылом и просушивать.

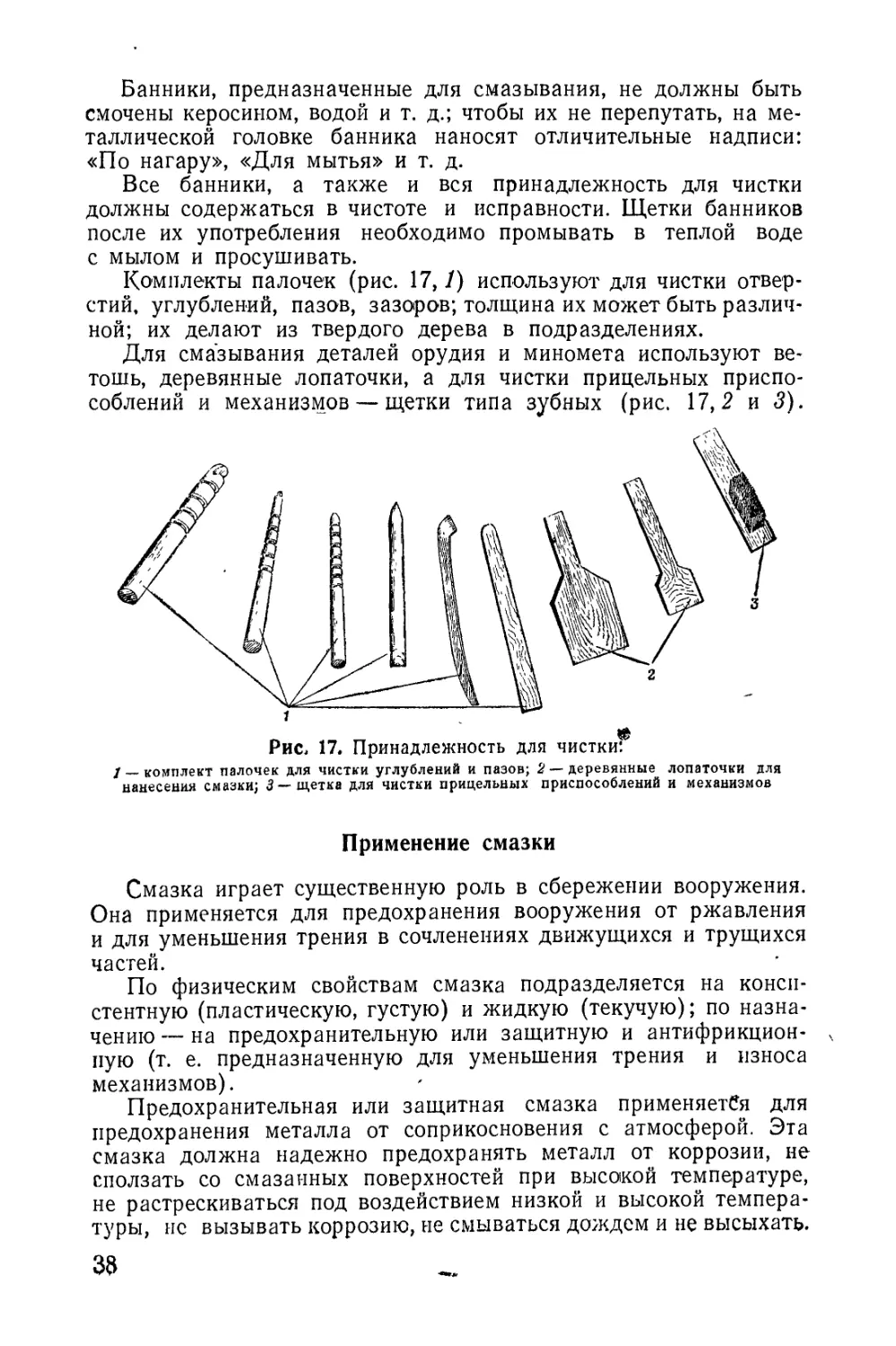

Комплекты палочек (рис. 17, 7) используют для чистки отвер-

стий, углублений, пазов, зазоров; толщина их может быть различ-

ной; их делают из твердого дерева в подразделениях.

Для смазывания деталей орудия и миномета используют ве-

тошь, деревянные лопаточки, а для чистки прицельных приспо-

соблений и механизмов — щетки типа зубных (рис. 17,2 и 3).

Рис. 17. Принадлежность для чистки^

/ _ комплект палочек для чистки углублений и пазов; 2 — деревянные лопаточки для

нанесения смазки; 3— щетка для чистки прицельных приспособлений и механизмов

Применение смазки

Смазка играет существенную роль в сбережении вооружения.

Она применяется для предохранения вооружения от ржавления

и для уменьшения трения в сочленениях движущихся и трущихся

частей.

По физическим свойствам смазка подразделяется на конси-

стентную (пластическую, густую) и жидкую (текучую); по назна-

чению -- на предохранительную или защитную и антифрикцион-

ную (т. е. предназначенную для уменьшения трения и износа

механизмов).

Предохранительная или защитная смазка применяется для

предохранения металла от соприкосновения с атмосферой. Эта

смазка должна надежно предохранять металл от коррозии, не

сползать со смазанных поверхностей при высокой температуре,

не растрескиваться под воздействием низкой и высокой темпера-

туры, нс вызывать коррозию, не смываться дождем и не высыхать.

38

Антифрикционная смазка не должна вытекать из гнезд или

вызывать коррозию металла; она должна обеспечивать нормаль-

ную работу механизмов как летом, так и зимой.

В каждом отдельном случае применение смазки будет целесо-

образным, если за вооружением ведется правильный уход,

а смазка применяется по назначению и наносится па хорошо очи-

щенную и подготовленную поверхность металла. В противном

случае смазка не будет предохранять металл от коррозии и бы-

строго износа, вызванного трением деталей одна о другую,

а явится причиной отказа в работе материальной части, особенно

при морозе.

Для смазывания материальной части артиллерии применяется

следующая смазка: пушечная, ружейная, зимняя № 21, лейнер-

ная, снарядная, смазка ПП-95/5, солидол, амуничная, вазелино-

вое приборное масло МВП, вазелин технический и др.

Пушечная смазка применяется для смазывания механизмов

артиллерийских орудий и минометов, для предохранения от ржав-

ления неокрашенных металлических поверхностей орудий (мино-

метов), передков и неокрашенных корпусов снарядов, для пред-

охранения стрелкового оружия от ржавления при складском

хранении.

Пушечная смазка хорошо обеспечивает нормальную работу

механизмов орудий (минометов) при температуре не ниже ми-

нус 10° С.

При температуре минус 10° С пушечная смазка затвердевает.

Вследствие этого в районах с устойчивой температурой минус

10° С (зимой) пушечную смазку необходимо заменять смесью,

состоящей примерно из 50% пушечной смазки и 50% веретен-

ного масла.

В тех районах, где температура не бывает ниже минус 10° С,

пушечная смазка может применяться в течение всего года. При

температуре плюс 30—35° С и выше пушечная смазка .может

сползать с металлических поверхностей, особенно вертикальных.

В результате сползания смазки rfa металлических поверхно-

стях остается тонкая пленка, защищающая металл от ржавления

только непродолжительное время. Вследствие этого летом необ-

ходимо проверять наличие смазки и в случае надобности возоб-

новлять ее.

Ружейная смазка применяется для смазывания всех механиз-

мов и металлических деталей стрелкового оружия, находящегося

в эксплуатации в течение всего года.

Зимняя смазка № 21 применяется для подготовки стрелкового

оружия к стрельбе при низких температурах.

Лейнерная смазка применяется для смазывания соприкасаю-

щихся с оболочками поверхностей лейнеров, свободных труб,

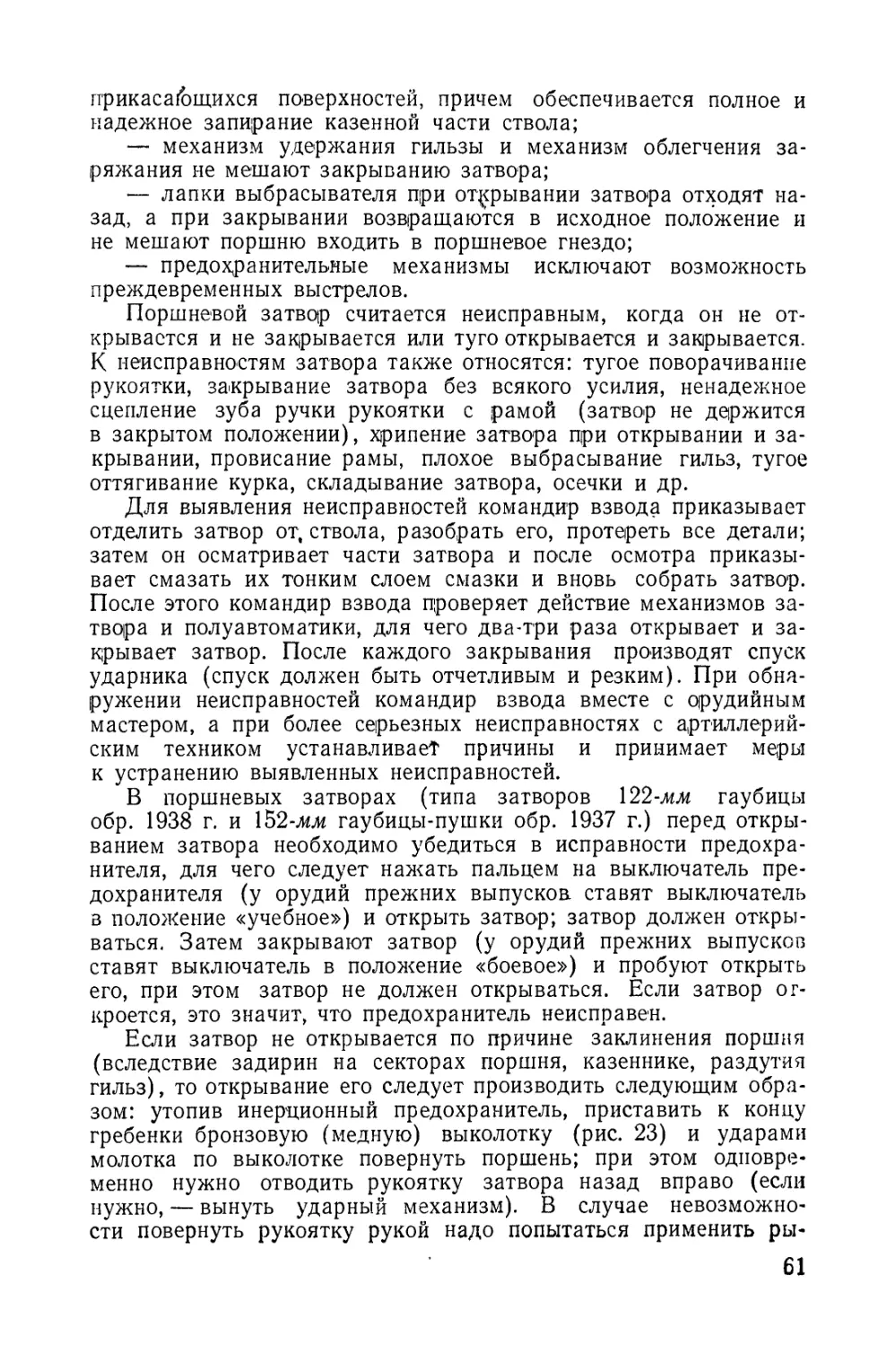

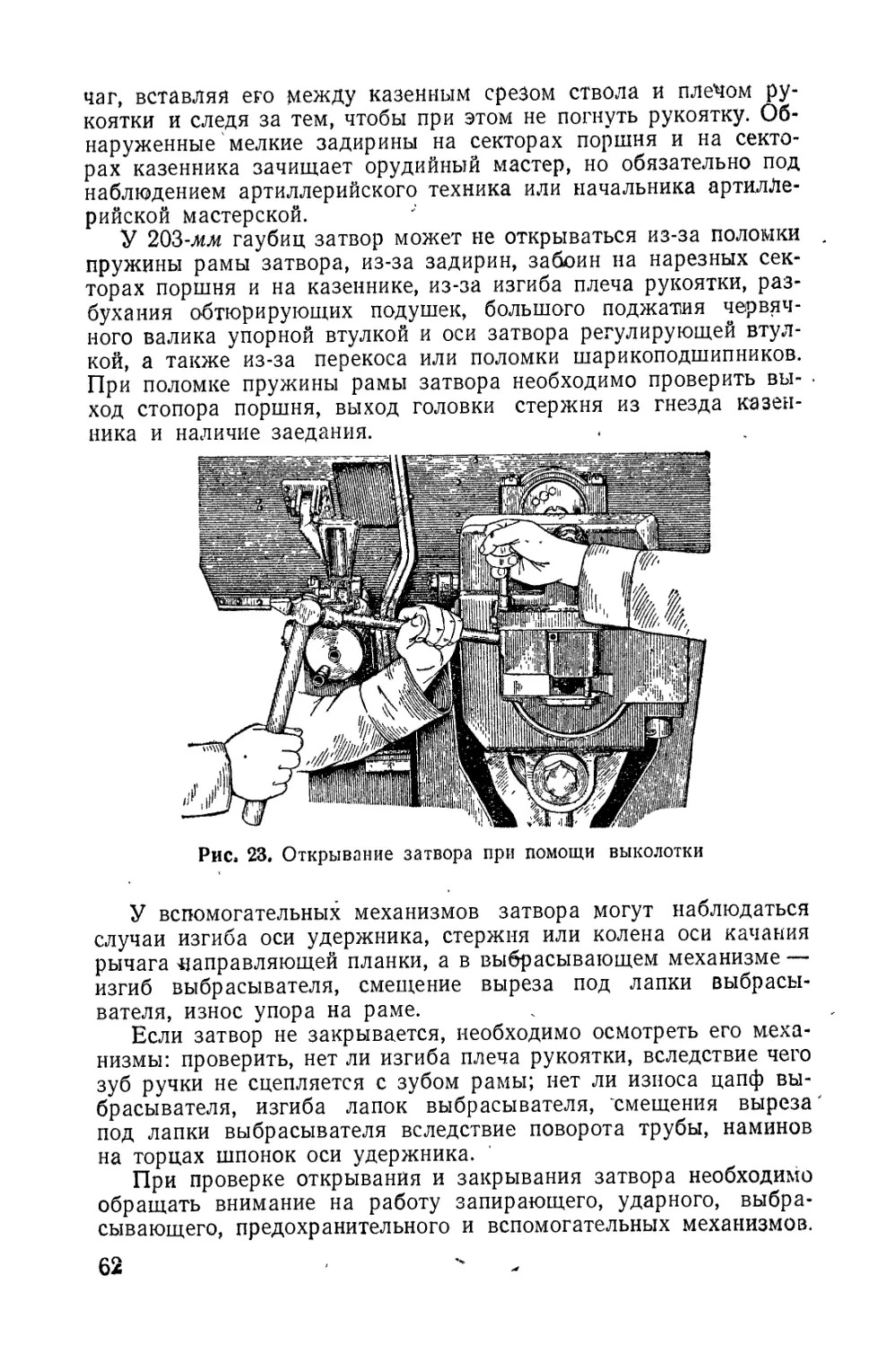

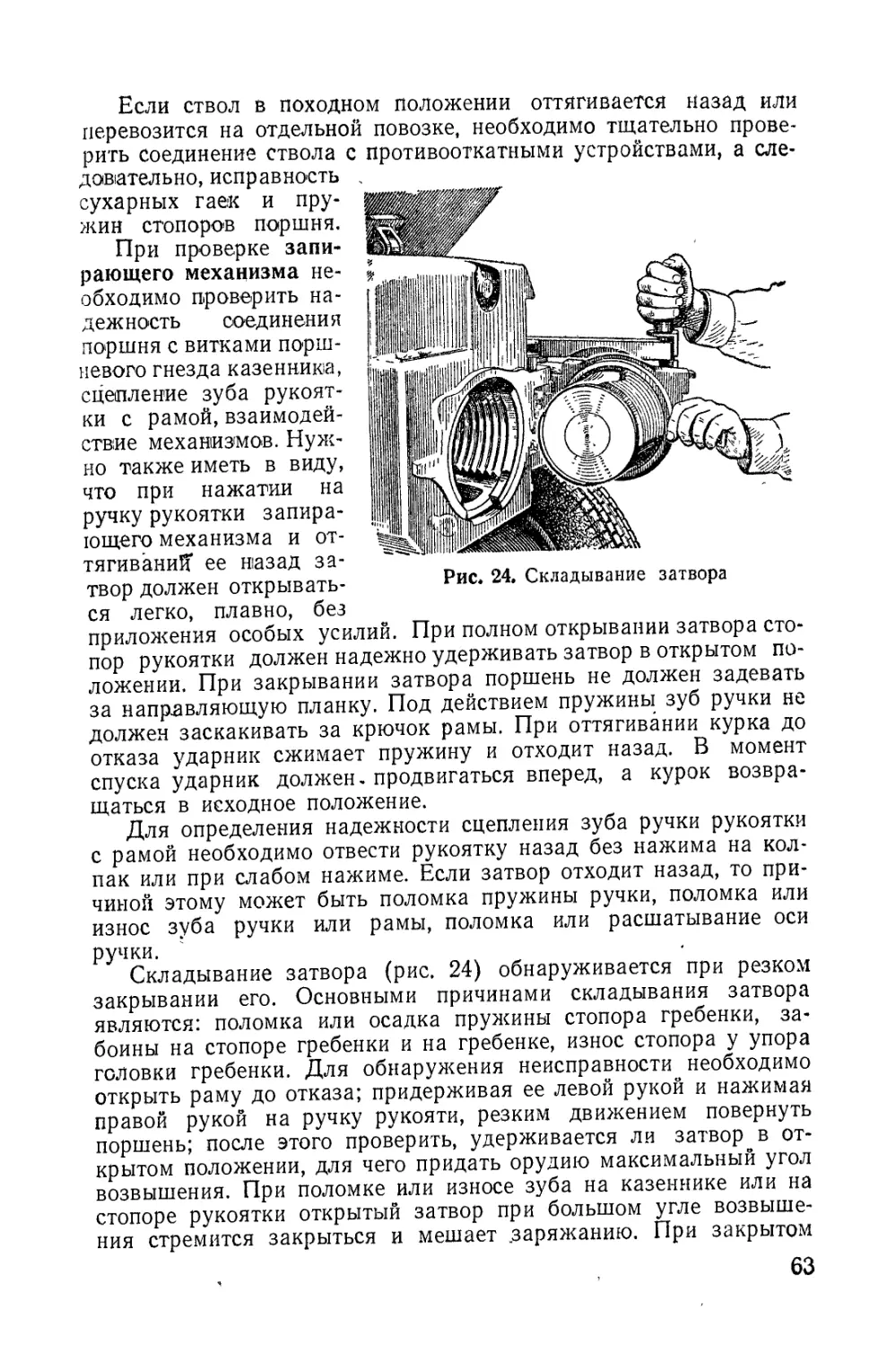

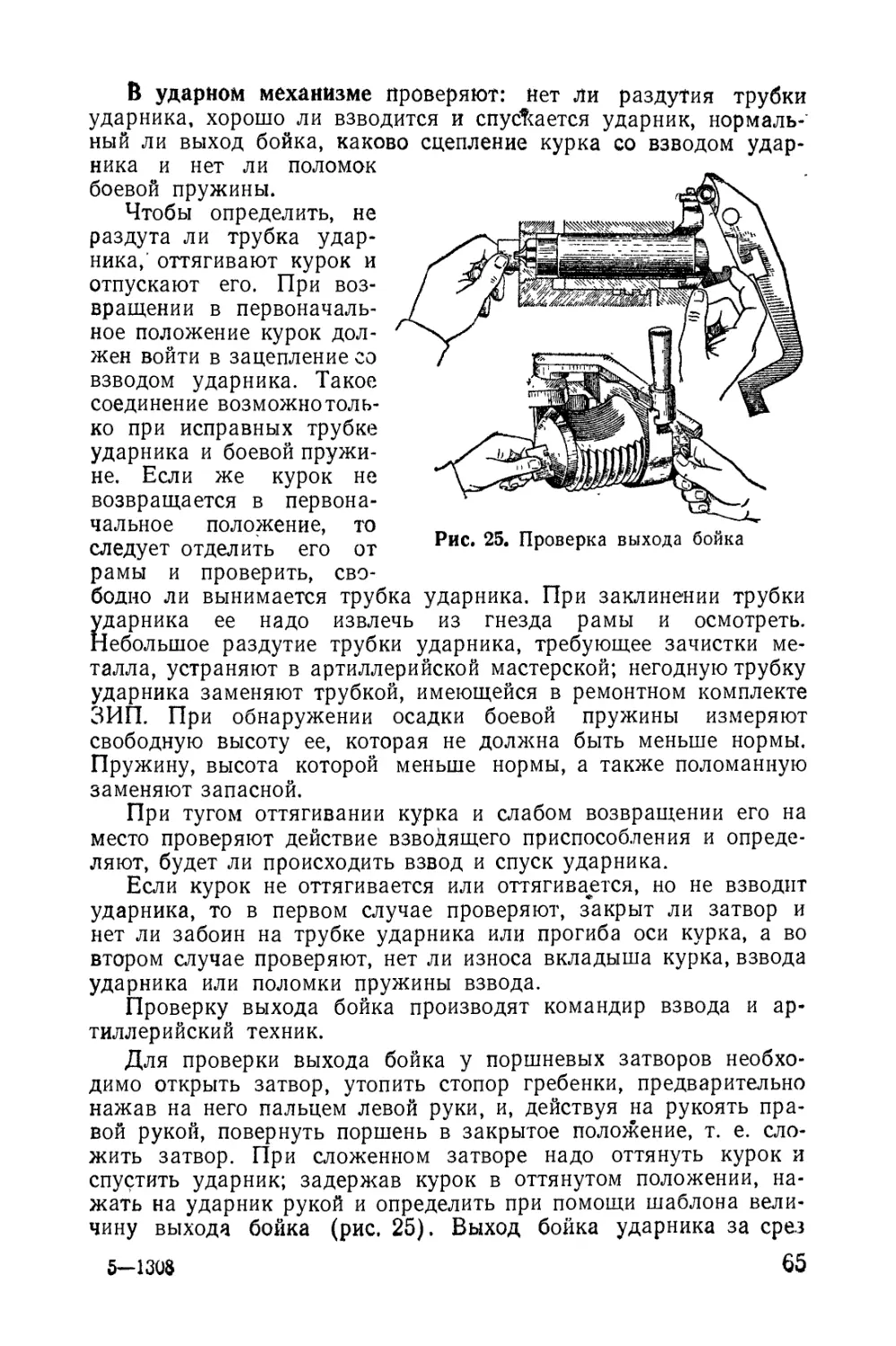

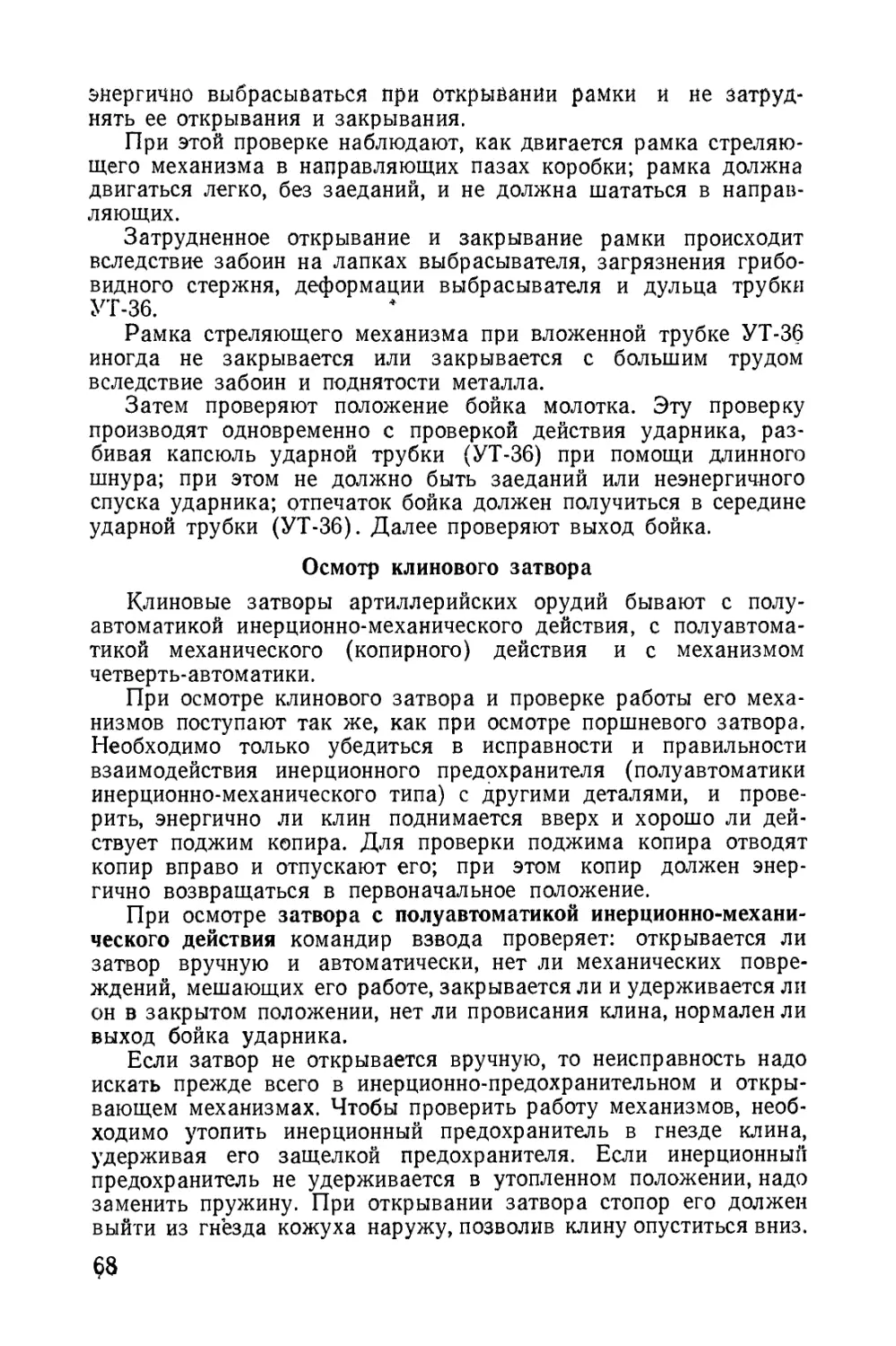

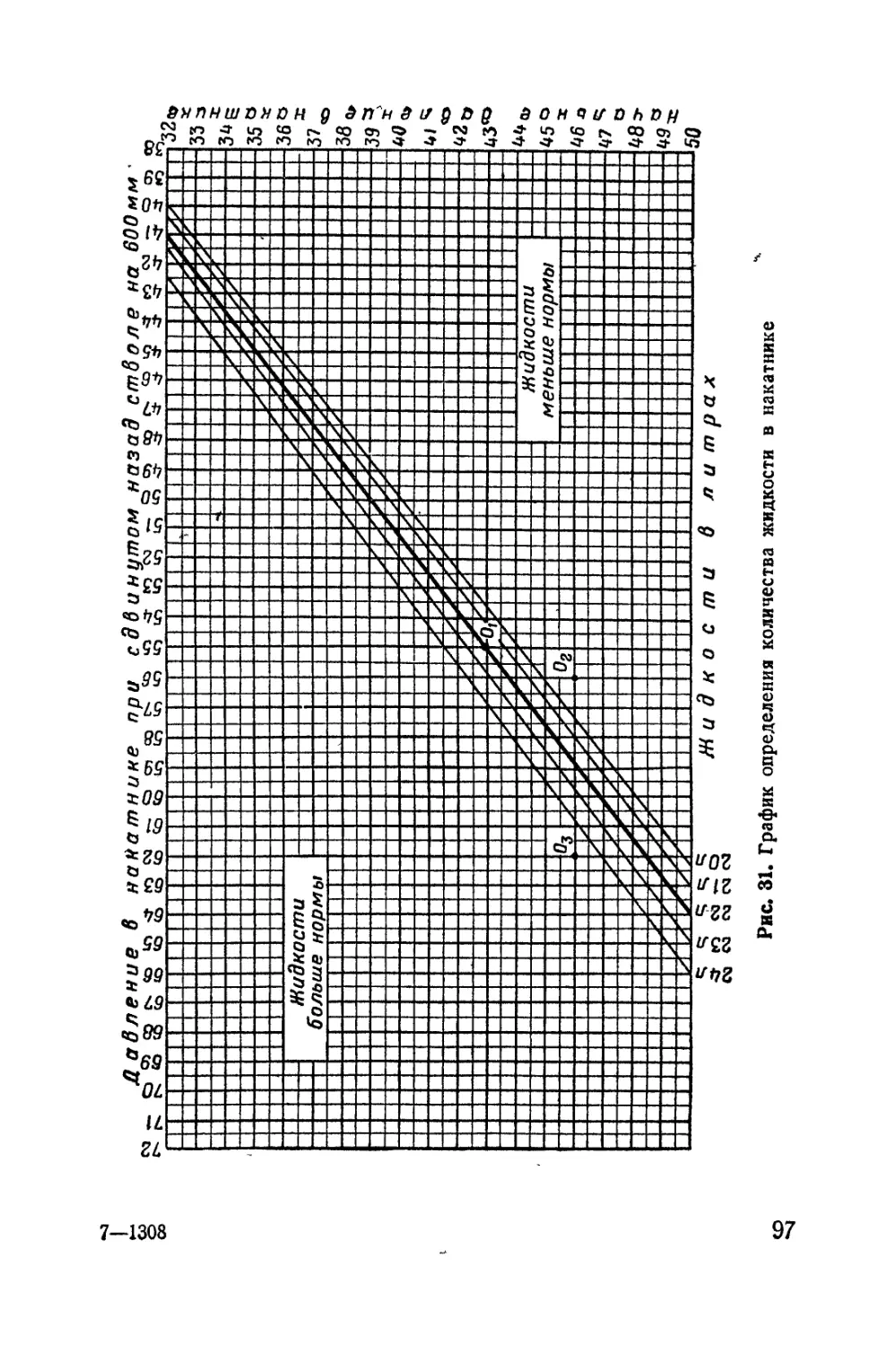

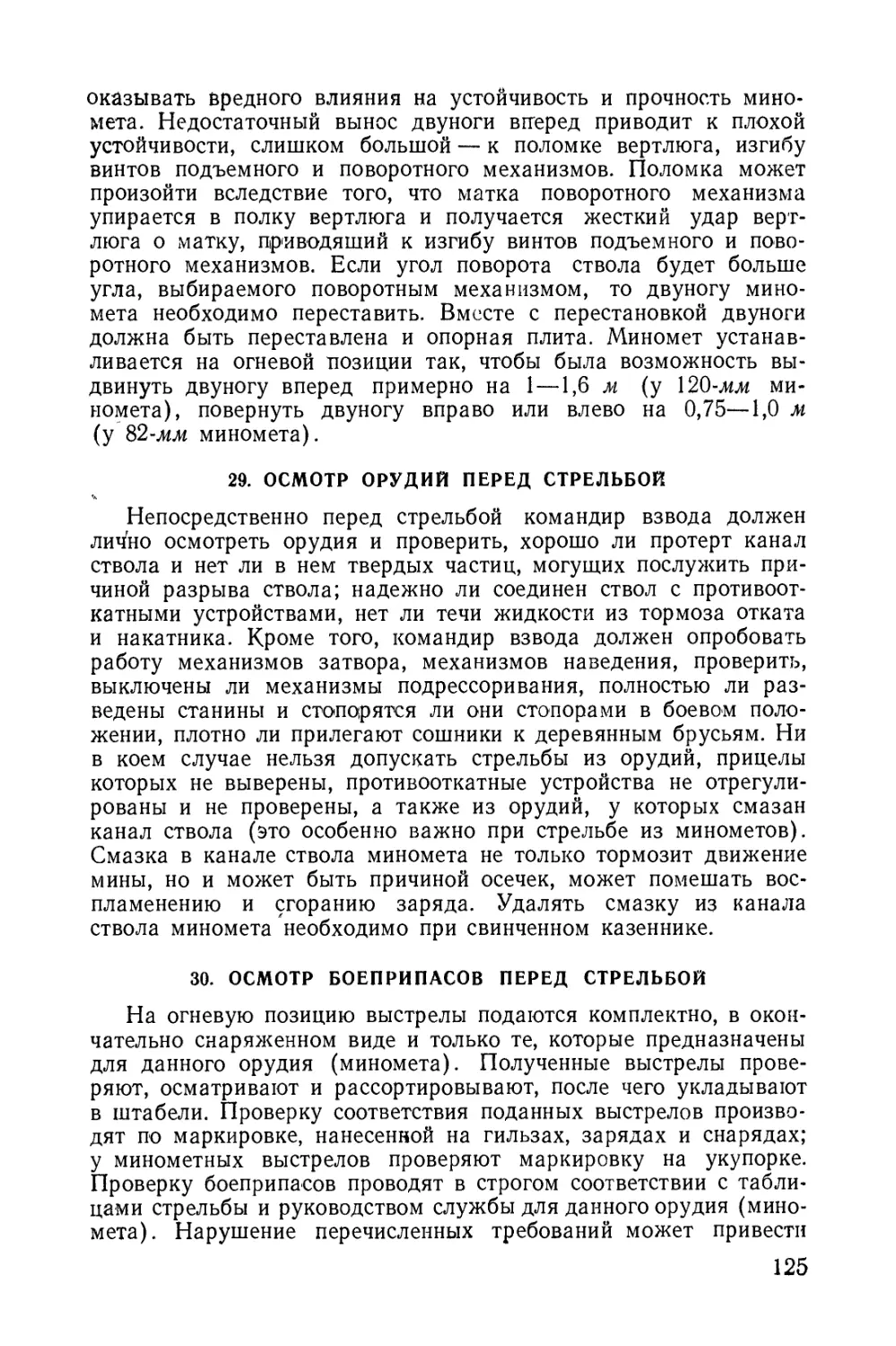

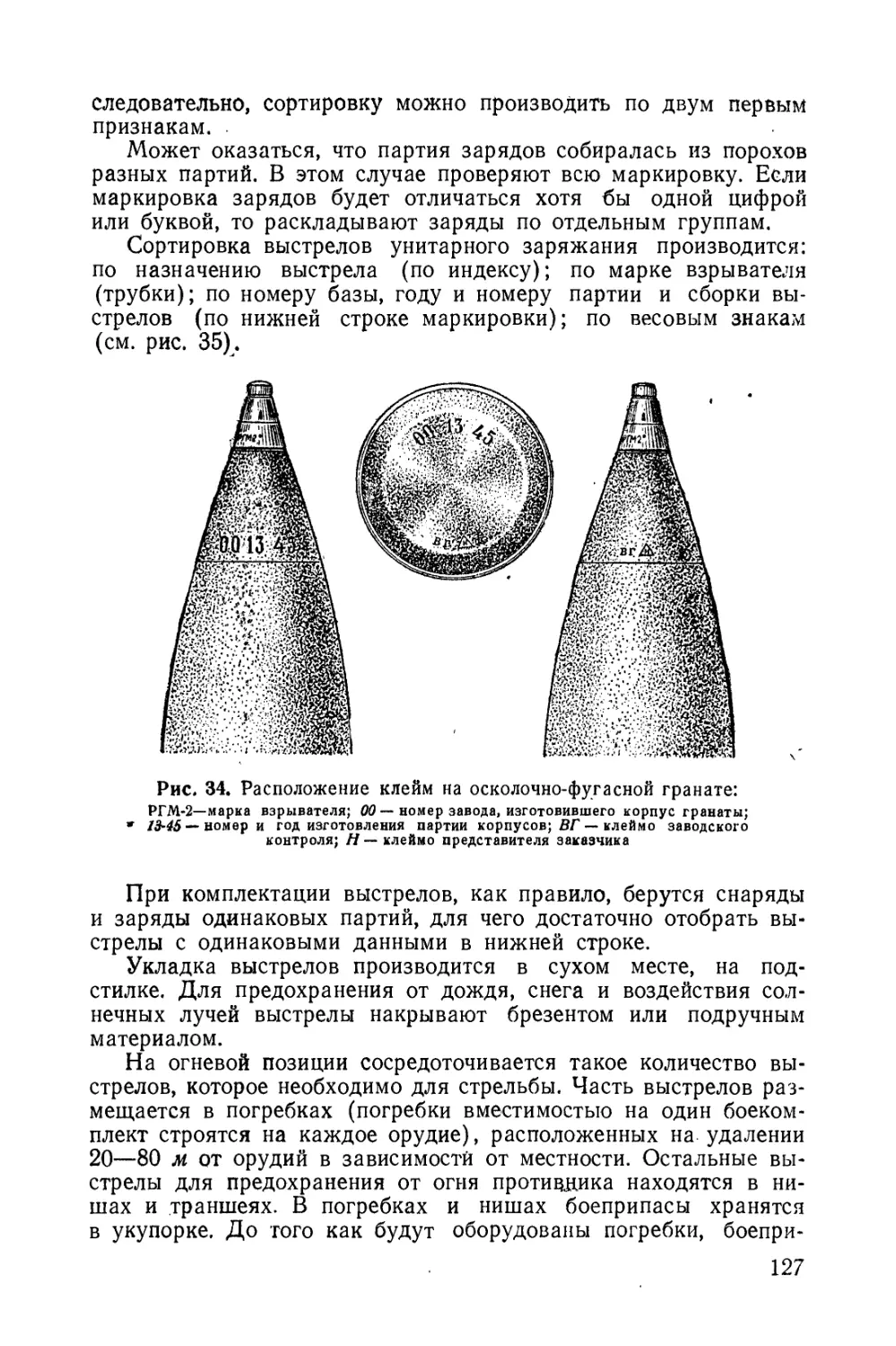

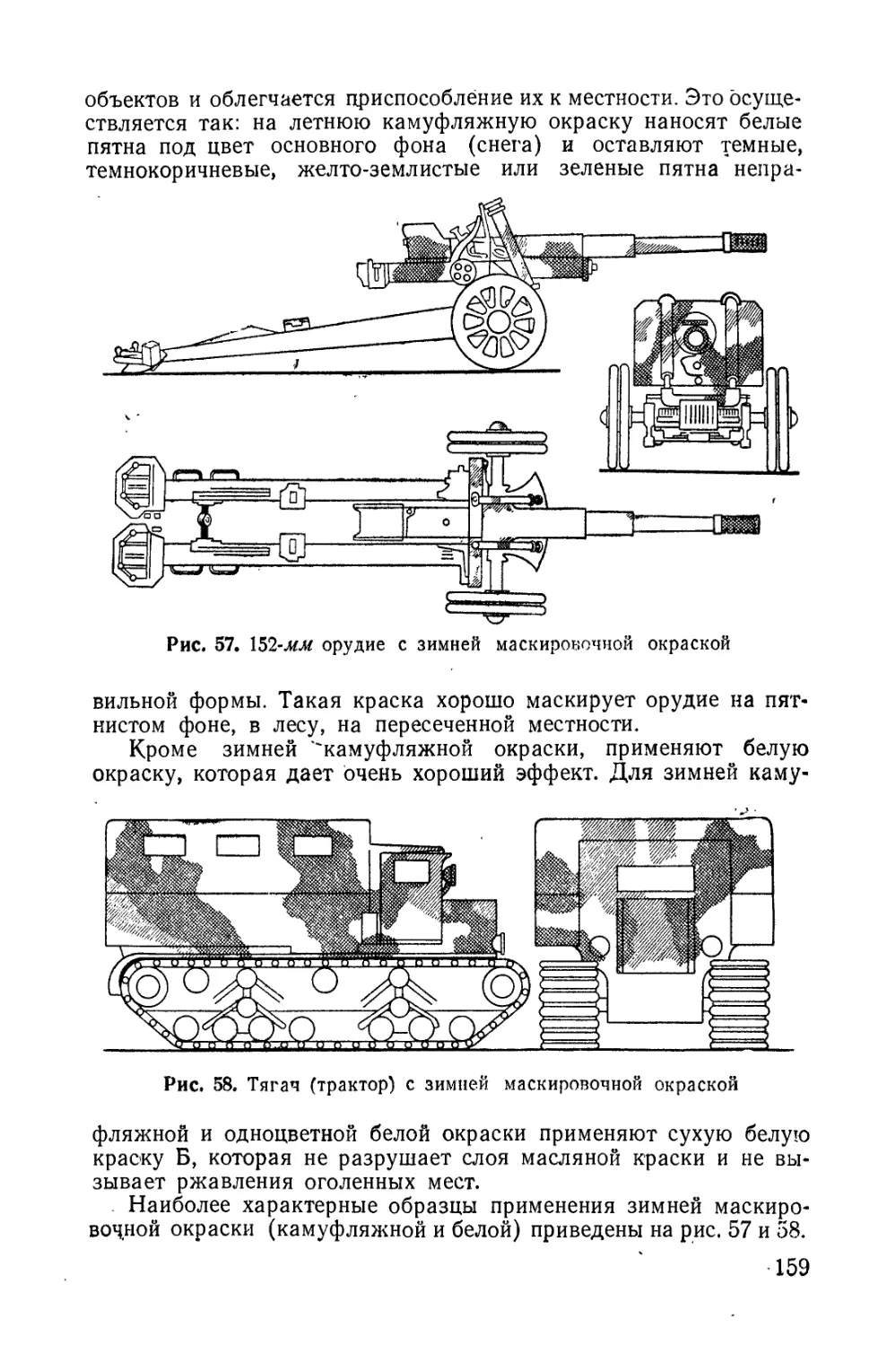

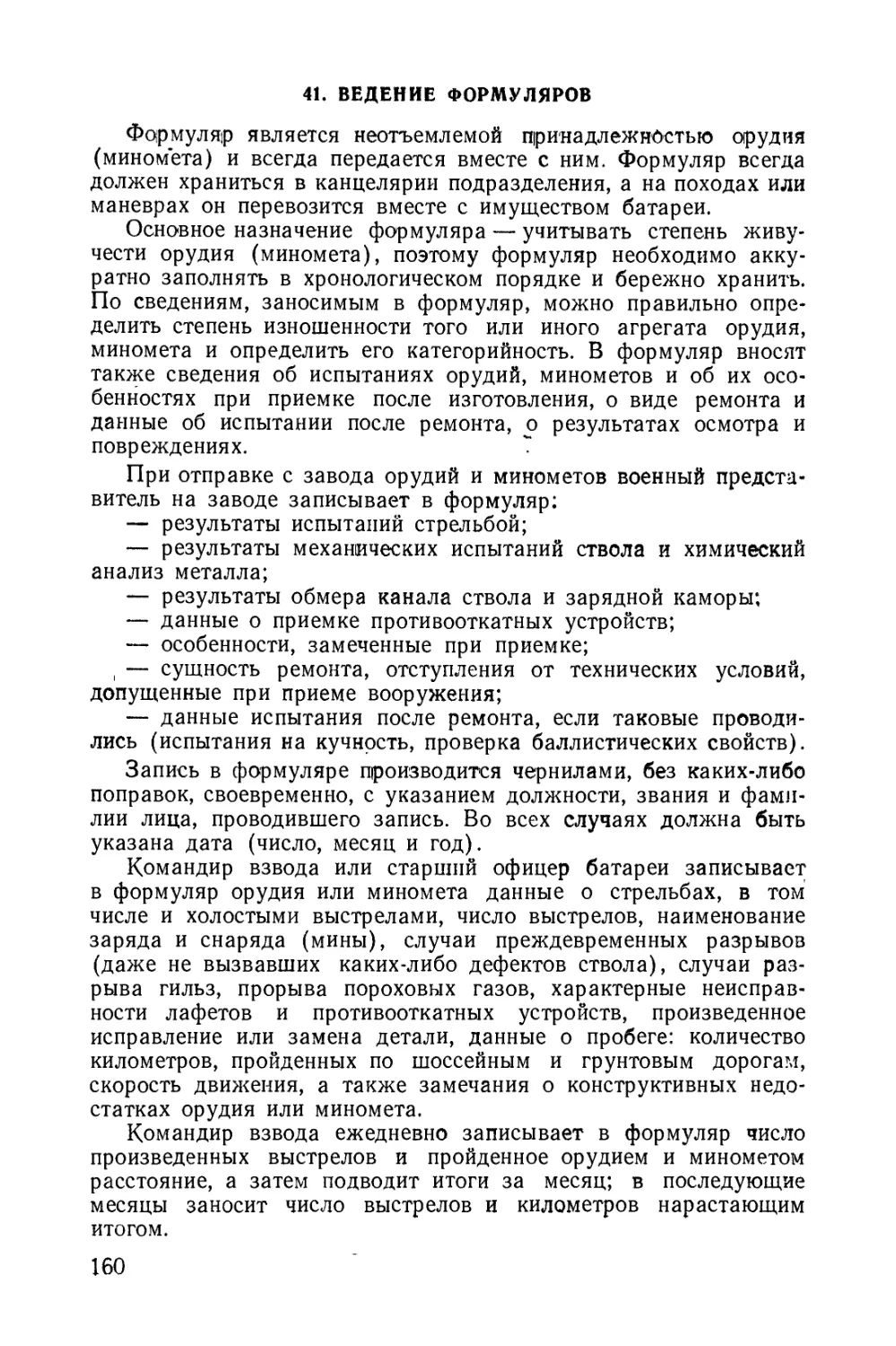

резьбы казенников. Эта смазка при нагревании стволов в резуль-