Автор: Гароди Р.

Теги: философские науки переводная литература издательство иностранной литературы экзистенциализм м арксизм

Год: 1962

Текст

ROGER GARAUDY

QUESTIONS A IEAN-PAUL

SARTRE PRECEDEES DUNE

LETTRE OUVERTE

PARIS I960

Р. ГАРОДИ

ОТВЕТ

Жан-Полю Сартру

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

Г. Б. АГАБЕКОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ИНОСТРАННОЙ Л ИТЕРА ТУРЫ

Москва 1962

Редакция литературы по философским наукам

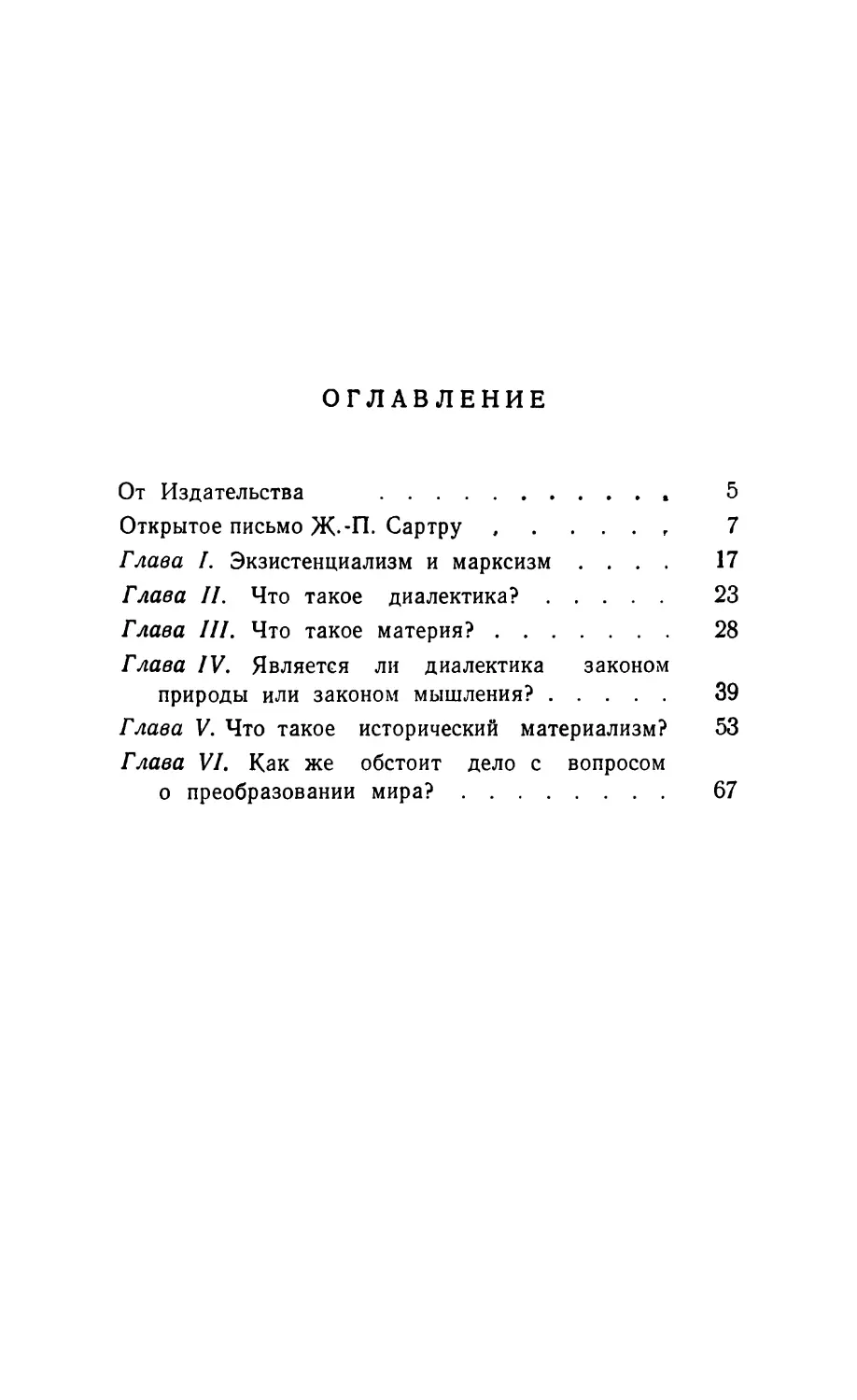

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Роже Гароди, один из видных французских

теоретиков-марксистов, член ЦК и Политбюро ЦК

Французской коммунистической партии, известен советскому

читателю как автор таких переведенных на русский

язык работ, как «Грамматика свободы»,

«Вопросы марксистско-ленинской теории познания»,

«Марксистский гуманизм» и др.

Предлагаемая вниманию советского читателя новая

его работа «Ответ Жан-Полю Сартру» содержит

критический разбор книги Сартра «Критика диалектического

разума». Роже Гароди противопоставляет теоретические

позиции марксизма и экзистенциализма и показывает

научную несостоятельность экзистенциалистской

концепции Сартра. Автор убедительно опровергает обвинения,

выдвинутые Сартром против марксизма,

последовательно отстаивая принципиальные положения марксистской

теории. В брошюре рассматриваются некоторые важные

вопросы марксистской теории познания,

материалистической диалектики и исторического материализма

(в частности, проблемы соотношения всеобщего и

особенного, диалектики природы и диалектики мышления),

излагается марксистское понимание материальности ми-

5

pa, сущности отчуждения и роли практической

деятельности человека в познании и преобразовании мира.

Вместе с тем следует отметить, что в работе Гароди есть

ряд мыслей, требующих более аргументированных

доказательств. В частности, это 'касается утверждения

автора относительно включения в марксизм «метода

понимания» и феноменологии Гуссерля.

Брошюра Роже Гароди представляет интерес не

только для философов-специалистов, но также и для широких

кругов читателей.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Ж.-П. САРТРУ

Дорогой друг!

Позвольте назвать Вас этим именем в момент, когда

я собираюсь выявить то, что нас противопоставляет друг

другу. Ибо я не хочу, критикуя Вас, забыть главного: как

бы ни были глубоки наши расхождения, но то, что нас

объединяет, сильнее того, что нас разделяет.

Вы участвовали, как и мы, в движении

Сопротивления.

Вы выступили против войны во Вьетнаме. Мы тоже.

Вы, как и мы, с первого же дня выступили против

войны в Алжире.

Вы с первого же дня осудили режим личной власти.

Мы также выступили против него.

И сегодня, когда Вы чувствуете необходимость быть

на стороне одного из угнетенных народов, когда Вы

осознаете, что поскольку этот народ угнетен французским

колониализмом, то это обстоятельство налагает на нас

особые обязательства, когда Ваша отрицательная

позиция выражает заботу о защите от шовинистского и

милитаристского развращения основных человеческих

ценностей, мы разделяем Ваше беспокойство и Ваше воз-

мущение, даже если мы считаем неприемлемыми

предлагаемые Вами решения.

Протест стольких представителей французской

интеллигенции является событием громадной важности и

значения.

И, когда на Елисейских полях нам приходится

слышать крики: «Расстреляйте Сартра!» — от людей, кото-

рые привели нас к Монтуару, Дьен-Бьен-Фу и 13 мая, я,

не забывая того, что нас разделяет, без всякого труда

вижу как тех, против которых мы должны бороться, так

7

и тех, которых мы должны защищать, даже если мы

иногда и должны их защищать от них же самих.

И прежде всего, если я смогу это сделать, защитить

от отчаяния.

После Вашей книги «Критика диалектического

разума» я прочел Ваше предисловие к «Аравийскому Адену».

Это предисловие является лучшим комментарием к

Вашему письму в военный трибунал в Шерш-Миди.

При ознакомлении с Вашим предисловием меня

охватывает печаль, я задыхаюсь, и, прошу прощения, мне

кажется, что от этого предисловия несет кладбищенским

запахом. Вы пишете: «В этом перевернутом мире, в

котором окончательное поражение есть правда жизни... Идя

от одной уступки к другой, мы узнали лишь одно: нашу

полную беспомощность. Мы столько раз изменяли

нашей молодежи... Нам больше нечего сказать молодым

людям... Мы вдруг узнаем, что ничего не сделали,

достигнув того возраста, когда задумываешься о составлении

своего завещания». Поверьте мне, Сартр, не торопитесь

с написанием Вашего завещания, потому что жизнь еще

не сказала своего последнего слова. И я надеюсь, что и

Вы не сказали своего последнего слова.

Не принимайте меня за доктора Панглосса. Я не

считаю, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров.

Существует хаос, но есть силы, способные преодолеть этот

хаос. Не верили ли Вы сами в это, когда Вы приняли

участие в Сопротивлении, в Движении сторонников мира,

когда Вы вошли в Комитет освобождения Анри Мартэна?

Почему же в Вашем письме Вы пишете так, будто не

существует французского народа с его рабочим классом?

Вы восхваляете в Вашем предисловии «человека,

сказавшего «нет» до конца... человека отрицания...

отделившегося от всех и говорящего «нет»... Поскольку все

изменяет людям, он, говоря «нет» всему, сохранит то

немногое от человечности, которое еще остается».

Не означает ли это чистое отрицание, этот протест

сознание кризиса «вместе с незнанием причин кризиса» и

средств его преодоления?

До 1848 года, то есть еще до того, как рабочий класс

выступил в качестве независимой исторической силы,

Маркс с особой иронией говорил о «бунте» Штирнера,

который также думал «спасти» человечество, сказав всему

«нет». Единство сентиментальности и фанфаронства

8

становится бунтом, писал он. Это есть

специфическое выражение беспомощного сопротивления

мелкобуржуазного филистера.

Что касается Маркса, то он считал, что историческая

функция «отрицательного» принадлежит не одинокому

мыслителю с его иллюзией, будто он олицетворяет собой

«абсолютный дух», а рабочему классу, способному на

реальное отрицание. Что представлял собой рабочий

класс во времена Маркса? Но Маркс верил в солнце, не

дожидаясь его восхода. Что представлял собой русский

рабочий класс, когда Ленин приступил к созданию

большевистской партии? Какое положение было у нас в 1933

году? Л аваль господствовал во Франции, а Гитлер — по

ту сторону Рейна. Для меня 1933 год является особой

датой: мне было тогда 20 лет, и в этот год я вступил в

Коммунистическую партию. Книга, предисловие к которой Вы

сегодня написали, только что опубликована, и она

начинается так: «Мне было 20 лет. Я никому не позволю

говорить, что это самое прекрасное время жизни...

На что был похож наш мир? Он напоминал собой

хаос».

О нет! Мой личный опыт свидетельствует о совершенно

другом. И не потому, что этот возраст имеет привилегию

быть самым прекрасным периодом в жизни... Вы

сочтете меня неисправимым, но я и сегодня уверен в том, что

нахооюусь в «прекрасном возрасте», а этот возраст почти

тот же, что и Ваш.

Я ни в какой степени не испытываю чувства, будто я

«изменил нашей молодежи». Я радуюсь тому, что в 47 лет

сохранил верность взглядам моих 20 лет. Это происходит

не вследствие темперамента или личной добродетели, а,

вероятно, потому, что я не «избрал наиболее

индивидуальное решение», предлагаемое Вами, и еще потому, что

я не верю в то, будто революция перестает быть таковой,

если она не является только отрицанием прошлого и

начинает «созидать».

Обозревая годы, прошедшие за четверть века, я

задаю себе вопрос: когда и каким образом наш народ

познал надежду? И я могу засвидетельствовать следующее:

в 1933 году у власти находились Лаваль и Гитлер. Но

уже в 1934 году возникло единство рабочих, а в 1936

году с образованием Народного фронта раздался крик

радости. В 1940 году у власти снова находились Гитлер и

9

Петэн. Но это также было началом Сопротивления,

которое означало становление Франции и привело к

восстанию 1944 года. Каждый раз моя партия вставала до зари.

Она одна добивалась единства в 1933 году. Она была

единственной партией, не согнувшейся в 1940 году. Она

была единственной партией, призывавшей ответить «нет»

во время плебисцита в 1958 году. Она была в ноябре 1954

года единственной партией, признавшей национально-

освободительную борьбу алжирского народа и

потребовавшей предоставления ему права на самоопределение и

переговоры.

Вот почему сегодня я не чувствую ни стыда, ни

отчаяния.

Я не стыжусь ни за свою партию, ни за себя, шедшего

за ней. Я не стыжусь за плевки на мою солдатскую

шинель в сентябре 1939 года за то, что я не сказал моей

партии это очень легкое и превозносимое Вами слово

«нет», что было бы встречено тогда аплодисментами со

стороны тех, кто так беззаботно привел к Седану, а

затем к Монтуару. Выбор тех, кому следует говорить «нет»,

является не только вопросом личной морали, но

приобретает также классовый и национальный характер. В

1939 году отказ от Коммунистической партии (то, что Вы

элегантно называете «заявить «нет») означал дать

подлое согласие тем, кто вынуждал ее перейти в подполье,

выступал за роспуск Всеобщей конфедерации труда,

преследовал всех рабочих-активистов и вскоре голосовал за

их смертную казнь. Вот классовое содержание моего

выбора. Сказать «нет» моей партии означало также дать

подлое согласие тем, кто сознательно готовил поражение

после такого заявления: «Лучше Гитлер, чем Народный

фронт», а год спустя пошел в кабалу и стал сотрудничать

с Гитлером, рассматривая его как «жандарма Европы»

против большевизма. Вот содержание моего выбора с

точки зрения национальных интересов.

Выбор — классовый, выбор — национальный. Он так-

оюе является моральным. В 1939 году, в момент, когда

становилось опасно оставаться коммунистом, мне кажется,

было полезным вспомнить перед лицом ренегатов партии

о том, что говорил Виктор Гюго в связи с

государственным переворотом 1851 года в адрес ренегатов

республики: «В некоторых душах сомнение в успехе превращается

в угрызение совести».

10

Я не стыжусь наручников, которые мне надели 14 сен*

тября 1940 года за то, что я откликнулся на призыв

10 июля 1940 года, призыв, предлагавший бороться на

родной земле и на стороне рабочего класса1. Нет, я

решительно не испытываю никакой необходимости «смыть

с себя» какие-то грехи, прибегнув к шумному кредо

отчаяния.

Я далек от этого, ибо сознательные выступления и

протесты, которые сегодня так бурно раздаются со всех

сторон, отражают глубокое движение, наметившееся в

мжсах. Будем осторожны, чтобы не перепутать порядок

вещей: не те, кто подписал манифест, как это Вы

утверждаете в Вашем письме трибуналу, были «в авангарде

движения, которое, возможно, разбудит общественное

мнение», а изменение, происшедшее в нашем народе, сделало

возможным этот протест. Еще раз подтвердилось, что

моральные ценности расцветают тогда, когда массы

приходят в движение.

Эти протесты носили еще изолированный характер,

были случайными, например в 1957 году, тогда как

Коммунистическая партия организовала в знак борьбы

прочив войны в Алжире манифестацию 17 октября. Тогда

лишь наиболее сознательная часть рабочего класса,

несмотря на жестокие репрессии полиции и хозяев

предприятий, без помощи организаций, участвующих сегодня

в борьбе, ответила на наш призыв забастовками и

манифестациями. И в этом случае, встав до зари, мы плыли

против течения. Такие солдаты, как Альбан Лехти, Серою

Маньен, Пьер Гийо и десятки других коммунистов, вели

даже в армии тяжелую разъяснительную работу среди

своих товарищей о сущности этой войны и привели их к

коллективному отказу. Тогда ни один манифест не

поддержал их. Теперь мы уже не одиноки.

Общенациональная забастовка 1 февраля 1960 года, совместные

выступления рабочих профсоюзов всех направлений,

преподавателей и студентов, призыв 53 молодежных

организаций в июне того же года отразили растущую

оппозицию нашего народа против продолжения войны. С этого

момента протесты, долгое время бывшие

изолированными, приняли коллективный характер в виде призывов и

манифестов. Их число и общественное положение подпи-

1. Имеется в виду призыв Мориса Тореза и Жака Дюкло.

11

савшихся свидетельствуют о широте общенационального

сопротивления.

Провал переговоров в Мелене, пресс-конференция

5 сентября и репрессии правительства с новой силой

всколыхнули пламя борьбы.

Как же Вы можете не видеть эти радостные

перспективы, когда отмечаете в Вашем письме к трибуналу, что

«генерал де Голль, поставленный у власти

сторонниками лозунга «французский Алжир», сам оказался

вынужденным признать: «Алжирцы, Алжир принадлежит

вам».

Кто же вынудил его сказать это? Разве он сделал

бы это, если бы был уверен в том, что народ Франции в

своей массе готов поддержать захватническую

колониальную войну?

Откуда возник Ваш пессимизм? Вы повторяете с

мрачным удовольствием, что «левые беспомощны», Я не

уверен, что подобная фраза соответствует исторической

действительности. Конечно, есть люди, которые называют

себя «левыми». Но с того момента, как эти «левые»

отказались от сотрудничества с Коммунистической партией, то

есть, хотели они того или нет, с массами рабочего

класса, они тем самым обрекли себя на беспомощность. В

связи с этим встает вопрос: что представляет собой

сторонник «левых», поведение которого необходимо приводит

к власти «правых»? Разве руководство некоторых

«левых» партий не состоит большей частью из такого рода

«левых»?

Если Вы откажетесь от этих вышедших из моды

представлений старой парламентской геометрии о «правых»

и «левых», то тогда для Вас борьба против войны в

Алжире не будет означать борьбы между «правыми» и

«левыми». То же самое относится и к Сопротивлению.

Д'Эстьен d'Ope не был «левым», и многие другие были

«левыми» не больше него. А разве являются «левыми» те

представители организаций сельских хозяев, которые во

многих департаментах присоединяются к борьбе

рабочих профсоюзов против войны в Алжире? А разве

являются «левыми» голлисты, бывшие участники

Сопротивления; которые выступают против перевооружения

нацистских реваншистов и не считают, что величие Франции

заключается в несостоятельной надежде сохранить

изживший себя колониализм? И, несмотря на это, разве

12

все эти люди не участвуют в той борьбе, которая

является и Вашей и нашей?

Разумеется, объединение демократических сил —

наша первоочередная забота и важнейшая обязанность. Но

мы намерены идти еще дальше, и мы думаем, что в этой

общенациональной борьбе можно объединить

подавляющее большинство нашего народа. Мы стремимся

продолжить лучшие традиции Франции и чувствуем за

собой ответственность за все будущее нашего

народа.

Нет никакого конфликта не только между «левыми» и

«правыми», но также между «левыми» и «армией», как

Вы это утверждаете. Не принимайте за одно и то же

армию в целом и тех, кто истязает алжирский народ и

поднимает мятеж против французского народа. В этой

армии насчитываются десятки тысяч солдат, сержантов и

офицеров, которые судят иначе об этой войне и хотят ее

окончания. Многие из них хотят этого, потому что они

более или менее смутно осознают, что продолжение

войны противоречит интересам и чести Франции.

Что же Вы скажете этой молодежи? «Нам больше

нечего сказать молодым людям», — пишете Вы. Однако

Вы им говорите весьма странные вещи: «Я готов «нести

чемоданы» ФНОК

Неужели Вы верите в то, что можно объединить для

совместного, то есть эффективного, усилия всех

французов, которые хотят покончить с войной, если им сказать

следующее: единственный способ борьбы за мир — это

пойти на службу в ФИО, превратиться в придаток его

военного аппарата? Странный способ расширения

движения против войны.

Но я боюсь, что Вы даже отказались от идеи

возможности массового движения. Все идет таким образом,

будто у Вас нет никакой веры в наш народ и Вы ждете

спасения лишь от «человека отрицания... отделившегося от

всех и говорящего нет», или от весьма странного

вмешательства извне. В Вашем предисловии Вы пишете:

«Давайте постараемся вернуть время ненависти,

неудовлетворенных желаний, жажды разрушений, то время, когда

Анд ре Бретон желал видеть, как казаки поят своих

1 ФНО — Алжирский фронт национального освобождения. —

Прим. ред.

13

лошадей у бассейна на площади Согласия»1. Из Ваше-

го письма выходит, что нет иного выхода, кроме как

«объединить свои усилия с единственной силой, которая

реально борется сегодня против общего врага свободы

Алжира и свободы Франции. И этой силой является

ФИО».

Однако, мой дорогой Сартр, у нас, коммунистов,

достаточно веры в наш народ и наш рабочий класс, чтобы

не связывать наши надежды за освобождение Франции

ни с «казаками», ни с ФИО. В то же самое время мы

очень восхищаемся примером, который дали «казаки»

при освобождении своего народа и его чудесном

преобразовании, и считаем справедливой борьбу, которую

ведет ФИО за освобождение алжирского народа.

Мы думаем, что наша задача, задача французов,

заключается в том, чтобы повести подавляющее

большинство нашего народа на открытое выступление, чтобы

добиться начала переговоров с Временным правительством

Алжирской Республики и потребовать определенных

гарантий честного применения права на самоопределение.

Но это не означает, что наши цели совпадают с

целями ФИО. Цель ФИО состоит в освобождении

алжирского народа, наша же цель — это освобождение

французского народа путем восстановления и обновления

демократии. Эту задачу мы можем решить только вместе с

нашим народом, а не путем подготовленного заговора

или внешнего вмешательства, означающего насилие над

большинством нашего народа.

Таковы наши принципы. Они вытекают из основного

положения марксизма, согласно которому историю

творят сами массы.

Вне этой веры в рабочий класс и народ остается лишь

отчаяние, тщетные поиски индивидуального выхода,

бесплодность отрицания одиночки.

Извините меня, дорогой Сартр, за то, что я

предпосылаю философской критике в адрес Вашей книги о

диалектическом разуме письмо политического характера, но

мне кажется, что между Вашим поведением и Вашим

1 Нужно ли напоминать Сартру о том, что среди подписавших

манифест Андре Бретона многие сумели с тех пор перешагнуть через

эту детскую стадию выражения протеста, к которой нас хотел бы

вернуть Сартр. Среди них, в частности, был и Арагон, путь которого

лежит теперь через «реальный мир».

14

мышлением существует тесная связь. На современном

этапе Вашего мышления, направление которого я

попытался определить в моих «Перспективах человека», мне

кажется, что Ваша концепция диалектики одновременно

является и отражением и обоснованием Вашего

поведения, которое определяется на последних страницах

Вашего предисловия следующим образом: «Вначале было

отрицание».

Для нас отрицание того, что на наших глазах

разлагается и умирает, есть лишь определенный момент

утверждения и признания более высокого, которое рождается

и развивается.

Когда растет и расширяется движение невиданного

размаха, мое письмо преследует лишь одну цель, чтобы

Вы вместе с нами распознали предвестников нового

весеннего половодья и, преодолев наши разногласия,

объединили наши усилия для защиты жизни.

Желаю Вам много радостей и еще раз выражаю

нашу солидарность в борьбе против общего врага.

С сердечным приветом

РОЖЕ ГАРОДИ

15 октября I960 года.

Глава I

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ И МАРКСИЗМ

Является ли экзистенциализм Сартра углублением

марксизма, своего рода дополнением, предназначенным

для устранения недостатков во взглядах «современных

марксистов»? Или же он находится в коренном

противоречии с марксизмом?

Вот проблема, которая встает перед всяким

марксистом в связи с последней философской работой Сартра

«Критика диалектического разума».

Сартр пытается включить экзистенциализм «в

развитие марксистского мышления» (207) в качестве

своеобразного «анклава» (9). Он утверждает, что

экзистенциализм «развивался вне марксизма, но не был

направлен против него» (22).

Марксизм, как и всякая великая философия,

признает Сартр, «по-своему объясняет общее движение

общества» (15). Марксизм возник из этого движения и стаг

вит перед собой задачу довести это движение до своего

конца. Эта философия, таким образом, «не может быть

превзойдена до тех пор, пока преобразование

общественных отношений и развитие техники» (32) не создадут но-

Еую историческую эру цивилизации.

Сартр хорошо сказал: «Всякая попытка «превзойти»

марксизм будет в худшем случае возвращением к домарк-

сизму, а в лучшем — лишь повторением мысли,

имеющейся в философии, которую считают

превзойденной» (17).

Однако, по его мнению, «марксизм перестал

развиваться» (25). Сартр считает, что исторические условия

строительства социализма, длительная блокада СССР,

вынудившая его замкнуться в себе, обусловили отрыв

теории от практики и привели к догматическому застою в

2 Р. Гароди

17

области теории. «Принцип исследования — искать

целое через составные части — превратился в

террористическую практику ликвидации особенного» (28). Сартр

дает, таким образам, картину того, что он называет

«современным марксизмом», который, по его мнению,

имеет две основные особенности:

1) «Марксистский формализм исключает особенное»

(40);

2) «Он превращает людей в пассивные инструменты

своего класса» (37).

Из этого следует, что марксизм будто бы отныне

удовлетворяется 'бесконечным повторением абстрактной

схемы движения истории, ограничивается выявлением

исторической необходимости, определенной раз и цавсег-

да, и отбрасывает в область «случайности» как

иррациональную и необъяснимую всякую индивидуальную,

субъективную и экзистенциалистскую реальность.

Подобное рассуждение отражает, очевидно, весьма

слабое знакомство Сартра с марксистской философией

в целом, независимо от того, идет ли речь о

произведениях Маркса и.Энгельса или тех авторов, которых он

называет «современными марксистами».

Лишь этим незнанием основных произведений

классиков марксизма можно объяснить его обвинение против

Энгельса, которого он считает первым представителем

«современных марксистов» и родоначальником всех

догматических упрощений марксизма. Сартр

обвиняет Энгельса в том, что последний «отбросил в

область «случайности» все конкретные

закономерности человеческой жизни» (58). После этого он

предлагает нам в виде доброй услуги свою теорию

экзистенциализма, чтобы «сократить долю

индетерминизма» (59). Как будто Энгельс и Маркс смешивали,

как это делает Сартр, «случайность» и

«индетерминизм»!

Напротив, Маркс и Энгельс неоднократно

(начиная с анализа рынка в третьем томе «Капитала»

Маркса и вплоть до отдельных фрагментов «Диалектики

природы» Энгельса) подчеркивали, что

случайность означает не отсутствие причинности, а отсутствие

необходимости. Оба они даже показали те

многочисленные «посредствующие звенья», которые позволяют

объяснить и понять случайность как «форму проявления

необходимости».

18

Эта диалектика необходимости и случайности была

довольно часто объектом исследования как со

стороны основоположников марксизма, так -и со стороны

современных марксистов. Сартр поэтому имел все

возможности обратиться к обширной библиографии по

этому вопр-осу, одно лишь общее знакомство с которой

позволило бы ему избежать смешения «случайности» и

«индетерминизма»1.

Что касается «современных марксистов», то они во

многом напоминают в изображении Сартра те

мифические существа, о которых легче говорить, чем

показать их.

Разве «современные марксисты» не признают

индивидуальное? Неужели Сартру не 'известны исследования о

психологии ребенка и формировании индивидуальности

и характера, которые ведутся на протяжении десятков

лет таким «современным марксистом», как Анри Валлон?

Чтобы заполнить этот пробел в своей информации, Сартр

мог бы по крайней мере прочесть работу другого

«современного марксиста», ученика Валлона, Рене Заззо,

который подвергает очень точному исследованию

следующую проблему: каким образом у двух одинаковых

близнецов, имеющих одну и ту же наследственность и

среду, формируется их личность в диалектике межинди-

ридуальных отношений и человеческих взаимоотношений,

имевших первоначально место в семье? Видимо, Сартр

не знает, что эта работа была предпринята еще Полит-

цером, который в своих исследованиях о «кризисе

современной психологии» упрекал именно официальную

психологию, начиная от Рибо и до Бергсона, в том, что из поля

ее зрения выпала специфичность психического. Политцер

также выдвинул против абстракции психологического

«факта» свою концепцию «драмы» и «значений», с

помощью которой можно не только объяснить, -но и

«понять» индивидуум. Было ли прервано марксистами

изучение особенности конкретного? Такое утверждение

означало бы произвольное игнорирование попытки

включить в марксизм все наиболее ценные достижения

феноменологического метода Гуссерля. Это также

означает игнорирование вклада в историю философии и

ее метода, содержащегося в работе Дезанти, посвящен-

1 См. R. Ganaudy, La liberté, Paris, 1955, p. 197—215.

2*

19

ной Спинозе. Индивидуальная особенность Спинозы как

мыслителя раскрывается в этой работе при помощи

диалектического исследования «культурных полей», на

основе которых формировалась его философия. Исследование

в работе так называемого «горизонтального комплекса»

(принадлежность к определенным социальным группам)

и «вертикальното комплекса» (историческое наследие)

необходимо автору для того, чтобы воссоздать облик

Спинозы во всем его неповторимом своеобразии. Сартр,

который приходит в восторг (51) от некоторых

правильных замечаний Лефевра по этому поводу, не уделяет,

однако, почти никакого внимания разработке метода

исторической характеристики индивидуума,

содержащейся в работе Дезанти. Неужели Сартр обращает

внимание на философа-коммуниста лишь в том случае, если он

исключен из партии? Невольно приходится думать

именно так, когда убеждаешься в его нежелании

ознакомиться с работами «современных марксистов», которых он

осуждает с такой легкостью и непринужденностью:

«Марксизму не хватает системы посредствующих звень-

.ев» (44). Сартр, наверное, не читал и романов Арагона?

В романах Арагона «Базельские колокола» и

«Путешественники на империале», «Фешенебельные кварталы» и

«Орельен», «Коммунисты» и «Святая неделя» он мог бы

проследить, каким образом «современный марксист» не

только не «отбросил в сторону конкретные

закономерности.» жизни людей ради сохранения одного лишь

«абстрактного остова всеобщности» (58), но сумел показать

человеческие «значения» и «проекты» в сложной

структуре исторических возможностей и «найти

посредствующие звенья, которые позволяют воссоздать конкретное

в его неповторимости, жизнь, реальную борьбу в

определенный период, а также и личность на основе общих

противоречий производительных сил и производственных

отношений» (45).

Конечно, Сартр имеет полное право пренебрегать всем

этим, но это не дает ему привилегии осуждать то, чего он

не хочет читать1. Это добровольное неведение Сартра не

1 Мы здесь коснулись лишь одного аспекта странного

обвинения Сартра, относящегося к проблеме конкретной

индивидуальности, и мы ограничились французскими коммунистами. Но что

сказать о его беспечном незнании произведений Павлова и его школы,

свидетельством чего являются слова Сартра об «абсурдной павлов-

20

должно тем не менее воспрепятствовать тому, чтобы мы

приняли во внимание предлагаемые им добрые услуги.

В краткой главе относительно «общей проблематики

экзистенциализма» он пытается дополнить марксизм в

исследовании субъективного и особенного следующими

тремя «посредствующими звеньями»: психоанализом,

социологией и феноменологическим «методом понимания».

1. Сартр дает весьма интересное определение

психоанализа: «Это метод, который прежде всего

устанавливает, каким образом ребенок воспринимает семейные

отношения внутри определенного общества», и затем Сартр

добавляет: «экзистенциализм считает... что он может

принять этот метод, поскольку он открывает точку

вхождения человека в его класс, т. е. определяет семью как

посредника между классом в целом и индивидуумом» (47).

Это, несомненно, интересный путь, тем более что Сартр

здесь, по-видимому, подходит к психоанализу с

правильных позиций, как это видно из некоторых его

формулировок, например когда он пишет, что при психоанализе

Робеспьера нельзя забывать того, что «противоречия в

его поведении были обусловлены объективными

противоречиями существовавшего положения» (46). Отсюда

следует, что индивид объясняется обществом, а не наоборот.

Если Сартр помогает нам таким образом поставить

психоанализ на правильные позиции и использовать его в

качестве посредствующего звена, то это можно только

приветствовать!

2. Сартр затем предлагает нам дополнить марксизм

социологическими исследованиями, относящимися не к

классовым отношениям, а к различного рода< средам или

«микросредам», в которых пребывает индивидуум. Более

тщательное исследование «социального поля» во всех его

аспектах и во всех его направлениях может быть только

полезно для марксизма, но лишь при условии, что оно

не будет эклектическим соединением (к чему, видимо,

ведет нас Сартр) диалектического «гиттерэмпиризма»

г-на Гурвича, тезисов Кардинера и еще некоторых

других авторов. Мы думаем, что марксист, еслш он гае хочет

ской психологии» (58)? Он, видимо, убежден в том, что она

превращает человека в сумму условных рефлексов, хотя в

действительности никакая другая теория не занималась столь непосредственно

проблемами обобщения. Чем объяснить, что при рассмотрении

конкретного развития индивида Сартр обходит молчанием Макаренко?

21

оказаться отсталым, не должен игнорировать работ Гу-

рвича, Кардинер.а и многих других авторов. Но, как

марксист, он должен неустанно стремиться к тому, чтобы

именно превзойти социологический эмпиризм, правильно

определить взаимосвязь человеческих отношений и

исследовать переходные формы и посредствующие звенья под

углом зрения классовых отношений.

3. Сартр, наконец, предлагает нам

феноменологический «метод понимания»: «Знание, — говорит он, —

является просто диалектическим движением, которое

объясняет действие его конечным результатом, исходя из его

первоначальных условий» (96).

Мы далеки от мысли отрицать наличие «конечных

целей, которые характеризуют человеческие

взаимоотношения» (102). Такие понятия, как «проект» и «значение»,

нисколько не чужды марксизму1. Тем более не чужд

марксизму и метод, который стремится не только

«объяснить» поведение людей, исходя из причин и стимулов,

которым они пассивно подчиняются, но и «понять» это

поведение, исходя из преследуемых людьми целей.

Проблема заключается именно в том, чтобы

охарактеризовать «объяснение» и «понимание» как два «момента»

процесса познания, не впадая в эпистемологический

дуализм Сартр,а, который в конце концов отделяет и даже

противопоставляет так называемый «позитивистский

разум», связанный с естественными науками, и

«диалектический разум», применимый лишь для исследования

человека.

Этот дуализм, приводящий Сартра к отрицанию

существования диалектики в природе, вытекает из его

концепции диалектики вообще.

1 См. по этому поводу Р. Га роди, Марксистский гуманизм,

Издательство иностранной литературы, 1959, стр. 178 и далее; см.

также $. Garaudy, Perspectives de l'homme, Paris, 1959, p. 321;

Morale chrétienne, morale marxiste, Paris, 1960, p. 157—182.

Г лава II

ЧТО ТАКОЕ ДИАЛЕКТИКА?

«Я считаю, что экзистенциалистская идеология и ее

«метод понимания» представляют собой нечто вроде

анклава в марксизме», — утверждает Сартр в предисловии

к своей книге (9).

Этот «метод понимания» заключается в том, чтобы

рассматривать в качестве образца разумности

человеческую деятельность: «Понимание есть .не что иное, как

обратное отражение практики в ней самой...

телеологическая структура деятельности может охватывать самое

себя лишь в проекте, который самоопределяется своей

целью, т. е. своим будущим, и возвращается от этого

будущего к настоящему, с тем чтобы осветить последнее как

отрицание превзойденного прошлого» (160).

Из одного лишь этого определения следует, что «нет

разумности в естественных науках» (160). Вне человека

и его действий, по мнению Сартра, остается лишь

регистрировать инертные и последовательные факты,

связывать их во внешней среде при помощи законов, дающих

более или менее разработанную математическую форму

их эмпирическим последствиям и их отношениям вообще.

Сартр, таким образом, сознательно принимает

дуалистическую эпистемологию с ее двумя «разумами»:

«позитивистским разумом» для естественных наук и

«диалектическим разумом» для познания человека.

«Целью моего исследования, — говорит он в своем

предисловии (10), — будет, следовательно, выяснение

того, является ли позитивистский разум естественных

наук именно тем разумом, который мы встречаем в

развитии антропологии, или же познание и понимание

человека человеком предполагает не только специфические

методы, но также и новый разум, т. е. новую связь между

23

мышлением и его объектом. Иначе говоря, существует ли

диалектический разум?»

Диалектический разум определяется Сартром как

движение обобщения (139). Диалектика является типом

разумности, который свойствен организованным

«целым» (175).

Понижать — значит рассматривать частное явление

как определенный момент целого, тот или иной объект

или действие—как средства достижения известной

цели, видеть существующее положение в свете будущего,

которое придает ему конкретный смысл. «Воздейств'ие

этого будущего на практически существующее настоящее

вместе с прогрессивной и регрессивной расшифровкой

этой основной связи даю г первые элементы разумности»

(144). Вот еще одно его рассуждение: «Понимать -г- для

любого специалиста в области техники значит видеть

все в целом, видеть, например, в целом всю

работу-машины, нуждающейся в ремонте, и на основании функции

целого искать узлы, от которых зависит работа машины;

это означает идти от будущего к прошлому» (149).

Короче говоря, разумность есть не что иное, как

следствие человеческого «проекта»: целое определяет

средство к своему достижению, исходя из того, что ему

недостает:, «На охоте и рыбной ловле человек подстерегает,

при сборе ягод — ищет» (174). «Диалектика

представляется как логика работы» (174). Обобщение и

конечная цель являются основными категориями этого

диалектического разума: понимать — значит организовывать

средства для достижения какой-либо цели, определять

наши существующие возможности в зависимости от этой

цели.

Сартр, таким образом, развивает идею, возникновение

которой относится еще к эпохе Возрождения и которая

встречалась у Декарта и Спинозы, а также у Канта и во

всем последующем идеализме: мысль может понять

только то, что она сама создала.

Отличительной чертой Сартра в этом вопросе

является то, что для него этот «продукт» мысли носит не

математический характер, а представляет собой нечто вроде

«намерения». Субъект не раскрывает своих мыслей на

основе принципа, как это делает математик, а формирует

их соответственно преследуемой цели, как это делает

художник. Ибо только искусство создает определенное кон-

24

кретное целое. «Критика способности суждения» Канта

наметила это движение разума, а феноменология

Гуссерля стремилась описать его.

Позиция, занятая Сартром, является глубоко

идеалистической в силу следующих двух причин:

1. Его методология идеалистична. Она берется сразу

же за целое — сознание с его действиями обобщения и,

рассматривая менее богатые формы реальности, видит в

них только пределы, отрицание, отсутствие или

разложившиеся и разобщенные формы бытия, единственного

настоящего бытия, т. е. бытия сознательного существа.

Переворачивая традиционную формулу, которую Отюст

Конт рассматривал как определение материализма

вообще, но которая на деле представляет сабой

определение лишь механического материализма («объяснение

высшего низшим»), мы можем сказать, что идеализм

Сартра и других заключается именно в претензии на

познание низшего через высшее. Это приводит прежде

всего к порочному кругу, так как с самого начала

предполагается существование целого, от которого идут к

частям. Однако именно генезис этого произвольно

допущенного целого как некоего абсолютного начала или

самого бога и следует проследить. Эта теория пытается все

объяснить, исходя из того, что является в высшей

степени непостигаемым. Подобно теологам, Сартр вначале

прибегает к Создателю, чтобы затем получить от него

его творения. Даже самый принцип его «критики»

глубоко идеалистичен, так как эта критика начинает прямо с

сознания, которое сразу же является во всеоружии,

подобно Минерве, вышедшей из головы Юпитера.

Его философское рассуждение, как и рассуждения

всех идеалистов, начинается с конца. Оно

развертывается в направлении, прямо противоположном направлению

реального развития, которое уже столетие тому назад

было неопровержимо установлено естественными

науками, доказавшими, что организмы, обладающие сложной

нервной системой и наиболее совершенными формами

психики, возникают в коице, а не в начале эволюции.

Сартр, таким образом, превращает в онтологию это

«регрессивное» движение, которое правомерно для

познания, но по своему направлению противоположно ходу

развития действительного бытия. Маркс давно уже

подверг анализу подобную иллюзию.

25

Этот теологический финализм, присущий всякому

идеализму, является .противоположным полюсом по

отношению к механицизму, метафизическому

материализму, согласно -которому целоге является не чем иным, как

инертной суммой его частей.

Материалистическая диалектика, как мы увидим

ниже, идет дальше этих двух абстрактных теорий, этих

двух обедняющих и произвольных «крайних взглядов».

2. Онтология Сартра идеалистична. Ибо если верно,

что мысль может понять только то, что создано ею

самой, то в этом случае она вынуждена будет признать

реальной только самое себя: натолкнувшись на что-либо

«непостижимое», необъяснимое во внешнем мире, эта

мысль будет искать убежища в сфере своих

собственных «намерений» и «актов».

Сартр прямо ставит вопрос: «Существует ли какой-

либо сектор бытия, в котором обобщение и есть форма

существования» (137)? И'отвечает: «Эта реальность...

может существовать лишь в воображении, т. е. она кор-

релятивна акту воображения» (138). Произведение

искусства представляет собой в этом отношении наиболее

законченный пример.

Что касается естественных наук, то они буквально

сказываются отброшенными «в область внешнего мрака»,

в ту внешнюю сферу, где факты наслаиваются друг на

друга в чисто случайном порядке, оставаясь безнадежно

скрытыми и недоступными для действительного

познания.

Эта дуалистическая эпистемология

противопоставляет два мира: один мир доступен человеческой

диалектике, потому что это мир самого человека, другой же мир

отдается позитивистскому агностицизму именно потому,

что он находится вне человека, является нечеловеческим.

Философия Сартра представляет собой соединение

теории финалистического идеализма в познании человека

и позитивистского агностицизма в естественных науках.

Марксизм нисколько не отрицает важной роли

категории целого. Он даже считает, как и Гегель, что

конкретное целое является основной категорией реальности.

Из этого следует методологический вывод: диалектика

утверждает приоритет целого над частными моментами;

основные законы диалектики, как законы познания и

законы бытия (закон развития, закон взаимодействия, за-

26

кон противоречия), приобретают свой смысл лишь

внутри этого целого и являются его определенными

моментами.

«Результат, к которому мы пришли,—писал Маркс,—

заключается не в том, что призводство, распределение,

обмен и потребление идентичны, а в том, что все они

образуют собой части целого, различия внутри единства...

Определенное производство обусловливает, таким

образом, определенное потребление, распределение, обмен

и определенные отношения этих различных моментов

друг к другу... Между различными моментами имеет

место взаимодействие. Это бывает во всяком

органическом целом»1.

То, что марксист считает ложным во взглядах

Сартра, — это его идеалистическая концепция целого или,

скорее, обобщения.

Когда Сартр говорит о диалектике, то под этим он не

подразумевает развития бытия в целом мире; он при

этом улавливает лишь один момент, выражающий акт

обобщения опыта и человеческой практики.

Поэтому его работа представляет собой огромное

усилие, направленное на то, чтобы вновь перевернуть

диалектику, поставленную Марксом на ноги в

результате его критики учения Гегеля.

1 Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 12, стр. 725—726.

Глава III

ЧТО ТАКОЕ МАТЕРИЯ?

Нет ничего более характерного для Сартра в

рассматриваемом вопросе, чем его концепция материи, или,

точнее, материальности, ибо материя, как таковая, у

Сартра обладает еще меньшей реальностью, чем призрак: от

человека зависит не только познание материи (это было

бы трюизмом), но даже само ее существование (что

является чистейшим идеализмом в самом худшем его виде,

а именно субъективным идеализмом).

Сартр охотно говорит об «обработанной» материи, ко*

торая несет на себе следы человеческого воздействия

нли, скорее, сама есть не что иное, как результат этого

воздействия. Он пишет, что материя — это

«перевернутая практика» (235), и продолжает в другом месте

следующим образом: «Обработанная материя отражает нам

нашу деятельность в инертном виде... Это наше

обратное отражение, в нем «природа представляется как

идея в форме инобытия», как сказано в известной

формуле Гегеля. Здесь просто нет никакой идеи, а есть

материальные действия, совершенные индивидами» (247).

Здесь Сартр совершенно ясно переходит к Гегелю.

1. В противоположность марксистской концепции

отчуждения и его историчности (отчуждение порождается

известными историко-социальными условиями) Сартр,

возвращаясь к гегелевской концепции, смешивает

отчуждение и объективацию. Он пишет: «Объективация есть

отчуждение (234).

Сартр полностью отдает себе отчет в том, что в этом

вопросе он отходит от Маркса и идет к Гегелю.

«Отчуждение в марксистском значении этого термина

начинается вместе с эксплуатацией. Возвращаемся ли мы к

Гегелю, который превращает отчуждение в пастрянное

свойства любой объективации? И да и нет» (285).

28

Продолжение его рассуждения вынуждает нас без

всякого колебания ответить, что да: «Основное

отчуждение не является следствием выбора, сделанного до

рождения, как это можно было бы ошибочно заключить из

«Бытия и ничто»; оно — следствие однозначного

внутреннего отношения, которое соединяет человека как

практическое существо с его окружением» (286). Как и у

Гегеля, отчуждение у Сартра представляет собой не

историческое явление, а метафизическое построение;

отчуждение сосуществует с деятельностью человека. Мы

оказываемся вне истории, в полной власти

теологии. Если отчуждение и не представляет собой

«выбора, сделанного до рождения», то оно все-таки

более близко к «первородному греху» теологов, чем к

«товарному фетишизму» Маркса.

2. Сартр тем не менее создает себе иллюзию, что он

отходит от Гегеля и приближается к Марксу, потому что

его понимание «объективации» является результатом

не умственной деятельности, а человеческой практики:

орудия и учреждения порождают отчуждение. Но и это

еще весьма далеко от марксизма, так как отчуждение у

Сартра связано не с,классовыми отношениями, а с

техникой. И даже не с отдельными этапами развития этой

техники, а с техникой вообще, с «практикой», взятой вне

времени и в индивидуальном плане. «Те, кто упрощает

марксизм, преспокойно упразднили момент

индивидуальной практики как начального опыта диалектики...

Они не видели, что надо сохранить основную реальность

этого момента или уничтожить реальность

отчуждения» (373).

Практика у Сартра не только индивидуальна, но и

чужда иотории, она вне времени: «Практика... прежде

всего есть инструментализация материальной

действительности. Она охватывает неодушевленную вещь в то-

тализирующем проекте, который придает ей лсевдоорга-

ническое единство» (231). И он даже добавляет:

«Разумеется, этот процесс развивается в обществе,

разделенном на классы. Но мы стремимся понять в этом процессе

не классы, а... диалектику антипрактики как объективной

связи материи с человеком» (235).

Следовательно, Сартр отрывает отчуждение от его

исторической основы. У него отчуждение возникает

одновременно с человеком. И это проклятие вечно будет

29

висеть над человеком, поскольку оно возникает -из

любого действия и существует в любом коллективе. «Следует

ли исчезновение капиталистических форм отчуждения

отождествлять с уничтожением всех форм

отчуждения?» — спрашивает Сартр (349). Вопрос поставлен

совершенно неправильно, ибо марксисты никогда не

говорили, что лишь капиталистические отношения

порождают отчуждение, а подчеркивали, что отчуждение

возникает вместе с первыми формами частной собственности

и разделения общества на классы. Правда, капитализм

сделал отчуждение универсальным, превратив в товар и

включив в товарное обращение все, что удовлетворяет

какую-либо человеческую потребность. А поэтому Маркс

показал, что рабочий класс, покончив с капитализмом,

покончит и со всеми формами классовых антагонизмов,

а следовательно, и со всеми формами отчуждения — не

только с формами отчуждения, присущими капитализму,

не только с экономическими формами отчуждения, но

также и со всеми другими отчуждениями в области

практики, идеологии и т. д.». «Экономическо-философские

рукописи 1844 года», в которых рассматривается проблема

осуществления «цельного человека», полностью

разъясняют этот вопрос. Сартровская концепция отчуждения,

которая является одновременно идеалистической и

метафизической, предполагает также идеалистическую и

метафизическую концепцию материи.

Сартр напрасно упрекает Гегеля в том, что

последний «уничтожил материю как посредника между

индивидами» (192), так как он сам не выходит из рамок

идеализма, причем такого идеализма, который представляет

собой регресс по сравнению с Гегелем, ибо Сартр

отступает от объективного идеализма к субъективному.

Материя (или, скорее, материальность) для него лишь

неизбежный постулат, необходимый для связи индивидов

между собой. Она является инертным, молчаливым,

призрачным и применяемым повсюду материалом, в

котором могут воплотиться «значения», создаваемые

отдельными сознаниями. Эта материя может быть определена

только отрицательно: она все, что не является

«тотальностью сознания», и ждет этой тотальности. У нее нет

иной функции, иной реальности, кроме пассивного

ожидания воздействия людей на нее: «Тотализованн^я

материя, как инертная и увековеченная инерцией объектива-

?0

ция, на деле есть не-человек и даже, если хотите, проти-

вочеловек» (285). Материя Сартра — это «перевернутая

практика» (235), «пассивное отражение практики» (231),

которая схожа, шодобно двум сестрам-близнецам, с фих-

тевским не-Я: она не имеет другой реальности, кроме той,

которую ей придает человек. Она —

выкристаллизовавшаяся человеческая деятельность.

В чем же тогда марксистский материализм и

опровержение гегелевского идеализма? Са.ртр нам это объясняет

по-своему. Если Маркс говорит: «У меня же, наоборот,

идеальное есть не что иное, как материальное,

пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней»,

то Сартр комментирует это положение следующим о>бра-

зом: «Мы с этим, конечно, согласны, во при условии, что

будет добавлено: и материальный мир уже

преобразовал и перевел человеческую практику на свой

собственный язык, то есть в термины инертности» (2Э9). Далее он

уточняет: «Общественные факты являются вещами в

той же мере, в какой все вещи представляют собой

общественные факты» (246). Короче говоря, Сартр

охотно говорит об «обработанной материи», которая есть не

что иное, как «материализованная практика» (246), что

же касается необработанной материи, то до

человеческого воздействия на нее она не имеет никакой реальности,

она служит постулатом для будущих актов, она — тот

непознаваемый и лослушный X (неизвестный), бгез

которого человеческая деятельность немыслима.

Формулировки Сартра по этому вопросу не

оставляют никакого сомнения: «Материальность вещи или

учреждения есть полное отрицание изобретения или

творения; но это отрицание переходит в бытие через

проект, который отрицает предшествующие отрицания»

(249).

«Каждое мгновение мы ощущаем материальную

действительность ка-к угрозу нашей жизни, как

сопротивление нашей работе, как границу на пути нашего познания,

а также как уже известный сейчас или возможный

инструмент» (247).

Таким образом, материя существует лишь благодаря

мне, оперирующему с ней или размышляющему о ней:

«Где же находится материя, то есть бытие, совершенно

не имеющее никакого значения? Ответ прост: она. в

человеческом опыте нигде не выступает» (247).

Л1

Если доктор Панглосс заявил по поводу катастрофы,

вызванной землетрясением в Лиссабоне, что это означает

доброе божественное предзнаменование, то Сартр,

желая поставить знак равенства между реальным и

«имеющим значение», с еще большей решительностью

повторяет формулировки «Бытия и ничто» и провозглашает:

«Сам человек некоторым образом уничтожает себя в

вулкане» (247).

Мы здесь встречаемся с самыми очевидными и

банальными формами идеализма.

Когда Сартр нам твердит, что «материя... в

человеческом опыте нигде не выступает» (подчеркнуто

Сартром), он повторяет очень старую шесенку: «Ощущение

является единственным доступным вам данным; по

какому праву вы ищете за этими ощущениями нечто

материальное?» Это писал Беркли еще в 1710 году,

«...выступает ли в тебе или перед тобой какая-либо вещь иначе, как

вместе с сознанием этой вещи или через сознание ее?..

Не стремись же к тому, чтобы выскочить из самого себя,

чтобы обнять больше того, что ты можешь обнять (или

схватить), именно: сознание и... вещь...»1, — повторял в

1801 году Фихте. А теперь Сартр то же самое повторяет...

Ибо не имеет значения то, что Беркли исходит из

ощущений, Фихте — из понятий, а Сартр :— из «значений» или

«практики»; суть дела остается одной и той же и состоит

в том, что от человека (его з-нания или его деятельности)

приходят к «противоположному термину» о

материальности, которая реальна: лишь в зависимости от разума.

Вся хитрость заключается в двусмысленном

употреблении слова «опыт».

Говорить о том, что «материя в человеческом опыте

нигде не выступает», — значит высказывать либо

общеизвестную истину, либо нелепость.

Это — общеизвестная 'истина тогда, когда речь идет

о познаваемости материи, и нелепость—когда речь идет

о существовании материи.

Не чем иным, как трюизмом, является утверждение,

что я не могу ничего сказать о материи в-не

собственного «опыта». Опыт и есть как раз изучение и

преобразование материи посредством практики и ее идеальное

воспроизведение теорией. Таким образом, очевидно, что

1 См. В. И. Л е н и н, Соч., т. 14, стр. 56.

32

мое познание есть не что иное, как это изучение, это

преобразование и это воспроизведение. В первом смысле

формула Сартра (как и Фихте или Беркли) сводится к

торжественному провозглашению: я знаю только то, что

я знаю, я преобразовываю только то, что я

преобразовываю, или к еще более смелому заявлению: нет опыта,

кроме опыта! Ко всему этому любой простак без особого

труда пришел бы с помощью идеалистической дедукции.

Но если, играя словом «опыт», наш идеалист ловко

переходит от познания к реальности и заключает:

материя не имеет иного существования, кроме того, которое

ему придает мое позна'ние (или мое действие, или мои

«значения»), то это прием фокусника, или, говоря более

вежливо, обыкновенный паралогизм. В действительности

же упускается из виду, что материя (то есть то, что

существует помимо меня и для своего существования не

нуждается во мне) есть мать опыта.

Чтобы представить себе всю нелепость

идеалистической интерпретации опыта в этом последнем смысле,

достаточно будет применить ее к одному частному случаю.

Если Сартр будет говорить об «опыте» в отношении

своей собственной матери как об «опыте» вообще

применительно к материи и бытию, то он легко сможет показать

нам, что его мать ничего не представляет собой вне его

собственного сыновнего опыта; а лицо его матери и ее

черты, мысли или чувства его матери и вообще вся

реальность его матери не могут быть выражены ее сыном

иначе, как через его собственные ощущения, его

собственные мысли, его собственные чувства и значения. Это

совершенно верно- применительно к познанию. Но к

какому абсурду мы придем, если обратимся к реальности;

если мать не. имеет иной реальности, кроме реальности,

возникающей из опыта сына, то мать, которая

порождается сыном, и существование сына, возведенного этим

идеализмом в ранг абсолютного начала и

первоисточника, становятся непроницаемой тайной — такой же

непостижимой, как и бог, место которого этот сын и

занимает.

Может быть, Сартр нам скажет, что он не отрицает

внешнюю реальность, но эта реальность не является

независимой от нас, от нашей практики, от нашего

познания, она просто неисчерпаемый резервуар опыта (как

другие идеалисты до него говорили: «Материя есть воз-

3 Р. Гародн

33

можность постоянных ощущений»). Точно так же этот

тезис принадлежит и Сартру, который в своей работе

«Бытие и ничто» пишет: «Наша теория феномена

заменила реальность вещи объективностью явления, и она

обосновала эту объективность при ломощи

бесконечного» (13).

Но и здесь это обращение к «помощи бесконечного»

приводит к тому, что объект рассматривается лишь как

материализация проектов субъекта. Для Сартра

«материя» имеет свое «значение» и структуру лишь благодаря

человеку и его деятельности. Но если материя является

аморфной средой, в которой осуществляется практика,

то как же объяснить тогда развитие познания? Если мы

вынуждены отказаться от какой-либо гипотезы, научной

теории, философской категории, иногда от целой

логической системы, то не говорит ли это о том, что

сопротивление данной материи что-то значит, что данная

материя имеет свою структуру, что мы пытаемся ощупью

выявить контуры?

Поэтому нельзя согласиться с Са-ртром, когда он

пишет (247): «Обработа-нная материя отражает нам нашу

деятельность как инертную... это наше обратное

отражение»; в материи «природа выступает как идея в форме

инобытия», как это сказано в известной формуле

Гегеля. Здесь просто нет никакой идеи, а есть

материальные действия, совершенные индивидами. Более

того, мы не можем утверждать, что «мы ощущаем эту

пассивную силу внутри процесса значимого объединения»

(там же). Нет, существование материи не укладывается

в человеческий опыт в качестве простого пассивного

сопротивления, «отрицания как инертной силы» (372).

Точно так же не укладывается оно и в выражение «человек

уничтожает себя в вулкане» (247). Материя, как и

вулкан, активна и без человека, а человек должен всегда

приспосабливать свою деятельность и свои «значения»,

свое познание к этой же реальности, которая

существует, движется и действует независимо от него. Впрочем,

поэтому-то познание и является диалектикой, то есть

борьбой.

Если бы материя была тем, чем ее изображает Сартр,

то «наши проекты» и наши «значения» были бы

произвольными; им будет достаточно подчиниться дисциплине

чисто внутренней связи и находиться в координации (на-

34

вязывая или осуществляя ее) совместно с «проектами»

и «значениями» других субъектов. Материя в этом

случае будет непознаваемой вещью в себе Канта,

«многообразной данной величиной». Это и утверждает Сартр,

когда говорит, что материя есть «число в качестве

материального статута инертного внешнего, характеризующего

человеческое множество» (366).

Однако простейшее развитие мышления, начиная с

самого обычного опыта и кончая историей великих

научных открытий и самой логики, показывает нам, что на

деле это вовсе не так. Мы идем наЕстречу вещам вместе с

определенными идеями, схемами, гипотезами, которые

представляют собой конкретизацию предшествующего

опыта; эти идеи,.схемы и гипотезы оказываются слишком

простыми, неадекватными, и поэтому мы должны

действовать, подобно портному, который от одной примерки

к другой все лучше и лучше моделирует одежду

соответственно форме тела.

Мы не делаем в процессе познания все, что нам

заблагорассудится, и ход нашего мышления не подчинен

лишь одной внутренней дисциплине связи или метода.

При этом должны учитываться, и самым строгим и

требовательным образом, опровержения или подтверждения

практики и борьбы с действительностью, которая не

зависит от нашего разума и которая для своего

существования не нуждалась в нашем разуме и нашей деятельности.

Поэтому надо перевернуть формулу Сартра и

сказать: материя выступает повсюду в человеческом опыте.

Без этого наше восприятие будет лишь «весьма связной

мечтой» старых идеалистов, галлюцинацией.

Абсурдным по самому своему определению является

требование, чтобы материя предстала в голом виде, вне

нашего познания о ней. Когда Сартр иронизирует по

поводу определения материализма Марксом и Энгельсом

в отношении «чисто теологической попытки созерцать

природу» «без посторонних прибавлений» (248), то

впадает в грубейшую ошибку: он интерпретирует выражение

«без посторонних прибавлений» в том смысле, в .каком бы

это делал эмпирик, то есть в смысле «чистой» природы,

познаваемой без мышления! И вот Сартр предъявляет к

материалистам следующее странное требование:

сделайте так, чтобы я познал материю, не прибегая к познанию!

Словно «познание» есть такое же «(постороннее при-

з-*

36

бавление», как призраки магии и мифов, как призраки

теологии или ее светский эрзац — идеализм.

Но в этой связи у Маркса все было подробно

объяснено еще до того, как он всесторонне разработал свою

материалистическую концепцию. Он отвергает

«посторонние прибавления» теологии и утверждает, что следует

«...рассматривать государство человеческими глазами и

выводить его естественные законы из разума и опыта, а

не из теологии»1.

Что материя может быть познаваема только

посредством познания — это очевиднейшая и притом

единственная истина, которую удалось столь победоносно

провозгласить идеалистам, и Сартру в том числе. Но

делать из этого факта вывод, что материя существует лишь

благодаря лознанию, — значит высказать нелепость,

которая заставляет нас думать, что познание не есть

познание чего-то, так как вне познания ничего не существует.

И пусть Сартр не спорит с нами по поводу слова

«познание». Он, наверное, еще раз будет нам говорить, что

мы не хотим слушать его, когда он утверждает, что для

экзистенциализма (и, добавляет он, для марксизма)

«бытие несводимо к познанию». Но эта несводимость имеет

не один и тот же смысл для экзистенциализма и

марксизма, но, более того, прямо противоположный смысл.

Для экзистенциализма утверждать, что бытие

несводимо к познанию, — значит объявить войну

рационализму и, в частности, гегелевскому рационализму, для

которого все, что является реальным, является и

рациональным, а то, что является рациональным, является

реальным.

Это — решительное заявление о несводимости

принципа и противопоставление (как у Кьеркегора)

непознаваемой реальности индивидуума его тоске по

рациональной прозрачности гегелевской концепции истории или

отказ (как у Ясперса, во имя неизведанных глубин

индивидуума) участвовать в создании марксистской

конструкции истории. В этой связи Сартр удачно сказал, что

«Кьеркегор не хотел играть роль понятия в гегелевской

системе, а Ясперс отказывается сотрудничать в качестве

индивидуума в истории, которую творят марксисты» (22).

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 111.

36

Для марксиста сказать, что бытие несводимо к

познанию, — значит допустить двусмысленность. Прежде

всего потому, что эта несводимость является фактом,

а не каким-то шравом. Во имя чего же я могу считать

абсолютным принцип, что бытие совершенно недоступно

познанию? В то время, когда с каждым днем познание

проникает все глубже и глубже в сущность бытия и

оказывает на него все более могущественное воздействие,

какое может быть оправдание агностицизму, который

произвольно устанавливает для познания непреодолимую

границу?

Верно лишь то, что действительность шире моих

познаний о ней, что мое познание остается всегда

относительным, хотя у меня нет никаких серьезных причин

априорно устанавливать какую-то абсолютную границу

познания.

В противоположность Сартру марксист, если и

употребляет эту двусмысленную формулу—бытие не может

быть сведено к познанию, — то он это делает не для

отрицания рационализма, а для отрицания идеализма, и в

частности идеализма Гегеля, которого Маркс и

марксисты упрекали в том, что он считает всю проблему

разрешенной, а историю уже совершившейся.

Но если очевидно, что наше познание не исчерпывает

«бытие», то не менее очевидно и то, что это самое бытие

постепенно раскрывает свое строение благодаря нашему

познанию: мы овладеваем бытием тем эффективнее, чем

глубже и вернее наше познание. Следовательно, вопреки

запрету Сартра мы можем говорить о бытии, думать о

нем, познавать его, овладевать им и преобразовывать

его.

В,се это возможно, разумеется, при условии, если

оставить без внимания наставления сартровского идеализма,

который обращается к нам со следующим странным

предложением: я предлагаю вам говорить о бытии без

употребления нормального человеческого языка, думать

о нем без мышления, познавать его без познания,

преобразовывать его без «практики».

После сказанного мы спокойно ответим, что если наш

язык и наше мышление, наша наука и наша логика, наш

опыт и наша практика становились все более и более

сложными, то это потому, что они подчинялись

требованиям реальности, которая не была их продуктом, не

37

нуждалась в них для своего существования и которая

все с большим и большим приближением раскрывает

свою структуру и свои превращения в результате

решения задай, встающих перед нашей практикой,

посредством опровержений наших гипотез, подтверждений

наших опытов, успехов в нашей деятельности.

Последовательно преодолевая узкие рамки слишком

ограниченных рациональностей, бытие дает нашему познанию

более глубокую рациональность, которую мы сегодня

называем диалектикой, а также «диалектикой природы»,

потому что она не есть чистое создание нашего или

какого-либо иного разума вообще. Она была выведена

благодаря мышлению и деятельности человека из

реальности, не нуждающейся для своего существования в

человеке и постепенно раскрывающей деятельному и

мыслящему человеку свои контуры, движения и законы.

Глава IV

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДИАЛЕКТИКА ЗАКОНОМ ПРИРОДЫ

ИЛИ ЗАКОНОМ МЫШЛЕНИЯ?

Настойчиво стремясь опровергнуть диалектику

природы, Сартр использует самые неожиданные и

противоречивые аргументы. Прежде всего, как мы уже это

отметили, он приписывает марксистам эмпирическую

концепцию диалектики природы: «Если мысль не является

более всем, то она будет выступать в своем собственном

развитии в виде эмпирической смены моментов и этот

опыт преподносит ей прошлое как- случайность, а не как

необходимость» (122).

Приписав марксистам абсурдный взгляд, будто

природа может быть познана вне познания (тогда как они

утверждают лишь то, что природа -может существовать

непознанной, и такое утверждение разделяется всеми

нормальными людьми, не претендующими на тю, чтобы

одним росчерком пера зачеркивать все то, чему учит нас

история земли и эволюционное учение на протяжении

двух столетий, а именно что земля существовала до

того, как появились люди для ее познания), Сартр из этого

беспардонно приписываемого марксизму взгляда

выводит весьма своеобразные «моральные» следствия:

«Всякая философия, которая подчиняет человеческое иному

началу, не-человеку, — будь это экзистенциалистская

идеология или марксистская — имеет своим основанием

и своим следствием ненависть к человеку» (248). Жалкий

«философский» фарс с избитым политическим лозунгом,

который, впрочем, можно было бы использовать

(ограничимся лишь одним примером) для нападок даже на

самую прекрасную этику великодушия — этику

Спинозы. После упрека в эмпиризме, приправленного

обвинением в терроризме, Сартр приписывает марксистам тео-

39

рию «предустановленной гармонии» (122) между бытием,

познанием и практикой!

Сартр прибегает ко всему этому, чтобы доказать

любой ценой (и в этом решающем пункте он выступает

против Маркса, а не только против своих обычных

страшилищ, «современных марксистов»), что, согласно

марксизму, «диалектика пр.ироды есть природа без людей» (124),

в то время как для Маркса и марксистов, современных и

несовременных, диалектика природы есть природа без

богов, без мифов, без магов, а сама природа со своей

сабственной диалектикой существовала еще до человека

и теперь продолжает вместе с ним свою историю в новом

ритме.

Сартр (забыв, что он заявил о своем намерении

«дополнить» Маркса, а не выступить против него) упрекает

Маркса в том, что он изображает «диалектику природы

априорно и бездоказательно как основной закон

природы. Этот материализм внешнего предписывает

диалектику как нечто внешнее» (124).

Нет ничего более противоположного марксизму, чем

понятие «абсолютного объекта» (125) или закона,

«априори» навязанного природе. Сартр ссылается на Нави-

ля, чтобы приписать марксизму это положение (125).

Пусть Сартр оставит Навилю то, что принадлежит На-

вилю, а марксизму то, что принадлежит марксизму.

Ибо ни оди1н марксист не признает своего

мировоззрения в том виде, в каком его изображает Сартр, когда

пишет следующее: «встать вне человека и на сторону

вещи... Устраняют из мира «постороннее прибавление»,

которое есть н#е что иное, как человек» (125), или еще:

Маркс «выдвигает объективный взгляд и претендует на

то, чтобы созерцать природу в ее абсолютном виде» (30).

Марксизм, от Маркса и Энгельса до Ленина и

«современных марксистов», утверждает как раз

.противоположное; Маркс и его ученики не только не вкладывают

произвольно диалектику в природу и не превращают ее

в постулат или априорную категорию, но, наоборот,

отмечают, что все научные открытия, особенно с конца XVIII

века, вьшудили отказаться от мысли, что формальная

логика аристотелевского толка достаточна для

выражения самых общих аспектов природы. «Для такой стадии

развития естествознания, где все различия сливаются

в промежуточных ступенях, все противоположности пе-

40

реходят друг в друга через посредство промежуточных

членов, уже недостаточно старого метафизического

метода мышления. Диалектика... является единственным,

в высшей инстанции, методом мышления,

соответствующим теперешней стадии развития естествознания.

Разумеется, для повседневного обихода... метафизические

категории сохраняют свое значение»1.

Как видно из этого, диалектика природы не только

не является «априорной» категорией, как это утверждает

Сартр, но, наоборот, для марксистов и для Энгельса

(которого Сартр охотно превращает в родоначальника этих

бедных «современных марксистов») она представляет

собой всегда временный и пересматриваемый итог

научных исследований определенной эпохи. Она выражает

известный момент развития практики и человеческого

мышления в процессе понимания структуры и движения

природы.

Для Аристотеля, например, как это правильно

подчеркнул Гамелэн, «закон непротиворечивости есть

необходимость не мышления, а самих сущностей, принцип

внутри самих вещей»2. Аристотель, выступая против

последователей Гераклита, говорит: «... одна способность

вместе произвела бы противоположные вещи; а это (на

самом деле) невозможно... если бы кто хотел или

испытал влечение сделать вместе две (различные) или

противоположные вещи, ему это не удастся»3.

И вот, подводя первые итоги достижений наук своей

эпохи, Гегель вынужден предложить другую «логику», в

которой вопреки Аристотелю он показывает, что бытие и

небытие являются только моментами становления, что

возможен сложный противоречивый предикат, что

единство противоположностей — один из самых глубоких

законов бытия, что причинность — лишь абстракция,

вырванная из сложной сети взаимодействий, и т. д.

От физики до биологии естественные науки

непрестанно оказывали на наши старые привычные

представления все большее и большее воздействие и в итоге

вынудили нас отказаться на определенном уровне мышления

от традиционной логики. Гегель сам испытал это давле-

1 Ф. Энгельс, Диалектика природы, Госполитиздат, 1955,

стр. 167.

2 H a m е I i n, La système d'Aristote, Aîcan, 1932.

3 Аристотель, Метафизика, Соцэкгиз, 1934, стр. 154.

41

ние. Диалектика, (преодоление одностороннего и

ограниченного характера определений рассудка, выступает как

их отрицание1.

Логика, «физика какого-либо объекта», как говорит

Гонзет, вступила на путь полного преобразования, с тех

пор как понятие «объект» стало бесконечно сложным,

например в области микрофизики. Гастон Башелар

сумел показать, что развитие наук заставляет

предвидеть «неаристотелевскую логику»2. «Мы так привыкли

к аристотелевской логике, что уже не можем успешно

работать в этом понятийном сумраке, который вновь

соединяет корпускулярные и волновые явления,

определенное и бесконечное»3.

Традиционная логика, основанная на принципах

тождества, непротиворечивости и исключенного третьего,

сохраняет всю свою силу в речи, требующей постоянства

значений слов, и даже в ежедневной практике, когда

свойства вещей приблизительно остаются неизменными.

Рейзер прав, говоря, что аристотелевская логика

была уместной для того этапа науки, на котором

признавалась геометрия Эвклида и физика Ньютона. Теория

относительности и квантовая физика уже не могут

соответствовать ей.

Противоречие появляется в самой сущности вещи, как

указывал Нильс Бор. Всякое явление представляет

собой сплетение связей, где бесполезно было бы прибегать

к категории тождества. Одним словом, как это весьма

справедливо было указано Полетт Детуш-Феврие,

формальная логика не соответствует более требованиям

современной физики4.

Таким образом, диалектика природы не является

априорной проекцией в природе некоего диалектического

предрассудка, о'на есть не что иное, как итог мышления,

находящегося в соответствии с требованиями опыта и

человеческой практики.

Сказать, что существует диалектика природы, —

вовсе не значит, как это нам пытается приписать Сартр, что

1 Гегель. Энциклопедия.

2 G. Bachelard, La philosophie du non, chap. V, P. U. F.,

1949, Chap. V.

3 Там же, стр. 114.

4 P. Destouche s-F e v г i e r, Logique et théories physiques,

в «Congrès international de philosophie des sciences», 1949, p. 45.

42

мы претендуем на предварительное знание основных

законов развития природы, на изменение их.

«Предписывать законы... значит сказать, что представляет собой

часть Вселенной или, может быть, вся Вселенная» (119).

Более того, под несомненным воздействием всех научных

открытий мы были вынуждены рассматривать

аристотелевскую логику тождества как частный случай внутри

целого диалектического «органона», гораздо более

общего по своему характеру и учитывающего жовые

стороны природы, открытые различными науками, —

становление, противоречие, всеобщее взаимодействие и т. д.

Признание беспомощности формальной логики в

учете всех аспектов современной науки не приводит ни

к нигилизму, ни к софистике.

Конкретное тождество сохраняет в целом свою силу

лишь в повседневном опыте, в котором свойства вещи

приблизительно остаются неизменными.

Следовательно, формальная логика стала

недостаточной для более строгого мышления в области

микрофизики и космоса.

Постулат тождества — «это есть то, что есть» —

является уже полностью несостоятельным на протяжении

целого столетия благодаря биологии и в еще большей

степени благодаря современной немеха»нистической

физике, обязывающей нас говорить — «это есть то, что

становится».

Г-н Башелар отметил это перспективное изменение:

«Надо существенным образом понять объекты в

движении и установить, в каких условиях они могут

рассматриваться в состоянии покоя... более не следует, как

раньше, рассматривать вещи в состоянии естественного

покоя... и установить, при каких условиях они могут

двигаться»1. В 1877 году Энгельс выразил в

«Анти-Дюринге» эту идею краткой формулой: «Движение есть форма

бытия материи»2.