Автор: Касавин И.Т.

Теги: философия психология философские науки эпистемология аналитическая философия

ISBN: 978-5-98281-367-1

Год: 2013

Текст

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Язык

и сознание

Аналитические и социально-

эпистемологические контексты

Под редакцией

И. Т. Касавина

МОСКВА • АЛЬФА-М • 2013

Язык и сознание. Аналитические и

социально-эпистемологические контексты ; под ред. И.Т. Касавина. - М. : Аль-

фа-М, 2013. -480 с. - (Библиотека журнала «Эпистемология

и философия науки»).

ISBN 978-5-98281-367-1

Статьи, собранные в настоящей книге, охватывают широкий спектр

проблем, связанных с взаимоотношением между языком и сознанием.

Авторы не замыкаются на обсуждении языка и сознания исключительно

в рамках аналитической философии. Понимать философию языка в

узком смысле как ограниченную некоторыми школами современной

аналитической или постмодернистской традиции было бы сужением

теоретической перспективы. В книге обсуждаются общие методологические

проблемы исследования языка и сознания в рамках неклассической

науки и философии, роль социальных факторов в формировании значения,

проблема сознания и тела в философии и психологии, гипотеза

искусственного интеллекта, понимание значения и сознания в рамках теории

коммуникации.

Для исследователей в области эпистемологии и философии языка и

сознания, аспирантов и студентов гуманитарных направлений подготовки.

The papers collected in this volume cover a wide range of issues related to

the relation between language and mind. The authors are not confined to the

discussion of language and mind within the analytical tradition only.

Understanding philosophy as limited with some school would lead to narrowing the

theoretical perspective. The papers discuss general methodological problems of

study of language and mind in the non-classical science and philosophy,

discourse analysis, internalism and externalisms about meaning and mental

content, mind-body problem in philosophy and psychology, philosophy of artificial

intelligence, the concepts of meaning and mind in communication theory.

The book will be interesting for researchers in epistemology and

philosophy of language and mind, and students in the humanities.

© Институт философии РАН, 2013

© «Альфа-M». Оформление, 2013

ISBN 978-5-98281-367-1

Содержание

И. Т. Касавин, E.B. Вострикова • Введение. Познание и язык 7

РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК И СОЗНАНИЕ: ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 15

Ю.М. Шишков • Язык, сознание, мозг: когнитивистская

парадигма 15

И. Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода.

Истоки современного дискурс-анализа 24

Л.А. Маркова • Нелогические основания научного мышления . ... 61

Л. Б. Макеева • Как звуки становятся речью? 78

В. П. Филатов • Методология социально-гуманитарных наук

и проблема «другого сознания» 94

РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФИЯ ПСИХОЛОГИИ 105

И. Т. Касавин • Сознание: между Хиггинсом и Франкенштейном ... 105

И. Т. Касавин • Проблема сознания в психосемантике 117

Д.В. Иванов • Функционализм: метафизика без онтологии 131

Д.В. Иванов • Функционализм и инверсия спектра 149

Д.А. Леонтьев • Что дает психологии понятие субъекта:

субъектность как измерение личности 167

А. И. Швырков • Проблема искусственного интеллекта:

возможности методологического подхода 186

И.Ф. Михайлов • «Искусственный интеллект» как аргумент

в споре о сознании 198

РАЗДЕЛ 3. ЯЗЫК, СОЗНАНИЕ И СОЦИУМ 217

А.Ю. Антоновский • К системно-коммуникативной интерпретации

языковых технологий. Язык и письменность . . 217

6 Содержание

Л.Ю. Антоновский • Пространство и время коммуникации

и сознания: Бурдье vs Луман 238

А.Ю. Антоновский • Язык как медиум структурных сопряжений

сознания и коммуникации 264

РАЗДЕЛ 4. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЯЗЫКУ

И СОЗНАНИЮ 295

В.А. Ладов • Иллюзия значения 295

П. С. Куслий, Е.В. Вострикова • Язык как социальный феномен:

лингвистическая относительность, конвенции,

речевые акты 313

Е.В. Вострикова • Загадка Фреге 336

Г. К. Ольховиков • Метаязыковые дескрипции и решение

для задачи Крипке 351

ПРИЛОЖЕНИЕ 365

Дж. Клагге • Элиминативизм и сознание 365

Р. Рорти • Мозг как компьютер, культура как программа 374

Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках . . . 394

Г. С. Рогонян • Интенциональность и язык: тезис Брентано

или миф о Джонсе 433

Интенциональность и ментальное.

Переписка Р. Чизома и У. Селларса

об интенциональности 449

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 478

И.Т. Касавин, Е.В. Воаприкова

Введение. Познание и язык

Формирование неклассической эпистемологии

характеризуется ориентацией на опыт гуманитарных наук в отличие от

эпистемологической классики, выраставшей на осмыслении

естественно-научного знания. Последние 30 лет внимание философов

фокусируется на теме «Познание и язык», которая грозит даже

поглотить собой всю эпистемологическую проблематику.

Заслуживает сожаления, что при этом философский дискурс нередко

строится почти исключительно вокруг трудов постмодернистских

или аналитических авторов и не обращается к исходной

предметности, представленной в специальных науках о языке. Нелишне

напомнить, что лингвофилософские понятия и проблемы, из

которых вырастал, в частности, постмодернизм в процессе

лингвистического поворота, формулируются, по-видимому, в весьма узком

тематическом поле и только затем получают обобщенное

истолкование в контексте традиционных философских дискуссий о

природе субъекта познания, механизмах сознания и познания, сущности

культуры. Это в полной мере относится к достаточно специальным

понятиям «дискурс», «текст» и «контекст», которые сегодня

активно вводятся в собственно философско-эпистемологический

оборот. Трансформация предметного поля и методологического

инструментария классической теории познания, формирование

неклассических подходов в эпистемологии выступают необходимым

фоном подобного рода процессов1.

Полюса философии языка представлены в аналитической и

постмодернистской концепциях. Так, Дж. Сёрл, продолжая традицию,

восходящую к Б. Расселу, при анализе понятия значения фактически

сохраняет элементы субстанциалистского, или абсолютистского,

1 Осмысление современного естествознания, впрочем, также может

осуществляться с неклассических позиций, однако это требует критического отношения к

некоторым устоявшимся положениям классической эпистемологии. См.: Касавин И. Т.

Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания. СПб.,

1999; Степин B.C. Теоретическое знание. М., 2000; Лекторский В.А.

Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001; Микешина JI.A. Философия

познания. Полемические главы. М., 2002; Sandkühler HJ. Die Wirklichkeit des Wissens.

Frankfurt a/M, 1991; Poser H. Wissenschaftstheorie. Eine philosophische Einführung.

Stuttgart, Philipp Reclam, 2001.

8

И.Т. Касавин, Е.В. Востприкова • Введение. Познание и язык

взгляда на язык. Он разбивает процесс использования языка для

обозначения предметов внешнего мира на две стадии - первичного

произвольного определения терминов («кошка» и «когти») и

конструирования из них предложения («у кошки есть когти»), которое

находится в определенном соответствии с реальностью. «Как только мы

зафиксировали значение таких терминов в нашем словаре с помощью

произвольных дефиниций, вопрос о том, удовлетворяют ли этим

дефинициям независимые от интерпретации свойства мира, утрачивает

всякую релятивность или произвольность, поскольку свойства мира,

которые соответствуют или не соответствуют дефинициям,

существуют независимо от них... это уже просто абсолютное, самодостаточное

(intrinsic), независимое от сознания положение дел»1. Однако

выделяемые Сёрлом стадии в реальности не могут быть изолированы друг

от друга, это чересчур сильная абстракция. Определение понятий и их

использование в естественном языке находятся в нерасторжимом

единстве. Переопределение понятий происходит постоянно в новых

ситуациях использования, а прошлые ситуации не детерминируют

смысл слова однозначно применительно к будущим ситуациям. И

даже история науки дает достаточно примеров «дрейфа значений»,

который не может быть спрогнозирован и заранее учтен. «Идея

значений, фиксированных еще до их актуального применения, есть миф,

внутренне присущий теории Сёрла, - отмечает Д. Блур. - Здесь

тайны абсолюта тончайшим образом встраиваются в изложение. Здесь

обнаруживает себя метафизическая, а вовсе не натуралистическая

концепция значения»2.

И напротив, крайний вариант лингвистического

функционализма мы находим у Жака Деррида в его понятия «écriture»3

(письменности, письма). Это нечто вроде квазитрансцендентальной

метафоры, которая вмещает в себя язык, все знаковые порядки и

артикулирует все формы коммуникации и весь опыт бытия. Как

представляется, тем самым происходит переворачивание реальной

ситуации в угоду желанной простоте лингвистического описания.

На фоне этого понятия все факторы, выделяемые традиционными

теориями контекста (в первую очередь X. Г. Гадамера и Дж. Остина)

и детерминирующие смысл и понимание, объявляются недейст-

1 SearleJ. The Construction of Social Reality. L., 1995. P. 166.

2 Bloor D. Epistemic Grace: Antirelativism as Theology in Disguise // Common

Knowledge, 2007. Vol. 13, № 2-3. P. 28.

3 DerridaJ. Marges de la philosophic P., 1972. P. 365-393; DerridaJ. Guter Wille zur

Macht (I). Text und Interpretation ; Forget P. (Hrsg.). München, 1984. S. 57.

И.Т. Касавин, Е.В. Ъостприкова • Введение. Познание и язык

9

вительными, а к ним относятся коммуницирующие субъекты,

используемые ими средства выражения и ситуация, в которой

разворачивается коммуникация. Тем самым онтологические,

гносеологические и лингвистические дихотомии нивелируются и

проецируются в одну плоскость. Язык и референт, субъект и объект, код и

послание не располагаются в разных измерениях, а включаются в

«бесконечную игру дифференций», в которой весь мир становится

текстом. Будучи включены в эту игру, текст и контекст постоянно

вступают в новые отношения и корреляции, которые ставят перед

интерпретатором не просто «аппроксимативно решаемую» (Гада-

мер), но в принципе неразрешимую задачу. Не герменевтическая

«предварительность понимания», а радикальный контекстуализм,

бесконечный регресс интерпретации - вот теоретический итог

рассуждений Деррида.

Однако подлинная тайна аналитической философии языка и

постмодернизма состоит в том, что такого рода рассуждения не

бессмысленны, по мнению многих критиков, оценивающих сами

проблемы и исходные пункты этих дискурсов как вообще

малозначимые. Ведь их неоспоримым позитивным результатом является

именно резкая поляризация методологических позиций, которая делает

возможной панорамную прозрачность ситуации. Благодаря этому

выясняется, что язык в форме текста никогда не поглощает

окончательно внеязыковые контексты, хотя потенциально способен делать

это все с большей полнотой, всякий раз обнаруживая за своими

пределами расширяющееся пространство бытия. Не сходным ли образом

разворачивается и процесс познания в целом?

В гуманитарных науках трудно обнаружить парадигмы в смысле

Т. Куна. И все же едва ли можно отрицать глобальное значение для

теории и философии языка двух концепций, появившихся в начале

XX в. Их авторами были Ф. Соссюр и Г. Фреге (а впоследствии

Л. Витгенштейн), и главные моменты сходства их учений можно

суммировать так. Во-первых, стремление говорить о языке в точных

или даже научных терминах; во-вторых, ориентация на логику как

идеал языка и отказ от психологических и социологических

объяснений; в-третьих, рассмотрение языка как системы, в принципе

разложимой на более простые элементы; в-четвертых, ограничение

всего рассмотрения системой языка как самодостаточной, как

основы для объяснения наличного многообразия языковых феноменов.

Пусть этим далеко не исчерпывается ни «Логико-философский

трактат» Витгенштейна, ни «Курс общей лингвистики» Соссюра,

однако именно данные (и, быть может, еще некоторые немногие)

10

И.T. KacaâuH, E.B. Вострикова • Введение. Познание и язык

положения обеих концепций оказались востребованы в

классической философии языка XX в. В дальнейшем две традиции —

аналитическая и герменевтическая - пытались отвечать с переменным

успехом на ключевые вопросы о соотношении языка и реальности,

смысле, значении и понимании языковых феноменов, актуализируя

наследие Г. Фреге и Ф. Шлейермахера. В лингвистике возникли

новые направления (прагматика, функциональная лингвистика,

лингвистика текста, дискурс-анализ), а аналитическая философия

вслед за поздним Витгенштейном далеко ушла от ригоризма и

панлогизма «Трактата».

Так, Витгенштейн в «Философских исследованиях»

провозглашает самодостаточность языка по отношению к ментальным

состояниям и одновременно его зависимость от деятельности. В

деятельности возникает потребность не только манипулировать с

вещами, но и делать это в синхронной и диахронной координации с

другими людьми. В принципе можно было бы вообще не

употреблять языка, а носить с собой вещи, как делали мудрецы в утопии

Дж. Свифта «Путешествие в Лапуту». Однако это не только

практически трудно, но и вообще не позволяет осуществлять сложные

виды деятельности, предполагающие планирование,

конструирование, изменение вещи по замыслу. В деятельности, дабы в большей

степени овладевать предметами, создавать, использовать и

понимать их, человек стремится к свободе оперирования с вещами и

отношениями, он нуждается в свободе от вещей. Язык — форма

освобождения от мира средствами этого мира, создания искусственных

предметов с заданными свойствами. Для измерения палки нужна

линейка. Для взвешивания камня нужна гиря. Для работы с

линейкой и гирей нужны меры измерения длины и веса - слова и

понятия. Слова - образцы возможных действий с предметами,

идеальные схемы, носители значения, смысла. «Там, где наш язык

позволяет нам предположить наличие некоторого тела, а никакого тела

нет, - там, склонны мы говорить, имеется дух»1, - замечает в этой

связи Витгенштейн.

Процедура именования недаром издавна имела сакральный

характер, а имя рассматривалось как неотъемлемое и важнейшее

свойство вещи, в некотором смысле как ее архетип. Иронически

отзываясь об этой «магии языка», Витгенштейн обнаруживает ее

истоки в дополнительности языка и мышления. Речь опережает

1 Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной

лингвистике. М., 1985. С. 95.

И.Т. Касавин, Е.В. Востприкова • Введение. Познание и язык

11

мысль и делает ее ненужной, а мышление тормозит речевой акт,

поскольку может иметь своим предметом только остановленное

слово. На аналогичную разнонаправленность языка и мышления в

онтогенезе указывал Л.С. Выготский1. А вот еще одна цитата из

Витгенштейна: «Это связано с пониманием именования как

некоторого, так сказать, оккультного процесса. Именование выступает как

таинственная связь слова с предметом. И такая таинственная связь

действительно имеет место, а именно, когда философ, пытаясь

выявить соотношение между именем и именуемым, пристально

вглядывается в предмет перед собой и при этом бесчисленное

множество раз повторяется некоторое имя, а иногда также слово это.

Ибо философские проблемы возни кают тогда, коглг язык

бездействует»2.

Остановимся на кратком обзоре статей, собранных в данной

книге; они охватывают широкий спектр проблем, связанных с

взаимоотношением между языком и сознанием.

В первом разделе «Язык и сознание: общие проблемы»

обсуждаются общие методологические проблемы исследования языка и

сознания. Многие исследователи отмечают, что в XX в. происходит

смена парадигм как в философии, так и в науке. Новую парадигму

обозначают термином «неклассическая (постнеклассическая)

наука» или «неклассическая философия». Статьи, представленные

в данном разделе, освещают преимущества и недостатки

исследования сознания и значения в рамках этой новой парадигмы. Ю.М. Шил-

ков в статье «Язык, сознание, мозг: когнитивистская парадигма»

обсуждает особенности данной программы, одним из основных

преимуществ которой является междисциплинарный подход.

Автор обсуждает вопрос о том, каково место философии и

философских методов исследования языка и сознания в рамках этой

программы.

В статье И.Т. Касавина «Язык и сознание как элементы социоко-

да. Истоки современного дискурс-анализа» обсуждается специфика

социогуманитарного знания. Он развивает метод дискурс-анализа и

показывает, как данный метод позволяет нам обращаться к таким

сложным темам, как творческое познание.

Л.А. Маркова проводит аналогию между неклассической

парадигмой в науке и философии. Она показывает, что те изменения,

которые произошли в философии, оказали влияние на представления о

1 См.: ВыготскийЛ.С. Собр. соч. В 6т. Т. 3. М„ 1983. С 262.

2 Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 95-96.

12

И.Т. Касавин, Е.В. Вострикова • Введение. Познание и язык

научной рациональности. На первый план выдвигаются такие

понятия, как контекст исследования (который включает в себя как

субъективные, так и предметные факторы), то, что выходит за пределы

самой логики исследования.

В статье «Как звуки становятся речью?» Л.Б. Макеева обсуждает

ключевую для современной философии языка и сознания

контроверзу между интернализмом (теорией, согласно которой сознание задает

значение для выражений языка) и экстернализмом (теорией,

согласно которой внешние, например социальные, факторы определяют

значение). Она исследует мотивы, побудившие философов к

исследованию значения как употребления.

Методологическим проблемам исследования сознания

посвящена статья В.П. Филатова «Методология социально-гуманитарных

наук и проблема "другого сознания"». Автор развивает идеи

Витгенштейна о невозможности «приватного языка» и указывает на

направления решения проблемы «другого сознания», если мы откажемся от

тезиса о привилегированном доступе к состояниям собственного

сознания.

Во втором разделе «Философия психологии» обсуждаются более

специальные проблемы философии сознания. И.Т. Касавин в двух

своих статьях подвергает критике аналитическую постановку

проблемы сознания как проблемы онтологии. С его точки зрения, эта

установка воспроизводит исчерпавшую себя дуалистическую позицию.

Сознание в рамках развиваемой им теории представляет собой

сложный продукт деятельности, общения, культуры.

Д.В. Иванов в своих статьях, посвященных проблемам

функционализма, показывает, как в современной философии возрождается

метафизика, а также как некоторые подходы в рамках аналитической

метафизики могут быть совместимы с контекстом неклассического

философствования. Д.А. Леонтьев в работе «Что дает психологии

понятие субъекта» анализирует важнейшие философские понятия

субъекта и личности и их роли в психологии. Он показывает, что понятие

субъектности позволяет исследовать процессы социального

конструирования сознания.

Какой вклад гипотеза искусственного интеллекта может внести в

философские дискуссии о сознании и мышлении? Данный вопрос

поднимается в статьях А.И. Швыркова и И.Ф. Михайлова.

В третьем разделе «Язык, сознание и социум» представлены

работы, в которых проблема языка и сознания анализируется с точки

зрения социальной философии. А.Ю. Антоновский в своих статьях

развивает тезис о том, что только в рамках теории коммуникации по-

И. Т. Касавин, Е.В. Вострикова • Введение. Познание и язык

13

нятия языка, сознания и знания получают адекватную

интерпретацию, что трансцендентальные структуры языка и сознания в

традиционном понимании не являются инстанциями, которым можно

приписывать, к примеру, знание.

В четвертом разделе «Семантические подходы к языку и

сознанию» авторы развивают более традиционные аналитические методы

анализа языка и сознания. В статьях Е.В. Востриковой и Г.К. Ольхо-

викова исследуется семантика предложений о верованиях и

предлагается решение проблемы загадки о веровании,

сформулированной в работах С. Крипке. В статье Е.В. Востриковой и П.С. Куслия

отстаивается тезис о том, что социальные факторы играют гораздо

менее значимую роль в функционировании языка, чем полагают

многие современные философы. Авторы утверждают, что

социальные факторы играют роль в прагматике, но не в семантике или

синтаксисе. В статье В.А. Ладова отстаивается противоположный

тезис. Автор анализирует проблему следования правилу и

философские аспекты теории значения, связанные с этой проблемой. Он

развивает собственный вариант скептического решения проблемы

следования правилу, в котором сообщество людей, вступающих в

коммуникацию, генерирует иллюзию значения.

В статье Г.С. Рогоняна, помещенной в приложении, обсуждается

переписка двух американских философов Уилфрида Селларса и

Родерика Чизома, в которой сталкиваются два основных на

сегодняшний день взгляда на соотношение языка и интенциональности: ин-

тернализм и экстернализм.

Понимать философию языка исключительно в узком смысле

как ограниченную некоторыми школами современной

аналитической или постмодернистской традиции было бы и забвением

фактического положения дел, и сужением теоретической

перспективы. Аналитической философии языка еще предстоит смягчить

формалистский эзотеризм и раскрыть свое широкое философское

содержание, в частности путем «обмена опытом» с другими

философскими направлениями. Тому, что аналитики именуют

значением, языковой игрой, онтологией, соответствуют в функциональной

лингвистике понятия «текст», «контекст» и «дискурс».

Постструктуралистский аналог того же самого - эпистема, дискурс, архив.

Это же может быть поставлено в соответствие известной феноме-

нолого-герменевтической триаде тема-горизонт-схема1 (здесь и

1 См.: Leithäuser Th. usw. Entwurf zu einer Empirie des Alltagsbewusstseines.

Frankfurt a/M, 1977. S. 46.

14

И.Т. Касавин, Е.В. Ъостприкоба • Введение. Познание и язык

триада ноэма—ноэзис—жизненный мир). В философии науки

примерно ту же функцию выполняют понятия теории, метода и предпо-

сылочного знания, а в философии вообще - понятия сознания,

деятельности и общения. Знаменитый тезис о тождестве бытия и

мышления может быть в этой связи интерпретирован как единство языка

и мира.

Вернуть мир языку, а язык — миру и есть главная задача

современных эпистемологии и философии языка.

РАЗДЕЛ

1

Ю.М. Шилков

Язык, сознание, мозг:

когнитивистская парадигма

Сегодня наблюдается тенденция к изменению не

только содержания ключевых понятий когнитивисти-

ки - «язык», «сознание» и «мозг» - но и методологии

их изучения. Более того, можно говорить о

формировании новой, когнитивистской парадигмы их мульти-

дисциплинарного познания. Ее сторонники

отказываются от предметно-дисциплинарной монополии.

Философы и ученые, работающие в определенном

дисциплинарном поле гуманитарного,

естественно-научного или инженерно-компьютерного знания,

обращаются к этим ключевым понятиям по разным

причинам и с помощью специальных способов их

изучения. Однако часто, пытаясь разобраться в явлениях

языка, сознания или мозга, специалисты

формулируют собственный подход к их специфике. На этом пути

они могут быть не только обречены на

профессиональную разобщенность, но и натолкнуться на

неожиданности. Основания для рисков - в стремлении

упростить свои теории и модели, пренебречь

устоявшимися традициями. Кроме того, в отсутствие

междисциплинарного диалога возникает барьер, не

позволяющий применять методы и понятия одних

дисциплин в практике других. Наконец, некоторые

представители дисциплин социогуманитарного,

естественного и инженерно-компьютерного цикла

пренебрежительно относятся к философскому

пониманию природы языка, сознания и мозга. Они не

замечают, что тем самым утверждают свою собственную

философскую позицию с присущими ей издержками

любительства и дисциплинарной ограниченности.

Вот почему когнитивистская парадигма,

формирующаяся в современной философии и науке, как мне

представляется, может сыграть роль интегрального

16

Раздел 1.Языки сознание: общие проблемы

эпистемологического и методологического основания, на котором

возникнет реальная исследовательская перспектива.

Какую роль играет кошитивистекая парадигма в научном

познании, в чем заключается ее познавательная продуктивность?

Во-первых, использование информационных технологий

способствует структурированию и упорядочиванию результатов

исследования в соответствии с новыми методологическими идеалами,

нормами и ценностями познания. Когнитивистская парадигма меняет

культуру постановки проблем, требующих коннатационных,

контекстуальных и многофакторных объяснений. Намечается тенденция

преодоления традиционных стереотипов, что позволяет говорить о

формировании междисциплинарной концептуальной картины ког-

нитивистской реальности.

Во-вторых, переоценка предметной области традиционных

дисциплин, изучавших язык, сознание и мозг, предполагает изменение

исследовательской практики в когнитивистской парадигме и

возрастание в ней тематического разнообразия. Сами же приемы изучения

остаются прежними. Я имею в виду распознавание, идентификацию

и обобщение когнитивистской реальности в терминах описания

явлений, свойств, отношений, определения ее причинных и

функциональных зависимостей, ее генезиса и структуры.

В-третьих, специфическая установка на эксперимент

основывается на том, что проводимое исследование (как в целом, так и на

любом из его этапов) конструируется самим исследователем, а не

преподносится ему. Особую роль при этом играют мысленный

эксперимент и мысленная модель, компьютерная оснащенность которых

заметно повышает их познавательную эффективность. Своими

конструктивными преимуществами мысленный эксперимент и

мысленная модель «обязаны» абстракции потенциальной осуществимости,

позволяющей при их проведении и построении отвлекаться от любых

ограничений. Гипотезы, наблюдения, описания, обобщения,

построение реальных моделей или теорий, другие познавательные

процедуры находятся под конструктивным воздействием мысленного

эксперимента (мысленной модели).

Экспериментально-конструктивный примат когнитивистской парадигмы сказывается на

дискурсивном представлении ее результатов и материалов.

В-четвертых, программной предпосылкой становится

сосредоточенность на коннотациях и контекстах изучаемого объекта. Если

обращение к таким общим проблемам, как, например, проблема сознания,

не нуждается в специальном обосновании, то в других случаях

неизбежно возникает вопрос: почему именно этот лингвистический или

ЮМ. Шилков' Язык, сознание, мозг: когнитивистская парадигма

17

нейрофизиологический фактор требует к себе когнитивистского

внимания? В таких случаях нельзя обойтись без анализа соответствующей

коннотации или контекста. Это заставит исследователя иначе подойти

к таким проблемам, как, например, происхождение сознания или

локализация мозговых структур. Интересные результаты могут быть

получены не в «наезженной колее» дисциплинарного исследования, а в

когнитивистском «исключении как норме». Конечно, при этом

когнитивистская конфигурация результата исследования находится под

воздействием множества индивидуально-предметных стратегий.

Появление новых вопросов в когнитивистской парадигме влечет за собой и

появление новых лакун, требующих дальнейшей проработки.

В-пятых, средства и приемы когнитивистской парадигмы

совмещают сложность изучаемой реальности со способами ограниченного

и упрощенного представления ее явлений. Еще одно достоинство

когнитивистской парадигмы заключается в необычайно богатых (по

сравнению с возможностями отдельной дисциплины) возможностях

предсказания и прогнозирования изучаемых явлений.

Предельные основания когнитивистики определяются

универсальным статусом таких ключевых категорий, как язык, сознание и

мозг. Будучи целостно-связной совокупностью, они образуют

узловые звенья концептуального каркаса когнитивистики. Каждое из них

рассматривается как автономно, так и в категориальных

взаимосвязях с иными, причем роль каждой категории определяется не столько

наличием собственной предметности, сколько ее корреляциями с

другими категориями. Когнитивистский анализ исключает

изоляционистский подход к языку, сознанию и мозгу и предполагает

междисциплинарное (интегральное) сосредоточение способов и

приемов, благодаря которым удается получить социальное, культурное,

историческое или другое практическое следствие.

Дискурсивный характер когнитивного знания проявляется в

форме высказываний, раскрывающих, как работают язык, сознание или

мозг, каким образом они взаимосвязаны и взаимодействуют, как они

обеспечивают процессы познания, общения и другие способы

человеческой жизнедеятельности и опыта. Например, объяснение

диалогической активности людей предполагает дискурсивное выражение

мнений (сомнений). Когнитивная семантика выражения мнения

весьма богата и конкретизируется в дискурсивных формах типа «я

считаю», «я доверяю», «я уверен в чем-либо или в ком-либо», «я

полагаю», «я убежден», «я понимаю» и т.п.

Акцент на семантическом аспекте языка связан с тем, что

семантика послужила толчком к формированию когнитивистской практи-

18

Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы

ки исследования языка и стала играть в ней ведущую роль.

Неудовлетворенность традиционными логико-символическими средствами

стимулировала разработку новых подходов к семантике в пределах

когнитивистской парадигмы с привлечением методов лингвистики,

психолингвистики, культурологии, антропологии, нейрофизиологии

и т.п. Благодаря интегральным возможностям когнити висте ко го

анализа открылась перспектива совмещения лингвистической,

психологической и информационно-логической проработки

дисциплинарных моделей сознания и мозга. Если мир языка — это мир видимых и

слышимых явлений, то миры сознания и мозга - это скрытые миры,

которые доступны исследованию благодаря посреднической и

инструментальной работе языка. С его помощью могут быть приоткрыты

интимная жизнь и секреты сознания и мозга, а также природа связей

между ними. Язык артикулирует опыт общения с внешним миром.

Далеко не вся информация о внешнем мире различается

перцептивными модальностями. Значительная часть осязательной, вкусовой,

обонятельной, зрительной и слуховой информации остается за

пределами опыта. Утрата информации связана также с ее артикуляцией и

выражением средствами языка. В этом случае многое зависит от

ресурсов языкового опыта, которым располагает человек. Любые

процессы познания и общения зависят от ожиданий и установок, от

правильных или ложных предположений.

Язык дает разнообразные возможности для наблюдений,

описаний, построения моделей и теорий, претендующих на прояснение и

объяснение структуры, процессов, свойств и функций сознания и

мозга. Тезис о сложности и противоречивости отношений мозга

человека и внешнего мира, опосредуемых процессами сознания и

языка, никто не оспаривает. Так, в нейропсихологии получил

известность метафорический аналог действия «принципа воронки» из

классической нейрофизиологии Ч. Шеррингтона1. Я имею в виду

правдоподобное предположение о том, что количество нервных

сигналов, поступающих в кору головного мозга, заметно превышает

возможности соответствующего им вербального и невербального

выражения. Известно также, что зрительная способность различать цвета

и цветовые оттенки существенным образом превосходит

возможности вербальных средств, причем компенсационного ресурса,

предоставляемого для выражения оттенков цвета изобразительным язы-

1 Согласно «принципу воронки» Ч. Шеррингтона, количество информации,

поступающее в нервную систему, превосходит количество ее возможных

рефлекторных ответов.

ЮМ. Шилков • Язык, сознание, мозг: когнитивистская парадигма

19

ком, также недостаточно. Но идентификация цвета имеет для

человека первостепенное значение, а потому и требует определенной

когнитивной стратегии. То же относится к вербальной

идентификации запахов, звуков или вкусовых оттенков1.

Есть основания утверждать, что богатство внутренних переживаний

человека по своим когнитивным и коммуникативным возможностям

выражения может заметно превосходить объем нервных сигналов,

поступающих в мозг извне. Особой посреднической продуктивностью

отличаются фигуральные возможности языка. Речь идет, в частности, о

средствах языка или языковых (повествовательных) формах вымысла,

которые используются человеком в творческой деятельности.

Чрезвычайно богатыми ресурсами обладают процессы воображения,

интуиции, образного и понятийного мышления с соответствующими

фигурально-вербальными особенностями репрезентации в терминах

метафоры, метонимии, синекдохи, аллегории, иронии и других тропов.

Метафорический примат языка по отношению к сознанию и мозгу

распространяется и на повседневный опыт и образ жизни людей. Так, свою

когнитивную теорию метафоры Дж. Лакофф строил на

культурологических основаниях с привлечением средств семантического анализа.

Вместе с М. Джонсоном они обратили внимание на то, что в естественном

языке метафор гораздо больше, чем можно было бы предположить.

«Метафора пронизывает нашу повседневную жизнь, причем не только

язык, но и мышление и деятельность. Наша обыденная понятийная

система, в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей

метафорична»2. Аналогичные предположения в 1920-1930-х гг. высказали

Н.Я. Марр, И.Г. Франк-Каменецкий и О.М. Фрейденберг при

рассмотрении проблем происхождения языка и сознания в терминах

лингвистики, истории и культурологии. С их точки зрения,

жизнедеятельность и общение людей архаических культур насквозь

метафоричны; метафоры и другие фигуральные средства были

основными способами, с помощью которых они сознавали, различали и

идентифицировали явления окружающего мира.

Современные методологи утверждают, что метафора часто

замещает научную гипотезу, когда ее не удается сформулировать доста-

1 См.: Рузин И.Г. Когнитивные стратегии именования: модусы перцепции

(зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) и их выражение в языке // Вопросы

языкознания. 1994. №6.

2 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2004. С. 25.

Свое философско-когнитивистское кредо Лакофф сформулировал в книге:

Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: что категории языка говорят нам о

мышлении. М., 2004.

20

Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы

точно строго. Метафора обладает объяснительной силой. С помощью

метафорических и других фигуральных средств человеку удается

сконструировать представление о мире, чтобы затем дать ему

соответствующую интерпретацию. Уже в описании того, что он видит,

содержатся элементы интерпретации наблюдаемых явлений. По сути само

описание мира зависит от своеобразия индивидуально-личностной

установки и способности понимания человека. Он учитывает

пространственные и временные границы мира, его возможную

перспективу, оценивает мир в терминах «существенного/несущественного»,

воспринимает мир в терминах «фигура/фон». Вообще говоря,

фигуральные возможности когнитивистского дискурса позволяют

одновременно избежать излишней черствости рационализма и болотной

таинственности иррационализма.

Когнитивная и коммуникативная работа языка невозможна без

использования творческого потенциала сознания и ресурсов мозга.

Укажем на известный феномен «дара речи» Ф. де Соссюра,

рассматривавшего его как способность, глубоко укорененную в

психосоматических основаниях и имеющую выраженную генетическую

зависимость. Соссюр различал звуковой облик слова, воспроизводящий

фонационный строй языка с помощью психосоматического аппарата

артикуляции, органов дыхания и гортани, и визуальный облик слова,

воспроизводящий структуру письма с помощью органа зрения.

Именно речь, обеспечиваемая и регулируемая ресурсами мозга,

оказывается осознанным способом употребления языка. Когнитивные

процессы восприятия (слушание и видение) и воспроизведения

(чтение и произнесение) текстов (слов, словосочетаний, предложений)

играют заметную роль в адекватном определении их смысла

(семантического строя). Хотя индивидуальные оттенки интонации и

мелодичности речи или свойства человеческого голоса не вписываются в

лингвистическую компетенцию, язык сохраняет ведущую роль,

реализуя в актах речи и средствами речи свои фонетические,

синтаксические и семантико-лексические возможности. Рассматриваемые при

этом в когнитивистике проблемы трансформации сукцессивного

процесса произнесения в симультанный образ восприятия

(слушания) в актах речевой коммуникации, а также речевые акты

переживания, протекающие в обратной последовательности от симультанного

образа к сукцессивной аналитике и обобщению, относятся к числу

трудноразрешимых проблем.

Другой пример. Из истории, социологии и культурологии

известно, что история идей противоположна истории ментальности. Если

идея является рациональным конструктом индивидуальности и лич-

ЮМ. Шилков' Язык, сознание, мозг: когнитивистская парадигма

21

ности, то ментальность носит коллективный характер, ее средства и

формы регулируют высказывания и мнения людей в обществе на

бессознательном уровне. Трудно согласиться с предположением

Дж. Сёрла о том, что причина ментальных феноменов коренится в

нейрофизиологических процессах человеческого мозга и поэтому

они могут быть объяснены в терминах мозга1. С этой позицией

солидарен и Дж. Фодор, различая натуралистическую и реалистическую

интерпретации интенциональности сознания. Он предпочитает

натуралистическую теорию когнитивных процессов и убежден в

целесообразности редукции интенциональных актов к

нейрофизиологическим основаниям. Подобная редукционистская методология имеет

давние натуралистические традиции. Сегодня вряд ли кто-то будет

серьезно отрицать сам факт обусловленности работы сознания

нейрофизиологическими процессами мозга. Но полагать, что только

мозг определяет специфику ментальности, было бы большим

упрощением. Ведь в таком случае остается открытым вопрос о

феноменологической специфике интенциональности сознания и его

ментальных состояний (феноменов). Поэтому Дж. Сёрл и Дж. Фодор не

ограничиваются редукционистскими соображениями и обсуждают

интегральную роль интенциональности сознания в терминах

философии языка, лингвистики и теории речевых актов. Другими

словами, оказывается, что нейрофизиологическая детерминация сознания

(ментальности) вовсе не проясняет его (ее) специфику и в то же время

не исключает анализ воздействия на феномены сознания других

причинных факторов - факторов языка, речи, а также прояснение их

культурно-исторической, социальной и индивидуально-личностной

обусловленности. Когнитивистский учет воздействия разнообразных

факторов и обобщающие возможности когнитивистского подхода

позволяют надеяться на более адекватную репрезентацию специфики

сознания.

Как идеи продуцируются сознанием и самосознанием личности,

так и ментальности порождаются сознанием и самосознанием

этнических сообществ, профессиональных коллективов или других

социальных групп. Интенциональный строй сознания способствует

формированию идеи или ментального феномена в зависимости от

конкретного контекста истории, культуры, общества или конкретной

личности. Способности человеческого воображения, вымысла

вытесняют «реальное» и замещают его «возможным». Фигуральные

способы выражения вымысла или жанровое разнообразие тропов не

1 См.: SearleJ. The Rediscovery of the Mind. Cambridge, 1992.

22

Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы

имеют ограничений. Жанровые формы вымысла пронизывают жизнь

и культуру человека от мифологических и религиозных сюжетов через

фантастику и любые виды искусства к утопии, науке и

повседневности. Идейно-иллюзорный потенциал сознания невозможно

растратить. Утрата одних иллюзий сопровождается порождением других,

продолжающих оказывать продуктивно-регулятивное воздействие на

образ жизни людей. Вопросы «как работает самосознание

личности?», «возможно ли его эмпирическое исследование?» в когнитиви-

стике столь же оправданны, сколь и вопросы о когнитивной природе

коллективной (социальной) деятельности.

Показательны в этом отношении сознательные процессы

переоценки ценностей в разных фазах индивидуального развития

человека от рождения до смерти. Только сознание человека в каждый

момент времени может фиксировать разрыв между ценностями его

прошлой жизни (утраченным «раем» или «адом») и его будущей жизни

(пока еще не обретенным «раем» или «адом»). Предположим, чтобы

выделиться из «хаоса бессознательного» и осознать свое «я»,

необходимо сконструировать модель нового жизненного пространства и

временной перспективы. Так, эмигрант, интегрируясь в новую

социальную среду, усваивает оборонительный тип поведения и делит свой

собственный мир на две никогда не пересекающиеся зоны. С одной

стороны, он ограничивает свои первичные когнитивные и

эмоциональные привязанности кругом семьи и родственного ему

этнического коллектива. С другой стороны, он поддерживаете остальным

принимающим его сообществом исключительно вторичные, деловые

связи. Как правило, в семейной и этнической среде он обретает

рациональную и эмоциональную поддержку, которая позволяет ему, не

впадая в отчаяние, пережить внутренний конфликт, вызванный

необходимостью овладения новым культурным кодом.

Когнитивистский подход к языку, сознанию и мозгу, в частности,

заключается в эффекте смещения фокуса исследования с их

изолированного терминологического употребления на их семантику,

выражающую разнообразные категориальные отношения в контексте

истории, общества, культуры и личности. Преимущества когнитивист-

ской парадигмы могут определяться не столько методологической

установкой исследователя на язык, сознание или мозг (как объекты

его познавательного интереса), сколько рассмотрением их как

способов бытия, жизнедеятельности человека. Другими словами, теоретик

или экспериментатор когнитивистики находится в познавательной

ситуации, отличной от той, в которой оказывается исследователь в

естественных и технических науках. Когнитивист должен отдавать себе

ЮМ. Шилков • Язык, сознание, мозг: когнитивистская парадигма

23

отчет в том, что такие объекты познания, как язык, сознание и мозг,

являются категориальными способами, определяющими отношение

человека к миру, к другим людям, к себе, к идеалам, нормам и

ценностям своего существования. Именно в терминах этих категорий

продуцируется знание, а когнитивистика задается вопросом о том, каким

образом это происходит.

«Сверхзадачей» когнитологов является разработка такой

обобщающей теоретической системы понятий, которая позволила бы

преодолеть ограниченность дисциплинарного подхода и отказаться от

неясности интуитивных или упрощенных интерпретаций языка,

сознания и мозга. Вопрос вовсе не в том, чтобы при рассмотрении

отношений между ними устанавливать первичность «яйца» или «курицы».

Важно понять интегральную работу когнитивного механизма их

взаимодействия. Когнитивистика изменила форму постановки

традиционных проблем, стремясь задействовать различные

предметно-понятийные средства и акцентировать внимание на вопросах типа

«как?», «каким образом?». С этой целью в когнитивистской

«разборке» могут принимать участие не только когнитивная лингвистика,

когнитивная психология, когнитивная нейрофизиология или

философская теория и методология познания, но и когнитивная

антропология, когнитивная социология, когнитивная история и когнитивная

культурология. Каждая из названных дисциплин когнитивистского

цикла «по-своему» задается вопросами о том, как работают язык,

сознание и мозг человека в роли основных способов приобретения,

накопления, хранения, воспроизведения, продуцирования и обмена

информацией, знанием, опытом. Несмотря на разницу между

терминологиями, их объединяют общие принципы когнитивистской

парадигмы. Замечу, что методологическая (технологическая)

оснащенность когнитивистики не исключает возможность использования

конкретных естественно-научных, инженерно-технических

(компьютерных, искусственно-интеллектуальных) или социогуманитарных

технологий. Если бросить сравнительный взгляд на

исследовательские парадигмы будущей науки, то перспектива когнитивистской

парадигмы представляется весьма обоснованной и продуктивной.

И.Т. Касавин

Язык и сознание как элементы социокода.

Истоки современного дискурс-анализа

Введение

Среди множества современных методов анализа

индивидуального и коллективного сознания все большую популярность завоевывает

дискурс-анализ1, теоретики которого нередко расширяют свой

подход до универсальной методологии социально-гуманитарных наук.

Тем самым понятие дискурса начинает выполнять функции, схожие с

теми, которые в методологии науки 1970-1980-х гг. выполняло

понятие метода. Мы помним, как завершился спор о методе науки в

философии науки: П. Фейерабенд разоблачил догматическую идею

универсального метода применительно к естествознанию. В

современной гуманитаристике и ее методологии ситуация далека до

монолитности и догматизма, хотя и просматривается несколько

лейтмотивов. Один из них - стремление обосновать методологическую

специфику социогуманитарного знания, отличную от естественных и

точных наук. В российском интеллектуальном пространстве XX в. это

стремление было представлено в той или иной степени философом

Г. Г. Шпетом, психологом Л.С. Выготским, литературоведами и

лингвистами М.М. Бахтиным и Ю.М. Лотманом, культурологом и

социологом науки М.К. Петровым. Эта традиция в философии и науках о

человеке может быть условно обозначена как

коммуникативно-семиотический подход. Сквозь призму современных дискуссий о

теории дискурса она обнаруживает неожиданную актуальность2.

Проблема применения идеалов научности и объективности к

гуманитарному знанию сформировалась в середине XIX в., когда

филология и лингвистика, психология, социальная и культурная антропо-

1 См.: Касавин И. Т. Дискурс-анализ и его применение в психологии // Вопросы

психологии. 2007. № 6.

2 О значении этой традиции и взаимосвязях внутри нее подробнее см.: Мике-

шинаЛ.А. Философия познания. М., 2002; Зинченко В.П. Мысль и Слово: подходы

Л.С. Выготского и Г.Г. Шпета (часть 1) // Психологическая наука и образование.

2003. № 4; Рыклин М.К. Сознание и речь в концепции М.М. Бахтина// Бахтин как

философ. М., 1992; KristevaJ. On Yury Lotman// Publications of the Modern Language

Association (PMLA). 1994. Vol. 109 (3). P. 375-376.

И.Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода

25

логия приобретали институциональный статус в качестве

эмпирических наук. Предметы и методы гуманитарных наук оценивались по

аналогии с предметными областями и методологическими

арсеналами математики и естествознания, причем именно последние

выступали образцами объективности и точности. Г.Т. Фехнер, Э. Тайлор,

Ф. Соссюр каждый на свой лад формулировали и пытались

реализовать программу онаучивания гуманитаристики, но позитивисты

Венского кружка по сути вынесли всем этим попыткам негативный

вердикт. В истории философии и науки все это время развивалась и

другая линия, идущая от Ф. Шлейермахера через В. Дильтея и Ф. Ницше

к неокантианцам Баденской школы, О. Шпенглеру, позднему Э. Кас-

сиреру, позднему Э. Гуссерлю, позднему Л. Витгенштейну,

неофрейдизму. В ней нашло отражение стремление обосновать особый

эпистемологический статус гуманитарных наук, или наук о культуре,

существенно отличный от того, что в английском языке называется

«hard science». Ключевыми для данного направления исследований и

его более поздних последователей в XX в. стали как традиционные

категории языка, сознания, культуры и истории, так и только вводимые

в научно-философский оборот понятия деятельности, игры,

символа, функции, коммуникации, жизненного мира. Гуманитарная мысль

в России оказалась особенно восприимчива к этой линии развития и

внесла немалый вклад в разработку указанных понятий. Сегодня, по

прошествии десятилетий, мы уже в состоянии оценить те

достижения, которые в науке и философии XX в. связываются с именами

Шпета, Бахтина, Выготского, Лотмана, Петрова и ряда других

российских исследователей. Значительность их идей проявляется и в том

интересе и признании, которые они получают в современном мире.

1. Идея гуманитарной науки

Что такое наука и научность и как они проявляют себя в культуре,

социуме, индивидуальном познании? Этот вопрос, принципиальный

для эпистемологии и философии науки, всякий раз обращает на себя

внимание ученых, когда их дисциплина переживает революционные

трансформации. Так, Петров подходил к его решению через

эволюцию познавательного отношения вообще, которую он рассматривал с

точки зрения исторической социологии науки. Ему была очевидна

исчерпанность абстрактного представления о науке как

совокупности имманентных характеристик научного знания. Вместе этого

Петров выделил три исторических типа семиотики культуры,

свойственные античности, Средневековью и Новому времени, полагая знание

26

Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы

неотъемлемой частью культуры и видовым культурным понятием.

В основу этой типологии он положил понятие «социального

кодирования»1.

Все типы социальности Петров истолковывал как поиски вне-

биологических средств аккумуляции, трансляции и генерации опыта.

Ведь опыт должен иметь долгоживущий, рассчитанный на множество

поколений, бессмертный и вечный с точки зрения смертного

индивида «социокод», или, иначе говоря, тип субъект-объектного

отношения, несущий примерно тот же набор функций, что и биокод для

других видов: «Для всей... совокупности массива знания и

непосредственно связанных с ним институтов и механизмов различного

назначения мы... будем употреблять термин социокод, понимая под

ним основную знаковую реалию культуры, удерживающую в

целостности и различении фрагментированный массив знания,

расчлененный на интерьеры мир деятельности и обеспечивающие институты

общения»2. Проводя различие между деятельностью и общением,

общением и познанием, он выделяет три типа того, что можно назвать

«познавательным общением». Это коммуникация (поддержка

нормативной структуры), трансляция (когнитивная социализация) и

трансмутация (генерация смыслов)3, в той или иной степени

характеризующие всякий способ социального кодирования. Однако третий

срез общения, или трансмутация, «который в европейском очаге

культуры называют "познание"»4, характерен, как мы увидим ниже,

для современного типа ментальности.

«Геном» социального кодирования является знак. Используя его,

общество удерживает массив социально необходимых и

воспроизводимых в смене поколений видов деятельности в форме знания.

Первые два социокода отличаются, по Петрову, использованием языка

только для фрагментации знания в его трансляционной (знак) и

поведенческой (деятельность) формах существования. Античный тип

такой фрагментации выступает как единство индивида и его имени,

противопоставленное природному и социальному окружению,

которое понимается как священный текст. Это так называемое

лично-именное кодирование, где еще нет разделения поведенческого и

знакового на обособленные области со своими основаниями

интеграции и социокод объединен в социальную целостность через контакт и

1 См.: Петров М.К. Язык. Знак. Культура. М., 1991.

2 Там же. С. 39.

3 См.: Там же. С. 32-40.

4 Там же. С. 92.

И.Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода

27

сопряжение имен в ситуациях коллективного действия. В

средневековом, или профессионально-именном, типе кодирования единство

группы и текста противостоит имени. Здесь поведение и знак

реализуются через матрицу обмена, или систему наследуемых

межсемейных контактов, а также через кровнородственную связь вечных

(божественных) имен. Хотя оба типа используют языки как средства

общения - инструменты коммуникации, трансляции,

трансмутации - интегрирующие структуры этих социокодов (ситуация

коллективного действия, межсемейный контакт, кровнородственная связь)

очевидно не принадлежат к реалиям языка в узком смысле, что не

мешает им оставаться знаковыми отношениями, носителями смысла и

значения.

Способ различения античной и средневековой культур,

предлагаемый, таким образом, Петровым, отнюдь не самоочевиден. Он

основан, в частности, на представлении о чуть ли не атомистической

природе мигрирующего античного индивида, единство архэ1

которого противостоит социальному и природному миру. Конечно,

приключения Одиссея, Язона или Кадма - это их собственная история.

Но и король Артур, Ланцелот, Тристан или Роланд являются

личностями ничуть не в меньшей мере. И одновременно все они, как

феномены культуры, представляют собой некий собирательный

образ — архетип. Имя в качестве символа рода также фигурирует как в

античности, так и в Средневековье. Поэтому критерий Петрова

относится в первую очередь к способу производственной

деятельности, а не культуры в целом, да и то с большими оговорками. Ведь

цеховое (городское) разделение труда, типичное для европейского

Средневековья, коренится в античном наследовании профессии у

свободных ремесленников, торговцев, художников, врачей,

которым покровительствуют боги и герои, также вступившие на путь

специализации (Гефест, Дедал, Гермес, Аполлон, Асклепий).

Феодальное же поместье по структуре производства весьма схоже с

виллой крупного античного землевладельца в Египте, Греции или Риме.

Так что главное и общее в обоих типах социального кодирования -

это практическое отношение между человеком и миром, в котором

посредниками выступают профессия и конфессия, представленные

в форме мифов и ритуалов.

В отличие от первых двух современный тип социального

кодирования Петров называет «универсально-понятийным». Его особен-

1 См.: Касавин И.Т. Мир человека как онтология знания (пространственно-

временные аспекты) //Уранос и Кронос. Хронотоп человеческого мира. М., 2001.

28

Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы

ность не в новизне самого субъект-объектного отношения, а в его

функциональной нагруженности, социальной значимости.

Характерным режимом работы этого отношения является смешанность

генерации и трансляции смыслов. Иными словами,

субъект-субъектное отношение не только передает некоторую «мудрость» или

«ценное указание» от субъекта к субъекту, но и преобразует их в процессе

передачи от абстрактного к конкретному, от расплывчатого

целеуказания типа «улучшить», «наладить», «пресечь» до программы

конкретного действия, направленного на реализацию этих целей.

Причем эта программа прописывается и артикулируется в специфических

знаковых средствах, главным из которых является книгопечатание.

Петров ссылается на умножение ситуаций нестандартного типа

по сравнению со стандартными; их соотношение в XVIII—XIX вв.

начинает резко меняться в пользу нестандартных, что увеличивает

социальную значимость креативного поведения. Анализируя истоки

европейского социального кодирования в греческой античности,

Петров показывает1, что с самого начала в европейском очаге

культуры постоянно присутствовали нестандартные социально значимые

ситуации той или иной формы, в которых чистая репродукция,

программа, бесконечный повтор либо вообще невозможны (научная

деятельность, например), либо опасны. Поэтому европейская

социальность первой санкционировала отклонение от нормы как таковой,

сделала социально значимыми и подлежащими трансляции такие

понятия, как «талант», «оригинальность», «автор», «плагиат». Иначе

говоря, она побудила сформулировать понятие научности и по-новому

понять проблему соотношения языка, познания и культуры.

«Факты свидетельствуют о том, что "реальный мир" в

значительной мере бессознательно строится на языковых нормах данного

сообщества. Не существует двух языков настолько тождественных, чтобы

их можно было считать выразителями одной и той же социальной

действительности. Миры, в которых живут различные общества, —

отдельные миры, а не один мир, использующий разные ярлыки»2, -

пишет Э.Сепир. И Петров признается, что гипотеза лингвистической

относительности фигурирует в числе его «настольных идей». Вместе с

тем он постоянно обращается к ее критике, подчеркивая, что

семиотика культуры не тождественна структуре конкретных естественных

1 См.: Петров М.К. Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность. М.,

1995.

2 Сепир Э. Положение лингвистики как науки // История языкознания XIX и

XX вв. в очерках и извлечениях. Ч. 2. М., 1960. С. 177.

И.Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода

29

языков: «Структура социокода и структура языка могут оказаться

двумя разными структурами. Соответственно и "смысл", "значение",

"знание", если они прописаны по наличным результатам

общения, т.е. по социокодам, могут оказаться в весьма слабой корреляции

с типом языковой структуры»1. «Текст» также есть не чисто

лингвистическое, но значительно более широкое понятие, включающее в

себя субъекта. «За любыми актами общения прослеживается наличие

текста как основной и, видимо, высшей содержательной единицы

общения. Важной для понимания феномена социальности

особенностью текста является то, что любой текст всегда имеет более одного

владельца, всегда находится в совместном владении двух или

большего числа индивидов живущего поколения, что и позволяет тексту

переживать своих владельцев, существовать неопределенно долго,

постоянно и преемственно изменяясь в актах общения»2.

Эта идея Петрова о тексте как универсальном факторе

познавательного общения сыграла фундаментальную роль в современной

социальной эпистемологии, позволив использовать одинаковые

методологические средства для анализа естествен но-научного и

социально-гуманитарного знания. Здесь он существенно дополнил

М. Бахтина, у которого идея текста находится в центре внимания, но

ограничена специфической предметной областью.

Если рискнуть и одной фразой обозначить философско-методо-

логический лейтмотив трудов Бахтина, то, вероятно, это и будет идея

особенностей гуманитарного познания — в науке и искусстве.

Конечно, при более внимательном взгляде она сразу же разворачивается по

крайней мере в четыре главные темы: творчество, язык, субъект

познания и типы познавательного отношения.

Релевантность идей Бахтина для современной философии и гума-

нитаристики вообще проявляется прежде всего в том, какое значение

он придавал понятию творческой деятельности. Сформулированные

им оригинальные категории - такие, как «вненаходимость»,

«диалог», «полифония», «участное мышление» (неалиби в бытии),

«Другой», — обладают конкретным смыслом: они описывают жизненный

мир человека, вовлеченного в процесс научного и литературного

творчества. Едва ли не главной задачей Бахтина было показать

живую, неокончательную фактуру этого процесса, его связь с жизнью

самого творца. Недаром С.С. Аверинцев, близко знавший Бахтина,

сказал об этом так: «Мыслитель, не устававший повторять, что ни од-

1 Петров М.К. Язык. Знак. Культура. С. 90.

2 Там же. С. 83.

30

Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы

но человеческое слово не является ни окончательным, ни

завершенным в себе, - он ли не приглашает нас договорить "по поводу" и

додумывать "по касательной", то так, то этак разматывая необрываюшую-

ся нить разговора?»1

Однако для раскрытия творческой природы гуманитарного

знания Бахтин совершает странный, на первый взгляд мыслительный

ход: он, словно следуя за Соссюром (с которым наделе расходится по

ряду принципиальных моментов), делает главным объектом своего

рассмотрения самое безличное и устойчивое проявление знания —

текст. «Объектом гуманитарного познания, согласно Бахтину,

является текст (письменный, устный) как первичная данность всех

гуманитарных дисциплин»2, — указывает Л.И. Новикова. Но здесь же

текст оборачивается собственным отрицанием, выходит за свои

пределы. Текст - это универсальная форма заявления человека о себе,

убежден Бахтин, но он представляет собой не чисто лингвистическую

данность; это по сути любой феномен культуры, требующий, говоря

современным языком, контекстуального и даже

полидисциплинарного анализа. Всякий «человеческий поступок есть потенциальный

текст и может быть понят (как человеческий поступок, а не

физическое действие) только в диалогическом контексте своего времени

(как реплика, как смысловая позиция, как система мотивов)»3, -

пишет Бахтин и в дальнейшем предпринимает систематическое

развертывание понятия «текст» до понятия культурного объекта вообще.

В русле той же программы пойдет его коллега Ю.М. Лотман со

своим понятием семиосферы, но еще раньше дорогу в этом же

направлении проложит Г.Г. Шпет4, чьи идеи (без ссылок и цитат) были

усвоены его учеником Л.С. Выготским5, а в дальнейшем к ним

примкнет, едва ли подозревая об этом, М.К. Петров, разграничивая

язык и социокод и именно в последнем обнаруживая фундамент

культуры.

Итак, что значит вывести язык за пределы чисто

лингвистического понимания? Это значит обнаружить, что текст небезличен, что он

предполагает субъекта - автора, и здесь сразу возникает многообраз-

1 Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура// М.М. Бахтин как

философ. М., 1992. С. 7.

2 Новикова Л.И. К методологии гуманитарного познания // М.М. Бахтин как

философ. С. 99.

3 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 286.

4 См.: Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова. Иваново, 1999.

5 См.: ВыготскийЛ.С. Мышление и речь. М. ; Л., 1934.

И.Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода

31

ная проблематика субъекта и субъективности как существенного

измерения гуманитарного знания. Забегая вперед, скажем, что эти

размышления в немалой степени способствовали переосмыслению

природы и естественно-научного познания (сам Бахтин и его коллеги от

такого шага были еще далеки).

Что же конституирует автора? Автор определяется, с одной

стороны, собственным внутренним миром (набором эзотерических

смыслов), а с другой - кругозором (набором социально оформленных

смыслов). В целом это образует, как поясняет Новикова,

«осмысленный и организованный в представлении в соответствии с

собственной системой ценностных ориентации мир человека»1.

То, что этот мир, как бы выразился Петров, «прописан по системе

общения», проявляется в неизбежной адресованности текста

другому, читателю. Однако в силу двойственной природы автора (и,

естественно, читателя как субъекта) сам смысл текста всегда определяется

рассогласованием автора и читателя, ситуацией непонимания: текст

без расчета на понимание есть абсурд, прозрачный текст есть трюизм.

То, что стоит между участниками данной ситуации, есть смысл

текста2. «Смыслом я называю ответы на вопросы. То, что ни на какой

вопрос не отвечает, лишено для нас смысла»3, - указывает Бахтин.

Понять смысл текста поэтому, значит реконструировать лежащий в

его основании вопрос. Но и понять смысл вопроса можно лишь путем

реконструкции лежащего в его основании «горизонта» (Х.Г. Гада-

мер), т.е. текста, и тогда мы получаем классический

герменевтический круг, или «кругозора» (Бахтин), т.е. культурной компетенции

(не только автора, как у Гадамера, но и адресата).

И здесь появляется понятие, «взрывающее», как сказал бы Лот-

ман, границы текста, — «диалог». Текст по природе диалогичен, и эта

диалогичность имеет открытый характер: она не предполагает

ограничение смысла замкнутым на себе самом текстом (в

противоположность установкам структурной лингвистики и семиотики, которые

разделял и ранний Лотман). Более того, диалог не ограничен и парой

автор-читатель, но предполагает предшествующих (и последующих):

«Не может быть изолированного высказывания. Оно всегда

предполагает предшествующие и следующие за ним высказывания. Ни одно

высказывание не может быть ни первым, ни последним. Оно только

1 Новикова Л.И. Цит. соч. С. 100.

2 См.: Касавин И. Т. Смысл как проблема эпистемологии и науки //

Эпистемология и философия науки. 2007. Т. XIII. № 3.

3 См.: Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. С. 350.

32

Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы

звено в цепи и вне этой цепи не может быть изучено»1. И здесь,

поднимая актуализировавшуюся в последнее время проблему контекста,

Бахтин почти буквально повторяет известную формулировку

Выготского по поводу контекста, данную им в «Мышлении и речи». Вот ее

сокращенный вариант. «Слово вбирает в себя, впитывает из всего

контекста, в который оно вплетено, интеллектуальные и

аффективные содержания, и начинает значить больше и меньше, чем

содержится в его значении, когда мы его рассматриваем изолированно и

вне контекста: больше - потому что круг его значений расширяется,

приобретая еще целый ряд зон, наполненных новым содержанием;

меньше - потому что абстрактное значение слова ограничивается и

сужается тем, что слово означает только в данном контексте... В этом

отношении смысл слова является неисчерпаемым... Слово

приобретает свой смысл только во фразе, сама фраза приобретает смысл

только в контексте абзаца, абзац — в контексте книги, книга - в контексте

всего творчества автора»2.

Контекст, традиция, жанр, в которых живет текст, задают его

первый — социальный — полюс, сообщающий ему объективность,

устойчивость, структурность. Но он — ничто без второго полюса текста,

образованного уникальным смыслом высказывания, выражающим

свободный творческий акт. Его содержание не может быть объяснено, но

может быть понято другими субъектами коммуникации. Первый

полюс подлежит научному (историко-социологическому) объяснению,

которое обеспечивает завершенность исследования. Постижение же

неповторимого смысла текста значительно более субъективно, оно

всегда оставляет за спиной целую цепь неразгаданного и сродни

художественному, религиозному, моральному познанию.

И здесь же оказывается, что понимание текста требует выхода за

его пределы в еще одном направлении. До сих пор речь шла о том, что

можно назвать внутренней и внешней социальностью текста, но ими

у Бахтина дело не ограничивается. В самом акте творчества помимо

эмпирических субъектов — автора и читателя обнаруживается

«позиция третьего». Это сам автор, возвысившийся до

трансцендентального субъекта, или рефлексирующий автор, исследователь самого себя,

занимающий миграционную позицию «вненаходимости»3, внело-

кальности, «чуждости» (А. Шюц), вписывающийся в диалогические

отношения и заставляющий их звучать. Подлинный текст не завязан

1 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. С. 340.

2 Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М., 1956. С. 370.

3 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 72.

И.Т. Касавын • Язык и сознание как элементы сониокода

33

исключительно на локальную внешнюю социальность (т.е. не

является только вторичным текстом), одновременно он не ограничен са-

кральностью и эзотеричностью субъективной творческой

деятельности (т.е. не есть исключительно первичный текст), но открыт и даже

специально обращен к «третьему». Автор, принявший позицию

«третьего», по сути прикладывает к себе мерку всей прошлой и

будущей культуры, пытается превзойти самого себя и обеспечить своему

тексту «открытую социальность», или комбинацию «истинной

ретроспективы» (Петров) и «истинной перспективы». Иначе произведение

ограничивается плоской наличной социальностью и не может

претендовать на сохранение в культурной памяти поколений. «Текст,

который боится "третьего", ищет временного признания и ближайшего

адресата, имеет короткую жизнь и обречен иссякнуть»1, — так

реконструирует Л. И. Новикова позицию Бахтина.

Однако, возвысив текст до культурного объекта, он немедленно

осуществляет следующий шаг — выводит текст (как ответ на вопрос)

за пределы всякой локальной культуры, делая его предметом и

способом межкультурного общения. Тот взрыв, тот выход за пределы,

которому Бахтин подвергает текст, затрагивает и всю культуру — благодаря

вне находи мости автора, а им является также и всякий творческий

читатель, человек культуры вообще, обреченный выходить за свои

пределы, сохраняя свою идентичность. «Творческое понимание не

отказывается от себя, от своего места во времени, от своей культуры и

ничего не забывает. Великое дело для понимания — это вненаходимость

понимающего — во времени, в пространстве, в культуре по

отношению к тому, что оно хочет творчески понять... Чужая культура только

в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже (но не во

всей полноте, потому что придут и другие культуры, которые увидят и

поймут еще больше)... Мы ставим чужой культуре новые вопросы,

каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши

вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые

свои стороны, новые смысловые глубины»2; «в области культуры

вненаходимость — самый могучий рычаг понимания»3.

Текст, понятый как (потенциальный или актуальный) диалог

культур, уводит исследователя от единства мифа и языка, смысла и

слова, свойственных традиционной, замкнутой в себе культуре. Тем

самым происходит релятивизация и децентрализация литератур-

1 Новикова Л.И. Цит. соч. С. 106.

2 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. С. 334-335.

3 Там же. С. 354.

34

Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы

но-языкового сознания, которое обретает выраженную

рефлексивность; в нем субъект постоянно соотносит себя с Другим и с

«третьим». И это значимо как фактор трансформации не только

методологии гуманитарных наук, но и общественного сознания вообще.

О перспективе этого возможного

интеллектуально-мировоззренческого сдвига Бахтин говорит так: «Эта словесно-идеологическая

децентрализация произойдет лишь тогда, когда национальная культура

утратит свою замкнутость и самодовление, когда она осознает себя

среди других культур и языков. Этим будут подрыты корни

мифического ощущения языка, зиждущегося на абсолютном слиянии

идеологического смысла с языком; будет вызвано острое ощущение

границ языка, границ социальных, национальных и смысловых; язык

раскроется в своей человеческой характерности, за его словами,

формами, стилями начнут сквозить национально-характерные,

социально-типичные лица, образы говорящих, притом за всеми слоями языка

без исключения, и за наиболее интенциональными - за языками

высоких идеологических жанров. Язык (точнее - языки) сам становится

художественно-завершимым образом человечески характерного

мироощущения и мировоззрения. Язык из непререкаемого и

единственного воплощения смысла и правды становится одной из возможных

гипотез смысла»1.

И вот, как только мы, сделав немалое усилие, попадаем в ритм

широких мыслительных шагов Бахтина и начинаем вместе с ним

«выходить за пределы», нам хочется немедленно получить то, чего у него

нет, а для нас сегодня столь важно и потребно. Бахтин, утверждая, что

понимание текста требует выйти за его пределы в деятельность и

коммуникацию, все же не считал возможным, вместе с К. Мангеймом,

применить этот тезис к естествознанию. Социологический подход

Бахтина ограничивался исключительно сферой искусства. В том же,

что называется «hard science», по его мнению, «удельный вес темы о

слове сравнительно невелик. Математические и естественные науки

вовсе не знают слова как предмет направленности. В процессе

научной работы, конечно, приходится иметь дело с чужим словом — с

работами предшественников, суждениями критиков, общим мнением

и т.п.; приходится иметь дело с различными формами передачи и

истолкования чужого слова - борьба с авторитарным словом,

преодоление влияний, полемика, ссылки и цитирования - но все это остается

в процессе работы и не касается самого предметного содержания

науки, в состав которого говорящий человек и его слово, конечно, не вхо-

1 Бахтин ММ. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 181-182.

И.Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода

35

дят. Весь методологический аппарат математических и естественных

наук направлен на овладение вещным, безгласным объектом, не

раскрывающим себя в слове, ничего не сообщающим о себе. Познание

здесь не связано с получением и истолкованием слов или знаков

самого познаваемого объекта»1.

Эту же мысль порой разделяете Бахтиным и Лотман. Он говорит о

специфике исторического познания, отличая его от естествознания:

«Прежде чем установить факты "для себя", исследователь

устанавливает факты для того, кто составил документ, подлежащий анализу

(область исключенного)... Можно было бы составить интересный

перечень "нефактов" для различных эпох... Каждый жанр, каждая

культурно значимая разновидность текста отбирает свои факты. То, что

является фактом для мифа, не будет таковым для хроники, факт

пятнадцатой страницы газеты - не всегда факт для первой. Таким

образом, с позиции передающего, факт — всегда результат выбора из

массы окружающих событий события, имеющего, по его

представлениям, значение»2.

Трудно не согласиться с тем, что в исторической науке имеет

место явная теоретическая и идеологическая нагруженность фактов, -

это обстоятельство установил еще тот же Мангейм, а современные

Лотману философия и социология науки пошли много дальше,

обнаружив то же самое применительно к естественно-научному знанию.

Но Лотман видит специфику истории именно в этом, подчеркивая,

что «историческая наука с самого своего первого шага оказывается в

странном положении: для других наук факт представляет собой

исходную точку, некую первооснову, отправляясь от которой, наука

вскрывает связи и закономерности. В сфере культуры факт является

результатом предварительного анализа. Он создается наукой в

процессе исследования и при этом не представляется исследователю

чем-то абсолютным. Факт относителен по отношению к некоторому

универсуму культуры. Он всплывает из семиотического пространства

и растворяется в нем по мере смены культурных кодов. И

одновременно как текст он не до конца детерминирован этим семиотическим

пространством и своими внесистемными аспектами

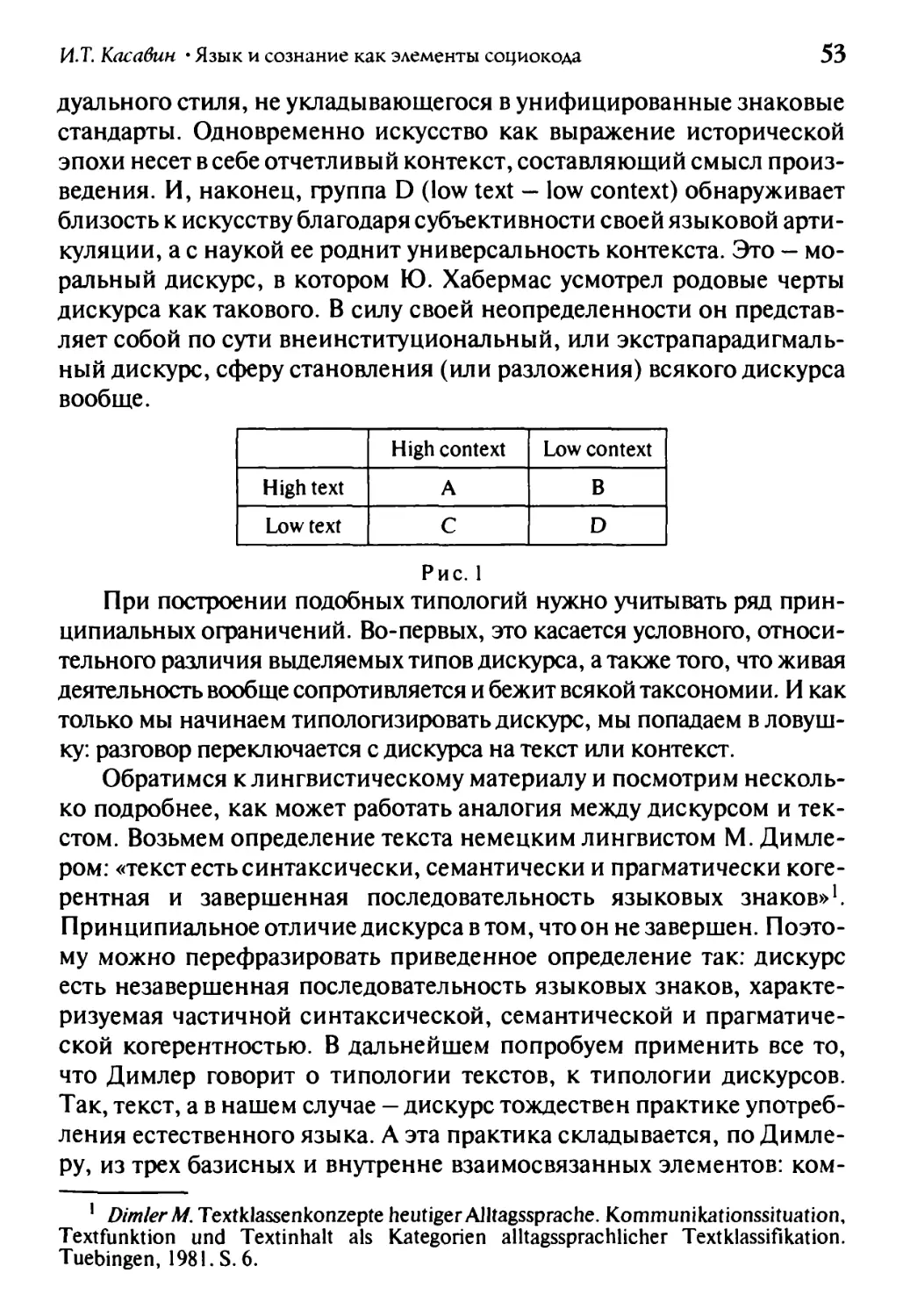

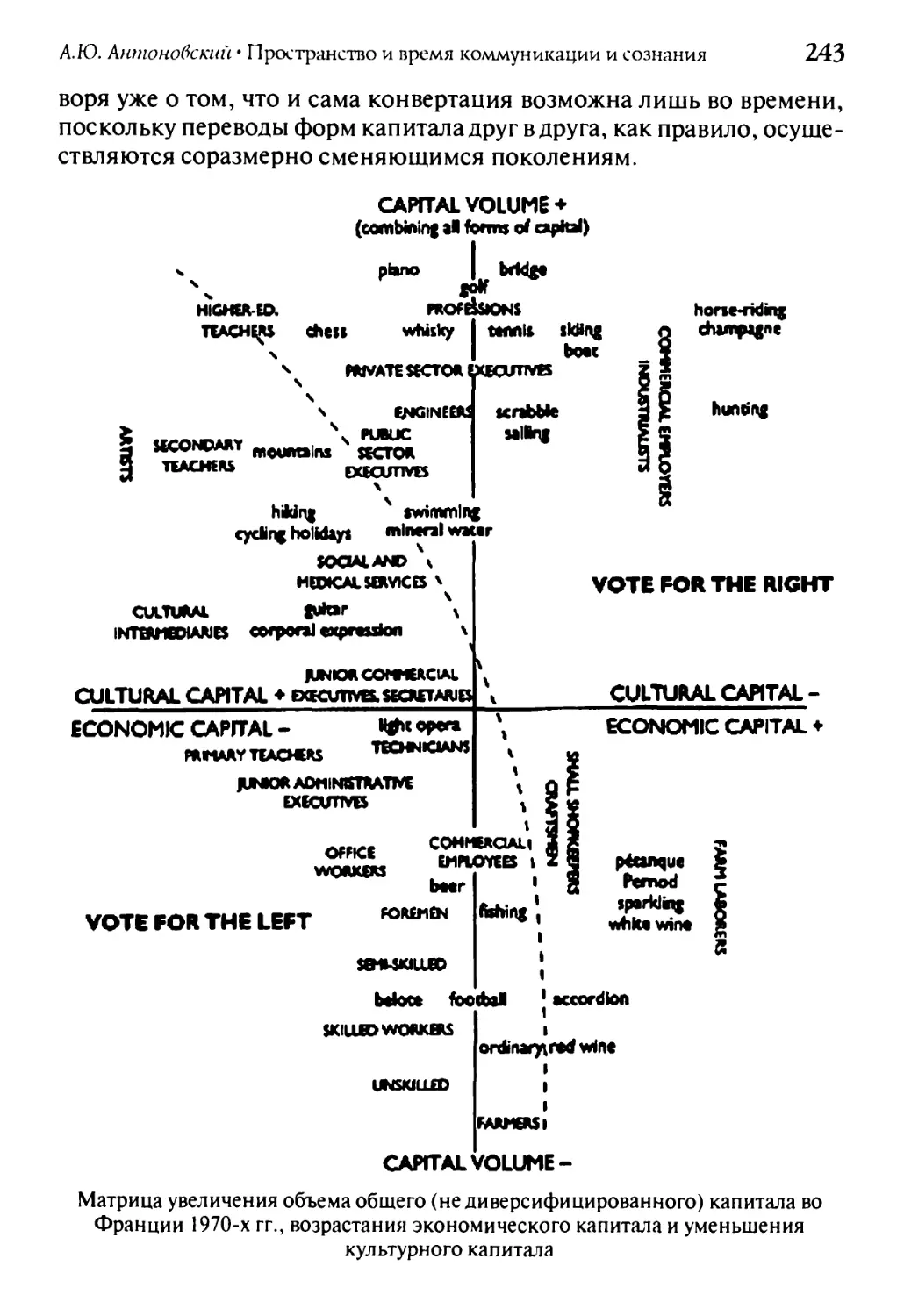

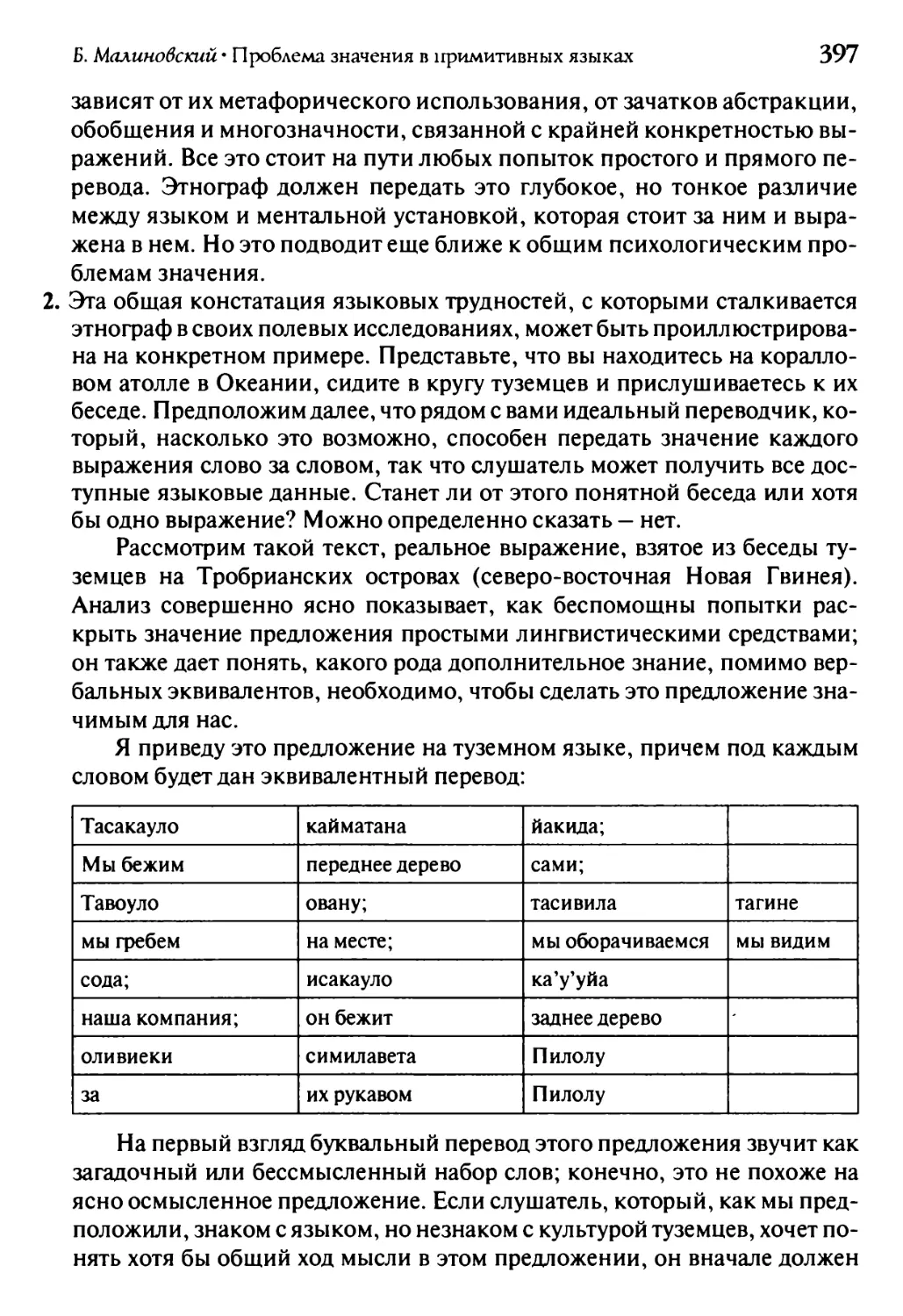

революционизирует систему, толкая ее к перестройке»3.