Author: Жельвис В.И.

Tags: русский язык языки мира социология культурология

ISBN: 5-86218-423-6

Year: 2005

Text

f

ї

f 1

«Злая лая

матерная...»

Сборник статей

под ред. В.И. Жельвиса

Научно-издательский центр

«ЛАДОМИР»

Москва К

УДК811.161.Ґ27

ББК81.2Рус

3-67

«Злая лая матерная...»: сб. ст. / под ред. В.И. Жельвиса. — М.:

3-67 Ладомир, 2005. — 643, [13] с. — (Эротика в русской литературе).

ISBN 5-86218-423-6

Сборник статей «Злая л<ія матерная...» посвящен исследованию

темы, которая в последнее десятилетие всё более интересует социо- и эт-

нолингвистов всего мира. Инвективная и прежде всего обсценная

(ненормативная, табуированная) лексика, популярная в любой культуре,

наконец привлекла внимание исследователей, пытающихся понять

особенности слов, которые, с одной стороны, должны быть известны

абсолютно каждому носителю языка, а с другой — в целом ряде случаев быть

запрещенными к употреблению. Совершенно очевидно, что при

разработке этой темы неизбежно обращение к проблемам сознания и

подсознания, запретов и табу, эвфемизмов и дисфемизмов, жаргонов и

просторечий. Авторы статей из России и ряда других стран пытаются дать

ответы хотя бы на часть этих вопросов.

Сборник предназначается для специалистов в области филологии,

этно- и социолингвистики. Однако статьи сборника написаны в манере,

которая делает возможным их чтение широким читателем,

интересующимся проблемами национального языкового и культурного развития.

УДК811.161.1'2~

ББК81.2Рус

ISBN 5-86218-423-6 © Авторы (см. Содержание). 2004.

Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом

без договора с издательством запрещается

ПРЕДИСЛОВИЕ

Да еще, государь, друг другу лаются позорной

лаею, отца и матери блудным позором, в род и в

горло, бесстудною самою позорною нечистотою

языки свои и души оскверняют.

Челобитная нижегородских священников царю.

1636 г.

Так однажды, в марте 1756 года, происходило

городское собрание. И вот на оном собрании

купец Матвей Броунов обругал Кириллу Фатьянова

сквернословно и многократно; а третий купец,

Григорий Лбовский, якобы во унимание оного

Броунова, сквернословными же словами говорил

ему, чтобы он перестал.

Грязное А.Ф. Ярославская Большая

Мануфактура за время от 1722 по 1856 г.

Еще несколько лет назад можно было говорить о том,

что сниженная, инвективная лексика, в особенности

непристойная, обсценная, исследуется очень мало. Как и

лексика в целом, изучение табуированной лексики

подвергалось строжайшей цензуре. Создалась абсурдная

ситуация, когда не одобрялось не только явление, но и

попытки в нем разобраться. Никому еще не приходило в голову

осуждать врачей-венерологов или криминалистов, хотя

отношение к пациентам первых и объектам внимания

вторых может быть весьма неоднозначным: почему-то для

филологов, психологов, социологов и этнографов в

отношении «ненормативной лексики» делалось исключение.

К счастью, в последние десятилетия положение стало

быстро меняться. Во многих странах (США,

Великобритания, Германия, Франция, Италия) одна за другой

появились соответствующие монографии и обширные

содержательные статьи. Естественно, что часть изданных

материалов носила явно спекулятивный характер и была интересна

серьезным исследователям разве что собранными там при-

5

мерами. Однако сегодня можно уже говорить о достаточно

большой библиотеке из глубоких исследований,

выполненных на самом разнообразном национальном материале.

Особенно преуспели в этом отношении ученые США и

Германии. Число одних только монографий, изданных

нашими американскими коллегами, давно перевалило за

десяток; в Германии в Международном университете Ви-

адрина (Франкфурт-на-Одере) группой под руководством

известного профессора X. Шредера собран и активно

исследуется уникальный, впечатляющий величиной «Банк

табу», посвященный в первую очередь табуированной

лексике в языках народов мира. Основываясь на данных

«Банка», группа проф. Шредера поддерживает и развивает

теорию лакун, начало которой положено трудами

российских лингвистов И.Ю. Марковиной и Ю.А. Сорокина.

Приходится признать, что до последнего времени

России здесь принадлежало далеко не призовое место.

«Ненормативная лексика» не только не изучалась, она

исключалась из крупнейших словарей русского языка и

полностью игнорировалась в любых научных

публикациях. Достаточно сказать, что блестящее исследование

русского мата известным филологом Б.А. Успенским могло

быть опубликовано только в Венгрии, в двух сборниках

Венгерской академии наук; и даже там между изданием

первой и второй частей обширного труда видного

ученого прошло несколько лет. Несколько добросовестных

исследований соответствующего русскоязычного

материала появилось за рубежом.

Сегодня такая ситуация уже позади. Снятие цензурных

ограничений привело к тому, что вначале в России

появились дешевые словарики неприличных слов, рассчитанные

на невзыскательного читателя; за ними стали печататься и

более серьезные работы. Другое дело, что значительная

часть этих последних вышла в малотиражных изданиях, не

всегда доступных даже тем, кому они предназначены в

первую очередь. Тем не менее интересные и глубокие работы

уже налицо, и список их продолжает расти.

В предлагаемый сборник вошли статьи, посвященные

заявленной нами теме. Большая часть из них написана в

России; однако редакции удалось получить и работы,

выполненные за рубежом — в Германии, Австрии, Дании,

6

Эстонии и Украине. Некоторые статьи уже были

опубликованы, полностью или в сокращении, преимущественно

в труднодоступных изданиях, другие написаны

специально для этого сборника. Думается, что все они в целом

могут дать, пусть неполное, представление о состоянии, в

котором в настоящее время находится изучение инвектив-

ной лексики в нашей стране и за рубежом.

Часть статей в сборнике носит общетеоретический

характер, анализируя проблемы запретов, табу, эвфемизмов

и лакун; другая часть касается конкретных проблем.

В статье волгоградских лингвистов В.В. Карасика и

Г.Г. Слышкина «Запрет и нарушение запрета как

коммуникативные действия» предлагается детальная

классификация и анализ самых разнообразных запретов; выделяются

компоненты запрета; рассматриваются

немотивированные запреты; изучаются запрет-перформатив,

возможности перехода запрета в угрозу или мольбу, юридический,

политический, медицинский, религиозный,

педагогический, спортивный аспекты запретов. Авторы предлагают

различать табу как разновидность запрета и выделяют

типы современных коммуникативных табу. Отдельно

рассматриваются реакции на нарушение запретов. Много

места уделено средствам нарушения запретов в виде

всевозможного эпатажа, анекдотов — в частности, черного

юмора. Авторы справедливо отмечают, что отношение к

запретам — важная черта национального менталитета.

Статья исследователя из Саратова В.В, Дементьева

«Брань и межличностные отношения» посвящена

инвективе как коммуникативной составляющей. Автор

придерживается распространенной точки зрения на то, что

обеденная ругань давно утратила свою магическую функцию

и выражает главным образом желание говорящего

«оскорбить человека, наплевать ему в душу». В.В. Дементьев

полагает, что бессмысленно приписывать матерящемуся

маргиналу «менталитет фрондирующего интеллектуала,

начитавшегося Зиновьева и Дерриды». Думается, однако,

что (не)сохранение магической функции инвективы вряд

ли имеет какое-либо отношение к менталитету любого

качества, ибо покоится на глубинных слоях подсознания, и

матерящийся, даже если он «фрондирующий

интеллектуал», а не пьяный грузчик, не осознает, почему мат произво-

7

дит сильное (магическое) впечатление на окружающих, да

и на него самого. Однако точка зрения В.В. Дементьева,

безусловно, имеет право на существование. Автор

убедительным образом увязывает исследуемый материал с его

собственной теорией непрямой коммуникации и фатичес-

ким общением, вписывая инвективную коммуникацию в

фатические речевые жанры. Следует признать

продуктивным и стремление В.В. Дементьева найти точки

соприкосновения инвективного способа общения с такими

жанрами, как светская и дружеская беседы.

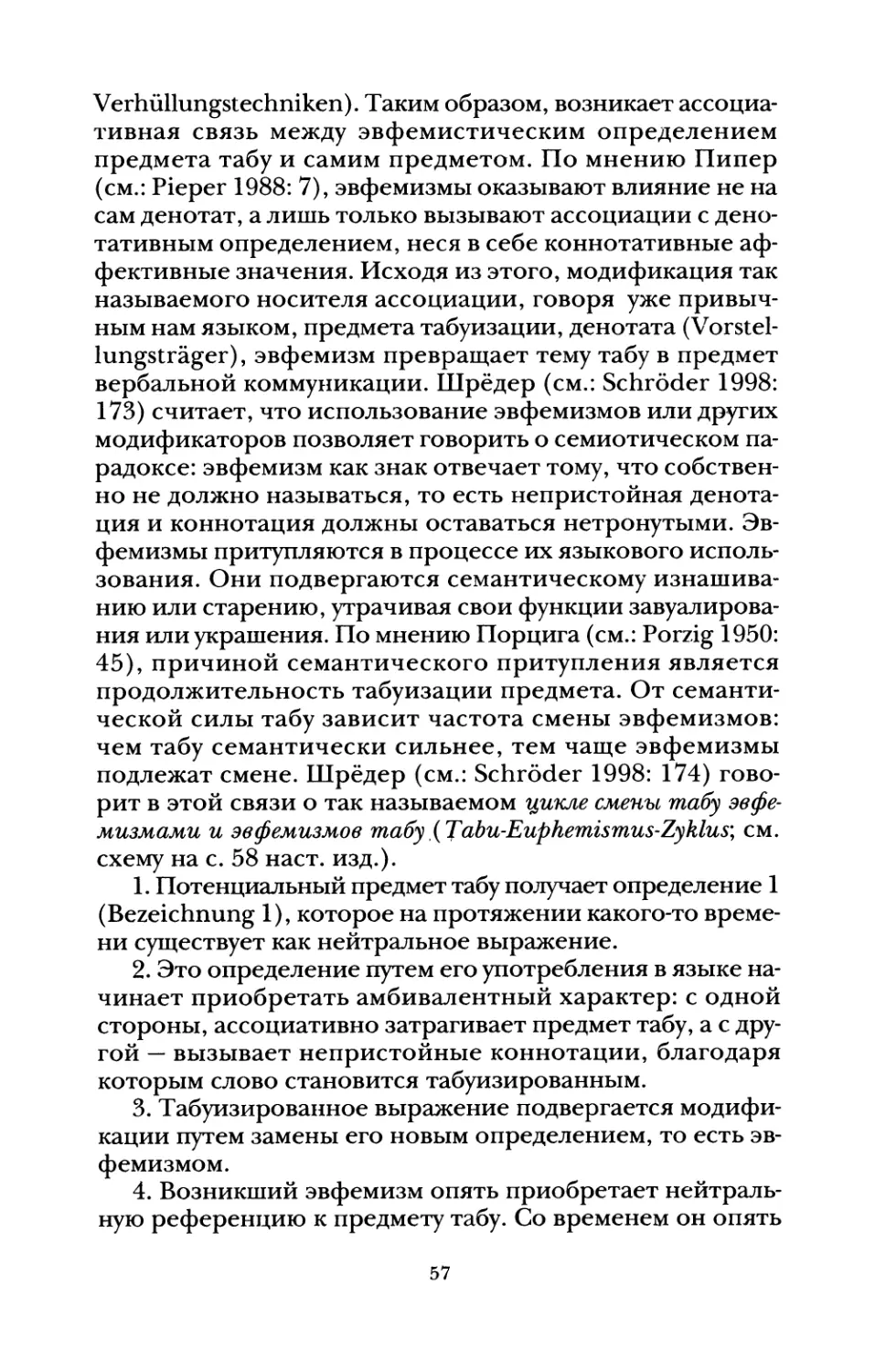

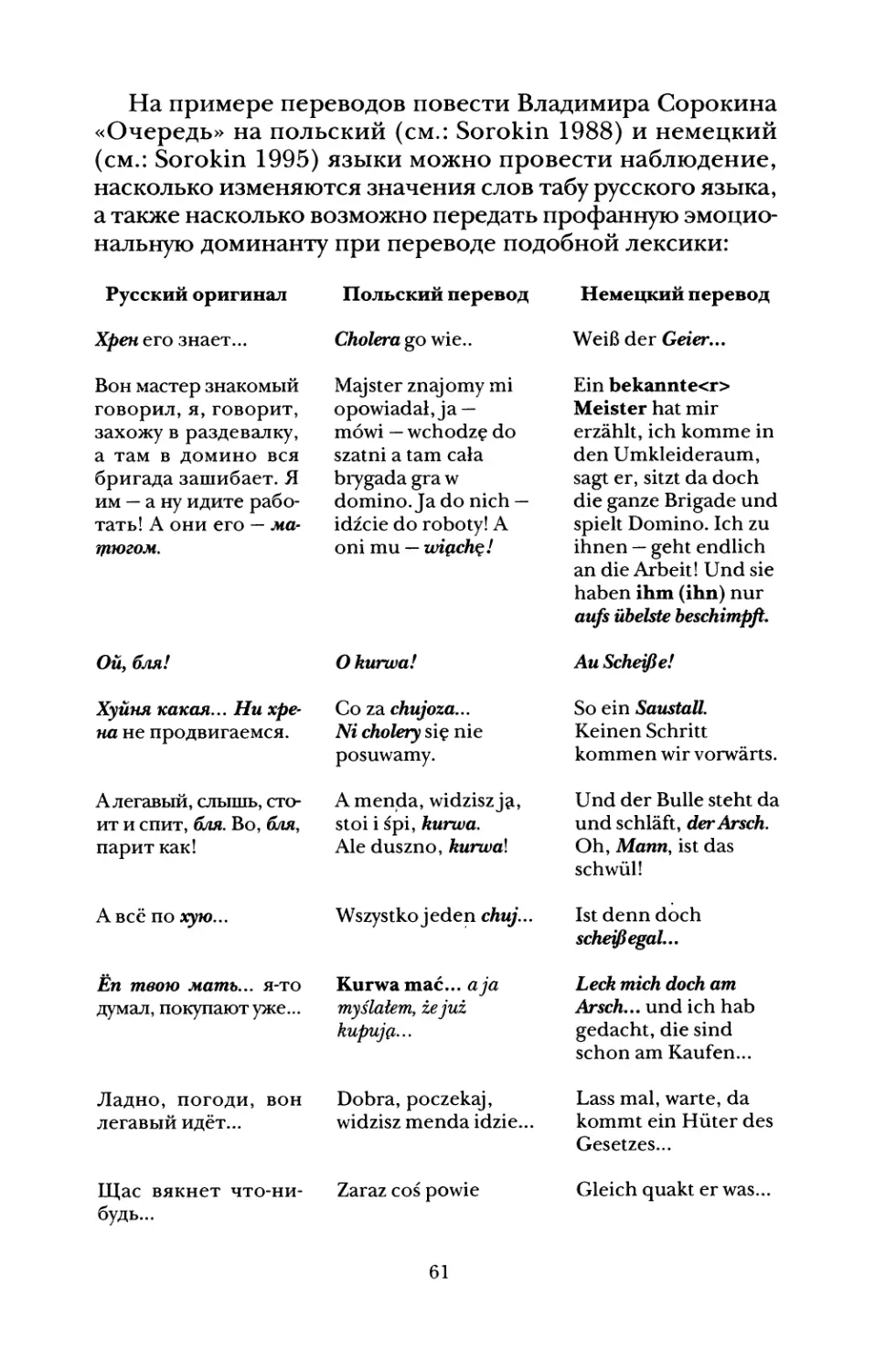

В статье исследователя из Университета Виадрина

И.Л. Панасюка «Семантические и коммуникативные

особенности феномена табу» детально исследуется само

явление языкового табу — в первую очередь табу на обсценную

лексику. Автор считает, что табу возникают вследствие

существования социальных запретов одновременно с

индивидуальными требованиями, которые являются здесь

основополагающими: именно эти последние определяют

степень оскорбительности и/или приемлемости

инвективы. Представляют интерес взгляды И. Панасюка и проф.

X. Шредера на природу эвфемизмов. Одним из главных

достоинств статьи является выполненный автором анализ

инвективной лексики из повести В. Сорокина «Очередь»,

переведенной на польский и немецкий языки. Сравнение

инвективных особенностей трех языков дало автору

возможность выявить целый ряд

национально-специфических черт соответствующих культур. Становится

совершенно очевидно, что буквальный перевод инвективы на

другой язык невозможен принципиально. Как

справедливо отмечает автор, «функционирование матизмов в

русском языке не связано с их прямым значением, а имеет

место исключительно в контексте, что соответствует

аксиологическому опыту русской культуры и что отличает ее

от культуры немецкой». Невнимание к

культурно-специфическим особенностям языкового табу, отмечает И. Па-

насюк, чревато ущербом для успешной коммуникации.

Обширная статья В.Ю. Михайлина «Русский мат как

МУЖСКОЙ ОБСЦЕННЫЙ КОД: ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ И

ЭВОЛЮЦИЯ статуса» свидетельствует о том, что изучение

ненормативной лексики в русской науке медленно, но верно

выходит из необходимой стадии простого накопления ма-

8

териала и вступает в пору глубокого осмысления и

интерпретации. Впечатляющий объем исследованного автором

исторического и этнографического материала заставляет

согласиться с его основными выводами касательно мата

как «мужского обсценного кода», связанного в первую

очередь с дохристианскими культами собаки и волка и

отнюдь не исчезнувшего в наши дни, хотя и в необходимо

измененном виде. Заслуживают внимания и другие

утверждения автора: о взаимоотношении мата и инвективы, о

слабой коммуникативной функции мата, о

«паразитирующей» на разговорной речи роли мата, о различных

поведенческих соответствиях брани и т. п.

A.A. Панченко в хорошо аргументированной статье

«Матерная брань в религиозном контексте» интересуют взаи-

моотношения русского мата с язычеством и

православием, то есть та самая проблема, которой посвящено

знаменитое исследование проф. Б.А. Успенского и с которым

A.A. Панченко вступает в полемику. Особый интерес у

автора вызывает «негативная мифологизация мата».

Запреты на употребление мата автор связывает, в частности, с

существованием аскетической секты «христовщины», со

старообрядческими воззрениями и движением скопцов.

Доказательности выводов, сделанных автором,

способствует глубокое знание им духовной литературы русского

средневековья.

В статье А.Ю. Плуцера-Сарно «Заметки о русском мате»

подробно анализируется мат как явление русского языка и

русской культуры, прежде всего в лексикографическом

аспекте. Автор стремится заключить само понятие «мат» в

некоторые границы, признавая в то же самое время, что

сделать это исключительно трудно: «Мат — это то, что мы

называем матом, то, что воспринимается как мат». В статье

говорится о «местоязыковой функции» матерной лексики

и даже утверждается, что, в сущности, весь литературный

русский язык можно в принципе рассматривать как

«грандиозное эвфемистическое образование». Мат, отмечает

автор, в большой степени используется как элемент

языковой игры. Значительная часть статьи посвящена ацализу

словарей обсценной лексики. Автор убедительно

демонстрирует полную научную беспомощность абсолютного

большинства подобных словарей.

9

В прямой связи со статьей И. Панасюка находится статья

эстонской исследовательницы С. Салупере «Неприличный

перевод: О возможности и нужности перевода обсценной

лексики». Статья эта тем интереснее, что языки стран Балтии

искони мало пользовались соответствующим вокабуляром,

откуда особые трудности в передаче текста, написанного на

другом языке, с совсем другим отношением к обозначению

табуированных понятий. Сама табуированность тех или

иных процессов, признаков, частей тела и проч. носит в

эстонском языке иной, нежели в русском, характер: она

гораздо слабее. В результате русский переводчик, не

справившись с этой действительно сложной проблемой, просто

опустил в русском переводе наиболее рискованные места

или заменил — чаще всего неудачно — слова, звучащие в

русском переводе слишком откровенно. Результат оказался

катастрофичен: то, что в эстонском тексте выглядело

по-будничному спокойно, в русском переводе зазвучало и в самом деле

непристойно, рассказ стал неприятно натуралистичным.

Название статьи австрийской исследовательницы Б. Вурм

«Русский мат, или Обморок перед порнографической

дилеммой: Гендерно-специфические аспекты русского обсценного

языка» достаточно информативно. Очень обстоятельно, на

большом и тщательно изученном русскоязычном

материале автор затрагивает тендерную тему, которая последнее

время всё больше занимает филологов всего мира.

Обширная статья касается проблем порнографии, сексуальности,

эвфемизации, а сделанные выводы тем интереснее, что

принадлежат иностранному, западноевропейскому автору,

представителю страны с иной инвективной стратегией.

В статье В.И. Жельвиса «Инвектива как наука убеждать:

Брань в арсенале политиков и философов» вниманию

читателя предлагается анализ бранной лексики, используемой

российскими политическими деятелями самого разного

толка. В статье приводятся многочисленные

доказательства того, что степень использования инвективной

лексики политиками находится в прямой зависимости от

убедительности их позиции: слабая позиция подкрепляется

эмоциональным языком, позиция взвешенная и

основательная в такой подпитке не нуждается. До недавнего времени

замалчивался тот очевидный факт, что политические

выступления большевистских лидеров в большинстве своем

10

изобиловали оскорбительными выпадами в адрес

противника и что именно эта риторическая особенность

сближала большевиков с лидерами крайне левых экстремистских,

террористических объединений.

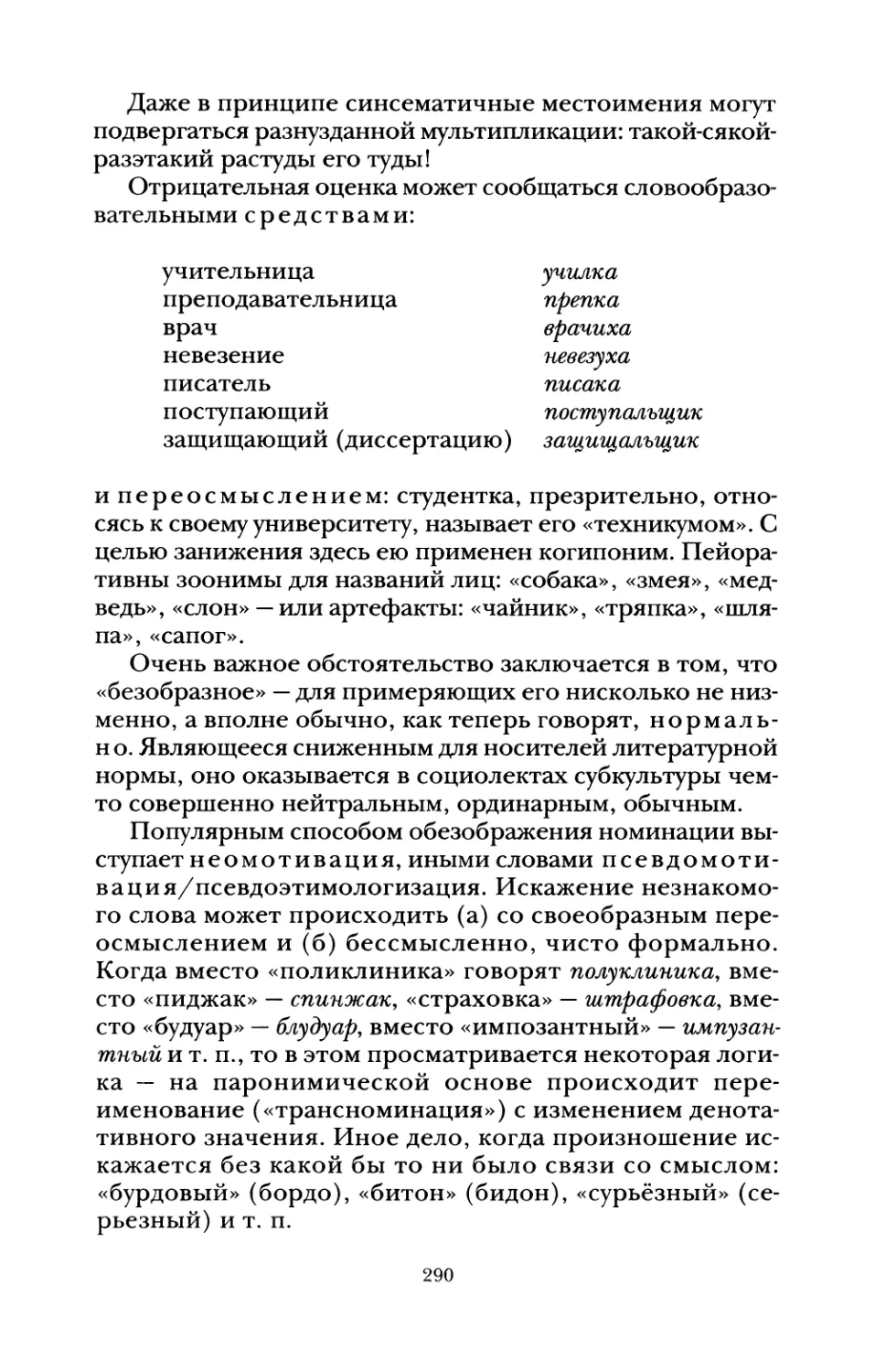

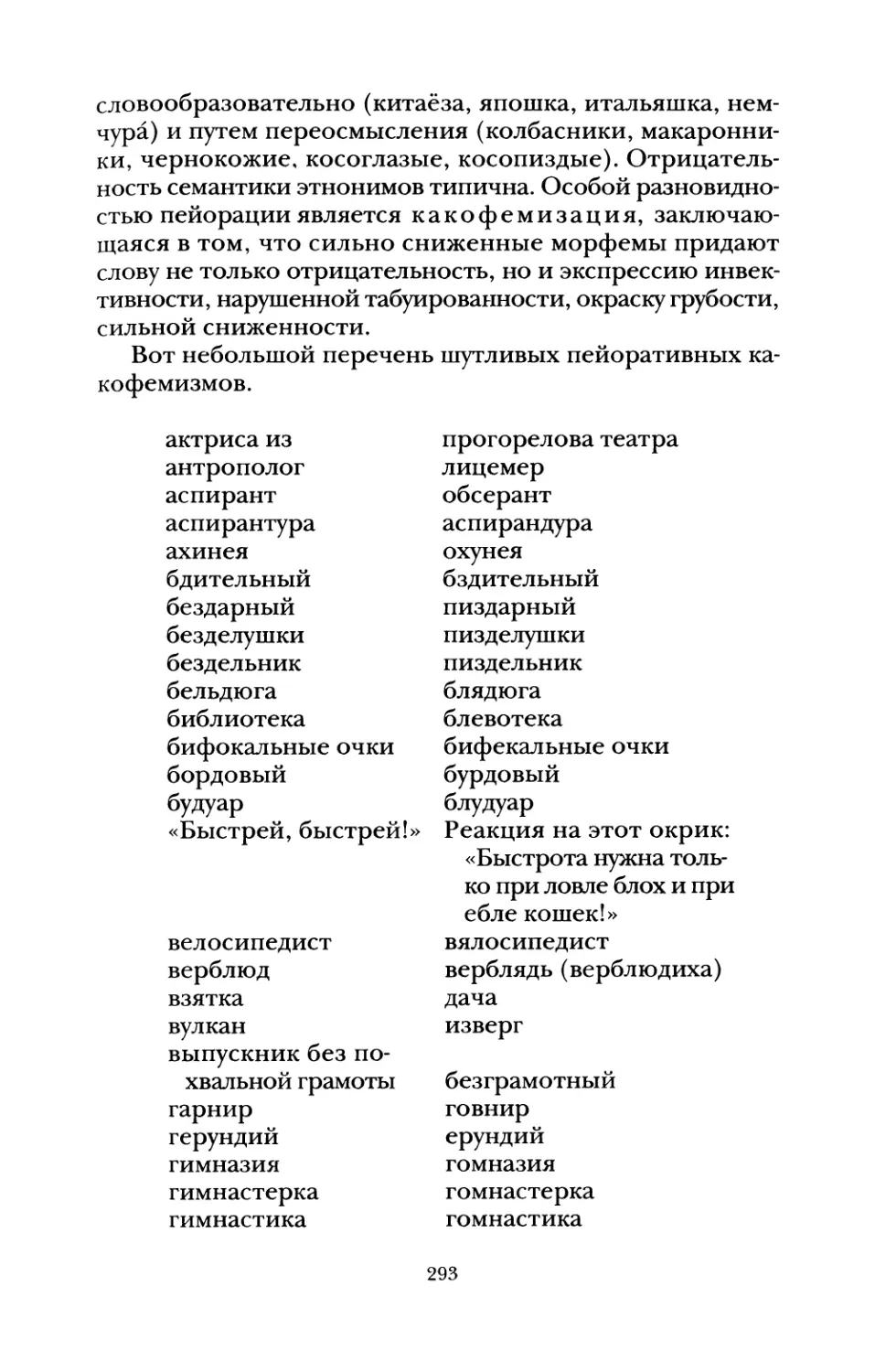

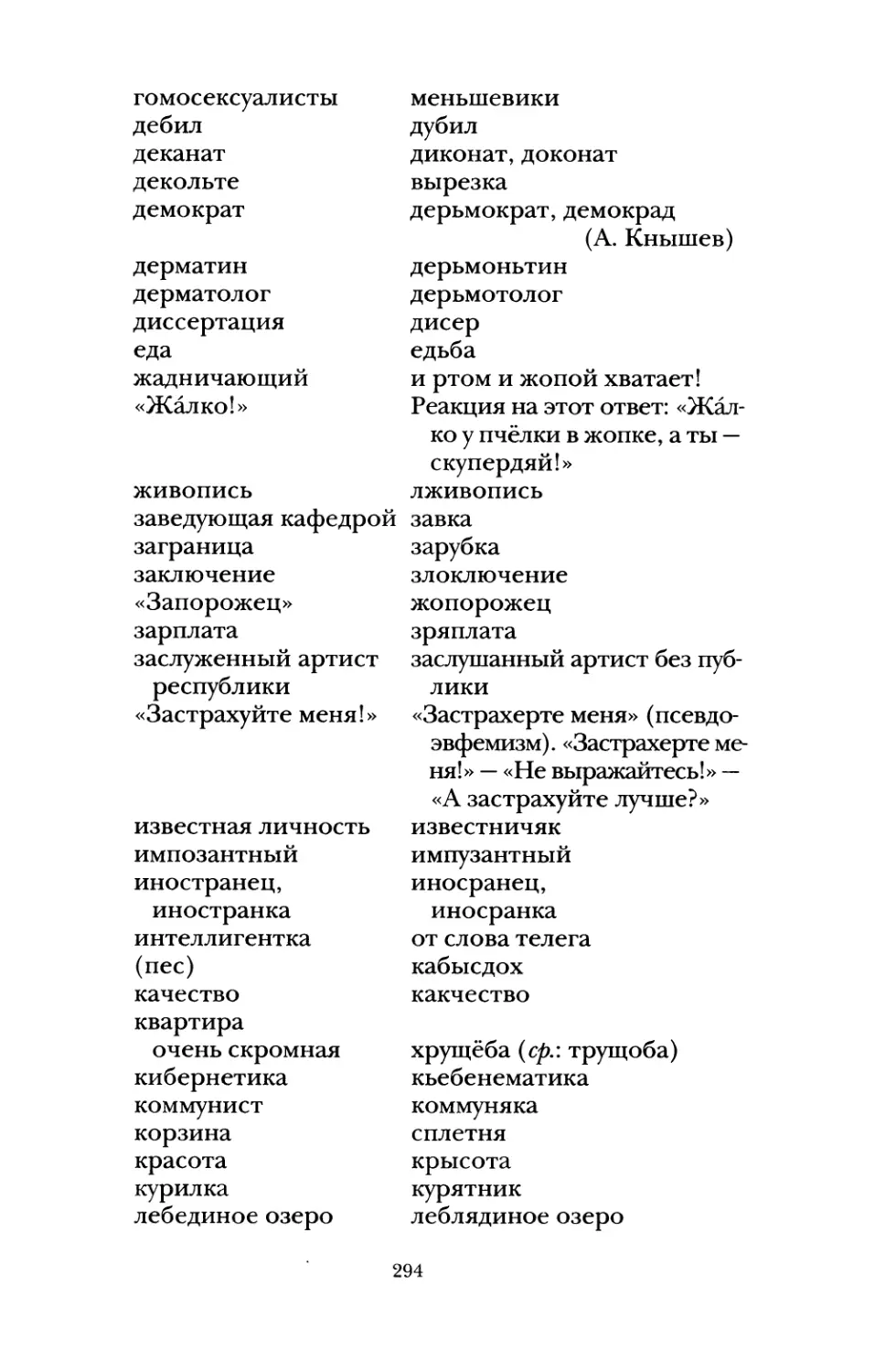

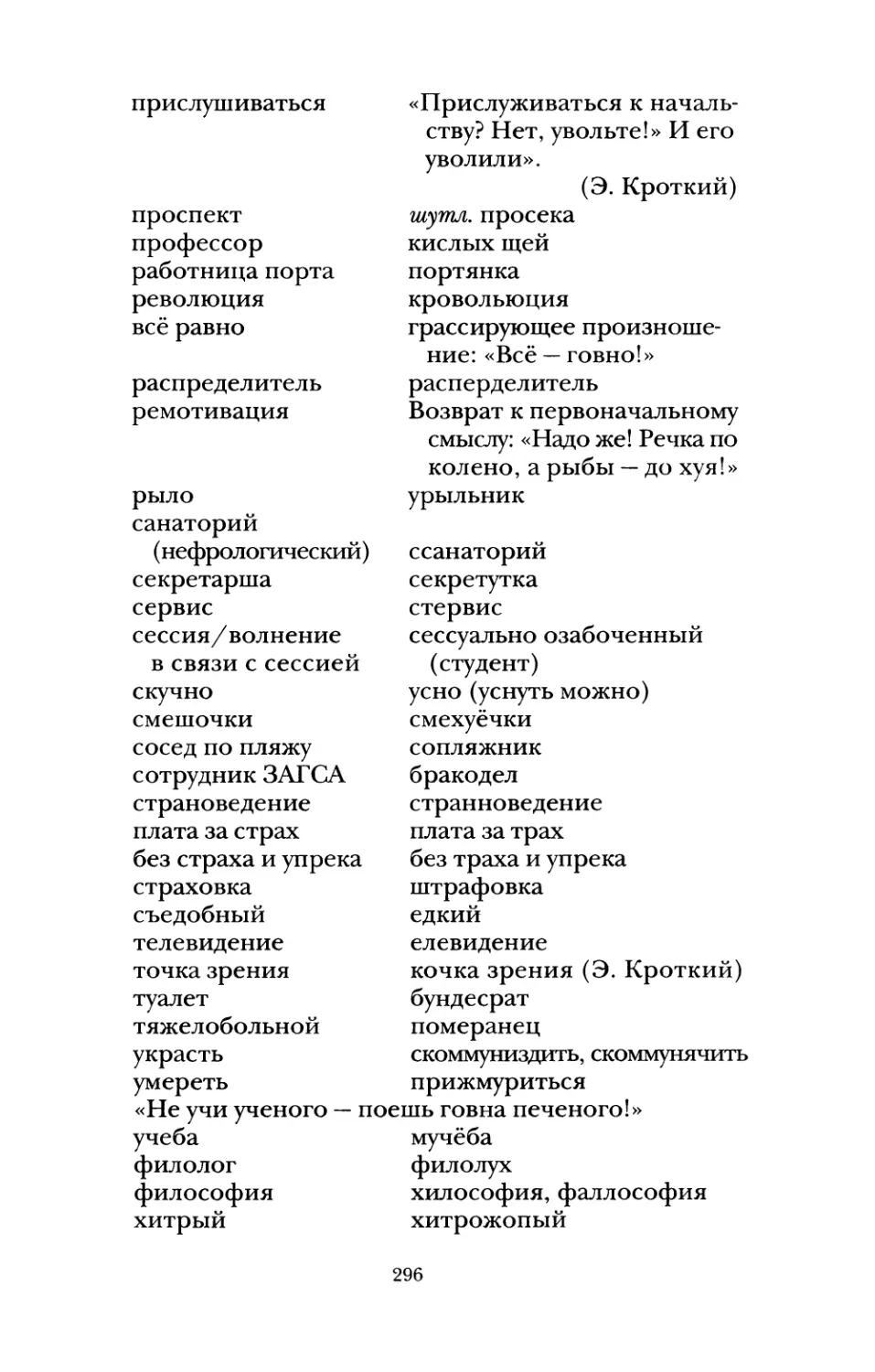

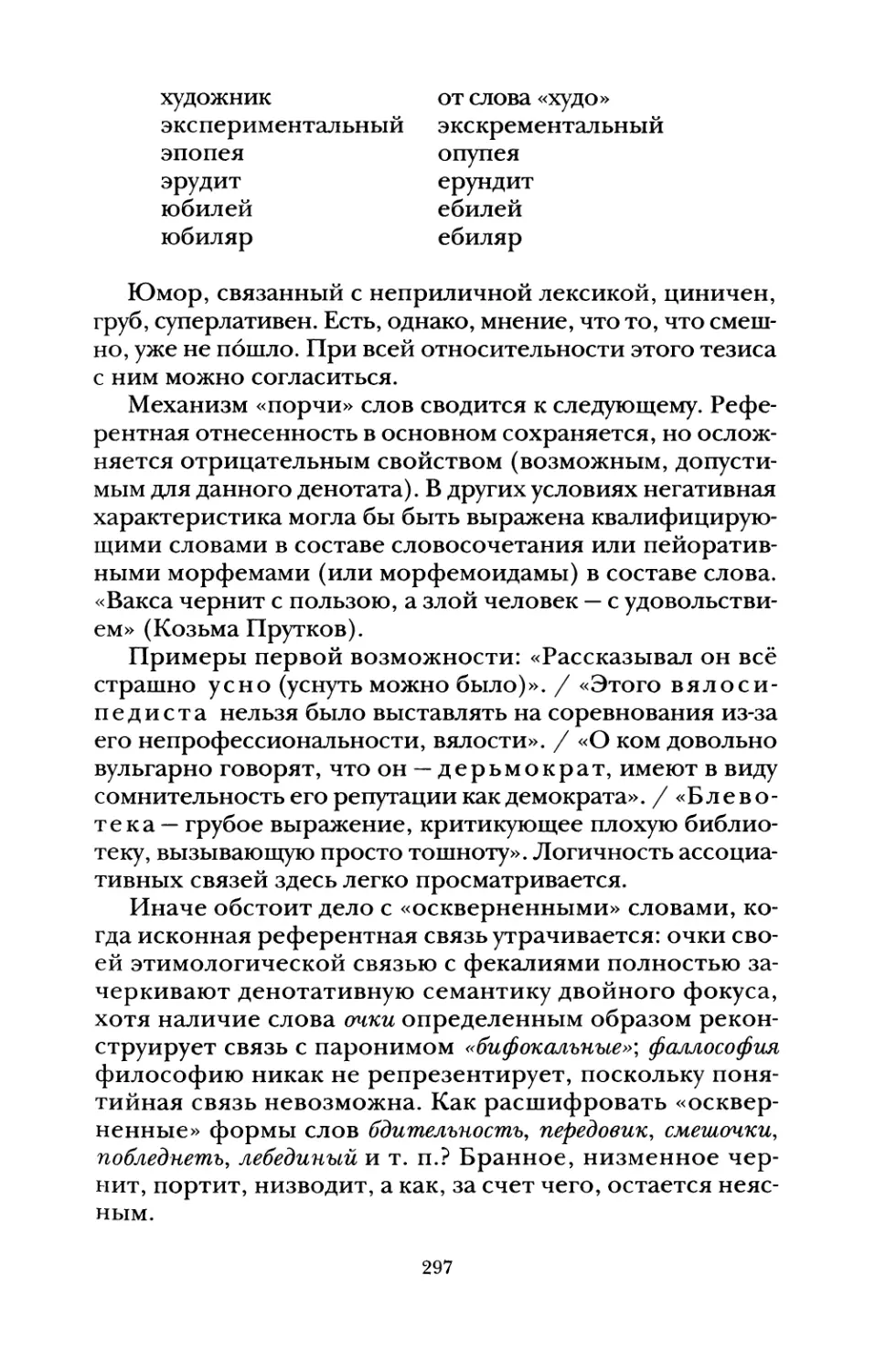

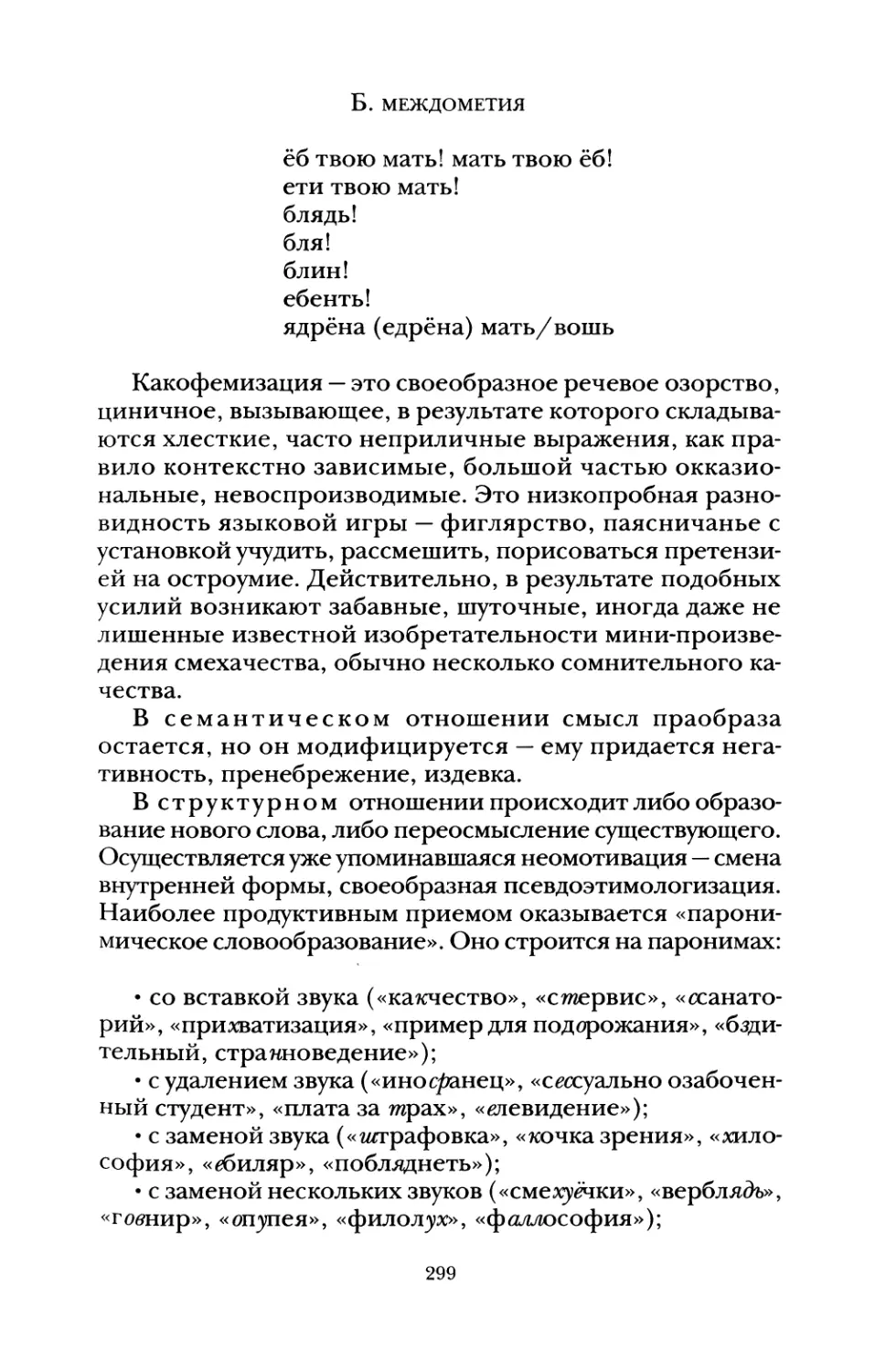

Статья В.Д. Девкина «Безобразное в эстетике

обиходного языка» построена с явным лингвистическим уклоном,

но представляет немалый интерес и в

психолингвистическом плане. Отмечая маргинальное^ инвективного слоя

лексики, автор убедительно доказывает необходимость его

изучения. Обращает на себя внимание, что, называя

употребление обсценизмов «языковым вандализмом», автор

не может скрыть и своего восхищения остроумием иных

«какофемизмов». «Что смешно, то не пошло», —

справедливо отмечает В.Д. Девкин. Его подробная и убедительная

классификация обсценных слов и выражений —

несомненный вклад в науку о языке, в том числе в лексикографию.

Статья барнаульского ученого Н.Д. Голева

«Обыгрывание русских табуизмов в фольклорных метатекстах» заме-

чательнауже тем, что касается практически

неразработанной темы: при том, что последние годы русский

непристойный фольклор публикуется достаточно широко,

время для полного его осмысления, видимо, еще не

наступило. Н.Д. Гол ев ограничил себя исследованием только тех

произведений, которые построены по правилам

языковой игры, когда, пользуясь его выражением, автор

ставится в позицию лингвиста. Надо сказать, что приведенные

автором примеры совсем не обязательно носят

непристойный характер, что, пожалуй, является достоинством

статьи, поскольку помогает увидеть место табуированных

случаев в соответствующем языковом слое.

Тоже фольклор, но на этот раз детский, исследуется в

статье ярославского исследователя О.Ю. Трыковой «О

роли бранной лексики в детском фольклоре». Богатый

материал, собранный автором, помогает понять роль

соответствующей лексики с «младых ногтей». Очевидно, что

практически нет возраста, который в той или иной степени

обходится без бранного вокабуляра, хотя цели обращения к

нему могут быть весьма различны, как различна и

зависимость детского обсценного фольклора от речи взрослых.

На сходную тему написана статья Л.В. Жарова

«Детский сексуальный фольклор в СССР». Однако здесь речь в

и

основном идет не о бранной лексике, а о мифологии пола в

детском восприятии. В статье приводится интересный

фактический материал социологических опросов.

Подтверждая факт мужского доминирования в русской культуре,

автор в известной мере солидаризируется со статьей Б. Вурм.

В статье И.Г. Яковенко «Ненормативный анекдот как

моделирующая система: Опыт КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО

АНАЛИЗА» справедливо отмечается, что в настоящее время русская

культура находится в стадии развития личностного

сознания, но сознание это еще не готово мириться с

секуляризацией сакрального печатного текста, чем и объясняется

противоречивость в восприятии обсценной лексики в

русскоязычном обществе. И.Г. Яковенко убежден, что русский мат

представляет собой форму бытования языческого сознания

и, естественно, его роль определяется борьбой язычества с

христианством. Особенный интерес представляет

интерпретация автором взаимоотношения обсценных

наименований мужских и женских гениталий, олицетворяющих в

русской культуре противостояние мужского и женского

естества. Профанирование и высмеивание вагины (вульвы),

утверждается в статье, продиктовано мужскими страхами.

Статья В.П. Коровушкина (Череповец) «Инвективная

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ВОЕННЫХ

ПОДЪЯЗЫКАХ (КОНТРАСТИВНО-СОЦИОЛ ИНГВИСТИЧЕСКИЙ

аспект) » освещает использование бранного языка в

русскоязычной военной среде с дореволюционных времен до

настоящего времени. Автор, являющийся составителем

первого в России «Словаря русского военного жаргона» (2000),

анализирует обширный материал «военных социолектиз-

мов» в сравнении с их аналогами в английском языке.

Исследователем различаются «нормы первого уровня» и «нормы

второго уровня», а также диглоссия, определяемая им как

сосуществование двух форм одного языка в пределах одного

социума». Лексическая диглоссия имеет место, когда

одновременно сосуществуют литературный язык и «система

другой подчиненной формы», где автор различает сленгизмы,

жаргонизмы, арготизмы и кентизмы. Основное внимание

автор, естественно, уделяет военному подъязыку

(социолекту) с его собственными фразеологией и системой терминов.

Тему, поднятую В.П. Коровушкиным, развивает на

материале русского и французского языков Ю.А. Кузнецов

12

(Ярославль) в статье «Особенности языкового

сопротивления в русском и французском военном фольклоре XIX—

XX веков». Как справедливо отмечает автор, «если армия в

какой-то степени — модель общества, то военный фольклор

и жаргон — это зеркало армии». Иначе говоря, какова

армия — таков и ее жаргон, и наоборот. Именно в этом

смысле особенно интересно сравнить армейский жаргон России

и Франции. Думается, что такое сравнение могло бы

представить интерес не только для лингвистов, но и ддя

представителей военных ведомств. Ср. заключительный абзац

статьи Ю.А. Кузнецова: «Фольклор стал психологической

реакцией на службу в армии, где полурабский статус

военнослужащего позволяет ему разрядиться только в устном

творчестве. Являясь одной из форм общенародного языкового

сопротивления, он в значительной степени способствует

разрушению тоталитарного общества с его двумя орудиями

господства и принуждения — "новоязом" и террором».

Статья ярославского театроведа Т.С. Злотниковой

«Просто такая жизнь»: Абсурд и инвектива: как ругались в

РУССКОЙ ДРАМЕ от классических истоков до наших дней»

исследует язык русского театра. На огромном материале в

статье доказывается, что «театра (драмы) без ругани не

бывает» и можно говорить о «разрастании инвективы как

составляющей пьес от Пушкина <...ж нашим дням». В

настоящее время, отмечается в статье, объем брани в

драматическом тексте вполне сравним с объемом любовных

признаний и политических деклараций. Немногочисленные

тексты, брани вовсе не содержащие, считает автор, уже по

одному этому признаку могут стать предметом

специального исследования. Справедливо отмечается, что сему есть

вполне убедительное объяснение: «Просто такая жизнь».

Литературные произведения, содержащие большое

количество инвективной лексики, до сих пор мало

подвергались анализу именно с этой стороны. Тем интереснее статья

М.Н. Дмитриевой (Киев) «...або феномен датського кацапіз-

му». В статье исследуется творчество «катакомбного

классика», широко известного на Украине писателя Леся Подервь-

янского — достойного преемника Ивана Котляревского с

его «Энеидой». Творчество Подервьянского представляет

собой взрывчатую смесь травестии, бурлеска и литературы

абсурда. Его произведения уже вошли в список украинских

13

прецедентных текстов. Кроме того, они интересны

русскому читателю как образцы «суржика» — разговорного языка

частично русифицированных украинских горожан.

Определенное место в статье уделено любопытном)7 явлению —

попытке создания своеобразного украинского мата.

На украинском материале написана статья и М.И.

Назаренко «Наречие на "н" из пяти букв, отвечающее на

вопрос "куда?": Функционирование обсценной лексики в

романе Б. Штерна "Эфиоп"». По мнению автора статьи,

пародийный роман Штерна «Эфиоп, или Последний из КГБ»

заканчивает собой эпоху, которую начал «Мастер и Маргарита».

Усматривается и жанровое сходство с другим культовым

русским произведением — «Москва — Петушки». Для романа

киевского писателя характерна карнавальная логика,

постоянная смена телесного «верха» и «низа» и «активное

использование неуместного слова». Именно на этой основе

построена излюбленная автором языковая игра, постоянное

жонглирование эвфемизмами, псевдоэвфемизмами и

метафорами, остроумное обыгрывание кириллического и

латинского написания русских непристойностей. В романе, где

утверждается, что «мат» и «ненормат» — «это одно и то же»,

мат не является ругательством, фалличе-ский символ

становится символом культурологическим, провозглашается

«единство стилистических и культурологических пластов,

которые кажутся противоположными и неслиянными».

Третья статья, предложенная украинскими

коллегами, — работа A.A. Улюры «Восприятие по умолчанию:

Эвфемизмы в мемуарах А.Е. Лабзиной», — здесь тоже

анализируется текст, только на этот раз — мемуарный. Автором

внимательно изучаются используемые мемуаристкой

начала XIX века самые разнообразные варианты и приемы эв-

фемизации, которые, справедливо утверждает А. Улюра,

отражают социальные и культурные нормы пристойности

своего времени. Эвфемизмы рассматриваются в статье

как своеобразные материальные носители утаенных

(сознательно или нет) идей и оценок.

Две следующие статьи освещают инвективную

стратегию языков, которые с этих позиций анализу еще не

подвергались. Их вклад в копилку

национально-специфического инвективного материала трудно переоценить. Так,

уникальный материал содержится в статье датского учено-

14

го Дж. Томсена «Бранный язык на Фарерских островах».

Инвективная практика жителей этой небольшой части

Северной Европы достаточно своеобразна, даже в

сравнении с практикой близкородственного датского языка.

Автор, владеющий русским языком, умело сравнивает две

языковые стратегии, и его наблюдения оказываются

одинаково полезными для изучающих скандинавские и

славянские языки. Особенно ценно, что фарерцы, подобно

жителям стран Балтии, довольно экономно пользуются

своим достаточно богатым инвективным воКабуляром. По

остроумному замечанию автора, «<...> по части культуры

оскорблений мы сильно отстали от таких развитых стран,

как Россия или индустриальные районы Украины. Традиция

обмениваться оскорблениями отсутствует. Мы оскорбляем

друг друга по-другому. Самое тяжелое оскорбление,

наверно, это сообщить оппоненту, что «он — "reyvahol" ("дырка

в жопе", ср. англ. "asshole", нем. "Arschloch"), удалиться

на свой диван и обличать его уже там». И это — не

единственное отличие фарерской практики от русской; между

тем именно подобные отличия помогают увидеть

особенности языка культуры, незаметные «изнутри».

Не менее уникален и материал статьи М.В. Томской

«Инвективная лексика якутского языка». Автор отмечает

характерные отличия русской и якутской стратегий и особенно —

отличия синтаксические, вроде наличия «дескриптивных

атрибутов», которые предпочитаются словообразовательным

моделям* популярным в русской практике. Особенно

ценным представляется наблюдение автора над

сохранившимися архаическими чертами якутского языка, что приводит к

большей, по сравнению с русским языком, роли внутренней

формы инвектив. Религиозные воззрения якутов, без

сомнения, оказывают на инвективную практику самое серьезное

влияние. Как справедливо отмечает исследовательница,

недостаточный учет этого обстоятельства европейскими

филологами и этнографами способен привести к серьезным

ошибкам. Заслуживает внимания и то обстоятельство, что

часть якутского инвективного вокабуляра стратегически

сближается с использованием аналогичных инвектив

народами Средней Азии: одно и то же наименование

определенного органа может в разных ситуациях использоваться как

вполне «пристойное» слово и как инвектива.

15

Большая часть статей данного сборника не ставит

перед собой чисто практическую задачу борьбы со

сквернословием. Исключением является статья заведующего

сектором Института проблем управления РАН биофизика

Г.Г. Тертышного «Методы и средства биофизического

полевого управления в биологических системах». Его работа

представляет собой популярное изложение исследования,

согласно которому биологические системы обладают

волновой и голографической структурой. В соответствии с

теорией Г.Г. Тертышного, каждая отдельная клетка

любого организма принимает и передает информацию от

других клеток, в результате чего имеет место голографиче-

ский волновой обмен информацией. Исследуя

возникающие при этом информационные сбои, автор приходит,

в частности, к выводу, что психическое и физическое

здоровье человека прямо зависит от воздействия на его

клетки «хороших» или «плохих» волновых генов. В частности,

те «плохие» волновые гены, которые порождаются

сквернословием, могут оказывать самое разрушительное

влияние на здоровье, причем влияние на здоровье

сквернослова больше, нежели на объект его атаки. Выводы

самоочевидны.

Уникальный материал представлен Л.В. Бессмертных в

его «Библиографическом указателе словарей и другой

справочной литературы, содержащей русскую обсценную и

воровскую лексику». До настоящего времени у нас не было

столь исчерпывающего перечня соответствующих

публикаций, и отныне эта лакуна успешно заполнена. Указатель

делает очевидным, что, во-первых, в области накопления

изучаемого материала сделано уже не так мало, а

во-вторых, что дальнейшее продвижение вперед невозможно

без освоения уже достигнутого. Нет сомнения, что к этому

списку отныне будут обращаться все исследователи

жаргонов и инвективной лексики.

Хочется надеяться, что предлагаемый читателю

сборник статей будет с интересом встречен не только

специалистами в области инвективной лексики, но что его с

пользой для себя прочтут этно- и социолингвисты, этнологи,

конфликтологи, юристы, педагоги — словом, все, кому

небезразлична судьба национальной культуры.

В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин

ЗАПРЕТ И НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА

КАК КОММУНИКАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В системе ценностей любого общества существуют

запреты на совершение определенных действий. Такие

запреты выработаны многими тысячелетиями и

обусловлены рядом причин: сохранением жизни коллектива (нельзя

убивать членов своего племени и наносить им увечья),

сохранением собственности (нельзя произвольно

присваивать себе то, что принадлежит другому), сохранением

символической идентичности коллектива (нельзя поклоняться

чужим богам). Нарушения таких запретов

квалифицируются как преступления, перечисленные в юридических

кодексах (воровство), как грехи, о которых идет речь в

священных текстах (кощунство), как аморальные действия,

осуждаемые в коллективе (хвастовство). Существуют и

«некрасивые» коммуникативные поступки, смыкающиеся с

аморальными действиями, но рассматриваемые как

допустимые, хоть и нежелательные акты поведения, например,

антиэтикетные действия (ковыряние в носу). Выделяются

также конвенциональные запреты общения (например,

если преподаватель обратится к студенту на «ты», это

может быть воспринято как знак старшинства,

доверительности либо как открытая грубая демонстрация статусного

неравенства, но если в аналогичной ситуации студент

обратится на «ты» к преподавателю, то последний воспримет

это как угрозу своему социальному статусу). Именно такое

состояние В.И. Жельвис квалифицирует как крайнюю

неуместность (см.: Жельвис 2001: 55).

С позиций социолингвистики можно

противопоставить несколько типов запретов: 1) запреты цивилизацион-

17

ного порядка (нельзя есть человечину); 2) этнокультурные

запреты (нельзя, пригласив гостей, сообщать им, в какую

сумму обошелся хозяевам ужин); 3) социокультурные

запреты (нельзя шутить на религиозные темы с верующим

человеком); 4) микрогрупповые запреты (в определенных

семьях детям нельзя первыми за столом приступать к еде).

Эти запреты отражают ценности, свойственные

определенному типу цивилизации, либо приоритетные для

лингвокультуры в целом нормы отношения к старшим и

младшим, гостеприимства, поддержания дистанции и

т. д., либо ориентиры поведения, свойственные

студентам, военнослужащим, заключенным, другим крупным

сообществам в рамках того или иного социума, либо такие

ориентиры, характерные для малых групп и выступающие

в качестве дополнительных признаков, определяющих

поведение людей.

В коммуникативной ситуации запрета, т. е. лишения

права совершать что-либо, выделяются следующие

компоненты: 1) тот, кто налагает запрет, т. е. обладает правом на

запрет; 2) тот, кто выражает запрет, т. е. формулирует

запрет как перформатив; 3) тот, кому адресован запрет;

4) запретное потенциальное действие; 5) санкция, т. е.

наказание за нарушение запрета; 6) реальная причина

запрета; 7) называемая причина запрета; 8) сфера запрета

(бытовая, юридическая, религиозная, медицинская,

педагогическая, спортивная и т. д.); 9) срок действия запрета;

10) место действия запрета; 11) тональность запрета

(степень категоричности). В определенных ситуациях

некоторые из компонентов не дифференцируются, например

наложение и выражение запрета или реальная и называемая

причина запрета. Компоненты моделируемой ситуации не

равноценны, наиболее важными из них являются

формулировка запрета как перформатива, уточнение

запретного действия и определение адресатов: «Посторонним вход

воспрещен!»

Между участниками данной коммуникативной

ситуации по определению существуют отношения статусного

неравенства. Запрещающий должен иметь право на

запрет. В статусной дихотомии «вышестоящий —

нижестоящий» первый участник получает более детальное

обозначение (см.: Карасик 1992). Например, особый вид запре-

18

та — вето — имеет право наложить руководитель страны

или высший законодательный орган или представитель

страны, имеющей право вето в международной

организации. Налагать запрет может руководство организации или

сообщество в целом, в таких случаях используются формы

страдательного залога: «Курить в помещении

запрещается». Действенность запрета усиливается объявлением

санкции, например, за курение в неположенном месте

студенты исключаются из университета. В качестве типичных

выразителей запрета выступают родители, учителя,

руководители, хозяева, врачи. Иначе говоря, право на запрет

подкреплено статусными характеристиками

родственного или институционального старшинства, физической и

психической силы, собственности, особыми умениями.

Если статусные характеристики вышестоящего ставятся

под сомнение, то адресат имеет право сказать: «Кто ты,

чтобы запрещать мне это?» Попытка сформулировать

запрет с карнавально переворачиваемыми статусными

векторами превращает такого рода коммуникативное

действие в абсурд: «Солдатам во время боя запрещается

давать советы командирам».

В разговоре взрослых с маленькими детьми речевое

действие запрета часто акцентирует статус вышестоящего

(мать говорит своему ребенку: «Мама сказала: не трогай

кошку!»). Взрослые не всегда затрудняют себя

разъяснением причины запрета, а если даже причина вербализуется,

она обычно нерелевантна для ценностной системы

ребенка. Запрет часто воспринимается как помыкание,

демонстрация силы. Экспериментальное исследование,

проведенное H.A. Лемяскиной и И.А. Стерниным, показывает, что

запрещения, наряду с речевыми актами отрицательной

оценки и инвективами, входят в число речевых средств,

оцениваемых детьми наиболее негативно (см.: Лемяскина,

Стернин 2000: 127).

Система немотивированных запретов, касающихся

наиболее интимных сфер жизни, успешно использовалась в

немецких концентрационных лагерях для подавления

личности заключенного: «Все усилия как бы направлялись на

то, чтобы свести заключенного до уровня ребенка, еще не

научившегося пользоваться горшком. Так, заключенные

справляли нужду только по приказу в соответствии со стро-

19

гими лагерными правилами, и это превращалось в важное

событие дня, подробно обсуждавшееся. В Бухенвальде

запрещалось пользоваться туалетом в течение всего

рабочего дня. Даже когда для заключенного делалось

исключение, он должен был просить разрешение у охранника, а

после отчитываться перед ним в такой форме, которая

подрывала его самоуважение» (Беттельхейм 1992: 72).

Запретное потенциальное действие — это такое

действие, осуществление которого может нанести вред

сообществу в целом, либо его группе, либо отдельному

индивиду, в том числе и самому исполнителю этого действия.

Наиболее серьезные и категоричные санкции предъявляются

к тем нарушителям запретов, которые причиняют вред

сообществу в целом. Перечень таких действий обычно

фигурирует в диспозициональной части статей Уголовного

кодекса. Адресаты запрета обычно уточняются ситуативно:

«Входить в зрительный зал после начала спектакля не

разрешается» — понятно, что этот запрет адресован зрителям;

«Не высовываться!» (надпись над окнами вагонов

электрички) — для пассажиров; «Под стрелой не стоять!» — для

тех, кто находится вблизи строительного крана. Весьма

часто свернутой формой всего коммуникативного

действия запрета является выраженная санкция: «Штраф за

безбилетный проезд — 100 рублей». Информация о том, что

пассажирам запрещается ездить без билета, входит в

пресуппозицию такой санкции. Сокращенно обозначение

запрета может быть сформулировано в виде номинативной

фразы: «Запретная зона». Подразумевается, что входить на

территорию этой зоны запрещено всем, кто не имеет

специального разрешения. Более конденсированной формой

запрета является обозначение ситуации, включающей

сценарные запреты: «Комендантский час — с 21.00 до 6.00», —

это значит, что всем жителям данного населенного пункта

запрещено появляться на улице в обозначенное время при

объявлении военного или осадного положения,

нарушитель этого запрета будет арестован военным патрулем и

после допроса помещен в камеру для заключения, попытка

спастись бегством может закончиться расстрелом и т. д.

Причины запретов, подобно оценочной мотивировке,

не всегда выражены и осознаны участниками общения.

Очевидный вред от запретного действия объясняется си-

20

туативно: «Не курить!» — надпись на складе легко

воспламеняющихся продуктов (или более четкая формулировка

причины: «Огнеопасно»). В английском языке

нюансировка запретов, по данным синонимического словаря,

выражена весьма подробно именно с точки зрения

объяснения мотивов: глагол «prohibit» (в отличие от «forbid»)

подразумевает, что запрет направлен во благо адресату, в

то время как «ban» имплицирует отрицательную оценку и

осуждение запретного действия (например, запрет

использовать непристойные выражения) (см.: WNDS 1978).

В медицинском учреждении врач может строго запретить

больному употреблять в пищу определенные продукты,

религиозные догматы запрещают совершать подобные

действия по другим причинам: в первом случае запрет

объясняется вероятным ухудшением здоровья пациента

вследствие неправильной диеты, во втором — касается

символических действий, совместное воздержание от

которых доказывает групповую идентичность. Попытка

рационально объяснить такие требования принижает

значимость запрета: свинину нельзя есть вовсе не потому,

что она быстро портится в тех странах, где действует

такой религиозный запрет (хотя это и справедливо), а

потому, что все, кто соблюдает этот запрет, образуют

целостное сообщество, и доказательства принадлежности к

сообществу должны быть очевидными. В ряде случаев

стремление к сплочению группы является единственной

мотивацией запрета, со всех прочих точек зрения

способного доставить подчиняющимся ему лишь неудобства.

Чем выраженнее стремление группы к изоляции от

остального социума, тем жестче запреты и шире

регламентируемые ими жизненные сферы. Например, в криминальном

мире доперестроечной России существовали следующие

правила, которым были обязаны подчиняться так

называемые «воры в законе» («законники»):

Первый закон воровского братства запрещал вору трудиться. На

свободе он должен воровать, в лагере — сидеть, причем в прямом смысле.

Прибыв в зону, вор сразу же попадал в отрицалы, нарушая режим и

отказываясь работать...

Второе классическое правило воровского братства—не имей семьи. До

70-х годов «законникам» запрещалось жениться, иметь детей и даже

поддерживать связь с родителями... В зоне или тюрьме воры в законе могли

переписываться лишь друг с другом или письменно отдавать приказы...

21

Воровской устав запрещал «законнику» окружать себя дорогими

вещами — особняком, автомобилем и тому подобным, носить любые

украшения (единственным украшением должна быть лишь татуировка) и

копить личные деньги. Образ жизни вора старой закваски лаконично

выразил главный герой известной комедии «Джентльмены удачи»: «Ты — вор.

Украл, выпил — в тюрьму. Украл, выпил — в тюрьму». Действительно,

часть своей добычи «законник» отдавал в общак, а на остальные — гулял.

Разгульная жизнь обычно длилась не более года. Затем вор был обязан

возвратиться в «дом родной»: сначала в СИЗО, затем в зону...

«Законникам» запрещалось служить в армии, интересоваться политикой, тем

более состоять в партии или комсомоле, посещать добровольные народные

дружины и воевать. Косились даже на тех, кто читал прессу, — вор

должен лишь воровать (Кучинский 1997).

Характерно, что, по мере превращения российского

криминалитета из маргинальной группы в разветвленную,

социально неоднородную структуру, играющую активную

роль во всех сферах общественной жизни, эти запреты

смягчаются, а затем исчезают полностью.

Особую группу составляют индивидуальные запреты,

вербализуемые конкретным коммуникантом в конкретной

коммуникативной ситуации с единственной целью

утверждения собственного превосходства над адресатом («Не

делай этого потому и только потому, что я тебе запрещаю»).

Адресат ставится перед выбором — подчиниться запрету,

т. е. признать власть говорящего, или пойти на открытую

конфронтацию. В чистом виде подобные запреты

функционируют лишь в детском общении:

Том большим пальцем ноги проводит в пыли черту и говорит:

— Посмей только переступить через эту черту! Я дам тебе такую

взбучку, что ты с места не встанешь! Горе тому, кто перейдет за эту черту!

Чужой мальчик тотчас же спешит перейти за черту:

— Ну посмотрим, как ты вздуешь меня (М. Твен).

Во взрослом общении механизм возникновения

запрета и его нарушения часто бывает аналогичен

вышеописанному, но при этом обычно вербализуется некая

претендующая на рациональность мотивация, маскирующая

истинные побуждения коммуникантов. Это, в свою очередь,

связано с одним из глобальных цивилизационных

запретов: взрослому нельзя вести себя нерационально, как это

делают дети.

Степень категоричности запрета варьируется от

предельно жесткого лишения права совершать обозначенное

действие до мягкого совета, иногда маскируемого в виде

22

просьбы. Сравним: «Распивать спиртные напитки в

общественном месте запрещается» и «Я прошу вас не

пользоваться во время экзамена шпаргалками». Запрет как перформа-

тив включает отрицание перед запретным

потенциальным действием: «Я велю тебе / Предписано всем /

Традиция требует... не делать чего-либо». Перенос отрицания в

позицию модусной части высказывания делает

высказывание более мягким (сравним: «Я не думаю, что ты прав. — Я

думаю, что ты не прав» — второе высказывание более

категорично, поскольку здесь акцентируется диктальная, т. е.

фактическая информация; не случайно в английском

языке предпочтительно отрицание в модусной части таких

предложений). Категоричность запрета связана с фазовой

характеристикой запретного действия, которое уже

происходит: «Немедленно прекратите восстановительные

работы!» В обыденном общении запрет может переходить в

угрозу, мольбу, эмоциональное заклинание: «Не смей

прикасаться ко мне!» Глаголы действия со встроенным в их

семантику отрицанием (например, прекратить) в

императиве превращаются в запреты. Сравнение запретов с

компонентом «не смей(те)...» и без этого компонента

показывает, что первые сфокусированы на личности

говорящего, а вторые — на содержании запретного действия: «Не

смейте отвлекать водителя!» — «Не отвлекайте водителя!»

Сравнение запретов с компонентом «не смей(те)...» и без

этого компонента дает основание считать, что данный

компонент служит интенсификатором запрета. Можно

говорить о личных интенсификаторах («Не смей читать

мои письма!») и об институциональных

интенсификаторах запрета («Посторонним вход в инфекционное

отделение строго запрещен»).

Сферы действия запретов определяют набор их

участников, действия и вероятную тональность запрета.

Юридические запреты закреплены в законах и поэтому в

максимальной степени безличны, именно в этих случаях

противопоставляются тот, кто налагает запрет, и тот, кто его

осуществляет. В юридическом общении наиболее

разработаны характеристики запретных действий и типы санкций.

Причины запретов в юридической сфере очевидны: это

вред сообществу в целом и его отдельным представителям.

Религиозные нормы придают запретам сакральный харак-

23

тер, точнее — придают запретам выражение божественной

воли. В этом случае акцентируется аксиоматичность

запрета: задавать вопрос о причине религиозного запрета —

значит кощунствовать. Медицинские запреты в большей мере

личностны (их формулирует врач), весьма часто они

выражены в виде более или менее настоятельных рекомендаций

не делать чего-либо. Степень категоричности этих

запретов зависит от состояния больного и опасности

заболевания для других людей. Педагогические запреты интересны

тем, что большей частью они служат способом

социализации подрастающих членов общества: нельзя опаздывать на

уроки (опоздания осуждаются не только в школе), нельзя

приходить с невыполненным домашним заданием (эти

задания воспитывают дисциплинированность,

обязательность, силу воли), нельзя отвлекаться во время урока

(нужно быть внимательным) и т. д. Эти запреты формируют

фундамент моральных норм, выдвигаемых обществом для

своих членов. Спортивные запреты носят условный

характер: правила игры диктуют ее участникам, что можно и

чего нельзя делать, причем в случае их нарушения

запретные действия и санкции регламентируются почти с

юридической точностью (прикосновение руки полевого игрока к

мячу во время футбольного матча является строгим

нарушением игры). Существуют запреты и в научной сфере

общения: нельзя заимствовать материал из чужой работы без

указания на источник заимствования (плагиат относится к

наиболее серьезным нарушениям научной этики и

законодательства об авторском праве), нельзя вести научную

дискуссию, не имея необходимых знаний (дилетантство

подлежит осуждению), нельзя опираться на недостоверную

информацию (наука имеет дело с фактами), нельзя нарушать

логику изложения (предметом научного рассуждения

является скрытая сущность некоторого явления, и

установление истины при нарушении логики весьма

затруднительно). Эти запреты редко выражаются вербально, но

доказательство как основной способ научного общения

неизбежно учитывает их. В политическом и рекламном

общении запреты весьма специфичны: они входят в

подразумеваемую часть информации (например, авторы рекламных

текстов хорошо знают, что за недобросовестную рекламу

или антирекламу их могут привлечь к ответственности, по-

24

этому они избегают указаний на конкретные объекты

конкурентов: «Паста "Мойдодыр" гораздо эффективнее, чем

обычное чистящее средство»). В данном случае статус

участников общения требует от отправителей речи учитывать то

обстоятельство, что они зависят от своих адресатов. В

политических дебатах, впрочем, действуют и универсальные

запреты: нельзя оскорблять оппонентов, распространять

порочащую их информацию, вести себя непристойно (см.:

Шейгал 2000).

Разновидностью запрета является табу. Табу — это

запрет, налагаемый на определенное действие, слово,

предмет; в первобытной культуре считалось, что нарушение

этого запрета вызовет кару со стороны

сверхъестественных сил. В современном понимании табуизируемые

действия — это запреты имперсонального характера,

опирающиеся на нормы здравого смысла в общении. Можно

выделить три типа коммуникативных табу:

1) жесткие запреты, касающиеся вульгарного, грубого и

непристойного поведения (требование избегать

неприличных выражений, намеков, жестов в присутствии

незнакомых людей, детей и женщин, в официальных ситуациях;

эти выражения касаются сексуальной сферы и сферы

физиологии человека), в современных условиях эта

разновидность табу нарушается все чаще, но вряд ли можно

согласиться с тем, что такое положение дел свидетельствует о

демократизации общения и не подлежит противодействию;

2) естественные запреты, касающиеся норм поведения,

вытекающих из учета чувств людей: нельзя смеяться на

похоронах, произносить проклятья на свадьбе, задавать

интимные вопросы незнакомцам, выказывать знаки

открытого неуважения старшим и т. д.; тот, кто нарушает

такие запреты, нарушает тем самым постулат

рациональности общения, именно этот вид запретов подвергается

карнавальному переосмыслению в максимальной степени

(см.: Слышкин 2000);

3) конвенциональные запреты определенной

культуры, связанные с нормами общения в той или иной

социальной группе или этнокультурном сообществе в целом

(таковы, например, конфиденциальные вопросы о сумме

доходов, обращенные к малознакомым людям в Англии и

США, если только эти вопросы не задает налоговый инс-

25

пектор, вопросы, касающиеся здоровья, если их не задает

врач, конфессиональной принадлежности, если их не

задает тот, кто имеет на это право). К таким знаковым

запретам относятся избегаемые обороты речи (носители

диалекта, общаясь между собой, избегают литературных

словоформ, известен пример относительно ударения в

слове километр: крупный ученый, приезжая в свою

родную деревню, намеренно делал ударение в этом слове на

втором слоге, чтобы односельчане не подумали, что он

зазнался), избегаемые поведенческие формулы,

связанные с опасением уронить лицо (намеренное избегание

вежливых этикетных форм подростками в своем кругу),

избегаемые выражения, связанные с нарушением норм

политкорректное™ (стремление не указывать тендерную

или расовую принадлежность кого-либо), сюда же

относятся и идеологические табу (например, запрет на

цитирование или упоминание работ определенного автора).

Реакции на запрет сводятся к соблюдению и

нарушению запрета. Если человек нарушает некий запрет, не зная

о том, что данное действие запрещено, то в определенных

ситуациях он подлежит наказанию: незнание закона не

освобождает от ответственности. Соблюдение запрета

может быть неосознанным и осознанным, в последнем

случае человек либо понимает правильность запрета и

поддерживает его, либо вынужден по некоторым

причинам выполнять запрет. Нарушение запрета является

осознанным поступком, нарушитель запрета отдает себе

отчет в том, что по отношению к нему будут применяться

определенные меры наказания за это нарушение.

Нарушение запрета может быть скрываемым и демонстративным.

Демонстративное нарушение запрета может

осуществляться как маскируемое либо как немаскируемое действие.

Маскируемое нарушение запрета в отличие от

скрываемого и явного нарушений, допускает вариации. Например,

рассказывая непристойный анекдот в кругу людей, чья

реакция на такой анекдот будет заведомо негативной,

человек может дистанцироваться от текста («Мне недавно очень

пошлый анекдот рассказали»), либо высказать критику в

адрес источника информации («Одна сволочь мне только

что анекдот рассказала»), либо эвфемистически заменить

запретное выражение на нейтральное.

26

Психологически нарушения запрета являются

демонстрацией особого статуса того, кто нарушает некие

установления. Такие нарушения являются непременным атрибутом

агрессивного поведения в среде подростков, спортсменов,

солдат, криминальных элементов, т. е. среди тех, кто

должен показывать смелость и дерзость для самоутверждения,

добиваясь права быть лидером. Очевидна тендерная

специфика подобных нарушений запретов, связанная с высокой

состязательностью как непременным атрибутом поведения

самцов. Не случайно в русском языке идея нарушения

запрета находит амбивалентное выражение: «"лихой" — 1)

могущий причинить вред, зло; злой; 2) смелый, храбрый,

удалой» (БТС 1998). О.Ю. Богуславская справедливо

отмечает, что в синонимическом ряду слов «храбрый»,

«смелый», «отважный», «мужественный», «бесстрашный»,

«неустрашимый» слово «смелый» обозначает человека, для

которого «характерны активные действия,

предпринимаемые по его инициативе для осуществления его собственной

цели» (НОСС 2000: 395). Инициатива по своей сути и есть

нарушение сложившегося равновесия. Если в коллективном

сознании поддержание такого равновесия символизируется

как некая фундаментальная норма поведения, то

инициатива, направленная на изменение статусного баланса,

будет неизбежно восприниматься как вызов, как дерзкое

нарушение запрета. В коллективном сознании отражены

оценочно противоречивые признаки тех ситуаций, когда

кто-либо нарушает запреты. Ситуация сражения, войны

освобождает людей от соблюдения многих норм мирной

жизни. Экстремальные ситуации накладывают особые

запреты на проявления обычных человеческих качеств.

Отказ принять участие в карательной экспедиции будет

стоить жизни солдату.

С нарушением запретов связана коммуникативная

стратегия эпатажа. Эпатирование состоит в нарушении запрета

с целью привлечения внимания. Эпатирующий

рассчитывает вызвать у окружающих не агрессивную реакцию, но

заинтересованность. При этом не столь важно, будет ли

заинтересованность одобрительной или неодобрительной.

Нарушение запрета здесь выполняет фатическую функцию.

В качестве примера процитируем заметку из

интернетовского журнала «В моде эпатаж!», посвященную летней моде:

27

Главная тенденция моды сегодня — привлечь внимание любой ценой.

И, похоже, именно этой тенденции следуют с особым усердием. Эпатаж —

движущая сила лета. А научиться эпатировать окружающих не так уж и

сложно. Достаточно забыть про зиму, про условности и правила, про

плохое настроение и неудачи и попробовать поиграть на контрастах

(http://www.passion.ru/fashion/epataj/).

Эпатаж здесь выступает как коммуникативный навык,

который носителю культуры необходимо формировать у

себя для достижения успеха. Деятели массовой культуры

открыто признаются в том, что эпатаж входит в арсенал

профессионально необходимых им коммуникативных

средств. Ср. высказывание Наташи Королевой:

Люблю эпатаж, но в легкой форме, все время эпатировать нехорошо.

Некоторым нравится постоянно удивлять окружающих своей внешностью,

приходить то с синей головой, то с перьями, а это надоедает. Я

необычные эксперименты со своим образом провожу редко, но получается

всегда очень эффектно. Эпатаж должен присутствовать у артиста, нельзя

быть всегда ровной, одинаковой, но и быть слишком экстравагантной

недопустимо. Так и балансируешь на грани, чуть в сторону — уже кричат:

вульгарная, пошлая... На всех не угодишь (http://www.kiz.ru/stat/Ko-

гоіеѵа/).

Любопытно, что открытое признание в стремлении к

эпатажу, в свою очередь, является формой эпатажа —

демонстративно нарушается запрет «не будь тщеславен, не

стремись к дешевой популярности» (в обыденном

сознании он звучит более выразительно: «не выпендривайся»).

Предварительное оповещение адресата о намерении его

эпатировать становится не иллокутивным самоубийством,

но рекламной акцией. В этом смысле показательна

следующая заметка, посвященная выступлению одной из групп

авангардистов:

Оганяна с его учениками приглашают поучаствовать в церемонии

вручения театральной премии «Золотая маска» в Доме актера на Арбате.

Он охотно соглашается. Его ученики выступают. Они демонстрируют,

как они выполнили домашнее задание, которое состояло в том, что они

должны были придумать и продемонстрировать какие-либо действия,

которые должны были показать, насколько они усвоили понимание и

освоение такого краеугольного камня авангардистского искусства, как

эпатаж публики («Пощечина общественному вкусу», «Нате»

Маяковского и проч. и проч. и проч.).

Они выходят по одному на сцену и демонстрируют акты эпатажа, а

потом объясняют, почему они полагают именно данный акт —

эпатирующим. Все акты — классически нехитрые:

Показать жопу.

28

Вытащить из ширинки сардельку и бросить ее в зал.

Крикнуть «Хайль Гитлер».

Выйти с плакатом «Кто читает, тот дурак» и т. д.

Нехитрые-то нехитрые, а, оказалось, всё еще эффективные:

театральная публика — Ульянов там, прочие исполнители ролей — были

действительно эпатированы, и еще месяца два в прессе поминали

безобразие, имевшее место на церемонии (http://www.gelman.ru/avdei/).

Как и всякий феномен массовой культуры,

эпатирующая стратегия, постепенно коммерциализуясь, из

проявления индивидуальности превращается в набор штампов.

Нарушения запретов остро переживаются людьми и

поэтому закономерно отражаются в текстах массовой

культуры, прежде всего — в анекдотах.

Цивилизационные запреты касаются базовых норм

поведения современных людей. Нарушения этих запретов

ставят под сомнение всю систему витальных ценностей.

Например:

Врач переспал со своей пациенткой!! Сидит и мучается:

— Да как я мог, да как я посмел?!?! Нарушил врачебную этику!! Да как

я посмел?!

Тут внутренний голос ему говорит:

«Да ладно тебе, ну с кем не бывает, подумаешь!! У всех врачей такое

было — успокойся!!»

Тот только начал успокаиваться, как вдруг сам себе как закричит:

— Ну не все же врачи — ветеринары!!!

Юмористический эффект данного анекдота состоит в

столкновении двух несопрягаемых тем: мук совести, что V

характеризует человека с развитым моральным чувством,

и скотоложства как поведения диких существ.

Каннибализм также обыгрывается в анекдотах:

Плывут на лодке трое моряков после кораблекрушения. Плывут день,

другой, третий. Есть нечего. На четвертый день утром один моряк

просыпается и видит, что их осталось только двое. «А где наш товарищ?» —

спрашивает он второго моряка. «Волной смыло», — отвечает тот,

вынимая из зубов застрявший кусочек мяса.

Обширный спектр анекдотов и шуток на тему

юридических запретов свидетельствует о том, что в

коллективном сознании важнейшие нормы, которые получили

кодификацию, постоянно осмысливаются заново.

Тема убийства в анекдоте часто является

замаскированным выражением отношения к другим темам. Например:

29

Идет мужик с топором и говорит: «Тридцать три, тридцать три,

тридцать три...» Прохожий спрашивает: «Ты что считаешь?» Мужик хрясь

его топором по голове: «Тридцать четыре, тридцать четыре, тридцать

четыре...»

Этот анекдот затрагивает весьма актуальный концепт

отношения к судьбе в русской лингвокультуре.

Английские респонденты не смогли увидеть в этом тексте

изюминку, заставляющую по-философски улыбнуться

жителей нашей страны. Никто ведь не заставлял прохожего

задавать вопрос своей персонифицированной судьбе.

В последнее время получил широкое распространение

жанр черного юмора. Этот феномен еще предстоит

осмыслить, но нарушение этических запретов, связанных с

отношением к смерти («На солнце и на смерть нельзя смотреть

в упор»), девальвация значимости смерти и убийства

приводят к коренной ломке всей системы запретов в

коллективном сознании:

Идет солдат и видит смертельно раненного бойца. Раненый стонет:

«Браток, помоги, добей меня...» Сжалился солдат и разрядил в

умирающего всю обойму. А тот открыл глаза и с блаженной улыбкой говорит:

«Спасибо, браток!»

Насмешка над смертью дополнена здесь высмеиванием

акта помощи умирающему, который оказывается кем-то

вроде бессмертного мазохиста, для которого муки

смерти — удовольствие. Этот анекдот вызовет улыбку не в

любой аудитории. Так, солдаты, глядевшие в лицо смерти и

видевшие умиравших друзей, вряд ли улыбнутся, услышав

такую шутку.

Шутки на религиозную тему обычно связаны с

высмеиванием человеческих недостатков в поведении служителей

веры либо героев религиозного вероучения. Поле

запретов в этой сфере стремительно сокращается. Например:

It's the day of the crucifixion and a huge crowd has gathered at the bottom

of the hill. Suddenly Jesus looks up from the cross and calls out to his disciples

«Peter, Peter, come to me Peter».

On hearing his master's voice Peter makes his way through the crowd only

to be stopped by a Roman centurion who threatens to kill him if he comes any

closer.

Again Jesus looks up and calls out «Peter, Peter, come to me Peter».

Again Peter moves forward but this time the centurion raises his sword and

cuts off Peter's hand. Once again Jesus calls out «Peter, Peter, come to me

Peter».

30

Peter tries again to reach his master but the centurion raises his sword and

cuts off Peter's arm. Bloodied and near death Peter staggers back into the crowd.

For a final time Jesus calls out «Peter, Peter, come to me Peter».

Peter makes a last desperate attempt to reach his master and this time the

Roman centurion allows him to pass. He staggers to the top of the hill and falls

at the bottom of his master's cross. Peter looks up and cries out «what is it that

you want of me my lord?».

Jesus looks down at his bloodied friend and says: «Do you know Peter, I

can see your house from up here!»

Перевод:

Наступил день распятия, и большая толпа собралась у подножия

Голгофы. Иисус Христос висит на кресте. Вдруг он поднимает голову и зовет

своего ученика: «Петр, Петр, подойди ко мне!»

Услышав голос Учителя, Петр пытается пробиться сквозь толпу.

Центурион поднимает меч и останавливает апостола.

Иисус снова зовет ученика: «Петр, Петр, подойди ко мне!»

Петр вновь пытается подойти к кресту, и центурион наносит

апостолу удар мечом. И снова Учитель зовет Петра. Весь в крови, Петр идет к

кресту. Центурион отрубает ему руку. Шатаясь от боли, Петр

возвращается в толпу.

И вновь Иисус зовет своего ученика. Собрав последние силы, Петр

идет к кресту, центурион на этот раз пропускает его. Апостол, умирая,

кричит: «Господи, Ты меня звал?»

Спаситель смотрит сверху на него и говорит: «Знаешь, Петр, отсюда

виден твой дом!»

Перед нами — разновидность анекдота-розыгрыша, при

этом объектом смеха выступает смерть, которая обычно

табуируется в общении. Здесь нарушается целая серия

моральных и религиозных запретов: кощунственно

задевается тема распятия, показана бессмысленность

нечеловеческих жертв, на которые идет апостол, ситуация

становится совершенно абсурдной, поскольку Иисус показан как

турист, любующийся красивым видом города в момент

собственного распятия. Такого рода анекдоты являются

видом вербальной агрессии. Юмористический текст

обычно сообщает о важном для коммуникантов предмете, но не

должен касаться сверхценностей, в частности вопроса о

жизни и смерти. Приведенный пример является

шутовским типом комического текста. Разумеется, этот анекдот

не может быть воспринят как смешной текст многими

людьми. На наш взгляд, анекдот такого типа будет будет иметь

успех в среде тех людей, которые не отдают себе отчета в

возможности обидеть адресата либо сознательно идут на

конфликт.

31

Само коммуникативное действие запрета, будучи

весьма значимым культурно, находит отражение в смеховых

текстах:

В ресторане сидит Гиви. На столе у него выпивка, закуска, на

коленях — шикарная блондинка. В зал входит друг Гиви:

— Вай, Гиви, у тебя же язва! Тебе же врач все это запретил!

— Подумаешь, врач! Дал я ему триста штук, так он мне всё опять

разрешил!

В этом тексте реализован концепт «глупость» — один из

центральных концептов анекдотного жанра. В анекдотах

фигурирует множество видов глупости. В данном случае

это — коммуникативная некомпетентность,

проявляющаяся в неспособности адекватно осознать причину запрета:

врачебное предписание, направленное на защиту здоровья

пациента, адресат воспринимает как властное

распоряжение, которое можно обойти при помощи подкупа.

Мужик попал в тюрьму. Входит он в камеру и с порога говорит зэкам:

— Здорово, козлы!

Тут же все на него набрасываются, долго и обстоятельно бьют, а

потом объясняют, что в тюрьме есть два запретных обращения — козел и

петух, за эти слова, мол, и убить можно.

— Ну, так бы сразу и сказали, а то налетели как петухи...

Здесь предметом осмеяния становится другое

проявление некомпетентности — неумение достаточно быстро

адаптироваться к новой коммуникативной среде с ее

системой запретов.

Двое отдыхающих в санатории:

— Пошли, друг, выпьем!

— Не могу.

— Это почему же?

— По трем причинам: во-первых, водка очень вредна для здоровья,

во-вторых, могут отчислить из санатория, в-третьих, я уже и так пьян...

Персонаж, начавший с декларации обоснованности

запрета, а также возможности санкций, затем сознается в

его нарушении.

Отношение к запретам — важная черта национального

менталитета. Тема запрета часто возникает в сопостави-

тельно-агональных анекдотах (анекдоты, сюжет которых

построен на том, что представители различных культур,

оказавшись в некой, часто экстремальной, ситуации, по-

разному реагируют на нее). Приведем два текста:

32

Решили провести тест на способность граждан разных стран к

насилию. Подключили датчики детектора к англичанину. Дали задание ударить

человека. Тот не стал бить. Мысли на табло: «Нарушение закона — суд —

тюрьма — не буду». Подключили француза — то же самое. Португальца—то

же. Дали это же задание русскому, а тот как врежет экспериментатору.

Мысль на табло: «Ну что, может, развернуться, еще ногой поддать?»

У моста через Темзу беседуют двое джентльменов. Один говорит: «Сэр,

я предлагаю вам пари. Сейчас я подойду по очереди к трем прохожим по

вашему выбору и без какого-либо насилия, шантажа и угроз заставлю их

прыгнуть с моста в реку». — «Идет!» Подходит к первому: «Сэр, вы кто?»

— Я англичанин, сэр!

— Ага... Сэр, а вы знаете, что наша королева Елизавета вчера на балу

вела себя непристойно?

— О, я этого не переживу! — сигает в реку.

Подходит к другому: «Простите, сэр, вы кто?»

— Я? Я француз!

— Мсье, должен вам сообщить, что со вчерашнего дня во Франции

введен сухой закон.

— О, я этого не переживу! — падает в реку.

Подходит к третьему: «Извините, сэр, вы кто?»

— Русский!

—А-а-а!.. А вам говорили, что в своде законов Британской империи

написано, что прыгать с этого моста в Темзу категорически запрещено?

— Видал я ваши законы!!! — орет русский и бултыхается в реку...

В обоих текстах осуществляется стереотипизация

отношения русского этноса к запретам. В первом анекдоте речь

идет о нерелевантности для русских запрета на насилие, во

втором — о рационально немотивированном стремлении

нарушать любые запреты вне зависимости от последствий,

т. е. о своего рода идиосинкразии к слову «запрещено».

Функционирующие в рамках определенной культуры

запреты, стандартные для нее формы нарушения запретов,

а также отражение запретов и их нарушений в смеховых

текстах, порождаемых этой культурой, дают обширный

материал для ее лингвоаксиологического исследования.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Беттельхейм 1992 — Беттельхейм Б. Просвещенное сердце //

Человек. 1992. № 2. С. 67-80.

Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 1998. —

1536 с.

Жельвис 2001 — Жельвис В.И. Поле брани: Сквернословие как

социальная проблема в языках и культурах мира. 2-е изд. М.: Ладомир, 2001. —

349 с.

33

Карасик 1992 — Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: Ин-т

языкознания РАН, 1992. - 330 с.

Кучинский 1997 — Кучинский A.B. Преступники и преступления.

Законы преступного мира. Паханы, авторитеты, воры в законе. М.: Сталкер,

1997.-432 с.

Лемяскина, Стернин 2000 — Лемяскина H.A., Стернин И.А.

Коммуникативное поведение младшего школьника. Воронеж, 2000. — 195 с.

НООС 2000 — Новый объяснительный словарь синонимов русского

языка. Вып. 2. М.: Языки русской культуры, 2000. — 488 с.

Слышкин 2000 — Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные

концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. М.: Аса-

demia, 2000. - 128 с.

Шейгал 2000 — Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М.;

Волгоград, 2000. - 368 с.

WNDS 1978 — Webster's New Dictionary of Synonyms. Springfield: Mer-

riam, 1978.-909 p.

В.В. Дементьев

БРАНЬ

И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Статья посвящена одному из наиболее очевидных

аспектов брани — участию инвективной речи в

формировании межличностных отношений. Аспект этот, однако,

еще недостаточно изучен.

Выделим два аспекта брани:

1) «языковая брань», или собственно инвективы, —

языковые средства осуществления инвективной речи, или,

согласно В.И. Жельвису, «языковые способы выражения ин-

вективного отношения индивидов друг к другу» (Жельвис

1997а: 6). Это формализованные, кодифицированные в

лексике и/или грамматике средства. В то же время

инвективы — это средства принципиально некодифицированные,

не разрешенные к использованию в лингвокультурной

ситуации, а в крайней своей части даже табуированные, хотя

и известные любому члену семиотической группы (см.: Там

же: 9). К лексическим средствам осуществления

инвективной речи относятся слова, имеющие в словарях пометы

«бран.», «вульг.», «груб.», «груб.-презр.», «груб.-прост.»,

«неценз.», «презр.», «пренебр.», многие специфические

жаргоны, воровские языки и подоб. Грамматические средства

и формы непристойного есть в некоторых языках.

Например, в японском языке, в котором нет инвективной

лексики в обычном смысле слова, тем не менее возможны очень

грубые выражения за счет обращения к особым

грамматическим формам. Чаще всего эффект вульгарных инвектив

достигается путем сокращения грамматической

конструкции, превращения ее в недопустимо краткий вызывающий

приказ (см.: Passin 1980: 76-77; Жельвис 1997а: 162);

35

2) «ситуативная брань», или инвектйвные

коммуникативные ситуации, — ситуации дисгармонического

(конфликтного, диссонансного) общения, характеризующиеся

выраженной агрессией.

Разграничение этих двух аспектов несколько меняет

наше представление о функциях и сферах использования

инвектив (например, в работе: Жельвис 1997а: 99—118

выделяется 26 функций инвектив).

Мы считаем, что, с точки зрения непосредственной

межличностной коммуникации, основная функция инвективы

(т. е. «языковой брани») состоит в том, чтобы служить

средством выражения и осуществления конфликтных

межличностных отношений в инвективных коммуникативных

ситуациях (т. е. использоваться для осуществления «ситуативной

брани»).

Функция инвективы, которую В.И. Жельвис считает

важнейшей, — служить средством выражения профанного

начала, противопоставленного началу сакральному (см.:

Жельвис 1997а: 100), по нашему мнению, несущественна

для современной межличностной коммуникации.

Здесь можно вспомнить относительно недавнюю (1994 г.)

полемику Б.Л. Борухова с Т.П. Фокиной по вопросу,

можно ли считать мат средством борьбы с официальным

дискурсом, «деконструкцией на российский манер».

Приведем несколько положений из статьи Б.Л. Борухова, с

которыми мы вполне солидаризируемся: «Свойственная

матерным формулам в языческую эпоху магическая функция

давно отошла в прошлое и свою силу утратила. В

настоящее время матерная брань — это один из способов оскорбить

человека, наплевать ему в душу. В этом смысле мат и впрямь

можно считать инструментом деконструкции. Но это

отнюдь не та деконструкция, о которой говорит Т.П.

Фокина. Скорее, это деструкция, причем в самом прямом

значении этого термина. Ибо если кого и хочет

'Сконструировать" индивид, изрыгающий в мой адрес многоэтажное

ругательство, то уж конечно не официальный дискурс и не

метафизику, на которые ему глубоко плевать, а именно

меня — как человека, как личность, как мешающую ему

объективную реальность» (Борухов 1994: 19). Трудно не

согласиться с Б.Л. Боруховым в оценке современной ин-

вективной коммуникации: «<...> когда я "хронотопаю" по

36

тем же, что и Т.П. Фокина, улицам и слышу какое-нибудь

очередное: "Ах ты блядь, пизда ебаная, хуй тебе в жопу,

ща как уебу промежду глаз!.." (цитирую однажды

услышанное дословно) — то обнаружить здесь хоть какие-то

намеки на протест, борьбу и уж тем паче

"деконструкцию" (пусть даже и на "российский манер") я при всем

своем искреннем желании не способен. Не стоит, как

мне кажется, в такой степени идеализировать народ и

выдавать желаемое за действительное, приписывая

матерящемуся алкашу (грузчику, милиционеру и т. п.)

менталитет фрондирующего интеллектуала, начитавшегося

Зиновьева и Дерриды. Тут дело не в протесте и не в

деконструкции или, по крайней мере, не только в них»

(Там же: 14).

Противопоставление двух типов брани — «языковой

брани» и «ситуативной брани» — соответствует нашей

концепции прямой и непрямой коммуникации (см.:

Дементьев 2000).

Выделяются два типа коммуникации: прямая

(упорядоченная, нормированная, формализованная)

коммуникация имеет место тогда, когда в содержательной структуре

высказывания смысл = значению, то есть план содержания

высказывания, выражаемый значениями компонентов

высказывания (слов, граммем и т. п.), зафиксированных в

словаре, совпадает с итоговым коммуникативным

смыслом. В основе такой коммуникации лежит система единиц

и правил их организации, поддающихся исчислению (то

есть замкнутая система, «код»). Таким образом, прямая

коммуникация организуется аттракторами (в синергети-

ческой терминологии) и не включает участков неаттрак-

торового характера1. Главным аттрактором,

организующим прямую коммуникацию, выступает язык. Но кроме

языкового существует большое число различных способов

упорядочения коммуникации, преодоления энтропии в ней:

различные жанровые и риторические правила и предпи-

1 В лингвосйнергетике «аттрактор» понимается как область

упорядоченности для открытой, сильно неравновесной системы. В синергети-

ческих системах аттракторы являются единственным средством (1)

преодоления неопределенности, излишней энтропии смысла и (2) создания

неконвенциональной аналогической структуры (см.: Герман 2000: 41, 91

и далее).

37

сания ведения как вербальной, так и невербальной

коммуникации.

Непрямая (неупорядоченная, ненормированная,

неформализованная) коммуникация охватывает целый ряд

речевых явлений: большинство ситуаций невербальной

коммуникации, имплицитные высказывания, эвфемизмы,

тропы, иронические высказывания и мн. др. и

характеризуется двумя важнейшими моментами. Во-первых, для нее

характерна осложненная, по крайней мере на один шаг,

интерпретативная деятельность адресата речи,

необходимая при коммуникативном использовании

неконвенциональных единиц. Креативность непрямой коммуникации

проявляется, с одной стороны, в возможности свободной

(интерпретативной) деятельности, с другой стороны, в

том, что деятельность индивида ограничивается рамками

определенных речевых/коммуникативных жанров. Во-

вторых, восприятие непрямых высказываний основано на

определенных контекстно-ситуативных условиях и

общности апперцепционной базы адресанта и адресата.

Прямая же коммуникация является ситуативно независимой,

поскольку строится средствами формализованных

систем, знаками высокой информационной плотности.

Выделение двух названных типов коммуникации можно

понимать как распространение на коммуникацию

известной лингвистической дихотомии Э. Бенвениста

«семиотические коммуникативные системы» ~ «семантические

коммуникативные системы» (Бенвенист 1974: 80—88).