Текст

«АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ

Г. А .Федоров -Давыдов

МОНЕТЫ

МОСКОВСКОЙ

РУСИ

(Москва в борьбе

за независимое

и централизованное

государство)

ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

1981

Печатается по постановлению

Редакционно-издательского совета

Московского университета

Ответственный редактор

член-корреспондент АН СССР

В. Л. Янин

Рецензенты:

доктор исторических наук Д. А. Авдусин,

кандидат исторических наук

В. А. Кучкин

Федоров-Давыдов Г. А.

Монеты Московской Руси:

(Москва в борьбе за независимое

и централизованное государство).—

М.» Изд-во Моск, ун-та, 1981

224

В монографии изложены итоги исследова-

ния большого 'нумизматического материала кон-

ца XIV—начала XV в. Анализируя надписи и

изображения на монетах 'Москвы, Серпухова,

Можайска, Дмитрова, Ростова, Ярославля, ав-

тор выявил новые данные, нр использованные

еще исторической наукой для характеристики

процесса возникновения и укрепления независи-

мого Русского централизованного государства,

для изучения политики Москвы после победы

на Куликовом поле в 1380 г. Рассматриваются

вопросы денежного обращения « торговли в

Северо-Восточной Руси на рубеже XIV—XV вв.

фЩ04—ОЭЗ 71_81 0505010000

077(02)—81

© Издательство

Московского университета, 1981 г.

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая читателю книга

была написана в связи с находкой

в 1961 г замечательного клада мо-

нет, который по месту своего основ-

ного хранения получил название

Саранского. Клад состоял главным

образом нз русских монет с неболь-

шой примесью джучидскнх Он ока-

зался намного больше всех извест-

ных русских кладов XIV —начала

XV в

Саранский клад относится к той

героической эпохе нашего прошло-

го, когда Русь во главе с Москвой,

только что одержавшая победу над

Ордой на Куликовом поле, победу,

изменившую исторические судьбы

Восточной Европы, уверенно двига-

лась к своему окончательному ос-

вобождению Это движение не смог-

ли остановить ни Золотая Орда, ни

Литва, ни внутренняя раздроблен-

ность, ни другие враждебные силы

Русь выходила из так называемого

безмонетного периода, длившегося

до второй половины XIV в Процесс

этот был связан с экономическим

подъемом и ростом политического

значения русских княжеств, в пер-

вую очередь Москвы, высвобожде-

нием ее нз-под власти татар

В эпоху феодальной раздроблен-

ности возрождение русской чеканки

шло раздельно по княжествам

В разные сроки возникает чеканка

в крупных, великих княжествах,

а также в Новгороде н Пскове По-

следующее развитие денежного де-

ла в XV в показывает усиление

центростремительных тенденций, от-

ражает объединение русских земель

вокруг Москвы

Но не только множественность

центров чеканки в XIV — начале

XV в характеризует русское монет-

ное и денежное дело Само денеж-

ное обращение разбивается на ряд

зон, отличных по составу обращаю-

щихся монет Так, в качестве «ну-

мизматической провинции» вырисо-

вывается Рязанская земля, позд-

нее— княжество Тверское, Новго-

родская земля Выделяются как

области денежного обращения Мос-

ковское и Нижегородское княжест-

ва К моменту зарытия клада Ни-

жегородская земля была включена

в состав Московского княжества,

составив часть растущего русского

централизованного государства —

Московской Руси Памятником де-

нежного обращения и денежного

дела Московской Руси и является

Саранский клад

Начальный период русской де-

нежной чеканки и обращения труд-

но исследовать без привлечения

джучидской нумизматики Это было

понято давно, но извращенно Ряд

исследователей переоценили влия-

ние джучндского денежного дела,

выводя из него все основные черты

русского денежного дела, в первую

очередь Москвы Обращение к ну-

мизматическим памятникам Золо-

той Орды показало, что хождение

джучидской монеты затрагивало

русские земли только частично,

в центральные земли, в Москов-

ское княжество дирхем почти не

проникал Сравнение весовых норм

русских и джучидскнх монет в раз-

ные периоды показало, что метро-

логических заимствований из джу-

чидского денежного дела на Руси

не было

В связи с исследованием Саран

ского клада в книге затрагиваются

вопросы о соотношении русского

монетного типа и джучндского,

о политической роли некоторых вос-

точных легенд на русских монетах,

о политическом значении отказа от

этих легенд для Москвы и зависи-

мых от -нее княжеств

Саранский клад принадлежит к

числу смешанных кладов Это объ-

ясняется пограничным характером

территории, где он был найден.

Здесь близко подходили друг к дру-

гу границы Нижегородского кня-

жества, Мордовской земли н терри-

тории бывшей Волжской Болгарин

Резкое отличие кладов из Волж-

ской Болгарин от восточной части

Саранского клада н близость к ней

по составу монет синхронных кла-

дов с мордовской территории за-

ставляет рассматривать Саранский

клад в связи с тем членением тер-

ритории Золотой Орды и Руси на

отдельные «нумизматические про-

винции», которое наметилось в по-

следней трети XIV в

Рассмотрение локальных особен-

ностей денежного обращении невоз-

можно без анализа курса, по кото-

рому выпускалась и обращалась

серебряная монета, без знания, как

курс монетного серебра относится

к серебру в его металлической фор-

ме Эти вопросы связаны с органи-

зацией денежного дела, с эксплуа-

тацией монетной регалии, с особен-

ностями денежного обращения и с

компонентами принудительного кур-

са у обращающейся монеты (то

есть ,с превышением ее номиналь-

ной стоимости над реальной стои-

мостью заключенного в ней метал-

ла) Источники очень скупы по час-

ти сведений об этом Однако здесь

действуют общие экономические за-

коны Их учет позволяет из скуд-

ных свидетельств письменных н ну-

мизматических источников извлечь

кое-какие указания об этом комп-

лексе проблем Сравнение особен-

ностей золотоордыиской и русской

чеканки н обращения показывает

принципиально разные подходы к

денежному делу и разные черты

денежного обращения.

Советская нумизматическая нау-

ка достигла значительных успехов

в исследовании закономерностей де-

нежного обращения средневековья

Доказано, что прекращение систе-

матических поступлений новой се-

ребряной монеты на рынок часто

ведет к изменению курса серебра

в монете по отношению к рыночной

оценке серебра просто в металле

Возникает определенный дефицит

на серебряную монету и серебро

вообще Установленный государст-

вом ее курс по отношению к меди

или золоту, а следовательно, и по-

купательная ее способность стано-

вятся низкими по сравнению со сти-

хийно установившимся на рынке

курсом серебра Выгоднее перепла-

вить монету в слитки или вывезти

серебро в те страны, где оно оцене-

но выше Это способствует еще

большему оскудению денежного об-

ращения Возникают процессы те-

заврации, население придерживает

монеты на руках, купцы вывозят

серебро Чтобы преодолеть этн тен-

денции рынка, обычно повышали

курс серебра в монетной форме

Делалось это различными путями

Иногда монеты надчеканивалнсь и

новые надчеканенные монеты при-

равнивались к меди нлн золоту по

новому, повышенному курсу, иног-

да— обрезывались, облегчались в

весе и приравнивались к меди или

золоту по старому курсу, определен-

ному соотношением номиналов, но

при этом курс заключенного в них

серебра повышался Это снижение

в весе могло произойти и как ре-

форма, с обменом казной старых

монет на новые в выгодной для нее

пропорции. Повышение курса се-

ребра производилось и таким обра-

зом, что более легкие монеты вы-

пускались в обращение и ходили

наряду со старыми или по одному

с ними курсу, или по несколько по-

ниженному, но все же не пропор-

ционально снижению нх металличе-

ского содержания, так что в итоге

меньшее количество серебра в но-

вых монетах приравнивалось к боль-

шему количеству серебра в старых

монетах н курс монетного серебра

повышался При всех этих финан-

совых действиях казна обычно из-

влекала доход либо в виде сэко-

номленного металла при выпуске

большего количества монеты из

меньшего количества металла, но

на ту же номинальную сумму, либо

от обмена старых монет иа новые

в выгодных пропорциях, а иногда

одновременно и от того, н от дру-

юго

Выпуск монет по номинальному

старому курсу, но с пониженным

содержанием металла приводил к

возникновению некоторого компо-

нента принудительного курса и зна-

ка стоимости в монете До опреде-

ленной границы это допускалось

средневековым рынком, но при пе-

реходе ее возникали стихийные воз-

мущения В некоторых странах, на-

пример в Средней Азин, традиции

монетного обращения с принуди-

тельным курсом были очень сильны,

население хотя время от времени

и возмущалось, ио в общем мири-

лось с ним, успокаиваемое или об-

манываемое различными финансо-

выми махинациями казны, часто

терроризируемое угрозами прави-

тельства прибегнуть к наказаниям

за отказ принимать «плохие» моне-

ты В других странах облегчение

веса монет, порча их приводили к

стихийному быстрому падению ре-

альной покупательной способности

монеты на рынке, так как это об-

легчение веса не только и не столь-

ко выравнивало курс серебра в мо-

нете по отношению к рыночной

стоимости серебра, но и снижало

в целях эксплуатации монетной ре-

1алии металлическое содержание

монеты значительно ниже уровня,

требуемого интересами денежного

обращения. Принудительный курс

монеты, вводимой казной в таких

случаях, не удерживался, и это вело

к еще большей порче монет

Эти закономерности денежного

обращения действуют в тесной за-

висимости от состояния общих за-

пасов серебра в государстве, в со-

ответствии со степенью его концент-

рации в руках правительства и

властей и насыщенности рынка сво-

бодным серебром в слитках и изде-

лиях, в связи с организацией денеж--

ной чеканки — из свободно приноси-

мого частными лицами на монетный

двор серебра в металлической фор-

ме или из государственных фондов,

в зависимости от чеканки денег на

государственной монетной мастер-

ской илн откупщиками и т п. Так,

например, «свободный» чекан из

приносимого частными лицами се-

ребра с удержанием определенной

доли чеканенных нз него монет

в пользу казны и монетного двора

возможен при фиксированном се-

ребряном содержании монеты Оно

могло снижаться, но путем скачко-

образным, путем реформ с фикса-

цией нового курса. При этом эле-

мент принудительного курса моне-

ты не должен был быть слишком

высок Иначе было невыгодно нести

серебро чеканить на монетный двор.

С другой стороны, постепенное, не-

заметное, скрытое понижение ме-

таллического содержания монеты н

выпуск ее в обращение приравнен-

ным к старой, более тяжелой мо-

нете исключает такой чекан и пред-

полагает эмиссию монет из государ-

ственных фондов металла

Существенное превышение номи-

нальной стоимости монеты над ее

металлическим содержанием дела-

ло монету пригодной к обращению

только в узких границах местного

рынка, где действовали указы о

принудительном курсе этой монеты

Такая монета за пределы опреде-

ленной «нумизматической провин-

ции» не выходит Различные курсы

серебра в монете наряду с грани-

цами феодальных владений и госу-

дарств создавали «нумизматические

провинции». Выявляемые таким об-

разом локальные зоны денежного

обращения теснейшим образом свя-

заны с тем, где и по какому курсу

серебра ходила монета

Атрибуция ранних русских монет

XIV—начала XV в —очень труд-

ное дело. Плохо читаемые, часто

несохраннвшиеся или искаженные

резчиками штемпелей легенды со-

держат только имена князей с ти-

тулами и иногда с отчествами По-

следнее часто путает исследователя,

так как по фрагменту легенды не

всегда можно установить, что на-

писано— имя или отчество Место

чеканки и год на монетах не обоз-

начались

Для определения монет XIV —

начала XV в неприменимы методы

анализа соотношения штемпелей,

так как в эту эпоху еще не были

широко в ходу маточники, и моне-

ты не дают длинных цепей связан-

ных штемпелями экземпляров — ус-

ловие успешной атрибуции более

поздних русских монет

Впервые некоторый порядок в оп-

ределении ранних русских монет

так называемого «удельного перио-

да» был наведен А. Д Чертковым,

выпустившим в 1834 г. свое «Описа-

ние древнерусских монет» В вы-

шедшем позднее предисловии к это-

му изданию1 А Д Чертков поста-

рался определить характерные для

каждого княжения признаки оформ-

ления монетного типа, надписей и

нормы их веса

Однако и у А Д Черткова, и у

более поздних исследователей до

А В. Орешннкова (Д П Соннова,

С Шодуара, Ф. Ф Шуберта,

А. В Брыкина, Э К. Гуттен-Чап-

ского, Я. Рейхеля) наряду со стрем-

лением к строгому определению мо-

нет по именам князей (при отнесе-

нии остальных в раздел неопреде-

лимых) имелись существенные не-

достатки.

Правильно прочтя имя князя, эти

исследователи допускали большой

произвол в выборе князя с этим

именем, которому можно было бы

приписать монеты Так, появились *

‘См Чертков АД Несколько слов

вместо предисловия к описанию русских

древних монет —Труды и летопись Обще-

ства истории и древностей российских,

ч VII М, 1837

монеты у князей, правивших до

Дмитрия Донского Эти исследова-

тели очень близкие монеты разно-

сила по разным княжествам, как

это случилось с можайскими моне-

тами с характерным оформлением

рамки косой штриховкой Не выяв-

лялись закономерности в оформле-

нии монетного поля, что затрудня-

ло атрибуцию монет Не устанав-

ливались и исторические закономер-

ности развития чеканки монет, что

приводило к хаосу в датировках

Но вес же до Л В Орешннкова

были выделены и правильно описа-

ны многие классы монет, соответст-

вующие основным центрам русской

чеканки Основная заслуга в этом

все же принадлежит А Д Чертко-

ву, труд которого, как писал

А В Орешников, «указал путь по-

следующим нумизматам, но нельзя

сказать, чтобы исследования и ка-

талоги Шодуара, Шуберта, Рейхс-

ля, Сонцова, гр Чапского н др да-

леко ушли от «Описания» Чертко-

ва»2 А В Орешников обратил

внимание на недостаточную тща-

тельность чтения легенд и воопро

изведения в рисунках монет у

Д П Сонцова и А В Брыкина.

Коренной сдвиг произошел после

выхода в 1896 г в свет книги

А В. Орешннкова «Русские монеты

до 1547 г» Этот труд стал основой

для дальнейшего развития рус-

ской нумизматики XIV—XVI вв

А. В Орешников выявил историче-

скую закономерность развития де-

нежного дела, установив, наконец,

ее ранние даты Он исследовал не-

которые принципы оформления мо-

нетного поля, что позволило ему

объединить в единые центры чекан-

2 Ор (1), с VI-VII

ки ряд монет, неопределимых из-за

иечнтаемоети легенд А В Ореш-

ников показал возможность опреде-

ления монет на основании деталь-

ного сходства в оформлении монет-

ного поля, в том, что ои называл

«стилем» монет Он отказался пол-

ностью от определения места чекан-

ки на основании сюжетов изобра-

жения (кентавр, воин с саблей, барс

ит п), общих для монет многих

княжеств, ио считал возможным

объединять единым центром произ-

водства монеты на основании де

тальиого сходства, выявляющего

«одну руку» нли одну школу рез-

чиков штемпелей Им учитывались

и такие особенности, выявляющие

именно индивидуальные черты ра-

боты мастера или школы мастеров

того или иного центра чеканки мо-

нет, как характер размещения и по-

рядок слов в легендах и т п.

А В Орешников стремился изучить

эти закономерности и определить

некоторые принципы атрибуции мо-

нет того или иного княжества

Впоследствии многие его выводы

подтвердились Например, принцип

чеканки ростовских монет от имени

двух князей с характерным для

каждой княжеской линии манерой

оформления и сюжетом монетного

поля Объединение монет с харак-

терной косой штриховкой вокруг

прямоугольной рамки в одну груп-

пу, правда, неполно и ошибочно

(хотя н предположительно) им от-

несенную к Ростову, оказалось пло-

дотворным для дальнейшего изуче-

ния этой нумизматической группы

Таким же является Принцип, сог-

ласно которому монеты с именем

Василия Дмитриевича без титула

«великий князь» нельзя относить к

великому князю Василию Дммтрие-

вичу Московскому, а нужно отно-

сить к Василию Дмитриевичу Кир-

дяпе, в бытность его удельным кня-

зем, н тот принцип, по которому

для Москвы характерны восточные

о. с только с именем Токтамыша

Эти и другие принципы были раз-

виты и применены позднее С И Чи-

жовым я А А Ильиным

Выявив эти основополагающие

принципы атрибуции монет,

А В Орешников сам отметил слу-

чаи их нарушения, при которых мо-

неты с ближайшими совпадениями

деталей и стиля изображения од-

ной стороны по типу другой сторо-

ны или по легенде должны быть

относимы к разным центрам Эти

исключения возникали при заимст-

вовании монетных типов одним

княжеством у другого Но это были

как раз те исключения, которые

подтверждают общее правило

Одновременно с А В Орешнико-

вым работал в области русской ну-

мизматики И. И Толстой При его

больших заслугах как собирателя

и публикатора монет, составившего

корпуса монет, в частности, особо

для нас важных монет Дмитрия

Донского и Василия Дмитриевича

Московского, следует отметить, что

в подходе к атрибуции он сделал

некоторый шаг назад Не приемля

принципов А В Орешиикова, он

смешал опять монеты Василия I

Московского и Василия Дмитриеви-

ча Кирдяпы, отказался от двучлен-

ного анапиза монет Ростова н т п

И И Толстой необоснованно от-

рицал значение титула «великий

князь» на монетах как опознава-

тельного признака чеканки в столи-

це Великого княжества Московско-

го, считая, что такой титул могли

употреблять «из учтивости», приво-

дя примеры из источников Но для

официального пракламативного

средства, каким всегда и всюду бы-

ли монеты, такое безразличие к ти-

тулу -мало вероятно,

К сожалению, в советской нумиз-

матике публикацией и атрибуцией

древних русских монет XIV—нача-

ла XV в занимались мачо Можно

назвать только работу Н Д Мец3

о суздальско нижегородских моне-

тах, выполненную по принципам

атрибуции и классификации, восхо-

дящим к А В Орешннкову Работы

Г Б Федорова в области атрибу

ции н классификации московских

монет н монет московских уделов

ничего нового не внесли

Мы, вслед за А В Орешниковым,

склонны считать возможным объ-

единять во многих случаях монеты,

имеющие неразборчивые, нечитае-

мые, неполные, плохо сохранившие-

ся легенды, с определимыми моне-

тами на основании близкого, де-

тального сходства всей системы

оформления и изображения на мо-

нетном поле, то есть по сходству

типов

Но сходство по типу в ряде слу-

чаев дополняется и тождеством по

штемпелю Поэтому при публика-

ции Саранского клада дается опи-

сание монет по парам штемпелей

с воспроизведением всех не опубли-

кованных до сих пор штемпелей,

они объединяются в типы, обозна-

чаемые римскими цифрами Монеты

разных штемпелей объединяются

в тип в том случае, если между

ними нет существенного различия

’См Мец Н Д Некоторые вопросы

систематизации монет Суздальско-Нижего

родского княжества — В ки Историке ар-

хеологический сборник. М, 1962

10

та же легенда с тем же разделе-

нием слов на строчки, те же рисун-

ки В случае, если вся легенда

имеет зеркальный вид, монеты вы-

деляются в отдельные типы, если

только часть легенды оказывалась

зеркально перевернутой, то монеты

в особый тип не выделяются Если

рамка лишь дополнялась линиями

или точками, сохраняя свое очерта-

ние, монеты в особый тип также не

выделяются, если рамка резко ме-

нялась (из круглой становилась

прямоугольной или сильно увеличи-

валась в диаметре), монеты выде-

ляются в особый тип Значки и ре-

шетки в монетном поле считаются

признаком, достаточным для выде-

ления отдельного типа Различие

монет по количеству разделитель-

ных линий между решетками, по

расположению или количеству то-

чек в лоле не считается тнпообра-

зуюшнм признаком Если описывае-

мая монета близка по типу опуб-

ликованной, это указывается в опи-

сании без разъяснений, если она

тождественна ей по штемпелям, это

отмечается особо.

Даются не все опубликованные

аналогии по типу, а только наибо-

лее близкие описываемой монете

варианты Аналогии, имеющиеся в

книге А Д Черткова и в других из-

даниях, приводятся только тогда,

когда их нет в каталоге А В Ореш-

никова или в других изданиях с фо-

тотипическим воспроизведением мо-

нет

Если нет специального указания,

то круговые легенды монет читают-

ся с внутренней стороны монетного

поля, в противном случае в описа-

нии способ чтения легенды огово-

рен. Если какая-либо сторона моне-

ты имеет подражание джучидской

монете, тип которой определить

нельзя, в описании указывалось

просто «подражание» «Нечитаемы-

ми» названы те легенды, которые

написаны искаженными до неузна-

ваемости знаками, «неразборчивы-

ми»— те, которые написаны пра-

вильными знаками, но плохо сохра-

нились н плохо видны

При плохой сохранности монеты,

но прн определимом ее типе анало-

гии среди сходных опубликованных

монет не даются Если указывает-

ся несколько ссылок на один и тот

же экземпляр монеты (разные ее

публикации и места хранения), то

этн данные заключаются в круглые

скобки

Прн описании джучидскнх монет

всюду, где возможно, дается пол-

ный реконструированный по моне-

там того же типа текст легенд

в русском переводе. Строчки легенд

разделяются косой линией При

описании всех монет невосстанови-

мые части легенды обозначаются

многоточием При передаче совре-

менными русскими буквами древне-

русских легенд большинство букв-

легенды передано соответствующи-

ми буквами современной русской и

греческой азбуки, при этом знак и-

обозначен буквой «Н», знак >е —

буквой «Ё», знак а — буквой «Я»,

знак и — буквой «Я», знак v —

буквой «Ч», знак Ни и — буквой

«И», знак Д — буквой «Д» Осо-

бенности начертания букв и лига-

туры оговорены особо

При описании монет даются вес

в граммах и местонахождение с ука-

занием номера по описи В случае,

если монета находится в Республи-

канском музее Мордовской АССР

в Саранске, перед номером стоит

буква С (например, С-122), если

в Государственном Историческом

музее — сокращение ГИМ (напри-

мер, ГИМ-16).

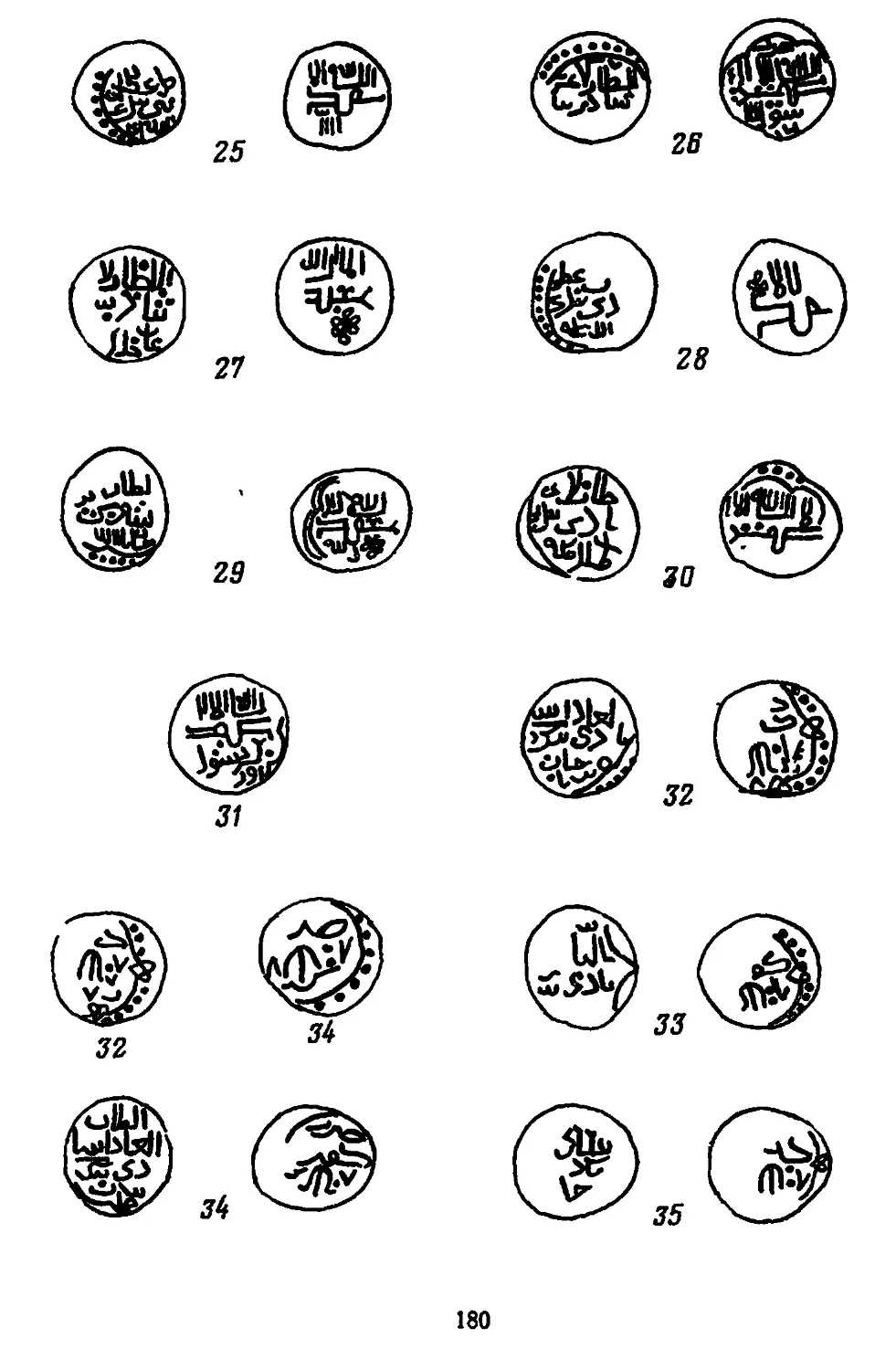

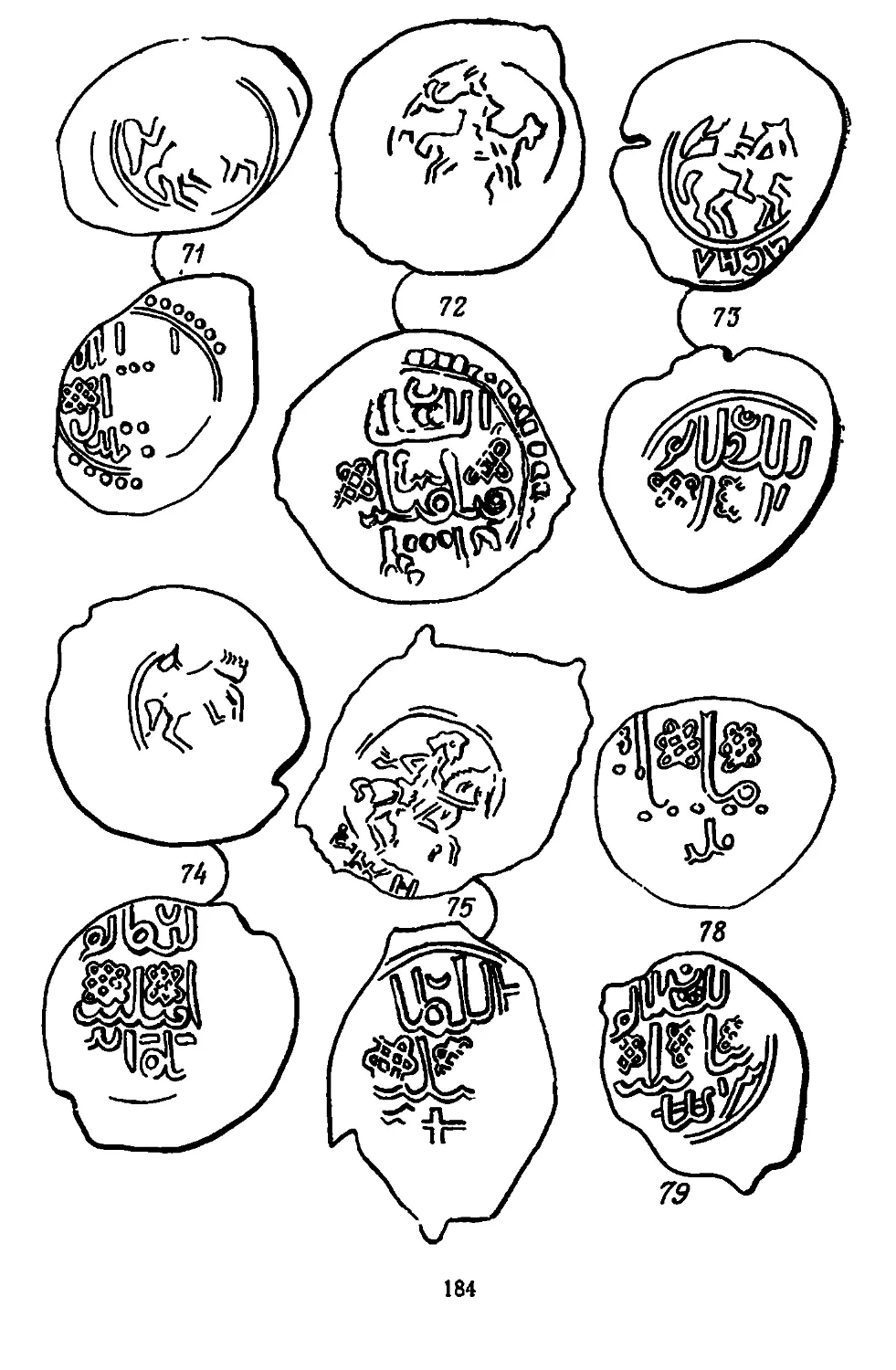

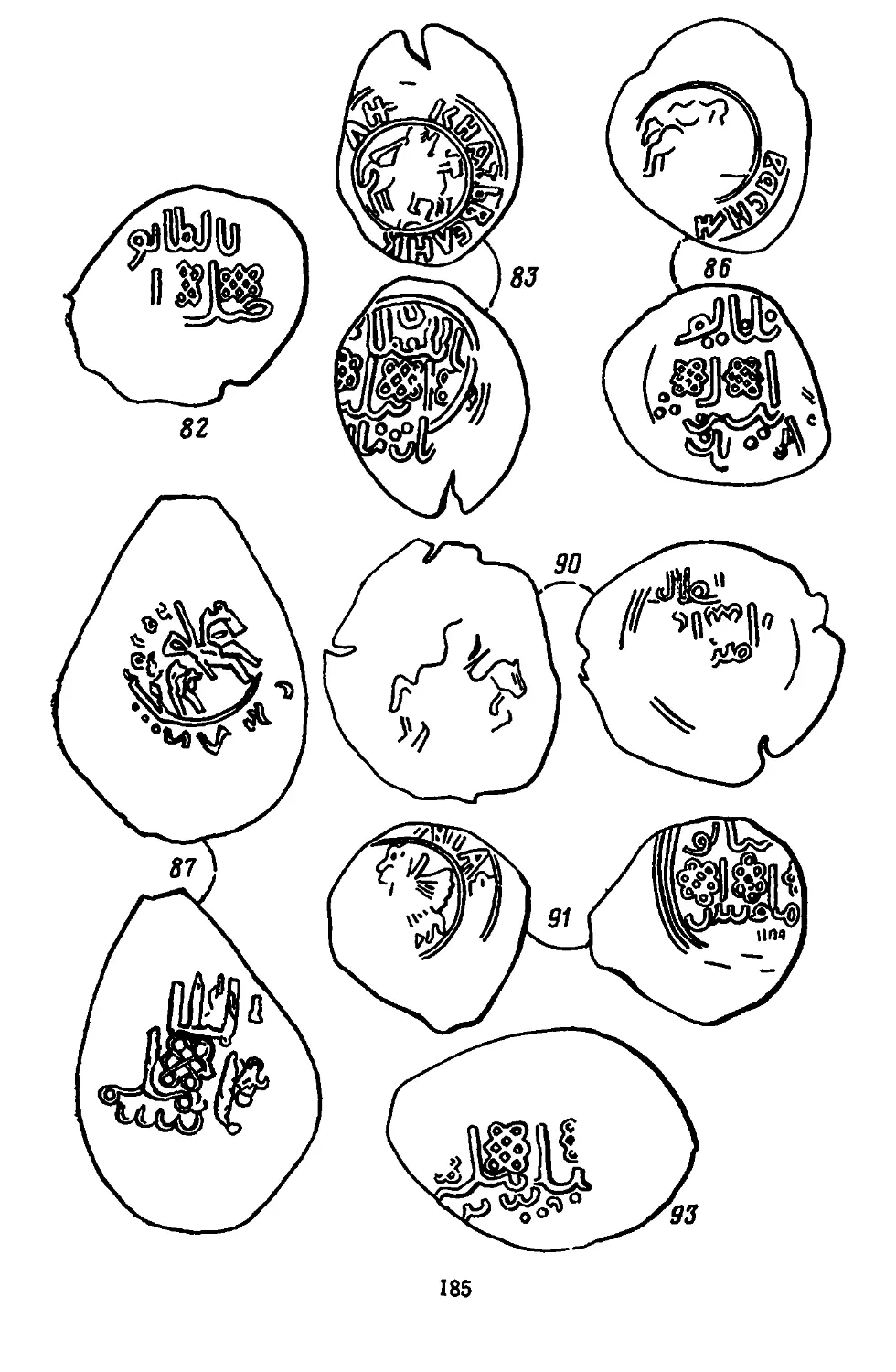

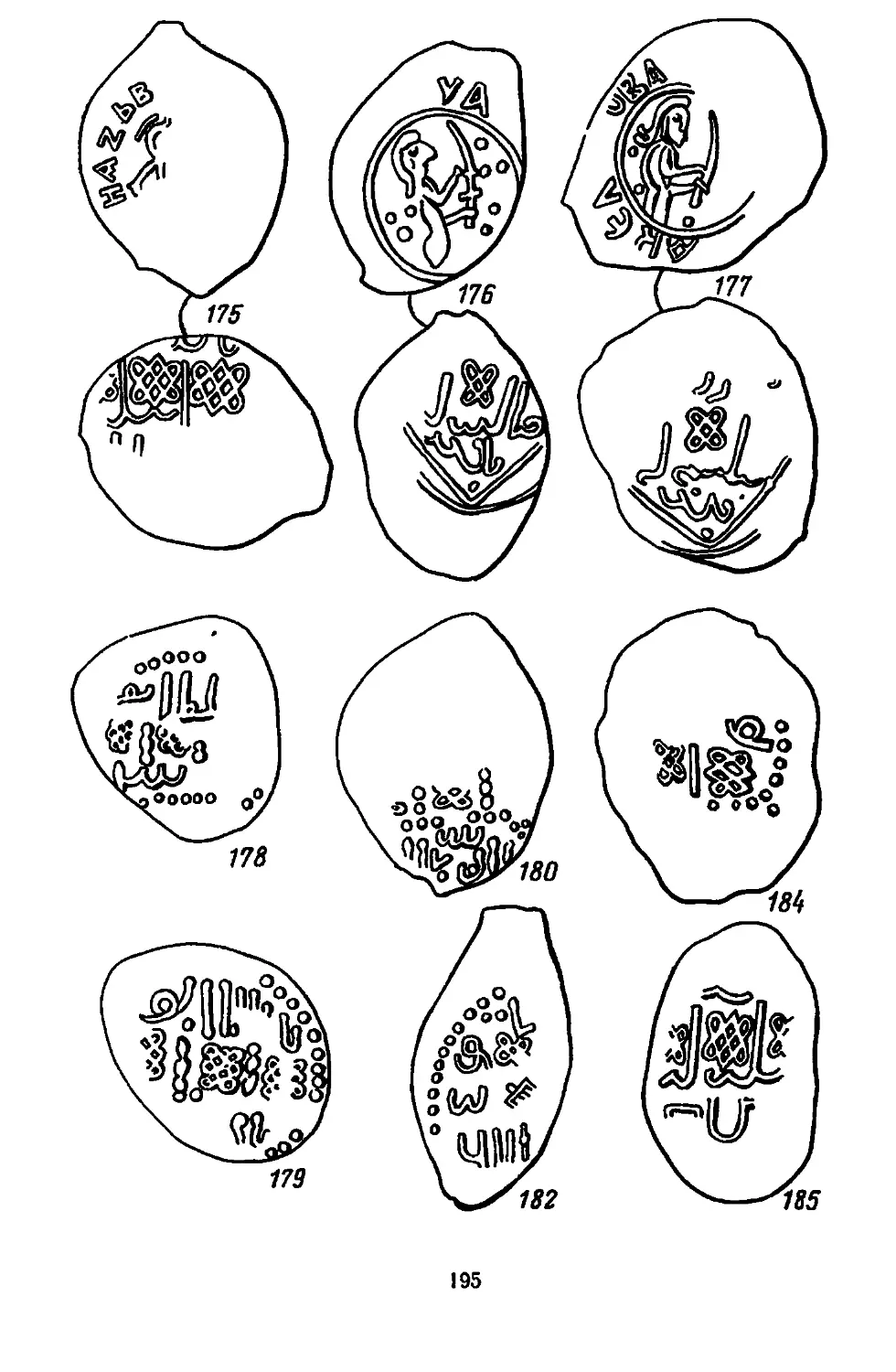

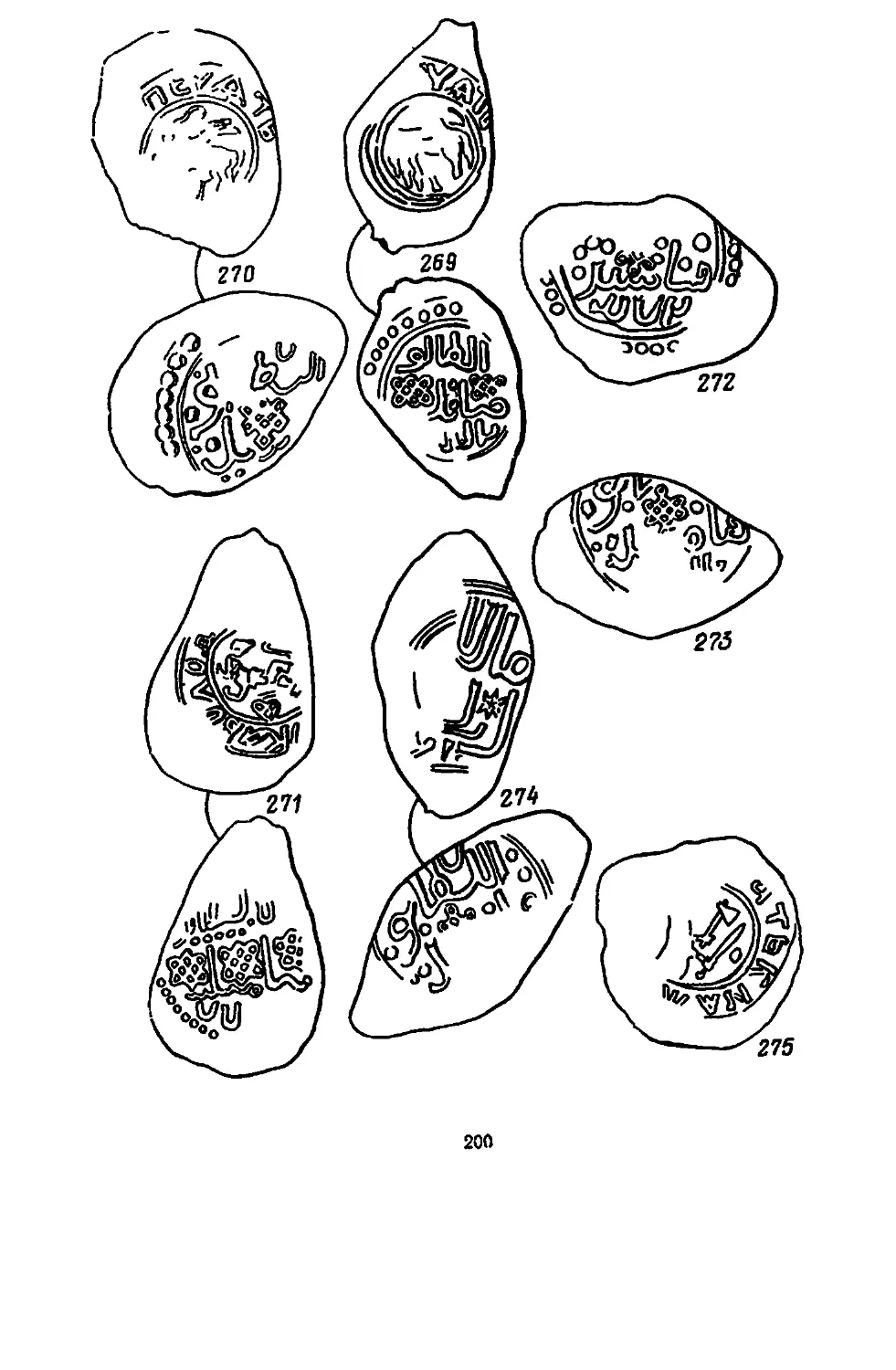

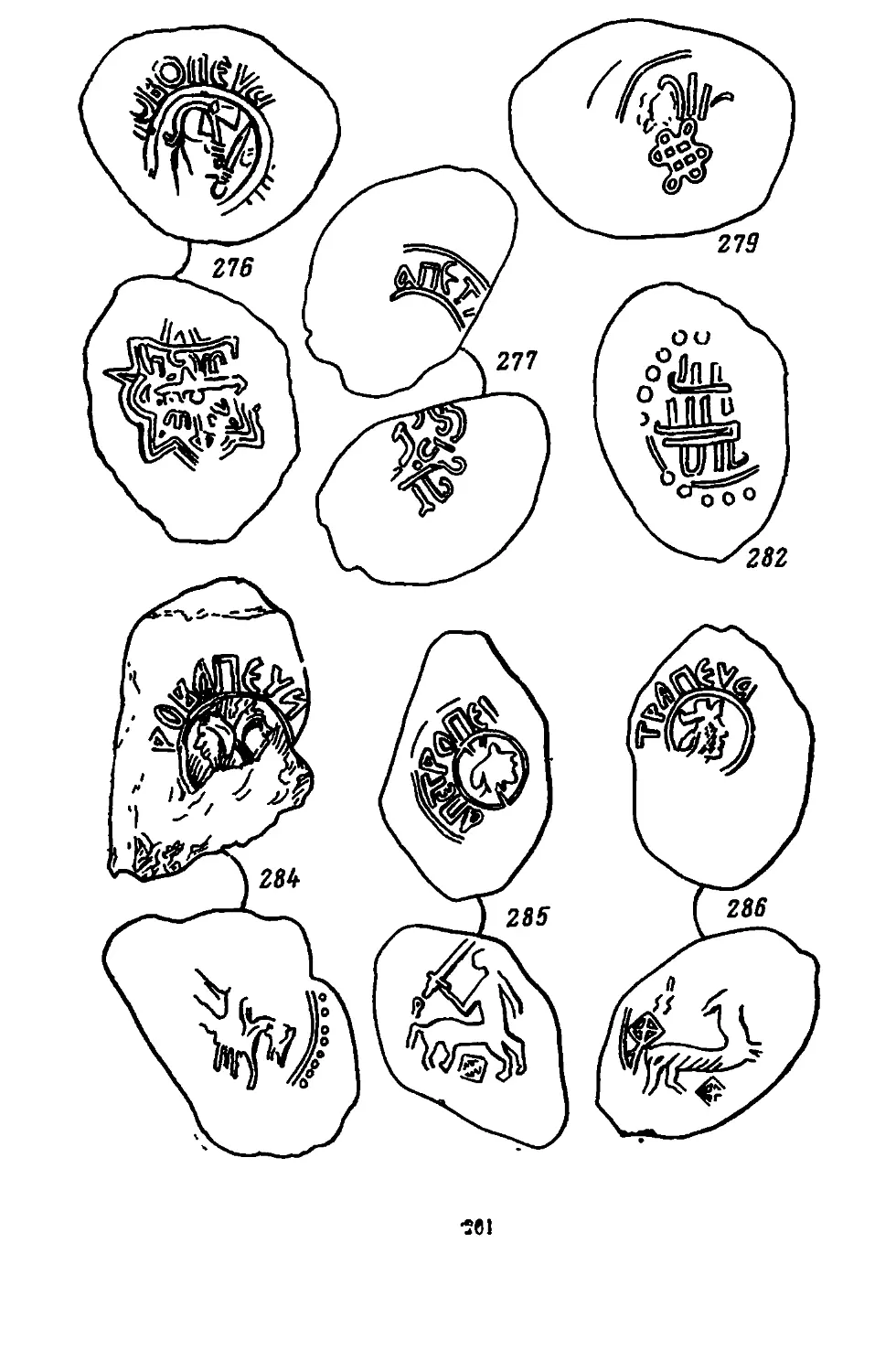

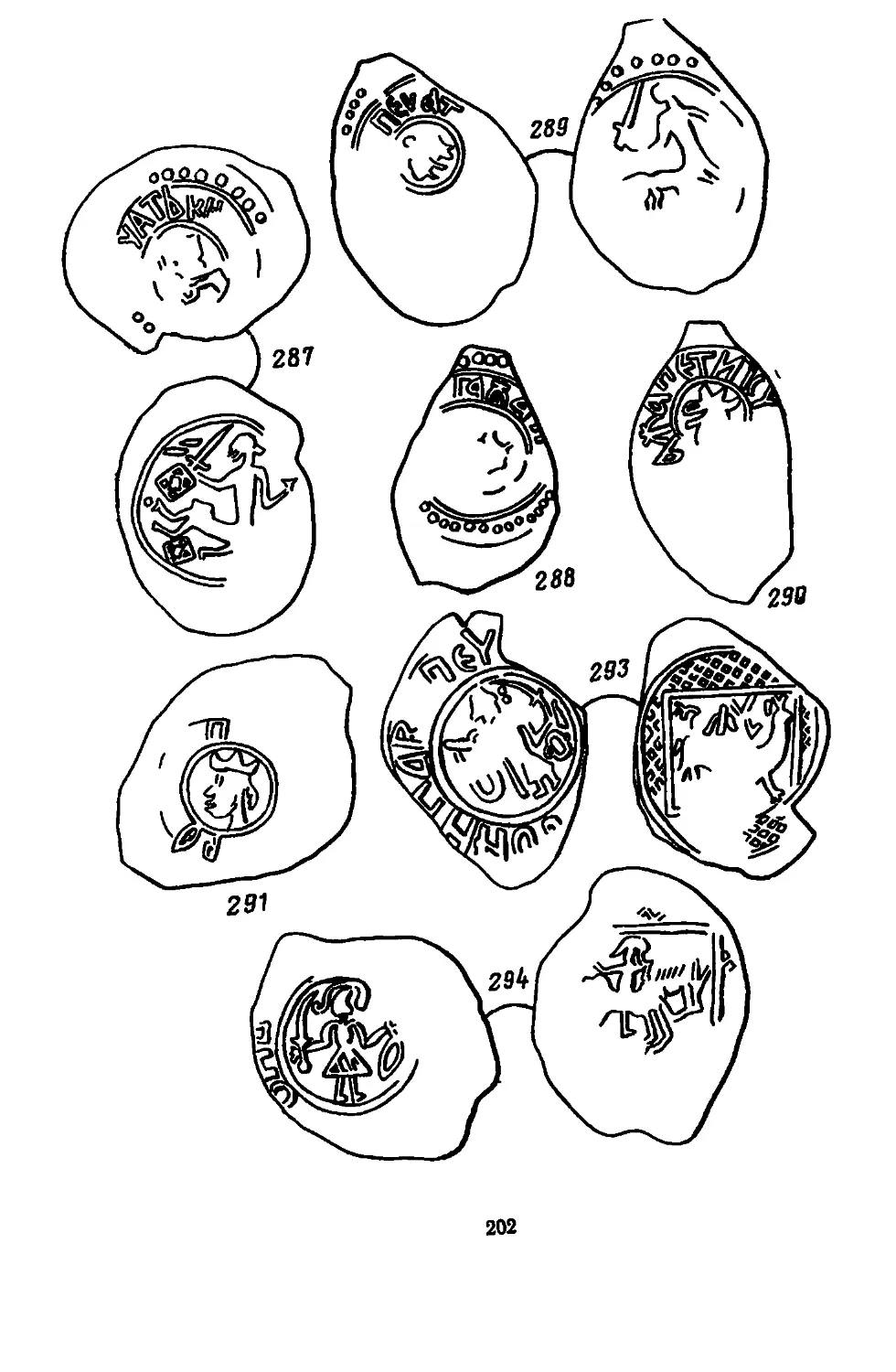

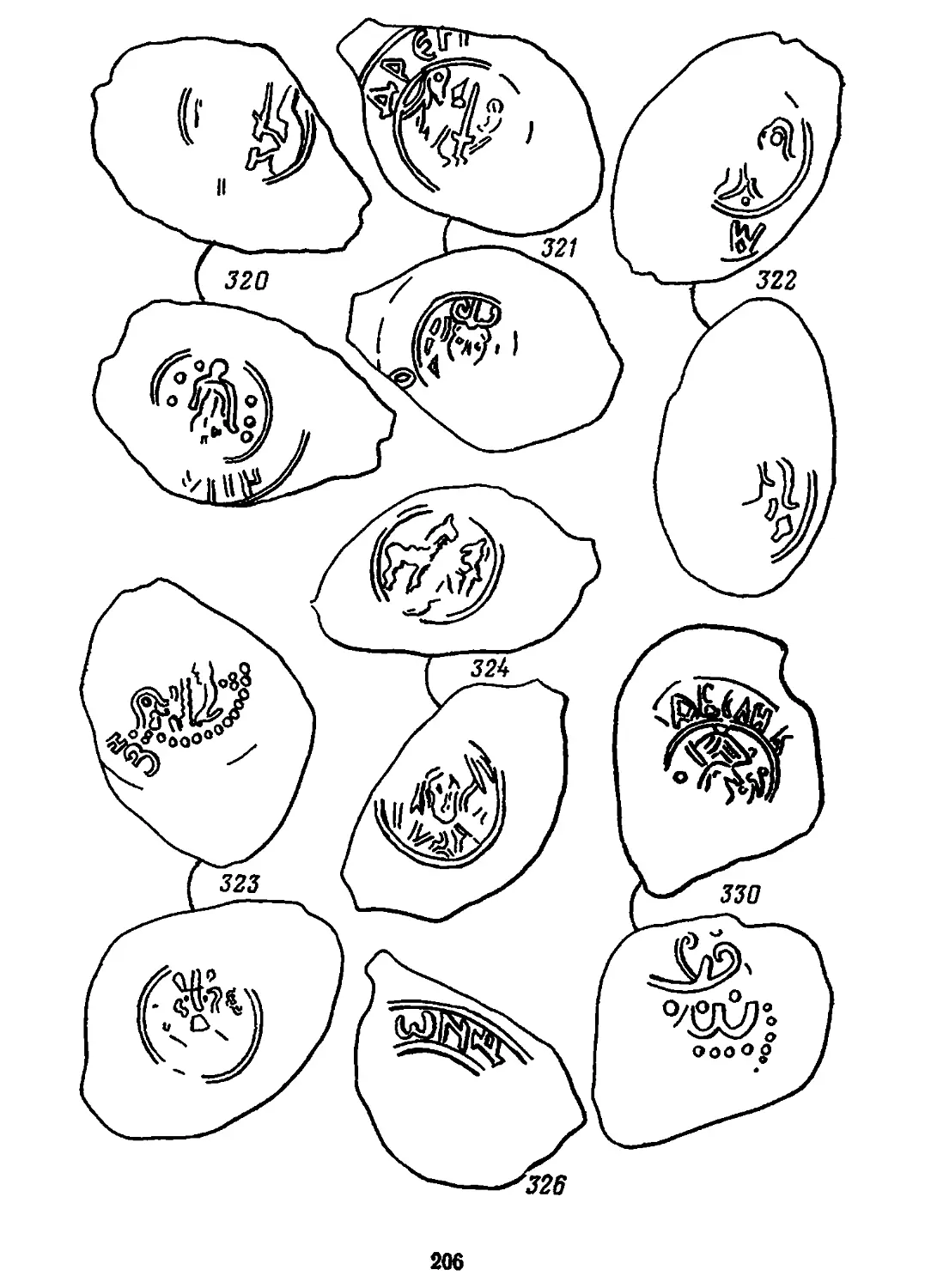

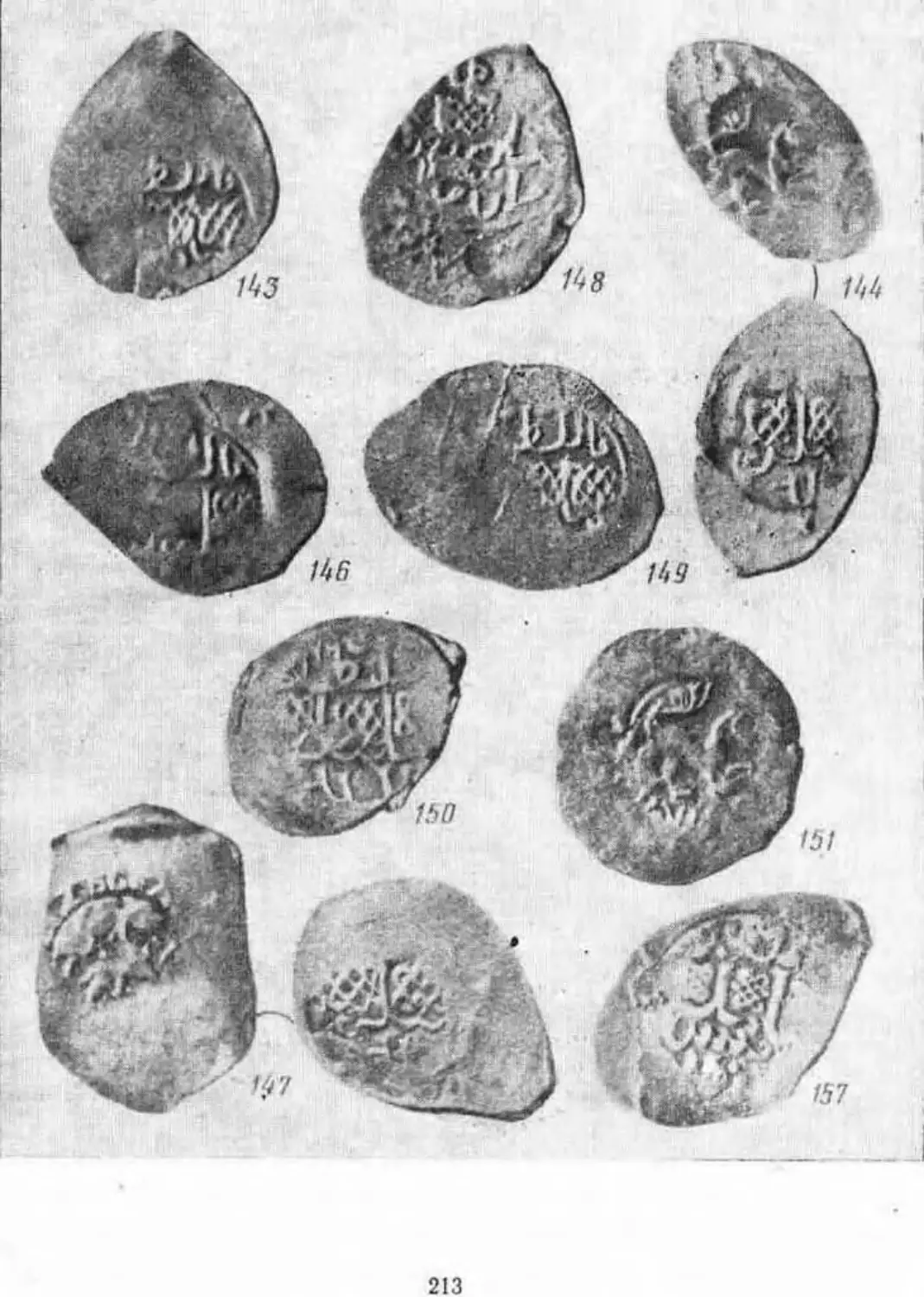

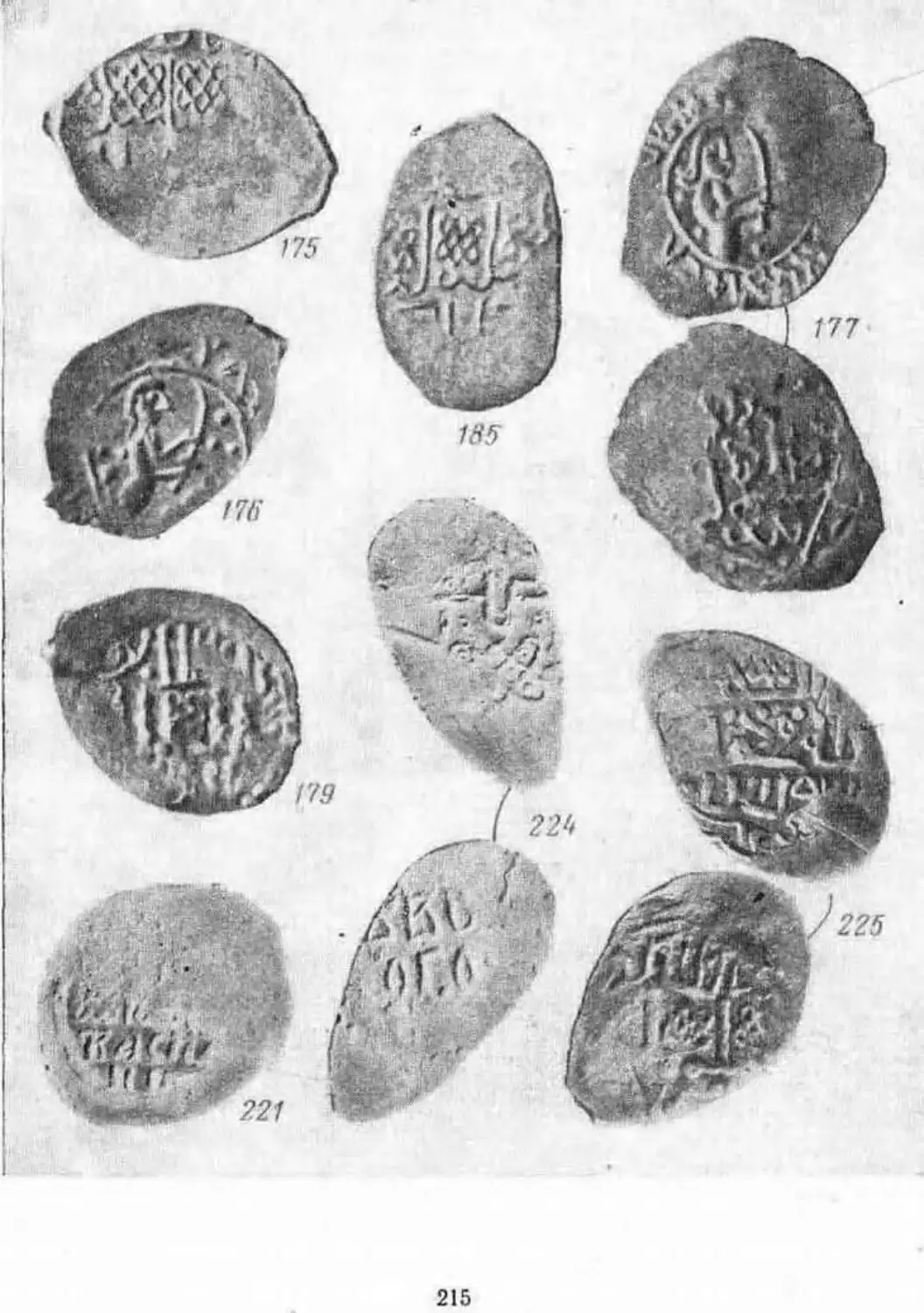

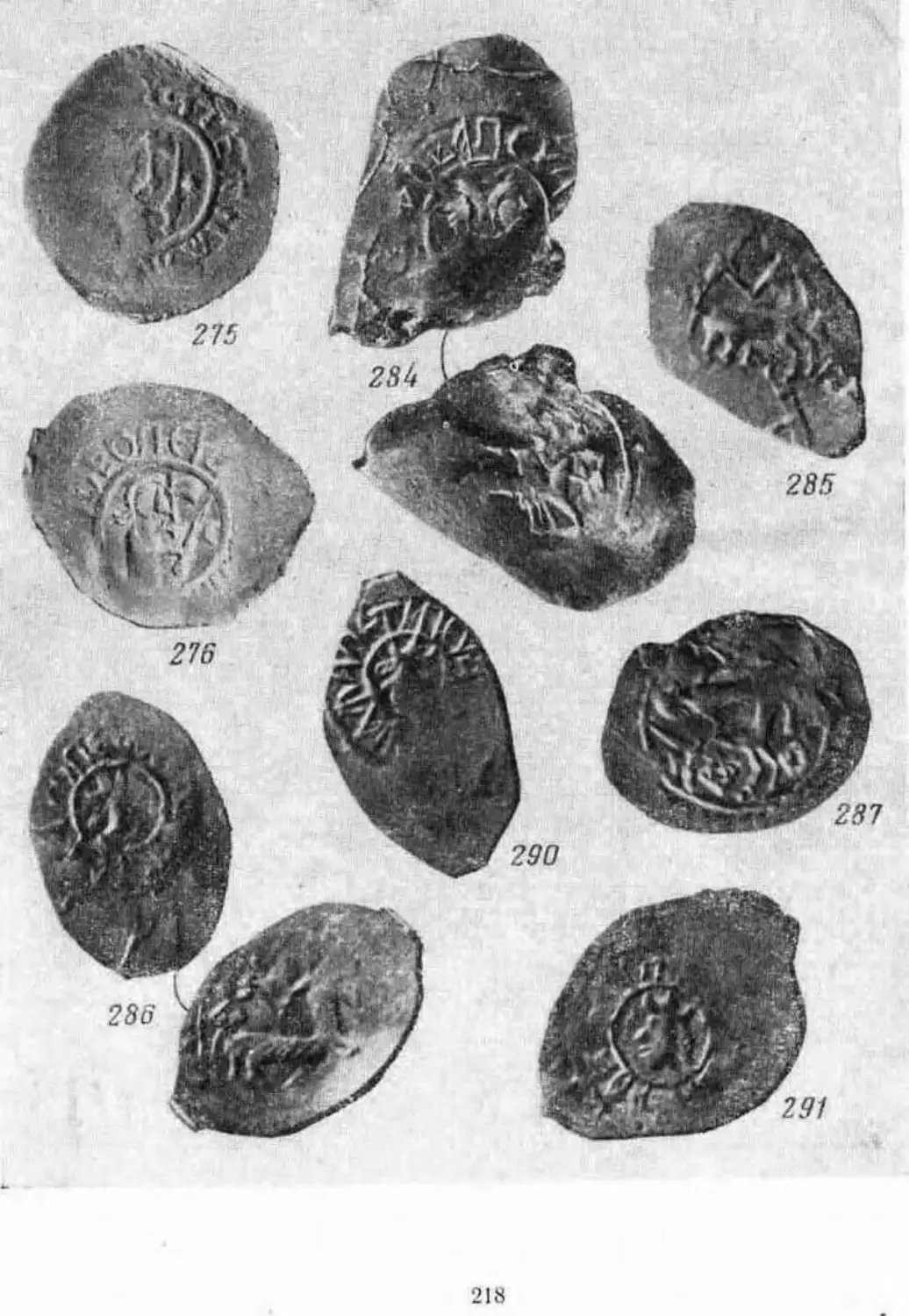

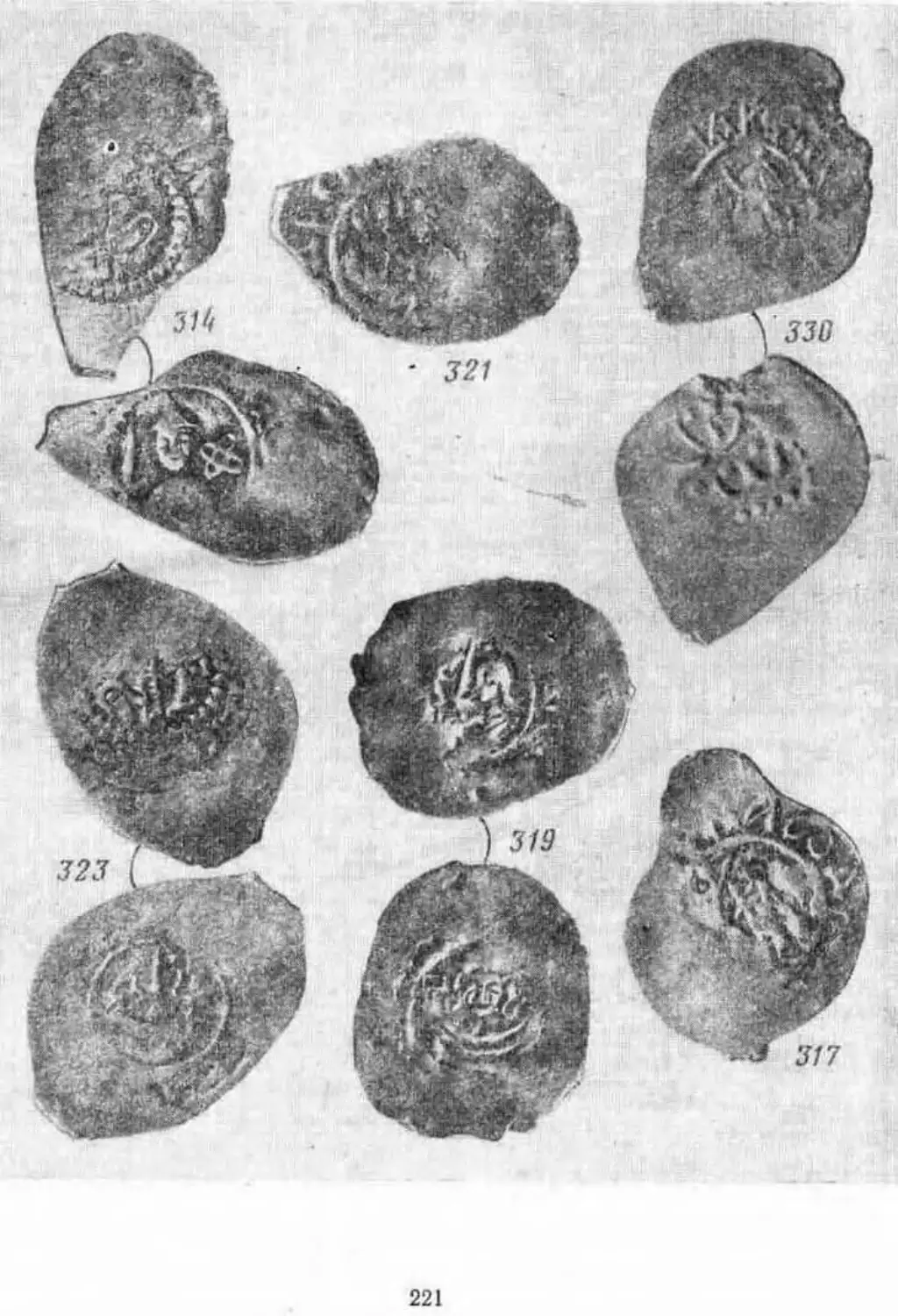

В таблицах даны рисунки н фото-

графические воспроизведения монет

с двойным увеличением В случае,

если одна пара штемпелей пред-

ставлена несколькими монетами,

выбирался для воспроизведения эк-

земпляр наилучшей сохранности,

при этом не обязательно все дета-

ли на нем оказывались сохранны-

ми В некоторых таких случаях ока-

залось удобным дать прорисовку

одного, а фотографию другого эк-

земпляра При описании монеты,

тождественной по штемпелю опуб-

ликованной, давался полный текст

легенды, реконструируемый по опуб-

ликованным экземплярам В других

случаях давался только тот фраг-

мент текста, который сохранился

на монетах публикуемого клада

Поставленная еше А Д Чеотко-

вым задача—публикация катало-

гов коллекций русских монет — не

решена Ее к тому же спедует до-

полнить другой задачей — публика-

цией кладов монет Над этим упор-

но и успешно работали многие рус-

ские нумизматы А В. Орешников

я И И Толстой, С И Чижов и

А А Ильин и другие В предлагае-

мой работе, идя по стопам этих

ученых, мы публикуем монеты Са-

ранского клада, которые относятся

к чеканке джучндсюнх ханов, Вели-

кого княжества Московского, Сер-

пуховского, Можайского, Дмитров-

ского, Ростовского и Ярославского

княжеств

- Пользуюсь случаем, чтобы выпол-

нить приятный долг и выразить

благодарность всем крллегам, ока-

завшим помощь в моей работе*

В А Калинину, В. А. Кучкину,

А С. Мельниковой, М А Сотнико-

вой. И Г. Спасскому В Л. Янину

ГЛАВА 1

САРАНСКИЙ КЛАД

И ЕГО МЕСТО

СРЕДИ ПАМЯТНИКОВ

ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ

В 1961 г случайно в лесу,

у с. Черная Промза Больше-Берез-

никовского р-на Мордовской АССР

жителем села Паракнно А Л. Лукь-

яновым был найден большой клад

серебряных монет Основная часть

монет поступила в Республиканский

краеведческий музей в Саранске,

остальные — в отдел нумизматики

ГИМ1 Монеты распределяются сле-

дующим образом

Джучидские монеты (109) Ток-

тамыш Сарай ал-Джедид 781 г х —

Г, Орда год’ —1; Крым 796 гх.—

В, год? — 1, город’ 794 гх.— 1;

Тимур-Кутлуг Орда ал-Джедид

802 г.х—1; Крым 797 г.х — 1,

год’ — 1, Улуг ал-Джедид 800 г.х —

2, город? год? —1; Шадибек. Сарай

807 гх—1; Хаджи-Тархаи год? —

2, Азак 801 гх —1, год?—10, Ор-

да ал-Джедид 802 гх—1, Орда

806 гх — 1, 808 гх. —2, 810 гх —

1, год? —16; Каффа ал-Джедид

807 гх —9, 809 1.x.—4, год?—19,

1 В ГИМ хранятся 833 монеты нз Са-

ранского клада (№ 31600) Остальные

1714 монет—в Мордовском республикан-

ском краеведческом музее (Оф № 2835).

Всего в кладе 2547 монет

Хорезм 810 гх—2, год’ —1, го-

род? год?—4, Пулад Сарай год’ —

2; Сарай ал-Джедид 810 гх—I,

Хаджи-Тархан год? — 3; Азак

год? — 1, Орда 810 гх — 3,

811 г х — 1, год? — 1, Хорезм год? —

2, хан’ Азак год? — 1, стертые пол-

ностью—2

Русские монеты (2438) Москов

ское княжество Дмитрий Иванович

Донской — 3, Василий Дмитрие-

вич—433, Серпуховское княжество

Владимир Андреевич—22; Дмит-

ровское княжество Петр Дмитрие-

вич — 41, Можайское княжество

Андрей Дмитриевич — 4, Ростов-

ское княжество Андрей Федорович

и Андрей Александрович — 5, Ан-

дрей Федорович, имя борисоглеб-

ского князя не определяется — 15,

Федор Андреевич н Андрей Алек-

сандрович или Константин Влади-

мирович — 1, Федор Андреевич, без

обозначения борисоглебского кня-

зя— 1, Андрей Федорович или Фе-

дор Андреевич и Константин Вла-

димирович— 2, неопределимые рос-

товские— 27, Ярославское княжест-

во Иван Васильевич — 3, Ниже-

городское княжество. Дмитрий

Константинович, Борис Константи-

нович, Василий Дмитриевич Кирдя-

па, Даниил и чеканенные в Ниже-

городском княжестве после присо-

единения его Василием Дмитриеви-

чем Московским — 1006, неопреде-

ленные — 658, стертые и сбитые —

215, неотчеканенные русские заго-

товки для монет — 2

Время зарытая клада определя-

ется довольно точно. Клад не мог

быть зарыт ранее 1409 г, так как

в ием есть монета Пулада, чеканен-

ная в Орде в 811 г.х. (1408—

1409 гг). Клад не Мог быть сокрыт

много позднее этой даты, так как

13

в нем нет джучидских монет, чека-

ненных, как мы знаем по другим

кладам, в достаточном количестве

после 811 г х Таким образом, клад

зарыт около 1409 г, видимо, одно-

временно или несколько раньше

Дроздовского Клада, который был

спрятан около 1410 г 2

Исключительно большое количе-

ство монет в кладе делает его пер-

воклассным источником для изуче-

ния денежного дела тех княжеств,

которые в нем представлены моне-

тами, и денежного обращения Мос-

ковского и Нижегородского кня-

жёств конца XIV—начала XV в

Место находки клада (на Суре,

выше впадения в нее Алатыря, то

есть почти у самой границы Ниже-

городского княжества, недалеко от

Великой Сары) и дата младшей

монеты клада (1408—1409 гг) за-

ставляют вспомнить о нашествии

Еднгея иа русские земли в 1408 г

В начале 1409 г татарский отряд

напал на Нижний Новгород и Го-

родец, но, получив приказ от Еди-

гея вернуться обратно в Орду, за-

кончил этот грабительский набег

походом вверх по Суре, в резуль-

тате которого были разграблены

Великая Сара и Кормыш3. Тогда-то

в минуту опасности и был, вероят-

но, сокрыт этот клад, представляв-

ший большое денежное имущество

Монеты Федора Андреевича Ростов-

ского, который наследовал своему

отцу после его смерти в 1409 г, не

противоречат предполагаемой дате

зарытия клада в начале 1409 г;

дата смерти Андрея Федоровича

Ростовского могла быть сообщена

летописцем неточно

» Си. Ч, с б.

» ПСРЛ, т XV, стлб 484

Рассмотрим вначале джучидские

монеты Саранского клада.

Токтамыш (1376-1399 гг)

1 Сарай ал-Джедид, 781 г х.

(1379—1380 гг)

Л с В рамке из четырех дуг с

дужками в местах их соедине-

ния Султан То/ктамыш бек/.

О с. В круглой точечной рамке

рамка из шести дуг Сарай /ал-

Джедид/ 871

1 экз, С-21, вес 1,13

2 Орда, год не виден.

Л с В круглой точечной рамке

рамка из шести дуг. ДТокт]

амыш [хан]/ Да продлится его

царствие.

Ос. В круглой точечной рамке

рамка из шести дуг Чекаи /Ор-

ды/ В середине третьей строки

решетка

О с Сав. № 447

1 экз, С-16, вес. 1,12.

3 Крым, 796 г х. (1393—1394 гг)

Л с В круглой точечной рамке

рамка из шести дуг [Султан]

/Токтамыш хан/ Да продлится

его царствие

О с В рамке из четырех дуг с

выступами между ними: Чека-

нено в /городе Крым/ 796.

Rec. с 326, № 73; Гр (1), с 302,

№ 3, табл. VI, 2

6 экз разных пар штемпелей;

С-1, 4, вес 1,08—1, 1,12—1;

1,13—1, 1,14 — 2, 1,16—1

4 Крым, 796 гх (1393—1394 гг)

Л с как л с 3 по типу.

О.с как о.с 3 Рамка другая,

из шести дуг.

1 экзе, С-4; вес’ 1,15

5 Крым, 796 гх (1393—1394 гг).

Л с ие видна.

Ос. как о.с 4 по типу Цифра

9 вдвое выше других цифр

1 экз.; С-3; вес 1,14.

6 Крым, год не видно. По тйпу

796—797 ггх. (1393—1395 гг).

Л с. как л с 3 по типу.

О'С как ол. 3. Рамка другая

в круглой точечной рамке квад-

ратная рамка с четырьмя ду-

гами

1 экз; ГИМ-34, вес- 1,13.

7 Город полностью не обозначен,

7(9)4 гж (1391—1392 гг)

Л с В круглой линейной рамке

квадратная рамка с четырьмя

дугами Султан /ТЬктамыш хан/

Да продлит Аллах [его царст-

вие]

Ос В рамке из четырех дуг с

дужками между ними Нет бога

кроме /Аллаха, Мухаммед /по-

сол Аллаха/ 74 Между цифра-

ми точка.

Лх Ф № 225 (небольшое отли-

чие в рамке).

1 экз.., С-2, вес. 1,13

Тимур-Кутлуг (1395—1399 гг)

8. Орда ал-Джедид, 802 гх (1399—

1400 гг)

Л с. В рамке нз четырех дуг с

узелками в местах их соедине-

ния Султан Справедливый /Ти-

мур-Кутлуг/ хай Да продлит

О с В рамке из шести дуг. Че-

кан Сарая /ал-Джедид/ 802

В оерёдине второй строки ре-

шетка

1 экз ; С-5, вес 1,07.

9 Крым, 797 гх (1394—1395 гг).

Л.с. В поле видны только две

строки . Справедливый Тимур/

/Кутлуг

Ос' В круглой точечной рамке

треугольная рамка В чеканено

/городе Крым/ 797

I экз, С-la, вес 1,12.

10. Крым, год не виден.

Л.с В круглой линейной рамке.

Султан /Справедливый Тимур/

/Куглуг хан

О.е В круглой линейной рамке-

Чекан /город Крым/ 07

1 экз; С-7; вес. 0,98

11. Улуг ал-ДЖедид, 800 гх. (1397—

1398 гг.)

Л.е. В двойной квадратной рам-

ке с четырьмя дугами Султан

Справедливый /Тимур-Кутлуг/

хан Да продлится его царствие

О с. В рамке из шести дуг Че-

кан /Улуг/ ал-Джедид / 800

Rec. с. 360, № 1 (X М Френ

читал, видимо, неправильно вто-

рую строку ос как «Орда»),

I экз; С-6; вес: 1,09.

12. Улуг ал-Джедид, 800 г х (1397—

1398 гг)

Л.с как л.с И. Рамка Другая,

в круглой линейной рамке квад-

ратная рамки с четырьмя винь-

етками по сторонам.

Ос как о.с. 11 по типу.

1 экз., С-6, вес 1,11

13 Город и год не видны.

Ле. Султан /Тимур-Кутлуг хан/

Имя хана написано- в обрат-

ную сторону.

Ос невидна.

1 экз , С-8; вес. 0,82

Шадибек (1399-1407 гг)

14 Сарай, 807 г.х (1404—1405 гг).

Л с. В круглой точечной рамке

рамка цз шести дуг Султан

Высочайший /Шадибек хан/ Да

продлится его царствие

Ос. В двойной круглой точеч-

ной и линейной рамке рамка

из шести дуг: [Чеканено в] /го-

роде Сарай/ 708.

I экз; С-9, вес- 1,11

15 . Хаджи-Тархан, год не виден

Л с В круглой линейной рамке:

Султан /Высочайший Шади/бек

хан

Ос. В двойной круглой точеч-

ной и линейной рамке: Чекан

/Хаджн/Тархана

1 экз , С-19, вес 1,17

16 Хаджи-Тархан, год не видно

Л с В двойной круглой точеч-

ной и линейной рамке' Султан

/ШадибеК/ Да продлится

Ос В круглой линейной рамке.

Чекан /Хаджи / Тархана.

1 экз, ГИМ-17; вес 1,11.

17 Азак, 801 гх (1398—1399 гг.).

Л.с В круглой точечной рамКе

рамка нз шести дуг [Султан

Справедливый]/[Шади] бек/

/хан/[Да продлится]

О с В круглой точечной рамке

рамка из шести дуг. Чекан /го-

реда/[Азака]/[гад] 107.

1 экз, С-10, вес 1,02

18 Азак, год не виден

Л с как л.с 17 по типу.

О.с каи ос 17 по типу

10 экз. разных пар штемпелей,

С-10, вес 1,05—2, 1,06 — 1,

1,11 — 1, 1,12—2, 1,14 — 2;

1,15-2

19. Орда ал-Джеднд, 802 гх.

(1399—1400 гг)

Л с, В рамке из четырех дуг

с узелками в местах нх соеди-

нения Султай Справедливый

/Шади бек/ Да продлится

О.с. В круглой точечной рамке

рамка из шести дуг [Чекан]

/Орды/ал-Джедид/ 82. В сере-

дине третьей строки решетка

1 экз; Сав № 538, С-13; вес

1.16

20. Орда, 806 гх (1403—1404 гг)

Л.с В круглой линейной рам-

ке 806 /Султан Высочайший/

ШадибекДхан. Да продлится] .

О.с В круглой линейной рамке

[Чекан/Аллаха] /Нет бога кро-

ме /Мухаммед /посол Аллаха/

Орды Слово «Мухаммед» на-

писано в обратную сторону

О с. Rec с 367, № 29 (другой

гой)

1 экз., С-20а, вес. 1,12

21 Орда, 808 г.х (1405—1406 гг).

Л с. В двойной круглой точеч-

ной и линейной рамке Султан

Высочайший /Шадибек/хан Да

продлит Аллах его царствие/

Ос как ос 20 Слово «Мухам-

мед» написано в правильную

сторону.

2 экз разных пар штемпелей,

С-206; вес- 1,15 — 2

22 Орда, 810 гх (1407—1408 п )

Л.с как Л с. 21 Год другой

810.

О с В круглой линейной рам-

ке Нет бога кроме Аллаха/

Мухаммед/ чекаи /посол Алла-

ха/ Орды

1 экз., С-21; вес 1,12.

23. Орда, год не виден. По типу

806—810 ггх. (1403—1408 гг).

Л.с как л с 21.

О с как ос 21 по типу.

3 экз разных пар штемпелей,

С-12, 20з, ГИМ-15, вес- 0,84— 1;

1,13—2

24 Орда, год не виден

Л с как л-с 21

Ос В круглой линейной рам-

Ке. [Нет бога кроме] Аллаха

/Мухаммед/ [посол] Аллаха

Слева Орда

1 экз., С-20в, вес- 1,17.

25 Орда, год невиден.

Л.с как л с. <21.

О.с как о. с. 24. С боков леген-

ды не видны.

1 экз, С-20г, вес. 1,13

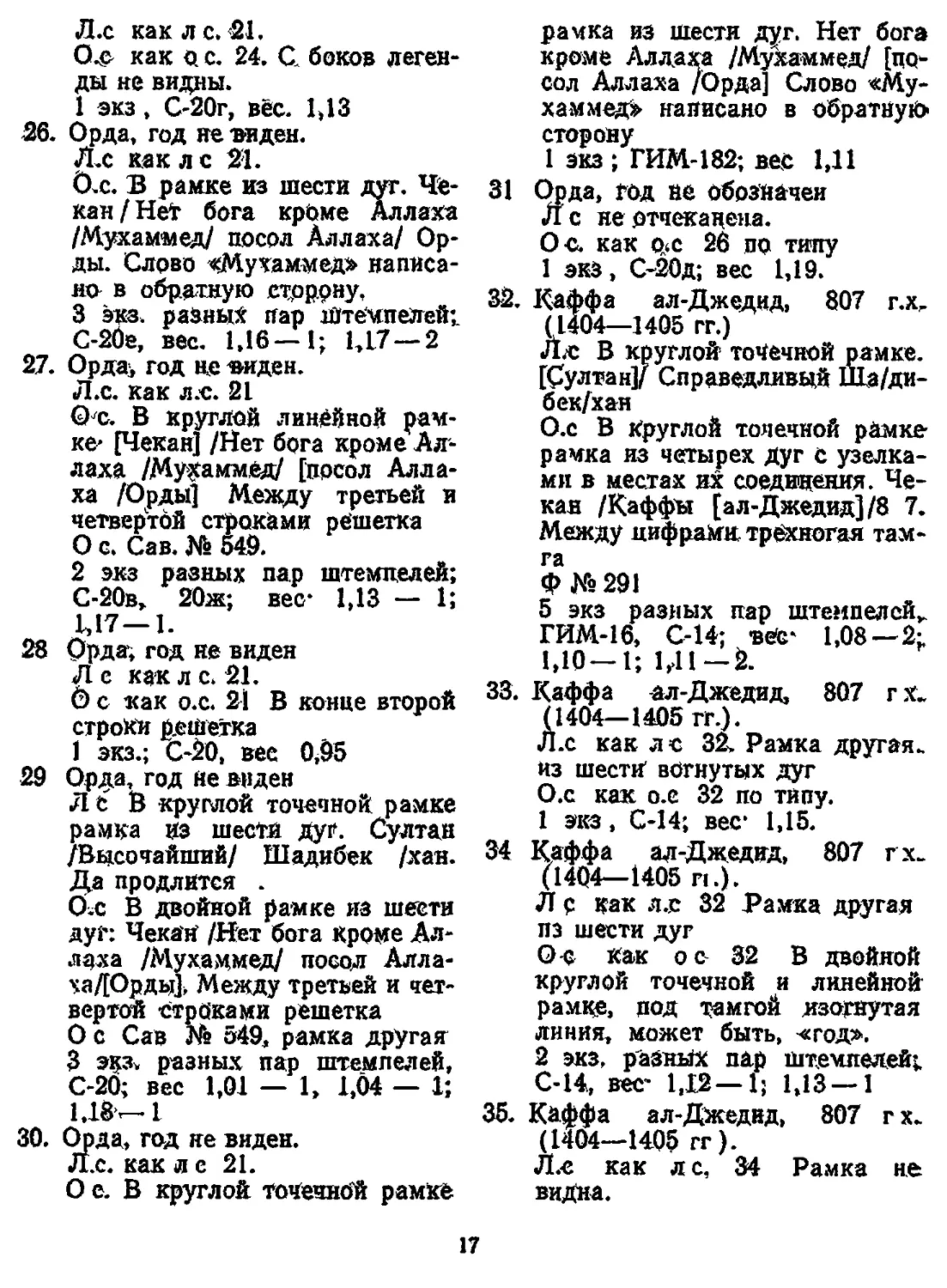

26. Орда, год не виден.

Л.с как л с 21.

О.с. В рамке из шести дуг. Че-

кан/Het бога кроме Аллаха

/Мухаммед/ посол Аллаха/ Ор-

ды. Слово «Мухаммед» написа-

на в обратную стрррну,

3 экз. разных пар штемпелей;

С-20е, вес. 1,16—1; 1,17—2

27. Орда, год не виден.

Л.с. как л.с. 21

О с. В круглой линейной рам-

ке" [Чекан] /Нет бога кроме Ал-

лаха /Мухаммед/ [посол Алла-

ха /Орды] Между третьей и

четвертой строками решетка

О с. Сав. № 549.

2 экз разных пар штемпелей;

С-20в, 20ж; вес* 1,13 — 1;

1,17—1.

28 Орда; год не виден

Л е как л с. 21.

О с как о.с. 21 В конце второй

строки решетка

1 экз.; С-20, вес 0,95

29 Орда, год йе виден

Л с В круглой точечной рамке

рамка из шести дуг. Султан

/Высочайший/ Шадибек /хан.

Да продлится .

Ох В двойной рамке из шести

дуг: Чека'й /Нет бога Кроме Ал-

лаха /Мухаммед/ посол Алла-

ха/[Орды], Между третьей и чет-

вертой строками решетка

Ос Сав № 549, рамка другая

3 э?з. разных пар штемпелей,

С-20; вес 1,01 — 1, 1,04 — 1;

1.18—1

30. Орда, год не виден.

Л.с. как л с 21.

О е. В круглой точечной рамке

рамка из шести дуг. Нет бога

кроме Аллаха /Мухаммед/ [по-

сол Аллаха /Орда] Слово «Му-

хам мед» написано в обратную

сторону

1 экз ; ГИМ-182; вес 1,11

31 Орда, год не обозначен

Л с не отчеканена.

Ос. как Q.X 26 по типу

1 экз, С-20д; вес 1,19.

32. Даффа ал-Джедид, 807 г.х,

(1404—1405 гг.)

Л.с В круглой точечной рамке.

[Султан]/ Справедливый Ша/ди-

бек/хан

О.с В Круглой точечной рамке

рамка из четырех Дуг с узелка-

ми в местах их соединения. Че-

кан /Каффы [ал-Джедид]/8 7.

Между цифрами трёхногая там-

га

Ф № 291

5 экз разных пар штемпелей,

ГИМ-16, С-14; вес- 1,08—2;

1,10—1; 1,11— 2.

33. Каффа ал-Джедид, 807 гх.

£1404—1405 гг.).

Л.с как л с 32, Рамка другая,

из шести вогнутых дуг

О.с как о.с 32 по типу.

1 экз, С-14; вес" 1,15.

34 Каффа ал-Джедид, 807 гх.

(1404—1405 п.).

Л с как л.с 32 Рамка другая

пз шести дуг

Ос Как ос 32 В двойной

круглой точечной и линейной

рамке, под тамгой изогнутая

линия, может быть, «год».

2 экз, разных пар штемпелей;

С-14, вес- 1,12—1; 1,13 — 1

35. Каффа ал-Джедид, 807 гх.

(1404—1405 гг).

Л.с как л с, 34 Рамка не

видна.

17

О.с как о.с. 32 по типу.

1 экз, С-14; вес: 1,15

36 Каффа ал-Джедид, 809 г.х

(1406—1407 it)

Л.с. как л с. 32. Рамка не

видна

О с. как ос 32 В третьей стро-

ке 39

4 экз разные паб штемпелей;

С-16; вес 1,10—3; 1,12—1

37. Каффа ал-Джедид Год не ви-

дёи.

Л с. как л с 32 по типу.

О.с как о.с. 32.

17 экз. разных пар штемпелей;

С-16, вес 1,09 — 1, 1,10 — 3;

1,11 — 3; 1,12-3; 1,13—4;

1,15—2; 1,16—1.

38 Каффа ал-Джедид, год не ин-

ден

Л.с в рамке из пятй или шести

дуг Султан /Шади [бек]/хан

О.с. В круглой линейной рамке:

Чекан,/Каффы ал-Дже/дид/ 8..

Между цифрами трёхиогая там-

га

1 эк?, С-16; вес- 1,06

39 Каффа ал-Джедйд, год невиден.

Л с как л.с 32 по типу.

О.с хак ос 32 по типу

1 экз, С-16; вес: 1,07.

40 Хорезм, 810 г.х. (1407—1408 гг).

Л с. В круглой точечной рамке-

Султан /шадибек/ хан.

О.с. В круглой точечной рамке

Чеканено в /Хорезме/ год 810.

Ос Ф-Д №36.

I экз., С-17, вес- 1,11.

41. Хорезм, 810 гх. (1407—1408 гг.).

Л с. как л с 40. Вторая строка

в обратную сторону.'

О.с. как о.с. 40 Слева от циф-

ры 8 знак в виде «галочки».

1 экз,; С-17; вес 1,12

42. Хорезм, год не виден

Л.с. Видна одна строка: Шади-

бек/

О.с как о.с. 40

1 экз; С-18; вес 0„98.

43. Город и год нё видны или не

обозначены

Л с Султан /Шадибек хан/

О.с Видна одна строка, посол

Аллаха.

1 экз, С-22, вес 1,06’

44- Город и год не видны иди не

обозначены

Л.с. (Султан] /Справедливый/

Шадибек [хан].

О с [Султан] /Справедливый/

Щади[бек хан]

1 экз; С-22, вес: 1,10.

45. Город и год не видны или не

Обозначены

Л.с. Султан Справедливый /Ша-

дибек [хан]/ .

Ос В круглой двойной точеч-

ной и линейной рамке Чекан

/ /ал-Дже[дид]

1 экд; С-20; вес- 1,12

46. Город и год не видны

Л с Как оа 44 по типу.

О.с не видна.

1 экз; С-22; вес: 1,20

Пулад (1407—1411 гг.)

47 Сарай, године обозначен

Ле. В двойной круглой точеч-

ной н линейной рамке [Султан]

Высочайший Пу/[лад] хан/ Да

-продлится его царствие.

Ос. В двойной круглой точеч-

ной и линейной рамке- Чекане-

но /в Сарае/.

1 экз., С-23; вес 1,13.

48 Сарай (?), год не виден,

Л.с В двойной круглой точеч-

ной и линейной рамке. Султан

[Пу]/лад / ..

О.с. Чекан /Сарая/.../...

1 экз; С-23; вес. 1,15.

49. Сарай ал-Джедид, 810 гх.

(1407—1408 гг.)

Л с. В двойной круглой точеч-

ной и линейной рамке Султан

Справедливый /Пулад хан/ [Да

продлит Аллах его царствие].

Ос В двойной круглой точеч-

ной и линейной рамке. Чекан

/Сарая/ал-Джедид/ 810.

Ф № 293, Rec с. 371, № 16

1 экз, С-24, вес 1,13

50 Хаджи-Тархан, год не виден

Л с. В двойной круглой точеч-

ной и линейной рамке Султан

/Высочайший Пу[лад] Да про-

длит Аллах его царствие

О.с. В двойной круглой точеч-

ной и линейной рамке: Чекан

/Хаджи-Тархана

Ф № 299, о.с Rec, с 371, № 17

2 экз разицх пар штемпелей,

С-25; ГИМ-19; вес- 1,02 — 1,

1,15 — 1.

51 Хаджи-Тархан, год не обозна-

чен

Л с. В двойной круглой точеч-

ной и линейной рамке Султан

[Высочайший] /Пулад хаи/ Да

продлится .

О,с как ос 50 пр типу

О.с. Rec, с. 371, № 17.

1 экз; С-25, вес 1,15

52. Азак, год не виден

Л с В Круглой линейной рамке*

Султан.../Пулад [хаи]/ Да про-

длится

О.с. В двойной круглой точеч-

ной и линейной рамке. [Чекан]

.. /гордда А[зака]/..

1 экз., С-28, вес. 1,11.

53. Орда, 810 г.х. (1407—1408 гг).

Л.с. В двойной круглой точеч-

ной и линейной рамке* Султан

Высочайший /Пулад Хан/ Да

продлит Аллах его царствие/’

018.

Ос В двойной круглой точеч-

ной и линейной рамке: [Чекан]*

/Нет бога кроме Аллах /Мухам-

мед/ посол Аллаха/ Орды.

3 экз разных штемпелей, С-28;

вес: 1,12—1, 1,14—1, 1,16—1

54 Орда, 811 гх (1408—1409 гг)

Л.с. как л с 53 Дата другая

О.с как о.е 53 по типу

I экз, С-27, вес. 1,14

55. Город не обозначен, год не ви-

ден

Л.с. как л.с. 53 по типу.

О с. как о с 53 Верхняя строка

не видна, нижняя отсутствует.

Чекан Орды определяется по>

сходству с о с 53.

1 экз, С-29, Вес 1,12

56. Хорезм, год не виден

Л.с В круглой точечной рамке.*

Султан хан

О с В круглой точечной рамке*

Чеканено в /Хорезме/ год,

2 экз разных пар штемпелей;

С-26, вес* 1,12—1; 1,16 — 1.

Имя хана не определимо

57. Азак, год не виден.

Ле Султан ,/хан/ [Да про-

длится его] /царствие

О с В круглой линейной рамке?

Чекан /юрода Азаке/

1 экз., ГИМ-188, вес 1,13

57 а. Город и год не видны

Л. и о.с полностью не видны

2 экз., ГИМ-189, 196, вес:

1,16—1; 1,13 — 1.

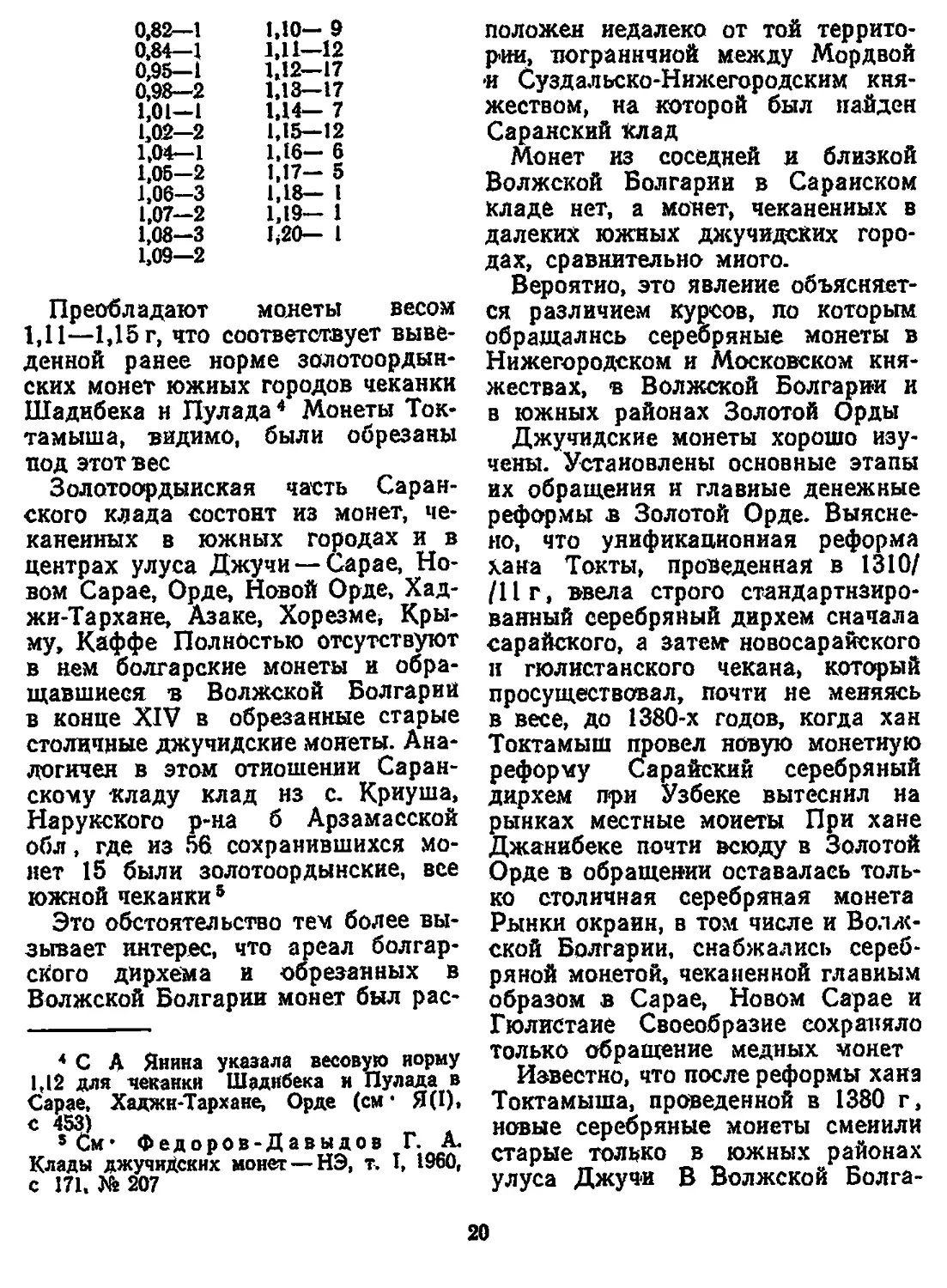

Весовые Данные золотоордынских

монет распределяются следующим

образом (в г)

19

Преобладают монеты весом

1,11—1,15 г, что соответствует выве-

денной ранее норме золотоордын-

ских монет южных городов чеканки

Шадибека н Пулада4 Монеты Ток-

тамыша, видимо, были обрезаны

под этот вес

Золотоордынская часть Саран-

ского клада состоит из монет, че-

каненных в южных городах и в

центрах улуса Джучи — Сарае, Но-

вом Сарае, Орде, Новой Орде, Хад-

жи-Тархане, Азаке, Хорезме, Кры-

му, Каффе Полностью отсутствуют

в нем болгарские монеты и обра-

щавшиеся в Волжской Болгарии

в конце XIV в обрезанные старые

столичные джучидские монеты. Ана-

логичен в этом отношении Саран-

скому «ладу клад нз с. Криуша,

Нарукского р-на б Арзамасской

обл, где из 56 сохранившихся мо-

нет 15 были золотоордынские, все

южной чеканки5

Это обстоятельство тем более вы-

зывает интерес, что ареал болгар-

ского дирхема и обрезанных в

Волжской Болгарии монет был рас-

4 С А Янина указала весовую норму

1,12 для чеканки Шадибека и Пулада в

Сарае, Хаджн-Тархане, Орде (см- Я(1).

*См- Федоров-Давыдов Г. А.

Клады джучидских монет —НЭ, т. I, I960,

с 171, № 207

положен недалеко от той террито-

рии, пограничной между Мордвой

•и Суздальско-Нижегородским кня-

жеством, на которой был найден

Саранский Клад

Монет из соседней и близкой

Волжской Болгарии в Саранском

кладе нет, а монет, чеканенных в

далеких южных джучидских горо-

дах, сравнительно много.

Вероятно, это явление объясняет-

ся различием курсов, по которым

обращались серебряные монеты в

Нижегородском и Московском кня-

жествах, в Волжской Болгарии и

в южных районах Золотой Орды

Джучидские монеты хорошо изу-

чены. Установлены основные этапы

их обращения и главные денежные

реформы в Золотой Орде. Выясне-

но, что унификациониая реформа

хана Токты, проведенная в 1310/

/11г, ввела строго стандартизиро-

ванный серебряный дирхем сначала

сарайского, а затем- новосарайского

и гюлистанского чекана, который

просуществовал, почти не меняясь

в весе, до 1380-х годов, когда хан

Токтамыш провел новую монетную

реформу Сарайский серебряный

дирхем при Узбеке вытеснил на

рынках местные монеты При хане

Джанибеке почти всюду в Золотой

Орде в обращении оставалась толь-

ко столичная серебряная монета

Рынки окраин, в том числе и Волж-

ской Болгарии, снабжались сереб-

ряной монетой, чеканенной главным

образом в Сарае, Новом Сарае и

Гюлистаие Своеобразие сохраняло

только обращение медных монет

Известно, что после реформы хана

Токтамыша, проведенной в 1380 г,

новые серебряные монеты сменили

старые только в южных районах

улуса Джучи В Волжской Болга-

20

рии продолжали обращаться ста-

рые монеты, чеканенные до Токта-

мыша Так как приток новой сереб-

ряной монеты на рынки Волжской

Болгарии прекратился, там могла

возникнуть опасность тезаврации

монетного металла и расстройства

денежного обращения Местные

власти использовали различные

•средства борьбы с этой опасностью

надчеканивали монеты, обрезывали

их, при этом пуская дирхемы в об-

ращение вторично по завышенному

курсу 6

Очевидно, курс этих монет был

настолько повышен, что приблизил

эти обрезанные монеты, обращав-

шиеся на рынках Волжской Болга-

рии, к знакам стоимости с принуди-

тельным курсом Это и породило

такое массовое прогрессирующее

Обрезывание монет. Монета ходила

в значительной степени как знак

стоимости, а серебро, срезанное с

него, представляло значительный

соблазн и для казны, и для частных

лиц

Когда в начале XV в в Болгарах

при Шаднбеке возобновился массо-

вый выпуск монеты по весовой нор-

ме, отличной от нормы чеканки се-

ребра XV в в южных городах Зо-

лотой Орды, он был произведен как

денежная реформа, то есть с изъ-

ятием почти всех обращавшихся до

нее в Волжской Болгарии обрезан-

ных старых монет7 Это, вероятно,

сопровождалось новым -повышением

курса монетного серебра, еще боль-

шим, чем в конце XIV в

Таким образом, более высокий,

•См- Федоров-Давыдов Г А.

Находки джучидскнх монет—НЭ, т IV,

1963, с 181 н сл.

7 См Федоров-Давыдов Г. А

Клады джучидскнх монет, с 121 и сл

почти принудительный курс серебра

в монете в Волжской Болгарии стал

фактором, определяющим особен-

ности обращения в этой «нумизма-

тической провинции», до 1370-х го-

дов не выделявшейся нз общей

территории обращения столичного

джучндского дирхема Этот фактор

продолжал действовать и в XV в,

определив отсутствие в этом райо-

не обращения значительных масс

ниых золотоордынских монет, кро-

ме болгарских чекана XV в 8, н пол-

ное отсутствие болгарских монет

XV в в других районах, кроме быв-

шей Волжской Болгарин Возмож-

но, это привело к тому, что в нача-

ле XV в в денежное обращение

окраин соседней Нижегородской

земли, так же как и в мордовские

земли, просачиваются джучидскне

монеты далеких южных городов,

а не близкого территориально бол-

гарского чекаиа XV в, что видно

на примере публикуемого нами кла-

да и некоторых других кладов из

Мордовии9

Следует отметить, что некоторое

проникновение русских монет в

Волжскую Болгарию все же имело

место н в конце XIV, и в начале

XV в Наряду с русскими в область

обращения болгарской серебряной

монеты попадает и некоторое коли-

чество монет XV в. южных центров

Золотой Орды10 Обратного движе-

ния болгарских монет в иные райо-

ны Золотой Орды и в русские кня-

жества, как говорилось, не наблю-

дается В кладах из Волжской Бол-

гарии, в которых преобладают бол-

гарские монеты начала XV в, все

же ecib немногочисленные монеты

21

золотоордынских городов и русские.

Но в кладах из Мордовии и Ниже-

городского княжества, в которых

преобладают монеты южных горо-

дов Золотой Орды или русские,

совершенно нет болгарских монет

XV в

Видимо, монеты с более низким

курсом серебра легче проникали в

зону обращения монет с более вы-

соким (принудительным) курсом,

чем последние в зону обращения

первых.

Примером проникновения русских

монет в область денежного обраще-

ния Волжской Болгарин в конце

XIV в может служить Ожгибовский

клад, найденный в Пильнеиском

районе Горьковской обл Основная

его часть состоит из обрезанных

джучидских монет старой столич-

ной чеканки с очень небольшой до-

лей монет Токтамыша. Это, видимо,

монеты, аналогичные обращавшим-

ся в последнем двадцатилетии

XIV в. в Волжской Болгарии. Сам

клад следует рассматривать как

комплекс монет, вырванный, оче-

видно, в 1390-х годах из денежного

обращения самых западных райо-

нов указанной «нумизматической

провинции» обращения обрезанных

монет, то есть соседней с нижего-

родским княжеством территории

Потому-то в иего вошло некоторое

количество русских монет, составив-

ших 29% всех его монет11 * б

11 См Сузин М В. Ожгибовский мо-

нетный клад-КСИИМК, вып XXIX, 1949,

с J12—113 Кроме этого клада в качестве

примеров проникновения русских монет в

джучидское денежное обращение в конце

XIV в назовем клады из с. Рыбушкн

б Саратовского уезда, зарытый при Ток-

тамыше с одной русской монетой (0,8%),

из с Досаево ЧАССР, также зарытый при

Пример проникновения русских

монет в XV в в северо-западные

районы болгарской «нумизматичес-

кой провинции», в область обраще-

ния новой болгарской серебряной

монеты начала XV в, представляет

найденный в МорКннском районе

Марийской АССР Светинский клад,,

где русские монеты составляют

13% ’* Столь значительная доля

русских монет в Светинском кладе

объясняется его расположением на

северо-западной окраине болгарских

земель, близко к нижегородским

землям Среди восточных монет

этою клада подавляющую часть-

составляет болгарский чекан Средн

восточных монет Саранского и Кри-

ушинского кладов, расположенных

на южных окраинах Нижегородско-

го княжества, болгарских монет нет

совсем

Токтамыше с одной русской монетой

(0,2%) (см Федоров-Давыдов Г. А

Клады джучидских монет, с 157, № 141).

IS См Федоров-Давыдов Г А.

Клады джучидских монет, с 169. № 20-1

Кроме того, назовем клады начала XV в

нз Сосновки б Казанского уезда с тремя

русскими монетами (0,3%), Тетюши с

15 русскими монетами (1,0%), Нимич-Ка-

сы Чувашской АССР с двумя русскими

монетами (0,4%), Семеиовки Татарской-

АССР с двумя русскими монетами (0,1%),

Хрнстофоровкн, б Спасского уезда, Ка-

занской губ с тремя отобранными для Эр-

митажа русскими монетами, Измери Та-

тарской АССР с двумя русскими монетами

(0,1%), Караульной горы Татарской АССР

с 16 русскими монетами (0,6%), а также

упоминавшийся выше клад из Криушей,

где была 41 русская монета (73%) (см

Федоров-Давыдов Г. А. Клады-

джучидских монет, с 168, № 197, с. 169,

№ 198, 200, с 170, № 2026, с 171, № 207,

Он же. Находки джучидских монет—

НЭ, т IV, 1963, с 218, № 201а, Он же

Находки кладов золотоордынскнх монет—

В кн.. Города Поволжья в средине века

М. 1974, с 180, № 202в, 202г

22

Таким образом, золотоордынская

часть монет Саранского клада по

своему составу не сходна с клада-

ми начала XV в. из Болгарии Близ-

кое сходство ее обнаруживается с

кладами из Мордовских земель

Здесь до 80-х годов XIV в. обраща-

лись массы столичной серебряной

джучидской монеты В эпоху Ток-

тамыша здесь произошла смена ста-

рых монет новыми примерно в тех

же пропорциях, что и в Нижнем

Поволжье Мордовские земли ока-

зались в сфере действия реформы

Токтамыша *3 В начале XV в здесь

монет начала XV в. оказалось в об-

ращении 60—80%, остальную часть

составляли монеты Токтамыша

а по местам выпуска значительную

долю составляли наряду с Сарай-

скими и Новосарайскнми монетами

дирхемы Азака, Орды, Хаджи-Тар-

хана, Каффы, Крыма, Хорезма, со-

всем почти без примеси монет Бол-

гара (табл 1, 2) Сравнив золото-

ордынскую часть Саранского клада

с двумя кладами, зарытыми во вто-

ром десятилетии XV в. в Мордовских

землях|5, мы легко можем заметить

близость их состава.

Русская часть Саранского клада

должна быть сравниваема со сле-

дующими комплексами синхронных

ему кладов русских монет с рус-

ской частью Ащериховского клада

из Воронежской обл (зарыт в кон-

це XIV в)14 * * * 18 и Ожгибовского клада

из Горьковской обл (зарыт в 1390-х

,s См Федоров-Давыдов Г А

Клады джучидских монет, с 112 и сл,

426—127

14 Там же, с 126

’* Там же, с 171, № 205, 206 (стертые

монеты этого клада вероятно, относятся к

XV в).

’• См.. Мец Н Д. Клады монет —

КСИИМК, вып 52, 1953, с 115, № 10

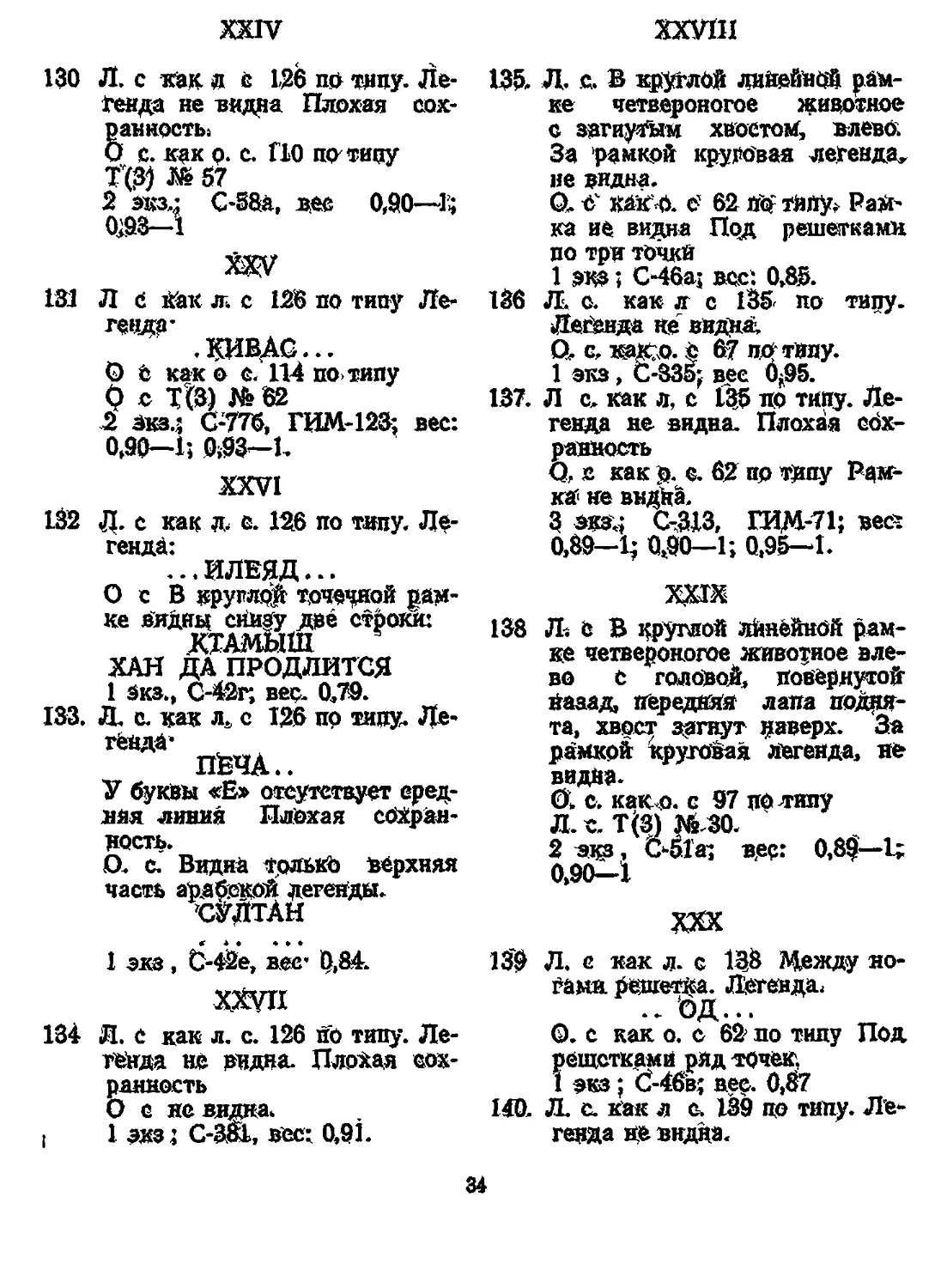

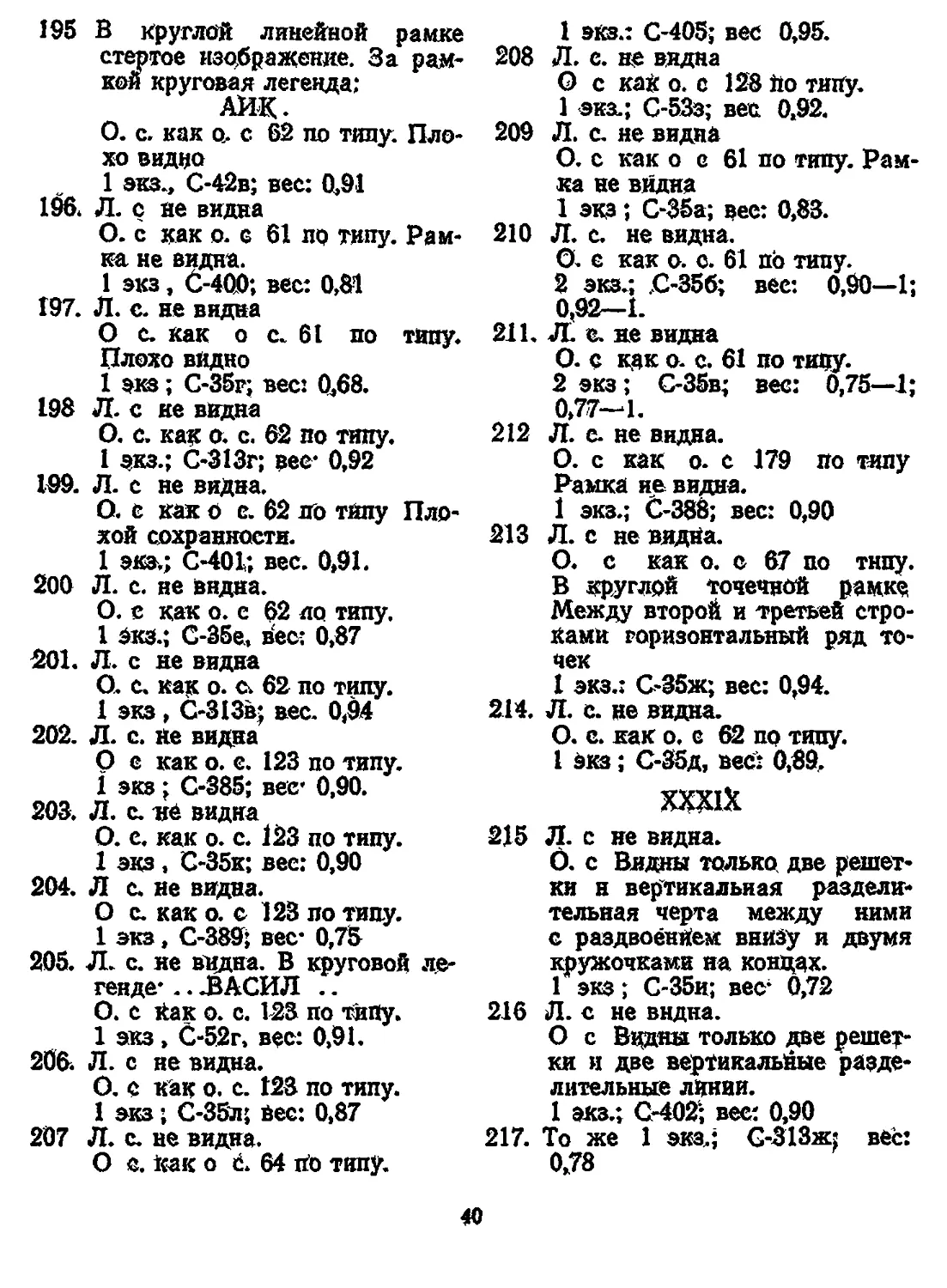

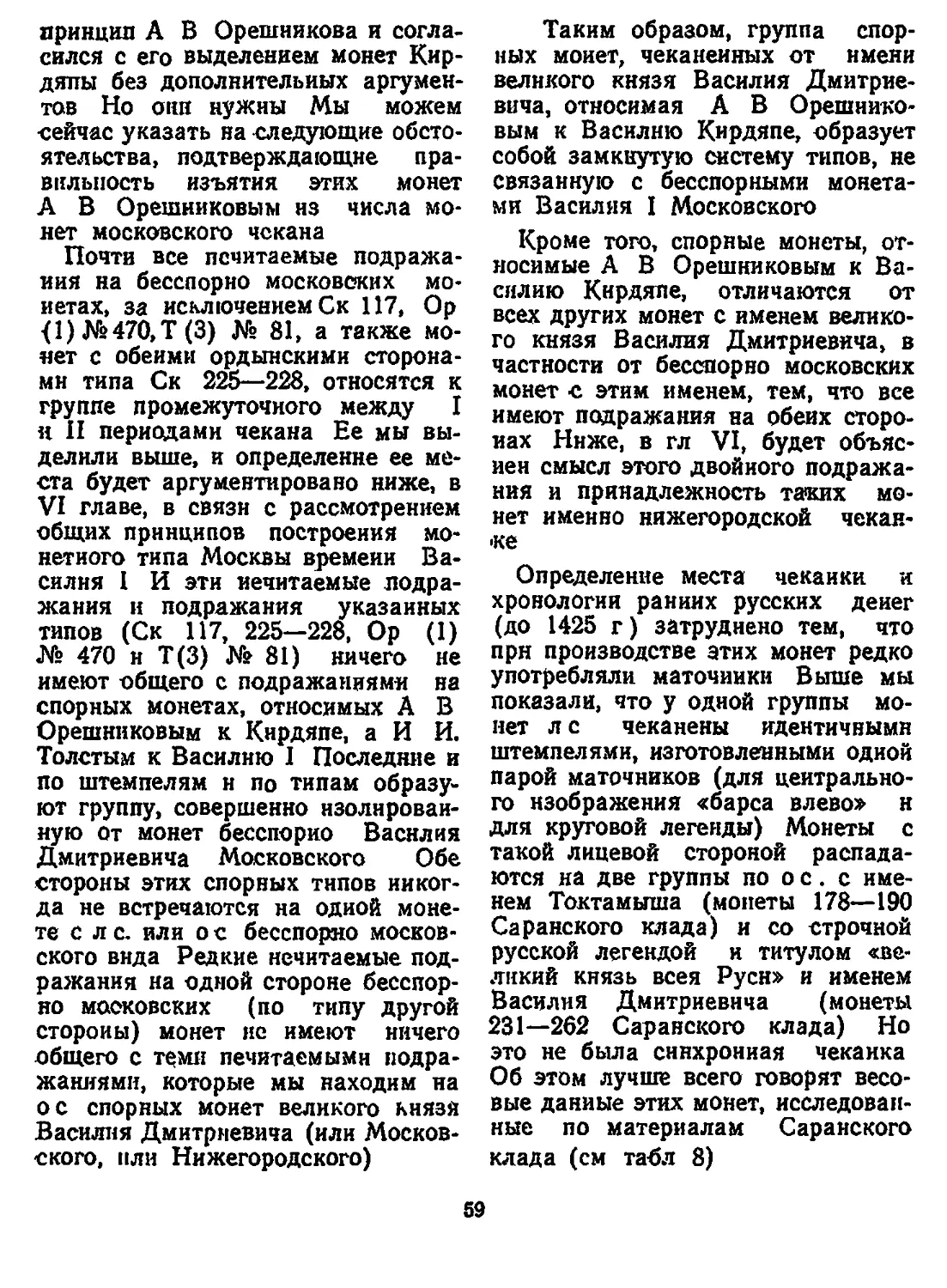

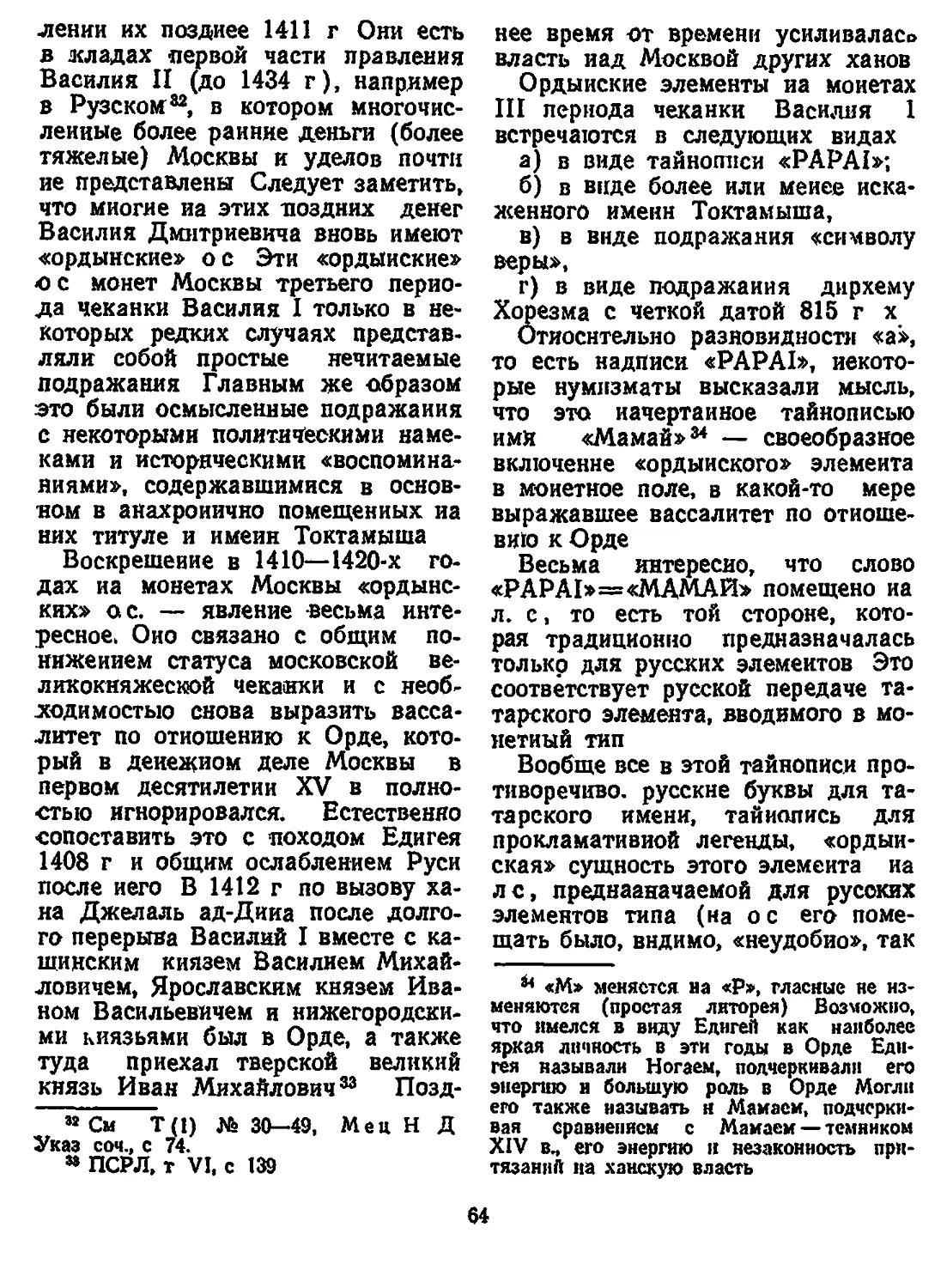

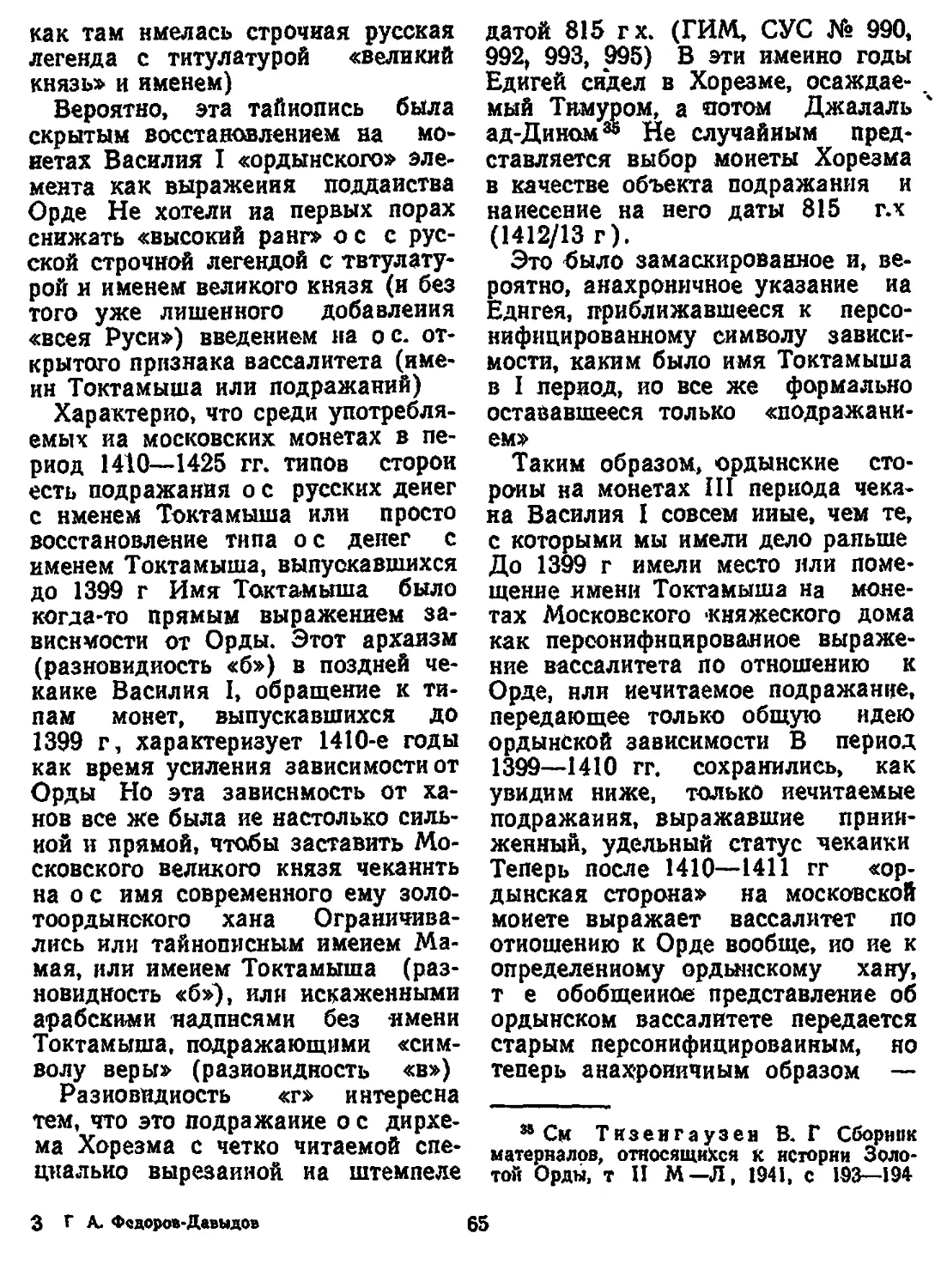

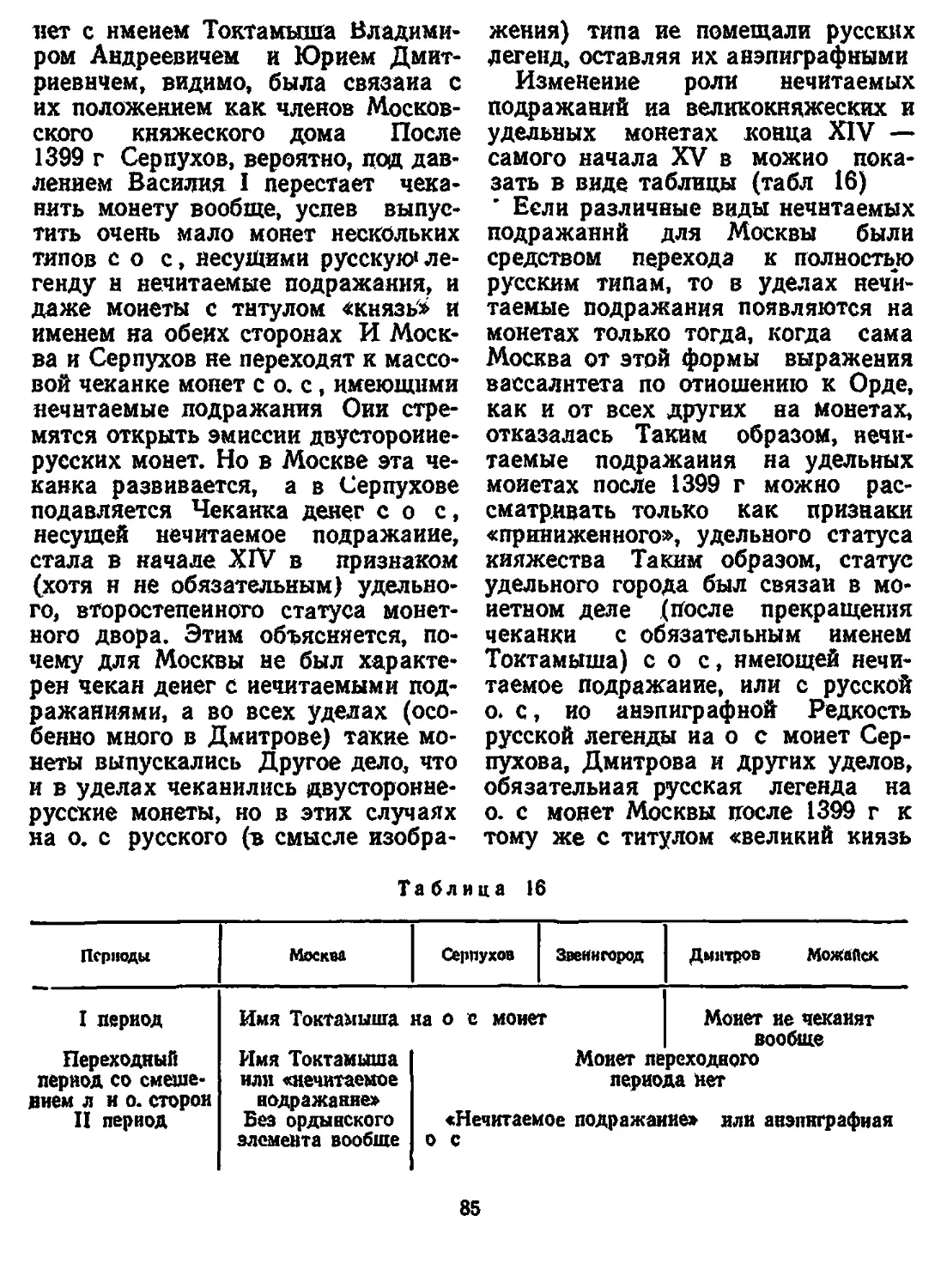

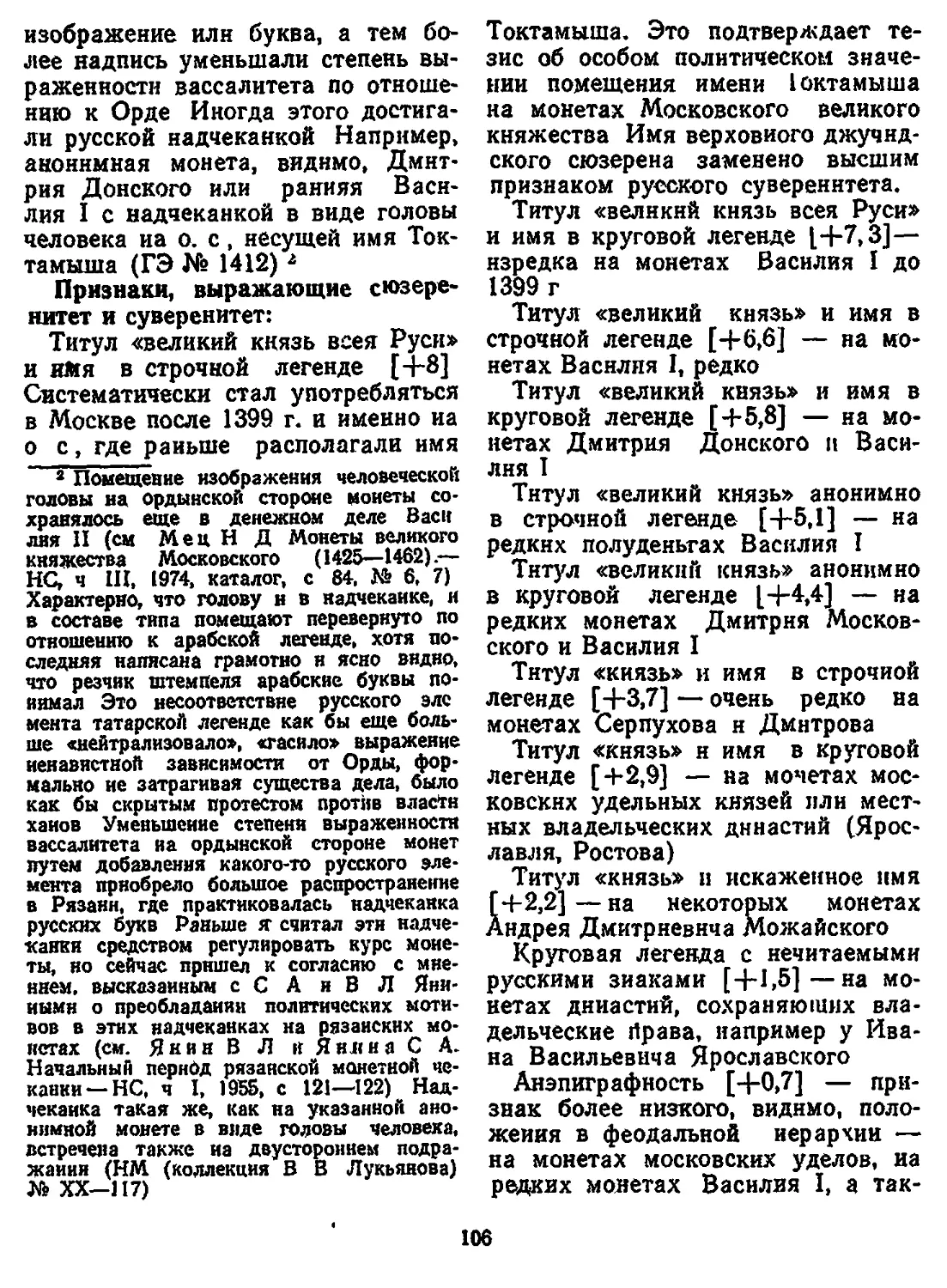

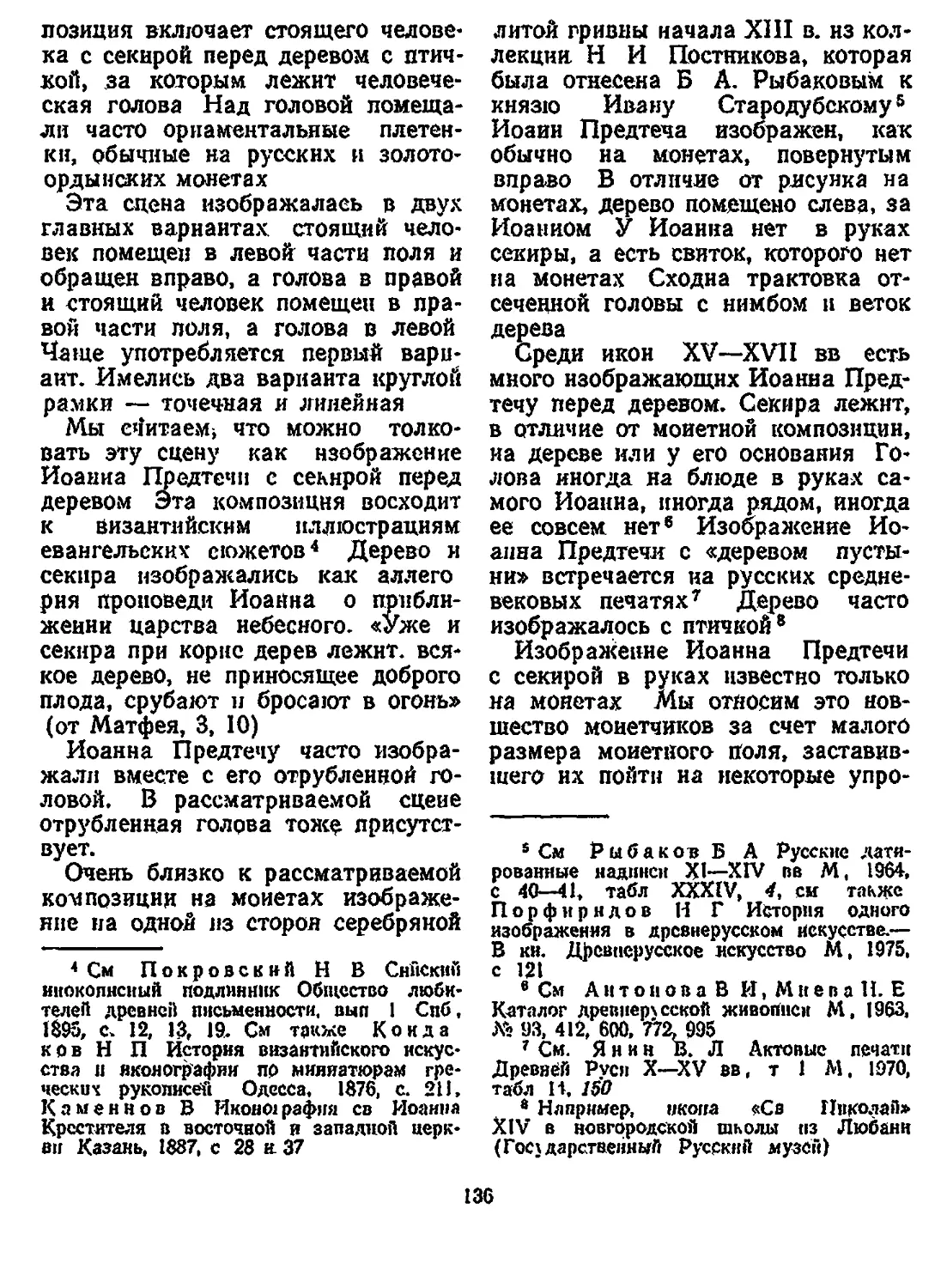

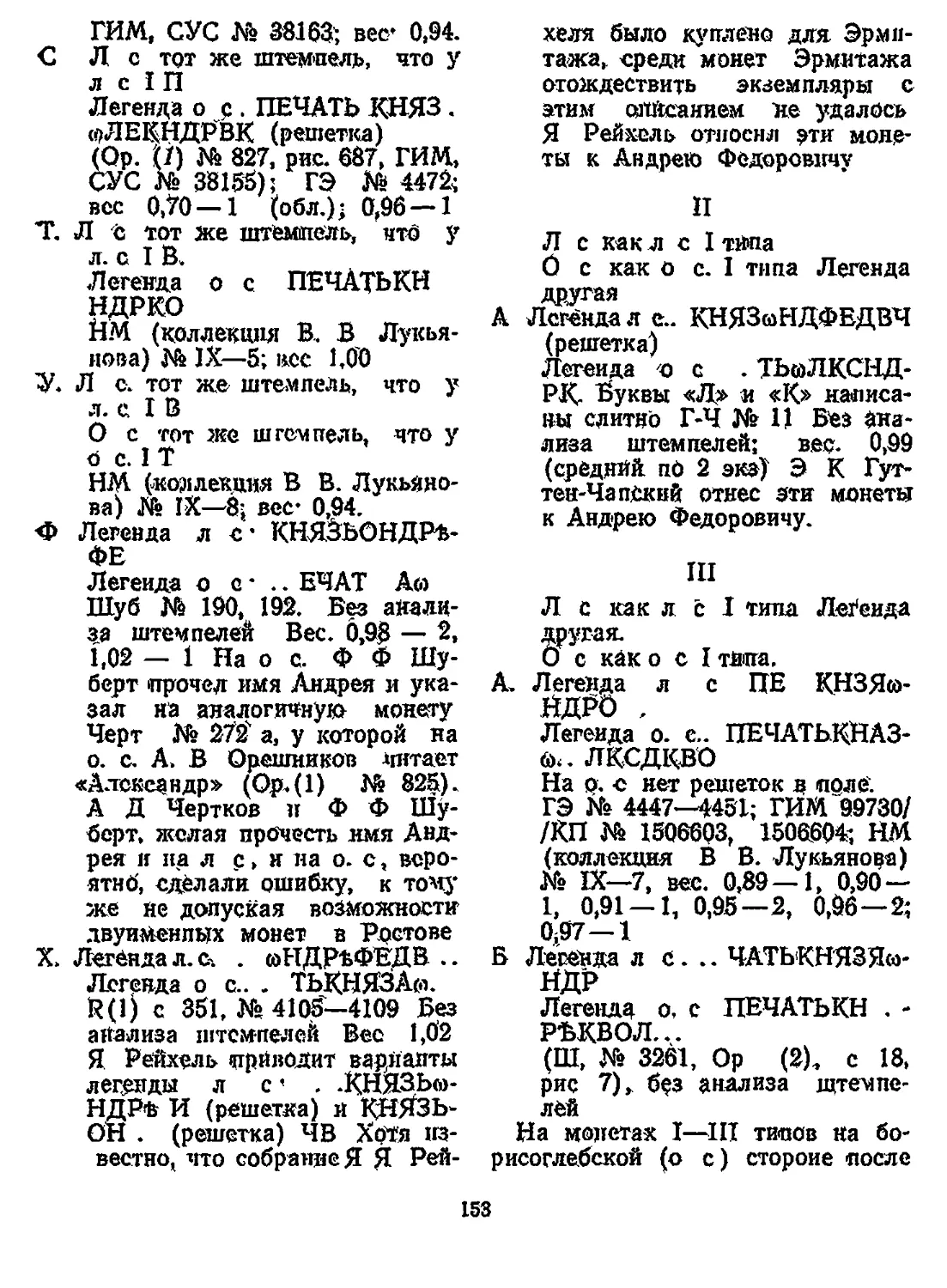

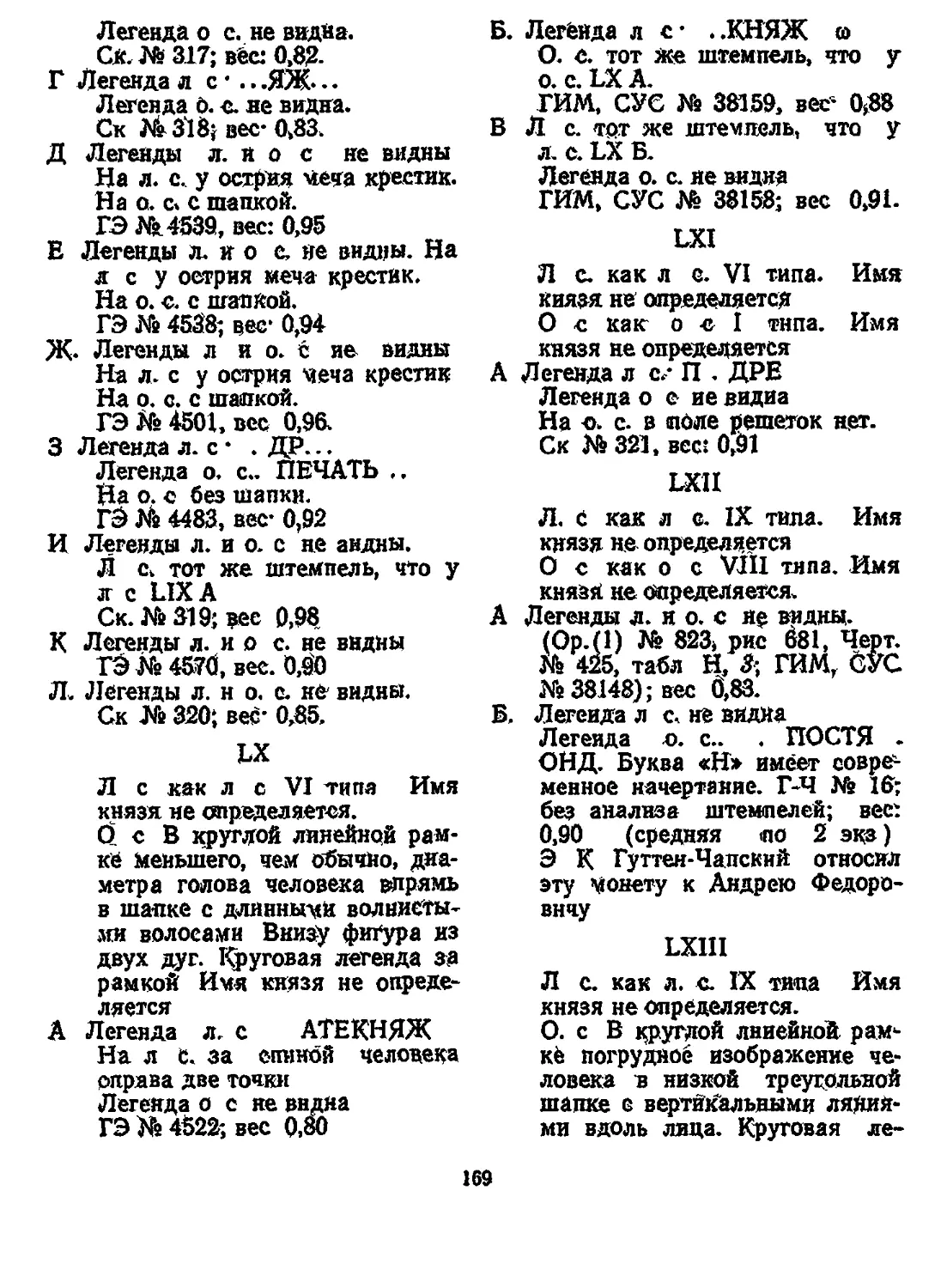

Таблица 1

Состав кладов по периодам чеканки

Периоды чеканки Название кладов

Мало-Ме- ресьеккиП ПелювсквП

Период до пра- вления Ток- тамыша Период правле- ния Токтамыша Начало XV в Всего опреде- лимых монет 0,00 0,17 0,83 105 (1.00) 0,01 0,21 0,78 120(1,00) 0,00 0,35 0,65 105(1,00)

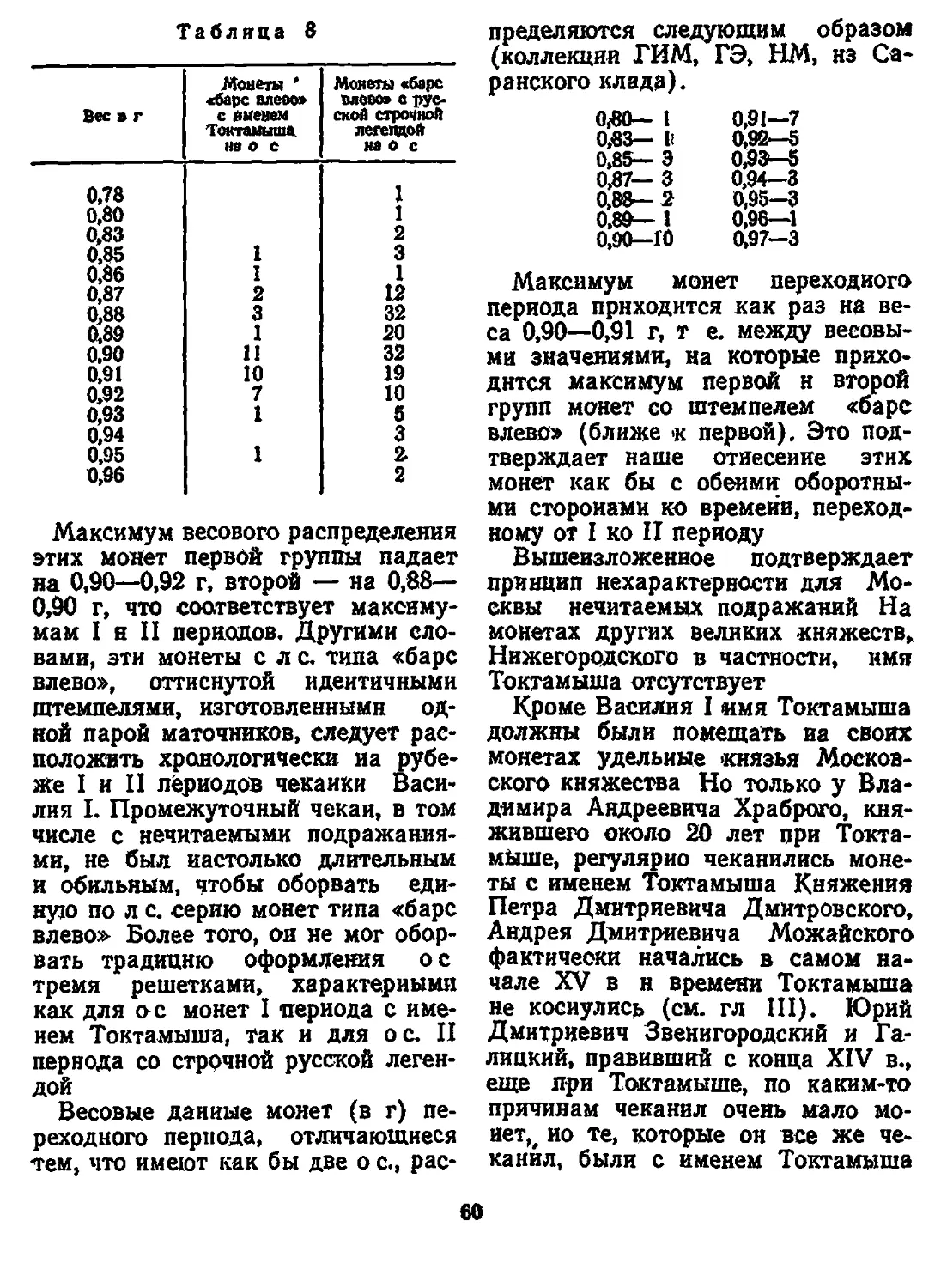

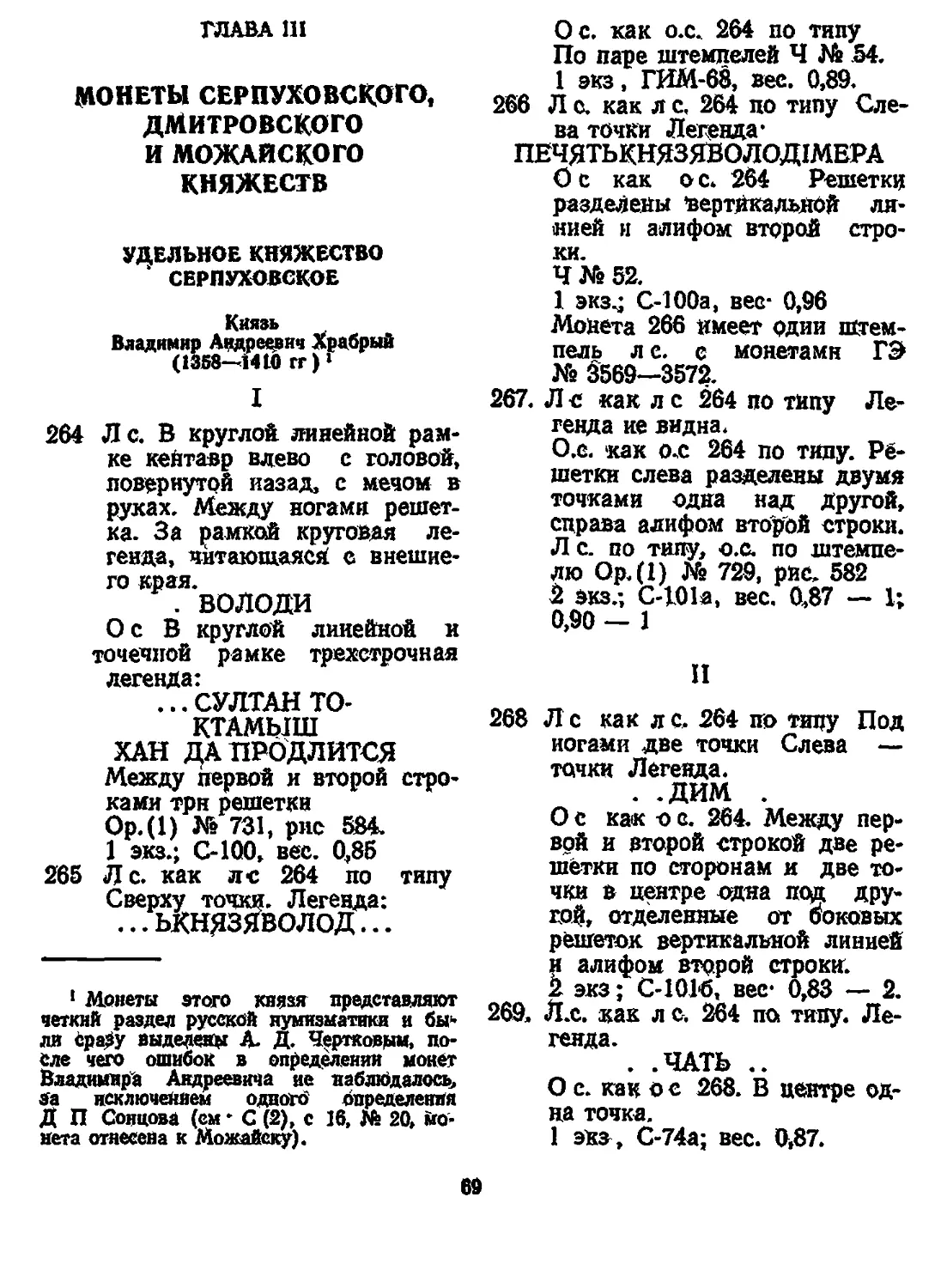

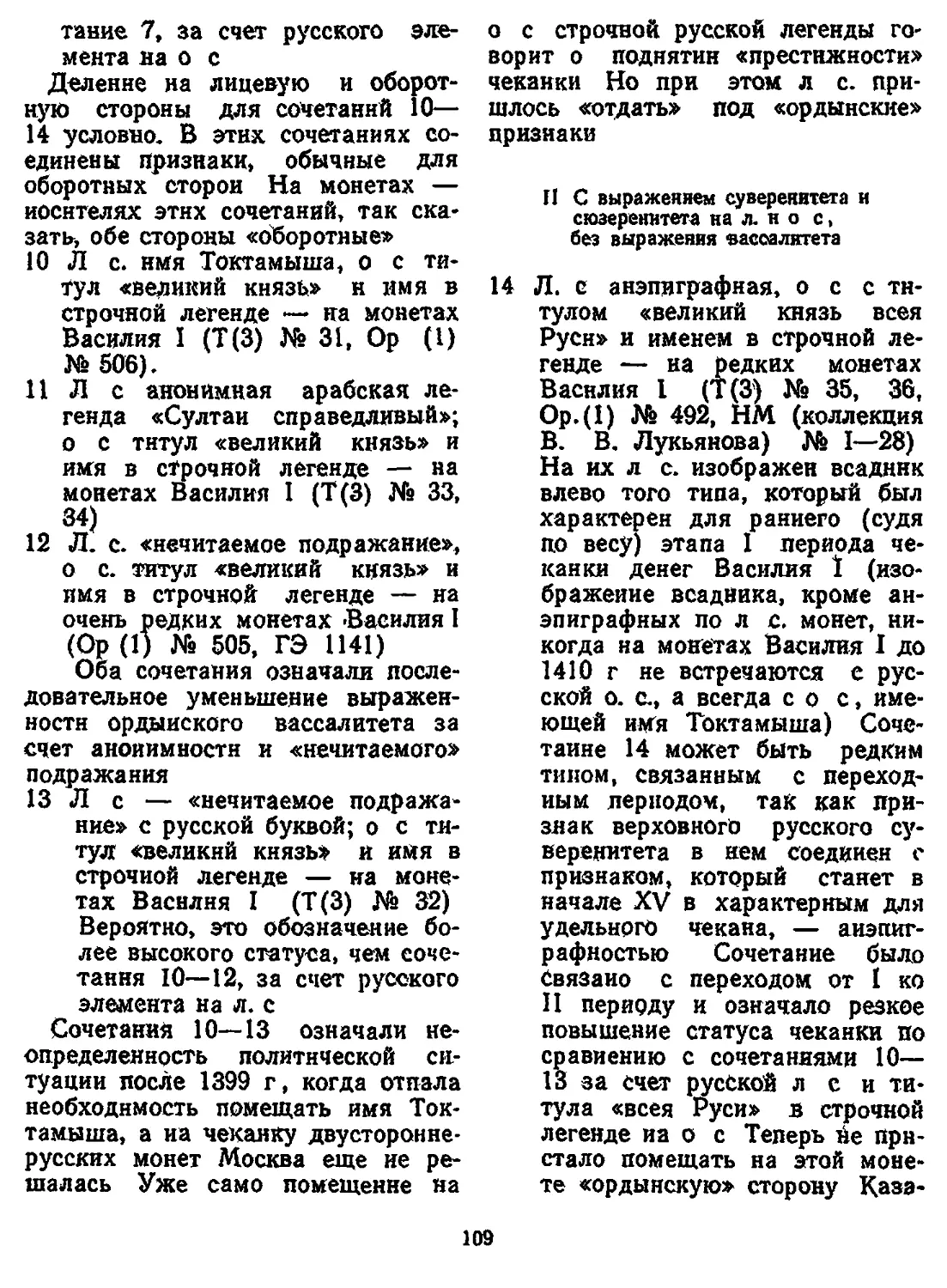

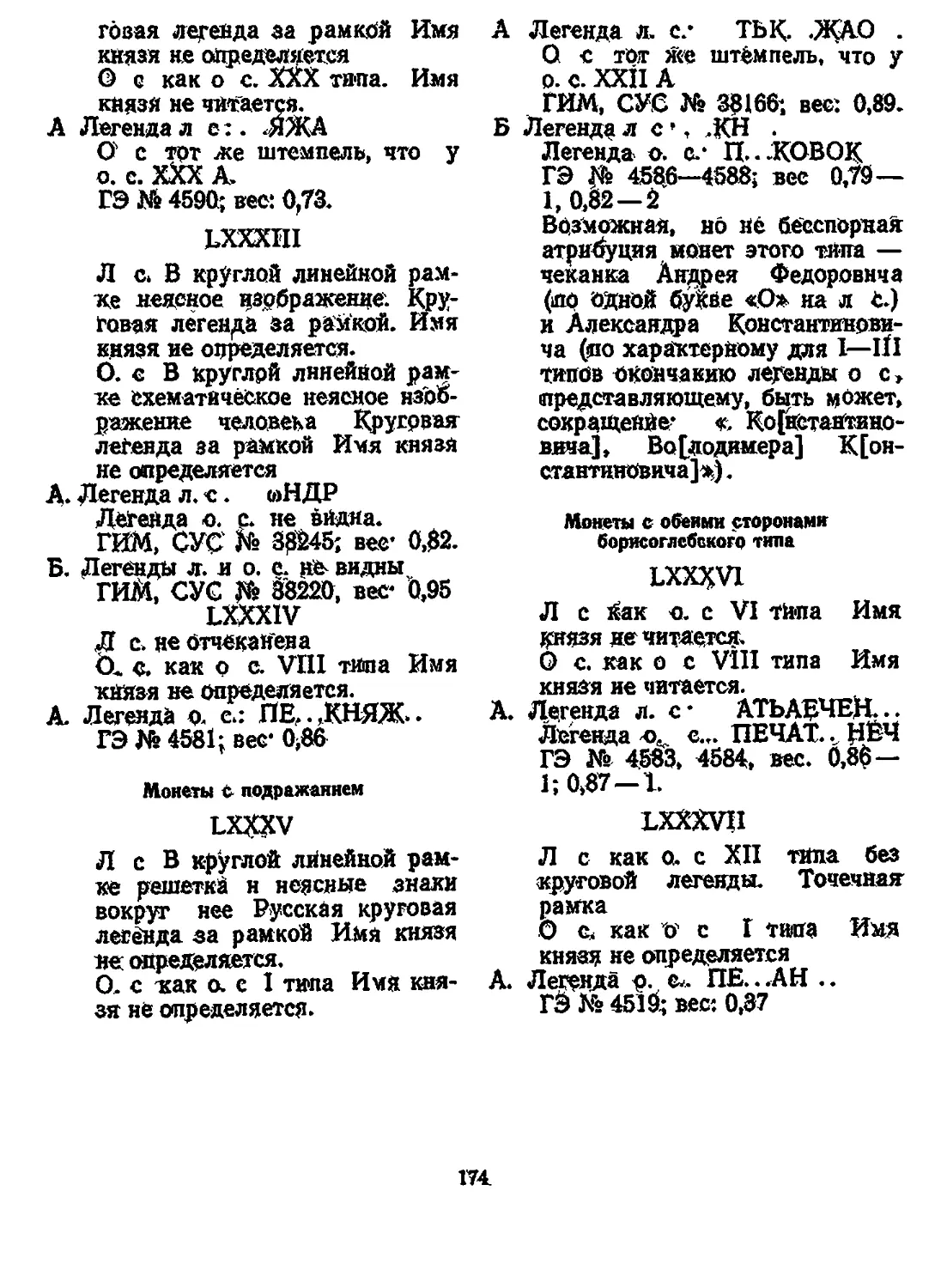

Таблица 2

Состав кладов ио месту чеканки

Место чеканки Названйе кладов

Мало-Ме- ресьевскнй ПетровскнП

Сарай 0,03 0,00 0,02

Новый Сарай 0,02 0,07 0,41

Орда 0,28 0,43 0,18

Азак 0,11 0,09 0,25

Хаджи-Тархан 0,05 0,17 0,06

Крым 0,13 0,05 0,04

Каффа 0,33 0,07 0,02

Хорезм и Сред- няя Азия 6,05 0,12 0,00

Болгар 0,00 0,00 0.0?

Всего опреде- лимых монет 99 (1.00) 111(1,00) 51(1.00)

годах)17, с Ковровским кладом из

Владимирской обл. (зарыт в самом

начале XV в.)'8, с Окуловским кла-

дом из б Нижегородской губ (за-

17 См Сузнн М. В. Ожгибовский мо-

нетный клад XIV в—КСИИМК,

вып. XXIX, 1949

'• См,- Мец И Д, Мельнико-

ва А С Клады монет (зарегистрирован-

ные Государственным Историческим му-

зеем в 1955—1958 гг) — Ежегодник Госу-

дарственного Исторического музея М,

I960, с 61, № 13

23

рыт в самом начале XV в)19, с Бе-

зымянным кладом (зарыт -в самом

начале XV в.)20 21 22 23, с Дроздовским кла-

дом из б Московской губ. (зарыт

около 1410 г)2', с русской частью

Криушинского клада из б Арзамас-

ской обл (зарьп также около

1410 г)“, с русской частью Светин-

ского клада из Марийской АССР

(зарыт около 1410 г)м

Из таблицы 3 легко заметить

сходство в составе указанных кла-

дов Но есть и различия Дроздов-

ский клад отличается, вполне есте-

ственно, несколько большей долей

московского чекана Василия Дмит-

риевича, так как он найден в б Мо-

сковской губернии Ковровский,

Окуловский и Безымянный клады и

русские части Светннского и Аще-

'• См Ор (3), с. 2 н сл

20 ТЭ Выделен И Г. Спасским из сле-

дующих фондов. а) кладовая б,

инв. № 3245, Кг 2756—2970, б) дублеты до

1921 г. № 2237—2500, в) нив № 3126,

№ 45458—45643 И Г Спасский сопоставил

этот клад с кладом, найденным у с Горо-

дище в б Московской губернии Однако

это сопоставление сомнительно. В Безы-

мянном кладе насчитывается 715 монет, в

Городищенском было только 446 монет

(см Ильин А А. Топография кладов

древних русских монет X—XI вв. и монет

удельного периода Л, 1924, с 35, № 45)

21 См Ч, с 1 н сл

22 См. Федоров Давыдов Г. А.

Клады джучидскнх монет, с 171, № 207

23 Там же, с 169, № 201 Даты монет

Пулада 815, 816, 817, 820 гг х начертаны

ошибочно, так как Пулад погиб не позд-

нее 813 г х (см ТнзеигаузснВ Г.

Сборник материалов по истории Золотой

Орды, т II М.—Л. 1941, с 192, 212, 214)

Клад не мог быть зарыт намного позднее

813 г х (1410—1411 гг), так как с этого

времени начинается чеканка следующих за

Пуладом ханов, а их монет в Светинском

кладе нет, хотя в других, более поздиих

кладах на этой территории оин присут-

ствуют Список монет из этого клада, по-

мещенный в нашей работе пол № 201, ие

точен

риховского кладов отличаются боль-

шей долей неопределимых монет,

среди которых значительную часть

составляют, вероятно, монеты так

называемого «неправильного» чека-

на. Эти монеты до сих пор не ра-

зобраны и не изучены, и потому

сравнение эгнх частей кладов пока

невозможно Многие их типы пред-

положительно можно отнести к суз-

дальско-нижегородскому чекану

Ковровский, Окуловский, Безы-

мянный и Дроздовский клады сви-

детельствуют об отсутствии золото-

ордынских монет в денежном обра-

щении собственно Нижегородского

н Московского княжеств в начале

XV в В конце XIV в, да и раньше

на эту территорию золотоордын-

ский дирхем проникал очень мало.

Далее на запад от Чувашской

АССР, районов Сергача, Воротын-

ца, Курмыша н севернее современ-

ной Мордовской АССР и района

Лукоянова не открыто на террито-

рия Нижегородского княжества кла-

дов золотоордынских монет XIV в ,

за исключением одного24, найден-

ного в б Нижегородском уезде у

с Моянгулиевская. В Московском

княжестве конца XIV в золотоор-

дынских кладов не обнаружено

Саранский и Криу ши некий клады

найдены на южных границах про

ннкновения золотоордынского дир

24 См Фе лоров-Давыдов Г А.

Клады джучидскнх монет, с 161, № 157

Сомнение вызывает датировка клада у

с Кубаевки Горбатовского уезда (там же,

с. 171, № 208) Монеты Василия II, оче-

видно, причислены к нему случайно, к

клад следует относить к концу XIV в Воз-

можно, клад был составлен из двух ча-

стей, причем золотоордынская часть, на-

копленная за 30 лет до его зарытпя, не

может служить показателем проникнове-

ния джучидскнх монет в Суздальско Ни-

жегородскую землю

24

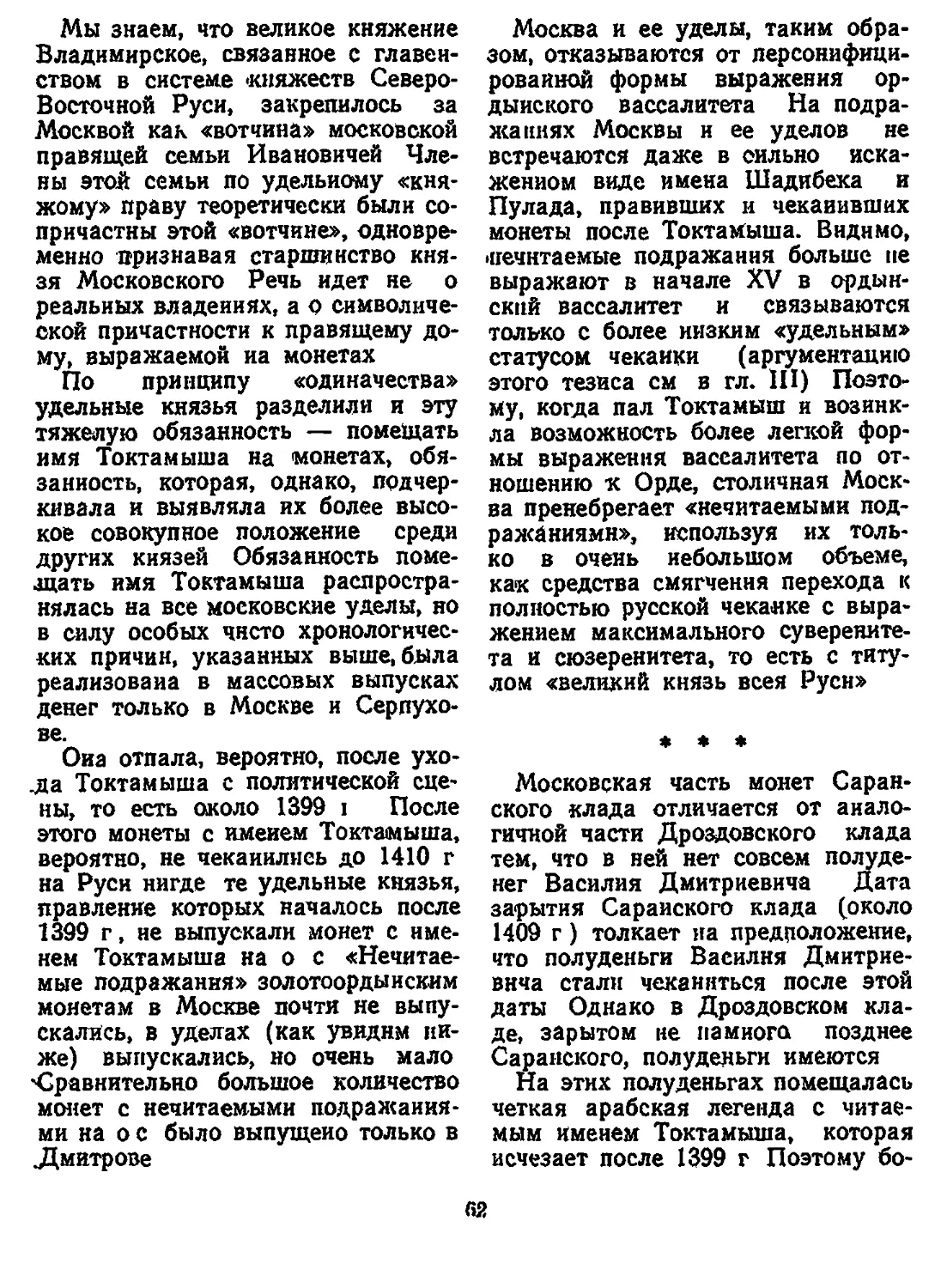

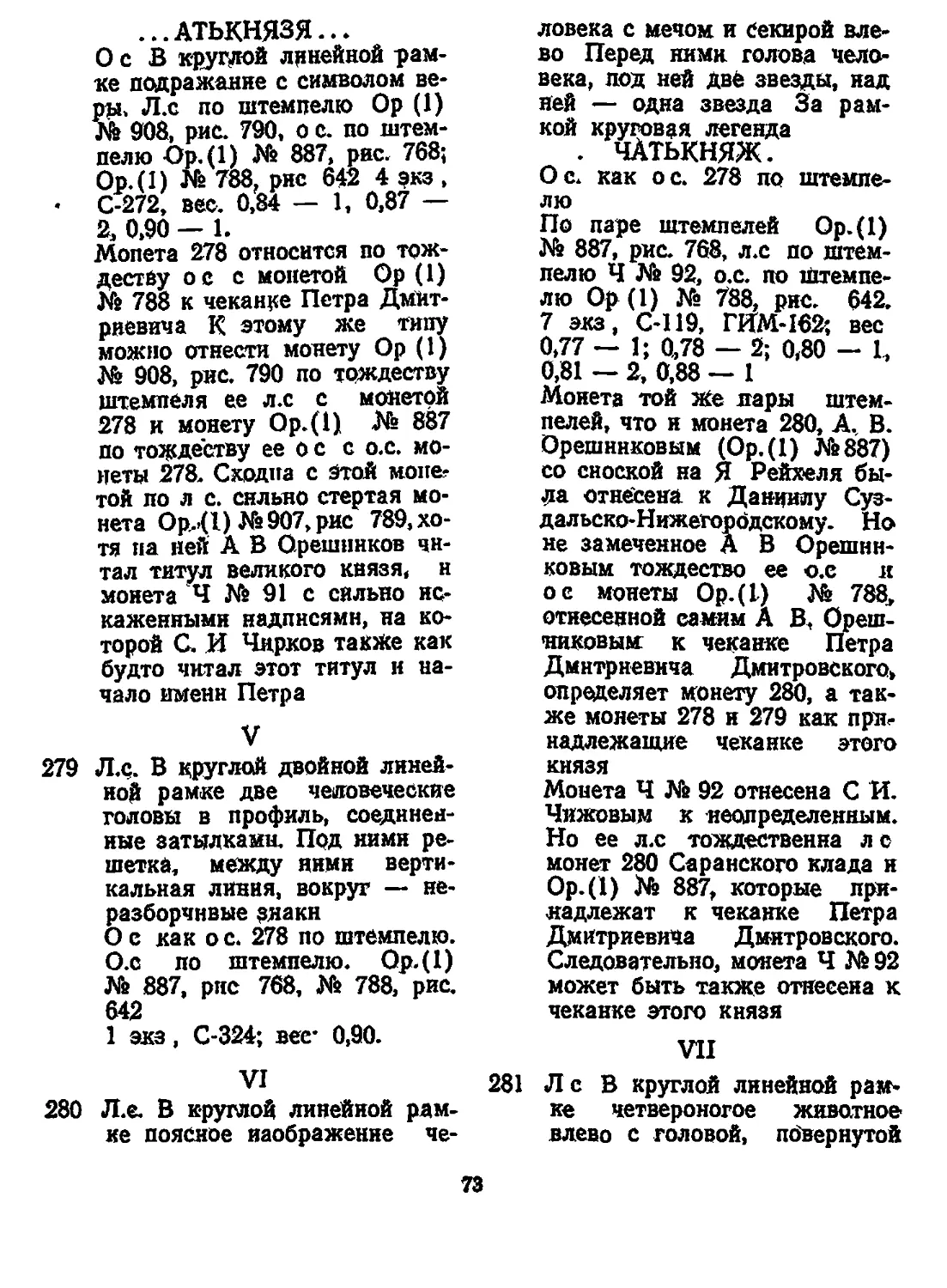

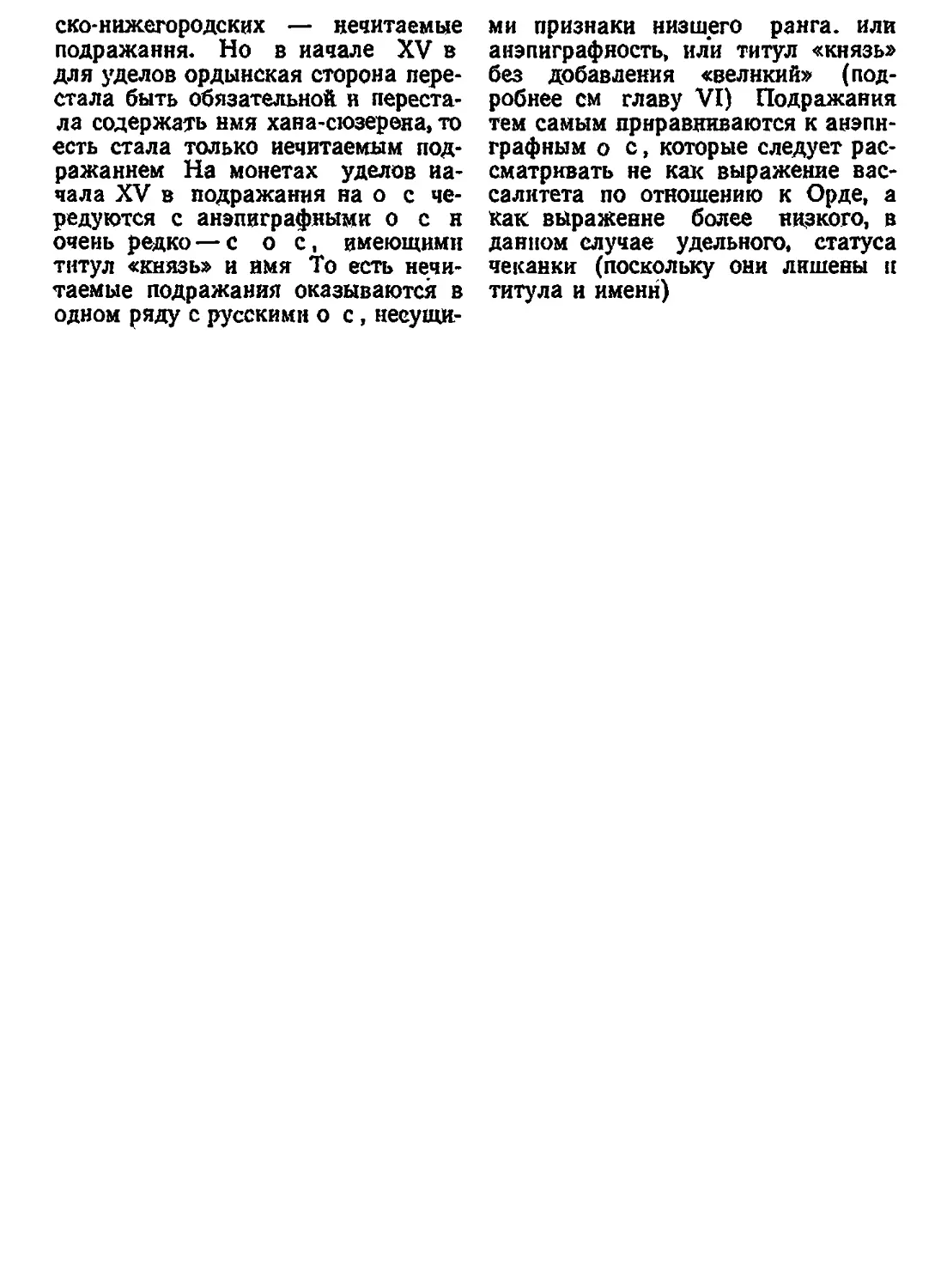

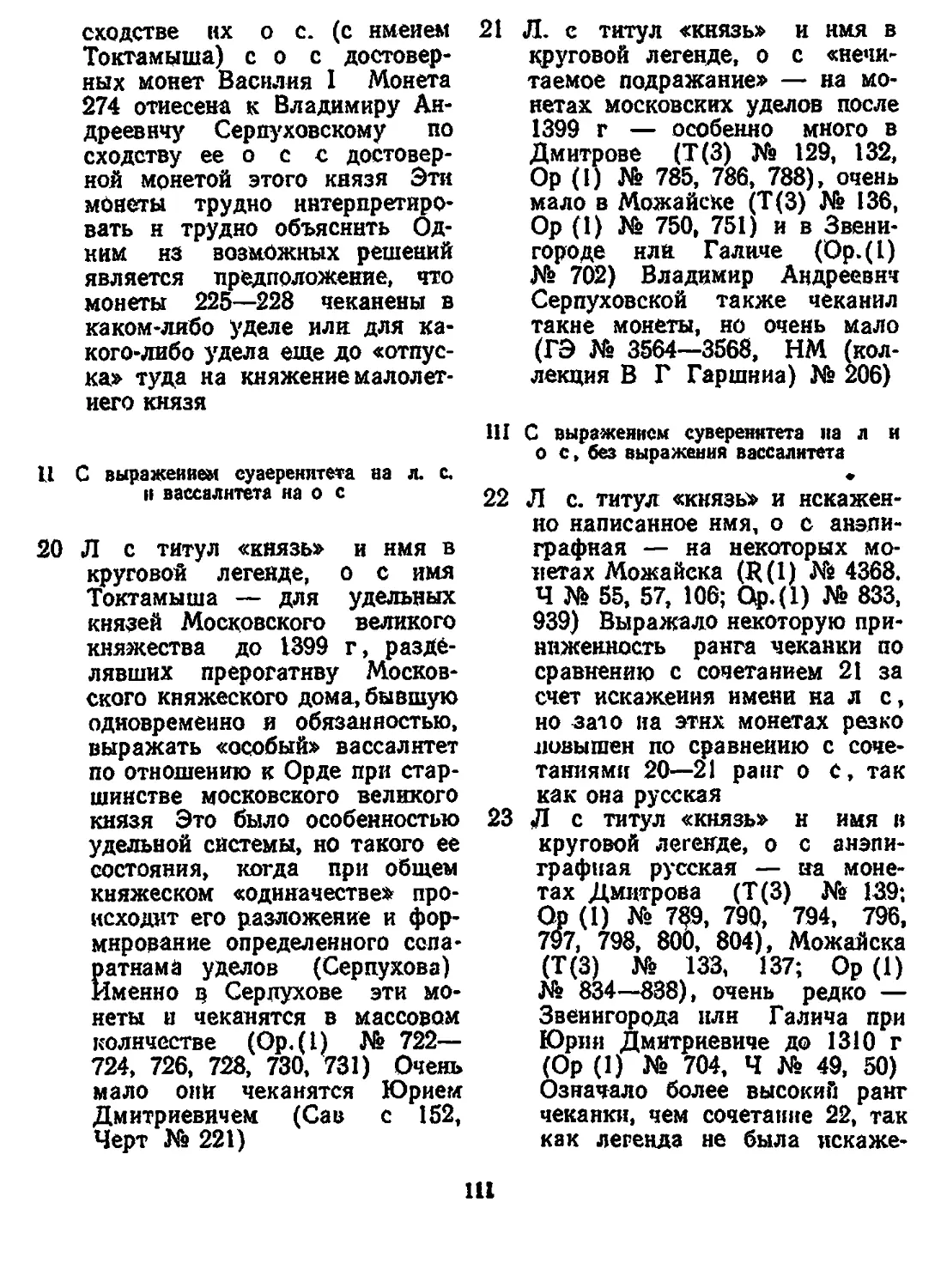

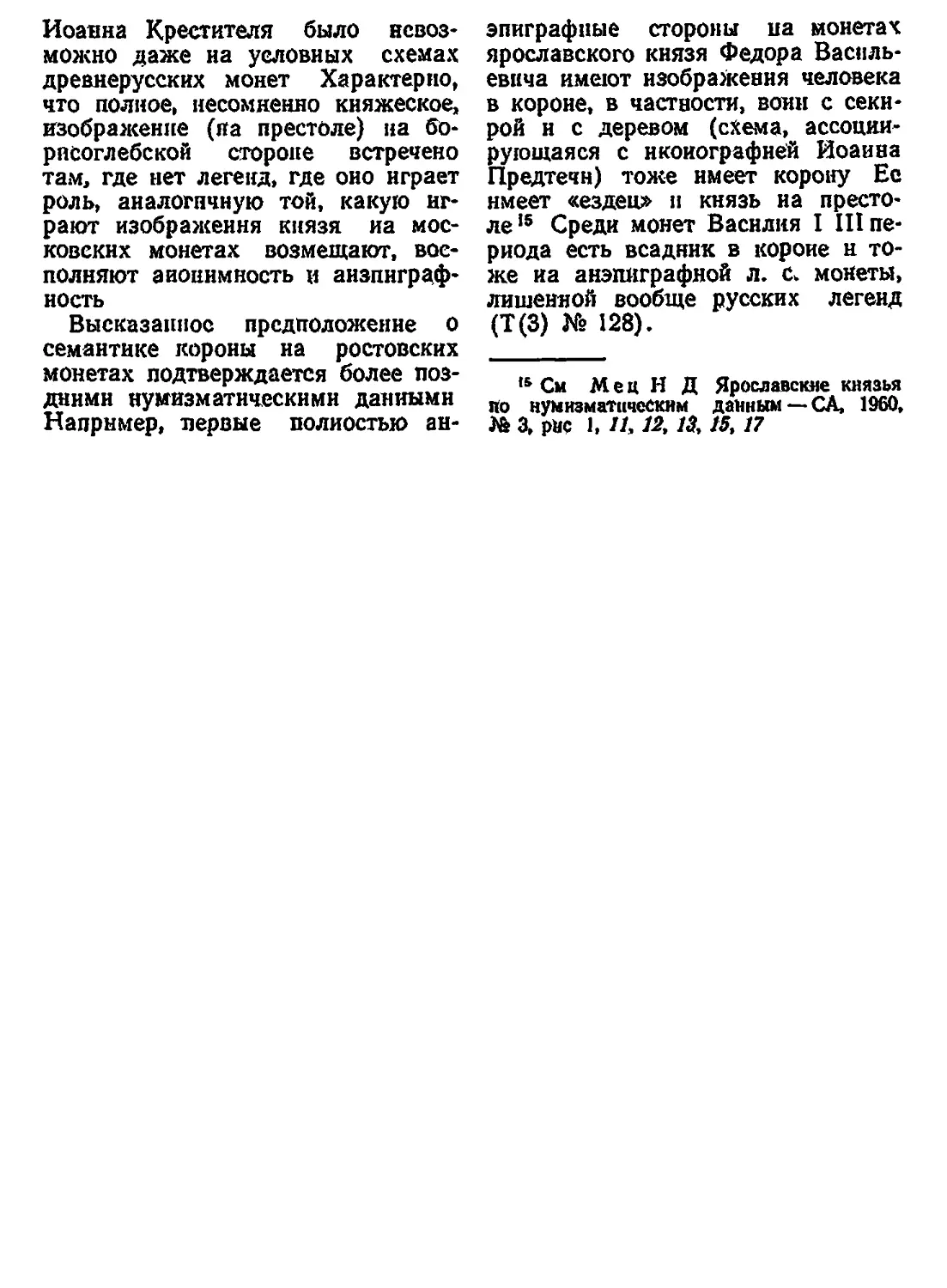

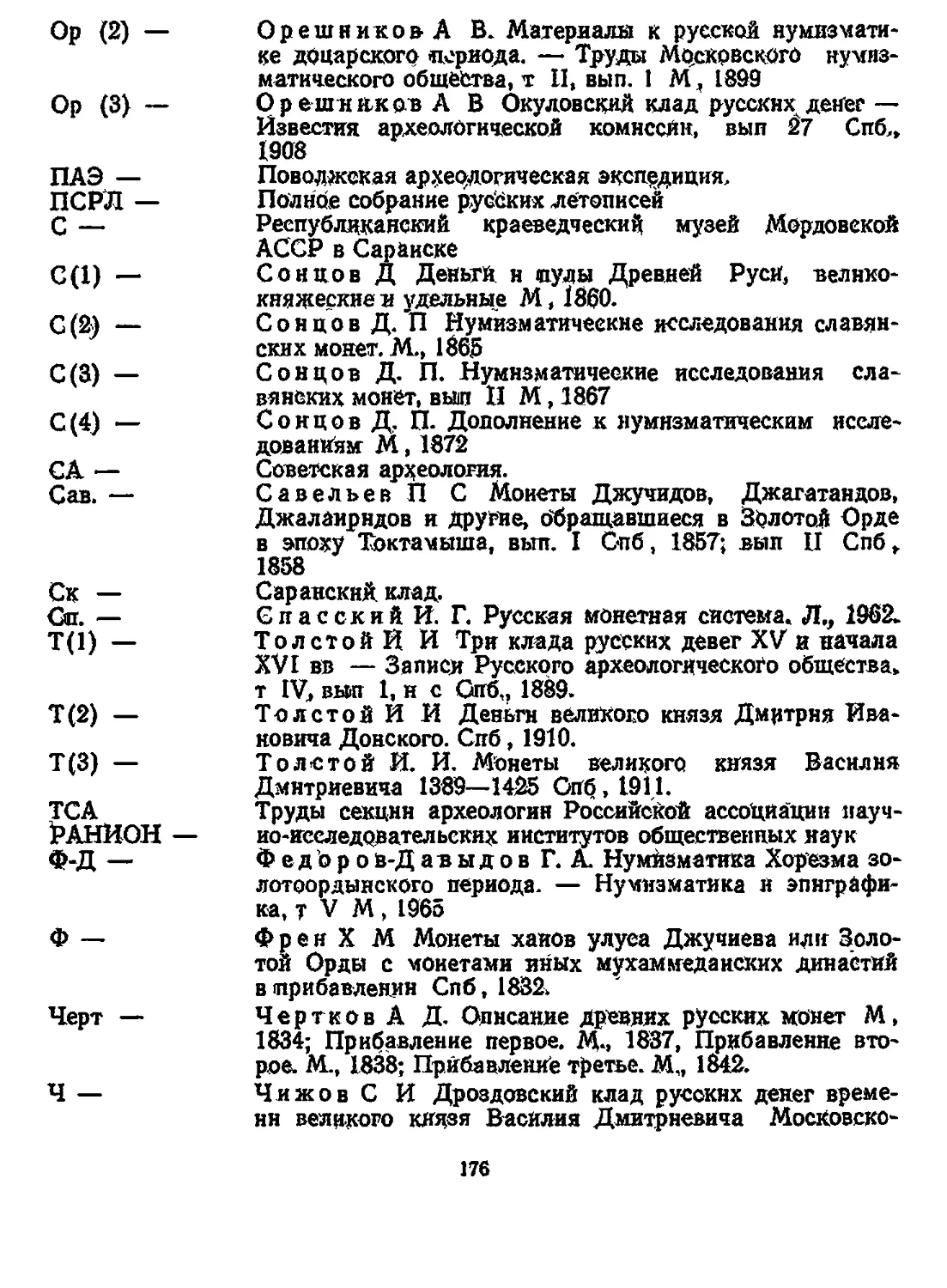

Таблица 3

Состав кладов по месту чеканки

! i L L 1 В L 1

И SB зВ й 3 II Й й

Московское кн 0,00 0,23 0,03 0,01 0,009 0,174 0,29 0,12 0,153

Серпуховское кн 0,07 0,02 0,00 0,00 0,000 0,008 0,02 0,05 0,006

Галичкое кн 0,00 0,00 0,00 0,00 о,оо1 0,000 0,017 0,02 0.00 0,001

Дмитровское ки 0,00 0,00 0,05 0,03 0,001 0.Q2 0,00 0,003

Можайское кн 0.00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,001 0,05 0,00 0,004

Ростовское кн 0,00 0,00 о;о2 0,01 0,000 0,020 0,05 0,08 0,013

Ярославское кн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,001 0,00 0,00 0,000

Нижегородское кн, предположи- 0,93 0,75 0,90 0,95 0,989 0,782 0,54 0,75 0,825

тельно суздальско нижегород- ские монеты и неопределимые

Тверское кн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,003

Литовское ки 0.00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,01 0,00 0,000

Всего русских монет 14 130 209 71 716 24ЭЧ 243 41 1117

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Всего монет 21 456 209 71 716 2547 243 56 8959

Доля золотоордынских монет 0,33 0,71 0,00 0,00 0,00 0,042 0,00 0,27 0,875

хема в Суздальско-Нижегородскую

землю Ожгибовский и Светинскнй

клады представляют памятники про-

никновения русских монет в сферу

обращения болгарской джучидской

монеты на западных н северо-за-

падных границах их ареала

Сравнение вышеуказанных кла-

дов, кроме прочего, показывает

сравнительную легкость проникно-

вения московских и суздальско-ни-

жегородских монет (в том числе и

части неопределимых) из области

Московского княжества в Нижего-

родские земли и обратно28. При

полной изоляции от денежного об-

ращения соседнего Рязанского кня- 20 * * * *

20 Это делает ненадежным определение

места чеканки монет по месту их находки

Исключение составляет клад из Косино,

где среди 45 монет Москвы и ее уделов,

нет ни одной суздальско-нижегородской

жества, при отсутствии в обращении

золотоордыиских монет соседней

Болгарской земли эти две области

денежного обращения в Древней

Руси, будучи объединены Москвой

политически, были близки друг дру-

гу и экономически

Вместе с тем следует отметить,

что какой-то район Суздальско-Ни-

жегородской земли был для мос-

ковских монет мало доступен

В Ковровском, Окуловском (в бас-

сейне Клязьмы, рядом с Москвой)

и Безымянном кладах московских

монет почти нет, в то время как в

более, видимо, раннем и более да-

леком от Москвы Ожгибовском кла-

де (восточные пределы Нижегород-

ского княжества, у Суры) их 23%

илн неопределимой Но это очень малень-

кий клад н потому нехарактерный (Отчет

Императорского Российского Историческо-

го музея за 1912: г М, 1913, с 17, 18)

25

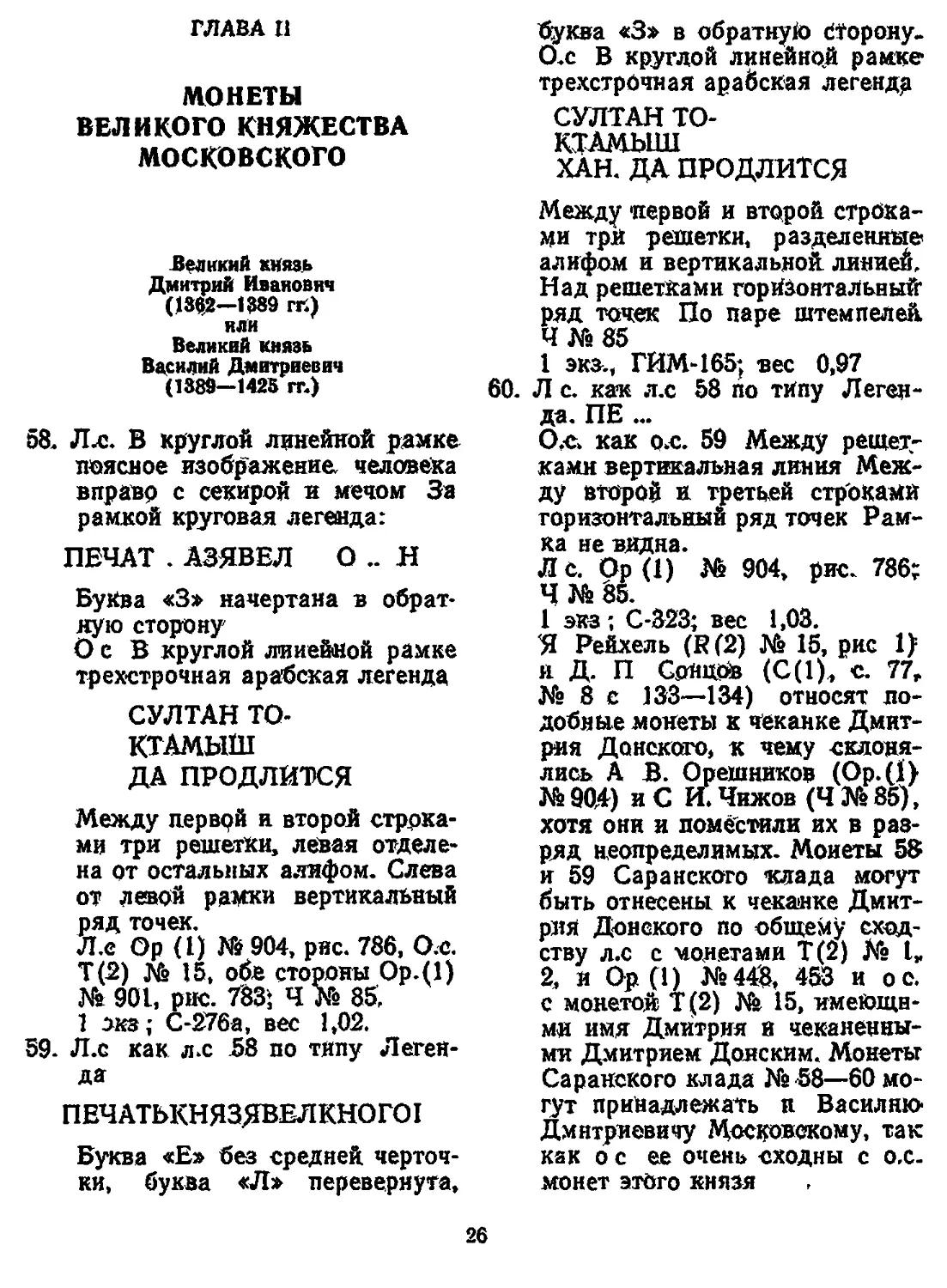

ГЛАВА II

МОНЕТЫ

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА

московского

Великий киязь

Дмитрий Иванович

(1362—1389 гг.)

или

Великий киязь

Василий Дмитриевич

(1389-1425 гг.)

58. Л.с. В круглой линейной рамке

поясное изображение человека

вправо с секирой и мечом За

рамкой круговая легенда:

ПЕЧАТ . АЗЯВЕЛ О .. Н

Буква «3» начертана в обрат-

ную сторону

О с В круглой линейной рамке

трехстрочная арабская легенда

СУЛТАН ТО-

КТАМЫШ

ДА ПРОДЛИТСЯ

Между первой и второй строка-

ми три решетки, левая отделе-

на от остальных алифом. Слева

от левой рамки вертикальный

ряд точек.

Л.с Op (1) № 904, рис. 786, О.с.

Т(2) № 15, обе стороны Ор-(1)

№ 901, рис. 783) Я № 85,

1 экз; С-276а, вес 1,02.

59- Л.с как л.с 58 по типу Леген-

да

ПЕЧАТЬКНЯЗЯВЕЛКНОГО!

Буква «Е» без средней черточ-

ки, буква «Л» перевернута,

буква «3» в обратную сторону.

О.с В круглой линейной рамке

трехстрочная арабская легенда

СУЛТАН ТО-

КТАМЫШ

ХАН. ДА ПРОДЛИТСЯ

Между первой и второй строка-

ми три решетки, разделенные

алифом и вертикальной линией.

Над решетками горизонтальный

ряд точек По паре штемпелей.

Ч № 85

1 экз., ГИМ-165; вес 0,97

60. Л с. как л.с 58 по типу Леген-

да. ПЕ ...

О.с. как о.с. 59 Между рещет,-

камн вертикальная линия Меж-

ду второй я третьей строками

горизонтальный ряд точек Рам-

ка не видна.

Л с. Op (1) № 904, рис. 786;

Ч №85.

1 экз; С-323; вес 1,03.

Я Рейхель (R(2) № 15, рис 1}

и Д. П Сщщбв (С(1), с. 77,

№ 8 с 133—134) относят по-

добные монеты к чеканке Дмит-

рия Донского, к чему склоня-

лись А В. Орешников (Ор. (1>

№ 904) и С И. Чижов (Ч № 85),

хотя они и поместили их в раз-

ряд неопределимых. Монеты 58

и 59 Саранского клада могут

быть отнесены к чеканке Дмит-

рия Донского по общему сход-

ству л.с с монетами Т(2) № I,

2, и Op (1) Кв448, 453 и ос.

с монетой Т (2) № 15, имеющи-

ми имя Дмитрия и чеканенны-

ми Дмитрием Донским. Монеты

Саранского клада №58—60 мо-

гут принадлежать п Василнк>

Дмитриевичу Московскому, так

как о с ее очень сходны с о.с.

монет этого князя

26

Великий киязь

Василий Дмитриевич

(1389-1425 гг)

Типы с русской круговой легендой

на лицевой стороне и арабЬкбй легендой

на оборотной стороне (I период)

I

61 Лс В круговой линейной рам-

ке всадник с соколом на руке,

влево За рамкой круговая ле-

генда.

...ЕВЕЛИКИВАСИЛИВСЕ

Буквы «Л», «И», «К» и «И»,

«Л», «И», «В» иапнсаны слит-

но,

О с В круглой линейной рамке

трехстрочная арабская легенда,

такая же, как на ох. 59, Меж-

ду первой и втордй строками

три решетки, разделенные вер-

тикальной линией и алифом

второй строки

По паре штемпелей Т(3) № 50

3 экз., С-73л, ГЙМ-122; вес

9,91 — 1, 0,92—2.

62. Л с. как л с 61 лЬ типу Леген-

да-

ВЕЛИКИВА

Буквы «Л», «И» написаны слит-

но

О с. В круглой точечной рамке

трехстрочная арабская легенда,

такая же, как на б с 59 Меж-

ду первой и второй строками

три решётки, разделенные дву-

мя вертикальными линиями

Т(3) № 50, Ч № 6

2 экз,, С-73; вес* 0,90—1,

6,91-Т

63. Л с как лх 61 Между ногами

коня решетка За рамкой кру-

говая легенда, читающаяся с

внешнего драя.

• князяв

Плохая сохранность.

Ос как ос 61 по типу Левая

разделительная линия между

решетками отсутствует. Плохая

сохранность.

1 экз, С-33; вес- 0,95

III

64 Л с В круглой линейной рамке

всадник с соколом, вправо За

Ох как ос 61, в двойной кру-

говой точечной и линейной рам-

ке

По царе штемпелей Т(3) № 37

1 экз, С-53; вес: 0,92.

65. Л с. как л с. 64 по типу Ле-

Ос как о,с. 64 по типу

Л с. 7(3) №37

1 экз; С-73с; вес' 0.86

66 Л с как л.с 64 по типу. Ле-

генда.

ВАС .

Ох как ос 64 по типу Точеч-

ная рамка не видна.

Ле 7(3) №37

1 экз:. С-386: вес- 0 90.

67 Лх как л.с 64 по типу Леген-

да не видна

Ох как qc. 64 по типу Между

второй н третьей строками го-

ризонтальный ряд точек.

Л с 7(3) №37, Ох. Т(3) № 38.

1 экз., С-59а; вес 0,91.

68 Л с как лс 64 по типу Ле-

генда.

КНЯЗЕВЕЛИКИ-

ВАСИЛИВСЕЯРУСИ

Буквы «Л», «И», «К» в слове

«ВЕЛИКИ» н буквы «Л», «И»,

«В» в словах «ВАСИЛИВСЕЯ»

написаны слитно

Ох. как ох. 67 по типу

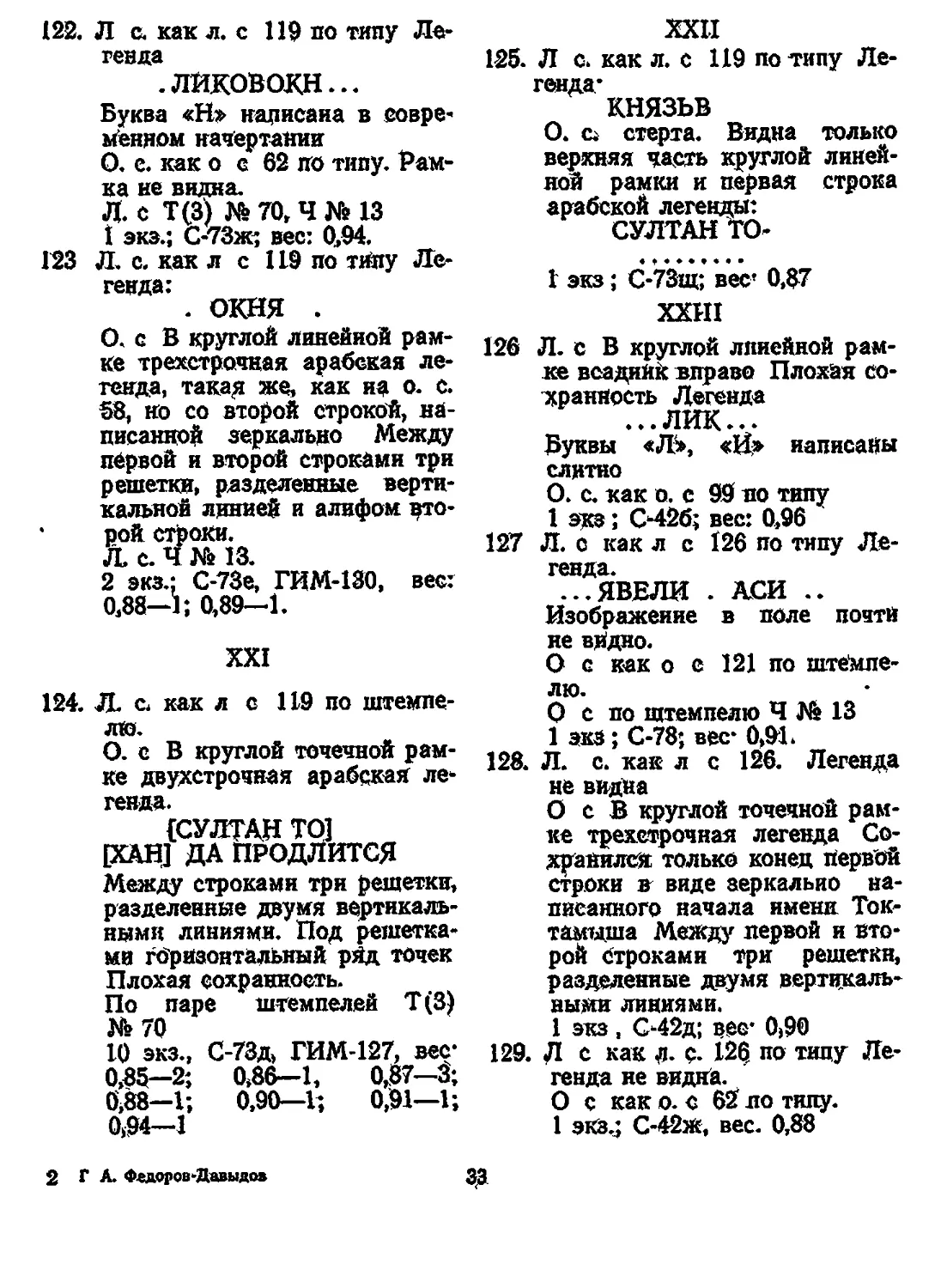

27

По паре штемпелей Т'(3) № 40

1 экз,, ГИМ-129, вес. 0,91.

69 Л.с как ле, 64 по типу Ле-

генда.

ДНЯЗЬВЕЛИКИВ

ЛИВСЕДРУСИ

В обоих случаях буквы «Л»,

«'И* написаны слитно.

О е как о.с 67 по типу.

По паре штемпелей Т(3) №39

1 экз; С-60, вес 0,91

70 Л.с как л.с. 64 по штемпелю.

О с. как Ос 67 по типу.

Л с по штемпелю Т(3) № 37,

ас по штемпелю Т(3) Ns 38.

2 экз; С-59; вес* 0,95—2

71 Л с. как л.е 64 по типу Леген-

да не видна

О с как о.с. 67 по типу. Точки

над средней решеткой

Л с Т(3) Ж 37; Т(3) № 38

1 экз, С-596; вес- 0,91

72 Л с. ка'к л с. 64 по типу Леген-

да ие видна

О с. как о с 67 по типу

Т(3) № 40.

1 экз; ГИМ-234; вес. 0,93.

73 Л с как ле 64 по типу. Ле-

генда-

ВАСИЛ

О с как о с. 61 по типу

2экз, С-73р, вес 0,93 — 1;

0,94—1

74 Л с как Л.с 64 Цо тйпу Ле-

генда не видна.

О с. как о.с 61 по типу

1 экз; С-73у, вес* 0,94.

75 . Л.с, как л с 64 по типу

Ос. как ос 61 по типу. Бдлее

грубые здаки

2 экз.; С-73т; ГИМ-132, вес

0,89—1; 0,97—1

IV

76 Л с. как л.с. 64 по типу. Без

рамки между изображением и

легендой Легенда не видна

О.с. стерта. Видна только цент-

ральная решетка и под ней

часть второй Строки.

1 экз.; С-387, вес- 0,85.

V

77. Лл В круглой ллйейнбй рамКе

всадник е соколом вправо Пе-

ред головой всадника полуме-

сяц рогами кверху За рамкой

•круговая легенда.

ИВАСИЛИ.

Буквы «И», «В» н «И», «Л»,

«И» написаны слитно.

О.с как О.с. 61 В двойной ли-

нейной рамке

По паре штемпелей Т(3) № 49.

2 экз; С-73к, ГИМ-126; весе

0,90—1,0,94—1.

VI

78 Лс В круглой линейной рамке

всадник о развевающимся сза-

ди плащом вправо За рамкой

круговая легенда, в которой чи-

тается

ИЯ

О с как q.c 67 по типу Рамка

не видна

Л с по штемпелю Op (1) № 483,

ряс 348.

1 экЗ:; С-75а, вес. 0,89.

УП

79 Л.с. как л с. 78 по штемпелю.

О с. В круглой линейной рамке

трехстрочная арабская легенда:

СУЛТАН ТО-

КТ АМЫШ

ДА ПРОДДИТСЯ

ЕГО ЦАРСТВИЕ

Между первой и второй строка-

ми три решетки, разделенные

вертикальной линией и алифом

второй строки

28

Л е по штемпелю Op (1) №483,

рас. 348, о. с. по штемпелю

Ор.(1) № 484, рис 349.

1 экз., ГИМ-134, вес. 0,92.

80 Л.с. как л с 78 по типу. Леген-

да не видна Плохая сохран-

ность

О.с. как ол. 79 пр типу

Ор.(1) № 483, рис. 348.

1 экз/, С-73п; вес 1*07

VIII

81 Л.с В круглой линейной рамке

всадник с копьем и развеваю-

щимся сзади плащом, вправо,

поражает дракона За рамкой

круговая легенда

КНЯЗЬВЕЛИКИВАСИДМ

О с. как о.с 61 по типу.

Л с. Но штемпелю Op (1) №472,

РДС $37.

1 экз; С-34а, вес- 0*95

82 Л.с как л с. 81 по штемпелю.

О с как о р 61 по типу.

Л с по штемпелю Op (1) №472,

рцс 337.

1 экз, С-34; вес- 0,95.

83 Л с Как л с 81 по типу. Ле-

генда.

КНЯЗЬВЕЛИК. ЛИ .

О.с. как ос 61 по типу Между

второй н третьей строками три

точки

О.с Т(3) №73

1 экз; С-75в, вес 0,89.

IX

84 Л.с В круювой линейной рам-

ке всадник с мечом и разве-

вающимся сзади плащом, впра-

во За рамкой круговая леген-

да

ЗЬВЕЛИК

Буквы «Лч «И» написаны слит-

но.

О.с как о.с. 61 по типу.

Т(3) №53.

1 экз, С-75г; вес 0,91

85 Л с. как яс. 84 по типу Меч

отсутствует Легенда.

КНЯЗЬВЕЛИКИВАСИЛИДТРЕ

Буквы «Л», «И» в обоих слу-

чаях написаны слитно'

Q с как ос 61 по типу

По паре штемпелей Т(3) № 5L

1 экз, ГИМ-135; вес 0,93

86 Л с как л с 84 по типу Ле-

генда"

.. ВАСИЛИ..

Буквы «Л», «И» написаны слит-

но.

О с. Как о.с. 61 по типу.

I экз, С-75е; вес 0,92

87 Л.с как л с 84 по типу. Леген-

да не видна

Qc. как ос 61 Разделитель-

ная линия имеет внизу разд-

воение с кружочками на кон-

цах.

1 экз; ГИМ-236, вес- 0,94

88 . Л с, как д с 8'4 по типу Ле-

генда

... ЛИК...

Буквы «Л», «И» написаны слит-

но.

О.с. как о.с. 61 по типу.

1 экз, С-42з, вес: 0,96

89 . Л с. дак л с 84 по типу Ле-

О с. как о.с 61 по типу.

По наре штемпелей Ч № 20.

I экз,; ГИМ-128, вес. 0,92

90 Л с как л с 84 по типу Леген-

да не видна

О.с как о.с. 77 пр типу

Ос Ор.(1) № 459, рис 328.

1 Экз , С-526; Вес 0,90

91 Л.с как л.с. 84 по типу Ле-

29

О.с. как о.с, 77 по типу.

О с Т(3) 55

1 экз.; О-72а, вес 1,01

•92 Л.с, как л с. 84 по типу. Ле-

гёида

.. КНЯ

О с. как о с, 67. Рамка не видна.

О.с Т(3) № 55.

1 экз, €-75к; вес 0,90.

'93 Л.с. как л с 84 по типу Леген-

да не видна Плохая сохран-

ность.

О.с. как о.с 87 по типу. Между

второй и третьей строками ряд

точек Рамка не видна.

1 экз., С-39Р; вес- 0,90.

•94, Л.с как л.с. 84 по типу. Ле-

генда-

ЯЗЬВЕЛИКИВАСИЛ

О.с. как о.с 87 по типу

По, паре штемпелей Op.(t)

№ 480, рис. 345.

1 экз., ГИМ-235; вес. 0,92

<95. Л.с. как л с 84 по типу Леген-

да не видна'

О с. как о.с. 61 Ио типу. Видна

только часть второй строки и

решетки.

Т(3) № 53.

I экз, С-75з; вес- 0,93

'Эб Лс как л с 84 -по типу Ле-

генда.

КНЯЗВЕ .

О с как о.с. 62

Л.с. Т’(3) № 52

1 экз; С-755; нее. 0,85.

'97 Л,С. как л с. 84 по типу Леген-

да не видна. Плоха? сохран-

ность

Ос как о.с 62 по типу. Под -

первой строкой ряд точек

Л'С Т(3) № 52

1 экз.; С-42а, вес- 0,95.

198, Л.с. как л с. 84 по типу Леген-

да не вйдна

Ос. как ос 62 Разделитель-

ная линия имеет внизу разд-

воение без кружков.

Т(3) №52.

2 экз., С-73н, ГИМ-133; вес.

0,97— 1, 1,03 — 1

X

99. Л.с, как л.с 84 по типу Леген-

да не видна Плохая сохран-

ность

О с как б с. 62. Легенда в об-

ратную сторону.

Л.с. Т(3) № 52,53.

1 экз., С-75ж, вес- 0,90

XI

100. Л.с как д.с 84 Легенда

ВЕЛ ...

О с, как о. с 77 по типу

О с. Т(3) № 55; С-72

1 экз., вес: 0,95

101 Л-с как л. с 100 по типу.

Легенда

. .ЙЛИК . КНЯЗ.

Буквы «Л», «И» написаны

слитно

О. е. как о. с 62 по типу

1 экз., С-73 м; вес- 0,84

XII

102 Л. с как л с 84 по типу Ле-

генда.

КНАЗЬ . ДТРЕ

Изображения почти не видно.

О. с. В круглой точечной рам-

ке трехстрочная арабская ле-

генда, такая же, как на о с

79 Между первой и второй

строками две решетки .по бо-

кам и болвшая тонка или ре-

шетка в центре, разделенные

алифом второй строчки и вер-

30

тикальной линией Т(3) 63

1 эка,, С-75и;лвес 0,96,

103. Л с как л с 84 по типу. Ле-

генда.

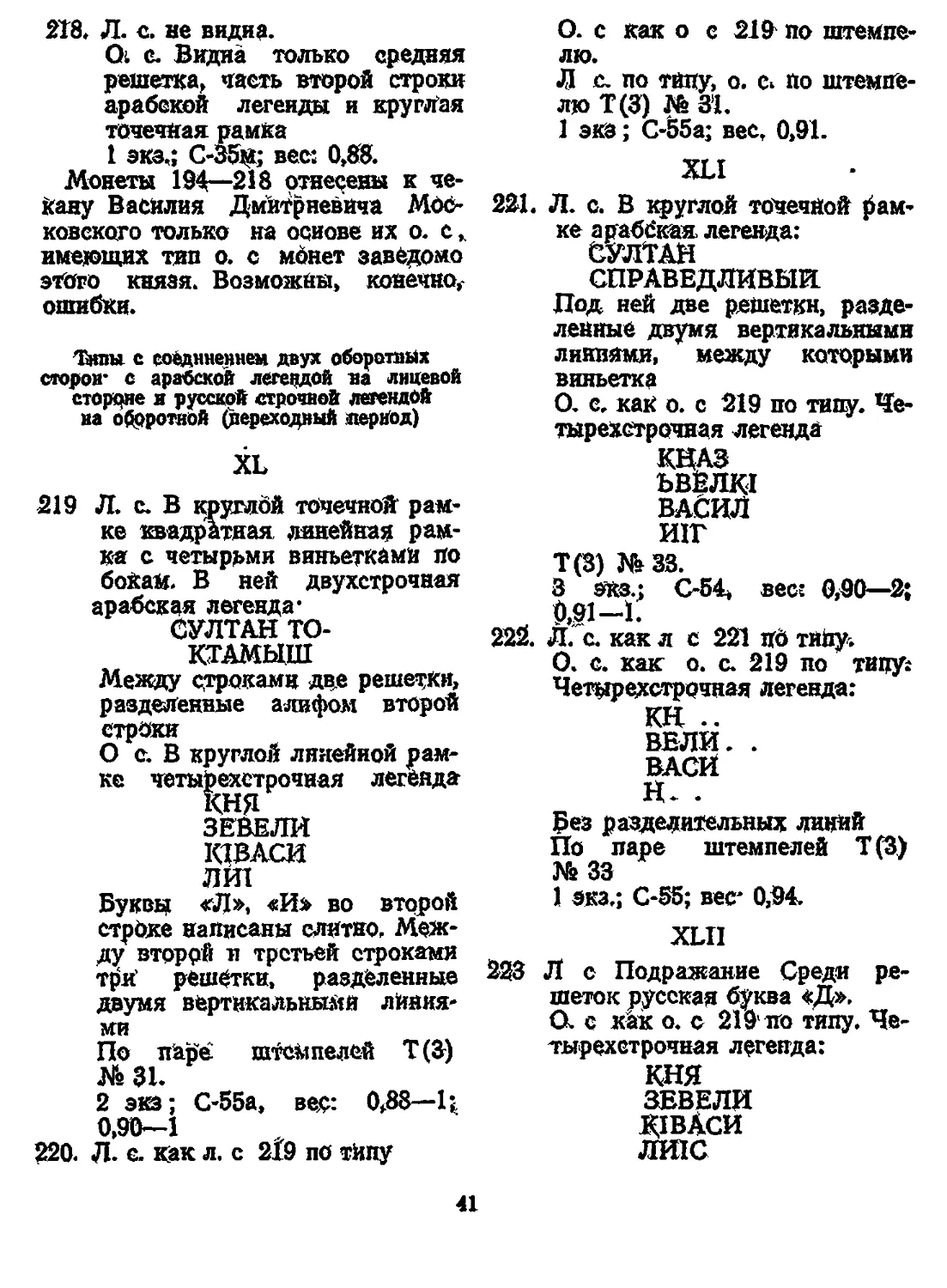

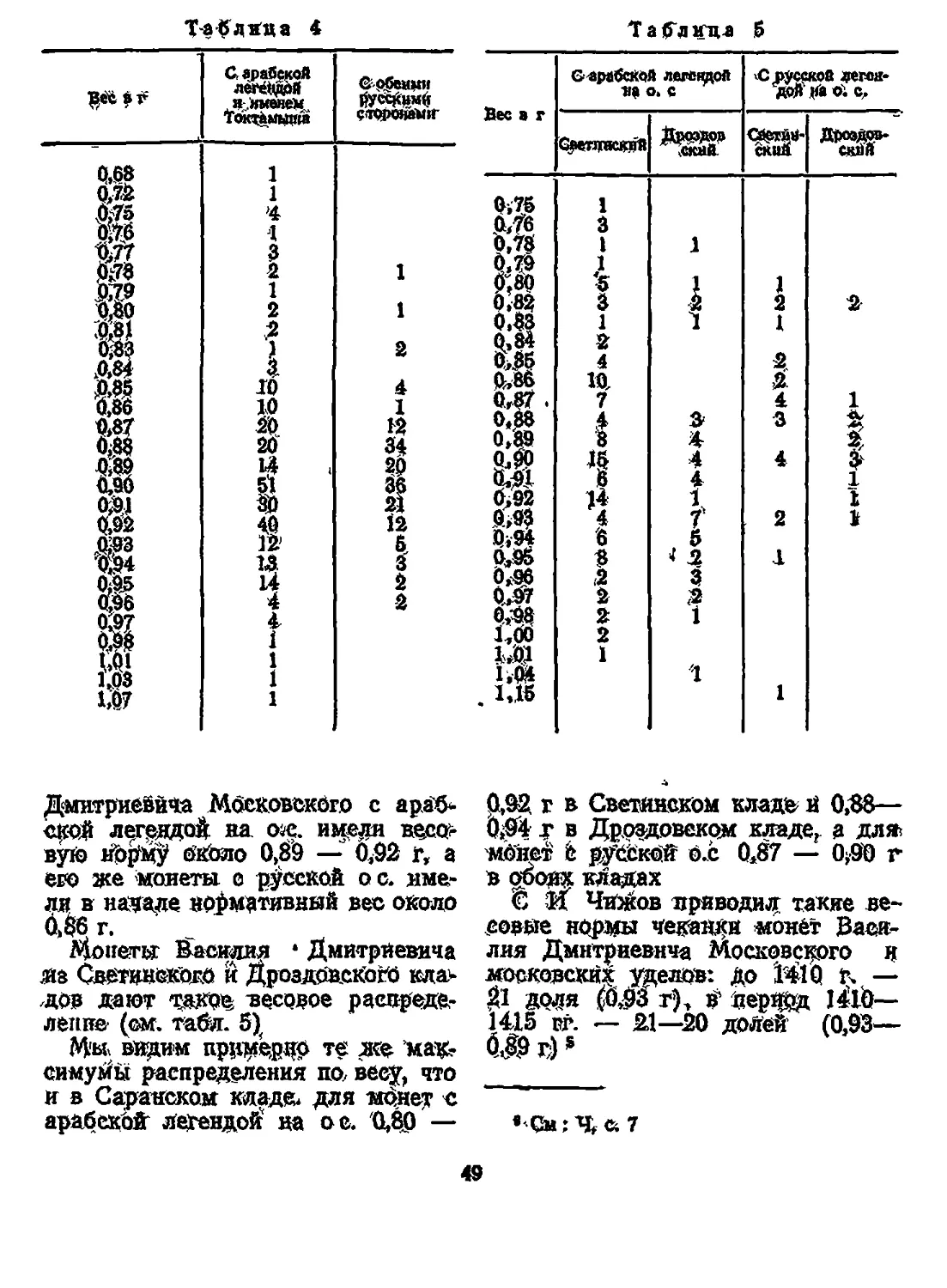

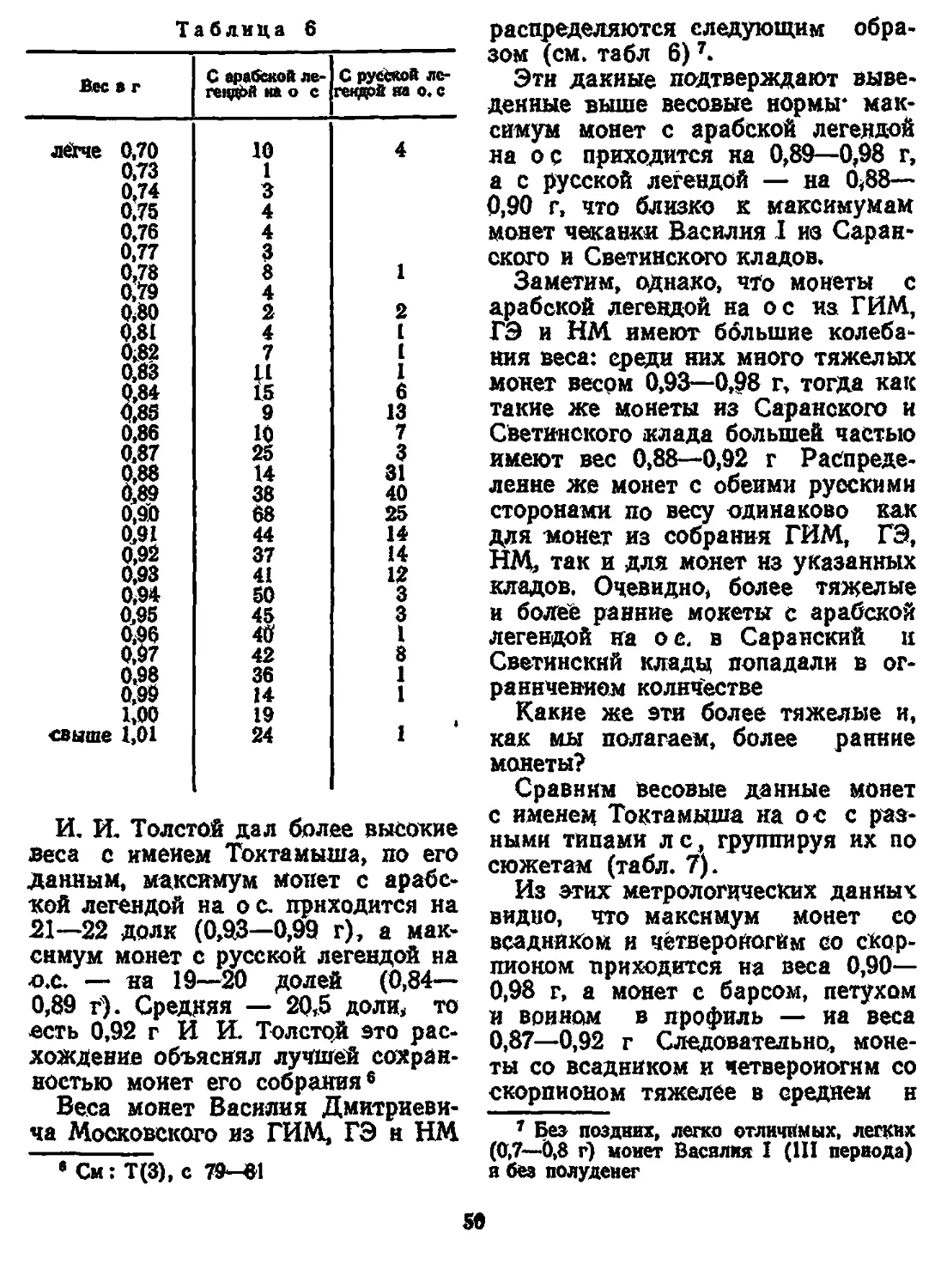

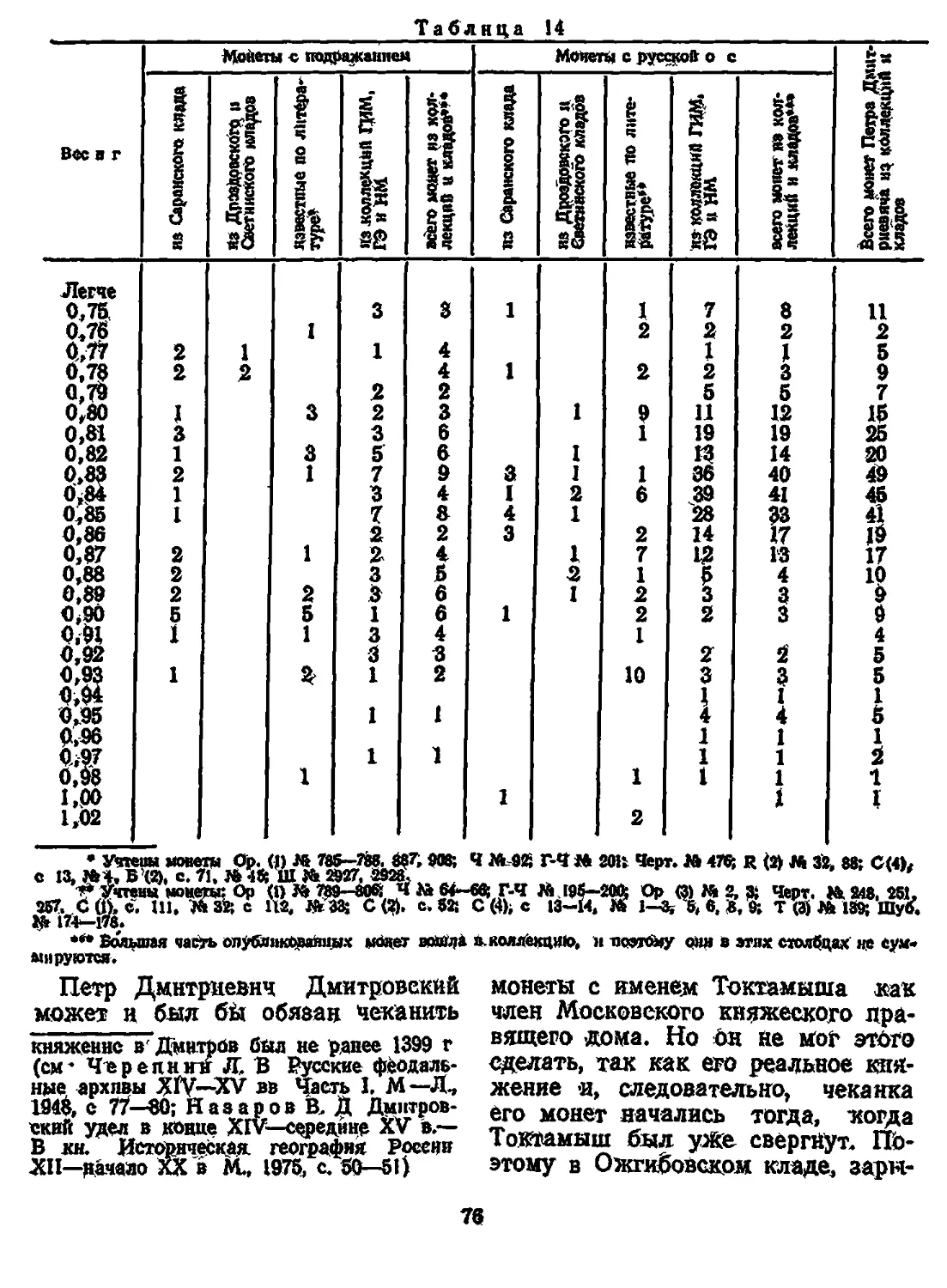

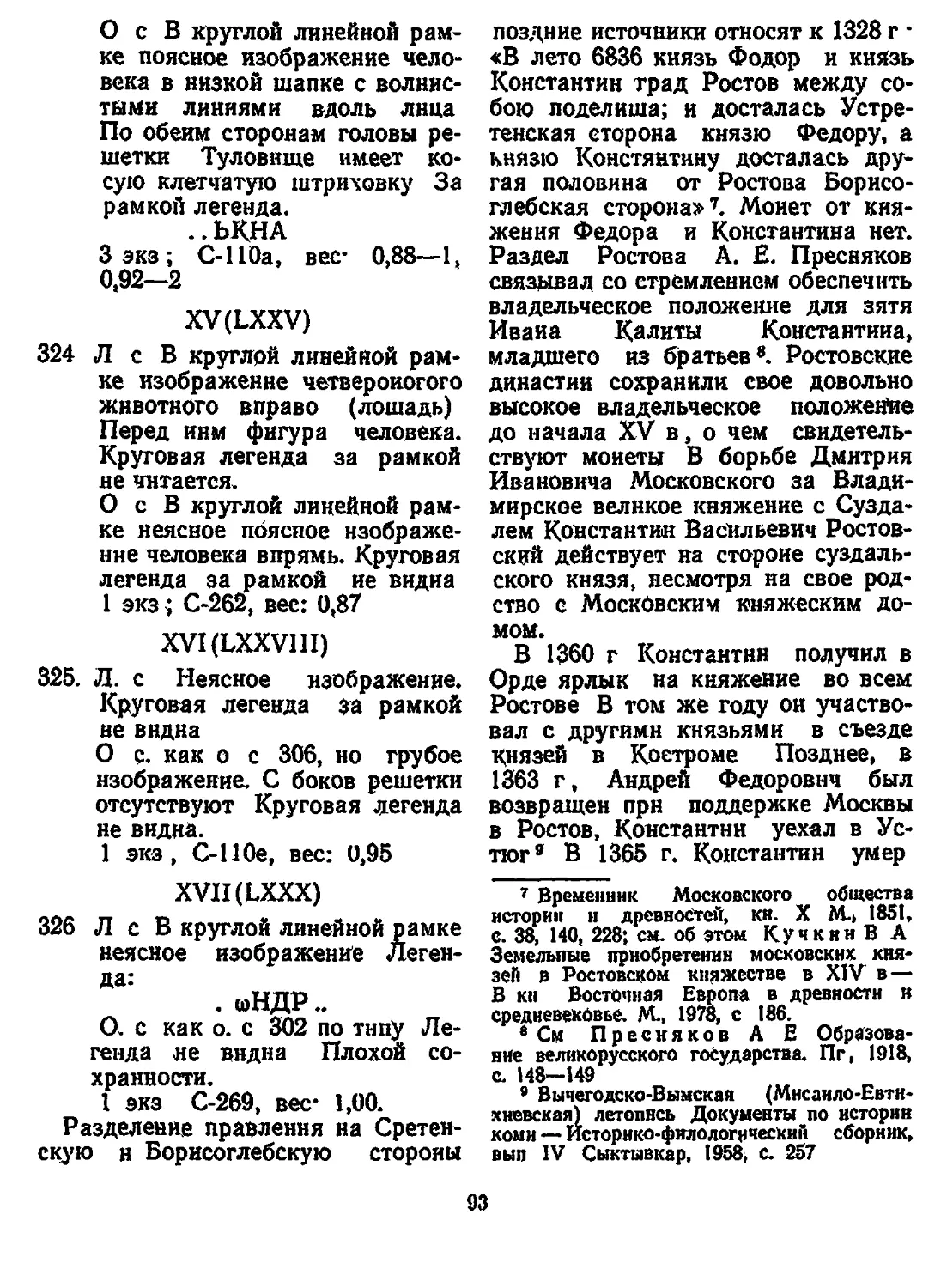

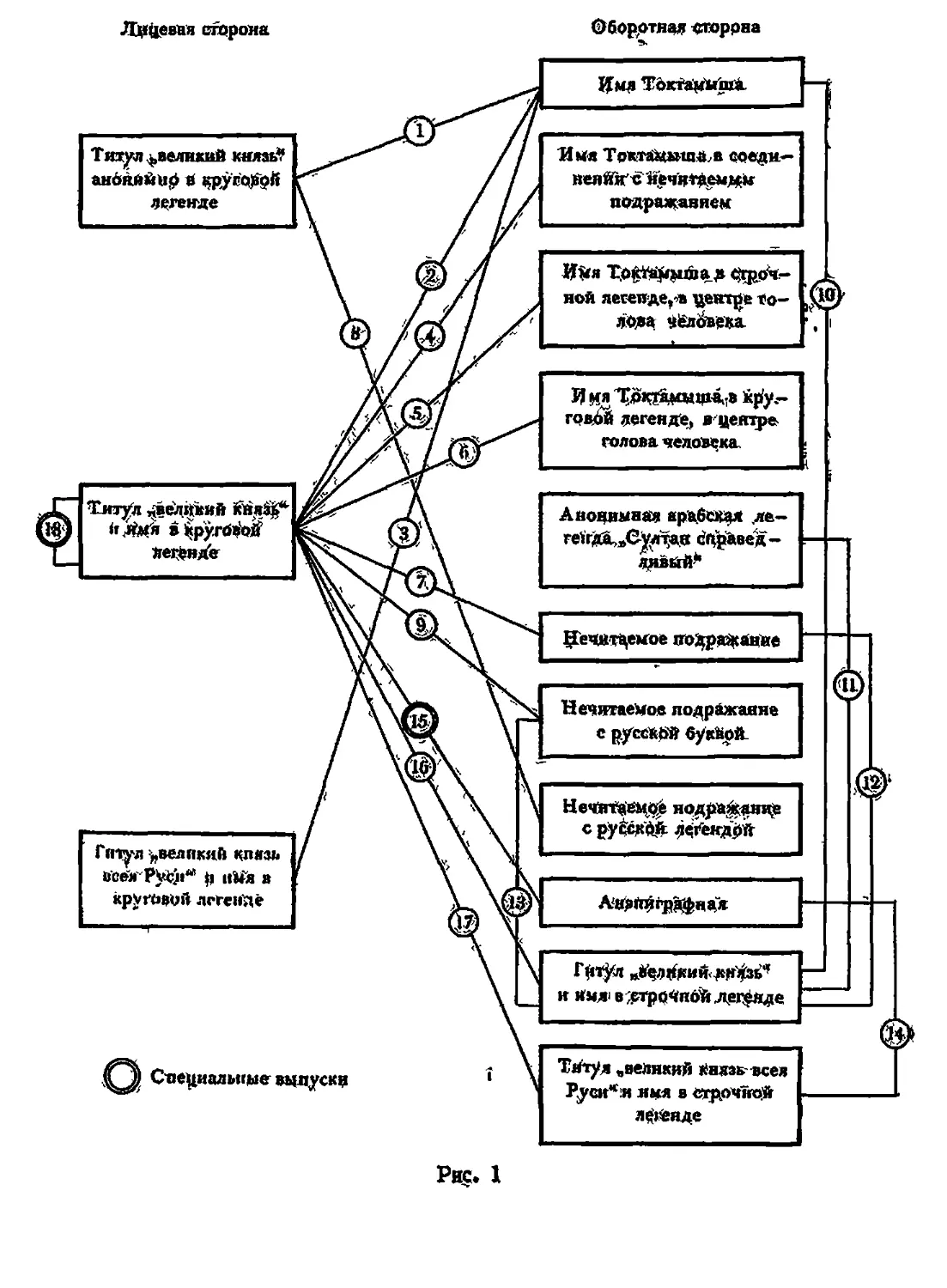

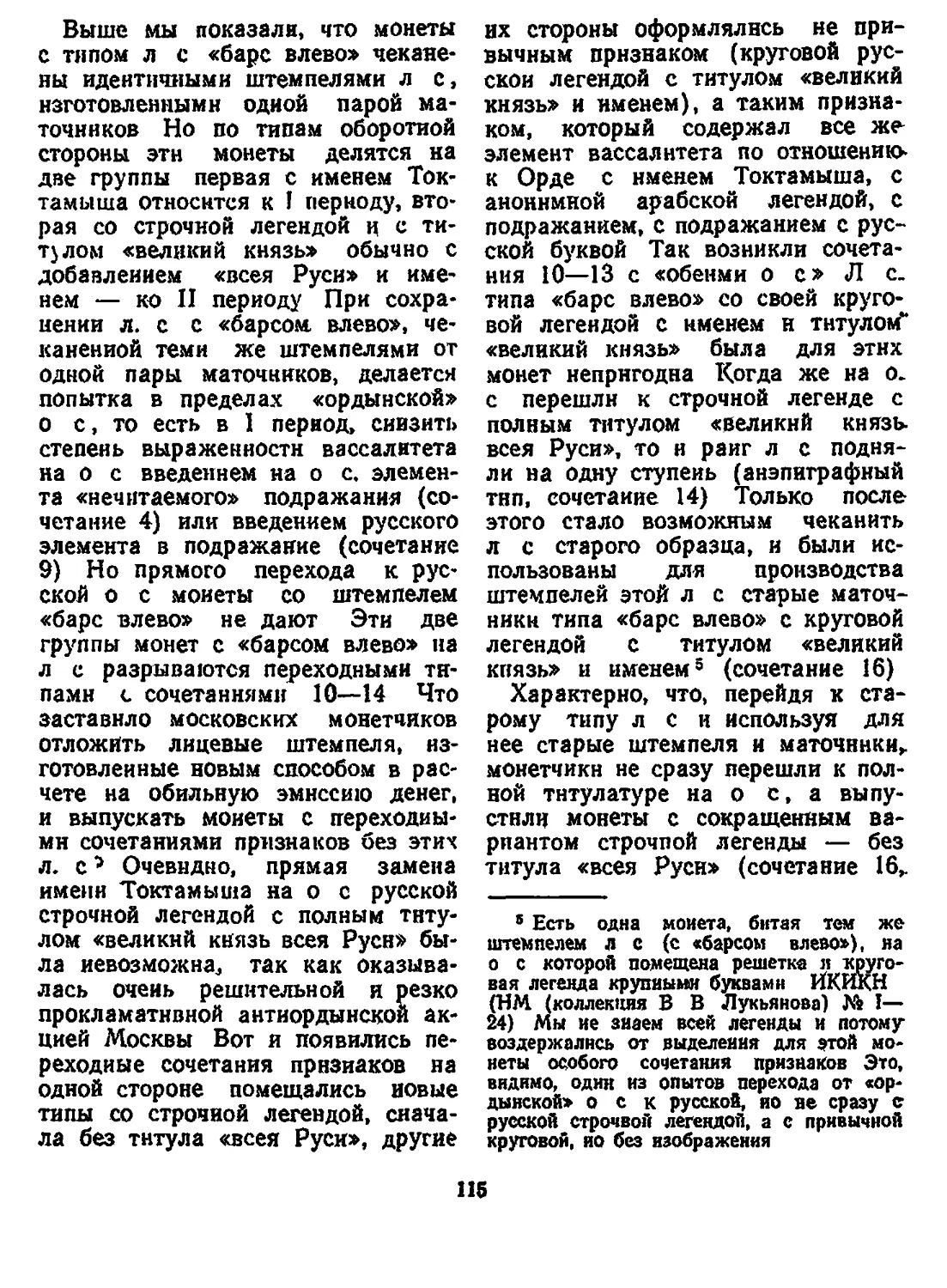

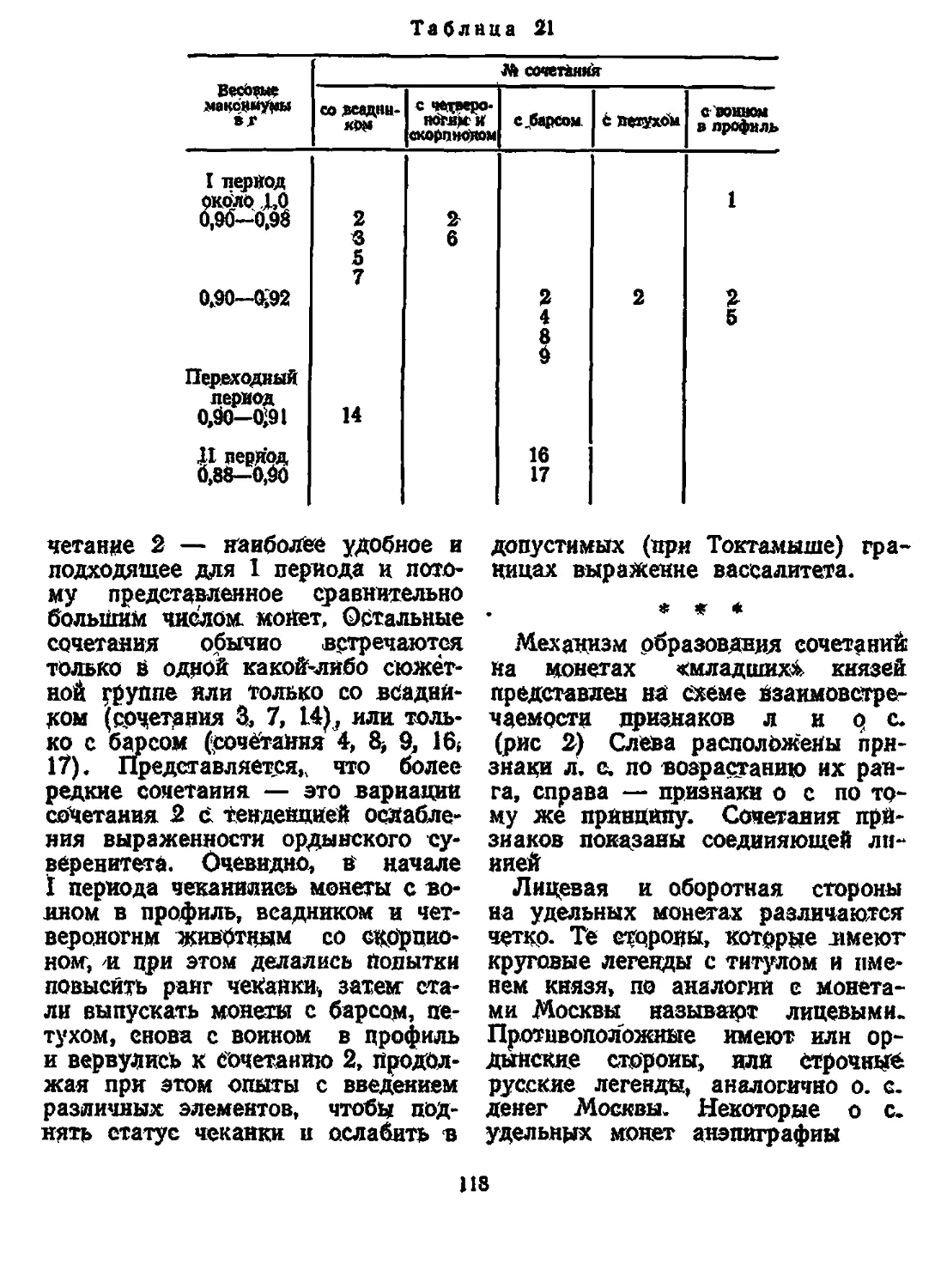

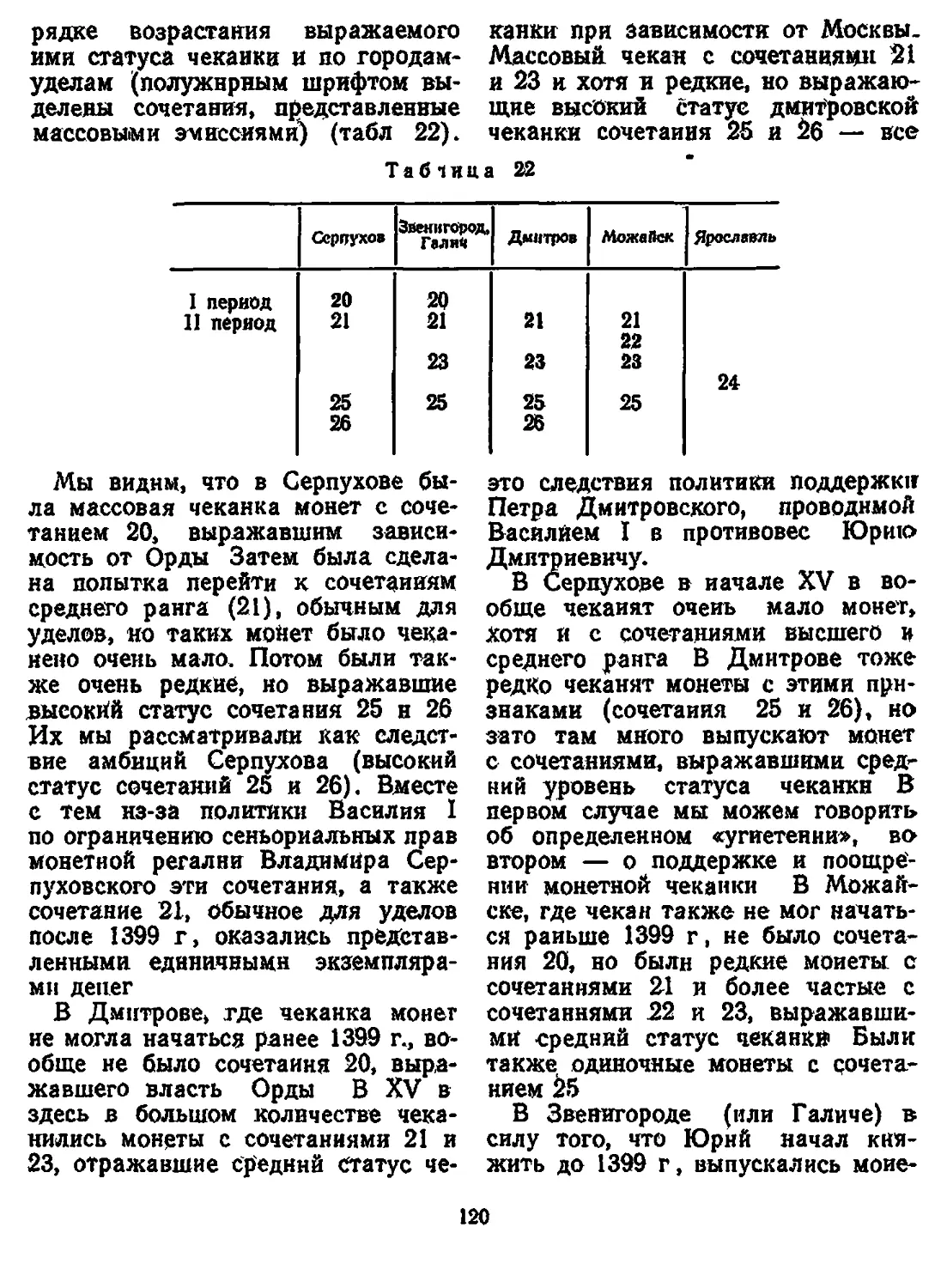

КНЯЗ ... ТРЕ .