Текст

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ РАН

ВОПРОСЫ

ФИЛОСОФИИ

No12

МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

Герменевтическая традиция в России: актуальные контексты и современные

проблемы (материалы “круглого стола”)

Ф.Е . Ажимов – Герменевтика как метафизика (нарратологические аспекты ин-

терпретации).................................................................................................

Р.Ю. Сабанчеев – Культурная память как нарративный феномен (герменевти-

ческие аспекты)...........................................................................................

Т.И. Липич – Русский литературно-философский романтизм I половины

XIX века (герменевтика любви).................................................................

Философия и общество

А.В. Рубцов – Идеи как переживание. От психоистории к психоидеологии рус-

ской идеи......................................................................................................

Е.В . Щербакова – Сознательное и бессознательное в идеологии........................

О.Л. Грановская – Берлин и Бахтин: плюрализм, полифония и критика реля-

тивизма..........................................................................................................

Философия, религия, культура

С.А . Никольский – « ...Пожить в смерти и вернуться». О художественной фи-

лософии Андрея Платонова........................................................................

Д.В . Шмонин – Теология и схоластика: грани философских интерпретаций

(размышление над книгами)......................................................................

© Российская академия наук, 2019 г.

© Редколлегия журнала “Вопросы философии” (составитель), 2019 г.

5

10

15

20

31

41

52

64

2019

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1947 ГОДА

ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО

Журнал издается под руководством

Президиума Российской академии наук

2

И.С . Курилович – К вопросу о субъективности философа в искусстве феноме-

нологии (размышление над книгой)..........................................................

Философия и наука

В.А . Бажанов – Числовое познание в контексте когнитивных исследований.....

О.В. Воробьева, Ф.В . Николаи – Критическая теория, нейронауки и исследо-

вания аффекта: проблемы трансдисциплинарного диалога.....................

А.В. Родина – Трансцендентальное обоснование физики на примере «замкну-

той теории» у К.Ф . фон Вайцзеккера и В. Гейзенберга ...........................

В.Г . Кучеров, И.А . Герасимова – Генезис нефти и природного газа: конкурен-

ция парадигм...............................................................................................

Из истории отечественной философской мысли

А.М. Руткевич – Генеалогия интеллектуалов Александра Кожева......................

Л.Ю . Корнилаев – Особенности критики философии Э. Ласка в России............

История философии

Э.Ю . Соловьев – Молодой Лютер и его Виттенбергские тезисы. Часть вторая...

Т.О . Олесен – Шеллинг в прочтении Керкегора: историческое введение.

Часть II. Перевод с английского, датского и немецкого Д.А . Лунгиной

и Д.Г . Миронова..........................................................................................

Д.Г . Миронов, Д.А . Лунгина – Реакция немецкой публики на лекции Шел-

линга: некоторые дополнения....................................................................

А.Г . Жаворонков – Социальные аспекты антропологии Канта и их влияние на

социологию XX века: проблемы и примеры.............................................

Из редакционной почты

Цзинь На – Классическая политическая философия Лео Штрауса....................

Научная жизнь

Abdumalik Nyssanbayev, Serik Nurmuratov – Spirituality as a phenomenon of culture

А.Г . Глинчикова – Религия и политика в современной зарубежной литературе

(обзор концепций).......................................................................................

Критика и библиография

В.А . Лекторский – Любимов А.П. Философия права............................................

Д.И . Дубровский – А.Ю. Нестеров. Семиотические основания техники и тех-

нического сознания: монография...............................................................

Т.А . Сысоев – Взгляд из России: размышления о мужестве лени и безделья.

Труд и его судьба............................................................ ..............................

Contents....................................................................................................................

74

82

91

101

106

118

132

145

162

177

187

198

204

212

217

218

221

226

3

Редакционная коллегия

Пружинин Борис Исаевич – доктор философских наук, главный редактор

Анохин Константин Владимирович – доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН и

РАМН, руководитель отдела нейронаук НИЦ “Курчатовский институт”

Бажанов Валентин Александрович – доктор философских наук, профессор, заслуженный де-

ятель науки РФ, заведующий кафедрой философии Ульяновского государственного университета

Гайденко Пиама Павловна – доктор философских наук, член-корреспондент РАН, главный

научный сотрудник Института философии РАН

Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович – академик РАН, научный руководитель Института фи-

лософии РАН

Кантор Владимир Карлович – доктор философских наук, ординарный профессор НИУ “Выс-

шая школа экономики”

Лекторский Владислав Александрович – академик РАН, заведующий сектором Института фи-

лософии РАН

Макаров Валерий Леонидович – академик РАН, директор Центрального экономико -матема -

тического института РАН

Миронов Владимир Васильевич – доктор философских наук, член-корреспондент РАН, декан

философского факультета МГУ им. М .В . Ломоносова

Паршин Алексей Николаевич – академик РАН, заведующий отделом алгебры и теории чисел

Математического института им. В .А. Стеклова РАН

Руденко Виктор Николаевич – доктор юридических наук, член-корреспондент РАН, директор

Института философии и права УрО РАН

Руткевич Алексей Михайлович – доктор философских наук, ординарный профессор, научный

руководитель факультета гуманитарных наук НИУ “Высшая школа экономики”

Смирнов Андрей Вадимович – доктор философских наук, академик РАН, директор Институт а

философии РАН

Трубникова Надежда Николаевна – доктор философских наук, заместитель главного редактора

Черниговская Татьяна Владимировна – доктор биологических наук, доктор филологических

наук, профессор, заведующая кафедрой и лабораторией СПбГУ

Щедрина Татьяна Геннадьевна – доктор философских наук, ответственный секретарь

Юревич Андрей Владиславович – доктор психологических наук, член-корреспондент РАН,

заместитель директора Института психологии РАН

Международный редакционный совет

Лекторский Владислав Александрович – академик РАН, Председатель Совета

Агацци Эвандро – профессор университета г. Генуи, Италия

Ань Цинянь – профессор Народного университета Пекина, председатель общества по изуче-

нию русской и советской философии, Китайская Народная Республика

Бэкхерст Дэвид – профессор Королевского университета Куинс, г. Кингстон, Канада

Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович – академик РАН, директор Института философии РАН

Данилов Александр Николаевич – доктор социологических наук, профессор БГУ, член -кор-

респондент НАН Беларуси

Зотов Анатолий Федорович – доктор философских наук, профессор философского факультета

МГУ им. М .В . Ломоносова

Мамедзаде Ильхам – доктор философских наук, директор Института философии, социологии

и права НАН Азербайджана

Мотрошилова Нелли Васильевна – доктор философских наук, главный научный сотрудник

Института философии РАН

Нысанбаев Абдумалик Нысанбаевич – академик НАН Республики Казахстан

Погосян Геворк Арамович – доктор социологических наук, профессор, академик НАН Рес-

публики Армения, директор Института философии, социологии и права НАН РА

Старобинский Алексей Александрович – академик РАН, главный научный сотрудник Инсти-

тута теоретической физики им. Л.Д . Ландау РАН

Хабермас Юрген – профессор Франкфуртского университета, Федеративная Республика Гер-

мания

Харре Ром – профессор Оксфордского университета, Великобритания

4

Editorial board

Boris I. Pruzhinin – DSc in Philosophy, Chief Editor

Konstantin V. Anokhin – DSc in Medical Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy

of Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Medical Sciences, Head of Department

of Neurosciences, Kurchatov Institute (Moscow)

Valentin A. Bazhanov – DSc in Philosophy, Professor, Head of Department, Ulyanovsk State Uni-

versity (Ulyanovsk)

Tatiana V. Chernigovskaya – DSc in Linguistics and in Human Physiology, Professor, Head of De-

partment, St. Petersburg State University

Piama P. Gaidenko – DSc in Philosophy, Corresponding Member of the Russian Academy of Sci-

ences, Chief Researcher, Institute of Philosophy RAS (Moscow)

Abdusalam A. Guseynov – Professor, Full Member of the Russian Academy of Sciences, Principal

Adviser for Academic Affairs, Institute of Philosophy RAS (Moscow)

Vladimir K. Kantor – DSc in Philosophy, Professor, National Research University “Higher School

of Economics” (Moscow)

Vladislav A. Lectorsky – Full Member of the Russian Academy of Sciences (Moscow)

Valery L. Makarov – Full Member of the Russian Academy of Sciences, Director, Central Economic

Mathematical Institute RAS (Moscow)

Vladimir V. Mironov – DSc in Philosophy, Corresponding Member of the Russian Academy of

Sciences, Dean, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University

Aleksei N. Parshin – Full Member of the Russian Academy of Sciences, Head of Department of

Algebra and Number Theory, Steklov Mathematical Institute RAS (Moscow)

Viktor N. Rudenko – DSc in Physics and Mathematics, Corresponding Member of the Russian

Academy of Sciences, Director, Institute of Philosophy and Law, Ural branch of Russian Academy of

Sciences (Ekaterinburg)

Alexey M. Rutkevich – DSc in Philosophy, Professor, Academic Supervisor, Faculty of Humanities,

National Research University “Higher School of Economics” (Moscow)

Andrey V. Smirnov – DSc in Philosophy, Full Member of the Russian Academy of Sciences, Direc-

tor, Institute of Philosophy RAS (Moscow)

Nadezhda N. Trubnikova – DSc in Philosophy, Deputy Chief Editor (Moscow)

Tatiana G. Shchedrina – DSc in Philosophy, Executive Secretary (Moscow)

Andrei V. Yurevich – DSc in Psychology, Corresponding Member of the Russian Academy of Sci-

ences, Deputy Director, Institute of Psychology RAS (Moscow)

International Editorial Council

Vladislav A. Lectorsky – Full Member of the Russian Academy of Sciences (Moscow)

Evandro Agazzi – Department of Philosophy, University of Genova, Italy

An Quinan – Professor, Renmin University of China, China

David Backhurst – Professor, Queen’s University, Kingston, Canada

Alexander N. Danilov – Doctor of Sociology, Professor, Belarusian State University, C orresponding

member of the National Academy of Sciences of Belarus

Abdusalam A. Guseynov – Professor, Full Member of the Russian Academy of Sciences, Director,

Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences

Jurgen Habermas – Professor, University of Frankfurt, Germany

Rom Harre – Professor, Oxford University, England

Ilham Ramiz oglu Mammadzada – DSc in Philosophy, Director, Institute of Philosophy, Sociology

and Law, Azerbaijan National Academy of Sciences (Baku)

Nelly V. Motroshilova – DSc in Philosophy, Professor, Chief Researcher, Institute of Philosophy,

Russian Academy of Sciences

Abdumalik N. Nysanbaev – Academician of the National Academy of Sciences of Republic of Ka-

zakhstan

Gevorg A. Poghosyan – DSc in Sociology, Professor, Full Member of National Academy of Sciences,

Republic Armenia, Director of the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA (Erevan)

Miroslav V. Popovich – Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, Professor,

Director, Skovoroda Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kiev)

Aleksei A. Starobinsky – Full Member of the Russian Academy of Sciences, Chief Researcher, Landau

Institute for Theoretical Physics RAS (Moscow)

Anatoly F. Zotov – DSc in Philosophy, Professor, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State

University

5

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ КОНТЕКСТЫ

И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ (МАТЕРИАЛЫ “КРУГЛОГО СТОЛА”)

Герменевтика как метафизика

(нарратологические аспекты интерпретации)*

© 2019 г.

Ф.Е . Ажимов

Школа искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета,

Владивосток, о. Русский, полуостров Саперный, 690922, поселок Аякс, д. 10.

E-mail: felix02@mail.ru

Поступила 06.06.2019

Статья посвящена осмыслению методологического статуса современ-

ной герменевтики, которая приобретает черты, характерные для ме-

тафизического взгляда на мир – ее видение социально-гуманитарной

реальности онтологизируется. В русской философии проблемами гер-

меневтики как методологии гуманитарного познания занимался Гу-

став Густавович Шпет. Он разрабатывал оригинальную «философию

слова», в которой особое внимание уделялось процедурам понимания

и интерпретации. Истолкование смыслов высказываний становится

для него исходным пунктом и важнейшей составляющей философ-

ского рассуждения о мире («вся Вселенная есть Слово»), и именно

в этом качестве герменевтика соприкасается с повествованием (нарра-

тивом) и приобретает статус методологического основания социаль-

ных и гуманитарных наук. В рукописи «Герменевтика и ее проблемы»

Шпет рассматривает проблемы истолкования и интерпретации в ис-

торическом развитии, фиксируя моменты изменения и расширения

герменевтической проблематики в различные исторические эпохи.

Оригинальная шпетовская интерпретация герменевтики как методо-

логии остается актуальной и для современной философии. В статье

показано, что особую значимость сегодня приобретает его мысль

о том, что герменевтика – это прежде всего интеллектуальная практи-

ка, погруженная в предметное содержание социально-гуманитарного

видения реальности. Причем такое видение не ориентировано на ана-

литическое расчленение целого, но обращено на удерживающий це-

лое культурно-исторический ракурс, который, собственно, и наделяет

это видение объективностью. По мнению автора, современная герме-

невтика востребована именно в качестве онтологизированной фило-

софской методологии социального и гуманитарного познания.

Ключевые слова: герменевтика, философия, метафизика, онтология,

метод, социально-гуманитарное познание, культурно-исторический

контекст, интерпретация.

*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект No 18-011 -01252 «Ис-

торическая память и историческое понимание: эпистемологические риски обращения к

нарративу». Расширенный вариант этого доклада см.: Ажимов Ф.Е. Нарратологические

аспекты герменевтики и метафизика (опыт историко-философской интерпретации) //

Герменевтическая традиция в России: актуальные контексты и современные проблемы /

Под ред. Б .И . Пружинина, Т.Г. Щедриной. М ., СПб.: ЦГИ Принт, 2019. С . 188 –194.

6

DOI: 10.31857/S004287440007518-4

Цитирование: Ажимов Ф.Е. Герменевтика как метафизика (нарратологиче-

ские аспекты интерпретации) // Вопросы философии. 2019. No 12. С. 5–9 .

Hermeneutics as Metaphysics

(Narratological Aspects of Interpretation)*

© 2019 г.

Felix E. Azhimov

School of Arts and Humanities, of the Far Eastern Federal University, 10, Ajax village,

Peninsula Sapernay, Russky Island, Vladivostok, 690922, Russian Federation.

E-mail: felix02@mail.ru

Received 06.06.2019

The article is devoted to understanding the methodological status of modern

hermeneutics, which acquires features characteristic of a metaphysical view of

the world – its vision of social and humanitarian reality is ontologized. In Rus-

sian philosophy, the problems of hermeneutics as a methodology of humanitar-

ian knowledge were dealt with by Gustav Gustavovich Shpet. He developed the

original “philosophy of the Word”, in which special attention was paid to the

procedures of understanding and interpretation. The interpretation of the mean-

ings of statements becomes for him the starting point and the most important

component of the philosophical discussion of the world (“the whole Universe is

the Word”), and it is in this quality that hermeneutics comes into contact with

the story (narrative) and acquires the status of the methodological foundation of

the social sciences and humanities. In the manuscript “Hermeneutics and its

problems”, Shpet examines the problems of interpretation and explanation in

historical development, fixing the moments of change and expansion of herme-

neutical problems in various historical eras. The original interpretation of her-

meneutics as a Shpet methodology remains relevant for modern philosophy.

The article shows that the idea that hermeneutics is first and foremost an intel-

lectual practice immersed in the objective content of the social-humanitarian

vision of reality gains particular significance today. Moreover, such a vision is

not oriented towards the analytic dismemberment of the whole but is directed

towards the cultural-historical perspective that holds the whole, which, in fact,

gives this vision objectivity. According to the author, modern hermeneutics is in

demand precisely as an ontologized philosophical methodology of social-

humanitarian knowledge.

Key words: hermeneutics, philosophy, metaphysics, ontology, method, so-

cial-humanitarian knowledge, cultural-historical context, interpretation.

DOI: 10.31857/S004287440007518-4

Citation: Azhimov, Felix E. (2019) ‘Hermeneutics as Metaphysics (Narra-

tological Aspects of Interpretation)’, Voprosy Filosofii, Vol. 12 (2019),

pp. 5–9.

*

The research is carried out at expense of RFBR, project No 18-011 -01252 «Historical

Memory and Historical Understanding: Epistemological Risks of Appeal to Narrative».

7

Современная философская герменевтика буквально нацелена на выявление кон-

кретных исторических и культурных контекстов предметности, рассматриваемой

в ходе социально-гуманитарных (и, в значительной части, фундаментальных есте-

ственнонаучных) исследований. Она сегодня фактически погружена в онтологиче-

скую тематику, обращена к проблемам бытия, поскольку в современной интеллекту-

альной культуре существование означает понимание. В этом развороте герменевтики

к онтологии есть заслуга и Г.Г. Шпета [Шпет 2005], причем состоит она, прежде все-

го, в том, что он проецировал герменевтику на методологический опыт историческо-

го повествования, с одной стороны, и соотносил ее с феноменологическим видением

реальности, с другой. Кроме того, в концепции «внутренней формы слова» он акцен-

тировал внутреннюю связность, если угодно, целостность языковой формы осмысле-

ния предметной реальности. Именно таким образом он представлял главную функ-

цию герменевтики – реконструировать проблемные контексты предметности с целью

понимания ее как текста.

Представляется, что сегодня, опираясь на эти герменевтические идеи Шпета,

мы можем выйти к новым методологическим стратегиям, где соотносятся истолкова-

ние и высказывание (нарратив). И прежде всего потому, что Шпет в процессе анали-

за герменевтических концепций акцентирует внимание именно на проблеме выраже-

ния мысли для другого. Он задает вопрос о том, как возможно понимающее выска-

зывание в связном тексте. В современной трактовке это может быть представлено

как обращение к нарративным аспектам понимания и общения. Действительно,

сегодня под текстом понимаются практически все формы гуманитарной, знаково -

символической по сути, реальности (в том числе и комиксы, и музыкальные компо-

зиции), а способами работы со знаковыми формами текста являются процедуры и н-

терпретации и истолкования, с помощью которых можно выявить культурно-

исторические смыслы словесно представленных знаков и символов. А это значит,

что мы можем рассмотреть современную проблематику нарратологии в контексте

историко-герменевтических исследований (причем не только Шпета, но и Гадамера,

и Рикера) и осмыслить их методологическую эффективность.

Надо признать, что ХХ в., частично преодолев метафизику в науках о природе, вы-

водил самобытность научного гуманитарного знания (онтологию наук о духе)

из «герменевтико-феноменологической» метафизики человеческого бытия. В метафи-

зических повествованиях раскрывается необходимость существования, поскольку она

всегда незримо присутствует в человеческих высказываниях не как порождение опре-

деленной культуры или образования, но в качестве неотъемлемой черты человеческого

общения. Представители герменевтики ХХ в. именно посредством онтолого-

метафизических интерпретаций гуманитарной проблематики выявили ряд существен-

ных черт таких специфических для всего социально-гуманитарного знания категорий

как мышление, язык, высказывание и повествование. И в философско-гуманитарных

исследованиях второй половины ХХ в. уже довольно смело зазвучали высказывания

о том, что герменевтика может занять место метафизики и стать «новой онтологией»

[Zimmerli 1986, 331]. Причем, в этой онтологии отчетливо заметна тенденция наррати-

визации (исследователи отмечают, что метафизика и герменевтика в современной фи-

лософии совпадают посредством онтологической проблематики, к которой можно от-

нести и исследования «нарративных секвенций» [Соколов 1998, 8]).

В современных герменевтических практиках слово рассматривается как знак, со-

держащий, точнее, сосредоточивающий в себе совокупность различающихся значе-

ний. Определенный смысл оно обретает лишь в определенном же культурном и ис-

торическом контекстах. Именно к этому аспекту слова обращается Х. - Г. Гадамер,

представляющий «язык» и «текст» в качестве феноменов онтологических. При этом

он настаивал: погруженная в онтологическую тематику современная герменевтика

обретает специфическое звучание благодаря тому, что в сферу ее интересов попадает

не только научное познание, но и словесные искусства (в частности, литературное

повествование) (см.: [Гадамер 1991, 126]). Преломляясь сквозь «язык», мир, по Гада-

меру, обретает «событийность». «Бытие, которое может быть понято, является

8

языком» [Там же]. Ибо текст, настаивал он, по самой своей сути, «предназначен для

истолкования и понимания», которые направлены на устранение в нем противоречий

[Там же, 135], он предстает как развертывание связного повествования. В данном

случае мы обнаруживаем внутреннюю соотносимость герменевтического подхода и

подхода нарратологического – бытие предстает в форме последовательного языково-

го повествования. Таким образом, герменевтические практики истолкования и пони-

мания рассматриваются Гадамером в качестве методологического инструмента, поз-

воляющего раскрывать онтологический смысл социально-гуманитарной реальности

как интегрированного целого. И, опираясь на его рассуждения, я думаю, можно сде-

лать обоснованный вывод: «Герменевтика всегда является нарративной, и даже авто-

нарративной, поскольку истолкование и самоистолкование исследователя едины»

[Ажимов 2019, 193].

Эту же особенность герменевтических практик как практик нарративных акцен-

тировал П. Рикер (см.: [Рикер 2000]). Его мысль можно реконструировать так: «если

бытие доступно путем его интерпретации, то неизбежно будет существовать разница

в прочтении одного и того же текста, обусловленная посредничеством знаков

и называемая конфликтом. <...> Объяснение и понимание сопутствуют только це-

лостному тексту, который может быть адекватен литературному произведению – рас-

сказу» [Ажимов 2011, 163]. Иначе говоря, процедуры понимания и непротиворечиво-

го объяснения оказываются созвучными и даже соотносимыми в последовательно

развертывающемся повествовании (в нарративе). Истолковываемый и понимаемый

как рассказ гуманитарный научный текст именно благодаря тому, что он развертыва-

ется в виде последовательного повествования, способен снимать смысловую дистан-

цию между текстом и читателем, «включая смысл этого текста в нынешнее понима-

ние, каким обладает читатель» [Рикер 2008, 40].

В заключение замечу, что герменевтика в концептуальных построениях Шпета,

Гадамера и Рикера (у каждого по-своему) «обрела философичность через онтологиза-

цию нарратива. Герменевтика в ХХ в. окончательно становится философской дисци-

плиной, когда герменевтический угол зрения полностью совпадает с онтологиче-

ским» [Ажимов 2019, 193].

Источники – Primary sources in Russian, German and Russian Translation

Гадамер 1991 – Гадамер Г.Г. Философия и литература // Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного.

М.: Искусство, 1991. C. 126–146 [Gadamer, Hans-Georg Was ist Literatur? (Russian Translation, 1991)].

Рикер 2008 – Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: Академиче-

ский проект, 2008 [Ricoeur, Paul Le Conflit des Interpretations. Essais d'hermeneutique (Russian

Translation, 2008)].

Рикер 2000 – Рикер П. Время и рассказ. Т . 1 . СПб .: Университетская книга, 2000 [Ricoeur,

Paul Temps et Récit (Russian translation, 1999)].

Шпет 2005 – Шпет Г.Г . Герменевтика и ее проблемы // Шпет Г. Мысль и Слово. Избран-

ные труды / Отв. ред. -со с т. Т .Г . Щедрина. М .: РОССПЭН, 2005. С . 248 –418 [Shpet, Gustav G.

Hermeneutics and its Problems (in Russian)].

Zimmerli, Walther Ch. (1986) ‘Die Grenzen der Rationalität als Problem der europäischen Gegen-

wartsphilosophie’, Zur Kritik der wissenschaftlichen Rationalität, hrsg. von H. Lenk, Freiburg – München.

Cсылки – References in Russian

Ажимов 2011 –Ажимов Ф.Е . Метафизические основания гуманитарного познания. Владиво-

сток: ДВФУ, 2011.

Ажимов 2019 – Ажимов Ф.Е . Нарратологические аспекты герменевтики и метафизика (опыт

историко-философской интерпретации) // Герменевтическая традиция в России: актуальные

контексты и современные проблемы / Под ред. Б.И. Пружинина, Т.Г . Щедриной. М ., СПб.:

ЦГИ Принт, 2019. С . 188 –194.

Соколов 1998 – Соколов Б.Г . Герменевтика метафизики. СПб .: СПбГУ, 1998.

9

References

Azhimov, Felix E. (2011) Metaphysical Foundations of Humanitarian Knowledge , FEFU, Vladivostok

(In Russian).

Azhimov, Felix E. (2019) ‘Narratological Aspects of Hermeneutics and Metaphysics (Experience

of Historical and Philosophical Interpretation)’, The Hermeneutic Tradition in Russia: Current Contexts

and Contemporary Problems, eds. Tatiana Shchedrina, Boris Pruzhinin, CGI Print, Moscow, St. Peters-

burg (In Russian).

Sokolov, Boris G. (1998) Hermeneutics of Metaphysics, Publishing House of St. Petersburg Universi-

ty, St. Petersburg (In Ruissian).

Сведения об авторе

АЖИМОВ Феликс Евгеньевич –

доктор философских наук, профессор,

директор Школы искусств и гуманитарных

наук Дальневосточного федерального уни-

верситета.

Author’s information

AZHIMOV Felix E. –

DSc in Philosophy, Professor, Director of the

School of Arts and Humanities of the Far

Eastern Federal University.

10

Культурная память как нарративный феномен

(герменевтические аспекты)*

© 2019 г.

Р.Ю. Сабанчеев

Государственный академический университет гуманитарных наук, Москва, 119049,

Мароновский пер., д. 26.

E-mail: Silvermarker@yandex.ru

Поступила 06.09.2019

Автор статьи пытается провести анализ современных концепций

культурной памяти, исходя из общей тематической проблематики

коллективной памяти, которая сложилась, как отмечают многие уче-

ные, вокруг двух противоположных тенденций: методологического

холизма («коллективистская» трактовка памяти) и методологического

индивидуализма («индивидуалистская» трактовка). Показано, что в

концепциях методологического индивидуализма феномен коллектив-

ной памяти истолковывается сквозь призму личного опыта субъекта

(«коллективное» предстает как продукт частностей, коллективный

опыт формируется посредством индивидуального). В то же время

в концепциях методологического холизма индивидуальный опыт име-

ет куда меньшее значение и может объясняться сквозь призму кол-

лективного. В статье анализируются идеи П. Коннертона и С. Стюарт,

их исследования, связанные с телесностью и материальной культурой.

Работы этих ученых позволяют понять основные механизмы форми-

рования нарратива, выявить его ценностную значимость для социума.

По мнению автора статьи, на сегодняшний день появилась острая по-

требность обратиться к этой теме, поскольку ее изучение позволит

расширить горизонт понимания функционирования коллективной

памяти. В качестве методологических и теоретических оснований ра-

боты были использованы эпистемологические идеи В.А. Лекторского,

который акцентировал внимание на достоинствах и недостатках кол-

лективистской и индивидуалистской трактовок культурной памяти,

а также психологические исследования П. Жане, благодаря которым

удалось проанализировать проблемы субъекта памяти и определить

связь нарратива и коллективной памяти.

Ключевые слова: коллективная память, культурная память, нарратив, эпи-

стемология, коммуникация, переживание, телесность, объект, познание.

DOI: 10.31857/S004287440007519-5

Цитирование: Сабанчеев Р.Ю . Культурная память как нарративный

феномен (герменевтические аспекты) // Вопросы философии. 2019.

No12.С.10–14.

*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект No 18-011 -01252 «Ис-

торическая память и историческое понимание: эпистемологические риски обращения к

нарративу». Расширенный вариант этого доклада см.: Сабанчеев Р.Ю . Нарративные страте-

гии культурной памяти: герменевтические аспекты // Герменевтическая традиция в Рос-

сии: актуальные контексты и современные проблемы / Под ред. Б .И . Пружинина,

Т.Г. Щедриной. М ., СПб.: ЦГИ Принт, 2019. С . 195–203 .

11

Cultural Memory as a Narrative Phenomenon

(Hermeneutic Aspects)*

© 2019 г.

Rustam Yu. Sabancheev

State Academic University for the Humanities, 26, Maronovskiy lane, Moscow, 119049,

Russian Federation.

E-mail: Silvermarker@yandex.ru

Received 06.09.2019

The author of the article is trying to analyze modern concepts of cultural

memory, based on the general thematic issues of collective memory, which has

developed, as many scientists note, around two opposite trends: methodological

holism (the “collectivist” interpretation of memory) and methodological indi-

vidualism (“individualistic” interpretation). It is shown that in the concepts of

methodological individualism the phenomenon of collective memory is inter-

preted through the prism of the subject’s personal experience (“collective” ap-

pears as a product of particulars, collective experience is formed through the

individual). At the same time, in the concepts of methodological holism, indi-

vidual experience is much less important and can be explained through the

prism of the collective. The article analyzes the ideas of P. Connerton and

S. Stuart, their research related to embodiment and material culture. The works

of these scientists allow us to understand the basic mechanisms of the formation

of a narrative, to reveal its value significance for society. According to the au-

thor of the article, today there is an urgent need to address this theme, since its

study will expand the horizon of understanding the functioning of collective

memory. As the methodological and theoretical foundations of the work, the

epistemological ideas of V.A. Lektorsky were used, which focused on the ad-

vantages and disadvantages of the collectivist and individualist interpretations of

cultural memory, as well as psychological research by P. Janet, thanks to whom

it was possible to analyze the problems of the subject of memory and determine

the relationship of narrative and collective memory.

Key words: collective memory, cultural memory, narrative, epistemology,

communication, experience, physicality, object, cognition.

DOI: 10.31857/S004287440007519-5

Citation: Sabancheev, Rustam Yu. (2019) ‘Cultural Memory as a Narrative Phe-

nomenon (Hermeneutic Aspects)’, Voprosy Filosofii, Vol. 12 (2019), pp. 10 –14.

Тема «нарратива» и «памяти» приобретает сегодня особую актуальность и значи-

мость в контексте таких сложных идеологических процессов, как переписывание ис-

тории и стирание коллективной памяти, навязывание новых исторических «стерео-

типов» и клише, и культивирование новых «героев» для нашего времени. Все эти

процессы не просто требуют объяснения и реконструкции предпосылок, они нужда-

ются в герменевтическом (понимающем) промысливании настоящего, прошлого и

будущего. Это значит, что проблематика культурной памяти как коллективного и как

*

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project No. 18 -011 -

01252, “Historical memory and Historical Understanding: Epistemological Risks of Recourse to

Narrative”. For an expanded version of this report, see: Sabancheev R.Yu. Narrative Strategies of

Cultural Memory: Hermeneutic Aspects // Hermeneutic tradition in Russia: actual contexts and

modern problems / Ed. B .I . Pruzhinin, T.G . Shchedrina. Moscow, St. Petersburg: CGI Print,

2019. P. 195–203 .

12

индивидуального феномена требует культурно-исторического осмысления. Нам сего-

дня важно понять предпосылки этой проблематики, опираясь на философско-

гуманитарный опыт первой половины ХХ в.

Так, Пьер Жане в труде «Эволюция памяти и понятия времени» пишет, что «па-

мять – это сложный акт, акт речи, который называют рассказом, и что для построе-

ния этого сложного акта требуется развитое сознание», а «хорошая память – вид ли-

тературного таланта, таланта рассказчика» [Жане 2010, 353]. Жане пытается модели-

ровать ситуацию запоминания через повествование, выделяя в нарративе памяти фе-

номен ожидания. Рассказ должен быть построен так, чтобы завоевать интерес слу-

шающего: предыстория события, по мнению Жане, уже не интересна, когда известна

развязка. Память эволюционирует, и с каждой эпохой формируются новые модели ее

понимания и истолкования. В античности, к примеру, память была игрой: искусство

поэта в античности заставляло слушателей переживать, плакать или смеяться. Спустя

сотни лет значимость приобрел автобиографический нарратив памяти. Тем актуаль-

нее сегодня звучат рассуждения Жане о значимости памяти как автонарратива: «Со-

седи, друзья довольно суровы и будут нас упрекать, если мы забудем важные события

нашей жизни. Полиция также спрашивает более или менее точное «curriculum vitae»;

от нас требуют, и мы пытаемся это сделать, чему способствует наше литературное

образование» [Жане 2010, 364].

При этом мы должны иметь в виду, что понятия «коллективное и социальное» не

равнозначны применительно к осмыслению проблем культурной памяти. Коллектив-

ная память может быть не только социальной, но и индивидуальной. Универсум

смыслов и значений, формирующих надындивидуальную идентичность на протяже-

нии многих поколений – культурная память – также имеет свои индивидуальные

нарративные черты. Как пишет В.А. Лекторский, коллективный субъект не имеет

структуры Я: «Можно говорить о коллективном мышлении, о коллективном решении

познавательных задач, о коллективной памяти. Но вряд ли можно приписывать пе-

реживания коллективному субъекту (хотя индивидуальные переживания всегда кол-

лективно опосредованы). Коллективного субъекта не существует без входящих в него

индивидуальных» [Лекторский 2001, 156]. Между тем, «переживание» как опыт имеет

ключевое значение для понимания взаимодействия коллективной и индивидуальной

памяти, поскольку сами событие и время познаются сквозь призму переживания,

преломляясь через индивидуальное сознание. «Снять» кажущийся антагонизм двух

подходов позволяет обращение не к проблеме субъекта, а к проблеме трансляции,

передачи опыта. Таким образом, нам необходимо ответить на вопрос: с помощью

каких инструментов происходит процесс «коллективизации» памяти? Один из самых

значимых, на мой взгляд, – это нарратив. Мартин Хайдеггер, к примеру, был уверен,

что событие укоренено не только во времени и бытии, но и в рассказе о нем «Поко-

ящийся в событии сказ есть как указывание самый собственный способ события.

Событие говоряще» [Хайдеггер web].

В социальном плане культурная память включает в себя стереотипы и смыслы.

К культурным стереотипам можно отнести феномены, связанные с областью бессо-

знательного. Например, телесную память, о которой пишет Пол Конне ртон. По его

мнению, мы можем «сознательно сохранять прошлое, не пересказывая его словами и

образами» [Connerton 2010, 72]. Образ прошлого может быть воспроизведен нашим

телом: «Мы можем не помнить, как или когда мы впервые научились плавать, но мы

можем продолжать успешно плавать, вспоминая, как это сделать без какой-либо ре-

презентативной деятельности с нашей стороны вообще» [Connerton 2010, 72]. Дей-

ствительно, прошлое буквально «оседает» в нашем теле. И в этой трактовке памяти

есть весьма значимый нарративный аспект. Дело в том, что о многих наших стерео-

типах нам когда-то рассказали, – научили нас вести себя так, а не иначе. Рассказан-

ные когда-то правила и инструкции постепенно растворяются, утрачивают смысл, но

остаются в человеке на бессознательном уровне. Особенно ярко культурные стерео-

типы проявляются в разных способах позирования. Власть и положение в обществе,

как указывает Коннертон, обычно выражаются именно через них: в одной культуре

13

«правильная» сидячая поза для женщин может быть с вытянутыми ногами, в дру-

гой – сидячая поза для мужчины может быть со скрещенными ногами. При этом

взрослые в таких культурах будут жестом или словом указывать ребенку, как он дол-

жен правильно сидеть в той или иной ситуации. Стереотипы не просто рассказыва-

ются в определенной культуре, они требуют особого герменевтического схватывания

и после растворения в бессознательном понимаются без слов.

Вместе с тем, механизм нарратива памяти, связанной с культурными смыслами,

будет во многом отличаться от системы стереотипов. Этой проблематикой занима-

лись Я. Ассман, А. Ассман, П. Нора и многие другие ключевые теоретики коллек-

тивной памяти. Появилось понятие «мест памяти», как особых лакун, в которых со-

держатся представления, образы, смыслы эпох , связанные с личностями и события-

ми. Однако особое внимание хочется уделить проблеме материальных объектов, ко-

торые выполняют функцию «проводников» в системе культурных смыслов. Так,

к примеру, в одной из своих работ Сьюзан Стюарт говорит о том, что до лю бой ве-

щи, которая указывает на прошлое, был опыт: «по мере того как опыт становится все

более опосредованным и абстрактным, живое отношение тела к феноменологическо-

му миру заменяется ностальгическим мифом о контакте и присутствии. "Подлинный"

опыт становится и неуловимым, и неуловимым по мере того, как он выходит за го-

ризонт настоящего жизненного опыта, за пределы, в которых артикулируются антич-

ная, пасторальная, экзотическая и другие фантастические области» [Stewart 1993,

133]. В этом процессе, по мнению Стюарт, дистанцирования память тела заменяется

памятью объекта, памятью, стоящей вне Я. Опыт объекта лежит вне опыта тела – он

насыщен смыслами, которые никогда не будут полностью раскрыты нам.

Стюарт интересуется, к примеру, темой сувениров. Она интерпретирует их как

«образец отдаленного опыта, который не отражен полностью». Она полагает, что су-

венир всегда интенционален, это ссылка, которую можно дополнять повествования-

ми: «сувенирная реплика – это аллюзия, а не модель. Она приходит после факта

и остается как частичной, так и более экспансивной, чем факт. Она не будет функ-

ционировать без дополнительного повествовательного дискурса, который одновре-

менно привязывает ее к своим истокам и создает миф относительности этих истоков»

[Stewart 1993, 136]. Исследовательница считает, что с помощью нарратива сувениры

меняют контексты, они ценностно закрепляются и превращаются из товара в до-

стойное знание. При этом нужно помнить, что массовизация сувениров в обществе

потребления приводит сувенир (как достойное знание) к девальвации.

Итак, повествование играет в отношении культурной памяти особую роль. Рас-

сказывание позволяет транслировать знаки прошлого и истолковывать их. В транс-

ляции опыта происходит передача знаний и норм, являющихся регуляторами соци-

альных отношений. В процессе истолкования знаков прошлого нарратив становится

ключом к подлинному бытию предмета или любого другого источника, ключом

к пониманию семиосферы культуры в целом. И еще, и при трансляции, и при истол-

ковании рассказчик уже обладает экзистенциальным и интеллектуальным опытом,

выстроенным на основе общения, что позволяет ему создавать культурную память

определенной социальной группы.

Ссылки – References in Russian

Жане 2010 – Жане П. Психологическая эволюция личности / Пер. с фр. Н .Ю . Федуниной.

М.: Академический проект, 2010.

Лекторский 2001– Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М.: Эди-

ториал УРСС, 2001.

Хайдеггер web – Хайдеггер М. Путь к языку // http://www.bibikhin.ru/put_k_yaziku.

References

Connerton, Paul (1989) How Societies Remember, Cambrige University Press, Cambridge.

Heidegger, Martin (1959) Unterwegs zur Sprache, Verlag Günther Neske, Pfullingen (Russian Trans-

lation, 1975).

14

Janet, Pierre (1929) L’évolution psychologique de la personnalité, Chahine, Paris (Russian

Translation, 2010).

Lektorsky, Vladislav A. (2001) Epistemology Classical and Non-Classical, Editorial URSS, Moscow

(In Russian).

Stewart, Susan (1993) On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collec-

tion, Duke University Press, London.

Сведения об авторе

САБАНЧЕЕВ Рустам Юнусович –

младший научный сотрудник ГАУГН.

Author’s information

SABANCHEEV Rustam Yu. ‒

Junior Researcher of State Academic Universi-

ty for the Humanities.

15

Русский литературно-философский романтизм первой

половины XIX века (герменевтика любви)

© 2019 г.

Т.И . Липич

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород,

308015, ул. Победы, д. 85.

E-mail: lipich@bsu.edu.ru

Поступила 04.06.2019

Герменевтические дискуссии сегодня приобретают все большее зна-

чение, так как философская герменевтика ставит перед собой задачу

выяснения сущности понимания, толкования, интерпретации как

важнейших способов получения знания, как в обла сти философии,

так и в области литературы. Обращение к проблематике философской

герменевтики обусловлено необходимостью реконструкции темы люб-

ви в русском литературно-философском романтизме, сформировав-

шемся в первой половине XIX в. Современное гуманитарное знание

особо обращает внимание на философию романтизма, в силу того,

что он представляет собой определенную мировоззренческую пара-

дигму, в которой личность стремится к возвышенному идеалу и про-

тивостоит действительности. Романтизм олицетворяет особое цен-

ностное отношение к действительности, поэтическое и эмоциональ-

но-чувственное отношение к миру и человеку. Характерной особен-

ностью нравственного возрождения является возвышенное отношение

к любви. Тема любви в русском литературно-философском романтиз-

ме приобретает особую духовную ценность, которая демонстрирует

концепцию мира, где человек обладает самоценной силой. Мифоло-

гическая персонификация неземного мира в женских образах, про-

блематика двоемирия показывают особый смысл философии любви

у романтиков. Сущность миропорядка у романтиков заключается

в самой любви, понимаемой в космическом смысле. Представители

романтической герменевтики предложили рассматривать литератур-

ные художественные произведения как универсальный способ освое-

ния мира, в котором происходит некоторое сотворчество автора и

толкователя текста. При помощи метода исторической интерпретации

и интеллектуальной интуиции появляется возможность более полного

и всестороннего исследования данного явления.

Ключевые слова: романтизм, герменевтика, исторический метод, лю-

бовь, ценность, русская литература, автор, слово.

DOI: 10.31857/S004287440007520-7

Цитирование: Липич Т.И . Русский литературно-философский роман-

тизм первой половины XIX века (герменевтика любви) // Вопросы

философии. 2019. No 12. С. 15 –19.

16

Russian Literary-Philosophical Romanticism of the First Half

of the 19th Century (Hermeneutics of Love)

© 2019 г.

Tamara I. Lipich

Belgorod State National Research University, 85, Pobedy str., Belgorod, 308015, Russian

Federation.

E-mail: lipich@bsu.edu.ru

Received 04.06.2019

Hermeneutic discussions today are becoming increasingly important because

philosophical hermeneutics sets itself the task of clarifying the essence of under-

standing, interpretation, interpretation, as the most important ways of obtaining

knowledge, both in the field of philosophy and in the field of literature. The

appeal to the problems of philosophical hermeneutics is due to the need to re-

construct the theme of love in Russian literary and philosophical romanticism,

which emerged in the first half of the nineteenth century. Modern humanitarian

knowledge pays special attention to the philosophy of romanticism, by virtue of

the fact that it represents a certain ideological paradigm in which a person

strives for a lofty ideal and opposes reality. Romanticism embodies a special

value attitude to reality, a poetic and emotional-sensual attitude to the world

and man. A characteristic feature of moral rebirth is an elevated attitude to-

wards love. The theme of love in Russian literary and philosophical romanti-

cism acquires a special spiritual value, which demonstrates the concept of a

world where a person has intrinsic value. The mythological personification of

the unearthly world in female images, the problems of dual peace show the

special meaning of the philosophy of love among romantics. The essence of the

world order among the romantics lies in love itself, understood in the cosmic

sense. Representatives of romantic hermeneutics proposed to consider literary

works of art as a universal way of mastering the world in which some co-

creation of the author and interpreter of the text takes place. Using the method

of historical interpretation and intellectual intuition, it becomes possible to

more fully and comprehensively study this phenomenon.

Key words: romanticism, hermeneutics, historical method, love, value, Rus-

sian literature, author, word.

DOI: 10.31857/S004287440007520-7

Citation: Lipich, Tamara I. (2019) ‘Russian Literary-Philosophical Roman-

ticism of the First Half of the 19th Century (Hermeneutics of Love)’, Vo-

prosy Filosofii, Vol. 12 (2019), pp. 15 –19.

В современном гуманитарном знании одним из ведущих философских векторов

исследования выступает тема понимания. Многие ученые отмечают, что герменевти-

ка является основной проблемой современности. На мой взгляд, это утверждение

связано, прежде всего, с различными трактовками самой герменевтики. Некоторые

авторы видят в ней методологию гуманитарных наук, для других она есть универ-

сальный метод познания или даже онтологическая основа любого познания. На про-

тяжении всего XX в. интерес к данной проблематике не угасал, хотя, к примеру,

в Советском Союзе только в 70–80 -е гг. можно было увидеть некоторый всплеск ин-

тереса к герменевтическим вопросам. Об этом писали такие авторы, как Г.И. Богин,

А.А. Брудный, П.П . Гайденко, В.Г. Кузнецов, А.А. Митюшин и др. (см.: [Богин 1982;

Брудный 1998; Гайденко 1997; Кузнецов 1991; Митюшин 1989]). В XXI в. интерес

17

к философской герменевтике, в частности к идеям М. Хайдеггера, Г.Г . Гадамера,

а также Г.Г . Шпета, значительно возрос.

Сегодня можно констатировать, что герменевтическая традиция в России объеди-

няет междисциплинарные исследования, в том числе и культурно-историческую про-

блематику, неотъемлемой частью которой является литературно-философская роман-

тическая традиция. В философии романтизма рассматривается особый тип личности,

который воспроизводится в различные исторические, чаще переломные эпохи.

В частности, в европейской культуре на рубеже XVIII–XIX вв. с зарождением роман-

тизма как реакции на разрыв с традициями Просвещения и с развитием романтиче-

ской эстетики, философии и языка, происходит универсализация герменевтической

проблематики, в которой прослеживалась связь искусства понимания и истолкова-

ния. Эти же процессы происходят и на рубеже XIX–XX вв. в России. Обращение

к романтической традиции понимания личности, ее души, устремленности к идеалу

дают возможность в герменевтических дискуссиях как в области философии, так и в

области литературы, реконструировать тему любви в русском литературно-

философском романтизме, сформировавшемся в первой половине XIX в. На основе

герменевтического метода, предложенного Ф. Шлейермахером, появилась возмож-

ность интерпретации текстов различных культур и душевно-духовных миров. Именно

этот принцип был особенно близок романтикам, которые ратовали за своеобразие

различных культур и несводимость их друг к другу. Шлейермахер и романтики счи-

тали, что необходимо настроиться на «волну автора», войти в контекст его идей

и представлений, в его психику, стать «им самим» и созерцать как бы изнутри саму

индивидуальность автора. В современной философской мысли именно его психоло-

гическая интерпретация понимания и толкования приобрела дискуссионный харак-

тер. По мнению Шлейермахера, понимание, интерпретация, толкование как целого,

так и части, является процессом принципиально незавершенным, к нему «можно

лишь приближаться» [Schleiermacher 1995, 76].

Однако герменевтическим можно назвать только такое отношение к произведе-

нию, благодаря которому происходит своеобразная трансформация его культурных

смыслов в современные образы и формы культуры. Этим в полной мере воспользо-

вались представители романтической герменевтики. Романтики предложили изучать

поэтический язык и литературное произведение как универсальный способ освоения

действительности. В их представлении художественное произведение выступает как

своеобразная объективация культурной традиции эпохи. Шлейермахер отмечал, что

при помощи истолкования можно понять самого автора лучше, чем он сам себя мо-

жет понять, т.е . предметом герменевтического анализа может стать и авторское бес-

сознательное. Следовательно, это позволяет интерпретатору пойти даже дальше авто-

ра текста в его понимании. В этом смысле Г.Г. Шпет признавал значимость постули-

руемой Шлейермахером взаимосвязи герменевтики и мышления, при этом у Шпета

«интерпретируемое должно быть не вполне нам чуждо, но и не вполне свое» [Шпет

2005, 320]. Этим, преимущественно, объясняется некая субъективность интерпрета-

тора в толковании художественного произведения.

Романтики исходили из принципа внерассудочного, внерационального познания

мира. В формате таких установок они подходили и к теме любви, и к образу женщины.

Любовь у романтиков рассматривается через призму соотнесения земной, чувственной

любви и любви божественной. Более того, женщина, как «вечный прообраз, частица

неведомого мира» (Новалис), обожествляется, становится предметом поклонения. От-

сюда и романтическая любовь, как правило, не может достичь полноты гармонии, она

приобретает мистический характер. Возлюбленная наделяется при этом чертами земно-

го и «неведомого», идеального мира, появляется образ женщины из другой реальности.

Как стихи, так и проза русских романтиков предоставляют образы женщин нечелове-

ческой природы. К примеру, И. Киреевский в романтической сказке «Опал» описывает

любовь сирийского царя к девице Музыке Солнца, встреченной им на далекой плане-

те: «Вдруг растворились легкие двери, и в одежде из солнечных лучей, в венце из ярких

звезд, опоясанная радугой, вышла девица» [Киреевский 1990, 218]. Становится

18

понятным, что этот неземной образ девушки, навеянный фантастическими произве-

дениями романтиков, особенно немецких, имеет ряд ассоциаций как богословского,

так и мистико-масонского характера. Отношения влюбленного мужчины и неземной

девушки не могут закончиться соединением двух любящих сердец. Романтическая

эстетика предполагает только возможность проявления такой любви за гранью зем-

ного мира, в мире потустороннем.

В произведениях русских писателей-романтиков тема мистической любви, роко-

вой любви-ненависти, где неземные образы женщин это проводники в иной мир и в

то же самое время – центр этого мира, становится одной из основных. К примеру,

она выходит на первый план у К.С. Аксакова в рассказе «Вальтер Эйзенберг (Жизнь

в мечте)»: «...и вот ему показалось, что он видит и солнце, и небо, и поляну, и рощу,

но только видит все это из глаз Цецилии: вот ему кажется, что на каждом цветочке

сидит сильфида и ловит душ солнечный и росу вечернюю, умывает и разглядывает

свой цветочек» [Аксаков 2013, 294–295]. Другим примером может послужить образ

небесной Девы-облака в фантастической повести К.С . Аксакова «Облако» (1837),

которая не сможет осчастливить героя Лотария. В ряде произведений одного из ве-

дущих идеологов русского романтизма В.Ф. Одоевского эта тема также поднимается,

к примеру, в его повести «Сильфида».

В творениях романтиков прослеживается недостижимость романтического идеала

счастливой любви. Тема двоемирия, мифологическая персонификация неземного мира

в женских образах выявляет смысл философии любви у романтиков, раскрывая при

этом проблемы соотношения мира и сущности человека, актуализирующихся при по-

мощи постижения любви. Для романтиков сущность миропорядка заключена в самой

любви, понимаемой не только в религиозном или эротическом плане, а в космическом

масштабе. Так, скажем, Ф.И. Тютчев усматривает в любви двойственность, единство

и борьбу, характерные для космоса: это «луч солнца», но это и «роковая страсть», они

описываются в таких стихотворениях, как «Я встретил вас – и все былое...», «Я помню

время золотое...», «Предопределение» и др.

Душа человека предстает как целая вселенная, и бесконечность этого мира заключа-

ется, по мнению романтиков, во всякой истинной любви. Русские романтики в пости-

жении любви особое внимание уделяли ее духовной составляющей. И если для евро-

пейского романтизма чувственная любовь приобретает сакральный смысл, то в русском

литературно-философском романтизме имеют место интерпретация и переинтерпрета-

ция базовых категорий, каковой является категория любви. Появляется возможность

создания «вторичных текстов» (например, тексты романтиков-любомудров), в которых

тема любви имеет в большей степени философский смысл. Истолкование и интерпре-

тация философии любви постепенно переходит у немецких романтиков в анализ темы

равенства полов, эмансипации и раскрепощения женщин. В частности, Ф. Шлегель

считал, что нет различий между предназначением мужчин и женщин. Однако в русском

литературно-философском романтизме эта тема практически не поднимается.

Источники – Primary Sources in Russian and German

Аксаков 2013 – Аксаков К.С . Вальтер Эйзенберг (жизнь в мечте) // Мистика золотого века

русской литературы. М ., СПб.: Книжный клуб Книговек: Терра, Северо-Запад, 2013. C . 284 –311

[Aksakov, Konstantin S. Walter Eisenberg (Live in a dream) (In Russian)].

Киреевский 1990 – Киреевский И.В . Опал // Русская фантастическая проза эпохи романтиз-

ма (1820–1840). Л .: Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. C . 211 –222 [Kireevsky, Ivan V. Opal

(In Russian)].

Шпет 2005 – Шпет Г.Г . Герменевтика и ее проблемы // Шпет Г.Г . Мысль и Слово. Избран-

ные труды / Отв. ред. -со с т. Т .Г . Щедрина. М .: РОССПЭН, 2005. С . 248 –468 [Shpet, Gustav G.

Hermeneutics and Its Problems (In Russian)].

Schleiermacher, Friedrich D.E. (1995) Hermeneutik und Kritik, hrsg. und eingeleitet v. M. Frank,

Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1995.

19

Ссылки – References in Russian

Богин 1982 – Богин Г.И . Филологическая герменевтика. Калинин: КГУ, 1982.

Брудный 1998 – Брудный А.А. Психологическая герменевтика. М .: Лабиринт, 1998.

Гайденко 1997 – Гайденко П.П . Прорыв к трансцендентному: новая онтология ХХ века. М .:

Республика, 1997.

Кузнецов 1991 – Кузнецов В.Г . Герменевтика и гуманитарное познание. М .: МГУ, 1991.

Митюшин 1989 – Митюшин А.А. Об исследовании Г.Г . Шпета «Герменевтика и ее пробле-

мы» // Контекст. Ли тературно-теоретические исследования. М.: Наука, 1989.

References

Bogin, Georgiy I. (1982) Philological hermeneutics, KGU, Kalinin (in Russian).

Brudny, Aron A. (1998) Psychological hermeneutics, Labirint, Moscow (in Russian).

Gaidenko, Piama P. (1997) Break to the Transcendent: a New Ontology of the 20th Century , Respu-

blika, Moscow (in Russian).

Kuznetsov, Valery G. (1991) Hermeneutics and humanitarian knowledge, MGU, Moscow (in Russian).

Mityushin, Aleksandr A. (1989) ‘About the study of G.G . Shpet Hermeneutics and its problems’,

Context. Literary and theoretical studies , Nauka, Moscow, pp. 229–230 (in Russian).

Сведения об авторе

ЛИПИЧ Тамара Ивановна –

доктор философских наук, профессор,

заведующая кафедрой философии и теологии

Белгородского государственного националь-

ного исследовательского университета.

Author’s information

LIPICH Tamara I. –

DSc in Philosophy, Professor, Head of the

Department of Philosophy and Theology of the

Belgorod State National Research University.

20

ФИЛОСОФИЯ И ОБЩЕСТВО

Идеи как переживание

От психоистории к психоидеологии русской идеи

© 2019 г.

Александр Рубцов

Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.

E-mail: roubcov@inbox.ru

https://iphras.ru/roubtsov.htm

Поступила 20.09.2019

Понятие психоидеологии вводится в контексте подхода психоистории

(Ллойд Де Моз). Философии свойственно анализировать идеологии

прежде всего как контент, то есть с точки зрения порождения и соот-

ношения идей, их филиации и констелляции. Реже учитываются свя-

занные с идеологиями психологические комплексы и эмоциональные

реакции. Однако в ключевых моментах порождения и воздействия

идей решающую роль могут играть именно личностные и коллектив-

ные, массовые переживания. Данные аспекты особенно важн ы в не-

классических ситуациях латентной, теневой и диффузной, «проника-

ющей» идеологии. В отличие от представлений об идеологии исклю-

чительно как о «сознании для другого» рассматривается собственная

психоидеология личности. Во внутренней оппозиции «друг – враг»

воспроизводятся все стандартные функции идеологической работы и

борьбы. Собственная цензура внутреннего диалога и внутренней речи

фильтрует, что может или не может говорить человек самому себе.

Для выявления структур психоидеологии применяются методы со-

ставления композиционных психологических портретов целых идео-

логических линий, а также биографический анализ зарождения и пер-

вичного оформления базовых идей.

Ключевые слова: психоистория, психоидеология, русская идея, поли-

тический нарциссизм, теневая и латентная идеология, внутренний

диалог, постмодернизм.

DOI: 10.31857/S004287440007521-8

Цитирование: Рубцов А.В. Идеи как переживание. От психоистории к

психоидеологии русской идеи // Вопросы философии. 2019. No 12.

С. 20–30.

21

Ideas as Internal Experience

From Psychohistory to Psychoideology of the Russian Idea

© 2019 г.

Alexander V. Rubtsov

Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow,

109240, Russian Federation.

E-mail: roubcov@inbox.ru

https://iphras.ru/roubtsov.htm

Received 20.09.2019

The concept of psychoideology is introduced in the context of the psychohisto-

ry approach (Lloyd DeMause). Philosophy tends to analyze ideologies primarily

as content, that is, in terms of the generation and relationship of ideas, their fil-

iation and constellation. Less often, the psychological complexes and emotional

responses associated with ideologies are taken into account. However, in the

key moments of creation and influence of ideas, it is personal and collective,

mass experiences that can play a decisive role. These aspects are especially im-

portant in non-classical situations of latent, shady and diffuse, “penetrating”

ideology. In contrast to the notions of ideology exclusively as “consciousness for

the Other”, the text considers one's own personal psychoideology. In the inter-

nal opposition “friend-enemy” are reproduced all the standard functions of ide-

ological work and struggle. Own censorship of the inner dialogue and speech

filters what a person can or cannot say to himself/herself. To identify the struc-

tures of psychoideology, methods of compiling compositional psychological

portraits of entire ideological lines are used, as well as a biographical analysis of

the origin and initial design of basic ideas.

Key words: psychohistory, psychoideology, Russian idea, political narcissism,

shadow and latent ideology, internal dialogue, ideological postmodernism.

DOI: 10.31857/S004287440007521-8

Citation: Rubtsov, Alexander V. (2019) “Ideas as Internal Experience.

From Psychohistory to Psychoideology of the Russian Idea”, Voprosy

Filosofii, Vol. 12 (2019), pp. 20–30 .

I.

Идеей психоистории Ллойд Де Моз реагирует на известную максиму социологии:

«...Правило Дюркгейма: "Когда социальное явление прямо объясняется психологиче-

ским явлением, можно не сомневаться, что объяснение ложно" мы заменяем следу-

ющим правилом: "Все групповые явления имеют психологическое объяснение; инди-

виды в группе и поодиночке действуют по-разному лишь потому, что по-разному

решают свои психические конфликты...» [Де Моз 2000, 176–177].

Кажется, что это типичный спор о сущностях – о сущности истории как науки и

как процесса. Однако сама полемика ближе к методологии: объяснительная сила

концепции оправдывает конституирование предмета. «Психоистория есть н аука об

исторической мотивации – не больше и не меньше» [Де Моз 2000, 6]. Это «не боль-

ше» защищает от обвинений в редукционизме, а «не меньше» даёт контратаку:

«Похоже, что после слов «жажда власти» историки уже не считают нужным пускаться

в дальнейшие рассуждения» и даже пускаясь в экономические «объяснения», они

«никогда не доходят до того, чтобы спросить, почему именно война становилась

средством разрешения того или иного экономического разногласия» [там же]. Еще

никто не составлял список экономических выгод за вычетом стоимости войны,

22

«однако историки продолжают наполнять целые библиотеки описаниями экономиче-

ских условий перед войной, не затрудняя себя анализом слов и поступков лидеров,

развязавших войну...» [там же]. «Мои собственные исследования <...> держат в центре

внимания мотивы поступков тех, кто принимает решение, а также тех, кто создает ат-

мосферу ожидания и способствует тем самым решению о войне» [Де Моз 2000, 120].

Создавать атмосферу ожидания – это уже про психоидеологию, а держать что-либо

в центре внимания собственных исследований – законное право исследователя, и это

не о сущностях. Это ближе к постсовременному прагматизму Ричарда Рорти: «Мета-

физики верят, что там, вовне этого мира существуют реальные сущности, раскрывать

которые наш долг, да и сами сущности расположены к тому, чтобы их открывали»

[Рорти 1996, 106]. «Ироник же, наоборот, является номиналистом и историцистом»

[Рорти 1996, 105]. Де Моз тоже номиналист и тоже ироничен: обвинение в редукци-

онизме «заденет психоисторика не больше, чем Галилея обвинение со стороны аст-

ролога в "пренебрежении" целым звездным небом ради описания траектории одной-

единственной планеты» [Де Моз 2000, 114]. «Обычное обвинение, что психоистория

"сводит все к психологии", философски бессмысленно: конечно, с этой точки зрения

психоистория действительно склонна к редукционизму, потому что изучает исключи-

тельно историческую мотивацию» [Де Моз 2000, 117]. И хотя в одном месте автор все

же решается осадить Маркса и «вновь поставить на ноги» Гегеля, достаточн о того,

что психоистория имеет свою, работающую «методологию открытия».

Привычные подходы к идеологии обычно мало отличаются от исследований исто-

рии до появления «The Journal of Psychohistory». Описывается либо филиация идей,

либо сопутствующая политэкономия. Мотивы сводятся к легитимации власти в кон-

сервативно-охранительных идеологиях или к её делегитимации в идеологиях револю-

ционных. Но если в рассуждениях Де Моза слово «война» заменить словом «идеоло-

гия», мы обнаружим провал в мотивациях самих идеологов и всех участников процесса.

В особо сложных эпизодах психоистория сама выходит на психоидеологию. «Ко-

гда кайзер Вильгельм II, подстрекавший Австро-Венгрию вести дело к войне с Сер-

бией, узнал, что Сербия согласилась фактически на все чрезмерные требования Ав-

стрии, он <...> объявил: "Тогда все причины для войны отпадают", и приказал Вене

вести примирительную политику. Но позывы групповой фантазии были слишком

сильны <...> и война все равно началась» [Де Моз 2000, 121]. «Маниакальный опти-

мизм и неизбежная недооценка длительности и жестокости войны, усиление пара-

нойи при оценке мотивации противника <...>

–

эти и другие явные иррационально-

сти служат приметами того, что начала воплощаться могущественная групповая фан-

тазия» [Де Моз 2000, 121 –122]. Вильсон в начале 1917 г.: «Все равно это еще не то,

чего я жду, этого недостаточно. Вот когда они будут готовы бежать с криками "ура",

я воспользуюсь их готовностью» [Де Моз 2000, 126].

Эти проблемы не обходят и силовые акции конца XX – начала XXI вв. В малень-

ких победоносных войнах это всегда работа с сознанием, и аффекты здесь не мень-

шие, чем в крестовых походах.

II.

Все это ставит под вопрос исключительность трактовки идеологии как «сознания

для другого». В сознании индивида как в микрокосме социума функционирует целый

пласт внутренней идеологии. Это не внешняя идеология, перенесённая в голову, но

именно собственная «идеология головы» – идеологическое внутренней жизни чело-

века, его сознания и бессознательного. Если идеологию вообще нельзя помыслить

без межсубъектной коммуникации, достаточно вспомнить о «внутреннем диалоге»

или «внутренней речи», об «аутокоммуникации». Помимо собственно ученых, таких

как Л.С. Выготский, В.С. Библер, М. Бубер, А.Р . Лурия, Ж. Пиаже, А.А. Ухтомский,

можно сослаться на Карлоса Кастанеду – исключительно за позицию воина, раз уж

речь зашла о войнах: «Мы непрерывно разговариваем с собой о нашем мире. Факти-

чески, мы создаём наш мир своим внутренним диалогом <...> Мы также выбираем

свои пути в соответствии с тем, что мы говорим себе. Так мы повторяем тот же

23

самый выбор ещё и ещё, до тех пор, пока не умрём <...> Воин осознаёт это и стре-

мится прекратить свой внутренний диалог» [Кастанеда 2014, 15].

Интерполяция стандартных функций идеологии обнаруживает в личности ту же

идеологическую работу и борьбу, что и в социуме. Индивид выстраивает целые

идейные конструкции (порой весьма громоздкие), оправдывающие и его бездействие,

и само существующее положение, если оно комфортно или не хватает решимости его

изменить, или, наоборот, осуждающие контекст, если нужна сильная мотивация

к его изменению. Идеологическая фантазия здесь особенно свободна и результатив-

на. Работают все те же механизмы мобилизации и консолидации, психической защи-

ты и самотерапии, формирования картины мира и ориентации в мире (но уже в сво-

ём собственном внутреннем мире). Это тоже «сознание для другого», но только для

другого в себе (во внутреннем диалоге) или для себя другого (в самоизменении). Речь

не о шизофрении и не о диссоциативном расстройстве идентичности (в быту оши-

бочно называемом раздвоением личности). В интрапсихических процессах внутрен-

ний диалог это нормальное состояние человека – если, конечно, он не воин, нужда-

ющийся в предельной концентрации внимания и воли отрешением от всего, что ме-

шает эффективно убивать и достойно умирать.

Внутренняя идеология так же обслуживает внутреннюю политику личности в оппо-

зиции «друг – враг», как это описано у Карла Шмитта для политики в целом. Обна-

ружение в себе и друга, и врага выводит на встречные метафоры: личность как малое

государство и государство как огромная личность с полным набором антропомор-

физмов, примиряющих даже Дюркгейма с Де Мозом: «Сплачиваясь друг с другом,

взаимно дополняя и проникая друг в друга, индивидуальные души дают начало но-

вому существу, если угодно, психическому, но представляющему психическую инди-

видуальность иного рода» [Дюркгейм 1991, 493–494].

Во внутренней идеологии так же существует дихотомия системы идей и системы

институтов. Структуры внутреннего контроля отвечают за производство, обращение

и воспроизводство правильного «сознания для себя». Идеологическое супер-Эго про-

реживанием дискурса и цензурой отсекает спонтанно возникающие «неправильные»

мысли и эмоции. Но это не обычная самоцензура, фильтрующая обращение вовне,

а особый самоконтроль, определяющий, что человек может или не может говорить

самому себе. И если Фуко считает, что нельзя мыслить власть только через государ-

ство, для психоидеологии также нельзя мыслить идеологию только через политику.

При всех обычных идеологических рационализациях, клише и априори, в этой

внутренней активности все же больше психики, чем рацио. Тем более некорректно

сводить идеологию к её исключительно рациональным, дискурсивным и вербальным

формам в условиях postmodernity, резко активизирующей теневую, латентную и диф-

фузную – «проникающую» идеологию [Рубцов 2018].

В психоидеологии план выражения не менее значим, чем план содержания. Идеоло-

гию по умолчанию анализируют исключительно как контент, как констелляцию значе-

ний и смыслов, хотя людям часто важнее не что им говорят, а как с ними разговарива-

ют. «Содержательный заказ» реципиента определяет далеко не все: в идеологиях часто

важнее уровни претензий и самомнения, тон и стиль. Здесь идеи даны аналитику не как

материал для ответного самовыражения («как философ философу») и не как превращен-

ное сознание, скрывающее «подлинные» интересы и сущности. Не менее важны сугге-

стия и иллокутивность, энергетика вещания и восприятия, баланс между аффективно-

импульсивными и когнитивными, интеллектуально-волевыми аспектами поведения.

Такое описание целых идеологических линий требует особой деконструкции и ре-

композиции корпуса текстов. Характерные блоки монтируются, как в композиционных

портретах судебной габитологии и габитоскопии. Идентифицирующие черты (особые

приметы) гарантируют узнаваемость групповую, типологическую. Так, возможно постро-

ение общего композиционного портрета «русской идеи», не отягощенного особенностя-

ми её частных реализаций, весьма разных, нередко враждующих. Идеология это такая

среда, в которой политические животные перегрызают друг другу глотки, прекрасно по-

нимая, что «мы с тобой одной крови».

24

Однако ещё до появления свидетелей криминалист составляет даже не словесный

(композитный), а именно психологический портрет преступника, уже намекающий на

истинные масштабы деяния. В той же русской идее, в ее прототипах и последователях,

важно увидеть не только конкретные смысловые откровения, но и близость стереоти-

пов и установок в организованном идейном сообществе. Этот групповой психологиче-

ский портрет русской идеи в интерьере российской истории важен для анализа процес-

са, в ходе которого, по выражению О.Ю. Малиновой, «идеи становятся идеологиями»

[Малинова 2001]. Не менее значимы моменты зарождения идей. С точки зрения пси-

хоидеологии «решение» идеи и её первичное оформление мало отличается от решения

о войне – те же проблемы с психологическими факторами и мотивациями.

Идеям свойственно отделяться от авторов и жить своей собственной жизнью. Од-

нако, как и в становлении личности, сами условия авторского зачатия, вынашивания

и появления идеи на свет могут быть значимы для её будущего развития.

«...Историки обычно убирают из своих повествований большую часть материала, ко-

торый необходим психоисторику для определения мотивов: персональные образы,

метафоры, оговорки, замечания со стороны, шутки, пометки на полях документов и

т.д.» [Де Моз 2000, 120]. Но чтобы понять психо-эмоциональную суть той же русской

идеи, «Пушкинскую» речь Достоевского надо читать только вкупе со всем эпистоля-

рием его «последнего года» – с личными письмами, деловыми переговорами, отзы-

вами экзальтированных поклонников и проклятиями вдруг прозревших оппонентов.

Для Жака Деррида «новая проблематика вообще биографического и, в частности,

биографии философов должна мобилизовать новые ресурсы». Речь идёт о «кромке

между произведением и жизнью, системой и ее субъектом»: «Делимая кромка эта

пересекает оба "корпуса", свод и тело, сообразно законам, о которых мы только

начинаем смутно догадываться» [Деррида 2002, 44 –45]. И это не просто «замочная

скважина»: одновременно триумфальные и скандальные обстоятельства речи на от-

крытии памятника нашему всему потом будут системно воспроизводиться в истории

русской идеи и в российской истории в целом.

III.

«...Если взять трехтомную «Историю крестовых походов» Рансимэна, – пишет

Де Моз, – то там мотивации посвящена одна лишь страница в начале книги <...>

а остальные несколько тысяч страниц посвящены маршрутам войск, битвам и другим

событиям <...> Если бы за изучение крестовых походов взялся психоисторик, он по-

тратил бы десятилетия и написал бы тысячи страниц ради выяснения одного из са-

мых захватывающих вопросов психоистории: что побудило такое количество людей

отправиться в путь ради спасения мощей» [Де Моз 2000, 113 –114].

Символично, что само словосочетание «русская идея» впервые появляется

в письме Достоевского к А.Н . Майкову от 18 января 1856 г. о стихотворении, живо-

писующем экстаз Клермонтского собора – начала эпохи крестовых походов: «Я гово-

рю о патриотизме, об русской идее (курсив мой – А .Р.), об чувстве долга, чести наци-

ональной, обо всем, о чём Вы с таким восторгом говорите» [Достоевский 1985, 208].

«Как хорошо окончание, последние строки в Вашем «Клермонтском соборе»! Где Вы

взяли такой язык, чтоб выразить так великолепно такую огромную мысль? Да! разде-

ляю с Вами идею, что Европу и назначение ее окончит Россия <...> Для меня это

давно было ясно» [там же].

У Майкова уже есть все знаки богоизбранности: «...Нам пришлось на долю /

Свершить, что Запад начинал; / Что нас отныне бог избрал / Творить его святую во-

лю...» [Майков web]. Логически тут пока вообще нет ничего выдающегося в сравне-

нии с тем же Третьим Римом, но с точки зрения психоидеологии эта переписка го-

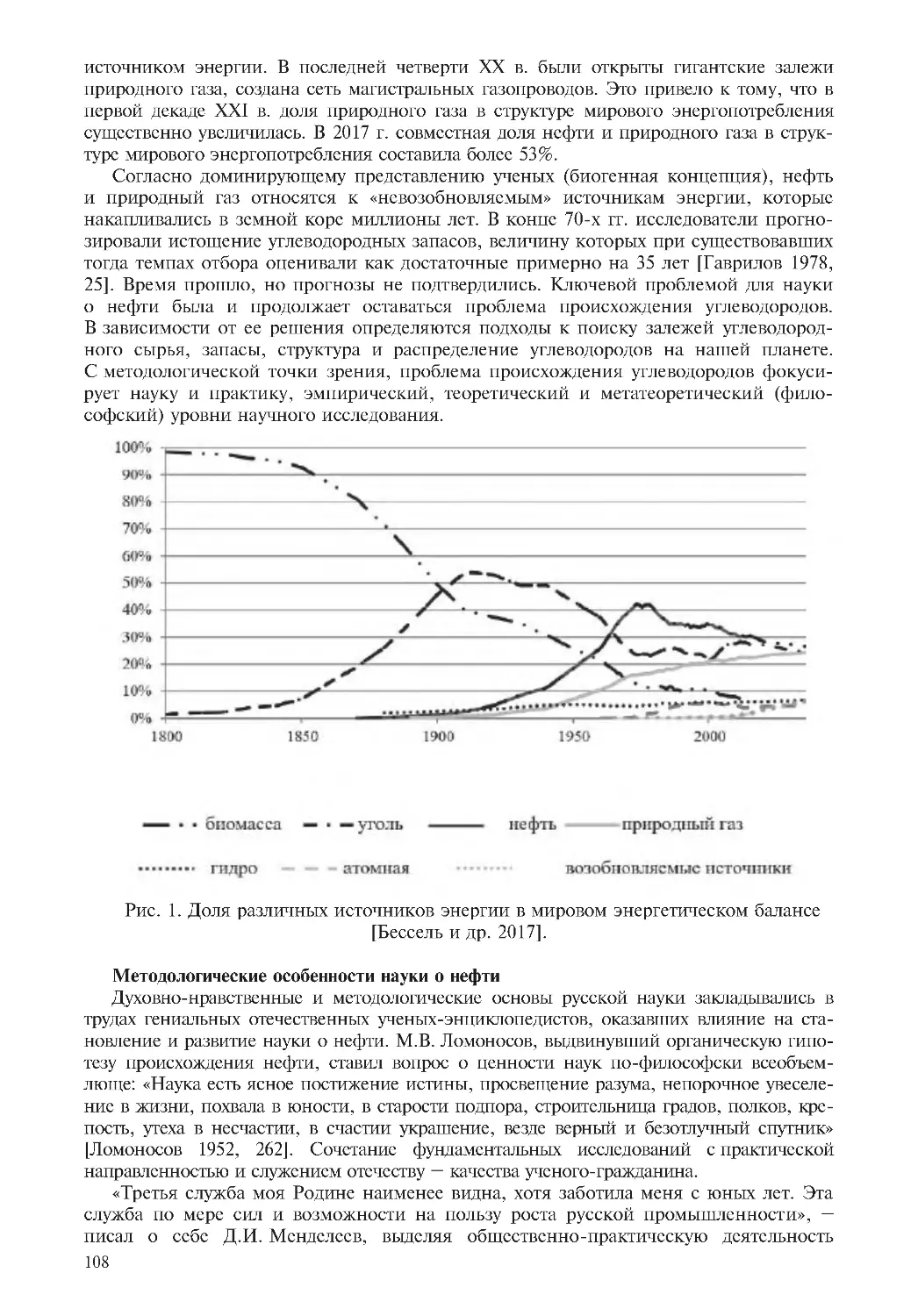

ворит о русской идее многое, если не все.