Автор: Коплстон Ф.Ч.

Теги: философия психология биографические и подобные исследования история философии история средневековье

ISBN: 5-9200-0002-3

Год: 1999

Текст

Frederick Charles

Copleston

AQUINAS.

AN INTRODUCTION

TO THE LIFE

AND WORK OF THE GREAT

MEDIEVAL THINKER

L.,N.Y. etc., 1955

Фредерик Чарльз

Коппстон

АКВИНАТ.

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ

ВЕЛИКОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО

МЫСЛИТЕЛЯ

(Перевод В. П. Гайденко)

Вестком

Долгопрудный • 1999

Фома Аквинский (1225-1274) был убежден, что совершенное

устроение человеческой жизни предполагает наличие гармонии между

верой и разумом. Исходя из этого, он разработал всеобъемлющую фило-

софско-теологическую доктрину, в которой рациональное познание

мира трактуется как один из путей, ведущих к познанию Бога.

Книга Ф. Ч. Коплстона (1907-1994) вводит читателя в сложный, но

удивительно цельный мир философии Аквината. В ней в доступной форме

излагаются основные положения томистской доктрины; ясность

изложения достигается не за счет упрощения, а благодаря формулировке

этих положений в понятиях, привычных для современного человека.

Автор показывает, что многие идеи Фомы Аквинского перекликаются с

проблемами, обсуждаемыми в философии XX века. Это позволяет

понять, почему философию Аквината иногда называют «вечной

философией» и почему томизм — одно из влиятельных течений современной

мысли.

Книга предназначена для интересующихся историей средневековой

философии, а также для изучающих философию XX века; она будет

полезна всем, кто размышляет над проблемами метафизики, теории

познания и этики.

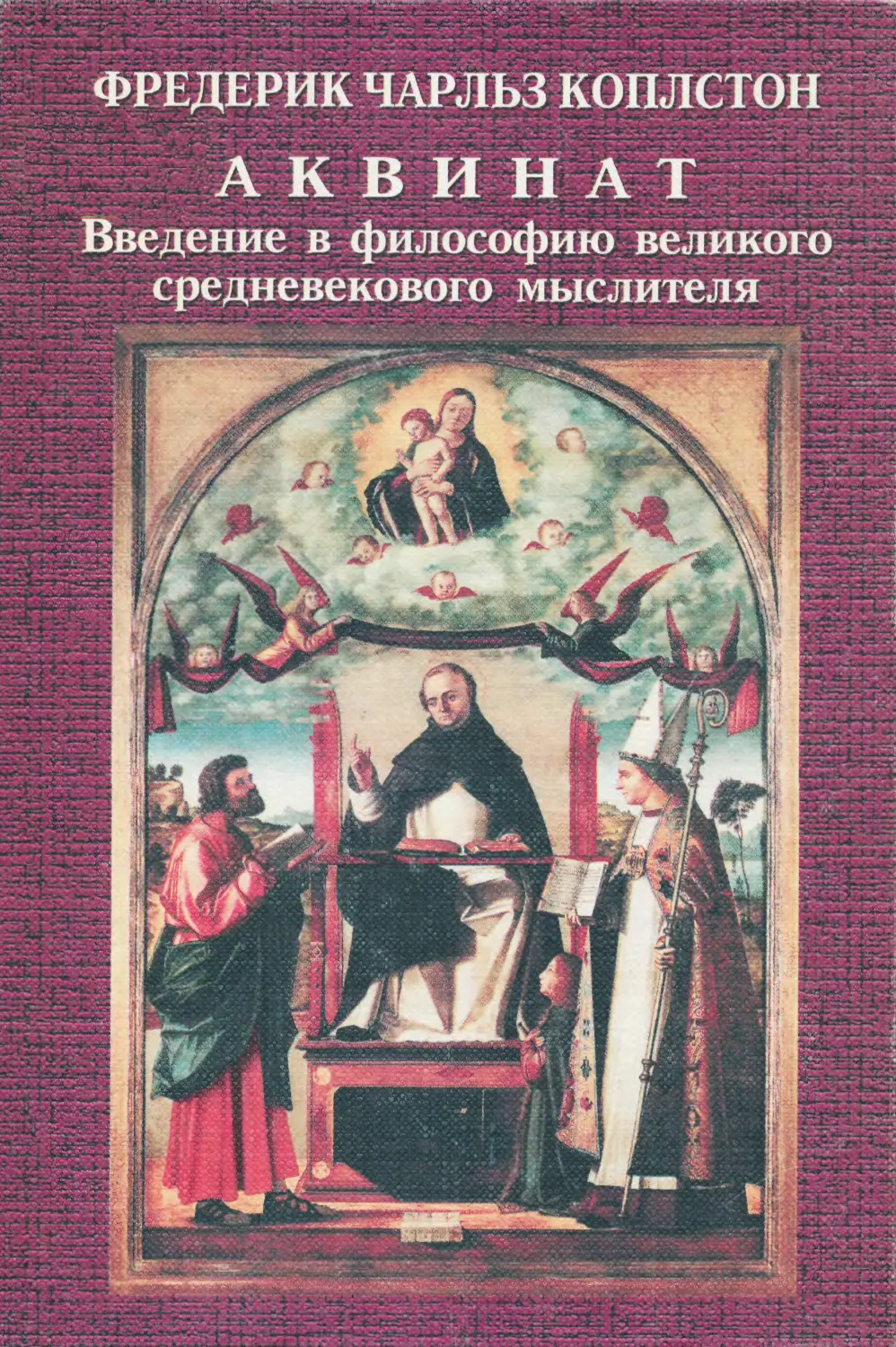

Обложка: Карпаччо. Св. Фома Аквинский во славе

со св. Марком и св. Людовиком Тулузским.

Макет серии — И. В. Давиденко

ISBN 5-9200-0002-3

© 1955 by Pelican Books

© Издательство ЗАО «Вестком», 1999

© Перевод В. П. Гайденко, 1999

Изображение Фомы Аквинского: так называемое «Поклонение снопов»

(надпись: «Вот, мы вяжем снопы посреди поля;

и вот, мой сноп встал, и встал прямо;

и вот, ваши снопы стали кругом,

и поклонились моему снопу» (Быт. 37,7))

Предварительные

замечания*

Аквинат был университетским профессором, преподавателем, и

стиль его сочинений, объективный и лишенный каких-либо личных

пристрастий, соответствовал его профессии. Его жизненный путь

не отмечен внешним драматизмом, в его жизни не было каких-то

трагических событий, сравнимых с драмой Сократа. Не был он

также одной из тех странных, одиноких фигур, вроде Ницше,

личность которых всегда привлекает внимание биографов и

психологов. Поэтому главные события его жизни можно изложить очень

кратко.

Точная дата рождения Аквината неизвестна, хотя, по всей

вероятности, он родился в 1225 г. или около того. Родом он был из

Ломбардии и родился в замке Роккасекка вблизи маленького городка

Аквино, расположенного между Неаполем и Римом. В раннем

детстве его отправили в аббатство Монте Кассино, где он получил

начальное образование, а в 1239 г. он стал студентом университета в

Неаполе, основанного императором Фридрихом II в 1224 г. В Не-

' Книга Ф. Ч. Коплстона в оригинале озаглавлена «Aquinas. An

Introduction to the Life and Work of the Great Medieval Thinker», в

буквальном переводе «Аквинат. Введение в жизнь и труды великого

средневекового мыслителя». В данном издании заглавие несколько изменено, поскольку

буквальный перевод неприемлем по чисто стилистическим соображениям.

Учитывая, что заглавие, данное самим автором, не вполне отвечает

фактическому содержанию книги: в ней мы не найдем ни развернутого

жизнеописания средневекового мыслителя, ни сколько-нибудь обстоятельного

анализа его отдельных работ, а посвящена книга главным образом

изложению философских взглядов Фомы Аквинского, русское издание выходит под

названием «Аквинат. Введение в философию великого средневекового

мыслителя». (Прим. пер.)

5

аполе он вступил в Доминиканский орден. Этот поступок его семьей

был встречен враждебно, в течение некоторого времени его

держали дома под надзором. Получив свободу, он отправился на

север продолжить свое обучение у Альберта Великого, также

доминиканца, в Париже и потом в Кельне. По возвращении из Кельна в

Париж в 1252 г. он читал лекции, в согласии с обычаем сначала по

св. Писанию — с 1252 г. по 1254 г., а затем по «Сентенциям» Петра

Ломбардского — с 1254 г. по 1256 г. В практике средневековых

университетов объяснение и комментирование текста играло важную

роль, a Libri quattuor sententiarum (Четыре книги сентенций) —

теологическое сочинение, составленное Петром Ломбардским в

XII веке, — оставались учебным пособием вплоть до конца XVI века.

Ведущие теологи и философы XIII и XIV столетий, включая Ак-

вината, Дунса Скота и Уильяма Оккама, читали по ним лекции и

писали к ним комментарии.

В 1256 г. Аквинат стал ординарным профессором геологии,

заняв одну из двух кафедр, предоставленных доминиканцам в

Париже, хотя до следующего года его назначение не было

окончательно признано университетом. Причиной этого промедления был спор

между белым духовенством и новыми монашескими орденами. С

1259 г. по 1269 г. он жил в Италии, где преподавал поочередно в Ана-

ньи, в Орвьето, Риме и Витербо. В 1269 г. он возобновил свои

лекции в Париже, но в 1272 г. отправился в Неаполь, чтобы

организовать там Доминиканскую школу для изучения теологии. Два года

спустя он получил приказание папы Григория X принять участие

в Лионском соборе, но по пути в Лион 7 марта 1274 г. он умер.

Такая беспокойная жизнь с постоянными переменами места является

мало подходящей для ученого или мыслителя; но его прилежание

к ученым занятиям, его упорная решимость продолжать писать при

всех обстоятельствах позволили ему за его довольно короткую

жизнь — всего около сорока девяти лет — создать поразительно

много. Говорят, он был довольно рассеянным, как бы

«отсутствующим» человеком: поглощенный своими мыслями, он порой забывал

об окружающем. Он был известен своей добротой; несмотря на

постоянную углубленность в свои изыскания, он находил время, чтобы

регулярно говорить проповеди. И священником, и

монахом-доминиканцем он был образцовым; в конце жизни он пережил

мистическое состояние. В декабре 1273 г., после этого таинственного

переживания, случившегося, когда он служил мессу, он прекратил

работу над третьей частью Summa theologica и сказал своему

секретарю, что он больше не будет писать, ибо, как он сказал, «пе-

6

ред тем, что я видел и что мне было открыто, все, что я писал, —

как солома». Он был канонизирован 18 июля 1323 г.

Наиболее известными из сочинений Аквината являются две

систематические работы: Summa contra Gentiles (Сумма против

язычников) и Summa theologica (Теологическая сумма). Комментарий к

«Сентенциям» Петра Ломбардского — ранняя работа; в своих

комментариях к Аристотелю Аквинат в основном занят разъяснением

текста; комментарии к св. Писанию не имеют отношения к нашей теме.

Именно две его «Суммы» — творения зрелого ума. Есть, однако, и

другие его сочинения, посвященные отдельным темам, и некоторые

из них чрезвычайно важны для изучения его философии.

Некоторые из них, например De veritate (Об истине), De potentia (О

могуществе) и De malo (О зле), известны как Quaestiones disputate

(«Вопросы диспутов», или «Рассмотренные вопросы»). Они

представляют собой изложенный профессором отчет о результатах регулярных

Аббатство Монте Кассеино в средние века (реконструкция)

7

диспутов, периодически проводимых в течение года. В дополнение

к этим регулярным диспутам или обсуждениям существовали также

Quaestiones quodlibetales (Вопросы о чем угодно), диспуты,

проводимые на Рождество или на Пасху, когда могли обсуждаться самые

разные предметы; имеется много Quaestiones quodlibetales Аквина-

та. Наконец, существуют небольшие сочинения, некоторые из

которых, как, например, одна из ранних работ De ente et essentia (О

сущем и сущности), являются весьма важными с философской

точки зрения. Следует упомянуть также сочинение De regimine

principum (О правлении государей), аутентичные части которого

были написаны в Италии, а также работу De unitate intellectus (О

единстве интеллекта), относящуюся ко второму парижскому

периоду деятельности Аквината.

Из двух «Сумм» Summa contra Gentiles была написана раньше,

причем первая книга была написана в Париже, а остальные три —

в Италии. По преданию, она была написана по просьбе св.

Раймонда из Пеньяфорта, в помощь его трудам по обращению мавров в

Испании; однако не нужно основательного изучения этого

сочинения, чтобы понять, насколько оно отличается от простого

руководства для миссионеров. «Язычники», которых имеет в виду Акви-

нат, — это не столько обычные набожные мусульмане, сколько

люди, чье мировоззрение сложилось под влиянием

натурфилософии. Цели и задачи этой книги надо рассматривать в контексте

конфронтации между христианством и явно натуралистическим

объяснением реальности, представленным в греко-исламской

философии. Одной из целей Аквината было показать, что

христианская вера имеет рациональные основания и что философские

принципы не приводят неизбежно к взгляду на мир, явно или неявно

исключающему христианство. Но писал он не только против тех, у

кого были отчасти общие с христианами убеждения, т. е. иудеев и

мусульман; во второй главе он выразительно упоминает, помимо

них, также и «язычников». Поэтому неудивительно, что он

уделяет большое внимание таким предметам, как существование Бога. В

первой книге он трактует божественное существование и

божественную природу, во второй книге он рассматривает творение и

человеческую душу, ее природу и ее отношение к телу, а в третьей

книге он обращается к вопросу о конечной цели человека.

Начинает он свою работу с рассмотрения истин, которые, по его

убеждению, доказуемы с помощью одного лишь разума, тогда как в

последних главах третьей книги и в четвертой книге он переходит к

собственно христианской доктрине.

8

Summa theologica была написана, как

сообщает сам Аквинат, в качестве

систематического сводного изложения

теологии для «новичков»,

приступающих к ее изучению. Большей частью

она была написана в Италии и в

продолжение второго периода

деятельности Аквината в Париже. Он работал над

третьей частью в последние годы

жизни в Неаполе, однако, как было

сказано, не завершил ее. Сочинение

делится на три части, а вторая часть, в

свою очередь, делится на две,

известные соответственно как Prima secun-

dae (первая часть второй части) и Se-

cunda secundae (вторая часть второй

части). Предмет первой части — Бог и творение, хотя она включает

также рассмотрение человеческой природы и интеллектуальной

жизни человека. Во второй части рассматривается моральная жизнь

человека, причем в первом ее подразделе трактуются конечная цель

человека и общие проблемы морали, а во втором — отдельные

добродетели и пороки. И наконец, предмет третьей части — Христос и

таинства.

Ни ту, ни другую «Сумму» нельзя назвать философским

трактатом. Даже Summa contra Gentiles содержит много такого, что не

относится к ведению философии, и не только в свете позднейших

представлений о природе и компетенции философии. Это справедливо и

при том разграничении философии и догматической теологии,

которое проводит сам Аквинат; оно будет охарактеризовано в первой

главе этой книги. Хотя комментарии к Аристотелю и некоторые

другие работы, как, например, De ente et essentia, можно назвать

чисто философскими произведениями, все же неверно было бы

полагать, что, например, De veritate имеет дело с чисто философскими

вопросами. Эта работа действительно рассматривает и философские

вопросы, такие, как логическая истинность, совесть и свободная

воля; но наряду с этим в ней затрагиваются темы, прямо

относящиеся к христианской теологии, например, знание Христа и

божественная благодать. Среди сочинений Аквината нет систематического

философского трактата в духе нового времени; поэтому довольно

трудно дать совет человеку, желающему приступить к изучению

философии Аквината по его собственным сочинениям, если у него нет

9

желания касаться проблем, относящихся именно к христианской

теологии. Впрочем, можно предложить два способа. Либо выбрать

какую-нибудь хрестоматию — несколько таких хрестоматий

приведены в конце книги — и использовать ее в качестве ключа к

сочинениям Аквината. Либо взять Summa theologica и изучать ее

с помощью «Руководства к изучению "Суммы"» Уолтера Фаррела

(A Companion to the Summa by Walter Farrell, О. Р.), также

приведенного в библиографических примечаниях.

Наконец, нужно сказать несколько слов об используемой мною

системе ссылок.

Как было сказано, Summa theologica состоит из трех частей (к

ним добавлено Приложение), причем вторая часть, в свою

очередь, делится на две части. Каждая из частей подразделяется на

«вопросы», и большинство вопросов содержит по несколько

«параграфов». Нумерация вопросов в каждой части начинается

заново (в том числе во второй половине второй части), параграфы в

каждом вопросе также нумеруются отдельно. В каждом

параграфе Аквинат сначала приводит возражения против тезиса,

который он намерен выдвинуть. Затем он представляет свою

концепцию или гипотезу в так называемом «ядре» (corpus, т. е. основной

части) параграфа. Наконец, он поочередно отвечает на

возражения, основываясь на представленной концепции. Ссылки на Summa

theologica всегда относятся к «ядру» соответствующего параграфа,

если не добавлено выражение типа «ad 1» или «ad 2»; в последнем

случае ссылка относится к ответу на возражения. In corpore

означает, что соответствующая цитата взята из ядра (основной

части) параграфа, на который была последняя ссылка. Так, ссылка

«S.T., la, 16, 3» означает, что цитата взята из первой части (pars

prima) «Теологической суммы»: вопрос 16, параграф 3, ядро

параграфа. Ссылка «S.T., Пае, 98, 2, ad 1» означает, что цитата взята

из второй половины второй части «Теологической суммы»: вопрос

98, параграф 2, ответ на первое возражение.

Quaestiones disputatae, такие, как De veritate, De potentia и De malo,

также делятся на вопросы и параграфы, хотя иногда, как,

например, в случае De anima, ставится только один вопрос. Строение

параграфа такое же, как в сочинении Summa theologica. Ссылка «De

potentia 6, 4, ad 2» означала бы, что соответствующая цитата взята

из четвертого параграфа шестого вопроса De potentia, из ответа на

второе возражение.

Заглавие Summa contra Gentiles в ссылках приводится

сокращенно как S.G. Это сочинение подразделяется на книги и главы. Ссылка

10

«S.G., 2, 4» означает поэтому, что соответствующая цитата взята из

четвертой главы второй книги Summa contra Gentiles.

Малые сочинения имеют различное деление. Так, De ente et essentia

и Compendium theologiae (Компендий теологии) делятся на главы,

тогда как De regimine principum — на книги и главы, а

комментарий к трактату Боэция о Троице (In librum Boetii de Trinitate expositio)

делится на вопросы и параграфы. При обращении к

соответствующему сочинению выяснится значение чисел в ссылке.

Комментарии Аквината к сочинениям Аристотеля

подразделяются на книги, главы и lectiones (лекции). Ссылка «In Metaph., I, с. 1,

lectio 1» означает, что соответствующая цитата взята из первой

лекции комментария Аквината на первую книгу «Метафизики»

Аристотеля и что эта лекция касается первой главы текста Аристотеля

или его части.

11

Глава 1

Вводная

Вряд ли кто станет утверждать, что, изучая развитие

политического устройства европейского общества, целесообразно

вообще не рассматривать средние века. Ясно ведь, что средние

века были важным формообразующим периодом в этом развитии

и его по-настоящему невозможно понять без обращения к

средневековью. Я думаю, сейчас достаточно осведомленный человек

не отрицал бы, что аналогичное утверждение может быть

высказано и относительно роли средневековой философии в общем

развитии европейской философской мысли. Конечно, было бы

весьма неразумно утверждать, что между философией

средневековья, Ренессанса и послеренессансной философией существует

непрерывная последовательность, не разрываемая появлением

новых факторов. Общекультурный переход от средневекового

мира к постсредневековому отозвался по-своему и в философии;

становление науки в эпоху Ренессанса было мощным толчком,

стимулировавшим новые способы мышления. Но хотя,

несомненно, были новшества, все же существовала и непрерывность.

Большая ошибка принимать за чистую монету высказывания тех

писателей, кто, подобно Декарту, заявлял о решительном разрыве с

прошлым и о начале совершенно новой философской эры. И

привычно оскорбительные намеки на последователей Аристотеля и

схоластов, довольно частые в сочинениях мыслителей эпохи

Ренессанса, могут ввести в заблуждение, если понять их в том

смысле, что действительно в это время возникает нечто абсолютно

новое, без всякой связи с предшествующим. Конечно, философия

Декарта служит для нас предостережением, чтобы мы, находя

13

у позднейших мыслителей термины, встречающиеся в

средневековой философии, не считали, что эти термины

употребляются в том же самом значении; и тем не менее справедливо, что

таких писателей, как Декарт и Локк, нельзя понять до конца без

знания средневековой философии. Например, чтобы правильно

понимать учение Локка о естественном законе морали и о

естественном праве, необходимо не только учитывать то, что оно

отчасти, через Хукера, восходит к средневековой доктрине, но

и разобраться, в чем его отличие от учения такого философа, как

Аквинат. Если даже кто-то предпочитает видеть в средневековой

философии не более чем подготовительный этап в развитии

европейской мысли, это все же этап, причем важный, и его

влияние сказывается далеко за пределами средневековья.

Действительно, историческое значение средневековой

философии признано теперь в Англии гораздо более широко. Признан

не только сам факт существования средневековой философии, но

также и то, что в средние века были разнообразные

философские воззрения и идеи, диапазон которых весьма широк: от

глубокомысленной метафизической спекуляции до эмпиристской

критики метафизики и от духовного постижения высокого

предназначения философии до преимущественного внимания к

тонкостям логического анализа. Уже по крайней мере два

британских университета, — один из которых Оксфорд, важный центр

философской мысли в средние века, — ввели преподавание

средневековой философии. Признается, во всяком случае, что этот

предмет — законная область исторического исследования и

способен дать материал для докторской диссертации.

В то же время, по-видимому, все еще считается разумной

практика, когда студент, изучающий европейскую философию,

должен перепрыгивать от Аристотеля, умершего в 322 г. до Р. X.,

к Фрэнсису Бэкону и Декарту, родившимся соответственно в

1561 г. и в 1596 г. И я полагаю, что глубинной причиной

живучести пренебрежительного отношения к средневековой

философии является убеждение, явное или неявное, что средневековые

философы не могут предложить нам ничего ценного. Правда, не

отрицают, что многие из них — люди выдающегося ума и

дарований. Но распространено мнение, что их мировоззрение и

общепринятые тогда способы мышления о мире устарели и что их

философские системы прекратили свое существование вместе с

культурой, к которой они принадлежали. А так как некоторые

14

читатели могут подходить к книге об Аквинате со скрытым

недоверием, сомневаясь, что в сочинениях средневекового

философа можно найти что-то, способное внести значимый вклад в

нынешние философские дискуссии, то я и хочу высказать в этой

главе некоторые общие замечания, которые, возможно,

сделают таких читателей более расположенными прислушаться к

Аквинату. В рамках этой книги я, конечно, не могу подробно

обсуждать различные представления о природе и назначении

философии. Не могу я также в книге, посвященной конкретно

Аквинату, предпринять защиту средневековой философии вообще.

Это уж во всяком случае было бы бессмысленным

предприятием. Ибо одновременно защищать позиции, скажем, Дунса

Скота и Николая из Отрекура столь же трудно, как защищать в

одно и то же время философские воззрения Ф. Г. Брэдли и

Рудольфа Карнапа. Более того, даже «защита»'Аквината не

является главной моей задачей. Я не придерживаюсь мнения, что

философия Аквината представляет собой корпус истинных

утверждений, которые можно сообщить и заучить, как таблицу

умножения; согласится ли читатель с идеями Аквината или

нет — это решать ему самому. Но в то же время я убежден, что

большая часть того, что хотел сказать Аквинат, имеет

непреходящее значение; и моей целью было сделать все возможное,

чтобы читателю легче было отнестись с симпатией к его стилю

философствования и его объяснению мира.

Некоторые возражения против средневековой философии

связаны с чертами, в большей или меньшей степени составляющими

своеобразие интеллектуальной жизни средневековья. Например,

тот факт, что в средние века большинство ведущих философов,

включая и Аквината, были теологами, легко рождает

уверенность, что их философствование было неоправданно подчинено

теологическим убеждениям и интересам и что их

метафизические аргументы нередко являли собой образцы того, что мы

называем «обоснованием желаемого». Насчет этого я должен только

заметить, что если мы избираем определенную линию

аргументации в защиту какого-то убеждения или позиции, то с

философской точки зрения уместным будет вопрос, является ли сам

довод обоснованным, а не вопрос о том, хотел ли писатель

прийти к тому выводу, к которому он на самом деле пришел, или о

том, не был ли он еще прежде уверен в этом заключении по

другим причинам. Например, человек, с детства веровавший в Бога,

15

может задаться вопросом, существует ли какое-нибудь

рациональное доказательство этой веры. И если он предлагает нечто,

в чем он видит такое рациональное доказательство, это

доказательство следует оценивать по его достоинствам, а не

отбрасывать с самого начала лишь потому, что это не что иное, как

обоснование желаемого. Может быть, мы действительно придем к

выводу, что его доводы, по всей вероятности, были

обоснованием желаемого, а может быть, и нет; но мы не должны

считать их таковыми просто потому, что человек уже верил в Бога.

Что же касается мнения Аквината о соотношении между

философией и теологией, то я затрону его позднее в этой главе.

Другие возражения против средневековых метафизиков

делаются с позиции той или иной конкретной философской системы,

так что их нелегко разобрать в краткой работе, посвященной

системе другого философа. Кантианец, например, непременно будет

считать заблуждением представление средневековых философов,

что знание может быть получено путем метафизической

рефлексии. И хотя некоторые из проблем, которых мы коснемся в

дальнейшем, имело бы смысл обсудить с позиции Канта, тем не менее

кантианская философия как таковая не может быть здесь

предметом рассмотрения. Можно, однако, отметить, что приводимые

Кантом образцы метафизического рассуждения характерны скорее

для вольфианекой школы, а не почерпнуты у Аквината. которого

Кант знал мало. И на мой взгляд, к наиболее сильным пунктам

философии Аквината следует отнести именно те, где его позиция

отличается от позиции философов XVII и XVIII веков, на

которых нападает Кант.

Впрочем, если читатель с самого начала убежден, что такой

метафизик, как Аквинат, представляет для нас чисто

исторический интерес, то маловероятно, что его убеждение

базируется на усвоении им критической философии Канта или на том

факте, что Аквинат был не только философом, но и теологом,

и даже по преимуществу теологом. Думаю, гораздо более

вероятно, что в основе его суждения лежат некие общие идеи

относительно метафизики и метафизиков, господствующие в

Англии и в некоторых других странах. Часть этих идей связана с одной

из важнейших черт постсредневекового мира, а именно с

возникновением и развитием отдельных наук. Хорошо осознан, и не

только профессиональными философами, тот факт, что

отдельные науки в ходе своего развития отнимали у философии одну

16

Житие св. Фомы Аквинского

за другой те области, которые ей принадлежали. Космология

открыла дорогу физике, философия живой природы —

научной биологии, а спекулятивная психология постепенно сдает

позиции точной науке, поскольку идет процесс возникновения

научной психологии. Науки, конечно, не решают теологических

проблем и не отвечают на «последние» метафизические

вопросы. Но и метафизике так и не удалось показать, что она владеет

методом, с помощью которого можно ответить на эти вопросы.

Метафизики пытались объяснить мир или сделать его понятным.

Но даже когда мы можем понять то, что они пытаются сказать,

все же, по-видимому, не существует признанного способа

подтверждения и проверки их теорий. Представляется, что нам

доступно только то понимание мира, которое предлагают науки.

Все это ведет к заключению, что как философия заняла место

теологии, так науки занимают место философии, по крайней

мере, всей спекулятивной философии. Философу остается

довольствоваться задачей разъяснения утверждений и терминов;

его дело — анализ и прояснение неясного, а не системосозида-

ние или нахождение истины о реальности. Вполне естественно,

что в средние века, когда наука была в зачаточном состоянии,

люди должны были искать знания о мире у теологов и

философов; несомненно, их нельзя за это порицать. Но нельзя ожидать

большого внимания к писателям, поддерживающим претензии

философии на объяснение мира, о которых идет речь. Таким

образом, труды Аквината, если мы оцениваем их в

историческом контексте, могут вызывать восхищение; но при этом нельзя

ожидать, что мы найдем у него что-то имеющее непреходящее

значение.

Однако такое отношение к метафизике, как представляется,

характерно только для тех, кто предпочел бы вообще упразднить

ее; поэтому рассмотрим другой взгляд на метафизику. С этой

точки зрения метафизиков можно разделить на две группы,

которые не являются взаимоисключающими в том смысле, что ни

один философ не может входить сразу в обе. Одни метафизики

предполагают, что у них есть свой собственный априорный

метод, с помощью которого они способны получить информацию о

реальном мире и даже выйти за пределы опыта, доставляя нам

информацию о трансцендентной реальности. Но если их

притязания оправданны, почему же оказывается, что их.образы

реальности несовместимы друг с другом? Очевидно, они не могут

18

дать нам достоверного знания с помощью используемых ими

методов. В лучшем случае их теории — не более чем гипотезы. Да

и гипотезой любую из них можно считать лишь в том случае,

если в области опыта можно указать нечто, свидетельствующее

за или против этой гипотезы. Другие же метафизики

предпочитают высказывать общие утверждения о вещах, данных в

опыте, не пытаясь выйти за пределы опыта. Но анализ этих

утверждений показывает, что в той мере, в какой они имеют целью

дать информацию о структуре или о существенных

характеристиках вещей, они оказываются либо всем известными общими

местами, только выраженными более напыщенно, либо

бессодержательными высказываниями, не несущими вообще никакой

информации. Шанс выжить имеет только одна форма

метафизики — построение гипотез, имеющих более высокую степень

общности, чем научные гипотезы, в том смысле, что они

имеют большую область охвата, чем любая конкретная наука, но

чтобы при этом был указан определенный способ их

эмпирической проверки. Иными словами, если метафизики хотят, чтобы

их принимали всерьез, они должны встать на почву

эмпиризма; и их теории должны получить форму эмпирических

гипотез. Однако средневековые метафизики были убеждены, что они

способны не просто строить гипотезы, подлежащие

эмпирической проверке, но достичь определенного и окончательного

знания посредством метафизической рефлексии. Поэтому, хотя их

философские системы небезынтересны, все же к ним нельзя

относиться серьезно с чисто философской точки зрения.

Ископаемые могут представлять интерес, но они тем не менее

только ископаемые.

Такой подход к метафизике вполне понятен. И затронутые тут

проблемы реальны. И по-моему, их нельзя снять ссылкой на

авторитет какого бы то ни было философа, в том числе и Фомы

Аквинского. Во-первых, в связи с проблемами, которые

приобрели остроту с ростом и развитием отдельных наук, вряд ли

стоит апеллировать к авторитету человека, который писал до

научного ренессанса, а потому не мог обсуждать эти проблемы так,

как они видятся нам. В следующей главе я буду говорить о

взглядах Аквината на соотношение философии и отдельных наук, и

я думаю, что позиция, подразумеваемая в его высказываниях,

хотя прямо им не выраженная, разумна. Но было бы

анахронизмом искать у философа XIII века ответа на те вопросы, кото-

19

рые и поставлены адекватно могут быть лишь в современной

ситуации. Во-вторых, в ряду тех, кто полагает, что

философские проблемы можно снять, прибегая к авторитету великих

имен, Аквинат окажется последним. «Доказательство от

авторитета, имеющего основание в человеческом разуме, является

слабейшим» (S.T., la, I, 8, ad 2). То есть аргумент в пользу

данного философского или научного положения будет слабейшим,

если он покоится просто на престиже выдающегося философа

или ученого. В расчет принимается внутренняя значимость

аргумента, а не репутация человека, выдвигавшего в прошлом этот

аргумент.

Хотя для разрешения проблем, возникающих при

обсуждении природы и назначения метафизики, ничего не дает ссылка

на авторитет Аквината или любого другого мыслителя, мне все

же кажется, что общая позиция Аквината и его концепция

философии имеют непреходящее значение. В наши дни многие

философы черпают вдохновение в его трудах; правда, влияние его

сильнее во Франции, Бельгии, Германии, Италии и даже в

Соединенных Штатах Америки, чем в Англии. Несомненно, его

главные положения нуждаются в дальнейшем развитии — этой

темы я намереваюсь коснуться в последней главе, — и тем не

менее вполне уместно обратиться к ним в связи с

современными проблемами философии. Ибо он выступает как представитель

особого типа философствования и широкого понимания сферы

философии, которое берет начало в естественном стремлении

человеческого ума, желающего понять данные опыта, понять

человека и окружающий его мир с максимально возможной

полнотой. Желание понять, разумеется, не является прерогативой

одной только философии, но, если ему следовать до конца, оно

неизбежно ведет к философии и даже к метафизике. Может ли

увенчаться успехом попытка дать единое объяснение

познаваемой нами реальности, и тем более попытка понять

существование конечных вещей и достичь ясности в отношении всеобщего,

которое обусловливает возможность всех частных случаев, —

это вопрос, на который нельзя ответить наперед и a priori. Но

желание предпринять такую попытку достаточно естественно.

Человеческому уму, видимо, присуще неискоренимое

стремление сводить многообразие в единство, искать объяснений и

гипотез, которые охватывали бы все более широкий круг фактов

и событий. Это стремление, безусловно, работает в науке, оно

20

явственно видно и в метафизике. Это, конечно, справедливо, что

если понятным рассуждением считается рассуждение на языке

науки, то тогда окажется, что смысловая нагрузка терминов

метафизического языка столь велика, что постижение их

значения требует предельного напряжения, но столь же справедливо,

что импульс к объединению многообразия событий и явлений

присущ и науке, и метафизической философии. Ни ученого, ни

метафизика не удовлетворяет картина абсолютно хаотичного

множества разнородных и несвязанных событий; она

неприемлема для нас и в обыденной жизни. Возможно, и в науке, и в

метафизике порой затушевываются важные различия из-за

стремления к поспешному объединению, однако

представляется, что импульс к объединению неотделим от процесса

понимания. Согласно Аквинату, задача метафизика, или одна из его

задач, — понять бытие конечных вещей; а что возникает

необходимость еще что-то понять в этой связи — это обусловлено

существованием у конечных вещей признаков, которые,

будучи рассмотрены как таковые, требуют соответствующего

объяснения. Если мы допустим, что существуют такие признаки, то

процесс продвижения к пониманию будет включать соотнесение

конечных вещей с метаконечной последней реальностью, как

бы мы ее ни трактовали. Совершенно невероятно, что

человеческий ум когда-нибудь окончательно откажется от поисков

«последнего объяснения» и перестанет ставить вопросы о

«последней реальности».

Это невероятно, в частности, и потому, что побудительным

мотивом к постановке метафизических проблем служат

очевидные факты изменения и непостоянства, неустойчивости и

зависимости, с которыми мы сталкиваемся в своем восприятии себя

и других вещей. Спиноза выразил мнение многих, когда он

отметил, что ум ищет постоянство и устойчивость, ищет

бесконечную реальность, трансцендентную непрестанной

переменчивости и нестабильности, которые, очевидно, свойственны всем

конечным вещам. И метафизика, если она не сводится к

простому повторению традиционных формул и не перерождается в

бесплодное словопрение, реализует этот импульс на

соответствующем уровне интеллектуальной жизни и рефлексии. Этот

импульс проявляется в области академической философии то более,

то менее отчетливо; если же он изгоняется из сферы

академической философии, то обнаруживается вне ее. Кроме того, он

21

стремится вновь возвратиться и в эту сферу, и, как не раз уже

случалось в истории, его изгнание оказывается временным.

Хотя, несомненно, многие думали, что Кант окончательно

похоронил спекулятивную метафизику, однако это не помешало

подъему немецкого идеализма. А дискредитация Гегеля не

предотвратила развития иных типов метафизической философии.

Достаточно указать, к примеру, на Ясперса в Германии и Уайт-

хеда в Америке.

При том что метафизика постоянно стремится вернуть себе

свои позиции, существовали и существуют другие

представления о ее природе. Некоторые философы высказывались в том

смысле, будто с помощью чисто дедуктивного и

квазиматематического метода можно не только дедуцировать общую

систему реальности, но и прийти к открытию новых фактов. Этот

взгляд, который у нас обычно ассоциируется — отчасти, может

быть, и оправданно — с метафизиками-«рационалистами» XVII

и XVIII веков, ныне отвергнут. Мне как раз и хотелось бы

показать в этой главе, что Аквинат не придерживался такого

воззрения. Он не считал, что существуют врожденные идеи или

принципы, исходя из которых, мы можем дедуцировать

метафизическую систему по образцу математического построения.

Возникает, однако, вопрос: если отвергнуть метод Спинозы и

замыслы Лейбница, то можно ли найти другую альтернативу

допущению, что метафизические теории — это не что иное, как

эмпирические гипотезы, которые по сути своей подлежат

проверке просто потому, что они гипотезы? Очевидно, такая

концепция метафизики возможна. Если можно иметь достоверное

знание только об истинности высказываний, которые в

известном смысле являются «тавтологиями», но которые некоторым

образом основываются на опыте и которые действительно

говорят нечто о вещах, а не только о словах, то, видимо, это

единственное понимание метафизики, которое остается для тех, кто

допускает метафизику. Чтобы иметь право утверждать, что

достоверное знание, по крайней мере в принципе, достижимо в

метафизике, следовало бы показать, что ум способен

усматривать необходимую истинность таких «тавтологий». Иными

словами, следовало бы показать, что «эмпиризм» и «рационализм»

не исчерпывают всех возможностей и что мы не обязаны

выбирать между ними. Я полагаю, что философия Аквината дает нам

пример другой возможности, которая заслуживает исследова-

22

ния. Я не имею в виду, что его философию можно просто

принять так, как она есть, без всякого улучшения и

совершенствования и без дальнейшего исследования фундаментальных

положений Аквината. Мне хотелось бы показать, что эта философия

есть организм, способный к росту и развитию, причем такому,

чтобы примирить на более высоком уровне противоположные

утверждения, сформулированные в последующей истории

философской мысли.

Может показаться, что понятие «достоверность» применительно

к метафизике должно быть вообще отвергнуто ввиду

расхождений между философскими системами, а также ввиду того, что

ни одна система не получила всеобщего и постоянного признания.

Но, во-первых, понятие достоверности незачем связывать с

представлением о статичной, окаменелой системе. А во-вторых, между

метафизиками, возможно, существует большее согласие, чем

может показаться на первый взгляд. Например, существует

достаточно значительное единство мнений и западных, и

восточных метафизиков в вопросе о существовании бесконечного бытия,

трансцендентного конечным вещам. Острые разногласия

возникают иногда в тех случаях, когда философ пытается переступить

границы, положенные человеческому уму, и проникнуть в

сферы, закрытые от нашего познания. Думаю, читатель увидит, что

суждение Аквината о пределах компетентности метафизика

является здравым и умеренным.

В следующих разделах этой главы я предполагаю обсудить

несколько важных пунктов философии Аквината, что послужило бы

и введением в мир его мысли и в то же время показало бы

читателю, что философия Аквината заслуживает уважительного и

серьезного рассмотрения. В других разделах этой книги я ограничусь

преимущественно изложением и разъяснением того, что говорит

сам Аквинат, без учета возможной критики его положений,

разбор которой потребовал бы значительно большего объема.

* * *

Я хотел бы прежде всего указать на ошибочность

представления о том, будто фундаментальная роль чувственного

восприятия в человеческом познании была открыта в классическом

английском эмпиризме. Еще в XIII веке Аквинат утверждал это

и утверждал весьма настоятельно. Правда, и он не был здесь

первым; подобного рода доктрину мы найдем уже у Аристоте-

23

ля. Но среди метафизиков XIII века именно Аквинат усиленно

подчеркивал ее значимость. Некоторые писатели, например св.

Бонавентура (ум. 1274), придерживались учения, которое

может быть названо доктриной виртуально врожденных идей, —

учения, сходного до некоторой степени с теориями,

выдвинутыми позднее Декартом и Лейбницем; Аквинат же настаивает

на опытном основании человеческого знания. Он всегда был

убежден и часто это повторял, что ум не начинает с какого-то

запаса врожденных идей или врожденного знания; вслед за

Аристотелем он утверждал, что ум первоначально подобен

восковой дощечке, на которой ничего не написано. «Это явствует

из того факта, что вначале мы понимаем лишь потенциально,

хотя впоследствии мы понимаем действительно» (S.Т., 1а, 79, 2).

Иными словами, ум первоначально есть способность к

познанию вещей; но мы не могли бы достичь никакого актуального

естественного знания о мире, если бы вещи не были даны нам

в опыте. А первая форма опытного переживания — это

чувственное восприятие, т. е. контакт с материальными вещами при

посредстве чувств. Именно через чувства ум первоначально

вступает в контакт с существующими вещами; они

обеспечивают его материалом для образования идей. Не следует,

например, предполагать, что у нас сначала есть идея человека, а

уж потом мы обнаруживаем, что существуют люди; напротив,

только исходя из чувственного восприятия отдельных людей,

мы можем образовать абстрактную идею человека. Все наше

знание, будь то знание существующих вещей, абстрактных

идей или значений каких-либо понятий, предполагает

чувственное восприятие. Действительно, Аквинат без колебания

объявляет «собственным» или соразмерным объектом

человеческого ума в этой жизни природу материальной вещи.

«Первое, что познается нами в том состоянии, в котором мы

находимся в теперешней жизни, — это природа материальной

вещи, которая является объектом интеллекта, о чем

неоднократно говорилось выше» (S.Т., 1а, 88, 3).

По мнению Аквината, хотя он и не формулирует свою мысль

в таких терминах, нельзя знать значения слова, обозначающего

материальную вещь, пока это значение не будет разъяснено нам

либо путем непосредственного указания на вещь, либо

посредством определения или описания. Например, если я никогда не

видел небоскреба ни в действительности, ни на фотографии или

24

на картине, я все же могу узнать смысл этого слова, если мне

предложат определение или описание его с помощью слов

«здание», «этаж», «высокий» и т. д. Очевидно, однако, что я не могу

понять описания, если я не знаю смысла встречающихся в нем

слов. Но рано или поздно мне попадутся слова, значение

которых должно быть уяснено посредством предъявления

соответствующей вещи, т. е. если моему вниманию будут предложены

примеры того, что стоит за этими словами. Конечно, я могу узнать

смысл слова «небоскреб», не зная того, что небоскребы

существуют, т. е. что существует нечто, к чему приложимо определение

или описание небоскреба. Но я не могу узнать смысл слова, не

указывая вообще ни на какие реально существующие вещи,

постигаемые опытным путем.

Более того, в каком-то смысле Аквинат даже больше, чем

классический английский эмпиризм, подчеркивал роль

чувственного восприятия в человеческом познании. Хотя он не отвергал

интроспекцию или рефлексию в качестве источников знания, тем

не менее он не считал чувственное восприятие и рефлексию

источниками знания одного порядка. Он не полагал, что

интроспекция или рефлексия является первоначальным источником

в том же самом смысле, что и чувственное восприятие. С его

точки зрения, я начинаю сознавать свое собственное

существование только через конкретные акты восприятия материальных

вещей, иных, чем я сам, поскольку этому сопутствует осознание

этих актов как моих. Я не обладаю непосредственной

интуицией себя самого как такового; я прихожу к знанию себя только

через акты, направленные на вещи, отличные от меня самого.

Я не только воспринимаю, например, человека, но этому

сопутствует мое сознание, что это я воспринимаю его, что акт

восприятия — мой акт. И это сознание включает сознание

существования меня как некоего «я». «Душа познаваема по своим

действиям. Ибо человек ощущает, что он имеет душу, и живет,

и существует, благодаря тому, что он ощущает, что он

чувствует, и понимает, и выполняет иные подобного рода жизненные

операции. ...Всякий ощущает, что он понимает, не иначе, как

посредством того обстоятельства, что он понимает нечто, ибо

понимание чего-либо предшествует пониманию самого факта

понимания. Таким образом, душа приходит к осознанию своего

существования через то обстоятельство, что она понимает или

ощущает» (De veritate, 10, 8).

25

Чтобы предотвратить неправильное понимание этот о

отрывка, следовало бы добавить, что Аквинат проводит различие

между сознанием существования самого себя (своего «я») и

знанием природы своего «я». Знать, что у меня есть душа или что

во мне существует нечто, посредством чего я ощущаю, желаю

и понимаю, — это одно; знать же природу души — совсем

другое. Для последнего знания требуется преднамеренная, или

«вторая», рефлексия; но рефлексия, посредством которой кто-

то сознает свое «я» в самом общем смысле, не есть

преднамеренная рефлексия, и она является общей для всех людей. Ее

не следует смешивать с философской рефлексией; она

является автоматической в том смысле, что я не могу ощущать, не

осознавая при этом, что я ощущаю. Дело в том, что сознание,

что я ощущаю, возникает в момент ощущения мною чего-либо.

Я действительно могу сознательно и намеренно

рефлектировать по поводу своих внутренних актов; но предварительным

условием этого является ненамеренное или автоматическое

осознание мною своих направленных вовне актов (видения,

слушания, желания и т. д.) именно как моих. А это, в свою

очередь, предполагает фундаментальную роль чувственного

опыта или чувственного восприятия. Аквинат полагал, что

человек состоит не из двух сосуществующих субстанций, чьи

операции независимы друг от друга, но представляет собой

нечто единое, поскольку в нем душа объединена с телом. В силу

тесной связи души и тела приобретение умом идей и знания

естественным образом зависит от чувств.

* * *

Как явствует из сказанного, Аквинат не считал, что философ

может дедуцировать содержание философской системы из неких

врожденных идей или принципов (начал). Ведь он не признавал

существования каких-либо врожденных идей или принципов. Он,

однако, допускал существование самоочевидных суждений, в

которых в некотором смысле заключена определенная информация

о реальности. Иными словами, он полагал, что существуют

положения, которые являются необходимыми и тем не менее дают

информацию о реальности; он называл их princlpiu ver se nota

(самоочевидными принципами). Можно сказать, что они

являются аналитическими, если определить аналитические суждения как

такие, относительно которых, если их термины понятны, тотчас

26

Собор Парижской Богоматери

усматривается, что они необходимо истинны. Но если

аналитические суждения понимать как те, которые не говорят ни о чем,

кроме употребления символов, Аквинат не согласился бы, что его

principia per se nota являются аналитическими в этом смысле;

по крайней мере, он не согласился бы, что они все являются

аналитическими в данном смысле. Ибо он был убежден, что

существуют необходимые суждения, которые действительно говорят

нечто о реальности1. Ниже я вернусь к обсуждению этого

вопроса. Теперь же я хочу показать, во-первых, как Аквинат

примиряет допущение таких суждений, или принципов, с упомянутой

выше доктриной, что все наше естественное знание зависит от

чувственного восприятия, а во-вторых, почему их допущение,

согласно Аквинату, не означает, что они являются источником,

из которого информация о реальности может быть дедуцирована

квазиматематическим способом.

Аквинат различает самоочевидные принципы двоякого рода.

К первому относятся те суждения, в которых предикат

«подпадает под определение субъекта», т.е. где предикат выражает

(полностью или частично) смысловое содержание субъекта либо

содержится в понятии субъекта. Такого рода положениями

являются определения и чисто формальные положения вида

«А есть А». Ко второму роду относятся те суждения, в которых

предикат является необходимым атрибутом или свойством

субъекта. Что предикат принадлежит субъекту с

необходимостью, показывает анализ. Вне всякого сомнения, Аквинат

рассматривал принцип действующей причинности, взятый в его

метафизической форме (например, «все возникающее возникает

благодаря действию уже существующей внешней вещи»), как

самоочевидный принцип именно второго рода. Он прекрасно

сознавал, что «отношение к причине не входит в определение того,

что вызвано причиной» (S.Т., 1а, 44, 1, ad 1); и следует

учитывать, что он сознавал это. Но он утверждал, что анализ приро-

1 В наше время суждения, которые претендуют на то, чтобы быть и

необходимыми, и информативными, часто называются «синтетическими

суждениями a priori»; синтетическими — поскольку они дают информацию о

реальности, а не являются чисто формальными, a priori— поскольку

являются необходимыми и универсальными. Этот термин, как мне

представляется, очень подходит по смыслу. Но ввиду исторической ассоциации с

философией Канта он способен ввести в заблуждение. Поэтому я избегаю

употреблять здесь этот термин.

28

ды вещи, которая возникает, показывает ее связь с

производящим агентом, которого мы называем «причиной». Он не

допускал, что принцип действующей причинности может быть

некогда отвергнут, и конечно, полагал, что этот принцип

содержит информацию о природе возникающего.

Если бы доктрина, утверждающая зависимость всего нашего

естественного знания в конечном счете от чувственного

восприятия, строилась исходя из допущения, что процесс

приобретения знания о реальности сводится к пассивному процессу

приобретения чувственных впечатлений, а деятельность ума — к

пассивному получению впечатлений в готовом виде, то

признание существования таких принципов было бы невозможно. Но

Аквинат и не думал, что ум является чисто пассивным. Как мы

увидим в первой из двух глав о человеке, он был убежден, что

познание даже видимых вещей предполагает активность ума,

осуществление актов синтеза. Да и вообще никто в

действительности и не предполагает, что ум не более чем пассивный

получатель чувственных впечатлений. Если бы это было так, была

бы невозможна не только метафизика, но также и научная

деятельность Ньютона или Эйнштейна. Ясно, что в науке процесс

выдвижения гипотез и выведения из них подтверждаемых и

проверяемых заключений неосуществим без активной

деятельности ума — деятельности синтеза и интерпретации. Учение о

фундаментальной роли чувственного восприятия в приобретении

знания никоим образом не приводит к выводу, что в процессе

познания мы должны исходить только из непосредственно

схватываемых и никак не упорядоченных опытных данных.

Аквинат вполне мог подписаться под известным утверждением

Канта, что «хотя всякое наше познание и начинается с опыта, из

этого вовсе не следует, что оно целиком происходит из опыта»

(Критика чистого разума. Введение, I; М., 1994. С. 32), если

рассматривать это утверждение само по себе, вне контекста кан-

товского учения об априорных предпосылках опытного знания.

Согласно Аквинату, сначала мы из опыта узнаем, например,

о реально возникающих вещах, а также о деятелях (агентах),

являющихся причиной их возникновения. Таким образом,

понятия возникающей вещи и деятеля-причины основываются на

опыте. Но, коль скоро у нас есть понятия и нам ясны термины,

их обозначающие, анализ открывает необходимую связь или

соотношение, которые утверждаются в соответствующем сужде-

29

нии, в данном случае в суждении, выражающем принцип

действующей причинности. Иными словами, с психологической

точки зрения наше знание берет начало в чувственном восприятии

и предполагает его, даже если оно выходит за пределы

непосредственно доступного чувственному восприятию. Но с

логической точки зрения связь между субъектом и предикатом в

самоочевидном суждении утверждается как необходимая не

потому, что термины обозначают объекты, данные в чувственном

опыте, даже когда это именно так, а потому, что анализ

терминов открывает необходимую связь между ними. Следует,

однако, добавить, что если встает вопрос о том, к какому типу

самоочевидных начал принадлежит принцип действующей

причинности, то, согласно Аквинату, его необходимость не может

быть обнаружена в результате чисто вербального анализа. Как

мы видели, он считает, что отношение к причине не «входит в

определение» сущего, которое возникает. Анализ здесь

означает рефлексию над объективным значением терминов,

позволяющую на конкретном примере или нескольких конкретных

примерах усмотреть связь между ними. Аквинат полагает, что без

опыта мы не имели бы идеи возникающей вещи; но он убежден

также, что, когда мы на опыте имеем дело с конкре гными

примерами вещей, возникающих благодаря деятельности чего-то

внешнего, результатом является усмотрение того, что

возникающая вещь с необходимостью возникает благодаря

деятельности внешней и уже существующей вещи. Таким образом, коль

скоро мы приобрели необходимый опыт, мы можем знать

a priori, что если что-нибудь когда-нибудь возникает, то это

происходит в результате действия уже существующей, внешней по

отношению к нему вещи. Разумеется, это учение не эмпиризм;

и оно, на самом деле, несовместимо с развитием эмпиризма.

Однако Аквинат не считает, что оно противоречит «эмпирист-

ским» элементам его собственной философии. «Коль скоро ум

знает, что такое целое и что такое часть, он сразу же знает, что

всякое целое больше, чем любая из его частей; подобным

образом обстоит дело и в случае других самоочевидных начал. Но

знать, что такое целое и что такое часть, можно только через

идеи, извлеченные из (чувственных) образов... Итак, знание

начал (принципов) мы получаем из чувственного восприятия» (S.T.,

1а, Пае, 51, 1). Тот факт, что Аквинат часто обращается к

этому примеру, а именно что целое больше, чем любая из его час-

30

тей, дает повод для выдвижения самого серьезного

возражения против учения о необходимых и информативных

суждениях: если они являются необходимыми, то они суть

лингвистические, а не фактические информативные утверждения. Я,

однако, оставляю пока этот вопрос в стороне, чтобы не

прерывать ход рассуждения.

Хотя Аквинат допускает самоочевидные принципы, которые

в каком-то смысле дают информацию о реальности, он не

думает, что мы можем дедуцировать из этих абстрактных

положений всю систему философии. Верно, конечно, что, по его

мнению, мы не можем осознать принцип действующей

причинности, если мы не познакомились на опыте с причинными

отношениями. Значит, учитывая психологическое происхождение

нашего знания об этих принципах, мы можем сказать, что

осознание принципа действующей причинности предполагает и

показывает, что существуют причины. Но нельзя, начиная с этого

принципа, чисто логически вывести заключение, что в мире

существуют причины. Если какая-то вещь возникает, то это с

необходимостью происходит благодаря деятельности уже

существующей внешней вещи; но нет логической необходимости

в том, что должна существовать возникшая или возникающая

вещь. Этот принцип может быть выражен гипотетически. Если

уже есть какая-то возникающая вещь, то она возникает

благодаря деятельности уже существующей внешней вещи. То же

самое справедливо и для других самоочевидных начал.

Аквинат признавал одно-единственное самоочевидное суждение,

утверждающее необходимое существование, а именно суждение

«Бог существует»; но, хотя это утверждение самоочевидно

«само по себе», оно не является самоочевидным ни для какого

человека. Поэтому мы можем сказать, что, согласно Фоме,

практически во всех случаях не существует самоочевидных для

нас суждений, утверждающих необходимое существование.

Следовательно, мы не можем дедуцировать систему

существующей реальности ни из какого набора определений или

аксиом и ни из какого набора метафизических принципов. В силу

этого мы не можем, исходя из того, что Аквинат называет

первыми началами спекулятивного порядка, наподобие закона

противоречия, вывести все прочие самоочевидные начала. Когда

он говорит о «сведении» некоторого самоочевидного положения

к закону противоречия, он имеет в виду демонстрацию того,

31

что отрицание данного положения влечет противоречие. В этом

смысле говорится, что нечто «сводимо» к закону противоречия

или «основывается» на нем. Но заключение, что данное

утверждение может быть выведено из принципа противоречия,

отсюда не следует с необходимостью.

Поэтому мы не можем построить чисто дедуктивную систему

самоочевидных положений. А даже если бы могли, то все же мы

не могли бы прийти к заключению, что некие сущности

существуют. Это — важный пункт. Ибо это показывает, что Аквинат

понимает деятельность философа совсем не так, будто тот

обладает своим собственным, особым методом для решения задач всех

частных наук. Философ не может вывести из принципа

действующей причинности отдельные причины отдельных событий.

Например, он не может сказать нам, каковы причины и условия

роста раковых опухолей. Также из общего утверждения, что

всякая материальная вещь обладает умопостигаемой структурой или

«формой» (эта теория будет рассмотрена в следующей главе), он

не может заключить, составлены ли физически материальные

вещи из четырех элементов, как в античной традиции, или из

атомов и электронов. Мы не можем дедуцировать из чисто

метафизических предпосылок гипотезы и выводы наук.

Это станет яснее, если мы, несколько забегая вперед,

обратим внимание на предложенную Аквинатом общую концепцию

деятельности метафизика. Эта деятельность касается истолкования

и понимания данных опыта; и постольку коренная устремленность

его ума является общей для него и для ученого. Но метафизик

преимущественно рассматривает все вещи в самом широком и

наиболее общем плане, т. е. как сущие или вещи. Согласно Акви-

нату, внимание метафизика обращено прежде всего на вещи,

поскольку они существуют; именно их существование

приковывает его взгляд, и его-то он пытается понять. И как раз по этой

причине Аквинат говорит, как мы впоследствии увидим, что вся

метафизика направлена к познанию Бога. В то же время

метафизик прежде всего рассматривает умопостигаемую структуру

вещей, взятых именно как таковые, а также фундаментальные

отношения между ними. Он касается, можно сказать,

категориальной структуры эмпирической реальности. Аквинат

рассматривает, например, категории субстанции и акциденции,

различие во всякой конечной вещи между актом и потенцией — эти

темы будут обсуждаться в следующей главе.

32

Во всех этих случаях предметом рассмотрения у Аквината

является структура вещей, взятых на гораздо более высоком уровне

общности, чем это бывает в частных науках. Говоря, например,

что всякая конечная вещь составлена из потенции и акта, т. е. что

она есть нечто определенное, но не все, чем она может быть, он

прекрасно сознавал, что вовсе не говорит о том, какова

конкретная потенция той или иной определенной вещи и какую именно

форму примет ее развитие; и говоря, будто живой организм —

это развивающееся единство, в котором мы можем различить

«материю», то, что является общим у него со всеми материальными

вещами, и «форму», как бы печать, которая напечатляется в нем,

как в вещи определенного типа, он сознавал, что ничего не

говорит нам о конкретном физическом строении нарцисса в отличие

от маргаритки. Для познания физического строения того или иного

организма, той или иной неорганической вещи нам следует

обратиться к соответствующим наукам. Подобным образом,

метафизический взгляд на природу отношений ничего не говорит

нам — да и не может сказать — о том, какие конкретные

отношения могут быть обнаружены в мире. Метафизика не то же

самое, что эмпирическая наука; и последнюю нельзя вывести из

первой. Как мы увидим в следующей главе, в сочинениях

Аквината не указано ясное различие между философией и частными

науками. Впрочем, и нельзя ожидать, чтобы в то время было дано

четкое различение. Но, думаю, он сказал достаточно, чтобы

показать, что его система остро нуждается в выражении такого

различия. Его позиция, видимо, предполагает и очищение науки от

метафизики в том смысле, что использование метафизических

утверждений в качестве конкретных научных гипотез

недопустимо, и предохранение метафизики от того, чтобы она была

истолкована как своего рода примитивная физика. Метафизика не

препятствует развитию наук; она оставляет место для их

развития и на самом деле даже требует их развития, чтобы наделить

конкретным содержанием голый каркас общих категорий. С

другой стороны, развитие наук не делает метафизику чем-то

поверхностным. Если увеличивается наше знание конкретной структуры

вещей того или иного рода, то высказывание, что всякая

материальная вещь имеет структуру, не становится от этого менее

истинным. Знание этого, последнего, типа действительно

«бесполезно», если подразумевать под этим, что оно не может быть

использовано точно так же, как используются научные гипотезы.

33

Но оно не бесполезно для тех, кто движим желанием познавать

именно общие категории и структурные принципы сущего,

поскольку они соразмерны человеческому уму.

Аквинат действительно полагал, что метафизика доставляет

общие эвристические принципы, которые использует ученый. Но

он не имел в виду, что ученому необходимо сознательно брать

эвристические принципы у метафизика. Скорее ученый, как и

другие, имплицитно схватывает, например, различие между

вещью и ее отношениями и мыслит в этих терминах. Задача

метафизика — не диктовать ученому, а выделить и

проанализировать на абстрактном уровне наиболее общие принципы и

категории, которые, по мнению Аквината, ученый, как и любой

человек, с необходимостью использует на практике;

использует не потому, что человеческий ум определен или обусловлен

чисто субъективными формами или категориями, но потому, что

всякий ум имплицитно схватывает их в опыте. Метафизический

анализ, при условии, что его метафизический характер

сохраняется в чистоте, может достичь известной завершенности, но

при этом может продолжаться рост научного знания. И рост

научного знания вовсе не предполагает необходимости революции

в метафизике. Ибо их функции различны.

В заключение можно сказать: если причина недоверия к

метафизике коренится в представлении, что ей непременно

свойственна претензия, будто философ может дедуцировать

систему мира из априорных принципов, то было бы ошибочно

относить это и к философии Аквината. Верно, что в дальнейшем

некоторые представители аристотелизма действительно

закрывали глаза на научные достижения Ренессанса и по всякому

поводу смешивали метафизику с физикой. Верно также, что уже

в постсредневековый период иные метафизики высказывали

мысль, будто философию можно превратить в строго

дедуктивную систему, вроде чистой математики. Думаю, что Аквинат

отказался бы присоединиться к тем и другим. Правда, остается,

очевидно, открытым вопрос, утверждал ли он что-нибудь

вообще, делая утверждения о вещах как о вещах. Неясно также,

не было ли в его рассуждениях о Боге попытки каким-то

образом выйти за пределы опыта, что было бы совершенно

несовместимо с его взглядом на фундаментальную роль чувственного

восприятия в человеческом познании. Оба эти вопроса мне

хотелось бы теперь кратко обсудить.

34

* * *

Если вещи берутся либо как вещи, либо как сущее, и таким

образом анализируются, это может вызвать то возражение, что,

хотя бы эта процедура и была законной в том смысле, что a priori

никакого запрета нельзя выдвинуть против нее, однако ее

результатом являются тривиальности, не дающие реально никакой

информации. Мы уже упоминали о различии, которое Аквинат

проводит между актом и потенцией, между актуальностью вещи, ее

бытием актуально тем-то или тем-то, и ее способностью к

изменению, к приобретению новых акцидентальных характеристик

или даже, в случае материальных вещей, к превращению в вещь

совсем иного вида. Сразу же ясно, что, по крайней мере, в

одном смысле установленное различие не дает вообще никакой

новой информации. Например, обычный человек — я имею в виду

человека, не сведущего в философии, — подкладывая дрова или

уголь в свой очаг зимою, явно показывает тем самым, что он

прекрасно знает о способности дерева или угля претерпевать

изменение, об их потенциальности. Каждый человек не

сомневается также в том, что события имеют причины. Если кто-то

найден убитым, любой человек считает само собой разумеющимся,

что покойный либо застрелился, либо был убит другим

человеком, намеренно или случайно. Даже если причину смерти того

лица невозможно установить, никто не усомнится в том, что

причина была. А потому, если метафизик объявляет, что конечные

вещи метафизически составлены из акта и потенции и что

всякое событие имеет причину или причины, это производит такое

впечатление, как будто он торжественно провозглашает всем

известные истины.

По-моему, это очень важный пункт, но не думаю, что он

смутил бы Аквината. Верно, что люди вообще-то отлично знают, что

та или иная вещь способна к изменению, и знают на практике,

что события имеют причины. И это знание находит себе

выражение в конкретных высказываниях обыденной речи. Но так

называемый человек с улицы не указывает сознательно и не фиксирует

внимание на структурных характеристиках вещей, с которыми он

сталкивается в сфере своего опыта, ибо эти характеристики

настолько знакомы ему на практике, что представляются само

собой разумеющимися. А поскольку он не указывает на них

сознательно, не рефлектирует над ними, он не схватывает их связь с

конечным бытием как таковым. В равной мере, хотя каждый че-

35

ловек имеет практическое знание о причинной связи и хотя,

несомненно, он часто исследует конкретные причины конкретных

событий, тем не менее он не пытается анализировать природу

причинного отношения. Метафизик же обращает внимание на то,

что столь известно, чтобы считаться само собой разумеющимся,

и пытается анализировать абстрактным образом

характеристики и отношения, о которых все имеют имплицитное и нерефлек-

тированное знание. И когда он анализирует, скажем, причинное

отношение, он не сообщает людям новой информации о том, что

существует причинная связь; это они уже знают. Тем более он

не говорит им, что существует конкретная причина этого

конкретного события. Он анализирует, что значит сказать, что X —

причина Y, a Y — следствие X1. Но, кстати, разве значительная

часть философии не состоит в проясняющем анализе вещей, в

некотором смысле уже известных? Людям, к примеру, не было

нужды дожидаться Сократа, чтобы уметь различать между

хорошим и дурным и чтобы правильно назвать один поступок

справедливым, а другой —• несправедливым. Простой афинянин,

разумеется, имел некоторое представление о моральных ценностях.

Но отсюда не следует, что он мог дать определение

справедливости, мужества и т. д. Все, что он мог сделать, — а те, кому

Сократ задавал вопросы, чаще всего именно это и делали — это

указать конкретный пример. Знание обычного афинянина о

моральных ценностях было имплицитным и практическим, а не явно

выраженным, теоретическим или абстрактным знанием. И без

сомнения, в его идеях часто были неясность и путаница. Сократ

как раз и пытался сделать ясным то, что было смутным и

путанным, и эксплицировать то, что было имплицитным. Но мы не

скажем на этом основании, что деятельность Сократа была

бесполезной. Когда метафизик анализирует причинное отношение или

обращает внимание на сущностную структуру конечного бытия,

нет основания говорить, что его деятельность бесполезна, если

мы не хотим сказать, что философия вообще бесполезна.

1 Я имею в виду, что многое из того, что теперь называется

«лингвистическим анализом», принципиально не отличается от того, что Аквинат счел

бы метафизическим анализом. Понятия, используемые для описания двух

методов анализа, могут отличаться; но то, что реально делают в процессе

применения этих методов, по-видимому, чаще всего совпадает.

Результаты произведенного Аквинатом анализа и современного анализа могут часто

отличаться друг от друга, но это уже другой вопрос.

36

Наверное, обсуждение этой темы должно быть продолжено, но

уже в связи с обсуждением principia per se nota или

самоочевидных принципов у Аквината. Но все же лучше сразу разъяснить,

что Аквинат не ставит в явной форме вопрос о том, насколько

«информативны» эти самоочевидные принципы. Я думаю, глупо

искать у какого-либо философа решения всех возможных

проблем. Тем не менее того, что говорит Аквинат, достаточно,

чтобы утверждать, что он заслуживает гораздо меньшей критики,

чем может показаться с первого взгляда.

Рассмотрим утверждение, что конечное целое больше, чем

любая из его частей1. Часто указывают, что это утверждение

является истинным, и необходимо истинным, по самому

значению его терминов. Коль скоро известен смысл терминов, это

высказывание не может не быть истинным. Невозможно

представить себе пример, показывающий, что это высказывание

все-таки ложно или что из него есть исключения. Ибо в ответ

на любой контрпример мы могли бы возразить, что «это не то,

что означает целое», или «это не то, что означает часть». Но,

хотя это утверждение истинно, оно ничего не говорит о том,

существуют ли в мире целые или части. Можно сказать, что

оно разъясняет употребление слов или символов, но не дает

фактической информации. Можно, однако, сказать, что это

высказывание касается не одних только слов, поскольку оно

устанавливает объективную связь между тем, к чему

применяется слово «целое», и тем, к чему применяется слово «часть».

Если бы в русском языке слово «целое» использовалось вместо

слова «часть», а слово «часть» вместо слова «целое», то

правильно было бы сказать, что часть больше любого из своих

целых, а утверждение о том, что целое больше любой своей

части, было бы ложным. Тем не менее при этом утверждалось

бы то же самое объективное соотношение, что и при

существующем в русском языке словоупотреблении. А это показывает,

что здесь дело не только в словах. Хотя, конечно, можно

возразить, что, как бы ни выражалось это утверждение, оно тем

не менее не несет никакой «информации», поскольку каждый

заранее знает, что то, что называется «целым», больше того,

что называется «частью».

1 Я говорю «конечное» целое, так как я не касаюсь специальных проблем,

связанных с бесконечными множествами в математике.

37

Мне, однако, представляется, что Аквинат согласился бы с

этим. Он отмечал, что есть самоочевидные суждения, в

которых смысл терминов понять очень легко, и можно утверждать,

что эти суждения непосредственно очевидны практически

каждому человеку; в других же — смысл терминов не так легко

понять, а потому истина высказывания очевидна отнюдь не всем.

Однако то, что некое положение является самоочевидным,

зависит не от количества людей, понимающих термины и

усматривающих необходимую истинность этого положения, а от

необходимой связи между субъектом и предикатом, независимо

от того, видна ли она всем или нет. Предложение «целое

больше любой своей части» приводится в качестве примера

положений первого типа. Это положение, смысл терминов которого столь

легко понять, что, естественно, истина этого утверждения

известна практически всем. Хотя люди обычно не говорят сами

себе, что «целое больше любой своей части», они уже знают это,

если они в здравом уме. Думаю, Аквинат без колебаний

согласился бы, что, если бы кто-нибудь торжественно объявил

обычному человеку, что целое больше любой своей части, он не

сообщил бы ему никакой фактической информации о мире, если

мы принимаем, что сообщить кому-либо информацию — значит

сказать ему что-то такое, чего он раньше не знал1. Ведь

Аквинат явно предполагает, что всякий нормальный человек

превосходно сознает, что целое больше любой своей части. В его

намерения не входит убедить в том, что это высказывание сообщает

новую информацию; он предлагает его в качестве

общепризнанного примера суждений, в истинности которых невозможно

усомниться. И то, что оно необходимо истинно по самому смыслу

терминов, также говорит Аквинат. Он, без сомнения, добавил

бы, что утверждается объективное соотношение; но он не был

так глуп, чтобы полагать, будто это соотношение неизвестно до

тех пор, пока кто-нибудь не сформулировал данное

абстрактное утверждение или не услышал его формулировку.

Принцип действующей причинности иного рода. Едва ли мы

можем определить «целое», не упоминая «часть», или определить

«часть», не упоминая «целое». Но, как заметил сам Аквинат, от-

1 Я не имел в виду, что утверждающие, будто предложения этого типа

не информативны, делают это на том основании, что они не обеспечивают

«новой» информации.

38

Св. Фома Аквинский. Портрет работы Фра Бартоломео

ношение к причине не входит в определение возникающей вещи.

Пока мы не установим принцип причинности в откровенно

тавтологической форме («всякое следствие имеет причину»), этот

принцип не является «тавтологическим» в том смысле, в каком

можно назвать «тавтологическим» высказывание «целое больше

любой своей части». Иногда, в самом деле, говорят, что принцип

причинности, выраженный в форме «всякое следствие имеет

причину», ничего не исключает, но и ничего не утверждает. Есть,

однако, люди, отрицающие этот принцип; точнее, отрицающие,

что он является универсально и необходимо истинным. Если же

его можно отрицать, то, по крайней мере, отрицающие не

мыслят его пустым. Но, коль скоро его можно отрицать таким

образом, что отрицание не является чисто вербальным, возникает

затруднение, связанное с тем, что он считается «самоочевидным».

Является ли этот принцип эмпирической гипотезой или он

пример того, что теперь называют «синтетическим суждением

a priori»? Безусловно, Аквинат понимал его в последнем

смысле. Но я не собираюсь обсуждать эту проблему, какой бы важной

она ни была. Мне хотелось бы только показать значимость этого

пункта в контексте современных дискуссий, а именно что все

действуют, предполагая, что всякое событие имеет причину и что

большинство людей будут с готовностью утверждать, будто они

знают, что всякое событие имеет причину, хотя бы они не могли

сказать об этом еще что-нибудь. Следовательно, формальное

провозглашение принципа действующей причинности не несет

информации в том смысле, в каком является информация, когда

человеку говорят, что у него под стулом кобра, о чем он еще не

знает. И все-таки этот принцип действительно утверждает нечто.

Он утверждает нечто о вещах, которые возникают, если такие

вещи существуют, и он исключает из класса вещей, с

необходимостью причинно обусловленных, ту вещь, которая не

возникает, если допустить, что такая вещь существует.

Поэтому понятно, что, согласно Аквинату, философ как

таковой не обладает привилегией иметь доступ к некоей сфере

опыта, от которой отстранены не-философы. Его усмотрение

умопостигаемой структуры мира, который предстоит нам в опыте, —

это результат рефлексии о данных опыта и проникновения в те

данные, которые являются опытными данными для всякого

человека, как философа, так и не-философа. Уильям Джеймс

заявлял, что схоластика, о которой он говорил как о «младшей

40

сестре здравого смысла, получившей школьное образование», не