Текст

СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА ПО ТАКТИКЕ

СОСТАВИЛ

В. БАРАНОВСКИЙ

ИЗДАНИЕ II, ИСПРАВЛЕННОЕ И ПЕРЕРАБОТАННОЕ

1928

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК»

МОСКВА

Главлит № 95008.

Тираж 10.000 экз. — 37 л.

Заказ № 1385.

Го суд. тип. им. Евг. Соколовой* Ленинград, пр. Кр. Командиров* 29.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО II ИЗДАНИЮ

Первое издание Справочной книги по тактике вышло тогда, когда не было ни одного справочника по тактике и не было еще и Полевого устава, вышедшего одновременно с моим справочником. При этих условиях мне приходилось освещать не только положения и вопросы общей тактики, но четверть книги посвятить вопросам тактики родов войск.

В силу изложенного целевая установка Справочной книжки по тактике — дать командиру Красной армии необходимый материал для решения им боевых задач и производства всех необходимых расчетов по выполнению боевых операций — не могла быть выдержана, и в первом издании Справочника было много и таких данных, которые общевойсковому командиру были не нужны, но были необходимы специалистам.

Однако, за последние годы появился целый ряд справочников по родам войск, более полных и подробных, чем это можно было сделать в моей Справочной книжке, и, таким образом, явилась ныне возможность исключить из моей Справочной книжки все сведения, необходимые специалистам и ненужные общевойсковым командирам.

В соответствии с этим в первый отдел мною включены лишь данные об основных свойствах родов войск, назначении и организации их и те данные, которые необходимы общевойсковому командиру для его расчетов, но которые не могли быть включены в другие отделы Справочника, напр., данные об огне артиллерии и пр.

Отдел общей тактики, в основу которого положен, как и в первом издании, Временный полевой устав РККА, часть II, переработанный и дополненный данными Боевого устава пехоты, часть II, кроме того, дополнен краткими данными о тактике по уставам францувской, германской и польской армий.

1*

4

Предисловие к II изданию

Среди наших соседей польская армия имеет свой полевой устав; румынская армия живет целиком по уставам французской армии, и уставы Румынии — либо перевод французских, либо компиляция указаний, разбросанных по различным французским уставам. Военная мысль Финляндии находится под влиянием немецких взглядов, и, кроме того, в финляндских уставах заметно влияние русских довоенных уставов. В эстонской и латвийской армиях заметно влияние и немцев, и французов, больше первых, проглядывают и указания уставов старой русской армии.

Все прочие отделы переработаны и дополнены данными преимущественно расчетного и справочного характера.

Приношу свою благодарность А. В. Герберту, принявшему участие в работе в части освещения вопросов по тактике иностранных армий.

15 января 1927 г. г. Москва.

Вл. Барановский.

ПРЕДИСЛОВИЕ К I ИЗДАНИЮ

Ограниченный условиями обязательного выявления официально проводимых в армии взглядов на тактическое использование войск и применение техники, я считал для себя обязательным широкое использование, прежде всего, официальной литературы и лишь при отсутствии таковой пользовался другими материалами и источниками.

Проект полевого устава, разработанный Уставной комиссией, использован мною наиболее полно, при чем я умышленно придерживался редакции устава и местами передавал текст дословно, дополнив указания устава данными справочного характера лишь там, где это представлялось возможным и необходимым.

Отдел «Пехота» написан А. Г. Л и 1 н а у, отдел «Конница» —- В. Н. Г а т о в с к и м; прочие отделы написаны мной.

Предисловие к I изданию

Все отделы проверены, а в необходимых случаях и исправлены соответствующими специалистами и в инспекциях — пехоты, конницы, артиллерии и инженерных и технических войск.

Составитель приносит глубокую благодарность всем лицам, принявшим то или иное участие в его работе.

Не претендуя на исчерпывающую полноту и непогрешимость справочника, составитель с благодар-ностью примет все указания лиц, которые воспользуются справочником, как пособием.

15 февраля 1925 г.

Вл. Барановский.

Допущенные сокращения: нач-к...........начальник,

пр-к............противник,

б-н.............батальон,

к-р.............командир,

шаг-............шагов,

п. .............патрон (только в табл.),

ор..............орудие ( „ „ „ ).

т/с.............телеграфно-строительный,

т/т. ................ „ телефонный

жел.-дор........железнодорожный,

скоростр........скорострельная (в табл.),

обр.............образца

б-рея...........батарея

гр..............граната (только в табл.),

див.............дивизия ( „ „ ).

К-С.............корпус ( „ , „ ).

жел.-бет........железо-бетонный

стр.............стрелковый,

кав............... кавалерийский,

шр. ............шрапнель (только в табл.),

снар............снаряд ( „ „ „

ГЛАВА I

СВОЙСТВА, НАЗНАЧЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ВООРУЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ РОДОВ ВОЙСК

I. Пехота

А. Свойства — основной и самый многочисленный- род войск; пехота в наибольшей степени отражает боевую мощь армии, а следовательно, и боевую мощь страны.

Успешные действия пехоты предопределяют конечный успех боя и сражения.

Главнейшей задачей других родов войск является содействие пехоте в выполнении ею боевых задач.

Пехота обладает способностью: 1) маневрировать при самых разнообразных условиях местности и погоды, в любое время года и суток; 2) вести наиболее упорный и длительный бой, имея все средства борьбы при себе и обладая наибольшей способностью применяться к местности; 3) завершать бой рукопашной схваткой, подготавливая ее своими огневыми средствами; 4) вести самостоятельно всю работу по оборудованию местности и охранению; 5) выдерживать наибольшие боевые потрясения, сохраняя способность к дальнейшей боевой деятельности.

Б. На з н а ч е н и е. Осуществляя наиболее тяжкую и ответственную работу в бою, пехота предназначается для следующих, исключительно ей посильных задач: 1) путем упорного, настойчивого движения, сочетаемого с огнем, преодолеть все препятствия, противопоставленные пр-ком, сойтись с ним грудь с грудью, решительной рукопашной схваткой окончательно сломить его сопротивление и уничтожить его живую силу; 2)-занять, закрепить и удержать местность, опережая все попытки пр-ка овладеть этой местностью.

Пехота должна иметь в виду, что на поле боя она всегда может столкнуться со всеми достижениями

отд. связи

И СТРЕЛКИ

Черт. 1. Схема организации стрелковой роты. 1—рота Красной армии. 2—рота польской армии. 3-рота румынской армии. 4—рота германской армии. 5—рота французской армии.

КОМАНДОВАНИЕ

ХОЗ ЧАСТЬ

Черт. 2. Схема организации стрелкового

полка Красной армии.

ЗВЕНЬЯ а а ФУЗИЛЕР ГРЕНАД.

Черт. 3. Схема организации стрелкового полка польской армии.

КОМАНДОВАНИЕ

Черт. 4. Схема организации стрелкового полка румынской армии. (Всего: орудий—Э, пулеметов—24, ружей-пулеметов—108).

12

Свойства, назнач., организация и вооруж. основн. род. войск

Средства огневой

Система Калибр । в мм Вес J в кг Наи-болЬ-, шая 1 даль-i ность в шагах Наибольший прицел в шагах

Личное оружие ВиНТОВКЗ'СО штыком . Обр. 1891 г. 7,6 4,3 5660 3200

Карабин 7,6 з,з — 2400

Револьвер Наган 7,6 0,8 — —

Автоматический пи-

столет Браунинг 9 1,0 — —

Iлегк.< Ручная граната? 1 (тяжел. Обр. 1914 г. Мильса Новицкого — 0,4-0,6 1,0 60 —

Групповое оружие Ручной (легкий) пулемет Льюиса 7,6 ок. 12 4500 2775

Ручной (легкий) пуле-

мет Мадсена 7,6 ок. 12 4500 2400

Пехота

13

борьбы пехоты

Патрон । Система । заряжания Число выстрелов в 1 1 мин. ’ (макси-। мально) । | Род огня 1 1 I Назначение оружия i

Остроконечная пуля Остроконечная пуля Обойма на 5 патронов Обойма на 5 патронов 10 10 Одиночный Средство огневого боя и оружие рукопашной схватки. Одиночный огонь стрелка с дистанции 600 шаг. и меньше—единственное средство для поражения одиночных живых открытых целей.

— Барабан на 7 п. 7

Тупая пуля Обойма на 7 п. 14 Одиночный при автоматическом заряжании

— 5-6 Одиночное действие, осколочное, химическое Средство рукопашной схватки для поражения пр-ка непосредственно перед ударом в штыки, при борьбе в окопах, в ходах сообщений, в населенных пунктах и лесах.

— Диск на 47 п. Обойма на 25 п. 250 250 Автоматический и одиночный Автоматический Неотступно следует со стрелковыми отделениями своего взвода, обслуживая его нужды по подавлению огня пр-ка; ведет огонь с открытых позиций; нормально находится в голове взвода; при наступлении очищает дорогу стр. отделениям, образуя огневую завесу на средних (800 м) и близких (400 .и) дистанциях; хорошее средство для усиления охраняющих и разведывательных частей.

14 Свойства, назнач., организация и вооруж. основы, род. войёк

Система Калибр в мм Вес в кг Наибольшая дальность в шагах Наибольший прицел в шагах

Станковый пулемет . Максима 7,6 65 (со станк.) 5600 3200 по таблице на 4500

Кольта 7,6 41 (с треногой) 5600 3200

Ружейн. граната (выбрасывается винтовкой при помощи мортирки, надеваемой на дуло) .. . . 1 Дьяконова — 0,6-0,8 1200 —

Батальонная пушка . Маклена

Я Я ‘ Розенберга

Миномет Ф. Р. См. •т дел

Полковая 76-.V.W пушка -

Пехота

15

Продолжение

Патрон Система заряжания Число выстрелов в 1 мин. (максимально) Род огня Назначение оружия

Острая пуля Лента на 250 п. Лента на 250 п. 500 400—500 Автоматический и одиночный Автоматический Мощное огневое средство; дополняет огонь артиллерии по группам живых целей; основа боевого порядка пехоты; завязывает бой с дальних дистанций и действует до последнего момента; обслуживает взвод, роту и б-н; располагается группами и поодиночке, создавая сосредоточенный перекрестный огонь; ведет огонь из глубины, через головы, в промежутки и с закрытых позиций. Передвигается скачками (поочередно). Огонь короткий, мощными вспышками.

Обойма в 5 п. 6-R Одиночное осколочное действие, дистанционное и ударное Обстрел живых целей, находящихся за закрытиями: в наступательном бою применяется перед рукопашной схваткой, при обороне—для обстрела ближайших укрытых подступов и для подготовки частных контр-атак; лучшие результаты — при групповой стрельбе нескольких гранатометчиков.

арти ллерии

16 Свойства, назнач., организация и вооруж. основн. род. во

Система Калибр в мм Вес в кг Наибольшая дальность в шагах Наибольший прицел в шагах

Сигнальный пистолет — 25 : ок. 1,2 >0-100 —

Световой пистолет . . - 25 1 j ок. 1,2 1 80 — 100 —

Австрийская винтовка Манлихер 1895 г. 1 8 1 3,9 5000 2700

Французская винтовка Лебель 1915 г. 7,8 : -м 5900 —

Германская винтовка . Маузер 1898 г. 6,6 4,5 5600 2800

Японская винтовка . . Арисака 1905 г. [ 6,6 1 4,3 5600 2800

В зарубежных армиях—постоянные стремления к дальнейшему образом сводятся с следующему: 1) заменить длинную винтовку ка нов; 2) увеличить скорострельность легкого пулемета, уменьшив его 4) уменьшить вес пехотного орудия: 5) заменить винтовку автомати и танками.

Последние достижения в этой области:

1. Американская армия вводит: 1) полуавтоматическую винтов леюв: тяжелый пулемет длиною 50 калибров; 500 выстрелов в 1 мин.; 120 выстрелов в 1 мин.; дальность свыше 4 км.

л Англия заменяет пулемет Льюиса автоматическим ружьем Бра

3. Швейцария вводит: 1) легкий пулемет, вес которого превы дие против самолетов и танков; калибр 20 мм, вес 41 кг\ 100—130 вы 1 сек.; вес снаряда '/зкг, пробивает броню в 20 мм.

4. Германия имеет на вооружении: 1) противотанковое^ружье, остроконечная пуля со стальной сердцевиной—пробивает стальную | 4,1 кг, дальность 280 шаг.; в 3,5 сек. выпускает обойму в 32 патрона.

Пехота

17

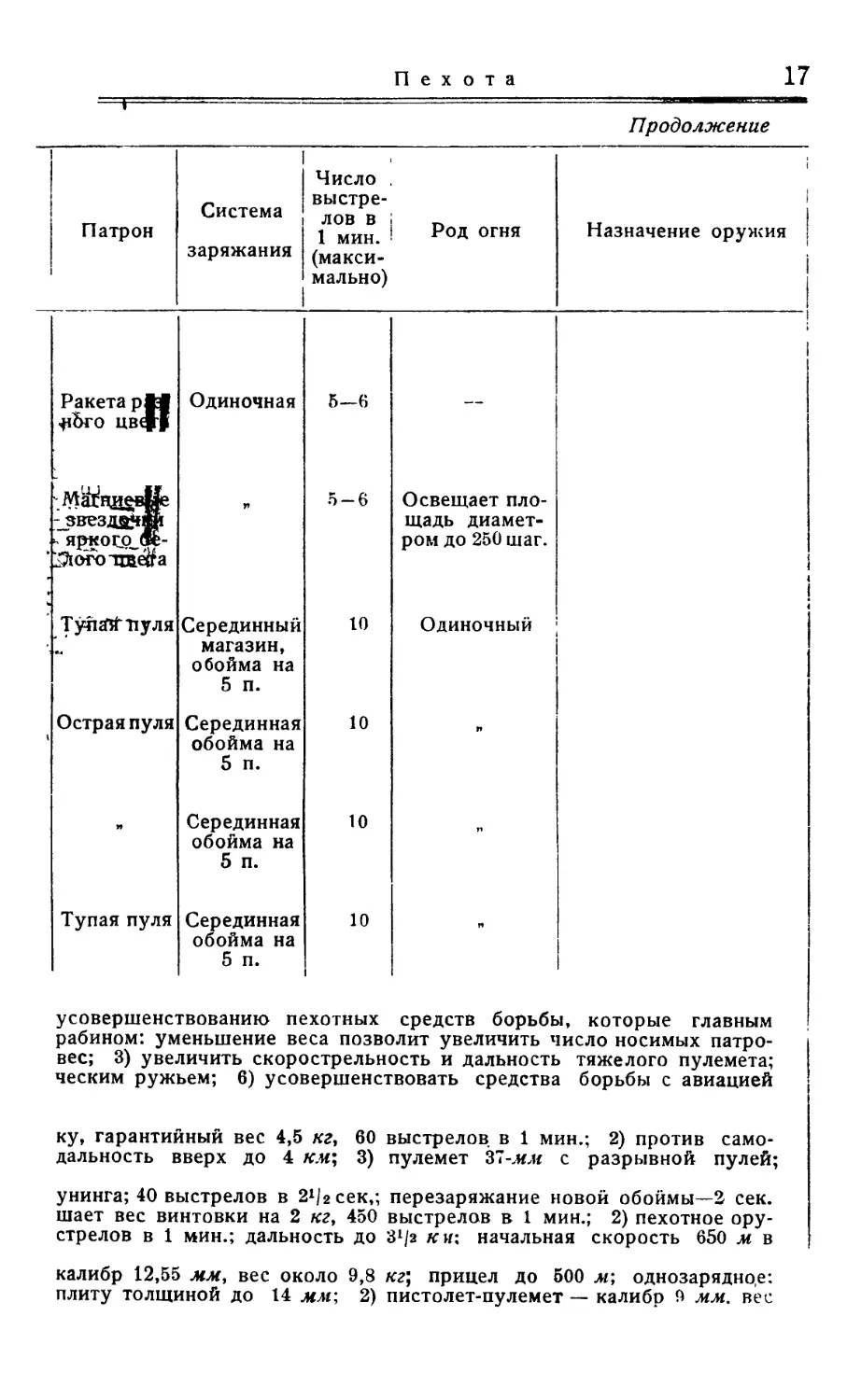

Продолжение

Патрон Система заряжания Число выстрелов в 1 мин. (максимально) Род огня Назначение оружия | i

Ракета pH «цЪго ЦВф| Одиночная 5—6 — ।

•М&ввдвКг -„звезда*»® - яркотове-^огоцвесга 5 — 6 Освещает площадь диаметром до 250 шаг.

Тупай"пуля Серединный магазин, обойма на 5 п. 10 Одиночный

Острая пуля Серединная обойма на 5 п. 10

Серединная обойма на 5 п. 10

Тупая пуля Серединная обойма на 5 п. 10

усовершенствованию пехотных средств борьбы, которые главным рабином: уменьшение веса позволит увеличить число носимых патро-вес; 3) увеличить скорострельность и дальность тяжелого пулемета; ческим ружьем; 6) усовершенствовать средства борьбы с авиацией

ку, гарантийный вес 4,5 кг, 60 выстрелов в 1 мин.; 2) против само-дальность вверх до 4 км; 3) пулемет 37-лмг с разрывной пулей;

унинга; 40 выстрелов в 2^2 сек,; перезаряжание новой обоймы—2 сек. шает вес винтовки на 2 кг, 450 выстрелов в 1 мин.; 2) пехотное ору-

стрелов в 1 мин.; дальность до Зх/2 к и; начальная скорость 650 м в

калибр 12,55 мм, вес около 9,8 кг; прицел до 500 м; однозарядное: плиту толщиной до 14 мм; 2) пистолет-пулемет — калибр 9 мм. вес

18 Свойства, назнач., организация и вооруж. основн. род. войск

современной боевой техники: авиацией, химией, бро-несилами и маскировкой; пехота должна твердо помнить, что против указанных средств борьбы у нее имеются вполне действительные меры противодействия.

Успех Соя пехоты зависит от умелого применения ею движения, огня и их сочетания — маневра.

Движение дает возможность пехоте: 1) пере-двигат^-Б бою огневые средства для нанесения наи-лучшего поражения пр-ку; 2) довести стрелков до дистанции рукопашного боя и 3) осуществить поражение пр-ка в рукопашном бою, уничтожая его живую силу. Движения пехоты дблжны быть скрытны и быстры для предохранения себя от излишних потерь. Расчленение (расхождение пехотной части по своим подразделениям) производить только в случаях действительной необходимости, когда к этому вынуждают огонь, пр-ка или условия местности.

Огонь прикрывает движение, подавляя огневое сопротивление пр-ка и сковывая его волю, что дает возможность пехоте с наименьшими потерями сблизиться с пр-ком для нанесения удара.

Огневые усилия пехоты имеют особо важное значение на средних (800 м) и ближних (400 м) дистанциях от пр-ка.

Маневр пехоты — сочетание движения и огня. Маневр избирает наиболее удобные в боевом отношении строи, направления и пути для движения, при чем организует такое взаимодействие между движением и огнем, которое обеспечивает наилучшее поражение пр-ка огнем и наименьшие потери своей пехоты при движении.

Основой боевого успеха пехоты являются: внезапность, быстрота и решительность действий.

Пехота, даже не поддержанная другими родами войск, должна в случае надобности уметь подготовить свой успех и огнем пробить себе дорогу к рукопашной схватке, для чего она имеет достаточно средств и сил в своем огневом оружии.

В. Средства огневой борьбы пехоты — см. таблицу на стр. 12 и сл.

Г. Организация пехоты предусматривает ячейки огневы е—пулеметные отделения и стрелково-ударные — стрелковые отделение

Конница

19

Стрелковые отделения используются, главным образом, для ударного действия и для выполнения огневых задач на ближних дистанциях, а также при недостатке пулеметов; они находятся в постоянной готовности воспользоваться результатами огневого нападения для нанесения удара.

Стрелковый взвод — наименьшая боевая единица, способная к комбинированному бою — огневому и стрелково-ударному.

Стрелковая рота — тактическая единица пехоты.

Пулеметная рота — боевая единица, являющаяся мощной огневой силой в руках к-ра батальона.

Стрелковый батальон — высшая пехотная единица.

Стрелковый полк — первая общевойсковая единица.

Организация пехоты представлена на чертежах 1-4.

II. Конница

А. Свойства: 1) подвижна — свобода маневрирования и обеспечение внезапности; 2) достаточно самостоятельна; 3) способна к нанесению ударов в конном строю — моральное воздействие на пр-ка; 4) обладает достаточной огневой силой — упорство в бою и возможность подготовки удара в конном строю.

Б. Назначение. I. Самостоятельной (стратегической или армейской) конницы — оперативная работа на театре военных действий и совместная боевая работа с войсками: 1) дальияягстротегпчепеая разведав, 2) организация завесы, 3) действия на флангах армий, 4) рейды по тылам пр-ка и набеги, 5) ведение малой войны, 6) преследование пр-ка, 7) содействие другим родам войск: развитие или противодей-< ствие прорыву, преследование пр-ка на поле сражения и противодействие преследованию пр-ка, действия на флангах и в тылу пр-ка, служба подвижного резерва, служба в позиционной войне. II. Войсковой конницы: И- ближняя, ^иногда и* дальняя) разведка, Л) служба обеспечения}»^ содействие своей пехоте, 4)’ преследование на небольшие расстояния,

Черт 5 Схема организации кавалерийского полка Красной армии.

КОМАНДОВАНИЕ

Черт. 6. Схема организации кавалерийского полка польской армии.

22 Свойства, назнач., организация и вооруж. основн. род. войск

5) иногда захват и удержание каких-либо пунктов, районов, переправ, дефиле и т. п.

В. Средства огневой борьбы (вооружение) — см. таблицу на стр. 12—17.

Г. Организация конницы — см. чертежи 5—7.

КОМАНДОВАНИЕ

ТЕХН ВЗВОД

дивизионы

ПУЛЕМЕТ ЭСКАДРОН

ЭСКАДРОНЫ ।

.секции!

Черт. 7. Схема организации кавалерийского полка румынской армии (сабель около 900, пулеметов—8, ружей-пулеметов—16).

III. Артиллерия

А. Свойства: 1) огневое могущество — с больших дистанций по большим участкам и площадям, 2) моральная поддержка своих войск и моральное воздействие на пр-ка, 3) малая зависимость от местности, 4) удобоуправляема, но 5) беззащитна в движении, 6) несамостоятельна — одна не может разрешать боевых задач, 7) зависима от условий погоды и времени суток, 8) сложность подготовки к стрельбе.

Б. Назначение — ££

эаавчи: 1) при завязке боя — издали остановить пр-ка, заставить его развернуться, вступить в бой; 2) бороться с артиллерией пр-ка; JJ) прокладывать^ до -рогу пехоте при ее наступлении, уничтожая укрепления, искусственные препятствия и огневые гнезда; 4) подготовлять штурм, поддерживать его выполне

Артиллерия

23

ние и развитие; 5) обеспечивать закрепление захваченного и дальнейшее продвижение; 6) преследовать пр-ка огнем и сопровождать наступающую пехоту; 7) не допускать пр-ка в свои окопы при обороне; 8) прикрывать отход своих войск; 9) бороться с воздушным пр-ком, его бронесилами и другими техническими средствами; 10) не давать пр-ку покоя и нарушать его тыловую жизнь и деятельное^

В. Сведения о материальной части артиллерии -в таблицах на стр. 24—27.

Г. Организация артиллерии — см. чертежи 8—12.

Черт. 8. Схема организации артиллерийского полка стрелковой дивизии Красной армии.

24 Свойства, назнач., организация и вооруж. основн. род. войск

Характерные данные современной мате

Образцы орудий Калибр жж Длина в калибрах

I. Легкие полевые пушки 1

75-жж Бофор М. 22 75 36 .

75-жж американок. М. 21 75 42

75-жж американок. М. 23 75 40

83,5 мм Скода М. 19 83,5 35

II. Легкие полевые гаубицы 105-жж американок. М. 20 . ... 1Q5 22

105-жж американок. М. 21 105 22

III. Полевые гаубицы среднего калибра 155-жж американок. М. 20 155 23

IV. Полевые пушки среднего калибра 4,7" американок. М. 20 119,4 47,5

4,7" американок. М. 21 . 119,4 47,5

V. Тяжелые полевые орудия 155-жж американок. М. 20 155 45

VI. Тяжелые полевые гаубицы 8" американок. М. 20 203,2 25

240 жж американок. М. 22 .... 240 25

VII. Артиллерия на жел -дор. установках 14" американок. М. 20 355,6 50

16" американок. М. 19 406,4 50

VIII. Горные орудия 75-жж американок. М. 20 75 14,7

IX. Артиллерия сопровождения 2,24" американок. М. 23 56,8 13,3

75-жж американок. М. 23 75 । —

X. Противосамолетная артиллерия 76,2-жж Круппа М. 19 1 76,2 ! зо

76,5-жж Скода М. 19 । 76,5 1 40

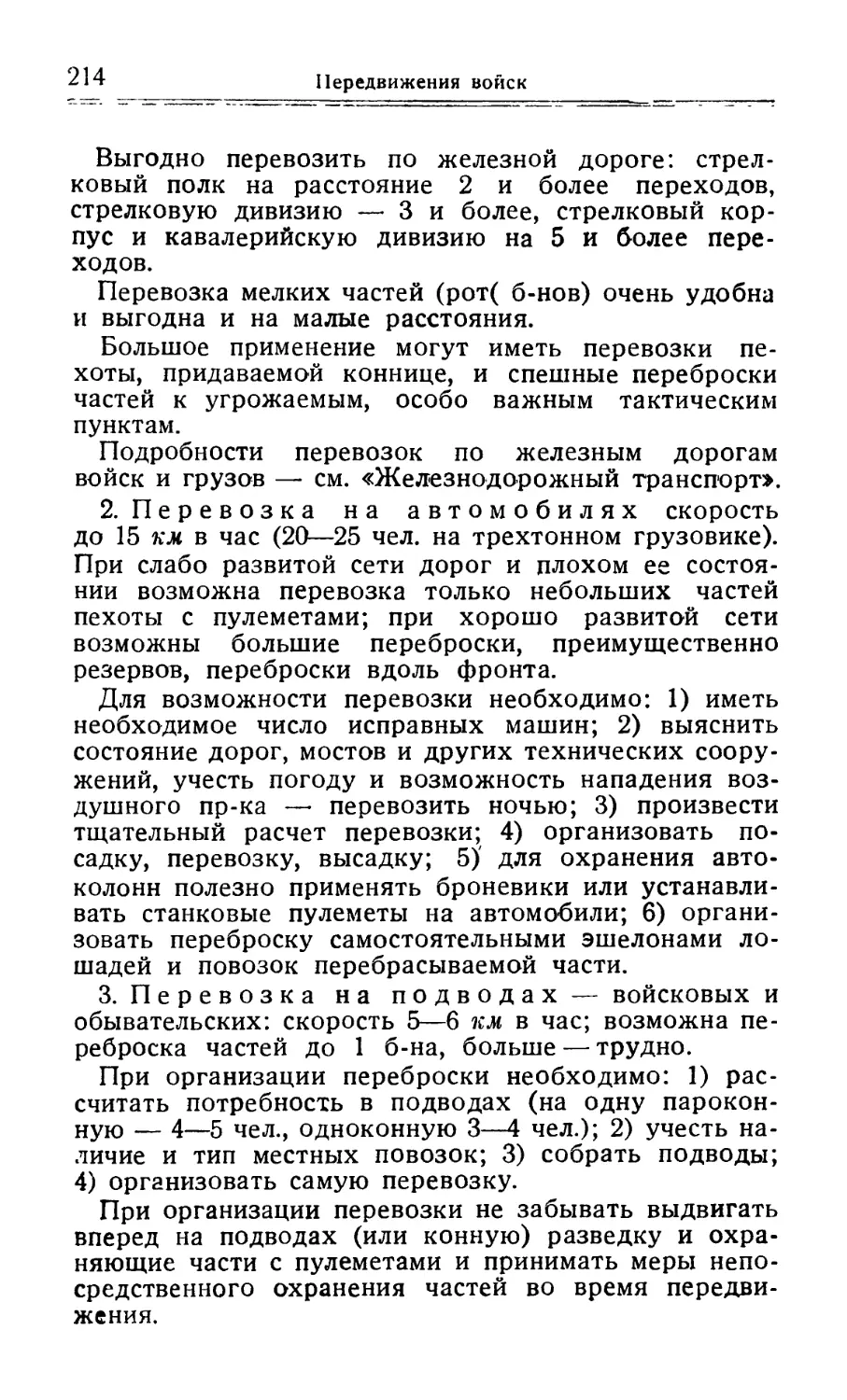

3" американок. М. 20 • '76,2 : 50

3" американок. М. 22 76,2 : 50 i

4,7" американок. М. 20 119,4 | 42 ;

Артиллерия

25

риальной части артиллерии в Америке

Вес в положении для боя в кг Горизонтальный обстрел в градусах Наибольший угол возвышения в градусах Вес снаряда (наибольшей тяжести) в кг Началь- 1Наиболь-|

ная скорость в ж/сек. 1 шая J дальность! в км |

1350 7 45 ! 6,5 570 12

1270 10 45 6,8 665 13,8

1400 30 45 6,8 665 13,5

1400 6 45 i 10 600 13,5

1590 30 80 i 15 457 1 10,8

1360 8 45 ! 15 457 10,8

5900 40 65 43 563 14,9

5900 60 65 20,4 813 18,7

4800 60 65 20,4 i 747 18,7

10900 60 65 43 854 j 23,3

10900 60 65 90,7 575 17

— — 65 i 156 700 22,7 I

— — 50 708 36

— — 40 862 855 40 ;

380 5 45 6,8 275 i 6

, 150 10 70 2,7 240 3,6

' 130 । । 10 65 1 5,44 148 1,7

1 2100 360 70 7 590 8

2280 360 85 8 600 13 1

6390 360 80 6,8 790 16

14000 1 360 80 6,8 790 16

19000 360 ; 80 20,4 790 18 '

26 Свойства, назнач., организация и вооруж. основн. род. войск

Главнейшие виды артиллерии, назначение

С н а р я Д

Главнейшие виды артиллерии Главное назначение Вес в кг Число пуль в шрапнели Начальная скорость в м

I. Войсковая — организационно входящая в состав войсковых соединений.

А. Б атальонная

37-мм пушка Розенберга 31-мм пушка Ма-клена 58-мм миномет ' Содействие пехоте в периоды боя, когда другая артиллерия не может оказать содействия. Цели—пулеметы, танки, легкие закрытия, .мелкие группы пр-ка. 0,5 0,45 36 8,2 (вес раз зар 435 665 рывного яда)

Б. Полкова я и дивизионная

16-мм скоро''тр. пушка образца 1900—1902 гг. 7 6-мм скор остр, ко'ная пушка образца 1902 г. IQ-мм обл^гченн. (короткая пушка обр 1913 г.) Ъ>мм горная и конно - горная’ пушка (вьючная) обр. 1909 г. Действие по живым целям, открытым или находящимся за закрытиями, по пулеметам, артиллерии и бронемашинам, искусственным препятствиям, легким закрытиям и самолетам. То же, но в условиях торной войны. 6,4 6,4 . 6,4 6,4 260 260 260 260 588 588 379 379

122 мм гаубица обр.1909—1910 гг. Разрушение оборонительных сооружений полевого типа, для действия по артиллерии и по живым целям за закрытиями, скатами, если невозможно поражение из пушек. 22,5— 23,2 480-500 335 (при пол ном заряде)

Артиллерия

27

и данные об орудиях и снарядах РККА

Наибольшая дальность (в м) Число выстрелов в 1 мин. Вес системы (без номеров) в кг Примечания

Шрап- ' Гранаты нели 1 (болбы)

1 5550— 8320 5550— 8320 7100 7000 7600 3200 3200 400 8500 8500 7100 7000 7680 8 20 3—4 6 6 6 6 2 180 336 145 1950 1712 1228 1228 (для боя 626) 2375 f В каждом б-не —взвод (пушка и миномет'; способ действий—быстрое и веожиданное для пр-ка выдвижение на открытую позицию и короткий, но меткий обстрел на дистанциях до 10()0 м и в упор; б-ные орудия следуют за передовыми подразделениями пехоты в ( постоянной готовности к действию; обычно придаются по-орудитно ротам. Полковая —в полку дивизион из 2 б-рей 3-орудийного состава; сопровождает пехоту огнем и колесами, решает те задачи, которые непосильны б-ной артиллерии, накоротке, часто в упор и в тех случаях, когда поддержка дивизионной артиллерии невозможна; как правило действует по-орудийно, при чем отдельные орудия пере-j даются в роты, иногда б-реи передаются б-нам. * Шрапнель- действительный огонь до 4 км, дальний-свыше 4 км\ картечный—с 280 м и ближе; батарейная очередь поражает площадь 90X120 м. Граната: (тротиловая) —воронка глубиной около 60 см, диаметром — 1,5 ж; около 260 осколков; батарейная очередь поражает площадь (в 90 м по фронту и 10 м глубиной. Шрапнель—батарейная очередь поражает площадь и 9и м по фронту и 60 м в глубину. Бомба—воронка глубиной около 1 м, диаметром -4 м\ разрушает блиндаж с насыпью до 1 м\ пробивает свод до о,5 м, батарейная очередь поражает площадь в 180 м по фронту и 20 м глубиной.

28 Свойства, назнач., организация и вооруж. основы, род. войск

Главнейшие виды артиллерии Главное назначение С Вес в кг наряд Число {Началь-пуль в 1ная ско-шрап- 'рость в не -»и ; ж

В. Н 107-мм скоростр. ’ пушка образца ' 1910 г. : 152-жж крепостная ' гаубица образ. | 1909 г 152-жж полевая тяжелая гаубица обр. 1910 г. 11. Артиллери5 командова для решения сп 120-жж пушка 1878 г. : 152-жж (200 пуд.) | пушка 1904 г. । 152-жж пушка । Шнейдера । 203-жж гаубица Виккерса 280 -мм гаубица Шнейдера 152-жж пушкаКанэ 254-жж пушка 45 калибров 305-жж гаубица | Обухов, завода ' III. Зенитная дор. и постоянн 76-жж пушка обр. 1914 г. (орпусная Действие по артиллерии, аэростатам и дальним целям крупного значения. ( Разрушение проч-| ных сооружений, недо-{ ступных легкой поле-| вой гаубице и действие 1 по артиллерии пр-ка. 1 резерва главного ния (придается войскам ециальных задач). Действия по артиллерии. I Действия по проч-< ным (бетонным) соору-1 жениям. Действия по крупной артиллерии. Действия по важным, сильно удаленным целям. Действия по особо прочным (жел.-бетон.) сооружениям. (на автомобильных, жел.-ых установках) Действия по воздушным целям 16,6 41 41 20,5 41 41 98 287 41,5 225 377 6,4 600 690 700 650 680 ! 680 2068 690 260 579 381 (при п. заряде) 335 (при полном заряде) 520 590 630 400 4С0 780 770 435 588

Артиллерия

29

Продолжение

Наибольшая дальность (в м) Число выстрелов в 1 мин. з§ V &

Вес сист (без ном в кг) । Примечание _ 1

Шрапнели 1 Гранаты (бомбы)

10855 10668— 4 2537 ! Основная задача корпусной ар- тиллерии — усиление дивизионной артиллерии на важнейших участках фронта. 1 Шрапнель- для стрельбы по

8750 11948 8750 2 3065 дальним целям. Бомба—воронка глубиной около>

7750 7750 2 2525 2 м, диаметром 4.5 м, разрушает! блиндаж с насыпью до 2 м; проби-i ’ вает свод до 1 м.

12000 12800 2 г Мощное средство высшего ко-

11300 ! ; 12ооо 1 — мандования как при наступлении, так и при обороне в условиях ма-

11300 1 12300 2 невренной и позиционной войны для нанесения мощных ударов

7400 | 9000 2 — с целью: ’ 1) содействовать поражению пр-ка на главном направлении, 1 2» содействовать отражению'

1 9600 2 —

9000 ; 13200 5 пр-ка на главных путях его насту-' пления,

- 1 20400 3) способствовать быстрой ли-; квидации прорывов,

— 13400 1/з 4) усиливать качественно и количественно войсковую артил-1 лерию.

8300 8500 15 !

КОМАНДОВАНИЕ

Черт. 9. Схема организации артиллерии польской армии.

Артиллерия

31

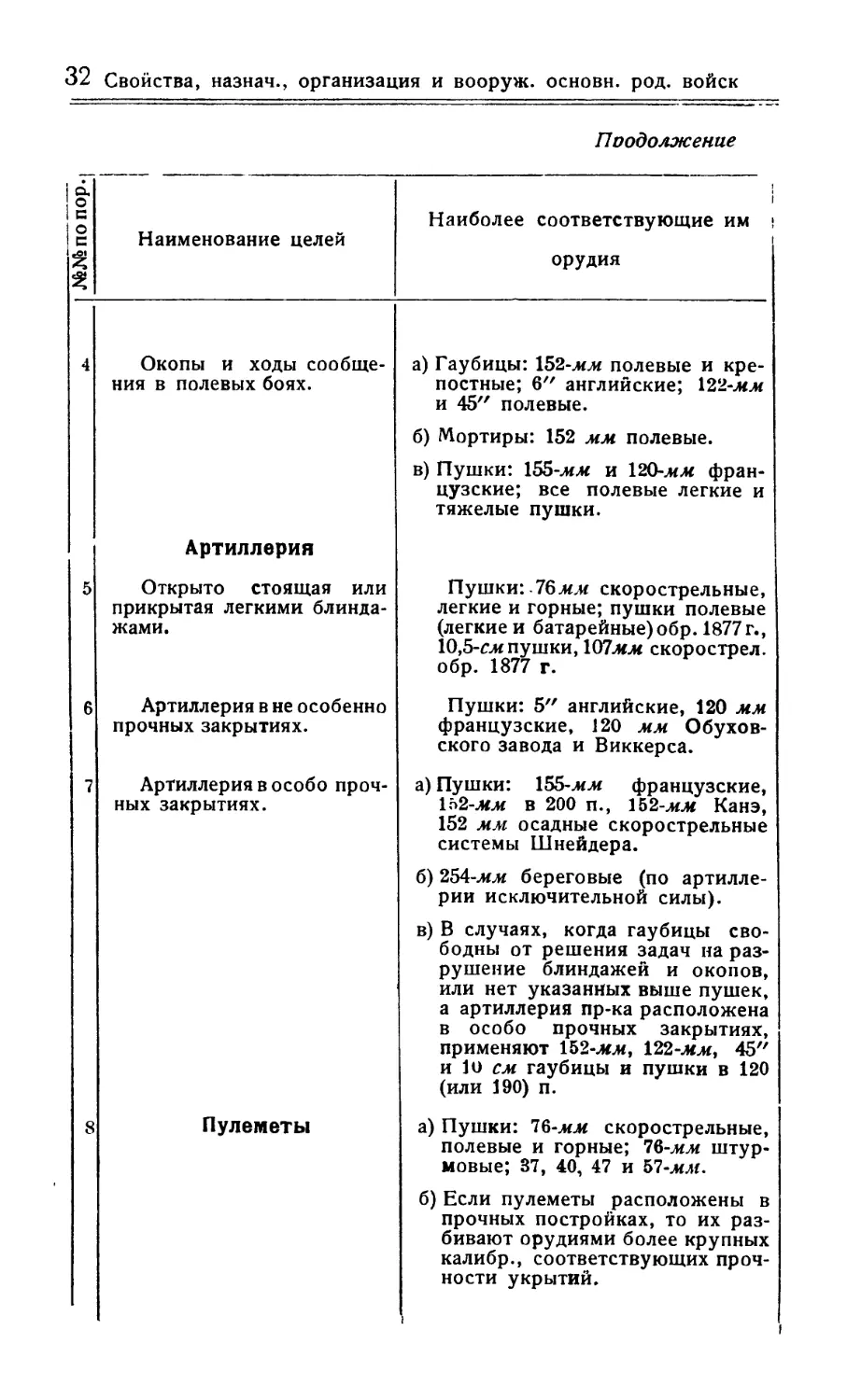

Д. Цели для артиллерии и орудия, назначаемые для их обстрела

(Заимствовано у Грендаля—„Огонь артиллерии")

о Е О Е % % Наименование целей Наиболее соответствующие им орудия

Сооружения и окопы

1 Особенно прочные постройки из бетона, убежища, укрытые 3,5—4,5 м земли, и прочные блокгаузы в крепостях, укрепленных узлах и оборонительных полосах. а) Гаубицы: 305- мм Обуховского завода, 305-лси Виккерса, 280-зги Шнейдера, 203-м м Виккерса, 200-и.м обр. 1912 г. (японские); 9,2" английские. б) Береговые мортиры: 280 мм и 275 мм. в) Пушки: Т1Ъ-мм и 254-л«л« береговые (последние по вертикальным целям, а по горизонтальным лишь за неимением указанных выше гаубиц или мортир с дистанции, имеющей угол падения больше 20°).

2 Прочные постройки, легкие бетонные постройки (около 50 см бетона), блиндажи и укрытия менее прочные, нежели в ст. 1. а) Можно применять орудия, указанные выше, и кроме того: б) Пушки: \Ь2-мм в 120 п., 190 п. и 200 п., 155 мм французские; для последних уГол падения должен быть больше 20°, для прочих тоже, если бомбы с замедлением. в) Гаубицы: 152-лси скорострельные полевые и крепостные, обр. 1910 г. и 1909 г. и 6" Виккерса.

3 Окопы укрепленной полосы с блиндажами полевого типа, козырьками и пулеметными гнездами. а) Для разрушения важнейших участков применяют: 152- мм пушки и гаубицы, упомянутые выше в ст. 2 б, в; кроме того: б) Гаубицы: V-2-мм и 45"; 15-слс и и 12-слс Круппа, 10 см австрийские (последние четыре по наиболее слабым участкам и ходам сообщения). в) Мортиры: 152-мм полевые. г) Если имеются орудия, упомянутые в ст. 1, то их применяют для разрушения главнейших и сильнейших пунктов атакованного участка при непременном условии образцового наблюдения.

32 Свойства, назнач., организация и вооруж. основы, род. войск

Поодолжение

№№ по пор. ।

Наименование целей

Наиболее соответствующие им • орудия

4 Окопы и ходы сообщения в полевых боях.

а) Гаубицы: 152-мм полевые и крепостные; 6" английские; 122-мм и 45" полевые.

б) Мортиры: 152 мм полевые.

в) Пушки: 155-лм< и 120-мм французские; все полевые легкие и тяжелые пушки.

Артиллерия

5 Открыто стоящая или прикрытая легкими блиндажами.

6 Артиллерия в не особенно прочных закрытиях.

7 Артиллерия в особо прочных закрытиях.

8 Пулеметы

Пушки: 76мм скорострельные, легкие и горные; пушки полевые (легкие и батарейные) обр. 1877 г., 10,5-см пушки, 107мм скорострел. обр. 1877 г.

Пушки: 5" английские, 120 мм французские, 120 мм Обуховского завода и Виккерса.

а) Пушки: 155-мм французские, 1ь2-мм в 200 п., 152-мм Канэ, 152 мм осадные скорострельные системы Шнейдера.

б) 254-лси береговые (по артиллерии исключительной силы).

в) В случаях, когда гаубицы свободны от решения задач на разрушение блиндажей и окопов, или нет указанных выше пушек, а артиллерия пр-ка расположена в особо прочных закрытиях, применяют 152-мм, 122-мм, 45" и 10 см гаубицы и пушки в 120 (или 190) п.

а) Пушки: 75-мм скорострельные, полевые и горные; 7Ъ-мм штурмовые; 37, 40, 47 и 57-мм.

б) Если пулеметы расположены в прочных постройках, то их разбивают орудиями более крупных калибр., соответствующих прочности укрытий.

Артиллерия

33

Продолжение

•dou ou ojsfojsp

Наименование целей

Наиболее соответствующие им орудия

9 Проволочные заграждения

10 Открытые живые цели

И Самолеты

12 Аэростаты

13 Танки, бронемашины, бронепоезда

а) 76-.иж скорострельные полевые , и горные пушки. j

б) Заграждения, укрытые скатом и недоступные для отлогой траектории пушек, а также особо прочные заграждения разрушают снарядами гаубиц и минометами. j

Преимущественно полевые легкие и горные пушки, а также 107-леи полевые тяжелые пушки I и малокалиберная артиллерия I (типа б-ной).

а) 16-мм противосамолетные пушки обр. 1914 г.

б) 76 - мм скорострельные (обр. 1900 г. и 1902 г.), помещенные на особые установки.

в) 40-мм пушка-пулемет Виккерса. I

г) Крупнокалиберные пулеметы.

Пушки: 107-лгп скорострельные ' и обр. 1877 г.; 120-мм француз- । ские; при случайном располо-жении аэростата в пределах досягаемости легкой полевой ар- ( тиллерии применяют и легкие ' 76-.и и пушки.

а) Все полевые легкие и тяжелые орудия;

б) Малокалиберные б-ные пушки; в) Крупно-калиберные пулеметы.

Примечания. 1. Допускать применение орудий не по прямому их назначению, только в виде исключения.

2. Не применять крупных калибров тогда, когда задача может быть решена орудиями более мелких калибров.

34 Свойства, назнач., организация и вооруж. основы, род. войск

Е. Виды артиллерийского огня

(Заимствовано из труда Грендаля „Огонь артиллерии")

1. Основные виды артогня по характеру распределения его на местности

Обстреливание площади (когда местоположение цели не может быть точно определено) Точный огонь (огонь на разрушение или уничтожение цели) Заградитель- ный огонь

1. Уничтожение живой силы пр-ка. 2. Обезволивание пр-ка. 3. Нейтрализация артиллерии. 4. Огонь на изнурение пр-ка. 1. Уничтожение живой силы пр-ка. 2. Уничтожение огневых ср-тв пехоты: пулеметов, минометов, отдельных орудий. 3. Уничтожение отдельных танков и бронемашин. 4. Уничтожение артиллерии. 5. Уничтожение искусственных препятствий. 6. Уничтожение окопов и закрытий. 7. Уничтожение самолетов и аэростатов. 8. Уничтожение строений. 1. Неподвижный заградительный огонь. 2. Подвижной заградительный огонь. 3. Огонь на запрещение. 4. Огонь на ослепление пр-ка. 5. Огонь по самолетам.

2. Основные виды артогня по характеру поражения

Огонь на уничтожение Огонь на нейтрализацию

1. Уничтожение живой силы. 2. Уничтожение огневых средств пехоты: пулеметов, минометов, отдельных орудий и пр. 3. Уничтожение танков и бронемашин. 4. Уничтожение б-рей. 5. Уничтожение искусственных препятствий . 6. Уничтожение окопов и закрытий. 7. Уничтожение самолетов и аэростатов. 8. Уничтожение строений. 1. Обезволивание живой силы. 2. Изнурение пр-ка. 3. Нейтрализация артиллерии. 4. Все виды заградительного огня. 5. Запрещение. 6. Ослепление.

A

ртиллерия

35

Ж. Нормы расчета расхода артиллерийских снарядов

(Заимствовано из труда Грендаля „Огонь артиллерии")

1. Для уничтожения живой силы необходимо снарядов:

По данным Полевого устава, на участке главного удара на 1 км фронта . . до 3 б-рей, 3600 шр.

По данным Полевого устава, на второстепенном участке 1 км фронта . „ 1—2 б-рей, 1800 „

По данным германск. полевого устава, на 1 км фронта.......................1-3 б-рей, —

По данным польского Полевого устава, площадь в 1 десятину.................1Ъ-мм ор. 100—150 „

107-лмт 60-120 „

152-мм 50—120 „

По опытным данным, на одну боевую группу (10—12 чел.)........................................ 50—75 „

При стрельбе химическими снарядами (нестойкие О. В.):

На 100 метров цели 76-,и.и ор............................. 200—400 снар.

„ 100 „ „ 152-мм ор.......................... 50—100

Обстрел короткий, внезапный, продолжительностью 2—3 минуты. Для уничтожения цели (100 м) нужно 2—3 шестиорудийн. б-рей „ „ „ (100 м) „ 4—6 трехорудийных б-рей

Стрельба химснарядами действительна на дистанциях 2,5—4 км

2. Для полного нормального потрясения (обезволивания) пр-ка -на фронт в 100 м в 4 часа времени необходимо выпустить:

Из ЧЪ-мм ор. 500-1200 ипритовых снаряд ; дистанц. до 4 км

4Q-MM 1000-2400 п п 7 „

107-мм 400—900 » 99 4 99

107-лмт у, 800—1800

152->илг уу 100—225 „ „ 9 „

152-лли уу 200-450 п „ „ 13 „

3. Для уничтожения пулеметных гнезд, отдельных орудий и минометов — огонь точный, гранатой (бомбой), с пристрелкой каждого орудия:

На единицу поражаемого объекта: из ЧЬ-мм ор. 50—100 rp.f

из 122 и 152-мм ор. 40-100 „ | ОТ42£/°

3*

36 Свойства, назнач., организация и вооруж. основн. род. войск

4. Для уничтожения танков и бронемашин: ч

По отдельным танкам — точный огонь, гранаты (бомбы), прямой наводкой.

По массе танков — заградительный огонь, гранаты (бомбы).

По исходным пунктам сосредоточенный огонь нескольких б-рей по площади, гранаты (бомбы).

По прорвавшимся танкам — точный огонь б-ной и полковой артиллерии.

5. Для уничтожения б-рей:

Точный огонь гранатой, химснарядами и комбинированный огонь — шрапнель и граната.

На I ор. открыто расположенной б-реи при дистанции около 3 км:

из 152-мм 60—80 снарядов

„ 122-лслг около 100

„ 76-дм/ 50—75

По укрепленной б-рее:

из 76-лск 500—800 гранат | в зависимости

„ 152-лси 300—400 бомб I от дистанции.

„ 203-мм и больше 100—400 „ и от калибра.

6. Для нейтрализации (временный вывод из строя) б-рей

На фронт 4-орудийной б-реи:

из 76-мм до 500 химснар. или 1 снар. с иприт, на 20 кв. м

„ \№-мм „ 300 „ „ 1 „50 кв. я

ч 152-лм/ „ 200 „ „I ...... „ 200 кв. м

7. Для уничтожения искусственных препятствий примерно на 2 пог. метра фронта при фронтальном стрельбе (проходы в 6 м и более):

Заграждения 76-мм п ско-ростр. ор. граната без замедлителя; дистанция 2 км 122-мм или 45" п. гаубица, бомба стальная; дистанция ок. 3 км 47-мм миномет Лихонина; дистанция 400 ш. 58-мм миномет Ф. Р.; дистанция 400 шаг. Ручная граната Новицкого с 20 шаг. Пулемет с ' 400 - 500 шаг.

Полосы проволочных заграждений на кольях толщиной ок. 2—3 вершков; глубина заграждения ок. 20 м, число снарядов .... Рогатки в 4 ряда, шириной в 6 м; число снарядов Засека шириной ок. 7,5 л/, опутанная проволокой 5); число снарядов 50 ') 25 4) 25 30- 40 15 15 ок. 20 - „ ю „ 10 ок. 10 „ 10 „ 10 ок. 10 s) „ 20 2000 я) пуль на каждый кол. 1-го ряда. Прочие колы перебиваются теми же пулями

Примечав и я: 1) При многополосных и очень прочных заграждениях до 100 гранат при общей глубине полос проволоки и отделяющих их промежутков до 30 м. Широко расставленные, на 20 и более л/ полосы, каждая отдельно, требуют расхода около 50 гранат на 2 пог. м. фронта. При гранатах с замедлением (французские) прохода уже 12—15 м получить нельзя. Расход этих гранат такой: проход 12 — 15 м требует около 500 гранат; шириной ок. 20 м- 600 гранат, а в 40 м—ок. 1000 гранат (дистанция 200о—4000 м) Граната без замедления очень чувствительна к дистанции: при прицеле 50 нужно 50 |ранат, при прицеле 75 нужно 100 гранат, при прицеле 85—150 гранат на 2 пог. м. 2» Одна проволочная полоса шириною 5 лл 3) Проволока не толще 6 мм. 4) Французская граната (с замедлением) почти не разрушает. 5) Опушки лесов, опутанные проволокой, разрушаются крайне трудно; приходится после 76-л< и легких гранат расчищал, гаубицами.

38 Свойства, назнач., Организация и вооруж. основн. род. войск

8. Для ^уничтожения окопов и строений — огонь точный, лучше косоприцельный:

Наименование целей Калибр орудий мм Протяжение фронта пог. м. Число снарядов

Фронтальный огонь 1 Фланговый 1 огонь

Козырьки, бойницы, ходы сообщений 76 2 ок. 30 ок. 16

Окопы, легкие блиндажи Окопы, тяжелые блиндажи । 122 152 9 30—40 15—20 16—15 При шири-’ не окопа не менее 10 м.

Прочные под- J [ земные убежища 280 203, 228 на цель около 50 бомб „ 60-80 „

Бетонные убежища, пулеметные и пушечные казематы 1 280, 305 100 „ На дистанции до 9 км, на большие— — 150.

9. Для уничтожения строений — огонь точный, с наблюдением и корректированием каждого выстрела:

Орудия Снаряды

Калибр 1 мм : Род Род | Число

Деревянные строения .... 1 76, 107 Пушки и Зажигат. и Около 8

Каменные строения 152 гаубицы Гаубицы фугасные Фугасные с на каждые 100 кв. м застроен.

Жел.-дор. мосты или виадуки . . . i 305,228 ; Тяж. гауб. замедлител. Бомбы площади 100-200

Жел.-дор. ли- I 203, 152 1 300 -500

ния: насыпь, стрел-1 ки и вокзальные | постройки . . . I 152 | 1 107 ' 1 „ пушки i 100-200 i “ '

Артиллерия

39

10.

А. Не н одв и ж н ы й-----пассивное (мн-евое—с-ред-

ствр, применяется в условиях наступления и обороны в маневренной и в позиционной войне в следующих случаях: 1) для создания огневых отсеков на фронте и флангах прорвавшейся в расположение пр-ка нашей пехоты, с целью обеспечения ее от контр-атак резервов пр-ка и от ударов во фланг с соседних, не прорванных нами участков; 2) с той же целью при ночной атаке расположения пр-ка; 3) для придания устойчивости нашей пехоте, вынужденной приостановить наступление и временно перейти к обороне; 4) для обеспечения от вторжения пр-ка наиболее важных участков позиции при обороне; 5) для отражения пр-ка, вышедшего из окопов для атаки, в условиях позиционной войны; 6) для изолирования пр-ка, ворвавшегося в наше расположение, от подходящих к нему резервов; 7) для препятствования дальнейшему расширению прорыва пр-ком нашего расположения.

3-орудийная 76-.W.U б-рея даст надлежащую огневую завесу на фронте в 100 л/, давая через 3 секунды выстрел.

'Удалений пехоты, от заградительного^агня артиллерии

Калибр Фронтальный J Фланговый I

Шрапнель Граната 1 Шрапнель Граната

76-,илс и 107-.w.w . — 250 м 100 м SO м

122-лм« 200 м ; 400 м 100 м 400 м

152- им ... ... - 400 м \ — 400 м

Неподвижный заградительный огонь должен быть организован так, чтобы он открывался не позже 21/-» минут после подачи сигнала.

Б. Подвижной (огневой вал) — пехота наступающего двигается под его прикрытием, следуя за ним в непосредственной близости. Огневой вал требует большого расхода оружия и снарядов, приме

40 Свойства, назнач., организация и вооруж. основн. род. войск

няется преимущественно в позиционной войне, а в маневренной — как подвижная огневая завеса, при условиях хорошего наблюдения и на ограниченных важнейших участках фронта атаки. Переносы огня производятся обычно через 5 минут скачками в 200 м.

Различают 2 вида огневого вала: простой и двойной.

Простой вал образуется осколочными снарядами по преимуществу легких б-рей; огонь гаубичных и тяжелых б-рей идет впереди огневого вала, обрушиваясь на опорные пункты и узлы сопротивления.

Двойной вал состоит из двух идущих одна за другой огневых завес: ближней — обыкновенными снарядами и дальней — химическими снарядами с нестойкими О. В.

Число снарядов для огневого вала рассчитывается так же, как для неподвижного заградительного огня.

В. По самолетам — производится во всех случаях, когда самолеты, пройдя зону огня на уничтожение, непосредственно угрожают обороняемым объектам. Сущность стрельбы заградительным огнем по самолетам заключается в создании на путях движения самолета огневого барьера по высоте около 600 м и в глубину около 400 .и. Заградительный огонь по самолетам ведется с максимальной скоростью, допускаемой системой орудий.

11. Огонь на ослепление пр-ка.

Ослепление пр-ка производится с целью скрыть от пр-ка действия наших войск. Для ослепления употребляются фосфорно-дымовые снаряды.

Число снарядов для создания дымовой завесы зависит от протяжения фронта завесы и скорости ветра*, по польским данным, требуется:

Фосфорных снарядов 76-мм пушки на 200 пог. м. фронта: при ветре 3 лг/сек............. 500 снарядов в час.

. „ 8 м/сек............... 800 „ „ „

Снарядов с сернистым хлоргидридом: при ветре 3 м/сек.............. 500 снарядов в час,

„ * 8 м/сек............... 1000 „ „ „

Применению дымовых снарядов иногда предшествует обстрел фугасными и химическими снарядами с целью либо загнать пр-ка в убежища, либо заставить его надеть противогазы и затруднить ему наблюдение.

Броневые войска

41

IV. Броневые войска

Бронепоезда, автомобильные броневые части и танковые части

Свойства: 1) активность, подвижность и достаточная скорость движения; 2) сильное огневое действие в упор, а для бронепоездов и на дальние расстояния; 3) огромное моральное воздействие на пр-ка; 4) способность к разрушению огнем и массой (танки) заграждений, окопов и других сооружений пр-ка; 5) большой радиус действий — бронепоезда, и, наоборот, ограниченный радиус действия — у бронеавтомобилей и танков; 6) зависимость от путей (бронепоезда и бронеавтомобили) и местности (танки); 7) неспособность к решению самостоятельных задач и использованию успеха; 8) трудность управления и связи в бою; 9) сложность устройства, снабжения и пополнения.

А. Назначение бронепоездов: 1) содействие своим войскам (как артиллерия); 2) действия на больших расстояниях от своих войск; 3) захват и временное удержание рубежей и пунктов; 4) охрана железнодорожных участков.

Б. Назначение и задачи бронеавтомобилей — содействие пехоте и коннице в бою, преследование пр-ка, действия на флангах, в тылу, прикрытие отхода и пр.

Характерные данные бронеавтомобилей: 1) вес — 4—5 тонн; 2) скорость движения: нормальная 15 k.v, предельная — до 40 км; 3) запас горючего на 5 часов нормального хода; 4) вооружение — 2 пулемета, или 1 пулемет и одна 3-мм пушка; 5) запас возимых выстрелов: на 1 пулемет — 6 000 патронов, на одно орудие — около 250 снарядов.

В. Назначение и задачи танков: 1) уничтожение пулеметных гнезд, б-ных и полковых орудий; 2) разрушение полевых фортификационных сооружений (только тяжелые танки); 3) сопровождение пехотной атаки; 4) ликвидация прорывов и помощь в контр-атаках; 5) прикрытие выходящих из боя частей; 6) временное удержание наступающего пр-ка.

Применяются танки только тогда, когда для их использования имеется время на перевозку и сосре-

42 Свойства, назнач., организация и вооруж. основн. род. войск

Свойства танков, состоящих на вооружении

L кв. зке сг S о «3 о X (Я gs

2 о. са с X X сс 3 X (П

Тип танка х -о X со о X хе о 5 =

1=0 <и стз X ю «3 X «3 X X S3 о 2 х х <и “1

х « * « Ч X S S 4 Ч СП [ еЗ х X 3 3* CQ х О о 0Q С

Англия Марка „А“ (Тейлор С) . . 0,528 — 6Д 2,6 । 2,7 14

„ „Виккерс* 1924 г. . — - 5 2,8 1 12- 13

.. „5“ 17 г. (Рикардо) „ VIIIй i Франция 0,830 - 8 3,5 j 2,6 । i 28,5 37

Марка „Рено* 0,4 5 4,1 1,75 2,14 Op. 6,7 пул. 6,5

„ „Рено Кегрес* . . „ „Шаниет“(колесно- - - - • - -

1усеничный) . . . „ „У“ со звездой 1 0,0 Кол. 3,6 гус. 2,85 1,8 I I,8 3,3 i 1

(самка и самец). . „ „С 2“ Сен-Шамон ‘ 0,9 10 4,1 : 2,6 ! 32 1 I 32

модель 1924 г. . . Италия 10 ' 3 1 4 1 60—68

Марка „3000“ СССР 4,18 3,7 — 0 0 a

Марка „Рено“ (русский) . 0,4 5 4,1 1,75 1 2,25 V

Броневые войска

43

в Красной армии и в армиях других государств

Проходимость 1 рвов В М I юление вер- 1 ьных препя'1- I [ в м Мотор Максимальная скорость в км Радиус действий в км Вооружение Команда Где состоит на вооружении

si Е S s 09 CJ

2,45 3 1 1 Тейлор 2могора по 45л.с. Рикард. 150 л с до 13 до 30 до 7,2 8 до 6-д° ч. 65 8 ч. ’70“] Гочкис 4 пул. 1 ор. 57-.w.u 4 пул. 1 ор. । 57-деи 5 пул. 2 ор. 57-л/.и 6 пул. 5 ч. 5 „ 9 . Снимается с вооружения в Англии. Вводится на вооружение в Англии. Англия. Вводится на вооружение в Англии.

1,8 о, 7 ! Рено до 8 ч. 1 пул. 2 „ Франция, Польша,

4,3 4,5 ; 1 i 1 Зэ л. с.1 - 115 л. с. | I Рикард.! 150 л. с. 2 мотор.1 по 200 л. с. до 16 на гус. 5,2 на кол. 20 до 7 до 8 до | до i до 1 40 ч. "so" 5 ч. То- или ; з~*-мм ор. 1 пул. 2 ор. j 57 -мм । 4 пул. I 6 пул. ! 1 гауб. 155-.W.W или 75-лсм 1 ор. 8 „ Ю „ Румыния, Финляндия, Латвия Экспериментальный. Частично продается в Финляндии. Снимается с во-оружения во Франции, состоит в Латвии. Вводится на во-оружение во Франции,заменяя марку „У“ со звездой.

— 16 i -- 2 пул. 2 „ Италия, Япония.

1,8 i • 0,7 i | Фиат 35,5 л с До 8 м до ч. 40 1 1 ор. 37-л/л/ и 1 пул. 2 „ Союз ССР.

_ _ . — -

Состав Тип ы броне п о е з Д о в

i ' 1

Легким | Тяжелый j Особою назначения |

Бропепаровоз 1 1 I 1

Бронеплощадки 2 2 1

Контрольные площадкн ! 1 3 3

База: жилые, хозяйственные и грузовые । i

вагоны до 30 до 10 ДО 0

152-л/к (203-льи или

Вооружение бронеплощадки 76-лтлт пушки, 107-леи пушки, 254-л/л/) орудия, пуле-

! 1 пулеметы пулеметы меты

re

Примечания: 1. Контрольная плошадка—платформа с материалом для

починки пуш - BMecie с тем служит для того, чтобы при неисправностях пути и при наличии необнаруженных фугасов не под-uepiaib собственно броневою часть катастрофе; контрольные площадки располагаются: 2 —в голове, 1-в хвосте бронепоезда. 2. Бронепоезда при бла!оприятных условиях соединяются для совместных дей-ствий по 3 2 легких и 1 тяжелым).

I, назнач., организация и вооруж. основн. род. войск

Воздушные силы

45

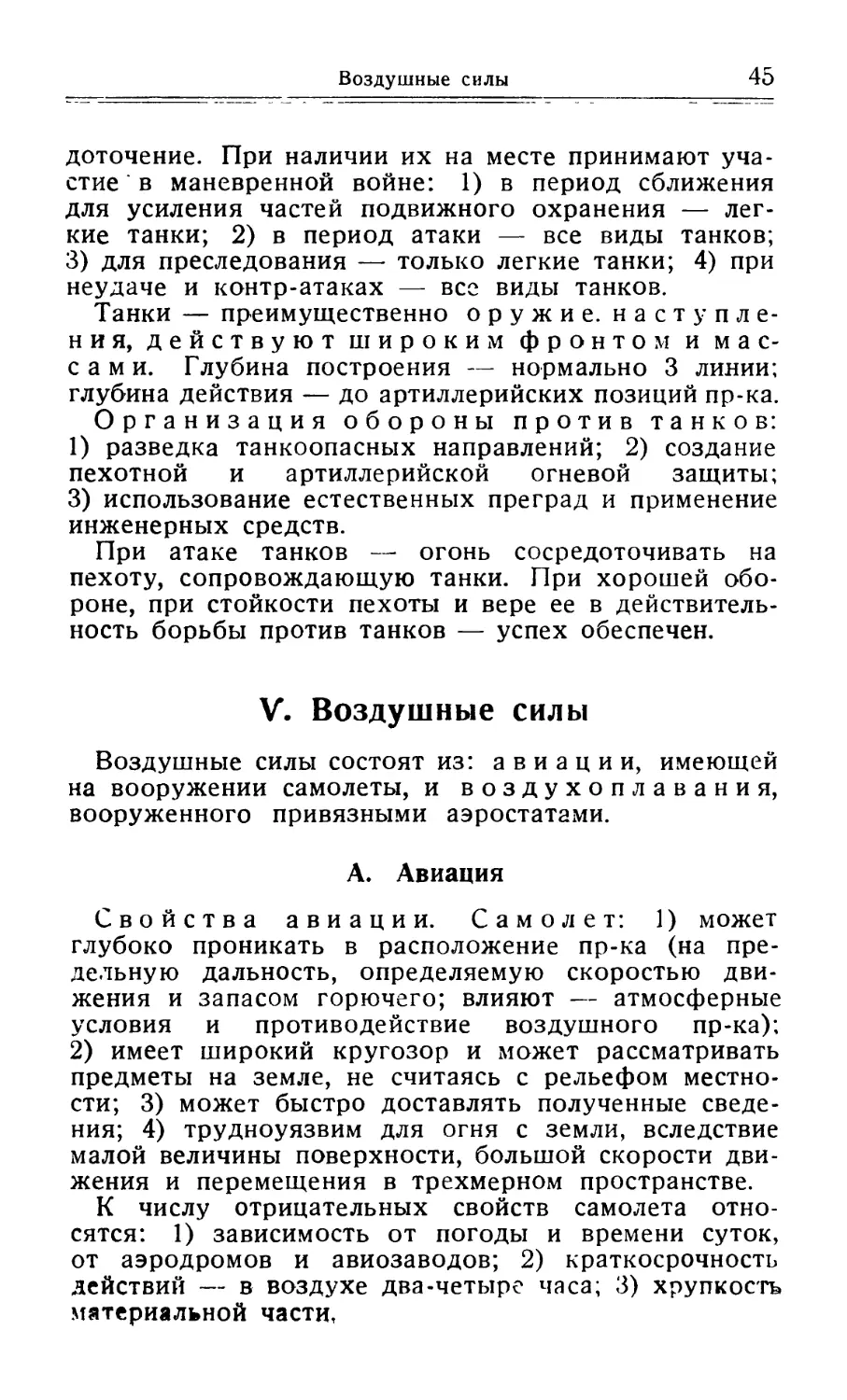

доточение. При наличии их на месте принимают участие в маневренной войне: 1) в период сближения для усиления частей подвижного охранения — легкие танки; 2) в период атаки — все виды танков;

3) для преследования — только легкие танки; 4) при неудаче и контр-атаках — все виды танков.

Танки — преимущественно оружие, наступления, действуют широким фронтом и массами. Глубина построения — нормально 3 линии; глубина действия — до артиллерийских позиций пр-ка.

Организация обороны против танков: 1) разведка танкоопасных направлений; 2) создание пехотной и артиллерийской огневой защиты; 3) использование естественных преград и применение инженерных средств.

При атаке танков — огонь сосредоточивать на пехоту, сопровождающую танки. При хорошей обороне, при стойкости пехоты и вере ее в действительность борьбы против танков — успех обеспечен.

V. Воздушные силы

Воздушные силы состоят из: авиации, имеющей на вооружении самолеты, и воздухоплавания, вооруженного привязными аэростатами.

А. Авиация

Свойства авиации. Самолет: 1) может глубоко проникать в расположение пр-ка (на предельную дальность, определяемую скоростью движения и запасом горючего; влияют — атмосферные условия и противодействие воздушного пр-ка); 2) имеет широкий кругозор и может рассматривать предметы на земле, не считаясь с рельефом местности; 3) может быстро доставлять полученные сведения; 4) трудноуязвим для огня с земли, вследствие малой величины поверхности, большой скорости движения и перемещения в трехмерном пространстве.

К числу отрицательных свойств самолета относятся: 1) зависимость от погоды и времени суток, от аэродромов и авиозаводов; 2) краткосрочность действий — в воздухе два-четыре часа; 3) хрупкость материальной части,

46 Свойства, назнач., организация и вооруж. основн. род. войск

Назначение и задачи. В зависимости от положительных свойств авиации боевая ее деятельность в рамках операции земных войск состоит из:

1)воздушной разведки и наблюдения; авиация может выявить группировку и движение войск, тылов пр-ка и производимые им инженерные работы, но не может определить состояние войск пр-ка и намерений его командования, поскольку последние не выявятся сами в группировке и передвижениях войск и тылов и в производимых пр-ком работах;

2) выполнения задач по связи в тех случаях, когда другие средства отказывают в действии; особенно ценно применение авиации для связи через голову пр-ка;

3) боевых действий против земного пр-ка: авиация может поражать пр-ка на земле снарядами фугасного, зажигательного, осколочного и химического действия, а также пулеметным огнем; при нападении на тылы пр-ка авиация действует как днем, так и ночью со средних и больших высот; при нападении на войска — с малой высоты и преимущественно днем; для действия против земного пр-ка необходимо применение самолетов группами; действия авиации против земного пр-ка сравнительно слабы и скоротечны, но внезапны, при чем авиация во всех случаях, вступая в бой с земным пр-ком, сохраняет инициативу в своих руках;

4) авиация может явиться ценным средством в руках командования для восстановления положения на земле, ибо летный состав авиации в полете не воспринимает звуковых и психических впечатлений земного боя, а вне полетов находится вдали от боевых линий на аэродромах и потому сохраняет свою боеспособность и в тех случаях, когда земные войска терпят неуспех, переутомлены и теряют устойчивость;

5) особые случаи применения авиации: а) для нужд артиллерии — целеуказание, корректирование и наблюдение за результатами стрельбы; б) при борьбе за укрепленные полос ы— наблюдение за полем боя; в обоих этих случаях связь с землей поддерживается посредством радио И оптических средств,

Воздушные силы

47

Воздушная обстановка. На боевую работу авиации, кроме общих для всех родов войск элементов обстановки, влияют следующие факторы, в совокупности составляющие воздушную обстановку: 1) атмосферные и климатические условия; 2) свойства земной поверхности в аэродромном отношении; 3) противодействие земного и воздушного пр-ка.

Противодействие земного пр-ка выражается в:

1) стрельбе специальных противосамолетных (зенитных) орудий, способных поражать самолеты на любой высоте; зенитный обстрел затрудняет действия авиации, но не делает их невозможными;

2) ружейно-пулеметном огне, действительном до 1 200 .к; снижение ниже производится обычно лишь для атаки земных войск, или наблюдения за полем боя.

Авиация несет боевую службу в условиях противодействия ей воздушного пр-ка, от которого земные войска бессильны защитить ее полностью; поэтому, при выполнении возлагаемых на авиацию задач, она вынуждена вести борьбу с авиацией пр-ка; средствами этой борьбы являются нападения на самолеты пр-ка в воздухе — воздушный бой — и на аэродромах; цель этой борьбы — подавление воздушного пр-ка и обеспечение себе свободы действий. Характер воздушной борьбы определяется качественным и количественным соотношением воздушных сил сторон и плотностью авиации на фронте. В условиях преобладания воздушных сил пр-ка производство полетов более слабой авиацией не исключается, но требует выбора для полетов моментов благоприятной тактической обстановки в воздухе, большего расхода сил и связано с большими потерями.

Классификация самолетов. Многообразность боевого применения авиации определяет специализацию как материальной части, так и личного состава авиации, которая разделяется на 4 основные вида: 1) разведывательную, включая корректирование артиллерийской стрельбы и связь; 2) бомбардировочную — для действий против земного пр-ка с больших и средних высот; 3) боевиков — для действий против земного пр-ка с малых высот; 4) истребительную, предназначенную специально для борьбы с воздушным пр-ком путем воздушного боя.

48 Свойства, назнач., организация и вооруж. основн. род. войск

Выполнение боевых заданий ночью требует дополнительной специализации авиочастей.

К действиям против земного пр-ка, в случаях крайней необходимости и когда того требует оперативная обстановка, с риском понести большие потери могут привлекаться все самолеты армейской авиации; применение корпусных авиоотрядов для действий против земного пр-ка следует безусловно воспрещать.

Все роды авиации, кроме истребителей, не ищут воздушного боя и вступают в него лишь тогда, когда вынуждаются к этому при выполнении своих прямых задач.

Истребительная авиация: 1) обеспечивает боевую работу прочих родов авиации, и 2) нападает на самолеты пр-ка как в его, так и в нашем расположении; при этом истребительная авиация опирается в своей работе на широко развернутую систему постов воздушного наблюдения и на содействие зенитной артиллерии, своим огнем облегчающей истребителям отыскание самолетов пр-ка (по разрывам).

Боевая работа в воздухе быстро изнашивает летчиков и материальную часть авиации, поэтому каждая авиационная часть способна к выполнению лишь определенной полетной работы как в течение суток, так и в течение более длительных периодов (неделя, месяц).

Различают обыкновенную, усиленную и напряженную работу авиации. Обыкновенная работа может продолжаться неопределенно долго, усиленная и напряженная работа требует отдыха, при чем последняя не должна продолжаться более 1—2 недель подряд.

Средними нормами можно считать:

Обыкновенная работа летом . 20, зимой 10 полетов в месяц

Усиленная „ „ . 30 15

Напряженная „ „ . 20—25 „ 10 — 15 „ в неделю

Средние дневные нормы:

Для разведчиков—1 полет продолжительностью до 4 часов, „ истребителей—2 полета продолжительностью каждый 1'/2—2 часа;

/1 длительн. полет продолжительн. до 4 час , (2 коротких полета продолжит, кажд. l’/f—2 ч.

бомбардировщиков

В каждый данный момент не следует рассчитывать на вылет более 2/з наличных исправных самолетов.

Воздушные силы

49

Авиация разделяется на войсковую и оперативную. Войсковая — придается корпусам в количестве одного отряда, вооруженного разведывательными самолетами, и предназначается для несения ближней разведки, связи и корректирования огня корпусной артиллерии. Оперативная авиация состоит из всех родов авиации; тактической единицей в ней является эскадрилья, в составе нескольких отрядов; она придается армиям и фронтам, а равно входит и в состав резерва главного командования. Оперативная (армейская) авиация взаимодействует с войсками корпуса; в некоторых случаях части ее могут временно придаваться корпусам.

Боевые свойства некоторых типичных видов самолетов, состоящих ныне на вооружении, указаны в таблице на стр. 50 — 51.

Авиационные бомбы.

1. Фугасные — применяемые, главным образом, для разрушения сооружений; вес этих бомб от 4 до 1.950 кг; взрывчатого вещества 50—60% общего веса бомбы.

2. Осколочные — применяемые для поражения живых целей; вес их обыкновенно не превышает 80 кг.

3. Зажигательные; назначение их — зажечь объект нападения; делятся на две категории: а) бомбы с горючими жидкостями, развивающие при взрыве большое пламя и небольшую температуру, и б) термитные, развивающие небольшое пламя и очень высокую температуру.

4. Химические — действующие на живые цели силой О. В., заражающих продукты питания и действующих на металлические части машин и оружия.

В империалистическую и гражданскую войну хим-бомбы авиацией не применялись, так как авиация и военная химия тогда лишь нарождались; теперь же, вследствие быстрого развития техники воздушного флота и химдела, вопрос о применении авиацией химбомб не вызывает сомнений, — в этом убеждают опыты, производящиеся в Америке и других буржуазных государствах.

Опознавательные знаки и признаки самолетов.

Каждый самолет имеет знаки того государства, которому он принадлежит; эти знаки располагаются

4

50 Свойства, назнач., организация и вооруж. основы, род. войск

Боевые свойства некоторых

Тип самолета Мотор Класс самолета Скорость

Максимал.

У земли На высоте 3000 м

Фоккер Д-Х1 Спад Испано -Сюиза 300 л. с. Лоррен 450л. с. Истребитель 230 216 205 213

Девуатин Д-1 Испано - Сюиза 300 л. с. * 245 230

Бердмор Ю. В. XXVI Рольс - Ройс 360 л. с. 225 210

Потез 15 Лоррен 450 л. с. Разведчик ближний 190 180

Юнкере 21 Б. М. В. 185 л. с. * 200 185

Бреге 19 Лоррен 450 л. с. Разведчик дальний (легкий бомбардировщик) 210 200

Хавелэнд (Р. I) ДН9 Либерти 400 л. с. * 185 170

Фоккер С., IV Фарман .Голиаф* Либерти 400 л. с. 2 Лоррена по 450 л. с. Разведчик дальний Бомбардировщик тяжелый 195 165 180 160

Примечание. Практический потолок,—высота, достигаемая 1

Воздушные силы

51

типичных самолетов

в лгл/час. X » о 5* * X к

« ® * s о «ф *: хоо с х . ООО * х 3 (О EJ И Практическ потолок в > । Запас горк го в часах Число мес; Вес бомб в Подъем на 3000 м в mi Вооружение (пулеметы) Где состоит на вооружении

175 5 00 2,5 1 И 2 неподвижных. Голландии

200 7000 8500 2,5 2,25 1 1 — 7 7 вперед 4 неподвижных, вперед 2 неподвижных, вперед С 2 неподвижных, Польша, Франция Франция

180 150 175 6000 4500 5000 6500 3,5 з,о з,о 4,0 о 2 400 15 21 17 13 1 вперед | 1 подвижный, 1 на турели | 2 неподвижных, 1 вперед | 2 подвижных, 1 на турели f 2 неподвижных, 1 вперед 1 1 подвижный, ’ на турели ( 2 неподвижных, 1 вперед ] 2 подвижных, 1 на турели ( 1 неподвижный, Англия, Латвия Польша, Франция Польша, Франция

130 140 135 5000 5000 5000 4,5 5,5 6,0 2 2 4 250 125 600 17 20 25 1 вперед 1 2 подвижных, 1 на турели [ 2 неподвижных, 1 вперед 1 2 подвижных, 1 на турели 5 подвижных, вперед, назад, на турели и под хвост. Англия Голландия Франция

истребителями в 40 минут, прочими классами 60 минут.

4*

52 Свойства, назнач., организация и вооруж. основн. род. войск

обычно на крыльях — снизу и вверху, на фюзеляже— сбоку и на хвосте; такие знаки невооруженным глазом выше 600 м различимы с трудом, биноклем (полевым) они различимы до 1.500 м. Знаки — см. приложение 1-е.

Для боевых целей, кроме установления типа самолета и принадлежности его к данному государству, необходимо определить его систему, по которой можно узнать его скорость, радиус его действия, сколько он берет бомб, в составе какой части он работает и т. д.,— все эти сведения необходимы для командования.

В различных положениях самолета в силуэте его выявляются те характерные черты, которые и являются признаками, по которым лучше всего опознаются самолеты, они суть следующие (см. приложение 2-е):

1. Число несущих поверхностей. Современные боевые самолеты могут иметь: одну несущую поверхность — моноплан (рис. 1 и 2), две — биплан (рис. 3), три — триплан (рис. 4).

2. Число моторов. Большинство современных военных самолетов имеет один мотор (рис. 1, 2 и 3). Бомбардировочные самолеты или самолеты специального назначения могут иметь два или более мотора (рис. 5 и 6).

3. Вертикальное «V» (Be — форма буквы латинского алфавита). У самолетов, имеющих вертикальное «V», концы крыльев приподняты несколько кверху (рис. 7).

4. Число и форма стоек. Если смотреть на самолет сбоку, то стойки представляются в форме V-образной стойки (рис. 8), N-образной (рис. 9), в форме числа II (рис. 10); кроме того, встречаются стойки уширенной формы (рис. 11), заключенные в обтекатель для воздуха. По своему положению стойки могут быть вертикальные и наклонные.

5. Форма элеронов. Элероны могут не выделяться из общих очертаний крыла, но бывают такие, концы которых выступают.

6. Соотношение величины крыльев. Верхние и нижние примерно равны друг другу (рис. 3). Верхнее крыло такой же ширины, но длиннее нижнего (рис. 13). Нижнее крыло значительно меньше.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(к стр. 52)

Англия

Румыния

Эстония

Опознавательные знаки самолетов

На несущих На рулях поверхностях поворота

СССР

Польша

Франция

Япония

Латвия

©и о

Литва

Юго-Славия

Чехо-Словакия

Финляндия

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(к стр. 52)

Опознавательные признаки самолетов.

1—моноплан; 2—моноплан; 3—биплан; 4—триплан; 5—двухмоторный самолет; 6—многомоторный самолет; 7—самолет вертикальный „Vе; 8—V-образная стойка; 9—N-образная ст Йка; 10—стойка формы числа .11“; 11—широкая стойка (в обтекателе); 12—самолет с горизонтальным „Vе; 13—нижнее крыло короче верхнего; 14—хвостовое оперение закругленной формы; 15—хвостовое оперение четырехугольной формы; 16—хвостовое оперение трехугольной формы; 17—коробчатое хвостовое оперение; 18—самолет с двумя фюзеляжами; 19—гидросамолет с двумя поплавками; 20—гидросамолет—летающая лодка.

Воздушные силы

53

7. Хвостовое оперение. Хвостовое оперение встречается закругленной формы (рис. 14), четырехугольной формы (рис. 15), треугольной формы (рис. 16) и коробчато-образной (рис. 17).

8. Особые характерные признаки. К ним можно отнести те признаки, которые являются характерными для данного самолета, напр., 2 фюзеляжа (рис. 18).

9. Характерные особенности морских самолетов. Морские самолеты (гидро-самолеты) бывают на поплавках (рис. 19) и типа летающей лодки (рис. 20).

При наблюдении за самолетом необходимо обратить внимание на те характерные черты, которые могут быть обнаружены при данном положении самолета, а именно:

1. При приближении самолета или удалении от наблюдателя надо обратить внимание на:

1 | 2 | 3 4 5 6

Число не- 1 Число сущих по- ' моторов верхностей j Вертикальное V 1 Число 1 Соотноше- Хвостовое и форму ние величин оперение стоек J крыльев

2. Самолет проходит над головой наблюдателя -обратить внимание на:

1 । 2 3 | 4

Горизонтальное I Форму крыльев Форму эле- ; Хвостовое V ронов оперение

3. Самолет проходит вправо или влево от наблюдателя, — обратить внимание на:

1 ; 2 I з

Число несущих Вынос верхней по- Хвостовое оперение поверхностей I верхности(или нижней)

Б. Воздухоплавание

Привязные аэростаты представляют собою высокую неподвижную наблюдательную вышку. Основными преимуществами аэростата являются: его

54* Свойства, назнач., организация и вооруж. основн. род. войск

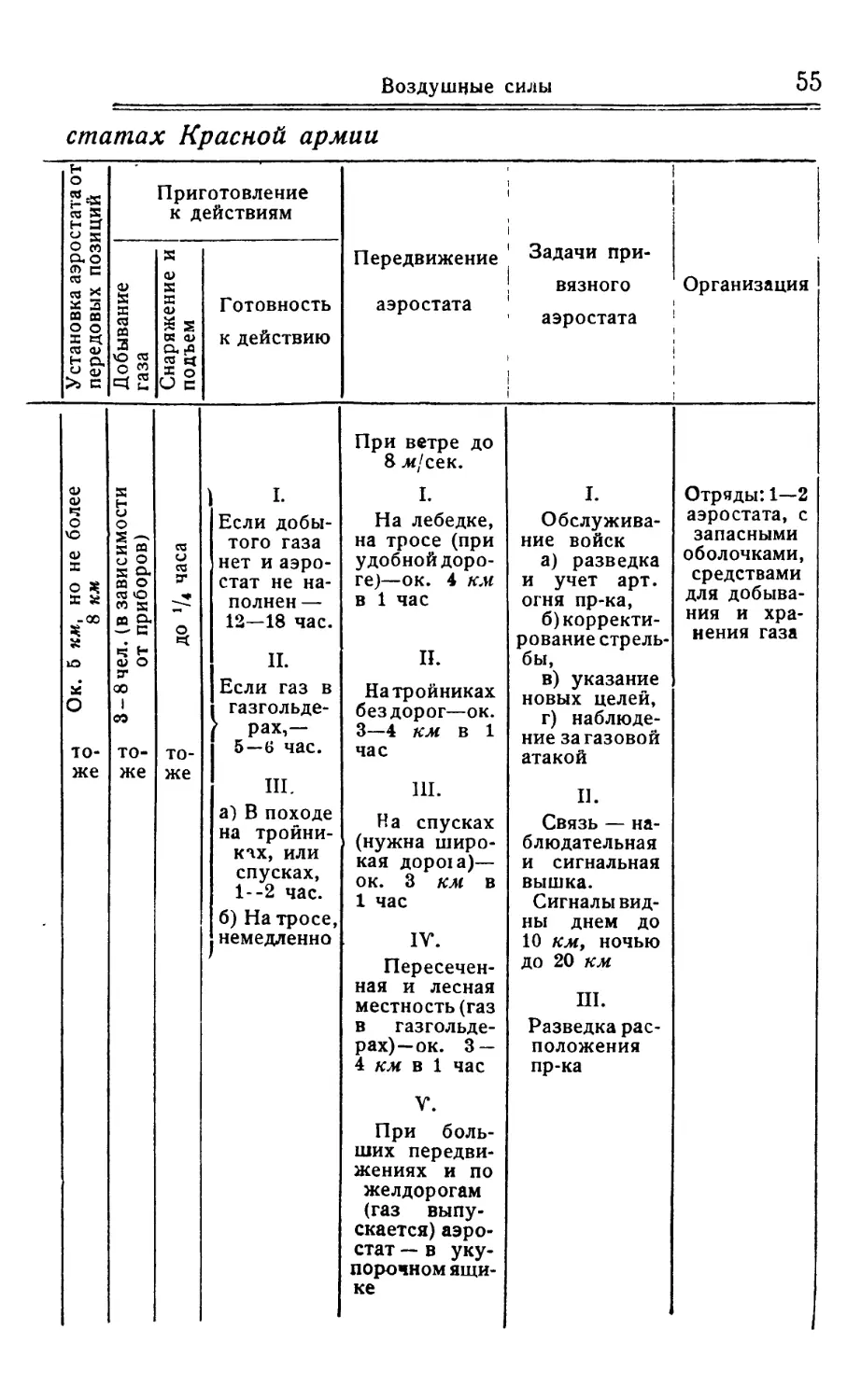

Данные о привязных аэро

Высота подъема [ Подъемная сила Устойчи- вость Поле зрения Районн. действий. Видимость

Рабочая м Максимальная м

Како . . . I 800—1000 до 1300 2 человека до 1300 м, 3—4 чел. до 600 м Хорошая, пользование приборами удобно Круговой обзор Разрыв легких снаря-рядов до 10 км, гаубичных до 12 км, тяжелых до \Ькм, блески и дымки выстрелов до 12-16 км

Нарсеваль 600—800 1 до 1000 2 чел. Слабый и средний ветер— удовлетворительная, сильный и порывистый—плохая (раскачивание корзины) Рулевой мешок временами заслоняет цель Окопыпр-ка до 12 км, движение крупных сил пр-ка до 12—15 км, жел.-дор. движение ДО 25—30 км

Воздушные силы

55

статах Красной армии

Установка аэростата от передовых позиций Добывание 1 газа Снаряжение и | х □ подъем отовление ействиям Готовность к действию Передвижение аэростата 1 ' Задачи привязного аэростата Организация

« а Ок. б км, но не более п> ? 8 км и 3-8чел. (в зависимости л> ? от приборов) «3 о н то- же I. Если добытого газа нет и аэростат не наполнен— 12—18 час. II. Если газ в газгольде-> рах,— 5—6 час. III. а) В походе на тройни-кчх, или спусках, 1--2 час. б) На тросе, немедленно При ветре до 8 л«/сек. I. На лебедке, на тросе (при удобнойдороге)—ок. 4 км в 1 час П. Натройниках без дорог—ок. 3—4 км в 1 час 111. На спусках (нужна широкая дорша)— ок. 3 км в 1 час IV. Пересеченная и лесная местность (газ в газгольдерах)—ок. 3 — 4 км в 1 час V. При больших передвижениях и по желдорогам (газ выпускается) аэростат — в укупорочном ящике I. Обслуживание войск а) разведка и учет арт. огня пр-ка, б)корректирование стрельбы, в) указание новых целей, г) наблюдение за газовой атакой 11. Связь — наблюдательная и сигнальная вышка. Сигналы видны днем до 10 км, ночью до 20 км III. Разведка расположения пр-ка Отряды: 1—2 аэростата, с запасными оболочками, средствами для добывания и хранения газа

Свойства, назнач., (Цианизация и вооруж. основн. род. войск

Виды инженерных войск

VI. Инженерные и

)

Организация

I. Саперные войска

1. Отдельная саперная рота стр. дивизии или корпуса в составе 4 взводов по 4 отделения в каждом.

2. Отдельный саперный

эскадрон кав. дивизии.

Инженерные и технические войска

57

технические войска

Приблизительное количество главнейших технических средств

Назначение

В одной саперной роте вместе с дивизионным инженерным парком:

600 саперных лопат,

400 легких и тяжелых топоров,

200 легк. и тяж. киркомотыг,

20 поперечных пил,

20 ломов,

230 ножниц.

12000 кг колюч, проволоки, 900 кг взрывчатых веществ, 400 поплавков Полянского.

В отдельном саперном эскадроне:

60 саперных лопат,

40 легк. и тяж. топоров,

15 легк. и тяж. киркомотыг,

6 поперечных пил,

4 лома,

15 ножниц,

200 кг взрывчатых веществ.

1. Устройство сложных оборонительных построек.

2. Руководство войсками по укреплению оборонительных позиций.

3. Маскировочные работы.

4. Восстановление, постройка вновь и разрушение дорог.

5. Восстановление, устройство вновь и разрушение мостов.

6. Устройство и содержание переправ.

7. Подрывные работы.

8. Минные работы.

9. Заготовка материалов для оборонительных работ.

То же.

В кавалерийском полку:

30 саперных лопат, 200—300 малых лопат, 50—80 малых топоров, 100 кг взрывчатых веществ.

58 Свойства, назнач., ор1анизация и вооруж. основн. род. войск

Виды инженерных войск Организация

II. Понтонные войска 1. Понтонные батальоны двухротного и трехротного состава. 2. Моторно-понтонные отряды.

1 III. Железнодорожные войска 1 Железнодорожные полки четырехбатальонного состава, по 3 роты каждый; кроме того, при каждом полку рота баз и мастерских. I i i i

IV. Автомобильные войска 1 1. Автогрузовые отряды. ! 2. Отдельные автоотряды : в составе неск. взводов (легк.,1 грузовые, мотоциклетные). 3. Санитарные автоотряды.; 4. Отдельные автомобили, мотоциклы и самокаты. 1

Инженерные и 1ехнические войска

59

Продолжение

Приблизительное количество главнейших технических средств

Назначение

12 средних и 44 носовых полупонтона (28 обыкновенных понтонов), перевозимых 1 вместе с другим материалом на 112 повозках.

I

Понтоны с моторными дви-। гателями.

1. Устройство и содержание переправ.

2. Устройство понтонных мостов.

3. Переправа десантов на ' реках. I

1. Буксировка судов с гру-1 зами и людьми (мото-понтон-! ные отряды L

2. Перевозка войск и грузов на мото-понтонах.

3. Содержание переправ.

Эксплоатационный батальон может обслуживать 90 км с тремя жел.-дор. станциями.

Строительный батальон с придачей плотничьего б-на и 400 рабочих восстанавливает до 20 км пути в сутки, при । условии восстановления лишь ! небольших мостов.

।

1. Восстановление и обслуживание головных участков железных дорог широкой колеи.

2. Устройство и обслуживание полевых железных дорог паровой и конной тяги.

3. Устройство и обслуживание жел.-дор. веток военного значения.

4. Эвакуация жел. дорог.

5. Разрушение железных дорог.

1 Грузовые машины с об-1 1. Перевозка войск и воен-

। служивающим автотранспор- ных грузов.

I том. | 2. Поддержание связи.

j Легковые, грузовые и мо-1

; тоциклетнЪге автосредства.

60 Свойства, назнач,, организация и вооруж. основн. род. войск

Виды инженерных войск Организация

V. Электротехнические войска Электрические роты и батальоны.

VI. Маскировочные войска Отдельные маскировочные роты в составе 4 взводов.

VII. Войска химические Отдельные химические роты.

VIII. Войска связи

1. Полки связи.

2. Отдельные б-ны связи.

3. Радио-полки.

4. Отдельн р адио-бат.

Инженерные и технические войска

Продолжение

Приблизительное количество главнейших технических средств Назначение

Прожектора. Электротехнические станции. 1. Освещение воздушного пространства и местности. 2. Связь и сигнализация. 3. Освещение штабов, минных работ, госпиталей и т. п.

1. Руководство сложными маскировочными работами на важнейш. сооруж. и пунктах. 2. Производство сложных маскировочных работ с применением технических средств маскировки.

1 I 1 1 । i 1. Уничтожение или ослабление живой силы пр-ка и его боеспособности путем создания отравленных районов — газобаллонные атаки, атаки волнами ядовитых дымов, обстрел химич. минами. 2. Маскирование действий своих войск — дым. 3. Производство огнеметных атак. 4. Служба химического наблюдения, разведки. 5. Производство метеорологических разведок.

Установление связи между штабами.

62 Свойства, назнач., организация и вооруж. основн. род. войск

широкий кругозор, возможная непрерывность наблюдений с него и непрерывная (телефонная) связь с землей; основным недостатком — полная демаскиро-ванность поднятого аэростата и уязвимость его для атак самолетов пр-ка.

Аэростат может быть использован: 1) для обслуживания артиллерии (целеуказание, корректирование стрельбы и наблюдение за нею) и 2) для наблюдения за полем боя и ближним тылом пр-ка.

Величина обзора с аэростата определится высотой подъема, рельефом местности, освещением и состоянием атмосферы. При очень сильном ветре подъем аэоостата невозможен.

Работа аэростата обеспечивается непосредственно с земли огнем пулеметов и зенитной артиллерии, а также и действиями армейской истребительной авиации.

VII. Основы организации1 крупных войсковых соединений

1. Постоянные соединения — отдельные бригады, дивизии, корпуса. Без крайней необходимости нарушать организацию постоянных соединений не следует.

Для выполнения особых боевых задач . можно их усиливать придачей им специальных частей — артиллерийских, броневых, химических, воздушных, инженерных и технических.

2. Временные войсковые соединени я— отряды и группы. Временные соединения образуются во время военных действий для выполнения особых боевых задач.

При организации их необходимо соблюдать, чтобы: а) силы и средства соответствовали задаче и цели их действий, б) они были удобоуправляемы и самостоятельны, в) были обеспечены соответственным аппаратом управления — штаб, политаппарат и средства связи.

В военное время отдельные дивизии и корпуса сводятся в армии, а эти последние образуют фронты; сила и состав тех и других зависят от обстановки и тех задач, которые на них возложены.

См. чертежи 10—48.

КОМАНДОВАНИЕ

Черт. 10. Схема организации стрелкового корпуса Красной армии.

КОМАНДОВАНИЕ

Черт. 11. Схема организации С!релковой дивизии Красной армии.

КОМАНДОВАНИЕ

ОРГДНИЭАи ОТДЕЛЕН

Черт. 12. Схема организации стрелковой дивизии польской армии.

Черт. 13. Схема организации дивизии румынской армии.

КОМАНДОВАНИЕ

Черт. 14. Схема организации кавалерийского корпуса Красной армии.

Черт. 15. Схема организации кавалерийской дивизии Красной армии.

5*

Черт, 16. Схема организации отдельной кавалерийской бригады Красной армии

КОМАНДОВАНИЕ

Черт. 17. Схема организации кавалерийской дивизии польской армии (имеются отдельные бригады трехполкового состава).

КОМАНДОВАНИЕ

НАЧ. ШТАБА

ТЕЛЕГРАФНО-ТЕЛ ЕФОН КОМАНДА

АВИО-ЗВЁНО

РАДИО СТАНЦИЯ

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ

АВТОПУЛЕМЕТНЫЙ

САМОКАТНЫЙ

БАТАРЕИ

ПОЛКИ

БРИГАДЫ

а ИНТЕНДАНТСКАЯ ^ЧАСТЬ

САПЕРНЫЙ ЭСКАДРОН

КОИ. APT. ДИВИЗИОН

Черт. 18. Схема организации кавалерийской дивизии румынской армии.

ГЛАВА II

УПРАВЛЕНИЕ ВОЙСКАМИ

I. Основы управления и руководства действиями войск

1. Правил, верных на все случаи, на войне нет. Нужно основываться на точном учете целей действий и постоянно меняющейся обстановки.

2. От командира требуется: а) знание и понимание военного дела; б) здравый смысл и умение правильно и тщательно рассчитывать свои действия; в) готовность рисковать при необходимости; г) умение твердо и методически управлять и разумно использовать имеющиеся в его руках силы и средства для упорного выполнения поставленной цели; д) решительность, сила воли и готовность нести ответственность за принятые решения и их выполнение; е) самодеятельность, инициатива и самостоятельность в пределах поставленной цели и задачи; ж) точное и своевременное выполнение приказов; з) наблюдать за исполнением приказов, добиваясь их исполнения всей силой власти; и) поддерживать в подчиненных веру в успех, бодрость и самодеятельность; к) оказывать подчиненным доверие, учитывая особенности каждого; л) ошибки и неудачи карать лишь тогда, когда они являются результатом нерадивости, нарушения дисциплины и проявления злой воли; м) удачное выполнение задач, мужество, самодеятельность отмечать и поощрять; н) при неудаче, явившейся следствием неизбежных на войне случайностей, поддержать подчиненного; о) всегда знать, где находятся его войска и что они делают.

3. Войскам ставить, как правило, посильные задачи, не требуя явно невыполнимого по расчетам времени и места.

4. Нельзя быть сильным на всех направлениях, — нужно уметь надлежаще группировать силы и сред

72

Управление войсками

ства и уметь маневрировать ими. Нужно быть сильным на решающем направлении.

5. При неудачах, сохраняя спокойствие и поддерживая боеспособность и твердость войск, уметь принимать продуманные решения, жертвуя менее важным, с целью вывода войск из трудного положения и восстановления свободы действия.

6. В случае перерыва связи или убыли к-ра и потери общего командования, старший из к-ров соединений, действующих на одном участке, вступает в общее командование. В приказах обязательно указывать двух заместителей: 1-й заместитель — нач-к штаба, 2-й — старший из войсковых к-ров.

II. Работа командира и штаба

А. Командир

Командир должен принять решение, передать его войскам в виде приказа и следить за его выполнением.

Каждый к-p ответственен за руководство боевыми действиями войск.

Для выработки решения точных правил нет; нужно:

1) понять свою задачу, т.-е. уяснить, какое значение она имеет в общем ходе событий (цель задачи), и каких результатов ожидает старший нач-к от его действий;

2) отдать себе ясный отчет, в какой связи находится задача с действиями соседей, чем можно и нужно помочь им и чем могут помочь они;

3) изучить и оценить обстановку: а) силы свои и пр-ка: число, качество, технические средства, состояние снабжения, б) время, которым располагаешь, в) условия местности и погоды, время дня, года.

На войне «обстановка повелевает», к-ры всех степеней обязаны принимать все меры к получению нужных им сведений, добывая их всеми способами (карты, планы, описания районов, данные разведки).

При оценке обстановки: точно произвести расчет — определить, чего ждать от сил пр-ка и от своих; насколько и как пр-к может помешать выполнению задачи; какие усилия могут дать свои войска; погода, местность, время суток, года мешают или помогают; сколько, каких сил и средств и сколько

Работа командира и штаба

73

времени надо дать для выполнения задачи. Расчет делать насколько возможно вперед. Тщательно отделять точные данные от предположений и сведений непроверенных

При выработке решения: 1)не искать самого лучшего решения, — это ведет к колебаниям, нерешительности и часто к бездействию; 2) искать такого способа действий, который давал бы возможность делагв то, что нам выгодно, и не позволял бы пр-ку действовать во вред нам.

Способы для этого: 1) внезапность — дает преимущество во времени, готовности к бою, моральной и материальной; 2) наступательный образ действий — влияет на волю врага, сковывает и лишает его свободы действий; 3) быстрота и решительность действий — не дает пр-ку возможности использовать все средства (главным образом, техники); 4) сосредоточение доступных сил на выбранном для удара участке и мощный удар.

Изучение задачи и обстановки должно установить основную идею операции: решение нач-ка— «чего я хочу», и вылиться в план действий (операции), устанавливающий: 1) способ исполнения принятого решения, 2) распределение частных задач между подчиненными, 3) распределение сил и средств для выполнения частных задач (расчет стрелковых частей, артиллерии и технических средств), 4) точную формулировку задач, 5) организацию взаимодействия родов войск, главным образом, пехоты и артиллерии, 6) организацию управления (место штаба и командного пункта) и связи, 7) организацию разведки (дополнительной) — войсковой, конной и воздушной, 8) меры воздушной и химической обороны, 9) указания службам по работе тыла и обеспечению операции и войск всем необходимым.

Б. Штаб

Штаб — орган командования по осуществлению упоавления войсками.

Основная задач а—подготовка и всестороннее обеспечение предстоящей операции, а именно: 1) организация непрерывного получения сведений о текущей обстановке, предусматривающая своевременность, необходимую полноту и достоверность поступающих

74

Управление войсками

Общие обязан

При завязке боя В ходе боя

1. Своевременно вскрыть действительное положение пр-ка.

2. Быстро передавать распоряжения к-ра войскам.

3. Подготовить тыл развертываемых войск.

Скоротечность этого периода требует от штаба большой быстроты и отчетливости в работе, что достигается тренировкой личного состава и слаженностью работы всего штаба.

1. Обеспечение непрерывности управления.

2. Внимательное наблюде-дение за ходом боя (операции): за действиями своих частей и пр-ка, за изменением обстановки в целом, и своевременное (немедленное) осведомление своих войск, соседей и высших штабов об этих изменениях.

3. Руководство обеспечением войск всеми видами довольствия.

4. Руководство эвакуацией раненых.

5. Постоянное руководство работой служб, сообразно с требованиями развивающихся на фронте событий.

Работа командира и штаба

75

ности штаба

При окончании боя

При особых условиях

Преследование: Зимние операции в горах, в лесах, в населен-