Теги: всеобщая история древний и античный мир

ISBN: 978-5-8291-1306-3

Текст

Искюия эпигонов

JOHANN GUSTAV DROYSEN

GESCHICHTE DES HELLENISMUS

GESCHICHTE DER EPIGONEN

И.Г. ДРОЙЗЕН

ИСТОРИЯ ЭЛЛИНИЗМА

ИСТОРИЯ ЭПИГОНОВ

Киров

Константа

2011

УДК 94(3)

ББК 63.3(0)321

Д75

Издано при финансовой поддержке Федерального

агентства по печати и массовым коммуникациям

в рамках Федеральной целевой программы

«гКультура России»

Дройзен И.Г.

Д75 История эллинизма. История эпигонов: Пер. с нем. — М.:

Академический Проект; Киров: Константа, 2011. — 619 с. — (Тех-

нологии истории).

ISBN 978-5-8291-1306-3 (Академический Проект)

ISBN 978-5-902844-42-6 (Константа)

«История эллинизма * Дройзена — первая и до сих пор единственная фун-

даментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний пе-

риод античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и

Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того прак-

тически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение

войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел уви-

деть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпо-

хи древней истории. Именно он дал этой эпохе емкое определение эллинизма,

под которым при первом приближении он понимал «распространение грече-

ского господства и образованности среди старых культурных народов (Вос-

тока)». Однако в более широкой исторической перспективе содержание элли-

низма понималось им как сложное взаимодействие и соединение западного и

восточного миров, культур и религий, короче говоря, как синтез эллинского,

восточного начал, итогом которого должно было стать возникновение новой

мировой религии и культуры — христианства. Историю эллинизма Дройзен

представил преимущественно в ее политической форме; обзор эллинистиче-

ского времени оказался доведен лишь до 220 г. до н. э. — до начала активного

вмешательства в дела греков Римской державы; вся последующая история

эллинизма (вплоть до подчинения римлянами в 30 г. до н. э. последнего эллини-

стического государства — птолемеевского Египта) осталась за пределами его

внимания. Но и то, что было сделано, поражает своей масштабностью, и в том,

что касается политической истории раннего и зрелого эллинизма, труд Дрой-

зена и по объему, и по основательности представленной реконструкции до сих

пор не знает себе равных.

И.Г. ДРОЙЗЕН

ИСТОРИЯ ЭЛЛИНИЗМА

III

история эпигонов

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Географическая основа. — Развитие из местных средств. —

Греческая цивилизация. — Роль Александра. — Основания

городов. — Царство Лагидов. — Царство Селевкидов. —

Индия. — Атропатена. — Малая Азия. — Галаты. —

Македония. — Греки. — Эпир. — Взгляд на прошедшее. — Греки

в Сицилии и Италии

Историческая жизнь древнего мира в пространственном от-

ношении разбивается на две обширные области, середины ко-

торых отличаются друг от друга такими же противоположными

свойствами, как и окраины.

От западного берега Инда и до Армении простирается гро-

мадная возвышенность, пустынная во внутренних покатостях,

окаймленная вообще хорошо орошенными грядами гор, слу-

живших прибежищем для воинственных горцев. Составляющие

окраину этой возвышенности горы на северо-востоке сливаются

с исполинскими хребтами высокой Азии, тогда как на западе

они, как бы скучившись в армянских областях, разветвляются

по направлению к северу, востоку и югу, давая начало хребтам

Кавказа, Малой Азии и Сирии. По покатостям этой Иранской

возвышенности с замечательным однообразием повторяется

гидрографическая система двойных рек с их богатыми низинами;

на западе плодородные области Евфрата и Тигра отделяются

пустынею от Аравийского полуострова; на востоке Инд и Сет-

ледж — главные артерии богатого Пенджаба — также отделены

пустынею от внутренней брахманской Индии. Обе низины, и

индийская, и арамейская, спускаются к морю на юге; на севере

Оке и Яксарт, изливавшие в древности свои воды в более обшир-

ное тогда Каспийское море, текут по бактрийской низменности,

ограниченной с севера пустынею скифских орд; наконец, менее

значительная низина Куры и Аракса втиснута между Арменией

и Кавказом, отделена горным хребтом от Черного моря, спус-

кается к более низкому уровню Каспия. Эти четыре обильные

речные области расположились вокруг мидо-персидской сере-

дины, которая словно естественная цитадель господствует над

окрестными низменностями. Здесь всюду обнаруживается край-

не скудное развитие морских сношений — заносимые песками

устья рек, мелководные моря, песчаные берега препятствуют за-

8

морской торговле в немногих существующих здесь прибрежных

местностях; а там, где встречаются удобные и обильные приста-

нями берега, ими не пользуются; мидо-персидская Азия вообще

отличается континентальным характером.

В ином виде представляется западная область исторического

древнего мира. С возвышенной середины Азии во все стороны

спускаются бассейны рек; а тут, напротив, вокруг открытого гос-

теприимного моря высятся горные хребты то в виде однообраз-

ных африканских возвышенностей, то в обильном разнообразии

эллинских заливов и островов. В Азии цивилизованные страны

отделены друг от друга малодоступною, населенною хищными

племенами, внутри пустынною средою; здесь же все связано с мо-

рем, с передвижением взад и вперед, со взаимными сношениями.

Однако северные берега этой средиземноморской области пред-

ставляются в более разнообразном и более расчлененном виде,

нежели южные, африканские. Здесь, на юге, за выдающимися го-

рами стелется обширная знойная пустыня; она местами простира-

ется до самого берега, а иногда между скал, по дну тесного ущелья

одинокий поток пробивается до мелководного устья; там, на се-

вере, в море выступают острова и полуострова, в материк вдаются

глубокие заливы, и за всем этим вытянулся широкий альпийский

пояс, пересекаемый местами потоками и имеющимися высоко в

§ I горах хорошо проходимыми дорогами; а по другую сторону это-

о. го вала спускаются новые скаты, по которым множество рек сте-

с кают к другим недальним морям, — вот уготовленное поприще

будущего исторического развития. Вышеупомянутая срединная

область на востоке прислонилась к более обширному восточному

материку, лишенному, можно сказать, всякой истории; тогда как

t Средиземное море соединяется с обширным западным океаном,

заливы которого принимают в себя реки расположенных на побе-

режье стран и омывают эти места будущей истории.

Итак, обе области Востока и Запада сильно отличаются друг

от друга. Но в местах взаимного соприкосновения они замечатель-

но переплетаются между собою. Египет и Малая Азия, берега

Сирии и Греции — вот места, занимающие это важное промежу-

точное положение.

На окраине африканских пустынь, в иерархических государ-

ствах египетских фетишей впервые занимается заря исторических

воспоминаний: фараоны победоносно проникли на восток, до

Колхиды и Геллеспонта, о чем до сих пор свидетельствуют древ-

ние памятники; но Египет утратил уже свое величие как только

стала пробуждаться историческая жизнь других народов; Афри-

ка уже не в состоянии была создать из своих недр новое истори-

ческое владычество.

Египет составляет переход в Африку, а Малая Азия — в Ев-

ропу; Египет однообразен и замкнут в самом себе; а Малая Азия

х

9

с ее более разнообразными по очертанию берегами открыта и

доступна; она изобилует внутри горными цепями и плоскими воз-

вышенностями, этим поприщем шумных столкновений народов

между Азией и Европой; она раздроблена между разными племе-

нами, то и дело границы ее колеблются между востоком и запа-

дом, и не в силах она сама собою достичь прочного единства.

Берег Сирии вполне принадлежит Азии, а Греция — Европе;

однако как та, так и другая страна захватывает владычество в про-

тиволежащей области. Пуны в течение нескольких веков господ-

ствуют над Средиземным морем; эти морские бедуины рыщут и

торгуют по всем соседним и дальним берегам; Финикия продол-

жает процветать и развиваться в своих колониях, в Карфагене, в

Испании, на островах, тогда как в своем родном крае она погибает.

А Греция, в свою очередь, распространив с чрезвычайной энергией

и на восток и на запад, по всем окрестным берегам, свое влияние,

простирает свое оружие и свои завоевания до внутренней Иран-

ской возвышенности, водворяется не только на этой высокой

твердыне, но также и по всем окружающим ее низинам, захваты-

вает также Малую Азию, Сирию, даже Египет; из Азии и Африки

она господствует над восточным бассейном Средиземного моря,

точно так же как Карфаген над западным. Тут переплетаются не-

обычайные условия; исконный антагонизм между Азией и Европой

здесь как будто поменялся своими ролями; первобытные свойства, I 5"

естественные данные подчинились результату истории и утратили S

всякое значение. -з

Затем возникает господство Рима над Италией; Рим вклинил- -§

ся между карфагенским западом и эллинским востоком. Когда, | о

наконец, Рим одержал победу над тем и другим, то центральная

твердыня западной Азии также покорена была новым народом;

подобно тому как римляне контролировали бассейн Средиземно-

го моря, так и парфяне стали владычествовать над территорией

от Инда до Армении. История вновь распределилась между теми

же обширными областями; но их население изменилось: с севера

нахлынули германцы, а с юга аравитяне, и совершенно перемес-

тили центры тяжести исторической жизни.

Таковы в самых общих чертах географические условия, служив-

шие основою древнеисторического развития во всем его составе.

Однако географические данные, местные особенности существен-

но изменили ситуацию и в другом отношении — от них зависел

языческий характер древности.

Заглянув в прошлое, мы в рассматриваемых нами областях

застаем народы, отдельные племена в совершенном разобщении,

независимыми друг от друга, занимающими строго ограниченные

области; они как будто оставляют продукты такого-то края, та-

кой-то почвы, как бы органически срослись с нею; человеческая

жизнь, сливаясь все еще с жизнью природы, заимствует от нее свой

20

склад, свой тип. Кто опишет первое пробуждение духа? Он заяв-

ляет о себе уже в первом слове; в самом звуке этого слова чувству-

ется таинственное сходство с обозначаемым им предметом; он

создает вокруг себя свою собственную сферу бытия. Таким путем

дух, притворив в себе эту окружающую его природу, осваивается

с нею. Но пока она одна только составляет источник его приобре-

тений, цель его стремлений. Представляемым ею опасностям, воз-

буждаемым ею потребностям отвечают также средства, какими они

преодолеваются; природа определяет пищу, образ жизни, обычаи;

она служит почвою, на которой развивается дух, материнским его

лоном, от которого он порывается на свободу. Откуда бы ни воз-

никло чаянье высших небесных сил, он приурочивает их к извест-

ному месту, образу, бытию. Эти силы проявляются в творческой

деятельности природы, там созерцаем мы их, откуда заимствуем

их имя, их образ; сами по себе они не что иное, как выражение,

как слово для этой природы, для окружающей нас родной среды.

Это те силы, на которых основывается строй жизни, цивилиза-

ция; они издали законы, создали государство; последнее, как и

всякая особь, состоит под их покровительством; культ, соединяю-

щий верующих в эти силы, проникает не только в жизнь частного

лица, но в государственный закон и в социальный строй. Таким-то

образом к местной замкнутости присоединяется еще самая тесная

§ I связь государства с религией; чем, наконец, и завершается стро-

о.| гое сосредоточенное объединение каждого народа в отдельнос-

ти. Предоставленный самому себе, в пределах своего родного края,

благодаря присущей ему на родной почве развившейся способно-

сти, этот народ вырабатывает непосредственную, ничем еще не

связанную судьбу своего собственного, от природы предоставлен-

ного бытия. Изучить, усвоить, выразить эту природу, составляю-

щую его принцип, — вот в чем заключается его история. От таких

начатков далеко еще до идеи об едином обнимающем все народы

человечестве, об едином царстве, которое не от мира сего, — до той

идеи, полным выражением которой служит явление Спасителя!

Вот та цель, к которой стремится развитие древнего языческого

мира, вот с какой точки зрения следует постичь его историю.

Древней эпохе надлежало преодолеть разобщение народов,

высвободиться из-под местных, естественных условий, заменить

национальное развитие личным и вместе с тем общечеловеческим.

Падение язычества — вот высшая цель, которую древность в со-

стоянии была достичь своими собственными силами.

Все без перерыва, с возрастающим напряжением стремится к

этой цели. На Востоке перед нами один народ за другим выступа-

ет на поприще истории; он нападает на своих соседей, побеждает

их, владычествует некоторое время, а потом сам подчиняется вла-

сти нового, более сильного врага; наконец, персы покоряют весь

исторически сложившийся Восток. Стремление к более и более

х

11

высоким принципам встречается не исключительно у одного ка-

кого-нибудь народа; каждый из них проходит предназначенное

ему от природы поприще. Потом, совершив свой подвиг, окружен-

ный богатым достоянием национальной культуры, искусств, наук,

самопознания, он подпадает под власть другого народа, наделен-

ного от природы более высоким принципом и призванного поэто-

му к владычеству. Но постольку, поскольку тот высший принцип

сам по себе оказывается лишь национальным, он не в состоянии

вполне охватить и возвысить покоренных, а может только пора-

ботить их и держать в повиновении. Персидская Азия составляет

единую державу, но единство ее заключается лишь в самом госу-

дарстве и в орудиях его власти; а племена сохраняют своих богов,

свой язык, свои обычаи и законы, однако все это подвергается

презрению и не более как лишь терпимо; национальная независи-

мость, воинская доблесть, внушаемая родным краем самоуверен-

ная гордость — все это утрачено; а в этом-то для порабощенных и

заключается их последнее, им присущее благо; оттого-то они так

цепко и держатся за него.

И как изменилось все это! Сама по себе сокрушилась вся внут-

ренняя жизнь народов. Ведь они возникли благодаря тесной свя-

зи религии с государством, Бога с миром. А теперь эти два начала

расходятся; прежнее государство разрушено; народы не отре-

каются от божества, но мир не заключается уже в нем, он суще-

ствует без него, он перед ним одно лишь ничтожество. С распадом I S

исконного священного государства на развалинах иерархии воз-

никает акосмизм — именно то отрешение богопознания от мира,

которое не что иное, как выражение немощи и скорби. | 8

Но это возникло не вследствие одного такого распада. Пре-

обладание персидского начала заключалось, можно сказать, в том, *Щв

что почином его и принципом было разъединение религии с госу-

дарством, так что государство перестало быть жреческим, а хоте-

ло быть царским; при этом мир признается предметом стяжания

для царства света, а человек становится сотрудником божества.

Суровые, воздержные, мужественные, неутомимые в деле распро-

странения царства света, персы пустились завоевывать мир; это

была первая нравственная сила Азии, и никакой народ Востока не

был в состоянии воспротивиться ей.

Греческий мир положил ей конец. Тут стала развиваться иная —

богатая, своеобразная — сфера жизни, почти во всех отношениях

совершенно противоположная Востоку.

Пространство, на котором располагался греческий мир, во-

все не велико; но какое разнообразие форм, какая пестрая смена

поморья и материка, долин и гор, твердой земли, заливов и остро-

вов; тут, по соседству друг с другом, встречаются разнородные

местные виды, самые резкие переходы естественных условий. Все-

му этому отвечает также и население, масса мелких племен; неза-

висимые и резко отделенные друг от друга, крайне подвижные,

они находятся в постоянной распре и борьбе друг с другом; руко-

водствуясь в образе жизни, действиях и помыслах исключительно

своеобразными местными особенностями, они подчиняются им

вполне. Эта родная им природа является не в виде ничтожества;

напротив, в ней живет и зиждется божество, оно составляет ее

жизнь, ее откровение, ее личность, несметный сонм божествен-

ных образов, разнообразных, как и те мелкие племена и общины,

что поклоняются им. При всем том, во всех этих племенах, в их

местных культах и обычаях, в различных диалектах существует

некоторое сродство; соседство, неминуемые сношения с соседни-

ми племенами побуждают к сближению и взаимному соглашению.

Божества разных племен и мест стали слагаться в группы богов;

священные сказания, соединившись, слившись друг с другом, стали

представляться в новых сочетаниях. И по мере того как смутный

символический характер древних местных естественных культов

уступает нравственному началу, идея о всеобщей эллинской на-

циональности все решительнее возносится над партикуляризмом

мелких племен и местных диалектов. Около того времени, когда

стало возникать персидское царство, эта идея пробудилась уже,

хотя и не успела еще сложиться окончательно.

Греческие племена, как оказывается, с самого начала уже

вышли из-под влияния естественных условий, которыми скован

8_| был древний Восток. Они отнюдь не замыкаются в касты, и культ

с богов у них не присваивается особому жреческому сословию; у

2 них нет священного писания, которое служило бы основою, а

х также и пределом их дальнейшего развития; у них нет ни иерар-

хии, которую пришлось бы поддерживать как слепок божеского

%- строя, ни общей царской власти, которая могла бы вести их да-

лее по пути развития. По мере того как их миросозерцание ста-

новится шире и свободнее, преобразуются также их религиозные

идеи, и все сильнее и сильнее возникающие личные свойства на-

чинают преобладать над местными обычаями, над нравами пред-

ков. Народы Востока неизменно коснеют в известных пределах,

тогда как греческая жизнь отличается подвижностью, разнооб-

разием, изменчивостью и способностью преуспевать согласно

внутренним предопределениям. Какая неутомимая деятельность,

какие смелые предприятия и порывы проявляются тут всюду, по

всем направлениям; и своеобразный эллинский отпечаток обна-

руживается не только в том или другом месте, не только в той

или иной форме — Сицилия, Иония, дорийцы, острова — все они

принимают участие в общем деле; все они, соединившись вместе,

составляют греческий мир, тот мир, что, толпами стекаясь на

праздник Олимпийского бога, любуется играми и самим собою.

А в чем состоит их общее дело? Это то, что в Греции впервые

появилось на поприще истории и достигло там чрезвычайного

могущества; это есть выражение именно того поступательного

движения, которое, опережая действительное, настоящее и реаль-

ное состояние, постоянно стремится постичь, выразить, осуще-

ствить на практике идеальную цель, с тем чтобы потом, начиная с

преобразованных таким образом действительных состояний, сно-

ва стремиться далее. Назовем это цивилизацией.

В эпоху, когда возникает могущество Персии, эта цивилизация

переживает важный кризис. Эпическая песнь в поэзии и мифах

переросла естественную основу эллинских религий и сделала ее

неузнаваемою; силы природы и их действия преобразились в ге-

роев с их подвигами и страданиями; в мифологии, отчасти также в

религии утратилась связь божеских властей с действительностью;

а пробудившееся умозрение стало в то же время собирать эти

мифы в виде внешней истории и, обсуждая их, искать вместе с тем

утраченную связь вне области религии. Тогда возникла проза:

стали описывать народы и их прошедшую жизнь; возникла на-

турфилософия ионийцев; Пифагор в мистерии чисел и количест-

венных отношений открыл принцип вещей; элеаты доказывали

небытие всего существующего. Поэзия в то же время обогати-

лась новым видом — драмою; все те образы, которые из прежних

религиозных понятий в эпических песнях преобразовались в

типы восторженной фантазии, драма представила зрителю, во-

площая их непосредственно в действующие и страдающие лич-

ности; она проходит весь цикл священных легенд, но группирует

и преобразует их согласно новым воззрениям и этическим усло-

виям; она как на следствие всего этого указывает на древние рели-

гиозные учреждения, на храмы и празднества богов, на исконные

зачатки городов, племен и народов; всему, что существует и во

что веруют, она придает новый смысл, отвечающий требованиям

более развитого сознания.

И в самом деле, все это уже достигнуто. Все существующее

признается не потому только, что оно существует; необходимо,

чтобы сознавалось его право существовать и заявлять себя; софис-

тика стремится распространить это требование на все виды действи-

тельности, исследовать конечные причины и цели. В политическом

отношении тот же принцип осуществляется в демократии Афин,

решительно наперекор Спарте и ее основанной на коснеющих

обычаях организации. Эллада разбилась на два лагеря — «за» и

«против» этого движения; возникает борьба, которая впервые в

истории восстанавливает не просто народ против народа, толпу

против толпы, но самые принципы один против другого. Афины,

по-видимому, потерпели поражение, но идеи новой эпохи неодо-

лимо распространяются всюду; демократия, просвещение, крити-

ческие исследования господствуют в эллинском мире.

Эллинские государства, правда, существуют еще в разнооб-

разных видах, исполненные обычаев, связанные с культом мест-

ных богов; все это древние, фактические лишь организмы; всюду

государство существует лишь в форме «города», общинная и го-

сударственная системы не отделяются друг от друга. Но над ними

господствует политическая теория, пытаясь преобразовать дей-

ствительность, от которой она так сильно уже отклонилась, про-

никая в разные места, достигая временных успехов, в Критие,

Эпаминонде, Дионе. Вместо старинных городов с их закоулками,

удовлетворявших в свое время потребностям жителей, возника-

ют новые с прямыми, широкими улицами и правильными кварта-

лами; точно так же и в дела правления начинают вторгаться новые

рациональные моменты. Это был самый замечательный переворот

в развитии эллинизма. Не следует превратно понимать эту эпоху;

все, что нам представляется основою государственной системы,

свобода и право личности, — все это предстало в греческом мире

как порча доброго старого времени. Тогда само собою разумелось,

что отдельные личности существуют только ради государства и

благодаря ему, они всецело растворяются в нем; вне государства

они лишены самостоятельного существования; о частных, о чисто

человеческих отношениях еще и речи нет; грек той эпохи был

гражданином. Потом возникает крутой переворот — софистика,

а впоследствии и демократия противопоставляют личное право че-

ловека гражданскому, личный интерес государственному; госу-

дарство не властно более признавать вполне и всецело своими тех,

кому достаются лишь его почести и обязанности. И при всем том

это государство не в состоянии добиться чисто территориально-

го превосходства. Из жителей страны одни только родовитые,

урожденные ее граждане, как прежде, так и впоследствии, прини-

мают участие в самодержавной власти, в верховных правах, зача-

стую в доходных почетных должностях. С гражданским званием

перестали уже отождествлять воинскую повинность; защита

отечества предоставляется наемникам, и политика этих респуб-

ликанских государств обусловливается личными интересами при-

вилегированных граждан, боязнью чрезвычайных повинностей,

особенных усилий, возможных восстаний подчиненных, которых

продолжают беспощадно и своекорыстно угнетать. Везде ощу-

щается противоречие между обычными отношениями и более

зрелым сознанием, между прежними политическими порядками

с их принципами и новыми теориями с их требованиями; госу-

дарства, как внутри, так и вовне, отрешились от своих прежних

основ, не усвоив себе новых; это исполненное тревог и немощи

состояние служит зародышем новой эпохи. Эта новая эпоха пы-

тается усвоить теорию; она сознательно возвращается к старым

основам государственного строя. Государство по-прежнему

становится тем началом, ради которого и благодаря которому

существуют отдельные личности. Но так как оно признает себя

и стремится быть всеобъемлющим началом, то и становится влас-

тью, превышающею признанные уже права отдельных лиц, отвле-

ченным понятием, господствующим над гражданским обществом;

оно не слагается уже из свободного и деятельного соучастия всех,

а стремится осуществить себя в немногих особях или в одном лице,

подчиняя остальных известным уставам; занимающиеся низкими

промыслами не должны приниматься ни в какие ведомства, ни в

суды, их следует считать несовершенными гражданами; труд сле-

дует распределить не только относительно необходимых потреб-

ностей жизни, но также относительно управления государством

и военной организации. В таких-то и тому подобных предложе-

ниях Аристотелевой Политики проявляется преобразованный

способ воззрения той эпохи; требуется ввести отделы в прави-

тельственных учреждениях, в которых естественные различия

сами по себе не имеют уже никакого значения; миновало время,

когда «город» был крайнею политическою единицею, так ска-

зать ячейкою государственного организма, а по демократичес-

кому характеру эпохи в связи с лишением прав рабов и инородцев

оказывается невозможным ввести новые органические образо-

вания в самом гражданстве; при всякой попытке подобного рода

вместо сословий возникают партии. Выведенная из отживших

исторических состояний теория никого более не удовлетворяет;

возникшие потребности понуждают обратиться к иным сред-

ствам. Новые тенденции направили свою энергию к противопо-

ложной стороне; вышеупомянутые политические единицы сами

должны подчиниться более обширным, всеобъемлющим совокуп-

ностям; от городского управления следует перейти к государствен-

ному, в пределах которого первое становится лишь общинною

самостоятельностью, пользуясь, впрочем, во всем составе госу-

дарства правом и гарантией.

Достичь этого, казалось, можно было двумя путями — при

посредстве или федеративной или монархической организации;

вот два принципа эллинистической эпохи. Федеративное направ-

ление с возникновения Греции обнаруживалось, правда, уже в

самых разнородных видах; однако раздробляющий и разобщаю-

щий характер развития греческих городов расторг амфиктионии

и все праздничные и племенные союзы; а иногда казалось невоз-

можным согласовать свободу отдельных политий с требования-

ми союза, или союзное отношение подавало повод к гегемонии

какого-нибудь отдельного города, вследствие чего равноправ-

ность заменялась господством и подданством; так, между про-

чим, происходило с Афинами при Перикле, Спартой с той поры,

как она победила афинян, с Фивами во время их подъема; даже

вторично составленный Афинами союз был лишь попыткой опять

добиться утраченного господства в ущерб новым союзникам.

Всякое вновь возникавшее властолюбие возбуждало все новые

мятежи; между государствами помимо договора не существова-

ло иного права, а именно вследствие отсутствия международно-

го права Греция распалась на мелкие части.

Монархические тенденции добились уже более твердой орга-

низации. Им также предшествуют начатки в древнейшей эпохе

Греции; после падения героической царской власти они возника-

ли то тут, то там в зародышах демократического движения, всего

сильнее и прочнее в Сицилии. Но все это были лишь переходные

образования; тиран был не что иное, как первый, самый богатый и

наиболее мощный из граждан. Основать то, что Аристотель на-

зывает всецарством (naiLfiao-iXeia), возможно лишь тогда, когда

государство в качестве державы находится во власти одной лич-

ности; Алкивиад чаял такую организацию, старший Дионисий

пытался осуществить ее, Фессалия последовала за этими новыми

стремлениями. Но они могли исполниться лишь в издревле наслед-

ственном македонском царстве, где никакие городские политии

не изменяли старинного народного строя.

Тут обнаружилось замечательное обстоятельство. Оба пути,

монархический и федеративный, как казалось, готовы были со-

единиться. Филипп покоряет раздробленные силы Греции, потом

вновь возбуждает прежнюю вымершую амфиктионию, соединяет

греческие политии в коринфском синедрионе и заставляет при-

знать себя главным полководцем соединенных греков; самостоя-

§ I тельные внутри, они должны объединиться на борьбу с варварами;

о_| наконец-то, кажется, великий антагонизм единства и свободы

готов примириться. Однако власть Филиппа и Александра была

2 I чересчур сильна, так что внутренняя самостоятельность городов

х подвергалась опасности, а партикуляристический порыв в них был

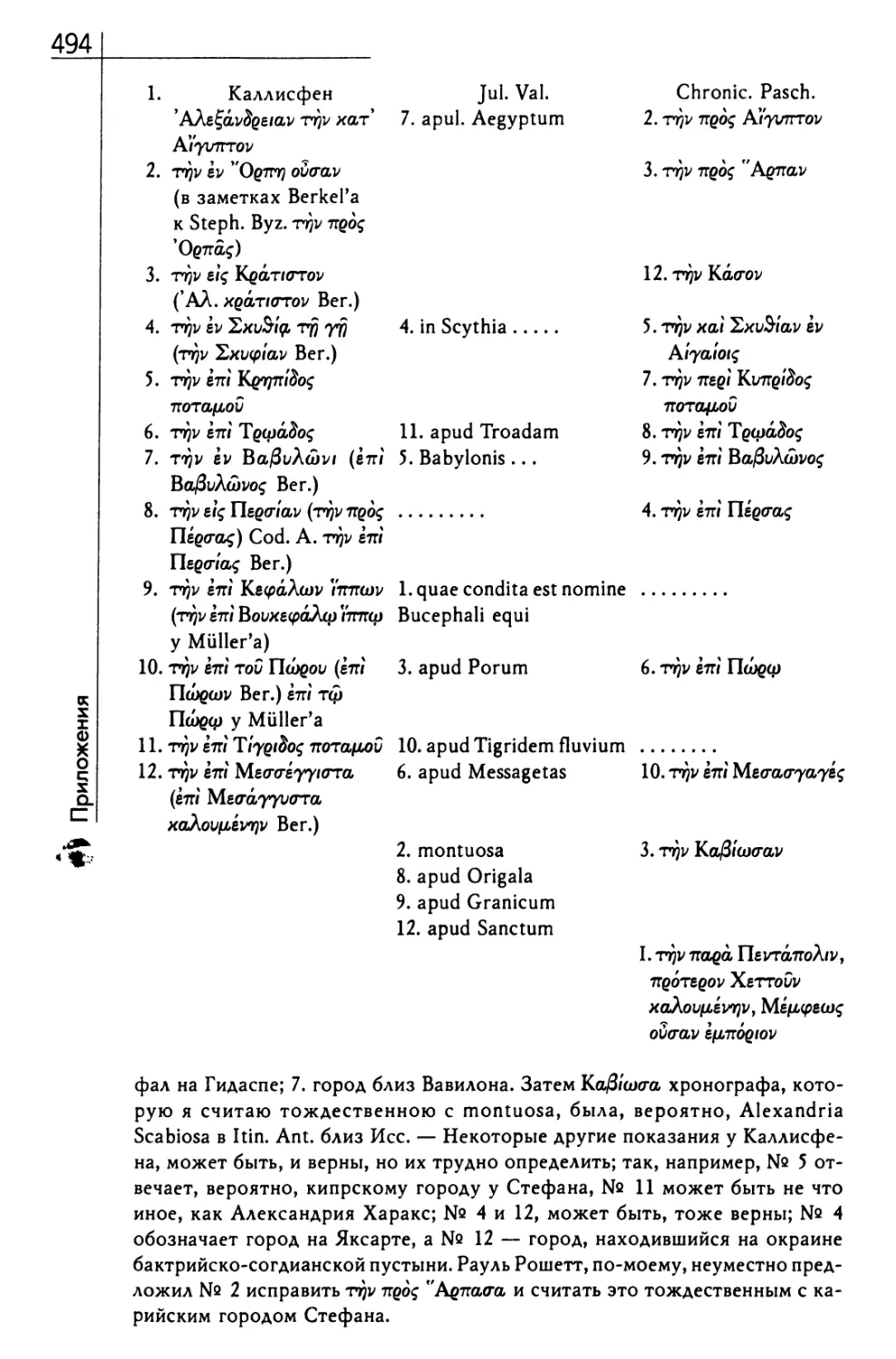

слишком могуч, и города воспользовались первым представив-

%.- шимся случаем, с тем чтобы расторгнуть союзный договор. Как

опустошительны были войны Греции в эпоху диадохов; то и дело

раздается воззвание к свободе; но с той поры как Греция отвергла

единство, это последнее свое убежище и спасение, у нее не стало

более пристанища; от старинных рассеянных политии не осталось

ничего, кроме немощи и грустного воспоминания; жизнь Греции,

казалось, окончательно вымерла. Однако от корня высохшего де-

рева, как выражается один древний автор, пошли новые ростки.

Известные федеративные тенденции осуществляются, наконец, в

Ахейском союзе; равноправность союзных городов, верховная

власть в сообществе всех вместе и общинная самостоятельность

каждого из них — вот главные постановления в этом союзном го-

сударстве; в противоположность прежних времен этот союз всего

полнее осуществляет в некотором отношении политическое раз-

витие новой эпохи.

С другой стороны стоят монархические тенденции. Благода-

ря завоеваниям Александра в Азии они успели развернуться на

просторе, а вследствие быстрого распадения его царства стали

слагаться в различных видах. Тотчас по его смерти литература

изобилует сочинениями о царской власти; теория многосторонне

исследовала эти новые организации, она господствовала над про-

изведениями исторической фантазии в ту эпоху. Царская власть

во главе национального войска, стратегия высокообразованного

греческого мира — вот какими средствами достигнуты завоева-

ния Александра; македонское оружие и греческое образование —

вот главные точки опоры новых государств. Бесконечное разно-

образие прав, учреждений, образований, культов подчиняется но-

вому интересу государства; не вытекая из них, не связанное с ними

естественным путем, государство господствует над ними в своем

обособленном и замкнутом положении; окруженное другими в

таком же роде основанными державами, оно в сношениях с ними

руководствуется династическими и территориальными интереса-

ми, основывает свое право на взаимном признании и на обоюдной

гарантии. Эти царства опираются на постоянные войска, пред-

ставляют внутри и вовне единую правительственную власть, при-

своившую себе все права и средства подданных; они управляются

центральной администрацией, исходную точку которой состав-

ляют двор и кабинет царя. А сам царь, служа олицетворением этого

государства, составляет предмет благоговения и культа, как неког-

да городские божества, в которых древние политии олицетворяли

идею государства и которых чтили как действительную власть.

Так возникла совершенная противоположность между государ-

ственным и религиозным началами, которые некогда совершенно

сливались.

Вот до чего уклонилось, наконец, от своих начатков эллин-

ское государство; оно не походило уже само на себя; однако путем

собственного своего развития оно преобразовалось в эти элли-

нистические формы. Миновало время, когда человек мог быть

только афинянином, спартанцем, тарентинцем, только граждани-

ном; поприще частной жизни стало возможным, и учение Эпикура

служит выражением и содержанием изменившегося настроения.

Прежняя исключительность исчезает даже в более широких еще

размерах. Вначале ревниво обособлялись мелкие и мельчайшие

городские области; гражданин соседнего города считался чуже-

странцем, врагом, если только особые договоры или священные

союзы не обеспечивали мир. Потом пробудилась идея общего

греческого начала; тогда тем резче стала ощущаться противопо-

ложность между греками и варварами; даже Аристотель еще за-

являет, что они рождены быть рабами1; он советовал Александру

обращаться с греками как полководец, а с варварами как госпо-

дин, о первых печься как о друзьях и родных, а с последними по- |

ступать как с растениями и животными2. Однако и этой последней,

от природы установленной противоположности суждено было I

разрушиться. Александр положил пояиц великому делу; «Он»,

18

говорит один древний писатель3, «всем повелел считать своим род-

I ным городом мир, его акрополем — лагерь, родственниками всех

доблестных, а чужестранцами — дурных людей ». «Много прослав-

ляемый план республики Зенона, основателя стоической школы»,

говорит тот же автор, «сводится к следующему принципу: нам не

следует более жить в разобщении по городам и весям, наделен-

ным особыми исключительными правами; напротив, мы должны

всех людей считать своими односельцами и согражданами, и все

должны пользоваться одинаковою жизнью и одинаковым урядом,

подобно совместно пасущемуся, на общем выгоне питающемуся

стаду». У народов, как у греков, так и у варваров, впервые возника-

ет понятие об их сообщности; различные государственные организ-

мы, взаимно признавая друг друга, впервые вступают в сношение

на всеобщей основе; появляются начатки государственной систе-

мы, влияние которой стало простираться за пределы эллинского

мира, пока оно не встретило преграды в универсальной тенден-

ции римской республики и не сокрушилось окончательно.

Параллельное этому развитие, подобная наклонность гречес-

кого мира стать всеобщею силою, под властью которой слились

бы народы всего света, — вот что обнаруживается по всем направ-

лениям.

Религии, как мы видели, служили самым существенным вы-

g ражением различия между народами и племенами. Они с ранних

о. пор нигде не проявлялись в таком пестром разнообразии, как у

с эллинов. Чаяние бытия и действия божества, потребность в со-

2 чувствующем нам промысле божием, созерцаемом прежде всего

х в природе — все это выразилось в священных историях, анало-

гичных человеческим делам и скорбям событиях. Потом началось

• V известное слияние племен, распространение эллинских колоний,

приурочение к новым местам; благочестивое чувство везде откры-

вало источник новых религиозных настроений; оно благоговейно

присоединяло их к своим исполненным жизни верованиям и, пыш-

но разрастаясь, развивалось и разветвлялось все далее и далее.

Но вследствие такого избытка пробудилась потребность про-

верить эти религии. Согласуются ли между собою все эти истории,

эти генеалогии и теогонии? Изложенные по аналогии с человечес-

кими событиями, они исследуются, испытываются, проверяются

таким же мерилом; прагматизм начинает разрешать историческую

сторону религии; священные некогда истории оказываются игрою

воображения, привлекательными поэтическими образами, пригод-

ными для новых поэтических целей и способными к значительным

изменениям. Прежде они служили человеческим выражением все-

го, что люди видели и как они это видели, выражением мира в том

виде, как его постигали. Но удовлетворительно ли отвечают они

на вопрос о причинах бытия? Натурфилософия выходит уже за

пределы древней космогонии, она исследует принципы мира, а

19

вместе с тем и богов, она открывает духовную силу, образующую

сущее вещество. Скоро, однако, натурфилософия также отрину-

та; бытие признается несуществующим; одно только это сознание

считается достоверным. Люди готовы уже отрицать богов, а вместе

с ними отвергать все, что признается их уставом или учреждением;

человек служит мерилом всему. Это самая опасная переходная

пора смелого развития; оно неудержимо подвигается вперед: не

человек составляет высшее начало, но то, что придает ему достоин-

ство и силу, — добро, — превышающий всякое созидание вечный

разум4, то единственное, вечно живое, в самом себе совершенное,

все постановляющее начало, служащее само себе целью и целью

всему, что становится бытием лишь тогда, когда идет по его сле-

дам5. Результатом греческой философии был самый чистый бла-

городный деизм.

Но что же со временем стало с народной религией, с ее бога-

ми, мифами и преданиями, с ее жертвоприношениями и церемо-

ниями? Немыслимо, чтобы и ее также не коснулось все это; сама

изменившаяся вообще атмосфера умственной и политической

жизни должна была многообразно повлиять на нее. Необходимо,

однако, тщательно отличать разные переходы в религиозной жиз-

ни. В ней, конечно, заключается положительное начало, которое

сознается, в которое веруют; однако не ради одного только этого

сознания поклоняются высшим властям; поклонение составляет I ^

потребность человеческой души; она успокаивается и удовлетво- | §

ряется лишь в преданности высшему существу, под каким бы то

ни было именем или видом6; это искреннее, унаследованное и при- -§

ш

вычное чувство все еще идет своею стезею, хотя сознание и нача- о

л*

ло переходить на новые пути, все более и более удаляться от своей

исходной точки. Афиняне, правда, смеются над богохульными **%*

шутками комедии и удивляются смелым речам Диагоры, однако

они по-прежнему празднуют свои Панафинеи, и кощунство над

мистериями подвергается самым жестоким карам. Даже наука

пытается результаты своих исследований вновь примирить с на-

родною верою, опять примкнуть к ней. Солнце, луна и звезды суть

божественные существа, но видимые и рожденные чада вечного

отца, как говорит Платон; помимо них существуют еще другие

боги, знать и возвещать происхождение которых свыше наших сил;

но следует верить в них, оттого что их сыновья и внуки, поучая

людей, свидетельствовали о них; не следует верить лишь поэтам и

их кощунским описаниям7. Аристотель в сферах созвездий, при-

водимых в движение вечным божеством и так же как оно вековеч-

ных, видит тех различных богов, которых признавали праотцы;

но впоследствии, с целью убедить толпу, ради законов и общей

пользы, они присоединили сюда мифические сказания и изобра-

жали богов подобно людям или иным существам, согласно с чем и

приписывали им другие тому отвечающие свойства8.

Итак, наука отринула то, на чем греческий дух запечатлел

наиболее свойственный ему характер, мифологическое богатство

религии, личное изображение богов. Тщетно стоики, прибегая к

толкованиям, при посредстве пантеистических аллегорий пытались

придать смысл положительному содержанию всеобщей веры и

вновь подтвердить эмпиризм священных историй в научной систе-

матической связи; им не удалось ни опровергнуть все более и более

обострявшуюся историческую критику, ни примириться с резуль-

татами прогрессивного естествознания, и они стали прибегать к

инсинуациям, с целью подавить неопровержимые выводы?9 Тщет-

но Эпикур, всецело замкнувшись в квиетизме субъективного лишь

чувствованья, пытался поддержать положительное содержание

веры в том виде, в каком она сложилась и, не обращая внимания

на увлекающие успехи научного развития, признать ее именно

потому, что она признается всеми вообще10; но в шатком инде-

ферентном отношении его учения к вере обнаружилось, что даже

во всеобщем веровании формальный принцип греческой религии

был уже сильно потрясен и расстроен материальным принципом

умственного развития11. Смелая рука неминуемо должна была

низвергнуть, наконец, это прогнившее и подрытое здание всей

традиции и, как бы ужасно ни было крушение древних почтенных

развалин, открыть вместе с тем свободное поприще без того уже

развившимся воззрениям. Вот в чем состоит высокое значение

Эвгемера и его «Священной истории»: боги, как подтверждается

достоверными и засвидетельствованными преданиями, были не что

иное, как люди; они добились поклонения благодаря частью со-

общенным ими благотворным изобретениям, частью своему мо-

гуществу; Зевс был не кто иной, как царь известного острова,

покоритель мира, по которому он прошел пять раз, ознаменовав

памятниками свои победы; он воздавал жертвы эфиру и только

ему одному, переименовав его по своему деду Урану, и т. д.12

Рассмотрим теперь результаты. В религии человек чувством,

знанием и волею вступает в сношение с божеством; у язычника

благочестие также состоит в том, чтобы своею личностью быть в

своем боге, и согласно с таким призванием своей личности направ-

лять волю, сознавать это призвание своего чувства и хотения, на-

конец постичь его по всем направлениям и во всех отношениях.

Лишь в совокупности всех этих условий заключается религия. Что

же станется с греческим язычеством, если знание вступит в пол-

ное противоречие с самим чувством? Чувство лишается своего

определенного содержания; остается лишь одна религиозная по-

требность, которой все-таки не в состоянии удовлетворить отвле-

ченные выводы разума. Прадедовские боги не служат истинным

выражением божества; или подобно им боги других народов точ-

но так же представляют собою известную долю божества; или как

те, так и другие служат лишь понятиями о той же высшей силе

или о тех же силах и нельзя знать, не обнаруживается ли в том

или другом месте божество в истинном виде. Потому-то Александр

и волен поклоняться египетским и вавилонским богам, точно так

же как и своим родным, а в боге индусов почтить ту же высшую

силу, которую Аристотель признал вечным творческим разумом;

потому и Гадес из Синопы можно было перенести в Александрию,

где поклонялись ему и воздвигали храмы как Серапису; таким об-

разом, открывается полный простор теократии; религии всего све-

та, из которых каждая служила некогда своему племени, своему

краю непосредственным и местным выражением, оказываются

теперь отблесками высшего единства, они в нем подразумевают-

ся; они не разобщают более народов, а напротив, объединяют их

благодаря высшему разумению, какое выработано греческим ду-

хом. Удовлетворяет ли, однако, это высшее знание также воле и

чувствованию? Хотение и действие давно уже отрешились от почвы

религиозной жизни; со времен софистов эгоизм и своекорыстие

стали вообще для всех вразумительными принципами поступков,

и лишь углублявшаяся в знание философия, а отнюдь не религия,

в состоянии была воссоздать более благородную этику; знание и

хотение выделяются из области обычной религии. А чувствова-

ние? По мере того как утратилась уверенность в свои родные осно-

вы, неудовлетворенное чувство стало ревностнее обращаться ко

всему чуждому, сокровенному, непонятному; вакхические куль-

ты размножаются, мистерии Исиды и Митры распространяются,

астрология, волшебство, пророчество проникают всюду. Настала

самая смутная эпоха в религиозной жизни человечества, религия

явно распадается на свои составные начала. Иным людям заме-

ною религии служит удобное нравоучение: наслаждаться и избе-

гать беззакония; другие, гордясь своею гностикою, не чаят даже,

что лишились веры; третьи распутными оргиями, постами и биче-

ваниями заглушают громкий вопль своей души. Потух кроткий

согревающий огонь внутреннего очага, и люди тщетно добивают-

ся нового света, для того чтобы озарить пустынную тьму внутри

и наружу.

Если, однако, высшею задачею древнего мира было разрушить

язычество, то греческий мир прежде всех подрыл под собственны-

ми ногами почву, на которой он развился, с тем чтобы впоследствии,

переселившись к варварам, просвещая, возбуждая и разлагая, до-

вершить у них то же самое. Таким образом, это эллинистическое

образование распространяется по всему побежденному востоку;

оно проникает уже на запад; Рим, находясь уже на пути ко все-

мирному владычеству, начал свою литературу с подражания гре-

кам, александрийцам, с перевода Эвгемера.

Таковы главные моменты политического и религиозного пе-

реворотов. Нам пришлось бы рассмотреть все отдельные формы

жизни, для того чтобы понять, каким образом к завоеванию Алек-

22

сандра могло присоединиться такое чрезвычайное преобразова-

ние в мире. Укажем только на некоторые подробности.

В греческом мире везде обнаруживается одно и то же отре-

шение от родины и естественных местных условий, переход к об-

щим, так сказать, космополитическим формам. С тех пор уже, как

сокрушилось аттическое господство на море и вместе с тем пала

ее исключительная и торговая политика, значительно повлиявшая

на исход Пелопоннесской войны, коммерческие сношения эллин-

ского мира чрезвычайно расширились. Когда реакция одержала

верх над аттическим могуществом, то Византии, Гераклея, Кизик,

в особенности, Родос13 получили совершенно новое значение, а

западные греческие области впервые стали высылать свои воен-

ные корабли в Эгейское море. Благодаря демократическому духу

времени, возникают энергия и размах коммерческого движения,

соперничество между новыми важными гаванями, расширение их

сношений с отдаленными и чуждыми краями, вследствие чего по-

литический характер эллинской жизни значительно изменяется.

Земледелие все более и более отступает на задний план перед тор-

говлею и фабричного промышленностью, натуральное хозяйство —

перед денежным, и независимость значительного имущества за-

няла место рядом с политическим правом по рождению. Необхо-

димо иметь в виду это промышленное и коммерческое движение,

§ для того чтобы вполне оценить основание Александром и его пре-

8J емниками множества городов.

с Всюду оказывается, что для широкой и беспокойной натуры

В греков родной край стал тесен. Они в качестве торговцев, авантю-

i ристов, путешественников, врачей, а более всего в качестве наем-

ных воинов рассеялись по всему свету. Более десяти тысяч греков

* %< вместе с Ксенофонтом совершили уже поход к Вавилону в то

самое время, как врач Ктесий пользовался высоким почетом при

дворе в Сузах. С этих пор греческие наемники составляют большею

частью главную силу персидских войск. Родосские братья, Мен-

тор и Мемнон, предводительствуют персидским войском в самых

затруднительных кампаниях; тридцать тысяч греков сражаются

при Иссе за персидского царя; Дария до убийства его в каспий-

ских горах сопровождают четыре тысячи греков. Бурная эпоха

борьбы диадохов еще более усиливала эту наклонность греков

к наемничеству; их всюду можно встретить; в Карфагене, также

в Бактрии и Индии греческие наемники составляют ядро войска,

и те 80 000 воинов, которых в праздник Великих Дионисий в Алек-

сандрии Птолемей II собрал на парад14, были исключительно ма-

кедоняне и эллины.

Наука, в свою очередь, также содействовала тому, чтобы гре-

ческий дух за пределами родного края развить во всеобщую, миро-

державную силу. Давно уже освоились со способностью созерцать

действительность не фантастически и без поэтической примеси.

Вместе с интересом рационального наблюдения и исследования

усилилась в той же мере потребность расширить область знания.

Разница между образованностью и невежеством, которая в своих

начатках во времена софистов ограничивалась преобладанием

формального развития ума, стала обусловливаться все более рас-

ширявшеюся сферою положительных сведений, и вместе с тем

установилось новое и широкое своими результатами отношение

к эмпиризму. Аристотель уже удивляет не только своею ученостью,

но также философскою глубиною; в нем уже все отрасли науч-

ного знания, каким обыкновенно характеризуется так называе-

мый александрийский век, — археология, филология, критика,

грамматика и т. д. всецело соединяются с индуктивными науками.

А в то же время накопился материал, изучая который, всякий

мог достичь высокой степени образования; ведь обучать значит

заставить учащихся умственно пережить в существенных момен-

тах ступени развития, какие исторически достигались и преодо-

левались долгим и тяжким трудом; а предлагаемая обучающимся

азиатским народам греческая литература в ее дивной последова-

тельности являет образцы подобного развития в самых типичных

чертах. Таким путем греческое образование и может служить пред-

метом преподавания и сообщаться другим народам. Само искус-

ство обучать разработано уже систематически. Греки оказались

способными поучать и образовывать варваров, которых победи-

ли македоняне.

Vc Ус V<r

Для того чтобы надлежащим образом оценить значение Алек-

сандра и его завоеваний, чтобы уразуметь их последствия, необхо-

димо вполне живо и наглядно представить себе все, что мы успели

лишь набросать тут в коротких очерках. В истории не встречается

более ничего подобного.

Варвары, которых покорил Александр, большею частью не

были уже варварами. До дальних стран по ту сторону Тигра все

это были народы незапамятной древности, обладавшие старо-

давними литературными и художественными произведениями,

чрезвычайно богатою, даже под персидским игом не совсем еще

заглохшею культурою. Ведь эллины с трудом и поздно лишь до-

стигли на море превосходства над ловкими торговцами Сидона и

Тира! А их мера и вес вышли из того Вавилона, о пышности и бо-

гатстве которого с изумлением говорит еще Геродот! Недаром же

Платон и Эвдокс посетили Египет с целью научиться у жрецов

глубокой мудрости! Иные утверждали даже, будто оттуда к гре-

кам перешло все то, что они знали о божеских и человеческих

делах. Далее, по ту сторону Тигра, за окраиной строптивых, по-

коренных горцев раскинулись области мидян и персов, которым

древние священные книги повелевали вести оседлую жизнь, тру-

диться и ратовать за царство света, которому суждено завладеть

миром. А затем еще древние культурные страны на Оксе и Яксар-

те — изумительное великолепие индийского мира с его искусством

и поэзией, с его многосторонним уже развитием философски-ре-

лигиозных учений! Правда, Александр застал также много пле-

мен, которые ему пришлось приучать к оседлости и к устроенному

быту; однако образование греков большею частью переходит от-

нюдь не к диким варварам, а, скорее, к народам древней, своеоб-

разной культуры; оно не уничтожает последнюю, но с изумлением

созерцает ее и пытается согласовать ее с собою.

Ничего подобного этим отношениям не встречается более в

истории человечества. И в самом деле, когда Рим ведет борьбу не

с варварами, то он сам ревностно воспринимает признанную выс-

шую образованность побежденных. Германцы в качестве вар-

варов проникают в Римскую империю; вместе с христианством и

благодаря ему они усваивают уцелевшие остатки образования ан-

тичного мира. Аравитяне также развиваются, лишь приходя в

сношение с цивилизацией, какую застали в царстве Сассанидов,

в провинциях греческой империи, в Индии. А монголы, турки,

норманны тем еще более подчиняются высшей культуре. Даже

рыцарский запад воспламеняется лишь благодаря столкновению

с чрезвычайно богатой культурой сарацинского мира; при всем

том и тот и другой не столько проникаются взаимно, а, скорее,

отталкиваются друг от друга. Американское население исчезло,

уступив место колонизации современной Европы; а всего более

аналогичные с греческими условиями отношения современной

Индии все-таки лишены главного начала: в ней чужеземные влас-

тители не приурочиваются всецело и бесповоротно к новой стра-

не, не становятся ее гражданами.

Это на самом деле и совершилось только однажды. В замеча-

тельном отношении победителей к побежденным и обнаруживаются

именно самые своеобразные проявления эллинизма. Исследовать

их точнее чрезвычайно трудно, тем еще более, что недостаток

преданий в этом случае не восполняется даже поучительным при-

мером аналогичных условий. Нам не раз придется прибегать к

гипотезам и довольствоваться, если тут или там какое-нибудь еди-

ничное известие совпадет с ними и подтвердит их.

Отличительное свойство персидского владычества, два века

тяготевшего над Востоком, заключалось, в основном, в том, что

единство этой державы было чисто механическое; от подвластных

племен требовалось только подчинение, а затем национальности

продолжали существовать по-прежнему. Владычество персов было

как бы поверхностное, благодаря чему нации никогда не могли

забыть, что они утратили свою независимость. Вследствие этого

то и дело возникали мятежи, караемые выселением, а не то даже

искоренением наций. Никогда ни одна держава не была до такой

степени неспособна управлять, как военнопатриархальное пер-

сидское царство. Оно установило одну лишь власть силы в са-

мом грубом виде; оно поддерживалось лишь трезвой энергией

победоносной орды и беспрекословною покорностью ее персид-

скому царю. Пользуясь чересчур сильною властью, как царь, так

и персидский народ скоро развратились15; сатрапы стали как бы

державцами в своих областях, управляли ими с полным произ-

волом, не подлежа ответственности, потворствуя лишь своим

страстям и прихотям. Вновь возникавшие, крайне бурные мятежи

подавлялись лишь с величайшим напряжением и сопровождались

тем более сильным кровопролитием. Состояние казалось безвы-

ходным, пока не приспела помощь извне.

Тут именно явился Александр. Со своим малочисленным вой-

ском он, даже и побеждая, ничего не достиг бы, если бы нации

хоть сколько-нибудь были преданы персидскому владычеству.

Потому-то и немыслимо было, чтобы с победою изменилось одно

только имя властителей; Александр должен был вступить в иные,

положительные отношения к древним национальностям Азии.

В новом царстве нельзя уже было восстановить прежнюю нацио-

нальную независимость; она сокрушилась сама собою и оттого

стала невозможною; следовало, однако, открыть новый строй,

который усвоил бы себе сохранившееся еще от прежней нацио-

нальности живое начало и развить его далее. И вот царь в Вави-

лоне и Мемфисе совершает жертвоприношения по предписанию

священных каст16, он вступает в родство с бактрийскими князья-

ми, с персидским царским домом; в Сузах его полководцы и мно-

жество воинов вместе с ним отпраздновали свадьбы с азиатскими

женами. Греки и македоняне расселились колониями по всей Азии,

азиатская молодежь обучалась македонскому военному искус-

ству и поступала в армию. Запад и Восток должны были слиться

в одну нацию, и в этом соединении каждая из наций, принимая

согласно ее отличительным свойствам участие в эллинистичес-

ком развитии, обогащаясь вновь ожившими, обеспеченными сно-

шениями по всем направлениям, уверившись благодаря стройной

и легальной администрации в неприкосновенности своего иму-

щества и права, должна была найти замену той прежней резко

разобщенной независимости, непригодной более для изменив-

шегося мира17.

Однако смерть Александра прервала начатое дело. Царство

распалось вследствие ужасных усобиц; царский дом был злодейски

истреблен; сатрапы и полководцы пытались основать независимые

владычества; в нескончаемой изменчивой борьбе они погибали один

за другим; Греция переходила от одной партии к другой, в Маке-

донии державцы в быстрой смене следовали один за другим; на-

шествие галлов разрушительно распространилось по Македонии

и Фессалии и проникло в Малую Азию; а родина всемирно-завое-

26

вательного владычества, всесветно-преобразовательной цивили-

зации, Македония и Греция, ниспали до ничтожества в полити-

ческом отношении.

Однако, вопреки всем этим смутам, даже с их содействия эл-

линизм распространился, утвердился и стал многостороннее. В по-

следнее время диадохов слияние греко-македонской и восточной

цивилизаций осуществляется уже во всех главнейших чертах; оно

поддерживается в новых средоточиях умственной и политической

жизни. Македония поднялась вновь, хотя и в более ограниченных

пределах, но в духе нового времени. Греция также пытается со-

здать новые политические союзы. Но только греческий мир в Ита-

лии и Сицилии, которого почти вовсе не коснулись перевороты

на Востоке, падал все более и более после тщеславных, но поисти-

не величавых замыслов Агафокла, а вскоре он и совсем погиб.

Перейдем наконец к подробностям. Какими путями эллинское

и македонское начало успело проникнуть на Восток?

Не подлежит сомнению, что самым важным средством следу-

ет признать основание городов Александром и его преемниками;

эти колонии в изумительном количестве встречаются до самого

отдаленного Востока. Один Александр по достоверным, непре-

увеличенным показаниям основал более семидесяти городов18.

В немногих из них лишь вкратце упоминается, каким образом он

g I населял их. Об основаниях его преемников известия еще скуднее.

§_| В общем итоге оказывается следующее.

Варварам свойственна характеристичная черта жить вне го-

родских общин19; у них нет городов, а только селения. Как бы об-

£ I ширны ни были последние, какими бы крепкими стенами они ни

обводились, как бы ни процветали в них промышленность и тор-

говля, но они были лишены политического строя; все эти селения

представляли либо постоянные резиденции, либо скучившиеся

вокруг священного храма толпы народа, либо обширные рынки —

вообще все, что угодно, но только не города в том смысле, как

понимали их греки. Отличительною чертою греков, напротив того,

служит город, полития (тоЛ^те/а)20. В этой-то форме в течение че-

тырех и более веков совершалось чрезвычайно богатое развитие

греческой жизни: каждая из колоний была новым городским орга-

низмом, исходною точкою новых таких же животворных общин.

Вот этою-то формою Александр и воспользовался главным обра-

зом для осуществления своих планов. Знаменательно то, что Ари-

стотель написал трактат «Александр, или О колониях»21.

При своих основаниях Александр не руководился исключи-

тельно, ни даже преимущественно военными целями; напротив, во

всем он, как оказывается, решительно имел в виду начертать но-

выми рынками постоянные пути для возникших торговых сноше-

ний, создать среди политически неразвитых племен средоточия

твердой оседлости22. Диадохи и эпигоны продолжали это дело

з:

более или менее в его духе. В основаниях городов и заключается

настоящая основа эллинизирования.

Эти новые города примыкали обыкновенно к существовавшим

уже селениям; зачастую два соседних селения присоединялись к

новому городу. О пределах городской области не имеется точных

сведений; судя по Магнесии, надо предполагать, что новым граж-

данам отводились земельные участки, избавленные от десятины23.

Александр преимущественно расселял военных ветеранов, как

македонян, так и греков; ими, однако, отнюдь не ограничивался

состав новых жителей; вместе с тем привлекались в особенности

уроженцы края, и чужеземцам, неэллинам, наверное, также от-

крыт был доступ; так, между прочим, при Александре и впослед-

ствии везде принимались евреи. Некоторые поселения отличались,

правда, под названием македонских, ахейских и пр.; но вообще

преобладало пестрое смешение эллино-македонской народности

с туземною.

Судя по многим примерам, в таких городах вводится затем

полития по эллинскому образцу24. При этом упоминается «совет

и народ»; они разбирают и решают дела в таком же порядке, ка-

кой заведен был в демократических греческих городах. Примером

может служить Антиохия при Оронте; народ в городе делился на

восемнадцать фил25; на агоре собирались для совещаний и выбо-

ров. Царь Антиох IV появился при этом, вероятно, в качестве кан-

дидата, с тем чтобы быть избранным в агораномы, в демархи26.

Впоследствии, по крайней мере, часто упоминается совет двухсот27.

Трудно решить, в каком отношении находились туземцы к

городу: были ли они равноправными гражданами или метеками,

или, как, например, в Агригенте при римлянах, составляли в ка-

честве incolae отдельно от cives особенный genus?28 Эти отноше-

ния, как кажется, не везде были одинаковы. Судя по замыслам

Александра, можно, пожалуй, предположить, что он имел в виду

принимать их на равных правах, с условием, конечно, чтобы они

приурочились к языку и нравам граждан; таким лишь путем слия-

ние могло совершиться вполне. В писидской Аполлонии граждане

долго еще назывались ликийцами и фракийцами29. Для Селевки-

довых поселений Селевкия на Тигре служит типичным примером:

там жило много македонян, очень много греков, но в число граж-

дан было принято также немало сирийцев30, главами города были

триста диганов; это название не сирийского, а персидского проис-

хождения31. В египетской Александрии сложились иные условия;

там, за исключением расположенных по казармам войск, насе-

ление состояло из александрийцев в тесном смысле слова, т. е.

из смеси самых разнородных эллинских переселенцев32, разде-

ленных на филы и демы, и из туземного египетского племени.

Так как кастовая система в качестве гражданского учреждения

все еще признавалась, то египтянам нельзя было передать право

эллинского гражданства. В Египте, впрочем, с самого начала от-

нюдь не господствовало более сильное разобщение с негреками,

чем где бы то ни было в ином крае; доказательством чему служит

принятие евреев в число эллинских граждан33. Александрия пред-

ставляет, впрочем, еще иные поучительные особенности: там при

демосе не было никакого совета; не демос совещался о нуждах

города, а во главе находился эксегет, который, так же как вер-

ховный судья, был царским сановником34. Весьма, однако, сомни-

тельно, чтобы такое учреждение в городе существовало с самого

начала.

Понятно, что в этих городах официальным и деловым языком

был греческий; если присоединялись к этому административные

меры, как, между прочим, в Египте35, то туземное наречие посте-

пенно вымирало в городах, во многих заселенных областях, по

крайней мере, оно отходило к сельскому населению36. В странах

до Тигра можно проследить за таким распределением наречий в

разных оттенках. Далее к востоку подобные колонии вообще изо-

биловали лишь в известных полосах; так, между прочим, в Индии

и по дороге через Каспийские ворота на восток, в известных об-

ластях Согдианы, в южной Бактрии, в стране Кабула, вообще по

склонам Парапамиса, наконец, на территории, расположенной по

Инду. Эти области, к сожалению, рано ускользают от более точ-

ных исследований. Хотя во всех новых городах, особенно в царство-

вание Селевкидов, важную роль играло гражданское ополчение,

однако в греческом населении все-таки преобладал промышлен-

ный и меркантильный характер. В странах вроде Месопотамии или

Сирии вместо бывшего доселе скитальческого, отчасти кочевого

быта возникла богатая городская жизнь; в густом скоплении жи-

телей в равной мере усилились как разнообразие потребностей,

так и средства удовлетворить их. Благодаря более быстрым тор-

говым оборотам и вместе с тем чрезвычайно размножившейся со

времен Александра звонкой монетой одного чекана во всем неиз-

меримом его царстве возвысились вообще благосостояние, а вслед-

ствие того и отрада, и весь уклад жизни. По всему этому можно

уже судить о том, какой крутой поворот произведен основания-

ми эллинистических городов и как вместе с ними резко измени-

лась атмосфера восточной жизни.

В городах затем сами собою слились эллинские и туземные

божества, празднества, церемонии, вследствие чего сами собой

исчезли отличительные свойства тех и других. И всюду встречается

своеобразный род мифов, благодаря которым наступившая эпоха

примыкает к древнему строю эллинских сказаний. То Ио, скита-

ясь по свету, прибыла в Антиохию или в Газу37; то Орест, вслед-

ствие прекратившегося бешенства которого названа была гора

Аман38, перенес в приморскую Лаодикею камень Артемиды39; а

эвергеты в Ариане были прозваны так потому, что аргонавты

пользовались у них будто бы гостеприимною зимовкою40; Трип-

толем же назвал будто бы Гордиену при Тигре по своему сыну

Гордию; афмонец Арбел из аттической филы Кекропии был будто

бы основателем города Арбел41; потом также аравийское племя

девов (близ Медины), враждуя со всеми чужеземцами, дружелюбно

относится к одним только беотийцам и пелопоннесцам, потому

будто бы, что древними племенными сказаниями подтверждается

их союз с Геркулесом42 и т. д. Всюду пытаются из известных исто-

рических намеков вывести стародавние взаимные связи; в настоя-

щем положении признается не результат действительной истории,

но придумывается иная оценка всего существующего. Сам элли-

низм приурочивается к разным местностям; смотря по составным

частям смешанного населения, он принимает различные оттенки

в языке религии, нравах43. Государство также не в силах уже укло-

ниться от этих влияний; чем далее, тем сильнее обнаруживается

этнический момент в области эллинизма. Самая способность от-

решаться от местных и национальных влияний, эта духовная сво-

бода и всесторонность, составлявшая некогда высшее достояние

греков, как бы ожила, и исконные национальные языческие свой-

ства возникли вновь, но только в высшей еще степени. Мы увидим,

что эта замечательная реакция, проявляясь в самых разнообраз-

ных видах, определила развитие наступивших веков, составляла

даже самую суть истории эллинизма.

Нельзя не признать, что такой результат был неминуемым

следствием тех средств, какими Александр пытался утвердить свои

завоевания — единство своей державы. Начавшееся после его

смерти распадение государства, в сущности, было уже обуслов-

лено именно невозможностью при таких разнородных элементах

смешения добиться однообразного нового строя; распри его пол-

ководцев и их борьба из-за обладания целым царством послужи-

ли только наружным поводом к тому разнородному развитию,

какое затем и выразилось прежде всего в противоположности

царств Селевкидов и Лагидов. Ни то, ни другое не усвоило себе

национального характера; напротив, оба они сокращались относи-

тельно размеров и внутренней силы, по мере того как усиливался

национальный элемент; но что касается внутреннего строя и отно-

шения царской власти к народам, то в них обнаружилась противо-

положность, обусловившая политику всего эллинского мира.

Рассмотрим сперва владычество Лагидов. Оно пользовалось

великим преимуществом, оттого что основою его могущества

служила вполне замкнутая и для мировых сношений как в поли-

тическом, так и в военном отношении чрезвычайно выгодно рас-

положенная страна. Во время опустошительных усобиц диадохов

бедствия войны почти вовсе не коснулись одного только Египта.

После смерти Александра Птолемей без перерыва владел краем и

управлял им со свойственным ему высоким и всеобъемлющим

умом; он передал своему сыну вполне укрепленное, благоустроен-

ное, в высшей степени цветущее царство.

Александр и Птолемей поддерживали в Египте прежние усло-

вия вообще в том же виде, в каком они их застали; иерархичес-

кие порядки и кастовая система, древние боги и их культ остались

ненарушенными; сохранилось древнее разделение края по номам,

которое было введено уже Сезострисом, и существенно связа-

лось с аграрного разверсткою густонаселенной страны. Но ка-

ковы были эти древние условия сами по себе? Со времен Саисской

династии, а еще более под персидским владычеством вследствие

повторявшихся то и дело подавляемых мятежей в Египте древ-

няя иерархия не раз уже подвергалась гибели; постоянное и дея-

тельное столкновение с чужеземцами, жившими частью в особых

городах, частью рассеявшимися по всему краю среди египтян44,

неминуемо повело к расстройству прежних условий; после ма-

кедонского завоевания и следа не было от касты воинов. Не под-

лежало сомнению, что страна нуждалась в совершенно новой и

основательной организации.

Александр уже сознавал необходимость в Египте приняться

за дело с особою осторожностью; чем упорнее сохранялись древ-

ние иерархические порядки и чем решительнее руководили они

всеми религиозными и социальными отношениями туземного на-

селения, тем скорее надлежало царскому правлению придать

замкнутый и энергичный характер. Множество документов из

эпохи Лагидов дают довольно полное понятие о вновь введен-

ной организации45.

Эта организация представляла тип военной державы с си-

стематическим распределением официальных должностей, с вы-

работанною до низших ступеней постепенностью их. В принципе

администрация, судебная часть, финансы вполне отделены друг

от друга, и лишь на верхней ступени все эти отрасли сливаются в

крайне сосредоточенной царской власти, которая, конечно, одна

обладает законодательною полноправностью.

По существу дела, военные должности пользуются преобла-

дающим значением. Распределенные по всему краю гарнизоны и

военные поселения служат главным образом для поддержки внут-

реннего порядка, и их начальники относятся поэтому к полицей-

скому ведомству. Во главе этой военноисполнительной власти

стоит эпистратег — главный генерал, вероятно, по одному в Фи-

ваиде, Гептаномиде, Нижнем Египте и т. д.46; под его начальством

находятся все войска состоящих в его эпистратегии номов; на-

чальником его канцелярии значится эпистолограф. Ему непо-

средственно подчинены стратеги отдельных номов с такою же

административною властью в последних; у каждого из стратегов

во главе канцелярии находится войсковой писец, а под его началь-

ством состоят гиппархи, гегемоны, фрурархи того же нома. Всем

этим офицерам до эпистратега включительно впоследствии, по

крайней мере нередко, поручались также другие должности, а

именно по гражданской части.

Гражданская администрация для всей эпистратегии сосредо-

точивалась, как кажется, в одном лице — в главном военном на-

чальнике; в низших инстанциях должности разделялись. В каждом

из номов находился стратег для полицейских дел47, номарх48 для

администрации, эпистат во главе суда, царский писец во главе

обширной канцелярской и кадастровой системы, наконец, агора-

ном для всяких дел, относившихся к общественным сношениям

главным образом множества чужестранцев (греков) в крае, кото-

рые не принадлежали ни к войску, ни к эллинской политии, ни к

египетским кастам; одни только евреи подчинялись своему осо-

бому начальству — ефнарху49. В пределах каждого из номов по-

вторялось такое же распределение должностей для отдельных

селений (хсарт}) и округов (тога^)50. Мы застаем тут сельского эпи-

стата (вероятно, сельского судью), старшину, писца. А в округах

встречаются, по крайней мере, эпимелеты и писцы.

Ведомство суда, в сущности, было основано на древних зако-

нах страны; они признавались по-прежнему, тем более, что ино-

земцы служили частью в войске и, следовательно, подлежали

военному суду стратега и эпистратега, частью жили отдельными

политиями, а частью считались просто иноземцами. Лаокриты (на-

родные судьи) также руководствовались египетским правом51, по-

скольку оно не изменялось царскими простатами (указами). Их

суду подлежали, конечно, одни только гражданские дела; однако

египтяне вольны были переносить свои дела также в греческие

суды. Об эпистате нома и селения уже упоминалось; судя по со-

хранившимся актам одного из процессов, эпистат нома решал дело

со своими заседателями, состоявшими все из неегиптян; у каждой

из сторон был свой поверенный; после их изложения сути дела

произносился приговор, причем приводились основания решения.

Хрематисты составляли особый, будто бы Птолемеем II введенный

институт52, с целью избегать затруднительного призыва партий

в метрополию (нома, как кажется); это был не что иное, как стран-

ствующий суд, который разъезжал по назначенному ему ному и

производил разбирательства; этому суду подлежали самые важ-

ные и трудные уголовные дела.

Финансы составляли совершенно отдельную отрасль управ-

ления; во главе их в каждом из номов находился высокопостав-

ленный сановник53. К нему поступали разные доходы — как с

государственных имуществ, так равно и конфискации, нильские

пошлины54, подати, арендные взносы откупщиков; под его руко-

водством находился царский «стол», как называлась главная кас-

са. Он подчинялся коллегии казначеев в Александрии; выдача денег

поручалась в Александрии диекету, а в номах гиподиекетам.

Александрия служила, конечно, средоточием всего правления.

Синедрион, или государственный совет, собирался по приказу

царя под его председательством; отсюда эпистратегам, стратегам

и т. д. сообщались указы царским эпистолографом. Воля царя не

была связана никакими постановлениями; она была вершиною

военно-монархической державы. Она ограничивалась в некото-

ром отношении лишь постоянными так называемыми македон-

скими отрядами; в своем целом составе они представляли в этом

все еще признаваемом военном царстве то же самое, что и в древ-

ней Македонии собрание армии в отношении к царю; они пользо-

вались правом и обязанностью военной службы; наследник царства

признавался лишь после того, как они возводили его на престол55;

у них были свои собрания и совещания, они удержали за собою

право исегории, которое даровал им сам Александр. Они называ-

лись македонянами и состояли большею частью из них. Хотя в этом

войске встречались также греки, фракийцы, галаты, критяне и пр.,

однако эти племена составляли особые разряды и, вероятно, с

более ограниченными правами56. Во время великого торжествен-

ного шествия, в начале царствования Птолемея II, в Александрии

находилось 57 600 пехотинцев и 23 200 всадников57; в войске, сна-

ряженном в 200 году на войну против Сирии, в числе 70 000 пехо-

тинцев и 5000 всадников находилось 30 000 пеших и 700 конных

§ I македонян.

Из соединения македонского и персидского придворного обы-

чая сложилась замечательная табель о рангах всех царских чинов-

ников; почти ни одна из самых малозначительных гражданских

х I или военных должностей не обходилась без такого ранга. К высше-

му разряду относился класс родственников; к нему принадлежали

эпистратеги, эпистолографы; затем следовали архисо-матофила-

ки, главные друзья, друзья, диадохи двора и т. д.58 Сомнительно,

чтобы при первых царях египтяне также удостаивались этих почес-

тей. Для того чтобы представить себе египетский двор в полном

его составе, необходимо прибавить сюда еще длинный ряд при-

дворных должностей; к ним относятся обер-шенк, обер-иегермей-

стер, главный повар, обер-боцман и т. д., потом еще своеобразный