Текст

। Г. Я. Бей-Биенко СУС) 11) ci j । ;

ЬКГКШОЛОГЮ! i

Г. Я. Бей-Биенко

Общая

энтомология

Издание третье, дополненное

Допущено Министерством высшего и среднего спе-

циального образования СССР в качестве учебника

для студентов университетов и сельскохозяйствен-

ных вузов, обучающихся по специальности «Защи-

та растений»

МОСКВА «ВЫСШАЯ ШКОЛА» 1980

ББК 28.6

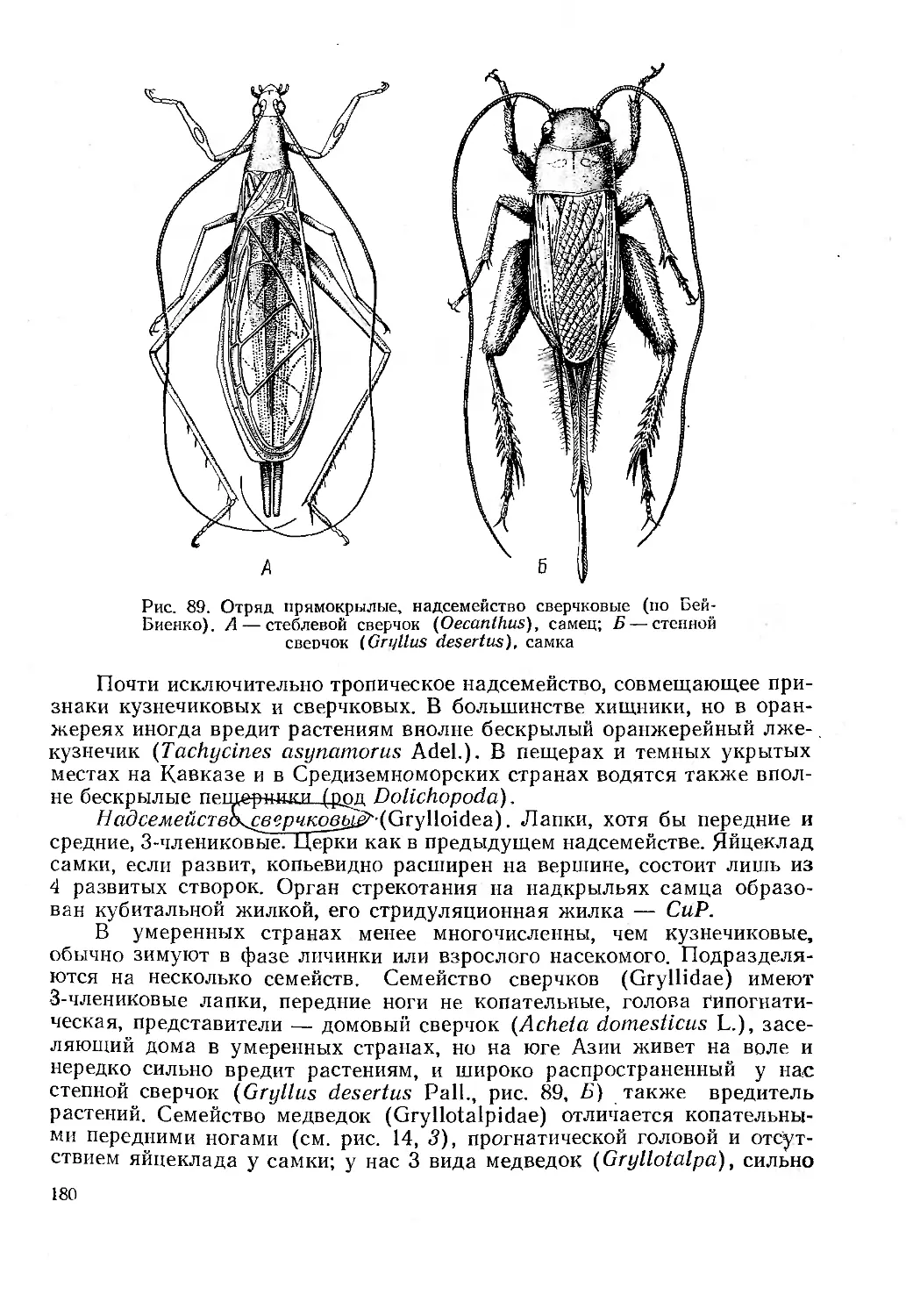

Б59

Рецензенты:

Кафедра энтомологии Московского Государственного университета

им. М. В. Ломоносова (зав. кафедрой Ю. А. Мазохин-Поршняков)

Бей-Биенко Г. Я.

Б59 Общая энтомология: Учебник для университетов и сель-

хозвузов. — 3-е изд., доп. — М.: Высш, школа, 1980. — 416 с.,

ил.

В пер.: 1 р. 40 к.

Общая энтомология как наука о насекомых многообразно смыкается с общими

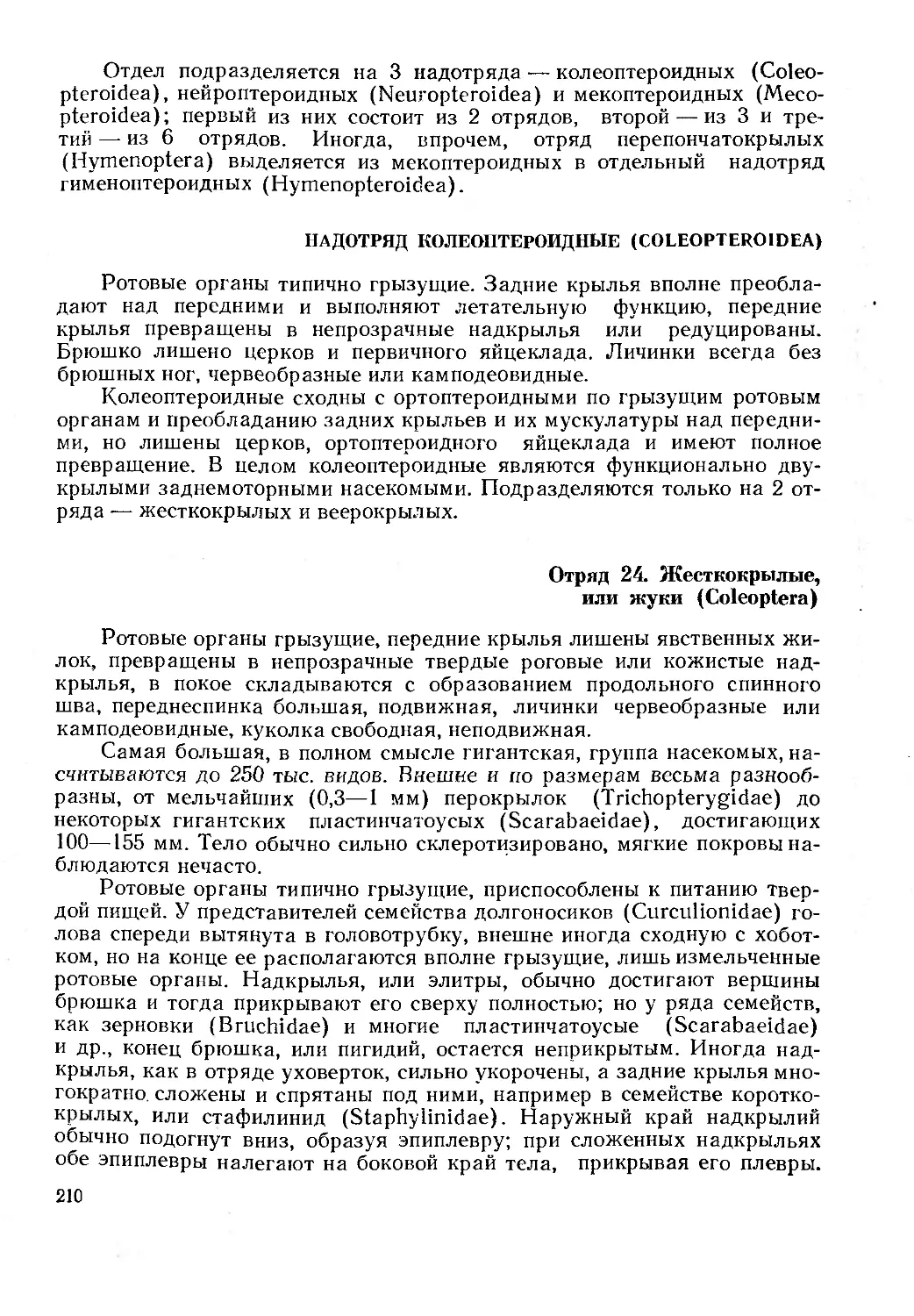

проблемами биологии, с сельским и лесным хозяйством, здравоохранением, охраной

природы.

Учебник состоит из пяти разделов. Наружная морфология рассматривает внеш-

нее строение, анатомия и физиология — внутреннее строение н процессы, протекаю-

щие в организме. В этих разделах показаны сложность и высокое совершенство ря-

да морфофизнологнческих свойств насекомых. Размножение и жизненный цикл из-

ложены в разделе «Биология». Особенности классификации, подразделения на от-

ряды и другие таксоны, их краткая характеристика Даны в разделе «Систематика

и классификация». Последний раздел — «Экология» — рассматривает взаимоотно-

шения насекомых со средой, факторы среды н их влияние на динамику численности

и жизненные процессы.

Приведен обширный список литературы, а также указатель русских н латин-

ских названий, имен и терминов. Учебник хорошо иллюстрирован.

Может быть использован специалистами сельского хозяйства.

21008—302

001(01)—80

51—80

2005000000

ББК 28.6

592

Григорий Яковлевич Бей-Биенко

ОБЩАЯ ЭНТОМОЛОГИЯ

Редактор В. С. Одинцов

Редактор издательства В. С. Капышева

Художественный редактор Т. А. Коленкова

Художник А. В. Алексеев

Мл. редактор Л. Е. Кононова

Технический редактор Т. Д. Гарина

Корректор С. К. Завьялова

ИБ № 2309

Изд. № Е-356. Сдано в набор 22.02.80. Поди, в печать

09.06.80. Формат 70X90’/ie. Бум. тип. № I. Гарнитура ли-

тературная. Печать высокая. Объем 30,42 усл. печ. л.

32,26 уч.-изд. л. Тираж 25 000 экз. Зак. № 160. Цена

1 р. 40 к.

Москва, К-51, Неглинная ул., д. 29/14. Издательство «Высшая школа»

Ярославский полиграфкомбинат Союзнолиграфнрома при Государственном комитете СССР

но делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

© Издательство «Высшая школа», 1980

содержание

Предисловие ко второму изданию............................................ 5

Предисловие к третьему изданию............................................. 6

Введение................................................................... 7

"Предмет и задачи общей энтомологии........................................ 8

Краткий очерк истории энтомологии ......................................... 10

Наружная морфология ....................................................... 1£?

Вводные понятия............................................................ 16

Строение головы............................................................ 19

Придатки головы........................................................... 19

Сегментарный состав головы................................................. 25

Строение груди............................................................. 26

Строение и типы ног....................................................... 30

Строение крыльев и их типы................................................. 32

Брюшко..................................................................... 39

Заключение................................................................. 43

Анатомия и физиология...................................................... 45

Кожные покровы и их производные............................................ 46

Мышечная система........................................................... 50

Полость тела, расположение внутренних органов и жировое тело................52

Пищеварительная система............................................../ . 53

Кровеносная система....................................................... 60

Дыхательная система..................................................... 62

Тепловой режим и температура тела.......................................... 68

Выделительная система...................................................... 71

Нервная система и органы чувств............................................ 78

Нервная система..........................'................................ 78

Органы чувств............................................................. 84

Поведение........................................’........................ 94

Половая система и размножение............................................. 99

Биология ................................................................ 105

Фаза яйца....................................; : :..................... '05

Метаморфоз.............................................................. 111

Биология размножения..................................................... 125

Жизненный цикл........................................................... 132

Диапауза как регулятор жизненного цикла.................................. 135

Полиморфизм .......................................................... *44

Систематика и классификация.............................................. *49

Введение в систематику.................................................. 150

Классификация насекомых.................................................. 155

Подкласс I. Низшие, или первичнобескрылые (Apterygota)................... 158

А. Инфракласс энтогнатные (Entognatha)................................... 158

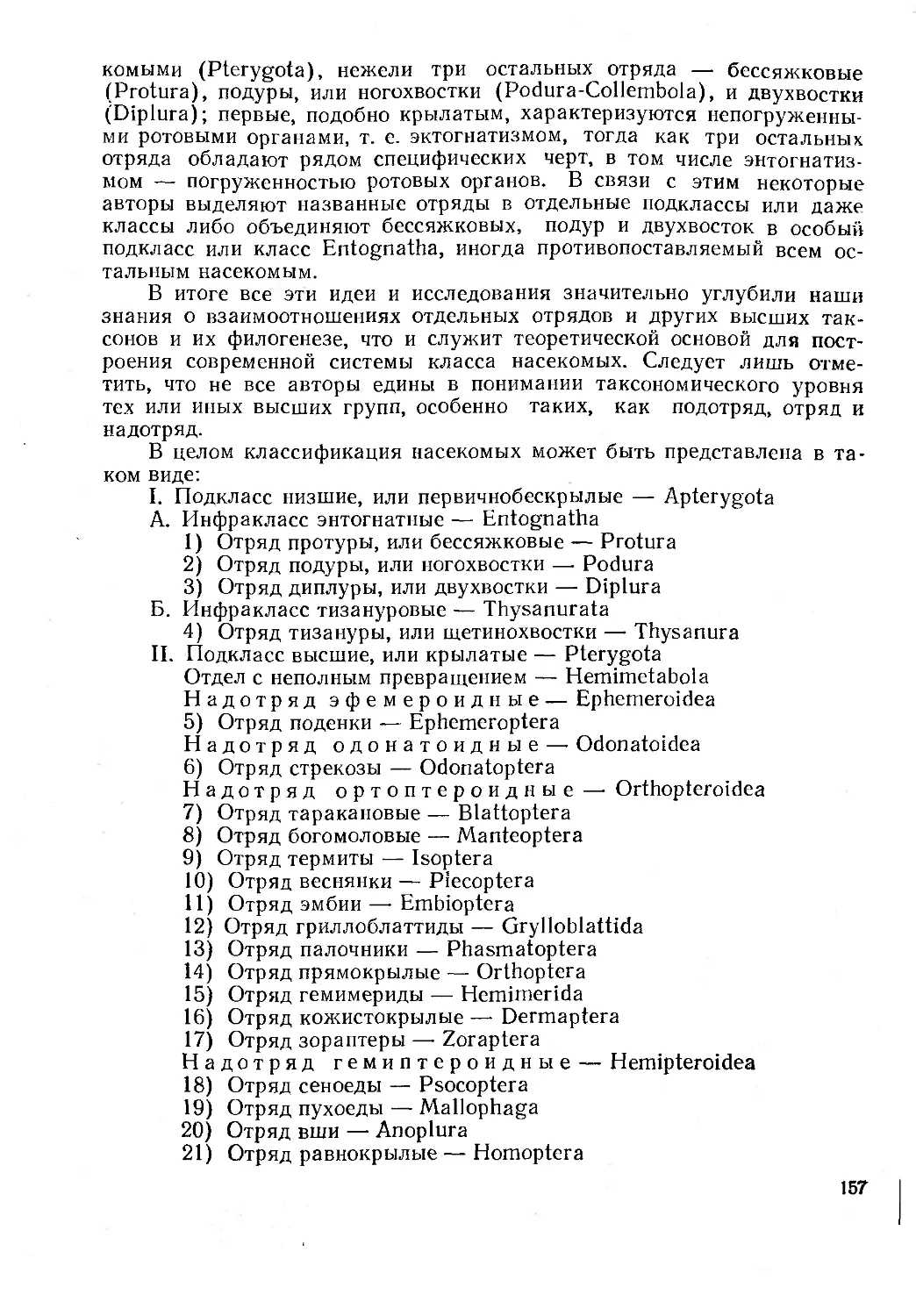

Отряд 1. Протуры, или бессяжковые (Protura, илн Myrientomata)............ 159

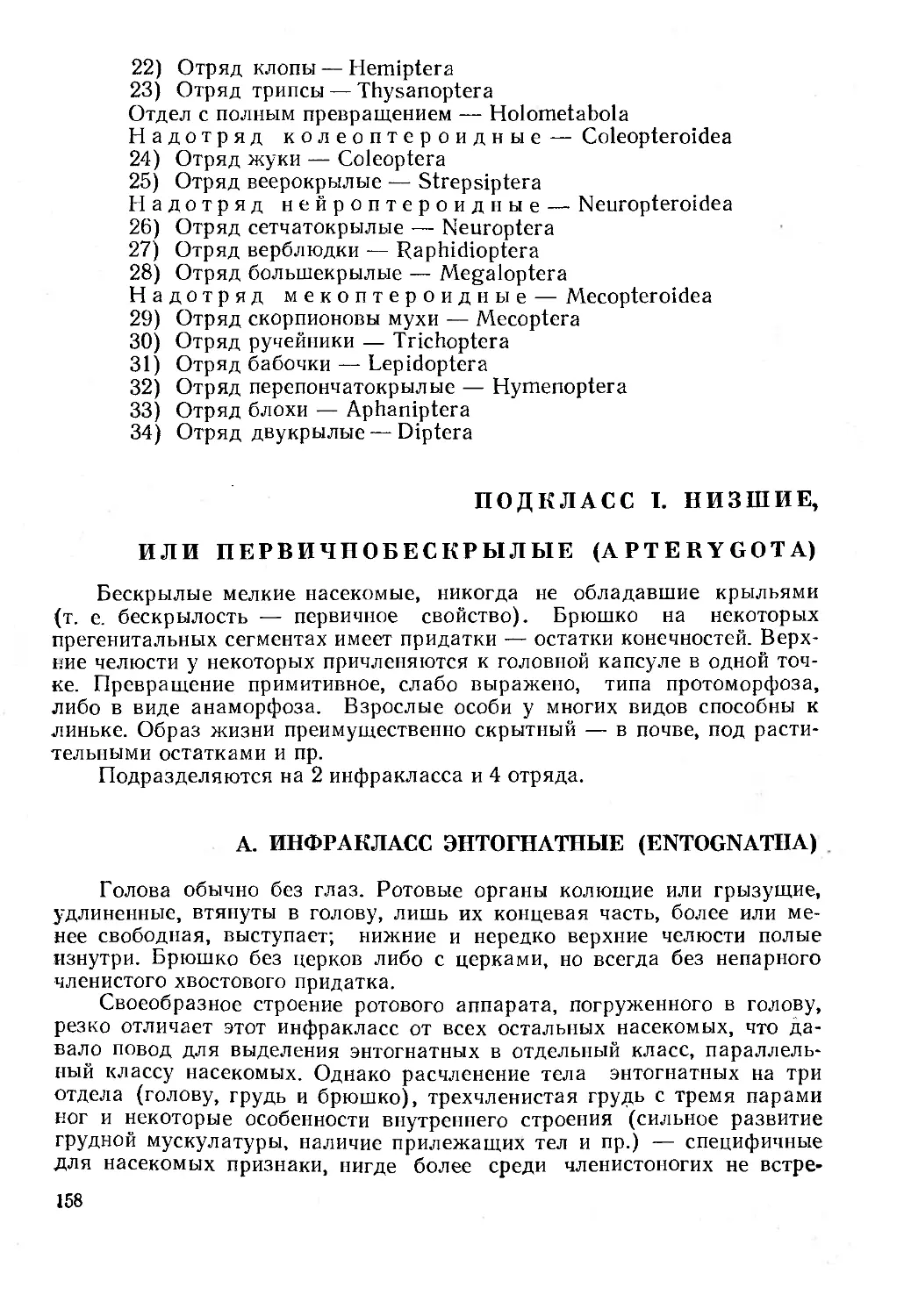

Отряд 2. Подуры, или ногохвостки (Podura, илн Collembola)................ 160

Отряд 3. Диплуры, или двухвостки (Diplura)............................... 161

Б. Инфракласс тизануровые (Thysanurata).................................. 162

Отряд 4. Тизануры, или щетинохвостки (Thysanura)......................... 162

Подкласс II. Высшие, илн крылатые (Pterygota) "'°

164

164

164

Отдел I. Насекомые с неполным превращением (Hemimetabola).................

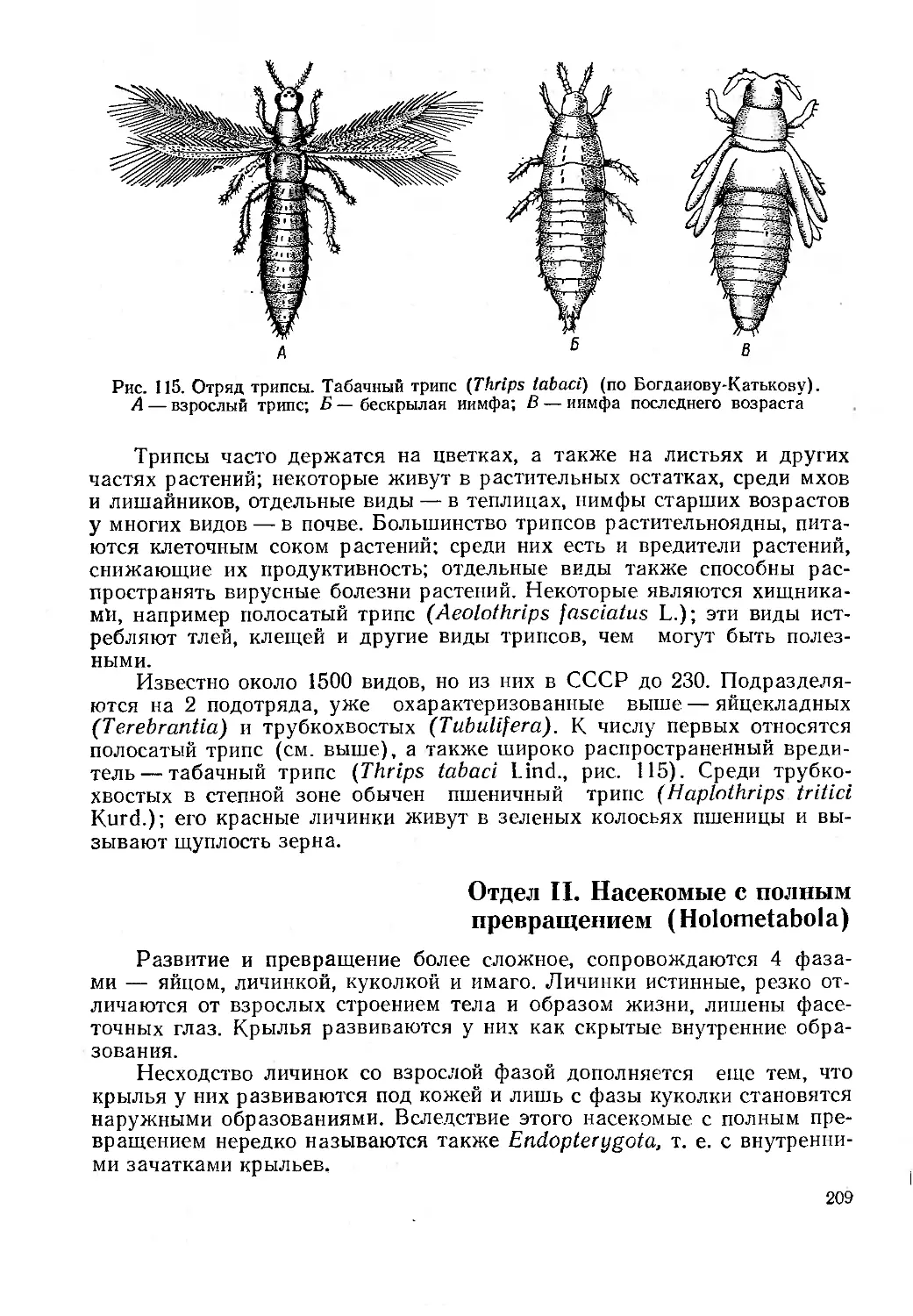

Надотряд эфемерондные (Ephemeroidea).......................................

Отряд 5. Поденки (Ephemeroptera)..........................................

3 ;

Надотряд одонатоидные (Odonatoidea)............................................ 165

Отряд 6. Стрекозы (Odonatoptera, или Odonata).................................. 165

Надотряд ортоптероидные (Orthopteroidea)....................................... 167

Отряд 7. Таракановые (Blattoptera, илн Blattodea, или Blattoriae).............. 167

Отряд 8. Богомоловые (Manteoptera, или Mantodea)............................... 169

Отряд 9. Термиты (Isoptera).................................................... 170

Отряд 10. Веснянки (Plecoptera)................................................ 171

Отряд 11. Эмбии (Embioptera)................................................... 173

Отряд 12. Гриллоблаттиды (Grylloblattidae)..................................... 173

Отряд 13. Палочники (Phasmatoptera, или Phasmatodea)........................... 174

Отряд 14. Прямокрылые (Orthoptera)............................................. 175

Отряд 15. Гемимериды (Hemimerida).............................................. 183

Отряд 16. Кожистокрылые, или уховертки (Dermaptera)............................ 184

Отряд 17. Зораптеры (Zoraptera)................................................ 186

Надотряд гемиптероидные (Hemipteroidea)........................................ 187

Отряд 18. Сеноеды (Psocoptera, или Copeognatha)................................ 188

Отряд 19. Пухоеды (Mallophaga)............................................... 189

Отряд 20. Вши (Anoplura, или Siphunculata)................................... 190

Отряд 21. Равнокрылые (Homoptera)............................................ 192

Отряд 22. Полужесткокрылые, или клопы (Hemiptera, или Heteroptera) .... 203

Отряд 23. Бахромчатокрылые, или трипсы (Thysanoptera)........................ 207

Отдел II. Насекомые с полным превращением (Holomefabola)....................... 209

Надотряд колеоптероидные (Coleopteroidea)...................................... 210

Отряд 24. Жесткокрылые, или жуки (Coleoptera).................................. 210

Отряд 25. Веерокрылые (Strepsiptera)........................................... 227

Надотряд нейроптероидные (Neuropteroidea)...................................... 228

Отряд 26. Сетчатокрылые (Neuroptera) . . 229

Отряд 27. Верблюдки (Raphidioptera).......................................... 231

Отряд 28. Большекрылые (Megaloptera) ........................................ 231

Надотряд мекоптероидные (Mecopteroidea)........................................ 232

Отряд 29. Скорпионовы мухи, или мекоптеры (Mecoptera).......................... 232

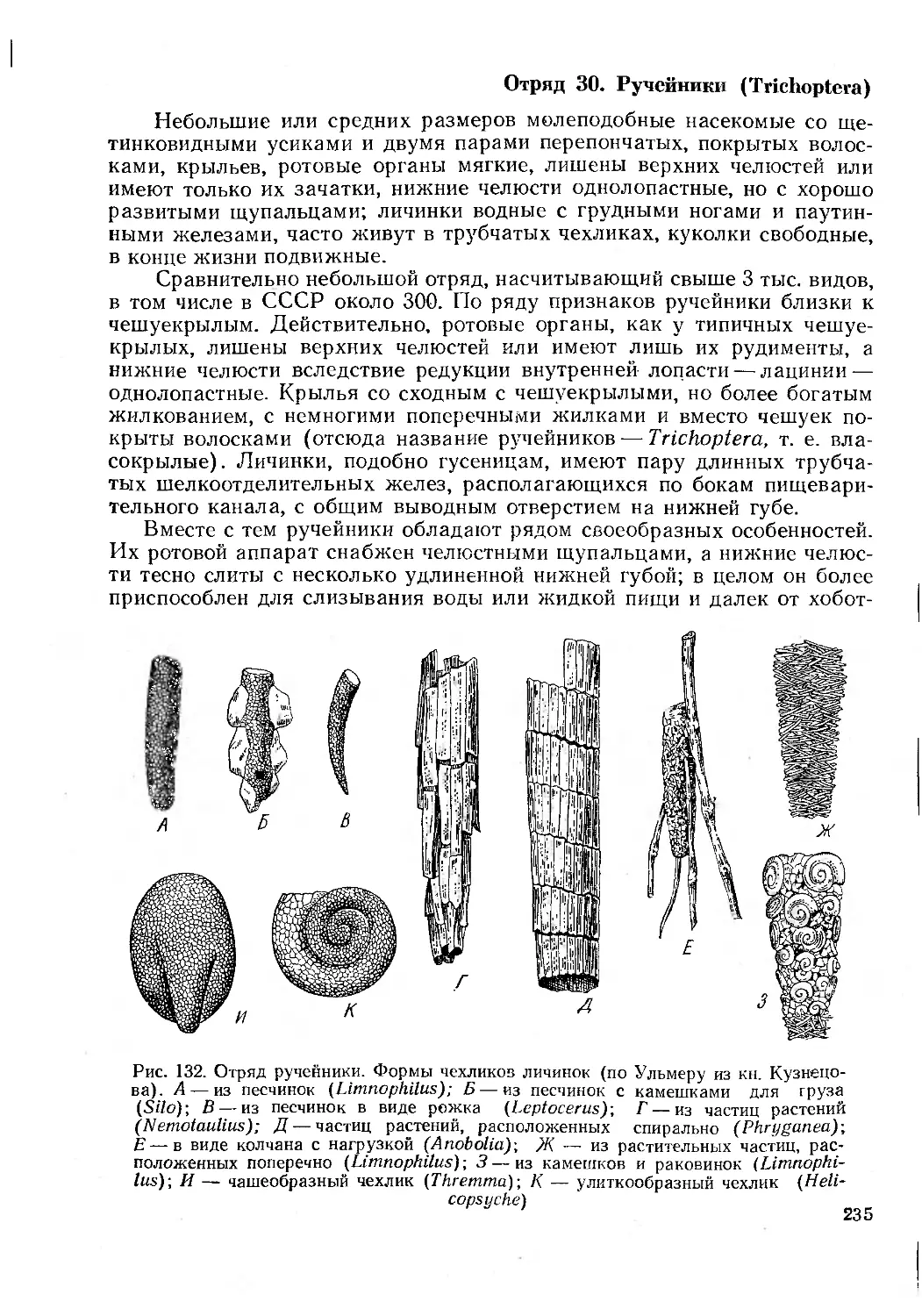

Отряд 30. Ручейники (Trichoptera).............................................. 235

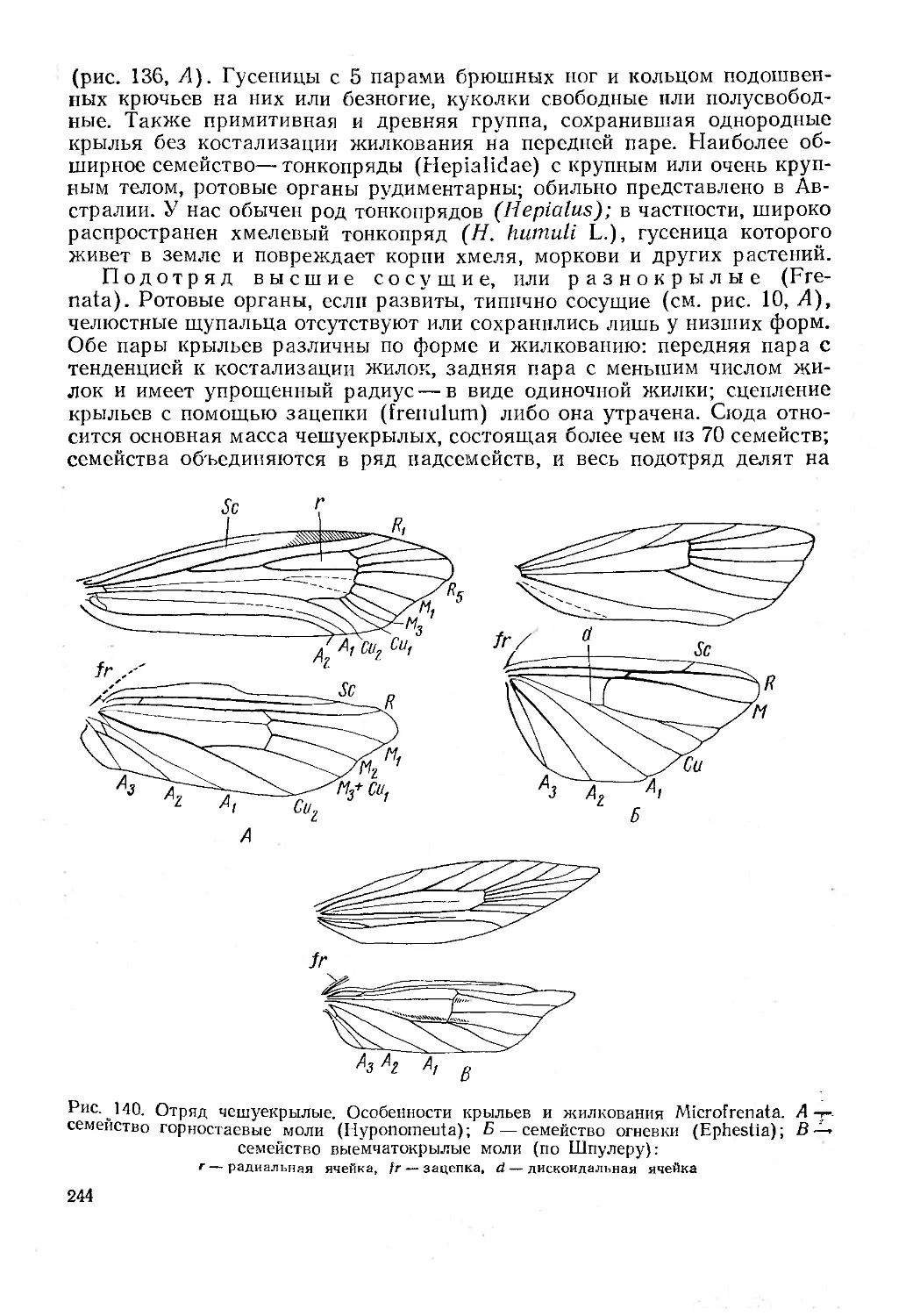

Отряд 31. Чешуекрылые, или бабочки (Lepidoptera)............................... 238

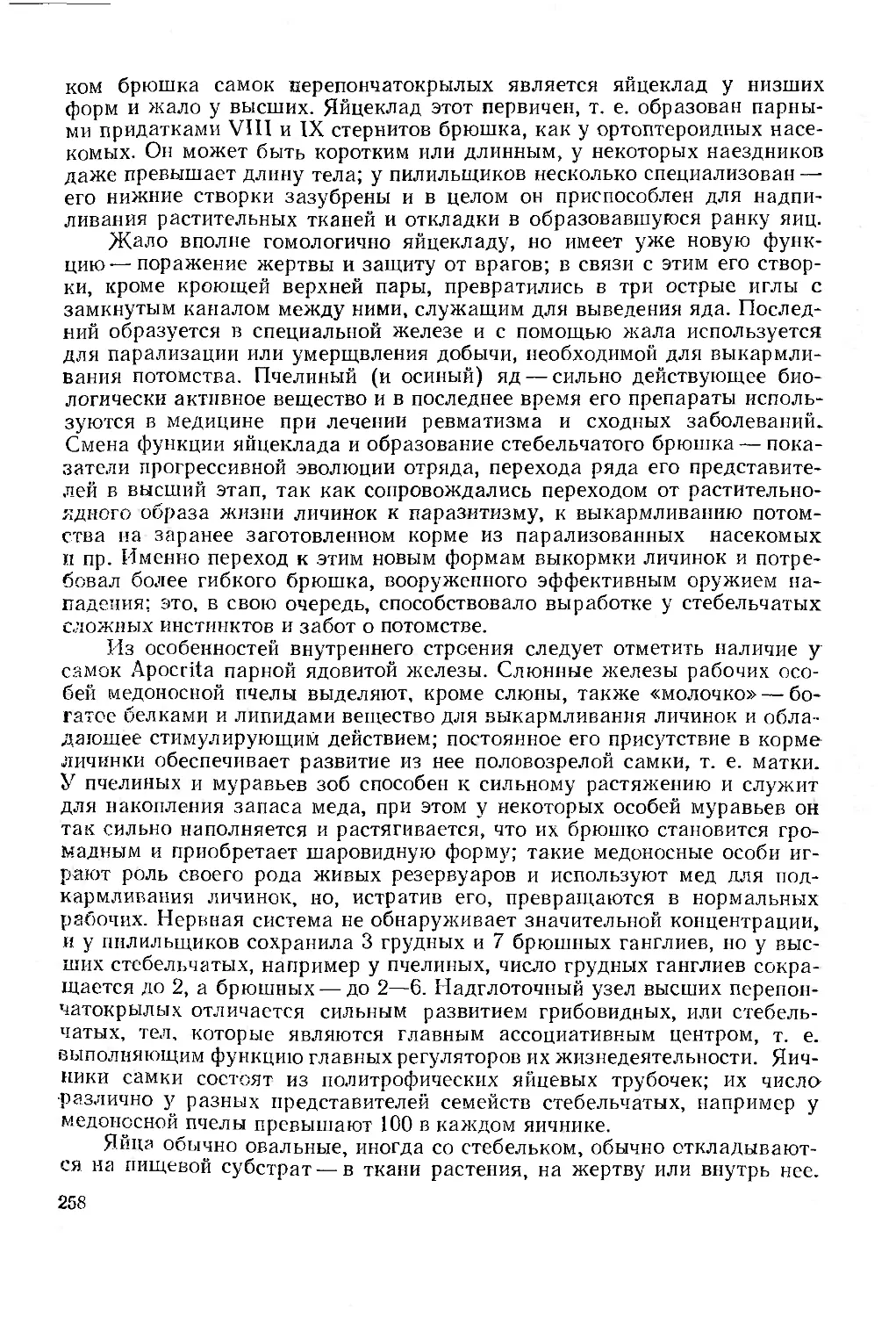

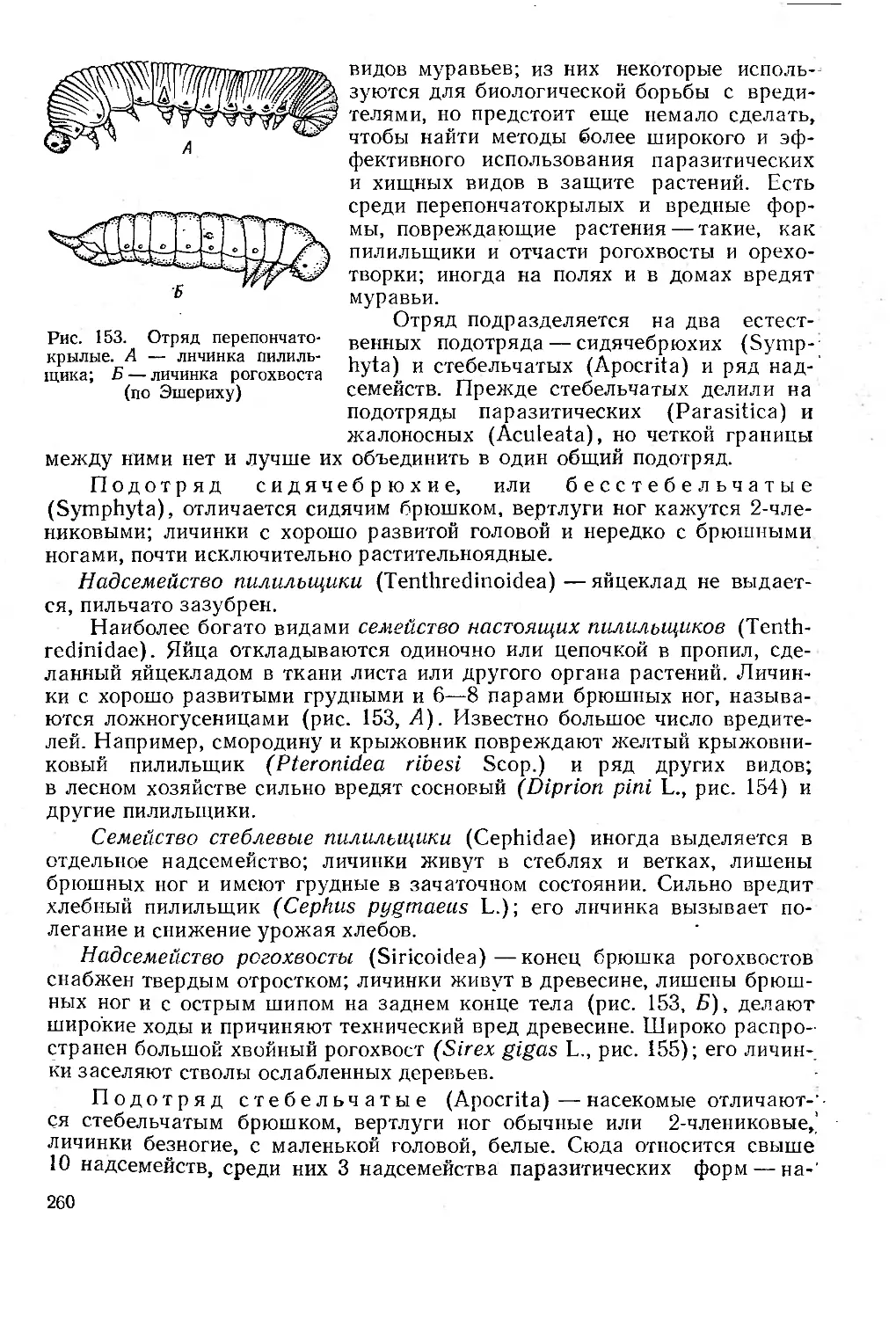

Отряд 32. Перепончатокрылые (Hymenoptera)...................................... 255

Отряд 33. Блохи (Aphaniptera, или Siphonaptera)................................ 267

Отряд 34. Двукрылые, или мухи (Diptera)........................................ 269

Экология ...................................................................... 287

Вводные понятия.............................................................. 288

Абиотические факторы......................................................... 292

Гидро-эдафические факторы...................................................... 309

Биотические факторы............................................................ 322

Антропические факторы.......................................................... 344

Местообитание и ареал как экологические явления................................ 344

Биоценология насекомых......................................................... 358

Массовые появления вредных насекомых и их прогноз.............................. 372

Заключение..................................................................... 380

Литература................................................................... 381

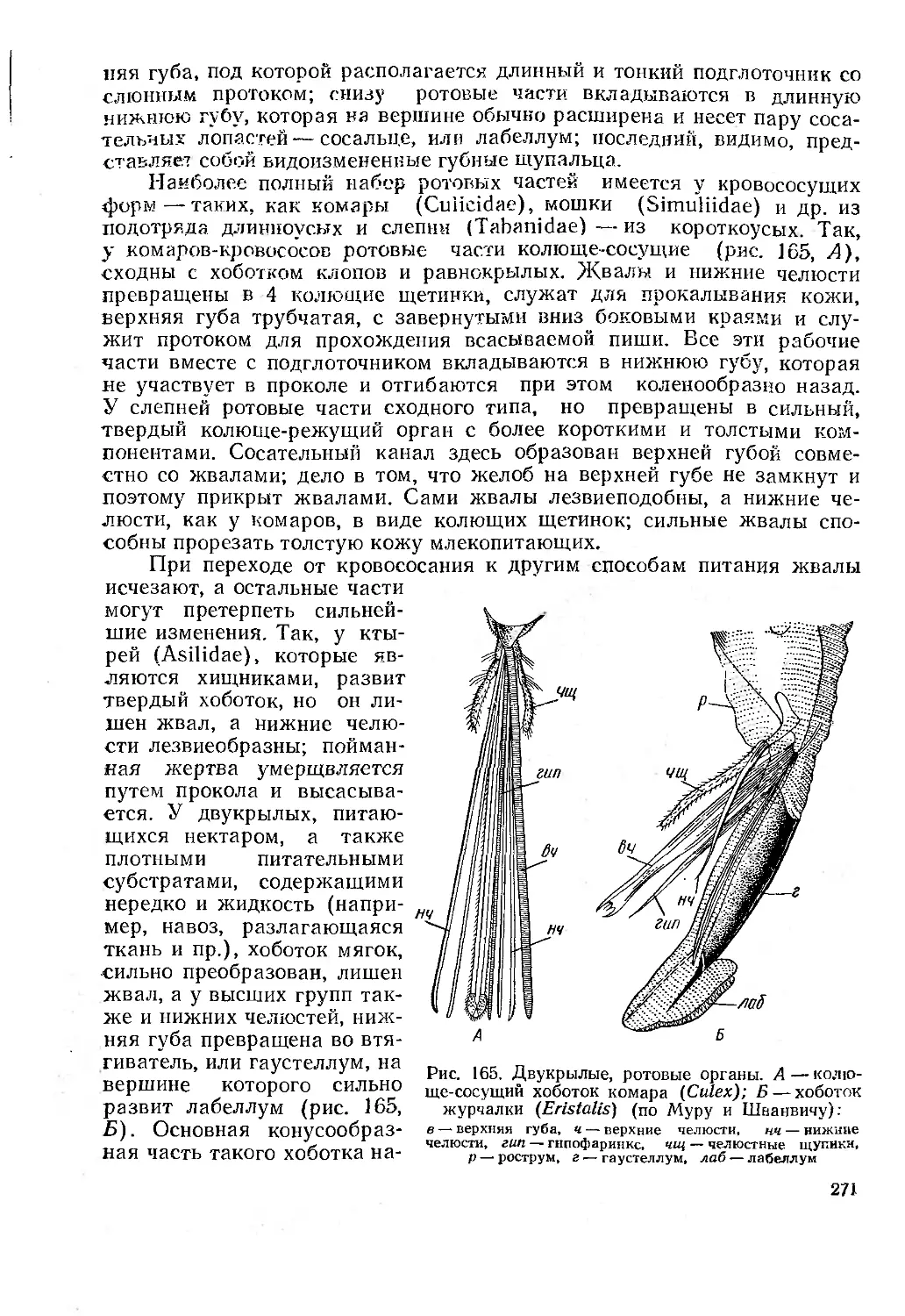

Указатель русских названий и терминов.......................................... 398

Указатель латинских названий и терминов........................................ 409

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Общая энтомология представляет собой теоретический

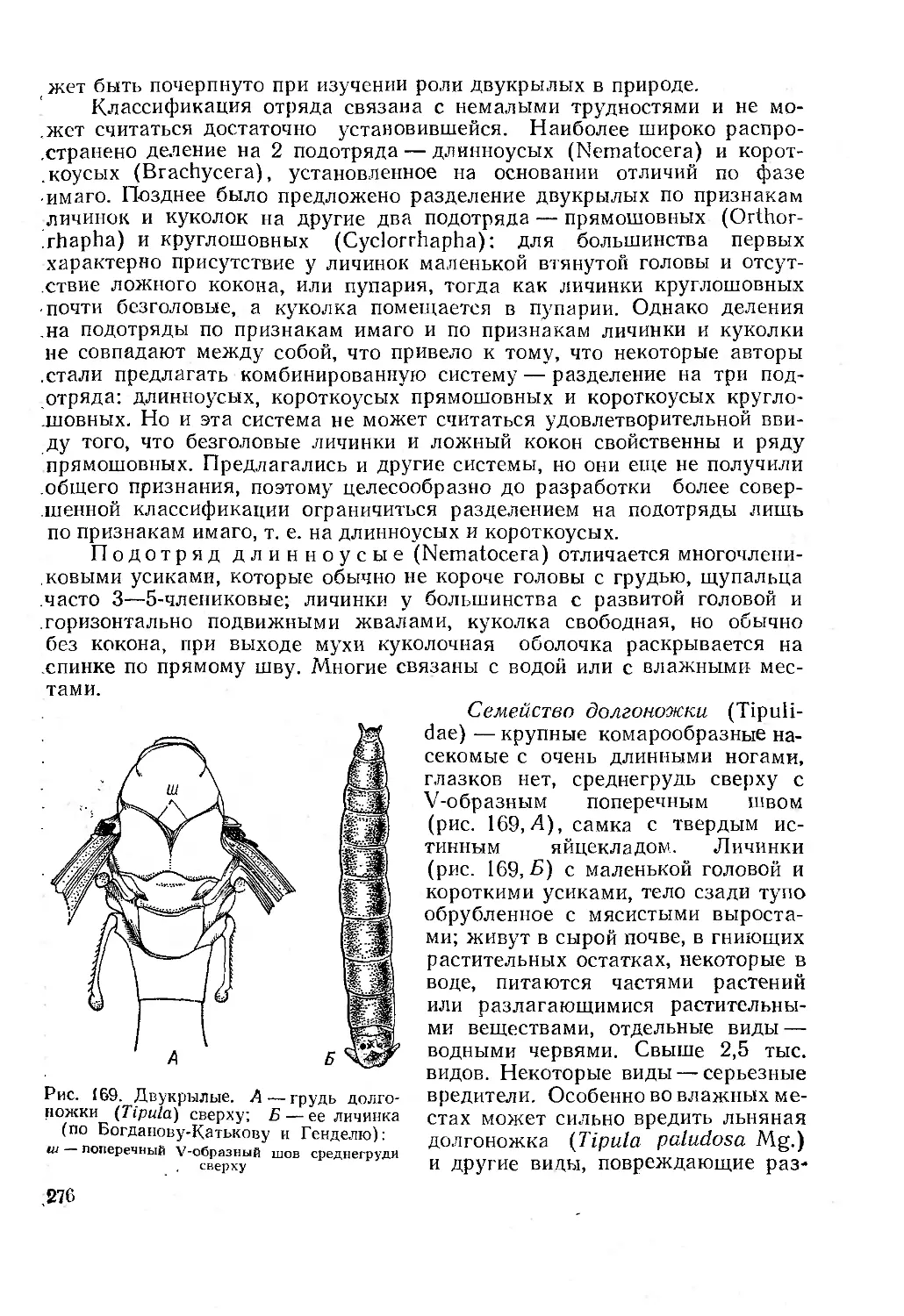

фундамент современных знаний об общих свойствах насеко-

мых и является также научной основой прикладных энтомоло-

гических дисциплин — сельскохозяйственной, лесной, меди-

цинской и ветеринарной энтомологии. К ним близко примыка-

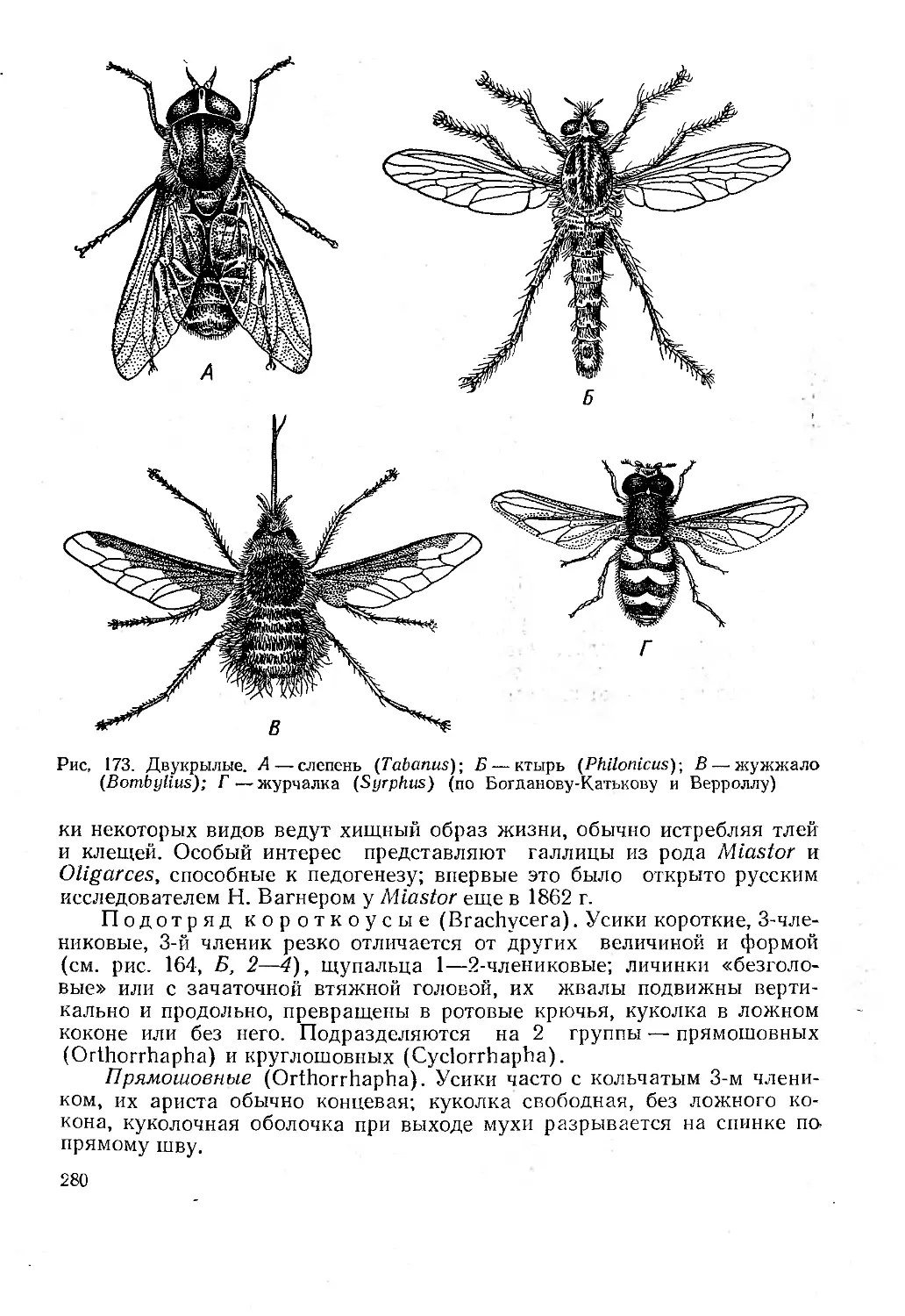

ют пчеловодство и шелководство.

Мир насекомых отличается поистине бесконечным разнооб-

разием своих свойств и играет выдающуюся роль в круговоро-

те веществ в природе, в деятельности человека. Максимальное

использование всех разнообразных полезных свойств насеко-

мых и рациональная борьба с вредными видами составляют

одну из существенных задач современности. Это потребует

прежде всего глубоких теоретических знаний о насекомых в

первую очередь в области общей энтомологии.

В основе этой книги лежит курс лекций, читавшихся с

1939 г. на факультете защиты растений Ленинградского сель-

скохозяйственного института.

Фактический материал, кроме вводной главы, разделен на

пять отделов: наружная морфология, анатомия и физиология,

биология, систематика и классификация, экология. Такое под-

разделение и такая последовательность представляются наи-

более целесообразными с учебной точки зрения и позволяют

объединить большой и разнообразный учебный материал в не-

многих частях. Классификация насекомых изложена на осно-

ве учета важнейших современных идей и представлений о под-

разделении на отряды и другие высшие таксоны и вместе с тем

отражает и личные представления автора о принципах клас-

сификации громадного класса насекомых и о рациональной

номенклатуре важнейших их объединений.

В конце книги приведен список главнейшей литературы, в

которой можно найти источники для расширения и углубления

знаний по основным разделам дисциплины. Помимо того, даны

также алфавитные указатели русских и латинских названий,

имен и терминов.

Во втором издании частичной переработке подверглись все

разделы учебника, но наибольшие изменения внесены в раздел

экологии.

5

Автор благодарен своим коллегам по специальности и бли-

жайшим сотрудникам, к помощи которых он нередко прибегал

во время работы над учебником. Особенно он признателен

М. С. Гилярову, Е. С. Смирнову, И. Д. Стрельникову, Б. В. До-

бровольскому и Э. Э. Савздаргу. Стремление написать этот

учебник всемерно поддерживалось и моим безвременно ушед-

шим из жизни другом — В. Н. Макаловской, которая была

первым его читателем и критиком.

Г. Я. Бей-Биенко

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Со времени выхода предыдущего, второго издания учебни-

ка Г. Я. Бей-Биенко «Общая энтомология» прошло 10 лет. Кни-

га продолжает пользоваться большим спросом у студентов и

преподавателей сельскохозяйственных вузов и университетов

и остается по-прежнему одним из самых полных в отечествен-

ной литературе курсов по общей энтомологии.

Однако некоторые разделы книги, такие, как физиология,

биохимия и экология насекомых, со времени второго издания

несколько устарели. В основе же своей по сей день книга оста-

лась актуальной, поэтому назрела необходимость в ее переиз-

дании.

В 1971 г. учебник члена-корреспондента АН СССР профес-

сора Г. Я. Бей-Биенко «Общая энтомология» (второе издание)

был выдвинут на соискание Ленинской премии.

Третье издание учебника Г. Я. Бей-Биенко «Общая энтомо-

логия» готовилась уже после смерти его автора. Возникшая

необходимость в обновлении и дополнении некоторых разделов

книги, главным образом посвященных вопросам физиологии,

биохимии и экологии насекомых, была осуществлена научным

редактором-энтомологом доктором биологических наук про-

фессором Одинцовым Владимиром Степановичем.

В отредактированной книге нашли отражение все важней-

шие достижения, полученные в других областях энтомологиче-

ской науки за последние годы; дополнены данные о ряде со-

ветских ученых, внесших большой вклад в развитие энтомоло-

гии в нашей стране; были включены в список литературы вы-

шедшие за последнее десятилетие книги, учебники и важней-

шие статьи по энтомологии.

В учебнике сохранены прежние рисунки. Не изменен и ори-

гинальный стиль изложения.

В. Одинцов

в

Введение

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ОБЩЕЙ

ЭНТОМОЛОГИИ

Энтомология (от греческих слов entomon — насекомое, logos — нау-

ка) изучает мир насекомых. Современная энтомология представляет со-

бой бурно развивающуюся отрасль биологии, вносит существенный

вклад в науку и тесно связана с практикой. Ее характерная особен-

ность — широкий фронт исследовательской и практической работы; в свя-

зи с этим в наше время энтомология подразделяется на ряд самостоя-

тельных дисциплин — общую энтомологию, сельскохозяйственную энто-

мологию, лесную, медицинскую и ветеринарную. Общая энтомология яв-

ляется теоретической научной дисциплиной, но она также служит науч-

ным фундаментом для названных выше прикладных энтомологических

дисциплин; последние занимаются научной разработкой методов борьбы

с насекомыми — вредителями растений, человека и домашних животных.

Близко к энтомологии примыкают такие прикладные дисциплины, как

пчеловодство и шелководство.

Общая энтомология изучает основные особенности насекомых —

строение их тела, деятельность органов, образ жизни, разнообразие

форм и взаимоотношение со средой. В соответствии с этим общая энто-

мология может быть подразделена на морфологию (с разделением ее

на наружную морфологию, или эйдономию, и внутреннюю, или анато-

мию), физиологию, биологию в узком смысле слова, систематику и клас-

сификацию, экологию.

Насекомые составляют особый класс (латинское название Insecta;

прежде применялось также название Hexapoda, т. е. шестиногие) в ти-

пе членистоногих животных (Arthropoda). Филогенетически насекомые

ближе примыкают к классу многоножек (Myriapoda) и совместно с ним

образует естественную группу, выделяемую в отдельный подтип трахей-

нодышащих (Tracheata). Действительно, насекомых и многоножек объ-

единяют такие признаки, как присутствие одной пары усиков, наземный

образ жизни и, как приспособление к нему, трахейная дыхательная си-

стема. Нередко насекомых и многоножек объединяют с классом ракооб-

разных (Crustacea) в подтип челюстных, или мандибулярных (Mandibu-

lata), для которых характерно не только наличие усиков, но и превраще-

ние трех следующих за усиками пар конечностей в ротовые органы, из

которых особенно развиты верхние челюсти, или мандибулы.

Поразительной особенностью насекомых является необычайное раз-

нообразие их форм. В настоящее время установлено около 1 млн. видов

насекомых, но в действительности их существует, вероятно, не менее

8-

1,5 млн. По данным Рейлея, их до 10 млн. видов (Шванвич, 1949). Не-

сомненно, этот резерв можно отнести за счет перепончатокрылых, дву-

крылых и других отрядов. Ежегодно открывают до 7—8 тыс. новых ви-

дов насекомых, особенно в мало обследованных областях и тро-

пиках.

Богат и разнообразен мир насекомых в тропиках. В умеренных ши-

ротах видовой состав насекомых не так велик, зато огромна масса на-

секомых. Насекомые встречаются и в зоне вечных снегов Гималаев (око-

ло 25 видов мелких жужелиц Bembidion bracculatum). В пустыне Намиб

в Южной Африке, где не бывает дождя и нет растений, живут жуки-

чернотелки. В пещерах встречаются слепые жуки. Личинки многих насе-

комых паразитируют под кожей, в тканях, в полостях тела животных.

Чрезвычайно богат и разнообразен мир почвенных насекомых, позволив-

ших акад. М. С. Гилярову создать теорию и метод зоологической диагно-

стики почв.

В СССР водится, вероятно, до 100 тыс. видов, но фактическое чис-

ло известных представителей значительно меньше названной цифры.

В целом число видов насекомых превышает число видов всех остальных

животных и всех растений, взятых вместе.

Каждый вид обладает неповторимым сочетанием свойств и призна-

ков, т. е. имеет только ему присущую специфику. И насекомые достигли

поистине бесконечного разнообразия морфологических и биологических

черт, приспособительных особенностей, связей с другими организмами.

В целом органическая природа воплотила в мир насекомых самое боль-

шое число форм жизни и самое большое число форм участия в кругово-

роте веществ, которое не сравнимо ни с одним из классов животных и

растений.

Мир людей и мир насекомых взаимосвязаны. Эта зависимость про-

является как в мелочах (курьезных случаях), так и в обстоятельствах,

порождающих колоссальный вред, который приносит армада насекомых

сельскохозяйственному производству, а таких насекомых немало. Так,

только на 400 сельскохозяйственных культурах зарегистрировано более

7500 видов насекомых-вредителей.

В связи со сказанным разработка проблем общей энтомологии име-

ет большое значение для познания законов природы и вместе с тем со-

ставляет научный фундамент прикладных энтомологических дисциплин.

В последние годы насекомые широко используются как биотесты для ус-

тановления основополагающих физиолого-биохимических вопросов,

свойственных животному миру, а их морфологические особенности, на-

пример стилет тли, используются для решения некоторых вопросов фи-

зиологии растений (изучения продвижения флоэмного сока).

Выясняется также высокое совершенство морфофизиологических

свойств тела насекомых с точки зрения современной техники; это созда-

ет перспективы использования открываемых принципов в технике и ин-

женерном искусстве на основе бионики — науки об использовании в наз-

ванных отраслях принципов работы разнообразных органов животных и

растений.

9

краткий очерк истории

энтомологии

Интерес к насекомым зародился в глубокой древности. Насекомые

привлекали внимание человека как повседневное явление в природе, как

поставщики пищи, как его докучливые враги, как враги домашних живот-

ных и растений. В отдаленные времена возникли практические отрасли —

пчеловодство и шелководство.

Но началом научного изучения насекомых следует считать лишь

XVII в. В этом веке были выполнены исследования итальянского ученого

М. Мальпиги (1628—1694) по анатомии шелковичного червя и голландца

Я. Сваммердама (1637—1680) по анатомии и метаморфозу насекомых

XVIII в. ознаменовался трудами выдающегося шведского естествоиспы-

тателя К- Линнея (1707—1778), который создал свою знаменитую «Си-

стему природы» (Systema naturae), где видное место заняли и насекомые.

Другой крупный естествоиспытатель этого века Р. А. Реомюр (1683—

1757) изучал биологию и морфологию насекомых и оставил 6 томов

«Мемуаров по истории насекомых» (Memoirs pour servire a 1’histoire des

insectes, 1734—1742).

В России во второй половине XVIII в. много сделал для изучения

фауны насекомых видный натуралист и путешественник академик

И. С. Паллас (1741—1811).

Однако лишь в XIX в. в связи с общим развитием науки и культуры

создались необходимые условия для оформления энтомологии как нау-

ки. Тогда в ряде стран стали возникать научные энтомологические обще-

ства, среди которых старейшими являются Энтомологическое общество

Франции (основано в 1832 г.) и Лондонское энтомологическое общество в'

Англии (основано в 1833 г.). В нашей стране в 1859 г. было основано Рус-

ское энтомологическое общество, продолжающее свою деятельность в на-

стоящее время как Всесоюзное энтомологическое общество и сыгравшее

выдающуюся роль в развитии отечественной энтомологии. Его первым ,

президентом был знаменитый ученый, академик К. М. Бэр.

XIX в. ознаменовался бурным развитием энтомологических исследо-

ваний, опубликованием большого числа работ по изучению морфологии,

биологии, систематики насекомых, а также работ по прикладной

энтомологии, особенно сельскохозяйственной. В России видный москов-

ский ученый, профессор натуральной истории Г. И. Фишер-Вальдгейм

(1771—1853) внес для своего времени большой вклад в изучение фауны

насекомых нашей страны, опубликовав серию томов «Энтомографии

Российской Империи» (Entomographia Imperii Rossici). Позднее профес-

сор Военно-медицинской академии Э. К. Брандт (1839—1891) провел

исследования по строению нервной системы насекомых, доставившие ему

мировую известность. Другой крупный ученый Ф. П. Кеппен (1833—1908)

опубликовал капитальный сводный трехтомный труд «Вредные насеко-

мые» (1881 —1883). Интерес к изучению насекомых проявляли выдаю-

щиеся естествоиспытатели А. О. Ковалевский (1840—1901) и И. И. Меч-

ников (1845—1916).

10

Тогда же всеобщее внимание привлекли исследования биологии и

поведения насекомых, проводившиеся французским натуралистом

X- А. Фабром (1823—1915); в своих знаменитых «Энтомологических

воспоминаниях» (Souvenirs Entomologiques, 1879—1903) (переведены

на русский язык под названием «Инстинкт и нравы насекомых»,

1906—1914; также «Жизнь насекомых», 1963) Фабр выступил как

блестящий исследователь и писатель.

На рубеже XIX и XX вв. зарождаются прикладные энтомологиче-

ские дисциплины, в первую очередь сельскохозяйственная и лесная

энтомология. В нашей стране в 1894 г. учреждается Бюро по энтомоло-

гии, возглавлявшееся виднейшим ученым-энтомологом И. А. Порчин-

ским (1848—1916) и ставившее себе задачу изучения вредных насеко-

мых и разработку мер борьбы с ними. Сам Порчинский оставил также

большой след в энтомологии изучением биологии, систематики, а так-

же покровительственной окраски насекомых. Выдающийся вклад в раз-

витие энтомологии, в том числе и прикладной, внес профессор Н. А. Хо-

лодковский (1858—1921) —преемник Э. К. Брандта по Военно-медицин-

ской академии. Он создал свою школу научной энтомологии, им

опубликован капитальный труд «Курс энтомологии, теоретической и

прикладной» (III издание вышло в 1912 г., IV издание — в 1927—

1931 гг.). В это же время работал видный сподвижник проф. Холод-

ковского — И. Я. Шевырев (1859—1920), который много способствовал

разработке проблем лесной энтомологии и талантливо изучал также

явление паразитизма среди насекомых. Оставленные им труды «Загад-

ка короедов» (1910) и «Паразиты и сверхпаразиты из мира насекомых»

(1912) являются классическими исследованиями того времени.

XX в. характеризуется все возрастающим объемом энтомологиче-

ских исследований, бурным развитием всех отраслей энтомологии и

окончательной их дифференциацией на ряд самостоятельных научных

дисциплин. Закладываются основы современной классификации, интен-

сивно начинают разрабатываться вопросы физиологии насекомых, ши-

роко входят в энтомологию принципы экологического изучения, успеш-

но разрабатываются химические методы борьбы с вредителями, боль-

шое внимание уделяется разработке биологической борьбы, давшей ряд

успешных результатов.

Еще в начале нашего века, именно в 1904 г., В. П. Поспелов

(1872—1949) организует в Киеве первую в стране Энтомологическую

станцию, поставившую перед собой задачу изучения и разработки мер

борьбы с вредными насекомыми, особенно с вредителями сахарной

свеклы. В последующие годы такого рода станции стали возникать

и во многих других центрах страны. Особо следует отметить организо-

ванную В. И. Плотниковым (1877—1959) в 1911 г. в Ташкенте Турке-

станскую энтомологическую станцию, сыгравшую значительную роль

в развитии защиты растений в Средней Азии и в южном Казахстане

и в советское время давшую начало другим учреждениям по защите ра-

стений, в том числе и Средне-Азиатскому институту защиты растений.

В 1910 г. выдающийся русский энтомолог Н. В. Курдюмов (1885—

1917) организует при Полтавской сельскохозяйственной опытной стан-

ции первый в стране Отдел энтомологии; сам же Курдюмов заложил

11

теоретические основы сельскохозяйственной энтомологии. Он считал,

что объектами ее изучения должны являться не только насекомые, но

также повреждаемые растения, условия жизненной среды тех и других

и взаимоотношения между ними.

Большой вклад в изучение фауны нашей страны и сопредельных тер-

риторий внесли энтомологи-систематики. Среди них в первую оче-

редь следует назвать профессора А. П. Семенова-Тян-Шанского

(1866—1942), который, помимо того, оставил большой след в науке

своими классическими работами — по теории вида (Таксономические

границы вида и его подразделений, 1910) и по зоогеографии (Пределы

и зоогеографические подразделения Палеарктической области, 1936).

Другой выдающийся исследователь профессор Г. Г. Якобсон (1871 —

1926) известен своими капитальными трудами «Прямокрылые и ложно-

сетчатокрылые Российской империи и сопредельных стран» (1905, сов-

местно с В. Л. Бианки) и «Жуки России и Западной Европы» (1905—

1915); он также много способствовал подготовке кадров и в последние

годы состоял профессором Ленинградского сельскохозяйственного ин-

ститута.

Примерно в те же годы работали А. К. Мордвилко (1867—1938)

и Н. Я. Кузнецов (1873—1948). Первый приобрел мировую известность

исследованиями по систематике и биологии тлей; второй был крупней-

шим знатоком чешуекрылых насекомых и оставил два тома «Основ

физиологии насекомых» (1948—1953).

Основы современной классификации высших групп насекомых были

заложены австрийским ученым А. Гандлиршем (A. Handlirsch, 1865—

1935), А. В. Мартыновым (1878—1938), Б. Н. Шванвичем (1889—1957)

и другими учеными. Гандлирш показал гетерогенность прежних отря-

дов насекомых, ввел более дробное понимание отряда и довел число

их в классе насекомых до 30 с лишним; он и А. В. Мартынов являются

основоположниками современной палеонтологии насекомых. Помимо

того, Мартынов известен своим принципом подразделения крылатых

насекомых на два комплекса — древнекрылых и новокрылых, получив-

шим широкую известность. Б. Н. Шванвич на основе преобладания

у насекомых в полете передней или задней пары крыльев и их мышеч-

ного аппарата создал свою систему класса насекомых; большая часть

его подразделений не была принята, но сама идея использования

в классификации крылового мышечного мотора оказалась новой и поз-

воляет обосновать объединение родственных отрядов в более крупные

подразделения — надотряды. Б. Н. Шванвич также оставил капитальный

«Курс общей энтомологии» (1949).

Особенно стала развиваться энтомология в нашей стране после

Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. Были созда-

ны самостоятельные кафедры энтомологии в Ленинградском сельскохо-

зяйственном институте, в Московской сельскохозяйственной академии

им. К. А. Тимирязева и в других вузах. Основателями первых кафедр

энтомологии в университетах были профессор, впоследствии академик,

Н. М. Кулагин (1860—1940), работавший в Московском университете и в

Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, а также профес-

сор М. Н. Римский-Корсаков (1873—1951), создавший кафедру энтомо-

12

логин при Ленинградском университете. Впоследствии кафедры энтомо-

логии были организованы и при некоторых других университетах.

Большое развитие получили энтомологические исследования в ряде

научно-исследовательских институтов. В области изучения фауны страны

и разработки проблем систематики насекомых выдающуюся роль играет

Зоологический институт Академии наук СССР в Ленинграде; его капи-

тальные издания «Фауна СССР», «Определители по фауне СССР» и

«Животный мир СССР» получили широкую известность. Сходные по на-

учному профилю институты были организованы затем при академиях

наук союзных республик, что существенно способствовало прогрессу

энтомологии. Бурный рост охватил также прикладную эн-

томологию. В 1930 г. был организован в Ленинграде Всесоюзный инсти-

тут защиты растений, родственные институты возникли в союзных рес-

публиках; значительное развитие приобрела медицинская энтомология.

Выдвигается ряд новых ученых — крупных исследователей, организато-

ров науки, общественных деятелей. Среди них, помимо уже упоминав-

шихся выше В. П. Поспелова и Н. М. Кулагина, много способствовав-

ших развитию защиты растений в СССР, следует отметить имена про-

фессора Н. Н. Богданова-Катькова (1894—1955), профессора В. Ф. Бол-

дырева (1883—1957), академика Всесоюзной академии медицинских на-

ук В. Н. Беклемишева (1890—1962), академика Е. Н. Павловского

(1884—1965), профессоров А. А. Захваткина (1906—1950), Э. Г. Беккера

(1874—1962), В. Н. Щеголева (1890—1966), А. С. Данилевского (1911—

1969), В. Я- Бей-Биенко и др.

Н. Н. Богданов-Катьков был первым организатором в СССР специ-

ального образования по защите растений, хотя идея подготовки кадров

такого профиля зародилась еще в дореволюционной России. В настоя-

щее время подготовка таких специалистов производится во многих

сельскохозяйственных высших учебных заведениях СССР. В. Ф. Болды-

рев известен своими исследованиями биологии прямокрылых насекомых

(саранчовых, кузнечиковых, сверчков), многие годы возглавлял кафедру

энтомологии в Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Ти-

мирязева; один из инициаторов применения авиации в борьбе с вреди-

телями.

В. Н. Беклемишев в течение 30 лет (1932—1962) руководил в Ин-

ституте медицинской паразитологии и тропической медицины & Москве

исследованиями по медицинской энтомологии, особенно по переносчи-

кам болезней человека, и среди них в первую очередь малярийного ко-

мара. Исследования эти, проводившиеся на высоком научном уровне, с

широким изучением экологии вредителя, совместно с другими исследова-

ниями в этом направлении обеспечили возможность ликвидации малярии

в нашей стране. Крупный вклад внес В. Н. Беклемишев в разработку во-

просов теории экологии, особенно сообществ организмов, или биоце-,

нозов.

Академик Е. Н. Павловский — преемник Н. А. Холодковского по

Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Ленинграде — выда-

ющийся биолог и общественный деятель. Внес большой вклад в разви-

тие паразитологии в нашей стране, создал учение о природной очаговости

трансмиссивных (т. е. переносимых насекомыми и другими организмами)

13

болезней человека и домашних животных. В течение многих лет он ру-

ководил Зоологическим институтом АН СССР и деятельностью Всесо-

юзного энтомологического общества как президент последнего.

В. Н. Беклемишев и Е. Н. Павловский за выдающиеся труды неоднократ-

но отмечались высшими научными премиями и наградами.

В области энтомологии известно немало крупных ученых с мировым

именем, обогативших науку и практику выдающимися достижениями и

открытиями. Из зарубежных ученых в области морфологии насекомых

крупный вклад внесли немецкий ученый профессор Г. Вебер (Н. Weber,

1899—1956) и североамериканский исследователь доктор Р. Э. Снод-

грасс (R. Е. Snodgrass, 1875—1962). Первый из них — автор капиталь-

ных руководств по общей энтомологии, составленных преимущественно

на морфологической основе; второй — автор многих трудов по морфоло-

гии, обобщенных в известной книге «Основы морфологии насекомых»

(Principles of insect morphology, 1935).

В области разработки проблем физиологии насекомых много сдела-

но известным английским ученым профессором В. Б. Уигглсуорсом (пи-

шется также Вигглсворт, V. В. Wigglesworth) и французским исследова-

телем профессором Р. Шовеном (R. Chauvin); ими опубликованы капи-

тальные руководства по физиологии насекомых, частью переведенные на

русский язык.

Видный английский исследователь доктор А. Д. Иммс (A. D. Imms,

1880—1949)—автор одного из лучших руководств по общей энтомоло-

гии (A general textbook of entomology, 1925—1957), выдержавшего 9 из-

даний и получившего международную известность. Другой крупный уче-

ный, длительно работавший в Англии, доктор Б. П. Уваров (В. Р. Uva-

rov, 1888—1970) много сделал по изучению саранчовых насекомых, орга-

низовал в Лондоне Противосаранчовый исследовательский центр (Anti-

Locust Research Centre) и мобилизовал большие научные силы на раз-

работку мер борьбы с этими вредителями.

Крупный итальянский исследователь профессор Ф. Сильвестри

(F. Silvestri, 1873—1949) также был весьма разносторонним ученым,

особенно много сделал в области проблем сельскохозяйственной энтомо-

логии и биологической борьбы с вредителями, также открыл два новых

отряда насекомых — бессяжковых (Protura) из первичнобескрылых

(Apterygota) и зораптер (Zoraptera) из ортоптероидных (Orthopteroi-

dea).

Задача современной науки в целом и энтомологии как энциклопеди-

ческой отрасли знаний в частности состоит в том, чтобы при всех наших

воздействиях на природу избегать дурных последствий — загрязнения

окружающей среды и гибели полезных организмов.

Наглядным примером всемирного признания работ советских уче-

ных-энтомологов явились Московский XIII Международный конгресс

энтомологов (1968) и VIII Международный конгресс по защите расте-

ний (Москва, 1975). В нем приняло участие более двух с половиной ты-

сяч представителей из 54 стран мира.

14

ВВОДНЫЕ ПОНЯТИЯ

Морфология в целом изучает строение тела как наружное, так и

внутреннее. И если в данном разделе рассматривается лишь наружная

морфология, или эйдономия, то это продиктовано логикой изложения и

Рис. 1. Тело итальянской саранчи сбоку (левая пара крыльев удалена)

(по Бей-Биенко)

Рис. 2. Гело самки черного таракана сбоку (цифрами обозначено по-

следовательное расположение верхних и нижних полуколец брюшка)

(по Майоллу и Дени)

16

соображениями удобства. Внутрен-

няя морфология, или анатомия, сов-

местно с физиологией составляет со-

держание следующего раздела.

Тело насекомого (рис. 1 и 2) по-

крыто снаружи более или менее

плотной кутикулой, которая играет

роль наружного скелета и обычно

образует твердый панцирь; этим на-

секомые резко отличаются от поз-

воночных, у которых скелет внут-

ренний (рис. 3). Подвижность тела

достигается подразделением его на

серию члеников, или сегментов. Од-

нако сегменты тела у насекомых,

как у высших членистых животных,

уже утратили свою первичную пов-

торяемость, или метамерность, и

объединены в три отдела — голову,

грудь и брюшко: голова происходит

из 5—6 сегментов, грудь состоит из

3 сегментов, брюшко в своем перво-

начальном состоянии имело 12 сег-

ментов, обычно же их не более 10—

И. Следовательно, общее число сег-

ментов тела, у насекомых — не ме-

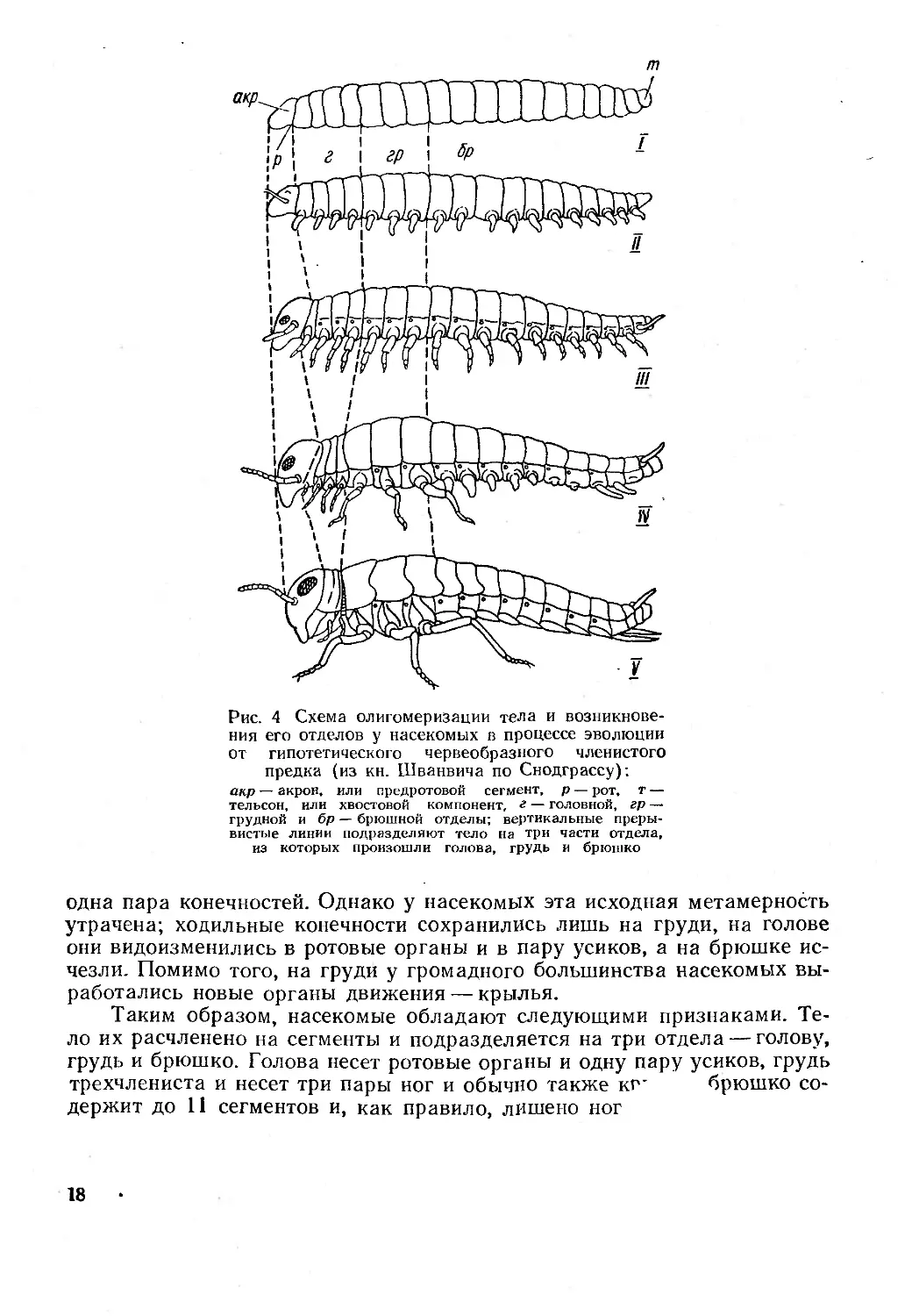

нее 19. В процессе эволюции про-

изошла олигомеризация тела, т. е.

уменьшение числа сходных между

собой сегментов путем их редукции

Рис. 3. Сравнение внутреннего скелета

позвоночного (71) и наружного скелета

насекомого (Б) (по Снодграссу)

и полного исчезновения, либо путем смены функций, либо полного сли-

яния некоторой части сегментов (рис. 4). Поэтому видимое число сег-

ментов у насекомых не превышает даже у самых примитивных пред-

ставителей 14, а у большинства и того меньше. В целом степень олигоме-

ризации тела характеризует морфологическое совершенство и уровень

эволюционного прогресса, достигнутого теми или иными представителя-

ми класса насекомых.

Твердый наружный скелет создает существенные преимущества по

сравнению с позвоночными: он защищает тело с поверхности и увеличи-

вает сопротивление на деформацию. Прочность тела насекомого почти

втрое превышает прочность тела позвоночного. Кутикула также играет

роль барьера, препятствующего испарению воды из тела, и служит мес-

том прикрепления изнутри скелетных мышц.

Подвижность разных сегментов (метамеров) тела насекомого нео-

динакова. Так, сегменты, составляющие головной и грудной отделы,

совершенно или почти неподвижные, а сегменты брюшного отдела

бывают хорошо подвижные (за счет гибких межсегментарных мем-

бран).

У членистоногих каждому сегменту тела в принципе соответствует

17

т

Рис. 4 Схема олигомеризации тела и возникнове-

ния его отделов у насекомых в процессе эволюции

от гипотетического червеобразного членистого

предка (из кн. Шванвича по Снодграссу):

акр — акрон, или предротовой сегмент, р — рот, т —

тельсон, или хвостовой компонент, е — головной, гр —

грудной и бр — брюшной отделы; вертикальные преры-

вистые линии подразделяют тело на три части отдела,

из которых произошли голова, грудь и брюшко

одна пара конечностей. Однако у насекомых эта исходная метамерность

утрачена; ходильные конечности сохранились лишь на груди, на голове

они видоизменились в ротовые органы и в пару усиков, а на брюшке ис-

чезли. Помимо того, на груди у громадного большинства насекомых вы-

работались новые органы движения — крылья.

Таким образом, насекомые обладают следующими признаками. Те-

ло их расчленено на сегменты и подразделяется на три отдела — голову,

грудь и брюшко. Голова несет ротовые органы и одну пару усиков, грудь

трехчлениста и несет три пары ног и обычно также кг' брюшко со-

держит до 11 сегментов и, как правило, лишено ног

18

СТРОЕНИЕ ГОЛОВЫ

Голова (рис. 5) состоит из сильно

уплотненной черепной коробки, или

головной капсулы, и несет придатки —

усики и ротовые органы. Черепная ко-

робка образует наружный скелет го-

ловы, несет пару сложных, или фасе-

точных, глаз и простые глаза, или

глазки. Поверхность головы подразде-

лена на отдельные участки, иногда

обособленные между собой швами.

У таракана и других низко организо-

ванных насекомых на голове спереди

между глазами хорошо виден V-образ-

ный шов, называемый эпикраниаль-

ным швом.

На голове различают переднюю ее

поверхность — лоб (frons), который

кверху переходит в темя (vertex) и

далее назад — в затылок (occiput);

книзу или кпереди от лба располага-

ется наличник, или клипеус (clypeus),

а далее вниз — верхняя губа (labrum)

в виде подвижной пластинки, прикры-

вающей сверху ротовые органы; на бо-

ках головы — под и за глазами — на-

ходятся щеки (genae), а позади них —

защеки (postgenae).

Лоб нередко несет глазок, отделен

от темени боковыми ветвями эпикра-

ниального шва, а от наличника —

фронто-клипеальным швом; однако

эти швы часто исчезают. В области

Рис. 5. Голова прямокрылого насеко-

мого сбоку (по Иммсу):

тм — темя, эш — видимая часть эпикрани-

ального шва, глз — глазки, гл — глаз,

усе — усиковая впадина, лб — лоб, фкш —

фронто-клипеальный шов, нал —- наличник,

вг — верхняя губа, щ — щеки, з — заты-

лок, зш — затылочный шов, ззш — заза-

тылочный шов, зт — зазатылок, шм —

шейная мембрана, вч — верхняя челюсть.

нч — нижняя челюсть, чщ — челюстной

щупик, нг — нижняя губа, гщ — губной

щупик

лба у ветвей эпикраниального шва располагаются глазки (их три), не-

редко темя спереди несет также пару глазков. Затылок и защеки у низ-

ших групп отделены от темени и шек затылочным швом, а позади него

иногда развит и зазатылочный шов. Наличник иногда подразделяется

на переднюю часть, или антеклипеус (anteclypeus), и заднюю часть, или

постклипеус (postclypeus); он является местом прикрепления мышц,

расширяющих глотку, и может быть сильно развит.

ПРИДАТКИ ГОЛОВЫ

Усики. Усики, или антенны (antennae), или сяжки (рис. 6), пред-

ставлены одной парой удлиненных членистых образований и очень ха-

рактерны для насекомых; лишь в отряде бессяжковых (Protura) они от-

сутствуют, но это есть следствие утраты. По своей функции усики служат

19

Рис. 6. Типы усиков насекомых (по Богданову-Катькову):

1 — щетинковидный усик, 2 — нитевидный, 3 четковидный, 4 — пиловид-

ный, 5 — гребенчатый, 6 — булавовидный, 7 — веретеновидный» 8 — пла-

стинчатый, 9 — коленчатый, 10 — перистый, 11 — щетинконосный

органом чувств, именно — осязания и обоняния. Сидят они по бокам лба

между глазами или впереди них, обычно в хорошо выраженной усиковой

впадине, или ямке. Усики членисты и состоят из утолщенного основного

членика, называемого также рукояткой или скапусом (scapus), за ним

следует ножка, или педицелл (pediceilus), а с третьего членика распо-

лагается остальная часть — жгутик (flagellum). Приводятся в движение

усики мышцами, прикрепленными к основному членику и идущими от

внутреннего скелета головы; ножка приводится в движение мышцами,

идущими от основного членика.

Строение усиков весьма разнообразно и часто служит хорошим при-

знаком для распознавания различных насекомых. Наиболее простой и

обычный тип — нитевидные усики; они по всей длине тонкие, одинако-

вой толщины. Щетинковидные усики — топкие, но утончающиеся к кон-

цу; четковидные — с хорошо обособленными, округло выпуклыми чле-

никами; пильчатые — с короткими угловатыми выступами на члениках

с одной стороны; гребенчатые-—с более сильными выростами на члени-

ках; булавовидные — утолщенные на вершинном конце; веретеновид-

ные — утолщенные в срединной части и суженные к основанию и верши-

не; пластинчатые — состоящие из складывающихся пластинок; коленча-

тые— с сильно удлиненным основным члеником, или стебельком, к

которому жгутик присоединен под углом; перистые — с очень тонкими

длинными выростами на члениках с обеих сторон; щетинконосные — ко-

20

роткие трехчленистые, с тонкой ще-

тинкой на концевом членике и пр.

Нередко в строении усиков наблю-

дается половой диморфизм; при

этом самец обычно имеет более раз-

витые усики, нежели самка.

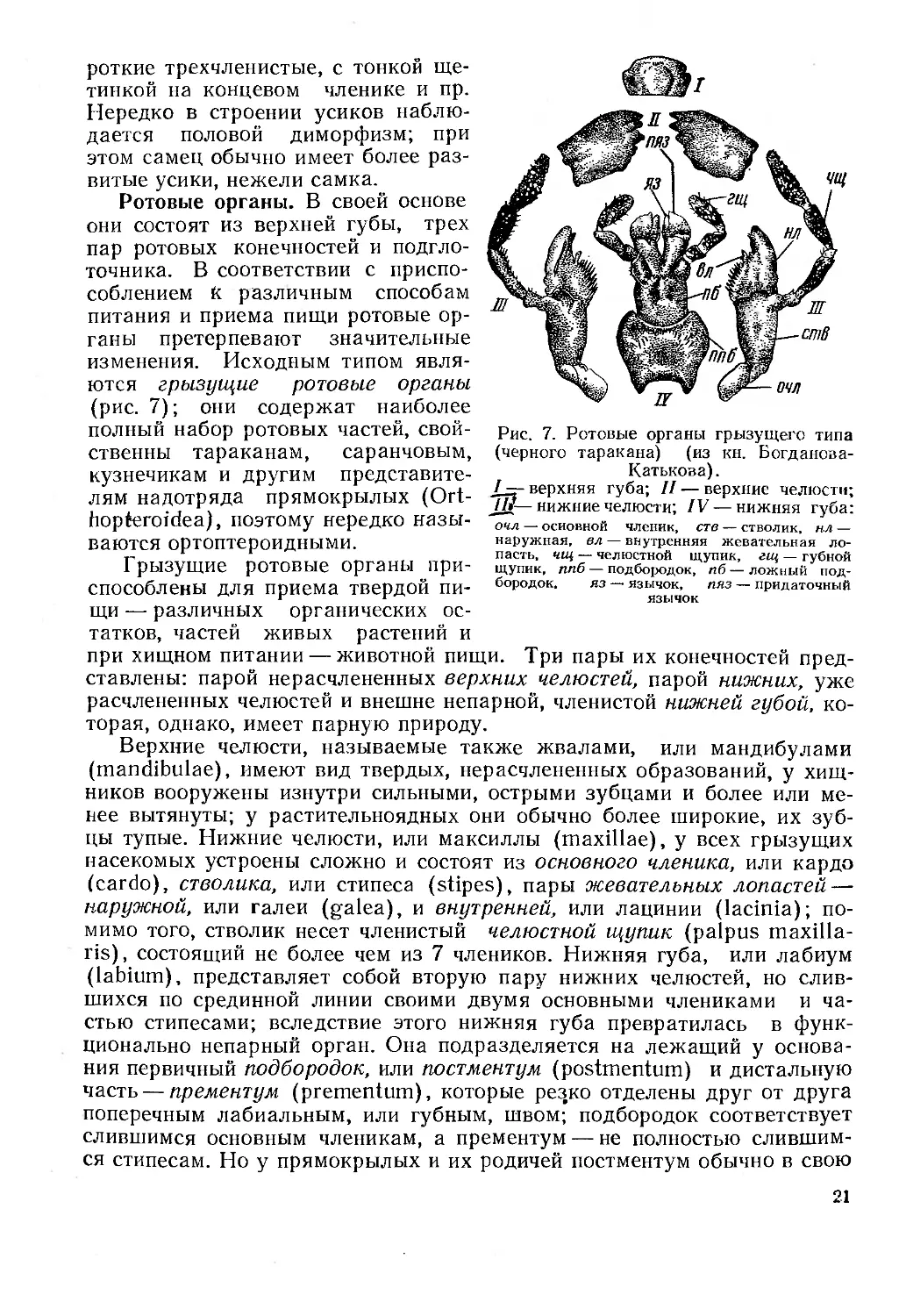

Ротовые органы. В своей основе

они состоят из верхней губы, трех

пар ротовых конечностей и подгло-

точника. В соответствии с приспо-

соблением К различным способам

питания и приема пищи ротовые ор-

ганы претерпевают значительные

изменения. Исходным типом явля-

ются грызущие ротовые органы

(рис. 7); они содержат наиболее

полный набор ротовых частей, свой-

ственны тараканам, саранчовым,

кузнечикам и другим представите-

лям надотряда прямокрылых (Ort-

hopteroidea), поэтому нередко назы-

ваются ортоптероидными.

Грызущие ротовые органы при-

способлены для приема твердой пи-

щи — различных органических ос-

татков, частей живых растений и

Рис. 7. Ротовые органы грызущего типа

(черного таракана) (из кн. Богданова-

Катькова).

верхняя губа; II — верхние челюсти;

JJ*— нижние челюсти; IV — нижняя губа:

очл — основной членик, ств — СТВОЛИК, НА —

наружная, вл — внутренняя жевательная ло-

пасть, чщ — челюстной щупик, гщ — губной

щупик, ппб — подбородок, пб — ложный под-

бородок. яз — язычок, пяз — придаточный

язычок

при хищном питании — животной пищи. Три пары их конечностей пред-

ставлены: парой нерасчлененных верхних челюстей, парой нижних, уже

расчлененных челюстей и внешне непарной, членистой нижней губой, ко-

торая, однако, имеет парную природу.

Верхние челюсти, называемые также жвалами, или мандибулами

(mandibulae), имеют вид твердых, нерасчлененных образований, у хищ-

ников вооружены изнутри сильными, острыми зубцами и более или ме-

нее вытянуты; у растительноядных они обычно более широкие, их зуб-

цы тупые. Нижние челюсти, или максиллы (maxillae), у всех грызущих

насекомых устроены сложно и состоят из основного членика, или кардо

(cardo), стволика, или стипеса (stipes), пары жевательных лопастей —

наружной, или галеи (galea), и внутренней, или лацинии (lacinia); по-

мимо того, стволик несет членистый челюстной щупик (palpus maxilla-

ris), состоящий не более чем из 7 члеников. Нижняя губа, или лабиум

(labium), представляет собой вторую пару нижних челюстей, но слив-

шихся по срединной линии своими двумя основными члениками и ча-

стью стипесами; вследствие этого нижняя губа превратилась в функ-

ционально непарный орган. Она подразделяется на лежащий у основа-

ния первичный подбородок, или постментум (postmentum) и дистальную

часть — прементум (prementum), которые резко отделены друг от друга

поперечным лабиальным, или губным, швом; подбородок соответствует

слившимся основным членикам, а прементум — не полностью слившим-

ся стипесам. Но у прямокрылых и их родичей постментум обычно в свою

21

очередь оказывается подразделенным на ложный подбородок

(mentum) и подподбородок (submentum); это подразделение является

уже вторичным. Прементум несет две пары жевательных лопастей и

пару губных щупиков (palpi labiales), обычно трехчленистых; внутрен-

няя пара жевательных лопастей соответствует лациниям нижних челю-

стей, но называется язычками, или глоссами (glossae); наружная пара

образует придаточные язычки, или параглоссы (paraglossae), соответст-

вующие галеям нижних челюстей.

Сверху ротовые органы прикрыты подвижной пластинкой — верхней

губой; функционально она составляет часть ротового аппарата, но яв-

ляется складкой кожи, имеет непарную природу и не принадлежит

к ротовым конечностям. Верхняя губа, обе пары челюстей и нижняя

губа расположены вокруг рта и замыкают предротовую, или преораль-

ную, полость (рис. 8). В эту полость вдается языкообразный мясистый

ппб

Рис. 8. Продольный разрез через голову

таракана (мышцы продольно заштрихо-

ваны) (из кн. Шванвича):

прп — предротовая полость, вг — верхняя гу-

ба, ле — ее мышца, пг — подглоточник, цб —

цибарий, с — саливарий, ро — ротовое отвер-

стие, гл — глотка, п — пищевод, слп проток

слюнной железы, нгу — надглоточный узел

(головной мозг), пгу—подглоточный узел,

лбу — лобный узел, взн — возвратный нерв,

кард — кардинальные и прил — прилежащие

тела, а — аорта

Рис. 9. Ротовые органы шмеля (по

Холодковскому):

1 — верхняя губа, 2 — верхние челюсти,

3 — нижнне челюсти (оч — основной чле-

ник, ст — стволнк, жл — жевательные ло-

пасти, щ — рудимент щупнка); 4 — ниж-

няя губа (ппб — ложный подбородок.

пб — прементум, яз — язычок, нл — руди-

мент наружных жевательных лопастей,

гщ — губной щупик)

22

Рис. 10. Голова снизу с сосущим ротовым аппаратом бабочки (А) и колюще-со-

сущим— клопа (Б) (по Кузнецову и Бей-Биенко и Скориковой):

хоб — хоботок, гщ — губной щупнк. вг — верхняя губа, вч — верхняя пара колющих щети-

нок, нч — иижняя нх пара, нг — нижняя губа, ус — усик, гл — глаза, глк — глазки, лб — лоб

орган — подглоточник, или гипофаринкс (hypopharynx); он расположен

под глоткой и подразделяет предротовую полость на два отдела — пе-

редний и задний. В передний отдел, или цибарий, открывается ротовое

отверстие, т. е. начало пищеварительного канала; в задний отдел, или

саливарий, впадает проток слюнных желез.

Грызущий тип ротовых органов является первичным, т. е. исходным

для других модификаций, связанных уже с приемом жидкой пиши.

При таком преобразовании возникает сосущий ротовой аппарат и раз-

вивается хоботок (рис. 9 и 10). Однако переход к сосательной функции

осуществляется в разных группах насекомых по-разному. Поэтому воз-

никает большое разнообразие ротовых органов сосущего типа, но все

они могут быть объединены в две группы: сосущие и колюще-сосущие;

в первом случае жидкая пища принимается как таковая, без прокола

субстрата, во втором — производится прокол пищевого субстрата.

Так, ротовой аппарат пчелиных приспособлен для высасывания из

цветков нектара; иногда он называется лижущим (рис. 9). Он сильно

вытянут, нижние челюсти совместно с нижней губой превращены в хо-

боток, который и служит для слизывания или всасывания нектара;

в связи с этой новой функцией челюстные щупальца почти исчезли,

а губные сильно удлинились, наружные жевательные лопасти нижней

губы атрофировались, а внутренние слились и образовали непарный

язычок. Что касается верхних челюстей, то их грызущая функция оказа-

23

лась сильно ослабленной и заменена новой, связанной с постройкой

сотов, уходом за ними и пр.; поэтому верхние челюсти утратйли зуб-

чатость и приобрели несколько лопаточкообразный вид.

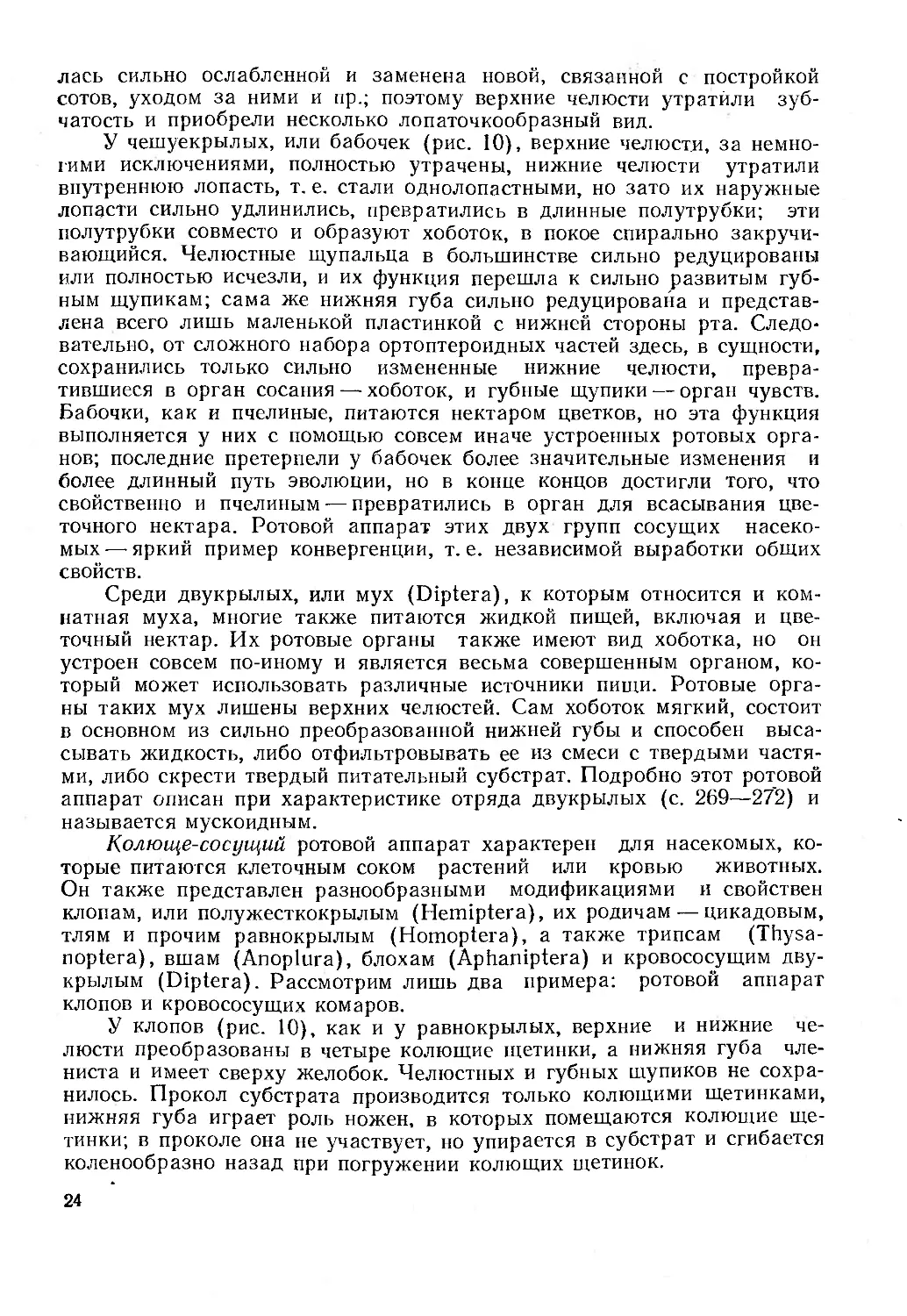

У чешуекрылых, или бабочек (рис. 10), верхние челюсти, за немно-

гими исключениями, полностью утрачены, нижние челюсти утратили

внутреннюю лопасть, т. е. стали однолопастными, но зато их наружные

лопасти сильно удлинились, превратились в длинные полутрубки; эти

полутрубки совместо и образуют хоботок, в покое спирально закручи-

вающийся. Челюстные щупальца в большинстве сильно редуцированы

или полностью исчезли, и их функция перешла к сильно развитым губ-

ным щупикам; сама же нижняя губа сильно редуцирована и представ-

лена всего лишь маленькой пластинкой с нижней стороны рта. Следо-

вательно, от сложного набора ортоптероидных частей здесь, в сущности,

сохранились только сильно измененные нижние челюсти, превра-

тившиеся в орган сосания — хоботок, и губные щупики — орган чувств.

Бабочки, как и пчелиные, питаются нектаром цветков, но эта функция

выполняется у них с помощью совсем иначе устроенных ротовых орга-

нов; последние претерпели у бабочек более значительные изменения и

более длинный путь эволюции, но в конце концов достигли того, что

свойственно и пчелиным — превратились в орган для всасывания цве-

точного нектара. Ротовой аппарат этих двух групп сосущих насеко-

мых—-яркий пример конвергенции, т. е. независимой выработки общих

свойств.

Среди двукрылых, или мух (Diptera), к которым относится и ком-

натная муха, многие также питаются жидкой пищей, включая и цве-

точный нектар. Их ротовые органы также имеют вид хоботка, но он

устроен совсем по-иному и является весьма совершенным органом, ко-

торый может использовать различные источники пищи. Ротовые орга-

ны таких мух лишены верхних челюстей. Сам хоботок мягкий, состоит

в основном из сильно преобразованной нижней губы и способен выса-

сывать жидкость, либо отфильтровывать ее из смеси с твердыми частя-

ми, либо скрести твердый питательный субстрат. Подробно этот ротовой

аппарат описан при характеристике отряда двукрылых (с. 269—272) и

называется мускоидным.

Колюще-сосущий ротовой аппарат характерен для насекомых, ко-

торые питаются клеточным соком растений или кровью животных.

Он также представлен разнообразными модификациями и свойствен

клопам, или полужесткокрылым (Hemiptera), их родичам — цикадовым,

тлям и прочим равнокрылым (Homoptera), а также трипсам (Thysa-

noptera), вшам (Anoplura), блохам (Aphaniptera) и кровососущим дву-

крылым (Diptera). Рассмотрим лишь два примера: ротовой аппарат

клопов и кровососущих комаров.

У клопов (рис. 10), как и у равнокрылых, верхние и нижние че-

люсти преобразованы в четыре колющие щетинки, а нижняя губа чле-

ниста и имеет сверху желобок. Челюстных и губных шупиков не сохра-

нилось. Прокол субстрата производится только колющими щетинками,

нижняя губа играет роль ножен, в которых помещаются колющие ще-

тинки; в проколе она не участвует, но упирается в субстрат и сгибается

коленообразно назад при погружении колющих щетинок.

24

У кровососущих комаров ротовые органы сходного типа и также

снабжены четырьмя колющими щетинками, но нижняя губа не члени-

ста. Помимо того, сильно вытянуты верхняя губа и подглоточник; со-

хранились хорошо развитые челюстные щупики.

СЕГМЕНТАРНЫЙ состав головы

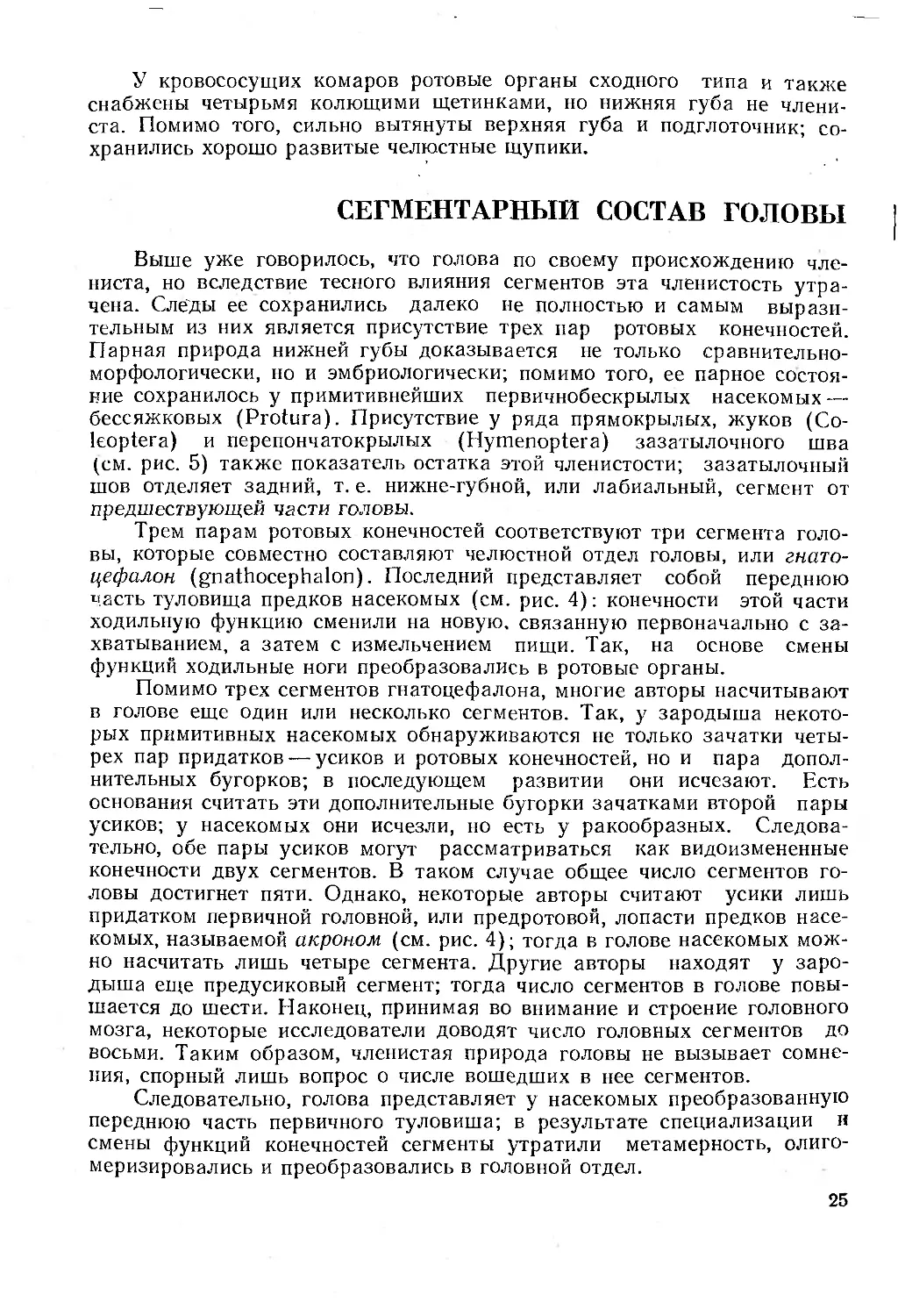

Выше уже говорилось, что голова по своему происхождению чле-

ниста, но вследствие тесного влияния сегментов эта членистость утра-

чена. Следы ее сохранились далеко не полностью и самым вырази-

тельным из них является присутствие трех пар ротовых конечностей.

Парная природа нижней губы доказывается не только сравнительно-

морфологически, но и эмбриологически; помимо того, ее парное состоя-

ние сохранилось у примитивнейших первичнобескрылых насекомых —

бессяжковых (Protura). Присутствие у ряда прямокрылых, жуков (Со-

leoptera) и перепончатокрылых (Hymenoptera) зазатылочного шва

(см. рис. 5) также показатель остатка этой членистости; зазатылочный

шов отделяет задний, т. е. нижне-губной, или лабиальный, сегмент от

предшествующей части головы.

Трем парам ротовых конечностей соответствуют три сегмента голо-

вы, которые совместно составляют челюстной отдел головы, или гнато-

цефалон (gnathocephalon). Последний представляет собой переднюю

часть туловища предков насекомых (см. рис. 4): конечности этой части

ходильную функцию сменили на новую, связанную первоначально с за-

хватыванием, а затем с измельчением пищи. Так, на основе смены

функций ходильные ноги преобразовались в ротовые органы.

Помимо трех сегментов гнатоцефалона, многие авторы насчитывают

в голове еще один или несколько сегментов. Так, у зародыша некото-

рых примитивных насекомых обнаруживаются не только зачатки четы-

рех пар придатков — усиков и ротовых конечностей, но и пара допол-

нительных бугорков; в последующем развитии они исчезают. Есть

основания считать эти дополнительные бугорки зачатками второй пары

усиков; у насекомых они исчезли, но есть у ракообразных. Следова-

тельно, обе пары усиков могут рассматриваться как видоизмененные

конечности двух сегментов. В таком случае общее число сегментов го-

ловы достигнет пяти. Однако, некоторые авторы считают усики лишь

придатком первичной головной, или предротовой, лопасти предков насе-

комых, называемой акроном (см. рис. 4); тогда в голове насекомых мож-

но насчитать лишь четыре сегмента. Другие авторы находят у заро-

дыша еще предусиковый сегмент; тогда число сегментов в голове повы-

шается до шести. Наконец, принимая во внимание и строение головного

мозга, некоторые исследователи доводят число головных сегментов до

восьми. Таким образом, членистая природа головы не вызывает сомне-

ния, спорный лишь вопрос о числе вошедших в нее сегментов.

Следовательно, голова представляет у насекомых преобразованную

переднюю часть первичного туловиша; в результате специализации и

смены функций конечностей сегменты утратили метамерность, олиго-

меризировались и преобразовались в головной отдел.

25

Рис. 11. Два типа постановки головы (по Иммсу). Л — гипогнатическая голова; Б —

прогнатическая голова

Постановка головы. У насекомых наблюдаются два основных типа

постановки головы — ротовыми частями вниз и ротовыми частями впе-

ред; в первом случае голова называется гипогнатической, во втором —

прогнатической (рис. 11). Очевидно, гипогнатический тип является

первичным, поскольку и ноги обращены концами вниз. Гипогнатиче-

ская голова обычно свойственна потребителям растительных и живот-

ных остатков (тараканы, сеноеды и др.) и растительноядным насеко-

мым (саранчовые, многие клопы и жуки и др.); направленные вниз

ротовые органы в этом случае функционально наиболее соответствуют

названным способам питания. Хищники, наоборот, имеют прогнатиче-

ский тип головы; направленные вперед ротовые органы хорошо приспо-

соблены у хищников к нападению и схватыванию добычи (например,

у жуков-жужелиц). Однако такое соответствие наблюдается не всегда;

одной из существенных причин такого расхождения между функцией

и формой (в данном случае — строением головы) является то обстоя-

тельство, что в процессе эволюции функция изменяется легче и быст-

рее, нежели морфология.

Помимо названных двух типов, различают иногда и опистогнатиче-

скую голову — с ротовыми частями, обращенными назад и сильно при-

ближенными к передним ногам. В этом случае к опистогнатическим

насекомым необходимо относить равнокрылых (цикадовые, медяницы,

тли, кокциды), трипсов, а также и таракановых; равнокрылые и трип-

сы— колюще-сосущие насекомые, тогда как тараканы имеют грызущие

ротовые части.

СТРОЕНИЕ ГРУДИ

Грудь у насекомых представляет собой резко обособленный от

брюшка отдел тела, но у предков насекомых оба эти отдела не были

дифференцированы и входили в состав гомономного туловища (см.

26

Рис. 12. Схема строения грудного сегмента насекомого. А —общий вид; Б— попе-

речный разрез (по Обенбергеру и Снодграссу):

сп — спинка, пл — плейрит, гр — грудка, птз — предтазик (субкокса), тз — тазик, б — бедро,

г — голень, л — лапка, а&с — аксилляриые склериты, кр — крыло, плс — плейральный стол-

бик; внутренний скелет; плч — плейральный гребень, фур — фуркэ

рис. 4). Это туловище состояло из сходных по строению и функции

сегментов с ходильными конечностями на каждом из них, что наиболее

ярко выражено у многоножек. Такие метамерные животные имели

мало централизованное тело; отсутствие специализации сегментов сни-

жало их функциональную эффективность. Поэтому такое тело могло

совершать лишь медлительные движения; быстрое и координированное

движение тела как целого было невозможно.

Крупным шагом вперед в эволюции таких метамерных животных

явилось сосредоточение функции передвижения, или локомоторной

функции, в трех передних сегментах туловища; эти сегменты преобра-

зовались в грудь, а последующие сегменты утратили ходильные конеч-

ности и обособились в виде брюшка. Так возникли примитивные пер-

вичнобескрылые насекомые (Apterygota). Возникновение на груди

крыльев как важнейшего органа движения еще более усилило локомо-

торную специализацию груди, еше более усложнило ее строение и од-

новременно способствовало дальнейшему упрощению строения брюшного

отдела и входящих в него сегментов. Так, вследствие смены функций

и специализации, произошла утрата первичной метамерии, осуществил-

ся процесс олигомеризации и из первичного туловища возникли два

отдела тела — грудь и брюшко.

Естественно, что грудные сегменты насекомых как части высоко-

специализированного отдела тела должны иметь усложненное строение.

Целесообразно поэтому ознакомиться первоначально с более простой

схемой строения сегмента тела воообше и уж затем перейти к рассмотре-

нию строения грудных сегментов и груди в целом.

Скелетной основой сегмента тела является кутикулярное кольцо;

серия таких колец и образует скелет груди и брюшка. Каждое такое

27

Рис. 13. Схема строения и подразделения на склериты груди насекомого

(по Шванвичу):

псп — переднеспинка, эпс — эпистерн передне-, средне- или заднегруди, эпм — их

эпимеры, грд — их грудка, пш — их плейральный шов, пщ — предщнт средне- и

заднестталж, гц—их щит, 1ЦК.— их щитик, sen — М. загитатаа, плс— плевральный

столбик, тз — тазик передних и задних ног, вер— их вертлуг, бед—их бед-

ро; индексы 1—3 обозначают принадлежность в передне-, средне- или заднегруди

кольцо, образующее сегмент тела, подразделяется на четыре отдель-

ных склерита: спинное, или верхнее, или дорсальное, полукольцо —

тергит; брюшное, или нижнее, или вентральное, полукольцо — стернит;

и пара первоначально мягких боковых стенок — бочков, или плейритов

(рис. 12).

Вследствие того, что у насекомых грудь почти всецело берет на

себя локомоторную функцию, мускулатура грудных сегментов усили-

вается и усложняется, увеличиваются размеры сегментов, особенно их

диаметр, усложняется наружный скелет. В целом скелетно-мышечный

аппарат груди оказывается сильно измененным и усложненным, пер-

вичные склериты — тергиты, стерниты и плейриты — оказались подраз-

деленными на серии вторичных склеритов (рис. 13).

Уже указывалось, что грудь насекомых состоит из трех сегментов.

Спинное полукольцо каждого сегмента', т. е. их тергиты, здесь имеют

название спинка, или нотум (notum), соответственно нижнее, или вен-

тральное полукольцо, т. е. стернит, обозначается термином грудка, или

стернум (sternum). Для обозначения принадлежности всех этих частей

к какому-либо из сегментов груди используются приставки: передне-,

средне- и задне- (pro, meso-, meta-). Соответственно этому различа-

ются переднегрудь, среднегрудь и заднегрудь (prothorax, mesothorax,

metathorax), когда речь идет о том или ином кольце груди в целом;

для обозначения полуколец прибегают к терминам: переднеспинка (рго-

notum), переднегрудка (prosternum) и т. д.

Каждый сегмент груди несет по одной паре ног, а у крылатых на-

секомых средне- и заднегрудь несут также по паре крыльев', в связи

с этой особенностью оба сегмента вместе обозначаются термином пте-

28

Рис. 14. Строение и типы ног (по Бей-Биенко, Богданову-Катькову и

Иммсу):

/— бегательная (жужелицы), тз —тазик, в—вертлуг, б — бедро, г — голень, л —

лапка, 2 — прыгательная (саранчи). 3 — копательная (медведки), 4 — плавательная

(плавунца), 5 — хватательная (богомола), 6 — собирательная (медоносной пчелы)

роторакс (pterothorax). Естественно, что переднегрудь устроена проще,

чем каждый из сегментов птероторакса. У некоторых насекомых перед-

негрудь может быть в целом сильно развитой, особенно если передняя

пара ног приспособилась к выполнению специальной функции; напри-

мер, у богомолов (Manteoptera) переднегрудь сильно удлинена, подвиж-

на и несет большие хватательные ноги (рис. 14, 5). У насекомых

с несовершенным полетом и в более примитивных группах сильное

развитие получает переднеспинка (тараканы, прямокрылые, жуки

и др.). В высших же группах с совершенным полетом переднегрудь

сильно уменьшается в размерах, например у чешуекрылых, перепонча-

токрылых и двукрылых. Своеобразно строение груди у высших пере-

пончатокрылых— наездников, пчел, ос, муравьев и др. Их грудь отде-

лена от брюшка явственным сужением, или перехватом, в виде сте-

белька, почему они и называются стебельчатобрюхими или просто

стебельчатыми. Оказывается, в состав их груди вошел I сегмент брюш-

ка, а стебелек образовался за счет II или даже II и III сегментов

брюшка. Поэтому, строго говоря, стебелек разделяет не грудь и брюш-

ко, а I и II—III сегменты брюшка. Вошедший в состав груди I сегмент

брюшка обозначается как промежуточный сегмент, или проподеум.

(propodeum).

Плейриты груди устроены сложно, сильно склеротизованы, т. е. уп-

лотнены, и над основанием каждой ноги имеют явственный плейраль-

ный шов; этот шов является наружной частью плейрального гребня —

глубокой внутренней складки кутикулы, которая сильно укрепляет

стенку плейритов и составляет часть внутреннего скелета (эндоскеле-

та) груди (см. рис. 12). Плейральный шов делит плейрит на два скле-

рита; передний — эпистерн и задний — эпимер. Особенности их строения

29

используются в диагностике насекомых. На верхнем крае каждого плей-

рита птероторакса, у окончания плейральных швов, находится неболь-

шой вырост — столбик (columella); на нем лежит основание крыла.

Согласно субкоксальной теории Р. Снодграсса, плейрит представ-

ляет собой производное часта примитивной ноги; основание такой ноги

в виде предтазика, или субкоксы (subcoxa), отчленилось от последую-

щего сегмента — тазика, или коксы (соха), вошло в состав боковой

стенки плейрит (см. рис. 12). Появление плейритов способствовало силь-

ному укреплению боковых стенок тела и самих сегментов, создало

условия для совершенствования работы ног, а в последующем и работы

крыльев.

Соответственно этой теории плейриты представляют собой ' более

позднее образование в сегменте, нежели конечности, а также тергит

и стернит. Однако, согласно теории Э. Г. Беккера, первоначально плей-

ральная зона была представлена перепонкой со склеритами; часть этих

склеритов вошла в боковые края тергитов и стернитов, а часть.— в со-

став первичной ноги, дав начало тазику и вертлугу.

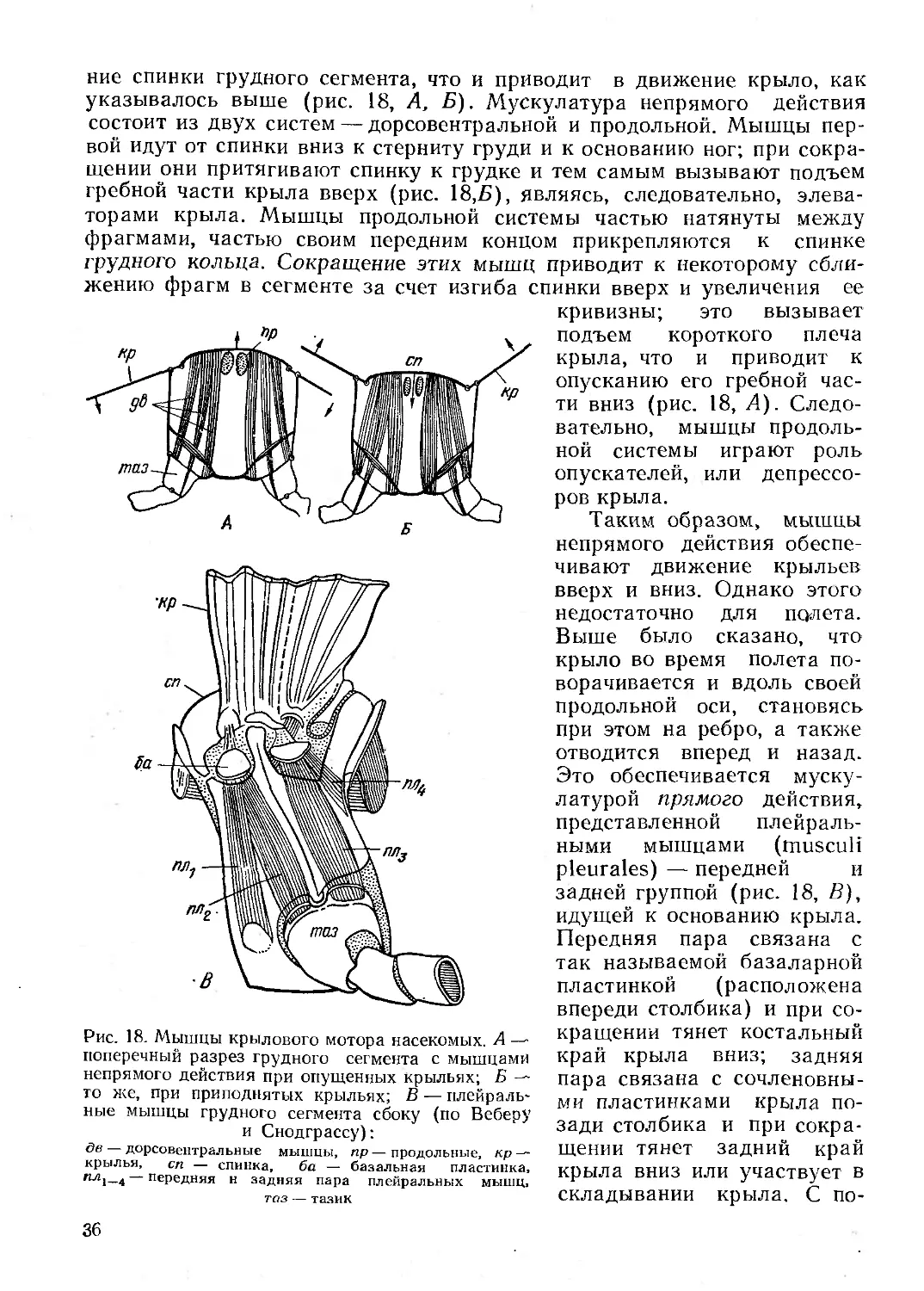

Возникновение крыльев потребовало выработки мощной мускула-

туры и прикрепительных поверхностей на внутренней стороне скелета

средам- и задаегрудки, или хгтерсторакса. Такими прикрепительными

поверхностями становятся фрагмы — сильно склеротизованные складки

кутикулы спинок груди, вдающиеся в полость тела и образующие часть

эидоскелета груди. Они образуются на границе между сегментами гру-

ди, а задняя фрагма— между заднегрудью и I сегментом брюшка.

Фрагмы стали местом прикрепления сильной продольной мускулатуры.

Это в свою очередь повело за собой сильное усложнение скелета птеро-

торакса, именно спинок средне- и заднегруди; на них возникла система

швов, т. е. складок, которые дифференцировали спинку на ряд вто-

ричных участков (см. рис. 13, 16). Основным из них является щит,

или скутум (scutum), впереди него располагается предщит, или пре-

скутум (prescutum), а сзади расположен щиток, или скутеллум (scu-

tellum). Помимо того, задняя часть спинки перед фрагмами утончается,

превращается в мембранозный поясок; лежащая позади него узкая

краевая полоска спинки обособляется в особый склерит — заспинку,

или постнотум. (postnotura). Благодаря всем этим особенностям спин-

ные отделы груди приобретают необходимую при движении крыльев

подвижность и гибкость.

СТРОЕНИЕ И ТИПЫ НОГ

Ноги насекомых (см. рис. 14) подразделяются на следующие части:

тазик, вертлуг, бедро, голень и лапка. Тазик, или кокса (соха), является

коротким и сильным основным члеником, с помощью которого нога

подвижно прикрепляется к плейриту груди; в месте сочленения тазика

с грудью находится тазиковая впадина. Вертлуг (trochanter) —малень-

кий членик, подвижно соединенный с тазиком и малоподвижно — с бед-

ром; у многих перепончатокрылых (Hymenoptera) он двучленистый,

но в действительности его второй членик является отшнуровавшейся

30

частью бедра. Тазик и вертлуг обеспечивают большую подвижность

ноге. Бедро (femur) —самая мощная и обычно самая крупная часть но-

ги; сочленение с голенью называется коленным, а прилегающая к нему

часть бедра — коленом. Голень (tibia) сходна по длине с бедром, но тонь-

ше его, нередко вооружена шипами, а на вершине также шпорами.

Лапка, или тарсус (tarsus), составляет концевую часть ноги и в отли-

чие от всех предшествующих частей нередко члениста, содержит до пя-

ти члеников; однако у ряда низших насекомых, у кокцид и у некоторых

личинок она одночлениста.

Вершина лапки образует ряд структур и обозначается как предлап-

ка, или претарсус (pretarsus). В простейшем случае предлапка пред-

ставлена лишь единственным коготком, например у ряда первичнобес-

крылых (Apterygota) и личинок. Но у большинства насекомых развиты

два коготка, между которыми нередко есть округлая подушечка, или

аролий (arolium); у некоторых двукрылых (Diptera) под коготками

расположена пара лопастевидных подушечек, или пульвилл (pulvilli),

а между ними иногда развит непарный эмподий (empodium). Эти об-

разования предлапки обеспечивают удержание тела насекомого на суб-

страте при движении и в покое; коготки обеспечивают цепляние за не-

ровности субстрата, а присоска и подушечка — даже прикрепление

к гладкой поверхности.

Соответственно образу жизни и уровню специализации возник ряд

типов ног. Наиболее обычны и менее специализованы ходильные и бега-

тельные ноги. Первые отличаются более короткими частями и расши-

ренными члениками лапок, вторые имеют более длинные стройные

части; при этом все три пары ног более или менее сходны между собой.

Приспособление к новым условиям жизни или к новым способам пе-

редвижения нарушает однородность ног и способствует специализации

либо первой, либо задней пары ног. Так возникают копательные перед-

ние ноги у медведки, некоторых жуков и пр.; у богомолов (Manteo-

ptera) передние ноги сильно удлинились, покрылись сильными шипами

и стали хватательными. Приспособление к прыганию преобразовало

задние ноги в прыгательные — с сильными, утолщенными бедрами, как

у саранчовых, кузнечиков и других прямокрылых (Orthoptera); у вод-

ных насекомых, например у жука-плавунца, задние ноги стали гребны-

ми, или плавательными, расширились, покрылись по краям волосками,

что увеличило их гребную поверхность. Что касается средней пары ног,

то она не подвергается специализации и изменению; объясняется это

тем, что она всегда участвует в хождении или беге — как при выключе-

нии передней, так и задней пар и тем самым лишается возможности из-

менить свою исходную функцию.

В своем первоначальном виде нога предков насекомых состояла из

толстого и короткого основного отдела — коксоподита—и подвижного,

тонкого концевого отдела — телоподита. В этом примитивном состоянии

сегменты тела или лишены плейритов и коксоподит ноги прикрепляет-

ся основанием в промежутке между тергитом и стернитом по бокам

туловища. Но затем возникающая необходимость усовершенствования

такой ноги привела к расчленению ее обоих компонентов — коксоподи-

та и телоподита. Коксоподит разделился на предтазик, или субкоксу, и на

31

тазмк, или коксу; субкокса вошла в состав боковой стенки сегмента, ук-

репила ее и образовала плейрит. Что касается телоподита, то важным

его преобразованием было появление коленного сочленения, что привело

к образованию бедра и голени; благодаря этому увеличилась подвиж-

ность ноги и ее конец оказался способным приближаться к самому телу.

СТРОЕНИЕ КРЫЛЬЕВ И ИХ ТИПЫ

Крылья насекомых в типичных случаях представлены двумя парами

и являются придатками птероторакса, т. е. средне- и заднегруди. В своей

Рис. 15. Типы крыльев (по Веберу и

I уссаковскому). А — сетчатое (перед-

нее крыло золотоглазки); Б — пере-

пончатое (переднее крыло пилильщи-

ка, пт — птеростигма); В — над-

крылье жука; Г — полунадкрылье

клопа

основе крылья представляют собой

боковую складку тела и поэтому по

происхождению двуслойны, т. е. воз-

никли из верхнего и нижнего слоев.

Между последними есть щель и сюда

заходит из полости тела кровь, но в

целом крыло имеет вид тонкой плас-

тинки, по которой проходят жилки.

Жилки представляют собой трубко-

видные утолщения пластинки крыла и

образуют его опорный скелет; помимо

крови, внутрь жилок заходят трахеи и

нервы, полость жилок заполнена

кровью (гемолимфой).

По особенностям строения разли-

чается несколько типов крыльев (рис.

15). Для сетчатых крыльев характер-

но присутствие между продольными

жилками большого числа поперечных

жилок, что особенно свойственно стре-

козам (Odonatoptera) и сетчатокры-

лым (Neuroptera). При небольшом

числе поперечных жилок и негустом

жилковании крылья называются пере-

пончатыми; они характерны для мно-

гих отрядов, например для перепонча-

токрылых (Hymenoptera), бабочек

(Lepidoptera), двукрылых (Diptera) и

др. Иногда передняя пара крыльев

становится плотной и даже роговой, и

в покое прикрывает задние крылья;

такие крылья, следовательно, приоб-

рели покровную функцию и называют-

ся надкрыльями, или элитрами (elyt-

гае). Они свойственны тараканам

(Blattoptera), прямокрылым (Orthop-

tera), жукам (Coleoptera) и др.

У представителей отряда полужестко-

32

крь1лых, или клопов (Hemiptera), передние крылья частью также несут

покровную функцию, но участвуют и в полете; вершина крыльев неж-

ная, перепончатая, а остальная часть более плотная, поэтому их назы-

вают полунадкрыльями, или полуэлитрами. Из сказанного ясно, сколь

большое значение имеет строение крыльев в распознавании и классифи-

кации насекомых.

Существенная особенность морфологии крыльев — своеобразное

расположение на них жилок, или жилкование (рис. 16); оно складыва-

ется из продольных и поперечных жилок. У высших форм поперечные

жилки сокращаются в числе или даже совсем исчезают; в таких слу-

чаях главную поддерживающую, т. е. механическую, роль играют про-

дольные жилки. Этим и объясняется то, что продольные жилки, хотя и

претерпели у высших групп значительную эволюцию все же сохранили

свою основу. Продольные жилки поочередно выпуклые и вогнутые.

В исходном состоянии на крыльях развиты следующие продольные

жилки (рис. 16): костальная, или коста (costa, сокращенно С); субко-

стальная, или субкоста (subcosta, Sc); радиальная, или радиус (radi-

us, R); срединная, или медиальная, также медиа (media, А4); куби-

тальная, или кубитус (cubitus, Си)-, анальная, или аналис (analis, Л).

Однако эти жилки составляют лишь исходную, или основную, схе-

му. В процессе эволюции жилкование подвергается существенным из-

менениям •— упрощению или усложнению. В частности, могут появлять-

ся дополнительные ветви на субкосте, радиусе и других жилках; в этих

случаях их обозначают порядковой цифрой, например Scb R3 и т. д.

Главная задняя ветвь радиуса, если она развита, часто называется

радиальным сектором (RS). Кубитальных жилок может быть две—

передний (СиА) и задний (СиР) кубитус, анальных — также несколько

жилок (Ль А2 и др.). Помимо того, на задних крыльях позади аналь-

ных жилок могут быть также югальные жилки (Ju), входящие в состав

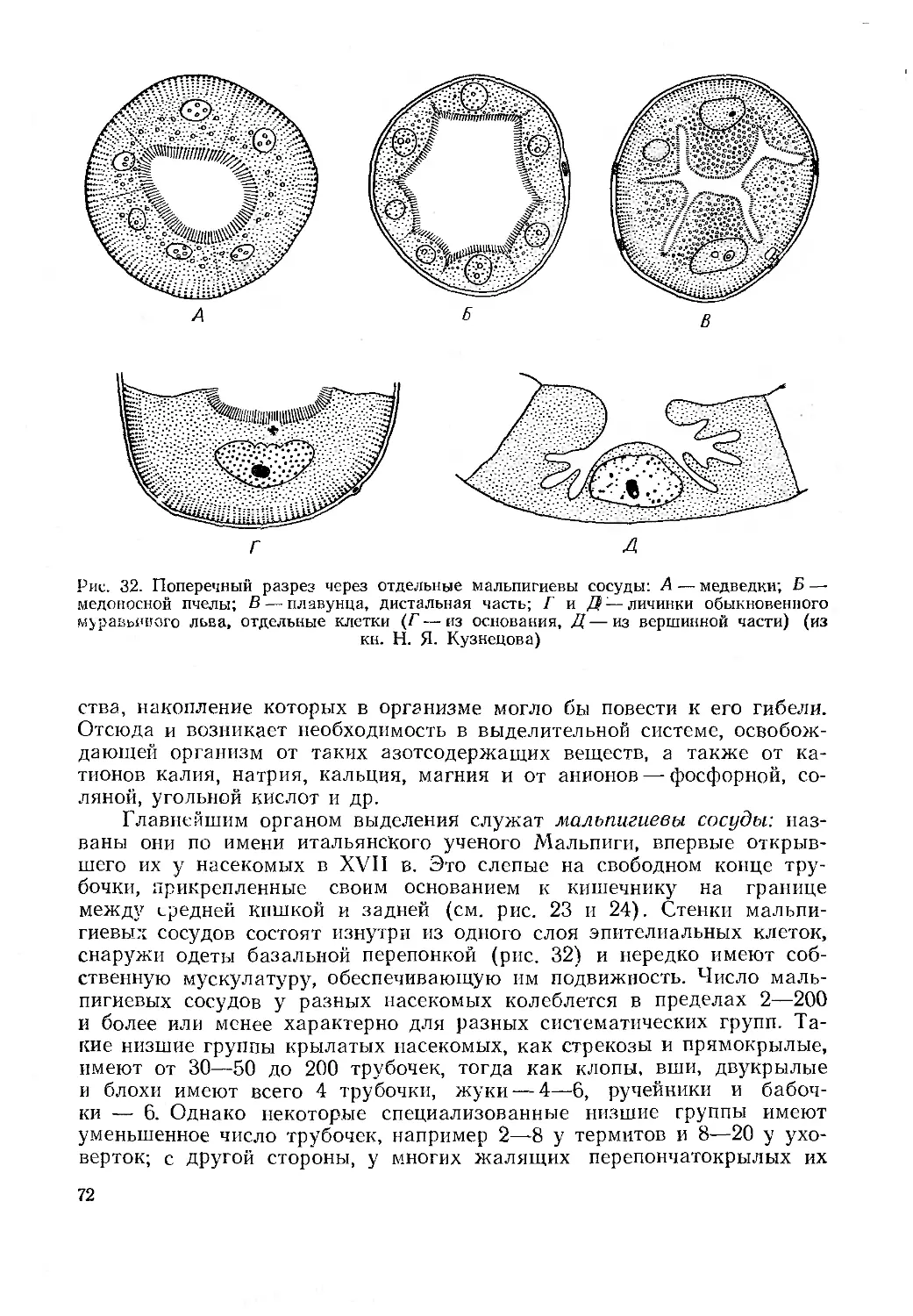

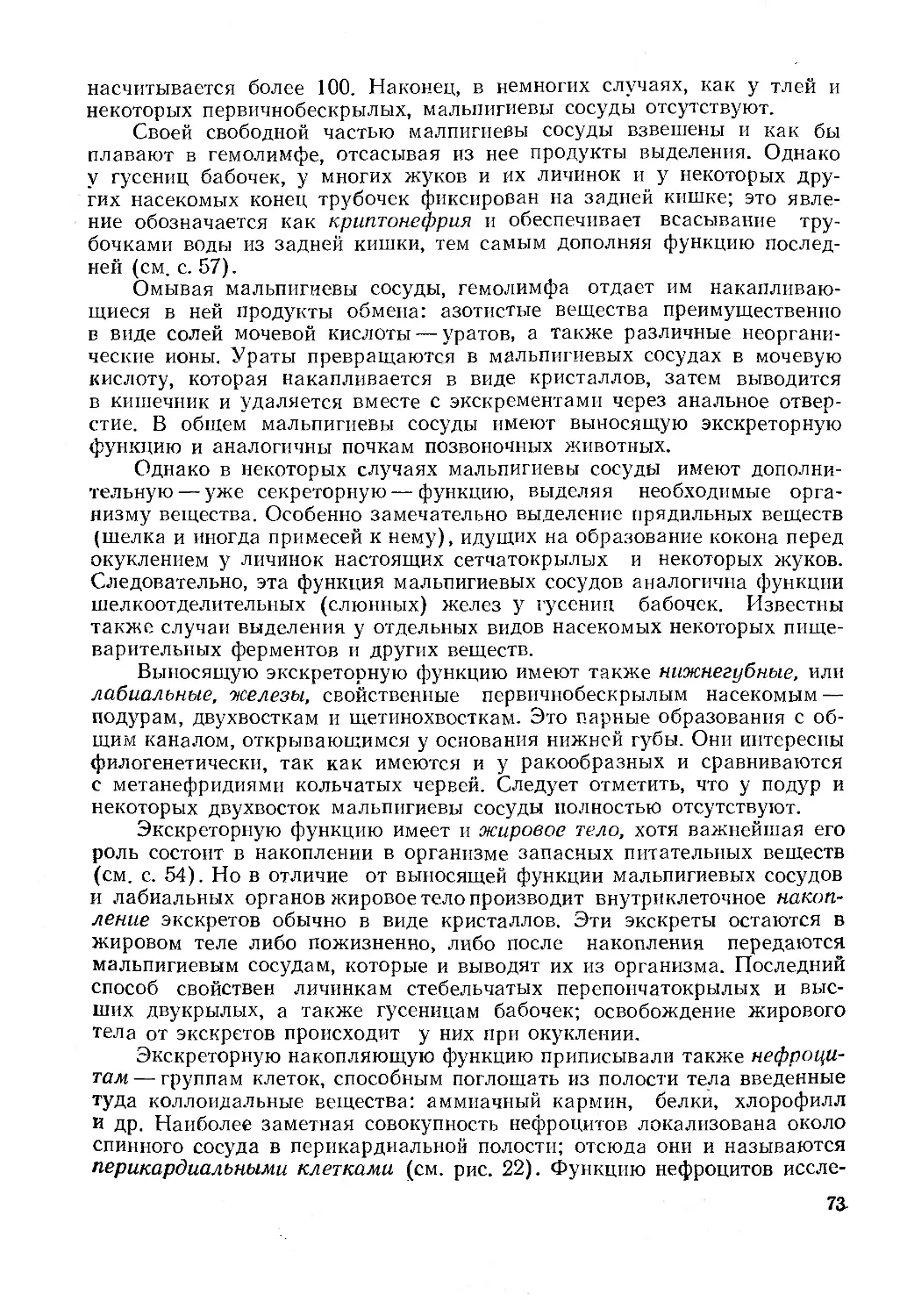

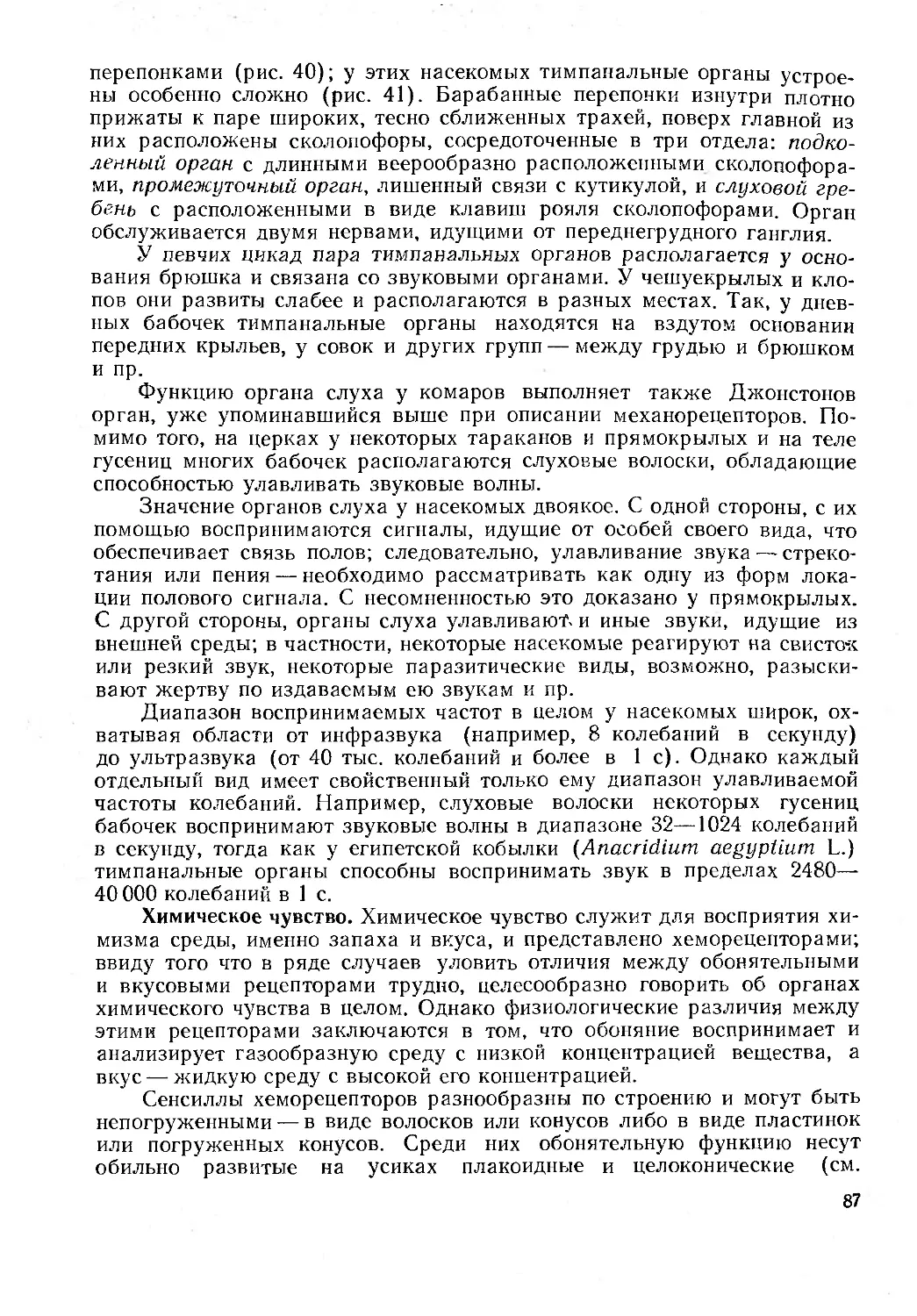

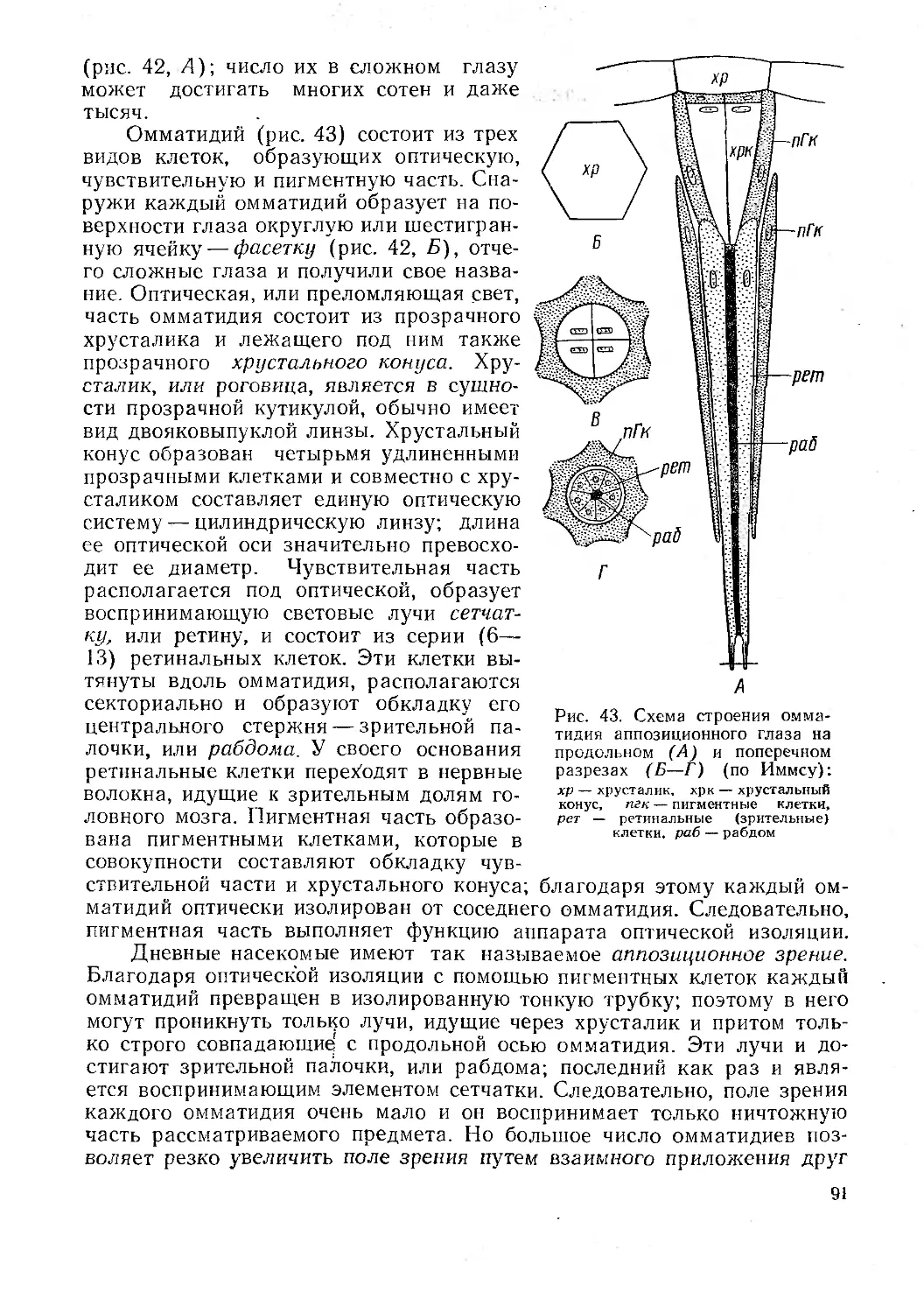

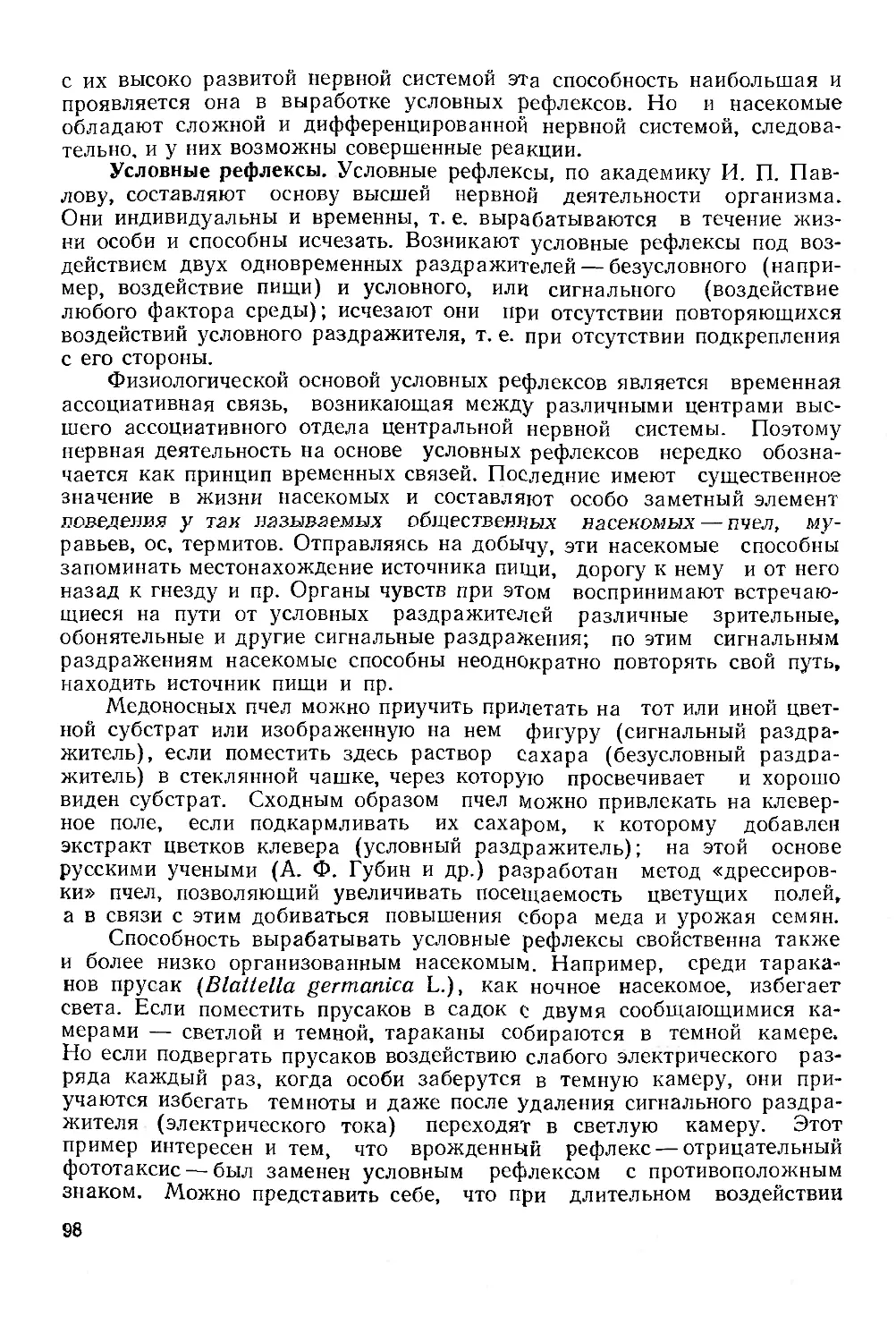

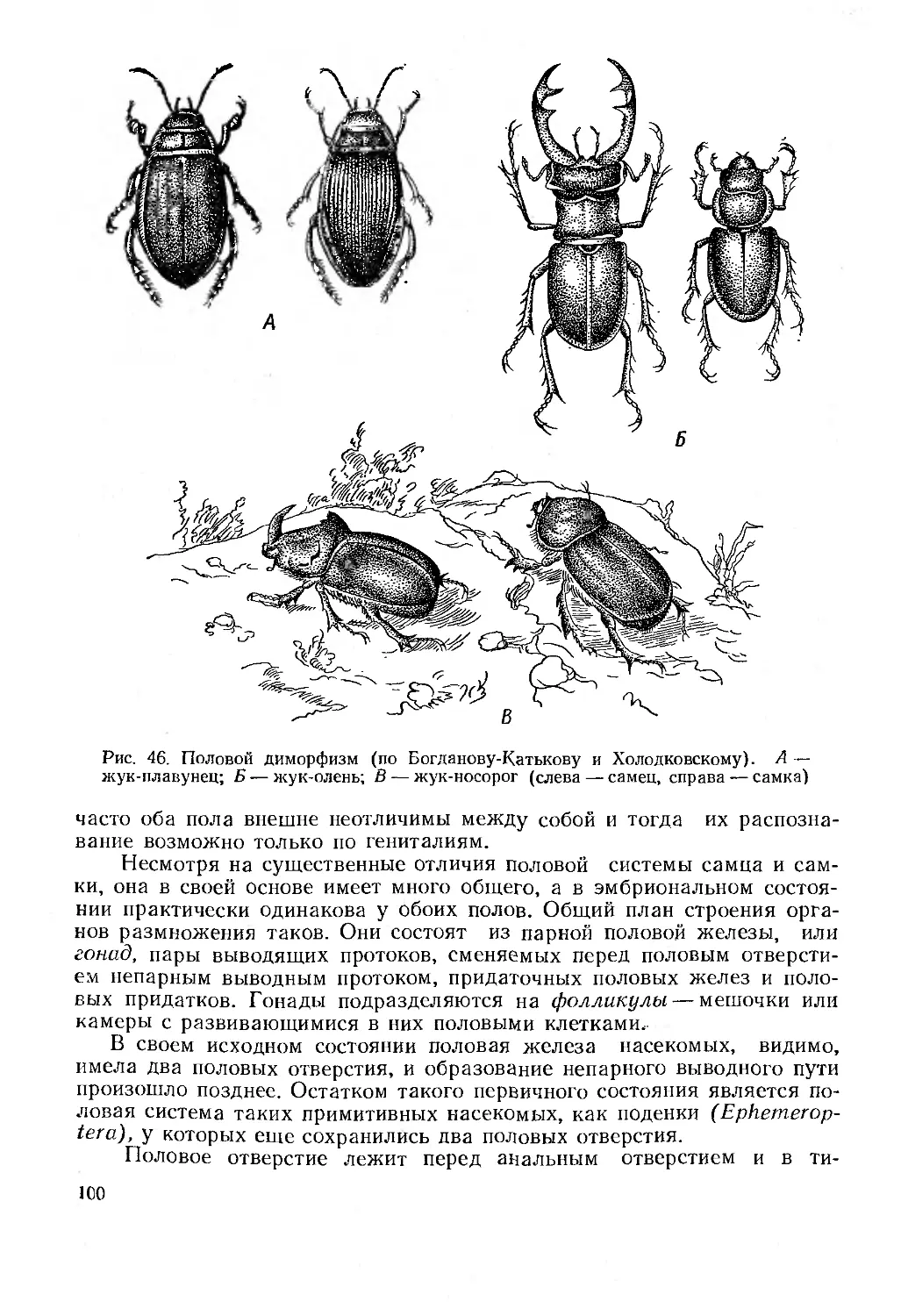

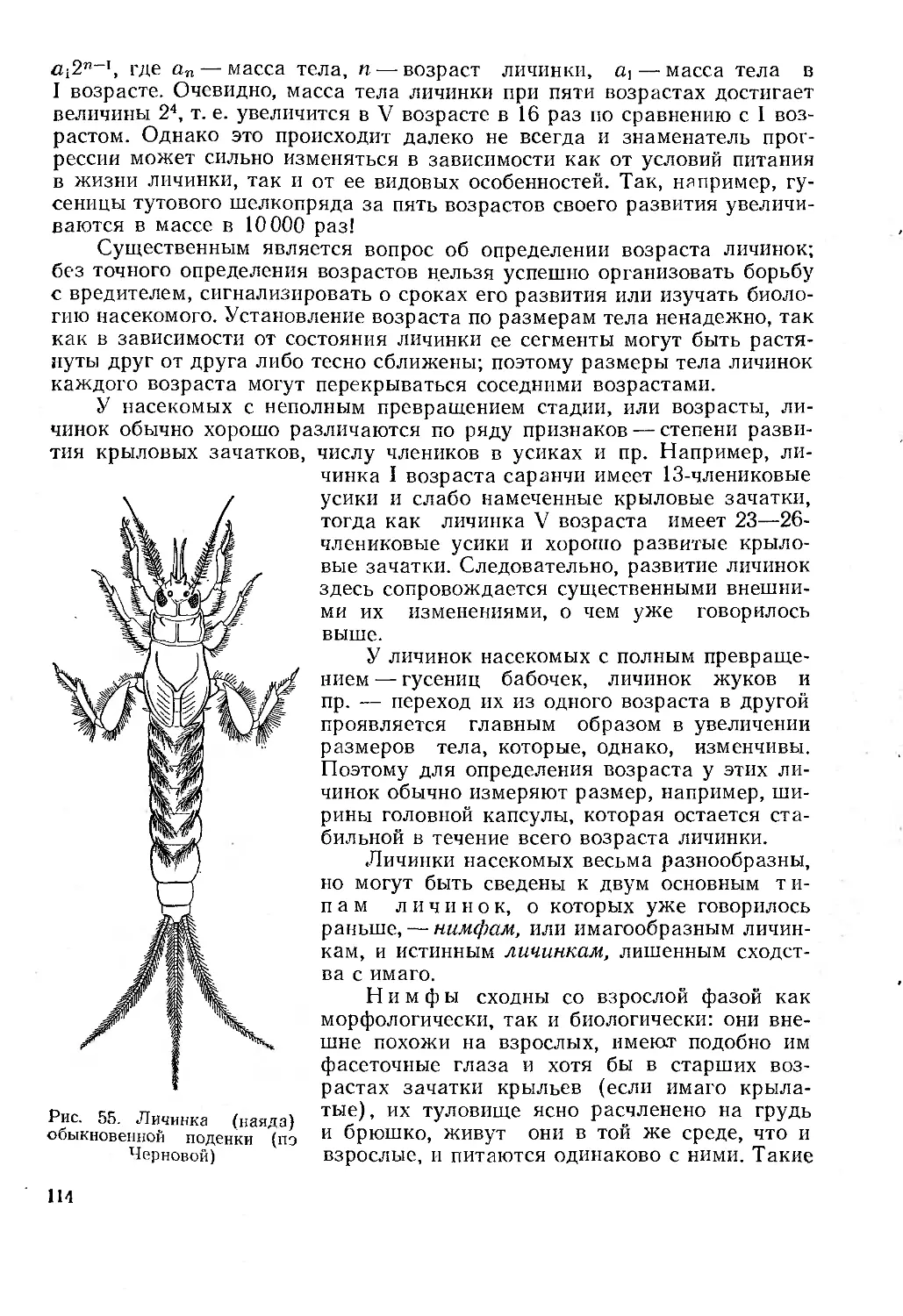

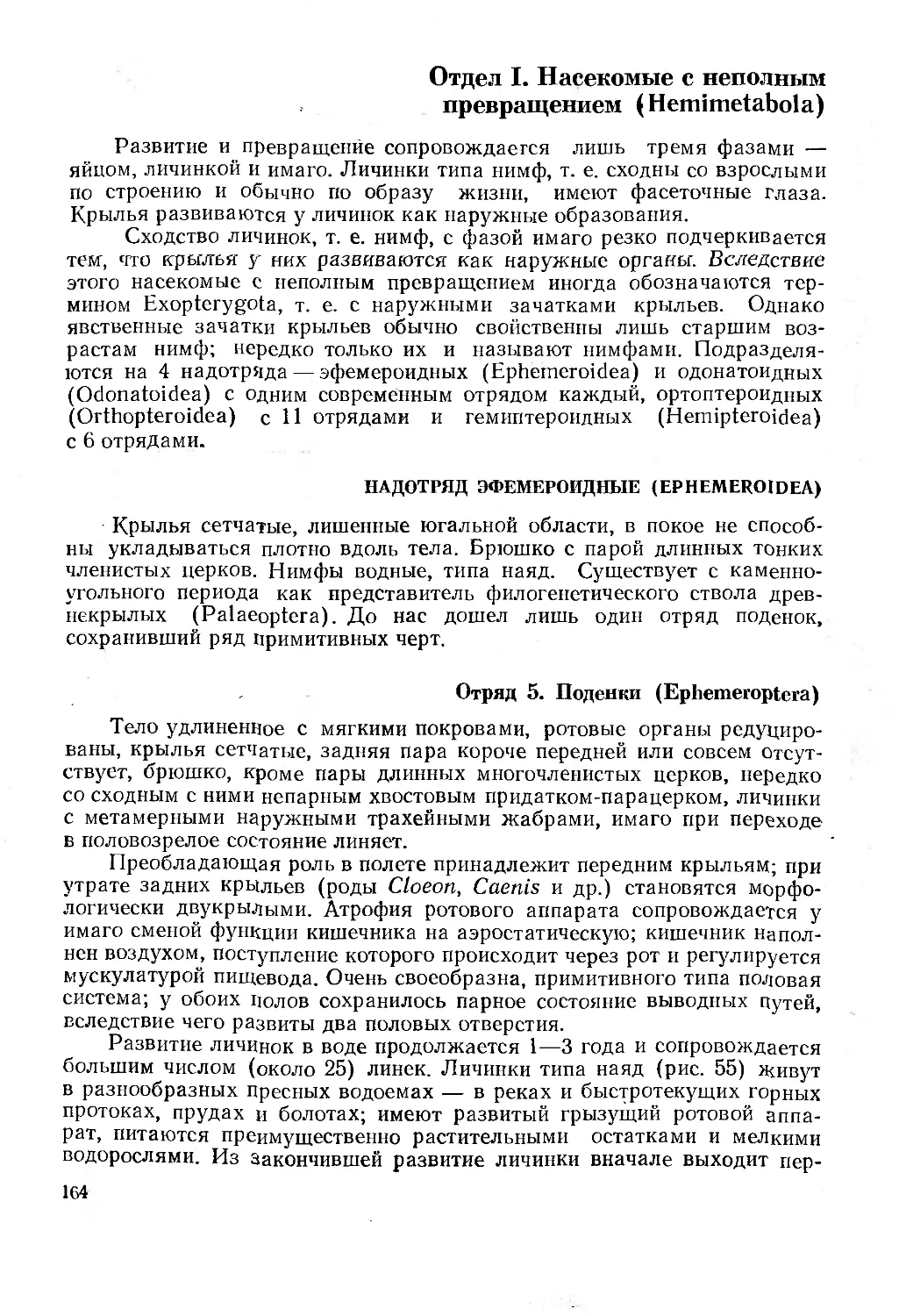

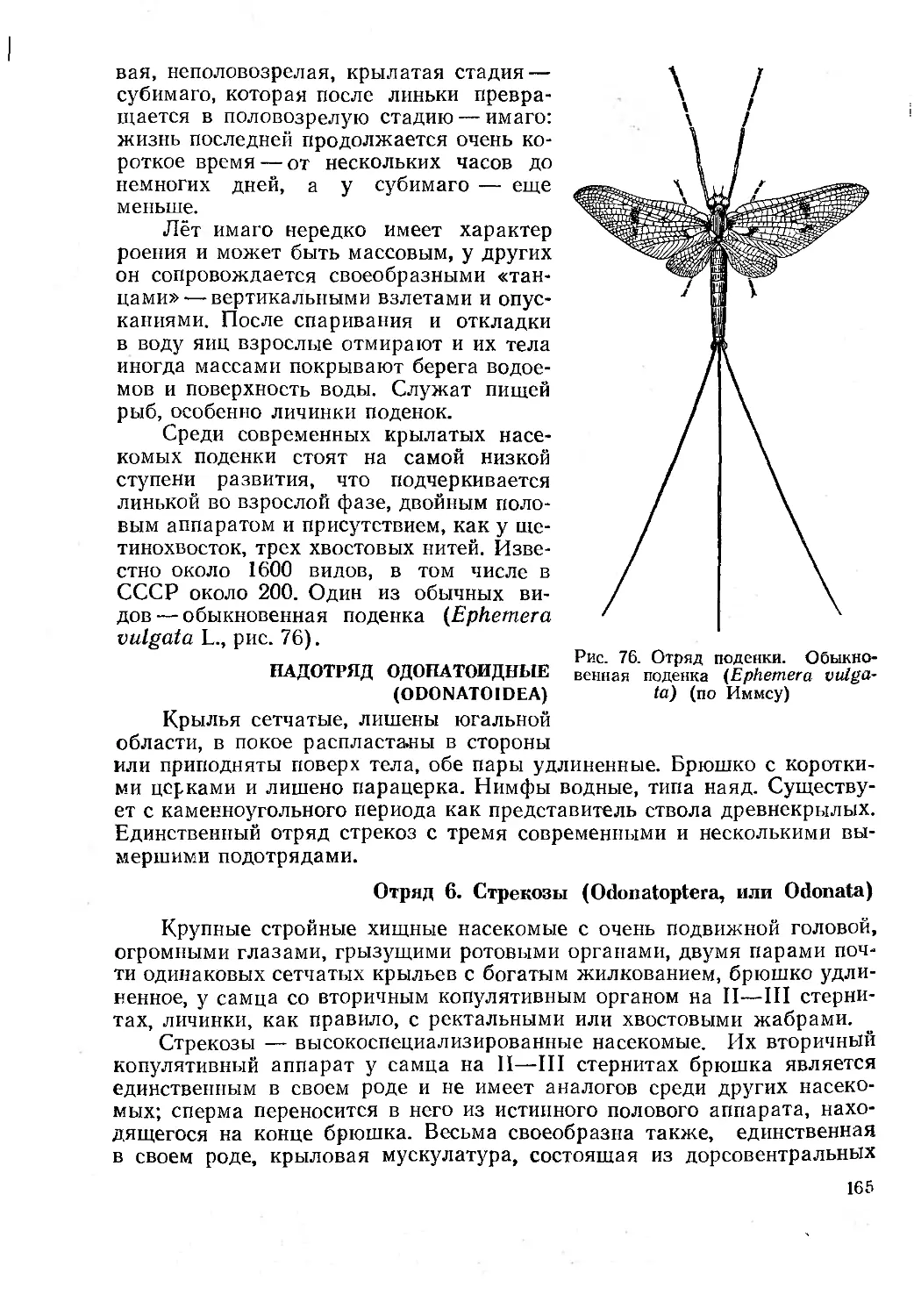

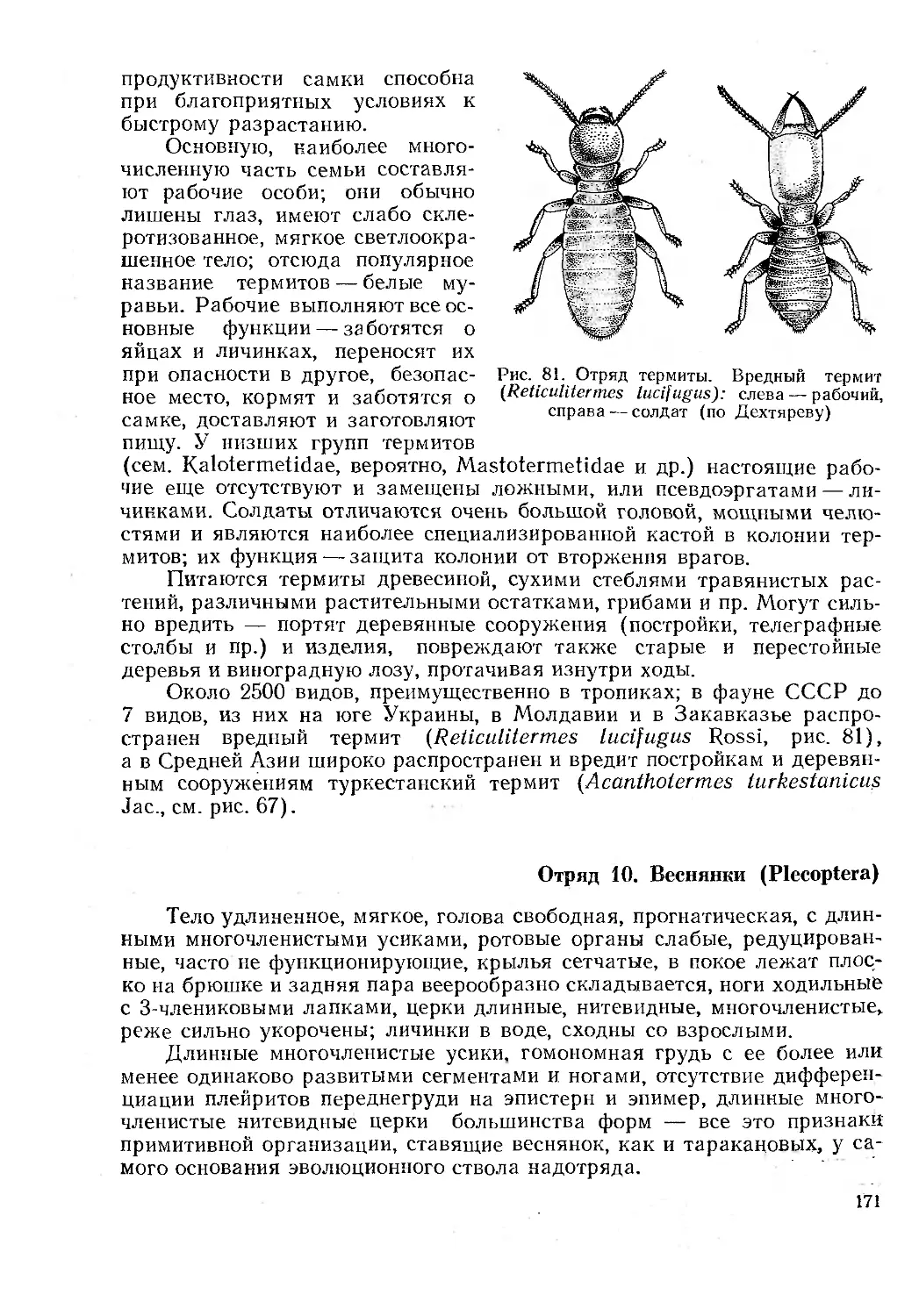

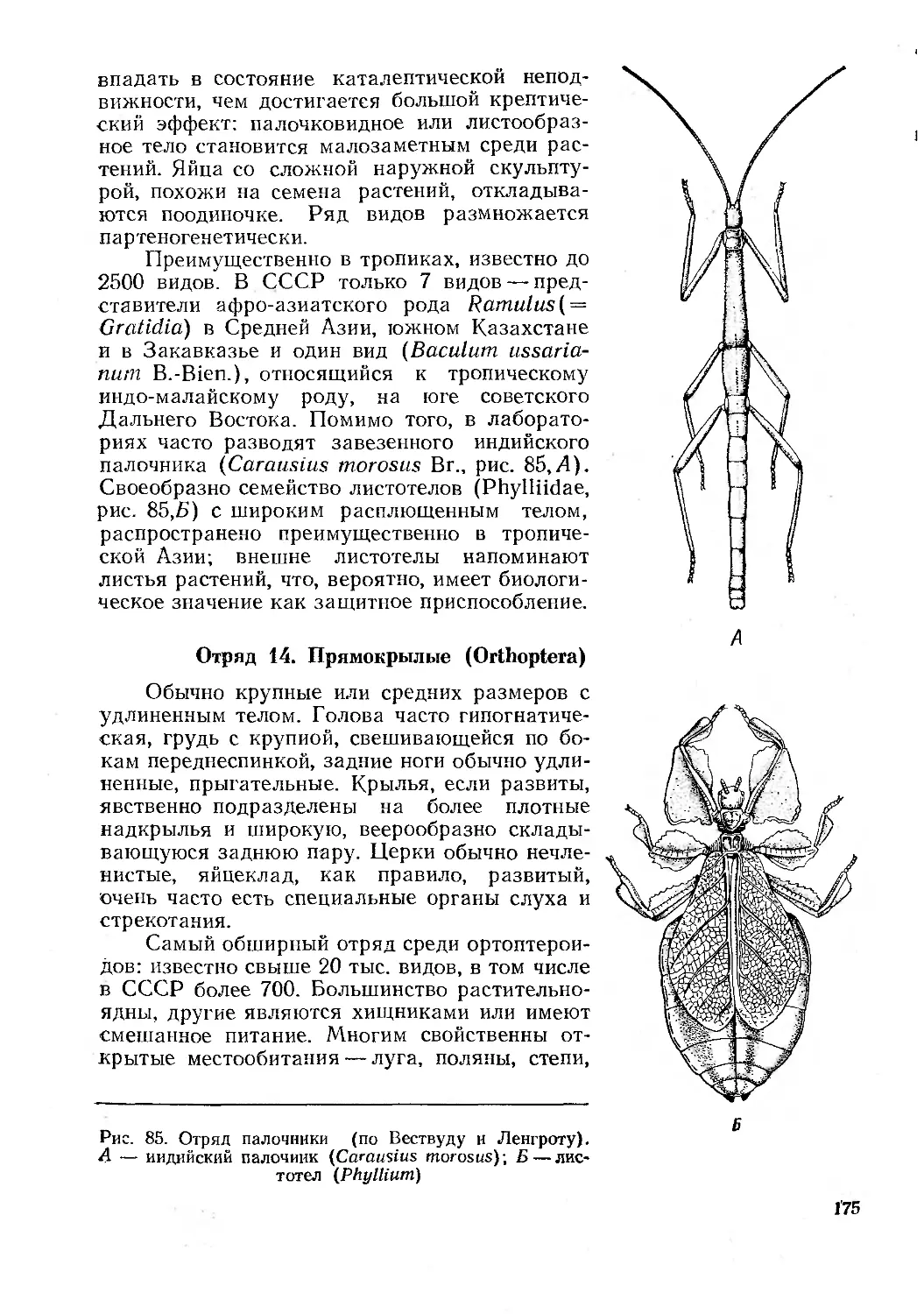

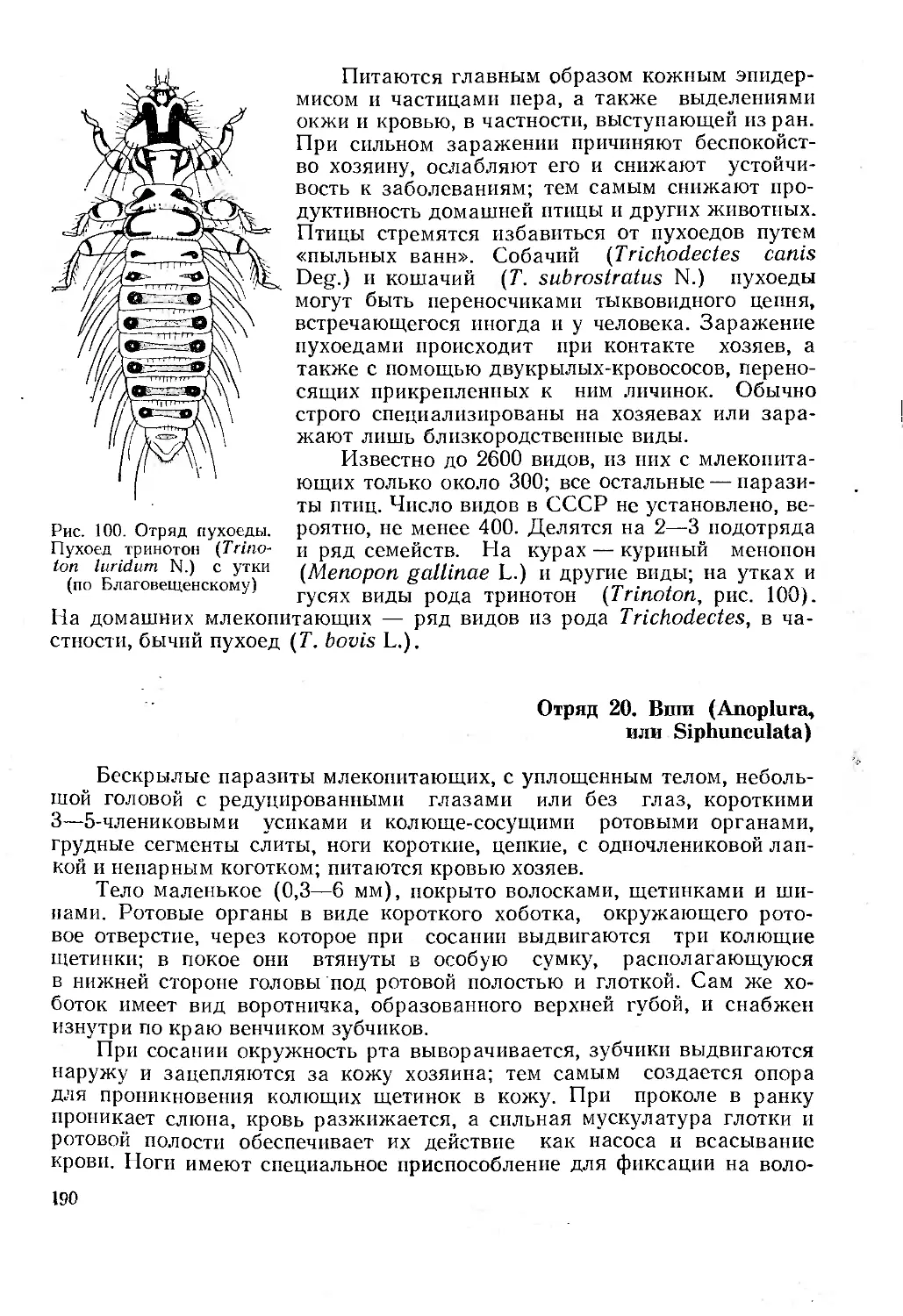

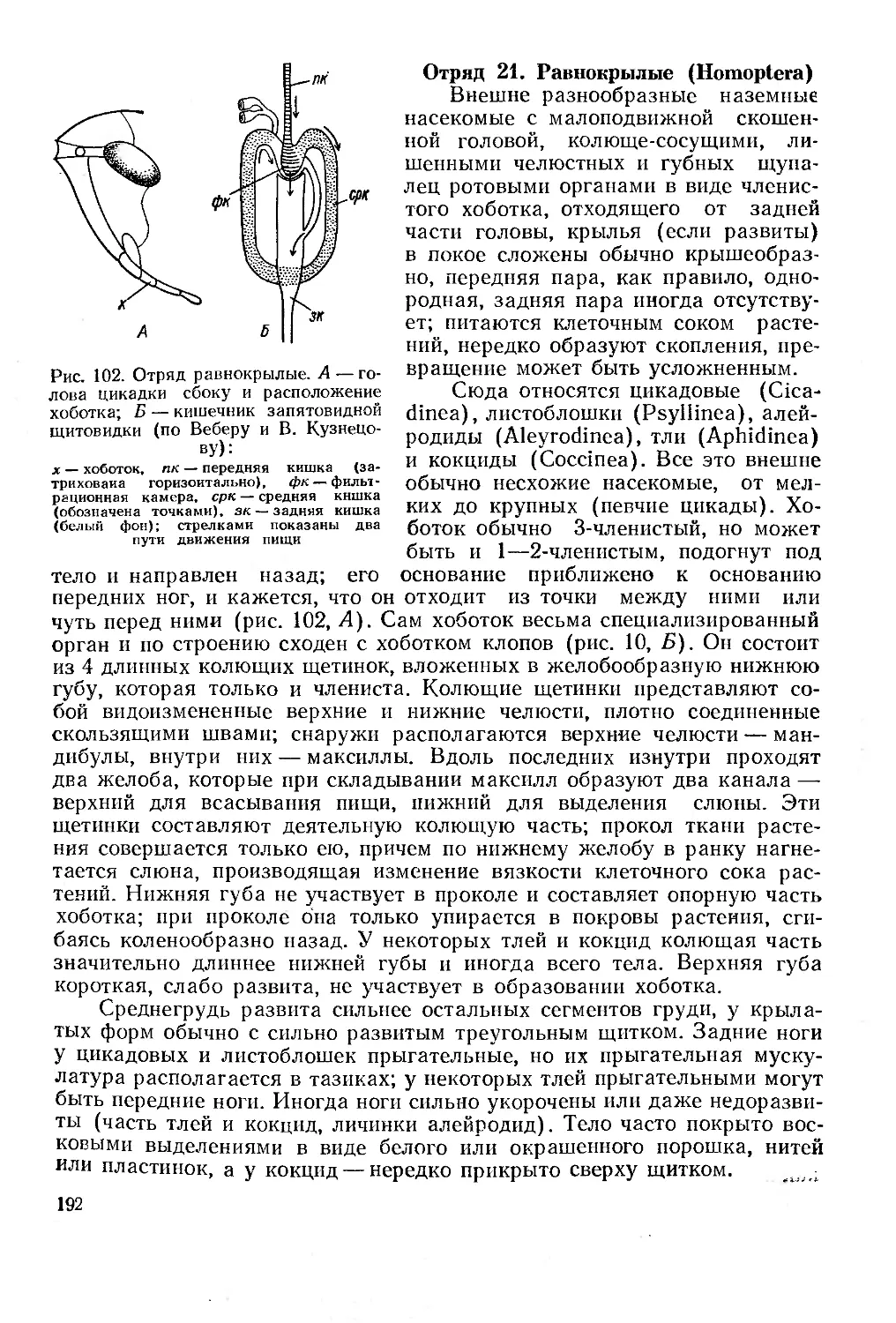

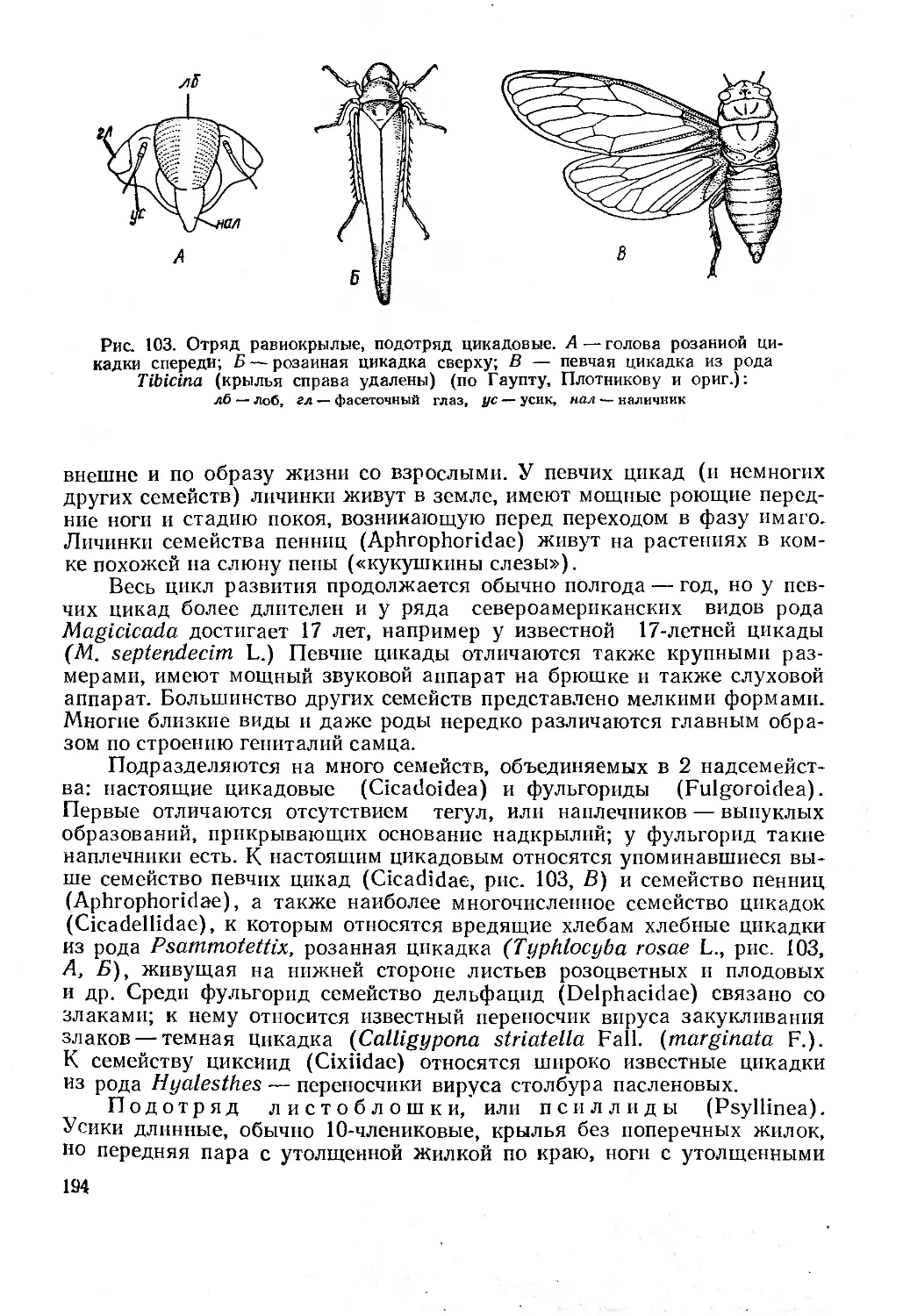

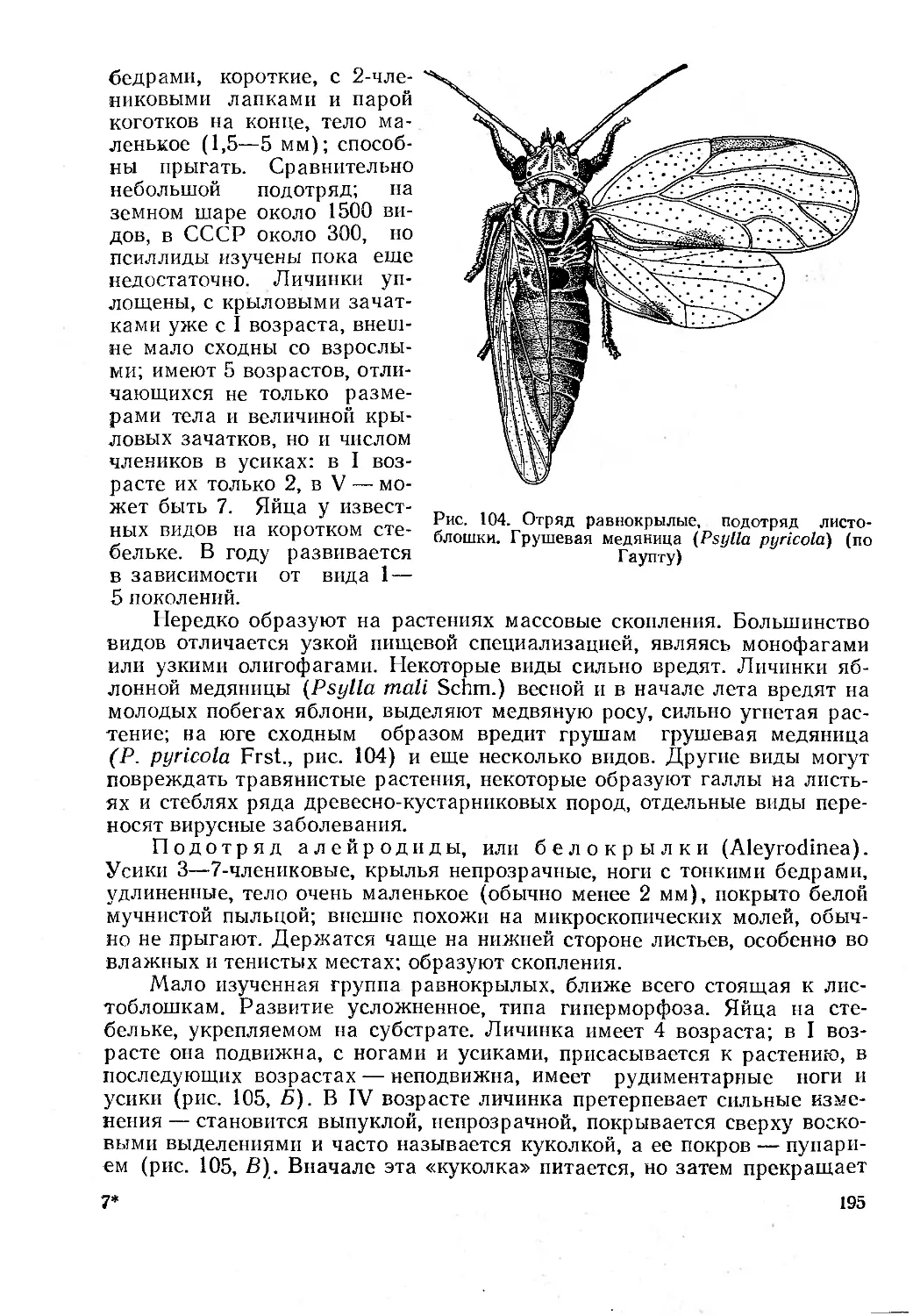

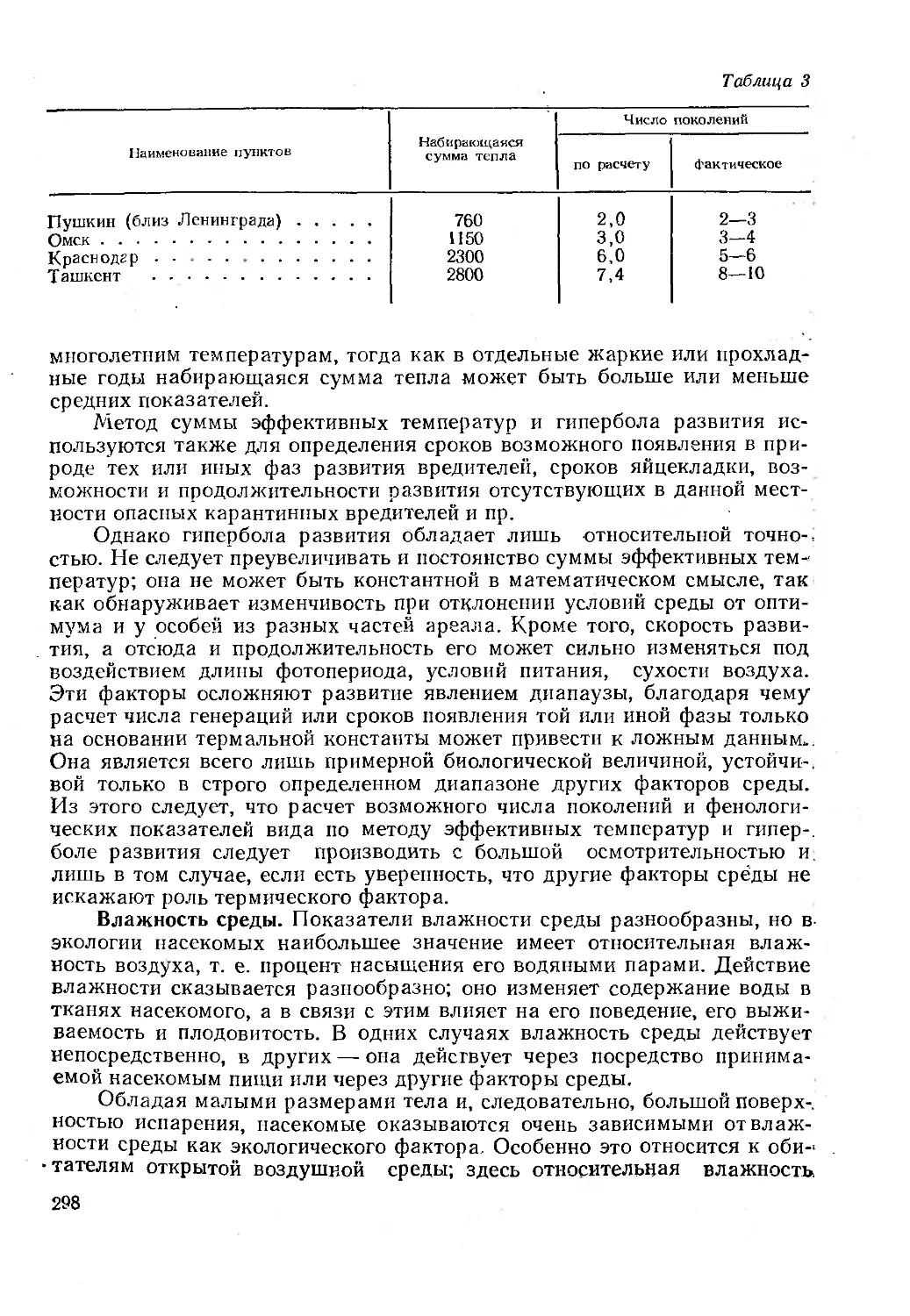

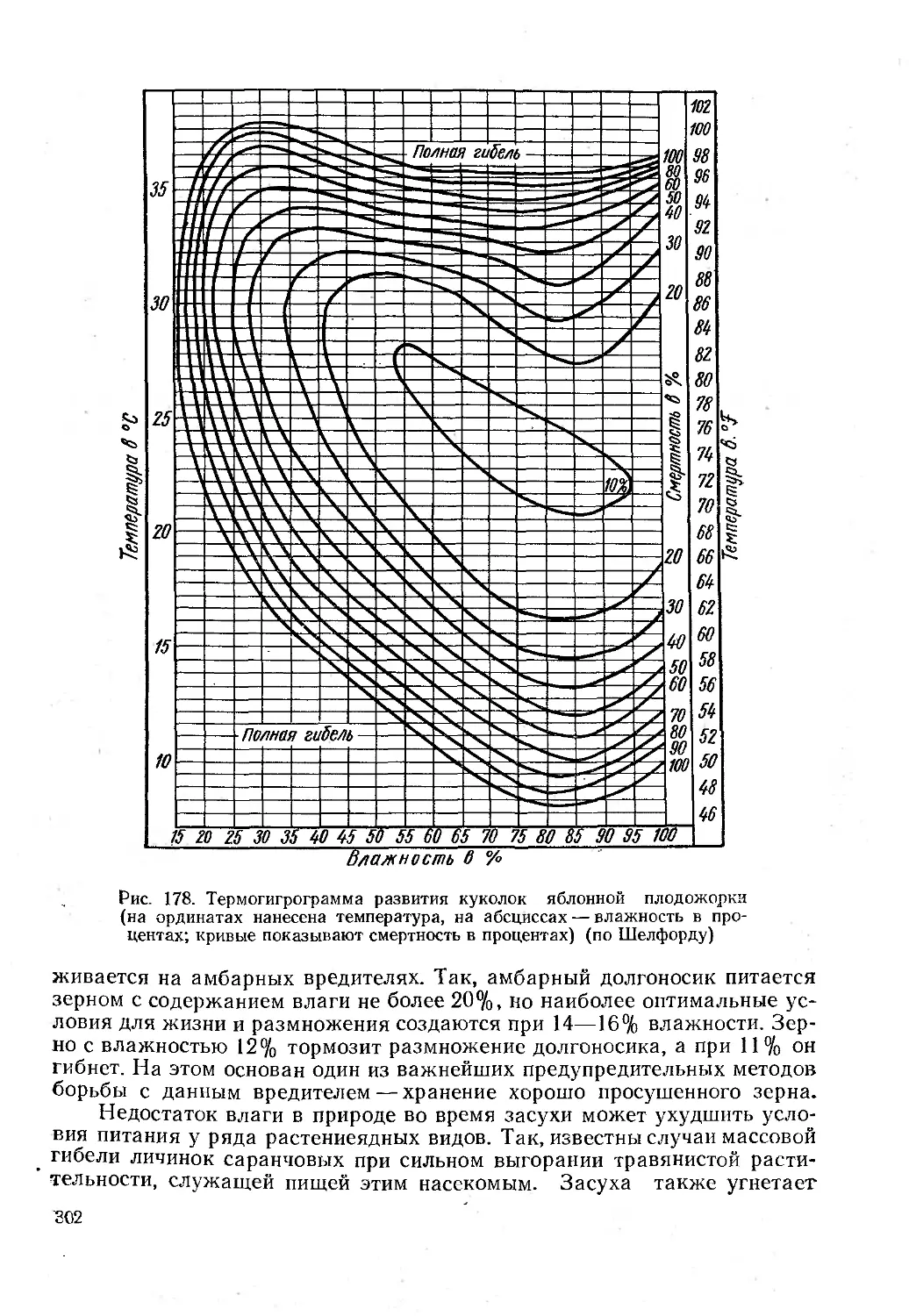

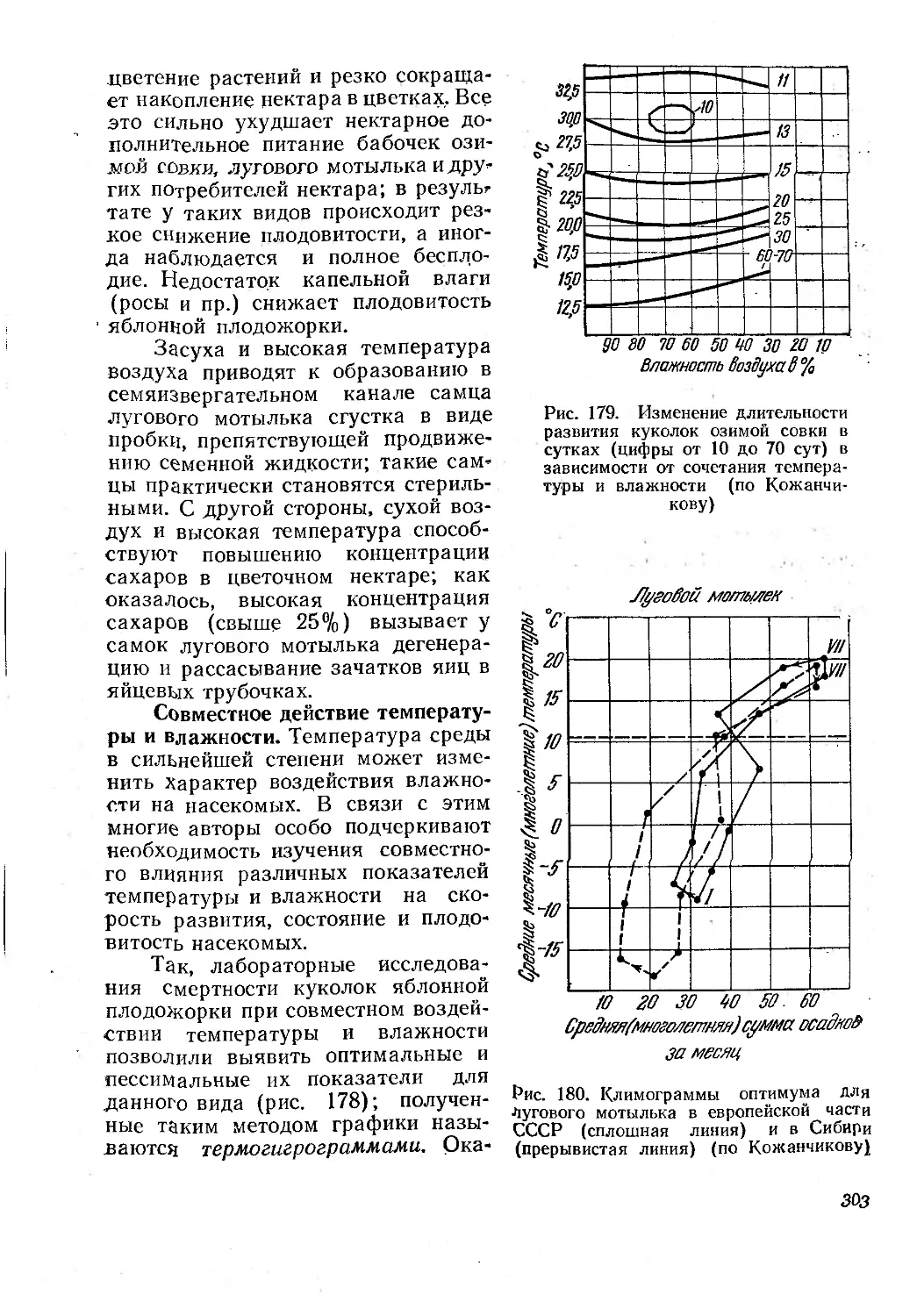

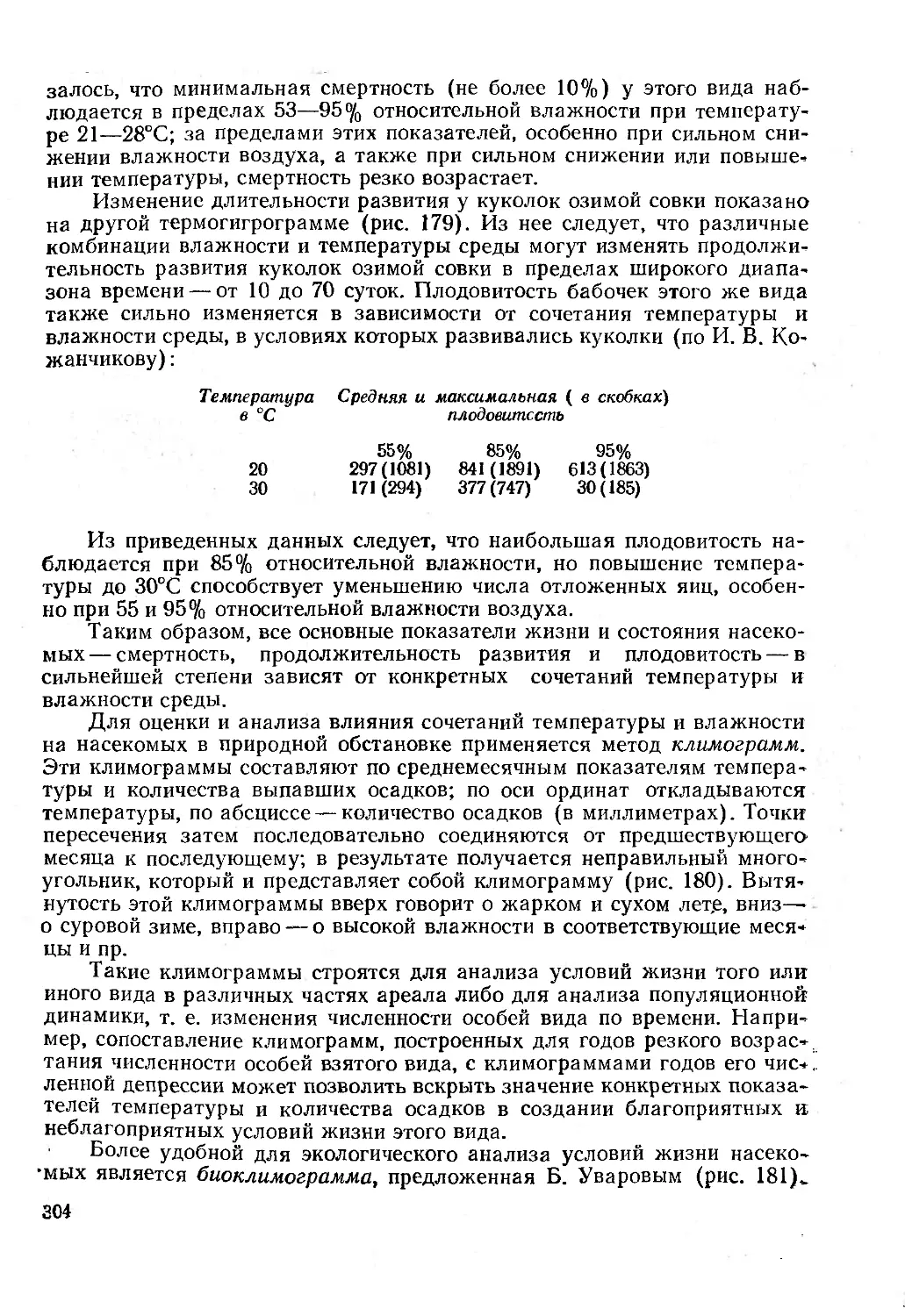

складывающейся задней части крыльев — веера.