Автор: Курицын В.Н.

Теги: общество и кино история киноискусства история киноискусство

ISBN: 978-5-98379-177-0

Год: 2013

Текст

Вячеслав Курицын

Набоков без Лолиты

Вячеслав Курицын

Набоков без Лолиты

Вячеслав Курицын

Набоков без Лолиты

Путеводитель

с картами, картинками

и заданиями

НОВОЕИЗДАТЕЛЬСТВО

УДК 791.43

ББК 85.373(3)

К93

Издатель Андрей Курилкин

Дизайн серии Анатолий Гусев

Редактор Андрей Курилкин

Издательство выражает благодарность литературному агентству Goumen&Smirnova

за содействие в приобретении прав

К93

Курицын В.Н.

Набоков без Лолиты: Путеводитель с картами, картинками и заданиями

М.: Новое издательство, 2013. — 452 с.

ISBN 978-5-98379-177-0

Новая книга Вячеслава Курицына — дневник читателя русской прозы Владимира Набокова,

писавшийся в течение двадцати лет в стремлении приблизиться к набоковскому идеалу чита-

теля-«перечитывателя», путеводитель по набоковским книгам и биографии, включая деталь-

но изученные маршруты писателя и его героев, десятки открытий и гипотез в сочетании

с инвентаризацией большей части всего необъятного набоковедения, но самое главное —

радикальная попытка последовательного и многолетнего соотнесения собственного опыта

с литературным и биографическим опытом другого автора.

УДК 791.43

ББК 85.373(3)

ISBN 978-5-98379-177-0

© Вячеслав Курицын, 2013

© Новое издательство, 2013

Оглавление

Побег от старой обезьяны 7

Имя льва 14

Когти льва 25

Утрата как ценность 33

Лифты (и прочие трамваи) 47

Велосипед в катафалке 63

Другие берега 76

Граница-гр алица 98

Касаться и набухать 113

Машенька и другие 128

Узоры (водяные рифмы) 146

Раскачиваться и окунаться 173

Белый мах. Четыре прохода Федора

по Берлину 180

Фланер, человек гуляющий 214

Призраки 228

Агенты реальные и нереальные 244

Взгляд из будущего 263

Явки, улики 276

Косвенные приметы, набокие зеркала 290

Царство Менетекелфареса 316

Стеклянныйшариксоспиралъювнутри 327

Выпить гусеницу 350

Кр. битва 362

Американская дырка 377

Мадам, я доктор, вот банан 392

Машины письма 402

И не кончается строка 411

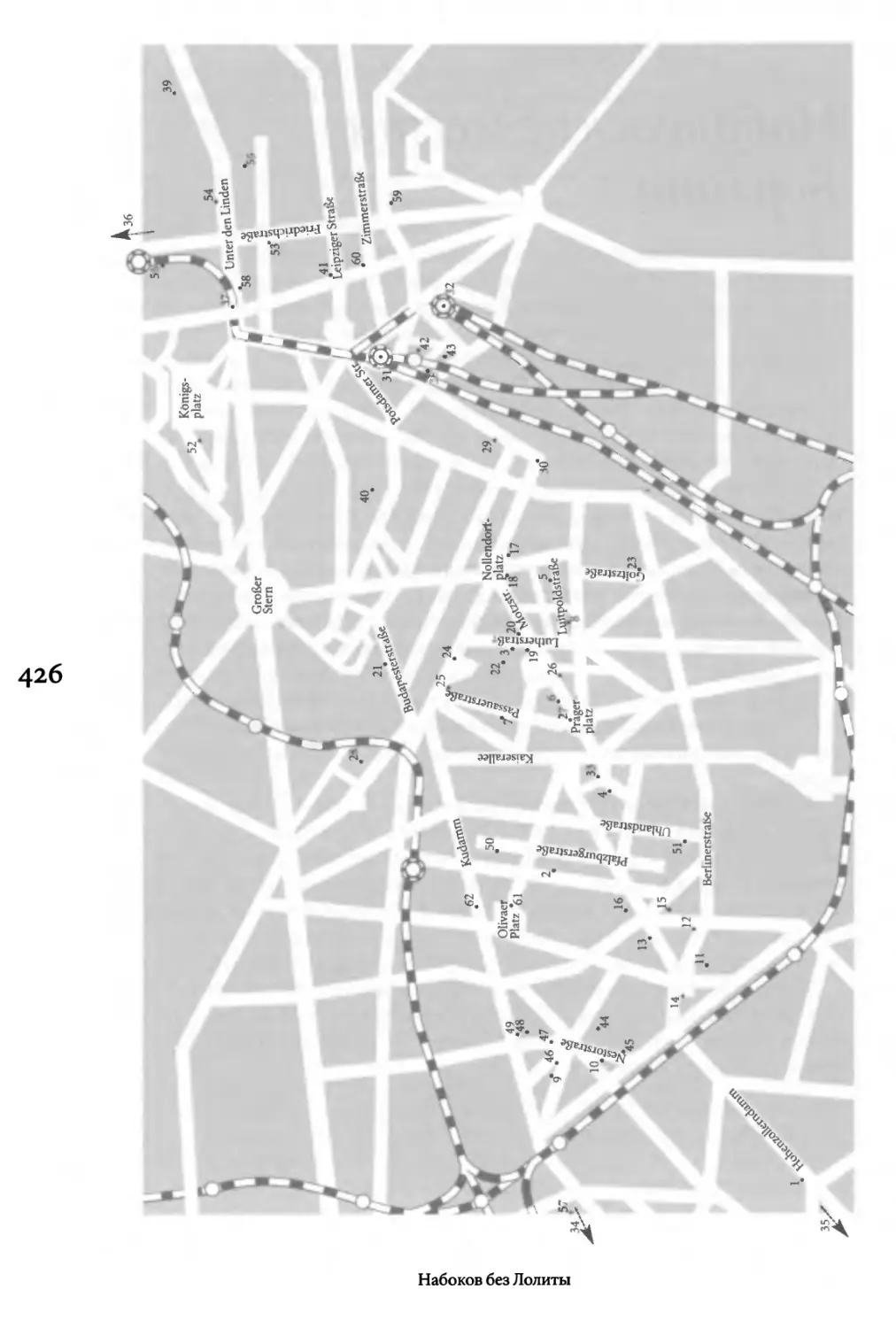

Приложение. Набоковские места Берлина 425

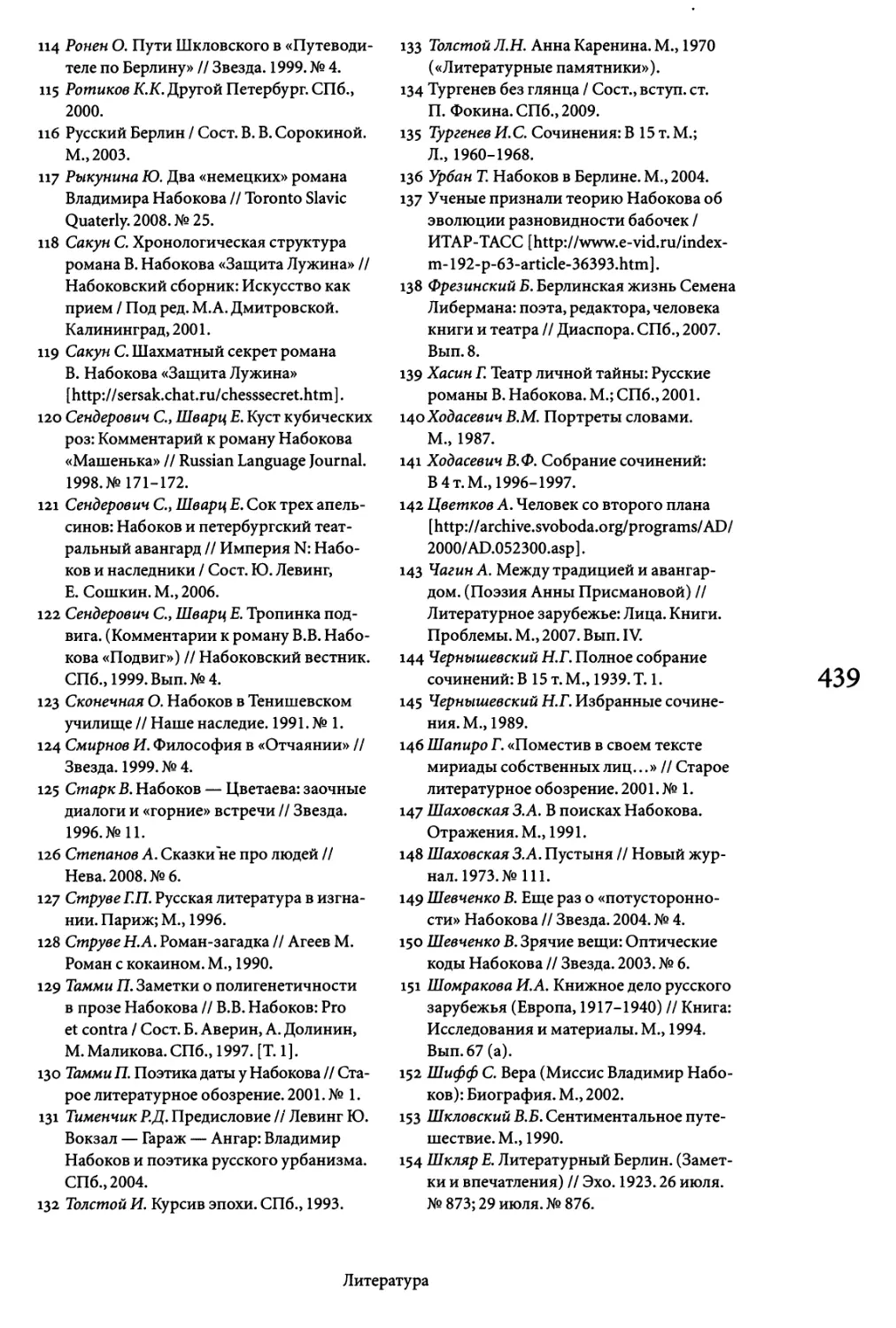

Литература 436

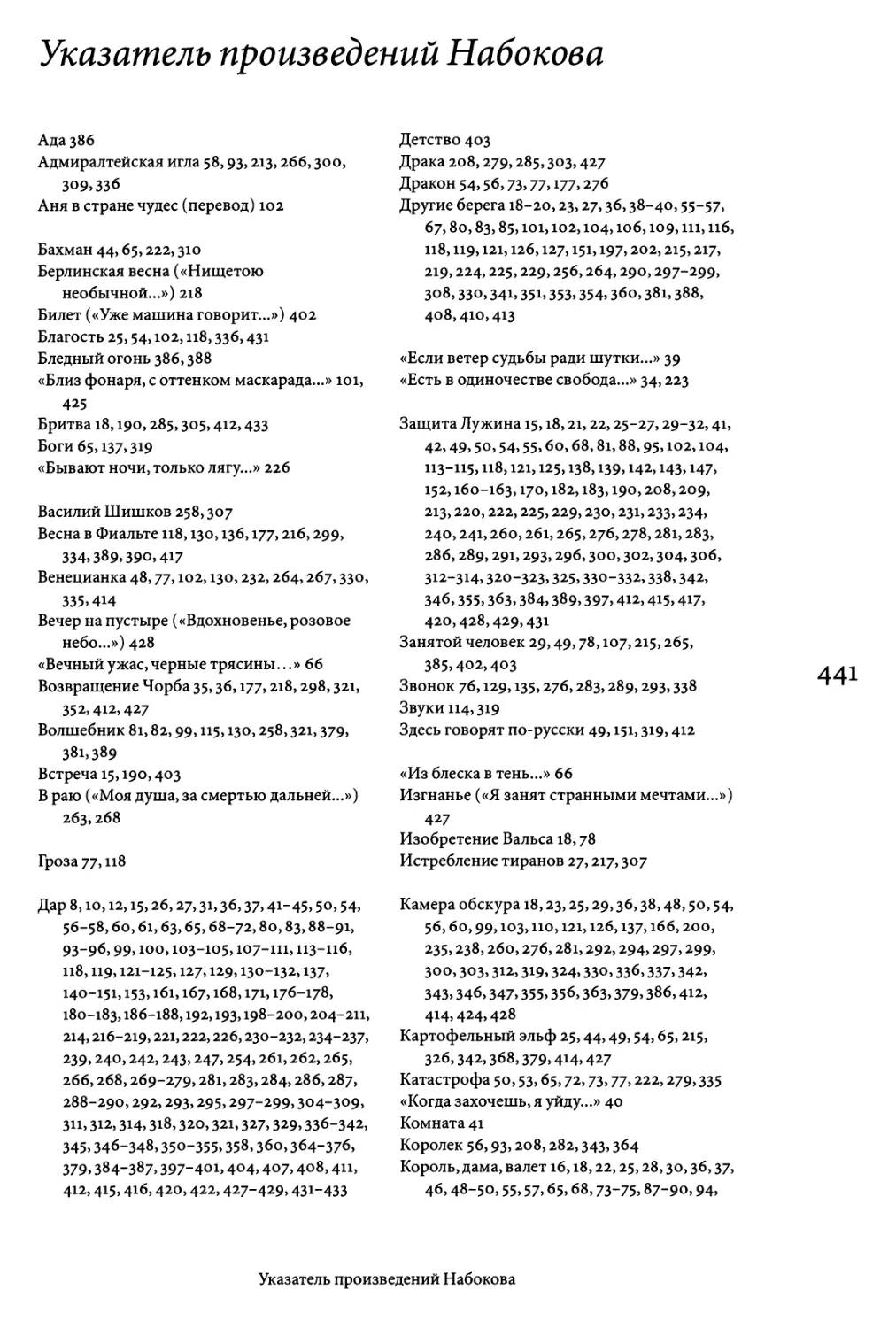

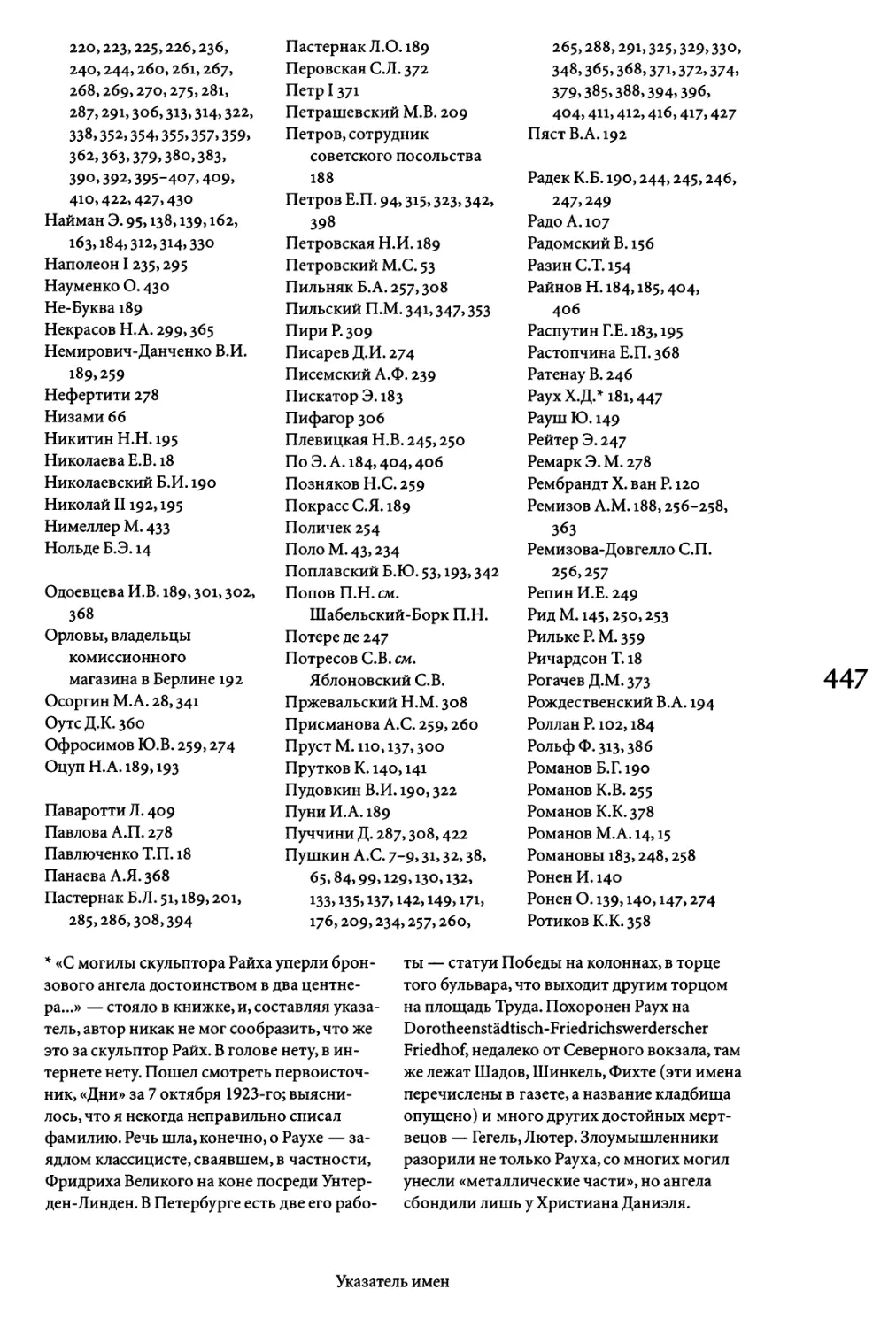

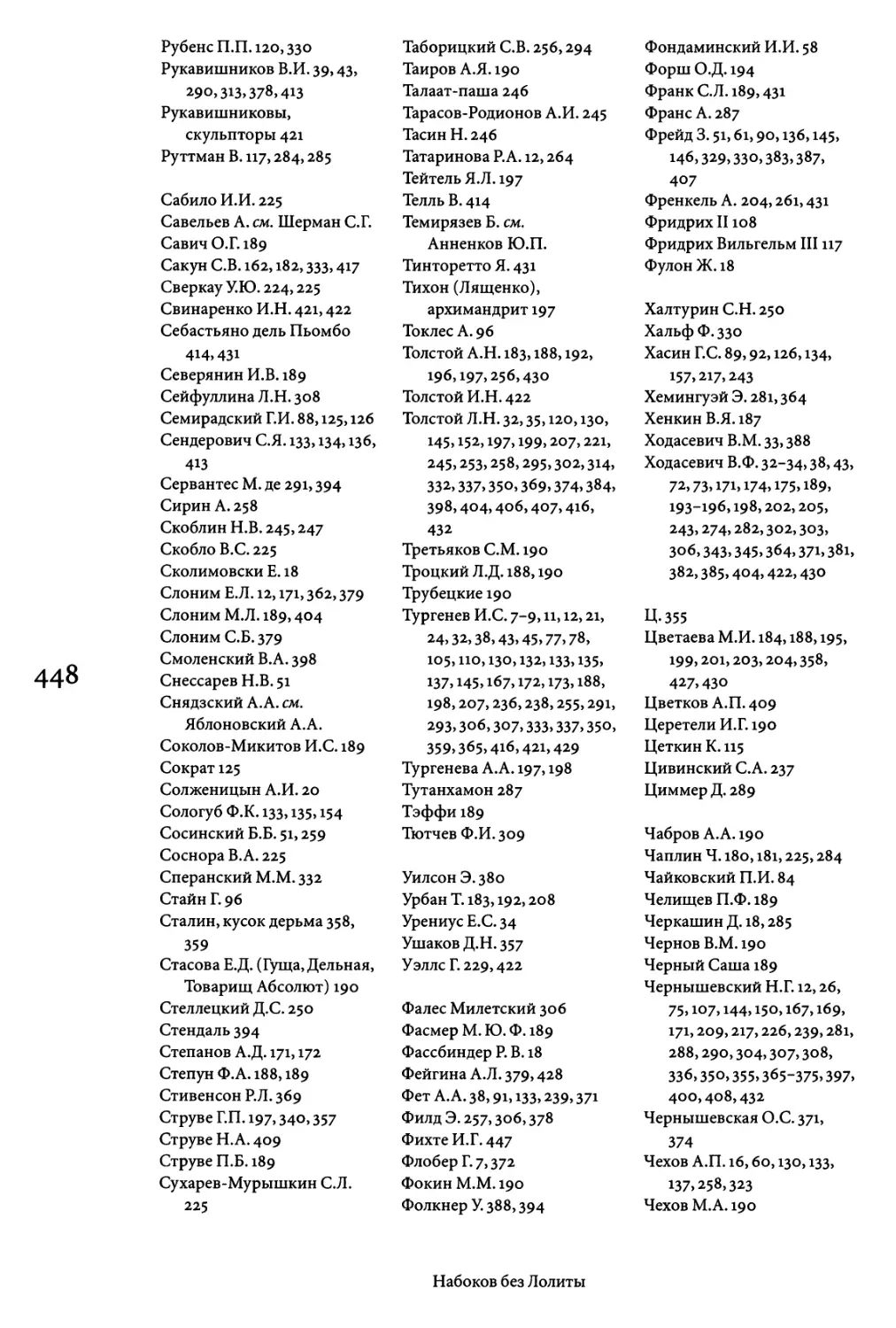

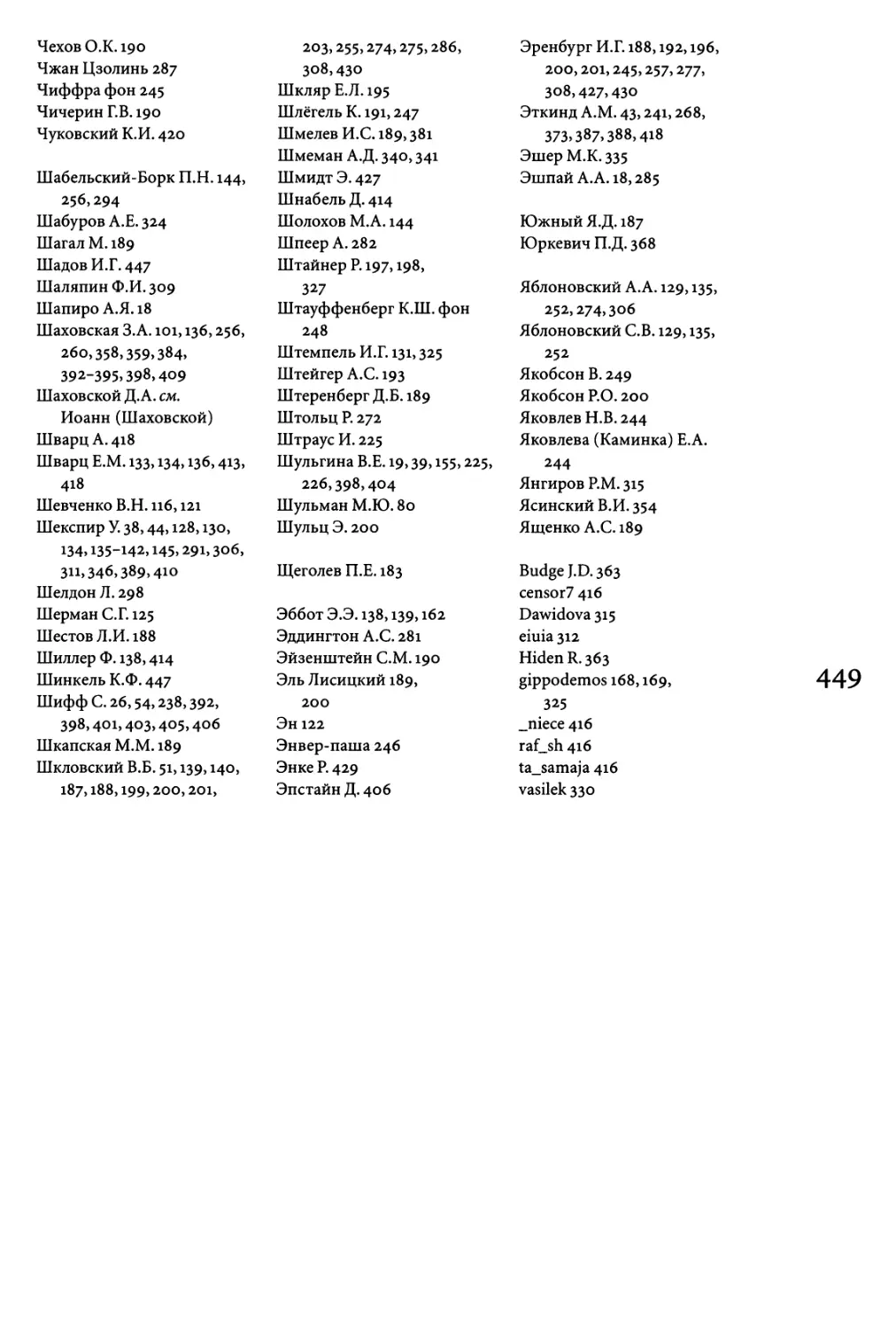

Указатель произведений Набокова 441

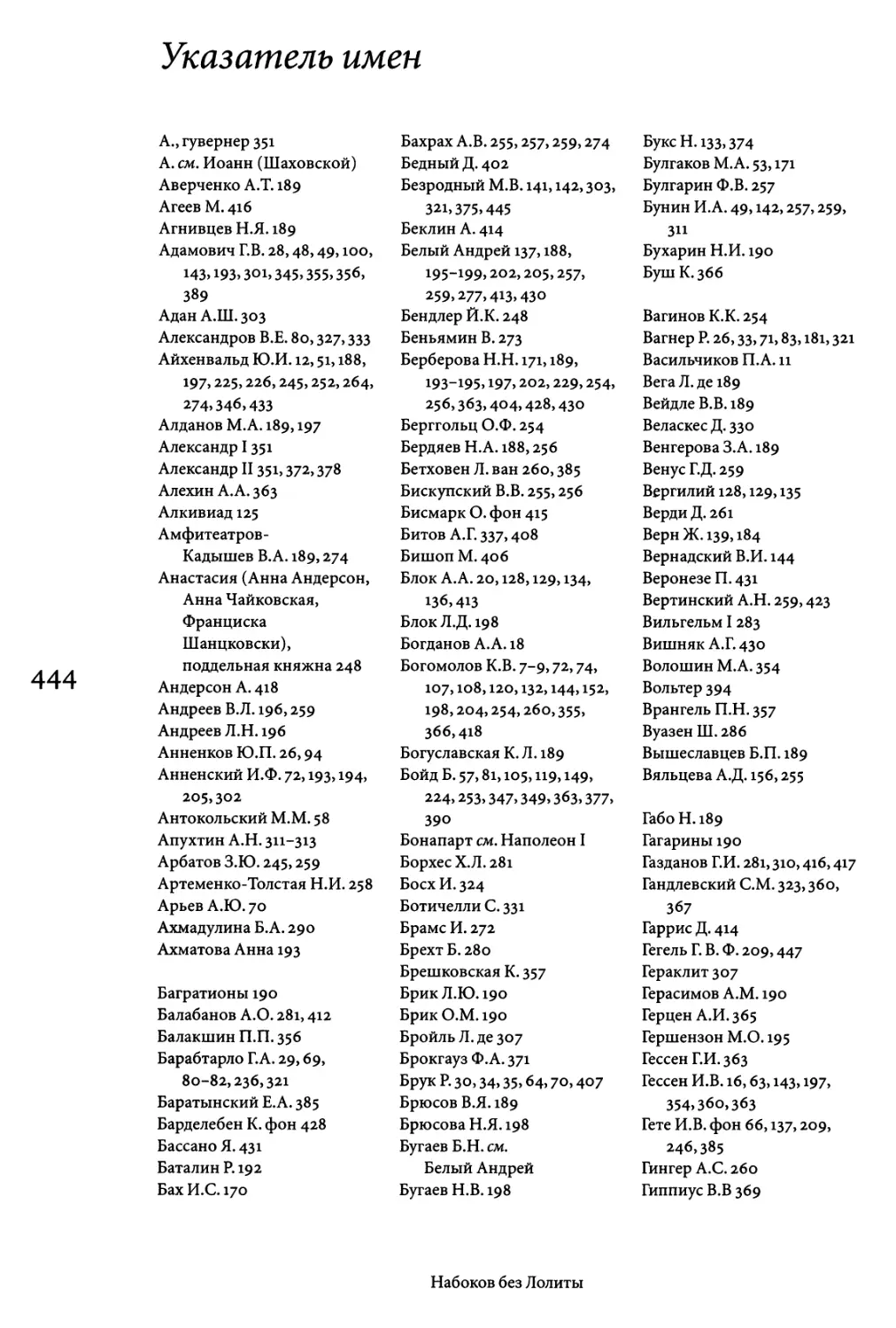

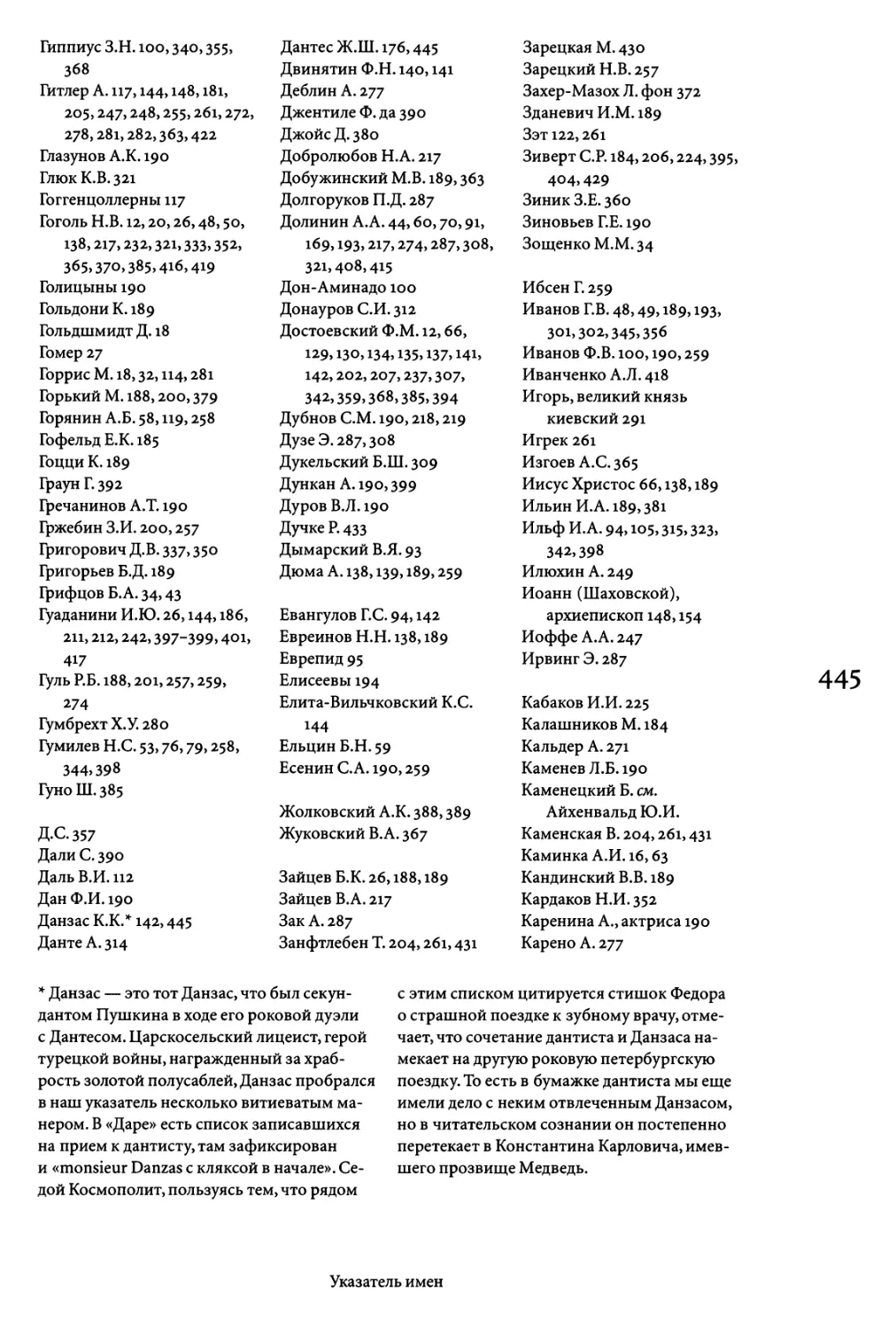

Указатель имен 444

5

Побег от старой обезьяны

Мопассан, Флобер и Тургенев беседовали однажды о страхе. Иван Сергеевич

рассказал жуткую историю. Он охотился в лесу, устал и кстати вышел

к озеру. Решил искупаться, но едва залез в воду, как рядом вынырнула ста-

рая некрасивая обезьяна и бросилась на Тургенева.

Обезьяна не планировала утопить сочинителя. Она хотела заключить его

в любовные объятия, «с радостным визгом касалась его шеи, спины и ног».

Создатель «Записок охотника» выбрался на берег, кинулся наутек. Жиз-

нерадостная обезьяна припустила следом и почти настигла талантливого

литератора. Лишь появление пастушка с хлыстом спасло Тургенева от па-

радоксального романтического приключения.

Мопассан, к слову, именовал своего русского друга Тургенева серебряным

великаном из волшебной сказки. Оказалось, что страх ведом и великанам.

Пастушок объяснил писателю, что на озере шалит не обезьяна в пря-

мом смысле слова, а одичавшая местная сумасшедшая, уже сделавшая из-

рядный шаг по тропе обратной эволюции. К.В. Богомолов, которому по-

священа моя книга,узнал в сумасшедшей...

Стоп, скажет внимательный читатель, не было никакого посвящения!

Обычно оно располагается или на отдельном листе в начале книжки, или

вверху первой страницы. Пушкин, к примеру, сначала ставил «К***», а по-

том уже заводил песню про чудное мгновение.

Но мой герой, писатель Владимир Владимирович Набоков (1899-1977),

был большим любителем устанавливать собственные обычаи. Знаменит

он, кроме страсти к шахматам и бабочкам, еще и изощренной литератур-

ной изобретательностью.

В словесности сопротивление материала гораздо ниже, чем в скульпту-

ре, театре или кинематографе. Слово всегда под рукой, с ним можно сде-

лать все что угодно: оно и не пикнет.

[83VL413]

7

Побег от старой обезьяны

В снятом фильме не заменишь актера, Венеру не загонишь обратно

в мрамор, а внедриться в текст труда не составляет. Главный роман Набо-

кова «Дар» был сначала посвящен матери, а позже, в английском переводе,

перепосвятился в пользу жены. Хотя, казалось бы, посвящение матери,

к тому времени давно покойной, — не самый подходящий повод для «изо-

бретательности», хотя бы и литературной.

Эпиграф, как и посвящение, мы тоже привыкли видеть перед началом.

У Пушкина сперва указано «Береги честь смолоду» и лишь потом следу-

ет история капитанской дочки.

Но смотрим роман Набокова «Отчаяние»: седьмая глава содержит внут-

ри первого абзаца фразу «литература — это любовь к людям», которую

рассказчик объявляет «эпиграфом». Эпиграфом «не к этой главе, а так,

вообще».

На его книгах менялось имя автора. Сейчас в любом магазине вы може-

те купить роман «Владимир Набоков. Машенька». Но когда эта книжка

впервые, в 1926 году, вышла в Берлине, на обложке стояло — «В. Сиринъ.

Машенька».

На обложке немецкого перевода романа (1928) при этом значилось

«Sie kommt — kommt sie?» («Она приедет — приедет ли она?»). В данном

случае инициатором переименования был издатель, что в порядке вещей

при переводах; издателям должно быть виднее, какие названия румяней

и белее для торговли. Но в дальнейшем, перелагая свои тексты с русского

на английский и наоборот, Набоков и сам, по творческому, а не коммерче-

скому наитию, модифицировал их имена.

8 С номерами глав у него возникали фокусы — в одном романе («Подвиг»)

нет одиннадцатой главы, а в другом («Отчаяние») — две семнадцатые.

Словом, когда речь идет о Набокове, не надо бояться нестандартных

решений. Для начала приутопим посвящение в глубь текста.

К.В. Богомолов узнал в существе, что набросилось на Тургенева, по-

старевшую и несколько подурневшую героиню его повести «Ася».

Собственно Асю.

В этой повести молодой человек двадцати пяти лет от роду шатается по

Европе в поисках смысла жизни, что не было редкостью в XIX столетии

в среде обеспеченных русских дворян. В маленьком рейнском городке он

знакомится с соотечественниками, сводными братом и сестрой. Ася роди-

лась от отца-дворянина у бывшей горничной его покойной жены. Дикова-

тая красавица-несмеяна, она оживает от знакомства с рассказчиком, да

и он испытывает к девице нежные и аккуратные чувства. Читатель уже

различает вдалеке звуки свадебной песни. Рассказчик размышляет, пора ли

ему под венец или разумно слегка погодить... Мешает чепуха. Ася прого-

варивается брату, что любит рассказчика, а самому рассказчику пишет

письмо (!) и тем самым губит дело.

— Зачем вы сами выдали вашу тайну? — шумит герой. — Кто заставлял

вас все высказать вашему брату? Он сегодня был сам у меня и передал мне

ваш разговор с ним. Теперь все пропало, все, все.

Набоков без Лолиты

Современному читателю затруднительно понять, что стряслось. Мож-

но — не без некоторого внутреннего сопротивления — предположить, что

кодекс тогдашней чести категорически запрещал признаваться в лириче-

ских настроениях братьям. А писать письма взрослым мужчинам, если вы

юная девушка, считалось в высшей степени неприличным. Татьяна, сочи-

няющая письмо Евгению Онегину, знает, что в воле адресата — ее пре-

зреньем наказать. Признательное письмо мужчине — плохой поступок.

Мы помним, что для Татьяны эпистола обернулась потерей Онегина (На-

боков, впрочем, сомневался, что между главными героями пушкинского [88 593]

романа в стихах «ничего не было»).

Обитателю XXI столетия кажется, что рассказчик в «Асе» просто вос-

пользовался неловкостью девушки, чтобы разорвать отношения. Пробле-

мы-то не было: любишь — люби. Уж можно было бы как-нибудь простить

девушку за письмо. И брат, открытый, покладистый малый, с энтузиазмом

забыл бы неловкость.

А больше никто и не знал.

Нет же.

— Вы не дали развиться чувству, которое начинало созревать, вы сами

разорвали нашу связь, вы не имели ко мне доверия, вы усомнились во

мне, — герой все шумит.

Несколькими абзацами раньше, наедине с собой он сомневался, что

имеет нравственные силы жениться на юной девушке с козьим попрыгу-

чим характером. А теперь воспользовался оказией поругаться. Она своей

неловкостью будто бы освободила его от необходимости искать эти нрав-

ственные силы. 9

Развиться чувству, видите ли, не дала! Это не мешало герою бегать после

того битую ночь по полям, шепча (луне, облакам, «так, вообще»!) о любви

к Асе, руками размахивать... Луне-то несложно признаться, что полюбил

девушку. Проще, чем сделать ей самой об этом ответственное, чреватое

оргвыводами сообщение.

Словом, тургеневский герой предпочитает от любви ускакать.

Именно на «Асю» («Annouchka» во французском переводе) К.В. Богомо-

лов в начале 1990-х указал автору этих строк как на источник сиринской

«Машеньки».

Лев Ганин, герой этого романа, отказывается от титульной героини аж

дважды. Сначала, когда она пыталась отдаться ему в парках певучей

юности (дачная любовь, Петербургская губерния; «делай со мной что хо-

чешь» говорила Машенька, раскинувшись на мшистой каменной плите),

и вторым, контрольным выстрелом, на последних страницах, в 1924-м

в эмиграции.

Там герой напоил допьяна Алферова, мужа Машеньки, которая ранним

утром прибудет поездом в Берлин. Она едет к мужу, знать не зная, что того

угораздило поселиться в одном пансионе с Ганиным. Алферов почивает

без задних ног, а герой собирается встретить Машеньку (не виделись они

все эти годы, но любовь, как выяснилось, дремала в его сердце), увезти Бог

Побег от старой обезьяны

знает куда. В последний момент он соображает, что за несколько дней ак-

тивного ожидания пережил эмоции, которые сильнее реальности.

Настоящая Машенька не нужна. Она хороша в пространстве памяти.

«Там». Хороша «так»: не в этой жизни, а «вообще».

Герой идет к вокзалу, садится в сквере и видит, как медленно вкатывает

под вокзальные своды Машенькин поезд. Если Машенька в вагоне стоит

у окна, перед ее взором мог проплыть угол сквера, а в нем человек с макин-

тошем через плечо.

Человек мог показаться ей смутно знакомым.

Это вы в вагоне, вы притомились, не терпится размять ноги. Вещи собра-

ны, вы у окна. В сквере, уже исчезающем, бродит некто, ваш взор его заце-

пил. Это человек, которого вы когда-то празднично любили. Вы не поняли,

что это он. Вы не знаете, что он обитает в этом городе... жив ли вообще...

Произошло серьезное событие: вы видели его спину. Но это пустое со-

бытие: вы не знаете, что оно произошло.

Я всегда вздрагиваю, читая Набокова, в такие моменты несостоявшихся

узнаваний, промельков другой жизни, олимпийских шуток судьбы.

В первом английском романе, «Подлинной жизни Себастьяна Найта»

(написанном еще в европейский, сиринский период, меж русскими текста-

ми), беременная женщина переходит улицу, к ней приближается незнако-

мец, протягивает ключ, спрашивает, не она ли его обронила. Женщина ав-

томатически берет ключ, возвращает, отвечает отрицательно, продолжает

свой путь.

Ключ этот она держала в руках не впервые. Этим ключом она отворяла

1О прежде дверь человека, которого готова была любить вечно, если бы он

сам не смешал карты. Теперь, сосредоточенная на себе и на новом чело-

веке внутри, она не слышит энергий, сжавшихся в ключе. Они ей более

не нужны.

Я вздрагиваю и оборачиваюсь — не мелькнула ли вот сейчас, за плеча-

ми, тень моей прошлой жизни.

Федор Годунов-Чердынцев, главный герой «Дара», самый близкий авто-

ру сиринский персонаж, рассуждал, как было бы забавно вернуться в бы-

лое и увидеть там еще не знакомых сегодняшних знакомцев.

— Так, женщина, которую, скажем, со вчерашнего дня люблю, девочкой,

оказывается, стояла почти рядом со мной в переполненном поезде, а про-

хожий, пятнадцать лет тому назад спросивший у меня дорогу, ныне служит

в одной конторе со мной.

В жизни, несомненно, такие случаи бывают, с прохожими уж точно, да

и с любимыми бывают. Набоков свою будущую жену запросто мог встре-

чать в детстве на петербургской улице, а в Берлине она служила в конторе,

в которую он как раз хаживал.

Надо ли всматриваться во всех встречных-поперечных, гадая, не дове-

дется ли кого-то из них с течением времени полюбить или возненавидеть?

— А мы с вами встретимся уже как следует через четырнадцать лет!

— Конечно, дядя, а пока проходи. Не задерживай очередь...

Набоков без Лолиты

Грани, за которой начинается прямой разговор с прошлым, Сирин бла-

горазумно не пересекает.

Урок в том, что любой момент вашей жизни может значить гораздо

больше, чем кажется.

Жизнь может перевернуться с ног на голову (Набоков любил, когда вниз

головой) в любое мгновение.

Ганин берет такси, едет на другой вокзал и садится в поезд, идущий на юг.

Эмоциям девушки внимание в тексте отведено незначительное.

Машенька на платформе в большом незнакомом городе... законного му-

жа нет, беззаконного любовника тоже нет, никого нет... у ноги, как щенок,

притулился потрепанный чемоданчик... Или она с тюками, коробками?

Ганин убегает от Машеньки подобно тому, как тургеневский герой

драпал от Аси, а сам Тургенев — от старой непрезентабельной человеко-

образины.

Даже и без «Муму» мы найдем у Тургенева множество примеров избав-

ления от (зачастую любимых или кажущихся таковыми) существ женского

пола. «Дурацкие тэтатэты в акатниках» (ловкое выражение из «Дара»)

у Тургенева сплошь и рядом завершаются побегами.

Брутальный донельзя Базаров («Отцы и дети») бежит от Одинцовой,

которая ему откровенно нравится («Какое тело! Хоть сейчас в анатомиче-

ский театр!»).

Исчезает, вскружив голову Лизе, князь Н. из «Дневника лишнего че-

ловека».

В «Рудине» Наталья готова закрутить роман с заглавным героем вопре-

ки воле матери, но Рудин считает, что надо родительнице покориться. 11

В «Накануне» Елена навязывает себя болгарину Инсарову, а тот знай

твердит «Мне русской любви не нужно» и сбегает в итоге на тот свет.

В «Фаусте» (у Тургенева есть свой «Фауст») герой вот-вот встретит бы-

лую возлюбленную:

— Меня поразило то, что я ее на днях увижу. Прошедшее, словно из зем-

ли, внезапно выросло передо мною, так и надвинулось на меня.

Ганин в похожих словах переживает новость о приближении Машеньки:

— То, что случилось в эту ночь, то восхитительное событие души, пере-

ставило световые призмы всей его жизни, опрокинуло на него прошлое.

Героя «Фауста» от приближения тени прошлого освободит смерть воз-

любленной; в «Машеньке» без этого обошлось, но позже в подобных ситуа-

циях и Сирин начнет прибегать к костлявым услугам.

В «Старухе» (стихотворение в прозе) рассказчик убегает от увязавшейся

за ним в широком поле непонятной старухи.

— Не уйти! не уйти! Что за сумасшествие? Надо попытаться. И я броса-

юсь в сторону, по другому направлению. Я иду проворно... Но легкие шаги

по-прежнему шелестят за мною... — явный рецидив происшествия с во-

доплавающей маньячкой.

Да что старуха: уже не лирический герой, а Тургенев, по воспоминаниям

камергера П.А. Васильчикова, собственной длинновязой персоной дернул

Побег от старой обезьяны

на прогулке от небольшой красивой березы. Жаловался потом друзьям,

поминутно озираясь:

— Мне показалось, не знаю почему, что она была женского рода; я ска-

[ 134: in] зал внутренно: я знаю, что ты женщина, говори; и в ту же минуту один сук

березы медленно, как будто с грустью, опустился. Волосы стали у меня ды-

бом от испуга, и я бежал опрометью...

От березы! Потому что она женского рода!

В «Нови» студент Нежданов уступает свою невесту Марианну (Машень-

ку, стало быть) эффективному менеджеру, человеку цифры Соломину,

а сам, по-свидригайловски выражаясь, уезжает в Америку; возможно, этот

[79:67] любовный треугольник отразился у Набокова в истории самоубийства

Яши Чернышевского из «Дара». Между прочим, именно Чернышевский,

правда, другой, Николай Гаврилович, революционный демократ, пер-

вым — и как раз в статье об «Асе» — обратил внимание на дурацкую при-

вычку героев Тургенева усвистывать чуть что в Баден-Баден — через три

четверти века Чернышевскому за Тургенева ответил Набоков.

«Машеньку» Сирин писал с весны до конца 1925 года. Бедный, светлый

и счастливый, он только что женился на Вере Слоним, с которой проживет

до конца своих дней, то есть 52 года.

23 января 1926 года он прочел роман в Литературном кружке, основан-

ном незадолго до того Раисой Татариновой и Юлием Айхенвальдом (Си-

рин, вопреки позднейшим утверждениям Набокова, не просто участвовал,

а очень активно участвовал в литературной жизни Берлина). Чтение про-

должалось три часа. По окончании Айхенвальд (лучший литературный

12 критик той эпохи) воскликнул:

[19:зоз] — У нас появился новый Тургенев!

Не новый Гоголь, заметьте, не новый Достоевский, а именно Тургенев:

с героем-бегающим-от-барышень.

И, подобно Тургеневу, Сирин тоже недолюбливал обезьян, что даже от-

разил в стихотворении 1921 года:

Обезьяну в сарафане

как-то ряженый привел;

вперевалку подбежала,

мягко вспрыгнула на стол.

Села (бисерные глазки,

гнусно выпученный рот...) —

с человеческой ужимкой

книгу чудище берет,

книгу песен, книгу неги...

А она-то лапой хвать! —

вмиг обнюхала страницы

и давай их вырывать!

Набоков без Лолиты

Пальцы рыжие топырит;

молчаливо, с быстротой

деловитою кромсает

сердце книги золотой...

Как звали ту обезьяну, в стихотворении не сообщено.

13

Имя льва

«Машенька» — первый роман Владимира Сирина. Опубликован тотчас

после сочинения, в марте 1926-го, в эмигрантском издательстве «Слово».

Сирин (мифологическая птица, олицетворяющая печаль), как уже было

сказано, — псевдоним Владимира Владимировича Набокова. Как Набоков

писатель больше и известен, хотя все его русские — и лучшие — книги

первоначально печатались под именем Сирина.

14 «Путеводитель по Сирину» — таким было бы точное название моей

книги, посвященной именно русским текстам мастера (англоязычные бу-

дут упоминаться крайне редко). «Путеводитель по Набокову» — звучит

плотнее, подобно стуку копыт на пыльной дороге, да и сиринские тома из-

дательская практика переписала на паспортную фамилию автора. В даль-

нейшем я буду называть своего героя то Сириным, то Набоковым (первое

из имен, конечно, не будет прилагаться к герою в зрелом американском

возрасте), руководствуясь скорее благозвучием конкретной строки, без до-

полнительных смыслов.

Родился будущий автор «Машеньки» на рассвете 10 апреля (по приня-

тому тогда календарю) 1899 года в Петербурге, на Большой Морской ули-

це, 47, в роскошном особняке, в богатой семье. Фантастически богатой

по линии матери, Е.И. Рукавишниковой (Рукавишниковы — сибирские

золотопромышленники), и не самой состоятельной, но весьма родовитой

по линии отца, В.Д. Набокова, активного общественного деятеля, одного

из лидеров партии кадетов, знаменитого юриста, борца со смертной

казнью, камер-юнкера, члена Государственной думы и управляющего дела-

ми Временного правительства.

Самое важное для русской истории сочинение Набокова-старшего опуб-

ликовано под чужой подписью. Вместе с бароном Нольде Владимир Дмит-

риевич составил и своей рукой написал текст отречения Михаила Романова

Набоков без Лолиты

от престола. В 2009 году в не слишком богатой экспозиции Дома-музея На-

бокова в Петербурге появился символический объект: стол посреди прос-

торной гостиной, на столе старинная пишущая машина, а в ней листок

с текстом отречения. Вообще Набокова-писателя интересовали властители

со странным статусом, и Михаил, в течение примерно суток, 2-3 марта

1917 года, бывший русским царем, по признаку «странности» — наш герой.

Помимо знаменитого августейшего документа Набоков-старший много

писал и публиковал под своим именем: политическую и юридическую пуб-

лицистику, мемуары о театральном Петербурге. Именно чтобы не путали

с отцом (печатались на соседних страницах в берлинском «Руле»), Влади-

мир-младший взял себе птичий псевдоним.

Дом на Большой Морской — в сохранности. Первый этаж — как раз му-

зей. Вы можете встать лицом к входу, поднять голову и увидеть справа на

втором этаже выступ, так называемый фонарь, расположенный в гарде-

робной матери. Именно там (не в выступе — в гардеробной) появился на

свет В.В. И был он вторым — годом раньше несостоявшийся первенец, то-

же мальчик, умер при родах. Несостоявшегося брата Набоков в своих ме-

муарах и интервью не упоминает.

Он и о том, что у родителей матери умерли молодыми семеро из девяти

детей, его дядь и теть, сообщает в автобиографии походя, полустрочкой...

У героев его русской прозы почти нет братьев и сестер... очень редко они

мелькают где-то сбоку, чтобы мгновенно покинуть повествование (сестра

Федора Таня в «Дар» и не заглянет, останется за текстом) и даже бренный

мир. Умерла в молодости сестра отца героя рассказа «Лебеда», от тифа скон-

чалась сестра антигероя «Машеньки» Алферова, у Лужина-старшего неког-

да умирал брат в иностранной санатории — все это безымянные братья

и сестры. Герой «Отчаяния» ближе к концу романа вдруг огорошивает жену

историей о своем брате-близнеце, на сей раз имеющем имя, но сам брат при

этом вымышленный и все равно вот-вот покончит жизнь самоубийством.

В рассказе «Встреча» рассказывается о встрече двух родных братьев.

Они долгие годы не общались (один живет в СССР, другой в эмиграции;

«Серафим ровно ничего не знал о брате, Лев почти ничего не знал о Сера-

фиме»), свидание вышло скомканным, даже чаю не выпили, поскольку за-

бастовала немецкая спиртовка, и вряд ли когда увидятся вновь. Братья друг

другу совершенно ненужные и чужие.

Итак, Владимир — старший ребенок в семье. Позже появятся два брата

и две сестры, отношения с ними у писателя сложатся разные. С Еленой

(1906-2000) — теплые, с младшим Кириллом (1911-1964), которому Влади-

мир был еще и крестным отцом, — тоже, с Ольгой (1903-1978) — холод-

ные, с Сергеем (1900-1945) — амбивалентные, но ни с кем — плотные.

С Сергеем Владимир долгое время делил спальню, но, тяготея с младых

ногтей к одиночеству и свободе, ухитрялся особенно не общаться.

— У нас не было даже имен друг для друга — Володя, Сережа, — вспоми-

нает Набоков, — и со странным чувством думается мне, что я мог бы под-

робно описать всю свою юность, ни разу о нем не упомянув.

15

Имя льва

Иногда доводится слышать мнение, что, покидая в 1940 году Европу,

Владимир фактически бросил брата на произвол судьбы. Это несправедли-

во, писателя и его семью преследовала по пятам старая обезьяна истории,

земля полыхала под ногами, брат взрослый, но так или иначе Сергей остал-

ся и погиб в концлагере Нойенгамме (куда попал как гомосексуалист) под

Гамбургом в обидном 1945 году.

Даже само слово «брат» — не под запретом, конечно, но лишний раз ав-

тор его вставлять в строку не спешит.

— У тетки моей был сын, — рассказывает в «Отчаянии» бездомный Фе-

ликс, — который паясничал на ярмарках... пьяница и развратник... пока,

слава Богу, не разбился насмерть, грохнувшись с качелей...

Оно, может, и слава Богу, что развратник разбился, но ведь сын тетки—

это двоюродный брат, почему его так не назвать?

Эти смещенные братские сюжеты-несюжеты могут быть использованы

исследователем, увлеченным темой двойников-недвойников в творчестве

В.В. Я пока отмечу двоящихся собак.

[19: и] В 1917 году, после известных событий («Пока я писал, с улицы слыша-

лась сильная ружейная пальба и подлый треск пулемета» — помета Володи

на черновике стишка, над которым он корпел в ночь ленинского переворо-

та, призвана подчеркнуть высокую аполитичность юного поэта) семья бе-

жала в Крым, прихватив мизерную часть богатств, потом за море, мимо

Турции через Грецию, увозя с собой таксу Бокса Второго, внука или пра-

внука Хины и Брома, принадлежавших Чехову.

Осмотрелись в Лондоне, обосновались в Берлине, Владимир Дмитрие-

16 вич вместе с товарищами-кадетами И.В. Гессеном и А.И. Каминкой осно-

вал газету «Руль» (количество букв в названии, первая из них и политиче-

ская позиция продолжали российскую «Речь»). Володю командировали

в Кембридж, на оплату которого достало нитки жемчуга... Сергей также

отправился в Кембридж, проведя по дороге один семестр в Оксфорде, но

и я, находясь в энергетическом поле своего героя, о Сергее, как видите,

мгновенно забыл. Вскоре жемчуг кончился, учеба тоже, отец погиб 28 мар-

та 1922 года (в заварушке, возникшей в берлинской Старой филармонии

во время покушения зоологических монархистов на другого кадетского

лидера, П.Н. Милюкова, Набокову-старшему досталась чужая пуля), Вла-

димир осел в столице Германии, мать с младшими детьми и таксой пода-

лась в Прагу, где бедствовала до конца дней (умерла 2 мая 1939 года).

Владимир, сочиняя 15 лет в Берлине гениальную прозу, перебивался

уроками русского языка (ученики исчислялись десятками) и, реже, тенниса

и газетной поденщиной. Лишь один из его романов, второй, «Король, дама,

валет» (далее «КДВ»), принес (за счет публикации перевода в немецкой га-

зете, точнее — в целой сети региональных газет) приличный доход. Полу-

чив гонорар, Набоков немедленно двинул с женой во Францию ловить ба-

бочек, причем жена даже уволилась с работы, это выглядело очень странно

в нестабильном 1929-м, но Набоковы, похоже, решили в тот момент, что

литература может кормить; очень скоро эта иллюзия улетучилась.

Набоков без Лолиты

На Вере Слоним он женился в апреле 1925-го; 10 мая 1934-го родился

сын Дмитрий, единственный ребенок. О двух других возможных беремен-

ностях Веры в 30-е годы остались самые приглушенные сведения. Прокор-

мить было сложно и одного, гонорары и выступления приносили что кот

наплакал, круг читателей оставался крайне узким. Практически все тексты

быстро печатались в газетах-журналах и вскоре выходили отдельными

книжками, обильно рецензировались. Но — не переиздавались. Переводы

на иностранные языки случались редкие и малоденежные. Сирин, однако,

ни на день — в буквальном смысле слова — не прекращал писать, неизмен-

но проводил за рукописью много часов: десять, одиннадцать, двенадцать.

Всего под псевдонимом Сирин создано 71 прозаическое произведение

(восемь романов, две повести, три пьесы, 58 рассказов)*, несколько при-

горшней статей и рецензий. То, что он публиковал в газетах шарады, оста-

ется гипотезой, зато известно множество его шахматных задач и кроссвор-

дов. Последние он именовал крестословицами; распространено мнение, да

и Набоков утверждал, что слово «крестословица» — и впрямь прекрас-

ное — придумал он сам.

Еще смайлик придумал:

— Должен существовать специальный типографский знак, обозначаю- pi:2бо]

щий улыбку, — нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки...

По стопам отца, энтомолога-любителя, много ловил и уже профессио-

нально изучал бабочек, серьезные труды сочинял, выдвигал долгоиграющие

гипотезы. Подтверждение одной из них, сформулированной в 1945-м — цз?]

что-то об эволюции Polyommatus blues, — последовало от Британской ака-

демии лишь в 2011-м, после анализа ДНК полиомматусов.

И стихи я чуть не забыл: стихов уйма. Не самых высокохудожественных,

но штук сто могли бы составить шедевральное избранное.

В конце 1930-х эпоха выдавила его и из Европы, сначала из Германии (Ве-

ра была еврейкой), потом из Франции. В 1940 году писатель приплыл в Аме-

рику, где начал (вернее, начал уже чуть раньше) сочинять по-английски:

— Мне пришлось оставить свой родной язык, родное наречие, мой беско-

нечно богатый И послушный русский ЯЗЫК ради второсортного английского. [91:122]

17

* Романы «Машенька», «Король, дама, ва-

лет», «Защита Лужина», «Подвиг», «Камера

обскура», «Отчаяние», «Приглашение на

казнь», «Дар». Повести «Соглядатай» и «Вол-

шебник». Рассказы (в том числе фрагменты,

предположительно предназначенные для

ненаписанных романов) «Нежить», «Сло-

во», «Звуки», «Удар крыла», «Боги», «Здесь

говорят по-русски», «Порт», «Благость»,

«Месть», «Картофельный Эльф», «Пасхаль-

ный дождь», «Случайность», «Катастрофа»,

«Русская река», «Гроза», «Наташа», «Вене-

цианка», «Бахман», «Дракон», «Рождество»,

«Письмо в Россию», «Драка», «Возвращение

Чорба», «Путеводитель по Берлину», «Брит-

ва», «Сказка», «Ужас», «Пассажир», «Зво-

нок», «Подлец», «Рождественский рассказ»,

«Пильграм», «Обида», «Занятой человек»,

«Terra incognita», «Уста к устам», «Встреча»,

«Лебеда», «Музыка», «Хват», «Совершенство»,

«Адмиралтейская игла», «Королек», «Круг»,

«Оповещение», «Памяти Л.И. Шигаева»,

«Красавица», «Тяжелый дым», «Набор», «Слу-

чай из жизни», «Весна в Фиальте», «Облако,

озеро, башня», «Истребление тиранов», «По-

сещение музея», «Лик», «Василий Шишков»,

«Solus Rex», «Ultima Thule». Пьесы «Человек

из СССР», «Событие», «Изобретение Вальса».

Имя льва

На «второсортном языке» он тоже создал немало, одних романов —

опять же восемь штук. Ни в какое сравнение с русскими шедеврами они

не идут, зато один из них, названный «Лолита», принес автору — в силу

сенсационной для своей эпохи игривости сюжета — мировую славу. После

«Лолиты» (она вышла в 1955-м во Франции, в 1958-м в Америке) Набокова

перевели и переиздали заподлицо, на всех языках. По его книгам настряпа-

ли фильмов (в том числе хорошие режиссеры Кубрик, Фассбиндер, Сколи-

мовский); из 15 известных мне — две «Лолиты», а остальные, что неудиви-

тельно, — по текстам русского периода*.

По «Лолите» позже и опера возникла, русского композитора.

Автор вернул себе сказочное богатство и провел остаток дней (растя-

нувшийся почти на два десятилетия), снимая несколько номеров в шикар-

ном отеле в швейцарском городе Монтре. Отлучался за бабочками, за пару

лет до смерти получил в горах травму, пять часов провалялся без помощи

на склоне, потом упал в ванной, затылком, с сотрясением, потом была опе-

рация предстательной железы... Набоков не сдавался, бодрился и писал

до последней секунды — пусть уже скучно, но страстно.

Судьба, конечно, закачаешься.

Из князей в грязи историческим ураганом, а потом, на зубах, обратно

в князья.

И что важно, в Америке он вновь стал Набоковым.

С именем то есть, так: Набоков (прекрасные детство и юность) — Си-

рин (нищета и гениальная литература) — Набоков-штрих (богатство

и творческий упадок).

18 Подобную схему мы видим и в «Машеньке».

Главного героя зовут Лев Глебович Ганин, но в дальнейшем выясняется,

что он хоть и Лев, но никак не Ганин: фамилия подложная.

В ней кстати анаграммировано изГНАНИе, но — подложная.

Предположим, настоящая фамилия — N.

У N те же, что у Набокова, прекрасные младые дни: многие детали

в «Машеньке» совпадают с соответствующими страницами «Других бе-

регов» (этот шедевр русской словесности создан на основе английской

автобиографии в 1954 году; «Другие берега» — главная, если не един-

ственная, творческая удача Набокова в американский период, таким

в нем торчащая особняком, что у нас сложилась традиция публиковать

мемуар в собраниях сочинений мастера среди текстов сиринской, рус-

ской эпохи).

* «Лолита» С. Кубрика, 1962; «Смех в темно-

те» (читай «Камера обскура») Т. Ричардсона,

1969; «Король, дама, валет» Е. Сколимовски,

1972; «Отчаяние» Р.В. Фассбиндера, 1978;

«Машенька» Дж. Гольшмидта, 1987; «Изо-

бретение Вальса» А. Шапиро, 1988; «Ма-

шенька» Т. Павлюченко, 1992; «Секс-сказка»

(по рассказу «Сказка») Е. Николаевой, 1991;

«Хват» А. Кельчевской, 2003 (короткомет-

ражный); «Мадемуазель О» Ж. Фулона, 1994;

«Лолита» Э. Лайна, 1997; «Желание любви»

(короткометражный по рассказу «Случай из

жизни») А. Богданова, 1999; «Защита Лужи-

на» М. Горриса, 2000; «Бритва» Д. Черкаши-

на, 2008 (короткометражный); «Событие»

А. Эшпая, 2008.

Набоков без Лолиты

И сам роман (не текст, а слияние сердец) совпадает: реальную героиню,

живую, с которой юный Набоков, как и герой «Машеньки» со своей ба-

рышней, познакомился в 1915 году, звали Валентина Шульгина, уменьши-

тельно ласкалась Валентина как Люся, в «Других берегах» она названа Та-

марой, ну и о Машеньке не забудем: аж четырьмя именами героини

компенсируется анонимность «Ганина».

А подложное отчество «Глебович» даст мужу Машеньки Алферову воз-

можность начать роман с оговорки:

— Лев Глево...

Есть версия, что в оговорке этой зашифрован набоковский родовой

герб, в котором присутствуют и лев, и меч (glaive по-французски). [24:127-135]

Довольно широко распространена точка зрения, что «Другие берега» авто-

биографией в прямом смысле считать не следует. Что это нечто среднее

между жизнеописанием и романом. Дескать, Набокову важны были не

столько факты, не столько точность узора витража в беседке, сколько твор-

ческое усилие воображения, каприз... и неоднократно уличен мэтр, что не-

кий факт искажен или подменен в угоду позднему представлению автора

Имя льва

о том, как должна выглядеть в глазах потомков его жизнь. Скажем, настаи-

[79:58] вал в зрелом возрасте на том, что являлся «порождением атмосферы

Серебряного века», едва ли не из шинели Блока шагнул в мир большой ли-

тературы, а на деле стихи в юности писал в традициях усадебного дворян-

ского дилетантизма, в актуальные литсалоны не ходил, сидел дома и ни-

какого Серебряного века в глаза не видал. Или утверждал, что зачислен

в Тенишевское училище в 1911 году сразу в третий семестр (как то могло

[123:109] произойти с особо одаренным ребенком), хотя в реальности был зачислен

в 1910-м подобно обычным смертным, в семестр первый.

А главное — Мнемозина, муза памяти, она ведь именно муза: воспоми-

нание — это художественный акт, идет ниточка к ниточке с фантазией, а то

и скручены они в такую веревочку, что не расплести. Это абсолютно спра-

ведливое мнение, нуждающееся, однако, в крошечном уточнении: чтобы

творчески вспоминать, чтобы сравнить воспоминание с фокусником, как

это происходит в «КДВ», не нужно быть Набоковым-Сириным. Так функ-

ционирует воспоминание любого человека, обладающего хотя бы мини-

мальным воображением, а иных людей на свете почти и нет.

— Голых фактов в природе не существует, — назидает Владимир Влади-

мирович, — потому что они никогда не бывают совершенно голыми; бе-

[90:109] лый след от часового браслета, завернувшийся кусочек пластыря на сбитой

пятке — их не может снять с себя самый фанатичный нудист. Простая ко-

лонка чисел раскроет личность того, кто их складывал.

Про колонку чисел слегка преувеличено, но в целом не поспоришь. Любое

воспоминание искажает, преувеличивает и преуменьшает: у кого, конечно,

20 в большей степени, у кого — в меньшей, но мерить тут нечем, соответствую-

щей астролябии не изобретено и не будет. Мы за собственное-то воспомина-

ние не ответим, насколько оно перемолото в фильтрах сознания и времени.

— Самая примитивная curriculum vitae кукарекает и хлопает крыльями

[90: Ю9] так, как это свойственно только ее подписавшему! — не унимается Набо-

ков. Эта его реплика, как и предыдущая, позаимствована из книжки о Гого-

ле; отсюда, наверное, и «кукареканье».

Сам Набоков обращал внимание на свойство памяти модифицировать

мир и как-то сознательно с ним «играл» (или «работал»); пенсионер спец-

службы, вспоминая боевые деньки, уверен, что «все так и было», а резуль-

тат одинаков: не точны оба. Так что не верьте, услышав про «не совсем

автобиография»: «Другие берега» — полноценная, просто очень художест-

венная документалистика. В ней больше смыслов, чем в сухой хронике, но

документалистикой она быть не перестает, как не перестает быть «исследо-

ванием», несмотря на свой выдающийся художественный уровень, солже-

ницынский «Архипелаг ГУЛАГ» (встреча двух гениев была запланирована

в 70-е годы, но по некоей мутной случайности не состоялась, кто-то кому-

то в ключевую минуту не дозвонился).

— Сомневаюсь, чтобы можно было назвать свой номер телефона, не со-

[90:109] общив при этом о себе самом!

Да, мы уже согласились, Владимир Владимирович.

Набоков без Лолиты

23-34 — таков был номер телефона на Большой Морской, 47. Полунедо-

симметричный.

Сирин часто возвращался к своему — богатому во всех смыслах —

детству, одаривая его осколками самых разных героев: кому как раз теле-

фон в дом установит, кому сине-красный мячик подсунет, кому — гувер-

нантку. По мере отдаления от гувернантки во времени и пространстве ши-

рится зазор между автором и героем, но юный N из «Машеньки» еще мало

отличим от юного Набокова.

Итак, в Берлине Набоков становится Сириным, a N — Ганиным.

Есть реальное время романа «Машенька»: время повествования. Весна

1924-го, герой Ганин прыгает по Берлину, автор Сирин готовится писать о Га-

нине и тоже прыгает по Берлину. В это реальное время Ганин сбрасывает томя-

щую связь с женщиной по имени Людмила, ехидной комбинацией устраняет

из сюжета Алферова, помогает старому поэту Подтягину выудить паспорт

с визой из вязкого бюрократического коридора — пребывает в отличной

форме. Как и Сирин, сочиняющий первый из череды великих романов.

Покидая Европу, Сирин превращается в Набокова-штрих.

Но ведь грозит возвращение фамилии и Ганину.

Кое-кому из лиц, упоминающихся в романе, она известна. А именно —

заглавной героине. Мы ее (фамилию) могли бы узнать, подойди «Лев Гле-

бович» к Машенькиному вагону... Увидав его, Машенька выкрикнула бы

в изумлении:

— Лева!

Или, что для классической русской литературы вполне характерно («Так

делали тургеневские девушки», — полагает называющая шахматиста Лу- 21

жина по фамилии невеста), фамилию бы выкрикнула. Например, Громов.

Или Никитин. Нет, лучше Манин. В смысле Машенькин.

— Манин, ты?!

Допустим, он не сразу подошел к вагону... Полюбовался со стороны на

Машеньку, на ее потрепанный чемоданчик... Дал ей время позлиться на

мужа... оценил в конце концов на расстоянии, как она выглядит нынче.

Мало ли что.

И только потом подошел. Без цветов, руки в карманах (свои чемоданы

пристроил в хранение: не пожалел монеты для эффектности жеста). Сам

серьезный, серые глаза смеются, а потом улыбка обнажает на миг влажно-

белые зубы, и густые брови распахиваются, как легкие крылья, и у Ма-

шеньки душа в пятки.

— Манин, как ты здесь?! Меня встречаешь?!

Да, встречает. Не сбежал на другой вокзал, а встретил.

Человек, бывший Маниным в пространстве памяти, Ганиным в настоя-

щем времени романа, вновь стал бы Маниным. И что? Ганин проигрывает

по своей воле Машеньку, не обретая настоящего имени,— но что бы он

выиграл, ее и его обретя?

Не оказался ли бы, как Набоков-в-Америке, всего лишь Маниным-

штрих?

Имя льва

Что он может предложить Машеньке, кроме эффектного появления на

перроне — черным призраком, в расстегнутом макинтоше, купленном за

один фунт у английского моряка? Тут даже ситуация с треугольным адюль-

терным балаганчиком выходит какой-то куцей: она разыгралась бы, допус-

тим, в декорациях пансиона, но комната, покинутая Ганиным утром, уже

сдана (причем именно Машеньке! Алферов снял ганинскую комнату для

жены), и куда он повлечет ее с вокзала? В грязный дешевый отель? Девушка

устала с дороги. В новый поезд? Опять же, устала с дороги... да и куда этот

поезд? У Манина-Ганина нигде ничего нет.

«Материально» Ганин ничего Машеньке дать не может, но и мораль-

но — не может. Способный любить только в памяти, у Мнемозины за пазу-

хой, «тургеневский мужчина» — партия сомнительная.

К тому же, как сказано в следующем романе Сирина, где герои будут пла-

нировать убийство, изощренные способы его по ходу планирования меня-

лись, но «неподвижной всегда оставалась жертва, словно она одеревенела,

ждала».

Такой одеревенелой и ждущей лежала Машенька на плите в старом пар-

ке, но за восемь лет могла она и раздеревенеть.

Может, Машенька Ганина и узнать не захочет.

Может, ее Алферов — не та сухая цифра, которую нам предвзято выка-

тил рассказчик («Цифра и цветок», — характеризует Ганин пару Алфе-

ров—Машенька), а вполне себе добрый человек. Конфетой в стену в сцене

вечеринки неопрятно плевался... бывает по пьяни. Противно, но прости-

тельно. Бутылку пустую на той же вечеринке хотел из окна эдак по-гусар-

22 ски метнуть, но ведь не метнул. Можно углядеть в этом граничащую

с тряпкостью нерешительность (нацелился — кидай!), но ведь и Ганин хо-

тел встретить Машеньку, а не встретил.

О Машеньке известно, что через несколько лет она живет с Алферовым.

Семья их трижды упомянута в «Защите Лужина», причем Машенька и там

не вполне выходит на сцену: Алферов машет руками, трындит, зазывает

встреченных на улице Лужиных в гости, а Машенька хоть и рядом, но не

произносит ни слова. Читатель, еще не остывший от «Машеньки», может

думать, что она остается при таком муже исключительно по скорбным

практическим соображениям (выживать в эмиграции непросто, а Алфе-

ров — практический талант, затевал некое «дело»), что в ее судьбе проис-

ходят какие-то события поинтереснее («Такому не изменять — грех», ду-

мает Ганин, слушая за обедом в пансионате слащавые рассказы Алферова

о жене, еще не зная, что жена эта — Машенька), но это все фантазии,

а семья Алферовых — вот, существует, и, может быть, там знают что-то

про любовь.

В то время как Ганина не слишком забавит даже ее плотская сторона.

Он овладел Людмилой в таксомоторе, на заднем сиденье, и именно

лихость, гусарский антураж этой ситуации был для Ганина главным:

дальнейшей связью с Людмилой он тяготится и рад возможности ее

разорвать.

Набоков без Лолиты

Клара, соседка по пансиону, всю книгу только и делает, что вздымает пе-

ред Ганиным высокую грудь, но сама понимает, что шансов у нее — ноль.

Хотя мог сделать девушке подарок на день рождения, который празднуется

в последний вечер романа.

Смотреть чужими глазами — важная для Сирина тема. Включим точку

зрения, например, карикатуриста Горна, персонажа «Камеры обскуры». Его

праздный ум горазд в изобретении жестоких развлечений. Он научил свою

боевую подружку Магду звонить, вооружившись телефонной книгой, не-

знакомым людям, фирмам, магазинам, заказывать на разные адреса слу-

чайные вещи... например, гроб.

Глянем на последние страницы «Машеньки» его шаловливыми глазами.

У Клары день рождения, утром Ганин уедет... почему ему не провести

с Кларой предутренние часы... в своей комнате, пожал бы плечами Горн.

Или в Клариной комнате — тогда вовсе через стенку от умирающего поэта

Подтягина.

Клара, например, уверена, что Ганин — вор, и это ее не отталкивает, это

лишь дополнительная краска в ее влечении. К Ганину у всех влечение. Гомо-

сексуалист Колин хочет стать Лёвиным, подкатывается к Ганину, смотрит

в глаза, напрашивается в гости и, даже перенося умирающего Подтягина,

норовит не старика поддерживать, а потрогать Ганина за руку. Людмила

Николаевна Дорн, немолодая хозяйка пансиона, видит Ганина во сне... эти,

конечно, ладно — но Клару-то почему нет?

Кощунственное соитие через стенку от трагедии лишь добавило бы

краски в будущие кларины страдания.

Девушки должны страдать, им это очень идет!

И все без обмана: Клара прекрасно знает, что Лев Глебович уже собрал

чемоданы.

Не захотел Ганин, не подарил Кларе ночь.

На рассвете в ванной взял душ, и, наверное, в суете вокруг умирающего

поэта никто в эту ванну до Машеньки не залезет, а она залезет. С дороги

долгой, даже если ванна ужас («грязнее французской общей ванной нет на

свете ничего, кроме немецкой» — указано в «Других берегах»), даже если

в доме уже и труп (который Алферов непременно использует для заглажи-

вания вины перед невстреченной женой, как он его использовал позже

в «Лужине»: любил врать, что на его руках скончался некогда старый поэт).

Окунется Машенька в чумазую ванную, не зная, что последним до нее,

всего три часа назад, здесь мылся Левушка.

Что на ржавом дне — тепло его пяток.

Это чужое тепло, растаявшее в железе — ключа ли из «Себастьяна Най-

та», ванны ли в «Машеньке», — не нужно женщинам, давным-давно по-

строившим себе другую жизнь.

Или — почувствует что-то Машенька. И не поймет — что.

И нет среди русских потерянных теней ни фотографа, ни художника,

никто Ганина не запечатлел, и фамилии настоящей убывшего постояльца

не знает никто.

23

Имя льва

Так, жил один сероглазый с острым лицом. Мало ли в эмиграции ост-

рых лиц.

Здесь еще бродит его призрак, Машенька столкнется с ним в коридоре...

поморщит носик... Ганин вспоминал тонкий изгиб ноздри, которая в ста-

рой России то щурилась, то расширялась...

Женщина, давшая роману имя, в реальном действии ни разу не появля-

ется. Участвует в книге, так сказать, заочно. Ее приезда ждет муж, потом ее

начинает ждать Ганин, увидавший фото, и я жду: где же Машенька, ау!

Приедет ли она? Хочется зреть ее во плоти.

Она доберется до пансиона, сложит вещи в шкаф, откуда вчера убрал

свои Левушка.

Машенька, там его запах, совсем свежий! Ты помнишь Левушку, Ма-

шенька?

Он сам четыре дня назад полетел в колодец воспоминаний о тебе, учу-

яв из гаража запах карбида, которым наполнялся фонарь велосипеда, что-

бы в темноте по дороге на свидание с тобой не натыкаться на корни. Запах

как источник воспоминаний — мотив популярный, и у Тургенева в «Асе»

он есть — там запах конопли напоминает герою родину.

Но Машенька Левиного запаха не почует... да? Или как вы думаете?

В прошлом Ганин, тренируя волю, вставал ночью с постели, одевался,

шел на улицу бросить окурок в почтовый ящик. Тоже — запах оставлял.

Непонятный след.

24

Когти льва

Сиринские курильщики рассовывают окурки и спички в разные замеча-

тельные места.

Рассеянному шахматисту Лужину родители жены выговаривают, что он

не умеет обращаться с последышами курения: однажды окурок обнару-

жился в пасти полярной медвежьей шкуры, частый гость он «во всех ва-

зочках», а на приеме у чиновника герой сунет окурок в карман.

В «КДВ» кто-то раздавил окурок на голове механического манекена, Та-

ня в «Круге» приспособила под пепельницу морскую раковину.

В «Ударе крыла» золотой окурок элегантно плещется в фарфоровой глу-

бине писсуара. Закадровый счастливый соперник рассказчика «Благости»

оставит окурок (опять золотой) и надгробную горстку пепла на спичечном

коробке. Писатель в «Пассажире» рассеянно бросит спичку в пустую рюм-

ку собеседника.

Карикатурист Горн, входя в лавку восточных тканей, любил пристроить

тлеющий окурок на сложенный в углу дорогой шелк и общаться с продав-

цом, пока окурок творил катастрофу, а Магда тушила папиросу о руку застен-

чивого молодого писателя (который героически улыбался и просил еще).

Проходной персонаж «Подлеца» кидает в тот же — хотя, возможно,

и в другой — почтовый ящик зажженные спички, и в каком-то из парал-

лельных миров стоят у обугленного ящика пожарный с почтальоном, цо-

кают языками — опять герои Сирина поднагадили, скорее бы он сбежал

от нашего нацизма во Францию.

Директор тюрьмы в «Приглашении на казнь» топит останки папиросы

в остатке соуса. Себастьян Найт в «Подлинной жизни Себастьяна Найта»

использует в качестве пепельницы комнатную туфлю.

Фокусник Шок («Картофельный Эльф») прячет за пазуху даже не оку-

рок, а горящую сигару.

25

Когти льва

[96 ii:670] Рецензируя в «Руле» очередной номер «Современных записок», Сирин

мигом обнаруживает у прозаика Темирязева (литпсевдоним художника

Юрия Анненкова) нищего персонажа, коему в шляпу бросил окурок игри-

[96Ш:681] вый прохожий. Оценивая сборник стиходрам В. Корвина-Пиотровского,

в первой же цитате упоминает горбатого коня в окурках и золе. Разбирая

повесть Бориса Зайцева, где человек, сгорающий от любви, уподоблен

спичке, учит со знанием дела:

[96 п: 669] — В жизни бывает, что вслух сравнивают жизнь со спичкой, но не быва-

ет, чтобы при этом так литературно описывали сам огонек спички.

[90:99] «Самым выразительным» в образе Манилова считает горки золы, кото-

рые прекраснодушный помещик выбивал из трубки и аккуратными ряд-

ками оставлял на подоконнике.

Годунов-Чердынцев («Дар»), приступая к освоению нового жилища,

прикидывает, сколько пепла надо просыпать под кресло «и в его пахи»,

чтобы оно стало пригодным для путешествий (имеются в виду мысленные

путешествия, когда уносишься куда-либо мечтой; «так», а не сам). В конце

же романа призрак Кончеева предполагает, что брал в библиотеке тот же

том Н.Г. Чернышевского, что и герой, ибо между страницами обнаружился

чердынцевский пепел (вряд ли в читальном зале дозволялось курить; Фе-

дор, видимо, пронес пепел для книги в кармане).

Гости других Чернышевских сбрасывают пепел в блюдце с вишневым

вареньем.

Антон Петрович («Подлец») пепельницу использует, но извращенным

образом — его в нее тошнит.

26 Ирина Гуаданини, единственная опасная для семейного счастья Набоко-

[ 152:120] ва его любовница, «обожала оставленный им в пепельнице окурок» — что

бы ни означала эта фраза Пулитцеровской Лауреатки, сочинившей биогра-

фию Веры Слоним.

Апофеоз же нецелевого использования реальности под окурки мы об-

наружим в рассказе «Облако, озеро, башня», героя которого, неудачно уго-

дившего в «увеселительную поездку» с бравыми немцами, попутчики за-

ставили окурок съесть.

Упражнения такого рода, конечно, связаны с желанием-умением Сири-

на рассовать по тексту толику милых объектов: окурок в медведе, спичка

в рюмке... Увидеть «гротеск», как сказано в «Даре», когда Федор и его мать

замечают из окна трамвая мотоциклиста, везущего в коляске бюст Вагнера

(неплохо было бы нацепить композитору еще и черные мотоциклетные

очки). Хорош схрон, сделанный в усадебном лесу юным Лужиным: вот уже

почесал в затылке лесной комиссар, чей служебный кобель вырыл из земли

коробку дорогих шахмат. Темна для полиции бутылка водки, выкопанная

близ места убийства в «Отчаянии»; в том же романе возникает эффектная

штука: кисточка для бритья на подножке автомобиля в заснеженном лесу.

В «Приглашении на казнь» остроумцы оставляют три аккуратные кучки

на идиллической скамейке (подделка из коричневой крашеной жести), там

же в камеру Цинциннату подсажен (подвешен) пластмассовый паук.

Набоков без Лолиты

Кто-то неведомый, но упорный притащил под куст шиповника в Груне-

вальдском лесу разбитый параличом ^атрибутированный гипсовый

бюст. Обнаруживается в чаще стенное зеркало, пьяное от смеси солнца

и зелени. Художник Романов в «Даре» рисует черную портняжную болван-

ку, сваленную в канаву великолепных кленовых листьев; диктатор в «Ист-

реблении тиранов» любуется глиняным слепком с рекордной двухпудовой

репы, а после встречи с умелой огородницей, расчувствовавшись, велит от-

лить репу из бронзы. И уж никак не мог пройти Набоков в мемуарах мимо

уха террориста, найденного в листве невинной липы в сквере против Иса-

акиевского собора: злоумышленник неряшливо переупаковывал смерто-

носный сверток в снятой неподалеку комнате.

Но на секунду представим, что злоумышленник переупаковывал свер-

ток как раз в высшей степени аккуратно: чтобы он рванул образом, необ-

ходимым и достаточным для перелета уха из окна до липы. Знак для прита-

ившегося в сквере наблюдателя. Было два варианта: если прилетит нос —

молниевидно двигаться в сторону Мариинского театра, а если ухо — валь-

яжно променировать к Адмиралтейству, ожидая дальнейших указаний.

Наблюдатель прокашлялся, затушил окурок меж ребер скамейки, чинно

встал, поправил кашне и побрел к Адмиралтейству.

И гипсовый бюст в Груневальде не атрибутирован лишь для профанов,

а тот, кому сигнал предназначался, понимал, что раскосое лицо значит од-

но, а сонное — другое.

Вот гроссмейстер Лужин уходит из жизни, у него есть несколько неболь-

ших минут до прыжка в холодную пропасть. Он выкладывает из карманов

на граммофонный шкафчик самопишущую ручку, смятый платок, еще 2/

платок (свежий), портсигар с тройкой на крышке, пустую красную коро-

бочку из-под папирос, две отдельные папиросы, бумажник, золотые часы

и крупную персиковую косточку.

Что он сделал? Просто сбросил перед полетом балласт? Балласт, то есть,

сбрасывается во время полета — значит, просто избавился от лишнего гру-

за? Претенденту на шахматный трон несолидно лететь из окна, роняя по

ветру коробочки и персиковые косточки.

Хотя брел же он по санаторной тропинке перед знакомством с будущей

женой, роняя последовательно носовой платок, смятую папиросу, потеряв-

шую половину своего нутра, орех и французский франк...

В рассказе про горячо уважаемого Набоковым Шерлока Холмса «Рейге-

тские сквайры» описано преступление, в ходе которого злоумышленники

унесли из дома томик переводов Гомера, два золоченых подсвечника,

пресс-папье из слоновой кости, маленький дубовый барометр да клубок

бечевки. Холмс предполагает, что такой набор не может иметь общего зна-

менателя, а значит, кража произведена для отвода глаз.

Но как знать — может быть, некто, знающий шифр, умеет сопрячь золо-

ченые подсвечники с дубовым барометром.

Тема тайного агента, шпиона, посланца с таинственной миссией —

сквозной сиринский интерес.

Когти льва

— Мне показалось однажды странным, что человек, которого я случай-

но заметил в трамвае — неприятный блондин с бегающими глазами, —

был в тот же день встречен мною опять: он стоял на углу моей улицы и де-

лал вид, что читает газету.

Это из «Соглядатая». Мир полон тайных агентов и секретных операций.

Мартын, герой «Подвига», хочет нелегально пробраться на 24 часа в Со-

ветскую Россию. Читатель вроде бы понимает, зачем затеян смертельный

кунштюк: из любви к искусству, из потребности в риске.

Мартын только и делает, что проверяет себя: а залезу ли я на вон ту вот

скалу, а смогу ли всерьез, в кровь подраться с лучшим другом, а проживу ли

своим трудом (батрачить поехал во Францию даже) без помощи дядюш-

ки... Постоянно берет себя «на слабо». Двинуть из-за этого переживания

в смертельную экспедицию — перебор, конечно, но Сирина такие пере-

борчивые ситуации и люди и интересуют, а мы, во всяком случае, пони-

маем Мартынову логику.

А вот современники не очень понимали, удивлялись, когда вышел роман.

— Цели в его «подвиге» нет; нет и достаточного мотива, даже личного, —

[57:94] это Михаил Осоргин в парижских «Последних новостях».

— Мартын едет в Советскую Россию, но мог бы с тем же основанием

[57:92-93] отправиться на Полинезийские острова, — Адамович в той же газете.

И любезный Дарвин, лучший друг и прекрасный драчун, не понимает,

чего добивается Мартын... может, за его безумием стоит обыкновенный

шпионский замысел (пронести через границу документ, бомбу с ухом)...

Замысел, кажется, как раз предельно абстрактен, именно что в жанре «так,

28 вообще», смысл его — магическое взаимодействие со своей судьбой, с не-

бесной Россией, а не с тайной организацией, но действительно, мало ли что

там на уме у суперагентов, до конца это нам никогда не известно.

Читатель, конечно, не суперагент. Утверждение, что читатель заброшен

в роман, как парашютист в тыл противника, излишне метафорично. Но

слегка потренироваться...

Легкое упражнение: гантель, тьфу, деталь, предсказывающая дальней-

шие события. При первом прочтении деталь такую обычно не замечаешь,

но при перечитывании радуешься ей, как родной. Умелая стратегия втаски-

вания читателя в текст: перебирая улики и обнюхивая следы, он доволен

своими находками и хочет еще.

Первая сцена «Машеньки», Ганин и Алферов застряли в лифте, Алферов

со скуки придумывает пти-жо, предлагает Ганину загадать двузначное чис-

ло... Раздраженному Ганину не до того, но позже, в глубинах романа, он на

этот вызов ответит — именно двузначным числом. Я попозже расскажу,

как именно, а пока дам возможность любителям и знатокам романа дога-

даться самостоятельно.

Первые сцены «КДВ»: на стене в купе, в котором едут и валет, и король

с дамой, фотографии — «какой-то собор, какой-то водопад». Через страни-

цу появится фраза дамы (посвященная еще не знакомому ей валету): «На-

воднять дело бедными родственниками», возражение короля: «Какое же

Набоков без Лолиты

наводнение мог произвести один, всего один бедный родственник». И в кон-

це там будет много воды.

Можно и в соборе углядеть намек на проблемы, которым подвергнется

в книжке институт брака. Но, конечно, при перечитывании. Или есть осо-

бо чуткие агенты, у которых сердце аккуратно екает условленным еком во

всех заминированных местах при первом же знакомстве с текстом?

Первая глава «Защиты Лужина»: маленький герой сбежал со станции

(в город не хочется, там поведут в школу), забился на чердак, видит сверху,

как его ищут, как погоня поднимается по лестнице, «поминутно перегиба-

ясь через перила»: вдруг мальчик свалился вниз, и в этой сцене предсказан

финал («дефенестрация Лужина», по ловкому выражению Сверкающего [8:102]

Абракадабра).

Ближе к концу романа жена Лужина смотрит из окна спальни во двор,

куда из соседнего окна полетит в финале гроссмейстер, и видит лужу на ка-

менной панели вдоль газона. А сам Лужин замечает фотографию в газете,

как человек валится с крыши небоскреба, цепляется за карниз.

Завязка «Камеры обскуры»: Кречмар заходит в кинотеатр, где заканчи-

вается безымянный фильм, на экране непонятное разрешение каких-то

событий — «кто-то плечистый слепо шел на пятившуюся женщину». Это

разрешение всего романа, который нам только предстоит прочесть, а Креч-

мару пережить.

— Было странно подумать, что эти непонятные персонажи и непонят-

ные действия их станут понятными и совершенно иначе воспринимаемы-

ми, если он просмотрит картину с начала, — невозмутимо замечает рас-

сказчик.

Новичок, клюнувший на Набокова, заражается привычкой всюду ис-

кать подвох, наверное, не сразу: нужно время понять, что автора хлебом

не корми, а дай поиграть с читателем в кошки-мышки. Герои ближе к авто-

ру, чем читатели: науськаны на подвохи по праву крови.

Граф Ит из рассказа «Занятой человек» боится умереть в 33 года, и весь

календарный отрезок, что соответствует роковой цифре, он проводит

крайне осторожно, стараясь пореже высовывать нос на улицу и выгляды-

вая тайные знаки. Любитель описок, разных художественных казусов, он

вырезал из газеты квадратик со строкой «после долгой и продолжительной

болезни», а саму газету выбросил, но вскоре увидел этот же, с аккуратным

окошком, экземпляр в руках торговки, заворачивающей ему кочан капус-

ты. Тут знак не просто ложный, а очень сложный, совершенно не ясно, на

что намекает это маловероятное совпадение. Может быть, просто на то, что

небеса слышат его, сочувствуют его метаниям и сообщают: не суетись, мы

рядом. Но что такое «рядом» по отношению к небесам, от них в некотором

смысле Граф как раз и старается держаться подальше... И не ведет ли через

кочан капусты тайный ход в одно стихотворение о трамвае... Ничего не

ясно, всегда следует быть настороже!

Лужину всю вторую половину романа кажется, что мир плетет вокруг

него изощренный загадочный заговор. Внешне заговор выражается в том,

29

Когти льва

что в берлинской действительности один за другим повторяются образы

его детства (в вопросах врача, в реплике советской дамы, знававшей в Пе-

тербурге тетю, которая научила Лужина шахматам; на балу встречается од-

ноклассник. ..), смысл этих комбинаций фатума непонятен, а оттого особо

зловещ. Будешь тут рассовывать окурки по карманам и медведям.

Далеко я, между тем, ушел от окурков. Агенты и сыщики со своими

проблемами от нас никуда не денутся. Мы еще не разобрались с окурком,

который Ганин бросает ночью в почтовый ящик.

Шпионская версия хороша, но есть и объяснение попроще.

Владимир Владимирович был злостным чекуртабом. Высмаливал еже-

дневно, по примеру собственной матери, по три-четыре пачки сигарет-па-

пирос. Атрибуты дымчатого недуга окружали его в сто раз гуще, чем окру-

жают, допустим, почти равнодушного к табаку автора этих строк. Каждую

секунду на каждом метре его жизни присутствовали коробки, спички,

фильтры, просыпавшийся табак, пепел... в таких обстоятельствах нач-

нешь делиться всем этим барахлом с персонажами невольно, без всяких

задних идей.

Закуривая в пустынном лесу, Мартын чувствует во рту сладковатый

вкус от серной спички и замечает, что огонек ее почти незрим в знойном

воздухе: редкий пример столь пристального внимания к маленькой палоч-

ке с горючим наконечником. В «Подвиге» есть и коробок спичек, летящий

в пропасть, и спички, которыми торгует незрячий, «слепец, продающий

свет». В «Отчаянии» человек уподобляется ничтожной спичке, которой ба-

луется Высшее Существо.

30 В эссе «Руперт Брук» перед нами с лихорадочной торопливостью мельк-

нет человек, «который ищет спички в темной комнате, пока кто-то грозно

[96i:73i] стучится в дверь». Застань меня в темной комнате грозный стук, я не поле-

зу в карман за спичками, и не из концептуальных соображений, а потому

что их там нет.

А вот, например, спиртоносные жидкости герои употребляют, подобно

автору (парижская эмиграция будто бы даже злоязычила, что Набоков пьет

горячий шоколад вместо положенного литератору перно), значительно реже

и вне обрамления такими остроумными фокусами. Фокусы если и возника-

ют, то отменно нелепые: так в «Ударе крыла» двое мужчин в баре совершают

«странствие Вакха», то есть наворачивают по рюмке каждого напитка из об-

ширного меню по алфавиту... но мешать зелья, абстрагировавшись от со-

держания градусов и сахара, не станет ни один уважающий себя пьяница.

И дико выглядит приписанное Францу («КДВ») «пряное мотовство»

в виде рюмки густого белого кюрасо. Вот уж мотовство. Не сразу еще и со-

образишь, что это (этот?) кюрасо — с градусами (в том же абзаце в списке

мотовств явится огромный помпилиус, похожий на желтый череп, куплен-

ный как-то по дороге в школу, про который тоже не сразу сообразишь, что

речь о... о чем, кстати? о цветке? о пирожном?).

Исключение представлено парадом чортиков в белой горячке героя рас-

сказа «Памяти Л.И. Шигаева»:

Набоков без Лолиты

— Были они небольшие, но довольно жирные, величиной с раздобрев-

шую жабу, мирные, вялые, чернокожие, в пупырках...

Прямо-таки чернокожие, Владимир Владимирович? Как негры?

— Да, черные, с одутловатыми, довольно, впрочем, добродушными мор-

дочками, они, группами по пяти, по шести, сидели на столе, на бумагах, на

томе Пушкина — и равнодушно на меня поглядывали; иной почесывал се-

бе ногой за ухом, жестко скребя длинным коготком, а потом замирал, за-

быв про ногу; иной дремал, неудобно налезши на соседа...

Очень хорошо. Но вряд ли парад списан с натуры. Вот и Юный Техник

спешит перевести стрелки — генеалогию чортиков — с алкоголя как раз [96 ш;825]

на Пушкина: рассказ написан вскоре после выхода монографии о пушкин-

ских рисунках, в которых щедро размалеван рогатый род.

Алкоголь представлен у Сирина крайне скромно... для русского-то пи-

сателя. В «Даре» даже присутствует оскорбительная фразочка «поганые

спиртные напиточки». Спичку в рюмку бросили, вот ведь! Даже мастер ле-

пить разнообразнейшие образы-типажи, игристый фантазер не способен

изжить из текста следов своей психосоматики.

Латинское выражение «Ех ungue leonem», «по когтям льва», знакомо

многим по названию эпиграммы Пушкина, где оно употребляется в смыс-

ле «большого писателя узнаешь по стилю», но значит оно, в общем, «по

когтям — любого из нас». У кого что болит, короче.

Львы, однако, не любят, когда их ловят за когти.

Машенька с Ганиным обнаружили на своем любимом садовом столике

хулиганскую надпись химическим карандашом. Деревенский озорник

соединил их имена коротким, грубым глаголом, безграмотно начав его 31

с буквы «и». И они начали спокойно молча стирать пучками травы сырой

лиловатый росчерк — не потому что надпись не соответствовала действи-

тельности, а потому что посягала на то, что касалось только их двоих.

В пансионе Клара застала Ганина открывающим ящик чужого стола,

а Ганин, уезжая, думал объяснить ей, в чем дело, да не стал. Репутацию вора

иметь мало кто хочет, но Ганина она устраивает — в качестве ложного сле-

да. Объяснившись про фотографию (истинную цель охоты), он выдал бы

свою связь с Машенькой.

Вот почта, казалось бы, зона ясности и четкости: штемпели, адреса, име-

на корреспондентов, сроки доставки.

Но в почтовом ящике болтается окурок, а Алферову в пансион прихо-

дит письмо от жены, на котором она «смешно написала» адрес. Эта загадка,

что за «смешно», не имеет, кажется, в романе ответа. Разве что провоциру-

ет новый вопрос: легко ли невстреченная Машенька нашла пансион по

смешному адресу?

Шахматист Лужин не слишком склонен к пустому потрясанию

чувством юмора. Но, выстучав в процессе овладения техникой машинопи-

си белиберду: «Вы требуетесь по обвинению в убийстве. Сегодня 27 нояб-

ря. Убийство и поджог. Здравствуйте, милостивая государыня. Теперь, ког-

да ты нужен, восклицательный знак, где ты? Тело найдено. Милостивая

Когти льва

государыня!!! Сегодня придет полиция!!! Аббат Бузони», он отправляет ее

выуженной из телефонной книги рантьерше Луизе Альтман. Обращение

к адресату, заметим, появляется в середине депеши. А в «Подлинной жизни

Себастьяна Найта» мы и вовсе встретим письмо, которое «было начато

с неделю назад и до слова „жизнь" предназначалось другому лицу. Затем

оно каким-то образом обратилось к тебе...».

Примеров странной почты у Сирина много, позже я найду для них мес-

то в путеводителе.

Мы не ведаем, кому пишем, и не знаем, как отзовутся наши следы и как

далеко они заведут.

Фамилия Ганин тоже могла быть позаимствована Сириным из «Аси»:

брата девушки там зовут Гагиным, а рассказчика — Н.Н. В результате не-

хитрого сложения и вышел Ганин.

В черновиках «Анны Карениной» (тоже книга с «женским названием»)

[из: 806] Гагиным звали Вронского, который, подобно Ганину, уехал в ключевой мо-

мент на поезде... Впрочем, развивая эту параллель, сравнивая человеков-

1133: воз] цифр Каренина и Алферова, отмечая, что в других толстовских черновиках

Вронский был Балашовым (такую же фамилию носил одноклассник В.В.,

сосед по поэтическому сборнику «Два пути»; в «Машеньке» и в «Лужине»

Сирин именовал Балашовским Тенишевское училище), потешаясь,что на

[1зз: 806] заре замысла «Анна Каренина» называлась «Молодец-баба», а первая ре-

дакция начиналась не унылым афоризмом про счастливые и несчастные

[1зз: 686] семьи, а хлесткой фразой «В Москве была выставка скота» (а через много

лет со слова «скот» начнется фильм «Защита Лужина»), помянув наконец

32 любимого Набоковым Лёвина (именно так, с «ё», звучал толстовский герой

для современников), мы слишком уйдем в сторону. Дилижанс лишь разго-

няется, приноравливается к колее, маршрут не устаканен.

Что до имени Машенька: так как героиня, по дружному мнению эми-

грантской и патриотической критики, к которому в данном случае глупо

не присоединиться, символизирует потерянную и не могущую быть вновь

обретенной Россию, то логично ей символизировать заодно и русскую сло-

весность. .. что легче всего, конечно, сделать, обратившись к посредничест-

ве и: ю] ву Пушкина. Ходасевич перечислял пушкинских Марий: главные героини

«Бахчисарайского фонтана», «Метели», «Капитанской дочки», «Дубровско-

го», «Полтавы», «Марии Шонинг»... плюс еще четыре второстепенные

Марии.

Пушкин с Ходасевичем к нам вернутся после короткой паузы.

Пока — Ганин убегает от женщины на юг.

Кстати, Тургенев, изрядный попрыгун, писал «Асю» пять месяцев... где?

В Зенциге, Баден-Бадене, Париже, Булони, Куртавнеле, Лионе, Марселе,

Ницце, Генуе, Риме.

Утрата как ценность

В 1925 году Владислав Ходасевич, единственный из живых литераторов, ко-

го мой герой признавал себе равным, сочинил жутковатый стишок:

Нет ничего прекрасней и привольней,

Чем навсегда с возлюбленной расстаться

И выйти из вокзала одному.

По-новому тогда перед тобою

Дворцы венецианские предстанут.

Помедли на ступенях, а потом

Сядь в гондолу. К Риальто подплывая,

Вдохни свободно запах рыбы, масла

Прогорклого и овощей лежалых

И вспомни без раскаянья, что поезд

Уж Мэстре, вероятно, миновал.

Потом зайди в лавчонку banco lotto,

Поставь на семь, четырнадцать и сорок,

Пройдись по Мерчерии, пообедай

С бутылкою Вальполичелла. В девять

Переоденься и явись на Пьяцце

И под финал волшебной увертюры

«Тангейзера» — подумай: «Уж теперь

Она проехала Понтеббу». Как привольно!

На сердце и свежо, и горьковато.

Как хорошо, дескать, на свете одному брести домой с шумящего вокзала.

Племянница Ходасевича Валентина в детстве называла будущего поэта

«царем и богом», которому, как известно из Пушкина, следует жить одному:

33

Утрата как ценность

[ 140: го] — Царь и бог! У меня не получается, сколько будет пять и три, — помоги.

Ходасевич сочинил про Тангейзера и Мерчерию по мотивам происшест-

вия аж 1911 года, вспомнив, как провожал на венецианском вокзале свою

возлюбленную Евгению Муратову, бывшую жену знаменитого искусство-

веда. Одновременно с Муратовой уехала тогда и жена Бориса Грифцова

Екатерина Урениус, будущая жена того же искусствоведа. Оставшиеся

[i4i ш:521] мужчины бродили, переживая «странную сладость в смущении, что лю-

бовь прошла».

Эти слова Грифцова из «Бесполезных воспоминаний» (написаны в 1915-м,

изданы в Берлине в 1923-м) и могли напомнить Ходасевичу старое

чувство. Тогда, по горячим слезам (это опечатка, но удачная), Ходасевич

составил эссе «Город разлук». Дескать, Венеция зело подходит для расстава-

ний, из нее всегда было принято легко уезжать за богатством или смертью

в бликующее неведомое:

[141 ш: и] — Ничего не стоит вдруг, ни с того ни с сего, пойти к себе, завязать чемо-

дан и уехать.

Грифцов не возражал:

[зо: 1 ю] — Легко знать, что ничем не связан, достаточно собрать эту горсточку

вещей за полчаса до отъезда...

Но вряд ли все стоит валить на Венецию. Это мужское чувство — заку-

рить первую свободную сигарету, проводив семью на таможенный, ска-

жем, контроль, либо самому переступив демаркационную линию, — от

географии не слишком зависит.

— Есть в одиночестве свобода, и сладость в вымыслах благих, — напо-

3 4 минает Владимир Владимирович.

Машенька и была овеществленной сладостью, которую заменили вы-

мыслы, но и Машенька теперь уже ни при чем.

Ее «образ закончен» («остался вместе с умирающим старым поэтом там,

в доме теней, который сам уже стал воспоминанием»), а с образом легче,

чем с живой — да Бог ее знает, может, еще и раздобревшей — Машенькой.

Например, Зощенко (он нравился Набокову) мог завершить свою «Ма-

шеньку» таким макаром: муж устранен, поезд подходит, но что же, ужели

вот та гражданочка поперек себя шире с полосатым узлом — та самая Ма-

шенька? Увольте.

[66:15] Или так: менее чем через год после выхода «Машеньки» в парижской

«Иллюстрированной России» увидел свет рассказ Ивана Кролика «Лямур

в метро и Норд-Сюде», в котором Иван Аполлонович знакомится в метро

с женщиной, приглашает ее в кафе, но бежит прочь, узнав, что его новая

спутница — русская. Это уж хватит, русских-то.

Тут я уронил планку, вернем ее на должную метафизическую высоту.

В 1922 году Сирин писал о британском стихотворце Руперте Бруке, что

тому не ущербное какое-нибудь некрасивое тело, а тело как таковое меша-

ет любить женщину.

Хорошо бы любить женщину, будь она цветущим деревом, сверкаю-

щим потоком... эх, да что там:

Набоков без Лолиты

— Хотел бы я, хотел, чтоб ты в гробу лежала, — так в результате Брук

в переводе Сирина обращается к возлюбленной. [96 ъ 739]

Ибо будет законченный образ.

Есть ветер, сигарета есть, лучше, наверное, сумерки (хотя Ганин на рас-

свете уезжал, тоже ничего), есть предвкушение пути и какая-нибудь не-

проглядная даль... новые запахи, вывески... волосы вот треплются... хо-

лодок. .. в солнечном сплетении такая пустота приуготавливается, будто

бы там вот-вот поселится целый новый космос.

А она... Ее образ закончен.

Созданием бессмертного образа погибшей возлюбленной занят герой

«Возвращения Чорба»: его жена как раз благополучно хранится в гробу, по-

гибла, схватившись рукой за голый провод, и Чорб теперь отматывает на-

зад медовое путешествие.

— Он отыскивал по пути все то, что отметила она возгласом: особенный

очерк скалы, домишко, крытый серебристо-серыми чешуйками, черную

ель и мостик над белым потоком, и то, что было, пожалуй, роковым прооб-

разом, — лучевой размах паутины в телеграфных проволоках, унизанных

бисером тумана.

С обнаружением предзнаменования агент запоздал. Но еще не поздно

замкнуть сюжет.

— Ему казалось, что, если он соберет все мелочи, которые они вместе

заметили, если он воссоздаст это близкое прошлое, — ее образ станет бес-

смертным и ему заменит ее навсегда.

Удобно. Бессмертная любовь налицо, и безо всякой сопутствующей от-

ветственности. 35

Тело при таком раскладе, конечно, — унылое недоразумение. Оно каза-

лось Чорбу чужим и ненужным уже через несколько мгновений, когда он

нес его на руках до ближайшей деревни.

Похорон Чорб не дождался. Смылся, добрался до начальной точки путе-

шествия, разместился в грязной гостинице, куда молодая чета сбежала из

чопорного дома родителей, из парадной спальни с периной и ковриком

«Мы вместе до гроба»: вот, кстати, еще одно сбывшееся предзнаменование.

Попал в тот же номер и привел с собой проститутку, вовсе не собираясь

вступать с ней в тесный контакт. Она нужна была как последний знак, как

обездушенное тело.

Знаки одиночества и свободы

В сиринском мире функционирует целый международный клуб, в сознании

членов которого связаны короткой алой молнией смерть жены и проституция.

Герой «Удара крыла» первую ночь после смерти жены проводит с прос-

титуткой, более активно, нежели Чорб.

В «речи Позднышева», которую Сирин произносил в июле 1926 года на

«литсуде» над героем «Крейцеровой сонаты» Л. Толстого, сверкает такая

молния:

Утрата как ценность

— Это чувство непоправимого, невозвратимого я испытал только два

(97:544] раза в жизни: когда глядел на одевавшуюся проститутку (после потери

девственности. — В.К.) и много лет спустя, когда глядел на мертвое лицо

жены.

Озабоченный Кречмар из «Камеры», когда его жену увозят в родильный

дом, шалеет от двух мыслей: что жена может умереть и что он сам, не будь

таким трусом, мог бы найти сейчас в «каком-нибудь баре» женщину и при-

вести ее домой.

Соседствует тема смерти жены с упоминанием гигиенического вечера