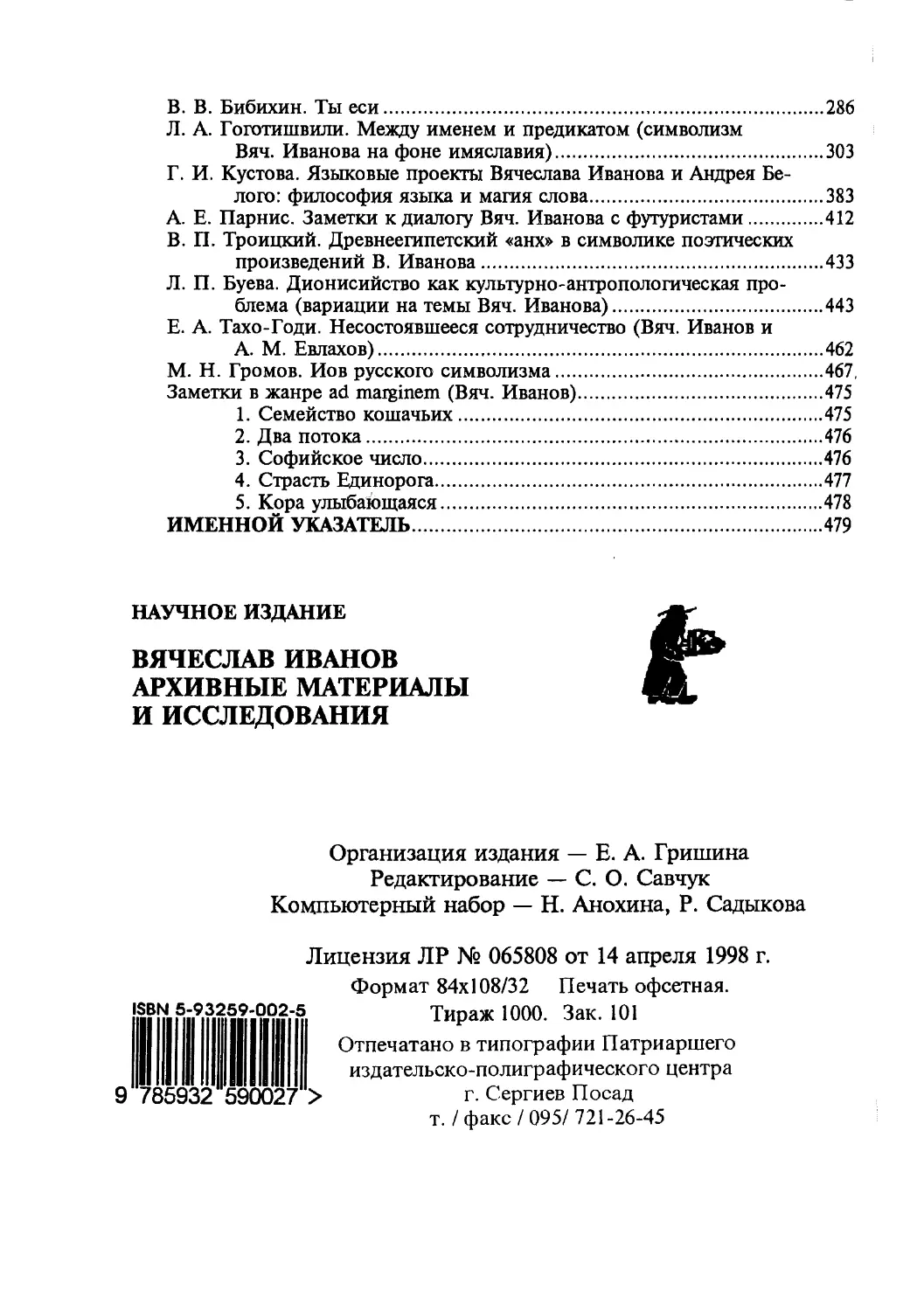

Автор: Иванов В.

Теги: литературоведение культурология история русской культуры архивные материалы

ISBN: 5-93259-002-5

Год: 1999

Текст

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ ЖУРНАЛ «НАЧАЛА»

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Архивные материалы и исследования

МОСКВА

«Русские словари»

1999

ББК 83

В99

Ответственные редакторы — Л. А. Гоготишвили, А. Т. Казарян

Вячеслав Иванов. Архивные материалы и исследо-

В99

вания.

—М .: Русские словари, 1999.

—

488 с.

—

ISBN 5-93259-002-5 .

Настоящее издание продолжает лишь недавно начатую в

России, но все еще далекую от завершения работу по публи

кации, текстологическому, фактографическому и содержа

тельному комментированию обширных архивных материалов

Вяч. Иванова. Помещенные в сборнике исследовательские

статьи носят — в условиях практически неосвоенной «архив

ной целины» — осознанно гипотетический и дискуссионный

характер, свидетельствуя прежде всего о естественном обост

рении интереса русской гуманитарной мысли конца XX века

к одному из общепризнанных властителей дум его начала.

Книга предназначена для специалистов — филологов, фи

лософов, культурологов, а также для всех тех, кто интересует

ся историей русской культуры.

ББК 83

ISBN 5-93259-002-5

Составление архивного блока книги было бы невозможно без

бескорыстного и деятельного участия игумена Андроника

(А.С .Трубачева), АЛ .Тахо-Годи, Н.В .Котрелева, А.Б .Шиш

кина. Особую благодарность редакторы-составители выра

жают Димитрию В. Иванову.

© А. А. Гоготишвили, А. Т . Казарян, составление, 1999

© Издательство «Русские словари», оригинал-макет, редак

тирование, художественное оформление, 1999

фсЛ&Ф&Л 1

сЛфЯШЪЖМ&

МсЛШ£<Т><ИсЛЛЫ

Я видѣлъ умнымъ взоромъ в серебра 1**

Готическія стрѣльчатыя арки

Радами возникавший изъ мглы

Просвѣченной сіяньемъ розоватымъ.

Из тѣх радов другая выростали

И ввысь стремились. И хотѣлось м н ѣ

Их связь увидѣть, разгадать строенье,

Но розовая мгла все застилала

Лучистою туманностью. И выше

Всевышеросъ тотъ лѣсъ, и в вышине

Был золотом пронизанъ и смыкался

Эфирным сводом. Но незримъ был сводъ,

Затем, что в нем, как несказанный облакъ,

В слѣпительном летал сверканьи Голубь

И дивное свершалось: чем больней

Свѣтъ молнійный земное ранил око,

Тѣм зрѣніе, крѣпчая, больше свѣта

Впивало, т ѣ м усладней был ему

Блеск нестерпимой бѣлизны , что в розу

Переливалось на окрайной сферѣ .

И мнилось, был под Голубем потир

Из цѣльнаго сафира. То была

СъДарами Чаша. Въ ней вино и хлѣбъ

Во Плоть и Кровь Господню претворялись.

И небосводом был сафиръ, и солнца

Животворящей влагой кровь была;

Земля же Агнцемъ. И какъ Плоть и Кровь

Въ Пречистой Чаш ѣ остаются чувствамъ

Пшеницей и вином, так —я постигъ

—

Естественному зрѣн ию природа

Является вещественной, меж тѣ м

Как втаинстве эѳирнаго творенья,

1© Публикация А. Б. Шишкина. Первоначальный вариант эпилога поэмы — «Чело

век» (видение соборности).

*Текст публикуется в орфографии оригинала (прим .ред.).

5

<J)(L£gjLJL 1, cÆftxwÛHbije. jnamÆfHuutbL

Въ божественном сокрытом естествѣ,

Земля есть Агнецъ, и св ѣт солнца — Кровь.

Тогда меня огнистый облак обнялъ

И сквозь него окрестъ я оглядѣлся

На прежний храм... Но храмаболѣ н ѣт

Но <?> множество великое людей

Съпросвѣченными ликами . Узнал я

Родных и близких и знакомых мн ѣ

И каждый был в своем природном сонмѣ

И каждый сонм был ангел. И крылами

Пресвѣтлыми лел ѣялъ сонм родной

И то, что я за стрельчатые арки

Из серебра и свѣта принимал,

То были духов сложенныя крылья

Которыми они покрыли сонмы,

В них заключенные. И ангелы семьями

Въ других входили ангелов, сильнейших,

Которые до неба вырастали

Из гѣх , кого крылами прикрывали.

И сладостно то ввдѣть было мнѣ .

На 28окт. <1918?>

<Черновой автограф карандашом в РАИ, папка Чел<овек >.>

Вяч. Иванов

<АВТОРСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

«НА СУДЕ ПРЕД БОЖИИМ ПРЕСТОЛОМ»>1

РАЗДРАННАЯРИЗА

<Беловой автограф >

I.

СУД.

Не прекрасно ли, последовав древнему и достохвальному обычаю, освя

щенному Платоном, начать речь с мифа, — если есть вожатый миф? Но

чтобы положиться на вожатого речи, потребно увериться, что перед нами

воистину миф, т. е. ознаменовательная повесть о сверхчувственной правде.

Разум уверяется в ознаменовательной правде повествования, поскольку

действие, предлежащее в ознаменованиях [изображенное в знамениях]

(символах), уразумевается как внутреннее движение ознаменовательной

идеи, как ее диалектическое развитие. Так оправдывается видение сновид

ца истолкованием сногадателя, посредника между предчувствующею ду

шою и мыслящим сознанием. — Пусть же расскажет поэт свой загадочный

сон (миф) и потом уступит место разгадчику-истолкователю.

*

<Черновой автограф >

I.

СУЛ

Не добро ли, последовав древнему и достохвальному обычаю, освящен

ному Платоном, начать речь с мифа, — если есть вожатый миф? [или озна

меновательная повесть о сверхчувственной правде.] Но чтобы положиться

на вожатого речи, потребна уверенность, что перед нами [он] воистину

1О Публикация А. Б. Шишкина. Первый вариант стихотворения «На суде пред Бо

жиим Престолом...» опубликован: Вяч. Иванов. Собр. соч. Т. ГѴ. С. 66. Публикуемый в

настоящем издании второй автограф отличается восьмой строкой. Вместо — «На себе

серебряную ризу..» в нашем издании на с. 8 —в первом варианте «На себе сияющую ри

зу...»

7

<J)a.£g£Jt 1. dtpjxiïfmjbiÆ. лихлпярляллм

миф, то есть ознаменовательный сказ о сверхчувственной правде. Это

успокоение мысли испытующей может дать нам истолкование мифа, как

истолкованием перед разумом сновидения оправдывается загадочное...

[загадочный миф-сон, Вот —миф] —Пусть же расскажет миф свой поэт, а

потом уступит место гадателю.

[Оно — существует, как сущ]

Не отвлечение, но*[истинно] существо истинное, ка к истинны суть дру

гие народные ангелы всечеловеческого, вселенского, горящего перед Бо

жиим Престолом. Потому и наименованы в Бытии роды и племена имена

ми — личными: Израиль, Ассур, Измаил, Эдом, <1 нрзб.Х И как мы, от

дельные сыны народа, являются и они, в народном ангеле племени [в сво

ем] Адаме. Каждый из нас множество в себе, в каждом человеке единство

<—> часть множественного единства. В

1. — Наш Ангел — ангел [России] народа русского, — [есть не только] его

духовная личность, его <вставлено> умопостигаемое единое я.

2. Велика и непроницаема до конца тайна личности. Каждый из нас, го

воря о себе я, [ ] святотатствует; ибо истинное наше я, единственно достой

ное божественного именования? [«Аз есмь], — не есть я нашего ограничен

ного [сущ] внешнего существа. В смысле предельном [конечном] есть Сам в

нас, живой Образ Божий в человеке, богочеловек в становящемся сыне Бо

жием. Слияние человеческой личности с ее предельным совершенством,

образом Божием в ней, возможно лишь в воскресении. Только по воскре

сении будет соцарствовать со Христом, как личностью, ибо единый Хрис

тос восстанет во множестве своих [человеческих] софийных ипостасей [—

воскреснет] и каждая воскресения? личность будет ипостасью единого

Христа, лик свой сохранить нераздельным [от] и неслиянным со всею цер-

ковию, соборным богочеловеческим телом единородного Сына Божия.

Дотоле же слияние неполное, и каждая личность в самой святыне с в о е й , ...

самого в себе.

и ??милость

Сам в себе.

і

/

и

f

)Л.

-

Гіі>(

На суде пред Божиим Престолом

Встал наш ангел и винил соседа:

Раскололась вся земля расколом

И досталась ангелу победа

На суде пред Божиим престолом.

Но лишь громы прорекли: «победа!»,

Разодрал он с ворота до низу

На себе серебряную ризу;

И взмолился «пощади» к престолу,

И раздралась плоть отчизны долу.

А

.

2о

б

:

А

.

З

Слѣпа надменія марой1,

Москва воздвиглась третьимъ Римомъ.

Былъ смехъ въ судилищѣ незримомъ:

«Москвѣ не нуженъ Римъ второй».

Съ техъ поръ Россія какъ ни бьется,

Ей все Царьградъ не достается.

29.VII.44

1© Публикация А. Б. Шишкина. <Беловой автограф карандашом в РАИ карт. 2 пап

ка 1, л. 202об.>

9

Вяч. Иванов

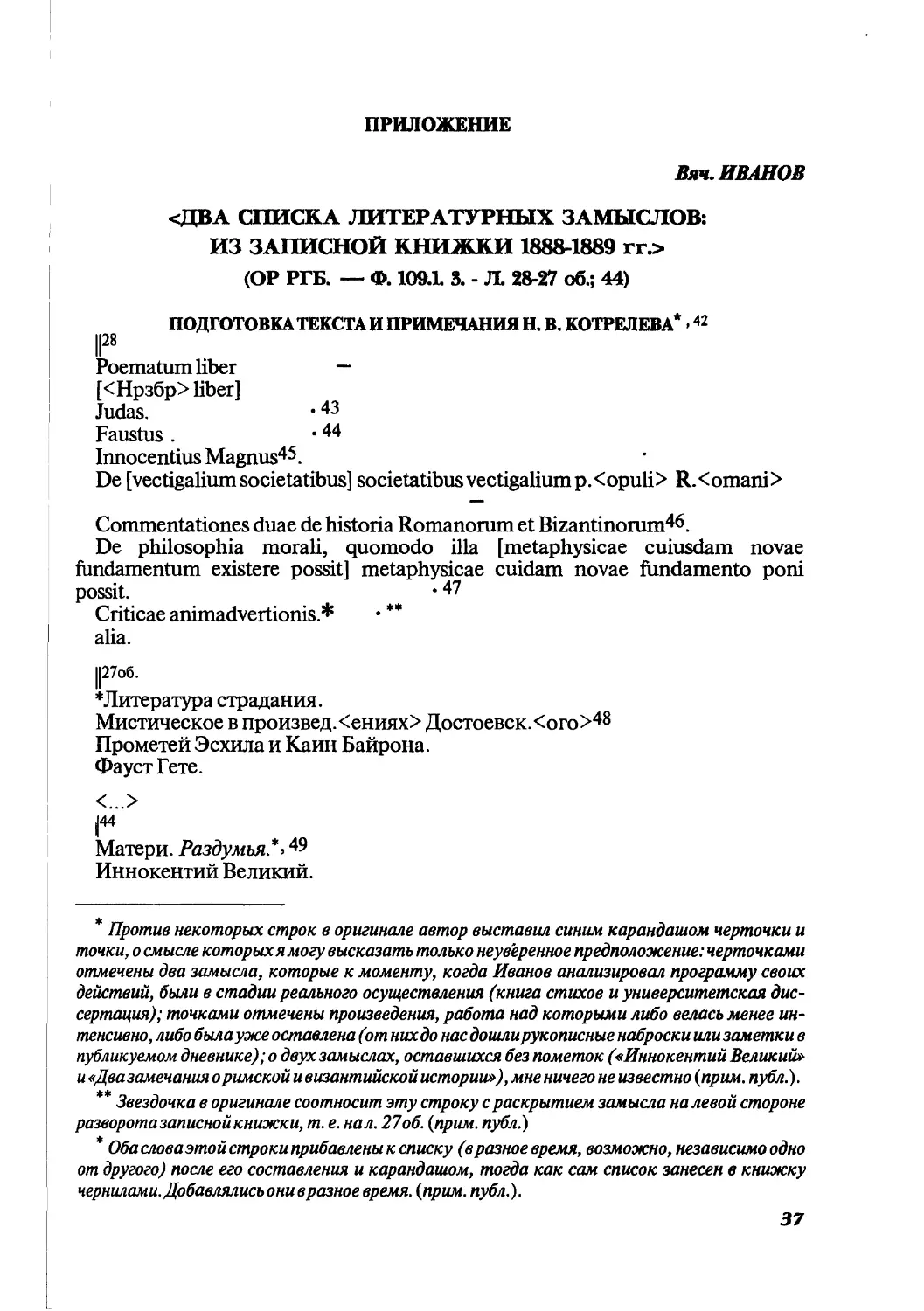

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК. 1888-1889 гг.>

(ОР РГБ.

—

Ф. 109.1 . 2; 4.15; 16; 19)

ПОДГОТОВКА ТЕКСТА Н. В. КОТРЕЛЕВА И И. Н. ФРИДМАНА,

ПРИМЕЧАНИЯ Н. В. КОТРЕЛЕВА

«ЭР РГБ. — Ф. 109.1.2.>

*

В каждом великом творении духа необходимо скрыты семена мистиче

ского. Недаром даже в античном мире —ибо этот мир единое творение духа

—мы

с удивлением встречаем их. Без них нет великого, ведь это отголосок

вечности.

Иисус ходит из веси в весь, светлый и радостный, окруженный радост

ным народом. Блестят голубые озера, скалы раскалены яркими лучами;

притчи, исходящие из уст его, подобны чистым каплям росы, отражающим

синее небо. Когда же он молится один на скалистой высоте среди теплой

ночи, он и отец его простирают друг к другу радостные объятия, и отец пла

чет от полноты любви, и его слезы падают к нему на лоно и кажутся людям

падающими звездами. Откуда же слышится тайный голос, говорящий о

смерти и страдании? И зачем среди этого светлого мира любви — смерть и

страдание? Но путем внутренней борьбы он доходит до признания глубины

и мудрости этой тайны. И когда он пригвожден ко кресту, тайна проро

честв и предчувствий воплощается в дело1.Совершилось!..2

В чем же лежала внутренняя необходимость этого? Не знаем. Знаем одно:

что 2||2об из этого вытекло мистическое в христианстве.

Отчего умирает Сократ, и зачем его доказательства, что умереть ему сле

дует, отличны от остальных рассуждений его ясного разума присутствием

какой-то иной таинственной струи?3

Поистине, я не хотел бы предаваться праздным мечтам и затемнять исти

ну воображением. Но что же делать мне, если, исследуя элементы, про из

ведшие явл ения, я встречаю в конце мне непонятный остаток?

Оттого мистическое я вывожу из проникновения в сущность вещей.

10

(М-Ш

п

е

.'ЛлЛя.

к

л

ь

^йлмшй днеЖшлж

Химическое соединение веществ остается для нас таинственным. Не

должно ли допустить, что из соединения элементов вообще, а не только в

химии, возникают новые сущности, непонятные нам, хотя и известные по

составным частям своим? Не должно ли распространить эту возможность

на весь нравственный мир?

Не все соединения в химии таковы. Подобно соединениям механиче

ским, есть много явлений в мире вообще, и, сл.<едовательно>, в мире

нравственном, которые не представляют сами по себе 2 «б.цЗ ничего таин

ственного, а если и непонятны, то лишь поскольку вообще непонятны

вполне все первоначальные элементы.

Люди собираются в общества — механическое соединение. Но история

человечества подобна соединению химическому4.

И где же иначе разгадка всех таинственных толков, стремлений, страстей

исторической жизни? Не в личностях! Не в отвлеченном людском соедине

нии! История имеет, помимо законов социологии и психологии, свою соб

ственную загадку.

Ее присутствие я чувствовал неделю назад, когда война представлялась

решенною, а причины ее не поддавались уразумению. И между тем чув

ствовалась жажда войны5.

12. Февр.<аля> 1888

Было бы полезно такое произведение: ряд исторических исследований

по отдельным вопросам, связанным между собою отвлеченною схемою.

Таким образом, одна группа этих этюдов могла бы, например, заняться на

вопросах наиболее соответствующих (ср. Бокля), выяснением сущности

исторической косности, как эта попытка сделана Савиньи в Истории Рим

ского Права в Ср.<едние> Века6;другая группа была бы посвящена наблю

дению над смешением культурных элементов, третья — наблюдению над

развитием, изолированным от сторонних влияний и т.п. 3||3об-Таким обра

зом мы имели бы метод, аналогич еский методу натуралистов, и [строили]

полагали основание для научно-философского построения истории.

История представляет зрелище непрерывной комбинации между воз

никновением и косностью. Орудием возникновения служит изменение во

внешних воздействиях; орудием же косности — идея и форма, как связное

целое. Ослабление косности проявляется в разъединении идеи и формы, а

[историческая] смерть исторического вида в их полном разрыве и противо

положности.

13 Февр.<аля>

Римский принципат, соединивший своеобразную форму со своеобраз

ной идеей, стал изменяться в своей сущности под внешними воздействия

ми и, если бы форма его осталась тою же, как и прежде, должен был бы по-

11

/.

сЛрзеи&ньіе

м

ш

п

&рлшльі

гибнуть. Вот отчего диоклетиано-константиновская реформа спасла его,

изменив его форму.

Современное национальное государство, так неразрывно связанное с

милитаризмом, не показывает следов разложения, так как форма его тесно

связана с его идеею. Но можно предугадать его разложение в будущем: идея

государства, под вл иянием внешних потребностей, 3об-||4 изменяется в со

знании граждан: из орудия для достижения одних целей оно превращается

в этом сознании в орудие для достижения противоположных. Таким обра

зом могут разойтись его форма и его идея.

13 Ф.<евраля>**

Не бойся, не печалься дитя! Ничто не должно приковать надолго любви

твоей. Ты умрешь. То, для чего ты работал, перестанет существовать для те

бя. [А без] Без тебя иные, более могущественные силы поднимут [<или?>

сметут] то, что ты стремился утвердить. И придут новые силы, и сметут

поднятое, разнесут, развеют все по пространству, и изгонят первые силы, и

будут гнать и преследовать их из конца в конец мира, в пространства, где

нет ни света, ни тьмы, ни жизни и смерти, а воюют лишь великие духи, по

добные ветрам и ураганам. Ты же будешь [веять] покоиться на лоне еще

большего духа, и не сознавать ни себя, ни духа, чью часть ты составишь.

17 Ф.<евраля>9

Княжна Марья в Войне и Мире мне представляется типом католическим.

Татаринов хочет спасти ее —для России8. Кто прав, кто виноват? 4||4об-

Папство томится мучением невысказанной великой мысли. Оно не по-

нйто никем. Его мысль заключалась в том, чтобы прежде всего весь мир

подчинить себе. И это не удалось. К чему же [была] служила долгая борьба?

И блестящие победы не кажутся ли насмешкою, если не достигнута и пер

вая цель?

Так мог [б<ы?>] думать один папа-идеалист.

19 ф.<евраля>*

*На поле против этой записи помета красным карандашом, значение котороймне не по

нятно:Ф(прим. публ.) .

* На поле противэтой записи помета красным карандашом, значение котороймне не по

нятно: [Ф](прим. публ.).

12

yjauu^HbuL ^н£^ніш

Мерно и медленно падали важные, победные и вместе печальные аккор

ды [Бетховенского <марша?>] Бетховена (ор. 26), полные легких отзвуков

наших церковных песен9. Мне чудилось наше победное шествие в

[заветный] час, когда смирились несчетные враги, нас не понимавшие, и

мы даем народам, стоящим с серьозными лицами и полным внутреннего

умиления, какой-то торжественный завет.

19 ф.<евраля>

Господствующая общественная [теория] идея совпадает с совер

шающимся общественным изменением. Она усиливает собою действие

причин, производящих это изменение, и только в этом смысле может быть

названа историческою причиною. Я назвал господствующею во-первых

такую идею, которая в данное время осуществляется в событии,4об |р во-

вторых такую, которая в данное время находит признание в большинстве

единиц исторической группы**.

В общественных идеях, не достигших господства в данное время, должно

различать два типа. Одного типа идеи возникают из общественного про

цесса, не могущего получить достаточное развитие вследствие противопо

ложных процессов, которые и создают действительное общественное из

менение. Идеи другого типа не [не совпадают ни с каким] соответствуют

никакому общественному процессу, но составляются посредством ком би

нации элементов, отвлеченных из наблюдений над общественными отно

шениями; эти идеи неспособны осуществиться в событии.

20? ф.<евраля>

Исторические исследования, связанные отвлеченною схемою (о них я

говорил ранее), не должны служить только иллюстрациею априорных

утверждений схемы. Они должны показать не только историческую воз

можность последних, но и внутреннюю необходимость их подтверж

дающего факта. Это — метод математический, хотя в математике он не

классически-строг. Если что-либо верно для одного какого-либо случая,

верно для всех остальных — говорит при известных условиях геометриче

ское доказательство.

Wo des Lehrlings Ehrgeiz aufhôrt, beginnt der Ehrgeiz des Meisters.

**На поле против первого абзаца этой записи позднейшее замечание:Проследить на ис

тории нашего правительства, как овладевают им те же идеи, которые занимали обще

ство. Кажется, в этом отношении оно подчас опережало общество (прим. публ.) .

13

<J)a.£.gjZA / . cÆftæuihtME щлишт£,§шлллл

5||5об-Кажется, под влиянием Моммзена10я, как историк, проникся глу

боко [идее<ю>] мыслию о необходимости различения исторической дей

ствительности и юридической [теории, необходимости постоянно] теории

и о пользе установления последней. И эта мысль еще более способствовала

консервативному направлению моих идей.

Мне завтра двадцать два года. Мне неприятно вспоминать, как мало я

сделал. Как много было странного, как много было преждевременного, и

как во многом отстал я! Я всегда делал мало; впрочем, делалось, видно,

много, потому что я чувствую себя все же богатым внешними и внутренни

ми опытами. [И в этом лежит моя роковая особенность.]* И в этой непроиз

вольности органич.<еского> развития, в этой невозможности деятельно

участвовать в создании себя самого лежит моя роковая особенность. Я не

могу верить, что я чего -либо достигну; я говорю только: быть может, это

придет ко мне. Столько раз обманутый, я не хочу требовать от себя почти

ничего. И это [отчасти] горько, хотя только отчасти. Я подобен растению,

которое так хорошо развивалось доселе из себя самого, находя в земле всег

да нужные соки. Но если растение одарить волею и воображением, оно бу

дет жаловаться, что его цветы не так изящны, не так душисты, как цветы им

созданного идеала, и что оно не в силах подняться выше, чем оно выросло,

чтобы приблизиться к [небесным] ласковым и таинственным звездам, или

чтобы перерасти [головой] хотя на вершок соседнюю крапиву.

[26] 27 ф.<е вра ля>

5 об.цб Всякий раз, когда я переношу себя [воображением] фантазией в

идиллическую обстановку, я представляю себя в уединении, весною, на н и

зовьях, облитых кругом полным озером тихих вод. Я представляю себе му

чительно-сладкий блеск глубокого синего весеннего неба, теплоту, которая

льется сверху [и греет, <нрзбр> озаряет], греет молодые листья и стебли,

сушит сырые камни и трещины почвы, веет свежею и бодрою отрадою

[выздоровления], подобною отраде утра и выздоровления.

1марта

Достоевский и Толстой два типичные выразителя русского духа. В нашем

народе можно заметить это двойственное течение мысли. Но в обоих и

много общего. И если это общие национальные черты нашего ума, мы муд

рейший народ в мире11.

* Этот фрагмент правился автором при позднейшем перечитывании, кажется, тогда

же, когдабыла сделана приписка к записи от 20февраля (прим. публ.).

14

(Интеллект, у

а

л

м

и

ш

і

Полнота человечности проявилась наиболее в греках. Из новых народов

к ней наиболее способны русские.

У немцев всякая работа мысли стремится перейти в науку, у нас — в

жизнь. В этом сущность нашего реализма, который не исключает идеаль

ного и не стоит в противоположности с ним. [Такой реализм знали только

древние греки.]

Несмотря на специализацию теперешних немцев, стремление к синтезу

свойственно германскому уму. Русский ум мало ценит синтез для синтеза,

но хочет синтеза для оплодотворения жизни *» 12.

6ц6 об. я показал Целлеру место Аристотелевой Метафизики, где автор,

вдруг изменяя сухой тон диалектики на тон внутренне убежденный и по

этический, вспоминает об идущей от древних вере, что

керіг%еі то B eîo v хцѵ оА,цѵ cpiXTiv.

Какой-то старый [забытый] стих забытого поэта переплелся с силлогиз

мами философа. Целлер сказал, что это излюбленная, всюду встречаемая

мысль древних: «божественное держит мир в объятиях»13.

«Братья Карамазовы» напоминают впечатление тех римских надгробных

рельефов позднейшей эпохи, [которые изображают юношу] на которых мы

видим, как юноша, вскочив сзади на [откинувшего] закинувшего назад го

лову жертвенного быка, вонзает длинный нож в его упругую шею, как стру

ится из раны и падает кровь и как многочисленные животные жадно лижут

и глотают ее, а одна собака, поднявшись на задние лапы и достигнув раны

пастью, пьет кровь из самой раны. [Эти памятники] Так своеобразно

мрачно говорят эти памятники о неоскудевающей полноте жизни в боже

ственном целом живой природы14.

«Братья Карамазовы» — творение менее христианское, нежели пан

теистическое. Его мир — мир первоначальных стихийных сил, застигнутых

в страшной борьбе, мир^^да^сражаются Ормуздж А римащ щ ^и гшоть^ но

где чистая любовь христианина раждается [из] на дикой люовиразвратни-

ка, как чудный цветок вырастает из разложившегося трупа, и где зритель с

особенною ясностью видит органические 6 об-1|7 связи, держащие добро и

зло неразрывно соединенными в едином и мрачном целом.

Бедный человеческий микрокосм! [И бедный] Бедный писатель! Как

умеет он сострадать и любить, и как внутренне развращен и жесток он! Не

даром чистый Алеша чувствует в себе роковую карамазовскую природу.

Какхочет верить писатель, и как страстно ищет он чуда! Но не случайно то,

что тело старца Зосимы вскоре по смерти его издает зловоние. Ужели же не

найдет писатель покоя? В его ушах звучат торж ественно-грустные песни

русской церкви, в его глазах поднимается крест, он чувствует ясную твер

дость искупления и мира. Но снизу встает дикий шум бушующих темных

*На поле против этой записи помета красным карандашом, значение котороймне не по

нятно: Ф {прим. публ.) .

15

/.

льамерлиьлы

сил, и крест скрывается в роях диких несущихся в пространство призраков.

Его искушение подобно искушению святого Антония. Закрой же скорее

глаза; читай, старайся припомнить молитву утомленными страждущими

устами! Так покойней тебе, в глазах темней, и шум умолкает. Не смотри же

больше на мир. Раз проник ты, что в окружающих тебя вещах и людях скры

ты тебя измучившие призраки, ты узнаешь их тотчас снова, лишь только

откроешь глаза твои. Спи с миром!*

Братья Карамазовы были послещ т м** произведением Достоевского.

[3] 4 марта.

7||7об-Вышла книга Tônnies «Gemeinschaft und Gesellschaft»!5. Она проро

чит много неутешительного. Она говорит о наступлении рационалистиче

ского века, который заменит органическое общественное соединение

(Gemeinschaft, она находит в семье типичное выражение) соединением,

основанным на договоре (Gesellschaft, ее тип — Actiengesellschaft). Так

примиряет автор две противоположных общественных теории — теорию

органическую и теорию общественного договора. Очевидность ошибки

этого рассуждения позволяет смотреть на будущность с бблыним доверием.

Раз мы признали исторические общественные соединения явлением орга

ническим, мы не имеем логического права отрицать это свойство в соеди

нениях будущего.

Сегодня опубликованный рескрипт нового императора к Бисмарку дей

ствует помимо воли как-то легко и мягко. В то же время он выказывает всю

бессодержательность либеральной программы I6.

Вчера Леле написал фразу о необходимости ломки старых (более рацио

налистических и радикальных) во ззрений!7.

13 Марта

7об ||8Чем далее иду я, тем более чувствую потребность и любовь учиться.

Но учение само по себе никогда не было мне приятно. Я хотел видеть обо-

гав ;енным мой боевой арсенал; но припасать и размещать оружие было для

меня тяжелою работою. Усвоение чужой мысли и вид ее богатства стесняли

мою свободу и самостоятельность; то, что я открывал в ней нового, как бы j

упрекало меня в том, что это для меня еще ново, и убеждало в бессилии

*На поле противэтого абзаца помета красным карандашом,знамение котороймне не по

нятно: Ф (прим. публ.) .

** Словоподчеркнуто частично(прим. публ.).

16

^иіи£лл«#гтyxuLMtbiü днеЖшлж

предугадать и предузнать ее собственным умом. М еня неприятно поражало

в деле усвоения и то, что новые мысли и новый материал для мысли ис

кусственно вторгались в мое собственное органическое развитие.

24. марта

I Либерализм не побуждает учиться. Он снимает одну плавающую на по

верхности пену науки, на этом одном строит свои требования, не ценит

остального. Он носит в себе односторонность оценки.

L iber *.

8||8об. Снова продолжительный промежуток молчания. Речи с Татарино

вым удовлетворяли потребности высказываться18.

19 Мая.

Мне казалось, что я лечу в пустом темносинем пространстве, с каждым

мгновением поднимаясь выше, выше. Я не страдал от холода, но меня охва-

j тывала зимняя свежесть чистого и разреженного, как бы горного воздуха.

Надо мною и наравне со мною и ниже меня горели отовсюду бесчисленные

звезды, более яркие и более крупные, нежели видные от земли. Земля же в

густой синеве исчезла подо мною.

И по мере того как я поднимался выше, выше: [слух] мое ухо становилось

все более чутким, и все [ясн<ее>] отчетливее воспринимало царящее во

круг безмолвие, [<наполн?>явшее сердце, полное смутных и нетерпеливых

ожиданий] и сердце, волнуемое смутными и нетерпеливыми ож иданиями,

наполнялось удивлением и вместе сознанием, что все, чего я ждал, дано и

совершилось.

*Латинское слово (в переводе — «книга») стоит последней строкой на странице, посере

динеу самого обрезанижнего поля, написано контурным шрифтом(в типографских терми

нах —выделено акцидентным набором). О смысле этого фрагмента я могу только выска

зать предположение: кажется, латинское слово отметило конец временной «главы»,

«книги», поскольку стоит под записью, за которой последовал большой перерыв, оговари

ваемый автором дневника. Нужно обратить внимание и на то, что слово маркировало ко

нец проведенной единовременноразметки страниц: оно стоит на нижнем поле лицевой сто

ронылиста, с номером страницы 13, первые четырнадцать страниц пронумерованы в два

приема:с. 1 -6 — первая тетрадь(нужно принять во внимание, что первыйлист дневника —

двестраницы — не входит в авторскую пагинацию) и с. 7 -14, с пятнадцатой страницы сно

ваменяется начертание ивановских колонцифр, хотя счет страниц продолжается. На с. 14

поместились две записи, а на с. 15(т. е. сначала нового кватерниона, четырехлистной тет

радки) начинается новая запись, сравнительно далеко отстоящая по дате от предше

ствующей, — перед нами рубеж, временной и пространственный. Не случайно, пожалуй,

запись на с. 15 впервые во всем дневнике отбивается тремя звездочками, тогда как до той

поры вкачестве отбивкиупотреблялась тольколинейка —рубеж вызываетусилениерубри

кации.

—

См. также наблюдения над строением тетрадей во вступительной части моего

комментария{прим. публ.).

17

/•

сАржлѵ&шже.

.шипериа. і ы

И полный этих ощущений, среди тишины и холода и мрака, заставляв

ших меня забывать, что я жив, и среди пылающих звезд, чье пламя свиде

тельствовало мне о жизни, я думал, что в это мгновение я [ближе к] [был

ближе к] вижу л ик истины ближе, чем [видел] кто-либо [когда-либо] когда

его видел.

***

— Благослови тебя Господь! Не ропщи на судьбу, мой милый! Ты имеешь

столько счастия, сколько сама природа. Взгляни на небо, постоянно омра

чаемое частыми и неожиданными тучами. Прислушайся как воет ветер,

ломающий старые деревья.

— Ты права была бы, коли бы не забыла, что тучи и ветер сама природа, и

ненастье и буря действия ее жизни.

— Горе также, хотя и приносится со стороны, однако есть твое ощуще

ние, и ощущение это становится частью твоей жизни.

— Но ненастье и буря вредят же растениям и животным, и природа разде

ляется и затевает распри сама с собою. Что мне за дело, что горе есть часть

моей жизни. Я хочу иной жизни, полной блаженства и мира. Не правда ли,

женщина?

— Знаю чего ты хочешь. Коли страдания, то такого, чтобы оно сделало

великою ж изнь твою. Но ты надеешься сделаться великим от блаженства.

—Ты угадала.

— Счастливец кто мог бы жить вдвойне против других. Ибо не одно счас

тие, но и несчастие сделало бы тебя счастливым. Ведь ты полагаешь счастие

в величии. 9||9об-Но трудно тебе стать счастливым, так как величие редко, и

счастие и несчастие всегда перемешаны в умеренном соединении. Ты горд.

— Я способен к унижению.

— Знаю, и более способен, нежели менее гордые. Ибо ты очень горд. По

тому не думаю, чтобы ты редко ощущал чувство неудачи.

— Верно!

— И оскорбления.

— Каждая неудача оскорбляет меня.

— И в эти минуты ты становишься мелок.

— Правда! Ибо я ощущаю чувство бессилия, разрушающее мои притяза

ния на величие20.

— И после всего что ты говорил, ты ли будешь пенять на природу за сме

шение счастья и несчастья, добра и зла в умеренном соединении, если ты

сам смешиваешь именно так счастье и несчастье, добро и зло — в тебе са

мом? Тебе по нятно твое заблуждение.

—Да. Это эгоизм.**

** На поле против этого абзаца помета красным карандашом, значение которой мне не

понятно:Ф(прим. публ.) .

18

(Мителлекпьусиіьный gjHfÆtuuz

9 об.ціо fja вдее равенства покоилось верование древних о равновесии,

царствующем в судьбах людей. Немезида. Поликрат. Я сам скло нен веро

вать в то, что равенство лежит в основе природы и потому готов принять и

суеверие древних.

(Итак если [есть] действительно существует суровый закон, по которому

приобретение искупается потерею, понятно, почему приходится, как ни

тяжело, жертвовать одним стремлением в пользу другого. Православие.)

Хочешь свободы, откажись от покоя. А удержав свободу, простись с по

коем.

22.VI. <18>88.

Произошли ли нравственные понятия из понятий пользы, трудно ре

шить, и если бы вопрос этот был решен положительно, он имел бы значе

ние только историческое, потому что человечество не должно более видеть

связи между началом утилитарным и этическим. Но то важно, что оба нача

ла давно разделились и это разделение стало, быть может, важнейшим со

бытием в ходе совершенствования человечества. Не считая сравнительно

ничтожных попыток этого разделения, несовершенных попыток [древне-

<греческой>] греческой философии, следует [видеть] признать, что это

разделение было совершено возникновением религий буддизма и христи

анства.

Ю||іо об- Эта эманципация этики от начала пользы, можно сказать — ее

возникновение, совершилась в буддизме на заранее приготовленной почве

верования в пантеистическое переселение душ. Быть может, эта эманципа

ция не была еще совершенна. Она не давалась, так сказать, сама собою в

самой формулировке догмата. Но она получалась как неизбежный резуль

тат постепенного проникновения во весь объем могучего учения, приво

дившего к признанию всеобщего равенства между судьбами [<живущих?>

и <живших>] существ, к смирению, с другой же стороны, к фатализму, к

убеждению в неизменности количества зла и страданий в великом орга

низме божием, или мировом* . Плодом этой этики являлась любовь к каж

дому существу, которая разнится от любви христианской как своим более

широким объемом, так и органическим своим характером. Эта любовь,

логически вытекающая из догматики буддизма, есть вместе доказательство

того, что буддизм представляет собою систему этическую.

Христианство выводит свою этику из любви к ближнему, которую пола

гает в ее основание. Оно награждает за подвиги, а подвиги являются только

необходимым выражением истинной любви. Ясно, что утилитарный

принцип атрофирован.

11.8.<18>88.

Сохраняем запятую оригинала после словабожием. Смысловая квалификация союза или

затруднительна: например, врукописных и печатных текстах Вл. Соловьева запятаярегу

лярно выставляется перед однократно выставляемым союзом «или» {прим. публ.).

19

/.

сАфзеи&ньіж

лиипжрмвьлъі

10об.\\11

***

Высшее в области мысли есть ясность. Мысль стремится к осуществле

нию в действительности. А всякое осуществление есть только приведение в

величайшую ясность.

Но приведение в ясность есть в то же время ограничение. В этом [нахо

дим мы] положен предел могуществу человека.

Как начало ограничения, ясность действует и в человеческом духе. Но в

этой области она принуждена постоянно отстаивать свое существование

борьбою.

В духовной ж изни человечества неясность [является] [<соответствует?>]

помогает началу свободы, а ясность началу подчинения.

11.8: <18>88

«Ns597.ЖЕНСКИЙ БЮСТ»*.

[Опять, опять]

«Ailes Unvollendeteistnichtwahr»

Pestalozzi. Gertrud, S. 79

(Reclcu~. Univ.<ersal- >BibL<iothek>)

[Я видел] На теперешней академической выставке я видел один надгроб

ный женский бюст*1. Идея гермы владела художником. Он тонко и живо

изваял лицо, с прямо устремленным проницательно-мягким взором и с не

видною, но [чувствующеюся] ощущаемою улыбкою на серьезно сжатых гу

бах; он закутал голову в [покрывало, <нрзбр> ниспадающее слегка вниз]

ниспадающее на плечи покрывало; но там, где должны были закругляться

плечи, он вдруг с энергией обрубил мрамор[, прикрыв] и закрыл обрыв

только легкими складками [тонкого покрывала] тонкой 11||11°б- ткани; ка

мень же опускается вниз длиною в рост женщины, слегка суживаясь книзу

и переходя в покоящуюся на базе пилястру.

[Мне показалось, что я понял] И я вдруг понял замысел художника

[. Я постарался уверить себя] и вместе его трагическую судьбу. Дело было в

том, — вдруг постигнул я, — что изображенная покойница была его воз

любленною. Он поспешил изваять дорогие черты. Ему, исполненному

одушевления и скорби, удалось поразительное сходство. Умершая была пе

ред ним, с проницательною любовью глядела на него, и как бы внутренне

уже улыбалась, приветствуя его. Ему казалось, что его творение оживает,

возвращая ему потерянное счастие.

Тогда он понял всю горечь этого обмана, всю насмешку пустой иллюзии.

Быстро разбил он тонкие стройно вырисовавшиеся руки, обрубил мра

мор резкими углами и едва смягчил их легкими складками тонкой ткани.

*Офиц.<иальный> каталогвыставки. <Примечание Вяч. Иванова. >

20

(Ышгшллело,т^оі^и>ныіІ

д

ш

$ши£

Это дало ему внезапное удовлетворение. Иллюзия счастья исчезла, и сме

нилась истиною действительности.

Но [истина] действительность эта утратила свою резкую горечь и уже

[дыша<ла>] несла примирение и отраду. Он стал проникать смысл сто

явшего перед ним изображения.

Его любимая женщина была полужива; смотрела 11 об-||12 на него, без

молвно говоря понятные ему речи, улыбалась понятною улыбкою, любила

его, принадлежала ему. И она же на глазах его постепенно переходила в ка

мень, и чем ниже, тем более терял этот камень жизнь, ему сообщенную бли

зостью ее. И этот камень был ее телом, ибо она закрывала его вместе со

своею шеей своим тонким покрывалом. На глазах его, она была жива, и она

же окаменевала.

Она еще существовала для него, но она уже делила свое существование

между ними смертию.

И вот он испугался, что каменная стихия будет подниматься выше и вы

ше и приобщит к себе ее живую часть, ее живой принадлежащий ему лик.

Были минуты, когда ему было страшно посмотреть на статую: он боялся

увидеть вместо нее мертвый камень. Но она была полужива, как прежде.

Тогда он подкрадывался и смотрел, не замерла ли одна из нижних, небреж

но и живо набросанных, мелких складок: но и они оставались полными

прежней жизни, и у него становилось легко на сердце.

Наконец он убедился, что его сокровище не будет отнято от него. Он был

счастлив и делил жизнь между действительною жизнью и мечтою. Он ве

шал на мертвую часть 12||12 об [камня] мрамора ароматные венки, которых

благовоние [радовало его возлюбленную] достигало его возлюбленной и

радовало ее. Испив полную чашу горя, он стал робок и слаб душою: он не

мог ни допустить в своей мысли сомнения в своей вере, ни лелеять желания

или надежды, чтобы полужизнь его любимой женщины наконец обрати

лась в полную жизнь.

О! всякий догадается, что он был скрытен и не выдавал никому своей

тайны.

Он жил в этом состоянии экстаза уже довольно долго. Он конч ил тем, что

стал как-то своеобразно счастлив. Он [чувствовал сам незаметно] бессозна

тельно чувствовал сам, что его вера растет со дня на день, и что со дня на

день восторженная радость наполняет его сердце.

[Тогда] Это состояние было внезапно прервано появлением [товарища

художника] его товарища по ремеслу, который увидел [изображение] бюст,

пришел от него в восторг, потребовал, чтобы художник выставил статую

для публики и прибавил несколько неодобрительных замечаний только о

том, что прелестному [бюсту] изображению придана неблагодарная форма

гермы.

Я не знаю отчего, но художник был потрясен этим свиданием. Его вера

вдруг была [потрясена].оскорблена и поколеблена, вдруг исчезла и его по

кинула в одиночестве и мраке. Он вдруг поумнел, [и вдруг] но вместе понял,

что [мог жить,] жизнь была для него возможна только при условии безу

мия... Таковы были мои догадки, или, если хотите, мечты. Я стал собирать

сведения о художнике. По моим справкам оказалось, что автора выстав

ленного произведения более нет в живых. [Других сведений] [Сведений о

21

<J)cL£g£jt / .

сДф.эеи'ёнме.

ліатер,ішлы

нем] [Сведений о его смерти мне не удалось собрать.] Обстоятельства его

смерти были неизвестны*.

23. августа <18>88.

12об.\\13

ТРИ ВСТРЕЧИ. (СЮЖЕТ)

Их было трое: белокурый человек, черноволосый человек и девушка. И

три встречи между ними были решительными в их жизни

В первый раз столкнулись они, живя втроем за городом. Девушка была

молода и неопытна. Черноволосый человек был молод и смел. Белокурый

был также молод, но казался стариком, поглощенным своими мыслями и

мечтами. Правда, нужно было иметь только несколько более проницатель

ный взгляд, чем каким обладает толпа, чтобы по его настроению и мыслям

увидеть, как молод был он. Но этого никто не видел; напротив, даже стари

ки были убеждены, что он старее их духом.

Так смотрела на него и девушка, боялась его как учителя и подчас избега

ла его встречи. Он же, напротив, искал встречи с ней, ловил ее и говорил ей,

что его занимало, не всегда [ясно] понятно, но всегда страстно. Притом он

любил ее. Его проповедь переплеталась с объяснениями в любви, выра

женными однако в такой туманной и отвлеченной форме, что девушка 13||13

об-только смутно и с беспокойством проникала в их смысл.

Был вечер. Она стояла на балконе дачи. Перед дачей лежала лощина, за

лощиной почва поднималась и поросла деревьями. Туман серебристо-

серою полосою поднимался из лощины. Из-за края возвышенности вы

плывал полный месяц. Девушке казалась, что она впервые и вполне

счастлива. Впервые имела она то чувство, которое учило ее, что все кругом

хорошо, несказанно хорошо.

В это время к балкону приблизились двое ее знакомых. Черноволосый

шел впереди. Что он думал, не касается автора, потому что он не герой. А

белокурый герой думал, что он, кажется, впервые счастлив и что вокруг все

впервые представляется ему столь божественно хорошо. Итак он думал

почти то же, что и девушка, разве только мысль о божественности окру

жающей красоты принадлежала ему одному.

Скоро впрочем это чувство было неожиданно омрачено. Дело в том, что

как только черноволосый появился освещенный месяцем перед балконом,

на лице девушки выразилось такое счастие, что белокурому стало больно.

Когда же через несколько минут стал виден и белокурый, лицо ее омра

чилось легкою тенью. Итак он <помешал им?>.

Разговор не завязывался. И они поспешили разойтись. Замечательного в

нем было лишь то, что девушка высказала, как она только-что впервые по

чувствовала себя счастливою. Это совпадение впечатлений <тронуло?> бе-

* Текст, начиная со слов в одиночестве и мраке приписан после того, как появилась, по

крайнеймере, следующая запись, так что онуже только частично мог поместиться на сво

бодном пространстве, основная часть дополнения сделана на свободном поле рукописи

{прим. публ.) .

22

і

рі^

гён

лл

ж

локурого, он сказал, что ощущал то же. Сказалась впрочем и другая

<разность?> их ощущений. Белокурый, находя все прекрасным, все любил,

так что каждая мелочь казалась ему дорогою; девушка же чувствовала

<эгоистичное?> стремление чем-то обладать.

Как человек серьозный, белокурый исследовал отношения девушки и ее

І4ці4 об. черноволосого друга и убедившись в их взаимной склонности, по

кинул их, а они сочетались вскоре браком.

Черноволосый человек был страстною и непосредственою натурою, со

вмещавшею в себе, как часто в России, резкие противоположности. Его

животная дикость увлекала его к поступкам глубоко <унизительным?>. Но

за этими бурными порывами, в которых протекала его жизнь, сквозила

прочная нравственная, хотя более инстинктивная основа. Девушку он го

рячо полюбил, и она, так сказать, вошла в это потаенное святилище души

его. Ее он почитал [наполовину] как божество, хотя [наполовину] ее же

унижал и оскорблял, чтобы в молчаливом раскаянии тем сильнее обожать

ее.

Ее увлечение было вскоре разбито. Она, гордая, была оскорблена. С ней

совершился перелом, обративший ее из наивной девушки 14об.ц15в умную и

твердую женщину. Она начала борьбу с мужем.

И когда она вышла победительницею и муж был покорен, когда на его

страсти были надеты оковы, которые она развязывала и снова затягивала с

разумом и по своей воле, ей пришлось выдержать тяжелую борьбу с собою

самой.

Только тут припомнился ей образ белокурого человека, его внешние осо

бенности до малейших мелочей, его странности, его слова. И все понимала

она до последнего его движения, и все было ей несказанно мило. Его горя

чая проповедь только теперь [упала] принесла плод, зато какой богатый!

Слово за словом припоминала она с горячим сочувствием те освободи

тельные речи, которые он перед ней произносил. Старые предрассудки

спадали с нее, как обветшавшая чешуя со змеи; она возрождалась и со све

жим чувством свободы глядела на мир. Религия с ее смутными и тревож

ными призраками [заменялась] сменялась глубокою и ясною философией,

при свете которой 15||15об было все кругом так просто и понятно, а если не

многие отдаленные перспективы и представлялись закутанными в тумане,

за которым можно было предполагать что-то новое и страшное, не пред

усмотренное философией, зато сердце ее наполнялось таким мужеством,

таким самоотверженным героизмом, который позволяет, не мигая от стра

ха, глядеть в упор на эти опасные темные места. Но заглядываться туда бы

ло некогда. Все кругом доставляло столь близкие, столь ясные цели для ра

зумной деятельности; все так призывало к делу, или —что было еще прият

нее — указывало невозможность дела, но возможность, даже необходи

мость негодования, слез... Сердце было полно новыми чувствами. Идеалы

были живы, реальны, осязаемы. Молодой голод только что пробудившейся

души был утолен в полной мере здоровою и возбуждающею пищею.

Но она начинала чувствовать, по мере развития этого настроения, все бо

лее сильное стремление свободы. Жизнь с мужем становилась ей невыно

симою. Она начинала презирать его.

23

<J)cL£ÿ]e,jL 1.

с

А

.$ьэелі^

ш

ъ

и

> лштериалм

Дело доходило до решительного момента, когда новая, вторая встреча

опять столкнула их троих. Белокурый человек все так же любил ее. Она же

любила его первой настоящей любовью. Скоро они объяснились. Она

предложила ему свою любовь. Ее гордость позволила ей это. Она знала его

воззрения на свободу женщины, горячо разделяла их, была уверена в его

любви и сочувствии, не боялась довериться его великодушию, не боялась

принять от него дар этого великодушия, она думала, что не должна посту

пить иначе, по их взаимным верованиям.

Она была поражена, выслушав от него урок, подобный тому, какой Та

тьяна дает Онегину в последней главе пушкинского романа. Трудно было

ему победить себя и вместе сделать ей понятным тот перелом, который со

вершился в нем за это время.

Тяжелые напряжения этого времени причинили тяжелую болезнь, кото

рой предшествовали 16||16 об- преждевременные роды. Малыш остался жив.

Ау постели умирающей муж ее и герой наш сошлись в тесной дружбе.

Она была спасена. Белокурый человек спешил покинуть их дом и они

расстались на более продолжительное время.

Нравственное выздоровление ее совершалось труднее и дольше чем фи

зическое. Новый переворот [совершился] произошел в ней под влиянием

белокурого человека, которого вначале она стала презирать, как и мужа.

Она достигла некоторого серьозного примирения как в области общих во

просов, так и в отношениях с мужем. С последним впрочем примирилась

она у его смертного ложа. Он медленно умирал. Болезнь была следствием

беспорядочной жизни. Полный страстной любви и неудержимых порывов,

делавших его бесхарактерным, он умолял жену не выходить вторично за

муж. Она обещала. По смерти мужа, она встретилась в третий раз с белоку

рым человеком в деревне, в уединении, вечером, за деревенской всенощ

ной. Они достигли понимания друг друга, любили друг друга и разошлись

навсегда, полные ясной и отрадной скорби22.

25 Авг.<уста>

16об.\\17

Языки политика.

Политическое значение языка громадно. Политические формы условны;

язык — безусловный, естественно-исторический факт. Такого рода факты

всегда господствуют [в порядке] над менее резко определенными явления

ми. Итак, политические события должны подчиняться влиянию языка. В

самом деле, сила и самое существование государства зависят в значитель

ной степени от господствующего в нем языка — его распространенности,

качества и живучести. Государственность и язык всегда шли рука об руку.

Надолго ли пережила живая латынь падение Римской империи? Греческий

язык пережил самостоятельность эллинских стран —и что же? Из них воз

никло могучее государство Византия. Живучесть греческой речи одна спас

ла децимированное, смешанное и порабощенное племя и воскресила для

него новое государство на развалинах античных республик.

24

^н ж гѵм ^ісмyjcuLMtbul gjHjeÆtujLtz

В наши дни единство языка служит сильным рычагом политического

единения. Почти всегда первое обеспечивает второе.

21.IX . <18>88.

***

Я думаю, что познание человека составляет необходимый элемент хрис

тианской любви. Я говорю о психологическом познании каждого отдель

ного человека. Такого рода познание часто в большей мере свойственно

простым и наивным, даже глупым людям, чем людям умным и опытным,

но привыкшим мыслить и жить в определенных сферах. Люди, как Толстой

и Достоевский, были привлечены к христианству в значительной степени

благодаря их знанию человека и главное не знанию только типическому, но

умению познавать каждого отдельного человека. Этого последнего умения

люди бывают большею частью лишены, хотя сами этого не подозревают.

Отсюда вечные недоразумения, составляющие главное препятствие тор

жеству христианской нравственности. Можно ужаснуться, вообразив, ка

кая масса недоразумений всегда была и постоянно вновь возникает в мире.

Подумаем только, что каждое слово,17об-||18жест, взгляд обычно толкуются

другим человеком в ином смысле, нежели какой они имеют.

[22 сент.<ября>]

В самом деле, Христос говорит: люби ближнего своего, как самого себя.

Обыкновенно, слушая заповедь христианской любви, невольно [счита

ют] считаешь ее невыполнимою. Невольно думаешь: откуда взять мне ту

силу сердца, ту энергию нервов, чтобы полюбить другого, если я его не лю

блю. Христос является исполином, по нечеловеческой силе любви. Но

[дело] ошибка в том, что говоря так, думаешь об иной любви, чем какая

предписывается Евангелием. В голове являются аналогии любви к жене, к

отцу, к ребенку. Между тем нужно любить другого, ка к самого себя.

Не более того. Ведь, собственно говоря, мы себя не любим, т. е. не любим

так, как привыкли любить дорогих людей. Мы имеем чувство самосохране

ния в обширном смысле, мы ищем возможного блаженства, мы гордимся за

себя, мы стыдимся за себя и т. д. Прежде же всего 18||18об- мы себя знаем — и

именно в форме сознания.

Неужели так трудно перенести на другого чувство доброжелательности в

объеме, приближающемся к объему нашей доброжелательности к себе?

Другой же элемент любви, наряду с доброжелательностью, есть, как ска

зано, знание — только в форме познания, следовательно в низшей нежели

сознание, но приближающейся к нему степени.

Из того что оба элемента должны количественно приближаться к эле

ментам любви к самому себе, выходит, 1) что христианство есть непрерыв

ный нравственный прогресс и 2) что оно потенциально может [развиваться

в <нрзбр>] разделяться чрезвычайно большим числом людей.

22сентября>

25

л /. сАфжяѵйшжЕ ataniEfLUMwtbt

Я давно задумал «Иуду» и, как я когда-то писал, эта поэма должна

[стоять] быть в теснейшей связи с моею внутреннею жизнью. Основная

идея поэмы меня одушевляла прежде каким-то революционным востор

гом. Теперь я отношусь пока холодно к этой идее. Зато 18об ||19постоянно

думаю о христианстве, я собираю запасы для будущего моего произведе

ния, которое должно будет выразить все мое понимание христианства и все

его значение для меня. Другая мысль, которую я давно задумал и приобщу к

поэме, есть победа (духа) над страданием. Иуда, видя эту победу, излечи

вается от своего пессимизма, вызванного наблюдением страдания23.

Некоторые особенности моей личности объясняют мне зараз два глав

ных характера поэмы — Иуду и Иоанна. Пусть будет Иуда — праведный

грешник, а Иоанн —грешный праведник25.

АХристос? —Он не появится у меня прямо. Пусть чувствуется Он.

Форма поэмы —труднее всего. Я задумал ее в виде бесконечного моноло

га. Кажется, эта натяжка формально-необходима.

Прежде я мало вникал в личность. Теперь наоборот.

При взгляде на Веселитского, мне думается, что в его жизни должны быть

моменты [отчаяния] горя 19||19°б*и слабости, когда он невыразимо жалок24.

Зубашева —это Россия25. Она пишет2^: мечтаю, читаю — вернее перечи

тываю Писарева, не могу научиться по-немецки, ищу <напрасно?> Гейне,

рублю, жена технолога после заграничного вояжа, дрова (поневоле) и воду

таскаю, и вместе горжусь этим, стремлюсь к <нрзбр> за море. И Россия —

мечтает, перечитывает Писарева, не может научиться по-немецки и ищет

для этого непременно Гейне. И Россия —жена технолога после загранич

ного вояжа рубит дрова, и воду таскает и вместе гордится этим, и за море

стремится.

—

Зубашевой 25 лет; России столько же27. Зубашева высока,

полна и здорова; Россия также. Зубашева имеет драгоценное сердце, имеет

ум, гибкость ума и свежесть нравственных сил, но образование и воспита

ние ее очень плохо, она притом самолюбива, и потому тяжела и угловата;

она мало сдержанна и подчас [чересчур сильно] брутально выдает свои

страсти, свое настроение; она не может обойтись без идеалов. Все эти черты

точь-в -точь повторяются в России. Многими чертами Зубашева напомина

ет мне мать —такие женщины залог сил России, <поспевающих?> для бу

дущего.

23. сент.<ября>

19об.\\20***

***

Modem — какое пустое и суетное слово! Это понятие несет в себе самом

проклятие смерти. Я не хотел бы быть modem, зато желал бы быть близок

будущим людям, хоть я и не думаю, чтобы они были уж так хороши!... Какое

знаменательное счастие, что русский язык отказывается принять в себя это

глупое слово.

26

(ІАнмькллекпьудилъиьиі дімеёшік.

Мне кажется, что то, что я теперь пишу, само собою разумеется. А между

тем я не могу припомнить, чтобы где-нибудь читал или слышал неуважи

тельный отзыв о [нем] слове modem.

26 сент.<ября>

<Должен ли я обратить эти записи в дневник? —Нет, отметки отдельных

событий пусть будут исключением, но все же пусть будут.

Я имею большое искушение писать на медаль об афинском костос тбѵ

ѵ ороѵ.

Давно уже я убеждаю себя в неблагоразумии отважиться на это со

средними шансами... очень трудно принять решение, и я все отклады

ваю*»28.

27 сент.<ября> 20||20°б-

*

Трагическая смерть Геркулеса показывает, что древние имели предчувст

вие неизбежности страдания в жизни героев.

8. окт.<ября>

Индейцы племени Bella-Coola имеют род жрецов, называемых гамезами.

[На принятие сана жреца] Они с детского возраста обрекаются быть обле

ченными в жреческий сан. При посвящении они подвергаются пыткам. Их

поднимают в воздух на ремнях, продетых в отверстия, сделанные на теле.

Один раз по крайней мере каждый жрец обязан умертвить человека, в ка

честве священной жертвы, и съесть его. Когда Англичане преследовали

обычай человеческих жертвоприношений, жрецы выкапывали трупы и

съедали их. Многие умерли от этого, зараженные трупным ядом29.

8 окт.<ября>

20

об.ц21 «Ночь светла. В небесном поле ходит Веспер золотой. Старый дож

плывет в гондоле с догарессой молодой».

Эти стихи сохранились в бумагах Пушкина. Майков написал к ним эф

фектное продолжение30. Но странным образом это продолжение заключа

ет в себе какую-то тайную дисгармонию с началом, и быть может, не требо

валось бы большой проницательности или многих исследований для того,

чтобы обнаружить в этом небольшом стихотворении присутствие двух раз

личных талантов.

Майков выдает себя в сопоставлении с Пушкиным некоторою ис

кусственностью изложения, несколько тяжелою ученостью, отсутствием

грации и легкости во многих оборотах, некоторою деланностью рифмы и

отчасти демократическою выразительностью драматических мест, которые

Пушкин как-то умеет смягчать. Приведу примеры.

Этазаписьвзятавломаныескобки автором (прим. публ.) .

27

«Кончил он: полусмеяся, ждет улыбки, но глядит и т. д.» Поэт выражает

ся 21||21об-с излишнею напряженностью, желая приковать внимание чита

теля. Классик выразился бы спокойнее, предоставив читателю самому уло

вить всю силу изображаемого контраста. Должно было сохранить все спо

койствие начала. То же должно заметить о стихах: «только слышит, вскинул

взором: где-то пенье , цитры звон».

Строфа: «и все ближе это пенье» —слаба и почти излишня.

«Вздрогнул он, как от укола прямо в сердце —глядь» и т. д. Все это и тому

подобное так негармонично!

Зато драматично —возразят, быть может. Но этот драматизм имеет здесь

своим следствием нарушение того Лессингова совета, по которому писа

тель не должен договаривать всего до конца, дабы предоставить читателю

нечто дополнить самому31.

А нарушение этого совета не обходится даром: читатель теряет часть ува

жения к автору, как ученик к воспитателю, которого он может проникать и

измерять вполне.

21 об.||22Правда, Майков должен быть отчасти оправдан тем, что конец его

произведения будит мысль читателя.

Я считаю строфой, написанною наиболее в стиле пушкинского начала,

следующую:

«С старым дожем плыть в гондоле»...

Таким образом ни стиль, ни то н майковского продолжения не соответ

ствуют замыслу Пушкина. Соответствует ли содержание его замыслу, неиз

вестно.

Майков более груб и народен, чем Пушкин. Читая начальные стихи по

следнего, невольно рисуешь в воображении изящного итальянца времен,

близких к Возрождению, из уст которого текут рассказы, столь же тонкие и

галантные, сколько гармонические.

Ночь светла. В небесном поле

Ходит Веспер зо лот ой.

Старый дож плывет в гондоле

С догарессой молодой.

Обилие л в этих стихах выражает спокойное течение и плеск волн32.В них

заключены требования от продолжателя: ясности, не-22||22обпринужден-

ности, спокойствия, тонкого изящества и смягченной величавости.

Занимает догарессу

Умной*речью дож седой.

Слово каждое по весу —

Что червонец золотой.

Оборот последних двух стихов невозможен при высказанных условиях,,

хотя красив сам по себе. Седой плеоназм, так как в первой строфе дож стар.

Этот плеоназм производит впечатление плеоназмов и повторений в эпиче

* Словоумной было первоначально подчеркнуто Ивановым, вашем выделениебыло снято

(прим. публ.).

/.

сАржшсёиые

малнлрмлм*.

28

<Жшп£*ллшмп, у

амн

ьш

gtteimiuz

ских песнях. Здесь это неуместно. « Занимает догарессу...»

—

расстановка

слов беспокойна и не согласна с началом**.

Таковы недостатки реставрации пушкинского фрагмента. Зато как вели

ки ее достоинства, к ак самостоятельного произведения!

22об.\\23

***

«Теомахия» — результат замысла давно мною лелеемого и давно начато

го33. Замысел этот был чистым рассказом. Его идея не была мне понятна

вполне, и потому я не был уверен, не лежит ли в основании моего мифа бес

смыслица.

Анализ «Теомахии» теперь занимает меня, как символ целого учения.

Мое стихотворение служит мне Ариадниной нитью в рассуждениях эти

ческой философии. И все еще не уверен, что предмет моих размышлений

не есть бессмыслица.

Вто время как речь первого духа — исповедь чистого оптимизма, учение

чистого пессимизма заключают слова второго духа. Это два противопо

ложных ответа на один вопрос. Вопрос дан Богом с целию вызвать оба про

тиворечивых ответа. <И?> он становится на сторону оптимистического ис

хода, но облекает равною властию представителя исхода пессимистическо

го. Доселе единственная дорога общего развития раздвоилась. Мир [отдан]

подвержен взаимодействию противоположных борящихся начал: начала

добра и жизни и начала зла и смерти.

Могли бы Бог придти к такому решению, если бы Он не заключал ранее в

Себе обоих начал?

Действительно, ранее мы находили Его < 1 слово нрзб.> оптимистически

мыслящим, в деле творения, но не в смысле первого духа. Были заключены

в творении семена пессимизма с самого начала — иначе [непонятно] не

объяснимо сомнение в оптимистической теории, которое проявляется в

молитвах духов за мир и в желании помочь ему. Оптимизм Бога во время

творения есть только предведение грядущей победы оптимистической тео

рии.

23||23об. Если сомнение вызывает «Таинственный раздел», то оно вытекает

в свою очередь непосредственно из любви. Первоначальная любовь, как

первоначальный оптимизм Божий, служит истоком двух родов любви —

«живой», т. е. ведущей к жизни, и ведущей к смерти, представляемой Сата

ною.

Итак, уловлена существенная особенность любви — ее непрерывно воз

растающий, пр оірессиру ющий характер. Любовь, идя вперед, «дифферен

цируется» в оба названные рода.

Отсюда ясно, в чем заключалась цель [пессимизма] —вложить в творение

элементы пессимизма. Без них невозможна была бы жизнь любви. Любовь

питается своим возрастанием.

**На поле противэтого абзаца позднейшее замечание:Всеэто объясняется иронией, но

онане <нравится?> (прим. публ.) .

29

Итак, действительное устройство мира понятно только при допущении,

что мир сотворен в целях любви, для любви. Да иначе и не может быть, если

Бог вследствие любви сотворил мир. Творение —что исток реки. «Не может

из чистого источника вода быть горькою»34. Есть, несомненно, единство

между началом и концом.

Итак, цель мира любовь. —

Сатана любит. П ока он разрушает, он любит. Но, когда разрушит, ему бу

дет некого любить: вот в чем его подвиг. Он хочет взять на себя страдание

мира. Но он заблуждается, он не победит, а следовательно и не возьмет на

себя страдания мира, но будет блажен, как и все. Как же совершится побе

да? Ясно, из ее сущности, что она может случиться лишь тогда когда все

сознают себя счастливыми и захотят сознательно жить. А как это будет?

Ответ подсказан через Бога, Его «живую любовь».23об-||24

Дело в том, что счастье только в любви.

Я не могу сказать окончательно, в чем сущность счастия. Но есть многие

данные, убеждающие нас, что оно заключается в гармонии с тенденцией

мирового строя. Закон самосохранения наиболее обусловливает счастие: а

этот закон есть именно поддержка и оправдание мироздания!

Если же счастие —в гармонии с тенденцией мирового строя, а тенденция

эта, как сказано, в любви, то счастие —в любви.

Обо всем этом следует «потом подумать», скажу я в заключение с Леви

ным35.

8 окт.<ября 18>88

1. сАржиёныя мжип&ршвьлъі

По мнению Даши36, в самой мысли, что [кроме я есть не-я] я существую,

лежит уже акт воли.

1июля <18>89.24||24°б-

<ОР РГБ. — Ф.109.4 .15.>37

*

ЕВРЕИ И РУССКИЕ.

Под влиянием характеристики еврейского народа, данной Вл. Соловье

вым (История теократии, I)38, мне сделалось очевидным такое различие

между сущностью еврейской расы и рас Иафетовых:

[Два] Оба начала человека, духовное и материальное, проявляются в

Евреях с полною энергией. Отсюда резкий контраст между обоими. Стре

мясь обособиться каждое в себе, оба начала являются в еврействе в совер

шенной чистоте. Противополагая себя одно другому, они начинают между

собою ожесточенную борьбу. Равная сила обоих начал не позволяет одному

из них поработить другое. Их борьба ведет за собою условные победы, соз

дает договорные отношения между ними. Примирение является только в

этой, договорной форме, но не переходит в единение, слияние.

Эти причины народного характера [объясняют] поясняют многие типи

ческие явления еврейства. Еврей никогда не утрачивает ясного сознания

30

(Млипм-Ллм-К -ПЬgjtteiwjULVi

разности между чистым и нечистым. Он никогда не сливает того и другого в

примиряющем синтетическом единстве. Но он строит из чистых и нечис

тых начал одну систему, т. е. множественный состав, в котором чистые и

нечистые начала занимают свое место по договору. Таков весь старый за

вет, в котором нет ни одной пантеистической мысли, столь родной осталь

ному человечеству.

Борьба, заложенная в основу народного характера, обусловливает актив

ность еврейской личности и создает ту воинствующую односторонность ее,

которая была [единственною возможностью] единственным средством для

победы духа в истории человечества, как правильно и зорко замечает

Вл. Соловьев.

Евреи — наиболее резко выраженный тип двойственности. Это весы,

уравновешенные на обеих чашах. Но Бог или что другое надавливало слегка

на чашу духовности, и исход еврейского развития привел к высочайшим

вершинам духовности.

В сравнении с Евреями, Иафетиды представляют единство; оттого они

проявили себя столь многосторонними и, вместе, оттого развиваются так

долго, так несовершенно в сравнении с Евреями. Единство в них естествен

но обратилось во множество. Неспособность различать между чистым и

нечистым делает их судьбу рядом [заблуждений] блужданий по запутанным

дорогам, рядом увлечений и падений. Их спасает то, что и они —избранни

ки из среды человечества и добро и духовность превозмогают в них, хотя

впрочем это не их собственность, но достояние христианства. Так стали

Иафетиды подобны Фаусту, их поэтическому символу, и на них оправды

вается, что сказано о нем:

Dergut^r Mensch in seinem dunklen Drange

Ist sich des hohen Zieles wohl bewusst39.

Но разные народы представляют разные степени чистоты общего типа.

Мне кажется, что наиболее чистое выражение единства дано в типе славян

ско-русском.

Его синтетическая примиренность, его всесторонность основываются на

наиболее сильном сознании единства всего существующего, сознании, ко

торое смешивает в одно —чистое и нечистое, доброе и злое. Нельзя более

сомневаться, что русский видит связь между добром и злом проницатель

нее всех и потому [может <быть>] бывает когда праведен грешен, и когда

грешен праведен40.

Как двойственность рождает борьбу и активность, так единство произво

дит покой и пассивность, эти отличительные черты русского характера.

Но если черты эти в некоторой степени общи Русским и Индусам, бес

сознательное симпатическое влечение к нравственному совершенству от

личает только первых. Оно служит залогом светлого будущего русского н а

рода, как оно же обусловило величие народа еврейского.

Так русский и еврейский народы стоят на противоположных концах до

селе совершавшегося хода человечества, и если кажется, что при сильном

различии оба имеют между собою и нечто общее, то позволительно думать,

что и назначение обоих до некоторой степени аналогично. Различие же

31

<J)a.£gzjL 1. сАфжмѵ&мъіж. лиип&рллллъі

объясняется различием времен, когда [должно] обоим суждено действо

вать. Ибо свойственно процессу общего развития начаться с двойствен

ности и ко нч иться единством. Евреи были дрожжи в человечестве. Броже

ния не нужно более, когда тесто уже поднялось.

Общность обоих народов запечатлена одним общим внешним призна

ком: оба являются в среде других народов обособленными и отдельно

стоящими; оба —одиноки и, конечно, ненавидимы.

3 декабря 1888.

В Еврее самочувствие достигло высшего проявления. Русские обладают

им в наименьшей степени.

Самочувствие, конечно, источник энергического эгоизма, столь враж

дебного сущности христианства. Отсутствие самочувствия располагает к

усвоению христианских начал.

То обстоятельство, что христианство возникло в Еврействе, может быть

поэтому отчасти рассматриваемо как доказательство его абсолютной ис

тинности.

Но, с другой стороны христианство, столь дружное с уменьшением само

чувствия, не обошлось и в Еврействе без этого фактора. Время возникнове

ния христианства было временем утрачивания Евреями их самочувствия

национального. Утрата самочувствия есть движение от центра к окруж

ности. С ним хорошо совпал универсально—космополитический характер

христианства.

Чем энергичнее движение, тем больше сила, его производящая, тем

больше и действие. Если недостаток самочувствия отличает столь резко

русский народ, его центробежное движение должно произвести великие

события в человечестве.

6 апреля <18>89

Субб.< ота>

сОРРГБ. — Ф. 109.4 .М.>

О ТИПИЧЕСКОМ.

На высшей ступени своего художественного развития Гете обратился к

изображению типического. Так утверждают; но читая его произведения,

замечаешь, что стремление к такому изображению было всегда ему свой

ственно.

Едва ли кто будет спорить о том, что типическое есть главный член в эсте

тическом определении прекрасного. Типическое в античном искусстве и

обусловило его недосягаемую высоту. Между тем, так как понятие о типи

ческом обычно очень смутно, признак типичности зачастую приводится,

хотя и бессознательно, в доказательство нехудожественности произведе

ний, так что возникает очевидное противоречие не только во взглядах на

сущность прекрасного, но и в самых вкусах, причем как бы официальное

признание красоты типического находит реакцию в несимпатическом от

ношении к более или менее крайнему ^І1об-применению того же в теории

32

признанного начала. Конечно, при такой оценке нередко совершаются не

справедливости.

Но если в подобных суждениях заключается доля истины, очевидно, что

разногласие может возникнуть только о рубеже, разделяющем область ти

пического на художественное и нехудожественное. Ибо типическое есть

абстрактное, и сфера отвлечения почти безгранична.

Другие несомненные требования искусства ставят, пожалуй, условие,

решающее вопрбс о рубеже. Отвлечение типа может идти так далеко, пока

сохраняется самостоятельная жизнь типической личности, как личности.

Требования индивидуального полагают грани общему.

1

об.ц2 До неопределенность этого решения тотчас же видна. Она заклю

чается в широте понятия личной жизни. Когда в одном из последних явле

ний второй части Фауста являются Нужда и Забота, эти типические аб

стракции было бы несправедливо назвать неживыми личностями, но круг

их действий очень ограничен, мы с трудом можем или совсем не можем

представить себе эти образы во всем богатстве различных явлений, да

ваемых настоящею жизнию. То же можно сказать, например, о трех Могу

чих и о многих других образах Фауста. Между тем отвлечения в роде

[дочерей] Волн, лелеющих утопленников, в той же второй части кажутся

ближе и теплее, вероятно, потому, что жизнь этих существ знакома нам из

мифологических обработок той же художественной мысли. Оттого об аб

стракциях Фауста 2 об ||2 редко кто произнесет сочувственный отзыв. Ху

дожники, чувствуя скользкость почвы, на которую они принуждены стано

виться в погоне за типическим, бессознательно помогли себе способом, со

стоящим в смешении чистой абстракции с произвольно-индивидуальным

элементом. В чистый драгоценный металл отвлечения они прибавляют

недрагоценную металлическую примесь, чтобы сделать смесь и тверже, и

более годною к употреблению.

Римляне были расположены к чистой абстракции. Считать их лишенны

ми художественных задатков вполне несправедливо; дело только в то м, что

их художественная потенция, проявившаяся в самом отвлечении божеств

из обыденных и часто мелочных явлений, не могла развиться 2об*||3в поло

жительном творчестве вследствие чистоты их отвлечения. Иначе поступи

ли Еллины, их абстракции были нечисты благодаря примеси произвольных

и индивидуальных черт — элемент уже фантазии, а не воображения —зато

как жизнеспособны! С еллинскими нечистыми абстракциями произошел

своеобразный процесс: они утратили первоначальное свое значение и ста

ли человеческими типами.

Итак, вопрос о степени уместности абстракции в искусстве, не решен

ный в теории, был на практике удовлетворительно обойден посредством

компромисса, состоящего в том, что к чертам чистого отвлечения прибав

ляются черты индивидуальные.

Мера, в какой допустима эта примесь, также неопределенна. Но, наблю

дая различные произведения искусства разных времен и народов, мы за -3||3

об мечаем, что н а столь высоких ступенях художественного совершенства,

как в искусстве [антично<м>] греческом, эта примесьдовольно умеренна, у

новых художников она, напротив, преобладает.

(Жшпеллелгпьу&лмимй

33

1. cÂp,æu1wM£ jnantzfLttcutM

Живопись более склонна к индивидуальному, чем скульптура. В поэзии

роман и повесть обременены преобладанием индивидуального над типиче

ским. Русские [имеют очень мало смысл<а к?> типическому] очень мало

смыслят в типическом; то, что они называют обыкновенно типами, почти

не типы. В связи с этим находится склонность русской поэтической мысли

кт. н. беллетристической форме. Пушкин однако оставил несколько вели

колепных образцов чистой типичности (напр.<имер>, стихотворение [По

эт] «Пока не требует поэта», Моцарт и Сальери), и у Л .Толстого есть образ

цы высокотипического в передаче душевных состояний. 3 об ||4 Напротив,

немцы особенно способны к абстракции и в художественной сфере.

Они ведут [абстракцию] типизирование так далеко, что представляют

образчики совершенно особенного обращения с абстракцией, прямо про

тивоположного тому способу прибавления (индивидуальных черт), кото

рый сообщает абстракции живучесть, приближая ее к индивидуальному.

Здесь мы встречаем, напротив, деление, [сечение] рассечение абстрак

ции на ее элементы для чистейшего развития каждого из них в его отвле

ч енности. Здесь абстракция развивается, дифференцируясь. Так единое

представление греческого характера в его цельности распадается у Гете в

Ифигении на характеры Ореста и Пилада, что не должно смешивать, на-

пр.<имер>, [с отчасти] со сходным противопоставлением, 4||4 об- напр.<и-

мер>, Электры и Хрисофемиды у Софокла. Так единый характер некоего

человеческого титана, олицетворяющего всю западно-европейскую куль

туру, дифференцируется в два типа — Фауста и Мефистофеля. Гёте свой

ственно, даже в малых стихотворениях, раздроблять каждую мысль, каж

дую картину на борящиеся противоположные сущности (что часто обус

ловливает диалог).

В Гете удивительным образом соединены ученый и поэт. Дифференци

руя типы, он поступает как ученый. Но тотчас же начинается его деятель

ность как поэта. Казалось бы, части первоначальной абстракции должны

быть еще мертвеннее, нежели сама она. Между тем у Гете эти части находят

обильные жизненные соки, чтобы жить полною самостоятельною жизнью.

Здесь обыкновенно 4об ||5приходится прибегать к способу прибавления ин

дивидуальных черт. Но наблюдая, в чем состоит это прибавление, легко за

метить, что вновь присоединяемые черты стоят в тесной внутренней связи с

типом, к которому присоединяются, и [как бы] отчасти необходимо выте

кают из его сущности. Не таковы ли прибавляемые черты и в типах грече

ского искусства?

Так практика научает нас новому требованию от изображения типиче

ского: чтобы индивидуальная примесь находилась во внутренней связи с

сущностью типа.

Оглядывая процесс дифференцирования типа и развития его обособив

шихся частей в обратном по времени направлении, видим, что в духе ху

дожника все последующее развитие заключалось в одной еще не обосо

бившейся в себе сущности, *||5об- как растение в зерне. Сущность же эта не

могла быть по самой природе своей отвлечением только отдельных [ка

честв] признаков существующего, но отвлечением некоторой группы тесно

связанных между собою признаков. Таковы наиболее плодотворные типи-

34

(Шнпі&лмлгт^льыьиі

днеИнииа

ческие абстракции. Они доставляют действительное эстетическое наслаж

дение, потому что имеют внутреннюю жизнь.

Так хотя отчасти выясняется то требование жизненности, которое, как

сказано выше, ограничивает процесс отвлечения типического.

12/13. Апре ля. 1889.

Немецкий язык есть язык периодов. Он заботится о том, чтобы образо

вать закругленные группы слов. Этой цели особенно служат в нем строгие

правила расстановки слов. Это доказывается также ролью отделяемых

глагольных приставок, ограничивающих словесные группы.

Отдельное слово отчасти 5 об ||6 утрачивает свой вес в пользу целой груп

пы. Мелкие, лишенные окончаний слова французского и английского

языка также ищут прислониться друг к другу. Чтобы сказать фразу по-

французски или английски, нужно употребить много слов; их обилие толь

ко смягчается их краткостью и легкостью. Латинский язык удивительно со

единял в себе силу и величие отдельного слова со способностью группи

ровки слов. Но главный вес и красота этого языка заключается все же в ве

личавой вескости каждого слова и в возникающей через это возможности

j обойтись с помощью немногих слов, отчего и «обилие речи» является ис-

! тинным обилием, а не [вынужденным средством] вынужденною необхо

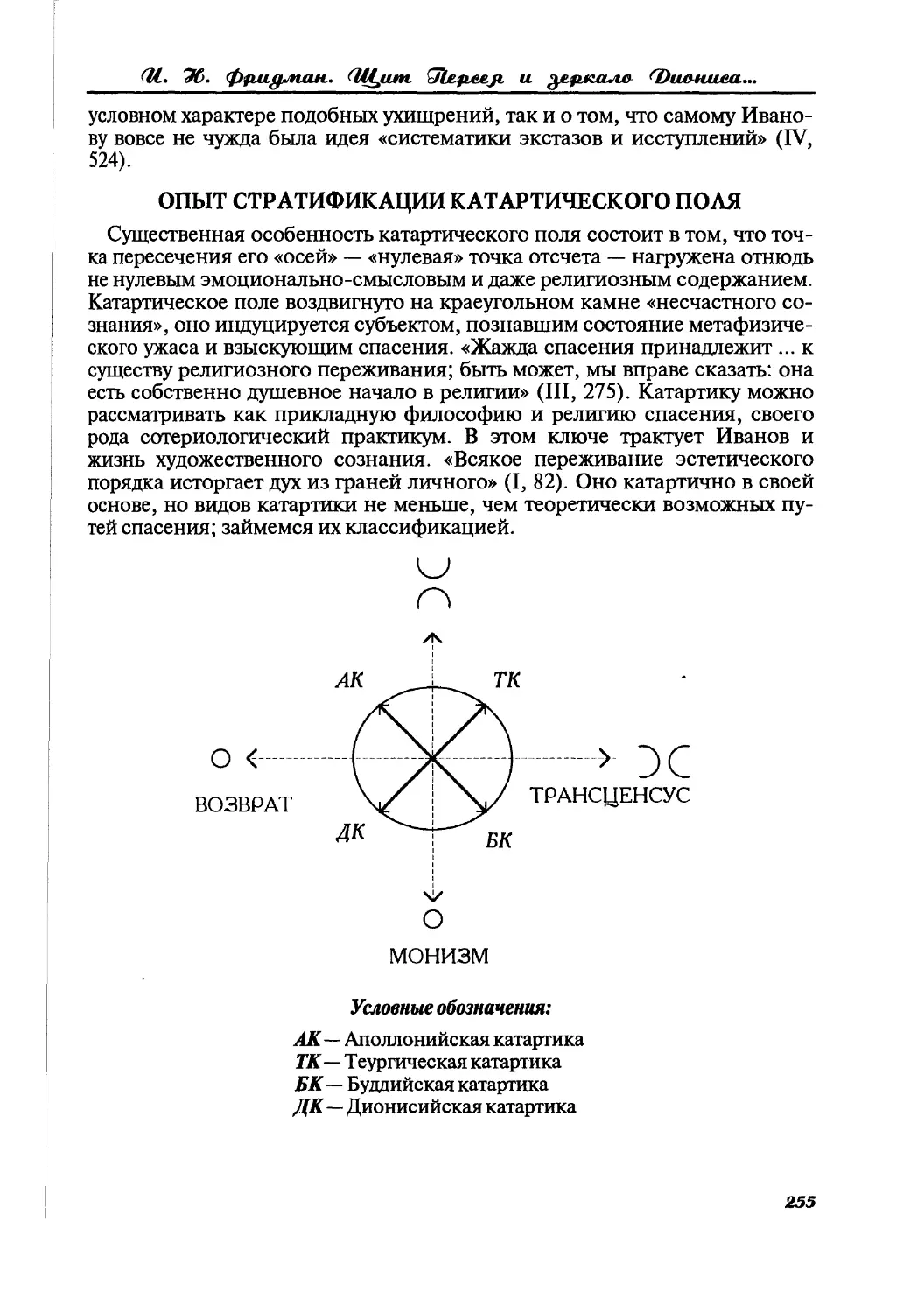

димостью собирать целые толпы слов, чтобы поднять тяжелую мысль.