Автор: Лидин Р.А. Молочко В.А. Андреева Л.Л.

Теги: неорганическая химия общая и неорганическая химия химия

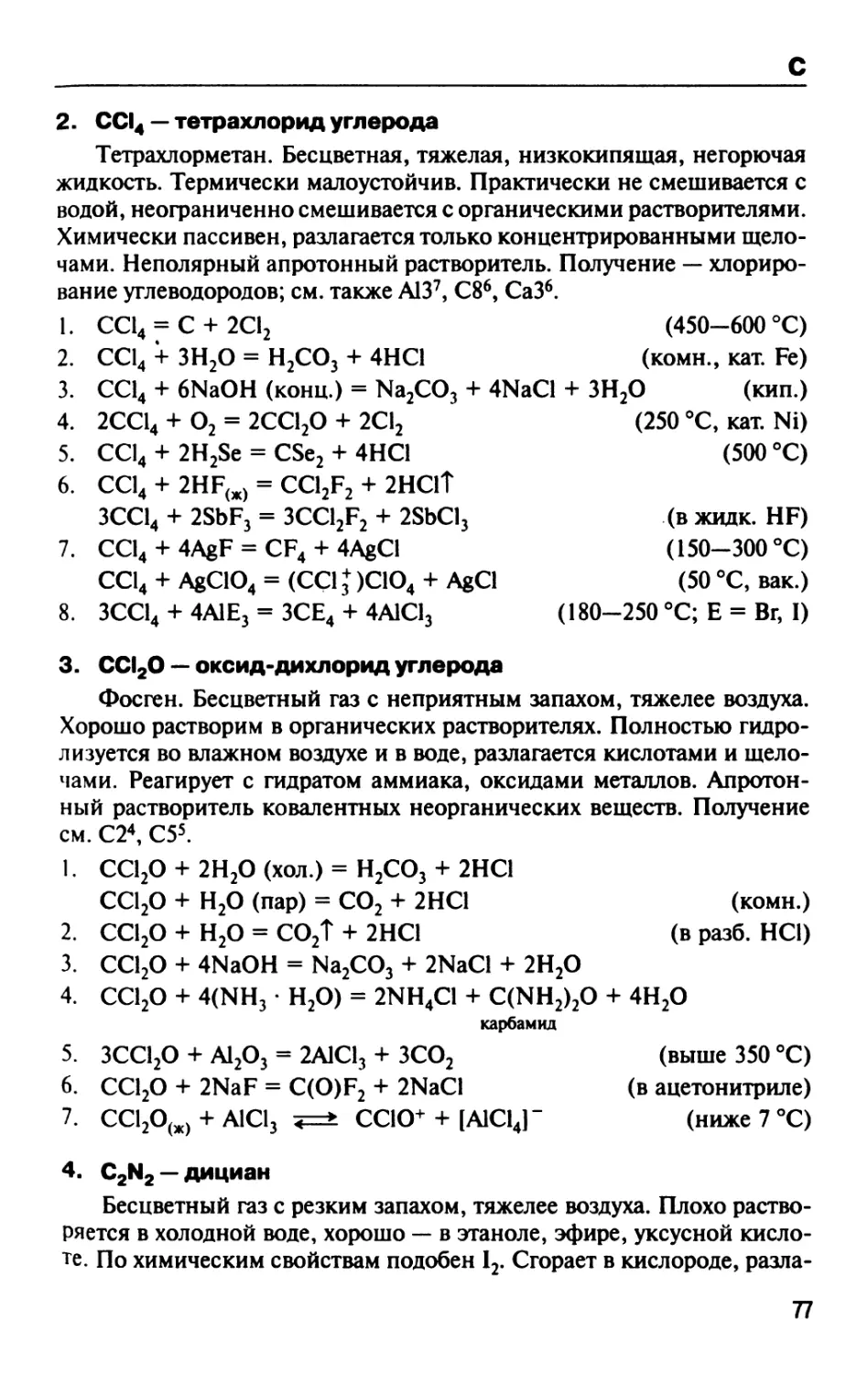

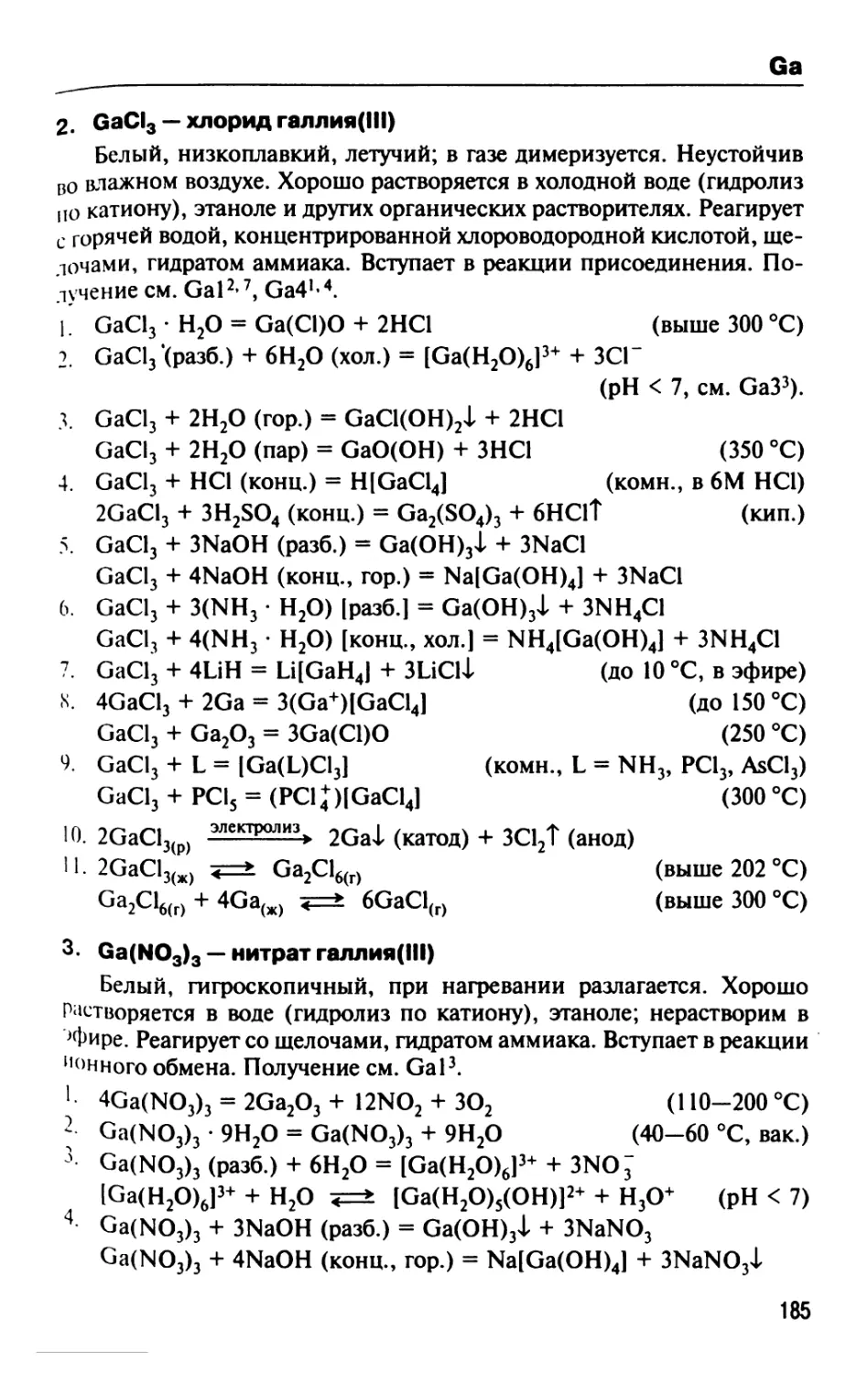

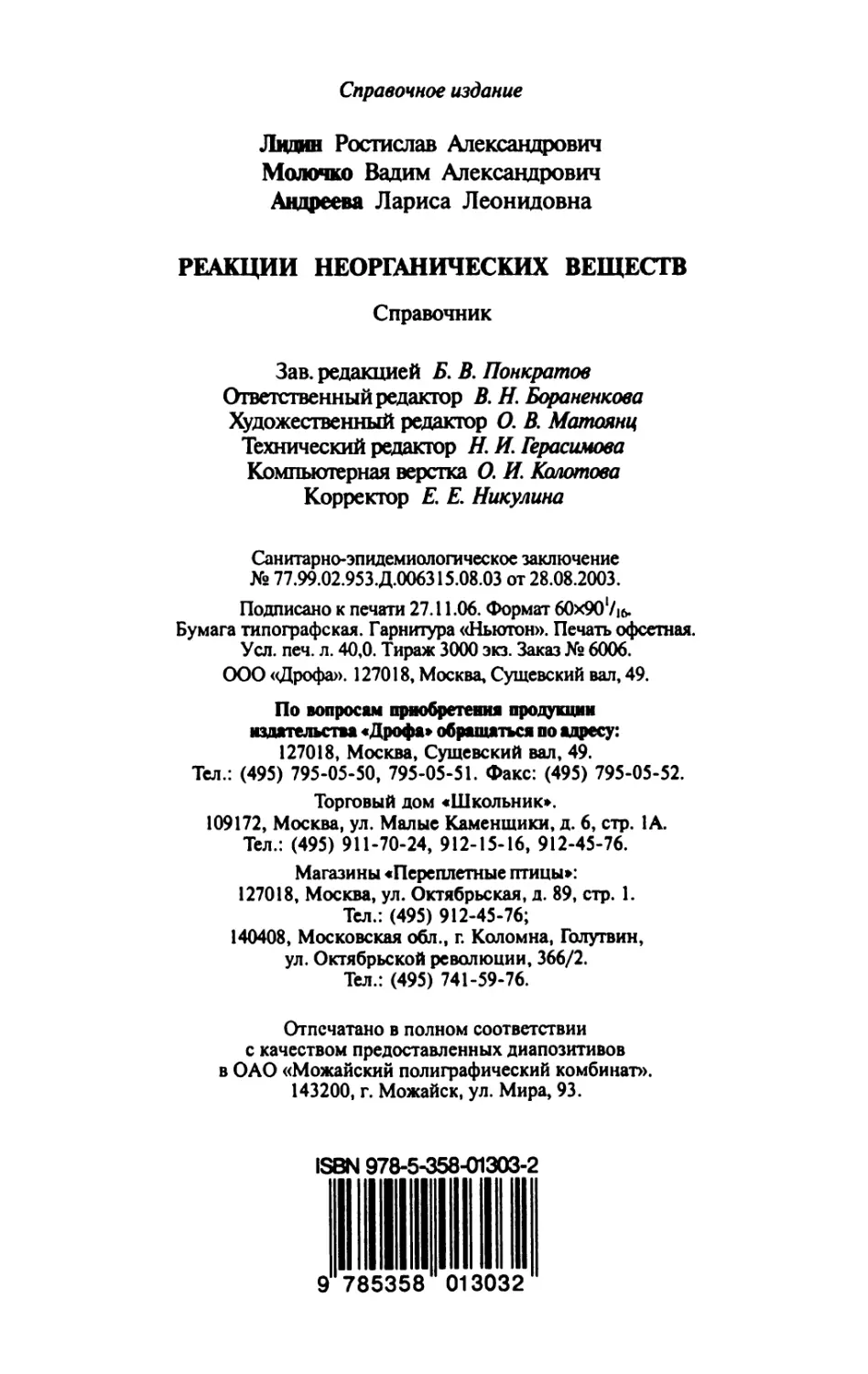

ISBN: 978-5-358-01303-2

Год: 2007

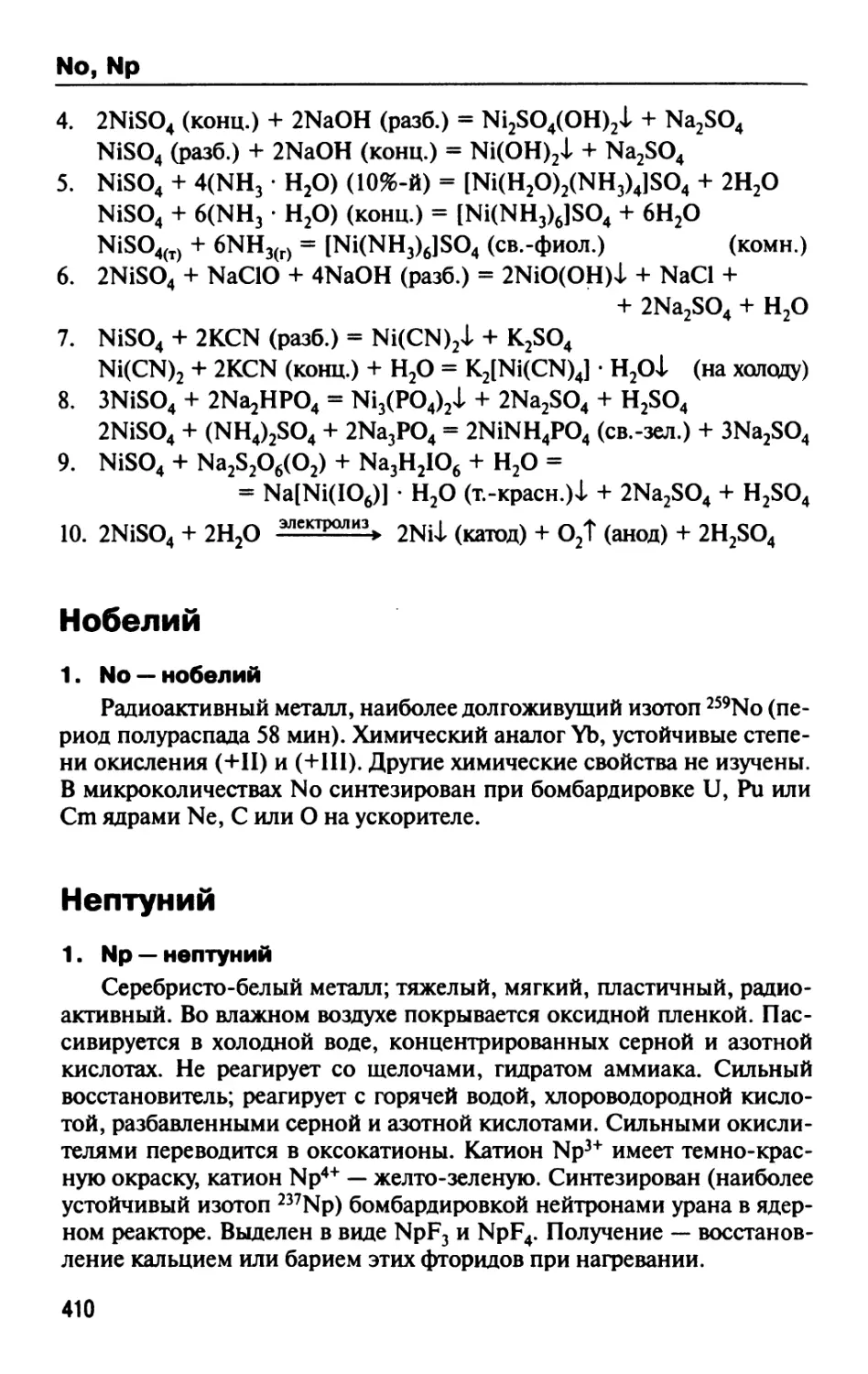

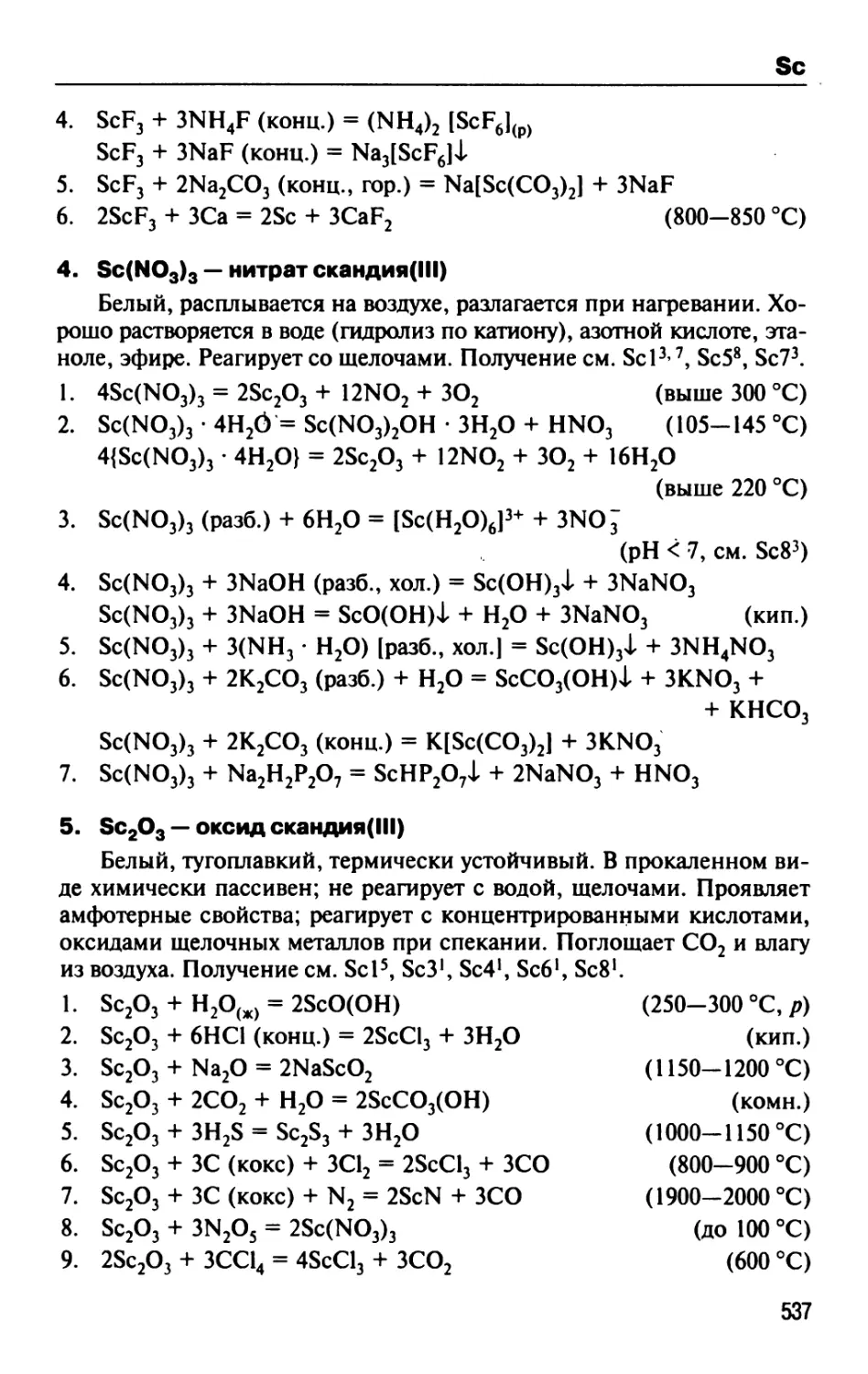

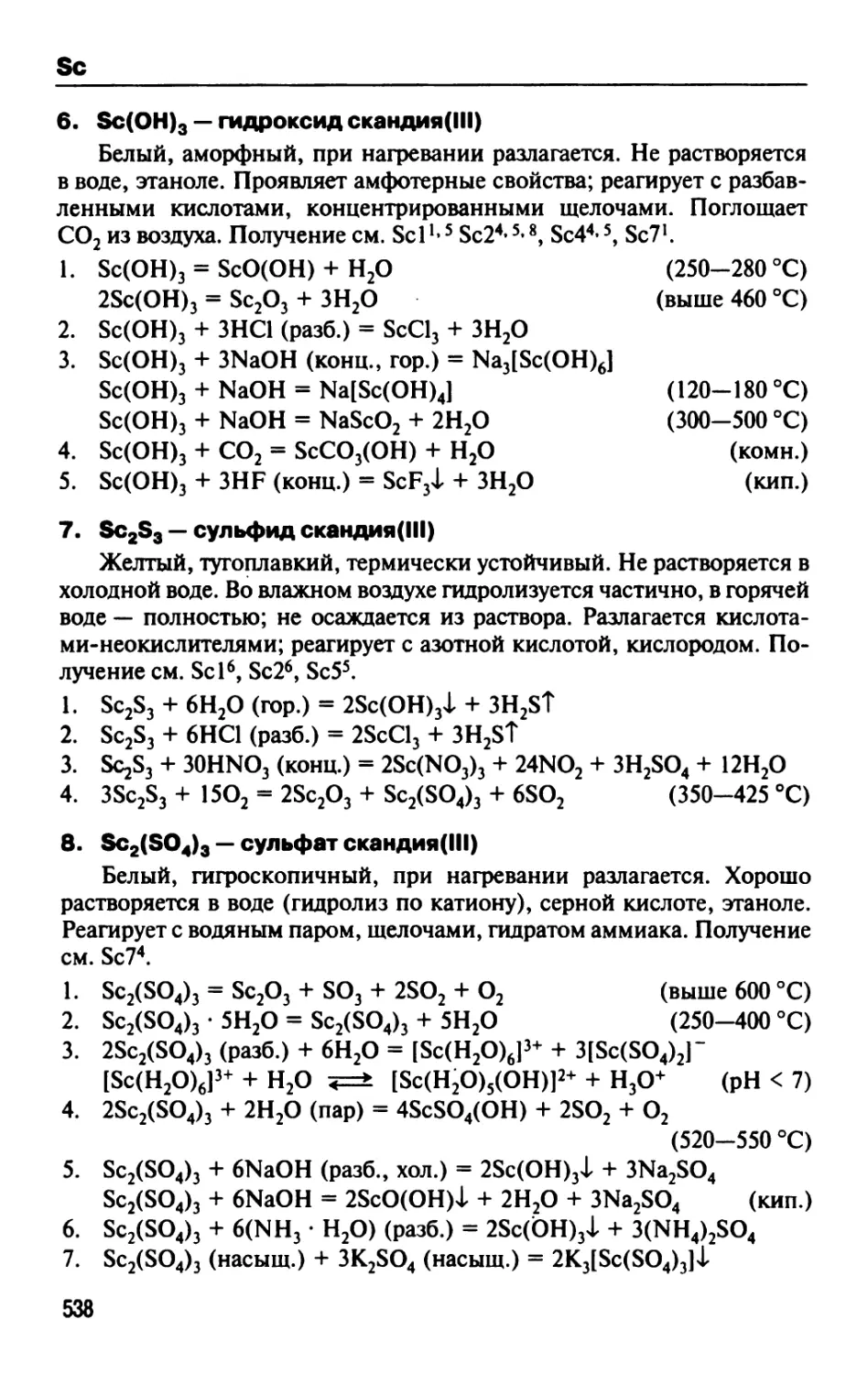

Текст

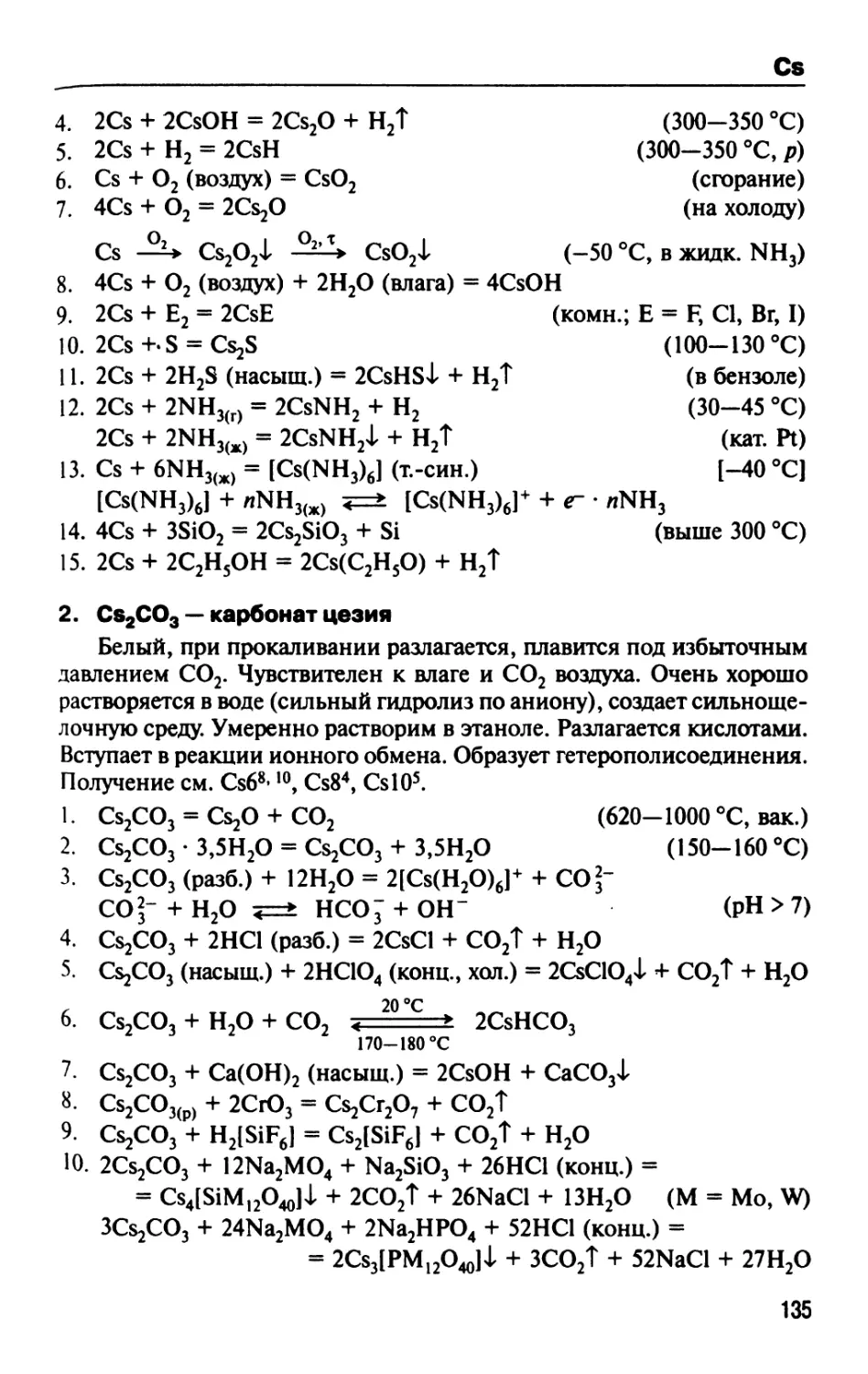

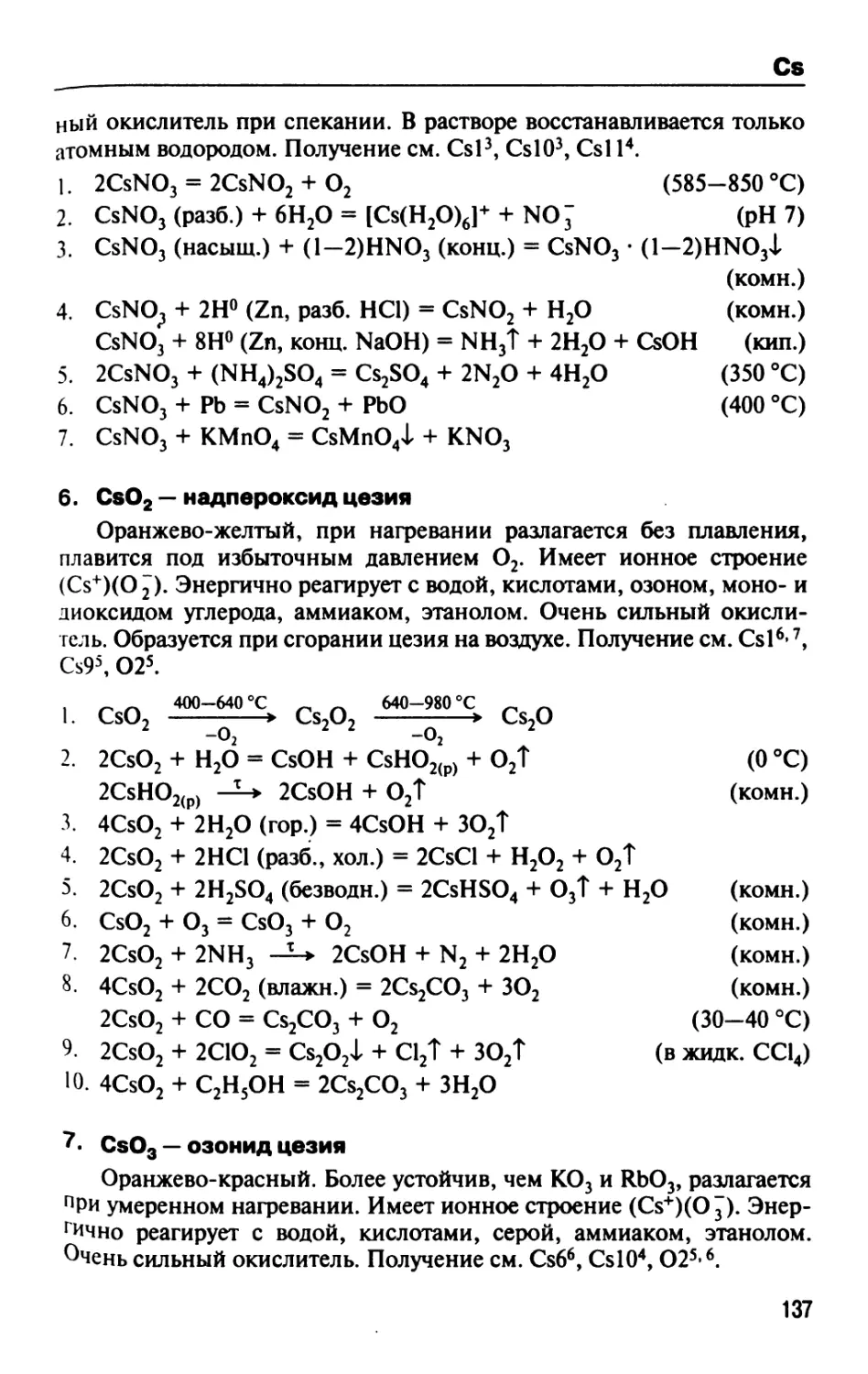

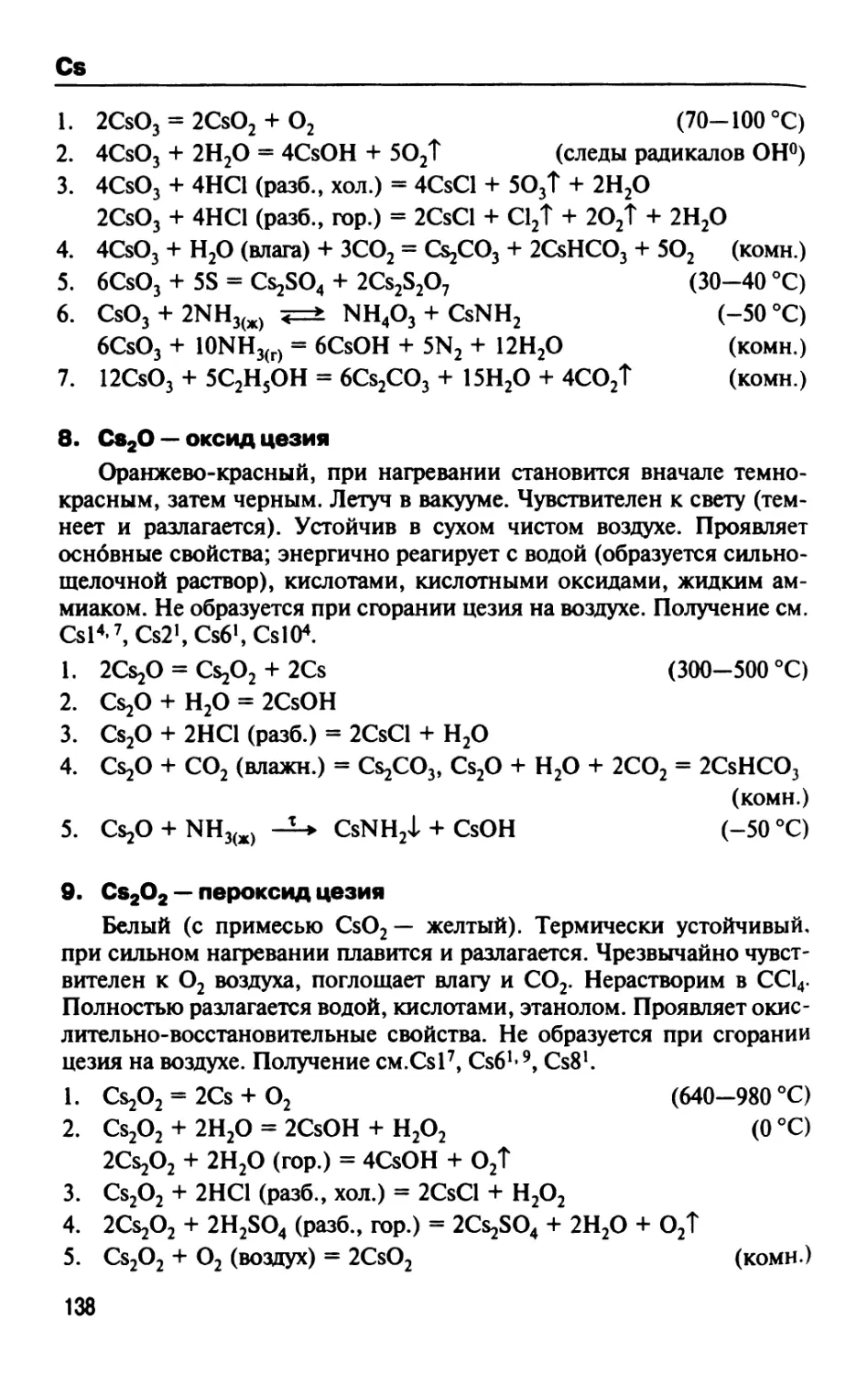

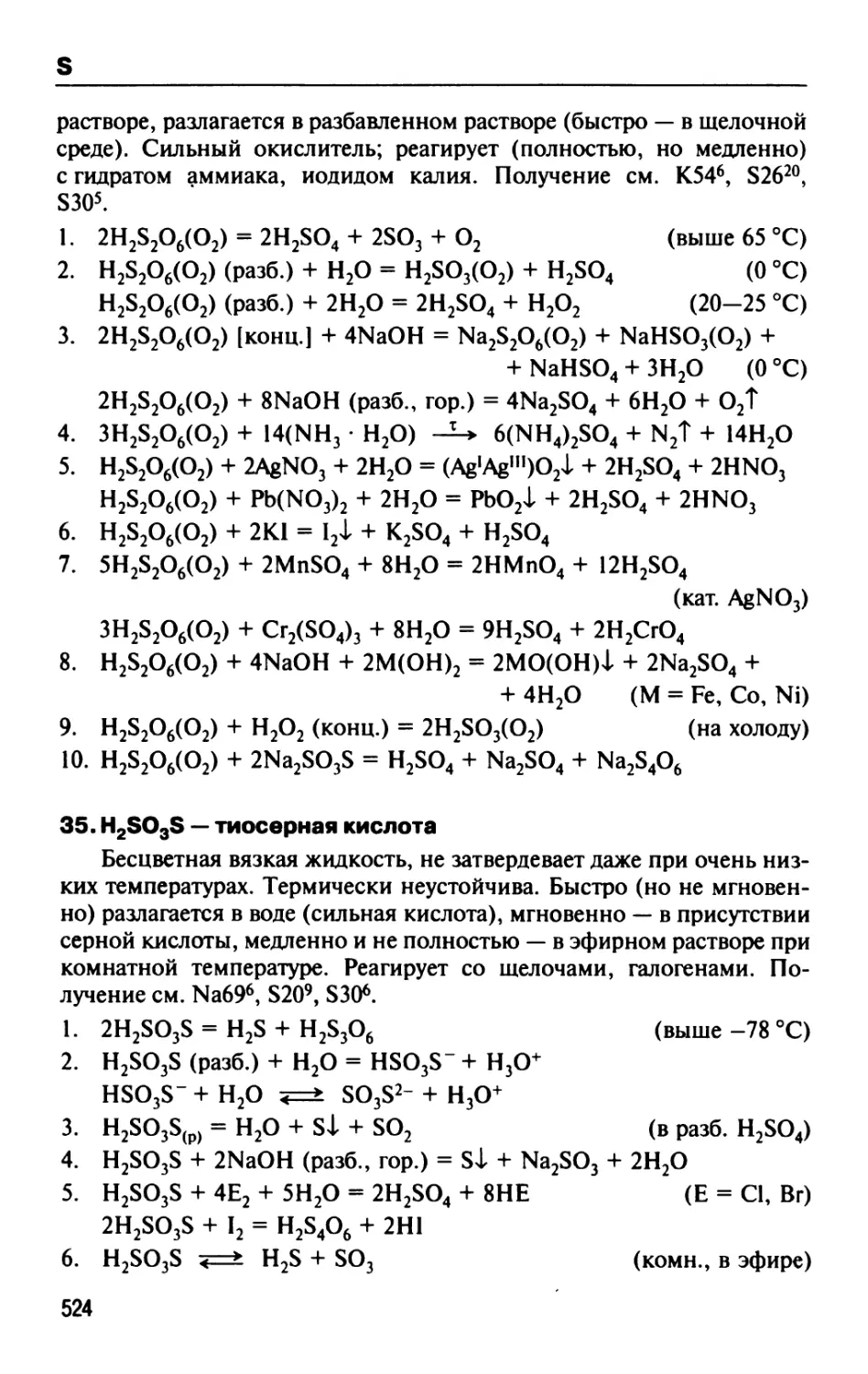

.51 ML.

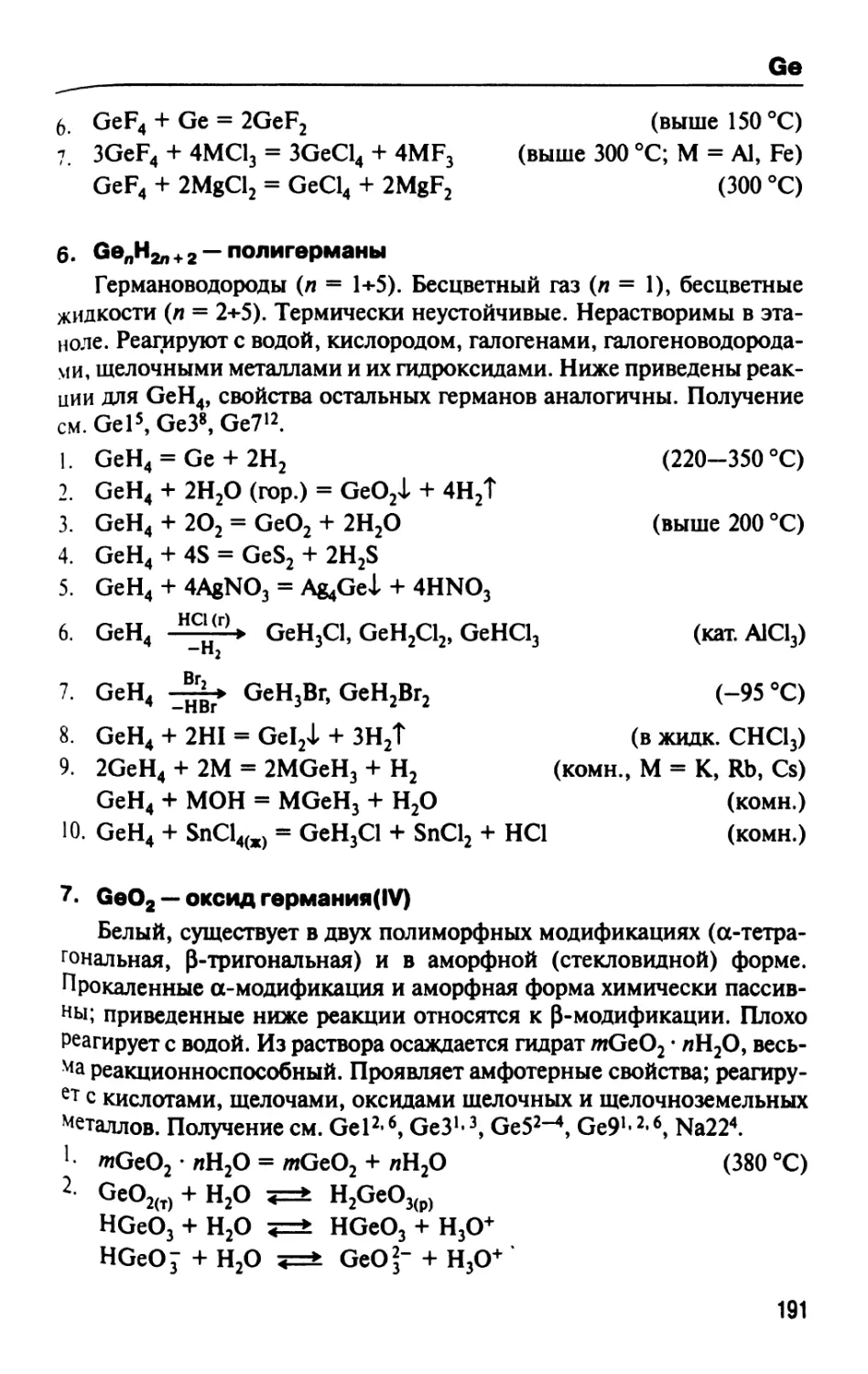

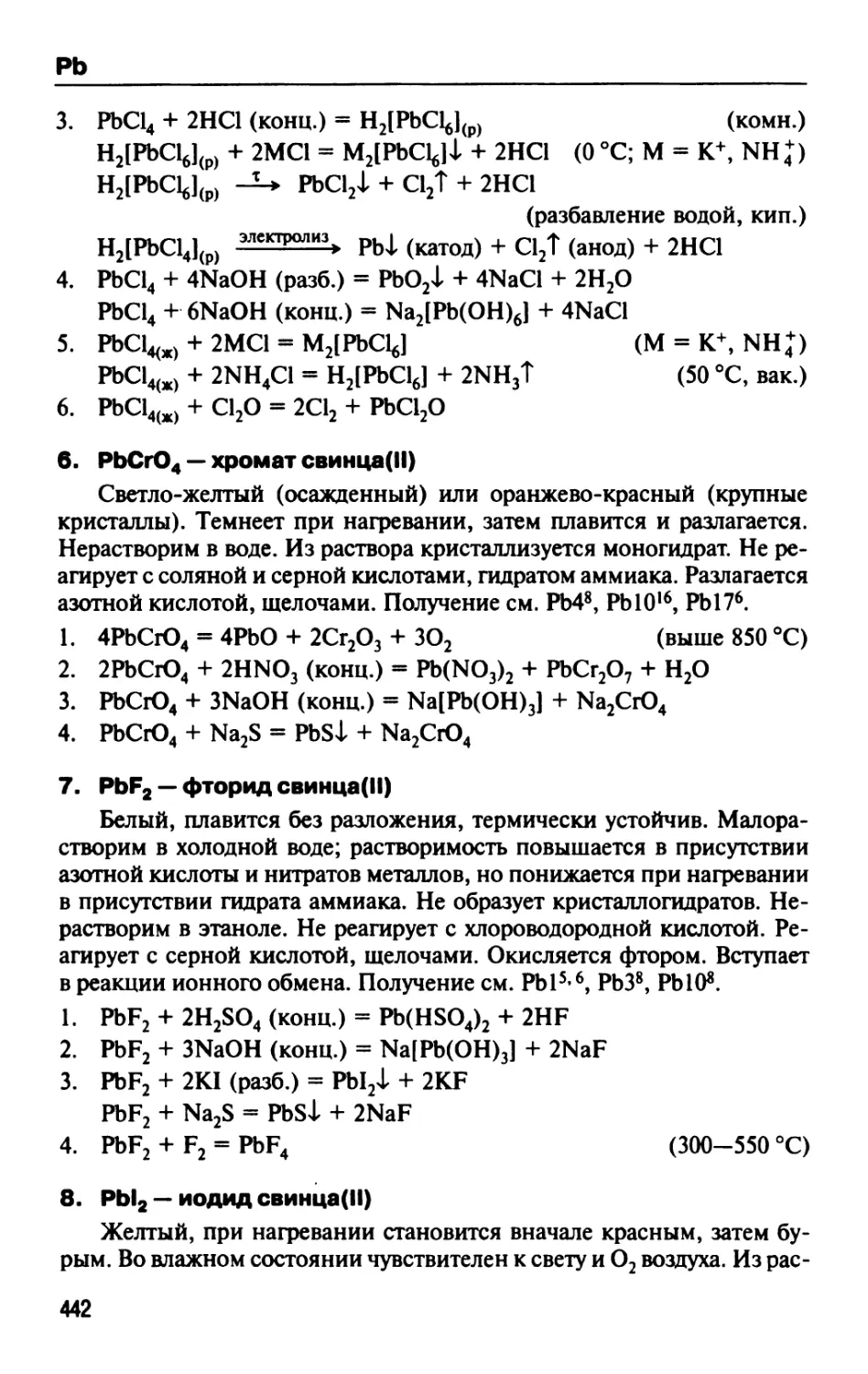

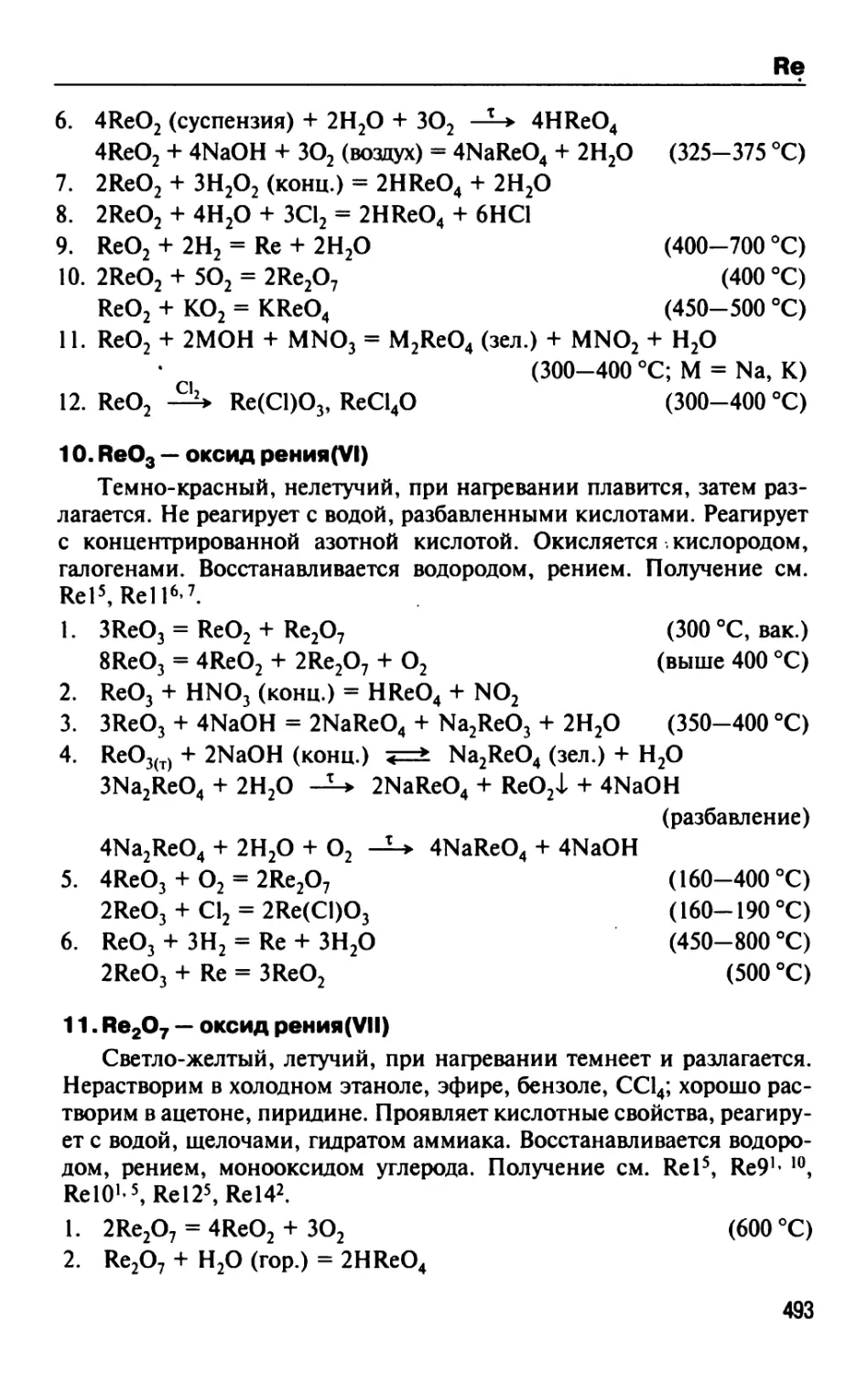

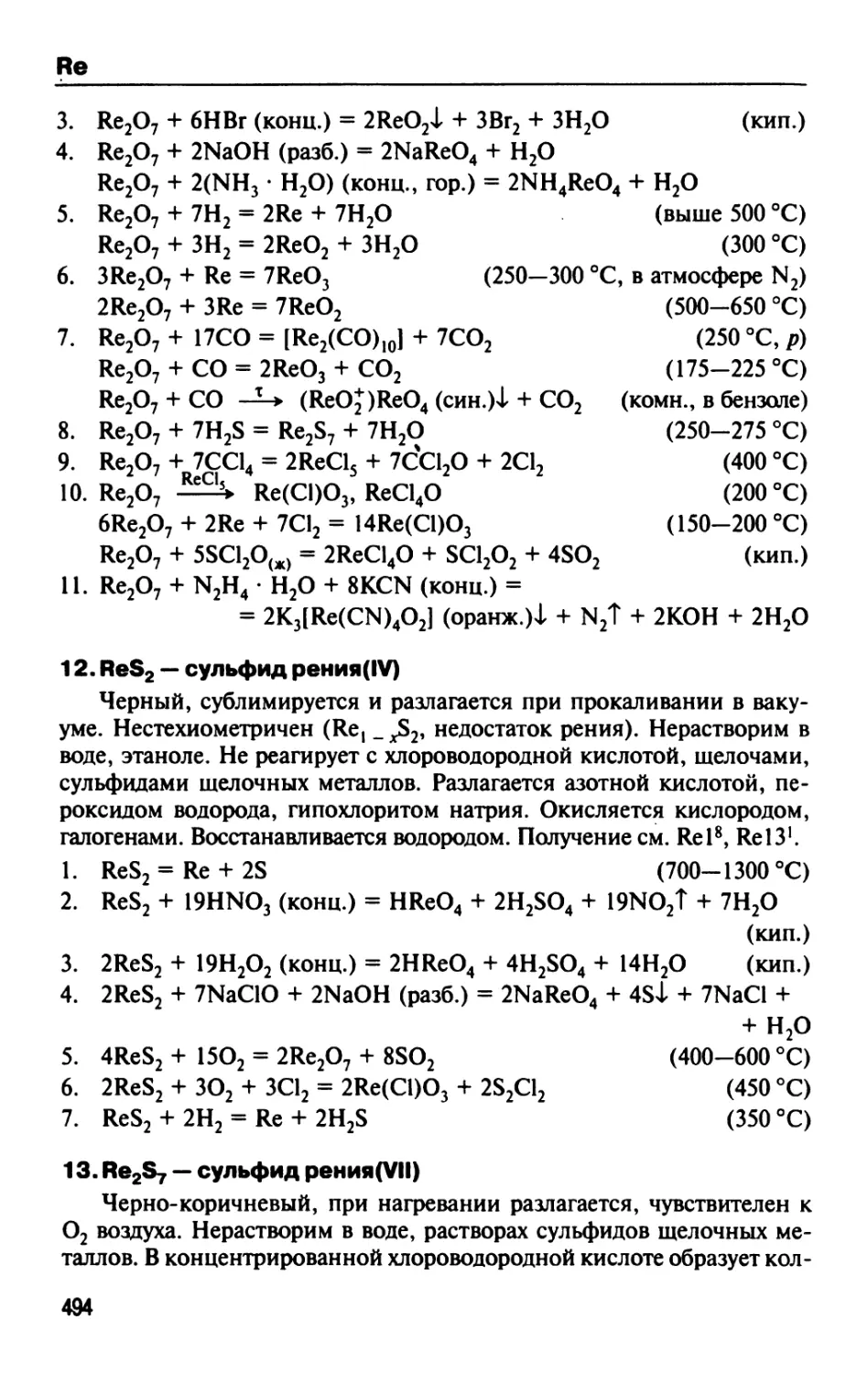

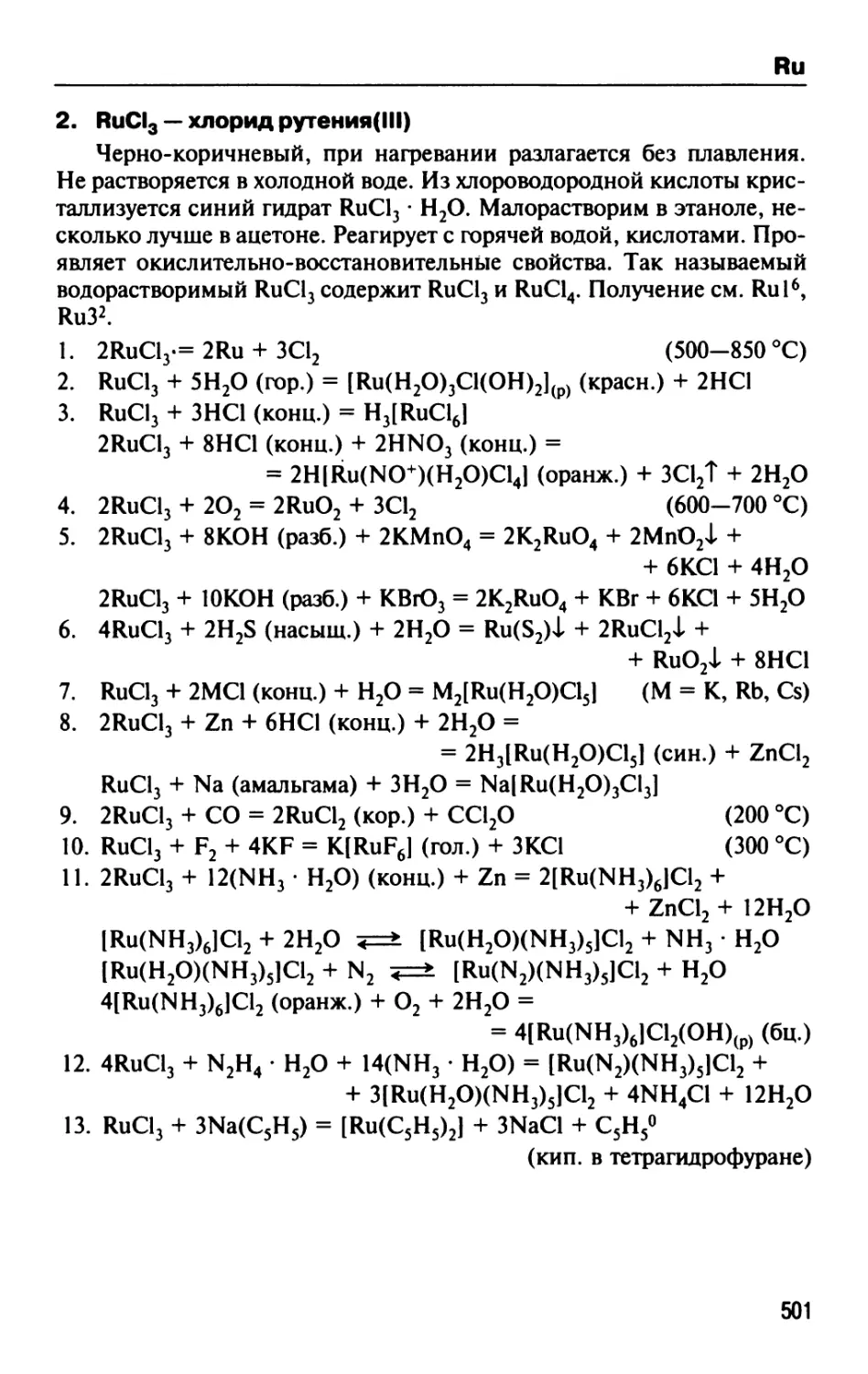

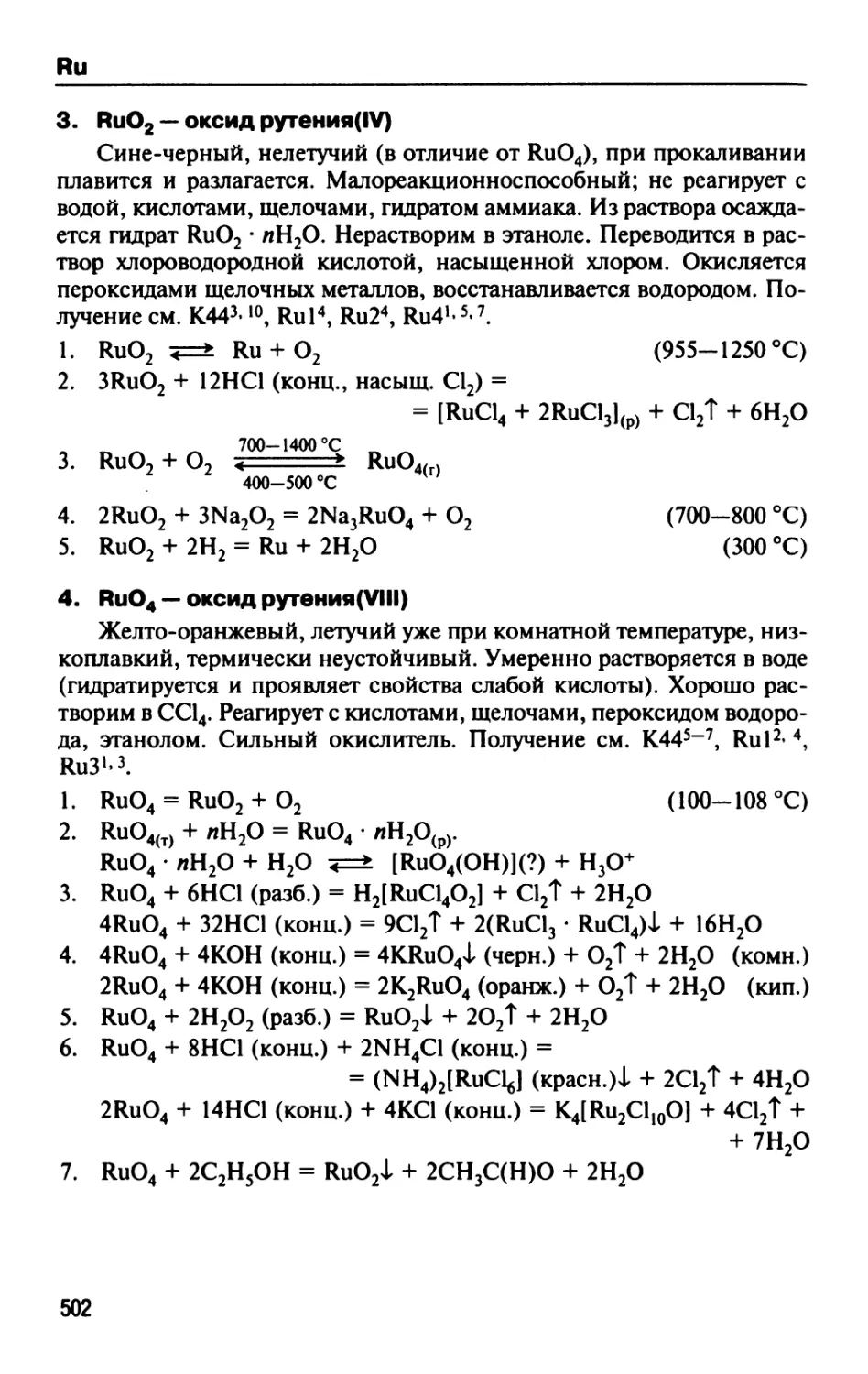

। реакциях

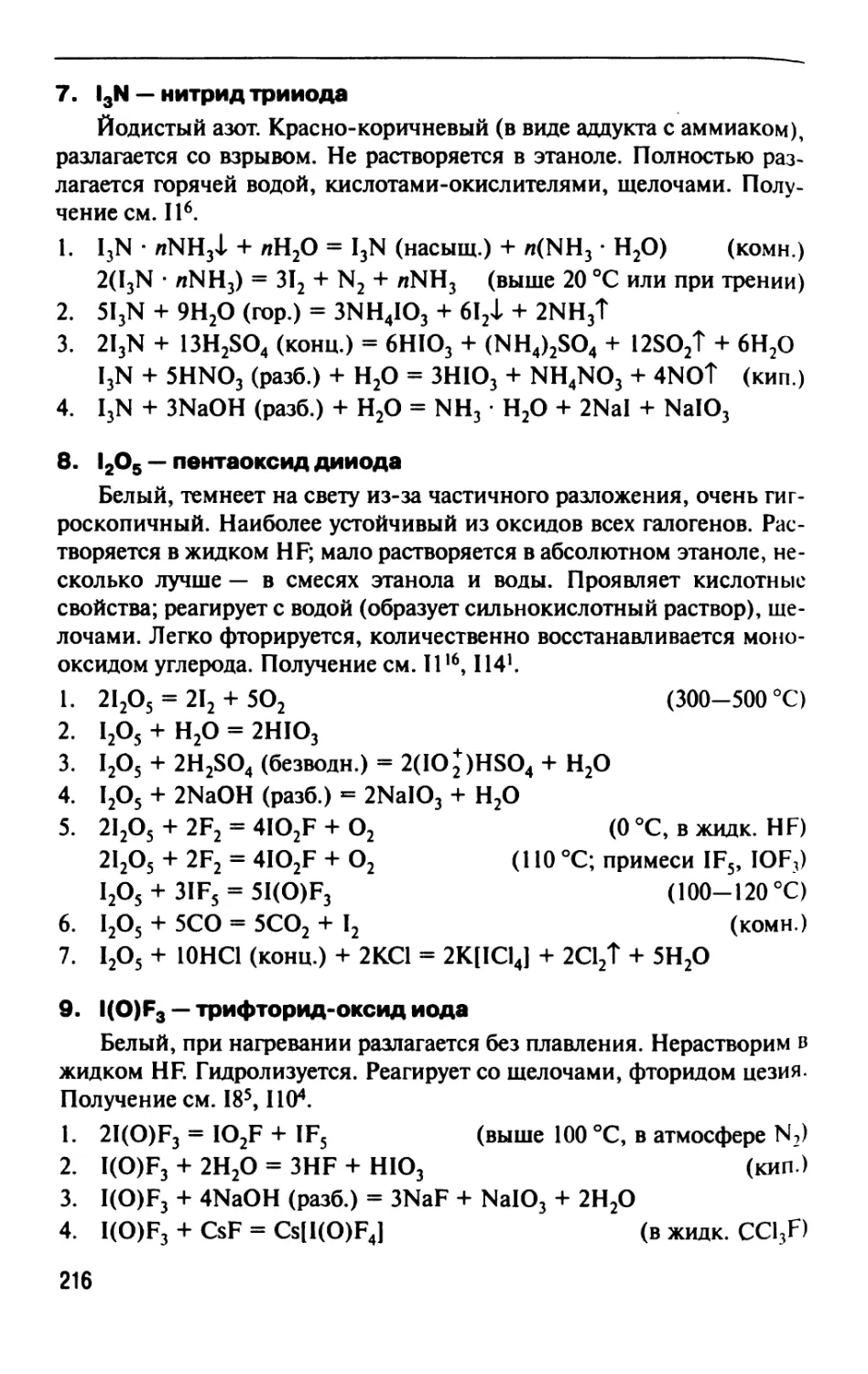

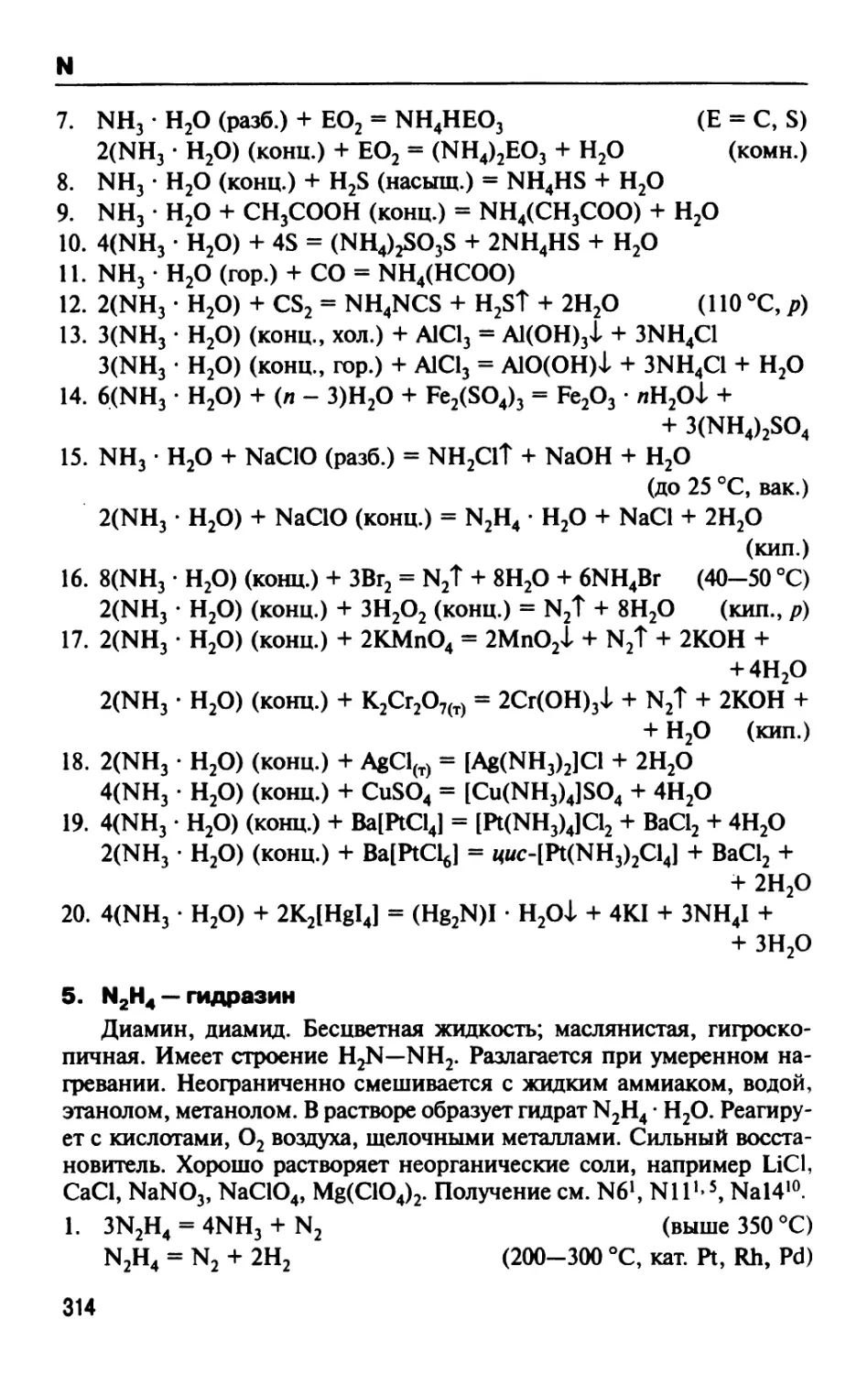

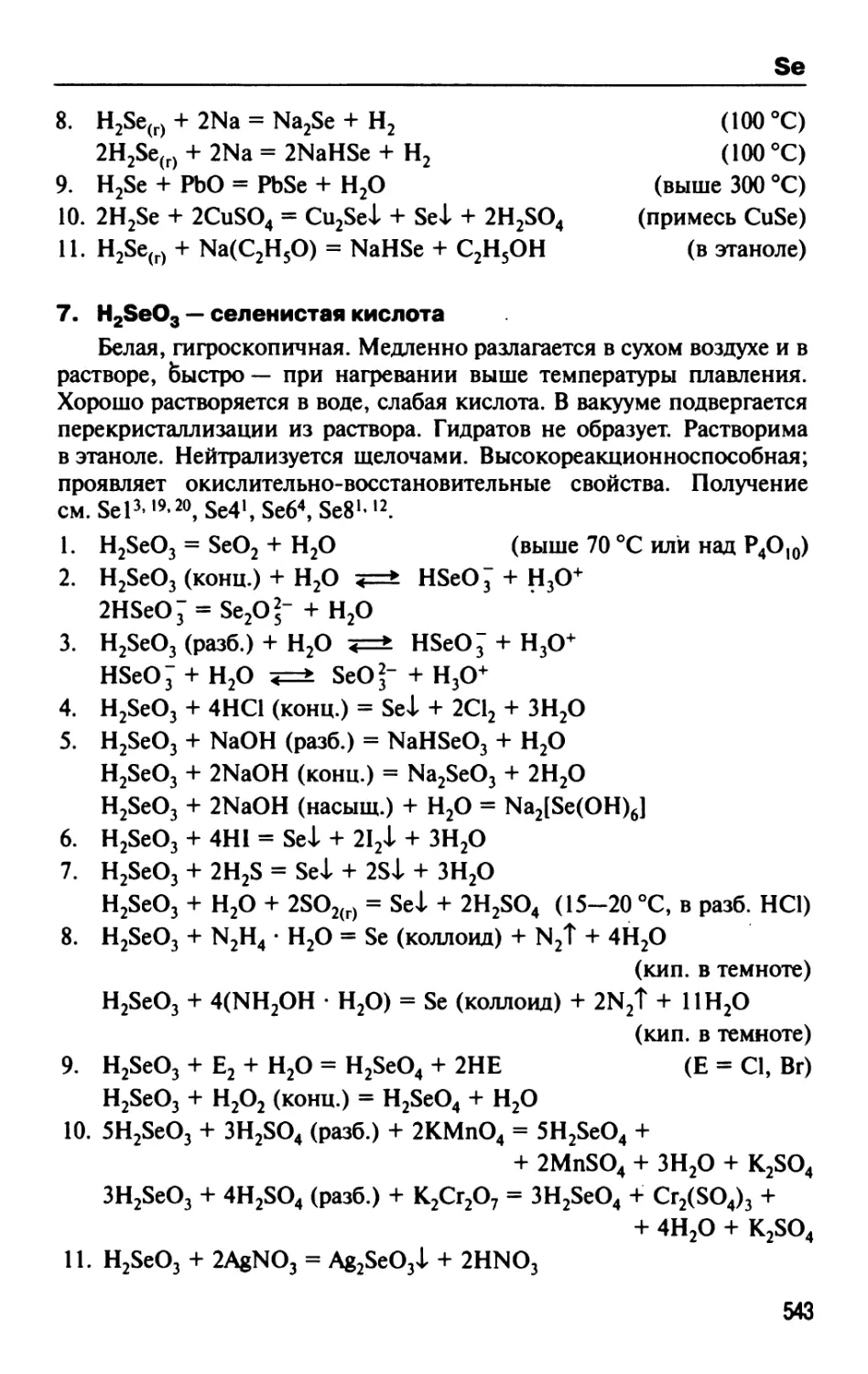

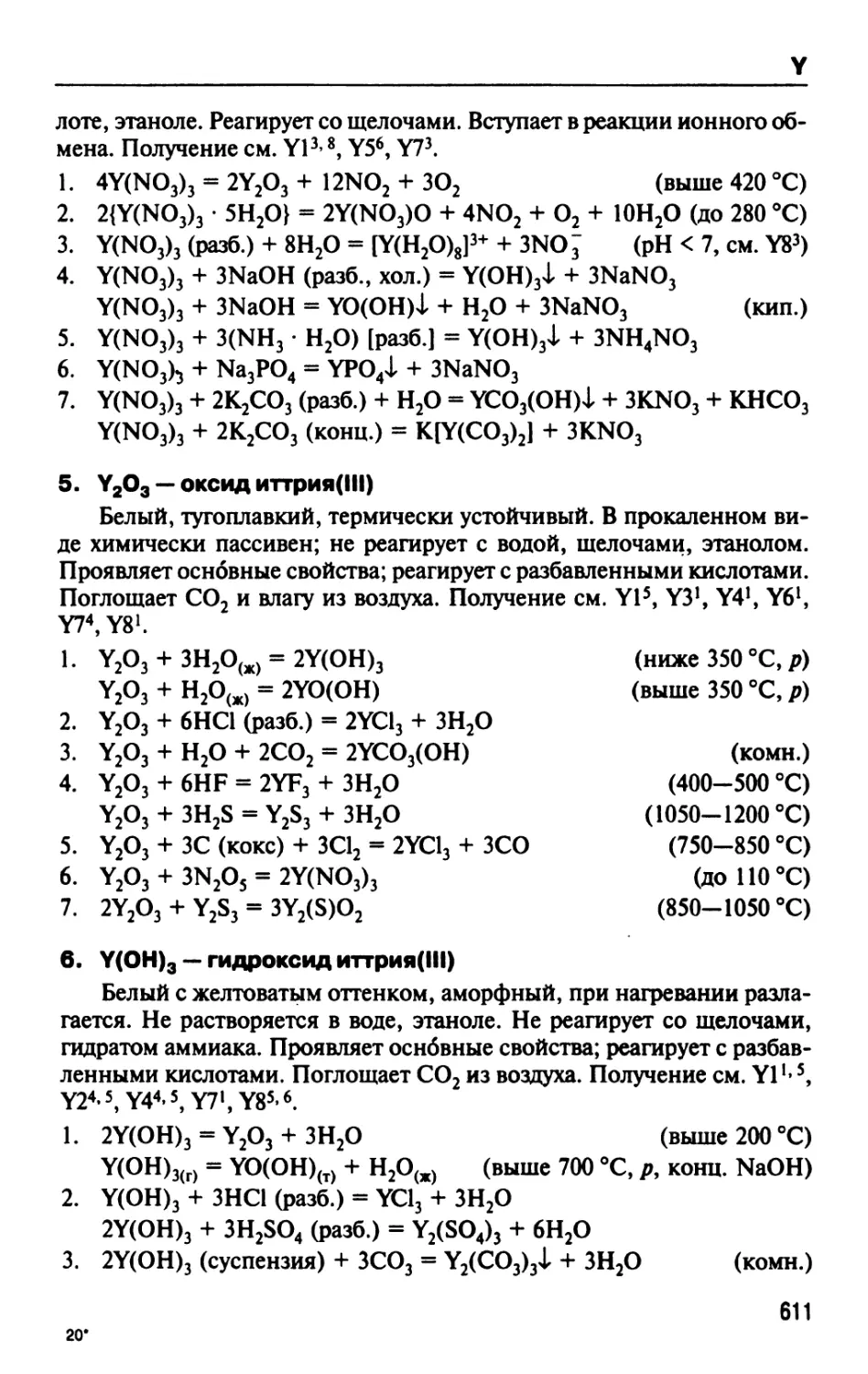

СПРАВОЧНИК 3. А. Молочко ---- - - - - Л. Л. Андреева i

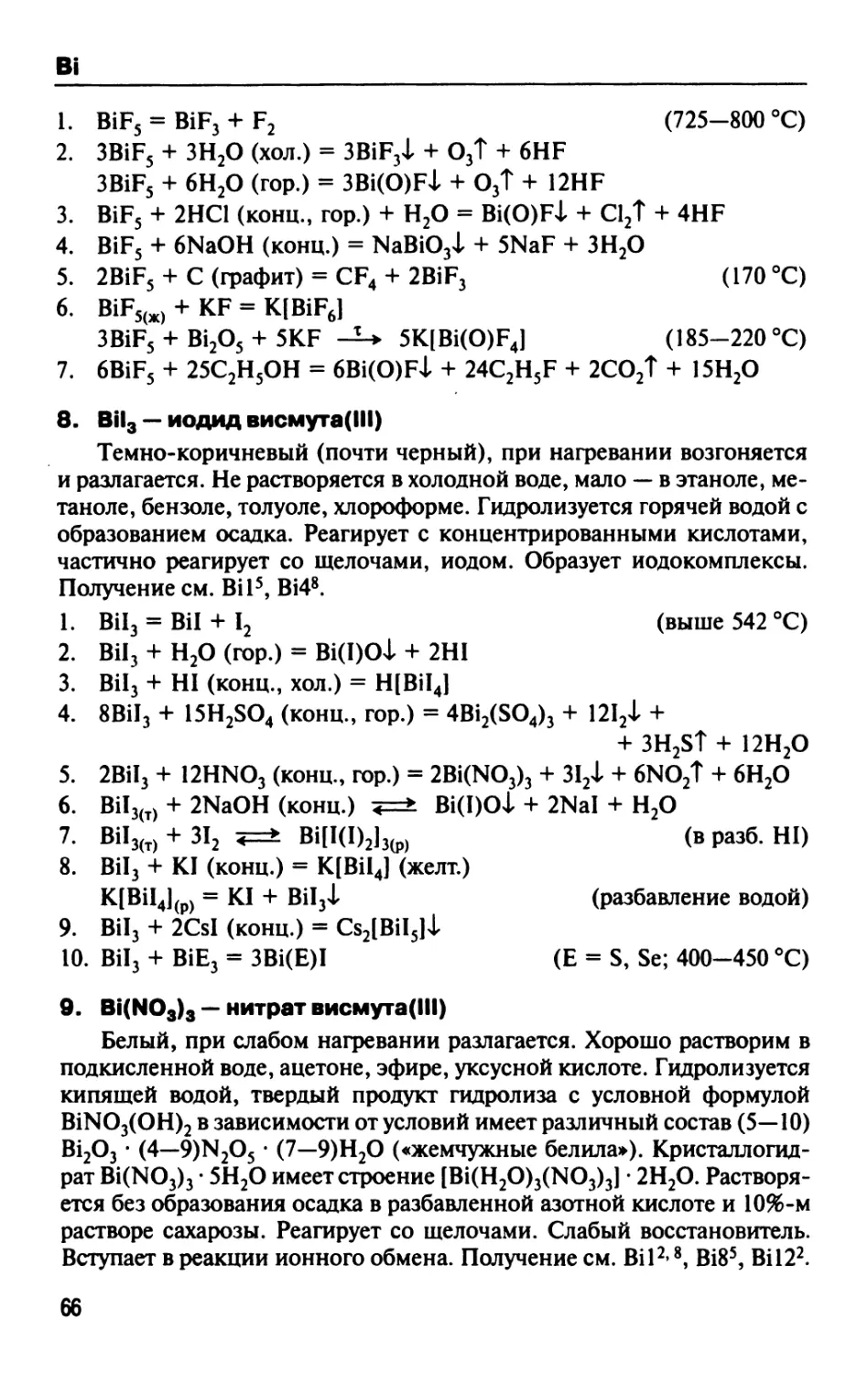

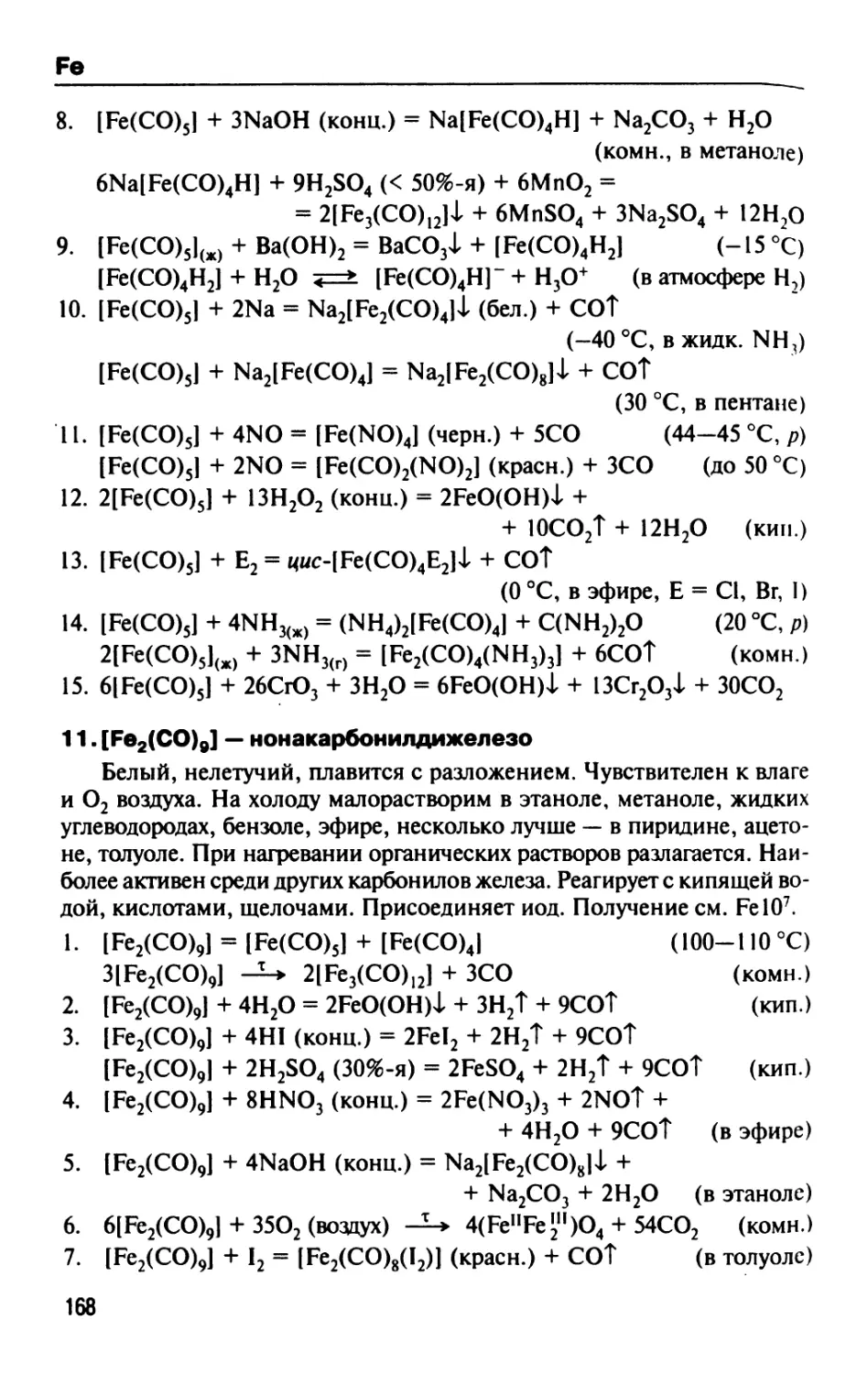

Высшее образование

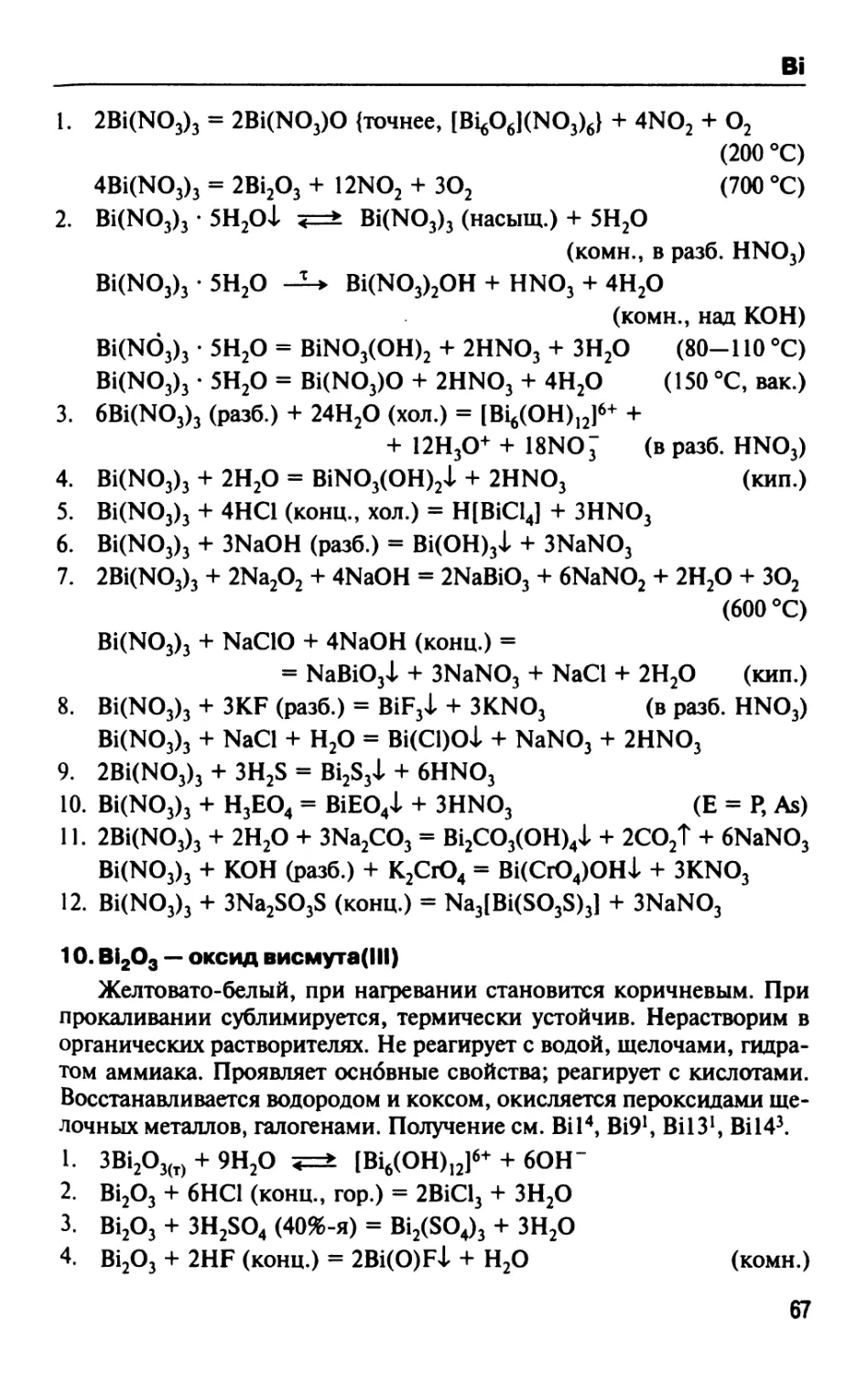

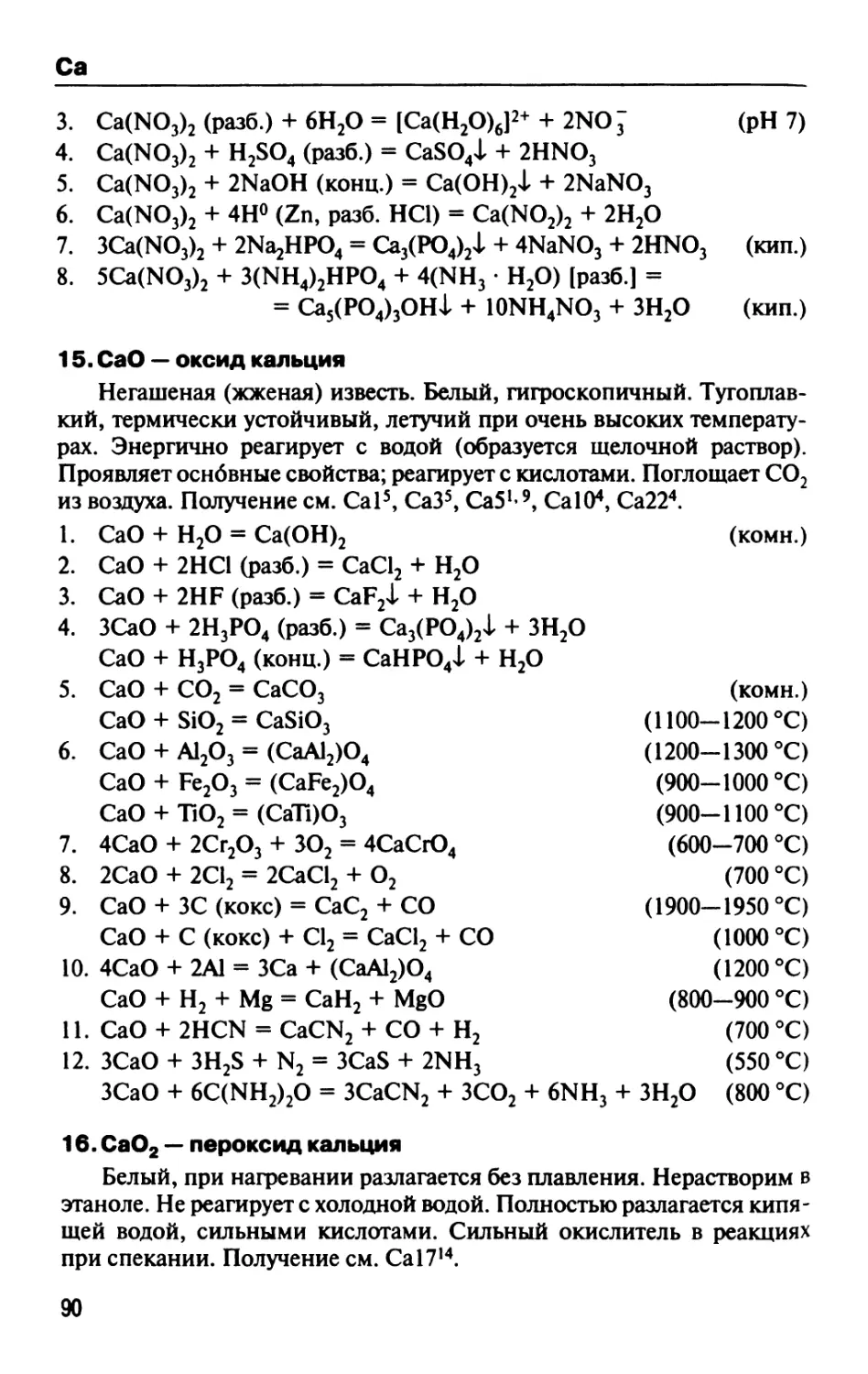

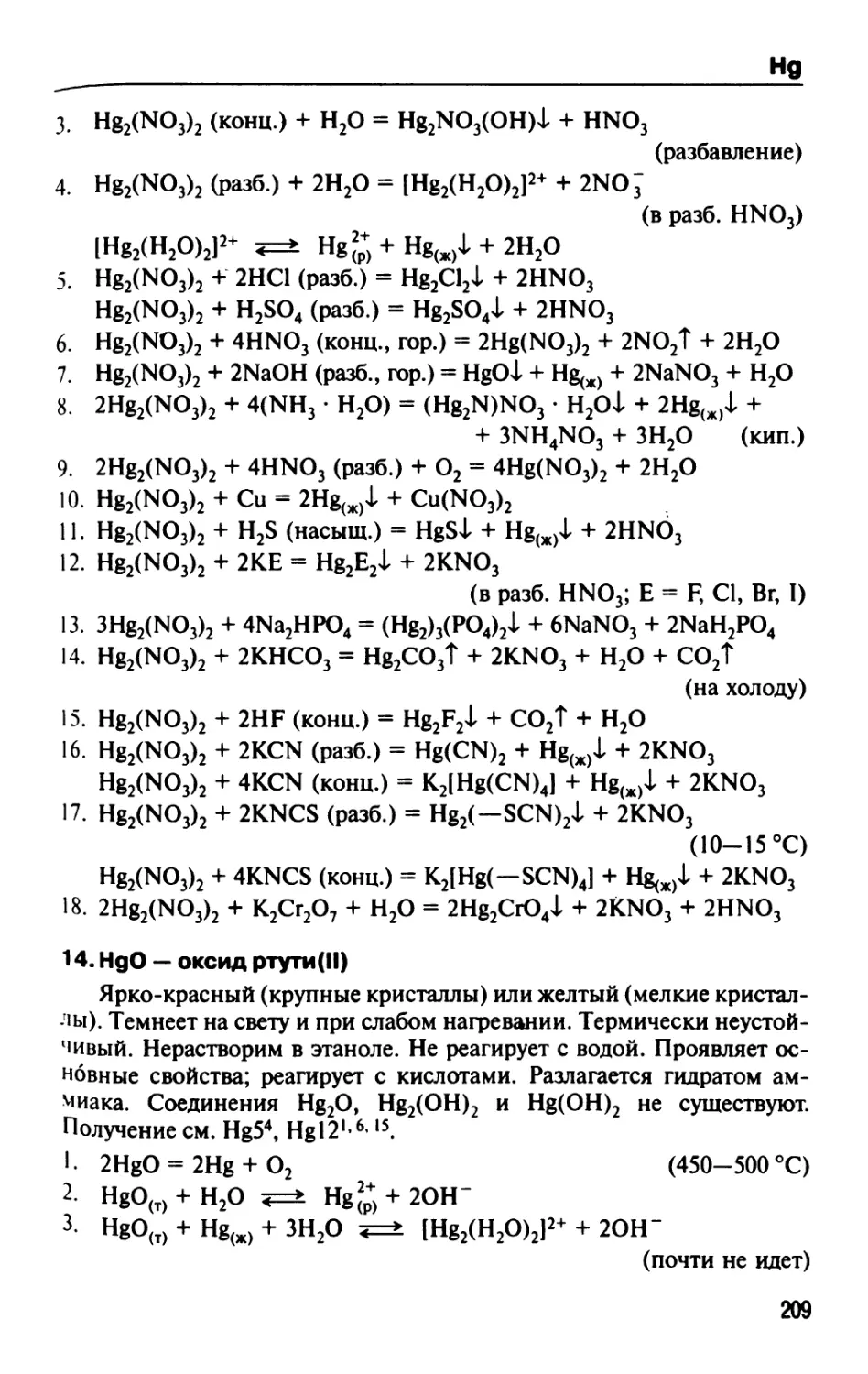

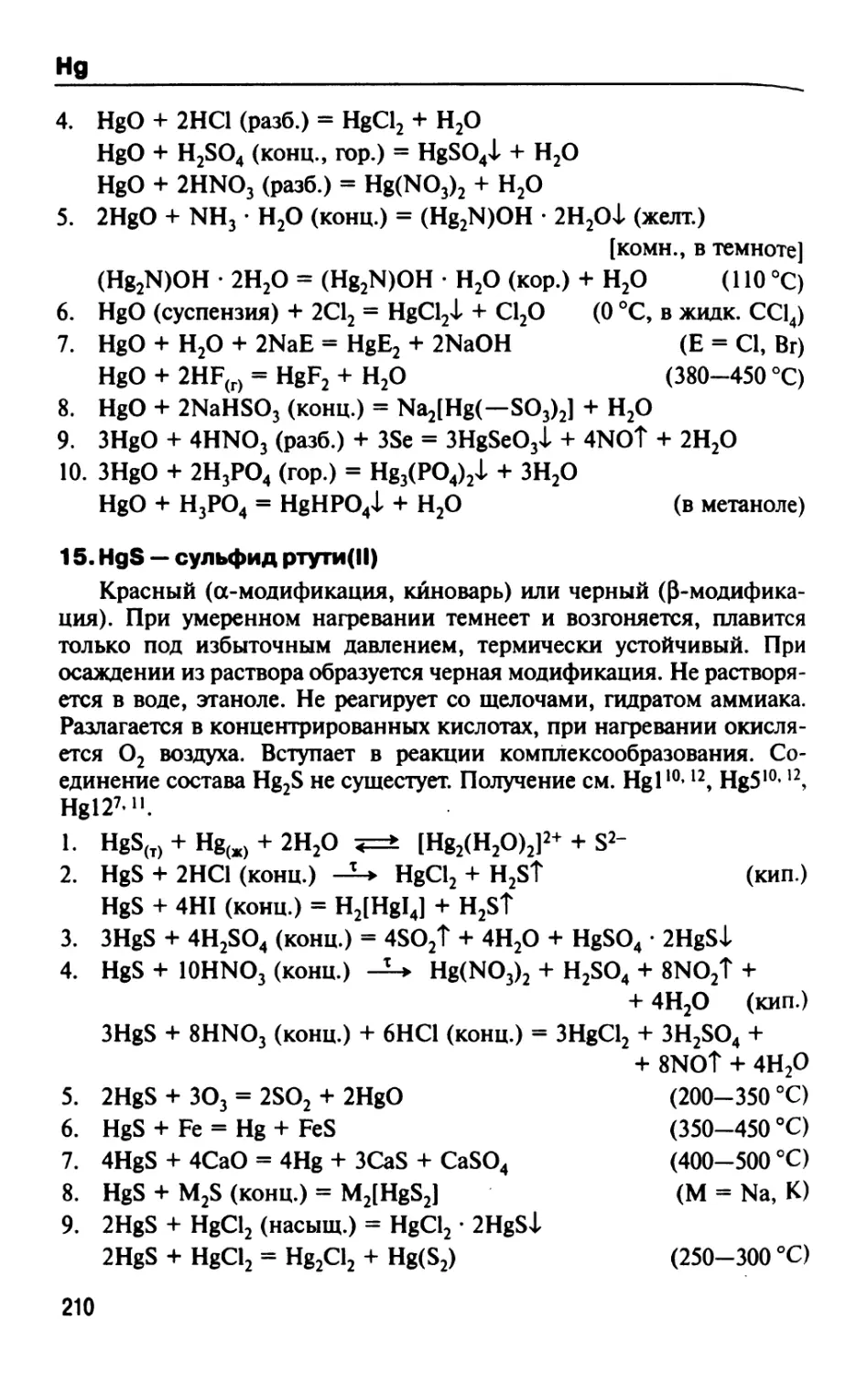

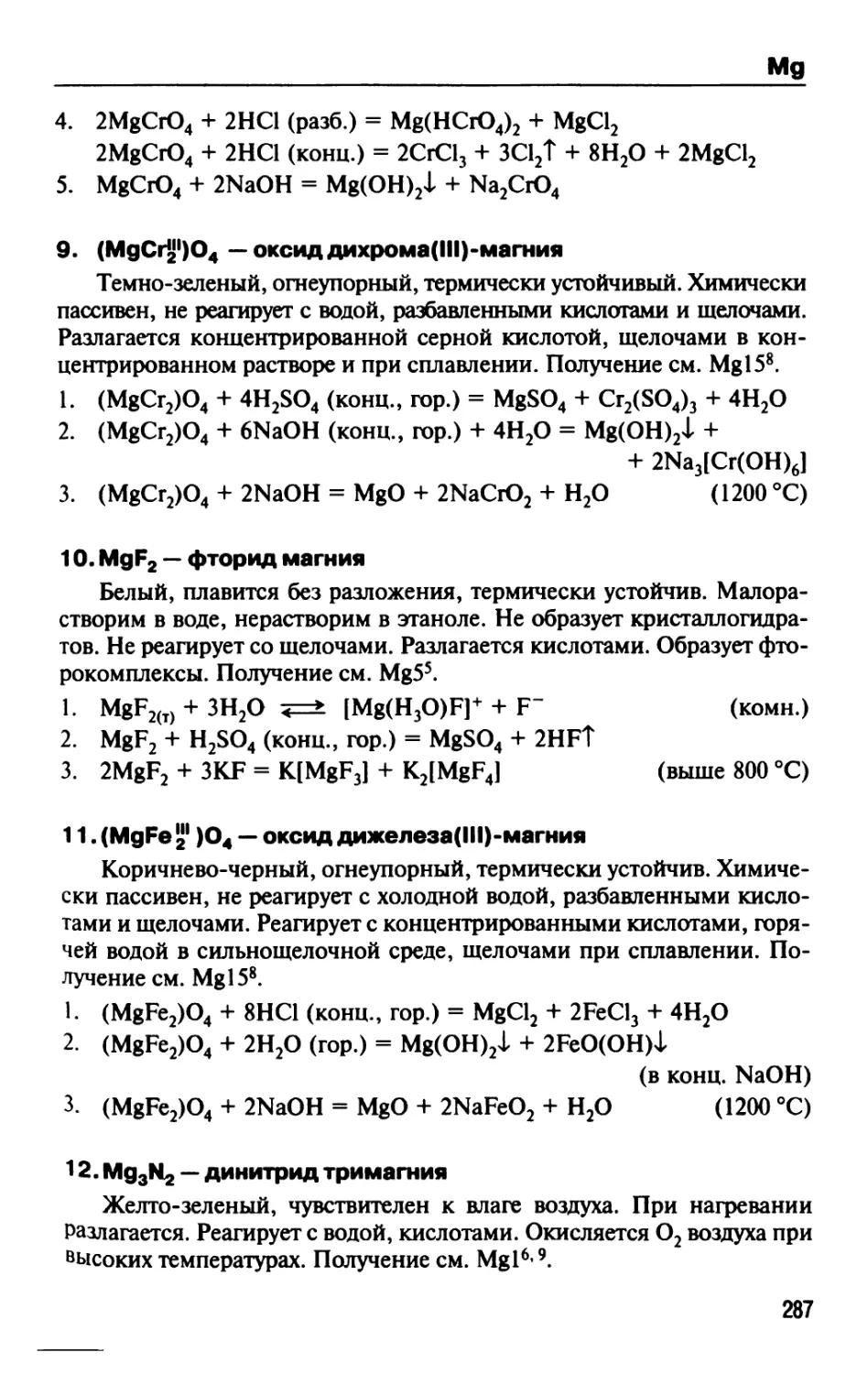

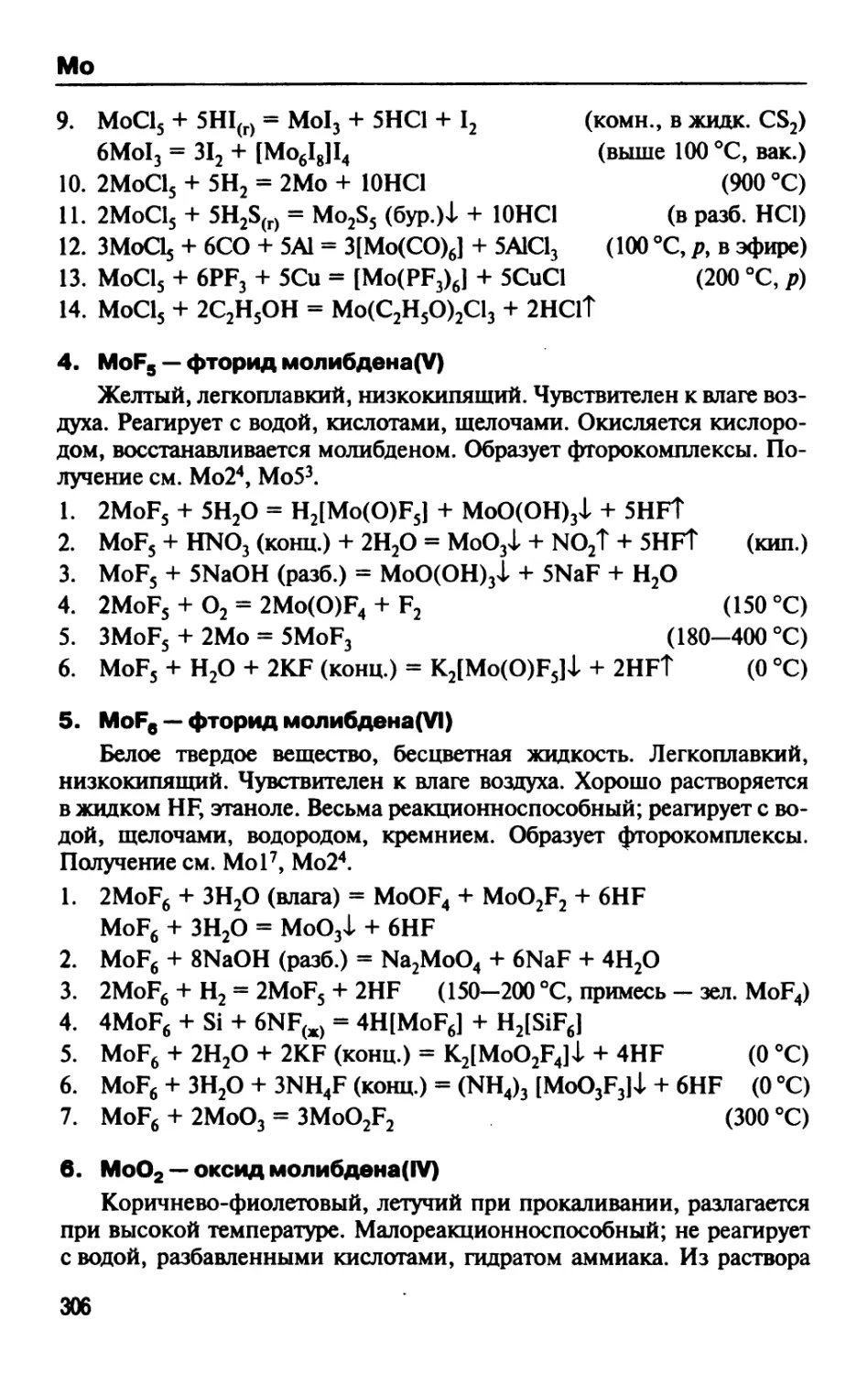

Неорганическая химия в реакциях

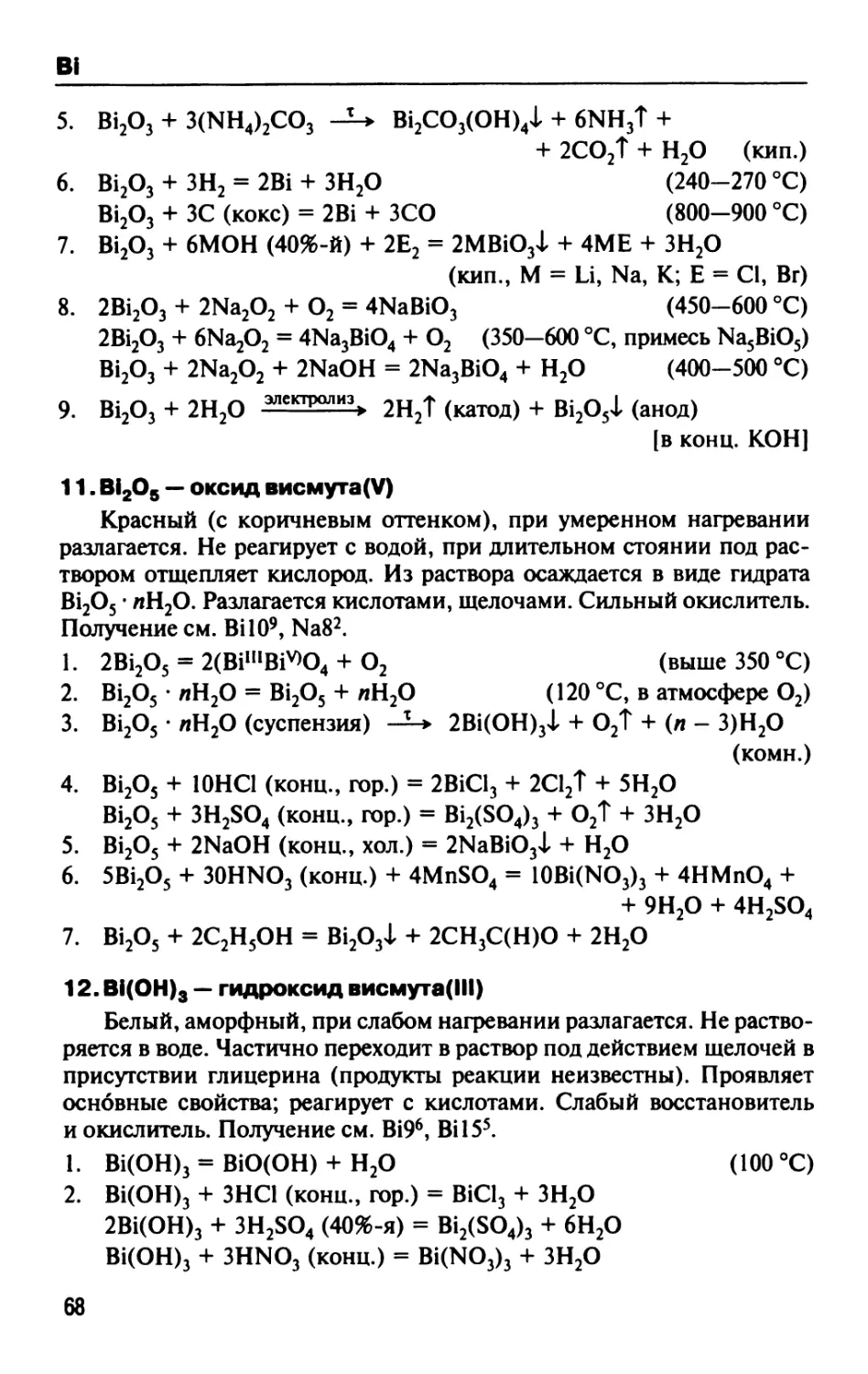

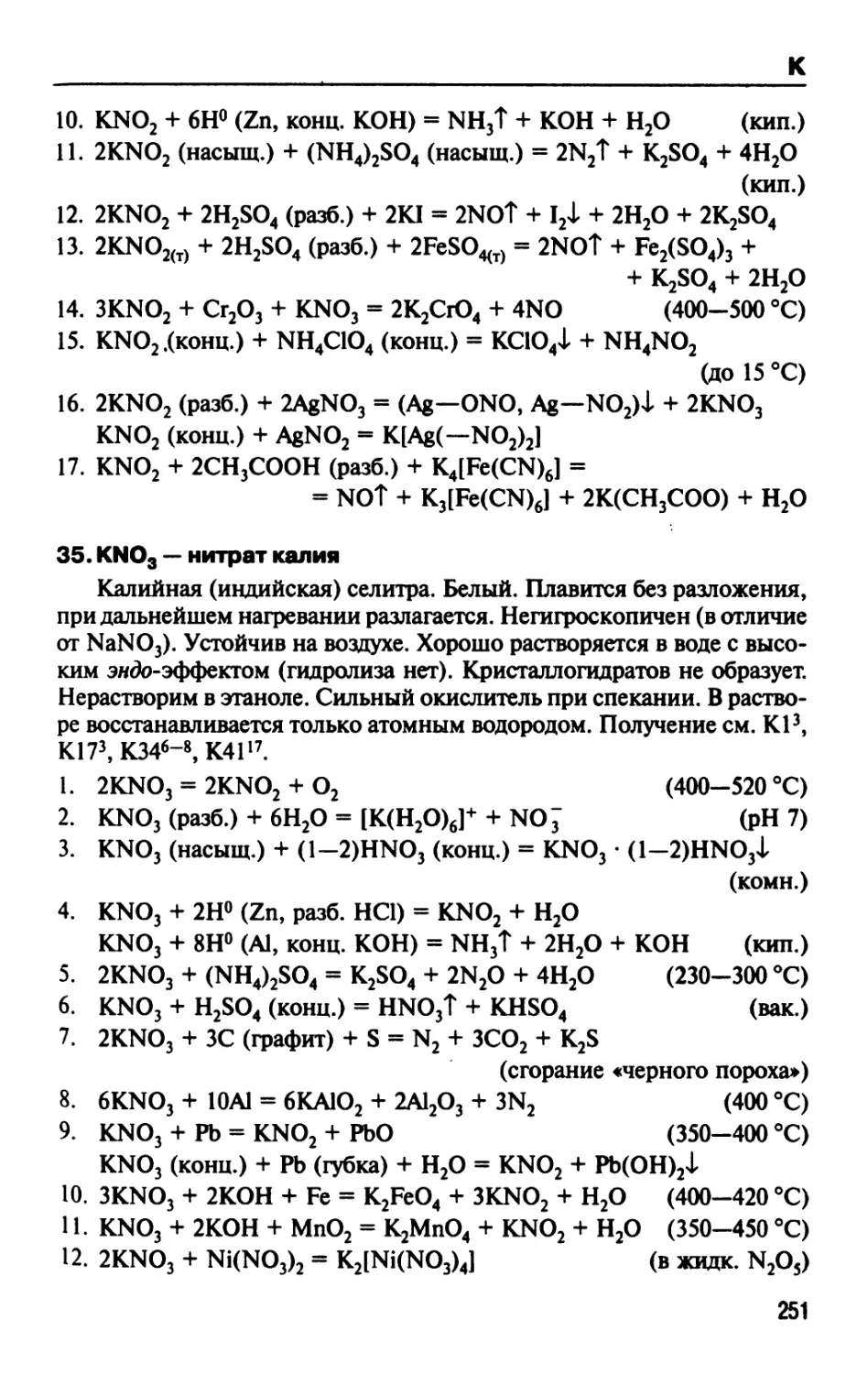

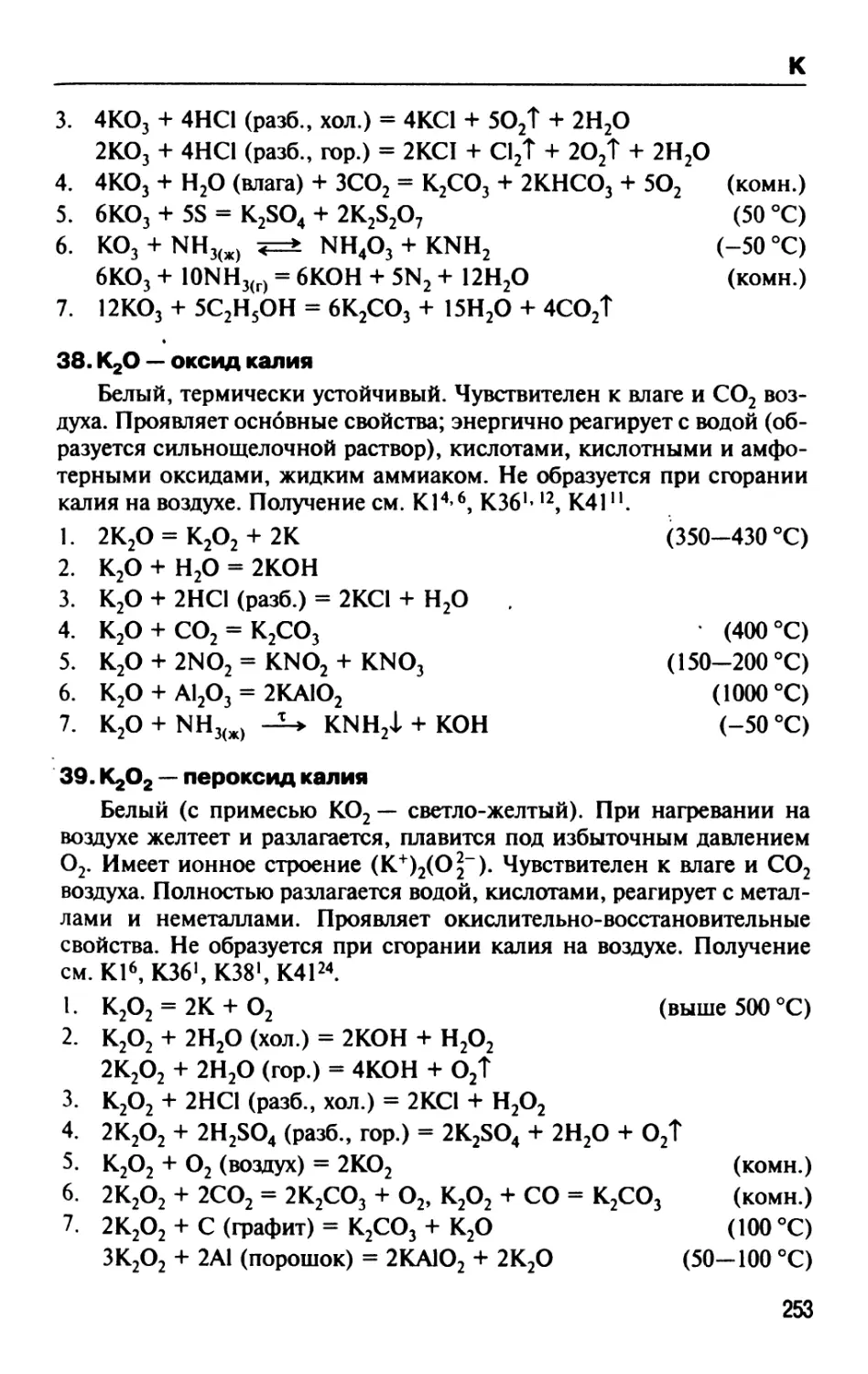

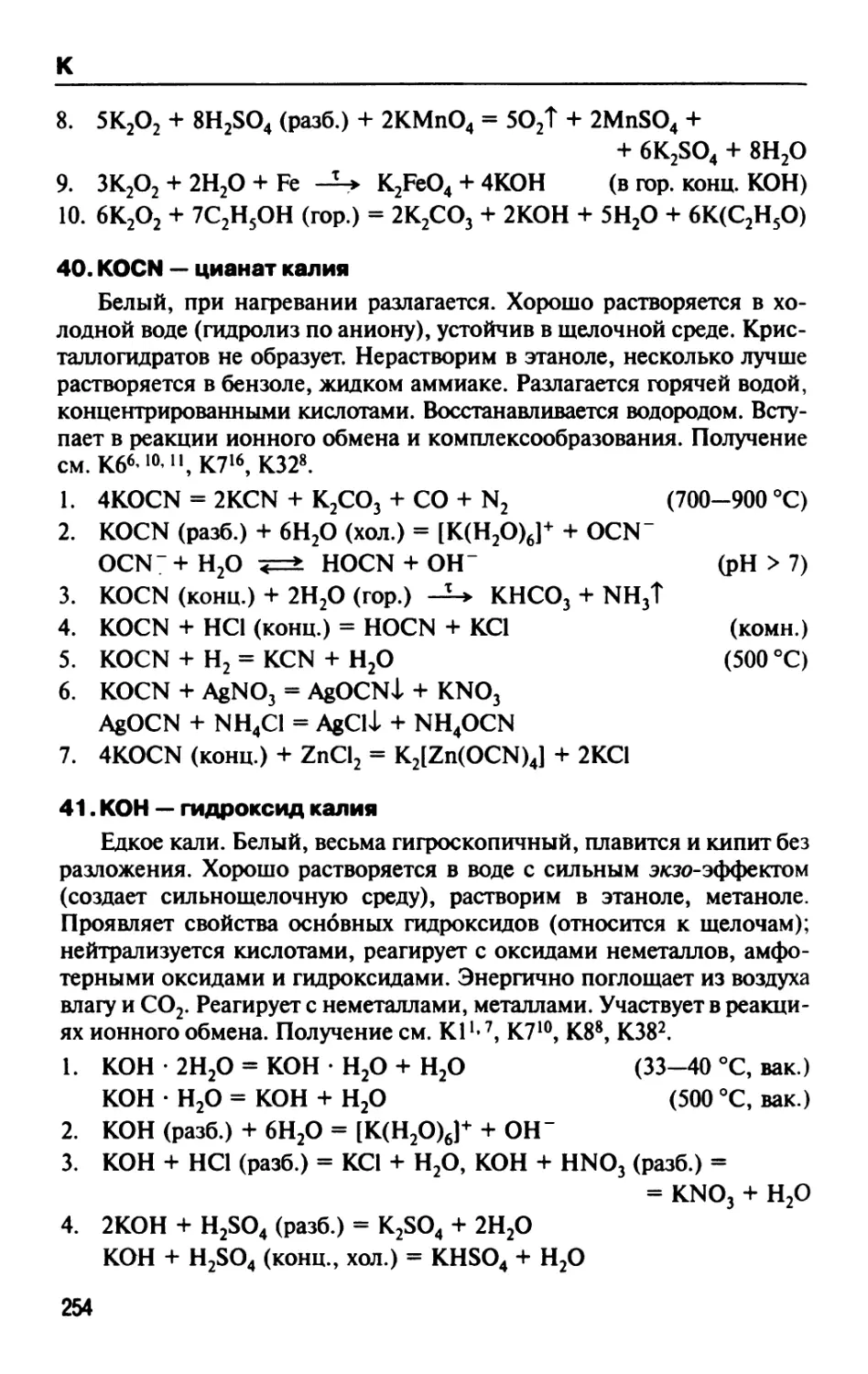

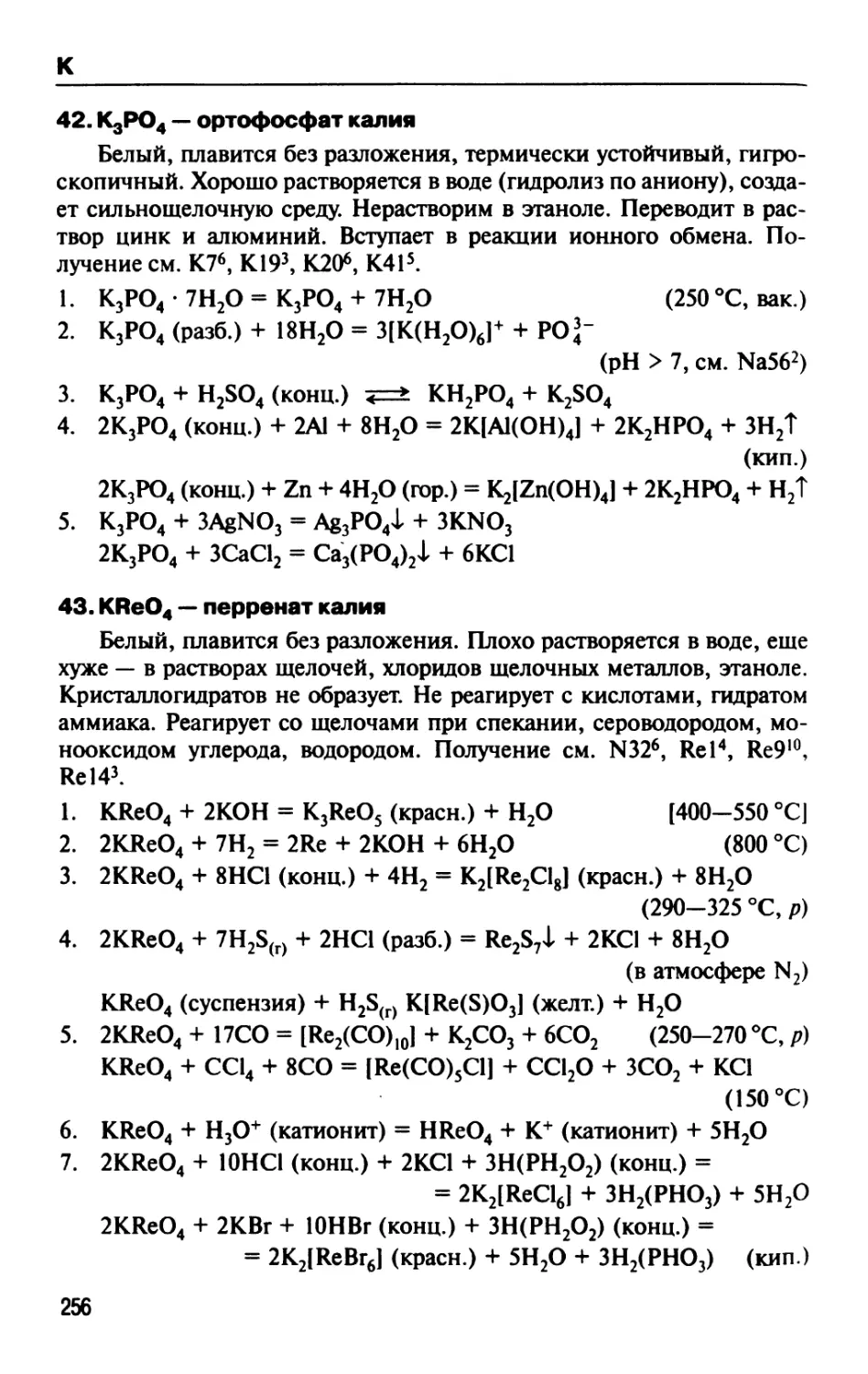

СПРАВОЧНИК

Москва ‘2007

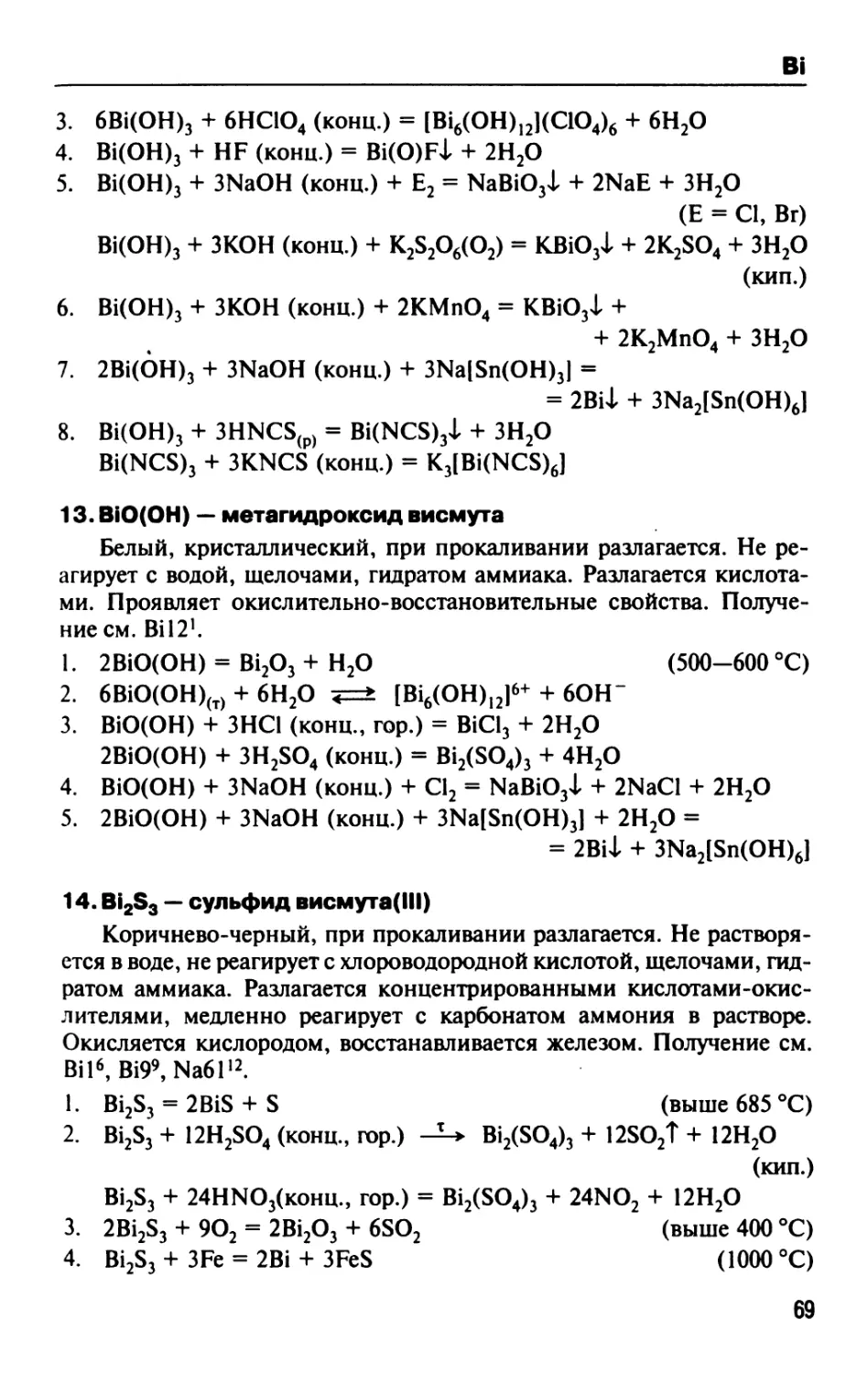

УДК 546(035)

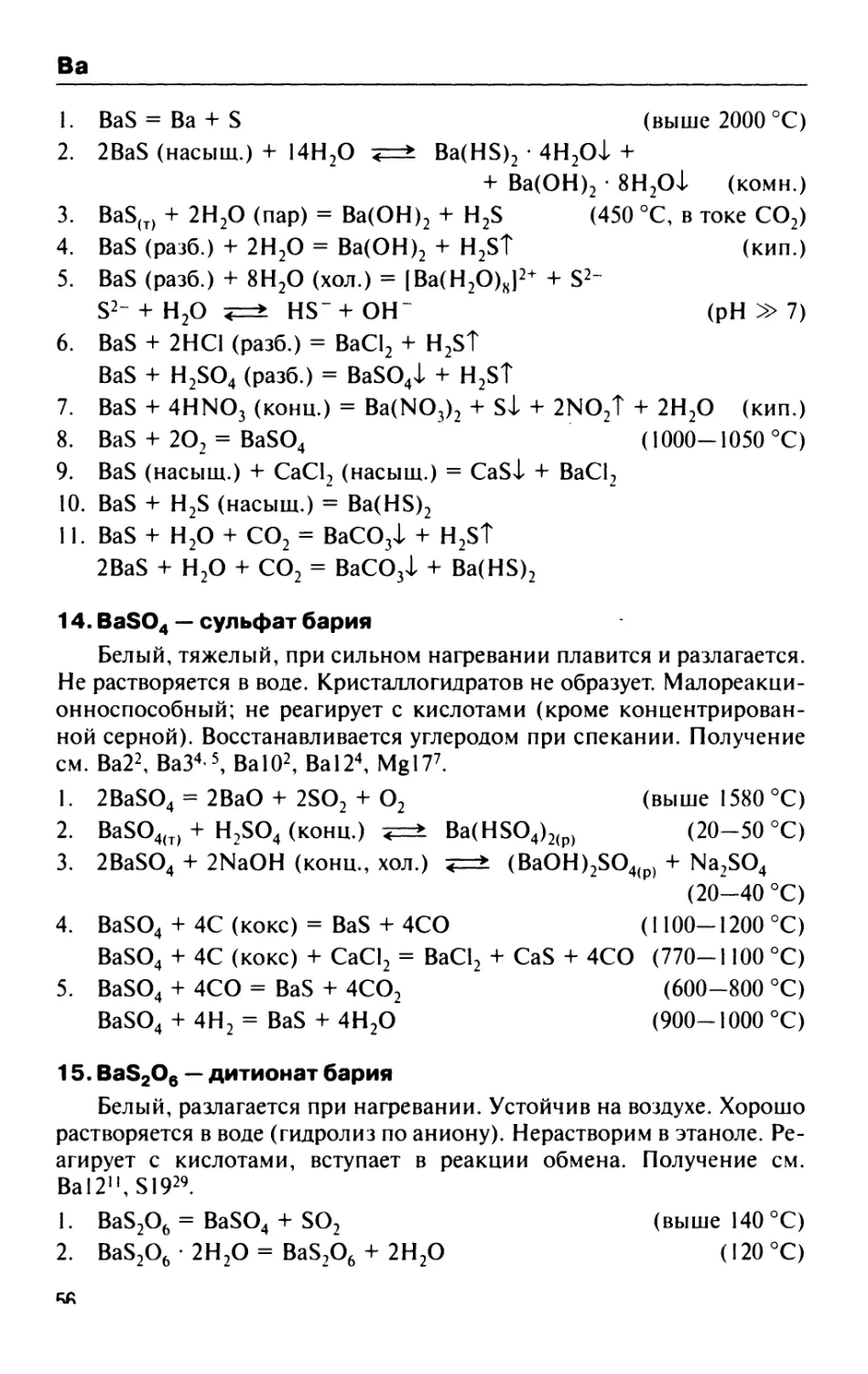

ББК 24.1я2

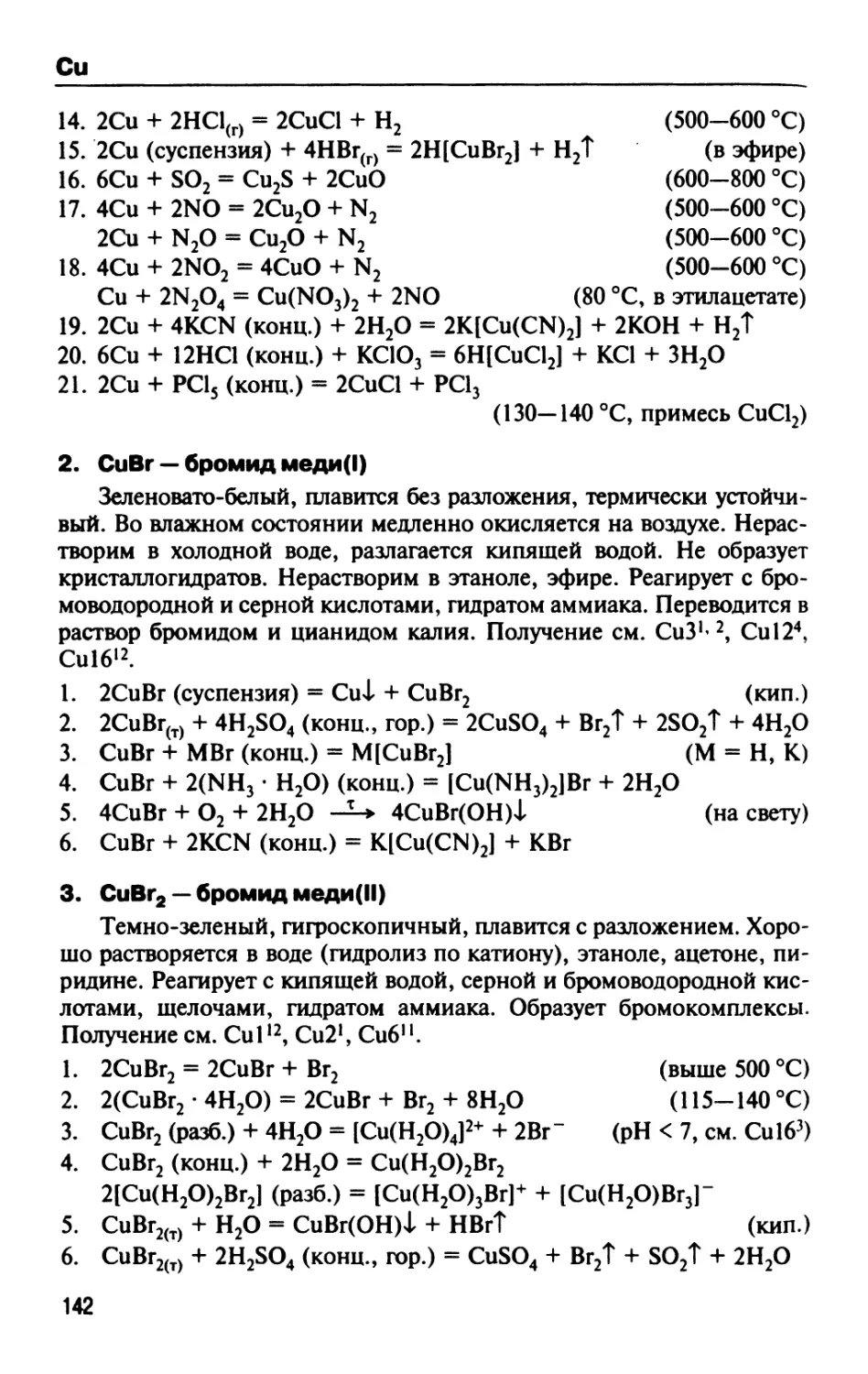

Л 55

Лидин, Р. А.

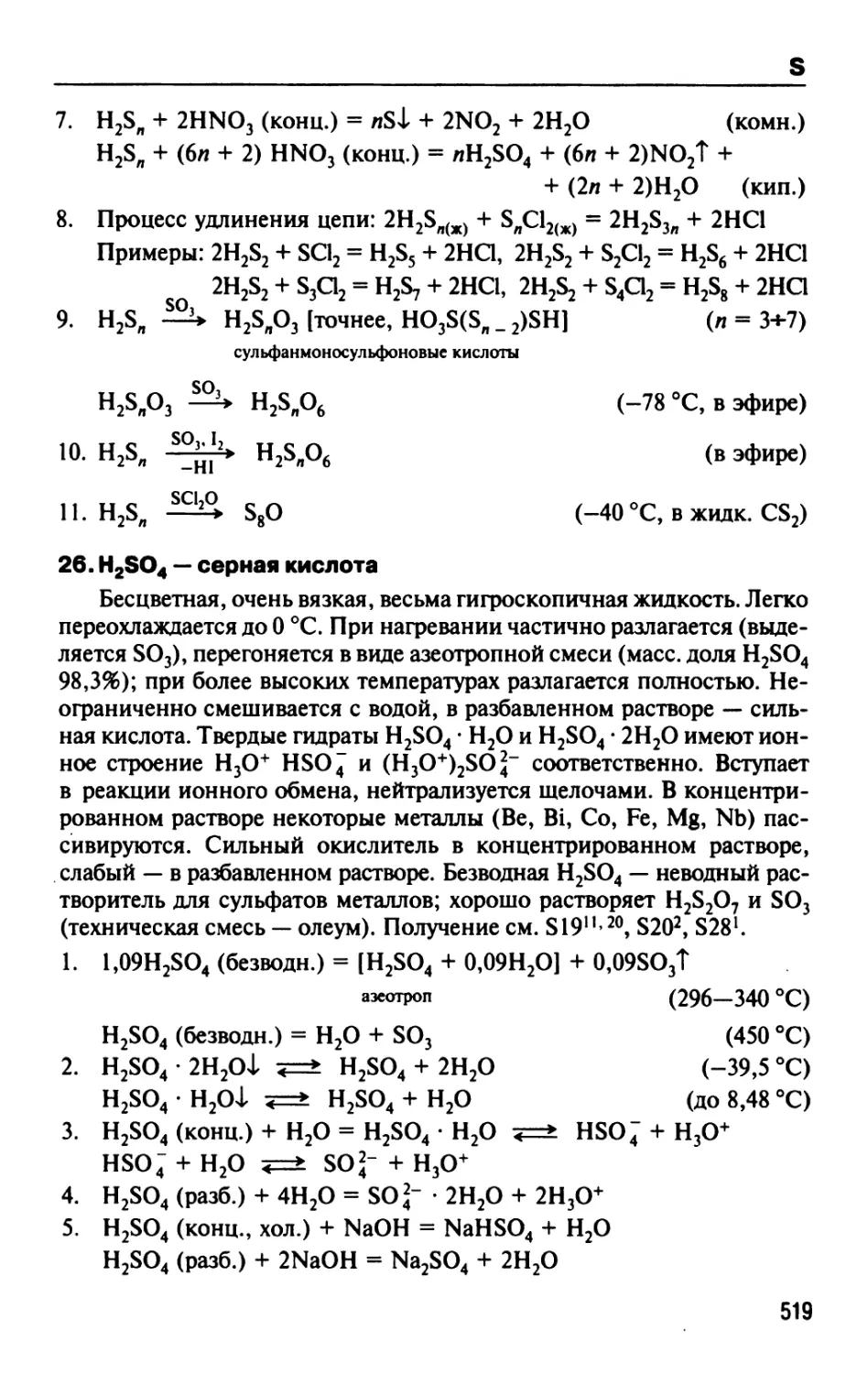

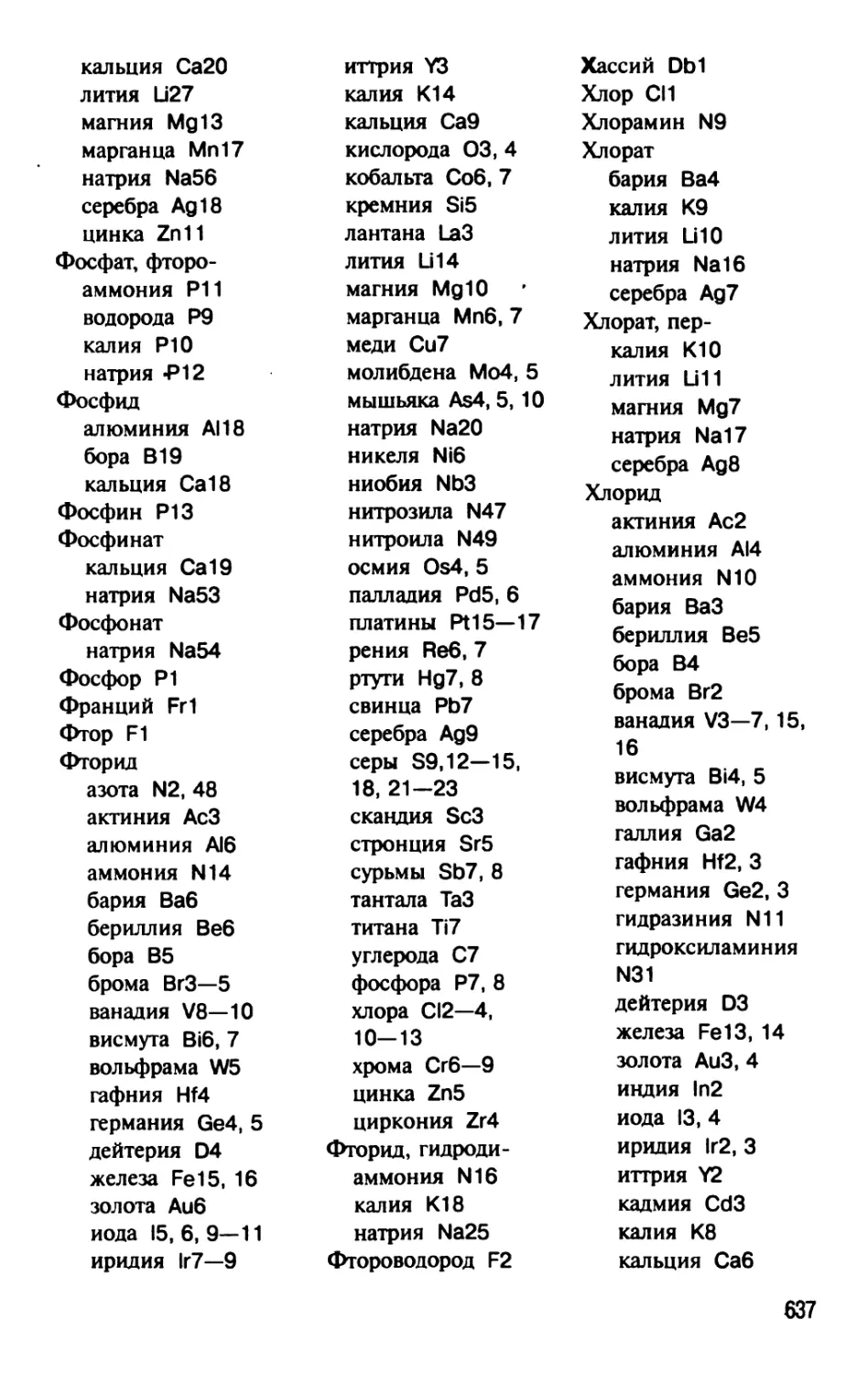

Л55 Реакции неорганических веществ : справочник / Р. А. Лидин, В. А. Молочко, Л. Л. Андреева ; под ред. Р. А. Лидина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Дрофа, 2007. — 637, [3] с.

ISBN 978-5-358-01303-2

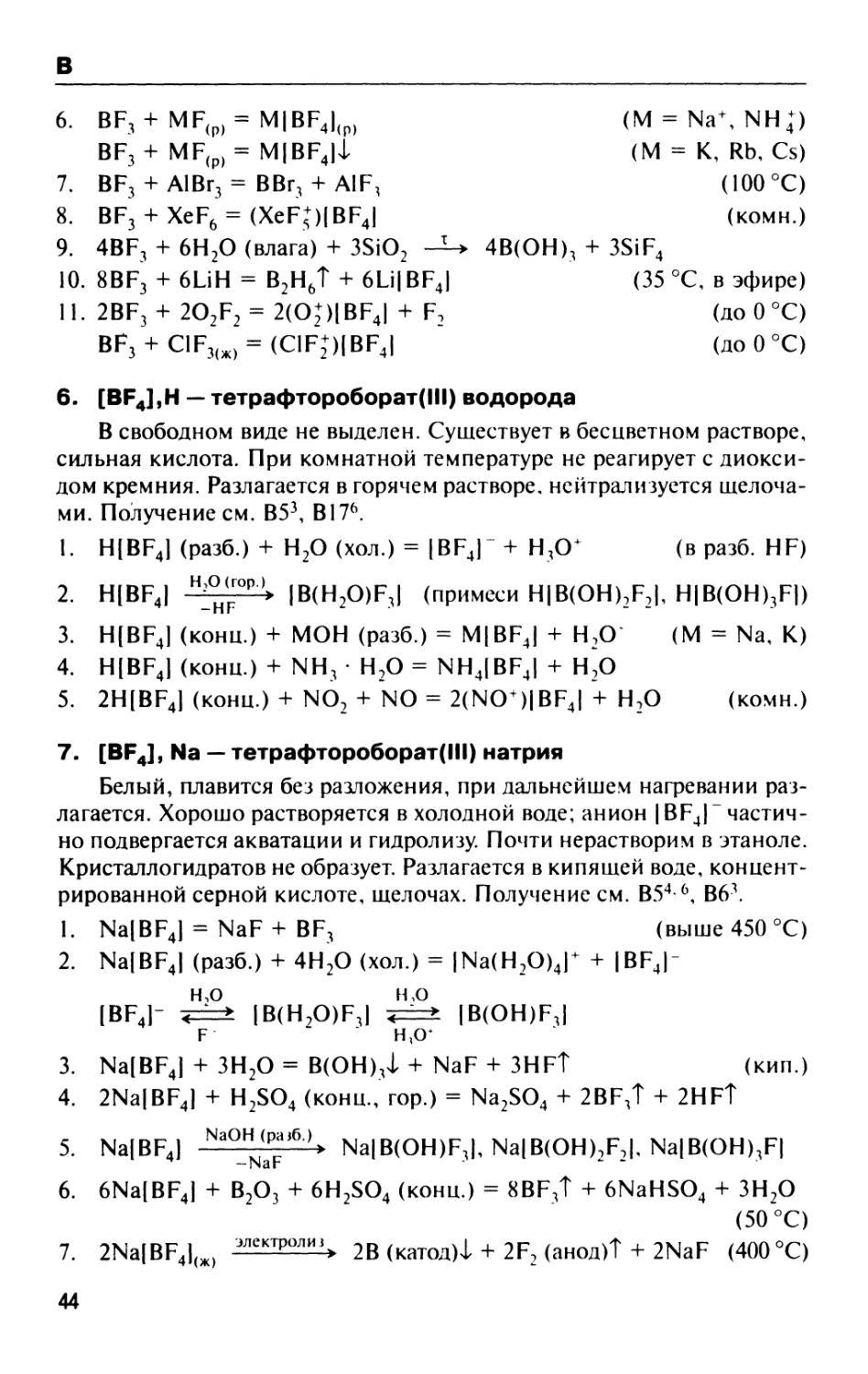

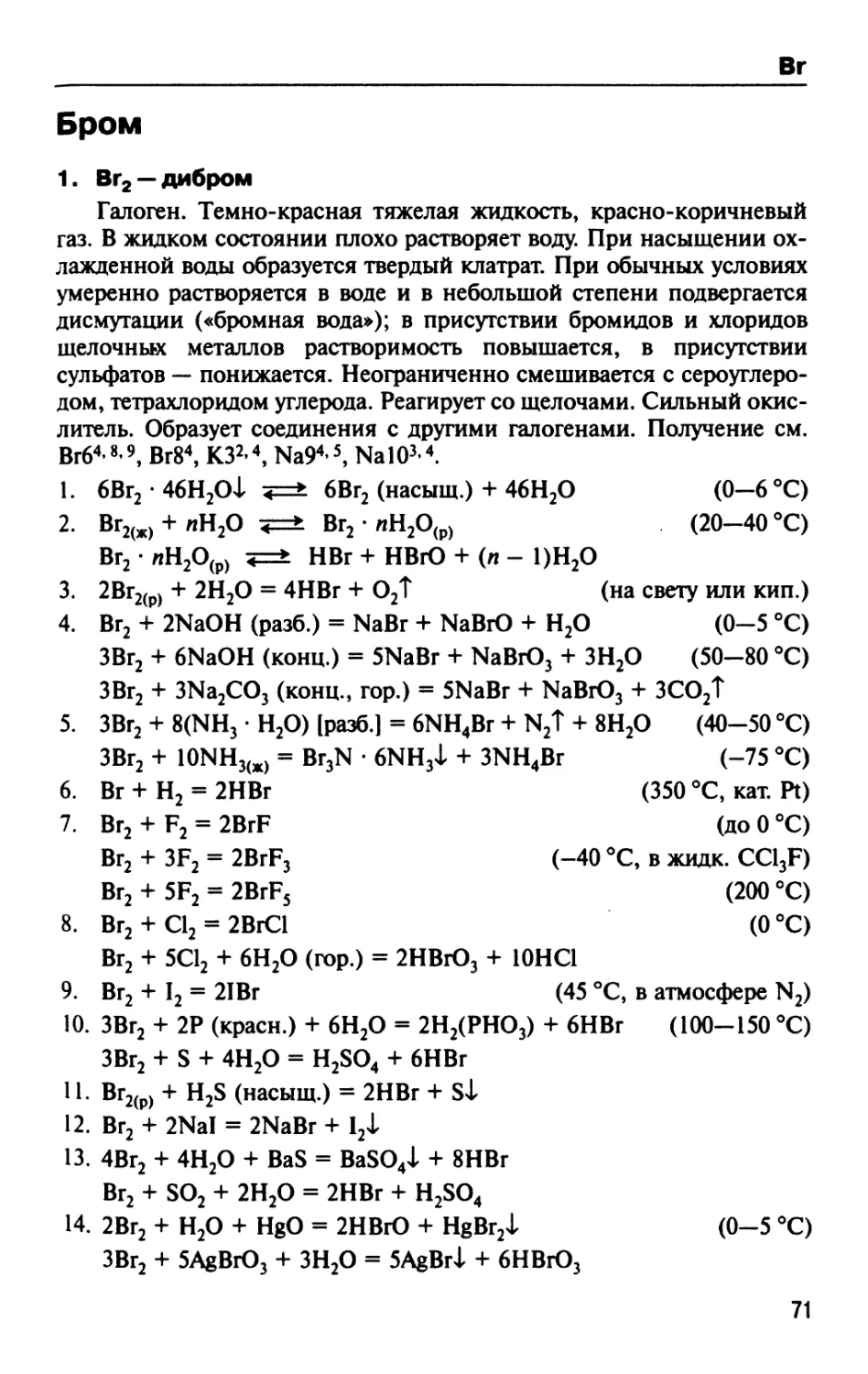

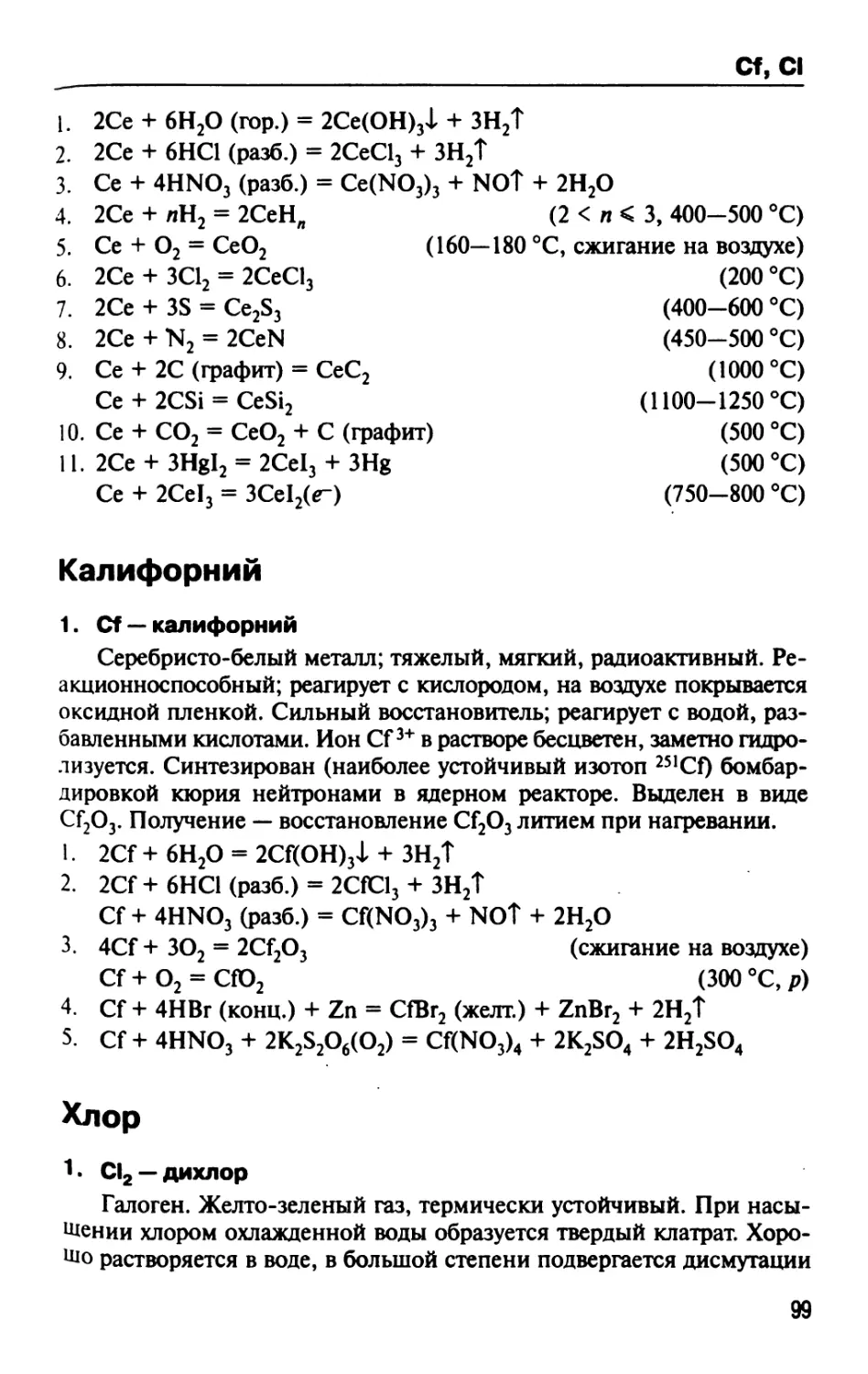

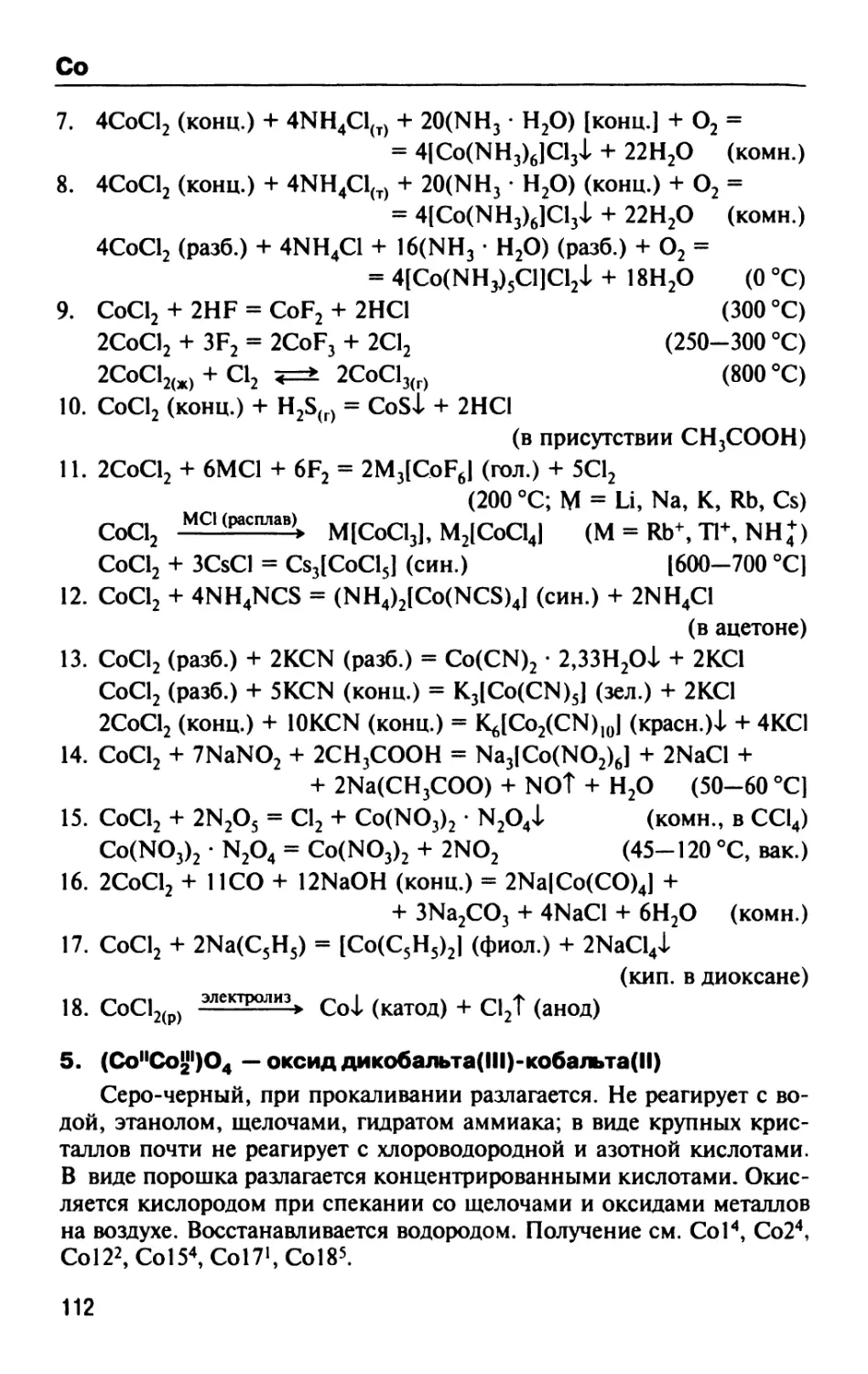

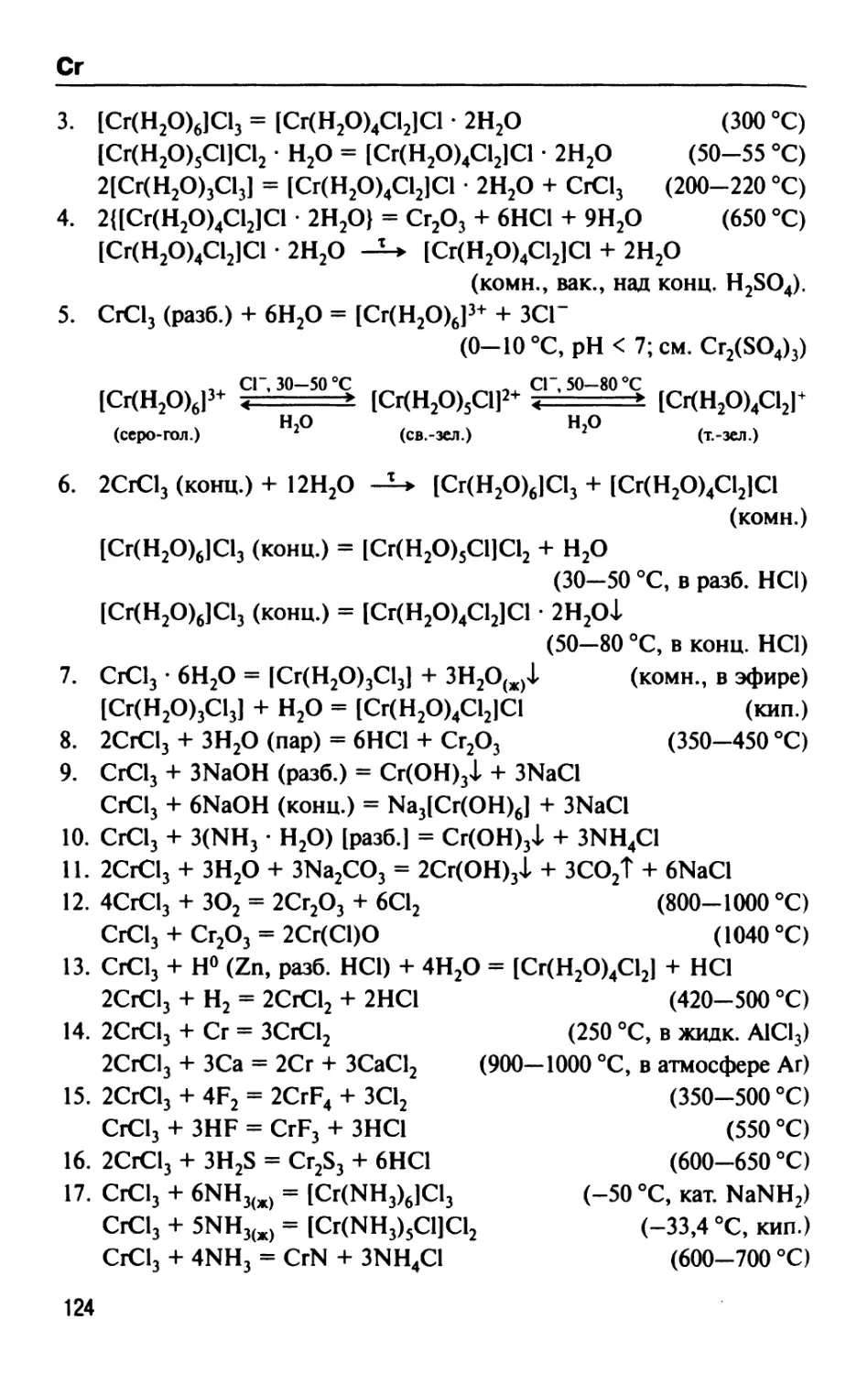

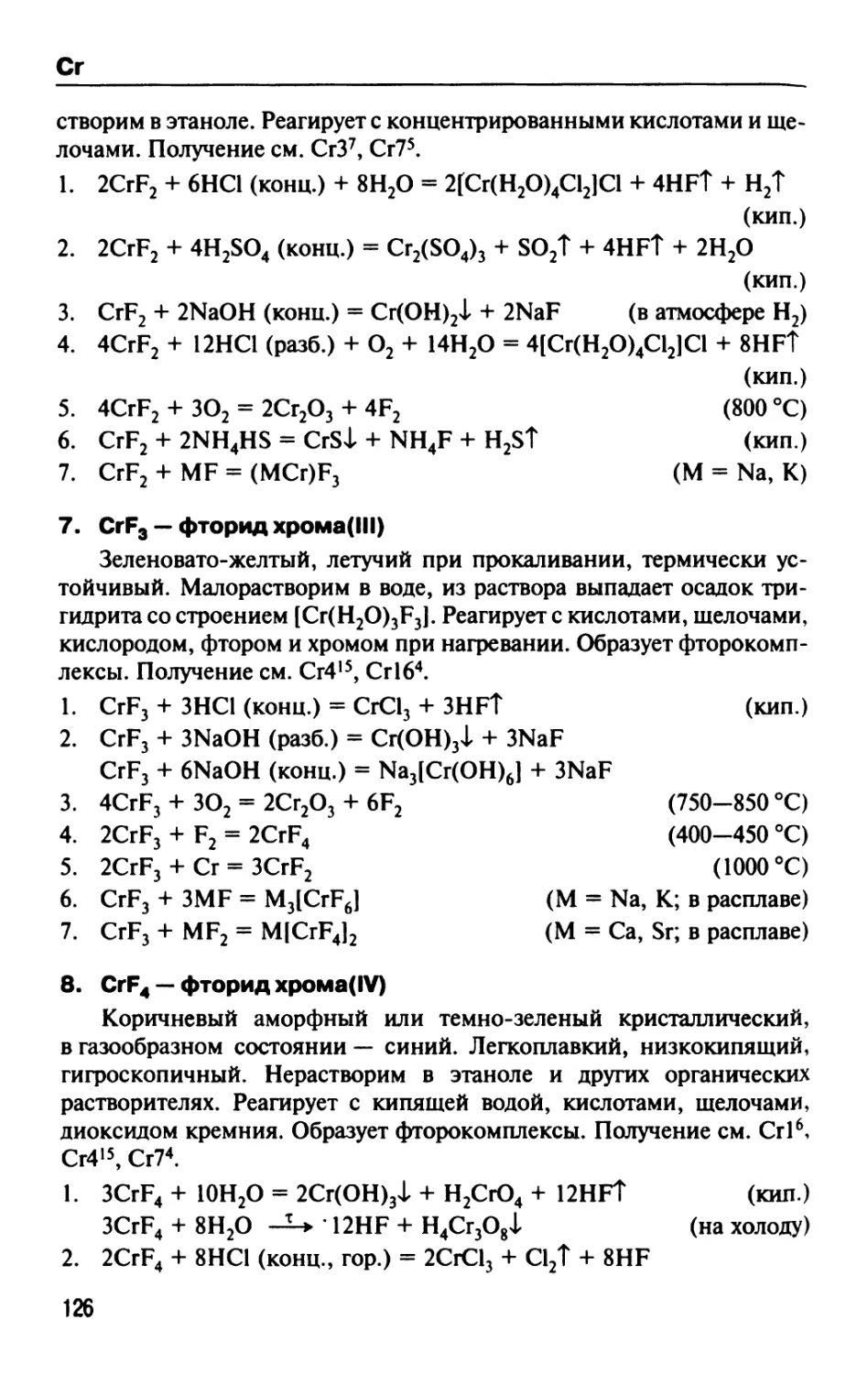

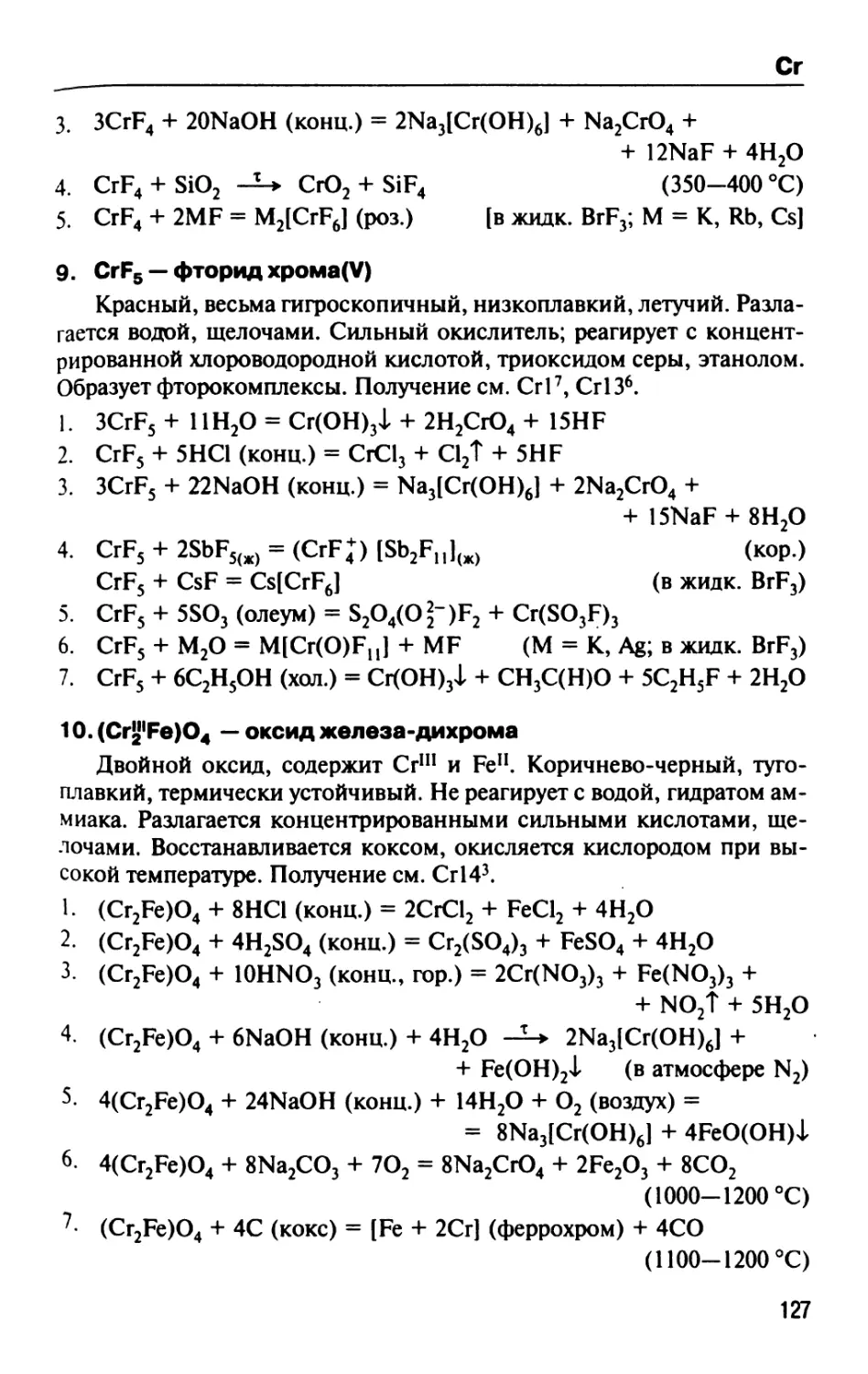

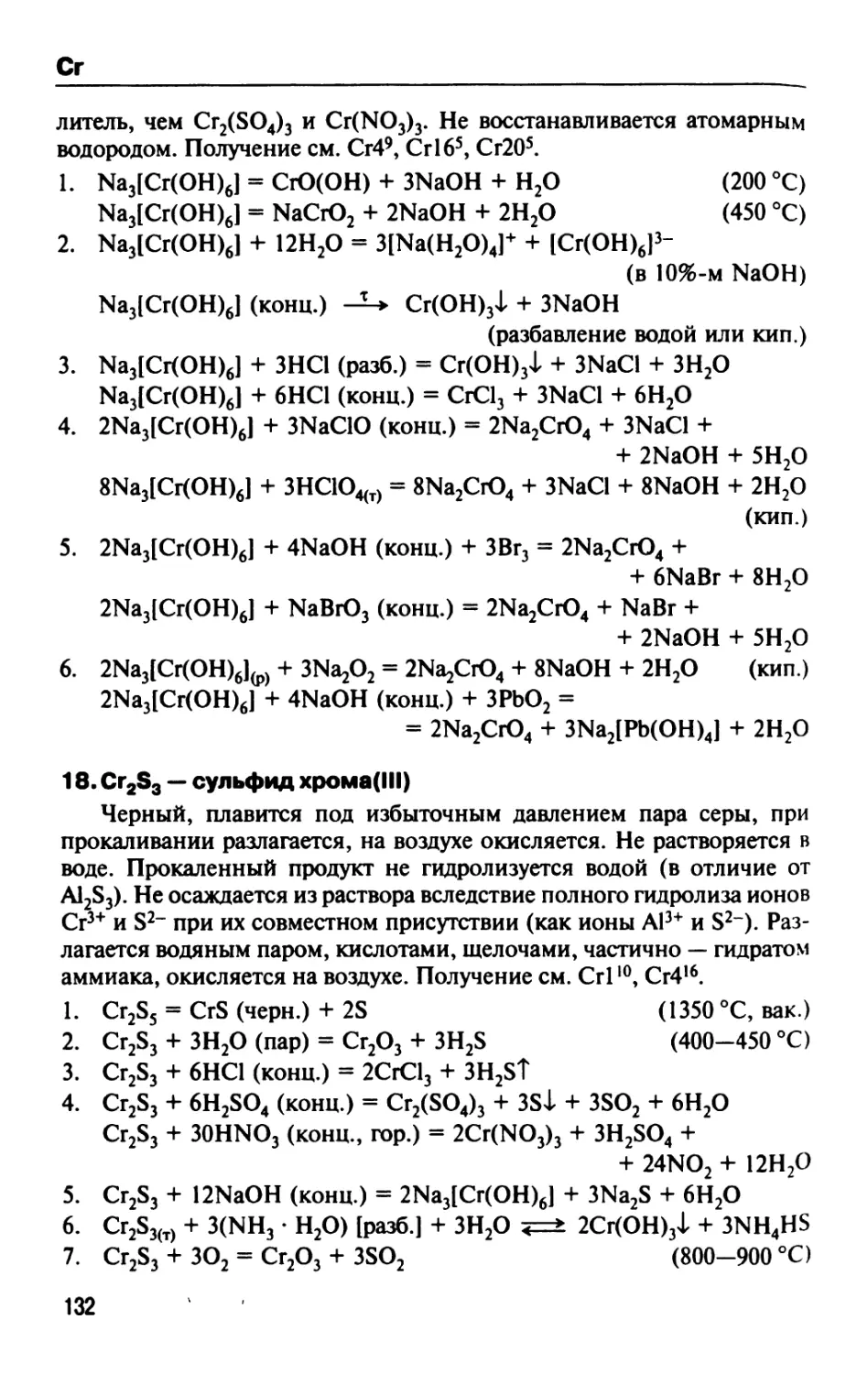

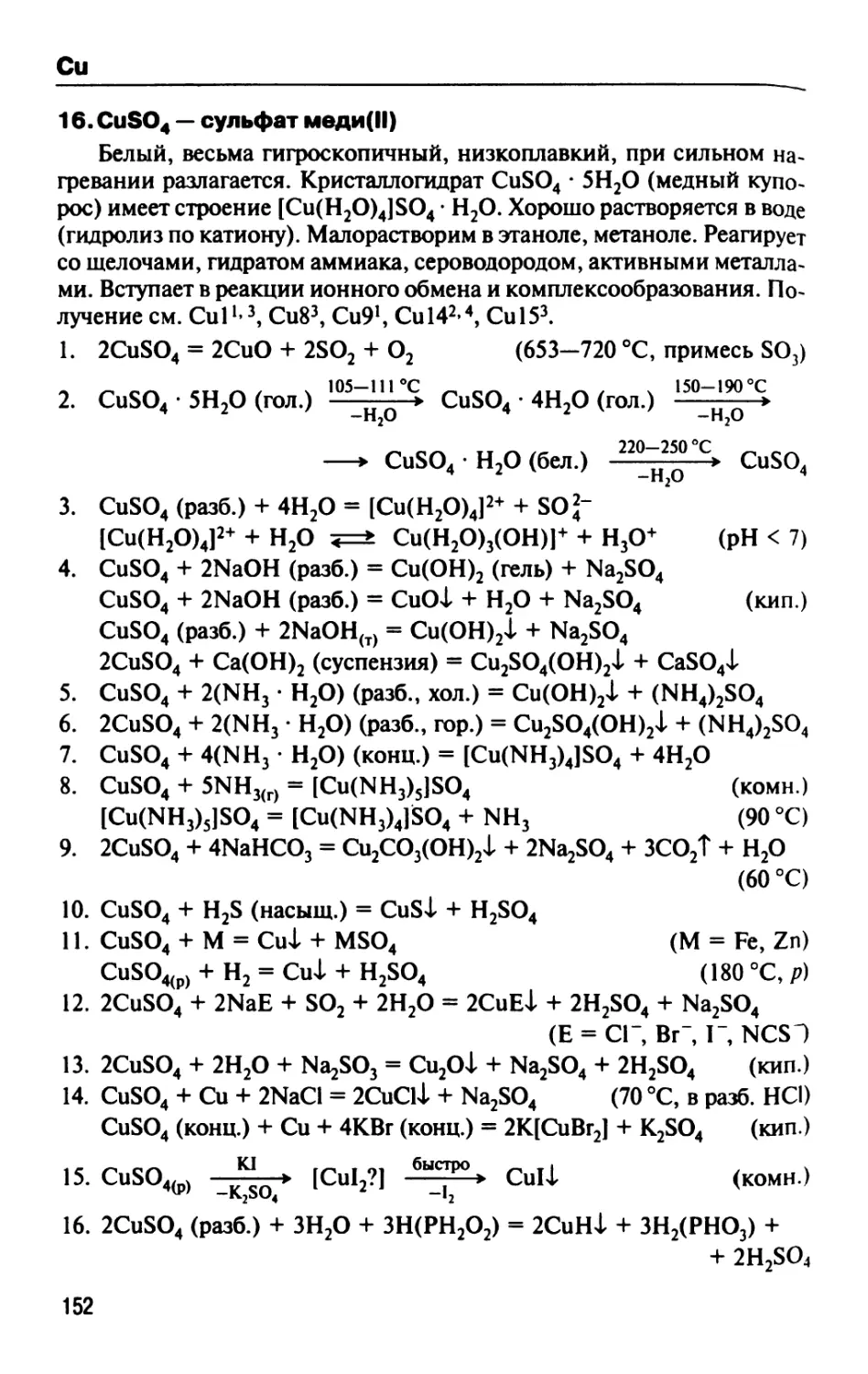

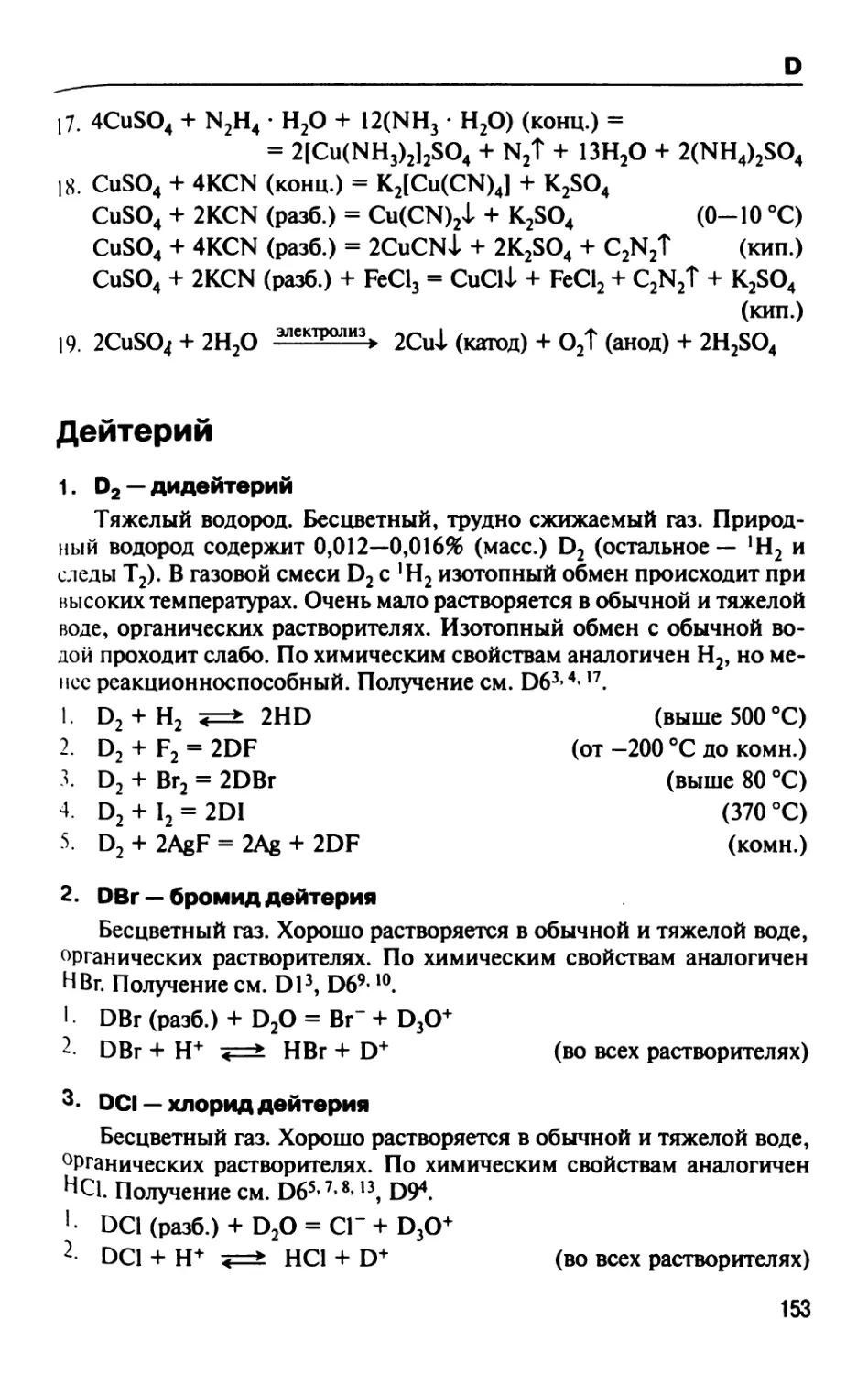

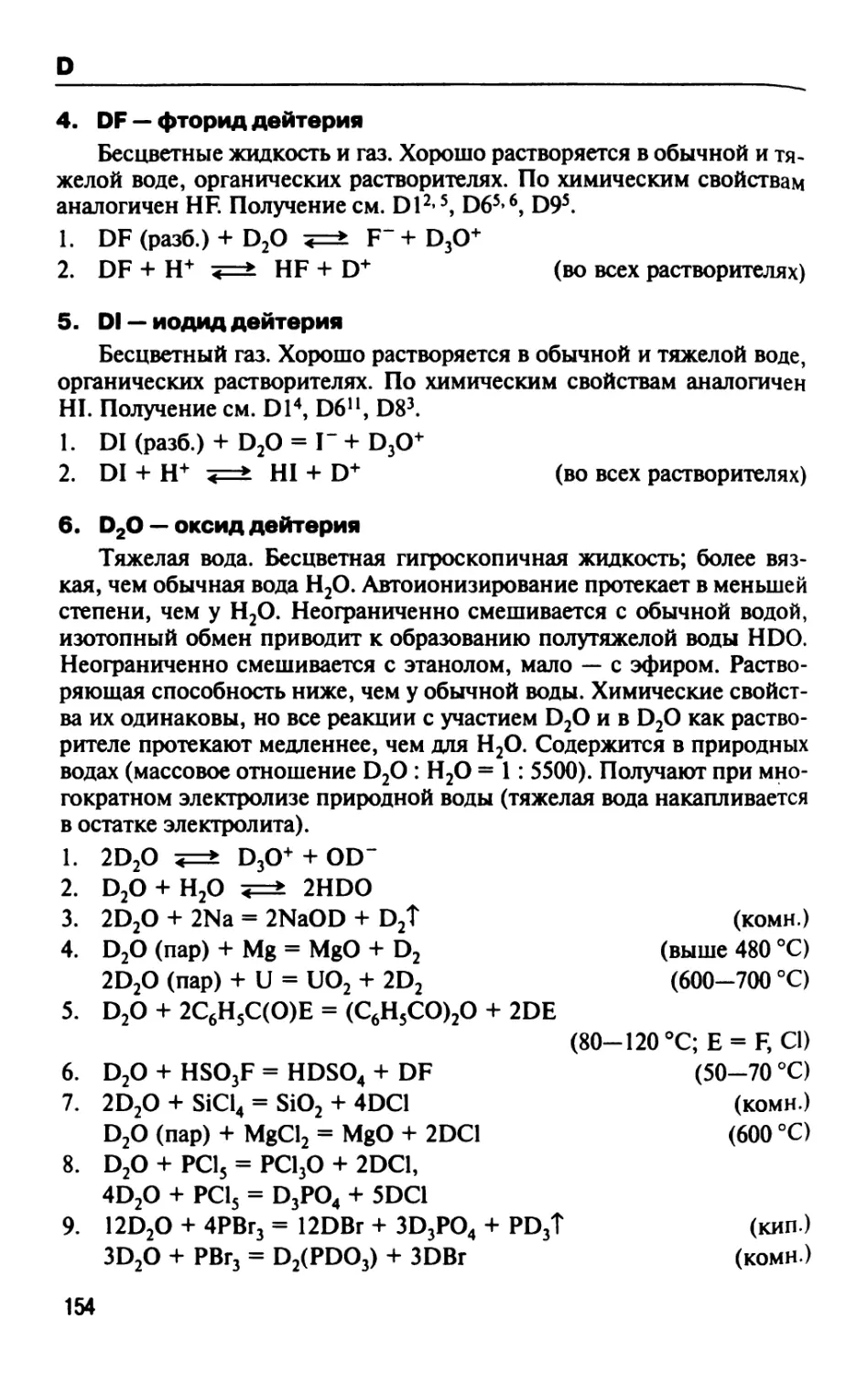

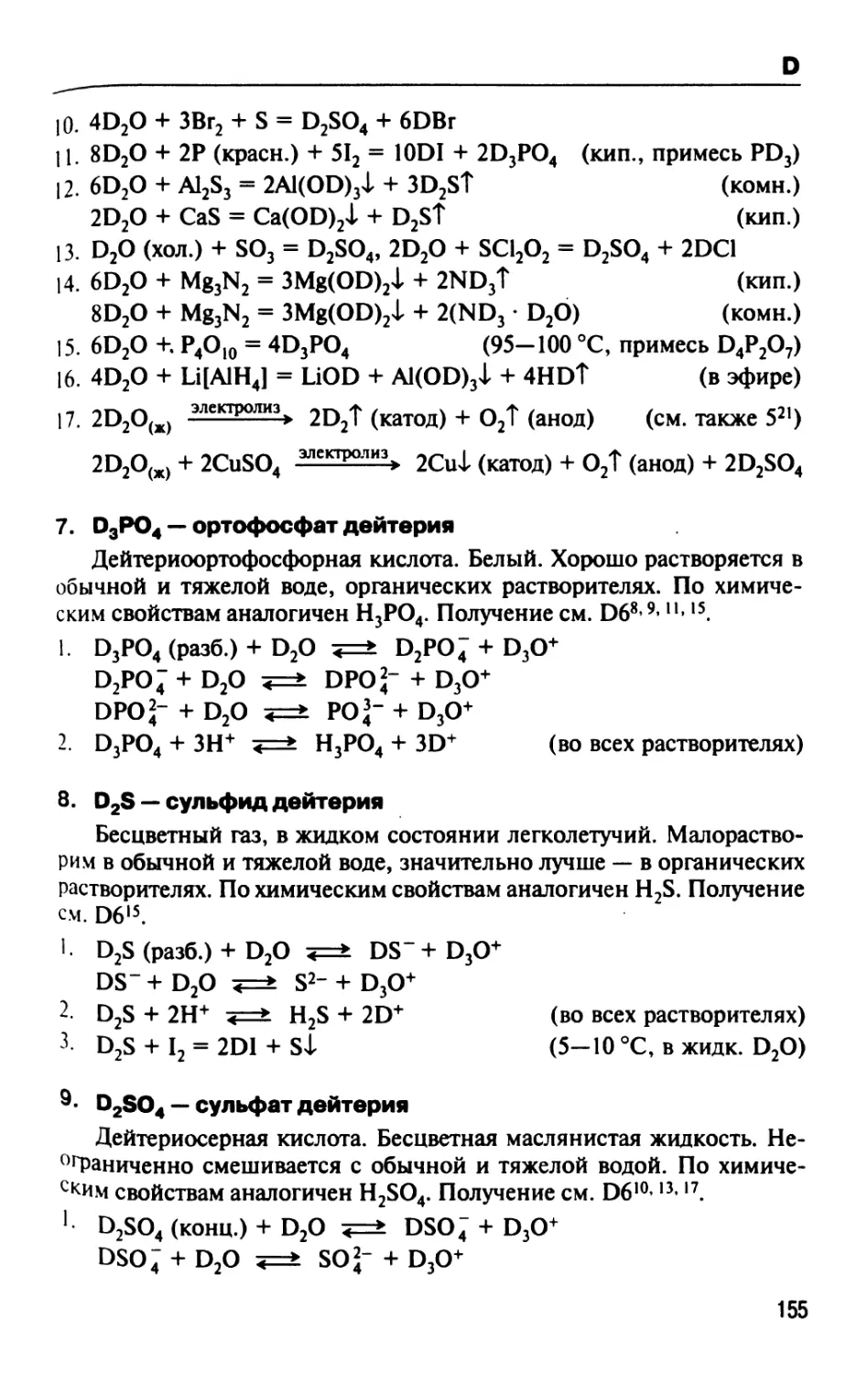

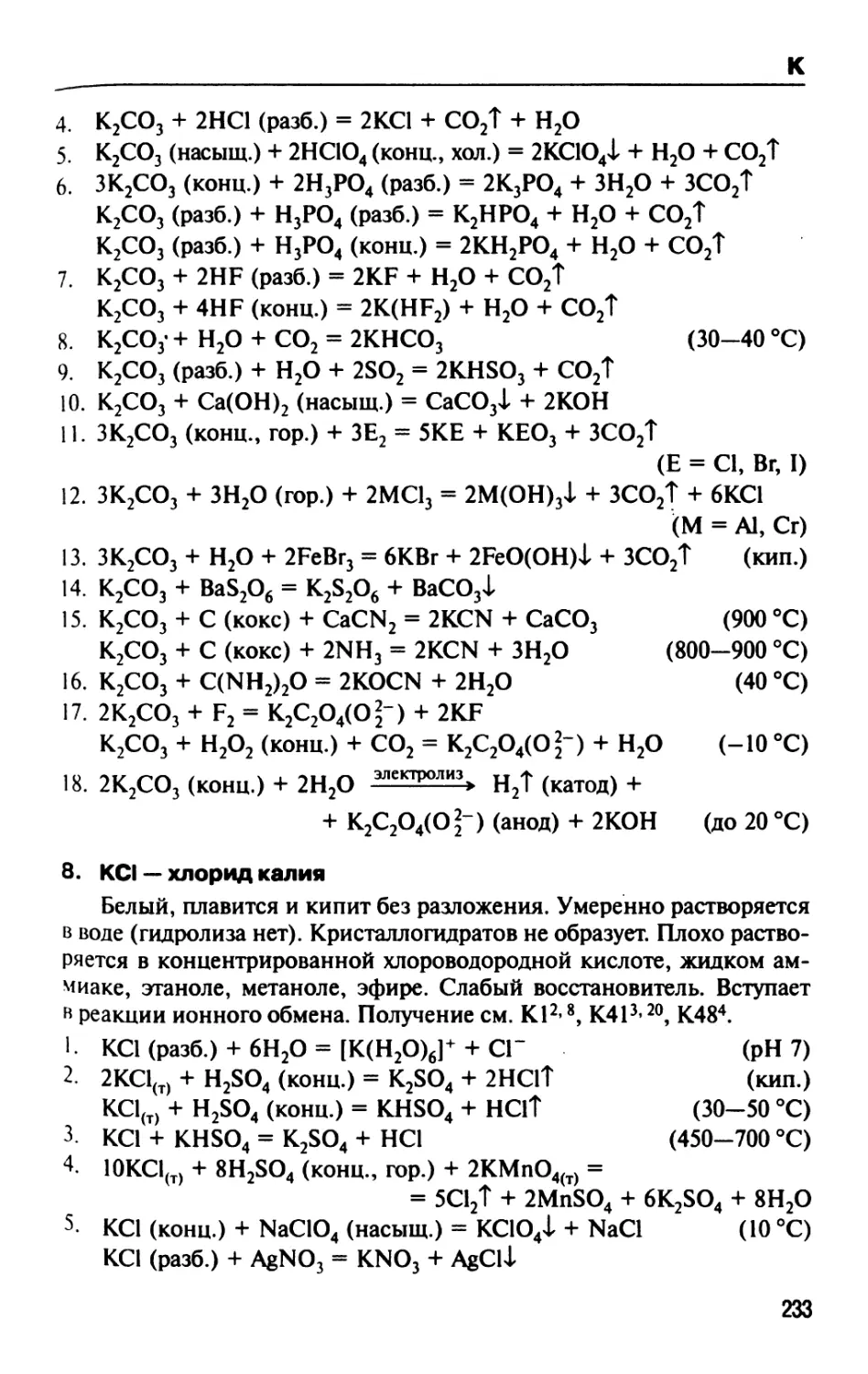

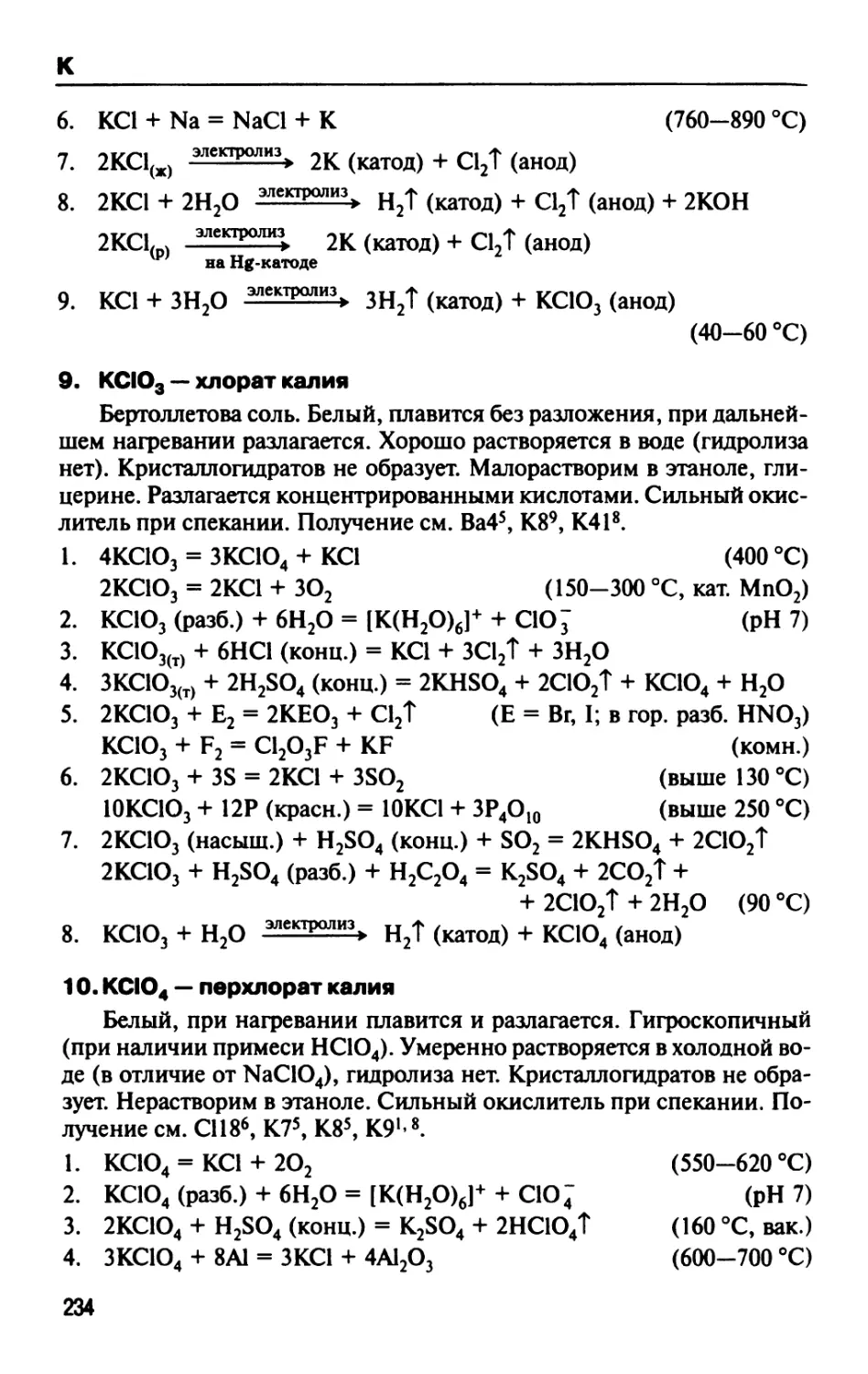

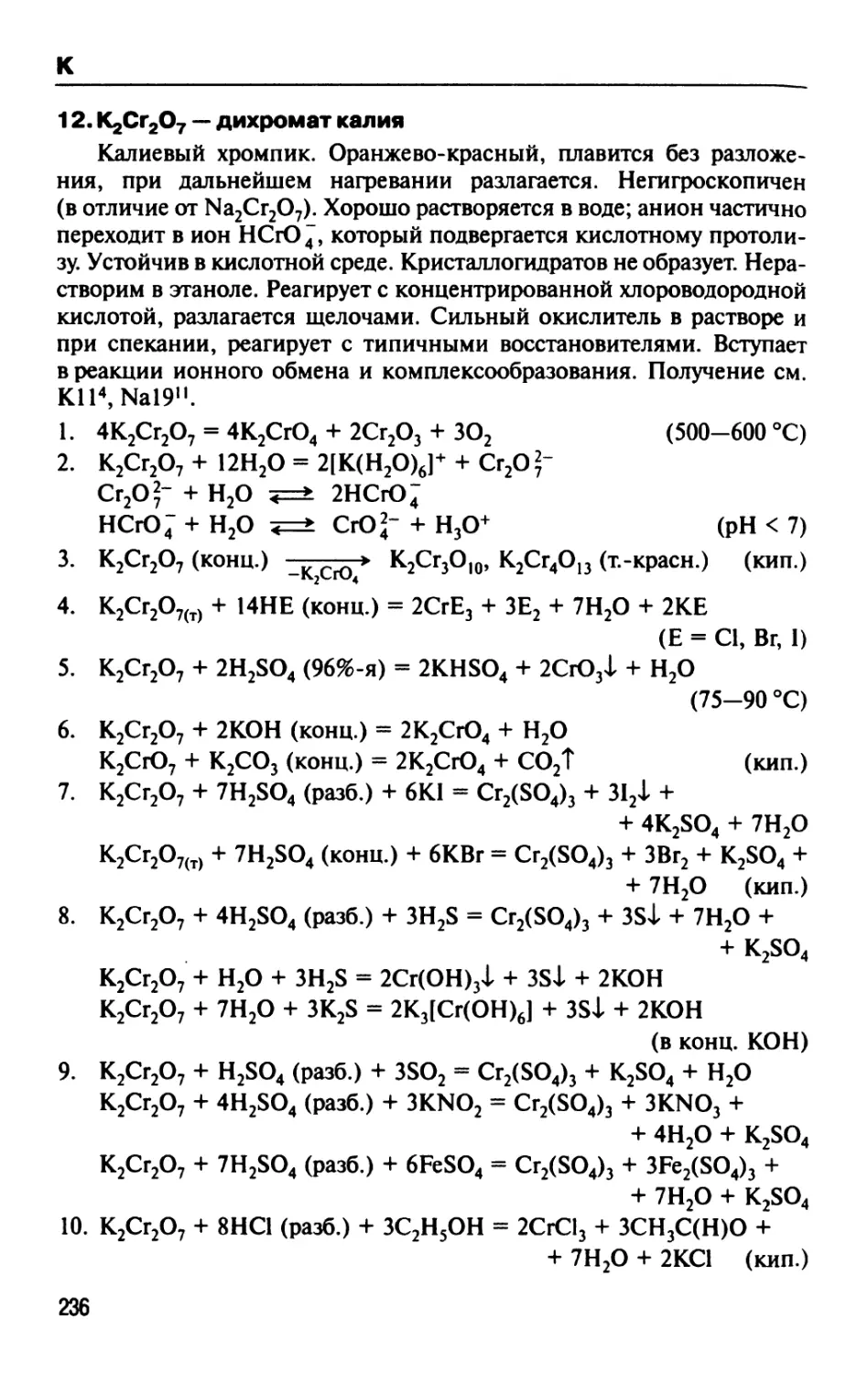

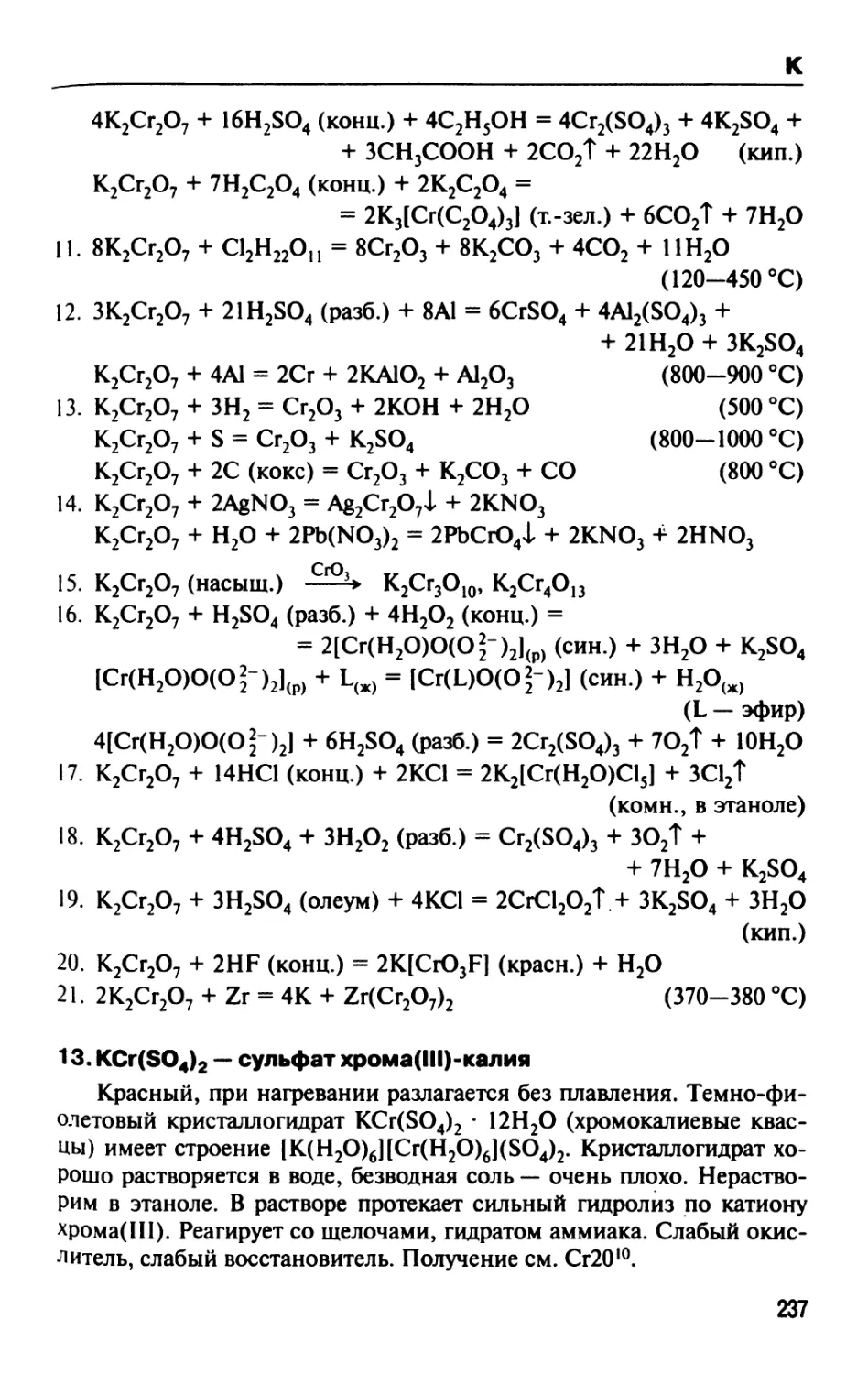

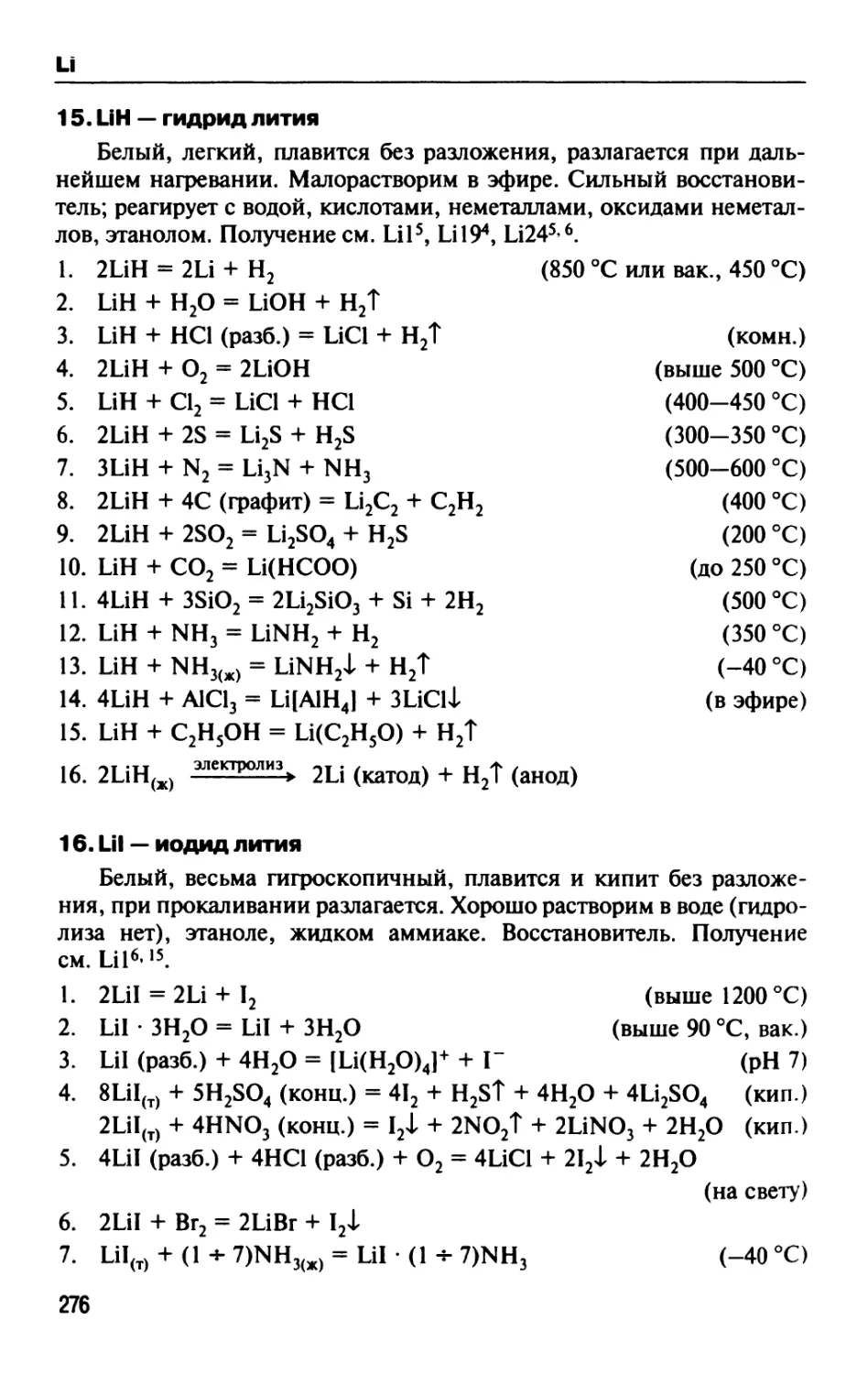

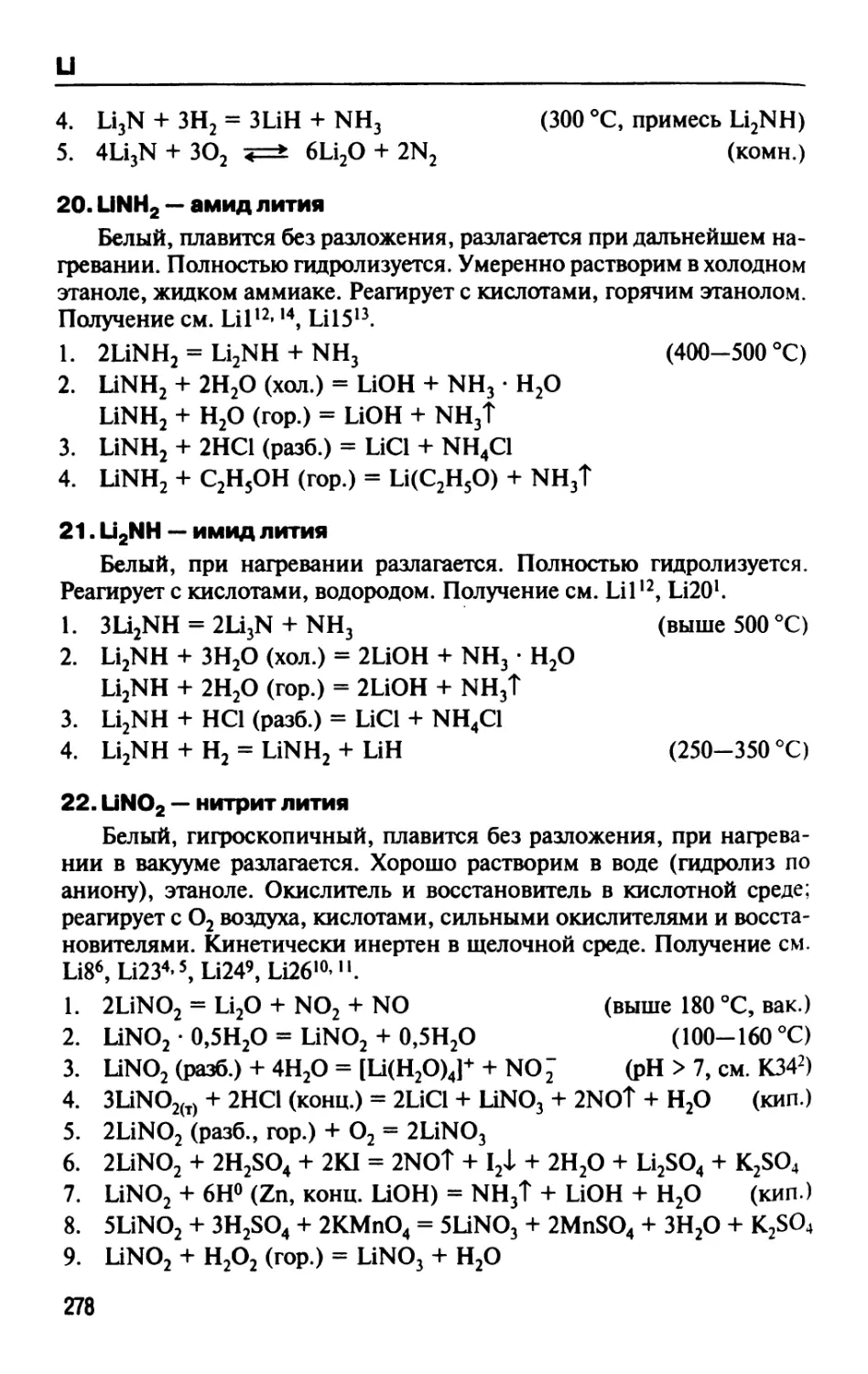

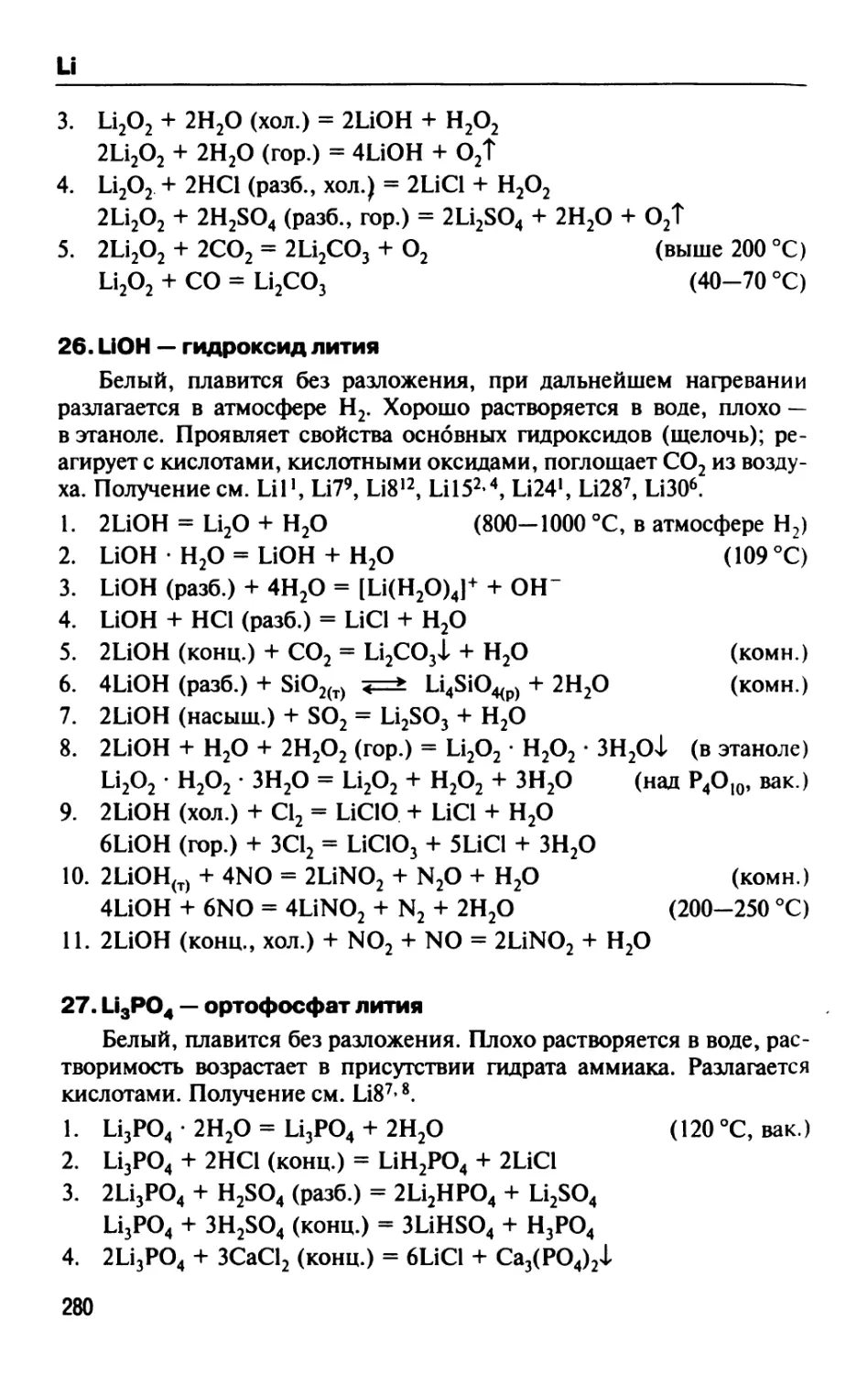

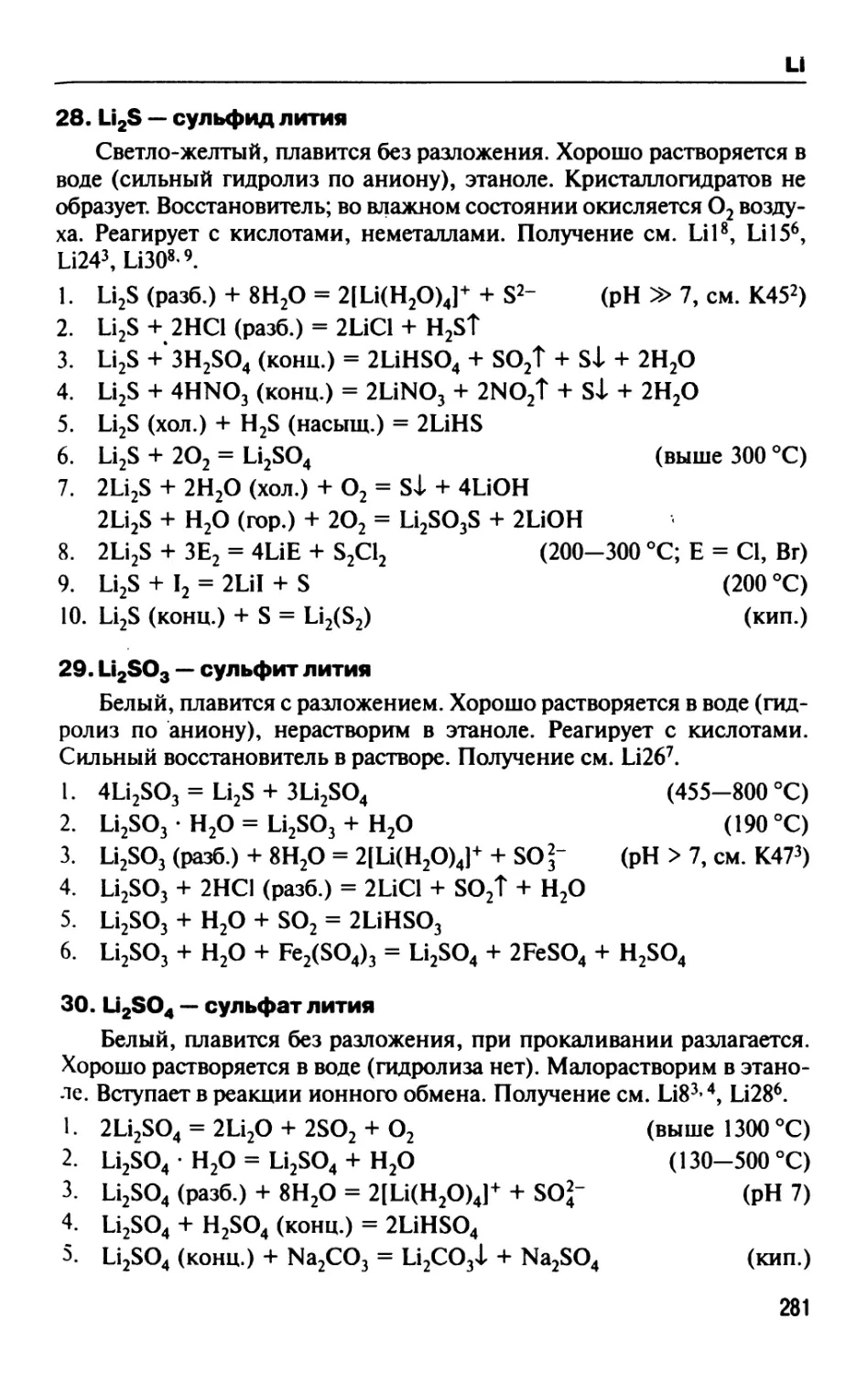

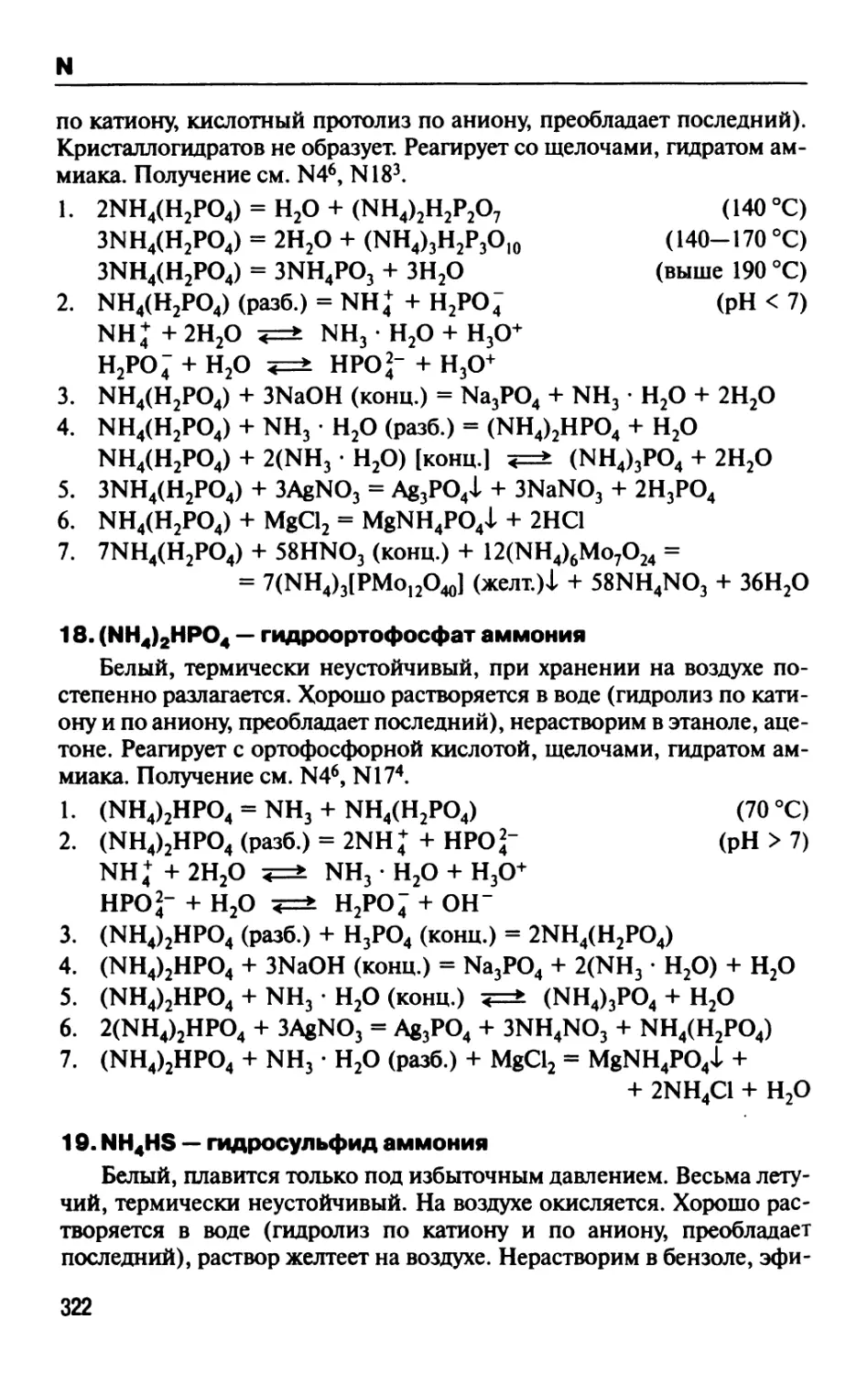

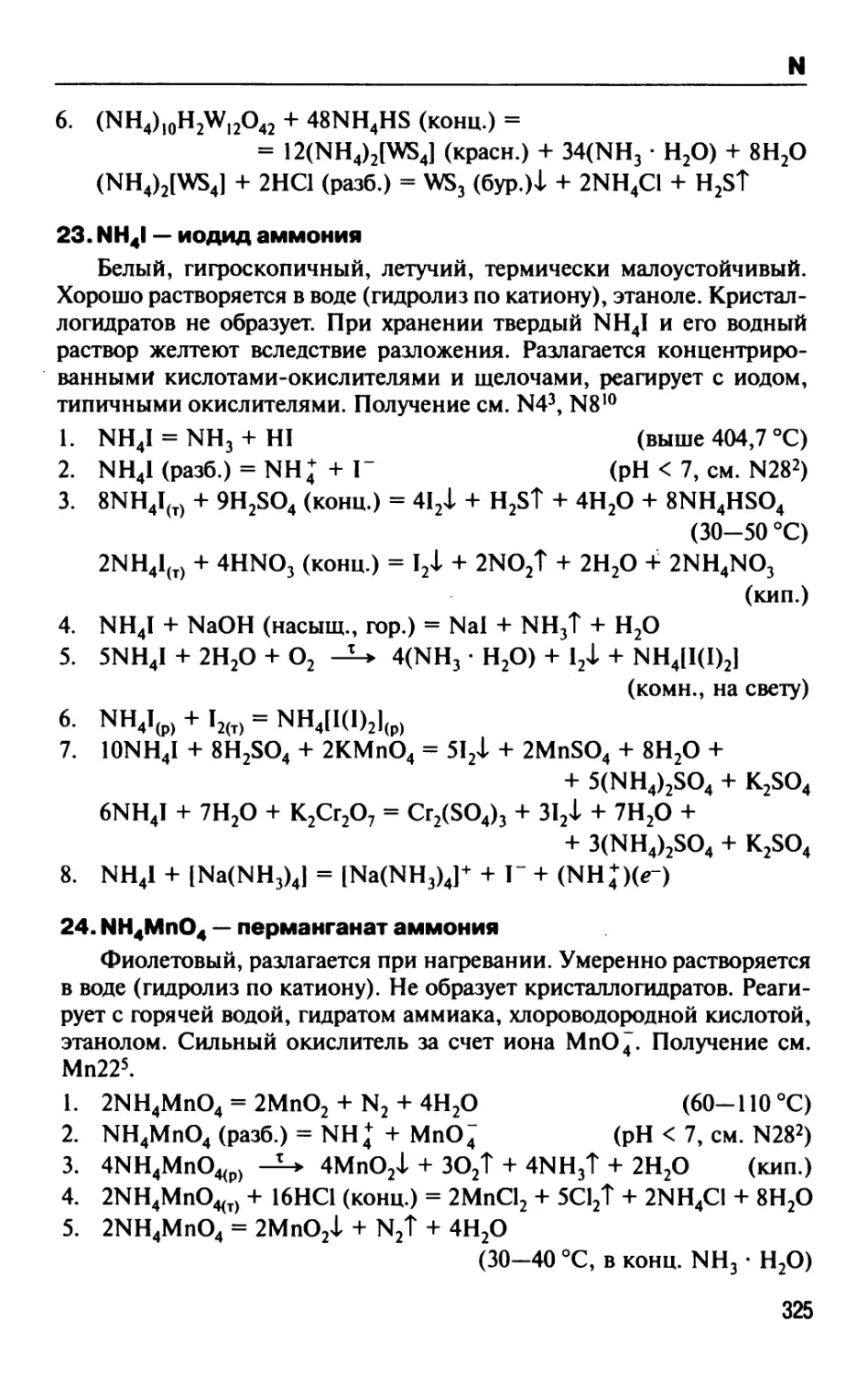

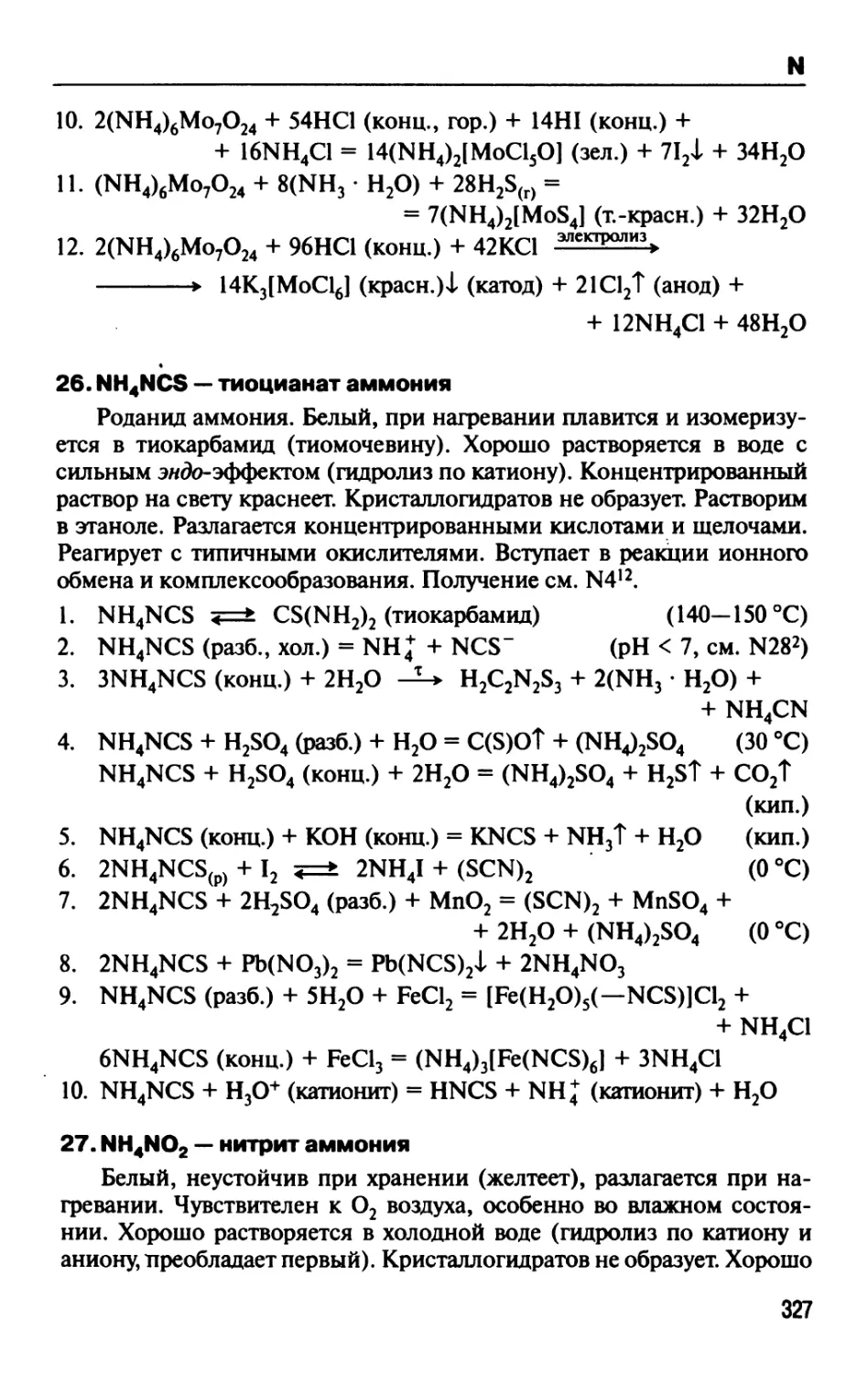

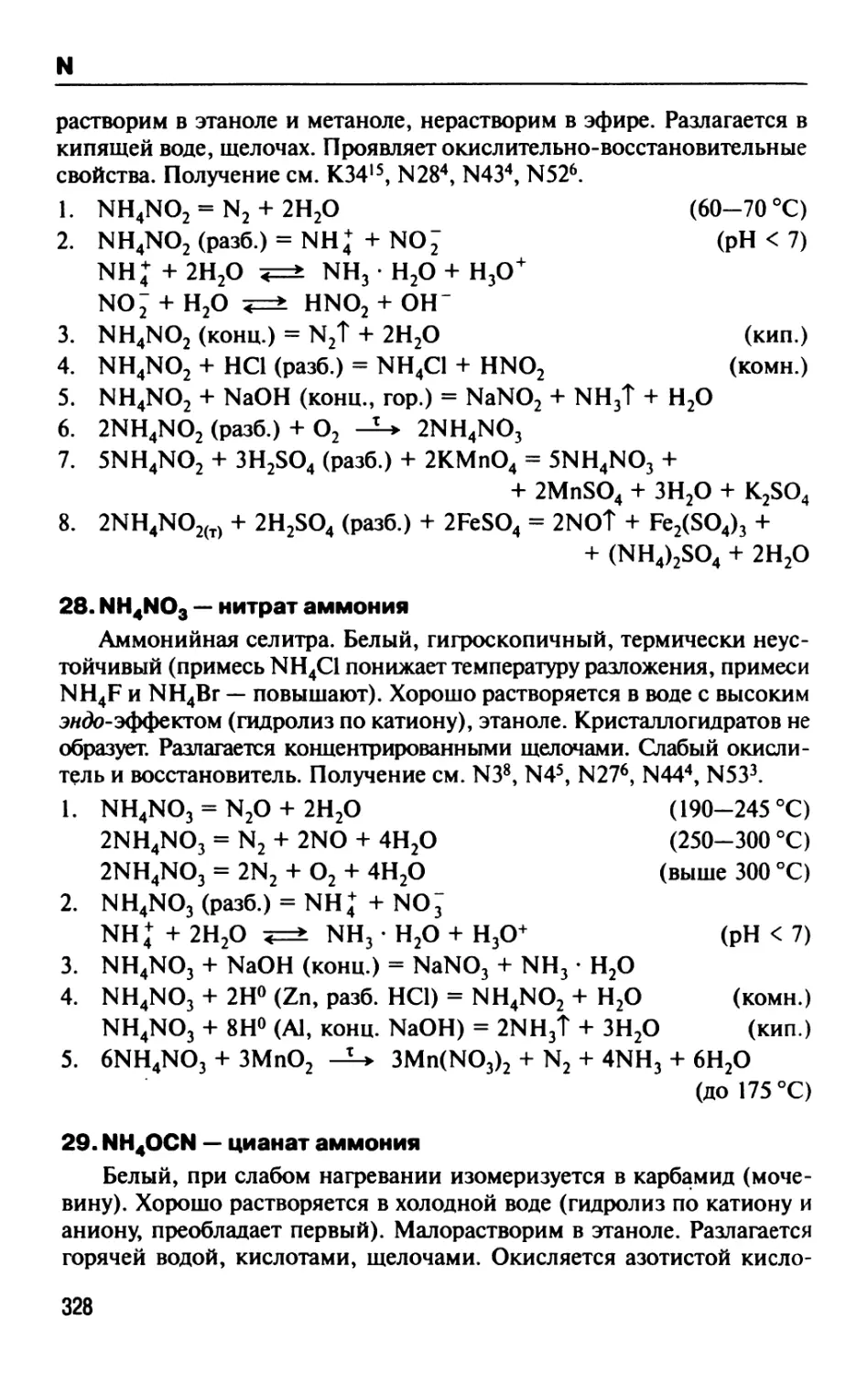

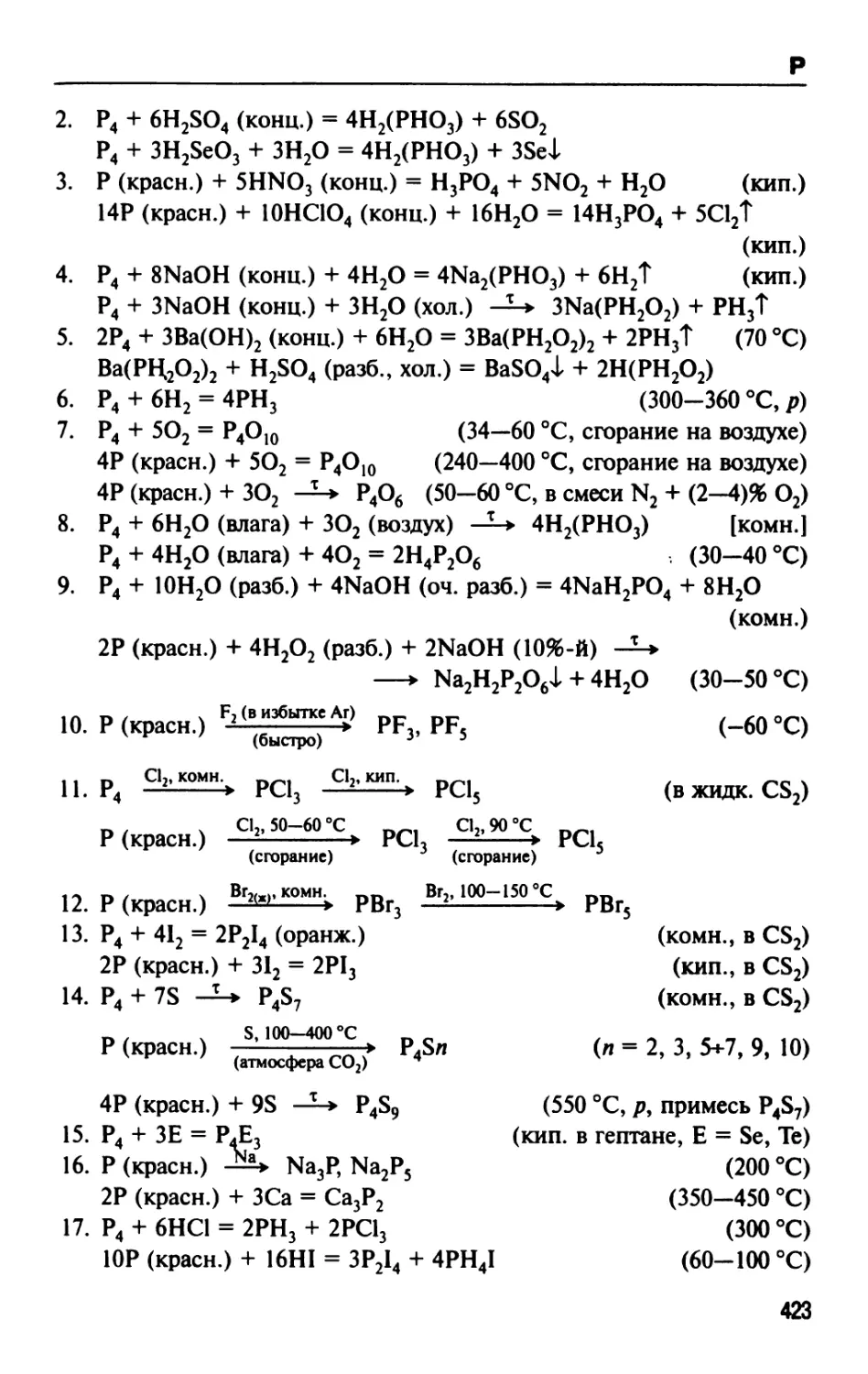

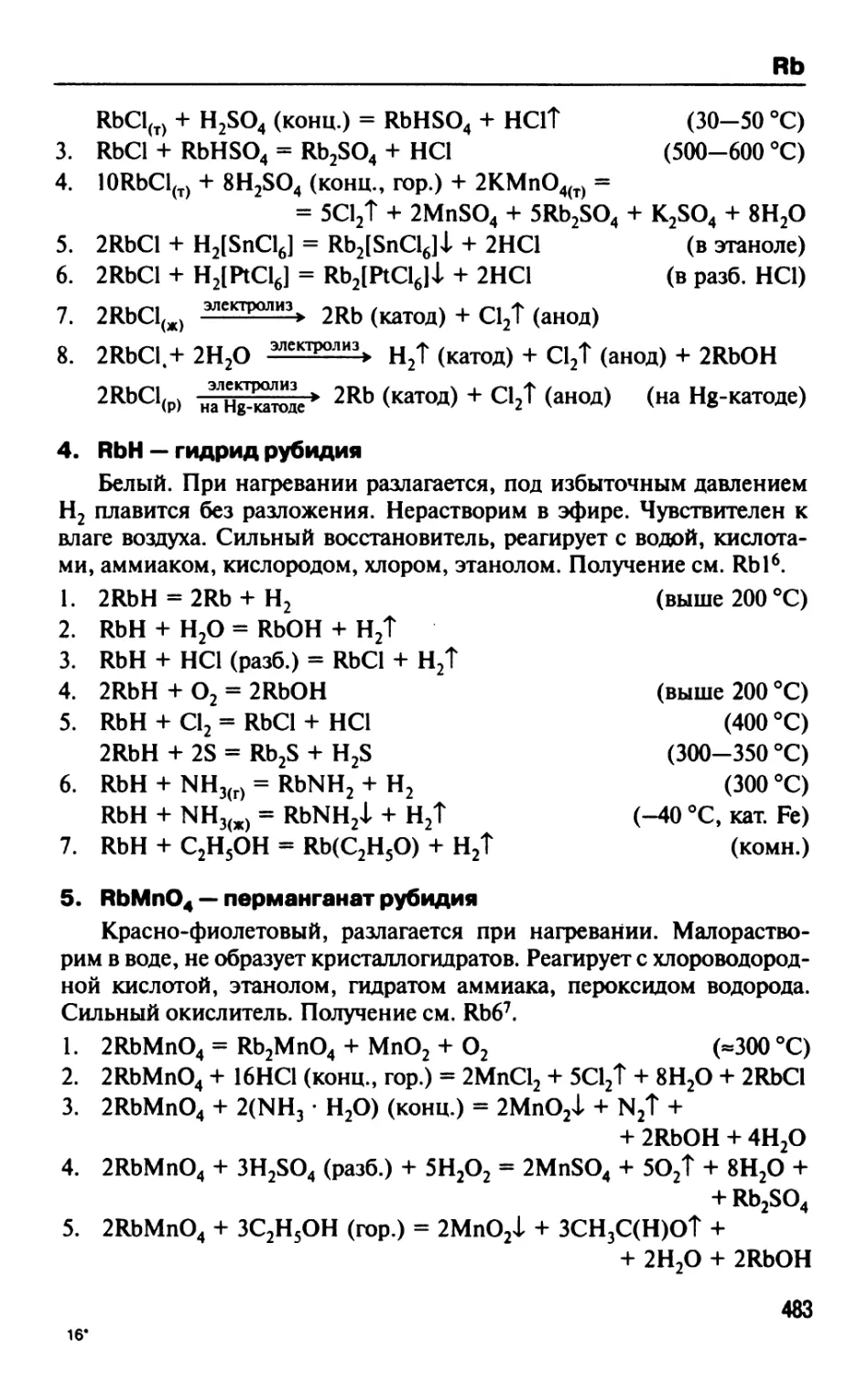

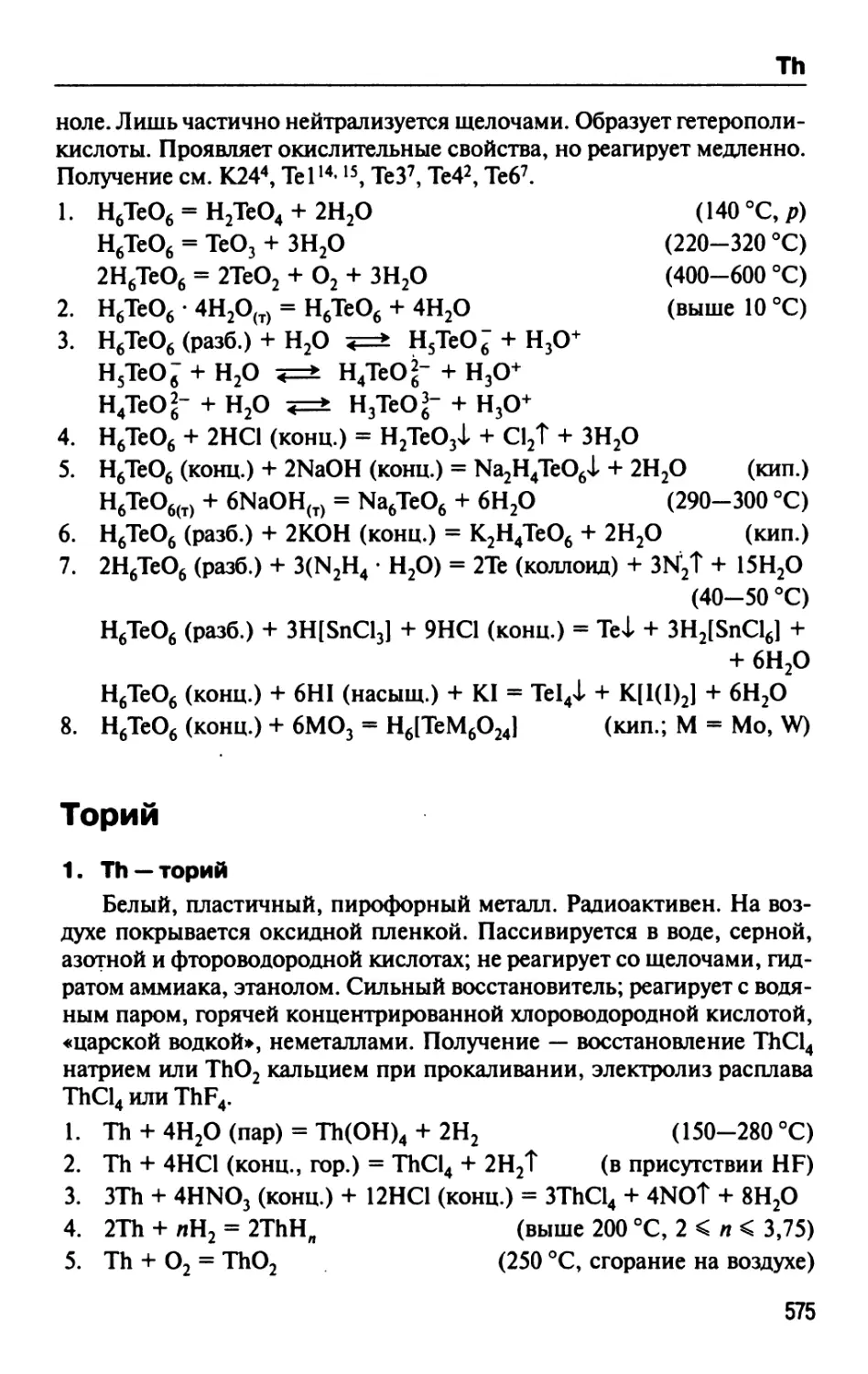

Справочник содержит 1100 неорганических веществ, для которых приведены уравнения важнейших реакций. Выбор веществ обосновывался их теоретической и лабораторно-промышленной важностью.

Справочник организован по алфавитному принципу химических формул и четко разработанной структуре, снабжен предметным указателем, позволяющим легко найти нужное вещество. Не имеет аналогов в отечественной и зарубежной химической литературе.

Для студентов химических и химико-технологических вузов. Может быть использован преподавателями вузов, аспирантами, научными и инженерно-техническими работниками химической промышленности, а также учителями и учащимися старших классов средней школы.

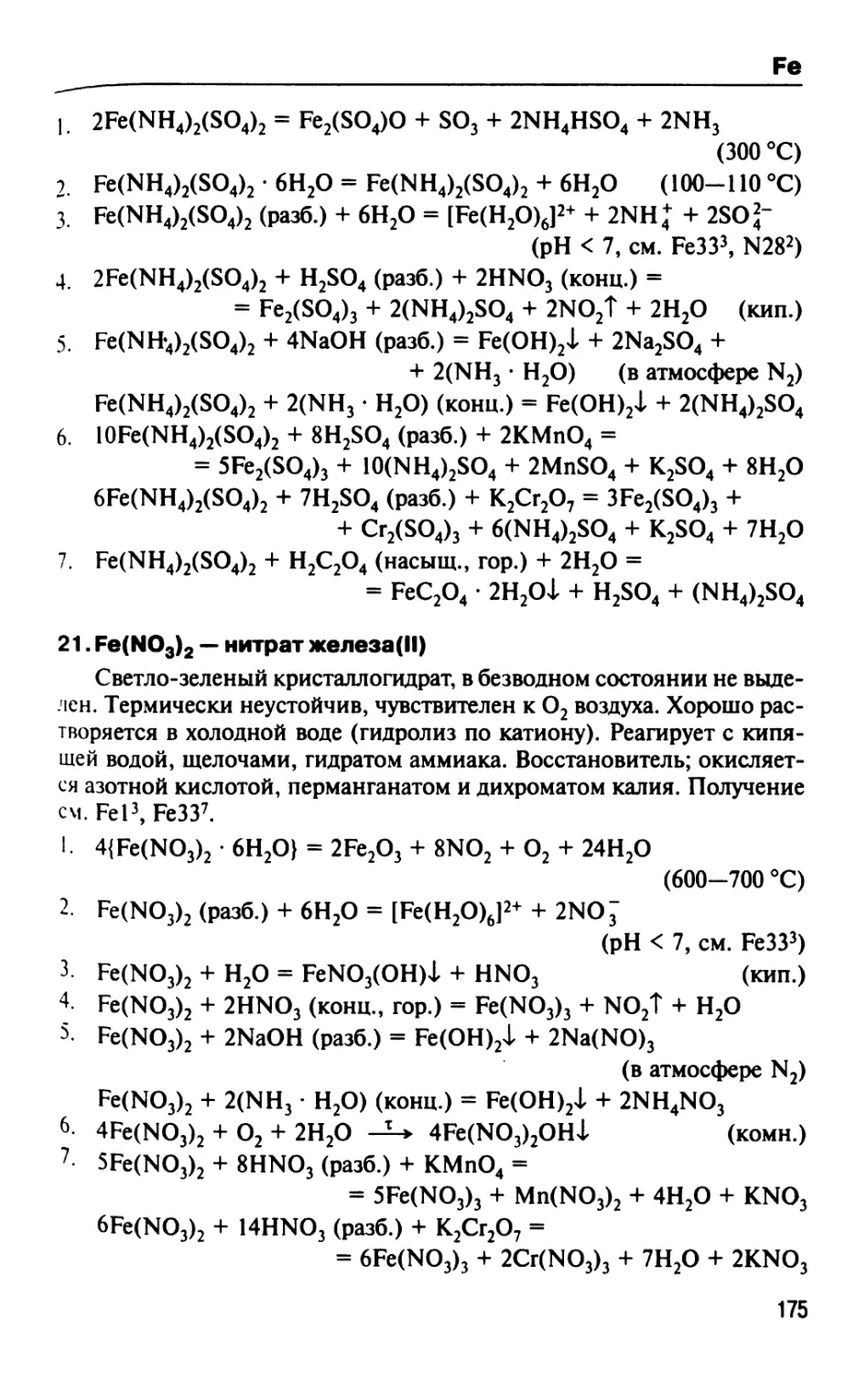

УДК 546(035)

ББК 24.1я2

ISBN 978-5-358-01303-2

© ООО «Дрофа», 2007

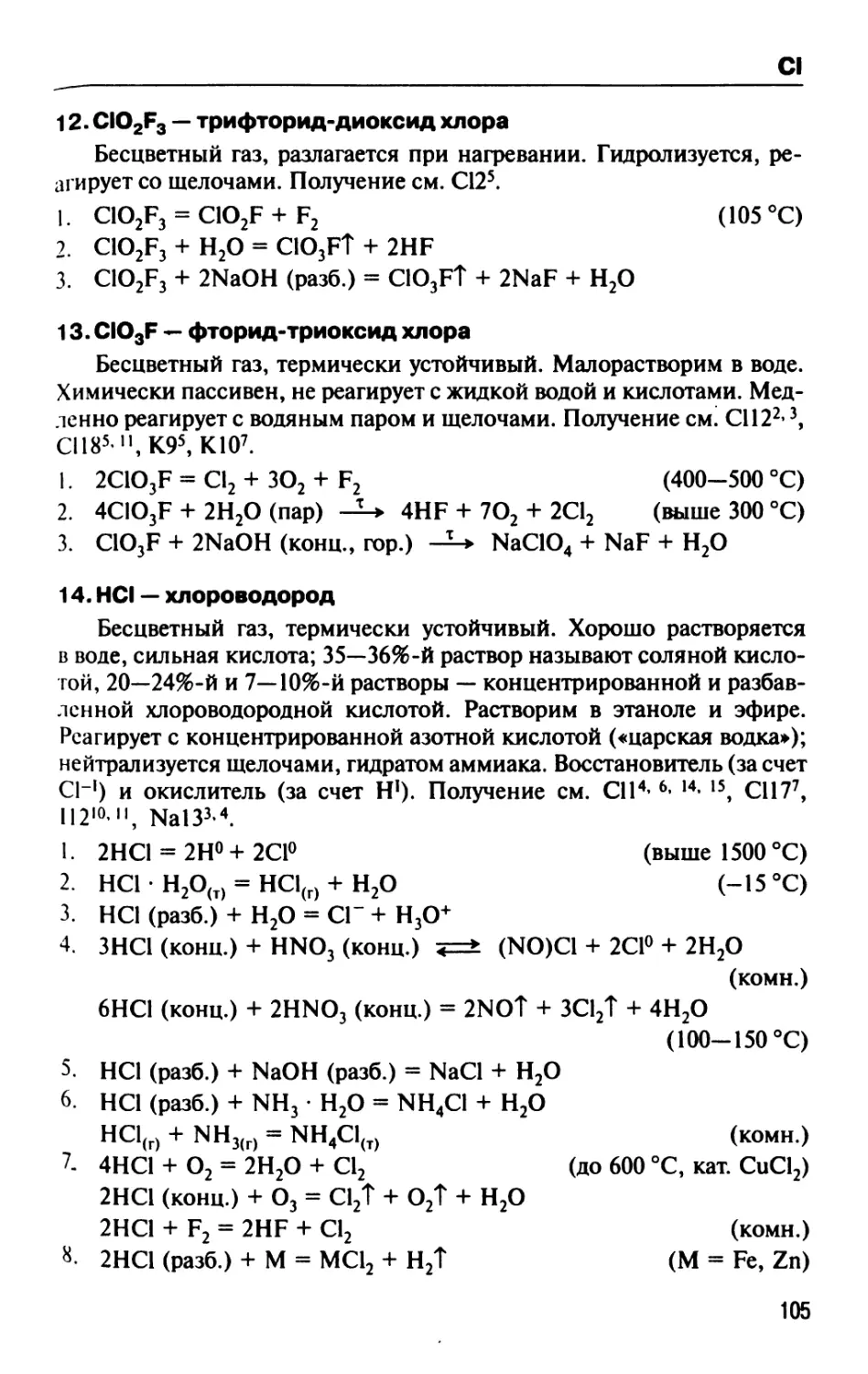

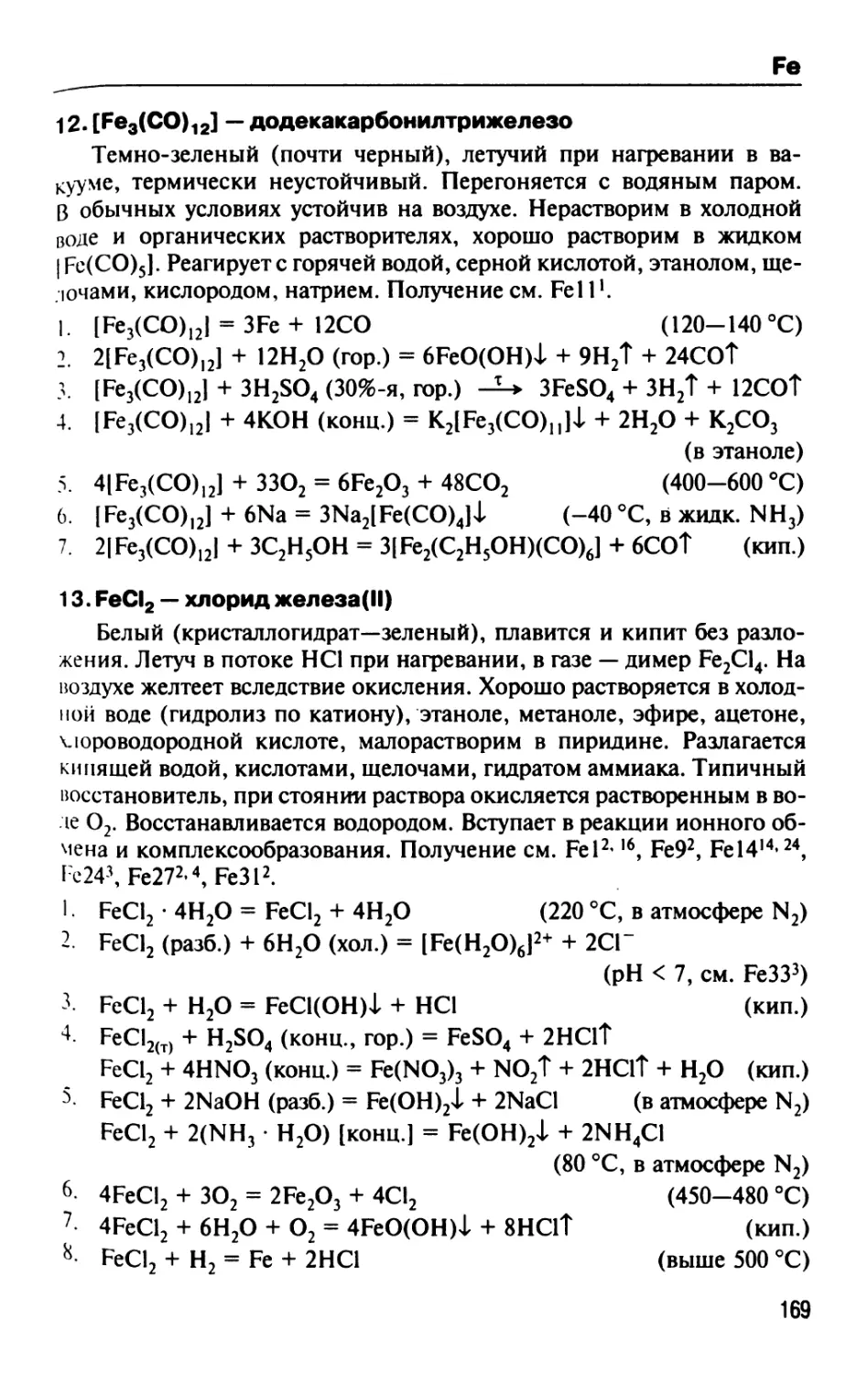

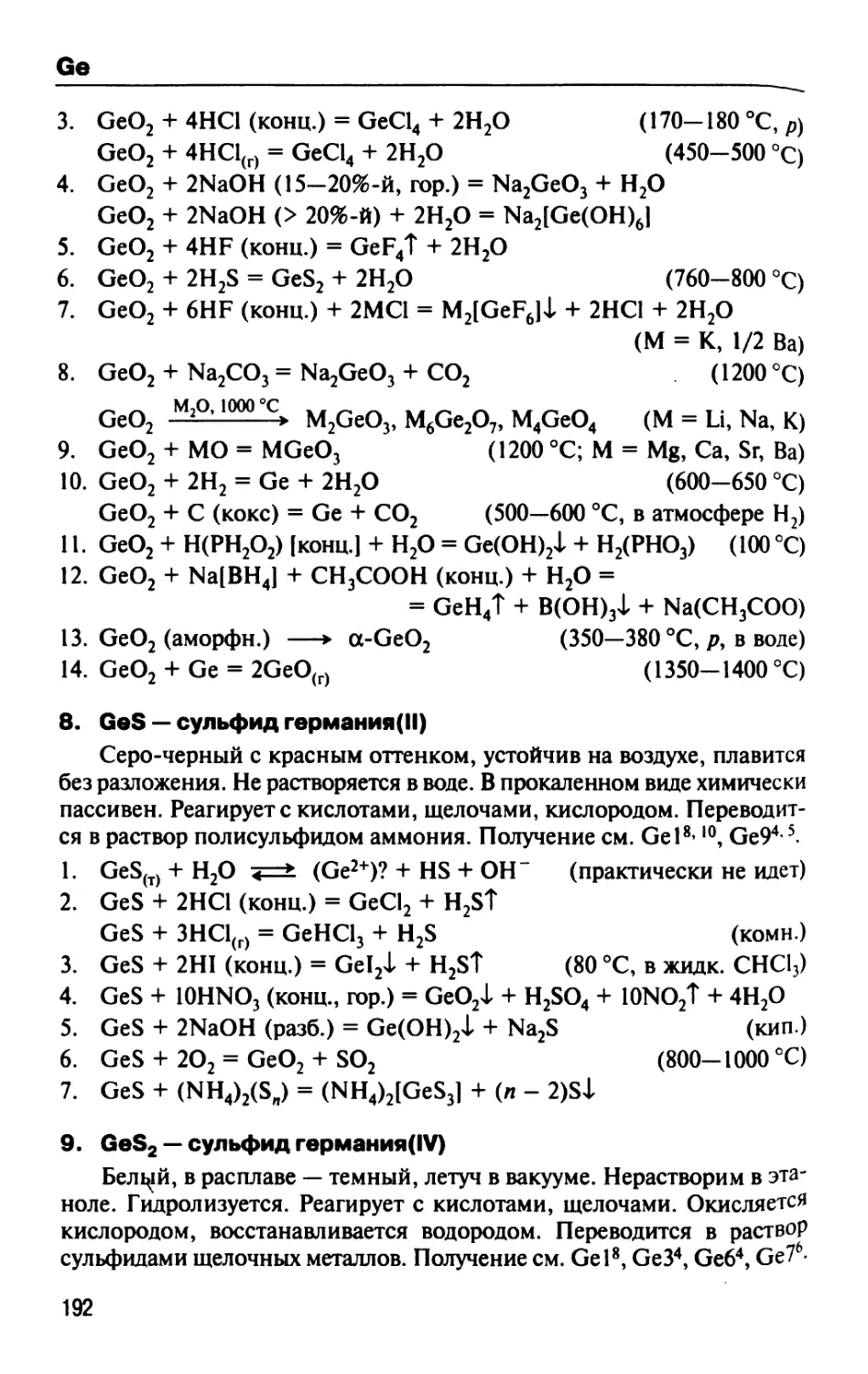

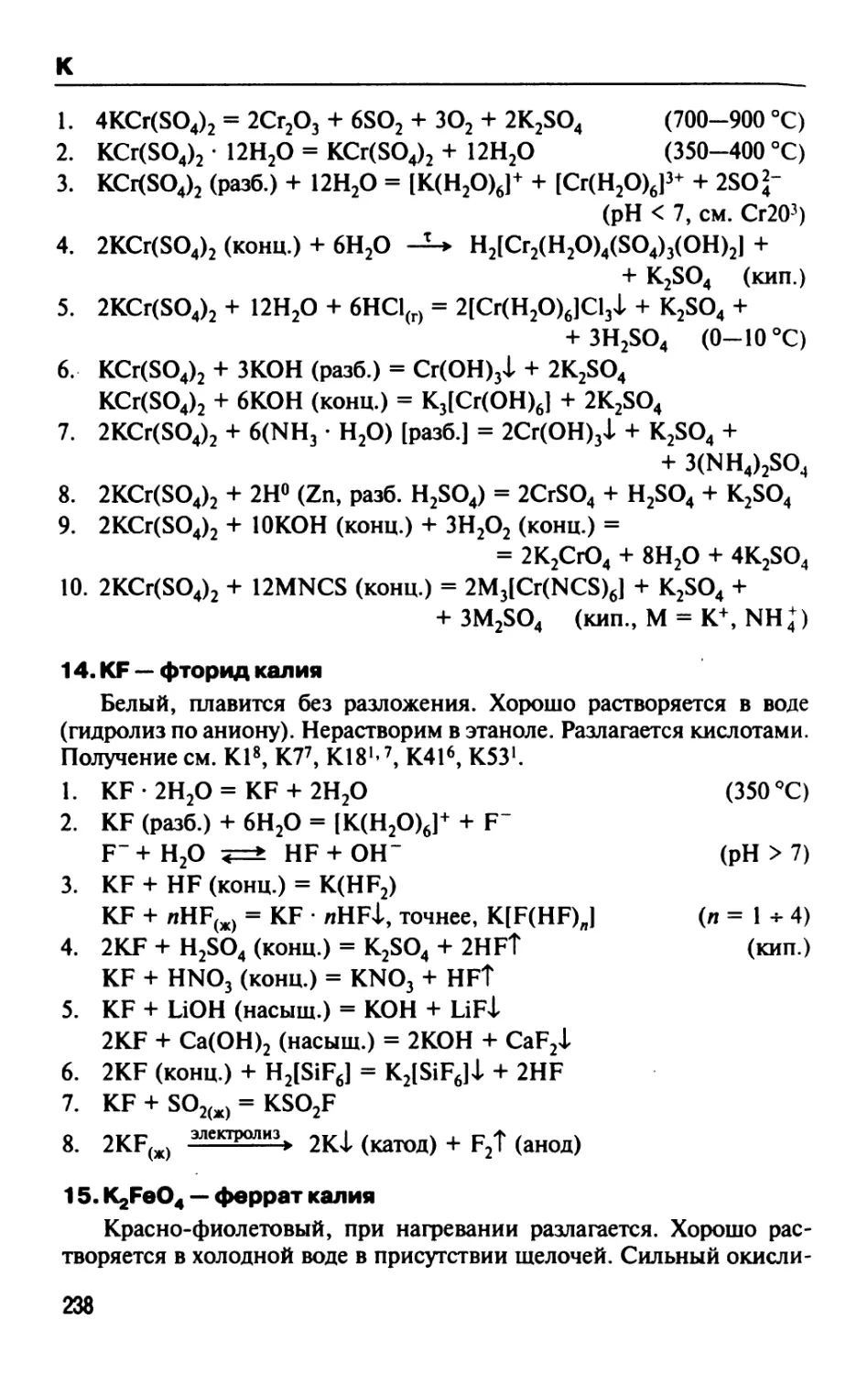

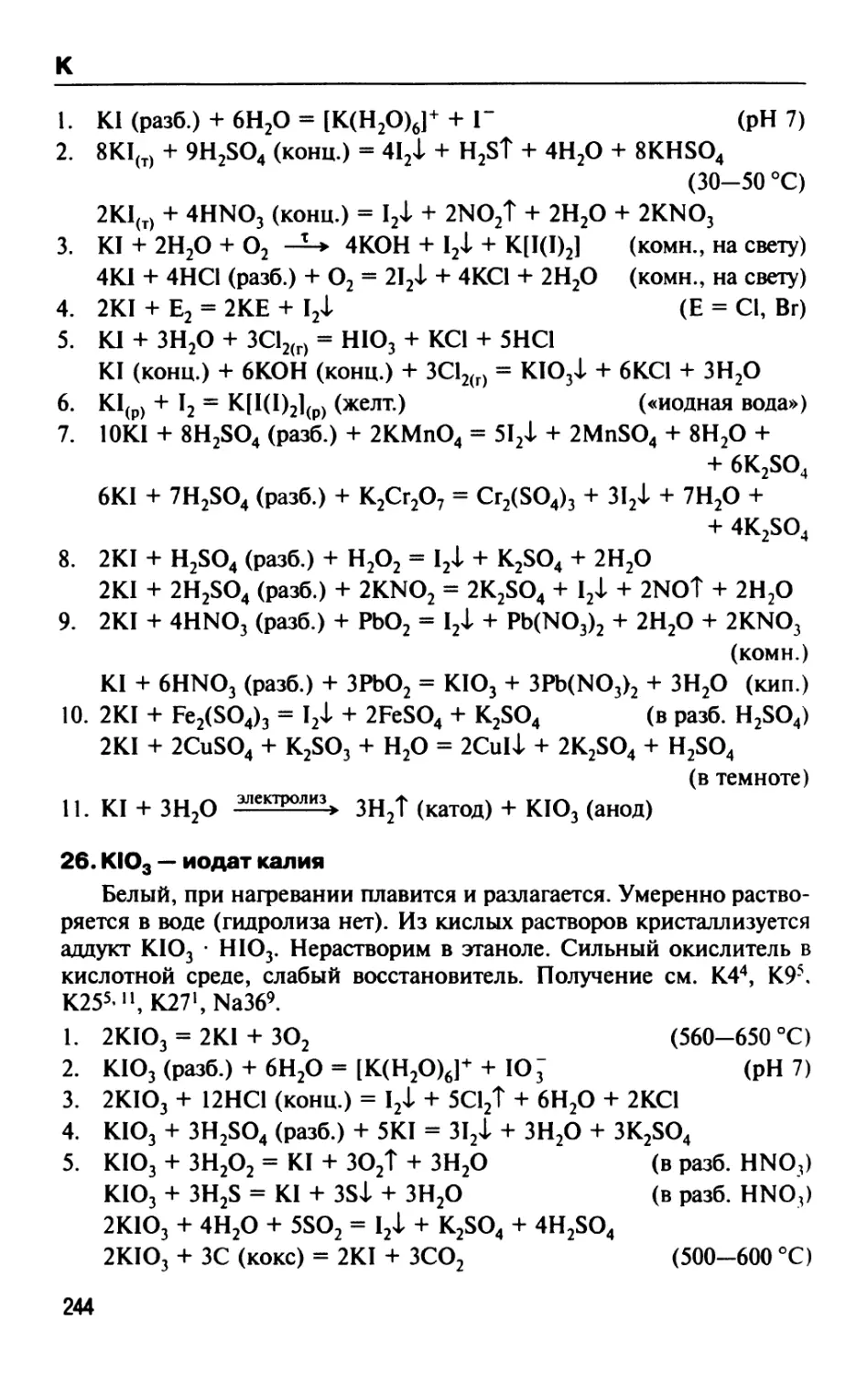

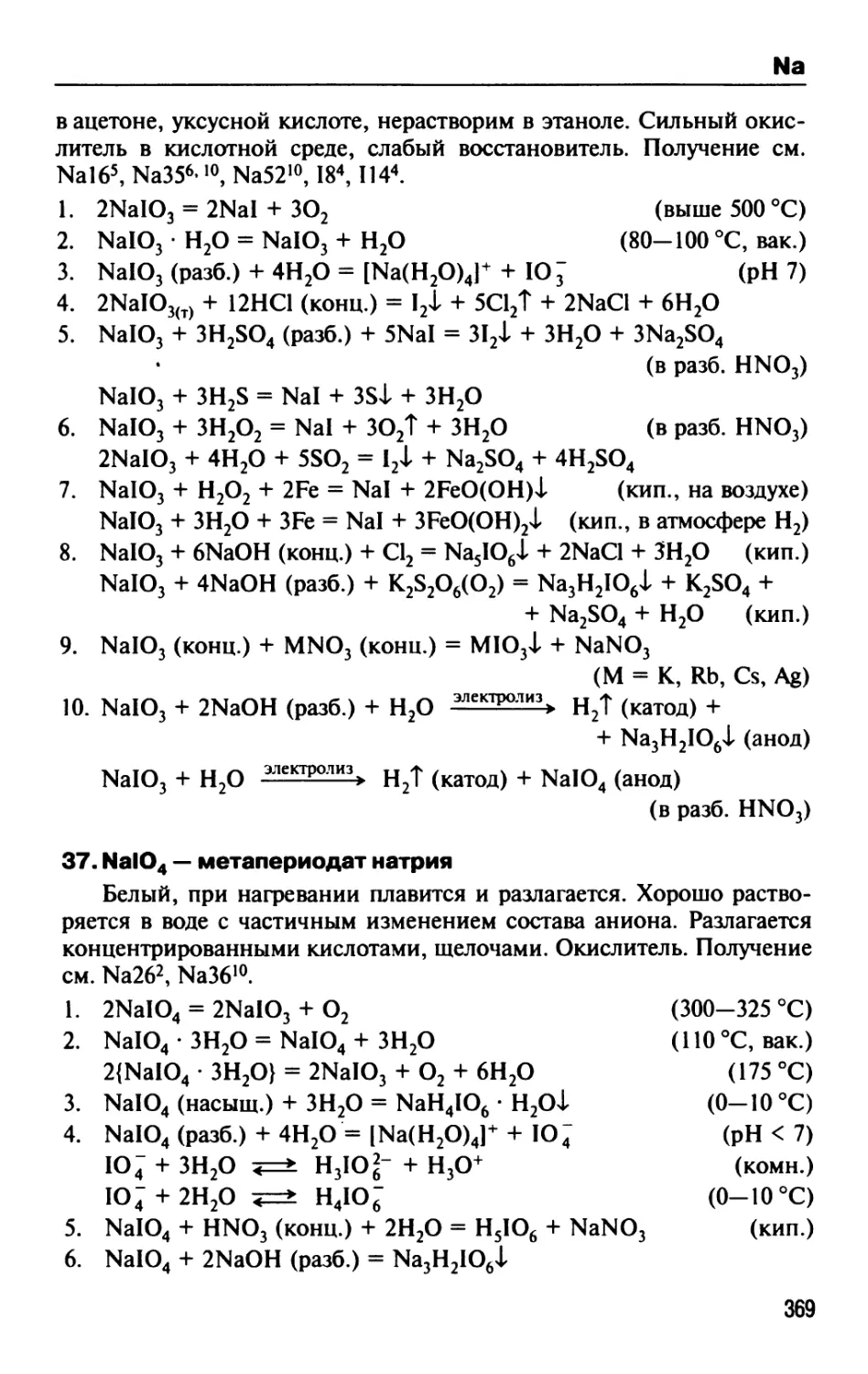

Структура справочника

В справочнике представлены химические свойства (уравнения реакций) важнейших соединений 109 элементов Периодической системы от водорода до мейтнерия. Детально описано более 1100 неорганических веществ, отбор которых проводился по их промышленной важности (исходные вещества для химических процессов, минеральное сырье), широте распространенности в инженерно-технической и учебно-лабораторной практике (модельные растворители и реактивы, реагенты качественного анализа) и применению в новейших отраслях химической технологии.

Материал справочника разбит на разделы, каждый из которых посвящен одному элементу, элементы расположены по алфавиту их символов (от актиния Ас до циркония Zr).

Любой раздел состоит из ряда рубрик, первая из них относится к простому веществу, а все последующие — к сложным веществам, в химических формулах которых элемент раздела стоит на первом (слева) месте. Вещества каждого раздела перечисляются по алфавиту их номенклатурных формул (при одном исключении: в конце разделов кислотообразующих элементов помещены все соответствующие им кислоты). Например, в разделе «Актиний» имеются рубрики Ас, АсС13, AcF3, Ac(NO3)3, Ас2О3, Ас(ОН)3. Формулы соединений с комплексным анионом даны в инвертируемом виде, т. е. [Ag(CN)2],К вместо K[Ag(CN)2].

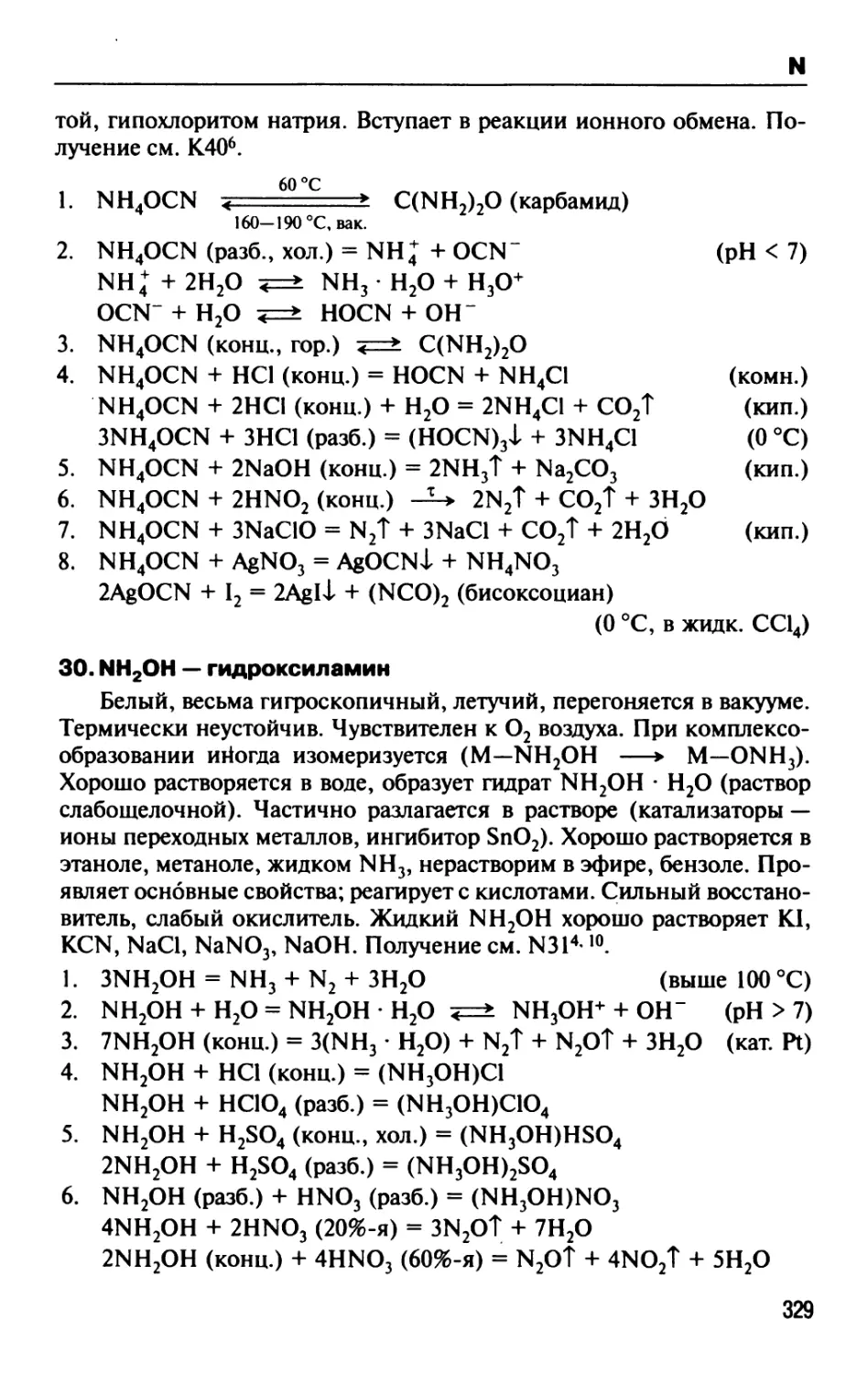

Каждая рубрика содержит краткое описание вещества, где указаны его окраска, термическая устойчивость, растворимость, взаимодействие (или его отсутствие) с распространенными реактивами и др., а также способы получения данного вещества, оформленные в виде ссылок на рубрики других веществ. В ссылках приводится символ элемента раздела, номер рубрики и верхним индексом номер уравнения реакции.

Далее в рубрике следует пронумерованный набор уравнений реакций, отражающий главные химические свойства данного вещества. В общем случае порядок расположения уравнений следующий:

— термическое разложение вещества;

— обезвоживание или разложение кристаллогидрата;

— отношение к воде;

— взаимодействие с распространенными кислотами (при однотипности реакций приведено уравнение только для хлороводородной кислоты);

— взаимодействие со щелочами (как правило, с гидроксилом нат-рия);

— взаимодействие с гидратом аммиака;

— взаимодействие с простыми веществами;

— реакции обмена со сложными веществами;

— окислительно-восстановительные реакции;

— реакции комплексообразования;

— электрохимические реакции (электролиз расплава и/или раствора).

В уравнениях реакций указаны условия их проведения и протекания, когда это важно для понимания химизма и степени обратимости процесса. К таким условиям относятся:

— агрегатное состояние реагентов и/или продуктов;

— окраска реагентов и/или продуктов;

— состояние раствора или его характеристика (разбавленный, концентрированный, насыщенный);

— медленное протекание реакции;

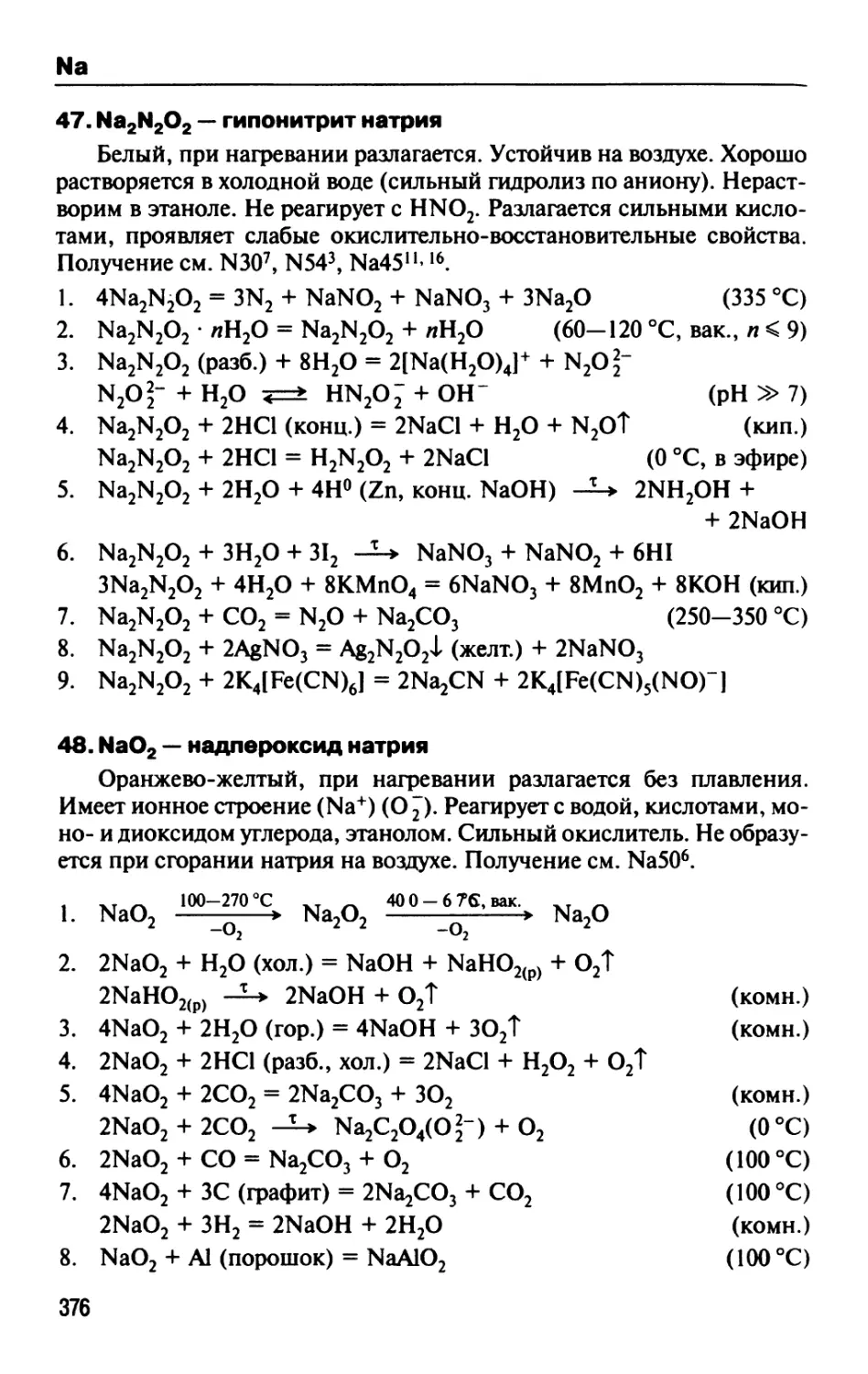

— интервал температур, давление (повышенное или вакуум), катализатор;

— образование осадка или газа;

— использованный растворитель, если он отличается от воды;

— инертная или другая особая газовая среда.

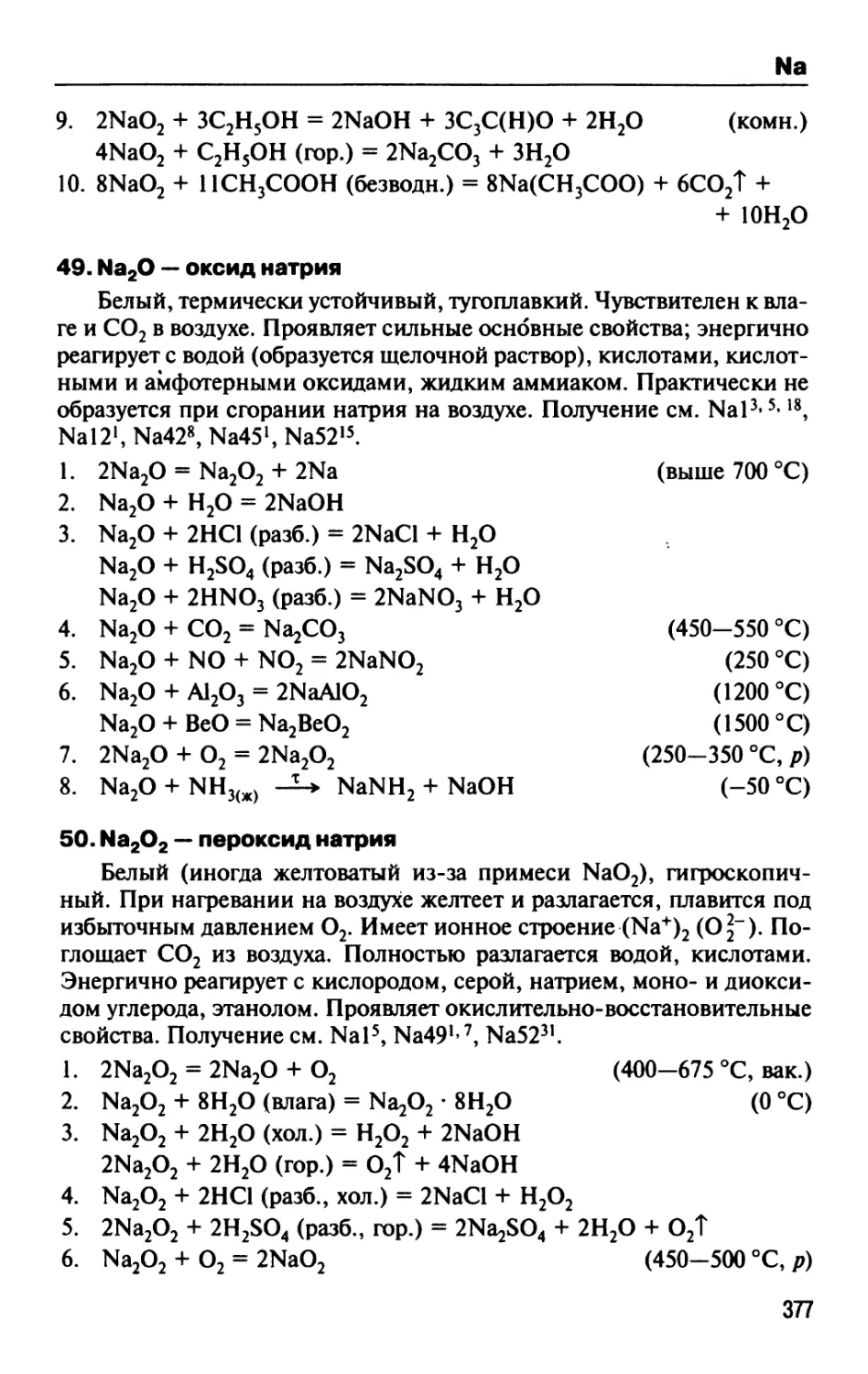

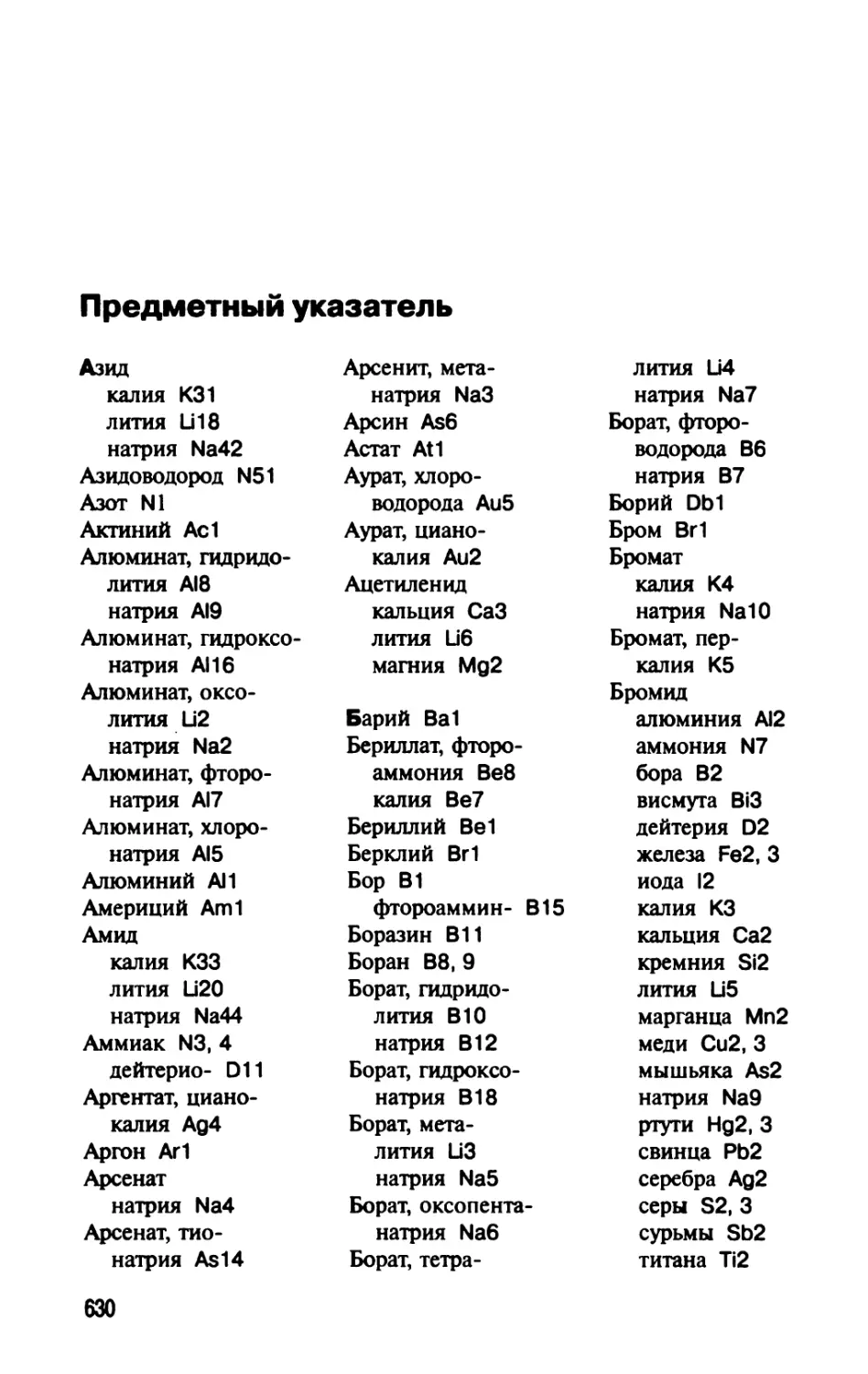

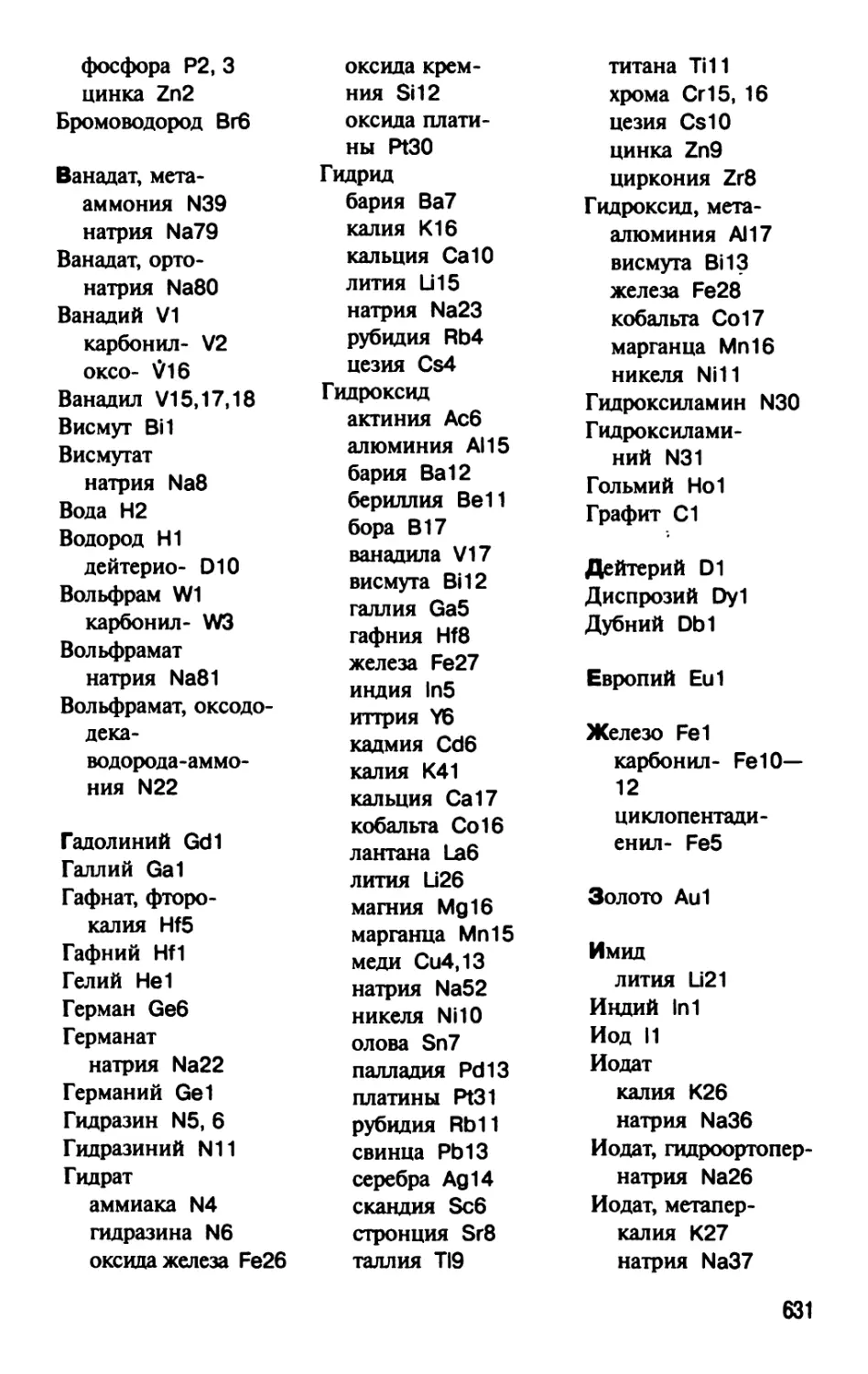

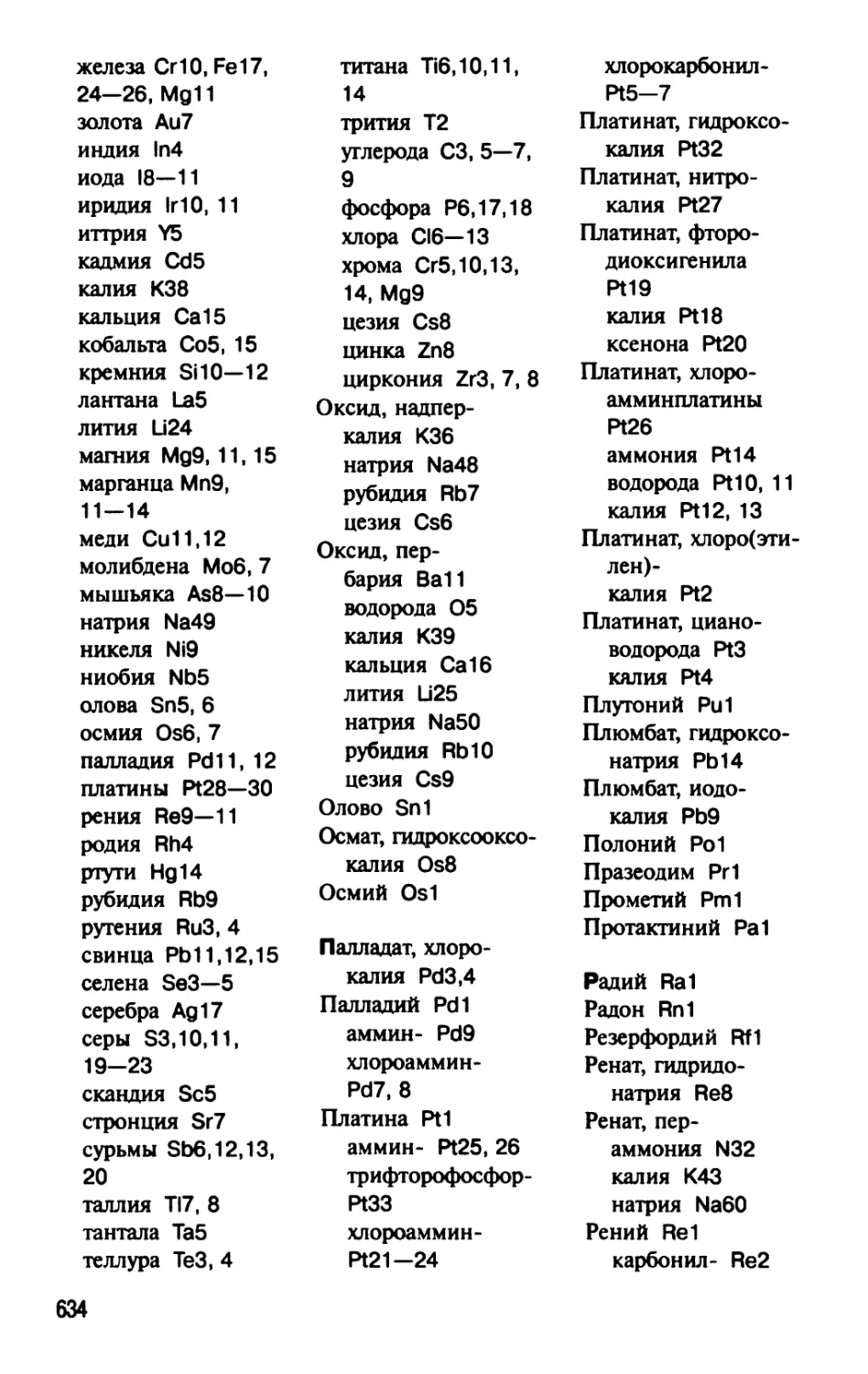

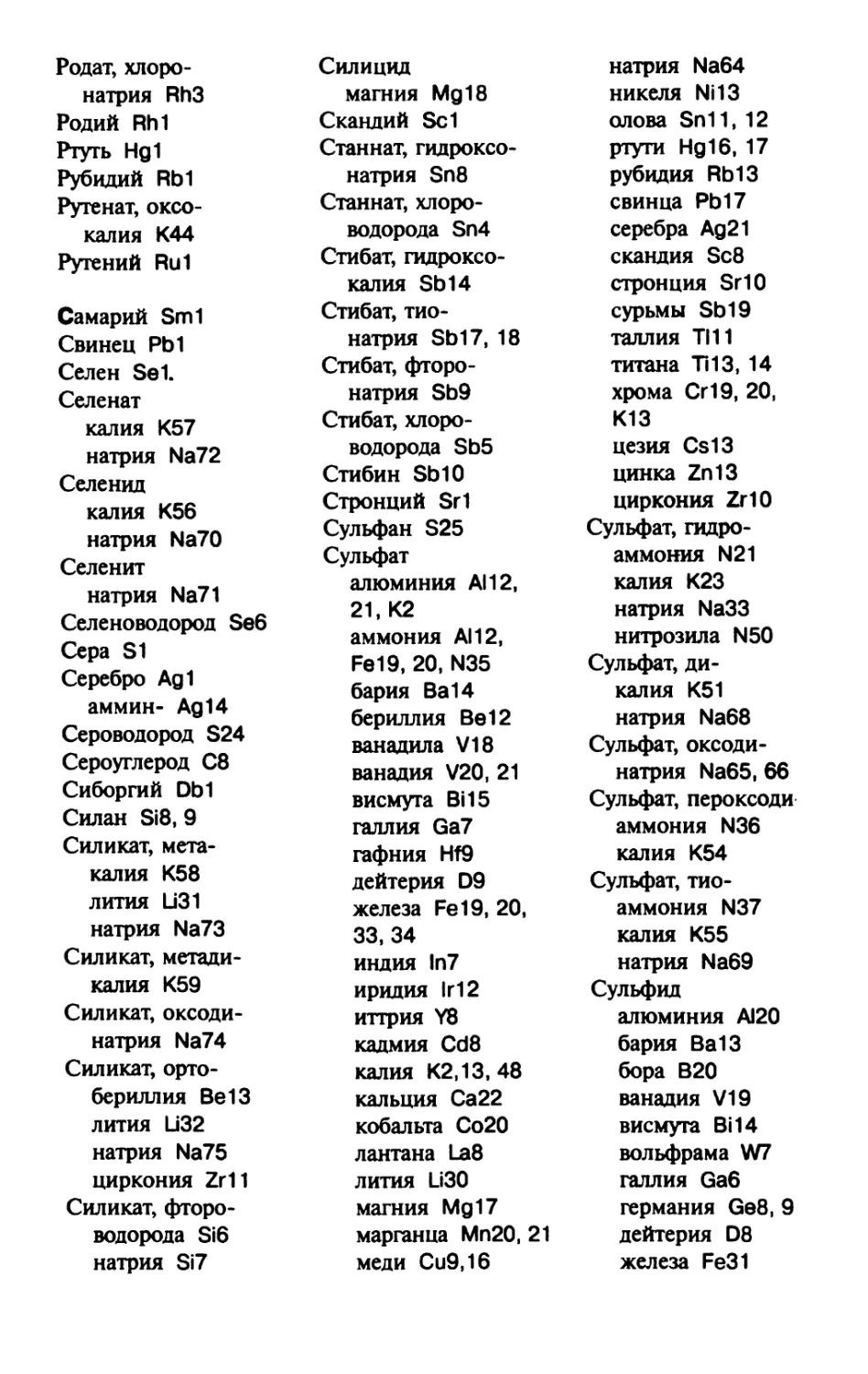

В конце справочника находятся список литературы и предметный указатель веществ рубрик.

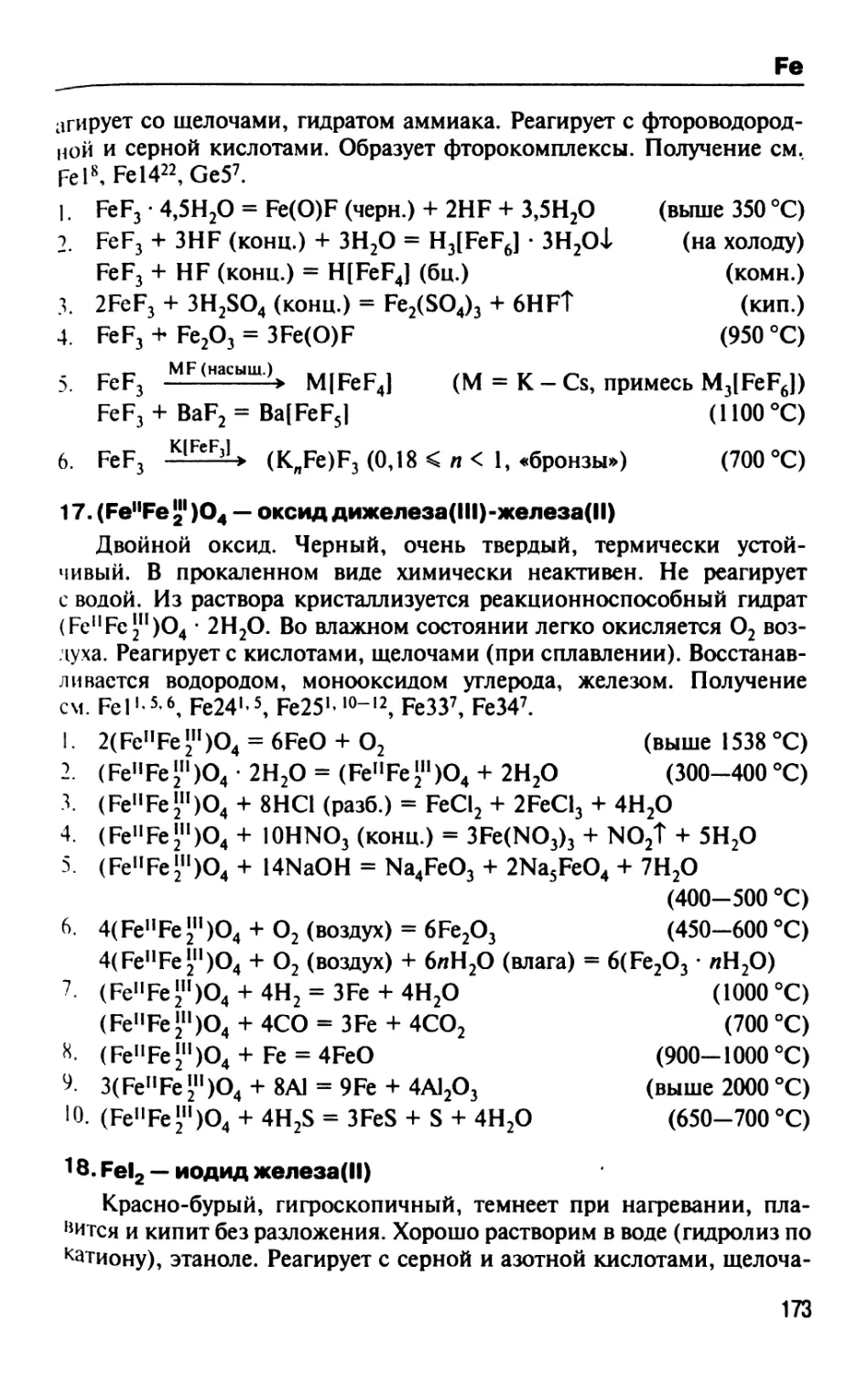

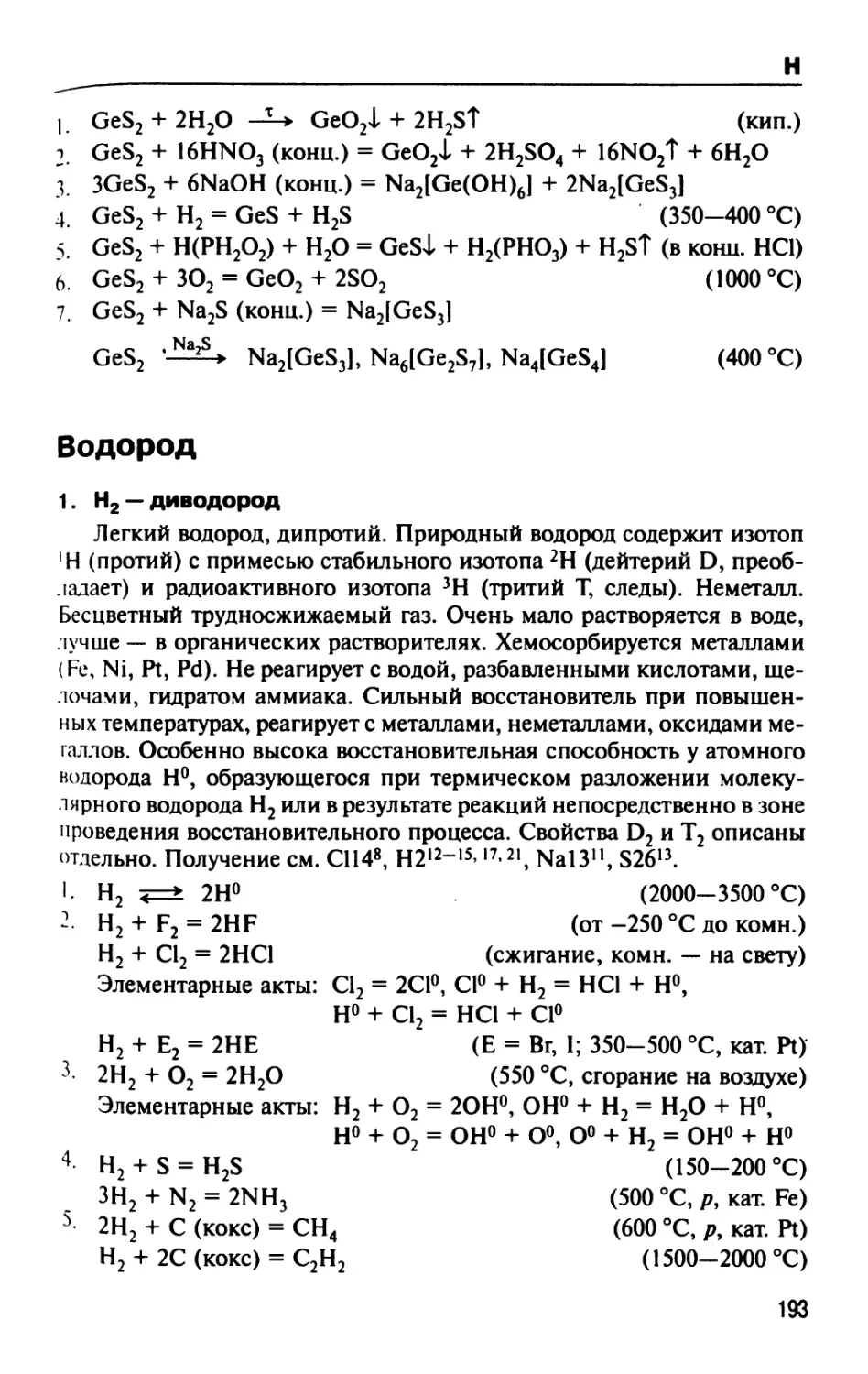

Сокращения и обозначения

аморфн. — аморфное состояние безводн. — безводное состояние бел. — белый бур. — бурый бц. — бесцветный вак. — в вакууме влажн. — влажное состояние (г) — газообразное состояние гол. — голубой гор. — горячий дымящ. — дымящий (ж) — жидкое состояние желт. — желтый жидк. — жидкий зел. — зеленый кат. — катализатор кип. — кипящий, при кипении комн. — при комнатной температуре конц. — концентрированный кор. — коричневый красн. — красный насыщ. — насыщенный оранж. — оранжевый оч. разб. — очень разбавленный (р) — в растворе разб. — разбавленный роз. — розовый св. — светлосер. — серый СИН. — синий (т) — твердое состояние т. — темно- телесн. — телесный фиол. — фиолетовый хол. — холодный черн. — черный электрич. — электрический р — избыточное давление pH — водородный показатель т — медленное протекание реакции

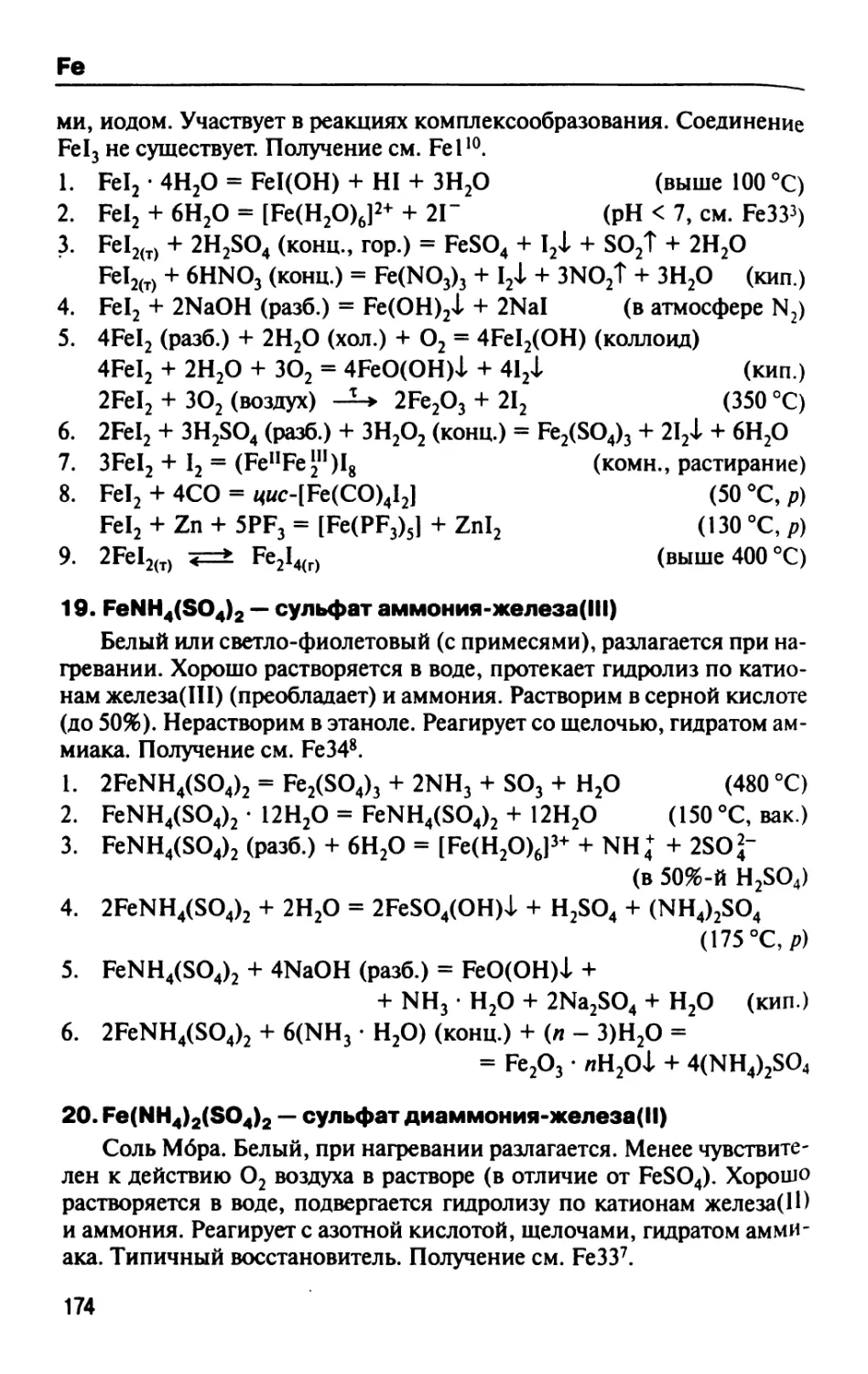

Актиний

1. Ac — актиний

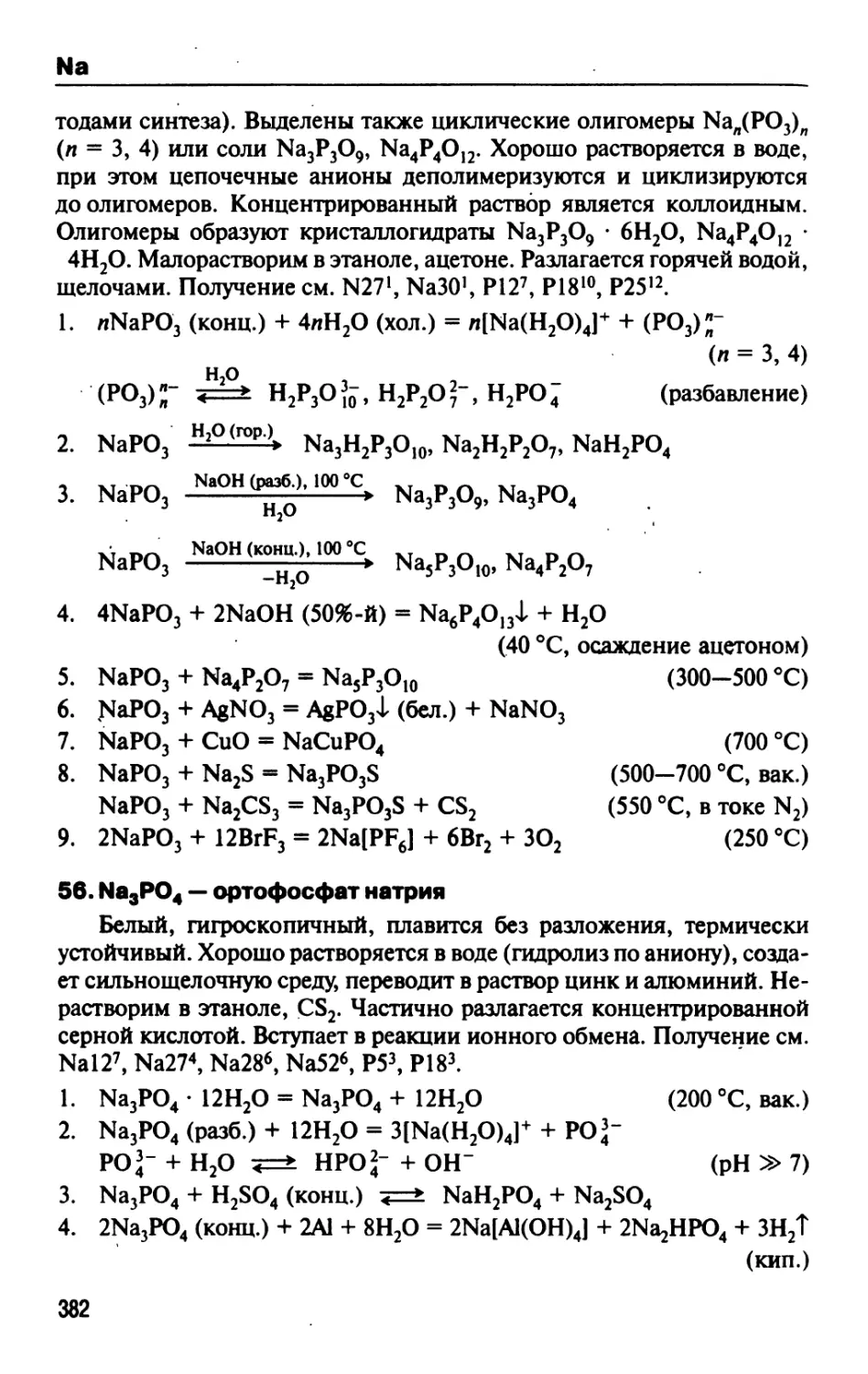

Серебристо-белый, тяжелый, мягкий, радиоактивный металл. Во влажном воздухе покрывается оксидной пленкой. Сильный восстановитель; реагирует с водой, кислотами. Миллиграммовые количества актиния (наиболее долгоживущий изотоп 227Ас) синтезируют бомбардировкой нейтронами радия в ядерных реакторах. Его выделяют в виде AcF3. Получение см. АсЗ3.

1. 2Ас + 6Н2О = 2Ac(OH)3J< + ЗН2?

2. 2Ас + 6НС1 (разб.) = 2АсС13 + ЗН2?

3. 8Ас + 30HNO3 (разб.) = 8Ac(NO3)3 + 3N2O? + I5H2O

4. 4Ас + ЗО2 = 2Ас2О3 (сжигание на воздухе)

5. 2Ас + 3F2 = 2AcF3 (1300-1350 °C)

2. AcCI3 — хлорид актиния(Ш)

Белый, при нагревании возгоняется. Умеренно растворяется в воде (гидролиз по катиону). Нерастворим в этаноле и эфире. Разлагается в концентрированных кислотах. Получение см. Ас12, Ас5’, Асб23.

1. АсС13 • лН2О АсС13 + лН2О (300 °C, в присутствии NH4C1) 2. АсС13 (разб.) + иН2О = |Ac(H2O)J3+ + ЗСГ (pH < 7, см. Ас43) 3. 2АсС13(т) + 3H2SO4 (конц.) = Ac2(SO4)3 + 6НС1? (кип.)

4. АсС13 + 3NaOH (разб.) = Ac(OH)3i + 3NaCl

5. АсС13 + Н2О (пар) = Ас(С1)О + 2НС1 (1000 °C)

АсС13 + Н2О + 2NH3 = Ас(С1)О + 2NH4C1 (1000 °C)

3. AcF3 — фторид актиния(Ш)

Белый, при нагревании возгоняется без плавления. Практически

нерастворим в воде, не образует кристаллогидратов. Не растворяется

в этаноле. Разлагается концентрированными кислотами и водяным паром. Получение см. Ас15, Ас46, Ас52, Асб4.

5

Ac

1. 2. 3. 4. 2AcF3 + 3H2SO4 (конц.) = Ac2(SO4)3 + 6HF? (кип.) AcF3 + Н2О (пар) = Ac(O)F + 2HF (ниже 1000 °C) AcF3 + 3Li = 3LiF + Ac (1300—1350 °C, в атмосфере Ar) AcF3 + 2NH3 + H2O = Ac(O)F + 2NH4F (900-1000 °C)

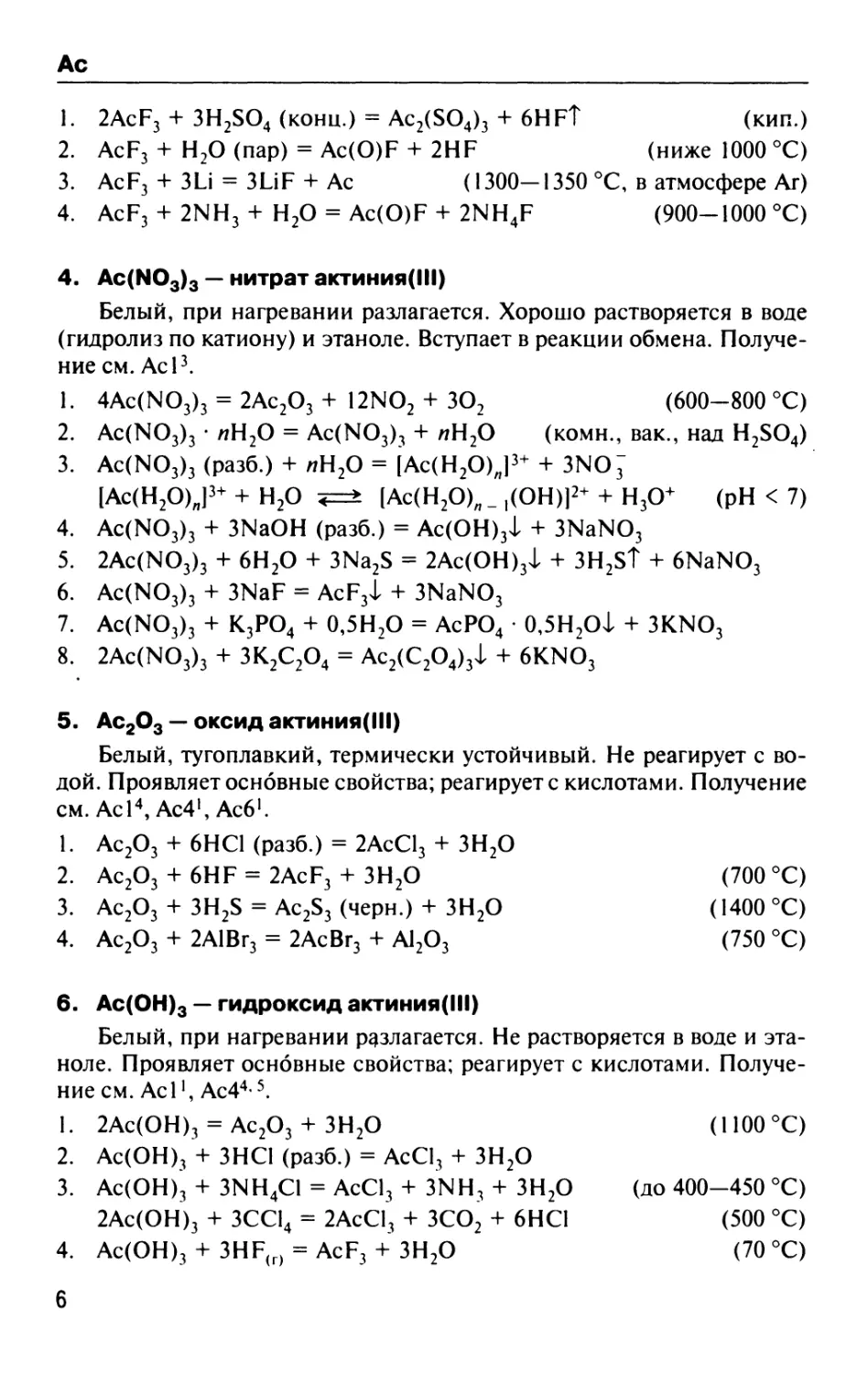

4. Ac(NO3)3 — нитрат актиния(Ш)

Белый, при нагревании разлагается. Хорошо растворяется в воде (гидролиз по катиону) и этаноле. Вступает в реакции обмена. Получение см. Ас13.

1. 2. 3. 4Ac(NO3)3 = 2Ac2O3 + 12NO2 + 3O2 (600-800 °C) Ac(NO3)3 • wH2O = Ac(NO3)3 + wH2O (комн., вак., над H2SO4) Ac(NO3)3 (разб.) + иН2О = [Ас(Н2О)л]3+ + 3NO; [Ac(H2O)J3+ + Н2О <=± [Ас(Н2О)л _ ,(ОН)]2+ + Н3О+ (pH < 7)

4. 5. 6. 7. 8. Ac(NO3)3 + 3NaOH (разб.) = Ac(OH)3i + 3NaNO3 2Ac(NO3)3 + 6H2O + 3Na2S = 2Ac(OH)3i + 3H2S? + 6NaNO3 Ac(NO3)3 + 3NaF = AcF3i + 3NaNO3 Ac(NO3)3 + K3PO4 + 0,5H2O = AcPO4 • 0,5H2OJ, + 3KNO3 2Ac(NO3)3 + 3K2C2O4 = Ac2(C2O4)3i + 6KNO3

5. Ac2O3 — оксид актиния(Ш)

Белый, тугоплавкий, термически устойчивый. Не реагирует с водой. Проявляет основные свойства; реагируете кислотами. Получение см. Ас14, Ас4’, Асб1.

1. 2. 3. 4. Ac2O3 + 6HC1 (разб.) = 2АсС13 + 3H2O Ac2O3 + 6HF = 2AcF3 + 3H2O (700 °C) Ac2O3 + 3H2S = Ac2S3 (черн.) + 3H2O (1400 °C) Ac2O3 + 2AlBr3 = 2AcBr3 + A12O3 (750 °C)

6. Ac(OH)3 — гидроксид актиния(Ш) Белый, при нагревании разлагается. Не растворяется в воде и эта-

ноле. Проявляет основные свойства; реагирует с кислотами. Получение см. Acl1, Ас44-5.

1. 2. 3. 2Ас(ОН)3 = Ас2О3 + ЗН2О (1100 °C) Ас(ОН)3 + 3HCI (разб.) = АсС1, + ЗН2О Ас(ОН)3 + 3NH4C1 = АсС13 + 3NH, + ЗН2О (до 400-450 °C) 2Ас(ОН)3 + ЗСС14 = 2АсС1, + ЗСО2 + 6НС1 (500 °C)

4. Ас(ОН)3 + 3HF(r) = AcF3 + ЗН2О (70 °C)

6

Ag

Серебро

1. Ag — серебро

Белый, тяжелый, пластичный металл. Малоактивный (благородный металл); не реагирует с кислородом, водой, разбавленными хлороводородной и серной кислотами. Слабый восстановитель; реагирует с кислотами-окислителями. С ртутью образует амальгаму. Чернеет в присутствии влажного H2S. Встречается в природе в самородном виде. Получение см. Ag4'-5, Ag6’-2-9-11, Agl43-5, Agl92-3 5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2Ag + 2HCl(r) n=± 2AgCl + H2 (200 °C)

2Ag + 2H2SO4 (конц., гор.) = Ag2SOj + SO2T + 2H2O

3Ag + 4HNO3 (разб.) = 3AgNO3 + NOT + 2H2O

6Ag + 6HC1O3 = AgCli + 5AgC103 + 3H2O

2Ag 4- H2S (влажный) = Ag2S + H2

4Ag + 2H2S + O2 (воздух) = 2Ag2S + 2H2O

4Ag + 2SO2 + 2O2 = 2Ag2SO4

2Ag + 2O3 = (AgIAglll)O2 (черн.) + 2O2

(выше 450 °C)

(комн.)

Ag + F, = AgF2 (син.) [выше 300 °C]

Ag + AgF (насыщ.) = Ag2F(e~) (50—90 °C)

2Ag + 2HF (конц.) + H2O2 = 2AgF + 2H2O (60-80 °C)

2Ag + E2 = 2AgE (E = Cl, Br, I; 150-200 °C)

2Ag + E = Ag2E (выше 200 °C; E = S, Se, Те)

4Ag + 8KCN + 2H2O + O2 = 4K[Ag(CN)2] + 4KOH (комн.) 2Ag + 4KCN (конц.) + H2O2 = 2K[Ag(CN)2] + 2KOH

Ag + Hg -----> Ag4Hg3, Ag5Hg8

2. AgBr — бромид серебра(1)

Светло-желтый; плавится без разложения, в жидком состоянии неустойчив. Не растворяется в воде и этаноле. Кристаллогидратов не образует. Разлагается концентрированными кислотами и щелочами. Переводится в раствор за счет комплексообразования. Получение см. Agl8, Agl36, Agl64 5 6.

1. 2AgBr(T) = 2Ag(T) + Вг2(ж) (комн., на свету)

2AgBr()K) = 2Ag(T, + Вг2(П (700 °C)

2. 2AgBr + H2SO4 (конц.) = Ag2SO4J- + 2HBrT (кип.)

3. AgBr + 2(NH3 • H2O) [конц.1 = [Ag(NH3)2]Br + 2H,0

AgBr + wNH3(iK) = [Ag(NH3)n|Br (и > 3) " (-40 °C)

4. AgBr + 2Na2SO3S(KOHu.) = Na3|Ag(SO3S)2[ 4- NaBr

5. AgBr 4- 2KCN (конц.) = K[Ag(CN)2| + KBr

6. AgBr 4- Na2SO3 (< IM) = Na2 |Ag(SO3)Br)

7

Ag

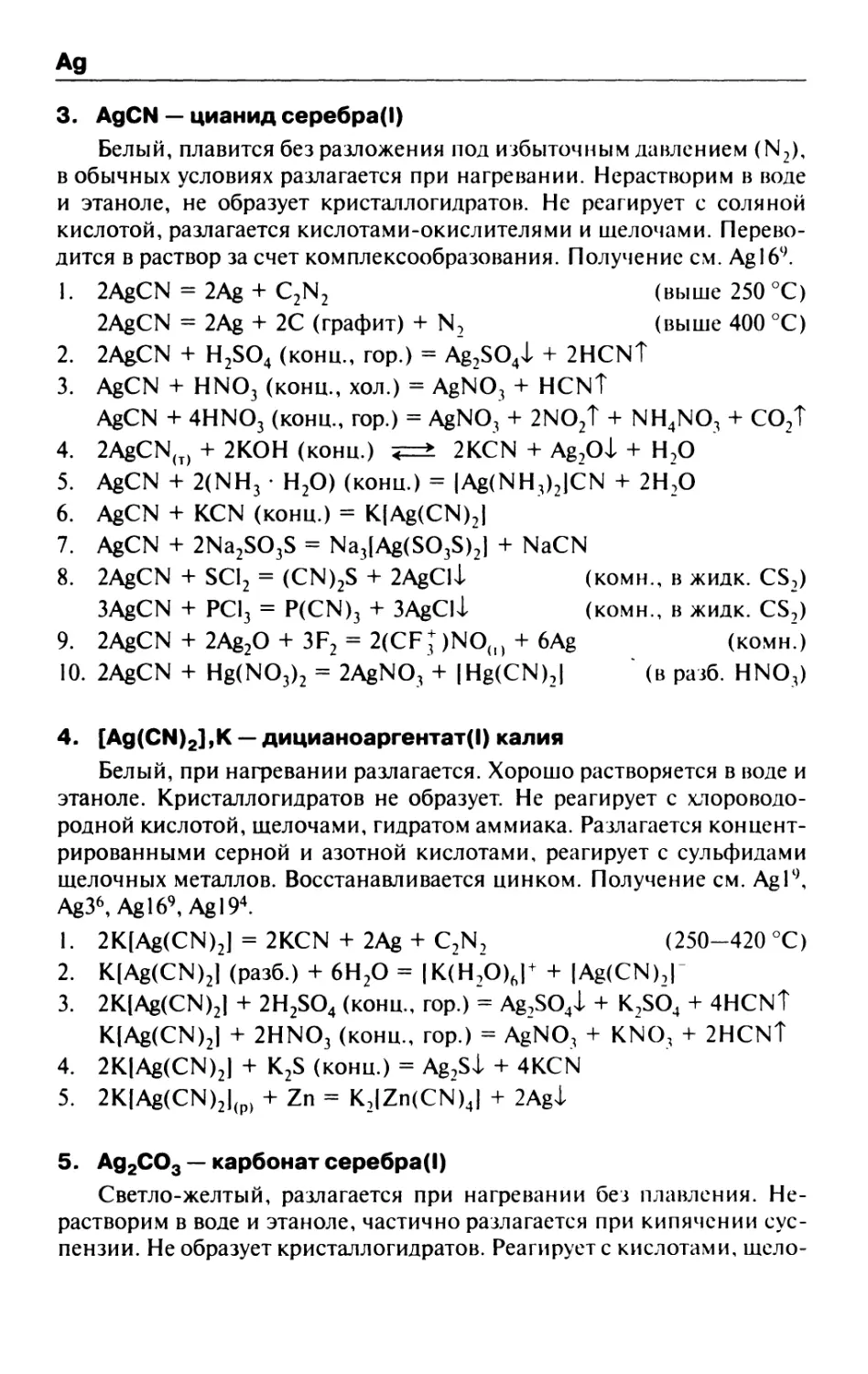

3. AgCN — цианид серебра(1)

Белый, плавится без разложения под избыточным давлением (N2), в обычных условиях разлагается при нагревании. Нерастворим в воде и этаноле, не образует кристаллогидратов. Не реагирует с соляной кислотой, разлагается кислотами-окислителями и щелочами. Переводится в раствор за счет комплексообразования. Получение см. Agl69.

1. 2AgCN = 2Ag + C2N2 (выше 250 °C)

2AgCN = 2Ag + 2C (графит) + N2 (выше 400 °C)

2. 2AgCN + H2SO4 (конц., гор.) = Ag2SO4X + 2HCNT

3. AgCN + HNO3 (конц., хол.) = AgNO, + HCNT

AgCN + 4HNO3 (конц., гор.) = AgNO, + 2NO2T + NH4NO, + CO,T 4. 2AgCN(T) + 2KOH (конц.) *=> 2KCN + Ag,Oi + H2O 5. AgCN + 2(NH3 • H2O) (кони.) = |Ag(NH,)2|CN + 2H2O 6. AgCN + KCN (конц.) = K|Ag(CN)2|

7. AgCN + 2Na2SO3S = Na3[Ag(SO3S)2] + NaCN

8. 2AgCN + SC12 = (CN)2S + 2AgCI-l- (комн., в жидк. CS2)

3AgCN + PC13 = P(CN)3 + 3AgCli (комн., в жидк. CS2)

9. 2AgCN + 2Ag2O + 3F2 = 2(CF3 )NO(o + 6Ag (комн.)

10. 2AgCN + Hg(NO3)2 = 2AgNO3 + |Hg(CN)2| ‘ (в разб. HNO3)

4. [Ag(CN)2],K — дицианоаргентат(1) калия

Белый, при нагревании разлагается. Хорошо растворяется в воде и этаноле. Кристаллогидратов не образует. Не реагирует с хлороводородной кислотой, щелочами, гидратом аммиака. Разлагается концентрированными серной и азотной кислотами, реагирует с сульфидами щелочных металлов. Восстанавливается цинком. Получение см. Agl9, Ag36, Agl69, Agl94.

1. 2K[Ag(CN)2] = 2KCN + 2Ag + C2N2 (250-420 °C)

2. K[Ag(CN)2] (разб.) + 6H2O = |K(H2O)6|+ + |Ag(CN)2|

3. 2K(Ag(CN)2l + 2H2SO4 (конц., гор.) = Ag2SO4l + K2SO4 + 4HCN?

K[Ag(CN)2] + 2HNO3 (конц., гор.) = AgNO, + KNO, + 2HCN?

4. 2K|Ag(CN)2| + K2S (конц.) = Ag2Si + 4KCN

5. 2K|Ag(CN)2|(p) + Zn = K2|Zn(CN)4| + 2AgX 5 *

5. Ag2CO3 — карбонат серебра(1)

Светло-желтый, разлагается при нагревании без плавления. Нерастворим в воде и этаноле, частично разлагается при кипячении суспензии. Не образует кристаллогидратов. Реагирует с кислотами, щело-

Ag

чами и гидратом аммиака. Переходит в раствор за счет комплексообразования. Получение см. Agl66, Agl76.

1. Ag2CO3 = Ag2O + CO2 (100-140 °C)

2Ag2CO3 = 4Ag + 2CO2 + O2 (выше 210 °C)

2. Ag2CO3 + 2HC1 (разб.) = 2AgCli + CO2T + H2O

3. Ag2CO3(r) + 2KOH (конц.) <=* K2CO3 + Ag2CkL + H2O

4. Ag2CO3 + 4(NH3 H2O) (конц.) = |Ag(NH3)2]2CO3 + 4H2O

5. Ag2CO3 + 4Na2SO3S = 2Na3|Ag(SO3S)2| + Na2CO3

6. Ag2CO3 + K2CO^ (конц.) = 2K|AgCO3]

6. AgCI — хлорид серебра(1)

Белый, пластичный, плавится (расплав — желто-коричневый) и кипит без разложения. Не растворяется в воде и этаноле, растворим в пиридине. Кристаллогидратов не образует. Не разлагается сильными кислотами. Реагирует с концентрированными щелочами, гидратом аммиака. Переводится в раствор за счет комплексообразования. Получение см. AgP \ Agl64.

1. 2AgCl = 2Ag 4- С12 (комн., на свету)

2. 4AgCl + 4КОН = 4КС1 + 4Ag + О2 + 2Н2О (выше 450 °C) 3. 2AgCl + (NH4)2CO3 (конц., гор.) 4- Н2О =

= 2(Ag(H2O)(NH3)]CI + СО2Т

4. AgCI + 2(NH3 • Н2О) |конц.| = |Ag(NH3)2|Cl +'2Н2О

AgCI + «NH3(A) = |Ag(NH3)„|CI (n > 3) ' (-40 °C)

5. AgCI + 2Na,SO,S (конц.) = Na3|Ag(SO3S)2] + NaCl

AgCI + Na2SO3 (< IM) = Na2|Ag(SO3)Cl]

6. AgCI + 2KCN (конц.) = K|Ag(CN),| + KC1

2AgCl + 5KNCS (конц.) = K|Ag(-SCN)2] + K3|Ag(-SCN)4| + KCI 7. 2AgCI + 2F2 = 2AgF2 + Cl2 (комн.)

8. 2AgCI + Na,S (конц.) = Ag2Si + 2NaCI

9. 4AgCl + 2Na,CO3 = 4Ag + 4NaCl + 2CO2 + O2 (850-900 °C) 10. 4AgCI + 2Bad = 2BaCI2 + 4Ag + O2 (выше 324 °C)

11. 2AgCI + H2O2 + 2KOH (разб.) = 2KCI + 2Agl + O2T + H2O

7. AgCIO3 — хлорат серебра(1)

Белый, плавится без разложения, при прокаливании разлагается. Хорошо растворим в воде (гидролиза нет), не образует кристаллогидратов. Нерастворим в этаноле. Реагирует с соляной кислотой, Щелочами и гидратом аммиака, разлагается хлором CI85. Получение см. Agl ’. CI85.

9

Ag

1. 2AgCIO3 = 2AgCl + 3O2 (выше 270 °C)

2. AgC103 (разб.) = Ag+ + C1O3 (pH 7)

3. AgC103 + HC1 (разб., хол.) = AgCli + HCIO3

2AgC103 = 2AgCl>L + 3O2T (кип. в разб. HCI)

4. 2AgC103 + 2KOH (разб.) = 2KC1O3 + Ag2Oi + H2O

5. AgC103 + 2(NH3 • H2O) (конц.) = |Ag(NH3)2]ClO3 + 2H2O

6. 2AgC103 (насыш.) + Cl2 = 2AgCU + O2T + 2C1O2?

8. AgCIO4 — перхлорат серебра(1)

Белый, при нагревании разлагается без плавления. Хорошо растворим в воде (гидролиза нет), этаноле, нитробензоле, пиридине, толуоле, хуже — в бензоле и анилине. Вступает в реакции ионного обмена и комплексообразования. Получение см. 018е.

1. AgC104 = AgCl + 2О2 (выше 486 °C)

2. AgC104 • Н2О = Ag2ClO4 + Н2О (100 °C, вак.)

3. AgC104 (разб.) = Ag+ + СЮ4" (pH 7)

4. AgC104 + НС1 (разб.) = Ag2Cli + НС1О4

2AgC104 + H2SO4 (разб., хол.) = Ag2SO4>L + 2НС1О4

5. 2AgClO4 + 2КОН (разб.) = 2КС1О4 + Ag,CU + Н2О

6. AgC104 + 2(NH3 • Н2О) (кони.) = [Ag(NH3)2]C104 + 2Н2О

7. 6AgC104 + ЗН2О электР°лиз> 4AgJ, + Ag2O3(?)i + 6НС1О4

9. AgF — фторид серебра(1)

Белый, плавится без разложения. Растворяется в воде (гидролиз по аниону), этаноле, метаноле. Разлагается концентрированными кислотами. Вступает в реакции комплексообразования. Фторирующий агент. Получение см. Agl7.

1. AgF • 2Н2О = AgF (насыш.) + 2Н2О (выше 30 °C)

2. AgF (разб.) = Ag+ + F", F" + Н2О <=± HF + ОН" (pH > 7)

3. 2AgF + H2SO4 (кони.) = Ag2SOj + 2HF? AgF + SO3 (олеум) = Ag(SO3)F (кип.)

4. 2AgF + 2KOH (разб.) = 2KF + Ag2(H + H2O

5. AgF + NH3 • H2O = [Ag(NH3)F]i + H2O

6. AgF + F2 + KF = K(AgF4] (желт.) [100-150 °C]

2AgF + F2 + 4KF = 2K2[AgF4] (кор.) (выше 200 °C]

7. AgF + BF3 = Ag[BF4] (ниже 200 °C)

8. AgF + PF5 + 2С6Н6(Ж) = Ag|PF6] • 2C6H61

9. AgF (насыш.) + Ag = Ag,F(e~) (50-90 °C)

6AgF + 2C1F3 = 6AgF2 + Cl2 (200 °C)

10

Ag

10. Agl — иодид серебра(1)

Желтый, плавится с разложением. Не растворяется в воде и этаноле, хорошо растворяется в жидком аммиаке. Кристаллогидратов не образует. Не реагирует с разбавленными кислотами и щелочами. Разлагается концентрированными серной и азотной кислотами. Переводится в раствор за счет комплексообразования. Получение см. Agl8, Agl64, 1124 25.

I. 2AgI(T) = 2Ag(T) + 1 2(т) (комн., на свету)

2Agl()K) = 2Ag(T) + I2(r) (выше 554 °C)

2. Agl + «NH3(M) = [Ag(NH3)„]l (n > 3) (-40 °C)

3. Agl + 2Na2SO3S (конц.) = Na3[Ag(SO3S)2] + Nal

4. Agl + 2KCN (конц.) = K[Ag(CN)2] + KI

5. Agl + (л - 1 )К1 (конц.) = K„_ ,[Agl„] (n = 2+4)

6. 2AgI + KOH = Ag2O + KI + Hl (выше 150 °C)

11. AgMnO4 — перманганат серебра(1)

Черно-фиолетовый, разлагается при нагревании. Малорастворим в воде, не образует кристаллогидратов. Реагирует с соляной кислотой, щелочами и гидратом аммиака. Восстанавливается водородом и этанолом. Получение см. К2818.

1. AgMnO4 = Ag + MnO2 + О2 (выше 160 °C)

2. 2AgMnO4 + 16НС1 (конц.) = 2МпС12 + 5С12Т + 8Н2О + 2AgCll 3. 2AgMnO4 + 2NaOH (разб.) = Ag2O + 2NaMnO4 + H2O

4. 2AgMnO4 + 6(NH3 • H2O) (конц.) = 2[Ag(NH3)2]OH +

+ 2MnO2l + N2T + 8H2O

5. AgMnO4 + 2H2 MnO2l + Agl + 2H2O

6. AgMnO4 + C2H5OH = MnO2l + Agl + CH3COOH + H2O (кип.)

12.Ag3N — нитрид серебра(1)

Коричнево-черный, разлагается со взрывом при хранении во влажном состоянии, измельчении в ступке и нагревании. Нерастворим в этаноле. Не реагирует с водой и щелочами. Разлагается кислотами. Получение см. Agl44.

1. 2Ag3N = 6Ag + N2 (выше 165 °C)

2. Ag3N + 4HC1 (разб.) = 3AgCll + NH4C1

3. Ag3N + 4HNO, (разб.) = 3AgNO3 + NH4NO3

4. Ag3N + 6KCN + 3H2O (гор.) = 3K[Ag(CN)2] + 3KOH + NH3?

Ag

13. AgNCS — тиоцианат серебра(1)

Белый, при нагревании разлагается. Не растворяется в воде. Кристаллогидратов не образует. Разлагается концентрированными кислотами и шеломами. Переводится в раствор за счет комплексообразования. Получение см. Agl6l().

I. 2AgNCS = 2Ag + N2 + 2С (графит) + 2S (выше 170 °C)

2. 2AgNCS + 3H2SO4 (конц.) + 2H2O = 2C(S)O + 2NH4HSO4 + Ag2SO4X 3. 2AgNCS(T) + 2KOH (конц.) <=± 2KNCS + Ag2O-L + H2O 4. AgNCS + 2(NH3 • H2O) [конц.| = |Ag(NH3)2]NCS + 2H2O 5. 2AgNCS + 4KNCS (конц.) = K|Ag(-SCN)2] + K3|Ag(-SCN)4]

6. 2AgNCS + Вг2 (хол.) = 2AgBrX + (—SCN)2 (в жидк. CS2)

14. [Ag(NH3)2]OH — гидроксид диамминсеребра(1)

В свободном виде не выделен. Бесцветен в растворе, устойчив при избытке гидрата аммиака. Нейтрализуется и разлагается кислотами. С альдегидами образует «серебряное зеркало». Получение см. Agl I4, Agl74.

I. [Ag(NH3)2]OH (разб.) = |Ag(NH3)2]+ + OH“

[Ag(NH3)2]+ + 2H2O |Ag(H2O)(NH3)]+ + NH3 • H2O

2. |Ag(NH3)2]OH + 3HCI (разб.) = AgClX + 2NH4CI + H2O |Ag(NH3)JOH + 3HNO3 (разб.) = AgNO3 + 2NH4NO3 + H2O

3. |Ag(NH3)2]OH + KI (разб.) + 2H2O = AglX + KOH + 2(NH3 H2O)

4. 3[Ag(NH3)2]OH (конц.) + 2H2O Ag3NX + 5(NH3 • H2O)’

3[Ag(NH3)2]OH (разб.) эт-н--л-> Ag3Ni + 5NH3 + 3H2O

5. 2[Ag(NH3)2]OH + HC(H)O + 2H2O = 2Agi + NH4(HCOO) +

+ 3(NH3 H2O)

2|Ag(NH3)2]OH + H2O2 + 2H2O = 2Agi + 4(NH3 H2O) +’o2T‘

15.AgNO2 — нитрит серебра(1)

Светло-желтый, при нагревании разлагается без плавления. Малорастворим в воде и этаноле, не образует кристаллогидратов. Реагирует с горячей водой, кислотами, щелочами, гидратом аммиака. Окисляется кислородом. Переводится в раствор за счет комплексообразования. Получение см. Agl6".

I. 4AgNO2 = 4Ag + 2NO2 + 2NO + O2 (выше 160 °C)

2. 2AgNO2 (насыш.) Ag++ |Ag(-NO2)2]“ (комн.)

6AgNO2 + H2O = 3Ag,Oi + 4NOT + 2HNO3 (кип.)

3. AgNO2 + HCI (конц., хол.) = AgCli + HNO2

4. 2AgNO2(T) + 2NaOH (конц.) «=> Ag2Oi + 2NaNO2 + H2O

12

Ag

5. AgNO, + 2(NH, • H,O) (конц.) = [Ag(NH3)2|NO2 + 2H2O

6. AgNO2 + KNO2 (конц.) = K|Ag(—NO2)2]

7. 2AgNO2 + O2 = 2AgNO, (80-120 °C)

16. AgNO3 — нитрат серебра(1)

Белый, плавится без разложения, при дальнейшем нагревании разлагается. Хорошо растворяется в воде (гидролиза нет). Кристаллогидратов не образует. Растворяется в этаноле, метаноле, эфире, пиридине, ацетонитриле. Вступает в реакции обмена и комплексообразования. С альдегидами в водном растворе аммиака образует «серебряное зеркало». Получение см. Agl3, Ag17\

I. 2AgNO< = 2Ag + 2NO? + O2 (300-500 °C)

2. AgNO^ (разб.) = Ag4 + NO^ (pH 7)

3. 2AgNO, + 2KOH (разб.) = Ag,OX + H2O + 2KNO,

AgNO, + KOH = AgOHJ, + KNO34- (в этаноле, -50 °C)

4. AgNO, + KE (разб.) = AgEX + KNO3 (E = Cl, Br, I)

4AgNO, + 20, = 4AgClX + 2N,OS + O2T (0 °C, в жидк. CCl4) 5. 2AgNO, + H,S = Ag,SX + 2HNO3

6. 2AgNO, + Na2CO, (разб.) = Ag,CO,X + 2NaNO3

2AgNO, + Na2SO4 (конц.) = Ag2SO4X + 2NaNO3

3AgNO3 + Na,PO4 = Ag,PO4X + 3NaNO,

7. 2AgNO, + 2(NH, • H,O) |разб.| = Ag,Oi + 2NH4NO3 + H2O

AgNO, + 2(NH, • H,O) |конц.| = |Ag(NH3)2|NO3 + 2H2O

8. 2AgNO, + Na,SO,S (разб.) = Ag,SO,S-l + 2NaNO3

AgNO, + 2Na,SO,S (конц.) = Na3[Ag(SO,S)2| + NaNO3

9. AgNO, + KCN (разб.) = AgCNi + KNO3

AgNO, + 2KCN (конц.) = K[Ag(CN),| + KNO3

10. AgNO, + KNCS (разб.) = AgNCS-l + KNO3

AgNO, + 2KNCS (конц.) = K|Ag(-SCN)2| + KNO3

11. 2AgNO, + 2KNO2 (разб.) = (Ag-ONO, Ag-NO2)X + 2KNO3

AgNO, + 2KNO, (конц.) = K|Ag(-NO2)2| + KNO,

12. 2AgNO, + Na3SO, (разб.) = Ag_,SO,J- + 2NaNO3

AgNO, + 2Na,SO, (конц.) = Na,|Ag(—SO3)2| + NaNO3

13. 4AgNO, (гор.) + 3H,0 + 3E = 2Ag2Ei + H2EO, + 4HNO,

(E = Se, Те) 14. 2AgNO, + 4KOH + K,S2O6(O2) =

’= (Ag'Ag111)©^ + 2KNO3 + 2K2SO4 + 2H2O

2AgNO, (конц.) + H,O + 20, = Ag,b,(?)X + 2HNO, + 2O2?

13

Ag

15. 2AgNO3 + 3(NH3 H20) + HC(H)O =

= 2Agl + NH4(HCOO) + 2NH4NO3 + 2H2O

2AgNO3 + Cu = Cu(NO3)2 + 2AgX

17. Ag2O — оксид серебра(1)

Темно-коричневый, при нагревании разлагается. Реагирует с водой, образует слабощелочной раствор. Проявляет амфотерные свойства; реагирует с разбавленными кислотами, концентрированными щелочами, гидратом аммиака. Переводится в раствор за счет комплексообразования. Суспензия в воде поглощает СО, из воздуха. Получение см. Agl63 7, Ag2l4.

I. 2Ag2O = 4Ag + O2 (160-300 °C)

2. Ag2OX + H2O <=± 2AgOH (насыш.) = 2Ag+ + 2OH“;

рПР25 = 7,70

3. Ag2O + 2HC1 (разб.) = 2AgCli + H2O

Ag2O + 2HNO3 (разб.) = 2AgNO3 + H2O

4. Ag2O(T) + 2KOH (конц.) + H,0 <=± 2K|Ag(OH)2|

Ag2O + 4(NH3 • H2O) [конц.| = 2|Ag(NH3)2|OH + 3H2O

5. Ag2O + H2O + 4KCN = 2K[Ag(CN)2] + 2KOH

6. Ag2O (суспензия) + CO2 = Ag2CO3X

7. Ag2O + H2 = 2Ag + H2O (150 °C)

Ag2O + H2O2 (конц.) = 2Agl + H2O + O2T

8. Ag2O + H2O + 4KNCS (конц.) = 2K|Ag(-SCN)2| + 2KOH

9. Ag2O + 2KOH + K2S2O6(O2) = (AglAg"l)O,i + 2K2SO4 + H2O

18. Ag3PO4 — ортофосфат cepe6pa(l)

Желтый, плавится без разложения. Практически нерастворим в воде и этаноле, кристаллогидратов не образует. Не реагирует со щелочами, нерастворим в жидком аммиаке. Реагирует с кислотами и гидратом аммиака. Переходит в раствор за счет комплексообразования. Получение см. Agl66, Р2510.

1. Ag3PO4 + ЗНС1 (конц.) = 3AgCli + Н3РО4

2. Ag3PO4 + 2HNO3 (конц.) = 2AgNO3 + AgH,PO4

3. Ag3PO4 + 6(NH3 • H2O) (конц., гор.) = [Ag(NH3),|3PO4 + 6H2O

4. Ag3PO4 + 6KCN (конц.) = 3K|Ag(CN)2| + K3PO4 19 *

19. Ag2S — сульфид серебра(1)

Серо-черный, плавится без разложения. Наименее растворимая в воде соль серебра(1), не растворяется в этаноле. Не реагирует с кисло-

14

Ag

тами на холоду. Разлагается концентрированными кислотами и щелочами при нагревании. Переводится в раствор за счет комплексообразования. Получение см. Agl4< Ag68, Agl65.

1. Ag2S + lOHNOj (конц., гор.) = 2AgNO3 + H2SO4 + 8NO2T + 4H2O

2. Ag2S + O2 = 2Ag + SO2 (500-600 °C)

3. Ag2S + 2H° (Al, конц. NaOH) + OH - = 2Agi + H2O + HS"

4. Ag2S(T) + 4KCN (конц.) 2K[Ag(CN)2] + K2S

2Ag2S + 8KCN (конц.) + 2O2 + H2O = 4K[Ag(CN)2] + K2SO3S + 2KOH 5. Ag2S + Ag2SO4 = 4Ag + 2SO2 (выше 300 °C)

20. Ag2SO3 — сульфит серебра(1)

Белый, при нагревании разлагается без плавления. Нерастворим в холодной воде, разлагается в горячей воде. Не образует кристаллогидратов. Реагирует с кислотами, щелочами, гидратом аммиака. Переходит в раствор за счет комплексообразования. Получение см. Agl612.

1. 4Ag2SO3 = Ag2S + 3Ag2SO4 (выше 100 °C)

2Ag2SO3 = 2Ag + Ag2SO4 + SO2 (выше 100 °C, вак.)

2. Ag2SO3 (суспензия) = Ag2OJ- + SO2T (кип.)

3. Ag2SO3 + 2HC1 (разб.) = 2AgClJ- + SO2T + H2O

Ag2SO3 + 2HNO3 (разб.) = 2AgNO3 + SO2T + H2O

4. Ag2SO3 + 2KOH (конц.) = K2SO3 + Ag2ol + H2O

5. Ag2SO3 + 4(NH3 • H2O) (конц.) = [Ag(NH3)2]2SO3 + 4H2O

6. Ag2SO3 + 4KCN = 2K[Ag(CN)2| + K2SO3

7. Ag2SO3 + 3Na2SO3 (конц.) = 2Na3[Ag(-SO3)2] 21

21. Ag2SO4 — сульфат серебра(1)

Белый, плавится без разложения, разлагается при прокаливании. Малорастворим в воде и разбавленной серной кислоте, нерастворим в растворах сульфатов щелочных металлов и в этаноле. Не реагирует с азотной кислотой и нерастворим в ней. Реагируете соляной кислотой, переводится в раствор с помощью концентрированной серной кислоты, щелочей и гидрата аммиака. Получение см. Agl2 5, Ag22, Agl66.

1. Ag2SO4 = 2Ag + SO2 + O2 (750-1100 °C)

2. Ag2SO4 + 2HC1 (конц.) = 2AgClX + H2SO4

3. Ag2SO4 + H2SO4 (конц.) = 2AgHSO4 (20-50 °C)

4. Ag2SO4 + 2KOH (конц.) = K2SO4 + Ag2O-L + H2O

5. Ag2SO4 + 4(NH3 • H2O) (конц.) = [Ag(NH3)2|2SO4 + 4H2O

6. Ag2SO4 + H2 = 2Ag + H2SO4 (выше 200 °C)

7. Ag2SO4 + Ag2S = 4Ag + 2SO2 (выше 300 °C)

15

Al

Алюминий

1. Al — алюминий

Белый, легкий, пластичный металл. Пассивируется в воде, концентрированной азотной кислоте и растворе дихромата калия из-за образования устойчивой оксидной пленки; амальгамированный металл реагируете водой. Реакционноспособный, сильный восстановитель. Проявляет амфотерные свойства; реагирует с разбавленными кислотами и щелочами. Получение см. А1415, А11411.

1. 2(AI, Hg) + 6Н2О = 2A1(OH)3~L + ЗН2Т + 2Hgi (комн.)

2. 2А1 + 6HCI (разб.) = 2AIC1, + ЗН2Т

8А1 + 15H2SO4 (конц., гор.) = 4AI2(SO4)3 + 3H2ST + 12Н2О

3. 8А1 + 30HNO3 (разб.) = 8A1(NO3)3 + 3N2O + 15Н2О

8А1 + 30HNO3 (оч. разб.) = 8AI(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

4. 2A1 + 2(NaOH • H20) = 2NaA102 + 3H2 (400-500 °C)

2A1 + 6NaOH = 2NaA102 + 3H2 + 2Na2O (450 °C)

2A1 + 2NaOH (конц.) + 6H,0 (гор.) = 2Na|Al(OH)4] + 3H2?

5. 8AI + 18H2O + 3KNO3 + 5KOH = 8K|AI(OH)4] + 3NH3T (кип.) 6. 4A1 (порошок) + 3O2 = 2A13O3 (сгорание на воздухе)

7. 2A1 + 3F2 = 2A1F, * (600 °C)

2A1 (порошок) + ЗЕ, = 2AIЕ3 (25 °C; Е = С1, Вг)

2А1 (порошок) + 312 = 2А113 (25 °C, кат. капля Н2О)

8. 2А1 + 3S = A12S3 (150-200 °C)

9. 2А1 (порошок) + N2 = 2A1N (800-1200 °C)

4AI + Р4 = 4AIP (500—800 °C, в атмосфере Н2)

10. 4А1 + ЗС (графит) = А14С3 (1500-1700 °C)

И. 2А1 + 6HF(r) = 2AIF, + ЗН2 (450-500 °C)

2AI + 3H2S = A12S3 + ЗН, (600-1000 °C)

12. 2А1 + 2NH3 = 2A1N + ЗН2 (выше 600 °C)

13. 8А1 + 3(FellFe2")O4 = 4А12О3 + 9Fe (выше 2000 °C)

Al + FeCI3 = Fe + A1C13 (200 °C)

14. 2А1(Ж) + А1С13(Г) ЗА1С1(Г| (выше 800 °C)

4А1(Ж) + A12O3(t, <=► 3Al2O(r, (I45O°C)

2. AIBr3 — бромид алюминия

Белый, гигроскопичный, легколетучий, плавится и кипит без разложения. Гидролизуется («дымит») во влажном воздухе. Кристаллогидрат хорошо растворим в холодной воде (гидролиз по катиону). Разлагается в горячей воде. Легко растворим в этаноле, эфире, ацетоне,

16

Al

сероуглероде. Реагирует co щелочами и гидратом аммиака, окисляется серной кислотой, сгорает в токе кислорода. Получение см. АП7.

1. ЗА1Вг3(т) <=± А1Вг3(1) + А12Вг6(1) (выше 200 °C)

2. А1Вг3 6Н2О = А1Вг(ОН)2 + 2НВг + 4Н2О (выше 120 °C)

3. А1Вг3 (разб.) + 6Н2О (хол.) = |А1(Н2О)6|3+ + ЗВг-

(pH < 7, см. А1213)

А1Вг3 + ЗН2О (гор.) = А1(ОН)34- + ЗНВгТ

А1Вг3(т) + 2Н2О (влага воздуха) = А1Вг(ОН)2 + 2НВг

4. 2А1Вг3(т) + 6H2SO4 (конц.) = AI2(SO4)3 + ЗВг, + 3SO2 + 6Н2О

5. AIBr3 + 3NaOH (разб.) = Al(OH)3i + 3NaBr’

AIBr, + 4NaOH (конц.) = Na|Al(OH)J + 3NaBr

6. А1Вг3 + 3(NH3 • H,O) (конц., хол.) = AI(OH)3i + 3NH4Br

7. 2AlBr3 + O2 = 2AI(Br)O + 2Br2 (250-300 °C)

3. AI4C3 — трикарбид тетраалюминия

Желтый, при прокаливании разлагается. Полностью гидролизуется водой. Разлагается разбавленными кислотами, концентрированными щелочами. Окисляется на воздухе, восстанавливается водородом при нагревании. Легко хлорируется. Получение см. All10, Al 144 s.

1. А14С3 = 4А1 + ЗС (графит) |выше 2200 °С|

2. А14С3 + 12Н2О = 4AI(OH)vl + ЗСН4?

3. А14С3 + I2HCI (разб.) = 4А1С13 + ЗСН4Т

4. А14С3 + 4NaOH (конц.) + 12Н2О = 4Na|Al(OH)4| + ЗСН4Т

5. А14С3 + 6Н2 = 4А1 + ЗСН4 (2200 °C)

6. А14С3 + 6О2 = 2А12О3 + ЗСО2 (650-700 °C)

7. А14С3 + 12С12 = 4А1С13 + ЗСС14 (выше 350 °C)

4. А1С13 — хлорид алюминия

Белый, легкоплавкий, сильнолетучий. Гидролизуется («дымит») во влажном воздухе. Кристаллогидрат хорошо растворяется в холодной воде (гидролиз по катиону), безводная соль легко растворяется в этаноле, эфире, ацетоне, сероуглероде. Мало растворяется в концентрированной хлороводородной кислоте. В горячей воде разлагается. Реагирует со щелочами, гидратом аммиака. Вступает в реакции обмена. Получение см. All2 7, A1I41-9, АИ53, С2\ СЗ5.

1. 2А1С13(Т) <=> А12С16О)

А12С16(г) <=± 2А1С13<1,

2. А1С13 6Н2О = А1С1(ОН)2 + 2HCI + 4Н2О 2(А1С13 • 6Н2О) = А12О3 + 6НС1 + 9Н,О

(179,7 °C) (440-800 °C) (100-200 °C) (200-450 °C)

17

Al

3. a) A1C13 (разб.) + 6H2O (хол.) = |Al(H2O)6]3+ + 3C1’

(pH < 7, см. A12P)

A1C13 + 3H2O (rop.) = A1(OH)3X + 3HCIT

6) 2A1C13 + 3H2O + 3Na2CO3 = 2A1(OH)3X + 3CO2T + 6NaCl 2A1C13 + 4H2O + 3Na2S = 2AIO(OH)X + 3H2ST + 6NaCl (кип.)

4. А1С13(Т) + 2Н2О (влага воздуха) = А1С1(ОН)2 + 2НС1

5. А1С13(Т) + 3H2SO4 (конц.) = A1(HSO4)3 + ЗНС1? (30-50 °C)

6. А1С13 + 3NaOH (разб.) = А1(ОН)3Х + 3NaCl А1С13 + 4NaOH (конц.) = Na[Al(OH)4] + 3NaCl

7. А1С13 + 3(NH3 • Н2О) (конц., хол.) = А1(ОН)3Х + 3NH4C1

A1C13 + 3(NH3 • H2O) (конц., гор.) = A1O(OH)X + 3NH4C1 + H2O

8. А1С13 + Na3PO4 = А1РО4 (аморфн.) + 3NaCl

9. А1С13 + 3Na[BH4] = А1[ВН4]3 + 3NaCI (45-50 °C)

А1С13 + 3Li[AlH4] 3LiCl + 4А1Н3Х (эфир)

10. 3A1C13 + As2O3 = 3A1(C1)O + 2AsCl3 (250-300 °C)

11. А1С13 + NH3(r) = [A1(NH3)C13] (комн.)

A1CI3 + NH3 = AIN + ЗНС1 (870-1300 °C, p)

12. А1СЦ + NH4C1 = NH4[A1C14] . (220-250 °C)

13. A1C13 + РС13(Ж) = [Al(—PC13)C13] (комн.)

A1CI3 + РС13О(Ж) = [Al(—OC13P)C13] (комн.)

14. А1С1,,Г1 + 2А1(Ж) = 3A1CL, (выше 800 °C)

15. 2А1С13(Ж) электР°лиз> 2A1 (катод) + ЗС12Т (анод)

5. [А1С14],Na — тетрахлороалюминат(Ш) натрия

Белый, плавится без разложения, разлагается при прокаливании. Комплексный анион полностью разлагается в воде (гидролиз по катиону алюминия). Реагирует со шеломами, вступает в реакции обмена лигандами. Восстанавливается натрием. Получение см. Nal39.

1. Na[AlCl4] = NaCl + А1С13 (выше 800 °C)

2. Na[AlCl4] + ЮН2О = [Na(H2O)4]+ + |А1(Н2О)6]3+ + 4СГ

(pH < 7, см. А1213)

3. Na[AlCl4] + 4NaOH (конц.) = Na[Al(OH)4] + 4NaCl

4. Na[AlCl4] + 6NaF (конц.) = Na3[AlF6] + 4NaCl

5. Na[AlCl4] + 3Na = 4NaCl + Al (170-200 °C)

6. AIF3 — фторид алюминия

Белый, при сильном нагревании возгоняется без плавления. Плохо растворяется в холодной воде, лучше — в горячей; не растворяется

18

Al

в жидком HF и этаноле. Не реагирует с разбавленными кислотами. Разлагается гидратом аммиака. Переводится в раствор действием фтороводородной кислоты и щелочей. Получение см. АП7 ", А1147, А121".

1. A1F3 • Н2О = A1F3 + Н2О (150-200 °C)

2. A1F3 + ЗН2О (пар) = А1(ОН)3 + 3HF (400 °C)

3. 4A1F3 + 4NaOH (конц.) = Na[Al(OH)4] + 3Na[AlF4]

4. A1F3 + 3(NH3 • H2O) [конц.] = A1(OH)3X + 3NH4F

5. A1F3 + 3HF (конц.) = H3[A1F6], A1F3 + 3NaF (конц.) = Na3|AIF6]>l

A1F3 (насыщ.) + HF(r) + NH3(r) = NH4[A1F4]X

6. A1F3(T) + 2А1(Ж) 3AlF(r) (1000 °C)

7. [AIF6],Na3 — гексафтороалюминат(Ш) натрия

Белый, при нагревании плавится и разлагается. Очень плохо растворяется в воде и этаноле. Реагирует с концентрированными кислотами, щелочами, гидратом аммиака. Получение см. А165, А1155, Nal218. 1. Na3[AlF6](x) = 3Na+ + [A1F6]3" (1000 °C)

[A1F6]3- <=± [A1F4]"+ 2F" (выше 1000 °C)

2. 2Na3[AlF6] + 9H2SO4 (конц.) = 6NaHSO4 + A12(SO4)3 + 12HF?

3. Na3[AlF6] + 4NaOH (конц.) = Na[AI(OH)4] + 6NaF

4. Na3[AlF6] + 6(NH3 • H2O) [конц.] = 3NaOH + A1(OH)3X + 6NH4F

5. Na3[AlF6| + 2CaCO3 = NaAlO2 + 2NaF + 2CaF2 + 2CO2

(800-900 °C)

6. 2Na3[AlF6] + A12(SO4)3 = 4A1F3 + 3Na2SO4 (800-900 °C)

8. [AIH4],Li — тетрагидридоалюминат(Ш) лития

Алюмогидрид (аланат) лития. Белый, разлагается при нагревании. Растворим в эфире. Реакционноспособный, окисляется О2 воздуха. Сильный восстановитель; реагирует с водой, кислотами, хлоридами неметаллов. Получение см. Li810, Lil514.

1. 2Li[AlH4] = 2LiH + 2A1 + 3H2 (125-170 °C)

2. Li[AlH4] + 4H2O = LiOH + A1(OH)3X + 4H2T

3. Li[AlH4] + 4HC1 (разб.) = LiCl + A1C13 + 4H2T

4. 2Li|AlH4] + 4O2 = Li2O + A12O3 + 4H2O (выше 150 °C)

Li[AlH4] + 4F2 = Li[AlF4] + 4HF (комн.)

5. 3Li[AlH4] + 4BC13 = 3LiCl + ЗА1С13 + 2B2H6T (в эфире)

Li|AlH4] + SiCl4 = LiCl + A1C13 + SiH4

6. Li[AlH4] + 6CH3COOH = 2C2H5OH + Li(CH3COO) +

+ A1(CH3COO)3 + 2H2O

19

Al

9. [AIH4],Na — тетрагидридоалюминат(Ш) натрия

Белый, плавится без разложения, разлагается при прокаливании. Растворим в эфире. Сильный восстановитель; реагируете водой, кис-

лотами, хлоридами неметаллов, кислородом воздуха. Получение см.

Nal16, Na239. 1. 2Na|AIH4] = 2NaH + 2А1 + ЗН2 (270-350 °C)

2. Na|AlH4| + 4H2O = NaOH + А1(ОН)Д + 4H2T 3. Na[AlH4| + 4HC1 (разб.) = NaCl + A1C13 + 4H2? 4. 3Na[AIH4] + 4BC13 = 3NaCI + 3A1C13 + 2B2H6 ’ Na|AlH4| + SiCI4 = NaCl + AICI3 + SiH4 5. 2Na|AlH4] + 4O2 = Na2O + A12O3 + 4H3O (выше 230 °C)

6. Na[AlH4] + 6HCOOH = 2CH3OH + Na(HCOO) +

+ А1(НСОО)3 + 2Н2О

10. АИ3 — иодид алюминия

Белый или светло-бурый (с примесью иода), гигроскопичный, плавится и кипит без разложения. Гидролизуется («дымит») во влажном воздухе. Кристаллогидрат легко растворим в холодной воде (гидролиз по катиону). Растворим в этаноле, эфире, сероуглероде. Разлагается горячей водой, щелочами, гидратом аммиака. Окисляется концентрированной серной кислотой. Получение см. АН7.

I. ЗАП3(Т) <=± АП3(Г) + А1216(г) (выше 250 °C)

2. АП3 6Н2О = АП(ОН)2 + 2HI + 4Н2О (выше 185 °C)

3. А113 (разб.) + 6Н2О (хол.) = [А1(Н2О)6]3+ + ЗГ (pH < 7, см. А1213) 4. А113(т) + ЗН2О (гор.) = A1(OH)3xL + 3HI

А113(т) + 2Н2О (влага воздуха) = АП(ОН)2 + 2HI

5. 8А113(Т) + 15H2SO4 (конц.) = 4A12(SO4)3 + 12I2>L + 3H2S? + 12Н2О

6. AlI3 + 3NaOH (разб.) = Al(OH)3i + 3Nal

A1I3 + 4NaOH (конц.) = Na|Al(OH)4] + 3NaI

7. A1I3 + 3(NH3 • H2O) (конц., хол.) = А1(ОН)Д + 3NH4I

11 .AIN — Нитрид алюминия

Белый, очень твердый, огнеупорный, термически устойчивый. Не реагирует с жидкой водой, полностью гидролизуется водяным паром. Нерастворим в этаноле. Реагируете кислотами и щелочами, но кислотостоек в компактной форме. Получение см. All9 |2, А1411, Al 14|().

1. 2A1N = 2А1 + N2 (выше 1800 °C, вак.)

2. A1N + ЗН2О (пар) = А1(ОН)3 + NH3 (120-150 °C)

3. AIN + 4НС1 (конц., гор.) = А1С13 + NH4C1

20

Al

4. AIN + NaOH (конц., гор.) + 3H2O = Na|AI(OH)4| + NH3T

5. 4A1N + 3O2 = 2A12O3 + 2N, (выше 900 °C)

6. 2A1N + 3C12 = 2A1C13 + N2’ (выше 350 °C)

12. AINH4(SO4)2 — сульфат аммония-алюминия

Белый, при нагревании разлагается без плавления. Малорастворим в воде (гидролиз по обоим катионам). Нерастворим в этаноле. Реагирует со щелочами, гидратом аммиака. Получение — совместная кристаллизация сульфата алюминия и сульфата аммония.

I. 2AlNH4(SO4)2 = Al2O3 + 2NH3 + 4SO3 + H2O (500 °C)

2. AlNH4(SO4)2 • 12H2O = |Al(H2O)6]NH4(SO4)2 + 6H2O

(ниже 200 °C)

3. AlNH4(SO4)2 (разб.) + 6H2O = |Al(H2O)6]3+ + NH4+ + 2SO2’

(pH < 7, см. Al2l3, N282)

4. AlNH4(SO4)2 + 5NaOH (конц.) = Na[Al(OH)4| + NH3 • H2O +

+ 2Na2SO4

5. AlNH4(SO4)2 + 3(NH3 • H2O) (конц., хол.) = AI(OH)3i + 2(NH4)2SO4

AlNH4(SO4)2 + 3(NH3 • H2O) (конц., гор.) = AlO(OH)i +

+ 2(NH4)2SO4 + H2O

13. AI(NO3)3 — нитрат алюминия

Белый, при нагревании разлагается. Хорошо растворяется в воде (гидролиз по катиону). Растворяется в азотной кислоте и этаноле. Реагирует со шеломами, гидратом аммиака. Получение см. All3, А1145.

1. 4A1(NO3)3 = 2А12О3 + 12NO2 + ЗО2 (150-200 °C)

2. A1(NO3)3 • 9Н2О = A1(NO3)3 + 9Н2О (до 40 °C, вак.)

A1(NO3)3 • 9Н2О = A1(NO3)3 • 6Н2О + ЗН2О (73,5 °C)

4{A1(NO3)3 • 9Н2О} = 4А1(ОН)3 + 12NO2 + ЗО2 + 30Н2О (180 °C) 4{A1(NO3)3 • 9Н2О} = 4А1(О)ОН + 12NO2 + ЗО2 + 34Н2О

(350-400 °C)

3. A1(NO3)3 (разб.) + 6Н2О = [А1(Н2О)6]3++ 3NO3 (pH < 7, см. А1213) 4. Al(NOj)j + 4NaOH (конц.) = Na|Al(OH)4] + 3NaNO3

5. A1(NO3)3 + 3(NH3 • H2O) (конц., хол.) = AI(OH) J + 3NH4NO3

Al(NOj), + 3(NH3 • H2O) (конц., гор.) = AlO(OH)i + 3NH4NO3 + H2O

14. AI2O3 — оксид алюминия

Глинозём. Белый, тугоплавкий, термически устойчивый. Нерастворим в этаноле. В прокаленном виде химически пассивен; не реагирует с водой, разбавленными кислотами и щелочами. Проявляет ам

21

Al

фотерные свойства; реагируете концентрированными кислотами, щелочами в концентрированном растворе и при спекании. Получение см. All6, А142, АН21, А1151, А1171, А1211.

1. А12О3 + 6НС1 (конц., гор.) = 2А1С13 + ЗН2О

2. А12О3 + 2NaOH (конц., гор.) + ЗН2О = 2Na[AI(OH)4]

А12О3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + Н2О (900-1100 °C)

3. А12О3 + Na2CO3 = 2NaAlO2 + СО2 (1000-1200 °C)

4. А12О3 + 3K2S2O7 = A12(SO4)3 + 3K2SO4 (400-470 °C)

А12О3 + 6KHSO4 = A12(SO4)3 + 3K2SO4 + 3H2O (400-550 °C)

5. A12O3 + 3N2O5 = 2A1(NO3)3 (35-40 °C)

6. A12O3 + MgO = (MgAl2)O4 (1600 °C)

7. A12O3 + 6HF(r) = 2A1F3 + 3H2O (450-600 °C)

8. 2A12O3 + 9C (кокс) = A14C3 + 6CO (1800 °C)

9. AI2O3 + ЗС (кокс) + 3C12 = 2A1C13 + 3CO (800-900 °C)

10. AI2O3 + ЗС (кокс) + N2 = 2A1N + 3CO

(1600-1800 °C)

11. 2AI2O3 ------электролиз-----* 4A1 (катод) + зо T (анод)

в расплаве Na3(AlF6J

[900 °C]

15. AI(OH)3 — гидроксид алюминия

Белый, термически неустойчивый. Не растворяется в воде и этаноле. Не реагирует с гидратом аммиака, хлоридом аммония, диоксидами углерода и серы, сероводородом. Проявляет амфотерные свойства; реагирует с кислотами, щелочами в растворе и при спекании. Получение см. All1, А143-6-7, А116467, А1214-6-7110.

1. А1(ОН)3 = А1О(ОН) + Н2О (до 200 °C)

2А1(ОН)3 = А12О3 + ЗН2О (выше 575 °C)

2. А1(ОН)3(Т) + 6Н2О <=> [А1(Н2О)6]3+ + ЗОН-

А1(ОН)3(Т) + 4Н2О +=± [А1(Н2О)2(ОН)4]-+Н3О+

3. А1(ОН)3 + ЗНС1 (разб.) = А1С13 + ЗН2О

4. А1(ОН)3 + NaOH (конц.) = Na[Al(OH)4[

А1(ОН)3 + NaOH = NaAlO2 + 2Н2О (1000 °C)

А1(ОН)3 = А1О(ОН)Х + Н2О (кип. в конц. NH3 • Н2О)

5. А1(ОН)3 + 3HF (конц.) + 3NaF = Na3[AlF6[X + ЗН2О

А1(ОН)3 + 6NH4F (конц., гор.) = (NH4)3[AIF6[ + 3(NH3 • Н2О) 6. 2А1(ОН)3 + Na2CO3 = 2NaA102 + СО2 + ЗН2О (900-1100 °C)

22

Al

16. [AI(OH)4],Na — тетрагидроксоалюминат(Ш) натрия

В свободном виде не выделен. Существует при комнатной температуре в концентрированном растворе гидроксида натрия. При нагревании состав аниона усложняется. При кристаллизации выделены Na4|AI(OH)7], Na6|Al6O4(OH)|6] и Na4[Al4O3(OH)10]. Разлагается при разбавлении раствора водой и обработке кислотами. Реагирует с карбонатом аммония, хлоридом алюминия. Получение см. All4, А146, AI142, А1154, А1216.

1. Na[Al(OH)4] = NaA102 + 2Н2О (800 °C)

2. 6Na[Al(OH)4] (насыш.) = Na6[Al6O4(OH)l6]l + 4Н2О

(40 °C, в 50%-м NaOH)

Na[Al(OH)4] (насыщ.) + 3NaOH (50%-й) + ЗН2О =

= Na4[Al(OH)7] • ЗН2О (60-65 °C) 4Na[Al(OH)4] (насыш.) = Na4[Al4O3(OH)l0]l + ЗН2О

(100 °C, в 50%-м NaOH)

3. Na[Al(OH)4] (разб.) + 4Н2О = [Na(H2O)4]+ + [А1(ОН)4]~

(в конц. NaOH)

Na[Al(OH)4] + 6Н2О = [Na(H2O)4]+ + |А1(Н2О)2(ОН)4Г

(в разб. NaOH) 4. Na|Al(OH)4] —*-> А1(ОН)34- + NaOH (разбавление водой) 5. Na[Al(OH)4] + 4НС1 (разб.) = А1С13 + NaCl + 4Н2О

6. Na[AI(OH)4] + СО2 = A1(OH)3J- + NaHCO3

7. 2Na(Al(OH)4] + (NH4)2CO3 = 2A1(OH)3X + Na2CO3 + 2(NH3 • H2O) 2Na[Al(OH)4] + (NH4)2CO3 = 2A1O(OH)1 + Na2CO3 +

+ 2NH3T + 4H2O (кип.) 8. 3Na[Al(OH)4J + A1C13 (конц.) = 4A1(OH)31 + 3NaCl

17. AIO(OH) — метагидроксид алюминия

Белый, при нагревании разлагается. По сравнению с А1(ОН)3 обладает меньшей реакционной способностью. Не реагирует с водой. Разлагается концентрированными кислотами и щелочами. Получение см. А147, А1151-4, А121710.

1. 2А1О(ОН) = А12О3 + Н2О (360-575 °C)

2. АЮ(ОН) + ЗНС1 (конц.) = А1С13 + 2Н2О

3. АЮ(ОН) + NaOH (конц., гор.) + Н2О = Na[Al(OH)4|

АЮ(ОН) + NaOH = NaAlO2 + Н2О (1000 °C)

4. 2А1О(ОН) + Na2CO3 = 2NaA102 + СО2 + Н2О (900-1000 °C)

23

Al

18.AIP — фосфид алюминия

Светло-серо-желтоватый, огнеупорный, разлагается при очень высоких температурах. Гидролизуется кипящей водой. Реагирует с кислотами и щелочами. Получение см. АП9.

I. AlP = Al + Р (выше 2000 °C)

2. AlP + ЗН2О = А1(ОН)3Х + РН3Т (кип.)

3. AlP + ЗНС1 (конц., гор.) = А1С13 + РН3Т

4. AlP + 11HNO3 (конц., гор.) = A1(NO3)3 + Н3РО4 + 8NO2? + 4Н2О

5. AlP + NaOH (конц., гор.) + ЗН2О = Na|Al(OH)4| + РН3Т

6. AIP + 2О2 = А1РО4 (выше 1000 °C)

7. AlP + 4S = A1|PSJ (650 °C)

19. А1РО4 — ортофосфат алюминия

Белый, огнеупорный, термически устойчивый. Не растворяется в воде и этаноле. Химически пассивный, не реагируете разбавленными кислотами. Реагирует со щелочами и концентрированными кислотами. Получение см. А148, АП86.

I. А1РО4 • 2Н2О1 <=* А1РО4(т) + 2Н3О(Ж) (100-110 °C, р)

А1РО4 • 2Н2(Н = А1РО4 + 2Н2О (=350 °C)

2. 2А1РО4 + 3H2SO4 (конц., гор.) = A12(SO4)3 + 2Н,РО4

3. А1РО4 + 4NaOH (конц., гор.) = Na|Al(OH)4| + Na,PO4

20. AI2S3 — сульфид алюминия

Белый, при сильном нагревании возгоняется, плавится под избыточным давлением N2. Полностью гидролизуется, не осаждается из водного раствора. Реагирует с кислотами. Получение см. АПх 11.

1. A12S3 + 6Н2О = 2A1(OH)3J- + 3H2ST (комн.)

2. A12S3 + 6НС1 (разб.) = 2А1С13 + 3H2S?

3. A12S3 + 30HNO3 (конц., гор.) = 2A1(NO3)3 + 3H2SO4 +

+ 24NO2 + 12Н,0

4. A12S3 + 8NaOH (конц.) = 2Na|Al(OH)4| + 3Na2S

A12S3 + 3(NH3 • H2O) + 3H2O = 2А1(ОН)Д + 3NH4HS

5. 2A12S3 + 9O2 = 2A12O3 + 6SO2 (700-800 °C)

21. AI2(SO4)3 — сульфат алюминия

Белый, плавится с разложением. Хорошо растворяется в воде (гидролиз по катиону). В кипящей воде разлагается. Малорастворим в этаноле. Не реагируете кислотами (кроме серной). Полностью разлагает

24

Am

ся щелочами в растворе и при спекании, реагирует с гидратом аммиака. Вступает в реакции обмена. Получение см. АП2.

1. 2A12(SO4)3 = 2А1,О3 + 6SO2 + ЗО2 (770-860 °C)

2. A12(SO4), • 18Н2О = A12(SO4)3 + 18Н2О (420 °C)

3. A12(SO4)3 (разб.) + 12Н2О (хол.) = 2|А1(Н2О)6],+ + 3SO2’

IА1(Н,О)6|’+ + Н2О <=> [А1(Н2О)5(ОН)|2+ + Н,О+ (pH < 7) 2|А1(Н2О)5(ОН)]2+ <=» |А12(Н2О)8(ОН)2|4+ + 2Н2О

4. AI2(SO4)3 (оч. разб.) + 6Н2О = 2А1(ОН)31 + 3H2SO4 (кип.)

5. AI,(SO4)3(r> + 3H2SO4 (конц.) = 2Al(HSO4)3(p) (30-50 °C)

6. A12(SO4)3 + 6NaOH (разб.) = 2А1(ОН)3Х + 3Na2SO4

A12(SO4)3 + 8NaOH (конц.) = 2Na[Al(OH)4] + 3Na2SO4

A12(SO4)3 + 8NaOH = 2NaA102 + 3Na2SO4 + 4H2O

(900-1000 °C)

7. A12(SO4)3 + 6(NH3 • H2O) (конц., хол.) = 2A1(OH)34< + 3(NH4)2SO4 A12(SO4)3 + 6(NH3 • H2O) (конц., гор.) = 2A1O(OH)4< +

+ 3(NH4)2SO4 + 2H2O

8. A12(SO4)3 + 3M(NO3)2 = 3MSO4X + 2A1(NO3)3 (M = Ba, Pb) 9. A12(SO4)3 + 3Ca(HCO3)2 = 3CaSO4l + 2A1(OH)31 + 6CO2T

10. A12(SO4)3 + 3H2O + 3Na2CO3 = 2A1(OH)3X + 3CO2T + 3Na2SO4 A12(SO4)3 + 4H2O + 3Na2S = 2A1O(OH)X + 3H2S? + 3Na2SO4

(кип.)

11. A12(SO4), + 2Na3|AlF6) = 4A1F3 + 3Na2SO4 (800-900 °C)

Америций

1. Am — америций

Серебристо-белый металл; тяжелый, мягкий, радиоактивный. Реакционноспособный; реагируете кислородом, во влажном воздухе покрывается оксидной пленкой. Сильный восстановитель; реагирует с горячей водой, разбавленными кислотами. Сильными окислителями переводится в оксокатионы. Ион Ат3+ в разбавленном растворе имеет розовую окраску, заметно гидролизуется. Синтезирован (наиболее устойчивый изотоп 243Ат) бомбардировкой нейтронами плутония в ядерном реакторе. Выделен в виде AmF3. Получение см. Ami6.

I. 2Am + 6Н2О (гор.) = 2Am(OH)3J-+ ЗН2?

2. 2Am + 6НС1 (разб.) = 2АтС13 + ЗН2?

8Ат + 30HNO, (разб.) = 8Am(NO3)3 + 3N2O? + I5H2O

25

Ar, As

3. Am + HNO3 + 3HF = AmF3l + NO? + 2H2O

4. 2Am + иН2 = 2AmH„ (n = 2,7 ± 0,3) 1 (50-60 °C)

5. Am + O2 = AmO2 (черн.) (сжигание на воздухе)

2AmO2 + Н2 = Am2O3 (желт.) + Н2О (600 °C)

6. a) 2Am + 3F2 = 2AmF3 (роз.) (до 200 °C)

2AmF3 -I- ЗВа = 2Ат + 3BaF2 (1300—1350 °C, в аргоне)

б) Ат + 2F2 = AmF4 (оранж.) [выше 400 °C]

AmF4 4- 2Ва = Ат 4- 2BaF2 (1150—1200 °C, в аргоне)

в) Ат 4- 4CsF (насыщ.) 4- 2F2 = Cs4[AmF8] (роз.)

7. Ат 4- 2Н2О 4- 2NaClO = Am(OH)4i (черн.) 4- 2NaCl

(в конц. NaOH)

Ат 4- 2Н2О2 (конц.) = Am(OH)4i (в разб. NH3 • Н2О)

8. 2Ат + 2HNO3 + 4Н2О + 5K2S2O6(O2) [хол.] =

= 2(AmO2)NO3 (желт.) + 5K2SO4 + 5H2SO4

9. Am + 2HNO3 + ЗО3 = AmO2(NO3)2 + 3O2T + H2O

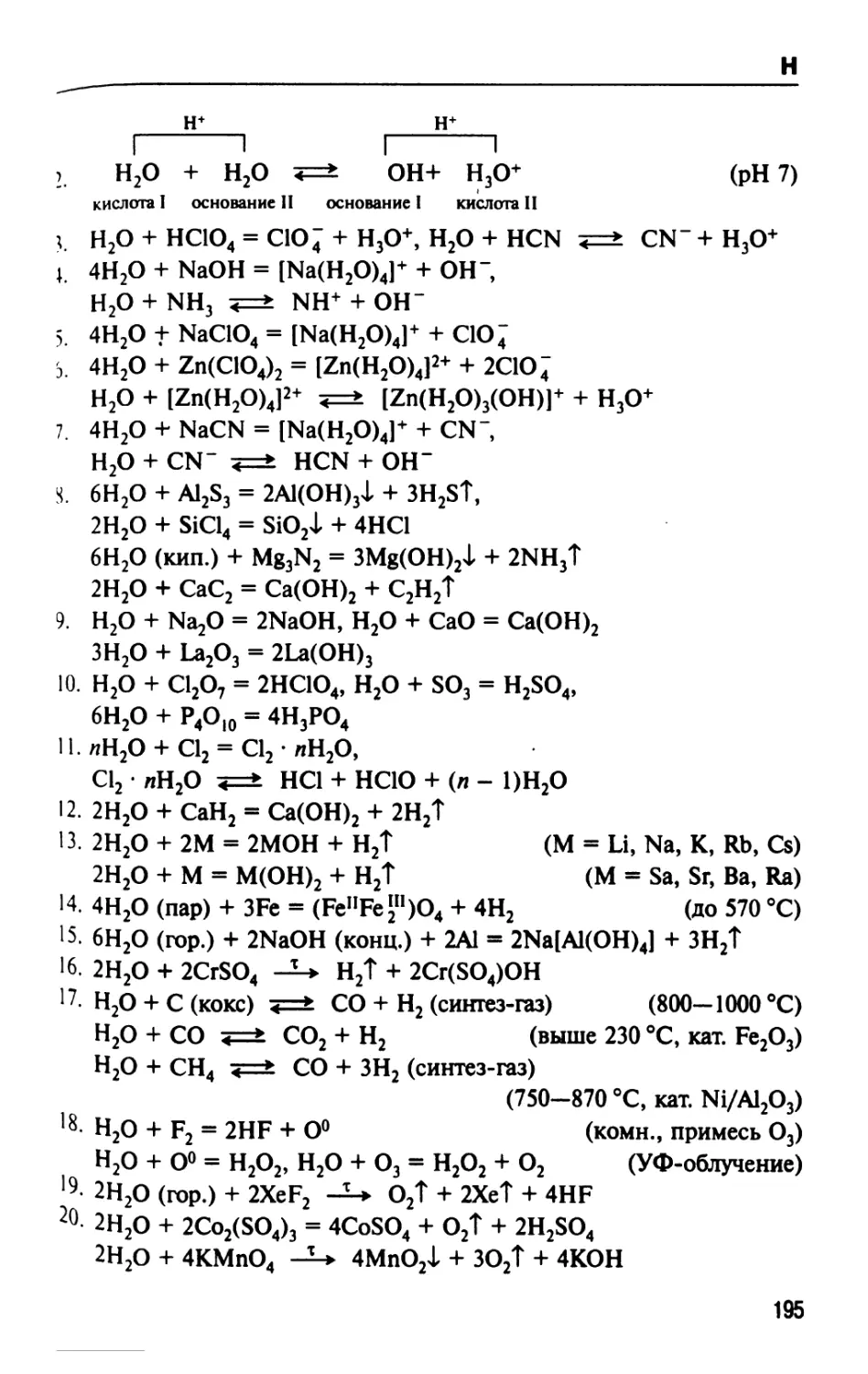

Аргон

1. Аг —аргон

Благородный (инертный) газ, неметалл. Самый распространенный в природе элемент VHIA-группы. Бесцветный. В природе преобладает наиболее тяжелый изотоп 40Аг (с примесями 36Аг, 38Аг). Образуется при захвате орбитального электрона ядром нуклида 40К в литосфере Земли. Содержание Аг в воздухе 0,932% (об.), 1,28% (масс.). Плохо растворяется в воде (растворимость понижается в присутствии сильных электролитов), лучше — в органических растворителях. Образует клатрат 8Аг • 46Н2О и сольваты Аг • 4С6Н5ОН, Аг • 2L (L = НО, HBr, H2S). Не реагирует со всеми другими веществами (простыми и сложными). Получение — фракционная дистилляция жидкого воздуха при глубоком охлаждении.

Мышьяк

1. As — мышьяк

Неметалл. Существует в трех формах. Серый мышьяк a-As — устойчивая форма существования, относительно твердый, хрупкий. Черный мышьяк p-As — аморфный, хрупкий. Желтый мышьяк y-As (состоит из молекул As4) — метастабильный, мягкий (как воск), легко растворим в сероуглероде, по свойствам напоминает белый фос

26

As

фор (химическая активность выше, чем у a-As и p-As). При нагревании возгоняется, плавится под избыточным давлением. Перегоняется с водяным паром. Не реагирует с водой, разбавленными кислотами, водородом. Переводится в раствор действием концентрированной азотной кислоты, «царской водки», щелочей, типичных окислителей. Реагирует с кислородом, галогенами, серой, металлами. Все соединения мышьяка чрезвычайно ядовиты. Получение см. As34’5, As815’ ,6, Asl32, Asl57.

1. 2As + 3H2SO4 (конц., гор.) = As2O3X + 3SO2T + ЗН2О

2As + 5H2SO4 (конц., хол.) —2AsSO4(OH) + 3SO2T + 4Н2О

2. 2As + 6H2S2O7 (олеум) = 2As(HSO4)3 + 3H2SO4 + 3SO2T

3. As + 5HNO3 (конц.) = H3AsO4 + 5NO2 + H2O

As + 3HC1 (конц.) + HNO3 (конц.) = AsCl3 + NOT + 2H2O

4. 2As + 2NaOH (20%-й) + 2H2O 2NaAsO2 + 3H2T (кип.) 2As + 6KOH (20%-й, хол.) -L* 2K3AsO3 + 3H2?

5. 4As + 3O2 = 2As2O3 (сгорание на воздухе, выше 350 °C)

6. 2As + 5F2 = 2AsF5 (комн., сгорание во фторе)

7. 2As + ЗС12 = 2AsCl3 (20—30 °C, сгорание в хлоре)

2As + 5С12 + 8Н2О 2H3AsO4 + 10НС1

8. 2As + ЗЕ2 = 2AsE3 (50—80 °C, Е = Вг; кип. в жидк. CS2; Е = 1) 9. As As2S3, As2S5, As4S4 (500—600 °C, в атмосфере N2)

2As + 3Se = As2Se3 (300-400 °C)

10. As + 3M = M3As (нагревание; M = Li, Na, K)

M3As + 3H2O = AsH3? + 3MOH

11. 2As + 3M = M3As2 (нагревание; M = Mg, Ca, Cu)

2As + M = MAs2 (нагревание; M = Ca, Zn, Fe)

12. 2As + 3Zn = Zn3As2 (400-450 °C)

Zn3As2 + 3H2SO4 (разб.) = 3ZnSO4 + 2AsH3?

13. As + M = MAs (нагревание; M = Al, Ga, In, La)

MAs + 3H2O = AsH3T + M(OH)31

14. As + 3Na + 3NH4Br = AsH3T + 3NaBr + 3NH3

(-40 °C, в жидк. NH3) As + 3H° (Zn, конц. NaOH) = AsH3?

15. 2As + 6NaOH (разб.) + 5NaClO = 2Na3AsO4 + 5NaCl + 3H2O 2As + 6NaOH (разб.) + 5H2O2 (конц.) = 2Na3AsO4 + 8H2O

16. 2As + 2BrF5 = 2AsF5 + Br2 (100-200 °C)

As -Н5°£НнТнТоеУМ>> (Asi+)(SO3F)2, (AsD(SO3F)2

ri 15 112^^4

27

As

17. 0-As(O —> a-As(1) (270 °C)

y-As(T) —> a-As(T) (358 °C или медленно на свету)

«О о/ а\ 613—800 С ПА 800—1700-С . _L_.

18. 8(cx-As)(T) ► 2As4(i) ► As4|r^ 2As2^j

2. AsBr3 — трибромид мышьяка

Белый, низкоплавкий, летучий. Чувствителен к влаге воздуха («дымит»). Легко растворяется в этаноле, сероуглероде, эфире. Полностью гидролизуется. Реагирует с азотной кислотой и щелочами. Восстанавливается водородом. Получение см. Asl\ As89.

1. 2AsBr3 + ЗН2О = As2O3i + 6HBr

2. AsBr3 + 2HNO3 (конц.) + 2H2O = H3AsO4 + 2NO2T + ЗНВг

3. AsBr3 + 5NaOH = Na2HAsO3 + 3NaBr + 2H2O

4. 2AsBr3 + 3H2 = 2As + 6HBr (400-500 °C)

3. AsCI3 — трихлорид мышьяка

Бесцветная, легколетучая, тяжелая жидкость. Смешивается с этанолом, эфиром, соляной кислотой. Легко гидролизуется во влажном воздухе («дымит»). При смешивании с малым количеством воды (до 18 моль Н2О на 1 моль AsCl3) образуется прозрачный раствор, при разбавлении гидролизуется с образованием осадка. Окисляется концентрированной азотной кислотой. Разлагается щелочами. Проявляет свойства донора и акцептора хлорид-иона. Апротонный автоионизи-руюшийся растворитель, растворяет иодиды щелочных металлов, серу, фосфор. Получение см. Asl37, As62, As83 4 9.

1. AsCl3 (конц.) + 8H2O <=► |As(H2O)4 (OH)2|+ (?) + ЗСГ + 2H3O+ 2AsCl3 (разб.) + 3H2O = As2O3>L + 6HC1

2. AsCI, + 2HNO3(kohu.) + 2H,0 = H3AsO4 + 2NO2T + 3HC1

3. AsCI3 + 5NaOH (разб.) = Na2HAsO3 + ^NaCl + 2H2O

4. 2AsCI3 + 3H2 = 2As + 6HC1 (850-900 °C)

2AsCI, + 3Pb = 3PbCl, + 2As (500-600 °C)

5. 2AsCl3 + 3HC1 (конц.) + 3H|SnCl,| = 2AsX + 3H,|SnClJ

6. 4AsCl3 + 3Li|A1H4| = 4AsH,T + 3LiCl + 3A1C1, (в эфире)

7. AsCl3(x) + As2O3 = 3As(Cl)ChL (30-50 °C)

8. AsCl3(JK) + KC1 = K|AsC14|

AsC13(a) + SbCl5 = (AsCI2+) |SbCl6]

9. 2AsCI3()M AsC12+ + |AsCI4|* (идет в малой степени)

28

As

4. AsF3 — трифторид мышьяка

Бесцветная жидкость, низкокипящая, легколетучая, тяжелая. Легко смешивается с этанолом, эфиром, бензолом. Полностью гидролизуется. Окисляется концентрированной азотной кислотой, реагирует со щелочами, хлором. Проявляет свойства донора и акцептора фто-рид-иона. Полярный апротонный растворитель, хорошо растворяет серу и фосфор. Получение см. As84 8.

1. 2AsF3 + ЗН2О = As2O3i + 6HF

2. AsF3 + 2HNO3 (конц.) + 2H2O = H3AsO4 + 3HF + 2NO2

3. AsF3 + 5NaOH (разб.) = Na2HAsO3 + 3NaF + 2H2O

4. 4AsF3 + 3SiO2 = 3SiF4 + 2As2O3 ~ (100-150 °C)

AsF3 + As2O3 + 3F2 = 3As(O)F3 (100 °C)

5. AsF3(a) + KF = K|AsF4]

6. AsF3U) + SbF5 = (AsF2 )[SbF6|

7. 2AsF3 + 2C12 = (AsCl 4 )|AsF6] (50—60 °C, охлаждение до -40 °C)

8. AsF3OK) + 3NH3 [As(NH3)3F3]

5. AsF5 — пентафторид мышьяка

Бесцветный газ, тяжелее воздуха, термически устойчивый. Растворим в эфире и бензоле, реагирует с этанолом. Реакционноактивный; легко гидролизуется, реагирует со щелочами. Проявляет акцепторные свойства по отношению к фторид-иону. Является «сверхкислотой» в смеси с жидкими HF и HSO3F. Получение см. Asl6',6.

1. AsF5 + Н2О (влага воздуха) = As(O)F3 + 2HF

2. 2AsF5 + 9Н2О = 2(H3AsO4 • 0,5H2O)i + 10HF (0 °C)

2AsF5 + 6,67H2O = As2O5 • l,67H20i + 10HF (80 °C)

3. AsF5 + 8NaOH (конц.) = Na3AsO4 4- 5NaF 4- 4H2O

AsF5 Na2 |As2O2F8|, Na |AsO2F2], Na2 |As2O3F|

4. AsF5 4- HF (конц.) 4- H2O = H|AsF6] • H2O>L (на холоду)

AsF5()K) 4- KF = K|AsF6] (примесь K2|AsF7|)

2AsF5 4- 3XeF2 = (XeF+) |AsF6] 4- (Xe2F3 ) |AsF6| (в жидк. BrF5)

5. AsF5+HF(x) <=► H2F+ + |AsF6|-

AsF5 + HF(X) + C6H5F <=± C6H6R + |AsF6|

6. AsFs + 2HSO3FU) <=► H2SO3F+ + [As(SO3F)F5|-

7. AsFs + C2H5OH = As(O)F3 + C2H5F + HF (0 °C)

6. AsH3 — арсин

Мышьяковистый водород. Бесцветный газ, термически неустойчивый, при нагревании разлагается и покрывает холодную поверх

29

As

ность стекла черной пленкой мышьяка («мышьяковое зеркало»). Плохо растворяется в воде и не реагирует с ней. На холоду образует твердый клатрат 8AsH3 • 46Н2О. Хорошо растворяется в сероуглероде. Очень сильный восстановитель; легко загорается на воздухе, реагирует с кислотами, типичными окислителями. Получение см. Asl10’ |2~14, As36, As817.

1. 2AsH3 = 2As + 3H2 (до 300 °C)

2. AsH3 + ЗНСЦконц.) = AsCl3 + ЗН2Т

3. AsH3 + 2H2SO4 (конц., хол.) = AsSO4(OH) + S-i- + 3H2O

AsH3 + 8HNO3 (конц.) = H3AsO4 + 8NO2? + 4H2O

4. 2AsH3 + 3O2 = As2O3 + 3H2O (сгорание на воздухе)

5. AsH3 + 3I2 = Asl3 + 3HI (комн.)

6. AsH3 + 3NaOH (разб.) + 4NaClO = Na3AsO4 + 4NaCl + 3H2O

7. AsH3 + 3NaOH (разб.) + 4H2O2 (конц.) = Na3AsO4 + 7H2O

8. 2AsH3 + 3MSO4 (конц.) + 6NaHCO3 = M3As2l + 3Na2SO4 +

+ 6CO2T + 6H2O (M = Cu, Zn)

9. AsH3 + 3HgCl2 = Hg(Cl+)3As (бур.)1 + 3HC1 (в разб. HC1)

2(HgCl+)3As —£-» Hg3As2 (бур.Д + 3HgCl2 (кип. в разб. HC1)

10. 2AsH3 + 3H2O + 12AgNO3 = As2O3X + 12Agl + 12HNO3

AsH3 + 6AgNO3(T) = 3HNO3 + [AsAg6](NO3)3 (комн.)

11. 2AsH3 + 2Na = 2NaAsH2 (бел.) + H2T (-78 °C, в жидк. NH3) NaAsH2 —NaAs + H2 (комн.)

NaAsH2 + H2O = AsH3? + NaOH

12. AsH3 электрич As2H4(r) (бц.), (As2_xH)n(T) (желт.)

(на холоду, кат. SnCl2)

7. Asl3 — трииодид мышьяка

Красный. Чувствителен к кислороду воздуха. Малорастворим в холодной воде и концентрированной иодоводородной кислоте. Хорошо растворим в этаноле, сероуглероде, эфире, бензоле и ксилолах. Реагирует с горячей водой, кислотами, щелочами. Восстанавливается водородом и мышьяком. Образует иодокомплексы. Получение см. Asl8, As65, As89.

1. Asl3 + ЗН2О (гор.) = H3AsO3 + ЗН1

2. 8AsI3 + 3H2SO4 (конц., хол.) = 4As2O3l + 3H2S? + 12121

2AsI3 + !0HNO3 (кони.) = 2H3AsO4 + 10NO2? + 3I21 + 2H2O

3. Asl3 + 5NaOH (разб.) = Na2HAsO3 + 3NaI + 2H2O

4. 4AsI3 + 3O2 (воздух) —2As2O3 + 6I2

5. Asl3 + 3CsI (конц.) = Cs3|AsI6]J-

30

As

6. 2AsI3 + H2 = As2I4 + 2H1 (100°C)

3As2I4 —2As4- + 4Asl34- (комн., в воде)

7. 4Asl3 + 2As = 3As2I4 (красн.) (ниже 140 °C)

(л + 1)As2I4 2AsI3 + 2As„I (бур.)Х (в бензоле)

As2I4 + I2 = 2AsI3 (кип. в жидк. CS2)

8. As2O3 — триоксид димышьяка

Белый (тривиальное название — «белый мышьяк»), гигроскопичный, низкоплавкий, легко сублимируется. Существует в двух полиморфных модификациях: a-As2O3 (моноклинный) и p-As2O3 (кубический, в узлах кристаллической решетки находятся молекулы As4O6). При быстром охлаждении расплава образуется аморфная (стеклообразная) форма. Малорастворим в этаноле, лучше — бензоле, метаноле, пентанолах, хлороформе и эфире. Плохо реагирует с холодной водой, в растворе образуются слабые кислоты — НА$О2 (метамышьяковистая) и H3AsO3 (ортомышьяковистая). Проявляет кислотные свойства в реакциях со щелочами. Легко галогенируется. Обладает окислительно-восстановительными свойствами. Получение см. Asl1-5, As3', As9', Asl33, Asl59. 1. As2O3(t) + Н2О(хол.) 2HAsO2 (насыш.)

a) HAsO2 + H2O <=* AsO? + H3O+

HAsO2 + 5H2O «=> [As(H2O)4(OH)2]+(?) + OH~

6) HAsO2 + H2O H3AsO3 (идет в малой степени)

2. As2O3(t) + ЗН2О (гор.) 2H3AsO3 (насыш.)

H3AsO3 + Н2О ♦=> H2AsO7 + Н3О+

H2AsO; + Н2О <=* HAsO3” + Н3О+

HAsO3“ + Н2О <=> AsO3~ + Н3О+

3. As2O3 + ЗНС1 (разб.) H3AsO3 + AsCl3

As2O3 + 6НС1 (конц.) = 2AsCl3 + ЗН2О

4. As2O3 + 6HE(r) = 2AsE3 + 3H2O (140-200 °C; E = F, Cl)

5. As2O3 + 4HNO3 (конц.) + H2O = 2H3AsO4 + 4NO2 (кип.)

6. As2O3 + 2NaOH (разб.) = 2NaAsO2 + H2O

A^Oj + 6NaOH (конц.) = 2Na3AsO3 + 3H2O (примесь Na2HAsO3) 7. As2O3 + Na2CO3 (конц., гор.) = 2NaAsO2 + CO2?

8. As2O3 + 4HSO3F = AsF3 + SO3 + HF + As(HSO4)3 (55-65 °C) As2O3 + AsF3 + 3F2 = 3As(O)F3 (100 °C)

9. As2O3 + 6HI (конц.) = 2AsI3X + 3H2O (комн.)

4As2O3 + 3S2C12()K) + 9C12 = 8AsCl3 + 6SO2 (комн.)

As2O3 + AsCl3()(t) = 3As(Cl)OX

2As2O3 + 3S + 6Br2 = 4AsBr3 + 3SO2 (60 °C)

31

As

10. As2O, + 3H2S (насыш.) = As2S3J< + 3H2O (в конц. HC1)

11. 2As2O3 + 9S = 2As2S3 + 3SO2 (300 °C)

As2O3 + 6NaOH (конц.) + 2S = 2Na3|As(S)O3| + 3H2O (кип.) 12. As2O3 + 5H2O + 2E2 = 2H3AsO4 + 4HE (кип.; E = Cl, Br, I) 13. 5As2O3 + 6H2SO4 (разб.) + 4KMnO4 + 9H2O =

= 10H3AsO4 + 2K2SO4 + 4MnSO4

14. As3O3 + 6NaOH + 2NaNO3 = 2Na3AsO4 + 2NaNO2 + 3H2O

(400-500 °C)

15. As2O3 + 3H(PH2O2) = 2AsX + ЗН2(РНО3) |в разб. HCI]

As2O3 + 9HC1 (конц.) + 3H|SnCI3) = 2AsX + 3H2[SnCI6] + 3H2O

16. As,O3 + ЗС (кокс) = 2As + 3CO (700 °C, примесь CO2)

2As,O3 + 3Zr = 3ZrO2 + 4As (470-600 °C)

As2O3 + 3K.CN = 2As + 3KOCN (600-650 °C)

17. As2O3 + 12H° (Zn, разб. HCI или конц. NaOH) = 2AsH3? + 3H2O 4As2O3 + 6Na[BH4| + 3H2SO4 + 6H2O = 8AsH3? +

+ 6B(OH)3X + 3Na2SO4 18. As2O3 + 5H,O 2-ie-K?OJH3> 2H2T (катод) + 2H3AsO4 (анод)

9. As2O5 — пентаоксид димышьяка

Белый, гигроскопичный, разлагается при нагревании. Хорошо растворяется в этаноле. Реагируете водой. Гидрат As2O5* 1,67Н2О имеет строение (Н5А53О]0)„. Проявляет кислотные свойства, реагирует со шеломами. Восстанавливается углеродом при нагревании. Получение см. As 151.

!. As2O5 = As2O3 + О2 (730 °C)

2. As2O5 + 4Н2О 2(H3AsO4 0,5H2O)>L <=±

2H3AsO4 (насыш.) + Н2О (20 °C)

As2O5 + ЗН2О = As2Os • l,67H20i + 1,ЗЗН2О <=± 2H3AsO4 (насыш.)

(80 °C)

3. As2O5 + 6NaOH (конц.) = 2Na3AsO4 + ЗН2О

4. 2As2O5 + 5С (кокс) = 4As + 5СО2 (400-500 °C)

5. As2O5 + 5H2S(r) = As2S3i + 2Si + 5H2O (30-50 °C, в конц. НС!)

10. As(O)F3 — трифторид-оксид мышьяка

Бесцветный газ; тяжелее воздуха, гигроскопичный. При быстром охлаждении становится твердым полимером. Малорастворим в органических растворителях, реагирует с этанолом. Реакционноспособный; гидролизуется во влажном воздухе и в воде, реагирует со щелочами. Акцептор фторид-ионов. Получение см. As5L 7, As88.

32

As

I. 2As(O)F, + 7H2O = 2(H,AsO4 • 0,5H2O)J< + 6HF (0 °C)

2As(O)F3 + 4,67H2O = As2O5 • 1,67Н2СЦ + 6HF (80 °C)

2. As(O)F3 + 6NaOH (конц.) = Na,AsO4 + 3NaF + 3H2O

As(O)F, Na2lAs2O2F8|, Na|AsO2F2|, Na2|AsO3Fl

3. 2As(O)F3 + 2KF = K2|As2O2Fs| (комн., в разб. HF)

As(O)F3 + K(HF2) = K|As(OH)F5| (комн., в разб. HF)

4. As(O)F3 + 3C2H5OH = H3AsO4 + 3C2H5F (кип.)

5. As(O)F3(r) Obl-cr-Q> [As(O)F3|,J(r) (комн., охлаждение до-70 °C)

11. As2S3 — трисульфид димышьяка

Темно-желтый, низкоплавкий, летучий. Хорошо растворим в этаноле. Пассивен по отношению к жидкой воде, реагирует с водяным паром. Разлагается концентрированными кислотами-окислителями, щелочами, гидратом аммиака. Переводится в раствор карбонатами и сульфидами щелочных металлов, пероксидом водорода. Окисляется кислородом и серой при нагревании. Получение см. Asl9, As8H, Asl4L4.

I. As2S3 + 3H2O (nap) = As2O3 + 3H2S (200-250 °C)

2. As2S3(t) + 6HCI (конц.) <=* 2AsCl3 + 3H2S(p)

As2S3 + 9H2SO4 (конц.) = As2O3xL + 12SO2 + 9H2O

As2S3 + 28HNO3 (конц.) = 2H3AsO4 + 28NO2 + 3H2SO4 + 8H2O

(кип.)

3. As2S3 + 6NaOH (конц.) = Na3AsO3 + Na3|AsS3| + 3H2O

As2S3 + 3Na2CO3 (конц.) = Na3AsO3 + Na3|AsS3| + 3CO2T

4. As2S3 + 6(NH, • H2O) |конц.| = (NH4)3AsO3 + (NH4)3|AsS3| + 3H2O

5. As2S3 + 14H2O2 (конц., гор.) = 2H3AsO4 + 3H2SO4 + 8H2O

6. 2As2S3 + 9O2 = 2As2O3 + 6SO2 (500 °C)

7. As2S3 + 2S = As2S5 (100-120 °C, p)

8. As2S3 + 3Na2S (конц.) = 2Na3|AsS3|

9. As2S3 + 3Na2S (конц.) + 2S = 2Na3[AsS4|

As2S3 + 8NaOH (конц.) + 2S = 2NaJAsS2O2| + Na2S + 4H2O

(30-50 °C)

12. As2S5 — пентасульфид димышьяка

Ярко-желтый, аморфный, легколетучий, при нагревании разлагается. Не растворяется в этаноле. Реакционноспособный; полностью разлагается кипящей водой, концентрированными серной и азотной кислотами. Переводится в раствор действием щелочей, гидрата амми

33

As

ака, сульфидов щелочных металлов, пероксида водорода. Окисляется кислородом при нагревании. Получение см. Asl9, Asl I7, Asl44, Asl55.

1. As2S5 = As2S3 + 2S (90-500 °C)

2. 2As2S5 + 3H2O = As2O3>1 + As2S3X + 4SJ- + 3H2ST (кип.)

3. As2S5(t) + 10HC1 (конц.) <=> 2AsCl3 + 2Cl2(p) + 5H,S(p)

As2S5 + 15H2SO4 (конц., гор.) = 2H3AsO4 + 20SO2? + 12H2O

As2S5 + 40HNO3 (конц.) = 2H3AsO4 + 40NO2 + 5H2SO4 + 12H2O

(кип.)

4. 4As2S5 + 24NaOH (конц.) = 3Na3AsO4 + 5Na3|AsS4) + 12H2O

4As2S5 + 24(NH3 • H2O) (конц.) = 3(NH4)3AsO4 + 5(NH4)3[AsS4] +

+ 12H2O

5. 2As2S5 + 15O2 = 2As2O5 + 10SO2 (300-400 °C)

6. As2S5 + 20H2O2 (конц., гор.) =.2H3AsO4 + 5H2SO4 + 12H2O

7. As2S5 + 3M2S (насыш.) = 2M3[AsS4] (50-60 °C; M = Na, K)

8. As2S5 + 3NH4HS + 3NH4C1 = 2(NH4)3(AsS4) + 3HC1 (40-50 °C)

13. As4S4 — тетрасульфид тетрамышьяка

Красно-коричневый, летучий, низкоплавкий. Реакционная способность ниже, чем у As2S3 и As2S5. Не реагирует с водой, разбавленными кислотами и щелочами. Окисляется концентрированной азотной кислотой, кислородом при нагревании. Разлагается концентрированными щелочами, реагирует с сульфидами щелочных металлов в присутствии серы. Получение см. Asl9.

I. As4S4 + 44HNO3 (конц.) = 4H3AsO4 + 4H2SO4 + 44NO2 + 12H2O

(кип.)

2. 3As4S4 + !6NaOH (конц.) = 4NaAsO2 + 4AsX +

+ 4Na3[AsS3] + 8H2O (кип.)

3. As4S4 + 7O2 = 2As2O3 + 4SO2 (400-500 °C)

4. As4S4 + 6Na2S (конц., хол.) + 2S 4Na3[AsS3]

As4S4 + 6Na2S (конц.) + 6S = 4Na3(AsS4| (кип.)

14. [AsS4] , Na3 — тетратиоарсенат(У) натрия

Светло-желтый (почти белый). При нагревании разлагается. Медленно окисляется О2 воздуха. Нерастворим в этаноле. Хорошо растворяется в холодной воде. Разлагается горячей водой, кислотами, щелочами. Получение см. Asl I9, Asl24-7, Asl34.

I. 2Na3[AsS4] = 3Na2S + As2S3 + 2S (450-500 °C)

2. Na3[AsS4] • 8H2O = Na3|AsS4] + 8H2O

(80—120 °C, вак., над Р4О|0)

34

As

3. Na3[AsS4[ (разб.) + 12H2O (хол.) = 3[Na(H2O)4|+ + |AsS4]3~ Na3|AsS4| + 2H2O (гор.) = Na3|AsS2O2| + 2H2S?

4. 2Na3|AsS4| + 6HC1 (конц.) = 6NaCl + As2S5i + 3H2ST (0 °C) 2Na3|AsS4] + 6HC1 (конц.) = 6NaCl + As2S3i + 2S-L + 3H2S? (кип.)

5. Na3[AsS4] + 4NaOH (конц.) = Na3[AsS2O2] + 2Na2S + 2H2O (комн.)

6. Na-JAsSJ (разб.) + O2 Na3|AsS2O2] + 2SJ-Na3[AsS4| + 6O2 = Na3AsO4 + 4SO2 (500 °C)

7. Na3[AsS4] + 3T1NO3 = Tl3|AsS4U + 3NaNO3

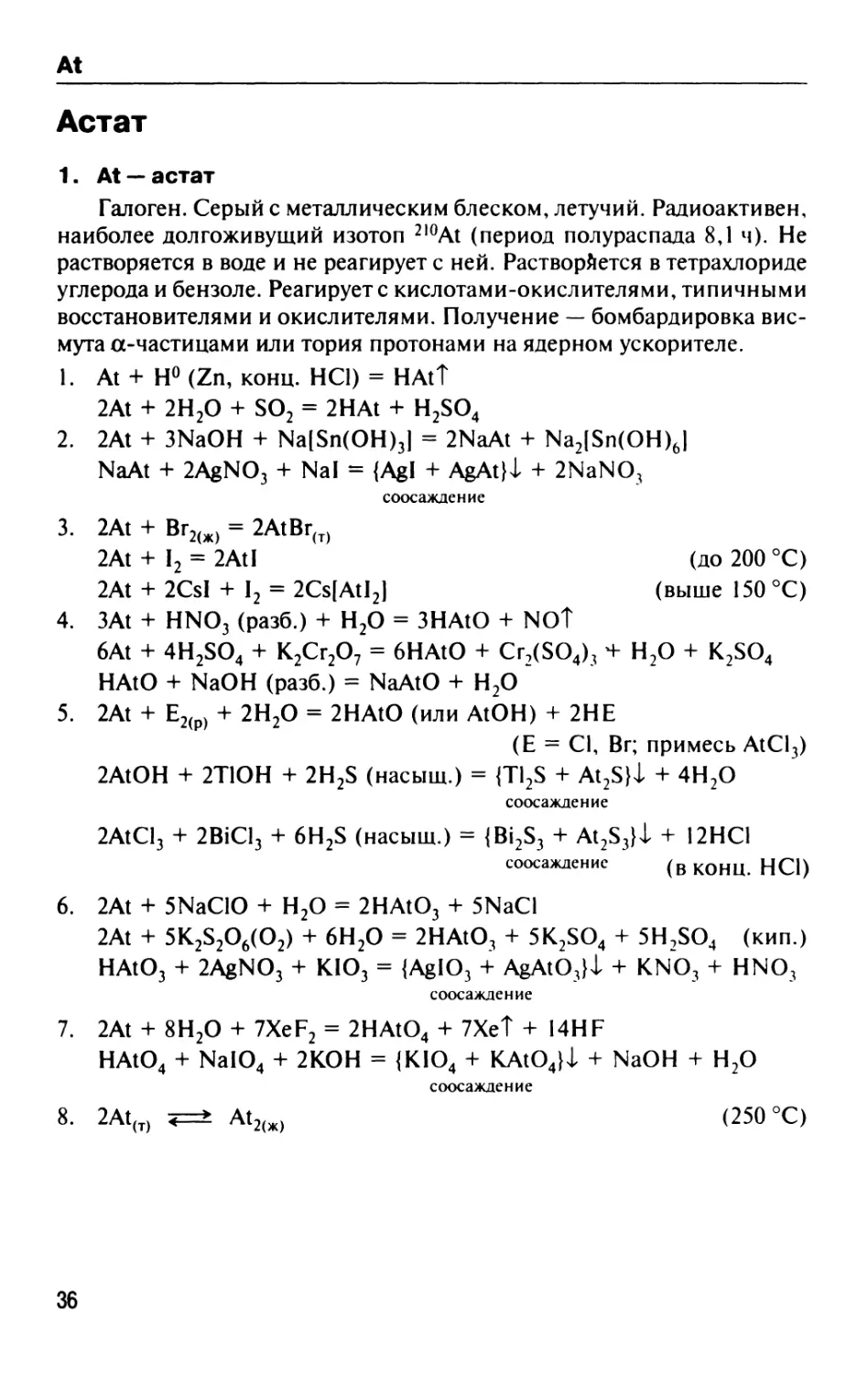

15.H3AsO4 — мышьяковая кислота

Белое, твердое вещество (в виде кристаллогидрата), в безводном состоянии не выделено. При нагревании разлагается. Существует в растворе, слабая кислота, при выпаривании переходит в полимерную форму (H5As3Oi0)„. Хорошо растворяется в воде. Нейтрализуется (не полностью) разбавленными щелочами. Очень слабый окислитель. Получение см. Asl3-7, As32, As85, As92.

1. 2(H3AsO4 • 0,5H2O)(t) = As2O5 + 4H2O (250-280 °C)

2. 3nH3AsO4 (конц.) = (H5As3OI0)„X + 2wH2O

(100 °C, выпаривание)

H3AsO4( насыш.) + 2H2O = H7AsO6X

(возможно H[As(OH)6]) [-30 °C] 3. H3AsO4 (разб.) + H2O <=* H2AsO; + H3O+

H2AsO4 + H2O <=* HAsO2 + H3O+

HAsO2 + H2O «=* AsO4“ + H3O+

4. H3AsO4 + NaOH (разб.) = NaH2AsO4 • H2OX (на холоду)

H3AsO4 + 2NaOH (разб.) = Na2HAsO4 + 2H2O (50-60 °C)

5. 2H3AsO4 + 5H2S(r) = As2S54- + 8H2O (0 °C, в конц. HCI)

6. H3AsO4 (конц.) + 3NH3(r) + 3H2O = (NH4)3AsO4 • 3H2OX (комн.)

(NH4)3AsO4 • 3H2O -*-► (NH4)2HAsO4 + NH3 + 3H2O

(50-80 °C, вак.)

(NH4)3AsO4(p) = NH4(H2AsO4) + 2NH3T (кип.)

7. H3AsO4 + MgCl2 + 3NH3(r, = MgNH4AsO4X + 2NH4C1

4MgNH4AsO4 + 5C (графит) = 4As + 5CO2 + 4NH3 + 4MgO +

+ 2H2O (700 °C, вак.) 8. 2H3AsO4 (гор.) + 2SO2(r) = As2O34- + 2H2SO4 + H2O (кип.) 9. 2H3AsO4 (хол.) + 4HI (конц.) = As2O3>1 + 2I2 + 5H2O 10. H3AsO4 + 12MoO3 + 3KNO3 = KJAsMo^U (желт.) + 3HNO3

(60-70 °C)

11. 2H3AsO4 (конц.) + Sb2O5 = 2(SbAs)O5 (бел.)Х + 3H2O (300 °C, p)

35

At

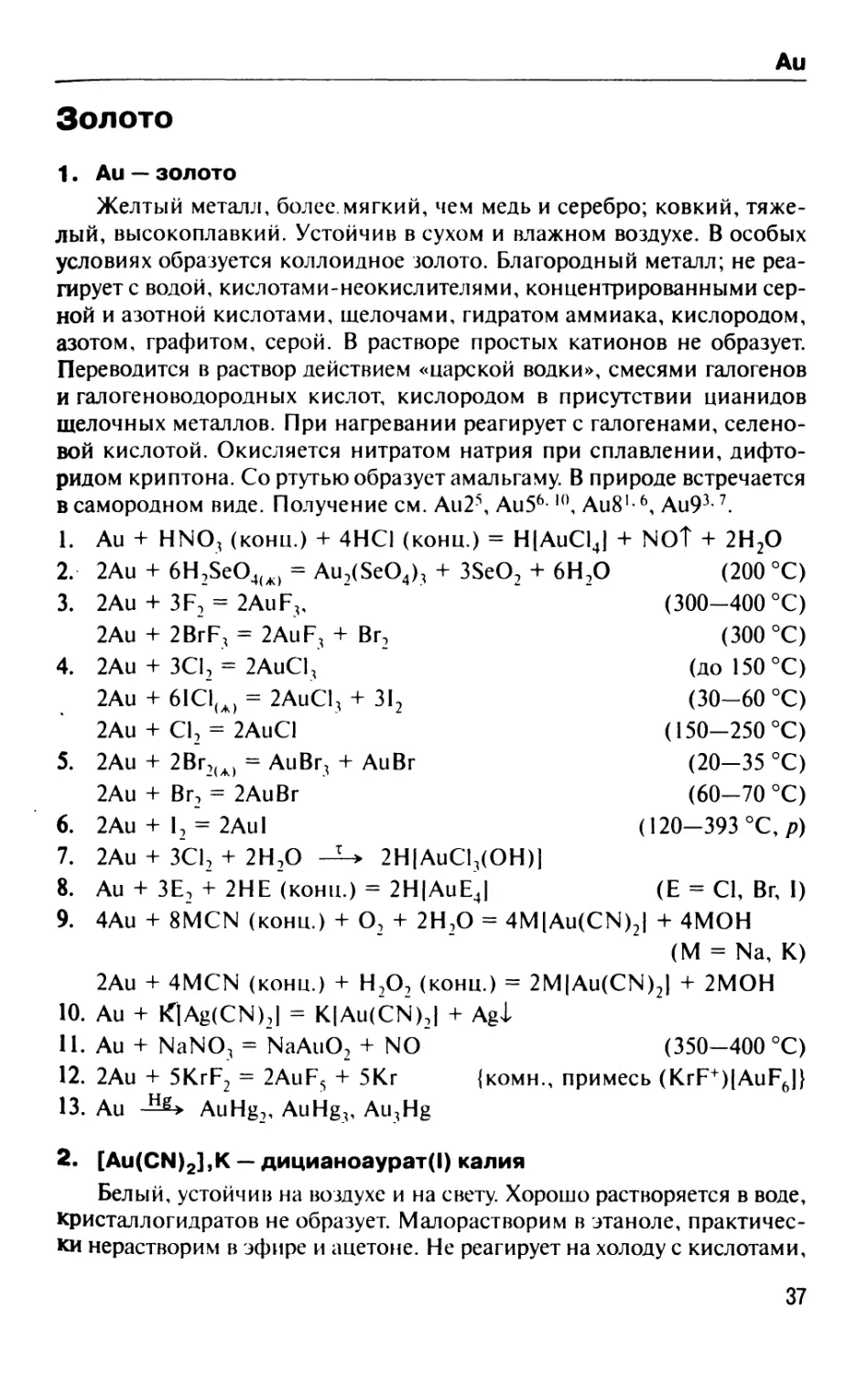

Астат

1. At —астат

Галоген. Серый с металлическим блеском, летучий. Радиоактивен, наиболее долгоживущий изотоп 2,0At (период полураспада 8,1 ч). Не растворяется в воде и не реагирует с ней. Растворяется в тетрахлориде углерода и бензоле. Реагируете кислотами-окислителями, типичными восстановителями и окислителями. Получение — бомбардировка висмута а-частицами или тория протонами на ядерном ускорителе.

1. At + Н° (Zn, конц. НС1) = HAt?

2At + 2H2O + SO2 = 2HAt + H2SO4

2. 2At + 3NaOH + Na[Sn(OH)3] = 2NaAt + Na2(Sn(OH)6|

NaAt + 2AgNO3 + Nal = {Agl + AgAt}? + 2NaNO3 соосаждение

3. 2At + Вг2(ж) = 2AtBr(T)

2At + I2 = 2AtI (до 200 °C)

2At + 2CsI + I2 = 2Cs[AtI2J (выше 150 °C)

4. 3At + HNO3 (разб.) + H2O = ЗНАЮ + NO?

6At + 4H2SO4 + K2Cr2O7 = 6HAtO + Cr,(SO4), + H2O + K2SO4

HAtO + NaOH (разб.) = NaAtO + H2O

5. 2At + E2(p) + 2H2O = 2HAtO (или AtOH) + 2HE

(E = Cl, Br; примесь AtCl3)

2AtOH + 2T1OH + 2H2S (насыш.) = {T12S + At2S}? + 4H2O соосаждение

2AtCl3 + 2BiCl3 + 6H2S (насыш.) = {Bi2S3 + At2S3}i + 12HC1

соосаждение (в конц HC1)

6. 2At + 5NaC10 + H2O = 2HAtO3 + 5NaCl

2At + 5K2S2O6(O2) + 6H2O = 2HAtO3 + 5K2SO4 + 5H2SO4 (кип.)

HAtO3 + 2AgNO3 + K1O3 = {AglO3 + AgAtO,}? + KNO3 + HNO3 соосаждение

7. 2At + 8H2O + 7XeF2 = 2HAtO4 + 7Xe? + I4HF

HAtO4 + NalO4 + 2KOH = {KIO4 + KAtO4}? + NaOH + H2O соосаждение

8. 2At(T) <=± А12(ж) (250 °C)

36

Au

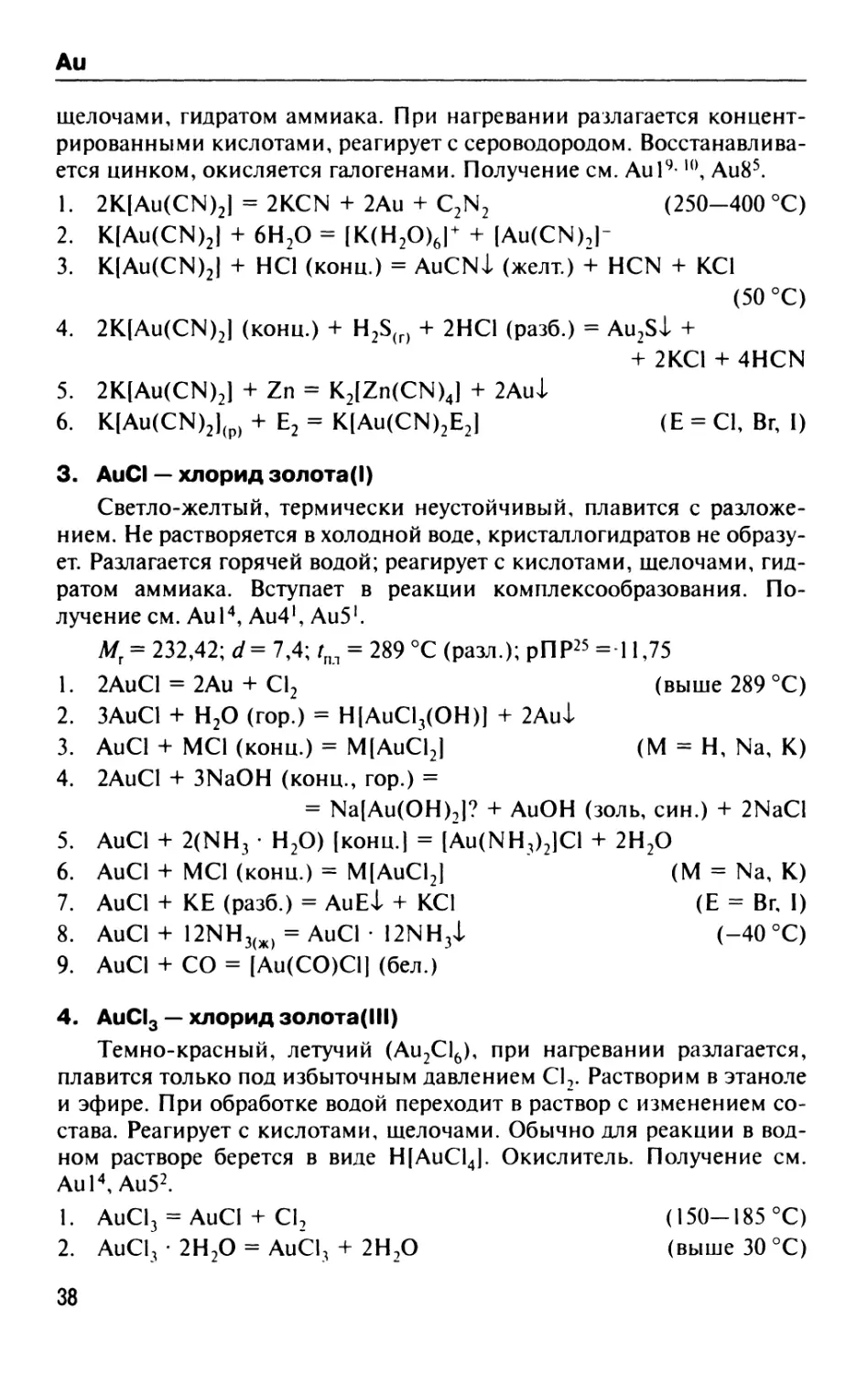

Золото

1. Au — золото

Желтый металл, более.мягкий, чем медь и серебро; ковкий, тяжелый, высокоплавкий. Устойчив в сухом и влажном воздухе. В особых условиях образуется коллоидное золото. Благородный металл; не реагирует с водой, кислотами-неокислителями, концентрированными серной и азотной кислотами, щелочами, гидратом аммиака, кислородом, азотом, графитом, серой. В растворе простых катионов не образует. Переводится в раствор действием «царской водки», смесями галогенов и галогеноводородных кислот, кислородом в присутствии цианидов щелочных металлов. При нагревании реагирует с галогенами, селеновой кислотой. Окисляется нитратом натрия при сплавлении, дифторидом криптона. Со ртутью образует амальгаму. В природе встречается в самородном виде. Получение см. Au2\ Au56 ,0, Au8L6, Au93 7.

1. Au + HNO, (конц.) + 4НС1 (конц.) = Н|AuCIJ + NOT + 2Н2О

2. 2Au + 6H,SeO4u) — Au,(SeO4)3 + 3SeO, + 6H,0 (200 °C)

3. 2Au + 3F,’=2AuF„ (300-400 °C)

2Au + 2BrF, = 2AuF, + Br, (300 °C)

4. 2Au + 3C1, = 2AuCl, (до 150 °C)

2Au + 61C1U> = 2AuCl, + 3I2 (30-60 °C)

2Au + Cl, = 2AuCl (150-250 °C)

5. 2Au + 2Br,U) = AuBr, + AuBr (20-35 °C)

2Au + Br, = 2AuBr (60-70 °C)

6. 2Au + 1, = 2Aul (120-393 °C,p)

7. 2Au + 3C1, + 2H,O 2H|AuClj(OH)|

8. Au + ЗЕ, + 2HE (конц.) = 2H|AuE4| (E = Cl, Br, 1)

9. 4Au + 8MCN (конц.) + O2 + 2H2O = 4M|Au(CN)2| + 4MOH

(M = Na, К)

2Au + 4MCN (конц.) + H2O2 (конц.) = 2M[Au(CN)2| + 2МОН

10. Au + K|Ag(CN)2] = K|Au(CN)2| + Agi

11. Au + NaNO3 = NaAuO2 + NO (350-400 °C)

12. 2Au + 5KrF2 = 2AliF5 + 5Kr {комн., примесь (KrF+)|AuF6]}

13. Au AuHg2, AuHg3, Au3Hg

2. [Au(CN)2],K — дицианоаурат(1) калия

Белый, устойчив на воздухе и на свету. Хорошо растворяется в воде, кристаллогидратов не образует. Малорастворим в этаноле, практически нерастворим в эфире и ацетоне. Не реагирует на холоду с кислотами,

37

Au

щелочами, гидратом аммиака. При нагревании разлагается концентрированными кислотами, реагирует с сероводородом. Восстанавливается цинком, окисляется галогенами. Получение см. Aul9-10, Аи85.

I. 2K[Au(CN)2] = 2KCN + 2Au + C2N2 (250-400 °C)

2. K[Au(CN)2| + 6H2O = [K(H2O)6|+ + [Au(CN)2|-

3. K[Au(CN)2| + HCI (конц.) = AuCNX (желт.) + HCN + KC1

(50 °C)

4. 2K[Au(CN)2| (конц.) + H2S(r) + 2HC1 (разб.) = Au,Sl +

+ 2KCI + 4HCN 5. 2K[Au(CN)2] + Zn = K2[Zn(CN)4] + 2Aui

6. K.[Au(CN)2](p) + E2 = K[Au(CN)2E2| (E = Cl, Br, I)

3. AuCI — хлорид золота(1)

Светло-желтый, термически неустойчивый, плавится с разложением. Не растворяется в холодной воде, кристаллогидратов не образует. Разлагается горячей водой; реагирует с кислотами, щелочами, гидратом аммиака. Вступает в реакции комплексообразования. Получение см. Aul4, Au4', Au5'.

М, = tni = 289 °C (разд.); рПР25 =11,75

1. 2AuCl = 2Au + Cl2 (выше 289 °C)

2. 3AuCl + H2O (гор.) = H[AuCl,(OH)| + 2Aul

3. AuCI + MCI (конц.) = M[AuC12] (M = H, Na, K)

4. 2AuCl + 3NaOH (конц., гор.) =

= Na(Au(OH)2|? + AuOH (золь, син.) + 2NaCl 5. AuCI + 2(NH3 • H2O) [конц.| = [Au(NH,)2]C1 + 2H2O

6. AuCI + MCI (конц.) = M[AuC12] (M = Na, K)

7. AuCI + KE (разб.) = AuEX + KC1 (E = Br, I)

8. AuCI + 12NH3(X) = AuCI • 12NH3X (-40 °C)

9. AuCI + CO = [Au(CO)Cl| (бел.)

4. AuCI3 — хлорид золота(Ш)

Темно-красный, летучий (Au2C16), при нагревании разлагается, плавится только под избыточным давлением С12. Растворим в этаноле и эфире. При обработке водой переходит в раствор с изменением состава. Реагирует с кислотами, щелочами. Обычно для реакции в водном растворе берется в виде Н[АиС14|. Окислитель. Получение см. Aul4, Au52.

1. AuCl3 = AuCI + Cl2 (150-185 °C)

2. AuCI, • 2H2O = AuCI, + 2H,O (выше 30 °C)

38

Au

3. AuCl3 + 2H,O = |AuCl3(OH)]~ + H3O+ (pH < 7)

4. AuCl3 + HCI (конц.) = H|AuC14|

5. 2AuCl3 + 6NaOH (разб.) = Au2O3>1 + 6NaCl + 3H2O

6. 2AuCl3 + 3F2 -U 2AuF3 + 3C12 (200 °C)

7. 2AuCl3 + 3H2S(r) = Au2S3J< + 6HC1 (в эфире)

в. 2AuCl3 + 3H2O2 (конц.) = 2Au (коллоид) + ЗО2Т + 6НС1

AuCl3 + 4К1 (хол.) = AuU + K[1(I)2] + ЗКС1

9. AuCI3 + 3FeSO4 = Au + Fe2(SO4)3 + FeCl3 (200 °C)

2AuCl3 + 3H[SnCI3] + 3HC1 (конц.) = 2Aul + 3H2[SnCl6]

10. AuCI3 + 4Na2SO3S (конц.) = Na3[Au(SO3S)2] + 3NaCI + Na2S4O6 2Na3[Au(SO3S)2] + 2(NH3 • H2O) (конц.) + C2H2 =

= Au2C2 (желт.)Х + (NH4)2SO3S + 2H2O + 3Na2SO3S

5. [AuCI4],H — тетрахлороаурат(Ш) водорода

Светло-желтый, гигроскопичный. Хорошо растворяется в малом количестве воды, растворим в этаноле, эфире и соляной кислоте. При разбавлении раствора изменяет состав. Разлагается щелочами. Реагирует с гидратом аммиака, типичными восстановителями. Вступает в реакции обмена лигандами. Получение см. Aul1 8, Au44, Au73.

1. H[AuCl4] = AuCl + HCI + Cl2 (156-205 °C)

2. H[AuC14] • 4H2O = H[AuCI4] + 4H2O (100 °C, в токе Cl2)

H[AuC14] • 4H2O = AuCl, + HCI + 4H2O (120 °C, в токе SC12O) 3. H[AuC14] (конц.) + H2O = H[AuCl3(OH)] + НО (разбавление) 4. 2H[AuC14| + 8NaOH (разб.) = Au2O3 + 8NaCl + 5H2O

(70-80 °C)

5. H[AuC14] + 5(NH3 • H,O) [конц.] = Au(NH2)2C1J< + 3NH4C1 +

+ 5H2O

H[AuC14] + 5(NH, • H2O) [конц.] + 3NH4NO3 (насыш.) =

= [Au(NH3)4](NO3)3 + 5H2O + 4NH4C1

6. 2H[AuC14] + 3H2S(I, = 2Au.l + 3SX + 8HCI (кип.)

2H[AuC14| + 3H2S (насыш.) = Au2S,J< + 8HC1 (0 °C)

7. H[AuC14] + CsCi = Cs[AuC14|X + HCI

8. H[AuCl4] + 3K1 = Aull + I2J- + HCI + 3K.C1 (комн.)

9. H[AuCl4] + SO, + 2H,O = H[AuC12| + H2SO4 + 2HC1 (0 °C) 10. 2H[AuCl4| + 3H|SnCl j + HCI (конц.) = 2AuX + 3H2 ]SnCl6] 11. 4H[AuCl4] (гор.) + 3N2H5C1 (конц.) = 4Au (коллоид) + 3N2T +

+ 19HC1 (кип.)

2H[AuCl4] + ИКОН + 3HC(H)O = 2Au (коллоид) +

+ ЗК(НСОО) + 8KC1 + 8H,O

39

Au

12. H[AuC14] + 4MCN (кони.) = M|Au(CN)4| + 3MC1 + HC1

(M = H, K)

H[AuC14] + 4KNCS (кони.) = K|Au(-SCN)4] + 3KC1 + HC1

13. HfAuClJ + 3K2SO3 (кони.) + 3KOH = K3|Au(-SO3)2| +

+ K2SO4 + 4KC1 + 2H2O

6. AuF3 — фторид золота(Ш)

Оранжевый, гигроскопичный, при нагревании разлагается без плавления. Легко реагирует с водой и щелочами. Не образует фторокомплексов в плавиковой кислоте. Получение см. Aul3, Au46, I56.

1. 2AuF3 = 2Au + 3F2 (400-500 °C)

2. 2AuF3 + 3H2O = Au2O34- + 6HF

3. 2AuF3 + 6NaOH (разб.) = Au2O3J< + 6NaF + 3H2O

4. AuF3 + BrF3(x) = (BrF2 )|AuF4| (желт.)

(BrF2 )[AuF4] + M[BrF4] = M[AuF4| + 2BrF3 (M = Na, K, Ag) 5. AuF3 + 2XeF2 + F2 = (Xe2F3 )[AuF6] (комн.)

7. Au2O3 — оксид золота(Ш)

Коричнево-черный, термически неустойчивый, при нагревании разлагается. Нерастворим в этаноле. Не реагирует с водой. Из раствора осаждается в виде гидрата Аи2О3 • иН2О (п ~ 2-5-3). Проявляет амфотерные свойства; реагируете кислотами, концентрированными щелочами. Восстанавливается водородом, монооксидом углерода. Получение см. Au45, Au54, Au92.

1. 2Au2O3 = 4Au + 3O2 (160-290 °C)

2. Au2O3 • лН2О = 2AuO(OH) + (n - 1)H2O

(60—80 °C, вак., над P4O,0)

Au2O3 • лН2О = Au2O3 + лН2О (100-120 °C)

3. Au2O3 + 8HC1 (конц.) = 2H[AuC14| + 3H2O

Au2O3 + 6H1 (конц., хол.) = 2Aul4- + 21-Д + 3H2O

Au2O3 + 6HC1O4 (конц.) = 2Au(Cl)O>l + 2С12Т + 11O2T + 3H2O

(150-165 °C)

4. Au2O3 + 2NaOH (конц., гор.) + 3H2O = 2Na|Au(OH)4|

5. Au2O3 + 3H2 = 2Au + 3H2O (выше 260 °C)

Au2O3 + 3CO = 2Au + 3CO2 (100 °C)

8. Au2S — сульфид золота(1)

Коричнево-черный, термически неустойчивый. Нерастворим в воде, этаноле, эфире, сероуглероде. Пептизируется во влажном со-40

в

стоянии с помощью сероводородной воды и образует коллоидный раствор. Не реагирует с хлороводородной кислотой, щелочами и гидратом аммиака. Окисляется «царской водкой» и хлором. Переводится В раствор сульфидами щелочных металлов и цианидом калия за счет комплексообразования. Получение см. Аи24.

1. Au2S = 2Au + S (240 °C)

2. Au2S + 4HNO3 (конц.) + 8HC1 (конц.) =

= 2H(AuC14] + H2SO4 + 4NOT + 4H2O

3. Au2S + 3C12 + 2HC1 (конц.) = 2H[AuC14] + Si

4. Au2S + 2M,S (конц.) = M[AuS] + M3[AuS2] (M = Na, K)

5. Au2S + 4KCN (конц.) = 2K[Au(CN)2] + K2S

6. Au2S + O2 = 2Au + SO, (200-500 °C)

9. Au2S3 — сульфид золота(Ш)

Черный, термически устойчивый. Нерастворим в холодной воде, этаноле, эфире и сероуглероде. Не реагирует с соляной и серной кислотами. Реагирует с горячей водой, азотной кислотой, щелочами. Переводится в раствор сульфидами щелочных металлов и цианидом калия за счет комплексообразования. Получение см. Au47, Au56.

1. Au2S3 = Au2S + 2S (до 200 °C)

2. Au,S, + 3H,0 (гор.) = Au2O,1 + 3H2S?

3. Au2S, + 18HNO, (конц.) = 2AuX + 3H2SO4 + 18NO2T + 6H2O

4. Au2S3 + 8NaOH (конц., гор.) = 2Na|Au(OH)4] + 3Na2S

5. Au2S3 + M2S (конц.) = 2M|AuS2] (0 °C; M = Na, K)

Au2S3 + 5M2S (конц.) = 2M3[AuS2] + 2M2(S2)X (комн.)

6. Au2S3 + 8KCN (кони.) = 2K|Au(CN)4] + 3K2S

7. Au2S3 + 3O2 = 2Au + 3SO2 (150-500 °C)

Sop

1. В — бор

Неметалл. Серо-черный (кристаллический) или коричневый (аморфный). Тугоплавкий, очень твердый, хрупкий. Химически пассивный; не реагируете водородом, водой, разбавленными кислотами, Щелочами в разбавленном растворе. Реагируете водяным паром, концентрированной азотной кислотой, галогенами, азотом, фторо- и сероводородом, щелочами и аммиаком при нагревании. Получение см. В43, В77, В8', BI31, BI67.

41

в

I. 2В + ЗН2О (пар) = В2О3 + ЗН2 (700-800 °C)

2. В + 3HNO3 (конц., гор.) = В(ОН)31 + 3NO2T

3. 2В (аморфн.) + 2NaOH (конц.) + 6Н2О = 2Na[B(OH)4) + ЗН2Т

4. 4В + 4NaOH + ЗО2 = 4NaBO2 + 2Н2О (350-400 °C) 0 °C, сжигание на воздухе)

5. 4В + ЗО2 = 2В2О3 (70

6. 2В + ЗЕ2 = 2ВЕ3 (30 °C, Е = F; выше 400 °C; Е = Cl, Br, I)

7. 2В + 3S = B2S3 (выше 600 °C)

8. 2В + N2 = 2BN (900-1000 °C)

9. В + Р (красн.) = ВР (900-1200 °C)

10. 4В + С (графит) = В4С (выше 2000 °C, примесь В13С2)

11. 2В + 6НЕ = 2ВЕ3 + ЗН2 (400-500 °C; Е = F, С1)

2В + 3H2S = B2S3 + ЗН2 (800-900 °C)

2В + 2NH3 = 2BN + ЗН2 (1000-1200 °C)

12. 5В + 3NO = В2О3 + 3BN (800 °C)

13. 2В + ЗСО = В2О3 + ЗС (графит) 11400 °C]

4В + 3CS2 = 2B2S3 + ЗС (графит) [930 °C]

14. 4В + 3SiO2 = 2В2О3 + 3Si ' (1300-1500 °C)

15. 2В + 3H2SO4 (безводн.) = В2О3 + 3SO2 + ЗН2О (250 °C)

16. 20В + 32Н3РО4 (безводн.) = 20(ВР)О4 4- ЗР4 + 48Н2О (800 °C)

2. ВВг3 — трибромид бора

Бесцветная, низкокипящая жидкость. Смешивается с жидкими углеводородами и их галогенопроизводными. Гидролизуется во влажном воздухе и в воде. Реагирует со щелочами и этанолом. Восстановитель. Легко фторируется. Получение см. Bl6, В57.

1. 2BBr3 = 2В + ЗВг2 (выше 1500 °C)

2. BBr3 + ЗН2О = B(OH)3J< + ЗНВг?

3. 2ВВг3 + 3H2SO4 (кони.) = 2В(ОН)3Х + 3Br2T + 3SO2? (кип.)

4. 4BBr3 + 14NaOH (разб.) = Na2B4O7 + 12NaBr + 7Н2О

BBr3 + 4NaOH (конц.) = Na[B(OH)4] + 3NaBr

5. 2BBr3 + 3F2 = 2BF3 + 3Br2 (комн.)

6. BBr3 + 3C2H5OH = B(C2H5O)3? + ЗНВгТ

3. B4C — карбид тетрабора

Черный, очень твердый, термически устойчивый. Химически пассивен, не реагируете кислотами, разбавленными щелочами. Реагирует с концентрированными щелочами, кислородом, хлором. Получение см. В110.

42

в

1. В4С + 4NaOH (кони.) + 12Н2О = 4Na|B(OH)4| + 6Н2Т +

+ С (графит)Х (кип.)

2. В4С + 4О2 = 2В2О3 + СО2 (выше 600 °C)

3. В4С + 6С12 = 4ВС13 + С (графит) (1000 °C)

4. В4С + 2TiO2 + ЗС (кокс) = 2TiВ2 + 4СО (выше 2000 °C)

4. ВС13 — трихлорид бора

Бесцветный газ. Хорошо растворяется в хлороформе, СС14. Гидролизуется во влажном воздухе и в воде. Реакционноспособный; реагирует со щелочами, водородом, фтором. Легко переводится в другие соединения бора. Получение см. Bl611, В85-7 *, В169.

1. ВС13 + ЗН2О = В(ОН)3Х + 3HCI

2. 4ВС13 + 14NaOH (разб.) = Na2B4O7 + 12NaCI + 7Н2О

ВС13 + 4NaOH (конц.) = Na[B(OH)4] + 3NaCl

3. 2ВС13 + ЗН2 = 2В + 6НС1 (800-1200 °C)

2ВС13 + 6Н2 = В2Н6 + 6НС1 (450 °C, кат. Си, А1, электрич. разряд)

4. 2ВС13 + 3F2 = 2BF3 + ЗС12 (комн.)

5. ВС13 + 4NH3 = BN + 3NH4C1 (500-1000 °C, в токе Н2)

ВС13 + 6NH3U) = B(NH2)3 + 3NH4C1 (-40 °C)

6. ВС13 + AIP = BP + A1C13 (950 °C)

7. 2BC13 + 3SO3 = B2O3 + 3SC12O2 (120 °C)

BC1, + 3(МО2)С1(Ж) = (BN)O4 + 2NO + 3C12 (-50 °C)

8. BC13 + 3HCIO4 (безводн.) = B(CIO4)3 + 3HCI (ниже -5 °C)

9. BC13 + 3C2H5OH = B(C2H5O)3T + 3HC1

10. 4BC13 + 3Li[AlH4| = 3LiCl + ЗА1С13 + 2B2H6T (в эфире)

2BC13 + 6Li[BH4J = 4B2H6T + 6LiCl (в эфире)

5. BF3 — трифторид бора

Бесцветный газ. Гидролизуется во влажном воздухе и в воде. Образует аддукты с органическими растворителями. Реагирует со щелочами. Вступает в реакции комплексообразования. Получение см. В16' ”, В44, В165, В177.