Текст

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СТУДИЯ КНИЖНОГО ИСКУССТВА

"ЧИСТОЕ ПОЛЕ"

КУНО ФИШЕР

ИСТОРИЯ новой

ФИЛОСОФИИ

БЭКОН • ДЕКАРТ • СПИНОЗА

ЛЕЙБНИЦ • КАНТ • ФИХТЕ

ШЕЛЛИНГ • ГЕГЕЛЬ

ШОПЕНГАУЭР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СТУДИЯ КНИЖНОГО ИСКУССТВА

"ЧИСТОЕ ПОЛЕ"

КУНО ФИШЕР

ИСТОРИЯ новой

ФИЛОСОФИИ

ДЕКАРТ

его жизнь,

СОЧИНЕНИЯ И УЧЕНИЕ

МИФРИЛ 1994

Фишер, Куно

История Новой философии. Декарт: Его жизнь, сочинения

и учение. — СПб.: Мифрил, 1994. — 560 с.

Книгой «Декарт: Его жизнь, сочинения и учение» издательство

«Мифрил» начинает переиздание классического труда Куно

Фишера (1824—1907) — его знаменитой «Истории Новой философии»,

включающей в себя помимо монографии о Декарте

фундаментальные жизнеописания и изложения философских систем Бэкона,

Спинозы, Лейбница, Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и

Шопенгауэра. В первой части книги дан панорамный обзор развития

философии с момента ее возникновения в Древней Греции до конца XVI

века, во второй наряду с творческой биографией Р. Декарта

подробно освещены источники (научные, философские, культурные,

религиозные, социально-политические и т. д.) и условия

трансформации европейской мысли, имевшей своим итогом возникновение

новой науки и новой философии.

Книга является классическим образцом историко-философской

литературы и представляет несомненную ценность как для

специалистов, так и для широкого круга читателей, интересующихся

историей философии. Завершается работа по подготовке к печати

монографий К. Фишера о Фихте и Канте.

ISBN 5-86457-006-0 (т. 1)

ISBN 5-86457-005-2

О А Б. Рукавишников, предисловие, комментарии, 1994

О Ю. Н. Солонин, послесловие, 1994

С А. Г. Наследников, оформление, 1994

Научный редактор

А. Б. Рукавишников

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

XV

■

ВВЕДЕНИЕ

В НОВУЮ ФИЛОСОФИЮ

ГЛАВА П ЕРВАЯ

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ КАК НАУКА

3

ГЛАВА ВТОРАЯ

ХОД РАЗВИТИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

16

I. МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА 18

1. Материя и форма 18

2. Мировой процесс 19

3. Материя и образование мира. Дуализм 20

П. ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ г 22

1. Софистика 22

2. Сократ 24

3. Платон 24

4. Аристотель 26

Ш. ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ 27

Стоики, эпикурейцы и скептики 27

IV. РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОБЛЕМА 31

1. Религиозный платонизм 31

2. Идея логоса 37

3. Идея логоса и мессианская идея 39

V

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ХРИСТИАНСТВО И ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

42

I. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ХРИСТИАНСТВО 42

II. ЦЕРКОВЬ 44

III. УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ 47

1. Проблемы 47

2. Учение Августина 51

IV. ОБОЖЕСТВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ. АРЕОПАГИТ 55

ГЛАВА ЧЕТВЕ РТАЯ

ХОД РАЗВИТИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ

57

I. ЗАДАЧА 57

П. ЭПОХА ЦЕРКВИ 59

Ш. ОСНОВАНИЕ СХОЛАСТИКИ 64

1. Иоанн Скот Эриугена 64

2. Ансельм Кентерберийский 66

IV. ХОД РАЗВИТИЯ СХОЛАСТИКИ 68

1. Реализм и номинализм 68

2. Платоновский и аристотелевский реализм 71

3. «Суммы» и системы 74

4. Фома Аквинат и Иоанн Дуне Скот 75

5. Уильям Оккам. Разложение схоластики 77

глава п ятАЯ

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

80

I. ГУМАНИЗМ 80

П. ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕНЕССАНС И ЕГО РАЗВИТИЕ 82

1. Неолатинский ренессанс 85

2. Аристотелевский ренессанс 87

3. Политический ренессанс 90

4. Итальянский неоплатонизм и теософия 94

5. Магия и мистика 98

ГЛАВА Ш Е СТАЯ

ИТАЛЬЯНСКАЯ НАТУРФИЛОСОФИЯ

104

1. Д. Кардано. Б. Телезио. Фр. Патрицци 104

2. Джордано Бруно 106

3. Т. Кампанелла 112

VI

СКЕПСИС КАК ПОСЛЕДСТВИЕ РЕНЕССАНСА 116

1. Л. Ванини 116

2. Мишель де Монтень 117

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ВЕК РЕФОРМАЦИИ

121

I. НОВОЕ МИРОСОЗЕРЦАНИЕ 121

1. Исторический горизонт 121

2. Географический кругозор 122

3. Космографические представления.

Коперник и Тихо Браге 124

4. Галилео Галилей 128

5. Иоганн Кеплер и Исаак Ньютон 129

6. Изобретения 131

II. ЦЕРКОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ КОПЕРНИКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 131

1. Спор , 131

2. Инквизиция и Галилей 132

3. Процесс и подлог 134

Ш. РЕЛИГИОЗНАЯ РЕФОРМАЦИЯ 135

1. Протестантизм 135

2. Контрреформация и иезуиты 143

3. Янсенизм 150

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ХОД РАЗВИТИЯ НОВОЙ ФИЛОСОФИИ

155

I. ЗАДАЧА 155

II. ЭПОХА НОВОЙ ФИЛОСОФИИ 157

1. Догматизм 157

2. Критицизм 159

КНИГА ПЕРВАЯ

ЖИЗНЬ

И СОЧИНЕНИЯ ДЕКАРТА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЛИЧНОСТЬ ДЕКАРТА И ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ЕГО ЖИЗНИ

163

I. ЕГО НАТУРА 163

П. ГОДЫ УЧЕНИЧЕСТВА (1596-1612) 166

VII

ГЛАВА ВТО РАЯ

ВТОРОЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ (1612-1628): ГОДЫ СТРАНСТВИЙ.

А. СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ И ГОДЫ ВОЙНЫ (1612-1621)

174

I. ВСТУПЛЕНИЕ В СВЕТ 174

П. ВОЕННАЯ СЛУЖБА В ГОЛЛАНДИИ (1617-1619) 176

Ш. ВОЕННЫЕ ГОДЫ В ГЕРМАНИИ (1619-1621) 179

1. Походы 179

2. Нейбургское уединение. Внутренний кризис 182

3. Эпоха перелома 189

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

в. путешествия и вторичное

ПРЕБЫВАНИЕ В ПАРИЖЕ (1621-1628)

192

ГЛАВА ЧЕТВЕ РТАЯ

ТРЕТИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ (1629-1650). ВРЕМЯ ТВОРЧЕСТВА.

А. ПРЕБЫВАНИЕ В НИДЕРЛАНДАХ

199

I. «ГОЛЛАНДСКОЕ ЗАТВОРНИЧЕСТВО» 199

П. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ В НИДЕРЛАНДАХ 206

1. Образование 206

2. А. М. фон Шюрман 207

3. Пфальцграфиня Елизавета 208

ГЛАВА ПЯТАЯ

В. СОЗДАНИЕ И ВЫПУСК В СВЕТ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

219

I. СОЧИНЕНИЕ ПО КОСМОЛОГИИ 219

1. Его план 219

2. Разработка сочинения и препятствия к ней 224

II. ФИЛОСОФСКИЕ СОЧИНЕНИЯ 230

1. Мотивы издания 230

2. Метафизические сочинения 236

ГЛАВА Ш ЕСТАЯ

С НАЧАЛО ШКОЛЫ. ПРИВЕРЖЕНЦЫ И ПРОТИВНИКИ

244

I. БОРЬБА В УТРЕХТЕ 244

1. Ренери и Региус 244

2. Гисберт Воэций 246

3. Осуждение новой философии 247

VIII

4. Спор между Декартом и Воэцием 250

5. Исход утрехт-гренингенского спора 255

II. НАПАДКИ В ЛЕЙДЕНЕ 258

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ И СОЧИНЕНИЯ В ГОЛЛАНДИИ

261

I. НОВЫЕ ПЛАНЫ И ДРУЗЬЯ 261

1. Поездки во Францию 261

2. Клерселье и Шаню 263

3. Последнее пребывание в Париже 266

II. НОВЫЙ ПРОТИВНИК. ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ 270

1. Измена Региуса 270

2. Последние сочинения 272

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

КОНЕЦ ЖИЗНИ ДЕКАРТА В СТОКГОЛЬМЕ

274

I. ПРИГЛАШЕНИЕ КОРОЛЕВЫ 274

1. Христина Шведская 274

2. Философские письма 275

3. Приглашение и путешествие в Стокгольм 281

II. ДЕКАРТ В СТОКГОЛЬМЕ 284

1. Пребывание в Стокгольме и положение при дворе 284

2. Болезнь и смерть 286

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ОБЩИЙ ОБЗОР ТРУДОВ И СОЧИНЕНИЙ

288

I. СОЧИНЕНИЯ, ИЗДАННЫЕ САМИМ ДЕКАРТОМ 288

1. Философские 288

2. Полемические 289

II. ОСТАВШИЕСЯ ПОСЛЕ ДЕКАРТА СОЧИНЕНИЯ

И OPERA POSTUMA 290

1. Сочинения, принадлежащие частным лицам 290

2. Потерянные сочинения 290

3. Сочинения, изданные Клерселье 291

4. Собрание оставшихся сочинений 292

Ш. ИЗДАНИЕ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ 293

1. Коллективные издания 293

2. Приведение в порядок писем 293

3. Дополнения 294

IX

КНИГА ВТОРАЯ

УЧЕНИЕ ДЕКАРТА

ГЛАВА П ЕPBАЯ

НОВЫЙ МЕТОД ФИЛОСОФИИ. ПУТЬ К СИСТЕМЕ

299

I. ИСТОЧНИКИ МЕТОДОЛОГИИ 299

1. Тема 299

2. Методологические посмертные сочинения.

Критические вопросы 300

П. ЛОЖНЫЕ ПУТИ ПОЗНАНИЯ 302

1. Недостаток знания 302

2. Недостаток метода 303

ш. путь к истине 305

1. Задача знания 305

2. Метод истинной дедукции 306

3. Универсальная математика

Аналитическая геометрия 309

4. Энумерация или индукция. Интуиция 312

ГЛАВА ВТО РАЯ

НАЧАЛО ФИЛОСОФИИ: МЕТОДИЧЕСКОЕ СОМНЕНИЕ

316

I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОБЪЕМ СОМНЕНИЯ 316

1. Традиция школы 316

2. Человеческий самообман 317

П. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ СОМНЕНИЕ 321

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРИНЦИП ФИЛОСОФИИ И ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ

324

I. ПРИНЦИП ДОСТОВЕРНОСТИ 324

1. Собственное мыслящее бытие 324

2. Правило достоверности.

Дух как самый ясный объект 326

II. ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ 328

1. Представление существа вне нас 328

2. Принцип причинности 330

3. Идея Бога 331

X

ГЛАВА ЧЕТВЕ РТАЯ

БЫТИЕ БОГА, ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ САМОДОСТОВЕРНОСТЬ

И БОГОДОСГОВЕРНОСГЬ

333

I. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТИЯ БОГА 333

1. Причина идеи Бога 333

2. Идея Бога как врожденная идея 335

3. Доказательства онтологического

и антропологического характера 336

4. Антропологическое доказательство

как основание онтологического 337

Ш. САМОДОСТОВЕРНОСТЬ И БОГОДОСТОВЕРНОСТЬ 341

1. Достоверность нашего несовершенства 341

2. Идея совершенного и ее иэначальность 343

3. Иэначальность, реальность и истинность Бога 344

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ. УМ И ВОЛЯ.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СВОБОДА

346

I. ЗАБЛУЖДЕНИЕ КАК ВИНА ВОЛИ 346

1. Факт заблуждения 346

2. Воля и ум 347

3. Вменяемое в вину неразумие 348

п. воля к истине 349

1. Предотвращение заблуждения 349

2. Низшая и высшая свобода воли 351

3. Свобода от заблуждения 352

ГЛАВА Ш ЕСТАЯ

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ МЕЖДУ ДУХОМ И ТЕЛОМ.

ПЕРЕХОД К НАТУРФИЛОСОФИИ

354

I. СУБСТАНЦИАЛЬНОСТЬ ВЕЩЕЙ 354

1. Бытие тел 354

2. Субстанции. Бог и вещи 357

3. Атрибут и модус 358

П. АТРИБУТЫ ВЕЩЕЙ 359

1. Ложные атрибуты 359

2. Главный источник наших заблуждений

и многочисленность их 362

XI

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

НАТУРФИЛОСОФИЯ. А. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

ПРИНЦИП ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ

365

I. ПРОТЯЖЕНИЕ КАК АТРИБУТ ТЕЛ 365

1. Тело как предмет мышления 365

2. Тело как пространственная величина 368

П. ТЕЛЕСНЫЙ МИР 370

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

НАТУРФИЛОСОФИЯ. В. МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ

371

I. ДВИЖЕНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ФЕНОМЕН ТЕЛЕСНОГО МИРА 371

1. Движение как модус протяжения 371

2. Движение как перемена места 372

II. причины движения 375

1. Первая причина и количество движения 375

2. Вторичные причины движения,

или законы природы 376

Ш. ГИДРОМЕХАНИКА. ТВЕРДЫЕ ТЕЛА И ЖИДКИЕ 381

1. Различие их 381

2. Твердое тело в жидком 382

3. Небо и Земля. Движение планет.

Гипотеза вихрей 383

4. Пустота и атмосферное давление 390

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

СВЯЗЬ МЕЖДУ ДУШОЙ И ТЕЛОМ. СТРАСТИ ДУШИ.

ЕСТЕСТВЕННАЯ И НРАВСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

393

I. АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 393

1. Значение и объем проблемы 393

2. Кардинальный пункт проблемы 396

3. Страсти как основной феномен

человеческой души 398

II. СВЯЗЬ МЕЖДУ ДУШОЙ И ТЕЛОМ 399

1. Механизм жизни 399

2. Орган души 402

3. Воля и страсти 404

III. ВИДЫ СТРАСТЕЙ 406

1. Основные формы 406

2. Производные или составные формы 408

IV. НРАВСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 414

1. Положительная и отрицательная

ценность страстей 414

XII

2. Ценность удивления 416

3. Свобода духа 419

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ПЕРВОЕ КРИТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ.

ВОЗРАЖЕНИЯ И ОТВЕТЫ

423

I. ВОЗРАЖЕНИЯ 423

1. Точки зрения и направления авторов 423

2. Антитезисы и точки соприкосновения 426

3. Пункты нападения 430

II. ОТВЕТЫ 442

1. Против возражения силлогистического

обоснования 442

2. Против материалистических

и сенсуалистических возражений 444

3. Против возражения о нигилистическом сомнении 446

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ЭПИЛОГ К ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ГЛАВЕ

449

Устные возражения и ответы 449

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ОБСУЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ. НЕРАЗРЕШЕННЫЕ

И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

456

I. ОБЪЕКТ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 456

П. ГЛАВНЫЕ КРИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 460

1. Дуалистическая система познания 461

2. Дуализм Бога и мира 462

3. Дуализм духа и тела 467

4. Дуализм человека и животного 472

Ш. НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 476

1. Окказионализм 476

2. Спинозизм 477

3. Монадология 478

4. Три основные истины метафизики 480

5. Сенсуализм 481

6. Материализм и идеализм 482

7. Критицизм 483

ПРИМЕЧАНИЯ

487

ПОСЛЕСЛОВИЕ

503

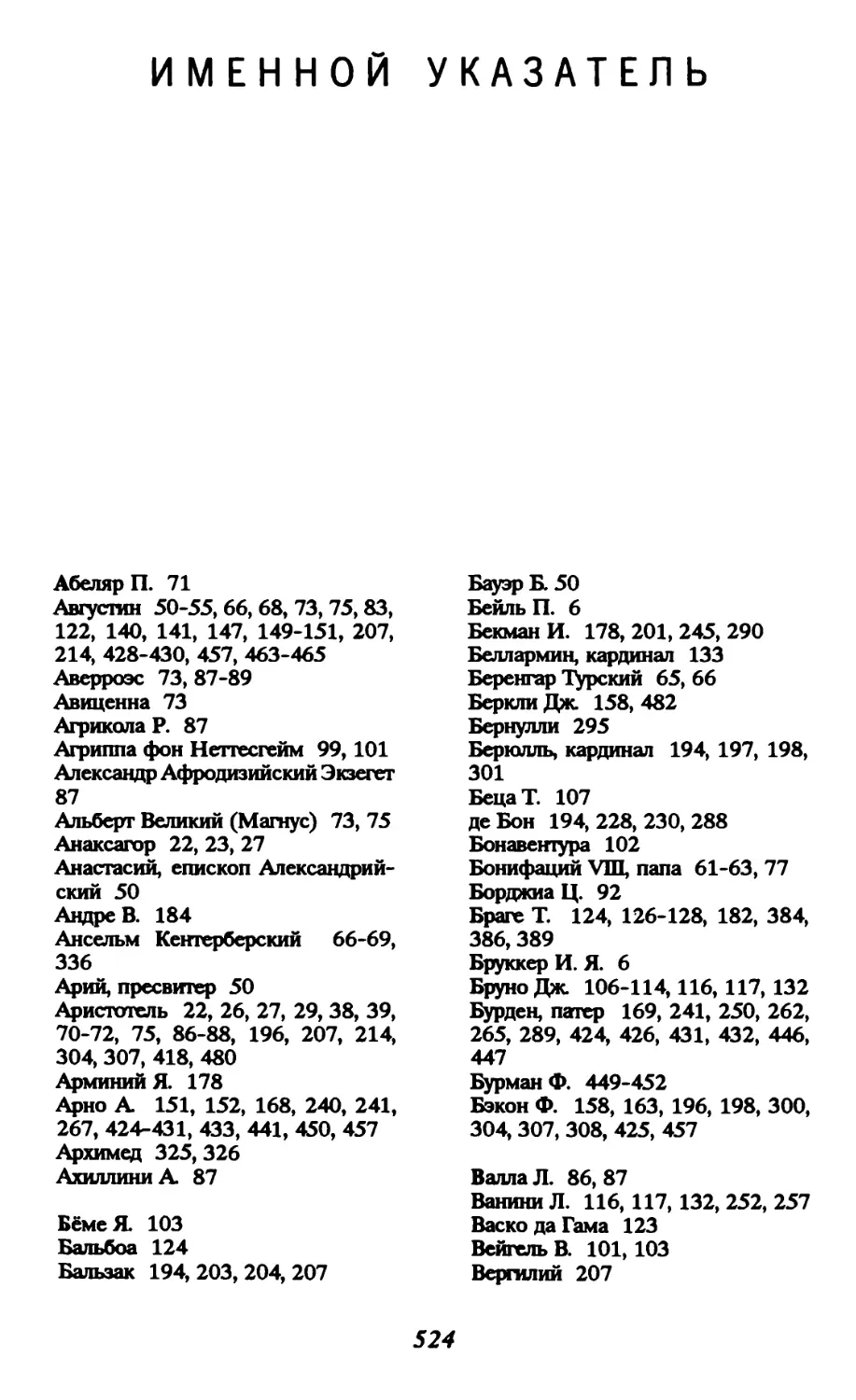

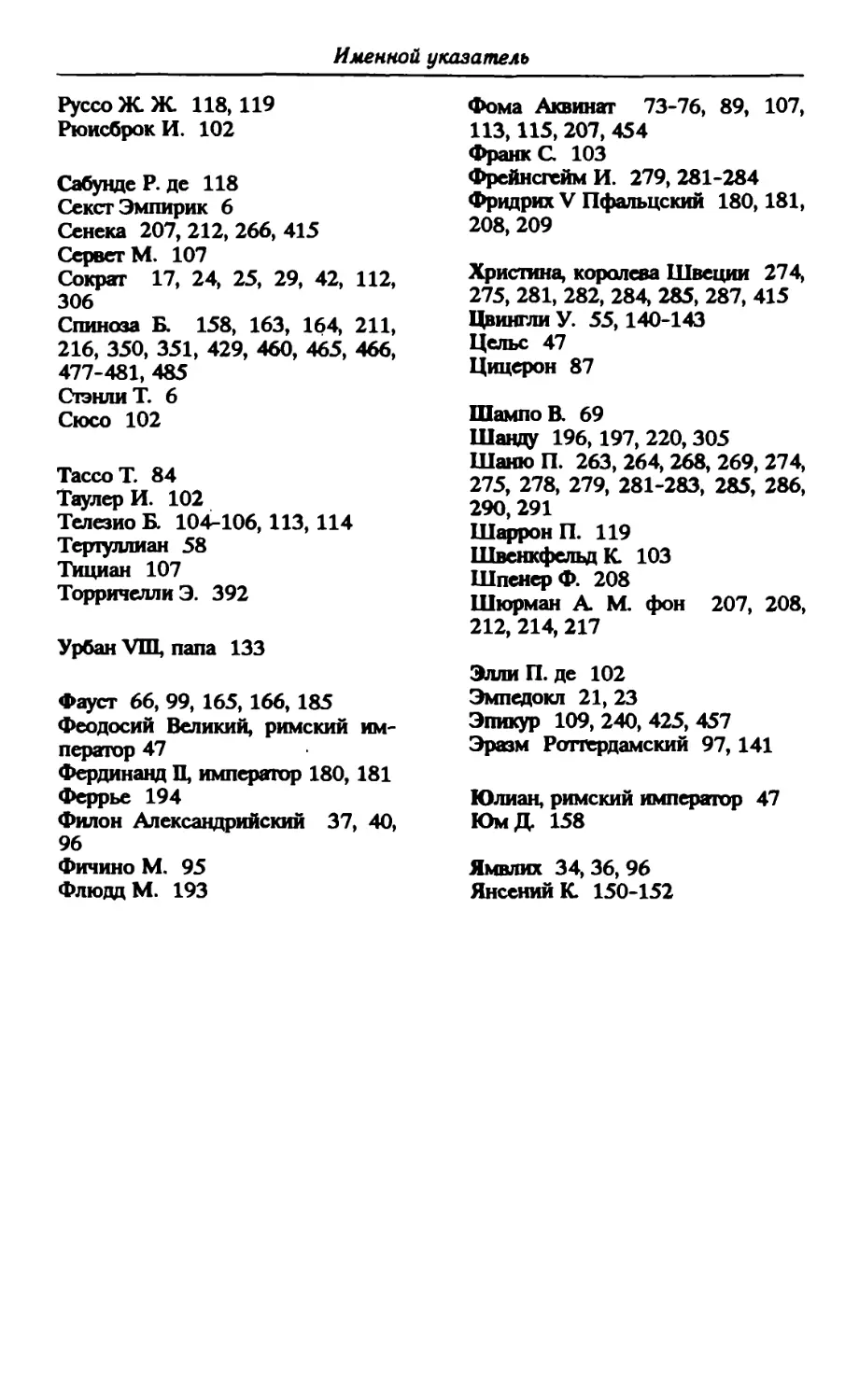

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

524

КУНО ФИШЕР

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

XIX век в Германии, как, пожалуй, никакая другая эпоха в

европейской истории, был богат историко-философскими

исследованиями. Гегель, Л. Фейербах, И. Э. Эрдман, Э. Целлер, К. Фишер,

Ф. А. Ланге, В. Виндельбанд — вот далеко не полный перечень

философов, создавших фундаментальные труды по истории

философии различных эпох. Особенно интенсивно эта работа велась во

второй половине века. У современников часто возникало

ощущение, что этот исторический интерес вызван тупиковой ситуацией в

развитии философии, оскудением ее творческой силы. И в самом

деле, распространенное в то время мнение, что «теперь нет

философии, а есть только история философии», верно отражало

положение дел. Господство на философских кафедрах университетов

позитивизма и естественно-научного материализма,

психологизация философской проблематики оставляли тогда за философией

лишь ее собственную историческую ценность. «Это было время

презрения к философии, когда можно было прослыть неумным и

отсталым, если заниматься ею и видеть в ней нечто большее, чем

полную фантазии определенную душевную потребность

предаваться игре представлений, свойственной каждому народу и каждому

времени, искать в которой научные общезначимые истины —

глупое, безуспешное занятие. Тем не менее историческое изучение

этих стремлений человеческого духа считалось тогда все-таки

предметом, достойным научной работы. Чем бесплоднее была сама

философия, тем более расцветала ее история. В академической и

литературной жизни того времени история философии заняла

необычайно большое место», — писал Вильгельм Виндельбанд,

характеризуя роль философии в духовной жизни Германии того

времени'.

В. Виндельбанд. Философия в немецкой духовной жизни XIX

столетия. М., 1993, с. 66.

XV

А. Б. Рукавишников

Но мы допустили бы ошибку, если бы удовлетворились только

таким объяснением положения дел. Интерес к

историко-философским исследованиям зарождается в пору наиболее продуктивного

философского творчества, в период расцвета немецкого

классического идеализма. Уже для романтиков принципиальным идеалом

философского творчества была выработка нового в процессе

сознательного усвоения всех великих приобретений человечества в

прошлом. Глубокое и наиболее полное развертывание эта идея

получила у Гегеля, увидевшего в исторически сменявших друг друга

философских доктринах ступени последовательного приближения

к истинной философии.

Гегель первым указал на необходимость и разумность

преемственной смены философских систем. По его мнению, каждая из

них развивает одно из определений особенного, соединить

которые в связную теорию и представить как единое целое стало

задачей его логики. С этой точки зрения история философии

представляется как общий, целостный взгляд на историческое движение

философской мысли. Завершающая, последняя философская

система рассматривалась Гегелем как необходимый результат всего

предшествующего развития философии, и поэтому она в истории

философской мысли должна найти собственное оправдание.

Гегелевская идея прогрессивного развития философской мысли,

постигающего истину в собственной истории, имела своим

результатом становление истории философии как науки и быстро

распространившийся в академических кругах интерес к историко-

философским исследованиям.

К середине XIX века эта идея среди историков философии

становится практически общепризнанной, ею руководствуются в

своих исследованиях как сторонники, так и противники

гегелевской системы. В рамках же гегелевской школы история

философии постепенно превращается в особый, чуть ли не

самостоятельный раздел философии, претендующий на роль не просто общей

пропедевтики, а теоретического введения в разработку

философских проблем. Осуществление такого рода претензии ставило

перед исследователями довольно трудные задачи: требовалось

критически осмыслить великое множество факторов — политических,

экономических, литературно-художественных научных,

религиозных и т. д., — влиявших на философские доктрины. Гегелевские

же «Лекции по истории философии», в которых была блестяще

изложена логика философского развития, даже его учениками и

сторонниками не могли быть приняты за образец написания истории

XVI

Куно Фишер: биографический очерк

философии: для реалистического мышления XIX века

конструирование истории философии с несколько произвольным отношением

к Историческим фактам и зачастую искусственным истолкованием

философских учений в интересах целостности концепции

выглядело занятием подозрительным и неплодотворным в научном

плане. Не подвергая ни малейшему сомнению историко-философскую

концепцию, то есть собственно идею Гегеля о необходимой и

преемственной связи философских систем, его ученики И. Э. Эрдман,

Э. Целлер, К. Фишер и другие нацеливают свои усилия на

адекватную, по их мнению, реализацию этой идеи, а именно на

фактологически точное и логически непротиворечивое воспроизведение

диалектического и исторического развития философии.

Наиболее выдающихся результатов на этом пути добились

Эдуард Целлер" и Куно Фишер, создавшие фундаментальные

труды по истории древней и новой философии. На их работах было

воспитано не одно поколение студентов-философов. И до сего дня

их «Истории» не утратили своей значимости, оставаясь

классическими образцами воссоздания развития философской мысли.

Особое место в немецкой духовной культуре XIX столетия занимает

Куно Фишер. Его более чем полувековая литературная и

педагогическая деятельность, преследующая цель через воспроизведение и

актуализацию философских доктрин прошлого реабилитировать в

глазах современников саму философию, принесла ему известность

и славу Философа. «Именно ему, писателю и преподавателю,

немцы обязаны тем, что философия в Германии после Гегеля (в

60-70-х гг. XIX в. —А. Р.) вновь получила свое признание»".

■

Куно Фишер родился 23 июля 1824 года в местечке Грос-

Зандевальд в Силезии. Отец его был лютеранским священником,

став впоследствии суперинтендантом.

Уже в гимназические годы наряду с историей и филологией

Фишера интересует философия. Поступив в Лейпцигский универ-

Основные труды Э. Целлера (1814-1908) посвящены истории

античной философии. Его «Философия греков», написанная в

1844—1852 гг. и составляющая в обработке В. Нестле 6 томов

(издание начато в 1923 г.), до сих пор остается незаменимым

пособием, в котором критико-филологические принципы

исследования сочетаются с историко-философскими.

Neue deutsche Biographie. Bd. 5. Berlin, 1961.

XVII

А. Б. Рукавишников

ситет, он изучает языки и богословие. Однако эти предметы не

вытесняют его интереса к философии, он все более и более

проникается идеей изучить ее систематически. В 1844 году он переезжает

в Галле, где в это время И. Э. Эрдман читает курсы гегелевской

философии. Глубокие, позволяющие понять сущность гегелевской

системы лекции Эрдмана подтолкнули Фишера к окончательному

выбору — основательно изучить философию. Не оставляя занятий

богословием и филологией в чисто практических целях (ведь они

могли дать в будущем не отягощенному состоянием молодому сту-

диозису средства к существованию), Фишер увлеченно штудирует

системы великих философов. В 1847 году он с успехом защищает

докторскую диссертацию о «Пармениде» Платона («De Platonico

Parmenide»). По свидетельству В. Виндельбанда, уже тогда

22-летний соискатель блеснул ясностью взглядов, причем отличился

глубокими познаниями не только в философии, но и в истории.

После защиты диссертации Фишер некоторое время жил в

родительском доме, а затем поступил воспитателем в одно из

богатых семейств Пфорцгейма. Работа оставляла достаточно времени

для занятий философией. Вскоре он публикует свое первое

крупное произведение «Диотима, идея прекрасного» (1849), в котором,

используя широко распространенный тогда эпистолярный стиль,

излагает основные принципы гегелевской эстетики. Здесь

сказалось также влияние на Фишера идей немецкого Просвещения и

романтизма.

С осени 1850 года начинается его преподавательская

деятельность — он становится приват-доцентом Гейдельбергского

университета по кафедре философии. Молодой приват-доцент начал

читать одновременно логику, метафизику и историю философии.

Чтение этих курсов с самого начала сопровождал большой успех.

От семестра к семестру росла слава Фишера как блестящего

лектора. В это же время он интенсивно работает над новыми книгами. В

1852 году выходит в свет «Система логики и метафизики, или Нау-

коучение», в которой он излагает свои систематические взгляды на

философию. В том же году он публикует «Чтения по истории

новой философии», ставшее прообразом его многотомной «Истории

новой философии».

В 1853 году преподавательская деятельность Фишера

неожиданным образом прервалась: приказом министра просвещения Ба-

денского правительства многообещающий приват-доцент был

отстранен от преподавания. Эта история получила тогда очень

широкую огласку, и личность Фишера стала на некоторое время предме-

XVIII

К у но Фишер: биографический очерк

том участливого внимания всей просвещенной Германии. Суть

«дела Фишера» заключалась в том, что его коллега, профессор

теологии, церковный советник Даниэль Шенкель усмотрел в

«Чтениях по истории новой философии» проповедь пантеизма. В

Германии того времени этого обвинения было вполне достаточно,

чтобы в церковных и государственных кругах прослыть человеком

подозрительным. В постановлении высшего церковного совета по

этому поводу Фишер был представлен как пропагандист крайне

опасных заблуждений и атеист. И, несмотря на единодушную

поддержку со стороны коллег по философскому факультету,

реакционно настроенный министр фон Вехмар «отрешил» Фишера от

должности.

Свой вынужденный отдых Фишер полностью посвятил

научным и литературным занятиям. Успеху этих занятий во многом

способствовало его гейдельбергское окружение. Штраус, Герви-

ниус, Шлоссер, Гейссер, с которыми он завязал дружеские

отношения, оказали плодотворное влияние на его духовное развитие.

Особенно близок он был с опальным Давидом Фридрихом

Штраусом, автором знаменитой «Жизни Иисуса». В это время одна за

другой выходят книги Фишера, посвященные крупнейшим

философам Нового времени — Декарту, Спинозе, Лейбницу, Бэкону.

Литературные и научные заботы не заглушают интереса

Фишера к непосредственному общению с публикой, стремления к

преподавательской кафедре. В 1855 году он хлопочет о приеме в

приват-доценты Берлинского университета. Философский

факультет во главе с Тренделенбургом (тем самым Фридрихом Адольфом

Тренделенбургом, который в 60-70 годы будет вести с Фишером

серьезную полемику по поводу интерпретации кантовской

философии) соглашается на это. Но прошло около двух лет, прежде чем

этот вопрос официально был решен в пользу Фишера — да и то

только после вмешательства прусского короля Фридриха

Вильгельма IV, на которого оказал воздействие А. Гумбольдт. Правда,

воспользоваться этим решением Фишеру не пришлось. В 1857 году

он получил приглашение стать ординарным профессором в Йен-

ском университете, где успешно продолжил преподавание

философских дисциплин. В это не самое лучшее для философии время,

когда немецкие студенты в основной своей массе к ней

относились равнодушно, самая большая аудитория Йенского

университета, в которой читал свои курсы новый профессор, не вмещала всех

желающих слушать его лекции. Такого интереса к философским

XIX

А. Б. Рукавишников

дисциплинам йенские студенты не проявляли со времен Шиллера,

Фихте и Рейнгольда.

Слава о лекциях Фишера широко распространяется по

немецким университетам. Многие иностранцы, изучавшие философию в

Германии, стремились послушать его. Вот что писал о своих

впечатлениях от его лекций российский стажер М. И. Каринский:

«В Германии он известен как профессор, отличающийся

блистательными способностями преподавания. Действительно, мне

никогда доселе не удавалось слышать с кафедры такую живую,

свободную и при этом ясную и изящно обработанную речь, какую я

слышал, посещая чтения Фишера; за то его аудитория, самая

большая в Йенском университете, всегда была полна слушателей.

Фишер читал древнюю историю философии. Его изложение

отличается той же особенностью, какой отличаются все его

историко-философские сочинения. Уметь схватить самую существенную мысль

философа, поставить ее в живую непосредственную связь со

всеми частностями его учения, стараться представить все развитие

системы до мельчайших подробностей, как развитие мысленно

необходимое, и при этом, излагая и разъясняя мысли того или

иного философа, вполне сливаться с ними своею мыслью, как бы

совсем предаваться излагаемому предмету, — все эти черты так же

отличают устое преподавание Куно Фишера, как отличают они его

сочинения: на слушателя действуют они еще сильнее, чем на

читателя»*.

Помимо чтения лекций по метафизике, логике, истории

философии, эстетике Фишер продолжает осуществление своего

грандиозного замысла: он публикует книги о Канте, Фихте, Шеллинге,

переиздает ранее опубликованные.

После пятнадцатити лет преподавания в Йенском

университете он неожиданно для себя получает приглашение в... Гейдельбер-

гский университет, откуда 19 лет назад был изгнан. Приглашение

это последовало после того, как Э. Целлер, его друг и

единомышленник, переходя на философский факультет Берлинского

университета, на свое место в Гейдельберге как самого достойного

преемника рекомендовал Баденскому правительству Куно Фишера.

Авторитет последнего в ученых кругах был очень высок, к этому

времени изменилась и интеллектуальная атмосфера в Германии,

поэтому правительство не колеблясь последовало рекомендации

Э. Целлера, и Фишер с почетом возвратился на свою первую ка-

М. И. Каринский. Критический обзор последнего периода

германской философии. СПб., 1873, с. 106.

XX

Куно Фишер: биографический очерк

федру. Политические круги, по-видимому стараясь загладить

причиненную некогда обиду, осыпали философа необычными для

университетского профессора почестями. Фишер был награжден

многочисленными орденами, имел чин действительного тайного

советника, ему был даже присвоен титул Exellenz. И нужно заметить, что

сам Фишер весьма охотно принимал эти почести и ревниво

относился к своим чинам и титулам, по поводу чего в университетских

кругах ходило много анекдотов.

6 Гейдельберг Фишер вернулся как корифей философии,

известный и блестящий лектор и как автор к тому времени уже

многотомной «Истории новой философии». До самой смерти он не

покидал его, несмотря на то, что Берлинский университет не

только охотно принял бы его, но был бы польщен его согласием на

переход. Эту верность Гейдельбергу чрезвычайно ценили как его

коллеги, так и горожане, гордившиеся своим философом. Сам же

Фишер почивать на лаврах не собирался.

В 1877 году он завершает работу над своей «Историей...»,

большую часть книг которой к этому времени уже переиздает. В

Гейдельберге основное время у него занимает преподавание —

его прямое призвание. «Прирожденного властителя кафедры»

(В. Виндельбанд) по-прежнему отличает авторитетность тона,

полная ясность мысли, живость и образность изложения. Он никогда

не держал перед собой каких-либо записей, даже листка с

цитатами, тем не менее их точность можно было не проверять.

Отношение студентов к своему кумиру было просто благоговейным. В

связи с его семидесятилетием они устроили в Гейдельберге

грандиозное факельное шествие.

Здесь Фишер значительно расширяет тематику своих лекций,

помимо философских курсов читает историю немецкой

литературы, уделяя основное внимание Лессингу, Гете, Шиллеру,

романтикам. Особенно его привлекает фигура Шиллера. Результатом этих

лекционных курсов были публикации книг о Шиллере, Лессинге,

Гете\

В 1897 году, когда немецкая университетская общественность

торжественно отмечала пятидесятилетие Doctorat'a, т. е. собственно

преподавательской деятельности Фишера, ему было предложено

издать в наиболее полном и заново отредактированном виде

«Историю новой философии». Несмотря на уже почтенный возраст, он

Schillers Schriften. Heidelberg, 1891-1892; G. E. Lessing als

Reformator der deutschen Literatur. Stuttgart, 1881; Goethes Schriften.

Heidelberg, 1888.

XXI

А. Б. Рукавишников

с энтузиазмом принял это предложение и за несколько лет

подготовил юбилейное издание, написав специально для него большой,

в двух частях том о Гегеле. Десятитомная «История новой

философии» вышла в 1897-1904 годах и стала последним прижизненным

изданием.

В 1906 году Фишер оставил кафедру, уйдя на пенсию. Через

год, 5 июля 1907 года, немного не дожив до 83-х лет, он умер.

«История новой философии» была широко известна в

Германии, известность Фишеру еще при жизни она принесла и в

Европе: многие тома этого труда были переведены на иностранные

языки. Следует отметить, что особенный интерес она вызывала у

российских издателей и, соответственно, у российского читателя.

Уже в 1862 году Н. Страховым был сделан перевод ее

четырехтомного издания. В последующие годы русское издание постоянно

пополнялось переводами новых томов, появлявшихся в Германии. В

начале нынешнего века группой переводчиков и издателей был

предпринят новый наиболее полный перевод «Истории» с

последнего юбилейного издания. В 1901-1906 годах вышли первые

восемь томов о Декарте, Спинозе, Лейбнице, Канте, Фихте,

Шеллинге и Гегеле, и если учесть, что ранее уже выходили книги Фишера

о Шопенгауэре и Бэконе, то можно сказать, что со своей задачей

переводчики и издатели справились. С тех пор этот труд в России

не переиздавался, хотя спрос на книги Фишера всегда был велик.

Только однажды была предпринята попытка переиздать том,

посвященный Гегелю, но и она окончилась неудачно". В результате к

настоящему времени фишеровская «История новой философии»

стала библиографической редкостью.

Изложение философских учений прошлого у Фишера

подчинено довольно ясной и четкой концепции, позволяющей не только

композиционно строго расположить богатый фактический

материал, но и отчетливо показать общие тенденции развития философии

от одной системы к другой.

Положительная, ценная сторона гегелевского взгляда на

историю философии, равно как и осознание допущенных Гегелем

К. Фишер. Гегель. Его жизнь, сочинения и учение. I полутом.

М.-Л., 1933.

XXII

Куно Фишер: биографический очерк

ошибок при ее изложении образовали ту почву, на которой

сформировалась историко-философская концепция Куно Фишера. В ее

основе лежит мысль об аналогии между индивидуальным

философским развитием и развитием философского сознания

человечества. Во введении к первому изданию «Истории новой

философии» (1853), в дальнейшем несколько переработанном, эта мысль

звучит следующим образом: «Если справедливо, что история есть

человеческая жизнь в больших размерах, то должна быть аналогия

между методом, по которому история развивает истину в

мыслящих умах, и тем методом, по которому мы производим в себе эту

истину. Ступени, которые пробегает история для того, чтобы

произвести философскую систему, должны соответствовать фазам

нашего собственного сознания, когда мы начинаем

философствовать. В макрокосме истории мы найдем эти ступени развития

только в больших и, следовательно, более ясных чертах; мы узнаем их

в превосходнейших примерах и, следовательно, наилучшим

образом. Поэтому большое изображение мы предпочитаем малому, и

как Платон строит государство для того, чтобы найти

справедливость, так и мы будем смотреть на историю философии как на

Пропилеи, которые наилучшим образом введут нас в самое

философию. Конечно, при этом допускается двоякое предположение:

во-первых, что философия совпадает с той ступенью, на которой

она теперь находится, и, во-вторых, что философия идет по

закономерному развитию от одной системы к другой, что системы

следуют друг за другом не случайно, а необходимо... Оба эти

предположения составляют философские спорные точки, и чем

сильнее на них нападали, тем более требуется, чтобы их защитили»'.

Защита вышеназванных предположений у Фишера не

преследует цели придать законченный характер движению философской

мысли за счет признания исключительной истинности гегелевской

системы: «Если я, — пишет он, — саму философию

отождествляю с ее позднейшей системой, то я, однако, далек от того, чтобы

принять догмат, который действительно был принят в этой

системе... Философия столь же мало исчерпывается одной системой, как

искусство — одним художественным произведением, как

религия — одной догматикой, как справедливость — одним

государством. Поэтому я не отождествляю философию с одним из ее

результатов, даже и с самым последним; никакой философской

системы, даже и последней (то есть гегелевской. —А. Р.), я не

признаю свободной от тех ограничений, которые налагает на нее из-

К. Фишер. История Новой философии. Т. 1. М., 1862, с. 2-3.

XXIII

А. Б. Рукавишников

вестное время. Отрешить какую-либо философскую систему от

этих ограничений — значит уничтожить саму историю»'.

Ограниченность той или иной философской системы своим временем

понимается Фишером не как момент, ступень на пути к истине, а как

вполне истинное и полное знание о предмете, каким он сам

является в момент этого знания. «Истина — дочь времени» — этот

бэконовский афоризм, вынесенный Фишером в качестве эпиграфа

к одному из томов своего труда, очень точно характеризует его

отношение к сущности и развитию философского сознания.

Истина об одном предмете всегда одна, а так как история

философии представляет собой ряд разнообразных, сменяющих

друг друга воззрений, то ее понятие, на первый взгляд, содержит в

себе противоречие: ведь история немыслима без преемственности

событий во времени, а философия — без познания истины.

Истинным же является лишь то представление, которое находится в

полном соответствии с вещью и со своим предметом. Если

сосредоточиться на истории, то есть на данных во времени

разнообразных мнениях, то история философии превратится в простую

хронику разнообразных философских воззрений. Это будет история

мнений, зачастую совершенно не связанных между собой, но не

история философии. Если же преимущество отдать философии, то

тогда исследование учений прошлого своей целью будет иметь

исключительно положительное разрешение философских проблем.

В этом случае возникает критический взгляд на движение

философской мысли скептического или эклектического толка, согласно

которому задача истинного познания считается неразрешимой и

существующие системы признаются заблуждением, либо в чисто

практических интересах во всех этих системах признается

известная доля истины, которая недостаточно ясно выражена, не вполне

постигнута и затемнена ложными представлениями. И тот, и

другой подход не соответствуют действительности

историко-философского процесса. «Насколько некритично и лишено смысла такое

повествование, настолько же неисторична и лишена всякой

исторической перспективы такая критика. С односторонней

исторической точки зрения несомненно существует история, но нет

философии, с точки зрения односторонней критики есть философия, но

нет никакой истории»".

Но так ли уж фатален этот разрыв между философией и

историей? Ошибка историков философии прошлого, по мнению Фи-

Там же, с. 3-4.

См. наст, том, с. 5.

XXIV

Куно Фишер: биографический очерк

шера, состоит в том, что в понятия истории и философии они

закладывали препятствия для объединения их в единое понятие

истории философии как науки. Преодоление этих препятствий Фишер

видит на пути уяснения природы истины как предмета

философских устремлений. Истина, по его мнению, не является чем-то

врожденным человеку, не есть некое завершенное представление

о предмете познания. «В человеческом сознании всякое истинное

представление есть нечто образовавшееся, каждая истина имеет

свою историю, без которой она не могла бы осуществляться; эта

история представляет существенный момент в ходе духовного

образования и развития индивидуума»'. Причем в процессе

философского познания не только изменяется представление о

предмете, но и сам предмет — сознание, человеческий дух — проходит

ступени образования. Поэтому «прогрессивный образовательный

процесс может быть постигнут только в прогрессивном

познавательном процессе»". Развивающийся человеческий дух и

выступает тем началом, которое объединяет эти, казалось бы,

совершенно различные понятия — историю и философию. В этом смысле и

философия как самосознание человеческого духа не может быть

ничем, кроме как историей философии.

Таковы основания истории философии как науки, не просто

вводящей в проблематику философских исследований и с

определенной целью воспроизводящей прошлое философии. История

философии отождествляется здесь с собственно философией

благодаря уяснению природы последней как процесса осознания

развивающегося предмета — духа. И поскольку в этом случае

философия понимается как исторически существующая, то и ее история

становится органической частью философского процесса.

Эта гегелевская диалектическая концепция, которой

придерживается Фишер, как уже говорилось ранее, дает большие

возможности для историка философии и в то же время таит в себе

много опасностей, и в первую очередь опасность логизации

философского процесса, когда история, воспринимаемая как эпоха,

становится лишь местом разрешения диалектических

противоречий духа (сознания). Воспринимаемые в сущностных

характеристиках исторические эпохи и в этом случае как бы утрачивают свои

хронологические и топологические черты: факты, события,

реальные процессы, в сумме составляющие данную эпоху,

рассматриваются исключительно с точки зрения ее существенных черт. Это

См. наст, том, с. 7.

См. наст, том, с. 8.

XXV

А. Б. Рукавишников

волей-неволей ведет к деиндивидуализации, обезличению истории,

абсолютизации одной объективной стороны движения

философской мысли. Для Фишера же человеческий дух — это не вне- и

надмировая сущность; человеческий дух — это мы, люди,

существующие в этом реальном мире. Иными словами, «то, что служит

нам объектом, есть наша собственная жизнь, и в то время когда

мы противополагаем ей себя в содержании, мы сами становимся

явлением для себя. Самосознание превращает наше состояние в

наш предмет, и силу, под давлением которой мы жили,

представляет нам в качестве объекта»".

Аналогия между индивидуальным самопознанием и

историческим развитием философии позволяет Фишеру уяснить и

воспроизвести «интимную» сторону философского процесса, а именно:

возникновение тех или иных философских систем понять как

глубоко личностное осознание и разрешение философских проблем,

как результат самосознания творца системы в определенную

историческую эпоху, воздействующую на него всеми элементами.

Мысль о том, что нет ни одной значимой философской доктрины,

свободной от влияния личности ее создателя, позволила Фишеру

исторически конкретизировать процесс самопознания

человеческого духа, то есть показать, как фактически он протекал. Этим

обусловлена и методика написания «Истории новой философии».

Скрупулезнейшее исследование громадного количества фактов

биографии отдельных мыслителей давало возможность Фишеру

наглядно и достоверно показать, как уклад жизни, то или иное

жизненное событие сказывались на восприятии и разрешении ими

философских проблем. Все те малозначительные детали образа

жизни — сколько времени проводил по утрам в постели Декарт,

во что одевался и сколько зарабатывал и тратил Кант, как

относился к еде Гегель и т. п., — которые вроде бы не имеют никакого

отношения к размышлениям философов, для Фишера несут

определенный смысл. Все они отображают структуру

жизнедеятельности конкретной личности, позволяют полнее воссоздать ее

портрет, глубже проникнуть в мир ее чувств и мыслей и тем самым

установить ясную взаимосвязь между системой и ее творцом.

Несомненно, позднейшие историко-философские исследования,

опирающиеся на современные методы (феноменологию,

герменевтику), дают более глубокие, часто противоречащие фишеровским

См. наст, том, с. 13, 14.

XXVI

Куно Фишер: биографический очерк

опыты воспроизведения духовного мира своих персонажей'. Тем

не менее Фишеру нельзя отказать в искусстве входить в образ того

или иного мыслителя, проникнуться, в меру собственного

понимания, его чувствами и мыслями и истолковать его творчество

изнутри, с его же позиций.

Методическая тщательность и критическое осмысление

фактического материала являлись для Фишера главным принципом

при изображении философского процесса. Этот по сути

эмпирический прием часто создавал впечатление извращенного по

сравнению с гегелевским понимания истории философии как сугубо

философской дисциплины. Но для Фишера, по известным уже нам

причинам, он был необходим, и поэтому ему приходилось

постоянно балансировать между «эмпиризмом» и «историцизмом», между

отождествлением духовного мира с физическим (по крайней мере,

по методу изображения) и «логизацией» и деиндивидуализацией

исторически существующего человеческого духа. Этот

методологический «компромисс», собственно, и позволил Фишеру написать

«Историю новой философии», не умаляя достоинства и

уникальности философии и подчинив изображение ее истории

требованиям исторической науки того времени — наглядности и

достоверности.

По редакторским соображениям данный очерк о Куно

Фишере имеет скорее справочный, чем аналитический характер. Вряд ли

имеет смысл предварять «Историю философии», тем более такую,

как фишеровский труд, ее критическим анализом. С целью же

ознакомления читателя с современным истолкованием творчества

новоевропейских философов все тома «Истории новой

философии» К. Фишера сопровождаются послесловием.

См., напр.: М. Мамардашвшш. Картезианские

М., 1993.

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ

НОВОЙ ФИЛОСОФИИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ КАК НАУКА

Предмет этого труда составляет философия Нового времени.

Как ни своеобразны те жизненные начала, которые она носит в

себе, как ни понятны сами по себе и ни просты те задачи, которые

она ставит себе по собственному разумению, все же в

возникновении своем она обусловливается историей философии, которая ей

предшествует. Возникновение новой философии знаменуется

полным, сознательным разрывом с прошлым и основано на ясно

выраженном убеждении в необходимости начать все дело сначала. В

своих основных положениях она стремится освободиться от

предвзятых мнений и стать полностью независимой от всех

традиционных учений, от любых исторически признанных авторитетов. И

таковой она является на самом деле. Однако эта независимость духа

сама, в свою очередь, сложилась исторически, эта свобода от

предвзятых мнений обусловлена исторически, она медленно

прокладывала себе путь и подготавливалась в значительном отдалении от

основ предшествующей философии. Существуют такие поворотные

пункты, начиная с которых человеческий дух, пресытившись

настоящим, набирается своей первоначальной силы и из этого

неиссякаемого источника обновляет свое развитие. Эти поворотные пункты

коренятся глубоко в ходе развития человечества, долго

подготавливаются и потому крайне редки. Они наступают только тогда, когда

наступает для этого подходящий момент. И для возникновения

новой философии должно было наступить свое время. При всей неза-

3

Куно Фишер

висимости ее мысли, при всей новизне ее основных положений

новая философия продолжает все-таки пребывать в постоянном

общении с историческими предпосылками; она противоречит им в

исходных пунктах, обостряет это противоречие, доводя его до

полного разрыва, но в дальнейшем своем движении начинает снова

склоняться к этим предпосылкам, чувствовать свое духовное

родство с ними. В последнее столетие она вновь подчеркивает как

свою противоположность, так и свое родство с ними. Таким

образом, новая философия находится в постоянном, и притом

определенном, отношении к прежней философии и никогда не дает ей

исчезнуть со своего горизонта. Вот почему во введении к этой

книге мы должны выяснить, при каких исторических условиях

возникает новая философия и в какой связи с общим ходом

развития человечества начинается ее эпоха.

Уже в понятии истории философии заключаются такие

трудности, которые могут настроить скептически относительно ее

возможности. Понятие является трудным, если признаки его

нелегко объединить. Оно становится невозможным, если признаки

вовсе не объединимы. По-видимому, между понятиями истории и

философии существует такое противоречие: история немыслима без

преемственности событий во времени, философия — без познания

истины, а истинным является лишь то представление, которое

находится в полном соответствии с вещью и со своим предметом.

Но здесь существуют две возможности: или представление

соответствует предмету, или оно не соответствует ему. В первом случае

представление истинно, во втором — ложно. Истина же только

одна, она не имеет в себе ни рода, ни преемственности событий во

времени, а следовательно, не имеет, по-видимому, и истории.

Поэтому история философии, или ряд следовавших друг за другом

различных систем, часто взаимно исключающих одна другую, но

никогда не достигающих полного согласия, представляется прямой

противоположностью самой философии и самым очевидным

показателем ее невозможности. Вот почему те, кто сомневается в

возможности истинного познания, постоянно ссылаются на споры

философов между собой, на множество и различие их систем. Среди

возражений, которые приводились древними скептиками против

философии, противоречие систем было одним из первых и наибо-

4

История философии как наука

лее важных. Ясно, что с этой точки зрения об истории философии

в строгом смысле не может быть и речи; при изложении ее или

придерживаются исторического факта многочисленности так

называемых систем, не заботясь об истинном содержании их и

превращая таким образом историю философии в историю философов, их

жизненных отношений, их мнений и их школ, и все это излагают

насколько позволяют источники и в той мере, в какой эти

источники оказываются понятыми, — или стараются отыскать во всех

системах единство истинного познания, и когда видят в этих резко

отличающихся друг от друга системах только множество попыток,

не достигших цели, то начинают огульно осуждать их, вовсе не

сообразуясь с их историческим характером. Таким образом, при

изучении истории философии исторический интерес оказывается

отделенным от философского: в первом случае история философии

становится предметом простого повествования, во втором —

предметом только осуждения. Насколько некритично и лишено смысла

такое повествование, настолько же неисторична и лишена всякой

исторической перспективы такая критика. С односторонней

исторической точки зрения несомненно существует история, но нет

философии, с точки зрения односторонней критики есть

философия, но нет никакой истории. Такая философия, без исторического

интереса и без способности дать историческую оценку вещей, либо

считает задачу истинного познания неразрешимой, а

существующие системы признает заблуждением, либо из чисто практических

соображений признает во всех этих системах известную долю

познания истины, которая недостаточно ясно выражена, не вполне

постигнута и затемнена ложными представлениями. Таким

образом, к историческим системам она относится или совершенно

скептически, не признавая их, или эклектически, обособляя и

выделяя из них истину по субъективному критерию. Вместе с тем

эти критики оказываются далеко не такими, какими они бы

желали быть: они думают, что судят об исторических системах, на

которые они глядят свысока, вполне просто и непринужденно. Но они

забывают, что история овладевает и их собственной точкой зрения,

что эта точка зрения сама была подготовлена и создалась

исторически и с необходимостью исходит из вполне определенного состо-

2 Куно Фишер

S

Куно Фишер

яния философии, а потому только временно имеет право на

существование.

Понятно, почему история философии как предмет

рассматривалась на первых порах с такой исторической и с такой

критической точек зрения. В первое время ее излагают или историки, или

скептики и эклектические философы. Три важных источника

нашего знания древней философии представляют собой вместе с тем

примеры такого исторического, скептического и эклектического

способа рассмотрения (Диоген Лаэрций, Секст Эмпирик и Иоанн

Стобей1). Из числа же первых писателей, изложивших и

представивших в новое время оценку систем философии, трое, а именно

Томас Стэнли, Пьер Бейль и Яков Бруккер2, по своим отправным

пунктам сравнимы с названными древними писателями.

При таком разделении исторической и критической точек

зрения задача, которую ставит перед собой история философии, не

разрешается, а только обходится трудность, заключающаяся в

предмете. В одном случае мы получаем историю без философии, в

другом случае философию без истории. Само собою разумеется, что

история философии как понятие немыслима с этих точек зрения.

И мы здесь возвращаемся к вопросу о том, как возможна история

философии как наука.

Исследуем поближе, исключает ли собой философия, как

любовь к мудрости, как стремление к истине и к истинному

познанию, понятие истории. Допустим, что обыкновенное объяснение,

по которому истина состоит в адекватном представлении, т. е. в

совершенном согласии нашего понятия с его предметом,

правильно. Если мы предположим существование законченного в самом

себе объекта, пребывающего неизменно равным самому себе, то и

тогда возможны два случая: один — когда представление

соответствует предмету, другой — когда оно не соответствует ему.

Допустим, что такое совершенное, соответствующее предмету

представление существует; тогда возможны опять-таки два случая: в одном

случае мы обладаем таким истинным представлением, а потому

обладаем и истиной, в другом мы лишены его, а вместе с тем

лишены и истины. Тогда всякого рода история исключается сама

собой из области истины.

6

История философии как наука

Однако ни в каком случае дело не обстоит так. Пусть

предмет нашего познания будет закончен и неизменен по своей

природе, все-таки соответствующее ему с нашей стороны представление

не дано нам в такой законченности, чтобы мы сразу могли

овладеть предметом или сразу же потерпеть неудачу в этом отношении.

Даже если бы мы имели врожденные истинные представления, то

мы все же должны были бы постепенно осознать их и пройти

мысленно через известный процесс выяснения, который и был бы

историей нашего осознания. Но если истинные представления не

даны нам готовыми с самого начала, то им предстоит еще родиться

из духа, т. е. образоваться, следовательно, пройти процесс

образования, который не может быть ничем иным, как постепенно

прогрессирующим упорядочением наших понятий, которые в их

первоначальном естественном укладе не соответствуют объектам. В

человеческом сознании всякое истинное представление есть нечто

образовавшееся, каждая истина имеет свою историю, без которой она

не могла бы осуществиться; эта история представляет

существенный момент в ходе духовного образования и развития

индивидуума. Чем больше трудностей приходится преодолевать, чем больше

задач нужно разрешить для того, чтобы высветить истину, тем

долее, естественно, длится этот процесс развития; целые столетия

были скованы заблуждениями, понять, рассеять и преодолеть которые

способна была только сила Нового времени. Столетия принимают

участие в таком процессе образования. Такая истина имеет

историю в большом масштабе. Человеческие науки сложились

исторически и могли стать тем, чем они являются теперь, только путем

постепенного совершенствования. Мироздание в своем строении, в

своих законах, в своем механическом порядке как объект

человеческого созерцания остается неизменно одним и тем же, однако

астрономия должна была создать целый ряд представлений,

обосновать их, вновь разрешить и устранить, чтобы этим путем спустя

много столетий достигнуть, наконец, истинных воззрений. Как ни

ошибочна была ее старая система, тем не менее она составляла

необходимую предварительную ступень к новой и более

правильной системе.

Из вышеприведенных предположений неправильно, таким

образом, второе, а именно: что истинные представления находятся в

7

Куно Фишер

нас ясно выраженными и изначально готовыми; они скорее только

задачи, которые нужно решать. Но и первое положение, что

предмет нашего познания остается неизменно одним и тем же, не

всегда верно. Что, если предмет этот сам образует процесс и

постигается в постоянно возобновляющемся изменении, однако не в таком

изменении, которое происходит по одним и тем же законам,

подобно движению созвездий или круговороту жизни, а в творческой

деятельности и действительно развивающемся образовании? Если

предмет этот не только имеет свою историю, но и развивает и

обнаруживает свою сущность в этой истории, не исчерпываясь ни

в одном из ее отделов? Если, одним словом, природа этого

предмета жизненна и духовна? Ясно, что наше познание такого

предмета нуждается не просто в образовании, подобно всякому

человеческому убеждению, — для того, чтобы познание находилось в

согласии со своим объектом, оно само должно быть постигнуто в

историческом развитии. Прогрессирующий процесс образования

можно постигнуть только в прогрессирующем процессе познания.

Этот развивающийся процесс образования есть человеческий

дух, этот развивающийся процесс самопознания есть философия

как самопознание человеческого духа, ибо ясно, что человеческий

дух в качестве самосознающей сущности должен стать своим

объектом, а потому он должен попытаться разрешить эту проблему; он

не может существовать без такого стремления. Вот это-то

стремление духа и есть философия. Без него дух не мог бы стать ни своей

собственной проблемой, ни своим объектом, а следовательно, не

мог бы стать и самосознающим бытием. Человеческое

самосознание содержит в себе проблему, которую разрешает философия.

Человеческий дух подобен историческому развитию, проходящему

через многообразные формы, ряд систем образования, которые дух

порождает из себя, наполняет, переживает и из которых, как из

своего материала, творит новые культурные формы. Чем же может

быть, в противоположность этому объекту, познание, желающее

соответствовать ему, как не многообразием, как не рядом систем

познания, которые, подобно их объекту, живут исторической

жизнью? Чем другим поэтому может быть философия в этом

смысле, как не историей философии? Она подобна величине, значение

которой определяется целым рядом величин. С первого взгляда

8

История философии как наука

казалось, что философия исключает собой историю, как нечто

несовместимое с ней, однако теперь мы видим, что философия не

только допускает историческое развитие как нечто возможное, но

даже требует его в качестве необходимого условия, что в каждой

философской системе наряду с ее историческим своеобразием

содержится также собственная историческая истина, что каждая из

этих систем должна изучаться столько же со стороны ее

исторических особенностей, сколько со стороны истинного содержания и

что, тем самым, история философии как наука тесным образом

соединяет историческую точку зрения с критической,

исторический интерес с философским. Если бы объектом был философский

камень, то истина была бы находкой, кладом, который можно

было бы и приобрести, и потерять. Если же объектом является

человеческий дух, то истина сама становится полной жизни историей.

Она должна развиваться в великом процессе образования

человечества.

Так это и должно быть, если только действительно

человеческий дух составляет предмет изучения философии, если она по

своему направлению и по своим задачам есть не что иное, как

самопознание духа, человеческое самопознание в целом. Но

правильно ли это предположение? Не является ли это объяснение

узким, ограниченным? И не охватывает ли философия по своим

задачам больше, чем познание человеческого духа? Мы называем

философию самопознанием, а она называет себя мировой

мудростью. Самопознание относится к мировой мудрости, как

человеческий дух к миру, т. е. как часть к целому. Но не делаем ли мы

софистического заключения, целиком распространяя на

философию то, что приложимо к ней только в известном смысле,

приписывая ей вообще то, что правильно лишь отчасти? Во всяком

случае, правильно, что далеко не все из исторически существовавших

систем выдвигали на первый план вопросы человеческого

самопознания и далеко не все ставили в зависимость от них свои задачи;

напротив, только в редкие моменты на протяжении всей истории

дельфийское изречение3 выражает самую сущность философии

вместе с сознанием того, что оно представляет собой самую первую

философскую задачу. Но вслед за тем всякий раз в ходе развития

философии наступал решительный поворотный пункт, подобный

9

Куно Фишер

тому, какой наступил в древности в сократическую эпоху, а в

Новое время — в кантовскую. Легко показать, что значение этих

поворотных пунктов распространяется на всю предшествовавшую и

на всю последующую философию, что по отношению к первой они

являются результатом, а по отношению к последней — условием,

что они всецело завершают предшествующую философию и дают

направление всей последующей. Поэтому ясно и согласно с

историческим опытом то, что человеческое самопознание составляет

главную тему всех систем, всех, если только системы не

обособляются, но рассматриваются в их внутренней зависимости. В

действительности оно и представляет собой настоящую задачу

философии, которую подготавливает ясный рассудок в системах одного

порядка и из которого сознательно исходят системы другого порядка.

Эпохи, в которые осознание этой задачи выявляется, не осветили

бы так ясно путей философии в обе стороны и не были бы

пунктами, благодаря которым мы легко и просто ориентируемся по всем

направлениям, если бы только они не раскрывали всю природу

вещи во всем ее объеме.

Что доказывает, таким образом, исторический опыт, тому учит

при правильном понимании и понятие философии. Ибо

человеческое самопознание не только самая глубокая, но и самая обширная

научная проблема. Философия как самопознание охватывает собой,

очевидно, и философию как мировую мудрость. Бессмысленное

представление, конечно, находит в отношении самопознания к

миропознанию — «Я* к миру — подобие отношения части к

целому, оно видит в «Я» единичную вещь, в мире — содержание

вещей: как же не быть самопознанию меньше мировой мудрости? Но

ведь нетрудно также видеть, что мир как содержание вещей

предполагает существо, представляющее такое содержание,

следовательно, разумеющее существо, ибо содержание само по себе есть

ничто; нетрудно видеть, что мир как предмет нашего исследования,

как проблема нашего познания возможен только при условии

существования субъекта, делающего его своим объектом,

следовательно, созерцающего, представляющего, одним словом,

самосознательного существа; что это существо в качестве единичной веши, в

качестве части мира само принадлежит к объектам, созерцаемым,

представляемым, объективируемым, следовательно, предполагаю-

10

История философии как наука

щим изначальное «Я», которое составляет скрытое зерно нашего

бытия. В этом заключена величайшая загадка вещей, побуждающая

к разгадке, проблема всех проблем. Мир и «Я» относятся друг к

другу не как целое к части и не как две противоположности,

исключающие друг друга, но как объект к субъекту, обусловливаемое

к условию — как реальное к идеальному, употребляя обычную

формулу, которой обыкновенно так охотно выражают отношение

между объектом и субъектом, между миром и «Я». Мир — это

наш объект, наше представление; он ничто помимо нашего

представления, а представление — ничто помимо нашего «Я». Мир —

это мы сами. Всякое ложное мировоззрение есть самообман, всякое

истинное мировоззрение есть самопознание. Как не существует

мира помимо нашего «Я», которому он является или которое его

созерцает, так нет миропонимания, которое было бы независимым

и обособленным от человеческого самопознания. Здесь возможны

только два случая: или наше самопознание зависит от нашего

мировоззрения, или, напротив, наше мировоззрение зависит от

нашего самопознания. Истине соответствует второй случай, но

убеждение в необходимости этого должно быть еще завоевано, и

философии предстоит пройти целый ряд предположений, прежде чем она

дойдет до этого воззрения. Благодаря этому и различаются ее

главные направления. Вначале мир кажется первым, а «Я» вторым, и

так продолжается до тех пор, пока самообман, лежащий в

основании этой точки зрения, не станет очевидным, а в сознании

философии их отношение — обратным.

Этим мы хотим установить, что философия по самому своему

понятию не может быть ничем иным, как самопознанием

человеческого духа, и, как только она преодолела первый самообман, она

и сознательно не желает быть ничем иным. Исторический ход ее

развития подтверждает эту истину.

Это понятие дает целый ряд легко постигаемых выводов,

освещающих историю философии, устраняющих ряд предрассудков,

которые препятствуют установлению правильного взгляда на

исторические формы образования философии.

Первый из этих выводов тот, что философия, как и сам

человеческий дух, способна к историческому развитию и нуждается в

нем, что она принимает живейшее участие в системах образова-

11

Куно Фишер

ния, которые охватывают эпохи и народы, и поэтому подчиняется

их судьбам и законам их развития. Философия есть человеческое

самопознание в широком смысле. Человек в широком смысле есть

человечество на одной из ступеней его развития, подчиненного

определенному и ясно выраженному способу формирования.

Философия имеет целью постигнуть эту форму образования, понять ее

из ее внутреннего мотива и объяснить, что она собой представляет

и к чему она стремится. Этот внутренний мотив должен

проявиться, дух должен осознать его в себе, если только он хочет осознать

себя. Ибо он сам и есть этот внутренний мотив. А для достижения

этой цели нет другого средства, кроме философии.

Задача эта становится тем труднее, чем богаче и

многообразнее мир образований, объяснение которых должно стать

центральным пунктом философии. Духовные направления и интересы,

выступающие на арену жизни, многочисленны, разнохарактерны,

противоположны и находятся в борьбе между собою. Столь же

разнохарактерны в духовной жизни человека и его движущие

мотивы. Так же многоразличны должны быть поэтому сами

философские направления в одну и ту же эпоху, и поэтому ясно само

собой, что противоречия каждой эпохи должны выразиться во

враждебных друг другу системах, из которых каждая научно

представляет только одну сторону господствующего человеческого духа и тем

самым пополняет другую, для того чтобы разрешить философские

задачи эпохи.

Существуют эпохи с такими доминирующими

направлениями, которые или приобретают исключительное значение, или же

получают заметный перевес над остальными направлениями и

пользуются услугами действующих в истории сил, опираясь или на

великие задачи времени, на высокие интересы человеческого духа,

отодвигающие на задний план и заслоняющие собой все прочие

интересы, или на интересы массы, которой, благодаря

значительности ее жизненных целей, удается выступить на первый план и

временно эксплуатировать все другие творческие интересы. Таким

же точно образом в философии возникают господствующие

системы двоякого рода: одни — наиболее глубокие, которым удается

проникнуть в тайники человеческого духа, и другие —

популярные, постигающие не более того, что доступно массе.

12

История философии как наука

Между тем как бы ни был организован проясняющийся в

философии исторический дух, все же это прояснение больше, чем

простое изображение. Представляя отношение более крупным

планом, можно сказать: философия так относится к историческому

духу человечества, как самопознание к нашей жизни. Что же

заключает в себе акт самопознания? Мы извлекаем себя мысленно

из внешнего мира, в котором пребываем, и анализируем себя. То,

что служит нам объектом, есть наша собственная жизнь, и

одновременно с противополаганием себя ей в созерцании мы сами

становимся явлением для себя, перестаем сливаться с нашим

наличным существованием, но поднимаемся выше него, подобно

тому как взор художника поднимается выше того создания,

которое возникает под его руками. Глаз художника, погруженного в

работу, видит иначе, чем глаз художника критикующего,

опускающего кисть, отступающего от своей работы и обозревающего целое

из удачно выбранной точки наблюдения. Теперь он видит

недостатки, скрывавшиеся от него прежде: здесь обнаруживается

несоответствие частей, там одна часть нарушает симметрию целого. В

подходящем освещении, которое он теперь нашел, он видит, насколько

одно гармонирует с другим, и начинает ясно понимать, что

нарушает эту гармонию. Что же должен делать художник? Должен ли

он отказаться от произведения, потому что оно незаконченно и

потому что оно кажется ему неудачным? Или, напротив, он

должен взяться снова за труд и работать правильнее и лучше

сообразно той истинной идее, которую он постиг в момент критики?

Оставим картину. Художники — это мы сами,

художественное произведение — наша жизнь, испытующий взор,

созерцающий творение, — самопознание, врывающееся в жизнь. Мы

отвлекаем себя мысленно от того бытия, которым мы до сих пор жили,

как художник отвлекается от своего творения, мы удаляемся от

него на такое расстояние, с которого наше собственное

существование становится для нас объектом, и приобретаем ясное

самосозерцание; таким образом, мы выходим из теперешнего состояния

жизни и никогда уже не можем вернуться к укладу этой жизни. Так

самопознание определяет в нашем бытии момент, который

замыкает собой один жизненный период и открывает другой; оно создает

кризис в развитии и образует поворотный пункт или эпоху в жиз-

13

Куно Фишер

ни. Оно не просто отражение жизни, но вместе с тем

преобразование ее. Мы освобождаемся от наших страданий, когда начинаем

думать о них; страдания перестают быть нашими состояниями с

того момента, как они становятся нашим объектом; мы перестаем

их ошушать, как только начинаем созерцать их. В этом все

значение самопознания, кризис, который оно создает в нашей жизни.

Самопознание превращает наше состояние в наш предмет, и

силу, под давлением которой мы жили, противопоставляет нам в

качестве объекта. Каков же необходимый вывод из всего этого? Мы

находимся уже не в том состоянии, мы уже не подчинены более

этой силе, мы, таким образом, уже не таковы, какими были.

Серьезное самопознание есть коренное освобождение и обновление

нашей жизни; оно действительно является кризисом, которым

настоящее отделяется от прошедшего и которым подготавливается

будущее; акты самопознания в нашей жизни — то же, что

монологи в драме: действие с живой сцены внешнего мира перемещается

во внутренний мир и здесь, в тиши размышления, создает и

распутывает свои проблемы.

Такие глубоко захватывающие моменты присуши всякому

духовно подвижному бытию, и каждый находит их в своем

собственном опыте. Невозможно, чтобы мы постоянно полностью сливались

с тем состоянием жизни и образования, в котором находимся.

Незаметно рождается и постепенно растет недовольство. Так же

постепенно гаснет интерес к пережитым образовательным формам,

они перестают наполнять нас, мы пресыщены ими, чувство тоски и

недовольства становятся все сильней, мучительней, и под конец

мы остаемся наедине с собой. Одно только достоверно, что мы

стали чужды бывшим жизненным состояниям, внутренне с ними

развязались и от них освободились. Теперь мы чувствуем впервые

нашу самостоятельность и в душе вознаграждены этим великим

сознанием за все то, к чему мы более не стремимся или думаем,

что более не стремимся. С этих пор начинается для нас

размышление о нас самих, о проблеме нашего бытия, о проблеме мира. Мы

начинаем философствовать, насколько это нам под силу, насколько

хватает нашего образования. Философия есть плод нашего

образования — зрелый или незрелый; она обусловливается степенью

нашей образованности, из нее она исходит и от нее же нас осво-

14

История философии как наука

бождает. Поэтому она необходимо является показателем высоты

нашего образования. На основе опыта и развития единичной

жизни я обрисовал настроение души, в котором воля начинает

склоняться к размышлению и к самопознанию и зарождаются первые

стимулы к философствованию; есть такие моменты, когда в

горячих душах пробуждается страстная потребность познать

философию и получить от нее удовлетворение, которого жизнь более

не дает.

То, что в развитии индивидуума является полным смысла

самосозерцанием, то в социальной жизни людей составляет

выдающиеся системы философии; эти системы не сопровождают

развивающийся дух человечества, а овладевают незаметно, но властно его

прогрессом; они превращают в объекты рассмотрения то, что до

этого имело значение господствующего состояния, они

освобождают мир от подчинения и действуют, восполняя настоящее,

подготавливая и обосновывая новую человеческую культуру; они

действуют как всемирно-исторические факторы, благодаря которым

получают жизнь великие культурные системы и которые порождают

великие культурные кризисы. Человечество — это проблема,

которая в истории раскрывается все полнее и полнее, в философии же

все более получает освещение и постигается все глубже. В этом,

собственно, все содержание истории философии, содержание

самого высокого исторического значения. История философии тогда

представится в истинном свете, когда ей удастся познать ход

развития, в котором необходимые проблемы человечества определяются

с возможной ясностью и разрешаются так, что каждое такое

разрешение в последовательном порядке рождает все новые и более

глубокие проблемы.

В этом ходе развития мы должны ориентироваться для того,

чтобы установить тот пункт, с которого мы сами начинаем его

изложение.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ХОД РАЗВИТИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Появление христианства во всемирной истории образует

границу, отделяющую друг от друга два великих мировых периода:

христианский и языческий. Мы понимаем под такой границей всю

ту эпоху, в которой новая религия нуждалась для того, чтобы

получить перевес над старой религией и самой сделаться всемирно-

исторической силой.

В дохристианском западном мире был один народ, наиболее

философский из всех прочих народов. В продолжение тысячелетия

народ этот почти единовластно господствует в духовном

отношении. Системы, созданные им, служат школой образования и

воспитания еще для последующего христианского века. Господствующая

философия древности — греческая философия. Начало ее

относится к шестому дохристианскому веку, конец — к шестому столетию

по христианскому летосчислению. Ее возникновение совпадает с

началом персидского мирового государства, ее последняя школа

прекращает существование полстолетия спустя после падения

западно-римского мира. Капризной судьбе было угодно, чтобы первые

греческие философы были принуждены искать спасения от персов,

завоевательное движение которых угрожало эллинскому миру, и

чтобы тысячелетие спустя последние философы Греции, изгнанные

из Афин на основании эдикта одного христианского императора4,

искали спасения у персидского царя.

16

Ход развития греческой философии

Не раз проводили параллели между греческой и новой

философией. При этом Сократа сравнивали обыкновенно с Кантом, а

точки зрения досократовских направлений — с докантовскими. Но

и в философах после Канта находили примечательное сходство с

великими аттическими философами5 после Сократа. Однако в

целом основания обоих периодов существенно различны. Я хотел бы

здесь держаться этого сравнения хотя бы только для того, чтобы

совершить обзор быстрее. Если в развитии древности следует

различать периоды сообразно общим схемам деления истории на

древнюю, среднюю и новую, то греческая философия в этом последнем

из отделов начинается в такую эпоху, которая, несомненно,

характеризуется как реформационная эпоха. Творцы древней философии

были проникнуты потребностью полного религиозно-нравственного

преобразования греческого мира; философия является на помощь

этому реформаторскому стремлению. Мне достаточно назвать имя

Пифагора для обозначения типа и прообраза того направления,

которое отразилось на греческой философии уже в момент ее

возникновения и возобновлялось постоянно в течение всего ее

развития. В реформационную эпоху греческого мира возникает древняя

философия, а в реформационную эпоху христианского мира —

новая философия. Между концом одной и началом другой лежит

целое тысячелетие специфически христианской культуры, новый

религиозный принцип которой строит мировой порядок на

господстве церкви, а мировую систему — на теологической основе.

Таким образом, философские проблемы древности и теологические

проблемы христианства, рассматриваемые в целом, создают ход

развития философии, который предшествует нашему предмету в

качестве его исторического условия.

Греческая философия как в создании, так и в

последовательном движении ее проблем представляет собой достойный

удивления и ни с чем не сравнимый пример глубочайшего и вместе с тем

простого и естественного развития. Здесь ничто не выдумано,

нигде в развивающемся ходе идей не встречается скачков, всюду

мысль продумала и установила соединительные промежуточные

члены; живая связь соединяет члены этого широко раскинувшегося

ряда в одно целое, в великолепных формах которого мы вновь

познаем творческий дух классического искусства. Такое впечатление

17