Текст

изданіе ф. иавленкова.

полка2,

"ОЧИНЕНІЯ

Д. И. ПИСАРЕВА.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ автора и статьей ЕВГЕНІЯ СОЛОВЬЕВА (автора біографіи Писарева).

► СОДЕРЖАН

І-й ТОМЪ. Первые литературные опыты. Несоразмѣрныя претензіи. Народныя книжки. Идеализмъ Платона. Физіологическіе ескпзы Молеіпота. Процессъ жизни (по Фохту). Схоластика XIX вѣка. Стоячая вода. Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ. Женскіе типы въ романахъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова. Библіографическія замѣтки. ВІѳттерннкъ.

2-й ТОМЪ. Аполлоній ТІанскій. Московскіе мыслтгелп. Русскій Донъ-Кихотъ. Вольные русскіе переводчики. Генрихъ Гейне. Пчелы, Физіологическія картины. Базаровъ. Очерки изъ исторіи печати во Франціи. Зарожденіе культуры.

3-й ТОМЪ. Наша университетская наука. Историческіе эскизы.Цвѣты невиннаго юмора. Мотивы русской драмы. Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растеній. Историческое . развитіе европейской мысли.

I Е ТОМОВЪ

4-й ТОМЪ. Реалисты. Кукольная^ трагедія. Промахи незрѣлой мысли. Романъ кисейной дѣвушки. Сердитое безсиліе. Прогулка по садамъ россійской словесности. Переломъ въ умственной жизни средневѣковой Европы. Мысли Вирхова о воспитаніи женщинъ. Педагогическіе софизмы. Разрушеніе эстетики. Школа и жизнь.

5-й ТОМЪ. Пушкинъ и Бѣлянскій. Подвиги европейскихъ авторитетовъ. Посмотримъ! Подрост.чющіія. гуманность. Историческія идеи Огюста Конта. Погибшіе н погибающіе. Популяризаторы отрицательныхъ доктринъ. Взгляды англійскихъ мыслителей на умственныя потребности современнаго общества. Льюисъ и Гекели.

6-й ТОМЪ. Очерки изъ исторіи европонскихъ народовъ. Образованная толпа. Борьба за жизнь. Романы Андре Лео. Старое барство. Французскій крестьянинъ 1789 г.— Приложеніе: Литературный процессъ ко 2-му тому Сочиненій Д. И. Писарева въ 1868 году.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Обложка напечатана въ типографіи ІО. II. Эр.тихъ, Садовая, Л? 9.

1894.

Цѣна каждаго тома 1 рубль.

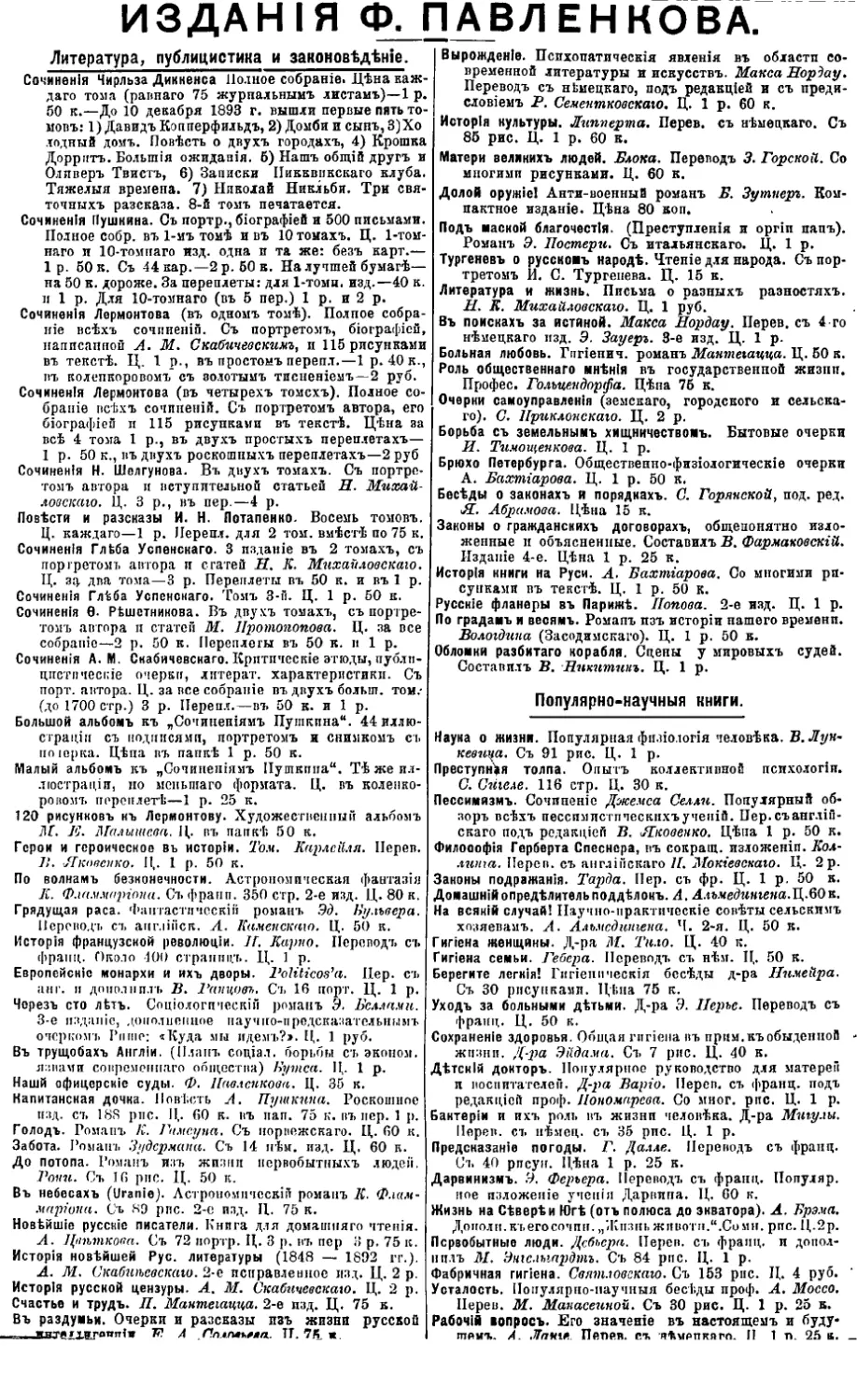

ИЗДАНІЯ Ф. ПАВЛЕНКОВА.

Литература, публицистика и законовѣдѣніе.

Сочиненія Чирльза Диккенса Полное собраніе. Цѣна каждаго тома (равнаго 75 журнальнымъ листамъ)—1 р. 50 к.—До 10 декабря 1893 г. вышли первые пять томовъ: 1) Давидъ Копперфильдъ, 2) Домби и сынъ, 3)Хо .годный домъ. Повѣсть о двухъ городахъ, 4) Крошка Дорритъ. Большія ожиданія, б) Нашъ общій другъ и Оливеръ Твистъ, 6) Записки Пикквпкскаго клуба. Тяжелыя времена. 7) Николай Никльби. Три святочныхъ разсказа. 8-й томъ печатается.

Сочиненія Пушкина. Оъ портр., біографіей и 500 письмами. Полное собр. въ 1-мъ томѣ и въ 10 томахъ. Ц. 1-томнаго и 10-томпаго изд. одна и та же: безъ карт.— 1р. 50 к. Съ 44кар.—2 р. 50 и. На лучшей бумагѣ— на 50 к. дороже. За переплеты: для 1-томя. изд.—40 к. и 1 р. Для 10-томнаго (въ 5 пер.) 1 р. и 2 р.

Сочиненія Лермонтова (въ одномъ томѣ). Полное собраніе всѣхъ сочиненій. Съ портретомъ, біографіей, написанной А. М. Скабичевскимъ, и 115 рисунками въ текстѣ. Ц. 1 р., въ простомъ перепл.—1р. 40 к., въ коленкоровомъ съ золотымъ тисненіемъ—2 руб.

Сочиненія Лермонтова (въ четырехъ томсхъ). Полное собраніе всѣхъ сочиненій. Съ портретомъ автора, его біографіей и 115 рисунками въ текстѣ. Цѣна за всѣ 4 тома 1 р., въ двухъ простыхъ переплетахъ— 1 р. 50 к., въ двухъ роскошныхъ переплетахъ—2 руб Сочиненія Н. Шолгунова. Въ двухъ томахъ. Съ портретомъ автора и вступительной статьей Н. Михайловскаго. Ц. 3 р., въ пер.—4 р.

Повѣсти и разсказы И. Н. Потапенко. Восемь томовъ. Ц. каждаго—1 р. Перепл. для 2 том. вмѣстѣ по 75 к.

Сочиненія Глкба Успенскаго. 3 изданіе въ 2 томахъ, съ портретомъ автора и статей Н. К. Михайловскаго. Ц. за два тома—3 р. Переплеты въ 50 к. и въ 1 р.

Сочиненія Глѣба Успенскаго. Томъ 3-й. Ц. 1 р. 50 к.

Сочиненія Ѳ. Рѣшетникова. Въ двухъ томахъ, съ портретомъ автора п статей М. Протопопова. Ц. за все собраніе—2 р. 50 к. Переплеты вч> 50 к. и 1 р.

Сочиненія А. М. Скабичевскаго. Критическіе этюды, публицистическіе очерки, литерат. характеристики. Съ порт. автора. Ц. за все собраніе въ двухъ больш. том.* (до 1700 стр.) 3 р. Перепл.—въ 50 к. и 1 р.

Большой альбомъ къ „Сочиненіямъ Пушкина". 44 иллюстраціи съ подписями, портретомъ и снимкомъ съ ноіерка. Цѣпа въ папкѣ 1 р. 50 к.

Малый альбомъ къ „Сочиненіямъ Пушкина". Тѣ же иллюстраціи, по меньшаго формата. Ц. въ коленкоровомъ переплетѣ—1 р. 25 к.

120 рисунковъ къ Лермонтову. Художественный альбомъ 71 [. Е. Малышева. Ц. въ папкѣ 50 к.

Герои и героическое въ исторіи. Том. Карлейля. Перев. 1і. Яковенко. Ц. 1 р. 50 к.

По волнамъ безконечности. Астрономическая фантазія К. Фламмаріона. Съ франп. 350 стр. 2-е изд. Ц. 80 к.

Грядущая раса. Фантастическій романъ Эд. Булъвера. Переводъ съ апг.ііііек. А. Каменскаго. Ц. 50 к.

Исторія французской революціи. /Г. Карно. Переводъ съ фрапц. Около 100 страницъ. Ц. 1 р.

Европейскіе монархи и ихъ дворы. ГоШісов'а. Пер. съ анг. и дополнилъ В. Гагщовъ, Съ 16 порт. Ц. 1 р. Черезъ сто лѣтъ. Соціологическій романъ Э. Беллами. 3-е изданіе, дополненное научно-предсказательнымъ очеркомъ Рінпе: «Куда мы идемъ?». Ц. 1 руб.

Въ трущобахъ Англіи. (Планъ соціал. борьбы съ эконом. язвами современнаго общества) Бутса. II,. 1 р.

НашЙ офицерскіе суды. Ф. Павленкова. Ц. 35 к.

Капитанская дочка. Повѣсть А. Пушкина. Роскошное изд. съ 188 рпс. II,. 60 к. въ паи. 75 к. въ пер. 1 р.

Голодъ. Романъ К. Гамсуна. Съ норпежскаго. Ц. 60 к. Забота. Романъ Зудсрмана. Съ 14 пѣм. изд. Ц, 60 к. До потопа. Романъ изъ жизни первобытныхъ людей.

Тони. Съ 16 рпс. Ц. 50 к.

Въ небесахъ (ІІгапІе). Астрономическій романъ К. Фламмаріона. Съ 89 рпс. 2-е пзд. Ц. 75 к.

Новѣйшіе русскіе писатели. Книга для домашняго чтенія. А. Цвѣткова. Съ 72 портр. Ц. 3 р. въ пер 3 р. 75 к.

Исторія новѣйшей Рус. литературы (1848 — 1892 гг.).

А. М. Скабиѣсвскаю. 2-е исправленное изд. Ц. 2 р.

Исторія русской цензуры. А. М. Скабичевскаго. Ц. 2 р. Счастье и трудъ. П. Мантегацца. 2-е пзд. Ц. 75 к. Въ раздумьи. Очерки и разсказы изъ жизни русской жптд г т игдипі» 7<? Л Рллпмйа. ТТ. 7А ж.

Вырожденіе. Психопатическія явленія въ области современной литературы и искусствъ. Макса Нордау. Переводъ съ нѣмецкаго, подъ редакціей и съ предисловіемъ Р. Сементковскаго. Ц. 1 р. 60 к.

Исторія культуры. Липперта. Перев. съ нѣмецкаго. Съ 85 рис. Ц. 1 р. 60 к.

Матери великихъ людей. Блока. Переводъ 3. Горской. Со многими рисунками. Ц. 60 к.

Долой оружіеі Анти-военный романъ Б. Зутнеръ. Компактное изданіе. Цѣна 80 коп.

Подъ маской благочестія. (Преступленія и оргіи папъ). Романъ 9. Постери. Съ итальянскаго. Ц. 1 р.

Тургеневъ о русскомъ народѣ. Чтеніе для народа. Съ портретомъ И. С. Тургенева. Ц. 15 к.

Литература и жизнь. Письма о разныхъ разностяхъ. Н. К. Михайловскаго. Ц. 1 руб.

Въ поискахъ за истиной. Макса Нордау. Перев. съ 4 го нѣмецкаго изд. 9. Зауеръ. 3-е изд. Ц. 1 р.

Больная любовь. Гпгіепич. романъ Мантегацца. Ц. 50 к.

Роль общественнаго мнѣнія въ государственной жизни. Профес. Гольцендорфа. Цѣпа 75 к.

Очерни самоуправленія (земскаго, городского и сельскаго). С. Приклонскаго. Ц. 2 р.

Борьба съ земельнымъ хищничествомъ. Бытовые очерки И. Тимошенкова. Ц. 1 р.

Брюхо Петербурга. Общественно-физіологическіе очерки А. Бахтгароѳа. Ц. 1 р. 50 к.

Бесѣды о законахъ я порядкахъ. С. Горянской, под. ред. Я. Абрамова. Цѣна 15 к.

Законы о гражданскихъ договорахъ, общепонятно изложенные и объясненные. Составилъ В. Фармаковскій. Изданіе 4-е. Цѣна 1 р. 25 к.

Исторія книги на Руси. А, Бахтіарова. Со многими рисунками въ текстѣ. Ц. 1 р. 50 к.

Русскіе фланеры въ Парижѣ. Попова. 2-е изд. Ц. 1 р.

По градамъ и весямъ. Романъ изъ исторіи нашего времени. Вологдина (Засодимскаго). Ц. 1 р. 50 к.

Обломки разбитаго корабля. Сцены у мировыхъ судей. Составилъ В. Никитинъ. Ц. 1 р.

Популярно-научныя книги.

Наука о жизни. Популярная физіологія человѣка. В.Лун-кевиуа. Съ 91 рис. Ц. 1 р.

Преступная толпа. Опытъ коллективной психологіи. С. Сйгсле. 116 стр. Ц. 30 к.

Пессимизмъ. Сочиненіе Джемса Селли. Популярный обзоръ всѣхъ пессимистическихъ ученій. Пер. съ англійскаго подъ редакціей В. Яковенко, Цѣна 1 р. 50 к.

Философія Герберта Спеснера, въ сокращ. изложеніи. Кол-линга. Перев. съ англійскаго П. Мокіевскаго. Ц. 2 р.

Законы подражанія. Тарда. Пер. съ фр. Ц. 1 р. 50 к. Домашній опредѣлительподдѣлонъ. А. АлъмедингенаЛ[.60к. На всякій случай! Научно-практическіе совѣты сельскимъ хозяевамъ. А. Алъмсдингена. Ч. 2-я. Ц. 50 к.

Гигіена женщины. Д-ра 7ІГ. Тило. Ц. 40 к.

Гигіена семьи. Гебера. Переводъ съ нѣм. Ц. 50 к.

Берегите легкія! Гигіеническія бесѣды д-ра Нимейра. Съ 30 рисунками. Цѣна 75 к.

Уходъ за больными дѣтьми. Д-ра 9. ІІеръе. Переводъ съ Фрапц. Ц. 50 к.

Сохраненіе здоровья. Общая гигіена въ прим.къ обыденной жизни. Д-ра Эйдама. Съ 7 рис. Ц. 40 к.

Дѣтскій докторъ. Популярное руководство для матерей и воспитателей. Д-ра Варіо. Перев. съ франц. подъ редакціей проф. Пономарева. Со мног. рпс. Ц. 1 р.

Бактеріи и ихъ роль въ жизни человѣка. Д-ра Мигулы. Перев. съ нѣмец. съ 35 рпс. Ц. 1 р.

Предсказаніе погоды. Г. Далле. Переводъ съ франц. Съ 40 рисуя. Цѣна 1 р. 25 к.

Дарвинизмъ. 9. Феръера. Переводъ съ франц. Популяр. ное изложеніе ученіи Дарвина. Ц. 60 к.

Жизнь на Сѣверѣ и Югѣ (отъ полюса до экватора). А. Брэма.

Дополн.къегосочпн. „Жизнь животн.“.Сомн. рпс. Ц.2р.

Первобытные люди. Дсбъера. Перев. съ фрапц. и дополнилъ М. Энгельгардтъ. Съ 84 рпс. Ц. 1 р.

Фабричная гигіена. Святловскаго. Съ 153 рпс. Ц. 4 руб.

Усталость. Популярно-научныя бесѣды проф. А. Моссо. Перев. М. Манасеиной. Съ 30 рис. Ц. 1 р. 25 к.

Рабочій вопросъ. Его значеніе въ настоящемъ и буду-* темъ. 4. Линій. Пепея. съ яѢмрпкягп. II 1 п. 25 к.

'6С ‘’ЫГЧ-ГОЯ -I ЧѴ8ЧГ0М ТПЯОМ ЯѴЯО1 -Я1Х ЯІИЯѴЬООНІ 'КПХ

1 ►бЧ 1ГѴІ< і *"иіа *(Ио<ілі-нпіі ОііяіО;(і:оі

ЪНѲІПфКОП ѳн ^коі чн-д и(Іп <іээѳТіосіп

СОЧИНЕНІЯ

Д. И. ПИСАРЕВА

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ

ТОМЪ ШЕСТОЙ

Цѣна каждаго тома 1 рубль ...

Портретъ автора и статья о его литературной дѣятельности помѣщены при шестомъ томѣ

Изданіе Ф. Павленкова

С.- ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія Высочайше утвержд. Товарищества „Общественная Польза11, Вольшая Подъяческая, Зі)

1894

Оглавленіе шестого тома.

1867.

1) Очерки изъ исторіи европейскихъ народовъ. . ......... 1

2) Образованная толпа....................................221

3) Борьба за жизнь.......................................283

1868.

4) Романы Андре Лео............•.........................345

5) Старое барство....................................... 419

6) Мистическая любовь....................................449

7) Французскій крестьянинъ въ 1789 году. . ............. 519

Приложеніе.

8) Литературный процессъ по 2-й части «Сочиненій Д. И. Писарева». . 549

-=><е8п><=>-

Дмитрій Ивановичъ Писаревъ.

(литературная характеристика).

I.

Больше тридцати лѣтъ прошло уже съ той поры, какъ эпоха 60-хъ годовъ канула въ вѣчность, а между тѣмъ приходится сказать, что знаемъ мы о ней очень мало. За тридцать истекшихъ лѣтъ успѣли сложиться нѣсколько легендъ, распространиться нѣсколько слуховъ и сплетенъ, но до научнаго анализа движенія еще очень далеко. А, казалось, давно-бы пора приступить къ оцѣнкѣ хотя-бы «Русскаго Слова* и «Современника* безъ предвзятой мысли, безъ вниманія къ легендамъ. Вѣдь одинъ тотъ ужасъ, который многіе чувствуютъ при словѣ «60-ые годы», показываетъ, что эпоха эта оставила рѣзкіе слѣды въ мозгу переживавшихъ ее и даже во всей жизни. Публика съ 60-ми годами знакома преимущественно по романамъ. Она все еще читаетъ «Взбаломученпое море* Писемскаго,—это произведеніе громаднаго, но одряхлѣвшаго, впавшаго въ ипохондрію таланта,—«Некуда* Н. Лѣскова и тѣ безчисленные беллетристическіе доносы, которые то и дѣло украшаютъ собой страницы нашпхъ консервативныхъ органовъ, гдѣ 60-мъ годамъ присваиваются спеціальныя наименованія, вродѣ «Вавилонское Столпотвореніе*, «Смутныя времена*, «Разнуздались* и пр., и пр. Научный анализъ однако все еще заставляетъ себя ждать.

Поэтому-то < смутность», неопредѣленность и неустойчивость чувствуется во всемъ, что написало у насъ о 60-хъ годахъ. А казалось-бы, къ чему особенно путать въ этомъ вопросѣ? Взгляды любого изъ дѣятелей той эпохи просты, изложены они ясно п рѣзко, выводы изъ нихъ сдѣланы или легко могутъ быть сдѣланы, предшествующія событія мы знаемъ, послѣдующія одинаково никакой таинственности изъ себя не представляютъ. Особенно грандіознаго, великаго, такого, чтб было-бы трудно понять, въ 60-ые годы не дѣлалось

и не говорилось. И это-то странное неумѣніе оцѣнить такое въ сущности простое и искреннее движеніе, какъ движеніе 60-хъ годовъ, является очень нехорошимъ знакомъ и говоритъ, что мы не хотимъ знать истины. Не хотятъ ее знать и тѣ изъ насъ, кто полагаетъ, что 60-ые годы представляли изъ себя поразительный расцвѣтъ всероссійской добродѣтели, не хотятъ ее знать и тѣ, кто считаетъ дѣятелей того времени какими-то гигантами и титанами, а главное не хотятъ ее знать тѣ, кто убѣдился или позволилъ себя убѣдить, что 60-ые годы были «навожденіемъ*. Вѣдь стоитъ только допустить въ голову такую мысль и укрѣпиться въ ней, какъ всякая возможность научнаго анализа исчезаетъ и вмѣсто историческаго эпизода передъ нами спиритическій сеансъ. А выяснить, чѣмъ же были 60-ые годы, надо и какъ можно обстоятельнѣе надо это сдѣлать, чтобы съ одной стороны уничтожить возможность слезливыхъ восторговъ (ахъ, люди!... ахъ, время!..), а съ другой—ожесточенныхъ нападокъ и брызганья слюнями. Едва-ли не безполезно звать назадъ къ 60-мъ годамъ и увѣрять, будто въ нашей русской жизпи только и свѣту что въ этомъ окошкѣ, но еще глупѣе и безсмысленнѣе нападать на нихъ какъ на что-то апокалипсическое. Мнѣ-же, которому по разнымъ причинамъ пришлось ознакомиться довольно подробно съ журналистикой 60-хъ годовъ,-—а журналистика въ то время была нервомъ жизни и общественной мысли,—хотѣлось-бы дать этой эпохѣ самую простую «читательскую* характеристику или просто сообщить свои впечатлѣнія безъ всякаго мудрствованія лукаваго.

Прежде всего мнѣ прямо страненъ тотъ взглядъ, что 60-ые годы были какими-то разбойниками, произвольно вторгшимися въ мирную русскую жизнь и надѣлавшими всяческихъ хлопотъ. Никогда ничего подобнаго

Соч. Д. И. Писарева.

1

въ исторіи пе бываетъ, и произвольное произвольно лишь до той поры, пока мы его считаемъ таковымъ. Вопросъ объ освобожденіи крестьянъ разбирался во все время дарствованія императора Николая въ восьми комитетахъ, и освобожденіе имѣло па своей сторонѣ пе только самого государя, но и лучшихъ его министровъ—Канкрипа п Киселева. Эмансипація личности собственно началась совсѣмъ не съ 60-хъ годовъ, а гораздо раньше, когда массы русской молодежи побывали въ Парижѣ послѣ 12-го года и заразились тамошнимъ духомъ и либерализмомъ. Народническое движеніе, пародолю-біе, демократизмъ опять-таки пе выдуманы 60-ми годами, а стали созрѣвать уже въ періодъ сороковыхъ годовъ и началѣ 50-хъ, выраженіемъ чего явился «Аптонъ Горемыка» Д. Григоровича и «Записки Охотника» Тургенева,—произведенія, до которыхъ очень далеко какъ по художественности, такъ и въ смыслѣ вліянія, и разсказамъ Марка Вовчокъ (М. Марковичъ), и повѣстямъ Рѣшетникова, Левитова и т. д. Гражданскую струю трудно было бы не видѣть въ стихахъ Некрасова, появившихся до «навожденія», въ послѣднихъ статьяхъ Бѣлинскаго, особенно тѣхъ, которыя относятся къ 1846—48 гг., и во всемъ, что вышло изъ подъ пера автора «Кто виноватъ?». Реализмъ искусства выдуманъ опять-таки не Добролюбовымъ и не Писаревымъ, чистое искусство было похоронено уже Бѣлинскимъ, а краса нашего реализма,, гр. Л. Толстой, выступилъ съ свопмъ «Дѣтствомъ» въ 1852 г. (въ «Современникѣ»). Обличительная литература не сходила со сцены во все время царствованія Николая I и имѣла такихъ представителей, какъ Гоголь («Мертвыя Души» и «Ревизоръ»), Лермонтовъ («На смерть Пушкина», «1-ое января», «Дума» и т. д.), Островскій.

Но вѣдь всѣ перечисленные выше элементы и составляютъ то, что мы называемъ духомъ 60-хъ годовъ. Что же особеннаго сдѣлали «семинаристы», какъ любитъ выражаться Н. Страховъ? Все равно какъ при императорѣ Николаѣ вопросъ объ освобожденіи крестьянъ неустанно разбирался въ одномъ тайномъ комитетѣ за другимъ, а при императорѣ Александрѣ II сразу же перешелъ въ жизпь, такъ и принципы, выработанные въ 40-ые годы и даже раньше, стали проникать въ жизпь въ эпоху 60-хъ. Въ царствованіе Николая I совершилась громадная, хотя и закулисная работа; Александръ II пемедлепно по восшествіи на престолъ приказалъ поднять запавѣсъ, допустивъ обсужденіе, хотя и тайныхъ, по совсѣмъ не новыхъ вопросовъ. Для дѣй

ствія машины, повторяю, все было готово уже раньше—и уголь, п вода, и паръ; оставалось только соединить двигатель съ проводомъ, какъ немедленно же задвигались всѣ рычаги и завертѣлись всѣ колеса. Кого-же и за что тутъ винить?

Ставши на эту историческую точку зрѣнія, мы увидимъ, что ожесточаться па 60-е годы совсѣмъ нечего: духовная ихъ зависимость отъ 40-хъ слишкомъ очевидна. Если ужъ на то пошло, то Бѣлинскій, Гоголь, Тургеневъ болѣе погрѣшили, чѣмъ ихъ ученики: опи первые раскачали тяжелое тѣло, т. е. дремавшую россійскую мысль: послѣ нихъ оставалось лишь примѣнять и распространять, а выдумывать эмансипацію, гражданственность, реализмъ, народничество было уже нечего. Главная принципіальная работа вплоть до «сужденія съ точки зрѣнія пользы» была сдѣлана раньше.

Но, разумѣется, когда принципъ переходитъ въ жизнь, онъ но необходимости становится уже,—непримиримѣе, и враждебнѣе, чѣмъ прежде, относится къ другимъ принципамъ, стоящимъ у него поперекъ дороги. 40-ые годы и красотѣ поклонялись, и мужику глубоко сострадали. 60-ые—прежде всего рабочіе годы и какъ отъ таковыхъ смѣшно и странно требовать, чтобы они являлись передъ нами во фракѣ, бѣлыхъ перчаткахъ и съ цитатой изъ Пушкина или Гюго па устахъ. Имъ было не до того, имъ надо было по красивому и пзящно нарисованному типу выстроить зданіе. Естественно, что они пачкались въ пыли и мусорѣ и, отбросивши комфортъ и эстетику, изо всѣхъ силъ принялись стучать молотками и топорами. Подойдите вы къ человѣку, увлеченному физической или другой работой, и попросите его вмѣстѣ съ вами полюбоваться на голубое пебо, на струю свѣтлой лазури и т. д.—вамъ придется услышать вѣроятно очень невѣжливое: «а ну тебя!»...

Психологія торопливаго труда, труда одушевленнаго во имя вполнѣ ясно сознанной цѣли, по вполнѣ опредѣленной программѣ, и притомъ неотложнаго — такова психологія 60-хъ годовъ. Другой нечего и искать. И если кому не правится, какъ люди работаютъ молоткомъ и топоромъ, тому нечего читать шестидесятниковъ, а слѣдуетъ обратиться къ другой эпохѣ, когда играютъ на лирѣ и воспѣваютъ мечтательную лупу. II такихъ эпохъ очень даже достаточно.

Посмотрите, повторяю, на 60-ые годы не «съ точки зрѣнія», а такъ, какъ опи могутъ представиться хладнокровному и даже незаинтересованному наблюдателю, отбросьте въ сторону легенды о нигилистахъ, которыми васъ пугала нянюшка, тѣмъ болѣе,

V

что нигилистъ—слово глупое и ничего не выражающее, п вы увидите прежде всего оживленную работу и своеобразную серьезность и идейность жизни. Передъ вами оживетъ цѣлое поколѣніе, если хотите не совсѣмъ «уклюжее*, не совсѣмъ изящное, совершенно не созерцательное,—поколѣніе, на долю котораго выпала преимущественно черная работа ликвидаціи кѣпостпого права и крѣпостныхъ отношеній вообще. Вѣдь и Левъ Толстой былъ тогда мировымъ посредникомъ и училъ ребятишекъ въ яснополянской школѣ. Другіе составляли справочныя книжки, энциклопедическіе словари, популяризировали пауку. Инженеру, проводящему желѣзную дорогу, нѣтъ дѣла до того, что ему придется срубить вѣковой дубъ, подъ сѣнью котораго еще вчера цѣловались влюбленные, или что онъ, прорывъ канаву, испортитъ чудный видъ и остановитъ журчанье ручейка. Съ этой точки зрѣнія шестидесятники относились къ красотѣ и чистому искусству. То и другое они замѣнили «обществомъ», общественными вопросами, отвѣтственностью человѣка передъ себѣ подобными и т.д. Имъ положительно некогда было штудировать философскія системы, Петрарку и Пушкина, Тассо и Гоголя, зато надо было вырѣшить и не принципіально, а подробно и практически вопросъ о нормѣ надѣла, присяжныхъ и т. д. Всю эту черную утомительную работу они сдѣлали и вдругъ отъ насъ видятъ одну черную неблагодарность. За что? За то, что были въ поту п съ мозолямп на рукахъ, а современные поэты, подобно Мюссе, не могутъ писать иначе, какъ въ бѣлыхъ перчат-кахъисъполубутылкойклико передъ собой?..

Работа, тѣмъ болѣе торопливая и черная, всегда развиваетъ въ человѣкѣ своего рода ригоризмъ. Сосредоточенный, внимательный работникъ всегда кажется диллетанту и ограниченнымъ, и узкимъ потому, что ему, этому сосредоточенному и внимательному работнику, не всегда есть время и охота полюбоваться па мечтательную луну, погрустить о роковой тайнѣ бытія и пр. Этотъ рабочій, трудовой ригоризмъ очень характеренъ для 60-хъ годовъ. Вы его найдете и у Чернышевскаго, и у Добролюбова, и у Писарева, ну, а второстепенные дѣятели доводили его до крайности п подчасъ прямо ругались, когда имъ очень уже надоѣдали съ кисло-сладкими воззваніями къ Музѣ, Лунѣ, Звѣздамъ, Богинѣ Красоты, Вѣчности и пр. По части манеръ и пріятнаго обхожденія тутъ дѣйствительно есть недочетъ. Журнальныя статьи того времени зачастую писались сплеча, фразы подбирались рѣзкія, бьющія въ носъ, то и дѣло вставлялись для украше

нія стиля словечки очень рѣшительныя... Но вѣдь тогда было не до пріятнаго обхожденія— это во-первыхъ, а во вторыхъ соединить въ себѣ сразу и чернорабочаго, и джентльмэна подъ силу очень немногимъ. Прямолинейность въ довершеніе всего — ошибка, а не преступленіе, п наша обязанность—указывать ошибки, крайности, увлеченія, но не винить.

Многія «ошибки*, по тщательномъ разсмотрѣніи, могутъ вѣроятно оказаться очень простительными. Возьмите напр. отношеніе 60-хъ годовъ къ наукѣ вообще, естествознанію въ частности. II той, и другимъ увлекались. Лучшія, серьезнѣйшія вещи читались, перечитывались не только спеціалистами, а просто интеллигентными людьми. Мы далеки отъ такой научности и еще дальше отъ попытокъ п стремленія перестроить жизнь на научномъ основаніи. Л.Толстой напр. прямо презираетъ медицину, а къ естествознанію относится очень скептически. Но работникъ такъ смотрѣть на дѣло не можетъ. Каждый его шагъ, каждое его соприкосновеніе съ дѣйствительностью убѣждаютъ его, что единственная опора труда—это знаніе, что чѣмъ это знаніе ближе къ основнымъ потребностямъ жизни, тѣмъ оно полезнѣе. Отсюда восторгъ передъ естествознаніемъ.

Я смѣло могу не раздѣлять его. Но если предложить на выборъ: блужданіе въ дебряхъ метафизики, всестороннее разсмотрѣніе вопроса о смыслѣ и цѣли жизни, — вопроса, все равно неразрѣшимаго, съ одной стороны и физику или агрономію съ другой, особенно въ то время, когда элементарнѣйшія потребности человѣка не находятъ себѣ удовлетворенія,—я буду скорѣе сочувствовать восторгу передъ агрономіей, чѣмъ передъ красивыми, грандіозными и нерѣшимыми задачами метафизики. Это случится, разумѣется, лишь въ томъ случаѣ, если <я> смотрю на себя прежде всего какъ на работника и на отвѣтственное передъ обществомъ лицо.

Но вѣдь такіе-то «я» и собрались въ литературномъ штабѣ 60-хъ годовъ.

Благодаря отсутствію научнаго анализа, къ движенію 60-хъ годовъ преобладаетъ отрицательное отношеніе, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ прямой злобы и ненависти. Подъ часъ подсмѣиваются и улыбаются, какъ улыбается человѣкъ, значительно одряблѣвшій и одряхлѣвшій, съ лысиной, съ мѣшочками подъ глазами, съ пустымъ сердцемъ п пустой жизнью — смотря на свой портретъ, снятый въ юности, когда онъ страдалъ, любилъ и вѣрилъ. Что-то скорбное есть въ этой улыбкѣ.

Если не считать тѣхъ, кто при словѣ < 60-ые годы» начинаетъ звонить во всѣ колокола, и тѣхъ еще, кто при томъ-же словѣ теряетъ здравый смыслъ отъ накипающаго въ его душѣ благороднаго негодованія, то мнѣніе большинства сводится повидимому къ тому, что въ ту эпоху мы слишкомъ увлекались и наивно вѣрили, что все можетъ быть сдѣлано сейчасъ-же: сейчасъ-же запоютъ птицы, сейчасъ-же заблагоухаютъ цвѣты и весна жизни вступитъ въ свои права..

Съ этой точки зрѣнія, благодаря ея распространенности и внѣшней правильности, слѣдовало-бы посчитаться обстоятельнѣе, чѣмъ я могу это сдѣлать въ данномъ мѣстѣ. Конечно въ ту эпоху люди увлекались и вѣрили больше чѣмъ теперь, но представлять себѣ, что они только и дѣлали, что танцовали войнствепные и побѣдные танцы, — совсѣмъ напрасно. Неужели кто пи будь полагаетъ, что Добролюбовъ, написавшій свои статьи о темномъ царствѣ, допускалъ возможность исчезновенія этого темнаго царства «въ одинъ моментъ». Онъ искренне желалъ темному царству отправиться къ праотцамъ, но его силу и живучесть онъ сознавалъ яснѣе другихъ. Перечтите «Свистокъ». Скептическая точка зрѣнія на отрадные факты здѣсь преобладаетъ, и не тотъ-же ли Добролюбовъ печатно спросилъ: «развѣ можетъ надолго удержаться весна въ вашемъ холодномъ, чахоточномъ климатѣ?». Этотъ вопросъ былъ поставленъ въ 61-мъ году, въ самый разгаръ движенія. И Писаревъ прекрасно понималъ, что движеніе захватило лишь верхи, что для прочности ему надо проникнуть въ массу, а это—долгая исторія и долгая работа. Герой 60-хъ годовъ является скорѣе тоскующимъ при видѣ громадности лежащихъ передъ нимъ препятствій, чѣмъ ликующимъ отъ мысли, что мы все зло закидаемъ шапками. Вѣдь только близорукій оптимистъ могъ увѣрять, что <мы созрѣли»; умные люди видѣли, что до зрѣлости еще очень далеко. Припомните кстати, какъ тосковалъ Базаровъ.

Но если исторически невѣрно то мнѣніе, что люди 60-хъ годовъ преимущественно танцовали и хлопали въ ладоши при видѣ несущагося по дебрямъ и степямъ Россіи прогресса,—то вѣрно, что тѣ-же люди никогда не позволяли жизни угнетать и удручать себя, хотя и сознавали, что работа, предстоящая имъ, велика и серьезна, что шансы на успѣхъ есть, хотя и ничтожные. Они не обѣщали скорой побѣды и скораго наступленія пира жизни—иначе они были бы фразерами и презрѣнными болтунами; они знали, что «въ одинъ моментъ» не по-

умнѣютъ и не пріобрѣтутъ ни гражданской выправки, ни гражданскаго мужества 100 милліоновъ русскихъ людей, изъ которыхъ 99 м. находились въ первобытномъ состояніи; но они вѣрили, что въ концѣ концовъ доброе, разумное, честное побѣдитъ злое, глупое, подлое, и требовали, чтобы каждый шелъ по истинному пути. Передъ смертью Добролюбовъ написалъ маленькое стихотвореніе, кончающееся словами:

...Я умираю, Но спокоенъ я душою, II тебя благословляю: Шествуй тою-же стопою!...

Читатель понимаетъ, что вѣра въ торжество добра и истины сама по себѣ значитъ очень мало, говоритъ о прекрасномъ сердцѣ, природной мягкости, но ей ничего не стоитъ переродиться въ высокія фразы, краснорѣчивыя сентенціи и слезливую сентиментальность. Добро — ахъ! Истина—ахъ! Справедливость—ахъ! Съ этими формулами далеко не уйдешь. Только та вѣра въ торжество добра, истины и справедливости имѣетъ цѣну, которая основана па знаніи. А знать нужно многое, и прежде всего дѣйствительность жизни. Нужно соразмѣрить свои силы и свои удары. Нужно опредѣлить шансы успѣха и неудачи. Самонадѣянность, хотя-бы проистекающая изъ благороднѣйшихъ побужденій, всегда одинаково вредна. Общественный дѣятель, руководящій умами какъ полководецъ, не долженъ увлекаться. И очевидно, что лучшіе люди 60-хъ годовъ страдали скорѣе скептицизмомъ, чѣмъ легкомысліемъ. Ни бубновъ, ни барабановъ мы не слышимъ въ ихъ статьяхъ, по видимъ ясное сознаніе необходимости работать въ истинномъ направленіи, не скрывая отъ себя громадности работы, не предаваясь легкомысленнымъ упованіямъ. Эго не наше «полегоньку» и «потихоньку», Гезііпа Іепіѳ и прочія глупости, это нѣчто большее: для защиты праваго дѣла надо напрягать всѣ свои силы, всѣ свои способности, работать не покладая рукъ, не печалиться отъ неудачъ и вѣрить въ неминуемое торжество справедливости, хотя бы н тамъ, далеко, въ туманѣ голубого дня.

Мысль, что ты стоишь на сторонѣ праваго дѣла, что его конечная побѣда на-столько-же обусловлена твоими личными усиліями, какъ и исторической необходимостью, какъ и роковымъ ходомъ нашей общественной эволюціи,’—единственная, которая въ состояніи придавать человѣку неисчерпаемую вѣру и сдѣлать его жизнь нравственной въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Истинная нравственность не можетъ не ос-

повиваться на знаніи исторіи и современности: человѣкъ только помогаетъ исторической эволюціи, по не создаетъ ее. Защищать папство и католицизмъ въ ХѴТ-мъ вѣкѣ было не только глупо, но и безнравственно; защищать цезаризмъ во Франціи въ XIX вѣкѣ не только глупо, но и безнравственно. Нравственное поведеніе—то, которое содѣйствуетъ развитію общества; безнравственное (хотя-бы проистекающее изъ честнѣйшихъ и прекраснѣйшихъ мотивовъ)—то, которое тормозитъ развитіе общества.

Вотъ эта-то простая и элементарная этика 60-хъ годовъ совершенно забыта нами. И понятно почему. Люди 60-хъ годовъ сознавали громадность бѣдствія, мы-же запуганы и подавлены имъ. Поэтому то мы и говоримъ, что то была эпоха увлеченія...

Оцѣнивая 60-е годы (я имѣю въ виду рѣдкіе случаи оцѣнки безъ страсти и раздраженія), мы, какъ кажется, прибѣгаемъ къ одному пріему, вообще говоря, правильному, но пользоваться которымъ надо съ величайшей осторожностью. Мы говоримъ: «60-ые годы не оправдали надеждъ, возлагавшихся па нихъ, не имѣли серьезнаго и продолжительнаго успѣха, слѣдовательно опи виновны, хотя быть-можетъ и заслуживаютъ снисхожденія >. По моему искреннему убѣжденію, оцѣнивать историческія явленія по ихъ успѣху и неуспѣху—можно и должно. Это даже существенный, правильный и реальный кри-теріумъ, безъ котораго мы непремѣнно запутаемся въ дебряхъ метафизики и высокихъ фразъ. Но, къ сожалѣнію, этотъ критеріумъ нельзя употреблять съ такой-же легкостью, какъ аршинъ или фунтъ. По интересующему насъ вопросу замѣтимъ прежде всего, что мы, люди 80-хъ и 90-хъ годовъ, далеко не компетентны въ оцѣнкѣ успѣха или неуспѣха эпохи, слишкомъ близкой отъ насъ, нашего, такъ сказать, «наканунѣ*. Въ исторіи то и дѣло бываютъ временныя остановки и временные повороты назадъ. Такъ случилось напр, во Франціи съ раціоналистическимъ движеніемъ, которому сначала сочувствовали «всѣ монархи Европы*, а потомъ въ періодъ реакціи униженнымъ и стоптаннымъ въ грязь. Но реакція не помѣшала тому-же раціоналистическому движенію возродиться впослѣдствіи и вновь вызвать къ себѣ полное сочувствіе... Дидро и его научное трезвое міросозерцаніе, совершенно непонятое современниками, получило истинное свое признаніе лишь въ наши дни. Геній Вольтера, униженный въ періодъ 1800— 1830 гг., опять расправилъ свои орлиныя крылья и воспарилъ надъ землей въ періодъ

1831—1848 гг., и т. д. Разумѣется, все истинное, правдивое, нужное для жизни должно имѣть успѣхъ, иначе оно неистинно, неправдиво, ненужно, но—увы!—исторія, эта капризная шобііе сіоппа, сегодня оттолкнетъ, завтра привлечетъ, потомъ опять оттолкнетъ. Только историкъ, имѣющій передъ собой весь циклъ развитія явленія, можетъ смѣло оцѣнивать по успѣху и неуспѣху; современникъ долженъ быть скромнѣе.

Не что-же дѣлать ему? Не можетъ-же онъ положить печать молчанія на свои уста и воздержаться отъ личнаго мнѣнія въ ожиданіи, что жизнь выскажется и грядущія столѣтія разъяснятъ все? Конечно пе можетъ, Поэтому, кромѣ скромности, я позволю себѣ напомнить ему правило, пользовавшееся всеобщимъ признаніемъ со стороны лучшихъ людей 60-хъ годовъ. Правило это гласитъ: Только то міросозерг^аніе можетъ разсчитывать на побѣду и торжество въ жизни, только то міросозерцаніе полезно, .истинно и нравственно, которое, опираясь на знаніе дѣйствительности и исторіи, соотвѣтствуетъ прогрессивнымъ гг неустранимымъ потребностямъ жизни.

Съ этой точкой зрѣнія можно уже, какъ кажется, добиться кое-чего, и, примѣняя ее, мы постараемся оцѣнить дѣятельность одного изъ самыхъ яркихъ представителей 60-хъ годовъ—Дмитрія Ивановича Писарева.

II.

Имя Писарева еще и въ настоящее время пользуется значительной популярностью. Его читаютъ и стараются читать, несмотря па то, что экземпляры первыхъ двухъ изданій его сочиненій давно уже стали библіографической рѣдкостью. Чѣмъ-же, спрашивается, онъ ударилъ такъ сильно по сердечнымъ струнамъ?

Надо замѣтить, что главный штабъ литературы относится къ Писареву нѣсколько свысока. Одинъ изъ представителей генералитета, разобравъ міросозерцаніе нашего публициста, говоритъ: «разумѣется, пе здѣсь надо пскать причину успѣха Писарева. Мы не должны забывать ни его удивительнаго литературнаго таланта, ни остраго критическаго чутья^*. Другой полагаетъ, что «Писаревъ представляетъ собою поразительный примѣръ громаднаго вліянія человѣка, невооруженнаго ничѣмъ, кромѣ своего пера>. Третій думаетъ, что «къ Писареву не примѣнимъ обычный пріемъ критика, такъ какъ сущность его сводится къ громадному и своеобразному литературному таланту»...

Я привелъ эти мнѣнія совсѣмъ не для того.

чтобы ихъ опровергать, мнѣ хочется только дополнить ихъ, въ чемъ я и полагаю задачу нижеслѣдующихъ строкъ. Самое главное, именно «поразительный», «удивительный», «громадный*', «своеобразный» и пр. литературный талантъ является общепризнаннымъ, и доказывать, что Писаревъ хорошо писалъ, по меньшей мѣрѣ напрасно. Не обращая вниманія ни на чье мнѣніе, разверните любую страницу сочиненій Писарева и прочтите ее. Вы найдете прежде всего поразительный обращпкъ русскаго языка, который явится передъ вами во всей своей красотѣ и могуществѣ. Равный по силѣ п выразительности стиль я нахожу лишь у Герцена. Никто, какъ Писаревъ, не съу мѣлъ такъ приблизить литературный 'языкъ къ разговорному, и приблизить безъ униженія, безъ дерзкихъ и ненужныхъ нововведеній. Такой языкъ какъ нельзя лучше подходитъ къ задачѣ, съ самаго начала сознанной и поставленной себѣ Писаревымъ. Задача эта заключалась въ томъ, чтобы распрострапять полезныя знанія среди массы, чтобы привлечь къ участію въ благахъ знанія и культуры многомилліонное населеніе «дорогого отечества», спускаясь постепенно все къ низшимъ и низшимъ его слоямъ. Главное свое назначеніе Писаревъ видѣлъ именно въ популяризаціи, о чемъ опъ и говоритъ въ слѣдующихъ строкахъ письма къ матери: «общія разсуждепія и высшіе взгляды составляютъ совершенно безполезную роскошь и мертвый капиталъ для такого общества, которому недостаетъ самыхъ простыхъ и элементарныхъ знаній. Поэтому обществу надо давать эти необходимыя знанія, т. е. знакомить публику съ лучшими представителями европейской науки. Мнѣ эта задача во всѣхъ отношеніяхъ по душѣ и по силамъ.» Писаревъ не ошибался. Такія его статьи, какъ «Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растеній», «Историческія идеи Огюста Конта» и т. п., еще и въ настоящее время могутъ быть прочитаны каждымъ съ большой пользой для себя. И такое запятіе необидно даже для самолюбія. Писаревъ даетъ читателю настоящую популяризацію, а пе поддѣлку подъ нее. Опъ пишетъ не для маленькихъ, а для большихъ; онъ не просто замѣняетъ спеціальные научные термины общедоступными, а, разлагая мысль на ея составные элементы, знакомитъ съ ними съ такой послѣдовательностью и постепенностью, что ея нельзя пе понять. Опъ дѣлаетъ даже больше этого: всякую мысль опъ беретъ пе только въ ея научномъ значеніи, а между прочимъ и въ практическомъ. Какую роль можетъ играть та или другая мысль въ жизни, какъ повліяетъ опа на поведеніе, какое мѣсто долж

на опа занять въ общемъ міросозерцаніи человѣка? Отвѣчая на эти вопросы, Писаревъ дѣлаетъ все, что можетъ сдѣлать наибольшаго популяризаторъ. Равнаго ему въ этой области по ясности, силѣ и выразительности изложенія пе было еще въ Россіи, да и теперь что-то пе видать. Популяризація, повторяю, не есть писаніе для дѣтзй, не замѣна слова «прогрессъ» словомъ «совершенствованіе», а нѣчто гораздо большее и трудное Истинная популяризація, какъ литературная задача, ничѣмъ не отличается отъ литературныхъ задачъ вообще и сущность ея сводится къ тому, чтобы сдѣлать мысль одинаково доступной какъ разсудку, такъ чувству и воображенію человѣка. У истиннаго популяризатора есть непремѣнно художественная закваска, и, перечтя хотя-бы маленькій, по удивительный по изяществу отрывокъ Писарева о пчелахъ, всякій убѣдится, что такая закваска была у нашего критика.

Въ минуту унынія п грусти Тургеневъ, видѣвшій мало здороваго въ жизни своей родины, возлагалъ всѣ свои упованія на могучій русскій языкъ; опъ называлъ его языкомъ великаго народа. Тургеневъ быть-мо-жетъ и правъ, но надо договорить его мысль п прибавить, что этимъ могучимъ русскимъ языкомъ мало кто умѣлъ владѣть до настоящаго времени, а въ паши дни онъ очевидно претерпѣваетъ грустный процессъ газетнаго вырожденія. Стиль Писарева по отсутствію цвѣтистыхъ украшеній, по своей удивительной простотѣ, по близости къ разговорному языку, но безъ его небрежности, можетъ служить образцомъ, и, перефразируя мысль Тургенева, можно смѣло сказать, что такой стиль принадлежалъ недюжинному человѣку.

Но какъ ни высоко я ставлю талантъ изложенія, какъ пи дорогъ для мепя хорошій русскій языкъ, я и не думаю даже ставить его въ голову заслугъ Писарева. Загадка, почему опъ, несмотря па недостатки своего образованія, несмотря на свою молодость (онъ умеръ 27 лѣтъ), несмотря на увлеченія п ошибки, все еще пользуется вліяніемъ и будетъ долго еще пользоваться имъ,—разрѣшается для меня очень просто. Главную заслугу Писарева я вижу въ реа-лгізмѣ и трезвости его мыгилешя.

Мы переживаемъ схоластическое время, и признаковъ этой схоластичности столько, что я право затрудняюсь съ чего начать. Зная, что степи нашего юга заносятся пескомъ, что земледѣліе наше падаетъ и грозитъ частымъ повтореніемъ голодныхъ страшныхъ годовъ, что продолжительность жизни достигаетъ у пасъ всего 30-ти лѣтъ въ среднемъ, когда просвѣщенные европейскіе

народы, къ коимъ по учебнику географіи принадлежимъ и мы, перешли уже за 40, что растетъ земледѣльческій пролетаріатъ, что безграмотность заставляетъ задуматься всѣхъ способныхъ думать,—мы въ то же время или совсѣмъ не интересуемся ничѣмъ, пли интересуемся Шопенгауэромъ и метафизикой. Горе не въ Шопенгауэрѣ и не въ метафизикѣ (увлеченію которыми,кстати сказать, очень радуются всѣ болтуны съ Волынскимъ и Львомъ Тихоміровымъ во главѣ),— горе въ томъ, что мы точно маленькіе ребята спрашиваемъ себя: «что дѣлать, какъ вести себя, что нравственно и что безнравственно?», и отводимъ этимъ вопросамъ ту роль, которой они не могутъ имѣть въ жизни нормально мыслящаго человѣка. Голодъ, холодъ и нищета народа—вотъ наши реальные враги, и мы знаемъ, что голодъ, холодъ и нищета существуютъ, а между тѣмъ толкуемъ столько-же о просвѣщеніи, фосфоритахъ, кредитѣ, сколько о все возрождающей силѣ любви и непротивленіи злу насиліемъ. Въ результатѣ получается очень глупая вещь. Мы, хорошіе, честные (допустимъ) люди, не знаемъ, что дѣлать, и смотримъ на копчикъ носа, а вотъ князь Мещерскій, <Московскія Вѣдомости» и пр. знаютъ, что имъ дѣлать...

Я еще вернусь къ этой интересной темѣ, пока-же, указавъ съ какой точки зрѣнія я буду разбирать міросозерцаніе Писарева, позволю себѣ въ немногихъ строкахъ ознакомить читателя съ его біографіей.

Все еще и теперь существуютъ попытки представить намъ Писарева отчаяннымъ «нигилистомъ», пепричесаппымъ и неумытымъ, съ свирѣпымъ, почти звѣрскимъ выраженіемъ лица, способнымъ даже на такую вещь, какъ ворваться въ чужую квартиру, наговорить хозяину грубостей п уйти нерасклапявшись.

Это ложь и клевета. Люди, дѣйствительно знавшіе и видѣвшіе Писарева, описываютъ его иначе. Вотъ напр. что говоритъ Шелгуновъ: «Разъ утромъ,—пишетъ этотъ послѣдній,—я зашелъ къ Благосвѣтлову. Въ первой комнатѣ у конторки стоялъ щеголевато одѣтый, совсѣмъ еще молодой человѣкъ, почти юноша, съ открытымъ яснымъ лицомъ, большимъ, хорошо очерченпымъ умнымъ лбомъ и съ большими, умными, красивыми глазами. Юноша держалъ себя нѣсколько прямо, точно его что-то поднимало, и во всей его фигурѣ чувствовалась боевая готовность. Это былъ Писаревъ». Итакъ, передъ читателемъ—щеголевато (даже!) одѣтый юноша. Это было въ 61-мъ году. Пять лѣтъ спустя,

когда Писаревъ перенесъ уже и заключеніе въ домѣ умалишенныхъ, и слишкомъ че-тырехъ-лѣтнее одиночное заключеніе въ петропавловской крѣпости, съ нимъ часто встрѣчался А. М. Скабичевскій, и Скабичевскій хоть к упоминаетъ о нѣсколькихъ несообразныхъ поступкахъ Писарева, совершенныхъ имъ послѣ выхода изъ тюрьмы, немедлепно-же прибавляетъ: «все это скоро прошло, и Писаревъ, быстро освоившись съ свободой, вошелъ въ свою колею». Да и вообще это былъ настоящій выдержанный джентльменъ въ лучшемъ смыслѣ слова, съ котораго до копца дней не сходилъ свѣтскій лоскъ полученнаго имъ барскаго воспитанія.

Воспитаніе-же па самомъ дѣлѣ было барское.

Родившись 2-го октября 1840 г. въ средѣ дворянской старинной семьи, въ родовомъ имѣніи Знаменскомъ, Писаревъ, какъ единственный сынъ и наслѣдникъ, сразу увидѣлъ себя окруженнымъ всевозможными удобствами, комфортомъ и попеченіями. Время тогда было мрачное, крѣпостническое, но ребенокъ видѣлъ лишь хорошія, радостныя стороны жизни. Къ «мужику» его не подпускали, не подпускали и мужика къ нему. Приставленная къ барчуку нянька Ѳекла не пользовалась особенными его симпатіями и очевидно ни чѣмъ не умѣла его заинтересовать: пи сказками о Милитрисѣ Кприбетьевнѣ, ни унылыми русскими пѣснями. Народный элементъ, оставившій столько поэтическихъ воспоминаній въ душѣ многихъ изъ славныхъ нашихъ людей (напр. Пушкина и Достоевскаго), совершенно от-сутствовалъ въ воспитаніи Писарева. Дѣломъ воспитанія исключительно и безраздѣльно, и даже съ ревнивымъ деспотизмомъ занялась мать. Институтка, прекрасно говорившая по французски и мало освѣдомленная въ русскомъ языкѣ, лишенная всякихъ реальныхъ знаній, но безконечно любящая и преданная—мать Писарева отдаваларебепку всю свою душу и, подчиняясь понятіямъ эпохи и окружавшей ее барской среды, задумала сдѣлать изъ ребенка лучшее, что могла. Это лучшее было «епГапІ (Г и не Ьоп-пе шаізоп» и «епГапІ Ьіеп ёіёѵё». Требовалось,чтобы мальчикъ безукоризненно говорилъ по-французски и по-нѣмецки, былъ скромный, послушный, нравственный, обладалъ манерами, съ которыми не совѣстно показаться въ гостиную, умѣлъ отвѣтить на заданный ему вопросъ, не сближался съ тѣмъ, кто ниже его въ общественномъ отношеніи, и въ концѣ концовъ сдѣлалъ-бы себѣ карьеру дипломата или лейбъ-гвардіи гусара. Много вообще любви, старанія, за-

ботъ потрачено было матерью на воспитаніе части греческаго языка и получаетъ за ех-сына, и если любовь извиняетъ все, то Іепірогаіе четверки, а Писаревъ—всегда 5.

Слѣдовательно и здѣсь все идетъ какъ нельзя лучше:

«Я—писалъ впослѣдствіи Писаревъ—принадлежалъ въ гимназіи къ разряду овецъ; я не злился и не умничалъ, уроки зубрилъ твердо, па экзаменѣ отвѣчалъ краснорѣчиво и почтительно и въ награду за всѣ эти несомнѣнныя достоинства былъ признанъ преуспѣвающимъ.,. Хотя я и до сихъ поръ не сообщилъ фактическихъ подробностей о моемъ развитіи, но я осмѣливаюсь думать, что изъ всего того, что я наговорилъ, проницательный читатель уже составилъ себѣ приблизительное и притомъ довольно вѣрное понятіе о томъ, что я смыслилъ при поступленіи моемъ въ университетъ; скажу я ему еще, что любимымъ занятіемъ моимъ было раскрашиваніе картппокъ въ иллюстрированныхъ изданіяхъ, а любимымъ чтеніемъ—романы Купера и особенно очаровательнаго Дюма.Пробовалъ я читать «Исторію Англіи» Маколея, но чтеніе и подвигалось туго, и казалось мнѣ подвигомъ, требующимъ сильнаго напряженія умственныхъ силъ... На критическія статьи журналовъ я смотрѣлъ, какъ па кодексъ гіероглифическпхъ надписей, прилагавшихся къ книжкѣ исключительно по заведенной привычкѣ, для вида и для счета листовъ; я былъ твердо убѣжденъ, что этихъ статей пикто понимать не можетъ, и что природѣ человѣка совершенно несвойственно находить въ чтеніи ихъ малѣйшее удовольствіе. Я долженъ признаться, что въ отношеніи къ нѣкоторымъ журналамъ я даже до сего дня не исцѣлился отъ этого спасительнаго заблужденія... Началъ я также, будучи ученикомъ седьмого класса, читать «Холодный Домъ», одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ романовъ Диккенса, и пе дочиталъ.- длинно пакъ и много хпцъ, и ничего не сообразишь, и шутитъ такъ, что ничего не поймешь; такъ па томъ тг оставилъ, порѣшивъ, что «Без ігоІ8 топздиеіаігез» не въ примѣръ занимательнѣе. Пу, а русскіе ппсателп— Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Кольцовъ? Читатель, мпк стыдно за моихъ домашнихъ воспитателей, стыдно и за себя—зачѣмъ я ихъ слушалъ. Русскихъ ппсателей я зналъ только по именамъ. «Евгеній Онѣгинъ» и «Герой нашего времени^ считались произведеніями безнравственными, а Гоголь—писателемъ сальнымъ и въ приличномъ обществѣ совершенно неумѣстнымъ. Тургеневъ допускался, но конечно я понималъ его такъ-же хорошо, какъ понималъ геометрію, Маколея и Диккенса. «Записки Охотника» ласкали какъ-то мой слухъ, но остановиться и задуматься надъ впечатлѣніемъ было для меня немыслимо. Словомъ, я шелъ путемъ самаго благовоспитаннаго юноши.»

Основываясь на этомъ блестяще нарисованномъ портретѣ, читатель смѣло можетъ понять, какъ 15-ти-лѣтпій гимназистъ Писаревъ очень любитъ катать яйца, очень интересуется новой формой, данной военнымъ до генераловъ включительно, и въ восторгѣ отъ того, что числится первымъ ученикомъ въ классѣ.

По обыденной логикѣ вещей Писаревъ, закончивъ гимназію съ медалью, разумѣется, и имѣя въ своей головѣ «логариѳмы и конусы, усѣченныя пирамиды п неусѣчепные параллелопипеды, гекзаметры «Одиссеи* и

и въ данномъ случаѣ она должна извинить всѣ недостатки.

У Писарева были двѣ сестры, но онъ былъ общимъ любимцемъ. Единственный сынъ и наслѣдникъ, онъ въ дѣтствѣ сосредоточивалъ па себѣ все вниманіе и заботы взрослыхъ. Любовались имъ многочисленные дяди, не менѣе многочисленныя тетки и всякіе родственники и родственницы, наѣзжавшіе гостить въ просторный Знаменскій домъ, баловала и любила его безъ памяти старуха-бабушка, обожала прислуга, боготворила съ какимъ-то страстнымъ увлеченіемъ, съ ревнивой исключительностью совершенно влюбленная въ него мать. Онъ былъ центральнымъ свѣтиломъ Знаменскаго міра, и пріѣзжій, коротко знакомый съ порядками въ домѣ, могъ легко заключить по выраженію лица выбѣгавшихъ ему па встрѣчу слугъ, здоровъ пли боленъ малютка. Въ результатѣ всего этого баловства, вниманія, французскихъ діалоговъ—изящный и самоувѣренный барчукъ съ прекрасными манерами, добрымъ, отчасти даже счастливымъ сердцемъ, правдивый и искренній, съ головой, наполненной глупыми исторійками о добродѣтельныхъ и недобродѣтельныхъ мальчикахъ, о добродѣтельныхъ и педобродѣ-тельныхъ дѣвочкахъ, нѣсколько вялый въ физическомъ отношеніи, нѣсколько плаксивый и вмѣстѣ съ тѣмъ самоувѣренный и ласковый.

Очень можетъ быть, что въ результатѣ этого дворянскаго, нереальнаго, тепличнаго воспитанія изъ Писарева дѣйствительно вы-работался-бы блестящій дипломатъ или лейбъ-гвардіи гусаръ, но къ счастью его родители разорились, и надо было подумать о чемъ нибудь менѣе блестящемъ, но болѣе хлѣбномъ для единственнаго сына и наслѣдника. Его, уже 11-ти-лѣтняго мальчпка, отправили въ Петербургъ, въ гимназію, гдѣ онъ и поступилъ въ третій классъ. Послушный ребенокъ, пе смѣвшій безъ спеціальнаго на то разрѣшенія мамаши проглотить ложку варенья или конфетку, поселился въ домѣ богатаго дяди и изъ подъ одной нѣжной ферулы попалъ подъ другую, не менѣе нѣжную и не менѣе безтолковую. Но онъ, разумѣется, чувствовалъ одну нѣжность и былъ счастливъ. Онъ учится, онъ—первый ученикъ, онъ чисто и хорошо одѣтъ, онъ прекрасно говоритъ по-французски. Онъ доволенъ. Безпокоятъ его въ гимназическіе годы лишь успѣхи его конкурента на мѣсто перваго ученика, какого то Петрова или Иванова, но къ счастью Петровъ или Ивановъ не совсѣмъ благополученъ по

асклепіадовскіе стихи Горація» и много еще другихъ премудростей,—поступилъ студентомъ па историко-филологическій факультетъ Петербургскаго университета. И здѣсь два года продолжалась прежняя блаженная дремота, хотя Писаревъ уже начинаетъ рваться къ знанію, только не знаетъ, за что приняться ему. Его «очень привлекаютъ» кельтическая поэзія и лекціи Сухомлинова; питая научный идеалъ, онъ переводитъ Страбона, составляетъ статью о Гумбольдтѣ, занимается исторіей и литературой, мечтаетъ о магистерствѣ. Его ближайшіе товарищи, такіе-же рьяные жрецы науки, какъ онъ, но съ еще спеціальнымъ, аскетическимъ оттѣнкомъ въ своихъ стремленіяхъ, поощряютъ его въ его занятіяхъ, совѣтуютъ пе читать болтуна Добролюбова и переводить неболтуна Страбона. Писаревъ слушается съ той почтительностью,' тѣмъ*же отсутствіемъ скептицизма, которыя характеризуютъ его дѣтскіе и гимназическіе годы.

Бѣдный юноша! Ему тяжело подчасъ и даже невыносимо тяжело въ дебряхъ кель-тической поэзіи, опъ ничего не понимаетъ въ брошюрѣ Штейиталя, которую переводитъ, читаетъ историческіе словари,—почтенные запыленные словарп, которыхъ не можетъ охватить руками, страдаетъ за Страбономъ пВ. Гумбольдтомъ, но что прикажете дѣлать: поЫевзе оЫі§е, научный идеалъ обязываетъ, профессора толкуютъ о пользѣ и величіи научныхъ занятій, товарищи описываютъ радужными красками счастье, приносимое имъ изученіемъ средней исторіи. Бѣдный юноша чувствуетъ себя невѣждой, не понимаетъ терминовъ, съ которыми такъ свободно обращаются его друзья. Самолюбіе его затронуто: надо учиться во что-бы то ни стало...

Есть много грустныхъ зрѣлищъ на свѣтѣ, но что можетъ быть грустнѣе того, когда талантливая, богато одаренная натура— одинъ изъ тѣхъ блестящихъ метеоровъ, которые такъ рѣдко залетаютъ на нашу все еще по нищенски живущую планету,—даромъ, на вѣтеръ разбрасываетъ свою молодость, свои недюжинныя силы и, будучи орломъ, навьючиваетъ на себя ослиную ношу свѣтскаго воспитанія сначала, чистой науки потомъ... Присмотритесь къ жизни вообще и вы увидите, какія гигантскія усилія ума и мускуловъ тратитъ перазсчетливое невѣжественное человѣчество на сооруженіе крѣпостей, на изобрѣтеніе дальнобойныхъ орудій, на писаніе толстыхъ схоластическихъ трактатовъ, и вамъ невольно жаль станетъ этихъ даромъ истраченныхъ недюжинныхъ силъ. Но сооружаютъ крѣпости, изобрѣтаютъ дальнобойныя орудія, пишутъ большіе

(т. е. взрослые) люди. Зачѣмъ-же обижать маленькихъ? Вѣдь при нормальномъ воспитаніи каждый изъ этпхъ маленькихъ долженъ бы въ концѣ концовъ сдѣлаться знающимъ, мужественнымъ, полезнымъ гражданиномъ, онъ безъ краски на лицѣ могъ-бы вспоминать о съѣденномъ имъ въ періодъ дѣтства и юности чужомъ хлѣбѣ, такъ какъ онъ созпавалъ-бы, что способенъ сторицей расплатиться съ ближними. Но нѣтъ! Тунеядецъ невольный сначала, опъ по необходимости превращается въ тунеядца вольнаго потомъ. Вѣдь опъ ничего не знаетъ и ничего пе умѣетъ, онъ— ходячая химическая лабораторія съ большими чувственными аппетитами, выросшими на почвѣ лѣнивой и ненужной умственной работы...

Къ счастью, Писаревъ былъ слишкомъ богато одаренъ, чтобы не выбраться на вѣрную дорогу. А вѣрная дорога для человѣка—та, гдѣ, послушный призванію своей природы, онъ съ наименьшими для себя усиліями и наибольшимъ для себя паслажденіемл> можетъ приносить человѣчеству наибольшую пользу, содѣйствуя прогрессивнымъ стремленіямъ вѣка (разъ таковыя имѣются въ наличности).

Писаревъ рожденъ былъ для карьеры писателя. Время должно было опредѣлить, въ какую форму выльется его исключительное литературное дарованіе, какую окраску приметъ его проповѣдь, станетъ ли онъ защищать «покой и забвенье», «чистую красоту и чпстое искусство, пли явится передъ нами бойцомъ за права личности, защитникомъ всего общеполезнаго и общественно необходимаго. Талантъ—всегда искра божія, но вѣдь искра божія можетъ зажечь и скирдъ труженика, и свѣчу передъ образомъ «Чистой Матеро, и маякъ спасительный. Талантъ стихіенъ, какъ молнія, и въ томъ фактѣ, что эта стихійная, роковая сила все-же въ большинствѣ случаевъ служитъ истинѣ и справедливости, всякій можетъ почерпнуть намекъ на то, что на сторонѣ конечной побѣды истины и справедливости стоитъ историческая необходимость и роковой ходъ исторической эволюціи.

«Поэты родятся*, по «родятся* и журналисты. Само собою разумѣется, что путемъ усиленнаго труда, путемъ утомительной настойчивости можно выработать изъ себя все, что угодно—скрипача, романиста, скульптора,—нельзя выработатьвъ себѣ лишь одной способности, безъ которой нѣтъ и не можетъ быть искусства, т. е. творчества. Можно сдѣлаться кѣмъ угодно, нельзя лишь сдѣлаться поэтомъ. Для этого нужны спеціальныя дарованія, а ихъ даетъ лишь «природа-мать»...

Все равно какъ музыканту нуженъ исключительный слухъ, художнику—зрѣніе, способное различать оттѣнки и переливы самыхъ близкихъ другъ другу цвѣтовъ, архитектору—чувство симметріи, такъ и журналистъ не можетъ обойтись безъ спеціальныхъ дарованій.

Такихъ дарованій у Писарева было въ избыткѣ, и несомнѣнно, что, выступивъ въ литературѣ, онъ нашелъ наконецъ свою настоящую дорогу.

Уже въ пемъ-ребенкѣ можно было ясно различить силу и способность выраженія; едва начиная лепетать, опъ «любилъ уже закруглять и отдѣлывать свои фразы». 7-ми лѣтъ онъ принялся за писаніе своего чудовищнаго <Ромапьола>, просиживая цѣлые дни за этимъ безконечнымъ произведеніемъ своей фантазіи. Все это его собственное, природное, неотъемлемое. А та страсть, съ которой онъ всегда защищалъ свои мнѣнія, та постоянная готовность спорить до слезъ, какой онъ отличался уже въ тѣ годы, когда у другихъ едва начинаетъ пробуждаться умъ? Вѣра въ свою мысль, потребность развивать ее, еще высшая потребность—распространять эту мысль и привлекать на ея сторону, а иногда просто порабощать ей другихъ—вотъ качество, безъ котораго писатель—простой поденщикъ и ремесленникъ.

Но,разумѣется, надо было много пережить и испытать, прежде чѣмъ взяться за великое дѣло поученія другихъ. Писаревъ пережилъ и испыталъ многое.

Если читатель потребуетъ, чтобы я ясно и съ полной опредѣленностью объяснилъ переворотъ, происшедшій въ Писаревѣ—его метаморфозу изъ благонамѣреннаго юноши въ передового журналиста, изъ благовоспитанной размазни—въ бойца и литературнаго рыцаря, смѣло вызывавшаго па бой всѣ темные призраки жизни, то я скажу, что такое требованіе отзывается метафизикой. Если Ньютонъ и Абель стали математиками, а не драматургами, если Дарвинъ и Гекели прославились какъ естествоиспытатели, а не какъ повара, то причина этого— въ нихъ самихъ прежде всего и въ обстоятельствахъ времени, натолкнувшихъ ихъ па природное призваніе и позволившихъ этому призванію развиться. Обязанность біографа указать на моменты, способствовавшіе самоопредѣленію личности, не больше. Сущность-же и смыслъ самоопредѣленія—тайны устройства мозга, посягать па раскрытіе которой преждевременно. Моментовъ, способствовавшихъ самоопредѣленію Писарева, было нѣсколько.

Прежде всего духъ времени, и этотъ могущественнѣйшій факторъ какъ въ жизни

всего общества, такъ и каждой отдѣльной личности. Духъ времени—и спасеніе, и проклятіе, смотря по тому, каковъ онъ. Могучій и радостный, опъ приподнимаетъ каждаго, влагая въ душу бодрость и вѣру; унылый и удрученный, онъ заталкиваетъ человѣка въ уголъ, въ лучшемъ случаѣ заставляя его поощрять книжную промышленность и торговлю, въ худшемъ—превращая его въ разбойника пера и печати, большой дороги или картежнаго притона. Но пи винить, ни благодарить за духъ времени нельзя отдѣльное поколѣніе.

Какъ сложился духъ времени 60-хъ годовъ?

Всякій, изучавшій исторію, знаетъ, какое громадное опредѣляющее значеніе имѣетъ тотъ фактъ, когда общество — это обыкновенно разрозненное цѣлое, отдѣльные элементы котораго даже шапочно незнакомы другъ съ другомъ и лишь < пущаютъ промежду себя революцію» вродѣ конкуренціи—сговорится по поводу хотя-бы одного только вопроса и дѣйствительно, душевно заинтересуется имъ. Чтобы вывести общество изъ обычнаго для него полусоннаго и чувственнаго состоянія, необходимо общепонятное и общедорогое знамя, общепонятный и общедорогой лозунгъ. Теперь напр. у насъ знаменъ п лозунговъ, говоря безъ преувеличенія, милліонъ двѣсти тысячъ. Наше общество—оркестръ безъ капельмейстера, гдѣ каждый дудитъ въ свою собственную дудку, настраиваетъ свой собственный инструментъ и съ недовѣріемъ посматриваетъ на своего сосѣда, личность котораго, вообще говоря, подозрительна. Одинъ идетъ пахать землю, другой поступаетъ па службу въ департаментъ, третій пишетъ... пишетъ... четвертый защищаетъ возмущающую душу диссертацію о прилагательныхъ Плавта (фактъ!), пятый готовитъ диссертацію (очевидно, чтобы не ударить лицомъ въ грязь!) о союзахъ въ трагедіяхъ Софокла. Общаго дѣла и общаго знамени нѣтъ. Повидимому всѣ—по крайней мѣрѣ громадное большинство могло бы согласиться на положеніи, что всѣмъ кушать надо, по такъ какъ каждому кажется, что если всѣ будутъ кушать, такъ ему мало останется, то не могутъ согласиться даже на этомъ. Въ 60-ые же годы было общеинтересное знамя и общеинтересный лозунгъ. Я говорю объ отмѣнѣ крѣпостного права.

Полагаю, что ни для кого не секретъ, сколько по истинѣ мужественныхъ и высокихъ усилій потратила русская интеллигенція для освобожденія крестьянъ. Вопросъ созрѣвалъ втеченіи 90 лѣтъ (немного долго), и въ концѣ концовъ власть и интеллигенція сошлись въ общемъ благомъ дѣлѣ. Освобожденіе кресть

янъ было одинаково важно для мужика, барина, чиновника, разночинца. Вся предшествующая жизнь зиждилась на крѣпостномъ правѣ, уничтоженіе его знаменовало коренное измѣненіе и преобразованіе всего русскаго бытія. Была значитъ почва, на которой можно было сойтись, и почва, на которой можно было разойтись. То и другое одинаково важно, такъ какъ не любовь и не ненависть губятъ дѣло, а индифферентизмъ и малодушіе, т. е. то состояніе, въ которомъ какъ разъ теперь обрѣтаемся мы. Крестьянская эмансипація сосредоточила силы, дала направленіе мысли, опредѣлила ходъ «общеполезныхъ п общественно необходимыхъ работъ». Она явилась цементомъ общественной мысли и общественной эмоціи, пробудила страсти, вызвала невѣроятное оживленіе. На этомъ пирѣ мысли и чувства доставалась своя доля и свое мѣсто каждому.

Но—думается—эмансипація крестьянъ была только частностью или, если можно такъ выразиться, отдѣльнымъ рукавомъ того широкаго историческаго потока, который, затопивъ Европу, добрался наконецъ и до насъ. Имя этого потока—эмансипація личности вообще. Освобожденіе крестьянъ, эмансипація женщины, судъ присяжныхъ и пр., и пр. было не болѣе, какъ частностями эмансипаціи личности.

«Совершенно попятно почему,—говорилъ я въ другомъ мѣстѣ,—идея эмансипаціи личности такъ страстно пропагандировалась русской журналистикой съ самой минуты ея сознательнаго пробужденія и проходитъ красной нитью черезъ сочиненія лучшихъ нашихъ критиковъ и публицистовъ. На Западѣ личность сознала себя уже въ XVI вѣкѣ и потребовала себѣ вниманія и уваженія, хотя-бы въ области религіозныхъ вѣрованій. Карлейль увѣряетъ, что новую исторію надо начинать со словъ Лютера: <1ііег зіеііе ісіі нікі апйегз капп ісіі пісій. Соіі Ііеііе пііг», т. е.: < я настаиваю на томъ, что это истина, иначе думать и вѣрить я пе могу. Богъ да поможетъ мнѣ». Лютеръ сказалъ, что онъ имѣетъ право толковать священное писаніе, какъ опъ его понимаетъ, и вѣрить сообразно съ своимъ разумомъ. Французская революція признала личность, какъ политическую единицу, и лишь особенныя обстоятельства ограничили понятія личности принадлежностью къ одному классу собственниковъ — буржуа. Въ бур-жуазной-же средѣ личность достигла и экономической независимости, но опять это была не простая человѣческая личность, а собственница. Какъ бы то ни было, втеченіи XIX вѣка Европа добилась правовой эмансипаціи личности и могла всѣ усилія свои

сосредоточить на томъ, чтобы дать праву реальность, т. е. обезпечить его въ экономическомъ отношеніи.

<У насъ по этой части все шло шиворотъ на выворотъ. Мы учились у Запада, жадно прислушивались къ тому, что проповѣдуется съ берлинскихъ каоедръ п парижскихъ трибунъ, читали Жоржъ Занда, Бла па и пр., а между тѣмъ государственная жизпь покоилась на крѣпостномъ правѣ, т. е. на полнѣйшемъ отрицаніи личности, семья—на идеяхъ Домостроя, отрицавшихъ личность жены и дѣтей передъ воплощеніемъ патріархальнаго права, т. е. отцомъ. Это противорѣчіе сразу бросалось въ глаза и въ 40-хъ, и 60-хъ годахъ не менѣе ярко, чѣмъ въ 20-хъ или даже въ предыдущемъ столѣтіи.

«Въэкопомическомъ отношеніи крѣпостная Россія была сравнительно обезпечена и не безъ основанія вѣрила, что служитъ житницей Европы, способной уморить послѣднюю съ голоду, разъ та поведетъ себя нехорошо. Поэтому думать о вопросахъ экономическихъ было преждевременно, пока крѣпостная личность пе получитъ права гражданства.»

«Мужицкая» реформа, повторяю, была только лозунгомъ и отдѣльнымъ моментомъ общеевропейскаго историческаго потока...

Обстоятельства личной жизни Писарева поставили его очень рано съ глазу па глазъ съ вопросомъ о правахъ личности. Мы видѣли, какое кисейное и безтолковое воспитаніе получилъ онъ. Но въ его ученическіе годы произошло одно событіе—еще пе упомянутое мной — именно опъ влюбился ребенкомъ въ свою кузину Раису, и эта-то любовь, вѣрнѣе противодѣйствіе этой любви и дало первый толчокъ къ пробужденію мысли.

Дѣтская влюбленность Писарева успѣла постепенно обратиться въ любовь и сосредоточила возлѣ себя всѣ его помыслы и вожделѣнія. Съ самаго дня отъѣзда въ гимназію опъ писалъ Раисѣ свои откровенныя хорошія письма; пріѣзжая домой на каникулы, опъ столько-жс радовался свиданію съ матерью, сколько свиданію съ той, образъ которой наполнялъ его дѣтскія и юношескія грезы.

Но тутъ-же на первыхъ порахъ онъ попадаетъ въ положеніе Ромео и видитъ цѣлый заговоръ, направленный противъ егс счастья, противъ всего его будущаго. Жизни безъ Раисы опъ въ то время представить себѣ пе могъ. А между тѣмъ семья и всѣ старыя патріархальныя традиціи сыновней покорности и безусловной власти родительской заявили ему, что такъ не будетъ и чтс такъ быть не должно.

Любовь къ Рапсѣ и противодѣйствіе этой любви п дали плоть и кровь тѣмъ отвлеченнымъ, теоретическимъ воззрѣніямъ, которыя усвоилъ онъ себѣ за это время, подчиняясь общему настроенію.

Съ какой точки зрѣнія могъ опъ защищать противъ матери, противъ семьи, противъ всего въ мірѣ наконецъ—свою любовь?

Этой точкой зрѣнія должно было явиться нравственное достоинство личности, ея право на собственное счастье...

Работа духа и мысли началась, по началась и семейная трагедія со всѣми ея тяжелыми, неизбѣжными послѣдствіями. Въ мирную, любовную жизнь Писаревыхъ впер-вые вторглись невеселые мотивы. Отцы и дѣти, какъ въ большинствѣ тогдашнихъ русскихъ семействъ,стояли другъ противъ друга, не понимая другъ друга, обмѣниваясь то недоумѣвающими, то враждебными взглядами...

Читатель долженъ прибавить къ этому живыя впечатлѣнія обновленной въ то время университетской жизни, которая, разставшись съ своимъ формализмомъ и оффиціоз-ностыо, пошла по новой дорогѣ и стала интересной, безпокойной, вдохновляющей. Профессора, какъ бы устыдившись своей вялости и апатіи, которымъ они предавались всецѣло въ предшествовавшую эпоху муштровки и дисциплины, перестали трепать все тотъ-же единожды составленный и многократно читанный курсъ и вмѣсто традиціонной симпатіи начальства постарались пріобрѣсти расположеніе своихъ слушателей. А эти слушатели были людьми хотя и молодыми, по уже охваченными общимъ возбужденіемъ, безпокойствомъ и порывами. Писаревъ, какъ членъ кружка жрецовъ чистой науки, попытался было взглянуть па своихъ новыхъ товарищей пе-жрецовъ съ презрѣніемъ п высокомѣріемъ, но скоро убѣдился, что тѣ были дѣльные люди. «Новые студенты—говоритъ онъ—оперялись чрезвычайно быстро, такъ что черезъ какіе-нибудь два мѣсяца послѣ поступленія онп оказывались хозяевами университета и сами поднимали въ студенческихъ кружкахъ дѣльные вопросы и серьезные споры. Они затѣвали концерты въ пользу бѣдныхъ студентовъ, приглашали профессоровъ читать публичныя лекціи для той-же благотворительной цѣли; они устроили студенческую библіотеку; а мы, старые студенты, считавшіе себя цвѣтомъ университета и солью русской земли, мы остались въ сторонѣ, изобразили на лпцахъ своихъ иронію и стали повторять стихъ Грибоѣдова: «шумите вы и только». Но скоро оказалось, что иронія наша никуда не годится, потому что повые студенты распоряжаются умно п успѣшно; оказалось, что движеніе и мысль

пошли мимо насъ, и что мы отстали и превращаемся въ книжниковъ и фарисеевъ.>

Соединивши воедино всѣ эти разнообразные моменты—разрывъ съ семьей во имя свободы своего <я>, общественное возбужденіе, проникшее и за мирныя стѣны университета, невольное утомленіе отъ глупой и схоластической премудрости, которую Писаревъ по своей наивности считалъ за науку,— мы получимъ, кажется, достаточную коллекцію уважительныхъ для метаморфозы причинъ. Разумѣется, смѣло можно вообразить себѣ человѣка достаточно крѣпколобаго, на котораго ничто—даже громы небесные не подѣйствуютъ. Но вѣдь Писаревъ весь былъ затаенная страсть, скрытая вольница, затянутая въ крѣпкій корсетъ свѣтскаго воспитанія. Замѣтимъ, что въ это-же время (1859 г.) онъ сталъ работать (совершенно случайно) въ журналѣ Кремпина «Разсвѣтъ*, издававшемся для дѣвпцъ.

Однако всѣ эти распри и треволненія, всѣ эти раздоры и сердечныя муки, эта быстрая и рѣшительная ломка всѣхъ унаслѣдованныхъ понятій тяжело отразились на молодомъ организмѣ. Онъ не выдержалъ; Писаревъ сошелъ съума и попалъ на нѣсколько мѣсяцевъ въ домъ умалишенныхъ, къ счастію не на долго, всего на 4 мѣсяца. Послѣ этого онъ вернулся къ семьѣ и журналистикѣ.

Утверждаютъ, что существуетъ особаго рода журнальный ядъ и журнальный микробъ, болѣе извѣстные подъ именемъ литературнаго зуда, разъ заразившись которыми, человѣкъ на всю жизнь становится безнадежнымъ или счастливымъ писателемъ, своего рода маттоидомъ пера. Относительно бездарностей замѣчаніе это какъ нельзя болѣе вѣрно. Даже и въ наше время полной литературной простраціи журнальные и газетные маттоиды безчисленны. Что-же должно было быть тогда, когда писатели играли въ обществѣ первенствующую роль, когда имъ поклонялись, за ними ухаживали, ихъ—это самое важное—слушали. «Тогда—говоритъ Шелгуновъ—и время было такое, что на пиру русской природы первое мѣсто принадлежало литератору. Никогда ни раньше, ни позже литераторъ не занималъ у насъ въ Россіи такого почетнаго положенія.»

Литературная слава и вліяніе привлекали всѣхъ, и, Боже мой, сколько народу выступило тогда на поприще пера и печати. Имена этихъ второстепенныхъ тружениковъ давно забыты и печего возстановлять ихъ. Большинство изъ нихъ покинули поприще съ разбитыми надеждами, обиженнымъ честолюбіемъ. Они были замѣтны еще при яркомъ блескѣ общественнаго возбужденія, сіяя заимство-

XXVI

XXV ваннымъ блескомъ, п скрылись вомракѣ, какъ только свѣтъ погасъ. Не то случилось съ Писаревымъ. Журнальная зараза была для него счастьемъ, потому что онъ нашелъ себя. Онъ сразу занялъ по праву принадлежавшее ему первое мѣсто. Природа и жизненный опытъ позволили ему не идти въ ряду другихъ, прикрываясь именами авторитетовъ, а самому встать во главѣ того движенія, которое раньше мы назвали эмансипаціей личности.

Онъ высоко ставилъ призваніе журналиста и оцѣнивалъ его дѣятельность, какъ поэтъ, какъ человѣкъ призванія, а не ремесленникъ или поденщикъ.

«Для меня,—пишетъ онъ,—журналистъ есть высшій идеалъ человѣка и благороднѣйшее существо. Я, какъ хорошій ремесленникъ, горжусь своимъ ремесломъ точно такъ-же, какъ имъ гордится въ Германіи каждый сапожникъ и булочникъ. Впрочемъ, если обстоятельства заставятъ отправиться въ мѣста отдаленнѣйшія и бросить журналистику, то и тутъ плакать нечего: куда-бы меня ни отправили, вѣдь дороги всюду есть, а средства на проѣздъ можно будетъ найти. Вѣдь я не безрукій и не безголовый человѣкъ. Работа найдется, а если будетъ работа, то средства будутъ. Неужели я только и способенъ быть, что литераторомъ? Въ случаѣ надобности, съумѣю быть и конторщикомъ, и домашнимъ учителемъ. Но, разумѣется, это лишь въ случаѣ безусловной крайности.»

«Журналистика—пишетъ онъ отъ 24 дек. 64 г,— мое призваніе. Эю я тнэрдо знаю. Написать въ мѣсяцъ отъ 4 до 5 печатныхъ листовъ я могу незамѣтно и уже нисколько не утруждая себя; форма выраженія дается мнѣ теперь еще легче, чѣмъ прежде, но только я становлюсь строже и требовательнѣе къ себѣ въ отношеніи мысли, больше обдумываю, стараюсь яснѣе отдавать себѣ отчетъ въ томъ, что пишу.»

Какъ извѣстію, начиная съ 1861 г., Писаревъ сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ и даже помощникомъ редактора «Русскаго Слова». Успѣхъ его статей превзошолъ самыя смѣлыя и нетерпѣливыя ожиданія. Имъ зачитывались большіе и малые, мужчины и женщины. Дальнѣйшая его біографія обращается въ постоянное литературное горѣніе. Писаревъ жегъ свой талантъ съ обоихъ концовъ. Впрочемъ и время было такое, что не жаль было жечь его. Весело было работать для внимательныхъ и возбужденныхъ слушателей, жадно ловившихъ каждое твое слово; весело и отрадно было сознавать, что ни одна трезвая, хорошая мысль не пропадетъ даромъ, а найдетъ себѣ сочувственный откликъ въ читательскомъ сердцѣ. Да, была тогда на свѣтѣ рѣдкая разновидность рода человѣческаго—читатели,—исчезнувшая и вымершая въ настоящее время порода людей. «Писатель пописываетъ, читатель почитываетъ»—такова формула грустной современности. «Писательмыслитъ и пишетъ, читатель мыслитъ и дѣй-

ствуетъ*—такова формула давноминувшаго. Сердечная связь между публикой и литературой необходима для благополучія обоихъ. Шапочное знакомство, взаимный обмѣнъ недоумѣвающими, а подчасъ и враждебными взглядами, писаніе «занятнаго» и исканіе «занятнаго едва ли полезно для кого ни-будь. Какъ истинный журналистъ, Писаревъ не только любилъ дѣло, онъ любилъ читателя, и на такое къ себѣ вниманіе читатель того времени имѣлъ полное право.

«Теперь къ поему характеру — пишетъ онъ 17 янв. 1865 года присоединилась еще одна черта, которой въ немъ прежде не существовало, Я. началъ любить людей вообще, а прежде, и даже очепъ недавно, мнѣ до нихъ не было никакою дѣла. Прежде я писалъ отчасти ради денегъ, отчасти для того, чтобы доставить себѣ удовольствіе; мнѣ пріятно было излагать мои мысли, и больше я ни о чемъ не думалъ и не хотѣлъ думать. А теперь мнѣ представляется часто, что мою статью читаетъ гдѣ-нибудь въ глуши очень молодой человѣкъ, который еще меньше моего жилъ на свѣтѣ и очень мало знаетъ, а между тѣмъ желалъ-бы что-нибудь узнать. И вотъ, когда мнѣ представляется такой читатель, то миою овладѣваетъ самое горячее желаніе сдѣлать ему какъ можно больше пользы, наговорить ему какъ можно больше хорошихъ вещей, надавать ему всякихъ основательныхъ знаній и главное возбудить въ немъ охоту къ дѣльнымъ занятіямъ.»

ъЭто навѣрное отражается и въ изложенія моихъ статей, и въ выборѣ ихъ сюжетовъ, и это пргідаетъ процессу работы особенную прелесть для меня самою. Работа перестаетъ бытъ дѣломъ одной мысли и начинаетъ удовлетворять потребности чувства»...

Вернемся однако къ жизни Писарева. Отсылая за подробностями къ его біографіи, я ограничусь самымъ существеннымъ и необходимымъ. Въ 1862 году въ іюлѣ мѣсяцѣ за одну статейку, напечатанную имъ въ подпольномъ органѣ, онъ попалъ въ крѣпость, гдѣ и просидѣлъ 4 года съ половиной. Оторванный отъ семьи и общества, отъ своихъ литературныхъ друзей и развлеченіи юности, Писаревъ однако не упалъ духомъ. Напротивъ того:

«Бо время и яти-лѣтняго заключенія—читаема мы въ его біографіи—въ крѣпос'іи развернулись всѣ лучшія стороны писаревской души и талаіпа. Какъ это ни изумительно, однако таковъ фактъ, что лучшія статьи написаны здѣсь, что здѣсь ни на минуту не прекращалась работа мощнаго духа. Перечтите такія статьи, какъ «Паша университетская наука», «Реалисты», «Романъ кисейной дѣвушки», «Промахи незрѣлой мысли»—гдѣ-жс тутъ хотя-бы тѣнь вполнѣ законнаго унынія и тоски? Нравственное мужество 22-хъ-лѣтняго литератора не было ни на Іоту сломлено страшнымъ испытаніемъ. Работа ума, кипучая, напряженная, торжествующая, продолжалась безъ перерыва, міросозерцаніе развивалось въ томъ направленіи, которое было указано предшествовавшей жизнью. Прибавьте ко всему этому то, что цѣлыхъ два года Писаревъ совершенію не зналъ, ч іо съ нимъ сдѣлаютъ: отправятъ-ли его въ ссылку, или оставятъ на мѣстѣ. По и эта неопредѣленность но-

ложенія—самая мучительная изъ всѣхъ пытокъ-— не сломила его. Онъ засѣлъ за работу въ тотъ день, какъ захлопнулись за нимъ двери каземата, и съ той-же работой, съ такими-же планами вышелъ изъ крѣпости. Написанныя имъ за этл годы статьи, проходя всевозможныя цензурныя мытарства, печатались въ «Русскомъ Словѣ». >

Отмѣчу любопытный фактъ, что наибольшее число листовъ и статей (притомъ самыхъ блестящихъ), написанныхъ Писаревымъ, относится къ 1865 году, или третьему году его заключенія. Это фактъ, не требующій комментарій.

Но какъ пи былъ полонъ мужества молодой литераторъ, минуты унынія и тяжелаго раздумья находили и на него. Однажды онъ написалъ матери слѣдующія строки изъ крѣпости:

сЯ—человѣкъ полный жизни; мпѣ необходимо, чтобы жизнь затрогивала меня съ разныхъ сторонъ, а меж,ду тѣмъ жизнь моя полтора года тому назадъ остановилась и замерзла въ одномъ положеніи. Сначала самая остановка эта, самый застой жизни былъ для меня новымъ п очень сильнымъ впечатлѣніемъ, по теперь я уже извлекъ изъ этого новаго положенія все, что можно было извлечь. Я развился и окрѣпъ въ моемъ уединеніи, и теперь я чувствую, что мнѣ было-бы очень полезно и пріятно перейти въ какую нибудь новую сферу жизни. Я залежался па одномъ мѣстѣ и потому буду чрезвычайно радъ, когда меня куда пп-будь сдвинутъ. Куда—я объ этомъ не спрашиваю. Я ко всему съумѣю привыкнуть и всегда найду возможность быть спокойнымъ и довольнымъ.»

Къ счастью, пятилѣтній срокъ заключенія былъ сокращенъ* Писарева выпустили на свободу нѣсколько ранѣе, чѣмъ предполагалось. Увы’—однако мерзость жизни какъ будто ожидала его на порогѣ крѣпости и съ ожесточеніемъ набросилась на него немедленно послѣ освобожденія. Въ 66-мъ году «Русское Слово» появилось только въ январѣ; но затѣмъ Благосвѣтлову было разрѣшено издавать «Дѣло», гдѣ Писаревъ успѣлъ напечатать лишь одну статью («Очерки изъ исторіи европейскихъ народовъ») п затѣмъ, разсорившись съ редакторомъ, остался пе у дѣлъ. Напряженная работа, неустанное горе утомили его и надорвали его силы. Перейдя работать въ «Отечественныя Записки», онъ снова ободрился, но судьба уже вычеркнула его изъ списка живыхъ. 27-ми лѣтъ отъ роду онъ утопулъ па лѣтнихъ купаньяхъ въ Дуб-белнѣ лѣтомъ (4-го іюля) 1868 года, холодныя волны поглотили одинъ изъ самыхъ мощныхъ талантовъ земли русской.

III.

Я долженъ охарактеризовать теперь міросозерцаніе Писарева. Но предварительно мпѣ хочется сказать нѣсколько словъ о міросозерцаніи нашихъ дней. Какъ пи разнообразно оно въ томъ или другомъ общественномъ слоѣ, у того пли другого отдѣль

наго человѣка,—во всѣхъ его проявленіяхъ есть одна общая черта: наклонность къ пессимизму, своего рода утомленіе личности. Далеко не съ вѣрой и упованіемъ смотримъ мы на жизнь, увы!—вѣра и упованіе давно уже утеряны нами. Мы всѣ проникнуты скорѣе сознаніемъ своего безсилія, чѣмъ силы.

Наше время склонно къ пессимизму. Шопенгауэра, котораго знать не хотѣли при его жизни, читаютъ и перечитываютъ. Доходятъ даже до восточныхъ мудрецовъ, цитируютъ Конфу-тзе и Лао-тзи, восторгаются Буддой и пр., и это самоуглубленіе, этотъ излишній интересъ къ нравственнымъ вопросамъ жизни какъ нельзя лучше показываетъ, что мы утеряли всякую бодрость и склонны къ безплодному, хотя п всестороннему разсмотрѣнію вопроса: «что-же намъ дѣлать?». Мы стоимъ на точкѣ зрѣнія личности, мы требуемъ для себя всего, мы не желаемъ признавать «общественныхъ» ограниченій своему «я» —отсюда наша неудовлетворенность, наше шатаніе мысли, паше странствованіе по пустынѣ Аравійской. Мы по необходимости пессимисты, ибо утеряли реализмъ мышленія.

Отсутствіе пессимистическаго мышленія и бросается прежде всего въ глаза у ліодегі 60-хъ годовъ. Этимъ они обязаны прежде всего тому, что не страдали страшной и общей болѣзнью нашихъ дней— гипертрофіей личности, ея самообожаніемъ, ея наклонностью ставить себя превыше всего земного и небеснаго. Мы—личники и, какъ таковые, претерпѣваемъ всѣ муки, сопряженныя съ этимъ узкимъ міросозерцаніемъ. Вѣдь если я самъ кажусь себѣ выше лѣса стоячаго и чуть чуть пониже облака ходячаго, то что въ дѣйствительности можетъ удовлетворить меня. Ь’арреѣіѣ ѵіепі еп шап-&еапІ. Мое я, воображающее себя вселенной, пе признающее надъ собой никакихъ ограниченій, вѣчно голодаетъ, вѣчно жаждетъ, сколько-бы пи кормили и ни поили его. Съ нами (простите за комплиментъ) случилось то-же самое, что и съ европейцами, исторія умственнаго развитія которыхъ прекрасно доказываетъ, что эмансипація личности—палка о двухъ концахъ, и много много еще надо потрудиться, прежде чѣмъ эта эмансипація станетъ пе призрачной, а реальной. Разумѣется, какъ и все, дѣло происходило у пасъ въ меньшемъ масштабѣ: мы менѣе развиты, чѣмъ европейцы, у насъ нѣтъ ихъ политическихъ правъ, пѣтъ исторической выдержки. Оттого то картина пашей эмансипаціи по необходимости была мизернѣе. Но—безразлично— большая или маленькая, мизерная пли внушительная, эмансипація произошла. Это слу

пилось въ 60-хъ годахъ, и освобожденіе крестьянъ, повторяю, было лишь частностью, отдѣльнымъ рукавомъ широкаго историческаго потока. Развитіе ежедневной прессы и прессы вообще, усилившееся до поразительной степени вліяніе слова, высшіе женскіе курсы, паденіе крѣпостного права, появленіе на всѣхъ поприщахъ общественной дѣятельности разночинца,—все это говоритъ намъ, какъ насущна, неотложна была эмансипація личности, какъ смѣло рвалась эта личность впередъ... и вдругъ...

Совершенно какъ на Западѣ—за акціей началась реакція.

Процессъ, происшедшій въ Европѣ, описанъ Брандесомъ въ слѣдующихъ словахъ:

«Личность освобождается. Не довольствуясь пребываніемъ въ мѣстѣ, указанномъ случаемъ или рожденіемъ, не удовлетворяясь обработкой унаслѣдованнаго клочка земли, человѣкъ при наступленія демократіи впер-вые чувствуетъ въ буквальномъ смыслѣ слова міръ открытымъ для себя. Какой прогрессъ сравнительно со всѣми прежними эпохами! Сразу кажется, какъ будто все сдѣлалось возможнымъ и какъ будто самое слово «невозможность'» утратило всякій смыслъ. Но въ то самое время, когда возможность достиженія такимъ образомъ возросла, силы не возросли въ той же степени; изъ сотни тысячъ людей, передъ которыми открылись такимъ неожиданнымъ образомъ карьеры, лишь одинъ можетъ-быть былъ въ состояніи достичь желанной цѣли— а кто возьмется увѣрить человѣка, что не ему именно и суждено быть этимъ избранникомъ? Разнузданная меланхолія является естественнымъ послѣдствіемъ разнузданнаго желанія. А къ великой, бѣшеной скачкѣ на призы и не всякій безъ исключенія имѣетъ доступъ; всѣ люди, чувствующіе себя связанными по какой либо причинѣ съ старымъ порядкомъ вещей, п болѣе утонченныя, менѣе толстокожія натуры, которыя охотнѣе мечтаютъ, чѣмъ дѣйствуютъ, чувствуютъ себя исключенными изъ жизни и сторонятся отъ нея. По мѣрѣ того, какъ опи все больше и больше сосредоточиваются въ себѣ, въ нихъ пробуждается вмѣстѣ съ погруженіемъ въ рефлексію болѣе сильное самосознаніе, а, какъ результатъ его, п болѣе интенсивная способность къ страданію- Наиболѣе развитой организмъ вѣдь и страдаетъ болѣе всѣхъ другихъ. Сюда же присоединяется и то, что въ то время, какъ старое общество разлетается на куски, личность лишается полезнаго давленія, удерживавшаго ее въ извѣстныхъ соціальныхъ рамкахъ и мѣшавшаго ей придавать себѣ безграничную цѣпу и значеніе. Такимъ образомъ возможность для

самообожанія открывается всюду, гдѣ самообладаніе не настолько сильно, чтобы замѣнить вліяніе прежней общественной организаціи. II въ то время, когда все кажется возможнымъ, все кажется и дозволеннымъ вмѣстѣ съ тѣмъ. На каждый запретъ у него готовъ отвѣтъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ является и страшнымъ вопросомъ, — началомъ всякаго человѣческаго знанія и человѣческой свободы,—вопросомъ: «Почему?»