Текст

{ИСТОРИЧЕСКАЯ

I | НАУКА

СЕГОДНЯ

ТЕОРИИ

МЕТОДЫ к

_______Л

ПЕРСПЕКЛИШ

IS!

В настоящей книге рассматриваются наиболее актуальные проблемы истори-

ческого познания, а также вопросы, связанные с расширением междисциплинар-

ных взаимосвязей и переопределением места истории в системе современного

социально-гуманитарного знания. Авторы анализируют многочисленные новации

в области методологии, в концептуальном аппарате и инструментарии историче-

ского исследования, раскрывают эвристические возможности новейших подходов

и направлений, достижения и познавательные границы исторических субдисцип-

лин, сформировавшихся на рубеже XX-XXI вв. в результате «лингвистического»,

«культурного», «прагматического» и «визуального» поворотов в историческом

знании, перспективы микро- и макроподходов, глобальной, региональной, новой

локальной, компаративной историографии, истории эмоций, истории понятий, ин-

теллектуальной истории и т.д.

Отзывы о настоящем издании,

а также обнаруженные опечатки присылайте

по адресу URSS@URSS.ru,

Ваши замечания и предложения будут учтены

и отражены на web-странице этой книги

в нашем интернет-магазине http://URSS.ru

E-mail:

URSS@URSS.ru

Каталог изданий

в Интернете:

http://URSS.ru

lipcc НАШИ НОВЫЕ

UIXVV КООРДИНАТЫ 117335, Москва, Нахимовский пр-т, 56

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ОБЩЕСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

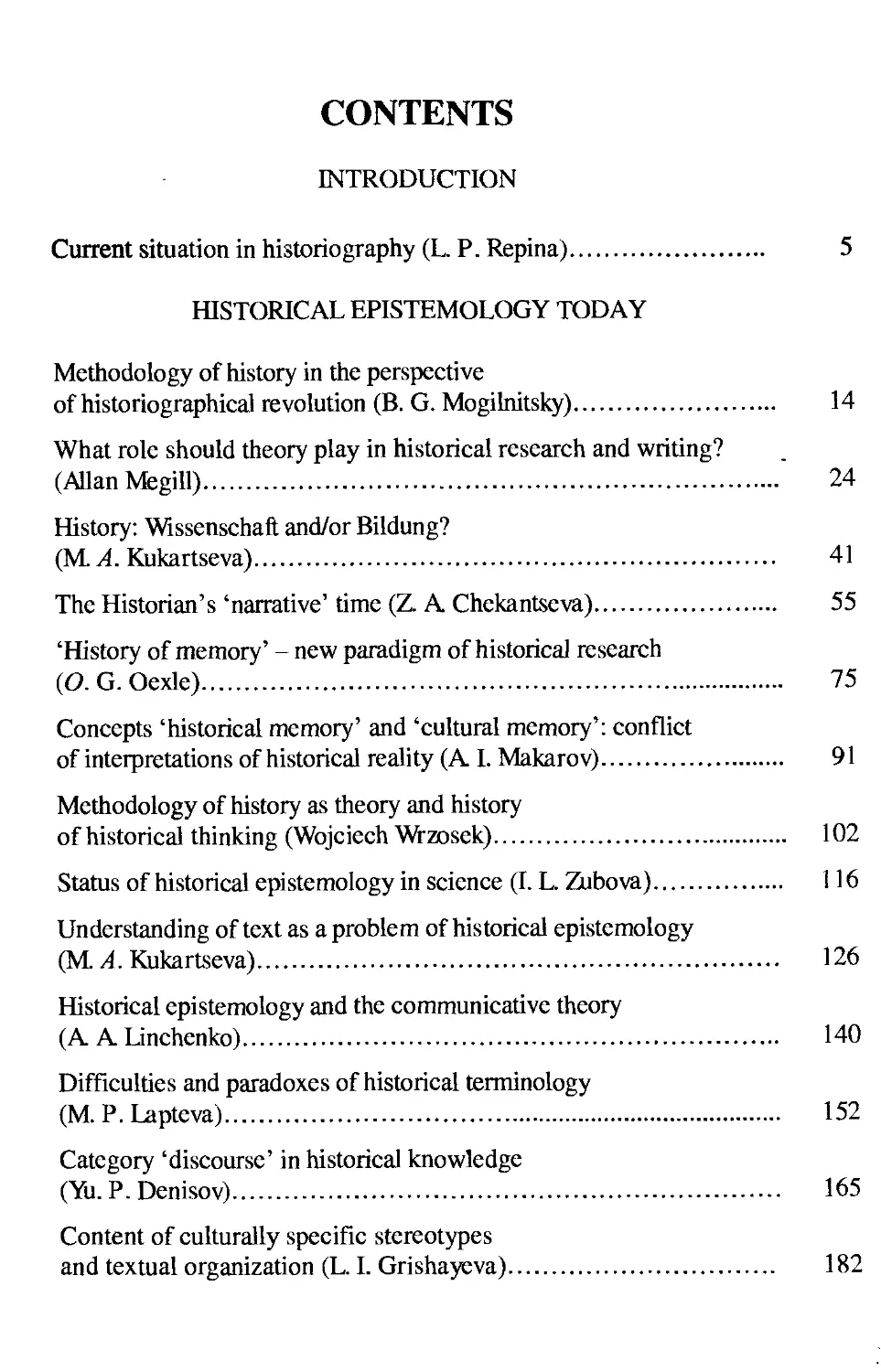

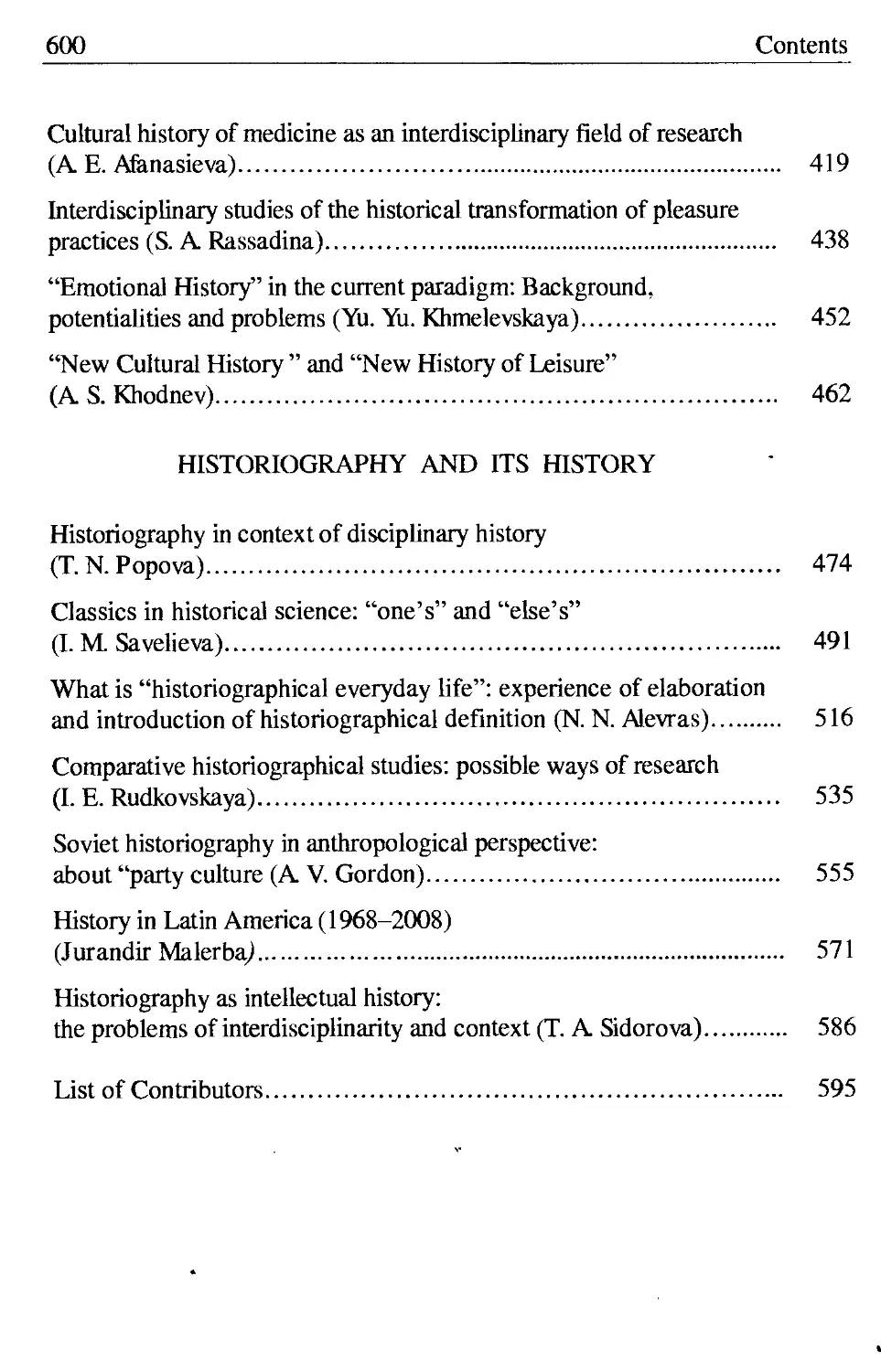

HISTORICAL DISCIPLINE

TODAY

THEORIES, METHODS, PERSPECTIVES

Second edition

URSS

MOSCOW

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА

СЕГОДНЯ

ТЕОРИИ, МЕТОДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Издание второе

МОСК ОД

ББК63.3 87.1

Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы /

Под ред. Л. П. Репиной. Изд. 2-е. — М.: Издательство ЛКИ, 2012. — 608 с.

В настоящей книге рассматриваются наиболее актуальные проблемы историче-

ского познания, а также вопросы, связанные с расширением междисциплинарных

взаимосвязей и переопределением места истории в системе современного социально-

гуманитарного знания. Авторы анализируют многочисленные новации в области

методологии, в концептуальном аппарате и инструментарии исторического исследо-

вания, раскрывают эвристические возможности новейших подходов и направлений,

достижения и познавательные границы исторических субдисциплин, сформировав-

шихся на рубеже XX-XXI вв. в результате «лингвистического», «культурного»,

«прагматического» и «визуального» поворотов в историческом знании, перспективы

микро- и макроподходов, глобальной, региональной, новой локальной, компаративной

историографии, истории эмоций, истории понятий, интеллектуальной истории и т. д.

Издательство ЛКИ. 117335, Москва, Нахимовский пр-т, 56.

Формат 60x90/16. Печ. л. 38. Зак. № ПЖ-67.

Отпечатано в ООО «ЛЕНАНД».

117312, Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, 11А, стр. 11.

ISBN 978-5-382-01343-5

© Институт всеобщей истории РАН,

2010, 2011

© Общество интеллектуальной

истории, 2010, 2011

© Издательство ЛКИ, 2010,2011

НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

р E-mail: URSS@URSS.ru

Каталог изданий в Интернете:

W http://URSS.ru

м Тел./факс (многоканальный):

URSS + 7 (499) 724-25—45

Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может быть воспроизведена или

передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то элек-

тронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель,

а также размещение в Интернете, если на то нет письменного разрешения владельцев.

ВВЕДЕНИЕ

Л. П. Репина

СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЗАПРОС И НАУЧНЫЙ ОТВЕТ*

В каждую эпоху с изменением условий существования общества

по-своему раскрываются природа и возможности человека, его отноше-

ния с окружающим миром, социальные взаимодействия, ценностные

ориентации, познавательные приоритеты, ведущие тенденции в разви-

тии культуры. На вызовы и кризисы, столь остро ощущаемые в период

рубежа веков, формулируются и предлагаются обществу конструктив-

ные «ответы», в том числе - новые образы культуры и новые модели

интеллектуального опыта.

Разительные перемены, произошедшие в мире за последние два

десятилетия, преобразовали и пространство социогуманитарного зна-

ния, включая современную историографию, тенденции которой, как

никогда, многообразны и неоднозначны. С невероятной быстротой про-

должает расти корпус микроисторических исследований, и в то же вре-

мя становятся все более интенсивными усилия по историческому ос-

мыслению глобальных процессов. В новом контексте пересматривается

и содержание таких привычных понятий, как «всемирная история» и

«всеобщая история». С учетом «культурного поворота», который пере-

жила не только историография, но и общественные науки, в том числе

социология* 1, обновляется методология компаративной истории, которая

ориентируется на преодоление европоцентризма, акцентирование - на-

ряду с обнаруживаемыми аналогиями - контрастов и различий, после-

довательный учет разнообразия локальных контекстов и культурных

традиций. Параллельно происходит переопределение внутридисципли-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Федерального агент-

ства по науке и инновациям в рамках федеральной целевой программы «Научные и

научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.», государст-

венный контракт 02.740.11.0350.

1 В частности, это обстоятельство побудило известного британского историка

Питера Берка поменять во втором издании название своей часто цитируемой книги

«Социология и история» на более, по его мнению, адекватное текущей интеллекту-

альной ситуации - «История и социальная теория». Было специально отмечено, что

он использует термин «социальная теория», включая в него «теорию культуры». См.:

Burke Р. History and Social Theory. Second Edition. Cambridge, 2005. Preface. P. IX-X.

6

Введение

нарной иерархии и множится богатство междисциплинарных связей

исторической науки, как и усилия историков и представителей смежных

2

наук по их осмыслению и оптимизации .

Вот уже несколько десятилетий интсрдисциплинарность является

неотъемлемой характеристикой социально-гуманитарных дисциплин.

За это время в результате целого ряда «поворотов» и «революций» в

интеллектуальной сфере многое изменилось в конфигурации междис-

циплинарного взаимодействия, в подходах к изучению прошлого, в

концептуально-методологическом оснащении и в понимании предмета

и статуса исторической науки. Систематический анализ разнообразных

исследовательских практик, опирающихся на междисциплинарные под-

ходы, и многочисленных теоретико-методологических дискуссий об

эффективности и границах их применения в разных областях историче-

ского знания показывает, что само понятие междисциплинарности, от-

ражая смену эпистемологических ориентиров, также меняет свое со-

держательное наполнение. Современная история междисциплинарности

может быть условно описана как транзит: от «интердисциплинарно-

сти» - через «поли/мультидисциплинарность» - к «трансдисциплинар-

ности». При этом надо иметь в виду, что многочисленность терминов,

употребляемых сегодня для обозначения взаимодействия наук, - вовсе

не игра в слова, терминологические «эксперименты» отражают стрем-

ление исследователей обозначить важнейшие качественные отличия в

применяемых ими подходах.

В самом конце XX в., когда история совершила свой очередной

виток и в рамках социокультурного подхода была поставлена задача

раскрыть культурный механизм социального взаимодействия, произо-

шел перенос значения с «заповедных территорий» академических дис-

циплин на постановку и решение проблем, формулируемых, по сущест-

ву, как трансдисциплинарныс: это проблемы, которые в принципе нс

могут быть поставлены в ранее конституированных дисциплинарных

границах, и последние в новой познавательной ситуации постепенно

теряют свою прежнюю актуальность. В этой связи можно говорить и о

перспективе формирования новых над-дисциплинарных областей со-

циогуманитарного знания2 3.

2 См., в частности обсуждение этих проблем в книге: Междисциплинарные

подходы к изучению прошлого: до и после «постмодерна» / Отв. ред. Л. П. Ренина.

М., 2005. См. также: What is History Now? // Ed. by D. Cannadine. Chippenham and

Eastbourne, 2002.

3 Интересные соображения о рудиментах междисциплинарных границ см. в

книге: Jordanova L. History in Practice. L„ 2000. Ch. 3. P. 59-90.

Л. Л. Репина. Ситуация в современной историографии...

7

Так или иначе, но совершенно очевидно, что многие выделившиеся

было субдисциплины имеют общий теоретический, методологический и

концептуальный арсенал, демонстрируют общее направление развития, и

различаются лишь по специальной предметной области, что в принципе

создает предпосылки не только для плодотворного сотрудничества между

разными внугридисциплинарными специализациями (как «старыми», так

и теми, которые конституировались совсем недавно), но и для их после-

дующей реинтеграции на новых эпистемологических основаниях.

Глобализация, неразрывно связанная с коммуникативными процес-

сами, включая коммуникацию идей, поставила на повестку дня новые

вопросы и для тех, кто занимается изучением аналогичных процессов в

историческом измерении. Например, оказалось, что личностный и гло-

бальный аспекты современной интеллектуальной истории имеют нечто

существенно общее в своих теоретических основаниях - это, прежде все-

го, понимание социального контекста интеллектуальной деятельности

как культурно-исторической ситуации, задающей не только условия, но

вызовы и проблемы, которые требуют своего разрешения. Формирование

в обществе новых ценностных ориентиров не только отражается на ис-

ходных предпосылках историка и постановке им научных проблем, но и

во многом определяет результаты его познавательной и творческой дея-

тельности4. По меткому замечанию А.Про, «...вконце концов историк

создает тот тип истории, который требует от него общество; иначе оно от

него отворачивается... Но с другой стороны, нет такого коллективного

общественного проекта, который был бы возможен без исторического

воспитания его участников и без исторического анализа проблем»5.

Не остаются незамеченными в современной историографии и те из-

менения, которые происходят в области общественно-исторического соз-

нания, исторической эпистемологии и рефлексивной (науковедческой,

философской, социологической и т.д.) реконцептуализации самого исто-

рического знания; трансформации познавательных возможностей исто-

рической науки. По сути, речь сейчас идет о формировании нового исто-

рического сознания, способного адекватно осмыслить свершившиеся и

совершающиеся в мире перемены, критически преодолеть европоцентри-

стскую перспективу, о создании в этом свете новой исторической культу-

ры и нового образа исторической науки. В течение XX столетия многие

4 Теоретическое обоснование и конкретно-исторические разработки этого на-

правления исследования см. в коллективном труде: История через личность: исто-

рическая биография сегодня / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2005.

5 Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000. С. 318.

8

Введение

социальные функции историографии - идентификационная, воспитатель-

ная, развлекательная — в условиях беспрецедентного разрастания пропас-

ти между профессиональным и обыденным историческим сознанием бы-

ли эффективно освоены масс-медиа. Усугубило ситуацию

распространение в околонаучной исторической культуре постмодернист-

ского лозунга «каждый сам себе историк». Принцип исторического ис-

следования посредством критического изучения первоисточников ныне

разделяется очень немногими за пределами профессиональной среды6.

Поэтому вполне закономерно, что тема общественного потенциала и

роли исторической науки стала одной из ведущих в самосознании совре-

менной историографии. Как изменяется статус истории в системе науч-

ных дисциплин и какое место она занимает в иерархии ценностей совре-

менной культуры? Что происходит с функциями исторического знания в

условиях все ускоряющихся социальных трансформаций? Как сказыва-

ются процессы глобализации и обеспечивающие их новые информацион-

ные технологии на структуре исторического знания и формах его презен-

тации? Что дает история для решения наболевших вопросов

существования людей в становящемся все теснее и все взрывоопаснее

мире? И как могут быть “оправданы” (с точки зрения практической поль-

зы) профессиональные занятия историей в глазах общественности? Об-

суждение всех этих и связанных с ними вопросов занимает центральное

место на страницах «новой волны» научных периодических изданий (в

том числе электронных), основанных в начале нынешнего века (Rethink-

ing History: The Journal of Theory and Practice; Historically Speaking; The

Journal of the Historical Society; Historein; и др.)7.

Оги насущные проблемы осознаются ведущими историками, при-

держивающимися разных методологических парадигм (за исключением,

может быть, тех радикальных идеологов, которые вообще отрицают кон-

цепцию научной истории в любом ее виде и ее роль в социуме, призывая

«забыть об истории» и «обходиться без исторического сознания»)8. К до-

6 В этой ситуации можно понять настойчивые и весьма негативные прогнозы

относительно «выживания Клио» (см.: БойцовМ. А. Вперед к Геродоту// Казус.

Индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 2. М., 1999. С. 17-41; Он же. Выжи-

вет ли Клио при глобализации? // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории/

2006. С. 15-41).

7 См., напр.: Megill A Are We Asking Too Much of History? // Historically Speaking.

2002. Vol. 3. N 4. См. также обсуждение этих проблем в книге: Новый образ историче-

ской науки в век глобализации и информатизации / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2005.

8 Jenkins К. Why History? Ethics and Postmodemity. L.; N. Y„ 1999. P. 201, 203.

См. также: Jenkins К. Rethinking History. L.; N. Y., 1992; Idem. On “What is History”

From Carr and Elton to Rorty and White. L.; N. Y., 1995.

Л. П. Репина. Ситуация в современной историографии...

9

полнительной рефлексии побуждает тот все более очевидный для совре-

менной гуманитаристики факт, что историография была экспортирована

в культуры, которые первоначально ее не имели, таким же образом, как

христианство и капитализм, но совсем не так, как современные естест-

венные науки9. Сегодня уже общим местом стало признание как исто-

ричности самого понятия науки, так и факта одновременного «мирного

сосуществования» различных концепций научности.

Для многих участников дискуссий становится все более очевидным,

что сохранение за ремеслом историка достойного общественного статуса

невозможно без осмысления всех последствий пройденных современны-

ми историко-гуманитарными науками «методологических поворотов»,

без создания новых теоретических моделей и восстановления синтези-

рующего потенциала исторического знания на новом уровне.

Характеризуя в целом ситуацию, сложившуюся в исторической

науке на рубеже XX-XXI вв., как «историографическую революцию»10,

Б. Г. Могильницкий относит текущий момент к ее третьему этапу, ус-

ловно обозначив предшествующие первый и второй этапы, соответст-

венно, как объективистский (сциентистский), связанный «с широкими

историко-социологическими построениями, увенчанными грандиозным

опытом создания “глобальной истории”, и субъективистский (постмо-

дернистский), ознаменованный «поворотом к субъективности» и «“от-

крытием” микроистории как ведущего жанра исторического исследова-

ния»11. При всей условности такого разграничения, а тем более -

констатации прямой связи постмодернизма и микроистории, имеющей в

своем обширном «ассортименте» и явно сциентистские версии12, зафик-

9 См.: Интервью с Хейденом Уайтом // Диалог со временем. Вып. 14. М., 2005.

С. 345-346.

10 Само понятие «историографическая революция», отражающее радикальные

перемены в предмете и методах исторической науки, было введено в конце 1980-х гт.

выдающимся отечественным историком и методологом М. А. Баргом. См., в частно-

сти: Барг М. А. Человек - общество - история // Новая и новейшая история. 1989. № 2.

С. 45. См. также публикацию прений по докладам на известном международном кол-

локвиуме, проведенном в 1989 г. в Москве и посвященном юбилею «Анналов»: Споры

о главном: Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг француз-

ской школы «Анналов» / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. М., 1993.

11 Могильницкий Б. Г. История на переломе: некоторые тенденции развития

современной исторической мысли // Междисциплинарный синтез в истории и соци-

альные теории: теория, историография и практика конкретных исследований / Под

ред. Б. Г. Могильницкого, И. Ю. Николаевой, Л. П. Репиной. М., 2004. С. 6.

12 Особенно ярко она проявляется в конкретных исследованиях и теоретиче-

ских работах Джованни Леви. См., например, его размышления об исследователь-

ских процедурах микроистории и проблеме контекстуализации в статье: Леви Дж.

10

Введение

сируем главное отличие двух последних этапов. Если на первом этапе

произошел сдвиг исследовательского интереса от макро- к микроанали-

зу, от «глобального» к «индивидуальному», от структур большой дли-

тельности к социальной практике конкретных действующих лиц в кон-

кретных жизненных ситуациях, и в целом доминировала тенденция «к

первоочередному изучению относительно ограниченных по временно-

му и пространственному протяжению ситуаций прошлого»13 14, то теку-

щий этап характеризуют интенсивные поиски интегральной, синтетиче-

ской исследовательской модели, построенной на принципе

14

взаимодополнительности микро- и макроисторического подходов , как

в теоретико-методологическом, так и в практическом плане.

Трудности такого синтеза четко осознавались некоторымй иссле-

дователями еще на рубеже 1970 80-х гг. Достаточно вспомнить емкую

формулировку обозначившейся эпистемологической дилеммы в испол-

нении американского историка Дэвида Ливайна: «Изучение истории

требует от нас организовывать множества событий в хронологические

последовательности и структуры.., которые неизбежно и существенно

отличаются от того, как они могли пониматься людьми прошлого. По

существу, эта проблема подобна той, которая была поставлена Максом

Планком и Вернером фон Гейзенбергом в попытке прийти к согласию с

новым пониманием физического мира, когда общие теории оказались

неспособными объяснить поведение микрочастиц. Здесь требуются два

типа объяснения каждое из которых зависит от типа задаваемых во-

просов, причем каждый из этих способов исследования является “пра-

вильным” в своей части... Выяснение средних показателей дает возмож-

ность лучше осознать степень соответствия между общественными

нормами и реальным поведением... Но сами по себе они нс могут рас-

сказать нам о том, как эти нормы интерпретировались индивидами...

Только заглядывая за эти средние показатели и рассматривая способы,

которыми социальные нормы инкорпорировались в повседневность, мы

можем понять жизненный опыт людей прошлого»15.

К вопросу о микроистории // Современные методы преподавания новейшей исто-

рии. М„ 1996. С. 181-186.

13 Бессмертный Ю. Л. Как писать историю. Французская историография в

1994-1997 гт.: методологические веяния. М., 1998. С. 2.

14 Подробно об этом см.: Репина Л. П. Комбинационные возможности микро-

и макроанализа: историографическая практика// Диалог со временем. 2001. Выл. 7.

С. 61-88.

15 Iovine D. Tunnel Vision // Theory and Society. 1980. Vol. 9. № 5. (Problems in

Social History: A Symposium). P. 677-678.

Л. П. Репина. Ситуация в современной историографии...

И

Со временем многие сторонники микроисторических стратегий, то

и дело сталкиваясь с необходимостью отвечать на ключевые вопросы:

чем обуславливался, ограничивался, направлялся выбор решений, како-

вы были его внутренние мотивы и обоснования, как соотносились мас-

совые стереотипы и реальные действия индивида, как воспринималось

расхождение между ними, насколько сильны и устойчивы были внеш-

ние факторы и внутренние импульсы, - отказались от понимания мик-

ро- и макроподходов как взаимоисключающих и от ложной альтернати-

вы социального и культурного детерминизма, рисующих индивидов как

полностью формируемых социальными либо культурными факторами.

Такой альтернативы нет, поскольку проблема, с которой сегодня стал-

кивается историк, состоит как раз в том, чтобы концептуализировать

взаимодействия между индивидами и обществом, не только увидеть

«большое в малом», но представить себе общность, не элиминируя ин-

дивидуальные качества составляющих ее элементов. Потребность ре-

контекстуализации микроисторических сюжетов, персональных и ло-

кальных ситуационных исследований (case studies) становится вполне

осознанной16 и стимулирует поиски «связующего звена между микро и

макро»17, разработку новых моделей сочетания микро- и макроистории,

способных предложить адекватный интегрирующий подход к познанию

прошлого. Естественно, что решение этой проблемы на основе принци-

па взаимодополнительности было бы абсолютно невозможным без ка-

чественного обновления теоретико-мегодологических оснований и кон-

цептуального аппарата самой макроистории.

Наиболее распространенные версии новой исследовательской па-

радигмы, которую иногда определяют как «неоклассическую»18, опи-

16 Речь идет, конечно, не обо всех разновидностях микроистории. В стороне от

обозначенного движения остается самодовлеющий вариант микроисторических

штудий, сторонники которого сознательно отвергают необходимость интеграции

результатов case studies в макроисторический контекст. См., например: Персональ-

ная история / Подред. Д. М. Володихина. М., 1999; Володихин Д. М. Две версии

микроисторической платформы в отечественной историографии // Диалог со време-

нем. Вып. 8. 2002. С. 445-447. Критику «экзистенциальных» и «изоляционистских»

моделей микроистории см.: Репина Л. П. Историческая биография и «новая биогра-

фическая история»// Диалог со временем. Вып. 5. 2001. С. 5-12; РумянцеваМ. Ф.

О двух микроисториях // Ставропольский альманах Российского общества интел-

лектуальной истории. Вып. 5. Ставрополь, 2004. С. 6-14.

17 Peltonen, Matti. Clues, Margins, and Monads: The Micro-Macro Link in Histori-

cal Research // History and Theory. 2001. Vol. 40. № 3. P. 347-359.

,8См.: ЛубскийА.В. Альтернативные модели исторического исследования.

М„ 2005.

12

Введение

раются на концепции исторического развития, группирующиеся вокруг

разных теорий «прагматического поворота», ориентированные на ком-

бинацию микро- и макроанализа и включающие механизмы индивиду-

ального выбора. Эти «теории практики» (theories of practice)19 выводят

на первый план действия исторических акторов в их локальных ситуа-

циях, в контексте тех социальных структур, которые одновременно и

создают возможности для действий, и ограничивают их.

Происходившее в историографии конца XX - начала XXI столетий

движение в направлении новой концептуализации социально-

исторической реальности опиралось главным образом на социологиче-

ские теории 1980-х годов, которые были созданы в противовес концеп-

циям постмодерна и анализировали организацию социальной жизни в

комплексе взаимодействий сс локальных и интегральных составляю-

щих, в первую очередь на «теорию структурации» Э. Гид денса20, со-

гласно которой структурные свойства социальных систем являются од-

новременно и средством, и результатом практики, которую они

организуют, поскольку структура предстает как совокупность «правил»,

«ресурсов» и «процедур» и реализуется только в процессе их примене-

ния в повседневной социальной практике исторических акторов21. Та-

ким образом, именно практики, а не структуры, становятся отправным

пунктом социально-исторического анализа, обогащенного «субъектив-

ной перспективой» действующих индивидов. Эта перспектива раскры-

вается в изучении совершаемых индивидами ментальных актов и при-

меняемых ими интерпретационных схем - такое изучение акцентирует

расхождения между культурно заданными значениями и индивидуаль-

ным, исторически обусловленным их употреблением.

В понимании культуры как непрерывного взаимодействия между

общественной системой и практикой социальной жизни происходит

переопределение и усложнение самого понятия «социального» и реаби-

литация социальной истории, прошедшей горнило лингвистического и

19 См.: Revel J. L’institution et le social // Les formes de I’expcricncc: Une autre his-

toire sociale / Sous la dir. de Bernard Lepetit. Paris, 1995; Biemacki R. Language and the

Shift from Signs to Practice in Cultural Inquiry // History and Theory. 2000. Vol. 39. N 3.

P. 289.

20 Cm.: Giddens A The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structura-

tion. Cambridge, 1984.

21 Подробнее об этом см.: Репина Л. П. Проблема методологического синтеза

и новые версии социальной истории // Междисциплинарный синтез в истории и

социальные теории: теория, историография и практика конкретных исследований /

Под ред. Б. Г. Могильницкого, И. Ю. Николаевой, Л. П. Репиной. М., 2004. С. 23-31.

Л. П. Репина. Ситуация в современной историографии...

13

культурного поворотов. С одной стороны, неофеноменологические и

неогерменевтические подходы, разместившиеся под зонтиком «прак-

сеологических теорий», сохраняют наиболее важные достижения пост-

структурализма, а с другой, возвращают историографию к давно апро-

бированным исследованиям социокультурных условий, процессов,

изменений и трансформаций22.

Исследования сторонников «прагматического поворота» в совре-

менной историографии прямо ориентированы на синтез социальной и

культурной истории, макро- и микроанализа, объяснения и понимания.

При этом оказывается, что личностный и глобальный аспекты истории

имеют нечто существенно общее в своих теоретических основаниях.

Это, прежде всего, понимание социального контекста деятельности как

ситуации, задающей не только условия, но вызовы и проблемы, которые

требуют своего разрешения. Субъективность исторического актора (ин-

дивида или группы) во многом определяет результаты его деятельности,

которая, в конечном счете, преобразует собственный контекст.

Остается, однако, неясным, как описать многомерную, лишенную

доминантного вектора динамику социальной практики в традиционных

формах исторического нарратива23. Ведь подобная динамика - со слож-

ными переплетениями разномасштабных действий, явлений и процессов

и с необходимой для их анализа «игрой масштабов» - не может быть аде-

кватно описана в линейной нарративной логике последовательных собы-

тий. Отсюда - «очевидный крах той идеи, что всё прошлое может быть

охвачено в рамках одной, официальной истории, так называемого “боль-

шого нарратива”, под который могут быть подведены остальные, “более

мелкие нарративы”»24. Многообразие исследовательских перспектив

приводит к многообразию создаваемых исторических нарративов. Ре-

зультат может быть охарактеризован двояко: как «фрагментация» исто-

рии или как обогащение нашего понимания исторического прошлого.

Разработке обозначенных выше и других дискуссионных теорети-

ческих проблем современной исторической науки посвящены статьи,

публикуемые в настоящем сборнике.

22 См.: Репина Л. П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы соци-

альной истории. Часть 2 // Социальная история. Ежегодник 1998-1999. С. 7-38.

23 См.: Practicing History: New Directions in Historical Writing after the Linguistic

Turn / Ed. by Gabrielle M. Spiegel. N. Y.; L„ 2005. Introduction. P. 1-31 (P. 25).

24 Мегилл А. Историческая эпистемология. M., 2007. С. 461.

ИСТОРИЧЕСКАЯ

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ СЕГОДНЯ

Б. Г. Могильницкий

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ

ИСТОРИИ В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Историографическую ситуацию на рубеже XXI в. характеризуют

стремительное расширение «территории историка» и совершенствова-

ние способов сс возделывания, прогрессирующий отказ от бинарного

мышления с его противопоставлением макро- и микроподходов, струк-

тур и событий, рационального и иррационального, мирского и сакраль-

ного. Умножается число исторических субдисциплин, основывающихся

на различных, подчас диаметрально противоположных, эпистемологи-

ческих принципах. На смену былого доминирования той или иной на-

циональной историографии приходит полицентризм в развитии истори-

ческой мысли. Однако это нс означает, что такое развитие являет собою

плавный, эволюционный, беспроблемно-пластичный процесс, неуклон-

но следующий по восходящей линии. Напротив, трансформация совре-

менной историографии носит выраженный зигзагообразный характер.

Смена приливов и отливов, чреда разнообразных «вызовов», с коими

непрестанно сталкивается историческая наука, быстро изменяющийся в

мире социально-политический и духовно-идеологический ландшафт

обусловили частые метаморфозы образа истории .

Так высвечиваются контуры феномена, который по праву имену-

ется историографической революцией. В отечественную литературу это

понятие ввел М. А. Барг. Указывая на потребность в интенсивной мето-

дологической рефлексии, возникшую в бурно развивающейся историче-

ской науке, которая переживает крутую ломку представлений о струк-

туре своего предмета, обновляет исследовательский инструментарий и

чутко реагирует на сдвиги во всей системе гуманитарного знания, он

писал: «Мы не допустим преувеличения, если назовем перемены, про-

исходящие ныне в научном арсенале исторической науки, историогра-

фической революцией»1 2. Несколько раньше аналогичную точку зрения

1 См.: Репина Л. П. Смена познавательных ориентаций и метаморфозы соци-

альной истории И Социальная история. Ежегодник. 1997. М., 1998.

2 Барг М. А. Человек - общество - история И Новая и новейшая история. 1989.

№ 2. С. 45.

Б. Г. Могильницкий. Актуальные проблемы методологии...

15

высказал один из ведущих представителей американской «новой исто-

рической науки» М. Кеммен. Подводя итоги ее развития в 1970-е гг., он

подчеркивал, что в это время «революция в методологическом созна-

нии, конечно, произошла», и, раскрывая ее содержание, пояснял: «Мы

можем видеть ее в потоке книг о том, как надо писать историю, в умно-

жении новых журналов, рассматривающих методологические пробле-

мы, в книгах и статьях, предостерегающих от большой самоуверенности

части историков относительно их принципов и методов и в признании

самой исторической методологии особой дисциплиной»3.

Заметим, что оба автора акцентируют методологическую природу

историографической революции. Ее важнейшей характеристикой явля-

ется обращение к методологии социальных наук и, соответственно, раз-

работка условий, обеспечивающих эффективность осуществления меж-

дисциплинарного анализа. Разъясняя это положение американский

историк Т. С. Хеймроу указывал на «внезапный рывок многих истори-

ков к социальным наукам», заставивший историю «вылезти из собст-

венной шкуры». Итогом, заключает он, «была революция в историче-

ской науке, более масштабная, чем когда-либо со времени ее

возникновения более 2000 лет назад»4.

В этой ситуации неизмеримо возрастает значение методологии ис-

тории как особой дисциплины, исследующей природу, принципы и ме-

тоды исторического познания, нацеленные на адекватную реконструк-

цию прошлой действительности. Такая реконструкция актуализирует

проблему дуализма объективного и субъективного начал познаватель-

ного процесса. Далекая от благочестивых намерений историков XIX века

писать «как, собственно, это было», современная наука, преодолев по-

стмодернистский искус, сохраняет сам пафос научного познания прошло-

го как центральной эпистемологической проблемы. Особо отмечу роль

двух взаимосвязанных факторов достижения истины интерпретацию и

стремление к правдивости. Оба эти фактора несут в себе сильное субъек-

тивное начало, но оба они способствуют объективному познанию, акцен-

тируя одновременно социальную ответственность историка.

Сошлюсь на ход рассуждений близкого к четвертому поколению

«Анналов» известного французского философа П. Рикёра, содержащий-

ся в опубликованном в этом журнале пространной статье. Он начинает-

3 Каттеп М. The Historian’s Vocation and the State of the Discipline in the United

States // The Past Before Us. Contemporary Historial Writing in the United States. Ithaca;

L„ 1980. P. 30-31.

4 Hammerow T. S. Reflections of History and Historians. Madison, 1987. P. 14-15.

16

Историческая эпистемология сегодня

ся с положения о негласном договоре между автором исторического

текста и его читателями. Задаваясь вопросом, в какой мере исполняется

договор и оправдываются читательские ожидания, П. Рикёр указывает,

что степень достоверности исторических реконструкций «зависит одно-

временно от интерпретации и от интенции - стремления к правдиво-

сти». Он подчеркивает, что на всех этапах историографического иссле-

дования степень стремления историка к истине отражается в его

интерпретации своих источников, их эпистемологическом анализе, про-

яснении своих концептов и аргументов и т.п.5 Таким образом, познава-

тельный процесс субъективизируется. В этом ракурсе трактуются взаи-

моотношения между познающим субъектом и объектом познания.

Такая постановка проблемы не является чем-то новым. Заслуга Ри-

кера заключается в том, что он придал ей выраженное гражданское звуча-

ние, настаивая на том, что в каждом читателе живет гражданин, требую-

щий от историка «чтобы его дискурс был правдивым, способным

расширить, подвергнуть критике, быть может, даже опровергнуть его соб-

ственную память»6. Но в первую очередь отдадим должное гражданской

позиции самого автора, особенно рельефно выразившейся в убедительной

демонстрации на примере постмодернистской трактовки Холокоста под-

линного смысла пресловутой деконструкции истории7.

Статья П. Рикера в заостренной форме постулирует одну из черт

современной историографической революции возрастающее осозна-

ние социальной ответственности историка, ответственности; вспомним

емкую формулу А. Я. Гуревича, в двояком смысле - перед людьми

прошлого и настоящего. Осознание этой ответственности в той или иной

степени, разумеется, нс было чуждым историописанию на всех этапах его

трансформации. Однако только в последние десятилетия оно становится

предметом оживленной методологической рефлексии, обретая особый

эпистемологический статус. Ее значимость еще более повышается ввиду

возникновения и быстрого распространения «другой истории», т.е. исто-

рии, реконструируемой «изнутри», раскрывающей побудительные моти-

вы человеческой деятельности, определяющейся не только осязаемыми

реалиями, но и многоликими коллективными образами и представления-

ми, возникающими и трансформирующимися на их основе8.

5 См.: Рикёр П. Историописанис и репрезентация прошлого. Памяти Франсуа

Фюре //Анналы на рубеже веков. Антологая. М., 2002. С. 23, 39.

6 Там же. С. 39.

7 См.: Там же. С. 37.

8 См.: Ле Гэфф Ж. Средневековый мир воображаемого. М., 2001 .С. 10.

Б. Г. Могильницкий. Актуальные проблемы методологии...

17

Это, по определению Ж. Ле Гоффа, история воображаемого, чьи об-

разы могут включаться в «диахроническое коловращение классов и обще-

ственных укладов». Тем самым она является частью социальной истории,

но не сводится к ней. Это - углубленная история сознания, т. к. воображе-

ние стимулирует человека и побуждает его к действию. «Воображение, -

заключает Ле Гофф, - феномен коллективный, общественный и историче-

ский. История без воображаемого это история-инвалид, безжизненная

история»9. Достаточно сослаться на такие шедевры как «Цивилизация

средневекового Запада» или «Монтайю», чтобы убедиться в таи, что та-

кой подход, используемый в сочетании с традиционным историческим

дискурсом, обогащает видение прошлого, делает его стереоскопическим.

Вместе с тем включение мира воображаемого в общий поток со-

бытийной истории ставит перед наукой новые эпистемологические про-

блемы, пути решения коих отнюдь не представляются очевидными. По-

тому, в первую очередь, что какие бы сюжеты ни привлекали внимание

исследователей мира воображаемого, они неизменно выходят на совре-

менность, недвусмысленно выражая свое отношение к тем или иным ее

актуальным проблемам.

Таков, например, предпринятый Э. Ле Руа Ладюри в «Монтайю»

анализ средневековой крестьянской культуры. На обширном материале

небольшой окситанской деревни автор раскрывает оригинальность сред-

невековой крестьянской культуры, эмоционально резко выступая против

ее недооценки: «Слишком многие сегодня - как ив 1300 году - считают

крестьян “тупой скотиной”... Если давать “скотам” самую низкую соци-

альную оценку, то сведения, которые можно получить об их менталитете,

не будут представлять большого интереса с высокомерной точки зре-

ния»10. Так воображаемый мир далекого прошлого близко соприкасается

с современностью, а его изучение вносит свою лепту в ее интерпретацию,

зависящую в немалой степени от мировоззрения исследователя. Это

вновь возвращает нас к проблеме объективности исторического познания

в одной из самых сложных его сфер - изучении современности, что, в

свою очередь, требует нового уровня методологической рефлексии.

Потребность в ней еще более возрастает при обращении к наби-

рающей обороты «истории во второй степени». Ее пока непревзойденным

образцом является созданный по инициативе и при активном участии

П. Нора многотомный коллективный труд французских историков «Места

9 Там же. С. 10-11.

10 Ле Руа Ладюри Э. Монтайю. Окситанская деревня (1294-1324). Екатерин-

бург, 2001. С. 293.

18

Историческая эпистемология сегодня

памяти»11. Посвященный истории Франции в Новое и Новейшее время,

он являет собою новый тип историописания, концептуализированный на

выявлении «убежищ памяти», в которых запечатлена история страны и

которые поражают своим многообразием - от святынь Реймса до стен

Коммунаров, от Пантеона до исторического музея Версаля, от празднова-

ния 200-летия Великой французской революции до толковых словарей и

школьных учебников... Число «убежищ памяти», привлекающих при-

стальное внимание французских исследователей, легко умножить.

Концепция, лежащая в основе этого издания и построенная на ан-

титезе истории и памяти, подверглась справедливой критике в отечест-

венной историографии12, что, однако, не освобождает от необходимо-

сти изучения ее эпистемологических оснований, проливающих подчас

неожиданный свет на познавательные возможности истории и ее соци-

альную роль в современном мире. Французские историки интенсивно

исследуют бурный рост интереса к исторической памяти у различных

социальных, национальных, профессиональных сообществ, а также

маргинальных групп и отдельных индивидуумов и роль исторической

науки в их самоидентификации. В этом же ракурсе рассматривается

наступление «эры коммеморации», т.е. праздничных торжеств, ставших

главным предметом «Мест памяти». «Власть памяти сегодня настолько

сильна, утверждает П. Нора, - что коммеморативный аппетит эпохи

подчинил себе все, вплоть до стремления управлять этим феноменом».

И далее продолжает: «Кажется, что каждый год и каждый месяц требу-

ют своей порции обязательных или сфабрикованных торжеств»13.

Но этот феномен интересует французских историков нс сам по себе.

Они сосредоточивают свое внимание на метаморфозах коммемораций,

указывающих на пластично изменяющийся взгляд на прошлое, что осо-

бенно ярко выражается в изменении отношения к государству. В этом

ключе П. Нора рассматривает празднование юбилея Великой француз-

ской революции. Голоса, пишет он, которые общество больше всего хо-

тело услышать и услышало, «не были голосами глашатаев Революции.

Эти голоса говорили от имени ее жертв, начиная с тех, кто разоблачал

Вандейский геноцид, и кончая защитниками преследуемой церкви. И та-

11 «Места памяти распадаются натри части» «Республика» (Т. I, вышедший в

1984 г.), «Нация» (последующие три тома, изданные в 1986 г.) и «Франция» (три

последних тома, опубликованные в 1993 г.)

12 См.: Репина Л. П. Историческая память и современная историография // Но-

вая и новейшая история. 2004. № 5.

13 Нора П. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Фран-

ция - память. СПб., 1999. С. 95, 96.

Б. Г. Могильницкий. Актуальные проблемы методологии...

19

ким образом во имя принципов Революции и прав человека жертвы Рево-

люции оказались удостоенными своей доли коммемораций»14.

В числе других метаморфоз коммеморации П. Нора выделяет ее по-

литизацию, приведшую к распаду единой национальной памяти. Главная

причина этого усматривается в том, что ни одно событие французской

послевоенной истории не может быть с полным основанием включено в

единую национальную память: «Освобождение провозгласило битву па-

мятей, каждая из которых была тем более воинственной, что могла леги-

тимно заявлять о своих правах, хотя и была глубоко амбивалентной с

точки зрения ее репрезентативности для всей нации». В отличие от мощ-

но объединительной памяти первой мировой войны, подчеркивает

П. Нора, «II мировая война была разъединяющей, неспособной даже на

то, чтобы выработать несомненную и единственную дату победы» и за-

ключает: «На самом высоком уровне больше нет национальных комме-

мораций, которые не являлись бы политическими и даже партийными»15.

Заметим, что в концепции П. Нора метаморфозы коммемораций

включают в себя также момент преемственности. Рассмотрим под этим

углом зрения его трактовку феномена французского универсализма,

выражающегося, по словам ученого, в способности интравертности

традиционной системы французской идентичности к мировой экстра-

вертности. Поэтому история Франции принадлежит не только Франции.

Такие ее события, как Великая французская революция, вошли в исто-

рическое сознание многих народов16 17. И, может быть, особенно прочно,

следует добавить, в историческое сознание нашего народа.

Далеко не все положения рассматриваемой концепции самооче-

видны. Однако очевидно другое: бурно развивающаяся в разных стра-

нах, в том числе в России1', «история во второй степени» означает вы-

зов традиционной методологии истории, основанной на объяснении

прошедшей действительности в ее реальных проявлениях. Очевидна

необходимость обогащения категориального аппарата исторической

науки за счет включения в него категории «другой истории». Это не

очередная «смена вех». Напротив, сохраняется пафос классической ме-

тодологии истории, углубляется ее эпистемологический оптимизм, ее

убеждение в познаваемости исторического прошлого и прогрессирую-

14 Там же. С. 106.

15 Там же. С. 108-110.

16 См.: Там же. С. 141.

17 См., напр.: История и память. Историческая культура Европы до начала Но-

вого времени / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2006; Диалоги со временем. Память о

прошлом в контексте истории / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2008.

20

Историческая эпистемология сегодня

щем расширении его сферы, доступной для научного познания. Скорее

речь должна идти о выработке внутренне непротиворечивой методоло-

гии исторического исследования, базирующейся на комплексном ис-

пользовании стратегий и данных всей совокупности гуманитарных на-

ук, позволяющей путем разностороннего анализа изучаемого объекта

выявить его смысл, ускользающий от исследователя при ином подходе.

В таком случае удастся в равной мерс избежать обеих крайностей,

характеризующих взаимоотношения между историей и смежными нау-

ками в терминах их противоборства, ярко описанного Э. Лс Руа Ладюри

в нашумевшей статье «Застывшая история», основанной на прочитан-

ной в 1973 г. в Коллеж де Франс вступительной лекции; «История после

нескольких столетий пребывания в полунемилости в качестве малень-

кой Золушки социальных наук вновь обретает то выдающееся место,

которое она было утратила. И в то же время, когда повсюду уже объяви-

ли о ее исчезновении, она просто-напросто появилась с другой стороны

зеркала, чтобы направить погоню за собою по другому следу»18. Ле Руа

Ладюри находит точную метафору, создавая образ времени, воплощенно-

го в облике «Старого Хроноса», пронизывающего толщу бытия. Это об-

раз самой истории, противопоставляемой «впадающим в ничтожество

социальным наукам, отрицающим толщу Старого Хроноса»19 20. Так после-

довательно осуществляется контрпродуктивное в своей основе противо-

поставление истории и социальных / гуманитарных наук.

Такой же контрпродуктивной является противоположная край-

ность, замешанная на таком же обвинении в «ничтожности» уже исто-

рии. Показателен ход рассуждений одного из ведущих представителей

так называемой теоретической истории Н. С. Розова, убежденного в

тотальном, за немногим исключением «лучших историков» типа

Л. Февра и Ф. Броделя, «отчуждении» историков от теории и даже же-

лании их, ради собственного спокойствия очистить свою дисциплину от

«чуждых ей теоретических построений и обобщений». Поэтому, заклю-

чает автор, «доктрина об уникальности исторического, ставящая запрет

на любые попытки установления общих закономерностей, удивительно

живуча, особенно в среде профессиональных историков и так называе-

мых культурологов» . Нс замечая тех явлений в историографии второй

половины XX - начала XXI века, которые свидетельствуют не только о

18 Ле Руа Ладюри Э. Застывшая история // THESIS. Теория и история эконо-

мических и социальных институтов и систем. М., 1993. Т. I. Вып. 2. С. 173.

19 Там же. С. 158.

20 См.: Розов Н. С. Философия и теория истории. Кн. I: Пролегомены. М., 2002.

Б. Г. Могильницкий. Актуальные проблемы методологии...

21

более выраженной рефлексии людей нашего ремесла по поводу важности

теории для историка, но и о несравненно явственней оплодотворяющем

влиянии концептуального знания на сам их исследовательский поиск.

На фоне отмеченных крайностей велико значение разработки на

современном методологическом уровне эпистемологических оснований

союза и взаимовыгодного сотрудничества истории и всего спектра со-

циально-гуманитарных наук. В определенном смысле современная гу-

манитария являет собою своеобразный полигон, на котором отрабаты-

ваются различные способы реконструкции прошлого с помощью

стремительно расширяющегося круга смежных дисциплин. Таким сего-

дня видится магистральный путь решения сформулированной

А. Я. Гуревичем «сверхзадачи» исторической науки - осуществления ис-

- 21

торического синтеза, являющегося в своей основе методологическим .

Возможно также это путь обретения взыскуемой историческим сообще-

ством новой общепринятой парадигмы истории взамен утратившей бы-

лую кредитоспособность парадигмы, доминировавшей в XIX в.

В современной полицентричной историографии накоплен нуж-

дающийся в эпистемологическом осмыслении значительный опыт про-

движения по этому пути. На этом фундаменте осуществляется идущий в

разных направлениях методологический синтез. Один из самых пер-

спективных - предложенная И. Ю. Николаевой основательно фундиро-

ванная полидисциплинарная технология методологического синтеза,

фокусирующаяся на бессознательном и поддающаяся убедительной

верификации на разнообразном конкретно-историческом материале.

Самое же бессознательное трактуется как система, включающая не

только глубинные или природные структуры человеческой психики, но

и накопленный культурный багаж, социо-историческое измерение его

функционирования. Отличительной особенностью предложенной

И. Ю. Николаевой модели синтеза является то, что ее комплектующие

по своим методологическим основаниям должны быть близки и взаи-

модополняемы. Руководствуясь этим принципом, она избирает для сво-

его анализа такие новаторские для второй половины XX века техноло-

гии, как теории установки, идентичности, габитуса, социального

характера21 22. Благодаря этому на качественно новый уровень поднима-

ется сама проблема междисциплинарности. Впервые на место произ-

вольного обращения к тем или иным исследовательским стратегиям

21 См.: Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993.

22 См.: Николаева И. Ю. Проблема методологического синтеза и верификация

в истории в свете современных концепций бессознательного. Томск, 2005.

22

Историческая эпистемология сегодня

гуманитарных / социальных наук пришел целостный анализ всей сово-

купности их данных, относящихся именно к избранному предмету ис-

следования.

В условиях историографической революции можно ожидать на-

ступления нового витка методологической модернизации нашей науки,

связанной с подъемом полидисциплинарных исследований, в очередной

раз преобразующим ее облик. Непредсказуемость трансформации науки

многократно возрастает из-за непредсказуемости катастрофических по-

трясений самого миропорядка. Есть резон в утверждении К. А. Агирре

Рохаса, что в настоящее время человечество проходит через точку «ис-

торической бифуркации» и находится в преддверии перемен, которые

могут привести к совершенно иному способу функционирования нс

только историографии, но всего человечества в глобальном масштабе23 24.

Сопоставим с этим концепцию И. Валлерстайна о близком конце

современной миросистемы и порождаемом ее распадом веере альтерна-

тив грядущего развития человечества. По его убеждению, вследствие это-

го распада высвобождается колоссальная людская энергия. В этой ситуа-

ции перехода к новому мироустройству сущностным является состояние

неопределенности, поскольку результаты кризиса заранее не известны.

Поэтому, настаивает автор, в ближайшем будущем неизбежно возраста-

ние значения нравственно ориентированного социально-исторического

знания, так как системный кризис будет способствовать социальной реф-

лексии. В той мере, в какой, считает он, «ближайшие 25-30 лет окажутся

ужасными для общественных отношений, будучи временем распада со-

временной миросистемы и перехода к неясной пока альтернативе, эти

24

годы станут совершенно исключительными для познания» .

Все же И. Валлерстайн обозначает три главные альтернативы бу-

дущего мироустройства, воплощающие три его возможных сценария:

1) классическая модель традиционных циклов борьбы за гегемонию, т.е.

новая мировая война между Японо-Америкой и Европой; 2) мир, исто-

щенный экспансией капиталистической миросистемы и устрашенный

возможностью ядерного самоуничтожения, реорганизует се в нечто

другое, новую структуру, но также основанную на неравенстве и при-

вилегиях; 3) неконтролируемый развал современной миросистемы, об-

щественный хаос. Именно этот последний сценарий может, по мнению

ученого, вывести человечество к относительно эгалитарному и демо-

23 Агирре Рохас К. А. Западная историография XX в. в свете концепции longue

duree И Диалог со временем. 2002. № 9. С. 17.

24 Валлерстайн И. Конец знакомого мира. М., 2003. С. 291.

Б. Г. Могильницкий. Актуальные проблемы методологии...

23

критическому миру. При этом, оговаривает он, все три сценария будут

развиваться в мире, в котором главной политической реальностью ста-

новится выдвижение на первый план неевропейских цивилизаций25.

И. Валлерстайн сосредоточивается на третьем сценарии как оптималь-

ном, акцентируя необходимость для мирового сообщества энергичных

усилий, направленных на его реализацию. Указывая, что во всех соци-

альных системах постоянно идет борьба за построение лучшего обще-

ства, он подчеркивает, что «именно в периоды перехода от одной исто-

рической системы к другой (природу которой мы не можем знать

заранее) эта борьба приобретает наибольшее значение. Или, другими

словами, только в такие переходные периоды то, что мы называем сво-

бодной волей, превозмогает давление существующей системы, стремя-

щейся к восстановлению равновесия»26.

Бросается в глаза настойчивость, с какой И. Валлерстайн утверждает

значение морально-этической стороны описываемого им процесса. Вновь

и вновь он взывает к моральной ответственности, честным намерениям и

решимости найти более совершенную историческую систему. В преди-

словии к русскому изданию своей книги, формулируя ее основные посту-

латы, он заключает: «Мы стремимся определить, как должны сочетаться

разум (четкое понимание пределов возможного знания) и нравственность

(приверженность справедливому обществу), и никто не должен остаться в

стороне от решения этой задачи»27. И менее всего, добавим, историки,

формирующие массовое сознание - обстоятельство, которое непременно

должно учитываться в нашей методологической рефлексии.

Итак, с разных позиций, под различным углом зрения в современ-

ной науке устами ее авторитетных представителей выражаются ожида-

ния в близком будущем радикального преобразования мира и связанно-

го с ним повышения статуса истории. В борьбе альтернатив грядущего

мироустройства существенно возрастают ее социальная роль и соци-

альная ответственность, что делает особенно настоятельной модерниза-

цию теоретико-методологических оснований исторической науки.

25 Фурсов А. И. Школа мир-системного анализа (основные положения концеп-

ции И. Валлерстайна) И Восток. 1992. № 1. С. 51-52.

26 Валлерстайн И. Конец знакомого мира. С. 8.

27 Там же. С. IX.

Аллан Мегилл

РОЛЬ ТЕОРИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

И ИСТОРИОПИСАНИИ*

Историки традиционно относились к теории с высокой степенью

недоверия, видя в ней что-то вроде кукушки в гнезде историка. Такое по-

ложение дел сложилось, начиная с так называемой сциентизации (Ver-

wissenschaftlichung) истории в начале XIX века в Германии, когда грани-

цы между историей и философией стали менее подвижными, чем прежде.

Когда история начала позиционировать себя как дисциплину, т.с. претен-

довать на научность, появилось представление о соперничестве .истории и

философии. Хорошо известно, что Леопольд Ранке критиковал Гегеля и

других философов за накладывание априорных схем на сложную истори-

ческую реальность; по мнению Ранке, Гегель, а также такие философы

как Фихте и Шеллинг, показали то, чего историки делать не должны* 1.

Выдвигая свои критические замечания в адрес Гегеля и других фи-

лософов, Ранке не просто играл некую роль в локальном академическом

диспуте между конкурирующими подходами. Скорее, он предложил ту

самую критику философии, которая, начиная с этого времени, часто зву-

чит из уст историков. Его комментарии к гегелевскому подходу к истори-

ческой реальности равносильны критике теории в целом. Под теорией, в

* Я благодарен Рите Фелски (Rita Felski) из Университета Вирджинии, Джо-

ханпу Ниму (Johann Neem) из Западного Вашингтонского университета и Хосе Вас-

кой селосу (Jose Vasconcelos) из университета Сан-Пауло за комментарии и замеча-

ния к наброскам этой статьи.

1 Вольфганг Хардтвиг предлагает весьма продуктивное описание сциентизации

истории в конце XVIII - начале XIX в. в Германии в: «Die Verwissenschaftlichung der

Geschichtsschreibung und die Aesthetisierung der Darsteliung» // Formen der Geschichts-

schreibung / Ed. Reinhart Koselleck, Heinrich Lutz, and Jom Riisen (Munich: Deutscher

Taschenbuch Verlag, 1982). S. 147-91. В своих рукописях Леопольд Ранке неоднократно

не соглашается со своими оппонентами-философами. См.: Ranke, Aus Werk und Nach-

lass, ed. Walther Peter Fuchs and Theodor Schieder (Munich: Oldenbourg, 1964-75), vol. 4,

Vbrlesungs-Einlcitungen, “Idee der Univcrsalhistoric,” I. Vom historisehem Prinzip

(manuscript of 1831 or 1831/32), 73-74; Aus Werk und Nachlass, vol. 4, “Neuere Geschichte,

seit dem Westfalischen Frieden [Einleitung: Auffassung der Universalgeschichte]" (1847),

186-87; и Aus Werk und Nachlass, vol. 2, Uber die Epochen der neueren Geschichte, Histo-

risch-kritischc Ausgabc, cd. Theodor Schieder and Helmut Bcrding, “Erstcr Vortrag vom 25.

September 1854,” Einleitung (Ausgangspunkt und Hauptbegriffe [оттгравные моменты и

главные понятия]), § 2 “Was von der sogenannten leitenden Idee in der Geschichte zu hal-

ten sei [Как понимать так называемые основные идеи в истории]”, 63-76. Общеприня-

тое мнение об отношениях Ранке - Гегель см. в: Ernst Simon, “Ranke und Hegel” 11 His-

torische Zeitschrift, Beiheft 15 (Munich: Oldenbourg, 1928).

Аллан Мегилл. Роль теории в историческом исследовании...

25

данном контексте, я подразумеваю подход, который либо начинается с

предположения, что определенные общие утверждения, касающиеся че-

ловеческой жизни, верны, и затем стремится показать, как определенные

частности человеческой жизни можно объяснить и интерпретировать в

свете этих общих утверждений, либо стремится найти в частностях исто-

рической жизни подтверждения истинности этих общих утверждений.

Первый подход Ранке приписывал своим коллегам-философам.

Второй более характерен для историков или пытающихся стать таковы-

ми. Классическим примером является позитивист XIX века Генри Томас

Бокль, надеявшийся на основе эмпирических исследований британской

истории сделать научные обобщения о функционировании мира людей2.

Эти два подхода, однако, частично совпадают; даже самые общие

принципы возникают в определенной мере из наблюдений за миром, в

то время как, с другой стороны, утверждение исследователей о том, что

они полностью выводят свои обобщения из эмпирического материала,

не пройдет ни одну серьезную эпистемологическую проверку: все эм-

пирические обобщения зависят от допускаемых предположений, эмпи-

рическими не являющихся. Короче говоря, дистанция между Гегелем,

историзирующим философом, и Боклем, философствующим историком,

не является столь уж непреодолимой, как это могло показаться вначале.

Действительно, разница между Гегелем, накладывающим теорию

на историю, и Боклем, простодушно утверждающим, что выводит тео-

рию из истории, по мнению многих историков, невелика или вовсе от-

сутствует. С профессионально-исторической точки зрения, Гегель и

Бокль, как и все те, кто придвигает теорию «слишком близко» к исто-

рии, совершают сходную ошибку. Настороженность историков по от-

ношению к теории основана на страхе, что последняя может увести ис-

ториков в сторону от их основной задачи, а именно — конструирования

репрезентаций прошлого на основе релевантного свидетельства. Короче

говоря, они осознают конфликт между теорией и историей, причем это

конфликт на глубинном уровне, поскольку теория немыслима без гене-

рализаций, выходящих за пределы конкретных контекстов, в то время

как историки стремятся описывать, объяснять и интерпретировать исто-

рические контексты или их совокупность без намерения сконструиро-

вать на основе своего исследования теоретические суждения. Что де-

лать в условиях этого конфликта? Каково решение этой проблемы?

2 Henry Thomas Buckle, History of Civilization in England, с предисловием Арту-

ра Брисбейна (2 vols.; New York: D. Appleton, 1865 [первая публикация в 1857-61]).

26

Историческая эпистемология сегодня

* * *

Прежде всего, позвольте мне предположить, что общепринятая гра-

ница между историей и теорией не должна и на самом деле не может

быть устранена. Ясно, что существует некая человеческая потребность

вообразить то, что воспринимается людьми как «наше прошлое», други-

ми словами — желание иметь своего рода интеллектуальный и эмоцио-

нальный доступ к «миру, который мы потеряли»3. Это желание имеет глу-

бокую экзистенциальную основу, исследованную в числе других

философов Хайдеггером4. Здесь важен тот факт, что это желание воссо-

единиться с прошлым создавало и продолжает создавать потребность в

изучении и обучении истории. Эта потребность не только является от-

правной точкой для исторической рефлексии, но и обеспечивает истори-

ческой профессии материальную поддержку - в виде государственного

финансирования или частного пожертвования необходимую для ее су-

ществования в принципе. Таким образом, экзистенциальная потребность

в истории, проявляющаяся в том, что Хайдеггер называет «вульгарным

пониманием истории» [das vulgore \ferst«ndnis der Geschichte] (Sein und

Zeit, § 73, p. 378) позволяет историкам, если они этого хотят, вывести ис-

торию за пределы современных представлений и потребностей.

Можно много говорить об отношении истории к сс экзистенциаль-

ному базису. Мне хотелось бы остановиться на одном весьма негативном

аспекте этого отношения. Общим местом и в общественной, и в частной

жизни является тот факт, что чем дальше прошлое отступает от настояще-

го, тем больше оно становится чистым экраном или в лучшем случае ря-

дом расплывчатых изображений. В результате, людям становится легко

спроецировать свои сегодняшние потребности на это, теперь уже смут-

ное, прошлое, что подстегивается тем обстоятельством; что политические

интересы часто связываются как с общими предположениями о прошлом,

так и с конкретными утверждениями о нем. Но прошлое, вследствие того,

что оно уже, по определению, является «мертвым и ушедшим», не откры-

то для наблюдения и исследования. Вследствие этого, легко могут возни-

кать и циркулировать тс репрезентации прошлого, которые являются (на-

меренно или нет) ориентированными на настоящее фальсификациями. В

результате, создание противовеса такой мифологизации истории, в кото-

рую неизбежно окажутся погруженными люди, становится необходимым.

3 Peter Laslett, The World We Have Lost (New York: Scribner’s, 1965). Конечно, ис-

торические миры, которые мы потеряли, на самом деле множественны, а не единичны.

4 Об экзистенциальных корнях истории см.: Martin Heidegger, Sein und Zeit, 11.

unveranderte Aufl. (Tiibingen: Niemeyer, 1967), 5. Kapitcl, §§ 72-77, P. 372-404.

Аман Мегим. Роль теории в историческом исследовании...

Т1

Историческая дисциплина является - или, скорее, должна быть -

таким противовесом. Нам многое стало известно благодаря историогра-

фическим достижениям ХЕХ и XX вв. Имею в виду, например, расши-

рение диапазона исторических исследований школой «Анналов», а так-

же разнообразие способов, которыми историки пытались понять и

объяснить Третий Рейх и Холокост. Можно поразмышлять и над некор-

ректным подходом к исторической репрезентации, имевшим место в

течение двух последних столетий. Среди прочего, история историческо-

го знания показывает, что, в целом, прошлое лучше всего представлено

тогда, когда существует специально призванное выполнять эту задачу и

автономно функционирующее академическое сообщество.

Безусловно, историки так же глубоко укоренены в своих сообще-

ствах, как и другие люди. Поэтому мы не можем утверждать, что исто-

рическая профессия существенно автономна от того общественного

строя, в котором она существует, поскольку известно, насколько глубо-

ко академический проект исторической репрезентации связан с положе-

нием и предпочтениями отдельных историков, групп историков, обще-

ственным строем и государством. Тем не менее, этот проект обладает

относительной автономией в той степени, в какой данная репрезента-

ция следует усвоенным нами за последние несколько столетий прави-

лам и методам правдивого изображения прошлого. Соединение этой

важной задачи историка с задачей создания репрезентаций теоретиче-

ского типа («моделей») влечет за собой риск навредить собственно ис-

торическим репрезентациям, дистанцируя историков от этих правил и

процедур. Вот, вкратце, основной аргумент против теории в истории.

* * $

Тем не менее, мой тезис в данной статье состоит в том, что теория

крайне важна и необходима для исторической практики. Однако здесь

существуют две опасности.

Во-первых, для превращения начинающего историка в профессио-

нала одной лишь теории недостаточно. Сама по себе теоретическая ли-

тература не может научить начинающего историка исследовать и писать

историю по той простой причине, что теория - это не история. Чтобы

заниматься историей на профессиональном, компетентном уровне, на-

чинающий историк должен попытаться провести и написать собствен-

ное историческое исследование. Он редко способен сделать это совер-

шенно самостоятельно, практически наверняка он нуждается в

квалифицированной помощи людей, прошедших этот путь до него и

способных наставить его на этом пути.

28

Историческая эпистемология сегодня

Во-вторых, об адекватности «теории X» (независимо от того, что

есть X) можно судить только если обладаешь знанием по поводу «X»5.

Подобным же образом при отсутствии знания о том, что значит провес-

ти хорошее историческое исследование и написать хорошую историче-

скую работу, потенциальным историкам трудно и, вероятно, невозмож-

но отличить полезное от бесполезного в тех теоретических структурах,

с которыми им приходится иметь дело. Например, в 1980-х - начале

1990-х гг. работы Мишеля Фуко иногда использовались историками и

не только ими весьма некритично6. Без предшествующего опыта исто-

рических исследований действительно крайне трудно различить то, что

является ценным, а что вредным для исторического метода.

Тем не менее, хотя сама по себе теория и не может превратить на-

чинающего историка в профессионала, это не повод исключать ее из

исторической практики. Каковы аргументы, на основании которых это

можно было бы сделать? Как я уже заметил, одно из распространенных

предубеждений историков по отношению к теории состоит в том, что

создание универсальных утверждений (поскольку при этом не удается

уделить внимание частностям реального мира) является своего рода

насилием над реальностью. (Сказанное является квинтэссенцией возра-

жения, выдвинутого Ранке против Гегеля и его confreres). Однако за-

метьте, что любая защита автономии исторического исследования vis-a-

vis теории предполагает, что история представляет собой связанный и

унифицированный способ исследования. Что могло бы объединить этот

способ за исключением ряда методов и подходов, которым, как предпо-

лагается, должны следовать все историки? Другими словами, те, кто

полагает, что история должна иметь автономию vis-a-vis теории, неявно

предполагают универсальное и, следовательно, теоретическое' требова-

ние по отношению к (правильному) историческому исследованию.

Осуждать теорию на том основании, что она выдвигает универсальные

утверждения, означает таким образом погрузиться в некое очевидное

противоречие - отрицать то философское предположение, которое ле-

жит в основе собственного требования истории к автономии.

5 Как кратко заметил Маркс во втором из его «Тезисов о Фейербахе» (1845),

«die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenstandliche Wahrheit zukomme - is keine

Fragc dcr Thcorie, sondem cine praktischc Hragc | вопрос о том, является ли человече-

ское суждение объективно верным, - не теоретический, а практический вопрос]». -

Karl Marx and Friedrich Engels, Werke, vol. 3 (Berlin: Dietz, 1962), 5.

6 О восприятии историками работ Фуко в целом в период с 1961 до середины

1980-х гг. см: Allan Mcgill “The Reception of Foucault by Historians,” Journal of the

History of Ideas” 48 (1987): 117-41.

Аллан Мегилл. Роль теории в историческом исследовании... 29

Наверняка можно выдвинуть, по крайней мере, один контраргу-

мент: то, что называют “историей”, на деле является несвязанным спо-

собом исследования, изменяющимся вместе с интеллектуальной модой

и не имеющим скрепляющего сущностного ядра. Невозможно отрицать,

что моды в историческом знании действительно меняются. Но если мы

хотим иметь ясное представление об историческом исследовании, мы

должны различать его изменчивые и более устойчивые аспекты. С од-

ной стороны, определенные аспекты исторического исследования и на-

писания истории можно считать факультативными, то есть они вполне

могут рассматриваться как нечто, выбираемое историком по своему ус-

мотрению. Очевидно, что существуют различные объекты, на которых

историк может остановить свой выбор, различные цели, которые исто-

рики могут преследовать при рассмотрении этих объектов, различные

подходы, которые историки могут выбрать для работы с ними, и раз-

личные литературные стили и способы репрезентации.

Но каково значение этого разнообразия? Мы не вправе утверждать,

что из огромного числа созданных исторической наукой работ могут

быть оправданы только те из них, которые сфокусированы на правиль-

ных объектах, преследуют правильную цель и используют правильный

подход. Я думаю, мы должны согласиться с тем, что такое разнообразие

имеет право на существование - и на самом деле желательно - для ис-

торического знания. Производство знания в гуманитарных науках толь-

ко пострадало бы, если бы некое централизованное «Правление плани-

рования исследований» навязывало историческому знанию один объект,

цель или подход7. С другой стороны, вряд ли можно утверждать, что все

попытки внести свой вклад в историческое знание одинаково весомы.

Любой историк, занимавшийся подбором нового преподавателя исто-

рии для обучения по тому или иному предмету или оценивавший исто-

риков на предмет их пребывания или повышения в должности, знает о

качественных отличиях в работе разных претендентов.

Заметьте: чтобы сказать «существуют качественные отличия», не-

обходимо предположить наличие некого стандарта для оценивания это-

7 Такая попытка, конечно, нарушила бы диалектический принцип, согласно

которому знание развивается через противоречие и конфликт. Учитывая, что в на-

стоящем не существует никакой эмпирической испытательной площадки для утвер-

ждений о «мертвом и ушедшем» прошлом, прогресс исторического знания должен

гораздо больше зависеть от конфликта интерпретаций, чем это имеет место в тех

науках, которые исследуют объекты, либо существующие сегодня, либо могущие

быть вызваны к действительности посредством эксперимента.

30

Историческая эпистемология сегодня

го качества. Бесспорно, политические соображения - в широком смысле

слова - являются составной частью исторической науки. В конце кон-

цов, все историческое знание на глубинном уровне несет на себе печать

тех «форм жизни», которые производители этого знания унаследовали

или придерживаются. Приверженность определенной «форме жизни»

будет сказываться и на появлении соответствующих работ по истории.

Даже простой факт проживания в определенной стране может оказать

неуловимое или же гораздо более заметное влияние на создаваемую

историю. Другими словами, в широком смысле, вся история является

политической, т.е. вся история связана с polis, из недр которого она и

появляется на свет. Однако условие возможности истории организо-

ванно содействовать развитию знания (другими словами, быть дисцип-

линой) состоит в том, что она является не только политической.

Короче: если история является дисциплиной, т.е. связанным спо-

собом исследования, она должна содержать в себе нечто универсальное,

пронизывающее этот способ исследования и оправдывающее (относи-

тельную) автономию истории. Другими словами, история должна иметь

теоретическое измерение. Сказанное в краткой и самой общей форме

служит аргументом за теорию в истории.

* * *

Когда мы подходим к проблеме роли теории в истории более кон-

кретно, возникает соблазн задаться вопросом о том, какие особые типы

теоретических школ следует связать с историческим исследованием и

историописанием (например, марксистская теория, теория постструкту-

рализма, постколониальная теория и т.д.). Однако это малообещающее

руководство к действию, ибо процесс выбора между этими школами

рискует превратиться в своего рода интеллектуальный конкурс красоты,

в котором принятые решения оказываются произвольными, не очень

оправданными и сильно зависящими от моды.

Вместо того чтобы акцентировать свое внимание на конкретных

теориях или теоретических школах, которые, возможно, так или иначе,

внесли свой вклад в историческое исследование и историописание, гораз-

до разумнее обратиться к тем разнообразным ролям, которые играет тео-

рия любого типа. Мне видится, что существуют четыре таких роли. Тео-

рия играет (или скорее должна играть) эпистемологическую роль в

истории, роль критики (точнее, роль самокритики) и спекулятивную

роль. Наконец, теория может вытекать из исторического исследования

как его результат. Остановимся кратко на каждой из этих четырех ролей.

Аллан Мегилл. Роль теории в историческом исследовании...

31

Прежде всего, теория играет эпистемологическую ^роль, помогая

историкам избежать ошибок в их суждениях о прошлом8. Несмотря на

это, во многих областях исторической профессии взаимосвязь между

историей и эпистемологией если и принимается, то с огромным сопро-

тивлением. В историографии существует давняя “ремесленническая”

традиция, отрицающая представление о том, что нечто столь сомни-

тельное, как “философская теория”, может внести вклад в историческое

познание9. Показательный пример - подход выдающегося историка тю-

доровской Англии Джеффри Элтона (1921-1994), издавшего в 1967 г.

«Практику истории» (она недавно переиздана), широко известную кни-

гу наставлений для начинающих историков, в которой высказано мне-

ние, что «философская обеспокоенность такими проблемами, как ре-

альность исторического знания или природа исторического мышления,

только препятствует практике истории». Вместо этого он настаивал на

том, что компетентность в истории может быть достигнута только усер-

дием в исследовании релевантных источников вкупе с мастерством вла-

дения методами дисциплинарного ремесла10. Даже Р. Дж. Коллингвуд в

методологической части своей «Идеи истории» (1946), странно назван-

ной им «Эпилегомены», отмечал, что единственным способом достичь

знания о том, из чего складывается хорошее историческое исследова-

ние, является практическое изучение того, что значит - аргументиро-

вать, как историк11. Возможно, именно благодаря этому и подобным

утверждениям явно антитеоретического оттенка книга «Идея истории»

стала обязательным чтением среди англо-говорящих историков 1950-

60-х гг. Но 130 страниц, посвященных сущности исторического метода,

ясно показывают, что следование определенной теории - а именно соб-

ственной теории относительно того, как лучше всего осуществлять про-

цедуру исторического исследования - Коллингвуд как раз считал важ-

8 Я подчеркнул эту роль теории в разных главах моей книги. См.: Мегилл А.

Историческая эпистемология (перевод Кукарцевой М., Кашаева В., Тимонина В.).

М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2007.

9 Симптоматично, что англоязычную версию «Исторической эпистемологии»

пришлось издать под другим названием, потому что директор издательства по мар-

кетингу заявил, что никогда не сможет продать книгу с таким названием. Соответст-