Текст

НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

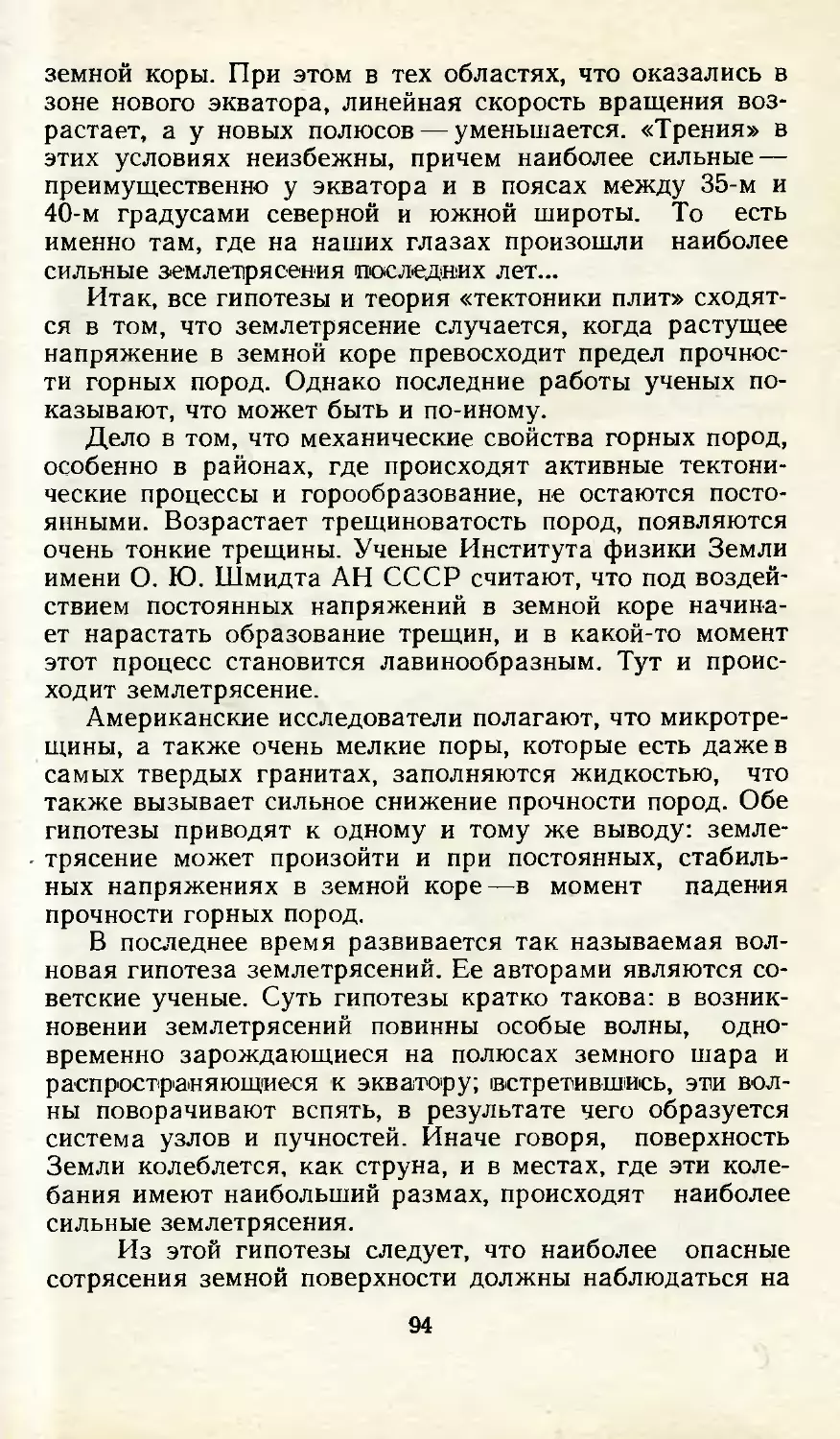

Естественнонаучный факультет

Издается с 1961 г.

И. Б. Литинецкий

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ-

ПРИРОДА

Издательство

«Знание»

Москва 1980

26.21

Л 64

Литинецкий И. Б.

Л 64 Изобретатель — природа (О некоторых ас-

пектах бионики). М.., «Знание», 1980.

152 с + 16 с илл. (Нар. ун-т. Естественнонаучный

фак. Издается с 1961 г.)

75 к. 100.000 экз.

Книга посвящена важным проблемам современности •— про-

гнозированию погоды и землетрясений.

Используя богатый фактический материал, автор знакомит

читателей с созданными природой многочисленными живыми

барометрами, термометрами, гигрометрами, сейсмографами и

другими «приборами», заблаговременно сигнализирующими че-

ловеку об изменении погоды и приближении «подземных бурь».

Книга будет интересна н полезна слушателям народных уни-

верситетов естественнонаучных знаний и широкому кругу чи-

тателей.

20802—033 50—80.1903020000 26.21

073(02)80

(б1 Издательство «Знание», 1980 г.

СОДЕРЖАНИЕ

5

7

9

12

21

27

30

34

38

42

44

47

53

59

67

71

75

77

80

84

86

95

99

111

117

125

130

135

139

143

146

150

Часть первая. ЧУДО-СИНОПТИКИ

Дело «гор златых достойное»

«Фантазии» синоптиков»

Почему ошибаются «боги погоды»

В поисках ключа к тайнам погоды

Крылатые метеорологи

Рыбьи и лягушачьи прогнозы

Предсказывают бурундуки

Барометры Жана-Анри Фабра

Предвестники наводнений

Подсказали пауки

По «патенту» медузы

«Полуживые» приборы

Зеленые оракулы погоды

Растения и осадки

В заботе о человеке

Часть вторая. ЖИВЫЕ СЕЙСМОГРАФЫ

Беспокойная планета Земля

Статистика землетрясений

В ожидании катастрофы

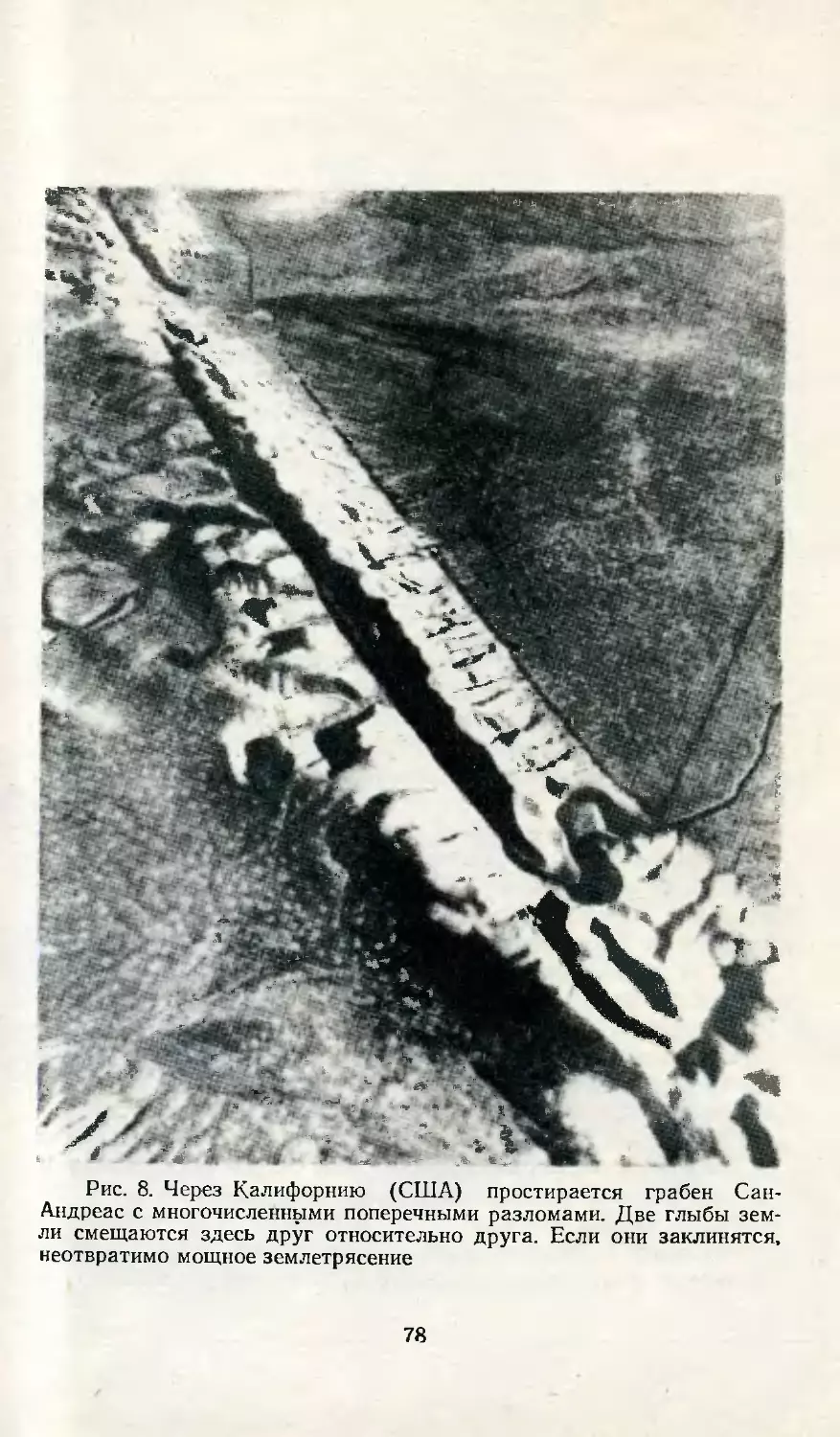

Механизм «подземных бурь»

В чем же причина?

Позывные стихии

Можно ли ошибаться?

Простое совпадение пли закономерность?

Физика предчувствия

Бионический путь к прогнозу землетрясений

Гнев «Везувиев»

Огненные цепи Плутона

Тайны вулканизма

Куда девались кошки из города Сен-Пьер?

Секрет королевской примулы

Вопрос о прогнозировании таких серьезных

сейсмических процессов, протекающих в зем-

ной коре, как землетрясения и вулканические

извержения, имеет огромное теоретическое и

практическое значение. Однако это дело на-

столько сложно, что всякий шаг вперед в об-

ласти прогнозирования представляет большой

интерес.

Давно известно, что звери и птицы, живу-

щие в районах, подверженных такого рода яв-

лениям, задолго до наступления самих сейсми-

ческих процессов спешат уйти из опасных

мест. Как они могут предчувствовать их при-

ближение? Каков механизм улавливания жи-

выми существами того, что не могут уловить

самые тонкие человеческие приборы и инстру-

менты?

Задача бионики — ответить на эти вопросы.

И тогда откроется возможность их моделиро-

вать, перевести с языка биологии на язык

техники.

И. Б. Литинецкий, большой специалист в

области бионики, рассказывает об этом в своей

интересной книге. В ней он затрагивает и более

широкий вопрос, как живые существа — жи-

вотные и растения — могут служить «живыми

барометрами» в определении прогнозов пого-

ды. Это — тоже интереснейшая проблема,

стоящая перед бионикой и имеющая большое

теоретическое и практическое значение.

Акад е ми к Б. М. Кед р о в

Дело «гор златых достойное»

Ничто в природе Земли не оказывает столь заметно-

го влияния на жизнь каждого человека, как погода.

Погода, климат — это условия обитания человека. Но,

как ни обидно, а на исходе XX века приходится признать-

ся, что человек — «Homo sapiens», «царь природы» —

не властен над погодой. Более того, чем глубже наука

проникает в тайны погоды, тем яснее становится, что об

управлении ею в ближайшем обозримом будущем всерь-

ез нечего и думать. Остается лишь одно — прогнозиро-

вать ее поточней. Это чрезвычайно важно, ибо даже не-

большое повышение точности метеорологических прогно-

зов позволит сберечь в масштабах планеты сотни тысяч

человеческих жизней, миллиарды-рублей.

Среди глобальных научных проблем, решенных и

решаемых человечеством на протяжении всей истории

его существования, трудно найти такую, которую по

сложности и непрерывно растущей актуальности можно

было бы поставить ib один ряд с проблемой точного про-

гнозирования погоды. И сегодня, в век атомной энергии,

химии, электроники, освоения космоса, пророчески зву-

чат слова, высказанные 250 лет назад М. В. Ломоносо-

вым: «Человеку ничего не оставалось бы требовать от

бога, если бы он научился правильно предсказывать

погоду». В решении проблемы научного предсказывания

погоды гениальный ученый, .«произведший в науках силь-

нейший переворот и давший им то направление, по ко-

торому текут они ныне», видел «великое приобретение

обшеству человеческому», дело «гор златых достойное».

7

Точное прогнозирование погоды—одна из древних

проблем, она так же стара, как само человечество. По-

требность в какой-то мере предвидеть погоду появилась

у человека с переходом его к оседлой жизни, к занятию

земледелием и скотоводством. Засухи и наводнения, лив-

ни и ураганы, морские штормы и черные бури, запозда-

лые или ранние заморозки и другие стихийные бедствия

зачастую уничтожали посевы и лишали людей пищи,

корма для скота, а порой и крова. Нужно было научить-

ся вовремя узнавать о ненастье и предвидеть погоду,

благоприятствующую работе.

В результате длительных наблюдений люди устано-

вили еще задолго до нашей эры ряд взаимосвязанных

процессов между отдельными атмосферными явлениями.

Возникло много примет о погоде обычно в виде кратких

правил, нередко рифмованных. Их можно найти в сочи-

нениях Аристотеля, Вергилия, Катона, Плиния и дру-

гих древнегреческих и римских писателей. У греков бы-

ли даже особые календари, высеченные на каменных до-

щечках, указывающие средний характер погоды для

каждого дня года. Появились они, вероятно, 25 веков

назад в результате многолетних наблюдений отдельных

ученых. Эти календари-отметчики (так называемые .пара-

пегмы) прикреплялись к колоннам иа рынках, площадях

и в других общественных местах приморских городов.

Парапегмы пользовались большим доверием морепла-

вателей и сельских жителей. Ориентируясь по ним, люди

выходили на рыбную ловлю, на охоту, отправлялись в

дальнее плавание, проводили сельскохозяйственные ра-

боты.

Парапегмы давным-давно стали достоянием музеев.

Забылись многие накопленные народами в течение веков

приметы погоды, основанные на наблюдениях природы.

Прогнозирование погоды ныне ведется на научной осно-

ве. О том, что приготовила нам природа на завтра и бли-

жайшие дни, мы обычно узнаем вечером, сидя у радио-

приемника пли телевизора, когда диктор объявляет:

«Передаем сводку погоды...» А утром это сообщение мы

находим в газетах.

Трудно сейчас найти человека, которого не интересо-

вало бы состояние погоды. «Потребителями» прогнозов

погоды в наше время являются сотни миллионов, милли-

арды людей самых различных профессий и специально-

стей: полеводы, садоводы, пчеловоды, агрономы, овоще-

8

воды, трактористы, шоферы, геологи, летчики, космонав-

ты, моряки, лесозаготовители, строители, спортсмены,

тысячи и тысячи любителей туризма, альпинизма, охоты

и рыбной ловли. Прогнозы погоды прочно вошли в

жизнь каждого горожанина, каждого сельского жителя.

Мы привыкли и любим жить «по науке>>.

«Фантазии» синоптиков

Однако не будем греха таить: нет-нет да и подводят

нас официальные метеосводки, создают богатейшую поч-

ву для иронии и сарказм а. Не так давно после сильней-

шей грозы, обрушившейся на Милан (Италия), город-

ское бюро погоды получило письмо следующего содержа-

ния: «Уважаемые синьоры метеорологи! Вам, может

быть, будет интересно узнать, что всю прошлую ночь

я занимался тем, что выкачивал из своего подвала вашу

«незначительную облачность без осадков...» Шутки над

прогнозами синоптиков уже давно перестали считаться

признаком хорошего тона. И тут пока ничего не подела-

ешь: тему .продолжают «разрабатывать», поскольку

ошибки в предсказаниях погоды неизменно дают пищу

острословам. Один американский журнал опубликовал

на своих страницах интервью с некоей Бетти Грэхем,

жительницей Сан-Франциско. На вопрос репортера, что

она больше всего любит в американском телевидении,

Бетти Грэхем не задумываясь ответила: «Сводку погоды.

Я держу с мужем пари на доллар, совпадет ли погода с

прогнозами. Я всегда сомневаюсь и поэтому за послед-

ний месяц выиграла у мужа 27 долларов». А в 1975 году

шведская Академия искусств присудила стокгольмскому

Институту метеорологических прогнозов специальную

премию, которую академия ежегодно присуждает «за до-

стижения в области поэзии и фантастики». Жюри -акаде-

мии заявило, что прогнозы шведских метеорологов в

этом году «обнаружили необычную поэтическую фанта-

зию, не имевшую ничего общего с действительностью».

Прошло три года, и шведские метеорологи вновь «отли-

'9

чились». 25 января 1978 вода в ряде газет появилось со-

общение: «Всю Среднюю и Южную Швецию на днях не-

ожиданно завалило снегом. Больше всего (пострадал рай-

он города Норчепинг, который находится примерно в 160

км к югу от Стокгольма. Там толщина снежного покрова

за одну ночь увеличилась на 60 см. Жизнь в городе ока-

залась полностью парализованной. Именно в Норчепинге

расположена шведская государственная метеослужба,

сотрудники которой каждый вечер выступают по телеви-

дению страны с прогнозами погоды. Так вот, накануне

того злополучного дня представитель метеослужбы пред-

сказал шведам.„ хорошую погоду без осадков».

И все же, как ни грустно приведенное выше письмо

миланца в адрес городского Бюро погоды, как ни удач-

лив «бизнес» Бетти Грэхем и как ни язвительна 'премия

шведской Академии искусств, подавляющая часть насе-

ления земного шара продолжает верить синоптикам, так

как знает, что за 'последние 30—35 лет они многое сдела-

ли и продолжают делать для повышения точности про-

гнозирования погоды.

Вероятность правильного прогнозирования значи-

тельно увеличилась за последние годы вследствие расши-

рения наблюдательной сети, оснащения ее более совер-

шенными метеорологическими приборами, аппаратами,

средствами автоматики, а главное, за счет использова-

ния так называемых численных методов прогноза, то

есть применения к атмосферным процессам уравнений

гидро- и термодинамики (построения математических

моделей движения воздушных масс). Последнее стало

по-настоящему возможным сравнительно недавно, после

появления первых электронных вычислительных машин.

Образно говоря, появилась возможность не предсказы-

вать, а «вычислять» погоду. Значительный вклад в раз-

работку и создание численных методов прогноза погоды

внесла советская школа метеорологов во главе с акаде-

миком Н. Е. Кочиным. Коллективы Гидрометеоцентра

СССР в Москве, Главной геофизической обсерватории в

Ленинграде и Вычислительного 'центра Сибирского отде-

ления АН СССР в Новосибирске разработали ряд перво-

классных схем краткосрочного прогноза погоды.

Новую страницу в прогнозировании погоды открыли

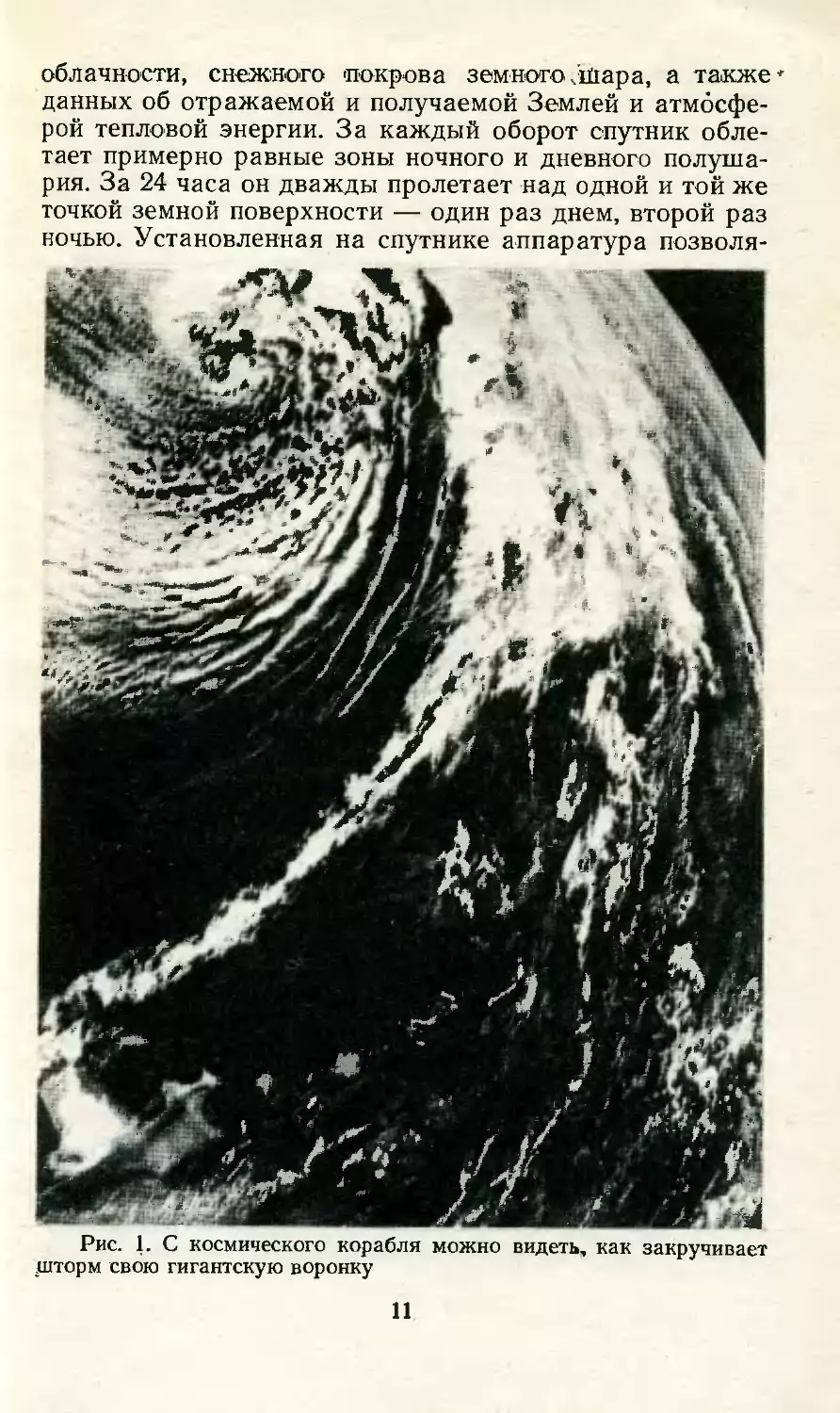

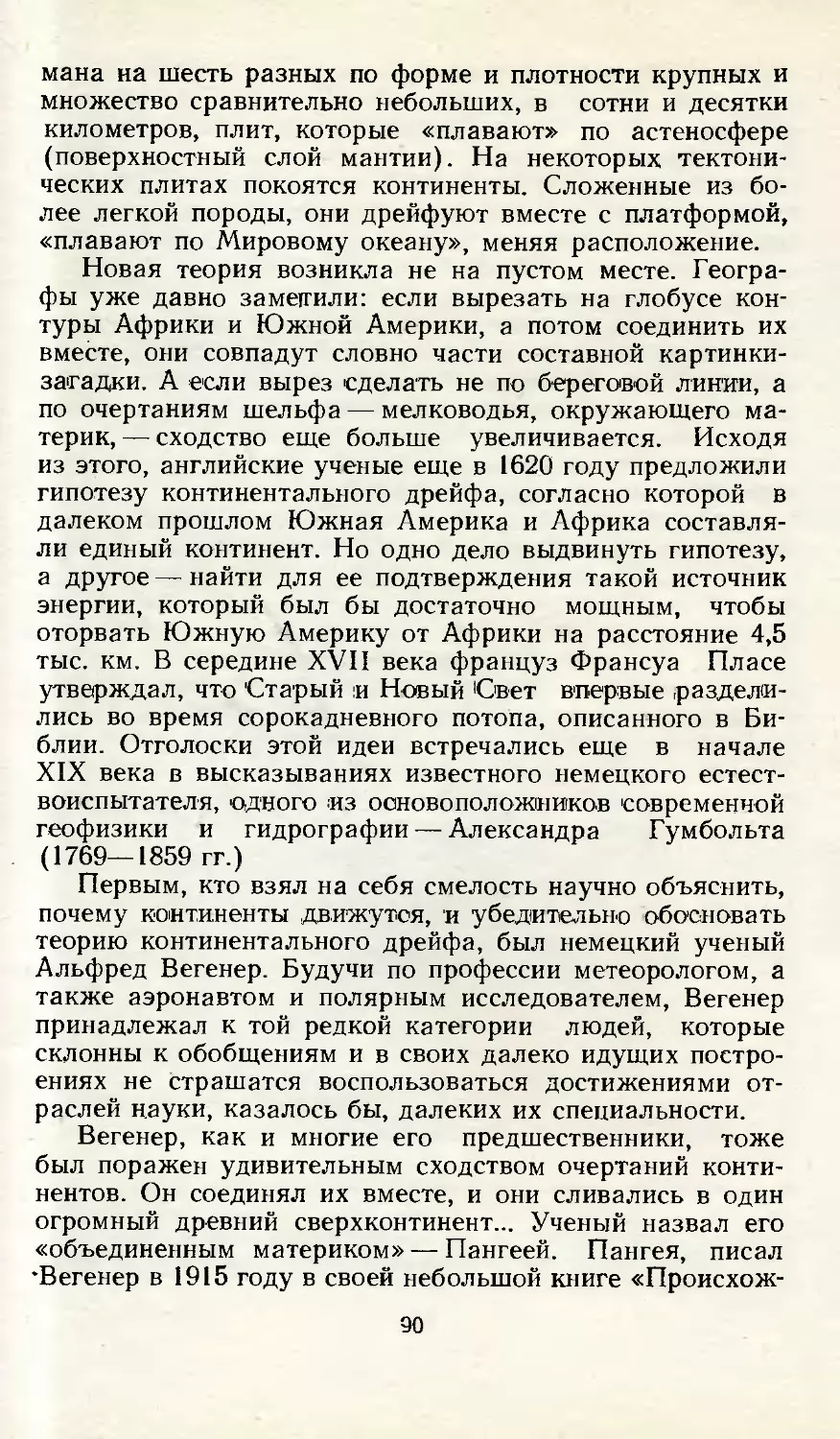

метеорологические спутники (рис. 1.). Они оснащены

специальной оптической, электронной и другой аппара-

турой, которая обеспечивает получение изображений

10

облачности, снежного покрова земного Шара, а также*-

данных об отражаемой и получаемой Землей и атмосфе-

рой тепловой энергии. За каждый оборот спутник обле-

тает примерно равные зоны ночного и дневного полуша-

рия. За 24 часа он дважды пролетает над одной и той же

точкой земной поверхности — один раз днем, второй раз

ночью. Установленная на спутнике аппаратура позволя-

Рис. 1. С космического корабля можно видеть, как закручивает

шторм свою гигантскую воронку

11

ет метеорологам одним взглядом окинуть участок в ра-

диусе 5 тыс. км. Снимки, переданные на Землю с метео-

рологических спутников, поражают воображение; ог-

ромные спирали циклонов, в которых закручены

многоярусные облачные поля, — колыбели тайфунов,

ураганов, смерчей. Нет такой силы, которая могла бы

приостановить их развитие. Но если раньше эти анома-

лии в движении воздушных масс были большей частью

для нас полнейшей неожиданностью, внезапно обруши-

вались на города и села, то теперь метеорологические

спутники позволяют предсказывать тайфуны, ураганы и

другие стихийные явления, следить за движением цик-

лонов и антициклонов. Словом, с созданием спутников

метеорологи обрели мощнейшее средство для проникно^

вения в те области «кухни поводы», о которых составите-

ли первых прогнозов даже не смели и мечтать.

Почему ошибаются «боги погоды»

Почему же все-таки, несмотря на достигнутые в по-

следнее время мр^еорологической наукой успехи, прогно-

зы погоды иногда оказываются неточными?

Атмосфера — чрезвычайно подвижная и изменчивая

газовая оболочка Земли — находится под воздействием

многих факторов земного и космического происхождения.

Назовем лишь основные факторы, определяющие атмо-

сферную циркуляцию. Это неравномерность процесса

распределения и преобразования тепловой энергии Солн-

ца по земной поверхности; неравномерное распределение

и нагревание суши и моря; вращение Земли; циклониче-

ская деятельность; солнечная активность. Все эти фак-

торы необходимо учитывать при составлении прогноза.

Кроме того, обычно дается локальный прогноз, и здесь

необходимо предусмотреть географические факторы и

орографические особенности района. Большая изменчи-

вость атмосферных процессов во времени и в пространст-

ве не позволяет пока с достаточной точностью преду-

смотреть сроки и территорию их распространения. Доста-

12

точно сказать, что воздушные массы в среднем проходят

за сутки расстояние в 1,5 тыс. км, а за неделю—полови-

ну полушария. Поэтому чтобы составить, например, трех-

дневный прогноз по Москве, нужна информация со все-

го полушария. Между тем сеть метеостанций, от которых

поступает начальная информация, расположена на на-

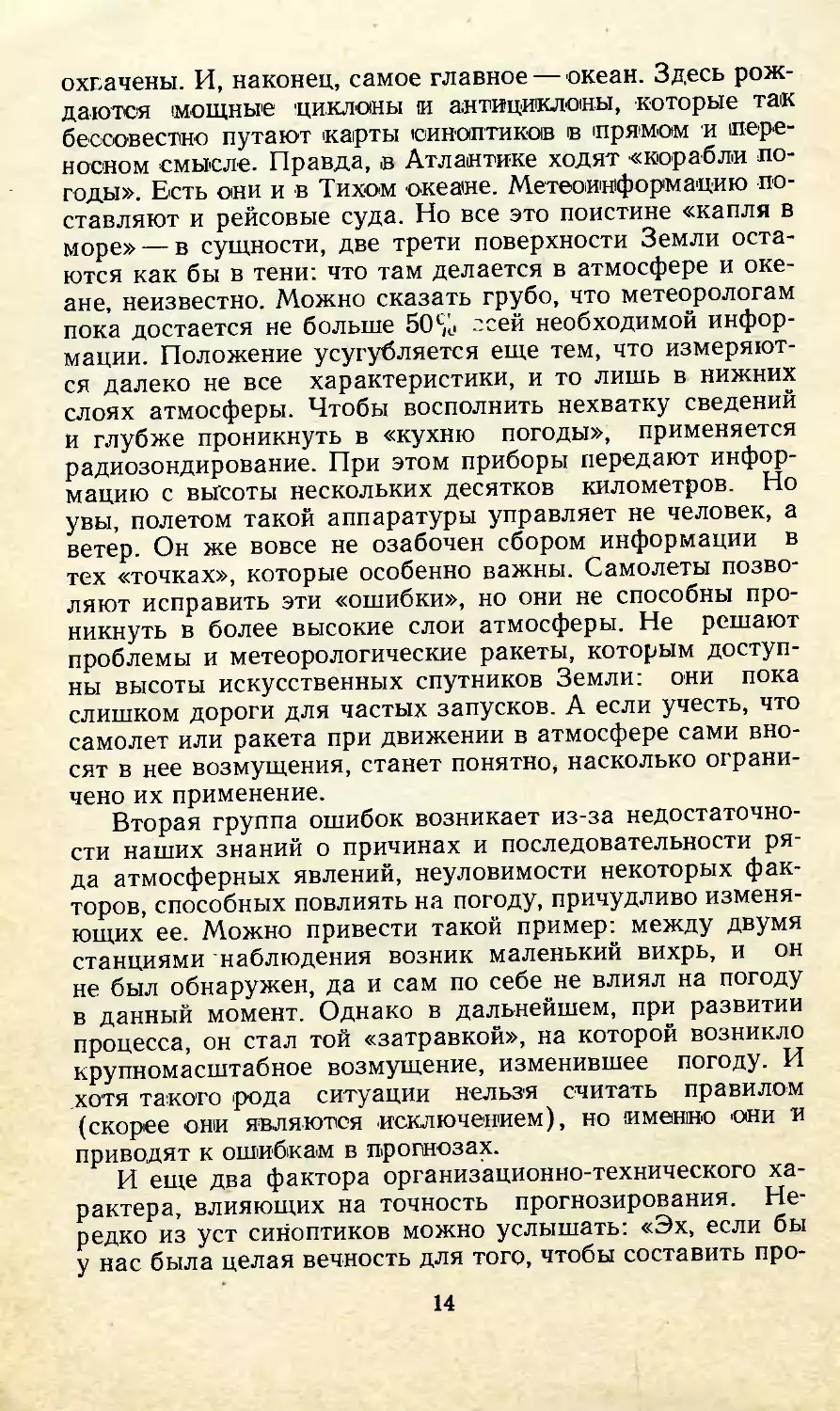

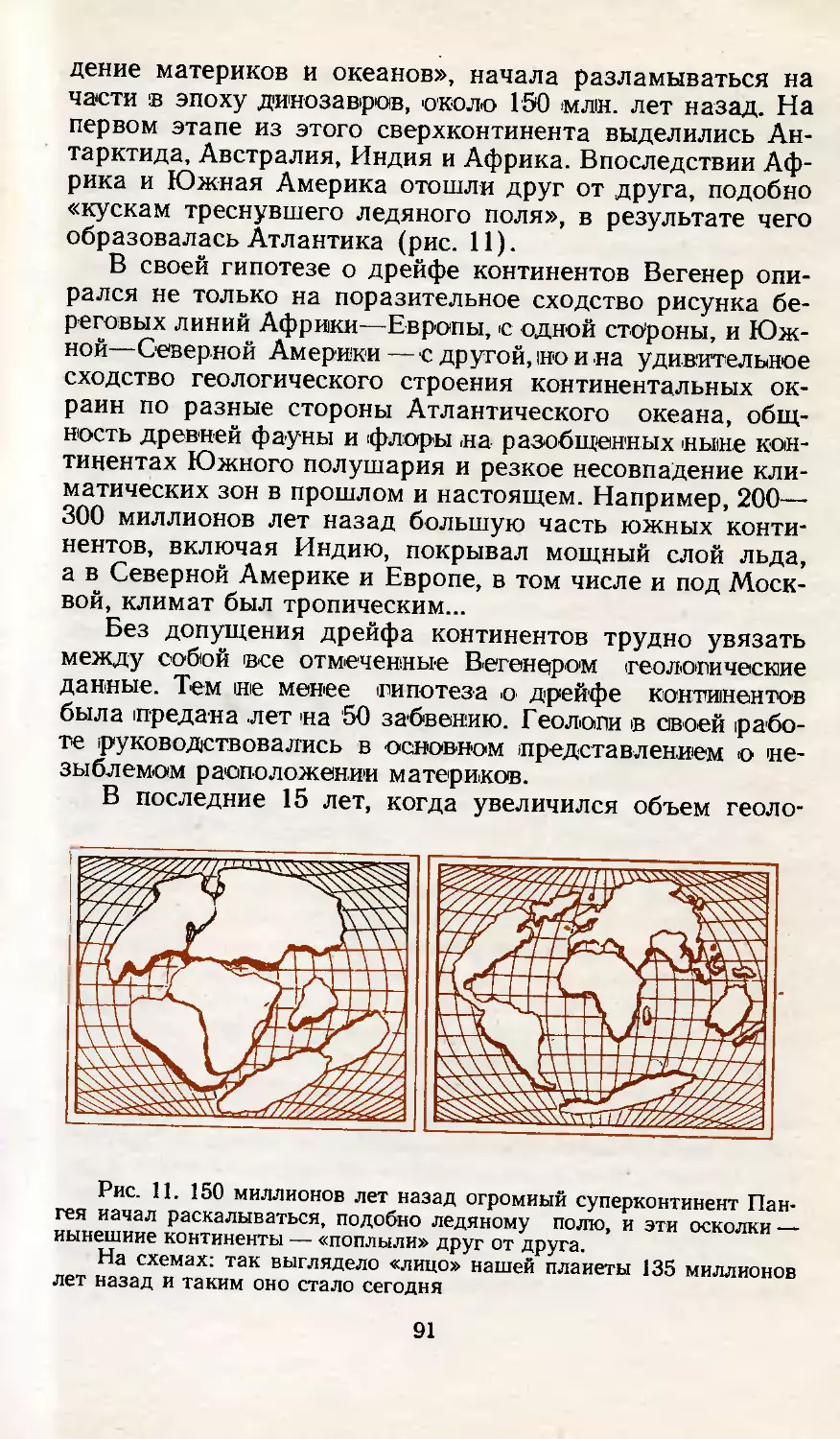

шей планете весьма неравномерно (рис. 2). Из разбро-

санных сейчас по всему миру 15 тыс. метеостанций1 ме-

теорологи получают информацию в основном с матери-

ков. Да и то не отовсюду. Сведений из Южного полуша-

рия поступает крайне мало... Экваториальные области

почти не изучены и систематическими наблюдениями не

Рис. 2. Точки показывают, как расположены метеостанции в Се-

верном полушарии. Даже материки по-разному насыщены ими (срав-

ните Евразию и Америку), не говоря уже об океанах. В океанах чер-

ными треугольниками обозначены места, откуда уже сейчас могут

брать информацию метеоспутники. Как видите, и тут есть пробелы,

ибо спутников еще мало

1 Всемирная служба погоды получает информацию с 8000 на-

земных гидрометеорологических станций, с 600 станций (в Северном

полушарии) аэрологического зондирования, с 3000 самолетов и 4000

кораблей. В пределах нашей страны наблюдения за погодой ведут

более 4000 метеорологических станций, свыше 7500 метеопостов и

около 6000 пунктов гидрологического наблюдения.

13

охвачены. И, наконец, самое главное — океан. Здесь рож-

даются мощные циклоны и антициклоны, которые так

бессовестно путают карты синоптиков в 'прямом и (пере-

носном смысле. Правда, в Атлантике ходят «корабли по-

годы». Есть они и в Тихом океане. Метеоинформацию по-

ставляют и рейсовые суда. Но все это поистине «капля в

море» — в сущности, две трети поверхности Земли оста-

ются как бы в тени: что там делается в атмосфере и оке-

ане, неизвестно. Можно сказать грубо, что метеорологам

пока достается не больше 50S3 ссей необходимой инфор-

мации. Положение усугубляется еще тем, что измеряют-

ся далеко не все характеристики, и то лишь в нижних

слоях атмосферы. Чтобы восполнить нехватку сведений

и глубже проникнуть в «кухню погоды», применяется

радиозондирование. При этом приборы передают инфор-

мацию с высоты нескольких десятков километров Но

увы, полетом такой аппаратуры управляет не человек, а

ветер. Он же вовсе не озабочен сбором информации в

тех «точках», которые особенно важны. Самолеты позво-

ляют исправить эти «ошибки», но они не способны про-

никнуть в более высокие слои атмосферы. Не решают

проблемы и метеорологические ракеты, которым доступ-

ны высоты искусственных спутников Земли: они пока

слишком дороги для частых запусков. А если учесть, что

самолет или ракета при движении в атмосфере сами вно-

сят в нее возмущения, станет понятно, насколько ограни-

чено их применение.

Вторая группа ошибок возникает из-за недостаточно-

сти наших знаний о причинах и последовательности ря-

да атмосферных явлений, неуловимости некоторых фак-

торов, способных повлиять на погоду, причудливо изменя-

ющих ее. Можно привести такой пример: между двумя

станциями наблюдения возник маленький вихрь, и он

не был обнаружен, да и сам по себе не влиял на погоду

в данный момент. Однако в дальнейшем, при развитии

процесса, он стал той «затравкой», на которой возникло

крупномасштабное возмущение, изменившее погоду. И

хотя такого рода ситуации нельзя считать правилом

(скорее они являются исключением), но именно они и

приводят к ошибкам в прогнозах.

И еще два фактора организационно-технического ха-

рактера, влияющих на точность прогнозирования. Не-

редко из уст синоптиков можно услышать: «Эх, если бы

у нас была целая вечность для того, чтобы составить про-

14

гноз погоды на завтра, этот прогноз был » бы великоле-

пен...» Не правда ли, звучит парадоксально, если учесть,

что ЭВМ уже давно являются постоянными помощни-

ками метеорологов? Но в приведенном высказывании

нет ничего парадоксального, ибо, как иронически и со-

вершенно справедливо отметил один сотрудник Нацио-

нального метеорологического управления Франции, «ме-

теорологическая информация — это чрезвычайно скоро-

портящийся товар». Важно не только быстро принять

оперативную информацию. Надо как можно скорее пере-

работать и передать ее синоптикам. От этого во многом

зависит точность прогноза. Между тем электронные вы-

числительные машины с быстродействием в миллионы

операций в секунду, имеющиеся сейчас в распоряжении

метеорологов, не справляются с обработкой огромного,

все время увеличивающегося объема информации.

Для целей интегрирования «уравнений погоды» в гло-

бальном масштабе требуются машины более высокого

класса.

Второе. Метеорологи не научились еще достаточно хо-

рошо читать фотографии, производимые аппаратурой ме-

теоспутников (|нерасш1ифрован1ной остается значителмгая

часть деталей, имеющихся на этих снимках); ряд эле-

ментов, из которых складывается «хорошая» или «пло-

хая» погода, остается нерасшифрованным. Многое ус-

кользает из поля зрения метеоролога, а многое «застре-

вает» в недостаточно еще совершенных электронно-вы-

числительных машинах.

Часть ошибок в предсказаниях неизбежно связана с

самим методом составления прогнозов погоды. Дело в

том, что современный метод предсказания погоды по

синоптическим картам неточен по самой природе, хотя

основы его вполне научны. Метод синоптиков (от грече-

ского «синоптикос» — обозревающий) напоминает юрис-

пруденцию в старой Англии. Там судья, разбирая какое-

нибудь дело, отыскивал в анналах истории подобное же

дело и принимал решение такое же, какое принял ког-

да-то его предшественник. Так и синоптик: обозрев си-

ноптические карты 2 и оценив по метеосводкам началь-

2 Синоптические карты — это географические карты, на которых

условными обозначениями нанесены результаты метеорологических

наблюдений, сделанных одновременно в различных областях стра-

ны и на целых материках.

15

ное, исходное состояние погоды, по аналогии с тем, как

в прошлом в подобных ситуациях развивались события,

делает соответствующий прогноз. Но метеорология не

располагает данными, накопленными за сотни лет, и за-

частую синоптик не может найти нужного аналога. В та-

ких случаях точность прогноза зависит от личного опы-

та и интуиции синоптика. Лучших из них называют «бо-

гами погоды». Но каким бы синоптик не был «богом по-

годы», нужно помнить, что атмосферные состояния неус-

тойчивы. Самые малые различия в исходном положении,

трудно учитываемые или вовсе не учитываемые, могут

направить процесс туда, где его меньше всего можно

ожидать. Вполне естественно, что при таком положении,

даже зная причины явлений и располагая множеством

данных об элементах погоды, синоптики не могут пред-

сказать погоду абсолютно точно, а должны ограничи-

ваться лишь примерной оценкой ее в будущем.

В конечном счете совокупность всех перечисленных

причин и приводит к тому, что синоптики невольно, не

желая этого, нас иногда подводят. А мы, слепо веря

предсказаниям метеорологов, нет-нет да и мокнем под

дождем, таскаем зонт в солнечную, безоблачную пого-

ду, часами, а то и сутками ожидаем в аэропортах лет

ной погоды, испытываем на себе гнев неожиданно разбу-

шевавшейся морской стихии, проклиная при этом свою

доверчивость и несовершенство службы прогнозов. Пуб-

ликуемые в разных странах данные о достигнутой точно-

сти краткосрочных прогнозов — о «погоде на завтра» —

весьма разноречивы. Так, например, ежедневно сообщае-

мая по радио жителям Сан-Франциско (США) сводка

погоды с некоторых пор стала иметь такую форму: «Зав-

тра в районе города ожидается дождь. Вероятность про-

гноза 7:3». Когда жители города обратились в метео-

центр за разъяснениями, его директор пояснил: «Нас

здесь 10 сотрудников. Будучи сторонником демократии

даже в вопросах прогнозирования погоды, я решаю во-

прос тайным голосованием. Если семеро из нас голосуют

за дождь, а трое против, то и прогноз выглядит в виде

счета футбольного матча. Я считаю, что вероятность пра-

вильных угадываний в нашем (методе не ниже обычно

применяемых традиционных методов предсказания по-

годы».

В среднем онравдываемость научных краткосрочных

прогнозов (на один—трое суток) в настоящее время оо-

16

ставляет около 82%, т. е. из каждых пяти прогнозов

один оказывается неверным, ошибочным. Именно они-то

и служат поводом для ядовитых насмешек и острот в

адрес синоптиков: «Прочитай прогноз и рассчитывай на

обратное». Что поделаешь, промокший человек злопамя-

тен!

Но если краткосрочные прогнозы благодаря числен-

ным и другим методам, оснащению метеостанций и по-

стов точными приборами, средствами автоматики хотя

и медленно, но в определенной степени совершенствуют-

ся, становятся более надежными, то о долгосрочных этого

не скажешь. За примерами далеко ходить не надо.

...1975 год. Вопреки месячным и сезонным прогнозам

метеорологов в середине зимы в Семиречье (Казахстан),

на юг Западной Сибири и Красноярского края пришло

тепло. В Алма-Ате и окрестных поселках в январе

зазвенела капель, зажурчали ручьи, на пастбищах между

Аралом и Балхашем появились подснежники. Во Фран-

ции и в Англии в феврале распустились нарциссы. Они

не смогли досмотреть спокойно свои зимние сны, когда

было по-весеннему тепло и термометр показывал выше

10°. Многие из них поплатились за эту неосторожность —

зима, спохватившись, учинила запоздалую вьюгу и вновь

прибрала к рукам Центральную и Западную Европу.

Апрель в Париже не состоялся из-за дождей. Ирландия

была просто неузнаваема в июне и июле, когда семь не-

дель подряд прошли там без единого дождливого дня,—

явление для этих мест неслыханное. «Сюрпризным»,

опять-таки вопреки предсказаниям синоптиков, для ря-

да стран Европы стал август. Скандинавия томилась от

такой жары, какой здесь не было более века. На Моск-

ву, казалось, надвигалась зима. Холодный воздух, про-

рвавшийся с севера, снижал временами температуру до

плюс 3—5°. Южную Италию высушило, как Сахару. Поч-

ти во всех крупных городах пришлось ввести нормиро-

ванное водоснабжение. В Палермо, где вода поступала в

квартиры всего лишь по часу в сутки чрезвычайно не-

регулярно, один находчивый житель этого города при-

учил себя засыпать в ванне, подставив под открытый

кран ноги. Утром или ночью он вскрикивал, как только

пускали воду, все домочадцы сбегались в ванную и, не

теряя времени, наполняли как можно больше ведер и

кувшинов. Более тысячи человек потеряли сознание на

улицах Западного Берлина за 10 самых знойных дней.

2. И. Б. Литииецкий

17

В больницы Копенгагена ежедневно поступало до 50 че-

ловек, преимущественно пожилого возраста, с солнечным

ударом и другими недугами, связанными с погодой. Го-

воря кратко, в 1975 году Европе досталась погода, кото-

рая предназначалась Африке!

Еще более «урожайным» по ошибкам долгосрочных

прогнозов метеорологов был 1976 год. «Боги погоды» не

сумели разглядеть в безмятежной сини небосвода лик

многих будущих невзгод — засухи, затяжных дождей,

обильных снегопадов, наводнений и других крайностей

погодных страстей. В потоке многочисленных публикаций,

возносимых молитв, стенаний и шуток можно было про-

читать или услышать такого рода афоризмы: «Эта ужас-

ная хорошая погода», «У нас украли лето!» и др. Газеты

сообщали: «Во Франции, ФРГ, Голландии, Бельгии, Анг-

лии выгорели поля. Урожай многих культур упал до по-

ловины, до трети обычного, а кое-где жара свела к нулю

усилия земледельцев». «Необычно сильная засуха обру-

шилась в этом году на Австралию (в южных районах

всего лишь 10% осадков от нормы)». «Фантастическая

жара стоит сейчас на востоке Америки». И в это же самое

время— «...в Мали, Сенегале и Мавритании большой

избыток дождей», «Морозы в субтропиках! Пальмы в

снегу. На пляжах лед. Дети лепят снеговиков...»

«Не иначе как в механизме погоды соскочила какая-

то шестеренка», — такой шуткой один синоптик попы-

тался объяснить не Сбывшиеся сезонные прогнозы пого-

ды своих коллег на разных континентах.

А в действительности?

По данным статистики, современные месячные прогно-

зы оправдываются в лучших случаях на 60—70%. А для

народного хозяйства исключительно важно получить от

метеорологов на несколько месяцев (на сезон) вперед

точную картину погоды, свободную от ошибок, от слу-

чайностей, от всего, что иногда синоптики стыдливо на-

зывают «аномалией». Такой долговременный прогноз по-

зволял бы предвидеть, например, засухи или многомесяч-

ное ненастье и заранее готовиться к ним... Тут до числен-

ных методов еще очень далеко. А «боги погоды» (первую

скрипку играют в долгосрочных прогнозах они) даже

при самом большом опыте и самой тонкой интуиции мо-

гут предвидеть лишь более или менее типический ход

процессов, когда они не очень выходят за рамки постоян-

ного климата. Предсказать же резкие и длительные от-

18

клонения от климата — такие, например, как засухи

1972, 1975 годов в СССР и в 1976 году в Западной Евро-

пе,— синоптические методы не позволяют. А ведь имен-

но в этом и состоит главная задача долгосрочного про-

гнозирования."

В оценке срока, на который сегодня и в обозримом

будущем можно будет надежно прогнозировать погоду,

мнения ученых расходятся. Одни считают, что точно

можно предсказать погоду лишь на одни сутки в радиу-

се до 200 км. Другие полагают, что надежный прогноз

можно составить на 2—3 дня, но усредненно, в радиусе

500 км. Третьи надеются, что когда-нибудь метеорологи

обретут возможность безошибочно предсказывать пого-

ду на всем земном шаре (подчеркиваем — на всем зем-

ном шаре) на один-два дня вперед (но когда это про-

изойдет и сколько для этого потребуется глобальных

экспериментов, никто не говорит). Что же касается воз-

можности разработки точных глобальных прогнозов по-

годы на срок, 'больший, чем несколько дней, скажем, на

недели и 'месяцы вперед, то на сей счет у многих метео-

рологов абсолютно никакой уверенности нет. Более того,

есть мнение, что задача эта вообще принципиально нераз-

решима. Так, например, два года назад на страницах га-

зеты «Пуэн» (Франция) директор отдела внешних сно-

шений французской службы погоды Жак Деттвийе со-

общил: «Как и все метеослужбы мира, мы провели 15-

летний эксперимент. И пришли к выводу, что при нынеш-

нем положении вещей нельзя делать долгосрочных до-

стоверных предсказаний. Чувство ответственности по-

требовало от нас прекратить эксперимент».

Почему же Национальный метеоцентр, оснащенный

новейшими техническими средствами, мощными элект-

ронно-вычислительными машинами, расписался в своей

беспомощности и опустил руки, в то время как долго-

срочные прогнозы все более становятся насущной необ-

ходимостью для нормального функционирования эконо-

мики, транспорта, многообразной практической деятель-

ности миллионов граждан каждой страны?

«Возьмите ведро, наполните его водой и придайте

ему равномерное вращательное движение вокруг собст-

венной оси, — говорит профессор Пьер Морель, замести-

тель заведующего отделом метеорологии во французском

Национальном научно-исследовательском центре. — Вода

и ведро — жидкое и твердое тело — составят одно це-

2*

19

лое в движении, как и в состоянии 'покоя. Вода одинако-

ва всюду внутри ведра, а ведро остается ведром во всех

точках его поверхности. Поэтому всегда можно знать, что

происходит в ведре.

При чем же здесь метеорология?

Земля и атмосфера — это то же самое ведро с водой.

Но с такими усложнениями, что весь процесс становится

в конце концов длинной серией исключений из правил.

Именно к изучению исключений и приступили ученые в

последние несколько лет.

Твердое (ведро — это Земля) и газообразное (вода—

атмосфера) тела прочно связаны друг с другом. Но вот

первая помеха: Земля вращается вокруг своей оси, но

также и вокруг Солнца, являющегося единственным

источником энергии. Эта энергия распределяется по

земной поверхности неравномерно, вследствие чего на

экваторе гораздо теплее, чем на полюсах. Горячий, лег-

кий воздух поднимается из экваториальных областей и

движется в направлении полюсов, в то время как плот-

ные массы холодного воздуха устремляются к экватору.

Здесь и начинаются осложнения, ибо Земля не однород-

ное тело: существуют океаны, горы, пустыни. Движение

воздушных масс то замедляется, то ускоряется. Воздуш-

ные потоки сталкиваются, изменяют свой характер, ох-

лаждаются либо нагреваются.

Но известно ли, где, когда и как эти воздушные

массы, начавшие движение от полюсов и экватора, не-

ожиданно остановятся и начнут свое «сумасшедшее» кру-

жение? Это похоже на шарики в воронке, — поясняет

Морель. — Потрясешь, они прбходят сквозь отверстие, а

затем вдруг где-то как-то сталкиваются, и движение

прекращается. Попробуйте узнать почему...»

В конце концов итоговый, вполне определенный вид

движения атмосферы должен установиться, но стабиль-

ным, устойчивым это течение является не более чем ус-

тойчив обруч, установленный на сфере. Малейшее воз-

мущение — и колесо покатится, или, как образно выра-

зился известный математик, взмах платка в принципе

может привести в движение атмосферу всей пла-

неты.

«...В самом деле, — говорит советский ученый, доктор

географических наук В. Самойленко, — ведь если смот-

реть правде в глаза, то можно поразиться громадному

20

количеству физических и географических факторов, в

разных частях планеты оказывающих в той или иной

степени влияние на атмосферные процессы. Поэтому в

каждый данный момент имеется огромное число вариан-

тов дальнейшего развития атмосферных процессов на

Земле в целом. Их приходится учитывать даже при про-

гнозе погоды на ближайшие сутки. Но чем дальше ото-

двигается в будущее срок предсказания, тем больше ста-

новится число возможных вариантов, и, наконец, их ока-

зывается так много, что состояние атмосферы, которое

наступит через 10—15 дней, фактически уже становится

не более чем делом случая, который предсказать невоз-

можно, и никакое количество глобальных и «сверхгло-

бальных» наблюдательных экспериментов делу помочь

не смогут».

Но наука тем и сильна, что берет под сомнение лю-

бые, даже самые, казалось бы, убедительные доводы, до-

стоверные утверждения.

Да, атмосферные процессы невообразимо сложны. И

«точные прогнозы 'погоды, — говоря словами видного

американского ученого, профессора Корнеллского

университета Карла Сагана, — особенно, скажем, на

неделю вперед, — вещь пока неслыханная». Но так ли

уж безнадежно, бесперспективно решение этой пробле-

мы? Нет! Категорически нет!

В поисках ключа к тайнам погоды

Разгадать «кухню» погоды, разработать методы точ-

ного ее прогнозирования, особенно на длительные сро-

ки,— одна из самых сложных проблем современного ес-

тествознания. Обычно в подобной метеорологии — обла-

сти науки, которая ставит трудные теоретические зада-

чи,—принято проводить эксперименты. Но как можно

экспериментировать с погодой? В каком-то узкам масш-

табе это возможно, но, безусловно, не в мировом. А для

того чтобы понять и использовать для прогнозов законо-

21

мерности атмосферы как единой целостной физической

системы, сегодня метеорология (нуждается .прежде всего

именно во всеобъемлющей, глобальной информации ю

многообразных процессах, происходящих в воздушном

океане и подстилающей поверхности. Получить интерес-

ные результаты экспериментов с погодой в мировом масш-

табе можно было бы, если бы, например, в наших силах

было бы остановить вращение Земли. Но так как это не-

возможно, стало'быть, для проведения такогорода экспе-

римента нужна планета той же массы-и того же радиуса,

которая к тому же практически не вращается. И такая

планета есть в нашей Солнечной системе. Это Венера.

Там можно поставить эксперимент в естественных усло-

виях, о которых милостиво позаботилась сама природа.

Иными словами, для понимания метеорологии Земли

надо сначала попытаться постичь более простую метеоро-

логию Венеры.

И такой эксперимент уже проводится. За последние

два десятилетия планета Венера, еще совсем недавно

доступная лишь визуальному наблюдению, стала объек-

том планомерных исследований с помощью автоматиче-

ских межпланетных станций (АМС). Если советские и

американские АМС «Венера-1», «Венера-2» (1961 и

1965 гг.) и «Маринер-2», «Маринер-5» (1962 и 1967 гг.)

поначалу изучали «Утреннюю звезду» издали, то с 1966

года, когда «Венера-3» впервые достигла планеты, нача-

лось исследование Венеры «на месте».

Последующие советские АМС намного расширили

наши знания о ближайшей к Земле планете, передав цен-

ные сведения о ее атмосфере, а пять лет назад люди впер-

вые увидели ее поверхность на уникальных фотоснимках,

переданных станциями «Венера-9» и «Венера-20». Де-

кабрь 1978 года ознаменовался настоящим «групповым

залпом» советских и американских исследовательских ра-

кет по Венере. Запущенные соответственно 20 мая и

7 августа две американские автоматические межпланет-

ные станции «Пионер-Венера-1» и «Пионер-Венера-2»

вошли в «контакт» с «Утренней звездой» 4 и 9 декабря,

а советские АМС «Венера-11» и «Венера-12», запущенные

9 и 14 сентября, достигли соседки Земли 25 и 21 декаб-

ря. Оснащенные новейшими приборами четыре последние

АМС провели небывалый по широте охвата космический

«зондаж» окрестностей, атмосферы и поверхности «небес-

ной сестры» Земли. Полученные научные данные пока

22

обрабатываются. Но какими бы странными нам ни пока-

зались полученные и сегодня дешифруемые сведения о

физико-химических процессах в атмосфере Венеры, они

должны помочь расширить наши знания об атмосфер-

ных механизмах «а самой Земле. Близость 'Солнца^ от-

сутствие океана «а Венере и тот факт, что ее атмосфера

состоит в основном из углекислого газа, свидетельствуют

о том, что мы имеем дело с практически совершенной

атмосферной тепловой машиной, которая вполне может

стать моделью. Сравнение этой модели с земными атмо-

сферными явлениями, на которые оказывает определен-

ное влияние присутствие водяных паров, может вскрыть

новые глобальные и типично земные механизмы климата

и помочь нам лучше понять причины изменчивости зем-

ной погоды.

Результаты этого небывалого зондирования Венеры

автоматическими станциями СССР и США ожидают с

нетерпением все ученые Земли.

В будущем возможен и другой космический экспери-

мент.

Анализируя причины ошибок синоптиков в долгосроч-

ных прогнозах, председатель советской (комиссии по

международной Программе исследований глобальных ат-

мосферных процессов, доктор географических наук, Герой

Советского Союза Е. И. Толстиков недавно отметил: «Не

берется в расчет и такое важное условие, как запасы

влаги, содержащиеся в атмосфере. А ведь над нами —

целые моря...» Эти «моря», а точнее, настоящий океан,

«подвешенный» над нашими головами, как известно,

играет очень важную роль в возникновении циклонов,

ураганов и вообще всех воздушных потоков. Так вот,

можно было бы поставить поучительный эксперимент,

если бы удалось убрать с поверхности Земли океаны и

посмотреть, что станет с погодой. Однако это неосущест-

вимо. Но зато есть планета Марс с тем же периодом

вращения вокруг оси, что и Земля. Его ось вращения

имеет такой же наклон, что ось нашей Земли А главное,

на Марсе нет океанов. Таким образом, условия там весь-

ма благоприятные для такого эксперимента.

Другими словами, в науке, у которой возможности

экспериментирования ограничены, надо искать альтерна-

тивные (попеременные, чередующиеся, допускающие одну

из двух возможностей) ситуации, которые можно было

бы подвергнуть изучению. А в таких, например, науках,

S3

как метеорология или геология, которые «охватывают»

всю планету, единственный способ расширить перспекти-

ву — это отправиться на какую-нибудь другую планету,

где иные условия.

«В результате улучшения прогноза погоды и воздей-

ствия на погоду, что, как мне кажется, — говорит извест-

ный ученый Карл Саган, — станет возможным в резуль-

тате развития .сравнительной планетарной метеорологии,

я предвижу такие экономические выгоды, которые в зна-

чительной мере оправдают расходы на программу косми-

ческих исследований...»

Экономические выгоды, которые сулит развитие мете-

орологии, сегодня оценить в полной мере невозможно.

Но уже первые, предварительные расчеты поистине впе-

чатляющи. Приведем два примера. Уже сейчас повыше-

ние точности прогнозирования погоды с помощью только

метеорологических спутников, в целях определения вре-

мени сева и уборки урожаев в масштабах всей Земли,

дает возможность ежегодно экономить более 15 млрд,

долларов.

Другой колоссальный источник экономии — граждан-

ская авиация. Точный восьмисуточный прогноз на между-

народных авиалиниях позволяет снизить общую сумму

эксплуатационных расходов на 3,6%.

Очень интересны сделанные некоторыми зарубежны-

ми экономистами расчеты оправдываемое™ расходов

на метеорологическую .службу. Подсчитано., что доходы

от правильного предсказания погоды только на пять дней

могут превысить затраты на эти цели в 20 раз. А точный

долговременный прогноз на 'месяц—три вперед может

дать только европейской экономике доход (главным

образом за счет сельского хозяйства, строительной инду-

стрии, подводной добычи нефти, гражданской авиации,

мореплавания, железнодорожного и автомобильного

транспорта, рыболовства), в 70—80 раз превосходящий

годовые затраты на метеослужбу. Если же заглянуть в

будущее, то экономическая эффективность от развития

Всемирной службы погоды, резкого повышения точности

краткосрочных и особенно долгосрочных прогнозов в

глобальном масштабе, по мнению специалистов, предста-

нет перед нами как громадная, несоизмеримая ни с чем

известньБм до сих пор науке и технике величина., оцени-

ваемая в биллионах рублей.

Для повышения надежности прогнозов и увеличения

24

их продолжительности требуется координация, объедине-

ние усилий ученых многих стран мира. Этой цели служит

возникший около 15 лет назад специальный междуна-

родный проект «Программа исследований глобальных

атмосферных процессов» (ПИГАП), включивший позд-

нее и океанологическую проблематику. ПИГАП пред-

ставляет собой, вероятно, самое крупное и дорогостоя-

щее в истории международное мероприятие, но, как го-

ворится, цель оправдывает средства.

В 1974 году ® тропической зоне Атлантического океа-

на был проведен международный «Атлантический тропи-

ческий эксперимент» (АТЭП).Три месяца (с июня по сен-

тябрь) на 39 специально оборудованных кораблях (из

которых 13 советских), свыше 100 метеорологических

станциях, нескольких геостационарных и орбитальных

спутниках Земли, десятках океанских буев и 11 самоле-

тах-лабораториях, днем и ночью, автоматически регист-

рировалось или измерялось все, что происходило в атмо-

сфере и в океане. 4 тыс. ученых из 35 стран Америки и

Европы пытались проникнуть в тайны «кухни земной по-

годы». Тогда же был начат Полярный эксперимент в Се-

верном, а потом и в Южном полушарии. Эти исследова-

ния дали богатый материал для уточнения процессов

взаимодействия океана и атмосферы и, как надеются уче-

ные, он поможет раскрыть некоторые тайны общей цирку-

ляции воздушных масс.

В конце 1978 года под эгидой Всемирной метеороло-

гической организации и Международного совета научных

советов начался новый наблюдательный эксперимент,

который будет продолжаться до 1980 года и охватит всю

планету. Он получил название «Первый глобальный

эксперимент программы» (ПГЭП).

В выполнении программы этого грандиозного экспе-

римента участвует более 50 государств, в том числе и

Советский Союз. Для проведения исследований в распо-

ряжение ученых предоставлено 2650 наземных метеоро-

логических станций (из них в СССР — свыше 500),

более 700 аэрологических станций (ив них в СССР —

свыше 200), 5 нестационарных спутников', враща-

ющихся вокруг Земли с такой же скоростью, как

сама Земля, пять обычных орбитальных спутников раз-

ных стран, множество специально оборудованных кораб-

лей и самолетов, 300 автоматических аэростатов, сотни

дрейфующих автоматических метеостанций в водах юж-

. 25

ного океана с его пресловутыми «ревущими сороковыми»,

«воющими пятидесятыми» параллелями и др.

В задачу программы входит разработка более совер-

шенных моделей атмосферных процессов для прогнози-

рования погоды от нескольких суток до нескольких не-

дель на пространстве всего земного шара. Участники

исследований рассчитывают определить пределы, на ка-

кое же время при современном уровне науки можно пред-

сказывать погоду (напомним, что у ученых до сих пор на

этот счет нет единого мнения). Преследуется также цель

создать более эффективные методы использования раз-

личных данных наблюдения. Эти методы должны стать

основой для предсказания крупномасштабных изменений

в атмосфере. Наконец, предстоит разработать оптималь-

ную комплексную систему наблюдения, которая бы обес-

печила необходимые данные для ежедневного прогнози-

рования погоды.

Разумеется, успешная реализация всей намеченной

Глобальным экспериментом программы не даст в руки

метеорологов «палочку-выручалочку», которая позволяла

бы им безошибочно предсказывать погоду. Тут, естест-

венно, одним ПГЭП не обойтись. И все метеорологи это

прекрасно понимают. Неспроста его и назвали «первым»,

так как после него, несомненно, понадобится второй,

третий, четвертый и пятый, а может быть, и больше, ибо

один-еданственный глобальный эксперимент, безуслов-

но, не может дать ответ на бесчисленное множество воп-

росов, связанных с решением «проблемы века» — изыс-

канием надежных методов и средств для точного

заблаговременного предсказания состояния погоды на

всем земном шаре на любой желаемый срок.

Недавно на помощь метеорологии пришла бионика.

И это закономерно. Во-первых, «...метеорология, — как

справедливо отметил известный советский ученый, ака-

демик Е. К. Федоров, — превратилась в столь важную

для всех науку, что о ее будущем должны думать и за-

ботиться сейчас не только метеорологи». Во-вторых,

когда человек истощает весь запас своей изобретатель-

ности либо когда время торопит его в решении сложных,

крупных, жизненно важных проблем, он неминуемо дол-

жен обратиться к природе за новым вдохновением, за

новыми идеями.

Для бионика, задавшегося целью найти новые идеи,

26

методы и средства точного прогнозирования 'погоды, жи-

вая природа — (необъятное. поле деятельности. 1500000

видов животных, 500 000 видов растений и каждый пред-

ставитель вида сам себе метеоролог, синоптик, облада-

тель совершенствовавшихся сотни миллионов лет биоме-

ханизмов, анализирующих -физическое состояние атмос-

феры, происходящие в ней процессы.

Крылатые метеорологи

Чудесными синоптиками являются многие птицы. По-

стоянно находясь в атмосфере, непосредственно испыты-

вая на себе воздействие всех происходящих в воздуш-

ном океане изменений, птицы в течение веков приобрели

высокую чувствительность к изменению атмосферного

давления, к уменьшению освещенности (тонкие прозрач-

ные облака, ослабляющие солнечный свет, — предвест-

ники ненастья), к скоплению в атмосфере электричест-

ва перед грозой и т. д. И что особенно важно — птицы

реагируют на все метеорологические изменения заранее.

Это находит отражение в их пении, криках, поведении и

ежегодных сроках прилета и отлета. Наверное, каждый

из вас слышал зяблика. Обычно его пение звучит так:

«пиньк... пиньк... фить-фить-фить-фить... ля-ля-ля...» В

другой раз услышите — и не узнаете: что случилось с

зябликом? Сидит на ветке присмиревший и совсем по-

другому, без раската, тихо, монотонно цедит: «рю-пинь-

пинь-рю...» Птицеловы говорят: «Зяблик рюмит—к дож-

дю». И это верно. Зяблик не обманывает. За полдня, а

то и за сутки чует непогоду. Иволга в солнечный день из-

дает округлые звуки «фиу-лиу», напоминающие чистую

мелодию флейты; перед ухудшением погоды крик иволги

похож на кошачий визг. Большой пестрый дятел возве-

щает перемену погоды свой барабанной дробью. Когда

дятел барабанит весной, это обычно связано с весенним

возбуждением птиц. Но если дятел стучит клювом в хо-

27

роший летний день — значит, быть дождю. Регулярное

кукование кукушек указывает на установление теплой

погоды и прекращение холодных утренников. Низко

реют ласточки — к непогоде, высоко взвиваются — к

ведру. Сыч кричит по ночам, журавли кричат — к дождю.

На дождь указывают и беспрерывно ныряющие, плещу-

щиеся в воде утки. Соловей всю ночь поет неумолчно —

перед погожим днем. Истошный крик в ясную погоду до-

моседов галок и ворон — верный признак дождя летом и

осенью и снегопада зимой. Если вороны купаются ранней

весной — к теплу. Ворона прячет «нос» под крыло — к хо-

лоду. Если же вороны садятся кто как: кто в одну сто-

рону головой, кто в другую, — день будет безветренный.

Но если все садятся головой в одну сторону, да еще

норовят сесть на сук потолще и поближе к стволу дере-

ва — надо ждать ветра. И будет он дуть с той стороны,

в какую вороны повернулись головами. Перед морозом

вороны и галки садятся на верхушки деревьев. На ниж-

ние ветви — к ветру. Садятся на снег — к оттепели. В

зоологическом семействе вороновых (врановых) не пос-

леднее место по синоптическим способностям занимают

и грачи. Эти черные с металлическим отливом птицы все-

гда у нас на виду. Когда они вьются высоко стаями и

опускаются стрел ой на землю ил и когда летом «пасутся»

на траве — скоро следует ждать дождя. Грачи играют —

хорошая погода будет; стаями с криками вьются над

гнездами, то сядут, то опять взволнуются — погода пере-

менится. Ранний прилет грачей — к теплой весне. Инте-

ресными синоптическими и приспособительными реакци-

ями обладают стрижи. Орнитологи установили, что за-

долго до похолодания, бури и длительных дождей эти

прекрасные летуны покидают районы, которым угрожает

непогода, и улетают в спокойные места, за сотни кило-

метров. А когда стрижи высоко летают над строениями

до самых поздних сумерек — это признак сохранения

теплой, хорошей погоды.

Жди ясного на завтра дня,

Стрижи мелькают и звенят.

Пурпурной полосой огня

Прозрачный озарен закат.

А. А. Фет

Настоящий пернатый «барометр» жаворонок. Еще

влажен, свеж и душист наполненный грозой полевой воз-

дух, еще побрызгивают крупными каплями тучные обла-

28

ка, но жаворонку в мокрой ржи не терпится ждать цро-

гляда солнца. Серебряным колокольчиком пернатый си-

ноптик ввинчивается в простор поднебесных высот, будто

намерен приблизиться к солнцу и пропеть ему свою не-

смолкаемую песню. В пернатом царстве это непревзой-

денный быстропев: 130 разных звуков в секунду, словно

неиссякаемо льется серебряная струйка задумчиво-певу-

чего лесного ручейка. Песня жаворонка; под крупно-ред-

кими каплями остатка дождя — это предвестие ясной по-

годы, что удостоверяет и народная пословица: «Где гроза,

там и ведро». Очень точно «работает» воробьиное «бюро

погоды». В хорошую погоду эти вездесущие птицы весе-

лы, подвижны, порой драчливы. Но вот вы замечаете,

что бойкие воробьи стали вялыми, притихли, сидят на-

хохлившись. Это перед дождем. А если воробьи оживи-

лись и зачирикали в продолжительное ненастье, то мож-

но ожидать наступления ясной погоды. Воробьи прячут-

ся под стреху — к буре. Нередко воробьи, обитающие

под крышами домов в разных щелях, вдруг среди зимы

начинают интенсивно собирать пух и перья около курят-

ников и тащят их в свои укрытия, как будто собирают-

ся гнезда вить, птенцов выводить. Оказывается, как пока-

зали многократные наблюдения, чуткие птицы утепляют

ночлеги. Через несколько дней обязательно ударят силь-

ные морозы. Если зимой воробьи сидят на деревьях или

строениях втихомолку — будет снег без ветра, а дружно

расчирикаются — к потеплению.

Известно-немало птиц — «специалистов» по долго-

срочному прогнозу погоды. Так, например, изящная длин-

нохвостая белая трясогузка (она ‘распространена от суб-

тропиков до Арктики)—признанный предвестник ледо-

ходЭ — всегда прилетает в канун вскрытия рек, поэтому

ее в народе называют «ледоломкой». Появление же стаек

белых' трясогузок в сухую осень предвещает наступление

ненастной и дождливой погоды. Прославилась своими

долгосрочными прогнозами дроздовидная камышовка.

Излюбленное место обитания этих птиц из семейства

славковых, из отряда воробьиных, — заросли тростников

и кустарников по берегам водоемов. Возвратившись вес-

ной в родные места, камышовки не сразу приступают к

строительству гнезд, а ждут, пока деревья и кустарники

покроются зеленой листвой и подрастет тростник. Свои

уютные, чашеобразные гнезда высотой в 15—20 см они

устраивают на стеблях тростника или на кустах, над са-

29

мой водой, укрепляя их на нескольких рядом стоящих

стеблях тростника. Обычно камышовки устраивают

гнезда не выше 1 м над уровнем воды. Но если ожидает-

ся особенно большой паводок или дождливое лето с на-

воднениями, то эти насекомоядные птички свои гнезда

вьют выше. По каким-то приметам они узнают о предсто-

ящем разливе заранее и принимают необходимые -меры

безопасности. Отсюда и примета: если камышовки строят

гнезда выше обычного уровня над водой,—нужно ждать

подъема воды. Причем вода поднимается выше обычно-

го настолько, насколько высота гнезда окажется выше

обычной нормы. В южных районах нашей страны, в ме-

стах, где водятся прекрасные фламинго, по поведению

этих длинноногих и горбоносых птиц можно узнать, ка-

кое будет лето. Если фламинго с весны наращивают

свои гнезда-тумбы свежей грязью, делают их выше и

только тогда несутся — лето будет дождливым, а воды

в озере будет много. Если же они с весны несутся прямо

на прошлогодних гнездах — лето будет сухое. Ранний

отлет соек, синиц, сорок, ронж, свиристелей и других

птиц в предосеннее время, как правило, предшествует

похолоданию и изменению погоды.

Рыбьи и лягушачьи прогнозы

Остро чувствуют атмосферные изменения многие ви-

ды рыб. Так, например, отшельник дна, сом, перед гро-

зой и ненастьем обязательно всплывает, пугая верхово-

док. Верный барометр — щука. Если в весенние дни перед

нерестом щука хорошо хватает жерлицы, а потом вдруг

перестает, надо ждать похолодания, ветра, ненастья. За

сутки, узнает об этом мудрая хищница, прекращает брать

приманку и уходит отлеживаться в свои владения в глу-

бине реки или озера. Щука и весенний снегопад предуга-

дывает. А пройдет непогода — щука опять выходит на кор-

межку. Рыба голец в ясную погоду лежит на дне аквариу-

ма без движения, напоминая экспонат зоологического

музея. Но вот голец начинает подавать признаки жизни.

зо

Виляя длинным телом, он снует вдоль стенок аква-

риума... а через некоторое время небо затягивает обла-

ками. А когда голец мечется по аквариуму вверх-вниз,

вправо-влево и кажется, что целый клубок темных длин-

ных тел заполнил стеклянный сосуд, это значит, что

скоро в окно забарабанят капли дождя. «Предсказания»

гольца более точны, чем прогнозы синоптиков: он ошиба-

ется только в 3—4 случаях из 100. Большой восприимчи-

востью к изменениям барометрического давления отлича-

ется вьюн, который водится в заболоченных стоячих во-

дах, в заводях рек с наносами болотистого ила. Эта рыба

длиной до 30 см в хорошую погоду обычно редко подни-

мается к водной поверхности, а находясь в аквариуме,

спокойно лежит на дне. Но если вьюн начинает прояв-

лять беспокойство, мечется по аквариуму, мутит воду,

часто всплывает наверх и снова погружается на дно,

значит, быть ненастью. О перемене погоды, сопровожда-

емой изменением давления воздуха, вьюн предупреждает

своим поведением человека примерно за сутки и более.

Перемену пагоды предсказывают и маленькие красивые

аквариумные рыбки. Когда все рыбки плавают под самой

поверхностью воды — будет ненастье. А если рыбки

роются в песке на дне аквариума, то это значит, что

будет хорошая погода и рыба в озере или на реке будет

хорошо брать приманку.

В чем же секрет умения гольца, вьюна и маленьких

обитателей аквариумов столь точно прогнозировать пого-

ду? Он заключается в оригинальном устройстве плава-

тельного пузыря. Обычно этот орган выполняет у рыб

функции гидростатического регулятора, помогая им

удерживаться на той или иной глубине. У перечисленных

же рыб плавательный пузырь выполняет еще одну ис-

ключительно важную функцию: он является высокочув-

ствительным прибором, воспринимающим тончайшие пе-

репады давления (он улавливает изменение внешнего

давления на одну миллионную долю!). Не говоря уже о

том, что такая чувствительность находится на пределе

возможностей технических систем, очень ценно и дру-

гое— такой «живой барометр» чрезвычайно чувствите-

лен к медленным колебаниям давления. Именно это и

делает рыб многих видов непревзойденными синопти-

ками.

К числу наиболее компетентных и проверенных баро-

метров относятся также лягушки. В погожий, жаркий

31

летний день, когда от полуденного зноя прячется и за-

мирает все живое, из густо заросшего пруда или реки

слышится ленивое: «Кум-кума... кум-кума...» Это пере-

кликаются известные всем озерные лягушки. Озерная

лягушка — самый крупный у нас представитель семейст-

ва лягушек из отряда бесхвостых земноводных. Всю

жизнь она проводит в воде или недалеко от нее, обитая

в самых разнообразных водоемах. В процессе эволюци-

онного развития у лягушек выработалась способность

дышать не только легкими, но и кожей. В коже у них

имеется густая сеть разветвленных тончайших кровенос-

ных сосудов, в которые проникает растворенный в воде

кислород. Благодаря этому лягушки могут подолгу на-

ходиться под водой, а на зиму вообще залегают в спяч-

ку на дне водоема м не погибают от удушья. Кожа лягу-

шек обладает еще и способностью пропускать извне во-

ду. Когда лягушка находится на суше, ее кожа остается

влажной, так как в ней имеется много особых железок,

вырабатывающих слизь, которая защищает кожу от вы-

сыхания, способствует кожному дыханию. Но если погода

хорошая и воздух сухой, кожа у лягушек все же обезво-

живается, высыхает, а это им вредит. Поэтому в сухую

погоду лягушки отсиживаются в воде. А когда воздух

становится влажным — Ьто бывает перед дождем, — обез-

воживание лягушкам не грозит, и они вылезают из воды.

Существует целый набор народных примет, связывающих

поведение лягушек с переменой погоды. Лягушки на

суше прыгают — к дождю. Лягушки расквакались — к

непогоде. Лягушки квакают вечером с приятной трелью—

к ясной погоде. Лягушки с вечера долго кричат — к хо-

рошей погоде. Если лягушки держатся на поверхности

воды и квакают, выставляя мордочки наружу, — к не-

настью. Лягушки ворчат — на дождь; громко, кричат —

к ведру; молчат — перед холодной погодой. У лягушек

кожа серого цвета — к дождю, если кожа желтая — в

ближайшее время установится ведро. Зашумит река и

закричит лягушка — будет дождь.

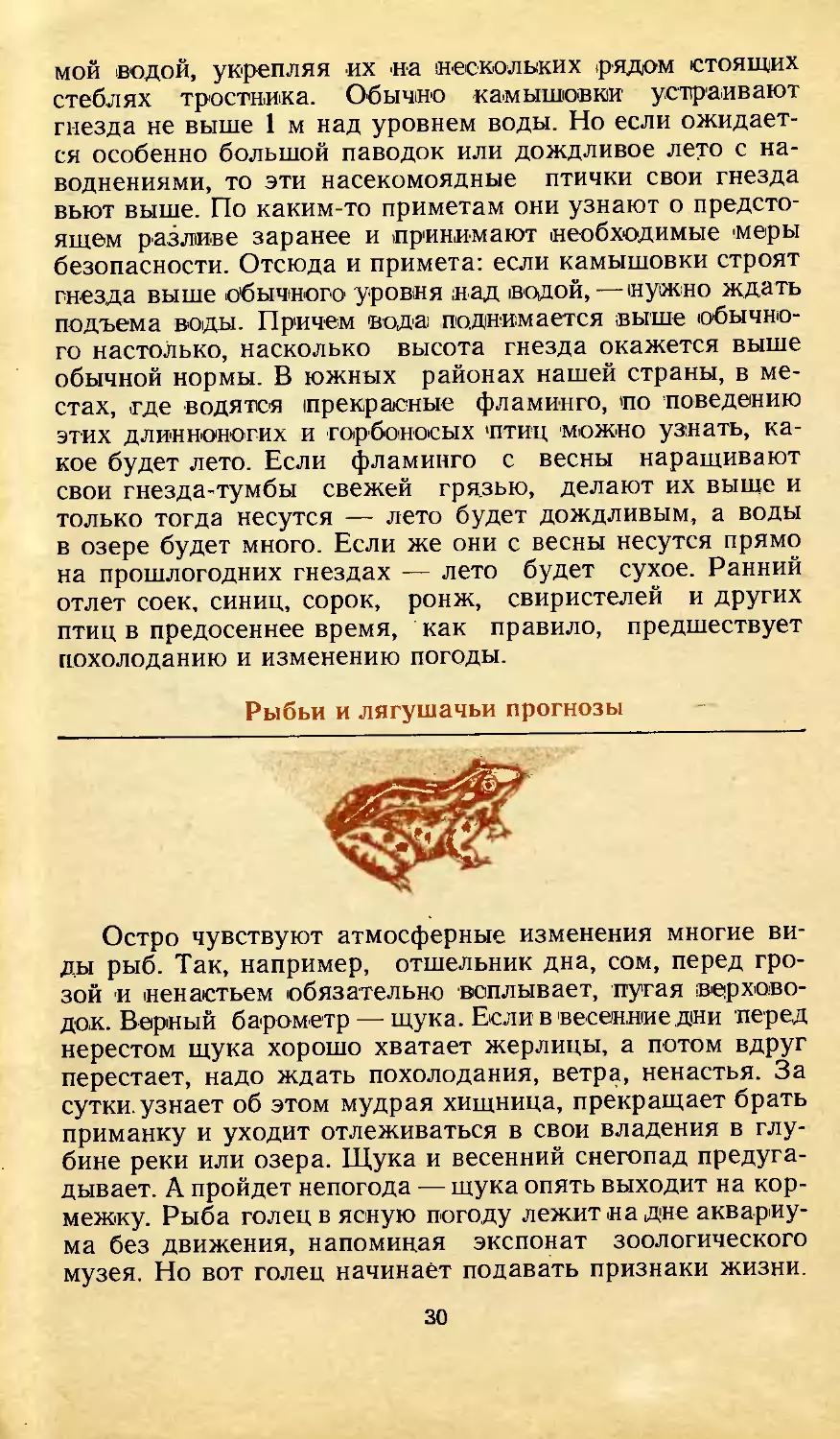

Лягушку можно использовать, как это делали когда-

то наши предки на Руси, в качестве живого домашнего

барометра. Устройство его нехитрое. Нужно сделать

маленькую деревянную лесенку и опустить ее в стеклян-

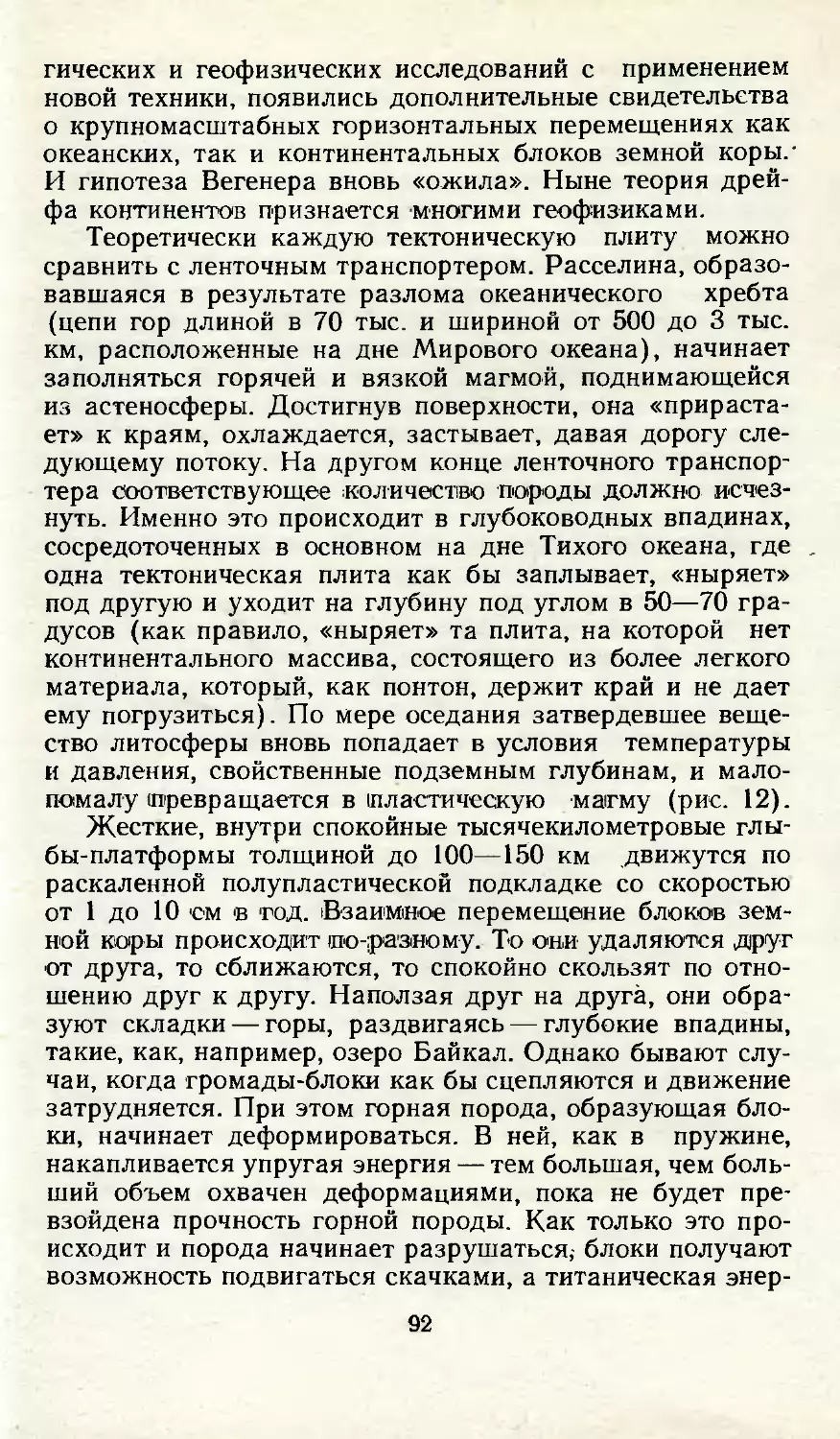

ную банку с водой (рис. 3). Затем поймать лягушку:

озерную, остромордую — и посадить ее в банку. Когда

животное привыкнет, можно начинать наблюдения. Если

32

лягушка поднимается по лесенке, ждите плохой погоды,

спускается — погода будет переменной, барахтается на

поверхности воды — тепло, солнечно, сухо. По наблюде-

ниям натуралистов, лягушачий барометр гарантирует

точность показаний на 90—95%.

Чутко реагируют на предстоящие изменения погоды

медицинские пиявки, живущие в небольших прудах, за-

болоченных озерах. В летнее время, когда погода хоро-

шая, пиявки спокойно ползают по дну водоема или по

стеблям подводных растений, а то и просто лежат на

дне без движения. Но если пиявки начинают поднимать-

ся наверх и даже вылезать из воды, это верный признак

того, что приближается ненастье — будет дождь или гро-

за. Нередко в этих случаях пиявки прикрепляются к

растениям и наполовину высовываются из воды. Такое

поведение пиявок связано с изменением атмосферного

давления. При понижении атмосферного давления, что

обычно бывает перед дождем, содержание воздуха, а

следовательно, и кислорода в воде уменьшается. Ощу-

щая недостаток в нем, пиявки выходят из своих убежищ

и поднимаются наверх. В хорошую ясную погоду давле-

ние воздуха высокое, вода становится более обогащен-

ной кислородом и пиявки нормально чувствуют себя на

дне водоема. Даже ветер оказывает влияние на поведе-

ние пиявок. Если он дует с севера и северо-востока, а

Рис. 3. Лягушка-барометр

3 И. Б. Литииецкий

33

вода прохладная, они уходят на дно, зарываются в ил, и

ничем их оттуда не выманишь. А когда дует теплый ве-

тер с запада, вода теплая, но еще прохладно, пиявок

плавает мало, присасываются они слабо и быстро уп-

лывают. Значит, в этот и на следующий день будет ве-

тер или поблизости идет дождь. Если пиявки хорошо ло-

вятся вечером, до и после захода солнца, то на другой

день будет хорошая, солнечная безветренная погода.

Пиявки могут давать и долгосрочные прогнозы.

Заметно реагируют на перемену погоды дождевые,

или земляные, черви, в семействе которых насчитывает-

ся около 200 видов. В летнюю засуху они зарываются

глубже, где почва не столь сухая. На зиму — уходят в

нижнюю часть своих ходов и зимуют ниже границы

промерзания почвы. Перед дождем они покидают свои

норки-ходы и выбираются наверх. Отсюда и народная

примета: если дождевые земляные черви выползают на-

ружу, это значит, что ясная сухая погода перейдет в не-

устойчивую с дождями и грозами.

Предсказывают бурундуки

Много хороших «синоптиков» и среди млекопитаю-

щих, обладающих поразительным разнообразием приспо-

соблений к различному образу жизни. Африканцы судят

о предстоящей погоде по поведению слонов. Эти гиганты

заранее чувствуют, когда пойдет дождь и уходят на воз-

вышенности. Во время ливней низины затопляются. Это

грозит голодом и опасно для жизни. Вот слоны и под-

нимаются на более высокие места. Своеобразно реагиру-

ют на перемену погоды белые медведи, содержащиеся в

зоопарках. За два-три дня до того, как должно насту-

пить похолодание, они перестают купаться, не лезут в

бассейн. Их туда и силой не загонишь. Окунувшись, мед-

ведь выскакивает из воды, отряхивается и прячется в

свое логово. А дня за три до потепления медведи охот-

34

но лезут в воду и подолгу купаются. Четко выраженными

синоптическими способностями обладают куланы. Чут-

кие, пугливые и осторожные, они живут небольшими та-

бунами в бескрайних степях и горах от Ирана и Туркме-

нии до Монголии. Круглый год куланы проводят под

открытым небом, постоянно передвигаясь в поисках кор-

ма и воды. Это привело к выработке у них приспособи-

тельных реакций на различные изменения погоды. Про-

фессор-зоолог А. Г. Банников рассказывает, что переме-

ну погоды куланы предчувствуют минимум за 10—12 ча-

сов. Иногда почти за сутки до снежного бурана они ухо-

дят в укрытия. Точно так же, как и куланы, чутко

реагируют на изменения погоды сайгаки, обитающие в

Прикаспии, Казахстане и в Монголии. На небе ни об-

лачка, стрелка барометра стоит на «ясно», ничто, каза-

лось бы, не предвещает ненастья, а эти высоконогие ан-

тилопы с горбатой мордой и небольшим, нависающим

над ртом мягким подвижным хоботком дружно, табуна-

ми уходят в саксаульник или прячутся за песчаными

барханами —это значит, что надо ждать -бурана, опас-

ного для жизни животных в открытых степных просто-

рах. Замечательные синоптики—шиЩухи-сеноставки —

маленькие, куцехвостые зверьки, похожие на сусликов и

морских свинок. Сеноставка во многих отношениях лю-

бопытный зверек. Она заготавливает на зиму сено, сре-

зая зубами, как серпом, траву, и раскладывает рядками

для просушки на солнце. Затем пищуха мечет из готово-

го сена миниатюрные стожки. Если бы ненастье заста-

вало сеноставку врасплох, сколько труда пропало бы

понапрасну! Зверьков выручает дар предвидения погоды.

«Узнав», что предстоит лишь непродолжительный ли-

вень, они ограничиваются тем, что прячут стожки под

камни (запасы сена у пищух на семью достигают 8—10

и даже 12 кг). Если же, по заключению сеноставок, гря-

дущее ненастье затянется, они развешивают срезанную

свежую траву на кустарнике под защитой больших хвой-

ных деревьев. Блестящим «метеорологом» зарекомендо-

вал себя среди млекопитающих из семейства беличьих,

бурундук. Он водится в наших таежных лесах Дальнего

Востока и Сибири. Длина тела вместе с хвостом не пре-

вышает 25 см. Шерстка желто-охристая, брюшко белое,

на спине чередуются черные и желтые полосы. Охотники-

сибиряки почему-то зовут бурундука Кузьмой. Откуда

взялось это прозвище, трудно сказать. О нем часто рас-

3*

35

сказывается в сибирских сказках как о запасливом хо-

зяине. И действительно, он заготавливает с осени до 8

килограммов кедровых орехов и другую лесную продук-

цию— желуди, плоды маньчжурской липы, семена

хвойных и лиственных деревьев. Зимой же спит беспро-

будно в своей норке под корнями деревьев. А когда пер-

вые весенние лучи (пригреют его жилище, зверек пробуж-

дается, но не бродит в поисках пищи по лесу, как мед- •

ведь, а вскрывает свою кладовую и питается

заготовленными лесными продуктами. Охотники замети-

ли, что этот подвижный и игривый маленький зверек

удивительно чутко реагирует на изменения погоды. Ино-

гда в ясный, солнечный день он вдруг начинает волно-

ваться и резко посвистывать, а то сядет на камень или

пенек, закроет уши лапками, поглядывает на дерево и

жалобно кричит: «трум!». Это значит, что скоро небо

затянется тучами и пойдет дождь. Если Кузьма начина-

ет посвистывать утром, то погода изменится к вечеру. И

это точно — бурундучьи прогнозы безошибочны.

Великолепными синоптическими способностями об-

ладает и ряд одомашненных человеком видов млекопи-

тающих. Ведь у них, так же как и у их предков, сохрани-

лись все механизмы, улавливающие колебания различных

метеорологических факторов — атмосферного давления,

температуры, влажности и газового состава воздуха, вет-

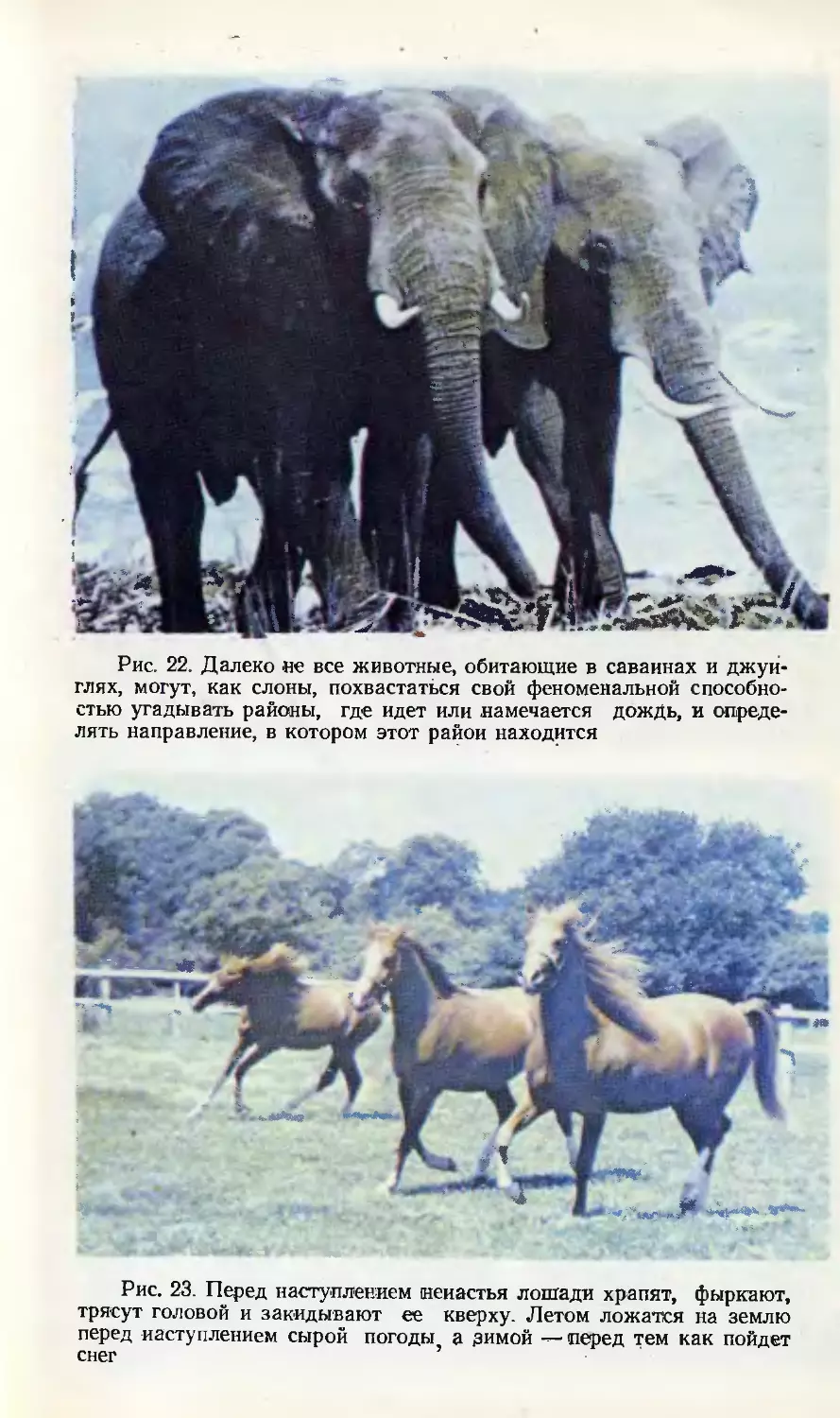

ра, облачности. Лошадь, например, перед наступлением

ненастья храпит, фыркает, трясет головой и закидывает

ее кверху, летом ложится на землю перед наступлением

сырой погоды, а зимой — перед тем как пойдет снег. В

1910 году в газете «Русское чтение» сообщалось, что

среди собак лучшие живые барометры — бульдоги и фок-

стерьеры. Бульдог перед приближением ненастья стано-

вится вялым, отказывается от пищи. При наступлении

хорошей погоды он тут же оживает. А фокстерьер перед

дождем воет, роет землю и очень неспокойно спит. Из-

вестны и другие барометрические приметы, связанные

с поведением собак. Собака свертывается и лежит кала-

чиком — на холод. Растягивается на земле и лежит или

спит, раскидав ноги и брюхом кверху — на тепло. Ле-

том собака валяется на земле, мало ест и много спит—к

дождю. Улавливают изменения погоды и домашние кош-

ки. Перед теплом кошка ложится посреди комнаты, вы-

тягивается и спит. Лижет тело, лижет хвост, царапает

стену — к ненастью, ложится на спину — к хорошей по-

36

годе, лижет лапу — к ведру. А перед холодами, морозами

кошка выбирает место повыше и потеплее, а то и на печ-

ку залезет, сворачивается калачиком, прикрывает мор-

дочку лапкой и спит. Отменные живые «гигрометры» —

бараны. Рассказывают, что однажды в ясный, солнечный

день Исаак Ньютон вышел на прогулку и встретил пас-

туха. Пастух посоветовал ученому вернуться домой,

если он не желает попасть под дождь. Ньютон не послу-

шался пастуха и пошел дальше. Через полчаса он был

наказан за свое недоверие: полил сильный дождь и он

промок, как говорится, до нитки. Удивленный столь вер-

ным предсказанием, Ньютон пожелал выяснить, на

основании каких данных пастух узнал о предстоящем

ливне. Тот ответил, что ему помог... баран, по шерсти

которого он определил приближение дождя3: Способны

предсказывать погоду и коровы. Недавно 'американский

журнал «Тайм» сообщил своим читателям, что некий

Джон Макадаме, фермер из техасского городка Хант-

свилл, бросил вызов хьюстонскому бюро погоды, заявив:

«Корова, поднимающая хвост по направлению ветра,

либо свинья, которая зарывается в грязь, предсказывают

погоду лучше, чем метеосводки американских метеоро-

логов, составляемые с помощью самой новейшей техни-

ки». Столь дерзкое заявление фермера было решено про-

верить на практике, организовав состязание между

местной метеостанцией и принадлежащей Макадамсу

коровой по кличке Бреймер. В качестве арбитра высту-

пила газета «Хантсвилл айтем». Каждый правильный

прогноз оценивался в одно очко. Как известил «Тайм»,

«корова одержала верх над бюро прогнозов со всеми его

компьютерами: счет 19:8 в ее пользу». Однако в послед-

ний день соревнования произошел «сбой»: корова не

отреагировала на продолжавшийся непрерывно ливень.

3 Перед дождем и в сырую погоду поры каждой шерстинки за-

полняются водой, она набухает, удлиняется. В сухую погоду часть

воды испаряется, и длина шерсти уменьшается. Этот «секрет» давно

известен опытным скотоводам. Осмотрев и погладив шерсть живот-

ных. они могут прогнозировать предстоящие изменения погоды.

Попутно отметим, что чувствительнейшей деталью некоторых совре-

менных гигрометров служит... человеческий волос. Оказалось, что

после соответствующей обработки его длина изменяется пропорцио-

нально влажности воздуха. Хотя это свойство волоса впервые было

использовано в практике еще в 1783 году, до сих пор выпускаются

подобные приборы, так как измерения на них отличаются большой

точностью.

37

Бывает и такое с живыми барометрами! И все же коро-

ва — довольно верный провозвестник погоды. Известны

такие старинные народные приметы. Коровы перед не-

настьем поднимают голову кверху, нюхают и сильно

вдыхают воздух, облизывают губы. Перед дождем коро-

вы убавляют молоко. Если животные жадно едят тра-

ву вечером — на следующий день жди дождя. Мало пьют

воды, днем спят—к дождю. Ложатся иод кровлю—к

ненастью, а на дворе—к ведру.

Барометры Жана-Анри Фабра

Наш рассказ о животных-«метеорологах», о поисках

ученых в царстве фауны новых методов и средств точно-

го прогнозирования погоды был бы неполным, если бы

мы 'ничего не сказали о .поразительном разнообразии си-

ноптических способностей насекомых, представляющих

большой интерес для бионики и практической метеороло-

гии.

Мы окружены множеством насекомых. Они живу г в

своих особых мирах, где уровни радиации, температуры,

влажности иные, совсем не те, что известны или привыч-

ны нам. Они видят другие цвета, слышат другие звуки,

ощущают другие запахи, воспринимают многообразную

информацию из окружающей среды иными, чем мы, пу-

тями, и в поведении своем руководствуются какими-то

более надежными стимулами, большинство которых мы

не различаем и не знаем. Мы не можем поменяться ме-

стами с насекомыми и точно узнать, как выглядят их

миры. Но есть возможность приблизиться к пониманию

этих миров, внимательно наблюдая поведение насеко-

мых и подвергая его тщательному физиологическому ана-

лизу. По этому именно пути пошел выдающийся фран-

цузский натуралист, основоположник современной энто-

мологии Жан-Анри Фабр (1823—1915). Особой известно-

стью пользуется его десятитомное сочинение «Энтомо-

логические воспоминания». За многие годы личных на-

блюдений над образом жизни насекомых и некоторых

38

членистоногих Ж--А. Фабр собрал бесчисленное множе-

ство любопытных, достоверных фактов. С одного из них

мы начнем наше знакомство с синоптическими способ-

ностями насекомых.

Последние 30 лет своей жизни Фабр провел в Оранже

и охотился за насекомыми в окрестностях этого южного

французского городка. Однажды вечером он услышал

от местных жителей, что на следующий день ожидается

хорошая погода, между тем как метеорологические стан-

ции предвещали дождь. Предвидение жителей было свя-

зано с низким лётом навозных жуков. Они с шумом про-

носились над землей, отыскивая на выгонах и пастбищах

свежий помет, оставленный днем домашними животны-

ми, забирались под -него, чтобы проделать в земле вер-

тикальные норки и зарыть в него помет. Утром Фабр уви-

дел, что кучки, над которыми всю ночь неустанно тру-

дились жуки-навозники, исчезли. Погода оставалась хо-

рошей. Когда же шел дождь, было ветренно или холод-

но, жуки не летали над землей. Ученый стал пригляды-

ваться к навозным жукам (гертрупам), которые нахо-

дились пол проволочными колпаками. В его рабочей

тетради появилась запись: «12, 13 и 14 ноября 1894 го-

да геотрупы в моем садке чрезвычайно волновались. Я

никогда еще не видел их столь оживленными. Они пол-

зали .по проволочной сетке, взлетали, падали, ударившись

о решетку, снова взлетали... Против своего обыкновения

они беспокойно ползали до1 поздней ночи.

Из-за чего вся эта суматоха? После нескольких дней,

исключительно теплых для этого времени года, поднял-

ся южный ветер с неизбежным дождем. 14-го вечером

тучи затянули небо, и за несколько часов до этого гео-

трупы буквально бесновались. В ночь на 15-е ветер стих,

небо стало однообразно серым. Начался монотонный

дождь, прекратившийся только 18-го. Предчувствовали

ли этот дождь геотрупы, так беспокоившиеся еще 12-го?

По-видимому, да. Но перед обычным дождем эти жуки не

выходили из своих норок. Нужны были еще какие-то со-

бытия, чтобы взволновать их. Разгадку приносят газе-

ты. 12 ноября на севере Франции разразилась сильней-

шая буря. Ее отголоски достигли и моей местности. Рез-

кий скачок барометра геотрупы отметили своим

поведением».

В итоге своих наблюдений за жуками-навозниками

Ж.-А. Фабр так написал в своей книге «Жизнь насеко-

39

мых»: «Каким бы ни было небо, жуки предсказывают

погоду — плохую или хорошую. Они предсказывают точ-

нее барометра и ошибаются реже метеорологических

станций».

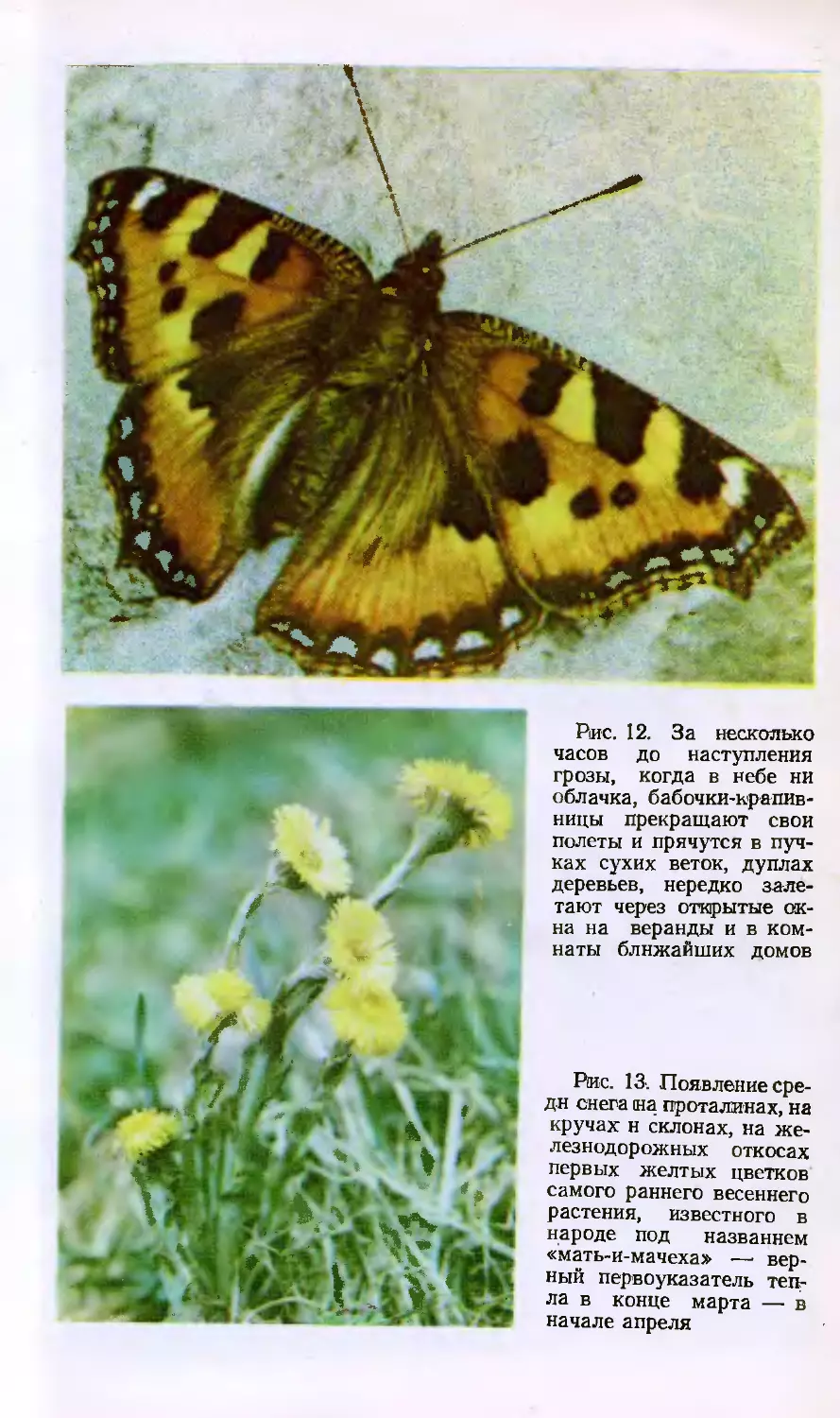

Чутко реагируют на изменения погоды бабочки-кра-

пивницы. Уже за несколько часов до наступления грозы,

когда в небе ни облачка, крапивницы вдруг прекращают

свои полеты и ищут укрытия. Они прячутся в пучках су-

хих веток, дуплах деревьев, различных нишах, на чер-

даках, нередко залетают через открытые окна на веран-

ды и в комнаты ближайших домов. Прицепятся лапка-

ми к балке или потолку и висят: ножками — вверх,

крыльями—вниз. Проходит час, другой, третий и ба-

бочки, не меняя положения, продолжают висеть. Но вот

в небе показываются тучи, темнеет, появляется ветер,

спадает жара. Вдали раздаются раскаты грома. Брыз-

нули первые капли дождя. Еще несколько минут — ив

небе и на земле господствуют гроза и дождь. И пока

бушует стихия, крапивницы остаются в своих укрытиях.

Утихла гроза, кончился дождь, прояснилось небо — ба-

бочки одна за другой покидают свои убежища и вновь

весело порхают над умытыми дождем цветами и трава-

ми, Бывает и так. Дождь, небо проясняется. Через ред-

кие тучи земле заулыбалось солнце, освещая мокрую

зелень. А крапивницы по-прежнему висят под потолком,

укрываются в дуплах деревьев, под сухими ветками и не

летят на простор. И не зря. Вскоре снова подходят гро-

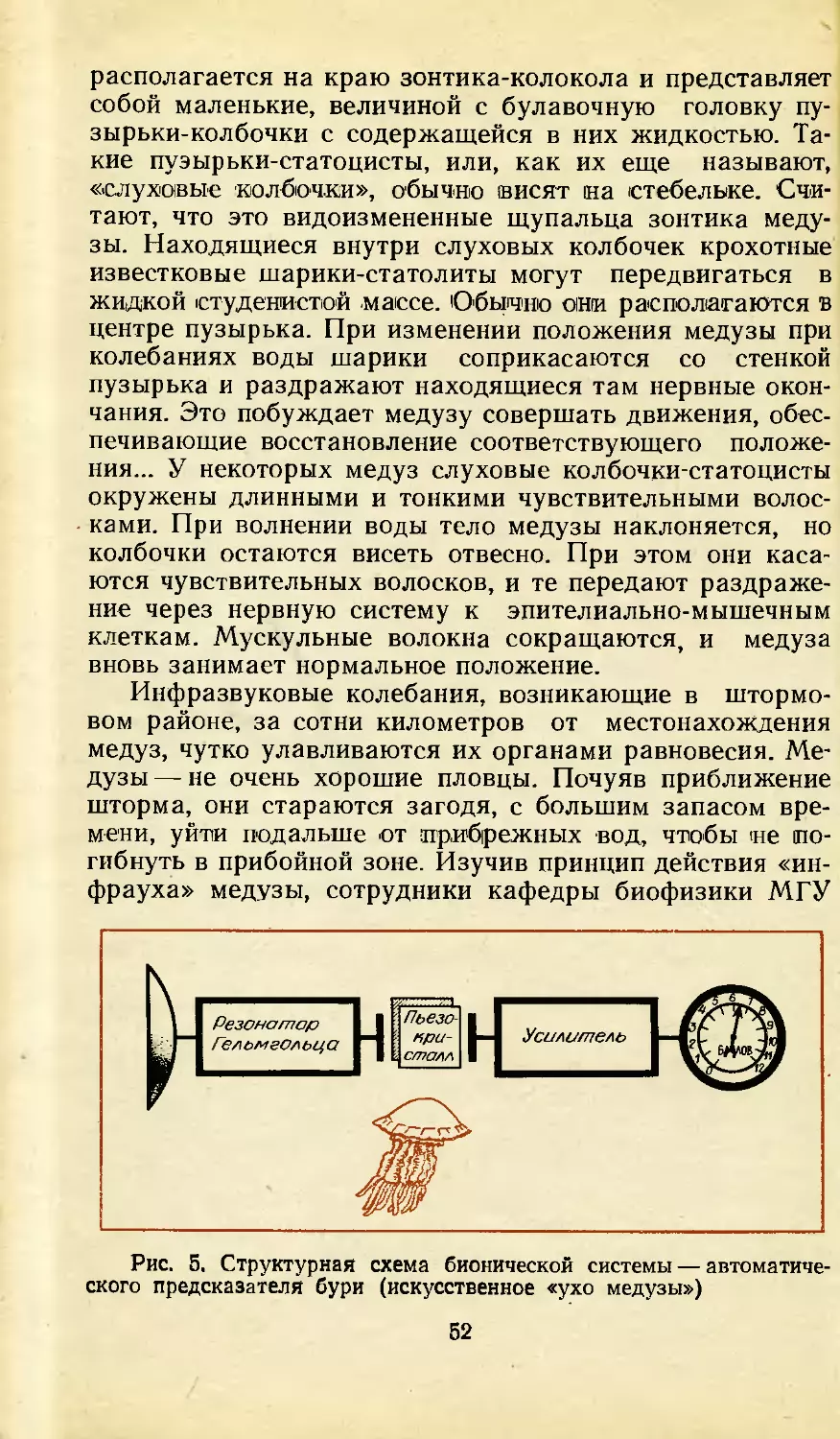

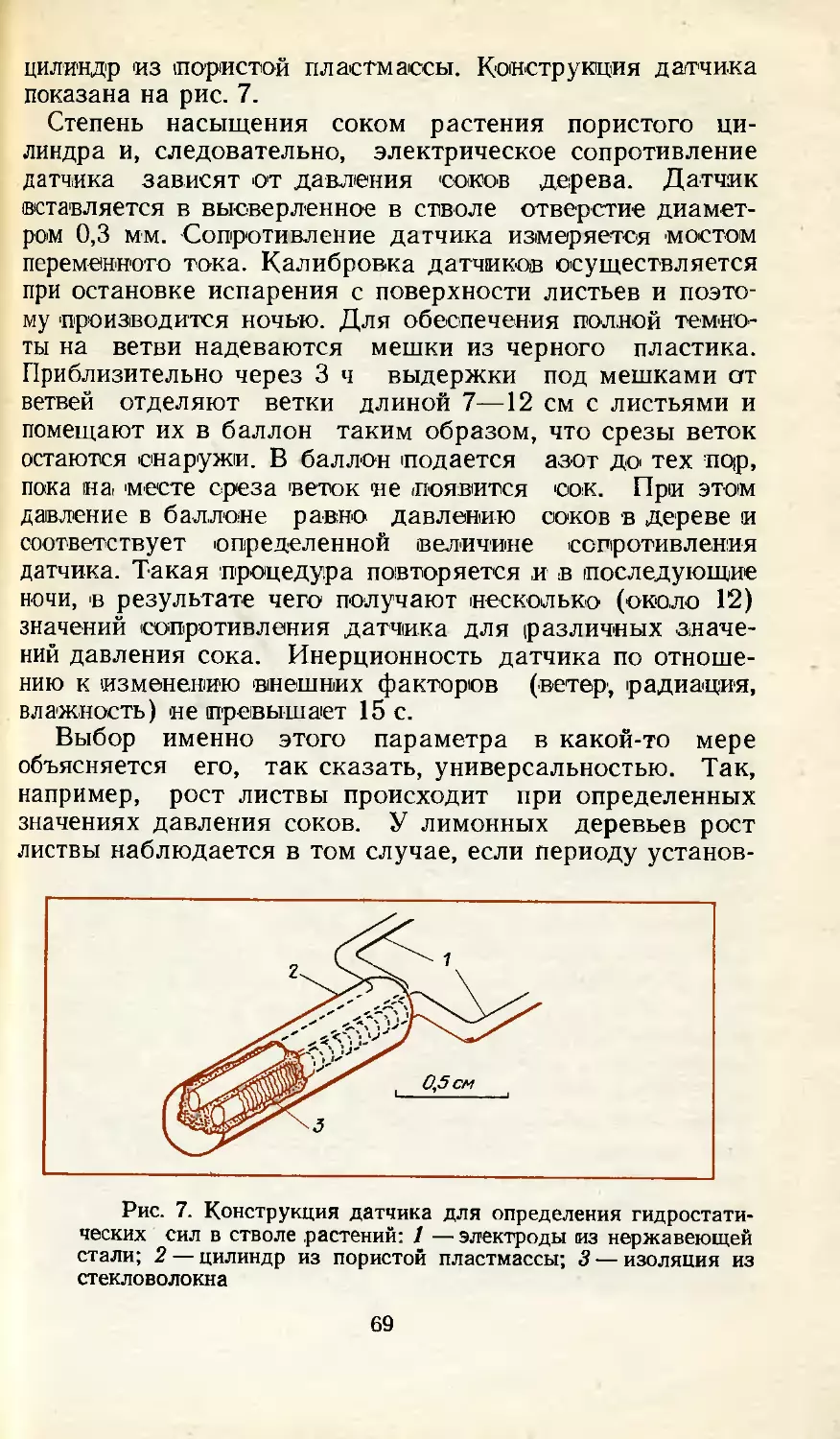

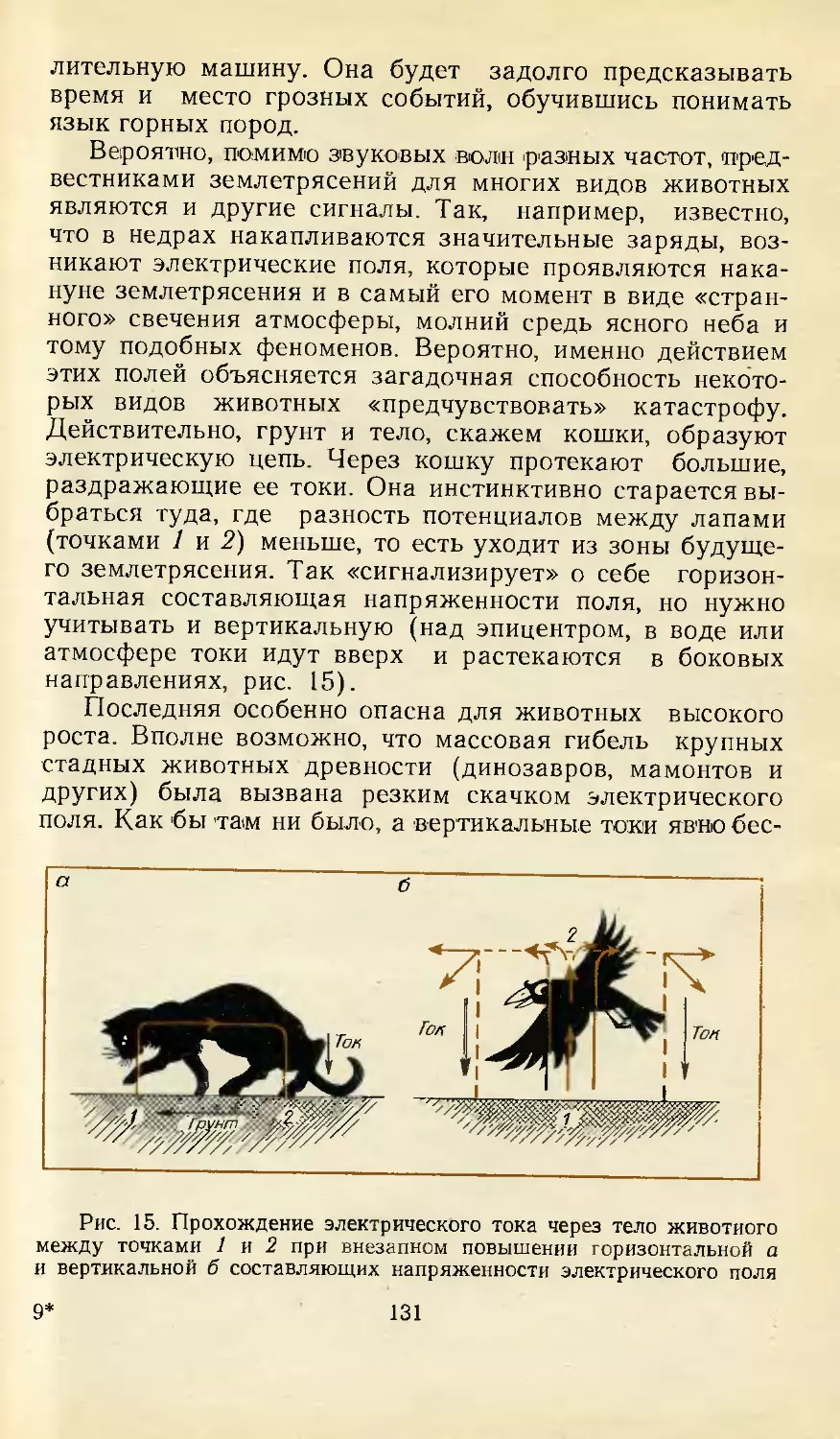

зовые тучи и вновь идет дождь. Временное прояснение