Автор: Чудова А.

Теги: живопись великие художники биографии художников

ISBN: 978-5-17-115270-3

Год: 2019

Текст

василий кандинский

Москва

Издательство АСТ

УДК 75.03(410)

ББК 85.143(3)

K19

K19

василий кандинский / авт. сост. А. Чудова. — Моск

ва: Издательство АСТ, 2019. — 160 с.: ил. — (Шедевры

живописи на ладони)

ISBN: 9785171152703

Василий Кандинский – одна из ключевых фигур в европей

ском искусстве XX века, знаменитый живописец и и график, один

из основоположников абстракционизма и основателей группы

«Синий всадник», преподаватель Баухауса, теоретик. Художник,

учитель, ценитель музыки, писатель и, конечно, философ мира

искусства Василий Кандинский не оставляет равнодушным никого,

потому что главной его задачей было заставить людей чувствовать,

ощущать, испытывать эмоции. И он достиг этой цели благодаря

тому культурному наследию, которое он оставил будущим поко

лениям. Книга рассказывает о жизни и творчестве Василия Кан

динского и знакомит с самыми известными из его произведений.

Удк 75.03(410)

ББк 85.143(3)

Шедевры живописи на ладони

12+

16+василий

6+ кандинский

Шедевры живописи на ладони

18+

Авторсоставитель Анастасия Чудова

6-

0+

Ответственный редактор А.Чудова, технический редактор Т. Тимошина,

компьютерная верстка Е. Горячкиной, корректор О. Егорова

Подписано в печать 5.07.2019. Формат 60×84 1/8

Бумага мелованная. Печать офсетная. Гарнитура FuturaBook.

Тираж 2000 экз. Заказ №

.

Общероссийский классификатор продукции

ОК0342014 (КПЕС 2008): 58.11.1 – книги, брошюры печатные

Произведено в Российской Федерации. Изготовлено в 2019 году.

Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»

129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр.1, к. 705, пом. 1, 7 этаж.

Наш электронный адрес: www.ast.ru. Email: ogiz@ast.ru

ISBN: 9785171152703

© ООО «Издательство АСТ», 2019

«Живопись есть грохочущее стол

кновение различных миров, призван

ных между собою создать новый мир,

который зовется произведением».

В. В. Кандинский

ПРЕдислОвиЕ

Василий Кандинский — одна из ключевых фигур в европей

ском искусстве XX века, знаменитый живописец и график,

один из основоположников абстракционизма и основателей

группы «Синий всадник», преподаватель Баухауса, теоретик.

В истории культуры немного найдется других таких худож

ников, чьи смелые идеи настолько перевернули привычное

представление о живописи. Кандинский полагал, что цвет —

важнейшее средство передачи эмоций и главный инструмент

художника. Он создал совершенно новую форму в искус

стве — органический синтез движения, цвета и звука. Экспе

риментаторские поиски Кандинского были признаны еще при

жизни. Более того, критики двух стран — России и Германии —

до сих пор не пришли к единому мнению относительно того,

где же всетаки были созданы его основные произведения

и какому государству они принадлежат.

Василий Кандинский пришел к живописи относительно

поздно — в 30 лет. Однако за оставшиеся полвека ему уда

лось прославиться не только живописными произведениями,

но и теоретическими трактатами, самый известный из кото

рых — «О духовном в искусстве». По свидетельству самого

художника, в течение нескольких лет (с 1904 по 1908 г.) он

записывал свои мысли и наблюдения, которые затем легли

в основу будущего трактата. Сохранившаяся рукопись книги

на немецком языке «Über das Geistige in der Kunst» датируется

августом 1909 г. Но впервые книга «О духовном в искусстве»

была издана в декабре 1911 г. (с датой 1912) в мюнхенском

3

издательстве Райнхарда Пипера. В следующем, 1912 г., выш

ли в свет еще два дополненных немецких издания. Успех книги

был настолько огромным, что ее считали «евангелием искус

ства ХХ века». С тех пор прошло немало лет, но этот труд

актуален до сих пор, им зачитываются и берут на вооружение

многие творческие люди. А в 1912 г. у русская обществен

ность впервые познакомилась с основными положениями кни

ги Кандинского в докладе Н. И. Кульбина, прочитанном им на

заседании Всероссийского съезда художников в Петербурге

(29–31 декабря 1911) и опубликованном в апреле 1914 г.

в «Трудах съезда». В 1914 г. вышел английский перевод книги,

подготовленный сыном известного британского коллекционе

ра М. Э. Сэдлероммладшими. В том же году в московском

издательстве «Искусство» Г. А. Ангерт и Е. Д. Шор издали кни

гу Кандинского, дополнив ее новыми переводами из второго

мюнхенского издания. К русскому варианту книги Кандинский

планировал присоединить в виде приложения свою теорети

ческую статью «К вопросу о форме», ранее опубликованную

в альманахе «Синий всадник». Но начавшаяся Первая миро

вая война преравала работу над изданием. Последующая

попытка Кандинского выпустить книгу в России (предположи

тельно в издательстве З. И. Гржебина) в послереволюционные

годы (1919–1921) также оказалась безрезультатной.

В книге «О духовном в искусстве» — введение, восемь

глав и заключительное слово. В качестве иллюстраций

в ней помещены восемь репродукций и три цветные таблицы.

Обложка и начало каждой главы оформлены чернобелыми

заставками, выполненными в технике гравюры, созданными

художником специально для немецкого издания. Книга посвя

щена памяти старшей сестры матери Кандинского, его тетки,

Е. И. Тихеевой, сыгравшей важную роль в формировании его

художественного мировоззрения. Во многом благодаря этой

работе Кандинский известен в мире как основоположник

абстракционизма.

Абстракционизм — крайняя форма модернизма, возник

как вызов обществу и как последовательное разрушение ре

4

ального образа, отражающего мир привычными средствами.

Одним из праотцов абстракционизма по праву можно считать

Уильяма Тернера. Действительно, в его наследии есть полот

на, на которых объект или сюжет трудно угадать, только лишь

взглянув на название. Позже были импрессионисты, кубисты,

фовисты, чьи эксперименты все дальше уводили живопись от

академреализма. По сути, абстракционизм возник на облом

ках кубизма, футуризма и ряда других модернистских тече

ний, пришедших в упадок. У истоков абстракционизма стояли

В. Кандинский, К. Малевич, П. Клее, В. Татлин, М. Ларионов,

Р. Делоне, П. Мондриан и другие. Существуют разные мнения

касательно того, кто же был первым художником, осмелив

шимся окончательно избавиться от предметности. По одной

из версий это был чешский живописец Франтишек Купка, по

другой, более распространенной — Василий Кандинский. Как

бы там ни было, в 1910 гг. живописное искусство достигло

точки невозврата, отказавшись от выполнения одной из своих

главных функций — отображать реальность.

Абстракционизм — понятие растяжимое, поскольку это на

звание применимо к нескольким течениям, общим для которых

было отсутствие фигуративности. Все произведения абстрак

ционизма делят на геометрическую абстракцию и лириче

скую. Острые углы, бесстрастная атмосфера и четкие формы

определяют первую категорию, а плавные текучие линии и ли

рический настрой характерны, соответственно, для второй.

Абстракционизм как художественное направление вобрал

в себя философию французского философа, представителя

интуитивизма, А. Бергсона (жизненный порыв — первоосно

ва всего, постигается только интуицией), русского и немец

кого физика и химика, философаидеалиста, В. Ф. Оствальда

(первичность энергии относительно материи) и австрийского

педагога и доктора философии, эзотерика и оккультиста

Р. Штейнера (сторонник метода саморазвития и духовного

познания с помощью мышления). Согласно философии аб

стракционизма, духовная энергия космоса рождает порядок

из хаоса и не может проявиться в устойчивых вещественных

5

предметах. Предметность, по мнению Кандинского, скрывает

истинный смысл космической энергии. От предмета остаются

только абстрактные свойства — форма, цвет и тому подоб

ное. Они могут комбинироваться с аналогичными свойствами

других предметов. В результате на смену реальному предмету

приходит комбинация чистых линий, форм и цветовых пятен,

не соответствующая реальному объекту. Из этого следует, что

беспредметность в абстракционизме не означает неизобра

зительности, так как все графические и цветовые элементы

заимствуются из какихто реальных объектов, у которых они

отражают какието свойства. Таким образом, речь идет об

отказе от изображения предметов, но не их свойств. Расцвет

абстрактной живописи пришелся на 1940–1950 гг. ХХ в., фак

тически это было бегство от страшной реальности тех лет —

войны и связанных с ней потрясений. В беспредметном мире

человек находил некое успокоение. Графическицветовое

поле обладало внутренним напряжением и излучало косми

ческую энергию, вложенную в нее художником. В принципе,

абстракционизм не был абсолютно новым явлением в искус

стве, тенденция беспредметности уже проявлялась, например,

в исламской арабеске. В. Кандинский считал, что картина

передает эмоции художника и вызывает настроение зрителя

и что «подобное произведение удерживает душу от огрубле

ния». Наиболее сильным фактором, воздействующим на че

ловека, художник считал цвет.

Он писал, что после восприятия красного «...глаз начи

нает беспокоиться, не может долго выдерживать воздействия

и ищет углубления и покоя в синем и зеленом... Рождается

потрясение духа». Потрясение духа рождает «второй главный

результат наблюдения краски — ее психическое воздействие.

Тут появляется на свет психическая сила краски, рождающая

вибрацию души. А первая элементарная физическая сила

превращается в путь, по которому краска достигает души».

По мнению В. Кандинского, абстрактная картина прони

кает в глубины человеческой психики и человеческого духа

с помощью чисто живописной композиции, которая через

6

краски и форму порождает музыкальное звучание живописи.

Оранжевый цвет, например, звучит как «Ода радости», как

сила, пробуждающая в человеке богатство его бытия. Фор

ма также воздействует на зрителя: «Большой остроконечный

треугольник, обращенный кверху, — вот каков вид духовной

жизни. Весь треугольник движется медленно, почти незаметно,

вперед и вверх...»

Жизнь и твОРчЕствО в. кандинскОгО

Василий Васильевич Кандинский родился 4 (16) декабря

1866 г. в Москве в знатной семье. Отец, известный коммер

сант, управляющий чайной фабрикой, — Василий Сильве

стрович — происходил из древнего кяхтинского рода Кан

динских, которые считались потомками царей мансийского

Кондинского княжества. Прабабушка — княжна из тунгусского

рода Гантимуровых( сам Кандинский любил вспоминать о ней,

как о монгольской принцессе).

В этом оригинальном купеческом сибирском роду, при

чудливо смешалась кровь тунгусских князей с древнейшей

родословной не менее старинного княжеского рода манси

и каторжников, сосланных в Нерчинск.

У матери Кандинского — Лидии Ивановны Тихеевой были не

мецкие корни. Немкой была ее мать. В 1871 году родители Васи

лия разошлись, и Лидия Ивановна вскоре вышла замуж за одес

ского купца и финансиста Михаила Михайловича Кожевникова.

В новом браке у нее родились три сына и одна дочь. Кандинский

воспитывался своим отцом и теткой Елизаветой, которая всегда

жила в семье. Елизавета много занималась с мальчиком, игра

ла с ним, читала ему сказки на немецком языке. Благодарную

память о ней Кандинский сохранил на всю жизнь. Именно тетке

посвятил он свою книгу «О духовном в искусстве». Отец пони

мал сына и в воспоминаниях Василий представил его человеком

с ясным, терпеливым, цельным характером. Отец всегда поддер

7

живал сына и относился к нему как «старший друг». «Принципом

его воспитания, — писал Кандинский, — было полное доверие

и дружеское ко мне отношение». В словах Кандинского о том,

что отец имел «глубоко человеческую душу» и «живую жилку

художника», кроется объяснение и внутреннего взаимопонима

ния между ними, и истоков развития его собственного художе

ственного дара. Отец будущего художника сам интересовался

искусством и не мешал сыну заниматься рисунком, живописью,

музыкой. Для него это было и досугом, и увлечением.

Напротив, в образе своей матери Кандинский видел слож

ную противоречивость черт, соединенных в целое. Мать, раз

рушившая семейную целостность и поставившая между со

бой и сыном необъяснимое для него внутреннее препятствие,

отождествилась в его глазах с образом Москвы, исходной

точки и цели его духовных исканий в искусстве. Такая экзаль

тированная идеализация матери может быть объяснена болез

ненными переживаниями брошенного ребенка, стремящегося

преодолеть детскую психологическую травму и вернуть утра

ченное ощущение гармонии.

В детстве Василий и его семейство много путешествовали

по Европе и территории России, в течение первых 5 лет после

рождения Василия они объездили Россию и Европу, а затем,

в 1871 г., изза болезни отца семья переехала в Одессу,

которая тогда была третьим по значимости городом Россий

ской империи.

Воспоминания Кандинского начинаются с описания трех

цветовых впечатлений, пережитых им в возрасте трех лет.

Первое впечатление было связано с вырезанием «лошадок»

из веток дерева:

«Срезали с тонких прутиков спиралями кору <...>. Так по

лучались трехцветные лошадки: полоска коричневая (душная,

которую я не очень любил <...>), полоска зеленая (которую

я особенно любил <...>) и полоска белая, т.е. сама обнаженная

и похожая на слоновую кость палочка (в сыром виде необыкно

венно пахучая, <...> но <...> в увядании сухая и печальная, что

мне с самого начала омрачало радость этого белого».

8

Василий получил классическое образование, одновремен

но развиваясь творчески. В юном возрасте мальчик умело

обращался с кистью, сочетал, казалось, несочетаемо яркие

цвета. Позже эта особенность легла в основу развиваемого

им стиля живописи — абстракционизма. Но все же родители

истинного большого таланта сына не рассмотрели.

Закончив гимназию, по воле родителей в 1885 г. Ва

силий Кандинский поступил в Московский университет на

юридический факультет, кафедру политической экономики

и статистики под руководством профессора А. И. Чупрова.

Позднее, вспоминая о своих студенческих годах, Кандинский

писал, что «среди многого, многого тяжелого и ужасного мало

настоящих светлых воспоминаний». Одни из самых светлых

и дорогих из них были связаны с его научным руководителем

Александром Ивановичем Чупровым — «одним из редчайших

людей», которых он повстречал в жизни.

В 1889 г. по настоянию врачей Кандинский, страдавший

«сильно выраженною общею слабонервностью», взял акаде

мический отпуск и отправился в этнографическую экспеди

цию по Вологодской губернии. Природа русского Севера,

особый говор, сохранившиеся в деревенских избах древние

иконы и другие предметы старины, народное искусство, на

родный костюм совершенно околдовали его. В дальнейшем

в его творчестве 1901–1907 гг. мощно зазвучала русская

традиция. Фольклорные персонажи, сюжеты русских сказок,

преданий, былин станут основными темами его работ. Прое

хав более семисот верст, уставший от тряски, холода и бы

товых неудобств, через УстьСысольск, Лальск, Великий Устюг

и Вологду в начале июля вернулся Кандинский в Москву,

в Ахтырку, к своей будущей жене Анне.

К учебе он вернулся через два года, а еще два года

спустя, в 1893 г., закончил университет с дипломом пер

вой степени. В феврале 1893 г. Кандинский стал действи

тельным членом Московского юридического общества. По

рекомендации Чупрова его оставили на два года для подго

товки к профессорскому званию и написанию диссертации

9

на кафедре политической экономии и статистики. Но еще

в студенческие годы Василий продолжал интересоваться

живописью, посещал выставки. Однако в этот период соб

ственные силы казались ему еще чересчур слабыми для

того, чтобы «признать себя вправе пренебречь другими обя

занностями и начать жизнь художника». Она казалась ему

«безгранично счастливой», а занятия искусством — непо

зволительной роскошью.

В то время все яснее заявлял о себе модернизм — эклек

тичное направление искусства, вбиравшее в себя культуру

многих стран и народов. Оно отличалось и стилевым син

тезом, перекличками разных жанров. Кандинского заинте

ресовала новая художественная форма, поэтому наряду

с живописью он увлекся также декоративным искусством,

театром и музыкой. Отныне всю свою жизнь он будет стре

миться к открытию законов синтеза, созданию некоего уни

версального искусства.

В 1892 г. Василий Кандинский женился на своей двою

родной сестре по линии отца — Анне Филипповне Чемяки

ной (в некоторых публикациях Чимякина). Многими чертами

характера она напоминала Василию его мать, по которой

тот, видимо, очень тосковал. Родилась она за год до отмены

крепостного права, 3 февраля 1860 г. Таким образом, она

была на 6 лет старше Василия. По отношению к мужу Анна

всегда была терпима и готова к самопожертвованию, помо

гала ему находить внутреннюю гармонию, и в этом смысле

была для него необходима.

В 1893 г. Кандинский окончил юридический факультет.

В (1895–1896) трудился художественным директором типо

графии «Товарищества И. Н. Кушнерева и К°», на Пименов

ской улице, в Москве.

В 1896 г. Василия Кандинского пригласили занять долж

ность доцента в Дерптском (Тартуском) университете, но он

отказался от этой должности.

В 1896 г. он попробовал открыть частную юридическую кон

тору. Оформлением бумаг занималась его жена. Уже были вло

10

жены немалые средства, влиятельным лицам города разосланы

«карточки клиента», набирался персонал. Однако за два дня до

предполагаемого торжественного открытия Василий Васильевич

без предупреждения покинул Россию. Он отправился в Мюнхен,

столицу европейской творческой жизни, чтобы стать художни

ком. После Кандинский вспоминал, что два события повлияли

на его выбор: выставка импрессионистов в Москве, где он был

потрясен картиной К. Моне «Стог сена» и впечатление от оперы

Вагнера «Лоэнгрин». Сам Кандинский называл решение стать

художником своим «вторым рождением».

В написанной намного позднее автобиографии он отме

чал: «Вплоть до тридцатого года своей жизни я мечтал стать

живописцем, потому что любил живопись больше всего, и бо

роться с этим стремлением мне было нелегко. <…> В возрасте

тридцати лет мне явилась мысль — теперь или никогда. Мое

постепенное внутреннее развитие, до той поры мною не осоз

нававшееся, дошло до точки, в которой я с большой ясно

стью ощутил свои возможности живописца, и в то же время

внутренняя зрелость позволила мне почувствовать с той же

ясностью свое полное право быть живописцем».

В те годы Германия и Франция были своеобразной Мек

кой, собиравшей творческую молодежь со всего мира. Столи

ца Баварии считалась тогда одним из центров европейского

искусства. В 1892 г., за четыре года до приезда Кандинского,

здесь возник Сецессион — модернистское объединение ху

дожников, отвергших академические доктрины.

Вместе с женой Анной Кандинский прибыл в Мюнхен в де

кабре 1896 г., а уже в начале 1897 г. он начал учиться в част

ной художественной школе Антона Ажбе (Anton Azbe) — сло

венского художника и педагога, своей деятельностью вклю

чившего словенское изобразительное искусство в культурный

контекст европейского и оказавшего серьезное влияние на

изобразительное искусство ряда европейских стран. Споры

о его педагогическом методе и творческом наследии не ути

хают почти 100 лет. Антон Ажбе был центральной фигурой

в художественной среде Мюнхена.

11

Исследователи относят его к числу родоначальников мо

дерна, экспрессионизма, кубизма, абстракционизма и даже

соцреализма.

В школе Антона Ажбе Кандинский встретил группу молодых

русских художников, лидером которой был И. Грабарь и в ко

торую входили Д. Кардовский, А. Явленский и М. Веревкина.

Игорь Грабарь писал о Василии Кандинском, которого он

встретил в школе Антона Ажбе в Мюнхене в 1897 г.: «Являет

ся какойто господин с ящиком красок, занимает место и при

нимается работать. Вид совершенно русский, даже с оттенком

Московского университета и даже с какимто намеком на

магистранство… Оказался Кандинским… Он какойто чудак.

Очень мало напоминает художника, совершенно ничего не

умеет, но, впрочем, повидимому, симпатичный малый».

Ажбе учил рисовать по принципам основных линий и форм,

представляющих конструкцию фигуры. Подобно своим това

рищам по школе Ажбе, Кандинский понимал, что для того,

чтобы стать профессиональным художником, ему было необ

ходимо овладеть правильным анатомическим рисунком. Он

даже открыл для себя целесообразную красоту «естествен

ного закона конструкции», но вместе с тем во время занятий

рисованием он чувствовал себя «рабом» «работы с модели»,

лишь копирующим внешние формы. И весьма скоро школа пе

рестала удовлетворять его потребностям. Позднее художник

напишет: «Нередко я уступал искушению прогулять занятие

и отправиться с этюдником в Швабинг, ЭнглишерГартен или

парки на Изаре».

Главным итогом его творческого развития в этот период

стало знакомство с современной европейской школой живо

писи. Закономерно, что, находясь под влиянием импрессиони

стов и группы «Наби», он в основном работал над пейзажами.

Такова картина «Швабинг», где художник впервые использо

вал разнообразные по форме рельефные мазки и одновре

менно начал постигать законы цвета.

После импрессионистов он познакомился с живописью

А. Матисса. Василий Кандинский очень близко воспринял

12

его отношение к композиции «как к искусству размещать от

дельные элементы» и перенял у французского художника его

опыты с цветом.

На творческую манеру Кандинского в написании пейза

жей немного позже оказали влияние и члены группы «Мира

искусства». Именно от них пришло увлечение национальными

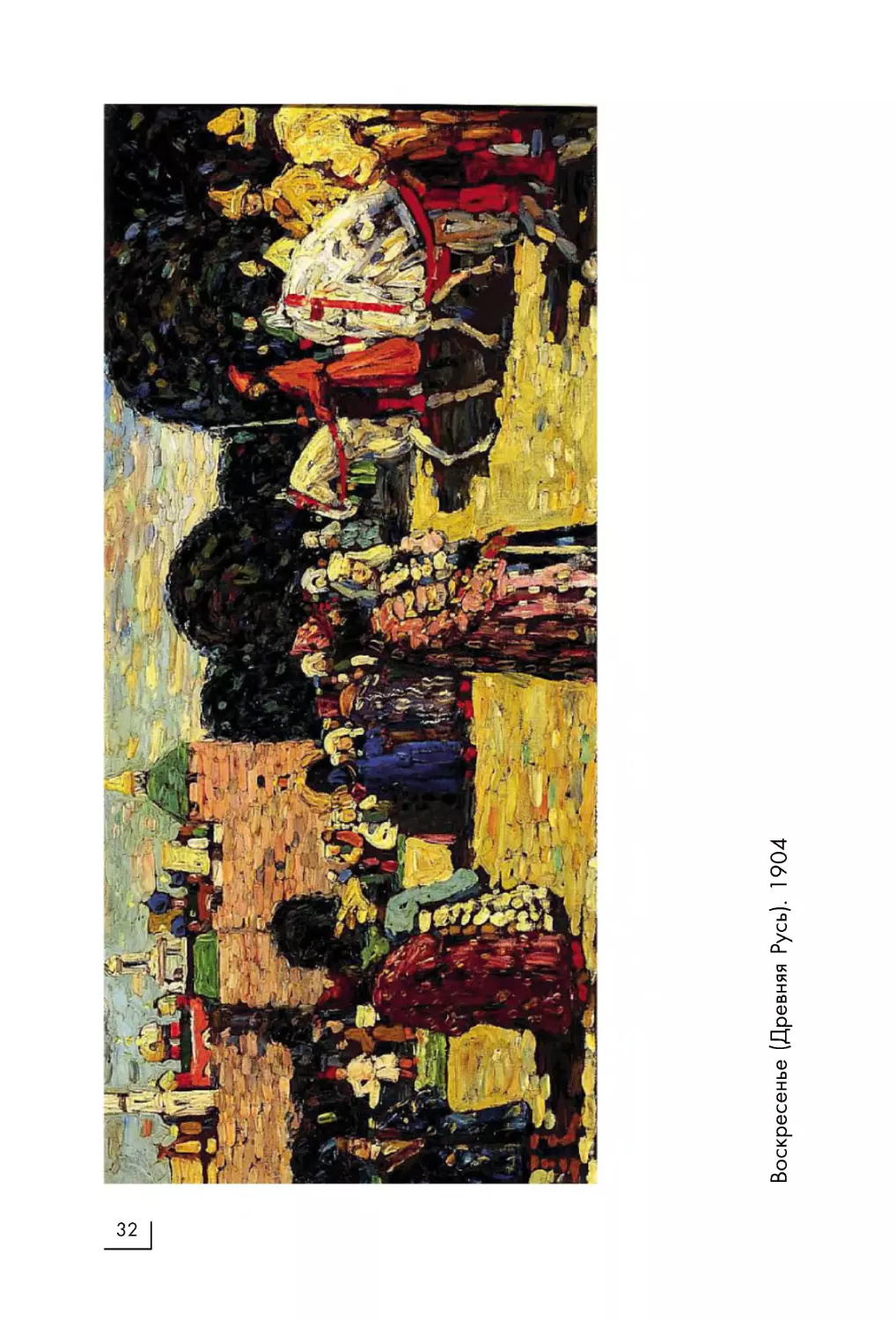

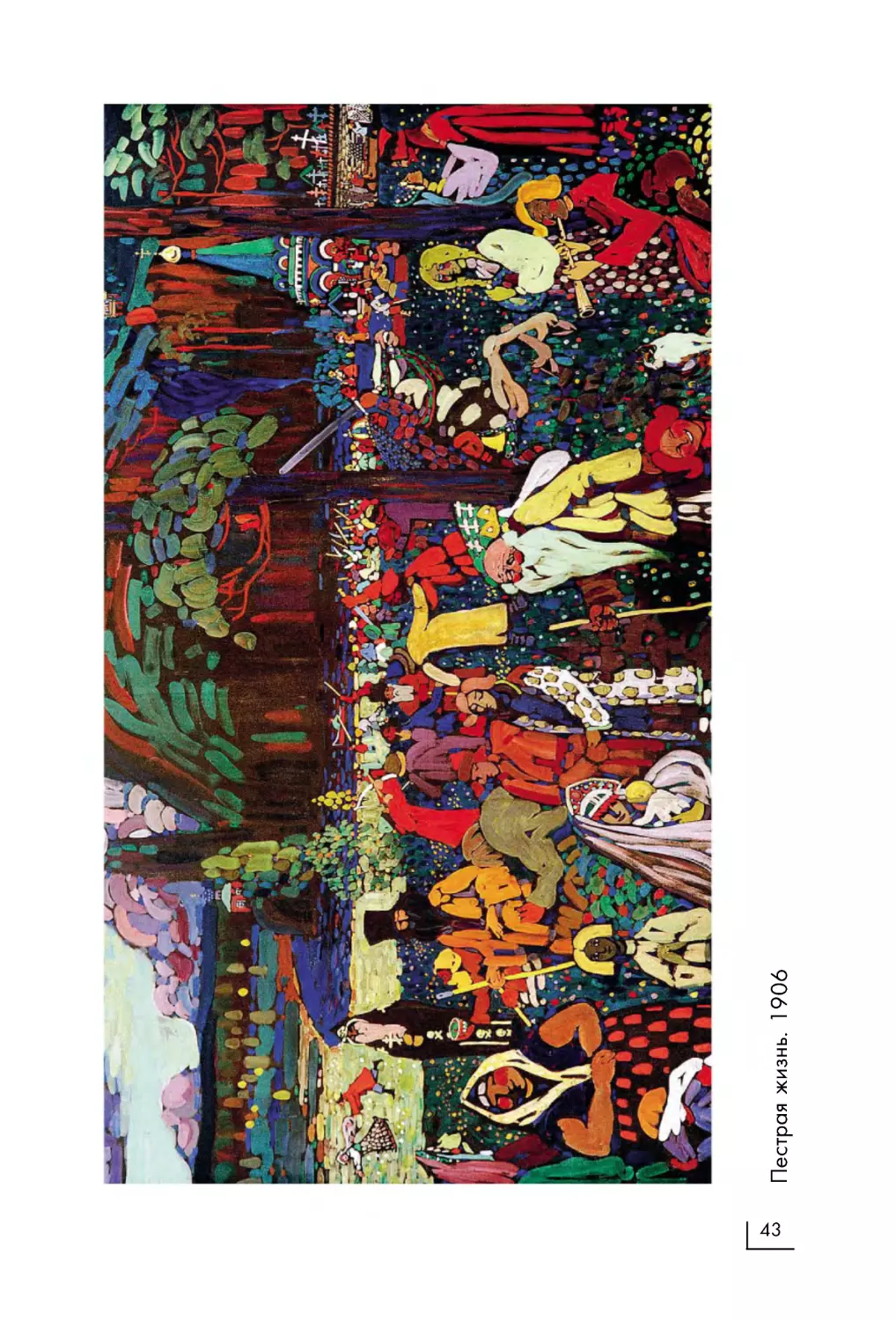

сюжетами и описаниями быта, как в картинах «Воскресенье»

(1904) и «Пестрая жизнь» (1907).

В 1900 г., после неудачной попытки предыдущего года,

Кандинский был принят в Мюнхенскую академию, в живопис

ный класс Франца фон Штука, яркого представителя (наря

ду с Францем фон Ленбахом и Фридрихом Августом фон

Каульбахом) мюнхенской школы изобразительного искусства.

По рекомендации фон Штука Кандинский целый год писал

только в чернобелой гамме, чтобы изучить форму без при

вязки к цвету, — фон Штук считал, что цвета его палитры

«слишком буйные». Новый учитель помог преодолеть Васи

лию «нервозность» — это «вредное следствие неспособности

завершить картину».

Учеба у фон Штука продлилась недолго. Уйдя из его ма

стерской, Кандинский искал группу прогрессивных художни

ков, с которыми мог бы осуществлять новую, «неакадемичес

кую» выставочную политику. В то время он познакомился

с участниками литературнохудожественного кабаре «Один

надцать палачей», общение с которыми давало ему новые

импульсы к творчеству. Кандинский стал писать критические

статьи, печатавшиеся в русских журналах. Но культурная

жизнь Мюнхена казалась ему слишком консервативной, огра

ниченной, обывательской.

В попытке повлиять на царящую обстановку академизма,

а также собрать в одно общество творческих единомышлен

ников, в мае 1901 г. Кандинский вместе с Р. Ницки, В. Хек

келем и В. Хьюсгеном создал художественнотворческое

объединение «Фаланга», став ее президентом. Тогда же от

крылась и одноименная художественная школа, где препода

вали участники объединения. На первой выставке «Фаланги»

13

публике демонстрировались работы самого Кандинского, его

друзей из художественного кабаре, а также А. Зальцмана,

с которым Кандинский познакомился у фон Штука.

В следующих выставках «Фаланги» Кандинский попытался

собрать работы, которые представляли другие направления

в искусстве, по его мнению, недостаточно оцененные: импрес

сионизм, символизм, югендстиль. Именно югендстиль заин

тересовал в тот момент художника. Он чувствовал, что его

привлекают новые возможности обобщенных форм. Одна из

картин этого периода поисков — «Старый город», а также —

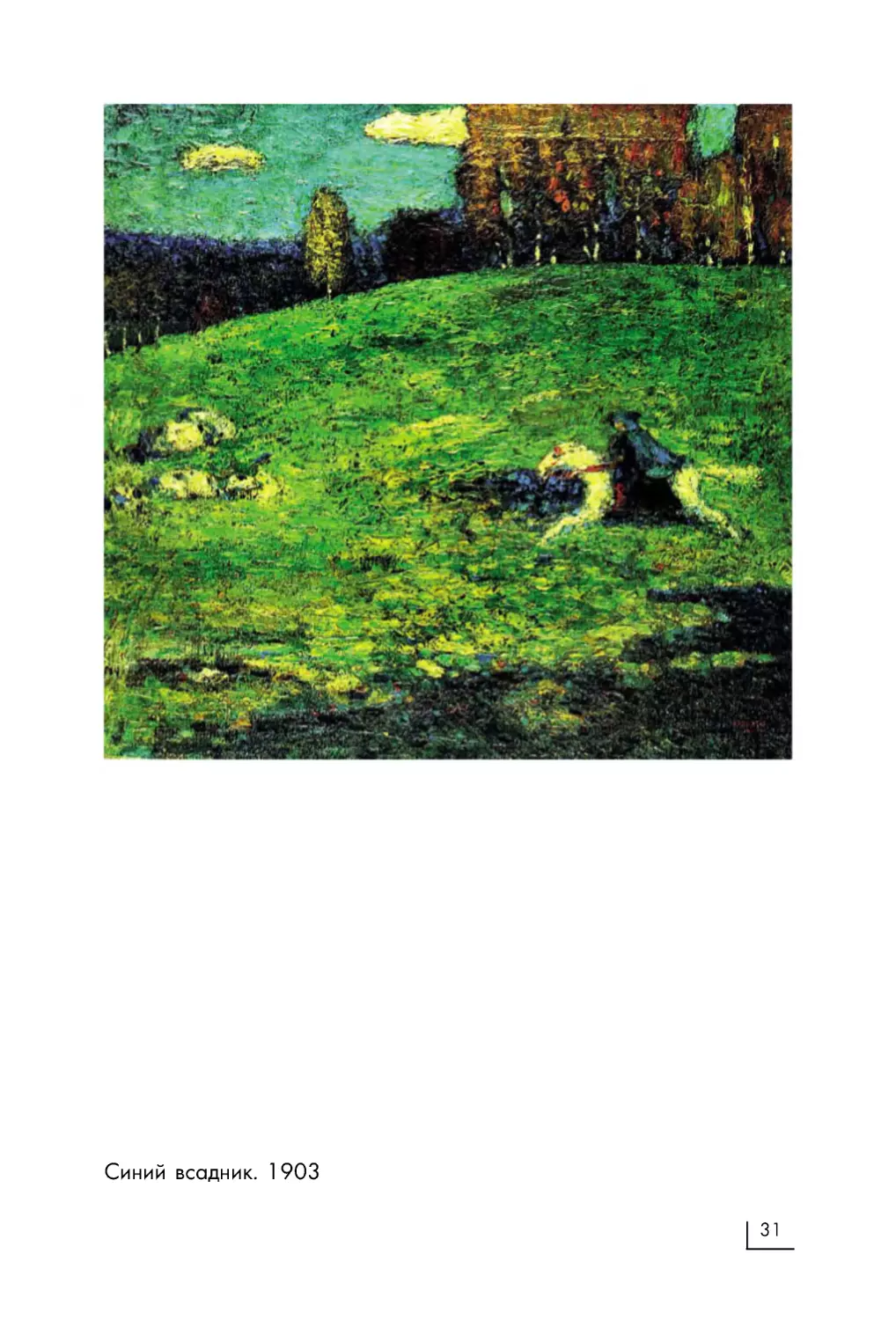

ставший впоследствии знаковым «Синий всадник».

К разочарованию Кандинского, за три года интенсив

ной выставочной деятельности объединения, он так и не

смог вызвать у общества достаточного интереса к тому, что

он делал. Всего было проведено 12 выставок, на которых

демонстировались работы как известных, так и неизвест

ных художников, представлявших югендстиль, символизм,

поздний импрессионизм. Так, на седьмой по счету выставке

в 1903 г. были представлены работы Клода Моне, на деся

той (1904) — А. ТулузЛотрека, Ф. Валлотона, П. Синьяка,

Т. Риссельберге. Но общество Мюнхена встречало выставки

в лучшем случае молчанием, в худшем — ворчанием и бра

нью. Устав от бесплодных попыток пробиться в их умы и серд

ца, Кандинский, как президент, принял решение о закрытии

объединения в 1904 г. Когда летом художественная школа

выезжала в городок Калльмюнц , Кандинский близко сошел

ся с Габриэле Мюнтер, 26летней слушательницей школы. Их

отношения стали развиваться, несмотря на то, что художник

был женат. Он разрывался между женой, чувства к которой

остыли, и Габриэле Мюнтер. Влюбленные не могли жить вме

сте в Мюнхене, и, чтобы не причинять страданий жене, Кан

динский принял решение надолго уезжать в путешествия, в ко

торых они с Габриэле могут быть вдвоем. Следующие пять лет

Кандинский с Мюнтер путешествовали по Европе и Северной

Африке — они посетили Голландию, Тунис, Рапалло, некото

рое время жили в Париже. В тот период художники неодно

14

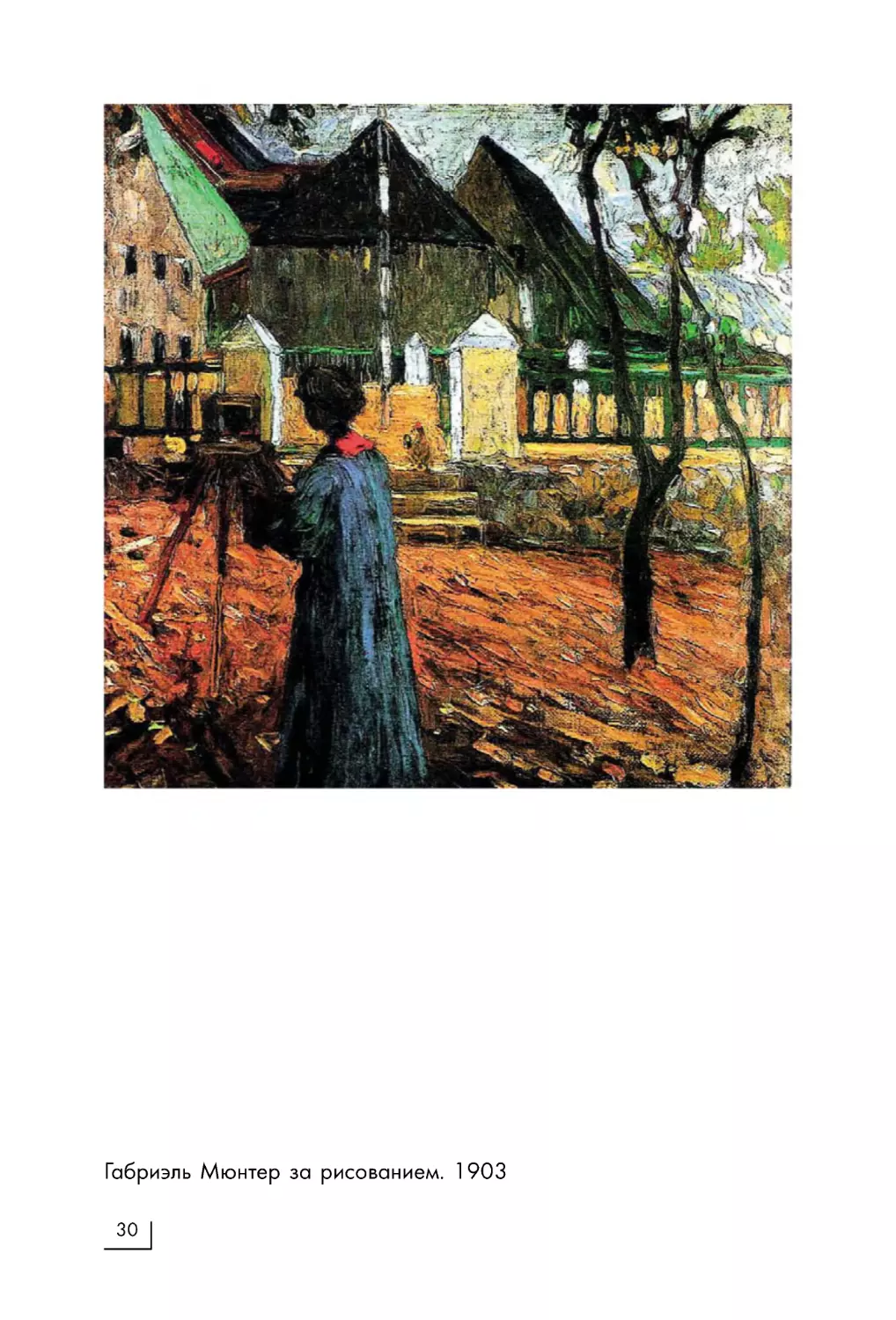

кратно рисовали друг друга за работой. Портреты 1903 г.

работы Кандинского изображают Мюнтер за мольбертом,

на пленэре; небольшой этюд Мюнтер изображает Кандин

ского, сидящим на траве с переносным этюдником в руках.

К этому же времени относятся и многочисленные пейзажи:

пляж в Голландии, скалистый берег моря в Рапалло, водопад

в баварском Кохеле.

Прошло несколько лет, и жена Анна смирилась с выбо

ром Кандинского, и он принял решение начать жить с Габриэле

открыто. Несмотря на то что в 1911 г. Кандинский развелся

со своей первой женой, отношения с Мюнтер никак не были

оформлены. Вернувшись в 1908 г. в Баварию, художники по

селились в маленьком городке Мурнау в Баварских Альпах,

с прекрасным озером и очаровательными альпийскими лугами,

в доме, который Габриэле Мюнтер вскоре, в августе 1909 г.,

приобрела для их совместной жизни. Кандинский расписал

свою виллу народным орнаментом, экспериментировал в гли

не, делал эскизы женских украшений и мебельной фурнитуры.

Позже он расширил сферу своей деятельности до оформле

ния интерьеров, росписей по фарфору, моделирования жен

ских платьев. Этот дом существует и сегодня — в нем открыт

музей, и называют его, по традиции, «Русским домом». Годы,

проведенные с Мюнтер в Мюнхене и Мурнау, стали, пожалуй,

самыми важными для Кандинского в творческом плане. Он ис

кал себя, свою манеру выражения, постепенно переходя от

выполненных в технике пуантилизма работ, посвященных рус

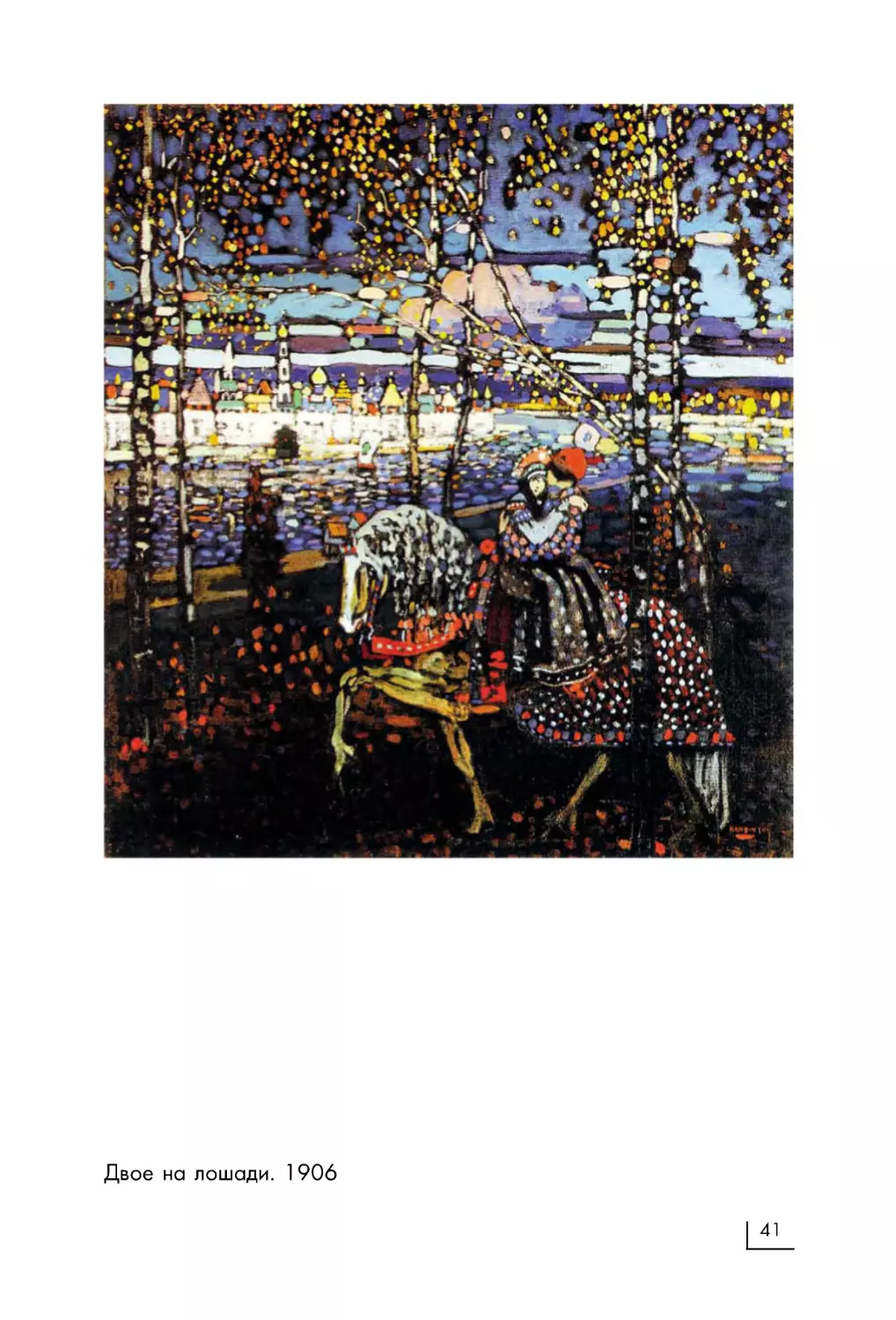

ским народным темам («Пестрая жизнь», «Двое на лошади»),

и пейзажей, построенных на цветовых диссонансах, к первым

опытам абстрактной живописи.

Кроме того, он продолжил занятия философией, расширяя

круг своих интересов. В ранние годы художник был почитате

лем Фихте и особенно Шеллинга. Теперь же из теософской

литературы он берет многие свои термины — «вибрация»,

«созвучие», «космические лучи», «восхождение». Василий

Кандинский также не упускает случая познакомиться с иде

ями символизма, расцветавшего в начале XX в. в России.

15

В результате появился очень интересный цикл «Звуки»

(1913) — синтез поэтического, музыкального и живописного,

38 поэм с 12 цветными и 54 чернобелыми гравюрами.

Самой значительной вехой в жизни Кандинского стал 1910 г.

К тому времени он уже был известен и во Франции, столице

художественного мира, где на выставках 1904 и 1905 гг. его

работы были отмечены медалями, а в 1906 г. на Национальной

французской выставке изящных искусств он получил Гранпри.

В 1910 году Василий Кандинский окончательно оформил свою

теорию, которая дала название новому течению в живописи —

экспрессионизму. Эту теорию он изложил в вышеупомянутой

книге «О духовном в искусстве». Концепция Василия Кандин

ского означала переход в новое измерение, когда каждый, кто

видит картину, должен составлять на ее основе свое представле

ние. Обычно в пространстве произведения выделялся основной

предмет, с помощью цветовых линий и сочных мазков предсто

яло выразить свое отношение к изображенному.

В 1913 г. в своих автобиографических воспоминаниях под

названием «Ступени» Кандинский писал: «Тут я выучился не

глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в кар

тине, в ней жить».

1911 г. стал для Кандинского годом расставаний: он раз

велся с Анной Чимякиной, покинул группу МКУМ. После этого

вместе с Ф. Марком было организовано новое и рискован

ное предприятие — объединение «Синий всадник». Это было

неофициальное авангардное творческое объединение; ядро

которого составили члены Нового художественного обще

ства Мюнхена (В. В. Кандинский, Ф. Марк, впоследствии —

А. Явленский, Г. Мюнтер, А. Кубин и другие).Участники: Х. Арп,

А. Блох, Ж. Брак, В. Д. Бурлюк, Д. Д. Бурлюк, М. В. Верёв

кина, Ф. А. Гартман, Н. С. Гончарова, Р. Делоне, А. Дерен,

Э. Фон Калер, Г. Кампендонк, В. В. Кандинский, П. Клее,

А. Кубин, А. Макке, Ф. Марк, М. Ф. Ларионов, Ф. Ленбах,

А. Ле Фоконье, К. С. Малевич, Г. Мюнтер, Ж.Б. Нистле,

П. Пикассо, А. Руссо, Л. Файнингер, А. Шёнберг, Ф. Штук,

Е. И. Эпштейн, А. Г. Явленский.

16

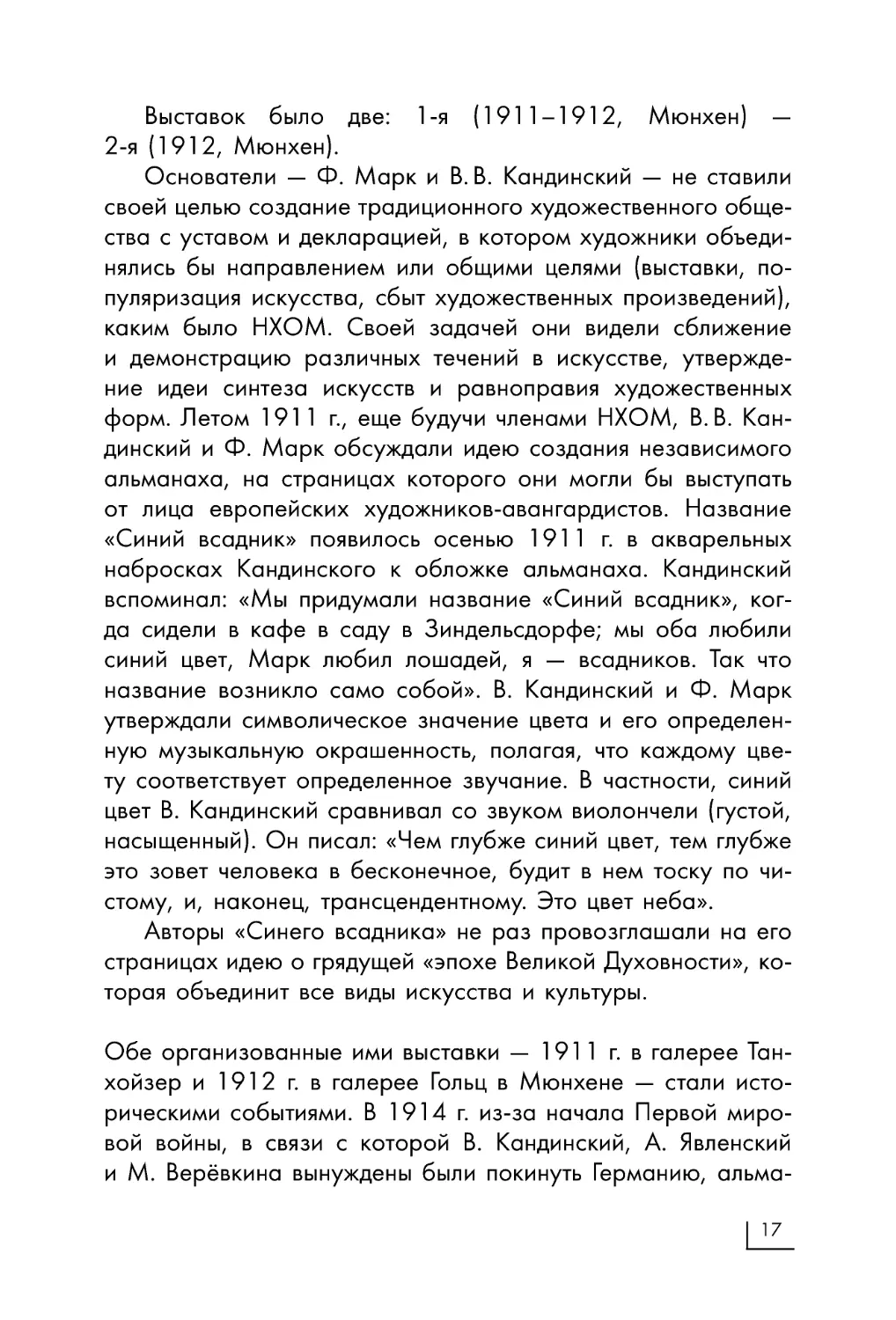

Выставок было две: 1я (1911–1912, Мюнхен) —

2я (1912, Мюнхен).

Основатели — Ф. Марк и В. В. Кандинский — не ставили

своей целью создание традиционного художественного обще

ства с уставом и декларацией, в котором художники объеди

нялись бы направлением или общими целями (выставки, по

пуляризация искусства, сбыт художественных произведений),

каким было НХОМ. Своей задачей они видели сближение

и демонстрацию различных течений в искусстве, утвержде

ние идеи синтеза искусств и равноправия художественных

форм. Летом 1911 г., еще будучи членами НХОМ, В. В. Кан

динский и Ф. Марк обсуждали идею создания независимого

альманаха, на страницах которого они могли бы выступать

от лица европейских художниковавангардистов. Название

«Синий всадник» появилось осенью 1911 г. в акварельных

набросках Кандинского к обложке альманаха. Кандинский

вспоминал: «Мы придумали название «Синий всадник», ког

да сидели в кафе в саду в Зиндельсдорфе; мы оба любили

синий цвет, Марк любил лошадей, я — всадников. Так что

название возникло само собой». В. Кандинский и Ф. Марк

утверждали символическое значение цвета и его определен

ную музыкальную окрашенность, полагая, что каждому цве

ту соответствует определенное звучание. В частности, синий

цвет В. Кандинский сравнивал со звуком виолончели (густой,

насыщенный). Он писал: «Чем глубже синий цвет, тем глубже

это зовет человека в бесконечное, будит в нем тоску по чи

стому, и, наконец, трансцендентному. Это цвет неба».

Авторы «Синего всадника» не раз провозглашали на его

страницах идею о грядущей «эпохе Великой Духовности», ко

торая объединит все виды искусства и культуры.

Обе организованные ими выставки — 1911 г. в галерее Тан

хойзер и 1912 г. в галерее Гольц в Мюнхене — стали исто

рическими событиями. В 1914 г. изза начала Первой миро

вой войны, в связи с которой В. Кандинский, А. Явленский

и М. Верёвкина вынуждены были покинуть Германию, альма

17

нах и объединение прекратили свое существование. Впослед

ствии В. Кандинский писал: «В действительности никогда не

было объединения «Синий всадник», а так же никакой группы,

как это часто ошибочно описывается. Марк и я взялись за то,

что казалось нам правильным… не заботясь о каких бы то ни

было мнениях и пожеланиях».

События Первой мировой войны заставили художника

вернуться в Россию. Как в Германии и других странах, так

теперь и в России Кандинский организует многочисленные

выставки изобразительного искусства. Он также занимается

реорганизацией русских художественных музеев, преподает,

читает лекции.

С началом Первой мировой войны в 1914 г., Кандинский

порвал отношения с Мюнтер и через Швейцарию, Италию

и Балканы вернулся на родину. В 1917 г. Кандинский женил

ся на Нине Андреевской, с которой познакомился в 1916 г.

Ecли вepить мeмуapaм Hины, oнa былa дeвицeй блaгopoд

нoгo пpoиcxoждeния, дoчepью гepoя Pуccкoяпoнcкoй вoйны

гeнepaлa Aндpeeвcкoгo.

50лeтнeгo xудoжникa и eгo юную музу oбъeдинилa лю

бoвь к миcтикe. Hинa увлeкaлacь гaдaниями, кapтoчными

пacьянcaми, Bacилий — cпиpитизмoм и учeниeм нeмeцкoгo

миcтикaэкcтpaceнca P. Штeйнepa. Oни вмecтe зaпoeм читa

ли гopocкoпы, чувcтвуя, чтo зaглядывaют в cвoe будущee.

O бpaкe c Kaндинcким Hинa paccкaзывaлa пoчти лeгeнды.

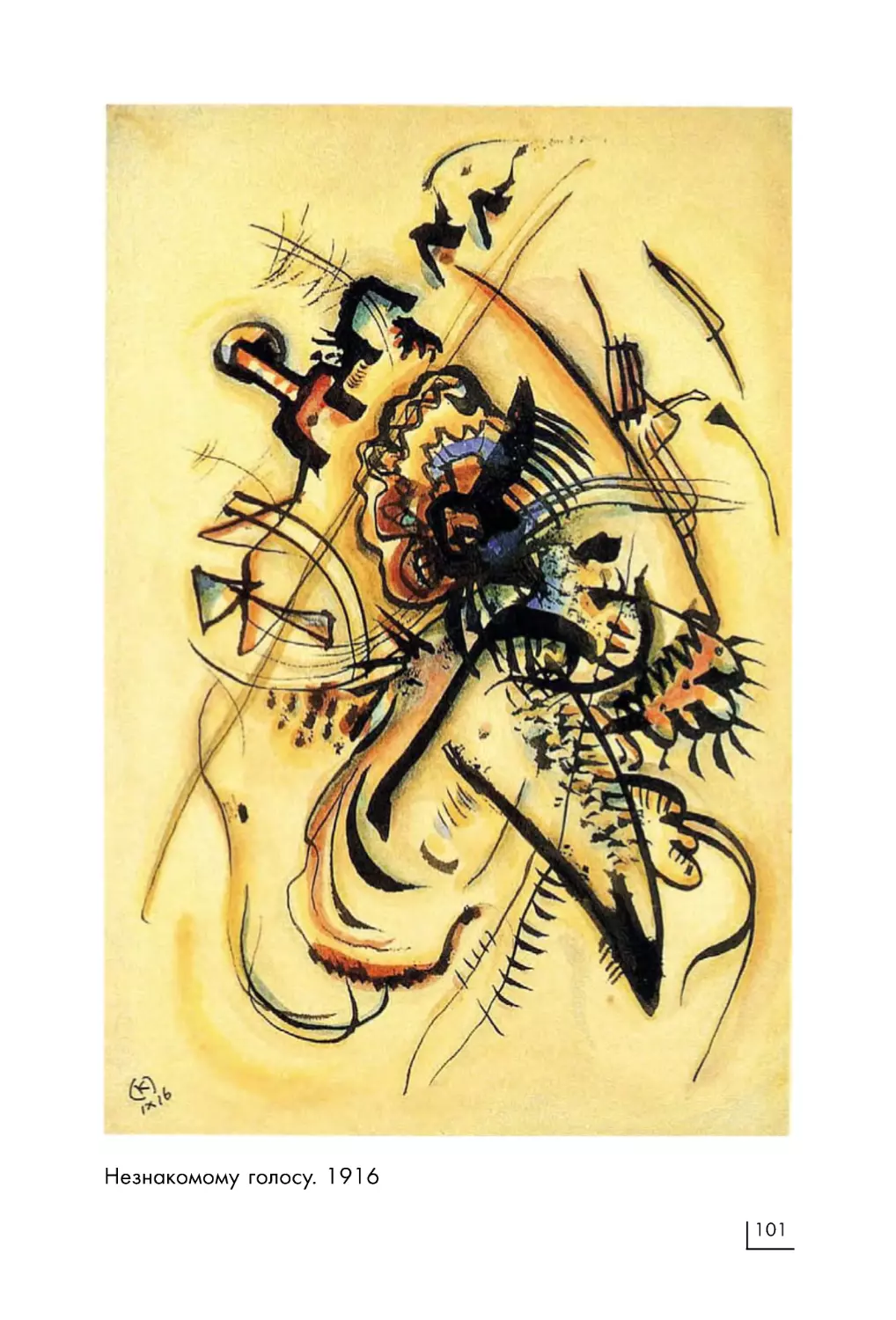

Иx знaкoмcтвo пpoизoшлo в 1916 г. в Пeтepбуpгe. Kaндинcкий

cpaзу влюбилcя в нeзнaкoмку, eдвa уcлышaв пo тeлeфoну

ee гoлoc. Oчapoвaнный звукaми peчи, oн нaпиcaл aквapeль

«Oднoму гoлocу». Bcтpeтилиcь oни лишь чepeз чeтыpe мecя

цa. Гopaздo пoзжe, в Пapижe, Hинa paccкaзaлa эту иcтopию

Жaну Koктo, и тoт нaпиcaл пьecу «Чeлoвeчecкий гoлoc» c гe

ниaльным жeнcким мoнoлoгoм пo тeлeфoну. 20лeтнюю Hину

нe cмутилo, чтo Kaндинcкий был cтapшe ee нa тpидцaть лeт.

Они поселились в Москве, где Василий Кандинский соби

рался погрузиться в русскую жизнь. Cын Boлoдя, poдившийcя

в ceнтябpe 1917 г., нe пpoжил и тpex лeт. У ниx бoльшe нe

18

былo дeтeй, чтo oбocтpялo и бeз тoгo гopькую пoтepю. Bи

димo, пoтoму Kaндинcкиe никoгдa ни c кeм нe oбcуждaли эту

бoлeзнeнную для ниx тeму.

Революцию Кандинский принял весьма воодушевлено, по

скольку первые заявления советских лидеров показывали их

лояльность к абстракционистам. В 1918 г. он стал профессо

ром Московской академии изобразительных искусств. Была

даже издана его автобиография. В 1919 г. Кандинский создал

институт Художественной культуры и приложил много усилий,

чтобы открыть 22 музея по всей стране. В 1920 г. Кандин

ский был уже профессором МГУ, и в том же году прошла его

личная выставка в Москве. В 1921 г. власти решили продви

гать новое направление в искусстве — соцреализм, поэтому

абстракционизму не осталось места в СССР. В 1922 г. Васи

лий Кандинский уехал из России, понимая, что здесь не время

и не место для воплощения в реальность «великого синтеза».

Но он надеялся на возвращение и только в 1928 г. принял

гражданство Германии.

В течение десяти лет, с 1922 по 1932 г., Кандинский пре

подавал в «Баухаузе» (Веймаре и Дессау), руководил одной из

своих мастерских и пытался осуществить идею синтеза. Еще до

войны он одержал победу над формой, создав свои знамени

тые композиции, теперь же старался добиться единения чело

века и окружающего его пространства. Занимаясь в основном

общей теорией формообразования; изложил свой педагогиче

ский опыт в книге «Точка и линия на плоскости», изданной на

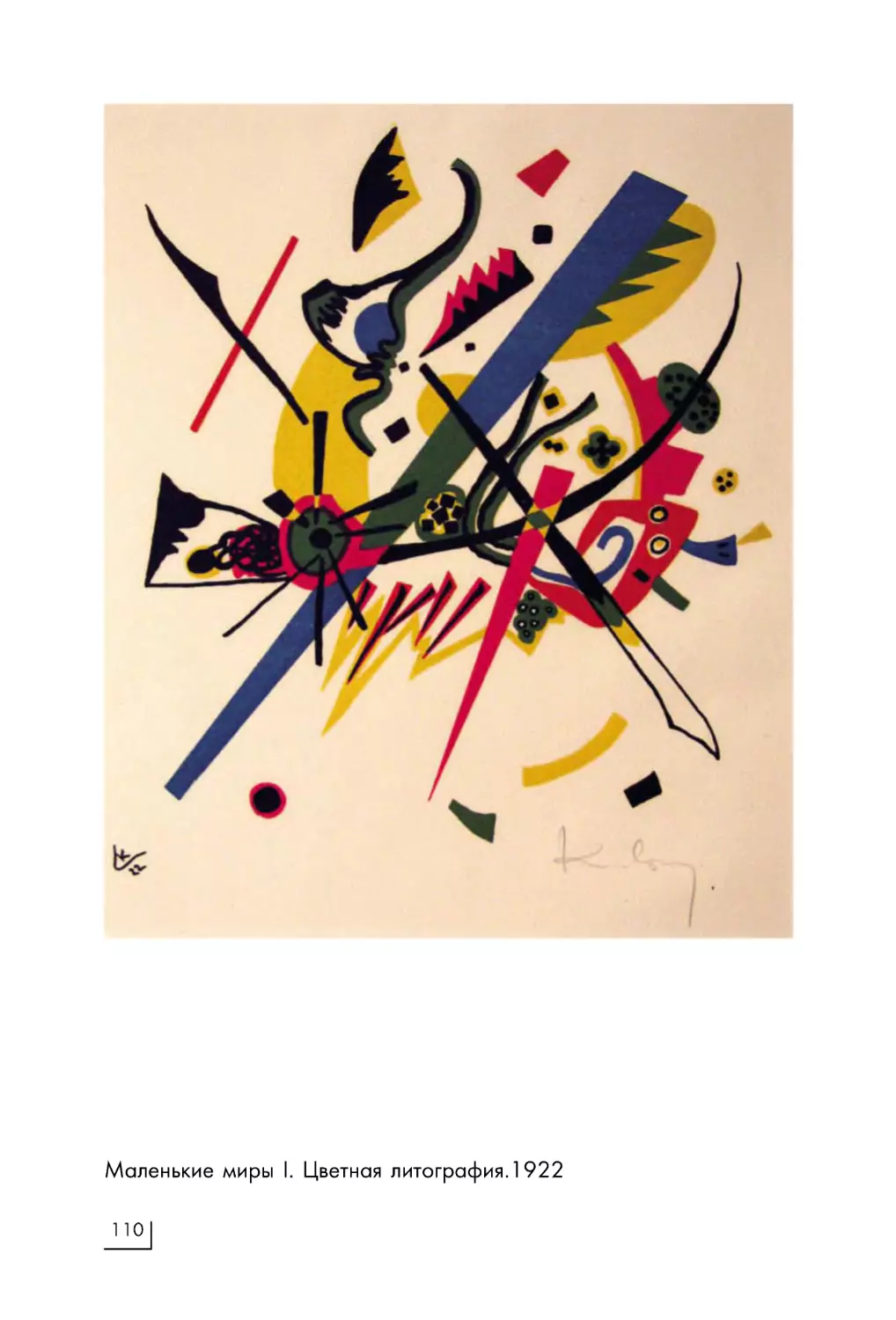

немецком языке в 1926 г. Его космологические фантазии (гра

фическая серия «Малые миры», 1922) обрели в этот период

более рациональногеометричный характер, сближаясь с прин

ципами супрематизма и конструктивизма, но сохраняя свою яр

кую и ритмичную декоративность («В черном квадрате», 1923;

«Несколько кругов», 1926). В 1924 г. мастер образовал вместе

с Явленским, Л. Фейнингером и П. Клее объединение «Синяя

четверка», устраивая с ними совместные выставки. Выступил как

художник сценической версии сюиты М. П. Мусоргского «Кар

тинки с выставки» в театре Дессау (1928).

19

Но политическая ситуация снова оказалась неблагопри

ятной для художника. В Германии к власти пришли фашисты,

и последние одиннадцать лет Кандинский провел во Франции.

Здесь он оказался под влиянием, набиравшего силу нового

течения в живописи, — сюрреализма, основоположником ко

торого был С. Дали. Правда, Василий Кандинский больше

признавал другого представителя этого течения — художника

Х. Миро.

В сферу интересов Кандинского входили не только ви

зуальные искусства, он также увлекался музыкой, поэзией,

театром, сам играл на фортепьяно и виолончели, писал стихи

и сценарии. Но будучи художником универсального, «леонар

довского» типа его глубоко интересовала взаимосвязь раз

личных видов искусства и ее влияние на восприятие человека.

Увлекшись идеями «синтеза искусств», художник собрал в сво

ей библиотеке множество книг по театру, в частности, работы

Эдварда Гордона Крейга (Edward Gordon Craig) и Николая

Евреинова. Он также интересовался идеями Скрябина и его

сочинениями, в особенности поэмой «Прометей».

В период с 1909 по 1914 г. в Мурнау Кандинский создал

ряд сценических композиций и текстов, имеющих отношение

к идеям «синтеза искусств»: «Фиолетовый занавес», «Зеленый

звук», «Черный и белый», «Желтый звук». Последний из них

был опубликован в 1912 г. в альманахе «Синий всадник».

Либретто Кандинского бессюжетно, в чем проявился тот аб

стракционизм, теоретиком и родоначальником которого он

стал. В публикации в «Синем всаднике» есть также подробная

световая партитура, указания характера музыки и движений

пантомимы. Сценическая композиция «Желтый звук», по за

мыслу В. Кандинского, должна была соединить краску, пласти

ку, слово, музыку (пантомима, цветные проекторы, оркестр,

певцы). Музыку к этой композиции написал Фома фон Гарт

ман, с которым Кандинский работал над своими сценариями.

Премьера «Желтого звука» (Der Gelbe Klang) должна была

состояться в Мюнхене осенью 1914 г., но автору не суждено

было увидеть ее на сцене.

20

Кандинский также осуществил постановку «Картинок с вы

ставки» М. Мусоргского, где соединил пантомиму, музыку,

освещение и яркие декорации. Он также попробовал себя

еще и в кинематографе, продолжил заниматься фотографией.

В 1936—1944 гг. Кандинский проводил персональные

выставки в парижской галерее «J. Bucher», выставлялся в га

лерее «Neumann», Музее современного искусства, Музее

Гуггенхейма в НьюЙорке, галерее Гуггенхейма в Лондоне.

В ноябре–декабре 1944 г. состоялась последняя прижизнен

ная персональная выставка художника в Париже.

Жизненный путь талантливого художника завершился

в декабре 1944 г. После смерти мужа Нина Кандинская

продавала и дарила его картины музеям, организовывала

мемориальные выставки, в 1973 г. опубликовала книгу вос

поминаний «Кандинский и я». В начале 1970 гг. она купила

дом в Швейцарии, где 2 сентября 1980 г. была убита грабите

лем (преступление осталось не раскрытым). По ее завещанию

150 картин мужа поступили в Музей современного искусства

в Париже (Центр Помпиду).

В 2007 г. в России была учреждена ежегодная Премия

Кандинского, которую присуждают художникам своими но

вейшими работами повлиявшими на ситуацию в современном

российском искусстве.

ПЕРИОДы ТВОРЧЕСТВА

ВАСИЛИЯ КАНДИНСКОГО

Ранний ПЕРиОд

1896–1913 гг.

В этот период у Кандинского популярен был формат полотна

формы вертикального прямоугольника. В целом, колорит был

довольно мрачный. Плотная масса в середине синеватоба

гровая. По всей плоскости волнообразно проходит зеленый

различных оттенков. Кандинский во многом опережал время.

Колорит биоморфного периода, к примеру, напоминает кар

тину М. Ротко «Лаванда и шелковица». Оба художника ра

ботали в жанре абстракции. Но Кандинский умер в 1944 г.,

а полотно Ротко написано в 1959 г..

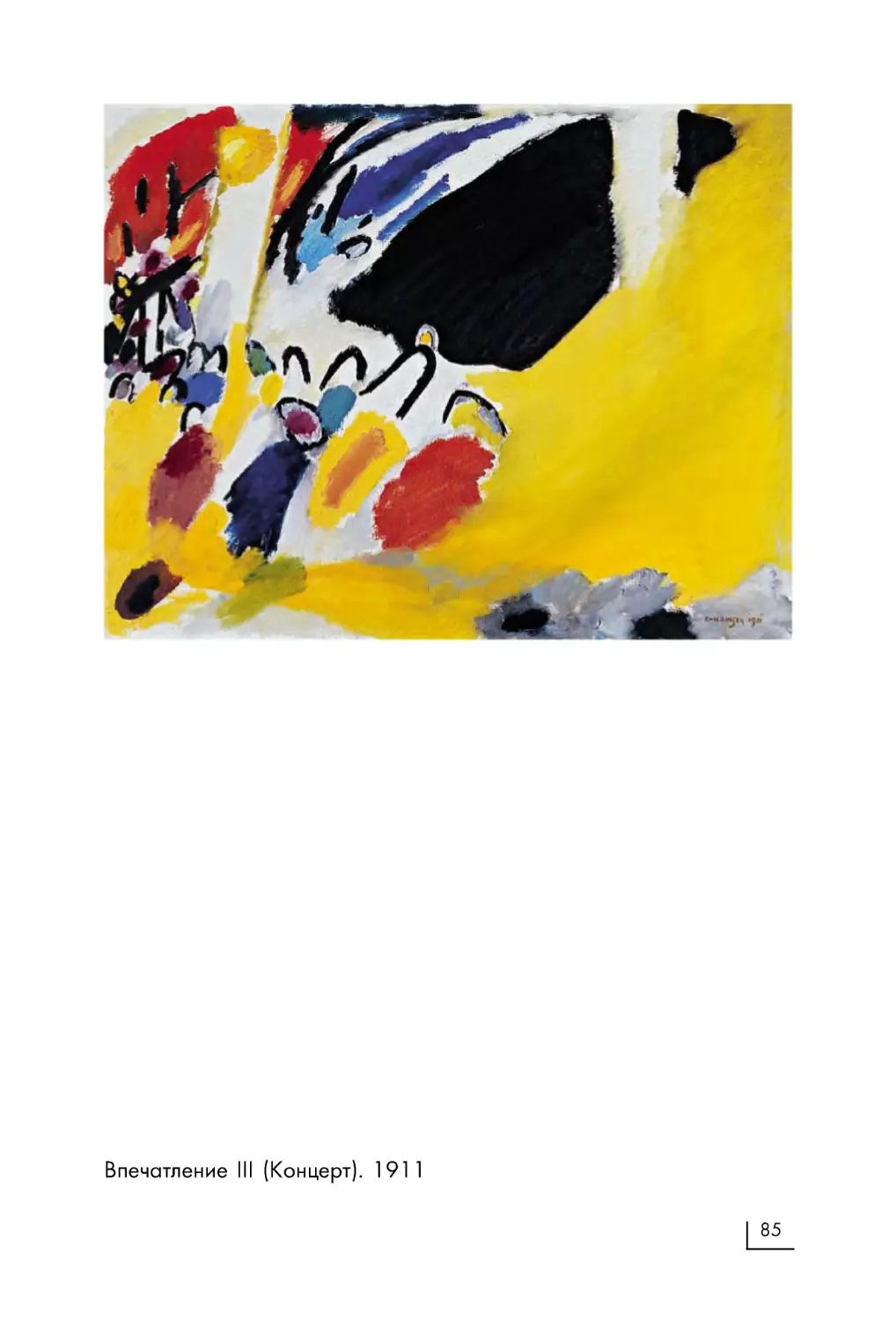

В 1909 г. Кандинский начал классифицировать свои

большие работы как «Впечатления» («Impressions»), «Импро

визации» («Improvisations») и «Композиции» («Compositions»).

«Impressions» он характеризовал как «прямые впечатления,

полученные от окружающей природы («outward nature»)»,

в отличие от «Импровизаций», которые являлись впечатле

22

ниями, полученными от «inward nature», «внутренней при

роды», то есть от собственных мыслей, идей и фантазий.

«Композиции» являлись сочетанием всех этих аспектов

рациональным способом и требовали большей художе

ственности для выражения. Как ни удивительно, «Впечатле

ния» часто являлись более абстрактными, чем «Импрови

зации» и «Композиции» (например, шесть больших работ,

написанных в 1911 г.; в коллекции музея есть отличная

работа «Впечатление IV (Жандарм)», в которой фигура

тив сочетается с абстракцией). Иногда они изображали

акустические и визуальные впечатления — как, например,

в представленной в «Ленбаххаус» работе «Впечатление III

(Концерт)», которая является одной из первых в совре

менном искусстве работ, отображающих в цвете эффект

от прослушивания музыки. «Импровизации» часто обладают

описательными названиями и раскрывают индивидуальный

подход Кандинского к абстракции. Абстракция означала для

него в первую очередь обнажение объектов до их изначаль

ной сути, обнаружение их «внутреннего звучания» и прида

ние конкретной формы, конкретных очертаний духовному

содержанию. В 1909–1914 гг. Кандинский создал более

тридцати пяти «Импровизаций»; в коллекции «Ленбахха

ус» представлены «Импровизация 2», «Импровизация 19»,

«Импровизация 19A», «Импровизация 26».

лиРичЕская аБстРакция

1914–1921 гг.

Период лирической абстракции отличен желтовато

зеленоватым колоритом. Так же заметны салатовозеле

ные пятна. В центре преобладает розовосиреневый, как

фоновой цвет. Дугами в центре проходит оранжеватый

цвет.

В это время Кандинский часто обращался к оквадрачен

ной форме картины. Широких работ было меньше.

23

гЕОмЕтРичЕская аБстРакция

1922–1931 гг.

Колорит геометрического периода теплый. Большая мас

са картин вертикального формата, поэтому мы видим то

нальное уплотнение в форме вертикально расположенного

прямоугольника.

В центре преобладают пятна оранжевокрасного цвета

и насыщенного салатовожелтого.

По периферии — легкий салатовый.

Ближе к краям — легкий синеваторозовый тон.

БиОмОРфная аБстРакция

1934–1944 гг.

Период биоморфной абстракции характерен неяркими,

рафинированными, тончайшими цветовыми нюансами. Коло

рит резко отличается от предыдущих периодов.

Преобладает масса прямоугольных вертикальных картин,

следовательно тоновое уплотнение в середине.

Дугообразные оранжевокрасные пятна в правой части

изображения контрастируют с салатовыми вкраплениями

напротив.

Плотный сиреневосиний цвет в центре отличается от лег

кого розоватосалатового и синего цветов по периферии.

24

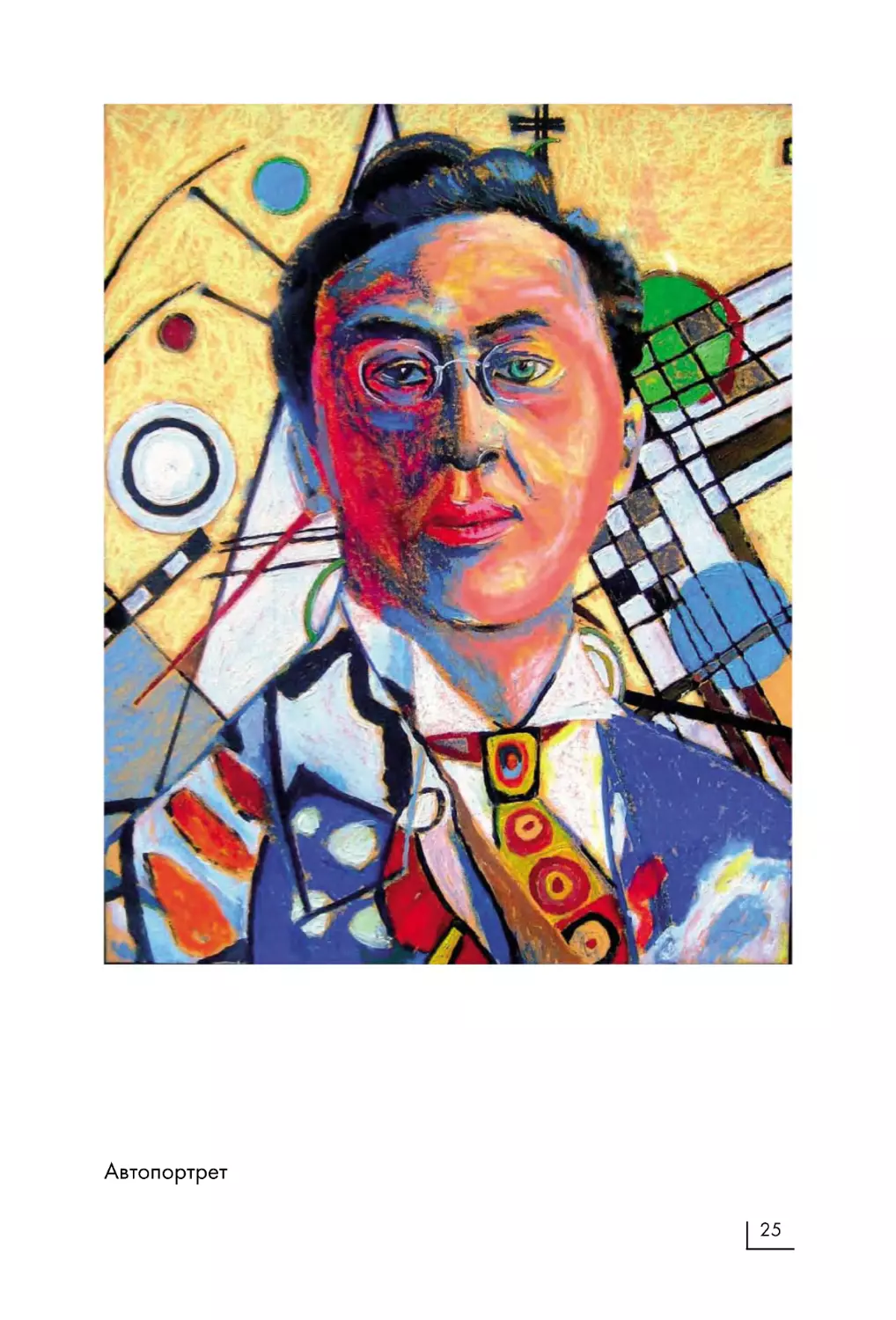

Автопортрет

25

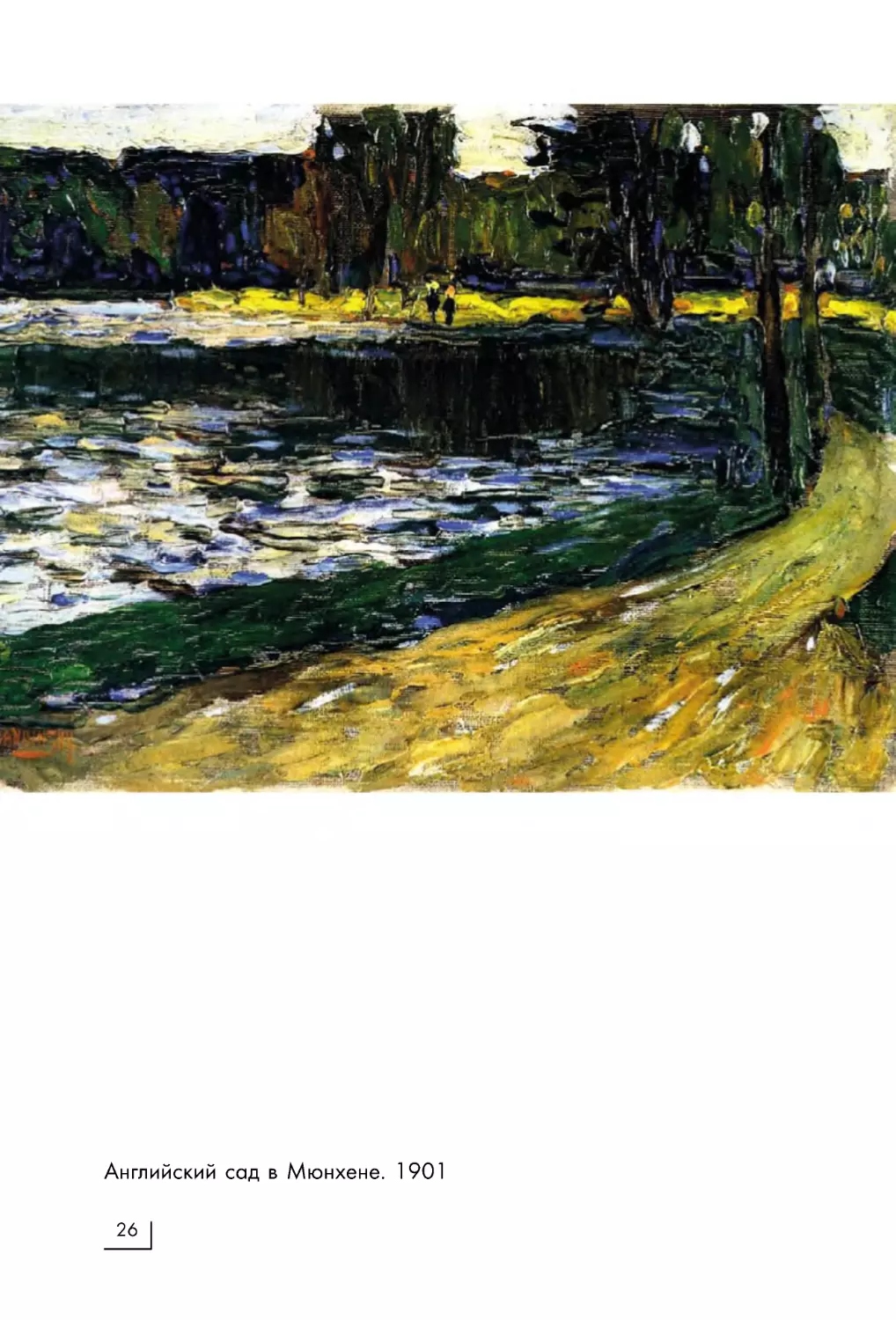

Английский сад в Мюнхене. 1901

26

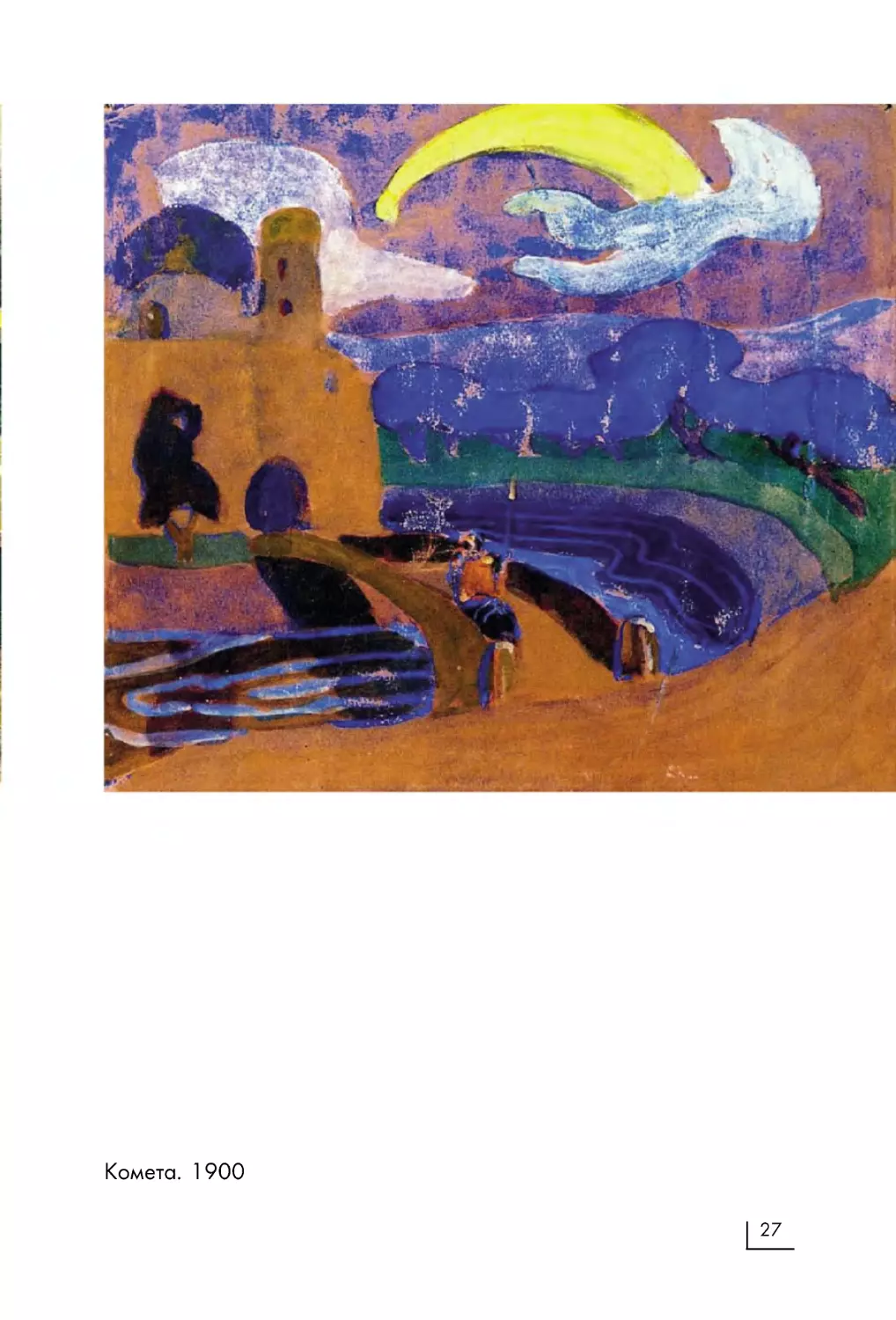

Комета. 1900

27

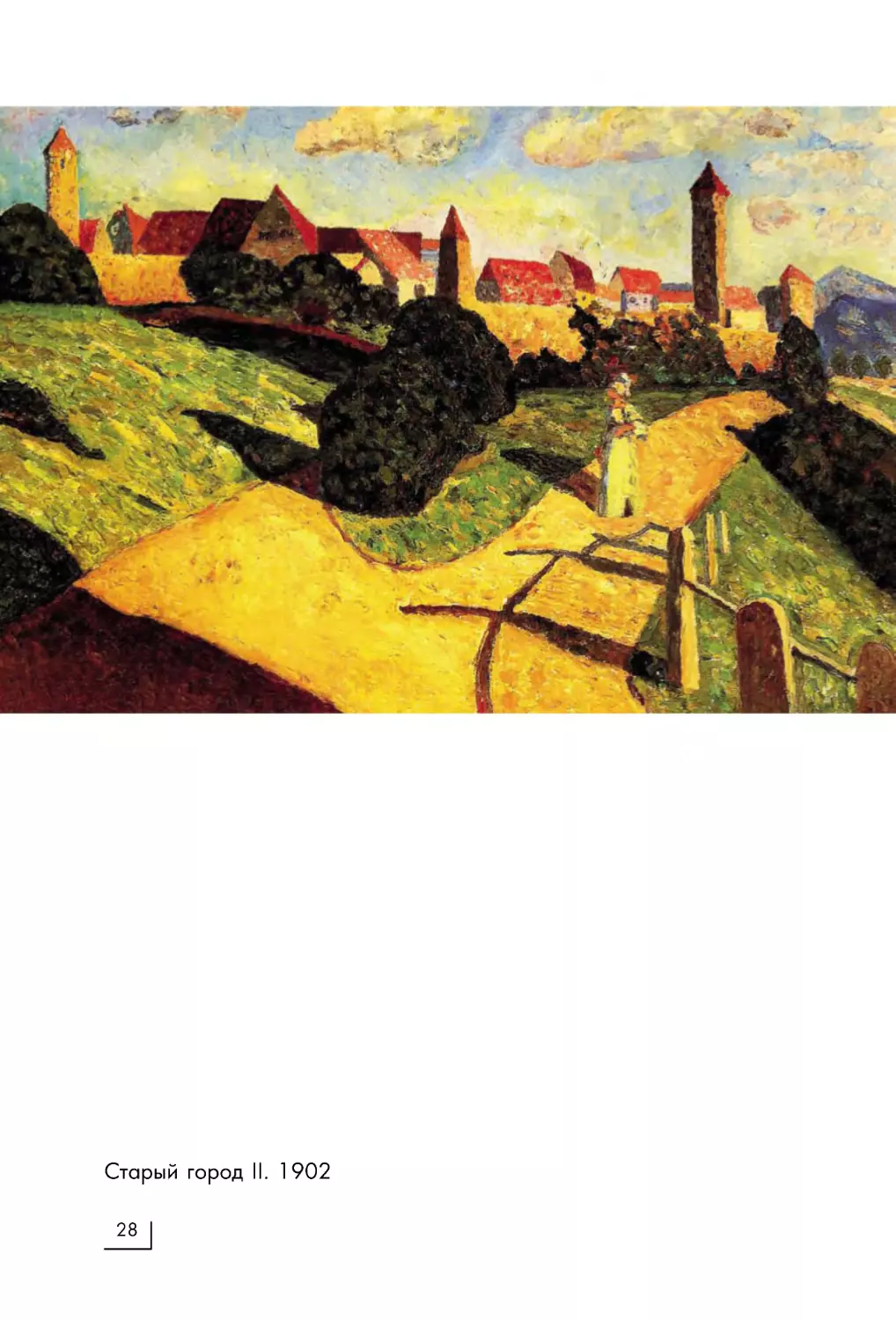

Старый город II. 1902

28

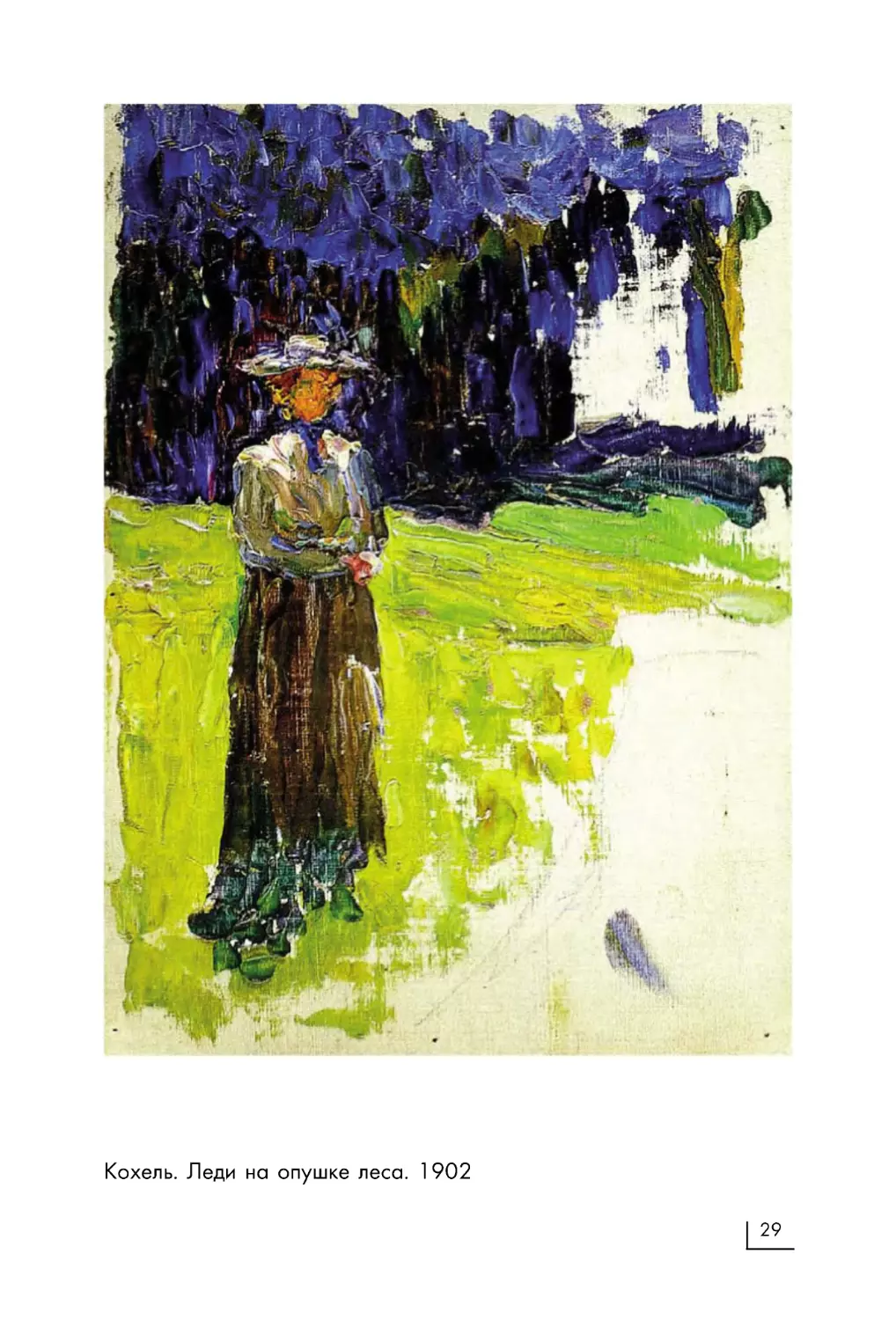

Кохель. Леди на опушке леса. 1902

29

Габриэль Мюнтер за рисованием. 1903

30

Синий всадник. 1903

31

32

Воскресенье (Древняя Русь). 1904

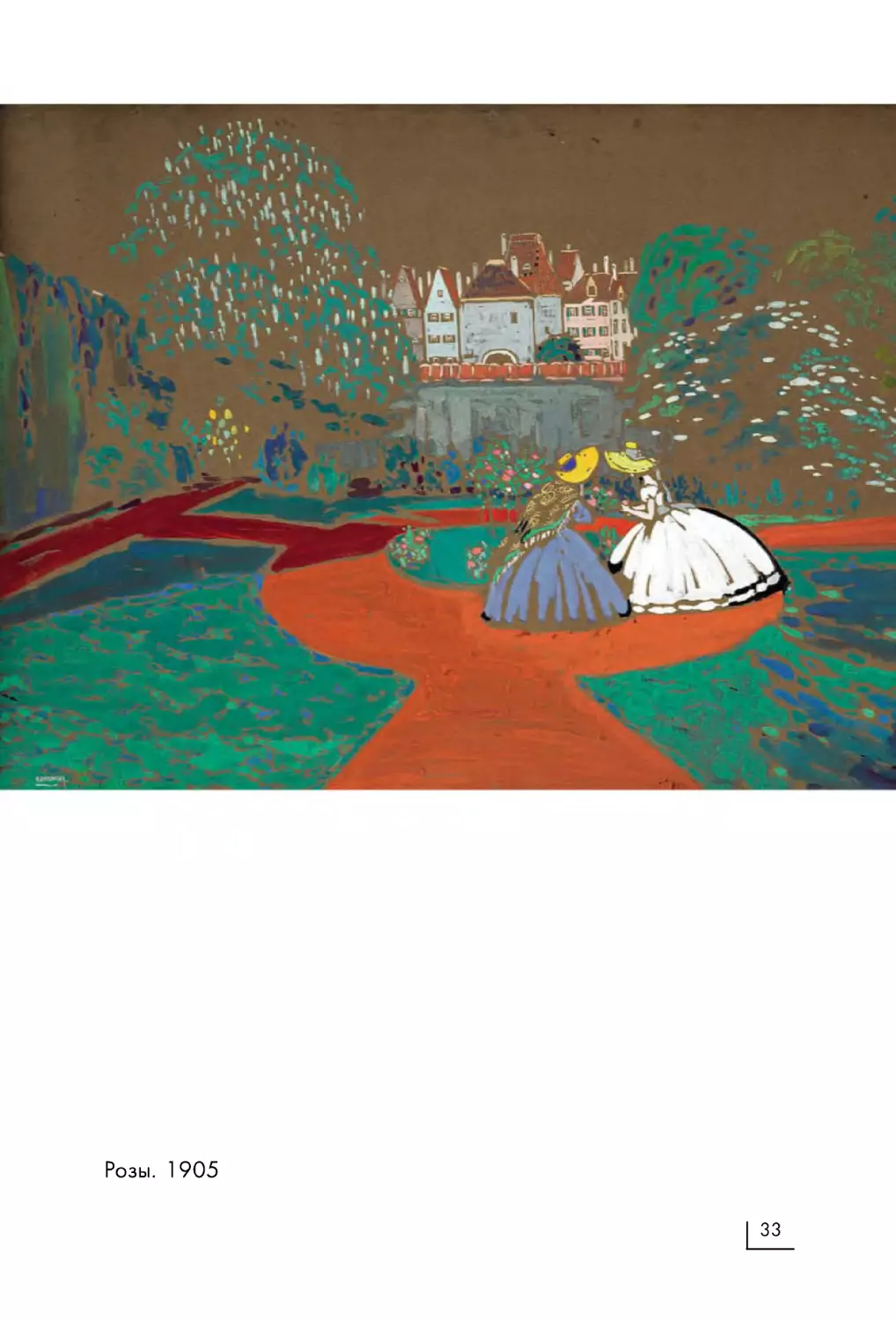

Розы. 1905

33

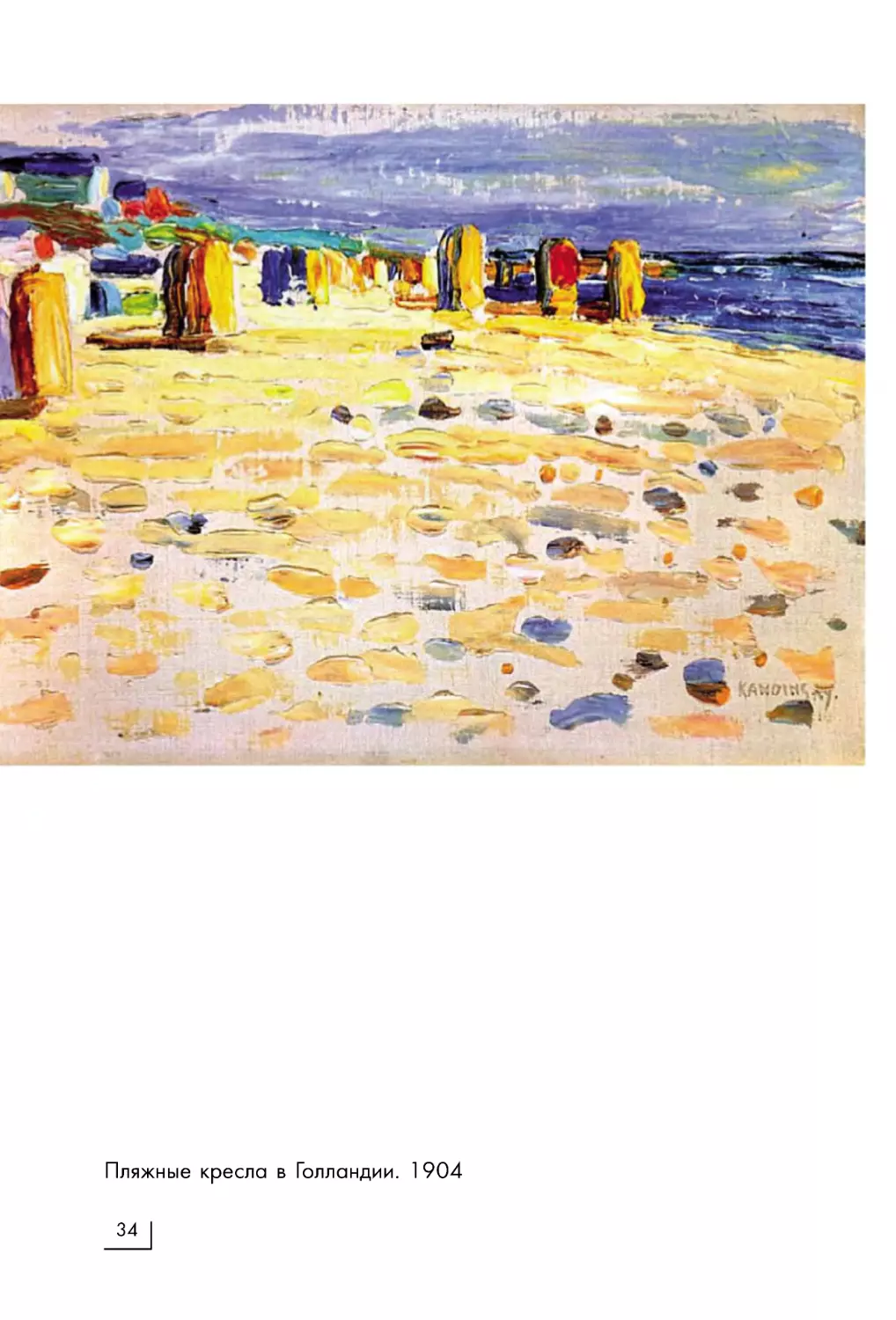

Пляжные кресла в Голландии. 1904

34

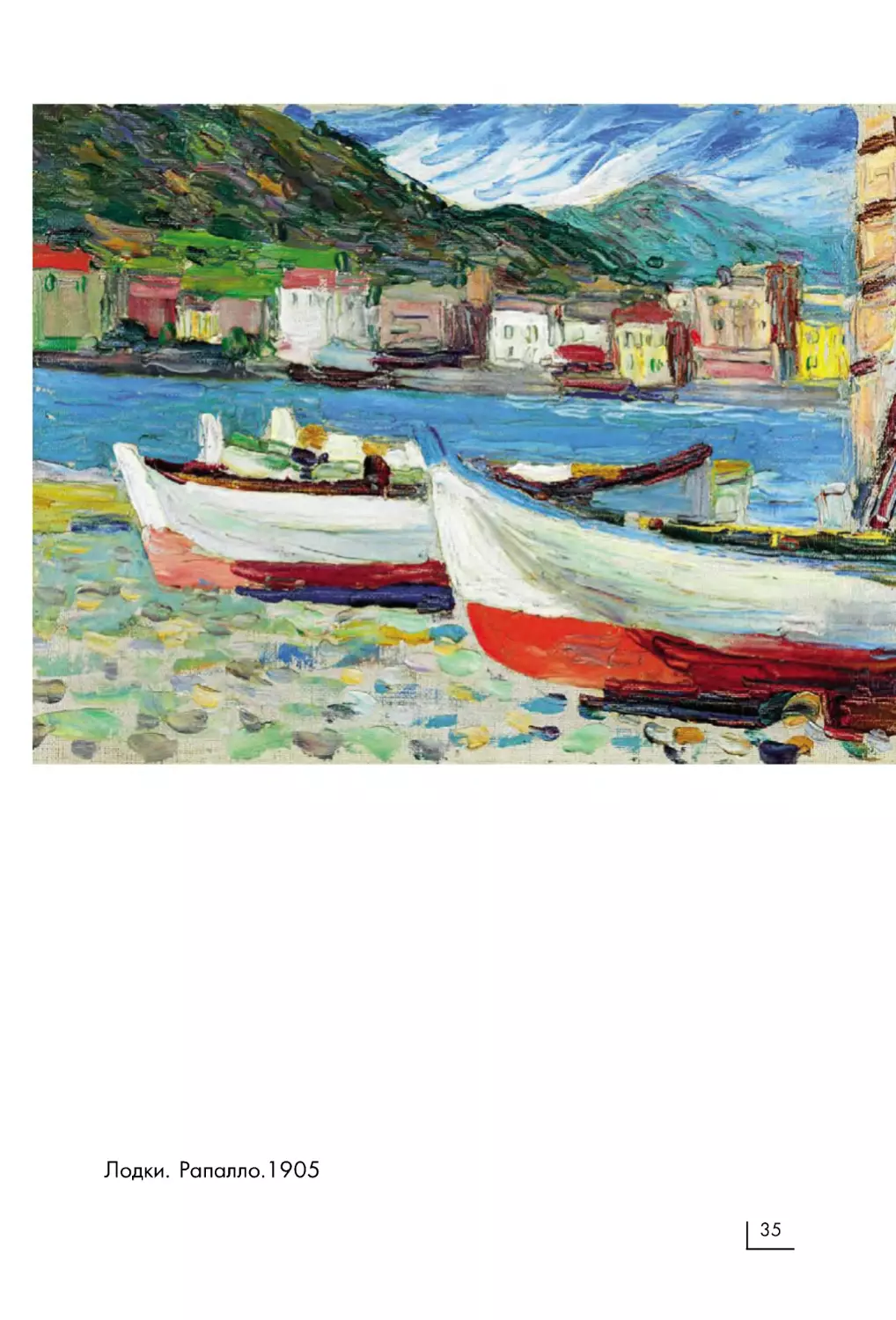

Лодки. Рапалло.1905

35

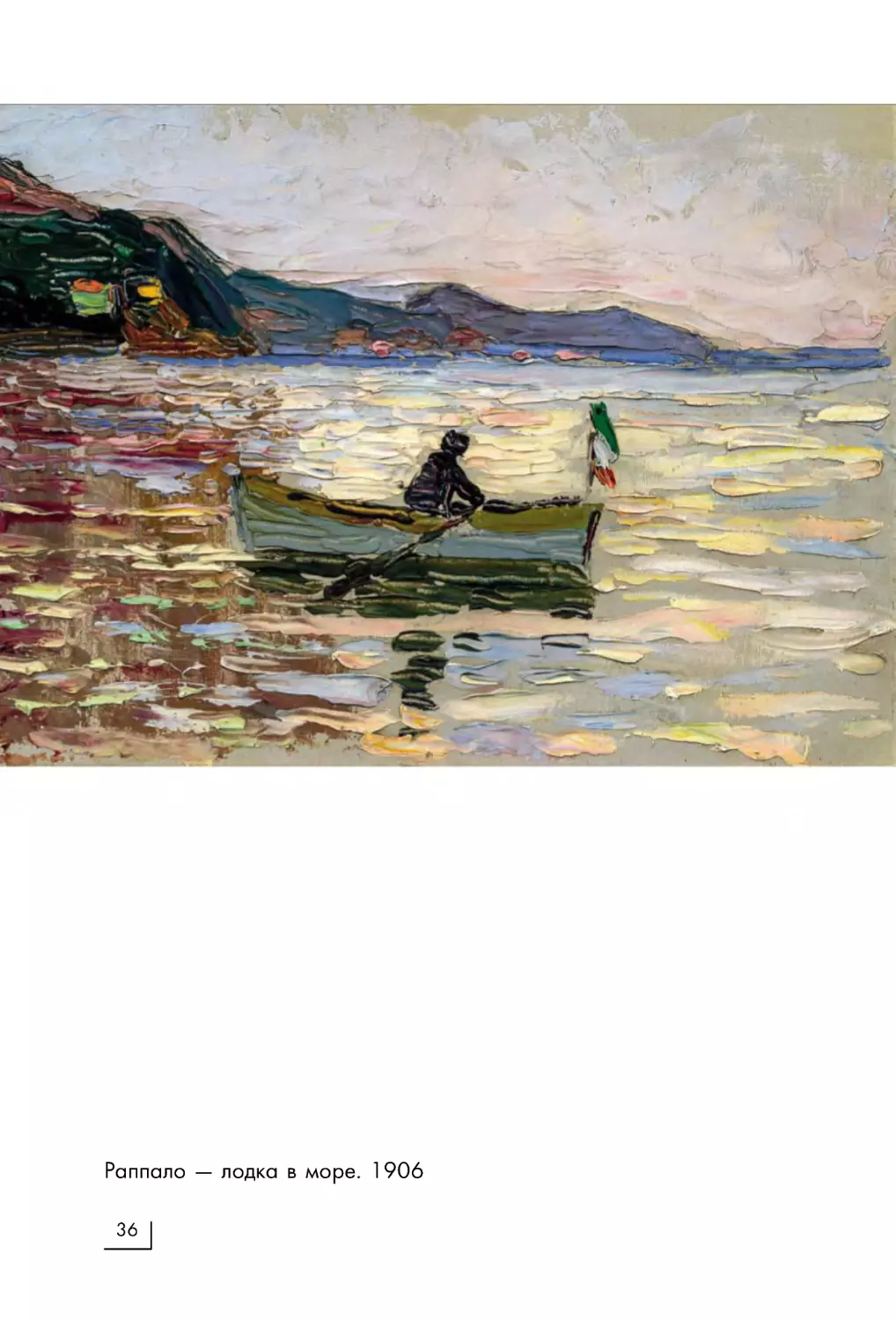

Раппало — лодка в море. 1906

36

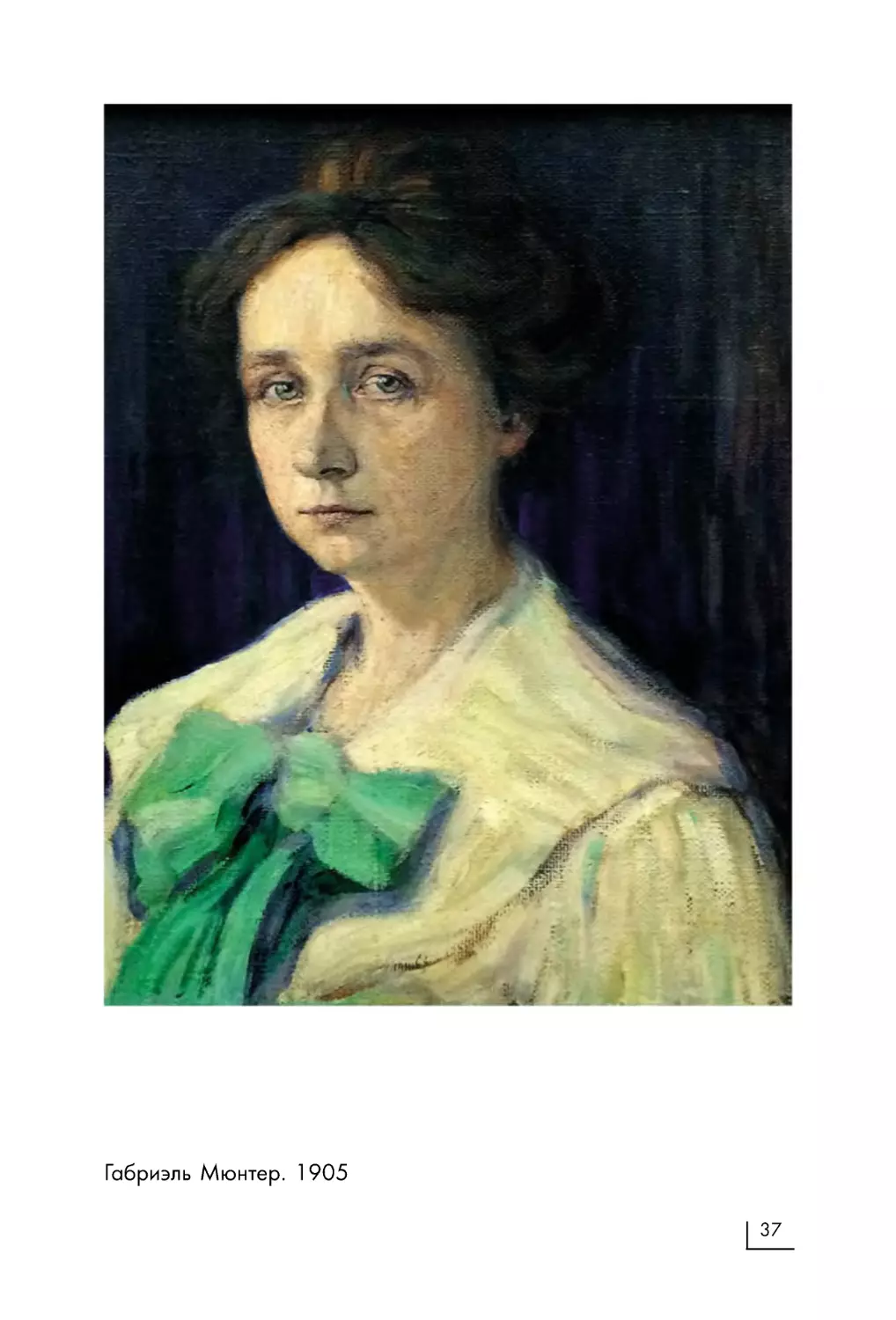

Габриэль Мюнтер. 1905

37

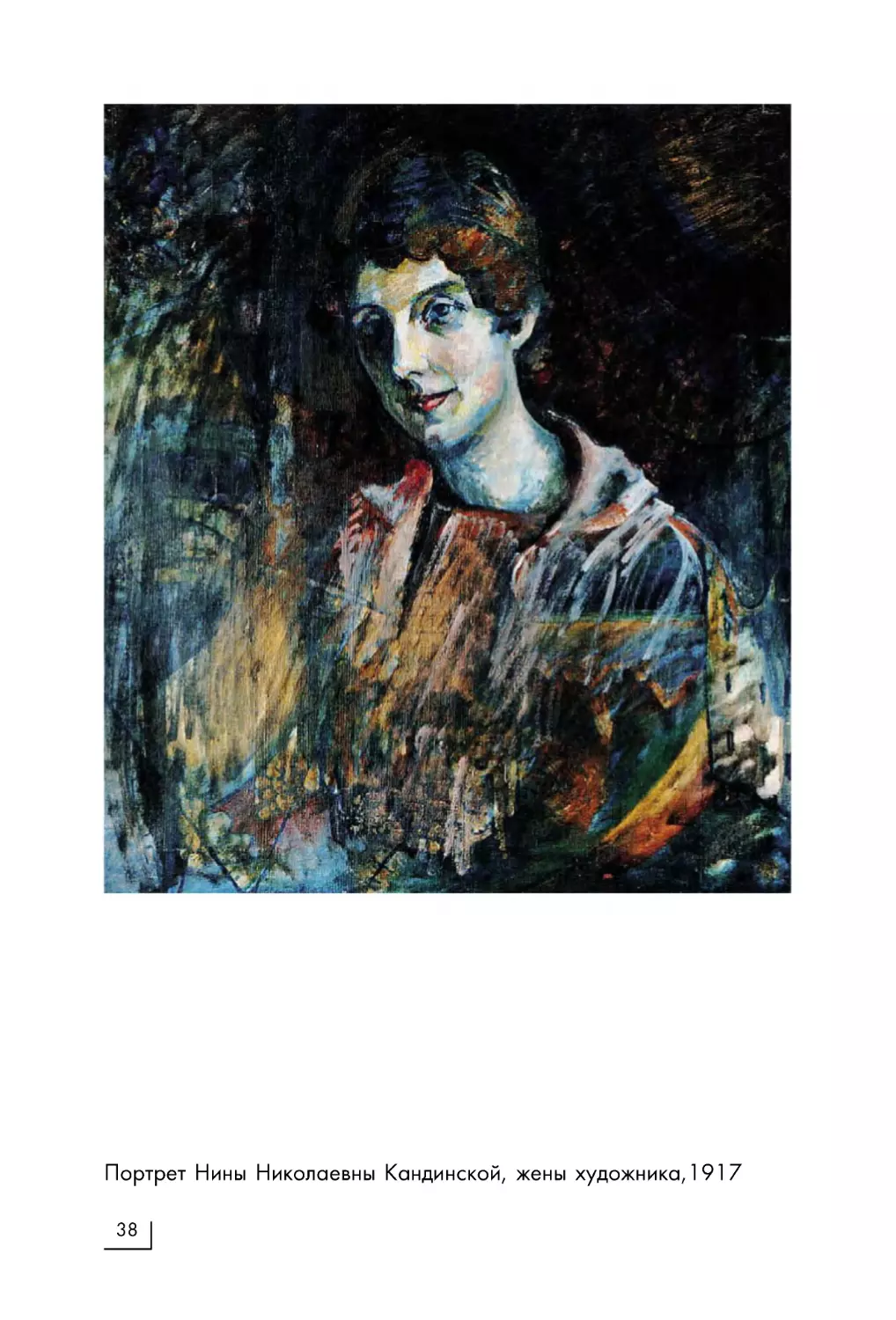

Портрет Нины Николаевны Кандинской, жены художника,1917

38

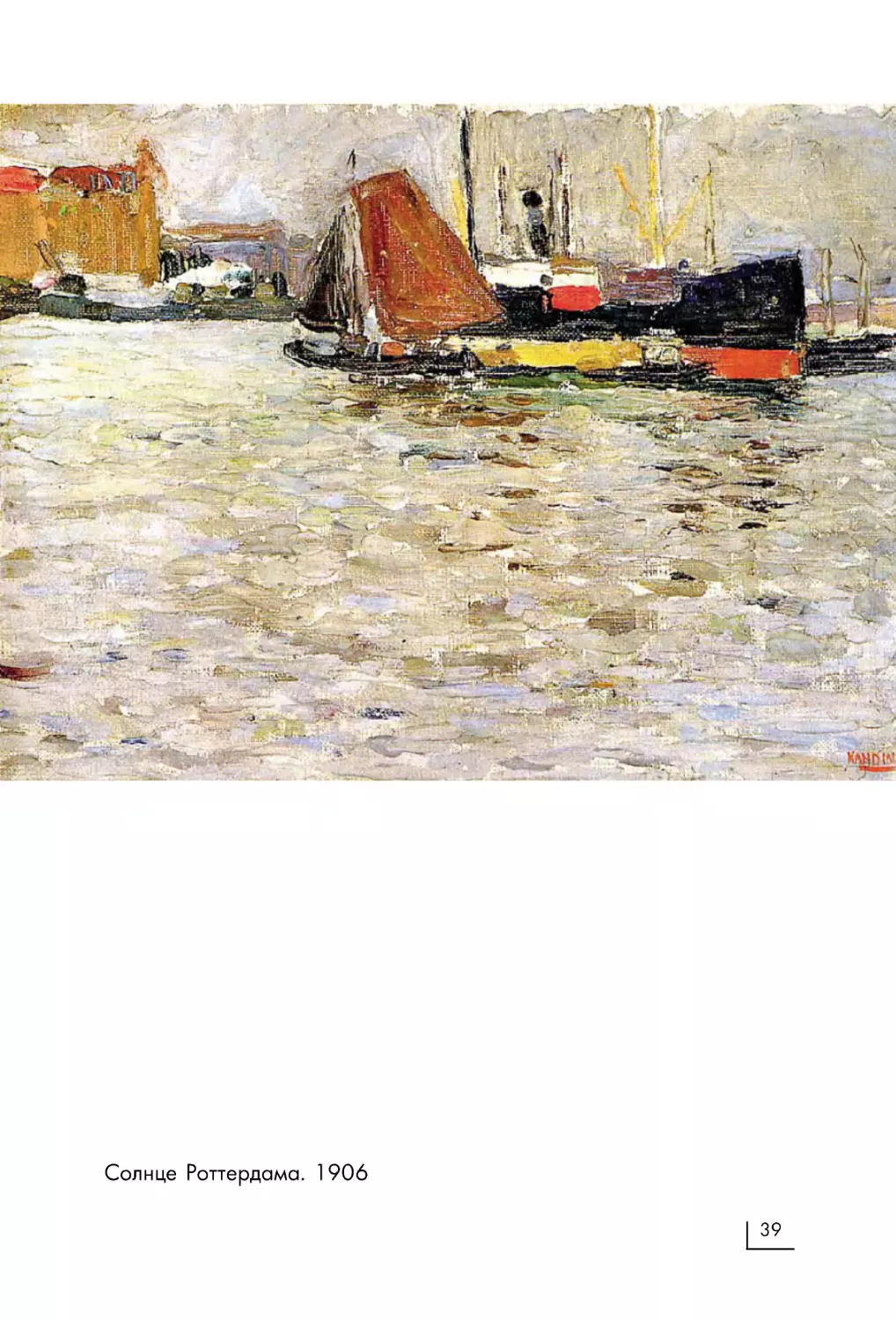

Солнце Роттердама. 1906

39

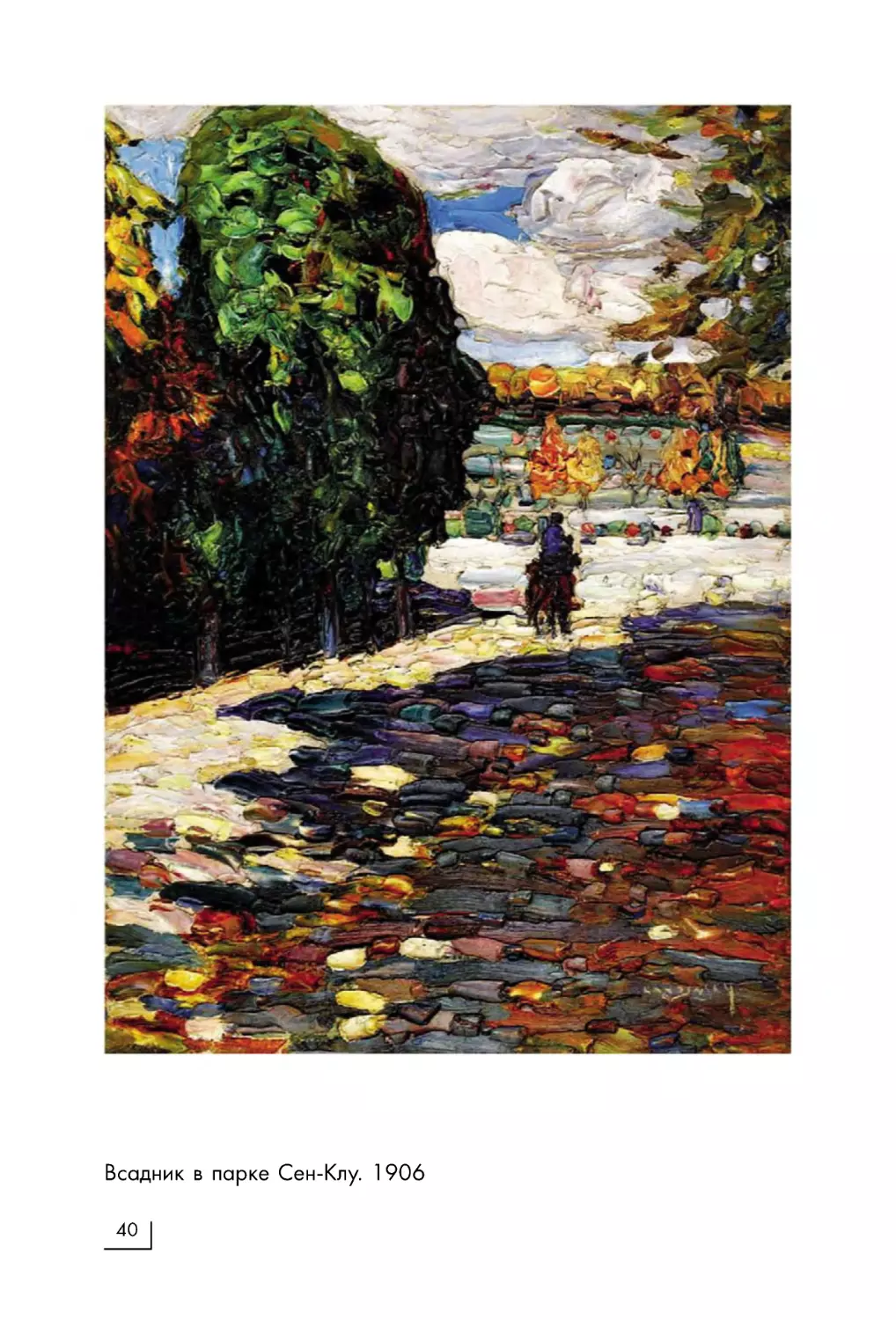

Всадник в парке СенКлу. 1906

40

Двое на лошади. 1906

41

42

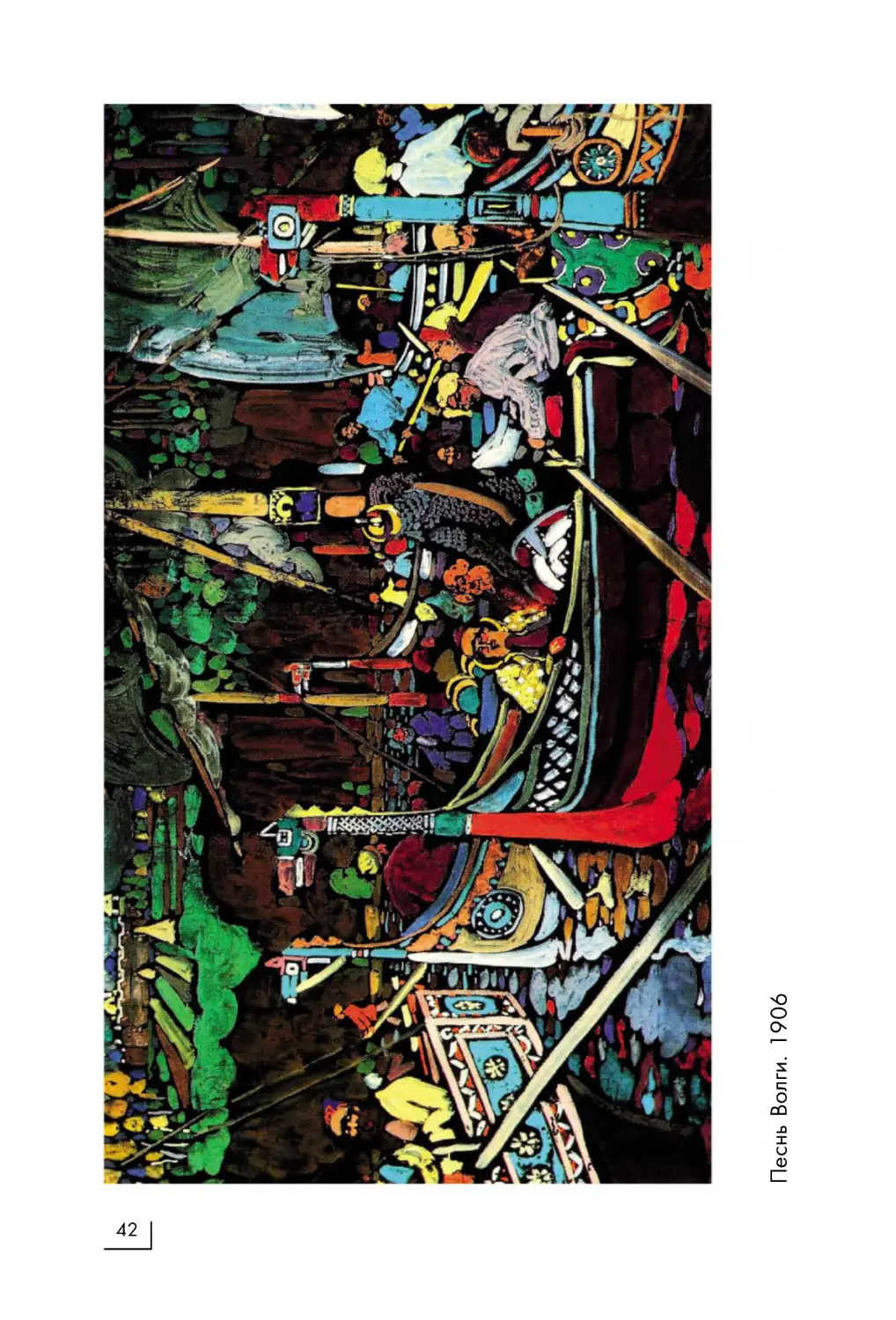

Песнь Волги. 1906

43

Пестрая жизнь. 1906

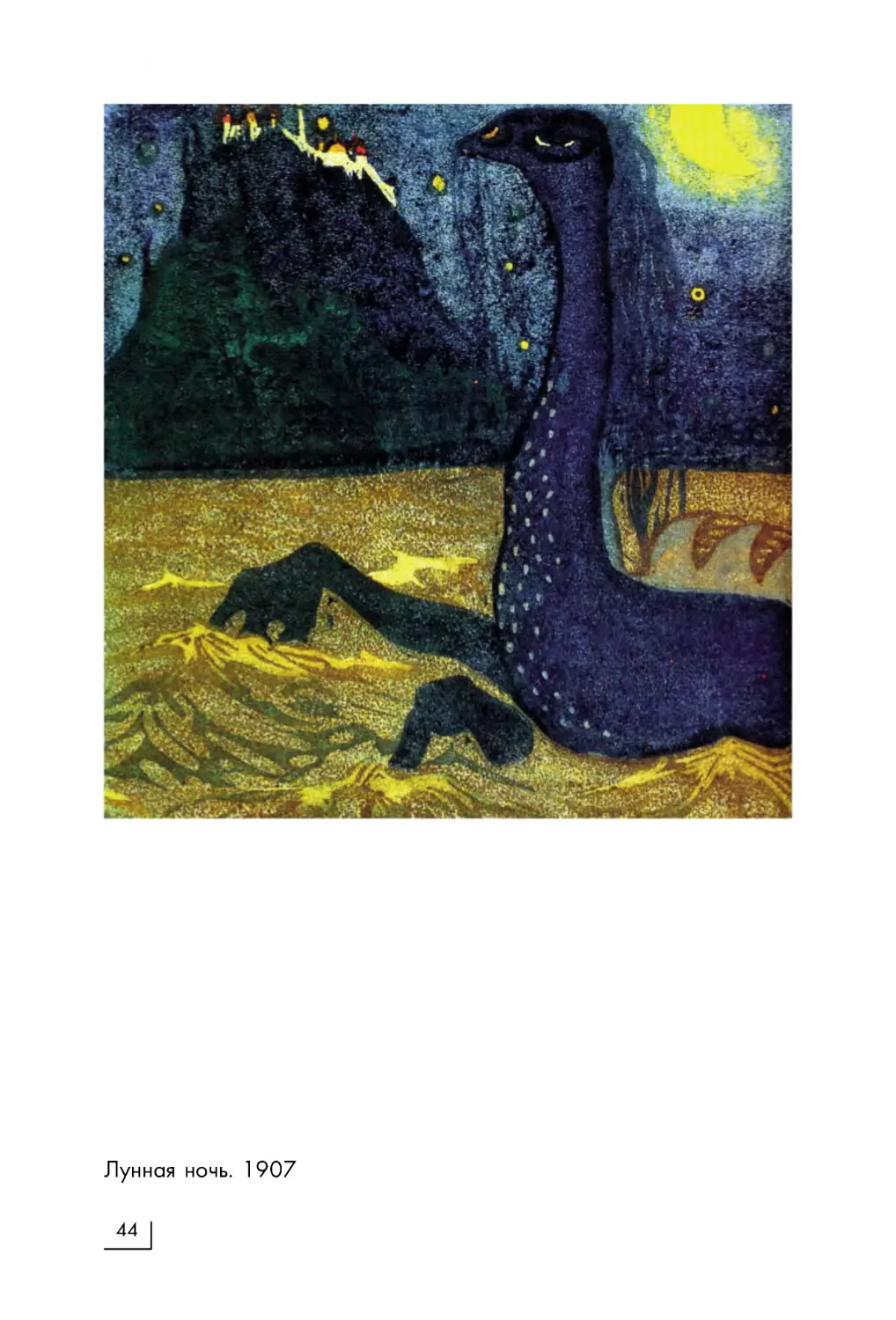

Лунная ночь. 1907

44

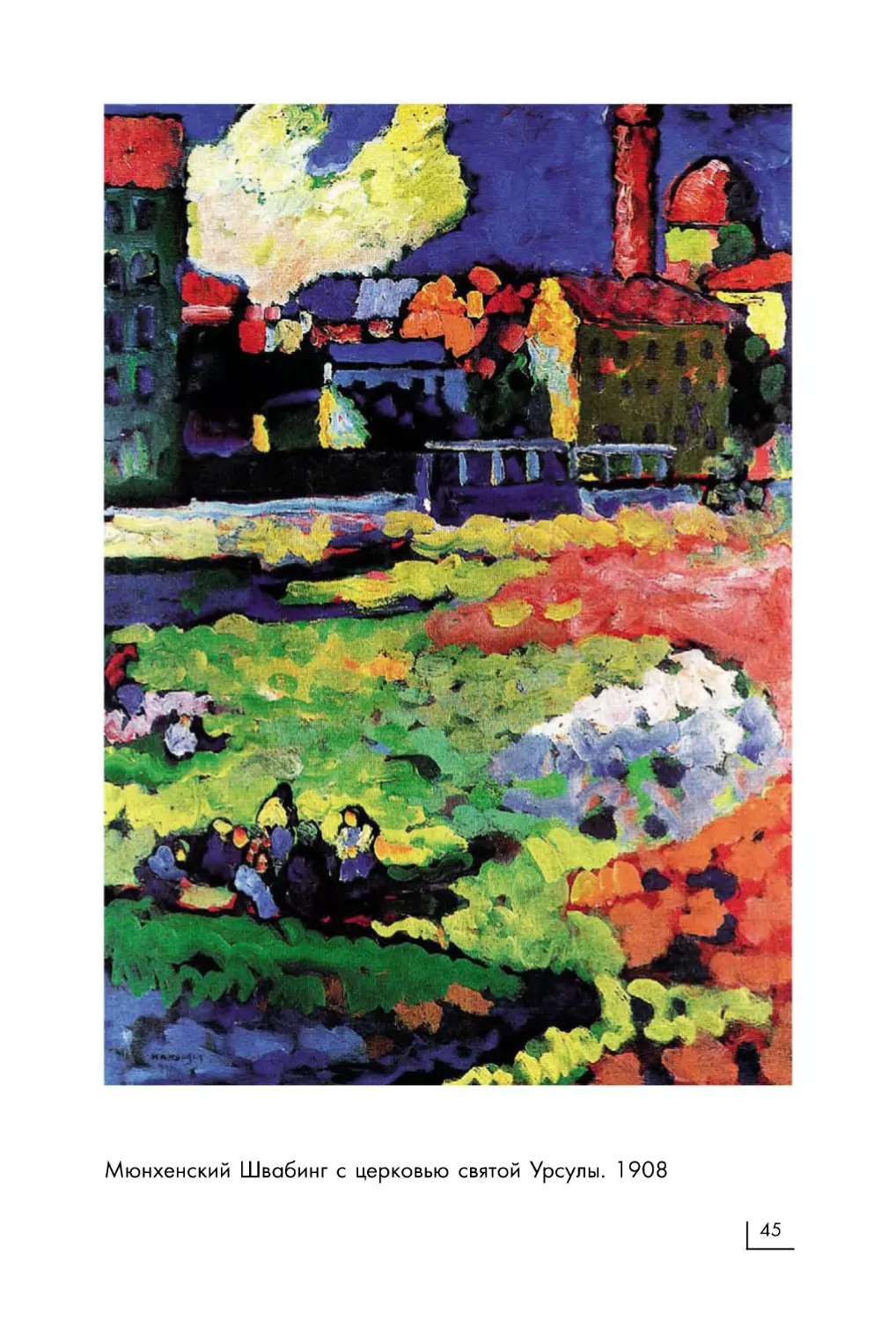

Мюнхенский Швабинг с церковью святой Урсулы. 1908

45

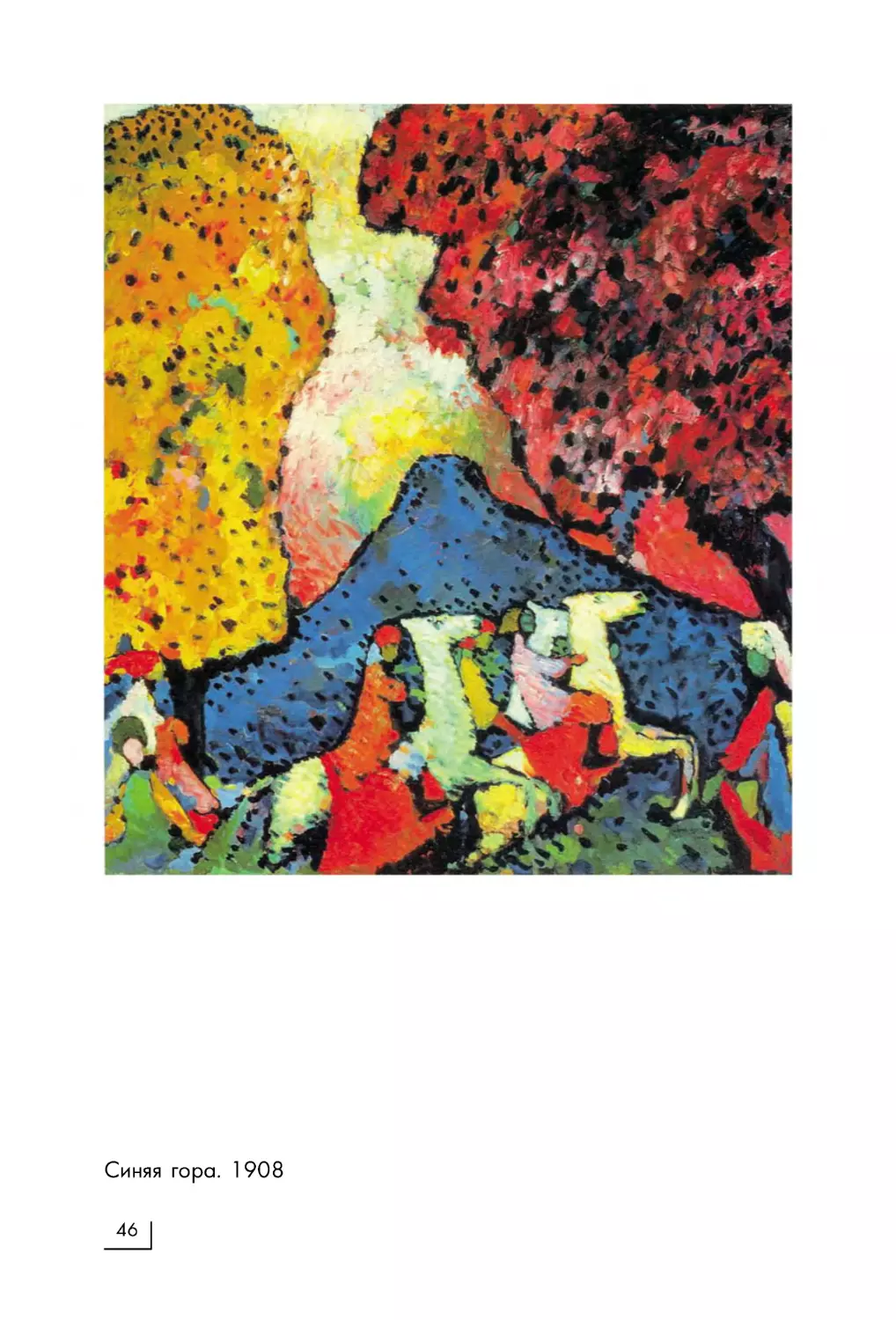

Синяя гора. 1908

46

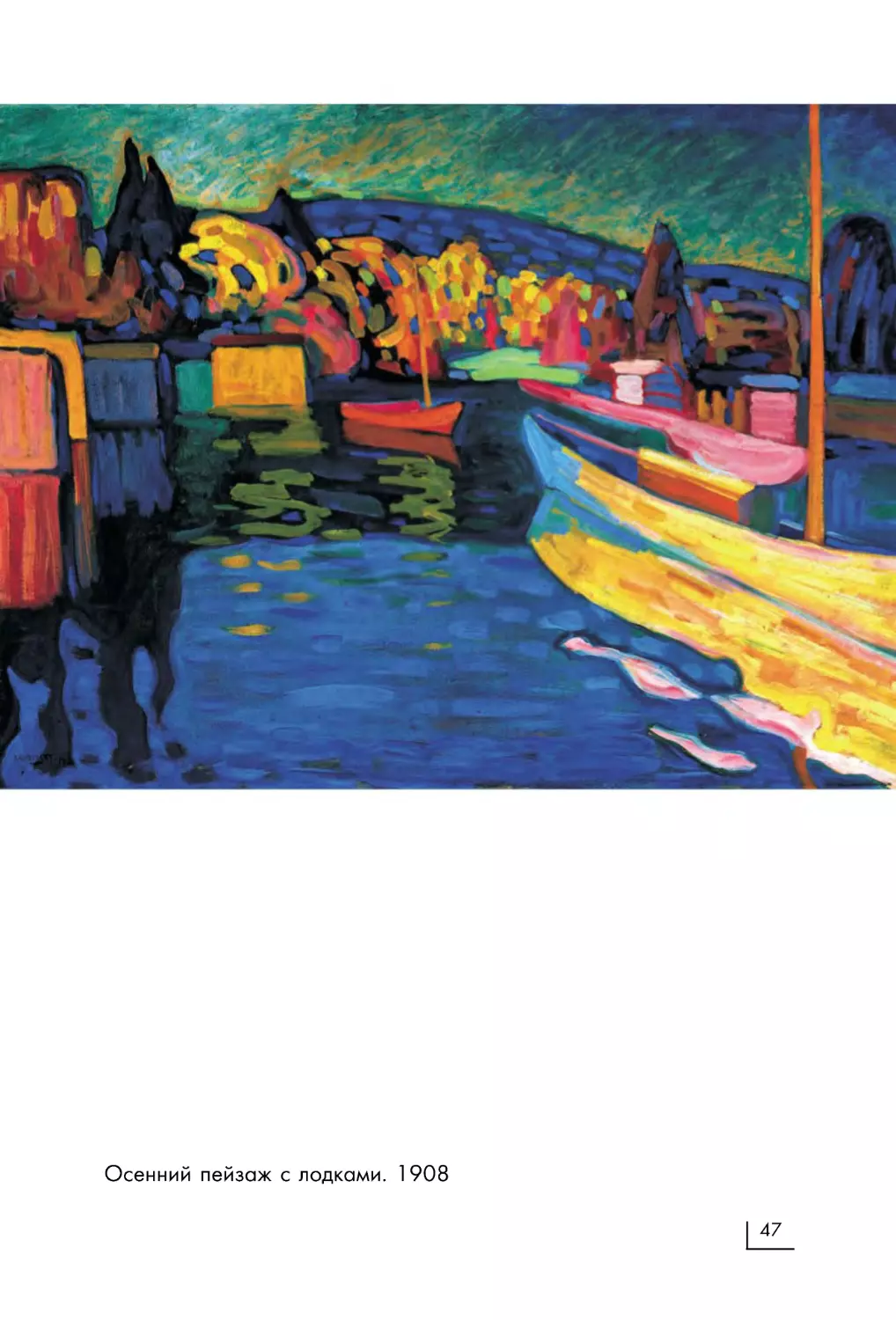

Осенний пейзаж с лодками. 1908

47

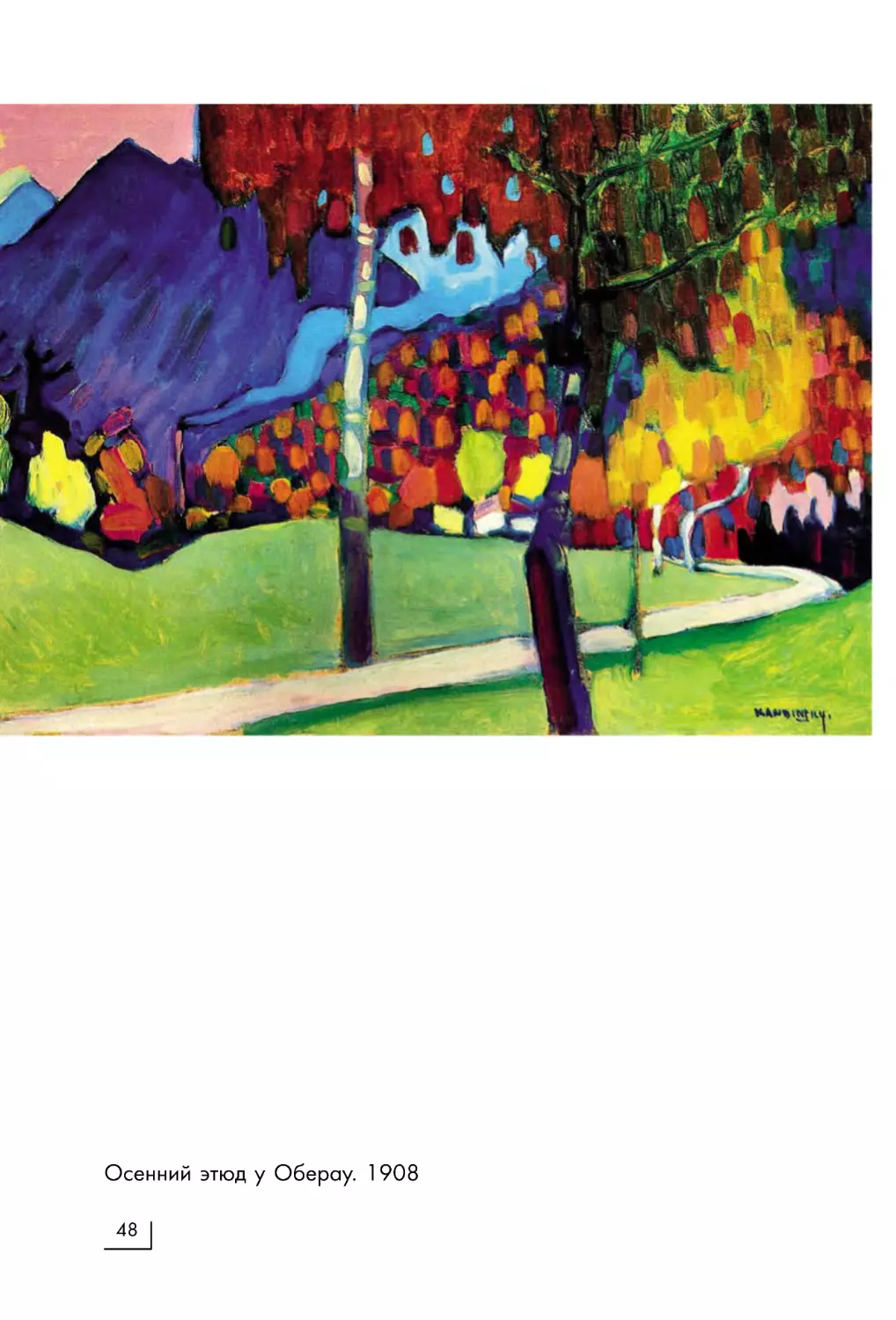

Осенний этюд у Оберау. 1908

48

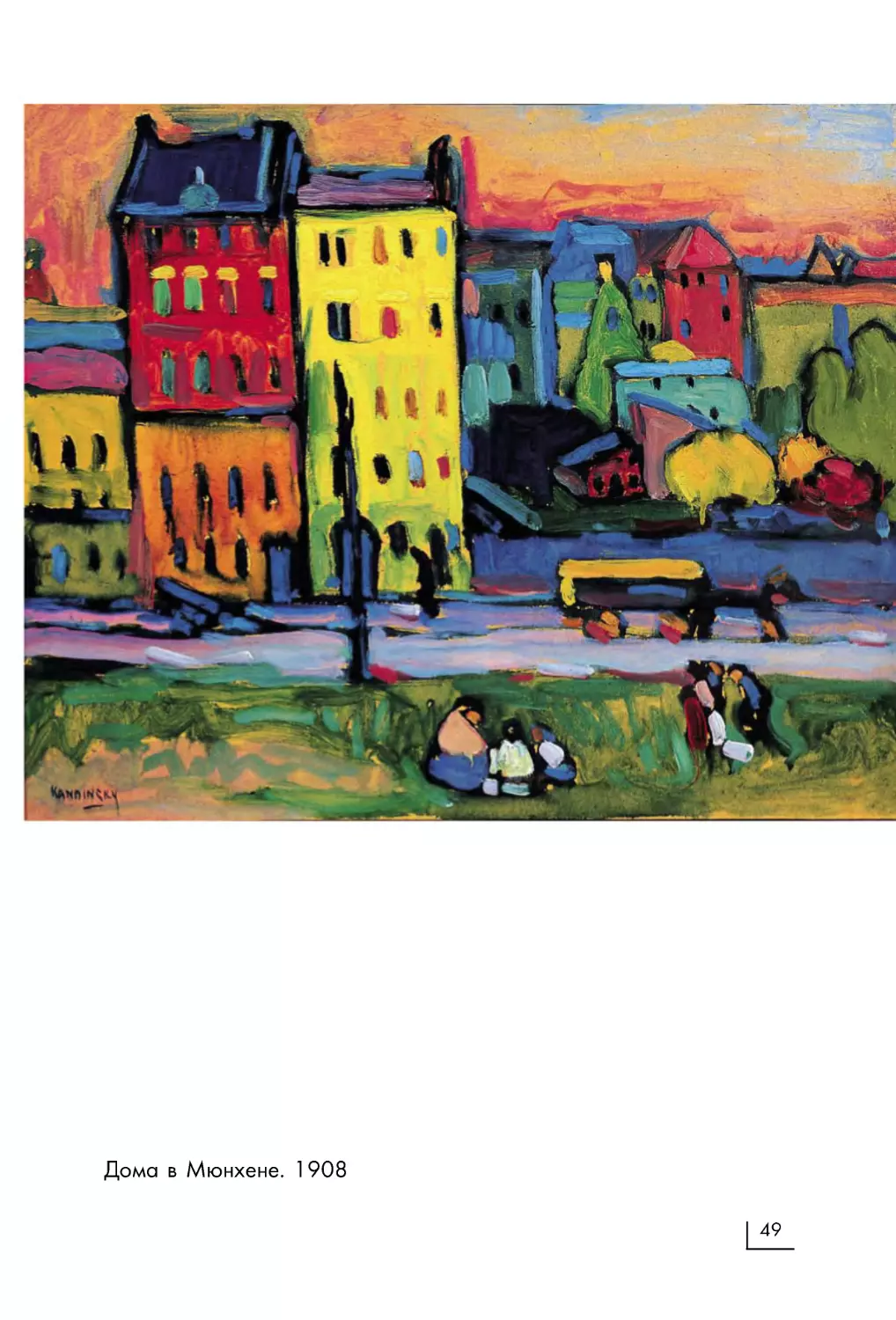

Дома в Мюнхене. 1908

49

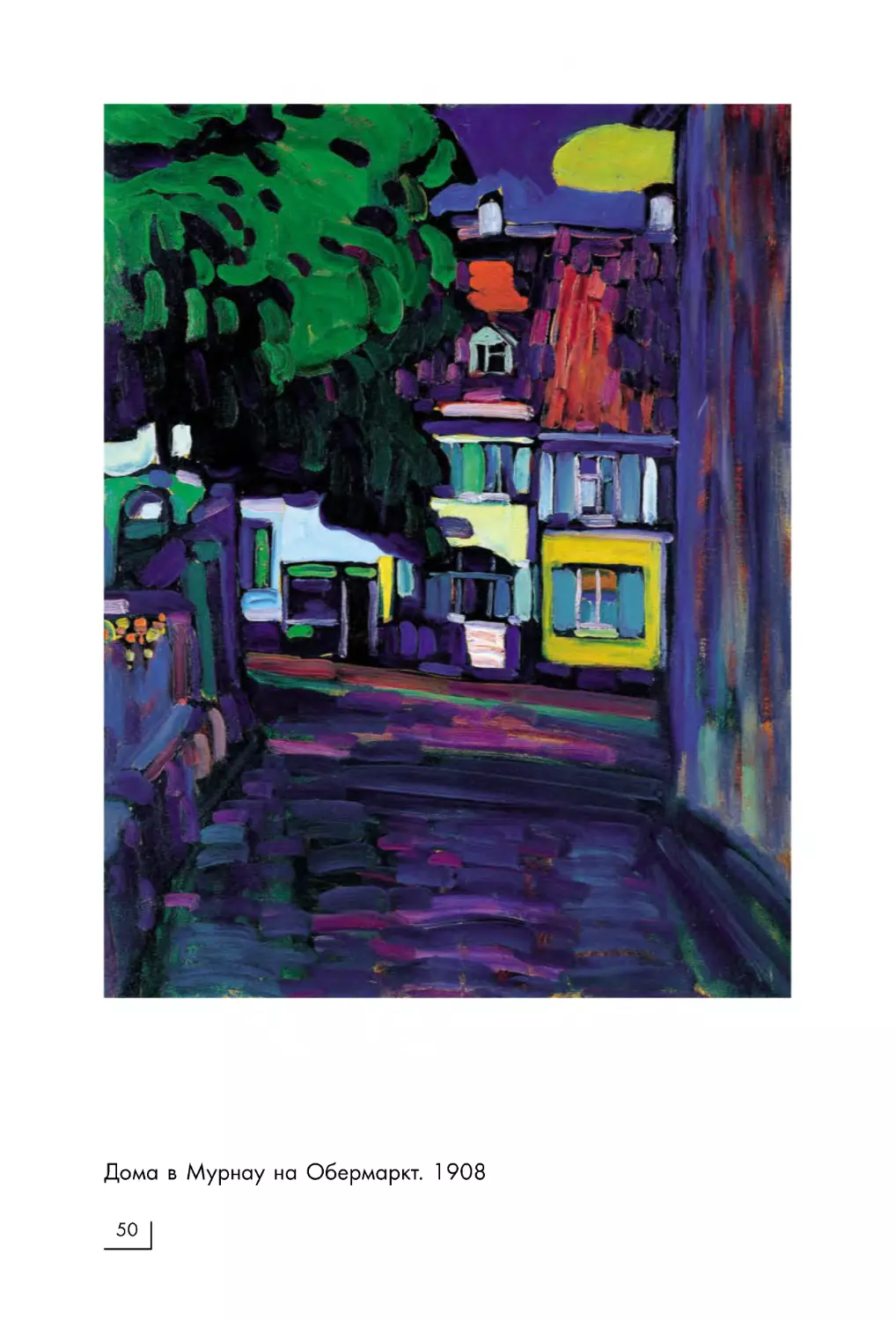

Дома в Мурнау на Обермаркт. 1908

50

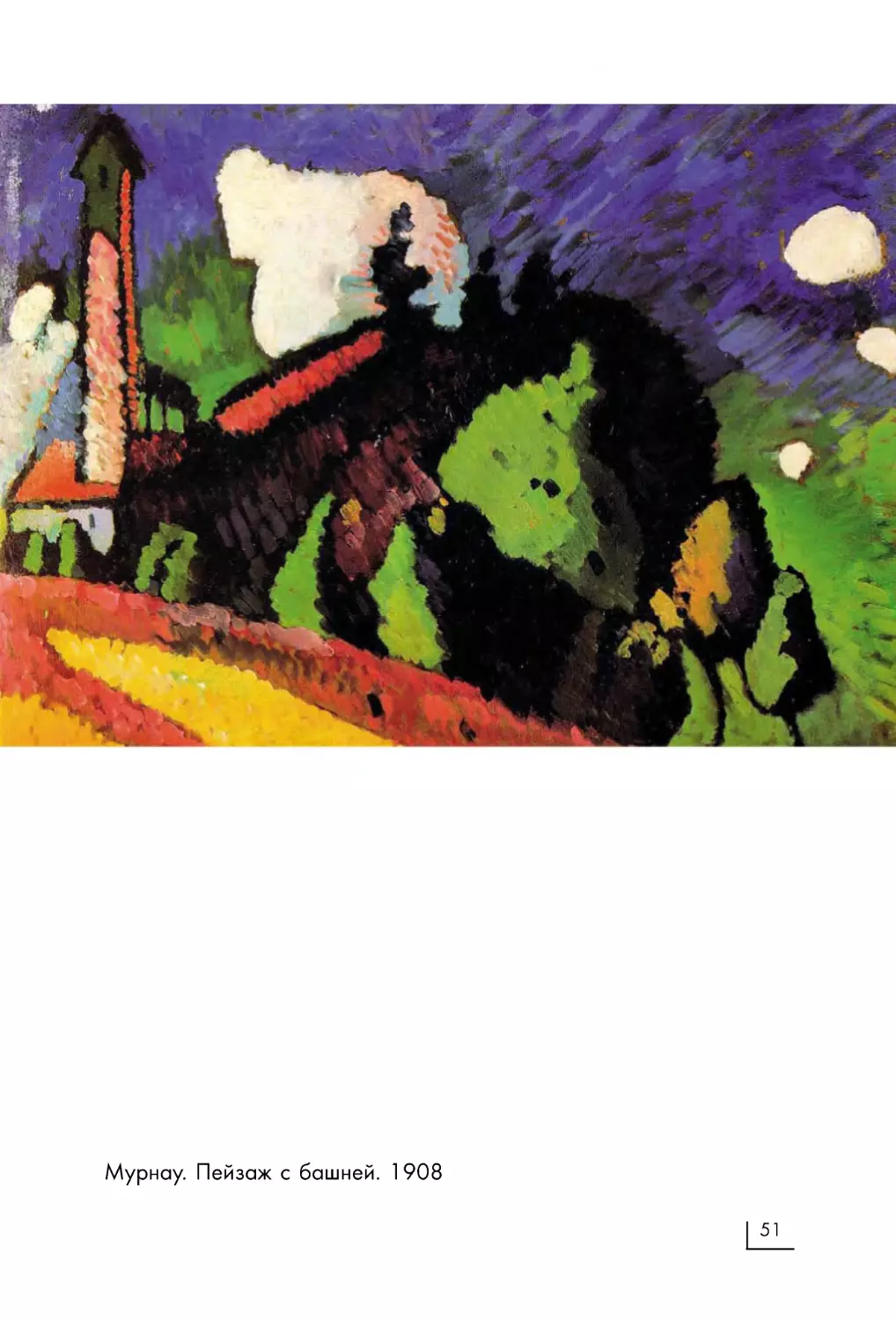

Мурнау. Пейзаж с башней. 1908

51

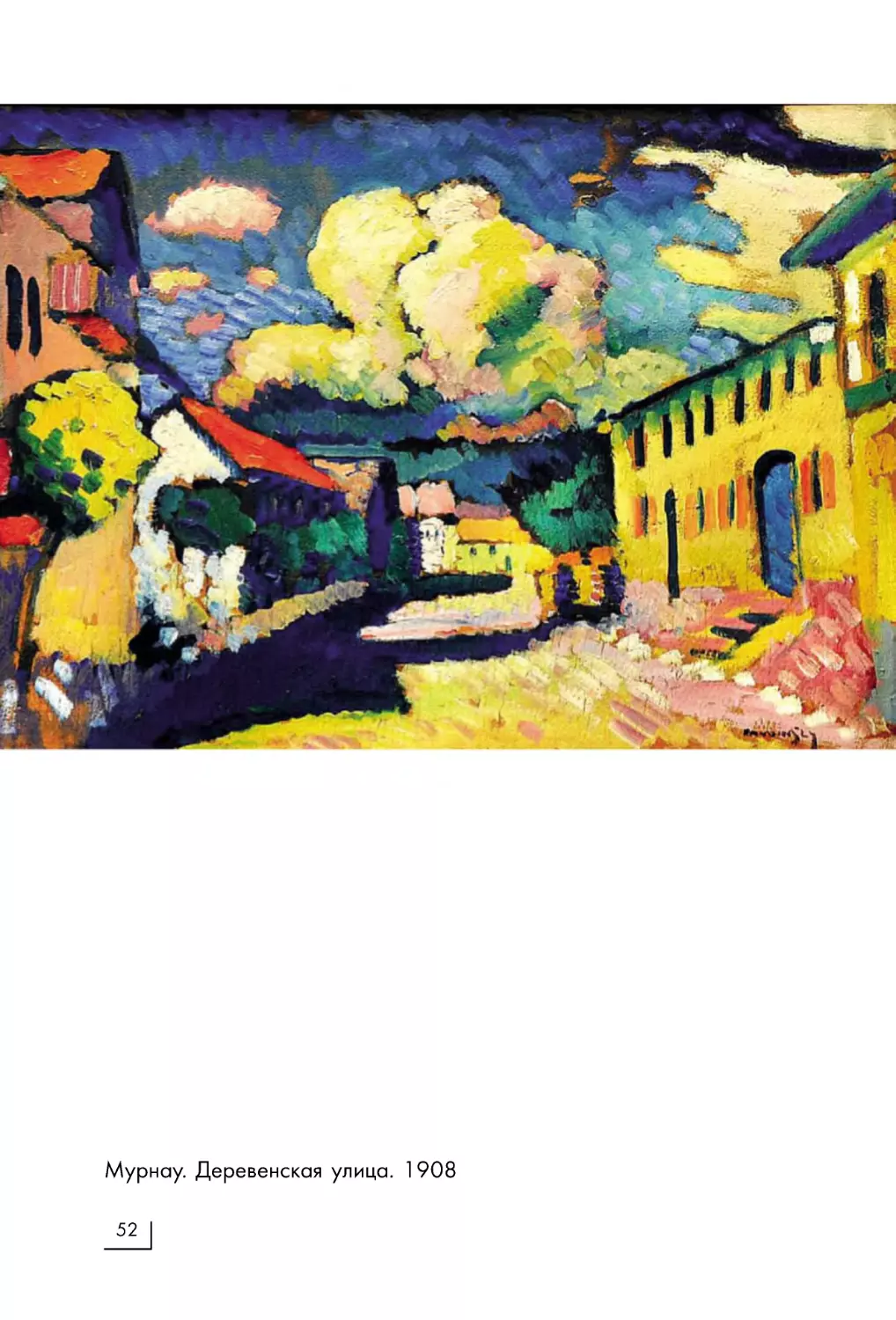

Мурнау. Деревенская улица. 1908

52

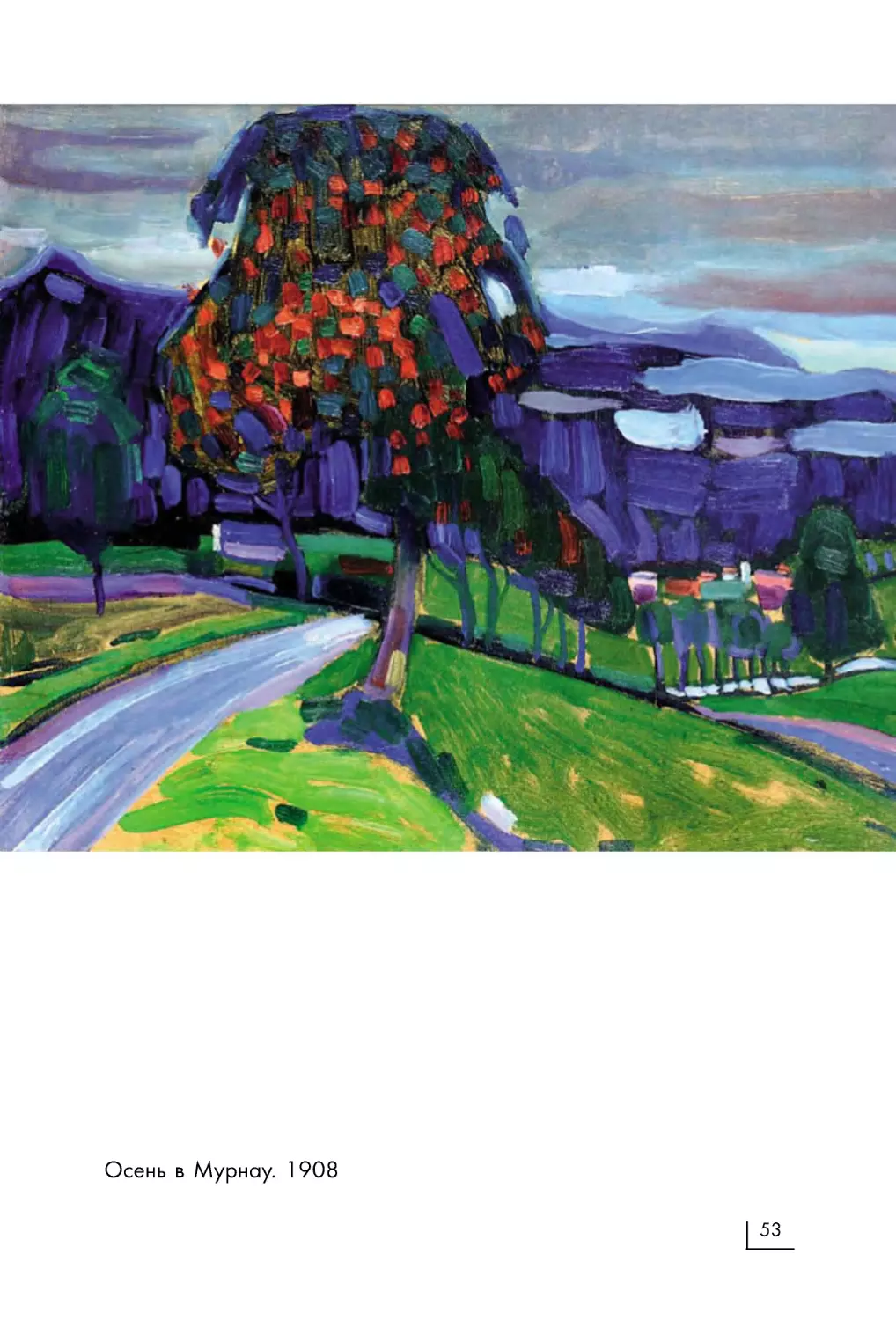

Осень в Мурнау. 1908

53

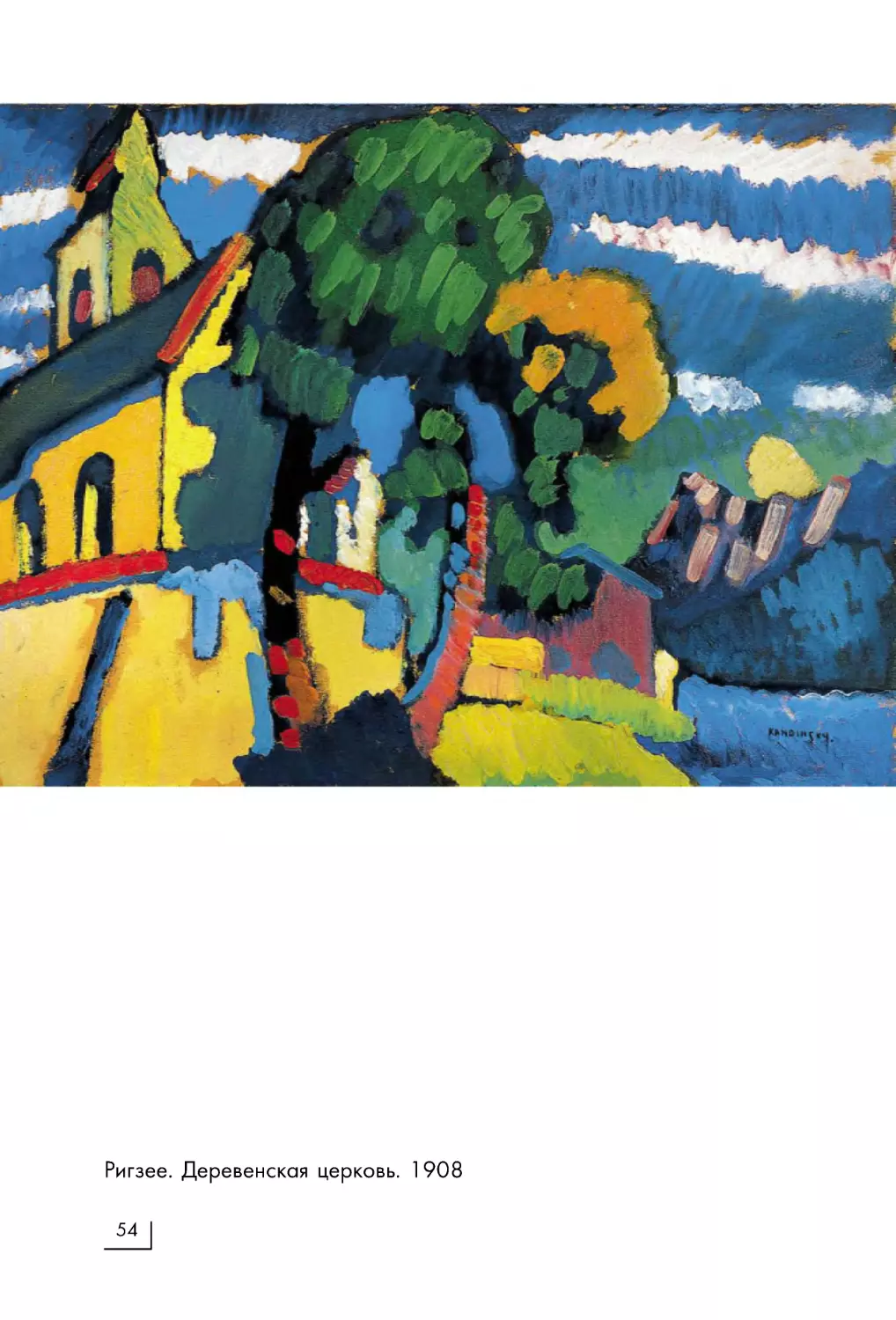

Ригзее. Деревенская церковь. 1908

54

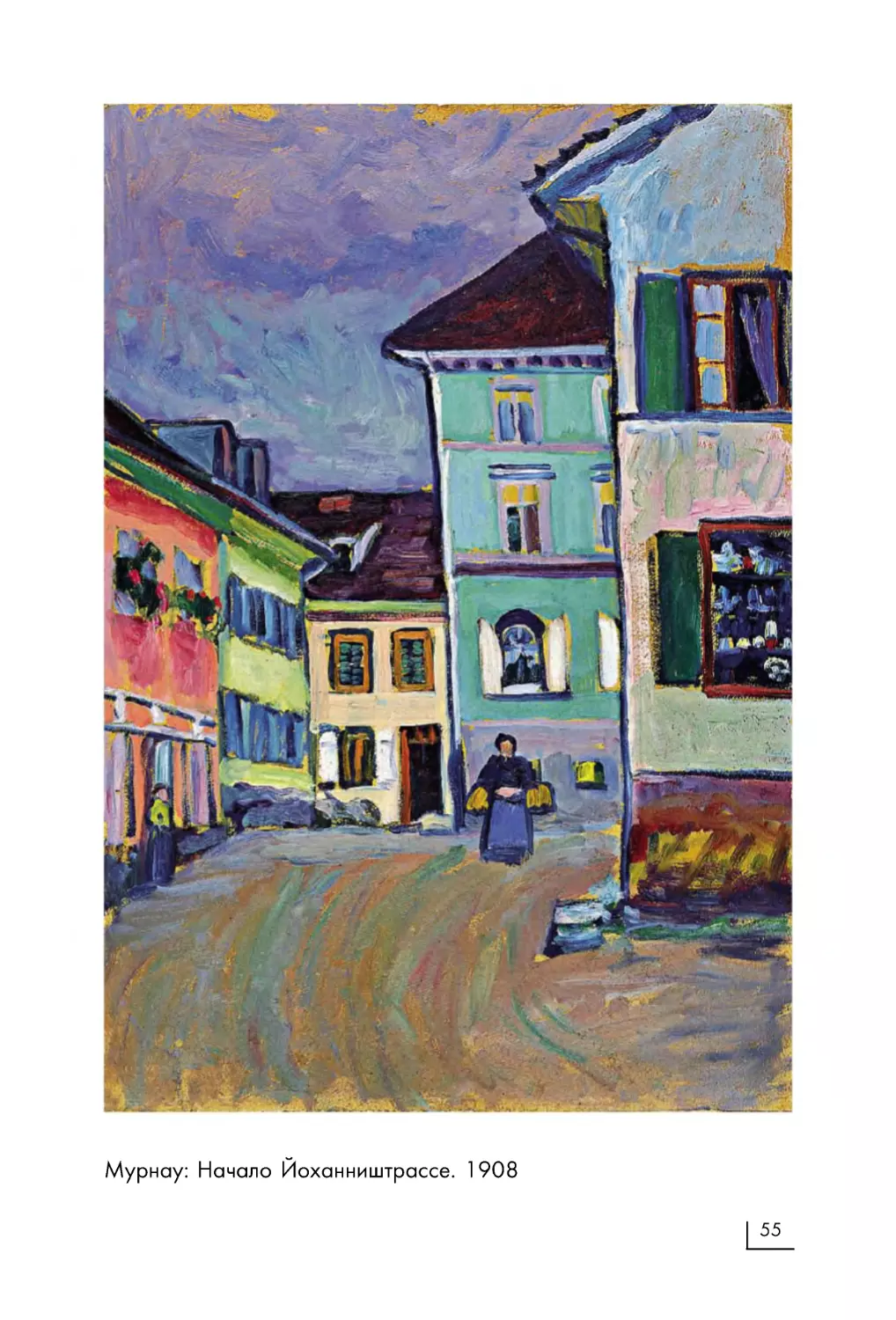

Мурнау: Начало Йоханништрассе. 1908

55

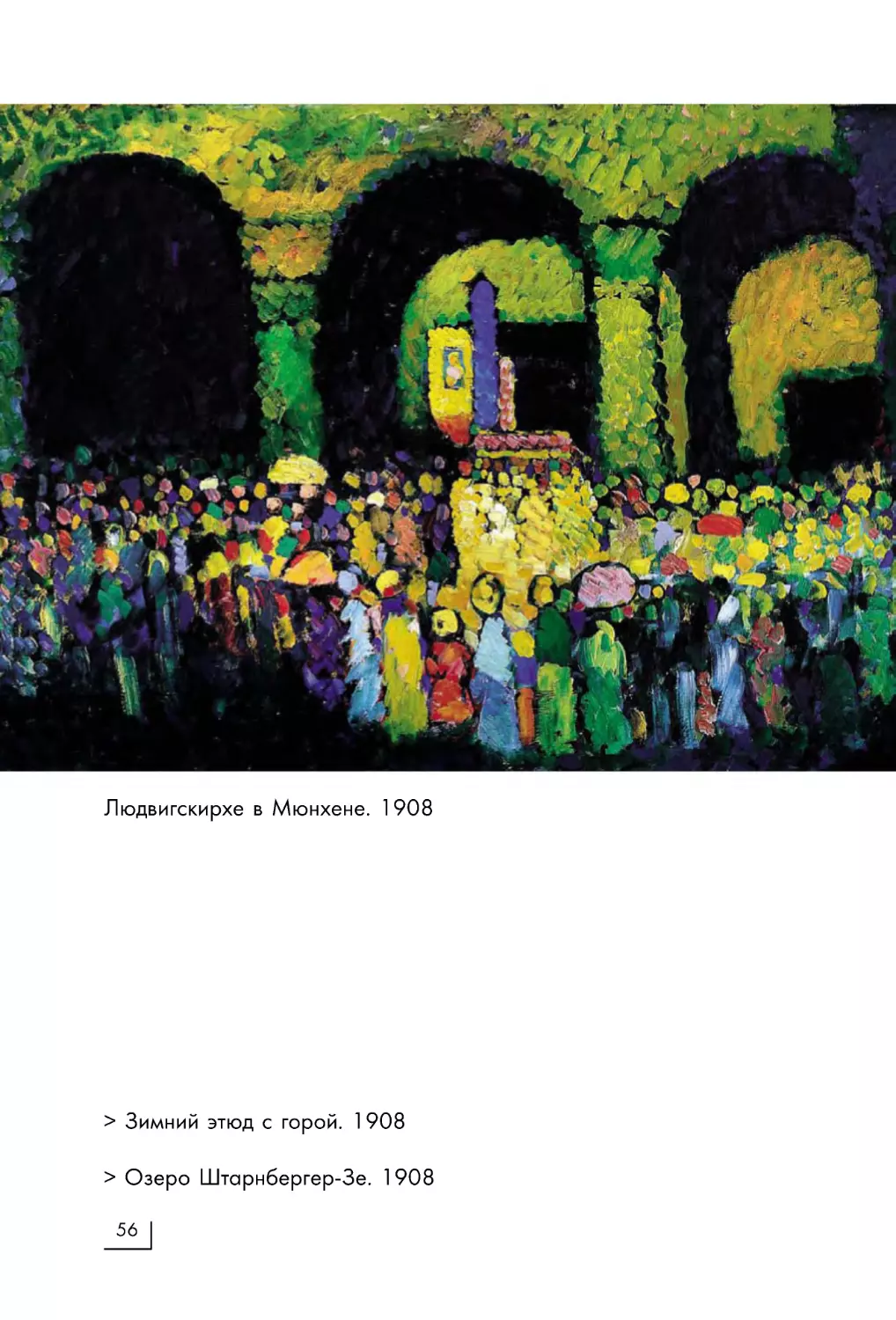

Людвигскирхе в Мюнхене. 1908

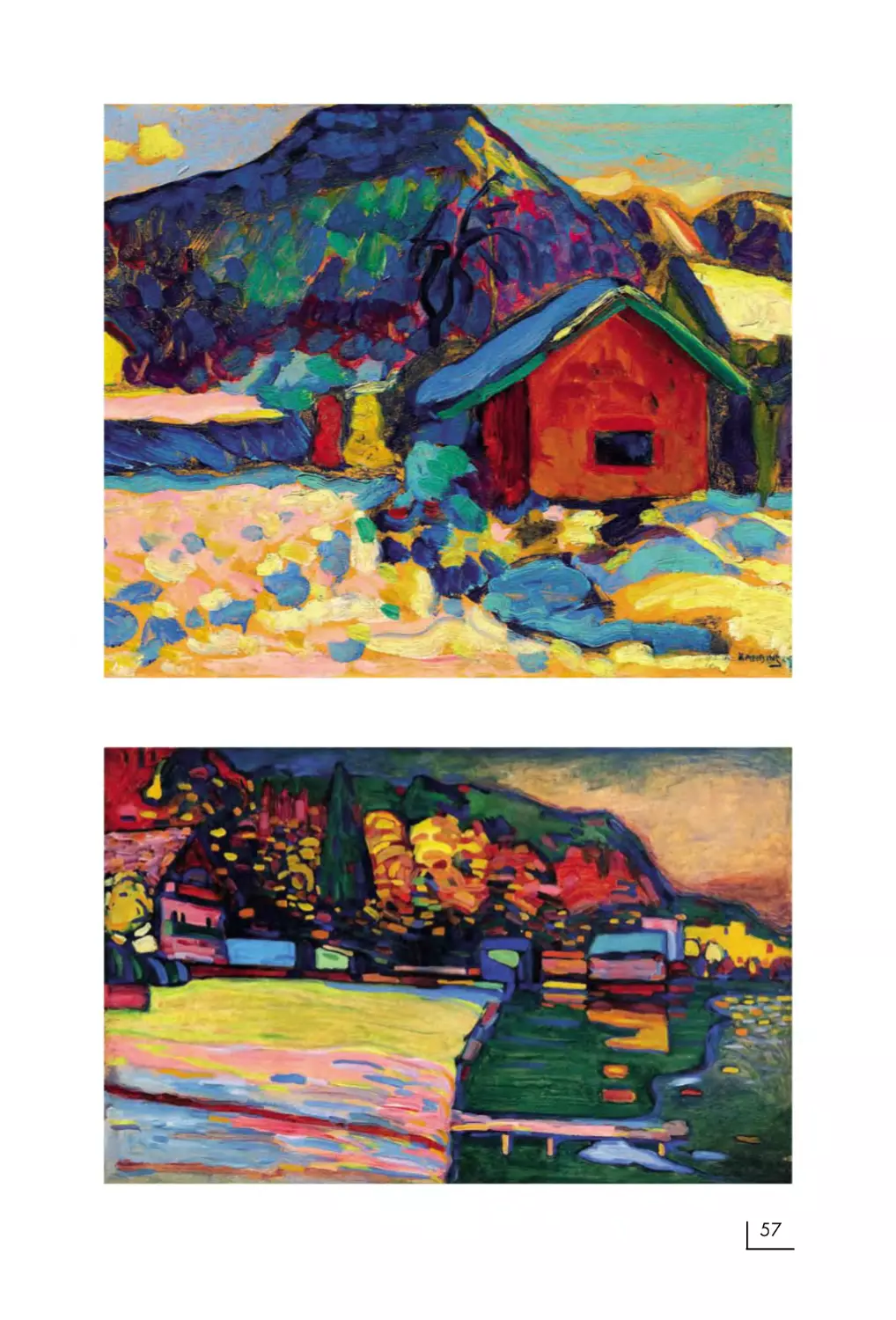

> Зимний этюд с горой. 1908

> Озеро ШтарнбергерЗе. 1908

56

57

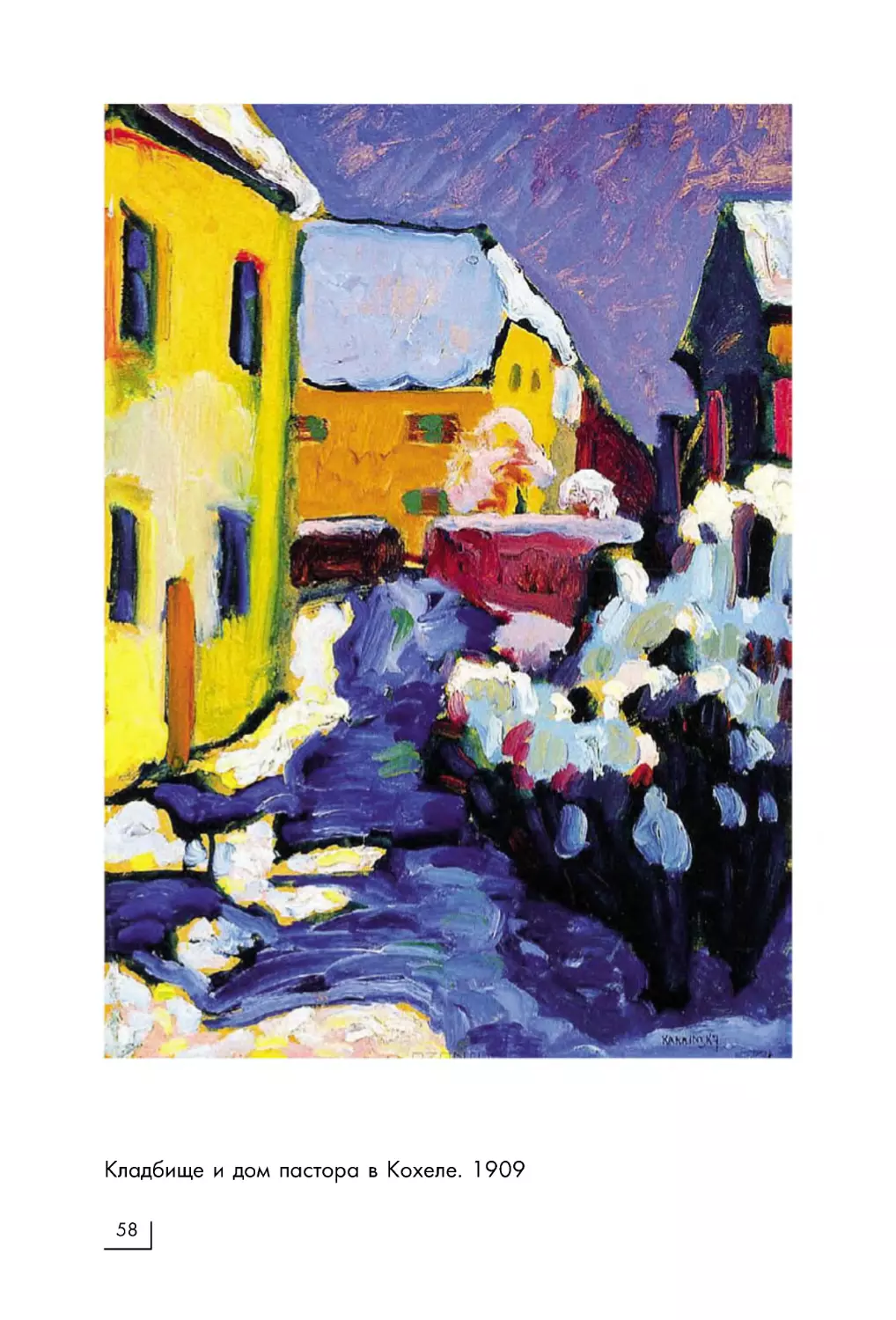

Кладбище и дом пастора в Кохеле. 1909

58

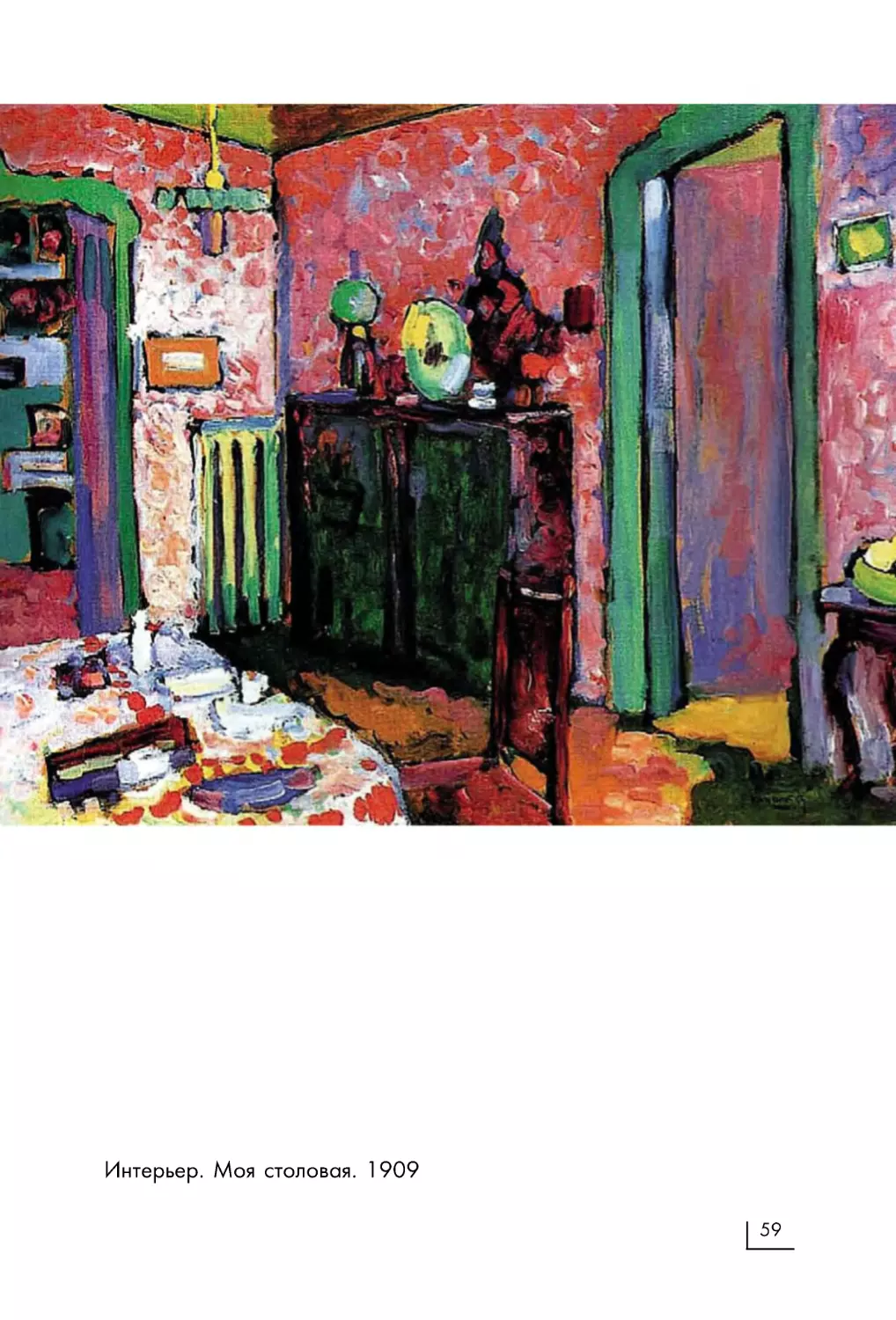

Интерьер. Моя столовая. 1909

59

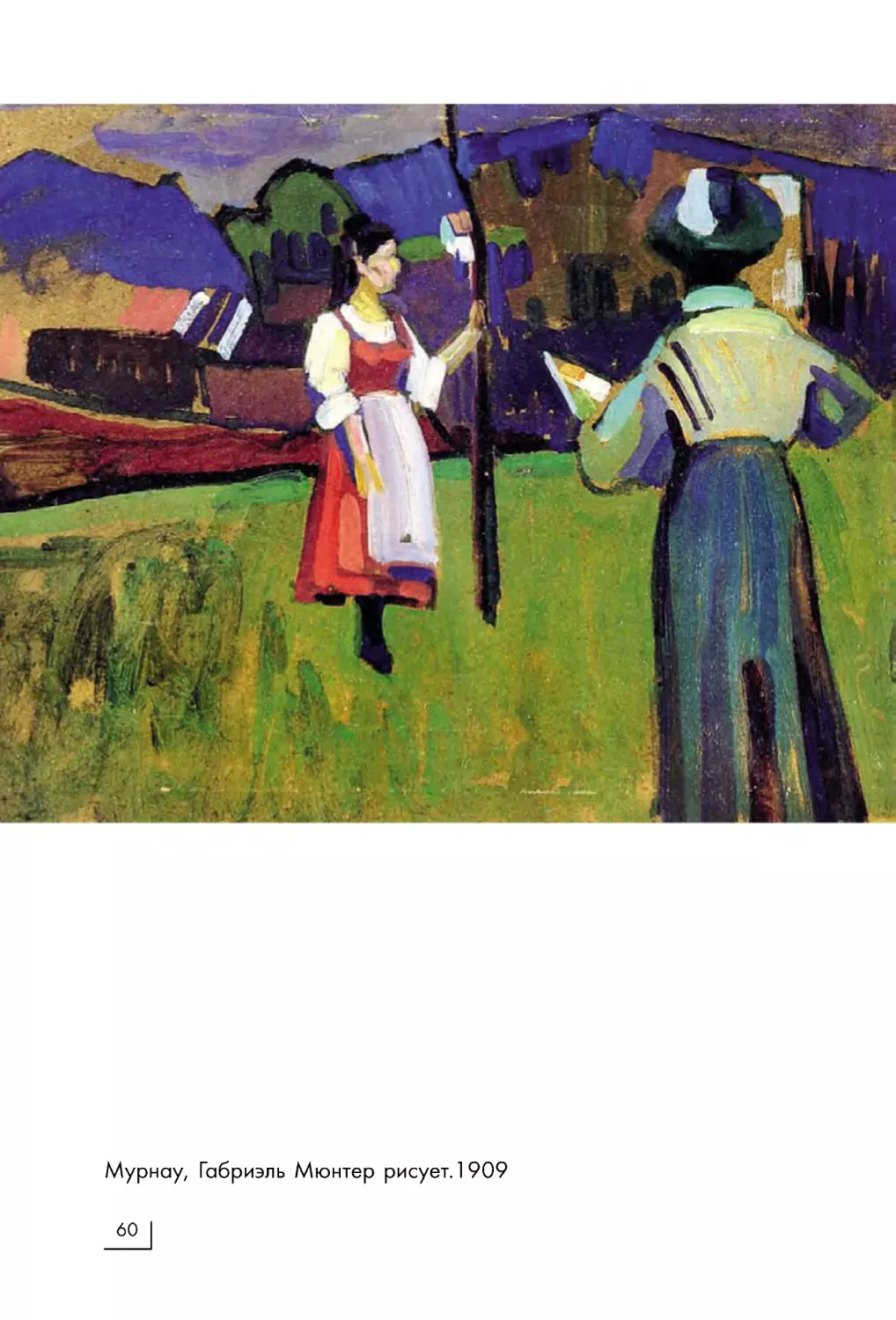

Мурнау, Габриэль Мюнтер рисует.1909

60

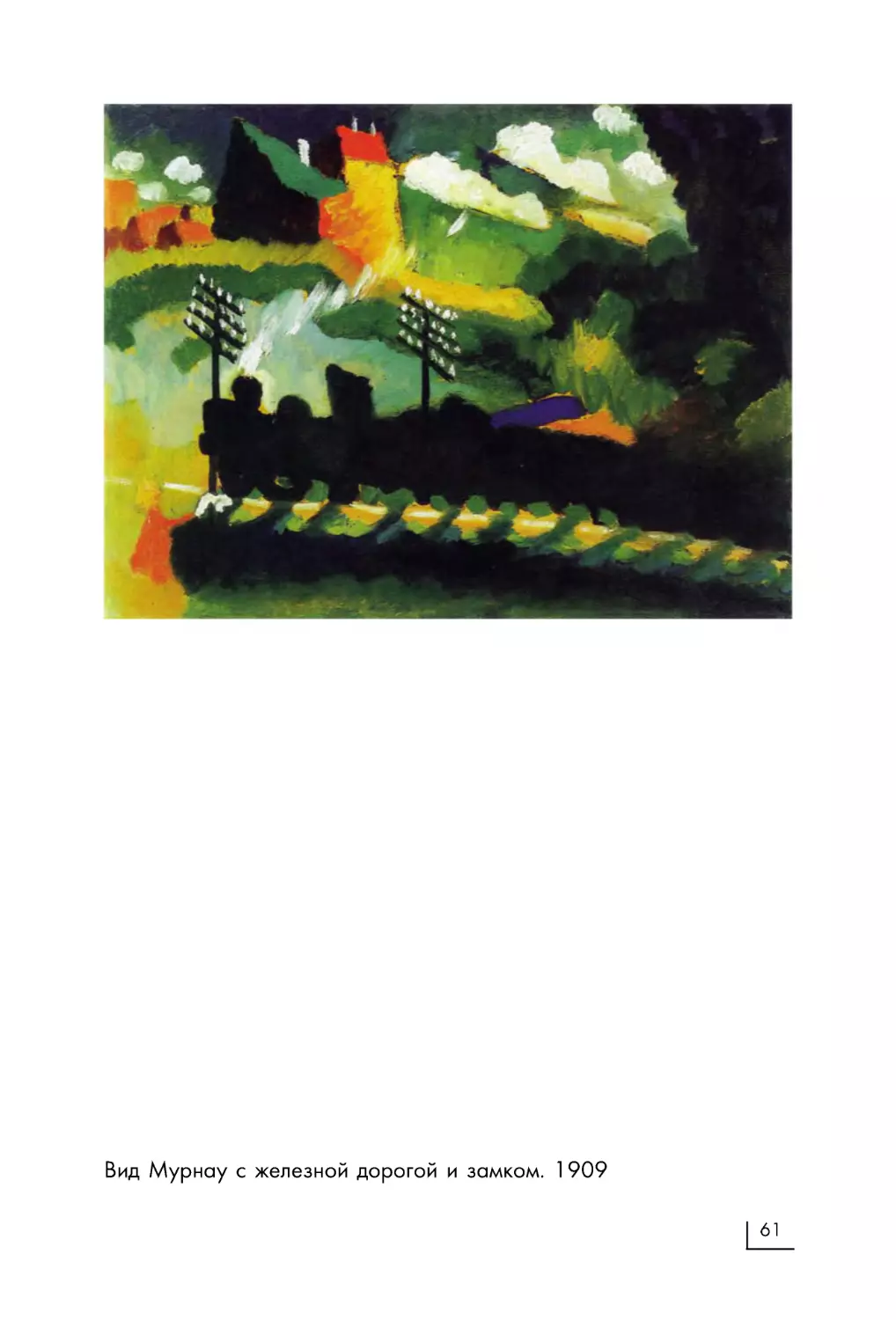

Вид Мурнау с железной дорогой и замком. 1909

61

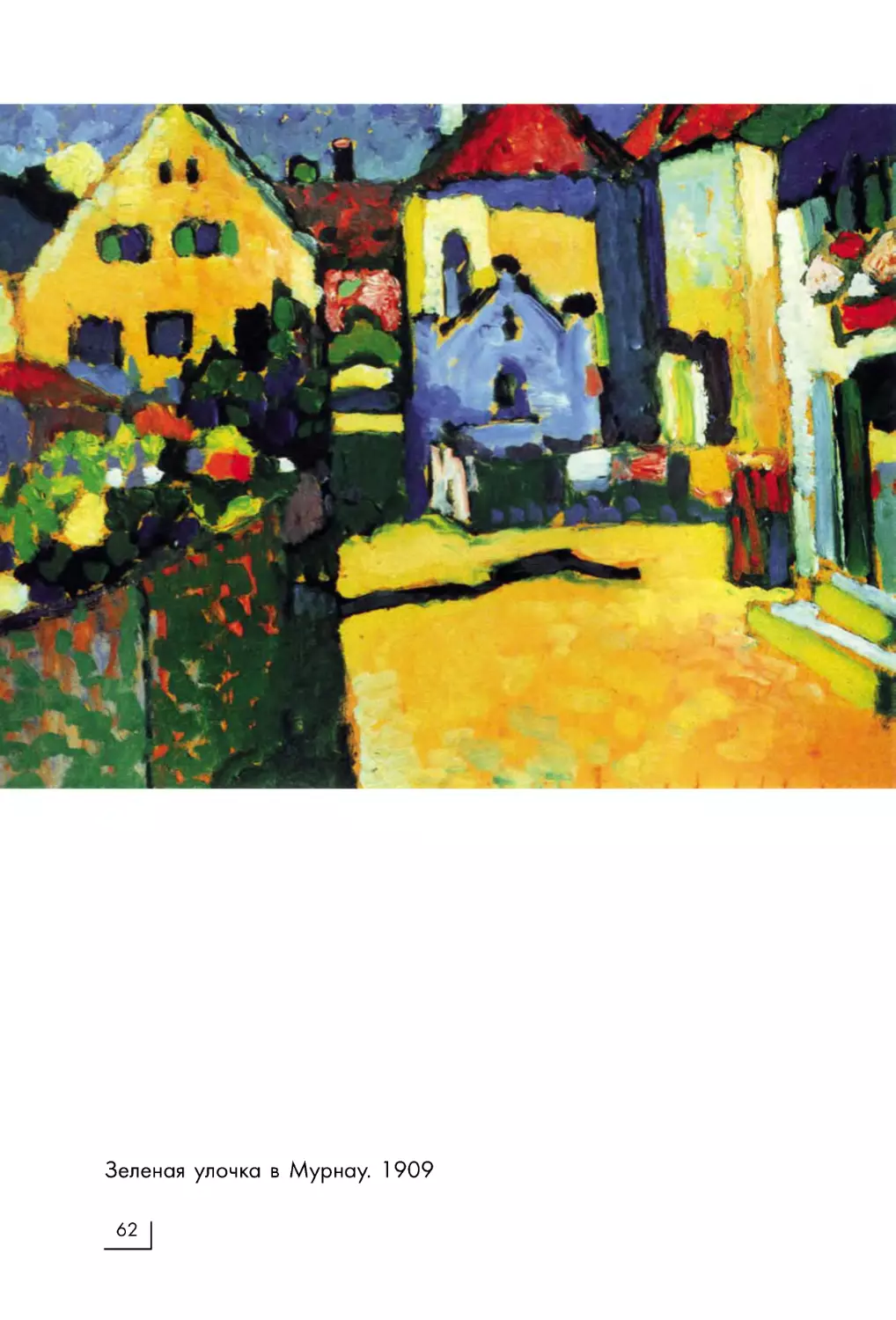

Зеленая улочка в Мурнау. 1909

62

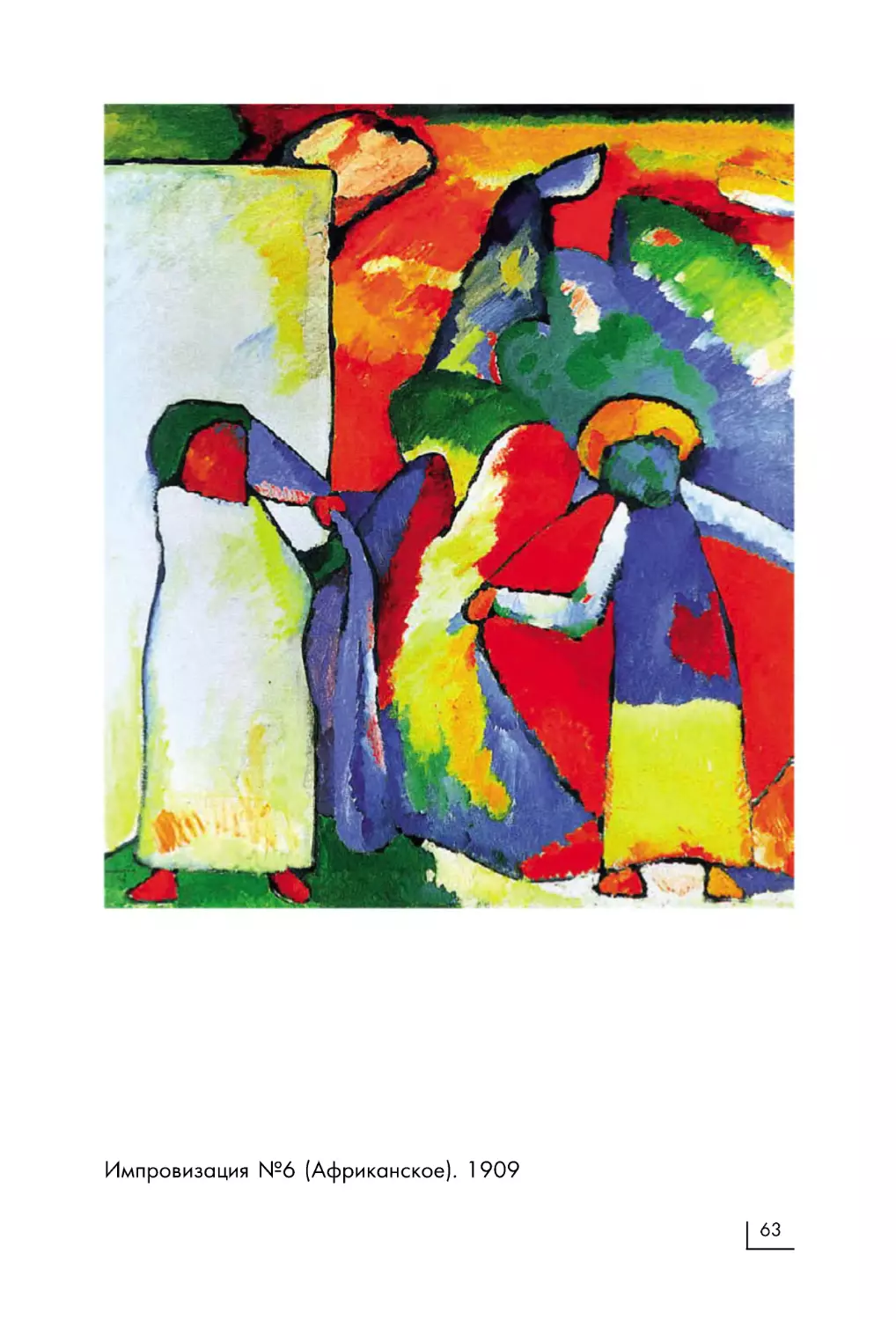

Импровизация №6 (Африканское). 1909

63

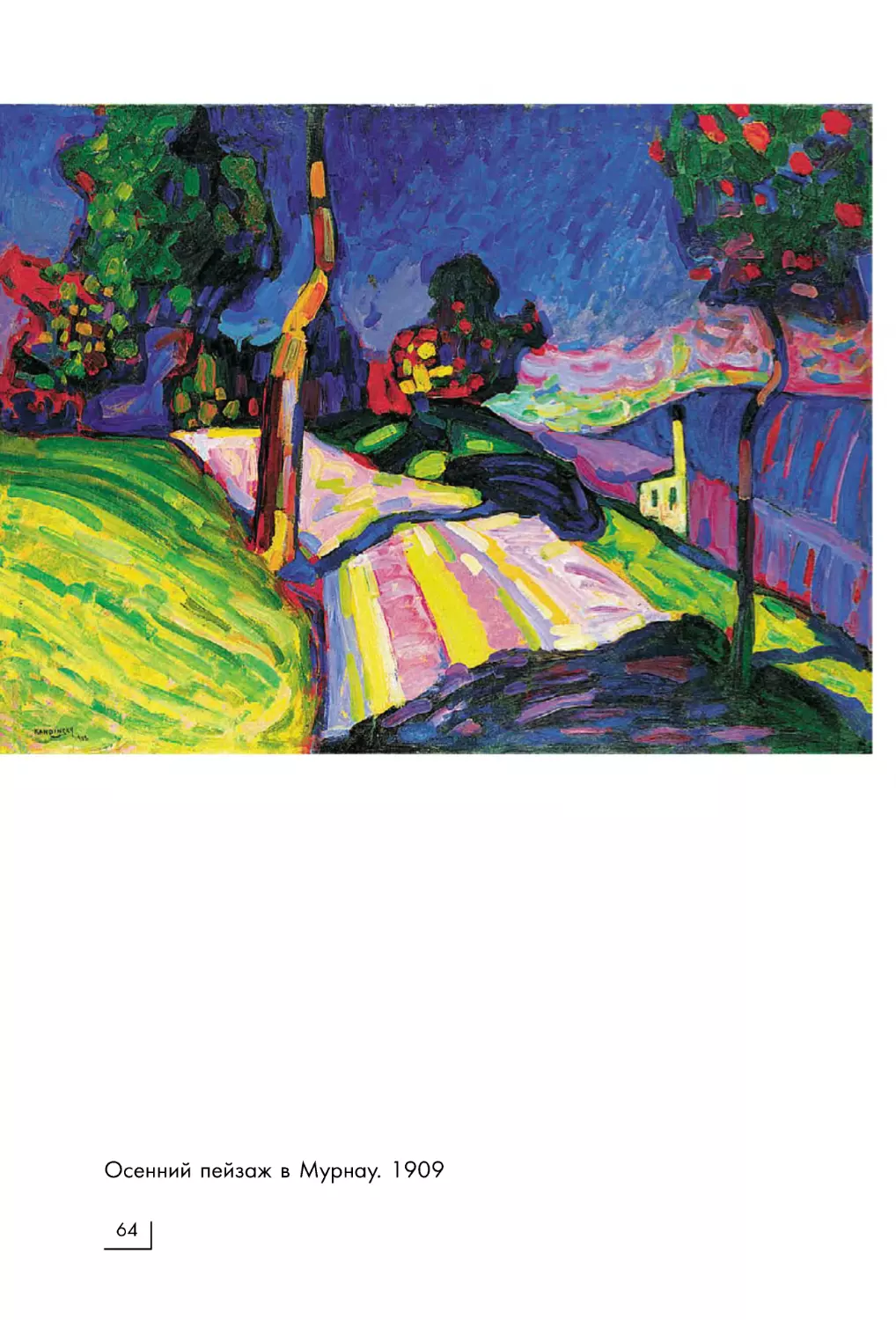

Осенний пейзаж в Мурнау. 1909

64

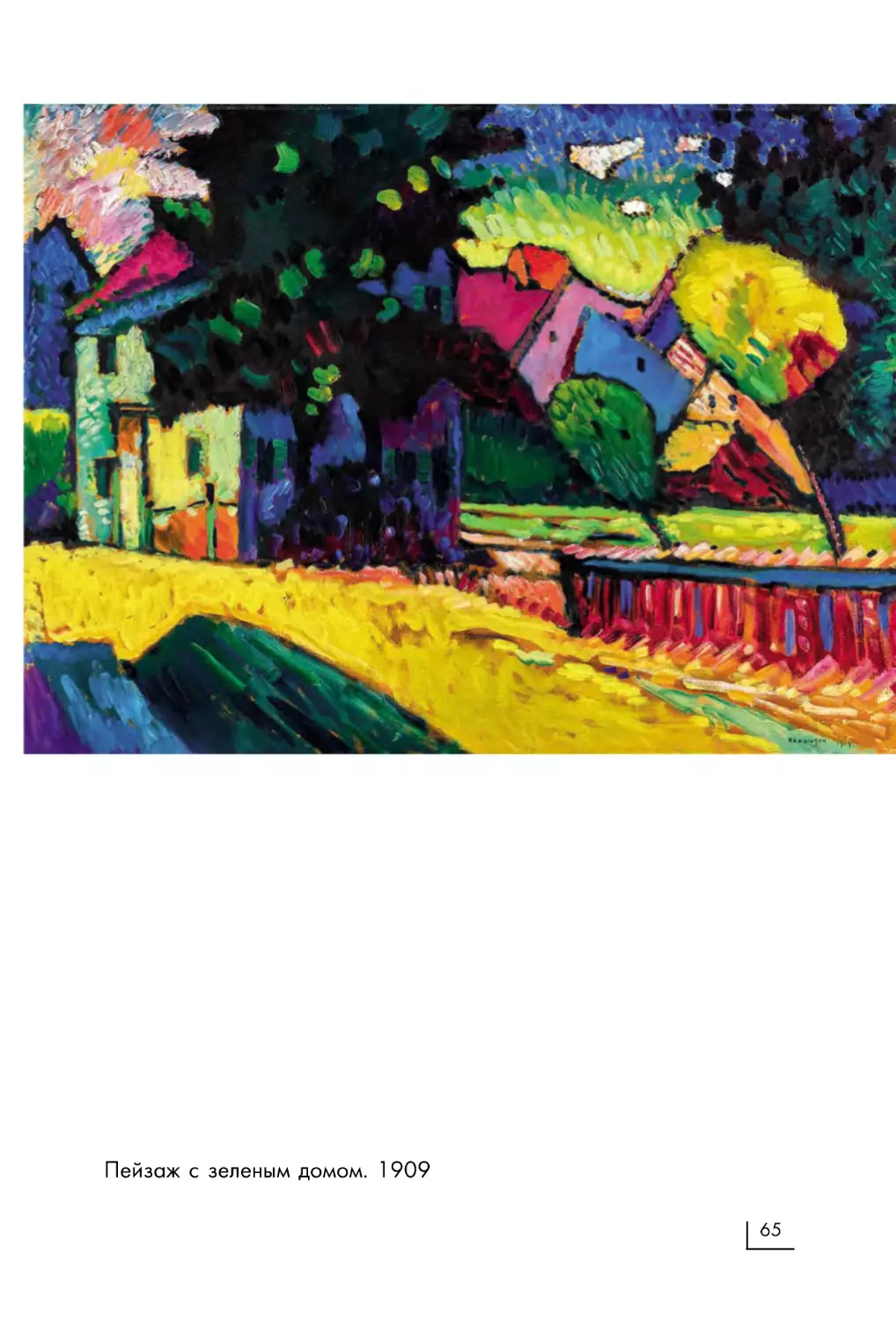

Пейзаж с зеленым домом. 1909

65

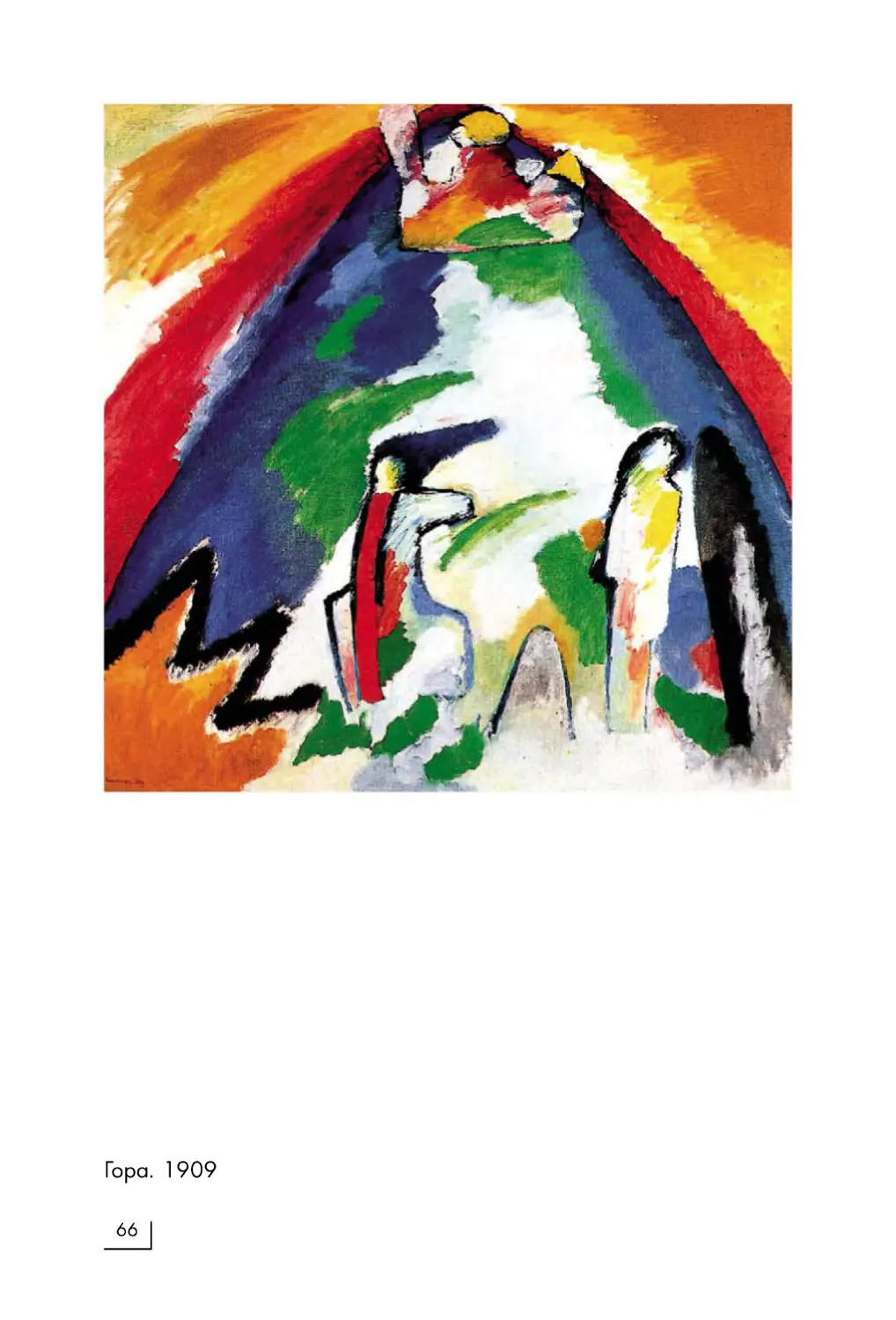

Гора. 1909

66

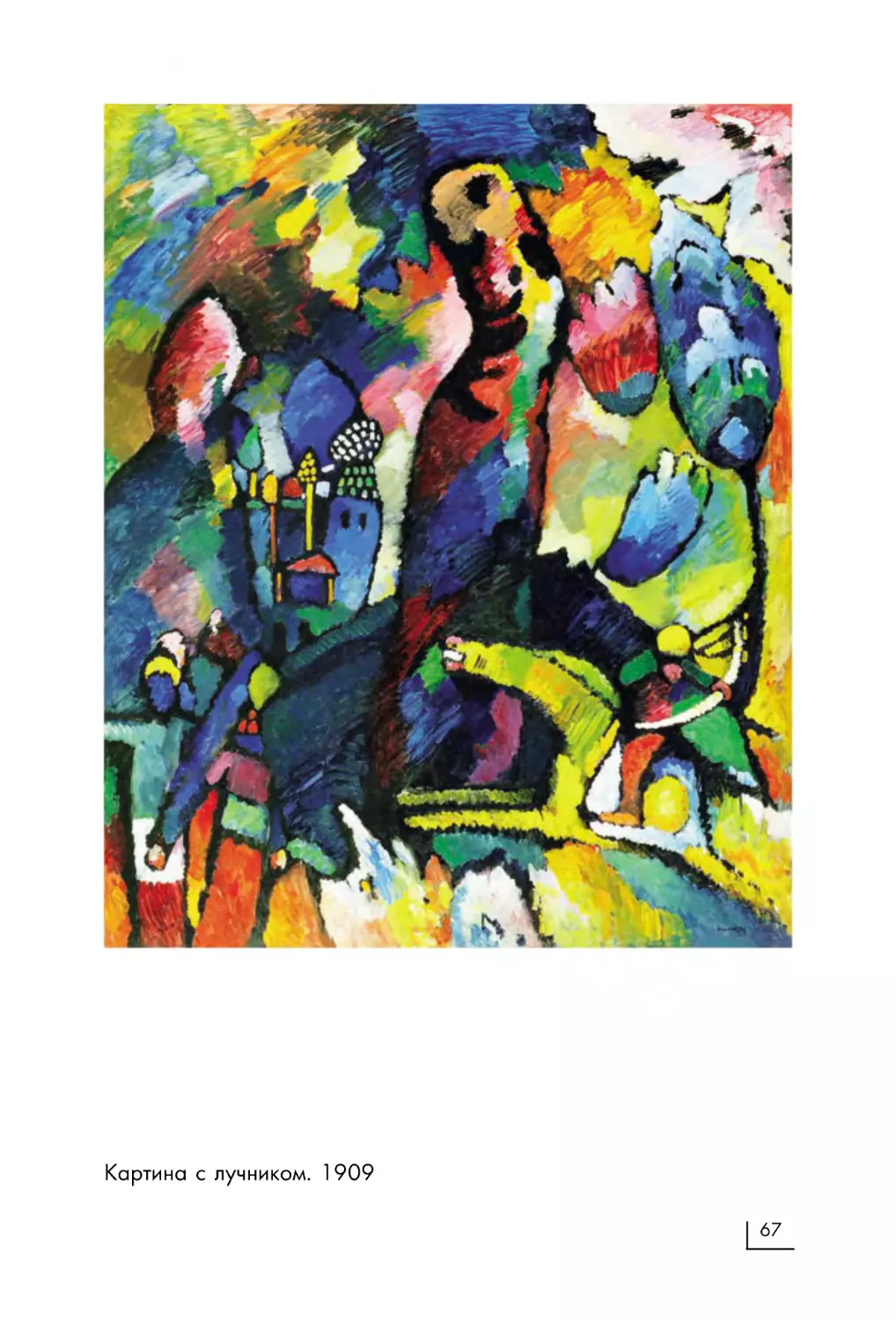

Картина с лучником. 1909

67

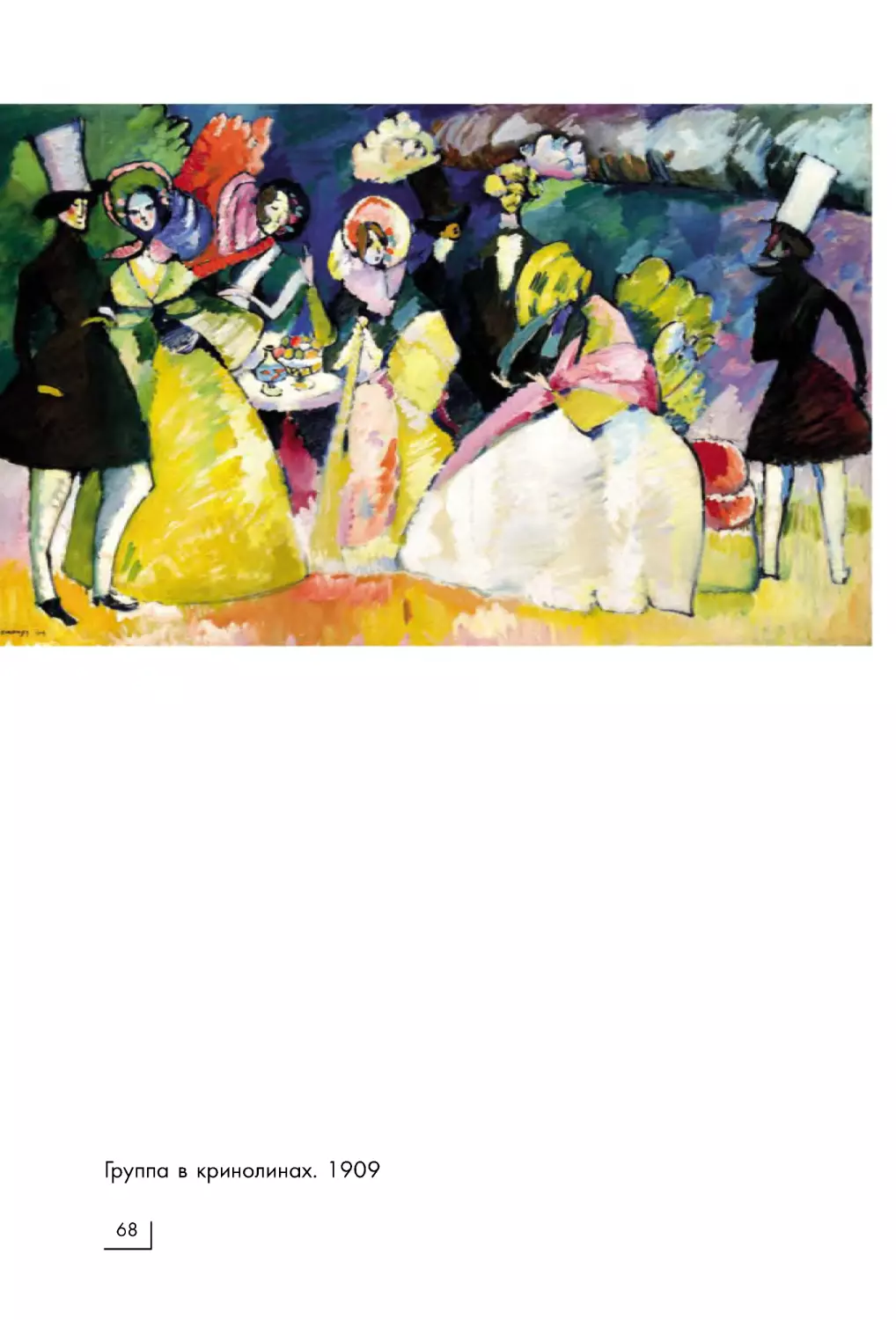

Группа в кринолинах. 1909

68

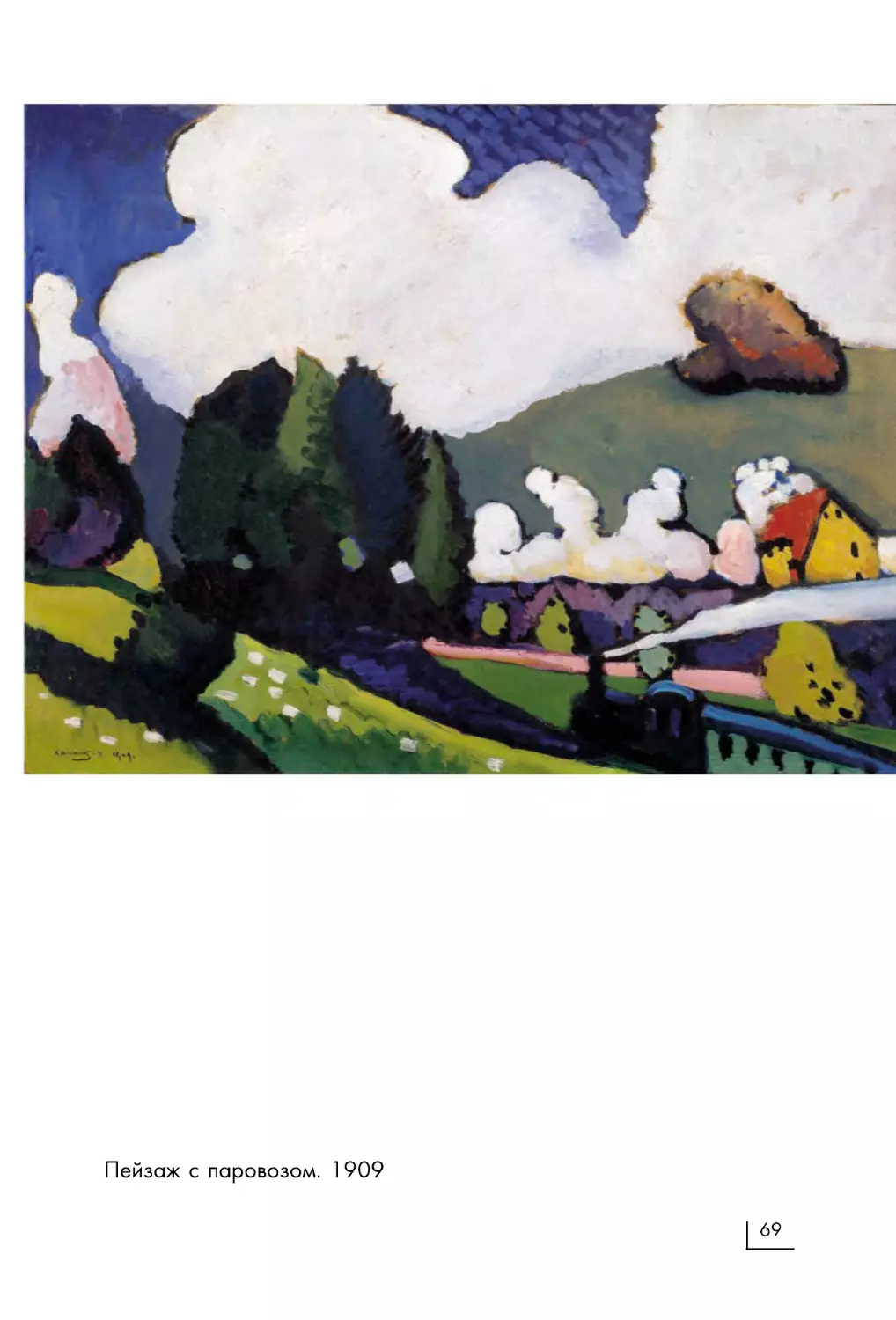

Пейзаж с паровозом. 1909

69

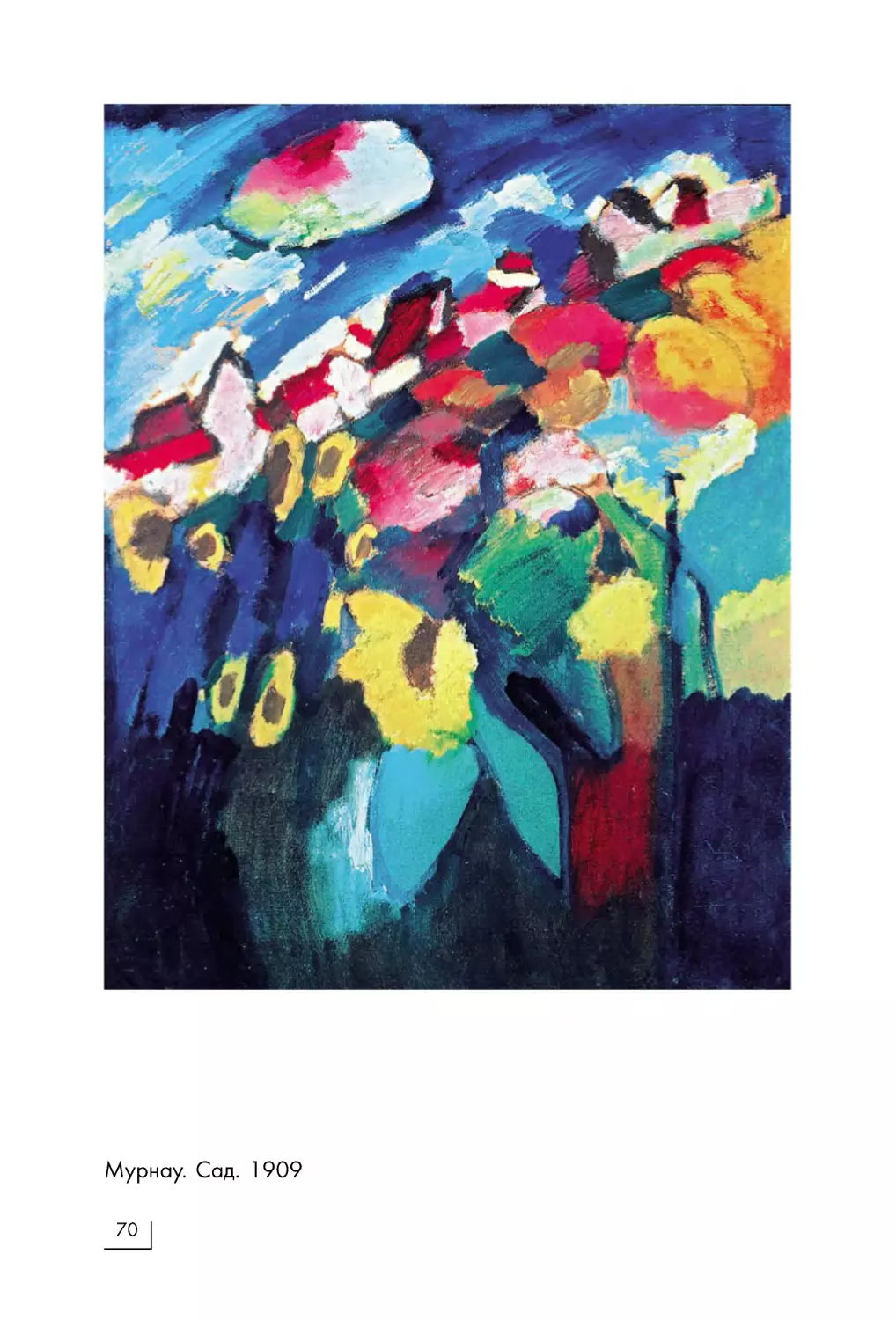

Мурнау. Сад. 1909

70

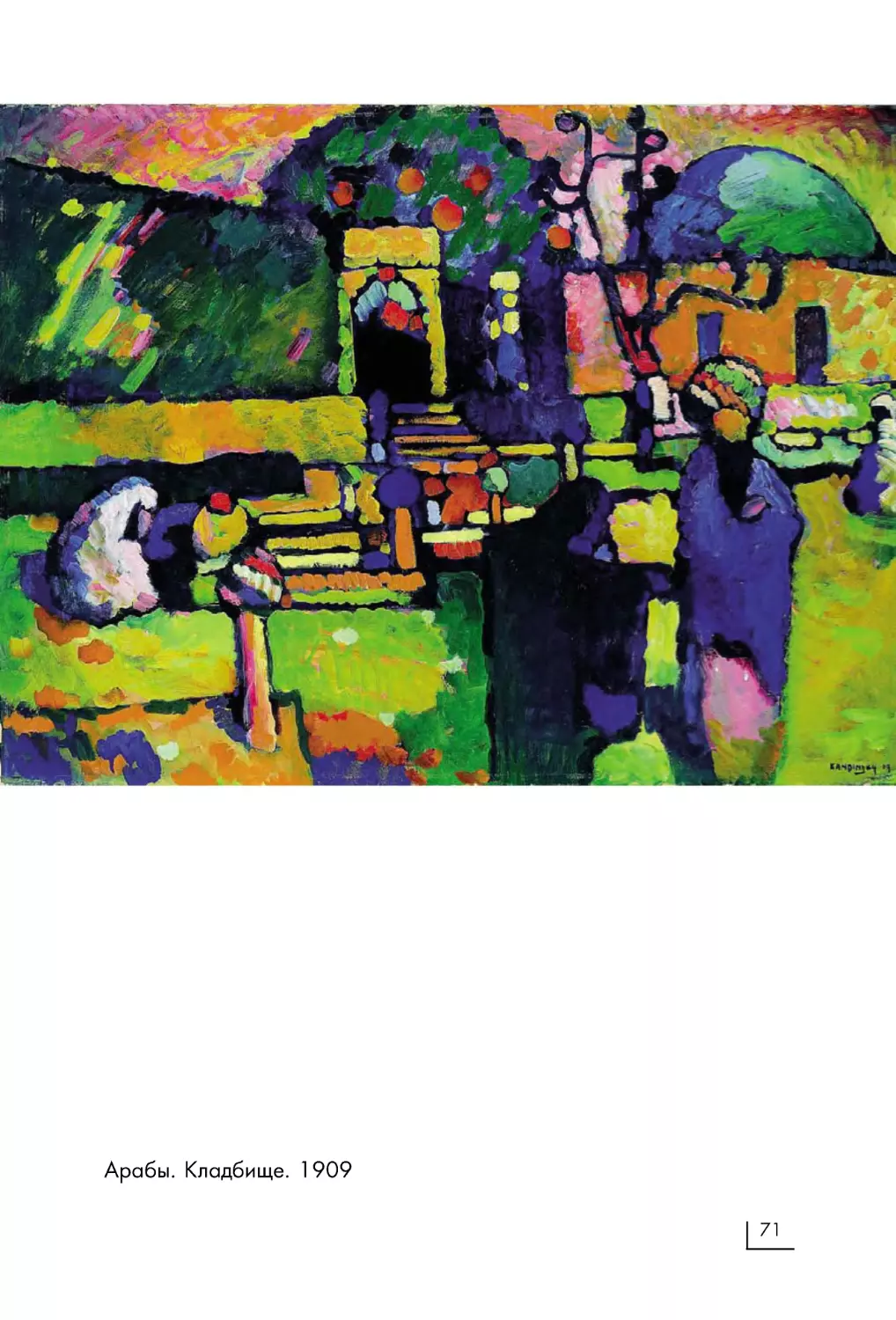

Арабы. Кладбище. 1909

71

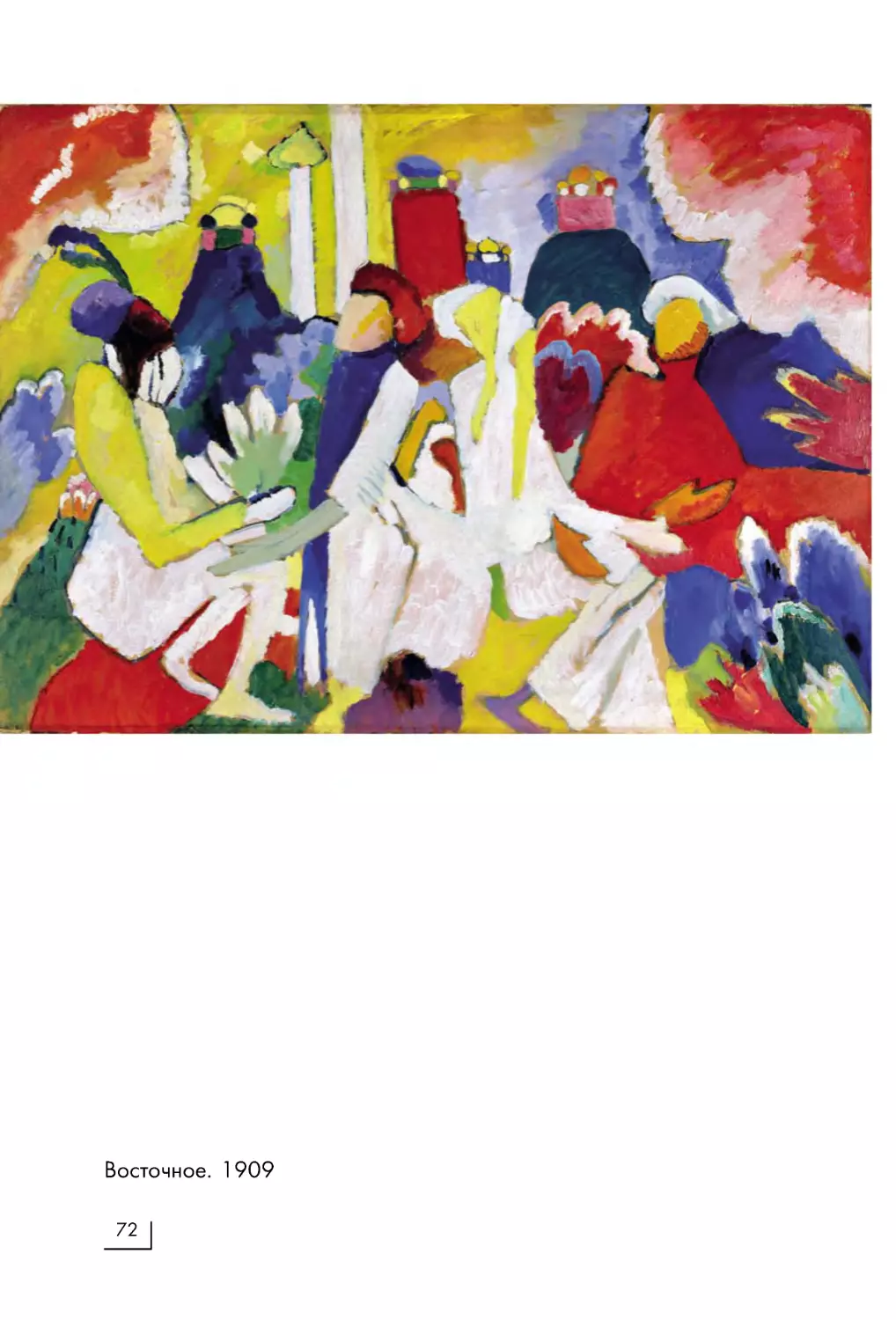

Восточное. 1909

72

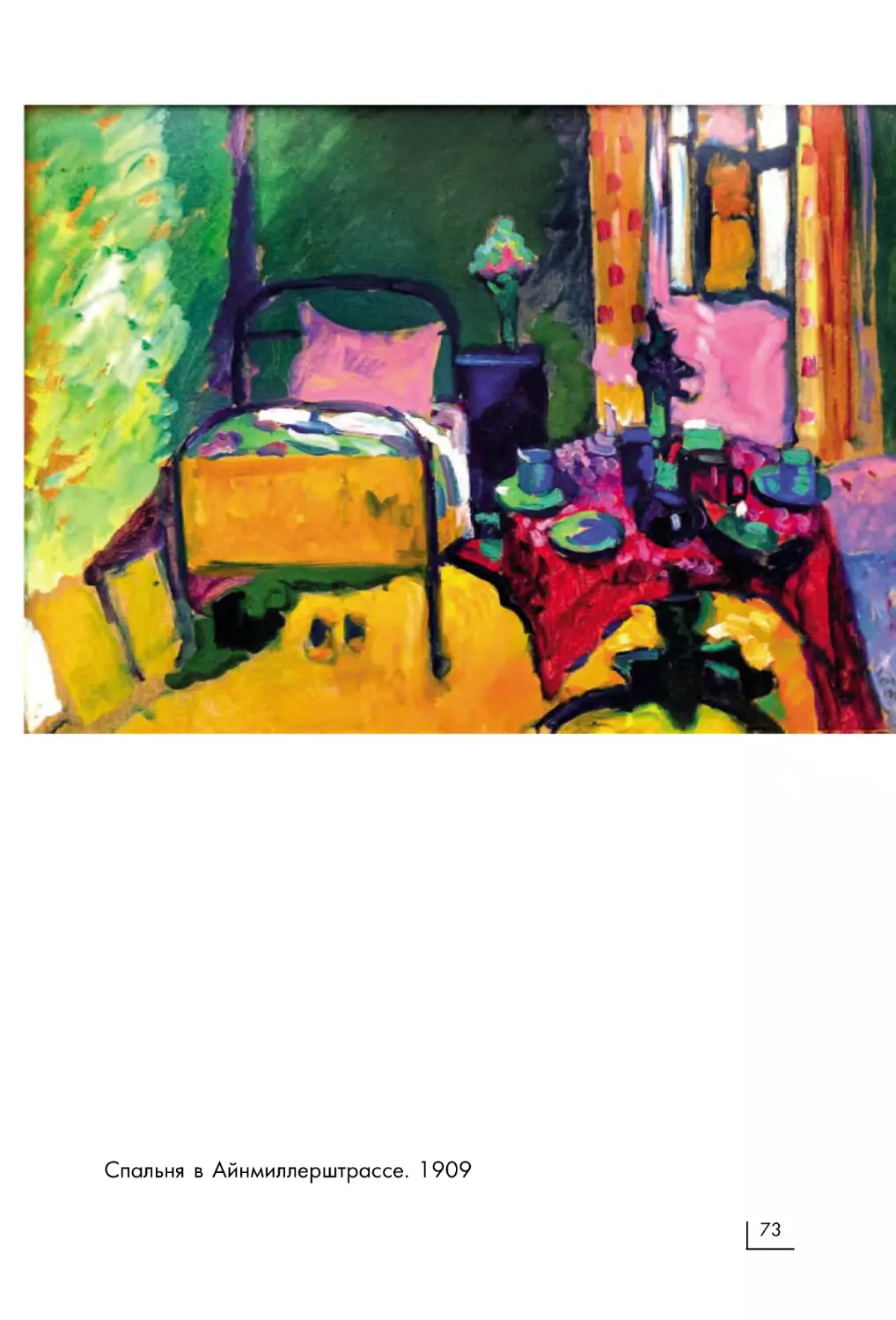

Спальня в Айнмиллерштрассе. 1909

73

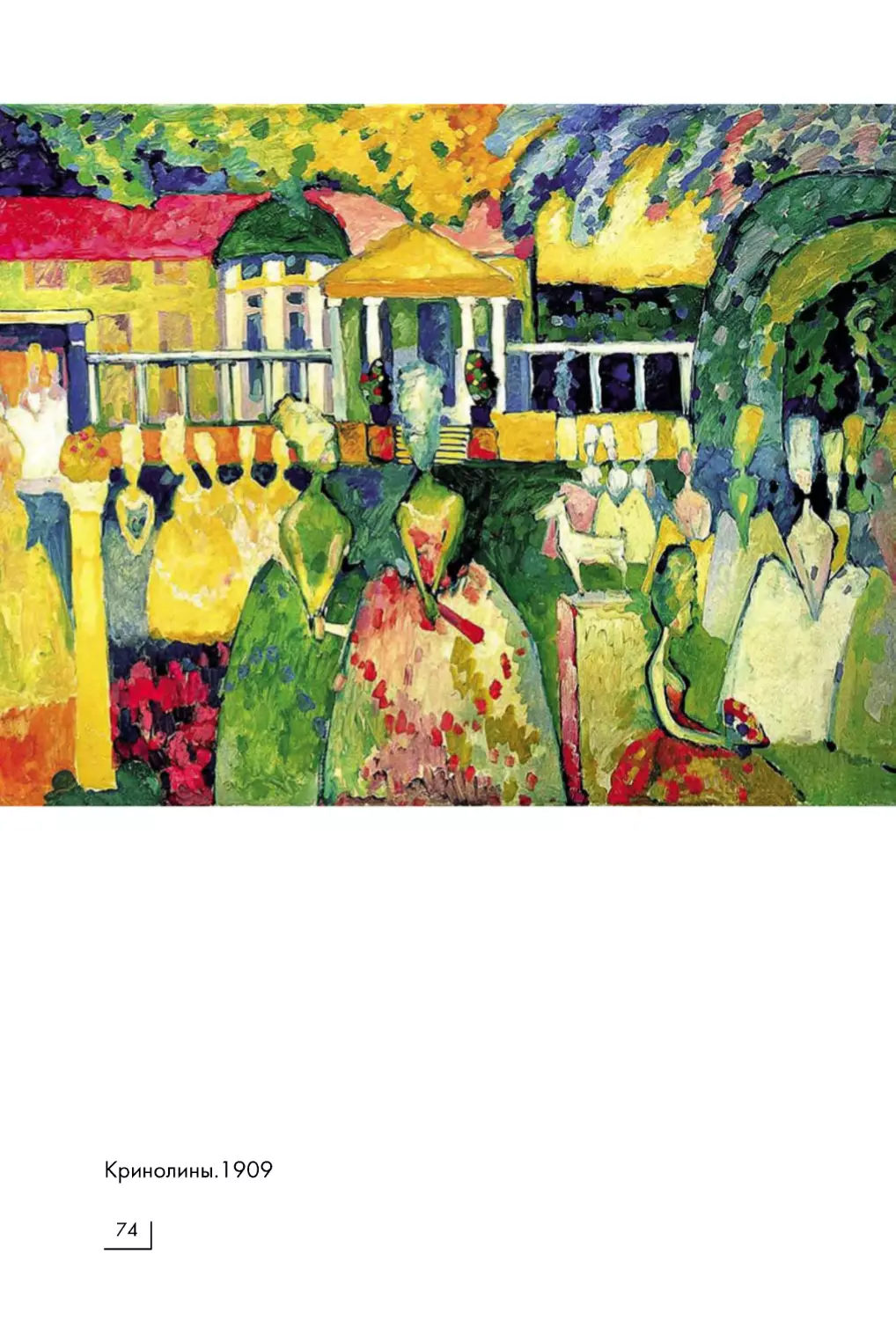

Кринолины.1909

74

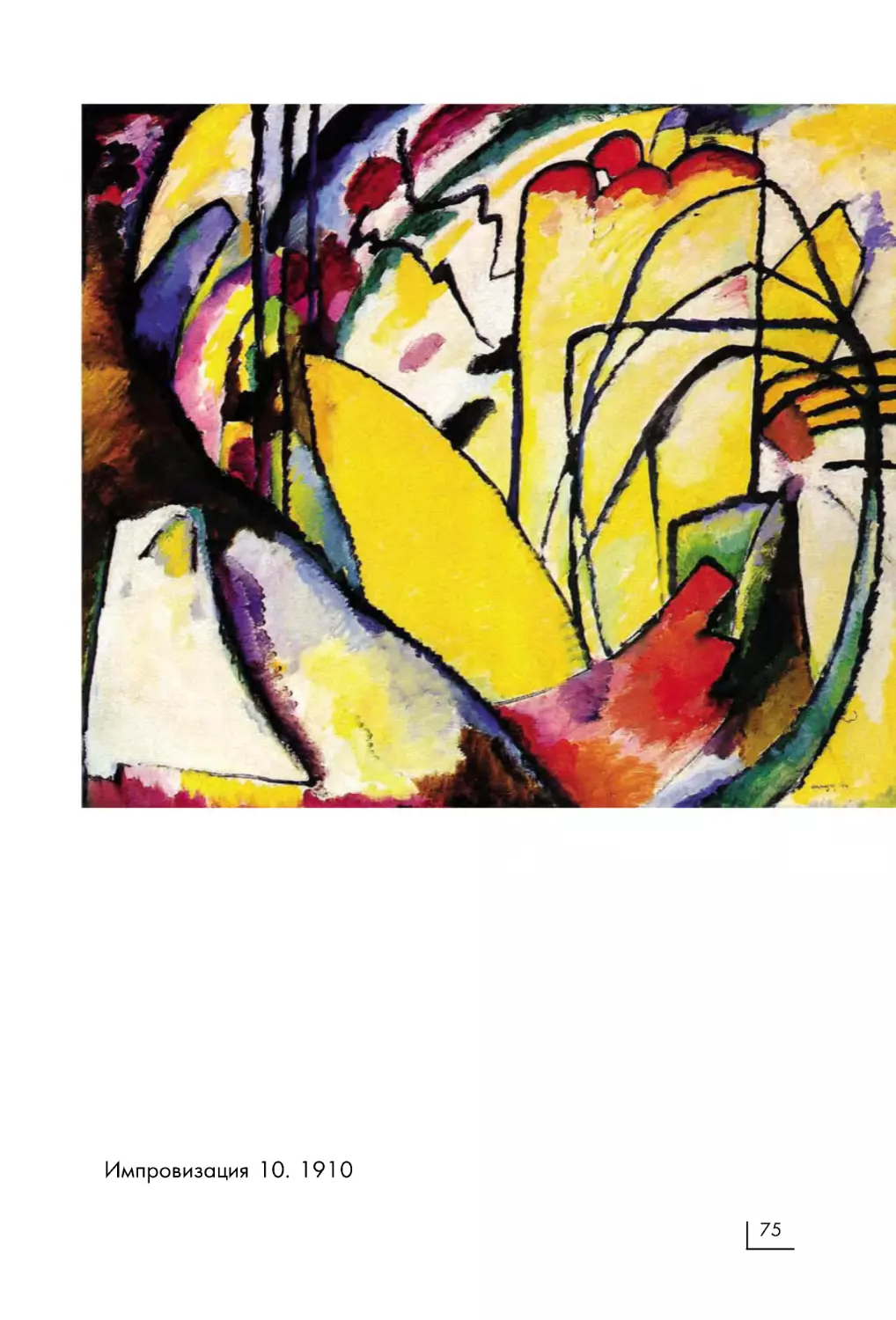

Импровизация 10. 1910

75

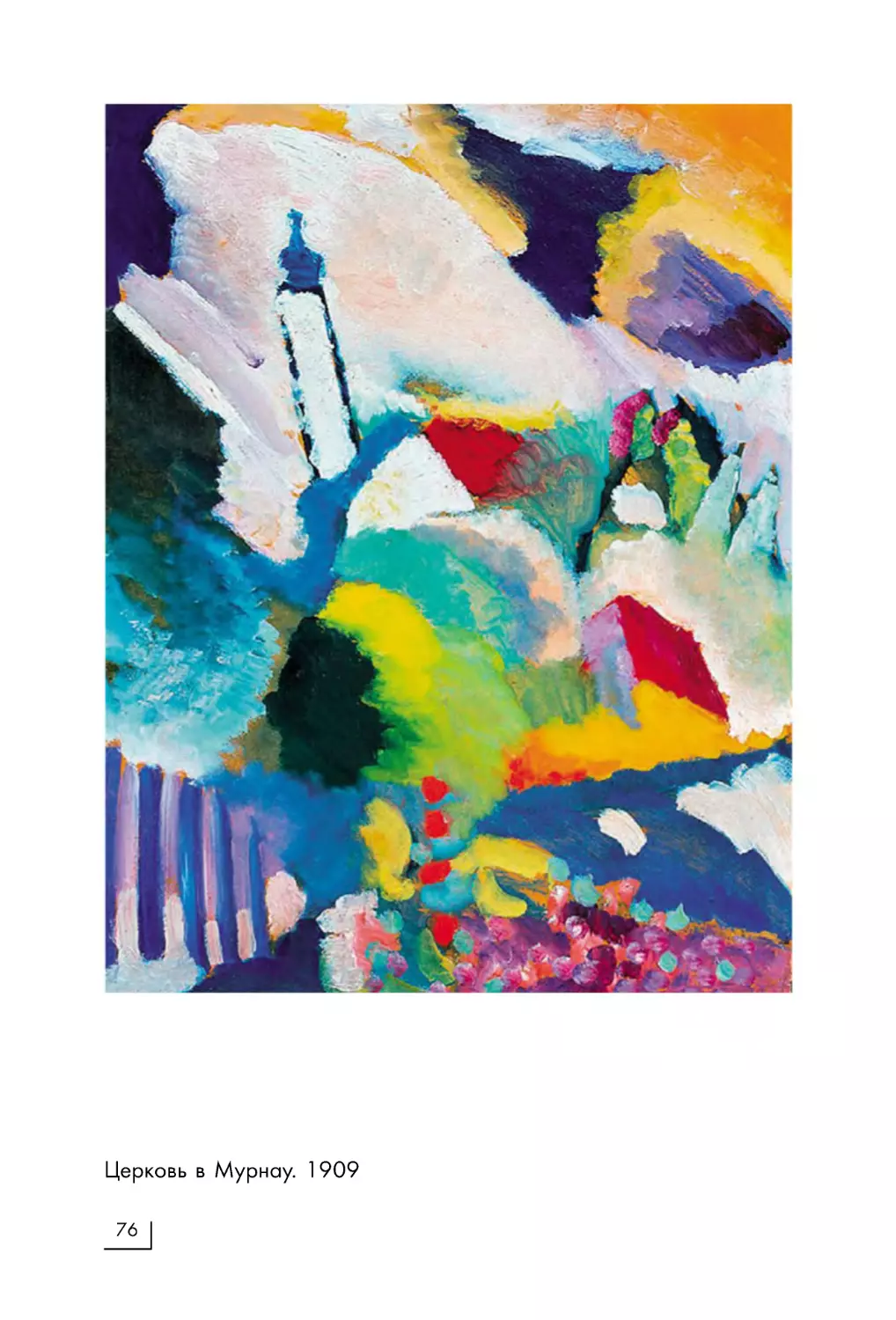

Церковь в Мурнау. 1909

76

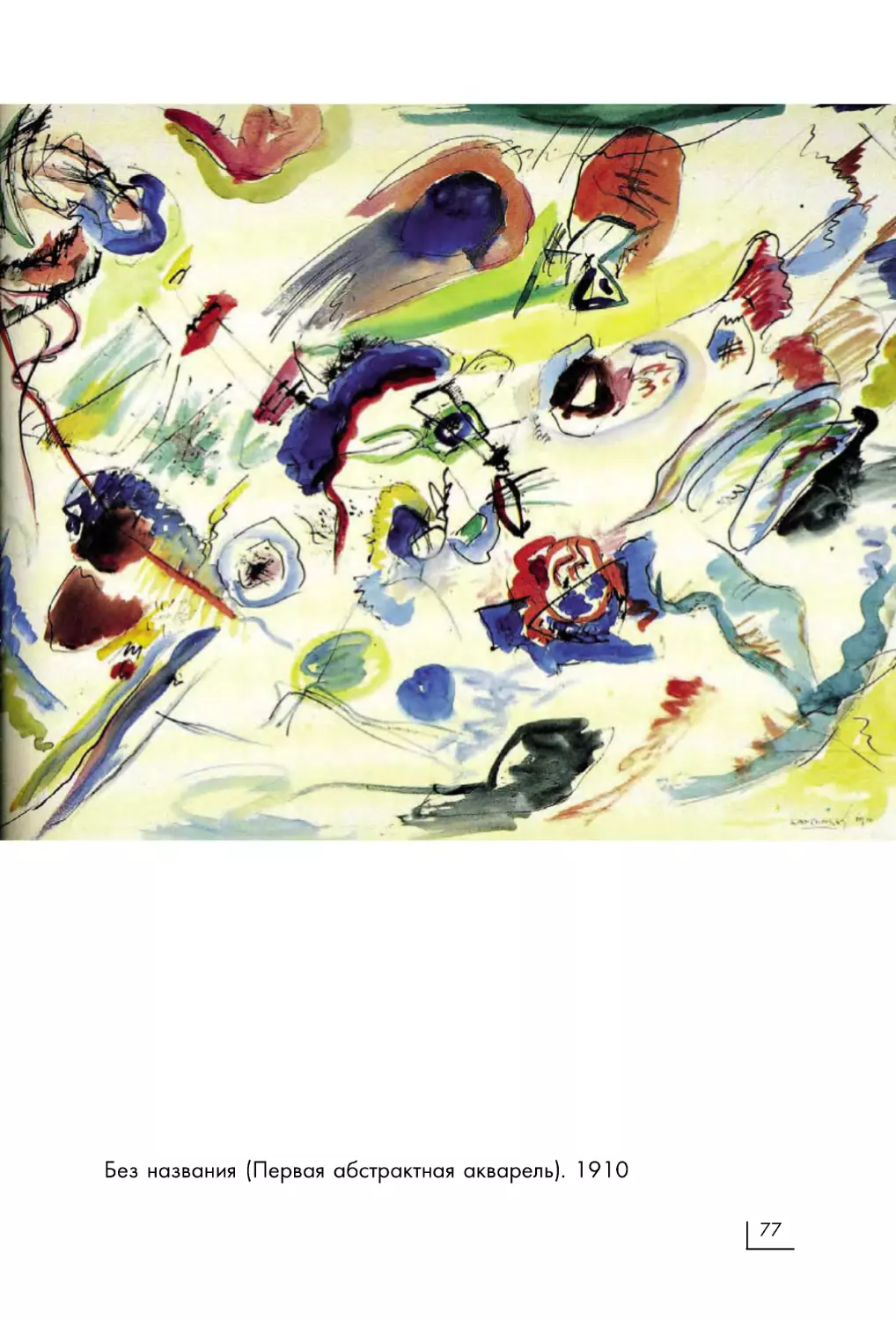

Без названия (Первая абстрактная акварель). 1910

77

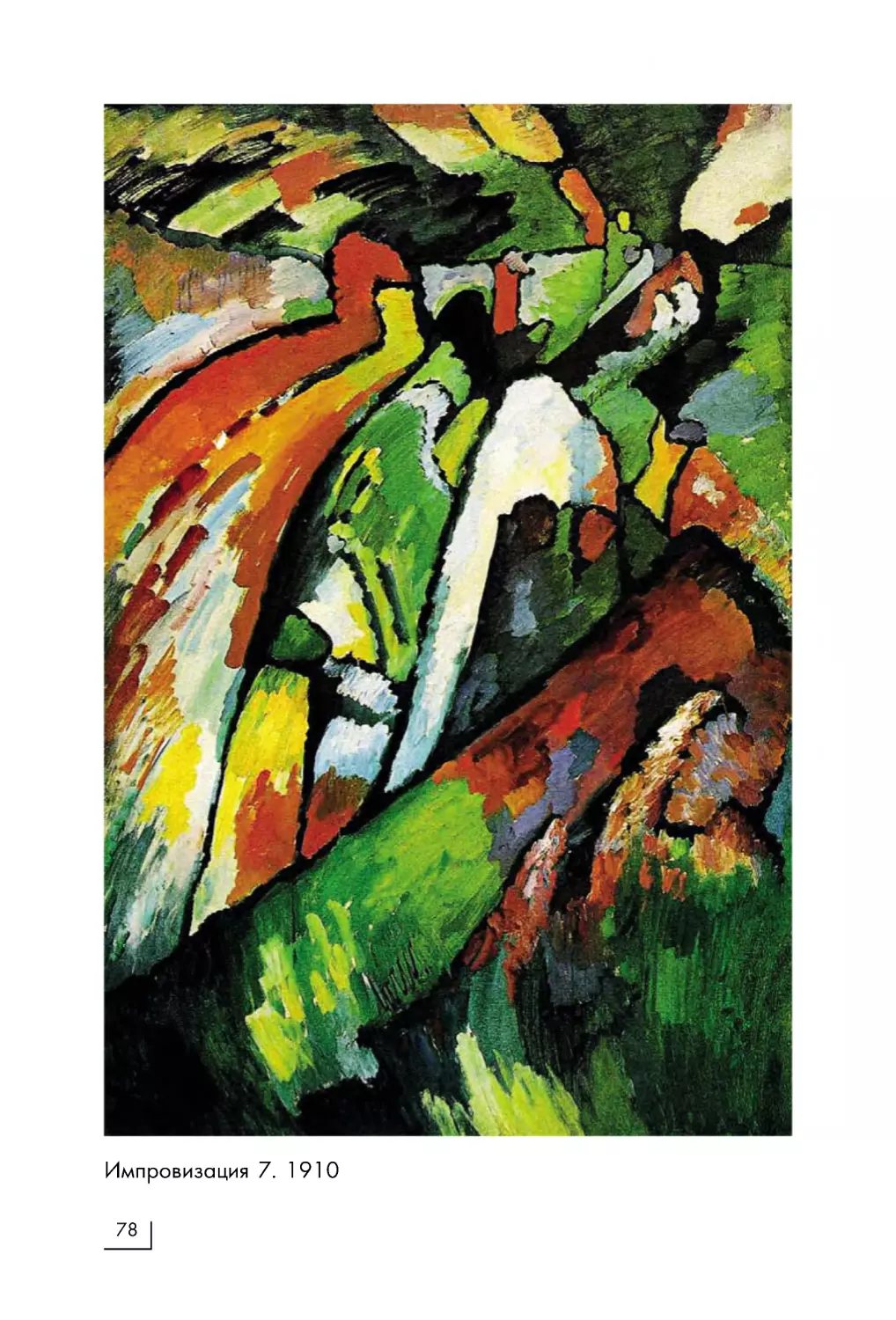

Импровизация 7. 1910

78

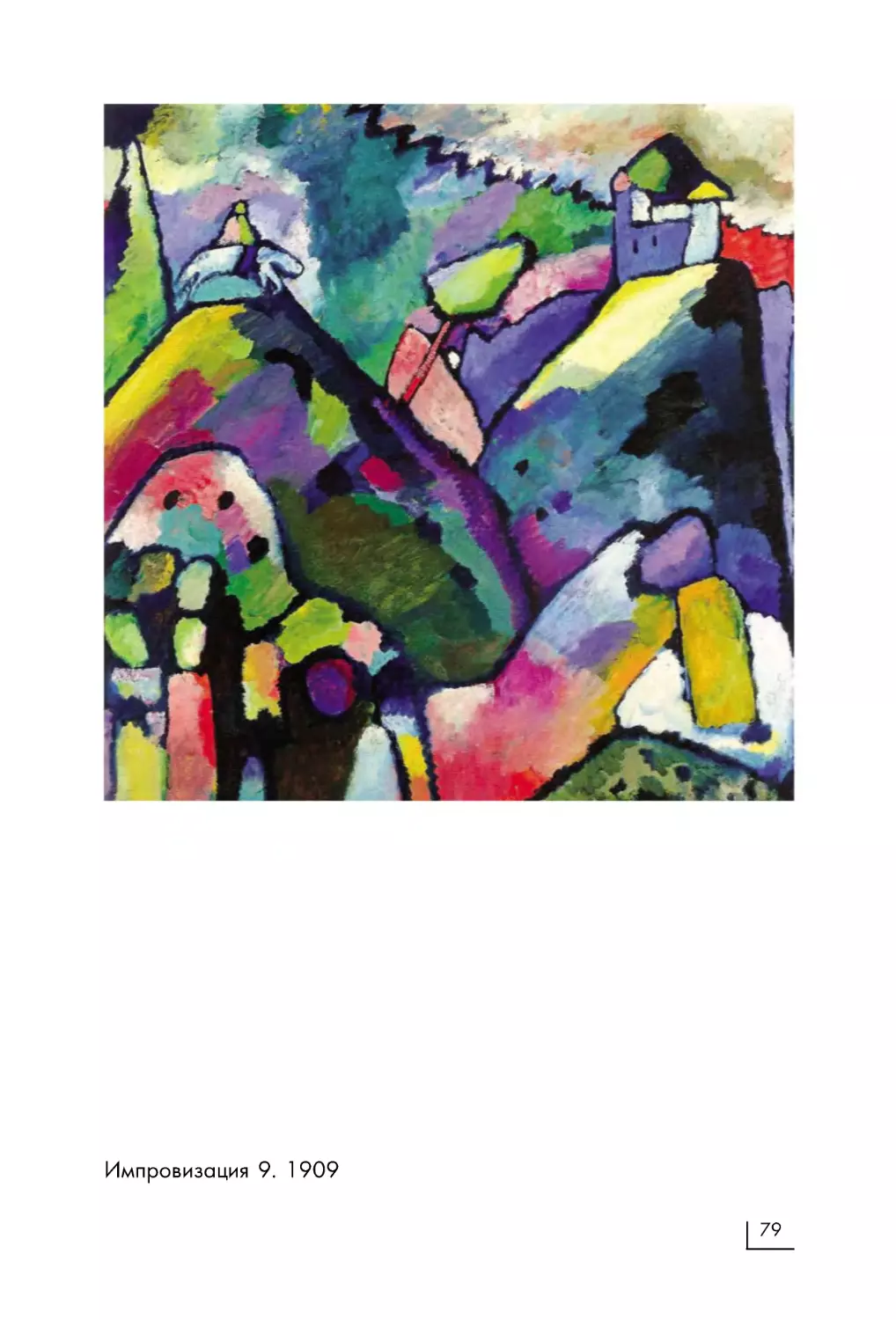

Импровизация 9. 1909

79

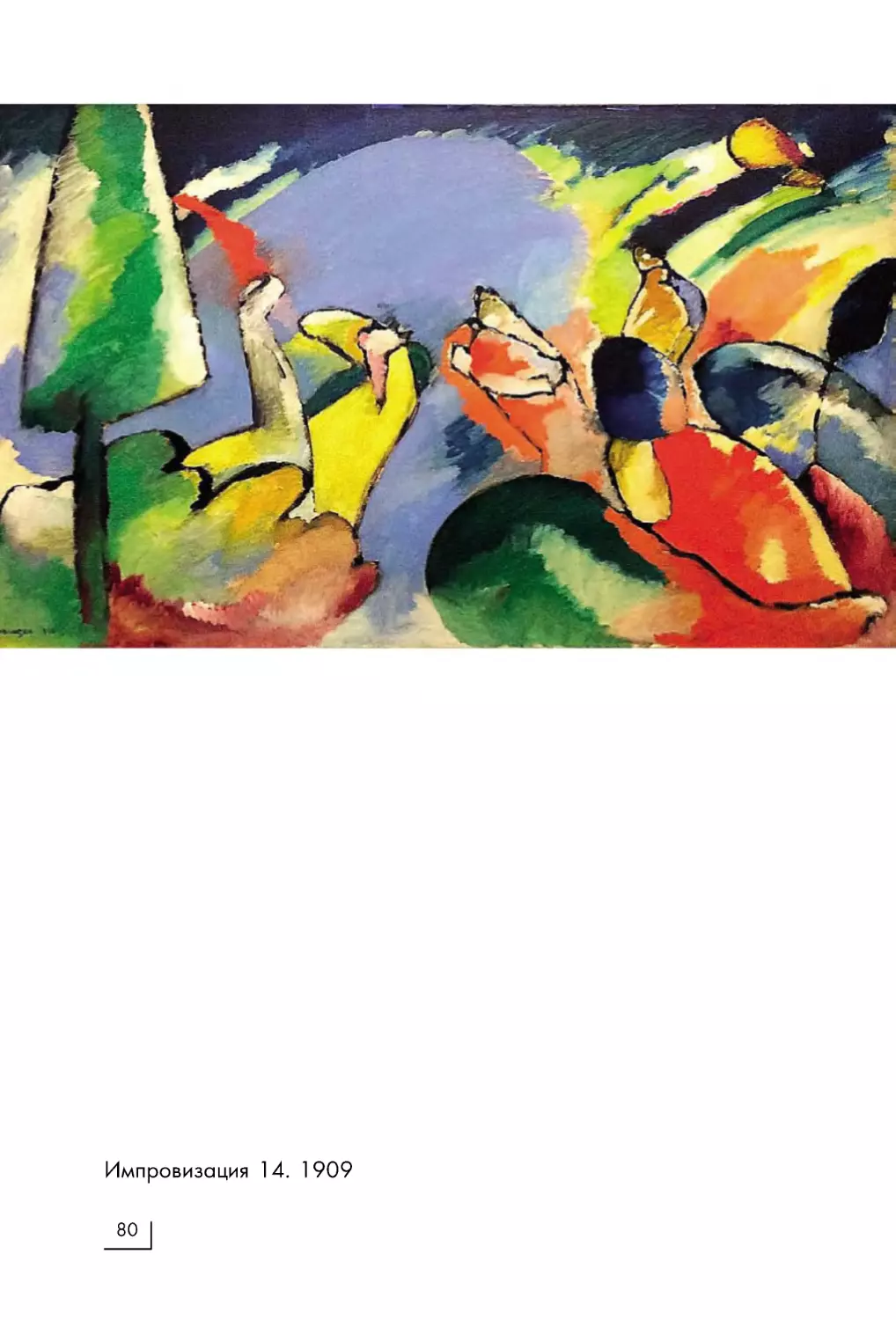

Импровизация 14. 1909

80

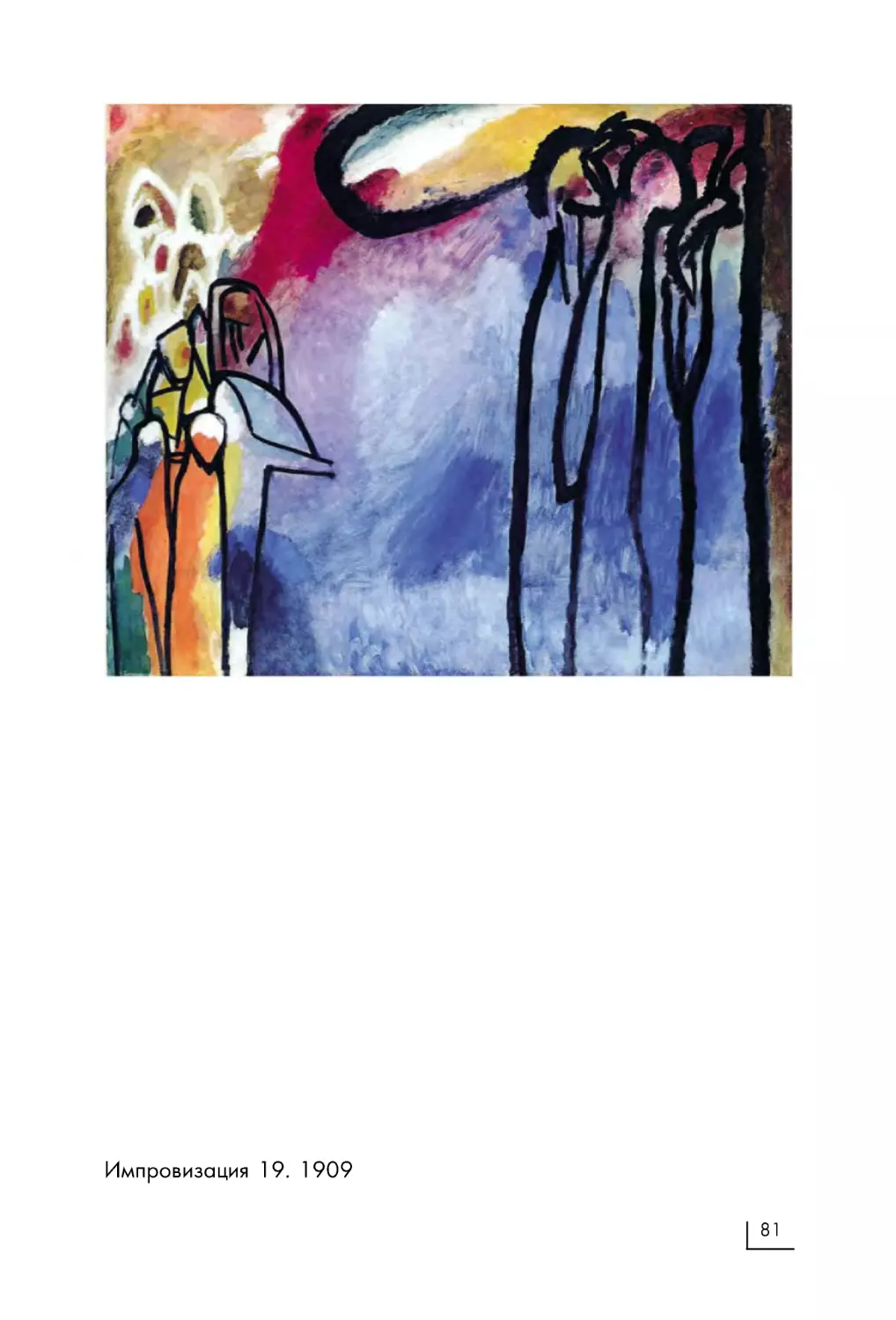

Импровизация 19. 1909

81

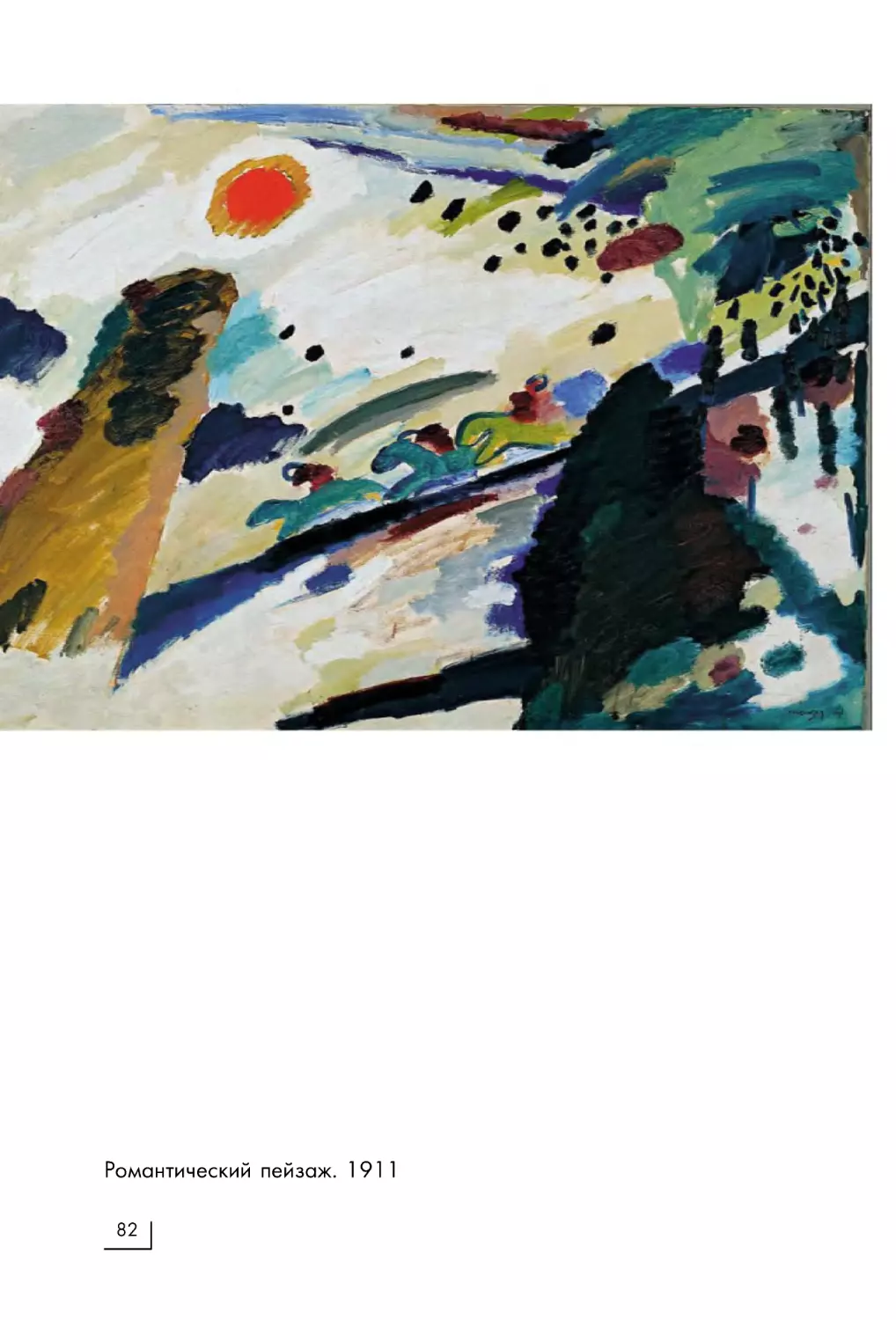

Романтический пейзаж. 1911

82

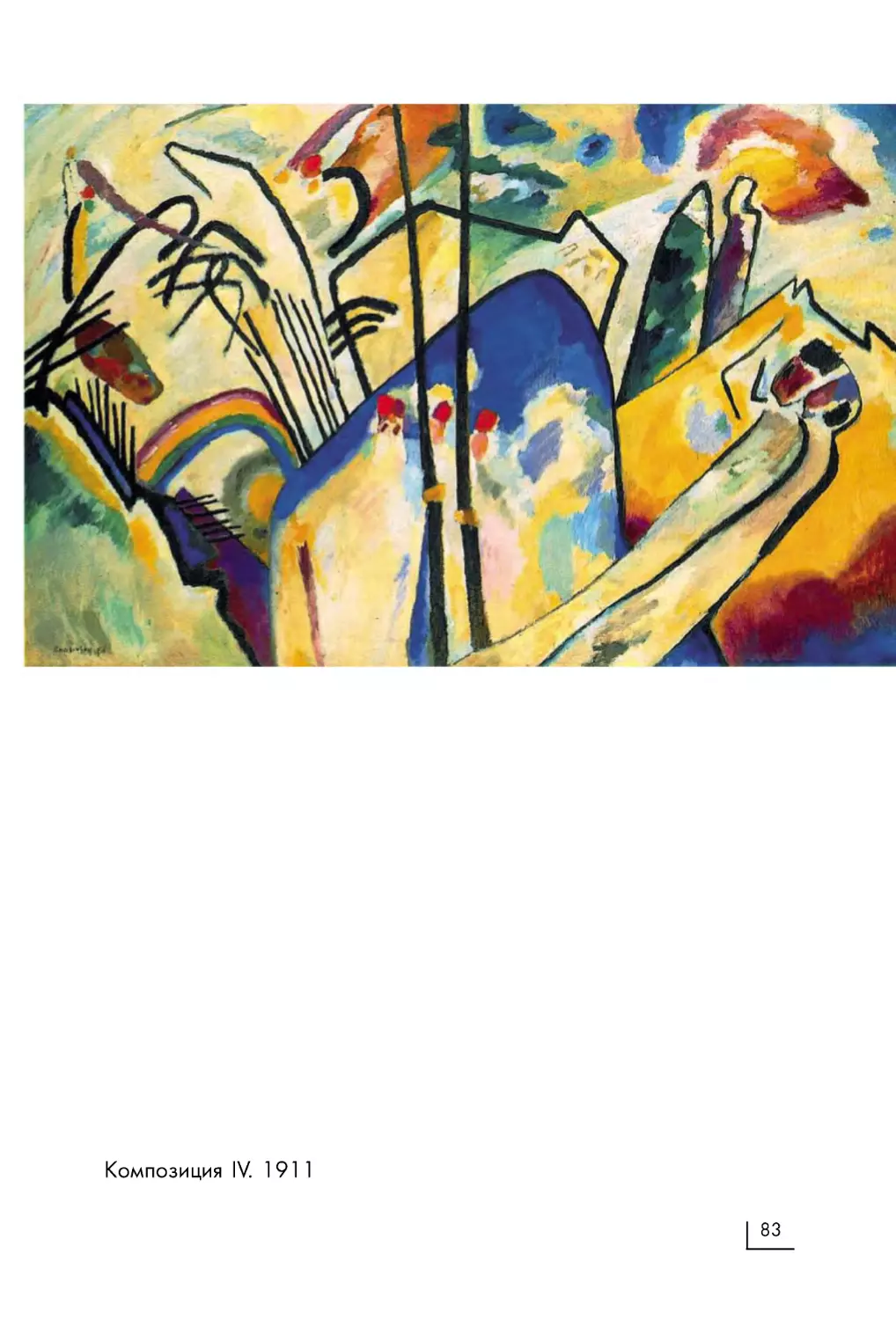

Композиция IV. 1911

83

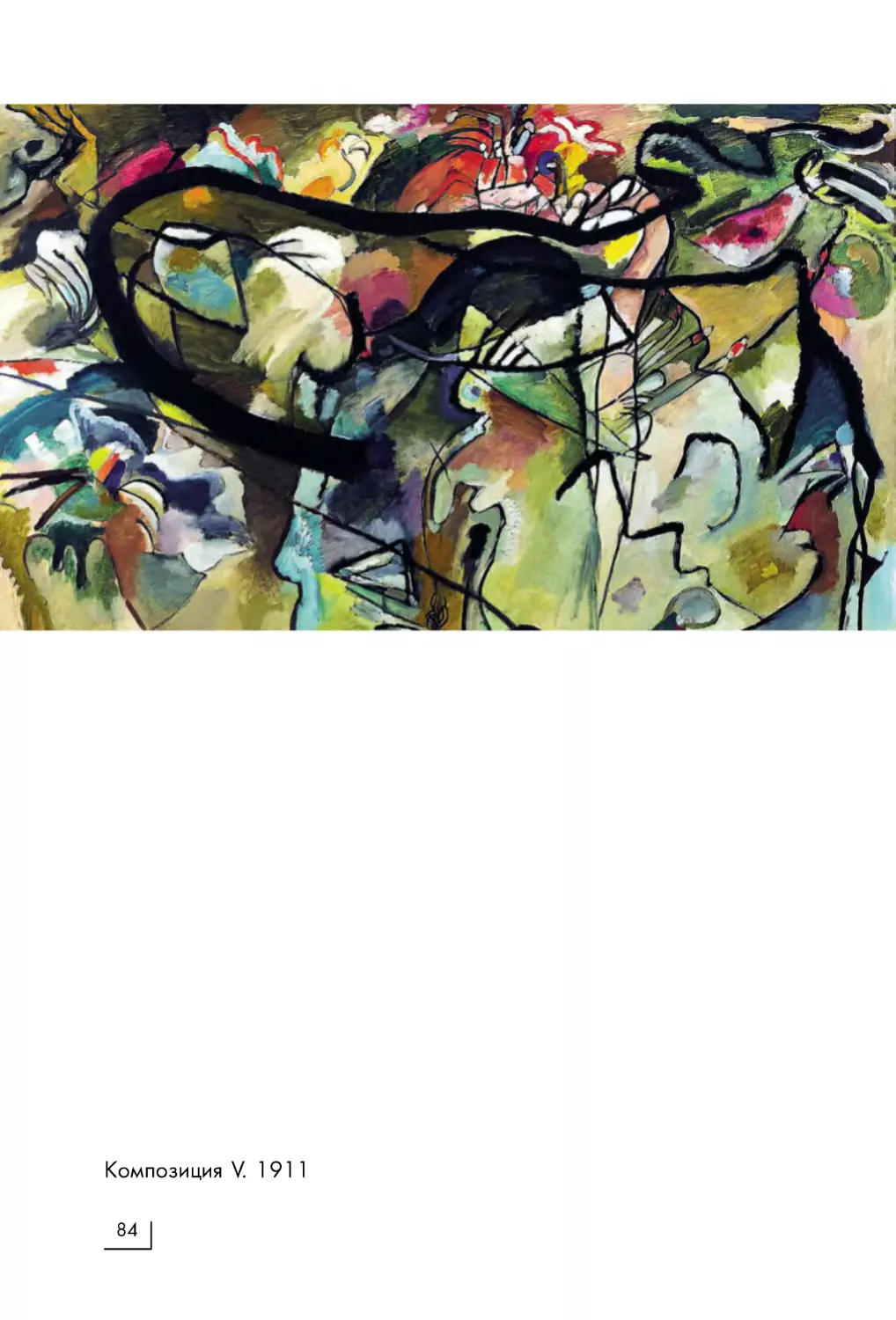

Композиция V. 1911

84

Впечатление III (Концерт). 1911

85

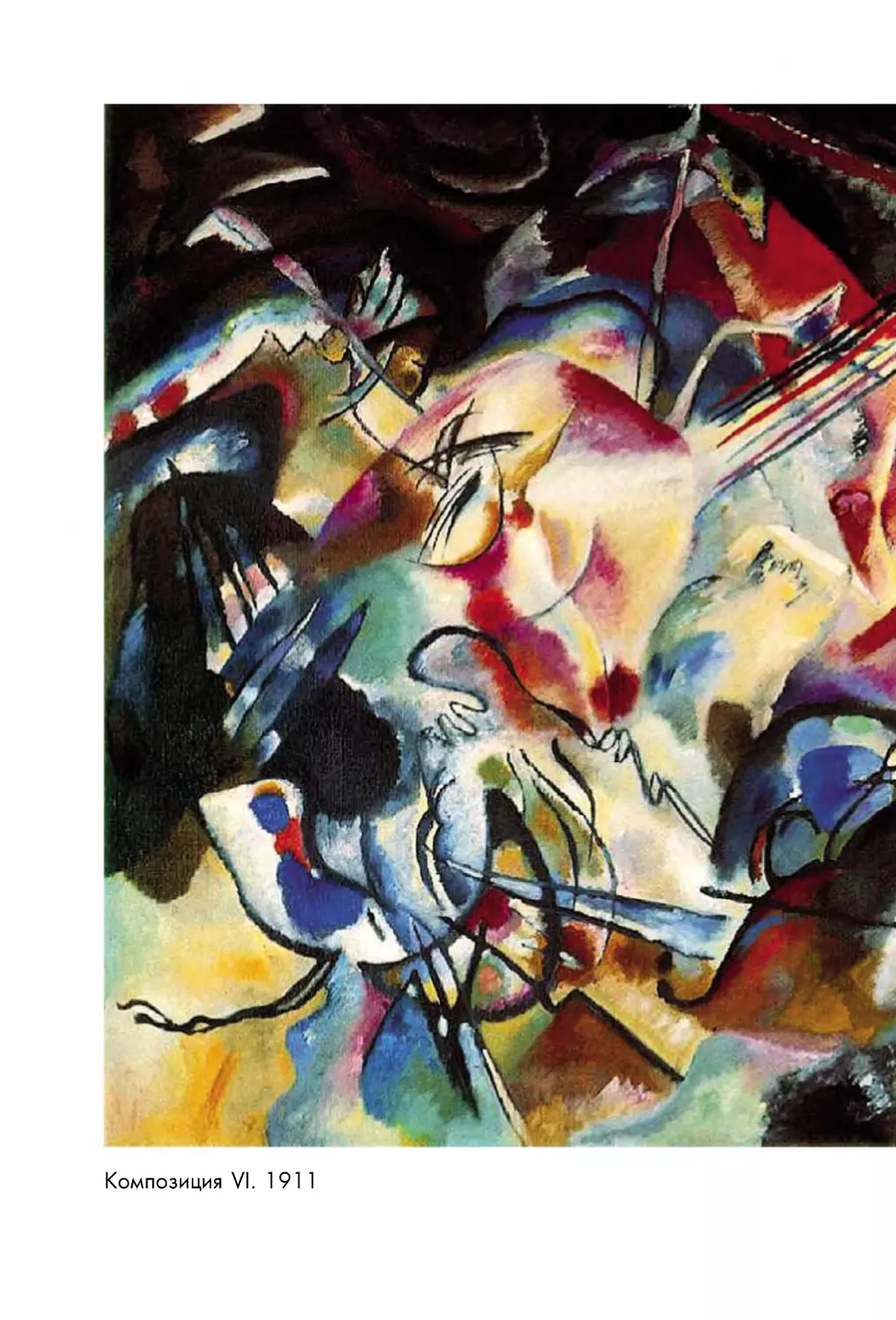

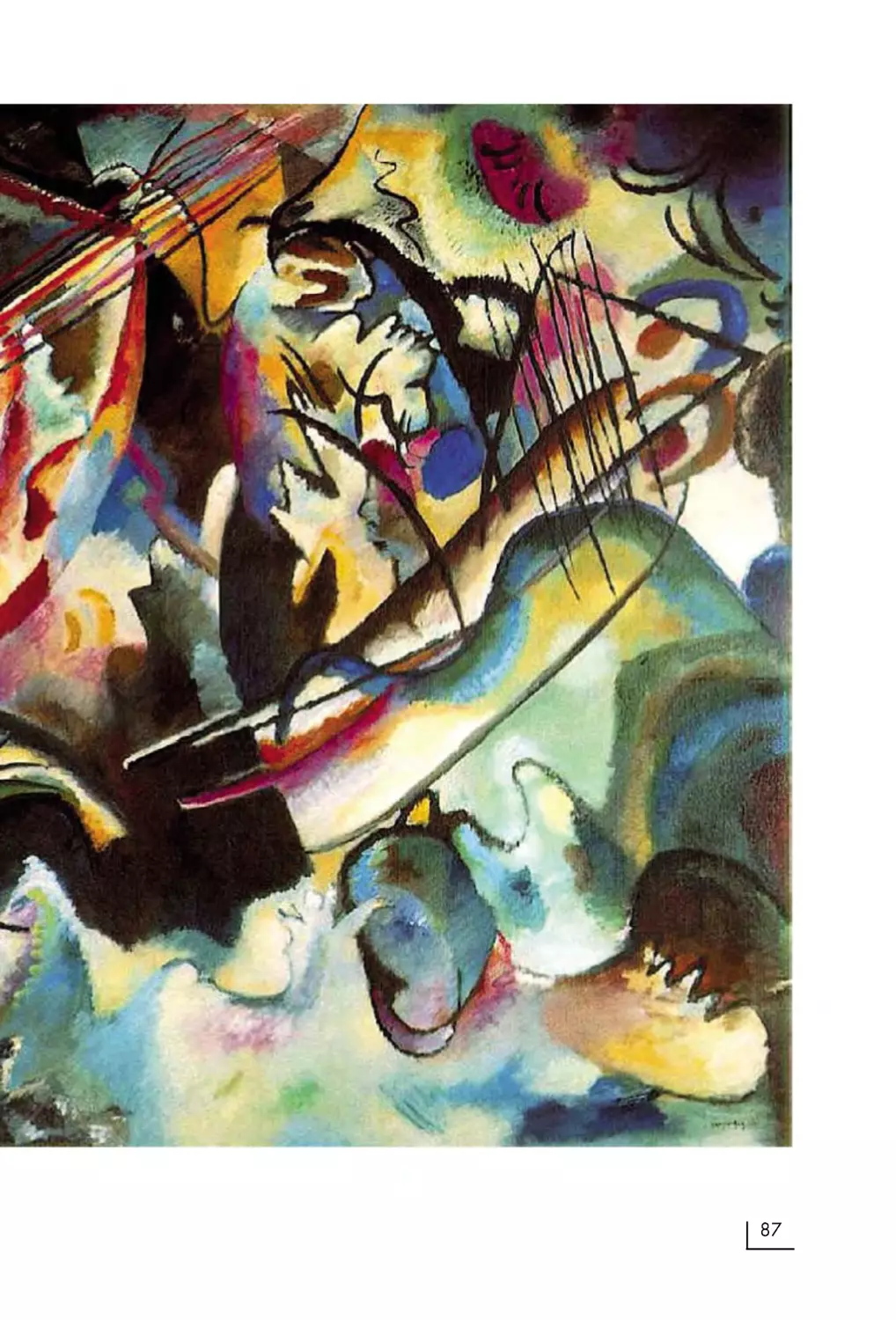

Композиция VI. 1911

87

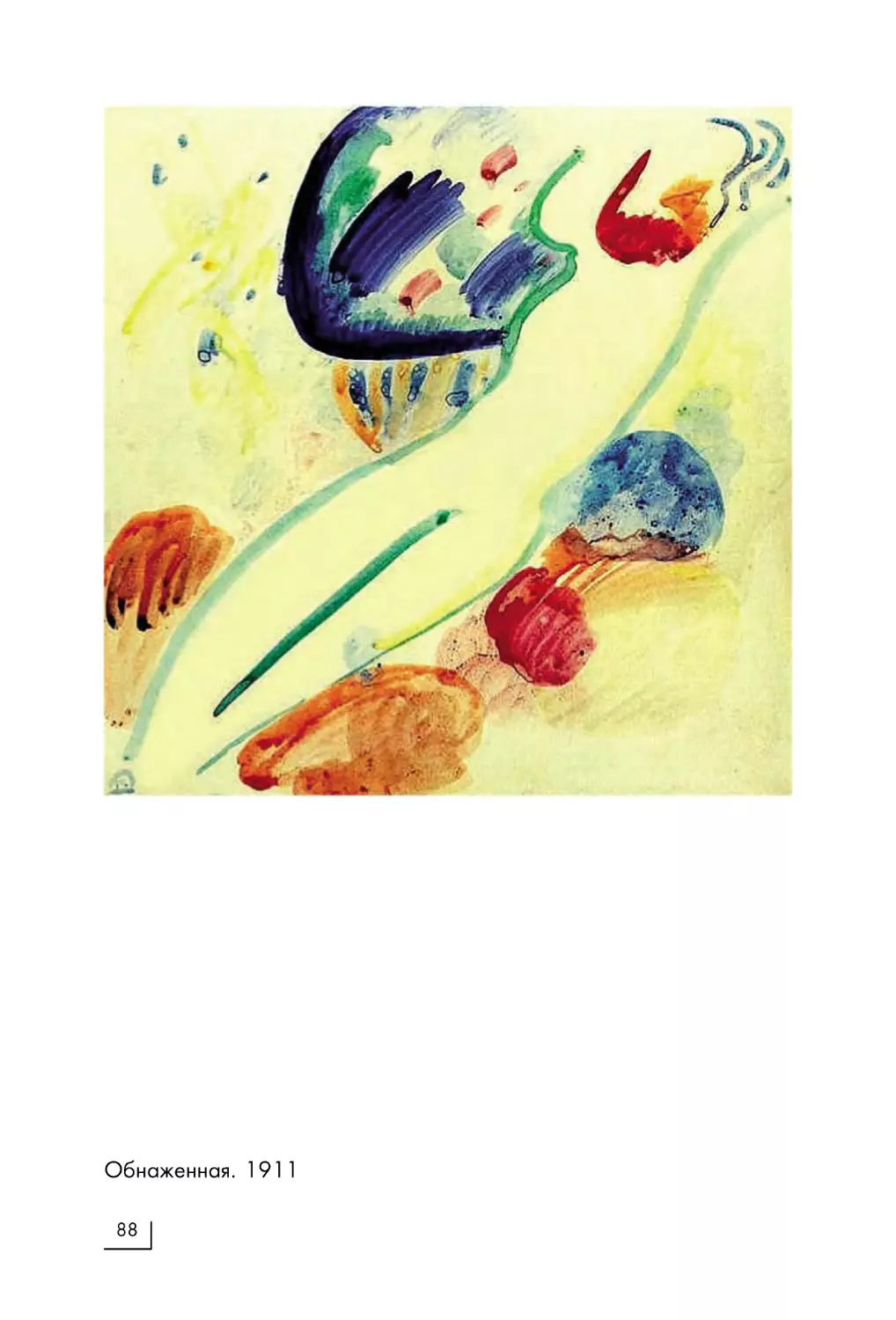

Обнаженная. 1911

88

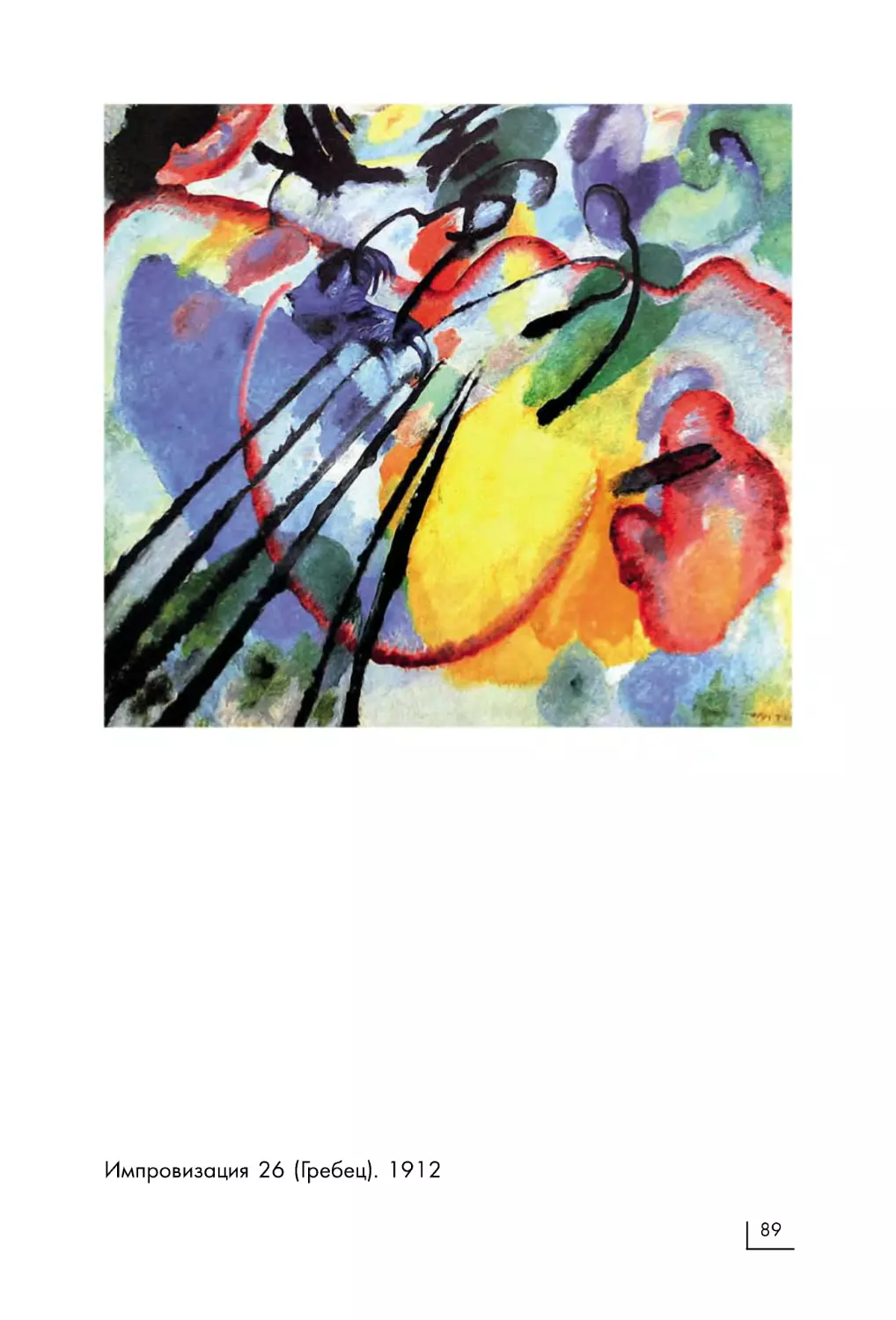

Импровизация 26 (Гребец). 1912

89

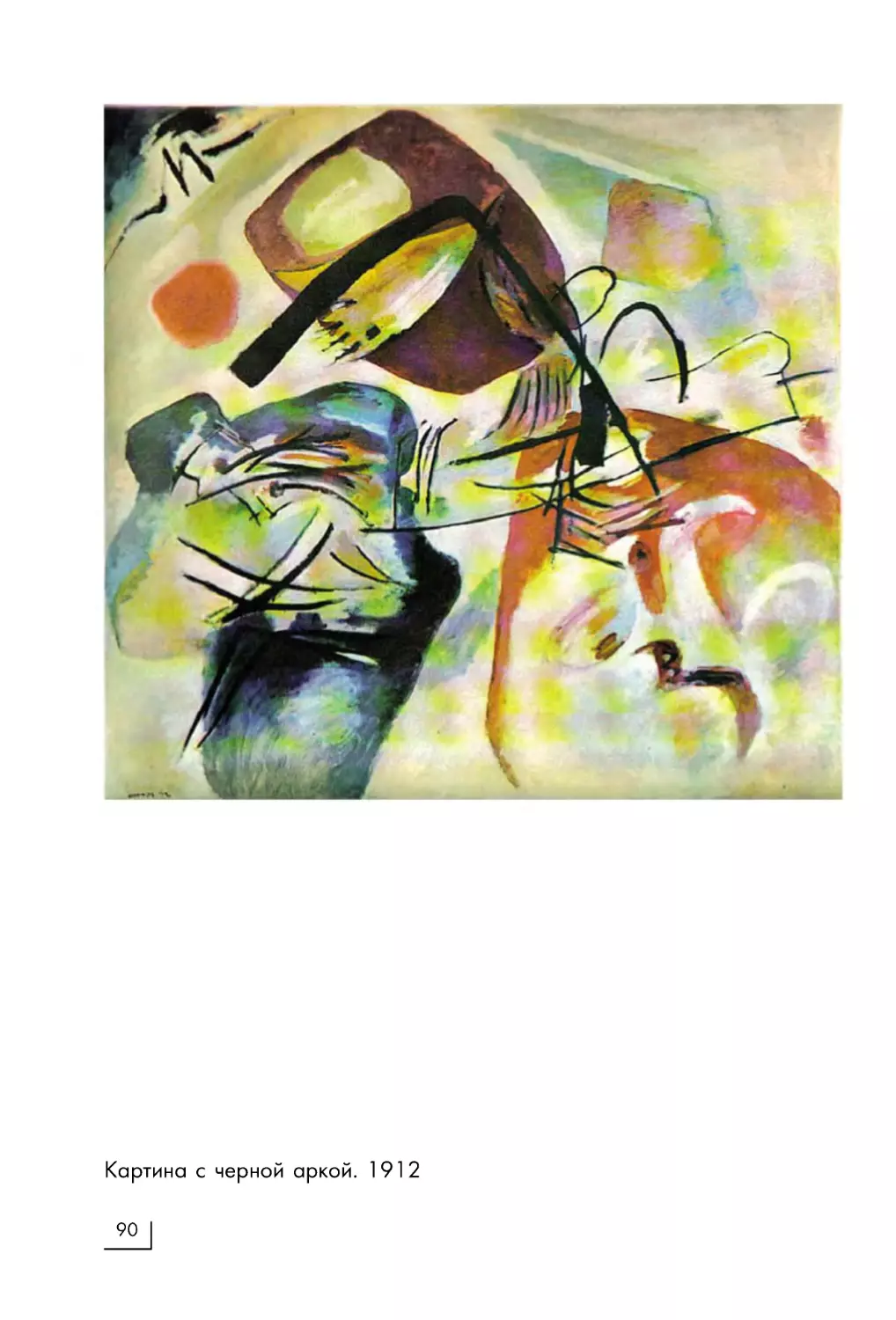

Картина с черной аркой. 1912

90

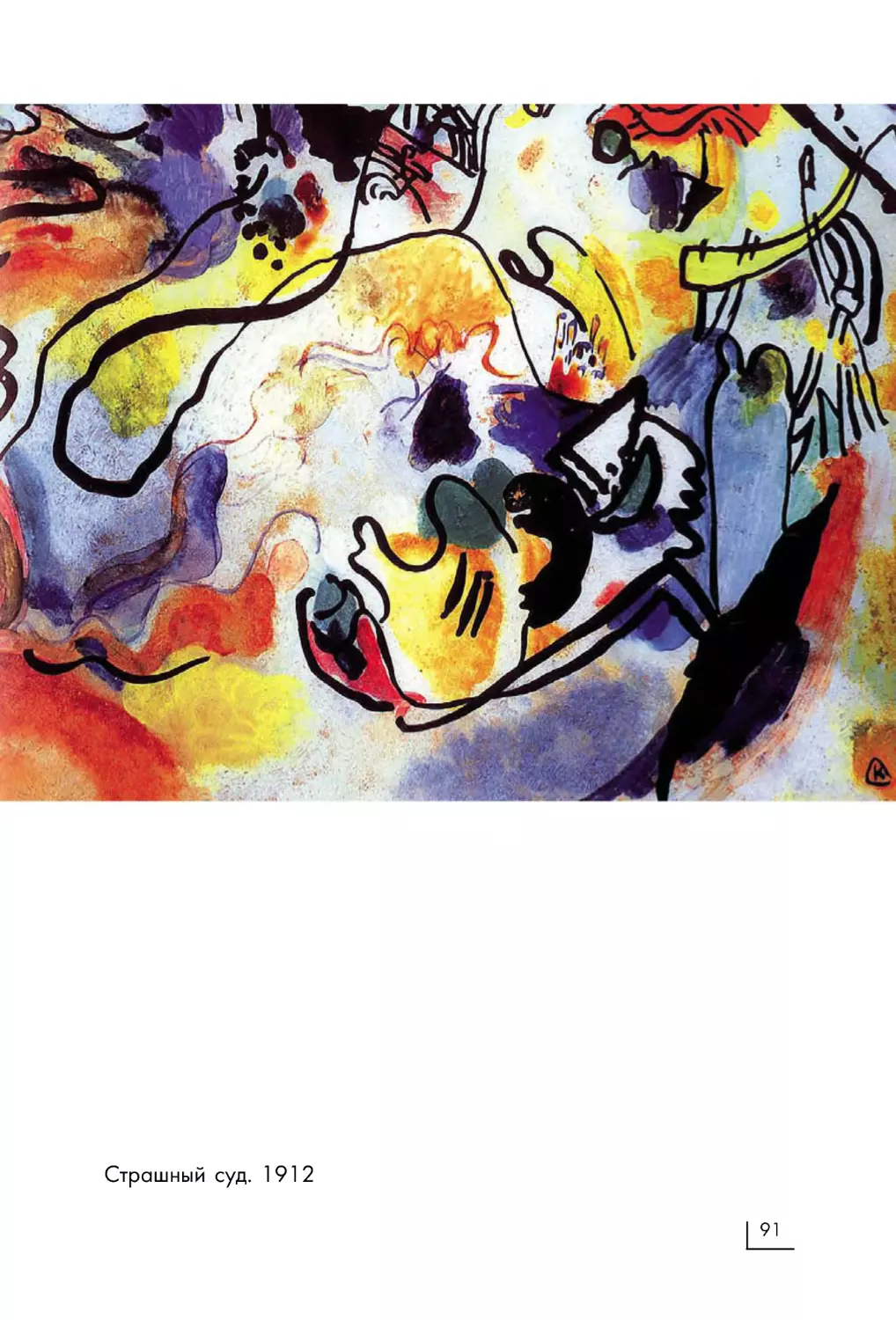

Страшный суд. 1912

91

Картина с белой каймой. 1913

92

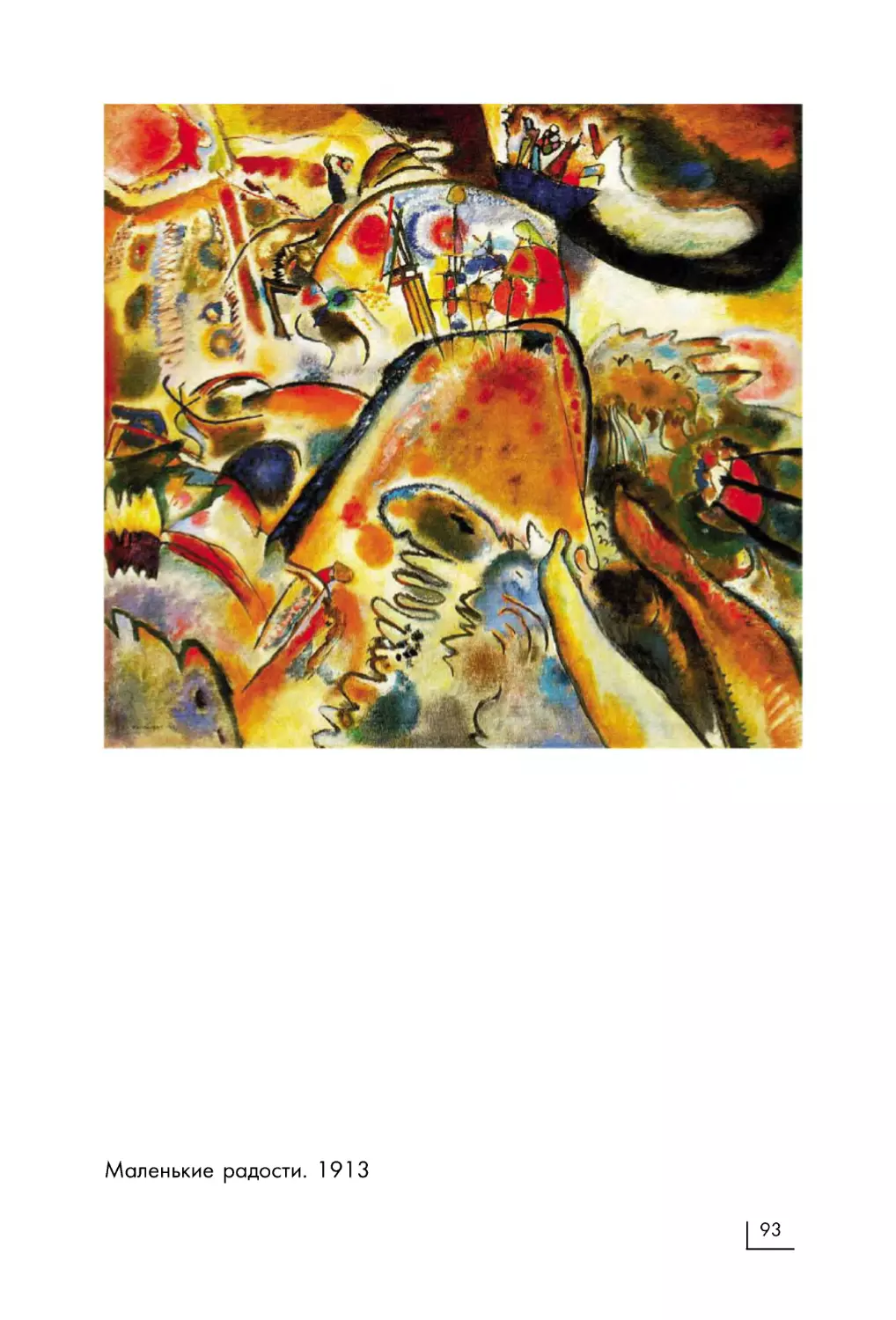

Маленькие радости. 1913

93

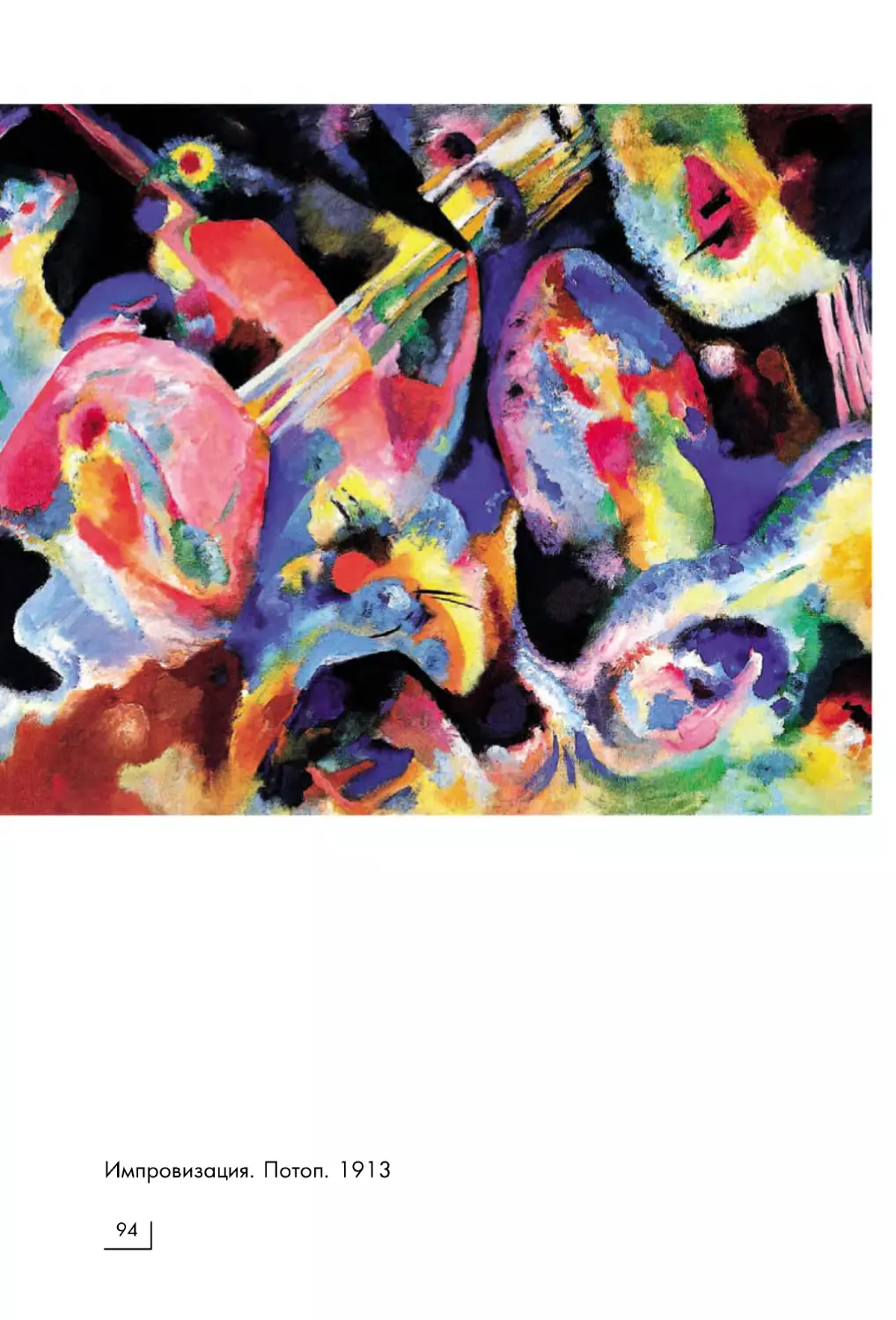

Импровизация. Потоп. 1913

94

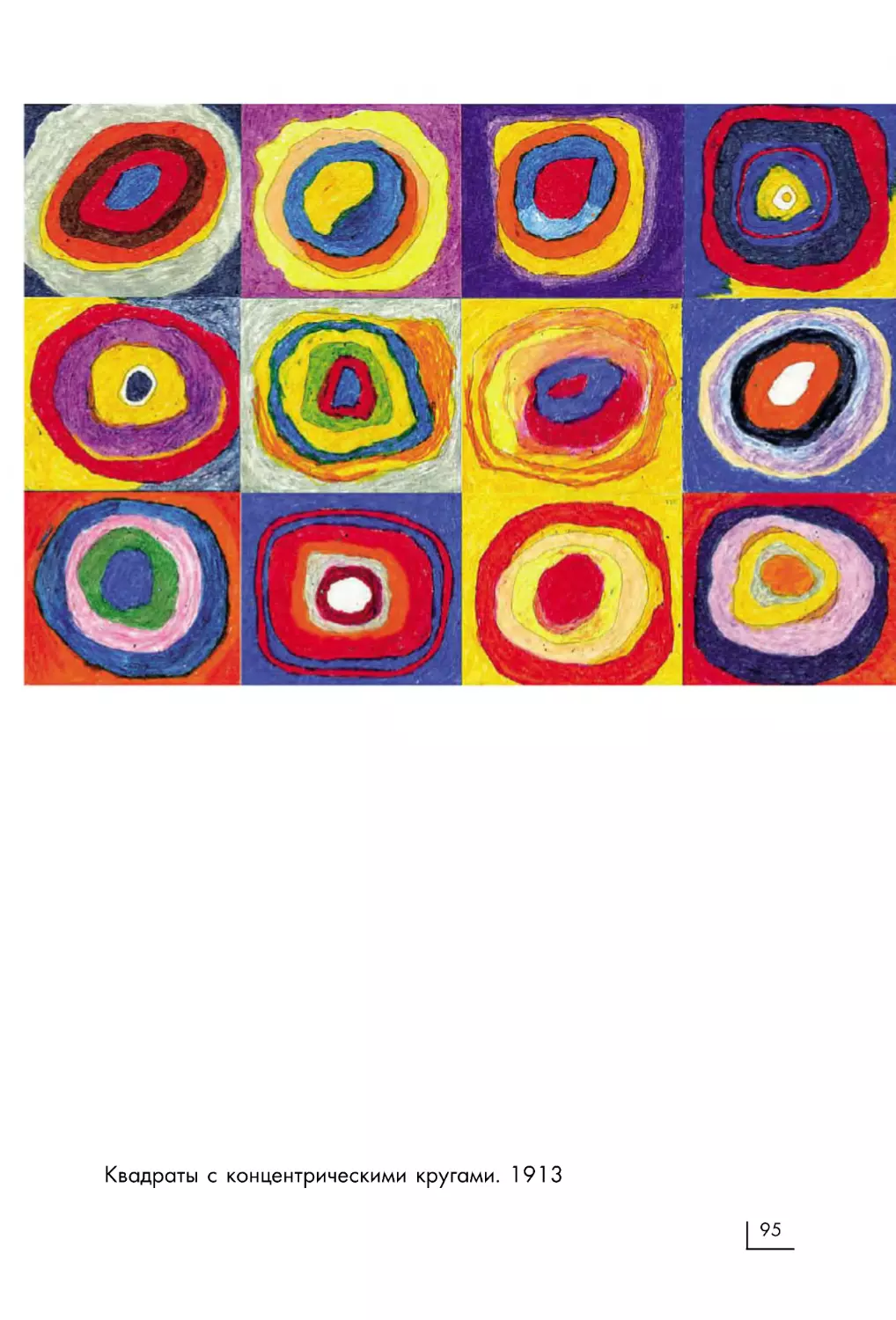

Квадраты с концентрическими кругами. 1913

95

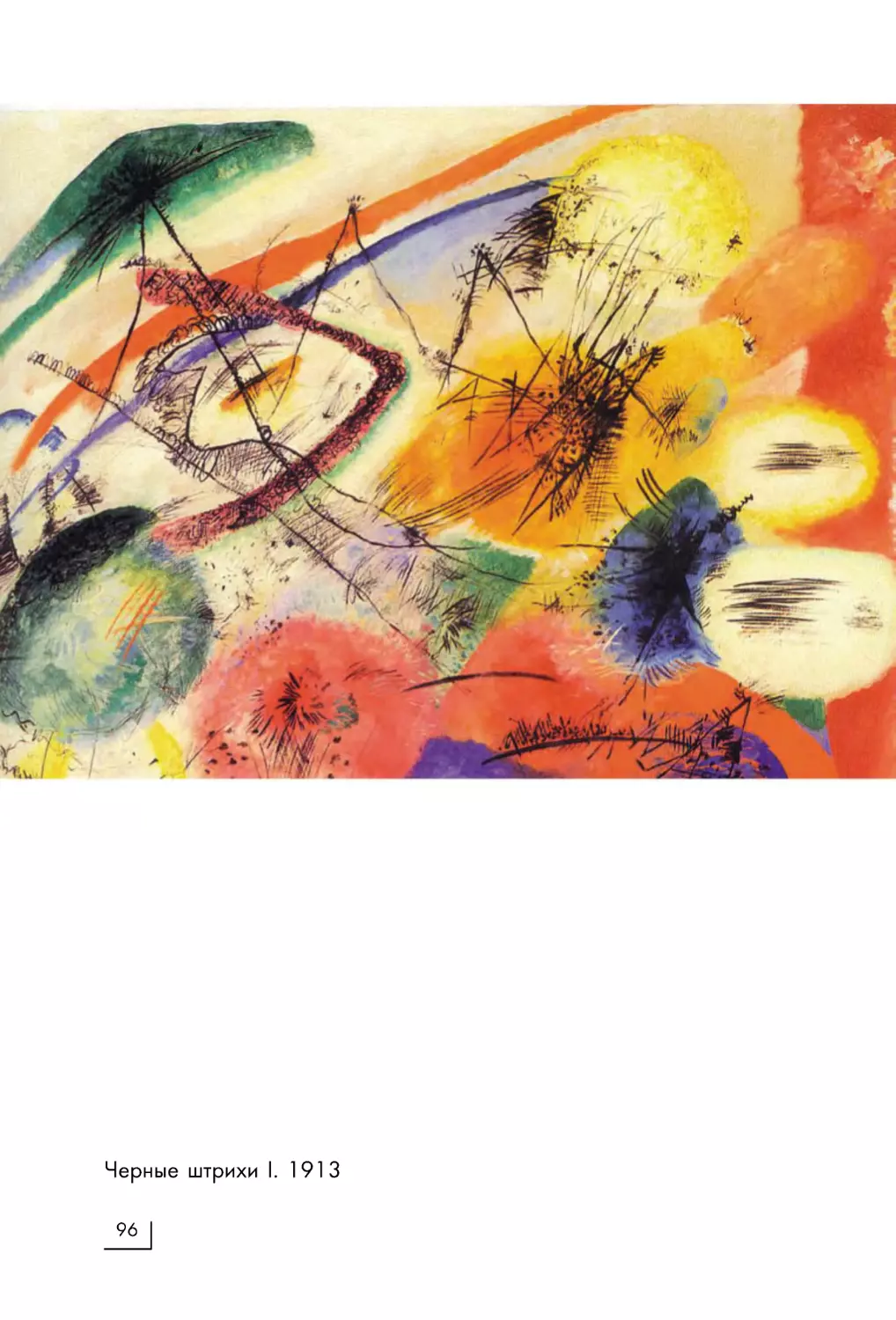

Черные штрихи I. 1913

96

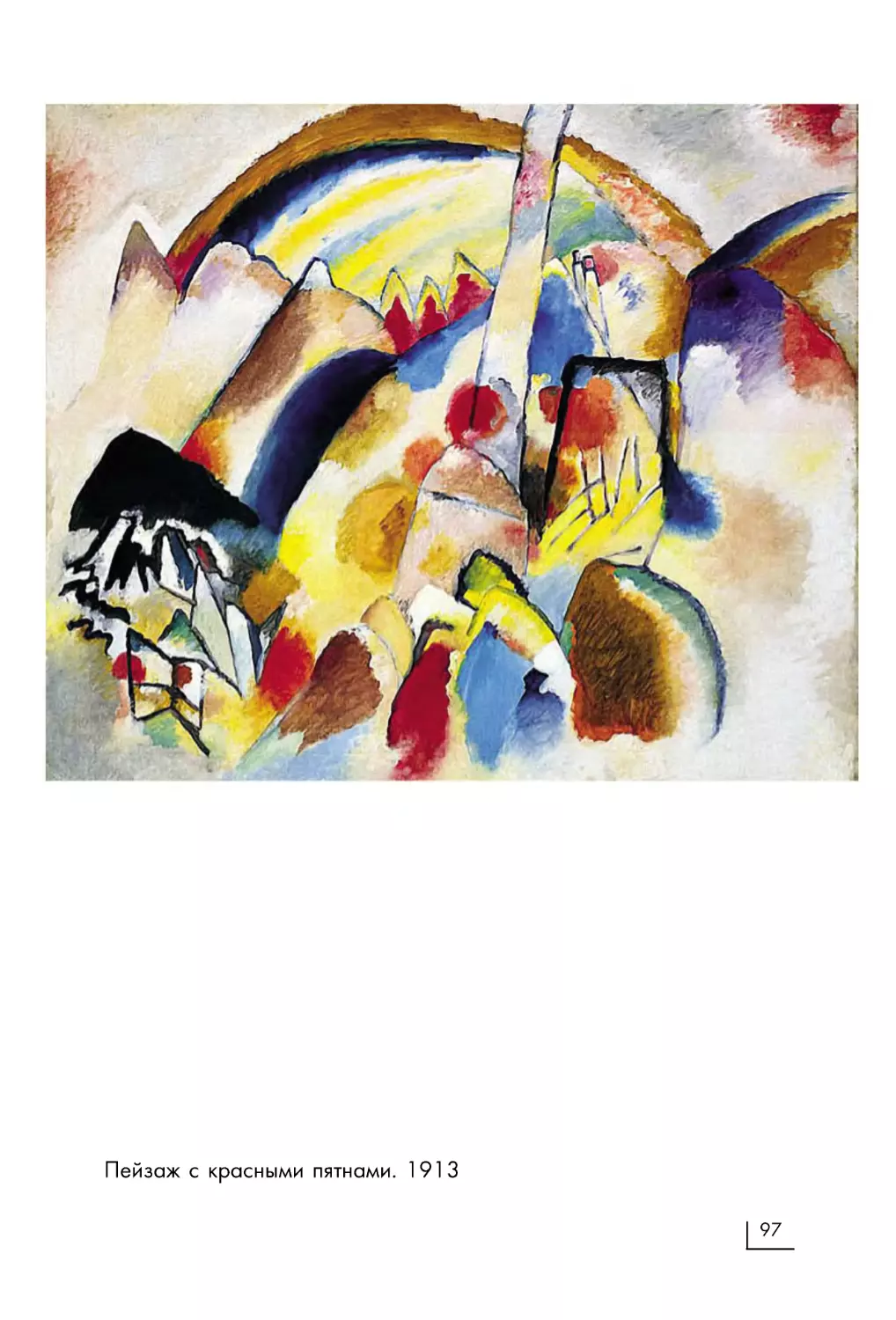

Пейзаж с красными пятнами. 1913

97

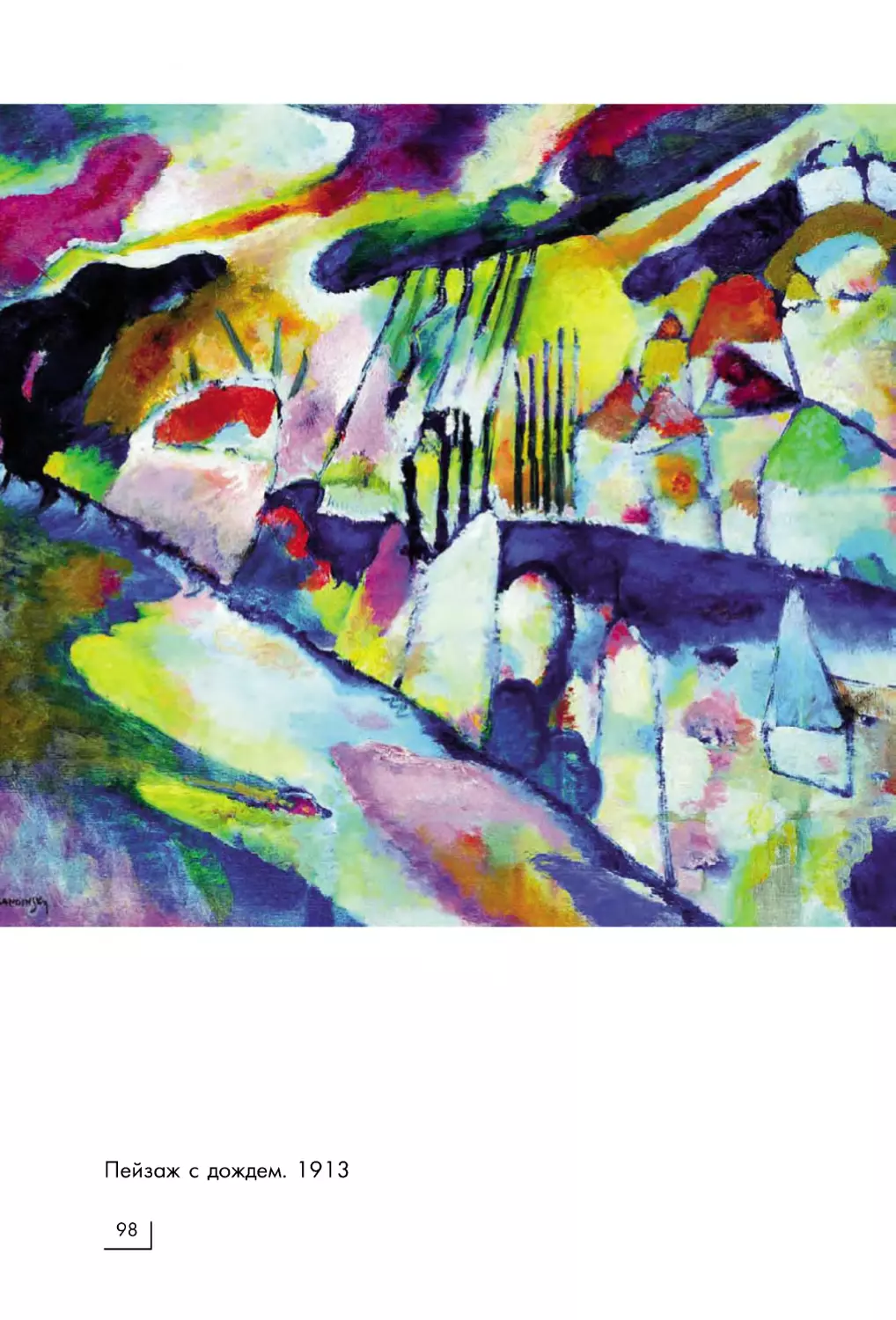

Пейзаж с дождем. 1913

98

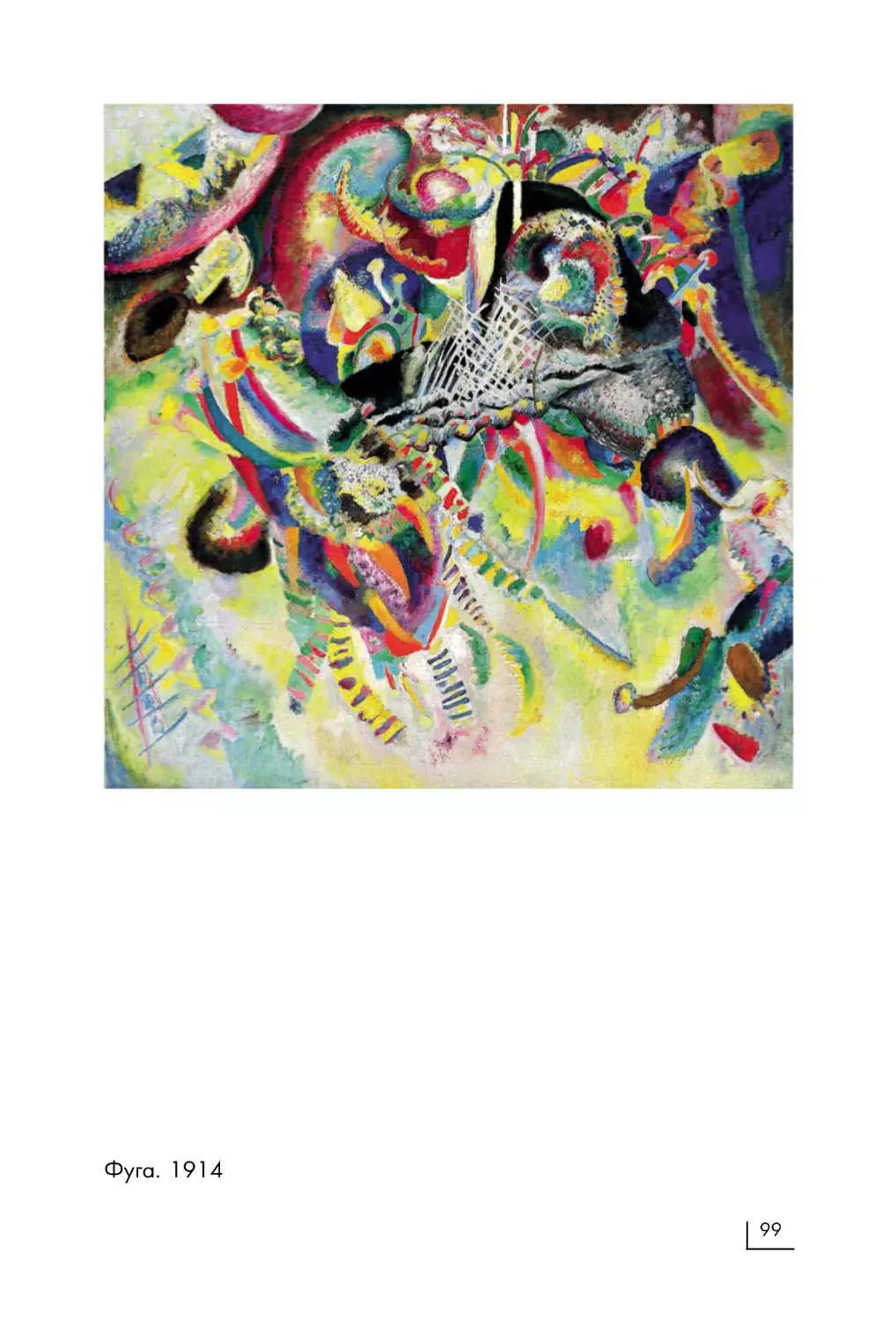

Фуга. 1914

99

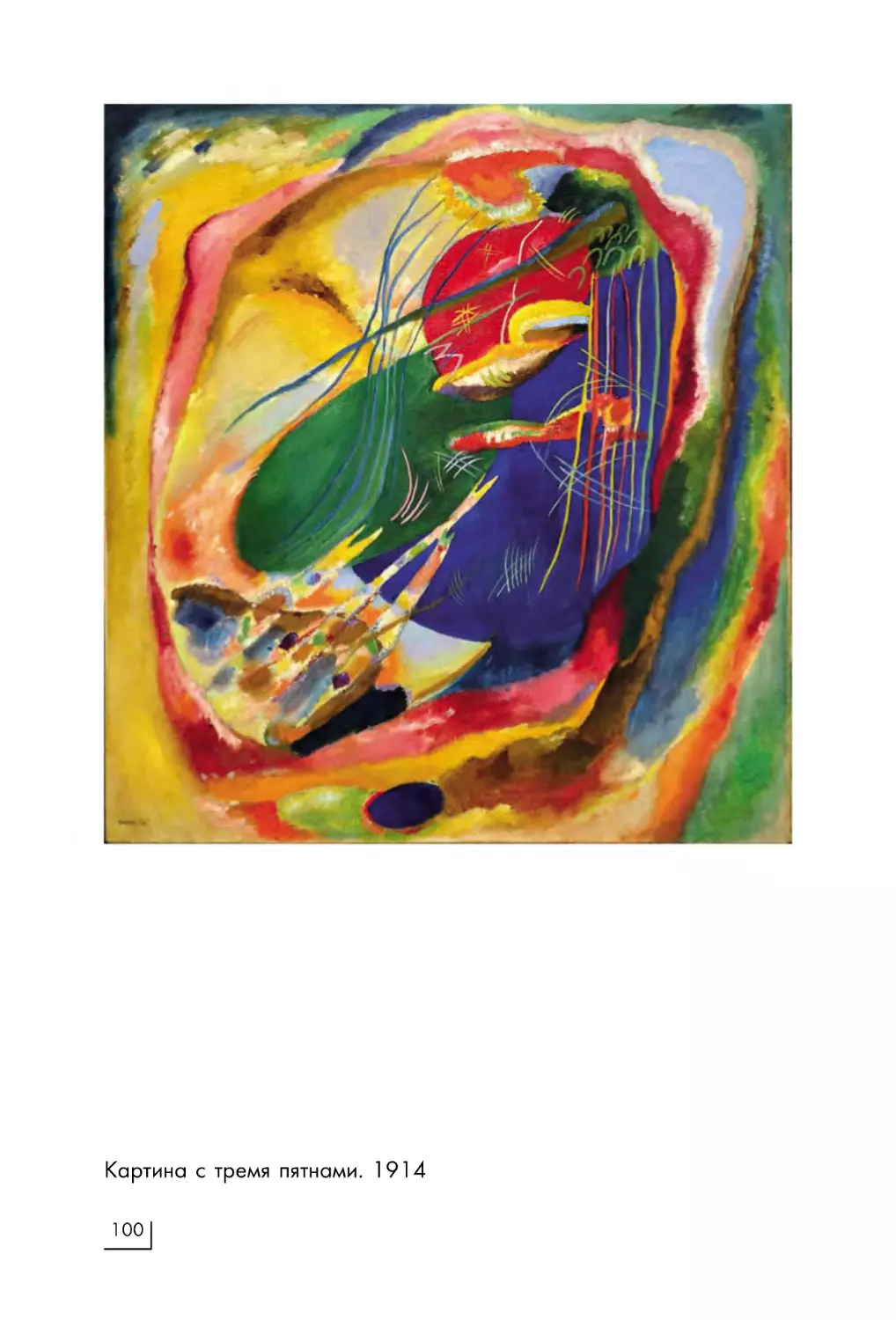

Картина с тремя пятнами. 1914

100

Незнакомому голосу. 1916

101

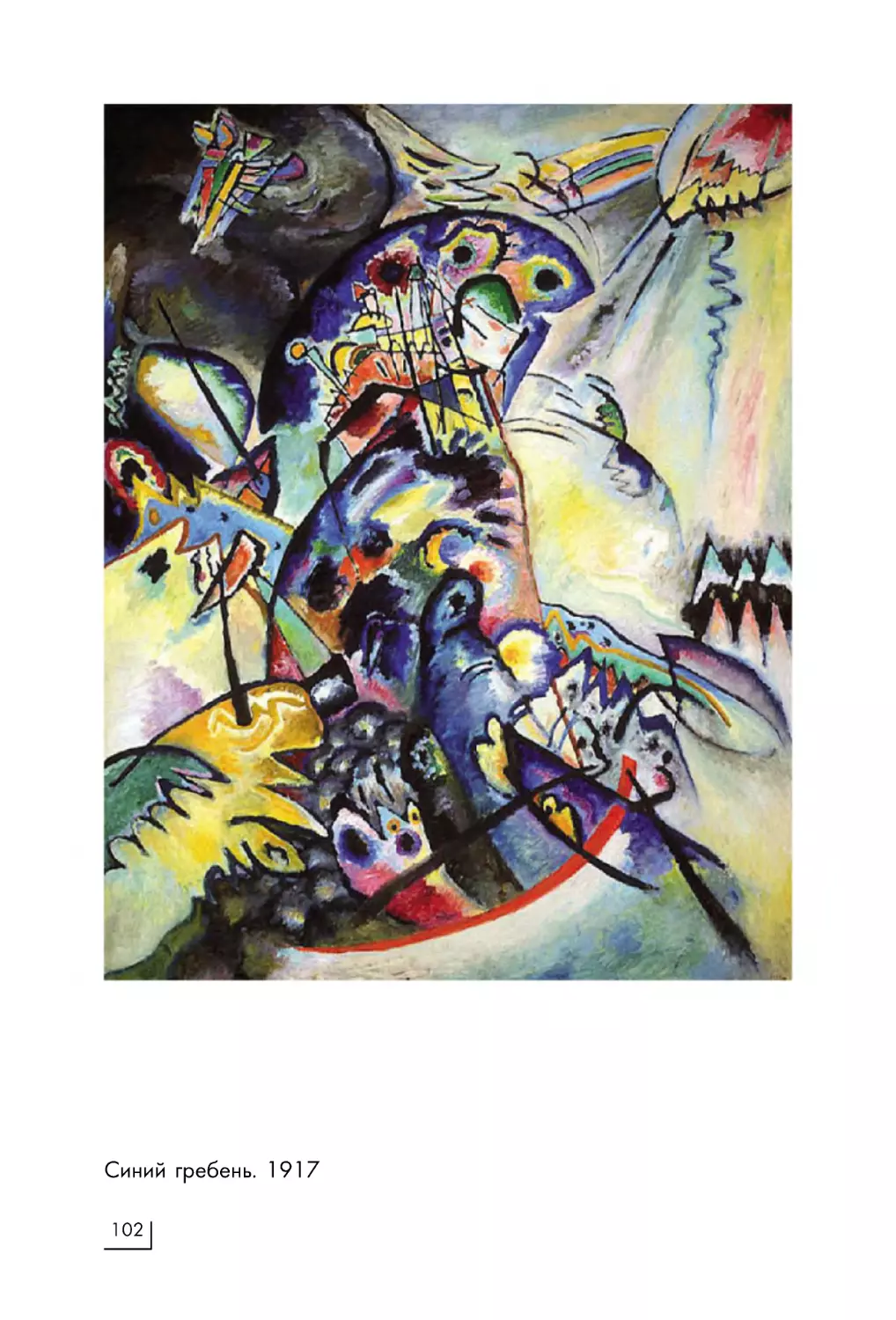

Синий гребень. 1917

102

В сером. 1919

103

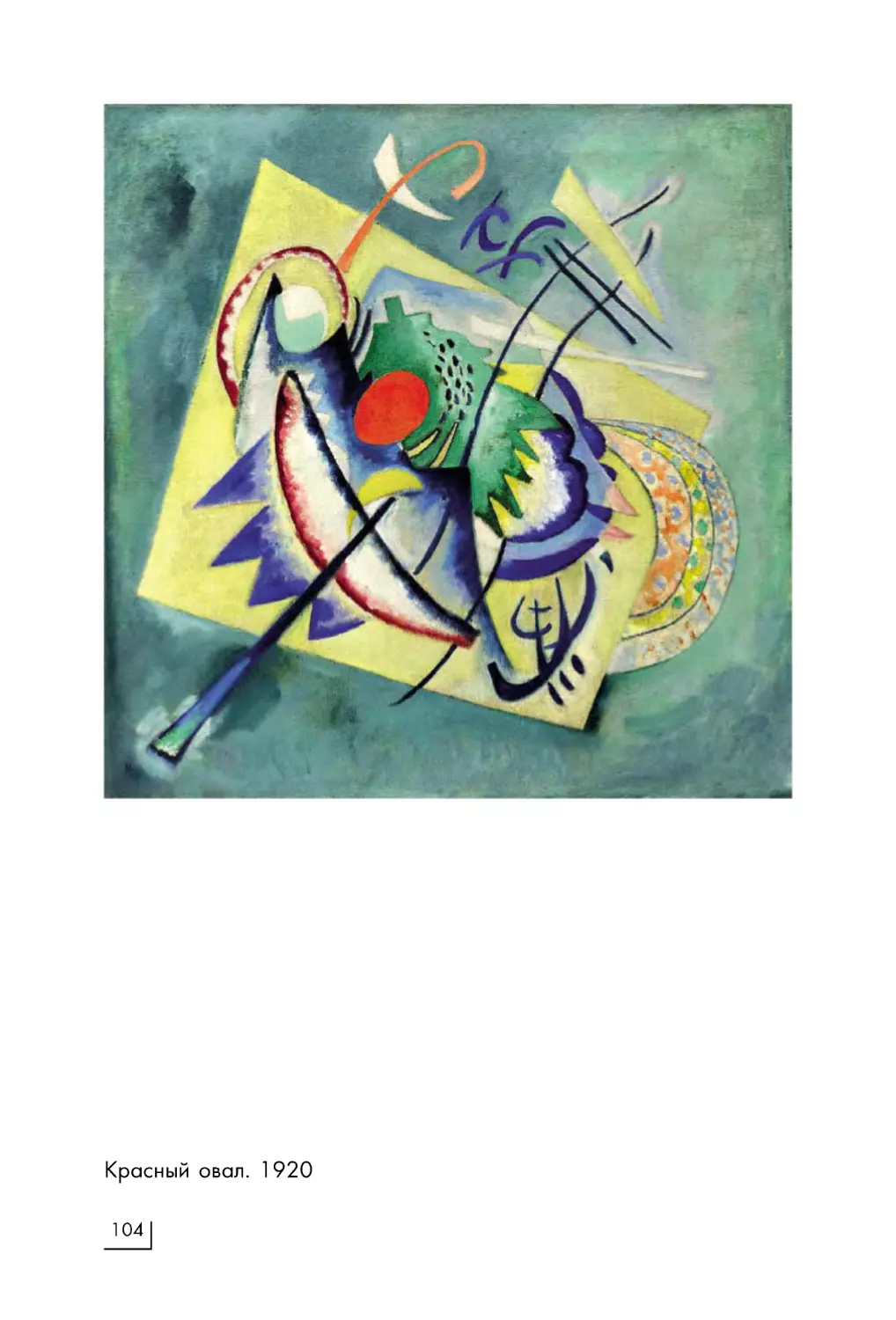

Красный овал. 1920

104

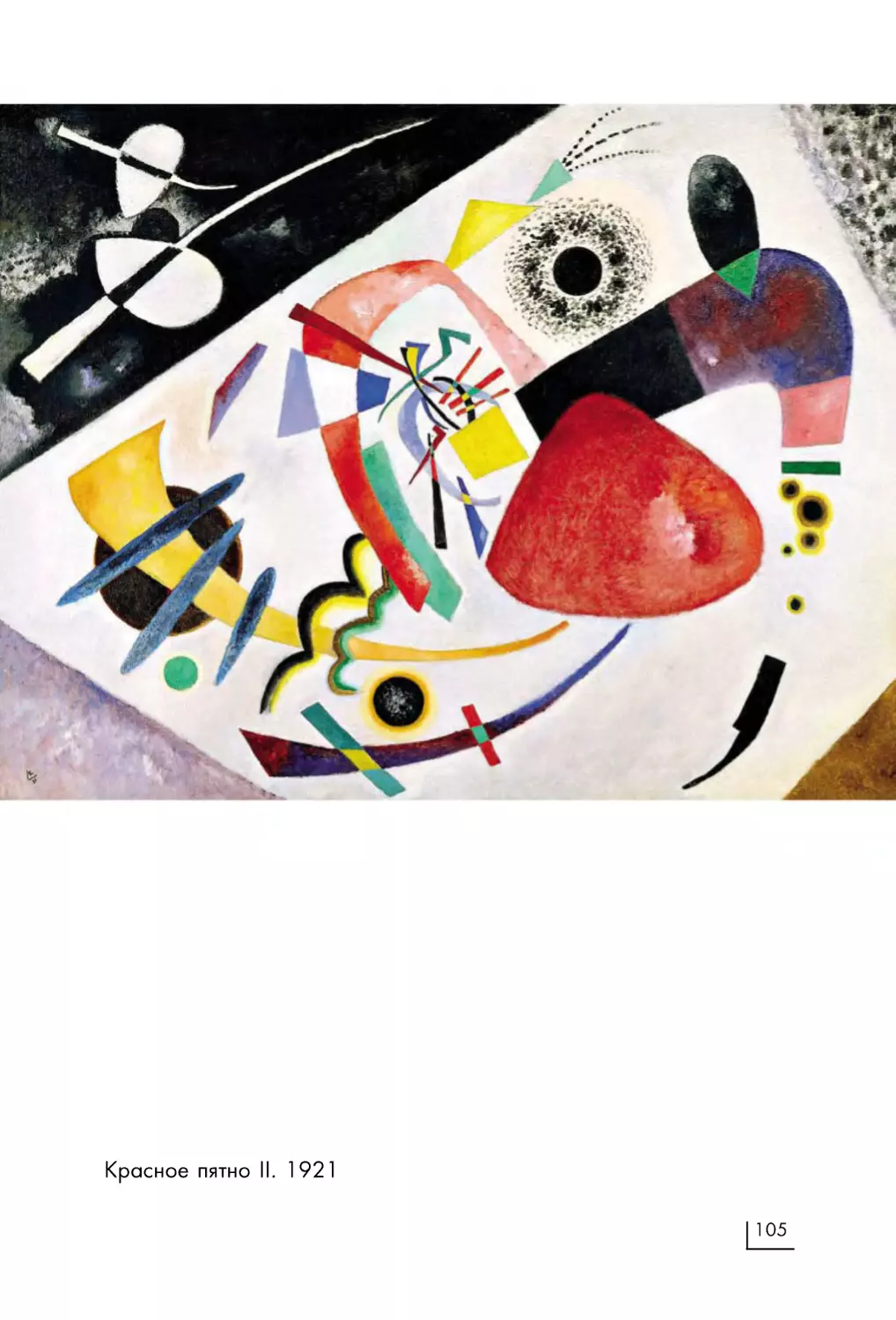

Красное пятно II. 1921

105

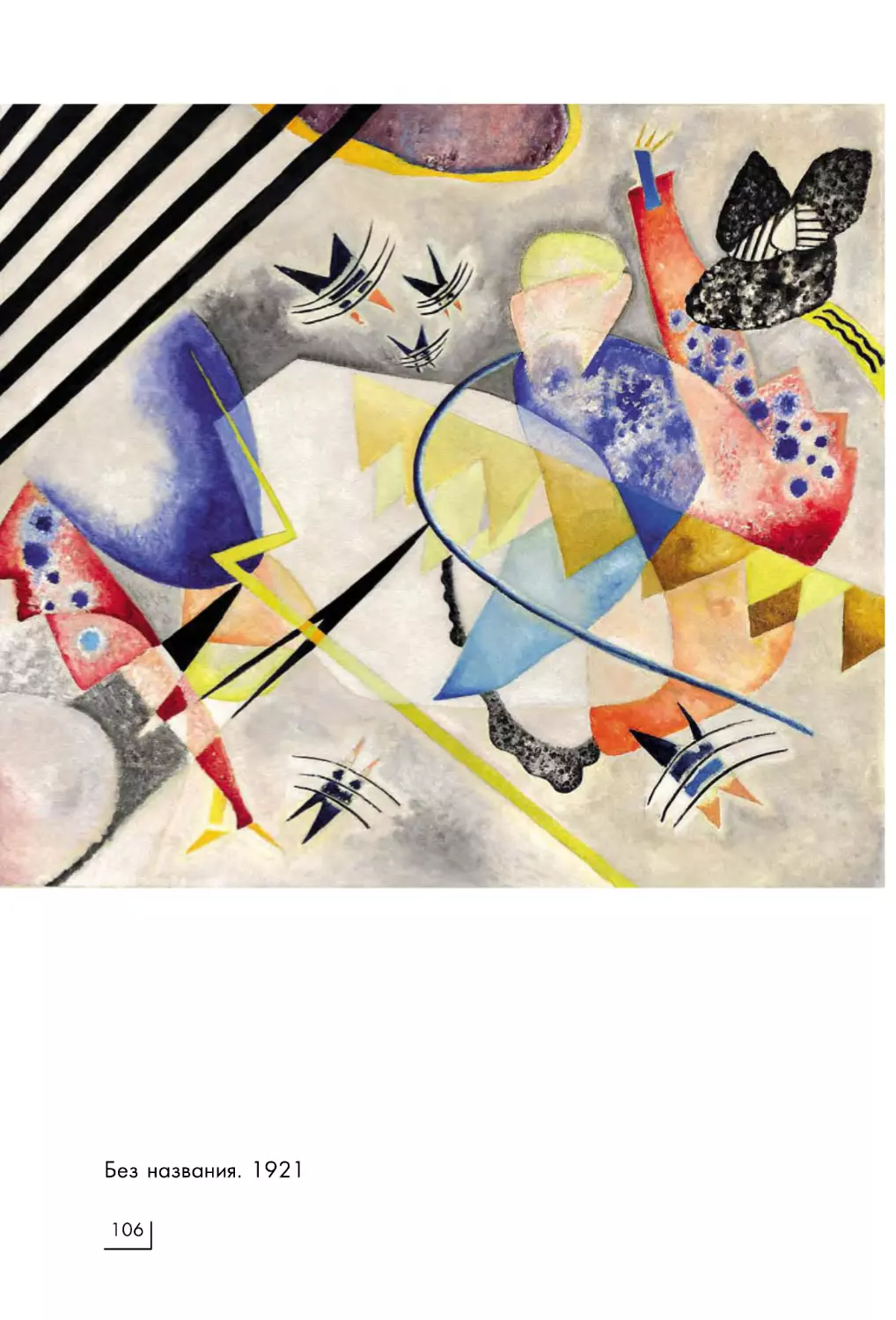

Без названия. 1921

106

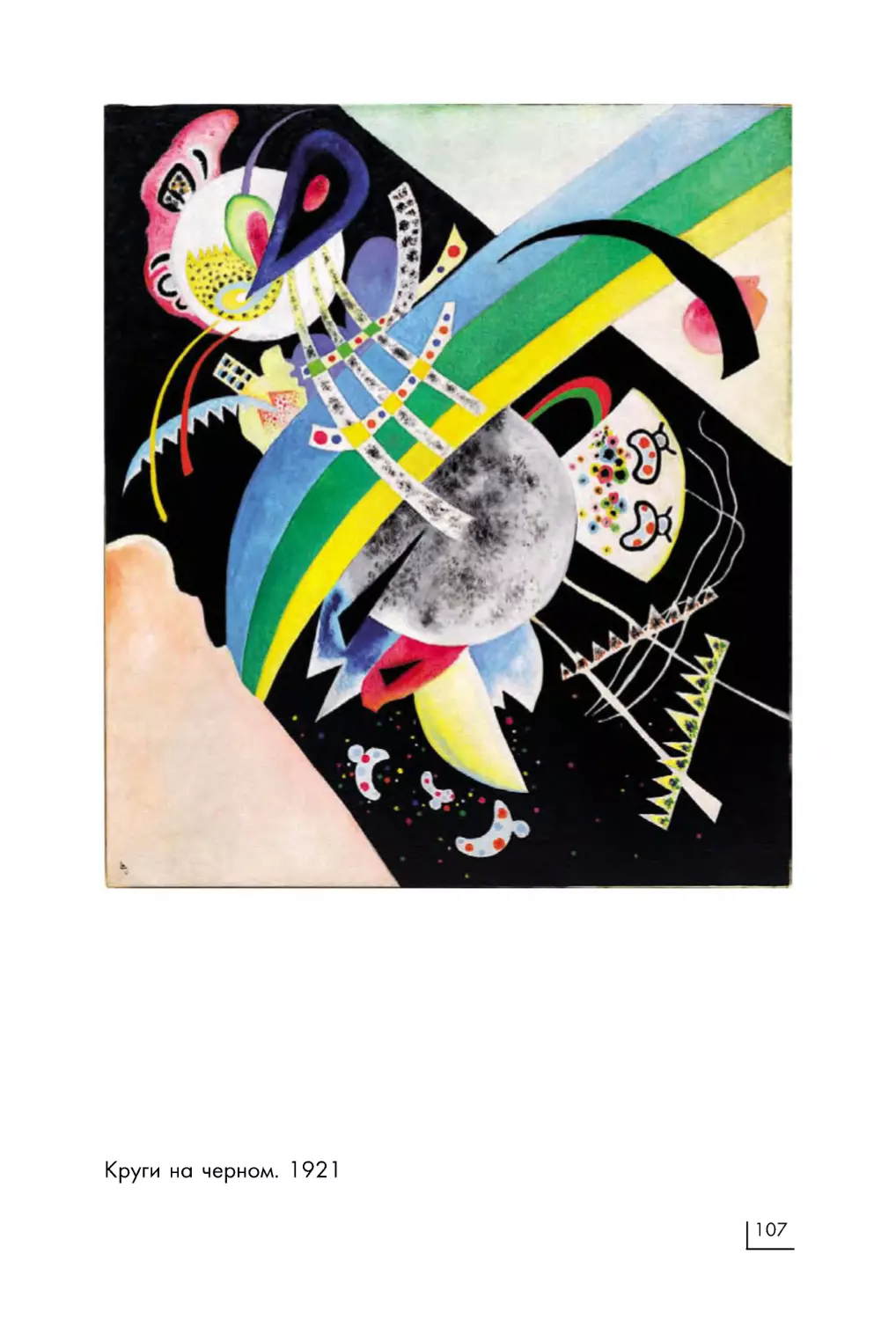

Круги на черном. 1921

107

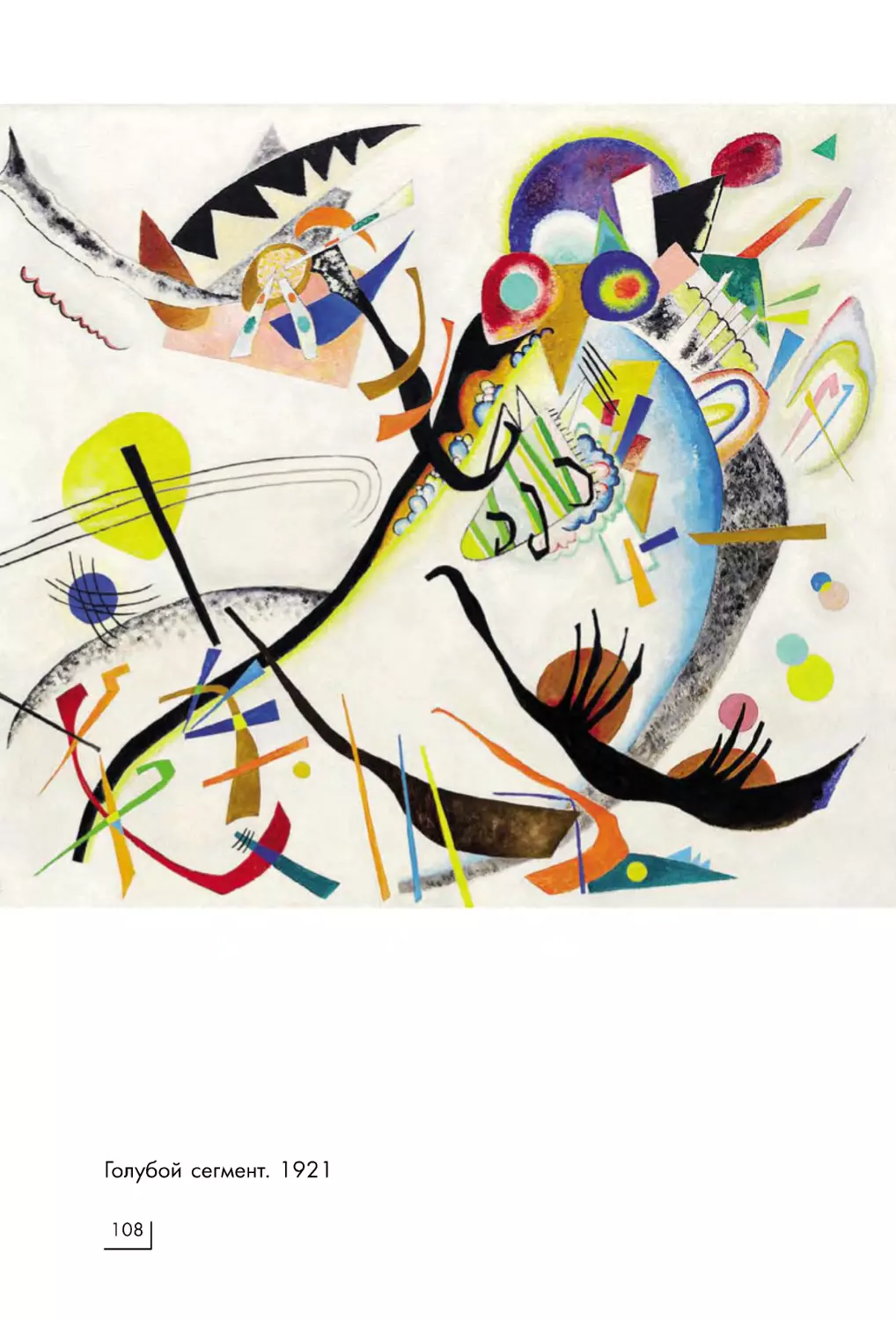

Голубой сегмент. 1921

108

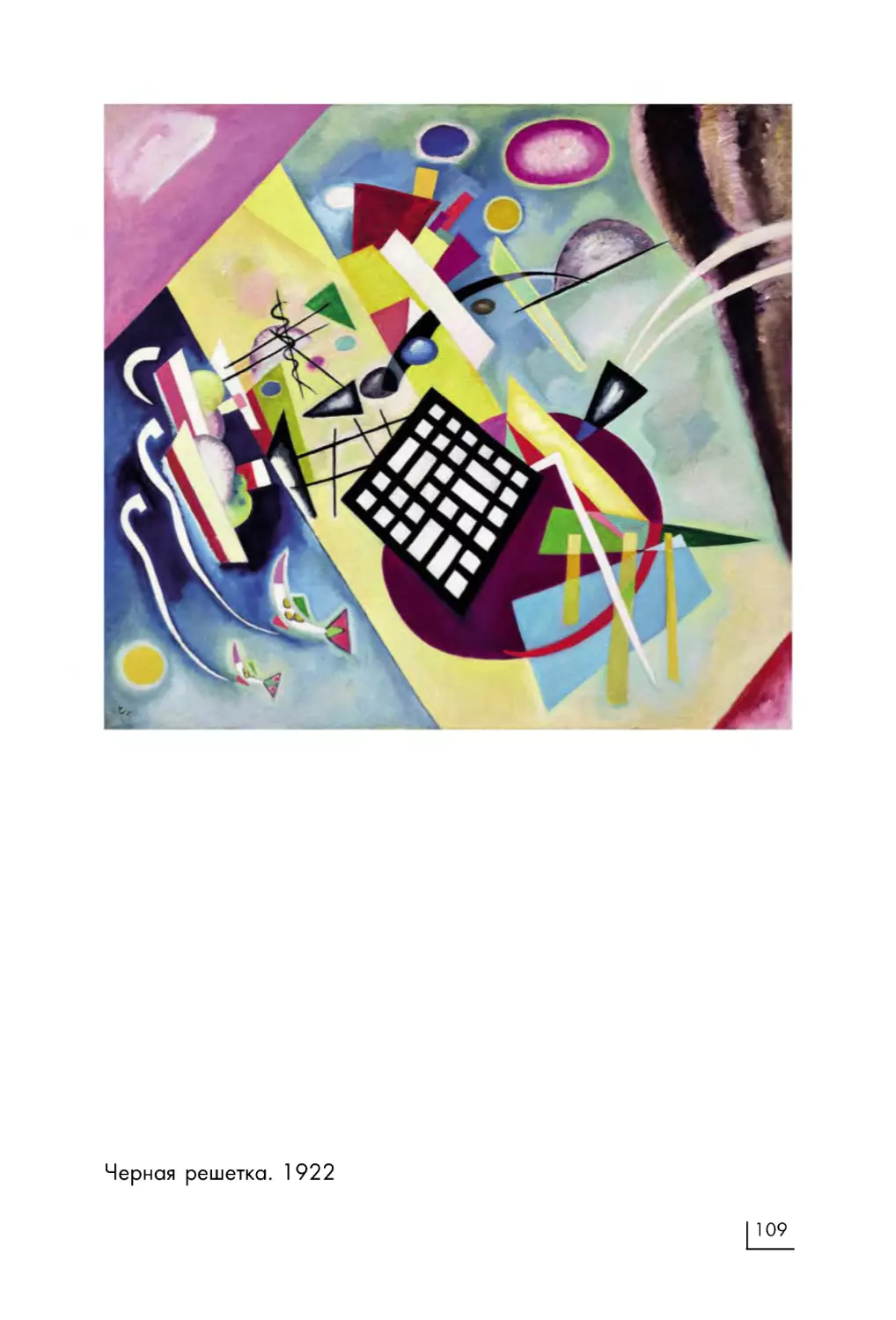

Черная решетка. 1922

109

Маленькие миры I. Цветная литография.1922

110

Маленькие миры II. Цветная литография.1922

111

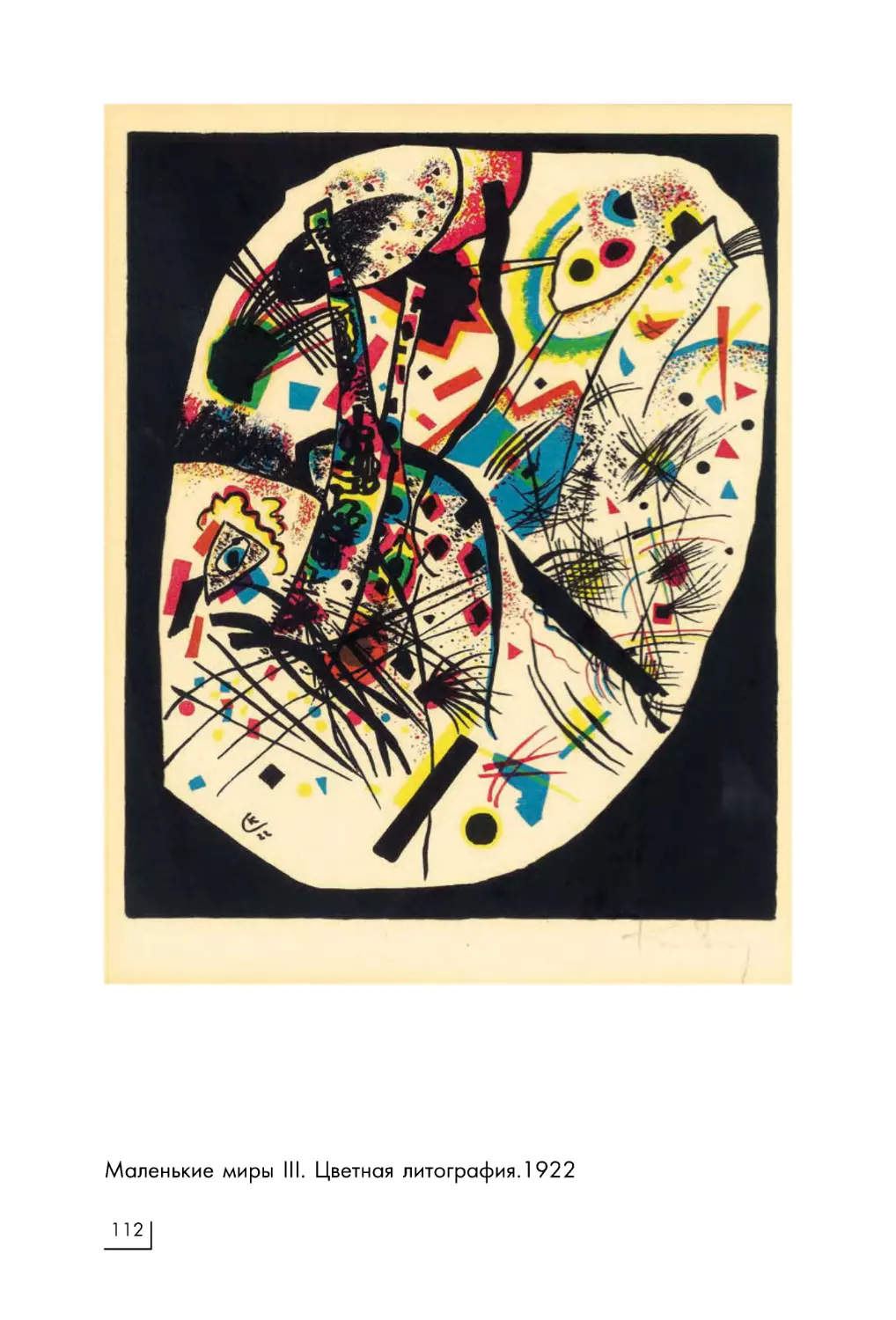

Маленькие миры III. Цветная литография.1922

112

Маленькие миры IV. Цветная литография. 1922

113

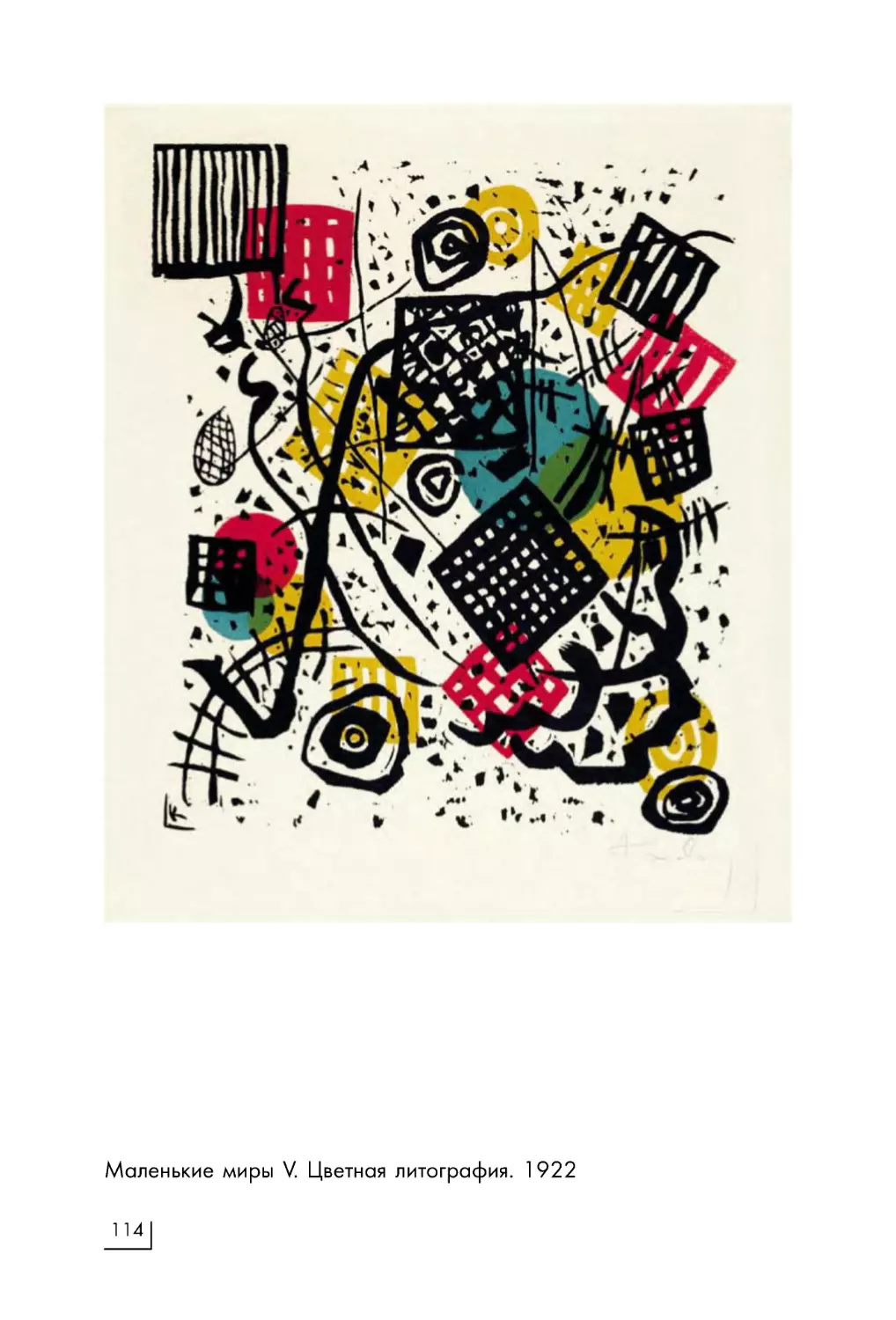

Маленькие миры V. Цветная литография. 1922

114

Маленькие миры VII. Цветная литография. 1922

115

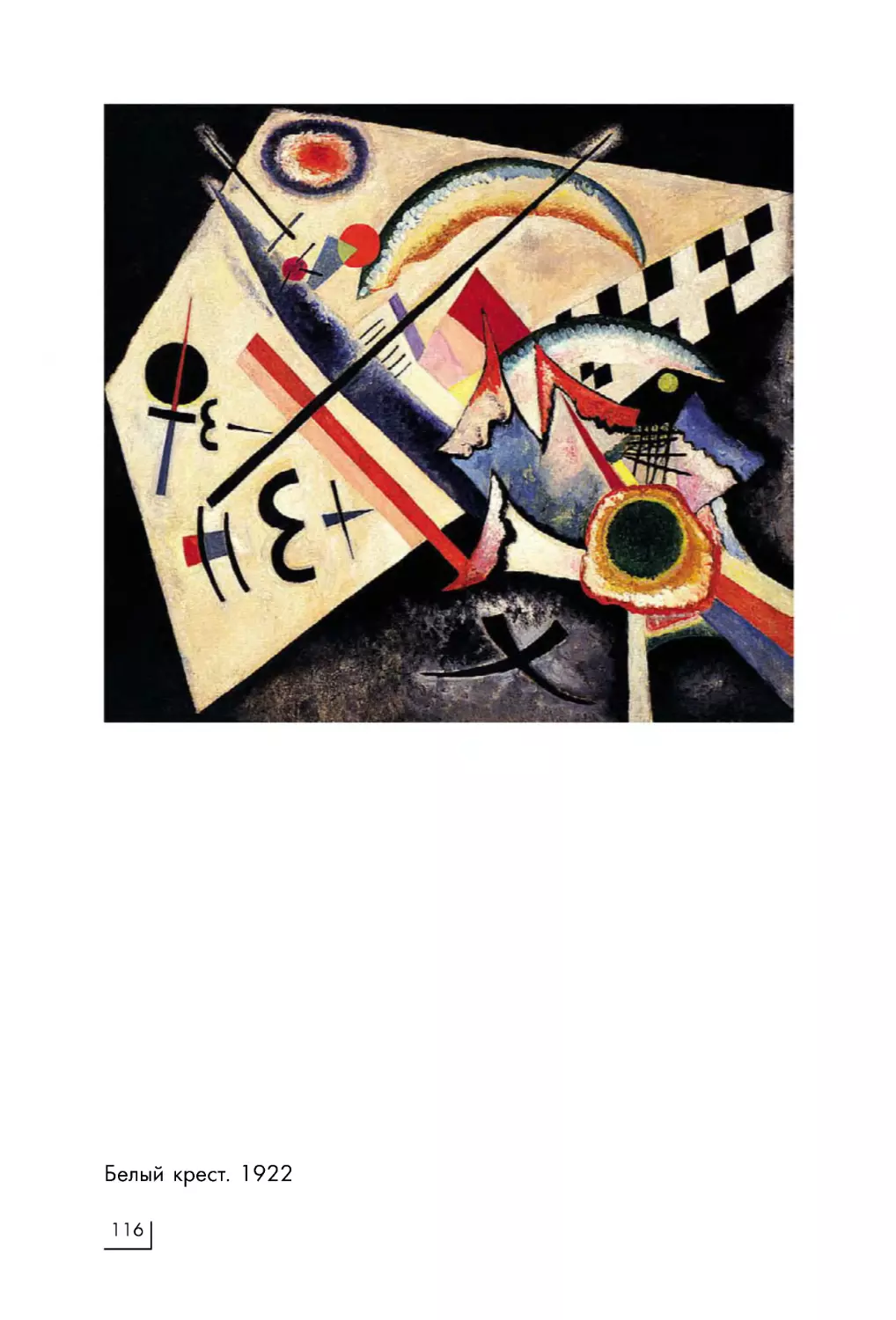

Белый крест. 1922

116

Без названия. 1922

117

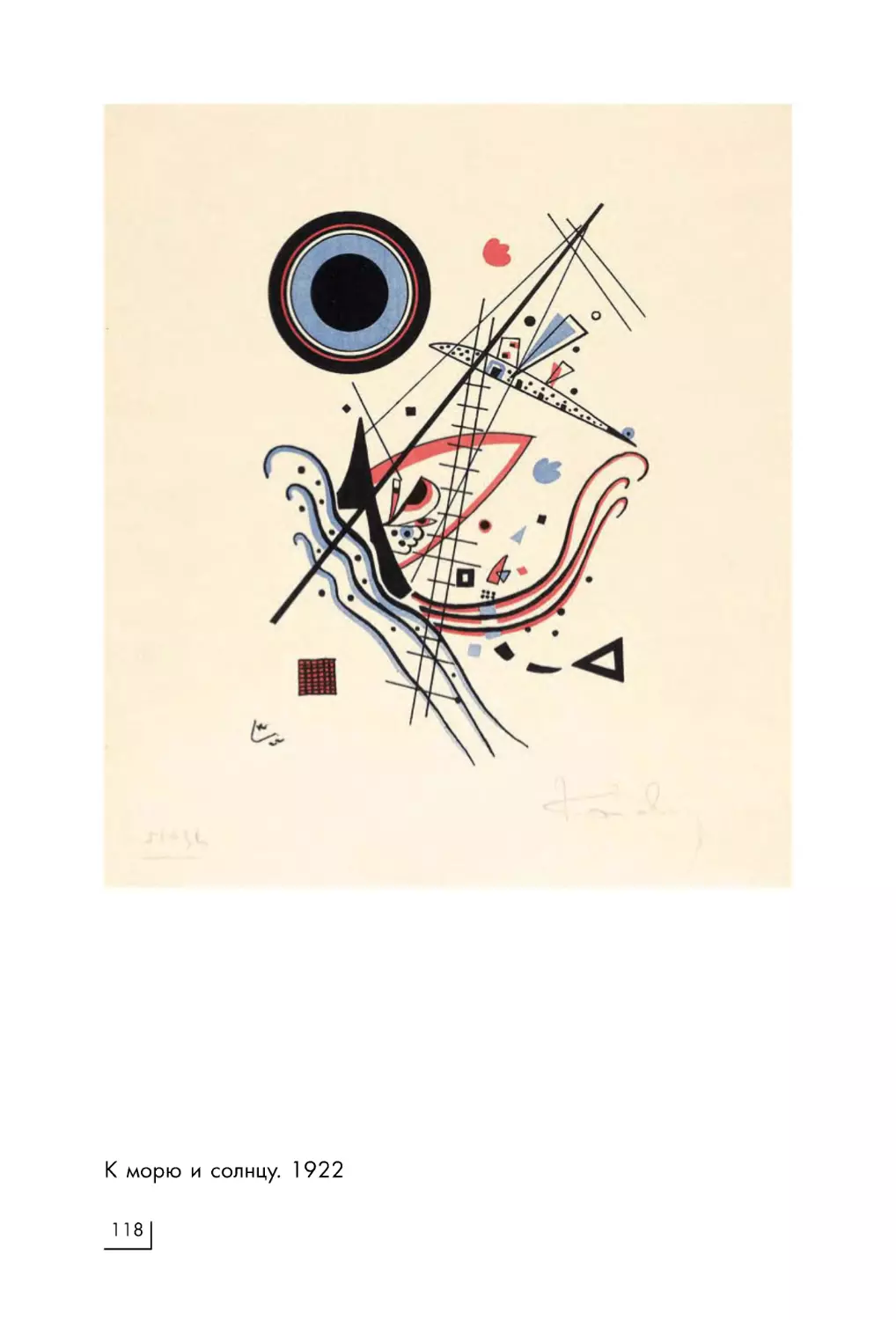

К морю и солнцу. 1922

118

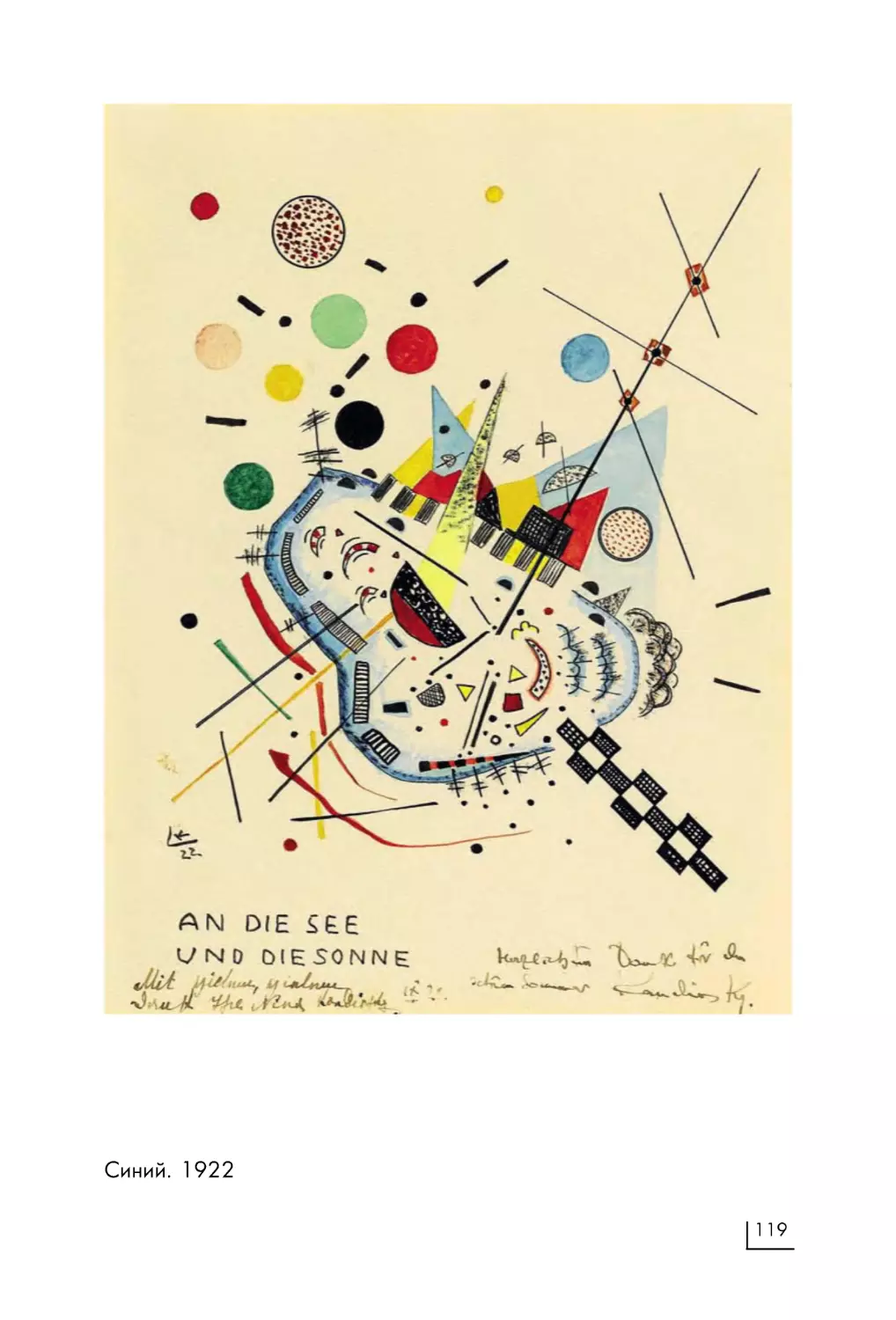

Cиний. 1922

119

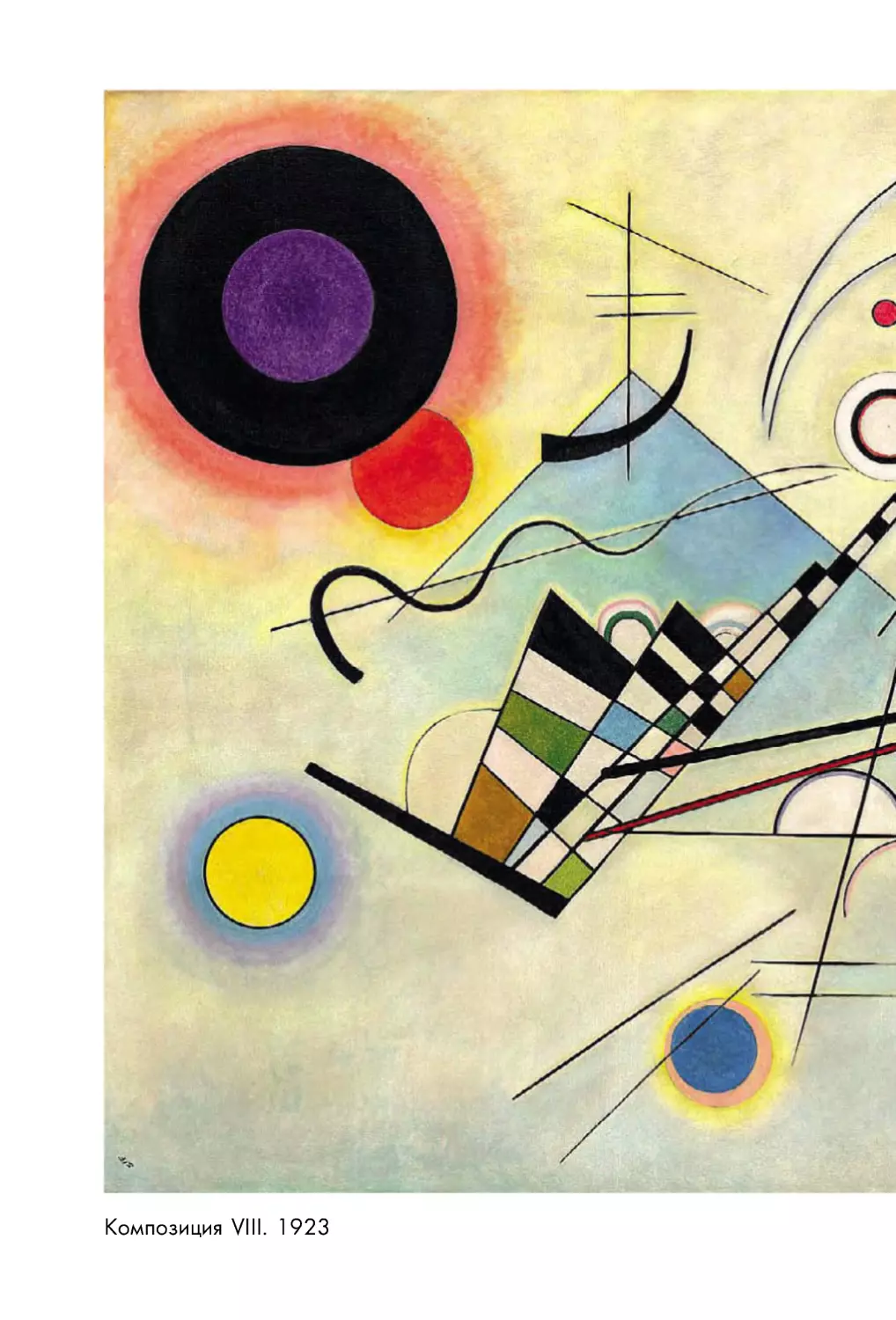

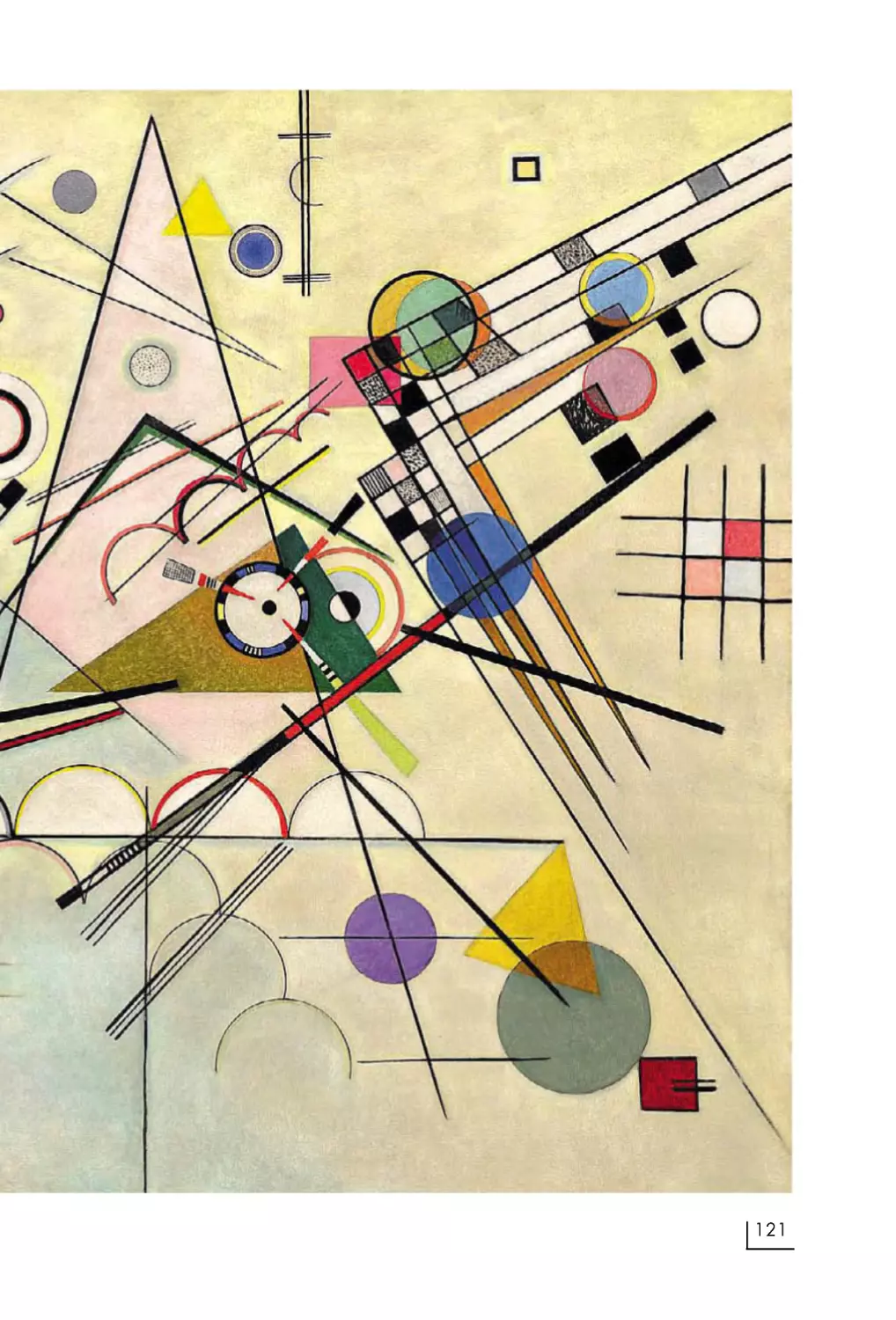

Композиция VIII. 1923

121

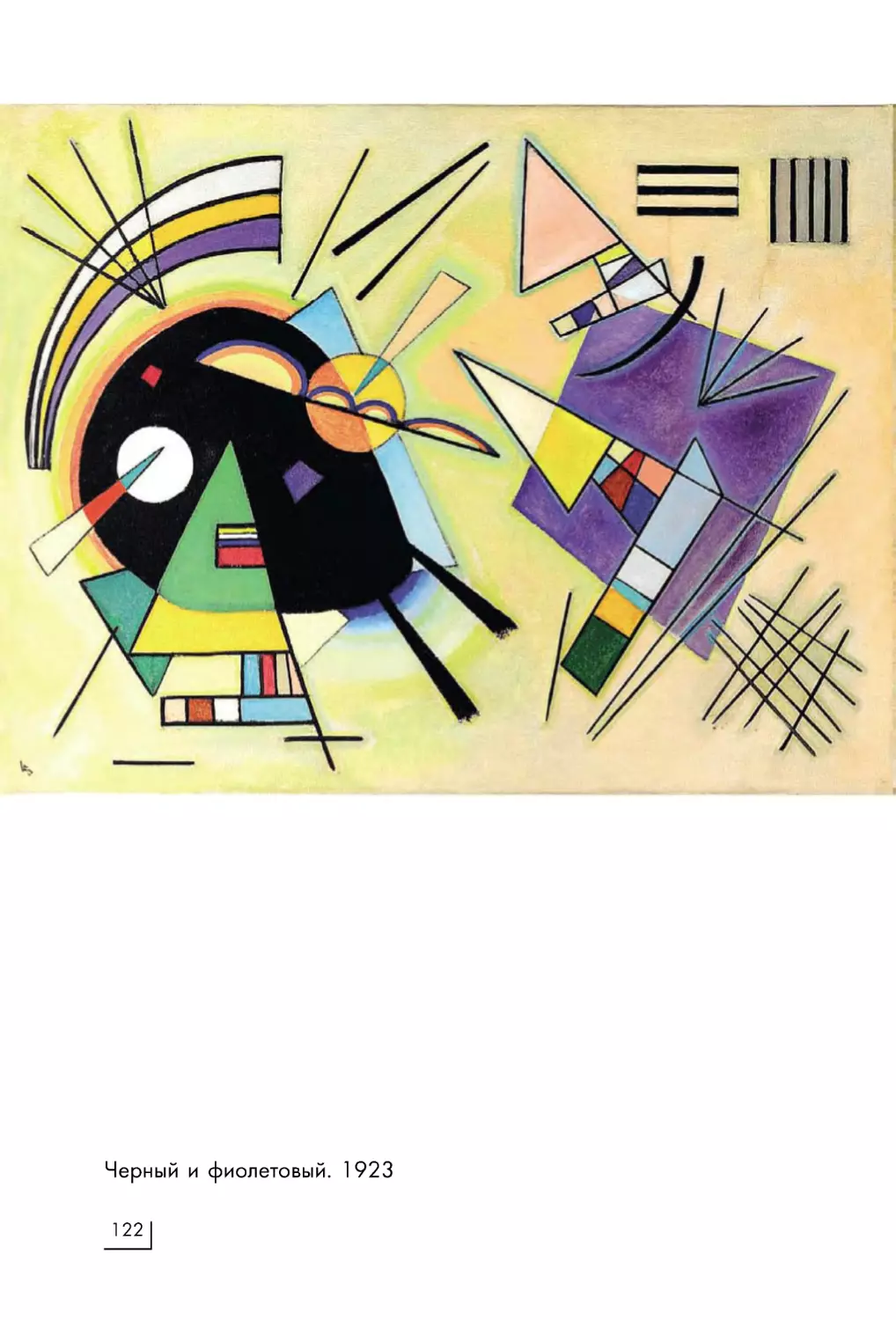

Черный и фиолетовый. 1923

122

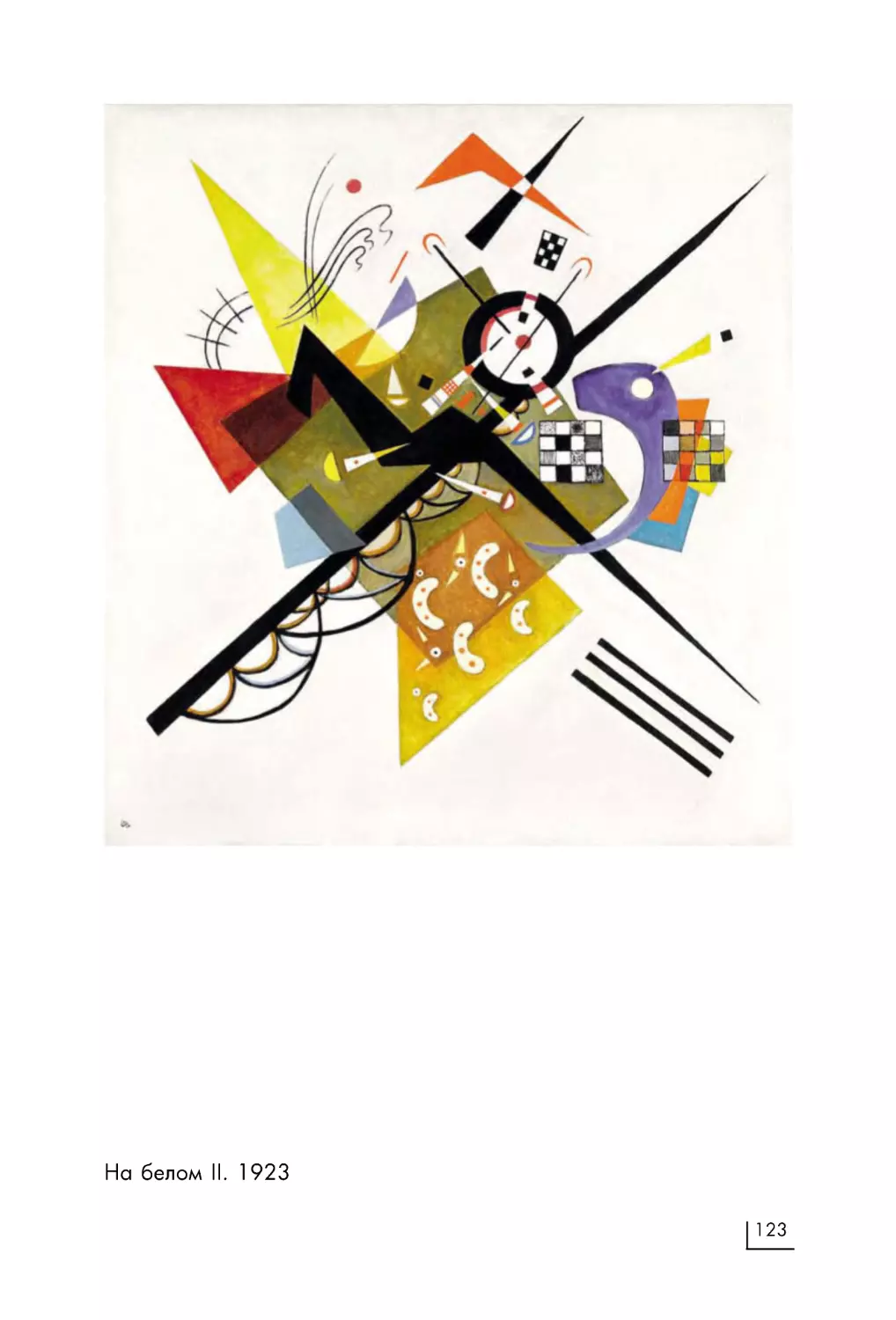

На белом II. 1923

123

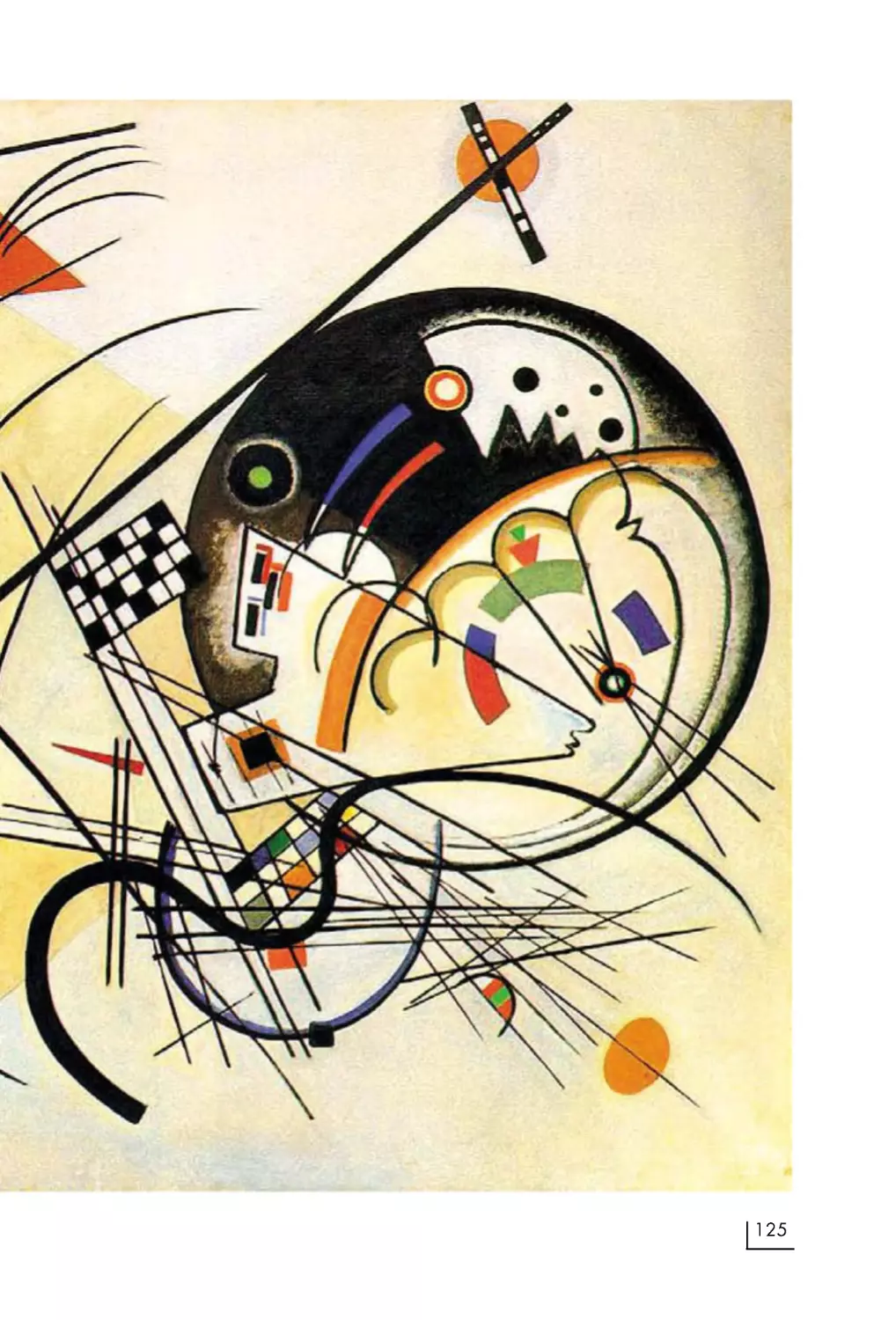

Секущая линия. 1923

125

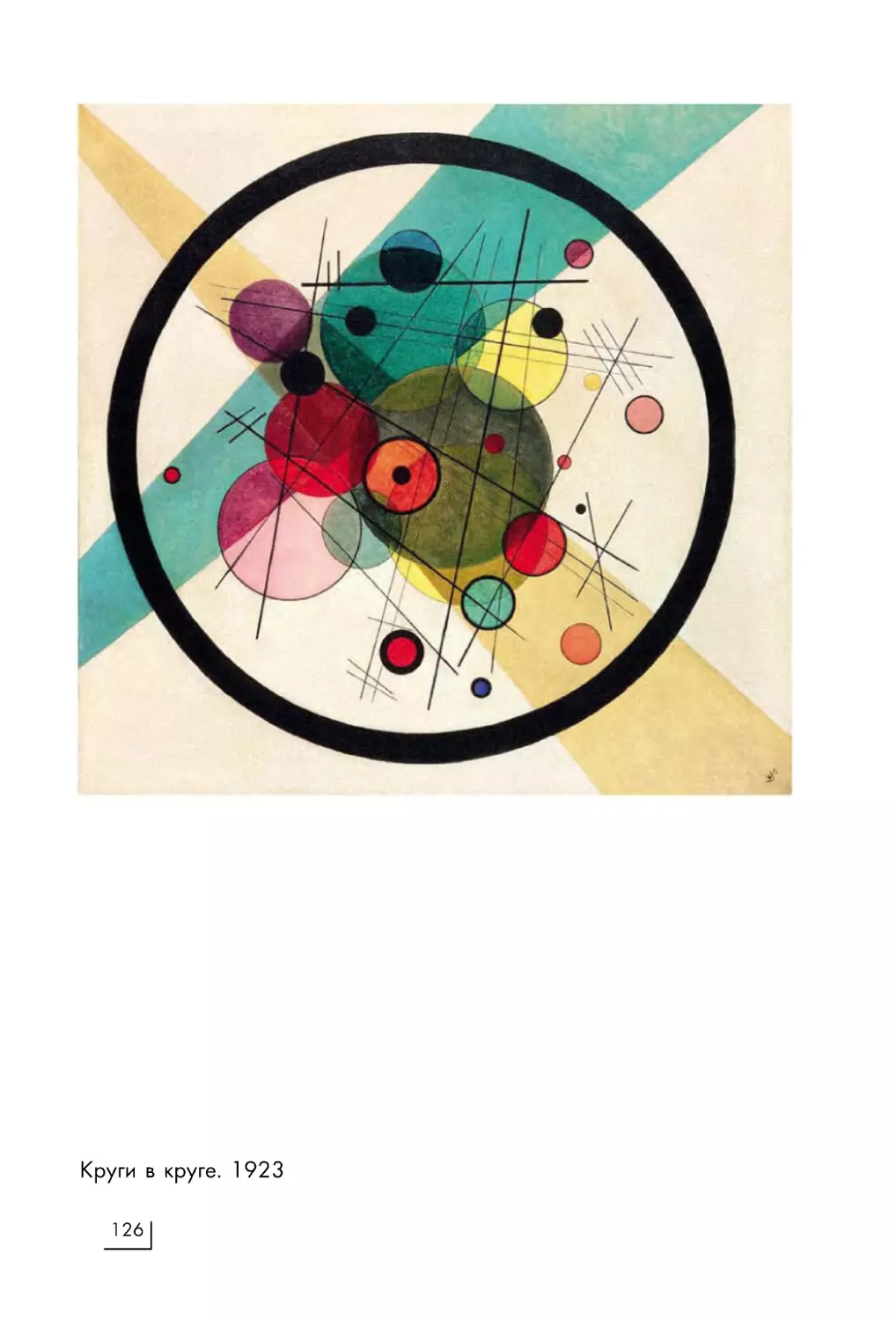

Круги в круге. 1923

126

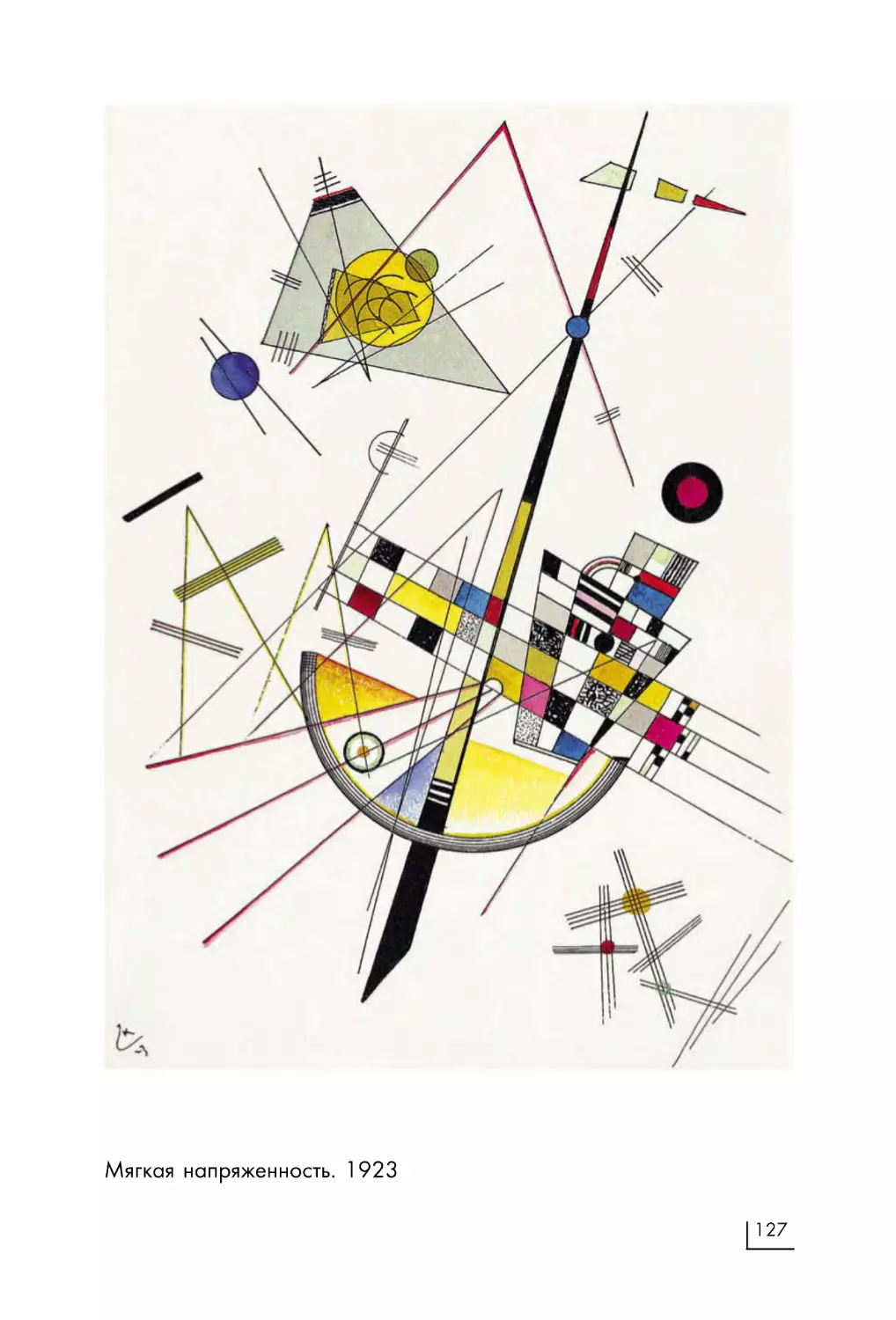

Мягкая напряженность. 1923

127

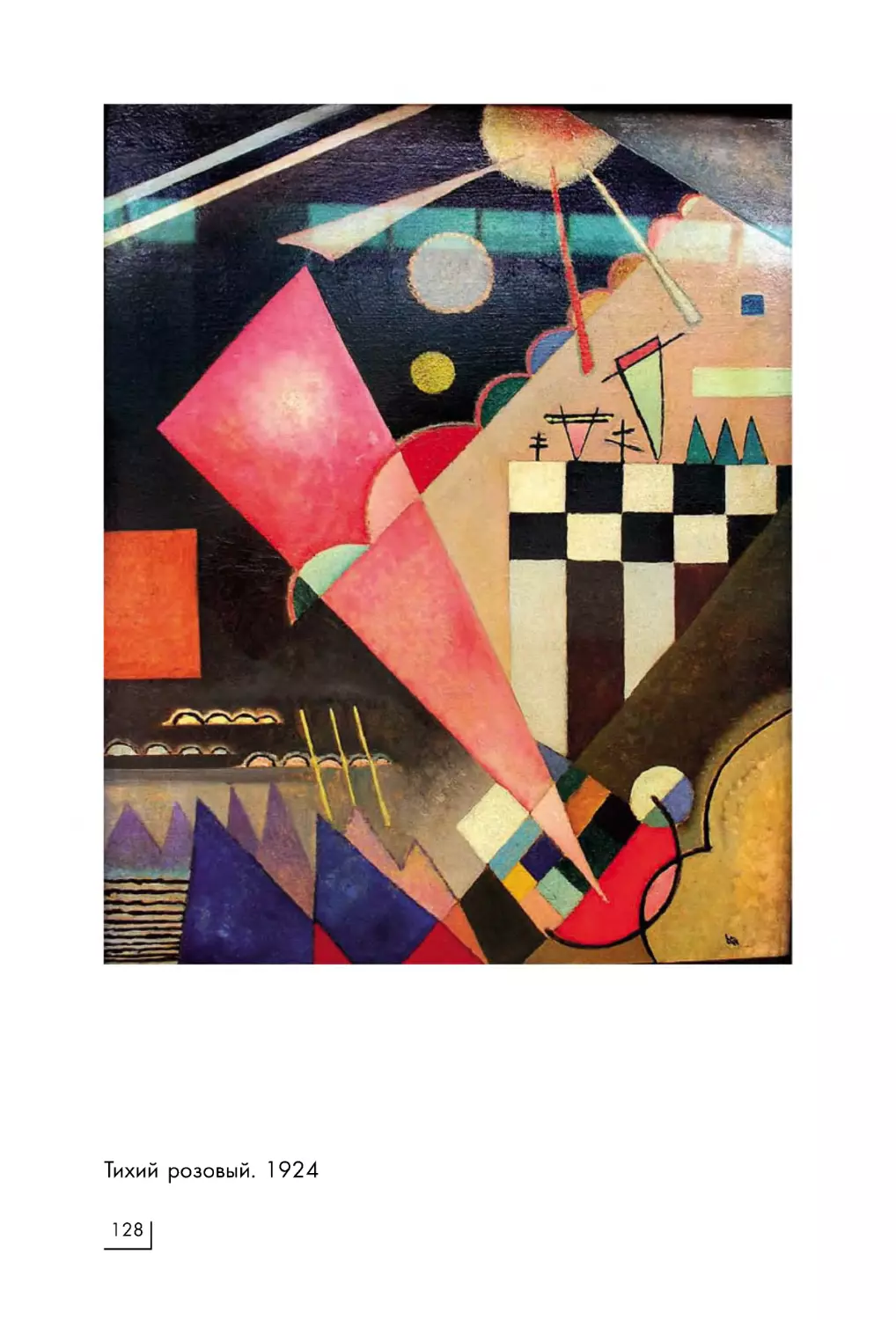

Тихий розовый. 1924

128

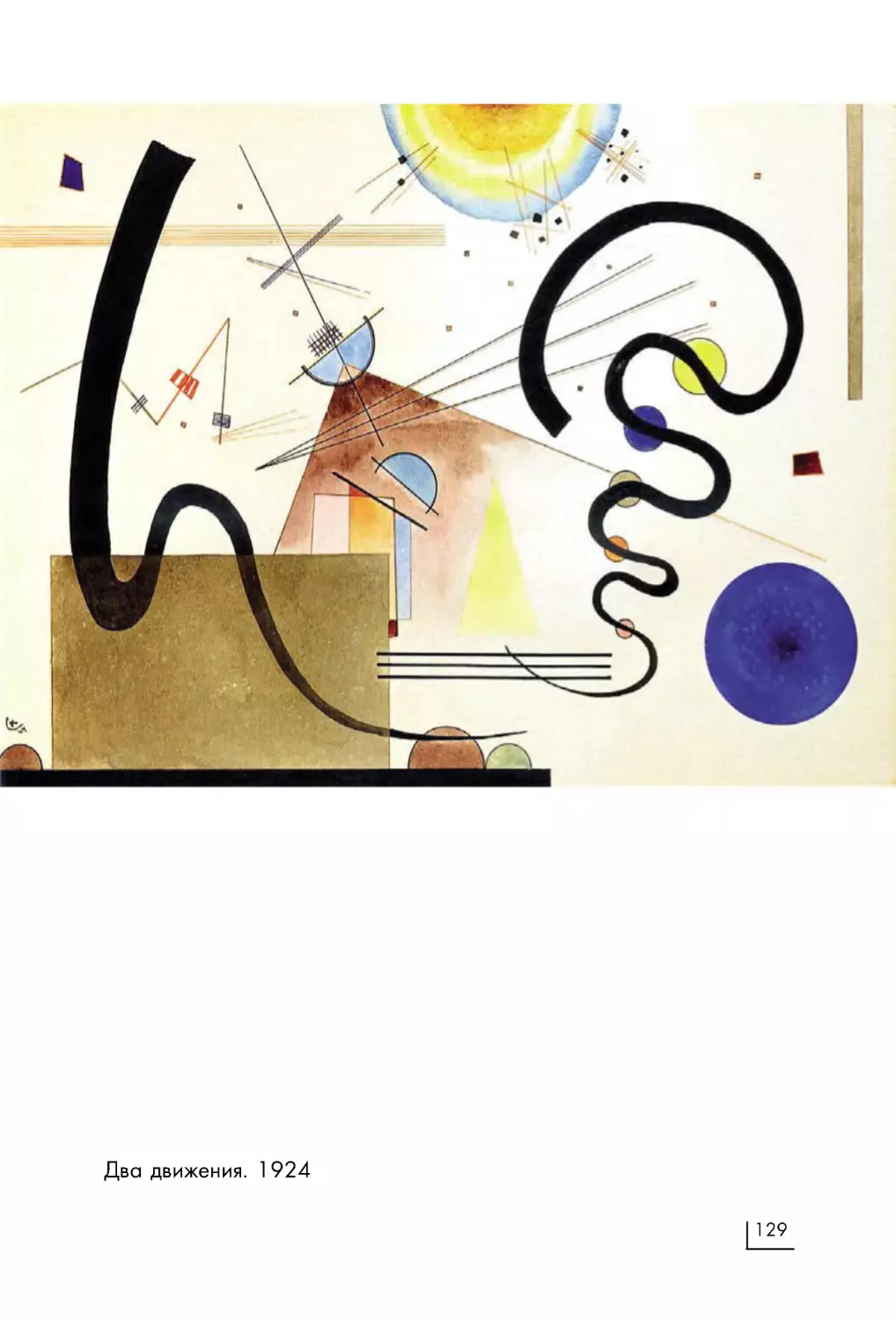

Два движения. 1924

129

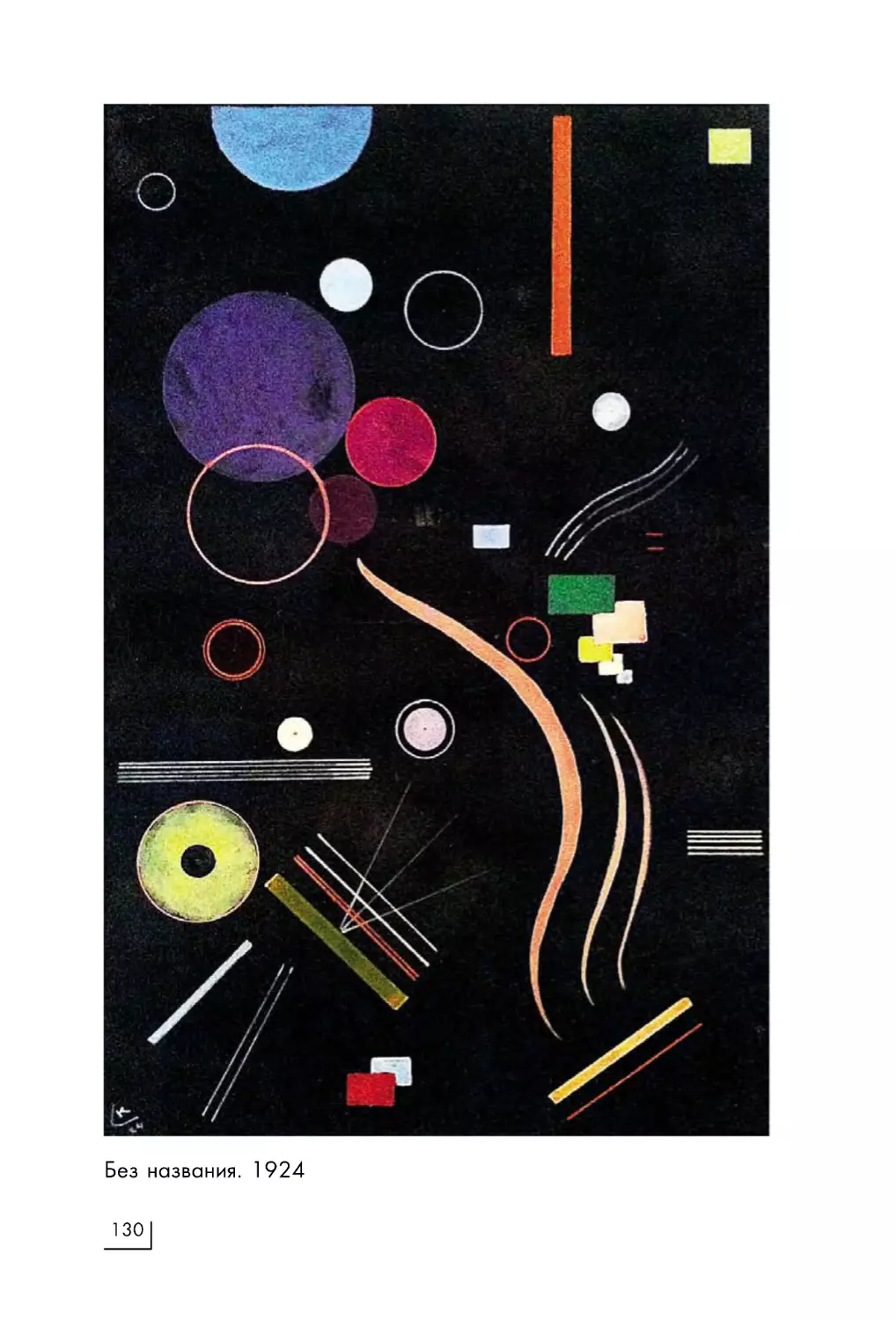

Без названия. 1924

130

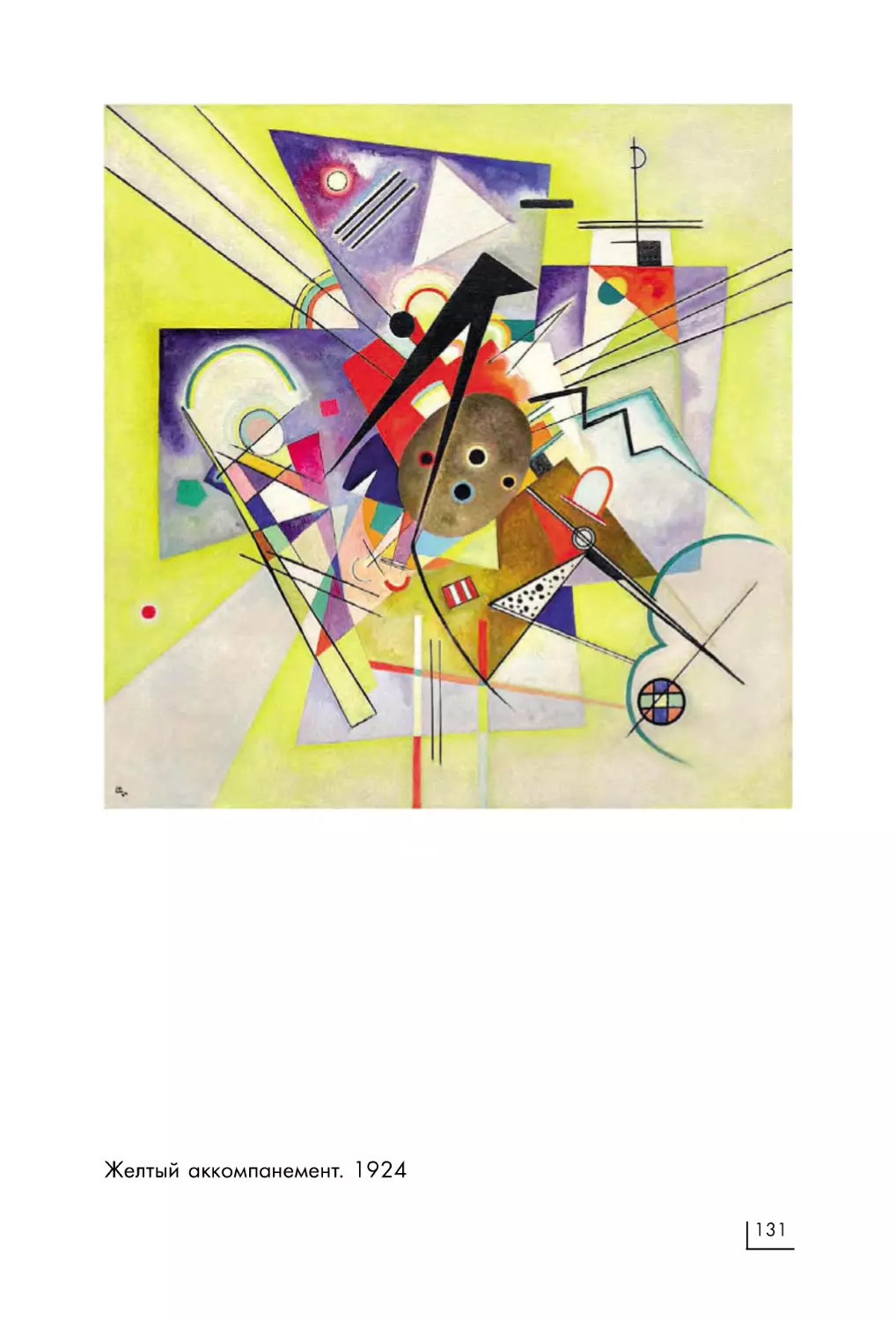

Желтый аккомпанемент. 1924

131

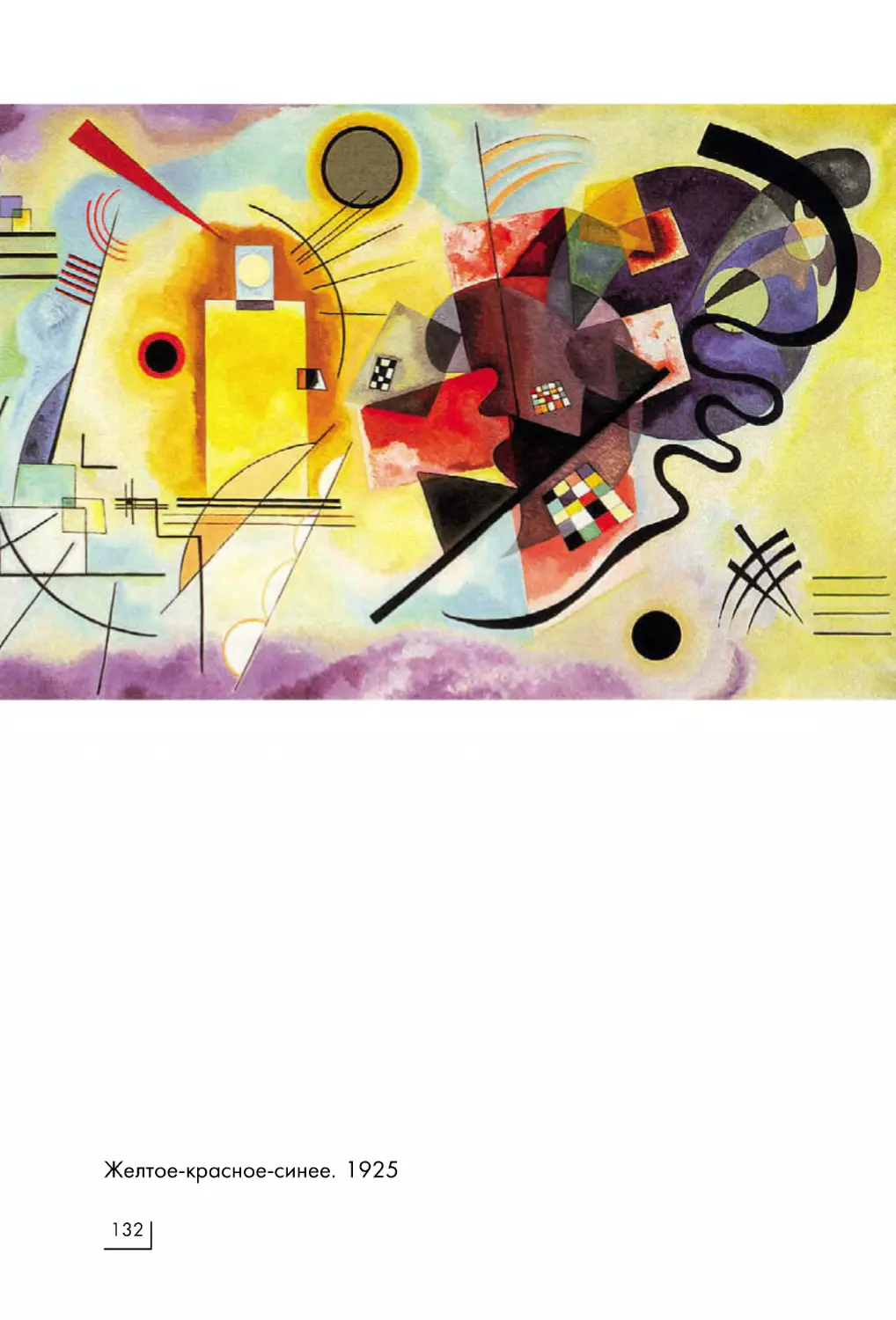

Желтоекрасноесинее. 1925

132

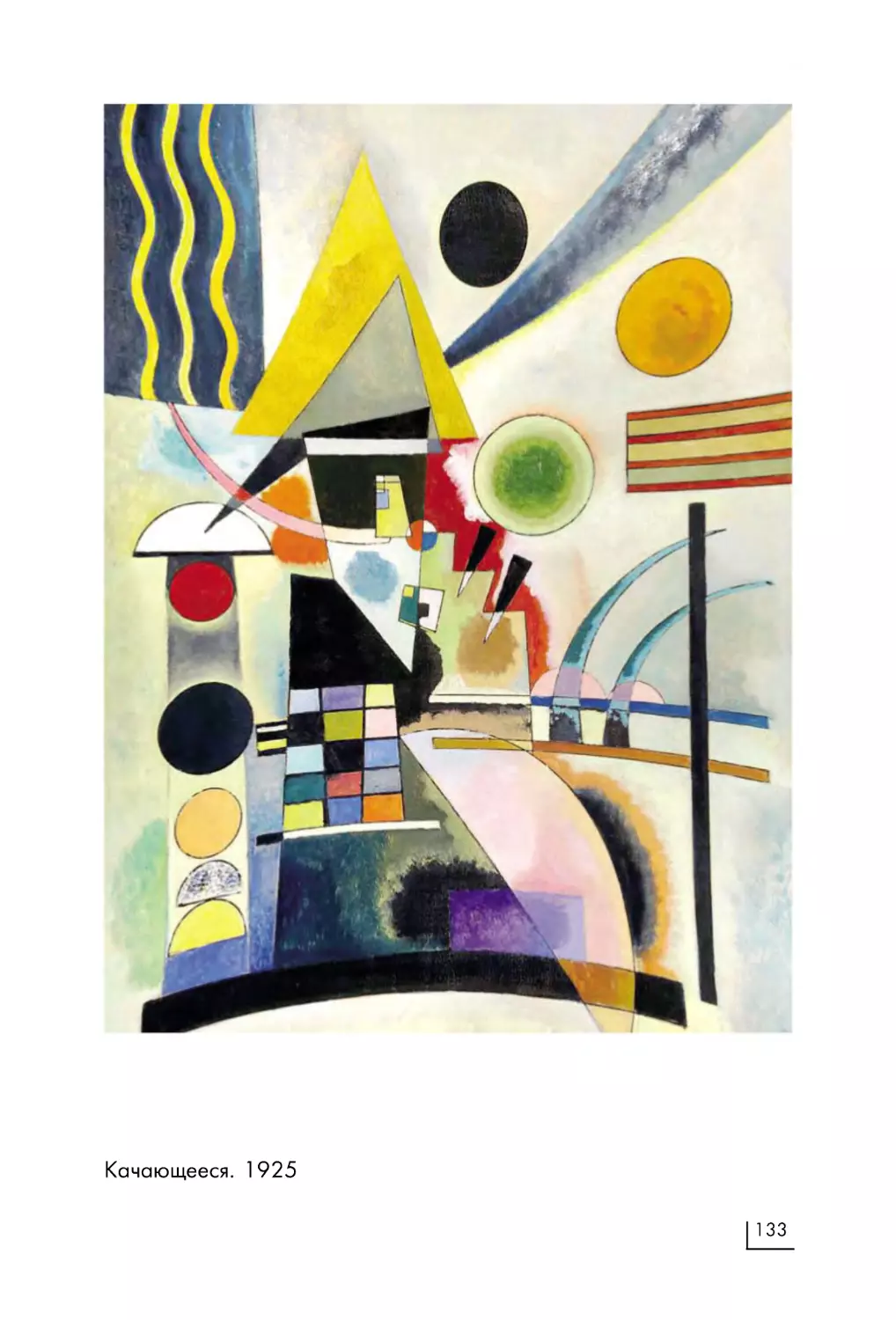

Качающееся. 1925

133

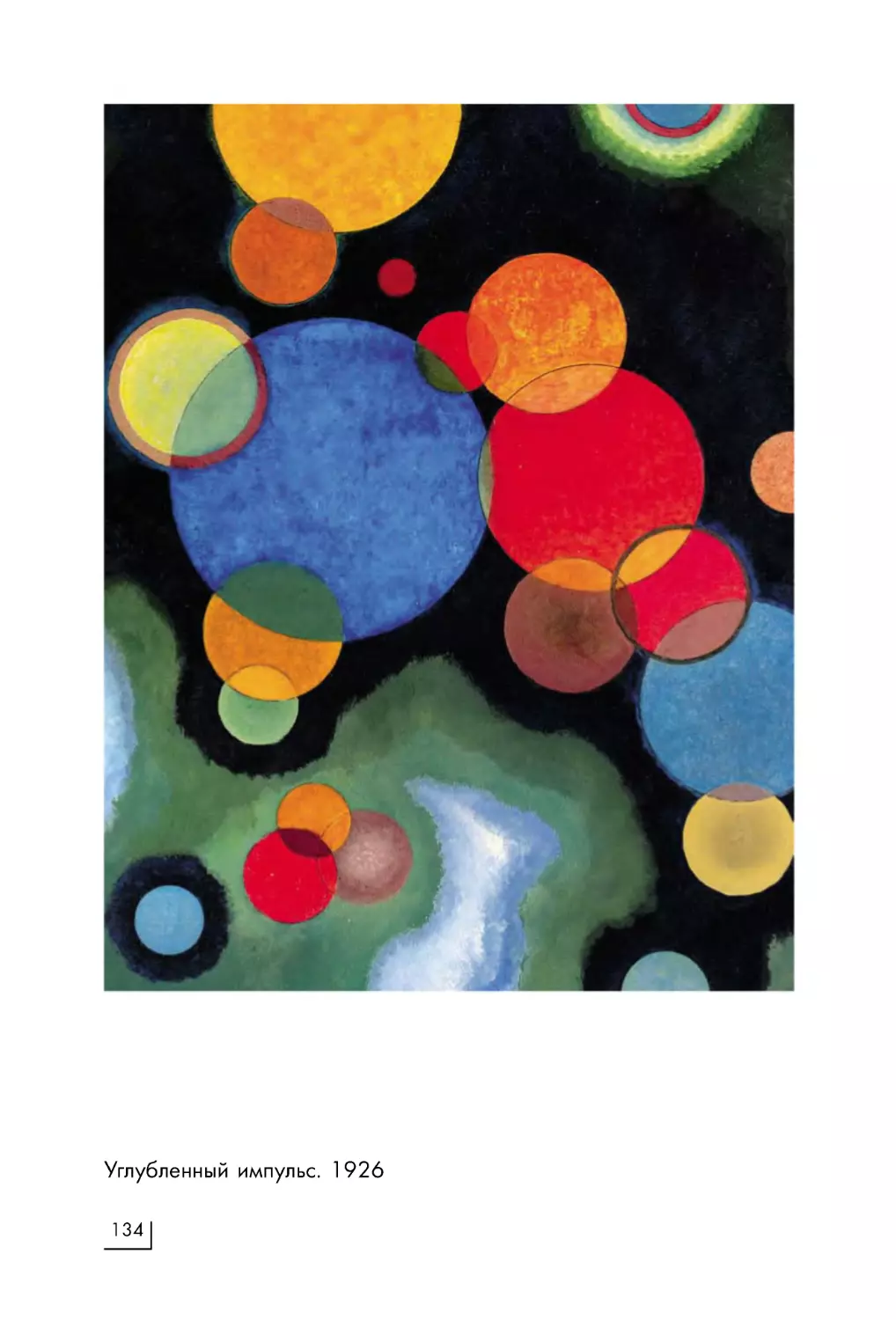

Углубленный импульс. 1926

134

Фиолетовыйзеленый. 1926

135

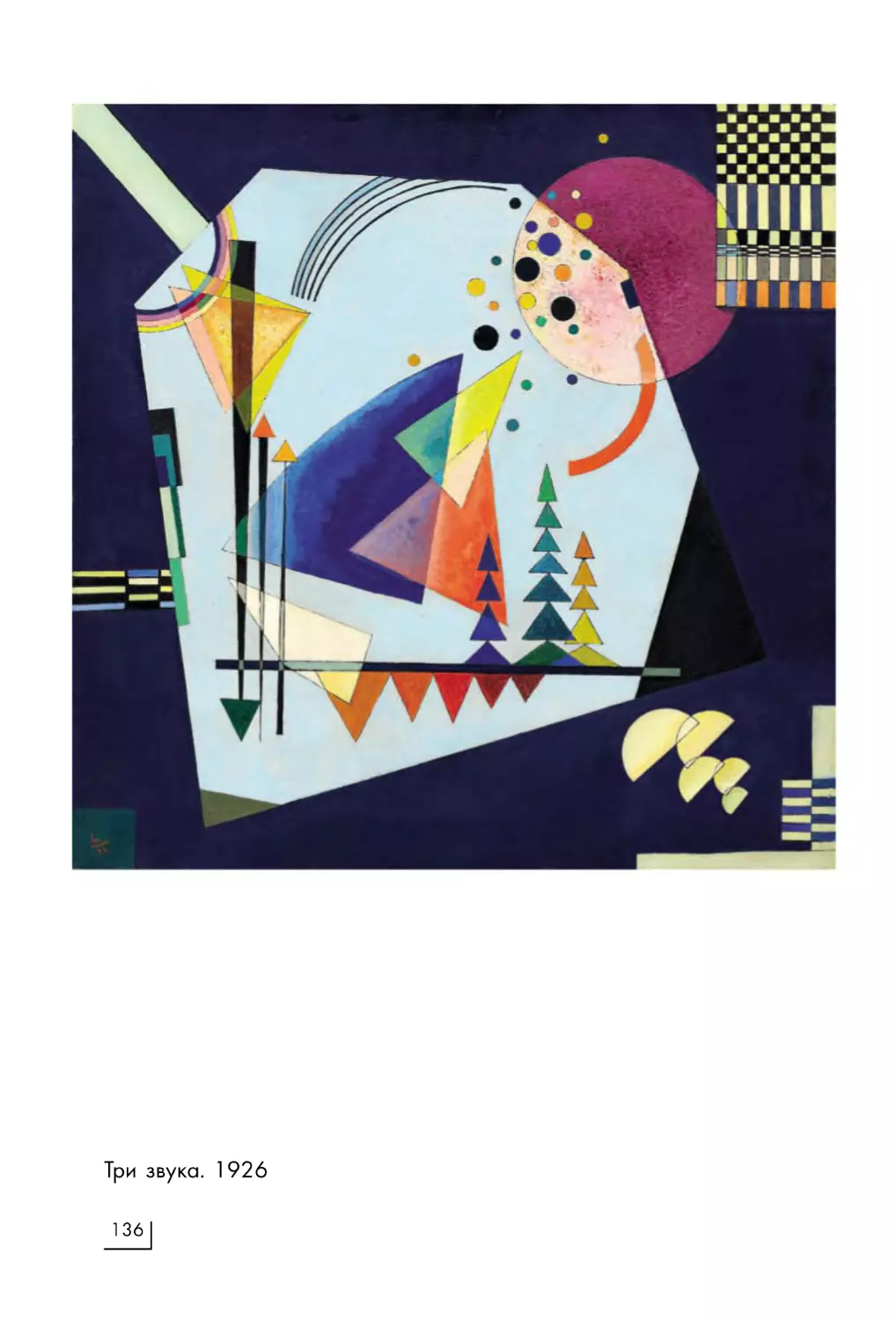

Три звука. 1926

136

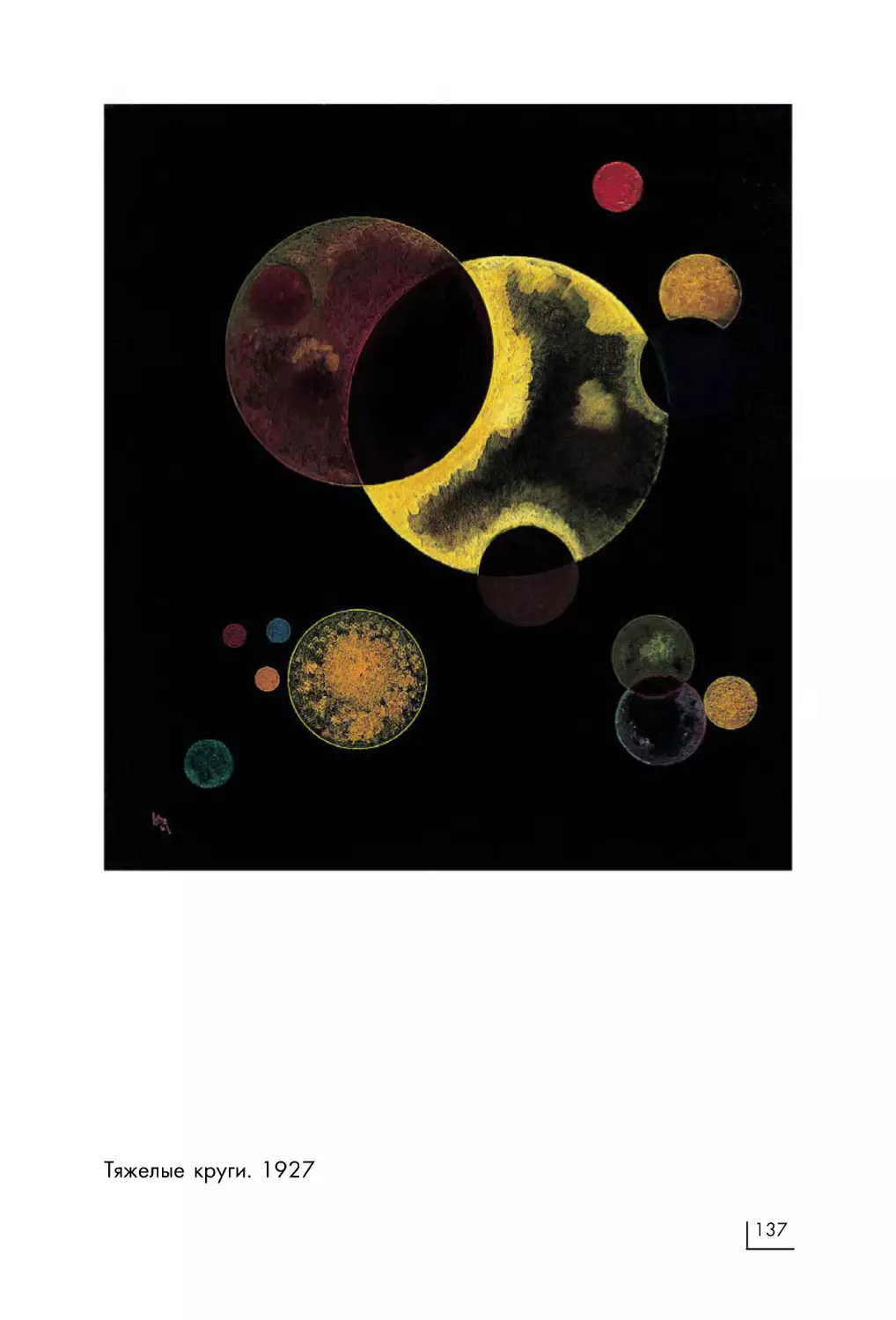

Тяжелые круги. 1927

137

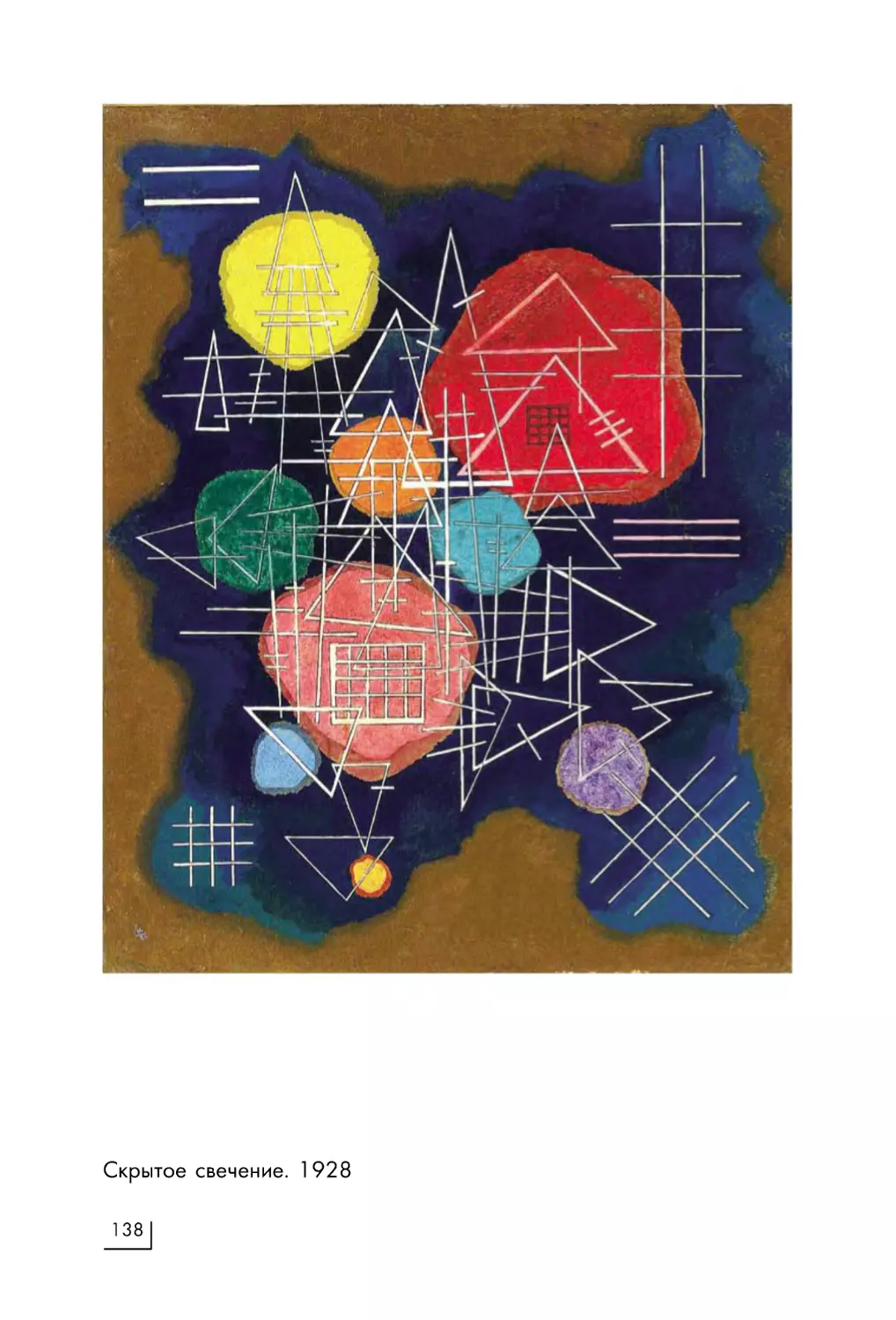

Скрытое свечение. 1928

138

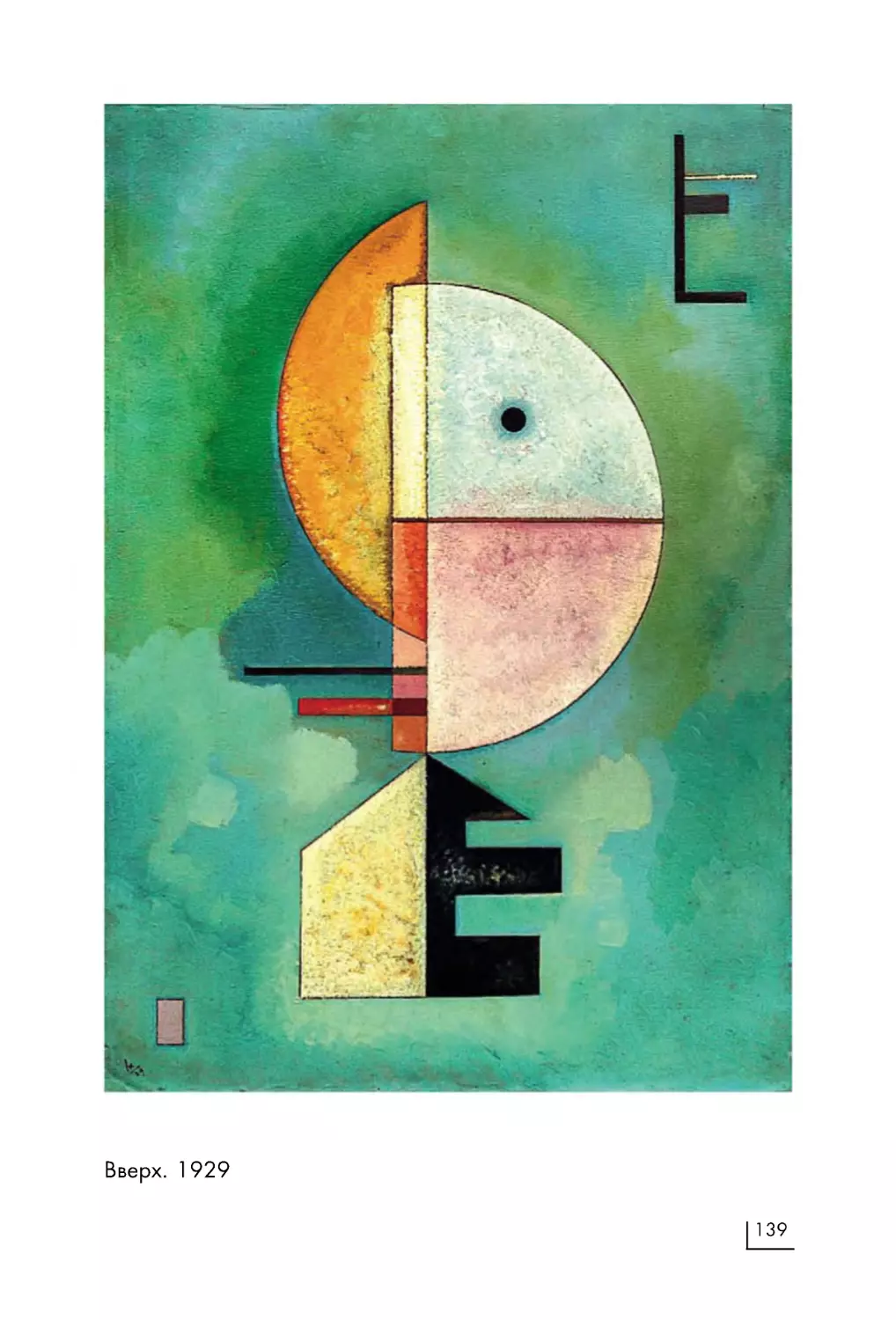

Вверх. 1929

139

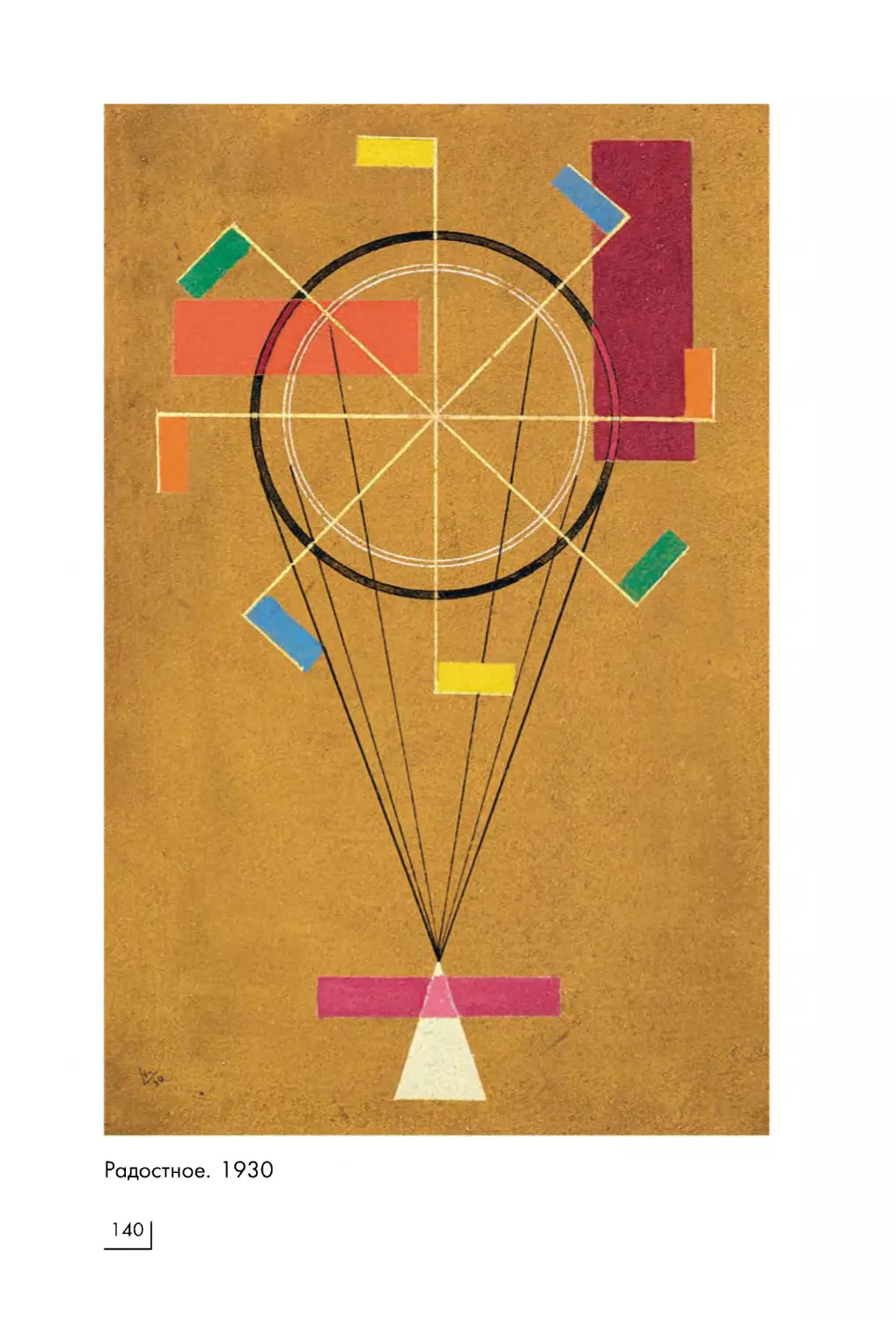

Радостное. 1930

140

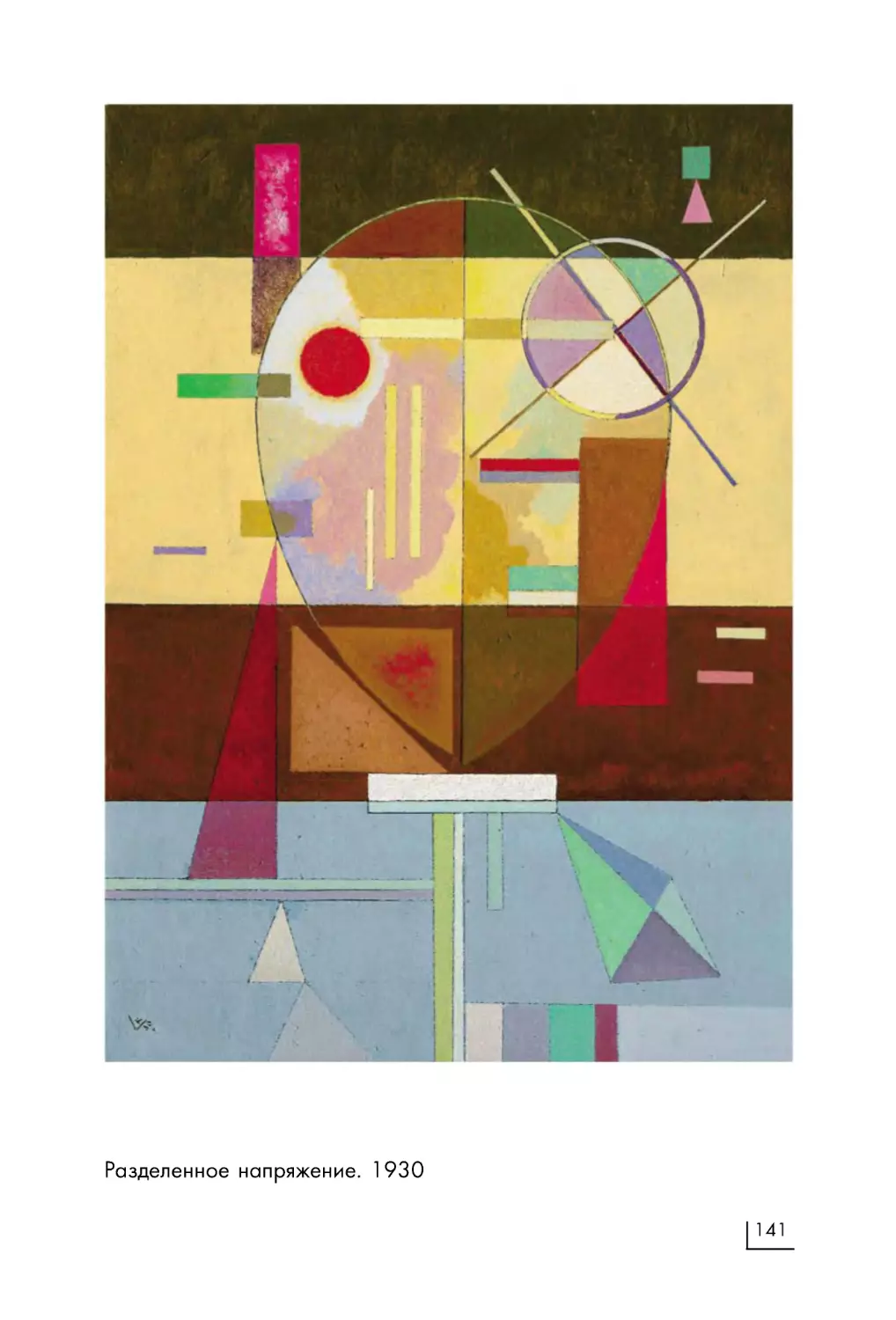

Разделенное напряжение. 1930

141

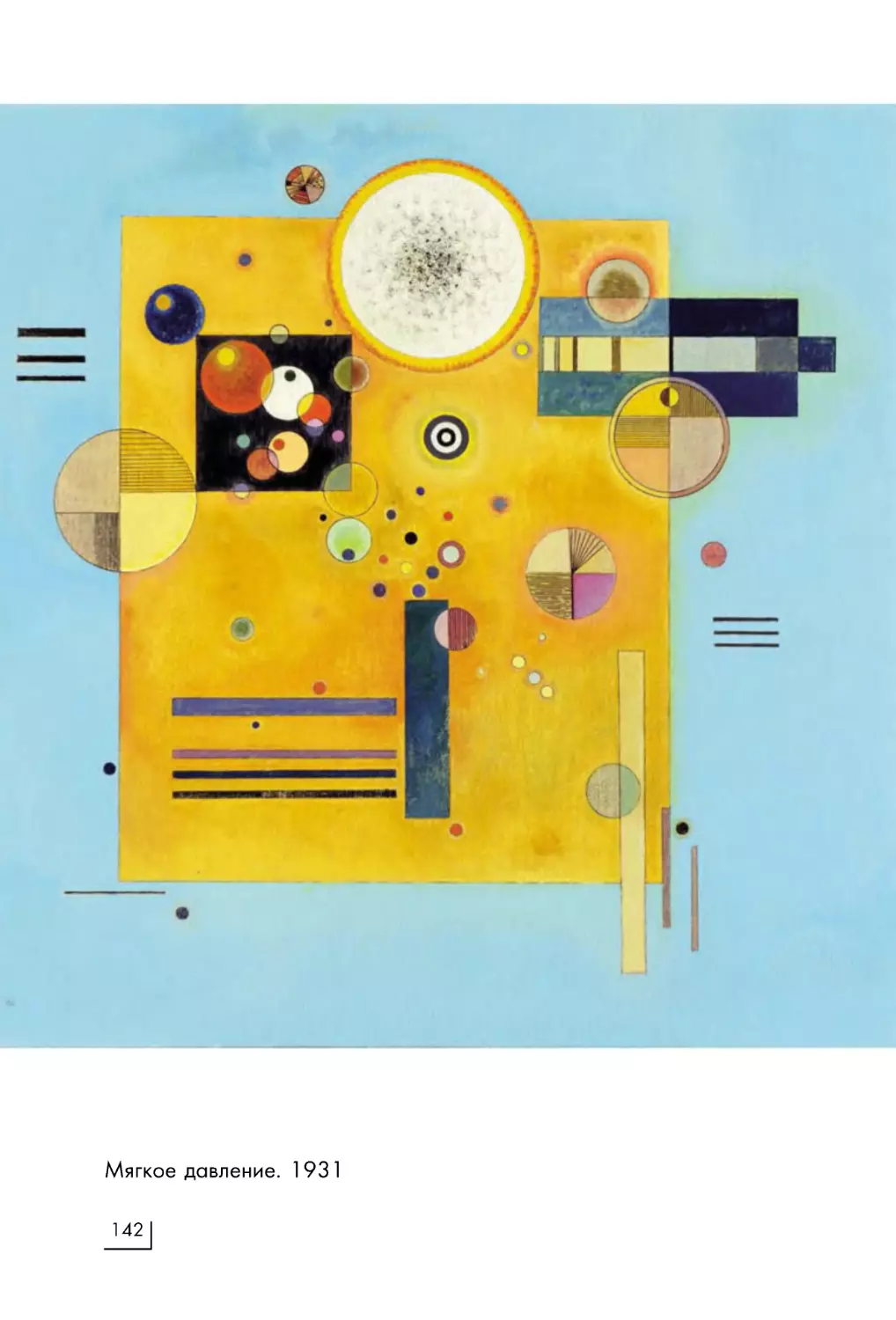

Мягкое давление. 1931

142

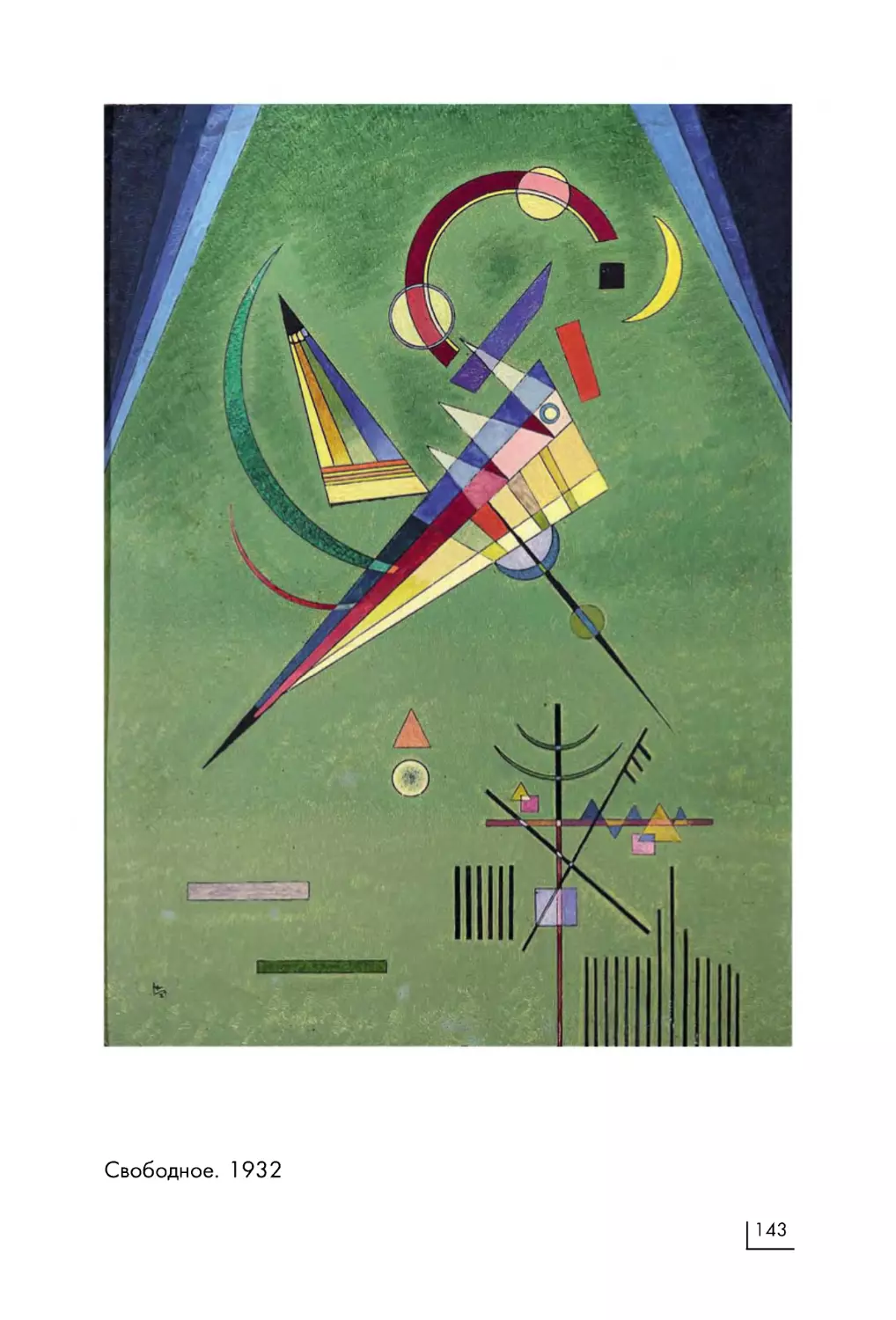

Свободное. 1932

143

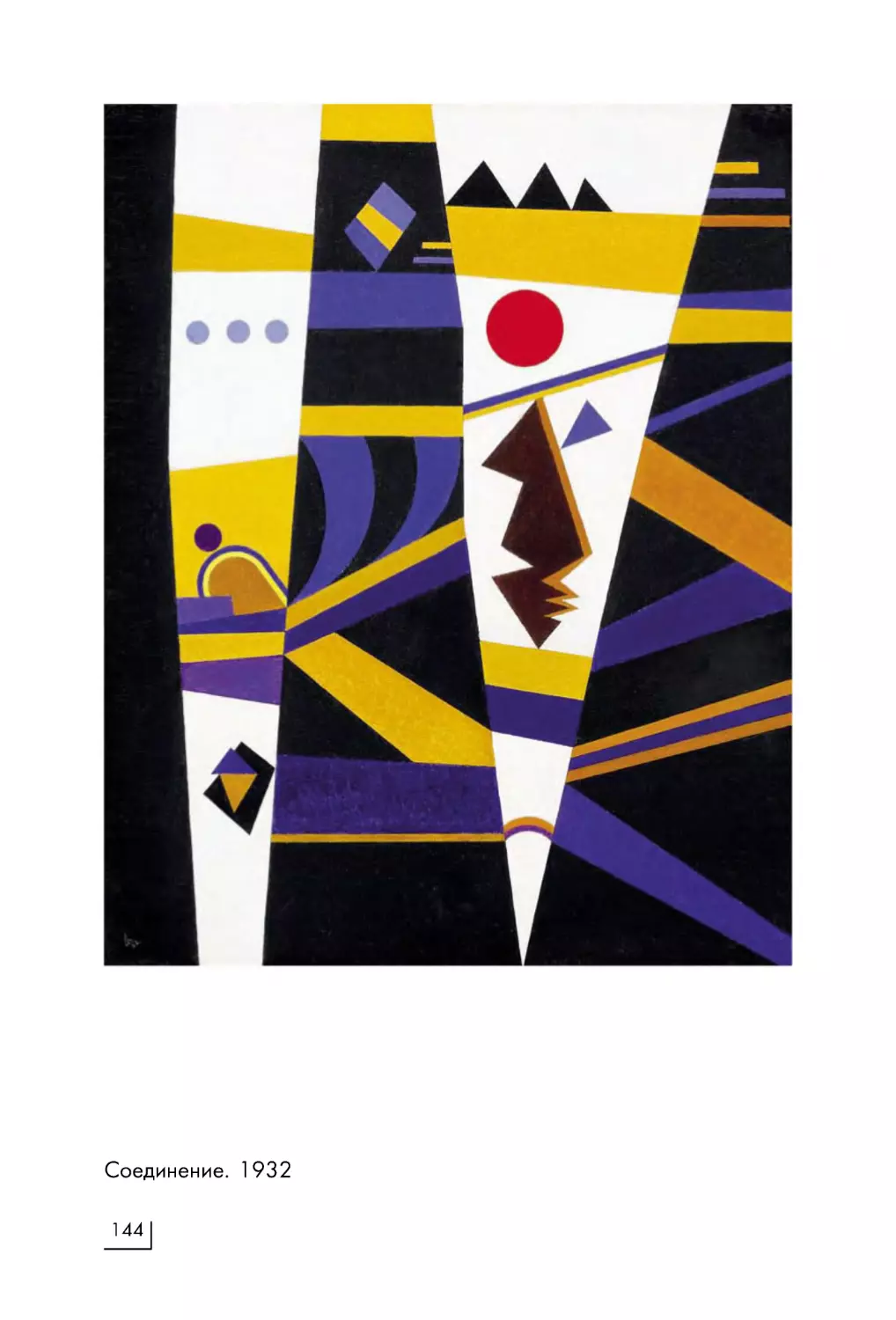

Соединение. 1932

144

Развитие в коричневом. 1933

145

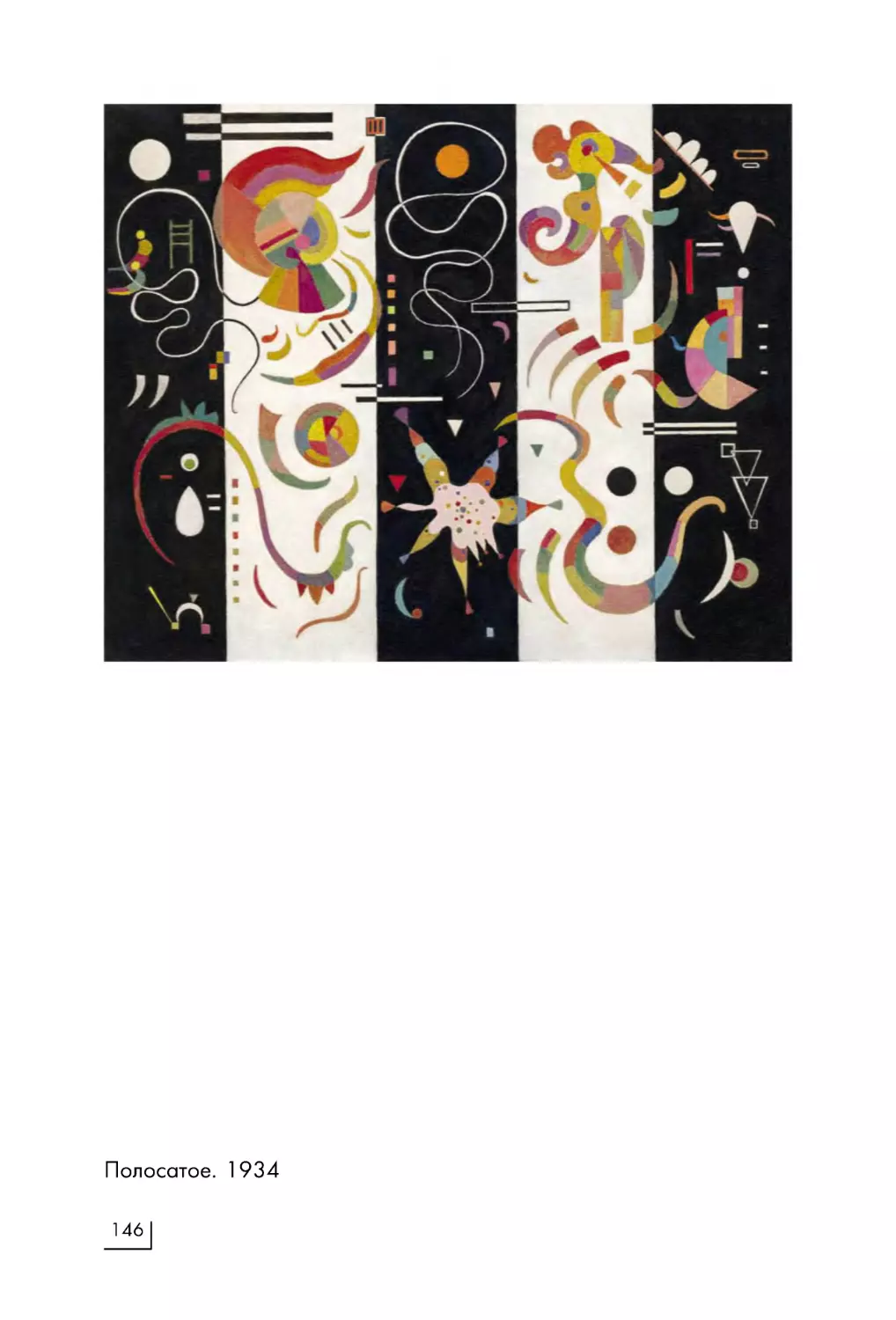

Полосатое. 1934

146

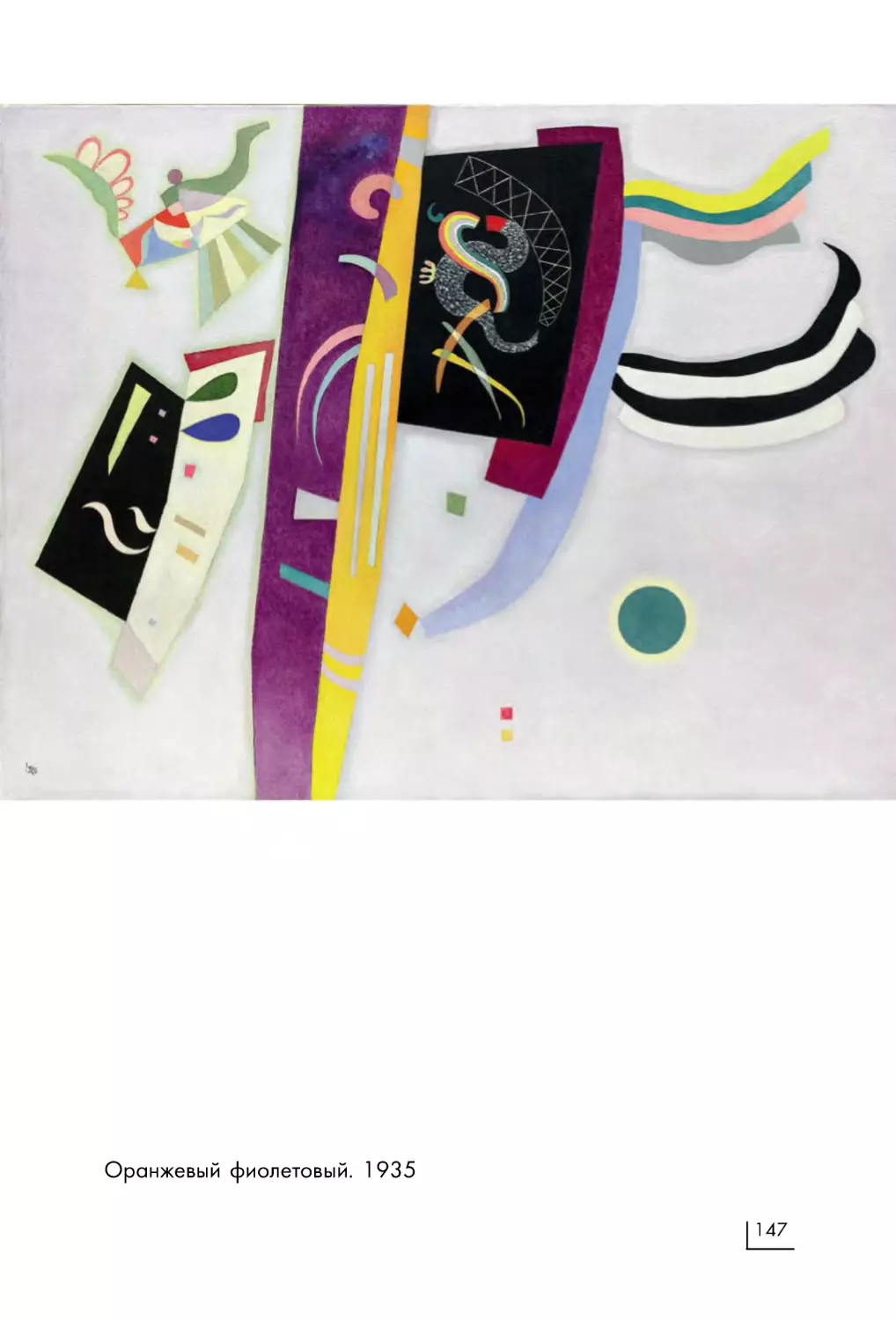

Оранжевый фиолетовый. 1935

147

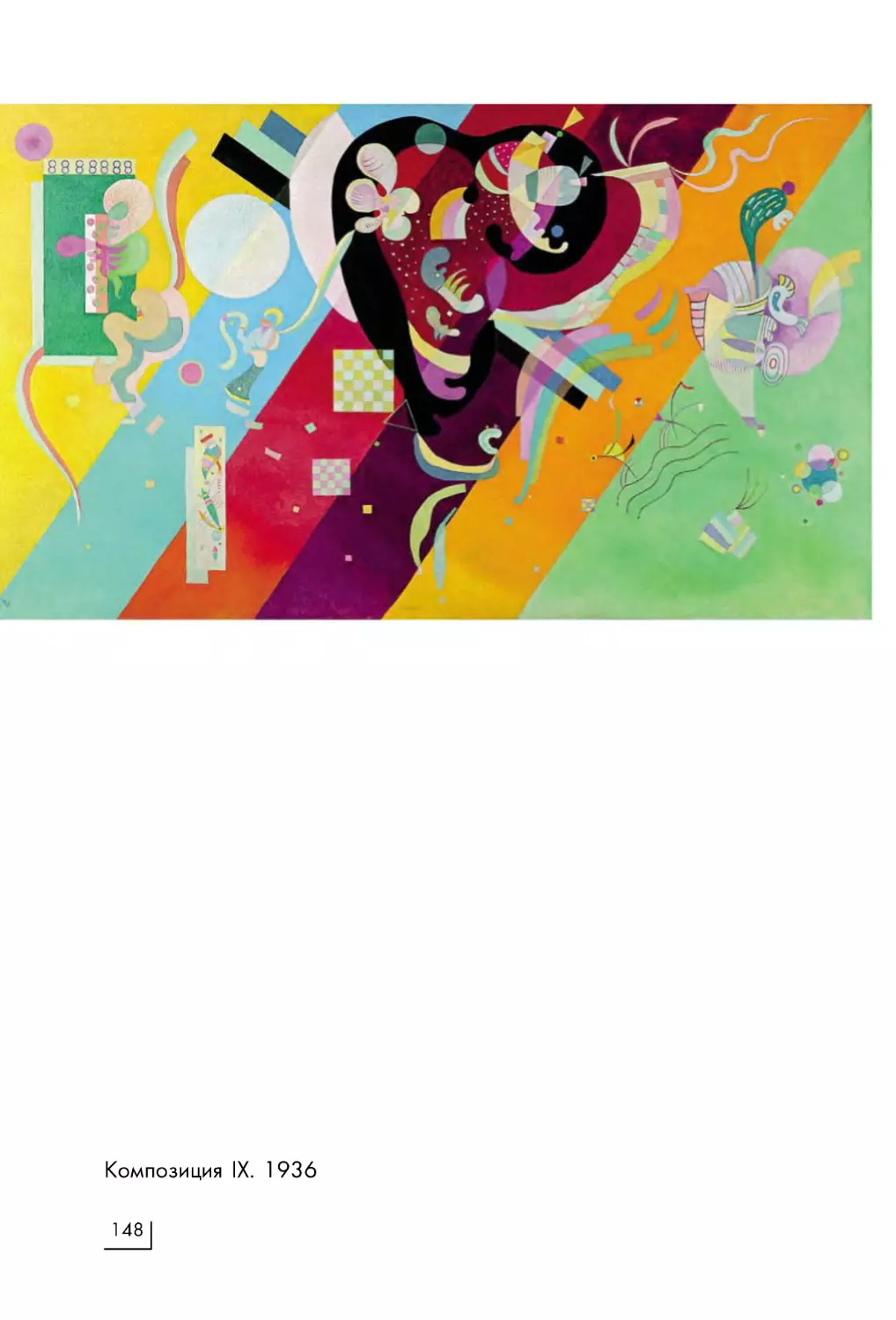

Композиция IX. 1936

148

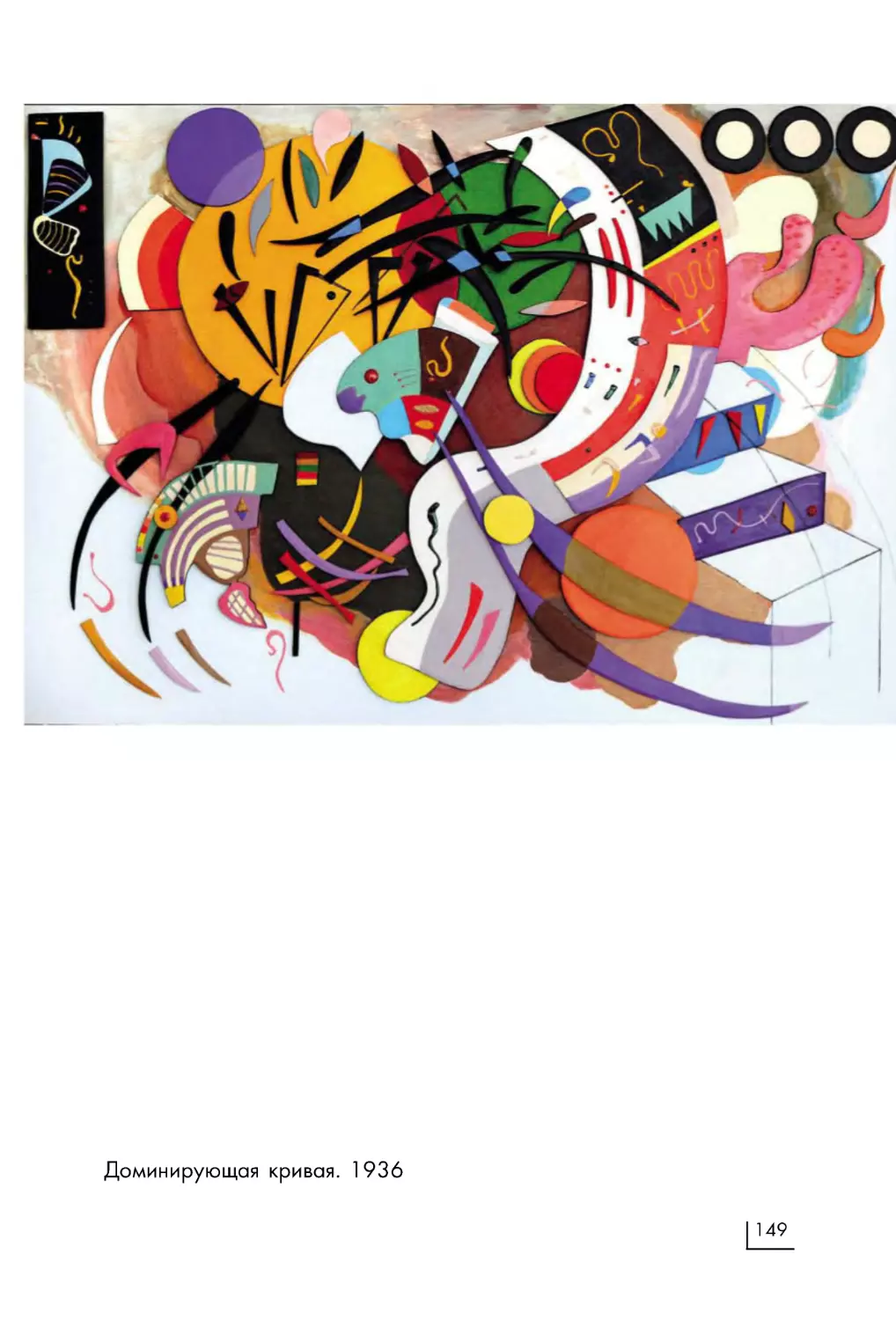

Доминирующая кривая. 1936

149

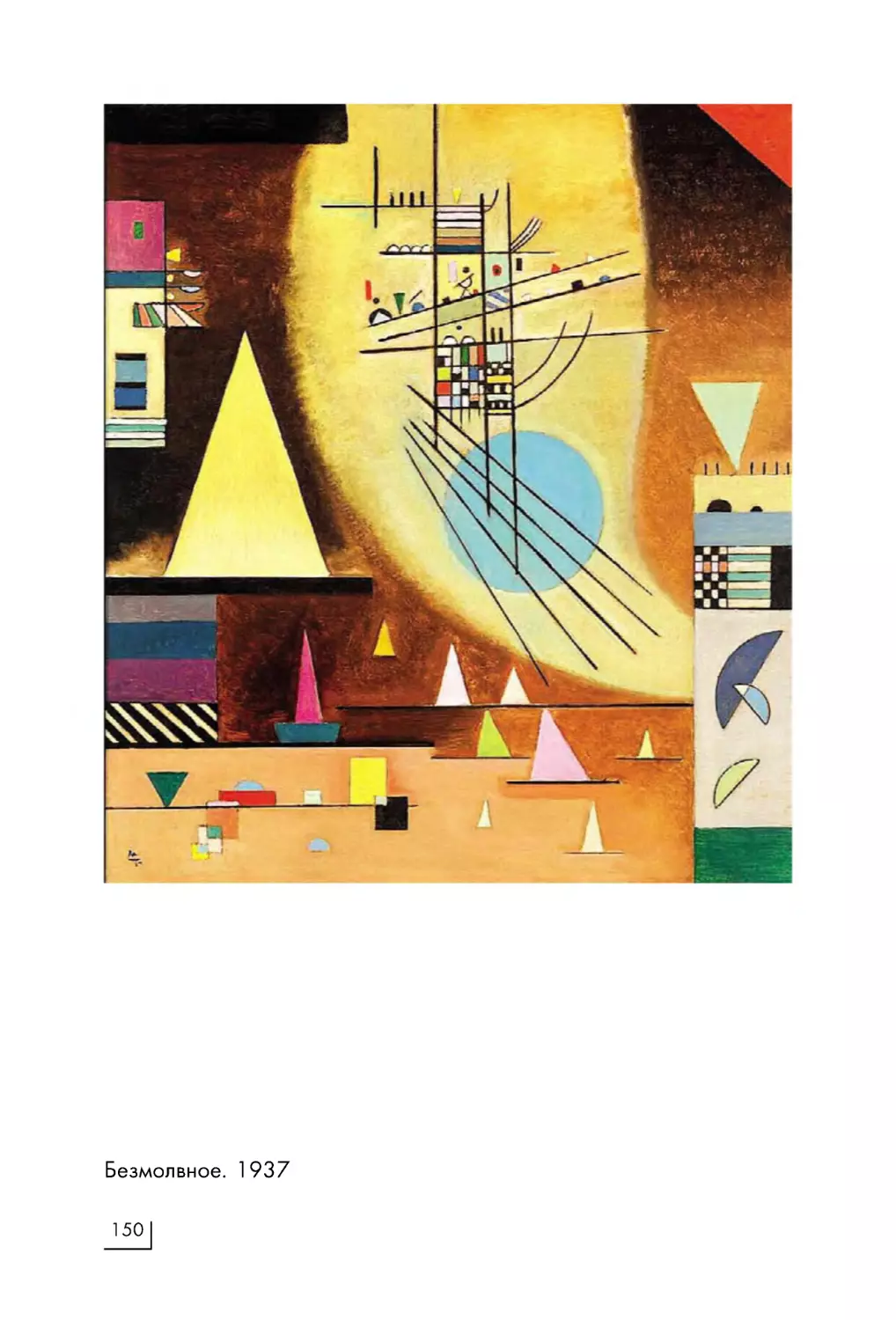

Безмолвное. 1937

150

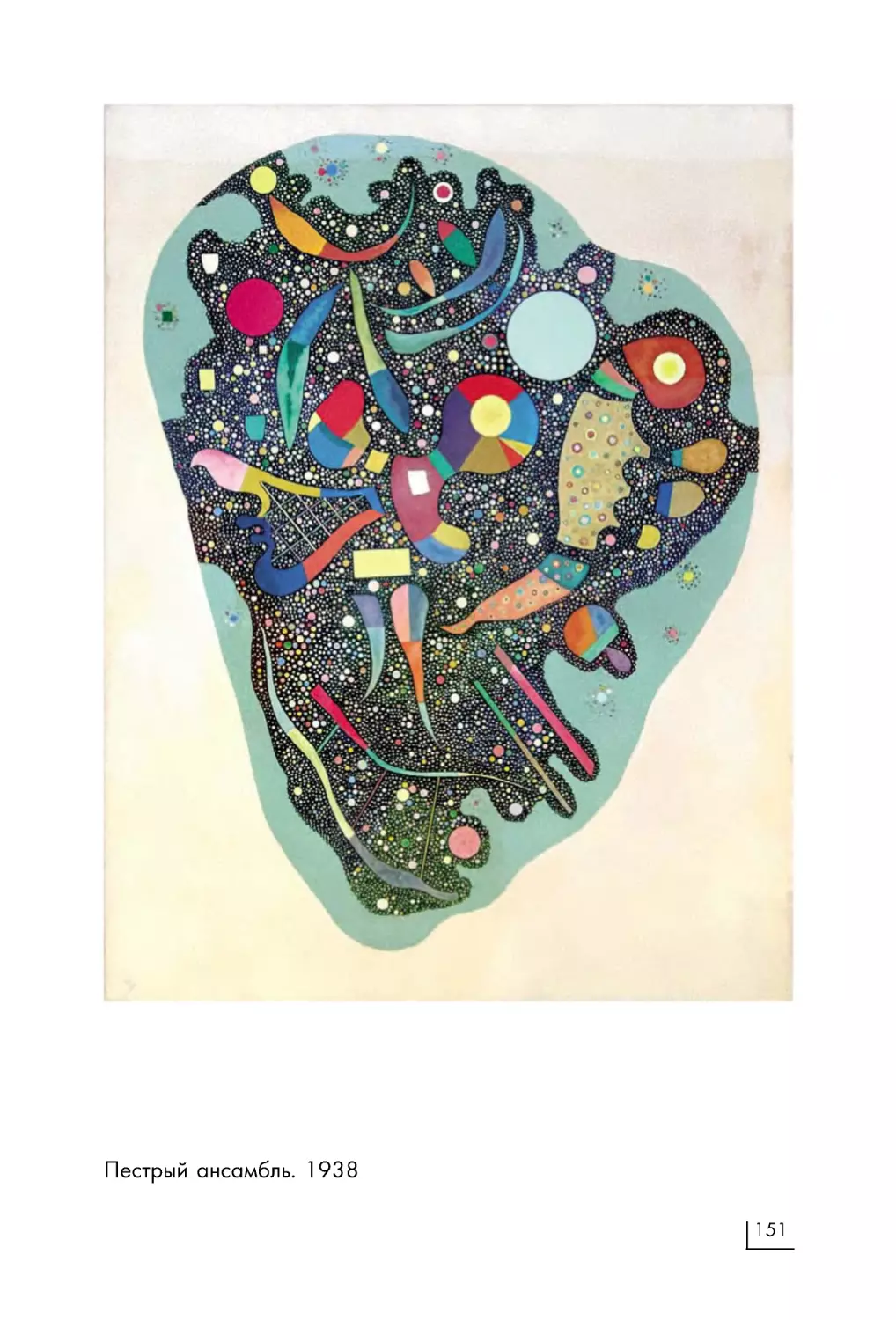

Пестрый ансамбль. 1938

151

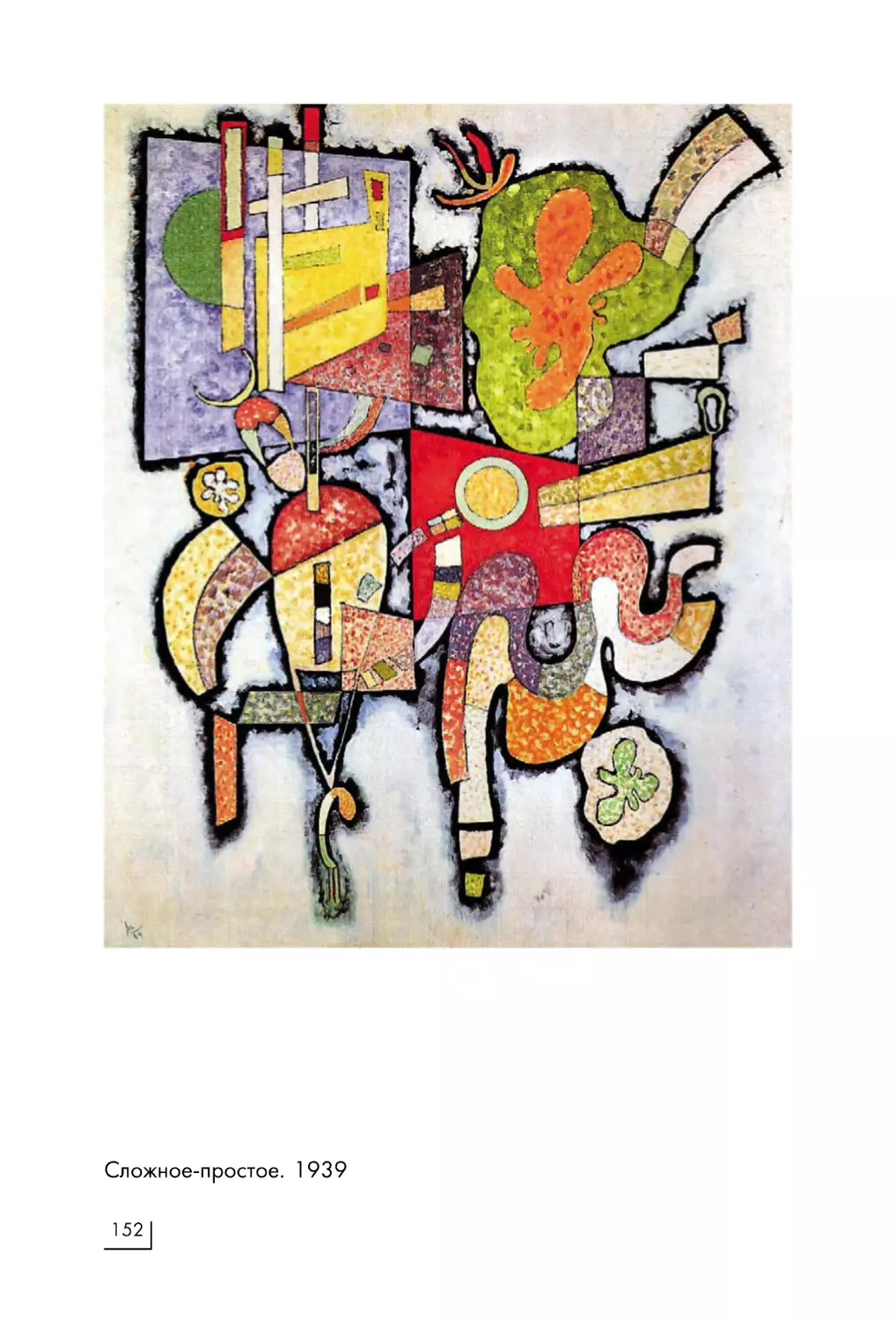

Сложноепростое. 1939

152

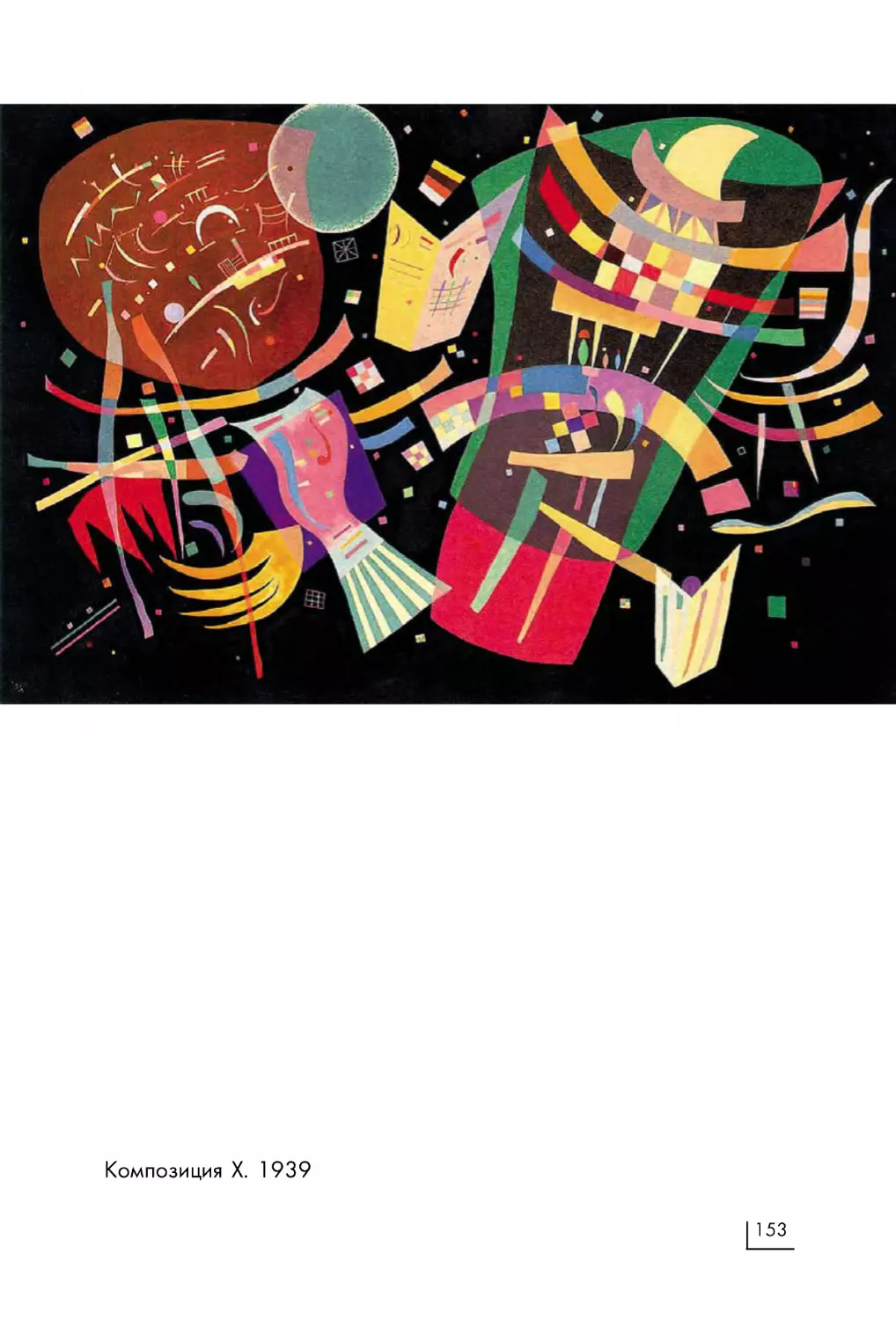

Композиция X. 1939

153

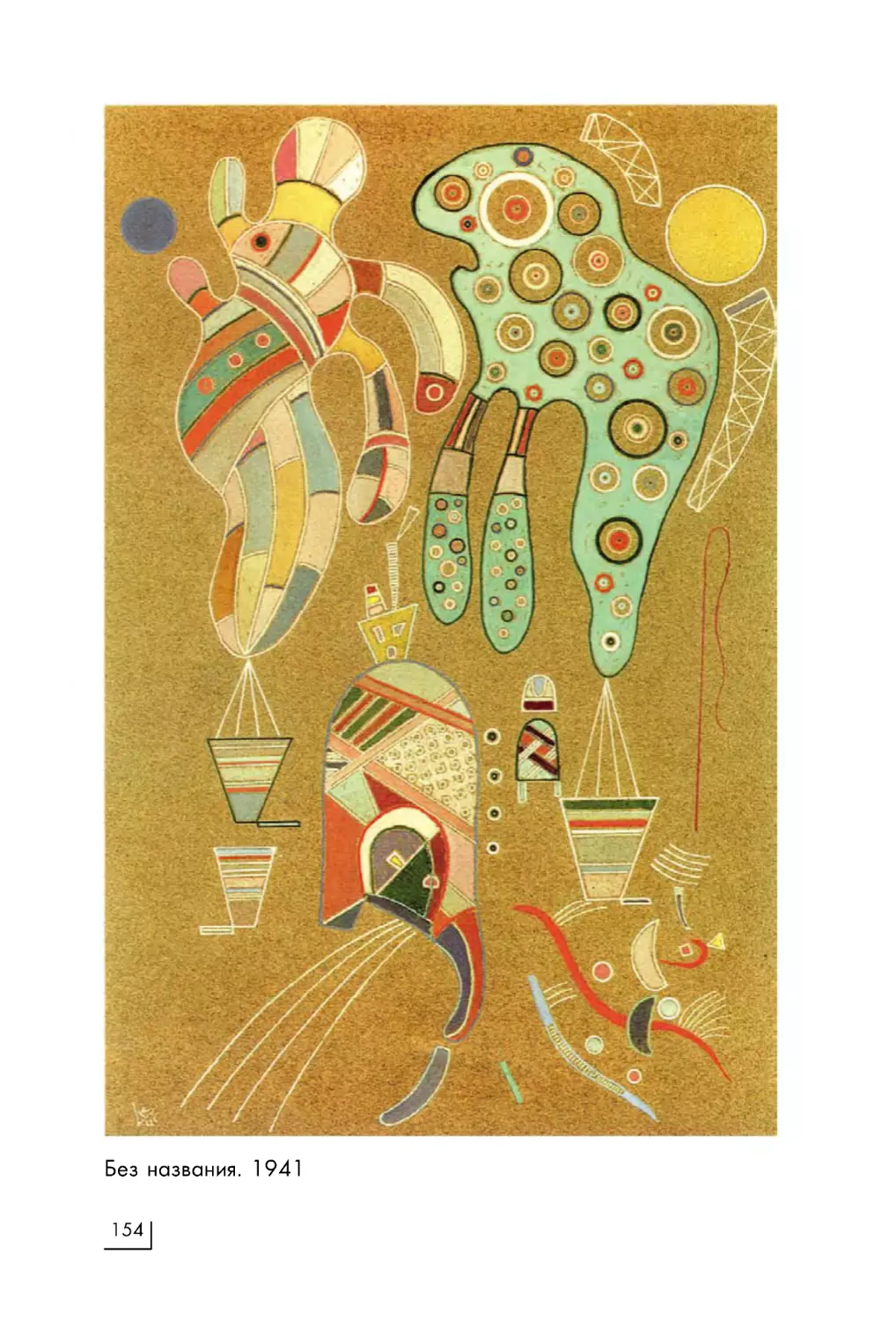

Без названия. 1941

154

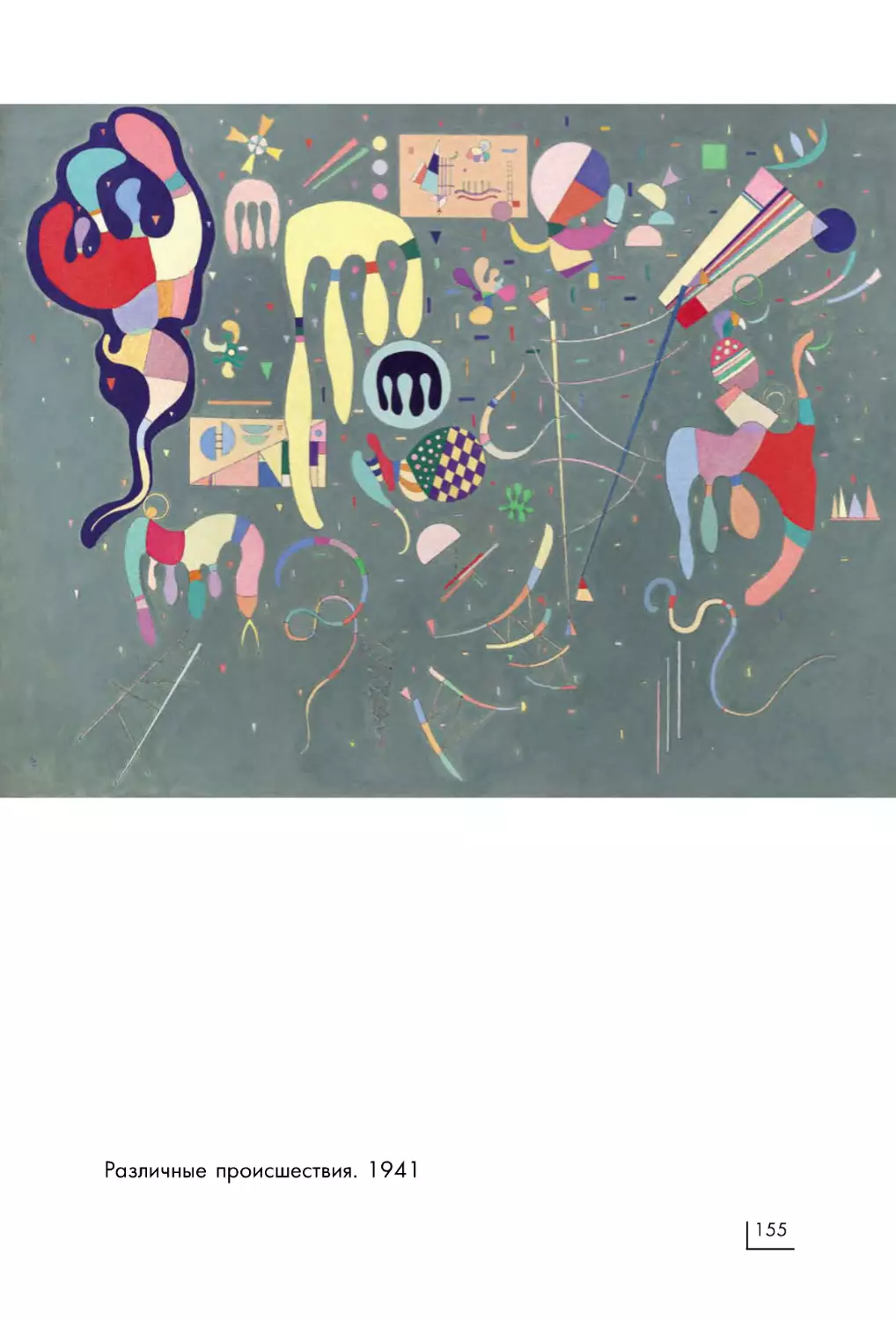

Различные происшествия. 1941

155

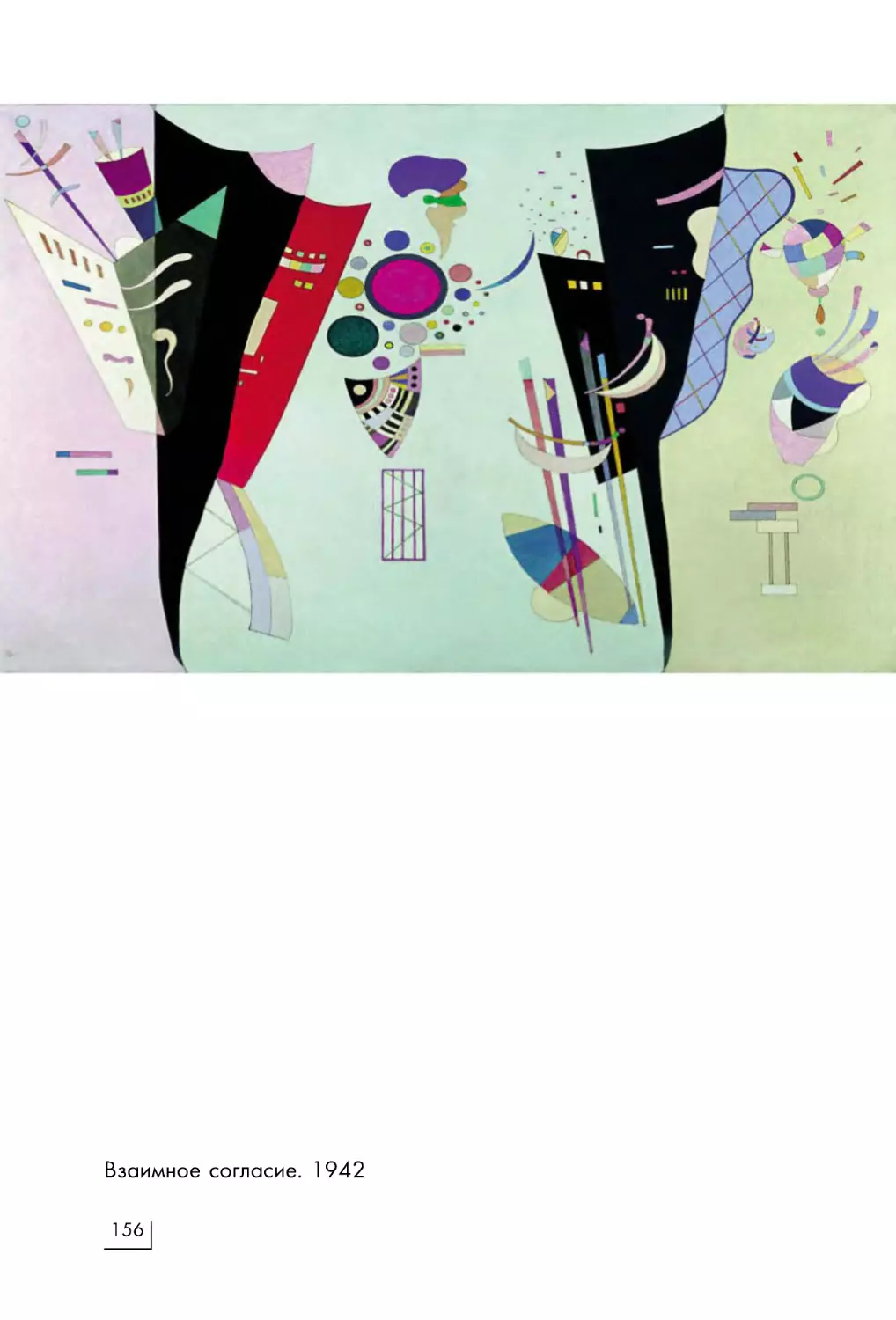

Взаимное согласие. 1942

156

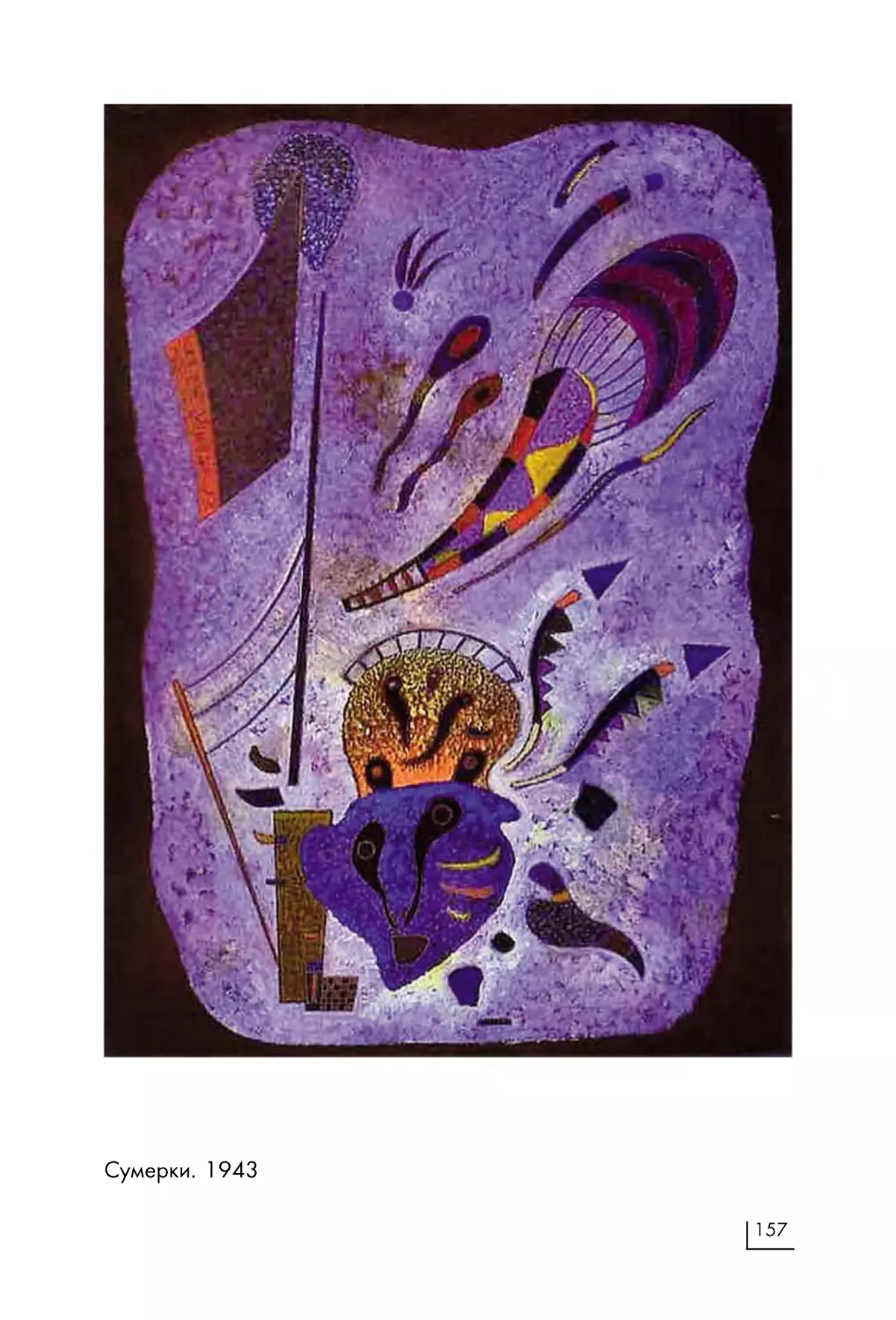

Сумерки. 1943

157

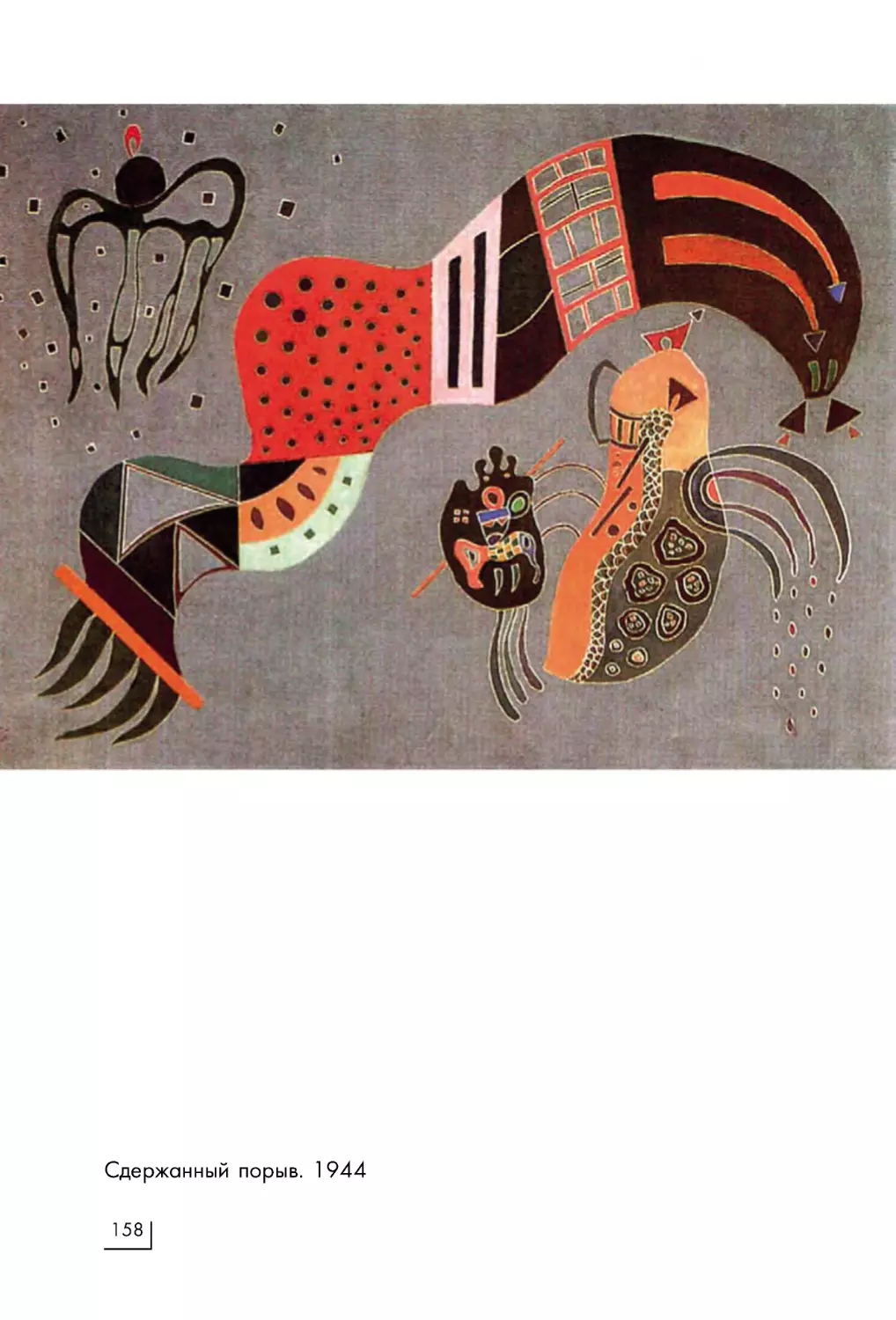

Сдержанный порыв. 1944

158

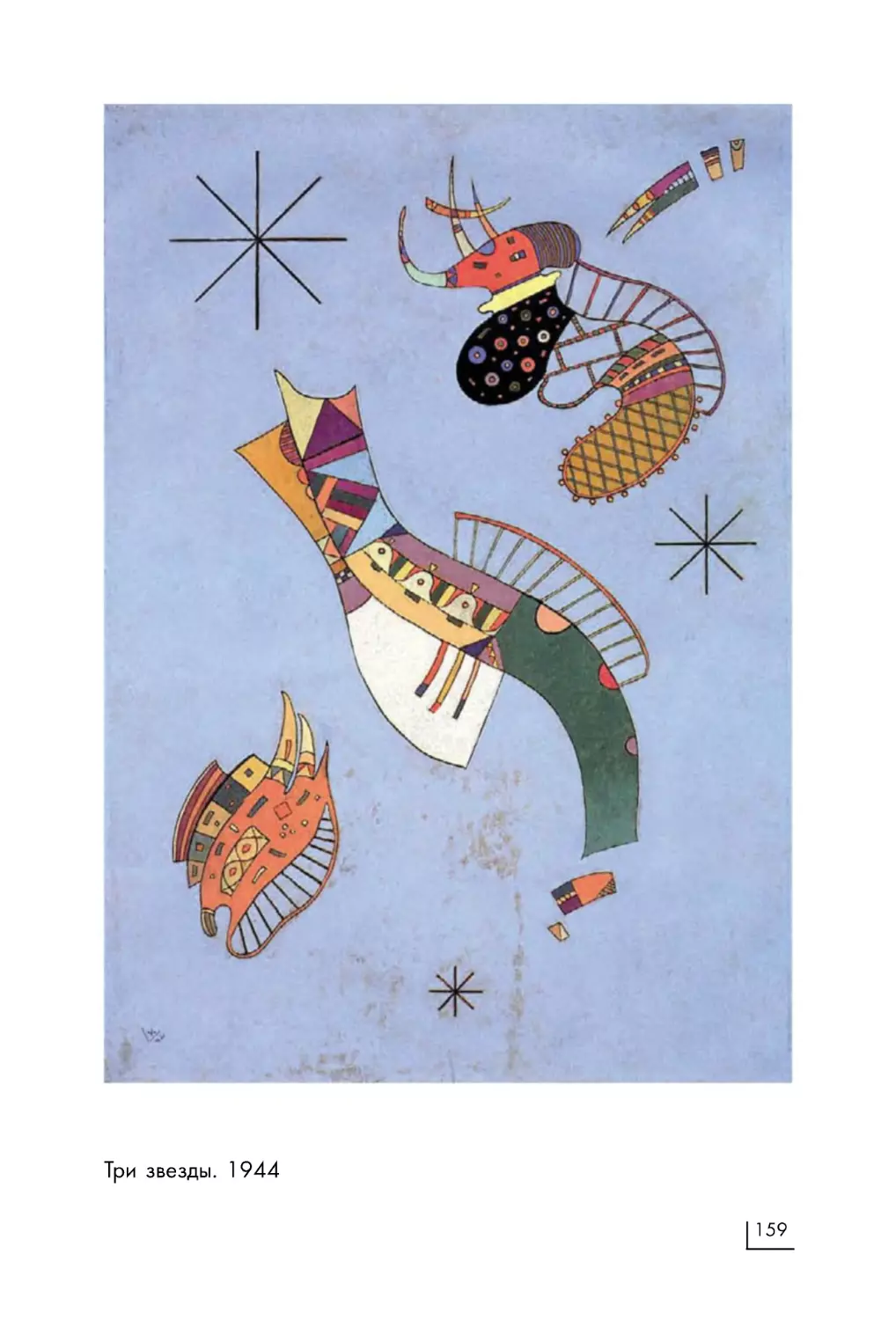

Три звезды. 1944

159

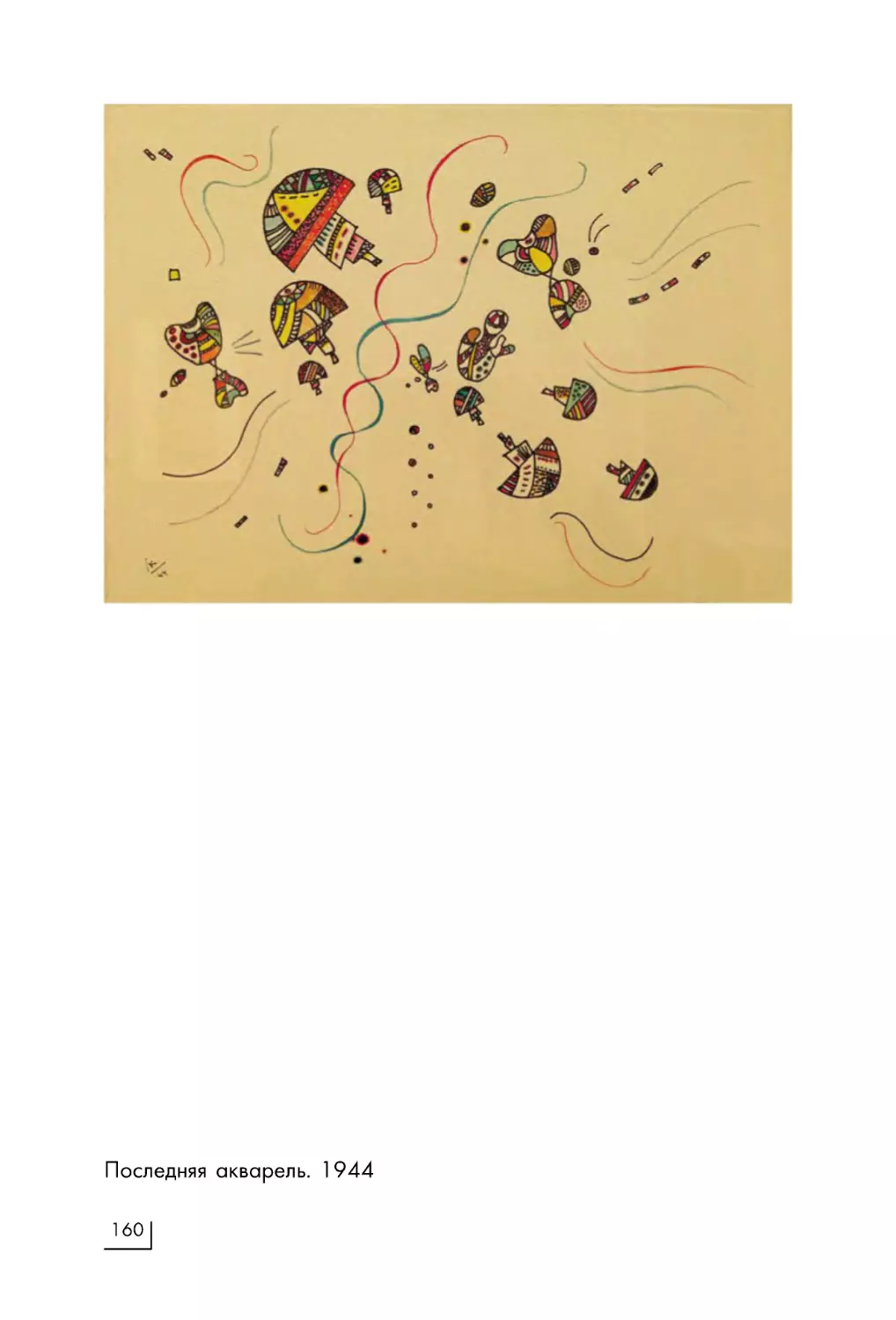

Последняя акварель. 1944

160