Автор: Давидсон А.Б.

Теги: история всемирная история воспоминания событий интервью жизнеописание трухановский английская история правители

ISBN: 5-02-008843-9

Год: 2002

Текст

В мире j

английской J

истории Г

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

АССОЦИАЦИЯ БРИТАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

INSTITUTE OF UNIVERSAL HISTORY

ASSOCIATION FOR BRITISH STUDIES

Russia

тш ana

Britain

Volume 3

In the world

of English

history

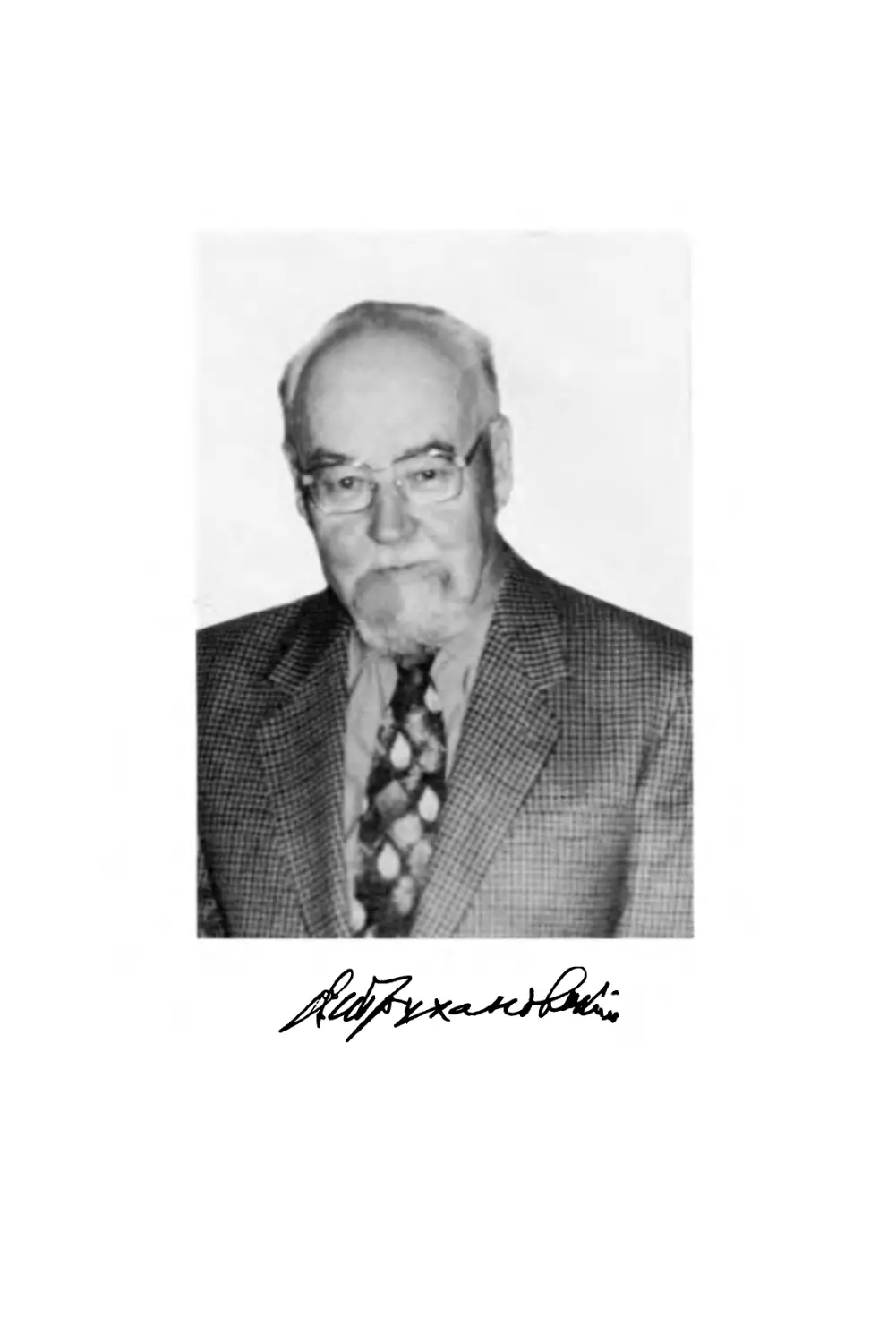

To the memory of academician

V. G. TRUKHANOVSKY

8

MOSCOW

NAUKA

2002

Россия

Британия

Выпуск 3

В мире

английской

истории

Памяти академика

В. Г. ТРУХАНОВСКОГО

в

МОСКВА

«НАУКА»

2002

УДК 93/94

ББК 63.3(0)

Р76

Издание осуществлено при финансовой поддержке

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)

проект № 02-01-16193д

Серия основана в 1997 году

Ответственный редактор

А.Б. Давидсон

Редакционная коллегия:

МЛ. Айзенштат, Е.А. Доброва (ответственный секретарь),

Н.Г. Думова, Г.С. Остапенко, Е.Ю. Полякова, Л.Ф. Туполева

Рецензенты:

кандидат политических наук Ал.А. Громыко,

кандидат исторических наук А.С. Намазова

Россия и Британия. Вып. 3. В мире английской истории. Памя-

ти академика В.Г. Трухановского / Отв. ред. А.Б. Давидсон; Ин-т

всеобщей истории. - М.: Наука, 2002. - 409 с.

ISBN 5-02-008843-9

Инициатором создания серии “Россия и Британия” и ответственным редакто-

ром первых двух выпусков был видный российский историк академик В.Г. Труха-

новский, скончавшийся в 2000 г. Выпуск третий посвящен его памяти. Читателю

предоставляется возможность познакомиться с Владимиром Григорьевичем, про-

читав его последнее подробное интервью, воспоминания его вдовы Н.Г. Думовой,

коллег и учеников. Издание содержит работы российских ученых по различным

сюжетам английской истории и статьи об известных представителях Великобрита-

нии, чья жизнь, деятельность и взгляды оказали влияние на развитие событий в

этой стране, - Д. Свифте, И. Бентаме, королеве Виктории, У. Черчилле и др.

В сборник включены также архивные материалы о первых дипломатических кон-

тактах Ирландии с Советской Россией, обзор дневников И.М. Майского.

Для широкого круга читателей, интересующихся историей.

ТП-2003-1-М 270

ISBN 5-02-008843-9 © Российская академия наук и

издательство “Наука”, серия

“Россия и Британия” (разработка,

оформление), 1997 (год основания), 2002

ПРЕДИСЛОВИЕ

В течение многих лет советская историко-международная наука и

англоведение были неотделимы от научной деятельности выдающегося

историка Владимира Григорьевича Трухановского.

Он был необычайно активен, издавал множество книг, статей и

брошюр, редактировал коллективные труды, учебники и учебные посо-

бия. Каждый специалист-международник учился по трехтомнику

“История международных отношений”, изданному под редакцией и при

активном авторском участии В.Г. Трухановского.

Блистательные лекции в Институте международных отношений и

Высшей дипломатической школе органически дополняли облик учено-

го и профессора-преподавателя. Он был прекрасно образован, являлся

историком-профессионалом в высшем смысле этого слова.

Но помимо истории международных отношений и дипломатии

В.Г. Трухановский пронес через всю свою жизнь любовь и преданность

британской истории. Без него не обходилось большинство трудов и

учебных пособий по истории Великобритании. Подавляющее большин-

ство советских англоведов не только считали себя учениками В.Г. Тру-

хановского, но и принадлежали к его школе.

Однако многочисленные работы по английской истории послужили

некоей прелюдией к тому, что стало его главным увлечением. В конце

60-х годов он обратился к биографическому жанру, который был мало

распространен в советской историографии и не очень поощряем

тогдашними идеологами и издательствами, особенно, когда речь шла

о биографиях деятелей Запада - представителей другого лагеря и чуж-

дого мира. Поэтому любые книги, в которых эти деятели представали

обычными людьми, со своими радостями и страстями, с достоинствами

и недостатками, встречали косые взгляды тех, кто определял идеологи-

ческую линию советской историографии.

В.Г. Трухановский начал с Уинстона Черчилля - фигуры яркой и во

многом спорной. Он пытался понять внутренний мир идеолога анти-

коммунизма, его эволюцию и противоречия. Хотя акцент в книге сде-

лан на осуждение политической позиции Черчилля, все же автору уда-

лось показать своего героя живым человеком, талантливой, сильной

личностью.

Следующим историческим деятелем, привлекшим внимание

В.Г. Трухановского, стал Антони Иден - близкий сподвижник Черчил-

ля. Его портрет нарисован на фоне сложных коллизий дипломатиче-

ской истории середины XX в.

5

Автор идет дальше. Он издает книгу - почти бестселлер - о наци-

ональном герое Англии Горацио Нельсоне, о его победных морских

сражениях и его возлюбленной - Эмме Гамильтон. Романтическая лю-

бовь этих легендарных персонажей британского истеблишмента стала

темой многочисленных произведений в разных государствах мира.

Благодаря В.Г. Трухановскому их история получила и “российский ва-

риант”.

И, наконец, он создает свою лучшую, на мой взгляд, книгу - био-

графию британского премьера XIX в. Бенджамина Дизраэли, лорда

Биконсфилда - загадочной и влиятельной фигуры британской по-

литики.

Автор показал нам английскую историю в лицах, как бы пропус-

тив ее через портреты выдающихся деятелей XVIII, XIX и XX сто-

летий.

На протяжении многих лет имя В.Г. Трухановского ассоциирова-

лось для всех советских историков с журналом “Вопросы истории”, ко-

торый он возглавлял в течение 27 лет. В те годы журнал стал всесоюз-

ной трибуной, где исследования методологических и конкретно-истори-

ческих проблем дополняли друг друга.

Разумеется, журнал функционировал в свою эпоху, со всеми ее осо-

бенностями - жесткой цензурой и контролем, с определенными лимита-

ми и ограничениями для авторов. Нам не следует наводить глянец на со-

бытия тех лет и идеализировать их, подходить к ним с мерками сегод-

няшнего дня. Но несомненно, что в ту сложную и противоречивую,

а порой и весьма драматическую эпоху журнал выполнял свою функ-

цию общесоюзного координирующего органа. Во всяком случае, следу-

ет отметить, что в трудные брежневские времена журнал не устраивал

идеологических проработок и гонений.

Со времени своей ответственной работы в Министерстве ино-

странных дел В.Г. Трухановский любил и понимал законы и правила

дипломатии; видимо, именно эта деятельность привила ему чувство

ответственности и государственного подхода ко многим событиям и

явлениям.

В течение долгих лет я многократно встречался с Владимиром Гри-

горьевичем, мы сотрудничали в Москве, ездили по стране и в другие го-

сударства. Общение с ним было всегда интересным и приятным. Он был

человеком порядочным и отзывчивым, неизменно оставался доброжела-

тельным и спокойным, сам обладал чувством юмора и ценил его в других.

На долю историков, живших и творивших в те времена, выпала

сложная жизнь. Они работали с увлечением и ощущали свою ответст-

венность перед обществом и исторической наукой. Для многих из них

принятие кардинальных перемен, произошедших в стране в конце 80-х -

начале 90-х годов и полностью изменивших ее облик, оказалось непро-

стым делом.

Владимир Григорьевич полностью отдался научной работе, он на-

ходил наибольшую радость в науке и в общении со своими близкими,

для которых он был воплощением добра, порядочности и человеко-

любия.

6

Мне доставляло удовольствие и радость продолжать время от вре-

мени беседовать с ним, обсуждать то, что волновало историков и всех

граждан страны.

Выдающийся историк и прекрасный человек, В.Г. Трухановский ос-

тается в нашей памяти, демонстрируя преемственность российской ис-

торической науки, ее эволюцию, успехи и достижения, недостатки и ог-

раничения.

Мы должны помнить и изучать наше наследие, включая его в пол-

ную драматизма историю XX столетия. В ряду крупных личностей ис-

ториков ушедшего века достойное место принадлежит академику Вла-

димиру Григорьевичу Трухановскому.

Его памяти и посвящен этот сборник.

академик Л.О. Чубаръян

ШТРИХИ К АВТОПОРТРЕТУ

ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

Публикуемая ниже беседа с академиком В.Г. Трухановским была напечата-

на в год его 80-летия в журнале “Новая и новейшая история” (1994, № 6).

Это интервью оказалось последним в жизни Владимира Григорьевича. Редкол-

легия серийного издания “Россия и Британия” благодарит редакцию журнала за

предоставленную возможность воспроизвести этот материал на страницах на-

шего сборника, посвященного памяти выдающегося ученого.

- Первый вопрос традиционный: откуда Вы родом? Расскажите

о своем детстве, семье, предках.

- Родился в Белоруссии, в соответствии с горькими реалиями сего-

дняшнего дня - за границей. Деревня моего детства - Ботвиновка - рас-

полагалась в той части Могилевской губернии, которая граничит со

Смоленщиной, поэтому родным языком большинства моих односель-

чан был русский.

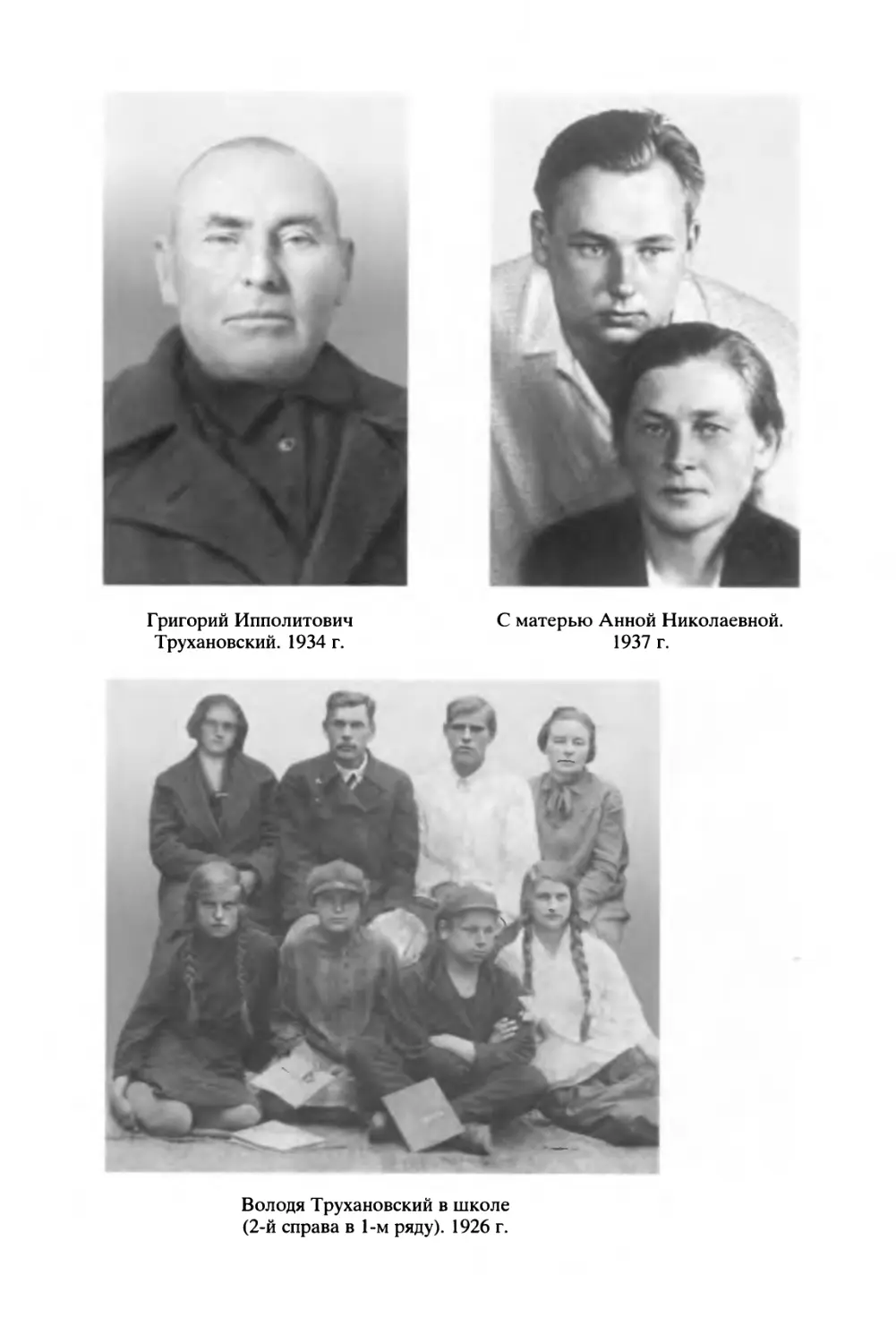

Деревенские жители вопросами генеалогии интересовались мало,

да и бурные годы, на которые пришлось мое детство, не стимулирова-

ли такого интереса. Знаю только историю моего деда Трухановского,

как рассказывал ее отец. После усмирения польского восстания

1863-1864 гг. через Белоруссию из Польши шли обозы с повстанцами и

их семьями, осужденными на высылку в Сибирь. Один такой обоз оста-

новился на ночевку в имении Смольяны, принадлежавшем помещику

Энгельгардту. Наутро обнаружилось, что мальчик лет шести-восьми

остался без родителей - они умерли в пути или на ночлеге. Один следо-

вать с обозом он не мог, и его приютили в имении. Вырос дед среди

дворни, был ночным сторожем в Смольянах, женился на местной де-

вушке, народил много детей и среди них сына Григория Ипполитовича.

Просвещенное семейство Энгельгардтов стремилось внедрять в своем

имении последние достижения сельскохозяйственной науки. В Смолья-

нах была открыта сельская школа с агрономическим уклоном. Отец ее

окончил, и знания, полученные за четыре года учебы, позволили ему в

дальнейшем работать агрономическим старостой, а затем - до конца

жизни - агрономом-практиком. Скончался он в декабре 1944 г. в возрас-

те 66 лет. Сказались тяжелая жизнь в условиях немецко-фашистской

оккупации и неоднократные допросы в гестапо: кто-то донес, что его

сын - “комиссар”.

Мать мою, Анну Николаевну, родом из крестьян, война застигла в

Ленинграде; на протяжении блокады она жила у моей сестры Зои и

умерла в феврале 1942 г. от голода, обретя последний приют на Писка-

ревском кладбище.

8

Из деревенской жизни больше всего запомнились мои домашние

обязанности. Одна была ненавистная - пасти корову Буланку. Сон на

заре самый сладкий, а мать уже расталкивает, пора выгонять корову.

Белорусские летние зори холодные, роса крупная, как горох. Босые но-

ги от мокрой травы коченеют, и можно согреться, только ступив в теп-

лую коровью лужицу.

Другая обязанность приятная - пилить и колоть дрова для печки; до

сих пор с удовольствием занимаюсь этой работой на даче. Любил удить

рыбу, ловить раков, кататься по озеру на лодке-плоскодонке, которую

сам сколотил под отцовским руководством.

По условиям работы мой отец, а вместе с ним и семья, переезжал из

деревни в деревню, и я вынужден был переходить из одной школы в

другую. Никаких книг у нас в семье не было, тем более детских. Читать

что-то помимо учебников я начал только в ремесленном училище. Пер-

вой книгой был журнал “Всемирный следопыт”, очень мне нравился.

Я выпросил у отца деньги и подписался на журнал.

Отец мечтал дать мне хорошее образование и потому после окон-

чания ремесленного училища послал работать и учиться в Ленинград,

где меня приютила его дальняя родня.

-Ленинград, вероятно, поразил Вас? После сельской жизни и вдруг

большой город?

- Поразил - не то слово. Я очутился в другом мире. Счастлив был

своим первым жильем. Сейчас много говорят о кошмаре коммуналок.

С моими теперешними представлениями и привычками я бы, наверное,

в том же духе мог отозваться о моей ленинградской квартире. Но тогда

мне моя клетушка - переделанная под жилье ванная комната, предста-

влялась дворцом, а городская кровать после жесткой деревенской лав-

ки - царским ложем.

Удивительным казалось все: и величественные здания, и транспорт

на улицах, и огромный завод. Но главное - люди. И родственники, у ко-

торых я жил, и рабочие из механического цеха, где я работал в три сме-

ны, были обычными ленинградцами, простыми и скромными людьми,

но насколько же выше меня в интеллектуальном отношении они стоя-

ли. Даже язык у них был совсем другой.

Я быстро понял, что смогу подняться до их уровня, только если бу-

ду учиться, и с головой ушел в книги: брал их в библиотеках, у знако-

мых, кое-что покупал в букинистических лавочках на Литейном.

Очень скоро испортил чтением глаза, с тех пор у меня сильная близо-

рукость.

Отдельное воспоминание - завод “Электроприбор”. До сих пор по-

мню свой рабочий номер - 5748; я вешал его на табельную доску в про-

ходной. Работать в механическом цеху было интересно: станки все но-

вые, заграничные, с виду очень красивые. Особенно мне нравились их

звучные названия - “Цинциннати”, например.

Среди рабочих было много молодежи. В обеденный перерыв за де-

сять минут съедали чечевичную кашу - почему-то она мне запомни-

лась - и еще 20 минут веселились в заводском скверике, заросшем бурь-

яном. Одежда у всех была плохонькая, но никого это особенно не забо-

9

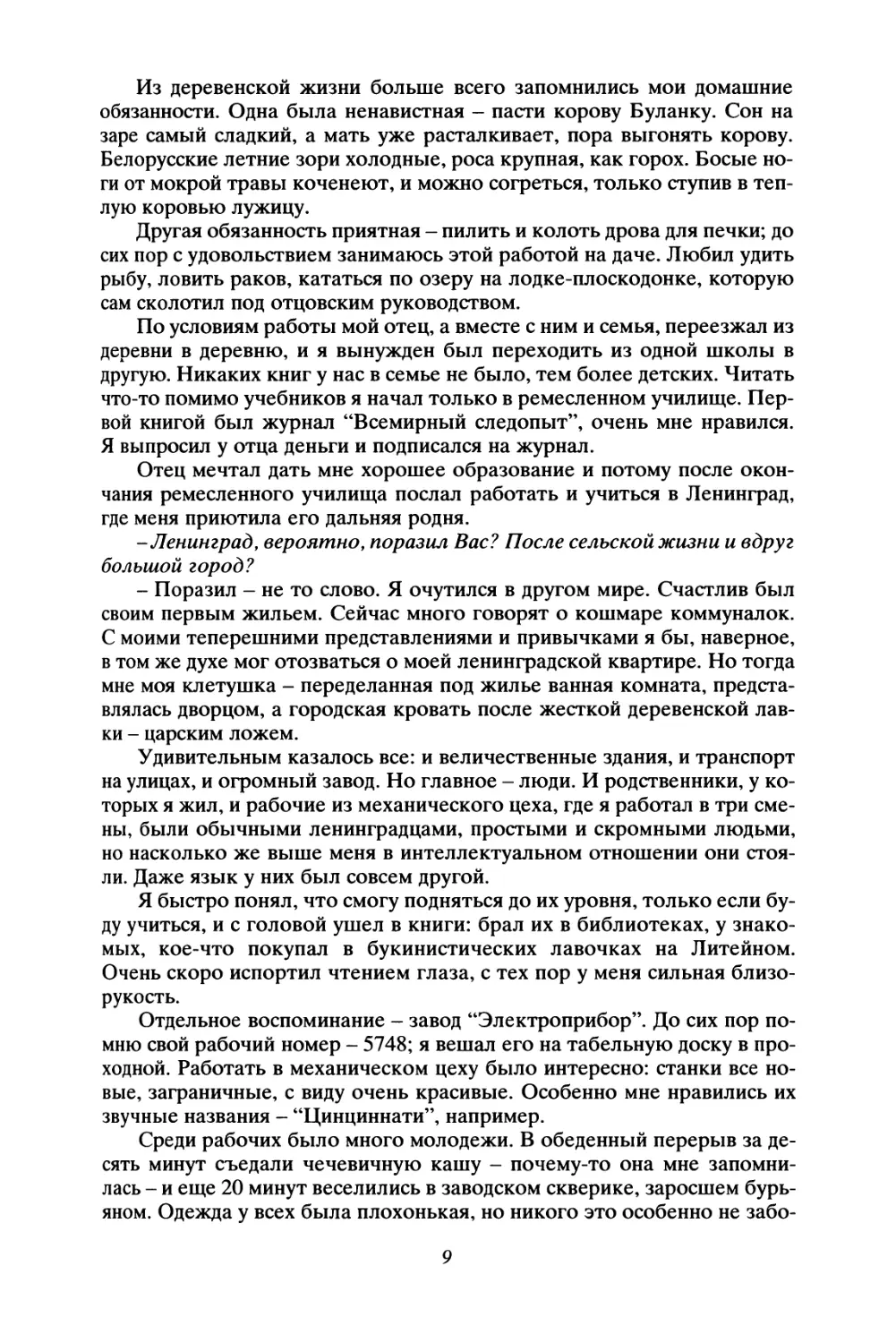

В.Г. Трухановский. 1935 г.

тило. С уважением относились к старым опытным рабочим, мастерам

своего дела, обучавшим нас ремеслу и рабочей этике.

-А что определило выбор Вами вуза?

- Я со времен мстиславльской семилетки полюбил уроки истории.

Хорошая была там учительница, она не только заметила мой интерес к

предмету, но и поощряла его. Как я был горд, когда она поручила мне

перед всей школой сделать доклад по истории Белоруссии в связи с де-

сятилетием образования БССР. Помню, как слушатели изнемогали от

жары, учительница волновалась и ежеминутно смотрела на часы, а я го-

ворил, говорил и никак не мог остановиться.

Хоть я и выучился потом на слесаря и работать на заводе мне нра-

вилось, ни техника, ни естественные науки меня не привлекали. А с при-

ездом в Ленинград, в город, где каждый камень дышит историей, всякие

колебания в выборе профессии отпали сами собой. Поступив в инсти-

10

тут*, я стал читать исключительно историческую литературу и даже на-

чал составлять собственную библиотечку. Денег, правда, было мало,

зато книги тогда были дешевые. Самообразование для меня на всех эта-

пах играло большую роль, чем официальные занятия. Наиболее силь-

ным впечатлением за все годы учебы остались лекции академика

Е.В. Тарле в Высшей дипломатической школе.

- Чем же запомнились Вам эти лекции?

- Тарле говорил о событиях прошлого так, как будто перед его гла-

зами в красках стояла живая картина происходившего, и он лишь опи-

сывал то, что видел. И об исторических деятелях Евгений Викторович

рассказывал как о хороших знакомых. В его изображении они предста-

вали живыми людьми с различными характерами, способностями и

складом мышления. Этому подходу я старался следовать в дальнейшем,

когда работал над серией своих биографических книг.

Помню такой эпизод. В лекции по внешней политике России XIX в.

Тарле рассказывал об участии российского канцлера А.М. Горчакова в

Берлинском конгрессе 1878 г. Он относился к канцлеру с симпатией и

охарактеризовал его так: “Горчаков был очень умным человеком, что

не часто встречалось среди русских дипломатов”.

Сразу после лекции было созвано заседание парткома ВДШ. Вско-

ре распространился слух, что группа активистов отправила наркому

В.М. Молотову письмо с жалобой на поведение Тарле, в недопустимых

выражениях отзывавшегося о русском народе. В следующие два дня

лекции Тарле оказались отмененными под благовидными предлогами,

однако на третий день он вновь продолжил чтение своего курса. Расска-

зывали, что пришел ответ от Молотова: “Не мешайте Тарле работать!”

Вспоминаются лекции и другого популярного в ВДШ профессора

члена-корреспондента АН СССР Евгения Александровича Коровина,

который читал международное право. Читал в буквальном смысле ар-

тистически. На его лекции приходили, чтобы получить не только зна-

ния, но и удовольствие. Суть предмета постигалась как бы сама собой

при помощи увлекательного повествования с обильными примерами из

практики международного права. Мастерские приемы Коровина я ста-

рался держать в памяти, когда сам выступал в качестве лектора.

- Создается впечатление, что второй вуз имел для вашей даль-

нейшей жизни большее значение, чем первый.

- Совершенно верно. Два года учебы в ВДШ дали мне очень многое

в плане конкретных профессиональных знаний, значительного расши-

рения эрудиции и общего интеллектуального роста.

К работе в Высшей дипломатической школе были привлечены наи-

более квалифицированные специалисты - профессора и преподаватели

иностранных языков. Наша группа по изучению английского языка со-

стояла всего из трех человек и занималась ежедневно по нескольку ча-

сов, не считая обширных домашних заданий. Я хорошо освоил чтение и

перевод политической литературы, газет. В этой сфере мне моего зна-

* В.Г. Трухановский учился на рабфаке, с красным дипломом окончил Ленинград-

ский педагогический институт, а затем Высшую дипломатическую школу в Москве. - Ред.

11

ния языка хватало. Однако достаточный навык устной речи пришел

лишь годы спустя. Не слишком оттачивалось и произношение, хотя мой

английский всегда хорошо понимали.

Справляться с домашними заданиями по языку, да и по другим пред-

метам было трудно, особенно в первый год. Жили мы в общежитии на

углу Кузнецкого моста и Лубянки, в здании, перед которым стоял па-

мятник Воровскому. Десять-двенадцать человек размещалось в огром-

ной комнате под самым куполом крыши. Было, конечно, очень шумно.

В памяти запечатлелась повседневная картина: на кровати, по-турецки

скрестив ноги, сидит слушатель-китаист и в полный голос зубрит китай-

ские глаголы, а соседи весьма оживленно реагируют на их не всегда

приличное русское звучание.

На следующий год неперспективных слушателей из нашего набора

отчислили. Тем же, кто подавал надежды, улучшили бытовые условия.

Я оказался в комнате на четверых, и заниматься по вечерам стало лег-

че. Второй год в Высшей дипломатической школе запомнился как са-

мый плодотворный за все время моей учебы.

Последние дни в ВДШ пришлись на июнь 1941 г. Политическая ат-

мосфера была сильно наэлектризована: опасность войны ощущалась

осязаемо. И все же в душе теплилась надежда - вдруг еще как-либо

обойдется без войны. У меня с каждым днем эта надежда таяла. Мы

пользовались материалами ТАСС из зарубежной печати, а они оставля-

ли самое тревожное впечатление.

По утрам мы шли из общежития в ВДШ на Большой Козловский

переулок, по Большому Комсомольскому переулку и по Кировской

улице. И вдруг я стал замечать, что окна в полуподвалах заделывают

массивными деревянными щитами, обтянутыми листовым железом.

Это было дыхание войны - срочно готовились бомбоубежища. Вскоре

на Кузнецком мосту мы увидели закрашенную белой краской кромку

тротуаров. Стало ясно, что это на случай затемнения.

Выступление Молотова с сообщением о начале войны я слушал по

уличному репродуктору у гостиницы “Метрополь”. Привычная жизнь

оборвалась, все думали об одном: что же теперь будет? Помню, как ве-

чером 22 июня в общежитии говорили о том, что рассчитывать на под-

держку Англии, а следовательно, и США нельзя, ведь переговоры о со-

юзе с Англией и Францией летом 1939 г. оказались сорванными. Гада-

ли, с какой миссией прибыл в мае 1941 г. в Англию Рудольф Гесс - пред-

ставитель Гитлера, и договорится ли он с англичанами. Угнетала мысль

о нашем одиночестве перед лицом страшного врага.

А назавтра в шесть утра радио передало заявление У. Черчилля:

“Мы поможем России и русскому народу всем, чем только сможем.

Опасность для России - это опасность для нас и для Америки”. Мы слу-

шали его слова в нашей комнате в общежитии и восприняли их с огром-

ным духовным облегчением.

В самом начале июля в маленьком клубе Наркомата иностранных

дел, который помещался на втором этаже в том же здании, что и обще-

житие, проходила запись в народное ополчение. Записались все выпуск-

ники ВДШ и большинство сотрудников НКИД. Наркомат обезлюдел.

12

И тогда начался выборочный

отзыв из ополчения и в даль-

нейшем даже с фронта.

Я уже получил извещение

о том, когда мне надлежит

явиться в одну из московских

школ для перехода на казар-

менное положение, но отпра-

виться туда не успел: был ото-

зван в распоряжение НКИД.

Несколько моих товарищей по

ВДШ погибли в ополчении; их

имена значатся на мемориаль-

ной доске в здании Дипломати-

ческой академии на Большом

Козловском.

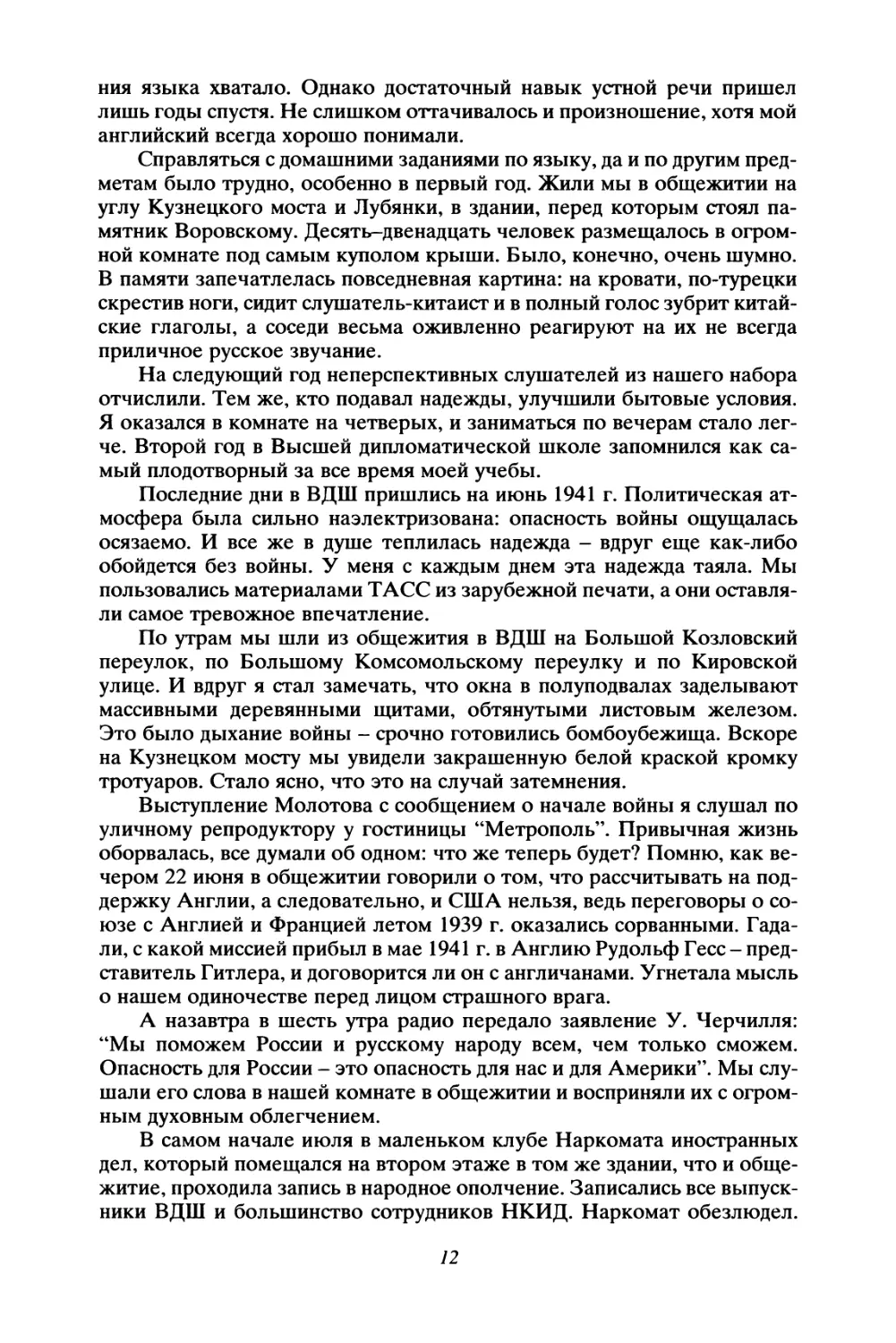

В НКИД я получил назна-

чение во “вторую Европу” -

так и поныне называют мидов-

цы Второй европейский отдел,

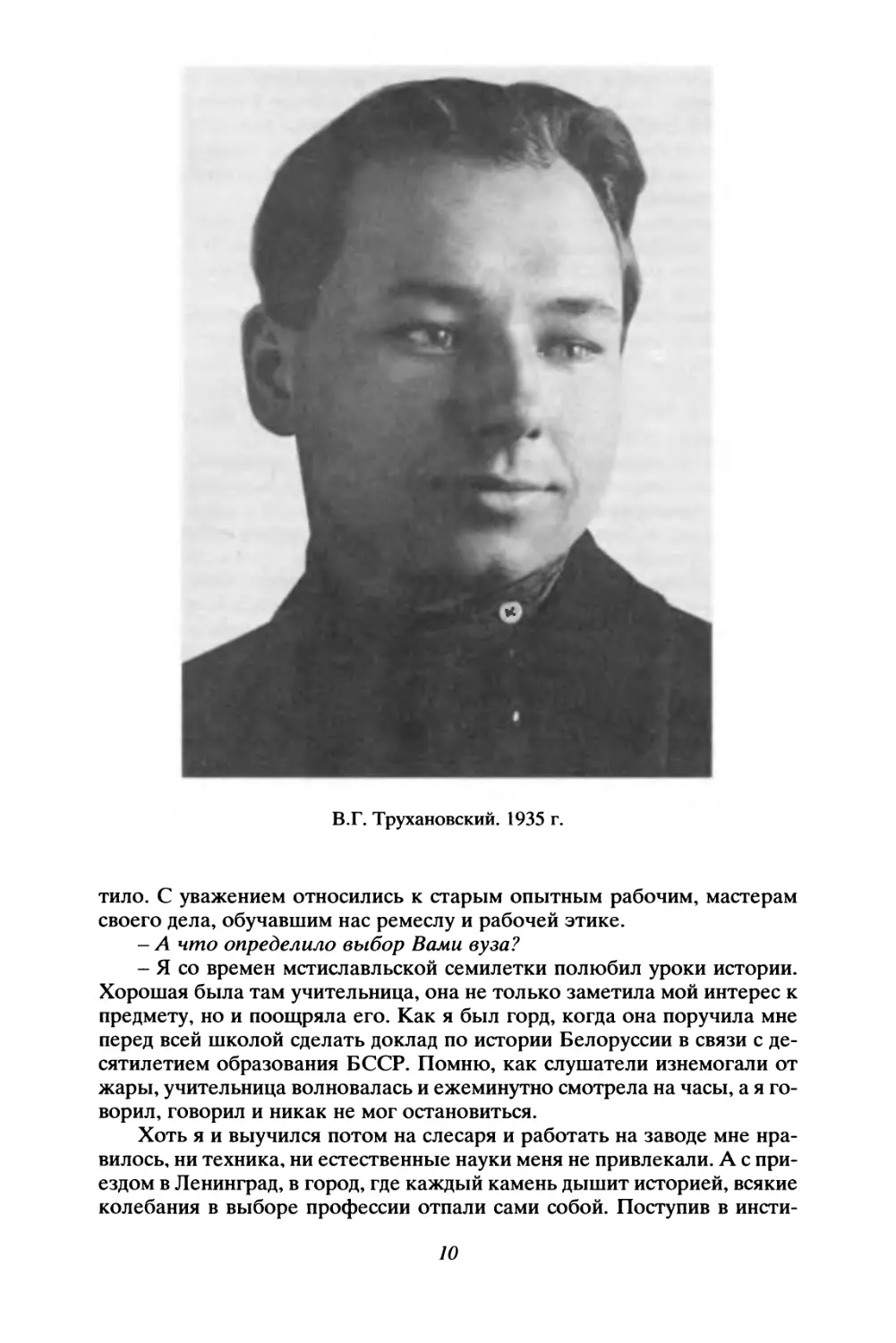

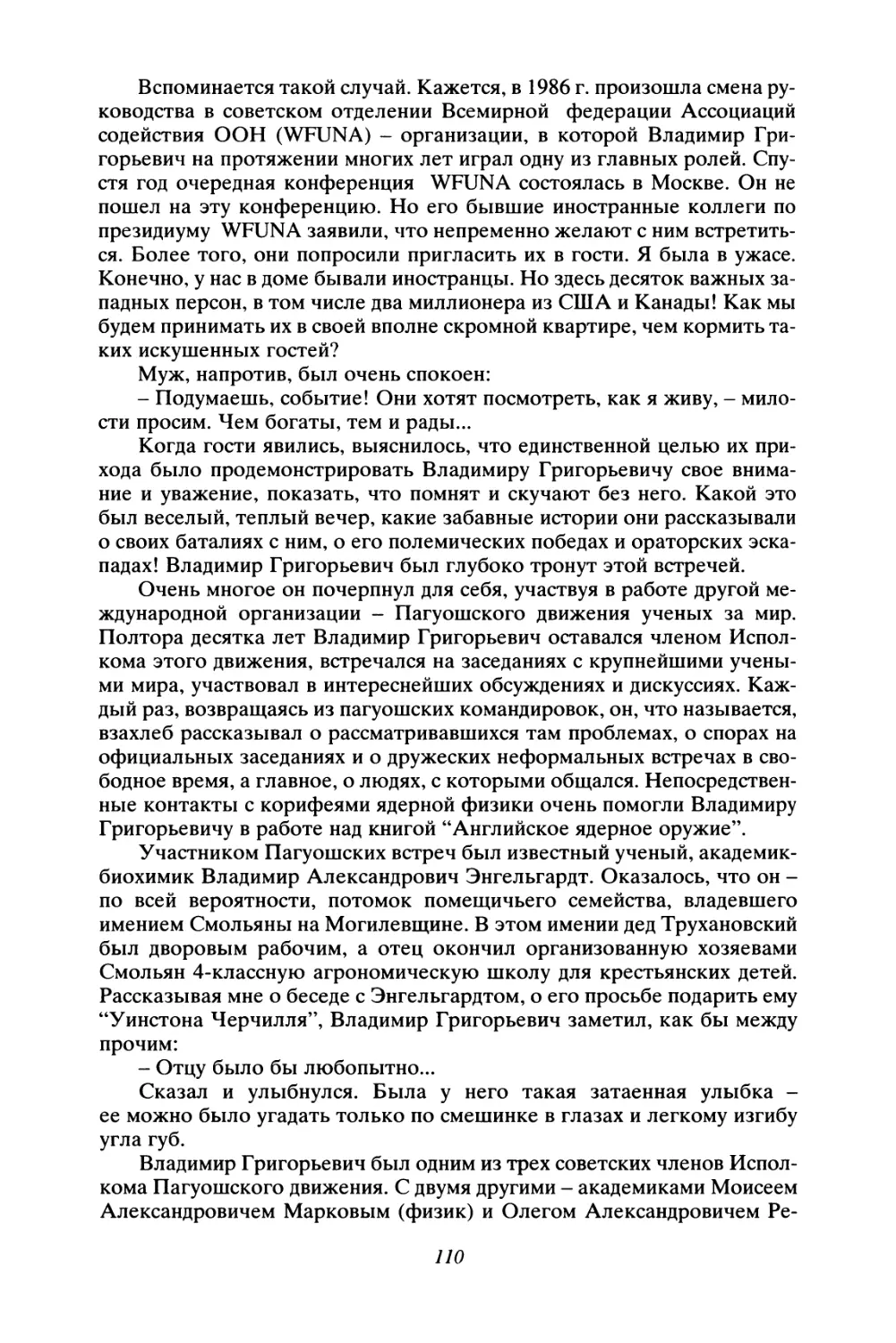

ведавший Англией. Меня оп- В.Г. Трухановский - сотрудник

ределили туда еще до оконча- советского консульства в Иране. 1942 г.

ния ВДШ, там я проходил пра-

ктику, оттуда через четыре

месяца был послан на работу в Иран, где приходилось иметь дело с

английскими представителями, а в 1943 г. вновь вернулся во “вторую

Европу”.

- Принесла ли дипломатическая служба пользу Вам как историку?

- Работа в МИД была отличной школой. Система международных

отношений - это своего рода театр, и мне довелось увидеть изнутри то,

что скрывалось за закрытым занавесом, а иногда даже и за кулисами.

Неоценимое значение для меня как англоведа имела возможность

наблюдать многие процессы вблизи: как делается внешняя политика

Англии, как строятся ее отношения с разными странами, как действуют

ее государственные руководители.

Мне часто приходилось встречаться с английскими представителя-

ми. Сначала в Иране, где я столкнулся с “живой Англией” в лице ее кон-

сульских работников, военных, бизнесменов и сотрудников спецслужб.

Самое сильное впечатление на меня произвел британский военный

представитель в порту Бендер-Шахпур. Я был поражен видом этого

майора в лишенной минимального комфорта обстановке, при отсутст-

вии всякой санитарии и при большой служебной загруженности: в эле-

гантном мундире с иголочки, со стеком в руке, и при нем две собаки

с длинной белоснежной шерстью. Они выглядели еще более ухоженны-

ми, чем их хозяин.

Впоследствии, работая во Втором европейском отделе наркомата,

а затем Министерства иностранных дел, я вплотную познакомился с ан-

глийскими дипломатами, наблюдал вблизи представителей правящих

13

кругов, приезжавших в нашу страну. Забавно, однако, что на земле

“Туманного Альбиона” мне удалось в первый раз побывать лишь после

ухода из МИД в качестве туриста.

Опыт работы в МИД помог мне избавиться от той фетишизации

архивного документа, которая присуща иногда исследователям. Через

мои руки прошло множество дипломатических документов - и наших, и

зарубежных, некоторые из них я сам составлял. Впоследствии все они

отложились в архивные фонды. Однако далеко не каждый документ от-

ражает правду, а тем более всю правду. Поэтому своим ученикам я

обычно советую: не подменяйте цитированием архивных источников

исследовательский анализ.

Меня часто спрашивают: как вы, редактируя журнал “Вопросы ис-

тории” и одновременно заведуя кафедрой в Московском государствен-

ном институте международных отношений (МГИМО), умудрялись при

этом так много писать? И здесь я обязан мидовской закалке. Ответст-

венные документы приходилось писать срочно, в любое время дня

и поздно ночью, не ожидая вдохновения и не всегда в подходящей об-

становке.

Выработалась и своя система: сначала составляю подробный план,

размечаю количество страниц и срок написания и стараюсь строго его

выдерживать. Весьма пригодился также для экономии времени необхо-

димый при составлении дипломатического документа навык точной

и емкой формулировки.

Особой требовательностью и придирчивостью к формулировкам

отличался Вышинский, бывший до 1949 г. заместителем Молотова,

а затем сменивший последнего на посту министра иностранных дел.

- Вы долго работали с А.Я. Вышинским. Ваши впечатления о нем?

- Биография Вышинского известна. Находиться под его началом

было очень трудно. Личностью он был весьма неприятной, но работал

много и старательно.

Режим работы в МИД тогда полностью копировал кремлевский.

Покончишь с делами в два часа ночи, к половине третьего доберешься

до дому, и тут же телефонный звонок. Ехидный голос Вышинского:

“Вы уже устали? А могли бы Вы приехать на пару часиков, чтобы за-

кончить с таким-то вопросом. Машина за Вами уже ушла”.

Сам он отличался большой выносливостью и любил подчеркивать

это. Как-то в конце 40-х годов - ему было тогда далеко за 60 - его по-

мощник в поздний ночной час предложил прервать работу, посколь-

ку Вышинский лишь недавно перенес операцию по удалению аппенди-

цита. “Не говорите ерунды, - оборвал его Вышинский. - Я вполне здо-

ров. Вот вы можете переплыть Дунай? А я еще месяц назад его пере-

плывал”.

У Вышинского была такая манера: свои выступления - на Гене-

ральной ассамблее ООН, например, - он поручал писать четырем ра-

ботникам сразу. Каждый готовил свой вариант. Когда написанное при-

носили, он неизменно раскритиковывал все четыре текста в пух и прах,

при этом не стеснялся в выражениях. На моих глазах Вышинский

швырнул профессору В.М. Хвостову - будущему академику, работав-

14

шему тогда в МИД, - подготовленный им документ со словами: “Забе-

рите ваше профессорское г...!” Всех четверых заставлял переделывать

свои варианты и после переделки говорил: “Теперь лучше. Но пока это

еще не годится. Идите и доведите материал до готовности”.

Изучив привычки Вышинского, мы обычно делали так: в третий

раз приносили ему тот текст, который был им забракован с первого за-

хода. “Вот видите, вы же умеете работать, когда захотите, - говорил

он. - На этот раз получилось”.

Брал наши тексты и писал свой собственный, совершенно отлич-

ный от них вариант. Однажды, в редкую для Вышинского минуту бла-

годушия, мы спросили, зачем нужны наши усилия, если все равно свои

выступления он пишет сам. “Как вы не понимаете, это очень важно, -

ответил он. - Я отталкиваюсь от ваших тезисов, они будят мою мысль”.

Вышинский страшно боялся Сталина. Ездил к нему на доклад по

четвергам и уже загодя, в ожидании этой встречи, приходил в дурное на-

строение. Чем ближе к четвергу, тем мрачнее и раздражительнее он

становился. Мне казалось, что, уезжая на аудиенцию к Сталину, он ни-

когда не был уверен, что вернется с нее обратно. А в пятницу, когда все

уже было позади, позволял себе на пару дней расслабиться. Опытные

люди знали, что именно в эти дни следовало докладывать ему наиболее

сложные дела и обращаться с просьбами по личным вопросам.

В раздражении Вышинский мог сказать своим подчиненным все,

что угодно. Я слышал, как он обещал одному сотруднику бубновый туз

на спину. Мне он однажды пригрозил: “Я вас в лагерную пыль сотру”.

Вина моя заключалась в том, что я показал одной английской делега-

ции - кстати, в полном соответствии с утвержденной свыше програм-

мой визита - Институт нейрохирургии Н.Н. Бурденко. Почему-то это

донельзя рассердило Вышинского. Правда, на моей памяти ни одна из

его угроз не была приведена в исполнение.

- Вы и ваши коллеги боялись этих угроз?

- Конечно, боялись. Но это отнюдь не значит, что мы работали в

МИД из-под палки. Чувствовали огромную ответственность, огромный

интерес к своему делу. Не променяли бы его ни на какое другое.

Мы гордились своей работой, своей страной.

- Вы участник конференции в Сан-Франциско, на которой была

учреждена Организация Объединенных Наций. Чем Вам запомнилось

это событие?

- Прежде всего вспоминается настроение того времени - пожалуй,

такого чувства общего подъема, окрыленности, как весной 1945 г., не

довелось испытать никогда. Наши войска двигались по территории вра-

га, со дня на день ждали взятия Берлина.

То, что меня включили в многочисленную делегацию, готовившую-

ся к отлету на конференцию, добавляло радости: еще бы - стать участ-

ником исторического события такого масштаба! Хотелось, конечно,

и увидеть своими глазами Америку. Вдруг, за неделю до отлета - пе-

чальная весть: умер президент США Франклин Рузвельт. Из членов

“Большой тройки” он был самым активным поборником создания

ООН - хотел, видимо, достичь того, что не удалось его предшественни-

75

ку Вудро Вильсону, ведь созданная последним после первой мировой

войны Лига наций оказалась неприемлемой для США. Думали, что кон-

ференцию отменят. Но все сроки остались в силе, и вскоре с московско-

го Центрального аэродрома, помещавшегося на Ходынском поле, на

месте теперешнего Аэровокзала, поднялись в воздух семь военно-

транспортных самолетов во главе с “Летающей крепостью” с минист-

ром иностранных дел Молотовым на борту. Летели через Казань, Но-

восибирск, Якутск, на Аляску только днем, по ночам летчики отдыха-

ли. Спустя шесть суток прибыли в Сан-Франциско.

Когда нас из аэропорта на машинах доставили в первоклассный

отель “Сан-Фрэнсис”, его огромный холл был до отказа забит жителя-

ми, а главное жительницами города. Они хотели своими глазами посмо-

треть на “этих легендарных русских”. Толпа в светлой пестрой одежде

(здесь, в отличие от холодной Москвы, уже было лето в полном разга-

ре) расступилась, и мы шли по узкому проходу к лифтам в тяжелых дра-

повых пальто и велюровых шляпах - точь-в-точь, как показывают рус-

ских в комедийных западных фильмах. Чувствовали себя при этом, на-

до сказать, весьма неловко.

Вообще отношение к нам рядовых американцев - самое сильное

мое впечатление от Сан-Франциско. По двое, по трое члены делегации

посещали многочисленные собрания жителей города. Когда после

встреченных вежливыми аплодисментами голливудских звезд на сцену

приглашали нас, зал разражался восторженными овациями. На русских

обрушивался шквал дружеских приветствий. Мы смущенно перемина-

лись на сцене под лучами прожекторов, не представляя, как себя дер-

жать. Но это не имело никакого значения. Приветствовали не нас - нас

никто не знал. Приветствовали великую Россию, которую знали все.

По-своему выражал симпатии к нашей стране персонал кафе само-

обслуживания, где часто обедали рядовые члены делегации. При нашем

появлении в дверях слышался возглас: “Рашнз каминг! - Русские

идут!” - и девушки на раздаче накладывали в наши тарелки чуть ли не

тройные порции. О проявлениях подобных чувств к России можно рас-

сказывать долго.

Открытие конференции состоялось в здании мемориального Опер-

ного театра - оно было выстроено в память погибших в первой миро-

вой войне. Теперь, в век телевидения и бурных международных конта-

ктов, такие форумы не в диковинку. Тогда же зрелище разноименной,

разноязычной толпы поражало. В ее восторженно-приподнятом на-

строении, во взаимном радостном дружелюбии как бы светился отблеск

Победы.

Вступительную речь произнес новый президент США Гарри Тру-

мэн. Чувствовалось, что он весьма неравнодушен к вниманию аудито-

рии. Когда стихли аплодисменты после его речи, Трумэн призывно за-

улыбался, глядя в зал, и слушатели вновь захлопали. Так повторялось

три раза. Наконец, государственный секретарь США Эдуард Стеттини-

ус, наблюдавший за происходящим из-за кулис, не стерпел: четким сол-

датским шагом он прошел через всю авансцену к трибуне, взял прези-

дента под руку и увел со сцены под особенно бурные аплодисменты.

16

Многочисленные комитеты, комиссии работали над согласованием

текста Устава ООН, проект которого был подготовлен заранее, в про-

цессе многолетних переговоров. Кроме работы в качестве помощника,

а затем заместителя генерального секретаря делегации, я участвовал в

заседаниях Комитета по международной опеке, где решался вопрос о

будущем колониальных территорий.

На заседаниях комитета мне в течение двух месяцев пришлось близ-

ко наблюдать английского министра по делам колоний лорда Крэнбор-

на. Это был представитель высшей британской аристократии, выходец

из рода лордов Сесилей - последние были заметными действующими

персонажами английской истории на протяжении ряда веков. В его по-

ведении своеобразно сочетались прирожденный аристократизм и под-

черкнутая скромность. Крэнборн с большим искусством отстаивал по-

зицию английского правительства, сформулированную Черчиллем в

его знаменитой фразе: “Я стал первым министром короля не для того,

чтобы председательствовать при ликвидации Британской империи”.

Лорд Крэнборн действовал совместно с представителями доминио-

нов, из которых наиболее активным был министр иностранных дел

Австралии Герберт Эватт. Темпераментный оратор, он с азартом всту-

пал в дискуссию по любому вопросу. В конце конференции Эватту еди-

ногласно вынесли признательность за энергичное и умелое отстаивание

прав средних и малых народов в отношениях с великими державами.

В вопросе о судьбе колоний у англичан сохранялись серьезные рас-

хождения с американцами, заинтересованными в получении новых воз-

можностей на территории Британской империи. В итоге дипломатиче-

ской борьбы конференция приняла формулу, близкую к предложенной

СССР: система опеки ООН должна вести подопечные территории “в

направлении к самоуправлению и независимости”.

Торжественным событием стало подписание Устава ООН. Кроме

подписывавших документ делегатов, для участия в процедуре пригла-

шались пятеро из числа советников делегации. Я был одним из советни-

ков, приглашенных от советской стороны. От имени Советского Сою-

за Устав подписал наш посол в США А.А. Громыко (Молотов, как и ряд

других министров иностранных дел, улетел из Сан-Франциско раньше,

после согласования основного вопроса - проблем безопасности).

- Вероятно, еще больший след оставило в Вашей памяти участие

в открывшейся в следующем месяце Потсдамской конференции?

- Это было, несомненно, наиболее важное событие в моей мидов-

ской жизни. Когда мой непосредственный начальник, заведующий Вто-

рым европейским отделом К.В. Новиков сказал мне по возвращении из

США: “Ну, теперь собирайтесь на Берлинскую встречу”, - я решил, что

он меня просто разыгрывает. Не мог поверить. Тогда Кирилл Василье-

вич вынул из сейфа список нашей делегации, показал мне мою фами-

лию: “Смотрите, утверждено инстанцией” (такая формулировка была

принята в МИД). На первой странице документа в левом верхнем углу

синим карандашом редкими буквами было написано “Сталин”.

Из Москвы нас доставите ~в Германию по воздуху - на “дугласах”.

С летного поля на военных легковых машинах быстро перевезли в Ба-

2 Россия и Британия Вып 3

17

бельсберг - пригород, где располагались виллы немецкой знати, писа-

телей, актеров, художников. Игра случая сохранила эти виллы в цело-

сти и сохранности, когда советские войска штурмовали Берлин и вокруг

бушевал смерч стали и огня. Каждая делегация имела в Бабельсберге

свой обширный сектор, где она размещалась и постоянно находилась

все время вне официальных заседаний.

Нас поместили в виллу вдвоем с еще одним сотрудником МИД, он

занял первый, я - второй этаж. Когда через много лет я посмотрел

фильм “Семнадцать мгновений весны”, то решил, что именно на нашей

вилле снимались кадры загородного жилья Штирлица.

Война пощадила и замок Цецилиенхоф - резиденцию германских

кронпринцев, где проходили заседания конференции. Как только ее ра-

бота началась, сразу же обнаружились некоторые черты характера

главных участников Берлинской встречи. Эти черты находили отраже-

ние даже в том, как члены “Большой тройки” приезжали на заседания.

В первый же рабочий день наше внимание неожиданно привлек

шум, рев моторов и грохот выхлопов, похожий на стрельбу. Грохот на-

растал, и вскоре ко входу в левое крыло проследовал внушительный

кортеж - мотоциклы со снятыми глушителями, грузовики с автоматчи-

ками, черные машины с охранниками как внутри, так и гроздьями ви-

севшими на подножках. Затем следовал автомобиль с Трумэном, после

которого все повторялось в обратном порядке и завершалось мотоцик-

листами.

Черчилль подъезжал спокойнее: были и мотоциклисты, и грузовик

с автоматчиками, и машины со специальной охраной, но все это без из-

лишнего шума и грохота.

Сталин подъезжал с обратной стороны здания. Между кромкой во-

ды озера и стеной здания замка по дорожке из гравия почти бесшумно

проезжали три черные большие легковые машины. Из средней выхо-

дил Сталин в сопровождении некоторых членов делегации и входил в

дверь, выводившую в сравнительно небольшой, вытянутый прямо-

угольником холл - там собирались все наши сотрудники, которые

должны были присутствовать в зале заседаний. В центре холла находи-

лась тумбочка и на ней черный телефон, рядом стоял генерал-полков-

ник. Сталин спрашивал у него: “Ну как, союзники прибыли?” - Гене-

рал отвечал: “Прибыли”. Еще через минуту-две сообщал: “Направля-

ются в зал заседаний. Можно проходить”. Наши товарищи двигались к

двери и почти всегда оказывались в зале одновременно с американца-

ми и англичанами. До сих пор не понимаю, как достигалась такая син-

хронность.

Когда закрывалась дверь за нашим последним сотрудником, гене-

рал, чуть выждав, снимал трубку телефона и произносил одну и ту же

неизменную фразу: “Лаврентий Павлович, докладывает генерал-пол-

ковник Круглов. Прибыли. Все в порядке. Началось заседание”. Мы,

т.е. средний персонал, были убеждены, что это действовал прямой про-

вод с Москвой. Здесь, в Германии, никто Берию не видел. Правда, в по-

следние годы появились утверждения, что Берия жил в Бабельсберге на

вилле Сталина.

18

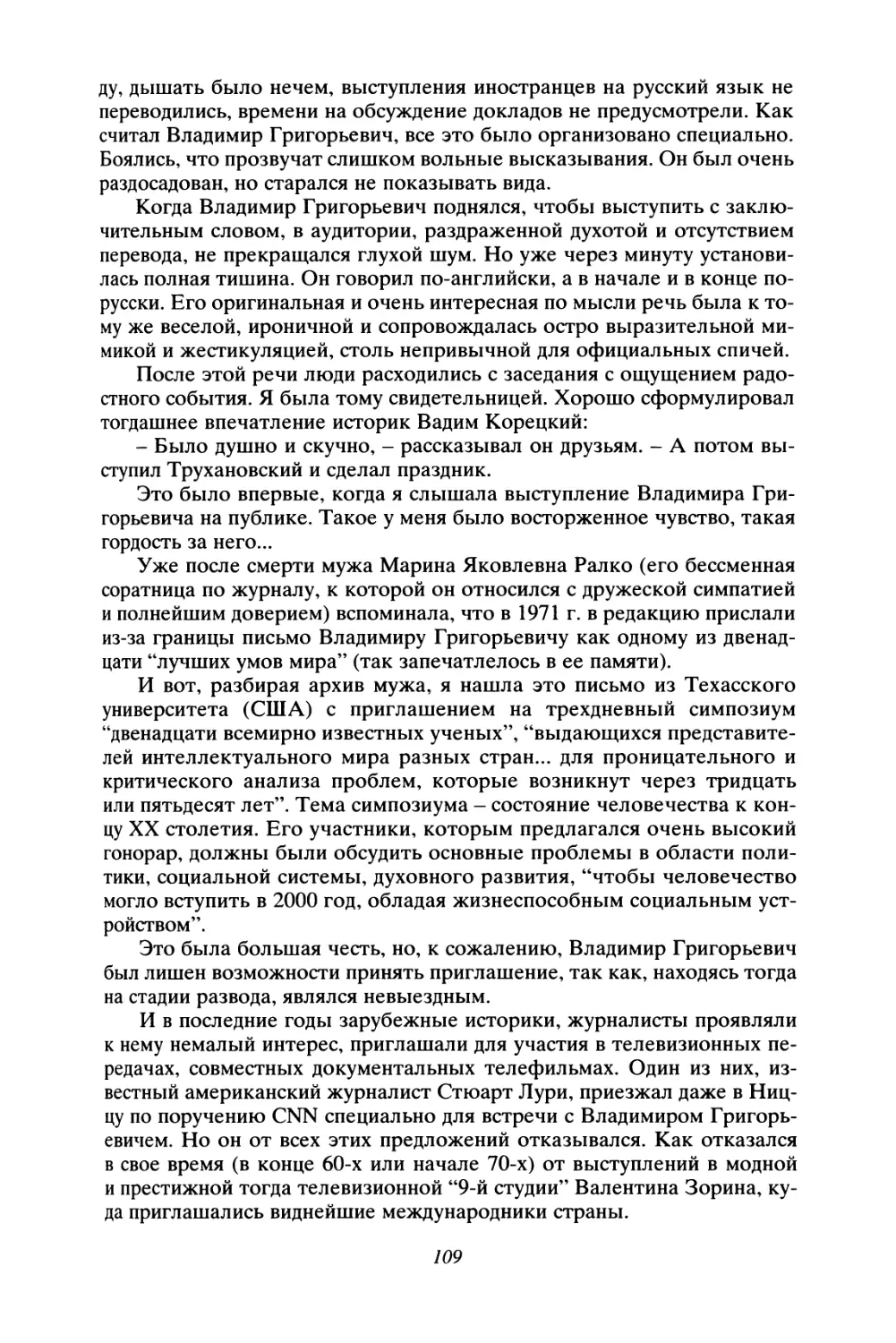

В период Потсдамской конференции. 1945 г.

В зале заседаний за круглым столом размещались 15 человек,

по пять от каждой страны. Глава делегации сидел в кресле, остальные

на стульях. С советской стороны за столом обычно сидел А.А. Громы-

ко рядом с американской делегацией, затем переводчик В.Н. Павлов,

далее И.В. Сталин, В.М. Молотов и, наконец, А.Я. Вышинский, справа

от него была английская делегация. Трумэна сопровождал Дж. Бирнс,

не так давно сменивший на посту государственного секретаря своего

предшественника - Стеттиниуса. С Черчиллем сидели министр ино-

странных дел А. Иден и лидер лейбористской партии К. Эттли. Неболь-

шое число советников и других сотрудников занимали второй ряд стуль-

ев за своими делегатами.

В нашей делегации во втором ряду сидели посол в Англии Ф.Т. Гу-

сев, помощники Молотова и Вышинского, заведующие основными от-

делами МИД, генеральный секретарь делегации Новиков, а также со-

ветники, менявшиеся в зависимости от рассматриваемых вопросов.

Мое место было рядом с Новиковым. Иногда во время заседания

приходилось несколько раз выходить из зала в комнаты, где размещал-

ся технический аппарат делегации: по ходу дискуссии требовалось пред-

ставить дополнительные документы и справки или нужно было органи-

зовать срочный перевод распространяемых на конференции материа-

лов, их перепечатку и т.п.

На первом пленарном заседании со мной случился курьез. Я вошел

в зал заседаний через несколько минут после того, как все расселись.

Прямо передо мной оказалось кресло Сталина, он сидел ко мне спиной.

19

И вдруг я увидел большой круглый просвет в его волосах. А ведь мы все

тогда привыкли к парадным портретам, где он был изображен с густой

блестящей шевелюрой. Лысина у Сталина! Это было для меня просто

шоком.

От изумления я застыл, как вкопанный, и вид, наверное, имел неле-

пейший. Сидевший напротив Трумэн заметил мою растерянную физио-

номию и начал весело меня разглядывать, стараясь понять, что же про-

исходит с этим русским. Бдительный Новиков резко дернул меня за ру-

кав и усадил на место. Но Трумэн тот смешной инцидент запомнил и

всякий раз, видя меня в зале, улыбался как старому знакомому.

На конференции обсуждалось множество вопросов: будущее Гер-

мании, обустройство послевоенной Европы, какой будет Польша, ее

границы и многое другое. Казалось, что всем трем участникам конфе-

ренции присуще стремление к компромиссу. Однако вскоре обнару-

жилось, что это далеко не так: ветры “холодной войны” были уже не за

горами.

Члены “Большой тройки” по-разному вели себя за столом перего-

воров. Трумэн был в хорошем настроении, озирался по сторонам, рас-

сматривал окружающих и, казалось, не особо вникал в суть споров. За-

то его помощники были начеку и усердно отстаивали интересы США.

В это время позиция американцев ужесточилась, они чувствовали проч-

ность своего положения и старались максимально ее использовать.

Черчилль был раздражен, заметно нервничал. Очень многослов-

ный, он говорил, упершись тяжелым взглядом в стол перед собой. При-

чина его состояния была ясна: создатель антигитлеровской коалиции,

ее лидер, Черчилль с 1943 г. утратил свою ведущую роль в “Большой

тройке”. Соотношение сил изменилось. Теперь лидировали США, вто-

рое место занял Советский Союз. Вопреки прогнозам союзников он

пришел к финишу не обескровленным, а напротив, набравшим небыва-

лую военную мощь. В Потсдаме среди западных генералов ходили та-

кие разговоры: “Русским нужны только ботинки, чтобы достичь Ла-

Манша, и только приказ, чтобы дойти до Бискайского залива”.

Угроза применения силы с советской стороны ни разу не прозвуча-

ла на конференции, но в поведении Сталина чувствовалось, что он рас-

сматривает военную мощь СССР как важный козырь в переговорах.

В качестве второго козыря он использовал обещание вступить в войну

с Японией (на чем настаивали американцы, стремясь спасти жизни сво-

их солдат). Сталин держался спокойно, уверенно. Раскуривал “Герцего-

вину Флор”, пачка которой всегда лежала перед ним на столе, и внима-

тельно слушал все выступления, пристально глядя на оратора. Когда

оппоненты возражали ему (чаще всего это был Черчилль, темпера-

ментно провозглашавший: “Нет, мы никак не можем принять это рус-

ское предложение!”), Сталин индифферентно замечал: “Ну, что ж, нам

не к спеху; подождем, пока вы будете готовы”.

Однажды удалось как будто достигнуть договоренности по острому

вопросу, и Черчилль взялся сформулировать ее к завтрашнему дню на

бумаге, чтобы утвердить затем соответствующий официальный доку-

мент. Утром он читает свой текст и спрашивает: “Утверждаем?” Ста-

20

лин просит прочесть еще раз, помедленнее. Английский премьер чита-

ет снова. Пауза. “Так мы договаривались вчера, - волнуется Чер-

чилль, - и сейчас можно это утвердить”. “На слух хорошо, - отвечает

неторопливо Сталин, - но надо вчитаться. Давайте распечатаем доку-

мент, раздадим делегациям и затем вернемся к этому вопросу”.

К этому вопросу уже никогда не вернулись: Черчилль понял, что

Сталин передумал.

- Но ведь Черчилль присутствовал на конференции не до конца?

- Да, он вынужден был покинуть ее в связи с результатом парла-

ментских выборов. Это был случай, когда все мировые лидеры оказа-

лись неспособными сделать правильный прогноз об исходе избиратель-

ной кампании в Англии. Выборы проходили 5 июля 1945 г., но объявле-

ние результатов было отложено на три недели, чтобы учесть голоса сол-

дат, находившихся за пределами Англии. Участники Потсдамской кон-

ференции согласились сделать перерыв после девятого пленарного засе-

дания, чтобы Черчилль мог присутствовать 26 июля в Лондоне при объ-

явлении результатов голосования. Он обещал вернуться через 48 часов.

Желая Черчиллю счастливого пути, Сталин спросил, что он думает

об исходе выборов. “Победят консерваторы”, - ответил тот с абсолют-

ной уверенностью. “А что думает об этом господин Эттли?” - спросил

Сталин. Лидер лейбористов сказал, что и он не сомневается в успехе

консервативной партии, но уверен в увеличении числа лейбористских

депутатов в палате общин. Трумэн и Сталин были согласны с этим про-

гнозом - это было видно по их поведению. Так думали и все члены

английской делегации: личный врач Черчилля лорд Моран, уезжая вме-

сте с ним в Лондон, оставил в Потсдаме все свои вещи, чтобы не таскать

их туда и обратно.

Известно, что Черчилль распорядился устроить в своей лондонской

квартире обед для избранного круга в честь победы на выборах. Одна-

ко консерваторы потерпели сокрушительное поражение. Гости тем не

менее пришли, и хозяин, раненный в самое сердце неожиданным фиа-

ско, не смог скрыть перед ними слез обиды и огорчения.

Главой английской делегации на конференцию возвратился из Лон-

дона Эттли - не зря Черчилль брал его с собой в Потсдам. Идена сме-

нил Эрнст Бевин, новый министр иностранных дел, в прошлом видный

профсоюзный деятель.

- Изменилась ли обстановка на конференции после замены руко-

водства английской делегации?

- Да, и очень заметно. Сама личность Черчилля — яркая, экспан-

сивная, оригинальная - вносила особый колорит в официальную проце-

дуру заседаний. Если раньше английский премьер-министр совершенно

затмевал своего министра иностранных дел, то теперь ситуация измени-

лась. Эттли по большей части молчал, но был весьма сосредоточен и

принимал участие в консультациях со своими коллегами по всем проб-

лемам. Ораторствовал же главным образом Бевин, который, в отличие

от Идена, рвался в бой. Хотя Черчилль рекомендовал сохранить Идена

в составе делегации для преемственности, новые лидеры не вняли его

совету.

21

Важнейшая же перемена, как ни парадоксально, проявилась в том,

что лейбористы сразу же показали себя гораздо более несговорчивыми

партнерами, чем их предшественники. Особенно усердствовал по этой

части Бевин, недаром в Англии его стали именовать “лучшим консерва-

тивным министром иностранных дел”. Вскоре обнаружилось, что неко-

торые намечавшиеся при Черчилле и Идене договоренности не будут

санкционированы лейбористами.

Что касается американцев, то я сначала думал, что причина переме-

ны в их поведении после смерти Рузвельта кроется в новой расстановке

сил на мировой арене: не было уже общего врага, борьба против кото-

рого требовала сплочения, и на передний план выдвинулись собствен-

ные интересы стран-союзниц, противоречившие друг другу. Однако по-

ведение англичан за столом переговоров выявило, как мне кажется, и

другую причину. Ни Трумэн, ни Эттли, ни их окружение не имели опы-

та союзнического взаимодействия, не испытывали того “чувства локтя”

с русскими, которое, несмотря ни на что, было присуще и покойному

Рузвельту, и ниспроверженному Черчиллю. Эпоха великого антигитле-

ровского союза кончилась.

- Историки и публицисты неоднократно обыгрывали эпизод, ко-

гда Трумэн сообщил Сталину об изобретении атомного оружия. До-

велось Вам быть свидетелем этого разговора?

- Это очень интересный эпизод. На протяжении ряда лет вначале

англичане, а затем американцы в условиях предельной секретности, не

жалея сил и средств, работали над изготовлением атомной бомбы.

В день прибытия в Потсдам Трумэн получил сообщение о том, что ис-

пытание бомбы прошло успешно, а 21 июля специальный курьер доста-

вил подробный доклад о взрыве. Доклад показали Черчиллю, и он при-

шел в неописуемый восторг. Условились, что 24 июля сразу после засе-

дания Трумэн сообщит о произведенном взрыве Сталину.

Это был первый акт политического использования атомного ору-

жия против Советского Союза. Но связанные с ним расчеты западных

союзников не оправдались.

Разговор Трумэна со Сталиным происходил в присутствии двух де-

сятков людей. Впоследствии я встречал минимум шесть неточных вари-

антов описания этого разговора. Из-под пера известного нашего журна-

листа-международника вышла такая версия: Трумэн взял Сталина под

руку, увлек его на воздух и, прогуливаясь под дубами, окружавшими за-

мок, сообщил об атомной бомбе. Этот рассказ, опубликованный в газе-

те с многомиллионным тиражом, - абсурд. Подобные прогулки совер-

шенно исключались порядком, существовавшим на конференции.

Я хорошо помню, как происходил разговор. По окончании заседа-

ния Трумэн поднялся и направился к Сталину; видя это, тот тоже сделал

пару шагов навстречу. Переводчик Павлов, как обычно, в ту же мину-

ту оказался у локтя Сталина. Президент тихо произнес несколько слов.

Их не было слышно; потом уже от Павлова я узнал, что именно гово-

рил Трумэн. Он сказал, что хочет сообщить Сталину о создании и

успешном испытании принципиально нового, огромной мощности

оружия.

22

Помню, как Черчилль и Иден, стараясь не обнаружить своего инте-

реса, наблюдали за реакцией Сталина. Именно по их настороженности

я понял, что речь между Трумэном и Сталиным идет о чем-то крайне

важном. Сталин молча выслушал президента, кивнул головой и напра-

вился к выходу. Американцы и англичане казались растерянными.

Иден в мемуарах рассказывает: союзники ожидали, что сообщение

о бомбе произведет на русских сильнейшее впечатление, что они тут же

попросят открыть им ее секрет и будут готовы пойти на многое, лишь

бы его заполучить. Видя реакцию Сталина, английские лидеры решили:

тот не понял, о чем идет речь. Он ограничился, по словам Идена, кив-

ком головы и кратким “спасибо”.

Описание Идена вернее многих других, но и в нем имеются две не-

точности. Во-первых, Сталин, конечно, сразу же понял суть дела: он не

только знал о бомбе от советских ученых и из данных разведки, но в

СССР уже несколько лет упорно и успешно работали над созданием

атомного оружия.

А во-вторых, ознакомившись с мемуарами Идена, я специально вы-

яснял у Павлова - слово “спасибо” не было сказано. И думаю, умыш-

ленно: Сталин понимал, что союзники хотят использовать бомбу для

нажима на Советский Союз. За что же тут было благодарить? Неточ-

ность у Идена вполне понятна: английский джентльмен не мог допус-

тить, что кивок головы собеседника не сопровождался обычными в та-

ком случае словами благодарности.

Разнобой в описании одного и того же эпизода на Потсдамской кон-

ференции еще раз подтверждает известную аксиому: наличие большо-

го числа свидетелей отнюдь не способствует установлению истины, но

приводит лишь к множественности версий одного и того же события,

усложняя работу исследователей.

- Ваш уход из МИД был добровольным или вынужденным шагом?

- Не только вынужденным, но и совершенно неожиданным для ме-

ня. Работа шла успешно, я был целиком в нее погружен, не представлял

другой жизни. Мне присвоили ранг советника первого класса, я заведо-

вал одним из важных оперативных отделов министерства. Но когда в

марте 1953 г. министром иностранных дел вновь стал Молотов, нахо-

дившийся в последние годы жизни Сталина в полуопале, последовало

увольнение из МИД ряда руководящих сотрудников. Я оказался одним

из них.

Мы с товарищами по несчастью не раз ломали голову над причиной

нашего увольнения, но так и не пришли к определенному выводу. Ни-

какой мотивировки не содержал и официальный документ о моем от-

числении из министерства. Именно это было самым обидным. Сейчас я

думаю, что дело заключалось либо в собственной антипатии Молотова

к уволенным сотрудникам, либо во влиянии его ближайших помощ-

ников.

Уход из МИД оказался для меня на первых порах тяжелым ударом.

Но оправдалась старая русская пословица: “Нет худа без добра”. Полу-

чилось, что Молотов сотворил для меня великое благо: уйдя целиком

в науку, я начал новую жизнь, и она оказалась для меня счастливой.

23

- За 40 лет Вами написано и издано два десятка книг. Как проте-

кала работа над ними, что Вы думаете о них сегодня?

- После МИД жизнь академического института на первых порах ка-

залась пресной. В ней не хватало того драматизма, напряжения, кото-

рое дает прямое соприкосновение с большой политикой. Я остался один

на один с письменным столом и всю энергию стал вкладывать в свои

книги. В них нашли отражение мои мысли, раздумья, отношение к жиз-

ни и людям. Именно работа над ними в конце концов и запомнилась

больше всего из этого пласта жизни.

Далеко не все мои книги выдержали испытание временем. Но есть

такие, которые живут еще и сейчас. Первой крупной работой стала “Но-

вейшая история Англии”. В 1958 г. еще не изобрели прокрустова ложа в

виде ограничений на объем монографий, и на 39 листах я сказал все, что

хотел. Тогда я впервые попытался сделать книгу читаемой за счет живо-

го языка, использования психологических оценок, объяснения ряда со-

бытий, наряду с прочим, особенностями человеческой натуры.

Из трех томов, посвященных внешней политике Англии в новейшее

время, наиболее основательным мне представляется второй том. Он

был издан у нас на английском языке и успешно продавался в Лондоне

на Чаринг-кросс.

Порадовал меня и читательский успех “Адмирала Нельсона”:

в 1990 г. книга вышла в свет в объединенной Германии; в том же году,

к моему удивлению, она 30-тысячным тиражом была издана на армян-

ском языке в Ереване - после землетрясения, после Карабаха...

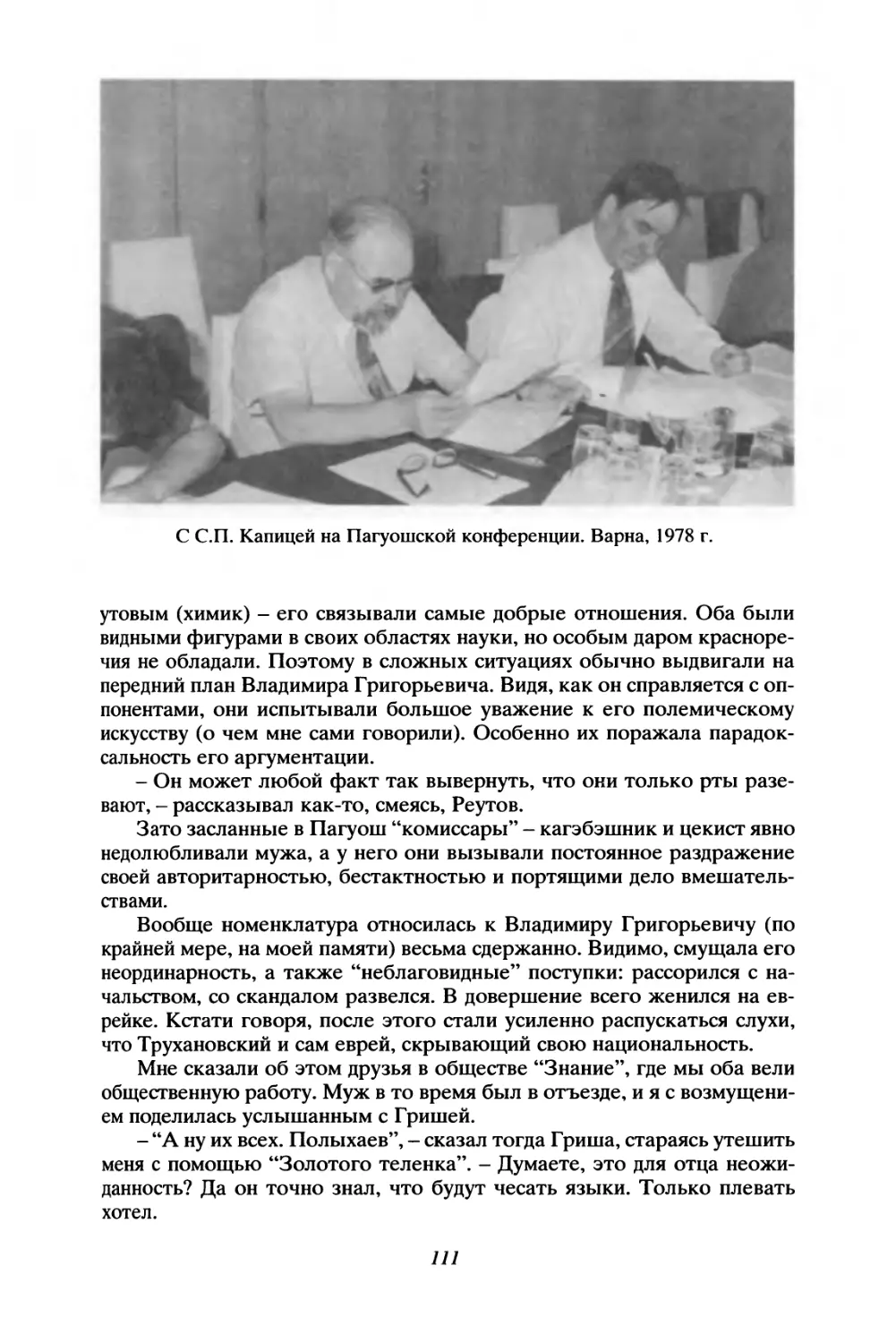

По-своему дорога мне монография “Английское ядерное оружие”

(она переведена на четыре языка). Это память о моей работе в составе

Пагуошского комитета, где я встречался с крупнейшими учеными ми-

ра. Беседы с такими прославленными физиками, как Р. Пайерлс,

Б. Фелд, Дж. Кистяковский, М.А. Марков и другие, вдохновили меня

на эту работу.

Своей главной книгой я считаю политическую биографию Черчил-

ля. Я взялся за ее написание, потому что пришел к убеждению: без изу-

чения жизни и деятельности этой выдающейся личности нельзя понять

историю Англии конца XIX-XX в. К тому же хотелось попробовать се-

бя в наиболее интересном для меня жанре - биографическом, хотя я и

не знал еще тогда высказывания другого моего будущего героя - Бенд-

жамина Дизраэли: “Не читайте книг по истории, ничего не читайте,

кроме биографий, ибо в них показана реальная жизнь, без каких-либо

теорий”.

Случилось так, что договорные сроки подпирали, и я решился на

необычный шаг - отдиктовать книгу прямо на машинку. Получивший-

ся в результате такой работы текст после основательной редактуры

стал основой первого издания.

Больше я никогда ничего не диктовал. Это требует очень большой

подготовительной работы, и сам процесс диктовки для меня лично

огромная нагрузка на нервную систему.

Книга нашла читателя и за пределами сообщества историков. Не

скрою, мне было очень приятно, когда ее попросил у меня мой коллега

24

по Пагуошскому движению академик В.А. Энгельгардт (видимо, пото-

мок той семьи, у которой служил ночным сторожем мой дед).

Не менее приятно было и увидеть, как выглядит “Черчилль” из би-

блиотеки академического санатория “Узкое”. Черный томик оказался

зачитанным настолько, что листы начали рассыпаться и библиотекарю

пришлось переплести его кустарным способом. В обмен на новый эк-

земпляр мне презентовали этого “инвалида”, и с тех пор я храню его как

сувенир.

Книга выдержала много изданий (последнее в Москве в 1989 г.) на

русском и других языках. Она широко издавалась и за границей. Не так

давно мой ученик-китаец Ши Цзинсюй привез мне “Черчилля”, выпу-

щенного в Пекине.

Первое издание 1968 г. готовилось в разгар идеологической борь-

бы, в эпоху “холодной войны”, когда Черчилль считался у нас “врагом

№ 1”. Естественно, это сказалось на книге, и не только под воздействи-

ем официальных установок, но и в связи с авторской позицией. Помню,

как я был удивлен, услышав мнение одного коллеги-историка: “Да, Вы

разоблачаете Черчилля, но, прочтя книгу, приходишь к мысли, что как

личность он Вам симпатичен”.

Действительно, личность Черчилля обладает магнетизмом, кото-

рый не мог не повлиять даже на предубежденного автора. От издания к

изданию текст дорабатывался с учетом появлявшихся новых материа-

лов. Постепенно снимались наслоения “холодной войны”, авторский

подход становился менее пристрастным.

А сейчас происходит странная вещь: моя книга значительно благо-

желательнее к национальному герою Великобритании, чем ряд моно-

графий и статей, недавно увидевших свет на его родине. Газета “Таймс”

в начале 1993 г. в передовой статье под заголовком “Другой Черчилль”

писала: “В истории ничто не является неизбежным, за исключением то-

го, что история должна быть переписана”.

Этот тезис вполне подошел бы в качестве девиза для продукции

тех, кто активизировался в последние годы в английской исторической

науке и кого именуют “ревизионистами”. Они объединились в оппози-

цию против традиционной либеральной историографии, которая гово-

рит о прошлых триумфах Британии, о превосходстве ее государствен-

ных учреждений и национальных лидеров. “Ревизионисты” пересматри-

вают трактовку и оценку важнейших событий и фигур английской ис-

тории, начиная от Генриха VIII и кончая Невиллем Чемберленом и

Уинстоном Черчиллем.

Черчиллю особенно достается. То его обвиняют, что, выступая

против гитлеровской Германии, он плясал под дудку определенных кру-

гов, оказавших крупную финансовую поддержку будущему премьеру в

трудное для него время. Некоторые авторы, напротив, договариваются

до того, что изображают Черчилля... немецким агентом.

В первые дни 1993 г. в Англии, а затем в Германии и во Франции

развернулась горячая дискуссия вокруг вышедшей тогда книги англий-

ского историка-ревизиониста Дж. Чармли “Черчилль. Конец славы”.

Автор трудился над своей обширной монографией 15 лет, и она выгля-

25

дит солидным изданием. В работе содержатся некоторые неизвестные

ранее материалы, например о противоречиях и разногласиях в прави-

тельстве и верхушке консервативной партии. Однако главная новация

книги - общий вывод: если бы Великобритания заключила в 1940 г. мир

с Гитлером (а он будто бы готов был пойти на это), то ее судьба, да и

судьба всей Европы сложилась бы более благоприятно.

Вспомним слова Владимира Набокова: “Есть острая забава в том,

чтобы, оглядываясь на прошлое, спрашивать себя, что было бы, если

бы...” “Забавы” Чармли не подкрепляются ни общеизвестными факта-

ми, ни какими-либо новыми документами. Та же газета “Таймс”, между

прочим, замечала в этой связи: “Если бы Британия заключила мир в

1941 г.... Германия господствовала бы над миром от Британии до Укра-

ины”. Опять если бы... И все же не наивно ли со стороны серьезного ис-

торика предполагать, что, добившись господства над всей остальной

Европой, Германия затем не поставила бы и Англию на колени? Что же

касается благоприятной судьбы Европы под владычеством Гитлера, то

об этом лучше судить европейцам, испытавшим на себе прелести фаши-

стской оккупации.

Однако я ушел в сторону от вопроса. Возвращаясь к своим книгам,

скажу в заключение: я благодарен судьбе за то, что она подарила мне

возможность заниматься творческой работой. Ни один другой вид дея-

тельности, по крайней мере из тех, что мне знакомы, не дает такой пи-

щи уму и воображению.

- Что дала Вам как ученому и человеку работа в журнале “Вопро-

сы истории”?

- Очень много. Принципиальным приобретением стало прежде все-

го чрезвычайное расширение и углубление моих профессиональных

знаний. Два высших учебных заведения, интенсивное самообразование

дали в свое время немало, но они не сделали меня историком широкого

профиля. Я был сосредоточен исключительно на областях, в которых

специализировался. Для редактора главного исторического журнала

этого было, конечно, мало.

Я начал с того, что провел серию встреч с ведущими историками,

активно действовавшими в то время. Беседы с ними позволили соста-

вить представление о тех сферах науки, которые требовали первооче-

редного внимания журнала. Я до сих пор благодарен моим советчикам:

они указали мне основные ориентиры в необъятном историографиче-

ском море, помогли наметить стратегическую перспективу работы

журнала, превращенную затем на заседаниях редколлегии в конкрет-

ный долгосрочный план.

В каждодневной работе редакции приходилось сталкиваться с са-

мыми разнообразными, часто неожиданными темами, и я волей-нево-

лей должен был постигать их, составлять по ним свое мнение. Таким

образом, журнал превратился для меня в специфическую “школу

по усовершенствованию”, обучение в которой растянулось на чет-

верть века.

Работа в “Вопросах истории” много дала мне и для моих собствен-

ных исследований. Она показала мне, как важно для историка не замы-

26

каться в узких хронологических пределах, и я обратился в своих книгах

к XIX в.

Подготовка каждого номера к печати - кропотливый и нелегкий

труд. Со всеми материалами я знакомился заранее, узнавал мнения не-

посредственно работавших над ними сотрудников отделов. Это были в

основном квалифицированные и преданные делу люди. Они сами обла-

дали основательными знаниями, а в необходимых случаях советовались

со специалистами со стороны. Существенную научную поддержку ока-

зывали главному редактору его заместители, компетентные и опытные

специалисты - Г.Н. Голиков, очень помогший мне на самом ответствен-

ном, начальном этапе работы, Д.К. Шелестов, Л.К. Шкаренков,

Е.И. Тряпицын. Особенно ценным сотрудником на протяжении многих

лет оставался мой заместитель И.В. Созин, человек обширнейших зна-

ний во всех областях истории, поистине влюбленный в журнал.

Большую роль в работе “Вопросов истории” играла редколлегия.

За время моего редакторства ее состав менялся несколько раз, но, к со-

жалению, в выборе ее членов я был не волен. При согласовании ред-

коллегии в Бюро Отделения истории АН СССР мне еще удавалось

отстаивать свои предложения, но в Отделе науки ЦК с мнением главно-

го редактора считались мало, не раз отводили мои кандидатуры и впи-

сывали другие, иногда навязывая весьма для меня нежелательные.

И все же заседания редколлегии, регулярно проводившиеся раз в месяц,

я вспоминаю с теплым чувством. В ее состав входили в большинстве

своем высококвалифицированные специалисты, каждый имел свою

точку зрения, и развертывавшаяся на заседаниях научная дискуссия ча-

сто приносила мне как историку большую пользу, пополняла мой науч-

ный багаж. Я пытался учесть все мнения, выделить самое важное и на

этом основании сформулировать приемлемое для всех решение; здесь,

кстати, мидовский опыт тоже очень пригодился.

Ценность научных дискуссий на редколлегии ощущал не только я.

Ограничусь лишь одним примером. Как-то я сказал члену редколлегии,

весьма занятому на повседневной основной работе, что он может про-

пускать отдельные заседания, сообщая нам свои замечания в письмен-

ном виде. В ответ я услышал: “А мне очень интересно. На редколлегии

я узнаю для себя много полезного и нового”.

Иногда решение редколлегии не совпадало с моей позицией. Если

оно было отрицательным, материал старались доработать, исправить в

соответствии со сделанными замечаниями. Но случалось, что и это не

помогало и статья забраковывалась окончательно. В таких случаях бы-

вало досадно, но принцип коллегиальности все же соблюдался. Гораздо

неприятнее было получать запрет на ту или иную публикацию извне.

Нередко оказывалось так, что я не имел возможности напечатать

ценный в научном отношении или просто интересный материал, о чем

сожалел тогда и сожалею сейчас. Расскажу лишь о двух случаях, по-

скольку они связаны с известными людьми.

Однажды писатель Константин Симонов предложил нам свою ста-

тью-размышление о начальном этапе Великой Отечественной войны,

критическое осмысление которого тогда только-только начиналось.

27

На заседание редколлегии Симонов пришел с собственной стенографи-

сткой, тщательно записывавшей все суждения. Члены редколлегии вы-

сказали много различных соображений, и хотя часть их представлялась

мне справедливой, все же количество перешло в качество. Симонов ни

с кем не спорил, держался очень спокойно. После обсуждения он встал,

отошел от стола заседаний и несколько минут молчал, глядя в окно. По-

том сказал: “Спасибо. Я буду думать”.

Этот интересный материал в редакцию уже не вернулся.

Второй случай связан с талантливым, оригинально мыслящим исто-

риком Львом Николаевичем Гумилевым, работавшим над теорией эт-

носов. Неоднократно предлагавшиеся им статьи для нашего журнала

несколько раз после обсуждения одобрялись редколлегией, но так и не

были тогда напечатаны. И вновь не по научным соображениям. Доступ

работ Гумилева к читателю - кстати, не только нашего журнала - бло-

кировали влиятельные в академических кругах лица, видевшие в нем

конкурента по исследовательской проблематике.

Лев Николаевич не раз бывал в редакции, мы с ним много и инте-

ресно беседовали, я прочел, по-видимому, все его книги. Однако опуб-

ликовать хотя бы одну работу Гумилева в журнале не смог, так как по-

лучил строгий запрет со стороны академического и цековского руко-

водства. Преодолеть это препятствие мне оказалось не под силу.

Опубликовать свою работу стремится каждый историк, поэтому

портфель редакции всегда оставался туго набитым. Но вот такие мате-

риалы, которые представляли бы собой новый шаг в науке, были ред-

костью. Ощущался дефицит и в статьях, где ставились острые пробле-

мы, выдвигались оригинальные, пусть и спорные, идеи. Нужно иметь в

виду, что журнал читали от корки до корки специально назначенные

для такой работы сотрудники трех отделов ЦК - науки, агитации и

пропаганды, а также международного отдела по их профилю. Не все-

гда эти “читчики” были достаточно грамотны и доброжелательны.

Они усиленно стремились найти какие-либо огрехи политического или

методологического характера - ведь в этом и состояла их работа. Если

они что-нибудь находили, то связывались с Отделением истории АН

СССР и поручали последнему заняться этим вопросом. В наиболее вы-

игрышных, по их мнению, случаях отдел готовил записку на имя секре-

тарей ЦК, сигнализируя об обнаруженном в журнале “ЧП”. Наверху

принималось решение: провести беседу с редактором и предупредить.

Само собой подразумевалось, что в случае повторения подобных ве-

щей последует более радикальное решение. Недавно в журнале “Исто-

рический архив” были опубликованы документы, из которых видно,

что именно по такому сигналу двух сотрудников ЦК был осуществ-

лен разгром “Вопросов истории” при А.М. Панкратовой и Э.Н. Бурд-

жалове.

Эти административные методы обеспечения идеологической дисци-

плины резко отрицательно сказывались на инициативе и творческой де-

ятельности редакции. Журнал делали живые люди; иной раз, бывало,

что, обжегшись на молоке, мы дули на воду. Теперь, задним числом, все

это видится яснее, чем раньше.

28

Однако в целом, вспоминая о работе в “Вопросах истории”, я испы-

тываю удовлетворение. Хочу надеяться, что журнал принес определен-

ную пользу на том этапе науки.

Думаю также, что за долгие годы в редакции мне удалось освоить

трудную науку общения с людьми, и считаю это своим важным приоб-

ретением. Те, кто занимается творчеством (все равно - научным ли, ли-

тературным или художественным), всегда ранимы. Придя в журнал,

я понял, что взаимоотношения редакции с авторским коллективом - это

большое искусство и ему нужно учиться. Может быть, не всегда это

удавалось, но я стремился относиться с уважением к чужому мнению.

Пытался до конца понять позицию автора и, если она меня в чем-то не

устраивала, предлагал решить вопрос компромиссом.

Аппарат редакции с небольшими изменениями сохранялся более

четверти века. Почти со всеми сотрудниками у меня установились доб-

рые, а с некоторыми - по-настоящему дружественные отношения. Бы-

ли, конечно, и сложности, и острые проблемы, конфликты, но не о них

сейчас речь. За 27 лет я привык к журналу, сроднился с ним. Мысленно

даже отождествлял себя с “Вопросами истории”. Но годы берут свое,

и приходится отдавать себе в этом отчет. Согласно английской тради-

ции, нужно уметь уходить вовремя. Я рад, что у меня хватило сил и ра-

зума это сделать.

Больно было мне отрываться от “Вопросов истории”, но я сразу же

засел за новую книгу - “Бенджамин Дизраэли, или История одной неве-

роятной карьеры”, и напряженная работа над ней помогла залечить ра-

ну расставания с журналом. Потом появились новые заботы: Институт

всеобщей истории, Ассоциация англоведов. К тому же мне повезло -

дожил до “полного академика”. Ведь скольких моих коллег - член-кор-

ров судьба лишила этой возможности.

- Вы были избраны в члены-корреспонденты АН СССР в 1964 г.,

а академиком стали лишь в 1992 г. Чем объясняется такой временной

разрыв?

- Наверное, имелись и объективные факторы, но прямо скажу, что

главная причина - субъективного свойства. Впрочем, когда перевалива-

ет за 80, не хочется вспоминать о враждебности, злобе, интригах, с ко-

торыми приходилось сталкиваться на жизненном пути. Лучше помнить

о добром и светлом, что было в прошлом. К примеру, я всегда с благо-

дарностью смотрю на висящую в моем кабинете фотографию прези-

дента Академии наук М.В. Келдыша. Когда в 1968 г. в результате дале-

ких от науки распрей я подал заявление об уходе из “Вопросов исто-

рии”, Келдыш вызвал меня к себе. Состоялся долгий разговор, в итоге

которого я остался в журнале.

В памяти запечатлелось стремление президента самому вникнуть в

ситуацию, разобраться в ней, не перекладывая дело на помощников.

Вскоре по совокупности причин руководство Бюро Отделения истории

АН СССР было заменено. Однако в беседе президента со мной речь

шла главным образом не о моем заявлении. Келдыш глубоко интересо-

вался состоянием исторической науки, ее проблемами. Он вообще при-

давал существенное значение гуманитарным отраслям знания.

29

Мстислав Всеволодович запомнился мне не только как большой

ученый, но и как сильная и своеобразная личность, человек с государ-

ственным складом мышления. Он любил науку и с брезгливостью отно-

сился к тем, кто видел в ней средство для достижения собственных ко-

рыстных целей,

Горько, что так рано Келдыш ушел из жизни. Думаю, его вспоми-

нают добром и другие ученые из моего, тоже уходящего уже поколения.

- Что бы Вы хотели сказать от имени этого поколения тем, кто

идет ему на смену?

- Трудно ответить на такой вопрос в двух словах. Но попробую.

Мое пожелание сводится к следующему: в любой ситуации сохранять

достоинство - человеческое, национальное и профессиональное.

СТАТЬИ И ВОСПОМИНАНИЯ

ОБ АКАДЕМИКЕ В.Г. ТРУХАНОВСКОМ

А.Б. Давидсон

МАСТЕР

БИОГРАФИЧЕСКОГО ЖАНРА

Хорошо написанная биография

так же редка, как и хорошо прожитая жизнь.

Томас Карлейль

Биографическим жанром Владимир Григорьевич увлекся в первой

половине 60-х, вскоре после того, как был назначен редактором

“Вопросов истории”. Он возглавлял ведущий советский исторический

журнал 27 лет - с 1960 по 1987 г. Это была нелегкая работа, а ведь од-

новременно он писал “Новейшую историю Англии” и ряд других трудов

о международных отношениях и истории Великобритании. И все же те-

перь память о нем, наверно, еще больше связана с книгами об Уинсто-

не Черчилле и Антони Идене, Горацио Нельсоне, Бенджамине Дизраэ-

ли. Они переиздавались (книга о Черчилле - четырежды). Их переводи-

ли на другие языки. Их читают и сейчас.

К сожалению, своих взглядов на биографический жанр Владимир

Григорьевич не опубликовал, хотя и сформулировал их на XIII Между-

народном конгрессе исторических наук в Москве в 1970 г. Он возглав-

лял на нем секцию, посвященную роли биографий в исторической нау-

ке1. Текст его выступления, увы, не сохранился.

Сейчас на прилавках книжных магазинов видишь такое изобилие

биографий - артистов, писателей, политиков, дипломатов, что глаза

разбегаются. Биографический жанр получил в нашей стране призна-

ние. Признан он и как одно из направлений исторической науки. Это

вроде бы бесспорно. Но всегда ли так было? Я не видел пока исследо-

ваний о том, как шло развитие этого направления. Но если кто-нибудь

возьмется за решение этой задачи, ему не миновать будет книг В.Г. Тру-

хановского.

Мое поколение, клонящееся сейчас к закату, в годы учебы почти не

знало исторических биографий. Потребность в них мы, сев на студенче-

скую скамью вскоре после окончания Великой Отечественной войны,

явно ощущали. Но Костомарова не переиздавали, Андре Моруа не пе-

реводили, а своих по-настоящему заслуживающих внимания историче-

ских биографий почти не было.

31

Много лет назад в рецензии на одну из книг Владимира Григорьеви-

ча я писал: «Книги В.Г. Трухановского - “Иден”, “Черчилль” и “Нель-

сон” - заставляют снова задуматься о судьбе биографического жанра в

нашей исторической науке. Разговор о нем, как известно, не раз подни-

мал еще А.С. Пушкин. В “Путешествии в Арзрум” он с горечью отме-

чал, что “замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе сле-

дов”, а в рецензии на один из биографических словарей бросил истори-

кам немало тяжких упреков. А в наши дни - таким ли уж почетом окру-

жен биографический жанр? Многие ли наши ведущие историки отдают

ему свой труд и талант? Не хотелось бы думать, что тут проявляется не-

который снобизм - мол, это все-таки не подлинная наука, а что-то для

настоящего историка второстепенное, как, к сожалению, говорят ино-

гда, с явным оттенком пренебрежения - “научпоп”. Скорее всего, на-

верно, останавливает трудность научно-популярного и научно-художе-

ственного биографического жанра. Карлейль писал, что хорошо напи-

санная биография - такая же редкость, как хорошо прожитая жизнь.

Андре Моруа поправил его, добавив, что “первое встречается куда ре-

же, чем второе”»2.

Без книг В.Г. Трухановского трудно представить становление био-

графического жанра в советской исторической науке и сложности на

этом пути. Не случайно ведь на том московском конгрессе историче-

ских наук о биографиях делали доклады канадец и немец - советских

докладов не было. И не случайно из всех генералов советской истори-

ческой науки в этом жанре выступил тогда только один - Владимир

Григорьевич.

“Нас интересуют не люди, а идеология”

Так было сказано в 1931 г. на объединенном заседании Института

истории и Общества историков-марксистов при Ленинградском отделе-

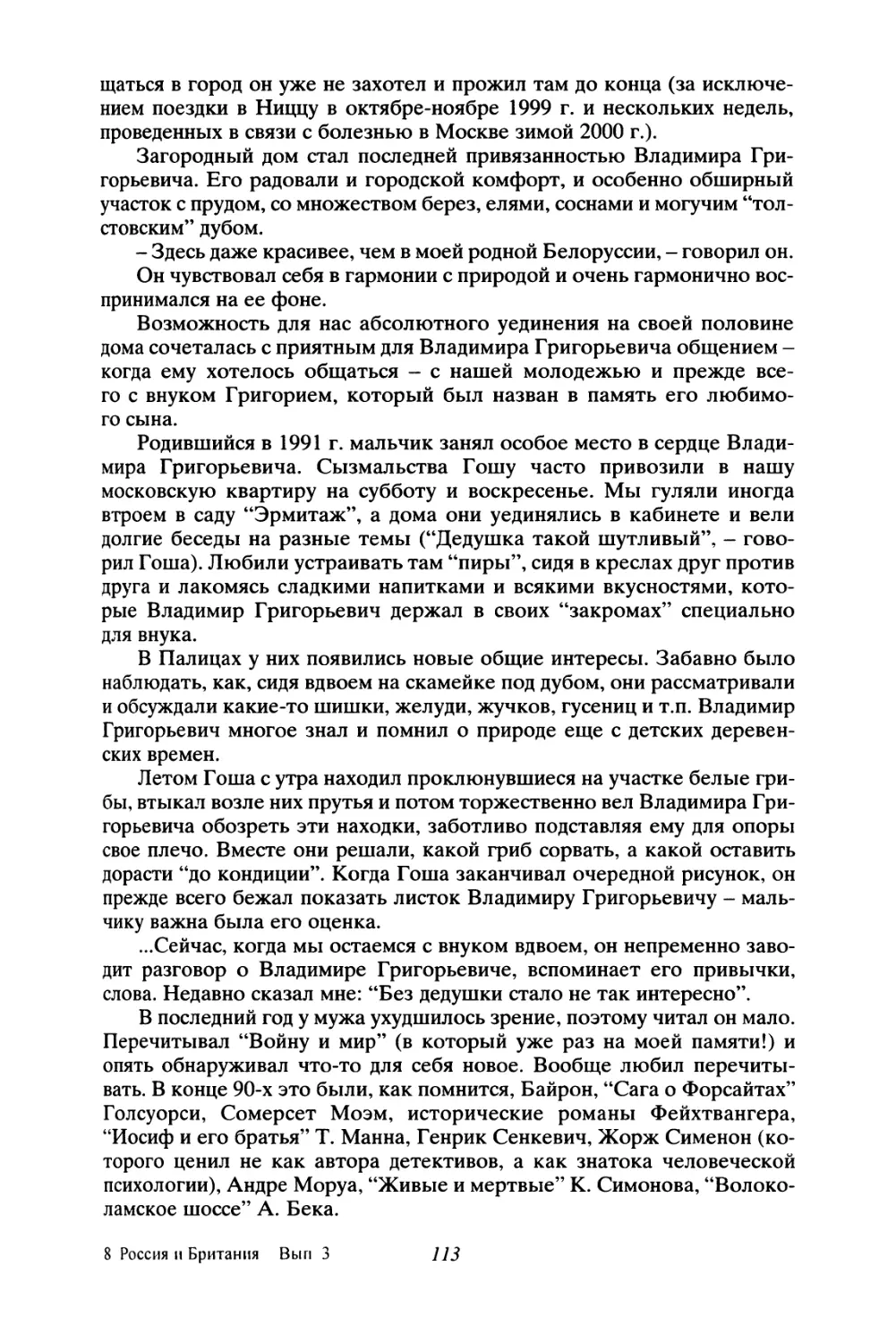

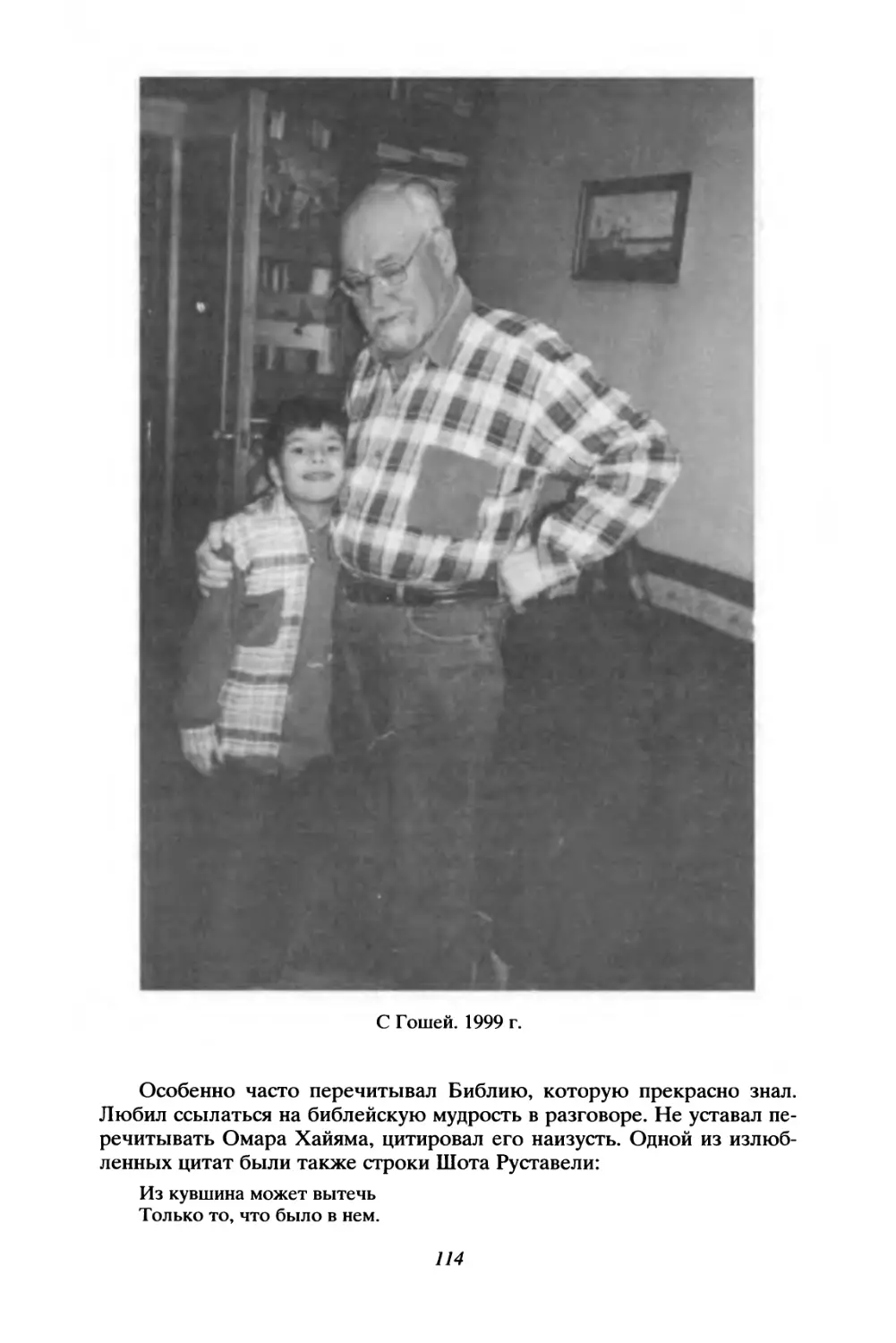

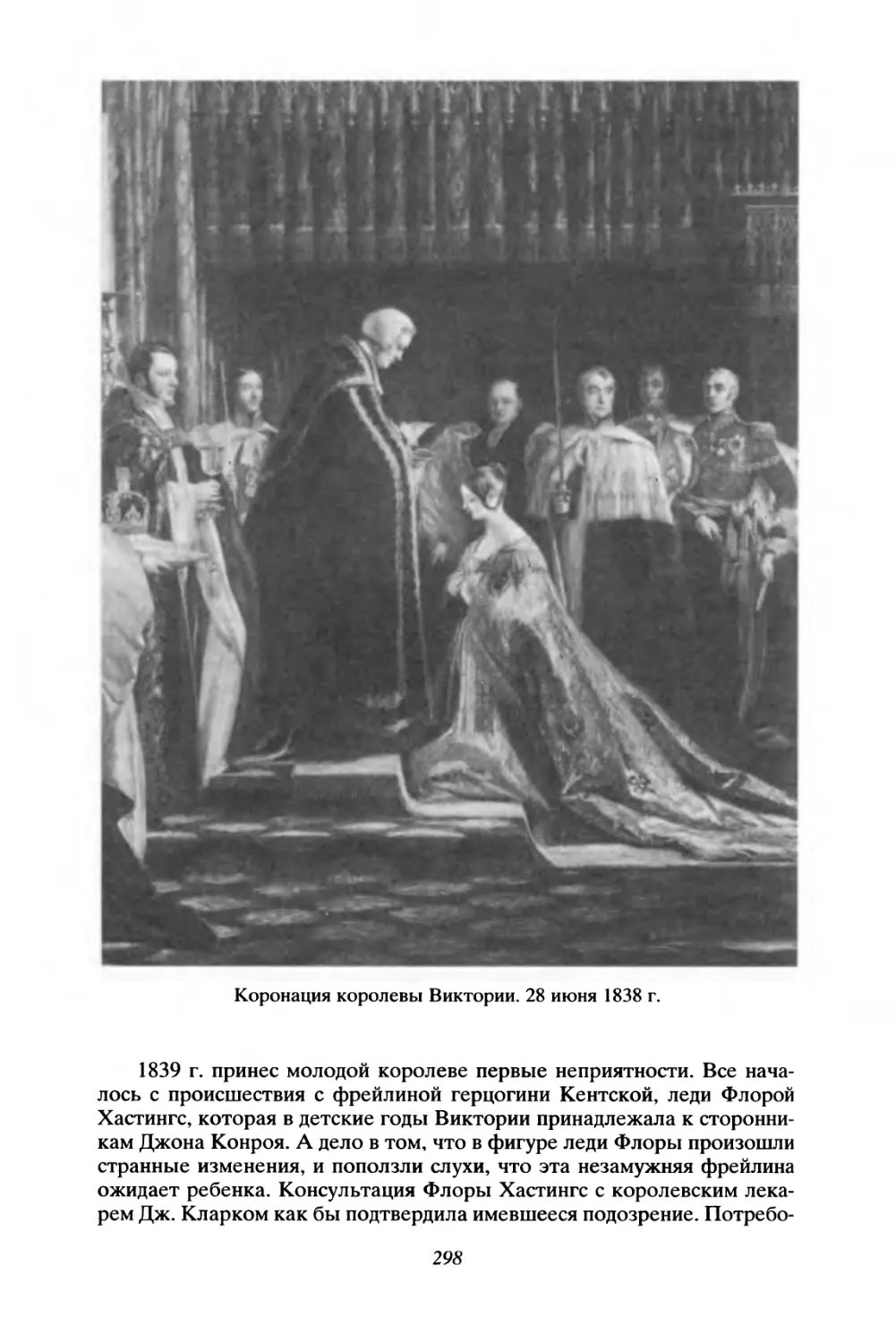

нии Коммунистической академии. Такой репликой один из основных