Текст

З.ЗБааШ'

История

ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ

Голландии

в xyi-xVm

ael^ax

Э.БААШ

ИСТОРИЯ

экономического

РАЗВИТИЯ

ГОЛЛАНДИИ

в xWxViii веках

ПеревоЬ с 'неме%\ръо

НМ.Сегалб и O.JQFt&geckgu

nob fiebak^ueu

проф. ЛЛ гЗучписа

¥

I J 4

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА

ERNST BAASCH

HOLLANDISCHE

WIRTSCHAFTSGESCHICHTE

JENA

1927

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

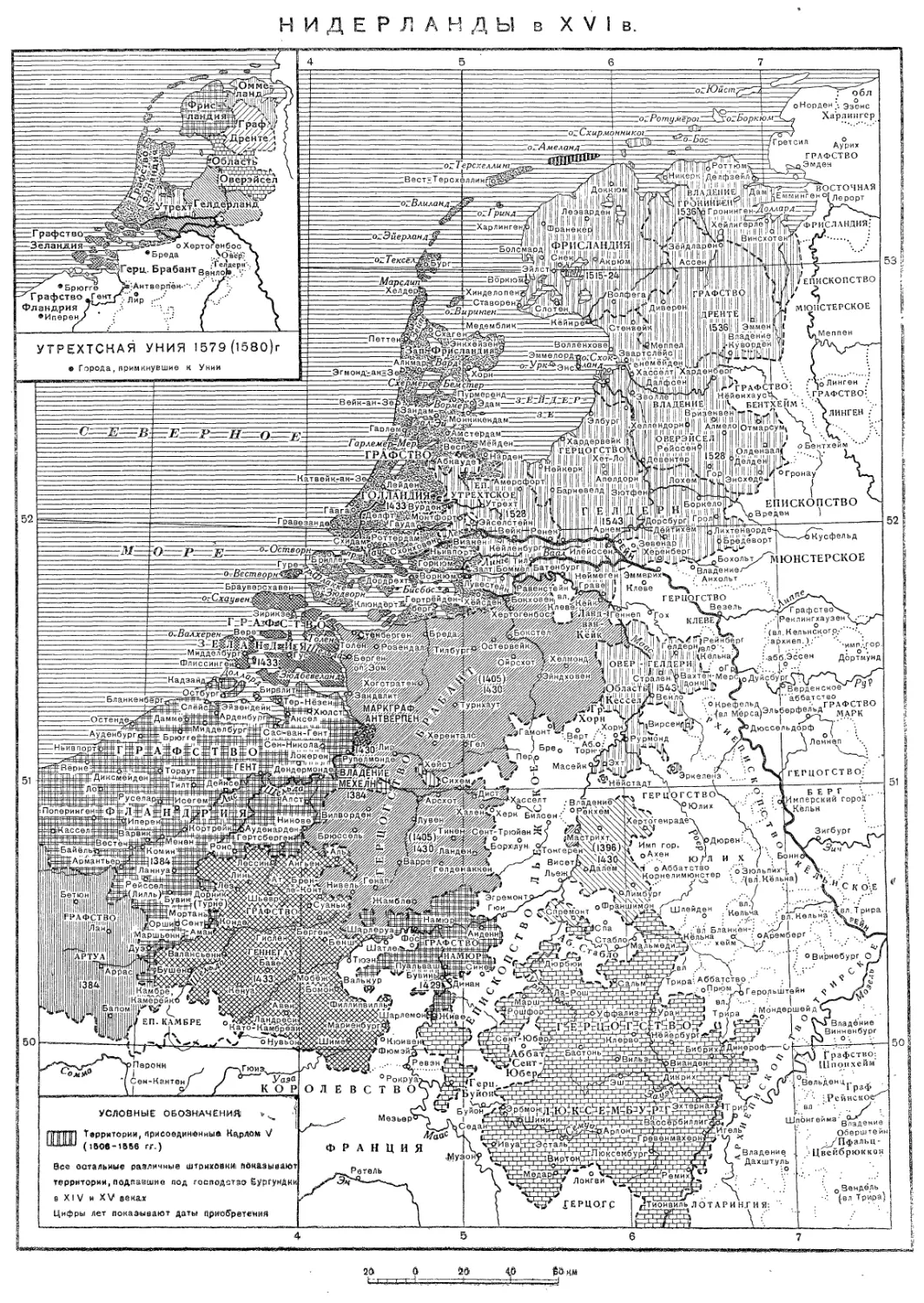

Изучение экономического развития Голландии в XVI—

XVIII вв. представляет для советского читателя значительный

интерес, определяемый в первую очередь тем местом, которое за-

нимают Нидерланды в истории возникновения капиталистического

общества.

«Экономическая история Голландии» Э. Бааша, вышедшая в

1927 г. в серии «Handbuch der Wirtschaftsgeschichte» и предлага-

емая теперь в русском переводе советскому читателю, отличается

богатством фактического материала. Она является сводкой гол-

ландской и немецкой литературы по экономической истории Гол-

ландии, вышедшей до 1926 г. Автор также воспользовался резуль-

татами своих многолетних изысканий в голландских архивах.

В этой книге читатель найдет обширный фактический материал

о росте и экономическом значении голландских торговых городов, в

первую очередь — Амстердама; об упадке цехового ремесла и раз-

витии капиталистической мануфактуры; о развитии текстильной и

других отраслей промышленности Голландии; о развитии голланд-

ского рыболовства и судостроения; о развитии голландской торгов-

ли; о крупных торговых компаниях; о развитии балтийской и се-

верной торговли; о торговом соперничестве и протекционистской

политике европейских государств; о системе прямого и косвенного

налогообложения в Голландии; о развитии кредита и банков; об

истории амстердамской биржи и т. д., — то есть по всем тем во-

просам, которые имеют значительный интерес не только для исто-

рии Голландии, но и для истории ряда стран Европы, а также

для истории эпохи первоначального накопления и мануфактурного

периода развития капитализма в целом.

Между тем, в методологическом отношении Э. Бааш страдает

всеми пороками, свойственными буржуазному историку и экономи-

сту. Во всех рассуждениях автора чувствуется его методологиче-

ская беспомощность, неспособность понять сущность описываемых

исторических явлений и фактов из экономической жизни прошлого.

Он сознательно уклоняется от анализа классовой структуры буржу-

азного общества мануфактурного периода или эпохи промышленно-

го капитализма. Ту или иную отрасль экономики Бааш рассматри-

вает как нечто целое, не пытаясь открыть ее внутреннего классо-

вого строения. Для него не существует классовой борьбы как фак-

тора исторического развития.

6 Вступительная статья

Э. Бааш неоднократно говорит об отдельных экономических

явлениях, связанных с войной Нидерландов в XVI в. за незави-

симость, но экономические последствия этого важнейшего в ту эпо-

ху события в жизни страны не получили в книге должного осве-

щения. Бааш не способен понять, что победа ранней буржуазной

революции в Нидерландах явилась решающим фактором, обеспечив-

шим бурное экономическое развитие страны в XVII в.

Равным образом Бааш не понимает сущности колониальной

системы эпохи первоначального накопления как одного из важней-

ших рычагов накопления капитала путем ограбления и неслыханной

эксплоатации целых народов, — как одной из важнейших предпо-

сылок торгового могущества Голландии в XVII в. Поэтому он и

не уделяет колониальному хозяйству Голландии должного внима-

ния. Более того, вследствие свойственной буржуазному историку

эпохи империализма реакционности, Бааш сознательно замалчивает

ужасные преступления голландской буржуазии против народов

Индонезии, Вест-Индии и других захваченных ею колоний. Гол-

ландский капитализм вырос на поте и крови колониальных наро-

дов. В огромной степени именно «привилегии, состоящие в угнете-

нии чужих народов»1, обеспечили голландской буржуазии в XVII в.

завоевание торгового преобладания. Как известно, современные

голландские колонизаторы стремятся и теперь — наперекор истори-

ческому прогрессу — сохранить эти грабительские привилегии и

при поддержке англо-американских империалистов топят в крови

освободительное движение героического индонезийского народа.

Следует отметить, что голландские империалисты по своей жесто-

кости и кровожадности далеко превосходят своих предшественников

из старой нидерландской Ост-Индской компании.

Существеннейшим недостатком книги является отсутствие главы

о положении складывавшегося в ту эпоху голландского рабочего

класса. Лишь отдельные сведения на этот счет разбросаны по

книге. К движению подмастерьев и рабочих мануфактур

Бааш относится пренебрежительно. Но и он не может скрыть

того факта, что эта борьба порой вызывала сильнейшее беспокой-

ство господствующих классов.

Вообще следует отметить, что фактический материал, приводи-

мый Э. Баашем в его книге, очень часто говорит против его же

концепций. Если, например, в отношении того или иного периода

Бааш пишет о «подъеме голландского сельского хозяйства» во-

обще, или «о цветущем состоянии» твентской текстильной промыш-

ленности, или о той или иной системе налогового обложения в

Голландии, то внимательное изучение и сопоставление приводимых

им фактов позволяет обнаружить, что под покровом «подъема»

сельского хозяйства основная масса крестьян в Нидерландах все

1 См. В. И. Лени и, Соч., изд. 3, т XIX, стр. 263.

Вступительная статья ;1

более лишалась земли и превращалась в безземельных мелких арен-

даторов, что «расцвет» твентской промышленности строился на

неслыханной эксплоатации деревенских кустарей в системе так на-

зываемой домашней промышленности, что при любой системе нало-

гообложения в банкирско-купеческой республике Соединенных про-

винций народные массы оказывались обремененными неслыханно

тяжелым гнетом всевозможных прямых и косвенных налогов и т. д.

Правильно осмыслить экономическое развитие Нидерландов в

период их торгового преобладания можно, лишь рассматривая его

в свете основных положений марксизма-ленинизма об эпохе перво-

начального накопления и об историческом значении мануфактурной

стадии развития капиталистического способа производства.

Как указывает К. Маркс, главные моменты так называемого

первоначального накопления «распределяются между различны-

ми странами в известной исторической последовательности, а имен-

но: между Испанией, Португалией, Голландией, Францией и Ан-

глией» *. «Утренняя заря капиталистической эры производства»

начинается с великих географических открытий, которые сопро-

вождаются открытием золотых и серебряных приисков в Америке,

искоренением, порабощением и погребением заживо туземного на-

селения в рудниках, первыми шагами к завоеванию и разграбле-

нию Ост-Индии, превращением Африки в заповедное поле охоты

на чернокожих 1 2 . В этот период колониального грабежа на первый

план выдвигаются Испания и Португалия, создавшие обширные

колониальные империи в Америке и на юге Азии.

Коренной переворот, происшедший в торговле в связи с вели-

кими географическими открытиями й в огромной степени стимули-

ровавший развитие купеческого капитала, К. Маркс называет од-

ним из «главных моментов, содействовавших переходу феодально-

го способа производства в капиталистический» 3. Однако колони-

альная система, расширение мирового рынка и рост международ-

ной торговли, существенным образом содействовавшие разруше-

нию феодальных рамок производства, являются лишь историче-

ской предпосылкой для развития капиталистического способа про-

изводства. Развитие купеческого капитала, «взятое само по себе,

недостаточно для того, чтобы вызвать и объяснить переход одно-

го способа производства в другой» 4. Между тем капиталистический

способ производства (его первая стадия — капиталистическая ма-

нуфактура) зародился именно в тех странах, в которых условия

для него создались еще в средние века. «Экономическая структура

капиталистического общества выросла из экономической структуры

1 К. М а р к с и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 821.

~ См. там же.

3 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIX, ч. I, стр. 360.

4 Там же, стр. 354.

8 Вступительная статья

феодального общества» *. Именно в силу своей экономической от-

сталости, отсталости в области промышленного развития, ни Испа-

ния, ни Португалия не были подготовлены для перехода к капита-

листическому способу производства, и их торгово-колониальная

политика в XVI в. оказалась лишенной прочной экономической

основы. Поэтому на следующем этапе развития процесса перво-

начального накопления Испания и Португалия уступили первое

место стране с более развитым промышленным производством.

Следующий этап в истории эпохи первоначального накопления

начинается с ранней буржуазной революции в Нидерландах во

второй половине XVI в. Отпаданием Нидерландов от Испании

Маркс датирует начало торговой войны «европейских наций,

ареной для которых служит земной шар»2. В войнах за торговое

преобладание и за колонии на этом этапе принимали участие, кро-

ме Испании, Португалии и Голландии, также Англия и Фран-

ция. К началу XVII в. молодая буржуазная республика Соеди-

ненных провинций Нидерландов восторжествовала над всеми свои-

ми соперниками и добилась закрепления своей победы в Вестфаль-

ском мирном договоре 1648 г. Сравнивая Голландию с Португали-

ей, Маркс указывает, что преобладающее значение для развития

Голландии, кроме других условий, имел базис производства, зало-

женный в ее рыболовстве, мануфактуре и земледелии. В этом и вы-

ражается прогрессивный характер голландского периода торгового

преобладания (XVII в.) по сравнению с предшествующим ему ис-

пано-португальским периодом (XVI в.). Торговое преобладание

Голландии в основном совпадает с мануфактурным периодом раз-

вития капиталистического способа производства в Западной Евро-

пе, начало которого Маркс относит к середине XVI в., а конец —

к последней трети XVIII в.3, если не считать первые зародыши ка-

питалистического способа производства в итальянских городах

XIV—XV вв., носившие еще спорадический характер. После побе-

ды ранней буржуазной революции Голландия в своем капиталисти-

ческом развитии опередила другие страны и стала «образцовой

капиталистической страной XVII столетия» 4.

Капиталистическая мануфактура в Голландии развивалась на

базе старинных морских промыслов и столь же древней корабле-

строительной промышленности. По этой части голландцы еще в пе-

риод классического средневековья опередили всех своих соперни-

ков. В других случаях капиталистические формы мануфактурного

производства были занесены в северные провинции Нидерландов

беженцами из Фландрии, во время революции спасавшимися от тер-

рора испанцев. Позднее, в XVII в., новые отрасли мануфактурного

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 783.

2 Там же, стр. 821.

3 См. там же, стр. 370.

4 Там же, стр. 822.

Вступительная статья

9

производства появились в знчаительной степени благодаря пере-

селившимся в Нидерланды французским гугенотам.

Если промышленное развитие Голландии было залогом

ее торгового преобладания над Испанией и Португалией,

то, с другой стороны, рост торговли и эксплоатация ко-

лоний стимулировали дальнейшее развитие мануфактурного произ-

водства. В условиях развитого капиталистического способа про-

изводства промышленная гегемония влечет за собой торговую геге-

монию. Напротив, в собственно мануфактурный период, как ука-

зывает К. Маркс, торговая гегемония обеспечивает промышленное

преобладание. Отсюда та выдающаяся роль, которую в то время

играла колокольная системаПоэтому промышленное развитие

Голландии неразрывно связано с историей голландского колони-

ального хозяйства.

Система колониального хозяйства голландцев, по сравнению с

хозяйничаньем в колониях испанцев и португальцев, соответство-

вала более высокому уровню экономического развития Голландии

XVII в. по сравнению с Испанией и Португалией. На первых по-

рах, до второй половины XVI в., испанцы и португальцы пользо-

вались преимущественно военно-феодальными методами ограбления

колоний, вывозя оттуда золото, серебро, драгоценные кам-

ни, пряности и другие ценные колониальные продукты. При-

митивная разработка золотых приисков и серебряных рудников

в Новом свете являлась единственной отраслью производства, на-

саждаемой испанцами в их колониях. Начало плантационного хо-

зяйства в i олониях относится уже ко второй половине XVI в., и

только в XVII в. в колониях развивается систематическое произ-

вол ~тво товаров, сопутствуемое всеми ужасами плантационного

рабства. Таким образом, развитие плантационного хозяйства хро-

нологически совпадает с тем периодом эпохи первоначального на-

копления, когда Голландия, как отмечает Ленин, была наиболее

сильной колониальной державой 2. При этом голландцы отнюдь не

гнушались открытым насилием, захватом и грабежом. Грабитель-

ской была в сущности и самая их торговля. «История голландского

колониального хозяйства... — пишет Маркс, — развертывает бес-

подобую картину предательств, подкупов, убийств и подлостей.

Нет ничего более характерного, как практиковавшаяся голландца-

ми система кражи людей на Целебесе для пополнения кадров ра-

бов на острове Яве. С этой целью подготовлялись особые воры

людей. Вор, переводчик и продавец были главными агентами этой

торговли, туземные принцы — главными продавцами. Украденная

молодежь заключалась в Целебесские тайные тюрьмы, пока не до-

стигала возраста, достаточно зрелого для отправки на кораблях,

нагруженных рабами» 3. Как указывает далее Маркс, «обращение с

1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 824.

2 См. В. И. Ленин, Соч., изд. 3, т. XIX, стр. 263.

3 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVII, стр. 822.

10

Вступительная статья

туземцами было, конечно, всего ужаснее на плантациях, предна-

значенных, как например, в Вест-Индии, исключительно для вывоз-

ной торговли» \ Хотя в XVII в. голландцы не были единственны-

ми организаторами плантационного хозяйства в колониях, им тогда

безусловно принадлежала руководящая роль в развитии системы

плантационного рабства. «Опустошение и обезлюдение следовали

за ними везде, куда только ни ступала их нога», — говорит о гол-

ландцах Маркс, характеризуя историю их колониального хозяй-

ства в XVII В.

Голландская Ост-Индская компания, образовавшаяся при слия-

нии нескольких компаний в 1602 г., стала орудием неслыханного

ограбления туземцев и вместе с тем мощным рычагом концентра-

ции капитала, а колониальная система способствовала, по вы-

ражению Маркса, тепличному росту торговли и капитала. «Колонии

обеспечивали рынок сбыта для быстро возникающих мануфактур,

а монопольное обладание этим рынком обеспечивало усиленное на-

копление. Сокровища, добытые за пределами Европы посредством

грабежа, порабощения туземцев, убийств, притекали в метрополию

и тут превращались в капитал. Голландия, где колониальная си-

стема впервые получила полное развитие, уже в 1648 г. достигла

высшей точки своего торгового могущества» 1 2. Вслед за этим Маркс

приводит цитату из Gulich'a, характеризующую уровень экономи-

ческого развития Голландии, достигнутый ею к середине XVII в.:

«В ее почти безраздельном владении находились ост-индская тор-

говля и торговые сношения между европейским юго-западом и

северо-востоком. Ее рыбные ловли, судоходство, мануфактуры не

имели себе равных ни в какой другой стране. Капиталы этой рес-

публики были, быть может, значительнее, чем совокупность капи-

талов всей остальной Европы» 3.

К ряду моментов первоначального накопления К. Маркс отно-

сит также развитие кредитного дела и системы общественного кре-

дита, т. е. государственных долгов. Амстердамский банк, основан-

ный в 1609 г., приобрел мировую известность, хотя, по отзыву

Маркса, его учреждение не знаменует никакой новой эпохи в раз-

витии современного кредитного дела. Это был чисто депозитный

банк 4. Однако крупные операции этого банка, принимавшего вкла-

ды благородного металла в монете или в слитках, содействовали под-

рыву деятельности менял и торговцев деньгами, типичных пред-

ставителей ростовщического капитала в эпоху, предшествовавшую

капиталистическому способу производства. Еще большее значение

Маркс придает тому обстоятельству, что в Голландии вместе с

торговлей и мануфактурой развился коммерческий кредит, и

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч.. т. XVII, стр. 823.

2 Там же, стр. 824.

3 Т а м ж е.

4 См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIX, ч. II, стр. 152.

Вступительная статья

11

капитал, приносящий проценты, в ходе экономического развития

страны оказался подчиненным торговому и промышленному капита-

лу. «Это обнаруживалось уже в низком размере процента. Но Гол-

ландия в XVII веке считалась... страной наиболее передовой в

смысле экономического развития. Монополия старомодного рос-

товщичества, базировавшегося на бедности, исчезла там сама со-

бою»х. Своим низким процентом на ссудный капитал Голландия

вызывала зависть и стремление подражать как в Англии, так и в

других странах, вступивших на капиталистический путь развития.

Основу этого низкого уровня ссудного процента в Голландии со-

ставлял высокий, по тому времени, уровень развития ее промышлен-

ности и торговли. В результате огромного скопления капиталов ам-

стердамские банкиры в течение всего мануфактурного периода

снабжали деньгами иностранных государей и правительства, а так-

же предоставляли крупные кредиты иностранным купцам и пред-

принимателям.

Но Голландия, эта самая богатая в XVII в. страна, имела в то

же время наибольшую государственную задолженность. Система

государственных долгов являлась одним из самых сильных рыча-

гов первоначального накопления. Задолженность государства, как

система государственного кредита, зародилась еще в средние века

в Венеции и Генуе, но, как указывает Маркс, глубокие корни эта

система пустила прежде всего в Голландии, причем колониальное

хозяйство голландцев, их морская торговля и торговые войны со-

здали для нее особенно благоприятные условия роста. В течение

мануфактурного периода система государственной задолженности

распространилась по всей Европе, и с тех пор государственный

О

долг «накладывает свою печать на капиталистическую эру» .

Рост государственной задолженности способствует накоплению

капитала в руках праздных рантье, содействует обогащению фи-

нансистов, является причиной прогрессивного повышения акций

банков, у1величивает количество откупщиков налогов. Значительная

доля государственных займов всегда попадает в руки капиталистов—

купцов и фабрикантов, «...государственный долг создал акционер-

ные общества, торговлю всякого рода ценными бумагами, ажио-

таж, одним словом — биржевую игру и современную банкокра-

тию» 3. Именно в Голландии впервые таким пышным цветом рас-

цвела биржевая спекуляция в своих самых разнообразных фор-

мах: сделки на срок, сделки на разницу, «торговля воздухом» — с

невиданным ажиотажем, вроде пресловутой «тюльпаномании», и с

неслыханными биржевыми крахами.

С другой стороны, государственные займы и рост государ-

ственной задолженности в капиталистическом обществе своим

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XIX. ч. II, стр. 152.

2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 824.

3 Там же, стр. 825.

12

Вступительная статья

неизбежным последствием имеют увеличение налогов и всевозмож-

ных акцизов на необходимейшие жизненные средства для народных

масс. Подобная фискальная система капиталистического государ-

ства прежде всего' укрепилась в Голландии и оказывала самое

разрушительное влияние на жизненный уровень масс, на жизнен-

ный уровень мануфактурного предпролетариата. Ни одна страна

не знала столько всевозможных налогов и акцизов, как Нидерлан-

ды. Как писал один путешественник, в Голландии, прежде

чем подать на стол кушанье из рыбы, нужно уплатить тридцать

различных налогов. В XVII в. Голландия считалась страной

самых высоких цен на предметы первой необходимости, «...народ-

ные массы Голландии уже в 1648 г. более страдали от чрезмерного

труда, были беднее и терпели гнет более жестокий, чем народные

массы всей остальной Европы» Г Государственные долги и связан-

ное с ними тяжелое бремя прямого и косвенного налогового обло-

жения способствовали насильственной экспроприации крестьян, ре-

месленников — одним словом, всех слоев мелкой буржуазии1 2.

Столь же пагубные последствия для широких масс имела система

протекционизма, представлявшая одну из неотъемлемых составных

частей фискальной системы XVII в. Обнищанию народных масс,

развитию пауперизма и бродяжничества в огромной степени содей-

стововали войны — этот неразлучный спутник капитализма с мо-

мента его появления на свет, «...торговая война европейских наций,

ареной для которых служит земной шар ...начинается отпаданием Ни-

дерландов от Испании» 3.

Проникновение капиталистических отношений в деревню в Гол-

ландии, как и везде, сопровождалось мас овым обезземелением

крестьянства. Город "кие купцы и ростовщики скупали земельную

соб твенность дворян, разорившихся во время революции и про-

должительной войны за независимость. Большие осушительные ра-

боты, производившиеся в Нидерландах в XVII в., предпринимав

лись при участии крупных капиталистов, собственностью которых

становились земли, отвоеванные у моря, а также значительная

часть осушенных болот. Городская и сельская буржуазия восполь-

зовалась также секуляризацией церковных земель и распродажей

бывших графских доменов. В то же время широкие массы крестьян

все б^ее лишались своей земли, превращались в мелких арендато-

ров. Особенно бурно развивался процесс обезземеления крестьян-

ства в самой богатой, купеческой провинции — Голландии, где

уже в XVII в. основная масса коестьян состояла из арендаторов

или же безземельных батраков. В более отсталых по своему эко-

номическому развитию провинциях, особенно на северо-востоке

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 824.

2 См. там же, стр. 827.

3 Там же, стр. 821.

Вступительная статья

13

страны, большая часть земельной собственности сохранилась в ру-

ках дворянства и уцелели остатки феодальных аграрных отноше-

ний, сужавших емкость внутреннего рынка и задерживавших разви-

тие страны.

Классовая структура буржуазного общества в мануфактурный

период еще в значительной степени отличается от классовой струк-

туры вполне развитого буржуазного общества в эпоху промышлен-

ного капитализма. «На подготовительных ступенях капиталистиче-

ского общества торговля господствует над промышленностью» \ и

только с переходом к фабричному производству промышленный

капитал полностью подчиняет себе сферу обращения товаров. В

экономике и в политической жизни Голландии XVII в. прослойка

торговой буржуазии занимала господствующее положение по отно-

шению к промышленности и промышленной буржуазии. Кроме

крупной торговой буржуазии к правящей верхушке принадлежали

заправилы Ост-Индской компании и воротилы Амстердамского

банка. В их руках Генеральные штаты были орудием защиты инте-

ресов купцов, судовладельцев и колониальных дельцов. Само госу-

дарство приняло характер огромной торговой компании.

Начало падения Голландии как господствующей торговой на-

ции Маркс датирует концом XVII в. «История падения Голлан-

дии как господствующей торговой нации есть история подчинения

торгового капитала промышленному капиталу» 2. В этом указании

Маркса содержится ответ на вопрос о причинах упадка Голлан-

дии, последовавшего после периода ее экономического подъема в

XVII в. Роковые последствия для Голландии имело отставание ее

промышленного развития по сравнению с Англией. Это отставание

в развитии капиталистической мануфактуры в Голландии сказы-

вается на протяжении всего XVII в., особенно же сильно — в по-

следней трети XVII в., когда в Англии уже начинался промышлен-

ный переворот, переход к капиталистической фабрике. Промышлен-

ное развитие Голландии в мануфактурный период задерживалось,

несомненно, рядом внешних причин, постоянно упоминаемых в

буржуазной историографии; их на все лады повторяет и Бааш, так

И не будучи в состоянии объяснить экономический упадок Голлан-

дии в XVIII в. К ним относится политика меркантилизма, востор-

жествовавшая в XVIII в. и оказавшаяся гибельной для посредни-

ческой торговли голландцев и для их судоходства. Система коль-

бертизма закрыла для голландских товаров внутренний рынок

Франции и этим подорвала ряд отраслей голландской промышлен-

ности, работавших на экспорт. Разорительные торговые войны, в

которых участвовала Голландия, также сильно подорвали ее эко-

номическое могущество. Однако решающими оказались внутренние

' К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIX, ч. I, стр. 358.

2 Там же, стр. 361.

14 Вступительная статья

причины — недостаточность экономической основы для развития

фабричной промышленности, засилье торгово-ростовщического ка-

питала, все более пренебрегавшего интересами отечественной про-

мышленности.

Посредническая торговля, всегда игравшая большую роль в

хозяйстве Голландии, с началом упадка все более становится важ-

нейшей сферой приложения капитала. За этим скрывалось то са-

мостоятельное развитие купеческого капитала, которое являлось

основной причиной экономического упадка Голландии. Указывая,

что «самостоятельное развитие купеческого капитала находится в

обратном отношении к степени развития капиталистического про-

изводства», К. Маркс отмечает, что этот закон «с особенной

ясностью обнаруживается в истории посреднической торговли (car-

rying trade), как у венецианцев, генуэзцев и голландцев, там, следо-

вательно, где главный барыш извлекается не из вывоза продуктов

своей страны, а из посредничества при обмене продуктов таких об-

ществ, которые еще не развились в торговом и вообще в экономи-

ческом отношении... Но такая монополия посреднической торговли,

а вместе с тем и сама эта торговля, приходит в упадок по мере

экономического развития тех народов, которые она эксплоатиро-

вала с двух сторон и неразвитость которых была базисом ее суще-

ствования. При посреднической торговле это сказывается не толь-

ко в упадке торговли как особой отрасли, но и в падении преобла-

дания чисто торговых народов и вообще их торгового богатства,

которое покоилось на базисе этой посреднической торговли. Это

лишь особая форма, в которой в ходе развития капиталистического

производства находит себе выражение подчинение торгового капи-

тала промышленному» -

С конца XVII в. происходит отлив капитала из промышленно-

сти, торговли и судоходства в иностранные займы. В свое время

пришедшая в упадок Венеция ссужала крупные денежные суммы

Голландии. «Таково же отношение между Голландией и Англией.

Уже в начале XVIII века голландские мануфактуры были далеко

превзойдены английскими, и голландцы перестали быть господству-

ющей торговой и промышленной нацией. Поэтому в период 1701—

1776 гг. одним из главных предприятий голландцев станов.ится

выдача в ссуду громадных капиталов, в особенности своей могучей

конкурентке Англии» 1 2.

Таким образом, торговое господство Голландии и огромное на-

копление капиталов в руках торговой буржуазии лишь на первой

стадии развития капиталистического способа производства имели

прогрессивное значение, к концу же мануфактурного периода эко-

номическое и политическое засилье торговой буржуазии приобрело

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIX, ч. I, стр. 356—357..

2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 826.

Вступительная статья I5

реакционный характер и стало тормозом дальнейшего развития ка-

питалистической промышленности.

На политическую реакционность торговой буржуазии указывает

Маркс, отмечая, что в Англии она, в союзе с земельной и денеж-

ной аристократией, выступает против промышленного капитала \

Замечание Маркса относится к истории Англии первой половины

XIX в., но в истории Голландии аналогичное явление наблюдает-

ся уже к концу XVII в., когда голландская торговая буржуазия,

в союзе с финансовой аристократией и дворянством, выступает

против промышленной буржуазии и против народных масс.

Политическое бессилие промышленной буржуазии в Голландии

XVIII в. объясняется как указанными особенностями экономиче-

ского развития страны, так и соотношением классовых сил.

Насильственная экспроприация земли у крестьян и разорение

ремесленников в эпоху первоначального накопления имели своим

последствием обнищание народных масс и рост бродяжничества,

так как лишенный средств производства и, следовательно, остав-

шийся также без всяких средств существования «пролетариат по-

глощался развивающейся мануфактурой далеко не с такой бы-

стротой, с какой он появлялся на свет» 1 2. К. Маркс пишет о по-

ложении народных масс в мануфактурный период развития капита-

лизма, опираясь в первую очередь на материал английской истории,

но в смысле роста бродяжничества Голландия при относительно

медленных темпах развития ее капиталистической мануфактуры в

XVI—XVIII вв. нисколько не уступает Англии. Иностранцев,

попадавших в Нидерланды, поражало, что эта богатая страна

кишмя кишела бродягами и нищими, против которых оказались

бессильными драконовские законы, издаваемые против бродяжни-

чества. Еще в первой половине XVI века пытались законодатель-

ным путем искоренить бродяжничество (законы Карла V от

ноября 1531 г. и от октября 1537 г.). Подобное законодатель-

ство против бродяжничества или, по выражению Маркса, «крова-

вое законодательство против экспроприированных», составляет су-

щественный момент так называемого первоначального накопления.

«Деревенское население, насильственно лишенное земли, изгнан-

ное, в широких размерах превращенное в бродяг, старались, опи-

раясь на эти чудовищно террористические законы, приучить к

дисциплине наемного труда плетьми, клеймами, пытками» 3.

Свирепым законодательством против бродяжничества особенно

отличались провинциальные штаты Голландии и Зеландии — про-

винций, которые в капиталистическом развитии далеко опередили

остальные провинции Нидерландов. Важнейшие постановления,

1 См. К. М арке и Ф. Энгельс, Соч., т. XIX, ч. I, стр. 355, прим. 46.

2 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 802—803.

3 Там же, стр. 806.

16

Вступительная статья

направленные против бродяжничества, были опубликованы про-

винциальными штатами Голландии 16 декабря 1595 г., 19 марта

1614 г. и 12 мая 1619 г. От голландских штатов не отставали про-

винциальные штаты Зеландии, опубликовавшие против бродяж-

ничества плакаты 19 июля 1607 г., 16—17 сентября 1614 г.,

25 ноября 1698 г. и 23 сентября 1705 г. Этот далеко не полный

перечень важнейших законодательных актов, направленных против

бродяг и нищих, красноречиво иллюстрирует вышеприведенный

тезис К. Маркса о чрезвычайно бедственном положении народных

масс в Голландии к середине XVII в., — тезис, который оспари-

вали и продолжают поныне оспаривать буржуазные историки и

экономисты, выступающие апологетами капиталистического обще-

ства. Э. Бааш в этом отношении не является исключением среди

остальных буржуазных историков, поэтому он предпочитает умал-

чивать компрометирующие буржуазное государство факты, в том

числе и кровавое законодательство нидерландской буржуазии, ко-

торая использовала государственную власть для внеэкономиче-

ского, непосредственного насилия, чтобы законами против бродяж-

ничества снизить заработную плату, т. е. «принудительно удержи-

вать ее в границах, благоприятствующих выколачиванию приба-

вочной стоимости, чтобы удлинять рабочий день и таким образом

удерживать самого рабочего в нормальной зависимости от капи-

тала» ч

В мануфактурный период развития капиталистической промыш-

ленности существовали, однако, обстоятельства, которые препятство-

вали чрезмерному снижению заработной пла' ы и удлинению рабо-

чего дня. Ручной труд обученных рабочих составлял основу ману-

фактурного производства, а таких рабочих ш \егко было заменить

деклассированными элементами из сельского s городского населе-

ния. Кроме того, до последней четверти XVI Г в. в городах сохра-

нились средневековые цеховые уставы, запрещавшие ночной труд

и сильно ограничивавшие длину рабочего дня. Оставалось в силе

также правило, согласно которому городские власти о Зязаны были

заботиться о «пропитании» горожан, т. е. обеспечить им зарабо-

ток и известный минимум средств существования. При наличии

безработных горожан владельцы мануфактур не имели права при-

нимать на работу иногородних или пришлых из дерегень рабочих.

Словом, в XVII в. еще существовали условия, благоприятство-

вавшие образованию среди рабочих мануфактуры слоя привилеги-

рованных мастеровых полуремесленного типа. Заработная плата

подобных привилегированных мастеровых обычно была в 2—Зраза

выше заработка остальных рабочих мануфактуры. Так, например,

к концу XVII в. корабельный плотник в Амстердаме получал за

день работы зимой 24 штивера, а летом — 36 штиверов (1692 г.),

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 807.

Вступительная статья

17

в то время как подсобный строительный рабочий (1696 г.) зараба-

тывал зимой только 12 штиверов. В еще худшем положении ока-

зывались неквалифицированные рабочие-поденщики. Между тем,

буржуазные историки в своем стремлении «опровергнуть» Маркса

доходят до явной фальсификации фактов, приводя лишь данные о

сравнительно высокой номинальной заработной плате высококва-

лифицированных рабочих (мастеровых) мануфактуры. Э. Бааш

очень часто повторяет басни о чрезвычайно высокой заработной

плате в Нидерландах XVII в., считая ее основной причиной после-

довавшего экономического упадка Голландии, промышленность

которой будто бы именно по этой причине оказалась неконкурен-

тоспособной на внешнем рынке.

В действительности же в XVII в. наблюдается катастрофиче-

ское снижение заработной платы во всех отраслях промышленно-

сти. Хотя за двести лет (вторая половина XVI в. — последняя

четверть XVIII в.) номинальная заработная плата увеличилась

приблизительно в три раза (например, в 1586 г. подсобный строи-

тельный рабочий в Амстердаме получал в день 5 штиверов, а в

1775 г. (летом,) — 14 штиверов; матрос в военном флоте получал

ежемесячно в 1552 г. 3,15 гульд., в 1636 г.— 10—11 гульд. и в

1778 г. — 11 гульд.), реальная заработная плата за это время рез-

ко снизилась. Прежде всего за этот период произошла сильная

порча монеты — количество серебра в штивере с конца XV в.

(1482 г.) до 1775 г. уменьшилось в 3 с лишним раза. Кроме того,

произошло резкое снижение покупательной способности серебра —

«революция цен» в Голландии сказывалась сильнее, чем во многих

других странах, менее развитых в торговом отношении. Но самое

главное — за этот период во много раз повысились цены на хлеб

и на другие предметы первой необходимости. Особенно в годы

военных действий в районе Балтийского моря, когда привоз хлеба

становился затруднительным, хлебные цены на амстердамской бир-

же поднимались настолько, что в стране фактически начинался го-

лод и обычный заработок оказывался совершенно недостаточным

для пропитания рабочего и его семьи. Как уже указывалось, в ма-

нуфактурный период развития капитализма Голландия приобрела

печальную славу страны самых высоких цен. Известный историк

Б. Нибур, в начале XIX в. наблюдавший жизнь народных масс

в Нидерландах, был поражен голодным существованием нидерланд-

ских рабочих, которые питались хлебом, приготовленным из не-

очищенного зерна, размельченного примитивным способом: непо-

мерная плата за помол и еще более высокие государственные ак-

цизы, собираемые при этом, делали размол зерна на мельнице

почти недоступным для широких масс. Из-за систематического

недоедания голландские рабочие физически настолько ослабли,

что 5 человек едва справлялись с работой, для которой обычно

требовалось бы не более 4 рабочих.

2 Э. Бааш

18

Вступительная статья

Образцовая капиталистическая страна XVII в. была сущим

адом для народных масс. К началу XVIII в. в связи с дальнейшим

усилением власти капитала в промышленном производстве положе-

ние рабочих еще более ухудшилось. Дальнейший рост технического

разделения труда внутри мануфактуры, т е. разложение труда ре-

месленника на различные частичные операции, сводил весь про-

цесс производства к известным простым манипуляциям, одинаково

доступным каждому человеку. Поэтому капиталист получал воз-

можность часть обученных, квалифицированных рабочих заменить

неквалифицированными рабочими. «Для последних издержки обу-

чения совершенно отпадают, для первых они, вследствие упроще-

ния их функций, ниже, чем для ремесленников. В обоих случаях

падает стоимость рабочей силы»1. Установленный К. Марксом для

мануфактурного периода общий закон постоянного снижения зара-

ботной платы вследствие вытеснения обученных мастеровых необу-

ченными рабочими, а также вследствие постепенного внедрения в

производство женского и детского труда, испытали на себе ману-

фактурные рабочие Голландии в XVII и XVIII вв.

Наряду с этими явлениями наблюдается также увеличение

продолжительности рабочего дня. Например, в 1589 г. суконщики

и каменщики в Амстердаме работали по 12 часов в сутки, а для

низкооплачиваемых льноткачей рабочий день летом начинался в

4 часа утра и продолжался до 8 часов вечера, т. е. 16 часов; зи-

мой (с 1 сентября по 1 апреля) они приступали к работе с 5 ча-

сов утра и продолжали работу до 8 часов вечера. Но в конце

XVI в., как правило, соблюдали еще воскресный отдых. Сто лет

спустя, к концу XVII в., капиталистические предприятия стали

переходить на круглосуточную и круглонедельную работу и пре-

доставляли своим рабочим отдых лишь по большим праздникам.

В этом отношении особенно отличались капиталисты — владельцы

ветряных мельниц в Зандаме. Условия труда стали катастрофиче-

ски ухудшаться начиная с последних десятилетий XVII в., ког-

да массовое применение женского и детского труда стало обычным

явлением не только в ситценабивном производстве или в других

отраслях текстильной промышленности, но также на солеварнях, бу-

мажных фабриках и на кирпичных заводах, где низко оплачивае-

мый женский и детский труд вытеснял труд мужчин. Детей прини-

мали на работу начиная с семилетнего возраста. В истории Гол-

ландии, как и в истории Англии, многие капиталы — употребляя

выражение Маркса — представляют собой лишь вчера капитали-

зированную кровь детей.

К этому же времени прежние цеховые организации ремесленни-

ков превратились в организации предпринимателей-капиталистов,

которые добились упразднения средневековой регламентации про-

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 386.

Вступительная статья '

19

изводства, в первую очередь отменили все постановления, ограни-

чивавшие продолжительность рабочего дня или стеснявшие свободу

капиталиста при найме рабочей силы.

По ряду причин рабочие мануфактурного периода не могли

сформироваться в класс, сознательно противостоящий классу ка-

питалистов, но отсюда не следует делать, подобно Э. Баашу и

другим буржуазным историкам!, ничем необоснованного вывода,

будто в истории Голландии, по крайней мере до конца XVII в.,

отсутствует классовая борьба между трудом и капиталом. Хорошо

известные факты опровергают нелепый тезис о существовании со-

циальной идиллии в эпоху первоначального накопления. По словам

К. Маркса, «в действительности методы первоначального накопле-

ния— все, что угодно, но только не идиллия»1. Ограбление коло-

ний, организация плантационного рабства, экспроприация земли и

других средств производства у непосредственных производителей,,

кровавое законодательство против бродяжничества, начало экспло-

атации женского и детского труда, система внеэкономического

принуждения для подчинения мануфактурного рабочего всевластию

капитала и тому подобные методы первоначального накопления

обостряли внутренние противоречия нарождавшегося капиталисти-

ческого общества и сопровождались острыми социальными кон-

фликтами, нередко принимавшими характер открытых народных

восстаний. Однако эти восстания носили стихийный характер и

ввиду слабости еще только складывавшегося пролетариата и отсут-

ствия у него классового сознания были обречены на неудачу. Фор-

мированию классового самосознания рабочих мануфактурного пери-

ода препятствовало, как указывает Маркс, «иерархическое расчлене-

ние среди самих рабочих». При техническом разделении труда внут-

ри мануфактуры «различные функции совокупного рабочего могут

быть проще и сложнее, грубее и тоньше», поэтому отдельные рабо-

чие «нуждаются в очень различных степенях образования и обла-

дают поэтому очень различною стоимостью. Таким образом, ману-

фактура развивает иерархию рабочих сил, которой соответствует

лестница заработных плат»2. Такая иерархическая структура

предпролетариата мануфактурного периода, понятно, сильно за-

трудняла объединение рабочих даже в пределах одной и той же

мануфактуры для совместной борьбы с предпринимателем-капита-

листом. Она мешала мануфактурным рабочим осознать общность

своих классовых интересов и их противоположность классовым ин-

тересам буржуазии.

Тезис Маркса о иерархической структуре мануфактурного пред-

пролетариата, о его пестроте и неоднородности, тезис весьма су-

щественный для понимания особенностей классовой борьбы в эпоху

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 782.

2 Там же, стр. 385.

2*

20

Вступительная статья

первоначального накопления, углубил и развил В. И. Ленин. По-

ложение Маркса о том, что централизованная мануфактура возвы-

шается над широкой основой существующего параллельно с нею

мелкого производства в форме городского ремесла и сельской до-

машней промышленности, Ленин мастерски обосновал путем анали-

за роли и исторического значения кустарной промышленности в

России. Выводы В. И. Ленина имеют исключительное значение

для правильного понимания ранних форм капиталистической про-

мышленности в Западной Европе, в том числе и в Нидерландах

XVI—XVIII вв. «В мануфактуре с, промышленным капиталом

сплетается самыми разнообразными способами торговый, и зависи-

мость работника от капиталиста приобретает массу форм и оттен-

ков, начиная от работы по найму в чужой мастерской, продолжая

домашней работой на «хозяина», кончая зависимостью по закупке

сырья или сбыту продукта. Рядом с массой зависимых рабочих

продолжает всегда держаться при мануфактуре более или менее

значительное число quasi-самостоятельных производителей. Но

вся эта пестрота форм зависимости только прикрывает ту основ-

ную черту мануфактуры, что здесь уже раскол между представи-

телями труда и капитала проявляется во всей силе»

На мануфактурной стадии развития капиталистической про-

мышленности, как указывает далее В. И. Ленин, происходит обра-

зование крупных капиталов и «широких слоев пролетариата». Про-

пасть отделяет владельцев средств производства от совершенно

неимущих рабочих. Однако наряду с централизованной мануфакту-

рой с массой «живущих со дня на день детальных рабочих» на-

блюдается еще «обилие мелких заведений, сохранение связи с зем-

лей, сохранение традиции в производстве и во всем строе жизни,

все это создает массу посредствующих элементов между крайностя-

ми мануфактуры и задерживает развитие этих крайностей» 2. Нако-

нец, пережитки многочисленных феодальных отношений, «разнооб-

разных форм личной зависимости, которые, в общей обстановке

капиталистического хозяйства, чрезвычайно ухудшают положение

трудящихся, унижают и развращают их», увеличивают еще более

пестроту социальных элементов, вливающихся в состав промыш-

ленного предпролетариата мануфактурного периода.

Только с учетом всех перечисленных существенных особенностей

техники, экономики и общественных отношений мануфактурного

периода можно понять специфику классовой борьбы на этой

начальной стадии капитализма и установить ее существенное отли-

чие от классовой борьбы в период развитого капиталистического

общества.

Следует отметить также отрицательные стороны влияния мануфак-

туры на культурное развитие рабочих. Как известно, специфически

1 В. И. Ленин, Соч., изд. 3, т. III, стр. 338.

2 Там же, стр. 425.

Вступительная статья

21

мануфактурное разделение труда превратило рабочего в автомата,

исполняющего в производстве строго определенные функции. По-

добная роль автомата калечила рабочего физически и задерживала

его умственное развитие. По поводу отрицательного влияния ману-

фактурного разделения труда на интеллектуальное развитие рабо-

чих К. Маркс цитирует отзыв известного английского экономиста

Адама Смита: «Человек, вся жизнь которого проходит в выполне-

нии немногих простых операций... не имеет случая и необходимо-

сти изощрять свои умственные способности или упражнять свою

сообразительность... становится таким тупым и невежественным, ка-

ким только может стать человеческое существо» В. И. Ленин

отмечает: «Разделение труда в капиталистической мануфактуре

ведет к уродованию и калечению рабочего,— в том числе и деталь-

щика-«кустаря». Появляются виртуозы и калеки разделения

труда, первые — как редкостные единицы, возбуждающие изумле-

ние исследователей; вторые — как массовое появление «кустарей»

слабогрудых, с непомерно развитыми руками, с «одностороннею

горбатостью» и т. д., и т. д.» 1 2. К этому следует еще добавить, что

господствующий класс сознательно препятствовал детям рабочих

посещать школы, обрекая их, как это было в Голландии, с семи-

летнего возраста работе на капиталистической каторге.

Хотя исторически капиталистическая мануфактура сыграла

прогрессивную роль, увеличив производительность труда и подго-

товив переход к капиталистической фабрике, рабочие мануфакту-

ры испытывали на себе главным образом ее отрицательное влия-

ние. Не понимая исторического значения капиталистического спо-

соба производства, рабочий мануфактурного периода, по выраже-

нию В. И. Ленина, тяготеет еще «к прошлому, а не к бу-

дущему», он еще находится во власти мелкобуржуазных

иллюзий и обольщает себя надеждой стать самостоятель-

ным ремесленником или мелким предпринимателем. Свой-

ственное сознанию рабочих всего мануфактурного периода

тяготение к прошлому нашло свое выражение в распространении

религиозно-сектантских учений, которыми изобилует история ра-

бочего движения в Нидерландах XVI—XVIII вв.

На заре капиталистического способа производства, под влия-

нием распада средневековых форм ремесла, среди обедневших

ремесленникцв и подмастерьев, ставших наемными рабочими, рас-

пространилось учение того течения в анабаптизме, которое остава-

лось верным революционным идеям Томаса Мюнцера. После по-

давления крестьянской войны в Германии промышленные города

Нидерландов стали основными очагами движения анабаптистов.

Именно нидерландские анабаптисты в 1534 г. выдвинули самых

1 См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 399.

2 В. И. Л е н и н, Соч., изд. 3, т. III. стр. 334.

22

Вступительная статья

смелых и отважных руководителей Мюнстерской коммуны — гар-

лемского булочника Яна Матиса и его ученика Яна Лейденского

(Beukelzoon). Анабаптисты пользовались влиянием на плебейские

массы разорившихся ремесленников также во время Нидерландской

революции второй половины XVI в. и даже в XVII в. (например,

во время событий 1672 г. в Гарлеме), их агитация порой принимала

опасные для буржуазии масштабы. Под влиянием английской бур-

жуазной революции XVII в. в Голландии распространялось уче-

ние левеллеров и квакеров, появлялись также новые религиозные

секты, приверженцы которых проповедовали грубое уравнительство

имуществ.

Тяготение мануфактурного предпролетариата к прошлому ска-

залось также в живучести средневековых форм организаций ремес-

ленников и подмастерьев. Нередко они принимали характер рели-

гиозных братств или союзов взаимопомощи. Подобные союзы не

получили, конечно, характера массовых организаций, и они

коренным образом отличаются от профессиональных союзов ра-

бочих эпохи промышленного капитализма. Тем не менее было бы

неправильно, вслед за Э. Баашем и другими буржуазными исто-

риками, отрицать за братствами и союзами мануфактурного пред-

пролетариата резко выраженный классовый характер и определен-

ную положительную роль на первых этапах борьбы между трудом

и капиталом. Хотя все подобного рода организации были зара-

жены мелкобуржуазными иллюзиями и, как правило, стремились к

восстановлению отжившей свой век цеховой регламентации про-

мышленного производства эпохи городского ремесла, они в то же

время вносили некоторый элемент организованности в рабочее

движение и народные восстания, отличавшиеся в мануфактурный

период своей стихийностью. Лучшим свидетельством положитель-

ной роли союзов подмастерьев—рабочих мануфактуры является

ненависть предпринимателей к этим союзам и жестокие репрессии,

с которыми обрушивались на них буржуазные власти нидерланд-

ских городов в XVII и XVIII вв.

В мануфактурный период текстильная промышленность в смысле

развития капиталистического производства далеко опередила

остальные отрасли промышленности. Этим и объясняется, что

именно в текстильной промышленности Голландии в XVII—

XVIII вв. классовые противоречия между трудом и капиталом

приобретают особенно напряженный характер. Предприниматели-

суконщики к концу XVI в. окончательно превратили прежнюю

цеховую организацию ремесленников в союз капиталистов-предпри-

нимателей. Подобные «гильдии суконщиков» вначале существова-

ли как локально ограниченные городские организации, причем

полностью отсутствовали согласованные действия между суконщи-

ками в разных городах, но уже к началу XVII в. движение под-

мастерьев и рабочих мануфактуры настолько усилилось, что пред-

Вступительная статья

23

приниматели были вынуждены искать более совершенные органи-

зационные формы для того, чтобы сломить сопротивление рабочих

снижению заработной платы и удлинению рабочего дня. Первый

съезд гильдий суконщиков («Droogscheerders-Synode») состоялся в

1618 г., когда в Лейдене собрались представители от 8 голландских

городов и наметили ряд мероприятий, направленных против рабо-

чих. Съезды суконщиков созывались также в 1638, 1643, 1645,

1667, 1677, 1685, 1686, 1687 гг., так что во второй половине

XVII в. они стали постоянным явлением. От гильдий суконщиков

не отставали и другие гильдии предпринимателей, добиваясь через

городские власти запрещения союзов подмастерьев и рабочих,

запрещения их собраний. В 1692 г. амстердамские власти опубли-

ковали постановление, угрожавшее даже смертной казнью за уча-

стие в тайных собраниях рабочих. Как уже отмечалось выше, в

угоду предпринимателям к концу XVII в. во всех промышленных

городах были отменены цеховые правила, ограничивавшие продол-

жительность рабочего дня, предусматривавшие воскресный отдых,

затруднявшие использование в промышленности женского и дет-

ского труда и т. д. Одновременно происходило снижение заработ-

ной платы.

Отстаивая свои права, рабочие мануфактур неоднократно под-

нимали восстания; в этом отношении впереди всех остальных ра-

бочих шли ткачи. Многочисленные волнения амстердамских ткачей

в XVII в. завершаются восстанием 1696 г., когда уличные бои

продолжались три дня и носили особенно ожесточенный характер.

Столь же упорно сражались лейденские ткачи, поднявшие восста-

ние в 1718 г. В 1736 г. плотники-кораблестроители устроили мно-

голюдную демонстрацию перед магистратом, протестуя против сни-

жения заработной платы; они заявляли, что предпочитают умереть

сражаясь, чем обрекать себя на голодную смерть. Приведенных

примеров вполне достаточно, чтобы показать несостоятельность

всех рассуждений Э. Бааша и других буржуазных историков по по-

воду воображаемого социального мира и идиллии патриархальных

отношений, будто бы имевших место в мануфактурный период.

В Напряженной политической борьбе XVII в. народные массы,

в том числе и рабочие мануфактур, не выступали самостоятельной

политической силой. Но достаточно хотя бы бегло ознакомиться с

ходом политической борьбы в Нидерландах в эту эпоху, чтобы

убедиться, что выступления народных масс всегда оказывались ре-

шающей силой, определявшей каждый раз исход борьбы между

различными фракциями господствующих классов.

Против господства крупной торговой буржуазии, основной цита-

делью которой являлся город Амстердам и провинциальные штаты

Голландии, выступала объединенная оппозиция в составе более или

менее обуржуазившегося дворянства остальных провинций во главе

с принцами из дома Оранских, обычно соединявшими в своих

24

Вступительная статья

руках власть штатгальтеров в нескольких провинциях, а также

высшие военные должности генерал-капитана и генерал-адмирала

(главнокомандующих армией и флотом) и стремившимися к пре-

вращению штатгальтерства в наследственную монархическую

власть. Только в восточных провинциях, или штатах, — Оверэйсел

и Гелдерн — сохранились еще феодальные отношения, в остальных

же провинциях капитализм восторжествовал также и в земледелии.

Вытеснение феодальных отношений капиталистическими сопровож-

далось обуржуазиванием местного дворянства, которое фактически

превратилось в более или менее обособленную фракцию буржуазии,

поскольку ее экономические и политические интересы не всегда со-

впадали с интересами господствующей торговой буржуазии. Оппо-

зиция обычно выступала под лозунгом «унитаризма», или более

тесного объединения провинций и их политики, которой в таком

случае должна была бы подчиняться амстердамская купеческая

плутократия и зависимые от нее провинциальные штаты Голлан-

дии. Поэтому амстердамская буржуазия всегда отстаивала автоно-

мию отдельных штатов, или «провинциализм», обеспечивавший за

Голландией и Амстердамом господствующее положение в республи-

ке. Особенно в вопросах внешней политики разрозненные голоса

остальных провинций не имели значения, а внутренний рынок и

внутренняя политика сравнительно мало интересовали амстердам-

скую буржуазию, наживавшуюся на грабеже колоний, на посредни-

ческой международной торговле и на капиталовложениях в морские

промыслы. Деятельность амстердамской биржи и денежные опера-

ции Амстердамского банка также сравнительно мало были связаны

с внутренним рынком. Поэтому ни городские власти Амстердама,

ни провинциальные штаты Голландии не стремились к централиза-

ции управления государством, а по политическим соображениям

имели основание опасаться подобной централизации.

В начале XVII в. борьба между сторонниками Оранских, или

«унитаристами», с одной стороны, и «провинциалистами» — с

другой, приняла религиозную окраску. Сторонники партии Оран-

ских выступали ортодоксальными кальвинистами или «гомариста-

ми» (по имени богослова Гомара), требовавшими продолжения

войны против католической Испании и стоявшими за вмешатель-

ство в Тридцатилетнюю войну под предлогом защиты протестантов.

Торговая буржуазия Амстердама во главе с Олденбарневелде была

заинтересована в возобновлении торговли с Испанией и ее коло-

ниями. Поэтому она возражала против военных авантюр и, в про-

тивовес гомаристам, поддерживала учение «ремонстранто®», или

«арминиан» (по имени другого кальвинистского богослова — Арми-

ния), стоявших за свободу вероисповедения и за свободу торговли.

В 1619 г. штатгальтер Мориц Оранский воспользовался возмуще-

нием народных масс Амстердама против купеческой олигархии и

расправился со своими противниками — Олденбарневелде был

Вступительная статья 25

казнен. Но усиление власти штатгальтера не облегчило участи разо-

ренной мелкой буржуазии и не улучшило положения мануфактурно-

го предпролетариата. Когда в 1621 г., с возобновлением войны с Ис-

панией, Нидерланды оказались втянутыми в Тридцатилетнюю войну,

экономическое положение страны ухудшилось. Унитаристы ском-

прометировали себя в глазах народных масс, чем воспользовались

провинциалисты, добившиеся в 1648 г. заключения мира, весьма

выгодного для нидерландской буржуазии.

Особенной силы партия амстердамской торговой аристократии

достигла в начале 50-х годов XVII в., когда ей удалось закрепить

свою победу рядом важных государственных актов, сильно урезав-

ших власть штатгальтеров и главнокомандующих вооруженными

силами республики, причем принцы Оранские были лишены права

занимать указанные должности; было произведено также сильное

сокращение военно-сухопутных сил республики. Глава торгово-ари-

стократической партии Ян де Витт все внимание сосредоточил

на усилении военно-морских сил и на защите торговых интересов

Голландии.

Первая морская война с Англией (1652—1654 гг.) вызвала в

стране застой промышленности и торговли; затруднительным ока-

зался привоз хлеба из района Балтийского моря, вследствие чего

усилилась дороговизна. Безработица и голод вызвали народные

восстания во многих городах (Гаага, Дордрехт и др.).

Во второй половине XVII в. народные волнения и восстания

повторяются из года в год: в 1654 г. Оверэйсел был охвачен

массовыми народными восстаниями, принявшими характер откры-

той гражданской войны; в 1655 г. происходило восстание крестьян

в Валхерене и одновременно начались крупные беспорядки в Гро-

нингене, возобновившиеся в 1657 г. Особенно в военные годы на-

родные волнения принимали угрожающие размеры. Так, например,

вторая морская война с Англией (1664—1667 гг.) сопровождает-

ся восстанием 1665 г. В истории буржуазной республики Нидер-

ландов особенно критическим оказался 1672 год, когда против

Соединенных провинций образовалась коалиция в составе Фран-

ции, Англии, Швеции и некоторых германских княжеств, в том

числе Пруссии. В мае 1672 г. восстанием были охвачены почти все

крупные города страны (Дордрехт, Роттердам, Лейден, Гарлем и

др.). По отзыву одного из современников (Arend Tollenaer), гос-

подствующие классы главную опасность видели не во французской

армии, вторгнувшейся в пределы Нидерландов, а в восстании на-

родных масс. В 1672 г., как известно, оправдались самые худшие

опасения голландской буржуазии: возмущенные массы на улицах

Гааги растерзали Яна де Витта и его брата. Восстание народных

масс заставило враждовавшие фракции внутри господствующих

классов примириться на избрании Вильгельма III Оранского

штатгальтером с почти неограниченными полномочиями. Примирение

26

Вступительная статья

оказалось временным, и после окончания войны и исчезнове-

ния прямой внутренней опасности возобновилась прежняя борьба

между обеими партиями. В начале XVIII в. снова установилось

безраздельное господство партии торговой буржуазии, пока во

время войны за австрийское наследство (1741—1748 гг.) не сло-

жилась ситуация, аналогичная обстановке 1672 г. Во время втор-

жения французской армии в 1747 г. произошли крупные народные

восстания в Голландии и Зеландии. Торговая буржуазия и воро-

тилы Амстердамского банка снова пошли на компромисс с дворян-

ской партией — сторонниками Оранской династии, и Вильгельм IV

сделался первым наследственным штатгальтером и генерал-капи-

таном (главнокомандующим) всех семи провинций. Компромисс

был заключен за счет промышленной буржуазии и, в особенности,

за счет народных масс, которые были обмануты в своих ожиданиях

реформ. Рабочие мануфактур, а также широкце слои мелкой бур-

жуазии попрежнему страдали от непосильных налогов, от безрабо-

тицы и голода.

В противовес правящей «партии принца» (банкиры, торговая

аристократия, дворянство и кальвинистское духовенство) образова-

лась партия «патриотов», в состав которой вошла прогрессивная

тогда промышленная буржуазия и различные прослойки мелкой

буржуазии. «Патриоты» увлекались идеями эпохи Просвещения и

с 1789 г. открыто ориентировались на победу французской бур-

жуазной революции конца XVIII в. Правящая «партия принца»

пошла на союз с Англией и другими реакционными государства-

ми, объединившимися против революционной Франции. «Патрио-

ты» при поддержке крестьянства и городской бедноты еще в

1785 г. выступили против наследственного штатгальтерства и про-

гнали Вильгельма V, власть которого, однако, была восстановлена

в 1787 г. при помощи английских субсидий и прусских штыков.

Только наступление французской армии зимой 1794—1795 г. обес-

печило полную победу «патриотов», которые ликвидировали на-

следственное штатгальтерство и провозгласили Нидерланды Батав-

ской республикой. Остатки дворянских и других сословных при-

вилегий были окончательно ликвидированы и, по примеру Фран-

ции, были проведены буржуазные реформы, расчистившие путь

для дальнейшего развития капиталистического способа производ-

ства. Следует отметить, что Бааш по своей реакционности, типич-

ной для буржуазного историка эпохи империализма, явно старает-

ся принизить значение тех преобразований, которые были произ-

ведены в Голландии под влиянием французской буржуазной рево-

люции конца XVIII в. Но французская оккупация, ограбление

страны Наполеоном и вынужденный военный союз с Францией

имели роковые последствия для экономики Нидерландов и унич-

тожили их государственную независимость. Об этом читатель най-

дет в книге Э. Бааша обширный фактический материал.

Вступительная статья

27

В русском переводе опущен III раздел книги Бааша, посвящен-

ный экономической истории Голландии в XIX в. Причины тому две.

Во-первых, экономическая история Голландии в XIX в. — это исто-

рия третьеразрядной капиталистической страны, «где, — по выра-

жению Энгельса, — буржуазия живет остатками былого величия,

а пролетариат хиреет» \ история, имеющая лишь частный интерес,

но лишенная того значения, которое имеет история экономического

развития Голландии в период ее торгового преобладания для изу-

чения общих явлений экономической истории Западной Европы в

эпоху первоначального накопления. Во-вторых, порочность мето-

дологии Бааша сделала эту часть его работы малоценной в

научном отношении. Подходя к экономической истории Голландии

в XIX в. с теми же мерками, что и к истории XVII в., Бааш не

смог понять ни особенностей эпохи промышленного капитализма —

и, тем более, эпохи империализма, — ни специфики положения и

роли Голландии, страны, не имеющей значительной тяжелой про-

мышленности и живущей посреднической торговлей, вывозом капи-

тала и жестокой эксплоатацией богатейшей колониальной империи.

Бааш потонул в массе мелких фактов, в перипетиях тарифной поли-

тики и т. д. Сам фактический материал, собранный автором в этом

разделе, по своей ценности не идет в сравнение с материалом, да-

ваемым в основной части книги.

В равной мере без какого-либо ущерба для книги в русском

переводе, как правило, опущены теоретические измышления авто-

ра, вроде рассуждения о прирожденной лености голландцев и т. п.

Приводимый в книге Э. Бааша богатый фактический материал,

независимо от воли автора, полностью подтверждает вышеизложен-

ную концепцию К. Маркса об исторической роли и значении Гол-

ландии в процессе так называемого первоначального накопления.

Этот фактический материал будет интересен советскому чита-

телю, изучающему историю Западной Европы в мануфактурный

период развития капитализма, историю международных отношений

и торговли, а также общие исторические вопросы, связанные с

генезисом капиталистического способа производства.

Я. Зутис.

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. II, стр. 316.

РАЗДЕЛ I

ПОДЪЕМ И УПАДОК ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ

СОЕДИНЕННЫХ ПРОВИНЦИЙ

1. ОСОБЕННОСТИ ГОЛЛАНДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Хозяйственная жизнь Нидерландов, как, впрочем, и всякой

другой страны, в высокой степени зависела от природных ус-

ловий. Вряд ли какая-либо другая страна носила в такой мере пе-

чать своих географических условий, как Нидерланды *. На восто-

ке и юге отсутствовал естественный рубеж, который бы образовы-

вался горами или климатическими различиями; лишь на севере и

западе Северное море создавало естественную границу р. Если вы-

шеуказанная открытая граница, с одной стороны, способствовала

мирным сношениям, то, с другой стороны, она являлась самым

уязвимым местом при вражеских нападениях.

Страна эта, расположенная на низменности, состоящая боль-

шей частью из маршей (болотистых равнин), песчаных возвышен-

ностей (геест), дюн, обширных болот и пустошей, лишена леса и

полезных ископаемых: угля, камня, минералов, соли. Та индустрия,

которая развилась в этой стране, за исключением отраслей, бази-

ровавшихся на сельском хозяйстве, мореплавании и рыболовстве,

была тесно связана с торговлей. Гораздо благоприятнее были эко-

номические и географические условия для сельского хозяйства: да-

же население побережья всегда сохраняло некоторые крестьянские

черты. Правда, большие различия в качествах почвы не особенно

* Бааш принадлежит к тем буржуазным историкам и экономистам, кото-

рые считают географическую среду определяющим фактором исторического

развития. Он даже утверждает, что из-за природных условий Голландия

«с самого начала не была предназначена стать индустриальной страной».

Ошибочность такого утверждения очевидна. Определяя роль географиче-

ской среды в развитии общества, товарищ Сталин пишет:

«Географическая среда, бесспорно, является одним из постоянных и не-

обходимых условий развития общества и она, конечно, влияет на развитие

общества, — она ускоряет или замедляет ход развития общества. Но ее влия-

ние не является определяющим влиянием, так как изменения и развитие об-

щества происходят несравненно быстрее, чем изменения и развитие географи-

ческой среды» (История ВКП(б), Краткий курс, стр. 113). — Прим. ред.

1 Ср. Blink, Nederland, I, 8 и сл.

30

Хозяйство республики Соединенных провинций

благоприятствовали единообразным методам обработки земли. Поч-

ва лишь немногих областей была с самого начала пригодна для

возделывания хлебных злаков; другие же пространства лишь с боль-

шим трудом можно было сделать пригодными для обработки; ча-

стично их даже приходилось отвоевывать у моря. Поэтому уже

очень рано пришлось прибегать к импорту зерна из-за границы.

Обширные пространства годились лишь для животноводства и бла-

гоприятствовали широкому развитию производства мяса и молоч-

ных продуктов.

Природные условия страны давали больше всего предпосылок

для развития торговли и судоходства. Уже вышеупомянутый не-

достаток в самом необходимом сырье ставил страну в зависимость

от торговли и судоходства, на которые падала доставка этого

сырья. Расположенная у моря, доступного для населения, обладая

протяженной береговой линией с глубокими заливами (Доллард,

Зёйдерзе, Маас), страна эта еще со времен средневековья открыва-

ла широкое поле деятельности для морской торговли. Водные пути

и водный режим не во всем тому благоприятствовали. Хотя страну

пересекала в своем нижнем течении очень мощная река, которая как

бы превращала всю Голландию в свое огромное устье, однако рас-

членение дельты реки затрудняло как движение крупных судов,

так и строительство гаваней для полного использования всех выгод

речных перевозок. Поэтому Антверпен, расположенный у меньшего,

но не расчлененного устья Шельды, имел много преимуществ перед

Амстердамом и Роттердамом, водный режим которых не был удов-

летворителен. Лишь в XIX в. путем гидротехнических сооружений

этим городам удалось компенсировать недостатки своих природных

условий. Но развитию сельского хозяйства и промышленности

страны медленное течение рек, протекавших по совершенно гори-

зонтальной поверхности, ставило многочисленные препятствия тем,

что затрудняло рациональное использование водяной энергии. На-

селению поэтому пришлось прибегнуть к помощи ветряных мель-

ниц для осушения страны и создания искусственной водяной

энергии

Помимо естественных предпосылок экономической жизни сле-

дует считаться также с известными историко-политическими осо-

бенностями. Это — недостаточная централизация, мешавшая обра-

зованию действительно признанного политического центра и спо-

собствовавшая раздроблению государственной жизни. Тот факт,

что Нидерланды являлись в Северной Европе единственной рес-

публикой, придавал им своеобразное положение, которое, несомнен-

но, усиливало их свободу в области экономического развития.

1 Пользу от ветряных мельниц англичанин Петти (около 1663 г.), оце-

нивал в 150 тыс. ф. ст. в год (Pierson, 106). О различном применении

этих ветряных мельниц см. S о m b а г t, Kap5talismus, I, 485 и сл.

Особенности голландского хозяйства

31

Своеобразие этой республики заключалось в том, что в ней не было

ни постоянного войска, ни бюрократии *, но зато имело место тес-

ное сращивание государства с хозяйством, так что государственная

жизнь слилась с деловой жизнью, а это наложило на все государ-

ство печать большой буржуазной торговой компании.

Эти природные и историко-политические условия определили

также и внутреннюю структуру нидерландского общества, то свое-

образие, которое бросалось в глаза самому поверхностному наблю-

дателю, — ее городской характер. В этом городском характере уже

с XV в. лежал ключ к дальнейшему развитию страны Ч Сельское

хозяйство, которое развивалось в мелких замкнутых районах и

имело лишь небольшие, чисто локальные центры, сильно уступало

по своему влиянию городам. Дворянство также по своему экономи-

ческому значению теперь отступило далеко на задний план* 1 2. Тон

всему стали задавать купец и промышленник, они определяли ход

политического и экономического развития. Ниже мы подробно рас-

смотрим большое, решающее влияние городов на торговую по-

литику.

Не меньшим было влияние городов на промышленную полити-

ку. Особенно проявилось это в экономической политике городов в

отношении деревни. Города энергично противились возникновению

каких-либо промыслов в деревнях и выступали против продажи

их изделий в городе3. Города проводили резкое различие между

городским ремесленным производством и сельским; последнее ста-

ли допускать лишь в более позднее время, когда деревенские ку-

стари стали в отдельных случаях работать для городской оптовой

торговли. В своем враждебном отношении к развитию ремесла в

деревне города встречали сильную поддержку в благожелательной

по отношению к ним политике Карла V, который различными

мерами покровительствовал городам. Мы на этом остановимся

ниже, при изложении состояния пивоварения, винокурения, сукон-

ной промышленности и т. д.

Провинциальные штаты в последующее время действовали в

том же направлении и сумели всеми находившимися в их распоря-

* Утверждение автора в такой категорической форме является непра-

вильным и требует некоторых оговорок. Молодое буржуазное государство

Соединенных провинций не знало такого развития бюрократии и постоянной

армии, как это характерно, например, для Франции XVII и XVIII вв., в

период абсолютной монархии. Но хорошо известно, однако, что значительный

по своим размерам военный флот Голландии, а также ее сухопутная армия

участвовали в многочисленных войнах XVII—XVIII вв. — Прим. ред.

1 Blok, Geschied, v. h. ned. Volk, II, 505 и сл.; Kotzschke, Allg.

Wirschaftsgesch. d. Mittela,Iters (1924), 436. В провинции Голландии в 1514 г.

из 400 тыс. жителей около 190 тыс. жили в городах. (Blok, Eene Roll,

stad, II, 2).

2 Ср. Blok, II, 450. О причинах вымирания голландского дворянства

см. Brinkmann, Grulidriss d. Sozialokonomik, IX, I, 29.

a Blok, Geschied. II, 483, 510

32

Хозяйство республики Соединенных провинций

жении средствами воспрепятствовать распространению городских

промыслов в деревнях. Даже еще в XVIII в. штаты Голландии

издавали запреты против устройства ювелирных и шерстоткацких

мастерских в деревнях. Взятие на откуп сеньориальных прав

служило излюбленным методом, которым пользовались города для

борьбы с возникновением промышленности в деревнях. Последнее

им часто удавалось, но вместе с тем это же в известной мере яви-

лось причиной того упадка, в котором оказалась нидерландская

промышленноств в XVIII в. \

С другой стороны, в окрестностях более крупных городов, в

частности Амстердама, уже в начале XVI в. часть сельского насе-

ления оказалась в экономической зависимости от городского насе-

ления и капиталистических условий города; фактически сельское

население превратилось в наемных рабочих. В качестве моряков,

рыбаков, занимавшихся ловлей сельди, а также в качестве ткачей,

поденщиков эти пролетарские элементы находили более или менее

постоянное занятие в мореплавании, торговле и промышленности

города <

Внутри городов сохранились еще остатки средневекового город-

ского хозяйства, полностью удержались привилегии горожан

(«poofters») перед иностранцами в отношении ремесла, промыш-

ленности и мелкой торговли; гостей обычно лишь терпели. Массо-

вая иммиграция иностранцев в XVI и XVII вв. привела, как мы

увидим ниже, к тому, что эти привилегии горожан были частично

урезаны. К оптовой торговле уже в средние века иностранцы ста-

ли допускаться без всяких ограничений 1 * 3; в посреднической торгов-

ле они были необходимы 4. Ограничение торговли гостей имело место

очень редко. Такие отдельные ограничения сохранялись лишь для

продажи некоторых продовольственных продуктов, таких, как ово-

щи, мясо и пр., которые привозились крестьянами в город5.

Еженедельные базары были совершенно свободныб. Указанные

ограничения ставили сравнительно мало препятствий для свобод-

ного торгового обмена. Даже над торговлей зерном контроль со

стороны властей применялся лишь в критические годы7. Прин-

цип свободы торговли имел большое влияние также и в последую-

щие времена.

Вполне понятно, что между отдельными городами, как это всег-

да имело место в средние века, происходили конфликты на почве

конкуренции, а также по причинам местного характера. В Голлан-

1 t е L i n t u m, Textielindustrie, 49 и сл.

е v а и Ravesteyn, 20 и сл.

3 v a n D i 1 1 е и, Het econom. karakter, 125.

4 van D i 1 1 e n, 131 и сл. 148.