Автор: Петров А.Е.

Теги: православие религия православная энциклопедия

ISBN: 978-5-89572-065-3

Год: 2020

Текст

2000-летию

Рождества Господа нашего Иисуса Христа посвящается

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

ИЗДАЕТСЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ

при участии

Поместных Православных Церквей

В рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)». Издание осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Рекомендовано Федеральными учебно-методическими объединениями в системе высшего образования Минобрнауки России по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки: 46.00.00 «История и археология», 47.00.00 «Философия, этика и религиоведение», 48.00.00 «Теология»

МОСКВА

2020

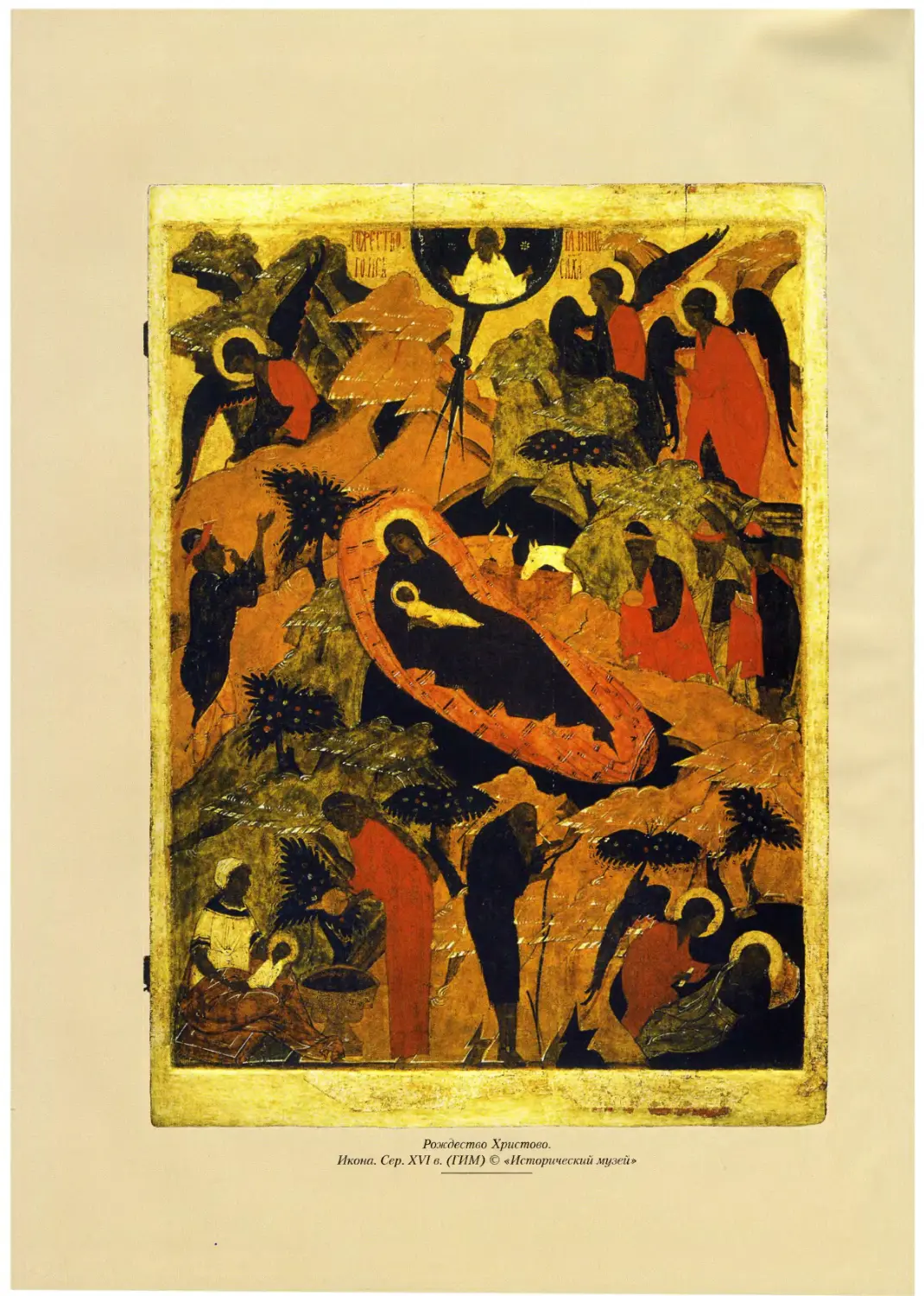

Рождество Христово.

Икона. Сер. XVI в. (ГИМ) © «Исторический музей»

ПРЯБОСПЯБНПЯ

энциклопедия

Под редакцией

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Том LVIII

ПРАВОСЛАВНЫЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО — ПСКОВСКИЙ СНЕТОГОРСКИЙ В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ МОНАСТЫРЬ

Церковно-научный центр «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Наблюдательный совет по изданию

ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

А, Э. Вайно,

Руководитель Администрации Президента РФ С. С. Кравцов, Министр просвещения РФ В. 5. Володин, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Председатель Общественного совета Дионисий,

Митрополит Воскресенский, Управляющий делами МП РПЦ

Председатель совета — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

С. В. Лавров,

Министр

иностранных дел РФ О. Б. Любимова, Министр культуры РФ Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси С, Э. Приходько, Помощник Председателя Правительства РФ

A. М. Сергеев,

Президент

Российской академии наук С. С. Собянин,

Мэр Москвы, Председатель Попечительского совета

B. Я. Фальков,

Министр науки

и высшего образования РФ Ювеналий,

Митрополит Крутицкий и Коломенский

С. Л. Кравец,

ответственный секретарь

Попечительский совет по изданию ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

В. А. Асирян,

Генеральный директор фирмы «Теплоремонт»

В. Ф. Вексельберг, Председатель Совета директоров группы компаний «Ренова»

А. Ю. Воробьёв, Губернатор Московской области

А. Н. Горбенко, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Г О. Греф,

Президент,

Председатель Правления ПАО «Сбербанк России»

Председатель совета —

Сергей Семенович Собянин, Мэр Москвы

О. В. Дерипаска,

Основатель фонда «Вольное дело»

А. Ю. Дрозденко,

Губернатор

Ленинградской области

А. Г Дюмин,

Губернатор Тульской области

Н. В. Комарова,

Губернатор Ханты -Мансийского автономного округа —

Югры

И. М. Руденя,

Губернатор Тверской области

М. В. Сеславинский,

Руководитель Федерального агентства по печати

и массовым коммуникациям В. Я. Сучков,

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, ответственный секретарь А, В. Цибульский,

Врио губернатора Архангельской области Ю. Е. Шеляпин, Президент ООО «Эко-Тепло»

Ассоциация благотворителей при Попечительском совете по изданию ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

В. И. Тюхтин,

Президент

Группы компаний «Вита»

А. Я. Хромотов,

Заместитель генерального директора ООО «ДИТАРС»

О. Ю. Ярцева,

Генеральный директор 000 «К Л. Т. и К0»

9

Общественный совет по изданию

ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

0 Председатель совета —

Вячеслав Викторович Володин, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ

И. А. Андреева,

Начальник Управления библиотечных фондов (Парламентская библиотека) Аппарата

Государственной Думы Г. А, Балыхин,

Член Комитета Государственной Думы по образованию и науке

С. А. Гаврилов, Председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

О. Б. Добродеев, Генеральный директор ВГТРК

А. Д. Жуков,

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ

С. В. Михайлов,

Генеральный директор Информационного агентства России «ТАСС»

В. А. Никонов, Председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке Ю. С. Осипов,

Академик Российской академии наук

С. А. Попов,

Советник

генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»

Ю. М. Соломин, Художественный руководитель Академического Малого театра П. О. Толстой, Заместитель Председателя Государственной Думы

А. В. Торкунов,

Ректор

Московского

государственного института международных отношений МИД РФ

А. Я. Торшин Μ. Е. Швыдкой, Специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству

А. В. Щипков,

Первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, советник Председателя Государственной Думы на общественных началах, ответственный секретарь

При подготовке тома научно-информационную поддержку ЦНЦ «Православная энциклопедия» оказали: Московская Духовная Академия (МДА), Санкт-Петербургская Духовная Академия, Православный Свято- Тихоновский гуманитарный университет, Российский Православный университет св. Иоанна Богослова, Свято-Троицкая Джорданвиллская Духовная семинария Русской Православной Церкви за границей, Свято-Тихоновская духовная семинария Православной Церкви в Америке, Издательский Совет Русской Православной Церкви, Издательство Московской Патриархии, Церковно-археологический кабинет при МДА, Архив Православной Церкви в Америке, Псковская митрополия, Киево-Печерская лавра, Троице-Сергиева лавра, Новоспасский монастырь, Институт всеобщей истории Российской академии наук (РАН), Институт российской истории РАН, Институт славяноведения РАН, Московский государственный университет, Санкт- Петербургский государственный университет, Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный архив древних актов, Российский государственный исторический архив, Российский государственный архив литературы и искусства, Библиотека РАН, Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Национальный центр рукописей Грузии, Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник, Вологодский государственный историкоархитектурный и художественный музей-заповедник, Вятский художественный музей им. В. М. и А. М. Васнецовых, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», Государственный исторический музей, Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей истории религии, Государственный Русский музей, Государственный Эрмитаж, Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», Кирилло- Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Кировский областной краеведческий музей, Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Сольвычегодский историко-художественный музей, Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва, Устьянский краеведческий музей, Череповецкое музейное объединение, Шенкурский районный краеведческий музей, Яренский районный краеведческий музей, Ярославский художественный музей

При подготовке тома оказали содействие в предоставлении иллюстраций: протоиерей Николай Ильницкий, иерей Дмитрий Пономарёв, иерей Анатолий Слободчиков, Т. В. Гончарова, Л. А. Громова, А. Виноградов, Е. А. Виноградова, Э. Драгнев, А. С. Зверев., 3. А. Зверева, Ф. А. Зверев, И. В. Злотникова, А. А. Калина, Т. М. Кольцова, Н. И. Комашко, Н. В. Кривошеина, С. Н. Кузнецова, И. А. Мельникова, А. И. Нагаев, П. С. Никитин, И. А. Орецкая, А. П. Пятнов, И. В. Рогачева, А. В. Слёзкин, В. Е. Сусленков, С. Н, Султанова, Л. М. Сухова, Н. А. Мерзлютина, А. С. Преображенский, Н. Рашо, Ю. С. Фомичева, А. В. Хатюхина, Д. Чешмеджиев, К. Эберхард

9

^

Церковно-научный совет по изданию ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

3. Д. Абашидзе, координатор представительства ЦНЦ

«Православная энциклопедия» в Грузии

Амвросий, архиеп. Верейский, ректор

Сретенской духовной семинарии Антоний, митр.

Бориспольский и Броварской, управляющий делами Украинской Православной Церкви Арсений, митр.

Липецкий и Задонский, Председатель

Научно-редакционного совета по изданию

Православной энциклопедии

А. Н. Артизов,

руководитель

Федерального архивного агентства

Владимир Воробьёв, прот., ректор Православного Свято - Тихоновского

гуманитарного университета, глава Свято-Тихоновского представительства ЦНЦ «Православная энциклопедия»

Е. Ю. Гагарина, Генеральный

директор Государственного историко-культурного музея -заповедника «Московский Кремль»

Георгий, митр.

Нижегородский и Арзамасский, глава Нижегородского представительства ЦНЦ «Православная энциклопедия» Б. Б. Григорьев, Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Б. А. Гусев, Генеральный директор ФГУК

«Государственный Русский музей» Иларион, митр. Волоколамский, Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иоанн, митр.

Белгородский и Старооскольский, Председатель Синодального миссионерского отдела Московского Патриархата С. Я. Карпов, Президент исторического факультета Московского государственного университета Климент, митр. Калужский и Боровский, Председатель Издательского совета * Русской Православной Церкви А. Я. Левыкин, директор Государственного исторического музея Макарий, митр. Найробийский, Александрийский Патриархат

С. Б. Мироненко, научный руководитель

Государственного архива РФ А. Б. Назаренко, руководитель Центра истории религии и церкви ИРИРАН

М. Б. Пиотровский, Генеральный директор Государственного Эрмитажа

В. А, Садовничий, ректор Московского

государственного университета Тихон, митр. Псковский и Порховский, Председатель патриаршего совета по культуре

Б. Б. Фёдоров, президент Российской

государственной библиотеки А. Халдеакис, профессор Афинского университета А. О. Чубарьян, научный руководитель

Института всеобщей истории РАН М. Э. С. Ширинян, заведующая отделом изучения древнеармянских текстов Матенадаран

Института древних рукописей имени Месропа Маштоца, координатор представительства ЦНЦ «Православная энциклопедия» в Армении

С. Л. Кравец, ответственный секретарь

Представительства и координаторы Церковно-научного центра «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Армянское (М. Э. Ширинян, д-р ист. наук), Белорусское (прот. Димитрий Шиленок),

Грузинское (З.Д. Абашидзе, канд. ист. наук), Костромское (Н. А. Зонтиков, канд. ист. наук), Македонское (В. Стойковски), Нижегородское (А. И. Стариченков), Новосибирское (прот. Борис Пивоваров, магистр богословия), ПСТГУ, Санкт-Петербургское (А. И. Алексеев, д-р ист. наук), Свято-Троицкая Джорданвиллская Духовная Семинария РПЦЗ (диак. Андрей Псарев),

Сербское (прот. Виталий Тарасьев)

6

Научно-редакционный совет по изданию ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета — Арсений, митрополит Липецкий и Задонский

Заместитель Председателя совета — С. Л. Кравец

игум. Андроник (Трубачёв),

канд. богословия (редакция Истории Русской Православной Церкви) прот. Валентин Асмус, магистр богословия

(редакция Восточных христианских Церквей)

Л. А. Беляев, д-р ист. наук (редакция Церковного искусства и археологии)

прот. Владимир Воробьёв

(редакция Истории Русской Православной Церкви) прот. Леонид Грилихес (редакция Священного Писания) прот. Олег Давыденков, д-р богословия (редакция Восточных христианских Церквей)

архим. Дамаскин (Орловский), д-р ист. наук (редакция Истории Русской Православной Церкви)

О. В. Дмитриева, д-р ист. наук (редакция Протестантизма)

М. С. Иванов, д-р богословия (редакция Богословия)

Н. В. Квливидзе, канд. искусствоведения (редакция Церковного искусства и археологии) прот. Максим Козлов, канд. богословия (редакция Истории Русской Православной Церкви) архим. Макарий (Веретенников), д-р церковной истории (редакция Истории Русской Православной Церкви)

А. В. Назаренко,

д-р ист. наук

(редакция Истории Русской Православной Церкви )

архим. Платон (Игумнов),

д-р богословия (редакция Богословия)

прот. Сергий Правдолюбов,

д-р богословия (редакция Литургики)

К. Е. Скурат, д-р церковной истории (редакция Поместных Православных Церквей)

А. С. Стыкалин, канд. ист. наук (редакция Поместных Православных , Церквей)

А. А. Турилов, канд. ист. наук (редакция Истории Русской Православной Церкви)

Б. Я. Флоря, чл.-кор. РАН (редакция Истории Русской Православной Церкви) прот. Владислав Цыпин, д-р церковной истории (редакция Истории Русской Православной Церкви и редакция Церковного права) прот. Владимир Шмалий, канд. богословия (редакция Богословия)

Церковно-научный центр «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Научные редакции: Богословия, Церковного права и патрологии

Священного Писания

Литургики

Церковной музыки

Церковного искусства и археологии

Агиографии Восточных христианских Церквей

Истории Русской Православной Церкви

Восточных

христианских Церквей

Поместных Православных Церквей

Латинская

Протестантизма и религиеведения

Страноведения

Л. В. Литвинова, свящ. Димитрий Артёмкин,

М. В. Никифоров, Е. А. Пилипенко,

Д. В. Смирнов

К. В. Неклюдов, А. Е. Петров А. А. Ткаченко С. И. Никитин

Э. В. Шевченко, Я. Э. Зеленина,

А. А. Климкова, М. А. Маханъко,

Н. А. Мерзлютина

О. Н. Афиногенова, А. Н. Крюкова,

П. А. Пашков

Е. В. Кравец, Д. Б. Кочетов, М. Э. Михайлов, С. Е. Мишин, Д. Н. Никитин, М. В. Печников, Е. В. Романенко, О. В. Хабарова

И. Н. Попов, Е. А. Заболотный,

Л. В. Луховицкий, С. А. Моисеева

Η. Н. Крашенинникова, Μ. М. Розинская

Н. И. Алтухова, С. Г. Мереминский И. Р. Леоненкова, А. М. Соснина

Л. В. Барбашова (ответственный секретарь)

А. В'. Милованова (выпускающий редактор)

Т. Д. Волоховская, Н. Ю. Голева, Е. В. Никитина,

Е. В. Подольская, Д. П. Сафронова, Е. К. Солоухина И. В. Кузнецова, Н. В. Кузнецова, А. А. Сурина (группа компьютерного набора и верстки)

Т. М. Чернышёва (картограф)

Л. М. Бахарева, Т. В. Евстегнеева, Н. К. Егорова,

О. Н. Никитина, Ю. М. Развязкина (корректорская группа)

С. Г. Извеков, И. П. Кашникова, Р. Д. Ковальчук,

Д. П. Сафронова, О. В. Хабарова

(группа транскрипции)

мон. Елена (Хиловская), Е. М. Гончарова,

А. Л. Мелешко, О. В. Ру коль (справочнобиблиографическая группа )

А. А. Грезнева, Е. В. Гущина, Ю. В. Иванова,

С. Г. Извеков, Р. Д. Ковальчук, Г. С. Павлова,

А. Р. Томилин (группа информации и проверки)

С. И. Кагалева, Е. Ю. Ковальская (информационнобиблиотечная группа)

И. А. Захарова, Ю. М. Бычкова, О. А. Зверева,

А. С. Орешников, Ю. А. Романова, Э. В. Шевченко (группа подбора иллюстраций и фототека)

О. В. Мелихова, А. Н. Растворов (электронная версия)

свящ. Павел Конотопов, А. В. Кузнецов (служба компьютерного и технического обеспечения)

Н. С. Артёмов (производственно-полиграфическая служба )

Руководитель — С, Л. Кравец

Выпускающая

редакция:

В. М. Хусаинов

Административная группа: Д. В. Бандур, Г А. Бирюкова, В. А. Бобровский, Е. Б. Братухина, О. Л. Данова, Л. И. Ильина, Е. А. Демьянова, И. А. Князев, Е. Б. Колюбин, Ю. С. Леонова, М. С. Мишанова, М. А. Савчик, Н. И. Садова, Г. П. Соколова, А. П. Сорокин, А. Б. Тимошенко,

Е. Е. Тимошенко, С. В. Ткаченко, О. А. Хабиева

Интернет-группа «Седмица.ру»: А. М. Лотменцев, О. В. Владимирцев

9

ПРАВОСЛАВНЫЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЁЖСКО-

ГО [франц.: Institut de theologie or- thodoxe Saint-Serge], высшее учебное заведение Архиепископии западноевропейских приходов рус. традиции Московского Патриархата (до нояб. 2018 — Западноевропейского Экзархата русских приходов Константинопольского Патриархата). Историческим местом расположения является Сергиевское подворье в Париже (Франция).

Начало истории Сергиевского богословского ин-та связано с массовым прибытием в Зап. Европу в нач.

20-х гг. XX в. правосл. беженцев из России, вынужденно покинувших страну во время и после Гражданской войны 1918-1920 гг. В этих условиях возникла необходимость в организации в одном из центров рус. эмиграции богословско-образовательного учреждения для подготовки священнослужителей, к-рые взяли бы на себя окормление новой паствы. Первой попыткой создания подобного учебного заведения в Париже было открытие в февр. 1921 г. Высших правосл. богословских кур¬

сов. Занятия проводились в помещениях Русской гимназии («Средней русской школы») на ул. Доктёр- Бланш, 7 (7 rue du Docteur Blanche). Лекторами выступали настоятель и 2-й священник парижского Алек- сандро-Невского храма протоиереи Я. Г. Смирнов (впосл. протопресвитер) и Η. Н. Сахаров, читавшие соответственно толкование апостольских посланий и догматическое богословие, проф. А. В. Карташёв — введение в НЗ и историю Церкви, Т. А. Аметистов — патрологию. Курсы действовали только до лета 1921 г.

В кон. дек. 1922 г. в Париж переехал митр. Евлогий (Георгиевский), назначенный патриархом свт. Тихоном (Бел- лавиным) управляющим рус. правосл. приходами в Зап. Европе. Уже

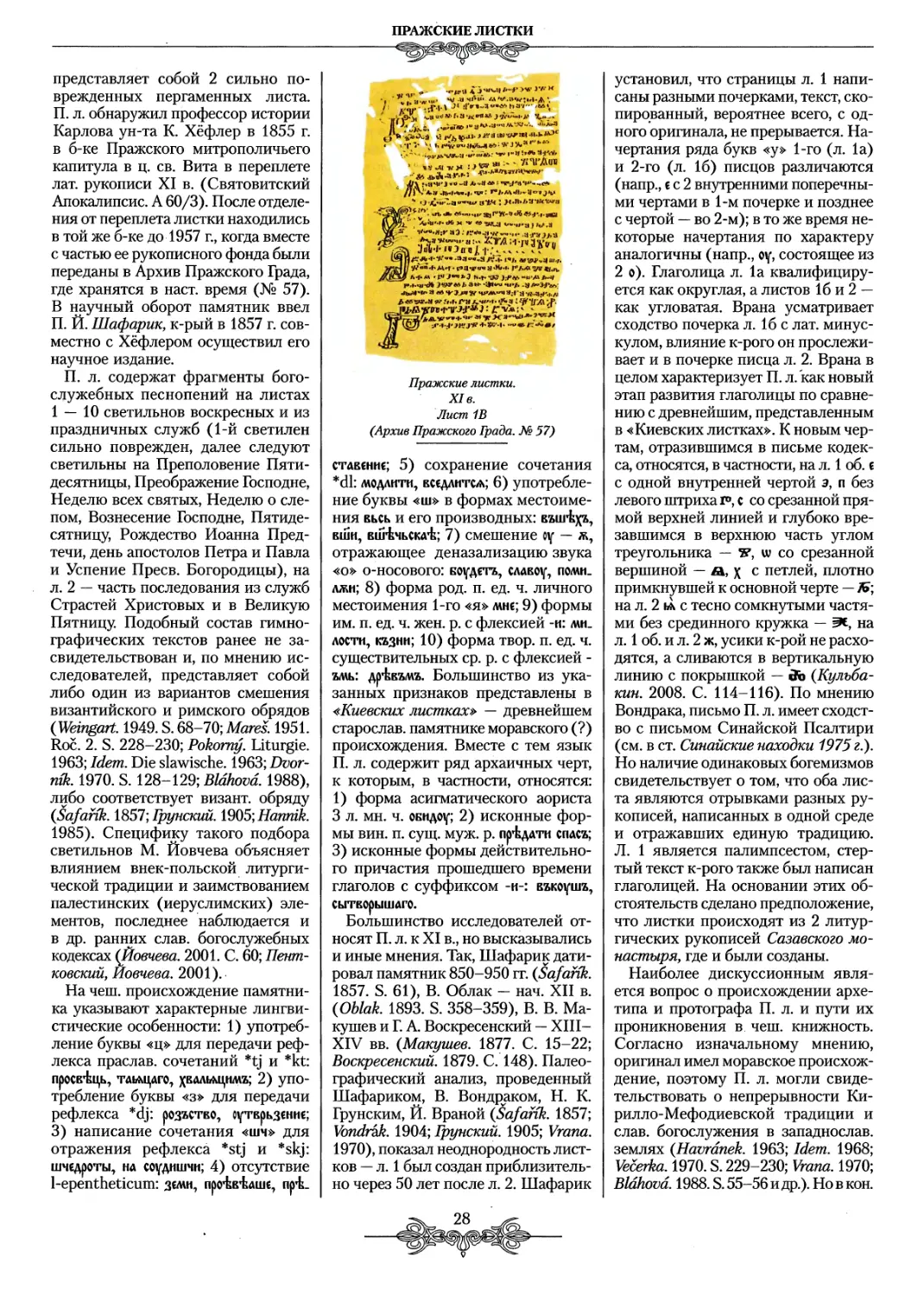

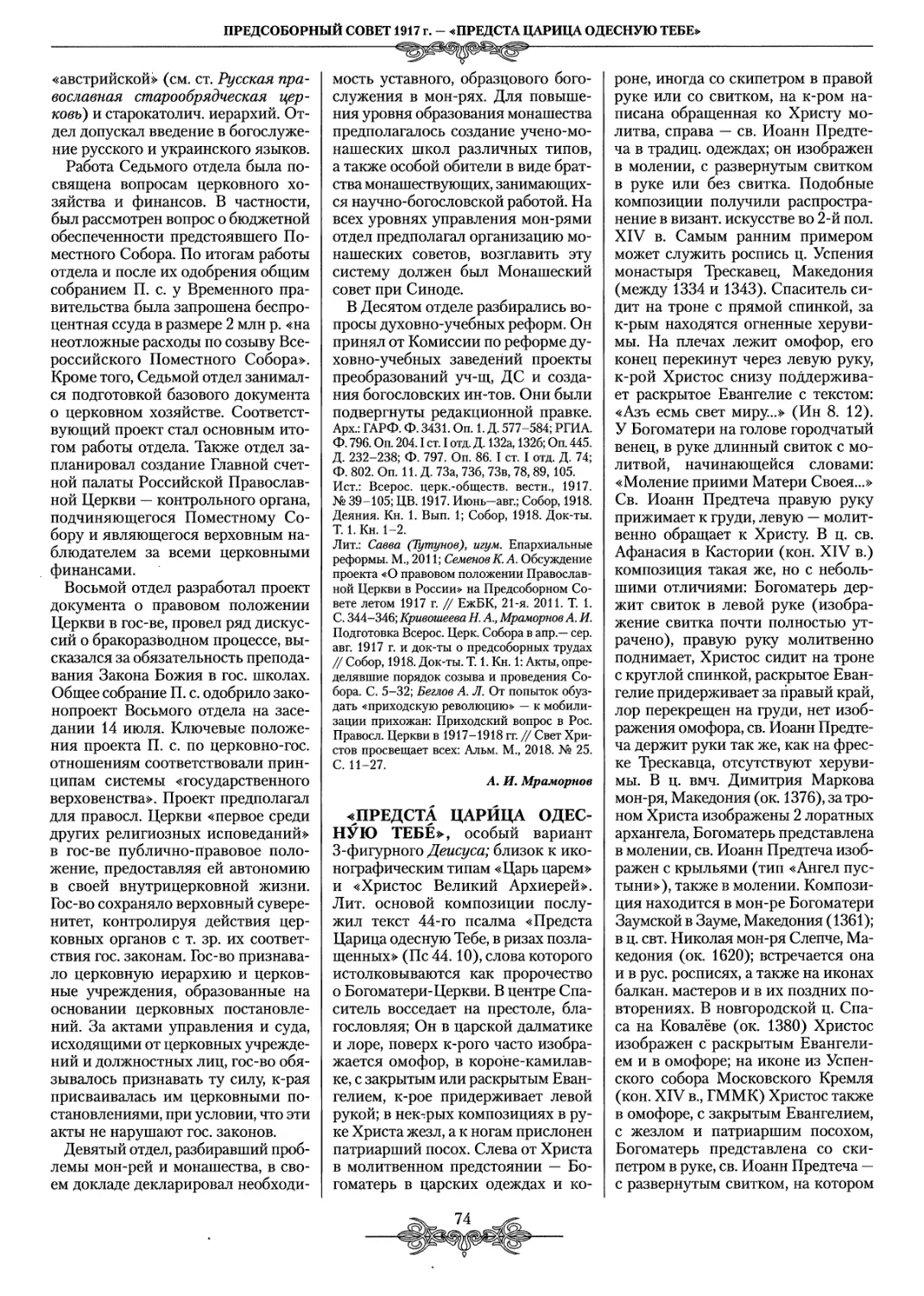

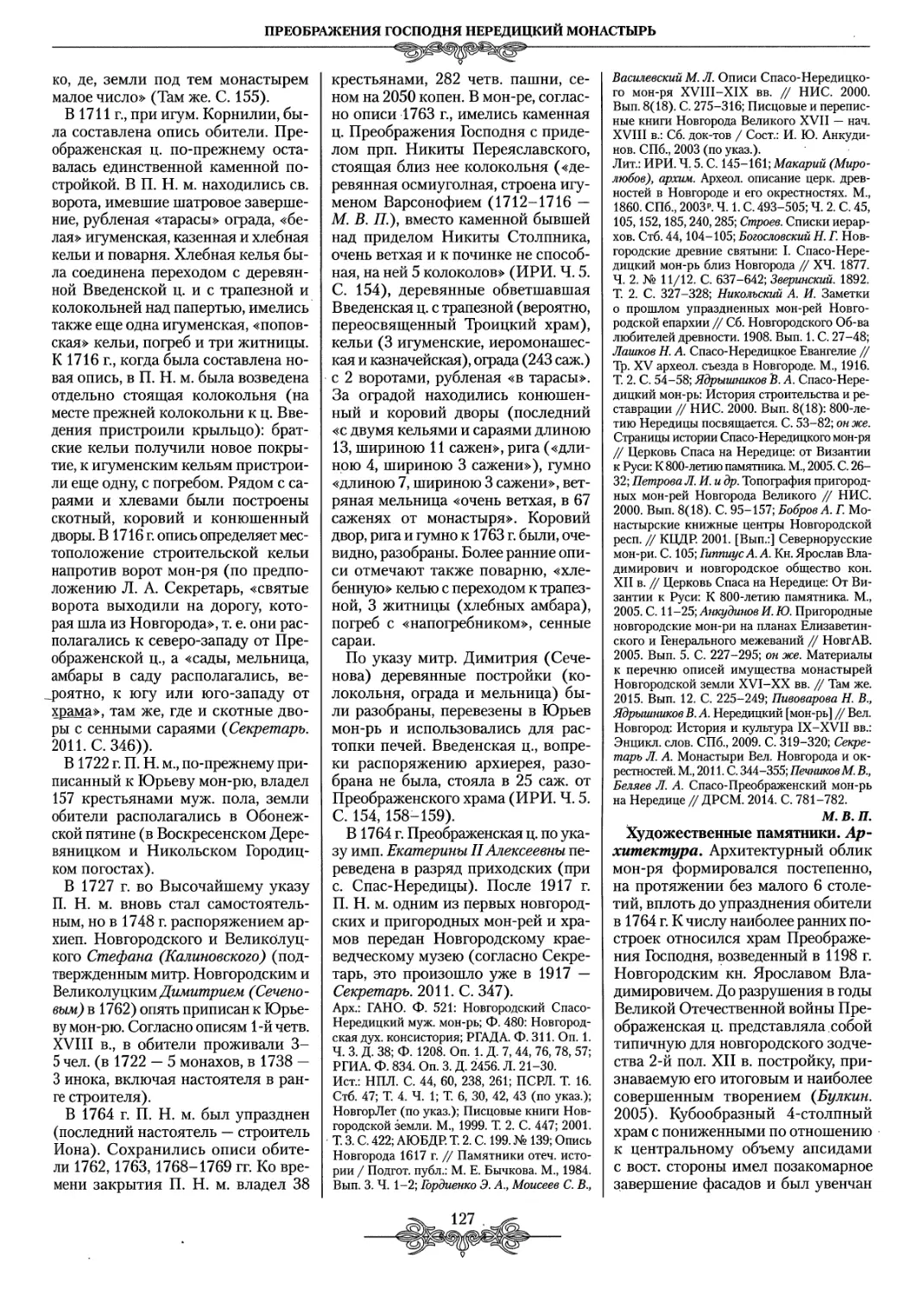

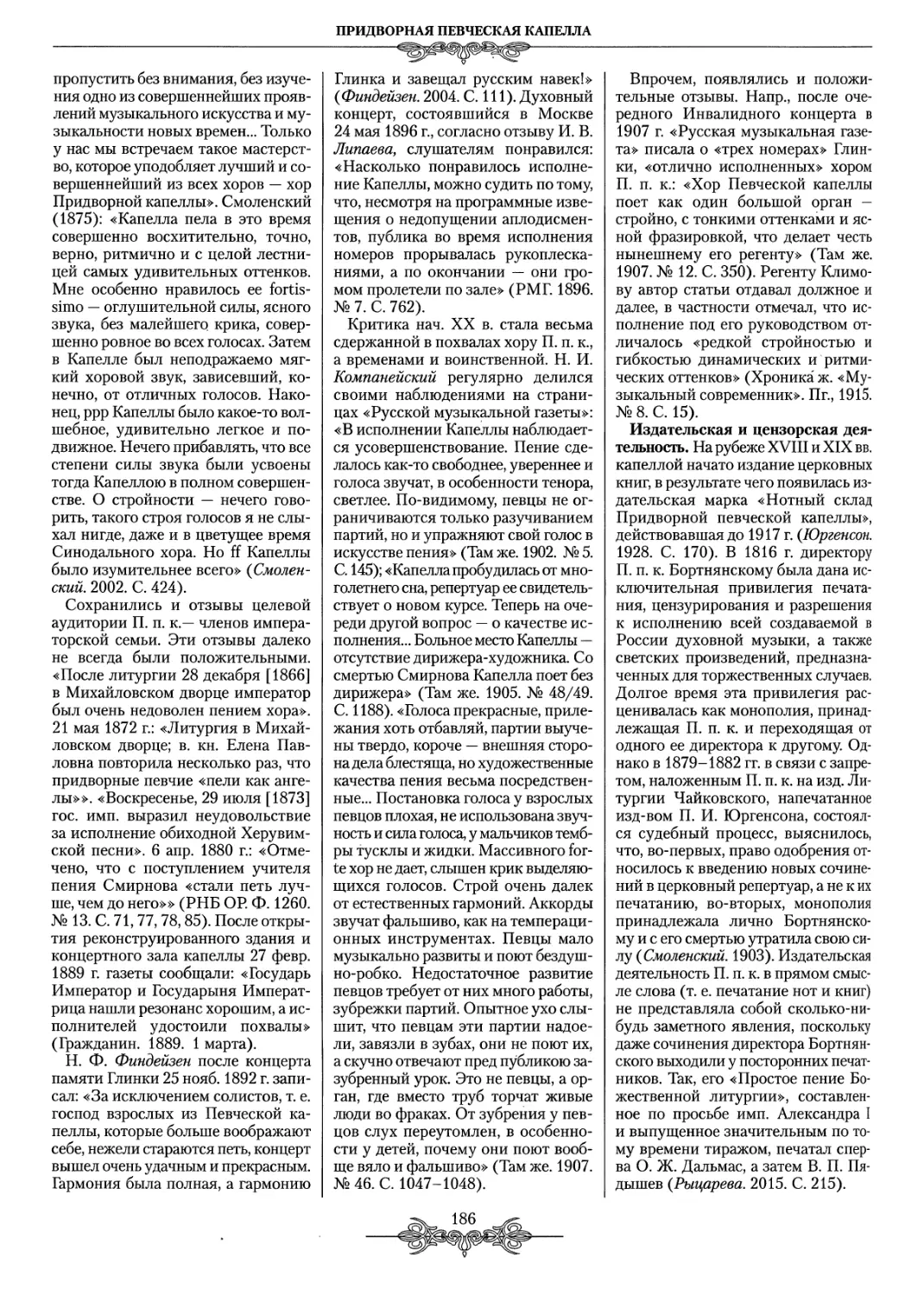

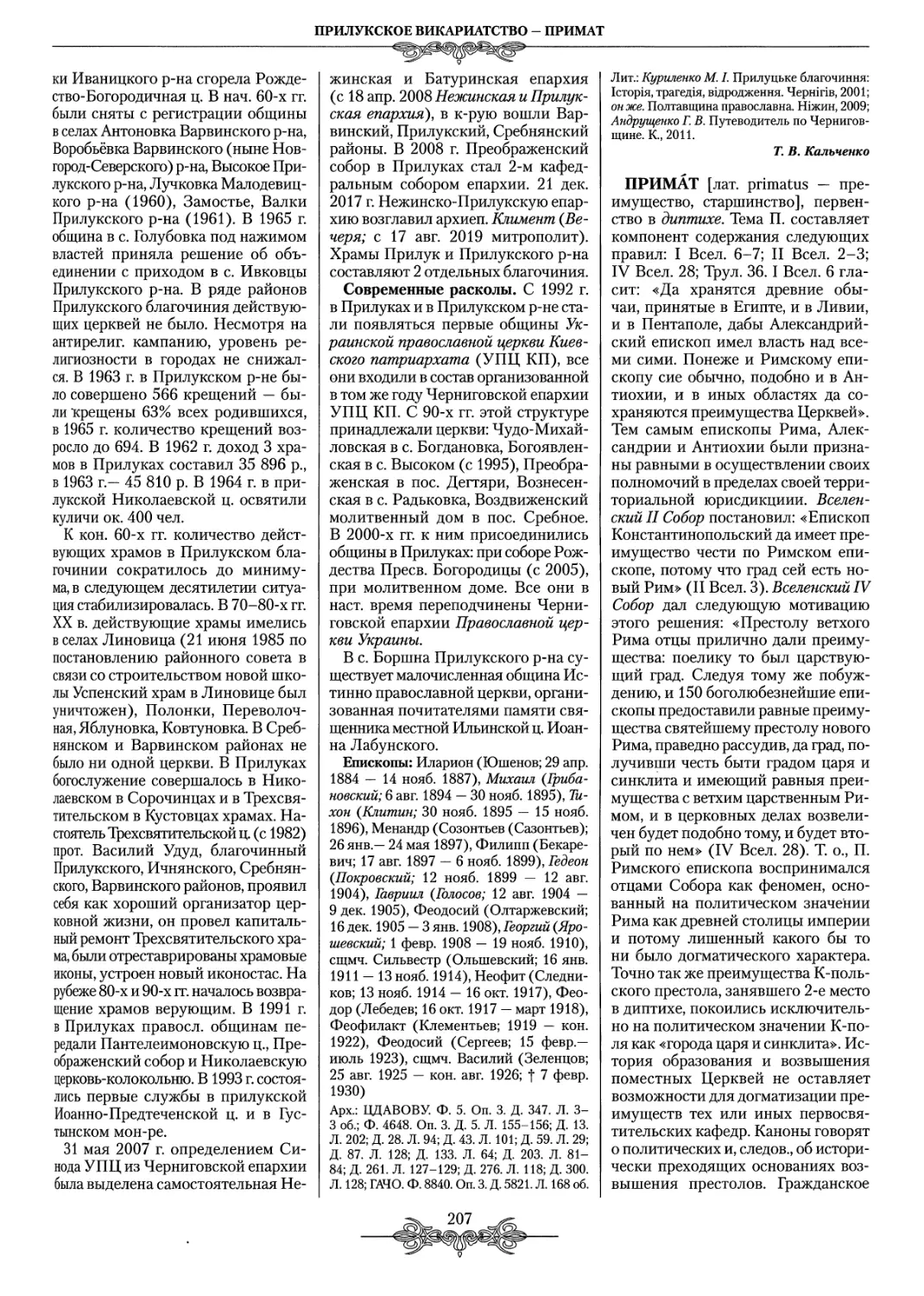

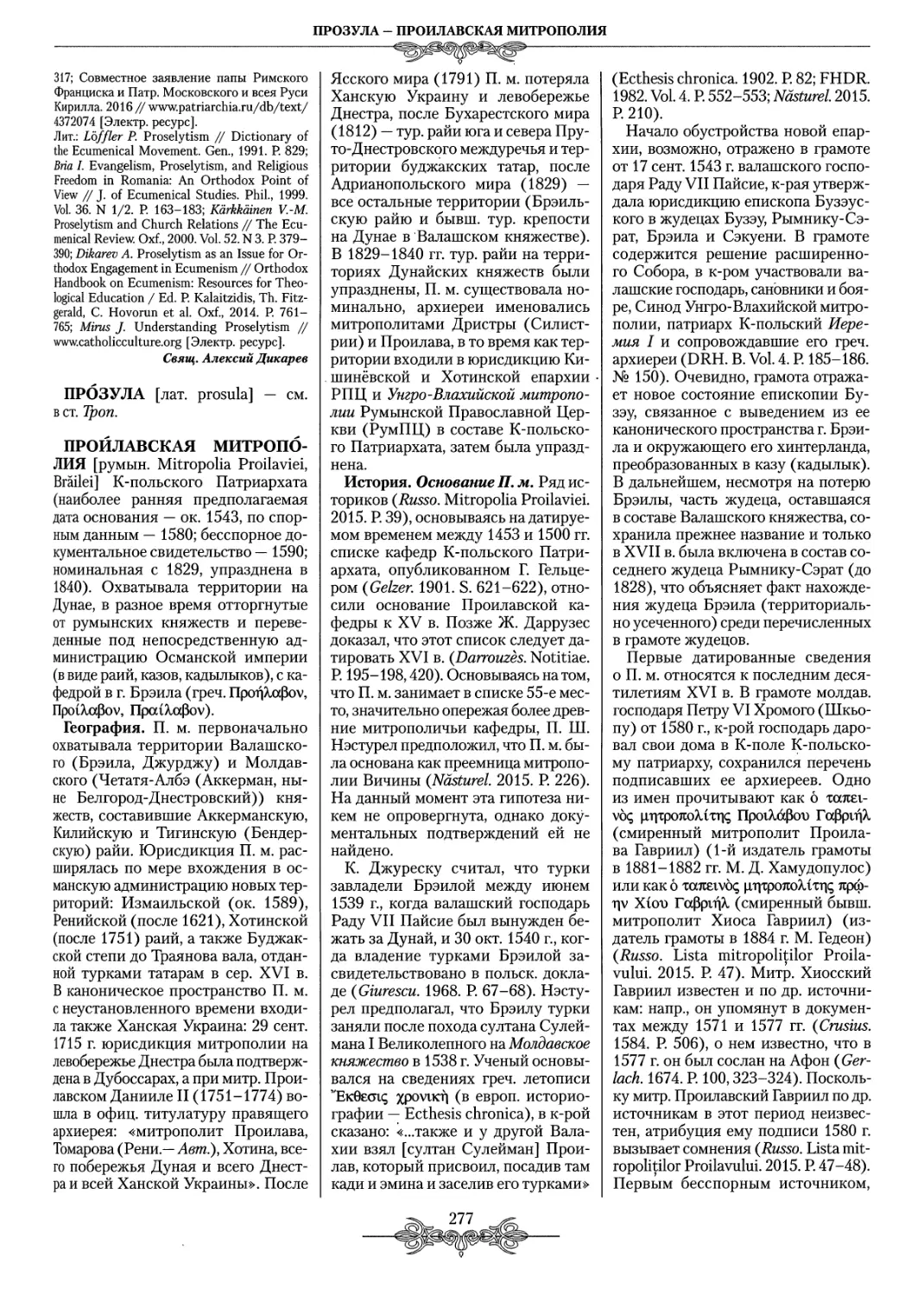

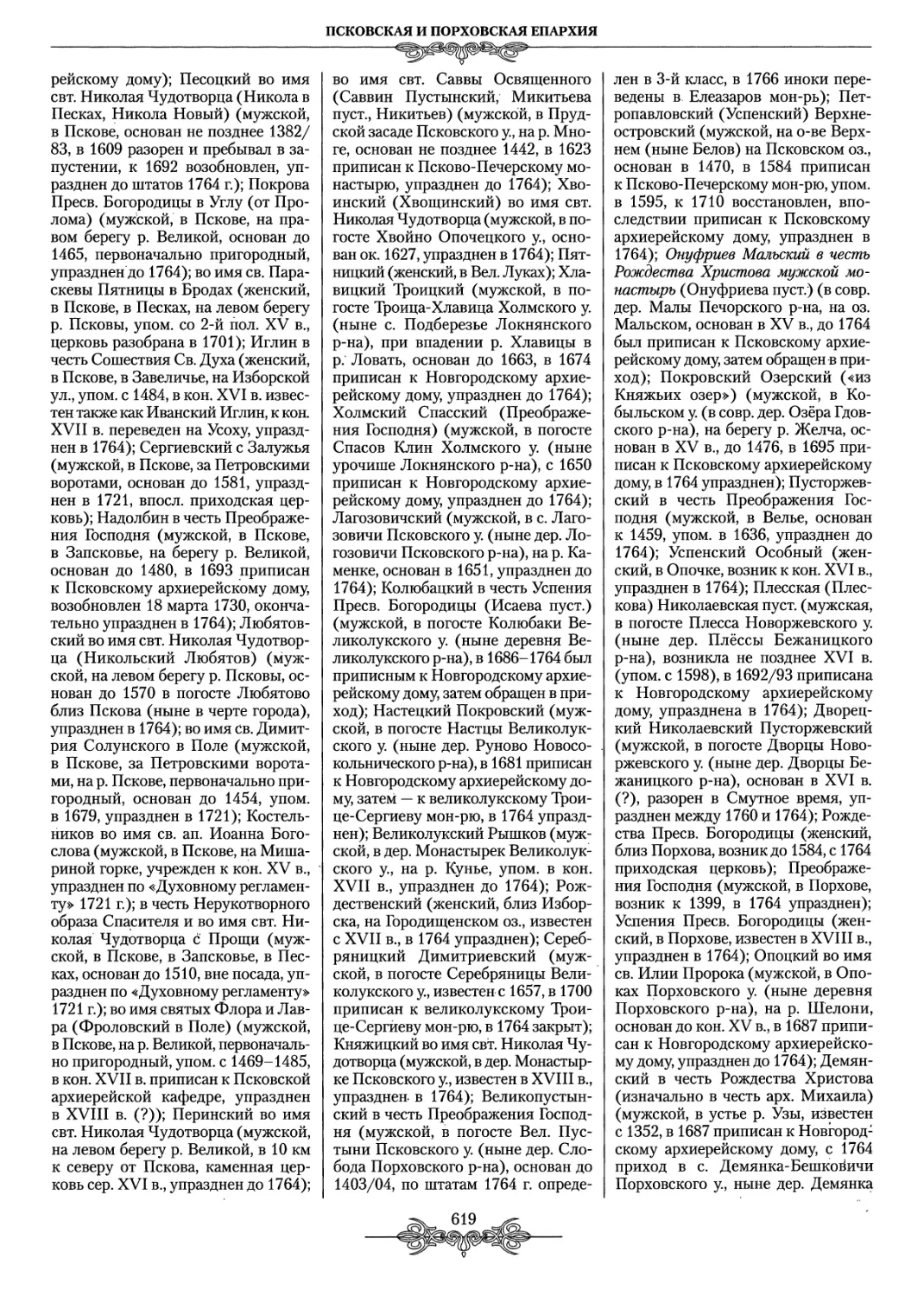

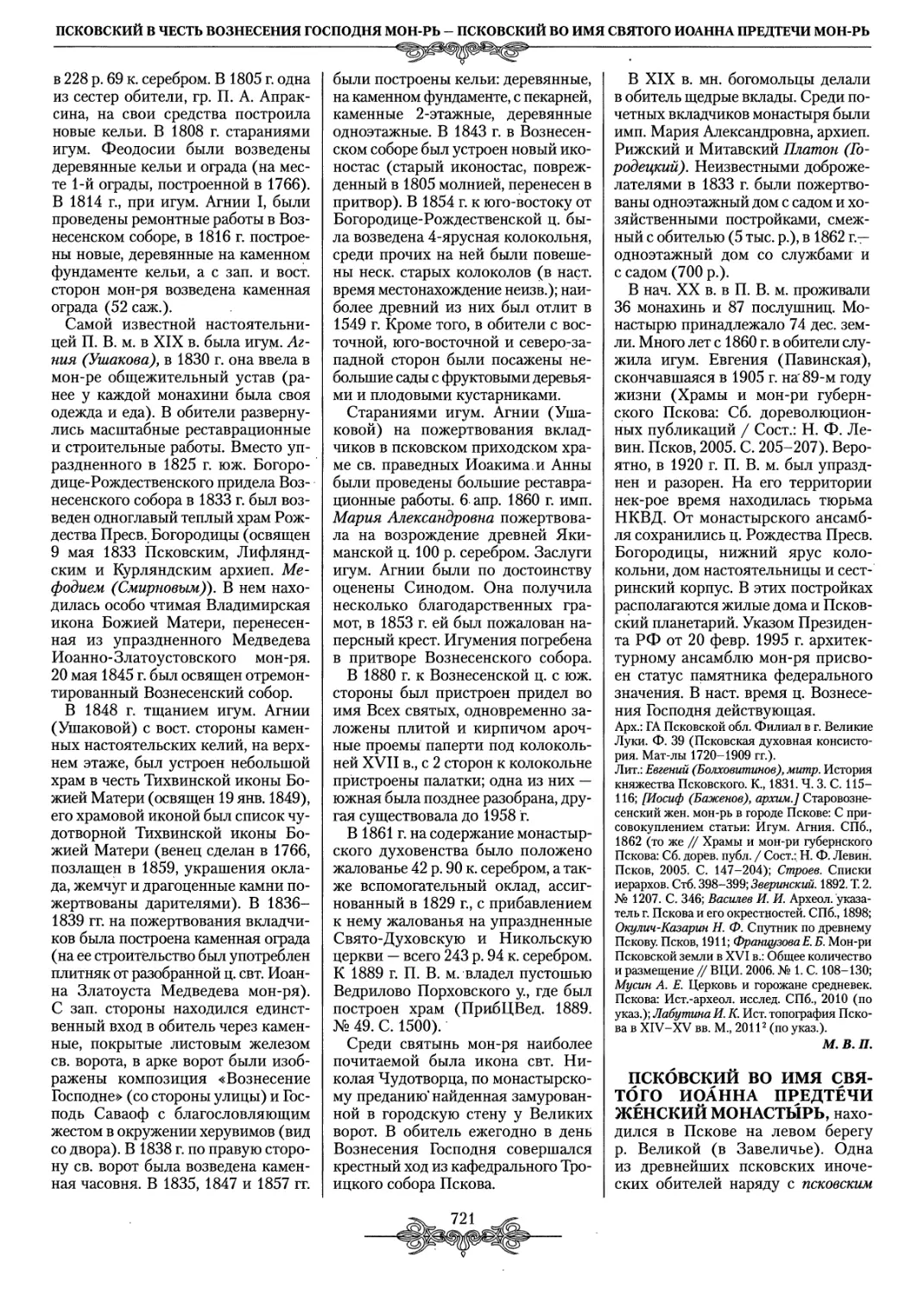

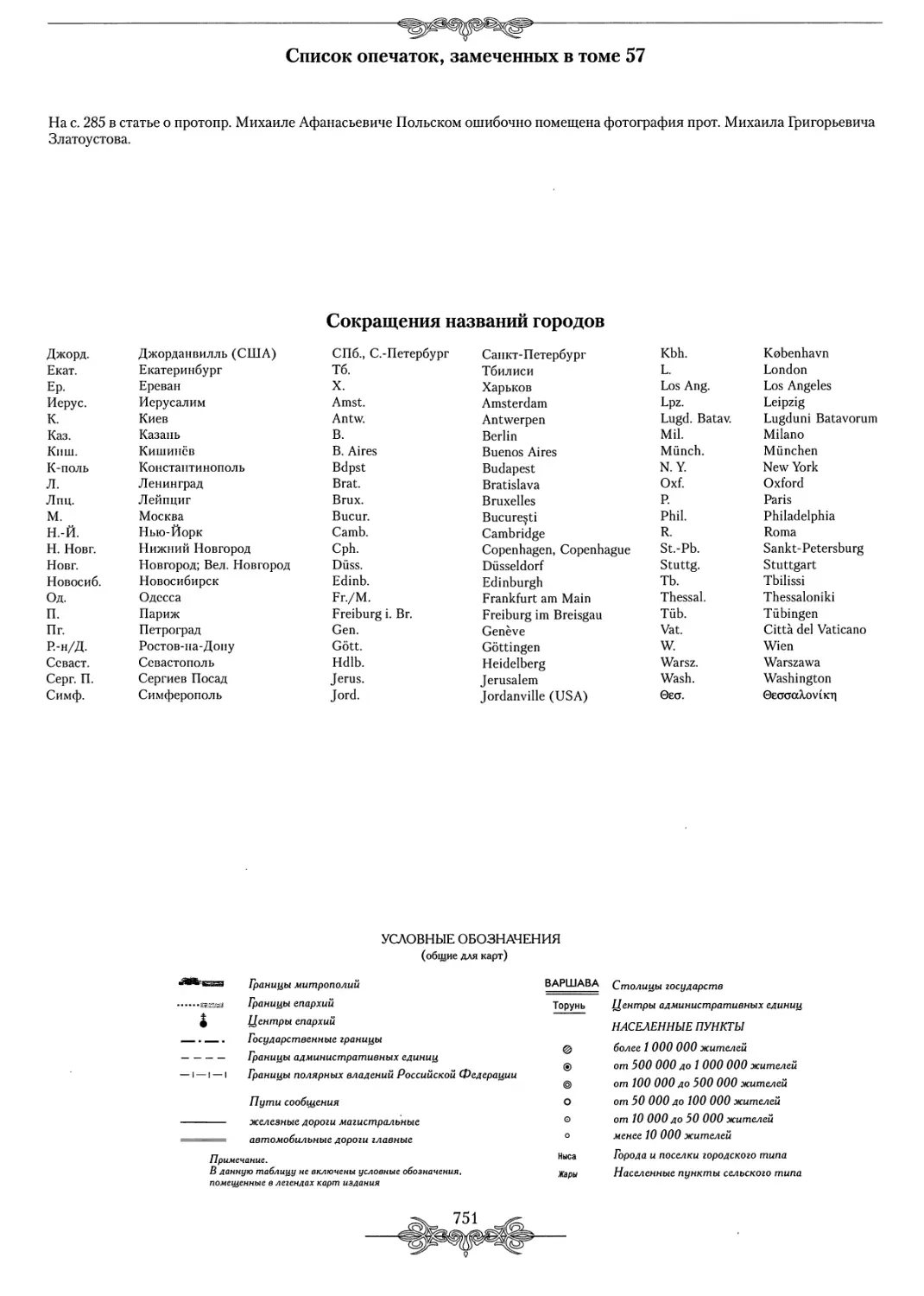

Здание Православного богословского института с храмом

прп. Сергия Радонежского

в 1922-1923 гг. в окружении митр. Евлогия звучали предложения о создании богословской школы для рус. эмигрантов. С кон. янв. 1924 г. велись поиски места для организации 2-го (после Александ- ро-Невского собора) правосл. прихода в Париже. Выбор был остановлен на комплексе строений нем. лютеран, церкви и школы в 19-м городском округе — на месте бывш. каменоломни по адресу ул. Криме, 93, (93 rue Crimee). Двухэтажное здание церкви и еще неск. построек на земельном участке в 3 тыс. кв. метров были национализированы франц. правительством после начала первой мировой войны и в 1924 г. вы¬

ставлены на продажу. После осмотра владения митр. Евлогий не только благословил его покупку для организации нового прихода, но и в случае успеха на торгах решил именно на этом месте создать Богословский ин-т, к-рый должен был, с одной стороны, продолжить традиции российских духовных академий, а с другой — готовить кадры священнослужителей и заниматься просвещением мирян. Однако для его офиц. открытия было необходимо решить целый ряд организационных, финансовых, имущественных вопросов. Прежде всего в кратчайшие сроки потребовалось собрать значительную денежную сумму, необходимую не только для выкупа земельного участка и недвижимого имущества, но и для проведения срочных ремонтных работ в обветшавших зданиях. Финансовую помощь в деле приобретения зданий оказал генеральный секретарь Всемирной студенческой христианской федерации и Международного комитета YMCA Дж. Р. Мотт. Значительная сумма была взята митр. Евлогием в кредит у частных лиц под личное поручительство. 18 июля 1924 г. назначенные митр. Евлогием своими поручителями Μ. М. Осоргин (см. в ст. Осоргины) и кн. Г. Н. Трубецкой смогли купить земельный участок с находившимися на нем зданиями за 321 тыс. франков. То, что дата приобретения участка совпала с днем памяти прп. Сергия Радонежского, дало основание считать святого небесным покровителем новообразуе- мых в этом месте прихода и учебного заведения.

Сроки выполнения взятых на себя обязательств и погашения кредитов были очень краткими. Для сбора необходимой суммы 19 авг. 1924 г.,

ПРАВОСЛАВНЫЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

на праздник Преображения Господня, митр. Евлогий объявил всеобщий сбор средств среди рус. эмигрантов. Вскоре был организован Учредительный комитет по устроению Сергиевского подворья, взявший на себя основные труды по организации прихрда и Высшей богословской школы. В него вошли: митр. Евлогий (председатель), Аметистов (секретарь), архим. Иоанн (Леончуков), прот. Н. Сахаров, прот. Г. А. Спасский, прот. С. Н. Булгаков, кн. Трубецкой, Осоргин, кн. Б. А. Ва- сильчиков, гр. А. К. Хрептович-Бу- тенев, Η. Т. Каштанов, П. А. Вахрушев, В. П. Глебов, Е. П. Ковалевский, И. П. Демидов, Карташёв, С. С. Безобразов (впосл. еп. Кассиан), В. В. Зеньковский (впосл. протопресвитер), И. В. Никаноров, Л. Н. Липеровский (впосл. протоиерей), К. Е. фон Замен, Н. И. Шидловский и представители Дж. Мотта Г. Ж. Кулльманн и П. Б. Андерсон. В составе комитета в соответствии с первоочередными задачами были выделены 3 комиссии: финансовая, строительная и учебно-богословская. Комитет имел отд-ния в Брюсселе, Риме и Лондоне. Уже 1 марта (н. с.) 1925 г. был освящен храм во имя прп. Сергия Радонежского, ставший центром Сергиевского подворья.

Одновременно к весне 1925 г. была сформирована группа преподавателей, ставшая 1-м профессорско- преподавательским составом ин-та. Составление устава Богословского ин-та и его 1-й учебной программы было поручено проф. Безобразову. Как позже писал проф. Карташёв, новую богословскую школу назвали ин-том, а не академией «по мотивам скромности, не претендуя на равенство со старыми Духовными академиями, а равно и в память и как продолжение Богословского ин-та, который существовал в Петрограде [см. Петроградский богословский институт]» (Прп. Сергий в Париже. 2010. С. 18). В 1940 — в год 15-летия ин-та, митр. Евлогий присвоил ему звание академии, хотя его офиц. названием осталось именование «институт». Тем не менее в офиц. печатном органе ин-та, ж. «Православная мысль», в 40-х гг. текущие события из жизни духовной школы публиковались под заголовком «Летопись академии».

В марте 1925 г., почти сразу после освящения храма во имя прп. Сергия, располагавшегося на 2-м этаже

главного здания подворья, на 1-м этаже были организованы Богословские курсы для подготовки кандидатов на поступление в буд. ин-т. Первыми слушателями, принятыми на пропедевтическое отд-ние (подготовительный класс), стали 19 чел. (16 студентов и 3 вольнослушателя). Занятия начались 30 апр. 1925 г., в четверг Фоминой недели. После молебна перед началом учебных занятий, совершённого митр. Евлоги- ем, проф. Карташёв прочитал 1-ю лекцию «Критический анализ летописного повествования о миссионерской деятельности святого апостола Андрея Первозванного на Руси». Занятия пропедевтического отд-ния продолжались всё лето. Преподавали следующие предметы: Свящ. Писание Ветхого и Нового Заветов, общая и рус. церковная история, догматическое богословие, нравственное богословие, литургика и каноника, греч. и лат. языки, во 2-й пол. учебного периода дополнительно — философия. На основе пропедевтического отд-ния был сформирован 1-й курс, приступивший к занятиям на праздник прп. Сергия, 8 окт. 1925 г. К 1 нояб. того же года в Сергиевский ин-т зачислили 32 учащихся (29 студентов и 3 вольнослушателя) из числа 120 чел., подавших прошения. В дальнейшем количество желающих учиться всегда превышало число мест, которые мог предоставить ин-т. Так, в 1927 г. из 45 желающих приняты 15, в 1928 г.— 9 из 26, в 1929 г.— 11 из 24.

Управление ин-та было организовано по образу традиц. духовных школ дореволюционной России. Во главе ин-та стоял ректор, за к-рым были закреплены функции по выработке основной стратегии деятельности учебного заведения. Первым ректором вплоть до своей смерти в 1946 г. был митр. Евлогий (Георгиевский). Воспитательной работой со студентами должен был заниматься инспектор. Первым инспектором, заложившим основы своеобразного уклада жизни ин-та, стал еп. Вениамин (Федченков), находившийся на этой должности в 1925-1926 и 1929-1930 гг. Главным органом управления ин-том являлся совет профессоров, в к-рый входили все члены профессорско-преподавательской корпорации. Первый учебный план П. б. и. был составлен по образу традиц. российских богословских школ, однако помимо основных бо¬

гословских предметов много внимания уделялось философии и языкам (древним и новым). Еп. Вениамин (Федченков) преподавал пастырское богословие, литургику, сектове- дение, слав, язык и Свящ. Писание ВЗ, прот. С. Булгаков — догматическое богословие, Карташёв — историю Церкви и еврейский язык, Безобразов — Свящ. Писание НЗ и греч. язык, Π. Е. Ковалевский — лат. язык, Зеньковский — историю философии, психологии и педагогику, В. Н. Ильин — литургику, апологетику, психологию, средневек. философию, прот. Г. В. Флоровский — патрологию и нравственное богословие, Л. А. Зандер — логику, философию и сравнительное богословие. По мере подбора новых преподавателей круг преподаваемых в ин-те дисциплин постоянно расширялся. В течение первых лет преподавательская корпорация пополнялась новыми членами, среди к-рых были Г. П. Федотов — история зап. исповеданий, агиология, Б. П. Вышеславцев — нравственное богословие. Лекции также читали и проводили занятия со студентами временно приглашенные в Сергиевский ин-т Η. Н. Глубоковский (Свящ. Писание НЗ), Н. О. Лосский и С. Л. Франк (философия), Η. М. Зёрнов (обличительное богословие), А. Г. Чесноков (младший брат известного композитора, церковное пение), Н. К. Кульман (слав, язык), С. В. Троицкий (каноническое право).

Митр. Евлогий (Георгиевский) прилагал усилия к тому, чтобы получить разрешение и благословение Архиерейского Синода РПЦЗ в Сремски-Карловци на открытие в Париже духовной школы, однако руководство Зарубежной Церкви отнеслось к этому негативно из-за разногласий с митр. Евлогием. 10 дек. 1925 г. Архиерейский Синод, рассмотрев представленный митр. Евлогием Устав П. б. и. в Париже, не утвердил его, что, однако, не остановило митр. Евлогия от решимости продолжить деятельность Сергиевского ин-та без санкции Зарубежного Синода. В 1927 г. Сергиевский ин-т получил признание от франц. властей как высшее учебное заведение. К этому времени обучение проходили 3 полных курса, на к-рых насчитывалось ок. 50 студентов и слушателей. Несмотря на недостаток финансов и площадей с начала основания при ин-те была создана

9

ПРАВОСЛАВНЫЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

и активно пополнялась специализированная б-ка (первоначальную основу институтской б-ки составил фонд закрытой румынскими властями Кишиневской ДС — 850 томов; к 1930 г. фонд б-ки насчитывал уже 3400 томов). В соответствии с идеями основателей П. б. и. не только давал систематическое богословское образование, но и стал местом религ. просвещения широких масс верующих. С 1927 по 1958 г. при ин-те функционировал созданный Зень- ковским Религиозно-педагогический кабинет, главной задачей к-рого была работа по воспитанию правосл. молодежи. Кабинет в течение мн. лет выпускал информационный бюллетень, проводил тематические семинары и организовывал общедоступные лекции по религ. тематике. С 1928 г. ин-т издавал периодический научный ж. «Православная мысль». В 1925-1929 гг. курс обучения в ин-те занимал 3 года. В 1928 г. состоялся 1-й выпуск ин-та — 15 чел., большинство которых приступили к церковному служению. В 1929 г. ин-т окончили 11 чел., в 1930 г.— также 11. В том же году в учебный план ин-та был введен дополнительный,

4-й курс, посвященный специализации по отдельным наукам для наиболее успевающих студентов, к-рые затем смогли бы посвятить себя богословской науке.

30-е гг. XX в. стали периодом расцвета П. б. и., когда был достигнут синтез «опыта старой и славной Духовной Академии... с исканиями и чаяниями любомудрствующей мысли». В это время в ин-те совместно трудились представители как дореволюционных российских духовных школ, так и той интеллигенции, которая начала свое возвращение в Церковь в последние предреволюционные годы. Всех их объединяло стремление к «святоотеческму духу и опыту и тоска о подлинной церковной традиции» (Киприан (Керн),

архим. Слово на праздновании 25-летия Сергиевского ин-та // Св.-Серги-

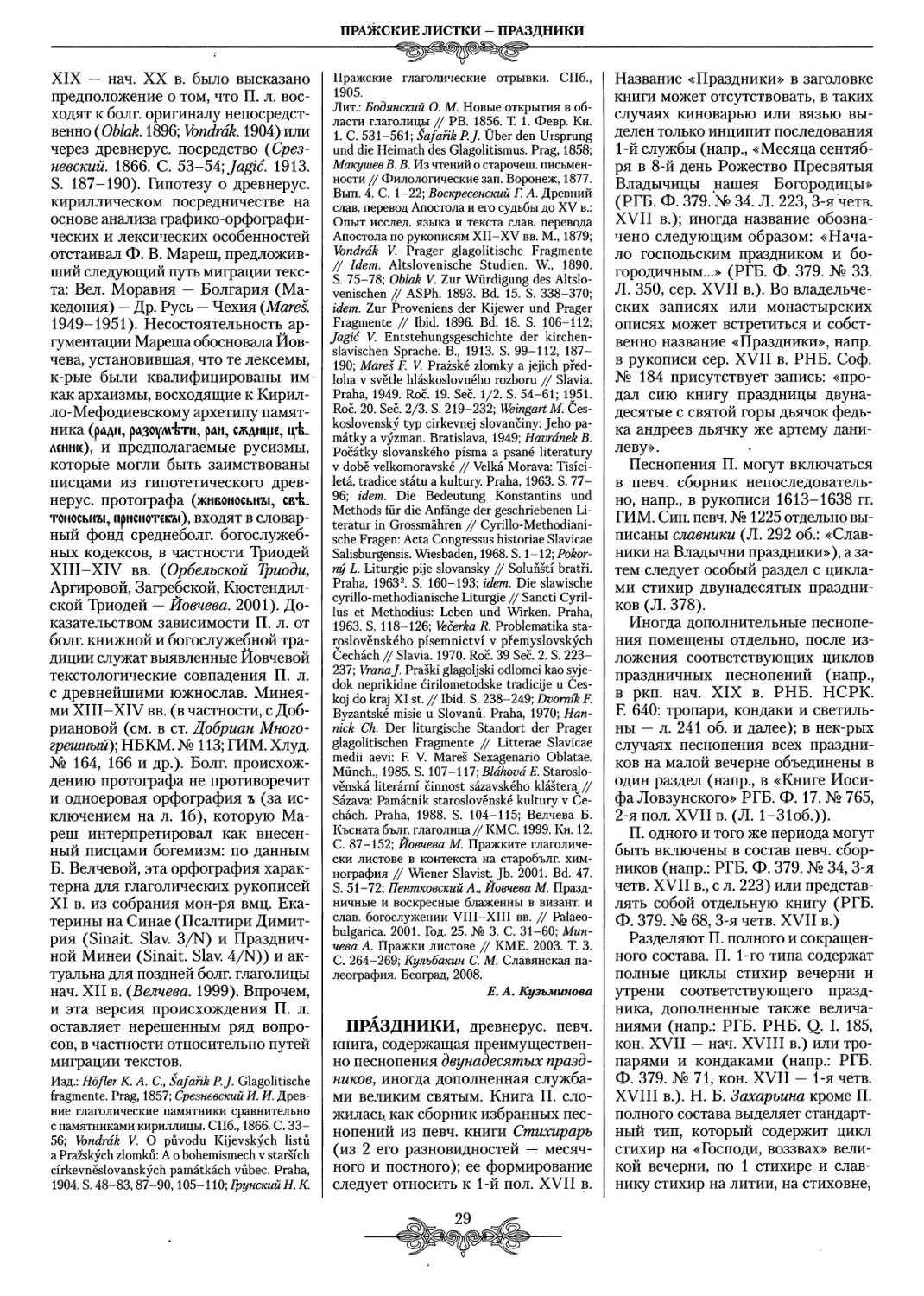

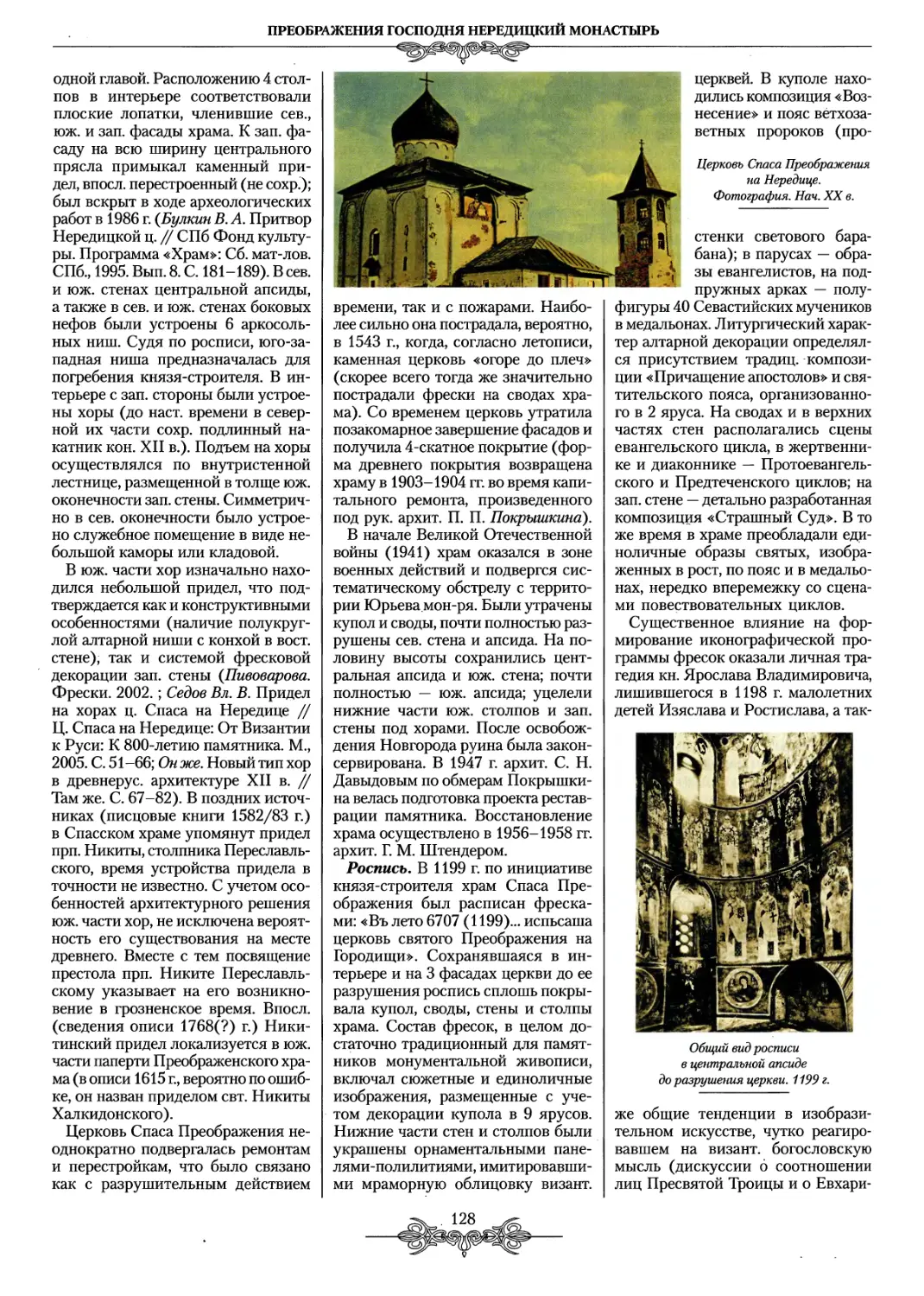

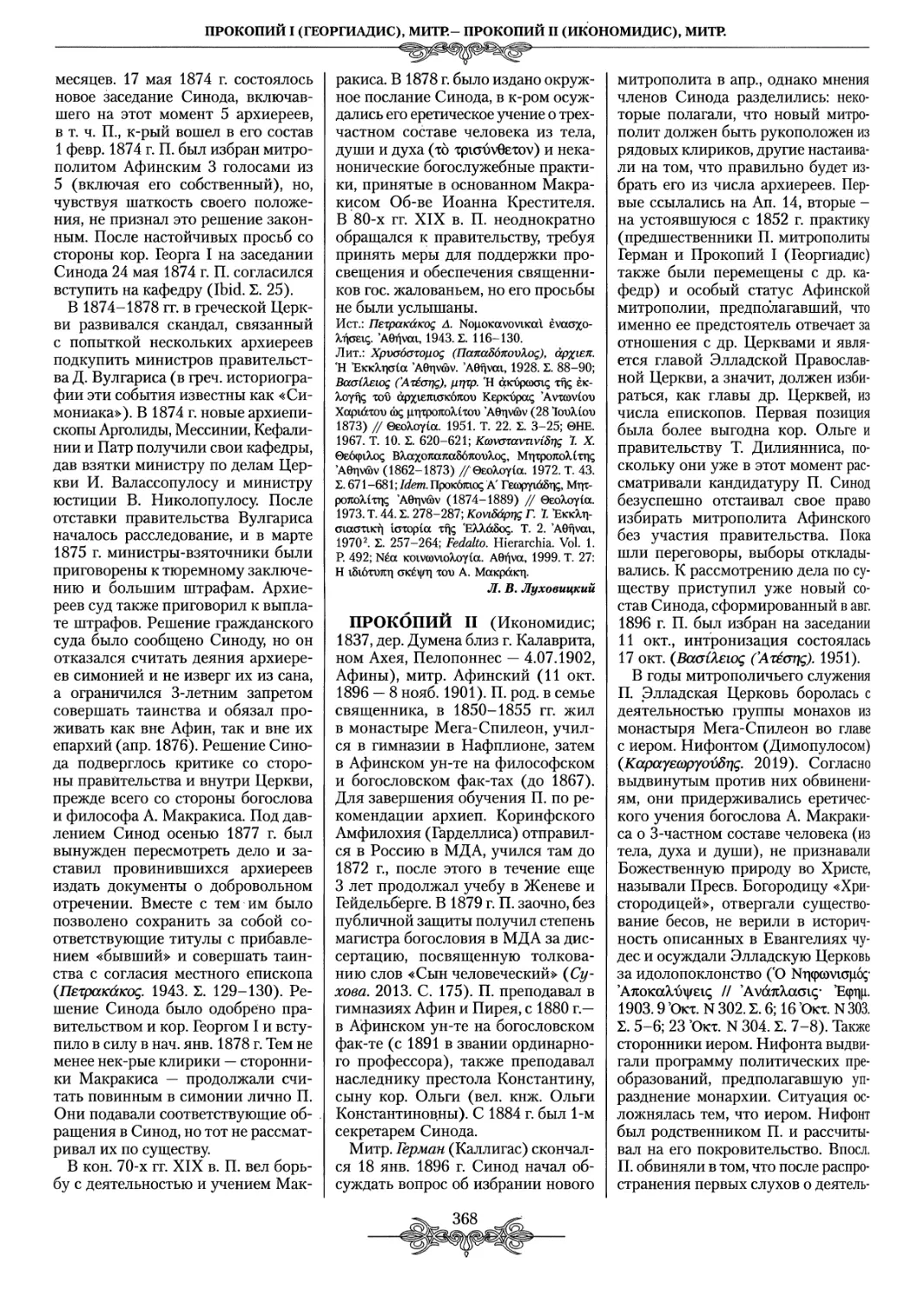

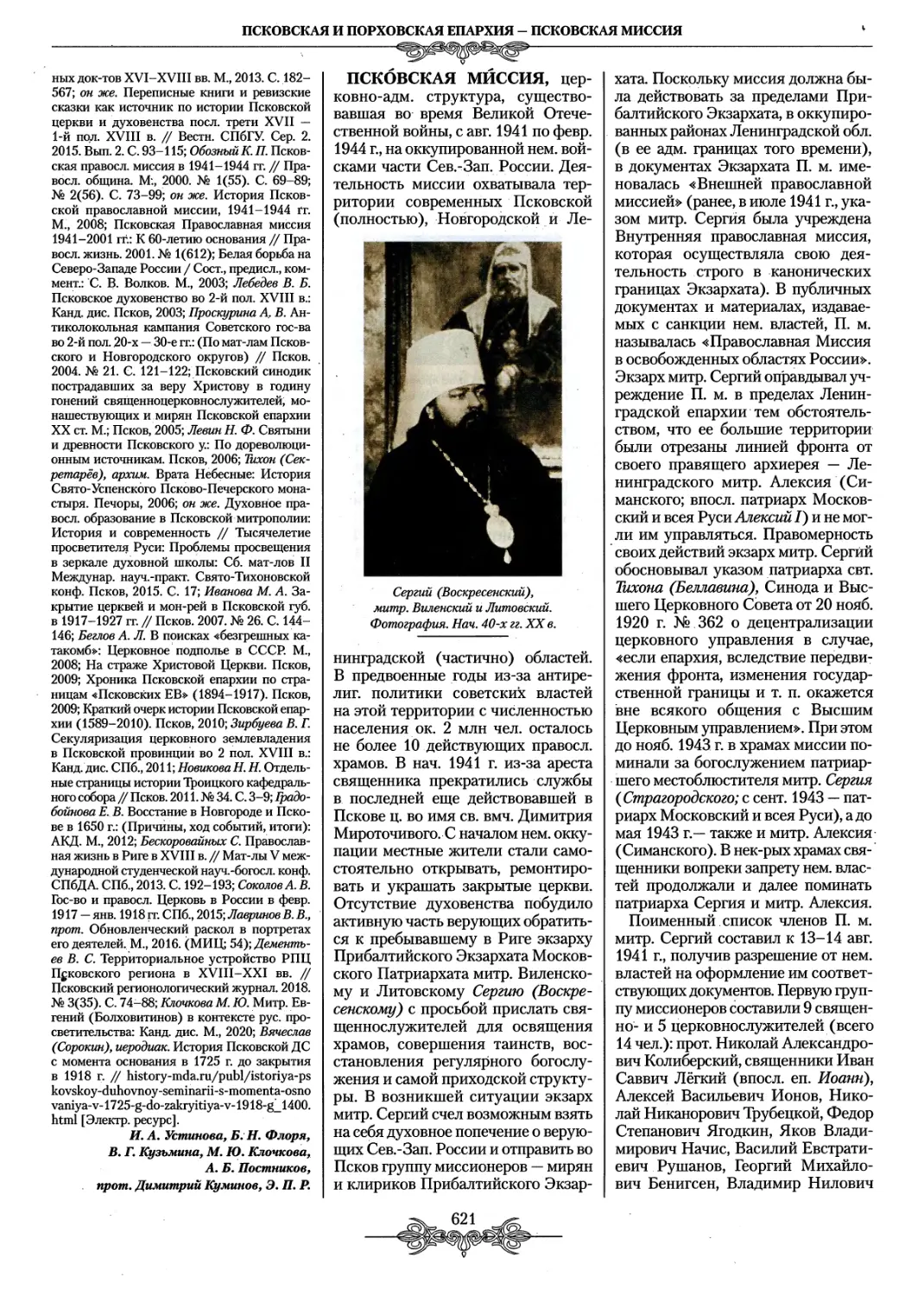

Преподаватели и студенты Православного богословского института прп. Сергия Радонежского. Фотография. 1931 г.

евское подворье в Париже. 1999. С. 85, 88). В это время в ин-те продолжали свою деятельностью прот. С. Булгаков, прот. Г. Флоровский, Карташёв, Ильин, иером. Кассиан (Безобразов), Зеньковский. К ним в 30-х гг. присоединились Η. Н. Афанасьев (впосл. протопресвитер), преподававший каноническое право и греч. язык, архим. Киприан (Керн) — пастырское богословие, литургику, В. В. Вейдле — историю христианского искусства, выпускники П. б. и. (1928) Ф. Г. Спасский — сектоведе- ние и Б. И. Сове — Свящ. Писание ВЗ.

В силу трагических событий в России П. б. и. в довоенный период был главным центром рус. богословской мысли. Преподаватели участвовали в богословских конференциях, проходили стажировки в богословских школах Балканских стран. Частыми были их поездки с научными целями на Афон. В 1936 г. при активном участии профессоров ин-та в Афинах прошел I Всеправославный конгресс богословов. Ин-т вел активную научно-богословскую работу. Практически все преподаватели публиковались не только на русском, но и на различных европ. языках. В помещениях ин-та проходили конференции, встречи, велись дискуссии на богословские темы. Результатом этой работы стало появление т. н. парижской богословской школы. К предвоенному 1939 г. П. б. и. окончили уже ок. 100 выпускников, среди к-рых — более 60 священников и диаконов. Отличительной чертой институтской жизни была строгая аскетичность, напоминавшая монастырский уклад. В течение очень долгого срока сохранялась традиция, введенная с начала существования ин-та митр. Евлогием и еп. Вениамином в соответствии с к-рой все студенты проживали совместно в общежитии ц носили подрясники. Обязательным для профессоров и для студентов было ежедневное участие в богослужении, при этом студенты исполняли все необходимые

послушания на клиросе и в алтаре. Совместные трапезы преподавателей и студентов проходили при полном молчании под чтение прологов и Житий святых. Профессора и студенты часто становились священниками, направлявшимися служить в многочисленные приходы рус. зарубежья, они преподавали Закон Божий в приходских школах, организовывали детские летние лагеря и др. Нередкими были постриги в монашество преподавателей и студентов. Заметным было участие П. б. и. в деятельности Русского студенческого христианского движения (РСХД) и благотворительного культурно-просветительного об-ва «Православное дело» мон. прмц. Марии (Скобцовой). При участии преподавателей ин-та прошло неск. съездов Лиги правосл. культуры. Помимо образовательной, научной и общественной деятельности П. б. и. играл важную роль в свидетельстве о Православии на Западе. Члены профессорско-преподавательской корпорации работали в Постоянном комитете Лозаннской конференции по вопросам веры и церковного устройства. В 1927 г. профессора и студенты ин-та стали соорганизаторами англо-рус. студенческих христ. конференций. В янв. 1928 г. при их участии было создано православно-анг- ликан. Албания святого и преподобного Сергия содружество, где прот. С. Булгаков стал вице-председателем.

Еще в нояб. 1927 г. на Сергиевском подворье была отслужена 1-я литургия на франц. языке. Преподаватели П. б. и. разрабатывали проекты открытия в Париже франкоязычного прихода. Многие из них активно работали в международных экуменических комиссиях «Вера и устройство» и «Жизнь и деятельность». С 1936 г. прот. Г. Флоровский в качестве представителя ин-та принимал участие в деятельности подготовительного комитета, к-рый вел работу по организации буд. Всемирного Совета Церквей. В 1939 г. во франц. переводе вышла книга прот. С. Булгакова «Православие». Деятели ин-та оказали заметное влияние на представителей богословско-философской мысли Запада (Ж. Мари- тен, Э. Жильсон). Одним из результатов такого влияния было обращение к Православию видных зап. богословов, среди к-рых одним из первых стал архим. Лев (Жилле). В 1928 г. он перешел в Православие,

9

ПРАВОСЛАВНЫЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

а с 1929 и до начала второй мировой войны преподавал ъ ин-те франц. язык.

Серьезным испытанием для П. б. и. в 30-х гг. стали финансовые трудности, обострившиеся на фоне экономического кризиса. Вслед, этого ин-ту была значительно сокращена финансовая помощь со стороны экуменических орг-ций. Епархиальные сборы и пожертвования частных лиц из среды рус. эмиграции также приносили все меньше средств. Несмотря на режим жесткой экономии, к 1932 г. финансовое положение ин-та стало очень тяжелым. Для исправления дел была введена должность финансового секретаря, к-рым стал Зандер. Благодаря его деятельности ситуацию удалось частично стабилизировать. В качестве одной из мер поступления дополнительных средств были предложены выступления институтского хора с платными концертами, к-рые должны были одновременно служить знакомству зап. христиан с сокровищами литургической традиции Православия. Организацию поездок хора и проведение получасовых лекций, предварявших концерты, взял на себя финансовый секретарь ин-та. Подготовка хористов и отбор песнопений была поручена бывш. артисту Императорских театров И. К. Денисову, к-рый еще в 1919 г. по благословению Петроградского митр, сщмч. Вениамина (Казанского) устраивал в Петрограде духовные концерты. Всего с 1933 по 1938 г. было организовано 15 поездок хора во мн. страны Зап. Европы. В связи с началом второй мировой войны, в 1939 г., эта практика была прекращена, но возобновилась в послевоенное время.

Тяжело отразились на П. б. и. церковно-юрисдикционные конфликты того времени. С 1926 г. рус. правосл. общины, составлявшие Западноевропейскую митрополию под упр. митр. Евлогия, прервали отношения с Архиерейским Синодом РПЦЗ в Сремски-Карловци, а в 1930 г. последовал разрыв и с Московской Патриархией во главе с зам. патриаршего местоблюстителя митр. Сергием (Страгородским; впосл. патриарх Московский и всея Руси). С февр. 1931 г. Западноевропейская митрополия перешла в юрисдикцию К-польского Патриархата. Митр. Евлогий стал экзархом К-польского патриарха и 30 апр. 1931 г. был запрещен митр. Сергием и Временным

Синодом РПЦ в священнослуже- нии. В связи с этим ин-т покинул еп. Вениамин (Федченков), вместо к-рого инспектором с 1931 г. стал прот. Булгаков, прекратил сотрудничество с П. б. и. и В. Н. Лосский.

Проблему юрисдикции осложняли богословские споры, угрожавшие единству профессорско-преподавательской корпорации ин-та. Критика «модернизма» П. б. и., и, в частности, богословских взглядов прот.

С. Булгакова, была среди основных обвинений руководства Западноевропейской митрополии со стороны Архиерейского Синода РПЦЗ. В синодальном послании от 31 марта 1927 г. указывалось, что «Богословский ин-т в Париже учрежден был митрополитом Евлогием без ведома и благословения Заграничного Синода и Собора. Учрежден по программе, Синодом и Собором не одобренной, и с приглашением в качестве преподавателей лиц, или высшего богословского образования не получивших, или таких, православие которых для Синода и Собора весьма сомнительно». За этим последовал целый ряд публикаций в «карловацких» изданиях, направленных против прот. С. Булгакова и др. преподавателей ин-та. В П. б. и. к нач. 30-х гг. внутри профессорско- преподавательской корпорации в отношении богословских взглядов сложилось 2 лагеря. Большинство поддерживало прот. С. Булгакова и его последователей, к-рые придерживались святоотеческой и литургической традиций Православия, но выражали их на языке, испытавшем влияние зап. философии, особенно нем. идеалистической. Кроме того, сформировался кружок молодых богословов, активно искавших вдохновение в богословском наследии Византии. Его участники группировались вокруг Флоровского.

Ситуация осложнилась в сер. 30-х гг., когда софиологическое учение прот. С. Булгакова было осуждено и заместителем патриаршего местоблюстителя РПЦ митр. Сергием (Страгородским) (указы от 7 сент. 1935 и от 27 дек. 1935), и Архиерейским Синодом РПЦЗ (определение от 30 окт. 1935). Фактически под обвинением в отходе от Православия оказалась вся рус. парижская школа богословия. По инициативе профессоров П. б. и. решением его ректора митр. Евлогия в кон. 1935 г. для рассмотрения сути обвинений была со¬

здана Богословская комиссия, в которую вошли как сторонники, так и противники богословских взглядов прот. С. Булгакова: прот. С. И. Четвериков (председатель с июня 1936), игум. Кассиан (Безобразов), прот. Г. Флоровский, свящ. Я. Н. Ктита- рев, Карташёв, Зеньковский, Сове. В целом при расхождении суждений комиссия оправдала прот. С. Булгакова (его оппоненты — протоиереи С. Четвериков и Г. Флоровский выступили с особым мнением). По итогам работы Комиссии, образованой на Совещании епископов Западноевропейской митрополии, состоявшемся 26-28 нояб. 1937 г., отвергло предъявленное прот' С. Булгакову обвинение в гностицизме и не сочло его учение ересью. При этом, однако, прот. С. Булгакову было предложено «со всею тщательностью пересмотреть свое богословское учение о Св. Софии, в ясных, общедоступных формах разъяснить пре- рекаемые места своего учения, приблизить их к православному пониманию и изъять из них то, что порождает смущение в простых душах, которым недоступно богословско-философское мышление». Материалы работы комиссии легли в основание специального выпуска ж. «Православная мысль», изданного в 1937 г. под названием «Живое Предание». Остроты проходившей дискуссии добавило обсуждение в П. б. и. опубликованной в том же 1937 г. прот. Г. Флоровским докт. дис. «Пути русского богословия». Вокруг этого труда вели серьезные споры не только преподаватели ин-та, но и представители всей рус. эмиграции. Взгляды самого прот. С. Булгакова в работе не разбирались, но острой критике были подвергнуты его «предшественники»: Вл. С. Соловьёв, участники религиозно-философских собраний, религ. философы нач. XX в. В результате диссертация так и не была защищена. И хотя на личном уровне между протоиереями С. Булгаковым и Г. Флоровским конфликтов не существовало, ситуация привела к фактическому размежеванию 2 выдающихся богословов ин-та.

Во время второй мировой войны, в период немецкой оккупации (1940-1944), возникла угроза конфискации Сергиевского подворья, как основанного на территории бывшего нем. прихода, национализированного франц. правительством.

ПРАВОСЛАВНЫЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

К счастью, этого удалось избежать. В связи с военным временем резко обострились финансовые проблемы ин-та. Ряд лучших наставников прекратили преподавать. Находившийся в момент начала военных действий в научно-паломнической поездке на Афоне архим. Кассиан (Безобразов) был вынужден остаться в рус. Пантелеймоновом мон-ре; архим. Лев (Жилле) и Зёрнов успели выехать в Великобританию, прот. Г. Флоровский — в Швейцарию. Зандер и Зеньковский находились в заключении в концлагерях. Федотов эмигрировал сначала в Великобританию, а затем в США. Афанасьев после длительных скитаний вплоть до 1947 г. проживал в Тунисе. Сове с 1939 г. переехал в Финляндию. Основная тяжесть трудов по сохранению ин-та и по продолжению его научной и учебной жизни легла на прот. С. Булгакова, избранного в 1940 г. первым деканом. Уже тяжело болевший раком горла, прот. С. Булгаков осуществлял адм. управление ин-том до своей кончины. Также активное участие в деятельности ин-та в военное время принимали проф. Карташёв (в 1939— 1944 инспектор ин-та), архим. Кип- риан (Керн), Ф. Г. Спасский, К. В. Мочульский; после окончания оккупации также — свящ. В. Зеньковский и Зандер. С гуманистическим противостоянием нацизму во время войны связаны имена постриженной на Сергиевском подворье мон. Марии (Скобцовой), ее сына, иподиак. Юрия, проходившего заочный курс обучения в ин-те, свящ. Димитрия Клепинина, окончившего ин-т в 1929 г. Все трое приняли мученическую смерть в нацистских лагерях и 2004 г. были канонизированы К-польским Патриархатом.

13 июля 1944 г. после длительной болезни скончался декан П. б. и. прот. С. Булгаков. Новым деканом был избран рукоположенный в 1942 г. во иерея В. Зеньковский (с 1955 протопресвитер), занимавший эту должность в 1944-1947 и 1949-1962 гг., инспектором стал архим. Киприан (Керн). После смерти 8 авг. 1946 г. основателя и ректора ин-та митр. Евлогия обязанности ректора короткое время исполнял митр. Владимир (Тихоницкий). 9 окт. 1947 г. ректором стал еп. Кассиан (Безобразов), чья архиерейская хиротония состоялась 28 июля того же

года (митр. Владимир продолжал считаться почетным ректором). Еп. Кассиан оставался ректором до своей кончины. Послевоенный период в истории ин-та характеризовался как «новый творческий подъем» (Прп. Сергий в Париже. С. 37). В это время не только восстанавливаются, но и во многом преумножаются богословские, общественные, учебные успехи ин-та. В помощь немногим оставшимся от 1-го поколения преподавателей пришли новые. Среди них — начинавший еще помощником прот. С. Булгакова А. П. Князев (рукоположен во иерея в 1947, протоиерей с 1955, протопресвитер с 1975), занимавший должности декана с 1962 г. и ректора — с 1965 г., читавший в ин-те курсы мариологии, канонического права, догматического богословия, Свящ. Писания ВЗ, а также Б. А. Бобринский (иерей с 1959, протопресвитер с 1995, декан в 1993— 2005; история Др. Востока, догматическое богословие), свящ. А. Д. Шме- ман (впосл. протопресвитер; история Церкви), И. Ф. Мейендорф (впосл. протопресвитер; греческий яз. и история Церкви), Η. М. Осоргин (ли- тургика и церковный устав), Н. А. Куломзин (впосл. протоиерей; Священная история Ветхого и Нового Заветов), К. А. Ельчанинов (философия и апологетика), Π. Н. Евдокимов (нравственное богословие). В послевоенные годы нек-рые преподаватели ин-та защитили докторские диссертации по богословию. Еще по уставу 1933 г. ин-ту присвоено право присуждать степень д-ра богословия и д-ра богословия honoris causa. Первая докторская защита прошла в 1945 г., когда архим. Киприан (Керн) был удостоен степени д-ра богословия за труд «Антропология свт. Григория Паламы» (П., 1950. Μ., 19962). В 1947 г. работу на соискание степени д-ра защитил еп. Кассиан (Безобразов) («Водою и Кровию и Духом: Толкование на Евангелие от Иоанна». П., 1996. П.; М., 20042. С. 7-14), в 1948 г.- прот.

В. Зеньковский («История русской философии». П., 1948-1950), в 1950 г.— прот. Н. Афанасьев (Церковь Духа Святого. П., 1971. Рига, 1994р) и прот. А. Шмеман («Введение в литургическое богословие»), в 1954 г.— прот. А. Князев («Письмо Аристея к Филократу и предыстория перевода LXX»). Всего П. б. и. присвоил степень д-ра богословия ок. 20 чел., и более 40 видных уче¬

ных и церковных деятелей стали докторами богословия honoris causa.

В 50-60-х гг. преподаватели П. б. и. инициировали ряд значимых научных проектов. Так, в 1953 г. архим. Киприан (Керн) организовал 1-ю межконфессиональную конференцию специалистов в области литур- гики, получившую название «Седмицы литургических исследований». К участию в конференции приглашали представителей православной, католич. и протестант, литургической науки. После проведения первой седмицы было решено сделать этот научный форум ежегодным. Каждый раз для обсуждения участникам предлагалась новая тема. Материалы прошедших форумов издавались в виде коллективных монографий. В наст, время «Седмицы литургических исследований» стали одним из самых известных начинаний ин-та, а их число приблизилось к 60. Др. научным проектом, осуществленным в 1951— 1964 гг. при поддержке Британского Библейского об-ва, стал перевод НЗ на рус. язык. В 1951 г. была создана Комиссия по пересмотру рус. текста НЗ. При комиссии был создан исполнительный комитет для ведения текущей и адм. работы, который возглавлял представитель Парижского отд-ния ИМКА Д. А. Лаури. Главным ответственным переводчиком согласился стать еп. Кассиан (Безобразов). Первоначальная задача исправления т. н. Синодального перевода быстро переросла в проект по осуществлению полноценного нового перевода. Основной объем работ выполнен лично еп. Кассианом, к-рый в ин-те возглавлял кафедру Свящ. Писания НЗ. Осенью 1958 г. Британское Библейское об-во выпустило в свет Четвероевангелие, в 1960 г. издана кн. Деяния св. апостолов. Работа продолжалась практически до конца жизни еп. Кассиана. Издание перевода всего НЗ вышло в свет только в 1970 г.

В послевоенный период ин-т стал играть особую роль для Поместных Православных Церквей. Его студентами становились греки, сербы, пра- восл. арабы, желавшие приобщиться к правосл. богословию, сохраненному и преумноженному рус. богословской школой в Париже. Так, в 1949-1953 гг. в П. б. и. обучался молодой иером. Игнатий (Хазим; впосл. патриарх Антиохийский Игнатий IV). В 1953 г. ин-т принимал

о

ПРАВОСЛАВНЫЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

активное участие в организации Всемирного братства православной молодежи (СИНДЕСМОС), предшественником к-рого был основанный Зеньковским Религиозно-педагогический кабинет по работе с пра- восл. молодежью. Активным было участие преподавателей ин-та в экуменическом движении. Многие из них сотрудничали со Всемирным Советом Церквей, читали курсы по Православию в различных западных ун-тах, ездили с просветительскими лекциями. В знак признания роли ин-та трое его представителей (Евдокимов, протопр. Н. Афанасьев и прот. А. Князев) были приглашены наблюдателями на II Ватиканский Собор.

С 60-х гг. XX в. перед П. б. и. стояли задачи: с одной стороны, сохранение традиций, заложенных его основателями, а с другой — активный поиск своего места в новой исторической обстановке. Произошло значительное изменение профессорско-преподавательского состава. Серьезной потерей для ин-та был отъезд в США прот. Г. Флоров- ского, свящ. А. Шмемана, а затем также и Мейендорфа, к-рые стали преподавателями Свято-Владимирской семинарии самоуправляемого Митрополичьего округа в Северной Америке. Ушли из жизни последние представители «старого» поколения преподавателей: архим. Кип- риан (Керн; f 1960), проф. Карташёв (t I960), протопр. В. Зеньковский (f 1962), Зандер (1* 1964), еп. Кас- сиан (Безобразов, f 1965), протопр. Н. Афанасьев (f 1966). Среди тех, кто приступили к преподавательской деятельности в это время, были О. Клеман (история Церкви, история Вселенских Соборов), иером. Гавриил (Патачи; визант. богословие), прот. И. Брек (Свящ. Писание НЗ, зав. заочным отд-нием), Н. В. Лосский (впосл. протоиерей; история Церкви), Д. М. Шаховской (история рус. философии). В ин-те стали преподавать представители новой сербской богословской школы: иеромонахи Афанасий (Евтич; ныне епископ СПЦ на покое; введение в богословие и патрологию, история Церкви визант. периода) и Амфи- лохий (Радович; ныне митрополит СПЦ; катехитика (правосл. педагогика)). С 70-х гг. в ин-те начали преподавать женщины: К. В. Кулом- зина (рус. и слав, языки), А. Бернар- дини-Готтиньи (философия и психология), Д. Лекко (греч. язык).

Для мн. преподавателей рус. язык в то время уже не являлся родным. Уменьшалась и доля рус. студентов: они составляли меньшинство среди учащихся. В 1956 г. из 30 студентов было 10 русских, в 1964 г. из 20 студентов — 7 русских. С нач. 60-х гг. в П. б. и. произошел постепенный переход на преподавание на франц. языке (завершился в кон. 70-х гг.). Однако ежедневные богослужения в храме Сергиевского подворья продолжали совершаться только на цер- ковнослав. языке. Лишь в 90-х гг. XX в. на будничных службах стали частично использоваться франц. богослужебные тексты. Многолетним бессменным руководителем институтского хора Η. М. Осоргиным ревностно сохранялись лучшие певч. традиции, заложенные отцами-ос- нователями. Под его руководством сводный хор с успехом продолжал совершать поездки-гастроли. Если в первые послевоенные годы на обучение в ин-те по-прежнему принимались только лица муж. пола, то уже в 1949 г. в связи с растущим интересом женщин к получению полноценного богословского образования ректором и ученым советом при ин-те были учреждены Высшие женские богословские курсы (действовали до 1960). С 1975 г. женщины допускаются к обучению в ин-те наравне с мужчинами.

С 1953 г. выпускникам П. б. и., окончившим полный курс обучения и защитившим соответствующие выпускные сочинения, стали присваиваться звания кандидата и магистра богословия. В дальнейшем академический учебный план ин-та представлял собой 4-годичный лиценциат (licence) с выделением в нем

1-го подготовительного года (ргоре- deutique) и 2-годичной магистратурой (maitrise), по окончании к-рой защищалась самостоятельная диссертация. Докторские диссертации готовились соискателями также самостоятельно. В учебном плане при сохранении основных богословских предметов постоянно появлялись новые: мариология (учение о Божией Матери), эртология (учение о праздниках правосл. Церкви), иконография, биоэтика, экзегетика, литургическая музыкология и др. В это время принимается решение о допуске на занятия вольных слушателей, к-рые могли выбирать для себя лишь отдельные предметы. С 1982 г. для тех, кто не могли посещать регу¬

лярные занятия, была представлена возможность освоения любых богословских предметов по выбору в режиме заочного обучения (Formation theologique par correspondence). Однако дипломы, выдаваемые ин-том, по-прежнему не признавались франц. гос-вом. Мн. студенты одновременно обучались в различных высших учебных заведениях Франции, защищая там работы по близкой к богословию тематике. Одной из удачных попыток признания со стороны франц. гос-ва выдаваемых дипломов в 90-х гг. XX в. стала практика т. н. тройных докторатов. В соответствии с соглашением, заключенным с Католическим ин-том Парижа и Ун-том Сорбонны, соискатель степени д-ра богословия, выполнивший учебный план, утвержденный руководством 3 учебных заведений, и успешно защитивший свою диссертацию перед специально созданным советом, получал диплом, признаваемый государством.

С 2006 г. П. б. и. соответствует требованиям Болонского процесса, в связи с чем произошло частичное изменение академического учебного плана. Ныне он строится как последовательное чередование 3 циклов: 3-годичный лиценциат (licence),

2- годичная магистратура (maitrise),

3- годичный докторат (doctorat). Наряду с этим в ин-те с 1982 г. имеется возможность получения систематического заочного образования на 1-м уровне (Enseignement theo- logique a distance), т. е. для получения степени бакалавра. Большим событием для ин-та начала поел. четв. XX в. стало переустройство б-ки и строительство отдельного помещения для общежития (закончено в 1975). Это позволило значительно улучшить условия организации учебного процесса (новые аудитории) и проживания студентов, а также обустроить необходимые вспомогательные службы (трапезная). Однако одной из самых острых проблем продолжала оставаться финансовая. О ее масштабе говорит, в частности, тот факт, что с кон. 80-х гг. XX в. обсуждалась возможность продажи исторической территории Сергиевского подворья и его переезда на др. место. Значительную роль в сборе финансовых средств для ин-та в это время сыграла созданная Ассоциация по сохранению и помощи Институту православного богословия в Париже (AMEITO).

О

ПРАВОСЛ. БОГОСЛОВСКИЙ ИН-Т ПРИ. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО - ПРАВОСЛ. СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УН-Т

В наст, время в парижском П. б. и. преподают ок. 30 членов профессорско-преподавательской корпорации, численность студентов на всех уровнях в среднем составляет 60-80 чел. в год. Дополнительно различные заочные программы осваивают неск. сотен человек. Оставаясь признанным центром богословского образования, ин-т продолжает играть заметную роль в жизни зап. Православия. Здесь проходят многочисленные встречи и конференции разного уровня. Продолжает выходить научный ж. «La Pensee Orthodoxe». В 2001 г. организовано изд-во («Lib- rairie Saint-Serge»), в к-ром выходят многочисленные издания по истории и совр. состоянию Православия, материалы конференций, богословские труды. При ин-те для широкого круга желающих организованы различные курсы: церковного пения, иконописания, по изучению русского, церковнославянского и современного греческого языков.

Будучи самоуправляемым образовательным учреждением, ин-т является важной частью Архиепископии западноевроп. приходов рус. традиции. В 1991 г. принят новый устав, согласно к-рому ректором по должности является глава Архиепископии, декан и инспектор ин-та избираются преподавательским советом и утверждаются правящим архиереем. Фактически должность ректора стала почётной, а общее руководство ин-том осуществляет декан. В кон. 2013 г. возник конфликт между профессорско-преподавательской корпорацией П. б. и. и новоизбранным управляющим Западноевропейским Экзархатом рус. приходов К-поль- ского Патриархата архиеп. Телмес- ским Иовом (Гечей). Архиеп. Иов публично критиковал состояние финансовой системы ин-та и организацию его образовательной деятельности, предпринимал попытки взять административное и финансовое управление ин-та под свое прямое руководство. 16 июня 2015 г. адм. совет и профессорско-преподавательская корпорация ин-та выступили с декларацией о прекращении впервые в истории П. б. и. очной преподавательской деятельности в следующем учебном году в знак протеста против нарушения со стороны архиеп. Иова законных прав ин-та. 28 нояб. того же года решением Синода К-польского Патриархата ар¬

хиеп. Иов (Геча) был освобожден от управления Западноевропейским Экзархатом рус. приходов. В 2016/ 17 уч. г. Сергиевский ин-т возобновил полный цикл своих академических программ.

27 нояб. 2018 г. К-польский Синод принял решение об упразднении Архиепископии русских церквей в Западной Европе и интеграции ее организаций и приходов в др. (греческие) митрополии К-польского Патриархата. Декан прот. Н. Чернокрак и большинство преподавателей П. б. и. поддержали позицию, занятую управляющим Архиепископией архиеп. Хариопольским Иоанном (Рен- нето; ныне митрополит Дубнинский), епархиальным советом, пастырским собранием и генеральной ассамблеей Архиепископии о сохранении ее как единой церковной структуры и о самостоятельном выборе приходами рус. традиции в Зап. Европе своей юрисдикционной принадлежности. 14 сент. 2019 г. на основании принятого большинством голосов решения чрезвычайного общего епархиального собрания Архиепископии западноевроп. приходов русских традиции Синод РПЦ постановил принять в юрисдикцию Московского Патриархата архиеп. Иоанна (Реннето) и всех желавших того клириков и приходы Архиепископии. 8 окт. архиеп. Иоанн в сослу- жении декана П. б. и. прот. Н. Черно- крака провел литургию в престольный праздник в храме Сергиевского подворья в Париже. 1 нояб. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) подписал Патриаршую и Синодальную грамоту «О восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью». 30 нояб. 2019 г. большинством голосов общее собрание Сергиевского подворья в Париже утвердило переход прихода в юрисдикцию Московского Патриархата.

Ректоры: митр. Евлогий (Георгиевский; 30 апр. 1925 — 8 авг. 1946); митр. Владимир (Тихоницкий (и/о); 8 авг. 1946 — 9 окт. 1947); еп. Кассиан (Безобразов; 9 окт. 1947 — 4 февр. 1965); про- топр. Алексий Князев (февр. 1965 — 8 февр. 1991); архиеп. Георгий (Вагнер; 12 февр. 1991 — 6 апр. 1993); архиеп. Сергий (Коновалов; 27 июня 1993 — 22 янв. 2003); архиеп. Гавриил (де Виль- дер; 22 янв. 2003 — 16 янв. 2013); митр. Эммануил (Адамакис; 16 янв.— 2 нояб. 2013); архиеп. Иов (Геча; 30 нояб. 2013 —

28 нояб. 2015); митр. Иоанн (Реннето; с 28 нояб. 2015).

Деканы: прот. Сергий Булгаков (1940— 1944); протопр. Василий Зеньковский (1944-1947 и 1949-1962); протопр. Алексий Князев (1962-1991); К. Е. Андронников (1991-1993); протопр. Борис Бобринский (1993-2005); архим. Иов (Геча; 2005-2007); прот. Николай Чернокрак (2007-2012 и с 2014 по н. в.); прот. Николай Озолин (2012-2014).

Арх.: Карташёв А. В. Как создался Православный Богословский ин-т в Париже // Архив ССПБИ. Ф. деканата. Коробка: Карташёв. Маш.

Лит.: Отчёт о деятельности Правосл. Богосл. ин-та за 1926-1927 // ПМ. 1928. Вып. 1. С. 226- 231; То же. // Там же. 1930. Вып. 2. С. 200— 209; Братство им. прп. Сергия Радонежского // ЦВЗЕЕ. 1947. № 4. С. 20-22-гЕвлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. П., 1947.

С. 439-453; Спасский Ф. Г. Краткая летопись Академии, 1939-1946 // ПМ. 1947. Вып. 5. С. 147-152; 25-летие Богосл. ин-та (1925-1950) // ЦВЗЕЕ. 1950. № 4(25). С. 1-27; 25-летний юбилей Правосл. Богословского ин-та в Париже: 1925-1950. П., 1950; LowHe D. A. Saint Sergius in Paris: The Orthodox Theological Institute / By Donald A. Lowrie. L., 1954; Зеньковский В., прот. Наша радость, Наша слава: Правосл. богосл. ин-т в Париже // ВРСХД. 1960. № 56. С. 23-26; Kniazeff A., prot. L’lnsti- tut Saint-Serge: de Г Academic d’autrefois au rayonnement d’aujourd’hui. P., 1974; L’Institut de theologie orthodoxe Saint-Serge: 70 ans de theologie orthodoxe a Paris. P, 1997; Св.-Серги- евское подворье в Париже: К 75-летию со дня основания. П.; СПб., 1999; Тутунов С. (ныне еп. Савва). Пути парижского богословия: Св.- Сергиевский богосл. ин-т в 1-й пол. XX в. // Встреча. Серг. П., 2000. № 3 (13). С. 57-63; Прп. Сергий в Париже: История парижского Св.-Сергиевского православного богосл. ин-та / Отв. ред.: прот. Б. Бобринский. СПб., 2010; Пименов Г., прот. Милосердное служение Правосл. Св.-Сергиевского богосл. ин-та в Париже // ХЧ. 2019. № 1. С. 55- 61.

Прот. Константин Польское

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО- ТЙХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ПСТГУ),

образовательное частное учреждение (ОЧУ) высшего образования РПЦ, составляет единый учебный комплекс с Духовным учебным заведением (ДУЗ) РПЦ — Православным Свято-Тихоновским богословским институтом (ПСТБИ), созданным для осуществления пастырской подготовки студентов ПСТГУ (Вебсайты: pstgu.ru, pstbi.ru). ПСТГУ и ПСТБИ зарегистрированы как 2 юридических лица, имеющих разные организационно-правовые формы, в соответствии с уставом возглавляются одним ректором, назначаемым Святейшим патриархом Московским и всея Руси и Синодом РПЦ.

Создание Богословского института и его цели. Идея создания открытого богословского учебного за-

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

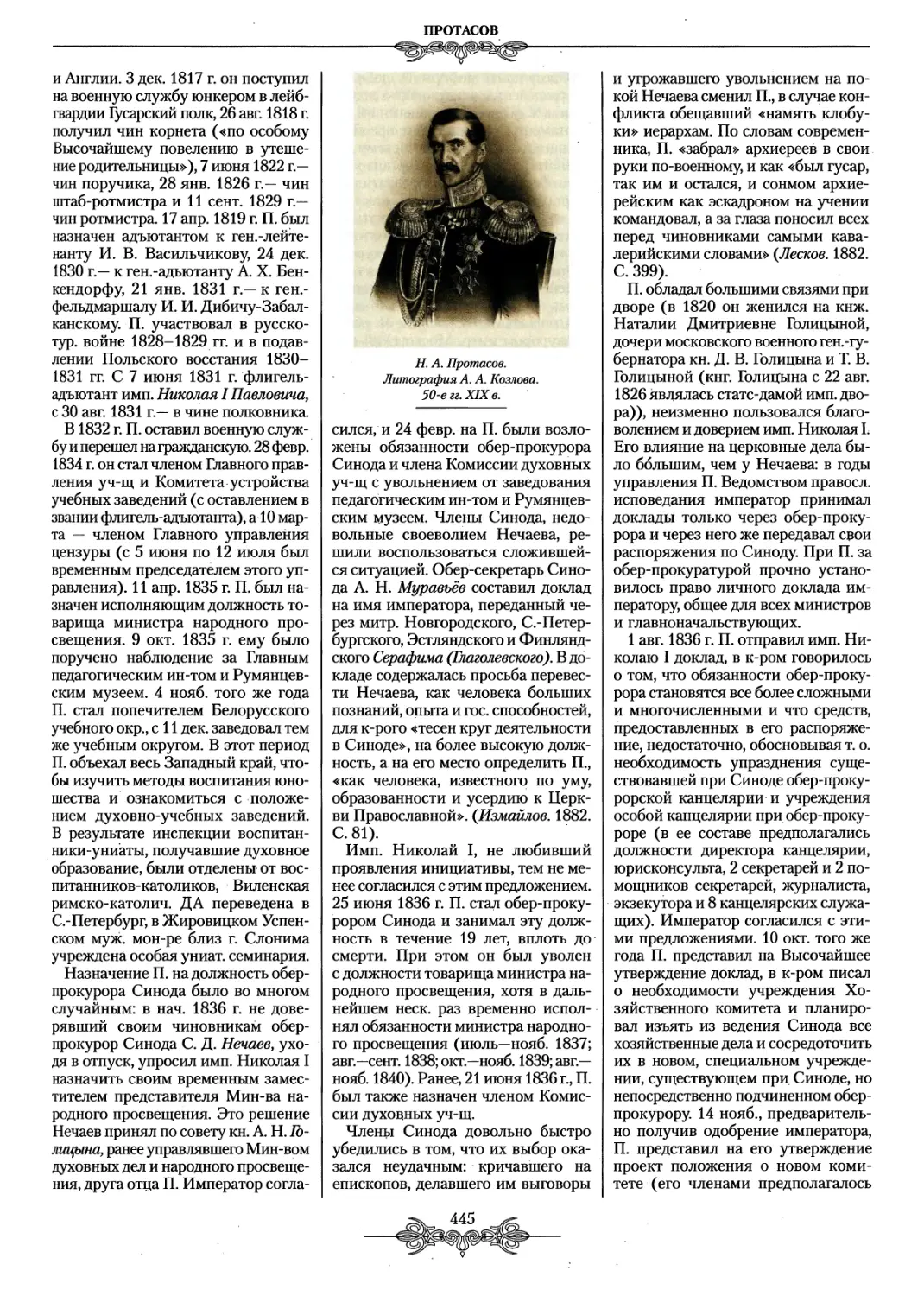

просветительский лекторий, в февр. 1991 г. преобразованный в Богословско-катехизаторские кур-

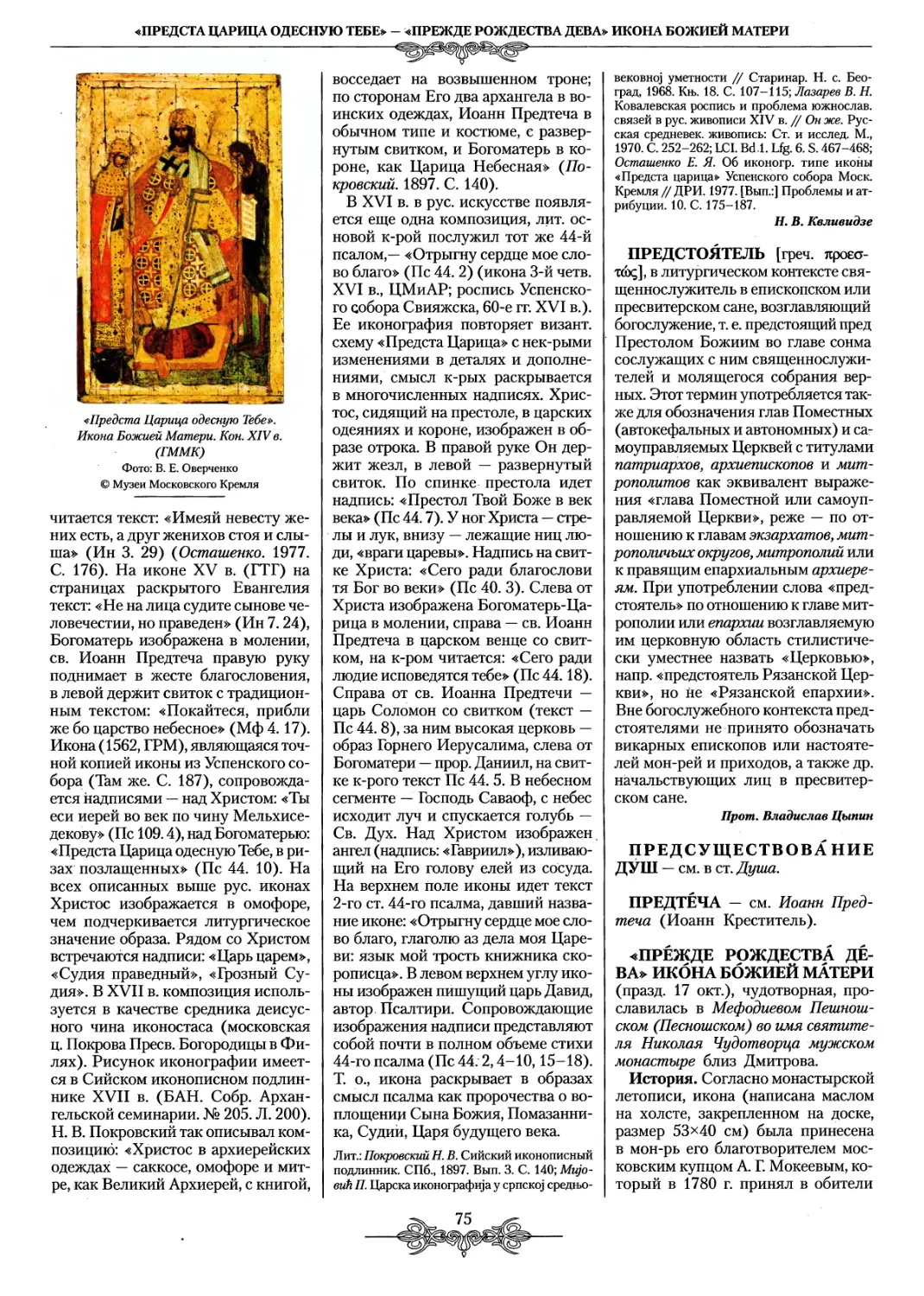

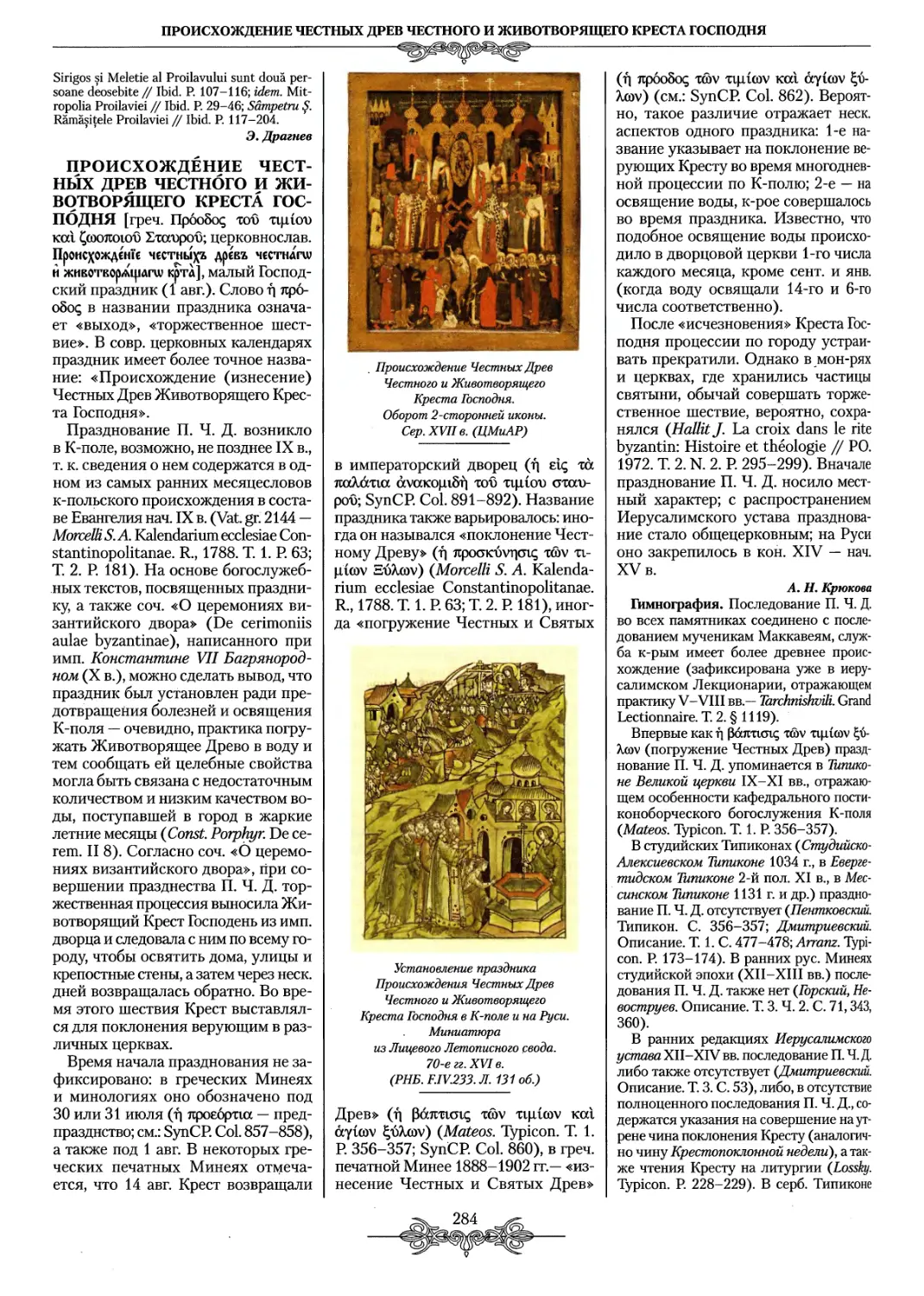

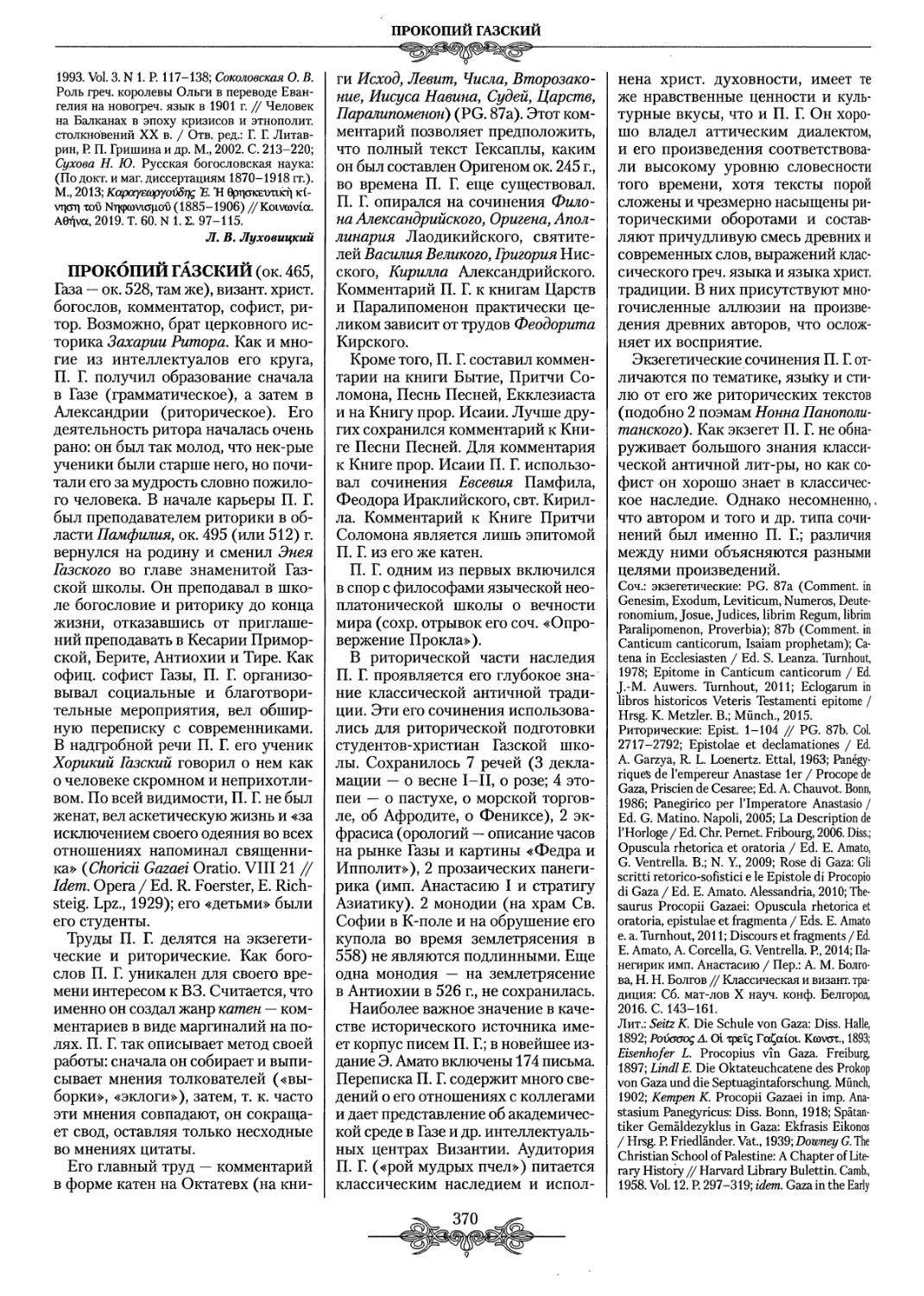

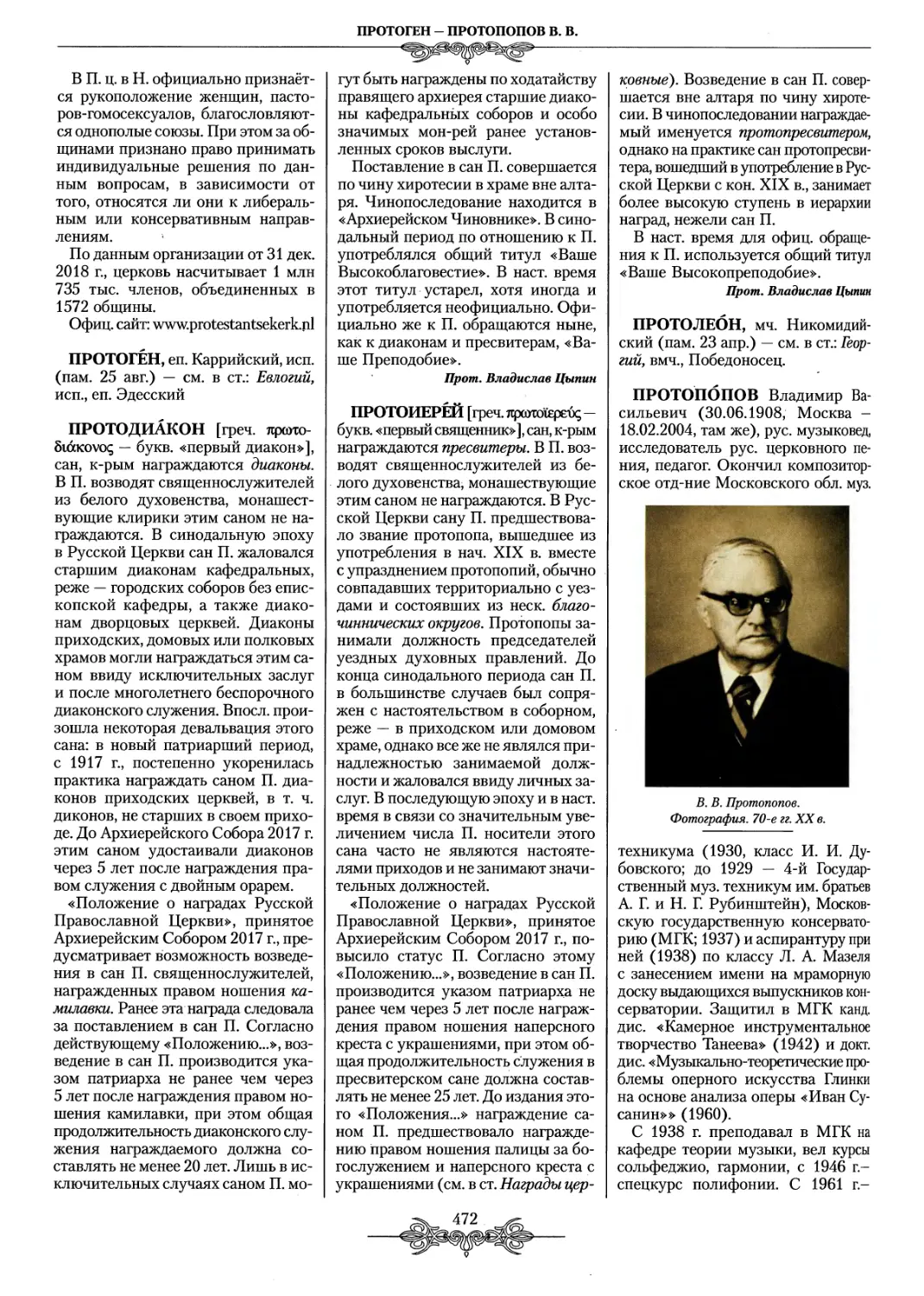

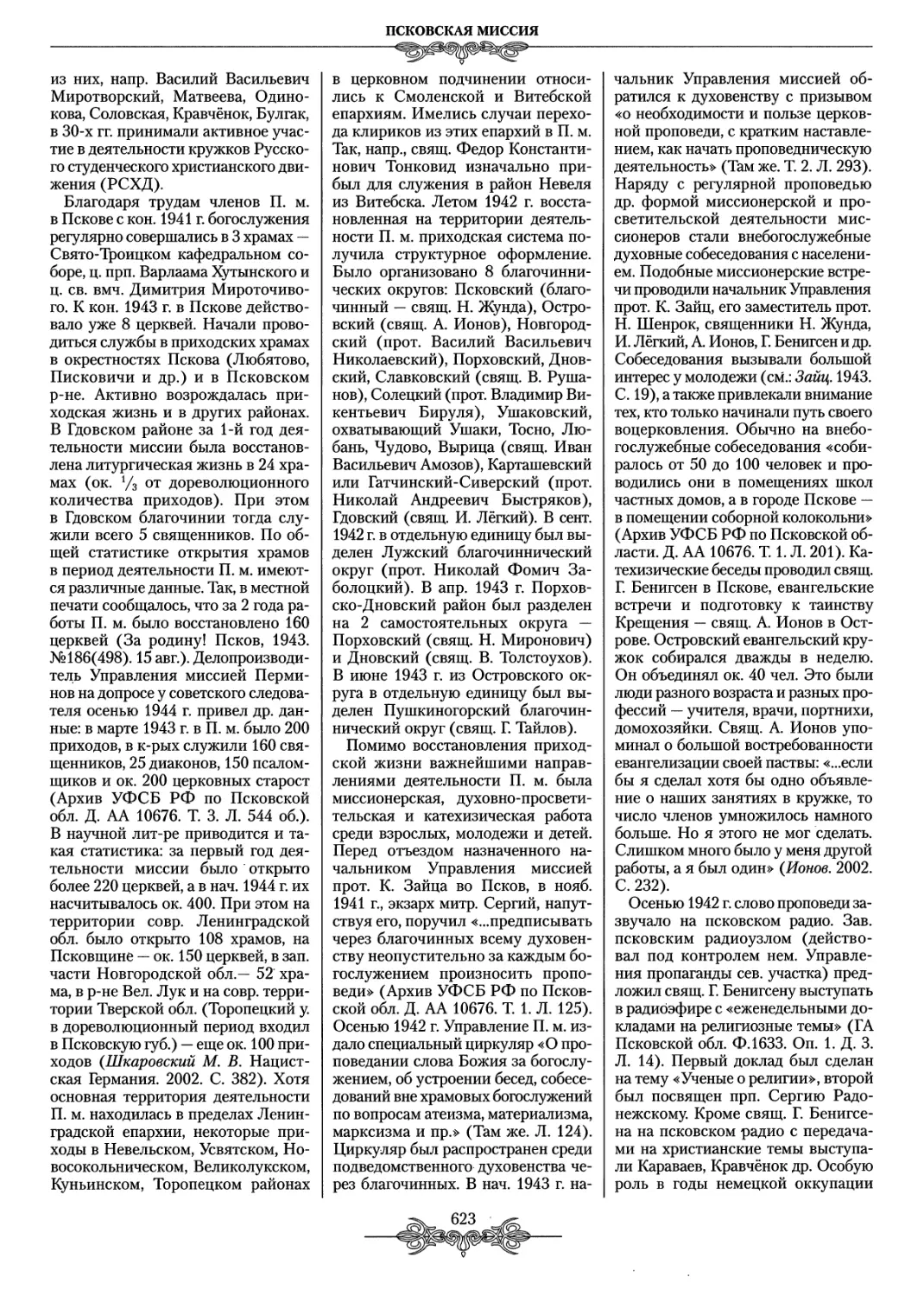

Представители первого Учебного совета Богословско-катехизаторских курсов.

Фотография. 1992 г.

ведения (в отличие от сословных закрытых ДС) родилась в нач. XX в., когда Московский и Коломенский митр. сщмч. Владимир (Богоявленский) построил в Москве Епархиальный дом, предназначенный для целей народного просвещения и размещения в нем богословской школы для мирян. После насильственного выселения МД А из Троице-Сергиевой лавры в 1919 г. академия продолжала еще неск. лет существовать, хотя неоднократно меняла в Москве места своего пребывания. Волоколамский еп. Феодор (Поздеевский;

впосл. архиепископ), ранее бывший ректором МДА, предложил план создания открытой высшей богословской школы, но, хотя патриарх Московский и всея России свт. Тихон (Беллавин) этот план одобрил, воплотиться ему в Москве помешали исторические обстоятельства.

Духовным основанием для создания новой богословской школы стал пастырский подвиг прот. Всеволода Шпиллера и старца-исповедника иером. Павла (Троицкого) (1894— 1991). Их ученики, как только появилась возможность в кон. 80-х гг. XX в., организовали духовно-

ско-катехизаторские курсы в Богословский ин-т, 12 марта 1992 г. прошедший официальную регистрацию. На создание и деятельность ин-та было получено благословение старцев архимандритов Иоанна (Крестьянкина) и Кирилла (Павлова). Осенью 1992 г. ин-ту было присвоено имя св. патриарха Тихона, ставшего символом подвижнического стояния за веру. Актовым днем ПСТБИ было утверждено 5 нояб.— день избрания свт. Тихона на Патриарший престол, а прот. В. Воробьёв был утвержден ректором ПСТБИ. Ин-т оказался чрезвычайно востребованным, т. к. при нем появилась форма вечернего обучения для людей среднего

сы. В состав Учебного со¬

вета курсов вошли протоиереи В. Н. Воробьёв,

А. А. Салтыков, С. К. Романов, Д. Н. Смирнов, Н. В. Соколов, А. В. Шатов (ныне епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон), священники Г. А. Кале- да, В. В. Асмус, профессора Η. Е. Емельянов и А. Б. Ефимов. Ректором курсов был избран проф. свящ. Г. Каледа, вскоре назначенный руководителем сектора религ. образования во вновь созданном Синодальном отделе религиозного образования и катехизации (СОРОИК). В мае 1991 г. место ректора курсов занял прот. В. Воробьёв.

По просьбе слушателей и по ходатайству Учебного совета курсов Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II (Ридигер) преобразовал Богослов-

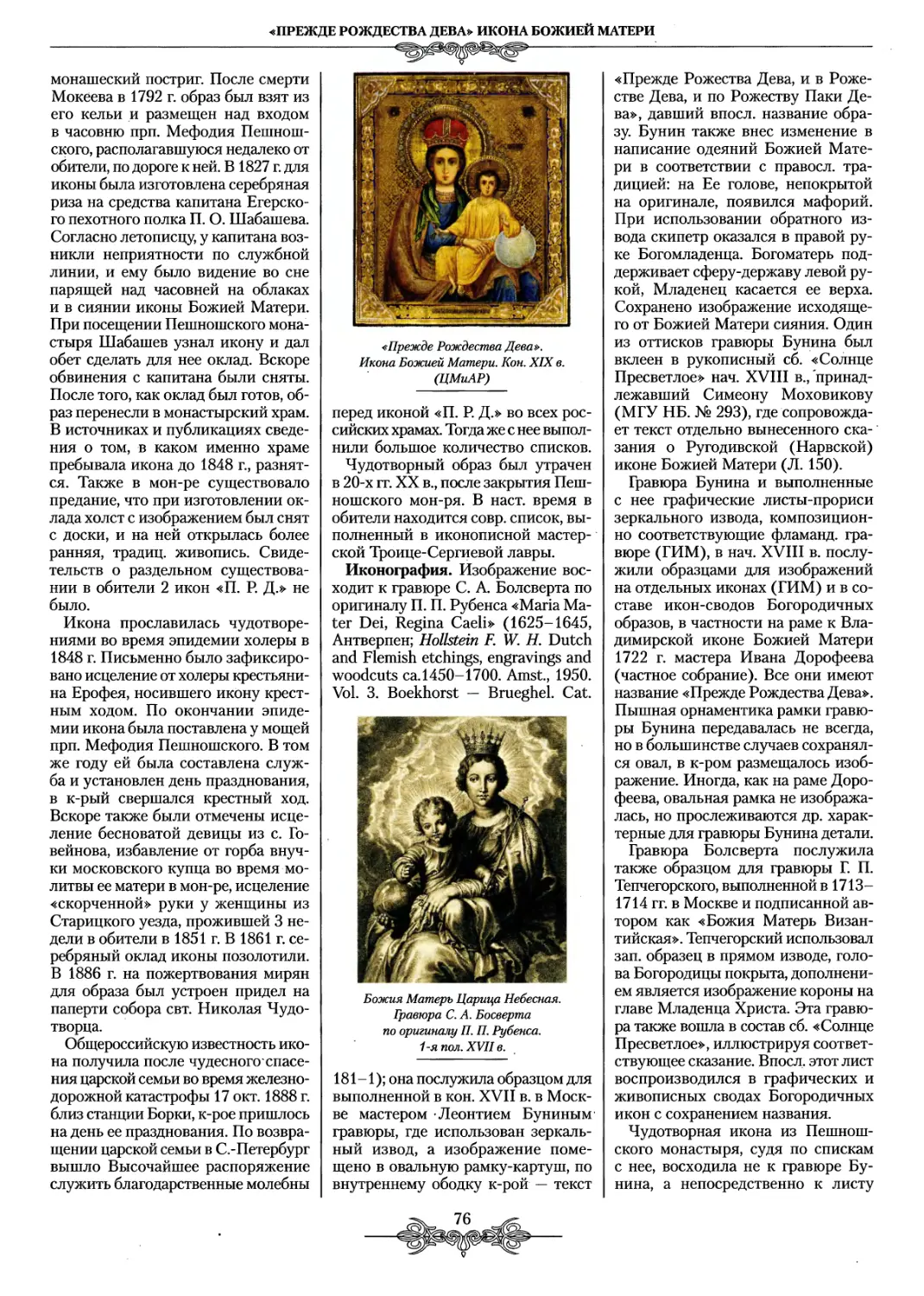

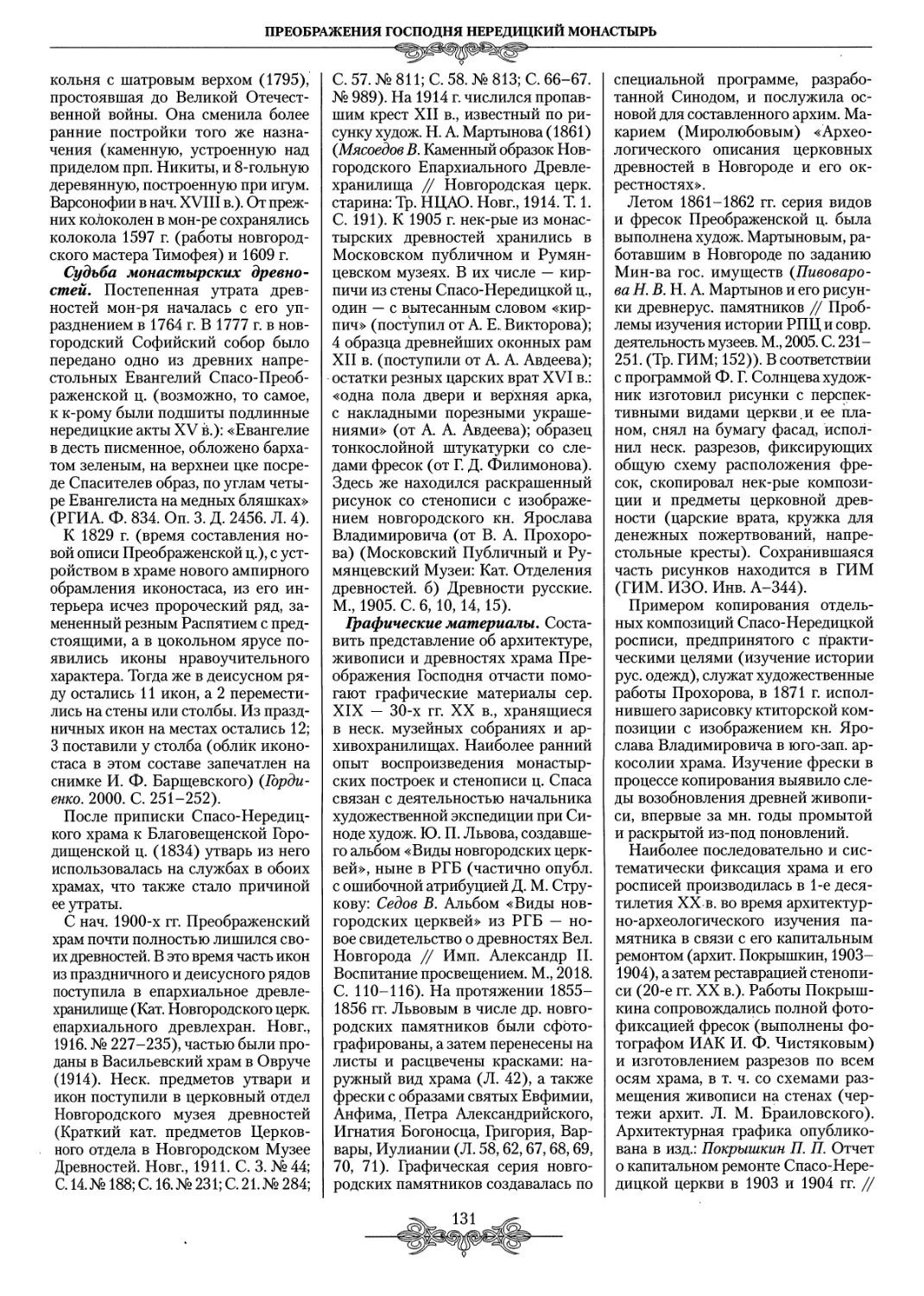

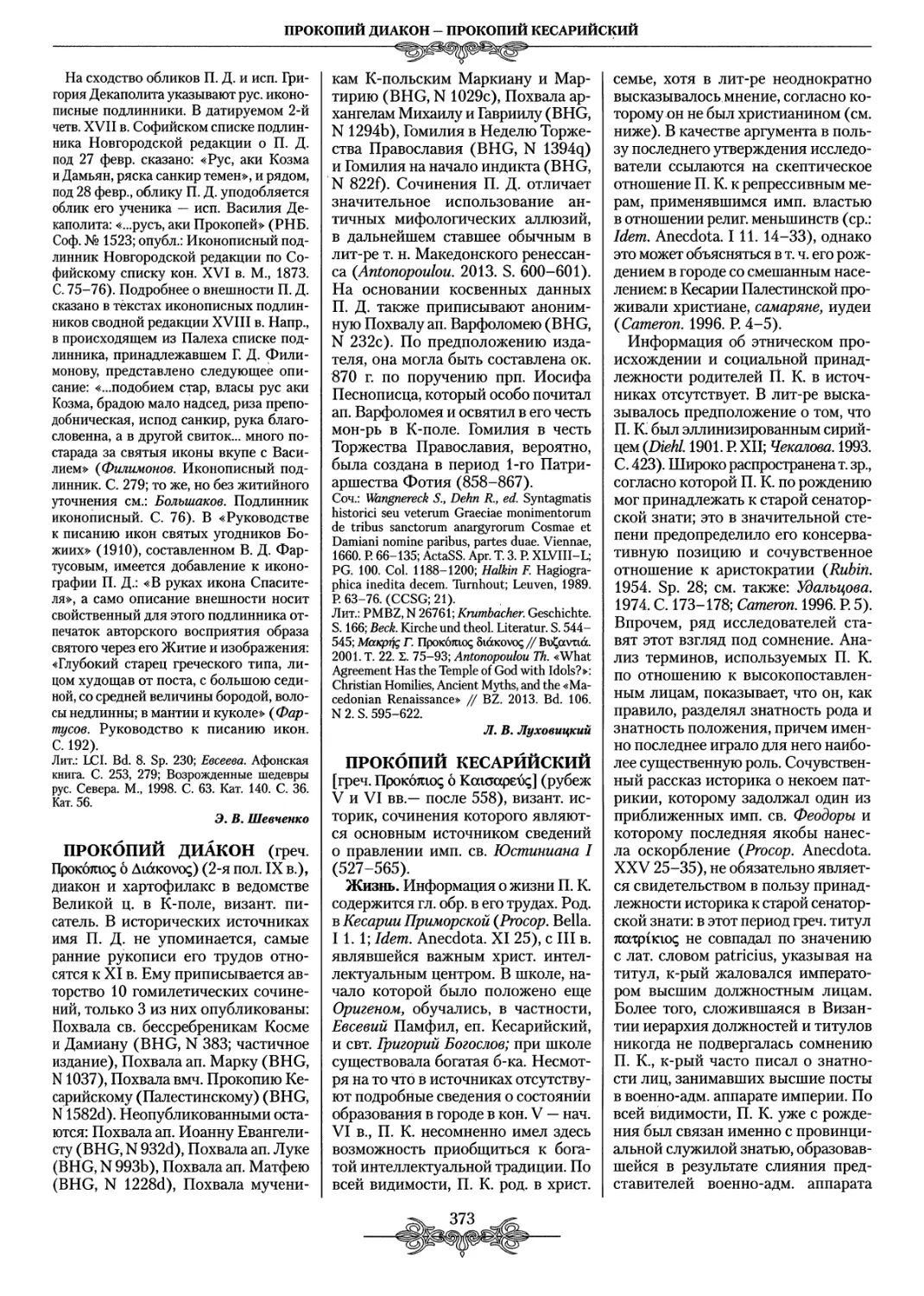

Православный Свято - Тихоновский

гуманитарный ун-т (бывги. здание Московского епархиального дома в Лиховом пер.). Фотография. 2020 г. Фото: Ф. А. Зверев

возраста, имеющих семьи и обремененных работой, но желающих послужить Церкви. В существовавшие тогда ДС на заочное отд-ние могли поступить только уже принявшие священный сан.

Первой целью создания ПСТБИ была подготовка квалифицированных кадров РПЦ для пастырского служения и др. церковных послушаний, а также правосл. специалистов для работы в светских структурах, в первую очередь в образовательных и социальных учреждениях. Второй важнейшей целью было преодоление оставшегося от периода советской власти отделения Церкви от школы, т. е. борьба за легализацию богословской науки и религ. образования. Легализация религ. образования, включающая гос. регистрацию, лицензирование и аккредитацию учреждений, дающих религ. образование, в т. ч. церковных школ, означала бы признание гос-вом образовательных сертификатов этих учебных заведений и выдачу их выпускникам аттестатов и дипломов гос. образца. Третьей целью создания ПСТБИ было существенное повышение уровня и качества богословского образования, что было достигнуто благодаря переходу на университетскую систему обучения и развитию межвузовской коммуникации, в особенности с Православным богословским институтом преподобного Сергия Радонежского в Париже, со Свято-Владимирской духовной семинарией Православной Церкви в Америке, с теологическими правосл., католич. и лютеран, фак-тами зарубежных ун-тов.

Первые 5 лет ПСТБИ существовал «на энтузиазме» преподавателей и сотрудников, т. к. имел лишь символическое финансирование за счет книжного магазина «Православное слово» на Пятницкой ул. и разовых пожертвований. Занятия проводились на территории храма во имя свт. Николая в Кузнецах и приписного к нему храма Живоначальной Троицы на Пятницкой ул., в помещениях Свято-Дмитриевского храма при Первой градской больнице и самой больницы, храмов прп. Симеона Столпника, свт. Николая в Заяицком, свт. Николая в Клённи- ках, Живоначальной Троицы на Гря- зех, вмч. Георгия на Поклонной горе, а также в зданиях МГУ, бесплатно предоставившего свои аудитории

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

для лекций и семинаров. В дальнейшем постепенно сформировалось систематическое финансирование ПСТБИ за счет регулярных пожертвований инвестиционной компании «АТОН» и др. благотворителей и источников. Ин-т обрел свои учебные помещения, общежития и территорию: здания при храмах свт. Николая в Кузнецах (ул. Новокузнецкая, д. 236) и Живоначальной Троицы (ул. Пятницкая, д. 51), Московский епархиальный дом (Лихов пер., д. 6) — главное здание ПСТГУ и ПСТБИ с 2 домовыми храмами, во имя равноап. кн. Владимира и свт. Тихона Московского, и св. отцов Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917- 1918 ггучебный кампус в Марьино (Иловайская ул., д. 9) с часовней во имя свт. Тихона, помещения на ул. М. Лубянке, д. 6, и на ул. Малышева, д. 11, стр. 2.

Полноценное богословское образование давалось в ПСТБИ на Богословском фак-те (БФ), предназначенном для подготовки священнослужителей, а также на Миссионерском фак-те (МФ) для мирян. В ПСТБИ были организованы также фак-ты Педагогический (ПФ), Церковных художеств (ФЦХ) и Церковного пения (ФЦП), что соответствовало главной задаче ин-та — подготовке профессиональных кадров для Церкви.

Развитие ПСТБИ и преобразование в ПСТГУ. В 1993/94 уч. г. ПСТБИ получил гос. лицензию. В 1994 г. из состава ПФ был выделен Историко-филологический факультет, который в 2000 г. в свою очередь разделился на Филологический (ФФ) и Исторический (ИФ) фак-ты. В 2003 г. был создан фак-т Дополнительного образования (ФДО), в 2007 г.— фак-т Социальных наук (ФСН), в 2008 г.— фак-т Информатики и прикладной математики (ФИПМ). В ПСТБИ были организованы все формы обучения. В 1994 г. в ин-те был создан Центр духовного образования военнослужащих, подготовивший целый ряд священнослужителей из бывш. офицеров.

В 1996 г. решением Синода РПЦ ПСТБИ был переведен из подчинения СОРОИК в подчинение Учебному комитету Русской Православной Церкви. В июле 1997 г. Святейшим патриархом Алексием II при ПСТБИ был утвержден специализированный

Ученый совет для защиты кандидатских и докторских диссертаций по богословским наукам и церковной истории.

В 1998-2000 гг. ПСТБИ получил гос. аккредитацию по 10 образовательным направлениям. В 2002 г. после очередной аккредитации Министерство образования и науки предложило ПСТБИ изменить организационно-правовую форму (ОПФ) «учреждение религиозного образования» на ОПФ «негосударственное образовательное учреждение» (НОУ) (впосл.- ОЧУ) и в 2004 г. присвоило ин-ту гос. аккредитационный статус «гуманитарный университет». По благословению патриарха Алексия II ПСТБИ был переименован в ПСТГУ. Но при переходе на новую ОПФ ун-т утратил право на подготовку буд. священнослужителей, т. к. по Закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» это право предоставлено только учебному заведению, имеющему ОПФ «религиозная организация». По этой причине в 2005 г. было снова создано ПСТБИ с ОПФ «религиозная организация» для осуществления пастырской подготовки желающих принять священный сан. БФ ПСТГУ при этом стал принимать на учебу и мужчин, и женщин. Те же, кто хочет готовиться к принятию священного сана, параллельно поступают в ПСТБИ. МФ, как дающий богословское образование для мирян, перестал быть востребованным и со временем был преобразован в Миссионерское отд-ние БФ. Комплекс ПСТГУ-ПСТБИ был учрежден Святейшим патриархом и Синодом.

Образовательная деятельность.

На 2020 г. ПСТГУ включает 9 фактов и 2 ин-та, реализующих 53 образовательные программы; в нем действуют 41 кафедра и 10 научных подразделений. Реализуются все формы образования — очная, очно-заочная, заочная, дистанционная. Имеются подразделения довузовской подготовки, программы дополнительного образования и аспирантура.

Обучение на всех фак-тах включает профессиональную подготовку и программы дополнительного образования, в состав к-рых входит базовое богословское образование. Воспитательная работа со студентами включает факультетские богослужения, миссионерскую практику,

труд в летних лагерях и волонтерскую деятельность.

БФ дает профессиональное богословское образование своим студентам и осуществляет базовую богословскую подготовку на др. фак-тах с целью формирования в процессе обучения правосл. мировоззрения учащихся. На фак-те реализуются госстандарты по теологии и религиоведению на всех формах обучения, а также госстандарт по филологии на отд-ниях классических и восточных языков — на дневной форме. Имеются 4 программы дополнительного образования и 2 аспирантские программы.

ФЦХ включает отд-ние Истории и теории христ. искусства и 4 практических отд-ния: иконописи, монументальной живописи и мозаики, реставрации икон и церковного шитья. Все отд-ния очные. Образовательная концепция фак-та разработана на основе синтеза традиций визант. и рус. церковного искусства, правосл. богословия и совр. искусствознания. В 2007 г. на фак-те была создана художественная мастерская — творческое объединение преподавателей и выпускников ФЦХ ПСТГУ.

ФЦП готовит специалистов-ди- рижеров с дополнительным регентским образованием. Имеет аспирантуру. При фак-те создано хоровое уч-ще — подготовительная ступень для получения высшего муз. образования в объеме светских муз. вузов. Студенты осваивают традиции и уставы богослужебного пения, основные стили церковно-певч. искусства, на протяжении всего курса обучения проходят интенсивную певч. и регентскую практику.

На ПФ представлены все формы образования, факультет имеет аспирантуру и 7 краткосрочных курсов повышения квалификации. Основная программа — очная подготовка педагогов школьного и начального образования. Традиции правосл. педагогики являются ведущими ориентирами в организации учебной и воспитательной работы факультета.

ФФ реализует языковую подготовку по 8 основным (очным) программам, имеет 2 аспирантские программы и 4 программы дополнительного образования. На факультете изучаются 8 новых и 4 древних языка.

На ИФ реализуется (очно) программа по Отечественной истории.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Имеется аспирантура. В учебный процесс включен комплекс традиционных для специальности предметов, богословские и церковно-исторические дисциплины.

ФСН осуществляет образовательную деятельность по направлениям:

экономика, социология, туризм, социальная и молодежная работа (последнее открыто в 2010 по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гун- дяева)). Имеются очная и заочная формы обучения, действуют 8 основных, 6 дополнительных программ и 6 краткосрочных курсов.

ФИПМ готовит специалистов, владеющих информационными технологиями, необходимыми, в частности, для профессионального сопровождения церковных проектов.

ФДО реализует дополнительное богословское образование разной продолжительности в традиционной очно-заочной и заочной форме.

Ин-т дистанционного образования (ИДО) постепенно заменяет систему заочного обучения, в нем реализуются богословские образовательные программы, как долгосрочные, так и краткосрочные. Имеется дистанционная программа магистратуры. Преподаватели и слушатели ИДО работают дистанционно, находясь в 36 гос-вах и 73 регионах России.

ПФ, используя информационные технологии, с 2006 г. организует школьные олимпиады: многопрофильную олимпиаду «Аксиос», общероссийскую олимпиаду по предмету «Основы православной культуры», всероссийскую интеллектуальную олимпиаду «Наше наследие», конкурс-фестиваль школьных СМИ «Единство» и фестиваль детско-юношеских хоров «Пою Богу моему, дондеже есмь». Зарегистрированный максимум добровольных

участников из РФ и зарубежья — 600 тыс. чел. Все 3 олимпиады входят в Перечень Российского совета олимпиад школьников, что позволяет призерам получать льготы при поступлении в вузы. Общероссийская олимпиада школьников по «Основам православной культуры» стала образцом плодотворного взаи-

Занятия

на кафедре реставрации икон факультета церковных художеств. Фотография 2020 г.

Фото: О. А Зверева

модействия Церкви, государства и общества в деле утверждения тра- диц. моральных устоев и духовно-нравственного, патриотического воспитания подрастающего поколения.

Пастырская подготовка реализуется в ПСТБИ, имеющем статус духовной школы, по принципу сетевого взаимодействия с БФ ПСТГУ. На базе ПСТБИ организованы Пастырский семинар, веб-сайт «Пастырь» (priest.today), осуществлен ряд исследовательских и просветительских проектов, проводятся совместные научные исследования с БФ ПСТГУ. Студенты старших курсов ПСТБИ могут быть рукоположены в диаконский и священнический сан после соответствующей подготовки и испытаний в ПСТБИ. Студенты ПСТБИ проходят теоретическую подготовку, богослужебную практику и практически осваивают педагогическое, миссионерское, тюремное, социальное служение. В домовых храмах ПСТБИ в учебное время ежедневно совершаются вечерня, утреня и Божественная литургия, на к-рых поет студенческий хор. Действует система наставничества. Ежегодно организуется летний лагерь, в к-ром студенты трудятся на сельскохозяйственных работах, помогая Иоанна Богослова апостола мужскому монастырю в с. Пощупове Рязанской обл., совершаются миссионерские и паломнические поездки.

Для ускорения процесса подготовки специалистов в 1994-2002 гг. были организованы центры дистанционного образования (ЦДО) в Екатеринбурге, Кемерове, Караганде, Архангельске, Уфе, Вильнюсе, Йош¬

кар-Оле, Ростове-на-Дону, Львове, Петропавловске-Камчатском и др. городах. Идея ЦДО состояла в том, чтобы студенты-заочники сдавали экзамены в местном епархиальном центре, куда приезжали бы из Москвы преподаватели ПСТБИ. В 2007 г. Мин-во образования и науки закрыло обучение такого типа, хотя ЦДО продемонстрировали свою эффективность, подготовив сотни священников и квалифицированных специалистов для разных церковных учреждений.

К 2020 г. ПСТГУ окончили более 10 тыс. студентов, из них 15 архиереев, более 1 тыс. священников и диаконов.

Теология. Одним из главных направлений деятельности ПСТГУ с самого начала была работа по возвращению богословию равноправного положения в научном и образовательном пространстве России, к-рое было утрачено им с принятием 23 янв. 1918 г. декрета Совнаркома «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Хотя открытие духовных учебных заведений в СССР было допущено после 1943 г., они не имели даже гос. регистрации, их дипломы и ученые степени не признавались ни в СССР, ни в РФ. Но в 1993 г. в общероссийском классификаторе образовательных специальностей, утвержденном Постановлением Госстандарта России от 30 дек. 1993 г. № 296, по инициативе недавних специалистов по «научному атеизму» появилась специальность «теология». При этом одноименный гос. образовательный стандарт фактически не отличался от стандарта по «религиоведению» и по содержанию скорее соответствовал научному атеизму, чем богословию. Тем не менее введение этого стандарта позволило ПСТБИ получить гос. регистрацию и лицензию на образовательную деятельность.

Интенсивное взаимодействие ПСТБИ с Мин-вом образования и науки РФ и длительная разъяснительная работа в отечественном образовательном сообществе при поддержке патриарха Алексия И, ректора МГУ акад. В. А. Садовничего, президента РАН акад. Ю. С. Осипова и ряда др. деятелей отечественной науки и культуры позволили к 2000 г. разработать и утвердить образовательный поликонфессио- нальный (имеющий одно основание и разные ветви, соответствующие

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

разным религиям) госстандарт по специальности «теология», т. е. закрепить на нормативном уровне аутентичное конфессиональное содержание теологического образования, соответствующее богословской традиции той или иной культурообразующей религии России.

В 2000 г. на базе ПСТБИ и исторического фак-та МГУ был создан Учебно-методический совет (УМС) по теологии (председатель декан исторического фак-та МГУ проф.

С. П. Карпов (ныне академик); зам.

председателя ректор ПСТБИ прот.

В. Воробьёв; ученый секретарь свящ. К. Польсков), входивший в состав Учебно-методического объединения (УМО) по классическому университетскому образованию. В .2015 г. преемником УМС становится Федеральное учебно-методическое объединение (ФУМО) по теологии под председательством прот. В. Воробьёва, действующее на базе ПСТГУ (Приказ Минобрнауки РФ от 8 сент. 2015 г. № 987). В работе совр. ФУМО по теологии принимают участие представители многих государственных и частных ун-тов, ДУЗ, профильных подразделений централизованных религ. орг-ций, в т. ч. Учебного комитета РПЦ, Совета по исламскому образованию, Федерации еврейских общин России, представители работодателей и др. орг-ций, действующих в области теологии. Сфера деятельности ФУМО по теологии включает нормативную, научно-методическую, экспертную, аналитическую и организационную поддержку теологического (богословского) образования. ФУМО консультирует теологические подразделения вузов, проводит мониторинг и экспертизу теологических программ, участвует в их профессионально-общественной и общественной аккредитации, в т. ч. проводимой централизованными религ. орг-циями.

Начиная с 2000 г. в качестве опорного вуза УМС, а потом ФУМО по теологии ПСТГУ явился разработчиком гос. образовательных стандартов по теологии уровней спе- циалитета, бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 2-го и 3-го поколения; в 2007 г. специалисты ПСТГУ организовали аналитическую поддержку бакалавриату по теологии с целью сохранения этой ступени при возникновении угрозы ее упразднения в России при пере¬

ходе на госстандарты 3-го поколения; в 2008 г. получено разрешение на гос. аккредитацию ДУЗ (№14-ФЗ от 28 февр. 2008), что позволило начать реализацию реформы духовных школ РПЦ в русле полученных и к тому времени уже осуществленных ПСТГУ возможностей. В 2013 г. удалось добиться выделения теологии в самостоятельную укрупненную группу образовательных специальностей и направлений 48.00.00 «Теология» вместо ее планируемого СЛИЯНИЯ С философией И религиоведением. ПСТГУ принял участие в создании паспорта научной специальности 26.00.01 «Теология». Ректор ПСТГУ участвовал в работе комиссий 2008 и 2015 гг. по введению в Номенклатуру ВАК научной специальности 26.00.01 «Теология». В перечисленных документах нормативно закреплена содержательная и организационная специфика теологического образования и науки: 1) аутентичное конфессиональное содержание теологии; 2) самостоятельность теологии среди др. направлений образования и научных отраслей; 3) элементы государственно-конфессионального регулирования теологического образования. О связи теологии с централизованной религ. орг-цией говорится в статье №87 Φ3-273 РФ от 29 дек. 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».

ПСТГУ является одним из 4 вузов, на базе которых действует 1-й Объединенный диссертационный докторский совет по теологии; профессора ПСТГУ входят в Экспертный совет ВАК по теологии. 1 июня 2017 г. декан БФ ПСТГУ д-р богословия прот. П. В. Хондзинский защитил первую в совр. истории России канд. дис. по специальности «Теология» («Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского»). 21 мая 2019 г. первую докт. диссертацию по теологии защитил профессор ПСТГУ д-р богословия прот. О. В. Давыденков («Христологическая система умеренного монофизитства и ее место в истории византийской богословской мысли»). Помимо ДУЗ программы подготовки теологов к 2020 г. открыты в России в 53 вузах, в т. ч. в 39 государственных. Т. о., в наст, время сформировалась отечественная структура правосл. теологического образования и науки, признавае¬

мых гос-вом и обществом. В 2018 г. ПСТГУ стал одним из соучредителей Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА).

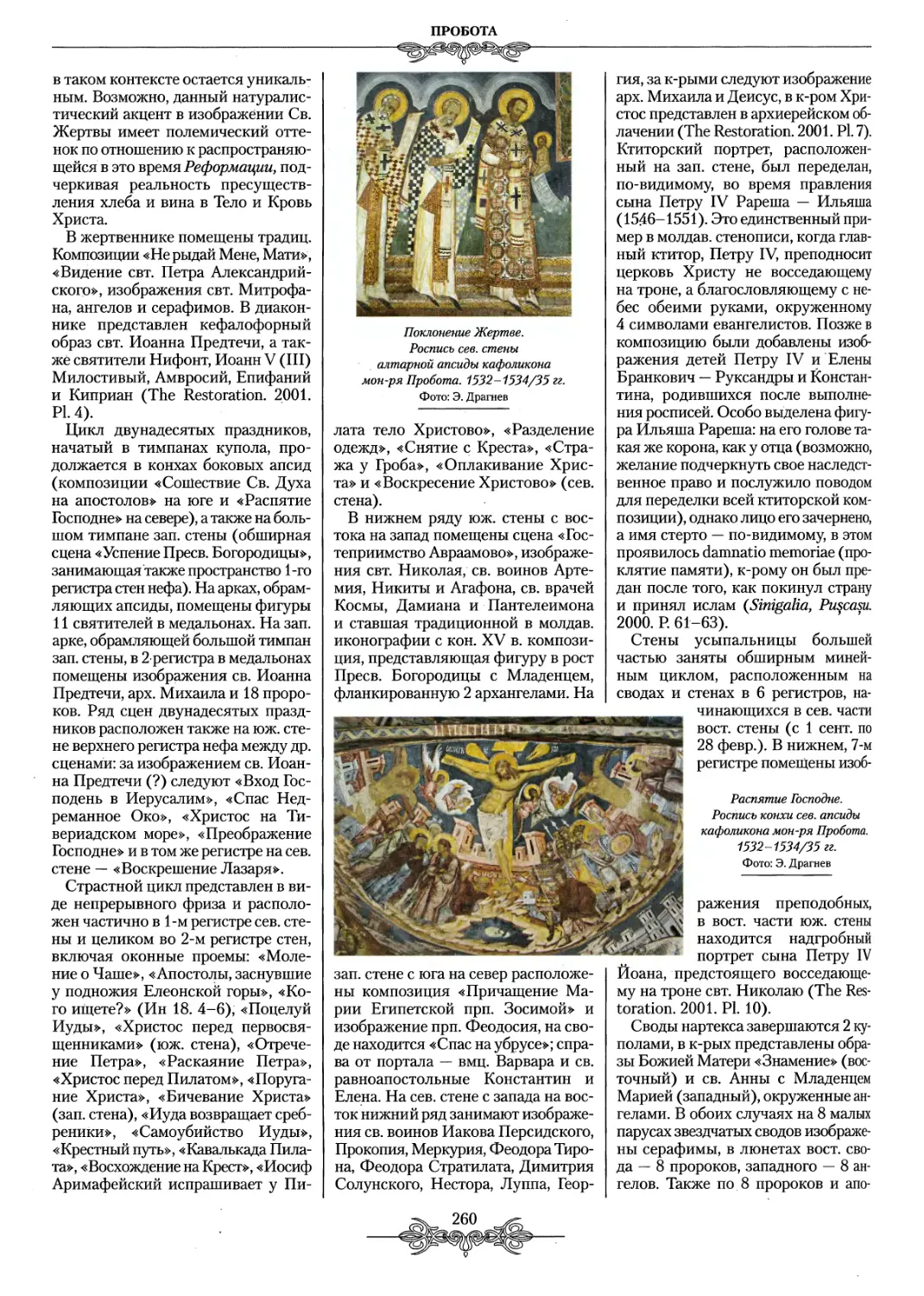

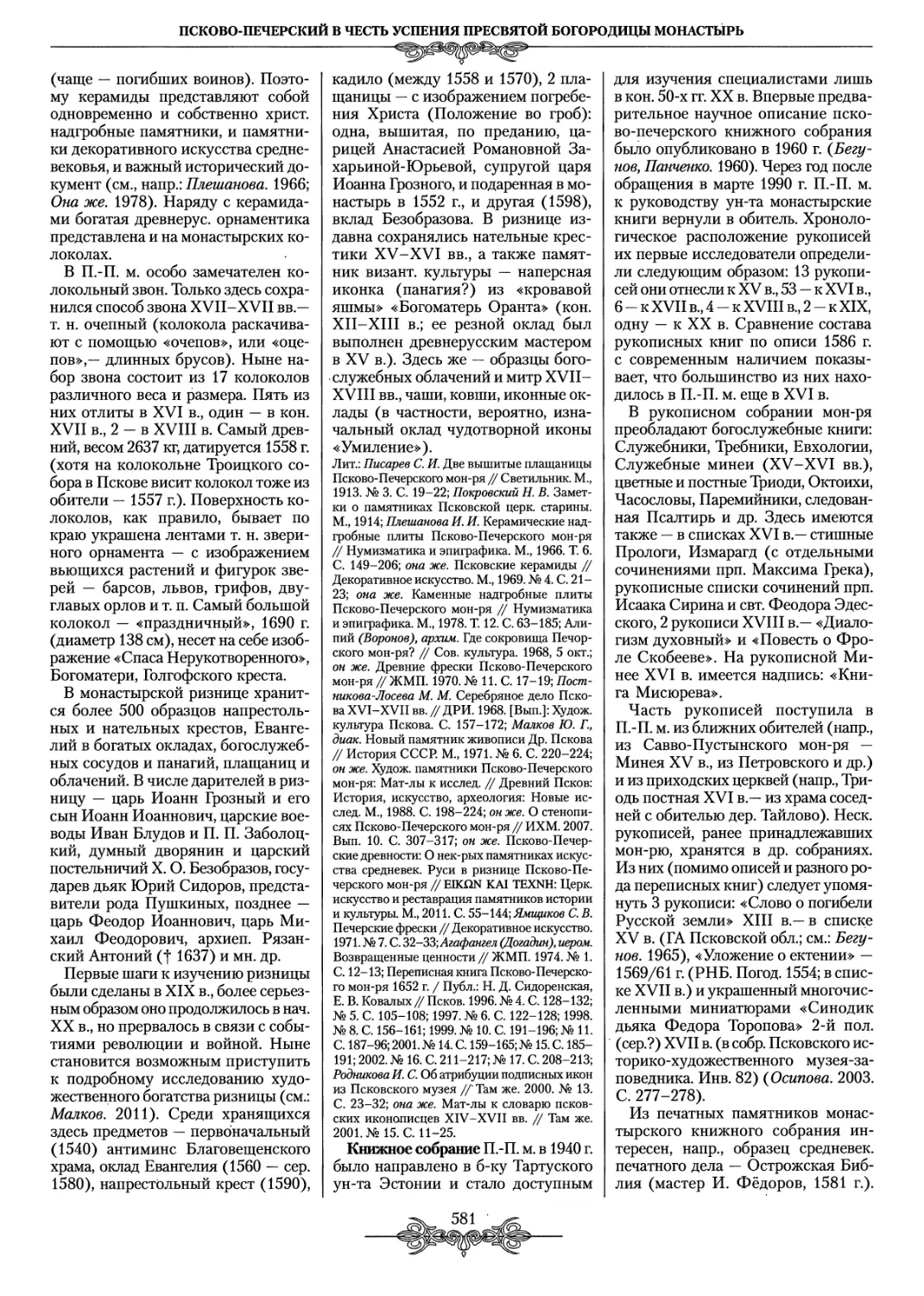

Научная деятельность. Научная работа в ПСТГУ осуществляется на кафедрах и в научных структурах — лабораториях, отделах, научно-исследовательских центрах. В ун-те также действуют научные студенческие об-ва, с 2013 г. проводится ежегодная студенческая конференция.