Автор: Хомяков А.С.

Теги: философия психология религия богословие история философии отдельные религии история

ISBN: 978-5-4224-0746-0

Год: 2013

Текст

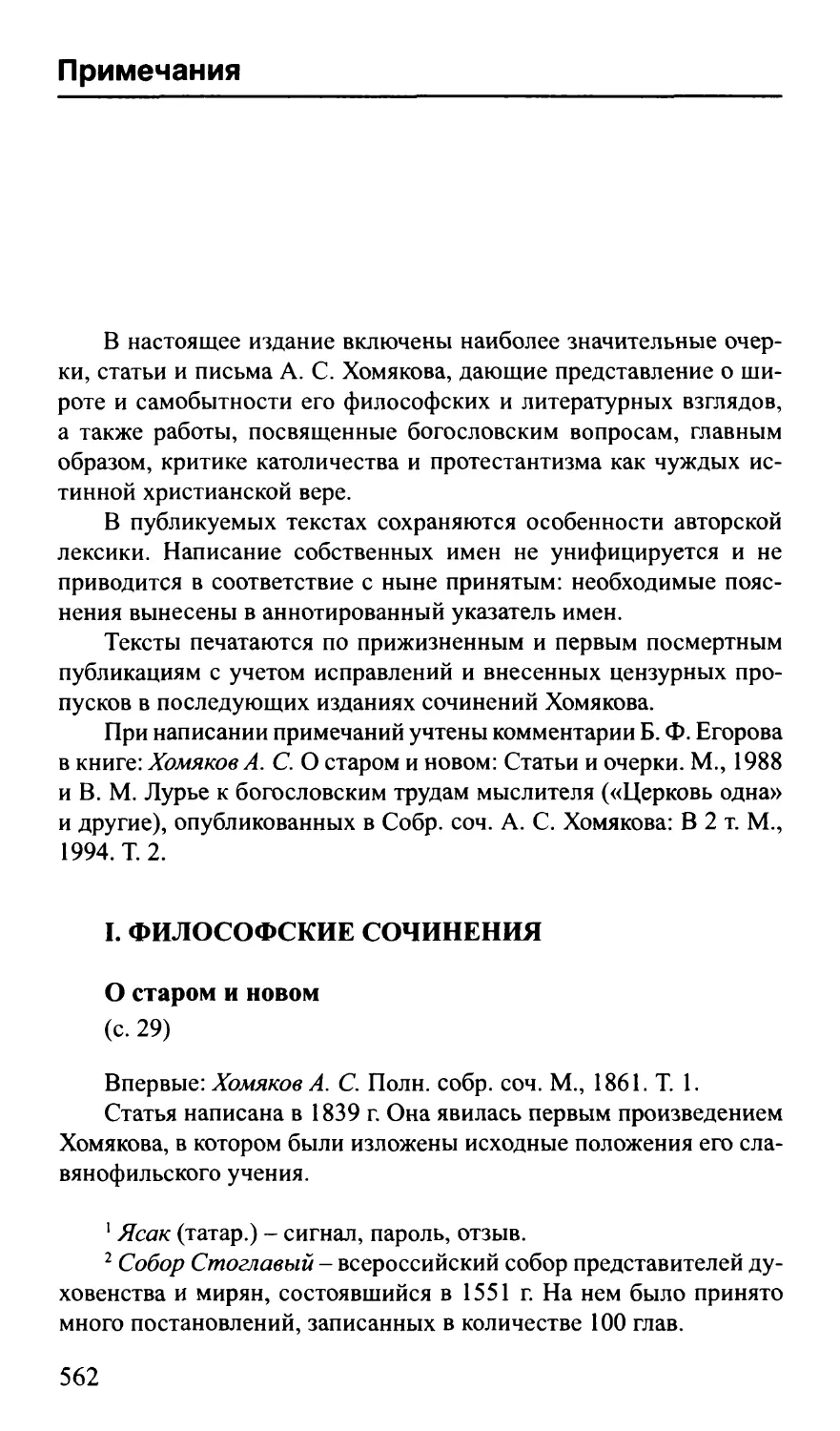

КАНОН ФИЛОСОФИИ

А. С. ХОМЯКОВ

ФИЛОСОФСКИЕ

И БОГОСЛОВСКИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТВИШНИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО | PUBLISHING HOUSE

ШНИГОВЕЖ

КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB

УДК 1+2

ББК 87.3+86.3

Х76

Общая редакция, составление и вступительная статья

А. А. Попова

Научные редакторы

П.П. Апрышко и А. П. Поляков

Хомяков А. С.

Х76 Философские и богословские произведения / Общ.

ред., сост. и вступ. ст. А. А. Попова. — М.: Книжный

Клуб Книговек, 2013. — 592 с. — (Канон философии).

ISBN 978-5-4224-0746-0

В книгу включены философские и богословские произведения А. С.

Хомякова — родоначальника славянофильства, одного из главных течений

русской мысли середины XIX века. Интерес ученых и общественности к

истории и идеологии славянофильства возрос в последние два

десятилетия в связи с теми социальными и духовными потрясениями, которые

пережила наша страна, и когда проблема «Россия и Запад» нуждается в

новом осмыслении.

В приложении помещены воспоминания А. И. Кошелева о Хомякове,

«человеке более чем замечательном», и те разделы работы Н. А. Бердяева

«Алексей Степанович Хомяков», где он характеризуется как философ и

социальный мыслитель. Книга снабжена предисловием, примечаниями и

указателем имен.

Книга предназначена для всех, кто интересуется историей

философской и общественной мысли России.

УДК 1+2

ББК 87.3+86.3

О А. Попов, состав, вступительная статья, 2013

ISBN 978-5-4224-0746-0 © Книжный Клуб Книговек, 2013

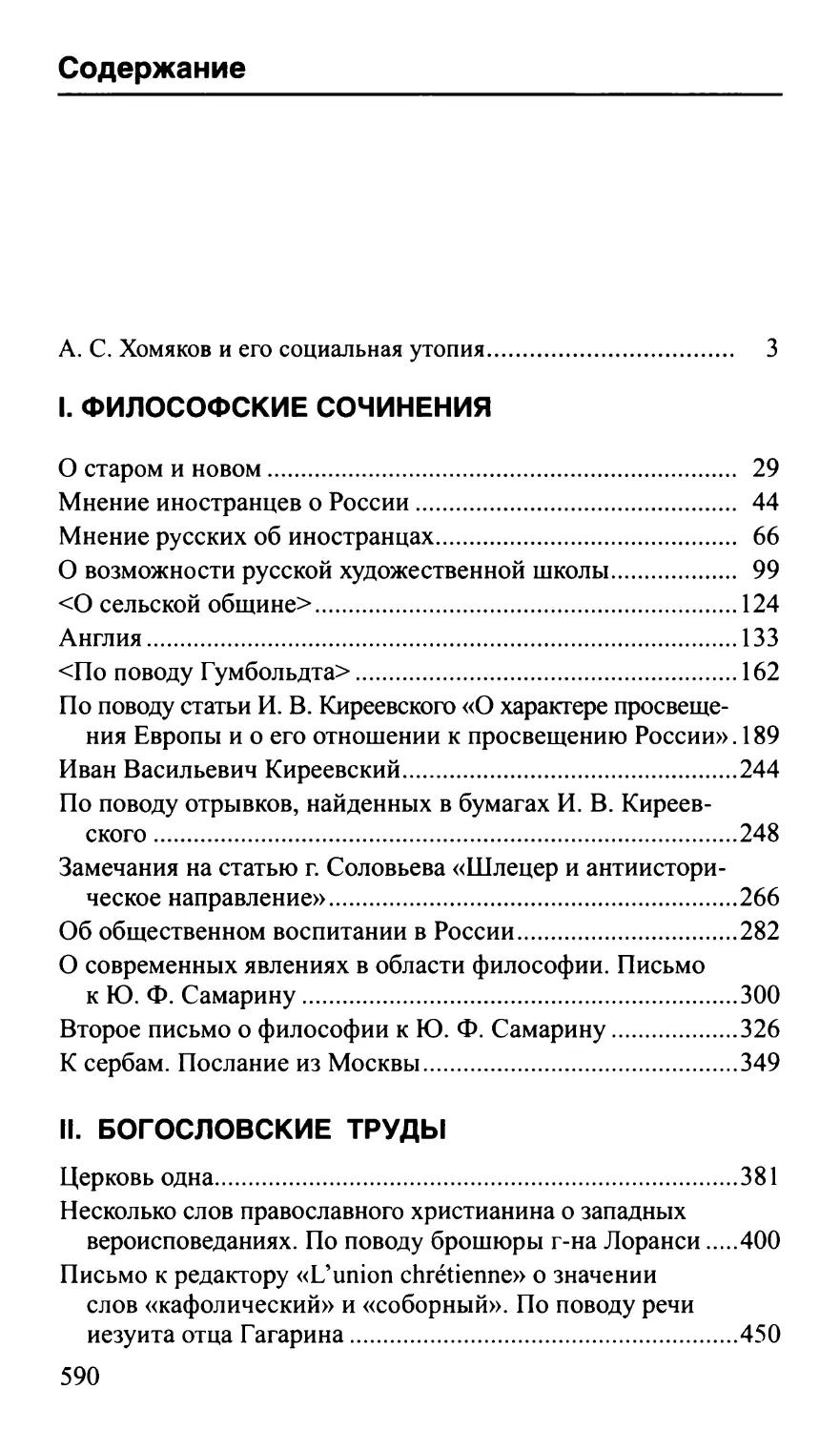

А. С. Хомяков и его социальная утопия

Современники отмечали разносторонность талантов

Хомякова: он был крупным социальным мыслителем, философом,

поэтом, богословом, филологом, изобретателем, оружейником,

врачом-гомеопатом, художником и т. д. Выдающийся русский

мыслитель А. И. Герцен писал, что он являлся необыкновенно

даровитым человеком, обладавшим «страшной эрудицией»;

она помогала ему в философских спорах, страстным

любителем которых он был. Однако он известен прежде всего как один

из основоположников славянофильства. Это идейное течение

возникло в 30-40-е годы XIX века. В нем были тесно

переплетены философские, богословские, исторические, политико-

экономические воззрения. Роль Хомякова в деле

формирования и развития славянофильства как идейного течения трудно

переоценить.

Значителен вклад Хомякова в развитие отечественного

богословия. Н. А. Бердяев назвал его первым русским

оригинальным богословом, Ю. Ф. Самарин - «учителем Церкви».

Алексей Степанович Хомяков родился в Москве 1(13) мая

1804 года. Особая заслуга в его воспитании принадлежит

матери - Марье Алексеевне Хомяковой (урожденной Киреевской),

которая приходилась троюродной сестрой Василию Ивановичу

Киреевскому - отцу Ивана и Петра Киреевских. Она отличалась

своей религиозностью и стремилась воспитать своих сыновей,

Алексея и Федора, в духе христианской нравственности.

Отец Хомякова - Степан Александрович Хомяков,

отставной гвардии поручик, владел французским, немецким,

английским языками, увлекался математикой. В Москве его знали как

одного из основателей Английского клуба и азартного

карточного игрока. Это его увлечение отрицательным образом

сказывалось на финансовом состоянии семьи, что вынудило Марью

Алексеевну взять на себя не только управление большей частью

имущества, но и ограничить влияние отца на детей.

Формирование личности мыслителя происходило в семье,

где свято хранили традиции прошлого. Вспоминая детские

годы, он писал, что его «воображение часто воспламенялось

надеждою увидеть весь мир христианский соединенным под

одним знаменем истины...». Его увлекала мысль об

освобождении всех славян и других православных народов. В 1821 году,

когда началось восстание греков против турецкого владычества,

с 50 рублями и большим ножом Хомяков отправился

освобождать греков. Родители поймали беглеца уже за Серпуховской

заставой.

Образование его ограничилось главным образом

домашними занятиями и самообразованием. Его способность за

короткое время прочитывать огромное число книг и запоминать

их содержание вызывали удивление учителей (среди них были

поэты и критики А. А. Жандр и А. Ф. Мерзляков) восхищала

его друзей и вызывала недоверие оппонентов. Всю свою жизнь

он учился. Никогда не жаловался на недостаток образования и

всегда был уверен, что благодаря своему труду можно овладеть

любыми знаниями и штурмовать любые вершины науки и

искусства.

В 1818 году Хомяков определился вольнослушателем

Московского университета и уже в 1821 году здесь же сдал

экзамен на степень кандидата математических наук.

Первой опубликованной работой Хомякова был перевод из

Тацита «О нравах и положении Германии», который вышел в

1821 году в «Трудах Общества любителей российской

словесности при Императорском Московском университете».

С 1822 по 1825 год Хомяков проходил военную службу

сначала в Астраханском кирасирском полку, а затем в лейб-

гвардии Конном полку в Петербурге. Во время службы он

неоднократно встречался с будущими декабристами. Одно из его

стихотворений было опубликовано в декабристском альманахе

«Полярная звезда». Его расхождения с их взглядами

обнаружились быстро. В своих дискуссиях с ними Хомяков решительно

отказывал армии в праве на вмешательство во внутренние дела

страны. Всякий военный бунт, по его мнению,

безнравственен по самой своей природе. В споре с А. И. Одоевским он

убеждал его, что тот не является либералом, так как на место

единодержавия стремится установить тиранию вооруженного

меньшинства.

После увольнения из армии в 1825 году Хомяков получил

чин поручика; он едет в Париж, стремится увидеть там все

самое значительное и интересное. В столице Франции на него

4

произвела сильное впечатление игра знаменитого

французского актера Тальма. Впечатление было настолько значительным,

что Хомяков решил написать драму на материале

отечественной истории. В короткий срок, в течение нескольких недель, он

написал первую в России романтическую драму «Ермак». Этот

эпизод из его жизни не был случайным. Одной из главных черт

личности Хомякова был его «волюнтаризм». Он был уверен,

что нет непреодолимых препятствий для человека, который

хочет добиться своей цели.

Вскоре военная служба вновь вернулась в жизнь Хомякова.

Его детской мечте - участию в освободительной борьбе

славянских народов против турок - суждено было осуществиться.

На войне он был ранен, хотя в письмах к матери он ничего не

писал об этом. После одной из атак Хомяков с удовлетворением

сообщал, что никого не убил, хотя несколько раз замахивался

саблей на поверженного врага.

В 1836 году Хомяков женится на Екатерине Михайловне

Языковой. Семья для него означала очень много. Своему

близкому другу А. В. Веневитинову, когда тот решил жениться, он

писал: «На святой Руси нужен свой дом, своя семья для жизни;

нужно внутреннее успокоение для того, чтобы внешняя

деятельность была спокойна и плодотворна, чтобы унялась

лихорадочная нетерпеливость и чтобы всякое доброе стремление

соединялось с постоянством и последовательностью, без

которых невозможен успех»*.

В первые годы семейной жизни он пережил ужасную

трагедию: осенью 1839 года оба первенца Степан и Федор

умерли в одну ночь от скарлатины. Дальнейшая семейная жизнь

Хомякова складывалась благополучно. Шестнадцать лет жизни

с Екатериной Михайловной пролетели как один миг и оставили

после себя двоих сыновей и пятерых дочерей.

В конце января 1852 года умирает Екатерина Михайловна.

Ее смерть разделила всю жизнь Хомякова на две части, хотя

внешне после тяжелой утраты его поведение почти не

изменилось.

Хомяков был человеком не склонным открывать завесу

своих чувств и переживаний перед другими людьми. Для него

было характерно скорее посмеяться над собой, когда он

чувствовал в себе состояние умиления или сентиментальности.

Исключением из этого правила является история одного его

* Хомяков А. С. Поли. собр. соч.: В 8 т. М., 1900. Т. 8. С. 57. Далее

ссылки на это издание даются в тексте с указанием соответствующего

тома и страницы.

5

разговора с Ю. Ф. Самариным после кончины жены. Рассказ

Хомякова поразил последнего потому, что тот прекрасно знал,

насколько ему несвойственно увлекаться собственными

ощущениями. «...Все, что он мне рассказал, - писал Самарин, - что

в эти две минуты его жизни самопознание его озарилось

откровением свыше, - в этом я так же уверен, как и в том, что он сидел

против меня, что он, а не кто другой говорил со мной». Дважды

за последние годы, по словам Хомякова, он пережил чувство

глубочайшего потрясения. Первое произошло за несколько

лет до смерти жены, когда после церковного причастия,

ночью, внезапно он осознал всю бессмысленность и суету той

жизни, которую вел в последние годы. Перед ним вихрем

пронеслись дружеские обеды, карты, бильярд и т. д. С чувством

глубочайшего стыда посмотрел он на себя со стороны,

пережив сильное потрясение. В то же время никаких уроков для

себя из этого он не извлек. Второе случилось через несколько

лет во время болезни жены, когда уже не оставалось никаких

надежд на ее спасение. Хомяков рассказывал, что он

«бросился на колени перед образом в состоянии, близком к

исступлению... Я почувствовал такую силу молитвы, которая могла бы

растопить все, что кажется твердым и непроходимым

препятствием: я почувствовал, что Божие всемогущество, как будто

вызванное мною, идет навстречу моей молитве и что жизнь

жены может мне дана. В эту минуту черная завеса опять на

меня опустилась, повторилась, что уже было со мною в

первый раз, и моя бессильная молитва упала на землю! Теперь

вся прелесть жизни для меня утрачена. Радоваться жизни я не

могу. Радость мне была доступна только чрез нее... Остается

исполнить мой урок. Теперь, благодаря Богу, не нужно будет

самому себе напоминать о смерти, она пойдет со мной

неразлучно до конца»*.

В 1853 году началась война с Турцией. Хомяков встретил ее

с воодушевлением: он признавал справедливость

освободительных войн. Вскоре им было написано несколько стихотворений,

где Россия призывалась на праведный суд. Патриотическому

подъему способствовало успешное начало военных действий.

Однако вскоре в войну вступили Англия и Франция. Победный

пыл понемногу угасал. В марте 1854 года Хомяков написал

свое знаменитое стихотворение «Россия», в котором есть такие

строки:

* Флоренский П. А. Около Хомякова // Собр. соч.: В 4 т. М, 1996.

Т. 2. С. 324.

6

В судах черна неправдой черной

И игом рабства клеймена;

Безбожной лести, лжи тлетворной,

И лени мертвой и позорной,

И всякой мерзости полна!

Реакция на стихотворение была скорой. Во властных

кругах было известно, что оно не понравилось наследнику

престола. Готовился указ о высылке Хомякова из Москвы. Генерал-

губернатор Москвы граф А. А. Закревский запретил Хомякову

даже читать свои стихотворения знакомым. Благонадежность

Хомякова в глазах власти была настолько подорвана, что

когда появились без подписи антиправительственные стихи

v П. Л. Лаврова «Русскому народу» и «Русскому царю», многие

приписывали их Хомякову.

В феврале 1855 года умирает Николай I, а через шесть

месяцев в августе пал Севастополь. Был подписан Парижский

мир. Становилось очевидным, что перемены в стране

неизбежны. Общественная жизнь активизировалась. «Если мы теперь не

выступим с силой, - писал Хомяков к К. С. Аксакову, - наш

нравственный авторитет (хоть и небольшой, но все-таки

приобретенный) пропадет вмиг. Вспомните, что я сказал у Елагиных,

кажется, при вас: «Для нас Николай Павлович умер слишком рано».

Это забывать не должно. Да: теперь дело идет завоевать Россию.

Овладеть обществом, и все это не невозможно» (8, 351).

Во второй половине 50-х годов XIX века главной задачей

для славянофилов становится борьба за отмену крепостного

права. Хомяков вместе с другими славянофилами продуктивно

участвует в подготовке реформы 1861 года.

В конце 50-х годов Хомяков принимает самое деятельное

участие в работе Общества любителей российской словесности

при Московском университете. На правах одного из старейших

членов он был избран председателем Общества. Его членами

в это время стали А. Ф. Писемский, M. Е. Салтыков-Щедрин,

А. К. Толстой, Л. Н. Толстой, А. А. Фет и др.

В 1859 году Хомяков написал «Послание к сербам». Его

подписали многие известные общественные деятели России,

сочувствовавшие идеям славянского единства. Это «Послание»

стало прологом к будущей деятельности славянофилов в

решении Балканского вопроса.

В те годы эпидемия холеры в России, как известно,

собрала свою обильную жатву. Для Хомякова эта эпидемия

имела самые трагические последствия. Круг его ближай-

7

ших друзей стремительно таял. В 1856 году от холеры умер

И. В. Киреевский, а в 1859 году скончался один из самых его

любимых художников - А. А. Иванов.

23 сентября 1860 года утром к помещику Л. М. Муромцеву

приехал посланник от его соседа А. С. Хомякова с

сообщением, что тот заболел. В ночь с 22 на 23 сентября, когда Хомяков

писал письма и работал над философской статьей, он

почувствовал себя плохо. Утром его самочувствие резко ухудшилось.

На все просьбы Муромцева принять лекарства или послать за

доктором он отвечал категорическим отказом. Вечером

показалось, что больному стало лучше. Муромцев пытался

приободрить его: «Право хорошо; посмотрите, как вы согрелись и

глаза просветлели». «А завтра как будут светлы!» - это были

последние слова Хомякова. В 7 час. 45 мин. его не стало.

Такова событийная сторона жизни А. С. Хомякова.

Исходя из нее можно предположить, что если бы его жизнь

оборвалась на поле боя или в результате дуэли в 30-е годы

XIX века, то он был бы нам известен, в лучшем случае, как

один из отечественных поэтов, который жил в одно время

с А. С. Пушкиным и М. Ю. Лермонтовым. К счастью этой

беды не произошло.

В 1837 году Хомяков приступил к написанию своего

первого труда, посвященного исследованию религиозных

и исторических вопросов. Об этом событии сам он никогда

не говорил, о нем не знали даже близкие ему люди. Нам

известно только, что над этой работой Хомяков трудился около

двадцати лет, но так и не смог ее завершить. Весь труд

состоит из двадцати одной тетради. Автор не успел подобрать

подходящего для нее названия. Вернее название есть - это

загадочные буквы И. И. И. И., но что они означают можно

только гадать. Со слов Н. В. Гоголя эту работу стали

шутливо называть «Семирамидой» (имя царицы Ассирии конца

IX в. до н. э.) и оно закрепилось за ней.

В «Семирамиде» содержались идейно-теоретические

положения, ставшие основой для одного из наиболее

значительных течений русской мысли, которое впоследствии получило

название славянофильства. С этого времени формирование и

развитие этого учения отныне будет определять смысл жизни

Хомякова. История использования в литературе таких понятий,

как славянолюбы и славянофилы, заслуживает специального

8

исследования*. Ограничимся указанием, что сам Хомяков стал

называть себя славянофилом с 1847 года.

На славянофильство можно посмотреть с разных

позиций. С точки зрения современного читателя это учение может

трактоваться как социальный проект, созданный в 30-50-е годы

XIX века небольшой группой отечественных

интеллигентов, который предусматривал переустройство духовных и

социально-политических основ российского общества. Более

того, этот проект, по мнению его создателей, мог рассчитывать

на важнейшую роль во всемирной истории. Они надеялись,

что успешная его реализация в России могла создать

предпосылки для построения всемирного братства народов на

основе христианской веры. Веры, которая направлена в будущее.

«Христианство, - писал А. С. Хомяков, - само только указало

на свой закон в Иерусалиме в первые дни Апостольской

проповеди и отступилось от своей строгой формы для того, чтобы

быть возможным в свете и чтобы мало по малу в течение веков

подвинуть свет. Я говорю о коммунистическом начале

церковного общества» (8, 272-273).

Для оценки его роли в разработке данного учения можно

вспомнить слова П. А. Флоренского, который писал, что

«всякий вопрос о славянофилах и славянофильстве на три

четверти, кажется, обращается в вопрос о Хомякове, и самая

славянофильская группа мыслится как «Хомяков и другие»**. Оставаясь

в рамках этого учения, Хомяков выдвинул ряд оригинальных

философских и богословских идей. Он по праву считается одним

из видных представителей русской религиозной философии и

светского богословия XIX века. Социальный идеал,

разработанный Хомяковым в 40-е годы, является первой в истории русской

мысли концепцией «общинного социализма».

Что могло заставить помещика, которому к этому времени

исполнилось тридцать три года, взяться за перо для создания

труда, составившего три объемных тома его будущего собрания

сочинений? Для человека, который не написал до сих пор ни

одного философского или исторического исследования, это было

не только смелый, но и, в какой-то степени, странный поступок.

Однако таковым все это выглядит только до тех пор, пока мы

не попытаемся понять атмосферу 30-40-х годов. Г. В. Плеханов

характеризовал ее следующими словами: «Тридцатые и соро-

* Об этом см. книгу Н. И. Цимбаева «Славянофильство: Из

истории русской общественно-политической мысли XIX века» (М., 1986).

** Флоренский П. А. Около Хомякова // Собр. соч.: В 4 т. Т. 2.

С. 286.

9

ковые годы являются у нас фокусом, в котором сходятся, из

которого расходятся все течения русской общественной мысли.

Понимание этой эпохи безусловно необходимо»*.

Середина30-хгодовзавершила«страшноедесятилетие»рос-

сийской истории, воспринимавшееся многими современниками

как эпоха «исторического пессимизма». Дух этой эпохи лучше

всего удалось передать П. Я. Чаадаеву в его «Философических

письмах». Написанные в конце 20-х и в самом начале 30-х

годов они остаются интеллектуальным памятником своего

времени. Публикация первого письма в 1836 году была воспринята в

обществе как «выстрел, раздавшийся в темную ночь». Автор

этих слов - А. И. Герцен писал о своих переживаниях во

время его чтения: «Я раза два останавливался, чтоб отдохнуть и

дать улечься мыслям и чувствам, и потом снова читал и читал.

И это напечатано по-русски неизвестным автором... Я боялся,

не сошел ли я с ума»**.

Читающая публика была потрясена суровым приговором,

который автор вынес всей отечественной истории. В

соответствии с ним, ее трагическая судьба была предопределена тем,

что Русь приняла православие от Византии и тем самым

отделила себя от католического Запада и даже от мирового

исторического процесса. Ни редактор «Телескопа» Н. И. Надеждин,

ни сам Чаадаев не рассчитывали на тот резонанс, который

вызовет эта публикация.

«Письма» стали идейным катализатором

«философского пробуждения» русской мысли в середине 30-х годов. Для

Хомякова они имели совершенно особый смысл. Он воспринял

их содержание как «оскорбление национального самосознания»,

поэтому учение славянофилов можно в значительной степени

рассматривать и как развернутый ответ на «Философические

письма» Чаадаева.

Конечно, объяснить начало философской деятельности

Хомякова только тем влиянием, которое оказал на него Чаадаев,

было бы неверно, для этого нужны были более веские

основания. Разобраться в них можно только исходя из знания

умонастроения Хомякова в 30-е годы. Принимая во внимание его

нерасположение к любым откровениям, сделать это сложно.

Только в конце 40-х годов в одном из своих писем он

откровенно объяснил главную причину, которая заставила его

заниматься философской публицистикой. «Я хотел, - писал Хомяков

* Плеханов Г. В. Соч. М.; Л., 1923. Т. 23. С. 29.

** Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 9. С. 140.

10

графине А. Д. Блудовой, - я должен был высказать заветную

мысль, которую носил в себе от самого детства и которая долго

казалась странною и дикою даже моим близким приятелям.

Эта мысль состоит в том, что, как бы каждый из нас не любил

Россию, мы все, как общество, постоянные враги ее,

разумеется, бессознательно. Мы враги ее, потому что мы иностранцы,

потому что мы господа крепостных соотечественников, потому

что одуряем народ и в то же время себя лишаем возможности

истинного просвещения, и так далее. Вопросы политические

не имеют для меня никакого интереса; одно только важно, это

вопросы общественные. Например, у нас правительство

самодержавно, это прекрасно; но у нас общество деспотическое: это

уже никуда не годится» (8, 390).

Это письмо Хомякова по степени его значимости для нас

можно рассматривать как своего рода «манифест». В нем он

определяет главную цель, которая должна быть решена - это

преобразование общества. Все, что затем напишет Хомяков,

включая его богословские и философские труды, все будет

подчинено главной его цели - способствовать нравственному

изменению общества, что неизбежно должно привести к

социальным изменениям.

Российскому обществу для его выздоровления необходимо

осознать свое предназначение «издревле нам определенное».

«Нечего делать, - писал он, - России надобно быть или самым

нравственным, т. е. самым христианским из всех человеческих

обществ, или ничем: но ей легче вовсе не быть, чем быть

ничем» (3, 337). Во всем этом, как считал родоначальник

славянофильства, нет никакой мистики: «...отрекаться от своей

задачи мы не можем, потому что такое отречение не обошлось

бы без наказания. Вздумай бы мы быть самым могучим, самым

материально-сильным обществом или самым богатым, или

самым грамотным, или даже самым умственно-развитым? Успеха

не было бы ни в чем... Просто никакая низшая задача не

получит всенародного сознания и не привлечет всенародного

сочувствия, а без того успех невозможен» (3, 336-337).

Миссионизм славянофильского учения включал в себя не

только философское, но также историко-социологическое

содержание. В развитии общества Хомяков выделял наличие

двух тенденций: первичные начала - это религия и образование

государства; вторичные начала - фактор разумной силы

личностей. Первая тенденция имеет первостепенное значение и

объективна по своему характеру, а вторая - субъективна. Россия,

по Хомякову, готова на основе «первичных начал» к достиже-

11

нию социального христианского идеала. Объяснял он это тем,

что в стране господствует православие и в русской истории не

было завоеваний.

В письме Хомякова к А. Д. Блудовой необходимо обратить

внимание еще на один момент, касающийся его отношения к

народу. Исходя из того, что он пишет о русском народе, можно

сделать вывод, что его взгляды по своему идейному содержанию

являлись одним из источников народничества. В 30-50-е годы

психология «кающегося дворянина» была свойственна части

русской интеллигенции. Она не только испытывала чувство

морального долга по отношению к русскому народу, но и наделяла

его сакральными чертами. Русский народ якобы обладает

знанием особой «тайны жизни», скрытой от господствующих классов.

Хомяков отождествлял слова крестьянин и христианин. Для него

русский народ является единственным и постоянным двигателем

отечественной истории. Известный литературовед А. Н. Пыпин

писал, что «славянофильское понимание народа было

преувеличенное, но в тридцатых и сороковых годах оно было тогда

довольно смелым делом указывать в народе единственный

критерий государственной и общественной жизни; придавать ему

такое значение, о котором и не помышляла официальная

народность... Славянофилы указывали обществу на его оторванность

от народы, ничтожество его в этом разделении от истинного

корня национальной жизни, на необходимость союза, который один

дает обществу нравственную силу...»*.

В 30-е годы XIX века значительные изменения происходили

в России не только в мире «идей», но и в обществе, где

наблюдался процесс формирования интеллигенции. Главным ее занятием

являлась интеллектуальная деятельность, направленная на

решение актуальных вопросов социальной жизни. Интеллигенция в

России выполняла еще одну важную функцию в духовной жизни

общества: передачу культурного наследия будущим поколениям.

Благодаря этому она обеспечивала свое воспроизводство в

обществе. Большую роль в интеллектуальной жизни России в эти

годы начинает играть Московский университет; он становится

не просто «рассадником» новых идей, но постепенно

превращается в «кузницу кадров» отечественной интеллигенции.

Творческая деятельность молодой русской интеллигенции

в 20-40-е годы XIX века протекала в обществе, где всякое

свободомыслие подвергалось немедленному запрету. Появление

* Пыпин А. Н. Характеристика литературных мнений от 20-х до

50-х годов. СПб., 1890. С. 344.

12

любой статьи, содержание которой не устраивало власть или

оставляло какое-то пространство для «вредных мыслей»,

приводило к закрытию журнала. Как следствие, в 30-е годы

перестали существовать журналы «Европеец», «Московский

телеграф» и «Телескоп». Карательные меры верховной власти

являлись публичными посланиями обществу, означающими запрет

на всякую свободную мысль. В первую очередь этот запрет

касался политики и философии, поэтому занятие ими

рассматривалось как крамола. Запреты государства привели к прямо

противоположному результату: притягательность

интеллектуальной деятельности только возрастала. Антигосударственный

настрой, который возник уже в те годы, станет характерным

для всей истории русской интеллигенции. Он был

предопределен самими условиями ее существования.

Фактический запрет на всякую публичную общественную

деятельность вынудил ее в 30-40-е годы перенести свою

активность на уровень личного общения*. Идейные дискуссии,

философские и религиозные споры, (осуждение

художественных произведений стали главными занятиями интеллектуалов.

Организационными центрами интеллектуальной жизни были

домашние вечера, литературные салоны, идейные кружки, где

их участники обсуждали самые разные вопросы. Особенно

важную роль в 20-40-е годы играли кружки. Большинство

известных общественных деятелей XIX века в молодости были их

участниками**. Министр народного образования С. С. Уваров

вынужден был признать, что домашние общества в это время

имели более заметное влияние на современников, чем

официальные академии и другие государственные учреждения.

Выше мы говорили о разногласиях между Хомяковым

и Чаадаевым. И хотя они различались в своих воззрениях по

вопросу о прошлом России, тем не менее в отношении ее

настоящего они испытывали схожие чувства. «Чаадаев и славяне

(будущие славянофилы - А. П.), - писал Герцен, - равно

стояли перед неразгаданным сфинксом русской жизни... они равно

спрашивали: «Что же из этого будет? Так жить невозможно:

тягость и нелепость настоящего очевидны, невыносимы - где

* Это положение сохранялось до середины 50-х годов XIX века,

когда после ослабления цензурной политики центрами общественной

жизни станут литературные журналы. Ведущая роль журналов в

умственной жизни российского общества продолжалась до начала 90-х

годов XX века.

** Многие славянофилы в молодости были членами кружка

любомудров и кружка НЛ В. Станкевича.

13

же выход?» Поиск этого выхода привел к тому, что в 1837 году

Чаадаев начинает работу над «Апологией сумасшедшего», а

Хомяков - над «Семирамидой».

В этих произведениях их спор продолжился. В «Апологии»

Чаадаева следует обратить внимание на понятие, которое

используется им для характеристики «славянских» взглядов

Хомякова, а именно: ретроспективная утопия. Вызывает

вопрос сам факт использования этого термина. Дело в том, что

понятие «ретроспективная утопия» в целом адекватно

отражает сущность социального учения славянофилов.

Получается так, что Чаадаев дает характеристику учения,

которое появится только через несколько лет. Объяснить эту

оценку Чаадаева можно не только его прозорливостью, но и

тем, что «славянские» воззрения Хомякова в 1837 году

соответствовали основным положениям будущего славянофильства.

Ничего из своих взглядов ему не надо было пересматривать.

Задача, которая стояла перед Хомяковым, заключалась в том,

чтобы для своих декларативных утверждений найти

соответствующее идейно-теоретическое и историческое обоснование.

Через пять лет в 1842 году Чаадаев вновь обращается к

оценке «славян». В письме к Шеллингу 20 мая он сообщал, что

в России появились сторонники философии Гегеля,

использующие ее в целях «своей узкой исключительности», которые

поставили «себе задачей не более не менее как коренную

перестройку идеи страны... в силу самого характера нации»

(курсив мой -А. Я.)*. Необычайная эластичность гегельянства, по

словам Чаадаева, «вызвала к жизни у нас самые причудливые

фантазии о нашем предназначении в мире, о наших грядущих

судьбах», вызвала желание «свести всю нашу историю к

ретроспективной утопии (курсив мой -Л. П.), к высокомерному

апофеозу русского народа»**. В этом письме Чаадаев

затрагивает вопросы, связанные с содержанием споров со «славянами»,

которые «роются во всех уголках родной истории;

переделывают историю всех народов мира, навязывают им общее

происхождение с привилегированной расой, расой славянской...»***.

Эта критика «славян» обращена в адрес его идейных

противников, прежде всего А. С. Хомякова и И. В. Киреевского.

Особое внимание Чаадаева, как это следует из его письма,

привлекла славянофильская интерпретация гегелевской философии,

* Письмо Чаадаева к Ф. И. Шеллингу от 20 мая 1842 г. //

Чаадаев П. Я. Соч. М, 1989. С. 423.

** Там же.

*** Там же С. 424.

14

Своеобразное толкование некоторых ее положений позволило

славянофилам выйти на иной уровень философского обоснования

своих воззрений, а также вызвало повышенный интерес общества

к их мировоззрению. Однако степень влияния гегельянства

нельзя преувеличивать. Значение немецкой философии заключается

в том, что ее отдельные положения стали методологическим

инструментарием, позволившим Хомякову теоретически обосновать

идейное содержание славянофильского учения.

Основанное на идеях национального самосознания, оно

может рассматриваться как первая в истории русской мысли

концепция «идеологического традиционализма». Традиционализм

славянофилов на теоретическом уровне отвергал всякое

представление о России как о стране, свободной от традиций. Под

идейным традиционализмом следует понимать стремление

общества к осознанию своих исторических и религиозных

корней. Он был актуален для работ ряда отечественных

мыслителей, таких, как Иларион Киевский, Филофей, Аввакум,

M. М. Щербатов и др. Однако в их трудах отсутствовало

систематизированное идейно-теоретическое обоснование, которое

было в учении славянофилов и которое соответствовало

идеологическому традиционализму.

Один из самых замечательных парадоксов истории

мысли заключается в том, что первооткрывателем тех

возможностей, которые дает гегелевская философия для выяснения роли

России во всемирной истории, был... Гегель. За двадцать лет

до возникновения славянофильства им была высказана мысль,

что самой благодатной почвой его философии является именно

Россия. Слова Гегеля по своему пафосу чуть ли не превосходят

восторженные высказывания Хомякова о России. В 1821 году он

писал российскому подданному Борису фон Икскюлю: «Ваше

счастье, что отечество Ваше занимает такое значительное

место во всемирной истории^ без сомнения имея перед собой еще

более великое предназначение. Остальные современные

государства, как может показаться, уже более или менее достигли

цели своего развития, быть может, у многих кульминационная

точка оставлена уже позади и положение их стало статическим.

Россия же, уже теперь, может быть, сильнейшая держава среди

всех прочих, в лоне своем скрывает небывалые возможности

своей интенсивной природы»*.

В 1839 году А. С. Хомяков пишет статью «О старом и

новом».'Она не была предназначена для печати. Возможно, что

* Гегель Г. Работы разных лет: В 2 т. М., 1973. Т. 2. С. 407.

15

в это время он еще не был готов к тому, чтобы предложить ее

для обсуждения в печати. Цель автора состояла в том, чтобы

вызвать общественный спор по тем проблемам, которые вскоре

будут находиться в центре внимания славянофилов и

западников. Первым общественным деятелем, вступившим с ним в

полемику («В ответ А. С. Хомякову») был И. В. Киреевский (он

познакомился с рукописью друга одним из первых). Появление

этих статей и начало полемики между единомышленниками

принято считать началом славянофильства. Такое начало в

какой-то степени символично, ибо соответствовало всей

истории славянофильского учения, в которой явно просматривается

развитие двух аспектов русской религиозной мысли,

теоретиками которых были Хомяков и Киреевский. Это развитие по

своему содержанию ни в чем не выходило за пределы единого

мировоззрения. Все о чем писал И. В. Киреевский,

основывалось на его понимании православной веры, воплотившейся во

всей своей полноте в русской истории. Хомяков, в свою

очередь, считал, что православие еще не состоялось. Эта

принципиальная мысль пронизывает все его работы, что делает идеал

мыслителя перспективным.

По своим исходным принципам и происхождению

мировоззрение славянофилов было социальным; важнейшую роль

в их учении занимала социальная утопия. Правда, способы

реализации ее предлагались различные. Поэтому

славянофилы весьма существенно расходились между собой в трактовке

социально-политических вопросов.

История славянофильства продолжалась несколько

десятилетий: с 1839 по 1886 год. Никаких верных и

последовательных продолжателей его не осталось. Поэтому смерть

И. С. Аксакова в 1886 году означала ее завершение. Историю

славянофильства можно разделить на два этапа: ранний

(1839 - 1860 гг.) и поздний (1861-1886 гг.). Рубежом

между ними стала даже не реформа 1861 года, а именно смерть

A. С. Хомякова.

Основными деятелями славянофильства были А. С.

Хомяков, братья И. В. и П. В. Киреевские, братья К. С. и

И. С. Аксаковы, Ю. Ф. Самарин, А. И. Кошелев. Славянофилами

можно считать И. Д. Беляева, Д. А. Валуева, А. Ф. Гильфердинга,

B. А. Елагина, А. Н. Попова, Ф. В. Чижова, которые хотя и

уступали первым по вкладу, который они внесли в развитие этого

учения, но их мировоззрение в целом соответствовало ему.

Славянофильскую деятельность Хомякова также

можно разделить на два периода: с 1839 по 1852 год и с 1853 по

16

1860 год. На первом этапе основное внимание он уделял своим

историософским исследованиям - «Семирамиде», на втором -

богословским трудам, изданным на Западе.

Славянофилы в 40-е годы не_быди кружком, в привычном

понимании этого слова - не проводили совместных

заседаний, и у них не было своего постоянного места для встреч.

Они распространяли свои взгляды в j\iockobckhx_салонах:

А. П. Елагиной, Д. Н. Свербеева, С. А. Соболевского, Е. Сальянс

(урожденной Сухово-Кобылиной), на вечерах у М. П. Погодина,

на «понедельниках» у П. Я. Чаадаева. В Петербурге А. С.

Хомяков вместе с Ю. Ф. Самариным часто посещали салон

Е. А. Карамзиной.

Основные черты мировоззрения Хомякова формируются в

начале 40-х годов. Ядром. Ш> является вера. Он делал акцент

именно на вере, полагая что только она связывает всех людей

между собой и с Богом. Религия, в свою очередь,

соединяет между собой лишь людей. Религия - это скорее система

мнений, которая проявляет себя через страсти и неистовство.

Тем самым она демонстрирует слабость и неуверенность в

своих возможностях. Хомяков писал в «Семирамиде»: «Вера

есть крайний предел человеческого знания, в каком бы виде

она не являлась: она определяет собой всю область мысли»

(6,251).

Внимание Хомякова к вере не означало, что он отрицал

роль философии, так как «самый практический вопрос

содержит в себе отвлеченное зерно, доступное философскому

определению, приводящему к правильному разрешению самого

вопроса»*. Он разделял мысль И. В. Киреевского, что

«философия есть не что иное, как переходное.движение разума

человеческого из области веры в область многообразного приложения

мысли бытовой»**.

Доминирующими понятиями философии Хомякова в

области гносеологии были цельный^дух^живознание и волящий

разум. Эти понятия, считал он, основаны на вере, способной

сохранить в первоначальной цельности все отвлеченные

части души, не нарушая их истинную сущность. Особенность

православия заключается в том, что оно не даобит

человеческий дух, поэтому русский народ несет в себе цельность

духа, представляющего собой гармоническое единство всех

душевный способностей. Отвлеченными силами души, спо-

* Наст. изд. С. 301.

** Там же. С. 246.

17

[собными сохранить педвозданную цельность и стать единой

'силой, являются: воля, чувство, совесть, художественное

воображение, удивление, желаемое, умственные возможности

и др.

Живознание, по Хомякову, не соответствует сознанию

отдельного индивида потому, что «отрешенный от

жизненного общения единичный ум бесплоден и бессилен, и только от

общения жизненного может он получить силу и плодотворное

развитие» (1, 88). Философ исключает возможность познания

7 истины только на основе логического знания, хотя и не

отрицает его роли в познавательном процессе.

Особое значение в философии Хомякова занимает

понятие соборности. Хотя непосредственно в работах основателя

славянофильства оно встречается редко, его значение

переоценить очень сложно. Если попытаться дать общую

характеристику философских взглядов Хомякова, то следует прежде

всего использовать именно это понятие. Соборность означала

для Хомякова единство всех людей между собой и с Богом на

основе свободной любви. Такое понимание соборности

соответствует принципам «общего мышления». «Частное

мышление, - писал он, - может быть сильно и плодотворно только

при сильном развитии мышления общего; мышление общее

возможно только тогда, когда высшее знание и люди,

выражающие его, связаны со всем остальным организмом общества

узами свободной и разумной любви» (1, 173). Осознание

сущности веры позволит прийти к соборному согласию не только

в отношении обряда, но и в понимании сущности

православия, а также в понимании связи христианства и крестьянской

общины.

Соборность - это основа для братства и общности.

Предназначение православного мыслителя, считал Хомякова,

должно реализоваться в создании учения, разрешающего

самые глубокие противоречия человеческого общежития. Только

соборное сознание является созидательным по своей природе,

оно противостоит самоотрицающемуся «отвлеченному»

разуму рациональной философии.

Соборность трактовалась Хомяковым в качестве истинной

формы организации христианского общества, созидательная

сила которой осталась непонятой; поэтому деятельность

человечества в ходе исторического развития была направлена

на формирование и укрепление государственности западного

типа. Соборность противопоставлялась философом

принципам индивидуализма и рационализма, характерных для Запада.

18

Обращение его к соборности отражало стремление

славянофилов обосновать органическое единство социального и

религиозного на основе общинного начала,

В 1842 году Хомяков пишет статью «О сельских

условиях», где рассматриваются особенности русской крестьянской

общины. Этой темы он будет касаться неоднократно. Философ

считал сельскую общину единственным гражданским

учреждением, уцелевшим в России из ее исторического прошлого:

своим существованием она сдерживала распространение

пролетариата и сохраняла коллективное владение землей.

Во второй половине 40-х годов Хомяков первым из

отечественных мыслителей обосновал идею общинного социализма

в России. До 1848 года он хотя и рассматривал вопросы,

связанные с крестьянской общиной, однако не считал их самыми

актуальными для славянофильства. Революционные события

в Европе усилили его внимание к общине. Свои воззрения по

данному вопросу мыслитель изложил в работе «О сельской

общине». Концепция русского общинного социализма, по

мнению Хомякова, коренным образом отличается от идейных

построений западных социалистов. Все их попытки реализовать

свои замысли не будут иметь успеха из-за отсутствия общины

в странах Западной Европы. Их идеалом может быть

только ассоциация, которая имеет мало общего с христианским

принципами общежития. Европейский социализм трактовался

Хомяковым как разновидность политического протестантизма,

как реакция на «язвы капитализма».

Достижение социального идеала мыслилось Хомяковым

как распространение общинного начала во все сферы жизни

будущего общества. Возможности для этого создавала

существующая система организации рабочих артелей, торговли,

городского устройства и т. д. [ород^в будущем приобретет все черты,

присущие крестьянской общине, когда в нем будут действовать

принципы самоуправления. «Таким образом, довершенное го-

родовое начало есть не что иное как наше сельское». Вопрос о

судьбе помещиков в будущем обществе оставался для Хомякова

проблематичным. «Со временем мы (помещики. - А. П.)

срастемся с нею (общиной. -А. П.). Но как? Этого решать нельзя.

Смешно бы взять на себя все предвидеть» (3,468).

Касаясь вопроса о перспективах развития

промышленности, Хомяков, следуя своей концепции, утверждал, что

«община промышленная есть или будет развитием общины земле-

19

дельческой». Основой для этого может служить существование

многочисленных рабочих артелей в России. «Конечно, - писал

Хомяков, - я не знаю ни одного примера совершенно

промышленной общины в России, так сказать, фаланстера, но много

есть похожего; например, есть мельницы, эксплуатируемые на

паях... есть деревни, которые у купцов снимают работу и

раздают ее у себя по домам» (3, 468). Препятствием для развития

промышленности в России является то, что народ не

познакомился с машинами.

В 1846 году Хомяков написал первую из своих

богословских работ «Церковь одна». Появление этого произведения, для

которого он также не подобрал подходящего названия, было

связано с тем, что мыслитель стремился внести свой вклад в

развитие и распространение православного богословского

учения. Он считал, что на Западе публика не знакома с основами

православия, поэтому эта работа явилась его первой попыткой

восполнить этот пробел.

Непонимание природы христианства, как считал Хомяков,

не позволило человечеству осознать основы веры и

распространить православие во всем мире. Общество будет блуждать

в поисках веры до тех пор, пока не найдет для себя ответ на

вопрос об идейной сущности христианства. Здесь явно

прослеживается идея просветительства, обусловленная трактовкой

веры как осознанного убеждения. Не случайно богословское

наследие Хомякова, его понимание веры протоирей А. Иванцов-

Платонов рассматривал как попытку построения христианства

на новых началах, сущность которых заключается в том, чтобы

не довольствоваться бытующими верованиями, а поднять их на

уровень сознательного убеждения.

Основополагающими началами, лежащими в основе

православия, по мнению Хомякова, являются понятия свободы

и единства. Характер отношений между этими началами

рассматривался им как процесс взаимопроникновения: единство в

свободе и свобода в единстве. По Хомякову, католицизм

отличался односторонностью, так как был лишен начала свободы.

Протестантизм, в свою очередь, стремился преодолеть данную

односторонность католицизма. В то же время, из-за

преобладания индивидуализма и эгоизма, в нем отсутствовало начало

единства, что естественно, разрушало необходимую

целостность христианства. Любовь в православии обеспечивает

органическую связь принципов единства и свободы, она становится

20

решающим фактором в жизни человека. Вместе с тем

улучшение «в физической жизни народов, - писал Хомяков, - едва ли

находится в прямой зависимости от чувства взаимной любви,

старающейся приложить всякое новое знание к пользе людей-

братий» (8, 364). Объединение всех людей на основе

формального согласия не дает гарантии единства. Государство не

может решить данную задачу, являясь силой внешней, оно

рождает лишь рабское подчинение себе. Только православие с его

проповедью всеобщей любви в состоянии объединить людей.

Церковь, как живой организм, обладает для этого заслуженным

авторитетом, именно в церковной соборности воплощается

принцип: единство во множестве.

В его воззрениях на веру не содержалось никаких

элементов устрашения или принуждения в виде страшного суда,

символа зла, или подчинения какому-либо авторитету, кроме Бога.

В. В. Зеньковский отмечал, что Хомяков никогда не касался

темы зла. Христос в его работах есть сила преображающая и

пробуждающая, но не карающая. Будущее принадлежит

царству свободы, а не необходимости.

Далеко не все русские мыслители XIX века были согласны с

подобной трактовкой веры. К. Н. Леонтьев считал православие

Хомякова модернизированным и либеральным, Он

противопоставлял ему свое понимание аскетически-монашеской веры с

заметным влиянием византизма и афонского православия.

По мнению Хомякова, царь не может рассматриваться в

качестве главы Церкви. Никакого иного главы Церкви, кроме

Христа, верующие признать не могут. Доктрина католичества

по данному вопросу им резко осуждалась и существующие

права римского папы рассматривались как узурпация власти.

Следует отметить, что Хомяков усматривал тесную связь

между первыми христианскими общинами (в их жизни

первоначально воплотилась истинная вера) и сельскими общинами. На

этом основании он аргументировал необходимость возвращения

христиан к общинной жизни. Библия (как нечто идеальное)

сосредоточила в себе опыт и глубинные представления первых

х£истиан-общинников. Впоследствии разрушение общины

привело к искажению доктрины Церкви, хотя и осталось

вещественное свидетельство - Библия, но это была уже книга видимая,

написанная. Главный смысл христианства, как писал богослов,

«доступен только той общественной единице (общине. -А. П.),

которая сама по себе носит откровения этой тайны» (2, 299).

Хомяков не отрицал влияния различных философских

школ на формирование славянофильства. «Труд прошлых по-

21

колений, - отмечал он, - не отвергается, но поглощается и

пересоздается в новый труд поколения современного, в будущий

труд поколений, имеющих за ними последовать» (1, 262). Он

критиковал многое из философских взглядов Гегеля:

мистический характер его понятия «абсолютного духа»; несоответствие

феноменологии и логики; оценку современности как результата

всемирной истории; отрыв понятия от реальности. Он полагал,

что развитие рационализма пришло в системе Гегеля к своему

самоуничтожению. Попытка спасти западную мысль привела

ее последователей к решению «внести в нее субстрат самый

осязаемый, самый противоположный той отвлеченности, от

которой гибла система учителя». Материализм, по Хомякову, не

отвечал последовательной критике, «но перед чистым

рационализмом он имеет то кажущееся превосходство, что

представляет какой-то (хотя и мнимый) субстрат и тем удовлетворяет

внутреннему требованию действительности, которое лежит в

душе человека» (1, 309).

Признавая принцип единства и борьбы

противоположностей в теории познания, Хомяков отвергал его универсальность.

Он соглашался с воззрением французских историков эпохи

Рестоврации, по мнению которых общество развивается в

процессе борьбы различных социальных сил. Однако

ограничивал правомерность этого положения применительно только

по отношению к странам Западной Европы. «Здравое

единство не нуждается в моменте раздвоения, которого

действительное разрешение есть смерть... Одностороннее знакомство

с Западом и признание его за норму человеческой

деятельности привело к произвольной теории, выдаваемой за закон

развития человеческого» (1, 94). Нетрудно видеть, что последнее

утверждение направлено против концепции западников -

постоянных оппонентов славянофилов и отрицателей

консервативных традиций в русской истории. Хомяков неоднократно

подчеркивал свое негативное отношение к самому термину

«отрицание» - одному из главных понятий рационалистической

философии. «Всякая совокупность, - писал он, - требует начал

положительных, ибо отрицание есть начало разъединяющее и

уединяющее» (3, 426).

В концепции лидера славянофилов значительной (а тем

более решающей) роли в истории личность не играет, хотя

сама по себе обладает безусловной ценностью. «...Стыдно

было бы приписывать этим Геккерам, Коссидьерам, Бланам

или Прудонам какое-либо значение: это мелкие и бессильные

личности, которые заметны только потому, что окружены еще

22

большим бессилием; эта пенка всегда вскидываемая

волнением» (1, 146). В истории человечества не было периода, когда бы

осуществилась гармония общества и личности. В России, по

его мнению, личностное начало всегда приносилась в жертву

общественному, что нанесло ущерб делу воспитания и

образования народа.

Хомяков рассматривал Россию как страну, готовую на

уровне «первичных начал» к достижению общественного идеала.

Это был своего рода историко-социологический миссионизм,

усматривающий всемирно-историческое предназначение

России в том, чтобы стать (приведем его слова еще раз) «самым

нравственным, т. е. самым христианским из всех человеческих

обществ». Только подобный идеал вызовет сочувствие народа.

Без такого сочувствия никакая национальная идея

реализоваться не может. Само по себе наличие этой идеи является важным

фактором в истории всякого народа. Она позволяет увлечь и

сплотить его для достижения поставленной цели, обеспечивает

подъем народного самосознания. Отсутствие такой идеи

привело к тому, что многие народы перестали существовать.

А. А. Григорьев вспоминал одно из любимых высказываний

Хомякова, который часто повторял, что Англия есть лучшая из

стран существующих, а славянство - лучшее из возможных.

«Да вслед за тем, - писал А. А. Григорьев, - с злою и грустною

иронией прибавлял всегда, что, может быть, так оно и

останется лучшим из возможных»*.

Отрицательно относясь ко всякой революции, Хомяков

полагал, что она не имеет положительного содержания. Общество

может изменить характер своего развития лишь при изменении

веры, а это исключает всякое насилие. Свобода не достигается

скачком в «мир свободы». Этот путь может быть долгим и

постепенным постижением основ веры и ее воплощением в

реальную жизнь. «Я скажу более, - писал он, - плохо дело, когда

эпоха радуется какому-нибудь великому приобретению: того и

гляди, следующим придется за него поплатиться Только

медленно и едва заметно творящееся полезно и жизненно; все

быстрое идет к болезням» (8, 297-298).

Большинство работ мыслителя имеет вполне определенную

историософскую направленность. А. А. Григорьев с некоторой

иронией писал о историософской направленности его

воззрений, где «огзганические приемы суть нечто до того врожденное,

что о чем бы ни заговорил он - хоть даже о псовой охоте, - он

* Григорьев А. А. Эстетика и критика. М., 1980. С. 173.

23

свяжет предмет с глубочайшими задачами жизни и выведет его

из самой глубины природы и истории»*.

В «Семирамиде» Хомяков выделял три основных

фактора, лежащих в основании исторических исследований:

племена, религия, государство. Правда, государство не являлось для

него основным предметом изучения, главное внимание в своей

концепции он уделял анализу «племенных стихий» и религии.

«Придет время, - писал Хомяков, - когда человечество, мужая

разумом и образованностью, признает одни начала высшей

истины: но теперь мы видим, что формы религии до некоторой

степени соответствуют разделению племен» (5, 19). Решающее

значение Хомяков придает религии: «Первый и главный

предмет, на который должно обратиться внимание исторического

критика есть народная вера. Выньте христианство из истории

Европы, буддизм из Азии, и вы уже не поймете ничего ни в

Европе, ни в Азии. Этот неоспоримый факт повторялся с

большей или меньшей силой на целом земном шаре» (5, 131).

Около двух религиозных центров - иранства и кушитствр,

(Куш - древнее название Нубии) группировались все

верования, которые затем расходились концентрическими кругами.

Главная особенность древних иранских религий состояла, по

мнению Хомякова, в идее свобода и единобожия. Основным

признаком кушитских религий было начало необходимости.

В дальнейшем первоначальное различие между кушитством

и иранством проявилось в виде противостояния Запада и

Востока. Символом Запада являлся Рим, где интересы

государства рассматривалась как приоритетные. Народ в таком

обществе не имел возможность развивать свое духовное начало, по-

скольу идея необходимости полностью проникла в его жизнь.

Для Востока были характерны слабые^осударства, вся

деятельность которых была направлена на развитие человека.

Эллино-римский мир раскололся на две части: на миры

лично человеческого, и государственного просвещения, В

итоге христианство на Западе приобрело характер внешний и

односторонний. В Византии христианство было выражением

единства внутренней и внешней жизни. Среди всех народов,

населявших Европу, выделялись такие народы, как славяне и

германцы. Германцев отличала агрессивность по отношению к

другим народам, их стремление к государственности. Славяне

имели «тихий быт, и быт мелких общин». Главное их занятие

состояло в земледелии. Хомяков считал, что «мы будем, как

* Григорьев А. А. Эстетика и критика. С. 164-165.

24

всегда и были, демократами между прочих семей Европы, мы

будем представителями чисто человеческого начала... Грядущее

покажет, кому предоставлено стать впереди всеобщего

движения; но если есть какая-нибудь истина в братстве человеческом,

если чувство любви и правды и добра не призрак, а_сила

живая и неумирающая; зародыш будущей жизни мировой - не

Германец, аристократ и завоеватель, а славянин, труженику

разночинец, призывается к плодотворному подвигу и великому

служению» (5, 107).

Центральная мысль Хомякова в «Семирамиде» состоит в

том, что вся история человечества являлось противоборством

двух начал: свободы и необходимости, духовности и

вещественности. В процессе этого противостояния свобода не всегда

брала вверх. Искажение свободно творящего духа было достаточно

для распространения начала необходимости. Как только права

необходимости сохранены, писал Хомяков, «с нее довольно: от

этой легкой примеси воля духовная обратится в

бессмысленный произвол и утомится в бесплодной борьбе против

непокорного вещества» (5,323). Это объясняет периоды отклонений

от свободы в мировой истории, которые сопровождались рядом

отступлений и повторений.

Хомяков отрицательно относился к римскому праву, считал,

что любое право влияет на разложение традиционных форм

общественных связей. Понятие «закон» он рассматривал в двух

значениях: внешний закон закреплен в юридическом праве,

по которому живет общество, и внутренний - основанный на

нравственности народа. «Наша такая земля, которая никогда не

пристрастится к так называемой практике гражданских

учреждений. Она верит высшим началам... и никогда не поверит

мудрости человеческих^асчетов и человеческих постановлений.

От того-то и история ее представляет такую, по-видимому,

неопределенность и часто такое неразумение форм» (3, 334).

Обосновывая принцип сэ_мсаержавия_ в России, Хомяков

склонялся к мысли о его народном характере. Русский народ

добровольно, через своих выборных, избрал Михаила Романова,

т. е. начало династии было положено волей всего народа. В то

же время едшкщержавие не означает абсолютизма царской

власти. Абсолютизм исказил характер самодержавия в России.

До Петра I русским царям принадлежало право, а не привилег

гия власти. Право было дано самодержцу для служения всему

народу, а не узкому кругу приближенных лиц. Этим царская

власть отличалась от монархии западного типа, где власть была

основана на привилегиях завоевателей*.

25

Важным свидетельством отношения Хомякова к характеру

царской власти являются его труды по русской истории. Он

особенно выделял периоды царствования Алексея Михайловича

и Елизаветы Петровны, государственная активность которых

была минимальной. Общество в это время получало свободу в

своем развитии и не испытывало на себе жесткого

административного гнета. И. С. Аксаков отмечал, что хомяковский взгляд

на государство как на «внешнюю правду» - один из коренных

догматов христианства.

Н. А. Бердяев полагал, что социальная идеология Хомякова

представляет собой «смесь консерватизма с либерализмом и

демократизмом. В учении о власти он был романтичным

консерватором, он отрицал право участия народа и общества во

власти, в политике. Но он был либерал, поскольку требовал

всякого рода свобод для земщины, для народа, и демократ,

поскольку защищал интересы крестьянства и по-своему

утверждал ил,ею народовластия»*.

Критика славянофилами существующих порядков в России

и «рациональной» технической цивилизации Запада (т. е.

капитализма), основанной на частной собственности и

порождающей бездуховность, индивидуализм и эгоизм, остается

справедливой и сегодня. Что касается социально-нравственного идеала

Хомякова и его единомышленников, то читатель, знакомый с

русской историей XIX-XX веков хотя бы в общих чертах, легко

поймет, мог ли этот высокий идеал стать реальностью.

А. А. Попов

* Бердяев Н. А. Собр. соч. Париж, 1997. Т. 5. С. 166.

ФИЛОСОФСКИЕ

СОЧИНЕНИЯ

О старом и новом

Говорят, в старые годы лучше было все в земле русской. Была

грамотность в селах, порядок в городах, в судах правда, в

жизни довольство. Земля русская шла вперед, развивала все

силы свои, нравственные, умственные и вещественные. Ее

хранили и укрепляли два начала, чуждые остальному миру:

власть правительства, дружного с народом, и свобода

церкви, чистой и просвещенной.

Грамотность! Но на копии (которая находится у меня)

с присяги русских дворян первому из Романовых, вместо

подписки князя Троекурова, двух дворян Ртищевых и

многих других, менее известных, находится крест с отметкою:

по неумению грамоте. - Порядок! Но еще в памяти многих,

мне известных, стариков сохранились бесконечные

рассказы о криках ясачных; а ясачный крик1 был то же, что на

Западе cri de guerre*, и беспрестанно в первопрестольном

граде этот крик сзывал приверженцев, родственников и

клиентов дворянских, которые при малейшей ссоре высыпали

на улицу, готовые на драку и на сражение до смерти или

до синяков. - Правда! Но князь Пожарский был отдан под

суд за взятки; старые пословицы полны свидетельств

против судей прежнего времени; указы Михаила Федоровича

и Алексея Михайловича повторяют ту же песнь о взятках и

о новых мерах для ограждения подсудимых от начальства;

пытка была в употреблении всеобщем, и слабый никогда не

мог побороть сильного. - Довольство! При малейшем

неурожае люди умирали с голода тысячами, бежали в Польшу,

кабалили себя татарам, продавали всю жизнь свою и

будущих потомков крымцам или своим братьям русским,

которые едва ли были лучше крымцев и татар. - Власть друж-

* Клич к войне (фр.).

29

ная с народом! Не только в отдаленных краях, но в Рязани,

в Калуге и в самой Москве бунты народные и стрелецкие

были происшествием довольно обыкновенным, и власть

царская частехонько сокрушалась о препоны,

противопоставленные ей какой-нибудь жалкою толпою стрельцов, или

делала уступки какой-нибудь подлой дворянской крамоле.

Несколько олигархов вертели делами и судьбою России и

растягивали или обрезывали права сословий для своих

личных выгод. - Церковь просвещенная и свободная! Но

назначение патриарха всегда зависело от власти светской, как

скоро только власть светская хотела вмешиваться в дело

избрания; архиерей псковский, уличенный в душегубстве и

в утоплении нескольких десятков псковитян, заключается

в монастырь; а епископ смоленский метет двор патриарха

и чистит его лошадей в наказание за то, что жил роскошно;

Собор Стоглавый2 остается бессмертным памятником

невежества, грубости и язычества, а указы против разбоя архие-

рейских"слуг показывают нам нравственность духовенства

в виде самом низком и отвратительном. Что же было в

золотое старое время? Взгрустнется поневоле. Искать ли нам

добра и счастья прежде Романовых? Тут встречают нас

волчья голова3 Иоанна Грозного, нелепые смуты его молодости,

безнравственное царствование Василия, ослепление внука

Донского, потом иго монгольское, уделы, междоусобия,

унижение, продажа России варварам и хаос грязи и крови.

Ничего доброго, ничего благородного, ничего достойного

уважения или подражания не было в России. Везде и всегда

были безграмотность, неправосудие, разбой, крамолы,

личности4, угнетение, бедность, неустройство, непросвещение

и разврат. Взгляд не останавливается ни на одной светлой

минуте в жизни народной, ни на одной эпохе утешительной

и, обращаясь к настоящему времени, радуется пышной

картине, представляемой нашим отечеством.

Хорошо! Да что же нам делать с сельскими

протоколами, отысканными Языковым, с документами, открытыми

Строевым? Это не подделка, не выдумка, это не догадка

систематиков; это факты. ясные#..неоспориваемые. Была же

грамотность и организация в селах: от нее остатки в

сходках и мирских приговорах, которых не могли уничтожить

ни власть помещика, ни власть казенных начальств. Что

делать нам с явными свидетельствами об городском порядке,

о распределении должностей между 1^аЩадамид

о'заведениях, которых цель была облегчать, сколько возможно, низ-

30

шим доступ к высшим судилищам? Что делать с судом при-

сяжных^ который существовал, бессомненно, в Северной и

Средней России, или с судом словесным, публичным,

который и существовал везде, и сохранился в названии <совест-

ного> суда, по "форме' прекрасного, но неполного

учреждения? Что делать с песнями, в которых воспевается быт

крестьянский? Этих песен теперь не выдумали русские

крестьяне. Что делать ^отсутствием крепостного права, если

только можно назвать правом такое наглое нарушение всех

прав? Что с равенством, почти совершенным, всех сосло-^

вий, в которых люди могли переходить все степени службы

государственной и достигать высших званий и почестей?/

Мы этому имеем множество доказательств, и даже самые

злые враги древности русской должны ей отдать в сем

отношении преимущество перед народами западными. Власть

представляет нам явные доказательства своего

существования в распространении России, восторжествовавшей над

столькими и столь сильными врагами, а дружба власти с

народом запечатлена в старом обычае, сохранившемся при

царе Алексее Михайловиче, собирать депутатов всех

сословий для обсуждения важнейших вопросов государственных.

Наконец, свобода чистой и просвещенной церкви является

в целом ряде святителей, которых могущее слово более

способствовало к созданию царства, чем ум и хитрость

государей, - в уважении не только русских, но и иноземцев

к начальникам нашего духовенства, в богатстве библиотек

патриаршеских и митрополических, в книгах духовных, в

спорах богословских, вдисьмах Иоаннаа и особенно в

отпоре, данном нашей церковью церкви Римской.

После этого что же думать нам об старой Руси? Два возА

зрения, совершенно противоположные, одинаково оправды-i

ваются и одинаково опровергаются фактами

неоспоримыми, и никакая система, никакое искусственное воссоздание

древности не соответствует памятникам и не объясняет в/

полноте их всестороннего смысла.

Нам непозволительно было бы оставить вопрос

неразрешенным тогда, когда настоящее так ясно представляется нам

в виде переходного момента и когда направление будущего

почти вполне зависит от понятия нашего о прошедшем. Если

ничего доброго и плодотворного не существовало в прежней

жизни России, то нам приходится все черпать из жизни

других народов, из собственных теорий, из примеров и трудов

племен просвещеннейших и из стремлений современных.

31

Мы можем приступить к делу смело, прививать чужие плоды

к домашнему дичку, перепахивать землю, не таящую в себе

никаких семян, и при неудачах успокаивать свою совесть

мыслью, что, как ни делай, хуже прежнего не сделаешь. Если

же, напротив, старина русская была сокровище

неисчерпаемое всякой правды и всякого добра, то труд наш переменит

свой характер, а все так же будет легок. Вот архивы, вот

записки старых бумаг, сделок, судебных решений, летописей и пр.

и пр. Только стоит внести факт критики под архивные своды

и воскресить, на просторе царства, учреждения и законы,

которых трупы истлевают в забытых шкафах и сундуках.

После краткого обзора обоих мнений едва ли можно

пристать к тому или другому. Вопрос представляется в виде

многосложном, и решение затруднительным. Что лучше,

старая или новая Россия? Много ли поступило чуждых

стихий в ее теперешнюю организацию? Приличны ли ей

эти стихии? Много ли она утратила своих коренных начал

<и таковы ли были эти начала, чтобы нам о них сожалеть и

стараться их воскресить?

Современную Россию мы видим: она нас и радует, итее^

нит; об ней мы можем говорить с гордостью иностранцам, а

иногда совестимся говорить даже с своими; но старую Русь

надобно - угадать.

Сличение всех памятников, если не ошибаюсь, приведет

нас к тому простому заключению, что прежде, как и теперь,

было постоянное .несогласие^ между законом и жизнию,

между учреждениями писаными и живыми нравами народ-

» ными. Тогда, как и теперь, закон был то лучше, то хуже

обычая, и редко исполняемый, т(Г портился, то исправлялся в

'приложении. Примем это толкование как истину, и все

перемены быта русского объяснятся. Мы поймем, как легко

могли измениться отношения видимые, и в то же время будем

знать, что изменения редко касались сущности отношения

, между людьми и учреждениями, между государством,

гражданами и церковью. Для примера возьмем один из

благороднейших законов новейшего времени, которым мы можем

похвалиться перед стариною, и одно из старых

постановлений, о котором мы должны вспомнить с горестью. Пытка

отменена в России тогда, когда она существовала почти^во

всех судах Европы, когда Франция и Германия говорили об

ней без стыда и полагали ее необходимою для отыскания

и наказания преступников. Скажем ли, однако, что пытка

не существовала в России? Она существует, она считается

32

неизбежною, она существует при всяком следствии, дерзко

бросается в глаза во всех судах, и еще недавно в столице,

при собрании тысячи зрителей, при высших сановниках

государства, при самом государе крикнула веселым голосом:

«А не хочешь ли покушать селедки?»5 Крепостное

состояние крестьян введено Петром Первым; но когда вспомним,

что они не могли сходить с своих земель, что даже отлучаться

без позволения они не смели, а что между тем суд был

далеко, в Москве, в руках помещиков, что противники их были

всегда и богаче, и выше их в лестнице чинов

государственных, - не поймем ли мы, что рабство крестьян существова-

ло в обычае^ хотя не было признана законом, и что отмена

Холопьего приказа не могла произвести ни потрясений, ни

бунтов и должна была казаться практическому уму Петра

простым уничтожением ненужного и почти забытого

присутственного места? Так-то факты и учреждения

письменные разногласят между собою. Конечно, никто из нас не

может вспомнить без горя о том, что закон согласился принять

на себя ответственность за мерзрсть.вабс1ва,^веденного уже

обычаем, что закон освятил и укоренил давно

вкрадывавшееся злоупотребление аристократии^ что он видимо ограничил

озободу^еркви; но вспомним также, что дворянство

слабеет ежедневно, расширяется, отворяет свои ворота почти для

всех желающих и до того тяготится собою, что готово само

проситься в отставку из дворян; а церковь в земле

самодержавной более ограждена равнодушием правительства к ней,

чем сановитым, но всегда зависимым лицом полупридвор-

нош лагриарха-, Бесконечные неустройства России дорома-

новской не позволяют сравнивать ее с нынешнею, и потому я

всегда говорю об той России, которую застал Петр и которая

была естественным развитием прежней. Я знаю, что в ней

хранилось много прекрасных инстинктов, которые ежечасно

искажаются, что когда-нибудь придется нам поплатиться за

то, что мы попрали святые истины равенства, свободы и

чистоты церковной; но нельзя не признаться, что все лучшие

начала не только не были развиты, но еще были совершенна

затемнены и испорчены в жизни народной, прежде чем закон

коснулся их мнимой жизни.

По мере того как царство русское образовывалось и

крепло, изглаживались мало-помалу следы первого,

чистого и патриархального состава общества. Вольности городов

пропадали, замолкали вена, отменялось заступничество

тысяцких, вкрадывалось дашнияесхво, составлялась ари-

33

стократия, люди прикреплялись к земле, как прозябающие,

и добро нравственное сохранялось уже только в мертвых,

формах, лишенных прежнего содержания. Невозможно

государству подвигаться в одно время по всем направлениям.

Когда наступила минута, в которую самое существование

его подверглось опасности, когда, безмерно расширяясь и

помняПлрежнее свое рождение, оно испугалось будущего,

тогда, оставляя без внимания все частные и мелкие

выгоды личные, пренебрегая обычаи и установления, несколько

обветшавшие, не останавливаясь, чтобы отыскивать

прекрасную сущность, обратившуюся в бесполезный обряд,

государство устремилось к одной цели, задало себе одну

задачу и напрягло все силы свои, чтобы разрешить ее: задача

состояла в сплочении разрозненных частей, в укреплении

связей правительственных, в усовершенствовании, так

сказать, механическом всего общественного состава.

Иоанн Третий утягощает свободу северных городов и

утверждает обряды местничества, чтобы все уделы

притянуть в Москву общею нумерациею боярских родов; Иоанн

Четвертый выдумывает опричнину; Феодор воздвигает в

Москве патриаршеский престол; Годунов укрепляет

людей к земле; Алексей Михайлович заводит армию на лад

западный; Феодор уничтожает местничество, сделавшееся

бесполезным для власти и вредным для России, и, наконец,

является окончатель их подвига, воля железная, ум

необычайный, .но обращенный только в одну сторону, человек,

для которого мы не находим ни достаточно похвал, ни

достаточно упреков, но о котором потомство вспомнит только

с, благодарностью, - является Петр. Об его деле судить я

не стану; но замечу мимоходом, что его не должно считать

основателем аристократии в России, потому что безусловная

продажа поместий, обращенных Михаилом Феодоровичем

и Алексеем Михайловичем ветчины, уже положила

законное начало дворянству; так же как не должно его обвинять

в порабощении церкви, потому что независимость ее была

уже уничтожена переселением внутрь государства престола

патриаршего, который мог быть свободным в Царьграде, но

не мог уже быть свободным в Москве,

Если сравнить состояние России в XIX веке с

состоянием ее в XVII, мы придем, кажется, к следующему

заключению. Государство стало крепче и получило возможность

сознания и постепенного улучшения без внутренней

борьбы; несколько прекрасных начал, прежде утраченных и за-

34

бытых, освящено законом и поставлено на твердом

основании: такова отмена смертной казни, человеколюбие в праве

уголовном и возможность низшим сословиям восходить до

высших степеней государственных на условиях известных

и правильных. Наконец, закон освятил несколько

злоупотреблений, введенных обычаем в жизнь народную, и через это

видимо укоренил их. Я знаю, как важна для общества

нравственная чистота закона; я знаю, что в ней таится вся сила

государства, все начала будущей жизни, но полагаю также,

что иногда злоупотребление, освященное законом, вызывает

исправление именно своею наглостью, между тем как тихая

и скрытая чума злого обычая делается почти неисцелимою.

Так в наше время мерзость рабства законного, тяжелая для

нас во всех смыслах, вещественном и нравственном,

должна вскоре искорениться общими и прочными мерами,

между тем как илотизм6 крестьян до Петра мог сделаться язвою

вечною и по меньшей мере вел к состоянию пролетариев

или безземельных английских работников.

Начал чуждых вижу я весьма мало:, дворянство,

введенное Петром Третьим, уже столько изменилось от

действия духа народного, что оно не только не имеет характера

аристократического, но даже чище, чем оно было до Петра

Великого после усиления боярских родов и безусловного

обращения поместий в отчины.

В жизни же и ходе просвещения: излишний

космополитизм, некоторое протестантство мыслей и отчуждение от

положительных начал веры и духовного

усовершенствования христианского, сопряженные <в то же время> с

отстранением безобразной формальности, равнодушия к

человечеству, переходящего почти в ненависть, и какого-то

усыпления умственного и духовного, граничащего с еврейским

самодовольствием и языческой беспечностью.

Я уже говорил о многих прекрасных стихиях, которые

нами_утрачены; но я, кажется, также показал, что они

уничтожены обрядами, прежде чем законы коснулись их. они

прежде были убиты народом2 потом уже схоронены

государями. Сказать ли нам: «почий в мире?» Нет, лучше скажем:

вечная им память, и вечно их будем поминать. Камбасерес7

сказал: «La désuétude est la plus juste et la plus amère critique

d'une loi»*. Это правда, но правда неполная. Когда государ-

* «Устарелость - самая справедливая и самая горькая критика

закона» (фр.).

35

ство находилось в продолжение нескольких веков в осадном

положении, многие законы могли быть совершенно забыты;

но это забвение невольное не есть укор закону. Бессильный

временно, лишенный действия и приложения, он живет