Текст

ИСАИЯ БЕРЛИН

ПОДЛИННАЯ ЦЕЛЬ

ПОЗНАНИЯ

ИЗБРАННЫЕ ЭССЕ

Know then thyself, presume not God to scan;

The proper study of Mankind is Man.

{Alexander Pope. An Assay on Man. II, 1)

Итак, познай себя, о Боге не суди вовек;

Познанья подлинная цель для человечества

есть человек.

(Александр Поуп. Опыт о человеке. II, 1)

Перевод с английского

Москва

2002

Рецензенты:

д. полит, н. Г. В. Каменская, Э. Г. Соловьев

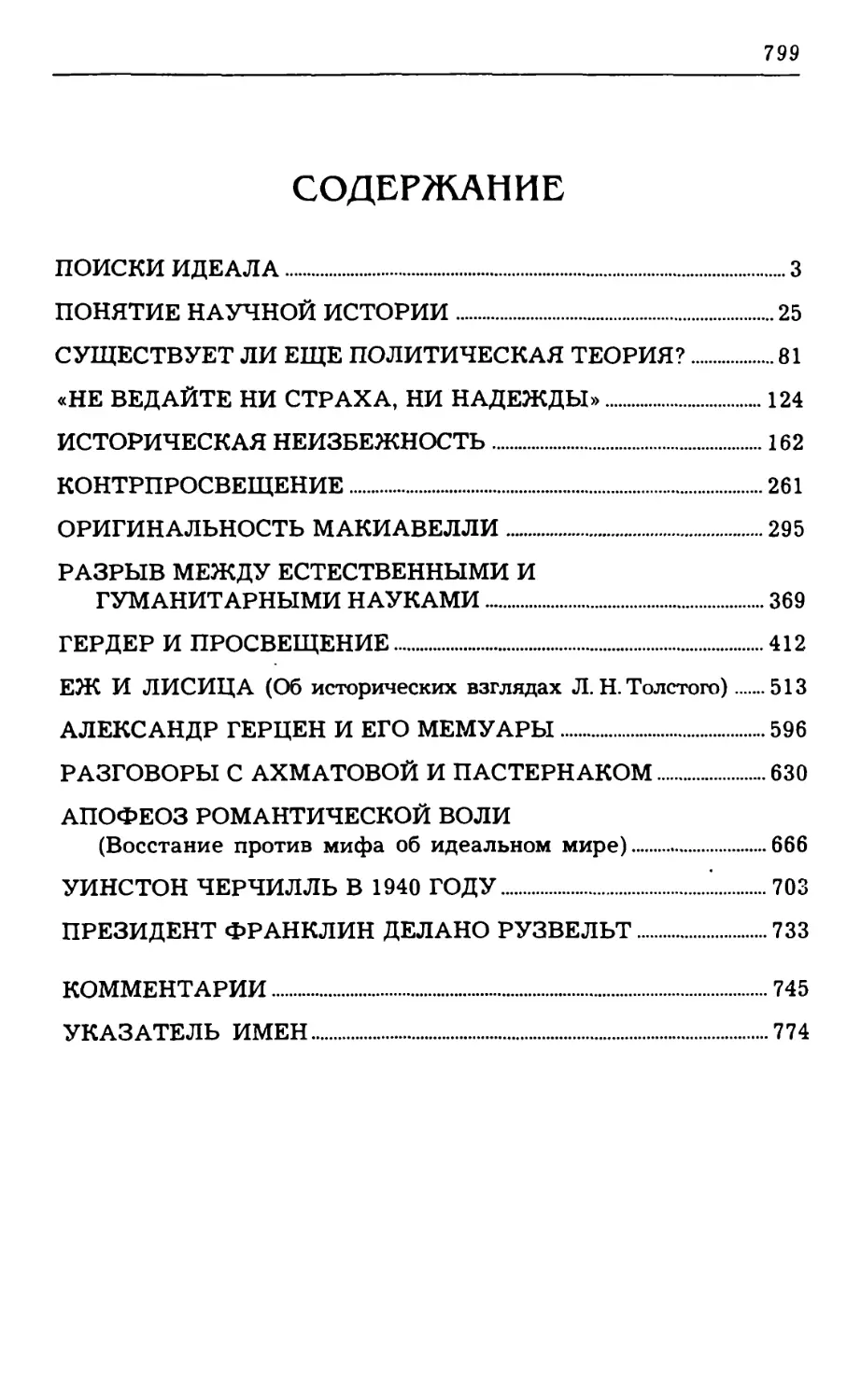

Берлин Исайя

Подлинная цель познания. Избранные эссе / Пер.

с англ. и комментарии В. В. Сапова. — М.: Канон+,

2002.— 800 с.

ISBN 5-88373-115-5

Книга великого мыслителя XX века Исайи Берлина

(1909-1998) состоит из статей и эссе, написанных в разные

годы и охватывающих практически всю проблематику его

научного и публицистического творчества: основания

философии, свобода и детерминизм, история идей, русские

мыслители, личные впечатления. Особое место в его творчестве

принадлежит соотношению идей Просвещения и

«контрпросвещения» и развенчанию мифа о достижимости

идеального общества — мифа, возникшего еще во времена

античности, а в XX веке приведшего к страшным и трагическим

последствиям.

ISBN 5-88373-115-5

© Isaiah Berlin, 1949, 1953, 1954, 1955,

1960, 1961, 1964, 1965, 1968, 1971,

1972, 1974, 1975, 1978, 1980, 1988

© Издательство «Канон+»

ОИ «Реабилитация»,2002

Посвящается Элин

ПОИСКИ ИДЕАЛА

ι

На мой взгляд, два фактора — больше, чем все

остальные — оказали влияние на ход истории в

двадцатом веке. Первый — это развитие естествознания и

технологии, что безусловно является самым

триумфальным событием нашего времени; ему со всех

сторон уделяли и уделяют большое и все растущее

внимание. Второй фактор, несомненно, — великие

идеологические потрясения, которые фактически

изменили жизнь всего человечества: русская революция и ее

последствия — тоталитарные тирании как правого,

так и левого толка, вспышки национализма, расизма,

а кое-где и религиозной нетерпимости, каковых — вот

ведь что интересно — не мог даже и предположить ни

один из самых проницательных социальных

мыслителей девятнадцатого века.

Когда наши потомки через два или три столетия

(если человечество доживет до того времени)

оглянутся на наш век, я думаю, что именно эти два явления

окажутся самыми главными его характеристиками,

больше всего заслуживающими анализа и объяснения.

Нэ также надо понять, что эти великие движения

начались с идей, зародившихся в головах людей —

идей о том, какие отношения между людьми были,

есть, могут и должны быть, — и следует еще понять,

как эти идеи трансформировались во имя мечты о

некоей верховной цели в головах вождей, а главное,

пророков, за спинами которых были их армии. Такого

рода идеи составляют предмет этики. Этическая мысль

заключается в систематическом изучении отношений

людей друг к другу, тех представлений, интересов,

идеалов, на основе которых формируются методы

воздействия людей друг на друга, а также ценностных

систем, служащих основой для выбора целей жизни.

Представления о том, как следует жить людям, что

могут и должны делать конкретные мужчины и жен-

4

Поиски идеала

щины, являются предметом этического исследования;

а применительно к группам, нациям и, разумеется,

ко всему человечеству, это называется политической

философией, которая есть не что иное, как этика

применительно к обществу1*.

Если мы надеемся понять тот нередко жестокий

мир, в котором мы живем (а до тех пор, пока мы не

будем стремиться понять его, мы не можем

надеяться на то, что окажемся в состоянии рационально

действовать в нем и воздействовать на него), то мы

не можем ограничить свое внимание теми великими

безликими силами, природными и рукотворными,

которые влияют на нас. Цели и мотивы, которым

подчиняется человеческая деятельность, должны

рассматриваться в свете всего нашего знания и разумения;

их истоки и развитие, их сущность и, прежде всего,

их достоверность должны пройти критическую

проверку с помощью всех интеллектуальных ресурсов,

имеющихся в нашем распоряжении. Насущная

потребность в этом, не говоря уже о внутренней ценности

открытия истинной природы человеческих

взаимоотношений, превращает этику в сферу первостепенной

важности. Только варвары не проявляют

любопытства к вопросам, откуда они происходят, как они

стали тем, что они есть, чем им хотелось бы стать,

хотят ли они этим стать, и если да, то почему, а

если нет, то тоже — почему?

Изучению разнообразных идей о взглядах на жизнь,

в которых воплощаются такого рода ценности и цели,

я посвятил сорок лет своей долгой жизни, пытаясь

выяснить это для себя. Мне хотелось бы немного

рассказать о том, как случилось, что я увлекся этой

темой и, в особенности, о тех решающих поворотных

моментах, которые изменили мои мысли по поводу ее

сути. Это неизбежно выльется в нечто

автобиографическое — за что приношу свои извинения, — но,

право, не знаю, как рассказать об этом иным способом.

II

Я прочел «Войну и мир» Толстого очень рано,

будучи еще почти ребенком. По-настоящему этот

великий роман оказал на меня влияние лишь позднее,

Поиски идеала

5

вместе с влиянием других великих русских писателей

середины девятнадцатого века — как романистов,

так и социальных мыслителей. Эти писатели во

многом сформировали мои взгляды. Мне казалось, и до

сих пор кажется, что их цель состояла вовсе не в

том, чтобы дать реалистическое описание жизни

людей, социальных групп и классов и их отношений

друг к другу, не социально-психологический анализ

сам по себе — хотя, конечно, лучшие из них

бесподобным образом достигли именно этого. Их позиция

представляется мне преимущественно нравственной:

больше всего их волновали вопросы о причинах

несправедливости, гнета, фальши в человеческих

отношениях, о лишении свободы — будь то при помощи

каменных стен или же по причине конформизма, —

о причинах нравственной слепоты, эгоизма,

жестокости, униженности, раболепства, беспомощности,

горького негодования и отчаяния, испытываемого·

столь многими. Короче говоря, русские писатели

занимались природой этих явлений и искали их корни в

условиях существования людей: в первую очередь

условиях российских, но косвенно и всего мира.

Осуждая все эти явления, они стремились узнать,

что могло бы привести к прямо противоположному:

царству истины, любви, честности, справедливости,

безопасности, к личным отношениям,

обеспечивающим человеческое достоинство, порядочность,

независимость, свободу и полноту духовной жизни.

Некоторые, как Толстой, находили все это в

мировоззрении простого народа, не испорченного

цивилизацией; подобно Руссо, он хотел верить, что

нравственный мир крестьян в чем-то походит на

нравственный мир детей, не искаженный условностями и

институтами цивилизации, которые возникли по

причине человеческих пороков, таких как жадность,

эгоизм, духовная слепота; что мир может спастись лишь

в том случае, если люди увидят истину, лежащую у

них под ногами; стоит им только взглянуть, и она

откроется им в Евангелиях христианства и в Нагорной

проповеди. · Другие русские писатели уповали на

научный рационализм, или на социально-политическую

революцию, опирающуюся на истинное учение об

6

Поиски идеала

историческом процессе. Третьи находили ответы в

православном учении, или в западной либеральной

демократии, или же в возврате к древним

славянским ценностям, утраченным в результате реформ

Петра I и его последователей.

Объединяла все эти точки зрения вера в то, что

решения главных проблем человеческой жизни

существуют, что их можно найти и, приложив достаточно

самоотверженные усилия, реализовать на земле. Все

они верили, что сущность человека заключается в

способности выбирать, как жить: общество может

быть преобразовано в свете истинных идеалов, если

верить в них достаточно пылко и преданно. Если же,

подобно Толстому, они и думали иногда, что человек

не подлинно свободен, а детерминирован

факторами, находящимися вне его контроля, то они, так

же, как и он, достаточно хорошо знали, что если

свобода и является иллюзией', то такой иллюзией,

без которой невозможно ни жить, ни мыслить. Ничто

из этого не входило в мою школьную учебную

программу, которая состояла из греческих и латинских

авторов, но оставалось со мной.

Когда я стал студентом Оксфордского

университета и начал читать произведения великих философов,

то обнаружил, что крупнейшие из них, особенно в

области этической и политической мысли, убеждены

были в том же самом. Сократ считал, что если в

области нашего знания о внешнем мире можно с

помощью рациональных методов познания установить

истину (а разве Анаксагор не достиг истины, когда

утверждал, что Луна, какой бы малой ни выглядела

она на небе, на самом деле гораздо больше

Пелопоннеса?2*), то эти же самые методы безусловно

приведут к такой же истине в сфере человеческого

поведения — как жить, что делать. Ответить на эти

вопросы можно с помощью рационального рассуждения.

Платон считал, что истинным мудрецам, достигшим

такой истины, должна быть дана власть управлять

другими, в умственном плане менее одаренными,

согласно законам, вытекающим из правильного

решения личных и общественных проблем3*. Стоики

полагали, что достижение такого решения доступно любо-

Поиски идеала

7

му человеку, который стремится жить разумно4*.

Иудеи, христиане, мусульмане (о буддизме я

слишком мало знаю) верят в то, что истинные ответы

были открыты Богом избранным пророкам и святым,

и принимают толкования этих истин откровения

специально подготовленными учителями, воспитанными

в традициях, к которым они принадлежат.

Рационалисты семнадцатого века считали, что

ответы можно найти с помощью особой метафизической

интуиции, специального применения света разума,

которым наделены все люди. Эмпирики

восемнадцатого века, под впечатлением широких научных

перспектив, открытых естествознанием с помощью

математических методов, изгнавших великое множество

ошибок, суеверий и догматических нелепостей,

подобно Сократу задавались вопросом: почему бы с

помощью тех же самых методов не установить столь

же неопровержимые законы в области человеческих-

отношений? jC помощью новых методов,

разработанных естественными науками, можно было бы навести

порядок и в социальной сфере — можно было бы

наблюдать закономерности, выдвигать гипотезы и

экспериментально проверять их, на их основе

открывать законы, а затем законы, действующие в одной

сфере опыта, можно было бы привести в

соответствие с законами более общего характера, а те, в

свою очередь, — с законами еще более общими, и

так подниматься все выше и выше, пока не будет

установлена великая гармоничная система, связанная

неразрывной логической цепочкой и описываемая

точными, т. е. математическими формулами.

Рациональное преобразование общества положит

конец духовному и умственному разброду, господству

предрассудков и суеверий, слепой покорности

непроверенным догмам, уничтожит глупость и жестокость

деспотических режимов, которые благословляют и

поддерживают такого рода невежество. Остается

лишь выяснить, в чем главные потребности

человечества и найти средства их удовлетворения. В

результате будет создан счастливый, свободный,

справедливый, добродетельный и гармоничный мир, о котором

с таким воодушевлением пророчествовал Кондорсе,

8

Поиски идеала

сидя в тюрьме в 1794 г.5* Это представление, по-

видимому, лежит в основе всей прогрессивной мысли

девятнадцатого века, и оно оставалось сутью того

критического эмпиризма, который я усваивал в

Оксфорде в бытность мою студентом.

III

В какой-то момент я понял, что в основе своей все

эти мнения восходят к платоновскому идеалу:

во-первых, как и в науке, все правильно поставленные

вопросы должны иметь один, и только один истинный

ответ, все остальные ответы неизбежно будут

ошибочными; во-вторых, должен быть надежный путь к

открытию этих истин, которые будучи открытыми,

необходимо должны согласовываться друг с другом и

образовывать единое целое, ибо не может одна

какая-то истина вступать в противоречие с другой —

это нам известно a priori. Подобное всезнание

способно разрешить грандиозную головоломку.

Применительно к морали мы, в этом случае, вправе

предположить, что праведная жизнь должна быть и

основана на правильном понимании законов, которые

управляют вселенной.

Правда, мы можем и не достигнуть этого

совершенного знания — окажемся для этого чересчур

ограниченными, слабыми, порочными или греховными.

Препятствий, как внутренних, так и внешних, может

быть очень много. Да и кроме того, представления об

истинном способе познания чрезвычайно разнятся —

одни видят его в Церкви, другие предпочитают

лаборатории; одни верят в интуицию, другие — в

эксперимент, мистические видения или же

математические вычисления. Но даже если мы сами и неспособны

найти эти истинные ответы, или же построить

истинную систему, которая сведет их все к одному

ответу, то они все равно существуют — если только

вопросы правильно поставлены. Хотя бы кому-то, но

ответы должны быть известны: может быть, их знал

Адам в Раю, может быть, мы узнаем их лишь в конце

времен; если они недоступны людям, то, может быть,

их знают ангелы, не ангелы, — так Бог. Вечные

истины должны быть, в принципе, познаваемы.

Поиски идеала

9

Некоторые мыслители девятнадцатого века —

Гегель, Маркс — считали, что не все так просто. Нет

никаких вечных истин. Есть историческое развитие,

непрерывное изменение; кругозор людей меняется с

каждым шагом по пути эволюционного развития;

история — это многоактная драма, она движется

благодаря конфликтам сил, иногда называемых

диалектическими, в сфере идей, а также в сфере реальной

жизни, — конфликтам, которые принимают формы

войн, революций, насильственных переворотов,

происходящих между нациями, классами, культурами,

движениями. Несмотря на неизбежные неудачи,

ошибки, рецидивы, откаты в варварство, — мечта

Кондорсе превратится в действительность. Драма

должна иметь счастливый конец — человеческий

разум одерживал победы в прошлом, его нельзя

остановить навечно. Люди больше не должны быть жертва-,

ми природы, или же ими построенного совершенно

иррационального общества: разум победит, и,

наконец-то, наступит эпоха всеобщего гармоничного

сотрудничества, начнется подлинная история.

В противном случае имеет ли какой-либо смысл

идея прогресса, идея истории? Разве нет движения,

каким бы мучительным оно ни было, от невежества к

знанию, от мифологического сознания й ребяческих

фантазий к объективному восприятию реальности, к

осознанию истинных целей, подлинных ценностей,

равно как и истин факта? Может ли история

оказаться просто бесцельной чередой событий,

обусловленных совместным воздействием материальных

факторов и игры слепого случая, повестью, наполненной

шумом и яростью и не имеющей ни малейшего

смысла? Такое казалось немыслимым. Должен прийти

день, когда люди — мужчины и женщины — возьмут

свои судьбы в собственные руки и не будут больше

потерянными существами или игрушками в руках

слепых сил, которых они не могут понять. По крайней

мере, не было ничего невозможного в том, чтобы

представить себе, что подобный земной рай может

быть построен, а если его можно себе представить,

то надо хотя бы попытаться прийти к нему. Эта идея

была стержнем этической мысли от древних греков до

10

Поиски идеала

христианских средневековых мистиков, от Ренессанса

до прогрессивной мысли прошлого столетия; многие,

разумеется, верят в нее и по сей день.

IV

Продолжая читать, я в свое время, естественно,

натолкнулся на главные произведения Макиавелли.

Они произвели на меня глубокое, долгое время не

покидавшее меня впечатление и поколебали мои

прежние убеждения. Я извлек из них не только то, чему

они учат явно — как захватывать и удерживать

политическую власть, посредством силы или хитрости

нужно действовать правителям, чтобы преобразовать

общество, защитить себя и свое государство от

внутренних и внешних врагов, или же какими главными

качествами должны обладать правители, с одной стороны,

и граждане, с другой, чтобы государство их·

процветало, — но и нечто иное. Макиавелли не был историци-

стом: он был убежден, что можно восстановить что-то

вроде древнеримской Республики или раннего

Принципата6*. Он считал, что для этого необходимо, чтобы

правящий класс состоял из отважных, находчивых,

умных и одаренных людей, знающих, как склонить на

свою сторону колеблющихся и использовать их, а

граждане были хорошо защищены, патриотически

настроены, чтобы они гордились своим государством и

были носителями мужских, языческих доблестей.

Именно так Рим достиг могущества и завоевал мир,

отсутствие же таковой мудрости, жизненной силы,

мужества в момент опасности, свойств льва и

лисицы7*, — привели его в конце концов к упадку.

Государства, приходящие в упадок становятся добычей более

сильных завоевателей, сохранивших эти доблести.

Но Макиавелли сопоставляет эти ценности с

христианскими добродетелями — смирением, готовностью

к страданию, отказом от мира сего, надеждой на

спасение в иной жизни, — и замечает, что если

будет установлено государство римского типа, к чему

сам он явно склонялся, то не эти качества будут

тому способствовать: те, кто живет по законам

христианской морали, неизбежно будут раздавлены в

ходе беспощадной борьбы за власть теми людьми,

Поиски идеала

11

которые только и могут воссоздать и возвеличить ту

республику, о которой он мечтал. Он не осуждал

христианские добродетели. От только указывал на

то, что эти два типа морали несовместимы и не знал

никакого высшего критерия, с помощью которого

можно было бы решать, как правильно жить людям.

Сочетание virtù8* и христианских ценностей для него

невозможно. И он просто-напросто оставляет выбор за

нами — сам-то он знает, чему отдать предпочтение.

Идеей, засевшей после этого у меня в голове, было

осознание, сначала меня потрясшее, того, что не все

высшие ценности, к которым человечество стремится

сейчас и стремилось в прошлом, обязательно

согласуются друг с другом. Это разрушило мое прежнее

убеждение, опиравшееся на philosophia perennis9*, в

том, что между истинными целями, между

правильными решениями главных проблем жизни не может

быть конфликта.

Потом я случайно натолкнулся на «Новую науку»

Вико10\ Едва ли хоть кто-нибудь в то время в

Оксфорде слышал о Вико, но был там один философ, Робин

Коллингвуд, который перевел книгу Кроче о Вико11*,

и он убедил меня прочитать ее. Книга открыла мне

глаза на нечто новое. Вико, по-видимому, занимался

вопросом о смене человеческих культур — каждое

общество, по его мнению, имеет собственное

представление о реальности, о мире, в котором оно

существует, о самом себе и о своих отношениях к

прошлому, к природе, о том, за что оно борется. Это

представление отражается во всем, что думают и

чувствуют члены общества, — выражается и

воплощается в своеобразных словах, языковых формах,

которые они используют, образах, метафорах,

культах, институтах, которые они порождают и в

которых воплощается и выражается их образ реальности

и представление о своем месте в ней, — во всем,

чем они живут. Эти представления меняются со

сменой общественных организмов — каждое из них

имеет свои свойства, ценности, методы творчества,

несоизмеримые друг с другом: каждое поэтому должно

быть осмыслено по его собственным меркам —

осмыслено, не обязательно принято.

12

Поиски идеала

Вико сообщает нам, что представители

господствующего класса гомеровской Греции отличались

жестокостью, варварством и алчностью, что они

угнетали тех, кто слабее; но они создали «Илиаду» и

«Одиссею», т.е. нечто такое, чего мы в наше более

просвещенное время создать не в силах. Эти великие

художественные шедевры принадлежат им, и стоило

только измениться мировоззрению, как возможность

такого рода творчества тоже исчезла. Мы, со своей

стороны, имеем своих ученых, мыслителей, поэтов,

но никакой приставной лестницы, по которой можно

подняться от древних авторов к современным, — нет.

А раз так, то бессмысленно утверждать, что Расин

как поэт лучше, чем Софокл, что Бах — это

Бетховен в зародыше, или, скажем,

художники-импрессионисты есть та вершина, к которой стремились

флорентийские живописцы, но которой они так и не

достигли. Ценности этих культур различны и не

обязательно совместимы друг с другом. Вольтер

ошибался, полагая, что ценности и идеалы просвещенных

островков, окруженных океаном тьмы, —

классических Афин, Флоренции эпохи Ренессанса, Франции в

эпоху grand siècle12* и в его собственное время, —

почти идентичны1. Рим Макиавелли, на самом деле,

никогда не существовал. Согласно Вико, существует

множество цивилизаций (циклично повторяющихся,

хотя это не столь важно), каждая из которых имеет

свой собственный неповторимый облик. Макиавелли

высказал мысль о двух несовместимых

мировоззрениях; а здесь речь шла об обществах, культуры

которых были сформированы ценностями, не средствами

достижения целей, а конечными, самодовлеющими

целями, которые отличаются хотя и не во всех

отношениях — ибо все они одинаково человеческие цели, —

но в каком-то глубинном, несоизмеримом смысле, —

несоединимы в некоем окончательном синтезе.

1 Концепция Вольтера, согласно которой Просвещение всюду, где

достигается эта стадия развития, одинаково в основных своих чертах,

ведет, кажется, к неизбежному выводу, что Байрон был бы счастлив,

оказавшись за одним столом с Конфуцием, Софокл совершенно

непринужденно вел бы себя во Флоренции эпохи Кватроченто13*, а Сенека —

в салоне мадам Дюдефан или при дворе Фридриха Великого.

Поиски идеала

13

После этого я естественно обратился к немецкому

мыслителю семнадцатого века Иоганну Готфриду Гер-

деру. Вико учил о смене цивилизаций, прдер пошел

дальше, он сравнил национальные культуры многих

стран и периодов и пришел к выводу, что каждое

общество имеет, как он это называет, собственный

центр притяжения, который отличается от центров

притяжения остальных обществ. Если мы, как и он,

хотим понять скандинавские саги или поэзию Библии,

то мы не должны подходить к ним с эстетическими

критериями парижских критиков восемнадцатого века.

То, как люди живут, думают, чувствуют, общаются

друг с другом, одежда, которую они носят, песни,

которые поют, боги, которым они поклоняются,

пища, которую едят, присущие им убеждения,

обычаи, привычки, — это все и создает сообщества,

каждое из которых обладает собственным «стилем

жизни». Они могут быть похожи друг на друга во

многих отношениях, но греки отличаются от

немецких лютеран, а китайцы — и от тех и от других; то,

к чему они стремятся, чего страшатся и чему

поклоняются, вряд ли в чем-то сходно.

Вот этот взгляд, который называют культурным

или моральным релятивизмом, — его-то и приписал

мой друг, великий ученый Арнольдо Момильяно,

которым я глубоко восхищаюсь, как Вико, так и Герде-

ру14\ Но он ошибается. Это — не релятивизм.

Носители одной культуры могут, дав волю воображению,

понять (entrare15*, как говорил Вико) ценности,

идеалы, образ жизни людей другой культуры или другого

общества, даже если те далеки от них во времени и

пространстве. Возможно, они сочтут чужие ценности

неприемлемыми для себя, но если сознание их

достаточно открыто, то они смогут понять, как можно

быть в полном смысле слова человеком, с которым

возможно общение, и в то же время жить в мире

ценностей, сильно отличающихся от моих

собственных, но которые, тем не менее, могут быть

признаны ценностями и целями, а достижение их способно

наполнить жизнь людей смыслом.

«Я предпочитаю кофе, а вы — шампанское. У нас

разные вкусы, и толковать здесь больше не о чем».

14

Поиски идеала

Вот релятивизм. Но подход Вико и Гердера не таков;

его я буду называть плюрализмом, т. е. концепцией,

согласно которой существует много разных целей, к

которым люди могут стремиться, оставаясь при этом

вполне рациональными существами, способными

понимать друг друга, друг другу симпатизировать и

друг друга просвещать, как просвещаемся мы, читая

Платона или японские средневековые романы, —

миры и воззрения, чрезвычайно далекие от нашего

мира. Конечно, если бы у нас и этих далеких от нас

людей не было бы никаких общих ценностей, то

каждая цивилизация оказалась бы сидящей взаперти

в своей собственной непроницаемой скорлупе, к чему

и ведет типология, предлагаемая Шпенглером16'.

Взаимное общение культур возможно только потому,

что то качество, которое делает людей людьми,

свойственно им всем, и является как бы мостом

между ними. Но наши ценности принадлежат нам, а их

ценности — им. Мы вольны критиковать ценности

других культур, осуждать их, но не можем

притворяться, будто вообще их не понимаем, не вправе

рассматривать их как чисто субъективные ценности,

созданные существами, живущими в совершенно

иных условиях и имеющими совсем иные, чем у нас,

вкусы, и которые поэтому ни о чем нам не говорят.

Есть мир объективных ценностей. Я понимаю под

этим те цели, к которым люди стремятся ради них

самих и для которых все остальное является

средством. Я не слеп по отношению к тому, что ценили

греки, — их ценности могут не быть моими, но я

могу представить, как неплохо было бы пожить в

мире, озаряемом их светом, я могу ими восхищаться

и уважать их, могу даже вообразить, что я разделяю

эти ценности, хотя на самом деле это не так, и я не

хочу, чтобы было так, да, наверное, если бы и

захотел, то все равно не смог бы их разделять. Формы

жизни разные. Цели, нравственные принципы

многочисленны. Но не до бесконечности: они должны

находиться в пределах человеческого горизонта. В

противном случае, они окажутся вне сферы человека. Если я

столкнусь с людьми, которые поклоняются деревьям,

и не потому, что они — символы плодородия или

Поиски идеала

15

святы и обладают особой мистической жизнью и

силой, или же по причине того, что это священная

роща Афины, — но только потому, что они сделаны

из древесины, а когда я спрошу их, почему они

поклоняются древесине, и они ответят: «потому что это

древесина», не давая никакого иного объяснения, —

то я не знаю, что о них и подумать. Если они и

люди, то не такие, с которыми я могу общаться, —

между нами настоящий барьер. Для меня это не люди.

Я не могу даже назвать их ценности субъективными,

потому что не в силах понять, как можно стремиться

к такой жизни.

Что ценности могут вступать в конфликт, это

ясно — вот почему цивилизации бывают

несовместимыми. Несовместимые ценности могут быть у куль-

ТУР» У групп, живущих в рамках одной и той же

культуры, или — у вас и у меня. Вы убеждены, что

всегда нужно говорить правду, неважно какую: я в

этом не уверен, потому что правда иногда может

оказаться слишком горькой и убийственной. Мы

можем спорить друг с другом по поводу наших точек

зрения, можем попробовать найти общую позицию,

но, в конце концов, может оказаться, что цель, к

которой вы стремитесь, несовместима с теми целями,

которым я, смею надеяться, посвятил свою жизнь. В

душе отдельного индивида ценности тоже легко

могут вступать в конфликт; и если это случается, то

это вовсе не значит, что одни ценности должны

быть признаны истинными, а другие ложными.

Правосудие, неукоснительное соблюдение

справедливости для многих людей является абсолютной

ценностью, но она — как иногда бывает в конкретных

случаях — оказывается несовместимой с тем, что может

быть для них не менее важными ценностями —

милосердием и состраданием.

И свобода, и равенство — в числе важнейших

целей, к которым люди стремились в течение многих

веков; но полная свобода для волков оборачивается

смертью для ягнят, полная свобода для сильных и

одаренных несовместима с правом на достойное

существование слабых и не таких талантливых.

Художник в своем стремлении создать шедевр может вести

16

Поиски идеала

такой образ жизни, который приведет его семью к

нищете и заставит ее страдать, а он останется к

этому безучастным. Мы можем осуждать его и

заявлять, что шедевром можно было бы и пожертвовать

ради насущных потребностей семьи, но можем стать

и на его сторону — обе позиции воплощают

ценности, которые для некоторых женщин и мужчин

являются высшими и которые понятны каждому, у кого

есть чувство симпатии к людям, представление об их

жизни и понимание ее. Равенство может потребовать

ограничения свободы тех, кто стремится к

господству; свободу — без малой хотя бы доли которой

невозможен выбор и, следовательно, невозможно

оставаться человеком, в нашем понимании этого

слова, — бывает нужно урезать, чтобы увеличить общее

благосостояние, накормить голодных, одеть

раздетых, дать кров бездомным, чтобы увеличить свободу

других, во имя справедливости или торжества

правосудия.

Антигона сталкивается с дилеммой, одно из

решений которой предлагает Софокл, Сартр предлагает

решение противоположное, а Гегель «возносит» его

на какой-то более высокий уровень17* — слабое

утешение для тех, кто мучительно решает проблему

подобного рода. Душевный порыв [spontaneity],

прекрасное человеческое качество, бывает несовместим

со способностью к организованному планированию, к

точной оценке того, что, в каком количестве и где

необходимо, от чего во многом может зависеть

благосостояние общества. Все мы в недавнем прошлом

узнали, что такое мучительные альтернативы. Должен

ли человек любой ценой, жертвуя даже жизнями

своих родителей и детей, оказывать сопротивление

чудовищной тирании? Можно ли подвергать пыткам

детей, чтобы получить от них информацию об

опасных предателях и преступниках?

Подобные столкновения ценностей затрагивают, в

сущности, вопрос о том, что такое мы и каковы

наши ценности. Если нам скажут, что эти

противоречия будут разрешены в каком-то совершенном мире,

в котором все блага могут быть, в принципе,

приведены в гармонию, то мы должны будем сказать тем,

Поиски идеала

Π

кто это утверждает, что смысл, какой они

вкладывают в понятия, означающие для нас конфликтующие

ценности, не совпадает с нашим пониманием этих

понятий. Мы должны будем сказать, что мир, в

котором несовместимые для нас ценности не находятся в

конфликте, лежит по ту сторону нашего разумения;

что принципы, которые гармонично сочетаются друг

с другом в этом ином мире, не являются теми

принципами, которых мы придерживаемся в нашей

повседневной жизни; и если они изменились, то значит

в такие представления, которые нам здесь, на

земле, не известны. Но мы живем как раз на земле, и

именно здесь мы должны верить и действовать.

Представление о гармоничном единстве, об

окончательном решении, когда все блага будут

сосуществовать, представляется мне не только

недостижимым — это трюизм, — но и концептуально

непоследовательным; я не знаю, что означает подобного

рода гармония. Некоторые Великие Блага не могут

жить вместе. Вот концептуальная истина. Мы

обречены на выбор, а всякий выбор может привести к

невозместимой потере. Счастливы те, кто подчиняется

дисциплине, которую они принимают без вопросов,

кто добровольно подчиняется приказам вождей,

светских или духовных, воспринимая их слово как

нерушимый закон; счастливы и те, кто своим собственным

путем пришел к ясным и непоколебимым убеждениям

насчет того, что делать и кем быть, и не ведают

никаких сомнений. Я могу только заметить, что те,

кто покоится на таких удобных догматических

ложах, являются жертвами своей собственной

близорукости и зашоренности, что, может быть, и удобно,

но вряд ли способствует пониманию того, что значит

быть человеком.

V

Мне, кажется, что теоретических возражений —

и, на мой взгляд, сокрушительных — по поводу

представления о совершенном государстве как подлинной

цели наших стремлений, достаточно. Но к ним можно

присовокупить и более практическое

социально-психологическое препятствие, которое может возникнуть

18

Поиски идеала

перед теми, кто слепо следует вере, которую так

долго лелеяло человечество и которая не приемлет

никаких философских аргументов. Это правда, что

некоторые проблемы могут быть решены, некоторые

болезни, как индивидуальные, так и социальные

могут быть излечены. Мы можем спасать людей от

голода, нищеты и несправедливости, можем освобождать

их от рабства или тюремного заключения, делать

добро — все люди наделены изначальным чувством

добра и зла, независимо от того, к какой культуре

они принадлежат, — но история общества

показывает, что любое решение создает новую ситуацию,

которая порождает свои собственные новые

потребности и проблемы, новые требования. Дети получают

то, к чему стремились их отцы и деды — большую

свободу, большее материальное благосостояние,

более справедливое общество; но старые болезни

забываются, и дети сталкиваются с новыми

проблемами, возникшими в результате решения именно

старых проблем; эти новые проблемы, если даже и

могут быть, в свою очередь, решены, порождают новую

ситуацию со своими новыми требованиями — и так до

бесконечности и непредсказуемо.

Мы не можем управлять неизвестными

последствиями последствий. Марксисты уверяют нас, что

однажды борьба увенчается победой и начнется

подлинная история, когда новые проблемы, если таковые

возникнут, будут сами диктовать способы их

решения, которые можно будет мирно реализовать

совместными усилиями гармоничного бесклассового

общества. Это кажется мне примером метафизического

оптимизма, который не подтверждается

историческим опытом. В обществе, в котором повсеместно

признаются одни и те же цели, остаются

проблематичными лишь вопросы о способах их достижения, что

вполне разрешимо техническими методами. В таком

обществе внутренняя жизнь человека, работа

нравственного, духовного и эстетического воображения

полностью замирает. И это то, ради чего надо

убивать людей и порабощать народы? Утопии имеют свою

ценность — ничто так сильно не расширяет

воображаемые горизонты человеческих возможностей, — но

Поиски идеала

19

как руководство к действию они могут оказаться в

буквальном смысле слова роковыми. Гераклит был

прав, утверждая, что вещи не могут пребывать в

состоянии покоя18*.

Таким образом, я заключаю, что само

представление об окончательном решении не только

бесполезно, но и, если я не ошибаюсь насчет

несовместимости некоторых ценностей, бессмысленно. Возможность

«окончательного решения», — даже если отвлечься

от того ужасного смысла, какой обрели эти слова во

времена Гитлера19*, — оказывается иллюзией, причем

чрезвычайно опасной. Ибо если кто-то действительно

верит, что такое решение возможно, то конечно

же, никакая цена не будет слишком высокой за его

достижение: сделать человечество справедливым и

счастливым, творческим и гармоничным, и

навсегда — какая цена может оказаться чересчур большой

за это? Готовя такой омлет, мы, естественно, не

должны считать разбитые яйца20* — такова была вера

Ленина, Троцкого, Мао и, насколько я знаю, Пол

Пота. Так как я знаю единственный правильный путь

к окончательному решению социальной проблемы, то

я знаю, какой дорогой вести людской караван; а вам,

поскольку вы не ведаете то, что знаю я, — вам

нельзя предоставлять свободу выбора даже в самых

узких пределах до тех пор, пока не будет достигнута

цель. Вы заявляете, что такая-то политика .сделает

вас более счастливыми, более свободными, позволит

вам легче дышать, — а я знаю, что вы ошибаетесь,

я знаю, что вам нужно, что нужно всем людям; и

если возникнет сопротивление, вызванное незнанием

или нежеланием, оно должно быть подавлено, а

сотни и тысячи людей могут погибнуть, чтобы сделать

оставшиеся миллионы счастливыми на все времена.

Какой выбор есть у нас, — у тех, кто обладает таким

знанием, — кроме как решиться на то, чтобы

пожертвовать ими всеми?

Одни вооруженные пророки стремились спасти все

человечество, другие — только свою нацию, которую

провозглашали высшей, но каковы бы ни были их

мотивы, миллионы погибли на войне или в ходе

революции — в газовых камерах, в ГУЛАГе, во время

20

Поиски идеала

геноцида, во всех тех зверствах, какими запомнится

наш век, — такую цену должны были заплатить люди

за счастье будущих поколений. Если вы серьезно

хотите спасти человечество, вы должны ожесточиться

сердцем и не считаться с ценой.

Ответ на это был дан более века тому назад

русским радикальным публицистом Александром

Герценом. В своей книге «С того берега», которая по сути

является отходной по революции 1848 г., он писал,

что в его время возникла новая форма человеческих

жертвоприношений — живые человеческие существа

приносятся на алтари абстракций — таких как нация,

церковь, партия, класс, прогресс, движущие силы

истории. К ним взывали и в его время и в наше: если

они требуют убиения живых людей, их требования

должны быть удовлетворены. Вот его слова: «Если

прогресс — цель, то для кого мы работаем? кто этот

Молох, который, по мере приближения к нему

тружеников, вместо награды пятится и, в утешение

изнуренным и обреченным на гибель толпам, которые

ему кричат: «Morituri te salutant»21*, только и умеет

ответить горькой насмешкой, что после их смерти

будет прекрасно на земле. Неужели и вы обрекаете

современных людей на жалкую участь... быть

несчастными работниками, которые по колено в грязи тащат

барку с... надписью «прогресс в будущем» на флаге?

...цель, бесконечно далекая — не цель, а... уловка;

цель должна быть ближе, по крайней мере —

заработная плата или наслаждение в труде»2.

Единственное, в чем мы можем быть уверены, —

это в реальности жертвоприношения, в умирании и

смерти. Но идеал, во имя которого они приносятся,

остается недостигнутым. Яйца разбивают, и все

больше привыкают их разбивать, а омлета так и не видно.

Жертвы во имя ближайших целей, насилие, если

положение людей совершенно отчаянное и

действительно требуется применение подобных мер, —

оправдать можно. Но холокосты во имя далеких целей

являются жестокой насмешкой над всем, что дорого

людям — ныне и присно.

2 Герцен А. И. Собр. соч. В 30 т. М., 1954-1966. Т. 6. С. 34.

Поиски идеала

21

VI

Если старинная и извечная вера в осуществление

полной гармонии ошибочна, а мнения мыслителей, к

которым я апеллирую, — Макиавелли, Вико, Герде-

ра, Герцена — заслуживают доверия, то, если мы

допускаем, что Великие Блага могут сталкиваться

друг с другом, а некоторые не могут сосуществовать

вместе, хотя другие и могут, — короче говоря, если

нельзя владеть всем ни в принципе, ни на практике,

и если человеческое творчество может зависеть от

различных взаимно исключающих выборов, то — как

ставили в свое время вопрос Чернышевский и

Ленин— «что делать?» Как нам выбирать между

возможностями? Чем, ради чего и в каком размере мы

должны пожертвовать? Ясного ответа на этот

вопрос, как мне кажется, не существует. Но коллизии,

даже если их нельзя избежать, можно смягчить.

Требования могут быть сбалансированы, компромиссы —

достигнуты: в конкретных ситуациях не все

требования равнозначны: столько-то свободы и столько-то

равенства; столько-то резкого морального

осуждения, а столько-то понимания данной человеческой

ситуации; столько-то всевластия закона, а столько-

то на долю милосердия, — чтобы накормить

голодных, одеть раздетых, исцелить больных, дать кров

бездомным. Приоритеты, пусть не абсолютные и не

раз и навсегда, но должны быть установлены.

Первейшая обязанность общества — избегать

чрезмерного страдания. Революции, войны, убийства,

чрезвычайные меры могут быть оправданы только в

самых крайних случаях. Но история учит нас, что их

последствия редко совпадают с тем, что ожидалось;

нет никаких гарантий, а иной раз нет даже и

достаточно большой вероятности, что подобного рода

действия приведут к улучшению. Мы можем идти на

крайние меры и в личной жизни, и в социальной

политике, но мы должны осознавать и никогда не

забывать, что мы можем ошибаться, что абсолютная

уверенность насчет последствий таких мер

неизбежно ведет к страданию невинных, которого можно

было бы избежать. Поэтому мы должны заниматься

22

Поиски идеала

тем, что называется взаимовыгодным обменом:

правила, ценности, принципы должны уступать друг

другу в разной степени в зависимости от ситуации.

Утилитарные соображения иногда бывают

ошибочными, но чаще, думается мне, оказываются

благотворными. Как правило, лучшее, что можно сделать, это

поддерживать неустойчивое равновесие, помогающее

предупреждать возникновение безнадежных ситуаций

и невыносимых выборов — таково первое

требование, предъявляемое к достойному обществу, — к

обществу, к которому мы всегда можем стремиться

при всей ограниченности нашего знания и

несовершенстве нашего понимания людей и сообществ.

Некоторая скромность в этих вопросах совершенно

необходима.

Такой ответ может показаться довольно

банальным, не из тех, ради которых захотят, если

понадобится, сражаться и умирать молодые идеалисты,

выступающие за новое и более благородное

общество. И конечно, мы не должны драматизировать

несовместимость ценностей — существует широкая

сфера согласия между людьми разных обществ и на

протяжении долгого времени по поводу того, что такое

справедливость и несправедливость, добро и зло.

Разумеется, традиции, воззрения, отношения вполне

законно могут различаться; общие принципы могут

вступать в слишком сильное противоречие с

человеческими потребностями. Почти все зависит от

конкретной ситуации. Но выхода нет: нам по-прежнему

придется принимать решения, и моральный риск

будет порой неизбежен. Все, что от нас требуется, это

чтобы мы не пренебрегали ни одним фактором,

относящимся к делу, чтобы цели, которые мы хотим

достигнуть, понимались как элементы всеобъемлющей

формы жизни, которая может быть улучшена или

повреждена в результате принятых нами решений.

Но, в конце концов, вопрос этот не решается на

основании чисто субъективного мнения; его решение

зависит от уклада жизни общества, к которому мы

принадлежим и которое существует наряду с другими

обществами, с присущими им ценностями,

признаваемыми — независимо от того, находятся или не нахо-

Поиски идеала

23

дятся они в конфликте, — большей частью

человечества на протяжении известной нам истории.

Существуют, если не универсальные ценности, то во

всяком случае какой-то минимум, без которого

общество едва ли сможет выжить. Немногие сегодня стали

бы защищать рабство, ритуальное убийство,

нацистские газовые печи или пытки людей ради

удовольствия, прибыли или даже интересов политики, —

равно как и обязанность детей доносить на

родителей, как требовали того французские и русские

революционеры, или бессмысленные убийства.

Компромиссу в этих вопросах нет оправдания. Но, с другой

стороны, стремление к совершенству представляется

мне рецептом к кровопролитию, не становящимся

лучше от того, что к нему призывает самый что ни

на есть идеалист, чистейшая душа. Из всех когда-

либо живших людей не было более строго

моралиста, чем Иммануил Кант, но и тот в момент

просветления сказал:. «Из столь кривой тесины, как та, из

которой сделан человек, нельзя сделать ничего

прямого»3. Попытка загнать людей в аккуратно сшитые

униформы, как требуют того верующие в схемы

догматики, почти всегда ведет к бесчеловечности. Мы

можем делать только то, что можем — но это мы

должны делать, невзирая на трудности.

Конечно, социальные или политические.

конфликты еще будут происходить — уже сам конфликт

положительных ценностей делает это неизбежным. И

тем не менее, я уверен, что эти конфликты можно

свести к минимуму, если установить и сохранять

нелегкое равновесие, которое постоянно находится под

угрозой и которое постоянно нужно поддерживать, —

только оно, повторю еще раз, является

предварительным условием достойного общества и морально

приемлемого поведения. В противном случае мы

наверняка собьемся с пути. Довольно скучное

решение, — скажете вы? Ради чего совершать

героические подвиги, к которым призывают вдохновенные

вожди? И тем не менее, если у этой точки зрения

есть доля истины, то и этого, может быть, достаточ-

3 Kant I. Gesammelte Schriften. Berlin, 1900. Bd. 8. S. 23:

24

Поиски идеала

но. Один известный американский философ нашего

времени сказал однажды: «Нет априорного основания

предполагать, что истина, когда ее откроют,

окажется интересной». Достаточно того, что это истина,

или хотя бы приближение к ней, — поэтому я не

чувствую нужды оправдывать предлагаемое мною

решение. Истина, сказал Толстой «всегда была, есть и

будет прекрасна»4. Не знаю, так ли это в области

этики, но сдается мне, это весьма близко к тому, во

что большинство из нас хотело бы верить, и от чего

нельзя просто взять и отмахнуться.

4 «Севастополь в мае», гл. 16.

25

ПОНЯТИЕ НАУЧНОЙ ИСТОРИИ

История, согласно Аристотелю, — это рассказ о

том, что делали и претерпевали отдельные люди. В

более широком смысле история есть то, чем

занимаются историки. Является ли в таком случае история

естественной наукой, как, скажем, физика, биология

или психология? И если нет, то должна ли она

стремиться к тому, чтобы стать таковой? А если ей это

не удается, то что этому мешает? Человеческие

заблуждения и неспособность, или характер

предмета изучения, или же все дело состоит в самом

смешении понятия истории и понятия естественной

науки? Эти вопросы занимали умы как философов, так

и философски настроенных историков, по крайней

мере с начала девятнадцатого столетия, когда люди

стали задумываться о цели и логике своей

интеллектуальной деятельности. Однако за два столетия до

этого Декарт уже отказал истории в претензии

называться серьезным исследованием1*. Те, кто согласился

с картезианским критерием рационального познания,

могли спросить (и спрашивали), как найти ясные и

отчетливые элементы, из которых состоят

исторические суждения2* и с помощью которых их можйо было

бы анализировать, где определения, логические

правила, правила вывода, строго обоснованные

заключения? Пока собирание причудливой смеси

воспоминаний и рассказов путешественников, басен и

летописных историй, моральных проповедей и сплетен

было безвредным времяпрепровождением, для

серьезных людей, ищущих единственное, чего стоит

искать — открытие истины согласно принципам и

правилам, которые только и гарантируют научную

достоверность, — занятие историей оставалось ниже их

достоинства.

С тех пор, как возникло представление о том,

что является, а что не является наукой, те, кто

предавался размышлениям о природе исторического

26

Понятие научной истории

познания, оказались под пятой картезианского

приговора. Некоторые пытались показать, что история

может стать солидной наукой, если превратится в

одну из естественных наук, успех и престиж

которых в семнадцатом и восемнадцатом столетиях был

основан на обещании богатого урожая всюду, где

будут применены их методы; другие заявляли, что

история на самом деле наука, но наука в несколько

ином смысле, со своими собственными методами и

канонами, не менее строгими, чем методы и каноны

наук о природе, но опирающимися на другие

основания. Были и такие, кто открыто заявлял, что

история действительно субъективна,

импрессионистична, неспособна быть строгой наукой, что она —

разновидность литературы, воплощение личной

точки зрения — или же точки зрения класса, церкви,

народа — форма самовыражения, что на самом деле

является ее достоинством и оправданием: история

не предъявляет никаких притязаний на

универсальную и вечную объективность и предпочитает, чтобы

ее считали интерпретацией прошлого с точки зрения

потребностей настоящего времени или философией

жизни, но не наукой. Нашлись и такие, кто пытался

провести различие между социологией, которая

является подлинной наукой, и историей, которая

является искусством или, может быть, чем-то особым,

и не наукой и не искусством, а дисциплиной со

своей собственной структурой и целями, чего не

понимают те, кто проводит ложные аналогии между

историей и другими видами интеллектуальной

деятельности.

В любом случае, логика исторического мышления

и достоверность ее верительных грамот — вопросы,

которые не занимают умы ведущих логиков наших

дней. Причины этого найти не сложно. Тем не менее,

удивительно, что философы уделяют больше

внимания логике таких естественных наук как

математическая физика, с которой лишь немногие из них

знакомы основательно и непосредственно, и

пренебрегают логикой истории и других гуманитарных

исследований, с которыми они, в силу полученного ими

образования, как правило, знакомы больше.

Понятие научной истории

27

Как бы то ни было, нетрудно понять, почему

появилось стремление причислить историю к

естественным наукам. Считается, что история имеет дело

с фактами. Самый успешный метод установления,

обнаружения и сопоставления фактов — это метод

естественных наук. Это — единственная область

человеческого опыта, во всяком случае в новейшее

время, в которой, несомненно, был достигнут прогресс.

Естественно, возникает желание успешные и

авторитетные методы одной сферы знания применить в

другой, у специалистов которой нет единой точки зрения.

Все представители современного эмпиризма

склонялись к такому мнению. История — это повествование

о том, что делали люди и что с ними происходило.

Человек, как сказали бы некоторые, — это

трехмерный объект в пространстве и во времени,

подчиняющийся законам природы: его телесные потребности

можно изучать эмпирически, как и потребности

других животных. Основные человеческие потребности,

например, потребность в еде, жилище и

деторождении, и другие биологические или физиологические

потребности, по-видимому, не изменились

существенно за тысячелетия, и законы взаимодействия

этих потребностей друг с другом и с человеческой

средой могут, в принципе, изучаться методами

биологических и, может быть, психологических наук.

Они, в частности, применимы к результатам

коллективной деятельности людей, которые не

предусматривались действующими лицами и которые, как

подчеркивали со времен Боссюэ и Вико представители

исторической школы, играют решающую роль в

человеческой жизни и могут быть объяснены с помощью

чисто механистических терминов как силовое поле

или как причинная и функциональная связь между

действиями людей и другими естественными

процессами. Если бы только мы могли установить ряд

естественных законов, связывающих, с одной стороны,

биологические и физиологические состояния и

процессы людей и, с другой стороны, шаблоны их

поведения (их общественную деятельность в широком

смысле слова) и создать, тем самым, стройную

систему закономерностей, выводимых из сравнительно не-

28

Понятие научной истории

большого числа общих законов (что с таким успехом

сделал Ньютон в физике), то у нас была бы наука о

человеческом поведении. Затем мы, возможно, смогли

бы позволить себе игнорировать, или, по крайней

мере, рассматривать как второстепенные такие

промежуточные явления как чувства, мысли, воля, из

которых, как кажется самим людям, и состоит в

основном их жизнь, но которые не поддаются точному

измерению. Если эти данные могут быть рассмотрены

как побочный продукт других, научно обоснованных

и измеримых процессов, то мы могли бы

предсказывать поведение людей (чего еще можно требовать от

науки?), не принимая в расчет смутные,

неопределенные данные самонаблюдения. Это и превратило

бы психологию и социологию в естественные науки,

как то и предсказывали французские философы

эпохи Просвещения, в особенности Кондильяк и Кондор-

сэ, и их последователи в девятнадцатом столетии —

Конт, Бокль, Спенсер, Тэн — и многие современные

бихевиористы, позитивисты и «физикалисты»3*.

К какому типу науки можно было бы отнести

историю? Традиционно науки делят на индуктивные и

дедуктивные. Если наука не претендует на знание

априорных предпосылок или правил, вытекающих не

из наблюдения, а из знания, основанного на

интуиции или откровении, на знание законов,

управляющих поведением людей, и их целей, или же на

знание особых намерений их создателя, — а многие

историки со времен средневековья открыто

провозглашали, что обладают таким знанием, — то такая

наука не может считаться вполне дедуктивной. Но

будет ли она, в таком случае, индуктивной? Трудно

или даже практически невозможно, проводить

крупномасштабные эксперименты с людьми, и, стало

быть, знание в этой области должно основываться,

главным образом, на наблюдении. Тем не менее,

невозможность ставить эксперименты не помешала

астрономии и геологии стать полноценными науками, и

механики восемнадцатого столетия с нетерпением

ждали прихода того времени, когда методы

математических наук, примененные к человеческим делам,

развеют мифы об истине откровения, внутреннем оза-

Понятие научной истории

29

рении, личном божестве, бестелесной душе, свободе

воли, и т. п., и тем самым решат все общественные

проблемы посредством научной социологии так же

ясно, точно и с предсказанием будущего поведения,

как те науки, которые, если воспользоваться словами

Кондорсэ, изучают сообщества пчел и бобров1. В

девятнадцатом веке это утверждение расценили как

голословное и чересчур экстравагантное. Стало ясно,

что методы и понятия механицистов не годятся там,

где речь идет о росте и изменении; появление более

сложных виталистических категорий и моделей

позволило провести границу между понятиями

биологических и чисто физических наук; первые оказались

более подходящими для описания поведения и развития

людей. В двадцатом веке психология стала играть ту

же роль, что биология в столетии предшествующем;

и ее методы, и открытия, применительно и к

индивидам, и к группам, в свою очередь, изменили наше

представление об истории.

Почему истории пришлось так долго ждать,

прежде чем стать наукой? Бокль, который, может быть,

больше чем кто бы то ни было верил в научность

истории, объяснял это очень просто: историки были

слабее в умственном отношении, чем математики,

физики или химики. Он считал, что быстрее всего

развиваются те науки, которые в первую очередь

привлекают внимание самых умных людей, а .их

достижения, естественно, привлекают другие

способные головы. Иными словами, если люди, столь же

одаренные как Галилей или Ньютон, или хотя бы как

Лаплас и Фарадей, занялись бы тем беспорядочным

нагромождением истины и лжи, которая выступает

под названием истории, они быстро сумели бы

восстановить ее в правах и создали бы из нее надежно

построенную, ясную и плодотворную естественную

науку2. Это обещание было воспринято теми, кто

был — по вполне понятным причинам — заворожен

1 Oeuvres de Condorcet. Paris, 1847. Vol. 1. P. 393.

2 «Что касается природы, то события, на вид совершенно

нерегулярные и непостоянные, были объяснены, и было показано, что они

согласуются с достоверно установленными всеобщими законами. Все

это благодаря тому, что способные люди и, прежде всего люди,

30

Понятие научной истории

величественным прогрессом естествознания того

времени. Интеллектуальные и скептически настроенные

мыслители, такие как Тэн и Ренан во Франции, не

говоря уже о таких одержимых позитивистах, как

Конт, и, судя по некоторым их сочинениям, Энгельс

и Плеханов, глубоко уверовали в эту перспективу. Но

трудно сказать, что надежды их сбылись, и может

быть полезно задаться вопросом: почему так

произошло?

Прежде, чем мы попытаемся ответить на этот

вопрос, укажем два источника веры в то, что история,

по крайней мере в принципе, может быть

превращена в естественную науку. Первый источник можно

описать с помощью метафор, которыми обычно

пользовались — во всяком случае, начиная с девят-

наделенные упорством и пытливым умом, изучали природные

явления с тем, чтобы открыть их закономерности. И если бы события в

мире людей стали предметом подобного исследования, мы вправе

были бы ожидать таких же результатов... Любой, кто вообще знаком

с тем, что было сделано в течение последних двух веков, должно

быть, понимает, что каждое новое поколение доказывало, что те

события, кои предыдущее поколение считало случайными и

непредсказуемыми, на самом деле являются закономерными и вполне

предсказуемыми: так что наметившаяся тенденция развитой цивилизации

состоит в усилении нашей уверенности в универсальности порядка,

метода и закона. Если же обнаруживается, что некие факты или

группы фактов пока еще не были упорядочены, то мы, вместо того

чтобы объявлять их, как делали до сих пор, необъяснимыми, должны

скорее руководствоваться нашим прошлым опытом и допустить

вероятность того, что то, что мы называем теперь необъяснимым, в

более или менее отдаленном будущем будет объяснено. Это ожидание

открытия закономерности среди беспорядка столь знакомо ученым,

что среди самых выдающихся из них стало чем-то вроде веры: и если

такое же ожидание вообще не наблюдается в среде историков, то

приписать это следует отчасти их меньшей одаренности по

сравнению с естествоиспытателями, а отчасти большей сложности тех

социальных явлений, с которыми имеет дело их исследование.

...Самые выдающиеся историки явно слабее, чем наиболее

успешные исследователи физической науки: никто из тех, кто посвятил

себя истории, по своему интеллекту вообще не может быть сравним

с Кеплером, Ньютоном и многими другими.

[Тем не менее], у меня почти нет сомнений в том, что еще до конца

следующего столетия цепь доказательств будет завершена, и такой

же редкостью будет встретить историка, который отрицал бы

непреклонную закономерность в нравственном мире, как теперь трудно

найти философа, отрицающего закономерности в мире

материальном» (Buckle H. Т. History of Civilisation in England. London, 1857.

Vol.1. P. 6-7, 31).

Понятие научной истории

31

надцатого века, — все образованные люди. Когда

мы говорим о рациональной политике в

противоположность политике утопической, мы, как правило,

подразумеваем, что последняя игнорирует

«непреклонную логику (исторических) фактов» или «колесо

истории», пытаться остановить которое бесполезно.

Мы говорим о напрасном отрицании «сил истории» и

нелепости попыток обратить время вспять или

«возвратить прошлое». Мы говорим о молодости,

зрелости, увядании людей и культур, о подъемах и спадах

общественных движений, о взлетах и падениях

наций. Такого рода язык отражает идею непрерывности

времени — представление о «реке времен», по

которой мы плывем и которую, волей-неволей,

должны принимать; подвижная ступень, которую не мы

создали, но на которой мы рождены, подчинена

некоторым естественным законам, определяющим

порядок и форму событий, — событий, составляющих

человеческую жизнь, деятельность и опыт или, во

всяком случае, влияющих на них. Использование

метафорических и вводящих нас в заблуждение слов

все-таки допустимо, они заменяют нам понятия и

категории, с помощью которых мы осмысляем

«исторический поток» именно как нечто такое, что имеет

определенный объективный порядок, которого мы,

на беду свою, не знаем. Отсюда — лишь небольшой

шаг до вывода о том, что все, обнаруживающее

некие признаки регулярности, может быть

подведено под определенные законы, систематическая

взаимосвязь которых и является содержанием

естествознания.

Второй источник этого убеждения лежит еще

глубже. Модели роста или развития событий можно

весьма правдоподобно изобразить как последовательность

причин и следствий, которые естественная наука

способна систематизировать. Но иногда мы выражаемся

так, как если бы нечто более фундаментальное, чем

эмпирическая связь (которую философы-идеалисты

называют «механической» или «внешней», или просто

«поверхностной») обеспечивало их единство с

аспектами или последовательными стадиями

существования человечества на земле. Когда мы говорим, напри-

32

Понятие научной истории

мер, что абсурдно обвинять Ришелье за то, что он

действовал не так, как Бисмарк, поскольку

очевидно, что Ришелье не мог действовать подобно

человеку, живущему в Германии в девятнадцатом столетии;

и наоборот, обвинять Бисмарка за то, что он не смог

сделать того, что осуществил Ришелье, потому что

семнадцатое столетие имело свой особый характер,

весьма отличный по своим деяниям и событиям от

характера столетия восемнадцатого, которые и

придают ему неповторимую уникальность, так же как и

события девятнадцатого века делают его, в свою

очередь, неповторимым, — то тем самым мы

утверждаем, что этот порядок является порядком

объективным; что тот, кто не понимает, что возможное в

одно время и в одной ситуации может быть

абсолютно невозможным в другое время и в другой ситуации,

не в силах оказывается понять нечто важное и

универсальное о том единственном пути, идя по

которому социальная жизнь, человеческое мышление,

экономический рост и любое другое явление не просто

развиваются, но могут, или, может быть, должны

развиваться. Точно так же, когда мы говорим, что

утверждение, будто бы «Гамлет» был написан при

дворе Чингисхана во Внешней Монголии, не просто

ложно, а абсурдно, что если кто-то, знакомый с

соответствующими фактами, серьезно предполагает,

что «Гамлет» мог быть написан в то время и в том

месте, то он не просто невежествен или ошибается,

а прямо-таки не в своем уме, потому что «Гамлет» не

просто не был, но и не мог быть написан в Монголии

во времена Чингисхана, и мы можем сразу отклонить

эту гипотезу без обсуждения, — что придает нам

чувство такой уверенности? К какого рода

невозможности относится это «не мог»? Руководствуемся ли

мы научными, т. е. индуктивно-эмпирическими

основаниями, считая рассуждения о такого рода

возможностях явно ложными?

Мне кажется, мы считаем их комически нелепыми

(а не просто неправдоподобным или ложным) потому,

что они находятся в противоречии не только с тем

или иным фактом или обобщением, которое мы

принимаем, но с предпосылками, которые лежат в осно-

Понятие научной истории

33

ве всего нашего мышления о мире — основными

категориями, которые сформировали такие важные

понятия нашего мышления, как человек, общество,

история, развитие, рост, варварство, зрелость,

цивилизация и т. п. Эти предпосылки могут оказаться

ложными или ошибочными (каковыми, например,

считают теологию и деизм позитивисты и атеисты), но

не опровергнутыми экспериментом или эмпирическим

наблюдением. Они разрушаются или преобразуются

под влиянием изменений во всей системе взглядов

человека, социальной среде и культуре, объяснение

которых является самой трудной (и самой важной)

задачей истории идей, а в конце концов, и истории

вообще.

Сюда примешивается глубоко укоренившееся,

давнее и распространенное Weltanschauung4*, в основе

которого лежит не вызывающее сомнений (но не

обязательно достоверное) предположение об особом и

единственном объективном порядке событий и

фактов. Иногда это вертикальный порядок —

последовательность во времени, — который наводит нас на

мысль, что события или институты, скажем,

четырнадцатого столетия, были такими, а не какими-то

иными в силу необходимости (как бы ни понималась

этого рода необходимость), а не просто —

случайно — произошли раньше, чем события и институты

шестнадцатого века, которые были «сформированы»,

т. е. в каком-то смысле определены ими (можно было

бы сказать — стали их следствием). Так что любой,

кто попробует поставить произведения Шекспира по

времени раньше произведений Данте или опустить

пятнадцатое столетие вообще, преобразовав конец

четырнадцатого в начало шестнадцатого века, будет

обвинен в невежестве или в использовании

ненаучного метода. В других случаях мы размышляем о

порядке «горизонтальном», т.е. лежащем в основе

понимания взаимосвязей между различными аспектами одной

и той же ступени культуры, — вроде тех

предпосылок и категорий, на которые пролили свет

настроенные антимеханистически немецкие философы

культуры, такие как Гердер и его ученики (а до них

Вико). Считается, что этот способ понимания (истори-

34

Понятие научной истории

ческого сознания) позволяет нам осознать, что

определенный тип правовой системы тесно связан с

экономической деятельностью, нравственным сознанием,

стилем, который преобладает в литературе,

искусстве танца и богопочитании, или же является частью

того же самого комплекса. Благодаря этой

способности (какова бы ни была ее природа), мы осознаем

различные проявления человеческого духа как

«присущие» той или иной культуре, нации или

определенной исторической эпохе, хотя эти проявления могут

так же отличаться друг от друга, как форма

письменности одной эпохи отличается от системы

землевладения той же самой эпохи. Без этой способности мы не

усматривали бы никакого смысла в таких социально-

исторических понятиях, как «типичный»,

«нормальный», или «противоречивый», «анахроничный», и

следовательно, не могли бы создать историю

институтов как умопостигаемых образцов, атрибутировать

произведение искусства определенному времени,

цивилизации и среде, и действительно понять и

объяснить, как одна стадия цивилизации «порождает» или

«определяет» другую. Ощущение того, что в

изменении и разнообразии есть единство и тождественность,

также является одной из главных причин нашего

представления о неизменных тенденциях, об

«односторонней» направленности хода истории. От этого

легко перейти к гораздо более сомнительному

убеждению, что все неизменное является таковым

исключительно благодаря тому, что подчиняется законам,

а все, что подчиняется законам, можно

систематизировать и превратить в науку.

Это, наряду с другими факторами, и побудило

людей к созданию истории на манер естественной

науки. Казалось, особенно в девятнадцатом столетии,

что все готово для построения этой новой, мощной и

положительной дисциплины, которая покончит с

хаотическим накоплением фактов, догадками и

кустарными правилами, к коте рым с таким презрением

относились Декарт и его научно мыслящие преемники.

Подмостки были возведены, но фактически дальше

этого дело не пошло. Никакие общие законы или

хотя бы сколько-нибудь приемлемые правила, с по-

Понятие научной истории

35

мощью которых историки (зная исходные условия)

могли бы делать выводы о том, что случится на

следующем этапе, или что происходило в прошлом,

не были открыты. Гигантская машина, которая

должна была избавить их от утомительного труда по

собиранию факта за фактом и от попыток создать связное

описание на основе собранного ими материала,

походила на план, зародившийся в голове сумасшедшего

изобретателя. Огромный трудосберегающий

инструмент, который, будучи загружен информацией,

самостоятельно обрабатывает ее, делает правильные

выводы и предлагает подходящие объяснения,

делающий ненужными ненадежные, старомодные и

самодельные орудия, с помощью которых историкам

приходилось наощупь прокладывать свой путь в

навсегда ушедшее прошлое, — этот инструмент так и

остался прожектом, плодом экстравагантного

воображения, подобно проектам вечного двигателя. Ни

физиологи, ни социологи, ни честолюбивый Конт, ни

более скромный Вундт, не сумели создать новый

механизм: «номотетическая» наука5* — система

законов и правил, благодаря которым можно было бы так

упорядочить фактический материал, чтобы получить

новое знание, — осталась мертворожденной.

Одним из критериев естественной науки

справедливо считается ее способность к предсказанию или, в

случае с историческим исследованием, к

«предсказанию назад», т.е. заполнению пробелов в прошлом, о

котором не сохранилось никаких непосредственных

свидетельств, с помощью экстраполяции,

осуществляемой по определенным правилам и законам. Метод

такого гипотетического познания используется в

археологии, палеонтологии, где существуют обширные

пробелы в знании, и нет лучшего, более надежного

способа установления фактической истины при

отсутствии конкретных фактических свидетельств. В

археологии мы пытаемся связать наше знание об одном

отдельном периоде с нашим знанием о другом

периоде, пробуя восстановить то, что должно было или,

по крайней мере, могло происходить, чтобы

объяснить переход от одной стадии к другой, минуя многие

неизвестные промежуточные стадии. Но этот способ

36

Понятие научной истории

заполнения пробелов обычно расценивается как не

очень надежный метод открытия прошлого, которым

никто не стал бы пользоваться, если бы можно было

найти более конкретные свидетельства (как бы ни

оценивались при этом качество и уровень этой

конкретности), на которых основано наше знание

исторических, в отличие от доисторических, периодов

человеческой жизни.

Какой бы была структура этой науки, если бы кто-

то, допустим, попытался ее сформулировать?

Возможно, она состояла бы из причинных или

функциональных корреляций — системы взаимосвязанных

общих суждений типа: где и когда φ, там и тогда ψ —

переменные, вместо которых можно подставить

точные даты и места; и, возможно, эта система имела

бы две формы: «чистую» и «прикладную». «Чистые»

науки: социальная статика или социальная динамика,

существование которых, может быть, слишком

оптимистично провозгласил Герберт Спенсер6*, будут в

таком случае связаны с «прикладной» наукой —

историей — примерно так же, как физика связана с

механикой или, по крайней мере, как анатомия

используется врачом для установления диагноза. Если бы была

такая наука, то она радикальным образом

преобразовала бы старую эмпирическую историю, превратив ее

из кустарного ремесла в отрасль механизированного

производства, подобно тому как астрономия отменила

примитивные правила, установленные вавилонскими

звездочетами, или как ньютоновская физика

преобразовала прежнюю космологию. Но такой науки не

существует. Прежде, чем спрашивать, почему так,

полезно было бы рассмотреть под этим углом зрения

некоторые наиболее очевидные особенности истории,

в том виде, в каком она существует по сей день,

которыми она отличается от естественной науки.

Начнем с рассмотрения одного явного различия

между историей и естественными науками. Если для

развитой естественной науки считается более

рациональным описывать частные наблюдения с помощью

общих предпосылок или законов, чем считать их

особыми явлениями (собственно, это и входит в

определение рациональности), то в истории это правило,

Понятие научной истории

37

по-видимому, не работает столь успешно. Приведу

самый простой пример. Одно из убеждений здравого

смысла, которое мы считаем вполне достоверным,

состоит в том, что нормальные жители нашей

планеты могут каждое утро наблюдать восход солнца.

Предположим, некий человек сказал бы, что сегодня

утром он не видел, как ни старался, восход солнца; а

так как одного негативного случая, по правилам

нашей обычной логики, достаточно, чтобы

опровергнуть общее правило, то он счел свое тщательно

проведенное наблюдение как фатальное не только

для общепринятой точки зрения насчет смены дня и

ночи, но и для всей небесной механики и,

разумеется, для физики, назначение которой состоит в

объяснении причин этого явления. Это поразительное

утверждение не могло бы, естественно, расцениваться

как заключение, которое следует безоговорочно

принять. Нашей первой реакцией была бы попытка

построить гипотезу ad hoc7*, чтобы спасти нашу систему

физики, опирающуюся, в том виде как она есть, на

результаты систематического и контролируемого

наблюдения и дедуктивные выводы, производимые

людьми. Мы предположили бы, что наблюдатель,

может быть, как-то не так смотрел на небо, что ему

мешали облака, что его что-то отвлекло, что его

глаза были закрыты или он спал, что его преследуют

галлюцинации, что он употребляет слова в каком-то

неизвестном нам смысле, что он лжет, шутит или

болен, — мы могли бы выдвинуть и другие

объяснения, ни одно из которых не было бы совместимо с

его утверждением, но которые сохранили бы в

целости физическую науку. Было бы неразумно сразу же

сделать вывод, что если человек, в рассматриваемом

нами случае, говорит правду, то вся наша с таким

трудом выпестованная физика должна быть

отвергнута или хотя бы изменена. Разумеется, если явление

повторится, и другие люди, находясь в нормальных

условиях, не увидят восхода солнца, то некоторые

физические гипотезы или даже законы придется

решительным образом изменить или даже отвергнуть;

может быть, основания наших физических наук

нужно будет создать заново. Но мы должны решиться на

38