Автор: Рожденственский Д.С.

Теги: социальная (общая) психология историческая психология личность психология семьи, быта, воспитания детей психоанализ

ISBN: 978-5-904378-11-0

Год: 2011

Текст

Д.С. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

В пространстве

переноса

переноса

В ПРОСТРАНСТВЕ

ПЕРЕНОСА

Д. С. Рождественский

В ПРОСТРАНСТВЕ

ПЕРЕЙДЯ

Санкт-Петербург

2011

ББК 88.5

Рож 62

Рождественский Дмитрий Сергеевич

Рож 62 В пространстве переноса. - СПб: ИП Седова Е. Б., 2011,292 с.

ISBN 978-5-904378-11-0

Новая книга известного петербургского психоаналитика Д.С. Рождественского посвящена одному из важнейших вопросов терапевтической теории и практики - феномену переноса (трансфера). Для своего исследования автор использует обширный материал зарубежных аналитиков: от представителей «классического» психоанализа до современных психотерапевтов, внесших наибольший вклад в изучение явлений переноса и контрпсрсно-са Многолетний собственный опыт работы автора в качестве практикующего специалиста представляет несомненный интерес для читателей. Наблюдения и размышления, изложенные в книге, делают се увлекательной и полезной для всех (от начинающих до опытных профессионалов) интересующихся актуальными проблемами современного психоанализа.

ББК 88.5

Рож 62

ISBN 978-5-904378-11-0

© Д.С. Рождественский, 2011.

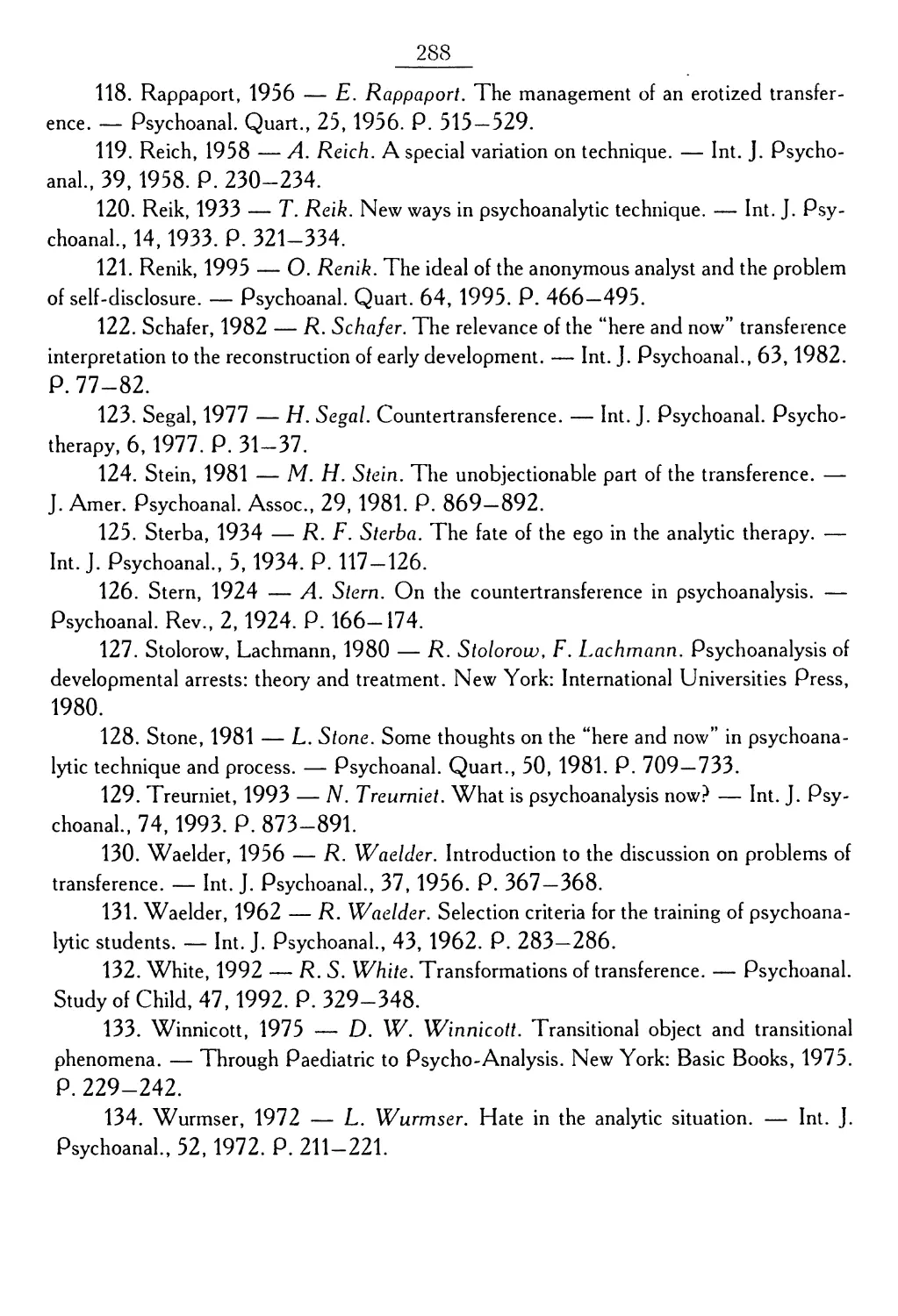

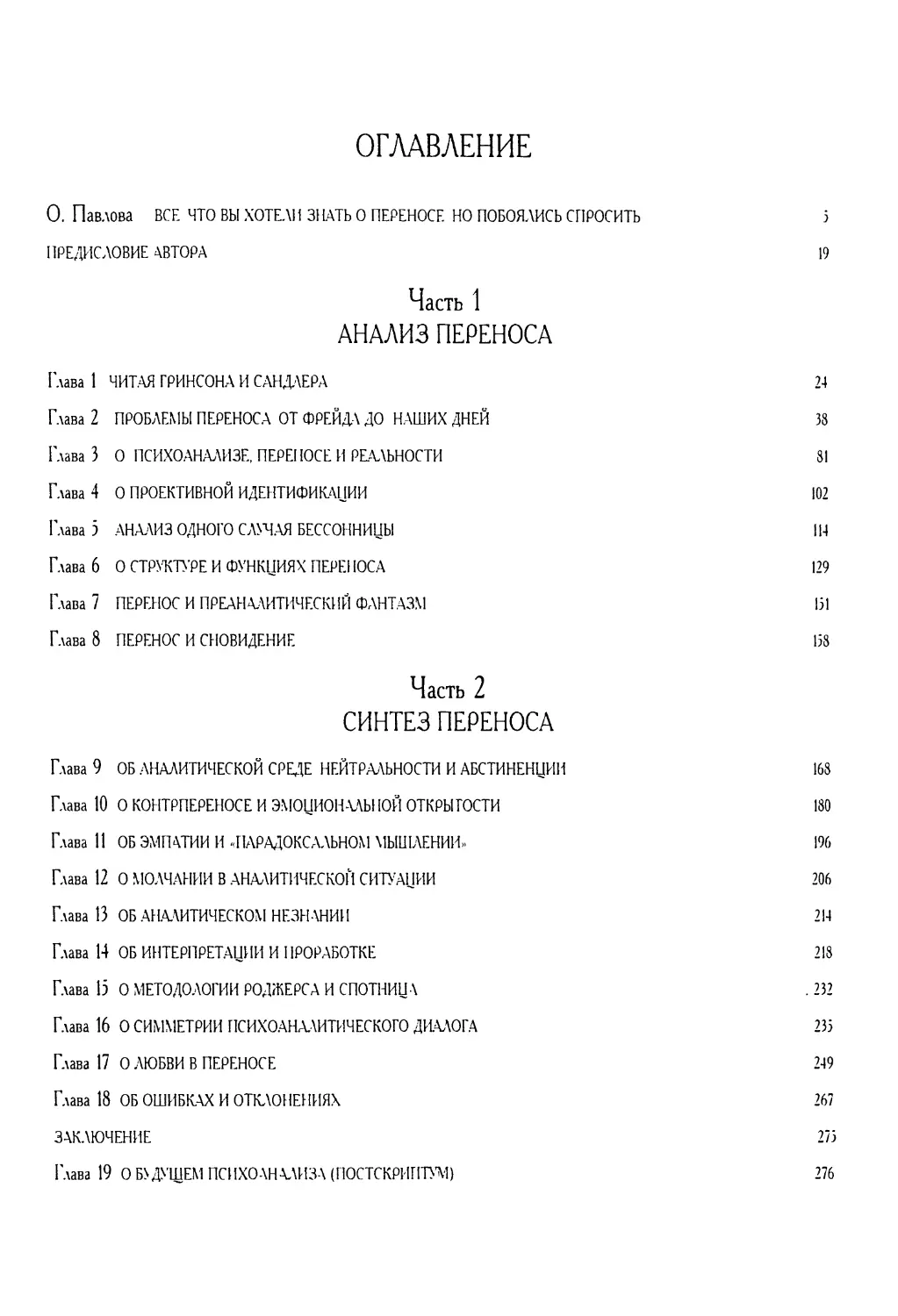

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О ПЕРЕНОСЕ, НО ПОБОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ

О морские города! На стогнах ваших я вижу граждан, женщин и мужчин, чьи руки и ноги туго связаны прочными узами, связаны людьми, которые не поймут вашего языка, и лишь между собою сможете вы слезными жалобами, вздохами и стенаниями оплакивать ваши мучения и утраченную вами свободу. Ибо те, кто связал вас, не поймут вашего языка, как и вы не поймете их.

Из записных книжек Леонардо да Винчи

В современном психоанализе феномен переноса концептуализируется в трех основных парадигмах мышления, представляющих собой эволюционный ряд в истории развития психоаналитических взглядов: классической (теории влечения), с позиций теорий объектных отношений и в русле интерсубъективного похода1. Читая монографию Дмитрия Рождественского, очень скоро понимаешь, что для генерации собственных идей автор использует объединенное теоретическое пространство. В нем он проводит сопоставление и сравнение различных идей, концепций и технических приемов работы, и постепенно, в ходе исследовательского процесса, рождаются новые теоретические предположения или конкретный, реально применимый технический инструментарий. Впрочем, нельзя не отметить, что основной средой, стимулирующей авторские идеи, конечно же, является балин-товская школа. Рождественский de facto является последователем М. Балинта, продлевая парадигму балинтовского мышления и развивая технику работы, предложенную им. Однако

1 В понятии «интерсубъективный психоанализ» мной объединены многие современные направления и школы психоанализа, общим фактором и трансверсалью которых является интерсубъективность, то есть понимание аналитической ситуации как встречи двух взаимодействующих разных по своей природе миров: бионовское, балинтовское, теории психоаналитического поля, интерсубъективный подход Столороу, Атвуда, Брандшафта и многие др.

6

я рискну сказать, что течение психоаналитической мысли Рождественского не замыкается в данном узком русле, но обогащается и расширяется автором до концептуализации интерсубъективного поля психоанализа, находящегося сегодня в авангарде психоаналитической идеологии. Итак, что же составляет ценность и новизну монографии Дмитрия Рождественского, выделяет ее среди множества разнообразных работ, связанных с одной из центральных тем психоанализа — переносом?

В процессе освоения психоаналитической теории — как в период инициального обучения, так и в дальнейшей профессионализации — практикующим психоаналитически ориентированным специалистам приходится находиться в информационном потоке постоянно изменяющейся психоаналитической концептуализации. Ее изучение крайне важно в силу постоянного привноса меняющих теорию и практику исследований, модернизирующих и адаптирующих их в соответствии с особенностями психического универсума человека данного этапа культуры и социума. И мне приятно отметить вклад Рождественского в развитие теории и практики работы с переносом, тем более, что за весь период существования психоанализа2 мы фактически не имеем хоть сколько-нибудь значимых достижений на отечественной почве.

С другой стороны, нужно отметить основную трудность в психоаналитическом обучении и «повышении квалификации» через изучение литературных источников — весьма редко удается извлечь из опубликованных текстов самый необходимый ингредиент — «Как же работать с пациентом? Что делать в том или ином случае психоаналитической практики?». В психоаналитических институтах предлагается изучить теорию, которая не отвечает на этот вопрос и дает лишь косвенные намеки на то, как же надо «психоте-рапевтизировать»3. Затем предлагается перейти к ознакомлению с практическими приемами, что чаще всего происходит в русле изучения давно устаревших доктрин, ныне уже весьма далеких от практики и техники сегодняшней психоаналитической терапии и уж тем более — от будней современного клинического специалиста. С горечью надо отметить, что нет учебников или какой-либо другой литературы на русском языке, которые могли бы стать опорными в этом моменте, и здесь монография Рождественского удачно и адекватно заполняет пробел, если не сказать «зияющую дыру». Она поистине открывает двери в «святая святых» психоаналитического кабинета. Автор смело делится с нами своим опытом, как позитивным, так и негативным, и, что немаловажно, не игнорирует и не скрывает свои промахи4, внимательно и подробнейшим образом изучая

." Достаточно упомянуть Лу Андреас-Саломэ и Сабину Шпильрейн, автора всемирно известной работы «Деструкция как причина становления» (1912), ставшей фундаментом для всех дальнейших, в том числе фрейдовских, исследований влечения к смерти.

3 Изучение техники психоаналитической работы на базе отечественных вузов имеет ряд своих проблем, связанных, прежде всего, с недостаточным количеством времени, отводимого на анализ, и теоретическими предпочтениями обучающего аналитика, ограниченными рамками, как правило, одного из направлений в психоанализе, что вполне естественно. Опыт других клинических парадигм, о котором можно узнать из литературы, расширяет видение психоаналитического процесса.

4 Следуя примеру П. Кейсмента.

7

и исследуя их, извлекает из них пользу для себя и читающего, что создает атмосферу искреннего диалога автора с читателем в процессе реальной работы.

Трансформация теоретических взглядов и непосредственных технических подходов к переносу, связанная с развитием психоаналитической теории и клинической работы, потребовала пересмотра концептуализации в переносе и техник работы с ними. Рождественский переосмысливает теорию и практику в компаративном ключе, прослеживая канву базовых теоретических моментов, касающихся объекта его исследования, воссоздает тонкую структуру феномена переноса и делает новаторские теоретические выводы, совмещая их с мнениями многих других исследователей в психоанализе, органично вписывая их в мозаичный контекст аппарата психоанализа.

В первых двух главах монографии подробно и ясно описана история развития взглядов на перенос, с разных позиций рассмотрены дефиниции многих теоретиков психоанализа, благодаря чему спектр значений понятия «перенос» становится вполне отчетливым.

В книге Рождественского много вопросов: часть из них ставит автор, другие — возникают в результате прочтения. И это само по себе хорошо, потому что психоанализ — это «философия непонимания»9, в теоретическом плане всегда оставляющая возможность отвечать на поставленный вопрос еще и еще раз, до бесконечности* 6, а в практическом плане предписывающая аналитику сомневаться и не быть до конца уверенным ни в чем. Эта открытость стиля Рождественского, в отличие от герметичных текстов, «закрывающих двери мышления» окончательной и бесповоротной конкретизацией, в то время как эти «двери» должны быть как раз открытыми, — крайне необходима, чтобы текла река психоаналитических идей и зарождалось новое, улучшенное понимание, приближающее нас к истине. Автору близка маевтика сократовской исследовательской позиции — быть босым (то есть невооруженным, в ослабленной позиции) с факелом в поиске вопросов и ответов. Он выступает за неопределенность аналитической ситуации, где аналитик отказывается от уверенности в своих знаниях, силах, умении, несмотря на то, что такая уверенность традиционно навязывается ему, да и сам он желал бы ею располагать. К бионовским рекомендациям для аналитика «быть без памяти и желаний», Рождественский прибавляет еще одно — «с нуля» узнавать каждого нового пациента, без каких-либо сравнений с тем, что уже встречалось в его практике.

Внимательнейшим образом Рождественский просматривает динамику и факторы развития взглядов на перенос от помехи в лечении, его вреда и учета на заре психоанализа к интерпретативным аспектам интрапсихических содержаний и в дальнейшем к смещению акцентов в сторону интерсубъективности. Анализ данной эволюции психоаналитических теорий и связанных с ними техник работы с переносом позволяет автору сделать определенные выводы относительно понимания терапевтических функций переноса.

Рождественский не только теоретизирует, но и предлагает на основе своих идей «другие» технические подходы, находящиеся в русле современных приемов клинической

3 У. Бион.

6 См. фрейдовскую концепцию пупа сновидения.

8

работы, специфики проблем личности нашего времени, и, что немаловажно, акцентируется именно на аспектах психотерапевтической психоаналитической работы, которая в последнее время в мире и, в частности, в нашей стране, активно развивается, будучи менее «энергоемкой» по сравнению с психоанализом, который требует много времени и денежных затрат как при подготовке специалистов, так и в случае лечения для пациентов, и перешел в разряд совсем уж элитарного лечения для избранных.

Красной нитью через все размышления Рождественского тянется важный ключевой вопрос, уверенного ответа на который в настоящий момент еще нет в психоанализе: что же является основным инструментом или способом исцеления в переносе: интерпретация или исцеляющие отношения? В ситуации выбора: интерпретировать или взращивать пациента в атмосфере переноса — Д. Рождественский для себя лично выбирает последнее. Он не директивным и не навязывающим способом рассказывает о своих взглядах, предлагая методологию организации, работы и разрешения переноса в метафоре чашки Петри, необходимой для «исправления» психических дефектов и зарубцевания ран: возвращение в процессе психотерапии назад к точке повреждения, прохождения заново не пройденных или пройденных, но сбойно, этапов психоэмоционального развития.

Интересна и спорна предлагаемая Рождественским метафора психоаналитического лечения как альпинизма, где целью является не покорение вершины, а процесс восхождения. В связи с этим мне хотелось бы вспомнить Св. Августина, еще в средневековье предостерегавшего человечество о беде, поджидающей его при следовании нарциссическим целям. В «Исповеди» Августин рассказывает, как он был вынужден постепенно расстаться с мечтой о святости и совершенстве. Нарциссическая волна природы человека, по его мнению, должна разбиться об утес осознания предопределенного природой собственного несовершенства, и признание дефектности становится одним из ключевых моментов в истории любого человека. Августин отдает себе отчет в том, что никогда в жизни не будет безукоризненным и что не стремление к совершенству является путем к спасению для человеческой особи. В своем учении святой отец говорит о том, что символически понимаемый смысл и содержание жизни не в восхождении на гору (метафора совершенствования), а в странствии: пилигрим Св. Августина всегда в пути, в поиске себя. Конечно же, «слова как муаровый шелк», и «все зависит от того, под каким углом на него взглянуть» (как писал Джон Фаулз в «Женщине французского лейтенанта»); возможно (и скорее всего наверняка), у автора есть и другие объяснения, но метафора на первый взгляд выглядит пропитанной духом своего времени, ее нарциссическая подоплека достаточно хорошо просматривается, и хочется резюмировать, что все мы дети своего времени — эры нарциссизма.

В своей книге Дмитрий Рождественский организует исследовательский процесс главного инструмента психоанализа — переноса, используя свой богатый и долгий психотерапевтический опыт в соответствии с той психоаналитической «методологией», которую он смело раскрывает перед читателями и которая составляет основу его клинической практики и мастерства. Автор постепенно движется от анализа (изучающего расчленения)

9

в сторону синтеза (интеграции частей, воссоединения), результатом которого становится новое единство — сплав его собственной теории и практики. В книге поднимаются сложные и извечные терапевтические проблемы и вопросы тонкостей подходов к неизбежно возникающим в терапии ситуациям (к примеру, удовлетворять или анализировать потребности пациента), рассчитанные на хорошее вчувствование, понимание происходящего и осмысленное действование со стороны аналитика. Вряд ли когда-либо найдутся точные и конкретные ответы для всех сложных эпизодов психотерапевтической работы, обозначающие «приметы», что конкретно нужно делать, но попытки приблизиться к оптимальному решению посредством обсуждения условий его принятия — крайне важны. Таким конкретным вкладом в разрешение данной проблемы видится накопленный практический опыт многих специалистов, в этом случае терапевтические разрешения ситуаций, которыми изобилует данная монография — большое подспорье в клинической работе, несомненно полезный опыт, который может помочь, обогатив техническую кладовую практикующего психоаналитическую терапию специалиста.

Тонкие психологизмы клинических виньеток, мастерски прописанные рукой автора, не только предлагают нам психотерапевтические идентификации, но оказываются неожиданно плодотворными и в теоретическом плане, они могут порождать интересные идеи у читающего при их осмыслении. Фрагмент, посвященный демонстрации автором действия проективной идентификации в случае бессонницы, заставил меня задуматься об особенностях переноса при комплексе мертвой матери7. Случай пациентки Алисы отозвался во мне «воспоминанием» о концепции А. Грина и ее продолжении А. Моделлом8 (идея о «мертвом отце»). Происходящее в психотерапевтическом контексте с пациенткой и психоаналитиком представляется мне активацией «мертвых объектов» во внутреннем мире Алисы, далее в переносе и в душе аналитика: образа матери пациентки в процессе анализа, вслед за которой «восстает» «мертвый эдипов отец» с той стороны этого мира. Тогда, если все объекты «мертвы», включая аналитика, который вовлечен в эту игру, закономерно предположение, что существует какая-то особая форма переноса — «мертвый перенос», при котором основная цель и средство — передача с помощью проективной идентификации мертвого интернализованного объекта пациентом аналитику для реанимации. Такая своего рода зона мертвенности в психической вселенной пациента, при встрече с которой аналитик (что, как показывает практика, нередко происходит в случае таких расстройств) по-разному и в разной степени «засыпает» — то ли защищается, то ли отыгрывает в контрпереносе, идентифицируясь со своим пациентом, — вследствие своих реакций на установившуюся мертвую область в отношениях.

7 Концепция А. Грина см. в: The Dead Mother: The Work Of Andre Green, edited by Gregorio Kohon, published in association with the institute of psycho- analysis. London: Routledge, 2000.

8 Modell A. The dead mother syndrome and the reconstruction of trauma / The Dead Mother: The Work Of Andre Green, edited by Gregorio Kohon, published in association with the institute of psycho- analysis. London: Routledge, 2000.

10

В плане клинических осмыслений Дмитрия Рождественского «за кадром» психоаналитического сеанса нельзя не отметить, что в тексте в полной мере раскрыта сущность множественности психоаналитического взаимодействия, самая сердцевина ее интерсубъективного содержания. В связи с этим хочется сказать, что автор придерживается парадигмы многослойности чувственного и интеллектуального понимания происходящего в процессе работы. Вскрывать слои психоаналитического видения — это довольно трудная, хотя и весьма увлекательная задача, которая вполне ему удается. Здесь нельзя не вспомнить шутку любимого всеми нами Шрека, который говорит, что «мы, людоеды, как лук» — и в ответ на вопрос: «Что, такие горькие?» — отвечает: «Нет, многослойные». Психоаналитическое осмысление — как горько, так и многопланово. Именно эта идея в самом своем эссенциальном виде и находит отражение в трехмерной концепции переноса, предложенной Рождественским. Именно эта, выдвинутая и обоснованная автором модель переноса, не похожая в теоретическом плане ни на одну из существующих на настоящий момент концептуализаций трансфера, является самым «цимесом» данной работы и составляет ядро как теоретического, так и клинического подхода автора.

Трехмерная модель переноса соткана из трех независимых, но взаимопроникающих умозрительных пространств развития психоаналитического «действа». Каждый из этих переносных слоев имеет свою систему коммуникативных координат (функциональную, невербальную и внутриобъектную), определяемых соответствующими векторами: сверхидеализации, проективной идентификации и поиска потерянного, несуществующего в реальности объекта. Эта трехмерная структура переноса по своей организации и специфике взаимодействия на каждом уровне, как мне видится, незримо обращена ко второй топике 3. Фрейда (модель личности) и соотносима с ней. Можно провести параллели между слоями переноса и инстанциями сознательного, предсознательного (дескриптивного бессознательного) и динамического бессознательного, где процесс анализа идет с постепенным погружением аналитического взаимодействия в бессознательные мотивации и вовлекает во взаимодействие все более глубинные сферы личности. Стадийность переноса видится в прокреативной метафоре последовательных фаз: осеменения (аналитик создает все предпосылки — питательную среду — для зарождения объекта), затем вынашивания объекта (пациентом и, возможно, частично аналитиком?) и хаоса (в пациенте) как момента рождения. Не случайно Рождественский останавливается на подробном обсуждении стадии хаоса в переносе. «Только из хаоса рождается танцующая звезда» (Ницше), здесь автор видит ключевой момент переносного контекста: неизбежность ее возникновения и главную задачу аналитика. Это состояние эмоционального хаоса мы часто наблюдаем у своих пациентов в момент снятия нарциссического панциря, который носился столь долго, что уже почти прирос, стал второй кожей. Панциря между мной и мной, а не мной и окружающей средой, то есть предохраняющего и изолирующего человека от его собственных чувств, эмоций и других содержаний бессознательного. Затопление чувствами ментальной сферы вследствие «устранения» кожуха — отнюдь не приятное ощущение для пациента,

и

оно дезорганизует его и держит в напряженном состоянии бессилия и беспомощности, не позволяя думать, действовать, принимать решения, получать удовольствие как он/она это делали ранее. Поэтому, на мой взгляд, Рождественский поднял важный вопрос, который не особенно привлекает внимание в теоретических изысканиях в психоанализе, но на деле оказывает большое влияние на возможность успешного продолжения терапии. Человек, конечно же, приходит к психоаналитику не с мыслью о том, что ему станет хуже в терапии, а необходимое в терапии состояние хаоса переживается достаточно долго и «инвалидизирует» основательно, и здесь крайне необходимо понимание происходящего обеими сторонами в анализе.

Стоит остановиться особо на третьем измерении, о котором пытается говорить и думать Дмитрий Рождественский, — на этой весьма неопределенной виртуальной реальности переноса, где нет реального объектного отношения и есть объект, никогда не существовавший в реальности. Поиск потерянного внутреннего объекта и обсуждающиеся Рождественским попытки пациента «обнаружить или сотворить истинно необходимый объект, не переживавшийся в реальности» — предлагаются как важные фокусы психоаналитической работы в пространстве третьего измерения переноса и носят весьма дискуссионный характер. Можно предположить также, наряду с упомянутой гипотезой, что идет не поиск самого «рапрошманного»9 объекта, существование которого подвергается большому сомнению, а обнаружение и восстановление утерянной связи в ситуации наличия «плохого» объекта в репрезентационном мире, когда объектные отношения с ним носят негативный характер или разорваны (информация о них отрицаема, эвакуирована). Ситуация с этим объектом, находящимся на границе своего существования, вызывает ассоциации с потерянными ключами: они где-то находятся после того как их потеряли, но их уже не найти, поэтому их для потерявшего нет. Как один из вариантов прочтения данного фрагмента монографии, направленность происходящего в анализе мне видится скорее как постепенное изменение полярности поля, существующего в репрезентационном мире между Я- и объект-репрезентацией в процессе терапевтической работы, что приводит к возрождению и активизации объекта привязанности и связи с ним. Данный теоретический вертекс Рождественского дает новое видение фигуры аналитика и его функций в терапии. Аналитик становится новосотворенным внутренним объектом, жизнетворящей созидающей фантазией/функцией, основная задача и цель которого — быть проводником по неизведанным мирам самого пациента, отчасти напоминающего по стилю участия во взаимодействии с другим Чеширского кота из «Алисы в стране чудес» Л. Кэррола: «Говорят, ищи — и ты найдешь, но никто не говорит, что именно ты найдешь».

С другой стороны, согласно Рождественскому, в этой точке зарождения протообъект вмещает в себя то, что потом будет самостью (идентичностью, собственным Я), и

9 Здесь я образовала прилагательное от французского слова rapprochement, переводящегося как сближение, примирение, приближение, и я не имею в виду подфазу воссоединения по М. Малер.

12

то представление об объекте, которое в дальнейшем обусловит внешние связи и коммуникации. Феномены переноса рассматриваются Рождественским как латентно существующие и зарождающиеся «между строк». Автор рассматривает психоаналитическое взаимодействие как процесс создания потерянного объекта в терапевте, при этом терапевт используется в качестве зеркала, отражающего собственные образы пациента, и это наводит на мысль, что этот искомый объект и есть сам субъект, то есть его самость, а не объект отношений — Другой. Тогда возможен и закономерен следующий вопрос. Что ищет человек: потерянного себя или утраченного Другого? Возможно, в данной точке происходит странное событие — совмещение того, что «находится на концах отрезка», и мы попадаем в удивительный мир петли Мебиуса, где две разные поверхности (поиск собственного Я и поиск объекта) становятся одной.

Акцент на созидающем, творящем аспекте переноса, предложенное к овладению «искусство не делать с переносом ничего», — достаточно неожиданная практика, хотя и вполне может быть понятной. Здесь можно провести аналогию с той помощью, которую психоаналитик способен оказать горюющему человеку: мы не можем ничего сделать: ни ускорить процесс, ни уменьшить боль, — мы можем просто быть рядом, сопереживая и разделяя страдания, как «банши»10, помогающая принять смерть.

Определенно интересна теоретическая позиция Дмитрия Рождественского в отношении проективной идентификации и плотно связанных с ней воззрений на контрперенос. В своей книге автор выступает в поддержку осторожной и обдуманной эмоциональной открытости и искренности разделения чувств, разумно объясняя свои выводы и технические приемы необходимостью поддержания аналитического процесса и оказания оптимальной и адекватной проблемам и нарушениям помощи пациенту в атмосфере взаимного уважения и принятия человеческой «встречи», без которых, не трудно себе представить, в какую игру превращается психоаналитическое взаимодействие. Вообще, много хороших и добрых слов сказано Рождественским в поддержку до сих пор гонимого «бедненького» контрпереноса (особенно в случаях негативных его проявлений): о работе с ним как во внутрипсихическом аспекте — понимании и проработке, так и вовне в аналитических «действиях» в процессе анализа, и о необходимости акций аналитика, связанных с контрпереносными реакциями в работе с пациентом. Автор ратует за выражение чувств аналитиком, причем в центре рассмотрения оказывается область самого трудного — негативных агрессивных проявлений, как у психотерапевта, так и у пациента. Пропагандируя искренность эмоционального обмена, что все реже и реже встречается в современном мире и не так-то легко дается людям, Рождественский отстаивает живое интерсубъективное психоаналитическое поле, возникающее в процессе взаимодействия двух людей, вклад каждого из которых необходим. Пикантные темы, острые моменты и темные углы концепции контрпереноса не смущают автора. Проблемы выражения чувств аналитиком для пациента, и в особенности негативных, странные совпадения в жизни пациентов, поражающие до глубины души за

10 Мифическая фигура ирландского эпоса, появляется в момент смерти.

13

гадочные способы передачи информации: семейные тайны, о которых пациенты не могут знать, но которые вопреки всему владеют ими на бессознательном уровне — именно эти труднодоступные темы, замалчиваемые по негласному психоаналитическому «сговору» в силу неудобства их обсуждения и близкого «запаха» инфернальности (отсылки к магии, волшебству, экстрасенсорике, от которых психоанализ старательно и сознательно пытается отмежеваться), привлекают внимание Рождественского.

Хочется думать, что в книге Рождественского каждый читатель увидит что-то свое, что «зацепит» его, заставит остановить мгновение и задуматься. Отмечу многогранность и многозначность текста, несмотря на четко выраженную и изложенную позицию автора. В силу этой особенности текста, способствующей его открытости к прочтению, каждый читающий будет понимать изложенное через призму своей субъективности, а значит, как-то по-своему. Поэтому все, что написано в данном предисловии, есть всего лишь одна из возможных граней восприятия книги.

Дмитрий Рождественский ищет и указывает на очаги зарождения многих психических феноменов в ранних отношениях индивида, в архаике невербального диалога «мать-младенец». Однако в этом ключе хочется отметить, что, как всегда в психоанализе, упускаются из рассмотрения социальные и культурные контексты. Возможно, пока еще достаточно сложно изучать в психоанализе междисциплинарный кросскультурно-истори-ческий контекст, из которого можно было бы выделить факторы влияния и совместить их с имеющимися в психоанализе. Однако о многих проблемах, о которых размышляет Рождественский, можно было бы подумать и в социокультурном ключе с обращением к коллективному бессознательному. Может быть, это и звучит несколько фантастично, но кто знает, как проявляется в нас наш далекий предок — древний человек, какими навыками выживания в дикой природе мы сумеем воспользоваться, если нам удастся исследовать переносные контексты вглубь истории не только данного индивида, но и вида, и активизировать эту память?

Наверное, нелегко адептам «лечения словом», приверженным классическим моделям психоанализа, будет читать, а тем более встроить в свой теоретический аппарат технику и практику работы, предлагаемую в данной монографии Дмитрием Рождественским. Аспекты «врачевания молчанием» входят в идеологическую конфронтацию с целеполагающими установками в психоанализе. Новое видение и новые формы работы, предлагаемые автором, — отказ от работы с сопротивлением пациента, которая заменяется на эмпатическое присоединение и ожидание проявления всплывающих и устраненных содержаний бессознательного. Молчание, вообще как феномен, рассматривается Рождественским полярно общепринятому в психоанализе: «движение от» (психические содержания осознания и переживания, которых хочется избежать) заменяется на «движение к». Вся картина наблюдения совершенно меняет свой смысл и значение, это аналогично тому, с чем мы сталкиваемся, когда рассматриваем картинки «фигура-фон», где проступают по очереди совершенно разные образы, включенные совместно в изображение.

14

О потребностях. Во глубине души, давно забытые, покрытые слоем пыли и множественными более поздними наслоениями других желаний, они хранятся до лучших времен, как спящая красавица, ждущая своего королевича, как простейший организм, впавший в анабиоз и приостановивший ход своего развития в надежде на изменение внешних обстоятельств в благоприятную для продолжения жизни сторону. Потребности и желания — феномен мира человека и важная (но часто упускаемая) деталь аналитического опыта. Обнаружение, исследование и способствование удовлетворению аналитиком истинных потребностей человека, пришедшего за помощью, — на этих аспектах останавливает внимание читателя Дмитрий Рождественский, обращая наш взгляд к этим ускользающим и тонким взаимодействиям «аналитик — пациент». В монографии прописан манифест о потребностях — проблема не в том, чтобы их удовлетворить, эта задача не самая трудная. По мнению автора, самая большая аналитическая трудность и в то же время цель — создать балинтовскую атмосферу для их проявления к жизни в погребенных недрах человека.

Хочется уточнить вертексы понимания психопатологии в связи с позицией автора относительно трансформации человеческой субъективности под воздействием психоаналитического лечения. Он склонен видеть в этой трансформации в большей степени развитие человеческой личности, чем изменения, привнесенные в универсум психической вселенной в процессе работы. Если допустимо сравнить психическое нарушение в личности с ржавчиной по металлу, то болезнь можно было бы определить как коррозию личности, насморк, который в некоторых случаях резонно было бы устранить. Хочется задать вопрос автору монографии: не стоит ли ввести дифференцированный подход для разных психопатологий, где в одном варианте можно было бы говорить о необходимом доразвитии личности (к примеру, многие нарушения, имеющие в своей основе проблемы доэдипального уровня), и невротические конфликты, разрешение которых подобно лечению инфлюенцы. Или же человек останется сопливым навсегда и анализ позволит ему смириться с истечением жидкости, если он реже будет шмыгать носом?

Преаналитический опыт, инициальная ситуация и их осмысление весьма редко попадают в фокус проблематизации факторов психоаналитического пространства, по этой причине выпадают важные и необходимые аспекты: заложенная отношенческая предиспозиция пациента, ожидаемые интеракции, специфика сопротивления переносу, с которыми аналитику неизбежно придется иметь дело в дальнейшем на протяжении всего процесса. Все эти вопросы и проблемы затронуты Дмитрием Рождественским, его осмысление вне-аналитической ситуации созвучно современному пониманию инициального сновидения — в нем заложено многое такое, что еще предстоит открыть в процессе исследования аналитику, то, что он расшифрует лишь спустя долгое время в анализе. Думается, стоит подхватить эту инициативу автора — и продолжить рассмотрение моментов «Квента Сильмариллион»11 психоаналитического взаимодействия.

11 Аллюзия восходит к сборнику мифов и легенд Средиземья, написанному Дж. Р. Р. Толкиеном, представляющему собой предысторию «Властелина колец». Думается, последнее произведение весьма известно широкому кругу читателей, а Сильмариллион остается как правило не прочтенным, хотя в нем все завязки будущих историй.

15

Тема сна пропитывает всю книгу, становясь отправной точкой объяснения происходящего, хорошей аналогией и метафорой, проясняющей суть многих поставленных вопросов. И, пожалуй, самое важное здесь то, что Рождественский обращает нас к пониманию и переживанию человеческого опыта (в том числе и психоаналитического) как опыта сугубо субъективного. «Все, что видится вовне, — только некий сон во сне» (Э. По) — все, что человек осознает в процессе своей жизнедеятельности, может быть представлено в какой-то степени как сон12. Отталкиваясь от канцеровских идей о коммуникативных функциях сновидения, фактически занимающих оппозиционное положение в отношении «эгоизма сна» 3. Фрейда, Д. Рождественский предлагает нам поразмышлять о переносных контекстах, продленных в сновидении: о фигуре аналитика и отражении аналитических отношений в зеркалах сна, особо мотивируя это активным творением сна со стороны субъекта, заложенным в языковых оборотах речи некоторых народов. В связи с этим или в подтверждение наших аналитических современных «прозрений» о природе сновидений можно продолжить интересные размышления автора небольшой ремаркой, отсылающей нас в далекое прошлое. Наша европейская культура, под воздействием которой или в условиях которой формировался психический мир человека, его идентичность, имеет античные корни. Древние знали и отмечали то, что психоанализ в современности открывает заново: функцию исполнения желаний (Гиппократ), функцию отражения структуры личности (Гераклит: во сне каждый из нас возвращается в свой собственный мир). Коммуникативная функция также была описана в древности, правда, она требует интерпретации и, соответственно, некоторых поправок, связанных с особенностями мировосприятия людей древности. Профессор Роуз в исследовании «Первобытная культура в Греции» на основе анализа описаний сновидений, в изобилии содержащихся в античных текстах, выделяет три типа донаучного видения функций сновидения: 1) сновидение рассматривается как переход в параллельно существующий другой мир и действие в нем сновидящего, 2) отношение к сну как к тому, что видится душой или одной из душ человека, когда она покидает тело и обозревает происходящее в душевном мире (других сферах), и 3) символическая интерпретация сновидений13. Сновидение в античной культуре принимает форму визита к спящему некой фигуры сна, фигуры, которая, по их мнению, существует объективно, независимо от спящего человека. Однако, напомним, она является производной от него самого, одной из его душ (в соответствии со второй функцией сновидения, упомянутой выше). Если принять, что античные жители не имели того более или менее четкого представления об эмоциональной сфере, которое мы имеем сегодня, и воспринимали собственную психическую вселенную и происходящее в ней как параллельно существующий мир и трактовали ими воспринимаемое в системе декодировки, доступной их сознанию через мифологическое пространство, то параллели напрашиваются сами собой. Со времен античности ситуация остается неизменной: человек, в данном случае пациент, творит отдельный от реальности происходящего мир — простран

12 Не случайно, наверное, в латыни и английском языке сон и мечта обозначаются одним словом.

13 Доддс Е. Греки и иррациональное. М.; СПб.: Университетская книга, 2000.

16

ство переноса (как во сне, так и в дневном бытии), в нем он сам является фигурой сна/ дневного сна, воспринимаемой им самим отдельно от себя в результате действия проективной идентификации. Объективный мир, действия человека в нем, отношения с другими, собственные ощущения (все это имеет свои аналогии в пространстве аналитических отношений) оказываются преломленными через символизирующую линзу, аналитик становится «оракулом», расшифровывающим то, что пациент о себе понять не в силах.

Этически сложные, напряженные в плане хрупкости и «ходьбы по лезвию бритвы» как для аналитика, так и для пациента моменты эротического переноса со всей осторожностью и тонкостью деталей внимательнейшим образом рассматриваются Дмитрием Рождественским в свете его идей, связанных с трехмерной моделью переноса. Думается, здесь хорошо было бы провести границу между любовью, направленной на непосредственную сексуальную реализацию (сексуальную страсть), и любовью как базовым фактором привязанности в человеческих отношениях, интересом к миру (катексис), способностью созидать и получать адекватное удовольствие. Отчасти, если психоаналитик работает с пациентом, а не отказывается от него в самом начале пути, у него тоже существует любовь к этому человеку: я имею в виду ту любовь амэ, о которой говорит Рождественский, — любовь, рожденная в пространстве переноса усилиями обеих сторон. Автор предлагает отнестись к любви в атмосфере встречи двух личностей как к ингредиенту «здорового» аналитического поля, или, вообще, поля нормальных не деструктивных человеческих отношений. Кто знает, может, вся «кутерьма» в нашем мире испокон веков идет не за возможность быть любимым, а за возможность любить? И если человек открывает в себе такую способность в отношениях с аналитиком, позволяет себе эту роскошь в наше пропитанное нарциссизмом время, не опасается превратностей судьбы, то он находит себе нужный объект (вновь открывает потерянный или никогда не существующий объект, как говорит о нем Д. Рождественский) и драйв, которые впоследствии могут быть перенаправлены. Другими словами, они найдут себе субъект вне аналитических отношений, как это должно было случиться в далеком детстве, когда мальчик или девочка в пубертатный период перенаправляют свои влечения с родителей на своих сверстников. Нужно ли непомерными усилиями преодолевать любовь в переносе, если она в процессе естественного развития проходит аналогичные трансформации? Может, лучше заняться в аналитической работе разработкой методов и способов, чтобы перенаправить ее? В связи с этим можно сказать, что любовь, как и все в мире, что собственно и постулирует психоанализ, существует в определенном фрейме. «Достаточно хорошая»14 мать принимает любовь ребенка, мягко указывая ему на границы дозволенного, которые принято соблюдать в культуре, дабы не нарушать табу инцеста. Эротизированный перенос — что это? Новый заход в старую проблему непережитого эдипова комплекса или же доэдипальное симбиотическое слияние с матерью? Стремление ребенка к матери, его желание обнять и поцеловать ее, обретут разный смысл в зависимости от того, какая струна зазвучит в сексуальном «отсеке» души матери, и она станет воспринимать его

14 Термин Д. Винникотта.

17

«движения» к ней как сексуальные проявления и ограничивать их или же позволит им проявиться, если чувствует, что эта активность ее дитяти движима желаниями человеческого внимания и тепла. Так и аналитик, находясь во власти своих (в разных парадигмах психоанализа — различных) теоретических предпочтений и схем (эдипового конфликта, к примеру), может видеть эротизацию переноса там, где на самом деле скрываются потребности в человеческой близости и интимности. Кажется, мы уже договорились искать, раскрывать и взращивать истинные скрытые потребности? Почему же в этом случае в сексуальных контекстах мы упираемся в плоскостное видение, хотя поток влечений, скрывающий в себе потребности, — многослоен? Это вопросы, на которые еще предстоит ответить и которые будит книга Дмитрия Рождественского.

Идеи автора о симметрии психоаналитического взаимодействия, на мой взгляд, — интересное инновационное привнесение в теорию практики психоанализа. Однако к ним, несомненно, необходимо дополнение — небольшое объяснение, важность которого обусловлена сменой мыслительного ракурса, обеспечивающего проникновение в суть проблемы. Концепция симметрии Д. Рождественского видится мне не как «экзот», то есть нечто оторванное и инородное; такое ощущение скорее возникнет, если эту идею попытаться применить в пределах классических базовых теорий психоанализа. Однако предложенная идея симметрии достаточно логично вписывается в современную теорию бессознательного И. Матте-Бланко, а точнее — применяется к выдвинутому им одному из центральных свойств бессознательного — принципу симметрииь. Возможно, теоретические размышления о симметричности психоаналитического диалога и вызовут некоторое недоумение и недопонимание или даже отрицание, что вполне естественно, если пытаться подходить к осмыслению изложенного Д. Рождественским, имея в голове представление о симметрии с позиции сознания — логики симметрии, где она представлена равенством, сходством и подобием. Но стоит попытаться взглянуть на концепцию симметричности психоаналитических взаимодействий и отношений под другим углом видения, в системе координат бинарной логики, свойственной бессознательному. Как следует из теоретического конструирования свойств бессознательного, предложенного И. Матте-Бланко, здесь симметричность рассматривается в другой логике, нацеленной на поиск сходства, идентичности и генерализацию, и где центральный принцип — равенство целого и части. И тогда симметрическая специфика психоаналитического диалога Рождественского становится/видится экстраполяцией особенностей бессознательных внутриличностных объектных отношений на внешние социальные интеракции (в том числе и в аналитическом процессе).

Исследуя все глубже один из центральных феноменов психоанализа — перенос, делая новые теоретические и практические открытия, мы обнаруживаем другие измерения пространства переноса. И это не красивые слова, а сама сущность многозначного явления «перенос», навсегда прочно и плотно связанного как в теоретическом плане, так *

ь Матте-Бланко И. Бессознательное как бесконечная совокупность (1975) (Matte Blanco, I. The Unconscious as Infinite Sets. London: Karmac, 1975.

18

и в практическом жизненном исполнении с бессознательным. В современном психоанализе бессознательное носит многомерный характер, И. Матте-Бланко уже давно доказал, что оно имеет большее, чем четыре, привычных для нашего сознания, измерений. Чтобы лучше понять сказанное, Матте-Бланко иллюстрирует свою мысль незатейливым примером из геометрии16. Он предлагает обратить внимание на то, что квадрат и линия под ним, изображенные на внутренней грани бумажного куба, разномерные17 существа будут воспринимать совершенно по-разному. Пытаясь применить этот подход к теории переноса и самому явлению, можно предположить, что познавая все новые, большие количества измерений в своем человеческом бессознательном — как теоретически его изучая, так и познавая в непосредственной практике клинической работы, — мы меняем свои взгляды, что неизбежно приводит к изменению самого объекта исследования, в данном случае — переноса, и он видится нам в совершенном ином свете и новом ключе.

Кто знает, как будет выглядеть «квадрат и линия под ним» — перенос — глазами аналитика XXX века, n-мерного существа, располагающего накопленными за три века теоретическими и практическими психоаналитическими знаниями, если уже сейчас тот взгляд, который предлагает в своей монографии Дмитрий Рождественский, кажется крамольным и еретическим по отношению к постулатам «святой церкви» классического психоанализа? А это значит, что автор, предлагая свои гипотезы, вынуждает нас воспринимать объект своего изучения — перенос — совсем не так, как мы привыкли, и увидеть новое измерение — нечто Другое, что пошатнет или заставит нас изменить имеющуюся у нас концептуальную систему психоаналитических мировоззрений.

Павлова Ольга Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры общей и практической психологии МИАПП г. Москва, член правления, руководитель комитета клинического психоанализа, действительный член МОО «Русское психоаналитическое общество», г. Москва

16 Матте- Бланко И. Думать, чувствовать и быть. Критические размышления о фундаментальной антиномии человека и мира (1988)(Ма//е Blanco, I. Thinking, Feeling and Being. London and New York: Routledge, 1988.

1z Одномерные, двухмерные и т. д.

Речь идет о появлении возможности для дальнейшего проникновения психоанализа в области, которые не были должным образом исследованы из-за недостаточного внимания к происходящему здесь и теперь.

Хельмут Томэ,Хорст Кехеле

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Понятие переноса более ста лет остается центральным и ключевым понятием клинического психоанализа и психоаналитической терапии различных модификаций, и этим его значимость не исчерпывается. Выйдя за рамки чисто психоаналитической парадигмы, оно проникло в большинство психотерапевтических модальностей как важная составляющая их теоретических основ, вне зависимости от того, расценивается в них перенос как фактор, препятствующий прогрессу или, наоборот, обеспечивающий его, игнорируется он или активно используется, служит средством манипуляций или объектом исследования. Без учета переноса какие бы то ни было попытки глубинного изучения тех или иных аспектов межличностных коммуникаций выглядели бы в наши дни по меньшей мере наивными. Тем более примечателен тот факт, что понимание этого феномена в рамках разных концепций и школ обнаруживает различия настолько существенные, что поневоле возникает вопрос: ведется ли во всех этих случаях речь об одном и том же явлении, или данный термин просто превратился в некий обобщающе-описательный ярлык для целого диапазона ментальных функций и процессов? Едва ли на него возможен однозначный ответ.

Когда я учился на первом курсе института психоанализа, нам читали лекции по психоаналитической пропедевтике, в которых суть явления переноса раскрывалась как воспроизведение инфантильных реакций — импульсов, защит, фантазий, поведенческих паттернов, — некогда сформированных пациентом по отношению к значимым лицам из своего раннего окружения и «ошибочно» адресуемых им людям во взаимодействии «здесь и сейчас». Данное определение подразумевало взгляд на перенос как на антитезу «реальному» восприятию объекта и позволяло весьма просто сформулировать алгоритм психоаналитического процесса: очевидно, что эти «ошибочные» реакции пациента на аналитика надлежало отделить от «реальных», как плевелы от зерен, и «разрешить» их, то есть интерпретировать с привлечением знаний о раннем опыте развития и, таким образом, пресечь их пагубное

20

влияние на текущую жизнь. Другими словами, перенос рассматривался как фактор, осложняющий отношения субъекта и потому подлежащий устранению. Позднее, с годами собственной практики, я все сильнее начинал ощущать, насколько упрощены эти тезисы и формулировки и какое количество новых вопросов в связи с ними ставит действительность. Что такое пресловутое «реальное» восприятие? Каковы критерии «ошибочности»? Если пациент демонстрирует недовольство тем, что аналитик опоздал на очередную сессию, и если, напротив, спокойно соглашается, что каждый человек может опоздать на одну-две минуты — какая из этих двух реакций соответствует реальности, а какая служит признаком влияния переноса? Далее: разве те эмоциональные и поведенческие стереотипы, которые мы оцениваем как «адекватные» и «уместные», не были также сформированы прошлым опытом субъекта? Что следует понимать под «разрешением» переносных реакций, если мы рассматриваем их как неотъемлемую составляющую отношений и универсальный компонент мироощущения личности? На многие из этих вопросов я находил ответы в литературных источниках, доступ к которым на российском книжном рынке с середины 90-х годов XX столетия неуклонно расширялся и которые позволяли мне знакомиться со взглядами на перенос таких непохожих исследователей, как Клайн, Кернберг, Когут, Винникотт, Санд-лер; и, наверное, было вполне естественно, что каждый найденный мною ответ не упрощал, а еще более усложнял в моих глазах смысл и сущность исследуемого феномена.

Однажды в кругу коллег (не тех, с кем я работаю в Санкт-Петербургском центре психоанализа и кто достаточно хорошо знает меня и мои взгляды, а тех, с которыми мне довелось общаться в рамках одной из конференций) я обмолвился, что на некоем этапе своей практической деятельности перестал понимать, что такое перенос. На это один из присутствовавших недоуменно спросил: «Если вы не понимаете, что такое перенос, то как же тогда вы с ним работаете?» Я отшутился, ответив что-то вроде «сам удивляюсь», хотя мог бы сказать, например, что неандертальцы едва ли понимали, что такое огонь, но это не мешало им обращаться с ним гораздо искуснее современного человека: добывать, поддерживать, переносить с места на место и так далее. Однако прозвучавший вопрос давно стал моим собственным вопросом к себе: как я работаю с переносом? В последующие годы у меня постепенно стало складываться что-то вроде личной концепции этого явления (возможно, сказано слишком громко) и оформилась в общих чертах «теория техники» взаимодействия с ним: этими соображениями я и хочу поделиться с читателем. В каких-то аспектах они совпадают или почти совпадают со взглядами других авторов, в каких-то — противоречат им. Но необходимо помнить, что мысли, которые будут высказаны здесь, ни в коем случае нельзя назвать окончательно сформированными: они служат мне лишь импульсами к дальнейшим исследованиям в обозначенном направлении и к новым обобщениям опыта. С другой стороны, они в определенном смысле подводят итог восемнадцатилетнему периоду моей клинической практики: этот итог можно обозначить как появление приблизительного представления о том, что такое перенос по сути, какова его роль в аналитических отношениях и какой терапевтической значимостью он наделен.

21

Строго говоря, данную книгу лишь с определенной натяжкой можно определить как монографию. Процентов пятьдесят-шестьдесят ее содержания фигурировало ранее в моих статьях и докладах, посвященных теоретическим проблемам понятий переноса, контрпереноса, проективной идентификации, а также некоторым вопросам методики и техники психоаналитической терапии. Она представляет лишь попытку объединения в нечто целостное — прежде всего для самого себя — того, о чем я думал, писал и говорил в последнее десятилетие, и читателю судить, насколько эта попытка удалась.

В заключение предисловия я хочу поблагодарить всех, кто прямо или косвенно способствовал написанию этой работы: Ректора Восточно-Европейского института психоанализа профессора Михаила Решетникова; руководителя Санкт-Петербургского центра психоанализа (в стенах которого я веду психоаналитическую практику с 1997 года, то есть с момента его основания) Владимира Шамова; других моих коллег — Юрия Баранова, Юлию Бердникову, Ольгу Волкову, Марию Машовец, Сергея Соколова; моего первого психоаналитика — Ирину Лукину, и второго — Нонну Славинскую-Холи (США); моего первого супервизора — Людмилу Топорову, и еще многих, чьи имена перечислить здесь весьма сложно. Моя отдельная благодарность — моей жене Ирине Порошиной; и, наконец, благодарность эксклюзивная и, вероятно, по справедливости первоочередная — моим пациентам, в диалоге с которыми я провел с 1993 по 2010 год в общей сложности больше восемнадцати тысяч часов и которые постепенно, проявив завидную выдержку и снисхождение к моей ортодоксально -аналитической позиции, заставили меня отказаться от однозначного и «школьного» понимания того, что такое перенос.

Часть 1

АНАЛИЗ ПЕРЕНОСА

ГЛАВА 1

ЧИТАЯ ГРИНСОНА И САНДЛЕРА

Давайте договоримся перед тем, как отправиться в путь, что все мы — и читатели, и автор — являемся достаточно компетентными и опытными аналитиками, не делающими элементарных ошибок.

Микаэль Балинт

В обзорной статье Андрея Россохина, предваряющей первый том «Антологии современного психоанализа», присутствует ссылка на яркое описание классического проявления переноса, данное Гловером: атмосфера сотрудничества между аналитиком и пациентом внезапно или постепенно рассеивается, пациент как будто теряет интерес к процессу терапии, становится враждебен или молчалив. Радикально меняется его прежнее отношение к собеседнику, он выказывает признаки глубокого сопротивления, адресует аналитику наиболее примитивные переживания, одновременно противясь их осознанию и признанию: так выглядит закономерное завершение психоаналитического «медового месяца», описанного Блэкуортом, и вступление в свои права «трансферного невроза», или невроза переноса (Россохин, 2000). Однако, несмотря на наглядность представленной картины, приходится признать: если нам потребуется объяснить человеку, незнакомому с психоаналитической терминологией, что такое перенос, мы поймем, что без учета исторического развития данного понятия в рамках различных школ и течений сделать это довольно непросто. В последующих главах я попытаюсь дать краткий обзор этой темы; здесь же замечу только, что существует немало нюансов и оттенков понимания феномена переноса, определяющих различия в отношении к нему представителей разных направлений психотерапии и в особенностях методологии и техники практического подхода. Его рассматривают как универсальный компонент коммуникаций и как нежелательный артефакт лечения, как главную динамическую силу терапии и как главное же препятствие на ее пути; одни

25

настаивают на возможно более быстром его разрешении, другие — на сохранении и поддержке, третьи — на его манипулятивном использовании в интересах пациента. Очевидно, что если в широком кругу психотерапевтических модальностей приняты столь непохожие друг на друга взгляды на то, как следует обращаться с переносом, то и сам смысл этого явления в представлениях терапевтов подвержен вариациям.

Существует, однако, если можно так выразиться, «стержневое» определение данного термина — определение переноса как явления, понимание и анализ которого традиционно рассматривается как центральная задача психоаналитического процесса. Обозначая его, я умышленно стану апеллировать в первую очередь к двум источникам, с которых, по сути, начиналось психоаналитическое образование в России в 90-е годы XX века и которые, на мой взгляд, остаются образцами ортодоксального освещения целого ряда понятий этой науки: к учебникам Ральфа Гринсона «Техника и практика психоанализа» и Джозефа Сандлера с соавторами «Пациент и психоаналитик: основы психоаналитического процесса». Я предполагаю, что каждый, кто читает сейчас эти строки, знаком с названными книгами, а значит, и с нижеследующими формулировками; но все же приведу их — отчасти для того, чтобы соблюсти традицию, отчасти — чтобы задать исходную точку отсчета для дальнейшего поиска. Итак:

Перенос (трансфер) — одно из основных понятий психоаналитической теории и практики: бессознательный психический процесс, заключающийся в перемещении на новый объект чувств, представлений, фантазий, импульсов, психических защит, первоначально сформированных по отношению к более раннему объекту — как правило, объекту из инфантильного прошлого, то есть из раннего окружения ребенка.

Применительно к психоаналитическому процессу термин «перенос» подразумевает отношение анализанда (пациента) к аналитику как к объекту из прошлого; проецирование в аналитика представлений либо внутренних объектов, сформированных ранее путем интроекций; наделение аналитика значимостью другого (предшествовавшего) объекта.

Перенос в более широком понимании может быть определен как отношение субъекта к объекту, детерминированное его личностным опытом.

Следующие классические формулировки предлагает Чарльз Райкрофт, ав- • тор «Критического словаря психоанализа», в подготовке которого к публикации на русском языке мне в свое время довелось принимать непосредственное участие.

Перенос — это:

1. Процесс, который включает в себя: перемещение на своего аналитика чувств, представлений и пр., связанных с людьми из прошлого; отношение к аналитику как к объекту своего прошлого...

26

2. Душевное состояние пациента в результате 1.

3. Более широко — эмоциональное отношение пациента к своему аналитику. (...) Отношение пациента к аналитику как к отцу, матери и т. д. называется отношением переноса, в отличие от аналитических отношений, представляющих собой совокупность отношений между аналитиком и пациентом, включая признание последним истинного характера договора и взаимодействия между ним и реальной личностью аналитика (Райкрофт, 1995, с.205—206).

Здесь хочется прервать цитирование и задаться вопросом: но разве не родители пациента или не другие близкие ему взрослые люди учили его еще в детстве серьезно относиться к договоренностям и обещаниям разного рода, признавать их «истинный характер» и соблюдать устанавливаемые ими условия? Если так, то чем же в данном случае «аналитические» отношения будут принципиально отличаться от «переноса»? Впрочем, ответить на это я попытаюсь ниже.

Филлис Коухэн в «Произвольной коллекции определений аналитических терминов» сообщает, что перенос есть

«повторение по отношению к аналитику старых, обычно детских установок по отношению к тем людям из детства пациента, которые были когда-то особо важны для него (Райх, 1972)»; «проживание прошлого заново, неверное понимание настоящего в терминах прошедшего... Пассивное и непроизвольное повторение инфантильных чувств, изначально направленных на важные первичные фигуры из раннего окружения, оживленная проекция на новые фигуры... поиск моста через межпсихическое пространство... прямо через эмоции... без обращения к изощренным и социализированным способам выражения, таким, как язык, музыка и искусство (Мерло и Нельсон, 1965)» (Коухэн, 2000, С. 59).

Подытоживая сложившиеся во второй половине XX столетия взгляды, Сандлер с соавторами выделяют два основных психоаналитических подхода к феномену переноса:

1. Перенос — это явление, охватывающее все неуместные мысли, фантазии, желания, чувства, возникающие у пациента по отношению к аналитику (более широко — у субъекта по отношению к объекту); неуместность их связана с тем, что они являются продуктами возрождения прошлого опыта, то есть не имеют прямого отношения к нынешней реальности.

2. Перенос — это явление, включающее в себя ВСЕ аспекты отношения пациента к аналитику (субъекта к объекту), поскольку ВСЕ

27

стороны данного отношения так или иначе являются повторением прошлых взаимодействий (Сандлер, Дэр, Холдер, 1993).

Сами цитируемые здесь авторы описывают перенос как специфическую иллюзию, которая развивается в отношении другого лица, неведомо для субъекта представляющего в некоторых своих чертах воспроизведение значимой фигуры из прошлого. Следует заметить, что Сандлер с соавторами рекомендуют ясно отличать общую тенденцию субъекта к повторению ранних отношений в настоящем, выражающуюся, например, в особенностях характера (капризности, агрессивности, робости, покорности и т. д.), от процесса появления чувств, мыслей, фантазий и т. д. в адрес другого лица, не объясняемых реальностью личности последнего и ситуации в целом. С их точки зрения, только этот второй процесс может быть корректно описан термином «перенос»: если пациент вообще недоверчив, то его недоверие в адрес терапевта не является реакцией переноса. Однако Гринсон для описания явлений такого рода предлагает понятие «генерализованный перенос», полагая, что реакцию следует рассматривать как переносную во всех случаях, когда она воспроизводит нечто из прошлого субъекта и не имеет прямого отношения к настоящему (Гринсон, 1994).

Уже из этого предельно редуцированного обзора определений видно, насколько существенны разночтения, допускаемые исследователями в отношении того, что они называют переносом. Теперь, исходя из тех же соображений, которыми я предварил данный фрагмент, добавлю к нему еще несколько страниц из «учебника» — учебника, который мог бы быть написан для читателя, незнакомого с психоанализом, в частности, с классическими представлениями о переносе и о таких вещах, как невроз переноса, сопротивление переноса, классификация его реакций и техника работы с ним.

) Природа переноса может быть упрощенно объяснена следую-) щим образом: использование приобретенного ранее для реагирования / на новое является по сути универсальной тенденцией любой жизни. / Встретившись с неизвестным объектом или незнакомой ситуацией / и идентифицируя их с целью выбора линии поведения, чувствования / и т. д., человек бессознательно применяет опыт, накопленный в про-/ шлом. Характерным свойством бессознательного, согласно замечанию ( Патрика Кейсмента, является отношение к знакомым элементам в не-( знакомой ситуации как к знакам. Эти знаки могут быть сигналами, f предупреждающими об опасности или, напротив, констатирующими ( безопасность: в любом случае незнакомое воспринимается так, словно ( оно известно (Кейсмент, 1995).

28

По Гринсону, субъект связывает прежние объектные представления с новыми таким образом, чтобы достичь удовлетворения некоей потребности: поиск последнего и служит основным мотивом формирования переноса. Повторение психического события в этом процессе есть навязчивая попытка добиться разрядки некоего конфликта из прошлого, недоступного сознательному вспоминанию (Гринсон, 1994).

Иными словами, развивая реакцию переноса, субъект воспроизводит в действии или чувстве по отношению к объекту нечто вытесненное или исходно бессознательное вместо того, чтобы вызвать его в сознание. Это можно назвать способом возврата к прошлому в обход воспоминаний о нем.

Данный процесс имеет место во всех без исключения отношениях субъекта; психоаналитическая же ситуация подразумевает создание условий, в которых он делается особо нагляден. Так, если, например, в детстве будущего пациента мать воспринималась им как фигура опасно непредсказуемая — например, он не мог никогда достоверно предвидеть, за что будет обласкан ею, а за что наказан, — можно ожидать, что в процессе психотерапии он станет постоянно пытаться контролировать собеседника, предугадывать его реакции, как бы стараясь добиться реванша, и, разумеется, болезненно переживать свои неудачи в подобных попытках. Отчасти это напоминает компульсивную потребность вновь и вновь дотрагиваться пальцем до больного зуба, в основе которой лежит осознаваемая или подспудная надежда ощутить при очередном прикосновении, что боли нет.

Реакции переноса классифицируются по разным критериям в зависимости от того, какой из них наиболее актуален для описания происходящего в данной конкретной ситуации. Согласно обобщениям, представленным в ряде источников (Гринсон, 1994; Райкрофт, 1995; Сандлер, Дэр, Холдер, 1993 и др.), используемыми чаще всего являются следующие классификации:

1. По объекту: в зависимости от первичного объекта реакции перенос может быть описан как отцовский, материнский, сиблинговый (то есть братско-сестринский) или комбинированный. Пол и личностное сходство объекта переноса с первичным объектом при этом играют роль преимущественно на ранней стадии коммуникации; впоследствии они делаются менее значимыми.

2. По стадиям развития либидинозной (психосексуальной) организации: в зависимости от того, опыт отношений какой стадии переживается субъектом в текущий момент или какой из стадий принадлежит интроецированный объект, перенос может описываться как

29

оральный, анальный, эдипальный и т.д. Данная дифференциация носит весьма условный характер, поскольку обычно в отношении субъекта к объекту присутствуют отпечатки всех стадий.

3. По критерию объектности: в зависимости от того, воспринимается ли объект как личность, наделенная для субъекта эмоциональной значимостью, или лишь как недостающая функция (часть, продолжение) самого субъекта, реакции переноса делятся на объектные и нарциссические. Нарциссические формы переноса подразумевают способность воспринимать объект в сугубо функциональном аспекте, то есть он обладает значимостью в качестве источника удовлетворения той или иной потребности субъекта, но не сам по себе.

4. По качеству реакций: перенос может быть разделен на негативный и позитивный в зависимости от того, адресует субъект объекту преимущественно ненависть или любовь в тех или иных производных, испытывает ли к нему отрицательные или положительные чувства. О негативном переносе речь идет в ситуации отношения, в котором доминируют недоверие, раздражение, зависть и т. д., о позитивном — в ситуации преобладания уважения, доверия, симпатии и т.д. О проблемных сторонах позитивного переноса говорят обычно при нарцисси-ческой идеализации объекта или в случае эротизации отношений: и то, и другое способно стать источником сильных сопротивлений. Следует помнить, что у невротиков перенос чаще всего амбивалентен, то есть содержит как позитивные, так и негативные компоненты:в противном случае мы имеем дело с расщепленным восприятием объекта как спутником наиболее болезненных состояний. Поэтому, в частности, Отто Феничел в работе «Проблемы психоаналитической техники» выражал сомнение в правомерности подобной дифференциации реакций переноса, подчеркивая, что они способны как минимум превращаться одна в другую: позитивная — в негативную, и наоборот (Феничел, 1999).

Помимо перечисленных существуют и другие, более специфические классификации форм переноса, используемые для описания особых аспектов психоаналитического взаимодействия. Сюда можно отнести, например, деление переноса на его целостные формы, при которых аналитик становится экраном для проекций целостных родительских или иных образов, и частичные, или парциальные, при которых проецируются лишь отдельные компоненты или черты ранних объектов. Особое место занимает так называемая структурная классификация, которая применяется к разновидности переноса, описанной Анной Фрейд как «экстернализация»: согласно данному подходу, речь может идти о переносе Я, Оно или Сверх-Я в зависимости от того, какая из

30

этих внутренних инстанций психики в текущий момент проецируется в терапевта. Перенос Я подразумевает экстернализацию определенных функций этой структуры, например контроля инстинктных импульсов или тестирования реальности; пациент как бы временно перепоручает их терапевту — скажем, перестает сам следить за своим поведением на сессиях или за своевременностью оплаты. При переносе Сверх-Я терапевт может восприниматься им как оценивающая или чрезмерно критичная фигура, в то время как сам он отказывается от оценки своих чувств, желаний или поступков. Также при переносе Оно пациент приписывает терапевту свои собственные инстинктные (агрессивные или либидинозные) импульсы и мобилизует против них защитные механизмы как против угрозы, исходящей извне.

С помощью разных вариантов классификаций той или иной переносной реакции может быть также дано комбинированное определение для более полного описания. Так, можно говорить об «анальном материнском переносе Сверх-Я», если пациент ожидает от терапевта критики, которой мать подвергала его в двух-трехлетнем возрасте, приучая к порядку туалетных отправлений. Однако подобные сложные характеристики переноса, по крайней мере в литературе, встречаются относительно редко.

Важным понятием психоаналитической теории и клинической практики является сопротивление переноса. Обыкновенно с помощью этого термина описывается использование переноса в качестве инструмента сопротивления либо вспоминанию прошлого опыта, либо встрече с тревогой — тревогой, связанной с перспективой прекращения терапевтических отношений и с необходимостью отказа от чувства безопасности, которое обеспечивает пребывание в анализе. Другое его понимание — использование переноса в целях избегания превращения бессознательных содержаний в сознательные (Райкрофт, 1995).

Коухэн, ссылаясь на Гринсона, определяет сопротивление переноса как продукт враждебных чувств вытесненного прошлого или запретных сексуальных стремлений детства, рождающих тенденции к бессознательной борьбе против аналитической работы (Коухэн, 2000).

В целом же в классическом психоанализе предпочитают говорить о сопротивлении переноса как о способе выражения инфантильных желаний и защит в связи с реакцией пациента на фигуру терапевта (Сандлер, Дэр, Холдер, 1993).

В любом случае данное словосочетание призвано подчеркнуть тесную связь реакций переноса с функциями сопротивления. Как упоминалось выше, перенос как таковой с ортодоксальной точки зрения

31

является средством переживания или действия вместо воспоминания, то есть сопротивлением последнему.

Гринсон выделяет две главные формы сопротивлений переноса согласно их функциональному назначению: защитные и удовлетворяющие — в соответствии с представлениями Анны Фрейд о «переносе защит» и переносе в классическом понимании как продукте сферы влечений (Гринсон, 1994). В первом случае субъект воспроизводит способы защит, которыми он пользовался в детстве в отношениях со значимыми лицами. Характерным проявлением этих сопротивлений служит, например, чрезмерно «разумное» и «послушное» поведение в терапии, которое прежде спасало его от родительского гнева, а ныне может быть ошибочно принято терапевтом за признак хорошего рабочего альянса. Во втором случае пациент ищет и ждет от терапевта не помощи в осознании природы и источника собственных инфантильных желаний, а их косвенного или прямого удовлетворения. Так, при эротизации переноса он может пытаться соблазнить терапевта и реагировать яростью или депрессией при неудаче этих попыток; при мазохис-тических тенденциях — посещать сессии с целью лишь самонаказания и страдания, но не выздоровления. Нарциссический пациент будет искать в терапии не понимания себя, а подпитки в виде восхищения со стороны терапевта или идеализации последнего ради обретения чувства защиты и опоры, и т. д.

В качестве особой разновидности сопротивления переноса, выполняющей как защитную, так и удовлетворяющую функцию, рассматривается отыгрывание вовне (Гринсон, 1994). Как и любая другая реакция переноса, оно представляет замену воспоминанию, отражая потребность субъекта «сделать, вместо того чтобы осознать». В большинстве случаев отыгрыванию вовне подлежат чувства любви и ненависти в различных производных, которые пациент под давлением тревоги не способен выразить в отношениях с аналитиком. Сложность работы с подобными явлениями состоит прежде всего в том, что последний может о них попросту не знать. Одной из наиболее распространенных и внешне безобидных форм отыгрывания вовне являются рассказы пациента о своей терапии. Обычно в них озвучивается то, что не было вербализовано в аналитической ситуации. Так, пациент может восхищенно отзываться о терапевте в беседах со знакомыми и близкими людьми, поскольку на сессиях предпочитает фокусировать внимание на его недостатках, или, наоборот, выражает недовольство лишь за рамками сессий, опасаясь, что у терапевта оно вызовет гнев.

32

Здесь я лишь хотел бы заметить, что предложенная Гринсоном (и восходящая к Анне Фрейд) классификация выглядит в наши дни несколько архаичной, так как в действительности между понятиями удовлетворения и защиты трудно провести четкую демаркационную линию — так же, как между понятиями потребности в инстинк-тной разрядке и потребности в объектном отношении. Другими словами, любая защита в конечном счете нацелена на удовлетворение некоей потребности; так, «разумность» и «послушание», о которых шла речь, призваны удовлетворить потребность субъекта в безопасности. Точно так же можно сказать, что «удовлетворяющие» сопротивления переноса в определенном аспекте всегда выполняют защитную функцию: например, эротизация отношений и сопровождающие ее попытки соблазнить аналитика могут служить целям избавления от невыносимого переживания одиночества или внутренней пустоты. Отыгрывание вовне (а равно и внутрь аналитической ситуации), сочетающее защиту с поиском удовлетворения, как раз является наилучшей иллюстрацией к этому тезису. Но вернемся к нашему «учебнику для начинающих».

) Работа с переносом традиционно рассматривается как важней-/ шая часть психоаналитического процесса. Ее базовый принцип состоит ) в создании условий для развития реакций переноса и их последующей ) проработке. В аналитической ситуации необходимо отличать отноше-/ ния переноса от отношений рабочих, или терапевтических, основанных / на реальном восприятии аналитика пациентом, готовности пациента ( к сотрудничеству и взаимодействии в рамках контракта (Райкрофт, / 1995). Аналитическая ситуация строится таким образом, чтобы пе-/ реносный компонент отношений мог быть идентифицирован и стал / доступен пониманию. Аналитик способствует развитию и проявлению / переноса с помощью простейших технических мер: анонимности, отно-г сительной пассивности и нейтральности. Последовательно решаемыми / задачами являются: распознавание переноса; конфронтация пациента / с переносным характером реакции; прояснение реакции; интерпрета-/ ция реакции; детальная проработка, подразумевающая реконструкцию ( прошлого опыта и анализ источника переноса (Гринсон, 1994).

Оговорюсь: судя по всему, Гринсон не склонен рассматривать данную схему как универсальную на все случаи в практике, и она необходима ему лишь для того, чтобы более или менее обобщенно рассуждать о технике работы с переносом как таковой. Естественно, во-первых, что каждый терапевт по мере накопления и интеграции опыта вырабатывает индивидуальный подход к обозначенным принципам или, точнее сказать, индивидуальный стиль следования им. Во-вторых, личностные особенности каждого пациента заставляют психоаналитика всякий раз вносить

33

в свою технику определенные коррективы, и это особенно справедливо для работы с пациентами, которые страдают тяжелыми психическими патологиями. Для подобных видоизменений ортодоксального алгоритма аналитического процесса Курт Айсслер в свое время предложил термин «параметры». Мы же продолжаем пока вести речь о классической психоаналитической модели, для того, чтобы впоследствии попробовать отклониться от нее.

Задача распознавания переносных реакций подразумевает дифференциацию общего восприятия пациентом аналитика на перенос и реальный компонент, то есть реальные реакции на личность собеседника и на аналитическую ситуацию в целом. Обычно в качестве ведущего критерия идентификации реакций переноса используется их неадекватность — несоответствие реальности терапевтических отношений. Когда аналитик договаривается с пациентом о частоте, времени и месте встреч, об их оплате, получает его согласие на следование основному правилу психоанализа (свободное ассоциирование), информирует о мотивах своей пассивности и т. д. — он задает некий условный эталон будущего взаимодействия. В дальнейшем всякое отклонение последнего от этого эталона — пропуски сессий, опоздания, забывание об оплате, просьбы о наводящих вопросах или советах — может рассматриваться как признак активизации переноса. Неадекватность может проявляться также в характере и интенсивности чувств, выражаемых пациентом — например, в веселье либо чрезмерном спокойствии при рассказе о неприятном или даже трагичном событии. В любом случае, если его эмоции не соответствуют ситуации или более (менее) сильны, чем это было бы уместно, аналитик предполагает роль переноса.

Другим важным признаком переносных реакций служит их повторяемость. Повторяться может тема свободных ассоциаций, принимаемая пациентом поза, жест, действие (опоздание, манера оплаты и т. д.). Эти невербальные послания часто с трудом поддаются проработке и иногда сохраняются на протяжении всего аналитического процесса. Как отмечает Гринсон, их устойчивость связана обыкновенно с потребностью пациента скрывать за ними некий весьма глубинный и нередко травматичный, а иногда и вовсе непереводимый на язык слов материал (Гринсон, 1994).

Как сообщает Роберт Уэлдер, признаки переноса могут весьма широко варьироваться по форме выражения и интенсивности. Иногда он проявляется просто в том, что пациент всегда вовремя приходит на сессии и регулярно и аккуратно платит за них. В других случаях

34

индикатором его развития делаются мелодраматические взрывы страстей, приносимые аналитику подарки, ухудшение состояния пациента или, наоборот, исчезновение симптомов. Первыми сигналами развития переноса могут становиться удлиняющиеся паузы в речи пациента, его чувство смущения, погруженность в себя, новые, прежде нехарактерные для него переживания и т. д. и т. п. По сути, все, что только может происходить между двумя личностями, может быть и выражением переноса (Уэлдер, 1987).

Еще одно отличительное свойство реакций переноса — амбивалентность как осадок инфантильной расщепленности объекта. Она легко наблюдаема, когда в ходе работы противоположные чувства к аналитику сменяют друг друга или сосуществуют одновременно. Характерным примером подобного сосуществования может служить нередко звучащая из уст пациента в начале терапии фраза: «Я пока не готов рассказать вам о себе все». В ней прослеживается и негативное восприятие терапевта как человека, которому нельзя доверить нечто потаенное, и позитивное — как человека, которому со временем все-таки можно будет это доверить. Ситуация осложняется, если один из полюсов амбивалентности не проявлен в отношениях «здесь и сейчас», поскольку, например, вытеснен или отыгрывается вовне.

На ранней стадии аналитического взаимодействия реакции переноса, как правило, неупорядоченны и спорадичны. Однако последовательное соблюдение аналитиком упоминавшихся выше принципов абстиненции и нейтральности вкупе с анонимностью и относительной пассивностью со временем способствует их постепенному группированию в своего рода целостный дубликат инфантильного невроза. Эта совокупность чувств, желаний, фантазий, проявляющихся все более интенсивно и продолжительно и фокусирующихся на личности аналитика и на аналитической ситуации в целом, обозначается термином «невроз переноса» («трансферный невроз»). Чарльз Райкрофт описывает подобное состояние как «эмоциональную захваченность пациента аналитиком» (Райкрофт, 1995, с. 205). Проблематика пациента оказывается, таким образом, воспроизведена в рамках аналитического процесса, и первоочередным объектом исследования становится происходящее «здесь и сейчас».

Я полагаю, что хорошей иллюстрацией к данному фрагменту может служить следующий пример из моей практики.

Моя пациентка в детстве чувствовала себя «без остатка» поглощаемой материнской любовью; невозможность нормального выхода

35

из симбиоза рождала у нее ощущение «ускользания» отца как эдипова объекта. Спустя двадцать лет, выйдя замуж, она весьма болезненно переживала «окончательную потерю отца». В ходе терапии ее восприятие аналитика (меня) было заметно эротизировано; в то же время она выражала понимание того, что, если бы я пошел ее либидинозному желанию навстречу и прямо удовлетворил его, вместо новых отношений в ее жизни возникла бы пустота. Впоследствии ей приснилось, что она исчезает в пасти гигантской акулы, и любящий мужчина бессилен ей помочь. Сновидение «графически» отразило невроз переноса: в акуле пациентка легко распознала свою мать, но одновременно и аналитическую ситуацию, так же «поглощавшую» ее и так же не оставлявшую шансов на удовлетворение. Проблематика наших отношений, таким образом, воспроизводила проблематику девочки четырех-пятилетне-го возраста. Это было наследие классической ситуации, многократно описанной теоретиками Я-психологии: идеалы эдиповой фазы вступали в противоречие с доэдиповыми идеалами; удовлетворение первых усиливало сепарационную тревогу, удовлетворение вторых в ущерб первым ставило под удар нарциссический баланс. Пустота, видевшаяся пациентке за реализацией эротических фантазий, означала: если бы я «превратился в ее отца», она «потеряла бы во мне мать».

/ Нередки ситуации, когда по мере развития невроза переноса ) проблематика пациента за пределами аналитического кабинета слабеет / и даже исчезает вовсе. Окружающие люди начинают воспринимать-) ся им более реально и адекватно, так как аналитик, обретающий для ) него все большую эмоциональную значимость, «перетягивает» на себя ) и соответствующую долю субъективизма. Работа в это время может ) стать особенно продуктивной, поскольку такая ситуация дает аналити-\ ку максимальные возможности для проработки связанных с переносом \ сопротивлений. В рамках ортодоксального подхода само понятие «пси-\ хоанализ» (в отличие от «психоаналитической терапии») подразумева-\ ет в методологическом аспекте: а — возможно более полное развитие ( невроза переноса; б — его разрешение с помощью интерпретаций.