Текст

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

*

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОБЛЕМЕ

«ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ

В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ НАЦИЙ»

ИН С Т И Т У Т ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЯЗЫКИ НАРОДОВ

СССР

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ

академик В. В. ВИНОГРАДОВ

(главный редактор),

член-корр. АН СССР Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ,

доктор филол. наук Н. А. БАСКАКОВ,

доктор филол. наук Ю. Д. Д Е Ш Е Р И Е В,

доктор филол. наук П. Я. СКОРИК,

В. Ф. БЕЛЯЕВ (ученый секретарь)

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«НАУК А»

ЯЗЫКИ НАРОДОВ

> «СР

ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ

ЯЗЫКИ

ДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 1 ТОМА:

академик В. В. ВИН ОГР А Д О В

(ответственный редактор),

доктор филол. наук В. И. АБАЕВ,

академик АН УССР И. К. Б Е Л О Д Е Д,

доктор филол. наук Г. Б. Д Ж А У К Я Н,

кандидат филол. наук М. В. ПАНО В,

доктор филол. наук В. С. РАСТОРГУЕВА

МОСКВА 1966

ПРЕДИСЛОВИЕ

Коллективный труд «Языки народов СССР» посвящается 50-летию

. уой Октябрьской социалистической революции. В этой работе под-

ы основные итоги исследования (в синхронном плане) многочислен-

ный в народов СССР и показаны некоторые основные достижения

взятии за период существования Советской власти. В данном

дается синхронное описание состояния современных языков наро-

jb СССР в первой половине 60-х годов XX в.

Обобщающий труд такого характера по языкам народов СССР соз-

дается впервые в истории русского и советского языкознания. По своим

установкам и задачам он, как это видно из содержания, во многом прин-

ципиально отличается от известной работы А. Мейе и М. Коэна «Языки

мира» («Les langues du monde») и от других изданий справочно-энцикло-

педического типа.

Характеризуя данный труд, нужно отметить следующее:

1. Он посвящен не всем языкам мира, а только языкам коренных

народов СССР. Всего в нем представлено 127 языков, относящихся

к различным группам и семьям.

2. В каждом очерке, посвященном определенному языку, дается сжа-

тая характеристика структуры этого языка — его фонетики, морфологии,

синтаксиса, лексики в их современном состоянии. Кратко освещается

история и современное положение изучения данного языка. В приложе-

нии к такому очерку дан небольшой текст с переводом на русский язык.

3. Основные особенности каждой семьи или ветви родственных языков

охарактеризованы во вводных статьях.

4. Каждый очерк написан специалистом по данному языку. Задача

автора — дать краткий, но по возможности всесторонний очерк структуры

исследуемого языка, его основных особенностей в их современном со-

стоянии. Авторы, в соответствии с установками Главной редакции, не

излагают здесь своих теоретических взглядов по тем или иным спорным

лингвистическим проблемам, а ограничиваются объективной характери-

стикой строя рассматриваемого языка.

5. В предлагаемой работе описанию каждого языка уделяется значи-

тельно больше места, чем в других аналогичных трудах. Объем очерков

по отдельным языкам — от 1,5 до 2—3 авторских листов, а по совре-

менному русскому национальному языку — языку межнационального

общения народов СССР — около 6 авторских листов.

6. В создании данного труда принимали участие языковеды не только

Москвы и Ленинграда, но и почти всех союзных, автономных республик

и областей. Каждый очерк обсуждали и рецензировали специалисты

в данной области языкознания. Это делалось с целью добиться высокого

качества представленного материала и его объективной лингвистической

интерпретации.

5

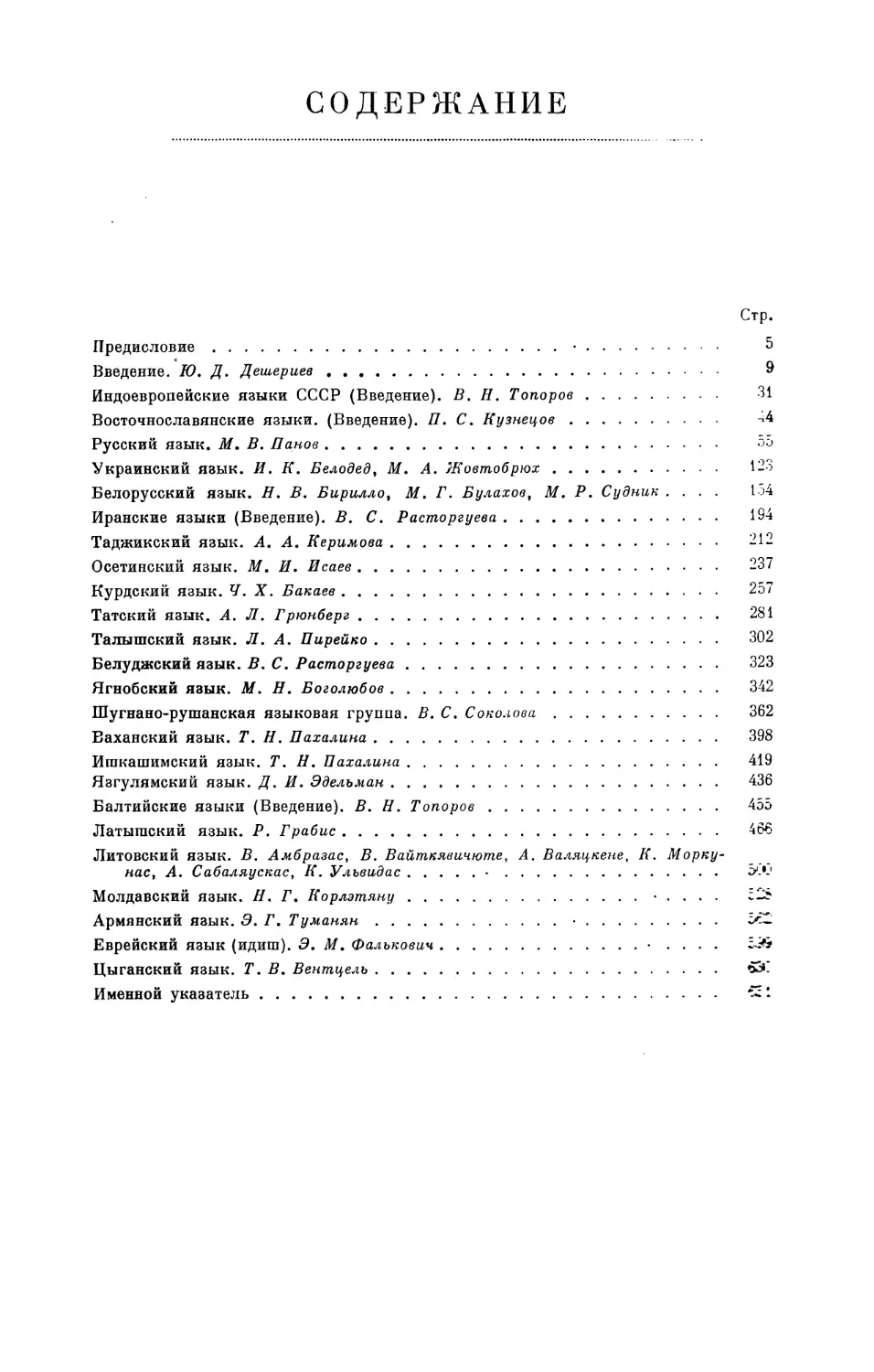

Данный труд состоит из пяти томов: первый том описывает индо-

европейские языки СССР; второй — тюркские языки СССР; третий —

финно-угорские языки СССР; четвертый — иберийско-кавказские языки

СССР; пятый — монгольские, тунгусо-маньчжурские, палеоазиатские и

некоторые другие языки, не вошедшие в первые четыре тома.

Таким образом, распределение описаний языков по томам в основном

обусловлено принципами их генеалогической классификации, за исключе-

нием пятого тома, в котором объединены монгольские, тунгусо-маньчжур-

ские, палеоазиатские языки, а также современный ассирийский, дун-

ганский и некоторые другие языки, не относящиеся к одной родствен-

ной группе. Такое объединение их в одном томе вызвано нецелесооб-

разностью увеличения количества томов данного труда.

Главная редакция при участии многих специалистов, изъявивших

желание участвовать в написании очерков по отдельным языкам и груп-

пам языков, заблаговременно разработала типовой план построения

статьи по конкретному языку и типовой план построения вводной статьи

по группам или семье языков. Эти планы, а также общий план всего

труда неоднократно обсуждались при участии широкого круга языко-

ведов.

План статьи по конкретному языку включает в себя следующие раз-

делы и параграфы:

Введение.

§ 1. Краткие общие сведения о языке и его носителях (название

и самоназвание, численность, расселение, генеалогическая принадлеж-

ность данного языка, письменность, сведения по истории литературного

языка, история изучения, краткая характеристика современной графики).

Перечень основных диалектов.

Фонетика.

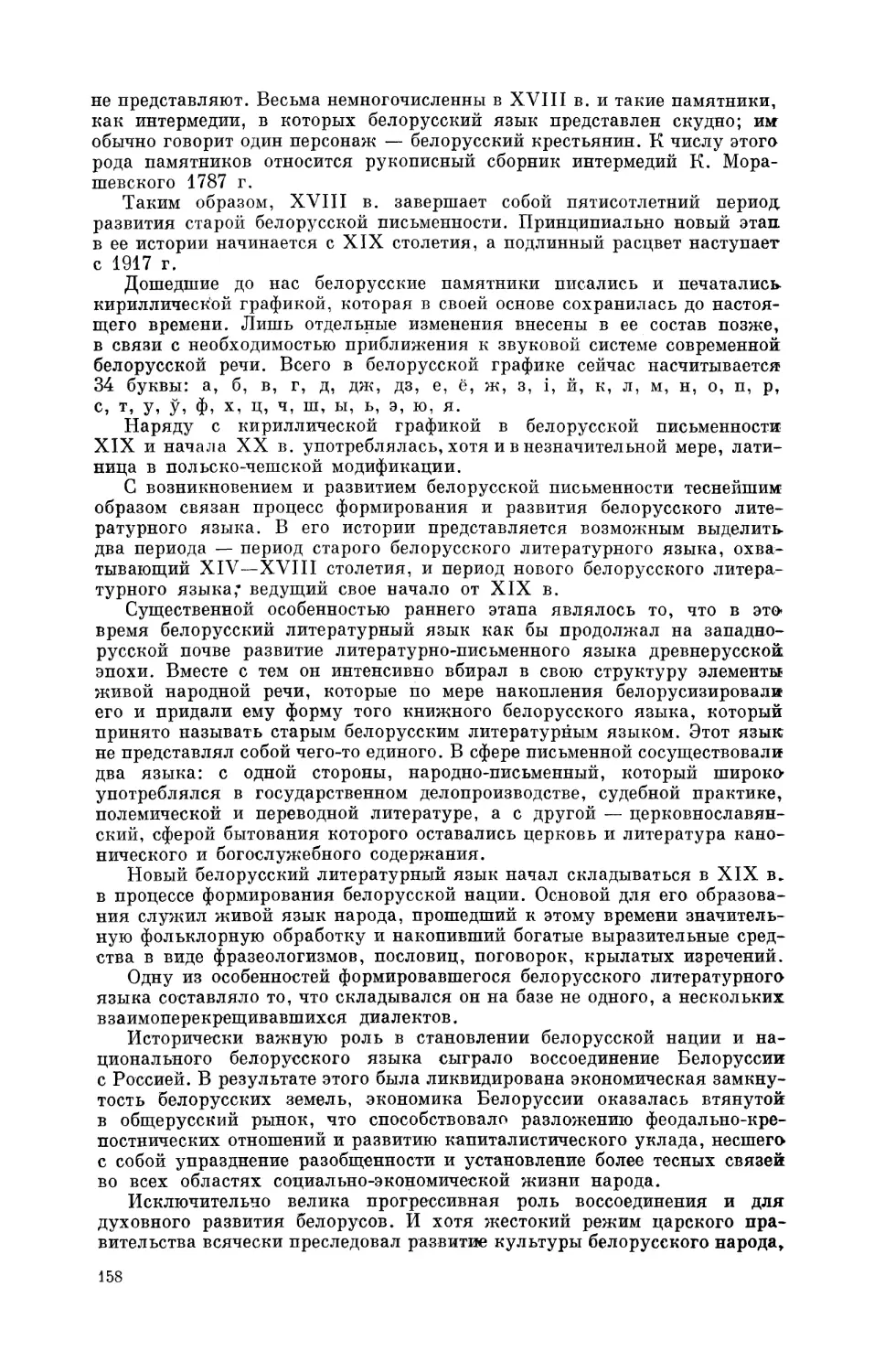

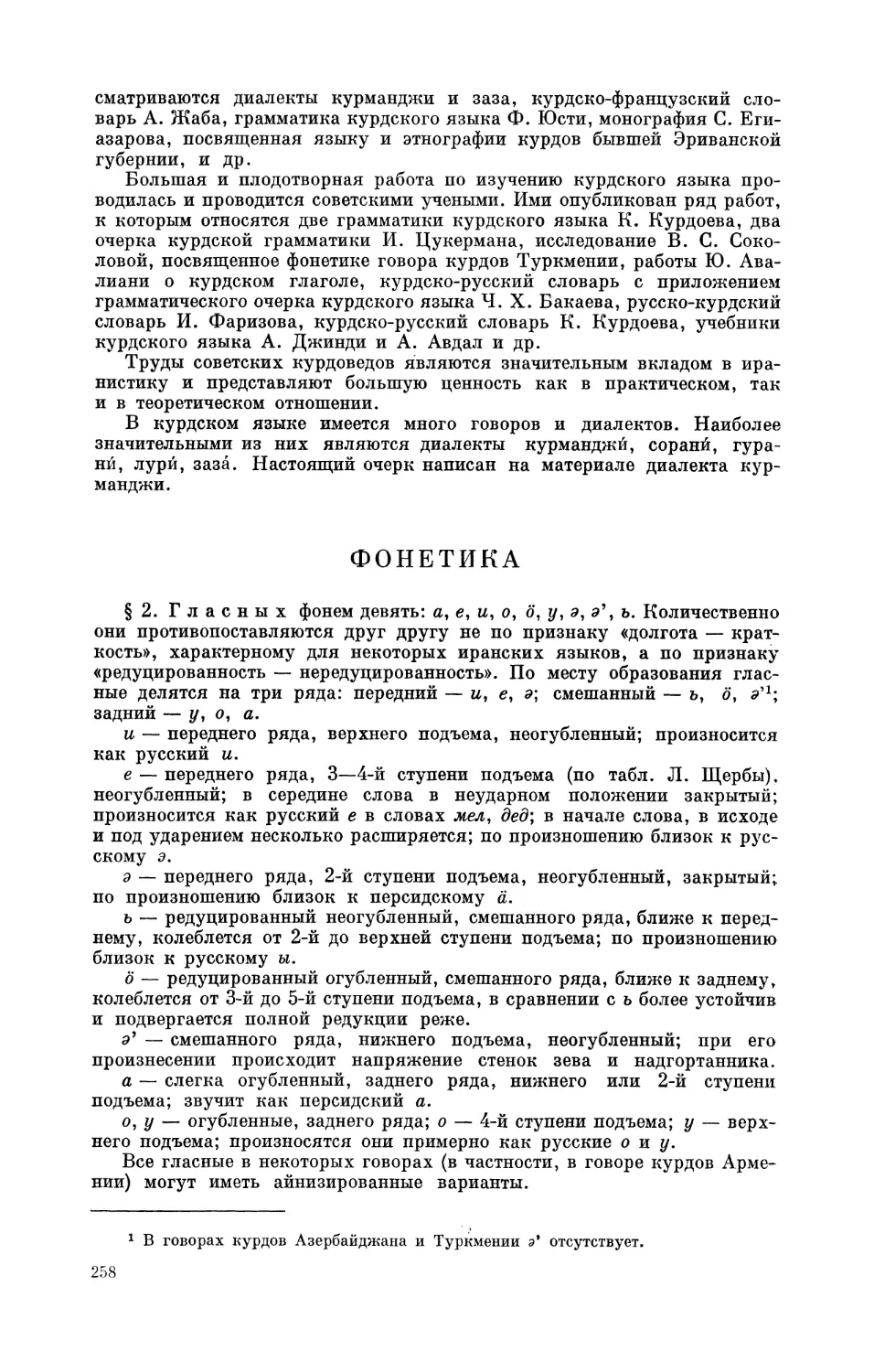

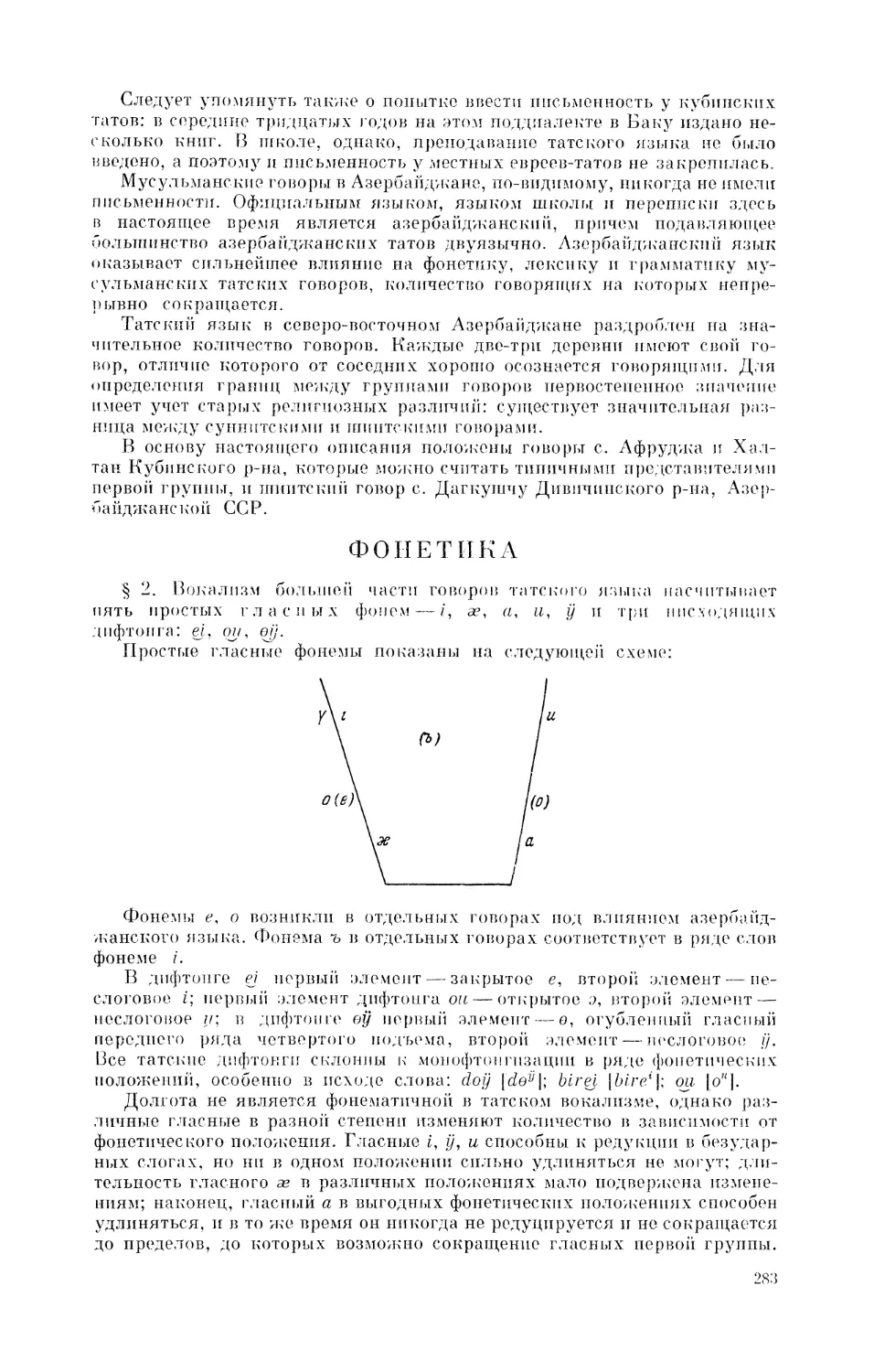

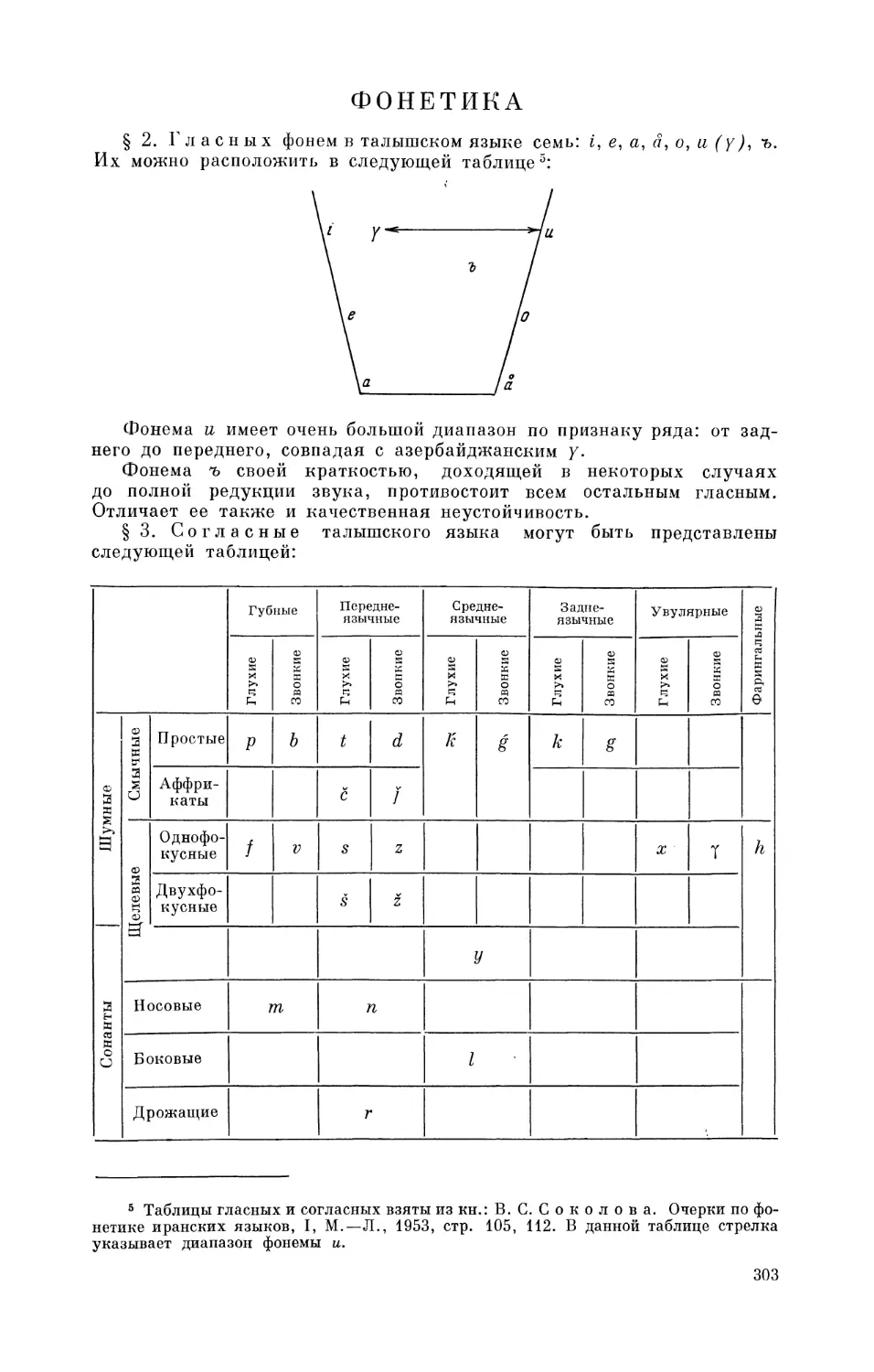

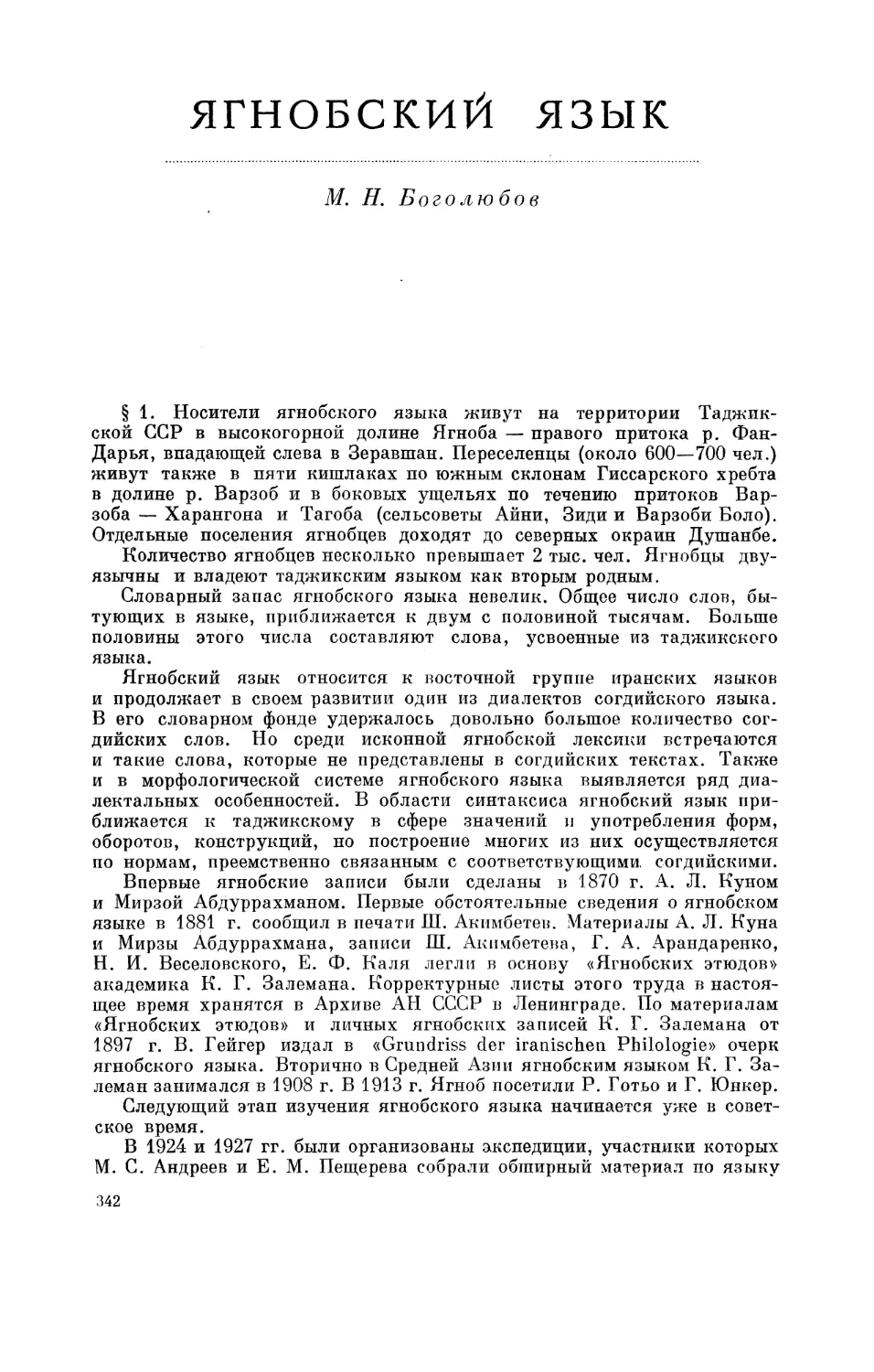

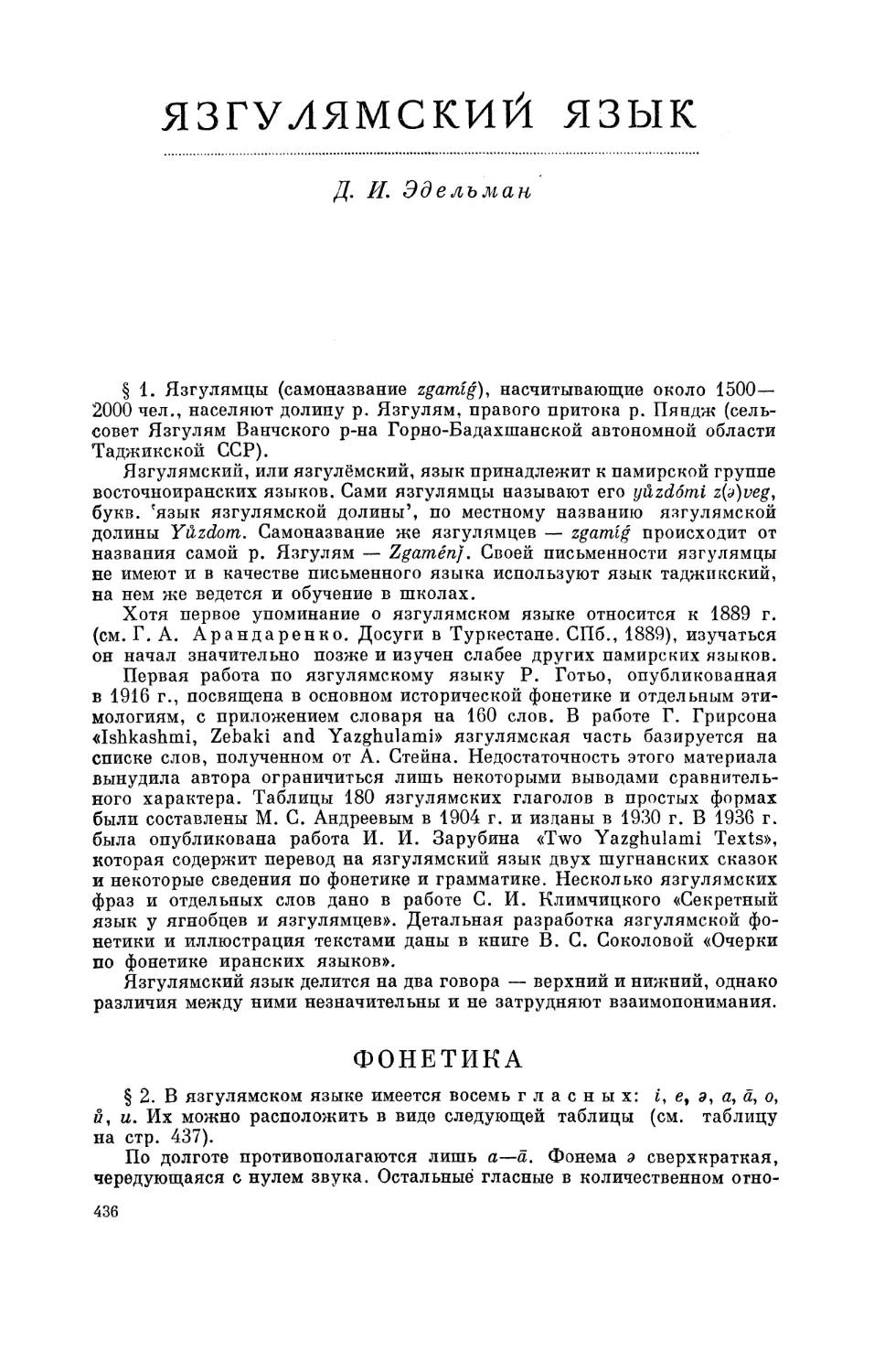

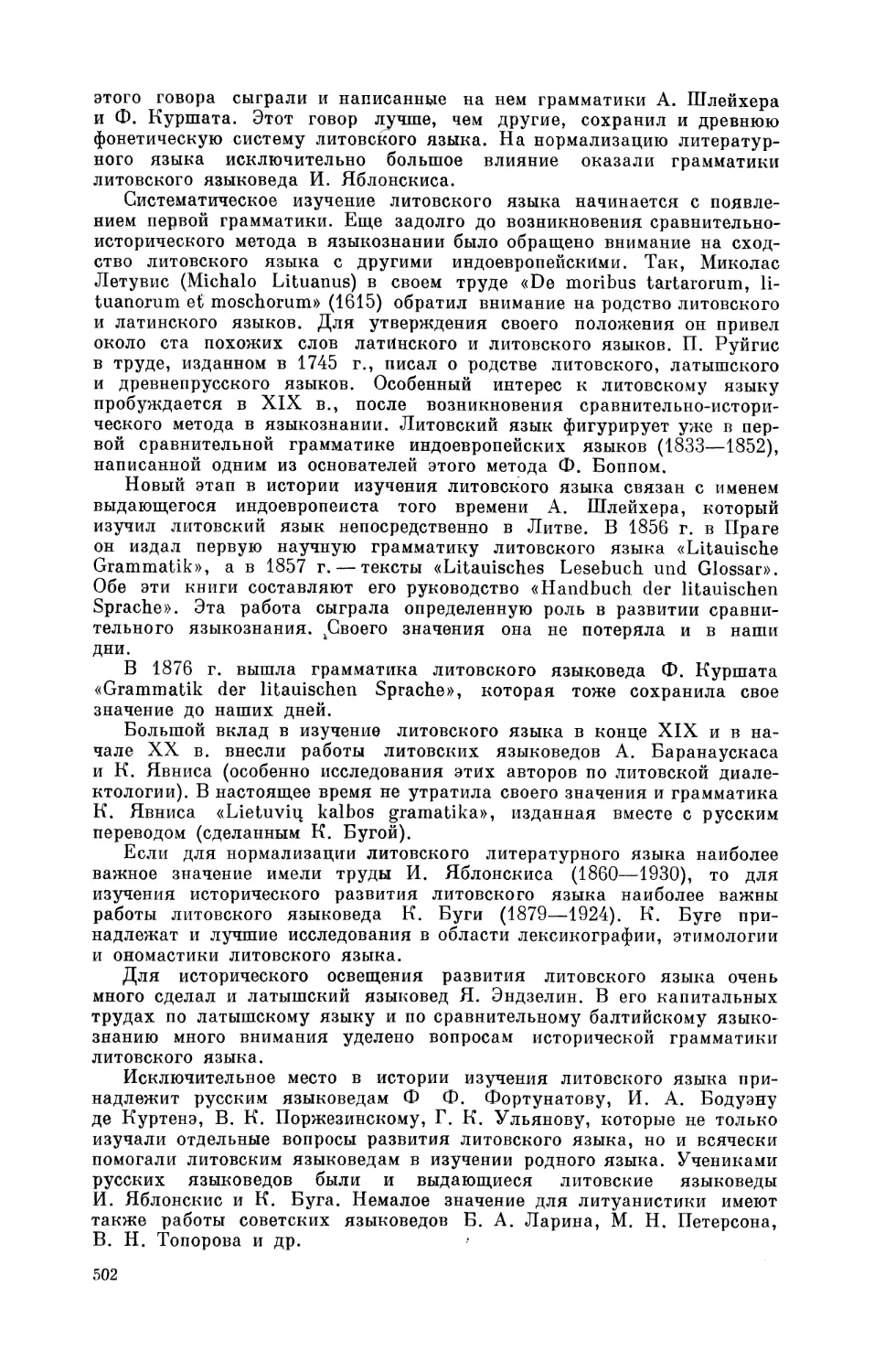

§ 2. Гласные и их артикуляционная характеристика (таблица

гласных).

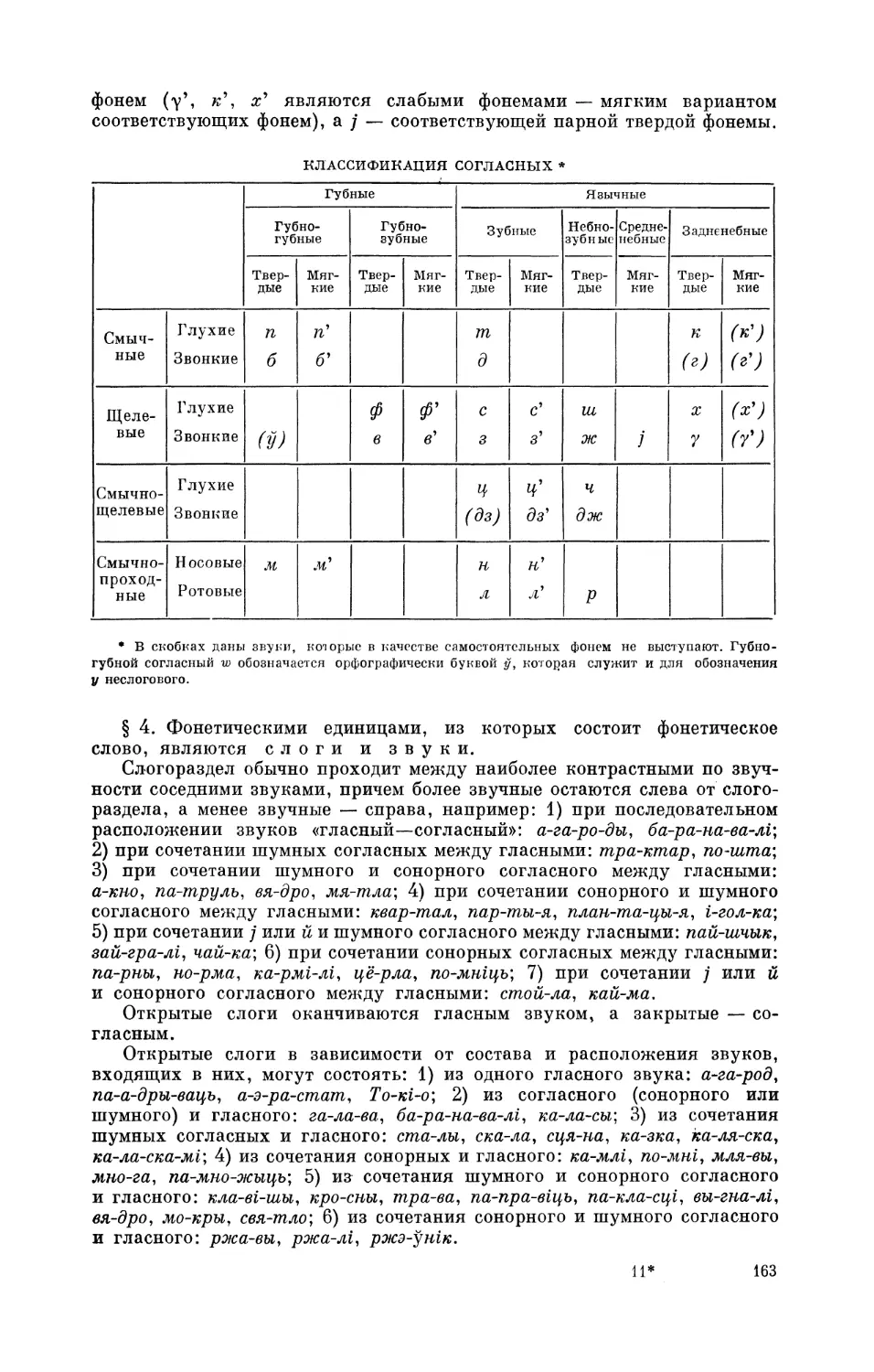

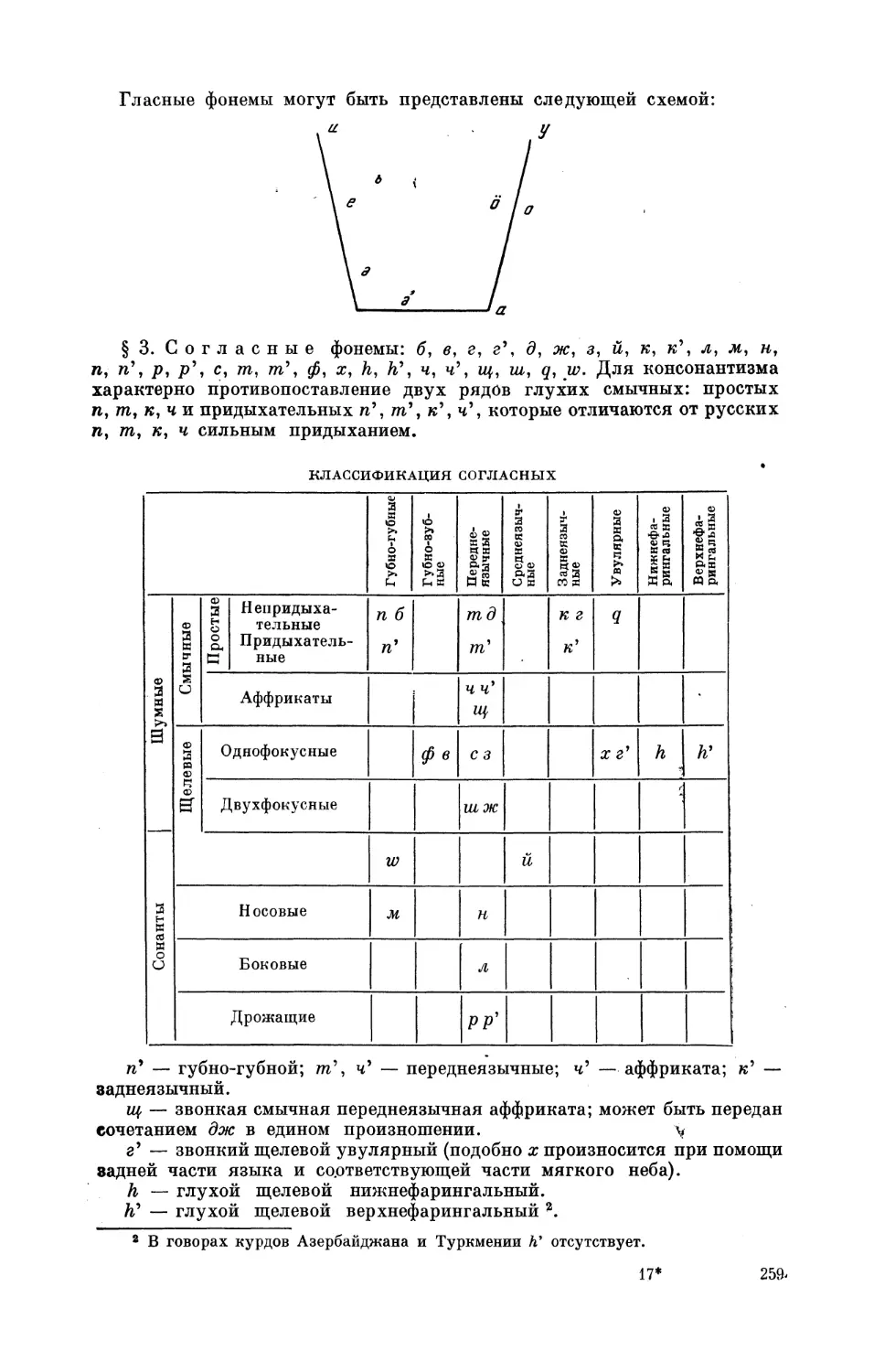

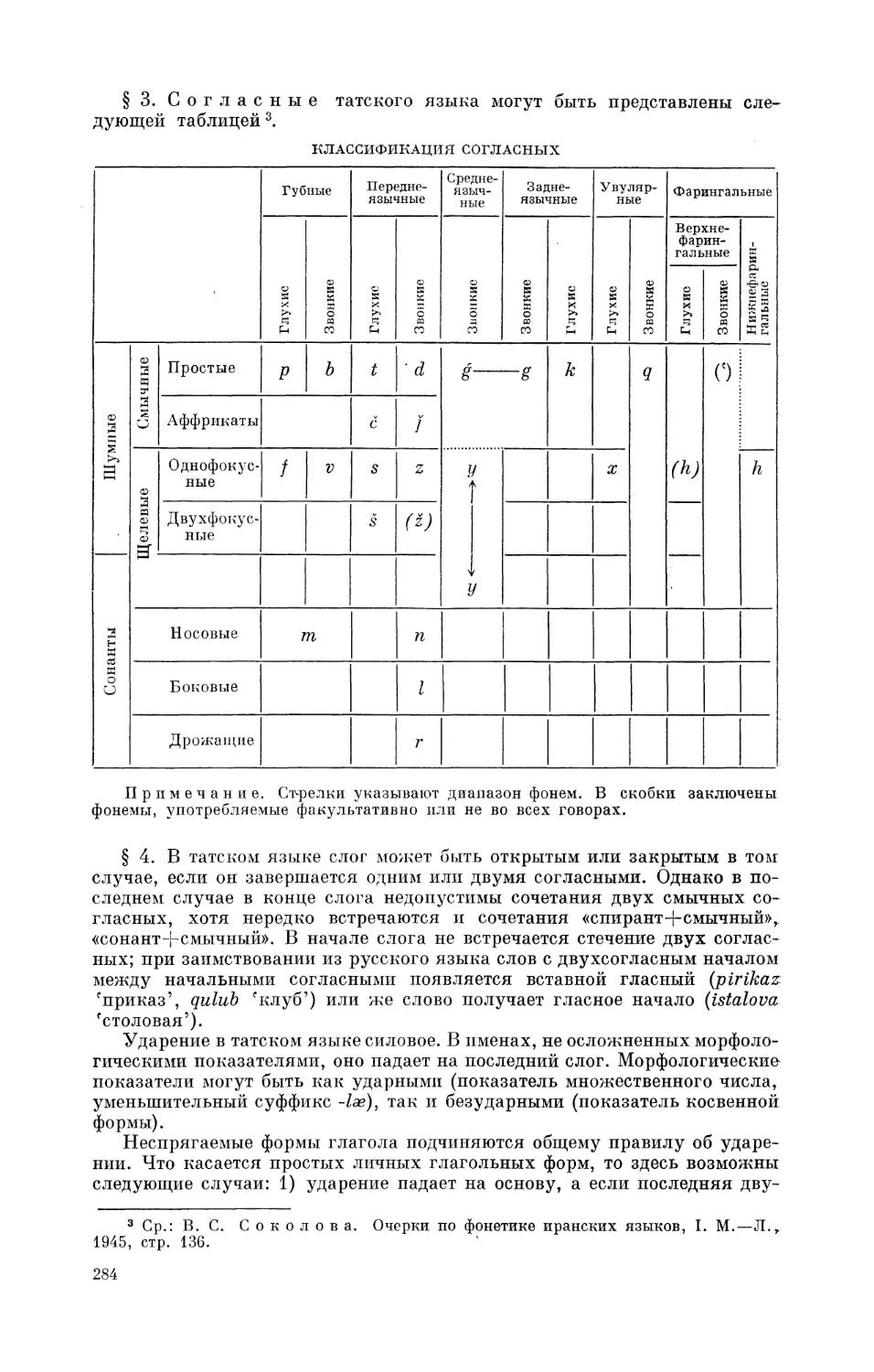

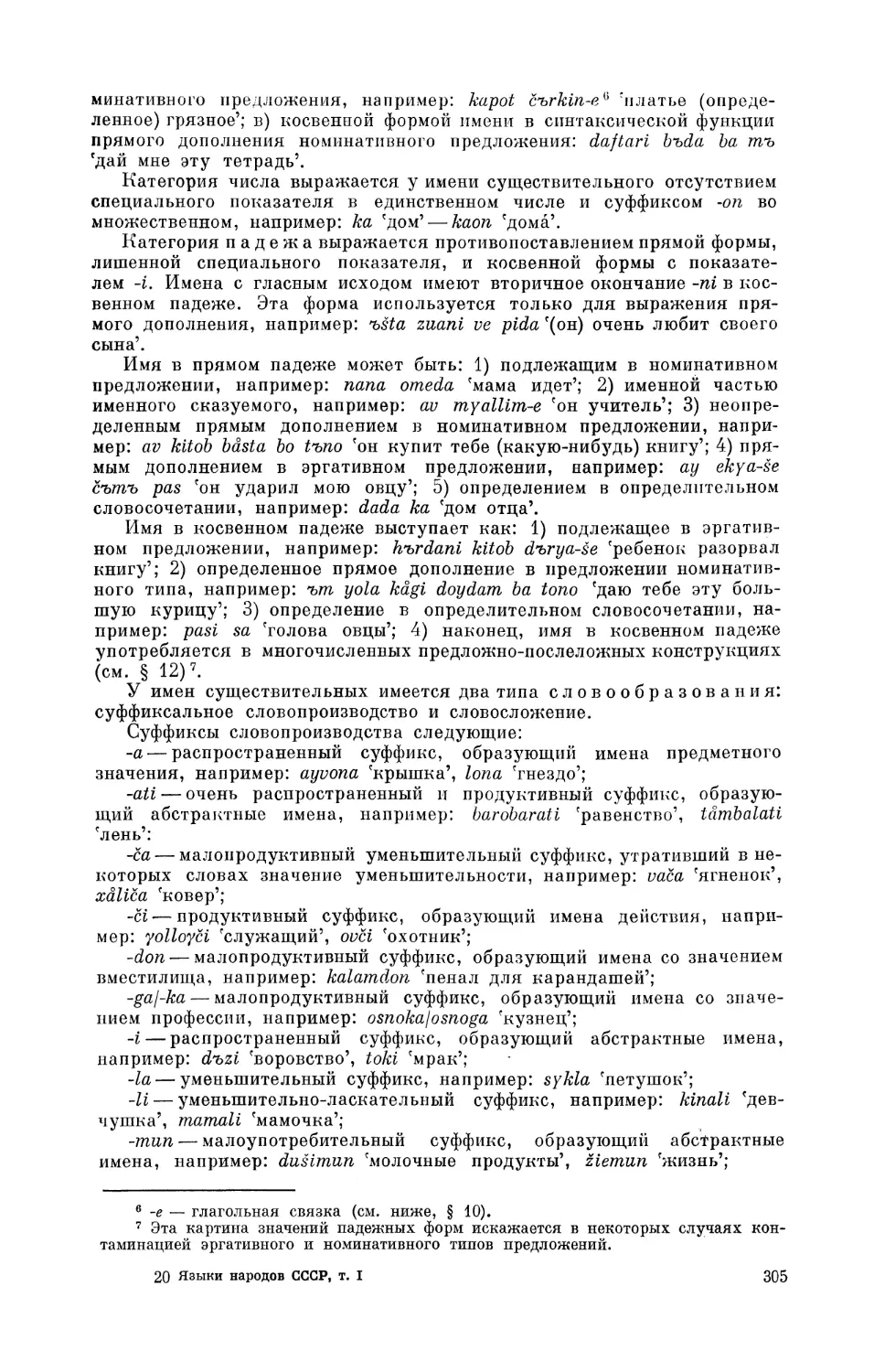

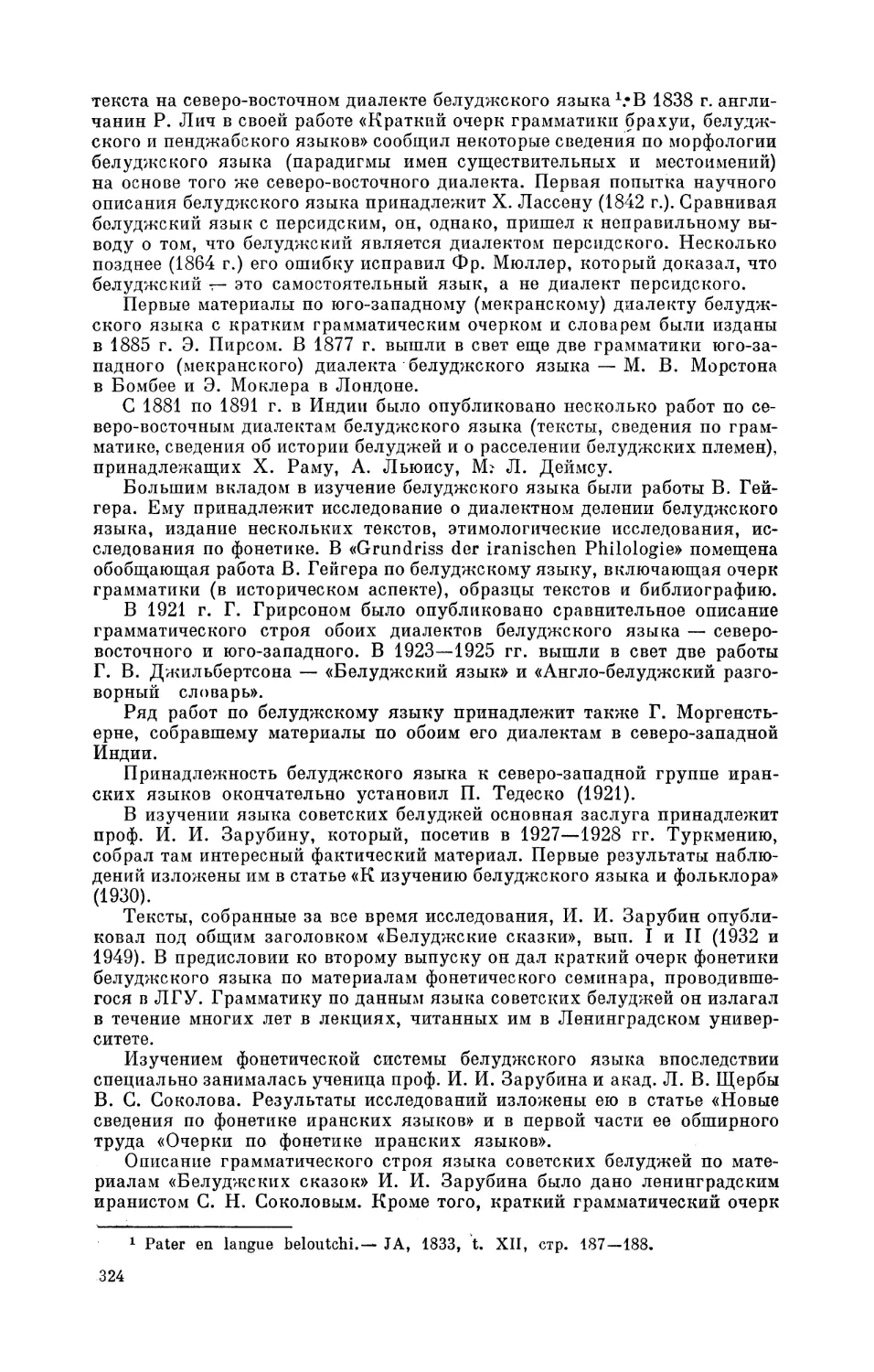

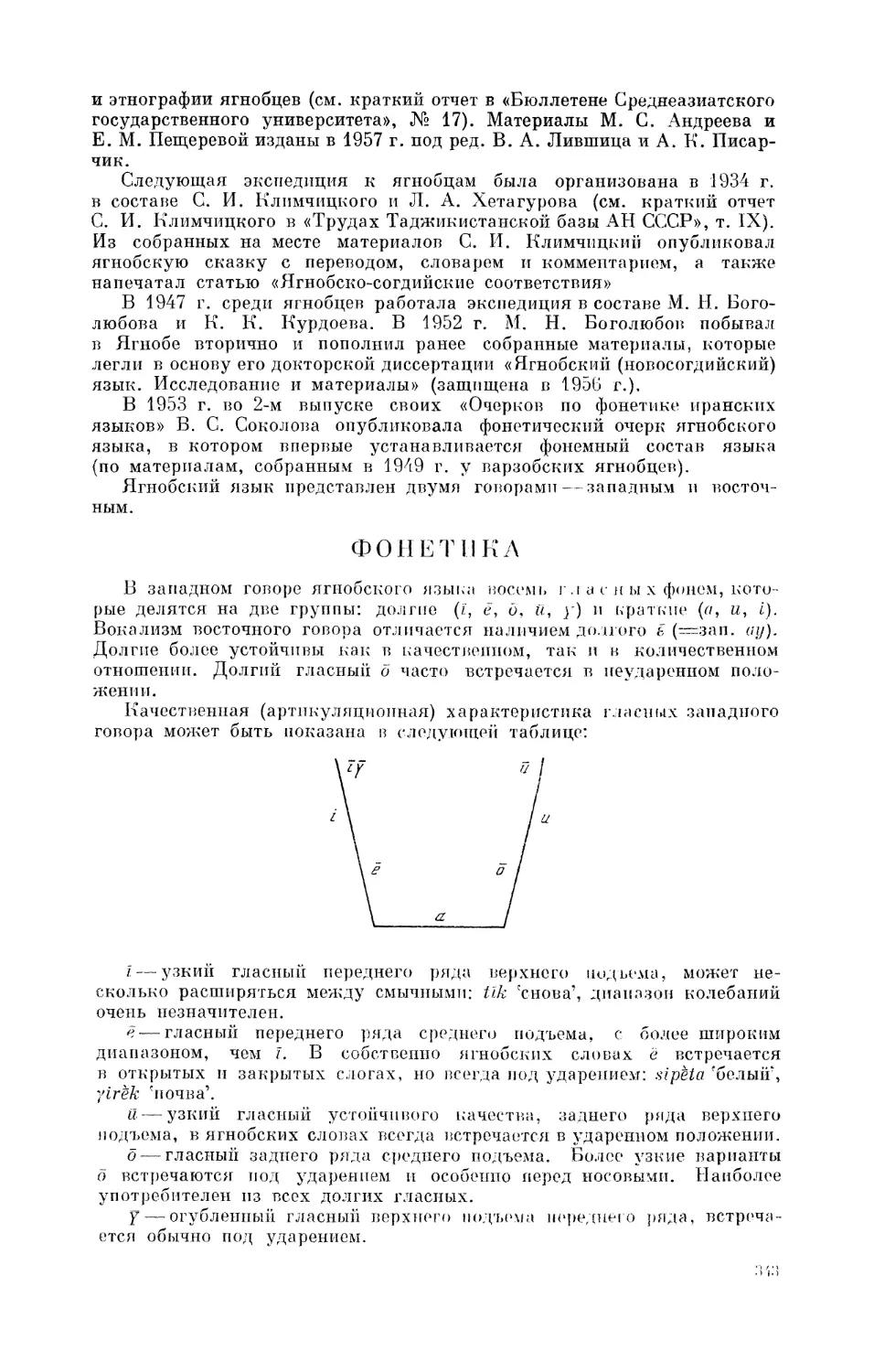

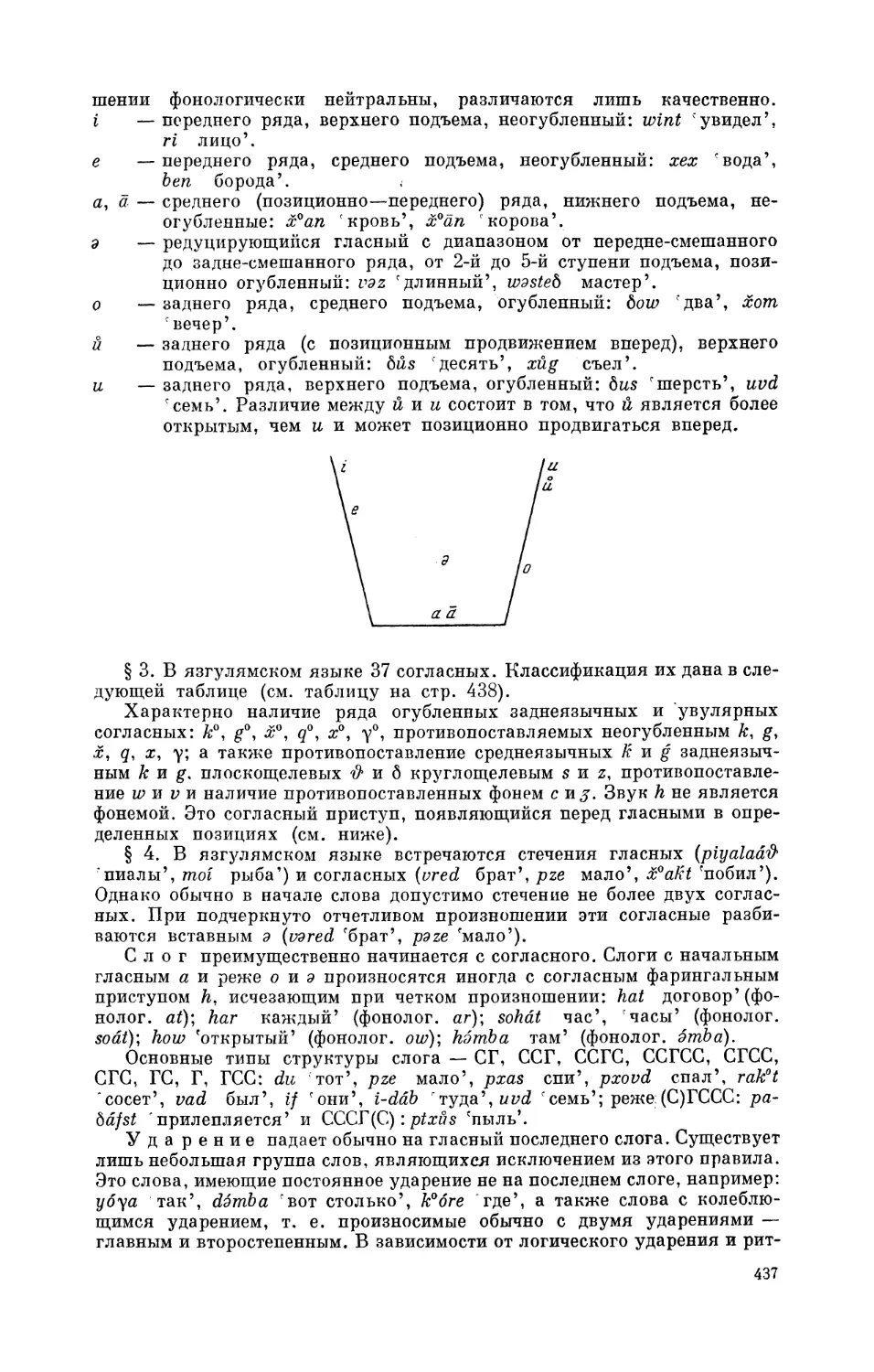

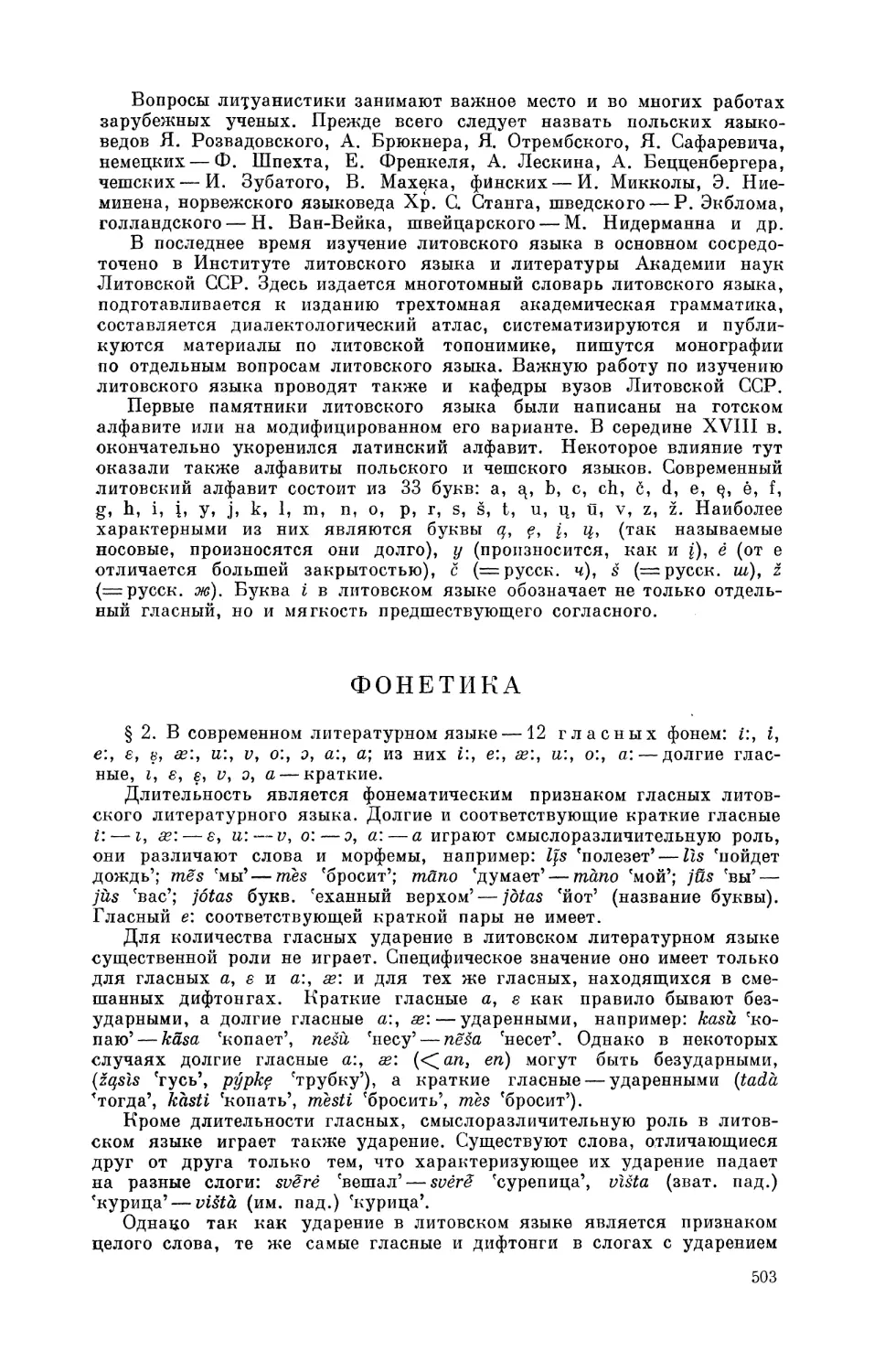

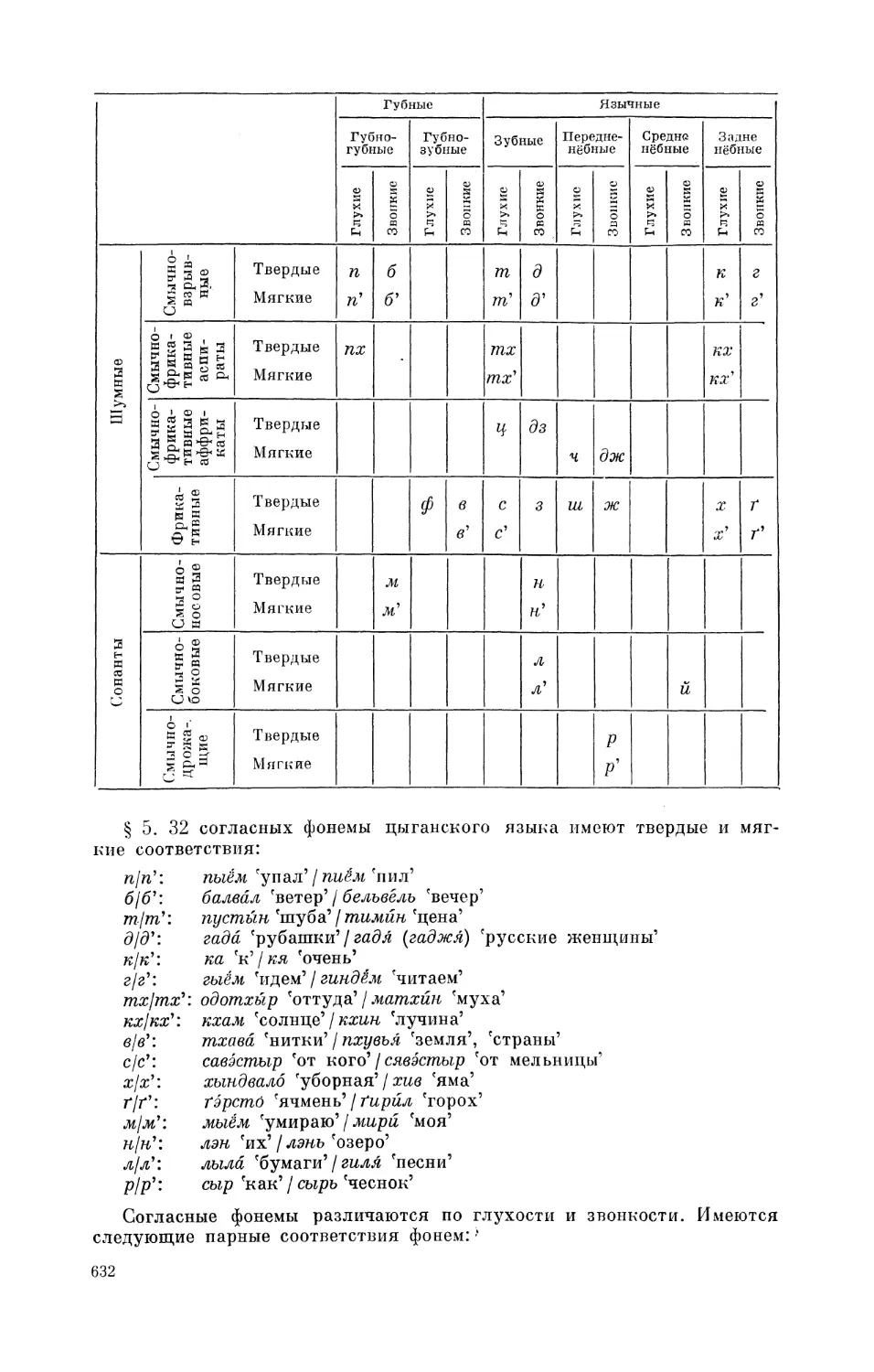

§ 3. Согласные и их артикуляционная характеристика (таблица со-

гласных).

§ 4. Фонетическая структура слова, слога; ударение.

§ 5. Основные фонетические закономерности.

Морфология.

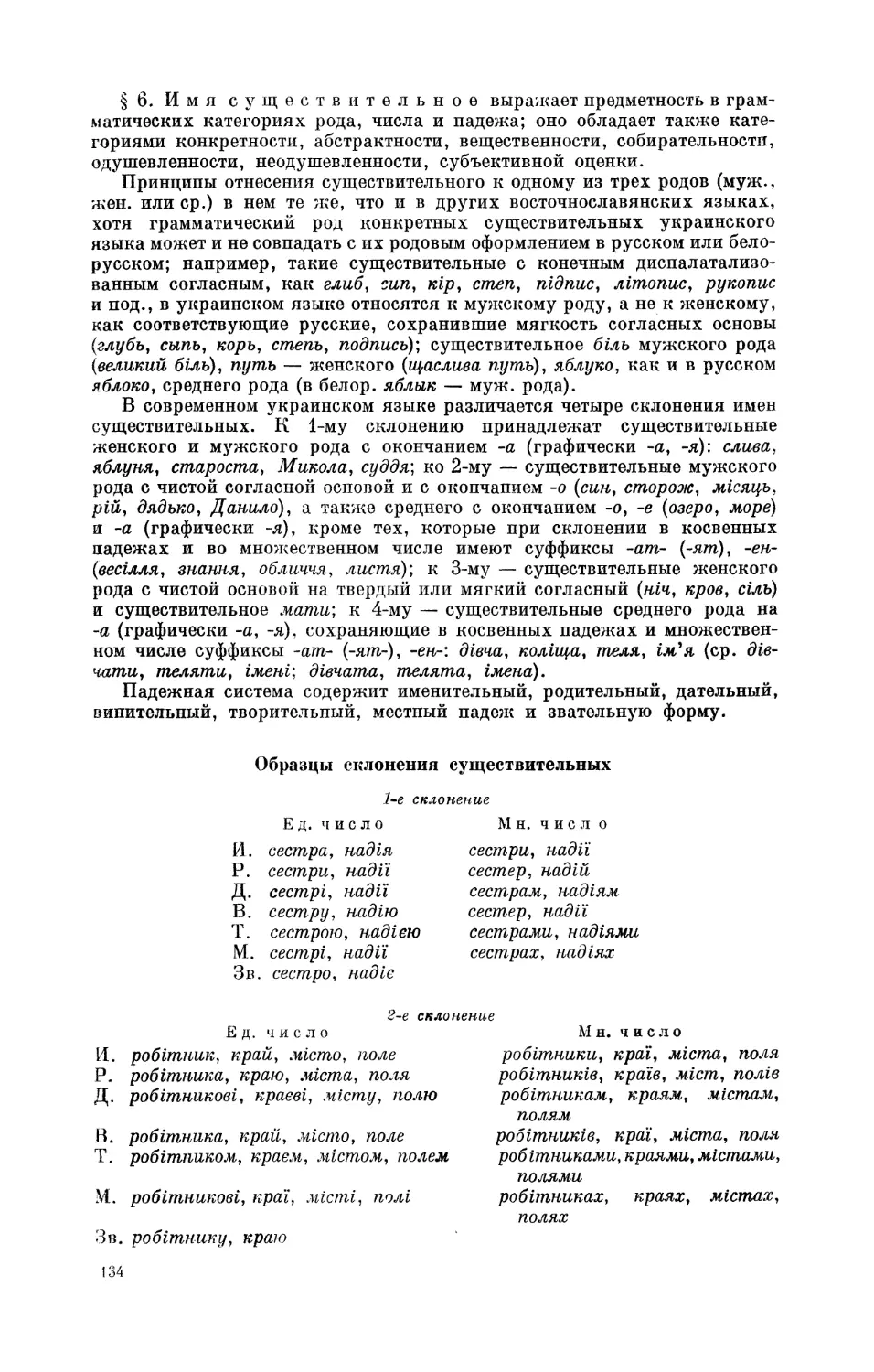

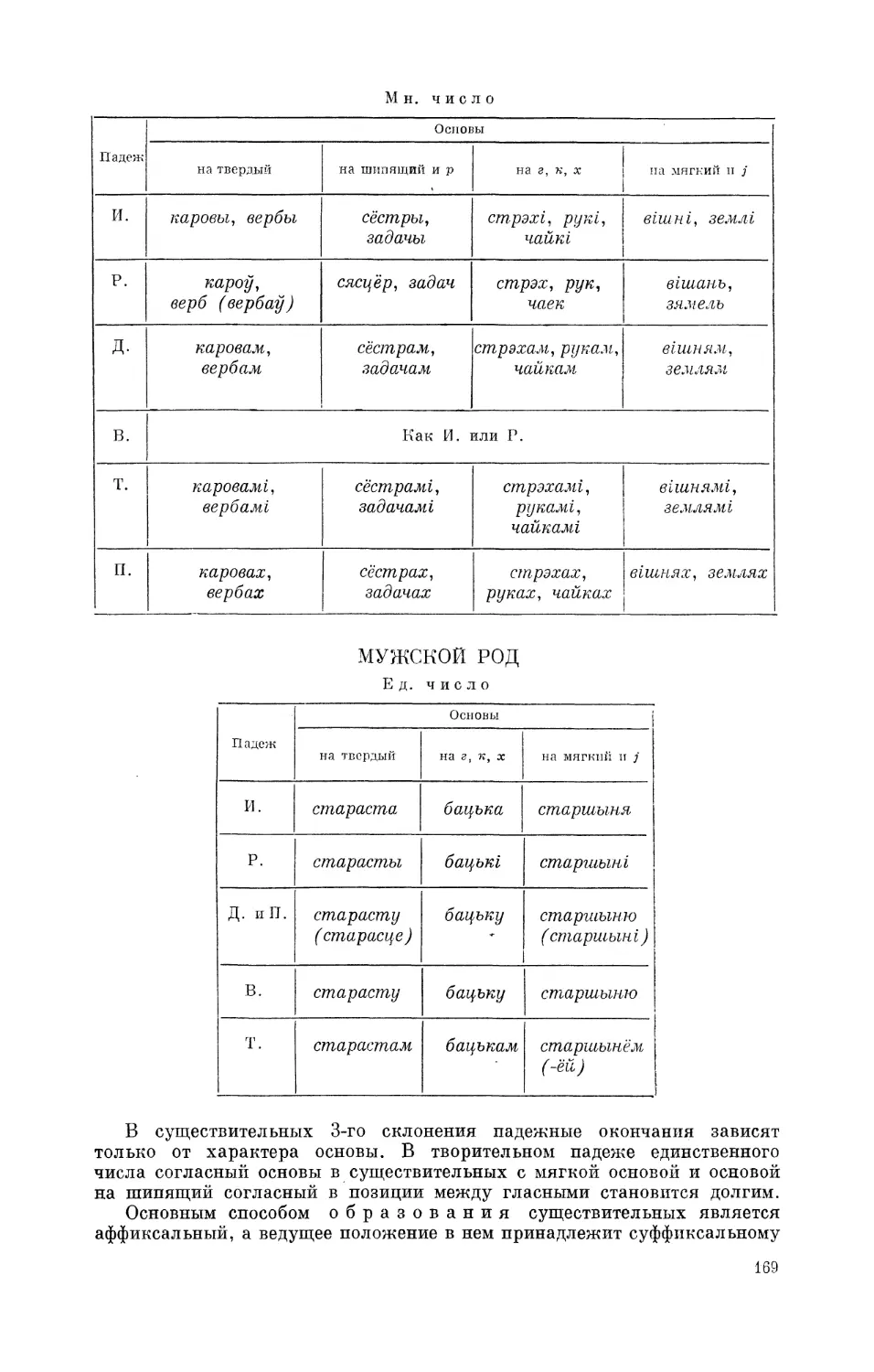

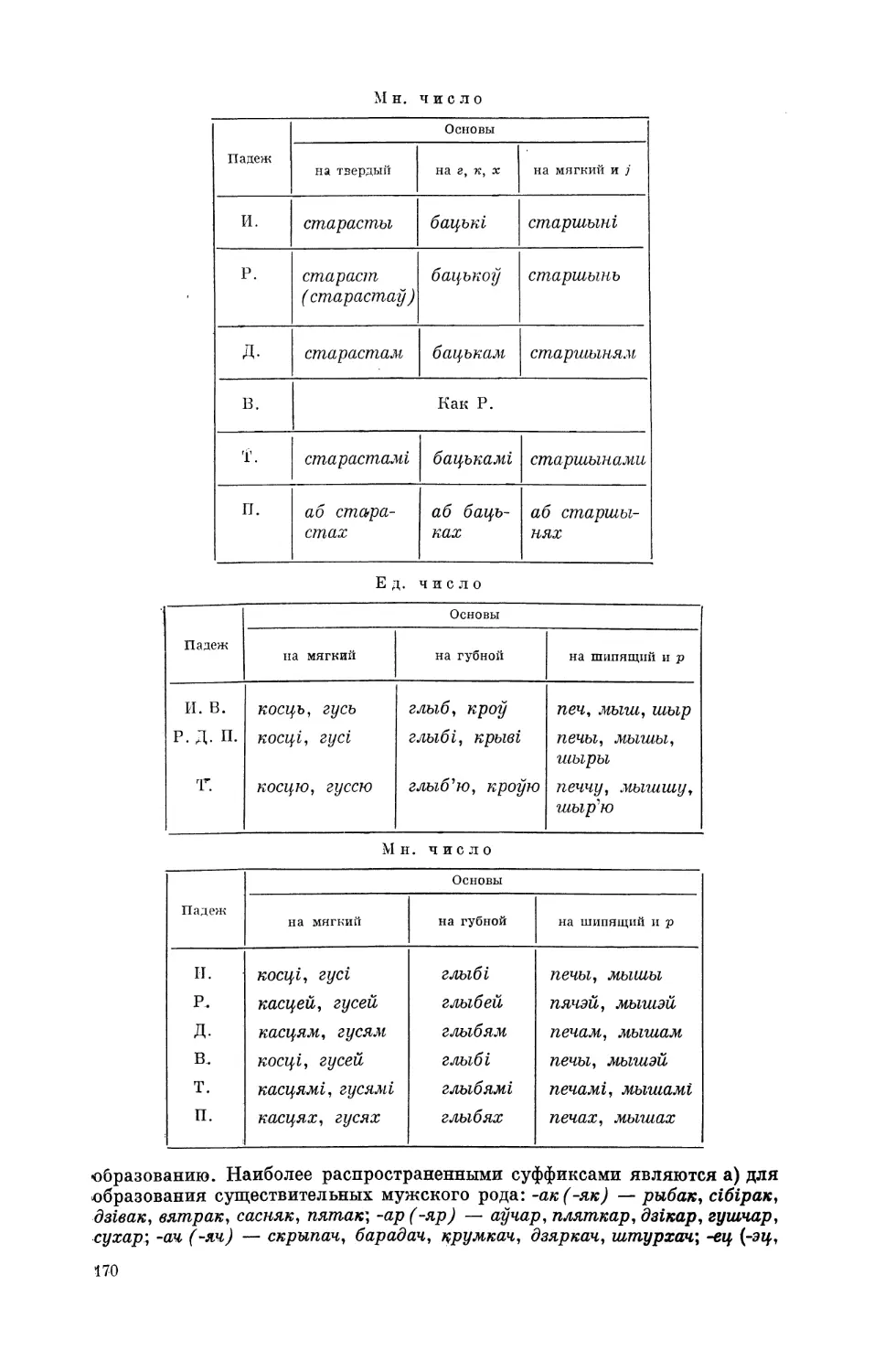

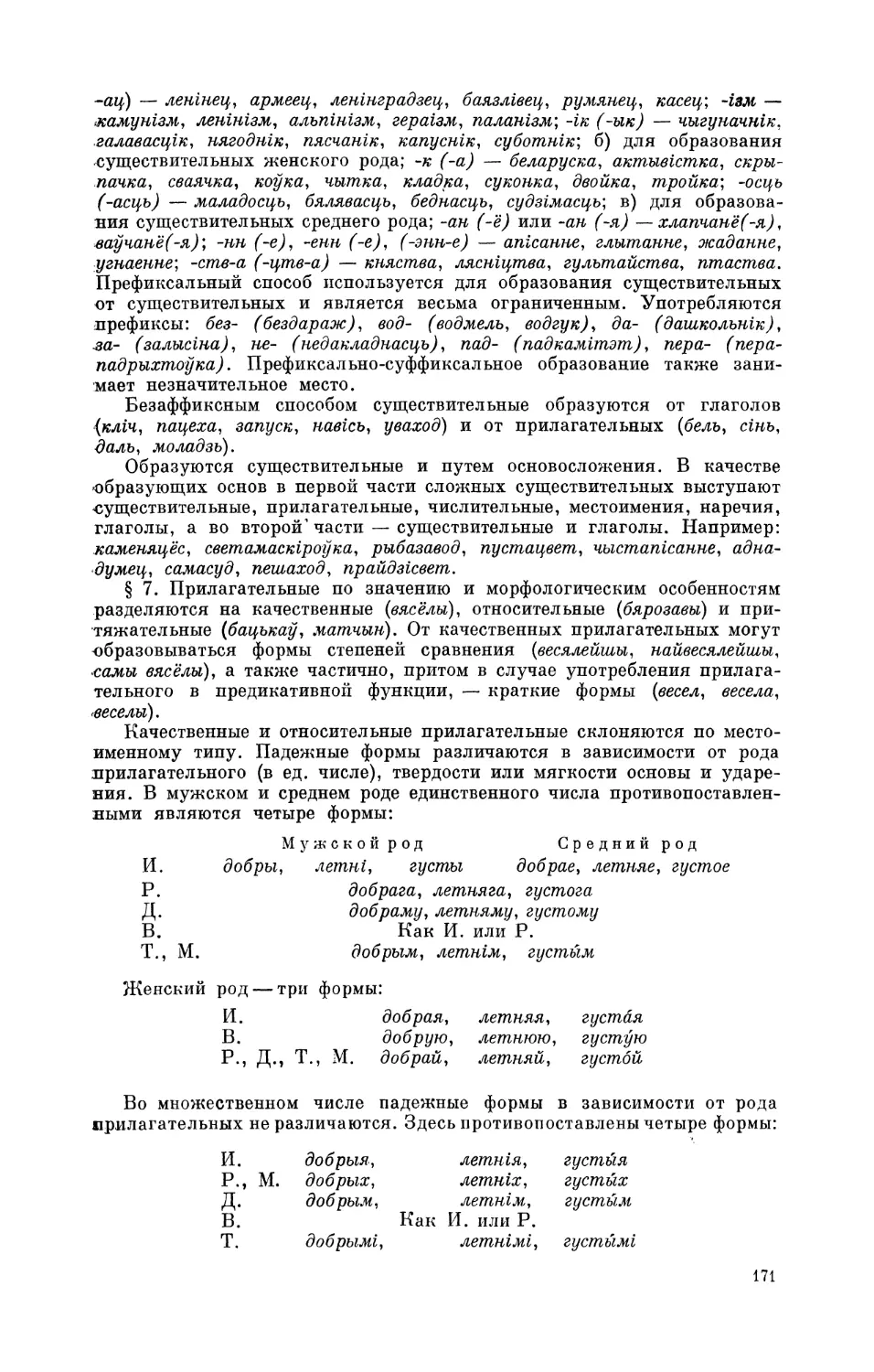

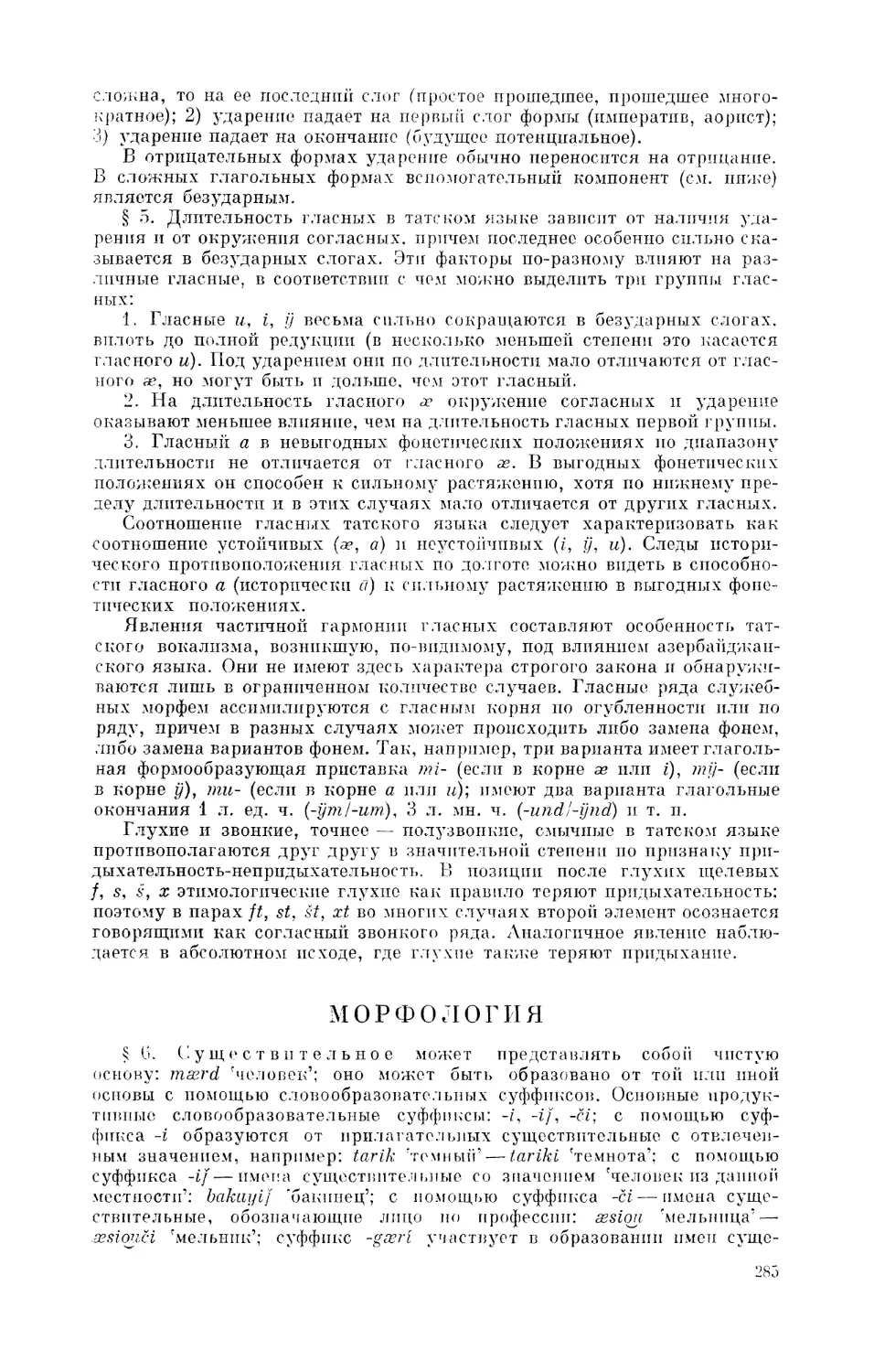

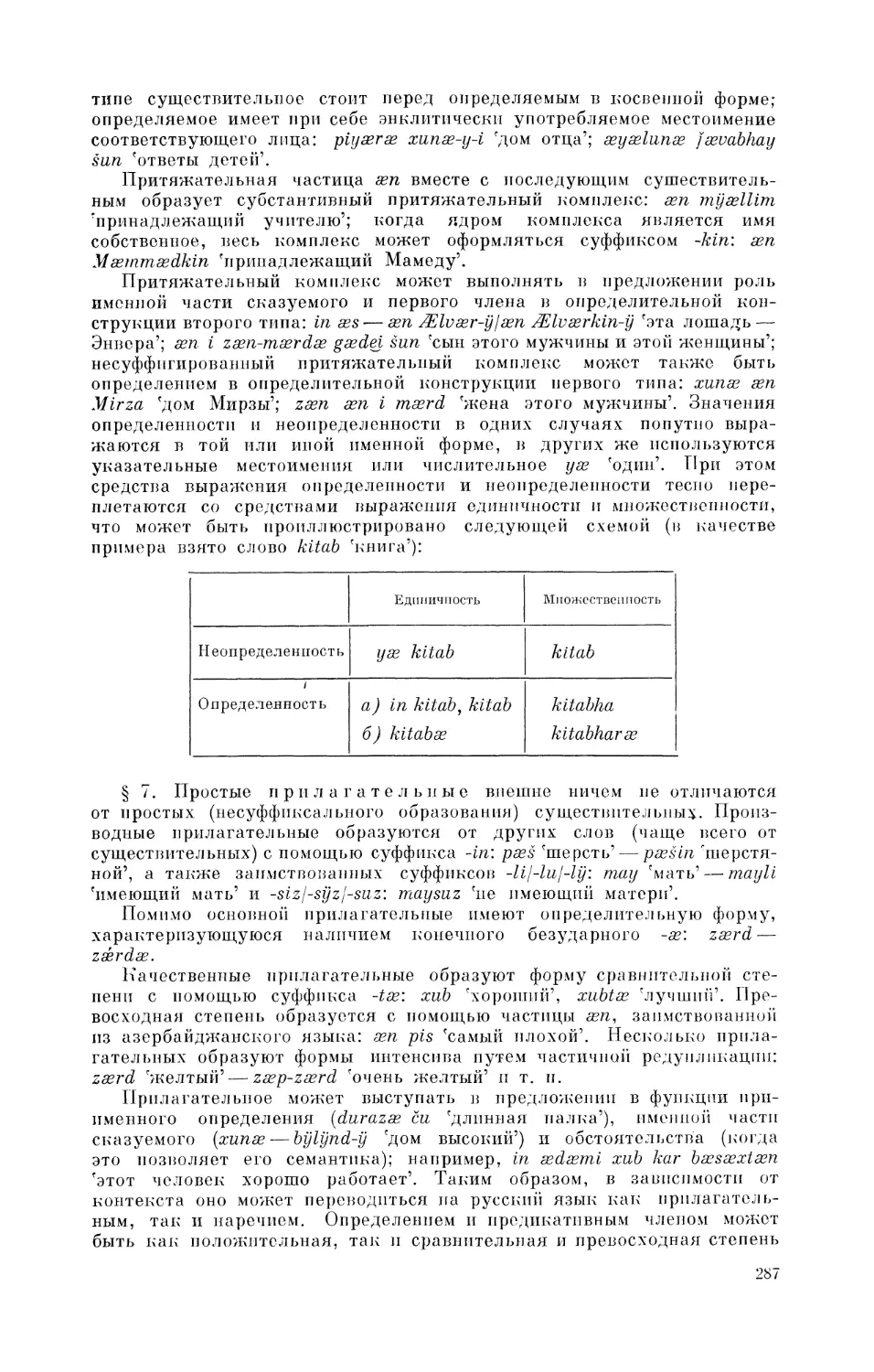

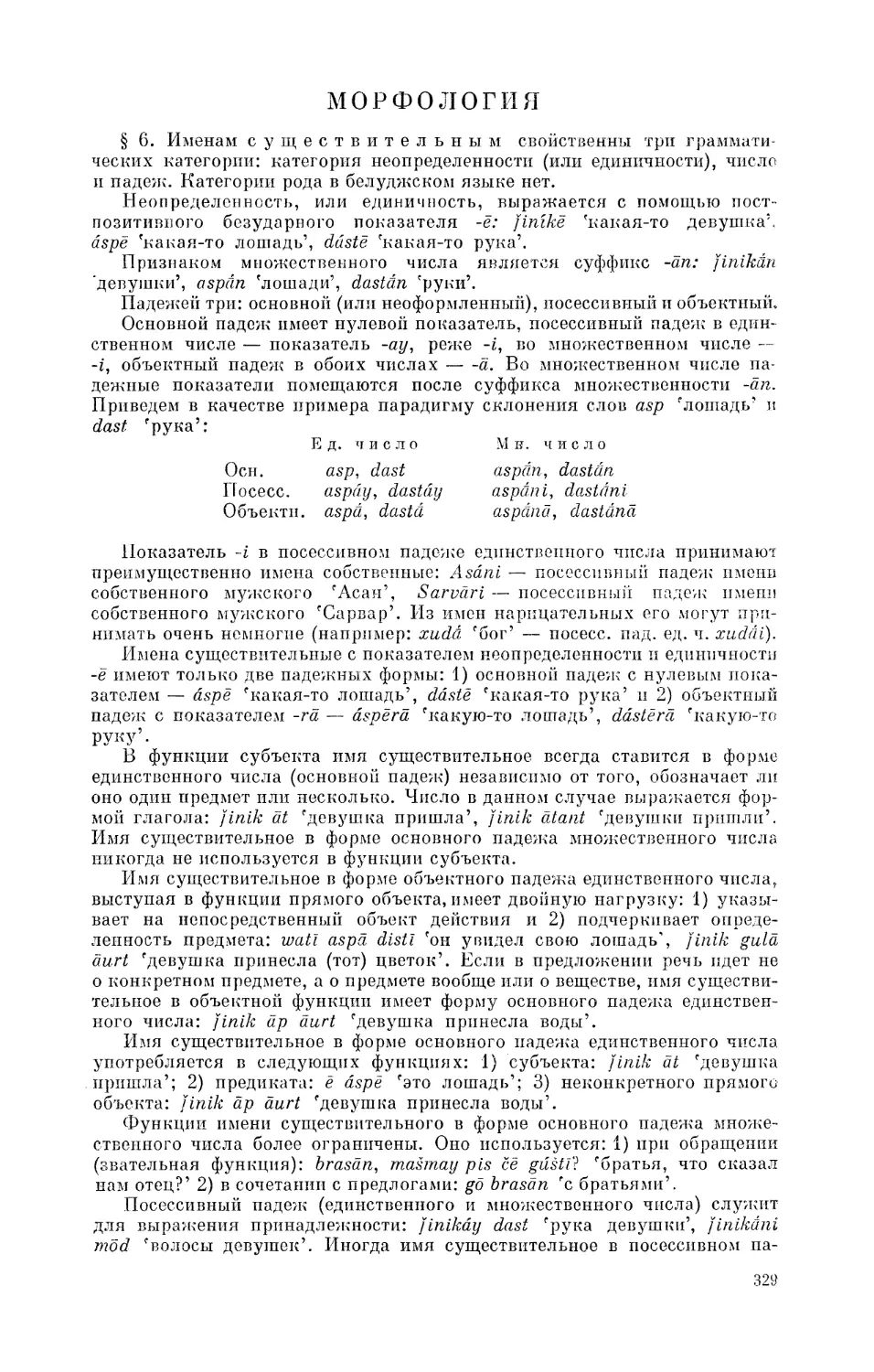

§ 6. Имя существительное и его основные грамматические категории.

Система склонения. Основные способы именного словообразования.

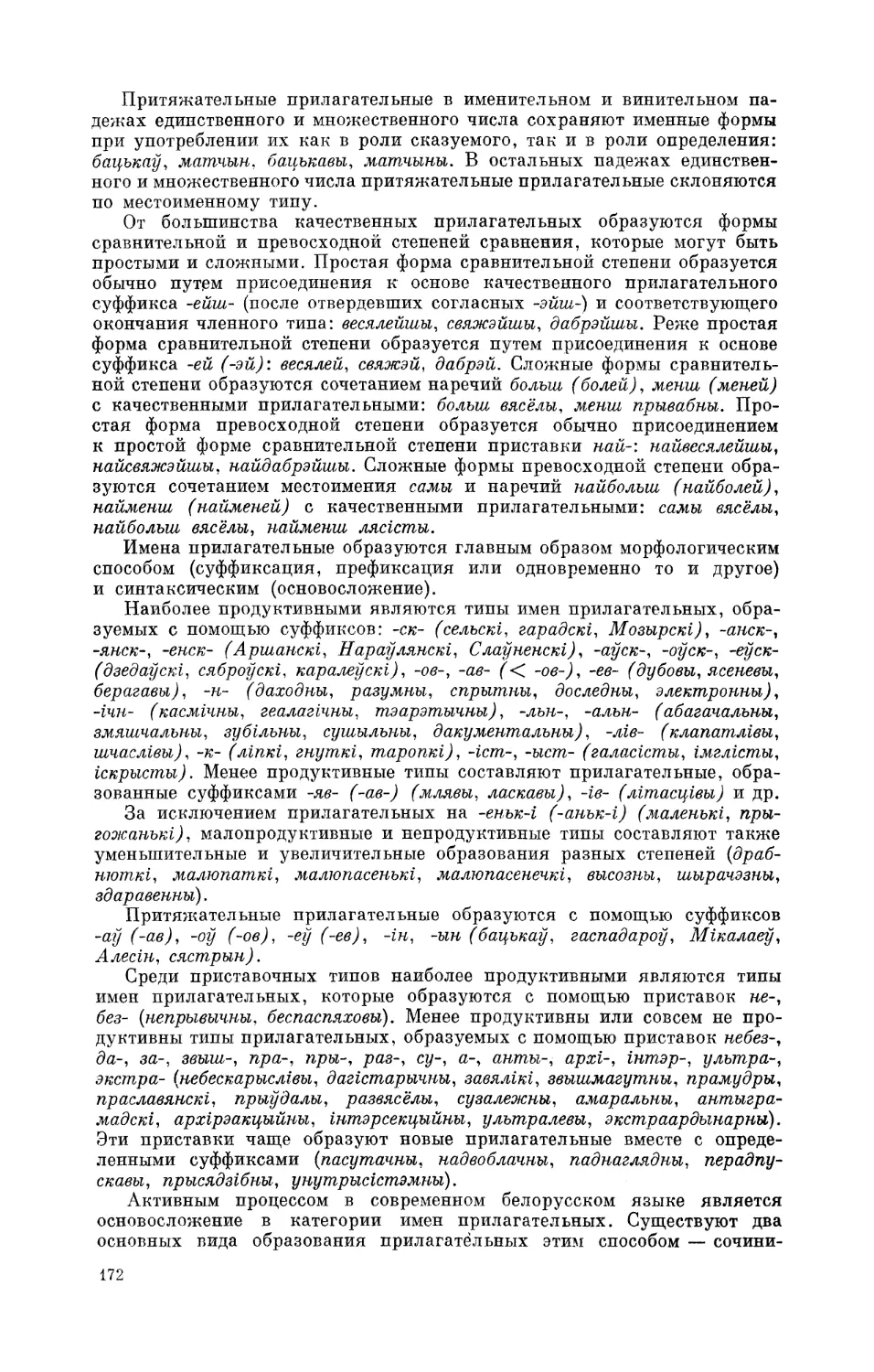

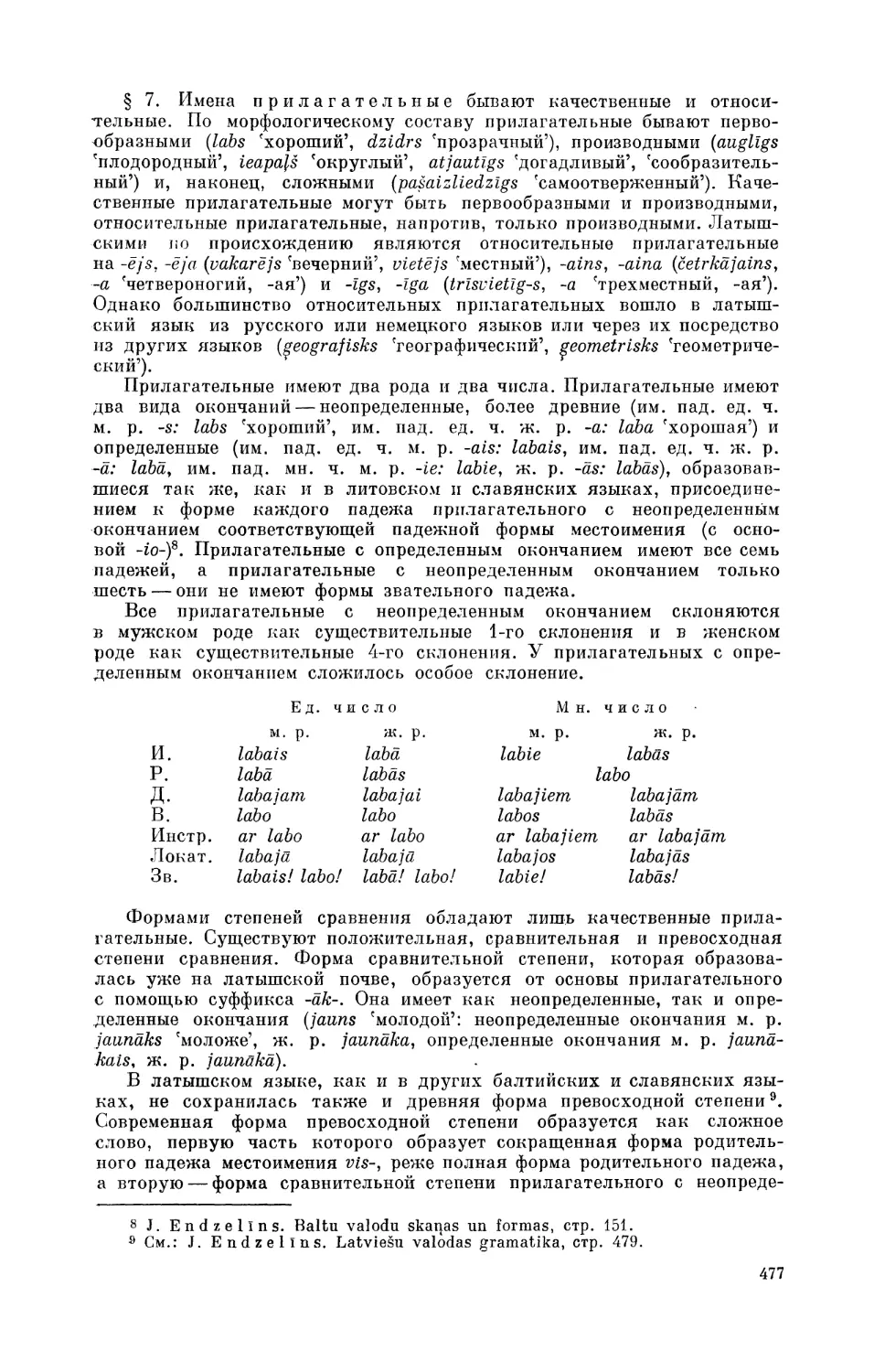

§ 7. Морфологическая словоизменительная и словообразовательная

характеристика имени прилагательного. Система склонения. Степени

сравнения.

§ 8. Имя числительное и его разряды. Морфологическая словоизме-

нительная и словообразовательная характеристика числительных. Си-

стема склонения.

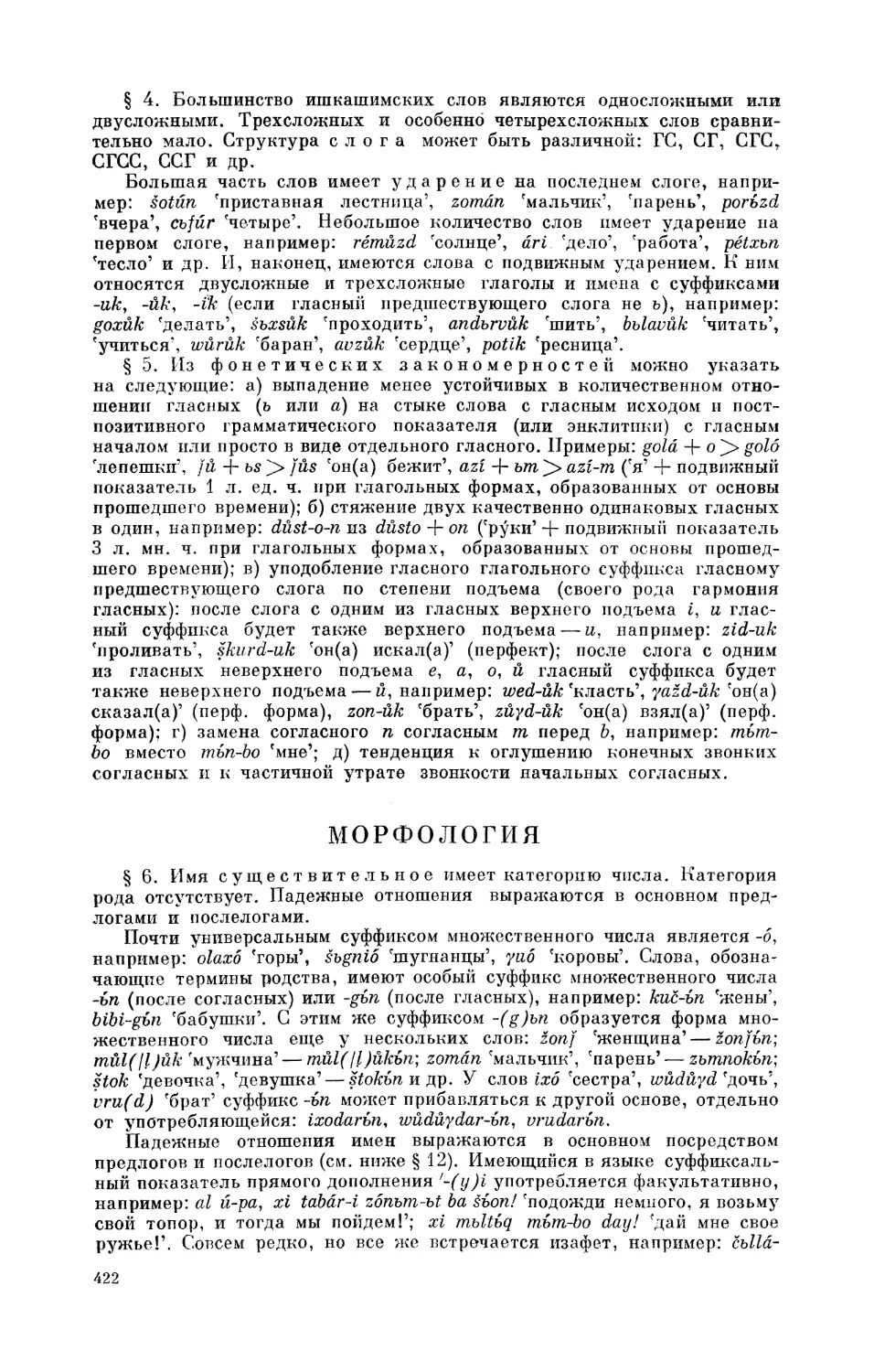

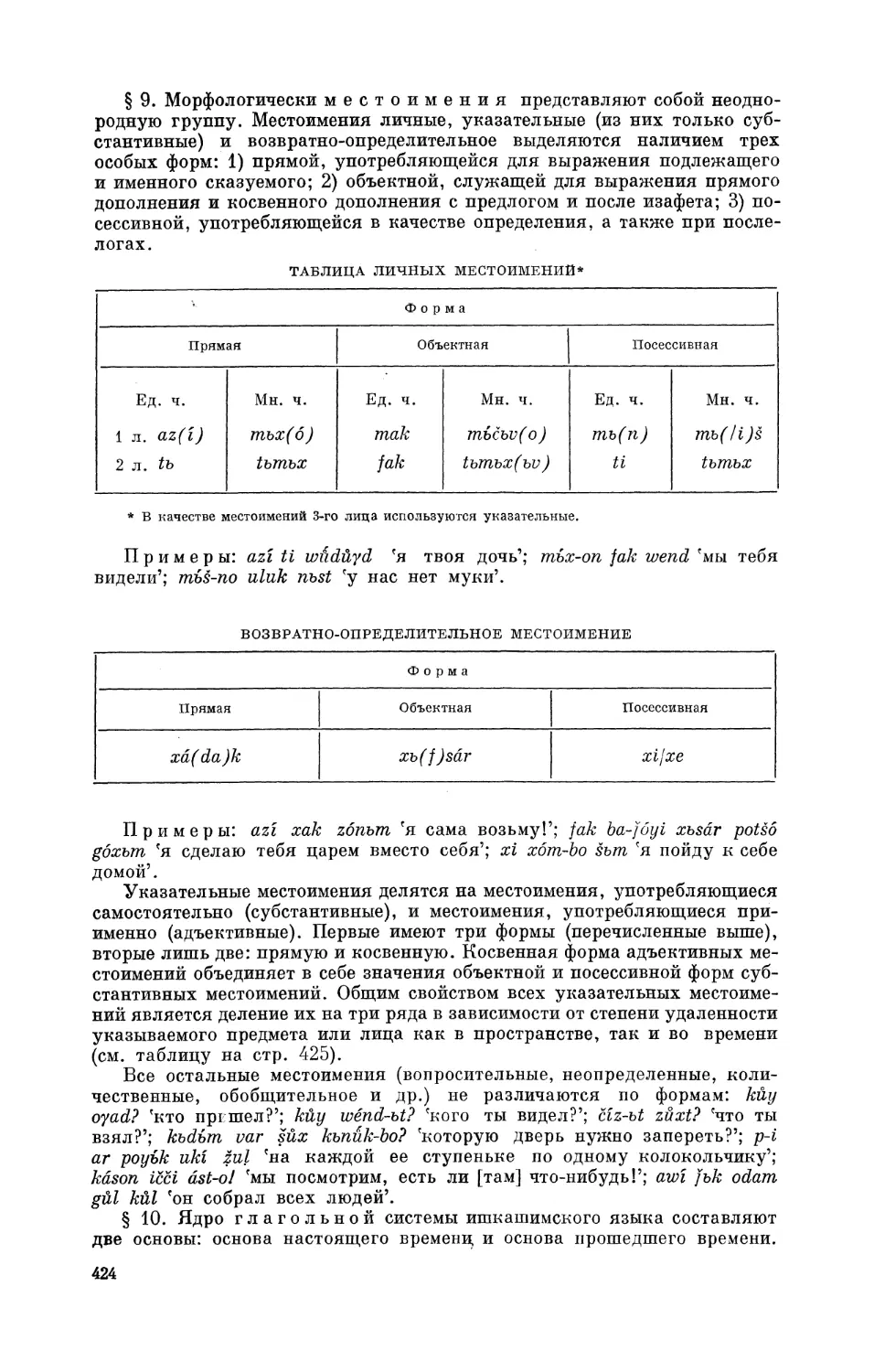

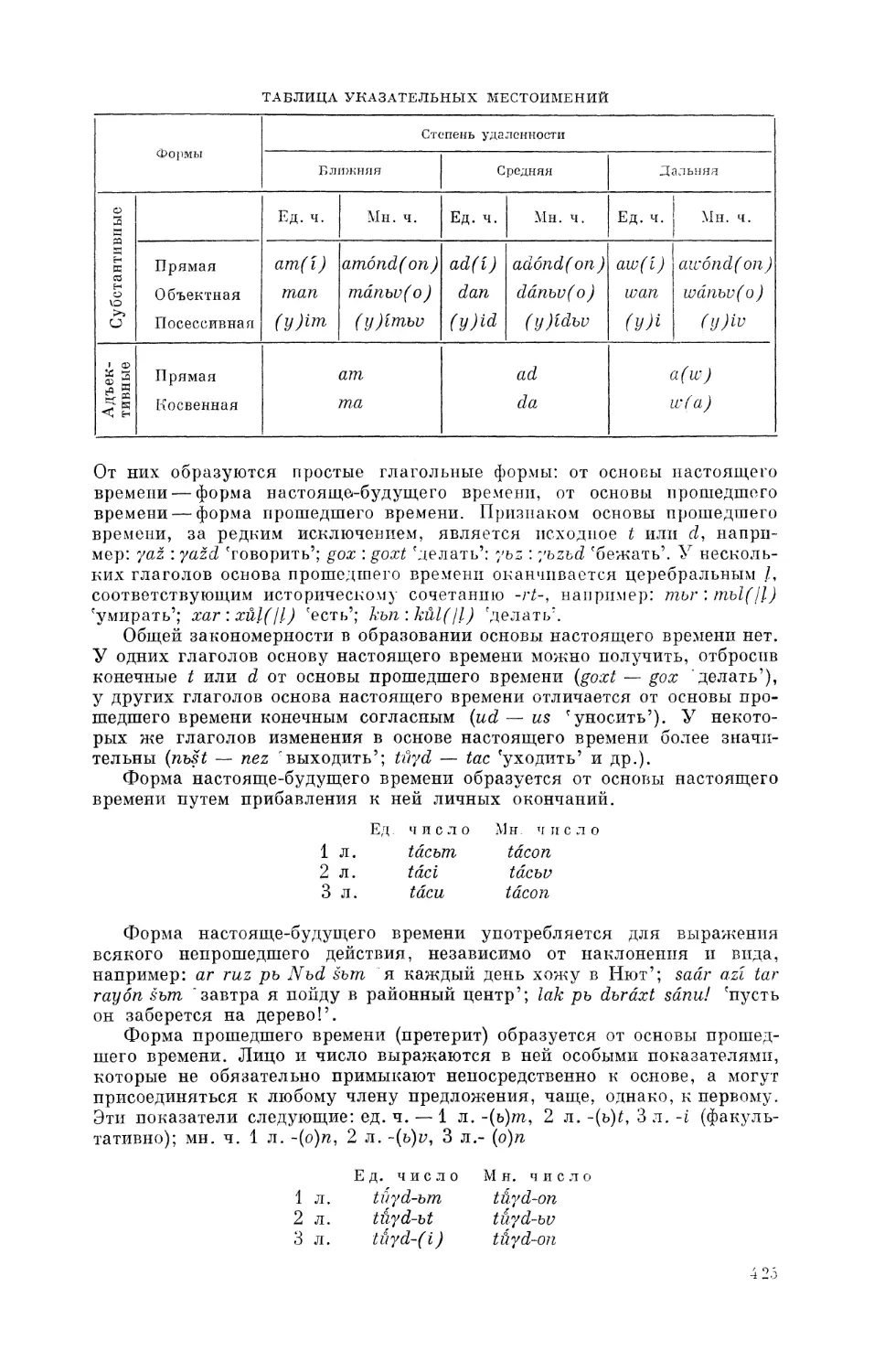

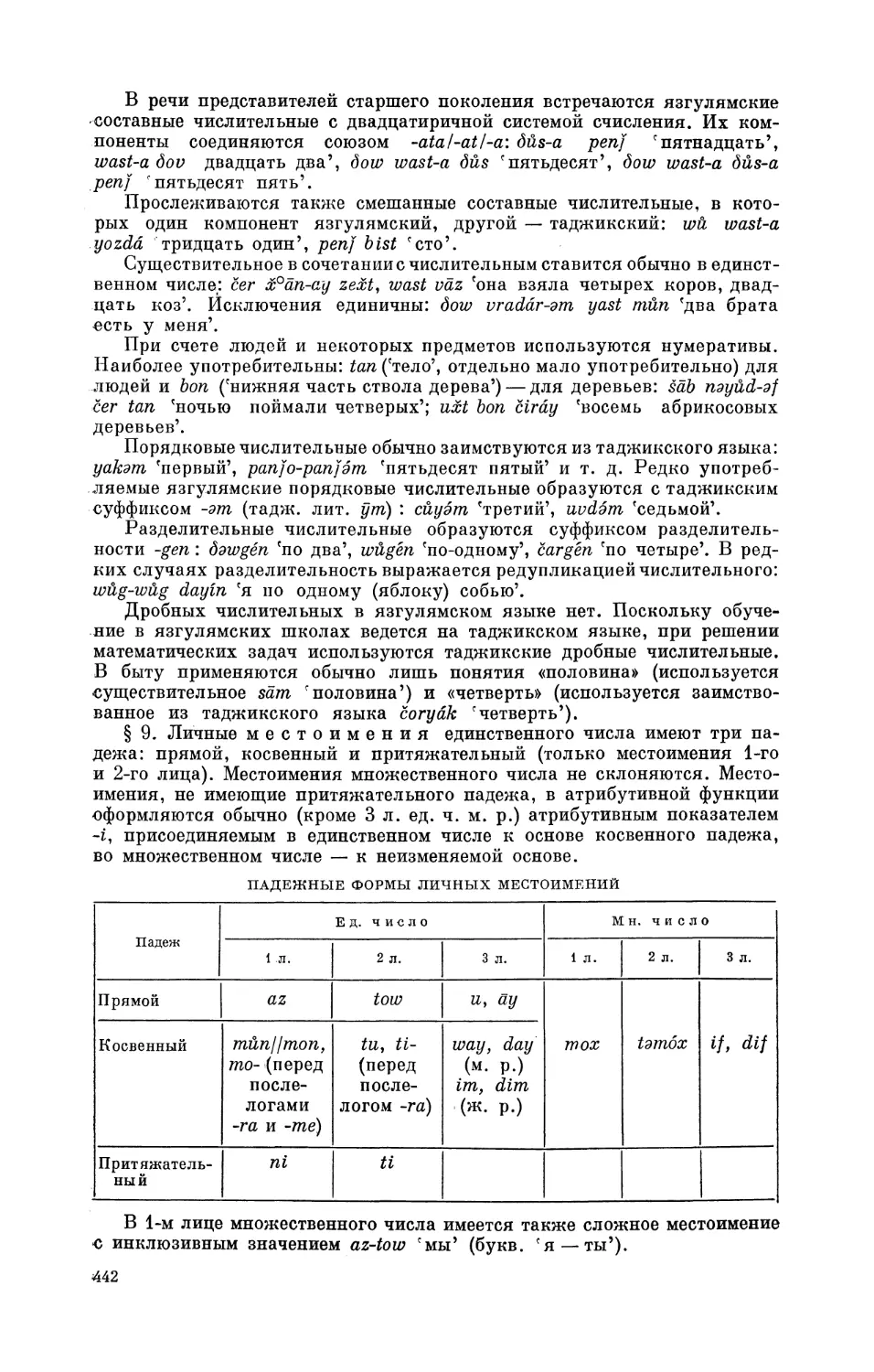

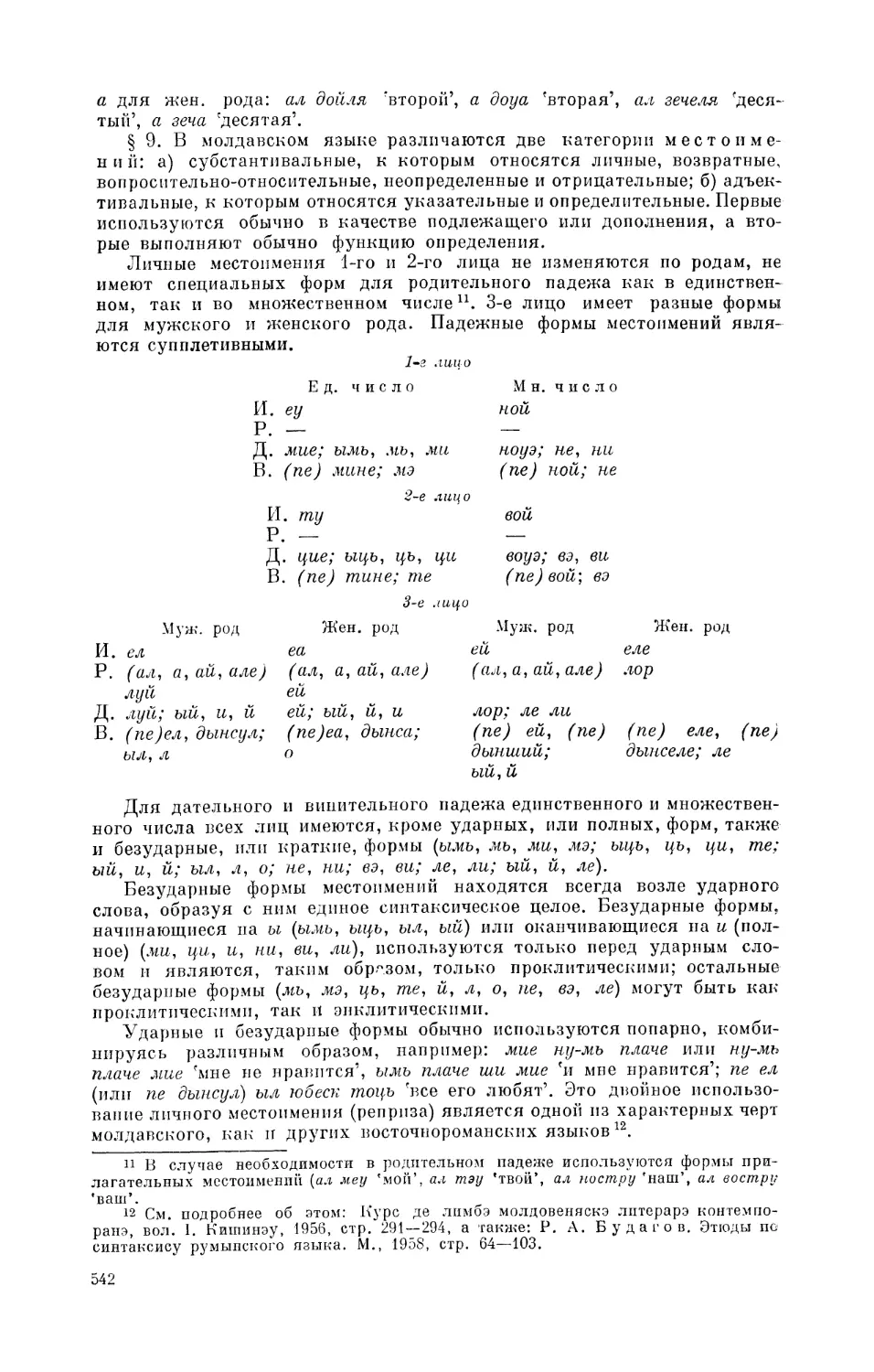

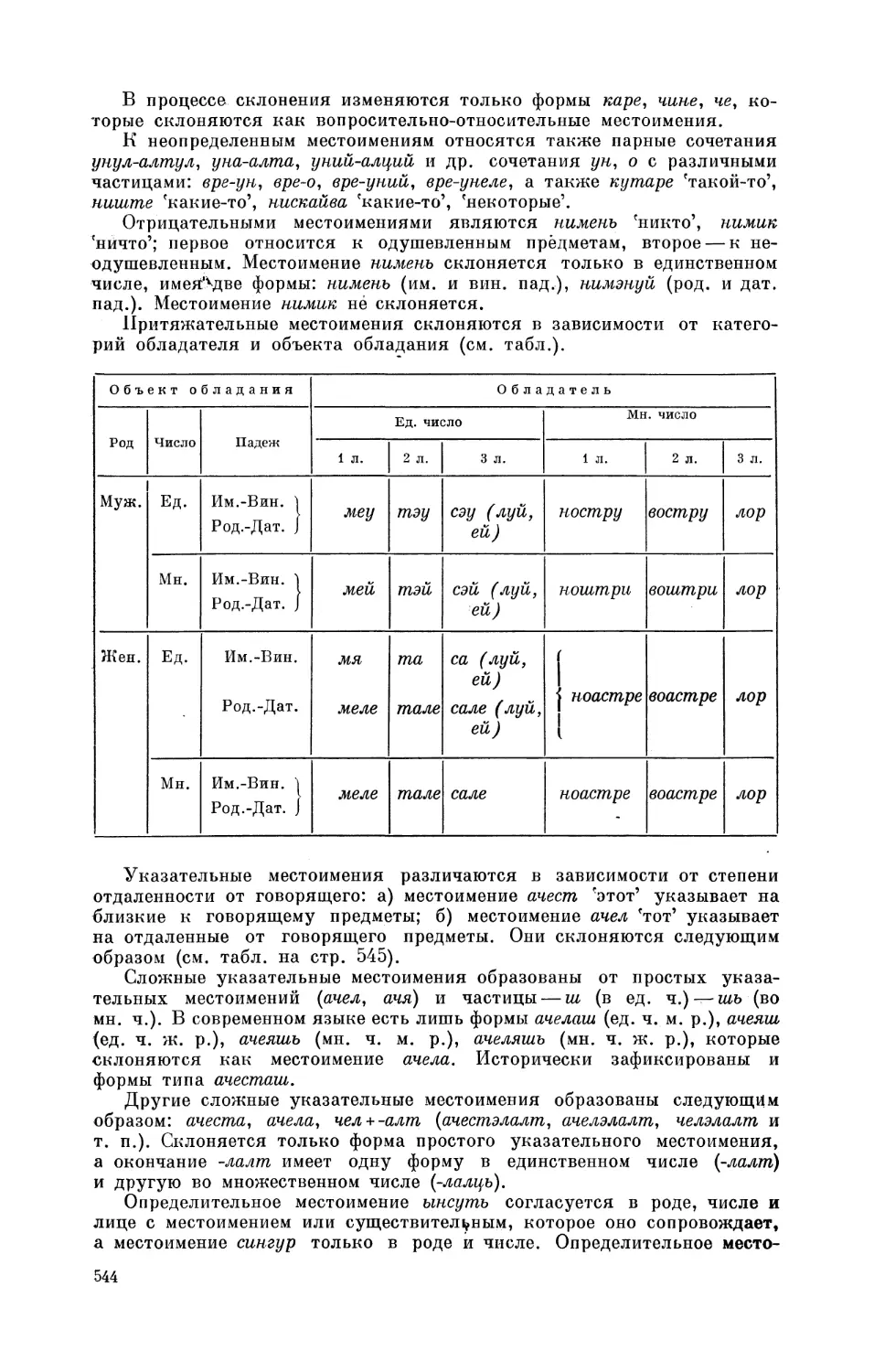

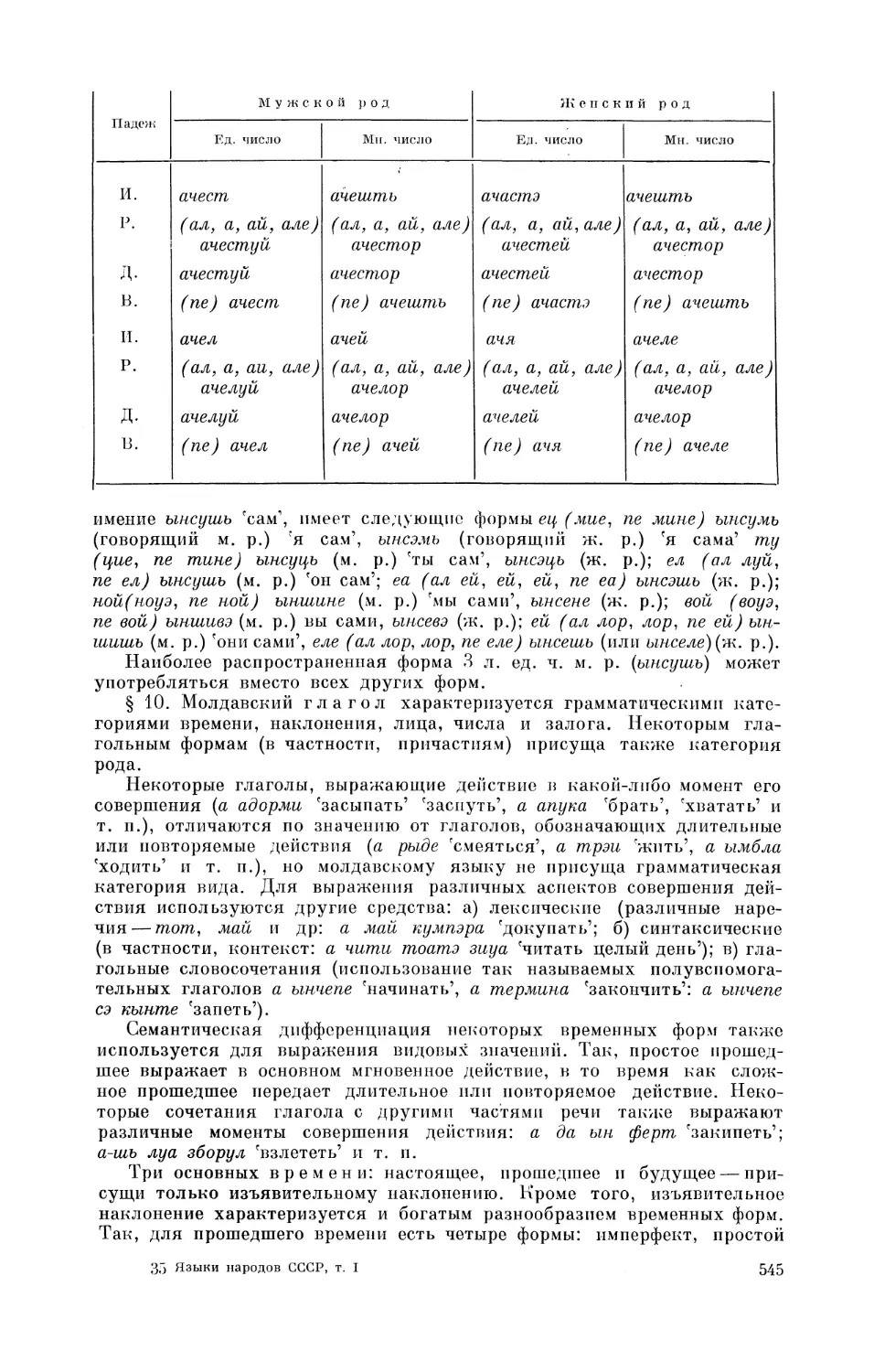

§ 9. Местоимение и его разряды. Морфологическая словоизменитель-

ная и словообразовательная характеристика местоимений. Система скло-

нения.

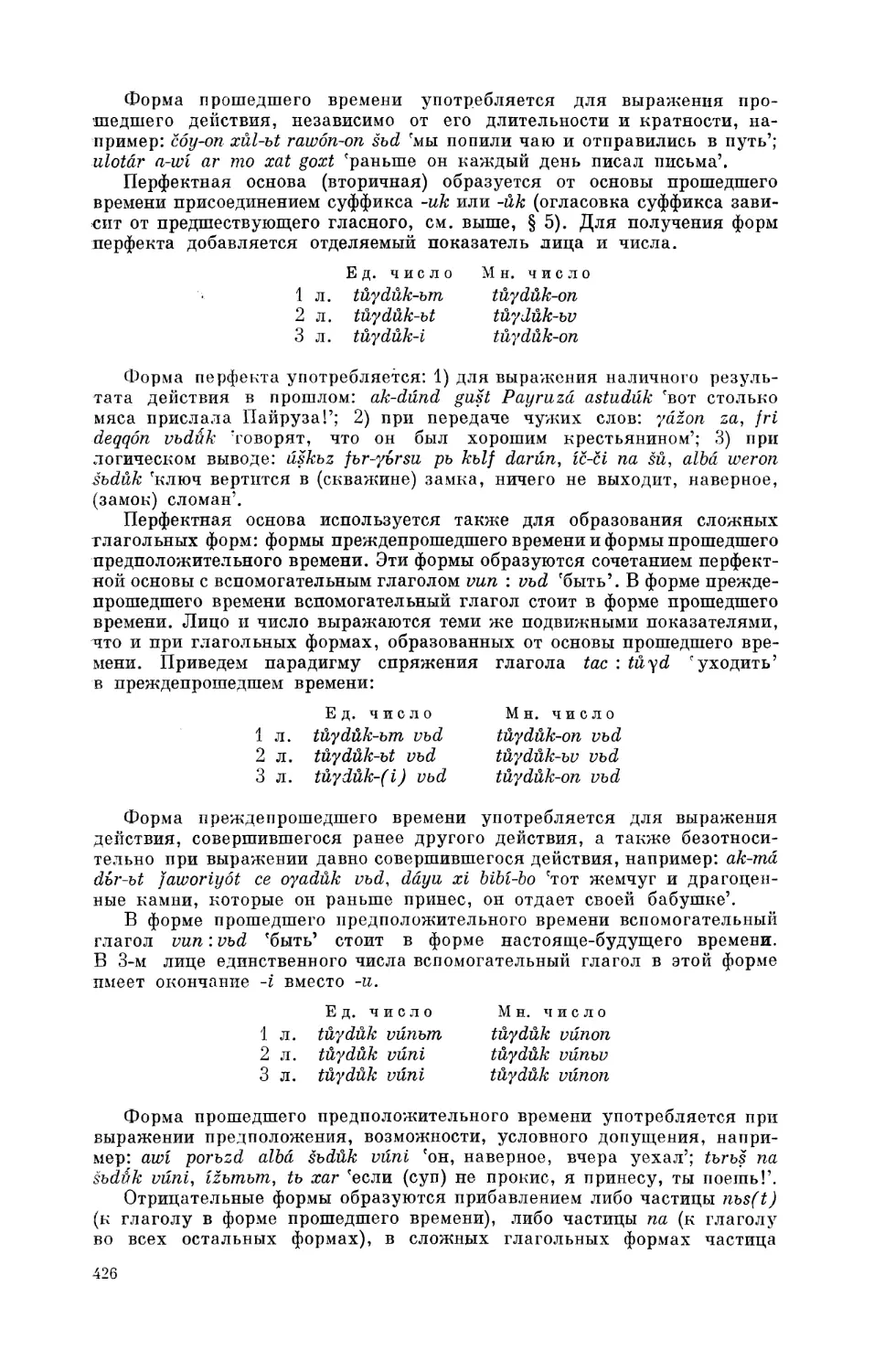

§ IC k Глагол, его морфологическая словоизменительная характери-

стика. Система спряжения (таблицы). Способы глагольного словообразо-

вания. Залоги. Категория вида. Причастие и деепричастие.

§ И. Наречие. Типы наречий. Словообразование наречий.

§ 12. Служебные слова (предлоги, послелоги, союзы и частицы).

§ 13. Междометие.

Син та к с и с.

§ 14. Способы выражения синтаксических связей. Основные типы

словосочетаний.

§ 15. Структура простого предложения. Типы простого предложения.

6

§ 16. Структура сложного предложения. Типы придаточных предло-

жений и способы их соединения в сложном предложении.

Лексика.

§ 17. Основные слои лексики. Соотношение исконной и заимствован-

ной лексики в разных сферах. Основные источники лексических заим-

ствований.

§ 18. Важнейшие закономерности развития лексики и пути обогащения

словарного состава языка. Своеобразие синонимии и омонимии, неоло-

гизмов; другие особенности лексики.

Диалекты.

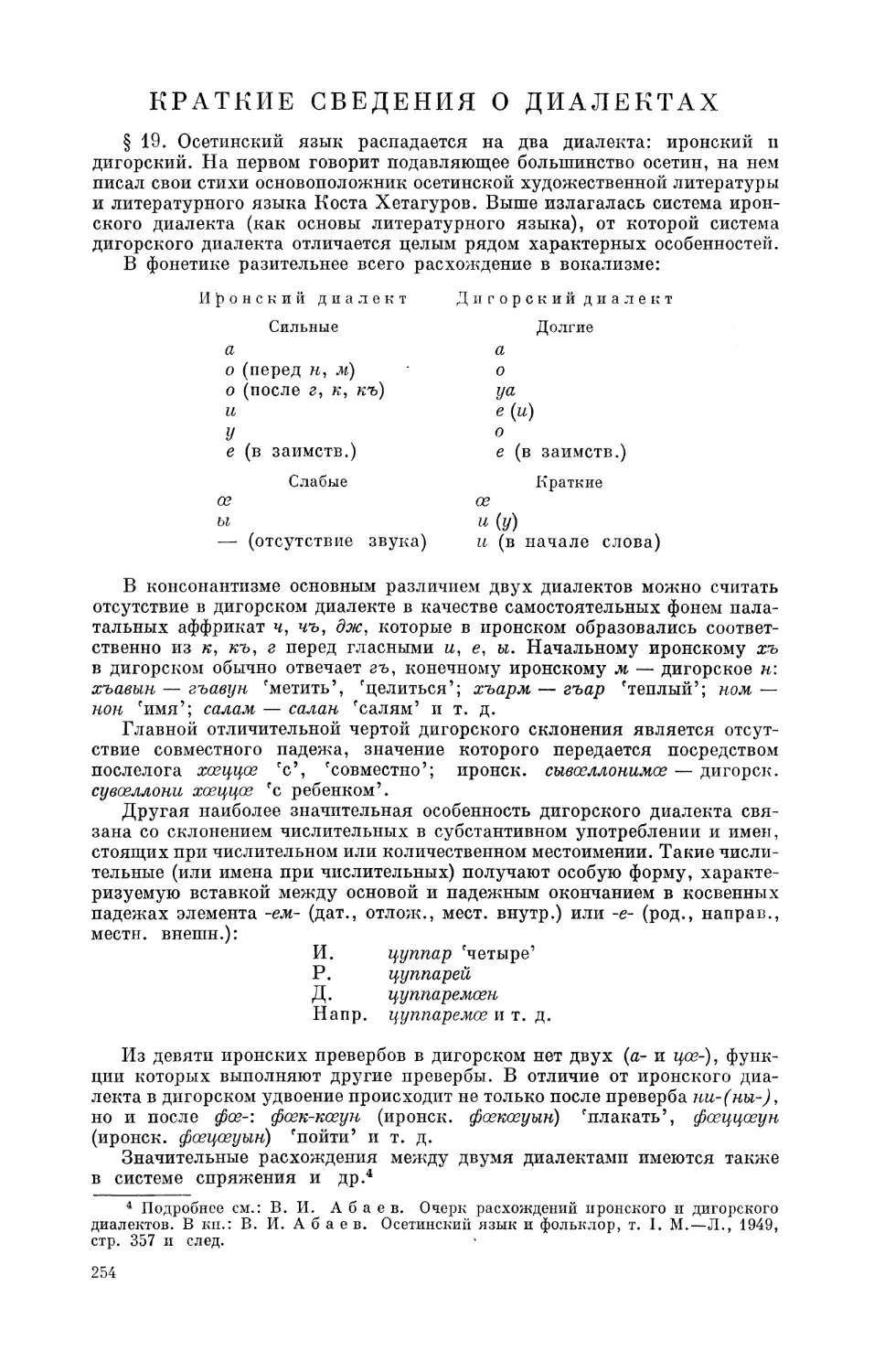

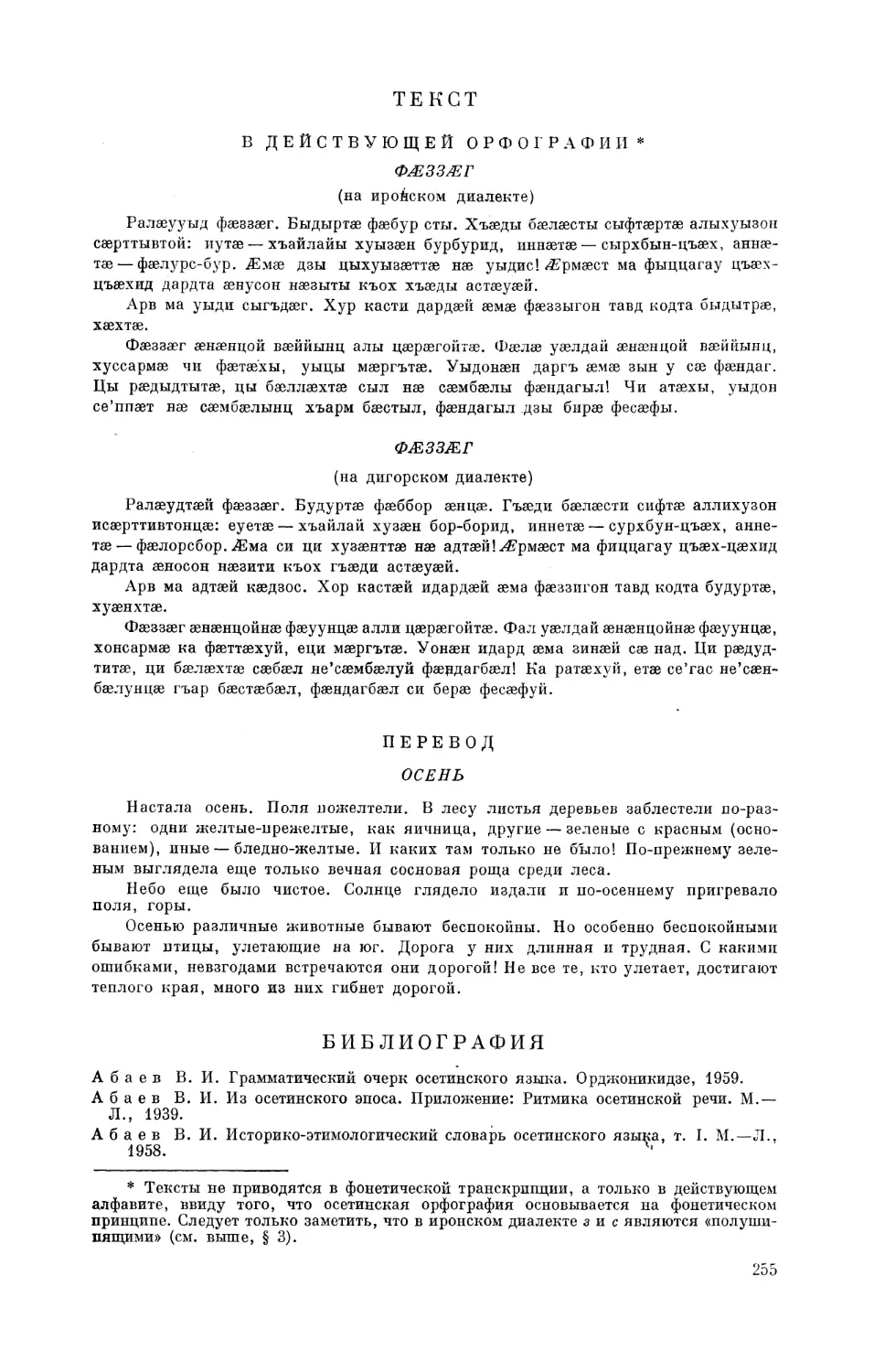

§ 19. Краткие сведения о диалектах и их отличительных особенностях.

Текст.

Текст в действующем алфавите (для бесписьменного языка — в алфа-

вите близкородственного литературного языка). Тот же текст в фонети-

ческой (или, в некоторых случаях, — в фонологической) транскрипции.

Перевод.

Библиография.

Типовой план построения вводной статьи по группе или семье языков

состоит из следующих параграфов:

§ 1. Понятие данной группы языков и степень их генетического род-

ства. Перечень языков и их классификация. Территория их распростране-

ния, государственность. Краткие сведения из их истории. Древнейшие

письменные памятники. Взаимодействие с другими языками.

§ 2. Старописьменные, младописьменные и бесписьменные языки. Пути

создания письменности и литературных языков. Соотношение литератур-

ных языков и диалектов. Современное состояние данной группы языков.

§ 3. Характеристика строя языков данной группы. Их типологиче-

ская характеристика. Структурные схождения и различия между ними:

а) Особенности фонетического строя. Вокализм. Консонантизм. Осо-

бенности фонетической структуры слога и слова. Основные фонетические

закономерности.

б) Особенности морфологического строя. Грамматические категории.

Словообразование. Формообразование.

в) Особенности синтаксиса. Способы выражения синтаксических от-

ношений. Порядок слов. Словосочетания. Простое предложение. Сложное

предложение.

г) Особенности лексики. Исконная лексика данной группы языков.

Пласты заимствованных слов. Пути обогащения лексического состава.

§ 4. Краткая история изучения данной группы языков. Степень их

изученности.

Библиография.

Некоторые отступления от планов, наблюдаемые в вводных статьях

по группам языков и в очерках по отдельным языкам (например, по

русскому языку), в большинстве случаев объясняются современным со-

стоянием изучения различных языков, а также специфическими особен-

ностями их строя.

Большинство авторов пользовалось в основном традиционными мето-

дами изучения языков. При написании лишь некоторых статей исполь-

зованы новые методы, отвечающие тем же задачам, какие ставились при

синхронном анализе современных языков традиционными методами.

Вследствие нецелесообразности дальнейшего увеличения объема труда

библиография ограничена минимумом основной литературы (например,

по армянскому, украинскому и некоторым другим языкам). Что же ка-

сается библиографии по малоизученным, особенно бесписьменным язы-

кам, то она во многих случаях дается в исчерпывающем виде.

7

Полная унификация содержания прилагаемых к каждому очерку

текстов оказалась по ряду причин невозможной. Фольклорные тексты не

отражали в должной мере современное состояние исследуемых языков.

По старописьменным языкам нужно было давать тексты, воплощающие

нормы современных литературных языков. Между тем для бесписьмен-

ных языков этот вопрос должен быть решен иначе. Кроме того, при выборе

текста по ряду бесписьменных языков нужно было исходить из текстов,

имеющихся в распоряжении исследователя. Таким образом, в каждом

случае специально приходилось решать вопрос об использовании того

или иного текста.

В целях полного охвата иберийско-кавказских языков в качестве

приложения к IV тому нашего издания дается описание убыхского

языка,— единственного из абхазо-адыгских языков, все носители кото-

рого живут за рубежом (в Турции). Для сравнительной характеристики

шугнано-рушанской языковой группы в I томе используются данные

сарыкольского языка, носители которого, численностью около пяти

тысяч человек, проживают в Китайской Народной Республике.

Работа над созданием предлагаемого труда и над подготовкой его

к печати была организована следующим образом:

1) После одобрения и утверждения планов построения статьи по

конкретному языку, вводной статьи по группам языков, общего плана

всего труда непосредственное руководство дальнейшей работой по под-

готовке отдельных томов осуществляли редколлегии этих томов во главе

с ответственными редакторами. Главная редакция направляла их деятель-

ность, оказывая в необходимых случаях нужную помощь авторскому

коллективу, редколлегиям отдельных томов.

2) Статьи по мере их представления обсуждались и рецензировались

в соответствующих секторах Института языкознания АН СССР.

Предварительная работа по подготовке к печати рукописи первого

тома выполнена силами редакционно-издательской группы Института

русского языка АН СССР под руководством ст. научн. сотрудника

Ф. Ф. Кузьмина.

Главная редакция выражает сердечную благодарность всем лингви-

стическим учреждениям и языковедам, принявшим участие в создании

этого труда и в подготовке его к печати.

Главная редакция

ВВЕДЕНИЕ

Ю. Д. Дешериев

I. ЯЗЫКИ И НАРОДЫ СССР

1. ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ

Союз Советских Социалистических Республик (СССР) является одним

из самых крупных многонациональных государств мира. СССР располо-

жен в пределах Восточной Европы, Северной и Средней Азии. Самая

северная точка на материке — мыс Челюскин, на островах — о-в Рудольфа

в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Самая южная точка СССР — район

поселка Кушка. С запада на восток территория СССР простирается от

Гданьского залива Балтийского моря до мыса Дежнева в Беринговом

проливе. Крайняя восточная точка СССР расположена на о-вах Диомида

в Беринговом проливе. Площадь СССР около 22,4 млн. кв. км.... На

западе граничит с Норвегией, Финляндией, Польшей, Чехословакией, Вен-

грией и Румынией, на юге — с Турцией, Ираном, Афганистаном, Китаем,

Монгольской Народной Республикой, Кореей.

На этой необъятной территории живет около 130 наций и народно-

стей. Численность населения СССР, по данным переписи на 15 января

1959 г., составила 208 млн. 827 тыс. человек1, а на 1 января 1965 г.—

свыше 229 млн. человек.

«Население земного шара в 1960 г. исчислялось примерно

в 2 млрд. 960 млн. человек, территория составляет 135,4 млн. кв. км.

Численность населения СССР равна 7,3%, или несколько более 1/14 части

численности населения земного шара; территория СССР — 1/6 части тер-

ритории земного шара (16,5%).

Среди всех стран мира СССР по размерам территории занимает первое

место и по численности населения — третье место.

Только Китай и Индия по численности населения стоят впереди СССР.

Численность населения США составляет примерно 5/6 численности на-

селения СССР, численность населения Японии меньше численности насе-

ления СССР в 2,3 раза, Индонезии — в 2,4, Пакистана — в 2,5, Бра-

зилии — в 3,3, Западной Германии — в 4, Англии — в 4,1, Италии —

в 4,4, Франции — в 4,7 раза» 2.

Советский Союз, основанный на великих принципах демократии и

равноправия народов, объединяет ныне 15 союзных социалистических

республик, в их составе 20 автономных республик, 8 автономных областей,

10 национальных округов.

1 См.: П. Г. П о д ъ я ч и х. Население СССР. М., 1961, стр. 8.

2 Там же, стр. 9.

9

Союзными социалистическими республиками являются: Российская

(РСФСР), Украинская, Белорусская, Узбекская, Казахская, Грузин-

ская, Азербайджанская, Литовская, Молдавская, Латвийская, Киргиз-

ская, Таджикская, Армянская, Туркменская, Эстонская.

Из 20 автономных республик 16 входит в состав Российской Социали-

стической Федеративной Советской Республики, а именно: Башкирская,

Бурятская, Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Карельская, Калмыц-

кая, Коми, Марийская, Мордовская, Северо-Осетинская, Татарская, Ту-

винская, Удмуртская, Чечено-Ингушская, Чувашская, Якутская.

В составе РСФСР — пять автономных областей: Адыгейская, Горно-

Алтайская, Еврейская, Карачаево-Черкесская, Хакасская.

В РСФСР представлены также все 10 национальных округов: Агин-

ский Бурятский, Усть-Ордынский Бурятский, Коми-Пермяцкий, Коряк-

ский, Ненецкий, Таймырский, Ханты-Мансийский, Чукотский, Эвен-

кийский, Ямало-Ненецкий.

В Грузинской ССР представлено две автономных республики — Абхаз-

ская и Аджарская и одна автономная область — Юго-Осетинская.

В составе Узбекской ССР имеется Кара-Калпакская АССР и в составе

Таджикской ССР — Горно-Бадахшанская автономная область.

Наконец, в состав Азербайджанской ССР входят Нахичеванская АССР

и Нагорно-Карабахская автономная область.

2. НАРОДЫ СССР

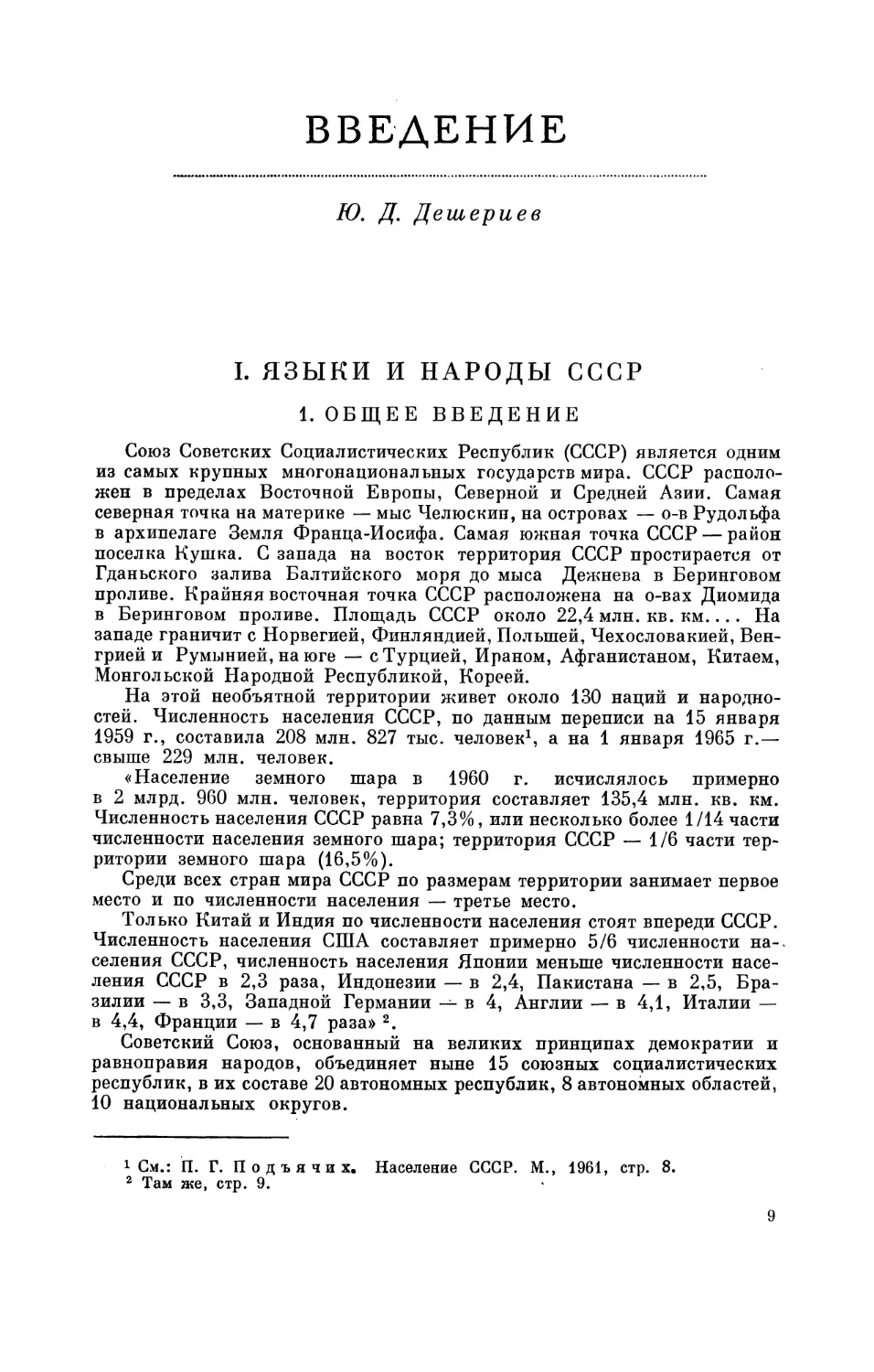

Национальный состав населения СССР характеризуется следующими

данными (по переписи 1959 г.) 3.

Население СССР Численность населения (в тыс.) 208 826,7 В % к итогу по СССР 100,00

А. Основные национальности союзных республик: 187 631,6 89,85

русские 114114,1 54,65

украинцы 37 252,9 17,84

белорусы 7913,5 3,79

узбеки 6015,4 2,88

казахи 3 621,6 1,73

азербайджанцы 2 939,7 1,41

армяне 2 786,9 1,34

грузины 2 692,0 1,29

литовцы 2 326,1 1,11

молдаване 2214,1 1,06

латыши 1 399,5 0,67

таджики 1 396,9 0,67

туркмены 1001,6 0,48

эстонцы 988,6 0,47

киргизы 968,7 0,46

Б. Основные национальности автономных республик: 13 400,2 6,42

татары 4 967,7 2,38

чуваши 1 469,8 0,70

мордва 1 285,1 0,62

8 Цифровые данные цитируются по кн.: П. Г. П о д ъ я ч и х. Указ, соя.,

стр. 102 и след.

10

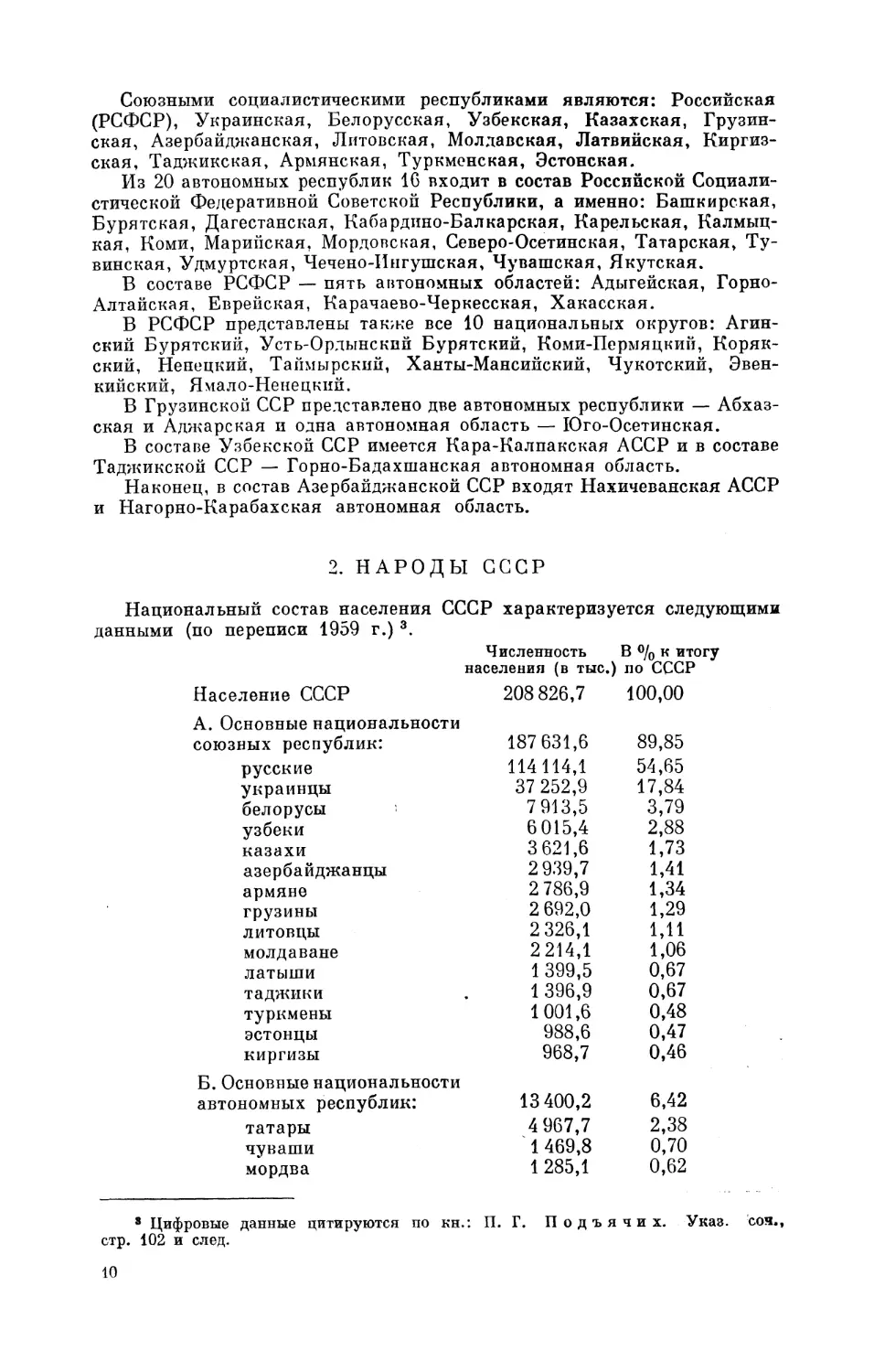

Численность В % к итогу

населения (в тыс.) по СССР

башкиры 989,0 0,47

народности Дагестана: 946,8 0,45

аварцы 270,4 0,13

лезгины 223,1 0,11

даргинцы 158,2 0,08

кумыки 135,0 0,06

лакцы 63,5 0,03

ногайцы 41,2 0,02

табасараны 34,7 0,02

цахуры 7,3 —

рутульцы 6,7 —

агулы 6,7 —

удмурты 624,8 0,30

марийцы 504,2 0,24

коми и коми-пермяки 430,9 0,21

чеченцы 418,8 0,20

осетины 410,0 0,20

буряты 253,0 0,12

якуты 236,7 0,11

кабардинцы 203,6 0,10

каракалпаки 172,6 0,08

карелы 167,3 0,08

калмыки 106,1 0,05

ингуши 106,0 0,05

тувинцы 100,1 0,05

абхазы 65,4 0,04

балкарцы 42,4 0,02

В. Основные националь-

ности и народности ав-

тономных областей и на-

циональных округов: 2 788,5 1,33

евреи 2 267,8 1,08

народности Севера: 127,2 0,06

эвенки 24,7 0,01

ненцы 23,0 0,01

ханты 19,4 0,01

чукчи 11,7 0,01

эвены 9,1 —

нанайцы 8,0 —

манси 6,4 —

коряки 6,3 —

карачаевцы 81,4 0,04

адыгейцы 79,6 0,04

хакасы 56,6 0,03

алтайцы (ойроты) 45,3 0,02

черкесы 30,5 0,01

Г. Остальные националь-

ности и народности: 5 006,4 2,40

немцы 1619,7 0,78

поляки 1 380,3 0,66

болгары 324,3 0,15

корейцы 313,7 0,15

греки 309,3 0,15

венгры 154,7 0,07

if

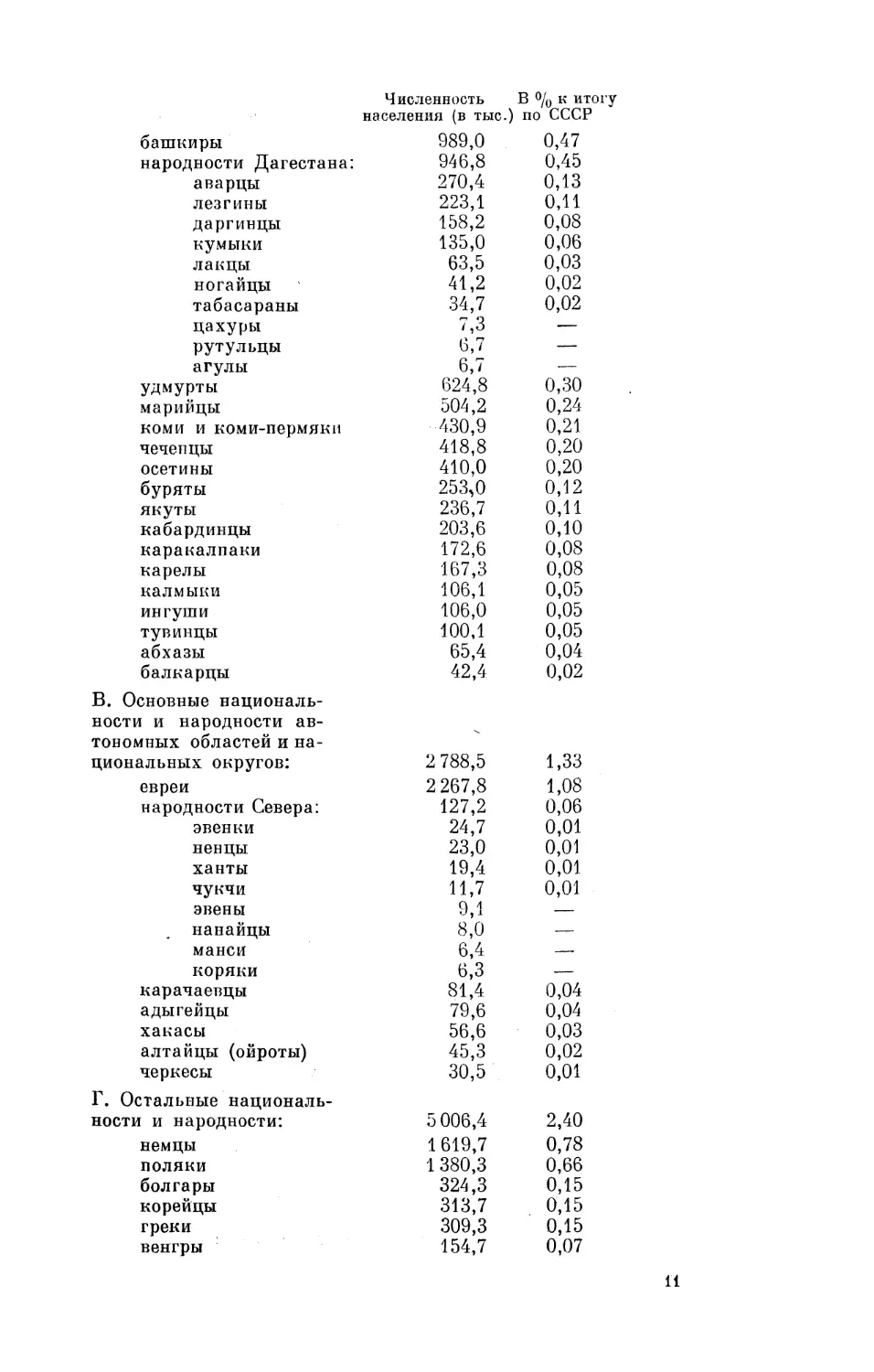

Численность населения (в тыс.) В % к итогу по СССР

цыгане 132,0 0,06

гагаузы 123,8 0,06

румыны 106,4 0,05

уйгуры 95,2 0,05

финны 92,7 0,04

курды 58,8 0,03

турки 35,3 0,02

китайцы 25,8 0,01

чехи 24,6 0,01

дунгане 21,9 0,01

айсоры (ассирийцы) 21,8 0,01

иранцы 20,8 0,01

абазины 19,6 0,01

вепсы 16,4 0,01

шорцы 15,3 0,01

словаки 14,7 0,01

таты 11,5 Прочие и не указавшие нацио- 0,01

нальность 67,8 0,03

3. ЯЗЫКИ НАРОДОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В данный труд включено 127 языков, представленных на терри-

тории СССР, т. е. в это число входят языки далеко не всех национально-

стей, перечисленных выше^ Так, в пятитомном труде «Языки народов

СССР» не будут представлены немецкий, польский, болгарский, корей-

ский, греческий, венгерский, румынский, финский, китайский, персид-

ский, словацкий, чешский языки. Основная масса носителей этих языков

живет за рубежом. Эти национальные языки в их основных особенностях

исторического развития и функционирования в современную эпоху пред-

ставлены в соответствующих зарубежных государствах.

С другой стороны, в нашем труде будут представлены языки, носители

которых не названы в приведенном выше списке национального состава

населения СССР в 1959 г. По национальной принадлежности они при-

числили себя к представителям крупных наций, среди которых они живут,

хотя и сохранили свои бесписьменные исконные языки. К таким языкам

относятся: 1) андийский, 2) ботлихский, 3) годоберинский, 4) каратин-

ский, 5) тиндинский, 6) ахвахский, 7) чамалинский, 8) багулальский

(кванадинский), 9) дидойский (цезский), 10) бежитинский, И) гунзибский,

12) гинухский, 13) агульский, 14) рутульский, 15) цахурский, 16) арчин-

ский, 17) будухский, 18) крызский, 19) удинский, 20) хиналугский,

21) бацбийский, 22) саамский, 23) ижорский, 24) ливский, 25) водский,

26) талышский, 27) белуджский, 28) ягнобский, 29) языки шугнано-

рушанской группы, 30) ваханский, 31) ишкашимский, 32) язгулямский,

33) занский (мегрело-чанский), 34) сванский, 35) хваршинский, 36) нга-

насанский, 37) селькупский, 38) энецкий, 39) чулымский, 40) негидаль-

ский, 41) алюторский, 42) ульчский,43) орокский, 44) орочский, 45) удэ-

хэпский, 46) керекский, 47) ительменский, 48) эскимосский, 49) алеут-

ский, 50) нивхский, 51) юкагирский, 52) кетский.

Принципы включения или невключения в рассматриваемый труд того

или иного языка, представленного на территории СССР, далеко не всегда

выдержаны. Так, например, подавляющее большинство носителей саам-

12

ского, эскимосского и некоторых других языков, включенных в один

из томов этого труда, живет за пределами Советского Союза. Тем не менее

мы относим их к числу языков народов СССР, учитывая соображения

исторического и собственно лингвистического характера. Например, эс-

кимосский язык относится к палеоазиатским языкам, представленным

в основном в СССР; носители эскимосского языка с древних времен жи-

вут и на территории СССР.

4. ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

ЯЗЫКОВ НАРОДОВ СССР

Трудно найти в мире государство, которое можно было бы сравнить

с Советским Союзом с точки зрения разнообразия типов языков, пред-

ставленных в нем.

По генеалогической классификации языки народов СССР распадаются

на следующие родственные группы или семьи.

Индоевропейская группа. Подавляющее большинство

населения СССР говорит на индоевропейских языках. Носители близко-

родственных восточнославянских языков — русского, украинского и бе-

лорусского — составляют примерно три четверти населения Советского

Союза.

Из других индоевропейских языков, включаемых в данный труд,

в СССР представлены армянский, молдавский, латышский, литовский,

цыганский, еврейский (идиш), таджикский, осетинский, курдский, та-

лышский, татский, белуджский, ягнобский, ваханский, ишкашимский,

язгулямский и шугнано-рушанская языковая группа.

Русский язык относится к максимально развитым языкам мира. Он

является национальным литературным языком великого русского народа.

Русский язык, занимая равноправное положение среди языков Советского

Союза, служит языком межнационального общения народов СССР. Рус-

ский язык — один из основных источников развития и обогащения язы-

ков советских народов. В то же время он и сам обогащается за счет много-

численных заимствований из остальных языков СССР. Русский язык —

один из международных языков (один из официальных языков Органи-

зации Объединенных Наций).

Украинский национальный литературный язык обслуживает Украин-

скую ССР. На нем ведется преподавание в украинских начальных,

средних школах и высших учебных заведениях.

Белорусский национальный литературный язык — язык Белорус-

ской ССР. На этом языке работают национальные начальные и средние

школы и частично высшие учебные заведения.

Армянский язык — основной язык Армянской ССР. Современный

армянский литературный язык пользуется древнеармянской графикой,

созданной в IV в. н. э. Преподавание в начальных, средних школах и

высших учебных заведениях республики ведется на армянском языке.

В Латвийской ССР национальным языком является латышский лите-

ратурный язык, на котором работает начальная, средняя и высшая школа.

Литовский литературный язык обслуживает Литовскую ССР. В Литве

также начальная, средняя и высшая школа работает на литовском языке.

Латыши и литовцы пользуются латинской графикой.

Молдавский литературный язык — национальный язык Молдав-

ской ССР — функционирует на русской графической основе, обслуживая

начальную, среднюю и частично высшую школу.

Древнеписьменный таджикский литературный язык, обслуживающий

Таджикскую ССР, стал одним из развитых национальных языков совет-

ских народов. Он функционирует на русской графической основе.

13

На нем ведется преподавание в начальных, средних школах и частично

в высших учебных заведениях.

Из языков иранской группы литературными в широком смысле этого

слова стали в советскую эпоху языки таких малых народов СССР, как

осетины и курды. Современная письменность их базируется на русской

графической основе. В осетинской начальной и средней школе изучается

осетинский литературный язык.

В Советском Союзе издана значительная литература и на языке идиш.

Из носителей индоевропейских языков Советского Союза в настоящее

время не пользуются своей письменностью носители белуджского, ягноб-

ского языков, шугнано-рушанской группы, ваханского, ишкашимского,

язгулямского, цыганского (на последнем издана литература).

Тюркская группа. В Советском Союзе представлено боль-

шинство тюркских языков: азербайджанский, казахский, киргизский,

туркменский, узбекский, татарский, башкирский, чувашский, якутский,

тувинский, каракалпакский, карачаево-балкарский, кумыкский, ногай-

ский, алтайский, хакасский, гагаузский, уйгурский (новоуйгурский),

шорский, чулымский, язык барабинских татар, крымско-татарский и

караимский.

На азербайджанском, татарском, узбекском, казахском, уйгурском

и на некоторых других языках тюркской группы письменность возникла

еще задолго до Октябрьской социалистической революции, но широким

народным массам до революции она была недоступна. Многие из тюркских

языков получили общенародную письменность лишь в советскую

эпоху.

В настоящее время литературные тюркские языки пользуются рус-

ской графикой.

Национальные литературные азербайджанский, казахский, киргиз-

ский, туркменский и узбекский языки обслуживают соответственно

Азербайджанскую, Казахскую, Киргизскую, Туркменскую и Узбек-

скую ССР. На этих языках впервые в советскую эпоху стали работать

начальные, средние общеобразовательные и специальные школы и высшие

учебные заведения; издается большая художественная, общественно-

политическая, научная и научно-популярная литература.

На младописьменных языках малочисленных тюркских народностей

организовано впервые после Великого Октября преподавание в началь-

ной национальной школе.

Иберийско-кавказская группа. Самая многочислен-

ная по составу языков — иберийско-кавказская или просто кавказская

группа. В эту группу входят абхазо-адыгские, дагестанские, картвель-

ские и нахские языки. К картвельской группе относятся древнеписьмен-

ный грузинский и бесписьменные занский и сванский языки. Грузинский

язык — один из наиболее развитых литературных языков Советского

Союза. На грузинском языке была создана письменность еще в V в. н. э.

Современный литературный язык пользуется древнегрузинской графикой.

В Грузинской ССР, начиная от начальной школы и кончая высшими учеб-

ными заведениями, преподавание почти всех дисциплин ведется на гру-

зинском языке.

Абхазо-адыгская группа распадается на две подгруппы — абхазскую,

включающую в себя младописьменные собственно абхазский и абазинский

языки, и адыгскую, охватывающую в пределах СССР младописьменные

кабардино-черкесский и адыгейский языки. В советское время стали

письменными абазинский, абхазский, адыгейский и кабардино-черкесский

языки. Абхазский язык обслуживает Абхазскую АССР, адыгейский —

Адыгейскую автономную область, кабардино-черкесский язык — один

из литературных языков Кабардино-Балкарской АССР. На этих языках

работает также начальная национальная школа, издается художествен-

14

ная, общественно-политическая, педагогическая и научно-популярная

литература.

В дагестанской группе кавказских языков пять младописьменных язы-

ков — аварский, даргинский, лезгинский, лакский, табасаранский. Эти

родственные народности населяют Дагестанскую АССР. На этих языках

также работают национальные' начальные школы, издается большая

литература. Все остальные языки, на которых говорят очень малочислен-

ные народности и этнические группы, являются бесписьменными. К ним

относятся андийский, ботлихский, годоберинский, каратинский, ахвах-

ский, багулальский, тиндинский, чамалинский, дидойский (цезский),

хваршинский, гинухский, бежитинский, гунзибский, агульский, рутуль-

ский, цахурский, арчинский, крызский, будухский, удинский, хина-

лугский.

Из нахских (вейнахских) языков младописьменными являются чечен-

ский и ингушский литературные языки, обслуживающие Чечено-Ингуш-

скую АССР. На чеченском и ингушском языках ведется преподавание

в начальных школах, издается художественная, общественно-политиче-

ская, педагогическая и научно-популярная литература.

Финно-угорская группа. Большинство финно-угорских

языков представлено главным образом в СССР. Письменные из них —

эстонский, коми-зырянский, коми-пермяцкий, удмуртский, марийский

(горный), марийский (восточно-луговой), мокша-мордовский, эрзя-мор-

довский, хантыйский, мансийский. Эстонская письменность существует

на основе латинского алфавита. В Эстонской ССР преподавание в на-

чальной, средней школе и высших учебных заведениях ведется на на-

циональном литературном языке. На остальных письменных финно-

угорских языках Советского Союза издается художественная, обще-

ственно-политическая, педагогическая и научно-популярная литература,

работает начальная общеобразовательная школа. На карельском языке

в советское время издана небольшая литература.

Из финно-угорских языков бесписьменными являются ливский, вод-

ский, вепсский, ижорский и саамский, на которых говорят очень малочис-

ленные народности.

В финно-угорской семье особое место занимают самодийские

языки: младописьменные ненецкий, селькупский и бесписьменные

нганасанский и энецкий.

Монгольские языки. К монгольским языкам СССР отно-

сятся бурятский и калмыцкий. Письменность на этих языках существует

на русской графической основе с 30-х годов XX в. В бурятских и кал-

мыцких начальных школах преподавание ведется на бурятском и калмыц-

ком языках.

Тунгусо-маньчжурские языки. Тунгусо-маньчжур-

скую группу составляют младописьменные эвенкийский, эвенский и

нанайский языки, а также негидальский, ульчский, орокский, орочский,

удэхейский, на которых в настоящее время не выходит литература

в СССР.

Палеоазиатские языки. Палеоазиатские языки распа-

даются на две группы: чукотско-камчатскую и эскимосскую. В состав

чукотско-камчатской группы входят младописьменные чукотский, коряк-

ский языки, а также керекский, ительменский и алюторский, на которых

сейчас не издается литература. Эскимосская группа представлена младо-

письменным эскимосским и бесписьменным алеутским языками.

Другие языки народов СССР. К остальным языкам

народов СССР, представленным в рассматриваемом труде, относятся

нивхский, юкагирский, кетский, современный ассирийский и дунганский.

Более обстоятельная характеристика каждой семьи, группы языков

дается в соответствующих томах данного коллективного труда.

15

II. РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ СССР

В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ

Языковая ситуация на окраинах дореволюционной царской России

характеризовалась следующими отличительными особенностями: 1) отсут-

ствием общенародной письменности у подавляющего большинства языков

народов СССР; 2) сильной дифференциацией, раздробленностью народно-

разговорных языков на территориальные диалекты и говоры, обусловлен-

ной главным образом отсутствием интенсивных экономических, полити-

ческих и культурных связен между их носителями; 3) отсутствием у малых

народов общенациональных литературных языков; 4) существованием

в некоторых случаях старописьменных языков, базировавшихся на сред-

невековых диалектных основах, далеких от живых народно-разговорных

языков и потому малопонятных или вовсе не понятных широким народ-

ным массам; 5) действием закономерностей, обусловливающих не ниве-

лировку диалектов, не «растворение» их в общенациональном литератур-

ном языке, а дальнейшее усиление расхождений между диалектами и

говорами.

В этом отношении показательными были те национальные окраины,

которые при царизме относились к числу многоязычных районов старой

России (Кавказ, Средняя Азия, Казахстан, Поволжье, Сибирь, Крайний

Север, Дальний Восток и др.). В лингвистическом плане они представляли

собой очень пеструю картину: на Кавказе переплетались коренные кав-

казские, тюркские, иранские, славянские и другие языки, распадавшиеся

на многочисленные диалекты; в Средней Азии — тюркские, иранские

языки, диалекты арабского языка и др.; в Поволжье — финно-угорские,

восточнославянские, тюркские и другие языки; в Сибири — русский,

монгольские, тунгусо-маньчжурские, финно-угорские и другие языки;

на Крайнем Севере и Дальнем Востоке — палеоазиатские, русский и

другие языки.

Исследование взаимоотношений между перечисленными языками в исто-

рическом, синхронном плане даст очень ценный материал для ареальной

(пространственной) лингвистики, для разработки проблем взаимодействия

языков.

Великая Октябрьская социалистическая революция произвела корен-

ные изменения в социальной, экономической и культурной жизни на-

родов СССР. Все это сильно отразилось на функционировании и развитии

языков советских народов. Активное вмешательство общества в функцио-

нирование языков сыграло огромную роль в их развитии. Поэтому трудно

будет понять современное состояние функционирования, развития и

взаимодействия языков народов СССР без характеристики тех факторов,

которые сыграли определяющую роль в сложении современной языковой

ситуации, языковой жизни народов Советского Союза.

Главными факторами, обеспечивающими невиданное функциональное

и внутриструктурное развитие языков народов СССР в советскую эпоху,

являются социальные факторы. К ним относятся: создание письменности

для ранее бесписьменных языков; организация преподавания на родных

языках в национальных школах и вузах; издание художественной, обще-

ственно-политической, научной литературы, развитие периодической пе-

чати на родных языках; организация делопроизводства на родных язы-

ках в союзных республиках; использование родных литературных языков

в развитии национальных культур; мероприятия по созданию научно-

технической и общественно-политической терминологии; расширение

общественных функций всех литературных языков.

16

Советская власть с первых же дней своего существования стала уде-

лять особое внимание роли родного языка в просвещении народных масс.

Необходимо было помочь народам Страны Советов догнать ушедшую

вперед в своем развитии центральную Россию, создать и укрепить у себя

действующие на родном языке суд, администрацию, органы хозяйства,

органы власти, которые были бы представлены людьми данной националь-

ности, знающими быт и психологию местного населения. Необходимо

было создать прессу, театр, клубное дело и вообще культурно-просве-

тительные учреждения на родном языке, развить широкую сеть курсов

и школ как общеобразовательного, так и профессионально-технического

характера на родном языке. Это были конкретные установки, вытекавшие

из основных принципов ленинской национальной политики, провозгла-

шенной Великой Октябрьской социалистической революцией.

Таким образом, был взят курс на организацию обучения в нацио-

нальных республиках, областях и округах на родном языке, на развитие

национальных культур на родном языке, на создание письменности для

ранее бесписьменных народов и развитие их языков.

2

Родной язык — наиболее понятное и доступное широким слоям тру-

дящихся средство обучения грамоте. Родной язык — важнейшее орудие

развития мышления, особенно у детей. Трудно было бы обучить их гра-

моте, развить их мышление на непонятных им языках. Это потребовало бы

гораздо больше времени, осложнило бы вопрос о подготовке национальных

кадров. Если народ не двуязычный, если он не владеет вторым языком,

являющимся развитым литературным языком, то только на родном языке

он может достигнуть в короткий срок наибольших успехов в ликвидации

неграмотности, в повышении своего культурного уровня. Нужно было

использовать в целях скорейшего просвещения ранее отсталых народов

их национальное самосознание, национальные чувства, которые раньше

унижали, оскорбляли, презирали представители царской власти, господ-

ствующих классов. Сознание того, что их языки, национальные культуры

на определенных этапах их развития могут внести существенный вклад

в мировую общечеловеческую культуру, принести большую пользу

прогрессу, ускоренному движению к вершинам цивилизации, удесятерило

их силы, способствовало предельной мобилизации их внутренних, потен-

циальных возможностей. Наконец, необходимо было на практике реали-

зовать лозунг свободы родного языка и обеспечения всемерного его раз-

вития, если этого хочет сам народ.

В этих теоретических, методологических, социологических, обще-

ственно-политических предпосылках и принципах была научно обоснована

жизненная необходимость использования родных языков для просвещения

ранее отсталых народов национальных окраин СССР.

3

Существовавшая ранее у народов Средней Азии, Кавказа и других

районов СССР письменность на арабской графической основе страдала

серьезными недостатками: так, для обозначения гласных звуков прихо-

дилось изобретать новые знаки или же заимствовать буквы из других

систем алфавитов. Последующая латинизация алфавитов отразила жела-

ние устранить указанные недостатки 4.

4 По пути замены арабского письма латинской графикой пошли не только народы

Советского Союза, но и некоторые зарубежные народы. В Турции, например, заменили

арабскую графику латинской еще в 1928 г.

2 Языки народов СССР, т. I

17

Хорошо известна и сложность древнееврейской и уйгурско-монголь-

ской письменности. Нельзя было не обращать внимания на это, стремясь

найти наиболее выгодные, рациональные формы, приемы, методы, средства

ускорения процесса просвещения народных масс. Успех образования,

просвещения в известной мере зависит и от графической основы письма.

Так, например, по данным некоторых исследователей, для овладения

иероглифическим письмом требуется гораздо больше времени, чем для

овладения фонетическим. За первые семь лет существования Советской

власти в нынешних Узбекской, Казахской, Азербайджанской, Таджик-

ской, Туркменской социалистических республиках, где при обучении на

родном языке пользовались арабским алфавитом, процент грамотности

вырос всего в два с лишним раза по сравнению с дореволюционным перио-

дом. За второе семилетие, т. е. за период применения нового латинизи-

рованного алфавита, процент грамотности по тем же республикам в сред-

нем увеличился в шесть раз 5.

Вот почему на определенной стадии развития письменности у народов

СССР латинизированный алфавит сыграл положительную роль. Обладая

рядом преимуществ перед арабской, древнееврейской, уйгурско-монголь-

ской и другими системами письма, латинизированный алфавит помог

освободиться от сложных и трудных для широкого употребления алфа-

витов и явился переходным этапом к русской графике, более необходимой

народам СССР, чем латинский алфавит. Как известно, и латинский и

русский алфавиты относятся к лучшим, наиболее совершенным системам

письма. Однако переход именно на русскую графическую основу был

необходим для народов СССР по ряду причин. Учитывались политиче-

ские, экономические и культурные связи между народами СССР, их

братское сотрудничество, огромная бескорыстная помощь русского народа

всем нациям и народностям страны. Известная часть нерусского населения

еще до революции владела русским языком, явившимся языком межна-

ционального общения народов нашей страны. Переход на русскую гра-

фику в условиях многонационального Советского государства обеспечил

устранение алфавитного разнобоя в национальной школе, улучшение

преподавания и усвоения русского и родного языков.

4

Параллельно с заменой арабской, уйгурско-монгольской и древне-

еврейской письменности проводились мероприятия по созданию письмен-

ности для ранее бесписьменных народов. Здесь возникли многочисленные

сложные проблемы: с чего начать создание письменности, для каких язы-

ков создавать ее, на основе каких диалектов, какую графику использовать

для формирования алфавитов, как разработать орфографию, терминоло-

гию, как организовать исследование грамматического строя, фонетиче-

ской системы и словарного состава языков, какие кадры использовать

для организации этой работы и т. д.

В создании письменности огромную роль сыграли научно-организа-

ционные мероприятия, с которых и была начата эта работа в Советском

Союзе. Был создан Всесоюзный центральный комитет нового алфавита,

который руководил конкретной разработкой письменностей для ранее

бесписьменных народов. В каждой республике, автономной области

функционировали местные Комитеты нового алфавита. Организовывались

всесоюзные и региональные конференции, совещания, посвященные раз-

личным вопросам оформления письменности. Теоретические вопросы

5Н. Яковлев. О развитии и очередных проблемах латинизации алфавитов.

«Революция и письменность», сб. 2. М., 1936, стр. 29.

18

выработки фонологических основ алфавитов относились к числу важней-

ших вопросов, над которыми работали советские языковеды в период

создания письменности для бесписьменных языков. К числу важнейших

относилась и проблема выработки научно обоснованного алфавита для

массового практического применения на основе достигнутых успехов тео-

ретического языкознания. Возникли различные научные течения, по-

разному решавшие данную проблему.

Представители одного из этих направлений считали, что алфавит для

широкого массового употребления должен быть создан на основе прин-

ципов фонетической транскрипции. Представители другого направления,

напротив, утверждали, что система практического письма должна гра-

фически отражать все фонемы данного языка — и только. Некоторые

языковеды высказывали мнение о целесообразности отражения в прак-

тическом массовом алфавите вариантов фонем особыми знаками.

Прежде чем создать письменность для бесписьменных народов, совет-

ские языковеды провели большую предварительную работу по выявлению

особенностей фонетической системы, грамматического строя и словарного

состава их языков, выяснили взаимоотношения между родственными

языками, а также диалектами отдельных языков. Ученые Москвы и Ле-

нинграда выезжали на места для исследования языков и их диалектов.

Организовывались научные лингвистические комплексные экспедиции по

изучению слабо исследованных и совсем не исследованных языков, при-

влекались к работе представители соответствующих народов. В начальный

период эту предварительную работу, заложившую надежную научную

основу для построения алфавита, проводили главным образом русские

ученые.

Вопрос о том, какой должна быть новая письменность — иероглифи-

ческой, слоговой или фонетической, — без всяких колебаний был решен

в пользу фонетического письма. Огромное преимущество фонетического

письма, представляющего собой исключительно прогрессивное явление

в истории человечества в сравнении с иероглифическим и слоговым, обще-

признанно.

В союзных и автономных республиках, в автономных областях и на-

циональных округах на совещаниях и собраниях обсуждали вопрос

о том, на какой графической основе должен быть создан алфавит: на араб-

ской, латинской, русской (славянской) или какой-нибудь другой. Созда-

ние же совершенно новых алфавитов, не похожих ни на один из существую-

щих и изолирующих те или иные младописьменные языки от русского

и других старописьменных языков СССР, было признано нецелесообраз-

ным. Подобная попытка означала бы по существу игнорирование много-

векового опыта человечества в этом деле. Это привело бы к изоляции

одних языков от других в области графики, вызвало бы большие затруд-

нения в издательском деле, в машинописи, в унификации алфавитов,

орфографий и терминологии литературных языков и т. д.

После того, как все бесписьменные народы пришли к выводу — соз-

давать свои алфавиты на основе русской графики, возникла необходимость

разработать принципы оформления письменностей указанных народов на

базе русского алфавита. Это было делом нелегким.

Известно, что в разных языках трудно найти звуки, абсолютно совпа-

дающие по количеству и качеству, по характеру артикуляции. Например,

в казахском, узбекском языках есть гласные фонемы переднего ряда

типа немецких а, о, и, которые отсутствуют в русском языке, в русском

алфавите нет специальных букв для обозначения этих фонем. Поэтому

стало ясно, что при создании алфавитов для бесписьменных народов,

а также при переводе старописьменных языков на русскую графическую

основу не удастся соблюсти идеальный принцип: каждому особому звуку

(фонеме) — особый знак, не выходя за пределы русского алфавита, т. е.

2*

19/

без введения новых букв, диакритических знаков и изменения начертаний

существующих букв.

Эти трудности были преодолены следующим образом. Сходные по

основным признакам звуки обозначались одними и теми же буквами

во всех языках, где они встречались. Так, русской буквой а в узбекском,

казахском, киргизском обозначаются гласные звуки (фонемы) одного

и того же типа. Буква к используется для обозначения смычного глухого

небного согласного с различными дополнительными оттенками, специфич-

ны.для отдельных языков, и т. п.

В то же время специфические для того или иного языка звуки обозна-

чались или особыми сочетаниями русских букв, или дополнительными

диакритическими знаками, или же включением в русский алфавит новых

букв. Например, казахи, узбеки, туркмены, с одной стороны, использо-

вали для обозначения специфических звуков, встречающихся в их языке,

дополнительные знаки, а с другой, изменили графические особенности

некоторых русских букв: казах, кел 'озеро’ (графема о, обозначающая

гласный лабиализованный звук переднего ряда, представляет собой пере-

черкнутую в середине букву о), туркм. геплейэр 'говорит’ (буква э —

перевернутая русская графема в), узб. жауонга тинчлик 'миру мир’

(графема % — русск. буква х с дополнительным знаком внизу). Азер-

байджанцы включили в свой алфавит, основанный на русской графике,

дополнительную букву / (из лат. алфавита).

В период проведения этой огромной работы вносились необходимые

коррективы в научные установки и формулы, исходя из данных самой

практики.

В итоге в каждом алфавите получили графическое выражение только

те фонемы, которые характерны для диалекта, легшего в основу лите-

ратурного младописьменного языка, и которые широко употребляются

в его других диалектах. Фонемы же, редко употребляемые в отдельных

диалектах, говорах, не обозначались в алфавитах особыми знаками.

Разработке графических основ алфавитов уделялось большое внимание.

В теоретических сборниках «Революция и письменность», «Культура

и письменность Востока», «Письменность и революция» и других изданиях

печатались специальные исследования, посвященные данной проблеме.

Новые письменности подвергались анализу с лингвистической, психо-

логической, педагогической и графической (полиграфической) точек

зрения. С этой целью при Всесоюзном центральном комитете нового

алфавита были созданы техническая комиссия и лаборатория по оформле-

нию книги «Нового алфавита». Алфавиты рассматривались в Институте

психологии. Языковеды изучали их графические особенности с точки

зрения фонематического состава того или иного языка. Психологи и пе-

дагоги анализировали новые алфавиты как средства письма, как объекты

восприятия при чтении печатного или рукописного материала.

В период создания письменности имели место промахи и неудачи.

Например, неудачными были попытки создать письменность для целого

ряда малочисленных народностей (от нескольких сот до нескольких тысяч

человек), языки которых не имели перспектив дальнейшего развития.

Малочисленные памирские народности в Таджикистане (ишкашимцы,

язгулямцы, представители шугнано-рушанской языковой группы) отка-

зались от письменности на родных языках и решили пользоваться ставшим

для них вторым родным, литературным языком таджиков, родственных

и близких им по культуре, обычаям, быту.

Вместе с тем следует указать на то, что новые алфавиты не являются

идеальными и страдают рядом недостатков (отсутствие в ряде случаев

унификации в передаче некоторых однотипных звуков, разнобой в напи-

сании тождественных слов в родственных языках и др.).

20

Для многих народов Советского Союза трудным был вопрос о диалект-

ной базе, т. е. вопрос о том, на основе какого диалекта должна быть соз-

дана письменность данного народа. Известно, что диалекты одного и

того же языка могут отличаться друг от друга весьма существенно. В этом

отношении особенно показательными являются как старописьменные, так

и младописьменные языки народов Средней Азии и Казахстана. Среди

тюркских языков, представленных в этих районах Советского Союза,

есть такие, диалекты которых характеризуются особенностями, обуслов-

ленными смешением разных по происхождению племенных языков (на-

пример, узбекский, уйгурский). Диалекты других образовались путем

взаимодействия и смешения особенностей родственных племенных язы-

ков одной данной группы (например, туркменский).

В основу современного узбекского литературного языка на первых

этапах его развития был положен староузбекский литературный язык,

далекий по своим нормам от народного разговорного языка. Позже в его

основу были положены кишлачные сингармонические говоры, и только

с середины 30-х годов опорными говорами узбекского литературного

языка стали городские говоры Ташкента и Ферганы. Сложный процесс

формирования узбекского литературного языка объясняется наличием

трех письменных компонентов в этническом составе узбекского народа —

карлуков, кипчаков, огузов, племенные языки которых зафиксированы

в известном словаре Махмуда Кашгарского, относящемся к XI в. н. э.6

Несколько иначе сформировалась диалектная база современного турк-

менского литературного языка, сложившегося путем сближения старого

литературного языка, базировавшегося на текинской диалектной основе,

с общенародным разговорным языком. Этот процесс сопровождался

консолидацией всех диалектов современного языка.

В основу таджикского литературного языка был положен язык «клас-

сического периода», сложившийся на территории Средней Азии прибли-

зительно в середине IX в. н. э. Он сохранял многие свои архаические

черты, сильно отличался от народного разговорного языка таджиков не

только в лексике, но и в части грамматических форм. Это делало его мало-

доступным для широких народных масс. После Великой Октябрьской

социалистической революции, когда в Таджикистане начался период

нового культурного строительства, встал вопрос о пересмотре норм

литературного языка с целью приближения его к языку народных масс.

Диалектной базой современного литературного языка стала речь тад-

жиков северо-западных районов, где находились древнейшие центры

культуры 7.

Своеобразно сформировалась в советскую эпоху диалектная база

и киргизского литературного языка (на основе северных диалектов).

Что же касается казахского и каракалпакского языков, то исследо-

ватели отмечают их слабую диалектную дифференциацию.

Ученые, устанавливая диалектную базу литературного языка, в пер-

вую очередь учитывали три важных условия:

1) говорит ли на данном диалекте большинство народа, для которого

создается письменность;

6 См.: Н. А. Баскаков (руководитель), Ф. А. Абдуллаев, П. А. А з и-

мов, М. Б. Балакаев, М. Ш. Ширалиев, Б. М. Юнусалиев.

О современном состоянии и путях дальнейшего развития литературных тюркских

языков. В кн.: «Закономерности развития литературных языков народов СССР в совет-

скую эпоху». Алма-Ата, 1964.

7 См.: В. С. Расторгуева. О развитии современного таджикского лите-

ратурного языка. В кн.: «Закономерности развития литературных языков народов

СССР в советскую эпоху». Алма-Ата, 1964.

21

2) занимают ли носители данного диалекта передовое место в эконо-

мической, политической и культурной жизни народа;

3) имеются ли в рассматриваемом диалекте основные особенности

фонетической системы, грамматического строя и словарного состава этого

языка. Следует учитывать и установившиеся традиции, которые выдвинули

тот или иной диалект в качестве средства общения носителей разных мест-

ных диалектов.

Вопрос о выборе диалектной базы при создании письменности при-

обретает сейчас особое значение для стран Азии и Африки, где имеются

многочисленные языки, отличающиеся сильным диалектным дроблением.

Например, в Африке язык луба имеет две главные группы диалектов —

килуба и чилуба, языки мандинго — три группы диалектов — малинке,

барбара и диула. Из них две группы диалектов — малинке и барбара —

распространены в Республике Мали.

Советские ученые при разработке письменности испытывали труд-

ности, связанные с разграничением диалектов и установлением границ

между родственными языками. Аналогичные трудности встречаются в

Африке, Индии. Например, в Африке есть два языка — киньяруанда и

кирунди, на которых говорит более 4,5 млн. чел. Они очень близки между

собой. Язык кингвана, являющийся по существу диалектом суахили, счи-

тается одним из основных языков Конго (со столицей в Леопольдвиле) —

в его восточной части 8.

Таким образом, однотипные лингвистические проблемы существуют

в различных районах мира.

6

Разработка орфографий, отвечающих требованиям современной науки,

одновременно с созданием алфавитов является значительным ркладом

в формирование литературных языков и развитие культуры народов.

Как известно, орфографии старописьменных языков, основанные на

строго научных принципах, создавались значительно позже, спустя не-

сколько столетий после возникновения письменности. Так было в истории

развития письменности английского, французского, немецкого, русского

и многих других народов.

Иначе происходил в СССР процесс создания письменности для ранее

бесписьменных народов, замена арабского, монголо-уйгурского и древне-

еврейского алфавитов новыми алфавитами старописьменных языков и

создание для них орфографий.

Основные орфографические правила разрабатывались одновременно

с составлением алфавитов для ранее бесписьменных народов. В процессе

составления алфавита и разработки правил орфографии того или иного

младописьменного языка исходили из произносительных норм живого

языка, главным образом определенного диалекта. С самого начала уста-

навливались конкретные правила написания заимствованных слов. Все

это способствовало ускорению темпов формирования, нормирования и

развития литературных языков. Таким образом, советские языковеды

внесли много нового и в разработку проблемы орфографии литературных

языков.

7

Терминология — основной раздел лексики, за счет которого в первую

очередь обогащается словарный состав литературных языков. Разработ-

8 Д. А. Ольдерогге. Современное состояние и проблемы изучения языков

Африки. — ВЯ, 1961, № 4, стр. 31.

22

кои терминологии для младописьменных языков занимались с первых же

дней оформления их письменности. В национальных районах были орга-

низованы постоянные правительственные терминологические комиссии,

призванные возглавить всю терминологическую работу в республиках

и областях. <

Все предложения по созданию и упорядочению терминов направлялись

и сейчас направляются в указанные комиссии, которые обязаны организо-

вать их широкое обсуждение при участии специалистов соответствующей

отрасли знания, языковедов, педагогов, общественно-политических дея-

телей. Свои рекомендации комиссии вносят в местные директивные и за-

конодательные органы национальных республик и областей для утвержде-

ния. Одобренные и утвержденные местными властями термины считаются

узаконенными и обязательными для всех, пользующихся данным языком.

До создания письменности во многих языках народов СССР отсут-

ствовали слова, обозначавшие такие понятия, как учитель, ученик, книга,

школа, грамматика, театр, подлежащее (субъект), сказуемое (предикат)

и т. д. Поэтому во всех литературных младописьменных языках стало

использоваться не только словарное богатство данного языка и его слово-

образовательные возможности, не только ресурсы его диалектов и интер-

национальные термины, но и термины, заимствованные из русского

и других языков. Например, такие термины, как социализм, коммунизм,

идеализм, материализм и т. д., употребляются во всех литературных

языках советских народов. Принцип заимствования необходимых тер-

минов соблюдается и при заимствовании советизмов из русского языка:

совет, колхоз, совхоз и т. д.

В этой связи необходимо отметить, что распространяемые за рубежом

утверждения о том, что из языков некоторых народов Советского Союза,

например из языков народов Средней Азии и Казахстана, были вытеснены

все слова, заимствованные из арабского, персидского и других языков

зарубежного Востока, не соответствуют действительности. Чтобы убе-

диться в этом, достаточно ознакомиться с современными словарями ка-

захского, узбекского и других языков, в которых имеется большое коли-

чество слов, восходящих к указанным восточным языкам. В качестве

примера можно привести заимствования из арабского: казах, китап,

тадж. китоб, узб. китоб, 'книга’; казах, мектеп, тздж. мактаб, узб. мак-

таб 'школа’; казах, ацыл, тадж. акл, узб. аг$л еум’ и т. д.

Создание терминов — одно из важных мероприятий, направленных

на развитие, обогащение и усовершенствование литературных языков.

Проводимая в государственных масштабах работа в этой области способ-

ствует становлению разнообразных стилей литературного языка (научного,

делового, публицистического и др.).

8

Вслед за оформлением письменности на национальных языках была соз-

дана пресса, сыгравшая большую роль в распространении новой пись-

менности, в организации национальной школы. В национальных газетах

освещается многогранная жизнь народа на его родном языке, печатались

и печатаются официальные материалы, переводы с русского и других

языков, фольклорные материалы, произведения национальных писателей

и поэтов. На страницах национальной периодической печати проводи-

лись и проводятся дискуссии по вопросам усовершенствования алфавита,

улучшения орфографии, разработки терминологии и т. д.

Подавляющее большинство младописьменных языков автономных

республик и областей впервые в советскую эпоху стало выполнять функ-

ции литературных языков. Расширение их общественных функций

23

происходило планомерно: сначала их использовали для быстрейшей лик-

видации неграмотности, постепенно, по мере подготовки национальных

кадров, на этих языках развернулось преподавание в начальной школе,

начали издаваться газеты — республиканские и районные. С 20—30-х го-

дов на национальных языках проводятся основные общественные меро-

приятия районного и сельского масштаба, издается общественно-полити-

ческая, художественная, учебная (для начальной школы), научно-попу-

лярная литература; работает национальный театр, ведутся радиопередачи,

организуется художественная самодеятельность и т. д.

В советскую эпоху особенно интенсивно развивались национальные

языки, обслуживающие союзные республики. Так, по мере развития

социалистического государства сильно расширились и расширяются

дальше общественные функции казахского, киргизского, туркменского

и узбекского языков. Это происходит путем: 1) организации переписки

и делопроизводства в советских партийных и других местных органах

на родном языке; 2) проведения всех основных общественных мероприя-

тий в пределах данной союзной республики на родном языке; 3) создания

средней школы с преподаванием на родном языке; 4) постепенного частич-

ного или полного перехода высшей школы на родной язык; 5) издания

литературы на родном языке — общественно-политической, учебной для

начальной и средней школы, а также для высших учебных заведений,

художественной (оригинальной и переводной), периодической печати

(газеты и журналы); 6) развития театрального искусства (драмы, оперы,

эстрады) на родном языке; 7) подготовки национальных кадров почти

всех специальностей на родном языке.

Все это показывает, как высоко ценят в Советском Союзе роль родного

языка в жизни каждого народа, в развитии культуры, просвещения.

Родной язык является орудием в руках Советской власти для наи-

более быстрого приобщения ранее отсталых народов к современной куль-

туре, к достижениям науки и техники, искусства и литературы.

9

Для многонационального Советского Союза огромное значение имела

и проблема языка межнационального общения. Она в основном была

решена самой историей, самой жизнью. Наиболее успешно функции

общего языка межнационального общения в условиях советской действи-

тельности мог выполнять только русский язык. Это объясняется главным

образом следующими факторами громадного общественного значения:

а) русский язык является родным языком более половины населения

СССР (как известно, русские составляют свыше 50% населения Совет-

ского Союза);

б) добровольное изучение русского языка представителями всех на-

родов Советского Союза способствует взаимному обмену опытом и при-

общению каждой нации и народности к культурным достижениям всех

других народов и к мировой культуре;

в) украинцы и белорусы, насчитывающие свыше 50 млн. чел., или

почти четвертую часть населения СССР, более или менее хорошо знают

русский язык, являющийся близкородственным украинскому и бело-

русскому;

г) довольно значительная часть остального нерусского состава СССР

владеет русским языком, не говоря уже о том, что он, по существу, стал

вторым родным языком интеллигенции всех народов нашей страны (до-

статочно указать на то, что во время переписи 1959 г. более 10 млн. чел.

нерусской национальности признали русский язык своим родным языком);

таким образом, более 3/4 населения СССР в той или иной степени знает

русский язык;

24

д) выдающаяся авангардная роль русского народа в освобождении

народов СССР от царизма, от гнета царских и местных «своих» поработи-

телей, братская помощь русского народа в политическом, экономическом

и культурном развитии национальных республик — все это также в зна-

чительной мере способствовало тому, что русский язык стал выполнять

функции языка межнационального общения народов СССР;

е) наконец, в выдвижении русского языка в качестве языка межнацио-

нального общения народов Советского Союза большое значение имели

исторически сложившиеся традиции, огромная роль русской культуры,

науки в развитии народов СССР. Фактически и до революции русский

язык в той или иной степени выполнял функции языка межнационального

общения народов России.

В то же время русский язык не является обязательным государствен-

ным языком СССР. Как известно, государственного языка СССР нет.

Советское Правительство, великий Ленин считали совершенно непозво-

лительным, чтобы русский язык насильственно навязывали другим на-

родам в качестве обязательного государственного языка. На всех этапах

социалистического строительства в нашей стране Коммунистическая

партия и Советское правительство строго следовали и следуют этому

указанию В. И. Ленина.

Русский язык, выполняя функции общего языка межнационального

общения народов СССР, в политическом и правовом отношении равно-

правен среди языков нашей страны. Каждый советский человек в любом

месте, начиная от сельсовета, народного суда и кончая Верховным Сове-

том СССР, имеет право выступать на своем родном языке. Советские люди

могут обращаться в любой государственный орган письменно или устно

на своем родном языке. В национальных республиках — главным образом

союзных — переписка и делопроизводство в государственных, обществен-

ных, научных и культурных учреждениях ведутся на национальном языке.

Для представителей других народов, в том числе и русских, работающих

в той или иной национальной республике, в случае необходимости орга-

низуются курсы для овладения местным национальным языком.

В функционировании русского языка как языка межнационального

общения народов СССР и местных литературных языков как основных

языков национальных республик и областей гармонически сочетаются

интересы, нужды, потребности каждого народа в отдельности и всех на-

родов вместе взятых. Эти языки взаимно дополняют друг друга. Здесь

проявляется своеобразное единство роли и функции языка межнациональ-

ного общения и местных литературных языков в сотрудничестве народов

Советского Союза.

10

Особенно сильно в советскую эпоху развилась лексика всех лите-

ратурных языков. Обогащение и развитие словарного состава было свя-

зано: 1) с широким использованием внутренних возможностей каждого

языка; 2) с заимствованиями; 3) с развитием фразеологии; 4) с созданием

терминологии; 5) с развитием словообразования; 6) с широким разверты-

ванием семантических процессов. Факты* относящиеся к этим пунктам

и представленные в каждом литературном языке, широко известны.

Поэтому нет необходимости на них останавливаться.

Бурное развитие лексики не могло не отразиться на развитии фонети-

ческой системы литературного языка. Оно проявляется: 1) в осложнении

типов фонетических структур слогов, в появлении новых типов фонети-

ческих структур слогов и слов; 2) в появлении новых типов сочетаний

согласных и гласных звуков; 3) в выработке новых орфоэпических норм;

4) в нормирующем влиянии литературного языка на развитие звуковой

25

системы народной разговорной речи; 5) в расширении, обогащении инто-

национных возможностей языка в связи с его стилистической дифферен-

циацией; 6) в переплетении фактов и явлений, относящихся к разным

диалектам и говорам, в звуковом строе литературного языка; 7) в по-

явлении новых фонетических закономерностей и т. д. Вместе с тем следует

отметить, что заимствованные литературными языками в советскую

эпоху фонемы еще не вошли органически в фонологические системы

большинства старописьменных и младописьменных языков.

Вот некоторые факты, подтверждающие сказанное выше.

Калмыцкая (новая) письменность стабилизировалась на русской гра-

фической основе с 1938 г. То обстоятельство, что калмыки пользовались

общемонгольским письменным языком до середины XVII в., а начиная

с 1648 г. — своей письменностью (так называемой зая-пандитской пись-

менностью), не сыграло существенной роли в формировании и развитии

современного калмыцкого литературного языка, диалектной базой кото-

рого служат живые, наиболее распространенные торгутский и дербет-

ский говоры.

Изменения в области фонетической системы современного калмыцкого

литературного языка, обусловленные, очевидно, внутриструктурным раз-

витием его звукового строя, вызваны фонетическими процессами. Одной

из важнейших причин звуковых изменений в современном калмыцком

языке является крайняя степень редукции кратких гласных непервых

слогов. В связи с редукцией такого типа в словах создаются скопления

нескольких согласных; основная тенденция большинства фонетических

явлений заключается в упрощении таких консонантных групп.

В этих фонетических процессах обнаруживаются факты, являющиеся

результатом дальнейшего развертывания тех тенденций, которые были

намечены еще до революции в народно-разговорном языке или в опорном

диалекте, с одной стороны, и факты, возникшие в период формирования

и развития нового литературного калмыцкого языка путем взаимодействия

разных стихий — диалектных, жанрово-стилистических особенностей на-

родно-разговорного языка и устной формы литературного языка, —

с другой9. Таким образом, в интенсификации фонетических процессов,

несомненно, существенную роль сыграла общественная практика, интен-

сивность литературной жизни на калмыцком языке при прочих благо-

приятных условиях, вызванных закономерностями постепенного внутри-

структурного развития и видоизменения его звукового строя.

Исследователи (Д. В. Бубрих и др.) находят существенные рас-

хождения между фонематическими системами мокша-мордовского и

эрзя-мордовского литературных языков. Они отмечают, что в мокша-

мордовской фонетике в недалеком прошлом развились глухие соглас-

ные фонемы рх, Ль, Рь, йх, которых никогда не было не только

в эрзя-мордовском, но и в общемордовском языке.10 Кроме того, фоне-

матическая система мокша-мордовского языка отличается гласными

фонемами — среднерядным редуцированным ъ и широким переднерядным

гласным а, тогда как в эрзя-мордовском звук а сохранился лишь

в некоторых диалектах, а редуцированный гласный ъ встречается лишь

в тех эрзя-мордовских говорах, которые испытали на себе сильное

влияние мокша-мордовского языка.

Мокша-мордовский литературный язык сформировался на базе красно-

слободско-темниковского диалекта. Следовательно, особенности фонема-

тических систем спасского, инсарского и других диалектов не могли быть

9 Д. А. Павлов. Состав и классификация фонем калмыцкого языка. Элиста,

1963.

10 См.: Д. В. Бубрих. Мордовская система фонем. «Записки Мордовского

НИИ». Саранск, 1941, № 2.

26

полностью учтены в процессе формирования фонематической системы

и стабилизации фонетических процессов мокша-мордовского литератур-

ного языка. Вот некоторые из этих особенностей: по материалам И. Че-

рапкина, якающий «спасский диалект в середине слов и в окончаниях э

других диалектов передает как меште fгрудь’ — мяштя; селъме

еглаз’ — сялъмя и т. п. Окончание нъ других наречий передается как

ньнъ и йнъ, например монънь и мойнъ смой’, fy меня’; тонънъ, тойнъ

ствой’, су тебя’; сонънъ, сойнь сего’, 'у него’, а в других диалектах:

монъ, тонъ, сонь. Полное окончание относительных прилагательных

нъне — спасский диалект сохраняет по аналогии окончание нънъ, а в дру-

гих диалектах сокращается в нъ, . . Числительное «один» в инсарском

и краснослободском диалектах фке, спасский диалект для полногласия

произносит ифке\ аналогично «Иван» произносится Юван и т. п.11.

Как видно из этих фактов, фонетические процессы мокша-мордовского

литературного языка отличаются не только от фонетических процессов,

наблюдаемых в эрзя-мордовском литературном языке, но и от фонетиче-

ских процессов, представленных в диалектах самого мокша-мордовского.

Аналогичные факты, показывающие специфические закономерности

формирования и развития мокша-мордовского и эрзя-мордовского лите-

ратурных языков, можно было бы привести и из других разделов фоне-

тического строя.

Для чеченского языка не характерно стечение согласных в начале

слова. Поэтому раньше в народно-разговорной речи заимствованные из

русского языка слова стакан, стол, школа произносились в соответствии

с фонетическими закономерностями, действующими в том или ином диа-

лекте, говоре: сака, така, суол, туол, ишкуол. В младописьменный чечен-

ский литературный язык они вошли в формах стакан, стол, школа. Можно

сказать, что эти слова в таком звучании уже закрепились в речи чечен-

цев — детей, молодежи, представителей среднего поколения.

Вместе со словами из русского языка заимствованы чеченским лите-

ратурным языком звуки [л’], [р’]. Однако в устах подавляющего боль-

шинства чеченцев они звучат твердо в составе заимствованных слов

(произносят, например, не секрета]^], учите]!!*], а секрета]^], учи-

те]!!]). Это объясняется тем, что в исконной фонематической системе

чеченского языка согласные фонематически не противопоставляется по

признаку твердости и мягкости.

Новые явления в области морфологии связаны: 1) с расширением

и уточнением функциональных оттенков различных грамматических

категорий и их форм; 2) с развитием одних способов словообразования

и ограничением использования других способов; 3) с нормирующим

воздействием литературного языка на морфологию исконных и заимство-

ванных слов; 4) с морфологическими явлениями, обусловленными внешним

влиянием, и др.

В области синтаксиса можно отметить следующие факты: 1) появление

новых структурных типов словосочетаний; 2) осложнение состава разных

типов словосочетаний под влиянием переводов с русского языка, а также

вследствие развития разных типов жанрово-стилистических вариаций

языка (стили художественный, публицистический, научный и т. д.);

3) осложнение структуры сложного предложения и др.

Стилистические вариации младописьменных языков, литературных

языков большинства автономных республик, областей и национальных

округов — в основном продукт их развития в советскую эпоху.

Во всем этом проявляются некоторые особенности развития структур

литературных языков народов СССР в советскую эпоху.

11 И. Г. Ч ерапкип. Диалекты мордвы-мокши б. Пензенской губ. «Уч. зап.

Саратовского гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского», 1930, т. VIII, вып. 3, стр. 28.

27

Из сказанного не следует, что любое явление в развитии структуры

языка можно связать непосредственно с развитием общества в советскую

эпоху. Невозможно каждое изменение в любой части структуры языка

связать с развитием общества непосредственно. Такая попытка явилась бы

вульгаризацией рассматриваемой проблемы. Мы не можем говорить о со-

вершенно новых падежных системах, о совершенно новых временах

глагола, возникших в советскую эпоху, о совершенно новых фонологи-

ческих системах и т. д.

11

Особенно велики достижения СССР в функциональном развитии ли-

тературных языков.

Говоря о функциональной роли языка и его элементов, следует разли-

чать: 1) коммуникативную и экспрессивную (выразительную) функцйи

языка; 2) функции структурных элементов языка (например, функции

падежей и т. д.); 3) общественные функции языка.

В определенном смысле можно сказать, что природа языка как обще-

ственного явления обусловлена его коммуникативной функцией. Язык

как продукт индивида — фикция, язык — продукт общества. Язык мог

возникнуть и развиваться только в человеческом обществе, как важней-

шее средство общения людей. Поэтому коммуникативная и экспрессивная

функции присущи в одинаковой мере всем языкам. По коммуникативной

функции языки не отличаются друг от друга.

Говоря о функциях структурных элементов каждого языка, следует

отметить, что в структуре любого языка представлены те или иные эле-

менты, выполняющие определенные функции (функции падежей, времен-

ных форм глагола и т. д.).

Функциональное развитие языка представляет собой развитие его обще-

ственных функций. Общественные функции языка — это те функции,

которые он выполняет, являясь средством человеческого общения. К таким

общественным функциям языка относятся:

1) функции языка преподавания (в начальной и средней школе, в ву-

зах); 2) функции языка, употребляемого в различных сферах общественно-

политической жизни (на собраниях, конференциях, съездах, научных сес-

сиях и т. д.); 3) функции языка художественной, общественно-политиче-

ской и научной литературы и т. д.; 4) функции языка периодической пе-

чати (газет, журналов и т. д.); 5) функции языка как средства общения

между собой его носителей во всех или отдельных сферах их деятельности

в пределах села (например, одноаульные языки — бацбийский, хиналуг-

ский и др.), целого района (например, некоторые языки Дагестана, наро-

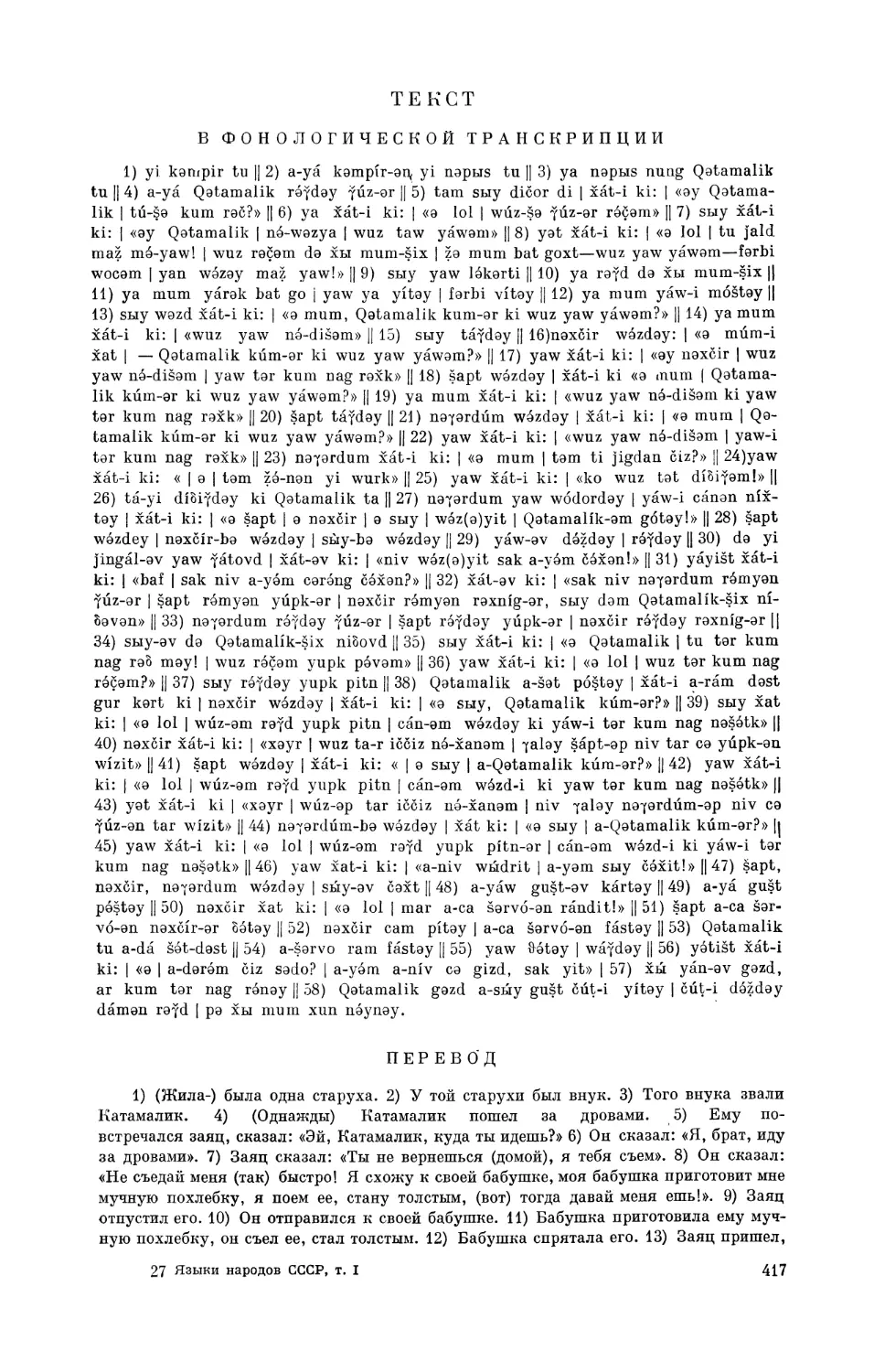

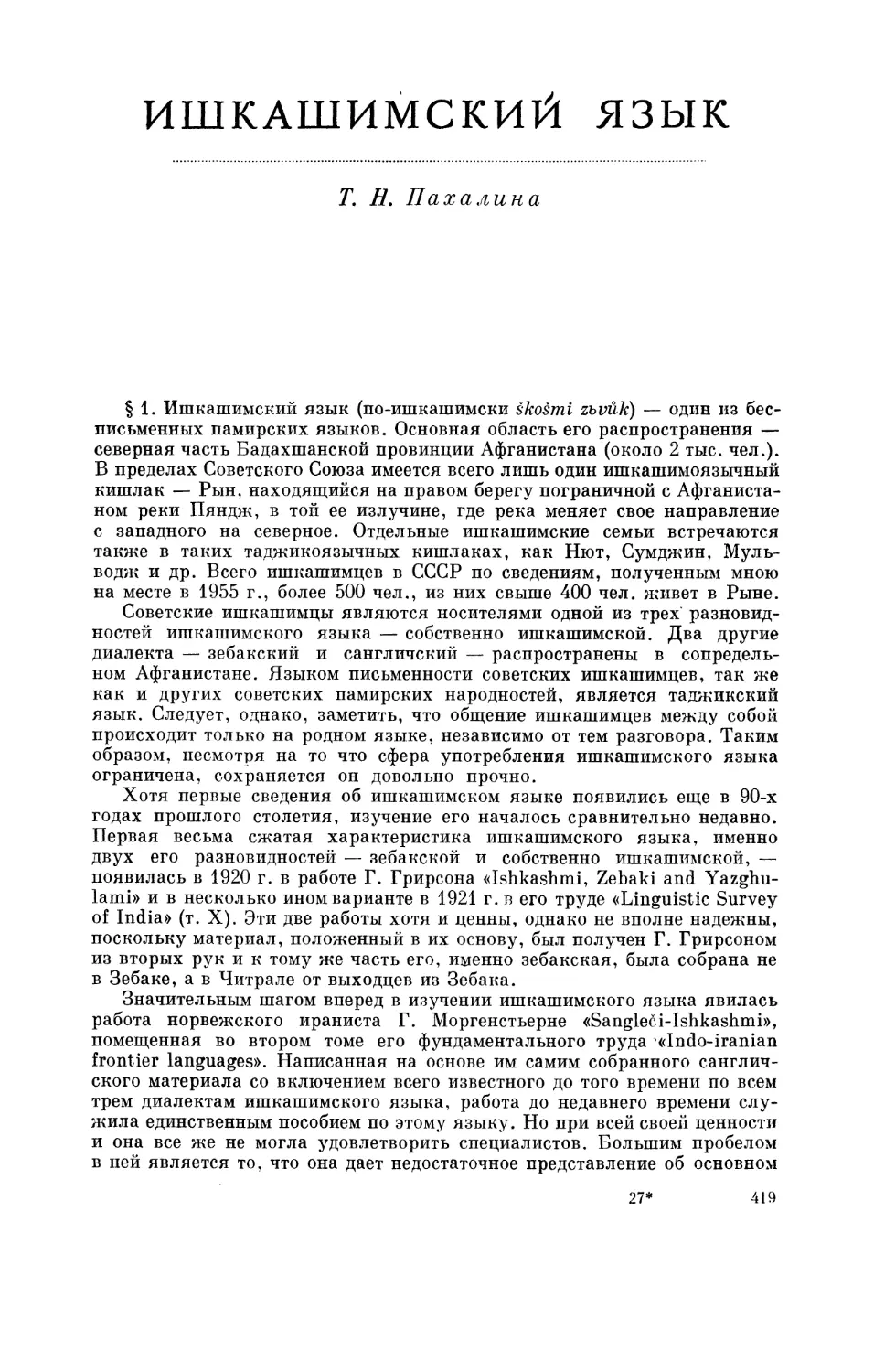

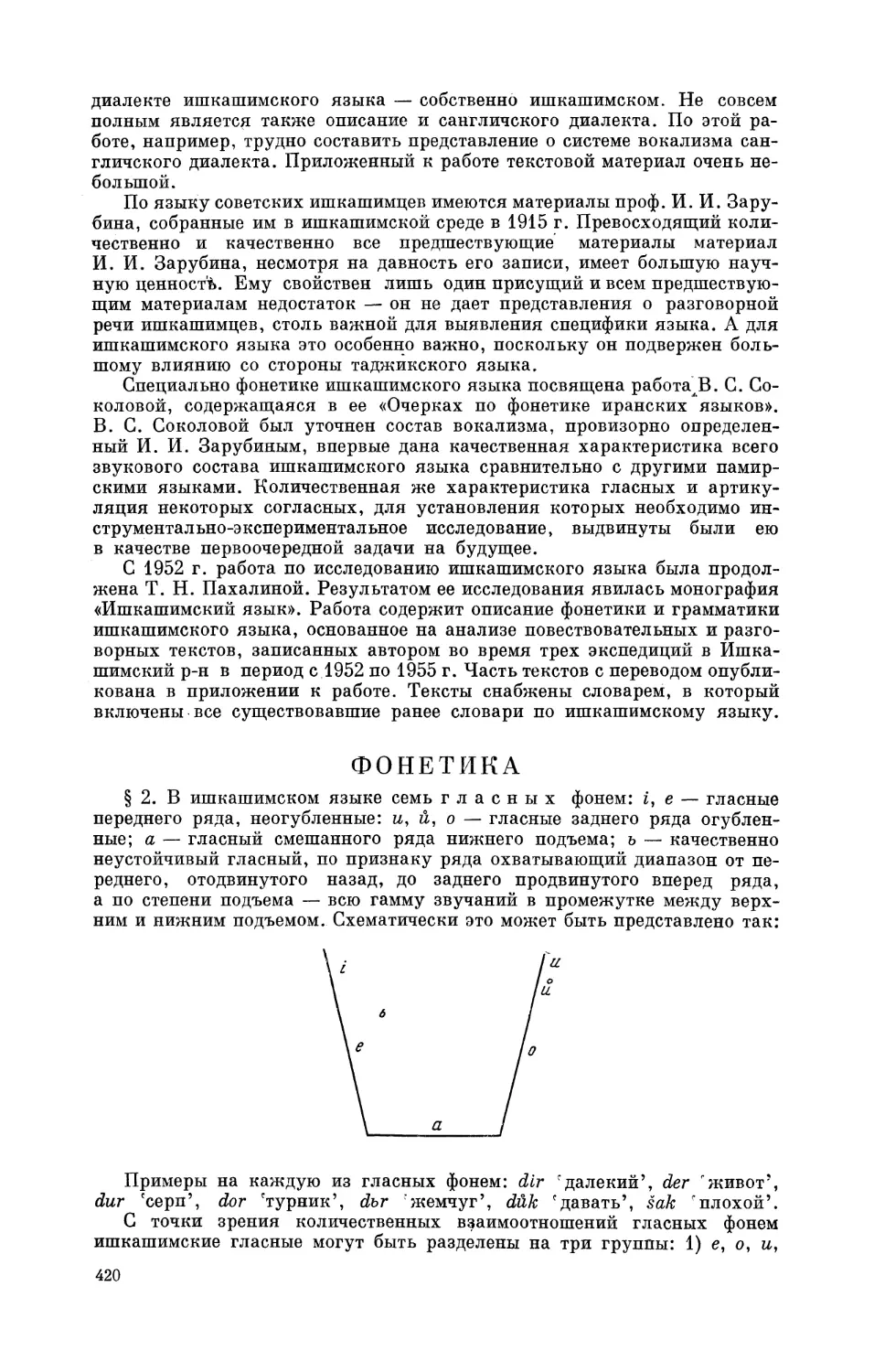

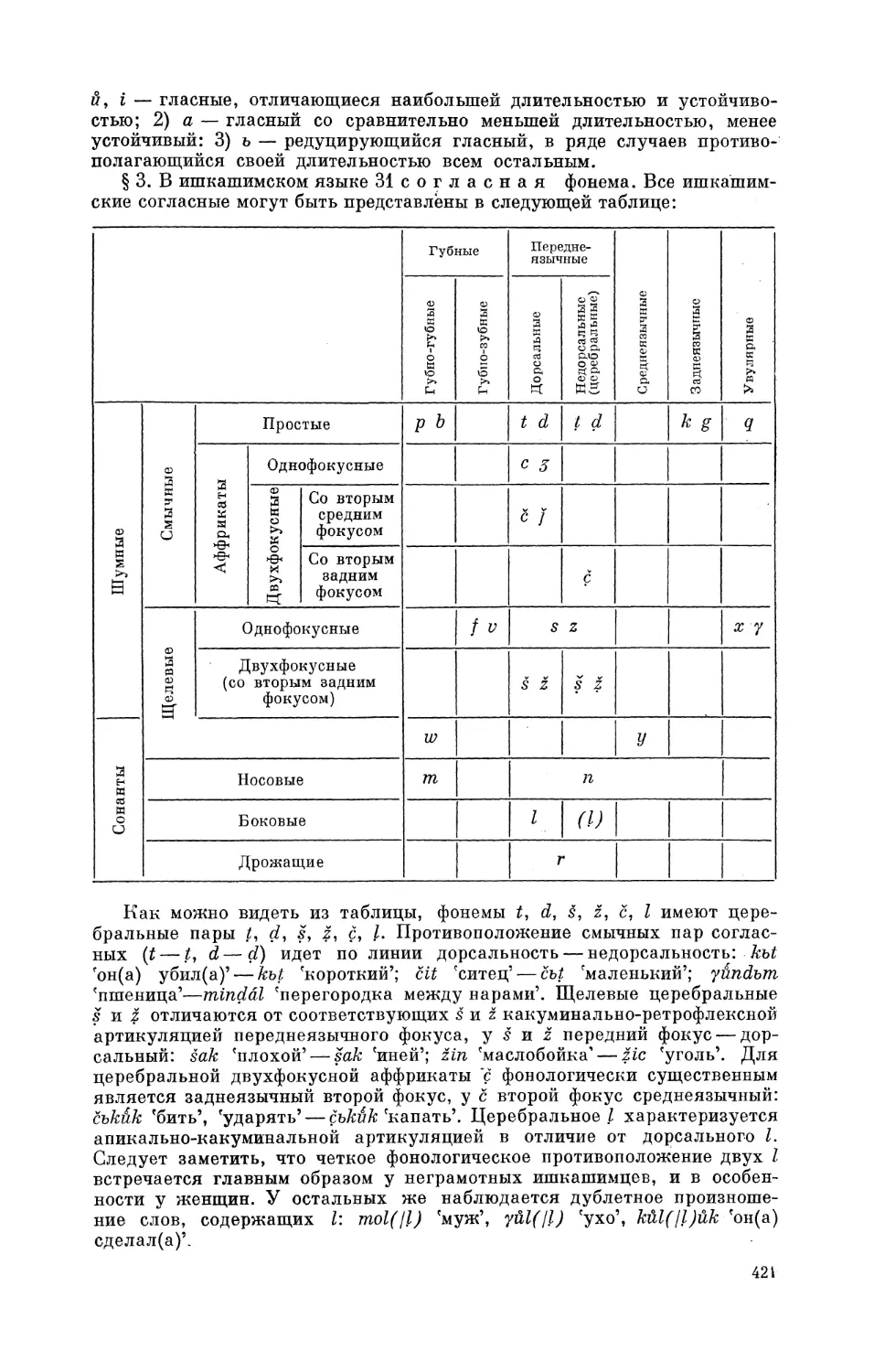

дов Севера и т. д.), союзной или автономной республики; 6) функции языка