Автор: Аствацатуров А.Г.

Теги: язык языкознание лингвистика литература монография философский трактат исследования творчества герменевтический анализ немецкая классика

ISBN: 978-5-93682-704-4

Год: 2010

А. Г. Аствацатуров

ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА

Герменевтическое исследование творчества

И. В. ГЕТЕ, Ф. ШИАЛЕРА,

В. А. МОЦАРТА, Ф. НИЦШЕ

«Геликон Плюс»

Санкт-Петербург

2010

УДК 882

ББК83.3(2Рос=Рус)1

А91

Аствацатуров А. Г.

А 91 Поэзия. Философия. Игра. : Герменевтическое исследование творчества

И. В. Гете, Ф. Шиллера, В. А. Моцарта, Ф. Ницше. — Санкт-Петербург,

«Геликон Плюс», 2010. — 496 с.

ISBN 978-5-93682-704-4

Настоящая монография — осуществленный в русле философского литературоведения

герменевтический анализ произведений немецкой классики, в котором принципом

герменевтического предпонимания стали понятие и феномен эстетической игры. В ней

анализируются великое творение И. В. Гете трагедия «Фауст», вершинное теоретическое

произведение всей немецкой классики — философский трактат Ф. Шиллера «Письма об эстетическом

воспитании человека». В очерках, посвященных творчеству В. А. Моцарта и музыкальной

эстетике Ф. Ницше, рассматривается развитие классического дискурса в оперном искусстве

Моцарта и в философии музыки Ницше. Заключительный раздел книги — интерпретация

отзвуков классики в творчестве Д. Мережковского, П. Целана, И. Бродского. Книга

предназначена филологам, философам, историкам культуры, аспирантам, магистрам и студентам

филологической и философской специализаций, а также всем интересующимся немецкой

классической литературой, философией и музыкой.

Книга издана по решению и при финансовой поддержке

редакционно-издателъского совета Института иностранных языков.

Научный редактор:

Д-р.филол.н. проф. А. И. Жеребин

Рецензенты:

Д-р.филол.н. проф. Т. В. Соколова

Д-р.филол.н. доц. А. Л. Вольский

ISBN 978-5-93682-704-4 ® АстваиатУР0В А· г- текст> 2010

О «Геликон Плюс», оформление, 2010

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ 5

I. ГЕТЕ И МИР ИГРЫ 15

И. ТРАГЕДИЯ И. В. ГЕТЕ «ФАУСТ». ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ЧАСТИ:

ОБРАЗЫ И ИДЕЯ 41

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. От всезнания к титанизму. Сцена «Ночь» 43

2. Алхимическая прелюдия пари и пакта 65

3. Странное пари и пакт. 80

4. Фауст и Гретхен 100

5. Вальпургиева ночь и катастрофа 118

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. Объективность второй части 147

2. Новое время, демония и алхимия 153

3. Дух, летящий в колбе. Фигура Гомункула 158

4. Гармония, осененная смертью. Третий акт. '. . 185

5. Революция, война и реставрация. Четвертый акт. 199

6. Трагедия властителя и крах утопии безусловной деятельности.

Пятый акт. 224

7. Завершение драмы. Сцена «Горные ущелья. Лес, скалы, пустыня.». 247

III. ПОЭТ И ПРОСВЕЩЕННОЕ ОБЩЕСТВО. ДРАМА И. В. ГЕТЕ

«ТОРКВАТО ТАССО» 259

IV. ПРЕКРАСНАЯ СВОБОДА. ПРОБЛЕМА «ИСКУССТВО

И КУЛЬТУРА» В ЭСТЕТИКЕ Ф. ШИЛЛЕРА 273

1. История и культура через призму критики -. 275

2. Трансцендентальная дедукция культуры 282

3. Транцендентальная дедукция красоты и искусства 295

4. Искусство как игра 302

5. Место искусства в культуре 307

6. Проблема типологии художественных культур и идея

культуристорического синтеза в статье Ф. Шиллера

«О наивной и сентиментальной поэзии» 321

7. Итоги 334

4 Sîl

A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА

V. ИГРЫ ГЕНИЯ И ИХ ОТЗВУК. О ПИСЬМАХ И ТВОРЧЕСТВЕ

В. А. МОЦАРТА 339

1. Играющий гений и серьезность творчества 341

2. «Дон Жуан» 356

3. Клавирные концерты 364

4. «Cosi fan tutte». Игра и жизнь 371

5. «Волшебная флейта». Первая и вторая части. Моцарт и Гете 388

VI. О МУЗЫКАЛЬНОЙ ЭСТЕТИКЕ Ф. НИЦШЕ 401

1. Музыка и слово. Вагнеровская тема в «Рождении трагедии из духа

музыки.» 403

2. Феномен игры в философской прозе Ф. Ницше 422

3. Музыка, рожденная игрой. Феномен музыки Юга

в эстетике Ф. Ницше 433

VII. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 447

1. Фаустовский код Петербурга 449

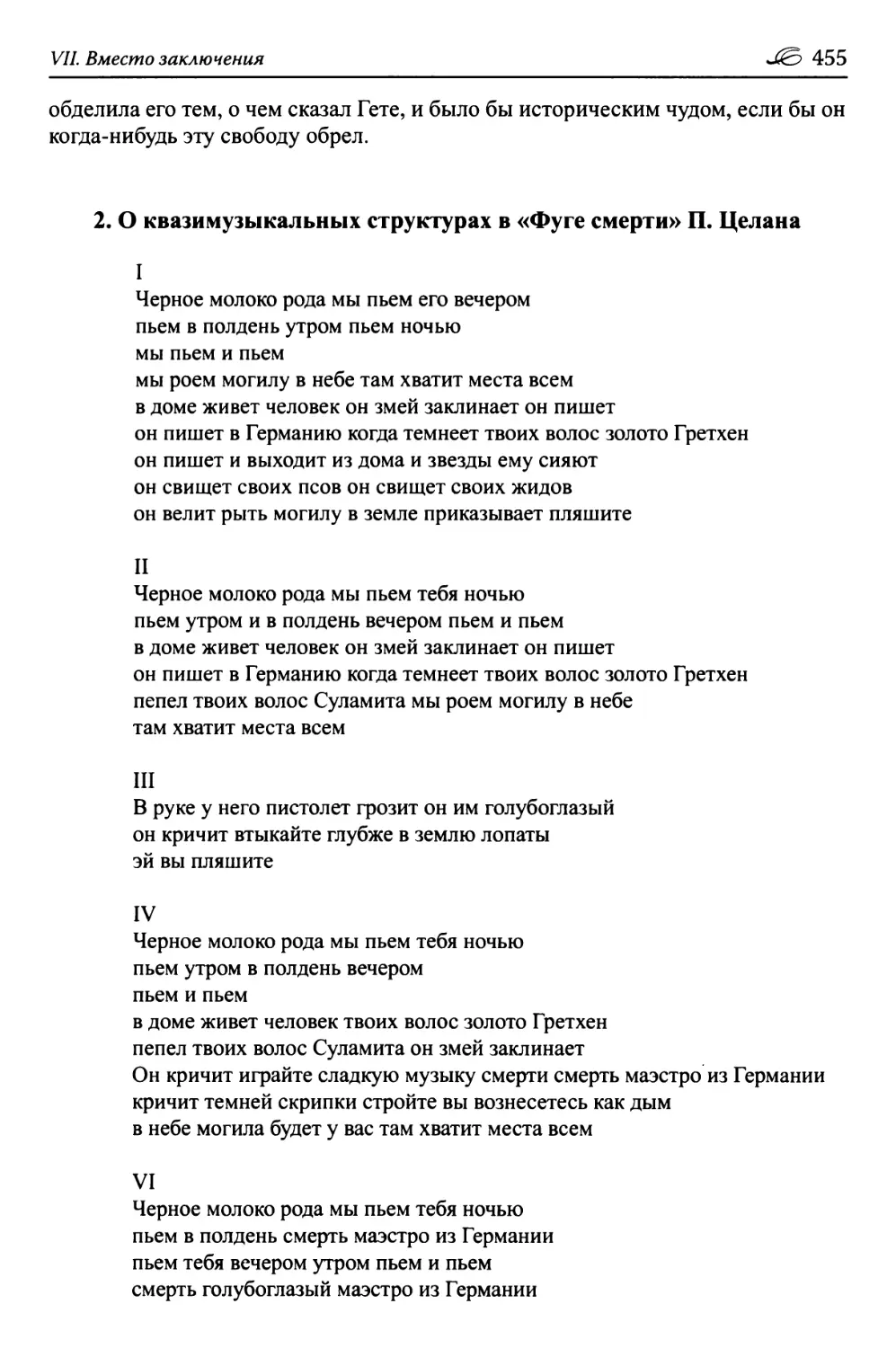

2. О квазимузыкальных структурах в «Фуге смерти» П. Целана 455

3. Кантовское и гетевское в поэзии И. Бродского. Стихотворение

«Пьяцца Маттеи» 469

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

477

Светлой памяти моего незабвенного учителя

Моисея Самойловича Кагана

Предисловие

Книга, предлагаемая читателю, — результат многолетних герменевтических

исследований автора в области немецкой классической литературы, философии

и эстетики. Уже названия разделов монографии, главной фигурой которой стал

Иоганн Вольфганг Гете, определяют ее темы. От читателя не скроется и тот факт,

что в разделах, посвященных другим немецким гениям — Фридриху Шиллеру,

Вольфгангу Амадею Моцарту и Фридриху Ницше также присутствует Гете,

нисколько не умаляя самодостаточности этих великих фигур мировой культуры.

Будучи парадигматическим выражением классического искусства и

классического мировоззрения вообще и став центром этой книги, Гете заставил автора

искать связующие нити между ним и близкими ему по духу гениями. Искать

общее между ними и Гете на основе априорных нормативных схем и отвлеченных

от художественной практики принципов так называемого классицизма, которые

делают всех на всех похожими и мало что добавляют к постижению

искусства с широкими горизонтами, автору кажется совершенно бесперспективным.

В первую очередь здесь речь должна идти об идейной близости, как в случае

с Ф. Шиллером и В. А. Моцартом. В герменевтическом исследовании, где

прежде всего важен процесс постижения и истолкования, необходимо найти то, что

относится к области предпонимания. В этой книге таковыми будут феномен и

понятие игры.

Определяя игру как феномен культуры, М. С. Каган указывал на те моменты

игры как человеческой деятельности, которые были важны для ее понимания

в конце XVIII века, прежде всего для немецких классиков Виланда и Гердера,

Гете и Шиллера. Игра человека существенно отличается от игр животного,

поскольку является не инстинктивным биологическим регулятором поведения

особи, а свободно избираемым и свободно осуществляемым типом

деятельности, бескорыстным и утверждающим человеческие способности и умения как

таковые. «Принадлежность игры к культуре проявляется не в частных

культурных функциях того или иного конкретного вида игры — ролевой игры ребенка,

дидактической игры учащихся, спортивной игры или деловой, — а в присущих

человеческой деятельности во всех ее формах неких игровых потенций, которые

присутствуют в латентном виде в труде, но могут стать определяющими,

превращая труд в игру, то есть делая его интрогенной, по Д. Узнадзе, самоцельной,

свободной деятельностью человека»1. Если говорить об упомянутых игровых

1 Каган М. С. Философия культуры. СПб, 1996. С. 188—189.

6 ®L·

Л. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА

потенциях, важных для Канта, Гете и Шиллера, то у них речь шла прежде всего

о свободе, имманентной игре как деятельности, которая не ограничивала бы

человека как внешними, так и внутренними принуждениями, но не была бы

произволом, эту свободу уничтожавшим.

Для классического философского и эстетического дискурсов характерен в

первую очередь антропологический, философский интерес к игре и поиск

чистой игры, в кантовском смысле трансцендентальной, своего рода метадеятель-

ности, энергия которой сродни спонтанности божественного творчества, точнее,

такая спонтанность является для этой энергии мерилом. Игра создает в сознании

человека именно такую аналогию, которая и без метафизических обобщений

удовлетворяет человека естественным образом, делая пространство игры, по

выражению Ойгена Финка, «оазисом счастья». Для Гете деятельность, в

которой он не находил игрового начала, теряла всякий смысл, тогда как наличие его

сразу же побуждало поэта к обобщениям самого широкого плана. «Все, что мы

называем изобретением, открытием в высшем смысле, есть из ряда вон

выходящее проявление, осуществление оригинального чувства истины, которое, давно

развившись в тиши, неожиданно с быстротой молнии ведет к плодотворному

познанию. Это — на внешних вещах развивающееся откровение, которое дает

человеку предчувствие его богоподобности. Это — синтез мира и духа, дающий

самую блаженную уверенность в вечной гармонии бытия»2. Гете здесь говорит,

собственно, об остановившемся мгновении, о переживании этого

неотменяемого мгновения, в котором жизнь отказывала его Фаусту и возможность которого

Фауст для себя отрицал. Когда Гете говорит об игре, он имеет в виду чистую

деятельность, гармонически входящую в соприкосновение с миром. Игра для

него входит в конституцию субъекта; будучи своего рода подъемом и

парением в нем, она создает изменяющиеся установки сознания, способствующие его

возвышению. Гете подчеркивает в игре один особенно важный для него момент:

воображение манифестирует себя как игру, как речь дискурса о воображаемом.

Поскольку в этой книге речь идет об эпохе, когда античное искусство и

античная мысль высоко стояли в цене, то для прояснения гетевского понимания

игры важно вспомнить, какое значение имели сам феномен и понятие игры в

античной философии, так как последние на протяжении всей ее истории

претерпевали эволюцию.

В своей монументальной «Истории античной эстетики» А. Ф. Лосев

проследил метаморфозы понятия игры начиная от ранней классики до

неоплатонизма, от Гераклита до Плотина и Прокла. Касаясь образа играющего младенца у

Гераклита, Лосев указывает, что он имеет у греческого философа переносный,

сигнификативный смысл: «Гераклитовский ребенок — это не только метафора,

но вполне буквальная характеристика космоса»3.

Антропоморфная характеристика космоса находит свое выражение в

картине младенческой игры, свойство которой — «стихийность и

безответственность», что, собственно и составляет сущность понятия гераклитовского станов-

2 Лихтенштадт В. О. Гете. Борьба за реалистическое мировоззрение. Петроград, 1920. С. 340.

3 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Книга II. М., 1994.

С.152.

Предисловие

JB 7

ления. Неслучайно именно этот символ оказался близким и Фридриху Ницше.

А. Ф. Лосев предостерегает от недооценки этого образа, считая, что «вся

сущность или, вернее сказать, сам стиль античной философской эстетики в том и

заключается, что космос характеризуется не просто онтологически, но еще и

игровым образом»4.

Действующее в космической жизни игровое начало, игровая энергия,

вызывающая движение, выглядит для грека проявлением судьбы, это начало

пребывает в игре с самим собой; поэтому оформленный космос понимается как

универсальная игра, игрушка в руках судьбы. Описывая философию и эстетику

Платона, А. Ф. Лосев детальнейшим образом останавливается на

разнообразных модификациях понятия игры в метафизическом платоновском дискурсе,

как если бы игра имела космогонические функции, которые совершенно

естественно распространяются на человеческий мир: «Жизнь людей есть игрушка в

руках богов, причем это мнение он (Платон) считал необходимым для

установления правильной людской морали»5.

Отождествление античными философами сценического искусства и игры

приводит в большинстве случаев к экстраполяции игры на все мироздание.

Причина этого была прекрасно схвачена и понята Гете, который в «Учении о

цвете» писал: «Если в постановке научных изысканий, как они велись греками,

мы нашли немало недостатков, то рассматривая их искусство мы вступаем в

совершенный круг, который хотя и замыкаясь в самом себе, в то же время входит в

качестве звена в научную работу и там, где знание оказывается недостаточным,

удовлетворяет нас действием. Людям искусство вообще более по плечу, чем

наука. Первое принадлежит больше чем наполовину им самим, вторая больше чем

наполовину ·— миру. Развитие первого можно представить себе в чистой

последовательности, развитие второй немыслимо без бесконечного накопления. Но

преимущественно определяет разницу между ними то, что искусство

завершается в своих единичных созданиях, наука же представляется нам бесконечной»6.

Эти мысли поэта объясняют нам, насколько широко была распространена в

античной ментальное™ парадигма искусства — игры. Многочисленные примеры

указанной нами экстраполяции Гете мог также найти у Плотина, которого поэт

внимательно читал и переводил. При этом у античных философов аналогии

чаще всего возникали при сравнении процессов, происходящих в мироздании,

со сценической игрой, проводимой в строгой последовательности,

определенной драматургом.

А. Ф. Лосев указывает, что «среди различных представлений древних

греков о жизни космической и человеческой можно определенно выделить одно,

возводя его к модели игры с несколькими ее модификациями. Во-первых, это

стихийная, неразумная игра вселенских сил, изливающая переизбыток своей

энергии на человеческую жизнь, входящую в общий природный круговорот

мировой материи. Во-вторых, жизнь универсума и человека есть не что иное,

4 Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 154.

5 Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 154.

6 Goethe J. W. Materialien zur Geschichte der Farbenlehre // Goethe J.W. Werke. Hamburger Ausgabe.

München, 1989. Bd. XIV. S. 40.

8 SL

Α. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА

как сценическая игра, строжайше продуманная и целесообразно

осуществляемая высшим разумом. Обе эти тенденции не исключают одна другую, а

существуют вместе, коррегируя друг друга, часто нерасторжимы и даже

тождественны»7. Описание трансформации такого рода моделей в поэзии Нового времени

читатель найдет в этой книге. Гетевский «Фауст» здесь самый лучший объект

анализа.

Стремление находить связь между игрой и искусством, а иногда и их

отождествлять — достаточно распространенная тенденция в истории культуры, и

«игровая редукция» искусства, точнее поиск изоморфизма игровых и

художественных структур, начавшийся в конце XVIII века, демонстрировала

стремление видеть в искусстве автономную, внутренне свободную, самодостаточную

деятельность. Вклад Гете и Шиллера в эту проблему трудно переоценить.

Причину поиска изоморфности игры и искусства М. С. Каган в своей последней

книге объяснял тем, «что искусство и игра сходным способом моделирует

реальное бытие человека в мире — представляя бытие в формах небытия, то есть

создавая некие разновидности инобытия: искусство творит иллюзорную

"художественную реальность", воспринимаемую и переживаемую как квази-бытие,

а игра конституирует условную "игровую реальность", которая точно так же

воспринимается и переживается (и игроками, и зрителями) не как подлинная

борьба, кровавая схватка, чьей целью является если не физическое уничтожение

проигравшего, то его подчинение, порабощение, ограбление, а как

соревнование в силе, уменье, ловкости, изобретательности, сохраняющее дружбу игроков

в их реальном, подлинном бытии (понятно, что игры гладиаторов или "русская

рулетка" — патологические формы игры). Таким образом, и в искусстве, и в

игре подлинное бытие действующего лица сменяется на время его

ситуативным "бытием" (персонажа спектакля, фильма или игрока)»8. М. С. Каган также

отмечает в самом понятии игры наличие ценностного параметра, который был

очень важен для немецкой классики и фиксировал требование рассматривать

художественное творчество в контексте свободы как внешней, так и внутренней.

В этом случае подобная «деятельность-игра» означает свободу от принуждения

и способность возбуждать чувство бескорыстной радости («эстетического

удовольствия») от того, как делается то, что делается, то есть от мастерства,

искусности созидательного процесса. Это положение может быть только исходным

для понимания гетевской концепции игры.

Проблему сходства и различия искусства и игры затрагивает также Ю. М. Лот-

ман, рассматривая оба вида человеческой активности в семиотическом аспекте.

«Игра — "как бы деятельность", а искусство — "как бы жизнь". Из этого

следует, что соблюдение правил в игре является целью. Целью искусства является

истина, выраженная на языке условных правил. Поэтому игра не может быть

средством хранения информации и выработки новых знаний (она лишь путь к

овладению уже забытыми навыками). Между тем это составляет сущность

искусства.

7 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итог тысячелетнего развития. Книга II. С. 501—502.

8 Каган М. С. Метаморфозы бытия и небытия. Онтология в системно-синергетическом

осмыслении. СПб, 2006. С. 240.

Предисловие

JB 9

Гетевская концепция человеческой деятельности, конечно, включает в себя

описание различий между ее видами9, однако ее суть заключается не в

проведении разграничительных линий между ними, а в поиске возможного их синтеза.

Наука и искусство у Гете, как будет показано в этой книге, не могут обойтись без

игры. И эту интенцию гетевского и шиллеровского мышления подтверждает ин-

тециональный объект. «Игра весьма далека по сути от искусства. И если

сопоставление его с игрой позволяет раскрыть некоторые стороны художественных

моделей, то противопоставление дает не менее важные результаты. Научные

модели представляют собой средство познания, организуя определенным

образом интеллект человека. Игровые модели, организуя поведение, являются

школой деятельности. В связи с этим понятно, насколько безосновательна мысль о

том, что тезис о наличии в искусстве игрового элемента противостоит

представлению об общеизвестной деятельности, — на самом деле имеет место прямо

противоположное: игра есть один из путей превращения отвлеченной идеи в

поведение, деятельность»10.

Наличие игрового элемента в поэзии для Гете было ее существенным

обогащением, и введение его в искусство означало для него трансформацию,

изменение, преобразование привычных форм мимесиса, вырождавшихся с течением

времени в натуралистическое подражание и бессмысленное копирование.

Поэтому искусство Гете-классика, а также его теоретические построения мы можем

назвать экспериментальными. И таким грандиозным экспериментом были его

«Фауст», драмы веймарского периода и все романы.

Нет ничего более ошибочного, чем представление об искусстве

Гете-классика как о неком нерушимом, грандиозном классицистском монументе, о который

разбиваются смелые яркие романтические искания, якобы более подвижные

художественные дискурсы. Эластичное, подвижное искусство Гете как раз

поэтому и выдержало испытание времени, что оно благодаря большому

коэффициенту игры и интертекстуальности оказалось динамичным и многозначным и, что

самое важное, требующим для своего понимания представления об искусстве

как о процессе. К игровым элементам гетевского искусства мы, бесспорно,

можем отнести все, что связано с его интермедиальностью, которая подтверждает

синтетичность творчества поэта. Они уже давно стали предметом пристального

изучения11.

Раздел книги «Гете и мир игры» был задуман как введение, в котором

сосредоточены лейтмотивы, разрабатываемые в других разделах книги. В этом

отношении все разделы книги без исключения связаны с введением.

9 См. об этом разделы «Гете и мир игры», а также «Поэт и просвещенное общество. Драма Гете

"Торквато Тассо"».

10 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970. С. 91.

11 Из многочисленных работ, посвященных этой теме, укажем на те, которые важны для

настоящего исследования: Hartmann T. Goethes Musiktheater. Singspiele-Oper-Festspiele-Faust. Tübingen,

2003; Holtbernd B. Die dramatische Funktionen der Musik in den Schauspielen Goethes. «Alles auf

Bedürfnis der lyrischen Bühne gerechnet». Frankfurt am Main, 1992; Oesterle G. Das Faszinosum der

Arabeske // Goethe und das Zeitalter der Romantik, hrsg. von W. Hinderer. Würzburg, 2002. S. 51—70;

Witte B. Das Opfer der Schlange. Zur Auseinandersetzung Goethes mit Schiller in den Unterhaltungen

deutscher Ausgewanderter und im «Märchen» // Goethes und Schillers Literaturpolitik, hrsg. von W. Barner.

Stuttgart, 1984. S. 461—484.

10 SîL·

A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА

Такой объект исследования, как «Фауст» Гете, будучи произведением

многоплановым, многослойным, интермедиальным, интертекстуальным, требует

от исследователя, который отваживается начать его герменевтический анализ,

использования сразу же нескольких призм, способных представить «Фауст»

как единое целое, не упуская из виду многоуровневую структуру трагедии Гете.

Поэтому последовательный герменевтический анализ должен считаться здесь с

системным подходом. Последний особенно важен для понимания образа Фауста

как человека модерна. Такой подход демонстрируют системные исследования

М. С. Кагана, Сильвио Вьетты, Дирка Кемпера, открывающие

культурологические перспективы, а также возможность трансцендентально-типологического

подхода к тексту12.

Восхищение моцартовскими операми, постоянно высказываемое Гете в

разговорах своим собеседникам, объясняется сходством художественной

эволюции, близостью устремлений, которые поэт, зная дух своего времени,

должен был ощущать. В трех великих операх, сочиненных на либретто Лоренцо

Да Понте — «Свадьбе Фигаро», «Дон Жуане» и «Так поступают все

женщины», — этический момент не был центральным, хотя в первых двух он все

же достаточно ясно акцентирован. В «Волшебной флейте», над продолжением

которой Гете работал, этическая проблематика была, так же как и у Моцарта,

выдвинута на передний план. Жан Старобинский, приводя в пример

«Волшебную флейту», а затем симфонии Бетховена, отмечает, что и развитие XVIII

столетия привело от субъективности чувства к субъективности воли. Это путь,

который проделал гетевский Фауст. «Образовывается брешь, благодаря

которой наконец в социальном мире силы находят себе применение в конкретной

действительности, в пространстве, которое можно завоевать и в котором

можно господствовать»13. Поэт, который был выразителем субъективности

чувства, видит в сказочной игре, созданной Моцартом, идейное художественное

произведение, где все фигуры группируются вокруг солнца,

олицетворяющего добродетель и справедливость, хотя, как мы увидим, путь к победе

разума у Гете будет сложнее. Объяснять это сходством масонских устремлений и

приверженностью к подобной символике тем, что Моцарт, Шиканедер и Гете

были масонами и их увлекала масонская эзотерика, забыв о том, что за

фантастическими, экзотическими мотивами и масонскими символами стоят

глубокие и гуманистические идеи, которые затем развились у Гете в его романах

и «Фаусте», было бы совершенно поверхностным занятием. Если «Фауст» —

вершинное художественное творение веймарской классики, то шиллеровские

«Письма об эстетическом воспитании человека» — это целостный охват ее

12 Каган М. С. Философия культуры. СПб, 1996; Введение в историю мировой культуры в 2 кн.

СПб., 2003; Эстетика как философская наука. СПб, 1997; Метаморфозы бытия и небытия.

Онтология в системно-синергетическом осмыслении. СПб., 2006; Кемпер Д. Гете и проблема

индивидуальности в культуре эпохи модерна; Vietta S. Ästhetik der Moderne. Literatur und Bild. München, 2001;

Europäische Kulturgeschichte. Einfuhrung. Stuttgart, 2007. О трансцендентальной типологии текстов

см. подробнее: Жеребин А. И. К проблеме внежанровой классификации текстов в немецком

литературоведении (Сильвио Вьетта) // Русская германистика Т. V. Типология текстов Нового времени. М.,

2009. С.33-^2.

13 Starobinski J. L'invention de la liberté, Genf, 1964. p. 207.

Предисловие

JB 11

мировоззренческой проблематики, это ее философский портрет, написанный

на фоне общего кризиса культуры, находящиеся под угрозой взрыва. Трагедия

Гете дает нам образ человека модерна, эволюционирующего от субъективизма

чувства к субъективизму воли. Шиллер в своем философском трактате

показывает нам культуру модерна, культуру, где во всем ощущается диктат пользы,

выгоды. Культура модерна очень серьезна, она всеми силами стремится

уменьшить удельный вес игры и даже использовать игру для серьезных целей.

Культура модерна не желает играть. Она не находит никакого смысла в прекрасной

бесцельности. Шиллер описывает ее как замкнутую систему рациональности

цели, когда разум становится инструментальным, общественной машиной, а

польза — идолом времени. Игра есть освобождение от подобного идола, ибо

понятие игры — это свобода от принуждения, противоположность чисто

полезной деятельности, точнее, противоположность деятельности, которая

видит свою цель не в себе, а вне себя.

Читателя не должно удивлять присутствие в этой книге раздела о философии

и эстетике игры Фридриха Ницше. Ошибочным является представление о Ницше

как о мыслителе и художнике, враждебном всему классическому в философии

и искусстве. При внимательном, добросовестном и непредвзятом анализе его

текстов подобное представление не выдерживает никакой критики. Неоспорим

тот факт, что ницшевская дихотомия аполлинийского и дионисийского уходит

своими корнями в типологические построения Гете, Шиллера и Гельдерлина и

бесспорно является их развитием. Не произведения, показывающие

непостижимость и иррациональность бытия, господство бессознательного в психике

человека, не говоря уже о произведениях, выражавших мистическое чувство,

были любимы Ницше, а «Новелла» и вторая часть «Фауста», которую он ставил

выше первой и видел в ней образец аполлинийской поэзии как торжества

победы формы над хаосом. На многое, что видел Ницше в Италии — архитектуру,

скульптуру, живопись, — он смотрел глазами Гете, находя в себе подтверждение

того, что он читал в «Путешествии по Италии»14. Если говорить об

интертекстуальной составляющей философской прозы Ницше, то доля Гете в ней самая

большая. Здесь речь идет не об обильном цитировании произведений Гете, а об

огромном количестве скрытых и трансформированных цитат, которые созвучны

мыслям философа.

Как поэт и прозаик Ницше всегда восхищался Гете и никогда не прекращал у

него учиться. Как историк он был един с Гете в отрицании притязаний

профессиональных историков на обладание истиной, когда из прошлого как необходимость

рисуется перспектива для настоящего, а историцизм становится препятствием

для жизни. Как философ Ницше считал, что нашел уязвимый момент в гетев-

ской интерпретации греческого мира, а именно — непонимание и недооценку

феномена дионисийского и отказ считать его творческим импульсом15. Как кри-

14 О воздействии Гете на поэзию Ф. Ницше и его мировосприятие см. подробнее анализы в

кн. Лейбель Е. Ницше: образы и мифотворчество. СПб, 2008. С. 41—47; 72—74; 108—110; 194—

196.

15 См. раздел «Чем я обязан древним» в «Сумерках кумиров» // Ницше Ф. Собр. соч. Т. 4. М, 2001.

С. 182—183.

12 3*-

А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ ФИАОСОФИЯ. ИГРА

тик культуры он чувствовал себя полноправным наследником Гете, особенно в

отношении к Германии и христианству. Мысли Ницше постоянно скрещивались

и фокусировались на Гете. Гете был почти единственным образом немецкого

прошлого, который он никогда не подвергал переоценке и на который не

распространялся его генеалогический метод. Можно сказать, что жизнь Гете воплощала

для Ницше самое ценное, что было для него в европейской культуре16.

Гете-классик был особенно близок Ницше. Признавая огромное лирическое

дарование молодого, довеймарского Гете, Ницше считал, что поэт находился

тогда под сильным влиянием религии природы, проповедуемой Руссо, что

определило его реактивное, типичное для XVIII века отношение к миру. Однако

позитивность творческой натуры и гениальность, которые гармонически сочетались

у Гете во всех проявлениях, превращались у него в «стремление к тотальности, к

целостности, которая мыслится не как сущая неподвижность, не как

неподвижное бытие, а как охват личностью древнейшей антитетики между становлением

и бытием, между деятельностью и бытием, как поклонение природе, ее тайной

деятельности, с помощью которой она создает и питает жизнь»17. Этот охват

целостности мира, всей совокупности знаний о мире позволил Гете создать

искусство, которое по мощи сотворенных им образов соответствует принципам

возвышающейся жизни, преодолевающей стихийность с помощью игры

своими возможностями; результатом этой игры становится видимость, отражающая

эту возвышающую творческую жизнь. В «Рождении трагедии» Ницше видит в

Фаусте человека модерна: «Как непонятен был бы истинному греку понятный

нам всем Фауст, тот современный человек, плод культуры, которому штурм всех

факультетов не приносит удовлетворения, который, мучаясь от жажды знаний,

предается магии и союзу с чертом и которого мы здесь упоминаем ради

сравнения с Сократом, чтобы понять, что человек нашей эпохи начинает чувствовать

пределы сократовской тяги из бескрайнего пустынного моря знания на

спасительный берег»18.

Фауст, каким его видит Ницше, как человек модерна находится в

безвыходной ситуации, на которую его обрекает распад культуры на ученую

(александрийскую) и варварскую (дионисийскую) со всеми мрачными для человека

последствиями. Гетевское искусство, противостоящее этому распаду, показывает

жизнь во всех ее широких горизонтах и перспективах, воссоздавая игру жизни

во всем спектре ее возможностей. Творческий гений Гете утверждает себя в

игре, которая противостоит всем миметическим формам, слепо отражающим

декадентские процессы в культуре и натуралистически фиксирующие слабую

жизнь, стремящуюся в небытие, в ничто. Враждебное всему утопическому и

революционному, говорящее «Да» жизни и возвышающее ее, гетевское

искусство-игра концентрирует в себе воплощенные в искусстве возможности игры как

16 Leppmann W. Goethe und die Deutschen. Der Nachruhm eines Dichters im Wandel der Zeit und

Weltanschauungen. Stuttgart, 1982. S. 132.

17 Аствацатуров А. Г. Три великих книги Фридриха Ницше // Ницше Ф. Стихотворения.

Философская проза. СПб, 1983. С. 58.

18 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза.

СПб, 1993. С. 214.

Предисловие

J& 13

деятельности. Искусство Гете собирает в себе все, что кажется давно

устаревшим, отжившим, забытым, и мощной энергией гения оживляет все, мимо чего

прошло человечество, возвращая ему связь времен. Игровой мир Гете вбирает

в себя всю мощь преобразования действительности, бесстрашного

эксперимента над ней, и сила этого эксперимента в том, что последний не стал насилием

над духом жизни. «Не личности, а более или менее идеальные маски; не

действительность, а аллегорические обобщения; характеры эпохи, местные

краски, ослабленные почти до невидимости и превращенные в мифы; современные

чувства и проблемы современного общества, сведенные к их простейшим

формам, лишенные своих привлекательных, интересных патологических качеств

и сделанные бесплодными во всех смыслах, кроме артистического, никаких

новых тем и характеров, а лишь постоянно новое одушевление и

преобразование старых, давно привычных характеров — таково искусство, как его позднее

понимал Гете и как его осуществляли греки, а также и французы»19. Нельзя не

согласиться со словами Вольфганга Леппманна: «Если бы Ницше в тему Гете

не внес ничего другого, кроме этой классической дефиниции классического

поэта, то только этим он гарантировал бы себе место в развитии немецкого образа

Гете»20. Добавим от себя: также и в современном понимании творчества Гете,

его исторических перспектив и художественной ценности.

В разделе, посвященном эстетике Ф. Ницше, мы рассматриваем его

философию игры как продолжение тех тенденций в искусстве и эстетике, которые

обозначились и развивались у Гете. Цитируя заключительные строки

стихотворения Гете «Жених»: «Что б ни было, жизнь все же хороша», Ницше

считает, что в них отразился тысячелетний опыт искусства, учившего «с интересом

и радостью смотреть на жизнь во всякой ее форме». Антидекадентская

концепция искусства рождалась у Ницше благодаря постижению

художественного и эстетического опыта Гете. «Это учение искусства — получать радость от

бытия и рассматривать человеческую жизнь как часть природы без слишком

бурного участия в ней, как предмет закономерного развития, — это учение

вросло в нас, оно теперь снова проявляется в нас как всемогущая потребность

познания»21.

Гетевское в прозе и поэзии Ф. Ницше — это многочисленные россыпи

драгоценных камней, сияние которых не может скрыть никакой опыт

деконструкции наследия философа-поэта. Без гетевского начала Ницше невозможен. По

мере освобождения от влияния метафизики Шопенгауэра и романтизма Вагнера

это начало обретает у Ницше все большую мощь.

Заключительный раздел книги, названный «Вместо заключения», состоит из

трех герменевтических этюдов, показывающих трансформацию гетевских

образов в исторической перспективе.

Автор считает долгом выразить признательность и искреннюю благодарность

своим друзьям и коллегам, поддержка, помощь и советы которых ободряли его

19 Ницше Ф. Соч. в 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 355—356.

20 Leppmann W., op. cit. S. 136.

21 Ницше Φ. Соч. в 2 τ. T. 1. M., 1990. С. 356.

14 Зь

А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА

в работе: научному редактору книги д-ру филол. наук, проф. А. И. Жеребину,

рецензентам д-ру филол. наук проф. Т. В. Соколовой и д-ру филол. наук доц.

А. Л. Вольскому.

Автор глубоко признателен канд. филол. наук, проф. ИИЯ И. С. Алексеевой

за предоставленную ему возможность участвовать в руководимых ею проектах

по изданию «Фауста» И. В. Гете и «Полного собрания писем» В. А. Моцарта,

работа над которыми впоследствии легла в основу разделов этой книги. Во время

работы над ней автор постоянно ощущал поддержку своих учениц,

оказывавших ему помощь, канд. филол. наук доц. Е. В. Бурмистровой и канд. филол. наук

доц. Е. В. Лейбель.

Особую благодарность автор выражает Елене Викторовне Тузенко, своей

ученице, без бескорыстной помощи и самоотверженного труда которой эта

книга никогда не увидела бы свет.

I.

Гете и мир игры

/. Гете и мир игры

J& 17

Принято исключать игру — в ее обыденном толковании — из прочных, давно

устоявшихся структур нашего серьезного бытия, выводить ее из его

сущностного центра. Даже признавая тот факт, что игра обладает магической властью над

человеком, который может отдать ей все свои силы, целиком в нее погрузиться

и наслаждаться ею, мы видим в ней нечто дополнительное, наполняющее собой

наше свободное время, дающее нам разрядку от всего, что своим напряжением

или же монотонностью и однообразием утомляет нас. Действительно,

человеческая жизнь, жизнь конечного существа, в своей большей части нацелена на

будущее, она выглядит выполнением какой-то задачи, своего рода

проектированием будущего; и это все сфера серьезности. Даже игру, игровое действие,

«которому присущи лишь имманентные цели», мы склонны рассматривать как

достижение какой-то иной цели; мы и играем ради закалки тела, ради здоровья,

в игре обучаемся военным навыкам, мы играем иногда, чтобы «избавиться от

скуки и провести пустое, бессмысленное время»1.

Лишь детям разрешаем мы полностью отдаваться игре, но даже тогда мы

стремимся сделать игру средством подготовки ребенка к «взрослой жизни», к

чему-то серьезному, своего рода пробой человеческих сил для освоения бытия.

Мы навязываем игре детей, и не только детей, гетерогенные, чуждые ей цели,

внешние цели. Мы лишаем мир игры присущей ему свободы, тормозим

творческое порождение особого игрового мира. Давая ребенку фабричное изделие,

называемое нами игрушкой, мы забываем, что только в игре, т. е. в смысловом

контексте игрового мира, это изделие становится игрушкой. Гете писал в

романе «Годы учения Вильгельма Мейстера»: «Играя, дети умеют делать все из

всего: палка превращается в ружье, щепка — в меч, комочек тряпья — в куклу,

любой уголок — в хижину»2. Преобразовывая в своей фантазии

действительность, предметный мир, дети вступают в недействительный мир игры, в сферу

видимости, погружаются в нее, играют в ней свою роль, имея перед собой

партнеров, у которых тоже своя роль. Трансформированная в игре реальность, ее

структуры превращаются в правила, условия игры; реальность в чистом виде

покинута, она оставила игре лишь свои возможности, которые стали

реальностью игры. Эти возможности, отношения, структуры создают бесконечное

разнообразие игрового мира, дают человеку оазис свободы и счастья, в котором он

может играть и наслаждаться всеми возможностями бытия.

Мы знаем, что со времен Аристотеля феномен игры привлекал к себе

внимание многих мыслителей. Сейчас это тема философии, философской

антропологии, психологии, культурологии, педагогики; реже к ней обращается

литературовед. Очень редко проблема игры поднималась в связи с творчеством

И. В. Гете. Мы имеем прекрасную работу Вольфганга Кайзера «Гете и игра»,

но написана она давно и, конечно, нуждается в серьезных дополнениях, необ-

1 Финк О. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в западной философии.

М., 1988. С. 365.

2 Гете И. В. Собр. соч. в 10 т. Т. 7. М., 1978. С. 25.

18 SL

А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА

ходимость которых подсказана самой творческой мыслью этого выдающегося

литературоведа, когда мы ей следуем3.

Для нас правомерность такой проблемы не подлежит сомнению по

нескольким причинам. Многочисленные тексты поэта, как художественные, так и

научные, его высказывания дают нам примеры метафор, компонентом которых

является игра, слово игра (Spiel). Здесь уже есть проблема гетевского понимания

и гетевской оценки игры, поскольку многочисленное применение этого слова

в метафорике обладает, как пишет Х.-Г. Гадамер, методическим

преимуществом: «Если слово переносится в область применения, к которой оно изначально

не принадлежит, то собственно первоначальное значение предстает снятым и

язык предлагает нам абстракцию, которая сама по себе подлежит понятийному

анализу»4. Возьмем хотя бы письмо Вертера от 20 января: «Я словно нахожусь

в кукольном театре, смотрю, как движутся передо мной человечки и лошадки,

и часто думаю, не оптический ли это обман. Я тоже играю на этом театре,

вернее, мною играют, как марионеткой, порой хватаю соседа за деревянную руку

и отшатываюсь в ужасе»5. Если принять во внимание, что в оригинале Вертер

сравнивает себя с человеком, находящимся перед Raritenenkasten, т. е.

Guckkasten, перед панорамой, ярмарочным аттракционом — там обозреваются всякого

рода забавные предметы, на которые надо смотреть через линзу, создающую

оптический обман, — то мы видим, что гетевский герой ставит под сомнение

реальность людей, действующих сообразно предписанному образцу. Вертер

вынужден играть, вернее он сам ощущает себя игрушкой, марионеткой: «Ich werde

gespielt». Уже пассивный предикат, отнесенный к человеческому субъекту,

обладает метафорической характеристикой, которая становится очевидной в эпитете

holzern (деревянный).

Здесь уже метонимически задается реальное свойство марионетки, ибо

таковой выглядит сосед с его «деревянной рукой». Герой Гете поставлен в ситуацию

марионеточного бытия, ритуализованного поведения придворного общества,

которое пытается сделать его игрушкой.

Гете никогда не соглашался принять в каком-либо виде платоновского

понимания человека как куклы, марионетки, которую тянут за нити боги, ему была

чужда и игра, смысл которой люди не понимают. Это относилось не только ко

внешним детерминантам, но и к человеческой субъективности, рассудочным

понятиям, науке, выполнявшей функцию платоновского божества,

умозрительным концепциям «форсированных талантов» и т. д. Нигде он не хотел быть

игрушкой, он хотел играть сам.

Анализируя многочисленные произведения Гете, мы находим в них

массу игровых моделей, которые открывают нам путь к его пониманию игры.

Это — зингшпили, оперы, тексты к маскарадам, романы, новеллы, «Фауст»,

драмы и научные труды. Не можем мы обойти и его многочисленные

высказывания, связанные с этой проблемой.

3 Kayser. W. Goethe und das Spiel // Kayser W. Kunst und Spiel. Fünf Goethe-Studien. Göttingen, 1961.

S. 30-^6.

4 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. M., 1988. С. 149.

5 Гете И. В. Собр. соч. в 10 т. Т. 6. М., 1988. С. 55.

/. Гете и мир игры

JB 19

Гете — носитель всех лучших игровых качеств культуры XVIII века, о

которой писал Йохан Хейзинга: «На каждой странице культурной жизни XVIII

века мы встречаемся с наивным духом честолюбивого соперничества, создания

клубов и таинственности, который проявляет себя в организации литературных

обществ, обществ рисования, в страстном коллекционировании раритетов,

гербариев, минералов и т. д., в склонности к тайным союзам, к разным кружкам и

религиозным сектам, — ив подоплеке этого всего лежит игровое поведение.

Это не значит, что все названное не имеет никакой ценности; напротив, именно

увлеченность игрой и не умеряемая никакими сомнениями самозабвенность

делают их исключительно плодотворными для развития культуры»6.

Думается, что без коллекций раритетов и минералов, гербариев, без

созерцания всего, что давала Гете природа, не было бы его открытий в области

ботаники, морфологии животных, физиологии цвета и геологии. Без клубов и

таинственности были бы иными страницы его романов.

Одним из первых, кто попытался подойти к проблеме игры у Гете, был

Георг Зиммель. Говоря о том, что поэт не придавал особого значения признанию,

так как последнее всегда связано с завершенным, окончательно оформленным

и отданным на суд людей произведением, Зиммель отмечает, что «награду Гете

обретал в самом творчестве, а не творении»7.

Если попытаться найти «чистейший феномен этой жизненной интенции», то

следует обратить внимание, как считает Зиммель, на ту выразительную

характеристику, которую сам Гете дал своему творчеству в разговоре с Римером и

которая, видимо, не была до конца понята его собеседником. «Только не видеть в

своих занятиях профессию! Это мне претит. Все, что я могу, я хочу делать играя,

как мне придется, и пока я испытываю от этого удовольствие. Так я

бессознательно играл в молодости, так я хочу сознательно действовать всю остальную

жизнь»8. Сказанное, кажется, противоречит всему, что мы знаем о жизни Гете.

Действительно, как замечает Зиммель, «ничто не может казаться более

парадоксальным, чем эта установка на любительство и игру того человека, который со

страстной ненавистью преследовал дилетантизм и постоянно подчеркивал, как

он всю жизнь не щадил себя, работал, когда каждому дозволялось отдыхать, как,

например, в течение пятидесяти лет его геогностических исследований для него

не существовало горы слишком высокой, шахты слишком глубокой, штольни

слишком низкой»9.

Если оставить без внимания не совсем точную характеристику отношения

Гете к дилетантам10, то все, о чем здесь пишет Зиммель, выглядит парадоксом,

противоречием. Гете внушает Римеру мысль ясную и однозначную: все, к чему

мы имеем призвание, все, что побуждает нас действовать, мы должны совершать

6 Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 210—211.

7 Зиммель Г. Избранное: В 2 т. Т. 1. М., 1996. С. 162—163.

8 Там же. С. 163.

9 Там же. С. 163.

10 Koopmann H. Dilettantismus. Bemerkungen zu einem Phänomen der Goethezeit // Studien zur

Goethezeit. Festschrift fur Lieselotte Blümenthai. Weimar, 1968. S. 178—208. (об отношении Гете к

дилетантам см. С. 202—203).

20 3^

А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА

играя. Сознательно играя, мы действуем свободно, и эта свобода нашей

деятельности находит свое выражение в том, что от самой деятельности мы получаем

удовольствие; и поскольку игра есть не обыденная жизнь, а нечто, вырывающее

нас из сферы повседневности, то, следовательно, и наша деятельность должна

выходить за рамки последней, получая собственные, имманентные ей самой

законы и правила, как это имеет место в игре.

Возникает вопрос, что, собственно, Гете понимает под игрой, считая ее

истинной формой осуществления всех видов деятельности. Во всяком случае, мы

приближаемся к той области, где можно искать ответ на вопрос, какой смысл

Гете вкладывал в слово игра, постоянно называя играми свои

естественнонаучные занятия, долгую и напряженную работу над «Учением о цвете», занятия

ботаникой, минералогией, геогнезией и т. д., то есть все то, что для других было

объектом исключительно профессиональной деятельности, деятельности

специалиста, причем лишь малой частью того, что составляло содержание

деятельности Гете как ученого.

Оппозиция «серьезность — игра», на основе которой в сознании

людей XVIII века проходило отделение практической, научной, нравственной

и религиозной жизни от сферы так называемого досуга, свободного

времяпрепровождения, куда, естественно, относилась игра со времен Аристотеля,

определяла границы между «серьезными» видами деятельности,

ставшими профессиями, и тем, что можно рассматривать как отдых после трудов

праведных, забаву, временное освобождение от серьезности11. Отсюда и

вытекало жесткое требование к любому таланту, «выделившемуся на

известном поприще» и пользующемуся признанием публики, не «покидать своего

привычного круга, а тем более не перебрасываться в отдаленный»12. Для Гете

такое требование было противоестественным, ибо «живой человек

чувствует, что он существует ради самого себя, а не для публики, он не желает

изводиться и стачиваться на чем-то однообразном, он ищет отдыха в других

занятиях. К тому же каждый энергичный талант обладает универсальностью,

он всюду заглядывает и по желанию проявляет свою деятельность то тут то

там»13. Замкнутость в профессии Гете оценивает резко негативно. Она

приводит к тому, что однообразными становятся способы познания и действия, все

сводится к стереотипам. Наука и искусство «обрабатывают» лишь маленький

фрагмент опыта, найдя успокоение в своих методах, давно уже ставших

проблематичными; исчезает способность видеть объекты, вещи в их целостности

и взаимосвязях. Закапсулированные понятия сужают своим схематизмом для

каждой науки сферу опыта, вместо того чтобы расширить ее. Превращение

деятельности в профессию означает для Гете ее изоляцию, разрыв с другими

11 Гете И. В. Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957. С. 80. Здесь мы читаем: «Уже

много лет нам до отвращения повторяют вечную истину, что человеческая жизнь состоит из

серьезного и игры и что лишь тот достоин называться мудрейшим и счастливейшим, кто умеет в своем

движении сохранять равновесие между тем и другим, ибо каждый, даже непроизвольно, ищет своей

противоположности, чтобы прийти к целому».

12 Там же. С. 80.

13 Там же. С. 80.

/. Гете и мир игры

J& 21

видами деятельности: «наука и искусство, ведение дел, ремесло и все. Что

угодно, каждое двигалось в замкнутом круге. Занятия каждого всерьез

(курсив наш. — А. А.) брались только для себя и по-своему, сосед оставался ему

совершенно чуждым, и оба чуждались друг друга. Искусство и поэзия едва

соприкасались, о живом взаимодействии нельзя было и думать; поэзия и

наука казались в величайшем противоречии»14.

На протяжении всей его жизни у Гете оставалось резко отрицательное

отношение к цеховой науке, которая не в состоянии освободиться от школьных

мнений, педантичного следования традиции, от схематизирующих понятий, за

которыми не стоит реальный опыт, науки, потерявшей способность создавать

теории, продуцировать идеи и оказавшейся в конечном итоге беспомощной в

познании природы. «Даже малейшее дуновение теории уже вызывало страх,

ибо более столетия бежали ее, как привидения, и при любом фрагментарном

опыте в конце концов бросались в объятия самым пошлым представлениям.

Никто не хотел признать, что в основе наблюдения может лежать идея, понятие,

способность стимулировать опыт и даже помогать обретению и изобретению»15.

Закоснелой, недвижной, оторванной от природы и доктринерской выглядит у

Гете наука, ставшая «серьезностью», мнимой серьезностью, от которой еще и

надлежит отдыхать в игре.

Становится ясно, что играть для Гете означает свободу двоякого рода:

свободу от давления повседневности и освобождение от детерминаций,

навязанных устоявшимися формами и принципами самой деятельности, которые

эту деятельность ограничивают. Последнее доказывает гениальный набросок

«Опыт всеобщего сравнительного учения». В нем дана критика мышления,

приписывающего природе внешние цели, критика телеологических

представлений, приводящих нас в конце концов к антропоморфизации и мифологизации

природы. Такой тип мышления связан с использованием природы с точки

зрения ее пользы и вреда для человека. Грубо меркантильное отношение к

природе — источник такого телеологизма. Набросок завершается призывом играть

природу ради нее самой, видеть в ней единство многообразнейших форм,

«рассматривать отношения и зависимости не как назначения и цели». Гете считает,

что «только благодаря этому» мы «уйдем вперед в познании того, как творящая

природа обнаруживается со всех сторон и во все стороны»16. Изменив свое

отношение к природе, мы также изменим свой взгляд на науку, ее постигающую.

Она станет бескомпромиссным и бескорыстным исканием истины, которое

наконец обретет внутреннюю и внешнюю свободу, и мы на опыте убедимся, «как

уже доказал поступательный ход науки, что самая реальная и широкая польза

для людей является результатом великих и бескорыстных стараний, которые не

могут претендовать на оплату, как труд поденщика, в конце недели, но зато не

обязаны предъявить полезный для человечества результат ни в конце года, ни

десятилетия, ни столетия»17.

14 Там же. С. 505.

15 Там же. С. 505.

16 Там же. С. 113.

17 Там же. С. ИЗ.

22 Sb

А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА

На фоне немецкой философской и эстетической мысли конца XVIII—начала

XIX века гетевское внимание к феномену игры и его осмыслению не выглядит

чем-то особенным. Об игре писали К.-М. Виланд, И. Кант, Ф. Шиллер,

философ-фихтеанец Вайсхун, романтики, в частности А. В. Шлегель. Уже названные

имена дают нам представление о том, что игра как форма человеческой

активности стала предметом серьезного анализа. Гете не оставался в стороне от

эстетических и философских теорий, которые затрагивали этот феномен. Для Гете —

поэта и ученого, человека играющего (он себя считал таковым) — игра была

не только объектом теоретического рассмотрения, но и формой деятельности.

Выявить специфику гетевского понимания игры и сущность его игр можно

путем сопоставления их с наиболее разработанными и яркими теориями игры того

времени. Такими для нас являются теории И. Канта и Ф. Шиллера. Именно

тогда для нас откроется творческий, продуктивный характер игры у Гете.

Если к «Критике чистого разума» Гете отнесся без особого интереса, так как

она никак не затрагивала его, а трансцендентальная аналитика представлялась

ему атомизацией бытия, то «Критика способности суждения» стала радостной

эпохой его жизни. «Здесь я увидел самые разные занятия мои, поставленные

рядом, произведения искусства и природы, трактованные сходным образом,

эстетическая и телеологическая способности суждения взаимно освещали друг

друга. Если мой способ представления и не везде мог совпасть с мнением автора, то

великие основные мысли произведения представляли полную аналогию с моим

прежним творчеством, деятельностью и мышлением; внутренняя жизнь

искусства, как и природы, деятельность обоих изнутри наружу была ясно высказана

в книге. Создания этих двух бесконечных миров объявлялись существующими

ради самих себя, и стоящее рядом друг с другом было правда друг для друга, а

не нарочно ради друг друга»18.

Идя вслед за Гете, сжато попытаемся проанализировать, что понимал под

игрой Кант. Наше суждение о прекрасном предмете, эстетическое суждение

свободно, по Канту, от всякого интереса к нему, бескорыстно в своей основе.

Это необходимо для того, чтобы наша оценка такого предмета, т. е. рефлексии

субъекта, возникала как следствие эстетической коммуникации, оставалась в

рамках эстетического суждения, субъективного и априорного. Именно здесь она

получала бы всеобщую сообщаемость, но не в качестве логического суждения,

а суждения вкуса. Свобода от всякого интереса гарантирует прекрасному его

существование. Она становится у Канта принципом, который структурирует

отношение наших сил представления, рассудка и воображения. Свобода определяет,

таким образом, душевное состояние субъектов и дает им возможность выносить

суждение о предмете как о прекрасном, делая это суждение одновременно

всеобщим.

Кант последовательно проводит принцип автономности эстетического

суждения, согласно которому «эстетический опыт является автономным, если в

нем выражается нечто, что может быть доступно субъекту исключительно на

пути самого эстетического опыта»19. Здесь у Гете возникал вопрос, только ли

18 Там же. С. 379.

19 Кант И. Указ. соч. С. 322.

/. Гете и мир игры

J& 23

эстетический опыт может быть автономным. Для Канта, последовательно

проводившего принцип трансцендентальной систематики, это возможно только на

мосту между теоретическим и практическим разумом и лишь в случае особого

соотношения познавательных сил в процессе эстетической деятельности.

Деятельность познавательных способностей в эстетическом созерцании и

художественное творчество Кант называет свободной игрой, в которой участвуют

воображение и рассудок. «Так, субъективная всеобщая сообщаемость способа

представления о суждении вкуса должна иметь место без наличия понятия, она

может быть душевным состоянием в свободной игре рассудка и воображения

(поскольку они согласуются между собой, как это вообще требуется для

познания)»20.

В эстетической деятельности мы имеем дело с саморефлексией, которую

невозможно выразить понятийно. Предметом такой саморефлексии является

чувство удовольствия от прекрасного, а результатом — возникающее отношение сил

представления друг к другу и отношение представления к познанию. Мысль

об особом характере эстетического суждения, понимание этого суждения как

суждения из свободы и принцип незаинтересованности объединены особой

ситуацией, состоянием «чувства свободной игры при данном представлении для

познания вообще»21. Х.-Г. Гадамер пишет по этому поводу: «В рамках вкуса

ничего не познается, но и не протекает простая субъективная реакция того типа,

которую вызывает реакция на чувственно приятное»22. Мы имеем дело с

созерцанием, которое остается чувственным и не отдано во власть рассудку. Игра у

Канта — это обнаружение возможностей трансцендентальной свободы, так как

свобода не прикована, не привязана к какому-либо действию. Здесь можно

играть всеми возможностями, как возможностями эстетического предмета, так и

собственными, т. е. субъекта.

Свободная игра познавательных способностей устанавливает прежде всего

равноправие воображения и рассудка и тем самым никак их не ограничивает.

Фантазия знает, что она не может парить над безбрежным морем впечатлений,

и поэтому нуждается в рассудке как в объективном советчике. Рассудок же, в

свою очередь, сознает, что только воображение дает ему материал для

познания, и цель рассудка в этой игре — не останавливаться на каком-либо

окончательном познании. В результате свободной игры возникает гармония

познавательных способностей; в основе такой гармонии может лежать лишь сродство

природы и свободы, и это сродство непосредственно осознается в свободной

игре всех душевных сил человека. Только в ней человек, который, по Канту,

точка пересечения миров природы и свободы, может достичь единства с самим

собой, и если бы ее не было, то природа и свобода были бы абсолютно

разъединенными, а чувственность и рассудок — чужды друг другу. Отсюда можно

сделать вывод, что природа в искусстве есть не только явление, феномен, она

также обладает и ноуменальным бытием. В искусстве в~себе совсем не то, что

в-себе в теории, где вещь в себе — не что иное, как граница познания, ведь,

20 Там же. С. 220.

21 Там же. С. 220.

22 Гадамер. Х.-Г. Истина и метод. М., 1988. С. 86.

24 SL

Л. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ ИГРА

по Канту, мы можем познавать только явления. Полная, безусловная свобода в

искусстве соответствует для себя бытию природы, а бесконечные возможности

природы и свободы находят свои воплощения в творчестве гения, через

которого природа дает искусству правила23. Когда мы говорим о природе в

искусстве, мы имеем в виду не природу как чувственный феномен, а природу в ее

абсолютных возможностях, которые одновременно являются и абсолютными

возможностями свободы.

Так понимал природу Гете, еще не читая «Критики способности суждения»,

но понимал ее, не ограничивая сферой искусства. Она такова для него и в науке.

Кант лишь терминологически прояснил ему его собственный метод познания

живой природы, его естественнонаучные игры; однако в кантовской системе

если и находилось для Гете место, то только место гения, а последний

возможен только в искусстве, в науке играть нельзя; здесь любой опыт должен быть

жестко преобразован рассудком в логически непротиворечивое понятие. Но был

еще один принципиально важный момент, который сближал Гете с Кантом. Это

связь искусства с игрой, хотя Кант не в игре видит последнюю цель искусства.

Установке на специфическое состояние способностей представления в

человеке, на которых зиждется сообщаемость и общезначимость эстетического

суждения, сопутствуют три понятия: свобода, игра и видимость. При этом понятия

игры и свободы как бы перетекают друг в друга, они описывают

непринудительность, недетерминированность и форму прекрасного и искусства. Хотя понятия

игры и видимости в кантовском анализе имеют главным образом описательные,

характеризующие функции, однако нам становится совершенно ясно, что игра

есть особая форма свободы. Игра и свобода не редуцируются к чему-то иному,

они могут быть только описаны. Свобода и игра зависят от закона или правила,

ими же самими установленного. Они постоянно творят и репродуцируют

имманентный им порядок. И этот порядок, эти принципы не имеют силы в

повседневной жизни, однако в ней они имеют свою собственную сферу. Поэтому игра для

Канта — это реальная форма свободы.

Естественно, такой ход мысли кенигсбергского философа был близок Гете,

однако Кантова концепция игры в содержательном отношении оказалась для

него слишком бедной, а в отношении онтологической характеристики

человека— просто неприемлемой24. Кант описывал игру на основе

трансцендентальных предпосылок, лежащих в основе познания, которые мыслились как

возможности трансцендентального субъекта, а последнее есть не что иное,

как особое сверхиндивидуальное Я, существующее вне времени и

пространства. Это сверхэмпирическое Я доступно лишь «изнутри», со стороны

индивидуального сознания, и трансцендентальный субъект по существу представляет

собой глубинный слой этого сознания25. Отсюда и проистекали расхождения

Гете с Кантом, когда речь заходила о природе, о бытии, понятом как природа.

Дело в том, что природа, согласно Канту, может быть определена только в от-

23 Кант И. Указ. соч. С. 322.

24 Достаточно вспомнить, какое разочарование вызвало у Гете описание человеческих игр в

«Антропологии» Канта.

25 См. Лекторский В. А. Субъект, объект, познание. М., 1980. С. 282—283.

/. Гете и мир игры

JB 25

ношении к трансцендентальному субъекту, не иначе. Она не есть вещь в себе,

она — совокупность всех явлений, закономерно между собой связанных. Мир

явлений, упорядоченный категориями рассудка и априорными формами

чувственности — пространством и временем, составляет для Канта мир опыта,

который он называет природой. «Законы существуют не в явлениях, а только в

отношении к субъекту, которому законы присущи, поскольку он обладает рассудком,

точно так же как явления существуют не сами по себе, а только в отношении к

тому же существу, поскольку оно имеет чувства»26.

Отсюда логически вытекает, что если взять бытие природы в целом, то оно

лишь относительно; природа не обладает бытием безотносительно к

трансцендентальному субъекту. Природа теряет у Канта статус субстанции, она не имеет

для научного познания никакого самостоятельного бытия. Наука, которая

руководствуется принципами разума, устанавливает законы природы, «принуждает

ее к ответу», не довольствуясь тем, что ей «подсовывает сама природа»27.

Гете очень точно определил главный пафос философии Канта, его критики

разума, «высоко поднимающего субъекта при кажущемся ограничении его»28 .

Но возвышение субъекта делает опыт бедным. Критическая философия «никогда

не доходит до объекта; это мы должны признать вместе с обыденным

человеческим рассудком, чтобы в неизменном отношении к этому объекту наслаждаться

радостью жизни»29. За объект критическая философия принимает

«субъективную возможность познания». Это ведет прежде всего к тому, что, вместо того

чтобы становиться между природой и субъектом, наука пытается стать на место

природы и делается столь же непонятной, как последняя»30. Замещая природу,

наука с помощью рассудка, осуществляющего категориальный синтез,

избавляется от явлений и посему «подсовывает на их места образы, понятия, часто

даже одни слова»31. Опыт отрывается от самих вещей; наука в лучшем случае

фиксирует данность, в худшем — уже просто вращается в сфере своих же за-

капсулированных понятий. Жизнь природы протекает сама по себе, а наука

спокойно чувствует себя в непреодолимой фатальности своего собственного языка.

Она теряет из виду жизнь природы. «Природа, — писал Гете в 1823 году, — не

имеет системы, она сама жизнь от неизвестного центра к непознаваемому

пределу. Рассмотрение природы поэтому бесконечно, будь то в рамках деления на

частности либо в целом ввысь и вширь»32.

Для Гете природа* имеет собственное бытие, она объективна, она жизнь,

беспрестанное становление, движение многообразнейших форм, сложнейшим

образом связанных друг с другом, в ней «господствуют движение и дело»33;

26 Кант И. Указ. соч. Т. 3. М, 1966. С. 213.

27 Кант И. Там же. С. 85—86. «Мы apriori познаем в вещах лишь то, что вложено в них нами

самими» (там же, с. 88).

28 Гете И. В. Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957. С. 96.

2g Briefwechsel zwischen Goethe und Staatsrath Schulz. Leipzig, 1853. S. 385.

30 Goethe J. W. Werke. Weimar 1887—1919. Abt. 4. Bd. 36. S. 162.

31 Гете И. В. Избранные философские сочинения. М., 1964. С. 338.

32 Там же. С. 281.

33 Там же. С. 359.

26 ®L·

А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИАОСОФИЯ. ИГРА

многоликая, находящаяся в постоянном процессе метаморфоза, в состоянии

полярности и повышения, живая природа «обладает свойством разделяться,

соединяться, расплываться в общем, задерживаться на частном, превращаться,

специфицироваться, проявляться, как свойственно всему живому, под тысячью

условий, выступать и исчезать, затвердевать и растворяться, застывать и

растекаться, расширяться и сокращаться»34. Все эти процессы происходят

одномоментно, проявляют себя в одно и то же время, все протекает во взаимодействии.

Деятельность природы такова, что «даже самое частное явление выступает

всегда как образ и подобие самого общего»35.

Так выглядит природа, когда ее созерцает мыслящий человек, не ставящий

под сомнение ее многообразие и одновременно единство. Человек не может

быть противопоставлен природе, он единороден с ней, он включен в ее жизнь

наряду с другими ее творениями, более того, он есть высшее творение и в

известной мере голос ее бытия. Человеческая мысль природна, как природны и

объекты мыслительной деятельности человека. Она — «поворот природы на самое

себя в целях самопознания и дальнейшего развития»36. Природа и мир не могут

быть превращены в схему предпосланной абстракции категориального синтеза,

мысль не может и не должна постигать свое же отражение вместо мира,

становясь Нарциссом пустых мыслительных форм, абстракции, предписывая своему

же отражению мнимую объективность. Гете требует от науки всегда задавать

вопрос: «Кто высказывается здесь, предмет или ты сам?»37. Такого рода

установка позволяет нам зорко контролировать процесс перехода от опыта к

суждению. Познание должно быть свободным от исходящей от трансцендентальных

предпосылок угрозы преждевременного синтеза, поспешного суждения, можно

даже сказать, что трансцендентальная схема рассудка отбрасывается, к

явлениям ничего не примешивается, им самим дается возможность обнаружить себя.

Этот метатрансцендентальный подход к познанию означает перенесение игры

из сферы эстетического созерцания в науку. Но субъектом игры у Гете является

не играющий, а сама игра, от которой зависит познающий. Речь идет об игровой

деконструкции не объекта, а субъекта, т. е. познавательной схемы. Субъект не

конструирует объект, а дает ему выход в его для себя бытии. Понятия

рассудка теряют силу, определения с их мнимой непротиворечивостью и аподиктич-

ностью устраняются, суждения лишаются однозначности. Мы получаем чистый

опыт, для себя сущий объект. Это возможно для Гете, потому что восприятие для

него не только субъективно, но и объективно. Достаточно вспомнить знаменитое

место из «Учения о цвете»: «Глаз обязан своим существованием свету. Из

безличных вспомогательных органов животного свет вызывает к жизни орган,

который должен стать ему подобным; так как глаз образуется на свету для света, дабы

внутренний свет выступал навстречу внешнему»38. Гете целиком и полностью

схватывает факт глубокой связи между организмом и окружающим миром, видя

34 Там же. С. 357.

35 Там же. С. 357.

36 Свасьян К. А. Иоганн Вольфганг Гете. М., 1989. С. 99.

37 Гете И. В. Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957. С. 439-440.

38 Там же. С. 269.

/. Гете и мир игры

J& 27

динамику природных процессов и их взаимосвязь и взаимообусловленность.

Гете видит, что эта связь есть сама жизнь, которая все создает.

Здесь речь идет не о том, что предустановленная гармония — причина того,

что внутренний свет выступает навстречу внешнему, ибо божество, которым мы

восхищаемся (так как в нас живет «собственная сила Бога»), есть прежде всего

продуктивность и активность природы и включенного в нее человека,

которому природа дает возможность возвыситься до сверхчувственного. Восприятие,

как его понимает Гете, насыщено неизмеримо большим содержанием, нежели

у Канта. Именно предельно возможное насыщение восприятия содержанием и

дает нам выход к объекту, который чистая субъективность превращает в вещь в

себе.

В области естествознания Гете предостерегал от опасности

преждевременного синтеза, в искусстве он крайне враждебно относился к «удобному

мистицизму» и «субъективизму манеры». Эмпирическому опыту в

естествознании соответствует спокойная отдача отдельному феномену. Согласно Гете, когда

мы полностью доверяем чувствам и созерцанию, сами чувства выводят нас за

свои пределы, ибо природа может сама себя выражать, обнаруживая себя через

наши познавательные способности. Сам предмет должен вывести нас из

чувственного, но только если восприятие соответствует предметам. Аналитический

разум всегда идет по пути расчленения целого, но если рефлексия принимает

расчлененность как изначально данное, первичное условие, то части никогда

не соберутся в целое, не соберутся воедино. Торжество анализа ведет к тому,

что мысль и созерцание распадаются на рассудочное дискурсивное понятие и

чувственный опыт. Мысль перестает схватывать органические связи, не

замечает переходов, и на месте органики воцаряется механика. Неправильное

использование анализа начинается тогда, когда аналитический разум притязает на

то, чтобы быть основой опыта. «Аналитику грозит большая опасность, когда

он применяет свой метод, где в основе нет никакого синтеза. Тогда его работа

полностью уподобляется усилиям Данаид»39. Опыт должен полностью

обуславливать анализ в стадии познания; тогда через рассудок, через искусственное

расчленение потока восприятий мы можем обнаружить его закономерности. Здесь

уже не рассудок, т. е. субъект, приписывает природе законы, а наоборот,

рассудок — та среда, через которую природа говорит нам о своих закономерностях

и показывает правила своей игры. Отсюда понятна мысль Гете: «То, что

называется идеей, всегда обнаруживается в явлении и выступает как закон всякого

явления»40. Тем самым мы созерцаем, видим структуру и закон. Их мы можем

созерцать с помощью фантазии.

Наряду с чувственностью, рассудком и разумом фантазия — «четвертая

главная сила нашего духовного существа», и если философия забывает о ней,

то получается «неисправимый пробел». Согласно Гете, фантазия изначально

прочно укоренена в сознании, «дополняя чувственность в форме памяти», и

тогда она выступает в качестве силы, трансформирующей интериоризированный

опыт, представляя собой, по словам К. Г. Юнга, «воображающую деятельность».

39 Гете И. В. Избранные философские сочинения. С. 306.

40 Там же. С. 306.

28 Зь

А. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИГРА

Фантазия доставляет рассудку, дискурсивному мышлению «миросозерцание в

форме опыта»41. Именно фантазия аккумулирует в себе всю энергию

деятельности духовных сил; ее активность аналогична деятельности самой природы.

Гете понимает фантазию как процесс, у которого есть присущие ему

закономерности, закономерности самой фантазии. Имея в себе свой собственный закон,

«которым не может и не должен руководствоваться рассудок»42, она вторгается

в сознание, сопротивляется рассудку, тормозит его деятельность, когда

последний пытается действовать на опережение, и предотвращает преждевременный

категориальный синтез.

Деятельность фантазии универсальна, ибо она, протекая по собственным

законам, представляет собой медиальный процесс, который вовлекает в игру

чувственность, рассудок и разум. С каждой из способностей человека она

связывается по-своему. «Чувственность предлагает ей резко очерченные,

определенные образы», насыщая ее чувственным материалом; рассудок же призван

упорядочивать ее «продуктивную силу»43, т. е. согласовывать ее с объективным

процессом, вводя ее в область смысла того, что совершается в природе. Связь

фантазии с разумом гарантирует ей уверенность в том, что она не сводится к

игре грезами, а основана на идеях. Для нее существуют две точки

притяжения: чувственность и разум. Она «витает над чувственностью и притягивается

ею»; к разуму она примыкает, «как к высшему руководителю». Приближение

фантазии к чувственности рождает «истинную поэзию», приближение ее к

разуму «дает подлинную философию»44. Без фантазии нет творчества. Фантазия

должна пронизывать все виды деятельности, если они хотят быть творческими.

Однако собственное ее прибежище, ее «дом» — это прежде всего игра, которая

так или иначе сопровождает человека на всем его жизненном пути, открывая

сферу возможностей, которые суть возможности природы и его самого как

части природы.

В искусстве и науке необходима деятельность всех главных сил «нашего

духовного существа». Проблема для Гете состоит в том, правильно ли мы их

используем, правильным ли является соотношение человеческих способностей

в том или ином виде деятельности. Но при всех обстоятельствах человек

должен действовать как целостность, использовать все, чем его наделила природа,

поскольку все в природе взаимосвязано. «Мы и предметы, свет и тьма, тело и

душа, две души, тело и материя, мысль и протяжение, идеальное и реальное,

чувственность и разум, фантазия и рассудок, бытие и стремление — все это две

половины тела, правое и левое, дыхание»45.

Как в игре играющему, чтобы добиться выигрыша, необходима полная

отдача сил игре — кто не хочет всерьез играть, портит игру, — так и в науке мы

должны привести в действие все свои силы для использования природы. О

своих метеорологических работах Гете пишет графу Рейнгардту: «Метеорология

41 Там же. С. 220.

42 Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1981. С. 241.

43 Гете И. В. Избранные философские сочинения. С. 220.

44 Там же. С. 221.

45 Там же. С. 235.

/. Гете и мир игры

J& 29

<...> занимает меня как шахматная игра; я выступаю со своими фигурами

против природы и пытаюсь выманить ее из таинственной засады на открытое поле

битвы»46.

В XVIII веке распространенным методом в исследовании органического

мира, в частности в сравнительной анатомии, был метод аналогии. Гете

объяснял это тем, что «аналогия имеет то преимущество, что она не замыкается

в себе и, собственно, не желает последнего»47. Требуя от естествоиспытателя

тщательно рассматривать явление как само по себе, так и во всех взаимосвязях с

другими явлениями, Гете тем самым предлагает ему включиться в жизнь

природы. Такое включение напоминает игру, так как игра для Гете — способ избежать

преждевременного вмешательства рассудка, избежать активности

дискурсивного мышления, поскольку рефлектирующая способность суждения атомизирует

созерцание. Игра, как ее понимал Гете, есть характерная черта созерцания в

широком смысле, созерцания, обусловленного включенностью как игрока, так и

свидетеля игры. Созерцатель включается в игру, следит за ней, игра захватывает

его, и он способен идентифицировать себя с игроками имагинативным образом.

«На высших ступенях нельзя ничего знать, подобно как в игре мало помогает

знание, а все сводится к осуществлению»48. Но поскольку в природе нет ничего

изолированного, а «любое существующее есть аналог всего существующего»49,

то исследуемый объект же провоцирует аналогию с другим, сама природа как бы

намекает на единство плана, по которому она действует. На начальных стадиях

анализа природы аналогия становится способом мыслительного приближения к

принципу деятельности природы.

В «Лекциях по первым трем главам наброска общего введения в

сравнительную анатомию, исходя из остеологии» Гете подробно рассказывает о

вдохновенных импровизациях амстердамского анатома Петера Кампера, которые

заключали в себе смелые сравнительно-анатомические идеи. В 1778 году Кампер прочел

в Академии рисунка в Амстердаме две лекции под названием «Об аналогии,

существующей между строением четвероногих, птиц и рыб». Наблюдения и

сравнительно-анатомический анализ позволил Камперу говорить об «удивительной

аналогии, которая существует между строением тела человека и тела

четвероногих, птиц и рыб»50. Он предложил и легкий метод их точного изображения.

«Я закончу тем, — продолжал Кампер, — что покажу, как, подобно Протею,

можно, пользуясь несколькими штрихами, превращать корову в лошадь, собаку

в аиста, аиста в карпа или в другой вид рыб»51. Гете писал: «Кампер, охваченный

этой идеей (идеей аналогии. — Α. Α.), отваживался превратить мелом на черной

доске собаку в лошадь, лошадь в человека, корову и птицу. Он настаивал на том,

что в мозге рыбы можно увидеть мозг человека, и достиг этими остроумными,

46 Лихтенштадт В. О. Гете. Борьба за реалистическое мировоззрение. Гос. изд. «Петербург», 1920.

С. 468.

47 Гете И. В. Избранные философские сочинения. С. 354.

48 Там же. С. 371.

49 Там же. С. 325.

50 Цит. по: Бляхер Л. Я. Проблемы морфологии животных. М., 1976. С. 139.

51 Там же. С. 139.

30 SL

A. Г. Аствацатуров. ПОЭЗИЯ. ФМАОСОФИЯ. ИГРА

скачкообразными сравнениями своей цели раскрыть внутреннее чувство

наблюдателя»52.

Аналогия в данном случае становится у Гете способом познания,