Текст

ЛЕВ УСПЕНСКИМ

Л Е Н И ЗА AT

1947

ЛЕВ УСПЕНСКИЙ

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ

ГЕОГРАФИЯ

Под редакцией

доцента И. И, Бабкова

ленинградской

газетно-журнальное я книжное

ИЗДАТЕЛЬСТВО

1947

ложка и рисунок на .титуле художника К), Ска^динаг

Фиг. 1

Глава I

ТО, О ЧЕМ ВСЕ ЗАБЫВАЮТ

1. ЗАГАДКА АДМИРАЛТЕЙСТВА

На снимке (фиг. 1) изображено

©дно из красивейших зданий Ле-

нинграда — Адмиралтейство. По

обеим сторонам великолепных во-

рот строитель, гениальный русский

зодчий Захаров, расположил груп-

пы нимф, по три фигуры в каждой

группе. Нимфы поддерживают на

руках два огромных каменных гло-

буса. Все статуи хорошо видны на

следующих двух снимках (фиг. 2

и 3). И эти группы и скульптура на-

верху над воротами имеют свое-

образный географический смысл.

Нимфы держат глобусы: ведь по

глобусам направляли свой путь в

морях суда, выходившие из Адми-

ралтейства. Скульптура над входом

изображает морского бога древ-

них — Нептуна, который вручает

власть над морями царю Петру I.

Не здание, а географический мону-

мент! Теперь вглядитесь внима-

тельно в эти рисунки и ска-

жите: достаточно ли хорошо ар-

хитектор и скульптор знали геогра-

3

фиг. 2

фию? Точнее говоря, правильно ли

расположили они глобусы в руках

у несущих их богинь? Может быть,

верно поставлена только одна из

групп? Тогда — какая именно?

Имейте в виду, однако, что снимки

сделаны летом 1946 года, в час дня.

2. СТРАНА-САПОГ

Перед Вами—страна, напоминаю-

щая по очертаниям старинный

воинский сапог-ботфорт. Можно

думать, что благодаря этому ее не

трудно запомнить и, наоборот, не-

легко спутать с какой-либо другой.

Если я скажу, что этот «ботфорт»

лежит на 40° широты, что его бере-

га омывают синие воды теплого

моря, что многие места внутри стра-

ны знамениты своими вулканами и

горячими вулканическими ключами,

что, наконец, примечательной осо-

бенностью этой страны являются

многочисленные и удивительные

остатки глубокой древности, то,

надеюсь, Вы без особого .труда

определите имя этой страны-му-

зея.

Только не торопитесь называть

первое пришедшее в голову реше-

ние. Не всегда самый легкий путь—

самый верный. Подумайте. Повер-

тите карту так и сяк.

Подобно детям капитана Гранта,

совершите разведку вдоль 40° ши-

роты. И лишь после этого сопо-

ставьте свое решение с ответом.

4

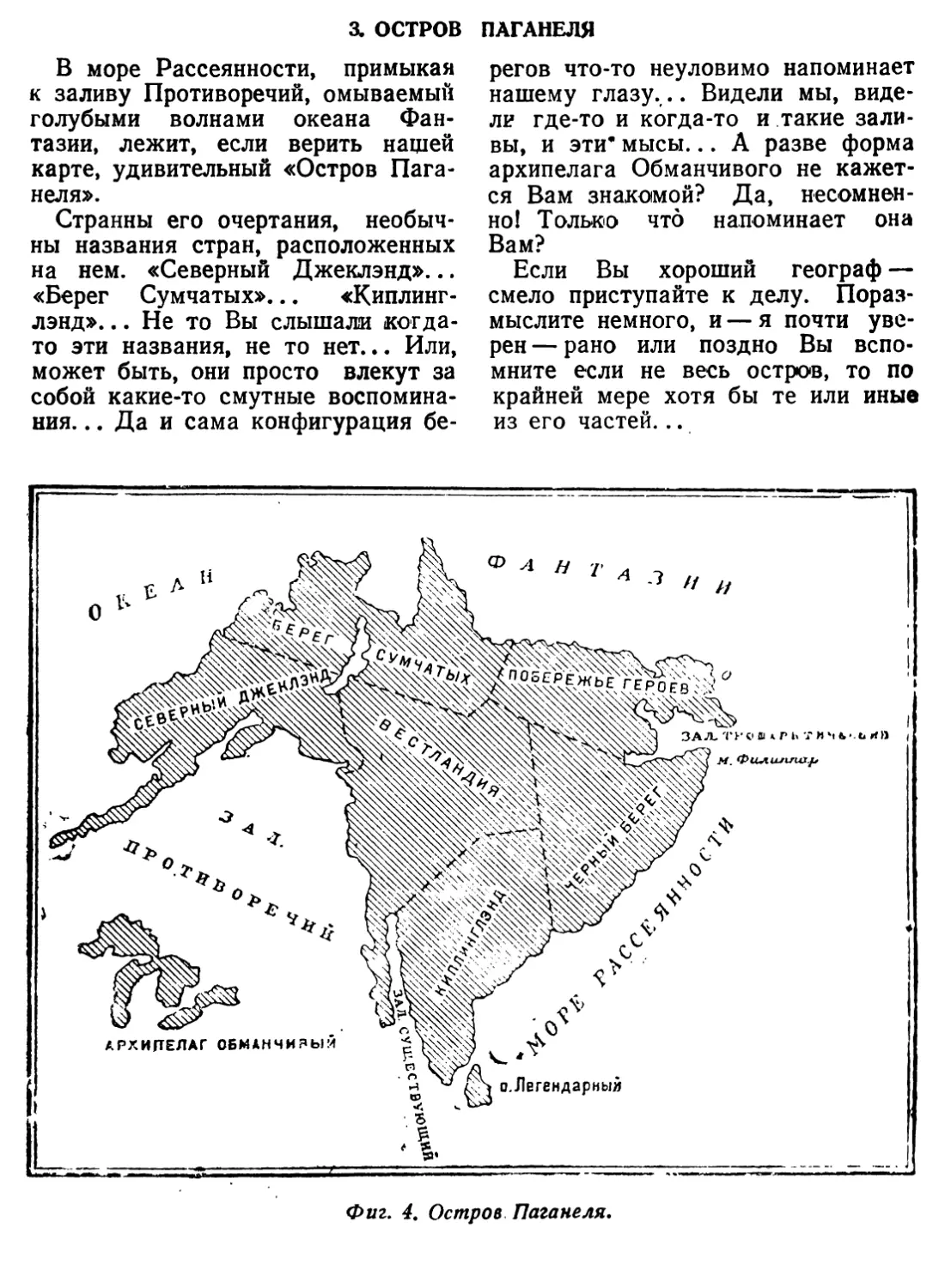

3. ОСТРОВ ПАГАНЕЛЯ

В море Рассеянности, примыкая

к заливу Противоречий, омываемый

голубыми волнами океана Фан-

тазии, лежит, если верить нашей

карте, удивительный «Остров Пага-

неля».

Странны его очертания, необыч-

ны названия стран, расположенных

на нем. «Северный Джеклэнд»...

«Берег Сумчатых»... «Киплинг-

лэнд»... Не то Вы слышали когда-

то эти названия, не то нет... Или,

может быть, они просто влекут за

собой какие-то смутные воспомина-

ния. .. Да и сама конфигурация бе-

регов что-то неуловимо напоминает

нашему глазу... Видели мы, виде-

ли где-то и когда-то и такие зали-

вы, и эти* мысы... А разве форма

архипелага Обманчивого не кажет-

ся Вам знакомой? Да, несомнен-

но! Только что напоминает она

Вам?

Если Вы хороший географ —

смело приступайте к делу. Пораз-

мыслите немного, и — я почти уве-

рен — рано или поздно Вы вспо-

мните если не весь остров, то по

крайней мере хотя бы те или иные

из его частей...

Фиг. 4. Остров. Паганеля.

4. ГОМЕР И БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА

В одной из песен «Одиссеи», зна-

менитой поэмы древнегреческого

слепого рапсода (певца) Гомера,

упоминается созвездие Большой

Медведицы (фиг. 5). «Арктос» —

медведь — именует его Гомер

(отсюда и наше слово «Арктика» —

страна, над которой, на севере,

видно это созвездие). Он опреде-

ляет его как «созвездие, которое

никогда не погружает своих звезд

в волны моря».

в ... Радостно парус напряг Одиссей и,

попутному ветру

Вверившись, поплыл. Сидя на корме

и могучей рукою

Руль обращая, он бодрствовал; сон

на его не спускался

Очи, и их не сводил он с Плеяд,

с нисходящего поздно

В море Воота, с Медведицы, в людях

еще Колесницы

Имя носящей, и близ Ориона

свершающей вечно

Круг свой, себя никогда не купая

в волнах океана.

С нею богиня богинь повелела ему

неусыпно

Путь соглашать свой, ее оставляя

по левую руку".

Гочер, „Одиссея",

перевод Чуковского,

песнь V, стих 269—117.

Точность описаний Гомера из-

вестна. Его поэмы для нас — один

из основных источников знаний о

древнейшей Греции.

Но поезжайте на его родину, и

Вы увидите неожиданное зрелище:

Большая Медведица будет на Ва-

ших глазах преисправно окунать

свои звезды в волны Эгейского,

Ионического и Адриатического мо-

рей. Это не удивительно: Греция —

Фиг. 5

южная страна. На ее широте Мед-

ведица становится созвездием «за-

ходящим»: ведь возле самого эква-

тора за горизонт заходит и Поляр-

ная Звезда.

В чем же дело? Неужели Гомер

солгал, допустил поэтическую воль-

ность? Или, может быть, он не был

жителем Греции, и семь греческих

городов понапрасну спорили за

честь считаться его родиной? Или...

Но, впрочем, лучше попробуйте раз-

решить этот вопрос самостоятельно.

А затем скажите, в каком направ-

лении держал в эту радостную ночь

свой путь «хитроумный сын Лаэр-

та», куда он «поплыл»—на юг, на

восток, на север или на запад?

5. ЗАГАДОЧНАЯ КАРТИНКА

Перед Вами (фиг. 6) — прелест- ком, который его нарисовал, такт'

ный пейзаж, названный художни- «Вечер на берегу Нилаэ.

6

Фиг. 6

Действительно: вот она, могучая

река, окаймленная пальмовыми ро-

щами! На далеком горизонте ри-

суются очертания знаменитых еги-

петских пирамид. Огромный беге-

мот мирно полощется в воде у бе-

рега. И все же...

И все же нам кажется, что не

все благополучно на этой картинке.

У нас такое ощущение, что худож-

ник допустил на ней ряд суще-

ственных географических ошибок.

Он же утверждает, что это отнюдь

не так. Мы просим Вас, дорогой

читатель, проверить это дело и раз-

решить наш спор. Вглядитесь вни-

мательно в картинку; мобилизуйте

свои географические познания и

скажите, кто из нас прав? Допустил

ли ее автор какие-либо погрешно-

ности, и если да, то сколько и ка-

кие именно?

6. ШАР'ИЛИ НЕ ШАР?

Все знают, что Земля — шар

{хотя, к слову сказать, далеко не

все умеют доказать это).

Однако наиболее ученые геогра-

фы из любителей часто утверж-

дают, что положение «Земля —

шар» неточно. Она сплющена у по-

люсов. Она — эллипсоид враще-

ния, сфероид.

Этого мало. Еще большие зна-

токи вопроса склонны считать и

эту точку зрения неправильной. Она

(Земля) и не эллипсоид, она —

«геоид». А что значит «геоид»?

Это значит: «тело земле-

образной формы».

В общем под этим подразуме-

вается, однако, что Земля не толь-

ко сплющена, но имеет еще различ-

ные выпуклости. А в последнее вре-

мя геодезисты — «землеизмерите-

ли» приходят к выводу, что, кроме

сплющения у полюсов, она сплю-

щена еще и в боковом направле-

нии, имеет в экваториальной обла-

сти не одну, а две оси различной

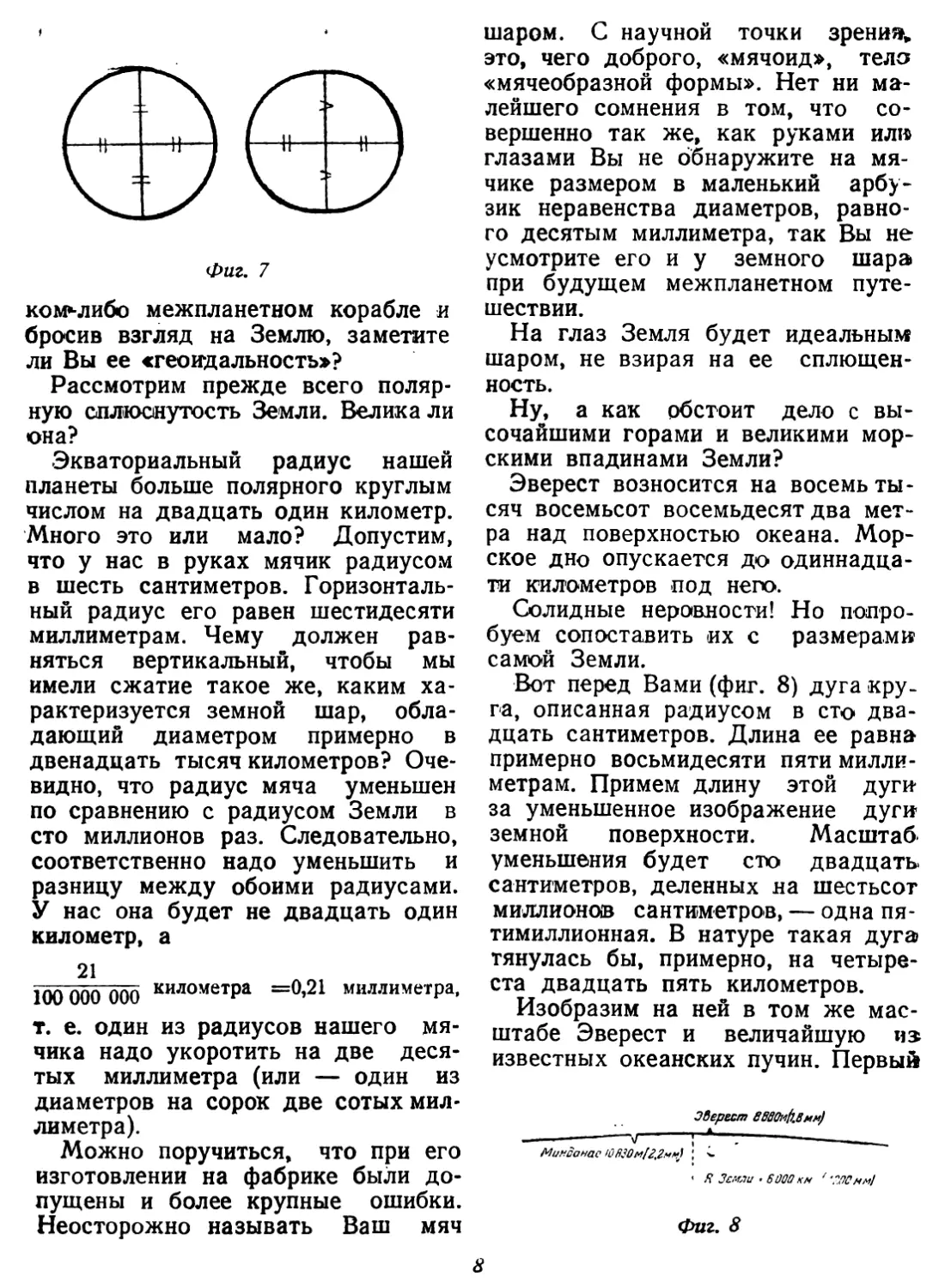

длины (фиг. 7). Все это, может

быть, и правильно. Но интересно

установить: велики ли отличия

«геоида» от правильного геометри-

ческого шара?

Как Вам кажется: взлетев на ка-

7

Фиг. 7

ком-либо межпланетном корабле и

бросив взгляд на Землю, заметите

ли Вы ее «геоидальность»?

Рассмотрим прежде всего поляр-

ную сплюснутость Земли. Велика ли

она?

Экваториальный радиус нашей

планеты больше полярного круглым

числом на двадцать один километр.

Много это или мало? Допустим,

что у нас в руках мячик радиусОхМ

в шесть сантиметров. Горизонталь-

ный радиус его равен шестидесяти

миллиметрам. Чему должен рав-

няться вертикальный, чтобы мы

имели сжатие такое же, каким ха-

рактеризуется земной шар, обла-

дающий диаметром примерно в

двенадцать тысяч километров? Оче-

видно, что радиус мяча уменьшен

по сравнению с радиусом Земли в

сто миллионов раз. Следовательно,

соответственно надо уменьшить и

разницу между обоими радиусами.

У нас она будет не двадцать один

километр, а

21

100 000 000 километРа =0,21 миллиметра,

т. е. один из радиусов нашего мя-

чика надо укоротить на две деся-

тых миллиметра (или — один из

диаметров на сорок две сотых мил-

лиметра).

Можно поручиться, что при его

изготовлении на фабрике были до-

пущены и более крупные ошибки.

Неосторожно называть Ваш мяч

шаром. С научной точки зрение

это, чего доброго, «мячоид», тела

«мячеобразной формы». Нет ни ма-

лейшего сомнения в том, что со-

вершенно так же, как руками илю

глазами Вы не обнаружите на мя-

чике размером в маленький арбу-

зик неравенства диаметров, равно-

го десятым миллиметра, так Вы не

усмотрите его и у земного шара

при будущем межпланетном путе-

шествии.

На глаз Земля будет идеальным

шаром, не взирая на ее сплющен-

ность.

Ну, а как обстоит дело с вы-

сочайшими горами и великими мор-

скими впадинами Земли?

Эверест возносится на восемь ты-

сяч восемьсот восемьдесят два мет-

ра над поверхностью океана. Мор-

ское дно опускается до одиннадца-

ти километров под него.

Солидные неро1вности! Но попро-

буем сопоставить их с размерами

самой Земли.

Вот перед Вами (фиг. 8) дуга кру-

га, описанная радиусом в сто два-

дцать сантиметров. Длина ее равна

примерно восьмидесяти пяти милли-

метрам. Примем длину этой дуги

за уменьшенное изображение дуги

земной поверхности. Масштаб

уменьшения будет сто двадцать

сантиметров, деленных на шестьсот

миллионов сантиметров, — одна пя-

тимиллионная. В натуре такая дуга?

тянулась бы, примерно, на четыре-

ста двадцать пять километров.

Изобразим на ней в том же мас-

штабе Эверест и величайшую из

известных океанских пучин. Первый

Эверест 8880и(1.8им)

Минсанае 1иЯ30м[2,2"м) ;

' R Земли • 6000 км ' '0.00 мм!

Фиг. 8

будет выглядеть зубчиком в один и

семь десятых миллиметра высотой,

а вторая — зазубринкой, щербиной

чуть-чуть глубже двух миллимет-

ров!

Не только на каком-нибудь две-

надцатисантиметровом мячике, где

их величина оказалась бы еще в

десять раз меньшей, но и на двух-

метровом глобусе-гиганте такие

морщинки и складочки с трудом

различимы. Значит наши горы идо-

лы ничуть не портят, если судить

опять-таки «на глаз», блистатель-

ной шарообразности Земли. И тем

не менее эти ничтожные неровно-

сти, чуть заметные отклонения иг-

рают существенную роль, когда

речь заходит о современных науч-

ных работах, скажем, об астроно-

мических или геодезических наблю-

дениях.

Этого мало. Сама Земля на са-

мой себе очень хорошо «чувствует»

неправильность, нешарообразность

своей формы.

Если бы она была идеальным ша-

ром, не существовало бы, напри-

мер, того явления прецессии, о ко-

тором говорится на стр. 58. Ибо

оно происходит от того, что наша

планета «ведет себя» во время вра-

щения не как шар, а как огромный,,

очень толстый, бешено крутящийся

диск. На ее экваториальную «при-

пухлость» действует притяжение

Луны и Солнца. Ближайшую к се-

бе часть «земного диска» они при-

тягивают сильнее, чем дальнюю, и,

так сказать, «сбивают земной вол-

чок» с пути, как можно сбить

стальной волчок, заставить его ка-

чаться на бегу, действуя на него*

помещенным в стороне магнитом.

Так — шар ли Земля или не шар?

Не шар, если подходить к делу с

точки зрения интересов науки, ее

точных измерений. Но ее вполне

можно «принимать за шар», когда

не требуется большой точности,

например, в географических гло-

бусах.

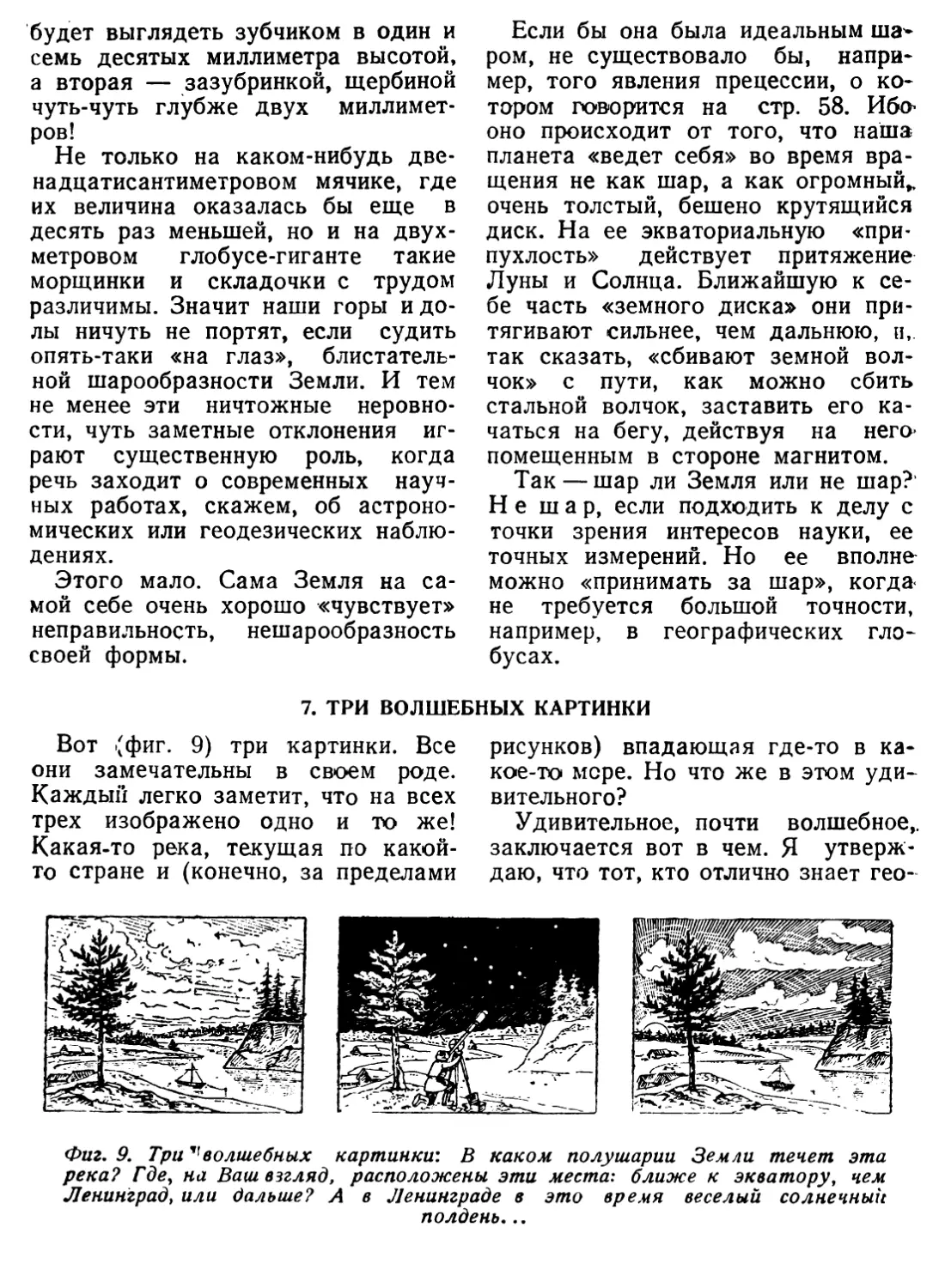

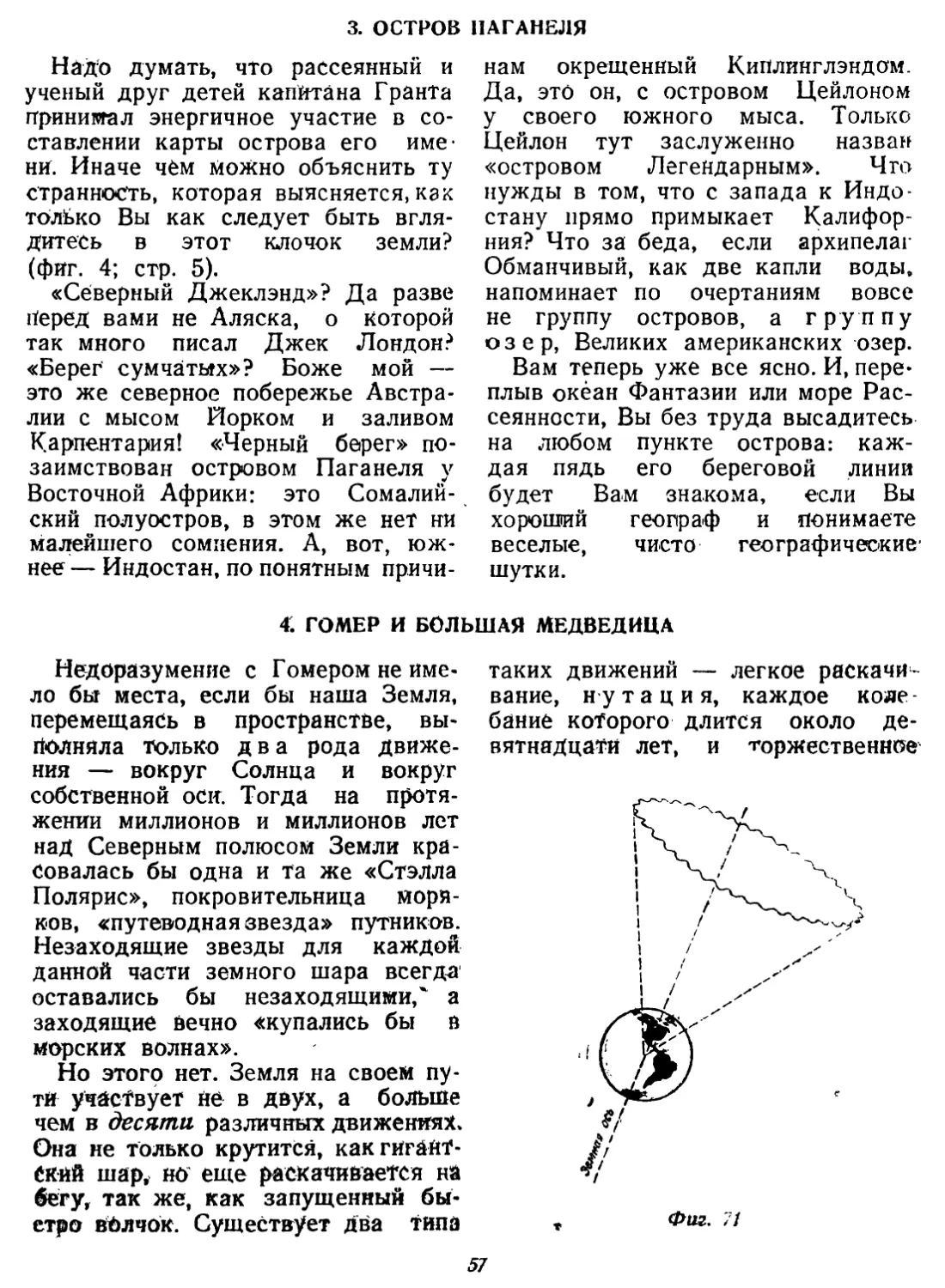

7. ТРИ ВОЛШЕБНЫХ КАРТИНКИ

Вот {фиг. 9) три картинки. Все

они замечательны в своем роде.

Каждый легко заметит, что на всех

трех изображено одно и то же!

Какая-то река, текущая по какой-

то стране и (конечно, за пределами

рисунков) впадающая где-то в ка-

кое-то море. Но что же в этом уди-

вительного?

Удивительное, почти волшебное,,

заключается вот в чем. Я утверж-

даю, что тот, кто отлично знает гео-

Фиг. 9. Три ’гволшебных картинки: В каком полушарии Земли течет эта

река? Где, на Ваш взгляд, расположены эти места: ближе к экватору, чем

Ленинград, или дальше? А в Ленинграде в это время веселый солнечный

полдень...

трафию, может, внимательно раз-

глядев по очереди все эти картинки,

безошибочно сказать, где, под ка-

кой широтой и какой долготой те-

чет эта неизвестная река. .

Но ведь определить широту и

долготу — это и значит устано-

вить, какая именно перед нами

река!

Таким образом, после определения

широты и долготы, река перестанет

быть неизвестной, а заодно Вы узна-

ете страну, по которой она течет, и

море, в которое она впадает.

8. НА СЕВЕР

Вы видите (фиг. 10) человека,

•изображенного на полях страницы?

Смотря на компас, он шагает все

прямо и прямо, как раз в ту сто-

рону, куда указывает своим синим

концом магнитная стрелка. Он

«идет по компасу» на север.

Каждый понимает, конечно, что

где-то наступит такой момент, ког-

да, продолжая идти все в том же

направлении, не сворачивая, он

вдруг окажется идущим на юг. На-

зовите ту точку земного шара, где

это случится, и нарисуйте малень-

кую карту, по которой можно было

бы судить, где она, эта точка, рас-

положена. Но предварительно хс

,рошенько раскиньте умом.

9. КАК ЖЕ ТАК?

Возьмите два магнита, хотя бы

две стрелки от компасов. Поднеси-

те вороненый северный конец од-

ной к блестящему южном у концу

Фиг. 11

другой. Вы знаете, что произой-

дет? Стрелки притянутся друг к

ДРУГУ.

Сблизьте их одинаковыми кон-

цами — они оттолкнутся.

Что же получается?

Какой же из концов стрелки ком-

паса притягивается к Северному

полюсу Земли — северный или юж-

ный? Или, иначе говоря, который из

двух полюсов Земли — Северный

или Южный — лежит в той стороне,

куда указывает северный конец

магнитной стрелки (фиг. 11)?

Объяснит^ этот казус.

10

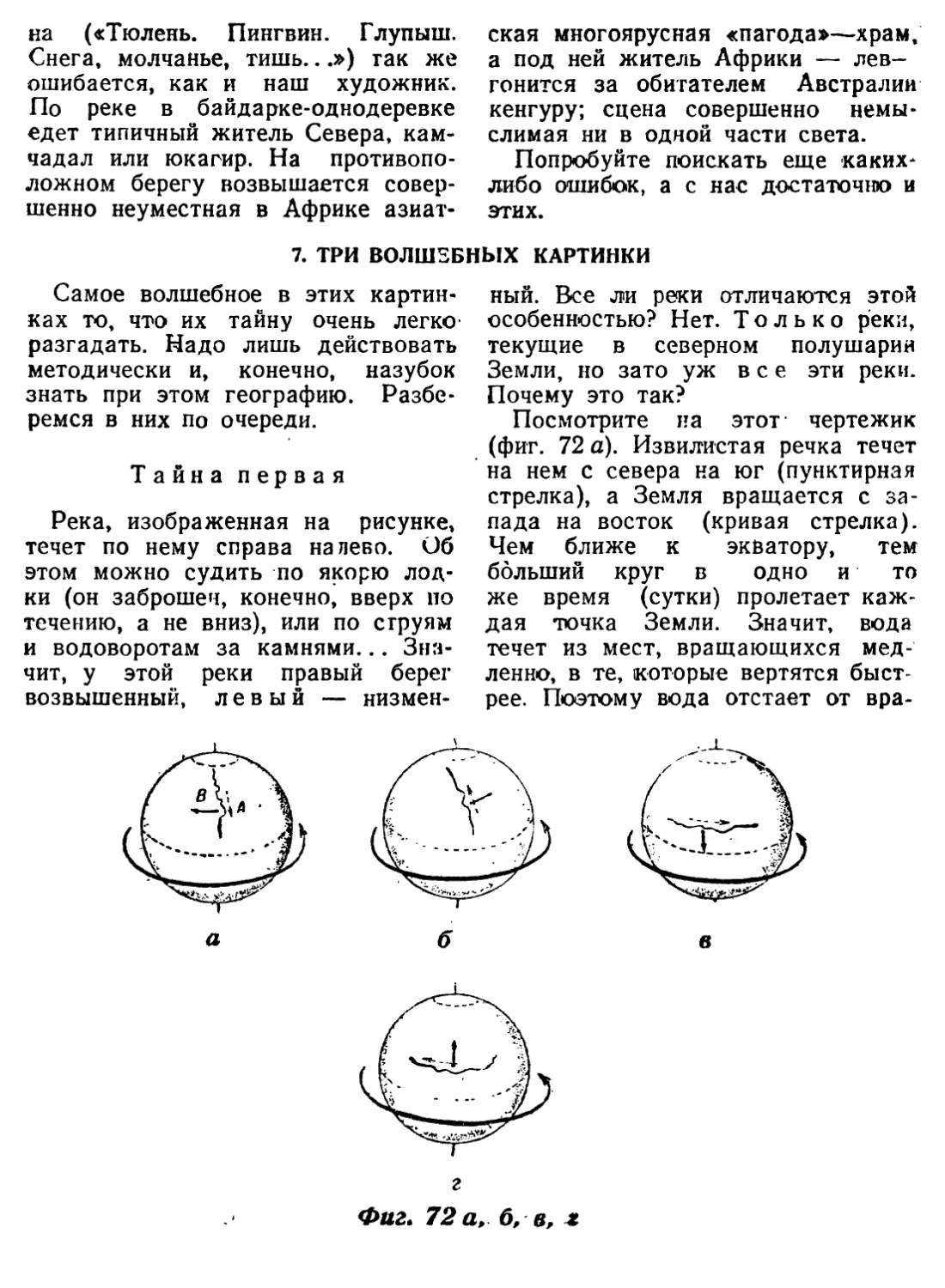

10. О ЧАСАХ НА ПОЛЮСЕ

Утверждают, будто люди, нахо-

дящиеся на полюсе, должны испы-

тывать чрезвычайные затруднения

со счетом времени. На полюсе, мол,

царствует «никакой час». Или, что

то же самое, — на полюсе наблю-

даются сразу все часы суток, пото-

му что каждому меридиану свой-

ственно свое время, а на полюсе и

полдень и полночь появляются и

исчезают в один миг: там ведь схо-

дятся все меридианы одновремен-

но. Допустим, что мой товарищ

стоит на полюсе, а я расположился

с ним рядом. Правда ли, что у нас

с ним «никакое время?»

11. О ВЕТРАХ НА ПОЛЮСЕ

Говорят, что человек, находя-

щийся на Северном полюсе, будет

наблюдать только ветры, дующие с

юга. В t самом деле, раз полюс —

самая северная точка Земли, зна-

чит, откуда бы ни дул ветер, он бу-

дет дуть из более южных частей

земного шара и, следовательно,

окажется южным. Ответьте тогдз

на такой вопрос: на какое расстоя-

ние надо удалиться от Северного

полюса, чтобы Ваше лицо могло

освежить родное дуновенье милого

северного ветра?

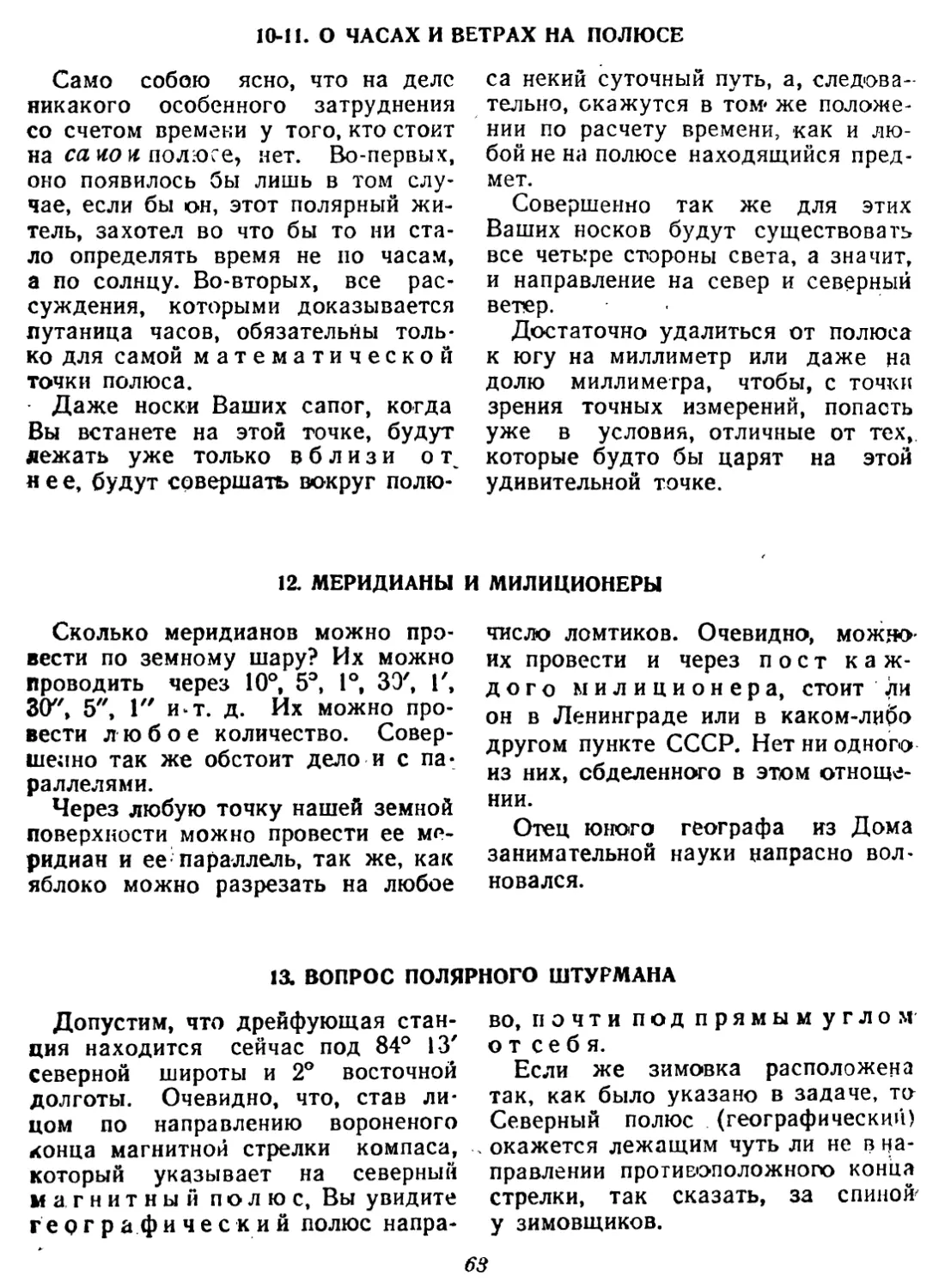

12. МЕРИДИАНЫ И МИЛИЦИОНЕРЫ

В географический отдел Дома

занимательной науки, существо-

вавшего до Отечественной войны в

Ленинграде, пришел однажды

взволнованный отец.

— Вчера моему двенадцатилетне-

му мальчишке, — сердито заявил

он, — кто-то сказал, будто в Ле-

нинграде есть такой милицейский

пост, где милиционер стоит точно

на пересечении меридиана и парал-

лели (фиг. 12). Объясните, пожа-

луйста, где же есть такое чудо?

Во-первых, сын пристал точно с но-

жом к горлу: покажи мне этого

счастливого милиционера; а во-вто-

рых, и нам с женой стало интерес-

но. Смешно, знаете, а все-таки лю-

бопытно! ..

Взволнованному родителю _ дали

точный и исчерпывающий ответ.

Но Вы, вероятно, можете также

сделать это даже в том случае,

если Вам ни разу не случилось быть

в городе Ленина.

Напишите, как Вы думаете: что

ответили недоумевающему гражда-

нину?

Фиг. 12

11

13. ВОПРОС ПОЛЯРНОГО ШТУРМАНА

Допустим, что этот компас

(фиг. 13) лежит на койке одного из

зимовщиков дрейфующей полярной

станции. Зачернен, конечно, север-

ный конец его стрелки, т. е. тот, ко-

торый указывает на север. Срисуй-

те его и прочертите тонкой линией

то направление, в котором, по Ва-

шему мнению, находится Северный

полюс, если в этот момент зимовка

расположена под 88° 15' северной

широты и 20° 32' западной дол-

готы.

Фиг. J3

14. СКОЛЬКО МЕТРОВ В СЕКУНДЕ

Вы гуляете с Вашим закадычным

другом где-то в окрестностях Ле-

нинграда.

Дорога идет (фиг. 14) прямо с се-

вера на юг. Ваш друг отстал о г

Вы продолжаете Ваш путь, со-

храняя то же самое расстояние

между вами. Дорога повернула точ-

но под углом в девяносто граду-

сов.

Фиг. 14

Вас на сто восемьдесят метро®.

Значит, Вы находитесь н е с к о л ь-

ко южнее, а он — немного север-

нее. Но на сколько? На градус? На

десять минут дуги? На пять секунд?

Или меньше? Или больше?

Вы прошли сто восемьдесят мет-

ров прямо на восток, а Ваш прия-

тель только дополз до поворота. На

сколько градусов, минут или се-

кунд восточнее его Вы теперь

находитесь?

12

15. ХОРОШИЙ ГЛАЗОМЕР

Возьмите обычную карту мира

(не полушария!); масштаб — без-

различен. Вы — летчик. Вам дано

задание совершить беспосадочный

полет: Бейпин (Китай)—Нью-Йорк

(США), двигаясь либо на восток,

через Тихий океан, либо на запад,

в сторону Азии, Европы, Атлан-

тики.

Необходимо наметить самый ко-

роткий из всех возможных маршру-

тов.

Наметьте его по карте и запиши-

те в виде перечня тех пунктов, над

которыми пойдет машина и по ко-

торым Вы будете ориентироваться

в полете. Бросается в глаза, что

оба конечных пункта лежат на од-

ной и той же {сороковой) параллели

(Нью-Йорк чуть севернее), т. е. как

бы на одной прямой. Она тянется

(если говорить о западном варианте)

через пустыню Гоби, Кашгар, Са-

марканд, Баку, Анкару, Бриндизи,

Сардинию, Мадрид, Азорские остро-

ва (останутся влево к югу) до Фи-

ладельфии на Атлантическом побе-

режье США.

Приняв все это во внимание, на-

метьте путь и летите. Может быть,

восточный маршрут пойдет вдоль

той же параллели через Тихий

океан, мимо Соленого Озера, на

Денвер, Цинциннати, Питсбург,

Нью-Йорк?

Впрочем, чтобы карта не под-

вела, лучше проверьте себя еще раз

по глобусу.

16. ИЛЛЮСТРАТОР, ПОПАВШИЙ ВПРОСАК

Каждый ли из Вас знает, что изо-

бражает эта картинка (фиг. 15)? На

ней человек-энциклопедия, Кир (Сай-

рес) Смит, при помощи Гедеона

Спилетта, этого олицетворения

точности и спокойствия, а также

при деятельном соучастии храброго

Герберта, находит направление ме-

ридиана на берегу таинственного

острова Линкольн, недалеко от не-

гостеприимных «Каминов». Об этом

рассказано в «Таинственном Остро-

ве» Жюля Верна.

Солнце только что миновало выс-

шую точку своего дневного путч.

Самая короткая полуденная тень

отмечена колышком, поставленным

ровно в полдень. Рядом с ним

воткнуты в песок другие колышки;

каждый из них соответствует кон-

цу тени, ложившейся от большой,

тоже воткнутой в песок, вехи в бо-

лее ранние, предполуденные часы.

Фиг. 15

13

Изучите самым тщательным об-

разом эту иллюстрацию и подумай-

те, — не можете ли Вы мне сооб-

щить:

В какой части земного шара ро-

дился и жил художник, автор это-

го рисунка?

Какую грубейшую географи-

ческую ошибку сделал он и

чему?

17. РАЗВЕ ВЫ ДРЕВНИЙ ФИНИКИЕЦ?

Ваше судно идет в Австралию, в

удивительную страну сумчатых жи-

вотных и древовидных папоротни-

ков, в страну, где деревья не дают

тени, животные несут яйца, как

птицы, а рыбы ходят по суху, по-

добно наземным зверям.

Корабельный стюард только что

известил Вас: «Подходим к Австра-

лии. Берег в виду. Через полчаса,

в двенадцать часов тридцать ми-

нут, откроется Сидней!»

Вы вышли на палубу. Перед Ва-

ми такая картина (фиг. 16).

Ровно полдень. Солнце стоит

в наивысшей точке своего суточно-

го пути. Скажите же мне, не за-

думываясь, где стояло оно час то-

му назад? Вы говорите: «ближе к

горизонту», «ниже». Согласен с

Вами. Но где именно: левее, чем

на нашем рисунке, или правее?

«Движется» оно по небу от мате-

рика в море или со стороны моря

к материку?

Если Вы дадите правильный от-

вет, Вас ожидает звание штурмана

Фиг. 16'

дальнего плавания. Если ошибе-

тесь, я вынужден буду счесть Васи

наоборот, древним финикийцем. По-

чему? В ответе будет приведена

достаточно оснований для этого.

18. Т/ ЙНА ЛЕНИНГРАДСКОГО ДОМА КНИГИ

В Ленинграде, на Невском про-

спекте, как раз против Казанского

собора, построенного славным рус-

ским зодчим Воронихиным, высится

Дом Книги (фиг. 17). Тут помеща-

ются Государственные издатель-

ства и самый большой в Ленингра-

де книжный магазин.

На крыше этого дома (раньше он

принадлежал кайийлисту Зингеру,

фабриканту известных швейных ма-

шин) сооружена башня-купол, а ее

вершину венчает большой стеклян-

ный шар, глобус. Все это можно

без труда разглядеть на нашем ри-

сунке, даже не имея ни малейшего

представления о том, что такое

география.

Однако, знающий эту науку уви-

дит на картинке гораздо больше. Он

14

Фиг. 17. Ленинградский Дом Книги.

заметит на ней много такого, что

останется тайной для невооружен-

ного знанием глаза. Я думаю, что

Вы — прекрасный географ. Чтобы

доказать это, ответьте, глядя на

картинку, на такие вопросы:

Знал ли архитектор, строивший

здание Дома Книги, географию и не

допустил ли он какой-нибудь гру-

бой ошибки против ее основных за-

конов?

Где на нашем рисунке юг, север,

запад и восток?

Кстати: который час на этом ри-

сунке показывают большие улич-

ные часы?

19. ЗАГАДОЧНАЯ КАРТИНКА

Темная, душная тропическая

ночь, где-то в жаркой зоне земного

шара (фиг. 18). Шелестят под дуно-

вением горячего ветра сухие ко-

жистые листья пальм. Душно пах-

нут цветы незнакомых деревьев.

Темное, как чернила, море; сине-

черное небо с ярко пылающими соз-

вездиями. Наверху, почти в зените,

какие-то неведомые нам звезды

расположены в виде креста. А вот,

над самым горизонтом знакомый

уже нам «Ковш», семь звезд Боль-

шой Медведицы...

Время позднее. На островер,хой

бензиновой колонке, что высится

на краю шоссе, часы показывают

полночь.

15

Фиг. 18. Загадочная картинка.

Советский корабль стоит на рей-

де. Радист в своей радиорубке раз-

говаривает с Ленинградом.

«Покойной ночи!» — передает

он. — «Если у Вас ночь, то —

приятных сновидений!» — отвечают

ему. — «Что же до нас, то у нас

сейчас яркое солнце, свет. У нас

ровно двенадцать часов дня!»

Как Вы думаете, товарищ? Мо-

жете ли Вы, вглядевшись в эту кар-

тинку повнимательнее, точно уста-

новить, где находится изображен-

ный на ней порт?

Но именно — совершенно

точно, т. е. определить в градусах

и долготу и широту этого ме-

ста?

Гл ав a It

ПОРТРЕТ ЛИЦА ЗЕМНОГО

20. ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ

На первой карте (фиг, 19) остров

Гренландия не только не равен по

величине всему материку Австралии,

Но и значительно превышает его.

* Превышает во много раз!

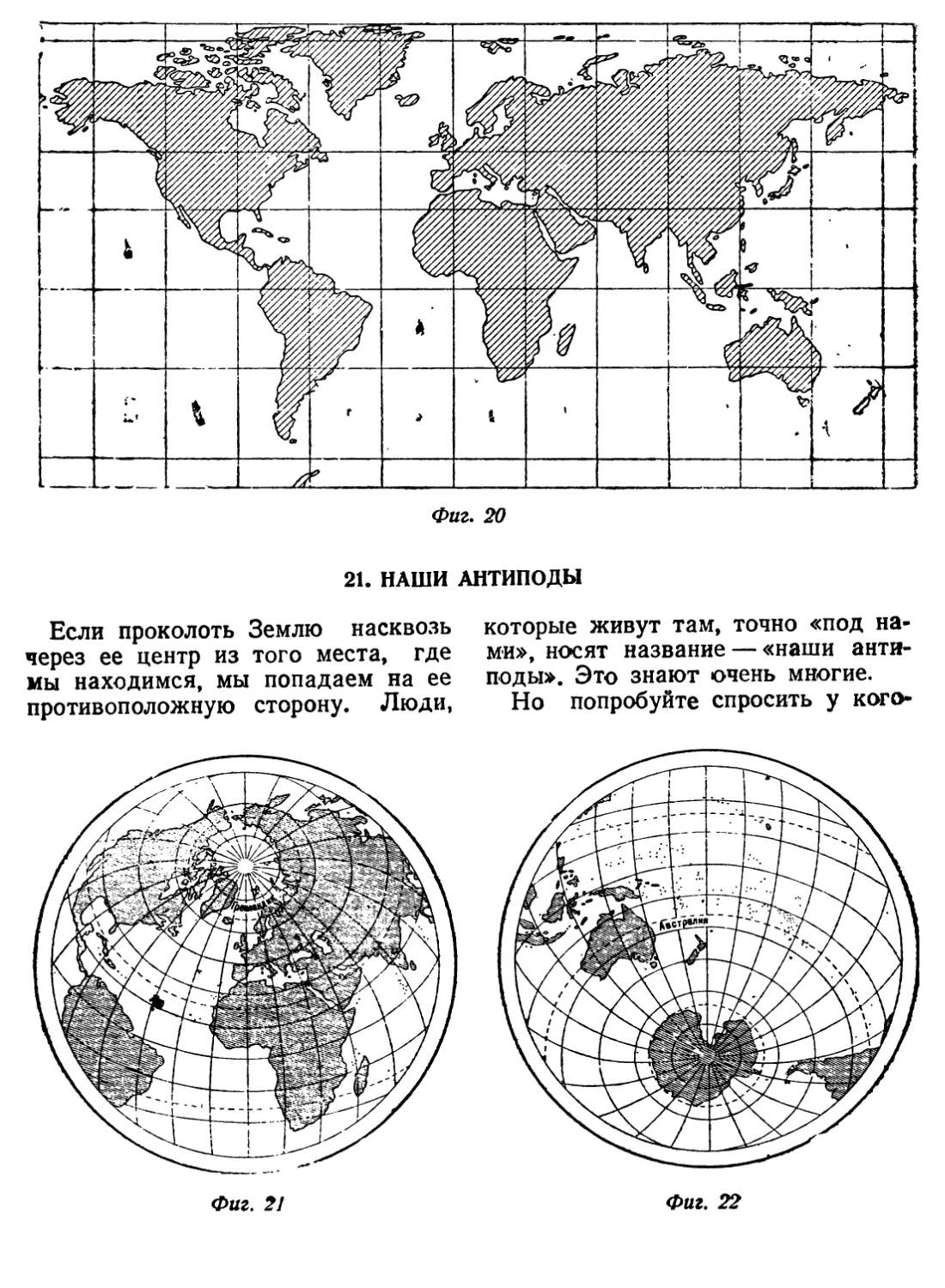

По второй карте (фиг. 20) так же

ясно, что этот остров либо больше

Австралии, либо равен ей.

На третьей, цр карте полушарий

(фиг. 21, 22), Австралия кажется ги-

гантом по сравнению с незначитель-

ным полярным островом.

Все три карты заимствованы

нами из солидных источников:

№ 1 -— из Малой Сов. Энциклопедии

(том 5, статья «Колонии»); № 2 —

из Большого Советского Атласа

мира (карта № 50—51), и № 3 — из

Атласа командира РККА (карта

№ 4).

Как же в таком случае прими-

рить их вопиющую противоречи-

вость?

Которая же из них составлена,

выражаясь мягко и вежливо, не

точно?

2 Занимательная география

17

Фиг. 20

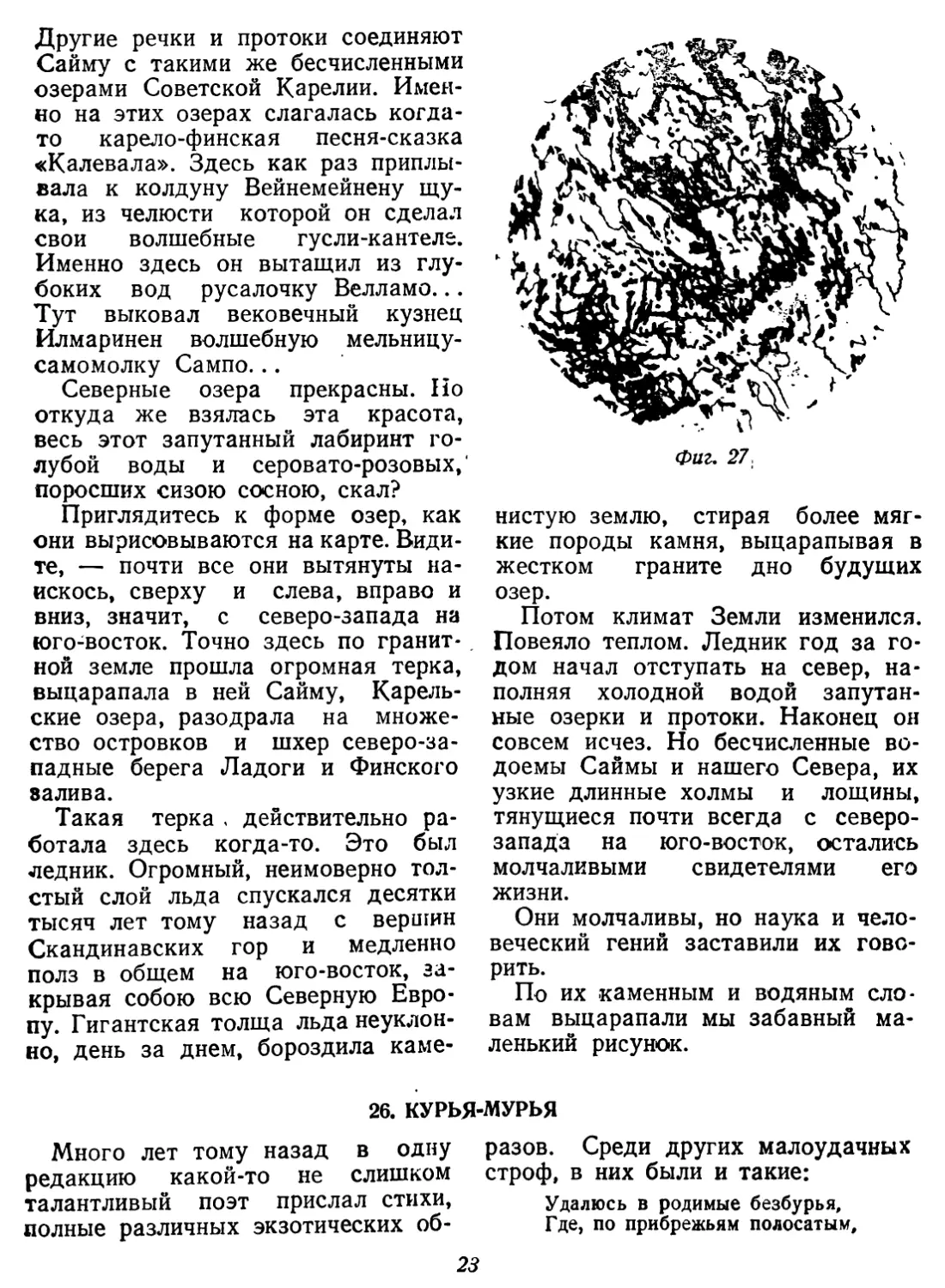

21. НАШИ АНТИПОДЫ

Если проколоть Землю насквозь

через ее центр из того места, где

мы находимся, мы попадаем на ее

противоположную сторону. Люди,

которые живут там, точно «под на-

ми», носят название — «наши анти-

поды». Это знают очень многие.

Но попробуйте спросить у кого

Фиг. 21

Фиг. 22

либо из Ваших друзей: кто являет-

ся нашим антиподом, антиподом

людей, живущих, скажем, в Москве

и Ленинграде? Или: в какой точке

земного шара живут антиподы па-

тагонцев, обитающих возле мыса

Горн? Ответы, вероятнее всего, ра-

зойдутся довольно сильно.

Чаще всего Вам скажут, что

«под нами» лежит Америка, и на-

шими антиподами, следовательно,

являются американцы. Но это лишь

очень древняя ошибка, дожившая

до наших дней, вероятно, со времен

открытия Нового Света. Мало кто

представляет себе дело правиль-

но. ..

Здесь мы помещаем своеобраз-

ную карту — «антикарту» (фиг. 23).

На ней на очертания моря и суши

восточного полушария наложены

контуры океанов и континентов

второй половины Земли.

Вглядитесь повнимательнее в

этот чертеж. По нему не трудно

убедиться в справедливости ска-

занного.

При этом вскрываются всякие

неожиданности. Оказывается, что

из европейских стран лишь Испания

имеет «под собой сушу» — Новую

Зеландию. Все же остальные страны

«тонут» в необозримых просторах

Тихого и Атлантического океа-

нов.

Из всех жителей нашей страны

Фиг. 23. Карта антиподов.

только бурятам и монголам п о-

везло на вполне почтенных анти-

подов. Это настоящие люди — жи-

тели Огненной Земли. У остальных

антиподы — акулы и киты Тихого

Океана, или пингвины Антарктики.

Знающий карту мира должен

представлять себе с достаточной

ясностью и его «антикарту». Конеч-

но, на маленьком чертежике труд-

но рассмотреть много ее подробно-

стей, но кто Вам мешает пригото-

вить себе при помощи самой про-

стой копировальной бумаги такую

антикарту любых размеров?

22. „ДОБРАЯ НАДЕЖДА* и „ЗЛАЯ ОШИБКА*

Каждый из Вас, несомненно, слы-

шал множество раз стандартное

выражение: «Огибал мыс Доброй

Надежды...».

Васко-да-Г ама полтысячелетия

назад проложил морской путь в

Индию «вокруг мыса Доброй На-

дежды».

Английские военные транспорты

2* 19

в 1940—44 годах возили необходи-

мое снаряжение и продовольствие

из Индии в Англию и обратно, ми-

нуя захваченное противником Сре-

диземное море и «огибая мыс

Доброй Надежды».

Если Вы спросите у кого-либо из

окружающих, где находится этот

самый мыс, то Вам наверняка от-

Фиг. 24

ветят с пренебрежением: «Он не

знает! На южной оконечности Аф-

рики! Его же огибают, когда из

Атлантики плывут в Индийский

океан...»

Руководствуясь всеми этими со-

ображениями, постарайтесь наме-

тить на этой маленькой карте-схеме

(фиг. 24) то место, на котором, по

Вашему мнению, должна красовать-

ся надпись: «Мыс Доброй На-

дежды».

23. ОТКУДА, КУДА, КАКИМИ ПУТЯМИ ???

Корабль «Географ» вышел из

неизвестного порта, чтобы после

долгого и трудного пути пришвар-

товаться к пирсам неведомого и

далекого города-гавани.

Отлично известно из шканечного

журнала, что возле самого порта

отправления (фиг. 25) лежит «Зеле-

ный мыс» (пункт первый). В начале

своего пути «Географ» плывет мо-

рем, в котором на глубине свыше

двухсот метров нет никакой жизни.

В пункте третьем вправо по бор-

ту лежит город, имеющий три име-

ни. Он лежит на рубеже двух кон-

тинентов, и залив-бухта, образую-

щий его гавань, называется так же,

как бухта в пункте девятнадца-

том.

Здесь, в пункте четвертом, судно

проходит мимо места, где над го-

ризонтом извечно поднимается

ввысь огромный дымовой столб,

Откуда?

Приближаясь к пункту пятому,

корабль снова проскальзывает

20

между двумя материками. На севе-

ре — скалы, на которых, в этом

единственном на всем континенте

месте, живет немногочисленная

стая обезьян.

Возле пункта шестого прости-

рается одна из наиболее бурных

частей мирового океана; моряки не

очень-то любят эти места.

Страна, которую «Географ» оги-

бает с севера в пункте восьмом,

славится своим скотоводством.

В пункте тринадцатом темпера-

тура воды и моря близка к нулю.

Возле пункта четырнадцатого ко-

рабль, как видно по карте, прибли-

жается к острову Куба. В месте,

отмеченном цифрой семнадцать,

путь его лежит снова (в третий

раз!) между двумя материками,

а географическая координата,

вдоль которой он следует, обладает

весьма примечательными свой-

ствами.

Общее расстояние между отправ-

ным и конечным пунктами экспеди-

ции, измеренное по прямой, равно

примерно шести тысячам километ-

ров.

В пункте девятнадцатом, как

уже было сказано, имеется залив-

чик, носящий то же имя, что и бух-

та в пункте третьем.

Необходимо установить:

1) наименование портов отправле-

ния и назначения;

2) название архипелага, видимого с

корабля к западу у пункта

семь;

3) имена больших городов, распо-

ложенных в пунктах три и де-

вять;

4) хорошо ли видны берега на пути

из пункта десятого к пункту

одиннадцатому? Очень ли соле-

ная вода в этих местах?

5) какой широты достиг «Географ»

в пункте двенадцатом?

6) далеко ли лежит и как назы-

вается ближайшая от пункта

пятнадцатого земля, где можно

добыть некоторое количество

необделанной слоновой кости?

7) о чем невольно вспомнишь, ми-

нуя место, означенное номером

шестнадцать?

8) до чего ближе от пункта семна-

дцать: до Африки, Америки или

Европы и каковы эти расстоя-

ния?

Чтобы решить нашу задачку, сле-

дует как можно подробнее описать

путь корабля, расшифровывая все

неясности шканечных записей. Еще

лучше попытаться составить карту-

лоцию этого пути, обозначив на

ней все, что судно минует, идя по

своему курсу.

Фиг. 25. Путь корабля „Географ*.

Фиг. 26

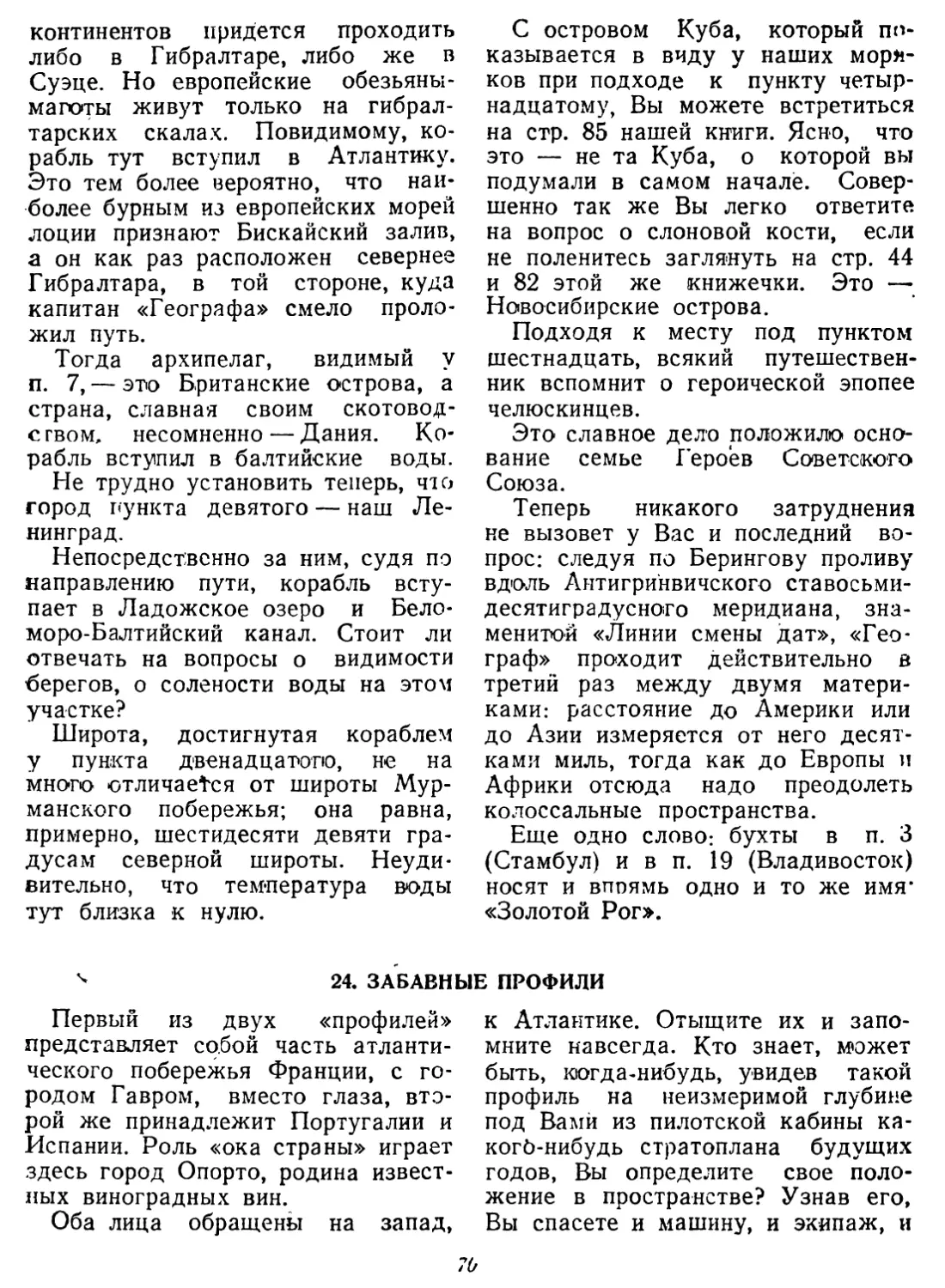

24. ЗАБАВНЫЕ ПРОФИЛИ

Вот (фиг. 26) два выразительных

профиля, взятых нами с одной из

географических карт. Поищите, где

Вы найдете нечто подобное в Ва-

шем атласе?

Примите в расчет, что оба про-

филя эти нанесены на карте совсем

недалеко один от другого, что

страны, которые они окаймляют»

родственны по языку и религии,

что во время Великой Отечествен-

ной войны одна из них подверглась

опустошительному разорению рука-

ми фашистов, другая же, против

воли всего населения, осталась на

словах нейтральной державой, а на

деле — верной помощницей гитле-

ровских варваров...

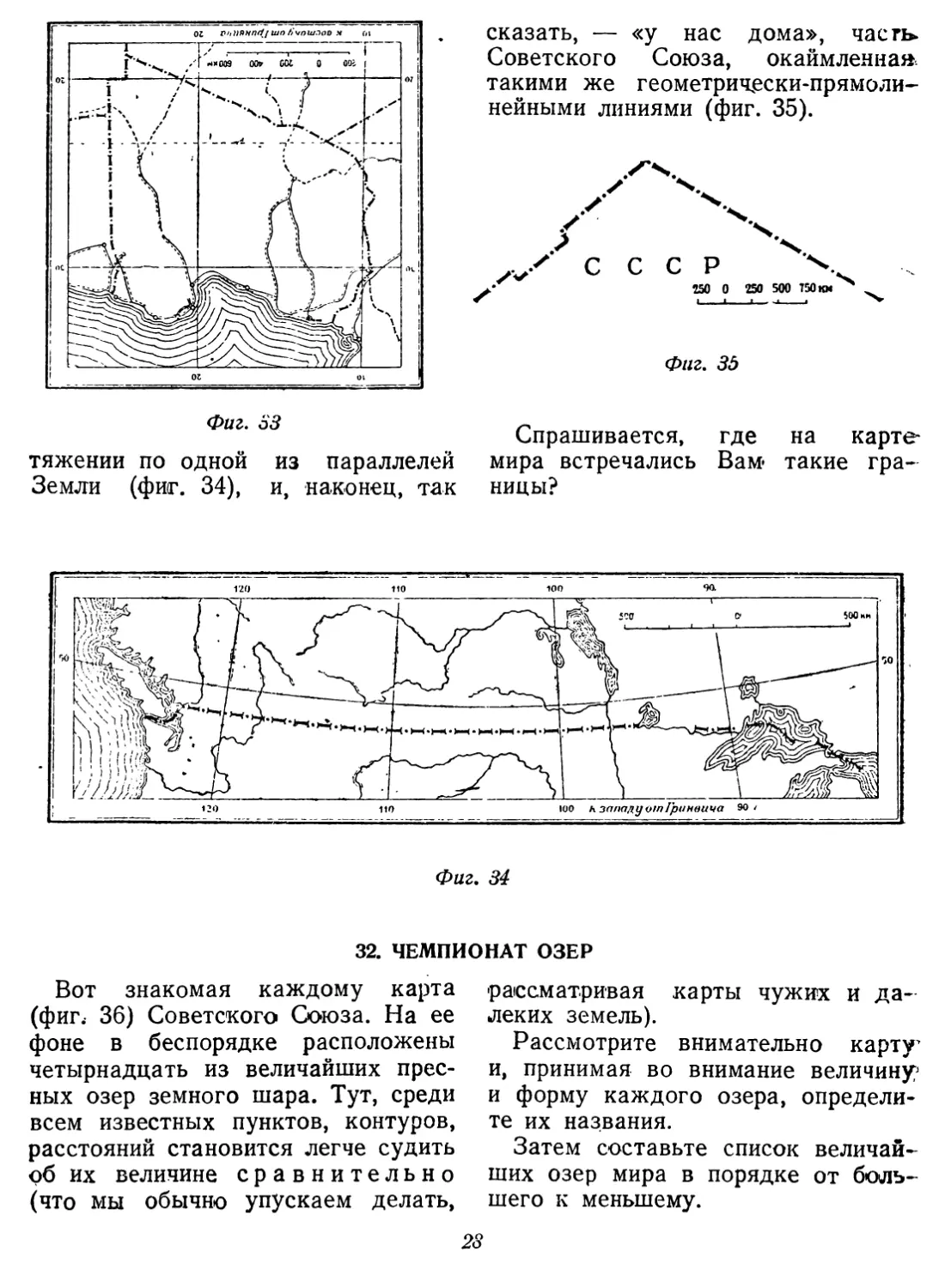

25. ЗАГАДОЧНЫЙ УЗОР

Вглядитесь хорошенько в этот

(фиг. 27) странный рисунок и поста-

райтесь угадать, что он изображает.

Ответьте на такие вопросы:

Что такое перед Вами?

Где «оно» находится?

«Это» похоже на микробов или

на тонко отшлифованную сталь под

микроскопом». Но это — ни то, ни

другое.

Возьмем обыкновенную географи-

ческую карту Ленинградской обла-

сти, только непременно самую

большую. Посмотрим в ее левый

верхний угол, на северо-запад от

Ленинграда. Все совершенно ясно:

на нашем рисунке изображена

часть озера Сайма, лежащего в

Финляндии, неподалеку от совет-

ской границы. Все черное — вода:

все белое — земля. Озеро Сайма

состоит из многих сотен озер, боль-

ших и малых, извилистых и глубо-

ких, соединенных друг с другом

узкими проливами, протоками.

На этом озере несколько тысяч

островов. Часто можно тут увидеть

озеро, на озере остров, на острове

опять озеро, и в нем еще несколько

островков.

Из Саймы вытекает множество

рек и речек. На одной из них, впа-

дающей в Ладожское озеро, бур-

лит знаменитый водопад Иматра.

22

Другие речки и протоки соединяют

Сайму с такими же бесчисленными

озерами Советской Карелии. Имен-

но на этих озерах слагалась когда-

то карело-финская песня-сказка

«Калевала». Здесь как раз приплы-

вала к колдуну Вейнемейнену щу-

ка, из челюсти которой он сделал

свои волшебные гусли-кантеле.

Именно здесь он вытащил из глу-

боких вод русалочку Велламо...

Тут выковал вековечный кузнец

Илмаринен волшебную мельницу-

самомолку Сампо...

Северные озера прекрасны. Но

откуда же взялась эта красота,

весь этот запутанный лабиринт го-

лубой воды и серовато-розовых,'

поросших сизою сосною, скал?

Приглядитесь к форме озер, как

они вырисовываются на карте. Види-

те, — почти все они вытянуты на-

искось, сверху и слева, вправо и

вниз, значит, с северо-запада на

юго-восток. Точно здесь по гранит-

ной земле прошла огромная терка,

выцарапала в ней Сайму, Карель-

ские озера, разодрала на множе-

ство островков и шхер северо-за-

падные берега Ладоги и Финского

залива.

Такая терка , действительно ра-

ботала здесь когда-то. Это был

ледник. Огромный, неимоверно тол-

стый слой льда спускался десятки

тысяч лет тому назад с вершин

Скандинавских гор и медленно

полз в общем на юго-восток, за-

крывая собою всю Северную Евро-

пу. Гигантская толща льда неуклон-

но, день за днем, бороздила каме-

Фиг. 27,

нистую землю, стирая более мяг-

кие породы камня, выцарапывая в

жестком граните дно будущих

озер.

Потом климат Земли изменился.

Повеяло теплом. Ледник год за го-

дом начал отступать на север, на-

полняя холодной водой запутан-

ные озерки и протоки. Наконец он

совсем исчез. Но бесчисленные во-

доемы Саймы и нашего Севера, их

узкие длинные холмы и лощины,

тянущиеся почти всегда с северо-

запада на юго-восток, остались

молчаливыми свидетелями его

жизни.

Они молчаливы, но наука и чело-

веческий гений заставили их гово-

рить.

По их каменным и водяным сло-

вам выцарапали мы забавный ма-

ленький рисунок.

26. КУРЬЯ-МУРЬЯ

Много лет тому назад в одну разов. Среди других малоудачных

редакцию какой-то не слишком строф, в них были и такие:

талантливый поэт прислал стихи, Удалюсь в родимые безбурья,

полные различных экзотических об- Где, по прибрежьям полосатым,

23

На далеких знойных Курья-Мурья

Листья пальм овеяны пассатом...

Стихи вызвали в редакции бурю

восторга.

Секретарь, человек ядовитый,

даже на папке для плохих рукопи-

сей сделал надпись: «Всякая Курья-

Мурья».

Никто не желал верить, что мест-

ность, носящая столь звучное на-

звание, существует в действитель-

ности.

Так вирши этого к у ip ь я-м у-

рийского поэта и не увидели

света.

Но что Вы скажете по этому по-

воду?

Что такое Курья-Мурья?

Существует ли такое географиче-

ское название?

Если да, то к чему оно относится?

И действительно ли эти «Курья-

Мурья» лежат, как следу-

ет из стихов, в знойных, овевае-

мых пассатами местах • земного

шара?

27. ВОКРУГ ЗЕМНОГО ШАРА

Один пилот задумал осуществить

заветную мечту многих современ-

ных нам знаменитых летчиков, в

том числе покойного Героя Совет-

ского Союза В. П. Чкалова — «об-

лететь вокруг шарика», т. е., иными

словами, совершить беспосадочный

перелет вокруг земного шара. Од-

нако при этом он задался особой

целью: найти такой маршрут, что-

бы, огибая Землю по большому

кругу, лететь не над чужими тер-

риториями, а либо над Советским

Союзом, либо над океаном, либо

над необитаемыми пространст-

вами.

Как может пролегать этот маршг

рут?

28. ДВЕ ПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ

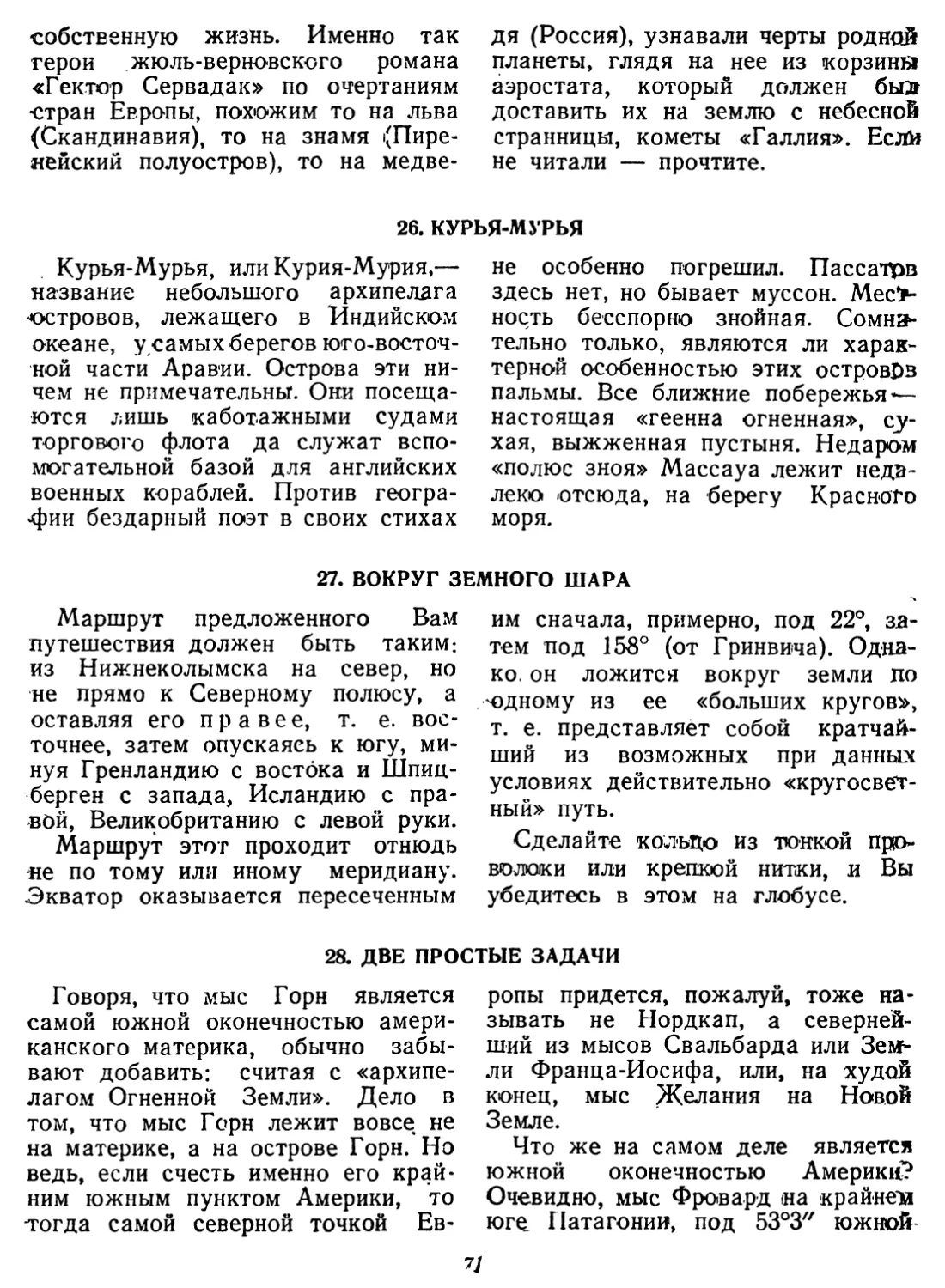

На первой из двух напечатанных

карт (фиг. 28) изображена южная

оконечность американского мате-

рика. Вам, вероятно, неоднократно

говорили еще в школе, чт/о этот

материк на юге «оканчивается»

мысом Горн так же, как европей-

ский материк на севере — мысом

Нордкап, а азиатский — мысом

Челюскина.

Допустим, что это так. Отметьте,

пожалуйста, на карте точку, нося-

щую тревожное для моряков назва-

ние «Кап Горн». Не знать, где он

находится, прямо-таки совестно!

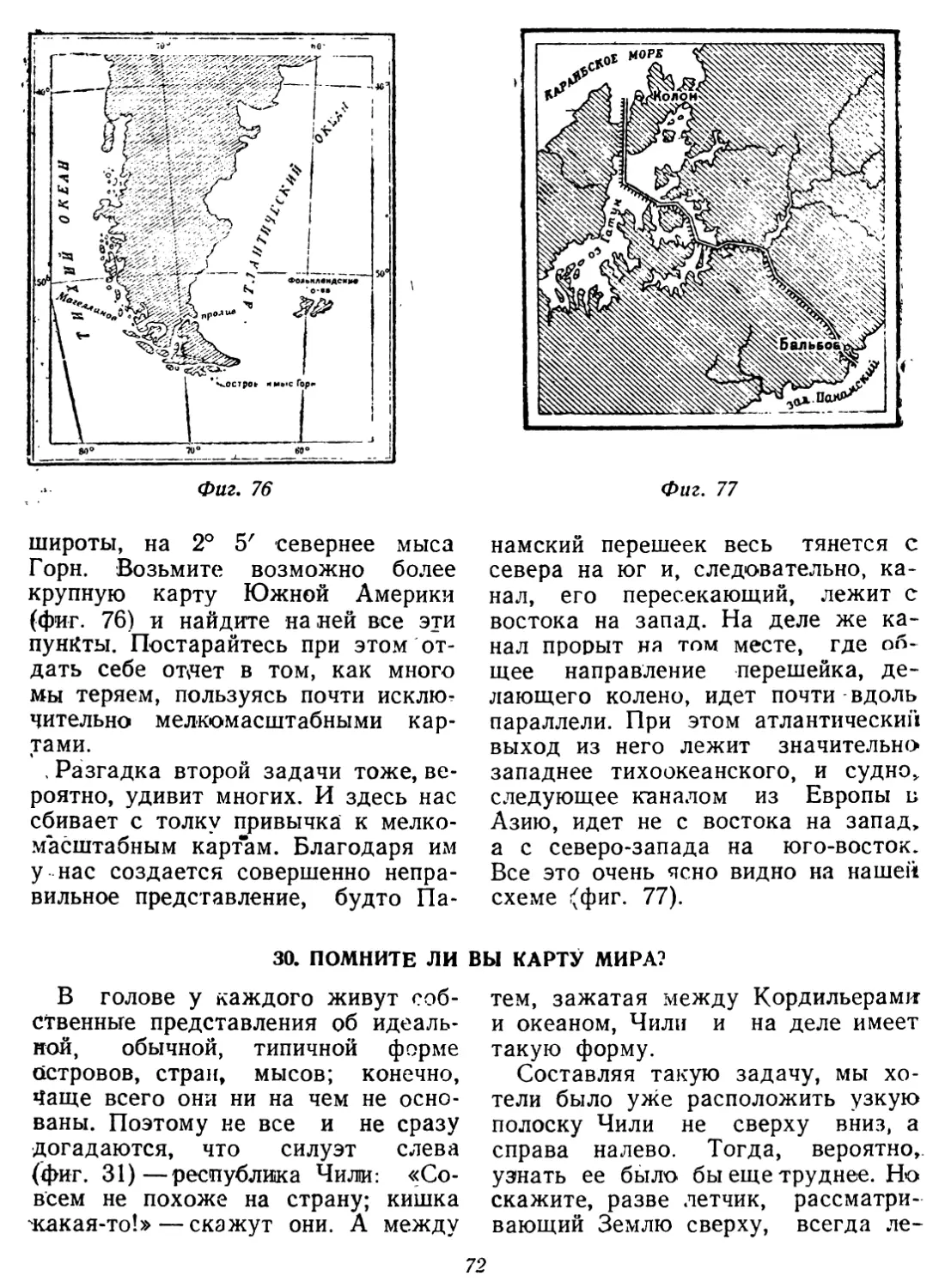

Вторая карта — карта Средней

Америки (фиг. 29). Вглядитесь в

Панамский перешеек, через который

четверть века назад прорыт знаме-

Фиг. 28

24

Фиг. 29

нитый канал. Затем представьте

себе, что Вы идете по этому каналу

из Атлантического океана в Тихий.

В каком направлении при этом пу-

тешествии движется судно? На за-

пад, на восток, на север, на юг?”

Вопрос несложный, но отвечать на

него следует обдуманно.

29. ЗАГАДОЧНАЯ ГЕОГРАФИЯ

Что это (фиг. 30) за карта? Го-

род -а-а-о-о у реки О-. Река И-п-,

текущая параллельно речке -о-о-. Го-

род -у—у-, лежащий к югу от этих

мест. Что за нелепость?

Это не нелепость. Это маленькая

проба для Вашего знания карты —

карты Советского Союза. Все очень

просто. Во всех географических

названиях, приведенных на моей

карте, я заменил черточками со-

гласные буквы и оставил в сохран-

ности только гласные. Ваше дело

определить: какие города и реки

перед Вами? Эта задача «для млад-

шего возраста». Вот Вам другие:

чуть потруднее.

На одной из больших северных

рек, недалеко от бухты -и-и сто-

ят два города —на правом берегу

и на левом. Один называется так:

-у-у-. А другой так: -ю-ю-.

Что это за города и где они на-

ходятся? Впрочем, из дружбы к

Вам я подскажу: река, текущая

между ними, носит такое же имя,.,

как одна из Ваших знакомых де-

вушек.

В том же далеком краю, на реке

A-а-, стоит город -о-о-. Это уди-

25

Фительный город. Его название

можно читать и сзаду наперед н

спереди назад — ничего от этого

не изменится.

Отыщите такой город на Вашей

большой карте.

Стоит вообще ознакомиться с

географией нашей страны, «лишен-

ной согласных букв». Она выгля-

дит довольно курьезной. Вот на

реке А-а-а стоит город --а—. Как

видите, в его названии только одна

гласная буква, но зато тоже «а».

Разыщите его и выясните, что в

«нем есть интересного?

Вот в какую-то большую реку

впадает река -а-а. Недалеко от

этого места стоит город -а-а--,

южнее его — город -а-а-а, а еще

южнее — город А—а-а--. Не ска-

жете ли вы, что это за место —

город с тремя «а»? На другом же

конце нашей страны, так сказать,

«прямо напротив», мы обнаружим

еще один такой же городок. Он

называется -а-а-а-а. Но не доста-

точно ли этих бесконечных «а»?

Какая столица какой из союзных

/республик называется -и—?

Столица другой такой же респуб-

лики носит название -и-и-и. На ка-

кой реке она расположена?

Я мог бы загадать Вам еще мно-

жество таких же загадок.

Мне лично особенно нравятся из

городов -у-у-у у речки -а-а и

-у-у-у- на реке -а-а-а. Но на первый

раз — довольно.

Обращу Ваше внимание на одну

любопытную сторону дела. Как

видно, среди названий рек и горс-

удов нашей страны немало таких,

все гласные буквы которых одина-

ковы (У-у-у, А-а-а). Что это —

случайность или нет?

Нет, это вовсе не случайность.

-Это зависит от того, что многие из

этих названий не славянского, а

Фиг, 30

восточного, например, тюрко-татар-

ского происхождения. Во многих

же восточных языках действует за-

кон, по которому все гласные зву-

ки одного и того же слова совпа-

дают. В первом слоге «у», и во

всех «у». В первом — «а», и во всех

«а».

Для примера укажу на такие

турецкие слова, как «паша», «та-

бак» (тарелка), «тютюн» (табак) или

«атаман».

Вот почему в тех частях нашей

страны, где население принадлежит

к тюрко-татарским народностям,

так изобилуют названия речек вро-

де -а-а-а, или городов наподобие

-У-У-У.

26

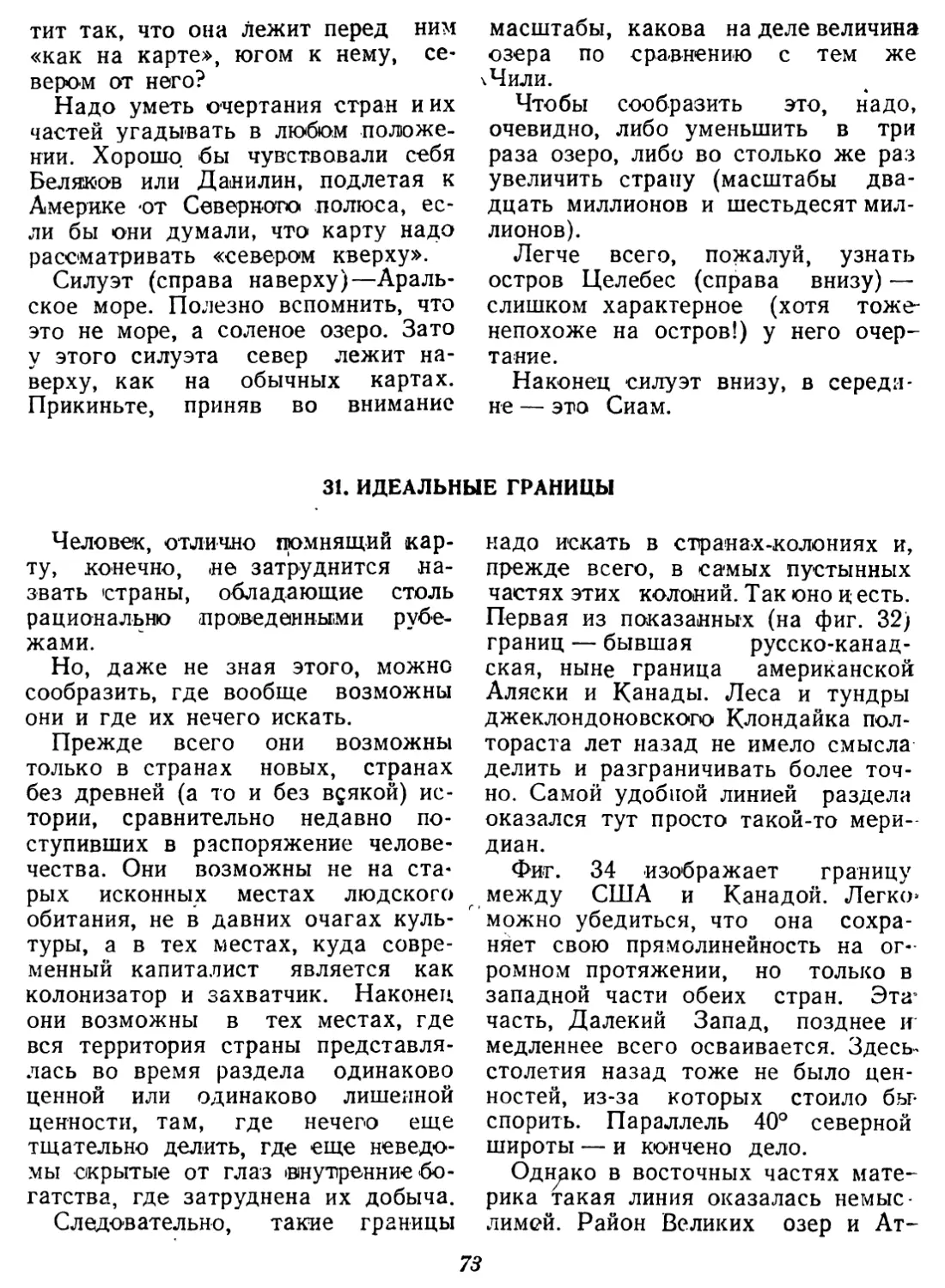

30. ПОМНИТЕ ЛИ ВЫ КАРТУ МИРА?

Вот иесколько1 задачек, которые

покажут Вам, сносно ли помните

Вы географическую карту мира,

способны ли Вы узнавать очерта-

ния стран, морей, озер, взятые от-

дельно, или Вам нужно непременно

«танцевать от печки» — видеть

всю карту сразу? На практике Вам,

будущим летчикам, морякам, ис-

следователям, командирам, почти

никогда не придется иметь дело со

«всей землей», с целыми континен-

тами; но очень часто с ее частями.

Проверьте же себя заблаговре-

менно. Здесь (фиг. 31) изображены

остров, королевство, республика и

'озеро. Какие именно?

Заметим, что карты выполнены

в различных масштабах. Значит,

соотношение истинных величин не

такое, как на рис. 31. Примите это

в расчет.

Фиг. 31

31. ИДЕАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ

Линии государственных границ

обычно не отличаются геометриче-

ской правильностью и тем более

прямолинейностью. Это и есте-

ственно: все такие рубежи склады-

ваются в результате длительных

исторических событий, даже целых

цепей их.

Различия языка и национально-

сти сталкиваются здесь с природ-

ными границами — реками, горами,

пустынями.

Но вот перед Вами четыре любо-

пытных исключения: граница, про-

веденная на протяжении многих

сотен километров точно по одному

из меридианов (фиг. 32); огромная

территория, как бы выкроенная из

окрестных земель огромными нож-

Фиг. 32

ницами в три взмаха (фиг. 33); ру-

беж, тянущийся на громадном про-

27

Фиг. 33

тяжении по одной из параллелей

Земли (фиг. 34), и, наконец, так

сказать, — «у нас дома», часть

Советского Союза, окаймленная,

такими же геометрически-прямоли-

нейными линиями (фиг. 35).

Фиг. 35

Спрашивается, где на карте*

мира встречались Вам» такие гра-

ницы?

Фиг. 34

32. ЧЕМПИОНАТ ОЗЕР

Вот знакомая каждому карта

(фиг. 36) Советского Союза. На ее

фоне в беспорядке расположены

четырнадцать из величайших прес-

ных озер земного шара. Тут, среди

всем известных пунктов, контуров,

расстояний становится легче судить

об их величине сравнительно

(что мы обычно упускаем делать,

•рассматривая карты чужих и да-

леких земель).

Рассмотрите внимательно картуз

и, принимая во внимание величину

и форму каждого озера, определи-

те их названия.

Затем составьте список величай-

ших озер мира в порядке от боль-

шего к меньшему.

33. ЧЕМПИОНАТ ОСТРОВОВ

Вот другая такая же карта

(фиг. 37).

Место озер заняли теперь неко-

торые крупнейшие острога, числом

десять. Всякий знает, конечно, что

какая-нибудь Исландия — весьма

крупный остров.

Но что значит «крупный^?

В просторах Атлантики Исландия

выглядит ничтожным клочком зем-

ли. Мы склонны сравнивать ее раз-

меры с целыми материками и не

привыкли оценивать их по сравне-

нию с частями этих материков, со

странами.

Ответьте мне наизусть, что боль-

Фиг. 37

ше: поперечник Исландии по парал-

лели или расстояние Ленинград—

Москва?

Скажите: уместится ли Франция

в Исландии, или, наоборот, Ислан-

дия во Франции?

Почти наверняка Вы затрудни-

тесь сделать этог не прибегая к.

картам. Наша картограмма приучит

Вас несколько лучше ориентиро-

ваться в подобных вопросах.

Установите названия этих остро-

вов и сравните их величину с

площадями частей нашего Союза.

34. КАРТА УМАЛИШЕННОГО ГЕОГРАФА

В архиве, оставшемся после

смерти одного географа (бедняга

сошел с ума на мысли, что «Среди-

земное море» надо переименовать

в «пролив», а «Мексиканский за-

лив» в «море»), была обнаружена

карта (фиг. 38), выполненная со

свойственной этому ученому тща-

тельностью. Она изображает Аф-

рику.

Над картой сделана надпись:

«Истинная карта Африки с моими

поправками».

Предлагаем Вам тщательно ис-

следовать карту.

Особенно интересно выяснить

и подсчитать внесенные покойным

ученым поправки.

Фиг. 38

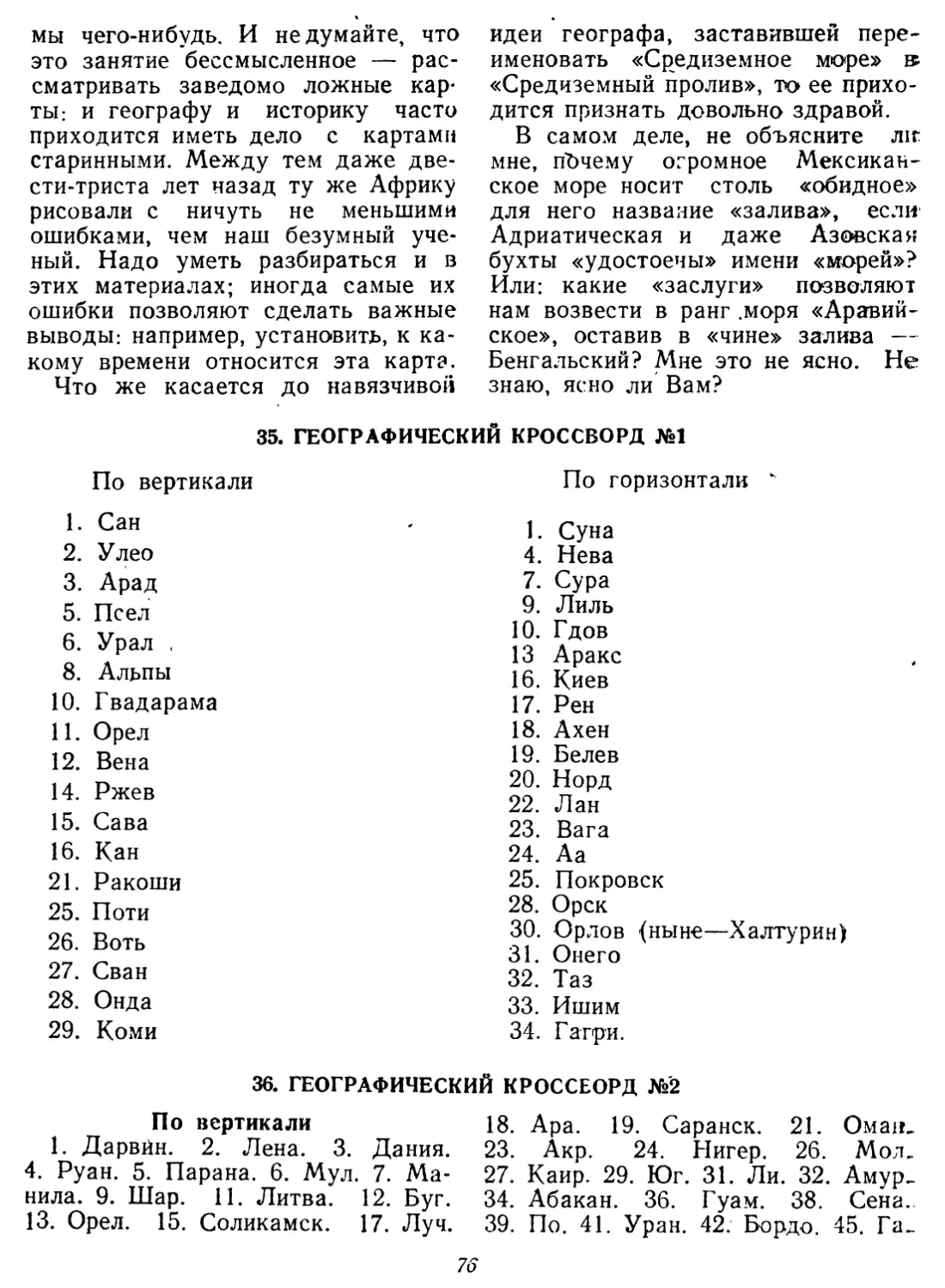

35. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КРОССВОРД № 1

Чтобы решить этот кроссворд

(фиг. 39), надо найти 39 слов. 38 из

них — географические имена. 39-е —

фамилия героя и мученика, зару-

бежного революционера.

Хотя кросс назван «Путешест-

вием по Европе», в двух случаях

Вам придется, может быть, выйти за

пределы нашего материка.

Слова по вертикали

1. Приток Вислы.

2. Город в Швеции, у Ботниче-

ского залива.

3. Небольшой румынский горо-

док.

5. Славная в литературе украин-

ская речка.

6. Горный хребет, граница двух

материков.

8. Высочайшая горная цепь Ев-

ропы.

10. Горный кряж на Пиренейском

полуострове.

11. Город в средней части

РСФСР.

12. Европейская столица, взятая

с боями Красной Армией во время

Отечественной войны.

30

Фиг. 39

14. Город Калининской обла-

сти.

15. Река в Югославии.

16. Город в Нормандии, место

боев 1944 года.

21. Фамилия революционера, дол-

го томившегося в фашистской

тюрьме.

25. Кавказский порт.

26. Древнее имя народностей се-

веро-востока Европы.

27. Кавказский горец.

28. Речка на Севере, у озера того

же названия.

29. Народ и область в РСФСР.

Слова по горизонтали

1. Река в Ленобласти. 4. Река,

многократно воспетая А. С. Пуш-

киным. 7. Правый приток Волги.

9. Город на севере Франции. Место

боев 1914—18 гг. 10. Приозерный

город в Ленобласти. Славен слан-

цами, ловом снетков и клубникой.

13. Пограничная река в СССР-

16. Столица древней Руси. 17. При-

брежный городок в Северной Гер-

мании. 18. Старая столица средне-

вековой Германии (иногда ее пишут

с двойной гласной в начале). 19. Го-

род в центре РСФСР. 20. Обозна-

чение одной из сторон света. 22. Ре-

ка в Средней Европе. 23. Река на

севере РСФСР. 24. Старое на-

звание реки в одной из вновь

освобожденных наших республик.

25. Старое название заволжского-

города. 28. Город на востоке Евро-

пейской части РСФСР. 30. Город

в Кировском крае (ныне — Халту-

рин). 31. Одно из крупней-

ших озер СССР. 32. Река, впа-

дающая в Полярное море. Этх>

же слово означает посуду и часть

человеческого скелета. 33. При-

ток реки, в которой утонул Ермак.

34. Курортный городок на Черном

море.

31

J

Фиг. 40

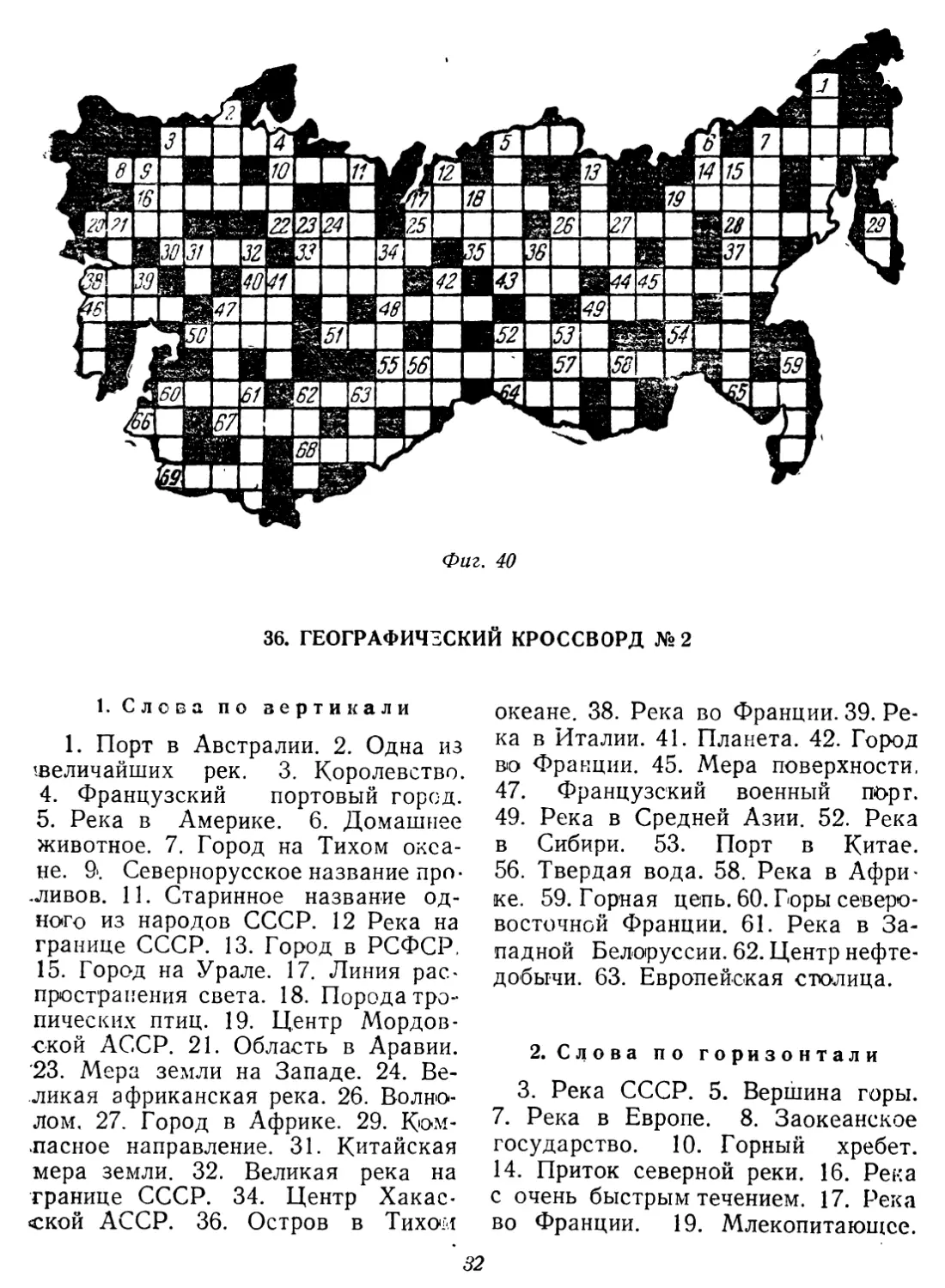

36. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КРОССВОРД №2

1. Слова по вертикали

1. Порт в Австралии. 2. Одна из

<величайших рек. 3. Королевство.

4. Французский портовый город.

5. Река в Америке. 6. Домашнее

животное. 7. Город на Тихом окса-

не. 9. Севернорусское название про-

.ливов. 11. Старинное название од-

ного из народов СССР. 12 Река на

границе СССР. 13. Город в РСФСР,

15. Город на Урале. 17. Линия рас*

прюстравения света. 18. Порода тро-

пических птиц. 19. Центр Мордов-

ской АССР. 21. Область в Аравии.

'23. Мера земли на Западе. 24. Ве-

ликая африканская река. 26. Волно-

лом. 27. Город в Африке. 29. Ком-

пасное направление. 31. Китайская

мера земли. 32. Великая река на

границе СССР. 34. Центр Хакас-

ской АССР. 36. Остров в Тихом

океане. 38. Река во Франции. 39. Ре-

ка в Италии. 41. Планета. 42. Город

во Франции. 45. Мера поверхности,

47. Французский военный порт.

49. Река в Средней Азии. 52. Река

в Сибири. 53. Порт в Китае.

56. Твердая вода. 58. Река в Афри-

ке. 59. Горная цепь. 60. Горы северо-

восточной Франции. 61. Река в За-

падной Белоруссии. 62. Центр нефте-

добычи. 63. Европейская столица.

2. Слова по горизонтали

3. Река СССР. 5. Вершина горы.

7. Река в Европе. 8. Заокеанское

государство. 10. Горный хребет.

14. Приток северной реки. 16. Река

с очень быстрым течением. 17. Река

во Франции. 19. Млекопитающее.

32

20. Знаменитый город в СССР.

22. Атлантический порт. 25. Приток

Оки. 26. Город на Востоке. 28. Го-

род во Франции. 30. Приморский*

город. 4:33. Водопад. 35. Колония

Португалии. 37. Донные отложения.

38. Страшная болезнь. 40. Река в

СССР, которая никуда не впадает.

43. Горное селение. 44. Новый со-

ветский порт. 46. Американский

пушной зверь. 47. Горное животное.

48. Приморский город СССР. 49. Го-

сударство. 50. Горная река. 51. Жи-

вотное, по которому назван один

из тропиков. 52. Полуостров,

54. Крупная рыба. 55. Приток Ле-

ны. 57. Столица ССР. 60. Река на

Кавказе. 62. Остров в тропиках.

64. Старое название порта в Фин?

ляндии. 65. Город в Нормандии.

66. Река в Казахстане. 67. Река,

соединяющая озеро с морем.

68. Приток Волги. 69. Река бассейн

на Каспийского моря.

37. ПОРТРЕТ ЛИЦА ЗЕМНОГО

Представьте себе, что я хочу Вам

описать человеческое лицо; напри-

мер, лицо статуи греческого бога

Аполлона, известного своей красо-

той. Можно написать целые тома,

передавая на словах впечатление

от этого лица, и все же десять ху-

дожников, прослушав это описание,

нарисуют Вам десять различных

лиц. Словесное описание любых

очертаний всегда -очень неточно.

Недаром топографы, землемеры на-

зывают такие описания «легендой».

Но что же Вы скажете, если вме-

сто длинных разговоров Вам пока-

жут такой вот рисунок (фиг. 41) и

объяснят, что перед Вами «план»

интересующего Вас лица, снятый с

него по всем правилам науки, как

геодезист снимает план какого-

нибудь острова, обладающего при-

чудливым рельефом?

Вы, вероятно, подумаете, что ли-

цо Аполлона либо не столь уж кра-

сиво, как о нем рассказывают, ли-

бо же мой план передает его черты

так несовершенно, что по нему ни-

как нельзя судить о самом лице.

Особенно безнадежно, повидимому,

составить себе представление о

«чертах» лица, о его рельефе. Зная,

как уменьшен наш «план», можно

гочно сказать, какой величины в на-

туре глаза или каково расстояние

от виска до виска... Но узнать,

велик ли нос Аполлона, пучеглаз

этот бог или, наоборот, обладает

глубоко запавшими глазницами, —

немыслимо.

Но ведь, очевидно, насколько

«план лица» отличается ют своего

оригинала, настолько же и пЛйн

любого участка земной поверхно-

сти расходится с самим этим участ-

ком! На нем тоже не выражен

рельеф. А очень часто бывает, что

рельеф местности для нас важнее

знать, чем ее очертания. Вот пример.

В 1914 году военный министр

Великобритании, лорд Китченер, за-

думывая высадку английских войск

3 Занимательная география

<та турецкий полуостров Галлиполи,

<io недосмотру пользовался таким

япданом (вернее, картой) этого клоч-

*ка земли, на котором рельеф не

был выражен. Измерив узкую по-

лоску циркулем, он нашел, что весь

: полуостров должен насквозь про-

стреливаться орудиями королевско-

го флота, и решительно направил

туда войска. Когда же десант при-

был на место, выяснилось, что Гал-

липоли столь гористый полуостров,

склоны гор его так круты и их вер-

шинь/ так высоки, что морская ар-

тиллерия не смогла содействовать

десанту. Пришлось высаживаться

без ее помощи; операция затяну-

лась, потом остановилась совсем, и

войска отступили, ничего не добив-

шись. Несовершенство карты обо-

шлось в триста тысяч человеческих

жизней.

Как же быть? Как избежать

этого?

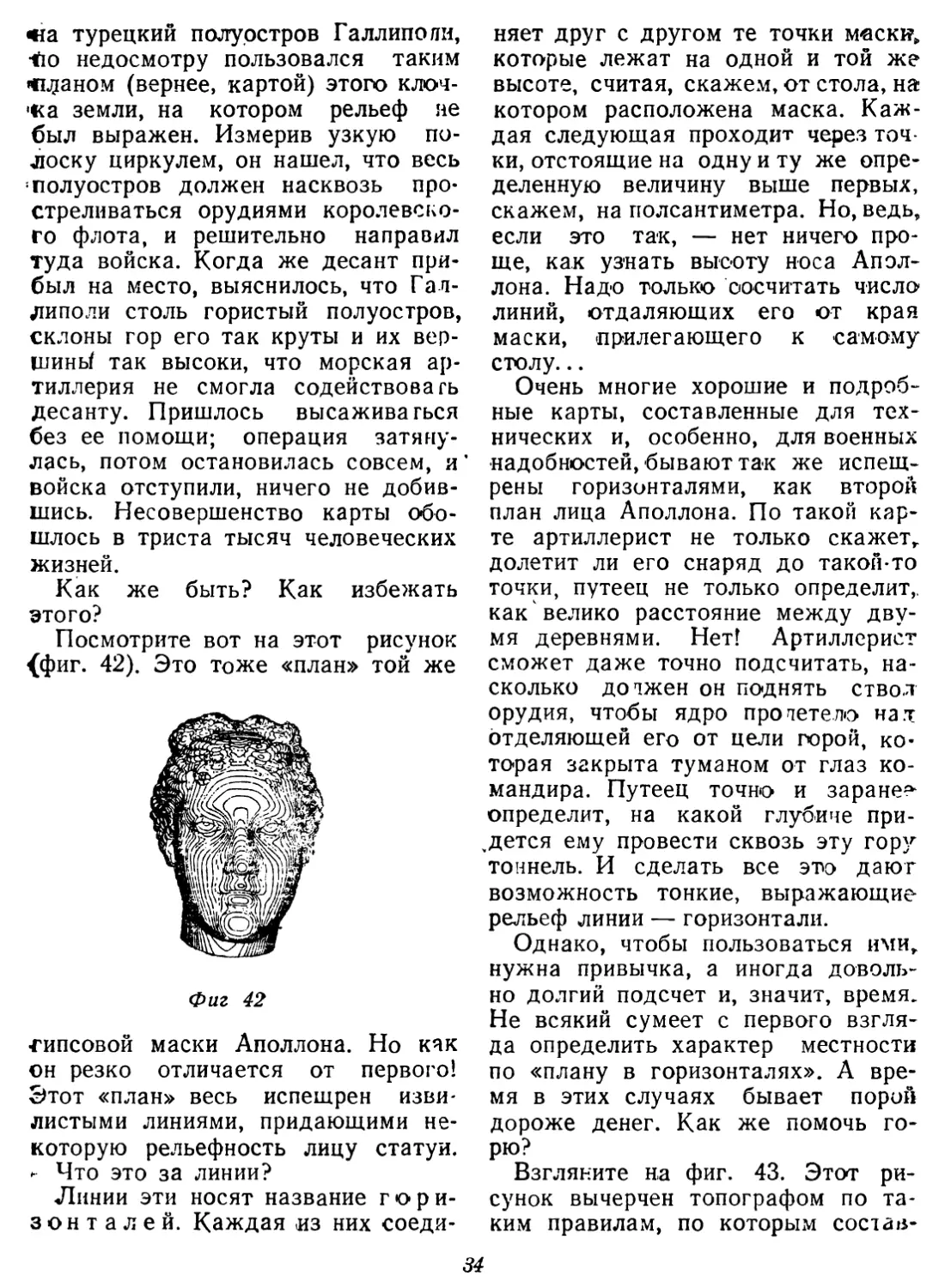

Посмотрите вот на этот рисунок

{фиг. 42). Это тоже «план» той же

Фиг 42

•гипсовой маски Аполлона. Но как

он резко отличается от первого!

Этот «план» весь испещрен изви-

листыми линиями, придающими не-

которую рельефность лицу статуи.

- Что это за линии?

Линии эти носят название гори-

зонталей. Каждая из них соеди-

няет друг с другом те точки маски»

которые лежат на одной и той же

высоте, считая, скажем, от стола, на

котором расположена маска. Каж-

дая следующая проходит через точ-

ки, отстоящие на одну и ту же опре-

деленную величину выше первых,

скажем, на полсантиметра. Но, ведь,

если это так, — нет ничего про-

ще, как узнать высоту носа Апол-

лона. Надо только сосчитать число

линий, отдаляющих его от края

маски, прилегающего к самому

столу...

Очень многие хорошие и подроб-

ные карты, составленные для тех-

нических и, особенно, для военных

надобностей, бывают так же испещ-

рены горизонталями, как второй

план лица Аполлона. По такой кар-

те артиллерист не только скажет,,

долетит ли его снаряд до такой-то

точки, путеец не только определит,,

как велико расстояние между дву-

мя деревнями. Нет! Артиллерист

сможет даже точно подсчитать, на-

сколько дочжен он поднять ствол

орудия, чтобы ядро прочетело над

отделяющей его от цели порой, ко-

торая закрыта туманом от глаз ко-

мандира. Путеец точно и заранее

определит, на какой глубине при-

дется ему провести сквозь эту гору

тоннель. И сделать все это даюг

возможность тонкие, выражающие

рельеф линии — горизонтали.

Однако, чтобы пользоваться ими»

нужна привычка, а иногда доволь-

но долгий подсчет и, значит, время.

Не всякий сумеет с первого взгля-

да определить характер местности

по «плану в горизонталях». А вре-

мя в этих случаях бывает порой

дороже денег. Как же помочь го-

рю?

Взгляните на фиг. 43. Этот ри-

сунок вычерчен топографом по та-

ким правилам, по которым состав-

54

Фиг. 43

ляются карты еще более совершен-

ного разряда — карты «в штрихах».

Чем круче склон, тем резче

подъем, тем чаще и жирнее делает

топограф штрихи на подобных кар-

тах. Чем ровнее площадка, тем олт

выглядит на карте белее. Ряды же

штрихов располагаются как раз

между теми линиями, которые на

предыдущем плане были отмечены

горизонталями. Можно еще усовер-

шенствовать это дело, совместив на

одном чертеже и штрихи и горизон-

тали.

Артиллеристам, танкистам, сапе-

рам гораздо легче пользоваться

именно такими картами. Если бы

лорд Китченер не совершил оплош-

ности и до посылки экспедиции

взглянул на -«карту Галлиполи в

штрихах», волосы зашевелились бы

у него на голове от неожиданно-

сти, и множество жизней, можег

быть, было бы спасено. Он увидел

бы схожий портрет лица

земного...

Правда, за последние десятилетия

люди нашли еше один способ полу-

чать такие портреты.

Взгляните теперь на фиг. 44. На

нем фотография лица Аполлона»

сделанная сверху. С тех пор как

человек овладел воздухом, он по-

лучил возможность снимать точно

так же (с самолета) фотопортреты

своей матери-земли.

Но все же довольно скоро выяс-

нилось, что планы-чертежи удобнее

Фиг. 44

X

планов-картинок. По фотографии не

так точно - удается установить раз-

мер носа Аполлона, как по его пла-

нам в штрихах или горизонталях.

Поэтому ^сейчас созданы очень

сложные аппараты, помогающие

превращать «портреты» земли в ее

«планы», помогающие покрывать их

штрихами и горизонталями.

38. ХОГОШО Г И МЫ ЗНА’ М?

же оправдать себя в этом обвине-

нии.

1. Перед Вами (фиг. 45, 46, 47)

три карты крупного масштаба. Все

три изображают части нашей роди-

ны и притом части весьма знамени-

тые, имена которых Вы встречали и

35

Каждый из нас с гордостью уве-

ряет, что если даже карта мира из-

вестна ему не «на все сто процен-

тов», то уж карту родной страны

он знает во всяком случае отлично.

То, что это не совсем так, я думаю,

Вы уже почувствовали. Попробуйте

3*

Фиг. 45

Фиг. 47

Фиг» 46

произносили сами множество раз.

Установите, что это за места?

II. Вот (фиг. 48) четыре реки Со-

ветского Союза, относящиеся к чи-

слу его крупнейших водных арте-

рий.

Они даны вместе с их бассей-

нами, с системами главнейших

их притоков. Все реки изобра-

жены в одном и том же масштабе,

но, само собою понятно, не в том

взаимном расположении, в каком

они находятся, на карте и на по-

верхности земли. Попробуйте, рас-

путав их очертания, определить,

что это за реки?

Глава III

У СЕБЯ ДОМА

39. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ СССР

В сравнительно^ недавнем прош-

лом в дореволюционной России

среди определенной части русской

интеллигенции жило обидное и ни

на чем не основанное убеждение:

«У нас в России — все плохо, нет

ничего интересного и примечатель-

ного. Все «самое» — самые силь-

ные машины, самые удивительные

изобретения... — все это находится

где-то там, — ib Америке, в Европе,

в Австралии»...

По ним выходило, что даже и са-

ма природа нашей страны неинте-

ресная, серенькая. Даже в ее геогра-

фии нет ничего поражающего: с а-

мый большой в мире водопад —

в Америке, самое глубокое мо-

ре — у Филиппин, самая длинг

ная река — в Соединенных Шта-

тах. .. ’

Откуда же взялось такое неспра-

ведливое и обидное представление?

Странного в нем было не много.

Отсталой и темной была царская

Россия. Те люди, которые правили

страной, плохо знали ее, не ведали

богатств и сокровищ своего домау

своей родины. Они не знали, как

бесконечно талантлив наш народ:

его великие изобретатели, вроде

Попова, открывшего миру радио»

или Ползунова, первого строителя

37

паровых машин, оставались забы-

тыми. Народные таланты тысячами

душились в царской России. Бога-

тейшие пространства страны лежа-

ли втуне.

Великий русский поэт Некрасов

недаром писал когда-то:

Ты и убогая.

Ты и обильная,

Ты и могучая.

Ты и бессильная,

Матушка Р)Сь!

Это было верно. Но «убожество»

всем бросалось в глаза, а скрытого

богатства никто не замечал... Вер-

нее сказать — его видели лучшие

люди, светлейшие умы нашего на-

рода.

Прошло 'немного времени, и наша

родина оказалась самой передовой,

самой удивительной страной мира.

Она произвела величайшую в истории

ревю люцию и построила первое

в мире государство трудящихся.

Великая Октябрьская социалисти-

ческая революция подняла к твор-

ческой жизни миллионы людей.

Наши летчики, наши танкисты,

наши строители, наши стахановцы,

наши спортсмены овладели множе-

ством рекордов в самых разнооб-

разных областях жизни. В прошлом

нашей родины мы нашли с тех пор

не мало подлинно прекрасного и ве-

ликого.

Теперь можно сказать опреде-

ленно: и география нашей страны ка-

залась такой обыденной, серой, не-

удивительной, чуждой всего «само-

го замечательного» только потому,

что мы плохо ее знали, мало изу-

чали. Гении человечества Владимир

Ильич Лецин и Иосиф Виссарионо-

вич Сталин знали, что нужно сде-

лать, чтобы разбудить, найти, по-

ставить на службу трудящимся

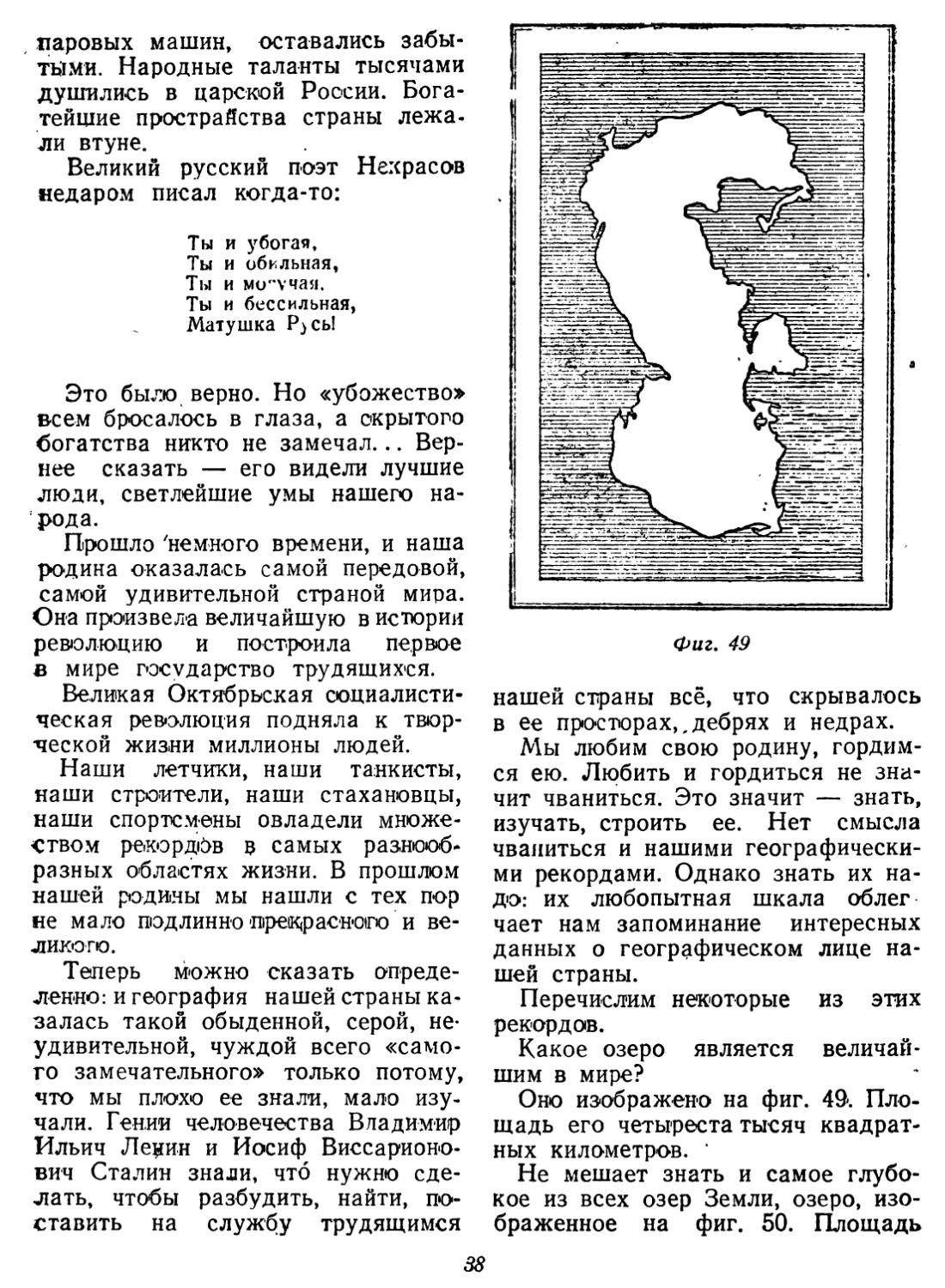

Фиг. 49

нашей страны всё, что скрывалось

в ее просторах,, дебрях и недрах.

Мы любим свою родину, гордим-

ся ею. Любить и гордиться не зна-

чит чваниться. Это значит — знать,

изучать, строить ее. Нет смысла

чваниться и нашими географически-

ми рекордами. Однако знать их на-

до.- их любопытная шкала облег

чает нам запоминание интересных

данных о географическом лице на-

шей страны.

Перечислим некоторые из этих

рекордов.

Какое озеро является величай-

шим в мире?

Оно изображено на фиг. 49*. Пло-

щадь его четыреста тысяч квадрат-

ных километров. ‘

Не мешает знать и самое глубо-

кое из всех озер Земли, озеро, изо-

браженное на фиг. 50. Площадь

38

его грандиозна, но все же по вели-

чине оно стоит на восьмом месте

среди своих озерных собратьев. За-

то по глубине этот узкий и длин-

ный шрам, оставшийся здесь от ка-

кого-то бурного геологического

переворота, не имеет себе рав-

ных: она превышает полтора кило-

метра.

Такие глубины мы встречаем

только в морях и океанах.

Укажите мне точку земной су-

ши, самую далекую от любого мо-

ря (озёра не в счет). Естественно,

что ее надлежит искать где-то воз-

ле середины величайшего из мате

риков.

Обследуйте с бумажкой по гло-

бусу (карта не годится) весь

земной шар, и Вы определите ее по-

ложение более точно.

Какой из полюсов Земли лежит

в пределах СССР? Тот, кто думает,

что полюсов два (в крайнем слу-

чае, считая с магнитными, четы-

ре), тот затруднится ответить на

вопрос.

Но географы знают их гораздо

больше.

Так известны полосы «океанич-

ности» и «материковости» земного

Ф г. 51

шара — центры его «водного» й

«сухопутного» полушария.

Известен «полюс ветров» — са-

мая ветреная область земли, на-

ходящаяся, по данным Бэрда,

на великом Антарктическом плато.

Наконец, существуют полюсь! и

температурные. Один расположен

на северо-востоке Африки, в Эри-

трее, у Массауа, на берегу Красно-

го моря, второй составляет соб-

ственность СССР и лежит вот где

(фиг. 51).

Что это за полюс? ।

Что является самой северной

точкой материков Земли?

Самым близким к Северному

полюсу клочком суши, из числа до-

ныне открытых, является, невиди-

мому, земля Пири, крайний север-

ный полуостров Гренландии. Но

это — оконечность острова. Не

исключена возможность открыта*

и в нашем секторе Арктики каког.о-

j тбо другого, еще более северного

островка.

Зато наиболее северный пункт

материка открыт давно и находит-

ся в пределах СССР. Вот карта

(фиг. 52) этой оконечности нашего

39

Фиг. 52

Союза, носящей дважды прослав-

ленное имя.

Какое?

Где имеется море, лежащее ниже

уровня мирового океана?

Разумеется, такого моря не мо-

жет быть, если стоять на научно

правильной точке зрения. Но есть

ряд «морей» в кавычках, которые

помещаются ниже уровня океана.

Во-первых, это Мертвое море в Па-

лестине, расположенное на триста

девяносто четыре метра ниже уров-

ня Средиземного моря. Во-вторых,

это Соленые Озера американского*

Запада (они не носят названия

«морей»). Наконец, это одно из «мо-

рей» СССР, расположенное на дне

гигантской котловины, уровень ко-

торой лежит почти на три десятка

метров ниже уровня океана. До-

вольно с нас пока этих рекордов.

Прибавьте к ним самый северный

из десяти крупнейших городов мира,

наиболее длинную на свете желез-

нодорожную линию, два грандиоз-

ных сталинских канала, — и тогда

титанические в целом и деталях

контуры нашей страны несколько

прояснятся пред Вашими глазами.

40. СТРАНА-МАТЕРИК

Наша родина больше Соединен-

ных Штатов Америки в два с поло-

виной раза.

. Германия в сорок раз меньше hj(-

шей родины. Наша страна поистине

громадна и необъятна.

Сравните размеры нашей родины

с размерами целых континентов,

великих и малых (фиг. 53).

.. Площадь Африки. . 29 816 000 кб. км.

Площадь СССР(1938г.) 21 175 200 .

Площадь Австралии . 7 619 096 в

Сравните и с государствами —

большими и крошечными.

Площадь Советского

Союза—21 175 200 кв. км (1938 г.).

Площадь Франции (без колоний) 551 100

кв. км.

Таким образом, на территории на-

шей огромной страны могло до

войны уложиться тридцать восемь

Франций (фиг. 54). , । .

Фиг. 53

40

Фиг. 54

«От финских хладных скал до пламенной

Колхиды...»

Этот образ показался Пушкину

достаточно внушительным и даю-

щим ясное представление о широте

просторов нашей страны.

Но ведь он охватывает только

наименьшую, европейскую часть ее.

Чтобы еще нагляднее объять взо-

ром родину,воспользуемся несколь-

кими не поэтическими, а географи-

ческими образами.

1. Допустим, что мы решили по-

строить в СССР такую башню,

чтобы юна была видна из Британ-

ской империи. Не укажете ли Вы^

хотя бы приближенно, как высока

должна быть такая башня?

2. Вот перечень некоторых госу-

дарств (без их колоний) и терри-

торий.

Португалия Испания

СССР Греция

Италия Тунис (колония

Франции в Африке)

Путешествуя по которому из них,,

можно спуститься дальше всего к

югу, подойти всего ближе к эква-

тору?

41. СЕВЕРНОЕ И ЮЖНОЕ

Вот еще две маленькие задачки.

1. Расположите города и два

небольших, но очень известных, на-

селенных пункта нашего Союза, за-

несенные в этот список, в один

столбец, начиная от самых север-

ных й кончая самыми южными.

Сделайте это, не глядя на карту,

а затем проверьте себя по ней.

Петропавловск-на-Камчагке

Батуми

Дудинка

Москва

Ашхабад

Хабаровск

Ленинград

Архангельск

Севастополь

Ванкарсм

Мурманск

Харьков

Иркутск

Владивосток.

2. Совершите мысленное путеше-

ствие по любой из параллелей, про-

резывающих Советский Союз. Возь-

41

.мите хотя бы сороковую параллель

Жиева и Харькова. Двигайтесь по

ней на восток и называйте наи-

зусть, не глядя на карту, крупней-

шие города, реки, горы, заливы,

которые Вы будете пересекать, или

минуете на сравнительно недалеком

расстоянии.

Записывая эти пункты на память,

поезжайте так до границ нашего

континента или, если угодно, совер-

шите кругосветный рейс. Затем

справьтесь с картой и... Вы убеди-

тесь, что. далеко не во всем оказа-

лись правы. Проверьте свои ошибки.

42. ЮГ — СЕВЕР - ВОСТОК — ЗАПАД

Самые южные точки СССР ле-

жат под тридцатью пятью градуса-

ми северной широты, т. е. в двена-

дцати градусах от тропика. Что же

представляет собой крайний север-

ный пуйкт нашего Союза?

Самый северный пункт СССР ле-

жит на Земле Франца Иосифа, при-

мерно, под 82° с. ш. 82° — 35° =

= 47° = 5200 километрам. Таков

поперечник страны Советов с севе-

ра на юг.

Мы не очень ясно представляем

.себе эту величину. Но воткните бу-

.лавку в глобус в месте Ленинграда.

Наколите на нее длинную бумаж-

ную ленточку, предварительно от-

- -Л). ВРАНГЕЛЯ

МЫС

ВАРРОУ х ч

метив на ней расстояние от Земли

Франца-Иосифа до Кушки. Обведи-

те на глобусе круг таким радиу-

сом, и Вы поймете, что значит раз-

ница в 47° по широте (фиг. 55). Уди-

вительно ли после этого то резкое

различие и пейзажа, и флоры, и

фауны нашего крайнего Севера и

крайнего Юга, которое известно

каждому школьнику?

Самый западный форпост страны

нашей лежит примерно на 54-й па-

раллели, на средине побережья за-

лива Фриш-Гаф, около города

Браунсберга, около 20° к востоку от

Гринвича. Это — место, где фигура

пограничника-красноармейца отме-

чает грань, созданную в 1945 году

великими победами Красной Армии.

На восток отсюда тянутся наши

леса и наши поля, плодородные

равнины Литвы и Белоруссии. По

асфальтовым шоссе несутся грузо-

вые и легковые машины. На полях

гудят тракторы, гремят комбайны.

Советский пограничник несет

неусыпно свою тревожную, но по-

четную службу и на противополож-

ном конце бдительно охраняемой

им страны. Восемь тысяч километ-

ров, одна пятая част$> окружности

Земли, отделяют самого восточного

часового СССР от его далекого

западного брата по оружию.

Долгота острова Диомида в Бе-

ринговом проливе 169° к западу о г

Гринвича. Когда в полночь дозоры

Фиг. 55

42

нашего Запада вслушиваются в по-

граничную тьму, на Востоке катера

бороздят спокойное или бурное

дневное море. Тут в это время де-

сять часов сорок минут утра. Тут

недалеко за горизонтом за низкими

облаками лежит Аляска, Америка.

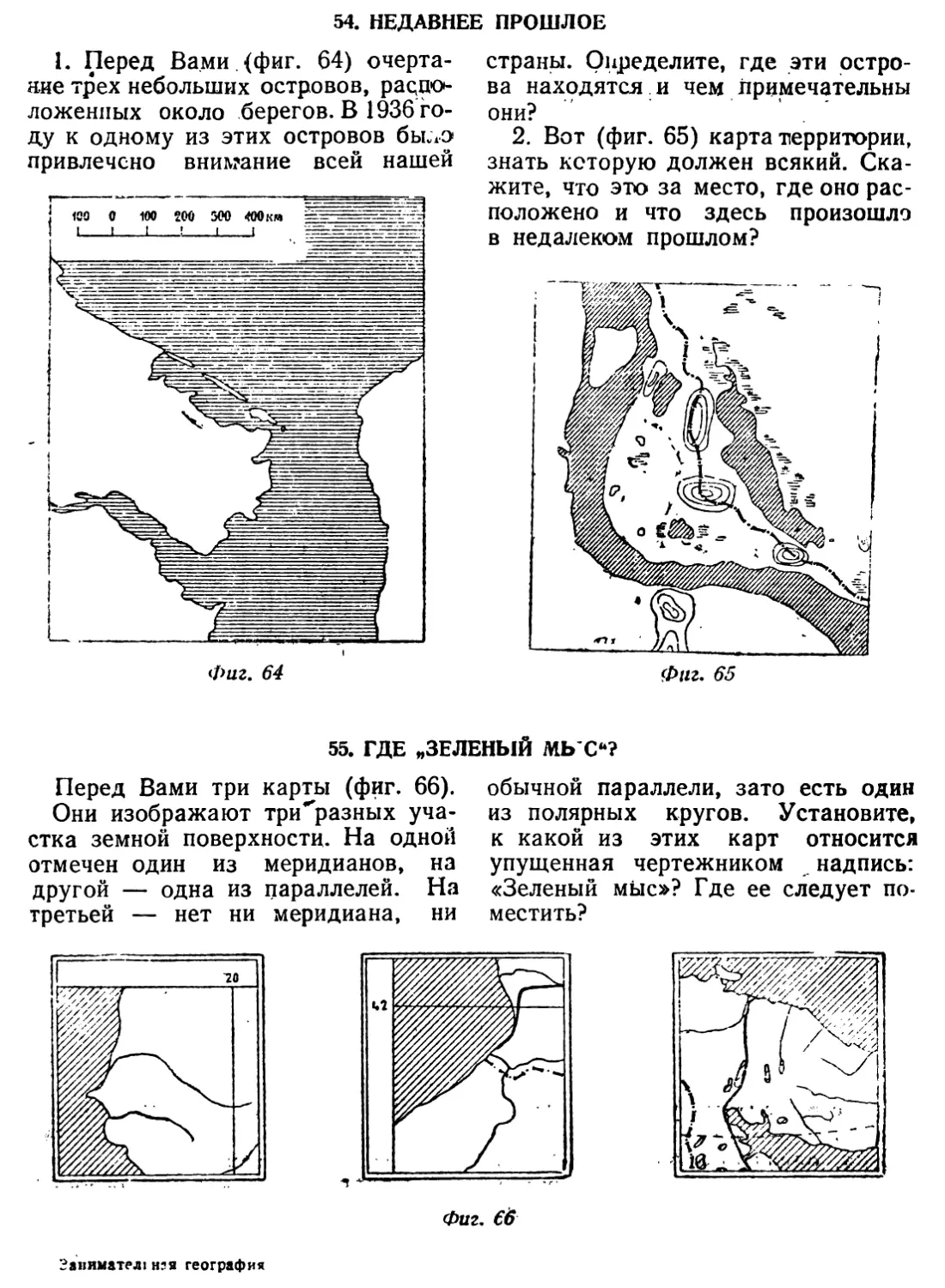

43. ЧТО

Какое место ближе всего от Ле-

нинграда? Мыс Дежнева, Калькут-

та, Владивосток, Аддис-Абеба,

Нью-Фаундленд, граница между

Аляской и Канадой?

Вооружитесь картами, для про-

Суда из Владивостока с юга идут

на Колыму, кругом севера Азии в

Архангельск. Надо охранять их

пути. Восемь тысяч километров —

и одна мысль, одна работа, одни

стремления. Разве это не истинное

величие?

БЛИЖЕ?

верки запаситесь глобусом и бу-

мажкой и установите взаимоотно-

шение между этими расстояниями.

Мы не будем подсказывать Вам

решений — Вы их легко найдете

сами.

44. СУТКИ В ТРИНАДЦАТЬ ЧАСОВ

Когда-то, лет 400 назад тогдаш-

ние короли испанские гордились

тем, что во владениях, «осененных

их короной», солнце «никогда не

заходит». Тогда это было людям

внове: ведь европейцы только что

проникли в западное полушарие. Те-

перь колонии даже небольших ев-

ропейских стран нередко разброса-

ны по всему миру; «не заходящее

солнце» свидетельствует не о раз-

мерах государств, а о их раскидан-

иости.

Мы бы могли задать другой во-

прос: земли какого государства

расположены так, что в них, в ка-

кой-либо части, всегда налицо веч

но полярный день (а одновременно

и вечная ночь)? Подумайте, между

делом, и над этим. Но главное —

вот что:

В наше время существует страна,

владения которой отнюдь не раз-

бросаны по миру. Все они представ

ляют собою одно единое могучее

целое. И, тем не менее, в этой

стране можно наблюдать следую-

щий восход солнца не через два-

дцать четыре часа, а только через

тринадцать часов после предыду

щегю. Как это может быть и где

такая страна существует?

45. ОБМХН ЗРЕНИЯ И ОБМАН ЗНАНИЯ

Наряду с «обхманами зрения» су-

ществуют и «обманы знания». Что

это такое?

Человек думает, что отлично

/знает предмет, а на проверке ока-

зывается, что ему известны только

его собственные, зачастую невер-

ные представления о нем.

Вот (фиг. 56) карта клочка Зем-

ли, омываемого волнами одного из

самых важных и близких для нас

морей. Что это за клочок такой?

Сделайте так. Решите вопрос по

43.

памяти сами и запишите ответ. По-

том спросите своих друзей. Потом

проверьте их и себя, сообразуясь

с масштабом и величиной данной

территории.

Наконец возьмите карту и посмо-

трите, во всем ли похоже то, что

Вы надумали, на изображенное

у нас на карте. И только тогда за-

гляните в ответ.

46. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ

Хорошо ли Вы помните карту?

А если хорошо, то умеете ли Вы

ею пользоваться? Чтобы доказать

то и другое, скажите, какие места

изображены на нашем рисунке 57?

Вы видите остров крайне харак-

терной, рыбообразной формы, от-

деленный узким, в суровые зимы

замерзающим, проливом от распо-

ложенного к западу от него мате-

рика. На материке, возле удобной

бухты того же холодного моря, ле-

жит крупный портовый город, —

скорее военный, чем торговый

центр.

Об этом острове говорится в про-

изведении крупного мастера слова,

Фиг. 57

написанном лет 40—50 тому назад.

Что же это за остров?

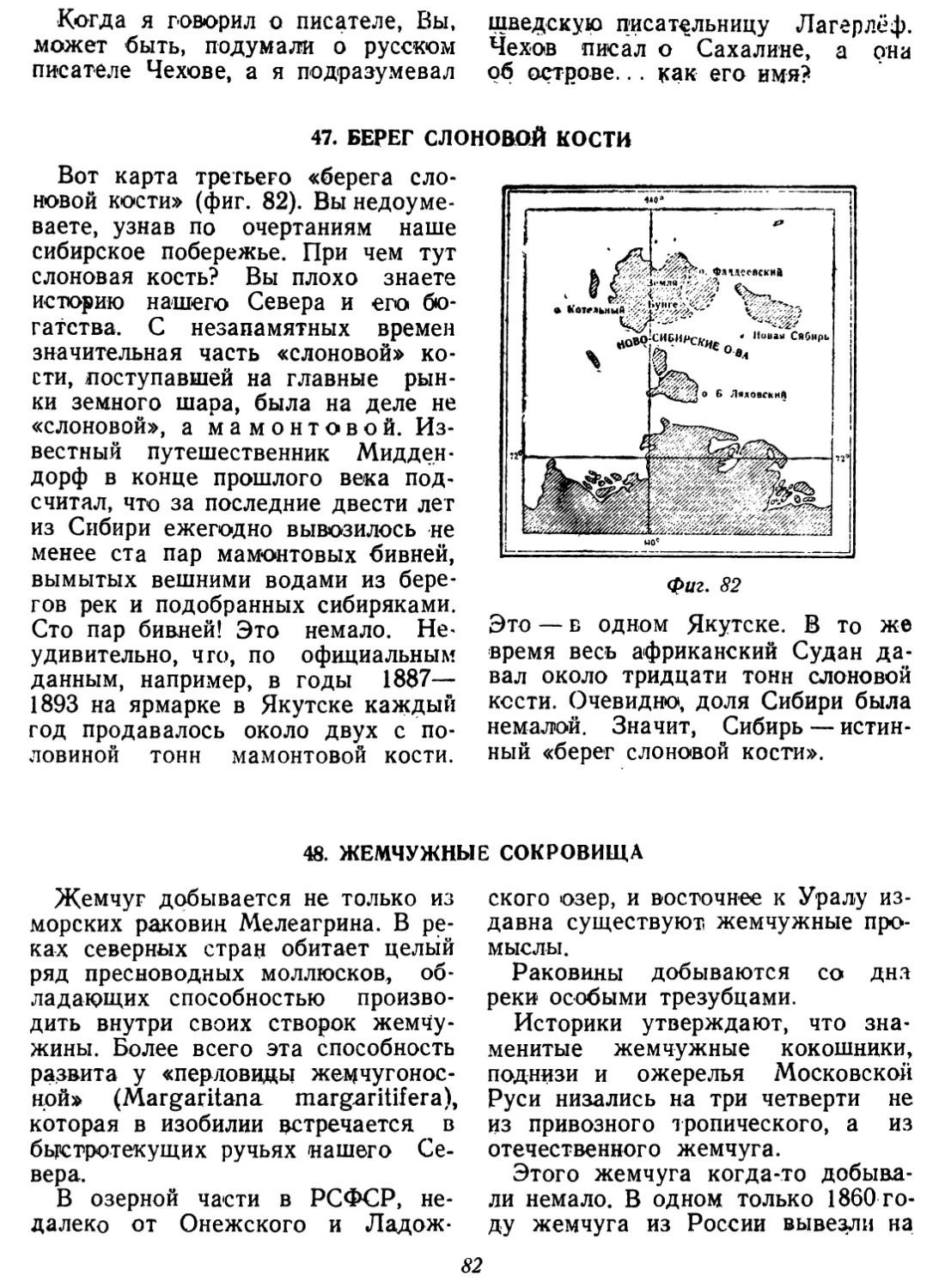

47. БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ

Три области земного шара из-

вестны как главнейшие места добы-

чи слоновой кости. Два из них — Зо-

лотой берег Африки и юго-восточ-

ная Азия — Вы, конечно, знаете.

Хорошенько подумайте прежде,,

чем назвать третью страну, подлин-

но волшебный берег драгоценных

бивней.

Где же эта страна?

48. ЖЕМЧУЖНЫЕ СОКРОВИЩА

«Не счесть жемчужин в море

полуденном, далекой Индии чу-

дес»,— поет индийский гость в из-

вестной опере Римского-Корсакова

«Садко». Существует и другая опе-

ра — «Искатели жемчуга», где

изображены ультрамариново-синие

волны, тонкоствольные паль-

мы, горячее тропическое солнце,

смуглые водолазы. Самое слово

«жемчуг» вызывает у нас представ-

ление о дальнем юге, об акулах,

кишащих в прозрачных водах, о ро-

зовых коралловых рифах. Все это

так, поскольку речь идет о жем-

чужных ловлях «далекой Индии»

и о раковине «Мелеагрина», добы-

ваемой на них. Но не укажете ли

Вы где-либо поближе к нам другие

места, изобилующие жемчугом, мо-

жет быть, менее пышные по при-

роде, но не менее интересные?

44

49. ГДЕ ВОДЯТСЯ ЭТИ ЖИВОТНЫЕ?

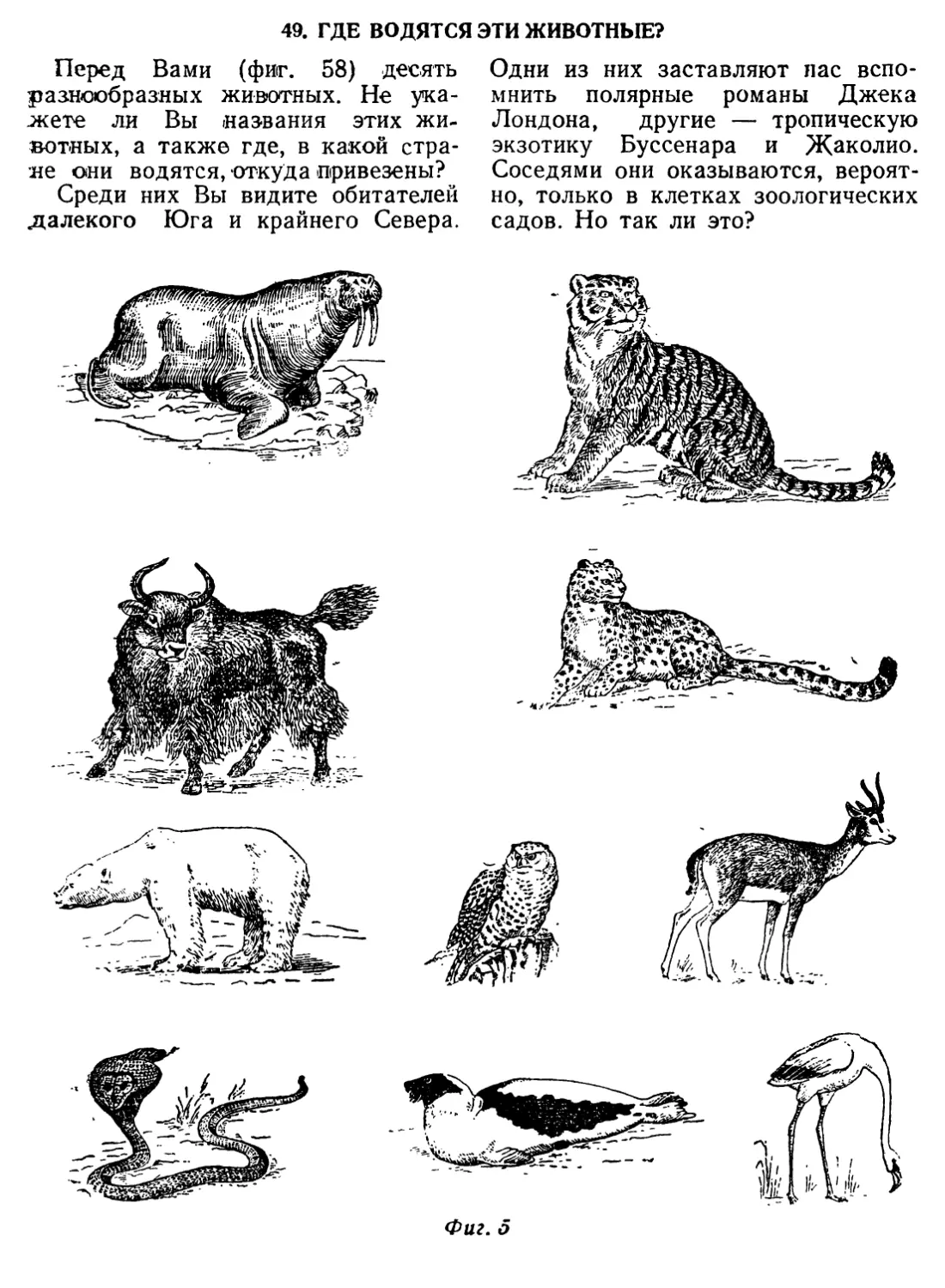

Перед Вами (фиг. 58) десять

разнообразных животных. Не ука-

жете ли Вы названия этих жи-