Автор: Ипполитов А.

Теги: живопись изобразительное искусство искусствоведение культурология

ISBN: 978-5-00028-217-5

Год: 2018

Текст

"Проект £&£)1?иго6>чих

! л''1Ш

\ -'ЛИ

Аркадий ИППОЛИТОВ

чвсЕвтнаш

красный

пароход

Москва

2018

Издание осуществлено при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012—2018 годы)»

СОДЕРЖАНИЕ

«Какая славная книжка может получиться!»

9

Суд Париса Проблема выбора

13

Куда «Туда, туда!..»?

Родина и Италия

21

Приключения Людмилы Россия — Италия 2007

33

Итальянский стиль велик И нет другого стиля, кроме итальянского

43

Музеи Ватикана в истории Рима

49

Бедность святого Франциска Истоки современной добродетели

81

Банда Рафаэля О стратегии вечной славы 91

Триумф ересиарха венецианской живописи

99

Душенька

О Риме, плоти и бессмертии 105

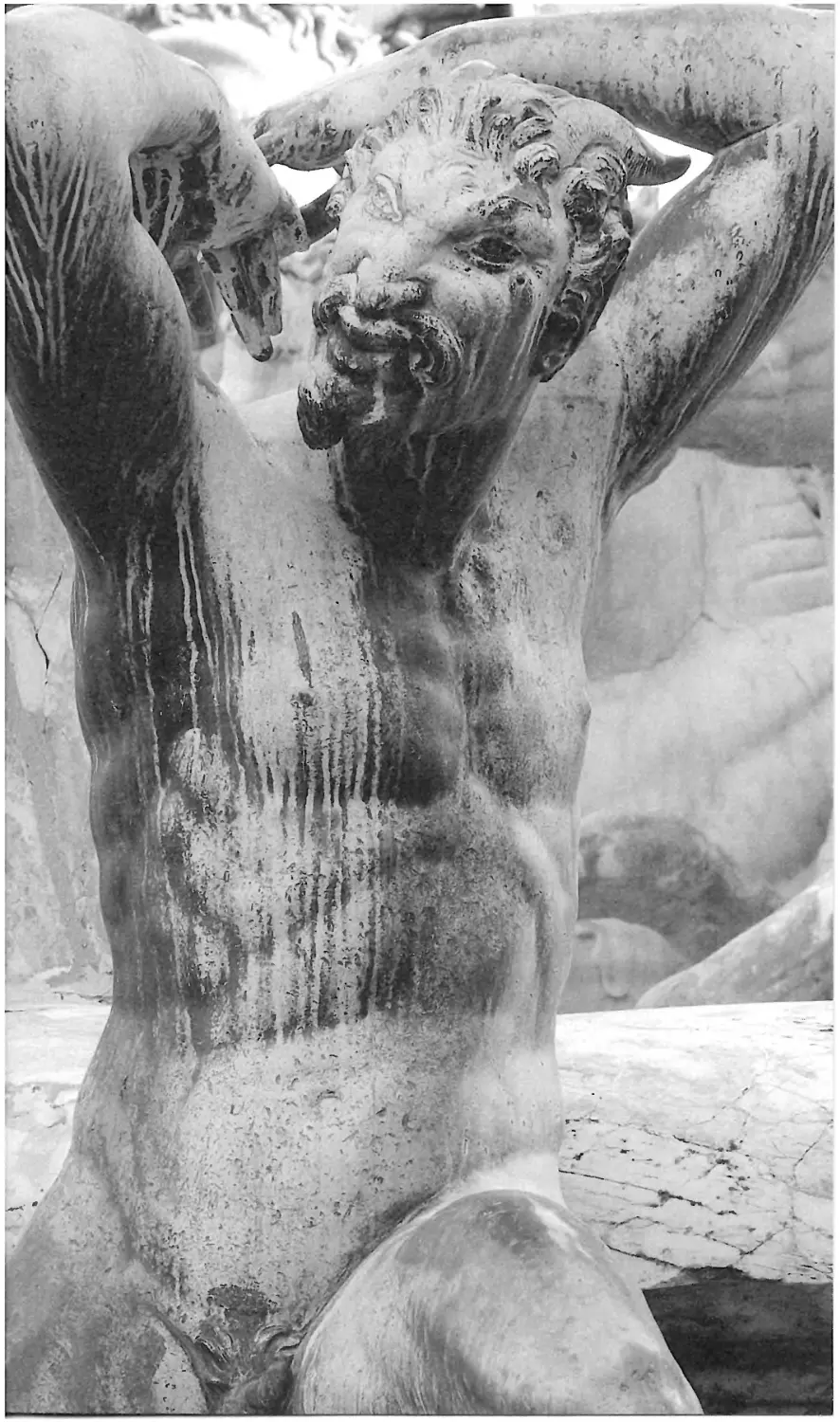

Пастух в сказочном подземелье

113

Белая лошадь

Портрет покровителя телевидения 119

Дориан Грей XVI века

127

Самая художественная кровать в мире

181

Венеция в венецианской гравюре XVIII века 191

Апология стрекозы Золотой век

213

Желуди-яйца Золотого века Мир без греха

223

Про всемирную отзывчивость Из чего выросла национальная идея

23)

Русский блеск Святочный рассказ

237

Собирать и возвращать Виражи русского коллекционирования

243

Диссиденты Золотого века Италия как одна из форм русского протеста

25 5

Призрак нашей свободы Панегирик живописи 1860-х

263

Очередь к Мессии

К 200-летию со дня рождения Александра Иванова

269

Битва с Ахматовой

Рисунок Модильяни выставят в Фонтанном доме

279

Маньеризм и сюрреализм: парад-алле

289

Кастраты, разрушение Берлинской стены и лысая Чечилия

295

Пять историй с прологом Соблазн нищенства

303

Маляр и Сальери

Маленькая трагедия актуального искусства

311

Венера Торфяная

Выставка в Русском музее: антитело как сверхидея

319

«Сатирикон», или Интеллигенция времен Нерона Картинки с выставки «Фрески Стадий»

327

Настоящий двадцатый век

337

Сон Рафаэля

Памяти Чариты Мезенцевой

347

Предпоследний день Помпеи

355

Летний сад как символ эпохи 361

Диккенс и свинарник

369

Плоть и кровь Про СССР

381

Ноябрь

391

9

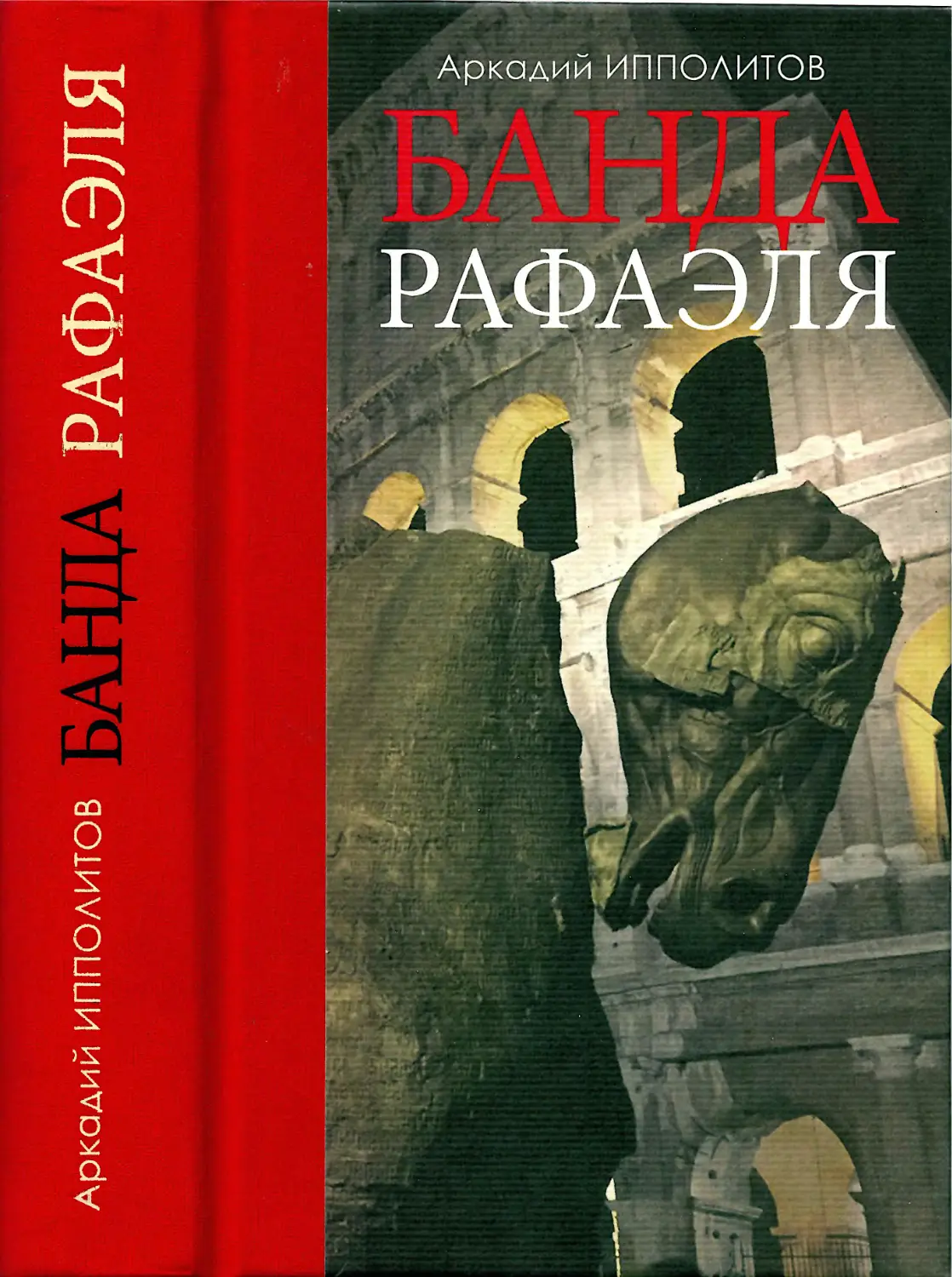

«Какая славная книжка может получиться!» —

подумал я, когда впервые собрал файл из редких искусствоведческих текстов и назвал его IPPOLITOV. Только у будущей книги, которую вы держите в руках, не было предисловия. А книга без вступительной статьи — это как генерал без лампасов. Я предложил Валентину Яковлевичу Курбатову, автору предисловий и послесловий, наверное, к сотне изданных мной книжек, написать ее. А Валентин Яковлевич попросил тогда для работы двадцать лет жизни в Италии. Но думаю, что это был вежливый отказ. Что было тому причиной? Боязнь не соответствовать автору, не попасть в интонацию? А может, его смутило столь эпатажное название книги — «Банда Рафаэля»? Разве у Рафаэля может быть банда? Да и попробуй тут соответствовать! Кто еще так может сейчас писать об искусстве, как Аркадий Викторович Ипполитов?

Году в 2011-м ко мне в руки — с некоторым запозданием — попала популярная тогда, да и сейчас хорошо переиздаваемая книга «Особенно Ломбардия». Корней Чуковский говаривал, что он избегает читать модные книжки. Я тоже уклонялся. «Ломбардию» мне подарил мой друг Георгий Василевич, и я потом его долго укорял, что он мог бы и пораньше открыть для меня такое явление, как искусствовед, хранитель итальянской гравюры в Эрмитаже Аркадий Ипполитов. Помнится, что мы с Валентином Яковлевичем зимними вечерами вслух зачитывали куски о Бергамо и Милане. У меня, слава богу, не было писательских амбиций, а Курбатов — писатель настоящий и большой — бросал книжку на диван с раздражением и восторгом. «Чудовище! Так бы и отравил!!! — восхищенно кричал он. — Ну так невозможно писать! НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО!» И в этом было

удивление, восхищение и любовь к только что прочитанному тексту. Я подначивал, что, мол, Валентин Яковлевич, врежьте как литературный критик, чтоб Ипполитов не зазнавался. Курбатов улыбался и приговаривал: «Да уж вам врежешь! Новое поколение...»

Потом вышли «Только Венеция» и «Тюрьмы и власть» о Пиранези. Читающий мир, для меня во всяком случае, стал делиться на тех, кому это было очень интересно, и тех, кто оставался равнодушным.

Тогда у меня и появился замысел сделать книгу статей Аркадия Ипполитова. С одной стороны, было понимание, что из-за огромной востребованности и занятости автора (работа, каталоги, кураторство) я вряд ли когда-нибудь получу новый текст. Но и была надежда, что «Особенно Ломбардия» и «Только Венеция» выросли не просто из компьютера, а этому предшествовала большая, кропотливая литературная и исследовательская жизнь. Направление мысли оказалось верным. Мой автор написал множество статей в «Эксперт», «Коммерсант», «Русский телеграф», «Сноб», «Сеанс», в различные музейные каталоги, редкие издания. Подобно хорошему вину, со временем тексты стали только лучше. Даже статья про юбилейную выставку Никола Пуссена для «Коммерсанта» была так хороша и свежа, что ее можно было и через десять лет с удовольствием читать и печатать. Мы это все собрали, систематизировали, одновременно наслаждаясь чтением. Главным условием подготовки нового сборника статей было то, чтобы публикации не пересекались с замечательными, но уже состоявшимися книгами «Вчера, сегодня, никогда» и «Ожидатели августа». Так что все тексты в этой книге «вкусные» и редкие. И все равно про Италию. Даже когда автор пишет про русское искусство — получается все равно про Италию. Предмет, который он знает как никто. А где, например, сейчас найдешь каталог Эрмитажа «Венеция и венецианская жизнь в гравюре 18 века» или «Пармиджанино в веках и искусствах»? Даже интернет не поможет найти. А какие там вступительные статьи, какие комментарии! Так бы читал и читал.

Потом я нашел номер телефона Аркадия Викторовича. Услышал ожидаемое, наверное, «нет». Хотя я как издатель не привык, когда авторы мне говорят нет. Точнее, мне никогда

10

это «нет» не говорили. Я запасся терпением. Мы встречались с автором потом в Красноярске на КРЯККе, на московском «Нон-фикшен», в Эрмитаже, пока я не услышал приблизительно следующее: «Делайте что хотите. Только отстаньте!» Аркадий Викторович писал книгу о Риме, и я старался не мешать излишними вопросами.

Ну вот мы и сделали это! Помогали мне Даша Налепина, Маша Спехова, Сережа Косьянов и многократно здесь уже упомянутый Валентин Яковлевич Курбатов, за что им огромная благодарность.

А еще была у нас с сыном немного затянувшаяся поездка в Мадрид. Я чуть погорячился, и дней в этом городе оказалось больше, чем можно было бы провести в Прадо. От длительности пребывания в чужом месте появились усталость и раздражение. И карапуз мой приговаривал: «Ну что, папаша? Я говорил, что это долго для Мадрида». И вот в какой-то вечер мы попадаем в Музей Тиссена-Борнемисы на выставку «BULGARIY ROMA» — о Риме, радости и счастье. А там Феллини, дизайн, иллюзия пребывания на крыше Замка Святого Ангела, фотографии Эллиотта Эрвитта, музыка Нино Роты, звуки римских цикад. Увидели мы эту красоту, вздохнули и уехали в Рим. И больше мы никуда, кроме Италии, не ездим. Потому что, кроме Италии и Москвы, все скучно.

Я это к чему рассказываю? Наверное, к тому, что «Tutte le strade portano a Roma» — все дороги ведут в Рим. Может, для кого-то такой дорогой станет этот сборник статей, в котором все пронизано Италией и ее искусством, о котором так изысканно пишет Аркадий Ипполитов.

И последнее. Я прочитал эти тексты, наверное, с десяток раз, но с огромным нетерпением жду свидания с книгой, чтобы на кремовой бумаге увидеть напечатанные буквы, ощутить руками составной корешок, почувствовать ни с чем не сравнимый аромат свеженапечатанной книги. Чтобы потом с удовольствием провести несколько вечеров в компании прекрасного рассказчика, каким является автор «Банды Рафаэля», чего желаю и тем, кто начнет читать эти тексты впервые.

Издатель Сергей Биговчий

13

Суд Париса

Проблема выбора

реческая мифология изумительна. Она рассказала обо всем, что нас касается вчера, сегодня и завтра. Я имею в виду вчера, сегодня и завтра Европы и так называемой европейской цивилизации, являющейся, в сущности, лишь комментарием к книжке Куна. Так или иначе, но считается, что именно сегодня мы с этой цивилизацией соотносимся, у нас даже происходят события, похожие на европейские. Так что греческая мифология становится особенно актуальной, и, постольку поскольку публика, да и то только в лице лучших ее представителей, знает ее на уровне этой замечательной книжки, всегда полезно напомнить о старых, рассказанных древними греками историях. К ним относится и история суда Париса, очень поучительная.

В общих чертах она как раз известна. Парис родился в Трое, городе сумбурном и не очень счастливом, находящемся не в Европе, не в Азии, не принадлежащем ни Западу, ни Востоку, в столице страны с амбициями большими, но не всегда оправданными. В Трое этой все было как-то мало понятно и мало приятно, поэтому Парис, юноша интеллигентный, с детства обладал самоощущением, свойственным в той или иной степени всем троянским интеллигентам. Оно замечательно было описано одним троянским поэтом в гениальных строчках:

Уродился я, бедный недоносок,

С глупых лет брожу я сиротою...

Ощущал он себя в родной Трое чужим, и складывалось все как-то так, что родина-мать его не полюбила и она же, ро-

дина сударыня-жена, не приласкала. Парис делал вид — а что еще оставалось? — что это ему безразлично, жил на Иде-го- ре, то есть как бы и в Трое и в то же время не совсем в ней, и пастушествовал.

В Трое все шумело и гудело, то то, то се, то финансовый крах, то еще один, то свободы слова нет, то свобода слова есть, то все плохо, то все еще хуже, а в общем-то — ничего и с Троей жить можно. Пастушество его выражалось в том, что он ходил, и думал, и стада пас, читал то Пруста, то Джойса, то всяких троянских писателей, за что даже деньги получал, так что они, деньги, даже иногда и были. Плохо ли это или хорошо, что он вел себя подобным образом, мы сейчас не обсуждаем, не о том речь, а дело вот в чем.

Вдруг, ни с того ни сего, как показалось Парису (мы-то с вами знаем, что это не так, что все это не так уж и неожиданно было, но Парису казалось, что все произошло неожиданно), с небес раздался божественный глас, громовой и непреклонный: «Все, хватит. Хватит прохлаждаться, вставай, иди и выбирай!»

Многие источники мифа, а также поздние интерпретации рисуют ситуацию как произошедшую мгновенно. Божественный глас персонифицируется в фигуре Гермеса, слетевшего с Олимпа и Париса прямо-таки чуть ли не разбудившего. За плечо трясет, золотое яблоко в физиономию тычет, а тут же, прямо за гермесовой спиной, три богини раздеваются перед обалдевшим пастухом-царевичем. Глаза протереть еще не успел, а три роскошные красавицы уже напирают, грудями толкают, очами вращают, бедрами поводят, по плечам власы струятся, и верещат они, бог мой: «Мне, мне, мне дай, мне, прекраснейшей, давай, я тебе и то, и другое, и третье сделаю, дай только мне, мне одной, единственной и несравненной».

Так примерно очерчено это событие в различных сборниках мифов, и примерно так же его изображают художники. Все же на самом деле было совсем по-другому. Даже мы знаем, что Суду Париса предшествовали обещания богинь: одна, мол, ему обещала власть, другая — славу, третья — любовь. Каждому ясно, что не могли голые богини выкрикивать свои посулы прямо перед Парисом, давя и перебивая друг друга. Несомненно, что богиням была необходима обширная пред¬

выборная кампания, развернутая ими на олимпийские деньги, полученные от жертвенных троянских дымов. Кампания эта потребовала времени, богини заранее Парису в уши дули со всех сторон, и не так уж и внезапно он проснулся. Хотелось бы уточнить обстоятельства выборов «Прекраснейшей» потому, что часто они исчезают из мифологических пересказов, превращая Парисово предпочтение в полный абсурд. Вникнув же в подробности, можно не то чтобы Париса оправдать, но понять по крайней мере. Олимпом троянский царевич был поставлен в психологическую ситуацию крайне тяжелую. Выбор-то его выбором можно назвать с большой натяжкой. Судите сами.

Три богини, явившиеся ему с Олимпа, были следующими.

Первая — Гера. Бабенка с внешностью, не лишенной некоторой официозной приятности, она обладала стертым лицом без каких-либо черт, так что время от времени являвшаяся Парису ее голова, вещавшая с облаков над горой Идой, оставляла в нем ощущение говорящего манекена. Супруга владыки, она олицетворяла собой власть, с властью была впрямую связана, и власть вещала ее устами. Блага Гера сулила также все связанные с властью: мол, ничего кардинально не изменится, все будет как вчера (предполагалось, что Парису это вчера симпатично), Азия будет наша, Европа, рано или поздно, — тоже, стабильность, процветание и сущий рай. На официозной физиономии Геры написано было, что стабильность понимается ею как сохранение олимпийской иерархии, давно распределившей все блага по вертикали. Укрепление этой вертикали Гера собой и олицетворяла. Сам Зевес неоднократно намекал Парису, а также и другим троянцам, очень прозрачно, с убедительностью мягкой, но настойчивой, что Гера единственная достойна золотого яблока с надписью «Прекраснейшей», так он ее, свою супругу, давно знает, ей доверяет, и что у нее выдающиеся организаторские и организационные способности. Парис же, вглядываясь в Герины двигающиеся уста, его прельщавшие, понимал, что станет она прекраснейшей и свяжет тогда это навеки его с олимпийской вертикалью, так что ничего, кроме подачек со стола богов, ждать ему не останется; и это его не особенно радовало. Не привлекали его и обещания каких-то гигант¬

15

ских строек, и то, что Олимпийские игры будут чуть ли не навечно перенесены из Олимпии в Трою, так что вся гора Ида превращена будет в олимпийский городок с отлаженной инфраструктурой и любой Элизиум за пояс заткнет. А на берегу, прямо перед его родным городом, вознесется к небесам маяк-небоскреб, выше любого Александрийского и Родосского, и вечно на башне будет гореть жертвенный огонь, символ троянского благополучия и процветания. Ему же придется сидеть в самом малопривлекательном уголке своей Иды, оставшемся от застройки, и с восхищением созерцать неугасимое пламя, время от времени подписывая славословия в адрес Олимпа. Ну ее к черту, эту вертикаль власти, думал Парис, хотя Парисов приятель Сарпедон, как- то там связанный с высшими кругами Трои, все ему твердил, что Гера — лучший вариант, если уж ему, Парису, выбирать приходится, и никуда от этого не деться. Лучший не лучший, а Парис ему все равно не верил.

Второй претендентшей на звание Прекраснейшей была Афина Паллада. Очень гордившаяся титулом богини мудрости, Афина где-то там учила математику и философию, упомянуть о чем никогда не упускала случая. Она была девственницей, то есть чистой и незапятнанной, настаивала на том, что ни в каких скандалах, в том числе и имущественных, замешана не была, так что и она сама, и ее налоговая декларация вполне могли пройти освидетельствование божественных гинекологов. Мудрая девственница, она декларировала самые левые убеждения и все время потрясала червленым щитом с начертанной на нем аббревиатурой, призывающей назад, к славному троянскому прошлому, когда все были равны, едины, велики и могучи. Осуждала роскошь, захлестнувшую Трою, и с пророческим видом витийствовала нечто вроде: «Гяуры нынче Трою славят, а завтра кованой пятой, как змия спящего, раздавят и прочь пойдут и так оставят... Заснула Троя пред бедой». Очень выразительно. Парису это даже было симпатично, потому что приходила ему в голову шальная мысль, что именно с ней, с Афиной, и с ее партией, то есть с партией Пикассо и Арагона, ему, троянскому царевичу, и подобает быть. Парис, правда, сам понимал, что мысль эта не более чем взбе¬

16

сившаяся бабочка его эстетства, залетевшая в воспаленное сознание, что никакого отношения к Пикассо и Арагону богиня мудрости не имеет, что все призывы к возвращению означают бюрократию и распределитель, а все рассказы о величии и могуществе прошлого — кровавые мифы, повторения которых не хочет ни один разумный человек. Уж лучше хлипкая продажная роскошь с нищетой вперемежку, чем паек и очереди. Червленый щит был как-то уж больно кровав, да и эгида на груди Афины, которой она потрясала, с головой Медузы Горгоны, вызывала не лучшие воспоминания: Горгона-то была самым настоящим чудовищем, и войны, что когда-то выиграли под ее эгидой, как бы славны они ни были, тоже ведь чудовищны. Все вместе: бряцание оружием, отрывистая диктаторская речь, кровожадное выражение и солдафонская физиономия — были мало привлекательны: ну, девственница, хорошо, но кто же такую девственности-то лишать возьмется?

Третья претендентка, Афродита, обладала божественной харизмой. Артистичная, как цирк шапито, она прельщала, прельщала и прельщала. Златые горы и реки, полные вина, притом что и проблема алкоголизма решена будет. Обещания самые феерические, даже договорилась до того, что, как станет Прекраснейшей, так у нее все мужья жен трахать начнут. То ли у них будет самый короткий в мире рабочий день и больше нечем будет заняться, то ли виагру будут бесплатно в принудительном порядке на специальных пунктах раздавать. В общем, богиня любви во всех ее проявлениях. Художественно очень выступала, напоминая любимые простыми троянцами телевизионные юмористические шоу. Смачно, скандально, с прелестными взвизгиваниями. Одно слово, Афродита! Она еще и шалунья была. Так один раз раз- резвилась-расшалилась, что египтяне ей даже в визе отказали, когда Афродита по обычаю олимпийцев в очередной раз в Египет собралась. Всех любить была готова: стар и млад, мужчин и женщин, троянских пенсионеров и троянских беспризорников. Приди, приди, я тебе такое устрою! Очень все звучало соблазнительно, популизм в вихре Венского вальса, он же — Первый концерт Чайковского. Какая-то богиня любви была при этом дрябловатая. Косметики — чересчур,

под глазами мешочки набухли, и тело вялое, с жиринкой, поползшее, целлюлитное, тициановское. Когда рот Афродиты переполнялся сладостными обещаниями, то казалось, что речь ее начинает затрудняться от обильного слюноотделения, с которым богине трудно справляться, производимого от фальши челюстей. Так что и обещания казались столь же фальшивыми, как и истасканный популизм богини, великой Афродиты Пандемос, преданной служительницы народа. Честно признаться, Парис голову от песен этой сладкоголосой птицы счастья отнюдь не потерял и с удовольствием отдал бы пресловутое яблоко кому-нибудь другому.

Была там еще какая-то четвертая богиня, но та вообще была статистка, подсаженная Олимпом к трем главным спорщицам для создания иллюзии разнообразия, и ее никто всерьез не воспринимал. О ней говорится только в апокрифах, основные источники не упоминают даже ее имени. Некоторые исследователи пытаются идентифицировать ее с Лоакидой, дриадой, утверждая, что среди высокопоставленных олимпиек она олицетворяла землю и была слеплена Прометеем, соперничавшим с богами, — как это делает Лоран Дюссо в своем мифологическом словаре (Dussaud Laurent. Dictionnaire Mytho-hermetique. Paris, 1999). Карл Ротбарч в фундаментальном исследовании (Rohtbartsch Karl. Die mythische Bedeutung des Parisurteil in der antiken und modernen Kunst. Leipzig, 1938) сообщает даже об очень редком сюжете драки Лоакиды с Афродитой, вцепившейся дриаде в волосы, когда богиня любви узнала о том, что эта чернавка тоже претендует на выбор Париса. В качестве доказательства бытования своего апокрифа автор приводит кусок чернофигурной амфоры, находившейся до войны в Берлинском музее. Разыскать другие подтверждения этой версии мне пока не удалось.

Вот они, претендентки на звание Прекраснейшей. Парису нравились все. Однако поставить галочку напротив каждой не позволялось. У Олимпа должна была быть единственная Прекраснейшая. Ну и что же было делать Парису, кому отдать золотое яблоко с роковой надписью? Олимп строго-настрого запретил голосовать против всех, не выбрать тоже не было никакой возможности. Лоакида была придумана толь¬

18

ко для Дюссо и Ротбарча, так что Гера, Афина, Афродита — и никого другого. Все три так хороши, что рехнуться можно. Парис думал-думал, то так прикинет, то этак и...

Все мы знаем, кому Парис вручил яблоко. Все мы знаем, чем это кончилось. А что было делать?

И что бы вы, дорогой читатель, сделали на его месте? — как спрашивает в своих статьях член-корреспондент журнала «Большой город», заканчивая рассуждения о пользе силиконовой груди или вреде стрингов.

21

Куда «Туда, туда!..»?

Родина и Италия

ч

-^то такое Италия?

Италия есть страна, занимающая Апеннинский полуостров и прилежащие к нему острова: два крупных и много маленьких. От остального мира Италия отделена горами Альпами и Доломитами, а также морями, омывающими ее берега: Лигурийским, Тирренским, Ионическим, Адриатическим и Средиземным, самым большим, частью которого и являются все четыре вышеперечисленные. Поэтому и климат в Италии средиземноморский, а населяют ее преимущественно итальянцы, в основном — католики. Столица Италии — город Рим, город древний, в нем чуть больше миллиона постоянного населения, и кроме Рима в Италии есть еще два больших города, Милан и Неаполь, в остальных же ее городах меньше миллиона жителей. Несмотря на это, Италия — высокоразвитая индустриальная страна, входящая в десятку самых развитых стран мира. Наиболее эффективны в ней следующие отрасли промышленности: машиностроительная, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, текстильная и кожевенно-обувная. В Италии производится около трех миллионов тонн цитрусовых в год (одно из ведущих мест в мире), а также виноград, кукуруза, рис и сахарная свекла. Италия к тому же — один из крупнейших районов международного туризма, и ежегодное количество посещающих ее превышает пятьдесят миллионов человек, что практически равно ее населению. Причем с каждым годом посещающих Италию становится все больше и больше.

И что же этим ежегодным пятидесяти миллионам от Италии надо? Куда и зачем они едут? За средиземноморским климатом, на шопинг, за какими-то неведомыми удовольствиями? Едут и ехали, уже несколько тысячелетий подряд, подбираясь к Италии по морям, как Одиссей и следовавшие за ним греки, переваливая через заснеженные Альпы, как галлы, карфагеняне, германцы и бесчисленные христианские паломники, несясь по воздуху, как американцы, японцы и русские. В Италию едут и Сквозник-Дмухановский, и Артемий Филиппович Земляника, и Чичиков, и Хлестаков, Манилов с Ноздревым, Анна Андреевна с Марьей Антоновной, дама приятная во всех отношениях и просто приятная дама, и даже Акакий Акакиевич откладывает свои премиальные для того, чтобы побывать в стране, производящей около трех миллионов тонн цитрусовых в год. Вся Россия рвется туда, туда, где лавр цветет и апельсины зреют.

Географическая Италия — неоспоримый, конкретный, реально существующий факт. Столь же конкретный и реальный факт, как и то, что у алжирского дея под самым носом шишка. Однако у каждого — своя Италия. У Сквозник-Дму- хановского Италия состоит из родных русскому сердцу лиц окружения Берлускони и основательности отдыха на лигурийских курортах; у Хлестакова — Италия, нарисованная статейками в GQ и Mens Health, страна Прады и Дольче с Габбаною; у Чичикова Италия — страна самых лучших панталон брусничного цвета с искрой, отличнейших морских гадов, официантов-пройдох и хороших возможностей для разумной деятельности; Манилов грезит об Италии Боттичелли, фра Анжелико и дольче виты; а у Акакия Акакиевича Италия связана с тряской в автобусе, гостиницей в районе вокзала Термини с одним душем на этаже, общими, заранее оплаченными обедами, где вместо супа дают макароны, плавающие в чем-то красном, и с августовской жарой на Форуме, от которой плавятся и мозги, и камни, и ящерицы на камнях, а экскурсоводша что-то талдычит о цезарях, триумфах и каком-то Тите. У Коробочки же заезжие итальянцы одну девку завезли, так ничего, девка устроилась, сначала помыкалась, правда, ничего об этом и не рассказывает, а потом и на фабрике работала, и в ихнем госпитале горшки выносила,

22

и ничего, замуж вышла, дети, двое такие, чернявенькие, мне ее мать фотографию показывала, зовут Петя и Павлуша, имена такие человеческие, прям как у нас, бабка все плачет и плачет, заливается, а что плакать? внучата ладные, все у них как у людей, а здесь бы кто знает, что с ними было бы, да и девка ведь безголовая, а там, вишь, не пропала, человеком стала.

В общем, в сознании каждого культурного человека есть свой, индивидуальный образ Италии. Рождается он задолго до встречи с реальной Италией и предопределен множеством идей, чувств, мыслей и ощущений, пережитых как результат определенного культурного опыта. В каждой европейской, а сегодня и не только европейской, культуре есть своя Италия, создаваемая на протяжении столетий. Есть Италия американская, с «Женским портретом» Генри Джеймса и «Ускользающей красотой», там все приличные американские девушки искали случая в Италии девственность потерять, а женщины постарше, вроде Изабеллы Гарднер или Пегги Гуггенхайм, дружили с Беренсонами, вывозили из Италии Тицианов и сьенскую живопись на золотом фоне, так что в Америке Тицианов и сьенцев чуть ли не столько же, сколько и на их родине, и американские центры по изучению итальянской культуры понатыканы по всей Италии, и был еще «Талантливый мистер Рипли», там Джуд Лоу знал, что летом в Италии в вельвете не ходят, а ходят только во льне, а его убийца не знал, узнал позже, поэтому расстраивался и убил Джуда Лоу и еще нескольких, одного — в римском палаццо, прямо римским бюстом припечатал, и Пьяцца ди Спанья, и на террасе, выходящей на эту Пьяццу, миссис Стоун ловит свою последнюю весну, и Венеция, Гемингвей в «Харрис-баре» сидит, бел- лини пьет, карпаччо закусывает, за Рупертом Эвереттом, великовозрастным Тадзио, Хелен Миррен со своим мужем по всей Венеции гоняется, и Ганнибал Лектор в Палаццо Веккио читает лекцию о Данте, кто ж еще, кроме каннибалов, Данте читать будет, поэтому и Уорхолу Рим совсем не понравился, хот-доги там такие же, как и везде, и вообще Уорхол в Риме оказался только из-за того, что туда Лиз Тейлор поперлась. Есть и Италия японская, о ней я мало что знаю, но Миси- ма в «Исповеди маски» рассказывает, что в детстве его было не оторвать от созерцания святого Себастьяна Гвидо Рени,

от его тела, пронзенного стрелами, и вместе с Гвидо он впитал в себя чувство прекрасного, поэтому потом и стал таким изысканным и жестоким, сделал харакири на телевизионной башне. От Мисимы тягу к итальянской красоте унаследовали и другие японцы, и отель «Бауэр» очень украшают молодые японские пары, проводящие в Италии медовый месяц, такие изящные, точеные, прямо укиё-э Утамаро, только в Миссони, и с шикарными дизайнерскими пакетами в руках, и среди пар молодоженов одна пара, он и он, особенно точеные, особенно изящные, укиё-э Утамаро, и театр Но, и Кабуки, и в Миссони, и с дизайнерскими пакетами в руках, и толпы японцев попроще, белый верх, черный низ, белые носочки, фотографируются стадами на Пьяцетте, у Сан Марко, у Пантеона, Кампаниллы Джотто и на фоне гвидо-рениевского святого Себастьяна, пронзенного стрелами. Есть еще Италия датская, с Торвальдсеном и Андерсеном, умильная, чистая, детская, с мальчиком на бронзовом кабане, есть Италия финская, канадская и бразильская, есть даже Италия тунисская, начатая походами Ганнибала и продолженная нелегальными эмигрантами, арестованными на острове Пантеллерия береговой полицией.

Много всяких Италий. Для Европы Италия, конечно же, важнее всего, так как по многим причинам Италия стала своего рода ключом к самосознанию европейских культур, и чем более развита и глубока культура, тем более ярким и индивидуальным образом Италии она обладает. Каждая европейская культура создавала свою Италию, больше похожую на автопортрет, отраженный льстивым зеркалом. Образ выходил столь совершенным и самодостаточным, что порой было уже необязательно ехать в вожделенный край за жизненными впечатлениями. Для английской культуры со времен елизаветинской трагедии Италия была страной, где цвела идеальная жизнь, полная красоты и страсти. Альбиону всегда не хватало чего-то подлинно изысканного, и еще в XVII веке сэр Генри Вуттон в «Панегирике Королю Карлу» пишет об «Италии — величайшей Матери изящных искусств», провозглашая этого короля, известного элегантностью своего двора, наследником именно итальянских традиций. В Италии происходит действие шекспировских пьес,

24

в Италии разыгрывается чисто английская история леди Гамильтон, с Италией связаны романтические мечты Блейка и Фюссли, а в наши дни культурологические построения Питера Гринуэя. И все это о любви, любви и крови.

Франция к Италии относилась спокойней, осознавая себя законной наследницей итальянского пластицизма. Со времен Франциска I, заглотившего Леонардо, и школы Фонтенбло, когда французы экспроприировали Челлини, Россо и При- матиччо, Франция уверенно ориентировалась в итальянской культуре. Время от времени она завоевывала Италию, французы очень любили там жить, и один из самых блистательных представителей острого галльского смысла, Никола Пуссен, провел в Риме почти всю свою жизнь. Столь же естественно чувствовали себя в Италии Фрагонар, Стендаль, Энгр, Коро, Дега и Пруст. Причем последний устами главного героя «В поисках утраченного времени» признавался, что поездки в Парму, Флоренцию и Венецию даже и не обязательны, так как одно произнесение имени города делает картину осязаемой. Так он хорошо чувствовал Парму по «Пармской обители», Венецию по Мюссе и Рим по Шатобриану.

Но самые сильные чувства к Италии испытывали немцы. Со времени варваров германский дух мучился Италией. Штауфены вообще из Сицилии и Неаполя старались не выезжать, Рим был столицей Священной Римской империи, и уже даже без Рима немцы еще долго жили в границах этого призрачного образования. Германия постоянно устремлялась к Италии, посвящая ей лучшие порывы своей взволнованной немецкой души. Любовь к Италии носила у немцев несколько садомазохистский характер, в ней было и желание обладания, и желание разрушения, и, вслед за Гете, романтики окрестили ее Sehnsucht nach Italie. Чудесное выражение, в нем и тоска, и нежность, и болезнь души, и «страстное ожиданье, горькая зависть, малая толика презрения и вся полнота целомудренного блаженства». Ни англичане, ни французы ничего такого не придумали.

В большинстве европейских культур образ Италии ясно обрисовался уже в XVI веке. Россия здесь сильно запоздала. В силу своей отдаленности от Запада, из-за всех этих лесов и снегов, у России было не из чего лепить свою Италию. Так,

25

что-то доходило через Польшу, но Русь благодаря православию и татарам Европы чуждалась. Все они были нехристи, и после общения с ними полагалось руки мыть. О Риме мы, конечно, слышали, но все связи русского царства и Италии во время Ивана Третьего исчерпывались абстрактной идеей Римской империи, чьей прямой наследницей через Константинополь провозгласило себя Московское царство, сознательно отъединив и противопоставив православие католической Европе. Православная-то Европа от Греции до Румынии вся была под турками. Конечно, Аристотель Фио- раванти построил Успенский собор, но итальянца в Москве заставляли строить по-русски, точнее — по-гречески, а не по-итальянски.

Все отношения с Италией Древней Руси могут быть исчерпаны «Песней венецейского гостя» из оперы «Садко», так как итальянцы на Русь приезжали, а русские в Италии были только в качестве послов, которым строго-настрого было запрещено общаться самовольно с кем бы то ни было, или в качестве рабов, так что в Венеции существует даже Riva degli Schiavoni, набережная рабов, или славян, так как schiavo — раб — имеет общее происхождение со slavo — славянин. Послы возвращались, но ничего путного не рассказывали, а рабы и не возвращались, ибо итальянское рабство было, поди, слаще родного крепостного права. Образ Италии как некой особой страны, отличной от всех остальных, понадобился России только тогда, когда она почувствовала необходимость стать частью Европы. Точнее, не Россия почувствовала, а почувствовал ее владыка и послал в Италию сподвижника, Петра Андреевича Толстого, умнейшую голову своего времени, и начертал Петр Андреевич замечательные записки об Италии, подробные и смачные. Пишет он, в частности, следующее: «В той же церкви у стен поделаны из розных же мраморов гробы, в которых лежать будут тела древних Флоренских великих князей. Между теми сделан гроб, где лежать по смерти телу нынешняго грандуки, то есть великого князя Флоренского. Те гробы поделаны такою преузорочною работою, что уму человеческому непостижно. И над теми гробами поставлены персоны вышеимено- ванных древних Флоренских князей, также и нынешняго ве-

26

ликаго князя Флоренского персона над ево гробом стоит. А высечены те их все персоны из алебастру изрядным мастерством и с такими фигурами, которых подробну и описать невозможно». Это Петр Андреевич о посещении Сан Лоренцо во Флоренции и Микеланджеловой гробницы Медичи.

Не было у нас тогда еще органа, с помощью которого можно было бы создать русскую Италию. В XVIII веке, во время интенсивного поглощения европейских ценностей, отношение России к Италии было по-детски простодушным. Растреллиевское барокко, занесенное снегом, и мерзнущие под петербургским дождем венецианские богини Летнего сада сразу вошли в русский пейзаж, но не были никем осмыслены. Картин натащили и италиянских кастратов с девками, чтобы голосили как положено, и в Италию уже поехали, и выблядков из Академии художеств в Италию послали, поелику выблядки талантливее детей законных и к художествам зело способны. Но все это была Италия, понахватанная у других, и вот уже княгиня Дашкова в Италию едет, и все описывает правильно, и знает, кто и где Рафаэль, и Гвидо Рени, и Каналетто, и все разумно оценивает, и смотреть умеет, и описывать, но описывает по-французски, и мало чем ее записки отличаются от записок образованной француженки, у которой за спиной Франциск I с Леонардо, и школа Фонтенбло, и Челлини, и Россо, и Приматиччо.

Осмысление пришло позже, но опытности в общении не хватало, а Италия была очень нужна, просто необходима каждому уважающему себя русскому, претендующему на просвещенность. Что же делать? Надо ее откуда-то брать, и самая ближняя и самая лучшая Италия была у немцев, готовая, прекрасно отделанная. Вот мы и позаимствовали ее у них. Со времени Жуковского, нашего главного европейца, появилось бесконечное количество переводов гетевских строк «Kennst du das Land...» («Ты знаешь край...»), так что это стихотворение можно назвать русским хитом начала XIX века. Русские оказались очень восприимчивыми, быстро усвоили Sehnsucht nach Italie, и это состояние стало характернейшим свойством русской души. Опираясь на Sehnsucht и русские ее переводы, Пушкину даже удалось предвосхитить прустов- ское отношение к Италии, написав о ней чудесные строки,

28

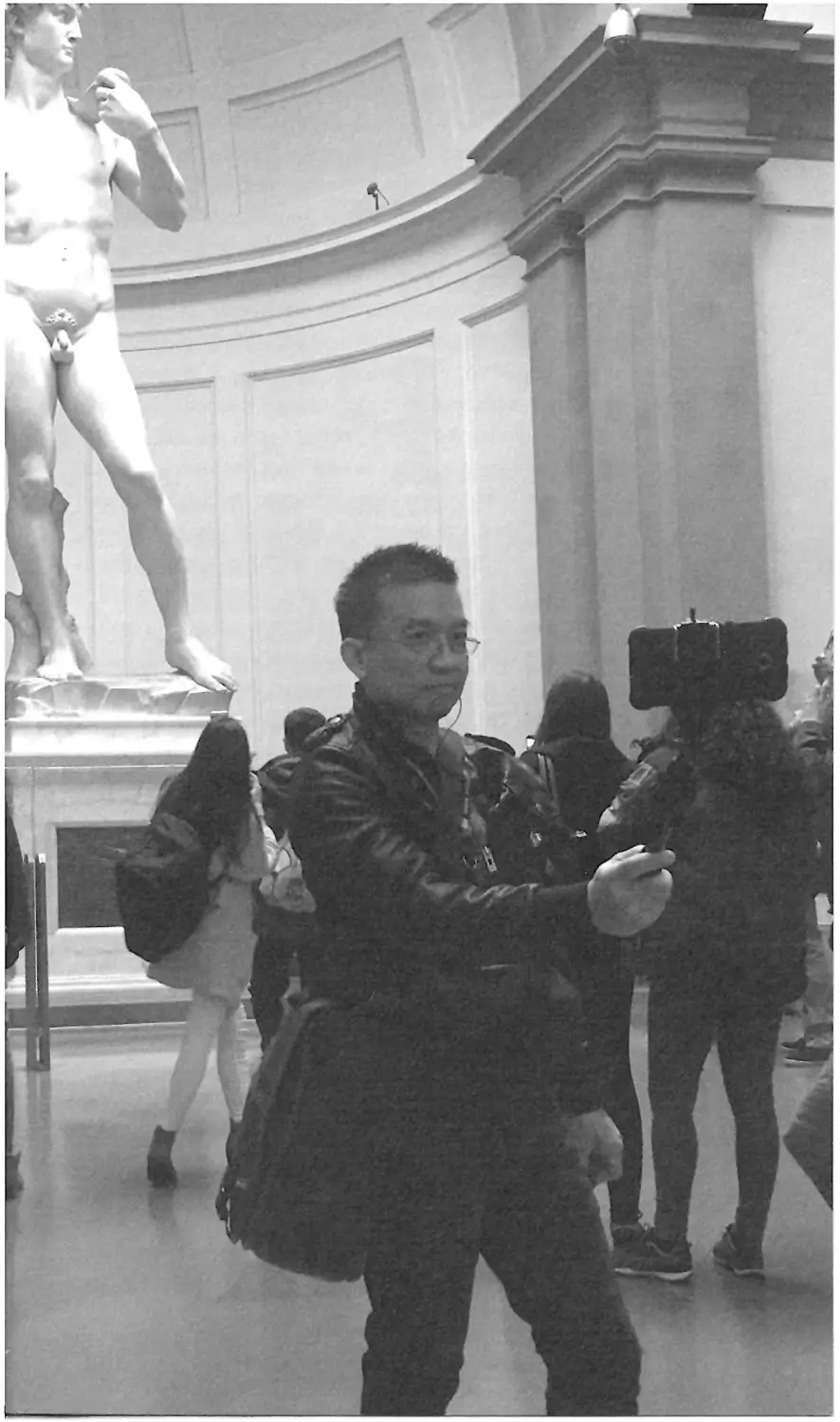

так ни разу там и не побывав. В частности, стихотворение «Людмила», в котором Пушкин вопрошает: «Кто знает край, где небо блещет / Неизъяснимой синевой, / Где море теплою волной / Вокруг развалин тихо плещет; / Где вечный лавр и кипарис / На воле гордо разрослись; / Где пел Торквато величавый; / Где и теперь во мгле ночной /Адриатической волной / Повторены его октавы; / Где Рафаэль живописал; / Где в наши дни резец Кановы / Послушный мрамор оживлял, / И Байрон, мученик суровый, / Страдал, любил и проклинал?» — кто ж его не знает, все знают, он уже оскоминой на зубах навяз. Рафаэль, Канова, Байрон и три миллиона тонн цитрусовых в год. Kennst du das Land? Ja, ja, ich kenne... Строчка из Вильгельма Майстера выведена эпиграфом к Людмиле, но как какая-то сумасшедшинка вторит им припевом куплет: «По клюкву, по клюкву, по ягоду, по клюкву», — и впервые в русской поэзии начинают звучать новые, отличные от немецких интонации. Русская песенка среди пейзажа «Италии златой» придает этой вымышленной стране оттенок безумия. Италия, клюква, Людмила... умильность, умиление, и — «Солнце склоняется за гору Св. Марии; безоблачное небо накидывается горящим светом, и, согретый теплым чувством о Боге, вместе с несчастными любопытными атеистами иду внимать пению дев непорочных, горем вынужденных отрешиться от света. Их голос ублажает мое сердце, я сливаюсь с ними в чувствах: горесть составляет союз сердец человеческих, даже самых гордых она соединяет. Я не могу пересказать вам, сколько блаженных мыслей рождает во мне прекраснейшее соло какой-либо из сестер сих: из меня тогда все вы можете сделать.

Я живу на горе; огромность и небрежность здешних дворцов есть принадлежность. Войдя с улицы Сикста, вы подымаетесь во второй этаж; завернув налево в сад, вы почувствуете аромат, увидите тучныя, цветущия розы, и под виноградными кистями пройдете ко мне в мастерскую, а далее — в спальню или комнату: и то, и другое будет больше нашей бывшей залы. В мастерской на главном окне стоит ширма в полтора стекла, чтобы закрыть ярко-зеленый цвет от миндаля, фиг, орехов, яблонь и от обвивающей виноградной лозы с розанами, составляющей крышу входа моего.

Во время отсутствия скорби о доме моем родительском, я бываю до такой степени восхищен, что не бываю в состоянии ничего делать: как же тут не согласиться с итальянским бездействием, которое мы привыкли называть ленью?

Из окон с одной стороны моей унылой спальни виден другой сад, нижний; дорожки все имеют кровлею виноградные кисти, а в середине их — или чудные цветы, или померанцы, апельсины, груши и т. д. Сзади сада живописной рукой выстроены дома: то угол карниза выдается из чьей-либо мастерской, то сушило, арками красующееся, то бельведер, высоко поднимающийся». Это из римского письма А. А. Иванова 1831 года.

Описание совершенно гоголевское. Русская душа слишком глубоко переняла немецкую Sehnsucht и уже плакать готова с благочестивыми сестрами, и молиться, и биться над картиной всех времен и романом всех народов, Иванов и Гоголь становятся пленниками Рима и только о России там и думают, и вот уже: «Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Что хотят они от меня, бедного? Что могу я дать им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем бедном дитятке!..» Пережив и осмыслив встречу с Италией, русская душа угодила в сумасшедший дом.

Вот и все. С одной стороны море, с другой Италия, не лейте мне на голову холодную воду. Потом будет еще мно-

30

го чего, и Санин из «Вешних вод» предпочтет всю такую невозможную Полозову сладчайшей Джемме, и Анна Каренина с Вронским снимут палаццо с плафоном Тинторетто, Дягилева, Стравинского и Бродского похоронят в Венеции, Ленин с Горьким будут играть в шахматы на Капри, Муратов напишет об Италии лучшую книгу на русском языке, господин из Сан-Франциско в трюме международного лайнера лежать будет бревно бревном. Но ничего решительно в русской Италии, оформленной Гоголем, это уже не изменит, только прибавит. Так что и Сквозник-Дмухановский со своим Берлускони и правильным пониманием значения России для Европы, и Хлестаков со своим снобизмом, заимствованным из статеек в GQ и Mens Health о сардинских курортах, и Чичиков со своим безупречным вкусом, и Манилов со своими грезами, и Акакий Акакиевич со своей человечностью — все они направляются в страну, где «звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют», хотя они сами об этом и не подозревают, и у них даже может быть свое какое-то собственное мнение.

33

Приключения Людмилы

Россия — Италия 2007

Kennst du das Land...

Wilh. Meist.

По клюкву, по клюкву,

По ягоду, по клюкву...

.X. -Хет, Оль, ты слушай сюда... Я тебе сейчас такое расскажу. В прошлую среду он мне ужин назначил, в особом таком, говорит, ресторане, и чтобы были только мы вдвоем. Кольцо подарил, хорошее. Я собралась вся, жду, расфуфырилась, ногти накрасила. Сижу, значит, вся готовая, нет и нет. Я, значит, звоню на работу, там нет никого. Я ему на телефон звоню, там никто не отвечает. Оль, бля, мне так обидно стало. Я, значит, сижу жду, вся на нервах, два часа проходит, ну, думаю, никуда я и не пойду. Уже десять стало, я уж и переодеться решила, ну, думаю, их... с ним. А вдруг слышу, машина подъезжает. Я так вся взволновалась, даже свет погасила, а он звонит. Я, говорю, сплю уже. А он — открой да открой. Я, говорю, сплю, но все же открыла, в щелку-то гляжу, он там стоит, улыбается. Я, говорит, на работе был, поздно кончил. На какой, бля, такой работе, если я звонила, никого там не было. Нет, я ему говорю, так дело не пойдет. Я так не желаю, я тебе не какая-нибудь, так прямо ему и сказала. Хочешь отношений, так тоже себя веди. Оль, ну слушай сюда...

Голос, резкий и сухой, отчетливо звучал в салоне небольшого, вечернего, последнего автобуса, залитого желтым светом. За окном был сумрак итальянской октябрьской ночи, стихшие улицы, палаццо Подеста со сказочными зубцами, фонтан с голым и бородатым Нептуном, сжимающим правой рукой огромную трезубую вилку, — бог взгромоздился на мраморный изукрашенный постамент, чем-то похожий на гробницу, а вокруг него, стоящего высокомерно, гордо рас-

прямившись в своей мужественной голости, уселись нимфы по краям гроба, оживленные и кокетливые, непринужденно болтая ногами в воздухе, — из нимф вода течет, Нептун же взирает на шевелящихся внизу людишек вопросительно и строго; башни Азинелли и Гаризенда, воткнутые в темное небо небрежно и косо, как булавки в бархатную подушечку, напоминали о заточенных красавицах, спускающих свои роскошные волосы возлюбленным сквозь узкие бойницы, дабы помочь им вкусить мгновения блаженства; темнели дворцы с залами, чье пространство кажется необъятным благодаря густо и пышно нарисованной на стенах архитектуре, помноженной на свое отражение в старинных огромных мутных зеркалах; суровые монастыри и соборы с готическими сводами капелл, приютивших жеманных святых и мучениц маньеризма, строящих глазки посетителям из-под благочестивых стрельчатых арок; мадонны, нимфы, проповедники, монахи, аристократы, свихнувшиеся на коллекционировании чудес мира, их кабинеты и библиотеки, полные окаменелостей, этрусских бронз и книг в белых переплетах из телячьей кожи; студенты, анархисты, коммунисты, богословы и великие художники раннего барокко. За окном автобуса лежала Болонья, grassa, dotta г torrita, жирная, ученая и башенная, как называли ее в шестнадцатом веке, город бесконечных галерей, красноватых кирпичных стен, цветом похожих на болонскую мортаделлу, автомобильных пробок на узких улицах центра и уродливых рабочих предместий. Герб Болоньи был украшен девизом: DOCET ЕТ LIBERTAS (ученая и свободная), и этот город всегда, с самого Средневековья и до наших дней, считался чуть ли не самым леводемократическим среди итальянских городов, так что даже заслужил кличку Bologna Rossa, Красная Болонья. Теперь Болонья сильно обуржуазилась, особенно по сравнению с шестидесятыми — началом семидесятых, но и сейчас, благодаря огромному, занимающему чуть ли не большую часть старого центра университету, производит особое, среди всех остальных итальянских городов, впечатление. Узкие галереи около университетских зданий полны молодежи, гудящей и галдящей, что старинным камням очень к лицу: город полон плещущейся жизни, так что Болонье не свойственна туристическая отчужденность,

34

так или иначе испытываемая заезжим иностранцем почти в каждом итальянском городе. Болонью никак нельзя назвать городом-музеем, и именно в Болонье с особым смаком ощущается пресловутая непрерывность итальянской культуры, «итальянскость итальянского духа», гудящего и галдящего так красиво, так выразительно всегда, даже тогда, когда он истыкан пирсингом, курит марихуану и разрисовывает яркими дурацкими лозунгами древние кирпичные стены красного цвета различных оттенков, столь благородных, что они напоминают о дорогущей мортаделле, такой соблазнительной, знаменитой и аппетитной, возлежащей томно и важно, как венеры и Клеопатры братьев Карраччи и Гвидо Рени среди смятых драпировок, на прилавках гурманских лавок Болоньи, занимающих чуть ли ни целый квартал.

Мои размышления о непрерывности итальянской культуры, столь же благостные, сколь и неверные, были следствием чудесного ужина на Пьяцца Сан Стефано, одной из лучших площадей мира. Эта треугольная площадь с двух сторон окаймлена старинными дворцами с открытыми галереями, легкими колоннами и бюстами каких-то античных героев, украшающих их фризы, а с третьей — четырьмя связанными воедино романскими церквами, фасадами выходящими на площадь. Низкие скромные церкви, очень простые, с хаотично раскиданными пробоинами окон, дышат аскезой раннего христианства, бедного, с привкусом варварского благородства. Одна из церквей, Сан Сеполькро, представляет собой круглую ротонду. Она несколько отступила от площади вглубь, так что перед ней образовался небольшой дворик, огороженный старой чугунной решеткой, и в нем растет черный печальный кипарис, очень красиво смотрящийся на фоне красного кирпича. Внутри — переплетение двориков и переходов, колодец Понтия Пилата, гробница святого Петрония, саркофаги мучеников, ренессансные и барочные картины и скульптуры — и красивый негр в черно-белых доминиканских одеждах. Он так выразительно стоял в одном из двориков, на зеленой траве в быстро сгущающихся итальянских сумерках, что я принял его в первую секунду за раскрашенную деревянную скульптуру. Церкви уже закрывались, прихожане и туристы, очень ма¬

лочисленные, расходились, а к ограде кипариса сходились местные панки и готы с синими патлами и черными губами. Из баров, расположенных в галереях, столики высыпали прямо на площадь, я сидел за одним из них, вокруг меня гудела итальянская речь, в основном была молодежь, казалось, что все это — студенты из университета, только что наслушавшиеся лекций Умберто Эко об эволюции средневековой эстетики и полные радикальных революционных идей, — во всяком случае, очень хотелось, чтобы казалось именно так, — наступала ночь, я размякал от счастья, от мыслей, от любви к Италии, такой русской, долгой и бескорыстной. Потом побрел, все так же распираемый счастьем, по Виа Санто Стефано, мимо Гаризенды и Азинелли, Нептуна, зубцов палаццо Подеста и так и не достроенного со времен кватроченто фасада Сан Петронио, что придает ему удивительно современный вид, на Виа дел’Индипендентца, где была остановка моего автобуса, отвозившего меня не то чтобы в болонскую задницу, но к границе, за которой начинается болонская задница, на угол улиц Аннибале Карраччи и Юрия Гагарина. Там, в доме для университетских аспирантов, я жил, размышляя на тему: «Стал бы Аннибале Карраччи коммунистом, если бы родился в Болонье в двадцатом веке?». Перекресток Карраччи и Гагарина для подобных размышлений был местом идеальным.

— А он мне, типа, я на работе был, но не там, ты не поняла. Я так вся и заходила, не пойду, говорю, никуда. А онто в щелку видит, что я вся одетая, не обижайся, говорит, не дури, вишь, у меня же все серьезно, я даже, говорит, кольцо тебе преподнес. Я так взбесилась, мне, говорю, не нужно кольца твоего никакого, ну и, значит, как ему его кольцо-то кину, сама не знаю, что делаю, ты слушай, Оль, сюда, знаешь, а кольцо-то хорошее такое, но я ему и говорю, я так наши отношения не понимаю, а он-то кольцо подобрал, бля, представляешь, в карман положил, ухмыляется. Ну, пошли мы все же, ресторан такой, покушали хорошо, посидели, потом ко мне. А кольцо он, значит, так и оставил, не отдал. Оль, я наших отношений так и не поняла, знаешь... Не, бля... Я же говорю... А вчера мы с Таткой и Колей так посидели хорошо, я борщок сварила, Татка пельменей налепила... Да, я пережа¬

рила все, потушила, маслин добавила. Я теперь такие большие покупаю, черные...

В автобусе было только три человека: я, тихий афроевро- пеец (так, наверное, надо выражаться?) и белобрысая голова с мобильником около уха. Мне были видны лишь затылок и мобильник, но я прямо-таки впился в них зрением и слухом, стараясь не обронить ни одного драгоценного слова. Что было не трудно сделать, так как русская речь звучала громко и отчетливо, раскатываясь кругло, немного окающе, по всему автобусу. Речь и галантная история, ею очерченная, захватывали, а мимо проносились галереи, витрины, дольче и габбаны с версачами и арманями, сияние витрин отражалось мостовыми, мокрыми после прошедшего вечером дождя, и болонское мерцание за окнами, такое элегантное, такое манящее, сливаясь с русским говорком, напоминало о многочисленных «уроках итальянского», что преподносят своим благодарным читателям отечественные гламурные журналы, так как «не зная имен итальянских дизайнеров и названий брендов, в наше время не купишь ни дивана, ни туфель». Далее за этой фразой следует перечисление с краткими характеристиками: фенди, феррагамо, феррари, форназетти, бул- гари, паола навоне, капеллини, пеше, Ъ@Ь italia, джорджетти и что-нибудь такое эдакое, не для всех, не совсем понятное и совсем не нужное, вроде пиранези-пазолини. Белобрысая голосила, и ее интонации, сыплющиеся часто и легко, как сухие горошины из детской плевательной трубки, напоминали болтовню про лучший дизайн в мире, шопинг во Флоренции, кафель, прекрасный, как колизей и пьяцца сан марко, вместе взятые, и боско ди чильеджи.

Kennst du das Land...

По клюкву, по клюкву,

По ягоду, по клюкву...

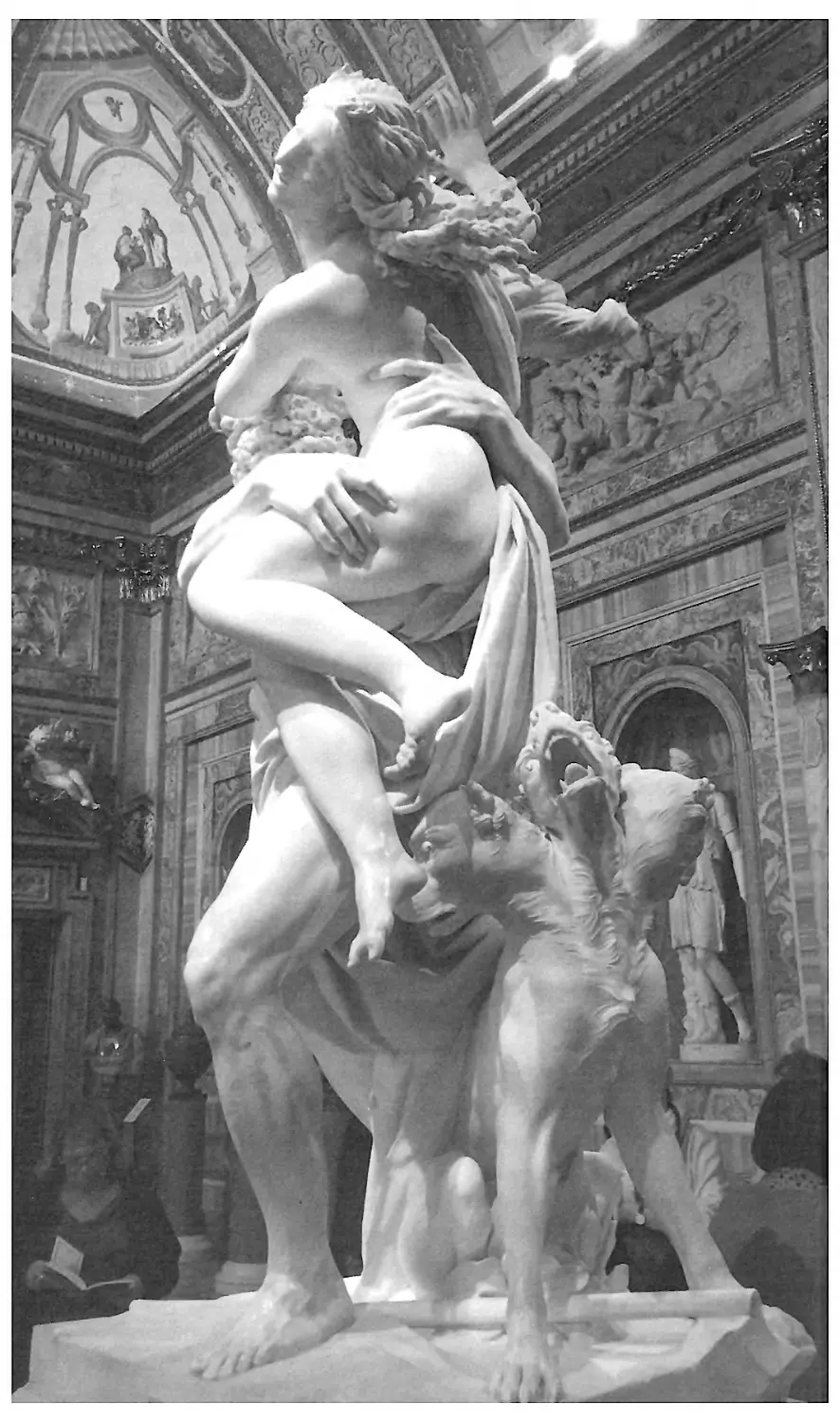

Меня всегда завораживал эпиграф к пушкинскому стихотворению. Начинается оно с вольной интерпретации ге- тевской Песни Миньоны, обрисовывая выдуманную идеальную Италию, чей образ заезжен мировой поэзией как «Лебединое озеро» Путчистами: «Кто знает край, где небо

блещет / Неизъяснимой синевой, / Где море теплою волной / Вокруг развалин тихо плещет; / Где вечный лавр и кипарис / На воле гордо разрослись; / Где пел Торквато величавый; / Где и теперь во мгле ночной / Адриатической волной / Повторены его октавы; / Где Рафаэль живописал; / Где в наши дни резец Кановы / Послушный мрамор оживлял, / И Байрон, мученик суровый, / Страдал, любил и проклинал?» Красиво, конечно, но затаскано так, что список «тассо, рафаэль, кано- ва, байрон» напоминает современную русскую скороговорку «фенди, феррари, форназетти», столь часто употребляемую в повседневной гламурной речи.

Далее Пушкин вводит в действие некую нашу соотечественницу, Людмилу, появившуюся в итальянском раю, столь прекрасную, что «На берегу роскошных вод / Порою карнавальных оргий / Кругом ее кипит народ; / Ее приветствуют восторги. / Людмила северной красой, / Всё вместе — томной и живой, / Сынов Авзонии пленяет / И поневоле увлекает / Их пестры волны за собой». Наша девушка так хороша, что хоть и «На рай полуденной природы, / На блеск небес, на ясны воды, / На чудеса немых искусств / В стесненье вдохновенных чувств / Людмила светлый взор возводит, / Дивясь и радуясь душой», но «Ничего перед собой / Себя прекрасней не находит». Так что она очаровательней и Мадонны молодой, и нежной Форнарины, и флорентийской Киприды. На этом — воззванием к художникам, обязанным запечатлеть Людмилины небесные черты, — стихотворение обрывается, оставшись незаконченным.

С Kennst du das Land... все ясно. Но при чем же здесь «по клюкву, по клюкву, по ягоду, по клюкву»? Как это должно было аукнуться в стихотворении, какой должен был произойти поворот сюжета? В примечаниях к академическому изданию сообщается о свидетельстве П. В. Анненкова, что речь идет о Марии Александровне Мусиной-Пушкиной, которая, вернувшись из Италии, «капризничала и раз спросила себе клюквы в большом собрании». Весьма интересное само по себе, это свидетельство не объясняет загадочный шик эпиграфа. Гениальное пушкинское сопряжение клюквы с Kennst du das Land... превращается в символ русского отношения к Италии, предвосхищая — а заодно и высмеивая — все ностальгии всех Тарковских.

— Знаешь, Оль, а я с той-то работы-то ушла. За триста пятьдесят евро в неделю я им и нянечкой и санитаркой вкалывать не собираюсь. Я прямо им так и сказала. Мною все так довольны были, значит, просили еще побыть. Ну, то да се, а я ни в какую — ухожу и все. Ну, я другую уже давно нашла, да. Чисто так. Да столько же. За две недели-то я получила. Нет, они мне не нравятся. Нет уж, знаешь, я не собираюсь...

Белобрысый затылок притягивал меня не меньше, чем пушкинский эпиграф. Больше всего меня интересовал загадочный «он». Из сынов ли Авзонии? Судя по рассказу — да, хотя имя его ни разу не было упомянуто. На каком языке новая Людмила с ним разговаривала? На авзонском ли? Как, интересно, по-авзонски звучит: «Я наших отношений не понимаю»? Non capisco i nostri rapporti? Мне-то трудно это сформулировать, как же она справлялась с такими тонкими материями?

К сожалению, автобус приближался к границе, за которой начиналась задница, к углу Гагарина и Карраччи, и мне нужно было выходить. Снедаемый любопытством, я специально прошел к выходу около кабины, чтобы разглядеть Незнакомку. Ничем не запоминающееся лицо, белесенькое, без всяких черт, даже без особой косметики. Единственное, что выделялось, — это щеки, большие такие, гладкие, голубиные. Или Альбертиновы, только без румянца. Лет тридцать пять, но не определенно, как это у тридцатипятилетних бывает. Одета тоже неприметно, средняя служащая средней конторы, брючки, кофточка, курточка, обтягивающие крепко сбитый жирок тельца, где все на месте: ручки, ножки, сиськи. На все про все — одна экстравагантная деталь, чтобы запомнить: на стрижке спереди выпущена длинная прядь челки, панковская, ярко окрашенная.

Я вышел, а моя Людмила понеслась дальше, еще глубже в болонскую задницу, не выпуская мобилы из рук и продолжая рассказывать Оле о том, как она «ничего перед собой себя прекрасней не находит». Такая манящая, такая энигматичная. Окончательное разъяснение тайны пушкинского эпиграфа я получил через два дня, когда поехал смотреть одну удаленную от центра церковь, о которой говорилось, что в ее строительстве принимал участие аж сам Франческо дель

40

Косса. Церковь была хороша, не считая двух недостатков: во-первых, она была сто раз перестроена, а во-вторых, она была закрыта. Послонявшись по площади около церкви, вполне современной, я наткнулся на плакат с огромной матрешкой. Текст плаката гласил: «Дорогие женщины России, Украины, Белоруссии... Спасибо вам за ваш труд, за вашу теплоту и нежность»... и еще что-то, очень длинно. Подписано чем-то вроде главы муниципалитета.

Теперь у меня нет никаких сомнений, что вторая часть пушкинского стихотворения должна была быть посвящена моей автобусной Людмиле. Он прекрасно понимал, что именно за ней побежит пестрая волна сынов Авзонии и что она намного глубже, интереснее и серьезней, чем ее соотечественницы, восседающие на миланских показах и, высунув язык, бегающие с вуиттоновскими авоськами по флорентийским бутикам туда-сюда-обратно, мимо фасадов палаццо Питти, оно же — Уффици. Что ж, моя культура тоже не прерывается, что бы вы там ни говорили.

Итальянский стиль велик

И нет другого стиля, кроме итальянского

П оследние два столетия Европа была несправедлива и жестока к

Италии. После наполеоновских войн просвещенные северяне стали рассматривать Апеннинский полуостров как континентальный парк отдыха и культуры. В своей гордости и своих предубеждениях европейцы прогрессировали очень быстро. Если в начале прошлого века Стендаль неподдельно восхищался нравом и характером живых итальянцев, то Томас Манн уже воспринимал местное население как навязчивых представителей местной фауны, досадно портящих окружающий культурно-исторический пейзаж.

Александр Блок и другие русские путешественники начала века рассмотрели в современной Италии лишь пыль да выхлопные газы, оставив все свое восхищение истории.

Для восприятия прошлого столетия Италия отжившая была определенно лучше Италии современной. Тот же Стендаль, искренне восхищаясь красотой миланских дам, не без надменности указывал на скудость их туалетов, передававшихся по наследству.

Скука пыльной провинциальной жизни, нарушаемая лишь появлением иностранцев, стала уделом великой нации. Ни о каком итальянском стиле не могло быть и речи, он был ограничен национальным костюмом и плясанием тарантеллы, то есть для приличных людей он был годен лишь во время карнавала. Высший итальянский свет зависел от французской моды; те золотые дни, когда венецианки и флорентийки были образцом для подражания всей Европы и

Елизавета Английская выписывала туалеты из Италии, канули в прошлое.

При всем безразличии, граничащем с неприязнью, к итальянской современности, что сквозит в отзывах европейских путешественников, Италия все-таки оставалась для всей Европы воплощением красоты. Сочетание южной природы и великих памятников прошлого превращало эту вполне реальную страну в своего рода фантом: вроде бы она и существует, так как ее реальность дана нам в наших ощущениях, но с другой стороны, ее как бы нет, так как все итальянские переживания оказываются тесно переплетенными с тем, что уже было прочувствовано прошлым. И понять, что же на самом деле вызывает восхищение — реальные руины Древнего Рима или знания, почерпнутые из литературы и истории о его величии и великолепии, — оказывалось невозможно. Ощущать прошлое, т. е. то, что не существует, — занятие необычайно субъективное, и Италия оказалась приютом для различного рода идеалистов — народа привлекательного, но вздорного. Реалисты Италию не жаловали; блестящим примером такого рода критического отношения к ней является описание Львом Николаевичем Толстым путешествия в Италию Карениной и Вронского. Толстовская трезвая критичность совершенно не похожа на восторженные любовные излияния Гоголя, любителя всего идеального и фантастического.

Прошлое тяжелым грузом легло на плечи итальянцев. В начале века, когда всех или почти всех так или иначе охватила мания передового во всех его проявлениях и во всех областях, как в политике, так и в искусстве, эта зависимость вообще стала восприниматься как нечто страшно компрометирующее. О какой моде могла бы идти речь в стране, где все задавлено руинами! Казалось, что Италия обречена быть провинциальной. Шумные выходки футуристов только подчеркивали итальянскую дремучесть: оголтелость всегда свойственна захолустью, так как только там она может обратить на себя внимание.

Одним из проявлений комплекса провинциальности стал стиль итальянского фашизма, когда дуче решил поженить махровый национализм, свойственный недавно объединенному Итальянскому королевству, с футуристическими утопиями.

44

Муссолиниевские кварталы в Риме получились, в об- щем-то, даже и ничего, особенно если учесть то, что ими не стали обременять Палатин или Капитолий, а воздвигли в некотором отдалении от Великого города, так что теперь они превратились в своего рода Диснейленд для интеллектуалов. В них определенно даже чувствуется стильность — обнаженные лыжники под южным солнцем и упрощенные аркады, напоминающие о Колизее, гладиаторских боях и замученных христианах, способны произвести впечатление, и если забыть о политических преступлениях, то и несколько развлечь усталый вкус. Впрочем, так они воспринимаются только сегодня, после того как несколько сверхэлегантных современных архитекторов пропели дифирамбы тоталитарной архитектуре. В 30-е годы к ним относились иначе, и Рим в это время никак нельзя было назвать модным городом.

Резкое изменение произошло в 60-е годы XX века. Пережив период гордости своей прекрасной нищетой, отсталостью и второсортностью во времена неореализма, Италия вдруг стала самой фешенебельной страной Европы. После «Земля дрожит» Висконти снимает «Туманные звезды Большой Медведицы», Пазолини после «Мама Рома» создает «Теорему», а «Дорога» Феллини приводит к «Сладкой жизни». Можно, конечно, рассуждать о последствиях экономического бума, о процветании алюминиевой промышленности и развитии производства пластмасс, которое привело к тому, что Италия стала страной самых элегантных в мире телефонов, но это надо делать достаточно осторожно. Скандинавия также стала процветать в результате бума 60-х, но финский дизайн, при всех его очевидных достоинствах, стал образцом только для владельцев дач вокруг Санкт-Петербурга, считающих верхом изыска кроссовки и спортивные костюмы веселеньких расцветок. В Италии и в итальянской культуре содержалось нечто, что смогло снова покорить весь мир и снова, как и в XVI веке, заставить всех модников и модниц поклоняться этой прекрасной стране.

Среди бесчисленных определений стиля самым верным до сих пор является данное Бюффоном в речи при избрании во Французскую академию: «Стиль — это человек».

Оно означает, что стилем является так или иначе оформленная совокупность проявлений некой индивидуальности.

Чем более осознанным будет это проявление и чем более яркой будет индивидуальность, с тем большим основанием стиль может претендовать на звание стиля. Любой период времени оказывается оформленным в нечто, что можно назвать «духом времени» благодаря совокупности различных индивидуальных поступков и действий, объединенных чем-то общим, так что любое десятилетие — даже если оно декларативно бесстильно или разностильно — имеет свой собственный стиль. То же самое можно сказать и о каждой нации.

Такие определения, как «плохой» или «хороший», по отношению к стилю явно не работают. Ведь стиль кроссовок и тренировочных костюмов может быть очень даже хорош, а стиль Дольче и Габбана вполне может быть плох, как стал плох стиль Армани и Валентино, годный теперь разве что для бандитов. Более того, стиль тренировочных костюмов вполне может стать стильным, дело только в аранжировке.

Вот здесь итальянцы не знают себе равных, так как их великая страна накопила столь много стилей и индивидуальностей, что итальянцу даже не требуется вкус в выборе, он может себе позволить просто следовать одной или нескольким многочисленным линиям, намеченным родной культурой, будь то античный классицизм, нежное кватроченто, пышная Византия, красочный Восток, неореалистическая нищета или религиозный кич. Более того, обращаясь к той или иной теме, итальянец, используя накопленный за века опыт образования стилей, совершенно не боится вторично- сти и остается свободным от строгих законов хорошего вкуса, так как, только нарушая их, и можно делать стиль. Для любого художественно одаренного итальянца существуют два ориентира: эпоха Возрождения — первый европейский стиль, декларативно вторичный и созданный на основе переработки великого прошлого и покоривший всю Европу, и Караваджо — первый художник, смело опрокинувший сложившуюся систему вкусов, что было принято считать хорошей, и тоже завоевавший всю Европу.

В девятнадцатом веке и первой половине двадцатого, когда царила наивная вера в прогресс человечества и всего, что

46

с ним связано, например искусства, эта блистательная способность итальянского духа оказалась невостребованной. Итальянский стиль был не замечен, так как ему претило требование тотальной новизны и он предпочитал dolcefar niente французской суетливости и английскому эксцентризму. Но сегодня, разуверившись в социальных и художественных утопиях, любой европеец, желающий быть или слыть элегантным, даже если он родился в Америке или Японии, а его родители — негры, индейцы или китайцы, готов взойти на костер со словами «Нет другого стиля, кроме итальянского!» и погибнуть за утверждение этой очевидной истины.

Превосходство итальянского стиля столь же непреложно, как то, что Италия омывается водами Средиземного моря, и говорить об этом, в общем-то, излишне. Ибо стиль английский — это только стиль жизни, то есть добротность и удобство. Стиль французский — это только вкус и умение выбирать и сочетать, а ни в коем случае не творить. Стиль немецкий (да простит бог за кощунственное упоминание нации, часто претендовавшей на мировое господство и очень редко на стиль) — это образ мышления, при котором забываешь, во что одет твой собеседник. Стиль испанский — это образ поведения, и он исчерпывается черным костюмом и белым воротником испанских грандов и мантильей Кармен. Стиль американский — это образ правления, заботящегося о здоровье и благосостоянии нации, а стиль русский — это перманентное восхищение английской жизнью, французским вкусом, немецким мышлением, испанским поведением, американским правлением и великим итальянским стилем, то есть прекрасными творениями Растрелли, Кваренги, Росси, Армани, Версаче, Миссони, Дольче и Габбаны.

49

Музеи Ватикана в истории Рима

м„ _

стоят в одном ряду с величайшими музеями; Лувром, Эрмитажем, Британским музеем и Метрополитен-музеем. Множественное число названия — Музеи Ватикана (Musei Vaticani) — несколько смущает, но на самом деле сегодня это единый комплекс, состоящий из нескольких разделов, располагающихся в различных, связанных между собой переходами зданиях. По протяженности выставочных площадей Музеи Ватикана занимают пятое место в мире, по посещаемости — шестое, но не эти сухие статистические данные определяют значение Музеев Ватикана в истории человеческого духа. Это собрание является не просто гордостью Рима, Италии или даже Европы, но гордостью человечества.

Подобно Лувру, Уффици или Эрмитажу, располагающимся во дворцах, изначально Ватикан был резиденцией правителей, поэтому часть музейной экспозиции включает в себя залы, когда-то бывшие жилыми апартаментами, а основу коллекций составляют личные приобретения пап. К большим старым музеям Европы, начало которым положили коллекции царствующих домов, Музеи Ватикана ближе всего и по духу. В эффектных и пышных интерьерах выставлено собрание, состав которого крайне неоднороден и разнообразен: от декоративно-прикладного искусства и предметов, имеющих исключительно историческую ценность, до всемирно известных шедевров живописи и скульптуры.

На этом сходство с другими музеями и заканчивается. Музеи Ватикана имеют свой особый характер. Великие

мировые собрания, с которыми по праву их сравнивают, создают общую картину мира через множественность проявлений искусства разных наций и состоят из разделов, посвященных различным странам и континентам. Не то в Музеях Ватикана: огромное пространство заполнено произведениями, имеющими отношение к Риму, и только к нему. Основа собрания — поразительная по объему и полноте коллекция античного искусства (сюда входят и отделы, посвященные Этрурии и Египту), отражающая римскую историю от первых царей до империи. По сути дела, этот великий музей — музей истории города. Но какого города! Во времена Древнего мира Рим не только столица империи и даже не только центр цивилизации, — античный Рим в реальности воплощал идею целостности человечества. Институт папства, учрежденный во времена Римской империи, удержав неразрывную связь с Античным миром, столь отчетливо не сохранившуюся более нигде в мире, стал прямым преемником этой идеи. Через историю Рима, включившую в себя республику и империю, Средние века и Ренессанс, Барокко и Просвещение, прослеживается история мировой духовности. Музеи Ватикана столь же уникальны, сколь уникален Рим. Ни один другой город на земле не удостоился титула «Вечный город».

Историю коллекции Музеев Ватикана обычно начинают с 1503 года. Именно в этом году папа Юлий II выставил принадлежавшую ему статую Аполлона на небольшой вилле, расположенной на склоне Ватиканского холма, неподалеку от Апостольского дворца. Называлась она Вилла Бельведере (итал. bel vedere — прекрасный вид) и была построена для папы Иннокентия VIII флорентийским живописцем, скульптором и архитектором Антонио дель Поллайоло. По заказу папы Бернардино Пинтуриккио и Андреа Мантенья украсили залы виллы росписями. Здание находилось на возвышении, с четырех сторон овевалось ветрами, поэтому воздух в нем был свеж и прохладен, что в Риме всегда ценилось. С террасы открывалась прекрасная панорама, включавшая базилику Святого Петра, тогда еще выглядевшую как средневековая церковь, и Апостольский дворец с его садами. Удобная планировка и живописный вид сделали Виллу Бельведере любимым местом

50

отдыха пап, и благодаря расположению она превратилась в своего рода центр Ватикана. Решение Юлия II украсить виллу скульптурой солнечного бога Аполлона было знаковым.

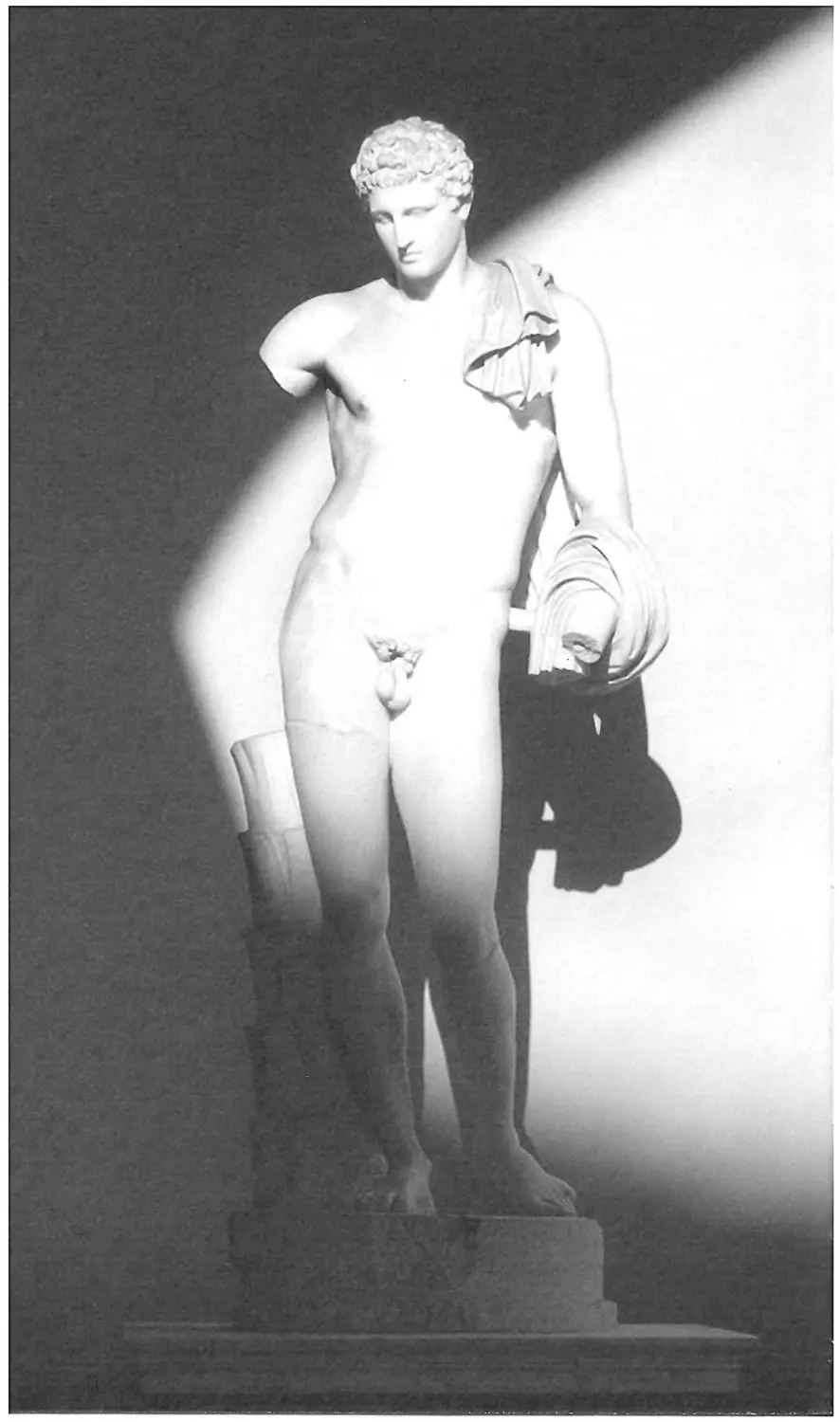

Статуя была найдена в окрестностях Рима в конце XV века и была куплена папой еще в бытность кардиналом Джу- лиано делла Ровере. Тогда Аполлона мало кто видел, так как Джулиано держался от Ватикана подальше, опасаясь за свою жизнь, ибо его семейство находилось в постоянной вражде с семейством Борджиа, к которому принадлежал правящий папа Александр VI. Когда же Джулиано, став папой под именем Юлий II, водрузил его на почетное место в Апостольском дворце, статуя вызвала всеобщее восхищение. Среди ценителей прекрасного Аполлон приобрел огромную известность, его бесконечно копировали скульпторы и художники, и по месту своего нахождения он стал именоваться Аполлоном Бельведерским. Под этим именем Аполлон из коллекции Джулиано превратился в самую знаменитую скульптуру в мире. Пик славы Аполлона Бельведерского падает на 1755 год, когда историк искусств Иоганн Иоахим Винкельман, чей авторитет был тогда непререкаем, провозгласил его величайшим произведением искусства, какое когда-либо создавала рука человека. Последующие поколения принялись с этим утверждением отчаянно спорить, вкусы и предпочтения менялись, но и сегодня об Аполлоне Бельведерском знает каждый образованный человек.

К Аполлону вскоре добавились новые находки. Юлий II гордился своей коллекцией и хотел выставить ее как можно лучше, сделав доступной для посещений. Решив преобразовать Виллу Бельведере, он требует у Донато Браманте, которому доверил заказ, спланировать постройку так, чтобы коллекция располагалась на самом выгодном для обозрения месте. Браманте проектирует перед виллой ряд спускающихся по склону холма террас, образуя цепь взаимосвязанных пространств. Верхнюю террасу Браманте превращает в закрытый двор, стены которого были декорированы широкими и глубокими нишами с размещенными в них скульптурами. Над входом, ведущим во двор, была начертана цитата из «Энеиды» Вергилия: Procul este, profani (Прочь удалитесь, непосвященные. — лат.).

51

Собрание античных скульптур Юлия II, в которое вошли такие всемирно известные вещи, как «Лаокоон с сыновьями» и «Спящая Ариадна», стало ядром художественных коллекций Ватикана. Двор, спроектированный Браманте, можно с полным правом назвать одной из первых музейных экспозиций. Цитата из Вергилия подчеркивала, что выставленные произведения находятся в особом пространстве и имеют самостоятельное значение, а не исполняют простую функцию украшения папского сада. Двор получил собственное имя — Antiquario delle Statue — и стал предвестником Музеев Ватикана. Символично, что произведением, отмечающим собой их рождение, была статуя Аполлона, покровителя искусств, изображенного в виде победителя дракона Пифона, темного подземного чудовища. Именно Аполлон Бельведерский, находящийся в центре своеобразной экспозиции, определял значение собранных вокруг него статуй — Antiquario delle Statue олицетворял торжество искусства.

Решение Юлия II отличалось радикальностью: он поместил языческий пантеон, состоящий из идолов ложных богов, да еще к тому же осененный цитатой «Прочь удалитесь, непосвященные», взятой из текста языческого поэта, описывающего жертвоприношение колдовской богине Гекате, чуть ли не в центр Ватикана, священной обители папы, наместника Бога на земле, главы христианского мира. Непосвященные, конечно, не имели доступа в покои папы, и дворик Браманте посещали лишь избранные. Тем не менее это была именно экспозиция, подразумевающая свою, пусть даже и ограниченную публику. Если есть публика, то есть и публичность. Члены папской курии видели и знали коллекцию, ее демонстрировали высокопоставленным гостям, художники и знатоки добивались права ее увидеть. О ней рассказывали, и так или иначе слухи о Вилле Бельведере и ее удивительном дворе распространились далеко за пределы Рима. Просвещенная элита, совмещавшая религиозность с любовью к искусству, испытывала восторг перед папским начинанием, но большинство верующих пребывало в смущении. Ведь папские покои — это не просто резиденция правителя, в которой он может делать все, что ему угодно, но обиталище наместника Бога на земле. Богобоязненное благочестие не могло не

почувствовать себя оскорбленным тем, что по соседству с базиликой Святого Петра, главной церковью христианского мира, устроено нечто вроде капища многобожию. Встает естественный вопрос: как получилось, что глава католической церкви решился на поступок, способный вызвать неодобрение большинства и клира, и паствы?

Папа Юлий II обладал мощным характером, упрямым и резким. Он очень любил античность, и он, первый обладатель Аполлона, первым его и оценил, решив поместить на Вилле Бельведере, что прославило статую. Дело, однако, не только в характере и личных желаниях папы. Его родственник и предшественник Сикст IV, в миру — Франческо дел- ла Ровере, занимавший папский престол в 1471—1484 годах, также любил античность. Сикст IV тоже был страстным почитателем древности, однако коллекцию разместил во дворце на Капитолии, в котором заседала городская магистратура. Водворить любимые им античные статуи в Апостольский дворец он не решился, подчеркнув своим жестом разделение истории: языческая империя являлась частью прошлого города Рима, центром которого был Капитолий, а Ватикан, центр нового царства духа, ни с империей, ни с язычеством не имел ничего общего.

Папа Юлий II, несмотря на воинственность и упорство, был тонким политиком, прекрасно чувствующим свои возможности. Нет сомнений, что он принес бы в жертву свои личные вкусы, если бы обстоятельства того потребовали. Дело было не только в личных пристрастиях, но и в том, что ко времени его понтификата сложилась такая ситуация, что античный мир, полностью реабилитированный флорентийскими гуманистами и ставший частью обихода культурной элиты, не просто мог, но и должен был стать частью истории Ватикана.

С самого своего зарождения история Папской области определялась непрекращающейся борьбой пап и автохтонной римской аристократии, пытавшейся утвердить свою самостоятельность. В Европе папы обладали огромной властью, но она покоилась лишь на престиже их священного сана. В самом Риме папы не могли распоряжаться так, как распоряжались в своих владениях светские правители. Рим¬

ский народ не принимал участия в выборе пап, поэтому относился к ним как к чужакам и, подстрекаемый влиятельными семействами, не желавшими смириться с потерей своих привилегий, постоянно поднимал мятежи. Со своенравием римлян, все время боровшихся за независимость от Святого престола, папы не могли совладать и часто были принуждены отсиживаться за стенами Ватикана, а то и вообще бежать из Рима. Все Средневековье прошло под знаком борьбы городских магистратов с папской курией. Ко времени понтификата Сикста IV папству удалось достичь перевеса, но с выборными городскими властями оно продолжало считаться. Окончательно с независимостью римской аристократии расправился только папа Александр VI Борджиа. Он, поставив во главе папской армии своего сына Чезаре, знаменитого кондотьера, реорганизовал ее, превратив в мощную военную силу. С помощью армии Александр VI разгромил влиятельные старые кланы внутри Рима, параллельно успешно воюя с соседями и увеличивая территорию Папской области. Отныне с самостоятельностью городского управления и самоуправством римских аристократов было покончено, и папа превратился в единовластного правителя не только Рима, но и большой территории в центре Италии, по размерам превосходящей владения многих других итальянских правителей.

Юлий II Александра VI ненавидел. Под страхом отлучения от церкви он запретил говорить о Борджиа, стараясь вычеркнуть из истории папства его имя и память о его семействе. Все портреты Борджиа были из Ватикана вынесены, их гробницы вскрыты, а тела отправлены в Испанию. Новый папа демонстративно закрыл апартаменты, в которых проживал Александр VI, и выстроил новые. В своей политике Юлий II, однако, опирался на достижения предыдущего правления, используя перевес в соотношении сил, достигнутый жестокостью и коварством семейства Борджиа. Теперь ни одно римское семейство не могло соперничать с силой папской власти, и Юлий II, столь резкий и бескомпромиссный, заключил с римской аристократией новые соглашения, признав привилегии древних семейств. Этим он еще более укрепил свои позиции в Риме, заодно продолжая наращивать военную мощь Папской области. Именно при Юлии II была

создана личная папская гвардия, набранная из швейцарцев, считавшихся лучшими воинами в Европе. В XVI веке это специальное подразделение папских войск было действенным орудием поддержания внутреннего порядка, а не той декорацией, в которую оно превратилось в течение веков. С помощью войн и умелых дипломатических союзов Юлий II ослабил силы Милана, Флоренции и Венеции, и во время его правления Папская область превратилась в главную политическую силу на Апеннинском полуострове. Юлий II стал думать о возможности объединения Италии под эгидой Рима.

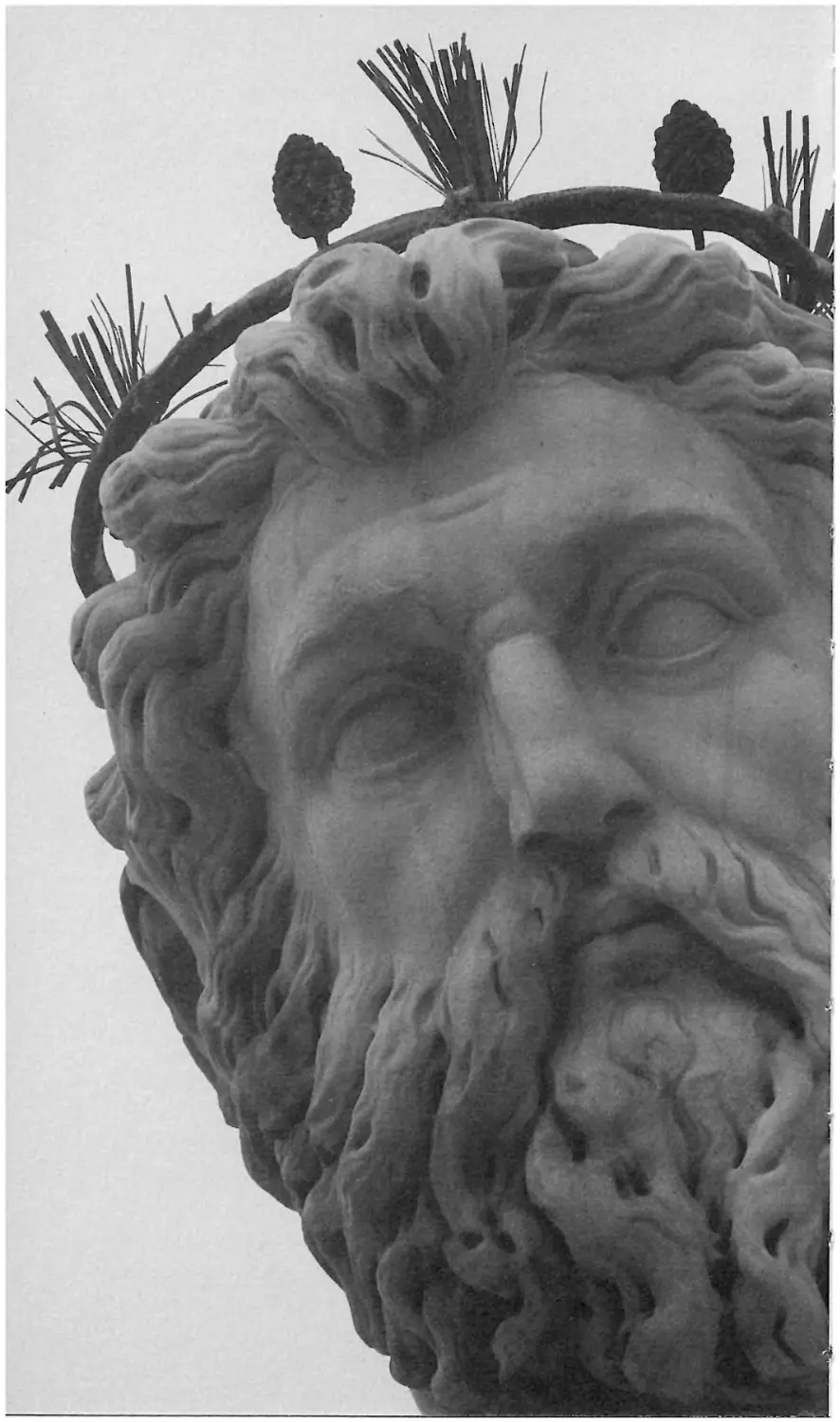

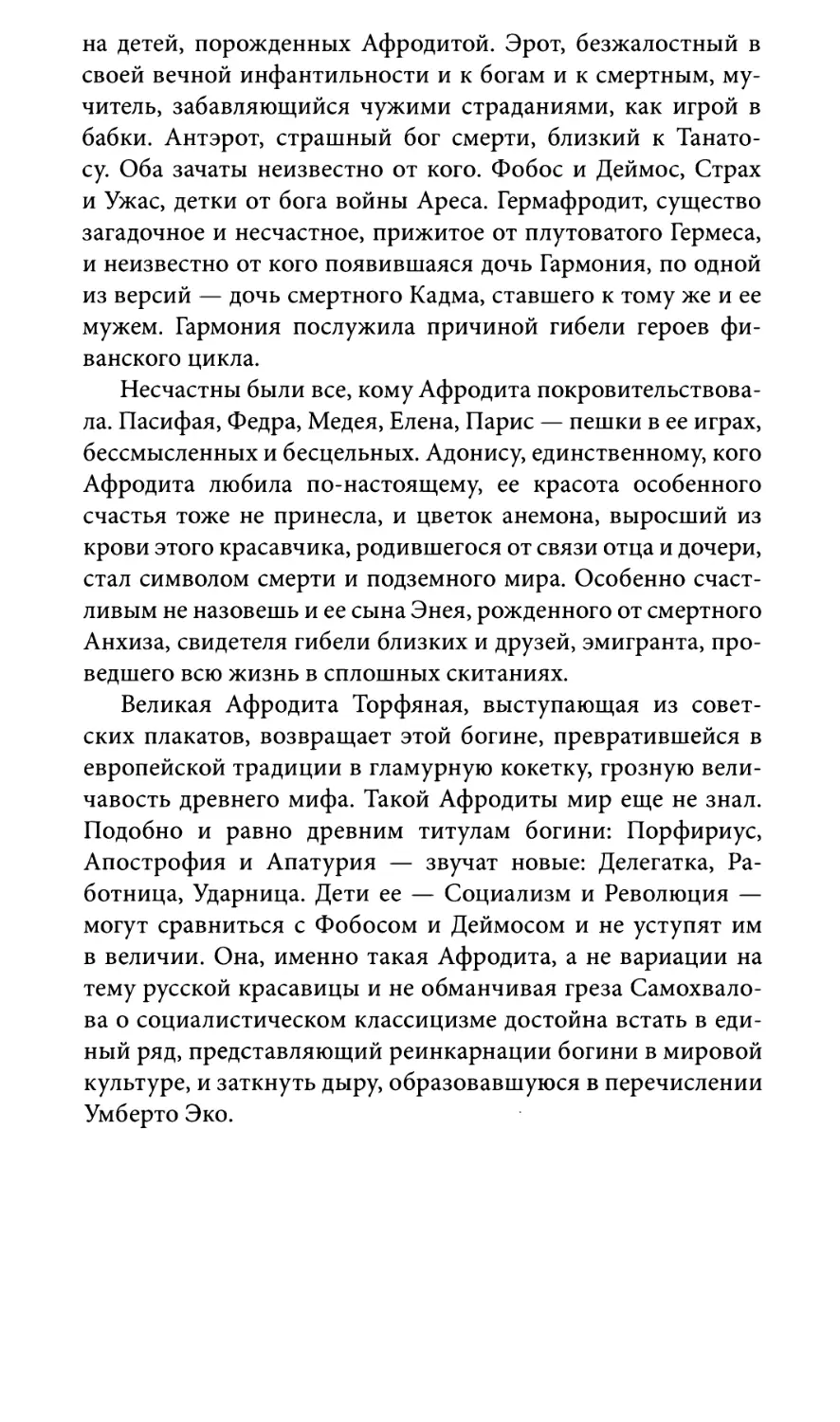

Утвердив свое единовластие в Папской области, Юлий II уже больше не собирался противопоставлять историю папского, то есть христианского, Рима истории Рима императорского и языческого, а декларировал их теснейшую взаимосвязь. В замысле объединения Италии под главенством папы важную роль играло провозглашение идеи Roma Aeterna, Рима как Вечного города. В утверждении теснейшей взаимосвязи мирского величия Рима с величием церкви придавалось огромное значение Античности и ее прекрасному искусству. Теперь папа хотел и мог говорить не только от лица Ватикана, но и от лица Рима, так что создание Antiquario delle Statue было не просто художественной акцией восхищенного древностью мецената, но и важной манифестацией новой идеологии. Прекрасные статуи из папского собрания явились зримой метафорой Рима, то есть города, в который был послан апостол Петр утвердить всемирное царство церкви, ибо сказал Иисус Христос: «Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16: 18—19). Рим, город Святого Петра, естественно включал в себя величие Рима императоров, ибо на его метафизических камнях, в реальности означенных древними мраморами, было утверждено земное Царство Церкви.