Автор: Петрухин В.Я.

Теги: этнография этнос этникос этническая история история фольклор этнографические очерки сборник статей издательство восточная литература

ISBN: 5-02-0167630-0

Год: 1994

§ историко-

О ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ

g ИССЛЕДОВАНИЯ

§ ПО ФОЛЬКЛОРУ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ

ПО ФОЛЬКЛОРУ

И МИФОЛОГИИ

ВОСТОКА

СЕРИЯ

ОСНОВАНА

в 1969 г.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

| ГА. Зограф]

Е.М. Мелетинский (председатель)

С.Ю. Неклюдов (секретарь)

Е.С. Новик

БЛ.Рифтин

С. С. Целышкер

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ФИРМА

«ВОСТОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА» РАН

историко-

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

ПО ФОЛЬКЛОРУ

Сборник статей

памяти

Сергея Александровича

ТОКАРЕВА

МОСКВА 1994

ББК 63.5 + 82

И 90

Книга издана при содействии

Международного фонда "Культурная инициатива"

Составитель

ВЯ. ПЕТРУХИН

Редактор издательства

И. Л. ЕЛЕВИЧ

Историко-этнографические исследования по фолькло-

И90 ру: Сборник статей памяти Сергея Александровича

Токарева. Сост. В.Я. Петрухин. - М.: Издательская

фирма ’’Восточная литература” РАН, 1994. - 276 с. -

(Исследования по фольклору и мифологии Востока).

ISBN 5-02-0167630-0

В статьях освещаются проблемы взаимосвязи мифа и религии,

фольклора и этнографии. Рассматривается широкий круг явлений

традиционной культуры - от скифского пантеона и полинезийских

обычаев до славянской причети и армянских свадебных обрядов.

Для фольклористов, этнографов, историков культуры.

Ю00000-070^

13Й2ГЙ-12’-’4 ““ 03 ‘ “2

Научное издание

Историко-этнографические исследования

по фольклору

Сборник статей памяти

Сергея Александровича Токарева

Заведующий редакцией С.С.Цельникер

Младший редактор И.МТриднева. Художник Л.С.Эрман

Художественный редактор ЭЛКЭрман. Технический редак-

тор О.В.Власова. Корректор НЛ.Щигорева

ИБ № 16395

Сдано в набор 04.02.94. Подписано к печати 29.06.94

Формат 60Х90х/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная

Усл. п.л. 17,25. Усл. кр.-отт. 17,25. Уч.-изд.л. 18,62

Тираж 1500 экз. Изд. № 7061. Зак. № 270. „С„-1

РАН

Издательская фирма „Восточная литература”,

103051, Москва К-51, Цветной бульвар, 21

ЛР № 0297 от 27.11.91 г.

3-я типография РАН

107143, Москва Б-143, Открытое шоссе, 28

ISBN 5-02-016763-0

© В.Я. Петрухин.

Составление, 1994

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Серия «Исследования по фольклору и мифологии Востока», выпускаемая

издательской фирмой «Восточная литература» с 1969 г., знакомит читателей с

современными проблемами изучения богатейшего устного творчества народов Азии,

Африки и Океании. В ией публикуются монографические, и коллективные труды,

посвященные разным аспектам изучения фольклора и мифологии народов Востока,

включая анализ некоторых памятников древних и средневековых литератур,

возникших при непосредственном взаимодействии с устной словесностью. Зна-

чительное место среди изданий серии занимают работы сравнительного и сравни-

тельно-типологического характера и чисто теоретические, в которых важные

проблемы фольклористики и мифологии рассматриваются не только на восточном

материале, но и с привлечением повествовательного искусства других, соседних

регионов.

Взаимосвязи мифа и религии, фольклора и этнографии - круг интересов

виднейшего советского этнографа Сергея Александровича Токарева, памяти которого

посвящен настоящий сборник (С А. Токарев с самого основания серии и до дня своей

кончины был членом ее редколлегии). Эти проблемы исследуются в статьях сборника,

авторы которых сочетают структурно-типологический и сравнительно-исторический

подходы к изучению разнообразных явлений традиционной культуры - от скифского

пантеона и полинезийских обычаев до славянской причети и армянских свадебных

обрядов.

Книги, ранее изданные в серии «Исследования по фольклору и мифологии

Востока»:

В Я Пропп. Морфология сказки. 2-е изд. 1969.

ГЛ. Пермяков. От поговорки до сказки (Заметки по общей теории клише). 1970.

, БЛ. Рифтин. Историческая эпопея и фольклорная традиция в Китае (Устные и

книжные версии «Троецарствня»). 1970.

ЕА. Костюхин. Александр Македонский в литературной и фольклорной традиции.

1972.

Н. Роишяну. Традиционные формулы сказки. 1974.

ПА. Гринцер. Древнеиндийский эпос. Генезис и типология. 1974.

Типологические исследования по фольклору. Сборник статей памяти Владимира

Яковлевича Проппа (1895-1970). Сост. Е.М. Мелетинский и С.Ю. Неклюдов. 1975.

Е.С. Котляр. Миф и сказка Африки. 1975.

С Л. Невелева. Мифология древнеиндийского эпоса (Пантеон). 1975.

ЕЛИ. Мелетинский. Поэтика мифа. 1976.

ВЯ. Пропп. Фольклор и действительность. Избранные статьи. 1976.

6 От редколлегии

Е.Б. Вирсаладзе. Грузинский охотничий миф и поэзия. 1976.

Ж. Дюмезиль. Осетинский эпос и мифология. Пер. с франц. 1976.

Паремиологический сборник. Пословица, загадка (структура, смысл, текст). Сост.

Г. Л . Пермяков. 1978.

OJVf. Фрейденберг. Миф и литература древности. 1978.

Памятники книжного эпоса. Стиль и типологические особенности. Под ред.

Е.М. Мелетинского. 1978.

Б. Л . Рифтин. От мифа к роману (Эволюция изображения персонажа в китайской

литературе). 1979.

С. Л . Невелева. Вопросы поэтики древнеиндийского эпоса. Эпитет и сравнение.

1979.

Е.М. Мелетинский. Палеоазиатский мифологический эпос. Цикл Ворона. 1979.

Б.Н. Путилов. Миф - обряд - песня Новой Гвинеи. 1980.

М.И. Никитина. Древняя корейская поэзия в связи с ритуалом и мифом. 1982.

В. Тэрнер. Символ и ритуал. Пер. с англ. 1983.

М. Герхардт. Искусство повествования (Литературное исследование «1001 ночи»).

Пер. с англ. 1984.

Е.С. Новик. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. Опыт сопоставления

структур. 1984.

С.Ю. Неклюдов. Героический эпос монгольских народов. Устные и литературные

традиции. 1984.

Паремиологические исследования. Сборник статей. Сост. Г. Л . Пермяков. 1984.

Е.С. Котляр. Эпос народов Африки южнее Сахары. 1985.

Зарубежные исследования по семиотике фольклора. Пер. с англ., франц., рум.

Сост. Е.М. Мелетинский и С.Ю. Неклюдов. 1985.

Ж. Дюмезиль. Верховные боги индоевропейцев. Пер. с франц. 1986.

Ф.БЯ. Кейпер. Труды по ведийской мифологии. Пер. с англ. 1986.

Н.А. Спешнее. Китайская простонародная литература (Песенно-повествователь-

ные жанры). 1986.

ЕЛ. Костюхин. Типы и формы животного эпоса. 1987.

Я.Э. Голосовкер. Логика мифа. 1987.

Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. 1988.

Г. Л . Пермяков. Основы структурной паремиологии. 1988.

А.М. Дубянский. Ритуально-мифологические истоки древнетамильской лирики.

1989.

И.М. Дьяконов. Архаические мифы Востока и Запада. 1990.

ПД. Сахаров. Мифологические повествования в санскритских пуранах. 1991.

Готовится к изданию:

А.Б. Лорд. Сказитель. Пер. с англ.

Малые формы фольклора. Сборник статей памяти Г. Л . Пермякова.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Коллектив авторов посвящает сборник «Историко-этнографические исследования

по фольклору» памяти Сергея Александровича Токарева (1899—1985), крупнейшего

этнографа, одного из создателей отечественной школы этнографии*.

Широчайшие научные интересы С.А. Токарева и пристальное внимание к главным

проблемам этнографии (начиная с первых работ - рецензий на книги Г. Шпета

«Введение в этническую психологию» и Ф. Боаса «Ум первобытного человека») во

многом определили развитие этнографической проблематики в нашей стране, ориен-

тировали этнографию на изучение основных историко-культурных явлений, а не на

описание «экзотических» сторон быта. Существенным при этом было то, что Токарев

не замыкался в «кабинетной» работе над чисто академическими проблемами. Его

многолетняя деятельность включала весь спектр этнографических работ и

исследований - от обработки музейных коллекций и поездок в экспедиции, пре-

подавания в Московском и других университетах и руководства кафедрой этнографии

до составления фундаментальных обобщающих работ по этнографии - в серии

«Народы мира», опубликованной на основе курса лекций книги «Этнография народов

СССР» и др. Характерной чертой его научной деятельности было понимание и

выявление глубоких взаимосвязей в развитии материальной культуры, общественного

строя и культуры духовной (см., например, [Токарев 1970]). Поэтому такое явление

духовной культуры, как фольклор, воспринималось им в широком смысле, не просто

как совокупность произведений устного народного творчества, а как многогранная

система обычаев, пронизывающая все стороны жизнедеятельности народа. Такая

система стала, в частности, объектом изучения в многотомной коллективной мо-

нографии «Календарные обычаи и обряды народов Зарубежной Европы»,

подготовленной под руководством С.А. Токарева.

Глубокому пониманию и вместе с тем популяризации фольклора способствовала и

издательская деятельность С.А. Токарева. В 1958 г. с его послесловием выходит

сборник австралийских мифов в обработке А. Маршалла [Маршалл 1958], а в 1960 с

его же предисловием - перевод мифологических текстов, собранных у папуасов

маринд-аним Г. Неверманом [Неверман I960]; эта книга стала одной из первых,

знакомящих широкого читателя с классическим фольклорным наследием народов

мира. С момента создания серий «Сказки и мифы народов Востока» и «Исследования

по фольклору и мифологии Востока» С.А. Токарев стал членом их редколлегии.

* Список работ С.А. Токарева, опубликованный к 80-летию со дня рождения, см.:

«Советская этнография». 1980, № 3, с. 182-188. О жизни и деятельности С.А. Тока-

рева см. [Алексеев 1985].

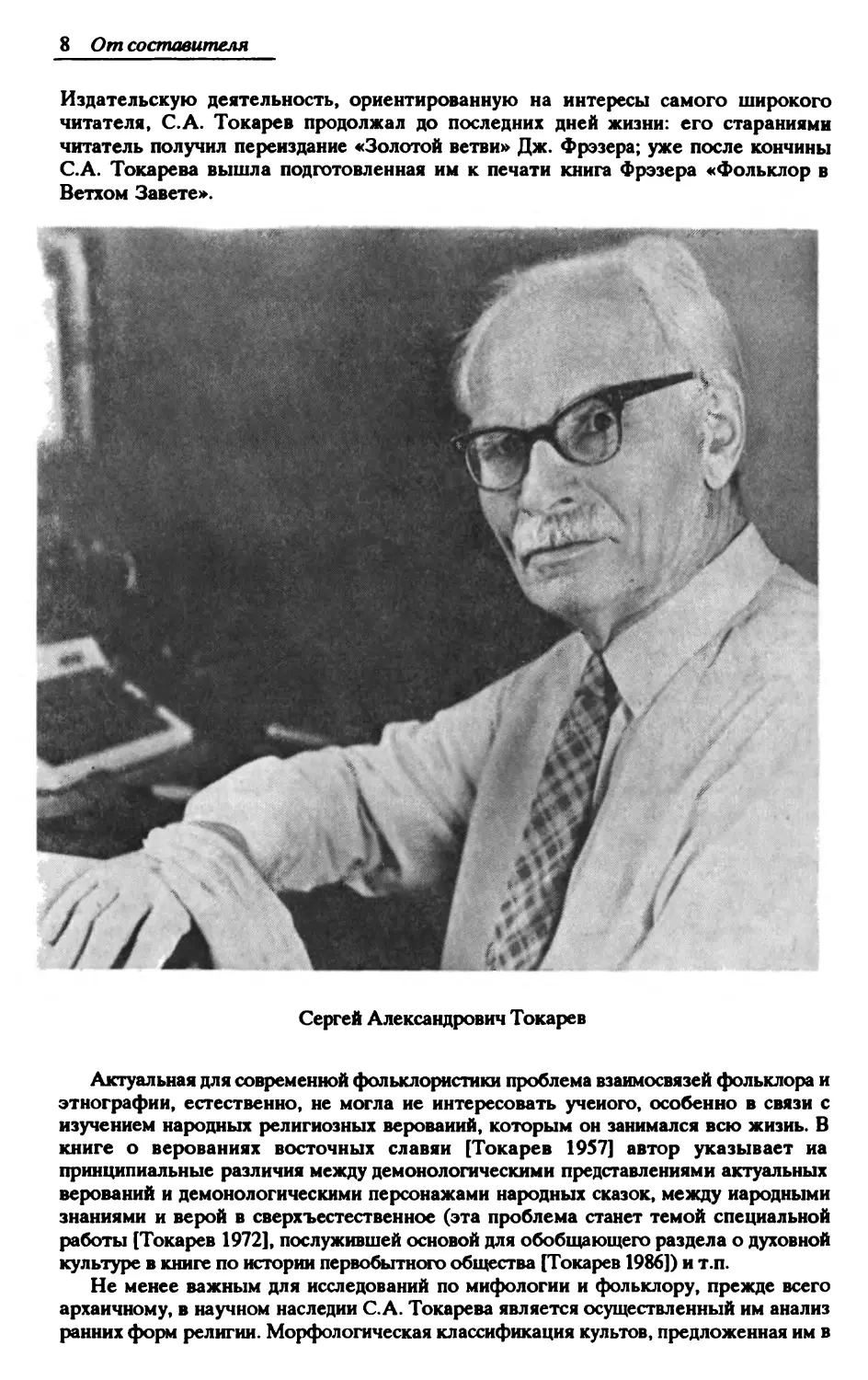

8 От составителя

Издательскую деятельность, ориентированную на интересы самого широкого

читателя, С.А. Токарев продолжал до последних дней жизни: его стараниями

читатель получил переиздание «Золотой ветви» Дж. Фрэзера; уже после кончины

С.А. Токарева вышла подготовленная им к печати книга Фрэзера «Фольклор в

Ветхом Завете».

Сергей Александрович Токарев

Актуальная для современной фольклористики проблема взаимосвязей фольклора и

этнографии, естественно, не могла ие интересовать ученого, особенно в связи с

изучением народных религиозных верований, которым он занимался всю жизнь. В

книге о верованиях восточных славян [Токарев 1957] автор указывает на

принципиальные различия между демонологическими представлениями актуальных

верований и демонологическими персонажами народных сказок, между народными

знаниями и верой в сверхъестественное (эта проблема станет темой специальной

работы [Токарев 1972], послужившей основой для обобщающего раздела о духовной

культуре в книге по истории первобытного общества [Токарев 1986]) и т.п.

Не менее важным для исследований по мифологии и фольклору, прежде всего

архаичному, в научном наследии С.А. Токарева является осуществленный им анализ

ранних форм религии. Морфологическая классификация культов, предложенная им в

От составителя 9

книге «Ранние формы религии» [Токарев 1964], где исследователь стремится сочетать

принцип классификации с историческим подходом к проблеме изменчивости

религиозных форм, определила целый этап в развитии религиоведения. Выделение

«форм» религиозных культов, при всей осознаваемой исследователями условности их

разграничения в той или иной религиозной системе, способствует сравнительно-

историческому анализу разнообразных проявлений религиозных верований, их

трансформации, взаимосвязей с необрядовым фольклором и т.п. Сравнительно-

исторический анализ формирует и структуру знаменитой и переведенной во многих

странах книги С.А. Токарева «Религия в истории народов мира», где экуменическая

панорама религиозных верований предстает в строгой последовательности развития

от ранних форм культа к поздним, от памятников культа эпохи палеолита и

церемоний австралийцев до мировых религий.

Сравнительно-исторический пафос, настойчивый интерес к «историческим корням»

исследуемых явлений пронизывает практически все работы С.А. Токарева. Не

случайно в программной статье «Что такое мифология?» [Токарев 1962] особое

внимание исследователя привлекают этиологические мифы, а из функций мифологии -

в первую очередь «объяснительная». Действительно, общественное сознание,

особенно архаической эпохи, напряженно работает над проблемой происхождения

реалий естественного мира и социального порядка: это происходит уже в силу того,

что проблема «этиологии» задана первобытному сознанию одной из основ социального

бытия - кровным родством, предполагающим происхождение от единого предка.

Научные позиции С.А. Токарева в этом отношении закономерны.

Вместе с тем принципиальная ориентация на поиск конкретных «исторических

корней» этнографических явлений привела С.А. Токарева к полемике с исследо-

вателями, ставящими целью анализа прежде всего синхронные структурные

отношения, особенно в тех случаях, когда все разнообразие мифологических сюжетов

и ритуалов сводится к ограниченному набору бинарных оппозиций и т.п. Конечно, эта

полемика (в том числе критика структурализма К. Леви-Строса), как и всякий

научный спор, утрирует позиции сторон. Необходимость изучения структурных

отношений, в том числе структуры религиозного культа в его связях с мифом и т.п.,

особенно социальных основ структурных связей, хорошо понимал сам С.А. Токарев.

Именно он за всем разнообразием религиозных верований усматривал в первую

очередь социальные отношения - будь то племенная основа архаичных культов или

социальные функции религии в целом, которые заключались, согласно Токареву, в

сегрегации или объединении людей «по поводу» веры в сверхъестественное [Токарев

1981]. Таким образом, и в историко-генетическом аспекте осуществлялся поиск

конструктивных основ религии, противопоставление «своего» коллектива чужому,

социального зла - естественному порядку вещей и т.п. В статьях Е.М. Мелетин-

ского, Б.Н. Путилова и других, подготовленных для данного сборника, показано, как

в общем ограниченный набор фундаментальных противопоставлений (оппо-

зиций) оказывается основой для бесконечного варьирования фольклорных

текстов.

Вместе с тем позиция С.А. Токарева в перспективе развития науки имеет весьма

актуальный смысл - она указывает на необходимость сочетания сравнительно-

исторического и структурно-типологического методов исследования (см. [Токарев

1973]), что стало едва ли не главной методической проблемой современной

гуманистики. К такому сочетанию стремился сам С.А. Токарев, это стремление

присуще и авторам сборника, посвященного его памяти.

Наконец, нельзя не сказать о той важной стороне научной деятельности

С.А. Токарева, которая всегда характеризовала его поведение: любовь к открытой

научной полемике была связана у него с живым интересом и доброжелательным

вниманием к слову собеседника, даже в случаях, когда расхождения с оппонентами

были весьма резки. Это свойство характера ученого во многом определяло и его

выдающиеся способности как организатора науки, плодотворное участие или

10 От составителя

руководство работой разнообразных научных коллективов: за такую работу - участие

в редколлегии двадцатитомного издания «Страны и народы» - С.А. Токарев получил

(ухе посмертно, в 1987 г.) Государственную премию СССР. И, пожалуй, самым ярким

итогом научной деятельности Сергея Александровича стала двухтомная энциклопедия

«Мифы народов мира», ныне неоднократно переизданная; не только воистину

энциклопедические знания, но прекрасные организаторские качества С.А. Токарева -

ответственного редактора энциклопедии способствовали творческому объединению

исследователей разных направлений для создания этого замечательного труда,

ставшего событием в истории нашей культуры. Дело, однако, не просто в «итогах» -

деятельность С.А. Токарева в целом послужила созданию той фундаментальной

базы, без которой невозможно и дальнейшее развитие науки. Без трудов и личности

Сергея Александровича нельзя представить себе этого развития - Токарев стал

одним из созидателей, «культурных героев» науки.

Составитель искренне благодарен С.А. Арутюнову, Д.С. Раевскому, О.В. и

Е.С. Токаревым, К.В. Чистову за помощь, оказанную при подготовке сборника.

В. Я. Петрухин

12.09.1989.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Алексеев 1985. - Алексеев В.П. Памяти Сергея Александровича Токарева. -

Советская этнография. 1985, № 4, с. 168-172.

Маршалл 1958. - Маршалл А. Люди незапамятных времен. М., 1958.

Неверман 1960. - Неверман Г. Сыны Дехевая. М., 1960.

Токарев 1957. - Токарев С А. Религиозные верования восточнославянских народов

XIX - нач. XX в. М.-Л., 1957.

Токарев 1962. - Токарев С А. Что такое мифология? - Вопросы истории религии и

атеизма. Вып. X. М., 1962, с. 338-375.

Токарев 1964. - Токарев СА. Ранние формы религии и их развитие. М., 1964.

Токарев 1970. - Токарев СА. К методике изучения материальной культуры. -

Советская этнография. 1970, № 4, с. 3-17.

Токарев 1972. - Токарев С А. Проблемы общественного сознания доклассовой эпо-

хи. - Охотники, собиратели, рыболовы. Л., 1972.

Токарев 1973. - Токарев СА. Народные обычаи календарного цикла в странах

Зарубежной Европы (опыт структурно-исторического анализа). - Советская

этнография, 1973. № 6, с. 15-29.

Токарев 1981. - Токарев С А. Еще раз о религии как социальном явлении. -

Советская этнография. 1981, № 1,с. 51-65.

Токарев 1986. - История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой

общины. М., 1986, с. 490-499,526-555.

В.И. АБАЕВ

«ШАМАН СИЛЬНЕЕ ВОИНА»

До появления металлов люди больше верили в колдунов, чем в

воинов. Без металла человек был еще слишком слаб в борьбе за

существование. А «слабость всегда спасалась верой в чудеса»

(Маркс). В течение тысячелетий колдун был центральной фигурой

общества. Без него коллектив чувствовал себя незащищенным.

Конечно, защита была фиктивная. Но и фиктивная защита, если в

нее верили, лучше, чем никакая. Знаменитые колдуны обрастали

легендами. В памяти народа они выступали как «культурные герои».

Это они подарили людям огонь, они положили начало земледелию,

скотоводству, ремеслам, музыке. Таков главный герой Калевалы

Вяйнямёйнен, «Вековечный заклинатель».

Одной из удивительных способностей, которыми фантазия народа

наделяла великих колдунов-шаманов, было их умение принимать на

время образ того или иного животного и в этом виде совершать

такие подвиги, которые им в человеческом облике были бы

недоступны. Здесь шаманизм тесно переплетается с тотемизмом, и

это сочетание вполне органично и естественно. И там, и тут речь

идет о примитивных формах социального самосознания и социальной

самозащиты. В любом варианте шаманизма и шаманской практики

без труда просматриваются реминисценции тотемических верований

и ритуалов.

В статье «Le cheval de Troie» [Абаев 1963, с. 1041-1070] автор

привел обширный этнографический и фольклорный материал по

данной теме.

«Основной бредовой идеей шаманов-жрецов была, по-видимому,

мысль о превращении человека в обоготворяемое животное, в обра-

зе которого являлись и сами духи» [Ксенофонтов 1930, с. 6]. Из-

вестный венгерский исследователь шаманизма В. Диосэги посвятил

специальную статью рассказам о подвигах шаманов в образе

животных. «Характерной чертой шаманизма Северной Евразии,-

© В.И. Абаев, 1994

12 В.И. Абаев

пишет он, - является представление о том, что шаманы часто бо-

рются между собой в образе животных... По рассказу якутов,

шаманы во время борьбы превращаются в волков, медведей,

жеребцов» [Диосэги 1952, с. 303-316]. «В очень многих случаях

шаманские духи имеют образы животных» [Токарев, 1964, с. 300].

Вера в способность шаманов обретать высшее могущество в образе

животных настолько распространена у северных народов Евразии,

что ее можно рассматривать как необходимую стадию социального

сознания примитивных народов. Разумеется, подобные представ-

ления не являются региональной особенностью Северной Евразии.

Они распознаются и у других народов. Зевс, похищающий Европу в

образе быка, ведет себя как сибирский шаман.

Понемногу червь сомнения разъедает веру в возможность прев-

ращения человека в животное. Тогда шаман прибегает к ими-

тации такого превращения: он одевается в шкуру

соответствующего животного. У одного северо-

американского индейского племени «шаман, одетый в шкуру жел-

того медведя, с посохом и бубном, пытается при помощи дикой

пляски вылечить смертельно раненного индейца» [Токарев 1964,

с. 287]. Шаман стремится внешне уподобиться зверю в магических

обрядах [Анисимов 1958, с. 49 и сл.]. Такой прием прочно входит в

шаманскую практику.

Однако время идет. Человечество вступает в век металлов.

Резко возрастает роль бойца, вооруженного металлическим ору-

жием. Герой-воин начинает теснить героя-шамана, вооруженного

только колдовскими приемами и заклинаниями.

Вместе с коренным сдвигом в материальной культуре - от камня

к металлу - начинается разложение родо-племенного строя. Новый,

*рождающийся тип общества Ф. Энгельс удачно назвал военной де-

мократией. К этой стадии относится расцвет героического эпоса.

В качестве главного героя в нем выступает богатырь-воин. Но вот

что любопытно. Герой-шаман не сразу сдает свои позиции. Как

стойкий пережиток предшествующей стадии он продолжает жить в

отдельных образах, мотивах, сюжетах и эпизодах богатырского ге-

роического эпоса. Возникает тип героя, который, будучи богатырем-

воином, не чуждается в трудных ситуациях прибегать к магическим

приемам и прежде всего облекается в образ животного, одеваясь в

его шкуру. Возникает новый тип героя - полувоин-полуколдун. Бо-

лее того, нередко сюжет строится так, чтобы внушать вывод: ша-

ман все-таки сильнее воина, колдовские приемы сильнее оружия.

Композиция подобных рассказов проста и стереотипна. Герой

долго, но безуспешно пытается одолеть врага силой. Тогда он

прибегает к магическому средству: облекается в шкуру животного -

коровы, быка, коня, волка, кабана. И это приносит ему победу.

Шаман сильнее воина 13

В роли врага выступает часто похититель жены (невесты) героя, и

борьба ведется за ее возвращение. Приведу несколько иллюстраций

из так называемого нартовского эпоса народов Кавказа.

Абхазский вариант. Невеста героя, прекрасная Гунда,

похищена могучим Ерчхоу. Похититель укрылся в крепости Гумбэу.

Герой (его зовут Хважарпыс) долго пытается овладеть крепостью и

освободить свою невесту, но тщетно. На помощь приходит Нарт

Патраз. Он велит завернуть себя в коровью

шкуру и метнуть в крепость. В шкуре коровы Патраз

проломил неприступные дотоле стены и освободил Гунду [Абаев

1965, с. 1047].

Осетинский вариант. Владетель крепости Гори Елах-

caj ттон отказывается выдать свою дочь за Нарта Сослана. Тогда

последний решает похитить ее силой. Он собирает большое войско и

осаждает крепость. Война затянулась. Убедившись, что силой

ничего не сделаешь, Сослан зарезал быка, выпот-

рошил его, влез в его ш к у р у и притворился мерт-

вым. Таким образом ему удалось выманить Елахсарттона из кре-

пости и убить его [Абаев 1963, с. 1047-1048]. В этом варианте то,

что Сослан прикинулся мертвым, можно понять как наивную «воен-

ную хитрость». Но зачем он влезает в шкуру быка? На это

сказители не могут дать ответа. Но они твердо убеждены, что

бычья шкура - неустранимый элемент сказания.

Кабардинский вариант. Прекрасная и мудрая Сата-

ней похищена враждебным племенем Испов. Для ее освобождения

Нарты сгаряжают большое войско во главе с могучим Уазырмесом.

Долго длится осада. Но крепость неприступна. Победу приносит не

прославленный воин Уазырмес, а свинопас Горгоныж. Он вы-

потрошил кабана, влез в его шкуру и подкрал-

ся к крепости. Затем он метнул кабанью шкуру на крепостную стену

и разрушил ее. Сатаней была освобождена.

Мотив «героя в шкуре животного» встречается и в сюжетах, не

связанных с борьбой за женщину. В якутской героической поэме

«Эр-Соготох» богатырь Базымджи, снаряжаясь в поход, одевается в

шкуру быка, «приладив глаза к глазам, рот ко рту, уши к ушам»

[Абаев 1963, с. 1053].

В осетинском сказании о последней военной экспедиции Нарта

Урызмага говорится, что он велел зашить себя в шкуру коня и

забросить себя в море. Море вынесло его к владениям владыки

Кафтысар-Хуэндон-алдара, где ему предстояло совершить свой

последний боевой подвиг [Абаев 1963, с. 1058].

В нартовском сказании о схватке Сослана с юным Тотрадзом

знаменитый Нарт оказывается как воин несостоятельным. Тотрадз

побеждает его и на острие своего копья несет его в селение Нартов.

14 В Л. Абаев

Сослан жаждет реванша. Он обращается за советом к чародейке

СатАне, и та советует ему навесить на себя волчьи шкуры и в таком

виде вновь сразиться с Тотрадзом. И на этот раз победа остается за

Сосланом: волчьи шкуры сделали свое дело.

В одном варианте этого сказания есть любопытная концовка.

Когда Сослан, расправившись шаманским приемом с Тотрадзом,

возвращается домой, он встречает трех неизвестных ему старцев. И

эти старцы вместо того, чтобы поздравить Сослана с победой,

громко и резко осуждают его. Что это за старцы? Думаю, не

ошибусь, если скажу, что они олицетворяют то, что мы теперь

называем «общественным мнением». Общество вступило в новую

эру, железный век. Резко возрос престиж воина и настолько же упал

престиж колдуна. Ценятся уже не колдовские хитрости и уловки, а

честное, открытое нападение. Слава сильному, а не хитрому!

Вышеупомянутые старцы стоят на почве этой новой, чисто

воинской, рыцарской идеологии. И они возмущены тем, что сильный

и храбрый стал жертвой хитрого и коварного.

В другом варианте протест против нечестной победы Сослана

выражен иначе. Там говорится, что в потустороннем мире Сослан и

Тотрадз снова встретятся в последней смертельной схватке, и тогда

победит Тотрадз.

Как видим, мотив о подвигах зооморфного героя вплетается во

многие мифологические и фольклорные сюжеты. Но все же

«классическим» остается его использование в сюжете «борьбы за

женщину». Мы пытались в свое время показать, что этот сюжет

составляет фольклорную основу двух замечательных литературных

памятников: «Илиады» Гомера и «Витязя в барсовой шкуре»

Руставели [см.: Абаев 1963; Абаев 1966]. Могут ли, однако, в ли-

тературных памятниках рабовладельческой древней Греции и

феодальной Грузии сохраняться какие-то отзвуки шаманизма и тоте-

мизма? Отвечаем с уверенностью: могут! Разумеется, преемст-

венная связь между богатым, многоплановым, художественно

изощренным литературным произведением и его скромным древним

фольклорным прототипом не лежит на поверхности. Она

вскрывается только в результате тщательного струк-

турного разбора. Ведь в роскошной садовой розе тоже не

сразу распознается ее дикий предок - скромный лесной ши-

повник.

При этом приходится учитывать следующее: то, что в фоль-

клорном прототипе было самым главным, ключевым и очевидным, в

литературном произведении может оказаться второстепенным, эпи-

зодическим и даже завуалированным до неузнаваемости.

Сюжет «Илиады» в упрощенном виде сводится к следующему:

1. Похищение жены героя.

Шаман сильнее воина 15

2. Долгие (в течение 10 лет) и тщетные усилия захватить кре-

пость похитителя военной силой.

3. Овладение крепостью и освобождение похищенной женщины

с помощью «хитрости»: проникновением в город в оболочке (дере-

вянного) коня.

Как видим, перед нами точное повторение нартовских сказаний о

похищении и освобождении жены (невесты) Нарта Сослана. С одной

существенной разницей: Сослан побеждает, влезая в шкуру жи-

вотного; греки - влезая в деревянного коня. Откуда взялся этот

деревянный конь? Без сомнения, он представляет собой попытку

рационализации старого шаманского мотива: «герой в

шкуре животного». Древняя, чисто шаманская версия состояла в

следующем: герой в борьбе за женщину временно принимает образ

животного, и это дает ему победу. Когда создавалась поэма, люди

уже не верили не только в превращение человека в животное, но и в

обретение им магической силы путем надевания его шкуры. В об-

ществе господствовала уже не идеология шаманов, а идеология

военных вождей.

Но если так, то что мешало автору поэмы предоставить своим

героям победу чисто военной силой, путем прямого и открытого

нападения, без всяких «хитростей» с деревянным конем? Тут

сказалось «давление структуры». Гомер мог с великолепной щед-

ростью описывать поединки своих героев-воинов, их силу, их

доблесть. Но сломать традиционную структуру, стержнем которой

был «герой в оболочке коня», - этого он не мог. Поэтому он

«рационализировал» этот шаманский мотив, преобразив его в

«военную хитрость» с деревянным конем.

В первобытном мышлении «хитрость» была синонимом «кол-

довства». В осетинском языке слово хГп «хитрость» означает также

«колдовство». В нартовском эпосе есть герои, которые охотно

прибегают к хГп: Сатйна, Сирдон, Сослан (Сосруко). И есть герои,

которые полагаются только на tyx «силу», таков Батраз.

Одиссей, в отличие, скажем, от Ахилла, также является героем,

переходным от типа колдуна к типу воина. Его постоянный эпитет -

iroXvpnxttvoc «хитрый», «хитроумный», «изобретательный». Ему-

то и принадлежит выдумка с деревянным конем.

Как попытка рационализировать шаманский мотив «герой

в оболочке животного» троянский конь поражает своей наивно-

стью и напоминает анекдоты на тему «кто глупее?» Не знаешь,

чему больше удивляться: глупости ли греков, соорудивших этого

коня, или глупости троянцев, решивших во что бы то ни стало

втащить его в город, не поинтересовавшись его содержи-

мым. Единственный момент мотивации, который здесь просма-

тривается, состоит в том, что конь считался животным Посей-

16 ВЛ. Абаев

дона, а Посейдон в Троянской войне покровительствовал

грекам.

Не следует закрывать глаза на то, что гомеровские поэмы в

элементах своей структуры, в некоторых образах и мотивах

содержат архаичные черты первобытной магии, тотемизма и

шаманизма. «Рассказы о греческих героях отделены тысячелетиями

от первобытной стадии мышления, но они покоятся на

представлениях того же типа, переосмысленных и усложненных в

соответствии с изменениями социальной структуры» [Тройский 1935,

с. XXIV].

Все сказанное позволяет утверждать, что история Троянской

войны в своем прототипе восходит к древнему фольклорному

сюжету о борьбе за женщину с временным шаманским превра-

щением героя в животное. Мораль подобных рассказов одна: шаман

сильнее воина.

Поэма Руставели «Витязь в барсовой шкуре» - произведение

сложное, многоплановое, с пересекающимися сюжетными линиями.

В его литературной и текстуальной истории имеются неясности. Сам

автор во вступлении утверждает, что перевел свою поэму с

персидского. Действительно имена большинства героев, как показал

еще Н.Я. Марр, - иранские. Возможно, однако, что это всего лишь

маскировка: автор хотел переложить на мнимый персидский

источник ответственность за религиозный либерализм, который ему

не могло простить высшее духовенство христианской Грузии.

Как бы то ни было, в любом случае не возникает ни малейших

сомнений, что основной сюжетный стержень поэмы - похищение и

освобождение женщины, совершенно так же, как и в «Илиаде» и в

цитированных выше нартовских сказаниях. Красавицу Нестан

Дареджан похищают к а д ж а, существа бесовской породы, и

заключают ее в свою крепость К а д ж е т и. Возлюбленный Нес-

тан, герой Тариел, и его два друга, Придон и Автандил, захва-

тывают Каджетскую крепость и освобождают Нестан.

М.Я. Чиковани и другие исследователи показали, что эта сюжет-

ная основа поэмы абсолютно оригинальна и связана с фольклором

(подробнее см. [Абаев 1966]).

Вопрос, который неизбежно возникает при чтении поэмы, - это

вопрос о том, какую роль играет здесь барсовая шкура и почему

автор назвал поэму не по имени героя, как это делалось в его время

(ср. «Амирандареджаниани», «Ростомиани», «Висрамиани»), а

«Одетый в барсовую шкуру», как если бы шкура была его важ-

нейшим атрибутом.

Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратить внимание на

некоторые «странности» в композиции поэмы и в поведении героя.

О похищении своей возлюбленной Тариел узнает в 26-й главе, а

Шаман сильнее воина 17

освобождает ее только в 57-й (по изданию 1937 г.). Чем же

заполняет герой эту огромную паузу? Ответ на это дает глава 38-я.

Оказывается, Тариел помутнел рассудком. Он удалился в пустыню и

там сражается со львами и барсами, предается отшельничеству и

аскетизму. Он рассказывает о себе:

Я ушел из стран, где все же

смертных изредка встречал,

Ночевал в глуши, где бродят

только серны и олени,

То в ущельях и долинах,

то на склонах диких скал.

Для меня приютом стали

дебри, где таятся звери.

(Перевод Г. Цагарели)

Это временное отшельничество - хорошо известный шаманский

прием, чтобы обрести и накопить колдовскую силу для будущих

подвигов. Для этой цели «следует уйти на несколько дней в лес,

обрести путем длительного поста и изнеможения соответствующего

духа-покровителя» [Анисимов 1958, с. 221 сл.]. В древнеиндийском

эпосе царь Висвамитра тщетно пытается силой отнять чудесную

корову у отшельника Васишты. Только пройдя «курс» брахманской

аскезы, Висвамитра достигает своей цели. История Висвамитры и

Васишты - вариация все на ту же тему: брахман сильнее кшатрия,

колдун сильнее воина.

История Тариела примечательна тем, что здесь, в произведении

феодальной Грузии XII в., присутствует архаичнейшая черта: герой

одевается в шкуру животного, в данном случае барса1. Приобретя

новый статус «одетого в барсовую шкуру», vepxistqaosani, Тариел

обретает и новую силу. Он успешно овладевает Каджетскою

крепостью и освобождает свою возлюбленную. Отметим, что герой

«Шахнаме» Рустем тоже сражается в шкуре пантеры и нередко

зовется palanginapus «одетый в шкуру пантеры», что соответствует

точно грузинскому vepxistqaosani.

Итак, в трех очень разных по времени и характеру эпических

памятниках - нартовском эпосе, «Илиаде» и поэме Руставели - мы

распознаем в завуалированном виде одну и ту же глубоко древнюю

тему, содержащую следующие сюжетные элементы: похищение

женщины; невозможность освободить ее одной только военной

силой; освобождение ее героем в оболочке животного (коровы, быка,

кабана в нартовских сказаниях, коня в «Илиаде», барса в поэме

Руставели). Последний мотив в своем прототипе восходит к

шаманским рассказам о подвигах героя в образе животного. Тема

2 270

18 ВЛ. Абаев

«шаман сильнее воина» могла родиться в период перехода от

шаманской идеологии к воинской, когда на авансцену выступает уже

герой-воин, герой-богатырь, но и шаман не хочет сдавать свои

позиции и создает пропагандистские сюжеты с прозрачной моралью:

«А все же без колдовских хитростей не обойтись».

Первоначальный смысл мотива «герой в оболочке животного»

уже непонятен ни нартовским рапсодам, ни Гомеру, ни Руставели.

Он либо переосмысливается в «военную хитрость» (Троянский конь),

либо остается необъясненным.

Переходная эпоха создает и героев переходного типа: полу-

колдун-полувоин. Таков Сослан (Сосруко) в нартовскйх сказаниях2,

Одиссей в поэмах Гомера. Что касается Тариела, то в нем ре-

шительно преобладают черты рыцаря феодальной поры. Но и тут

барсова шкура выдает его сопричастность к древним магическим

ритуалам.

В заключение отмечу, что фольклорные и литературные сюжеты,

пережиточно сохраняющие древний мотив о превосходстве шамана

над воином, имеют прямое отношение к трифункциональной теории

Ж. Дюмезиля. Соперничество между шаманом и воином - это со-

перничество между первой, религиозно-жреческой, и второй, воен-

ной, функцией. Мы знаем из истории, что первая функция никогда не

отказывалась от претензий на первенствующую роль, хотя времена

шаманов давным-давно миновали. Пример - теократия в совре-

менном Иране. Хомейни - прямой преемник шаманов.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Художники-иллюстраторы поэмы изображают Тариела с небрежно накинутой

барсовой шкурой, как если бы эта шкура была чем-то вроде украшения. Между тем

в поэме ясно говорится, что шкура служила ему одеждой:

Mas t'ansa k*aba emosa

gare-tma bepxis tqavisa.

«На теле его была одежда из барсовой шкуры шерстью наружу».

2 «У кабардинцев, - замечает Лопатинский, - Сосруко скорее волшебник, чем бо-

гатырь» [Лопатинский 1891, с. 19].

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Абаев 1963. -Abaev V. Le cheval de Troie. - Annales. 1963. № 6. Novembre-Decembre. P.,

c. 1041-1070.

Абаев 1966. - Абаев В.И. О фольклорной основе поэмы Шота Руставели «Витязь в

барсовой шкуре». - Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1966.

T. XXV, вып. 4, с. 295-312.

Анисимов 1958. - Анисимов А.Ф. Религия эвенков. М., 1958.

Диосэги 1952. -Диосэги В. К вопросу о борьбе шаманов в образе животных. - Acta

Шаман сильнее воина 19

orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest. 1952. T. II, fasc. 2-3,

c. 303-316.

Ксенофонтов 1930. - Ксенофонтов Г.В. Легенды и рассказы о шаманах. М., 1930.

Лопатинский 1891. -Лопатинский Л.Г. Кабардинские предания, сказания и сказки. -

Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. XII, отд. 2.

Тифлис, 1891.

Токарев 1964. - Токарев СЛ. Ранние формы религий. М., 1964.

Тройский 1935. - Тройский И.М. Предислг ие. - Илиада. М.-Л., 1935.

ЛА. АБРАМЯН

ЗМЕЙ У ИСТОЧНИКА

(к символике универсального

ритуально-мифологического образа)

В одной армянской волшебной сказке [Армянские сказки, № 41]

есть эпизод, где герой отправляется добыть для царя живую воду и

молодильные яблоки, которые находятся соответственно у корней и

на ветвях дерева, растущего на острове в месте соединения Черного

и Белого морей. Их стережет вишап, который сорок дней

бодрствует и сорок спит. Подойти к дереву и добыть воду и яблоки

можно, лишь когда вишап спит, причем следует пройти по его спи-

не - от хвоста к голове и обратно, иначе вишап проснется и убьет

смельчака. Герой так и поступает, а яблоки и воду оставляет себе:

царь притворялся больным и принял обычные яблоки и воду за

волшебные.

Цель настоящей статьи - попытаться выяснить, в чем секрет

этого способа добычи бессмертия1, какова здесь роль вишапа и

почему вообще вишап часто оказывается так'или иначе связанным с

источником. Чтобы ответить на эти вопросы, нам придется

обратиться к другим мифологическим змеям, живущим в источниках

других, далеких стран. Прежде всего отметим, что осуществить

требуемое в сказке условие - пройти к дереву по спине вишапа -

возможно, лишь если вишап пребывает в вытянутом (во

всяком случае не свернутом) положении, хотя об этом в сказке

прямо не говорится. Помня об этом, а также о том, что вишап

с п и т и что бессмертие добывается героем для себя, рассмотрим

несколько примеров.

Первый пример т известный маорийский миф о гибели Мауи,

полинезийского полубога. Желая добиться бессмертия, Мауи

проникает в лоно Хине-Нуи-Те-По, Великой-Богини-Ночи, хтони-

ческой прародительницы, когда та с п и т, чтобы выйти через ее

рот, но погибает, будучи раздавлен чудовищными чреслами, когда

© Л.А. Абрамян, 1994

Змей у источника 21

та просыпается [Луомала 1976, с. 125-127; Пуаньян 1967, с. 61-62].

По другой версии, Мауи пытается проникнуть в тело Хине через ее

разинутую пасть2. Хине связана с подземным миром, она еще в

начале времен укрылась там, узнав, что ее муж, бог Тане, на самом

деле ее отец и создатель [Луомала 1976, с. 125]; она пребывает там,

где сходятся земля и небо, однако в ее описании имеются и "водные"

детали - ее волосы словно спутанные морские водоросли, пасть

подобна пасти барракуды, что неудивительно для островной

культуры, создавшей этот хтонический образ. Хотя Мауи здесь

собирался обеспечить бессмертие всем людям, даже всему живому,

убив богиню смерти, этот мотив звучит как следствие, побочный

результат его подвига, бессмертие же он добывал прежде всего для

себя. Об этом косвенно говорит версия с Туамоту, по которой

Мауи хотел обрести бессмертие, обменявшись внутренностями

с морским слизнем [Пуаньян 1967, с. 62], - нечто сугубо личное

в отличие от маорийской версии.

Мауи пытался совершить свой подвиг, фактически подчиняясь

инициационной символике мистического перерождения. Во многих

традициях посвящаемый умирает, проглоченный морским чудовищем

(китом, крокодилом, акулой, водяным змеем или напоминающим их

фантастическим существом), см., например, [Элиаде 1976, с. 227-

231]), чтобы возродиться в ином, высшем статусе, причем нередко

проступает родильная символика перерождения3. Такое заглаты-

вание обычно объясняют как regressus ad uterum (см., например,

[Элиаде 1965, с. 51 и сл.]). Пребывание в "материнской утробе"

символизируется тем, что посвящаемые голы (Мауи тоже

раздевается, прежде чем войти в тело Великой Прародительницы),

не могут (еще не умеют) говорить, не имеют имени, иногда они

превращаются в детей или даже возвращаются в состояние

зародыша (как в ведийском инициационном ритуале дикша). В этом

контексте становится понятной роль лона Хине в первой версии

мифа. Однако Мауи добивается для себя и для всех людей не просто

перерождения, а бессмертия, потому он и собирается идти обратным

ходом; он входит туда, откуда вышел весь род человеческий, - в

лоно Великой Прародительницы. Поменяв местами начало и конец4,

он поборол бы Первоначало, стал бы причастным к тому, что лежит

вне начала и конца, стал бы бессмертным. Но это уникальный (и

неосуществленный) путь одного лишь Мауи. В остальном он подобен

иницианту, прокладывающему во чреве чудовища свой путь

к перерождению. И в этом его близость к герою армянской сказки.

Они оба добиваются бессмертия, активно вторгаясь в тело

чудовища. Но Мауи должен был совершить свой поход за

бессмертием внутри тела чудовища, тогда как армянский герой

проделывает его, находясь снаружи. В обоих случаях к тому же

22 JIA. Абрамян

присутствует тема победы над чудовищем: сумей Мауи выйти

невредимым из тела Хине, он получил бы бессмертие, а она умерла

бы; в армянской же сказке победа над вишапом видна из того, что

после кражи охранявшихся чудесных предметов вишап исчезает, как

объясняет сказка, за дальнейшей ненадобностью.

Теперь другой пример, где во чрево чудовища попадают уже не

по своей воле, но с конечным результатом - перерождением,

которое может быть соотнесено с темой бессмертия. Это арне-

млендский миф о двух великих сестрах, чьи деяния (вплоть до

отдельных жестов и фраз) повторяют теперь аборигены этих краев

во время своих священных церемоний. Напомним вкратце этот миф5,

так как некоторые его моменты понадобятся нам для других

сопоставлений.

Сестры Вавилак (Вавалаг, Ваувалак) странствуют по свету,

давая имена растениям и животным, совершая первые культурные

деяния. По одной версии, старшая сестра еще в своей стране родила

ребенка от инцестуозной связи, а младшая была беременна и родила

в пути. По другой - лишь старшая была беременна и родила

незадолго до кульминационного момента мифа, младшая же была

вирлкул - не имеющая ребенка. В любом случае главные события

мифа начинаются у священного водоема Миррирмина (Мурувул) и

связаны с вагинальной кровью сестер: в водоем

попадает либо послеродовая, либо менструальная кровь старшей

сестры, когда она наклонилась напиться или когда кровь была

занесена в источник дождевым потоком. Запах крови привлек

гигантского питона Юрлунггура (Юллунггула), жившего в водоеме.

Он поднимает голову из воды, принюхиваясь. По другой

версии, у младшей сестры из-за танцев начинается менструация, и,

когда сестры сидели в шалаше, истекая кровью - одна

послеродовой, другая менструальной, Питон и почуял запах их

крови. Толкование последующих событий как наказания сестер за

осквернение священного источника [Уорнер, 1937, с. 250-259], по-

видимому, вызвано позднейшими соображениями, связанными с

современными запретами для женщин в области ритуальных

инсигний мужского мира. Но как раз миф о сестрах Вавилак, как

справедливо считал А.М. Золотарев, наиболее архаичен, это

предтеча мифа о братьях-близнецах, устроителях мира и общества

[Золотарев 1964, с. 94]. То есть "гнев” Юрлунггура вызван именно

вагинальной кровью сестер, которая, кстати, как замечает

Р. Берндт, обычно считается мареиин - священной и в принципе не

могла осквернить водоем. Он же верно угадывает, что женская

кровь не отталкивает, а, наоборот, привлекает Питона [Берндт

1951, с. 22]. Действительно, когда Питон, почуяв кровь старшей

сестры, приближается к сестрам, младшая танцует, манипулируя

Змей у источника 23

веревочной "колыбелью для кошки" и выкрикивая кей'ва - уходи!

Это останавливает на время Юрлунггура, но, когда уставшую

сестру сменяет старшая, она оставляет за собой капли крови, и он

снова начинает к ним подбираться. Танец младшей сестры вновь его

останавливает, когда же у нее от интенсивных покачиваний из

стороны в сторону начинается менструация, Питона уже ничто не

может удержать и он заглатывает сестер и младенца. В варианте,

где заклинательный танец сестер направлен на прекращение дождя,

вызванного Питоном, старшая наделена большой ритуальной си-

лой - при ее танце дождь почти полностью прекращался, а при

танце младшей он лишь ослабевал ненамного. Тема обилия воды

(сильный дождь, потоп) - другой важный момент разбираемого мифа.

Дождь вызывает Юрлунггур, который, кстати, имеет много

параллелей со Змеей-Радугой из мифов Западного Арнемленда

[Берндт 1981, с. 186], непосредственно связанной с дождем. Таким

образом, Питон вызывает дождь, когда чует запах ваги-

нальной крови сестер.

Еще один важный момент в этом мифе - тема с н а. В версии

Уорнера Питон подполз к шалашу и погрузил женщин в глубокий

сон, прежде чем их проглотить. В версии Берндта сестрам удалось

песнями Кунапипи заставить грозу утихнуть, они устали и заснули.

Питон проглатывает их спящими, и они продолжают спать у него в

желудке. Пребывание Юрлунггура на дне водоема, пока его не

возбудила кровь сестер, тоже в некотором смысле аналогично сну.

Следующий момент - вытягивание Юрлунггура. В версии

Уорнера дождь вызвал потоп и весь мир покрылся водой, один лишь

Питон, проглотивший сестер, вытянувшись вверх,

возвышался над водой как голый ствол дерева. В версии Берндта

также Можно проследить этот мотив: прежде чем проглотить

спящих сестер, Питон поднялся и снова опустился. Когда его

кусает муравей, он подскакивает (неявное выпрямление?), у

него начинается рвота и он изрыгает проглоченных. Во всех версиях

сестры и их дети в итоге оживают - в этом, собственно, главный

смысл инициационных мистерий, воспроизводящих эпизоды мифа.

Это последний интересующий нас здесь момент - тема воз-

рождения. Итак, перечислим выделенные семантические узлы:

1) водоем с живущим в глубине Питоном; 2) вагинальная кровь,

привлекающая Питона (будящая его); 3) выпрямление Питона (как

до, так и после заглатывания); 4) сон (как до, так и после

заглатывания); 5) заглатывание ("смерть" инициируемых); 6) низвер-

жение небесных вод; 7) возрождение (мистическое перерождение).

Образ Питона справедливо связывается с фаллической симво-

ликой [Берндт 1981, с. 186]: хе перечисленные пункты могут

служить подтверждением такой символической связи. Красноречив

24 Л.А. Абрамян

в этом плане и эпизод перед заглатыванием сестер: Питон поднялся

и снова опустился, а затем просунул голову в шалаш, где спали

истекавшие вагинальной кровью сестры, и обвился вокруг шалаша.

Фаллическая, вернее, коитальная6 символика наиболее явственна

именно в австралийском мифе, потому мы и останавливаемся здесь

на этом моменте особо. К коитальной символике можно отнести и

мотив повтора: Питон после извержения сестер снова их заглаты-

вает; ср. также поэтапное продвижение Питона к женщинам, заво-

раживающим его танцами. Последний эпизод, кстати, важен и темой

остановки,застывания Питона.

Вернемся к армянской сказке, чтобы перечислить ее семанти-

ческие узлы, ставя их в соответствие с пунктами, выделенными для

австралийского мифа: 1) вишап в середине моря под деревом;

2) тема крови отсутствует; 3) вытянутость вишапа; 4) его сон;

5) "смерть" вишапа; б) добывание героем живой воды; 7) омоло-

жение (достижение бессмертия).

В другом широко распространенном сказочном сюжете, варианты

которого можно встретить, например, у армян [Гуллакян 1983, с. 86]

и у родственных и ареально близких им народов7, вишап требует

девушек в виде платы за то, чтобы выдать людям немного воды из

источника, который он перекрыл. Герой вступает с ним в бой,

заснув перед поединком на коленях девушки, убивает

вишапа, при этом освобождаются воды. Нередко тут фигурирует

кровь убитого вишапа: например, спасенная девушка метит героя

своей пятерней, обмакнутой в кровь убитого вишапа8. Здесь

намечается набор: 1) вишап у источника или в источнике; 2) кровь

убитого вишапа (девушки); 3) отсутствует; 4) сон героя перед

поединком (он часто спит и после поединка); 5) убийство вишапа;

6) освобождение вод; 7) отсутствует.

Тема возрождения или приобретения бессмертия героем (пункт 7)

в последнем сюжете все же имеется, хотя она прямо и не привязана

к рассмотренному эпизоду. Убийство вишапа здесь, как правило, -

необходимое условие, чтобы узнать способ, которым можно выйти

на белый свет: герой совершает свой подвиг в нижнем мире, куда

он попал, ища выход из ямы, где его оставили старшие братья (ср.

сказочный тип 301 по Аарне - Томпсону). Таким образом, весь

сюжет, в который входит рассматриваемый эпизод, имеет прямое

отношение к инициационным мистериям с символикой временной

смерти и возрождения9, и в известном смысле пункт 7 здесь тоже не

пуст.

Наиболее странным в приведенном списке может показаться

пункт 2. Действительно, какое отношение может иметь кровь

побежденного вишапа к вагинальной крови, привлекшей в ав-

стралийском примере Питона? Но, во-первых, вспомним, что Змей,

Змей у источника 25

перекрывший источник, требует, как правило, непорочных дев -

можно думать, не обязательно для того, чтобы съесть их. Например,

в одной русской сказке [Афанасьев, № 148] Змей, съедавший по

девушке с каждого двора, не стал есть царскую дочь, а сделал ее

своей женой; правда, здесь он не перекрывает источника. В целом

ряде сюжетов Змей также крадет девушек себе в жены - нередко и

в рассматриваемом сюжете добытые героем невесты для братьев и

для него самого являются царевнами, похищенными хтоническим

существом. Об истинном отношении перекрывшего воду чудовища к

требуемым им девушкам может свидетельствовать один из

осетинских вариантов Нартского эпоса, где мифологическая гидра,

обычно позволявшая пользоваться водой лишь при выдаче ей на

съедение людей, разрешает Сатйне зачерпнуть воды для обмывания

огненного новорожденного Батраза лишь после того, как Сатйна

согласилась вступить с гидрой (принявшей облик дряхлого старца) в

половую связь [Шанаев 1876, с. 89] - ср. вообще символическую

близость еды и соития10.

Во-вторых, к теме вагинальной крови уже непосредственное

отношение имеет обычное требование девственности невесты - ср.

невесту как чужую, вредоносную, которую нужно ’’убить” (ср. песни,

которые поет молодая после первой брачной ночи, в которых

присутствует тема пережитой смерти и пролитой крови, или

кровавый знак, демонстрируемый наутро). Этот "анализ крови”

наводит на мысль, что женский образ в змееборческих сюжетах

пересекается с образом самого Змея11. Этот парадоксальный,

казалось бы, вывод на самом деле находит целый ряд достаточно

убедительных подтверждений. Приведем некоторые из них.

В русской сказке [Афанасьев, № 172-178], где, как в

приведенной армянской, требуется добыть живую воду и/или

молодильные яблоки, эти чудесные предметы стережет Царь-

девица, которая, подобно нашему вишапу, периодически засыпает

богатырским сном - в одном варианте [Афанасьев, № 177,

примеч.] даже ее имя, Сонька-богатырка, указывает на это

качество. Герой крадет яблоки и воду и, воспользовавшись сном

девицы, овладевает ею. Хотя сказка обычно апеллирует к мо-

лодецкой удали - ’’молодецкое сердце не выдержало - смял он

девичью красу" [Афанасьев, № 173], все же думается, что перед

нами более глубокое явление - символическая замена убийства Змея

соитием с девушкой (нередко тоже хтонической природы) с неявной

темой крови в обоих вариантах. Показателен в этом плане вариант

[Афанасьев, № 172, примеч.], по которому вокруг сада с искомыми

волшебными предметами обвился Змей, у которого "голова и хвост в

одном месте сошлись". Герой усыпляет его на трое суток,

ударив по голове богатырским ударом. (В отличие от армянской

16 ЛА. Абрамян

сказки, змей здесь не вытянут.) Есть вариант [Афанасьев, № 173],

Где два сюжета соединены: герой сперва усыпляет волшебным

зельем великана-стража, "дикого человека", и отрубает ему голову

(^убийство вишапа), а затем овладевает Царь-девицей, которая

спит. Что возлюбленная героя имеет черты, соотносимые с

чертами вредителя (она нередко к тому же приходится ему

дочерью), хорошо показывает сказка [Афанасьев, № 232], где

любовь Царь-девицы спрятана таким же образом (в укрытиях,

последовательно заключенных одно в другом), что й смерть

Кощея. Змеиная сущность подруги героя хорошо видна в образе

Марьи - белой лебеди из русских былин, которая превращается в

змею, угрожающую жизни Потыка; это особенно характерно для

беломорской традиции. В.Я. Пропп справедливо считает эту версию,

завершающуюся убийством жены-змеи, наиболее архаичной [Пропп

1958, с. 121]. Показателен и другой вариант, количественно

преобладающий, по которому змея появляется в могиле (где,

согласно уговору, помещен Потык с умершей женой) и стремится

пожрать мертвую Марью или обоих супругов. Потык в этой версии

оживляет жену, заставив змею принести живой вод ы12, либо убив

змею и ее головой или кровью обмазав Марью [Пропп 1958,

с. 121] - ср. убийство вишапа, угрожающего девушке в нижнем

царстве (= царстве смерти), куда попал герой. Интересна и былина

о Добрыне и Маринке, где герой, не будучи Змееборцем, тем не

менее убивает Змея (Тугарина Змеевича), "мила друга" Маринки, -

правда, вроде бы совершенно случайно. Как замечает В.Я. Пропп,

Змей-друг здесь нужен, чтобы подчеркнуть змеиную природу самой

Маринки, главный же враг здесь - она сама [Пропп 1958, с. 273].

Маринка предлагает себя Добрыне в жены, что в итоге приводит к

ее гибели (ср. смерть - соитие в рассматриваемом контексте); сам

способ казни как бы направлен на то, чтобы возвратить Маринке ее

первоначальный змеиный облик13: прежде чем отрубить ей голову,

Добрыня отсекает руки, ноги, грудь, причем оказывается, что у нее

"во всяком суставе по змеенышу"14. "Змеиность" подруги героя

вообще нередко представляет собой один из аспектов (змеиный код)

парного мифа о близнецах, именно второй его вариант, связанный с

инцестом-гибелью15.

Пункт 5 - убийство вишапа - в разбираемом и в других

рассмотренных случаях отличается от австралийского тем, что герой

играет здесь активную роль. Этот момент требует специального

разъяснения. В последнем списке пункты 1,5 и 6 составляют один из

вариантов схемы основного индоевропейского мифа [Иванов,

Топоров 1974]: воды, сокрытые Змеем - противником Громовержца,

освобождаются после его убийства16. Обстоятельства "убийства”

вишапа и добывания живой воды в армянской сказке, с которой мы

Змей у источника 27

начали свой анализ, вроде бы совсем другого рода. В самом деле,

эти две сказочные ситуации вряд ли можно было бы сравнивать,

если бы герой, путешествующий по спине спящего вишапа, не

привел нас к полинезийскому Мауи, они оба - к австралийскому

Питону, а тот, через вызванный им потоп, "освобождение" небесных

вод, не приблизился бы к Змею, освобождающему воды после своей

смерти. Таким образом, хотя две сравниваемые армянские сказки

значительно разнятся одна от другой, тем не менее некие скрытые в

них качества позволяют проводить сопоставление. Не исключено,

что этому способствует древний прототип, уже невидимый в

последней сказке; один из намеков на правомерность проводимого

сравнения - возможное происхождение основного мифа из мифа о

первых близнецах [Абрамян, Демирханян 1985, с. 73-74], с одной

стороны, и "близнечность" сестер Вавилак, с другой стороны; ср.

также инициационную канву, прослеживаемую во всех сравни*

ваемых примерах. Вообще не исключено, что многие змееборческие

сюжеты имеют в своей основе инициационную тематику с инверсией

отношения инициант - змееобразный патрон инициации. Во всяком

случае, эта инверсия уже определенно намечена в первой армянской

сказке, где сделан первый шаг в этом направлении: инвертировано

отношение внутренний-внешний, что является очевидным условием

дальнейшего "внешнего" поединка на равных17.

Такая инверсия особенно наглядна в некоторых сценах Крещения

армянских миниатюр, где под ногами Христа в глубине вод Иордана

изображен поверженный вишап. Подобные изображения считаются

иллюстрацией к словам "Ты сокрушил головы змиев в воде" (псалом

73, 13), связываемым с Крещением18, что подтверждает сопровожда-

ющая одну из таких сцен надпись "Иисус Христос попирает голову

вишапа" на Васпураканской миниатюре XIV в.19. Крещение как

нисхождение Христа в воды смерти для очищения их от скверны

(победа над змеями) и освящения является, по-видимому, христиан-

ским осмыслением универсальной символики нисхождения в царство

смерти для последующего возрождения, и, следовательно, в этих

сценах Крещения совершен сюжетный переход "мистическое

убийство иницианта водным змеем" —> "убийство змея инициантом в

водах смерти"20.

Пункт 3 - вытянутость вишапа из первой армянской сказки,

интересен еще потому, что его можно сопоставить с каменными

рыбообразными изваяниями древней Армении (II—I тыс. до н.э.) -

вишапами, устанавливавшимися вертикально у

водоемов, истоков рек и каналов (ср. тему воды пункта 6).

Высказано предположение, что эти памятники имеют непосредст-

венное отношение к основному индоевропейскому мифу [Петросян

1984, с. 31-32]. Разобранный австралийский пример позволяет

28 ЛА. Абрамян

понять, почему у каменных вишапов фаллообразный вид - ср. также

тему вытянутости Змея. В другом месте [Абрамян - в печати] мы

предположили, что каменные вишапы - отражение, возможно, еще

более древнего мифа - уже упоминавшегося мифа о первых

близнецах. Эти архаичные варианты мирового дерева (ряд признаков

которого вишапы несут в себе21 наряду с вертикальностью) как бы

"выросли" на месте мифологического поединка - ср. вертикальность,

вытянутость змей, в форме которых традиционно изготовляются

патриаршие посохи - символ высшей духовной власти, и не

случайно, что они нередко делаются и в виде тянущегося вверх

растения; вспомним также Питона, поднявшегося как ствол сухого

дерева над водами потопа, - не столь уж вольное сравнение, если

учитывать медиационную роль Змея-Радуги, с которым связан образ

Питона.

Может возникнуть вопрос, почему нет темы вытянутости (пустой

пункт 3) в случае с вишапом, перекрывавшим источник, тогда как

"мифология" каменных "вытянутых" вишапов близка именно к этому

случаю. Может быть, дело здесь в том, что этот эпизод, как уже

говорилось, вклинен в общий сюжет, также истолковываемый в

свете мифа о первых близнецах, и здесь мотив прорастания дерева

появляется немного позже, в следующем эпизоде, где героя выносит

на белый свет благодарная птица [Абрамян, Демирханян, 1985,

с. 72]. В схеме основного мифа вообще нередко образ дерева

вплетен в сюжет змееборства - например, Змей поражаем на дереве

[Иванов, Топоров 1974, с. 86] или он сам несет в себе атрибуты

мирового дерева (ср. образ пернатого змея на дереве, в котором

соединились птица и змея, отмечающие верх и низ мирового

дерева22).

В свете сказанного о женских качествах вишапа правомерен

вопрос, какой у него пол, когда он выступает не в виде явных

женских персонажей типа Маринки или Царь-девицы. Мужской пол

вишапа очевиден в сказках с темой запирания вод и забирания

девушек, в русских вариантах Змей уже в своем имени носит

мужской показатель (в армянском грамматическая категория рода

отсутствует). Пол змееобразного чудовища слабее обозначен в

австралийском примере. Хотя Питон в Северном Арнемленде,

откуда происходит приведенный миф, олицетворяет мужское

начало23, в нем, как и во всяком заглатывающем чудовище, есть и

женские черты: проглотив сестер, Юрлунггур тем самым забере-

менел ими [Элиаде 1973, с. 103]. Вспомним Великую Прароди-

тельницу, в лоно которой собирался проникнуть Мауи. Связи

заглатывания с женской природой заглатывающего обязан, видимо,

и образ знахарки из осетинской сказки, которая глотала увечных

(слепого, безногого и безрукого) и изрыгала их исцеленными

Змей у источника 29

[Осетинские сказки, № 37]. К вопросу пола Юрлунггура специально

обращается М. Элиаде, заметивший неопределенность мифа в

этом - наличие в вариантах двух змей, самца и самки, связь Питона

и с женской природой24, - что, по его мнению, указывает на былую

двуполость Питона как одно из выражений coincidentia oppositorum

[Элиаде 1973, с. 102-103]. Змея-Радуга из мифов Западного

Арнемленда также обладает, по-видимому, этим андрогинизмом:

хотя в отличие от Юрлунггура она обычно олицетворяет женское

начало [Берндт 1981, с. 186], тем не менее иногда это Змей-Радуга -

мужчина [Берндт 1981, с. 183]. Еще ярче совмещение противо-

положностей проявляется в мифах племени маунг о-вов Гоулберн;

здесь один из самых священных обрядовых предметов, у бар,

символизирует как матку Матери-прародительницы, так и пенис

Змея-Радуги [Берндт 1981, с. 184]. Австралийский пример может

помочь также прояснению образа андрогина, нередко фигури-

рующего в мифе о близнецах - в его "спаренных" (андрогинных)

вариантах. Австралийские андрогинные змеи указывают, например,

на наличие даже анатомо-физиологического кода мифологемы.

Стоит подробнее рассмотреть и пункт 4 - тему сна, так как в

каждом нашем случае сон имеет различную природу. В

одних случаях это богатырский сон, необходимый для восста-

новления сил, - так спят Царь-девица, Мсрамелик из армянского

эпоса "Сасна црер" (кстати, одно из знамений его гибели как раз в

том, что ему не дали выспаться положенное количество дней),

отчасти герой сказок перед поединком или после утомительного

поединка25; иногда герой и его противник бьются в несколько

этапов, отсыпаясь перед каждым боем (например, [Афанасьев,

№ 233]. В других случаях сон - аналог смерти. Так спят, например,

сестры Вавилак. В примерах со спящими чудовищами герой

использует их пассивность26 для одержания победы над ними27,

аналогичным образом он овладевает спящей Царь-девицей.

Наконец, есть сон - пассивное состояние, из которого что-то

выводит спящего, пробуждает его: так, Юрлунггур поднимает

голову из водоема, возбужденный запахом вагинальной крови (с

явными фаллическими реминисценциями), или так заснувший перед

поединком герой пробуждается от обжегшей его слезы отчаявшейся

девушки-жертвы28.

Тема сна и пробуждения подводит нас к последнему примеру -

таинственной змее Кундалини, которая замечательна тем, что,

происходя из того же мифологического источника, что и остальные

змеи-вишапы, она живет не в мифе (сказке) или ритуале (как в

арнемлендской инициации), а по сей день обитает в индийской

мистической анатомии человека. Кундалини спит, свернувшись, в

Мулачакре - самой нижней чакре, расположенной в нижней части

30 ЛА. Абрамян

позвоночника. Цель йогина - разбудить ее и поднять (т.е.

в ы т я н у т ь) по специальному каналу вдоль позвоночника к самой

верхней чакре - Сахасраре, тысячелепестковому лотосу, чтобы

достичь самадхи - особого психофизиологического состояния,

дарующего освобождение от причинно-следственных кругов жизней

и смертей; ср. воду бессмертия, которую герой армянской

сказки добывает для себя, пройдя по спине вытянув-

шегося змея-вишапа. Змея Кундалини замечательна еще тем,

что это олицетворение шакти - активной психической энергии

женской природы. Подъем Кундалини вдоль позвоночника описы-

вается как стремление шакти к своему Господину, единение с

которым и есть самадхи. В традициях тантристского толка этот

мистический процесс, для высших ступеней описываемый на языке

сексуальной символики, на низших ступенях заменяется реальным

ритуальным соитием адепта со своей партнершей-шакти. Вспомним,

что герой волшебной сказки добывает волшебные предметы,

дарующие бессмертие, также и после соития с Царь-девицей.

Здесь, правда, по сравнению с индийским примером инвертированы

отношения активный-пассивный, пробуждение-сон29: вишап спит

уже вытянутым, тогда как Кундалини пробуждается ото сна, чтобы

вытянуться вверх, также и Царь-девица спит, доступная для соития

героя с ней, тогда как шакти сама, пробудившись, устремляется к

блаженному слиянию. Следует отметить, что продвижение героя по

вытянутому спящему вишапу (если отвлечься от инициационной

символики, породившей этот образ) в известном смысле изоморфно

вытягиванию вишапа по его пробуждении - ср. релятивизм

движущейся и покоящейся систем координат30.

Рассмотренные примеры проливают свет на то, как трансформи-

руется образ Змея: сперва он убивает, чтобы возродить (отсюда

женские черты "беременного" Питона и вообще "родильная" симво-

лика инициаций), затем, через образ вытянувшегося вишапа, по спи-

не которого движется герой, чтобы чудесно переродиться, превра-

щается в Змея, которого убивают, чтобы он вытянулся по смерти в

каменный вишап - мировое дерево, что возвращает нас, с одной сто-

роны, к вытянувшемуся в напряжении Питону, готовому проглотить

сестер, раздразнивши^ его своей кровью, а с другой стороны - к то-

му же Питону, но уже проглотившему сестер, в одиночестве возвы-

шающемуся над водами потопа, - далекий предшественник мирового

дерева со всей его сложной символикой, пока как бы пребывающий,

подобно сестрам, в состоянии сна, но готовый к скорому пробужде-

нию. Поучительно также проследить, как меняется соотношение

человек-Змей в приведенных примерах, которые все направлены на

мистическое перерождение: сперва человек внутри Змея, потом он

снаружи, и, наконец, Змей сам помещается внутрь человека.

Змей у источника 31

ПРИМЕЧАНИЯ

!В армянском языке мотив бессмертия заключен уже в самом названии чудесных

яблок и воды -anmahakan.

2См. [Сказки и легенды маори, с. 56; Ширрен 1856, с. 34]. Этот миф (по

Фробениусу) использовал, в частности, В.Я. Пропп в своей знаменитой статье

"Ритуальный смех в фольклоре" [Пропп 1976, с. 185]: прародительница просыпается

от преждевременного смеха одного из спутников Мауи - маленькой трясогузки.

3Например, в Сьерра-Леоне и Либерии чудовище Наму глотает будущих членов

тайного общества Поро, четыре года беременно ими и рожает их на женский манер

(по [Элиаде 1976, с. 224]).

4Ср. с передвижением шамана по перевернутому древу - к истокам, Началу.

Герой армянской сказки тоже начинает и кончает свое опасное путешествие через

хвост вишапа.

^Известно несколько версий мифа, дошедших до нас благодаря У. Уорнеру и

Р. Берндту [Уорнер 1937, с. 250-259; Берндт 1951, с. 20-27; см. также: Берндт 1981,

с. 185-186].

6По аборигенному толкованию, Питон, вползающий в шалаш, подобен "пенису,

входящему в вагину" [Берндт 1951, с. 25].

7Например, у восточных славян [Сравнительный указатель, № 300]], осетин

[Осетинские сказки, № 45, 56], народов Памира [Сказки народов Памира, № 10],

абхазов [Абхазские сказки, № 78 - слон в роли дракона], абазин [Абазинские сказки,

№ 27], ассирийцев [Истребитель колючек, с. 110—120] и др.

8См. [Гуллакян 1983, с. 178]. Иногда герой пачкается кровью во время поединка,

так что ему приходится сменить одежду [Сказки народов Памира, № 10] - ср.

очищение Аполлона от драконьей крови, что Вячеслав Иванов считал профаническим

выражением таинства приобщения Аполлона к подземной сфере [Иванов 1923, с. 18].

9Об образе третьего брата рассматриваемого сюжета как реализации идеи вечной

смены в цикле жизнь - смерть - жизнь см. [Топоров 1979, с. 18-20].

10См., например, [Фрейденберг 1936, с. 80-82]. Ср.: «Таков путь и жены

прелюбодейной; поела и обтерла рот свой, и говорит: "Я ничего худого не сделала"»

(Книга притчей Соломоновых, 30. 20); австралийский пример подобного

отождествления приводит Г. Рохейм [Рохейм 1974, с. 245]. Ср. также [Афанасьев

№ 241; Русские заветные сказки, № 14].

11К связи девичьей крови (особенно менструальной - как в астралнйском примере)

со Змеем ср. недавно высказанную К. Найтом мысль о страхе мужчин перед

синхронным менструированием женщин, который породил, по его мнению, образ

самого дракона [Найт 1983, с. 21-50].

Женский персонаж, обычная мотивация поединка, нередко тяготеет не к Змею,

как здесь, а к Змееборцу - вплоть до полного его вытеснения [Иванов, Топоров 1977,

с. 112-113]. Если прослеживаемые авторами трансформации женского персонажа

относятся к дальнейшему развитию змееборческого сюжета (в частности, в

изображениях), то наша реконструкция относится к самому его началу.

12Связь темы воды с женой-змеей видна уже в том, что Марья - Лебедь, первая

встреча с ней происходит у реки, озера или моря [Пропп 1958, с. 114].

,3См. [Иванов, Топоров 1974, с. 171-172]. Маринка вообще выступает в былинах в

качестве трансформации змея (с. 171), ее имя указывает на связь с женским образом

основного мифа - по мнению авторов, на один из этапов дегенерации этого образа

(с. 179). Можно думать, однако, что здесь проглядывает и древнейший, женский

пласт образа Змея: ср. выше, примеч. 11.

14См. [Пропп 1958, с. 276]. Иван Годинович аналогичным образом расправляется с

Настасьей, иногда он не отрубает ей головы, оставив ее погибать в степи [Пропп

32 Л.А. Абрамян

1958, с. 134], т.е. не только "возвращает" Настасье змеиный облик, но н возвращает

ее в родную стихию.

15 Со гл ас но этому мифу, имеющему два варианта - с борьбой - убийством и

инцестом-гибелью, поверженный противник прорастает после смерти тем или иным

растением, в идеале - мировым деревом. Об этом см. подробнее [Абрамян,

Демирханян 1985, с. 66-84]. Змеиный код первого варианта, связанного с борьбой-

убийством, рассмотрен в работе: ЛА. Абрамян. Отражение мотива вншапоборства в

сценах Крещения армянских миниатюр (в печати). Змеиному коду мифа в целом автор

намерен посвятить специальную работу.

1 Трактовка этого мифологического сюжета как отражения метеорологических

событий (грозовая туча, молния, дождь н т.п.), типичная для представителей

мифологической школы, описывает частный срез основного мифа - его

метеорологический код (ср. связь Юрлунггура со Змеей-Радугой). Ср. астральный код

в древнеегипетской редакции: хтонический Змей Апоп выпивает воду Нила,

препятствуя продвижению солнечной ладьи. Его лишают могущества силой

заклинаний, разрубают на части, сжигают, и лишь тогда он возвращает выпитую

воду [Липинская, Марциняк 1983, с. 178-180].

17Герой нередко выполняет активную роль и внутри заглотавшего его чудовища,

убивая его изнутри, - ср., например, поединок Геракла с морским чудовищем в его

огнедышащем чреве (об инициационной символике этого эпизода см. [Абрамян 1982,

с. 33-37]; ср. также рассечение дракона мечом, проглоченным им вместе с героем

[Сказки народов Памира, № 10]; ср. [Халатянц 1898, с. 571] дракон глотает девушку

с мечом героя). Об африканских примерах см. [Сказки народов Африки, с. 645 -

примеч. Е.С. Котляр к № 114].

,8См. [Шиллер 1971, с. 136-137]; см. также [Подобедова 1978, с. 81].

19Рук. 6303 Матенадарана им. Маштоца (л. 66). Опубликовано [Закарян 1980,

ил. 31].

^Ср. переход "очищение иницианта во время ритуала крещения" - "очищение от

вод скверны". Иными словами, при обряде освящения вод на самом деле освящается

не вода, а крест (=Христос), опускаемый в воду.

Подробнее об этих сценах Крещения и их связи с мифом о первых близнецах см.

[Абрамян - в печати].

21 Ср. плодотворную мысль А. Мнацаканяна о древе жизни в связи с некоторыми

изображениями на вишапах [Мнацаканян 1952, с. 73-75].

связи с этим образом Соловья-Разбойника русских былин см. [Иванов, Топоров

1974, с. 166].

23 [Берндт 1981, с. 186; Уорнер 1937, с. 238-240 и др.]. К мужской (фаллической)

природе Змея, живущего в водоеме, ср. эскимосскую сказку, где в озере живет

мужской половой член - "любовник" героини [Сказки и мифы эскимосов, с. 550

(примеч. к № 231)].

24По Уорнеру [Уорнер 1937, с. 373], Юрлунггур - мужчина и женщина, но о нем

думают как о мужчине.

25 Иногда он н после поединка, как и до него, засыпает на коленях девушки -

например, [Афанасьев № 204].

26Кстати, пассивную вытянутость спящего вишапа в первой армянской сказке

можно соотнести также с расслабленным вытягиванием мертвой змеи.

27Ср. [Афанасьев № 139, 161]: герой убивает хтонического противника,

воспользовавшись его сном. Наоборот, богатыри не убивают друг друга во сне

[Афанасьев № 161], Елена Прекрасная [Афанасьев № 168] укоряет убийцу ее

спящего спасителя: "Сонный человек - что мертвый!"

28Нередко, наоборот, сон специально навевают, чтобы помешать герою

совершить задуманное (например, [Афанасьев № 232]).

Змей у источника 33

мСр. с приметами царицы, стерегущей волшебные предметы, в памирской сказке

[Сказки народов Памира, № 8], представляющими собой ряд инверсий: у нее глаза

открыты, когда она спит, и закрыты, когда бодрствует; жемчужины в головах и ногах

специально переставлены (ср. выше, примем. 4); наружные шаровары надеты внутрь,

а внутренние - наружу и т.п.

^Психологический эффект этого явления испытываешь, например, когда видишь

из окна вагона, как трогается стоящий напротив поезд: тебе кажется, что это

тронулся твой состав. Этот эффект, кстати, широко применяется в мультипликации

для передачи движения - перемещается не фигура, а фон.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Абазинские сказки. - Абазинские народные сказки. М., 1975.

Абрамян 1982. - Абрамян ЛА. Облысение героя и смерть Ахилла. - Семиотика и

проблемы коммуникации. Тезисы докладов. Ер., 1982.

Абрамян, в печати. - Абрамян ЛА. Отражение мотива вишапоборства в сценах

Крещения армянских миниатюр. - Материалы IV международного симпозиума по

армянскому искусству. Ер.

Абрамян, Демирханян 1985. - Абрамян ЛА., Демирханян АТ. Мифологема близнецов

и мировое дерево. - К выяснению значения одного класса наскальных изображений

древней Армении. - Историко-филологический журнал АН АрмССР. 1985, № 4,

с. 66-84.