Автор: Ананьич Б.В. Ганелин Р.Ш. Фурсенко А.А. Панеях В.М.

Теги: экономика история россии

ISBN: 5-02-027317-1

Год: 1991

Текст

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

РОССИИ _

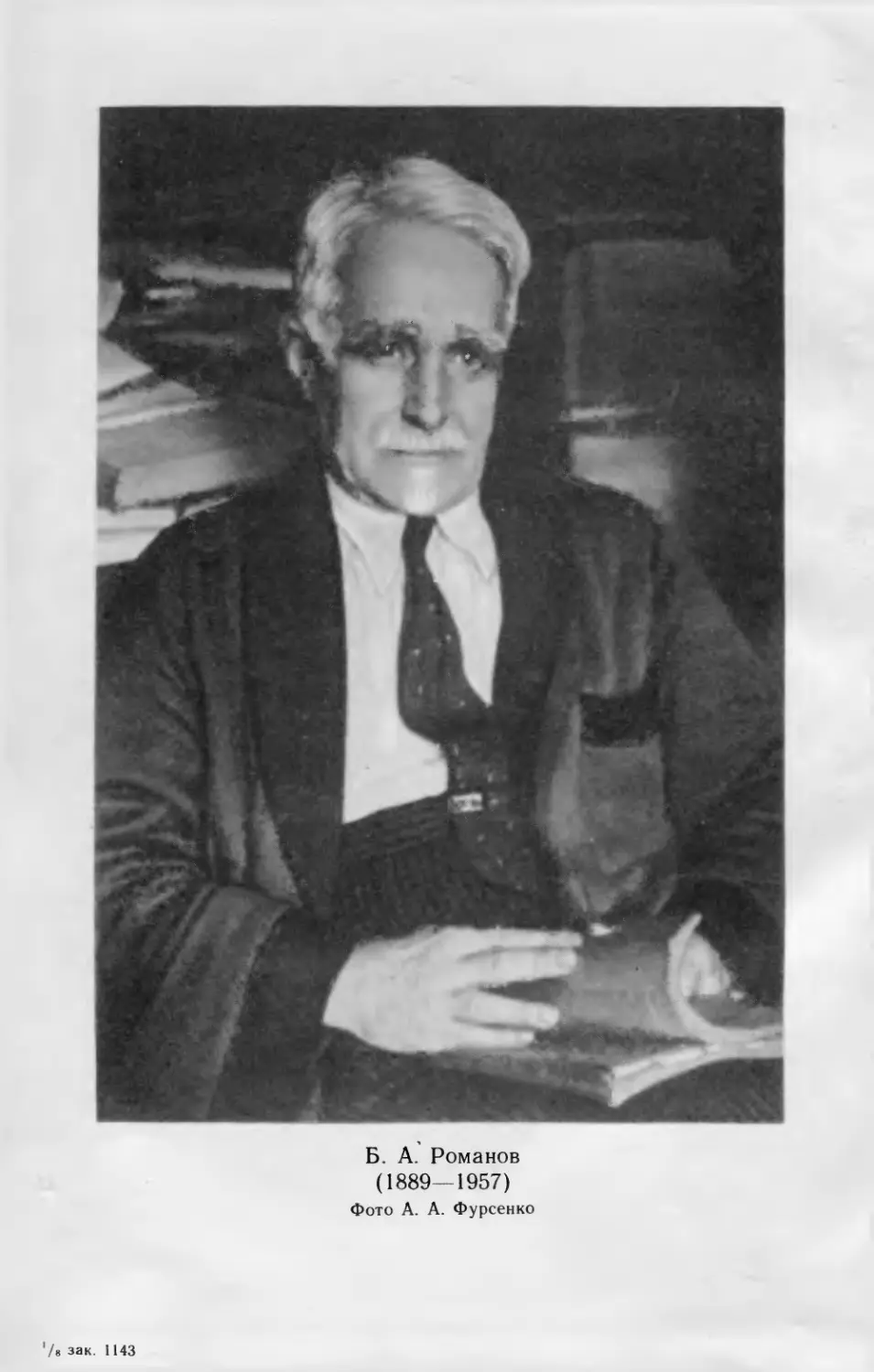

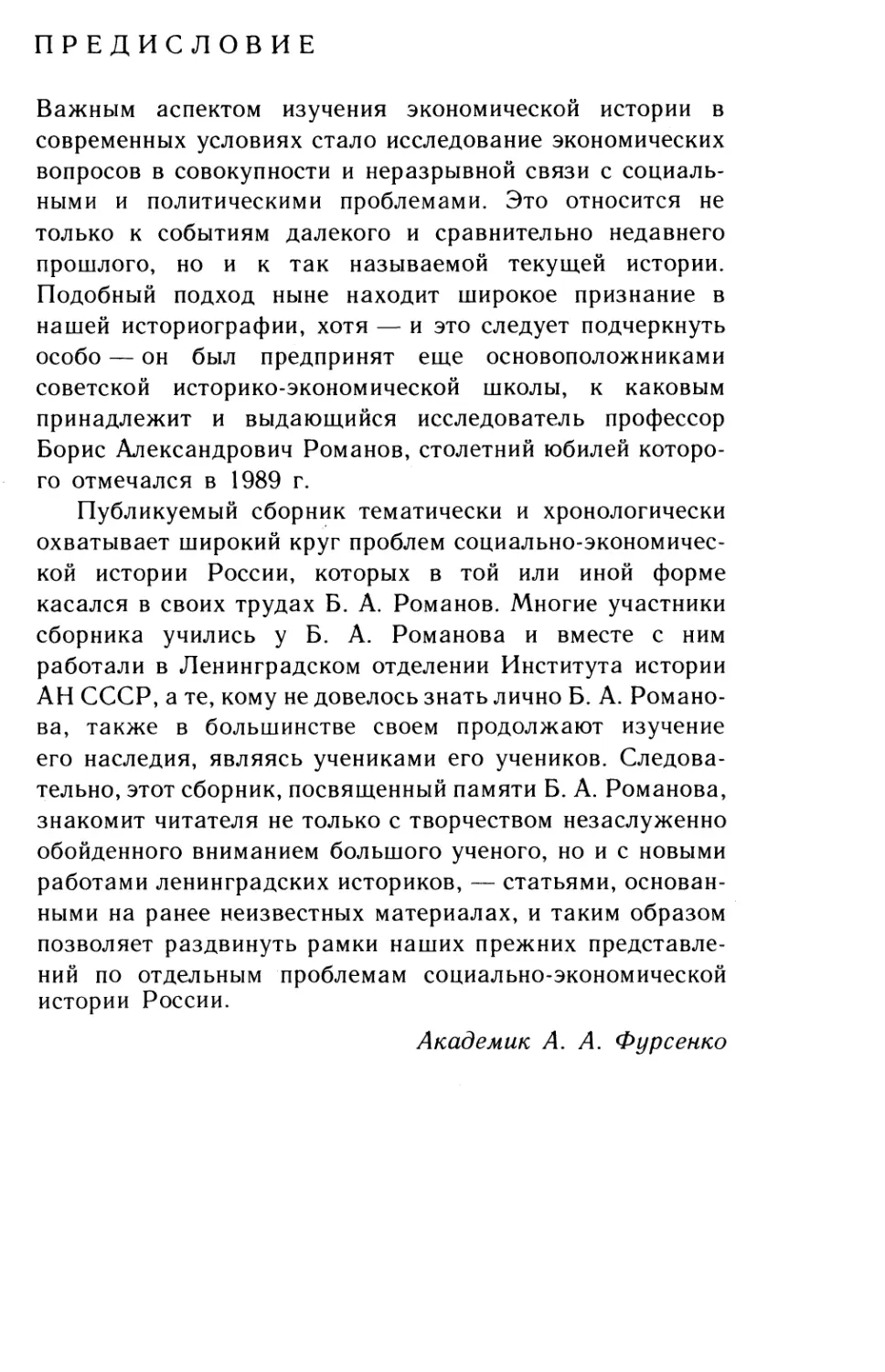

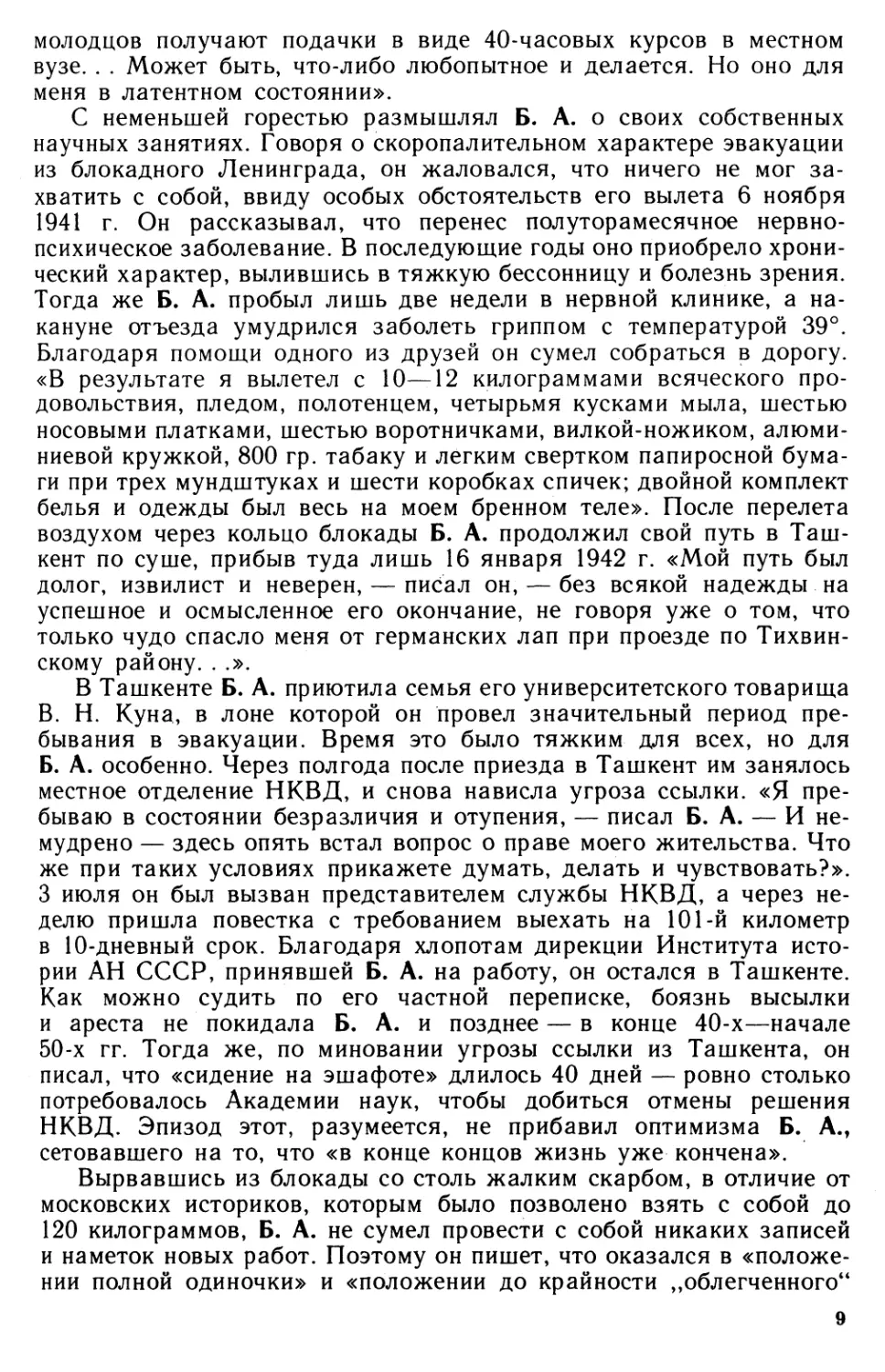

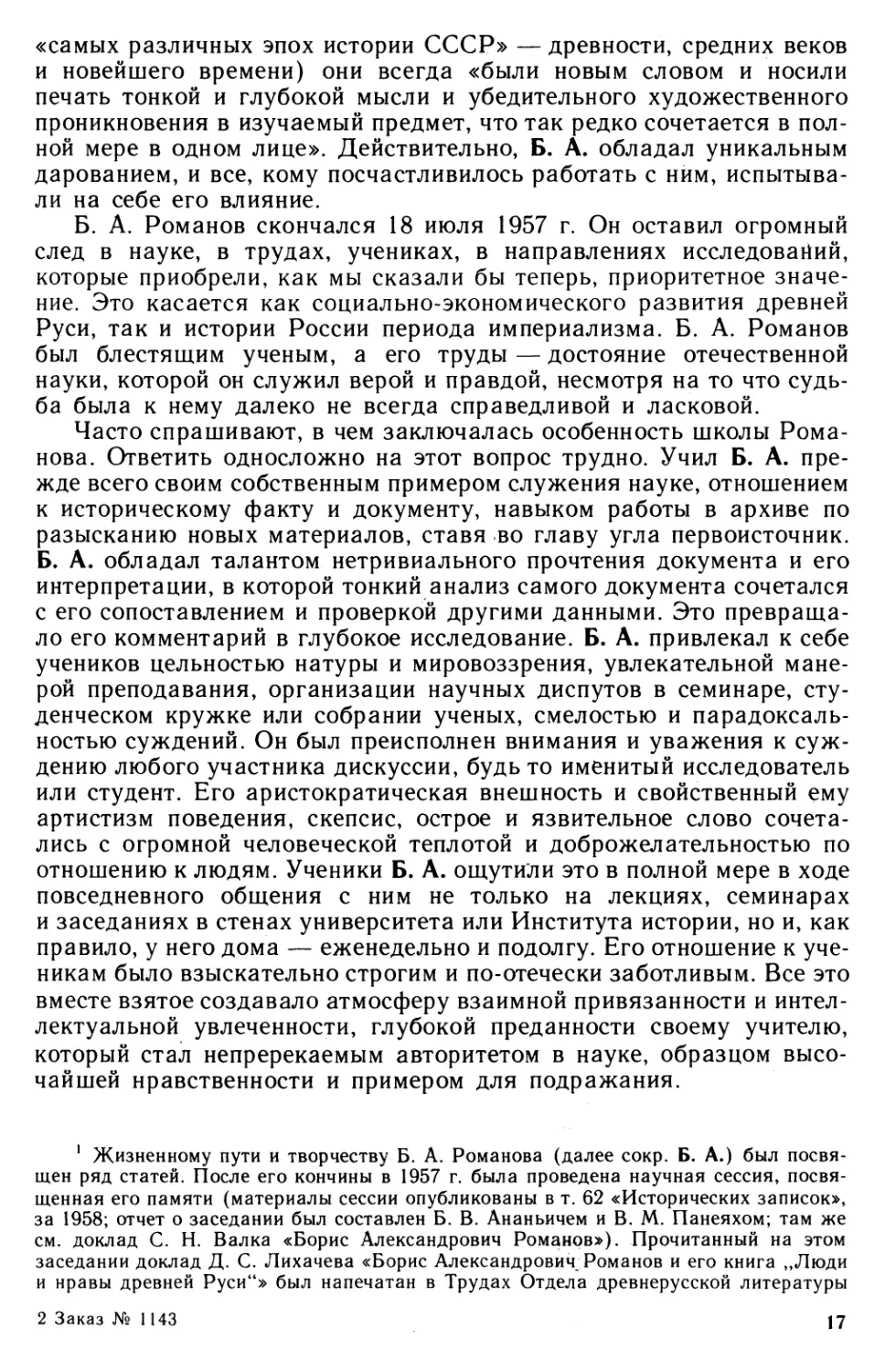

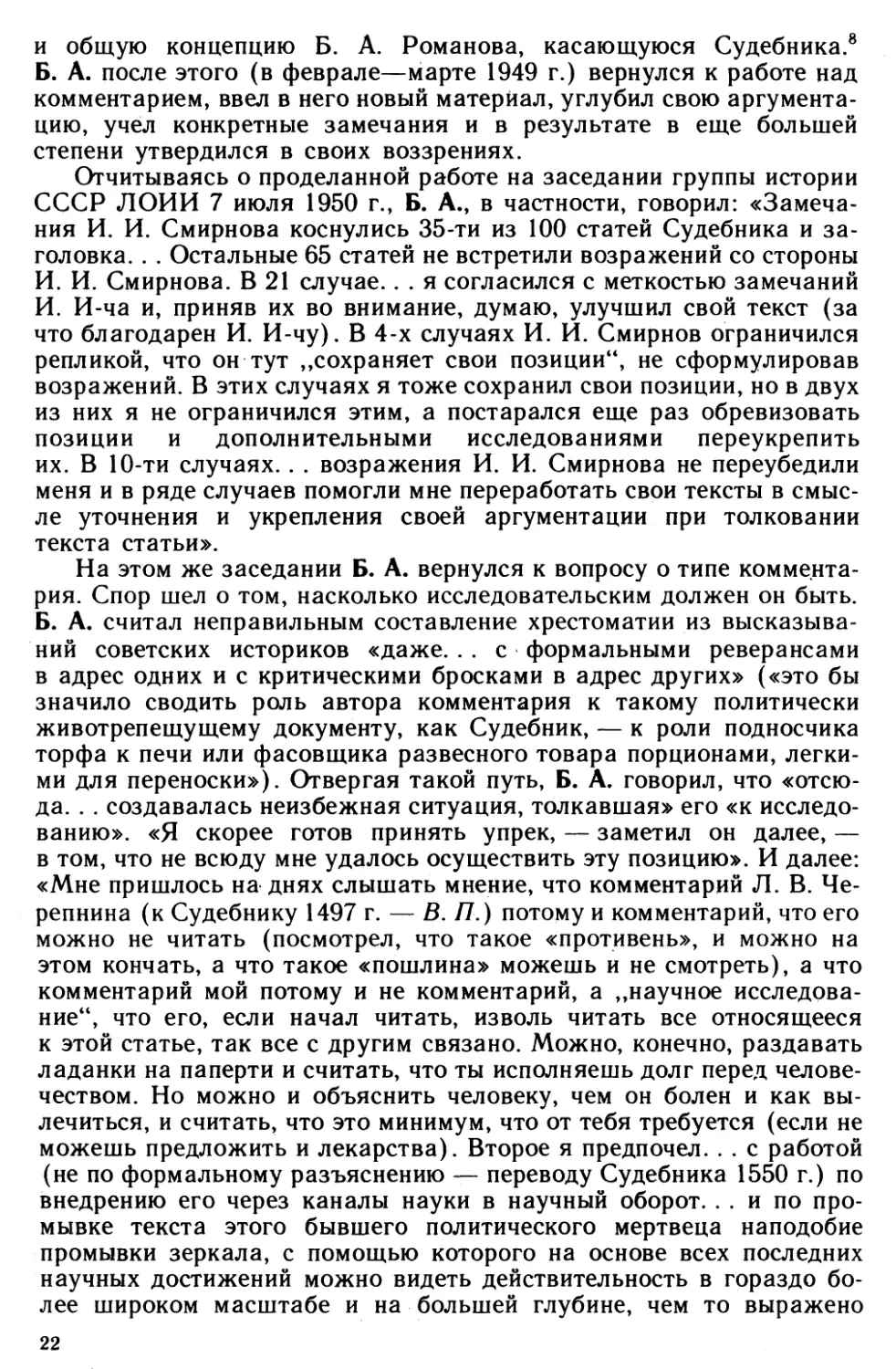

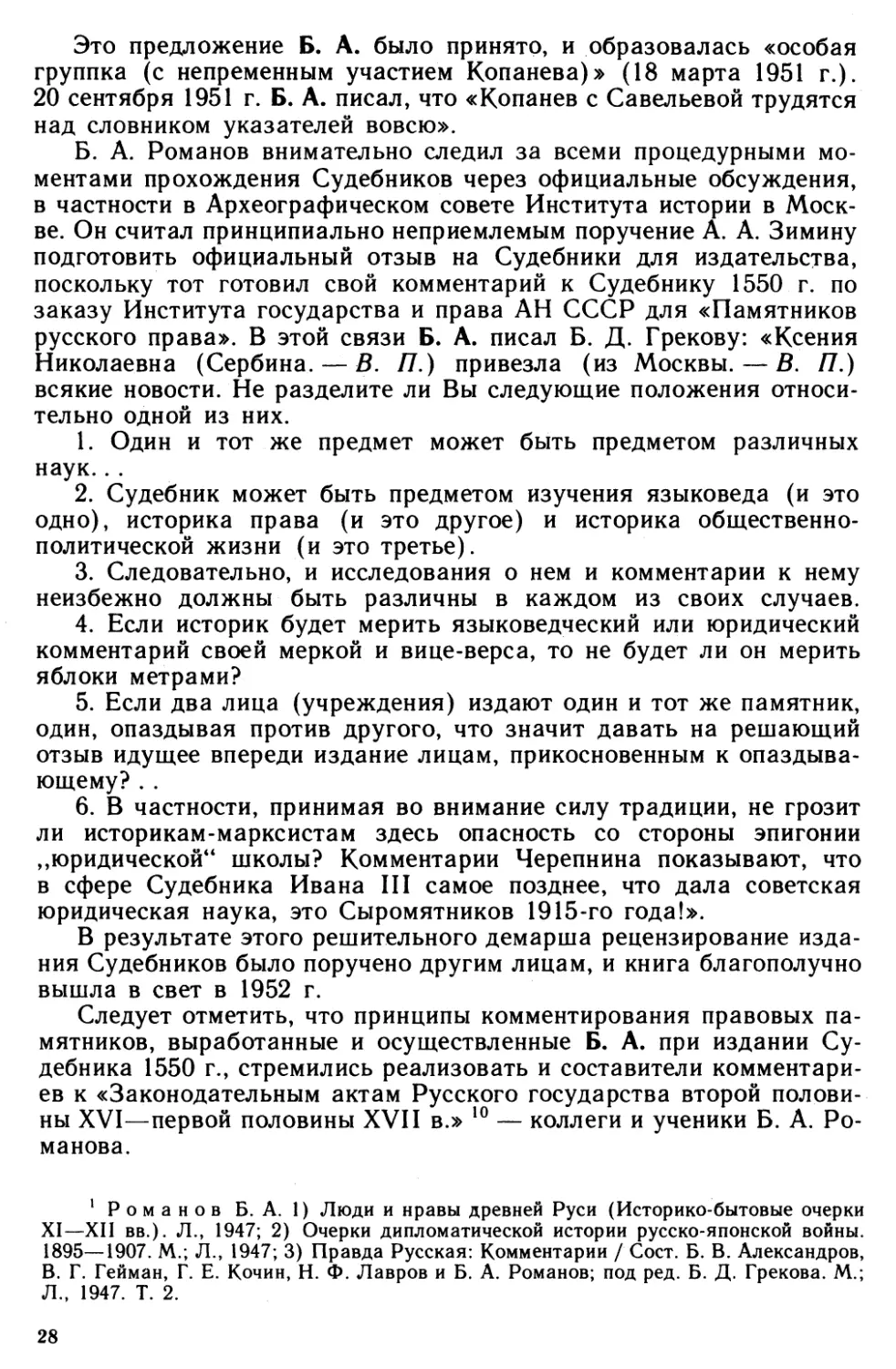

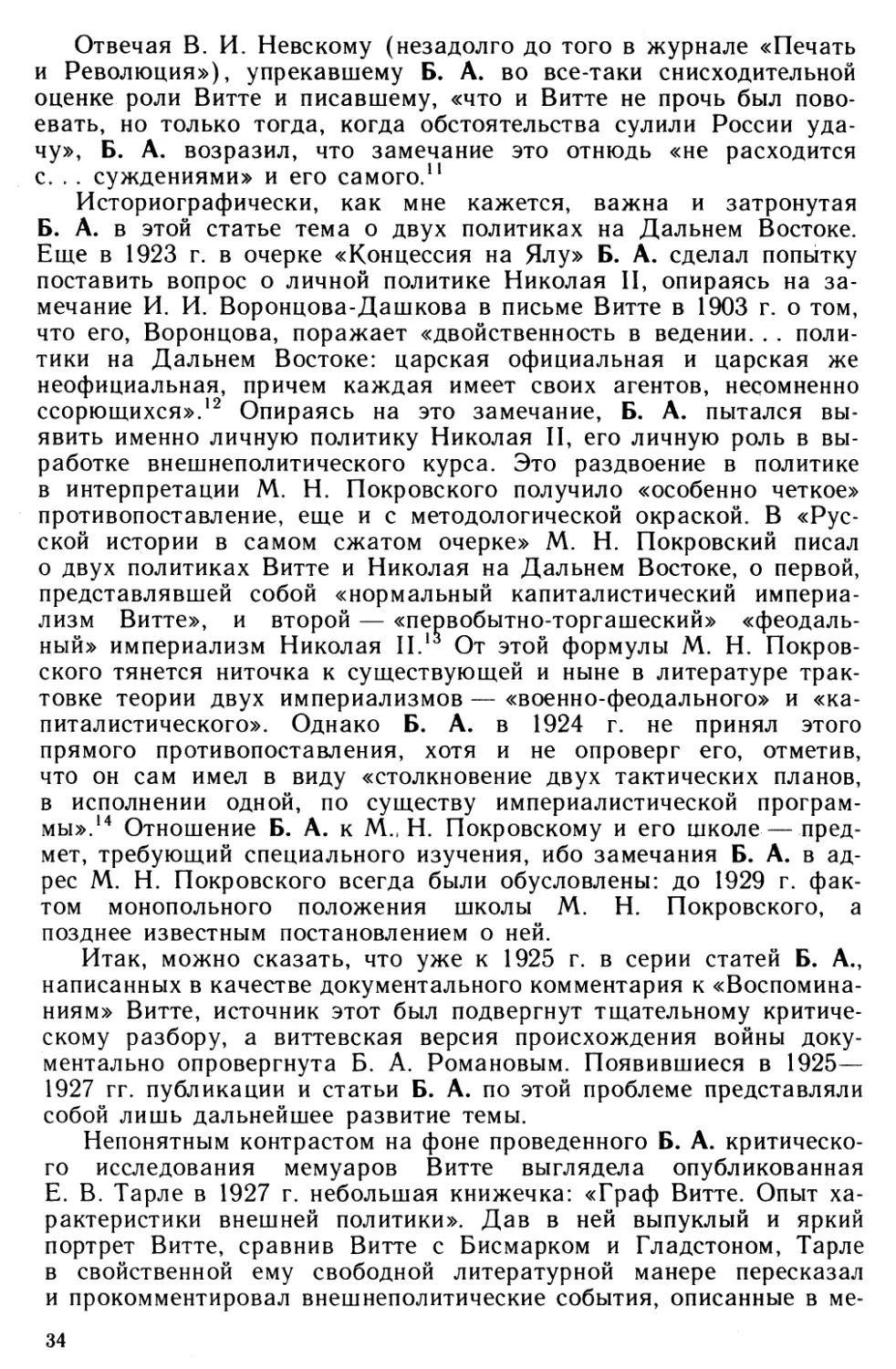

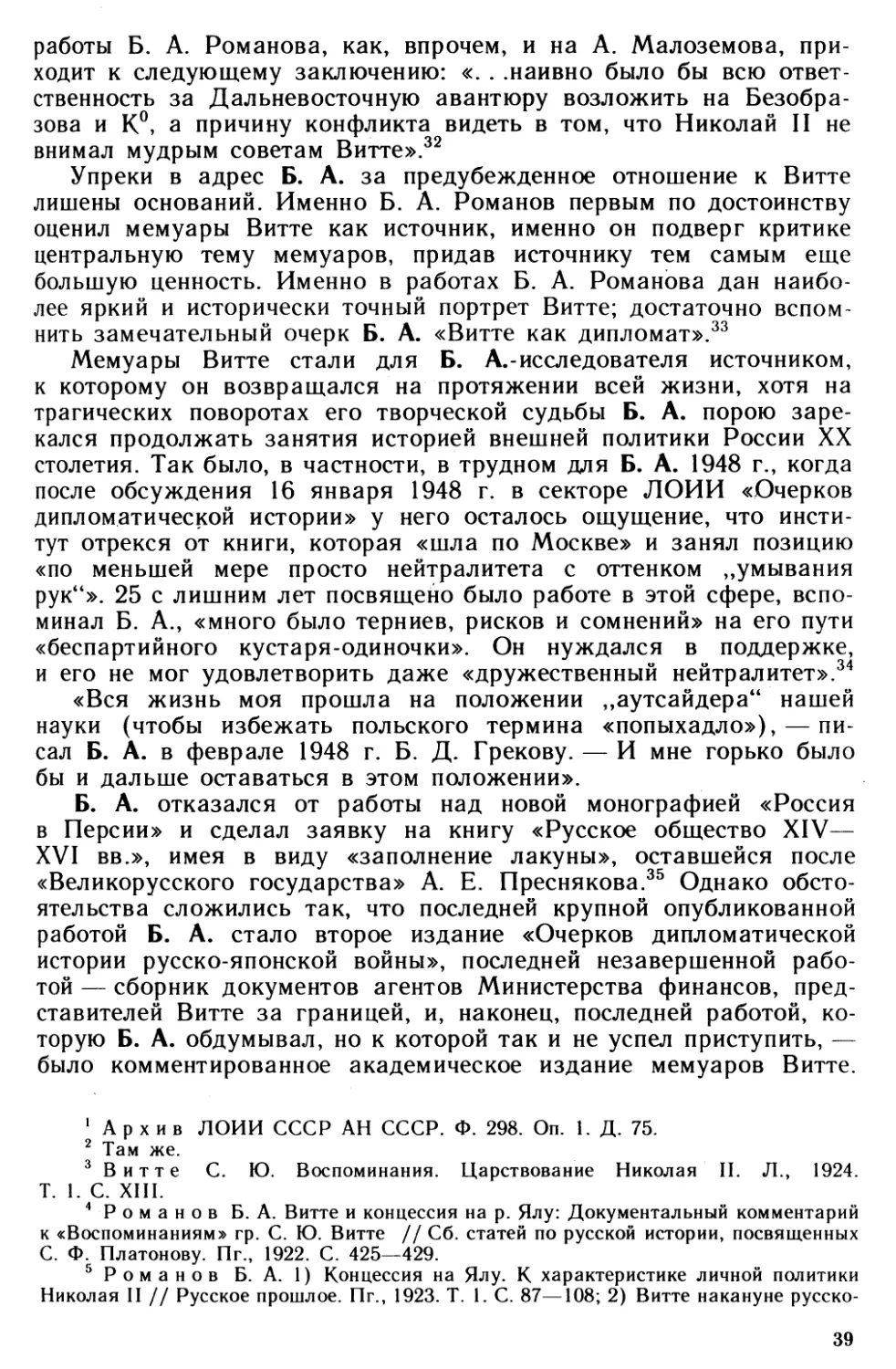

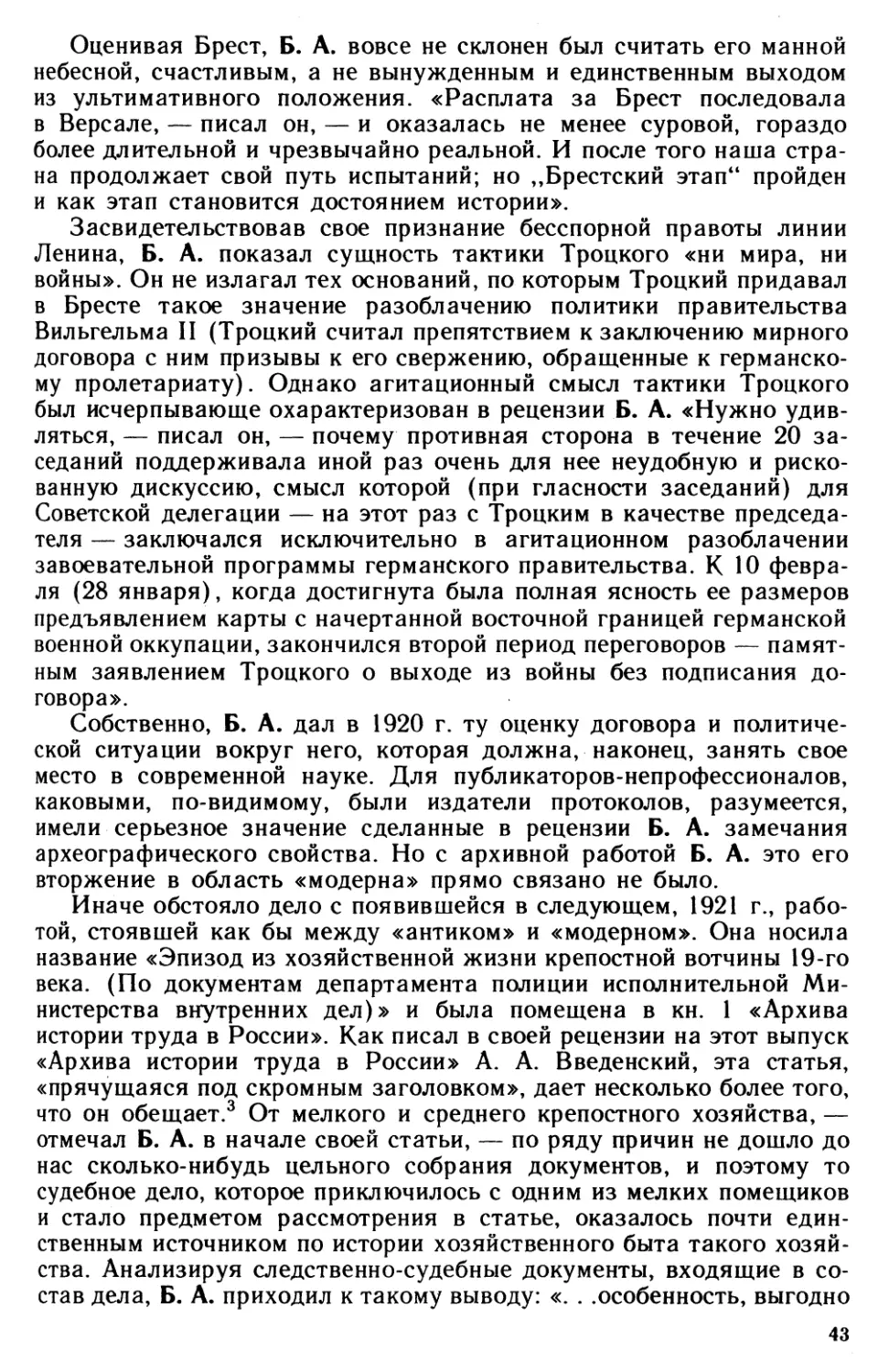

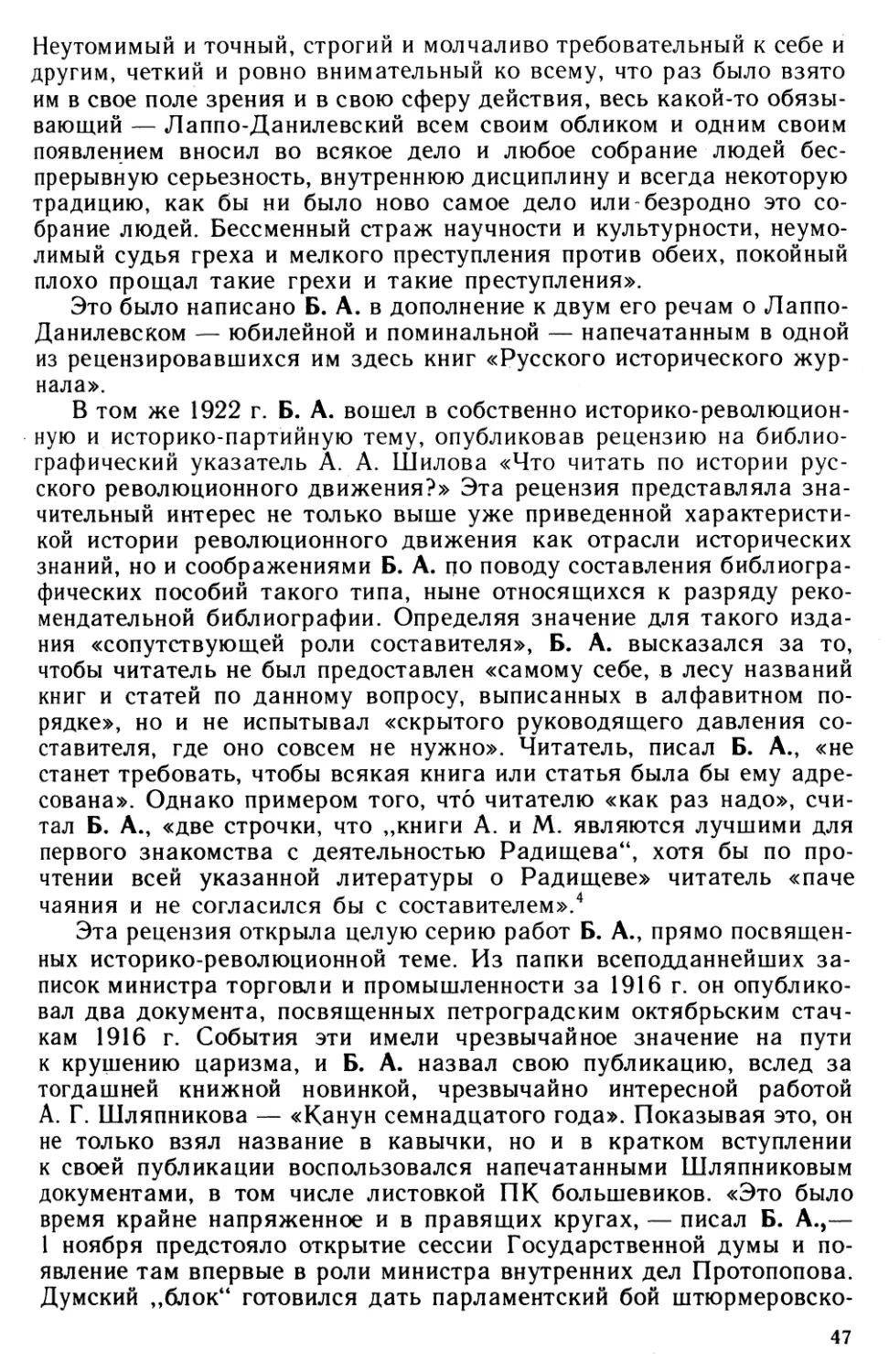

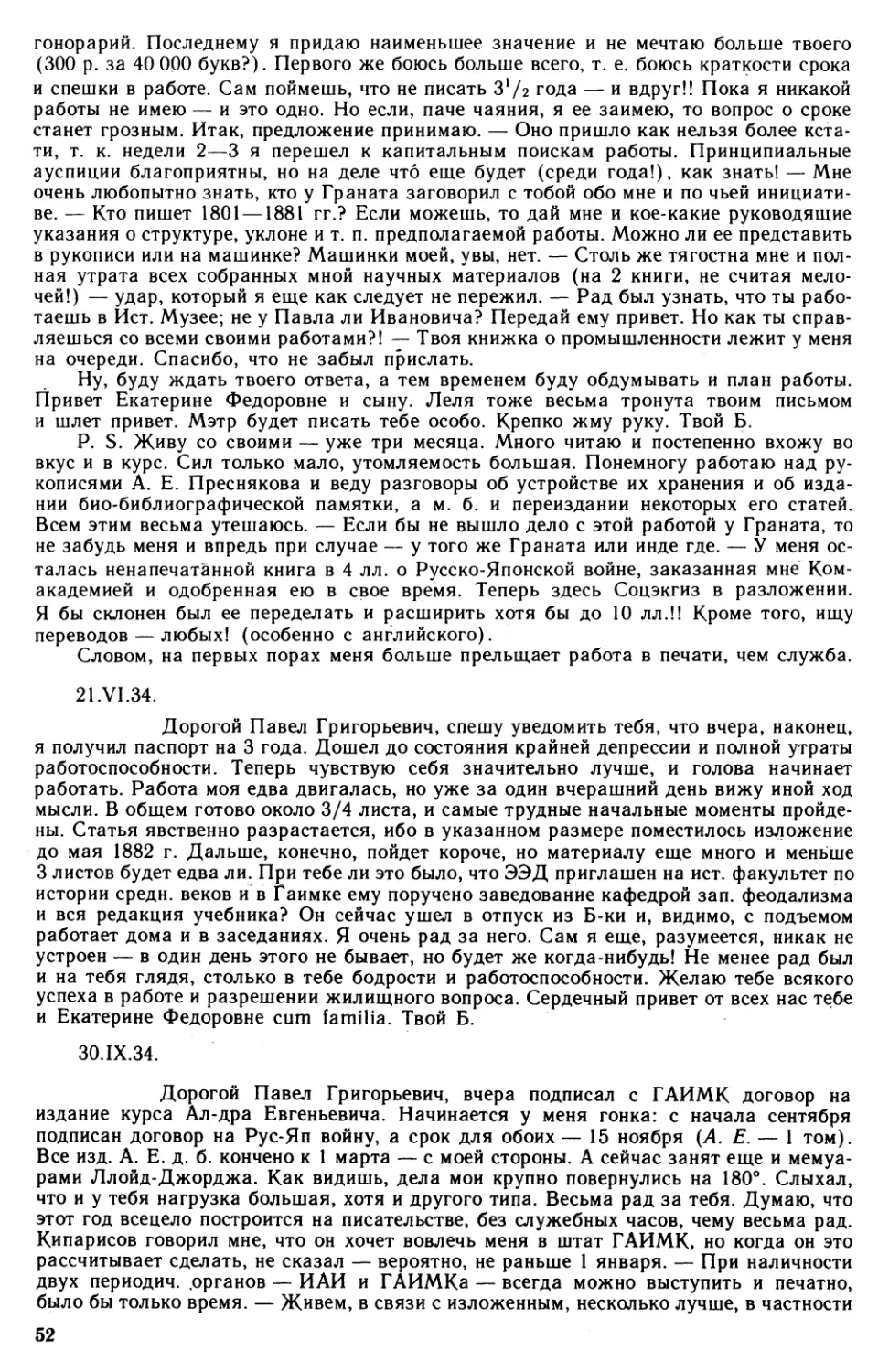

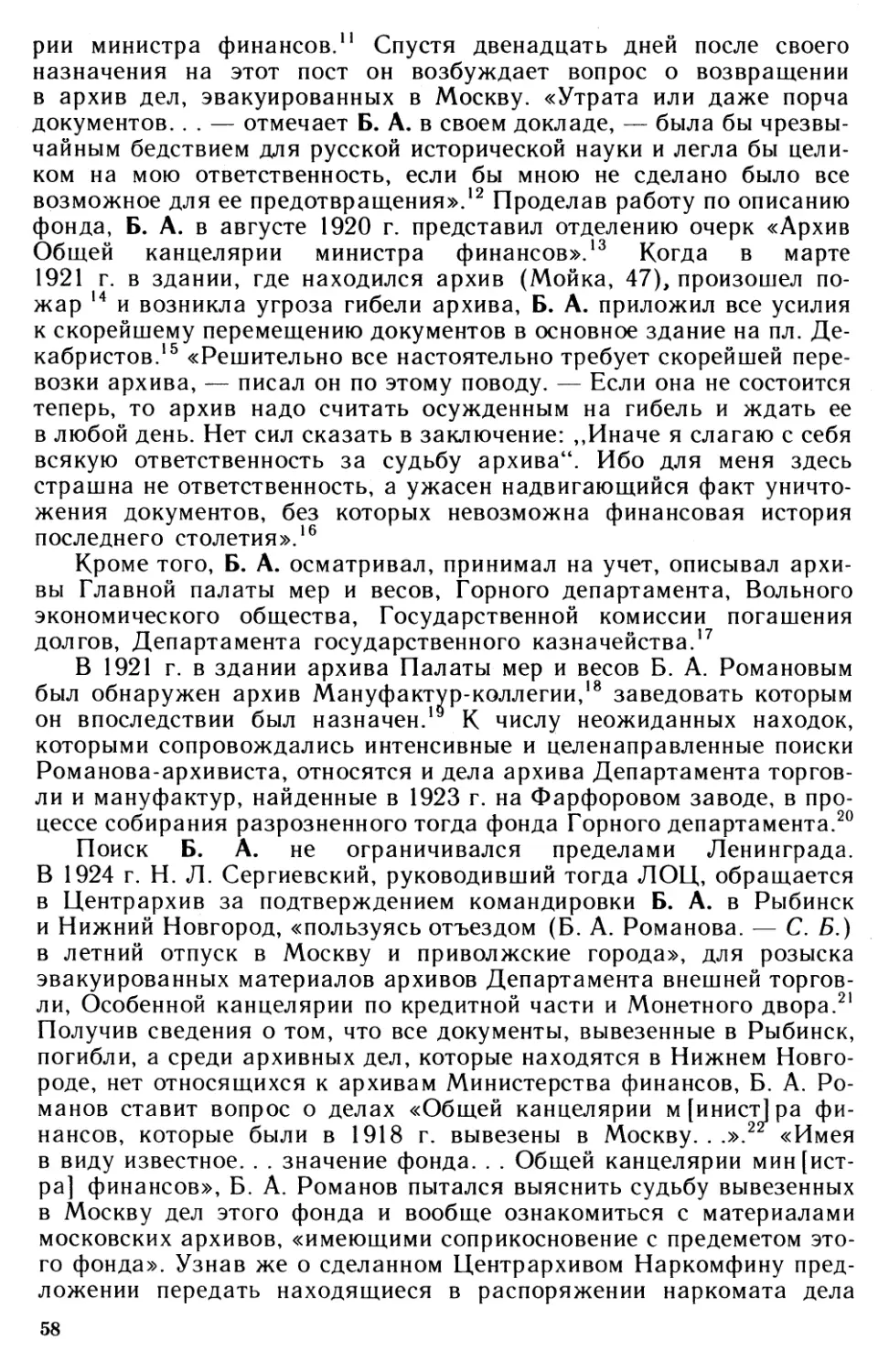

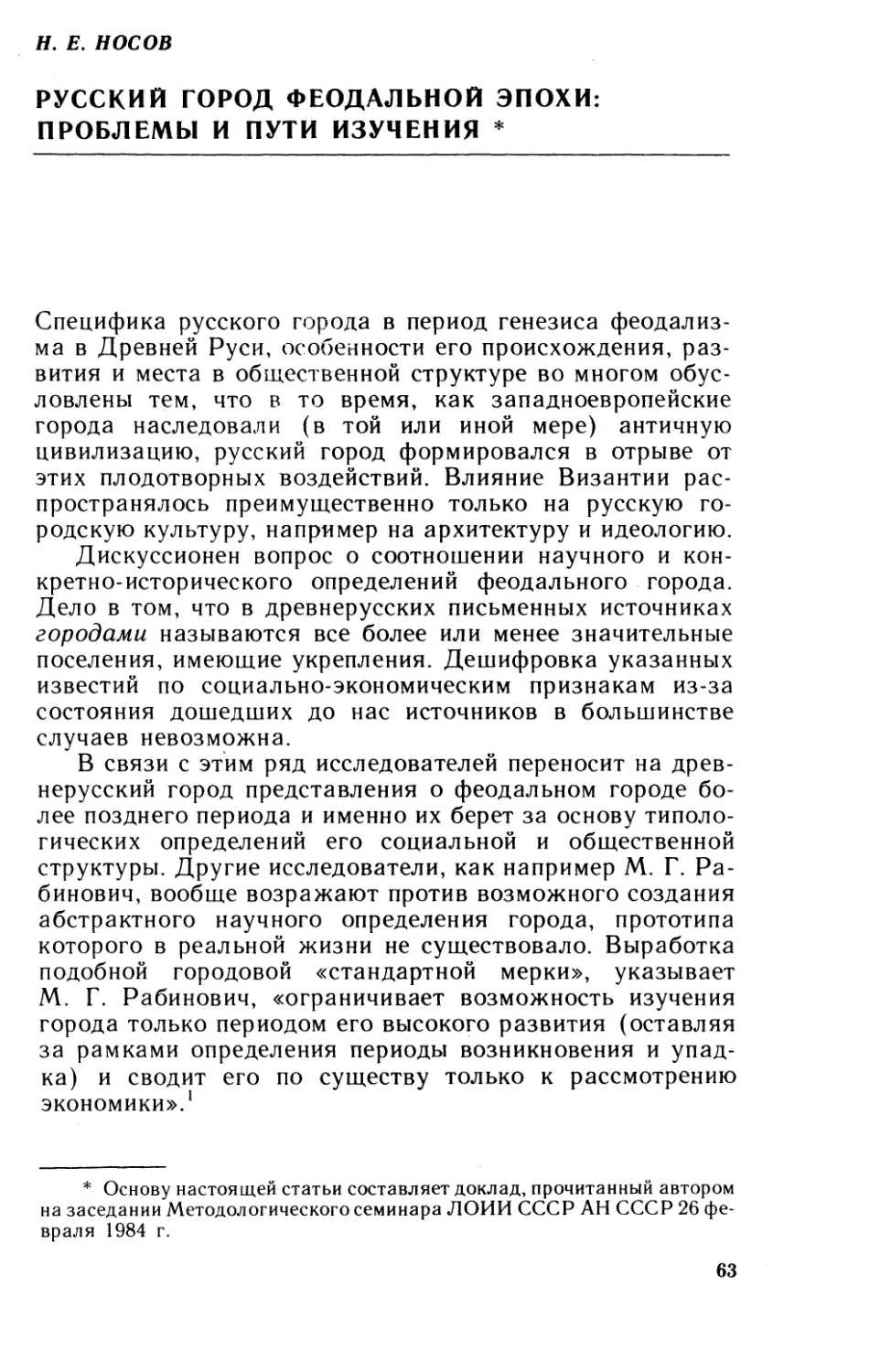

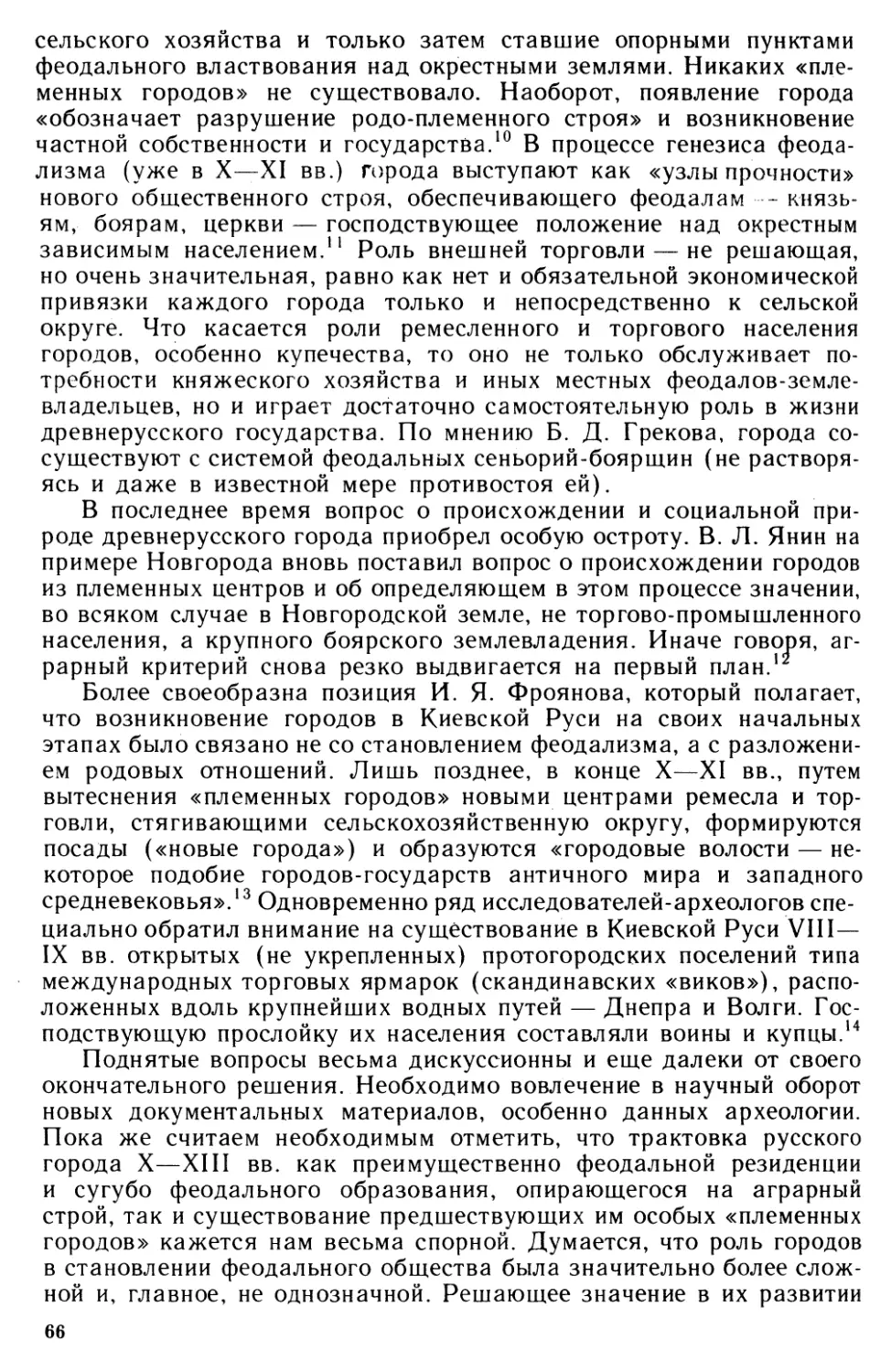

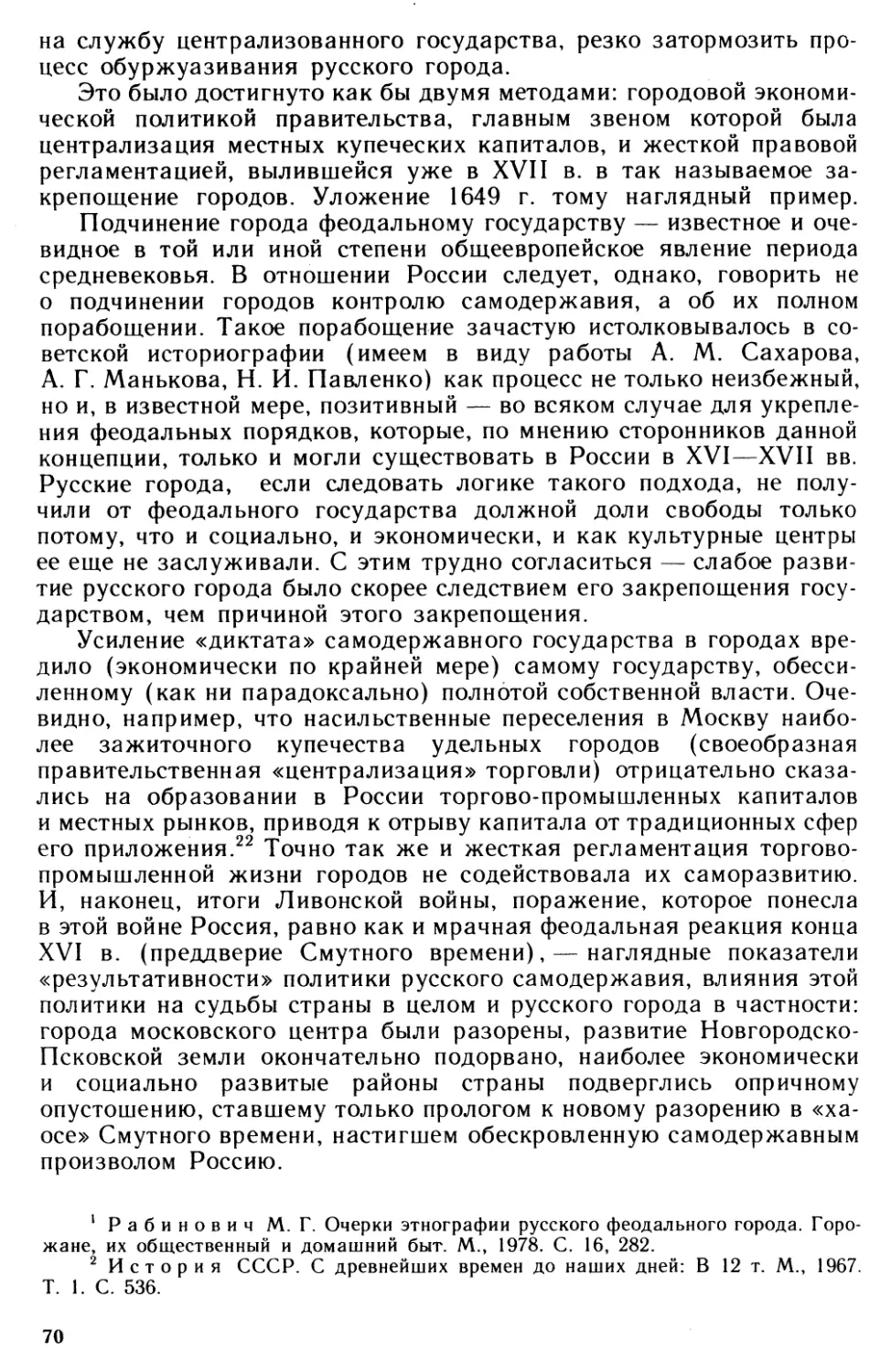

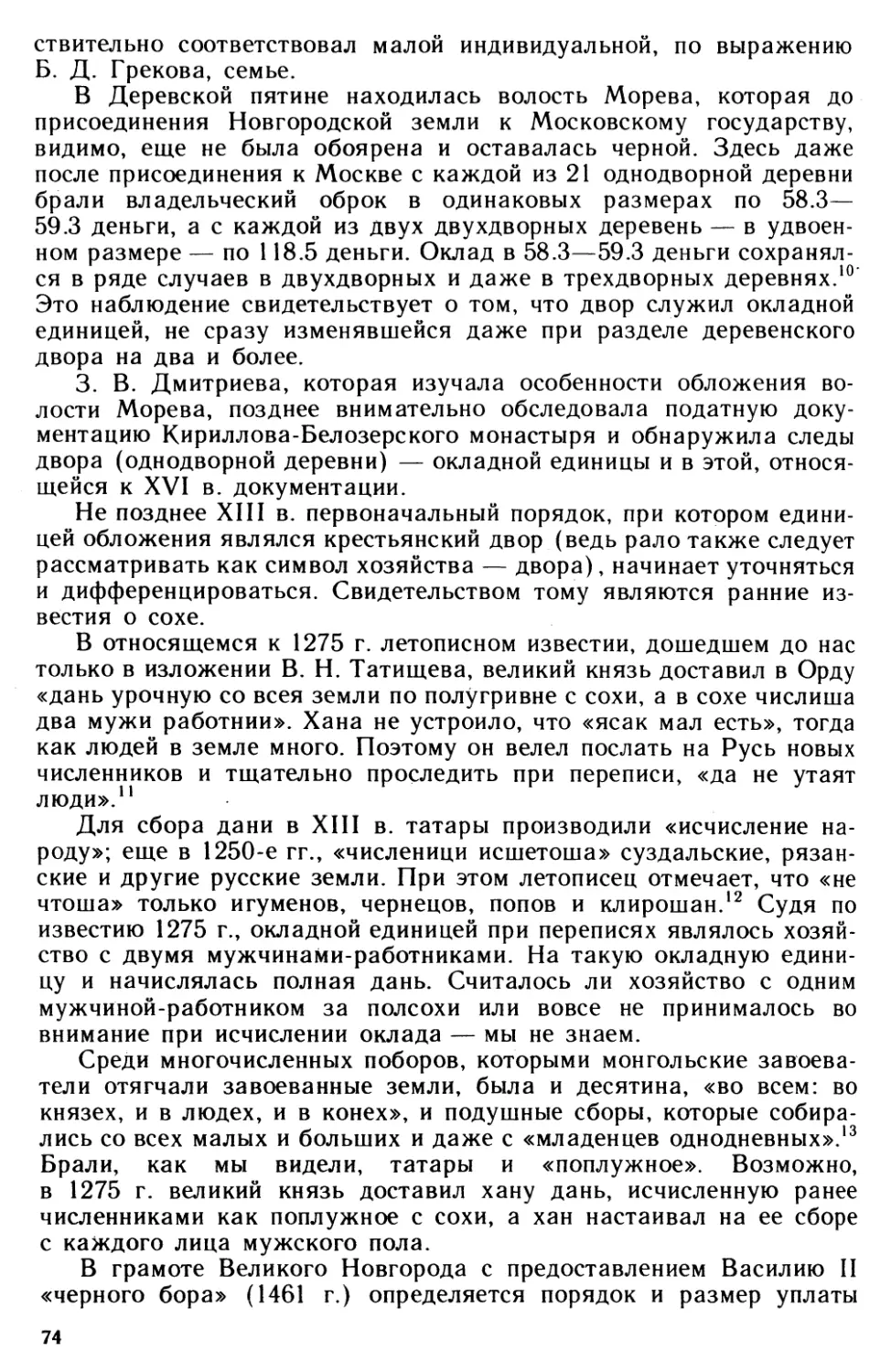

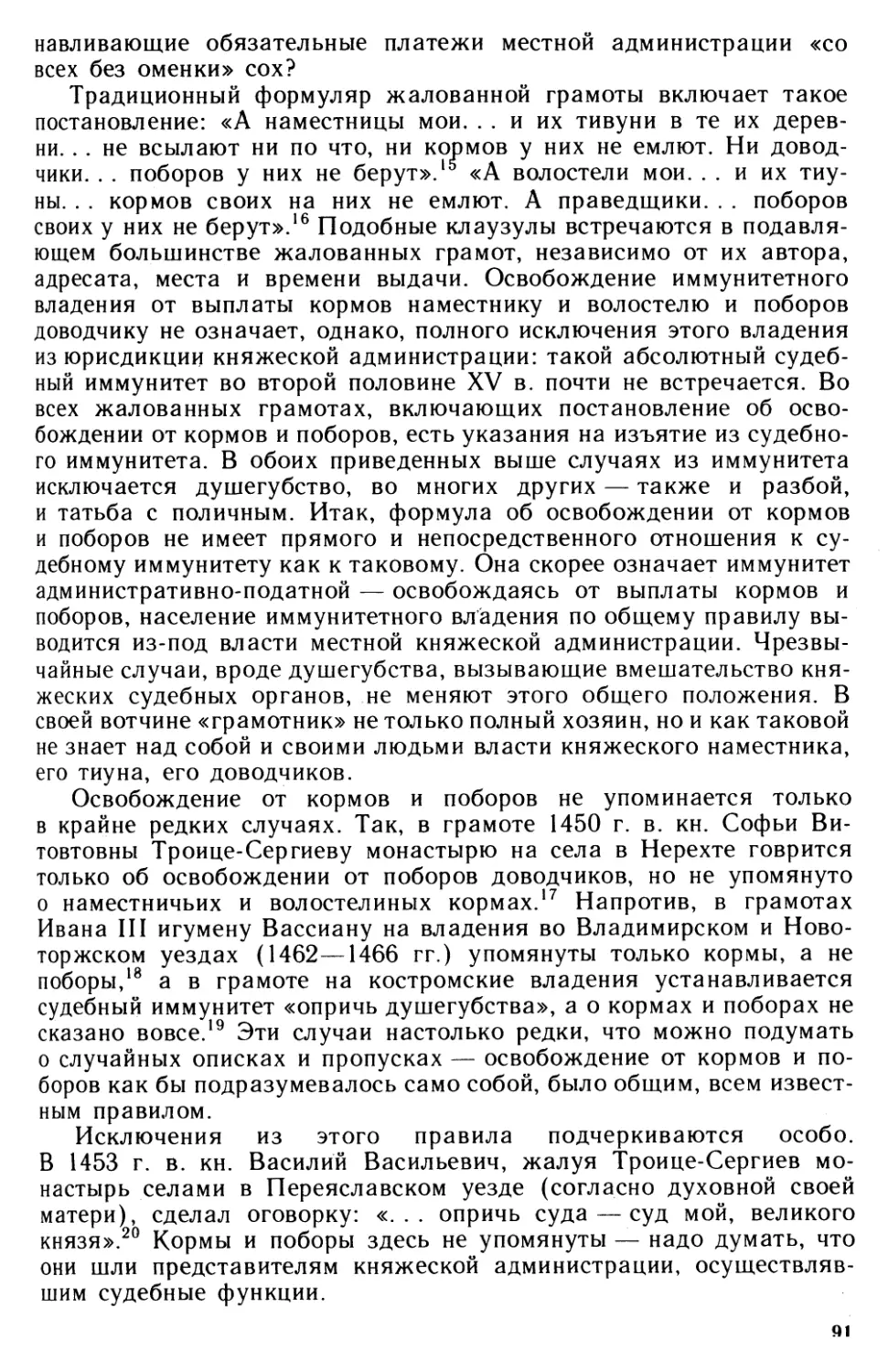

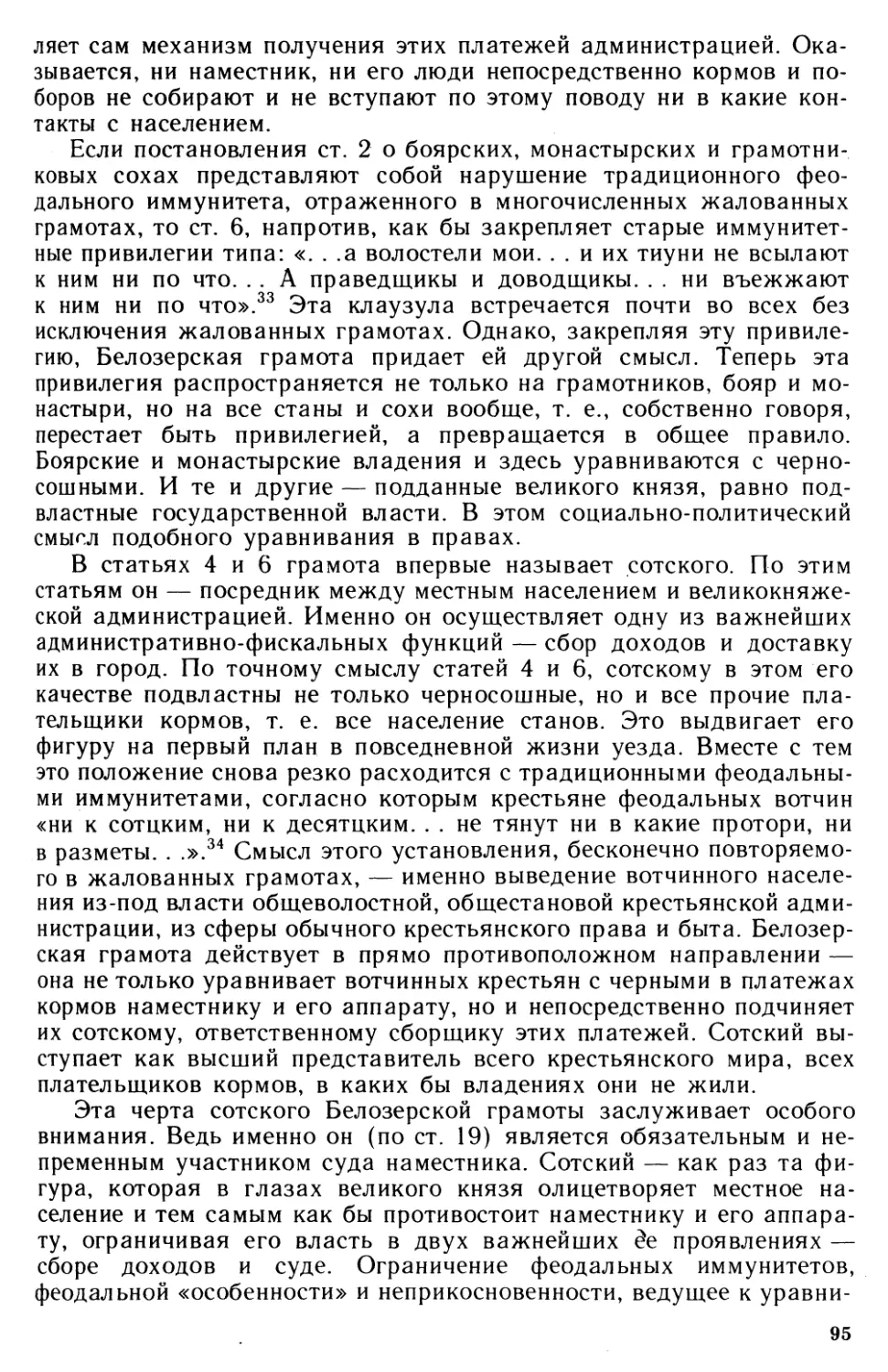

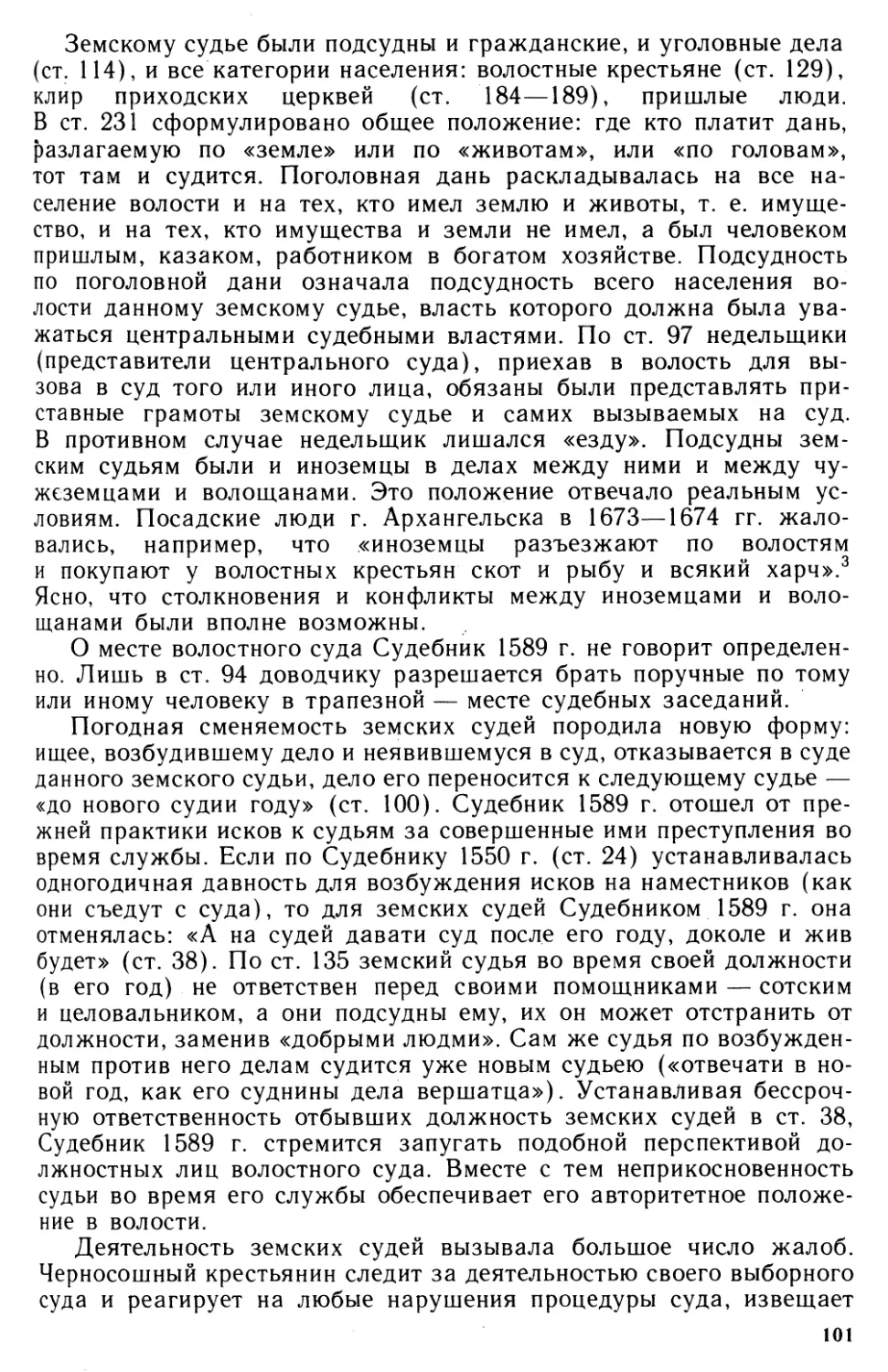

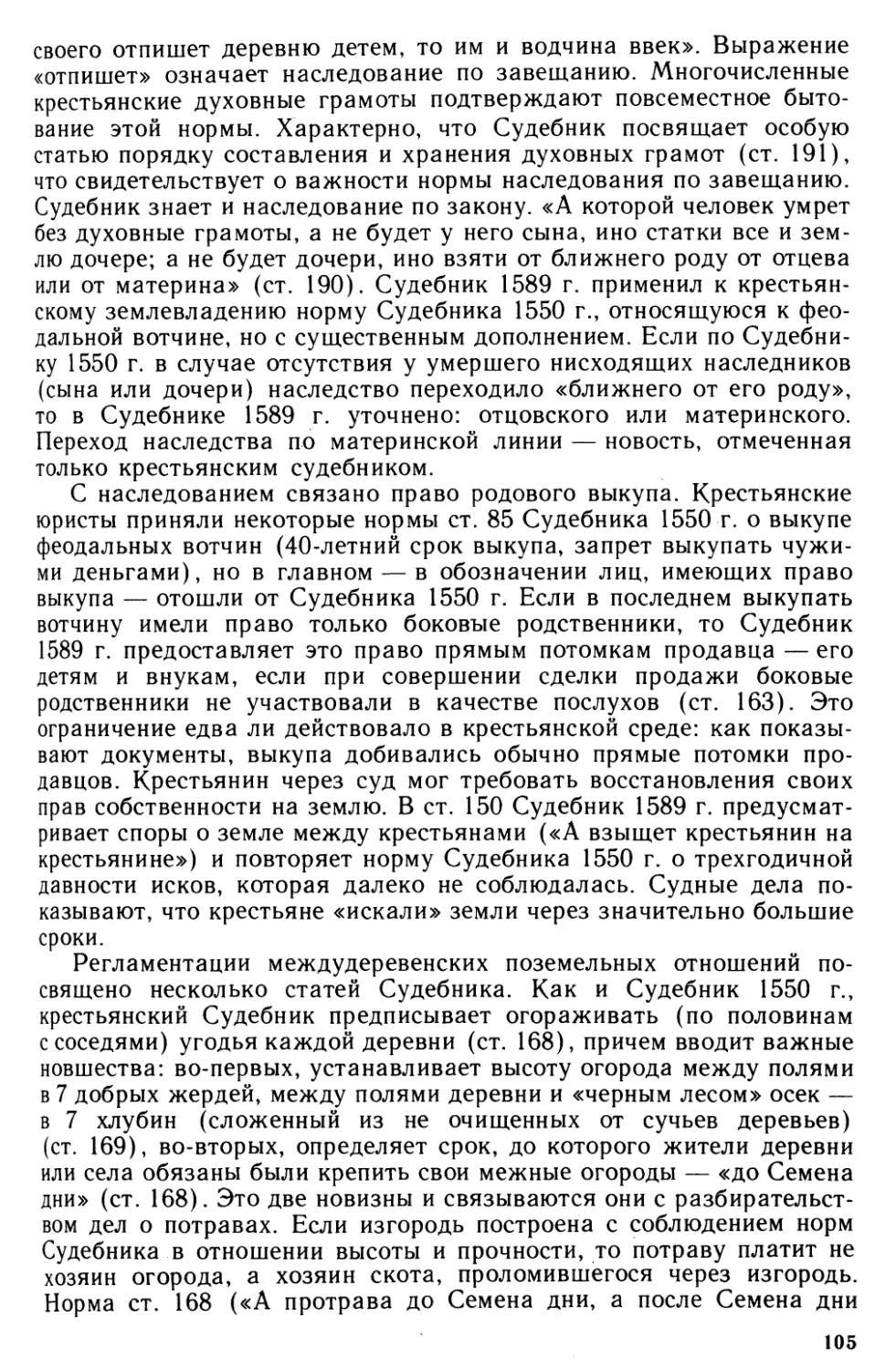

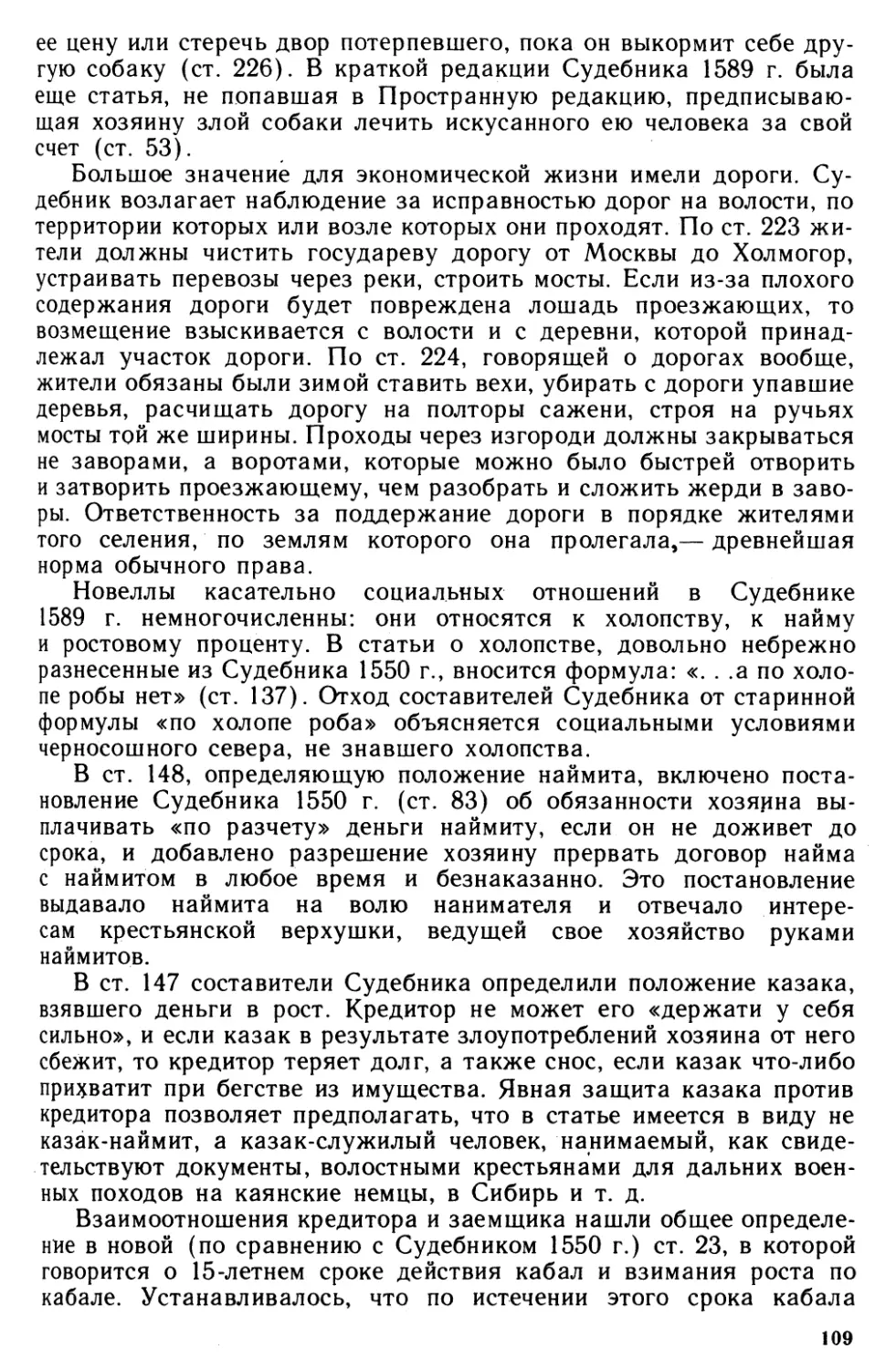

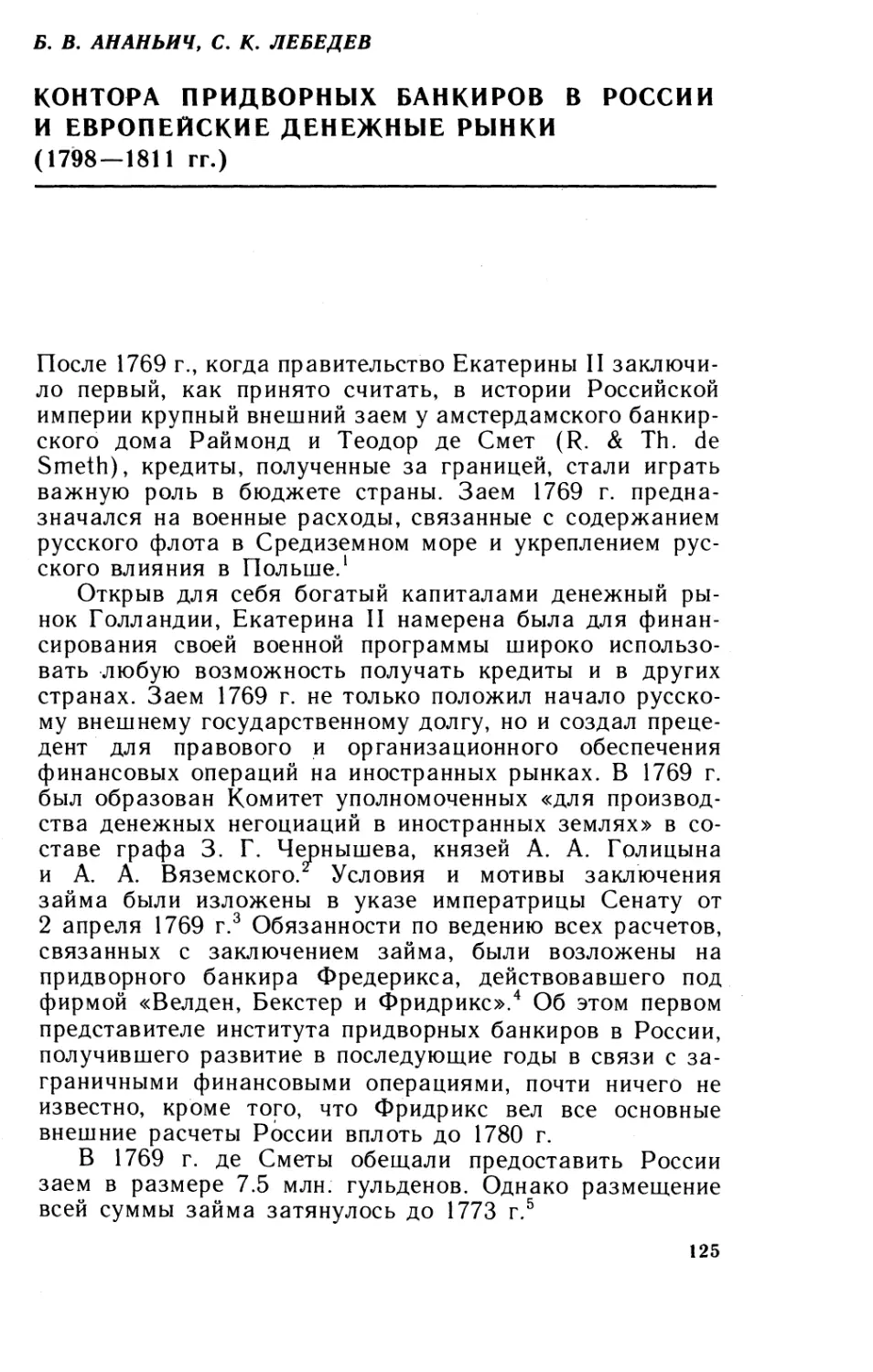

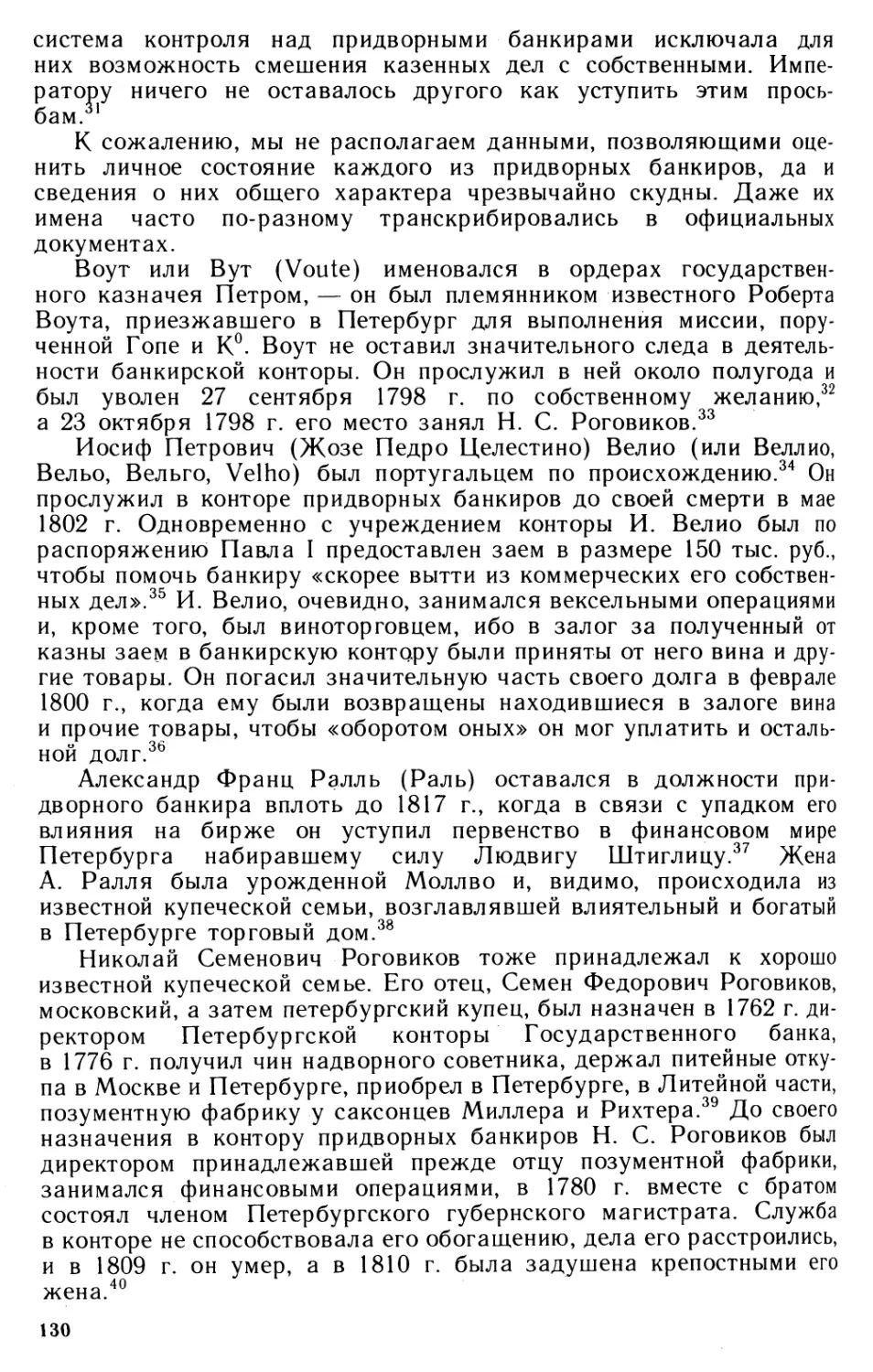

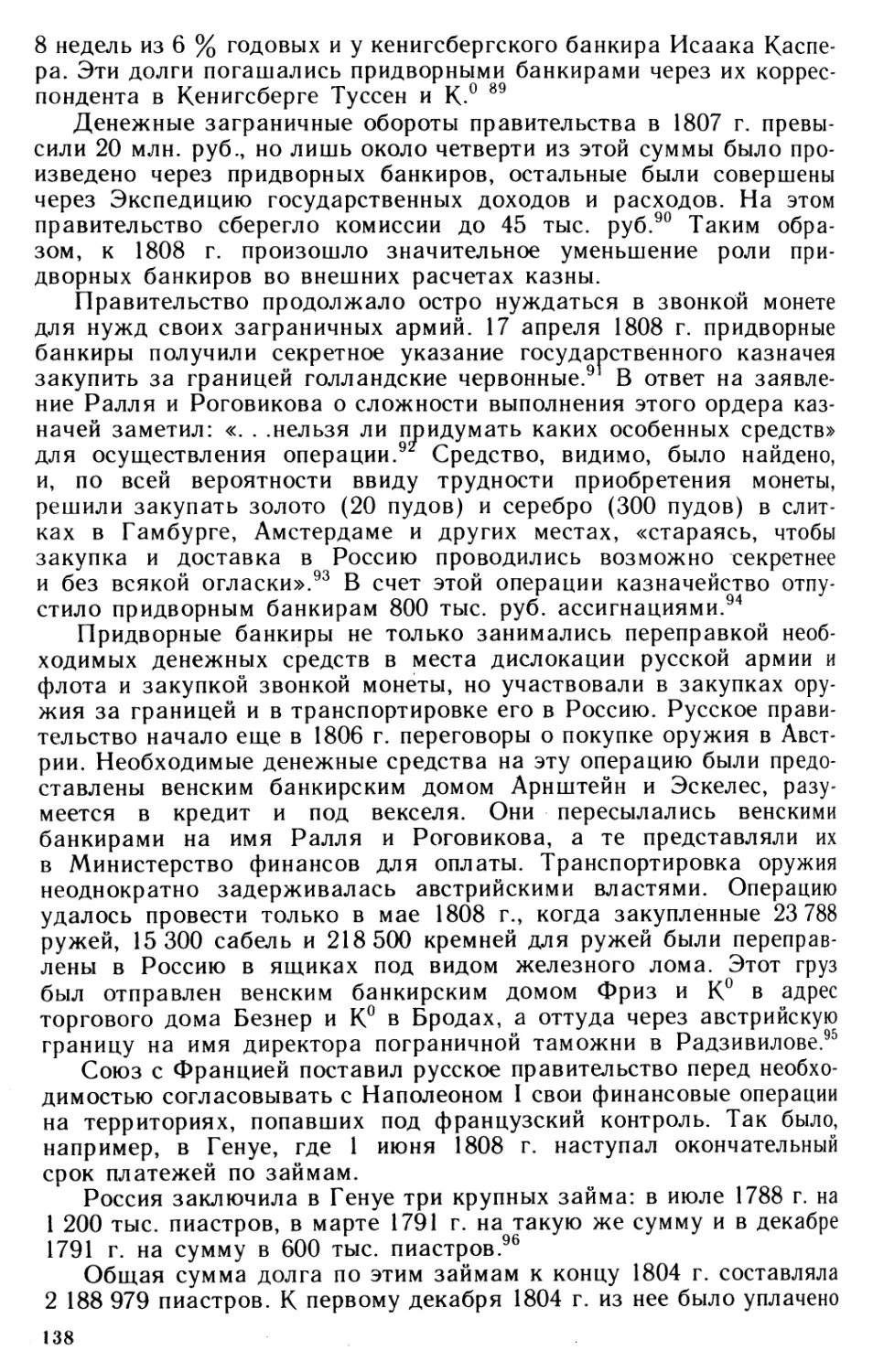

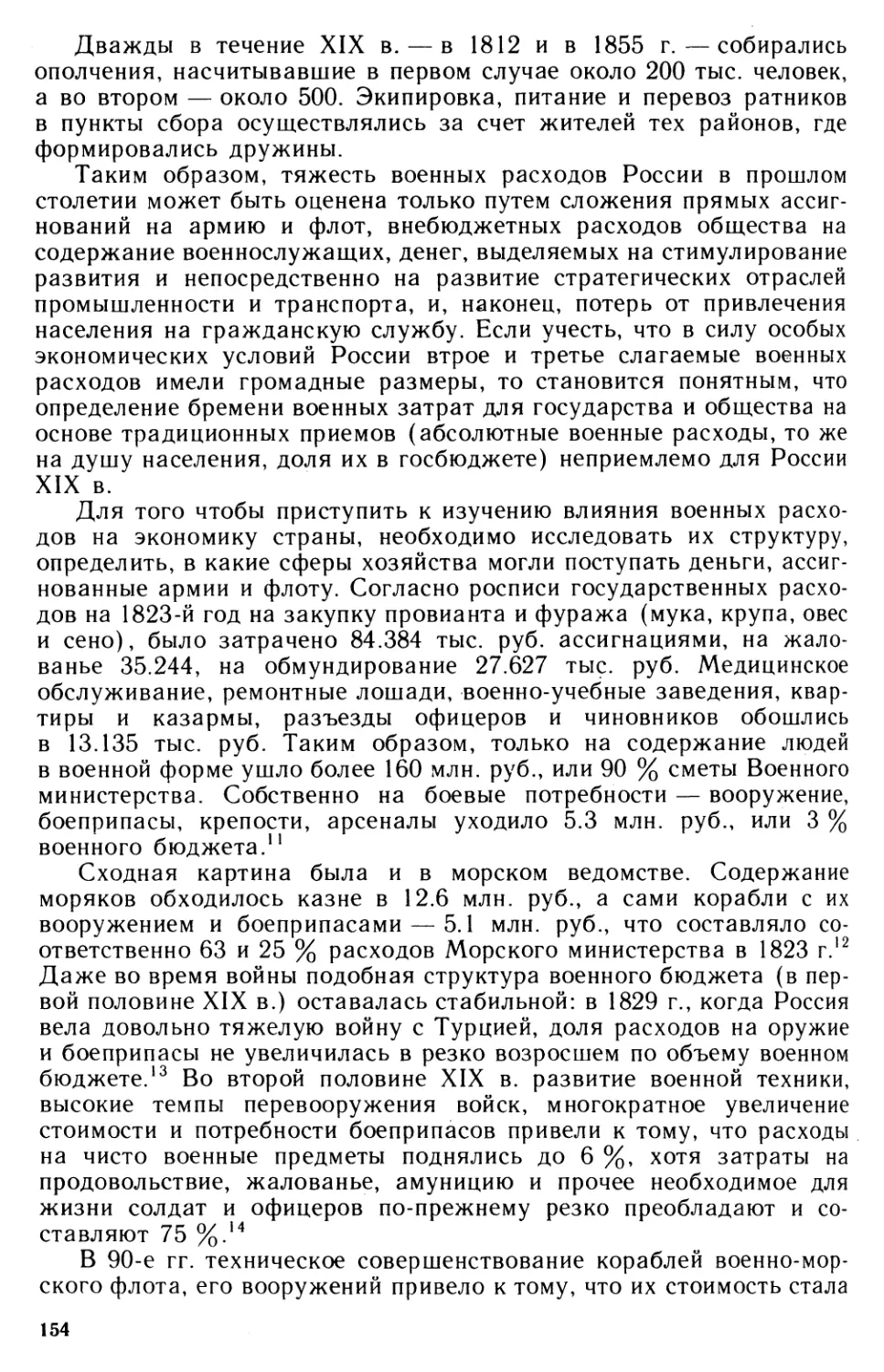

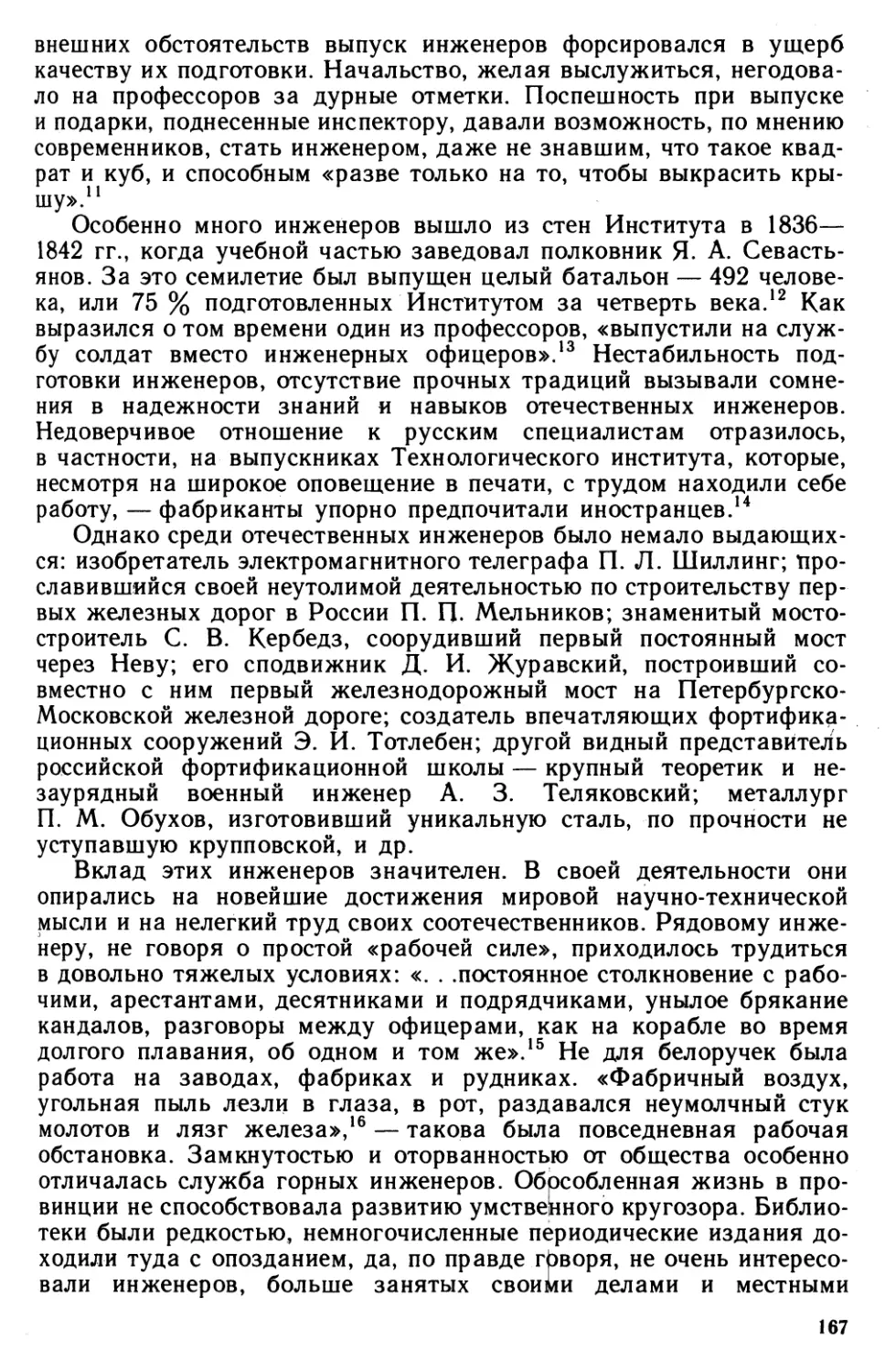

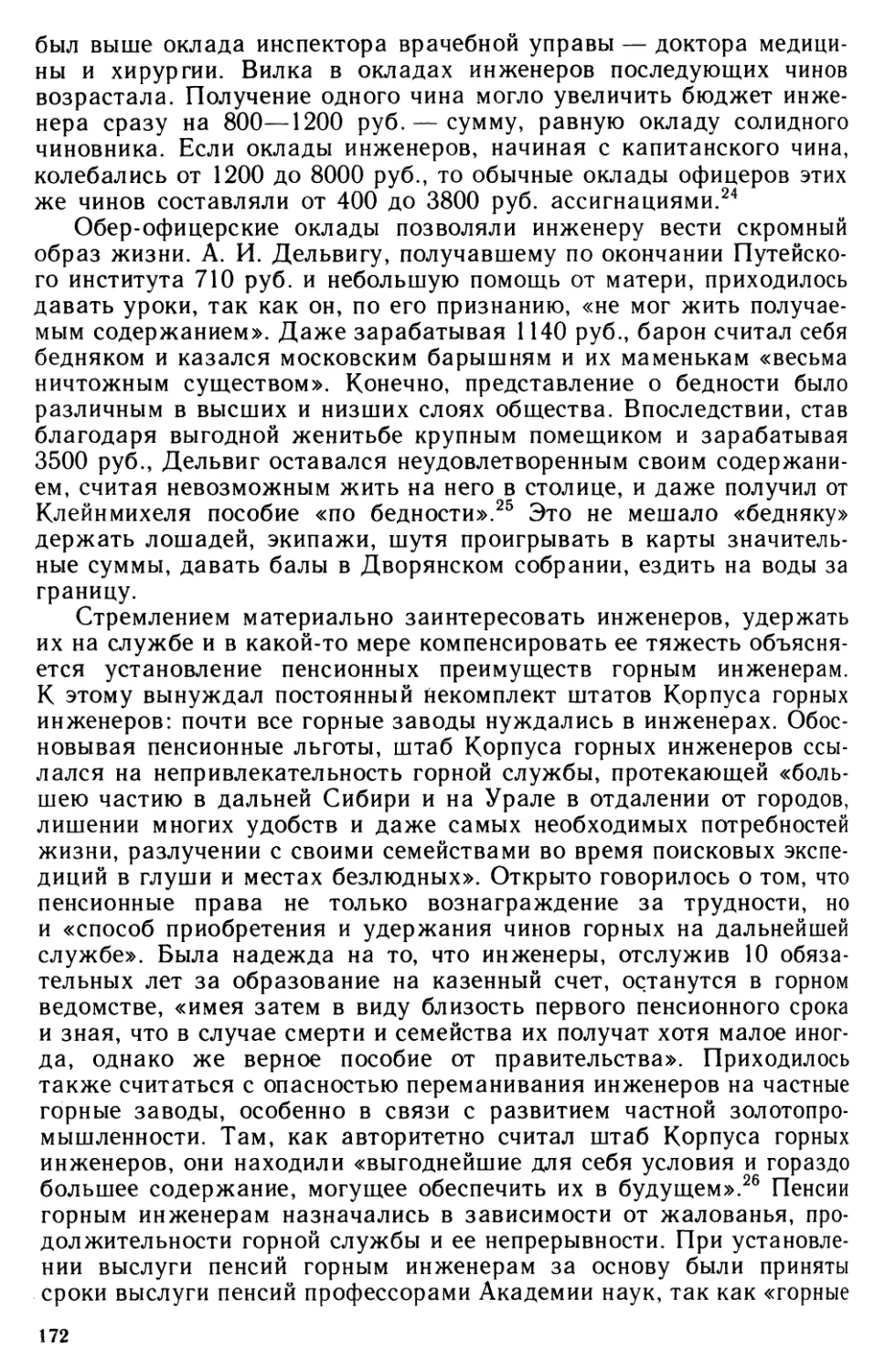

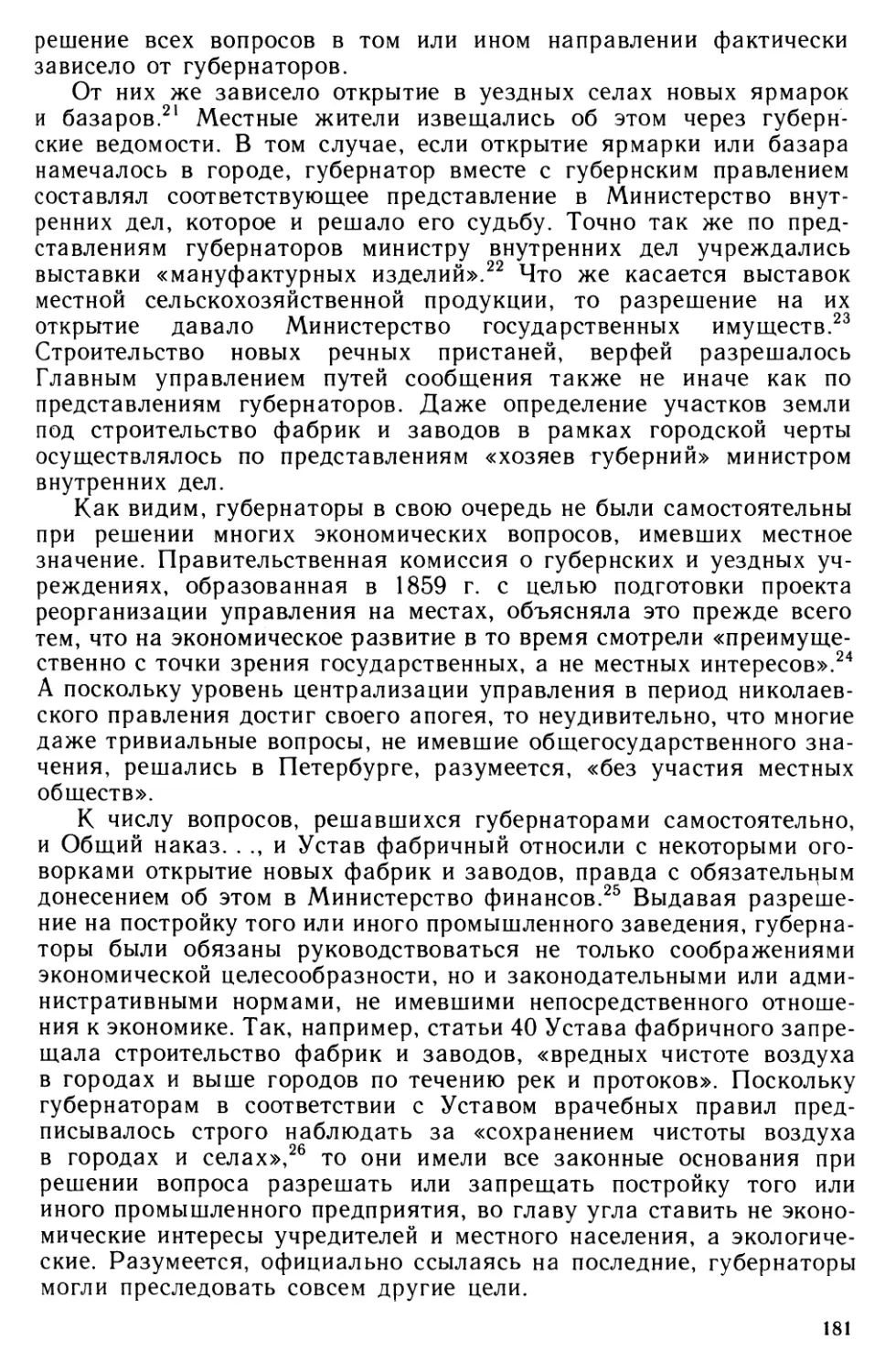

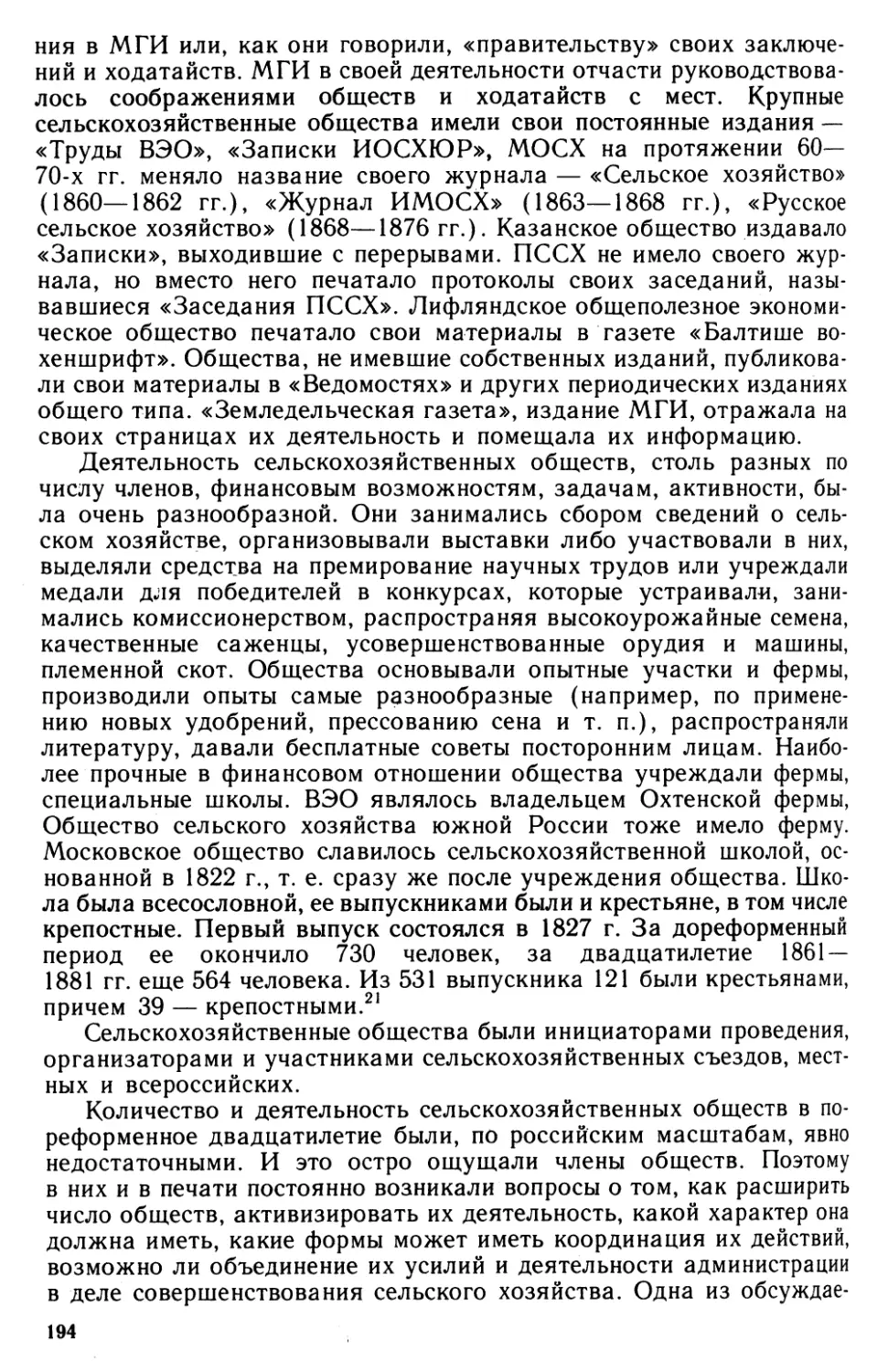

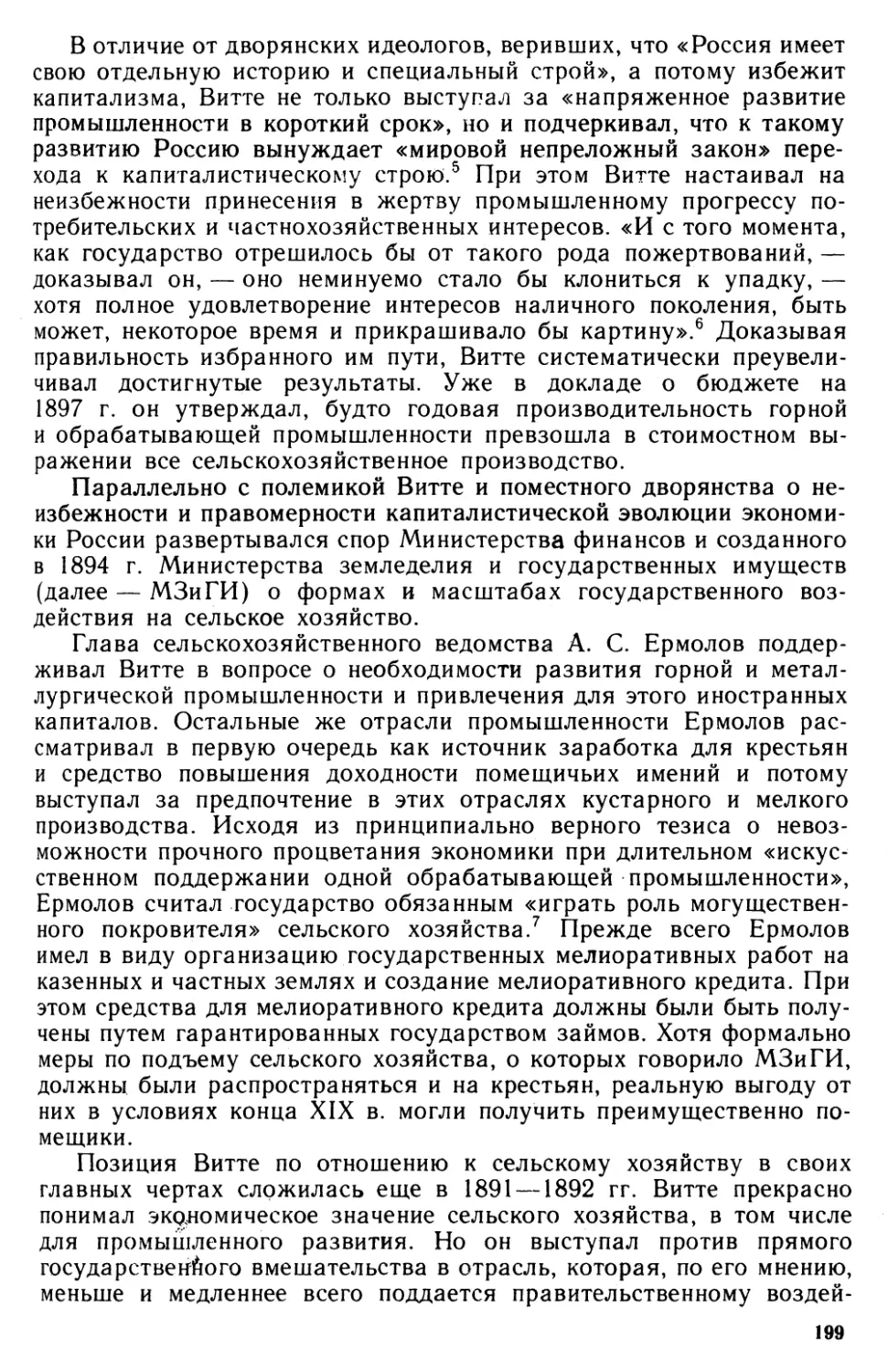

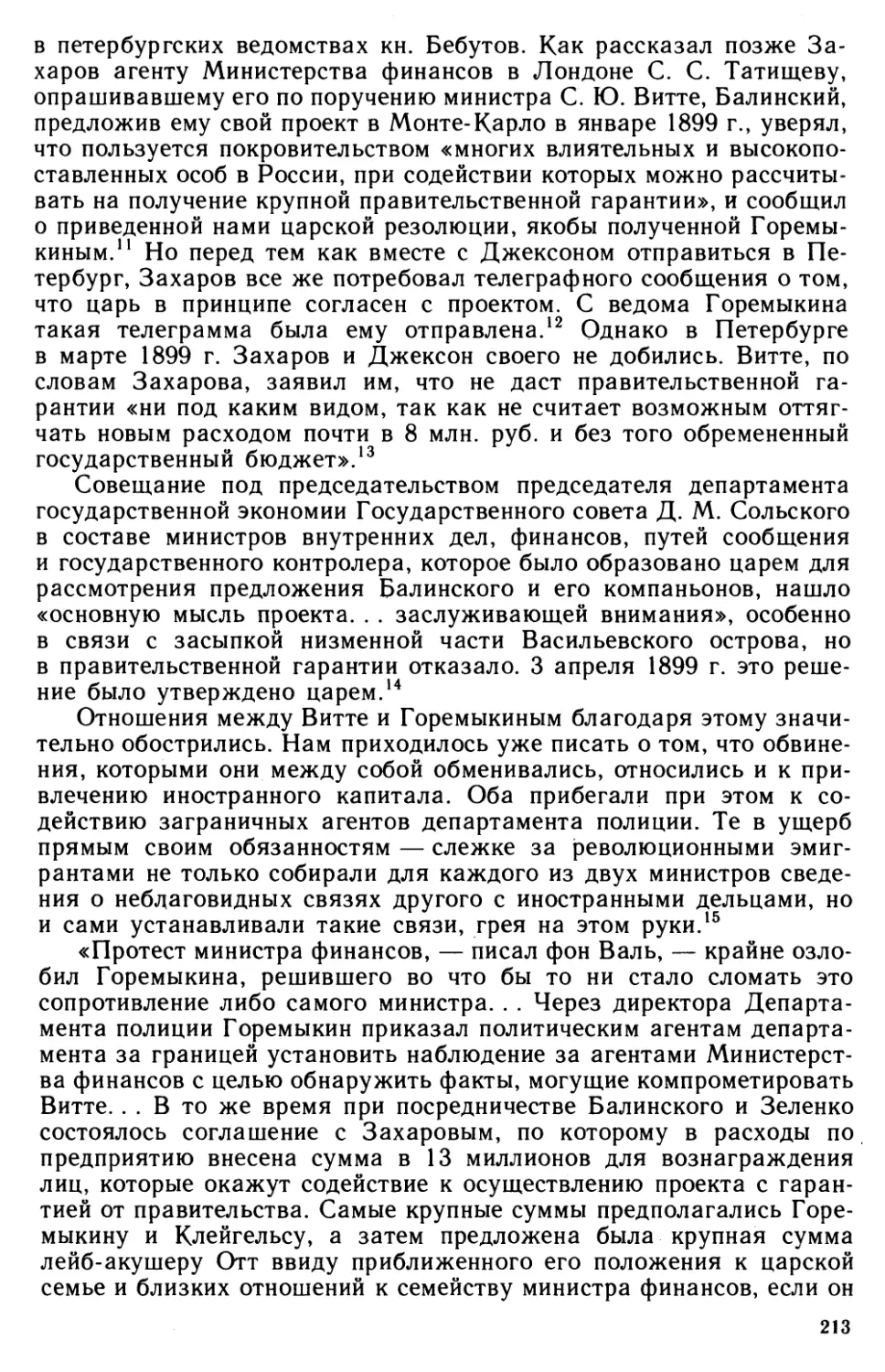

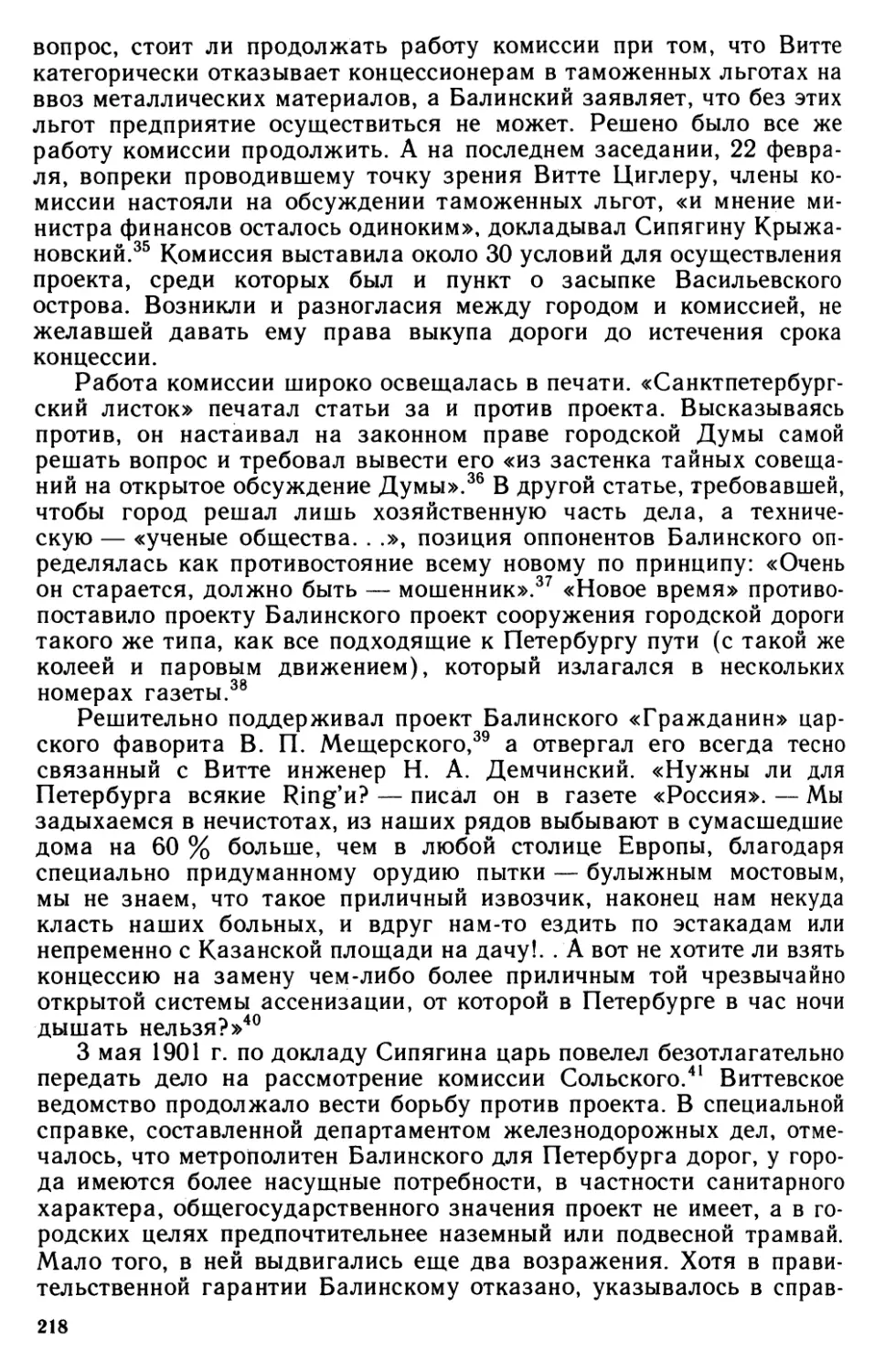

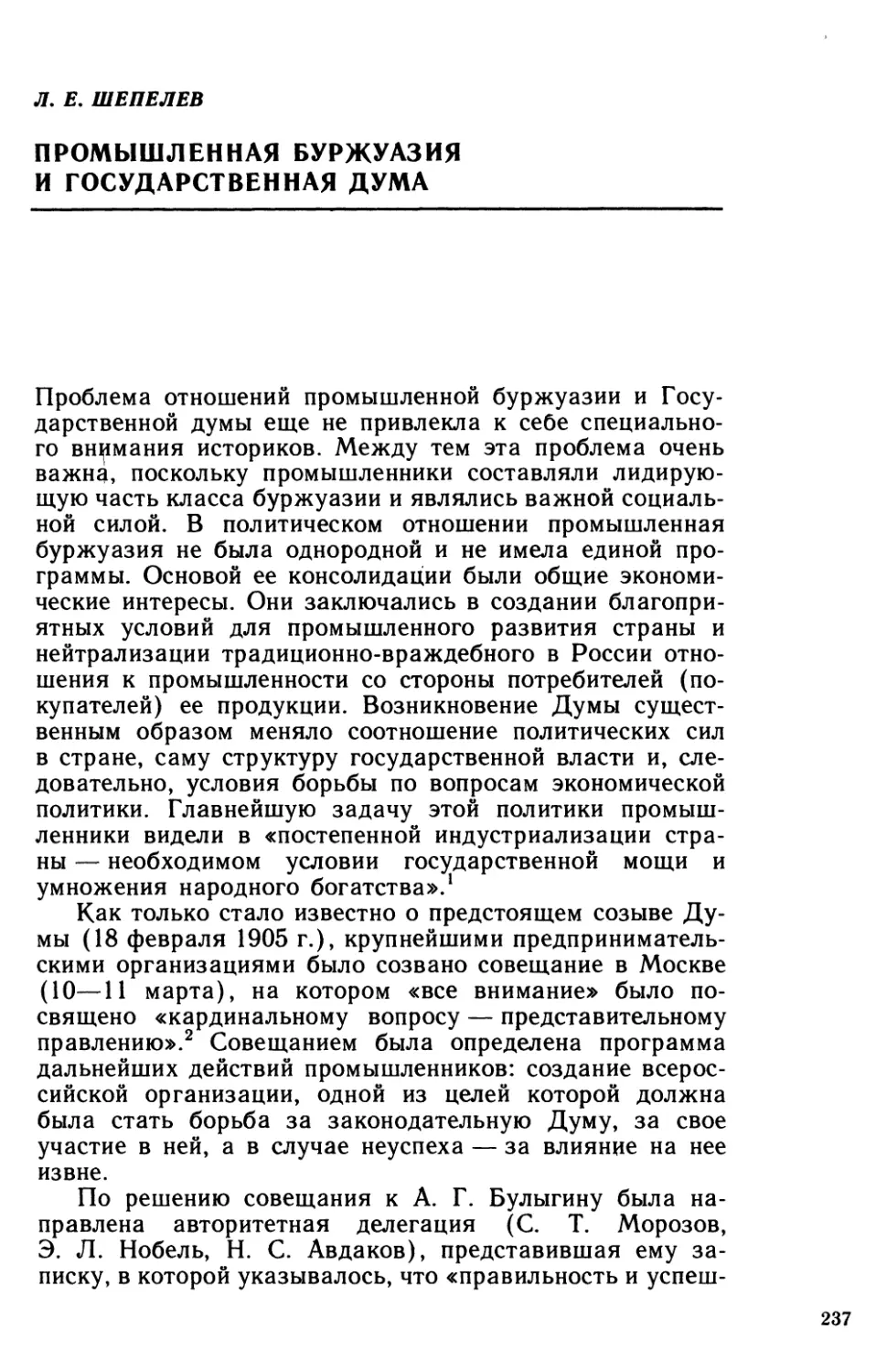

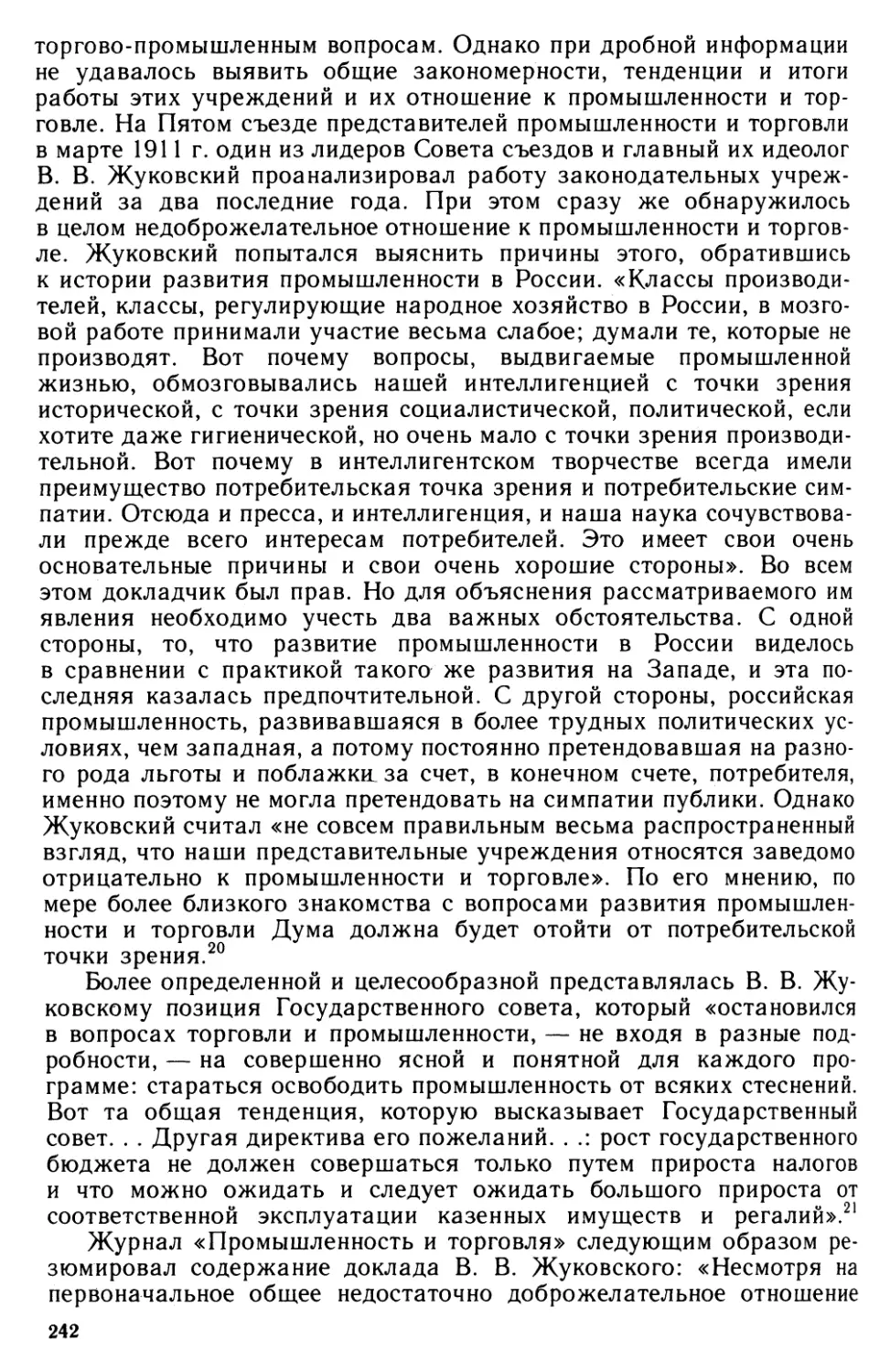

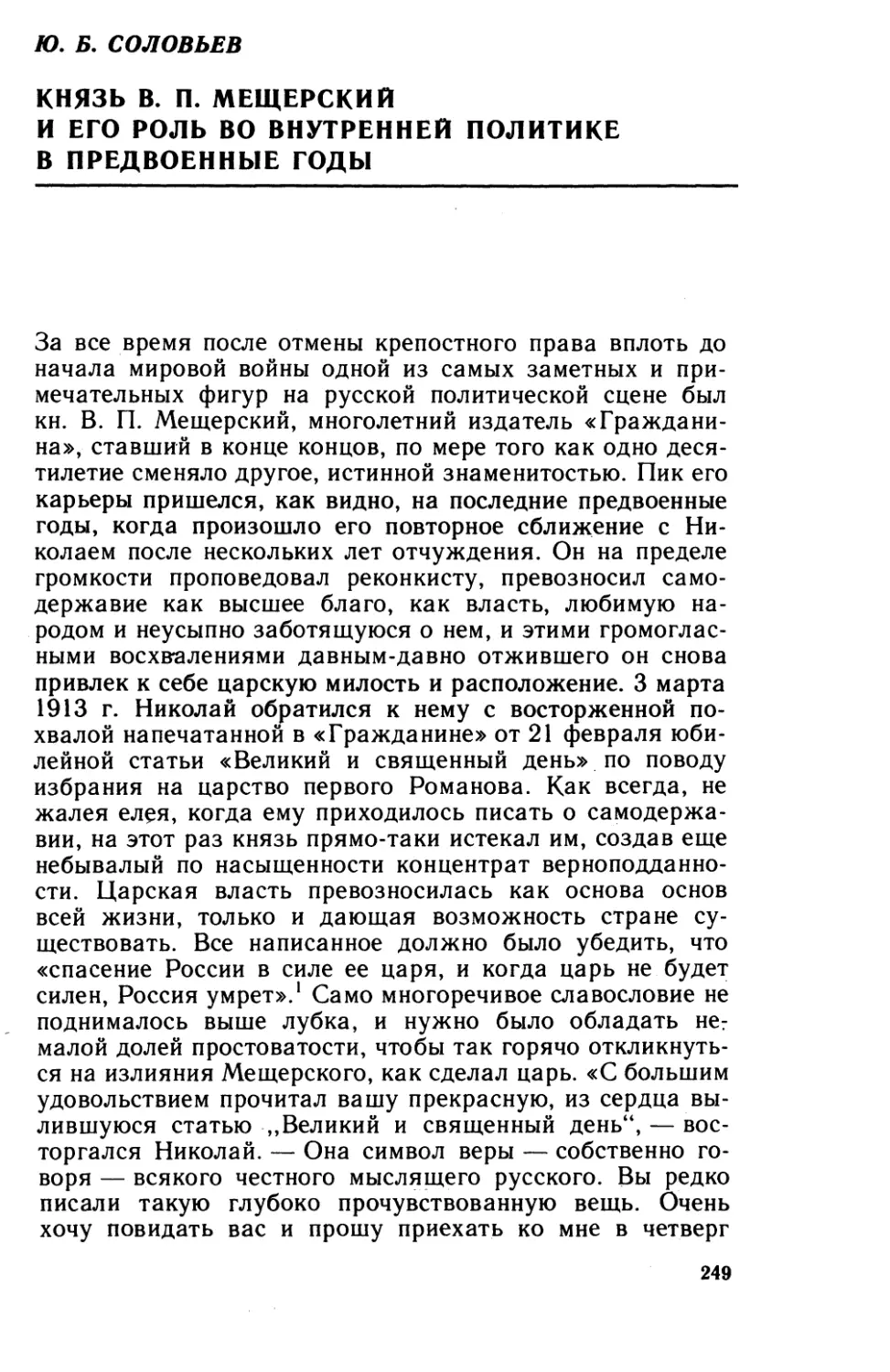

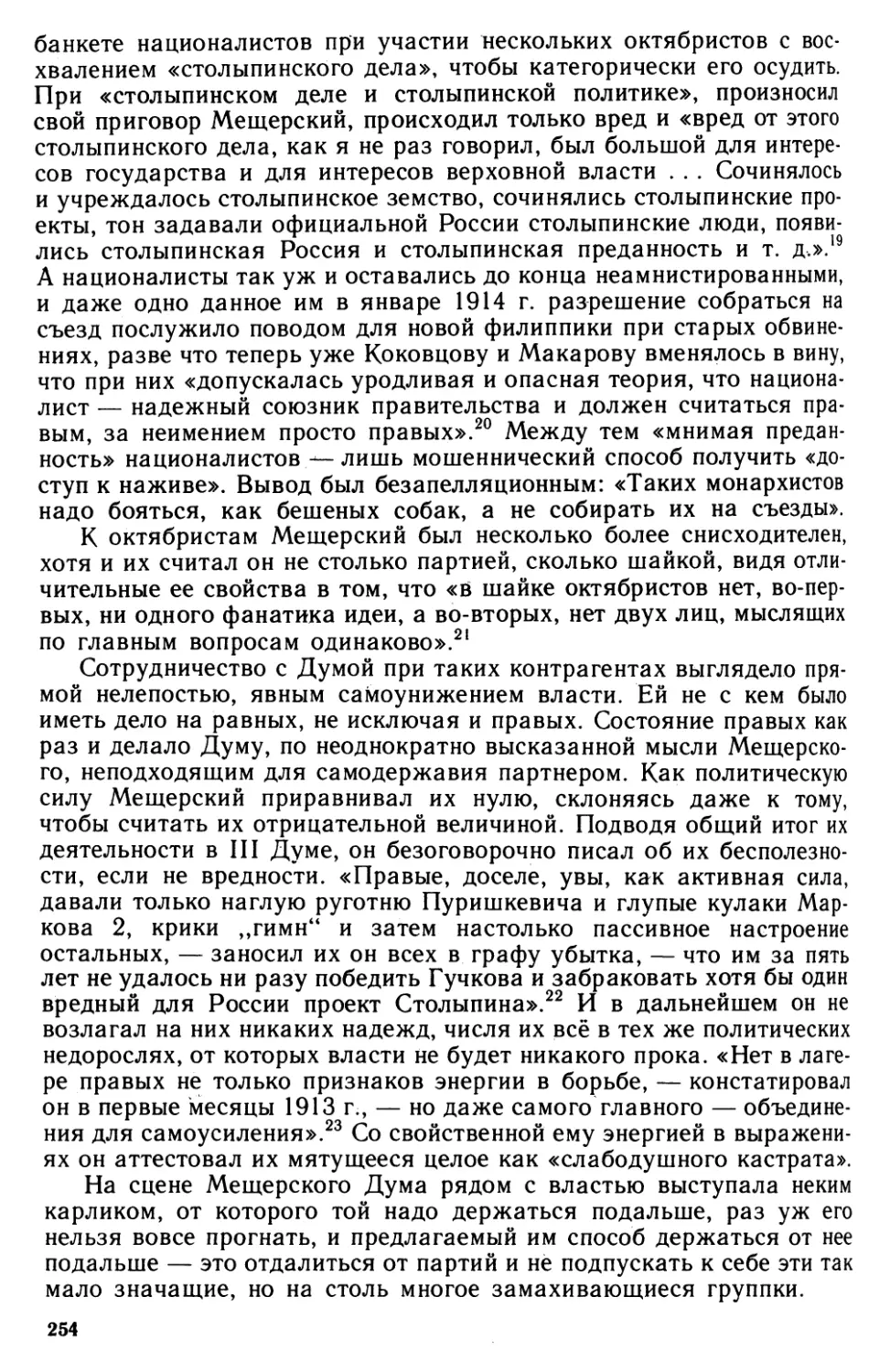

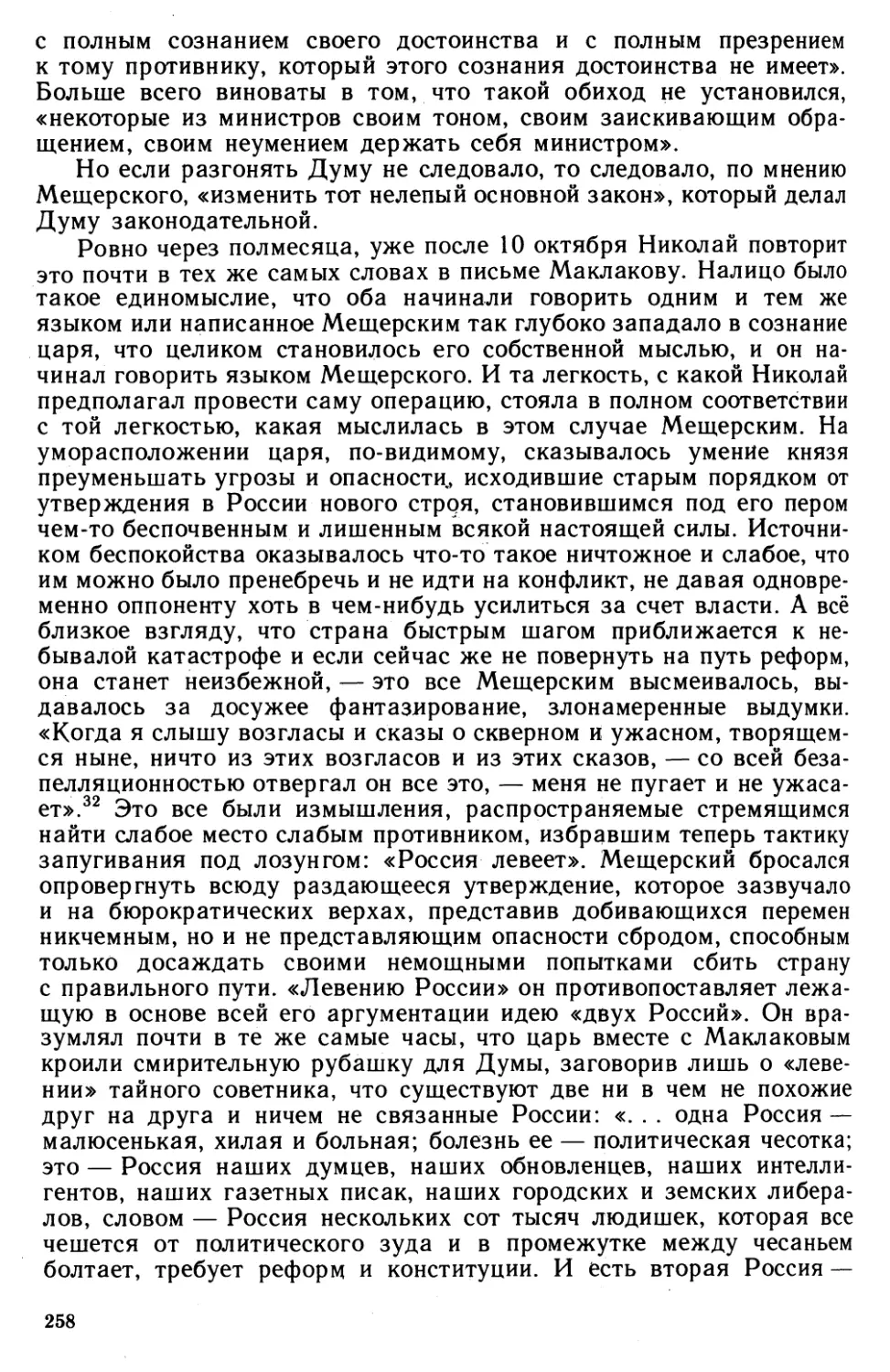

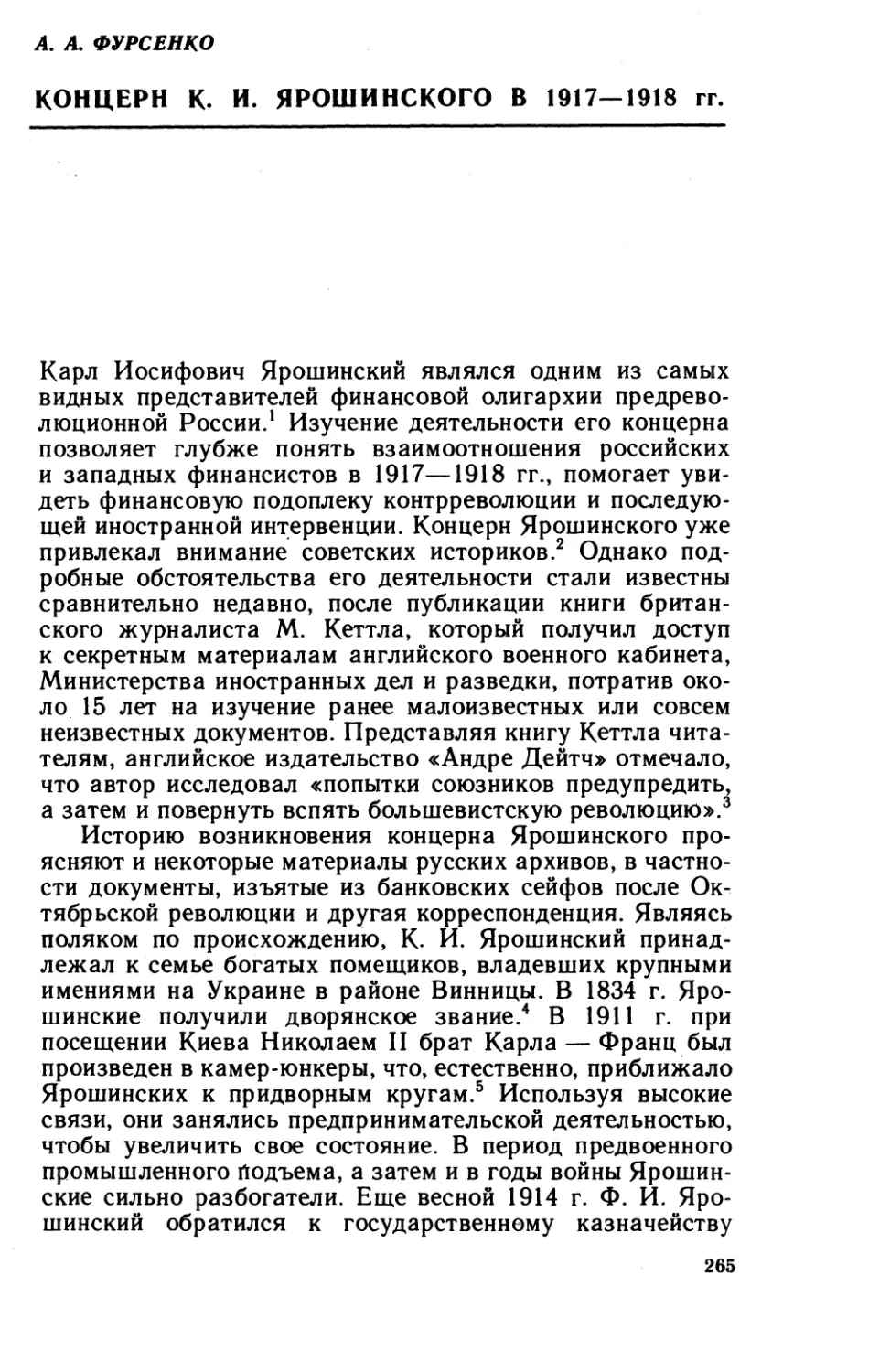

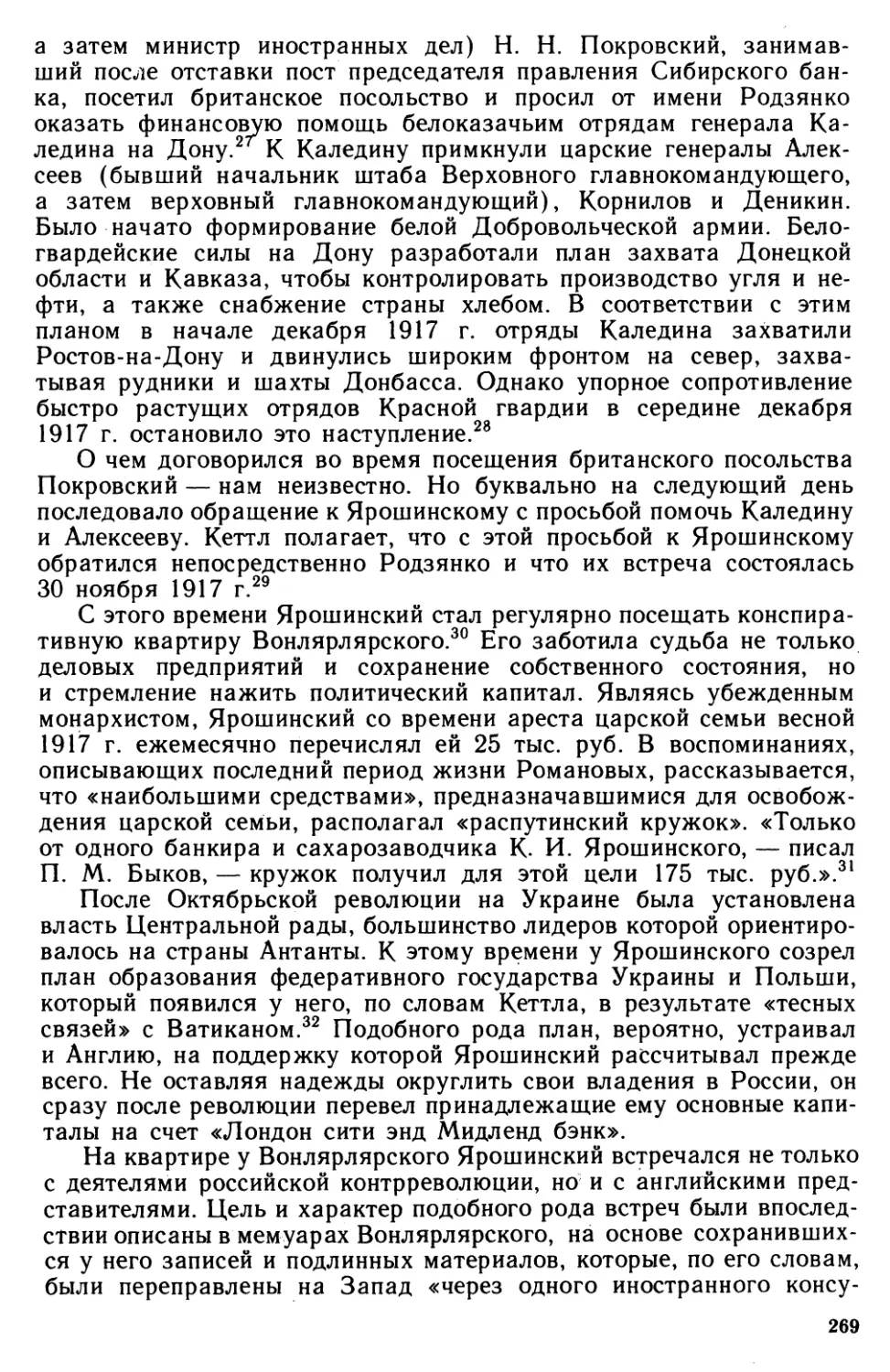

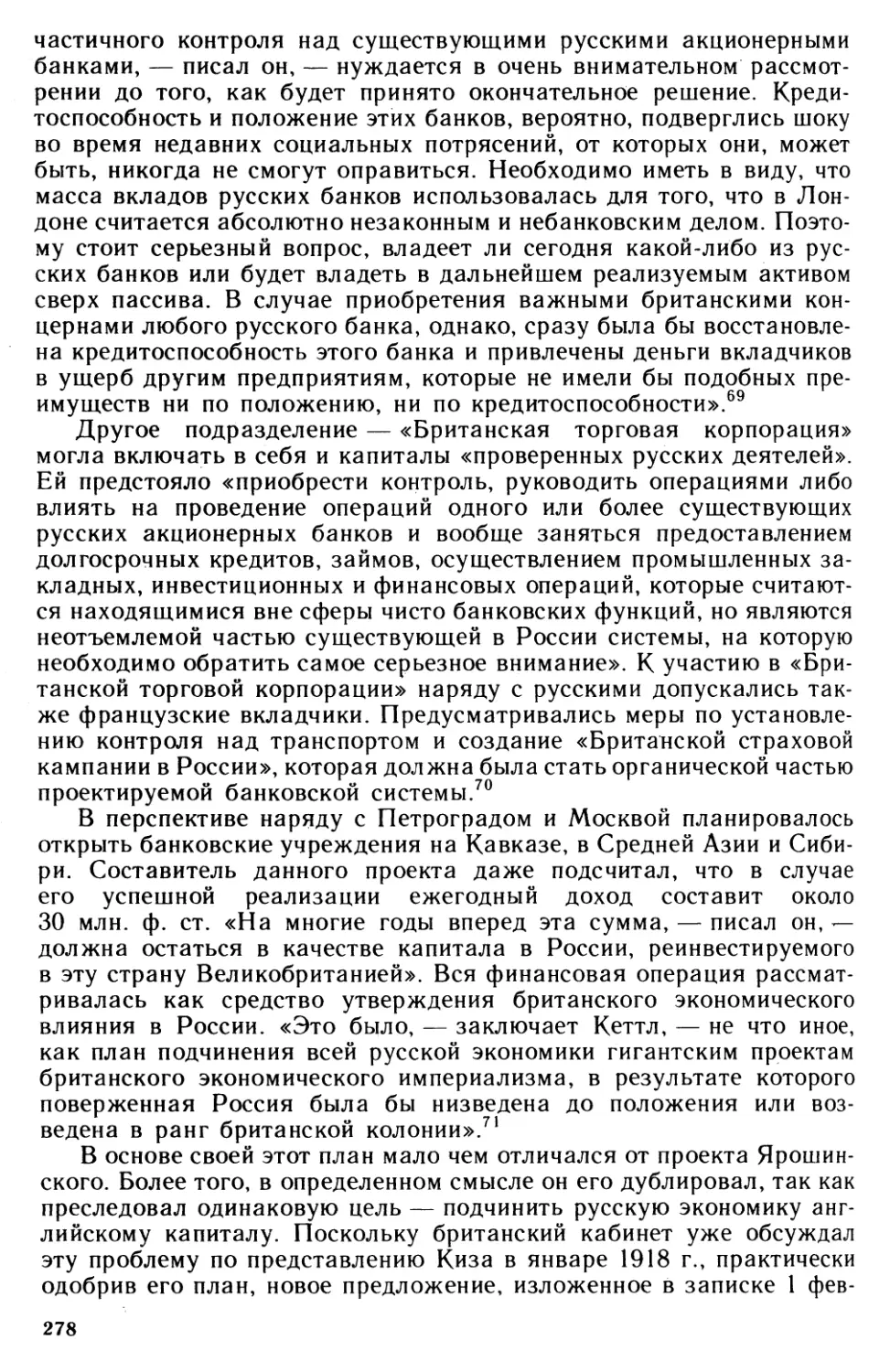

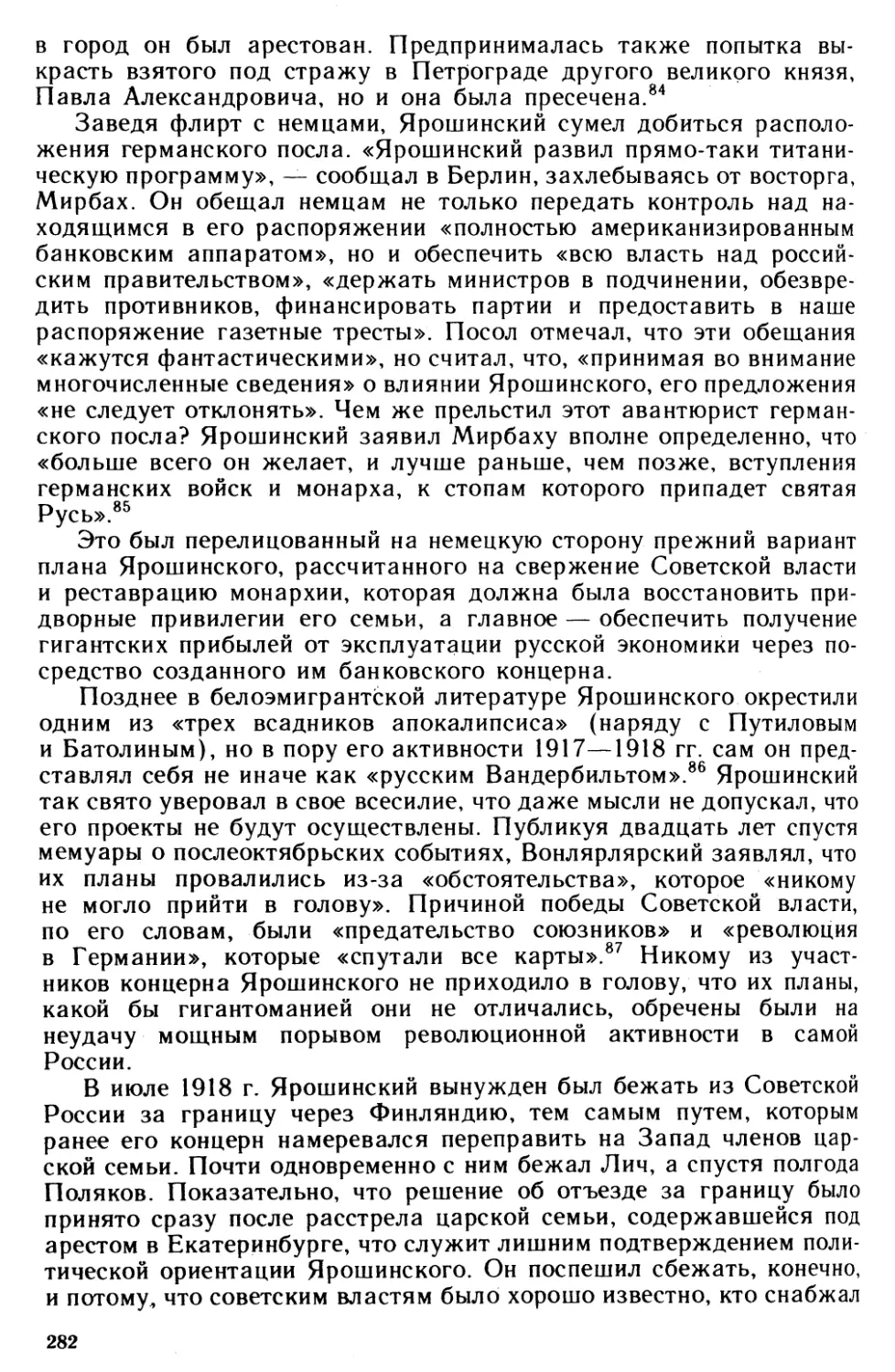

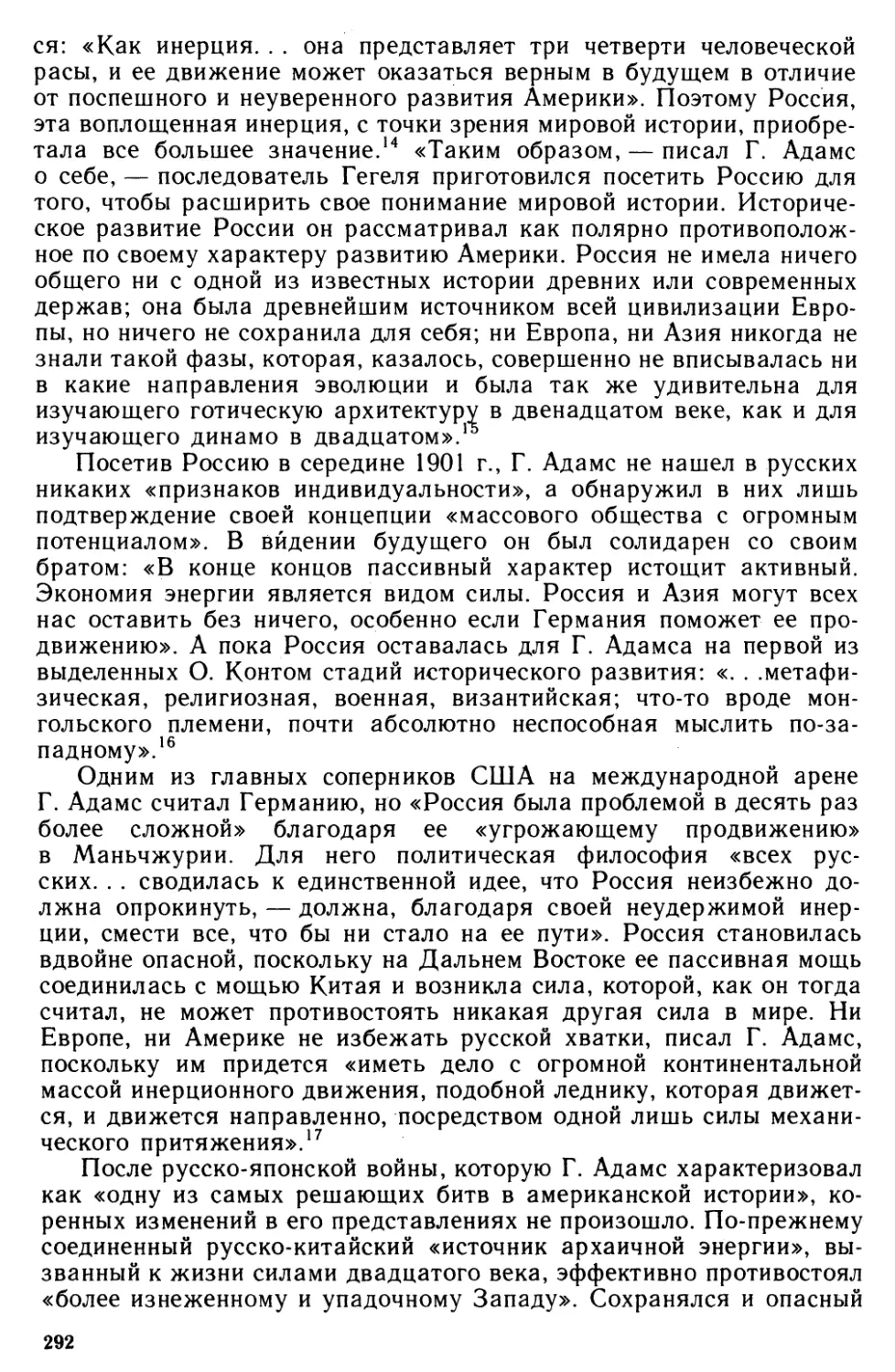

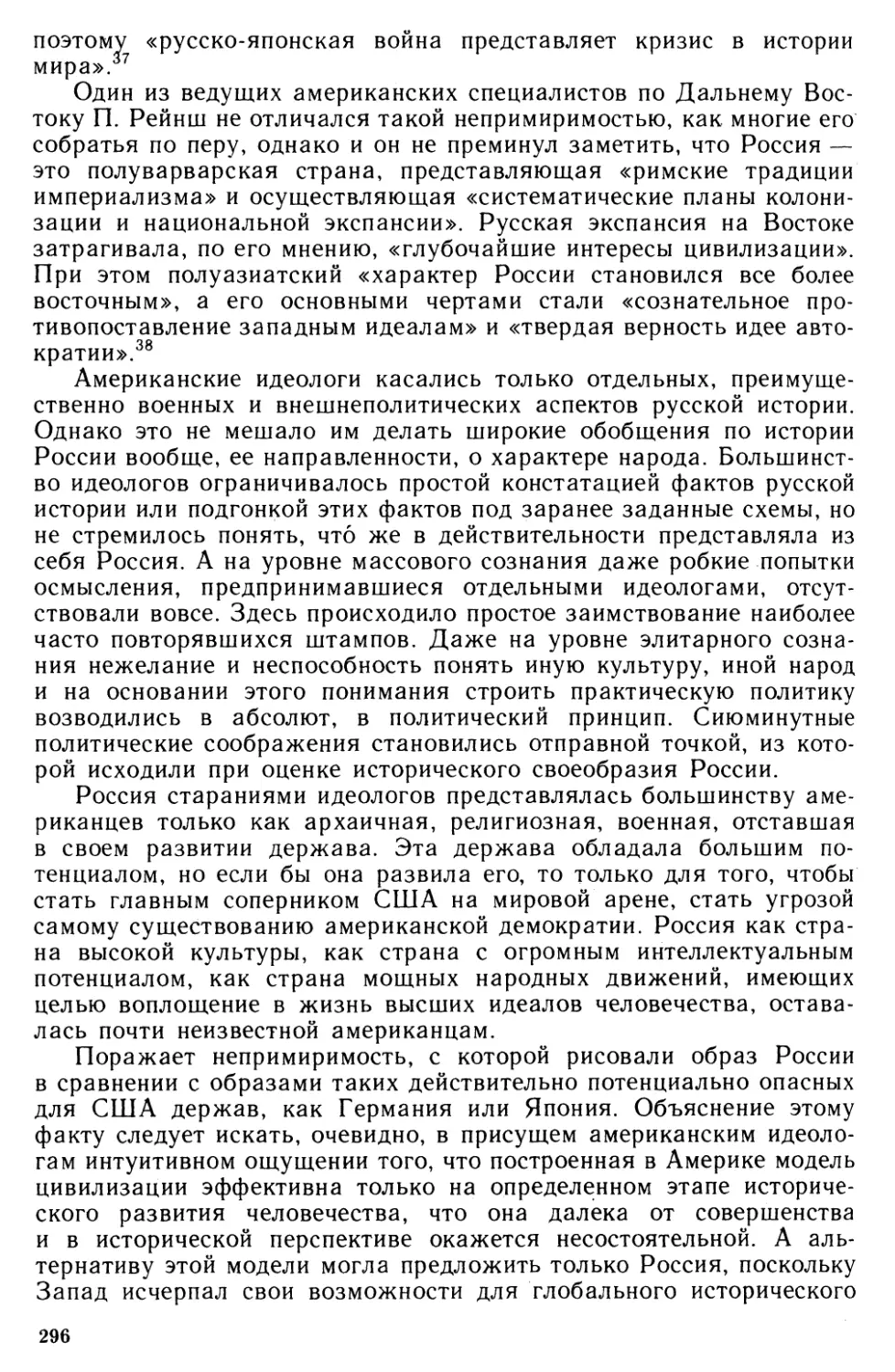

Б. А. Романов (1889—1957) Фото А. А. Фурсенко

1 /в зак. 1143

АКАДЕМИЯ НАУК СССР ИНСТИТУТ ИСТОРИИ СССР ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПРОБЛЕМЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ИСТОРИИ РОССИИ

К 100-летию со дня рождения Бориса Александровича РОМАНОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «НАУКА»

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 199 1

Крестьянское правотворчество второй половины XVI в. и первые выборы в городские думы по избирательному закону 1892 г., соха как окладная единица XIV—первой половины XVI в. и концерн К. И. Ярошинского в 1917—1918 гг. — в столь широком временном и тематическом разнообразии авторы сборника, посвященного памяти выдающегося историка Б. А. Романова, рассматривают многие традиционные и совершенно новые, еще не изученные проблемы социально-экономической истории России с XIV по XX в.

Предназначена историкам, экономистам, социологам и всем интересующимся отечественной историей и экономикой.

Редколлегия:

А. А. Фурсенко (отв. редактор), Б. В. Ананьин, Р. Ш. Ганелин, В. М. Панеях

Рецензенты:

А. И. Цамутали и М. Ф. Флоринский

Редактор издательства

А. Ф. Варустина

п

0503020000-639

042(02)-91

81-91, II полугодие

© Издательство «Наука», 1991 г.

ISBN 5-02-027317-1

ПРЕДИСЛОВИЕ

Важным аспектом изучения экономической истории в современных условиях стало исследование экономических вопросов в совокупности и неразрывной связи с социальными и политическими проблемами. Это относится не только к событиям далекого и сравнительно недавнего прошлого, но и к так называемой текущей истории. Подобный подход ныне находит широкое признание в нашей историографии, хотя — и это следует подчеркнуть особо — он был предпринят еще основоположниками советской историко-экономической школы, к каковым принадлежит и выдающийся исследователь профессор Борис Александрович Романов, столетний юбилей которого отмечался в 1989 г.

Публикуемый сборник тематически и хронологически охватывает широкий круг проблем социально-экономической истории России, которых в той или иной форме касался в своих трудах Б. А. Романов. Многие участники сборника учились у Б. А. Романова и вместе с ним работали в Ленинградском отделении Института истории АН СССР, а те, кому не довелось знать лично Б. А. Романова, также в большинстве своем продолжают изучение его наследия, являясь учениками его учеников. Следовательно, этот сборник, посвященный памяти Б. А. Романова, знакомит читателя не только с творчеством незаслуженно обойденного вниманием большого ученого, но и с новыми работами ленинградских историков, — статьями, основанными на ранее неизвестных материалах, и таким образом позволяет раздвинуть рамки наших прежних представлений по отдельным проблемам социально-экономической истории России.

Академик, А. А. Фурсенко

А. А. ФУРСЕНКО

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ

Борис Александрович Романов принадлежит к числу выдающихся отечественных исследователей истории нашей страны 1 и тех, кто в зените своего научного творчества был репрессирован в годы сталинщины и надолго лишен возможности заниматься научной работой.

Родился Б. А. Романов 29 января (12 февраля) 1889 г. в Петербурге, в семье интеллигентов. Отец его Александр Дементьевич, инженер по образованию, был профессором Института путей сообщения. Обладая феноменальными лингвистическими способностями, он изучил не только западноевропейские языки, а также восточные, включая китайский. Мать Б. А. Романова — Мария Васильевна, урожденная Шатова, служила школьным врачом. В характеристике, выданной Б. А. Романову Ленинградским отделением Института истории АН СССР в апреле 1956 г. в связи с его заявлением Генеральному прокурору СССР с просьбой о реабилитации, акцентировалось внимание на его «крестьянском происхождении», поскольку действительно его бабушка была крестьянкой. Об этом же писал 10 ноября 1954 г. сам Романов в письме И. У. Будовницу, ссылаясь на «дурную „наследственность"». «Моя бабка по отцу. . . была крепостная — дворовая из деревни Ожгибовки. . . Нижегородской губ., и ее драли и тогда, когда она подавала пухлые пончики, и тогда, когда она подавала после того непухлые. Барыня с капризным вкусом на „пухлое" и „непухлое" знакома моему бытовому воображению как историку нашей матушки-Рос-сии. Проклятие этого рабства я несу на себе всю мою сознательную жизнь. Так что в данном случае скрестилось общеконъюнктурное с чисто личным».

Так рассуждал Б. А. Романов на склоне лет, а в пору молодости он жил иными настроениями. Окончив в 1906 г. с золотой медалью классическую гимназию, он отправился в путешествие с отцом по европейским стра-

5

нам, посетив Германию, Бельгию, Голландию, Англию, Испанию и Францию. Это была единственная в жизни Б. А. Романова поездка за границу. В том же году он поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, переживавшего в те годы пору своего наивысшего подъема. По предмету своей специальности — русской истории — Б. А. Романов учился в семинарии таких выдающихся ученых, как А. Е. Пресняков, С. Ф. Платонов и А. С. Лаппо-Данилевский, по средневековой истории — у И. М. Гревса, по истории древнего Рима — у Э. Д. Гримма.

Научную работу Б. А. начал еще будучи студентом, опубликовав свой первый печатный труд «Смердий конь и смерд» в 1908 г., вышедший из семинария А. Е. Преснякова, которого Б. А. всю жизнь вспоминал как своего учителя. С ним он был связан дружескими узами вплоть до кончины А. Е. Преснякова в 1929 г.

В 1912 г. Б. А. сдал государственные экзамены и был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. По свидетельству профессора С. В. Рождественского, Б. А. был «одним из самых трудолюбивых и способных молодых людей, оставленных на кафедре русской истории». Не получив, однако, стипендии, он вынужден был зарабатывать преподаванием в гимназиях и школе, а также написанием статей для нового словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона и «Русской энциклопедии».

В университете Б. А. прошел подготовку как специалист по древнерусской истории, но в дальнейшем его научная судьба привела также к занятиям по истории России периода империализма. Произошло это после 1918 г., когда в результате образования Главного архивного управления, во главе которого в Петрограде стали С. Ф. Платонов и А. Е. Пресняков, Б. А. перешел на работу сначала в качестве старшего архивиста, а затем заведующего экономической секцией. Под его началом были собраны фонды министерств финансов, торговли и промышленности, банков и акционерных обществ. Работа в тогдашнем Главархиве определила второе важное направление в исследованиях Б. А., толчком которому послужило издание мемуаров бывшего министра финансов С. Ю. Витте в 1922 г., комментирование которых вылилось в несколько статей о дальневосточной политике царизма. В 1927 г. Институт восточных языков предложил издать эти статьи в виде отдельной монографии. В общей сложности их объем составлял около 10 а. л., и Б. А. тут же взялся за подготовку книги. Но в ходе работы он значительно расширил первоначальный замысел, в результате чего в 1928 г. вышла в свет книга «Россия в Маньчжурии» объемом свыше 40 а. л. Написание этого труда, вошедшего в золотой фонд советской исторической науки, потребовало от Б. А. колоссального напряжения сил. Продолжая работу в Центрархиве, а также в университете, где он трудился по совместительству в 1919—1929 гг. сначала в должности ассистента, а затем преподавателя и члена Исторического института при университете, Б. А. писал «Россию в Маньчжурии» ночами. Это был самый бурный, самый плодотворный период его научной деятельности, который внезапно оборвался арестом в начале 1930 г.

6

В документах архива Б. А. это событие освещено довольно скупо— несколькими строками автобиографии от июля 1953 г. и заявлением о реабилитации 29 апреля 1956 г., которая последовала 26 апреля 1957 г. Попытка ознакомиться с материалами уголовного дела Б. А. успехом не увенчалась, так как на посланный в УКГБ по Ленинградской области запрос последовал ответ, что дело не сохранилось. Ученикам своим Б. А. рассказывал некоторые подробности этого периода своей жизни. В документах же об этом говорится очень коротко. «13 января 1930 г., — писал Борис Александрович в автобиографии, — моя научная работа была прервана арестом и предъявлением мне обвинения в принадлежности к тайной антисоветской организации, возглавлявшейся, как мне было сказано, Платоновым и Тарле» (так называемое «академическое дело»). Судебный процесс по этому «делу» не состоялся. Предварительное тюремное заключение продолжалось 13 месяцев, а затем постановлением «тройки» ПП ОГПУ ЛВО от 10 февраля 1931 г. Б. А. Романову был вынесен приговр по статье 58 п. 11 Уголовного кодекса РСФСР о заключении в концлагерь на 5 лет с зачетом предварительного заключения. В ходе следствия Б. А. было предъявлено два обвинения. Первое — что в ходе работы над книгой «Россия в Маньчжурии» он якобы получал какие-то деньги от С. Ф. Платонова, что затем отпало ввиду полной недоказуемости. К этому следует добавить, что, уже находясь в заключении, Б. А. получил неожиданную поддержку в виде премии за «Россию в Маньчжурии», присужденной ему Центральной комиссией по улучшению быта ученых, которая перевела ее в адрес его жены. Второе обвинение гласило, что Б. А. якобы составлял какие-то «сводки о положении русской деревни» для С. Ф. Платонова. «На что мне оставалось только ответить, — писал Б. А. в 1956 г., — что за 1917—1930 гг. я ни разу в русскую деревню и не заглянул, даже в порядке поездок туда за продовольствием . . . Оба эти обвинения были настолько вызывающе нелепы, что мне сразу же стало ясно, что я взят не для получения от меня каких-либо серьезных показаний по какому-то государственной важности „делу”, а что кем-то и где-то принято решение попросту с исторического фронта меня устранить, поскольку мне удалось появиться на нем с капитальным исследованием, получившим хорошие отзывы в прессе. . . Вместе с тем мне было не менее ясно, что в условиях заключения в ДПЗ у меня нет никаких легальных средств (в виде обращения к прокурору или защитнику) противостоять этому уже принятому решению».

Просидев более года в тюрьме на Шпалерной, Б. А. был отправлен в северные лагеря, где оказался в системе строительства Беломорско-Балтийского канала им. Сталина. «Там я проработал около двух с половиной лет, — писал Б. А., — в качестве преподавателя детей вольнонаемных служащих (был «продан» их месткому). По „зачету рабочих дней“ срок заключения моего был сокращен на полтора года, и я был освобожден в августе 1933 г. без права возвращения в Ленинград и проживания в нем (что было равносильно практически отлучению от возобновления научной работы и обречению на нищенское, никому не нужное существование в 101-кило-

7

метровой зоне)». При аресте у Б. А. были изъяты все собранные им за годы работы научные материалы. Они ему никогда не были возвращены, и потому, получая время от времени договорную работу от различных академических учреждений, Б. А. приходилось «начинать в трудных условиях».

В 1937 г. Б. А. обратился к АН СССР с просьбой присудить ему степень кандидата наук по совокупности работ без защиты диссертации. Это заявление было передано в Ленинградский университет, и в 1938 г. степень была присуждена. А в феврале 1941 г. Ученый совет Института истории в Москве принял к защите докторскую диссертацию Б. А. «Очерки дипломатической истории русско-японской войны», которая была утверждена ВАК 21 июня 1941 г. В июле 1941 г. Б. А., уже ставший доктором, был зачислен в штат Института истории материальной культуры АН СССР, а в 1944 г. перешел в Ленинградское отделение Института истории. Зачислением на работу в штат АН СССР Б. А., казалось бы, избавился от преследовавшей его «изнурительной угрозы высылания ... из Ленинграда неведомо куда».

После начала блокады он в числе других докторов наук был эвакуирован в Ташкент, где сосредоточились гуманитарные институты АН СССР. Этот период его жизни выразительно описан им в письмах к Александру Игнатьевичу Андрееву, которого Б. А. знал с университетских времен. * Эвакуированный из Ленинграда Б. А. обращался к Андрееву с просьбами разузнать о судьбе оставшихся в осажденном городе родных и коллег, писал о своем житье-бытье, сетовал на одиночество. «В институте истории я чужой», — жаловался Б. А. Он ведь числился в Ленинградском отделении Института истории материальной культуры. «В моем институте у меня работа ленинградская (История Русской культуры), но она, внешне неоспариваемая, только терпится. . .». К этим горьким словам Б. А. добавлял, что «только чурбан не почувствует, что ты здесь не ко двору». «Мне неприятна эта скрытая двусмысленность положения. Но ее приходится терпеть и быть все время настороже и с хлыстом в руках. Был по обязанности на двух заседаниях — довольно элементарный археологический лепет, неспособный заинтересовать даже в элементарно-методологическом отношении. Я откровенно не даю себе труда делать веселую мину при этой скучной игре». Каждый, кто знал Б. А., может легко представить, что означали эти слова. Брошенная им мимоходом ремарка либо вопрос могли поставить втупик незадачливого докладчика или диссертанта. Б. А. не считал возможным делать какие-либо скидки на тяготы военного времени и жаловался на то, что «люди живут здесь старым паром». Особое возмущение вызывала у него массовая погоня за научными степенями. «Идет эпидемическая защита диссертаций с очень узким кругом монополистов-оппонентов (по 200 р. за выход),— писал он, — некоторые за провод дрянных работ блатных

* Переписка Б. А. Романова с А. И. Андреевым хранится в Ленинградском отделении Архива АН СССР (Ф. 934. Оп. 5. Д. 296).

8

молодцов получают подачки в виде 40-часовых курсов в местном вузе. . . Может быть, что-либо любопытное и делается. Но оно для меня в латентном состоянии».

С неменьшей горестью размышлял Б. А. о своих собственных научных занятиях. Говоря о скоропалительном характере эвакуации из блокадного Ленинграда, он жаловался, что ничего не мог захватить с собой, ввиду особых обстоятельств его вылета 6 ноября 1941 г. Он рассказывал, что перенес полуторамесячное нервно-психическое заболевание. В последующие годы оно приобрело хронический характер, вылившись в тяжкую бессонницу и болезнь зрения. Тогда же Б. А. пробыл лишь две недели в нервной клинике, а накануне отъезда умудрился заболеть гриппом с температурой 39°. Благодаря помощи одного из друзей он сумел собраться в дорогу. «В результате я вылетел с 10—12 килограммами всяческого продовольствия, пледом, полотенцем, четырьмя кусками мыла, шестью носовыми платками, шестью воротничками, вилкой-ножиком, алюминиевой кружкой, 800 гр. табаку и легким свертком папиросной бумаги при трех мундштуках и шести коробках спичек; двойной комплект белья и одежды был весь на моем бренном теле». После перелета воздухом через кольцо блокады Б. А. продолжил свой путь в Ташкент по суше, прибыв туда лишь 16 января 1942 г. «Мой путь был долог, извилист и неверен, — писал он, — без всякой надежды на успешное и осмысленное его окончание, не говоря уже о том, что только чудо спасло меня от германских лап при проезде по Тихвинскому району. . .».

В Ташкенте Б. А. приютила семья его университетского товарища В. Н. Куна, в лоне которой он провел значительный период пребывания в эвакуации. Время это было тяжким для всех, но для Б. А. особенно. Через пол года после приезда в Ташкент им занялось местное отделение НКВД, и снова нависла угроза ссылки. «Я пребываю в состоянии безразличия и отупения, — писал Б. А. — И немудрено — здесь опять встал вопрос о праве моего жительства. Что же при таких условиях прикажете думать, делать и чувствовать?». 3 июля он был вызван представителем службы НКВД, а через неделю пришла повестка с требованием выехать на 101-й километр в 10-дневный срок. Благодаря хлопотам дирекции Института истории АН СССР, принявшей Б. А. на работу, он остался в Ташкенте. Как можно судить по его частной переписке, боязнь высылки и ареста не покидала Б. А. и позднее — в конце 40-х—начале 50-х гг. Тогда же, по миновании угрозы ссылки из Ташкента, он писал, что «сидение на эшафоте» длилось 40 дней — ровно столько потребовалось Академии наук, чтобы добиться отмены решения НКВД. Эпизод этот, разумеется, не прибавил оптимизма Б. А., сетовавшего на то, что «в конце концов жизнь уже кончена».

Вырвавшись из блокады со столь жалким скарбом, в отличие от московских историков, которым было позволено взять с собой до 120 килограммов, Б. А. не сумел провести с собой никаких записей и наметок новых работ. Поэтому он пишет, что оказался в «положении полной одиночки» и «положении до крайности „облегченного"

9

погорельца», «единственного» в своем роде. «И это, натурально, отчуждало меня от всего и всех, как элементарная социальная грань. В этом моем положении была и еще одна специфическая черта: с собой у меня не было ни строчки моих работ, ни листка моих записей — раскулаченный среди кулаков разных степеней». Б. А. тревожится за судьбу рукописей, оставленных в блокадном Ленинграде: «. . . наши работы — наши дети, и есть между нами и ими неистребимая физиологическая связь, разрыв которой сопровождается настоящей болью и трудноизлечим». «По мере того как у меня нарастает чувство одиночества, я испытываю почти физическую тоску, сосущую тоску по своим работам и потому, что они не со мною».

В письмах Б. А. этого времени А. И. Андрееву из Ташкента немало строк посвящено трудностям жизни и быта ученых в эвакуации. Здесь впервые ему пришлось в повседневной жизни столкнуться с большой группой коллег из Москвы. Со многими из них у него на долгие годы сложились дружеские отношения. А с некоторыми Б. А. не сумел найти общий язык, и в этой связи в свойственной ему язвительной манере он писал, что «московские историки не понимают исторического значения Ленинграда! Боюсь, что не только они, историки». Б. А. жалуется на «одиночество», «в частности, одиночество и в работе. К тому же, знаете. . . вечно писать для сорной корзинки — у кого хотите иссякнут силы. — Здесь живешь и видишь, что ленинградской традиции москвичи не понимают. . . На перспективу свою смотрю очень мрачно. Может быть, и вообще, но во всяком случае здесь. Все это создает неблагоприятную для прямого восприятия окружающего позицию».

Поразительно, что, несмотря на пессимистическое настроение и весьма сложные жизненные условия, сразу после возвращения из эвакуации в Ленинград Б. А. нашел в себе силы вернуться к прежней интенсивной творческой работе. Он много пишет. Вскоре после войны в 1947 г. выходят в свет сразу три его фундаментальных труда: две монографии — «Очерки дипломатической истории русско-японской войны» и «Люди и нравы древней Руси», а также том комментированного издания «Правды Русской», в котором Б. А. выступил как соредактор и автор значительной части комментария.

Возобновив с конца 30-х гг. свои исследования по феодализму, Б. А. до конца своей жизни продолжал изучать одновременно историю древней Руси и историю России периода империализма. Пройдя университетскую историческую школу анализа древних рукописей, он использовал затем эти навыки при анализе новейших дипломатических документов. Об этом сам Б. А. очень образно рассказал во вступительном слове на защите докторской диссертации, которое хранится в архиве ЛОНИ. Он отмечал, что «ни тематика» петербургской университетской школы, «ни хронологический диапазон ее интересов, ни ее техника, ни методология не заключали в себе ничего подталкивающего или располагающего к темам, подобным моей». «Если бы в 1906—1907 гг. мне кто-нибудь сказал, что я когда-нибудь свяжу себя с международно-политическими сюжетами, я категорически отверг бы это предсказание как фантастическое. А вышло волею

ю

Октябрьской революции как раз наоборот: без малого 20 лет и, пожалуй, лучших лет жизни, с некоторыми внешними перерывами, прошли у меня в моей личной работе преимущественно под знаком именно такой темы». Б. А. отмечал: «Е. В. Тарле был единственным, кто в 1921 г. в начале моих подготовительных работ в этом направлении решительно высказался за законность этой темы в академическом плане». Многие же смотрели на это иначе, ведь со времени описываемых событий прошло каких-то 15—20 лет и в их представлении то была «современность», «политика», но не «история». Б. А. Романов вспоминал, как один из представителей старой школы, начав читать «Россию в Маньчжурии», «с интересом», заскучал и бросил чтение, «когда я в своем изложении дошел до всяких банков и займов. . . А ведь здесь для меня лежал нерв темы!» В столь же «аутсайдерском положении» оказался Б. А. со своими работами и в отношении к Покровскому и его школе: «. . .для этого фланга не существовало ни моих работ, ни меня. . .»

В историографическом плане Б. А. «начинал свою работу, не имея предшественников». «Это не было положением человека, пишущего некролог у изголовья еще не остывшего тела, — говорил он. — Во-первых, такие исполинские трупы, как российская монархия, остывают не так быстро. Но главное, во-вторых, с темпом процесса их физического остывания ни в какое сравнение не идет стойкость испущенных ими и упорно задерживающихся в человеческом сознании идеологических испарений. Здесь-то и пригодились мне вся острота и изощренность документального зрения и изучения, в которых школили наше поколение наши учителя с самой университетской скамьи. Однако было бы грубейшей историографической ошибкой полагать, что мы, сравнительно молодые историки-немарксисты из этой школы, оставались в стороне от „Империализма, как высшей стадии капитализма", сборника „Против течения", „Государства и революции", „Развития капитализма в России", „Детской болезни «левизны» в коммунизме", „Национальной гордости великороссов" и т. д.».

Характеризуя отношение к источникам новейшей истории, Б. А. подчеркивал, что становившийся ему доступным архивный материал требовал «микроскопического текстуального изучения — не хуже, а то и почище древних летописных сводов». Достигалось это «упрямым, мелочным и неуклонным» «восстановлением прав источника и факта». «Это и было то, чему учил меня мой учитель А. Е. Пресняков», — свидетельствовал Б. А.

Из всего этого не следует, однако, что Б. А. Романов был просто собирателем фактов. Это был человек необыкновенного дарования, неудержимой фантазии, способности обобщать, мыслить теоретическими категориями в лучшем смысле этого слова.

В частном письме 4 января 1956 г. он писал: «Страсть к поискам „связей" между массой фактов — давняя моя страсть. . . Это прием в высшей степени изнурительный для „устройства головы". За ним стоит движущийся лабиринт лихорадочно мелькающих гипотез, нащупывающих эти связи».

11

Вскоре после опубликования «Очерков дипломатической истории русско-японской войны» в Ленинграде и Москве состоялось их обсуждение. В печати появилась благоприятная рецензия московского историка А. Л. Гальперина. Книга получила высокую оценку. Но автору рекомендовали расширить ее заключительную часть, посвященную мирным переговорам в Портсмуте, и подготовить новое издание.

По-иному сложилась судьба «Людей и нравов древней Руси». Эта книга попала под чей-то недобрый глаз и во время пребывания в Москве тогдашнего заведующего ЛОИИ С. И. Аввакумова ему в отделе науки ЦК партии передали некий нелестный о ней отзыв. В частном письме по этому поводу 17 октября 1948 г. Б. А. писал, что ему об этом «уже известно» и знает он, что книгу собираются «обсуждать». «Она только лежит в моем сознании на одной чаше весов с Дипломатическими очерками. Да и создавались они „на одном хлебе", „на единых дрожжах". Удар по одной будет ударом по другой».

Спустя некоторое время Б. А. узнает, что доклад о его книге будет делать И. И. Смирнов, и тут же помечает: «Я очень соболезную ему, но с интересом жду, что он скажет по существу и как выйдет из положения. Он человек умный, и его замечания должны быть метки, а это всегда интересно».

Очень скоро, однако, оптимистические надежды начали таять, и поводом к тому послужила развернувшаяся кампания против космополитизма, объектом которой стали С. Н. Валк и Е. В. Тарле. В частном письме 11 января 1949 г. Б. А; пишет: «Удар по С. Н. нео-жиданен (как и упоминание о Тарле). Возможно, что в связи с болезнью все это нагоняет мрак на душу. Но думаю, что историческое чутье мне не изменяет, когда я угадываю во всем происходящем такой новый этап, который подразумевает наш досрочный конец. Хоть и очень мало нас осталось, но мы явно мешаем, и нам приписывается смертный приговор. Вот уж не сумели вовремя помереть». Этой же темы он касается и в письме 30 января: «„Улица" висела надо мной всю мою жизнь, мне казалось последнее время, что не так уж висит; сейчас она повисла заново в освеженном теоретически и практически проветренном виде, виде „обоснованном" с точки зрения „общественного" блага — под титулом „собаке собачья смерть"».

С невеселыми мыслями вступал Б. А. в февраль 1949 г., когда ему должно было исполниться 60 лет и, как он узнал, появилось «намерение отметить мою старость». «Опасность эта исходит не из ЛОИИ, где к этому вкуса нет, — отмечал он, — а из университета». Если не удастся предотвратить, — размышлял Б. А., — проблема будет в том, что надо будет что-то говорить про себя (а что, кроме мрачного и дурного, могу я сказать?): сейчас это связано с особенной трудностью, может не хватить юмора».

В конце 1944 г., по возвращении из эвакуации, Б. А. благодаря хлопотам ректора Ленинградского университета А. А. Вознесенского получил бессрочный паспорт (по старости). Вознесенский пригласил

12

Романова преподавать в университете по совместительству, и он начал вести просеминарские занятия по «Русской Правде», снискав себе горячую любовь и преклонение студентов.

Поэтому, когда 26 февраля 1949 г. Б. А. вошел в одну из крупнейших аудиторий исторического факультета, переполненную жаждущими отметить его юбилей почитателями, он был встречен бурной овацией. В поздравлениях было столько искренности, сердечности и добрых пожеланий, что Б. А. терял контроль над собой. Он стучал рукой по столу и слезы лились из его глаз. Затем он произнес длинную речь, которая была по тем временам крамольной. Она была выслушана присутствовавшими в оцепенении. Б. А. рассуждал о своей нелегкой судьбе и заключил, что находит утешение в том, что как «винтик» принес какую-то пользу. Описывая это событие в частном письме, Б. А. сообщал, что в течение трех часов находился «под неумолимыми колесами какой-то психомашины; она была представлена преимущественно студентами». Аудитория была как вулкан, излучая такое огромное тепло, что сам Б. А. признавался, что он «далеко не все и, вероятно, не по-настоящему мог понять и уловить и запомнить; понимаю только, что я не вполне отдавал себе отчет, как глубоко я отравлен страстью к нашей молодежи. Но и с ее стороны я не ожидал такого взрыва».

Незадолго до юбилея Б. Д. Греков сообщил Б. А., что выдвинутая на соискание Сталинской премии его книга «Очерки дипломатической истории русско-японской войны» благополучно прошла экспертную комиссию, и поздравил его с этим признанием. Однако сразу после того как окончилось чествование Б. А., специально и экстренно созванное заседание партбюро исторического факультета вынесло решение обратиться к Комитету по Сталинским премиям с просьбой отменить решение экспертной комиссии. А с октября 1950 г. — это было после ареста А. А. Вознесенского по «ленинградскому делу» — Б. А. Романов был лишен и совместительства в университете. «После ареста А. А. Вознесенского, — писал Б. А., — меня внезапно и незаконно (уже после начала занятий) осенью 1950 г. уволили из университета, и, имея за собой 58-ю статью, я счел бесполезным подымать дело о нарушении здесь советской законности».

Сталинская премия Б. А. Романову присуждена не была. В апреле 1949 г. И. И. Смирнов выступил с докладом о книге «Люди и нравы древней Руси». Он критиковал Б. А. за его отношение к «закрепощению смердов» с позиций, зафиксированных в «Замечаниях по поводу конспекта учебника по истории СССР» Сталина, Жданова и Кирова. Обвинил его в неправильном понимании процесса феодализации, путей и методов развития крепостнической зависимости крестьянства, в мизантропическом характере книги. В заключение И. И. Смирнов сделал вывод, что Б. А. «объективно оказался на ложных позициях», стоящих «в прямом противоречии» с задачей воспитания «чувства национальной гордости нашей великой родиной, чувства советского патриотизма».

На заседание Б. А. приехать не смог, прислав краткое письмо, в котором авансом признал критику. Следует подчеркнуть, что

И. И. Смирнов не стал публиковать своего доклада, а уже после смерти Б. А. Романова отказался от крайне негативных оценок «Людей и нравов древней Руси», подчеркнув, что труды Б. А. Романова оказали на него «сильное воздействие» и что, полемизируя с ним, он «вместе с тем учился у него историческому исследованию». 2

К этому времени, однако, книга «Люди и нравы древней Руси» была не только полностью восстановлена в правах, но и названа в качестве одного из выдающихся исследований по феодальной истории нашей страны. На заседании, посвященном памяти Б. А. Романова и проходившем 16 ноября 1957 г. в актовом зале Пушкинского Дома, Д. С. Лихачев выступил с обширным докладом о книге Б. А. Романова «Люди и нравы древней Руси», дав ей исключительно высокую оценку как одному из самых выдающихся исследований по историй нашей Родины. Доклад Д. С. Лихачева был опубликован сначала в виде статьи в «Трудах Отдела древнерусской литературы» Института русской литературы АН СССР, а затем вошел в сборник статей Д. С. Лихачева «Прошлое будущему». На том же заседании выступил с докладом о «Людях и нравах древней Руси» известный советский историк Б. Н. Вернадский, также отметивший, огромное значение этого исследования для отечественной науки. Наложенное ранее «табу» на книгу было снято, и в 1966 г. появилось ее новое издание, вызвавшее живой общественный отклик.

Последним крупным трудом Б. А. Романова были «Очерки дипломатической истории русско-японской войны» (2-е изд.), опубликованные в 1955 г. Это была вдвое большая по объему и охвату описываемых событий книга с использованием самого широкого круга иностранных источников и литературы для воссоздания во всей возможной полноте картины международных отношений на завершающем этапе русско-японского конфликта. Этой работе он придавал большое значение и отдавал все свои силы, хотя здоровье его к этому времени было подорвано и работалось трудно.

В конце 40-х—начале 50-х гг. Б. А. был занят также комментированием Судебника 1550 г. — законодательного акта древней Руси — издания, которое было продолжением «Правды Русской». Это была сложная и чрезвычайно трудоемкая работа. Но она, как писал Б. А., — «игрушечный грузовичок по сравнению с этими микрокосмическими громадами», имея в виду свой доклад в ЛОИИ «Из истории мирного посредничества в русско-японской войне», основанный на двух главах будущей книги, где речь шла о «перекличке пяти столиц в течение марта 1904—июня 1905 гг.».

Тяжелое нарушение сна, сосудистые заболевания и ухудшение зрения мешали Б. А. трудиться с прежней силой. Давала себя знать и моральная угнетенность, усугубившаяся в марте 1953 г. решением о закрытии ЛОИИ. Эта акция была подготовлена еще в начале 1953 г. при жизни Сталина, хотя формальное решение Президиума АН СССР последовало 27 марта, когда Сталина уже не было в живых. Поскольку при ЛОИИ находились богатый архив и библиотека, было издано постановление о создании Отдела древних рукописей и актов, многие прежние сотрудники были уволены, над остальными

14

нависла угроза, что они также будут лишены работы. В списке запланированных к увольнению фигурировал и Борис Александрович, но благодаря поддержке коллег по Академии наук его не тронули, хотя судьба его вновь оказалась на волоске. «В Ленинграде с научным производством в области истории прикончено, — писал Б. А. в апреле одному из своих московских коллег. — Оно централизовано в Москве. . . не нашему брату судить о целесообразности „упразднения" (уж очень знакомый термин для обозначения того, что сделано с ЛОИИ: его очень любил покойный Мих. Евграфович [Салтыков-Щедрин]). Мне пока сказано: продолжайте работать, как работали над книгой, хоть вы и в архиве». Но время от времени появлялись слухи, что находившиеся в то время в здании Библиотеки АН СССР архив и библиотека ЛОИИ будут ассимилированы БАН, а сотрудники лишатся работы. Рассказывая об одном из таких эпизодов, Б. А. писал в частном письме в феврале 1954 г.: «Здесь только что утих переполох с внезапным переселением бывшего ЛОИИ вон из БАН. Переполох, в котором вскрылась полная наша беззащитность в качестве упраздненного учреждения. . . Переполох длился два—три дня и взял много нервов. Хотели распихать: архив в одно место, а библиотеку в другое, т. е. окончательно распылить остатки коллектива сотрудников». В другой раз Б. А. писал, что «учреждение и коллектив убиты наповал и непоправимо», что «решение о нашем учреждении носило открыто репрессивный характер и задумано было в этом плане давно. Оно рассчитано на физическое уничтожение здешних работников в порядке более или менее ускоренного выживания». Иногда в этих суждениях появлялись нотки надежды: «Шоферы, которые все знают, говорят, что оно (ЛОИИ) будет открыто вновь». Однако оптимистические проблески тут же сменялись мрачным пессимизмом. «Моя способность предвидеть так далеко не идет, — писал Б. А. одному из своих коллег. — Мне кажется, что тут мы имеем довольно глубокие корни растения, которое вышло наружу сейчас на историческом огороде, а завязалось несколько лет назад в виде Академии общественных наук. К тому она и предназначалась, чтобы сменить „старую" (советскую, однако же!) „школу". Как вы знаете, это не первый опыт применения большого плуга. Это дорогостоящее удовольствие. Но мы живем в эпоху „экскаваторов"».

К счастью, эти мрачные предчувствия не оправдались, и в ноябре 1955 г. Б. А. присутствовал на заседании Ученого совета при восстановлении ЛОИИ, на котором было объявлено, что решение 1953 г. признано ошибочным и отменено.

В Ленинграде Борис Александрович и его жена Елена Павловна жили после войны в двух маленьких комнатах коммунальной квартиры, переполненных книгами. Поскольку здоровье Б. А. Романова ухудшалось, он постоянно рвался за город и последние годы жизни, начиная с ранней весны и до самой поздней осени, жил и работал на даче в г. Пушкине, дважды в неделю приезжая в ЛОИИ. Здесь он завершил и последнее крупное свое исследование — 2-е издание «Очерков дипломатической истории русско-японской войны». Эта

работа потребовала от него неимоверных усилий, наложившихся на прогрессирующее ухудшение здоровья. Порой ему казалось, что не хватит сил, чтобы довести до конца издание книги, но в конце 1955 г. она вышла в свет. «И все же я не жалею, что довел до конца авторскую работу над моей книгой, — писал он по этому поводу 4 ноября 1955 г. А. Л. Сидорову, — и не жалею, что в порядке дискриминации был лишен возможности работать в архиве, а вынужден был перебазировать всю работу на иностранные источники и придать книге максимально международный характер: для меня это был адов труд парадировать поочередно в шести национальных шкурах. Меня поддерживал тут пример моего учителя (А. Е. Преснякова), никогда не замыкавшегося в рамках национального по-шехонья, а увлекал меня нараставший интерес к новому и неведомому ,,чувству нового" в самой задаче — создать международно-политическую книгу такого международного горизонта, которого не достигало пока ни одно единоличное советское исследование. . .»

За годы работы в университете и в ЛОИИ Б. А. подготовил несколько учеников, продолжавших изучение начатых им проблем. Как справедливо отмечал Д. С. Лихачев, «блестящая преподавательская работа» «заслуженно принесла» Б. А. Романову «славу одного из лучших преподавателей исторического факультета и позволила ему воспитать целый ряд талантливых исследователей как древней, так и новейшей русской истории». Сам Б. А. придавал огромное значение работе своих учеников. Работы учеников и его отношения с ними занимали совершенно особое место. Детей у него не было и отношение к ученикам носило характер близкой отеческой привязанности. Первыми из них были: Н. Е. Носов, занимавшийся изучением российского феодализма; Р. Ш. Ганелин и автор этих строк, посвятившие дипломные работы и кандидатские диссертации проблемам международных отношений на Дальнем Востоке; затем — Б. В. Ананьич, взявший тему по истории русско-английских отношений в Персии, и, наконец, последний аспирант Б. А. Романова в ЛОИИ, учившийся еще в его университетском семинаре, — В. М. Панеях — специалист по феодальной истории России. «В основном живу радостями и интересами моих сынов, у которых у всех происходит движение вперед», — отмечал он в частном письме 2 января 1954 г. Б. А. считал «счастливейшим» для него днем в году, когда его «потомство», отмечая день его рождения, собиралось у него дома и он мог «на смотру отмечать себе поступательные признаки роста моих молодцов». «Это ли, — писал он, — не высший вид радости для старика, когда он периодически может обсматривать свою смену?!» В другом письме от 7 октября 1952 г. он подчеркивал: «Ученичество оказывается нечто большее, чем кровная связь (для учителя, вероятно, больше даже, чем для ученика, хотя бы из возрастной разницы). Для меня это не личная привязанность, а смысл и цель жизни в широком смысле».

Характеризуя вклад Б. А. Романова в отечественную науку, С. Н. Валк справедливо отметил, что его труды занимают «выдающееся место в советской историографии», что благодаря «редкой разносторонности интересов» Бориса Александровича (а они касались 16

«самых различных эпох истории СССР» — древности, средних веков и новейшего времени) они всегда «были новым словом и носили печать тонкой и глубокой мысли и убедительного художественного проникновения в изучаемый предмет, что так редко сочетается в полной мере в одном лице». Действительно, Б. А. обладал уникальным дарованием, и все, кому посчастливилось работать с ним, испытывали на себе его влияние.

Б. А. Романов скончался 18 июля 1957 г. Он оставил огромный след в науке, в трудах, учениках, в направлениях исследований, которые приобрели, как мы сказали бы теперь, приоритетное значение. Это касается как социально-экономического развития древней Руси, так и истории России периода империализма. Б. А. Романов был блестящим ученым, а его труды — достояние отечественной науки, которой он служил верой и правдой, несмотря на то что судьба была к нему далеко не всегда справедливой и ласковой.

Часто спрашивают, в чем заключалась особенность школы Романова. Ответить односложно на этот вопрос трудно. Учил Б. А. прежде всего своим собственным примером служения науке, отношением к историческому факту и документу, навыком работы в архиве по разысканию новых материалов, ставя во главу угла первоисточник. Б. А. обладал талантом нетривиального прочтения документа и его интерпретации, в которой тонкий анализ самого документа сочетался с его сопоставлением и проверкой другими данными. Это превращало его комментарий в глубокое исследование. Б. А. привлекал к себе учеников цельностью натуры и мировоззрения, увлекательной манерой преподавания, организации научных диспутов в семинаре, студенческом кружке или собрании ученых, смелостью и парадоксальностью суждений. Он был преисполнен внимания и уважения к суждению любого участника дискуссии, будь то именитый исследователь или студент. Его аристократическая внешность и свойственный ему артистизм поведения, скепсис, острое и язвительное слово сочетались с огромной человеческой теплотой и доброжелательностью по отношению к людям. Ученики Б. А. ощутили это в полной мере в ходе повседневного общения с ним не только на лекциях, семинарах и заседаниях в стенах университета или Института истории, но и, как правило, у него дома — еженедельно и подолгу. Его отношение к ученикам было взыскательно строгим и по-отечески заботливым. Все это вместе взятое создавало атмосферу взаимной привязанности и интеллектуальной увлеченности, глубокой преданности своему учителю, который стал непререкаемым авторитетом в науке, образцом высочайшей нравственности и примером для подражания.

1 Жизненному пути и творчеству Б. А. Романова (далее сокр. Б. А.) был посвящен ряд статей. После его кончины в 1957 г. была проведена научная сессия, посвященная его памяти (материалы сессии опубликованы в т. 62 «Исторических записок», за 1958; отчет о заседании был составлен Б. В. Ананьичем и В. М. Панеяхом; там же см. доклад С. Н. Валка «Борис Александрович Романов»). Прочитанный на этом заседании доклад Д. С. Лихачева «Борис Александрович Романов и его книга „Люди и нравы древней Руси“» был напечатан в Трудах Отдела древнерусской литературы

2 Заказ № 1143

17

Института русской литературы АН СССР (1958, т. 15). В связи с 80-летием Б. А. Романова Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР (ЛОИИ) выпустило в свет сборник статей «Исследования по социально-политической истории России» (1971) со статьей С. Н. Валка «Борис Александрович Романов». Московский историк В. Н. Никифоров опубликовал к этой дате статью «Борис Александрович Романов» в журнале «Народы Азии и Африки» (1969, № 3). Наконец, в 1989 г. журнал «История СССР» в № 1 поместил статью В. М. Панеяха «Проблемы истории России эпохи феодализма в научном наследии Б. А. Романова». В настоящей статье учтены все перечисленные выше публикации и дополнительно использованы материалы личного архива Б. А. Романова, переданные в Архив ЛОИИ (ф. 298).

2 С м ир нов И. И. Очерки социально-экономических отношений Руси XII— XIII веков. М.; Л., 1963. С. 4.

В, М. ПАНЕЯХ

Б. А. РОМАНОВ ОБ ИЗДАНИИ СУДЕБНИКОВ XV—XVI вв.

«Антик или модерн?» — так поставил перед собой вопрос Б. А. Романов, имея в виду дальнейшую научную работу в Ленинградском отделении Института истории АН СССР (ЛОИИ), после того как в 1947 г. вышли в свет три его фундаментальных труда, завершенных им накануне войны, но потребовавших еще и доработки, и рутинной технической работы (чтения корректур и т. д.), затрат нервной энергии.1 Особенно много усилий Б. А. вложил в подготовку к печати и редактирование второго тома «Правды Русской», содержавшего постатейные историографические комментарии, подавляющее большинство которых также принадлежало его перу.

Жизнь, однако, поставила Б. А. Романова перед необходимостью одновременно заняться и русским феодализмом, и эпохой империализма. С одной стороны, в ЛОИИ было принято решение продолжить комментированное издание древних законодательных памятников, и прежде всего трех Судебников — 1497 г., 1550 г. и 1589 г. Комментирование Судебника Ивана IV и было поручено Б. А. Романову осенью 1947 г. С другой же стороны, при обсуждении «Очерков дипломатической истории. . .» по их выходе — ив Москве (в Институте истории), и в Ленинграде (в ЛОИИ) —встал вопрос о целесообразности переиздать эту монографию, дополнив ее рядом сюжетов, прежде всего анализом Портсмутской мирной конференции.

Этими, столь далеко отстоящими друг от друга проблемами и занялся Б. А. Романов уже в 1947 г., работая над ними вплоть до издания соответствующих трудов 2 общим объемом в 76 авторских листов (16 листов — комментарий, 60 листов — «Очерки. . .»).

Сложность положения, в которое попал Б. А. Романов, определялась не только этим обстоятельством. Идеологическое наступление сталинского режима, начавшееся после войны и сделавшее своим объектом первоначально

2!

19

творческую интеллигенцию (писателей, композиторов, кинематографистов, театральных критиков), к концу 1948—началу 1949 г. получило новое направление — наука вообще, сфера общественных наук в частности. Против ученых старшего поколения выдвигались фантастические обвинения в буржуазном объективизме, антипатриотизме, преклонении перед буржуазной наукой, космополитизме. Возобновились и репрессии. У самого Б. А. Романова обострились заболевания сосудистой системы и глаз, что, безусловно, стимулировалось тяжелой общественной атмосферой тех лет. Таковы драматические, порой трагические условия, в которых приходилось работать советским историкам, в том числе Б. А. Романову. Он жил в это время в ожидании возможного повторного ареста и осуждения, возможной повторной высылки из Ленинграда или увольнения с работы.

И все же первоначальный вариант комментария к Судебнику 1550 г. Б. А. подготовил очень быстро — к середине 1948 г. Сразу же обнаружились принципиальные расхождения с И. И. Смирновым, незадолго до того опубликовавшим большое исследование, посвященное Судебнику 1550 г.3 Они касались главным образом социальной направленности реформ 50-х гг. XVI в. и Судебника в частности. Если И. И. Смирнов пришел к выводу, что Судебник явился отражением антибоярской политики Ивана Грозного, опиравшегося на дворянство и посад, то, согласно Б. А. Романову, внутриклассовые антагонизмы к 50-м гг. еще не были разрешены, а потому Судебник носил следы компромисса между основными прослойками господствующего класса; И. И. Смирнов же, по мнению Б. А., несколько упреждает ход событий и видит уже в Судебнике следы микроопричнины. Эти расхождения во взглядах на характер реформ 50-х гг. проявились не только в изданных комментариях Б. А. Романова к Судебнику 1550 г., но и в ряде его статей,4 а также в монографии И. И. Смирнова,5 вышедшей в свет вскоре после кончины Б. А. Романова, в которой И. И. Смирнов продолжил (и завершил) начавшуюся между ними еще в 1949 г. полемику. За этими, нашедшими отражение в литературе, учеными спорами скрывался второй пласт — изменение отношения Б. А. Романова к теме исследования от вынужденного выполнения служебного задания к увлеченности захватившими его проблемами; полемика на заседаниях в ЛОИИ по поводу типа комментариев; сложные коллизии, связанные с отказом И. И. Смирнова от обязанностей ответственного редактора всего издания Судебников XV—XVI вв., когда вскрылись непримиримые противоречия между ним и Б. А. Романовым; рабочие заседания, посвященные обсуждению отдельных фрагментов комментария и оживленная, горячая, порой острая дискуссия на них; проблема внутренних рецензентов и т. д. и т. п. Все это нашло отражение в письмах Б. А. Романова.6 Само собой разумеется, что в них высказывалась личная точка зрения Б. А. Романова на те или иные события, связанные с подготовкой и изданием этого фундаментального труда.

Уже 21 мая 1946 г., размышляя о своей будущей работе, Б. А. писал: «Судебник — не герой моего романа и несколько тяготит меня, как что-то чуждое; это — повинность». Но вскоре Б. А. интенсивно 20

втянулся в эту работу. И как всегда в таких случаях его отношение к служебному заданию, принятому под давлением обстоятельств, резко изменилось: «мертвый прежде» для Б. А. документ «как будто ожил». Б. А. далее объясняет перемену своего отношения так: «. . .это давнее мое свойство: какую дрянь ни дай мне, в конце концов всюду найду интерес».

Уже 14 октября 1948 г. Б. А. отмечает, что издание Судебников — «крупное научное дело», которое «вчерне в основном готово».

Выступая 2 июня 1948 г. на заседании группы истории СССР ЛОИИ по поводу издания Судебников, Б. А. подробно охарактеризовал задачи, которые он ставил перед собой при комментировании, противопоставив «формальную» цель — «дать „советского Владимирского-Буданова" Судебника II» — существу дела: «Я стремлюсь помочь читателю этого памятника понять содержание его текста, читая его не юридическим, а историческим глазом». Если перед «взором Владимирского-Буданова», составителя и автора комментариев -многократно переиздававшихся выпусков «Хрестоматии по истории русского права», Судебник 1550 г. «лежал довольно безмятежным судоустройственно-судопроизводственно-граждански-уголовно-правовым бегемотом», то Б. А. «должен был помочь читателю уловить мельчайшие следы» «острой социально-политической борьбы на критическом этапе истории Русского государства, из „пекла" которой он вышел». Для этого нужно было «не упустить и при малейшей возможности осмыслить прежде всего отличия текста Судебника II от его старой основы — Судебника I». «В остальном, — говорил Б. А., — это реальный исторический комментарий к новизмам Судебника II. . . с помощью привлечения иных документов». Б. А. особо подчеркивает, что он не занимается «аподактиче-ским вещанием собственных мнений: анализ и изредка догадка — основной прием комментария, никогда, однако, не переходящий в прямой перевод статьи». В конечном счете, по замыслу Б. А., «у читателя комментария. . . должны отложиться представления не о том, что сделала наука для понимания Судебника II или каково было значение Судебника II в науке, а о том, что дает Судебник для понимания русской жизни, в условиях его времени и для реконструкции существенных черт русского исторического процесса на данном этапе».7 В течение последующих двух лет подготовка комментариев к Судебникам продолжалась, но дело было осложнено несогласованностью сроков окончания работы московскими и ленинград-кими ее участниками.

Эти годы ознаменовались и выступлениями Б. А. на заседаниях группы истории СССР ЛОИИ с тремя докладами по отдельным статьям Судебника 1550 г., которые прошли под знаком острой, но вполне корректной полемики между ним и И. И. Смирновым. В конце декабря 1949 г. И. И. Смирнов, сменивший во втором квартале этого года А. И. Андреева на посту ответственного редактора всего издания, передал Б. А. свои «Замечания о комментарии Б. А. Романова к Судебнику 1550 г.» (на 25 машинописных страницах), где полностью отверг критику в свой адрес, а следовательно,

21

и общую концепцию Б. А. Романова, касающуюся Судебника.8 Б. А. после этого (в феврале—марте 1949 г.) вернулся к работе над комментарием, ввел в него новый материал, углубил свою аргументацию, учел конкретные замечания и в результате в еще большей степени утвердился в своих воззрениях.

Отчитываясь о проделанной работе на заседании группы истории СССР ЛОИИ 7 июля 1950 г., Б. А., в частности, говорил: «Замечания И. И. Смирнова коснулись 35-ти из 100 статей Судебника и заголовка. . . Остальные 65 статей не встретили возражений со стороны И. И. Смирнова. В 21 случае.. . я согласился с меткостью замечаний И. И-ча и, приняв их во внимание, думаю, улучшил свой текст (за что благодарен И. И-чу). В 4-х случаях И. И. Смирнов ограничился репликой, что он тут „сохраняет свои позиции", не сформулировав возражений. В этих случаях я тоже сохранил свои позиции, но в двух из них я не ограничился этим, а постарался еще раз обревизовать позиции и дополнительными исследованиями переукрепить их. В 10-ти случаях. . . возражения И. И. Смирнова не переубедили меня и в ряде случаев помогли мне переработать свои тексты в смысле уточнения и укрепления своей аргументации при толковании текста статьи».

На этом же заседании Б. А. вернулся к вопросу о типе комментария. Спор шел о том, насколько исследовательским должен он быть. Б. А. считал неправильным составление хрестоматии из высказываний советских историков «даже. . . с формальными реверансами в адрес одних и с критическими бросками в адрес других» («это бы значило сводить роль автора комментария к такому политически животрепещущему документу, как Судебник, — к роли подносчика торфа к печи или фасовщика развесного товара порционами, легкими для переноски»). Отвергая такой путь, Б. А. говорил, что «отсюда. . . создавалась неизбежная ситуация, толкавшая» его «к исследованию». «Я скорее готов принять упрек, — заметил он далее, — в том, что не всюду мне удалось осуществить эту позицию». И далее: «Мне пришлось на днях слышать мнение, что комментарий Л. В. Черепнина (к Судебнику 1497 г. — В. П.) потому и комментарий, что его можно не читать (посмотрел, что такое «противень», и можно на этом кончать, а что такое «пошлина» можешь и не смотреть), а что комментарий мой потому и не комментарий, а „научное исследование", что его, если начал читать, изволь читать все относящееся к этой статье, так все с другим связано. Можно, конечно, раздавать ладанки на паперти и считать, что ты исполняешь долг перед человечеством. Но можно и объяснить человеку, чем он болен и как вылечиться, и считать, что это минимум, что от тебя требуется (если не можешь предложить и лекарства). Второе я предпочел. . . с работой (не по формальному разъяснению — переводу Судебника 1550 г.) по внедрению его через каналы науки в научный оборот. . . и по промывке текста этого бывшего политического мертвеца наподобие промывки зеркала, с помощью которого на основе всех последних научных достижений можно видеть действительность в гораздо более широком масштабе и на большей глубине, чем то выражено

22

в словах и в строках формально переведенного на современный русский язык памятника. Именно так, а не иначе, я понимаю задачу научного комментария к древнему памятнику. Только такой подход даст представление читателю о значении данного памятника и в науке. Только такой подход введет читателя и в жизнь, в данном случае весьма не сонную, самой науки».9

Характеризуя сложившуюся ситуацию, Б. А. в письме от 8 июня 1950 г. сообщал, что редактор издания Судебников И. И. Смирнов настаивает на переделке комментария «Романова (чересчур исследовательского) — ради равнения по Черепнину». В то же время, пишет Б. А., «И. И. решительно отказался от редактирования моего комментария (это для него «психологически» невозможно, подписать то, где с ним полемизируют)», хотя «мотивов политического или методологического порядка у него нет». Сообщает Б. А. и о решении «подыскать мне редактора из среды сотрудников ЛОИИ. . . Предположено просить Б. Д. (Грекова. — В. 77.) возглавить все издание, наподобие Правды [Русской]». Излагает Б. А. и ход заседания, в частности позиции его участников: «Выступали все поголовно и не раз» — «М. С. Иванов (зав. ЛОИИ. — В. П.), Вяткин, Валк, Мюллер, Гейман, Кочин, Маньков, Копанев, Ив. Ив. и я. . . Среди выступавших выдавался С. Натаныч (Валк. — В. П.), который очень помог сдвигу дела с мертвой точки — выяснением „психологической" невозможности редактуры И. И-ча и защитой возможности выпуска и „разнотипных" комментариев (вернее, невозможности комментариев однотипных). За ним и шло большинство. А Вяткин кроме того высказался за исследовательский тип комментария (т. е. мой). Я старался вдолбить органическую разницу между самими Судебниками и между их историографическим положением — откуда неизбежное различие комментариев Ч [ерепнина] и Р [оманова]. Но все обсуждение шло под невидимым знаком „личного вопроса", а не принципиальных точек зрения. Я должен был отметить, что я не раз просил группу обсудить мой комментарий в целом в 1948 и 1949 гг. (и не добился ничего), что я три раза докладывал на группе образцы моего комментария, и никто ни словом не обмолвился о неподходящем типе его (с признанием его «интересным»), причем и И. И. в своих „замечаниях" тоже не обмолвился о неподходящем его типе. Что сейчас это — неожиданно возникший вопрос. Но что иного типа — для Судебника Грозного — я и не представляю и считаю, что мой комментарий малоисследовательский. Ибо этот Судебник, как и эта эпоха, как и советская литература по этой эпохе настолько выдвигают его вперед (против Судебника 1497 г.), что без исследования ряда капитальных вопросов, выдвигаемых Судебником и его литературой, в комментарии обойтись просто преступно. Эту историографическую советскую ситуацию отразить в комментарии обязательно (тогда как Черепнину приходится гарцевать на Сыромятникове да на Дювернуа, а крупных социальных и политических вопросов выстукать из Судебника 1497 г. не удается). Мне же эти вопросы подбрасывает советская историография, и первый И. И. Смирнов! Как видим, пока все разрешилось. . . Как оно пойдет

23

дальше, с авторской точки зрения меня не интересует. Склонен думать, что оно свихнется на личные полозья, от чего делу бывает только вред. Но аргументы свои я изложил ясно и письменно, а драться мне не по силам, не по возрасту и не по времени. Я нисколько не жалею, что много вложил труда и старания в эту работу, даже увлечения, как всегда, и многому научился на старости лет. Мне только неприятно, что вокруг чисто научного вопроса навернулись личные мотивы».

Вскоре после этого заседания состоялись важные решения, касающиеся дальнейшей работы над Судебниками XV—XVI вв. Б. Д. Греков согласился взять на себя обязанности ответственного редактора всего издания, а С. Н. Валк был назначен редактором раздела, касающегося Судебника 1550 г., при сохранении за И. И. Смирновым редакторских функций по двум другим Судебникам. Вспоминая об июньском заседании в ЛОИИ и состоявшихся решениях, Б. А. писал 28 июля 1950 г. из Сигулды, где он отдыхал, в Москву: «Единственно кому написал отсюда без дела, это Сигизмунду Натановичу Валку], поблагодарить за его благородное выступление при решении вопроса о судьбе моего комментария. Оно было единственным и глубоко тронуло меня в принципе. А от всего остального осталась такая глубокая травма (не столько личная, сколько политическая), что нужно большое время, чтобы она заросла. Так все оголилось и так все прыснули кто куда в кусты, что и не придумал бы, хоть и видывал виды. Самое назначение С. Н-ча редактором после всего мне почти безразлично (если не считать, что его с этим поздравить не могу), как и дальнейшая судьба моей работы, лишь бы меня ею больше не тревожили. Из-за нее, проклятой, я проболел и потерял столько времени, что мне едва ли будет управиться с моей работой над книгой».

По возвращении Б. А. из Сигулды в Ленинград обнаруживается, что принятые организационные решения по подготовке Судебников к изданию не сняли напряжения. Б. А. пишет в этой связи: «Соприкосновение с Институтом раскрыло зажившую рану: говорят, И. И. (Смирнов. — В. П.) все еще не утратил надежды, что Б. Д. (Греков. — В. П.) откажется от идеи комментариев при Судебниках!!! Вероятно, назначение Валка его не удовлетворило, что ли! Мне это огорчительно только потому, что это означает, насколько интоксицирован И. И. идеей избавиться от вторжения в сферу Ивана Грозного посторонних элементов. Какой все-таки это яд — дух монополии и трепатня о критике и самокритике, пока дело не коснется тебя самого!».

Между тем С. Н. Валк начал читать комментарии Б. А. Романова. «Из первого проходного разговора с ним», — пишет Б. А. 30 августа 1950 г., — выяснилось, что, по его мнению, «25 страниц о происхождении Судебника „очень трудны"», «отчего бы не опубликовать это в виде статьи, очень „интересной" как исследование и т. п. Я предложил говорить по прочтении всего комментария. Вообще же принял решение — вся власть редакторскому карандашу, но никакой власти над моим писательским временем, которое мне не

24

обходимо для выполнения плановой работы. Больше „шутить" с этой последней (как в прошлом году, когда валял дурака, затратив полтора лучших месяца на расширение и исправление комментария по указаниям И? И-ча, ради того чтобы в июне получить замечание, что весь комментарий, оказывается, никуда не годится как комментарий) я уже не дам: из длинного короткое делайте сами! На то и существует редакторский карандаш: отродясь все редакторы так поступали, и я сам так действовал, редактируя большую Правду».

21 сентября 1950 г. Б. А. сообщает, что его комментарий отдан «Манькову на теоретическую ревизию, от которой он тщетно отбрыкивается под справедливым предлогом, что И. И. не находит там теоретических грехов. Но С. Н. (Валк. — В. П.) настоял». Уже 4 октября А. Г. Маньков закончил чтение комментария «и не нашел ничего теоретически порочного». В этом же письме Б. А. сообщает, что ему по телефону сказал И. И. Смирнов «о существовании документа, свидетельствующего о продаже вотчины, к которому должен быть в Ист. музее соотносительный документ о выкупе той же вотчины». «После наших полемик, — пишет Б. А., — И. И. заказал. . . копию и, получив ее на днях, убедился, что выкуп совершался не по рыночной цене (как утверждал он в полемике), а по продажной (как настаивал я). А на этом острие стоял весь спор. Мне эта документация ничего не прибавляет, потому что текст ст. 85 и так ясен. Все же это сдвиг в распутывании завязавшегося узла».

Началась работа и с С. Н. Валком (письмо от 13 декабря 1950 г.): «. . .отсиживаю с С. Н. за текстом комментария, накапливая материал для переделок текста». Конечно, и здесь возникли разногласия: «Мои редакционные свидания с Валком крайне растянулись. Ему было все некогда. . . Результатом такого редактирования были споры о трудности чтения из-за множества „текстов" и их размеров: они то и дело „летели" как лишние. . . Человек все время исходил из своего столичного положения и из наличия собственной прекрасной библиотеки — я противопоставлял этому провинциального потребителя, для которого все должно быть тут же под руками и которого глухие ссылки на АЮ и АЭ только бесят. Так что в этом отношении я остался недоволен. Затем шло гонение на иностранные слова: аспект, перерегистрация, объективность, куртаж, казус и т. п. Здесь тоже получилась пестрота — в зависимости от настроения данной минуты. Но в основном текст сохранен. А кое-что, благодаря спорам и задержкам, удалось найти и вставить новое» (12 января 1951 г.).

Следует отметить, что интересы Б. А. Романова отнюдь не ограничивались судьбой собственного комментария к Судебнику 1550 г. Напротив, он внимательно следит за работой своих коллег по изданию — Л. В. Черепнина, А. И. Андреева, А. И. Копанева, Р. Б. Мюллер, высказывая свои суждения по отдельным ее аспектам. Сложность с подготовкой текста и комментированием Судебника 1497 г. состояла в том, что Л. В. Черепнин, которому поручена была эта работа, жил в Москве, тогда как все другие участники издания — в Ленинграде. Напряженная ситуация возникла с комментариями к Судебнику 1589 г. Первоначально они были подготовлены

25

А. И. Андреевым, но оказались слишком лаконичными и не удовлетворили И. И. Смирнова, который дал поручение А. И. Копаневу подготовить свой вариант комментариев, не определив окончательно судьбу проделанной А. И. Андреевым работы.

Б. А. Романов, сообщая в письме от 30 августа 1950 г. о том, что А. И. Андреев живет на даче по соседству с И. И. Смирновым, отмечает: «. . .при встрече пока у них ни слова не было о Судебнике 89. Копанев пыхтит над комментарием к последнему, не зная, какие же статьи ему подлежат, а какие останутся за А. И. (Андреевым. — В. П.). Впечатление какой-то игры с порохом, в тайной надежде, что дождем смочит».

10 октября Б. А. констатирует: «Копанев на скоростях творит комментарий. . . а завтра читает вводную часть о соотношении редакций (опрокидывает Андреева!). Его комментарий, конечно, будет готов в срок». А 13 октября описывает Е. Н. Кушевой это заседание: «. . .был прекрасный доклад Копанева о приоритете краткой редакции Судебника 89 г. Андреев отказался от своей обратной теории. Было очень оживленное обсуждение, проведенное преимущественно стариками (Андреев, Валк, я, не считая Смирнова по обязанности). На днях Копанев выезжает к вам на 10 дней. Я буду советовать ему явиться пред Ваши очи, Вы увидите, какой это славный человек. . . Успехи Копанева и благополучное разрешение вопроса с Андреевым несколько открыли И. И-ча в редакторском направлении».

Впрочем, 30 октября Б. А. Романов отмечает, что работа А. И. Копанева «только в начале» и далее: «Сами по себе мысли о происхождении краткой редакции вероподобны и отдают реализмом мышления А. И. — без чего не может быть историка. Остается самое трудное и кропотливое: на основании разысканий для реального комментария (ко всем статьям пространной редакции) воссоздать работу кого-то над „пространной редакцией44. И тогда, если колеи сойдутся в этой подземной трубе, — выйти на свежий воздух и отпраздновать победу. В одном я уверен, что комментарии его будут интересны, и Судебник этот у него заживет. Откровенно скажу — в таком случае второстепенно, в какой именно ипостаси («краткой» или «пространной»). А лучше бы, если бы в обеих, каждой в отдельности. Что, впрочем, отдает жадностью».

Что касается Судебника 1497 г., то обнаружились противоречия между Л. В. Черепниным и И. И. Смирновым по вопросу о передаче его текста, а также о целесообразности публикации перевода. «Черепнин, — пишет Б. А. 21 сентября 1950 г., — . . .отказался от каких-либо уступок И. И-чу!». Вскоре (10 октября) Б. А. сообщает: «. . .остается загадка с Черепниным: он написал И. И-чу, что ни с чем не согласен и хочет издавать все, как у него есть, т. е. и новую нумерацию статей, и перевод, и фотографию (а не фотовоспроизведение) и т. п., т. е. „учинился сильным44 по всему фронту». Б. А. Романов по поводу упорства спорящих недоумевал: «Поскольку рукопись Судебника I уникальна, то я не понимаю, почему не сделать уступки Черепнину и почему не пустить фототипию (но уж, конечно, не набор, для которого м [ожет] б [ыть] и шрифта не найдется, а мо

26

дерном набирать с титлами и прочей мурой просто безвкусно). Но не вижу резонов и другой стороне упорствовать, чтобы дать перевод к Ивану III: эта привилегия не имеет никакого оправдания в языке (он всюду одинаков)». Напряженность возросла в еще большей степени после того, как Л. В. Черепнин, дав согласие упростить принципы передачи текста Судебника 1497 г., с тем чтобы они совпали с принципами, которыми руководствовалась Р. Б. Мюллер при подготовке текстов Судебников 1550 и 1586 гг., на деле, как выразился Б. А. Романов, «перехватил и упростил текст до современного вида». Совещание, собравшееся по этому поводу в Ленинграде (в отсутствии Л. В. Черепнина) началось, по словам Б. А. Романова, «с того, что де надо Черепнина вновь подтянуть назад до Мюллер». Но затем, как пишет Б. А., им и Копаневым «поднят был вопрос, не оставить ли совершившееся в неприкосновенности, поскольку у Черепнина будет фототипия. Против последнего выступил С. Н. (Валк. — В. И.), что де типографский текст должен совпадать с фототипией! Заикнувшись, что тогда можно и отменить фототипию, как просто натуралистический снобизм, я затем бросил участие в разговоре^ тем более, что в него вступил Андреев с неясной тенденцией, под смешки, поддержать Черепнина. А затем его поддержал и И. И. (Смирнов.— В. П.) (как выяснилось потом,| он-то и попутал Черепнина на нарушение протокола). Затем вынул ,,святцы41 (т. е. переплетенные оттиски всяческих «правил») С. Н. и, во отвержение орфографии Мюллер цитировал Шахматова и др. в пользу того, чтобы раскрыть титла и спускать выносные „по современному11 — и Мюллер была опрокинута. . . Все это обсуждение по тону, на мой взгляд, носило безответственный характер. Мюллер мне потом с изумлением говорила, что она приняла свой способ передачи по указанию Андреева, полтора года корпела над вылавливанием вариантов, и вдруг такой поворот! . . .Зрительно меня это не устраивает» (15 марта 1951 г.). Б. А. сообщает, что «по инициативе С. Н. Валка предпринимается исправление в обработке текстов Судебников II и III, с упрощением правописания до принятого сейчас в СССР».

Верный своим взглядам, согласно которым «преимущественная задача советской археографии состоит в том, чтобы не жалеть усилий на создание максимально развитого и удобного обслуживающего памятник аппарата в виде всяческих указателей», которые Б. А. считал «в сущности душою издания», Б. А. был озабочен тем, чтобы и эта фундаментальная публикация была снабжена развернутыми указателями. Он сам разработал программу этой части книги, которую называл условно четвертым выпуском: «. . .хочу . . .организовать группку по созданию 4-го выпуска, с аппаратом, человека в три или в четыре рьяных людей, способных отнестись к этому делу без цинизма. Состав аппаратного выпуска — таблица соотношения статей и указатели: 1) Библиографический (с усл. сокр.). 2) Именной. 3) Географический. 4) Терминологический (судебниковый). 5) Предметно-терминологический (научн. понятия, термины, термины других источников и названия других источников)» (7 марта 1951 г.).

Это предложение Б. А. было принято, и образовалась «особая группка (с непременным участием Копанева)» (18 марта 1951 г.). 20 сентября 1951 г. Б. А. писал, что «Копанев с Савельевой трудятся над словником указателей вовсю».

Б. А. Романов внимательно следил за всеми процедурными моментами прохождения Судебников через официальные обсуждения, в частности в Археографическом совете Института истории в Москве. Он считал принципиально неприемлемым поручение А. А. Зимину подготовить официальный отзыв на Судебники для издательства, поскольку тот готовил свой комментарий к Судебнику 1550 г. по заказу Института государства и права АН СССР для «Памятников русского права». В этой связи Б. А. писал Б. Д. Грекову: «Ксения Николаевна (Сербина. — В. П.) привезла (из Москвы. — В. П.) всякие новости. Не разделите ли Вы следующие положения относительно одной из них.

1. Один и тот же предмет может быть предметом различных наук.. .

2. Судебник может быть предметом изучения языковеда (и это одно), историка права (и это другое) и историка общественно-политической жизни (и это третье).

3. Следовательно, и исследования о нем и комментарии к нему неизбежно должны быть различны в каждом из своих случаев.

4. Если историк будет мерить языковедческий или юридический комментарий своей меркой и вице-верса, то не будет ли он мерить яблоки метрами?

5. Если два лица (учреждения) издают один и тот же памятник, один, опаздывая против другого, что значит давать на решающий отзыв идущее впереди издание лицам, прикосновенным к опаздывающему? . .

6. В частности, принимая во внимание силу традиции, не грозит ли историкам-марксистам здесь опасность со стороны эпигонии „юридической" школы? Комментарии Черепнина показывают, что в сфере Судебника Ивана III самое позднее, что дала советская юридическая наука, это Сыромятников 1915-го года!».

В результате этого решительного демарша рецензирование издания Судебников было поручено другим лицам, и книга благополучно вышла в свет в 1952 г.

Следует отметить, что принципы комментирования правовых памятников, выработанные и осуществленные Б. А. при издании Судебника 1550 г., стремились реализовать и составители комментариев к «Законодательным актам Русского государства второй половины XVI—первой половины XVII в.» 10 — коллеги и ученики Б. А. Романова.

1 Романов Б. А. 1) Люди и нравы древней Руси (Историко-бытовые очерки XI—XII вв.). Л., 1947; 2) Очерки дипломатической истории русско-японской войны. 1895—1907. М.; Л., 1947; 3) Правда Русская: Комментарии / Сост. Б. В. Александров, В. Г. Гейман, Г. Е. Кочин, Н. Ф. Лавров и Б. А. Романов; под ред. Б. Д. Грекова. М.; Л., 1947. Т. 2.

28

2 Судебники XV—XVI веков / Подг. текстов Р. Б. Мюллер и Л. В. Черепнина; комментарии А. И. Копанева, Б. А. Романова и Л. В. Черепнина; под общей ред. акад. Б. Д. Грекова. М.; Л., 1952; Романов Б. А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны. 1895—1907 гг. 2-е изд., исп. и доп. М.; Л., 1955.

3 Смирнов И. И. Судебник 1550 г.//Исторические з.аписки. 1945. Т. 24. С. 267—352.

4 Романов Б. А. 1) Судебник Ивана Грозного (по поводу исследования И. И. Смирнова) // Исторические записки. 1949. Т. 29; 2) К вопросу о земельной политике Избранной рады (ст. 85 Судебника 1550 г.) // Там же. 1951. Т. 38; 3) О полном холопе и сельском попе в Судебнике 1550 г. //Академику Б. Д. Грекову ко дню семидесятилетия. М., 1952; 4) К вопросу о 15-рублевом максимуме в служилых кабалах XVI в. // Исторические записки. 1955. Т. 52.

5 Смирнов И. И. Очерки политической истории Русского государства 30— 50-х годов XVI века. М.; Л., 1958.

6 Письма Б. А. Романова друзьям и коллегам (Е. Н. Кушевой, Б. Д. Грекову, В. И. Шункову, Н. Л. Рубинштейну, А. Л. Сидорову, М. И. Гефтеру и др. лицам) сохранились в виде машинописных отпусков в фонде Б. А. Романова архива ЛОИИ СССР (Ф. 298, on. 1). Далее ссылки на цитируемые письма Б. А. Романова не делаются.

7 Архив ЛОИИ СССР. Ф. 298. On. 1. № 105.

8 Там же. № 285.

9 Там же. № 113.

10 Законодательные акты Русского государства второй половины XVI— первой половины XVII века: Комментарии / Авторы комментариев: Ю. Г. Алексеев, А. И. Копанев, Р. Б. Мюллер, Н. Е. Носов, В. М. Панеях, К. Н. Сербина; под ред. Н. Е. Носова и В. М. Панеяха. Л., 1987.

Б. В. АНАНЬИЧ

МЕМУАРЫ С. Ю. ВИТТЕ

В ТВОРЧЕСКОЙ СУДЬБЕ Б. А. РОМАНОВА

Для Б. А. Романова С. Ю. Витте был не только современником, но и крупным государственным деятелем, за взлетами и падением карьеры которого в разгар русской революции Б. А., конечно, внимательно следил. В конце 1905—начале 1906 г., когда Витте, вернувшись из Портсмута, был возведен в графское достоинство и возглавил первое в русской истории объединенное правительство, а затем через шесть месяцев после этого был уволен царем в отставку, Б. А. был гимназистом старшего класса с уже определившимися профессиональными интересами и готовился к поступлению на историко-филологический факультет.

Оказавшись в отставке, Витте почти сразу же приступил к продолжавшейся вплоть до 1912 г. работе над своими мемуарами. Все это время Б. А. был полноправным студентом Петербургского университета и проходил наряду с общеисторической источниковедческую подготовку самого высокого класса у таких выдающихся представителей отечественной исторической школы, как А. Е. Пресняков, С. Ф. Платонов, С. В. Рождественский, А. С. Лаппо-Данилевский, Э. Д. Гримм и И. М. Греве.

Витте завершил работу над своими мемуарами в 1912 г. и написал краткое распоряжение о том, как и когда их печатать. Как раз к этому времени Б. А. закончил университетский курс и после сдачи экзаменов в 1912 г. был оставлен при университете для подготовки к профессорской деятельности. Конечно, когда Витте диктовал последние страницы своих воспоминаний в особняке на Каменноостровском, он и не подозревал, что судьба распорядилась таким образом, что в университете на Васильевском острове, можно сказать в двух шагах от него, уже подготовлен их самый проницательный и самый опасный для его репутации как мемуариста критик. Разумеется и Б. А., пока погруженный в изучение древних источников, и думать не мог, что через каких-нибудь

зо

десять лет в его руках окажется весь корпус документов, относящихся к политике Витте на Дальнем Востоке, включавший в себя даже то, что Витте умело скрыл от своих сотрудников по министерству и преемников на посту министра финансов. Не мог Б. А. и предполагать, что пройденная им источниковедческая школа сослужит ему верную службу при оценке и критическом разборе такого редкого по своей значимости источника XX в., как воспоминания Витте. Конечно, Б. А. не мог предвидеть, что в его профессиональной жизни этот источник займет со временем почти такое же место, как Правда русская или Судебник 1550 г.

Революционные события 1917 г. предрешили судьбу источника и его критика. Витте умер в последний день февраля 1915 г. Вся русская печать откликнулась на это событие. На какое-то время вспыхнул интерес к оставленным Витте мемуарам, но вскоре угас, заслоненный событиями войны и революции. Между тем рукопись их хранилась тайно в сейфе одного из французских банков, и неизвестно сколько бы ей там пришлось пролежать, если бы не падение монархии в феврале 1917 г. После февраля 1917 г. публикация рукописи уже не могла представлять опасности для ее владельцев.

В 1919 или 1920 г. рукопись мемуаров Витте оказалась в руках американских издателей. В 1921 г. появилось однотомное американское издание мемуаров на английском языке. В самом начале 1921 г. о приобретении права на издание мемуаров сообщило берлинское издательство «Слово». В конце 1921 г. в Берлине вышел в свет первый том «Воспоминаний» С. Ю. Витте на русском языке, а затем были изданы второй и третий тома. В 1923—1924 гг. появилось советское издание «Воспоминаний» под редакцией М. Н. Покровского.

С 1918 г. Б. А. —сотрудник Главархива; в 1921 г. он принимает решение заняться изучением дальневосточной политики царского правительства. Шаг несомненно поразительный по смелости для историка, получившего в столичном университете классическую историческую подготовку, взять и сразу окунуться в изучение современных ему событий. В своей вступительной речи на защите докторской диссертации Б. А. с благодарностью вспоминал Е. В. Тарле: «. . .он был единственным, кто в 1921 г. . . .в начале . . .подготовительных работ в этом направлении решительно высказался за законность этой темы в академическом плане».1

Имел ли выход в свет воспоминаний Витте решающее значение для Б. А. при окончательном определении им темы своего исследования? Ведь в 1921 г. в распоряжении Б. А. была огромная коллекция документов Министерства финансов, представлявшая широкие возможности для выбора темы. Нет свидетельств, позволяющих ответить на этот вопрос категорическим да. Несомненно одно, что на самой ранней стадии исследовательской работы над дальневосточной темой мемуары Витте стали, используя выражение Б. А., «в центре внимания в качестве наиболее трудно критически одолимого в глазах широкой публики источника»/

Выход в свет «Воспоминаний» Витте был воспринят как «откровение» и сразу привлек внимание историков, единодушно признав-

31

ших ценность этого издания. Однако именно Б. А. оказался одним из немногих, а быть может единственным исследователем, оценившим значение воспоминаний как источника. И. В. Гессен, подготовивший вместе со своим пасынком, историком С. Штейном, берлинское издание «Воспоминаний» Витте, отдавал себе отчет в «огромной исторической ценности» оказавшихся в его руках мемуаров, но готовил их к печати как книгу, имевшую несомненную политическую остроту, книгу о событиях, предшествовавших революции.

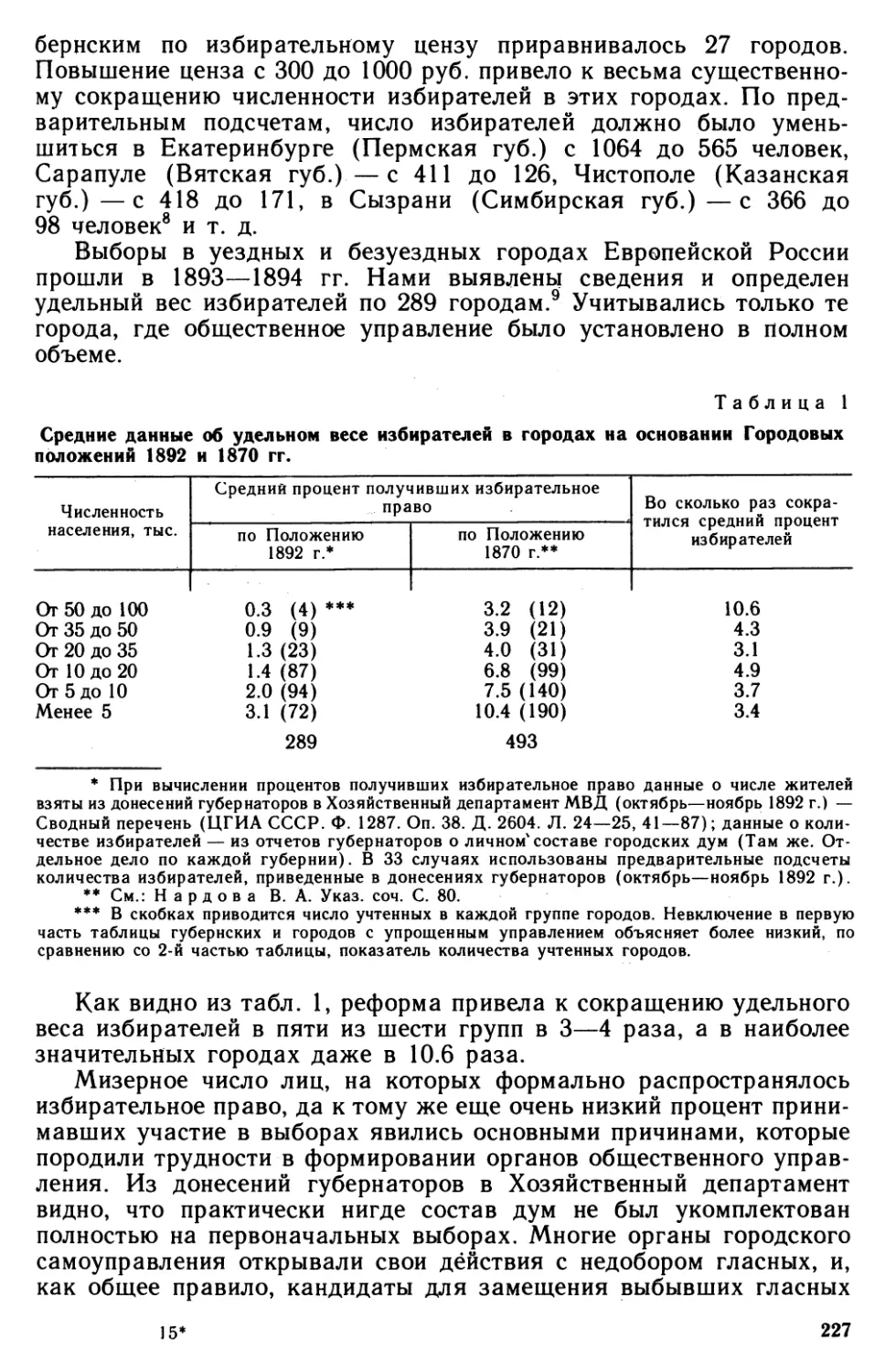

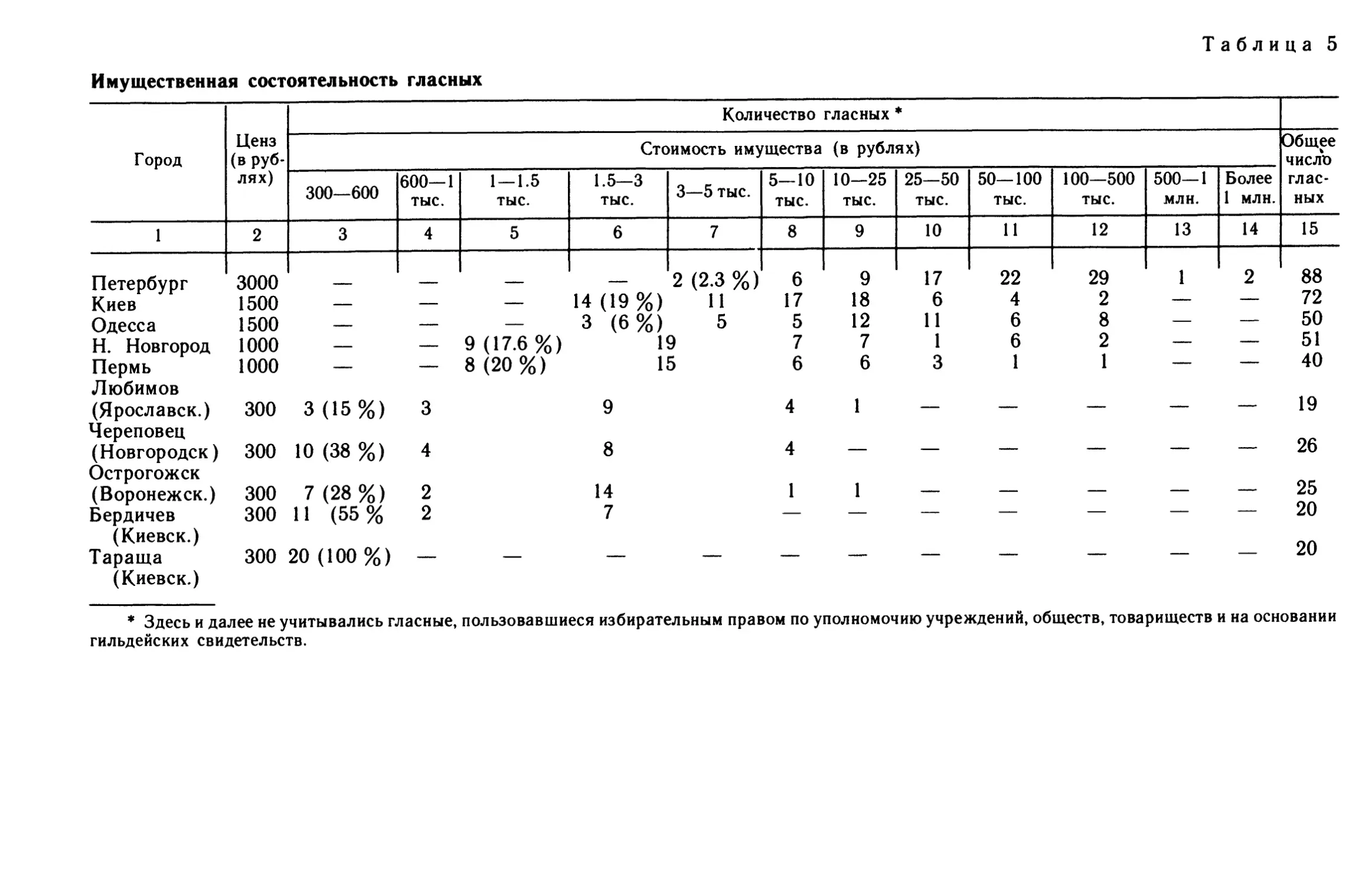

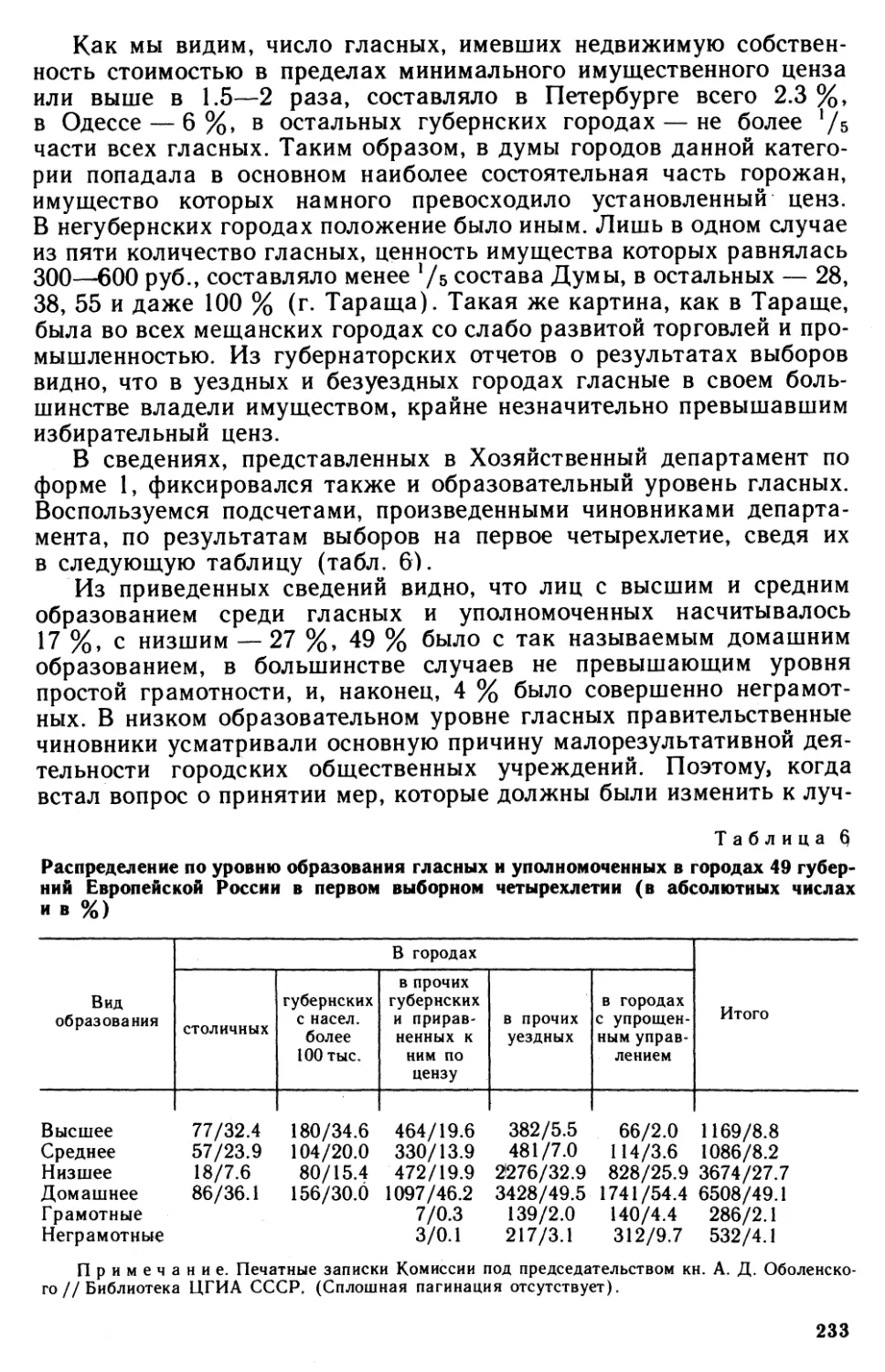

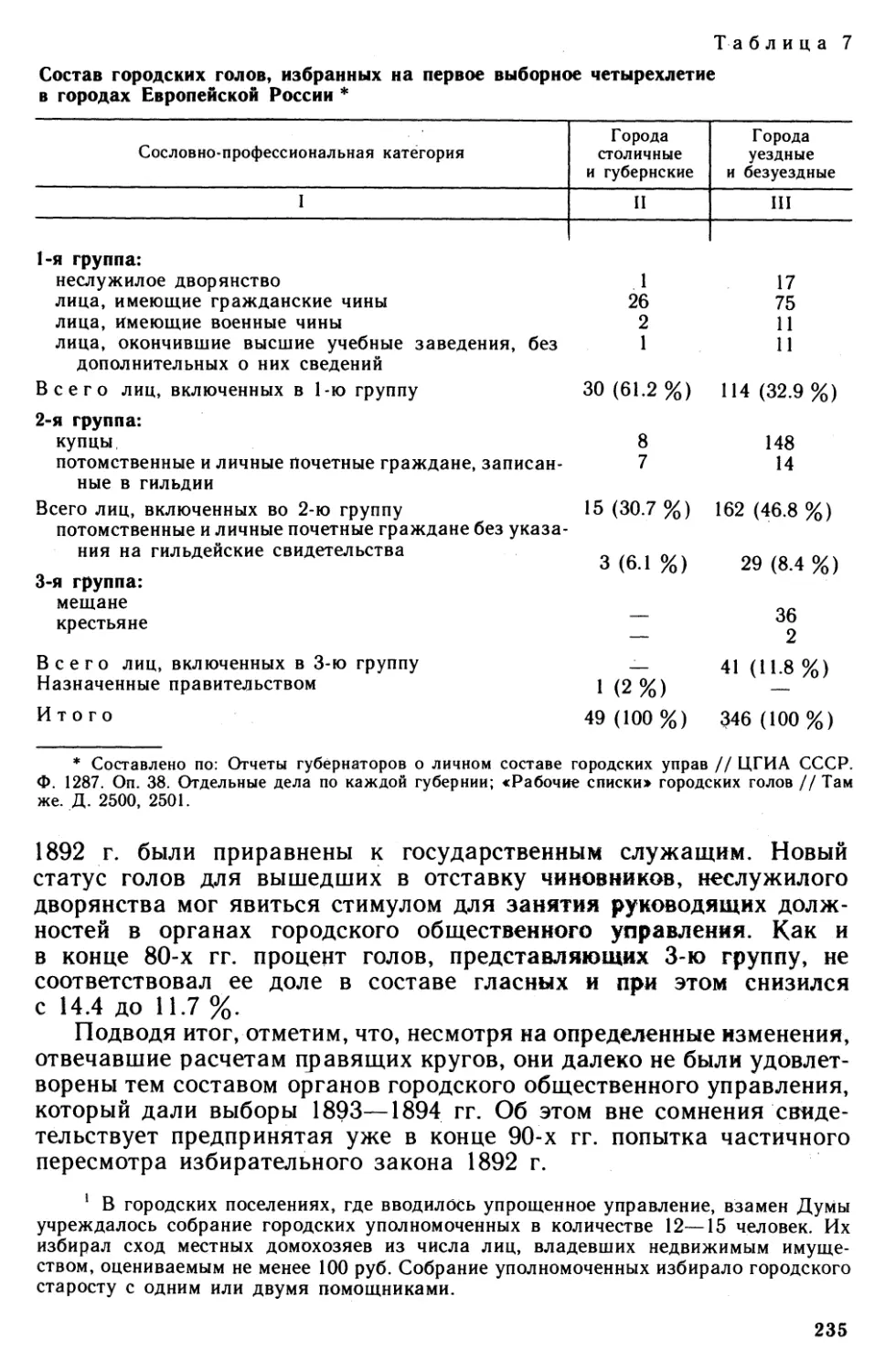

Безусловно, велика заслуга М. Н. Покровского в скором переиздании мемуаров в СССР, однако, как и И. В. Гессен, он увидел в них не ценный источник, а книгу, содержащую разоблачительный материал о царствовании последних Романовых. Покровский обнаружил в них сходство с обычными чиновничьими воспоминаниями, наполненными бюрократическими анекдотами, от обилия которых «читатель утомляется и готов закрыть книжку, но неожиданно блеснет яркая мысль или всплывет очень крупный, совсем не „анекдотический" факт, и снова прикует ваше внимание».3 Нужна была профессиональная проницательность Б. А., надо было находиться в Главархиве и опуститься в бездонную пучину делопроизводства Министерства финансов, для того чтобы оценить значение источника, понять, что главная тема мемуаров — происхождение русско-японской войны, тема, ради которой была начата над ними работа мемуаристом, и что без самой тщательной критики этого источника невозможно вести исследование дальневосточной политики царского правительства.