Автор: Баленко С.В.

Теги: военное дело туризм военная подготовка приложение к журналу экстремальные ситуации выживание людей журнал "зарубежное военное обозрение"

ISBN: 5-207-00314-3

Год: 1992

Текст

С.В. Баленко

ШКОЛА

ВЫЖИВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ

"Зарубежное

Военное

Обозрение"

СВ. Баленко

ШКОЛА

ВЫЖИВАНИЯ

Часть 1

Москва - 1992

Основу этой книги составляют инструкции для войск

специального назначения многих стран мира, результаты

исследований, проведенных автором во время

экспедиций в различных точках земного шара. В ней содержатся

рекомендации по обеспечению жизнедеятельности

человека, излагаются общие указания по преодолению

трудностей и даются отдельные советы относительно действий в

конкретной климатической и природной обстановке,

освещаются проблемы выживания людей, оказавшихся в

экстремальных условиях автономного существования. Все

рекомендации имеют научное обоснование. Книга

рассчитана в первую очередь на людей, готовых померяться

силами с горами, тайгой и пустыней, заядлых туристов,

рыбаков и охотников, но и все другие могут почерпнуть

для себя в ней много интересного.

© Сергей Викторович Баленко.

Школа выживания - М., 1992. с.,илл.

ISBN 5-207-00314-3

Предлагаемая вниманию читателей книга

заинтересует многих - путешественников, туристов и просто

энтузиастов, стремящихся увидеть как можно больше своими

глазами, проверить себя, самоутвердиться, но, к

сожалению, не всегда готовых к неожиданностям, которые

встречаются на их пути. В ней всесторонне рассматриваются

вопросы жизнедеятельности человека при автономном

существовании, в различных экстремальных ситуациях.

Приводятся сведения о различных регионах земного шара,

их флоре и фауне, климатических особенностях.

Читатель узнает, как можно рационально питаться за

счет природных ресурсов, из «кладовых» природы. С

интересом воспринимается материал о переправочных

средствах из подручных материалов и рекомендации по оказанию

первой медицинской помощи. Автор подробно

останавливается на способах передвижения, ориентирования, охоты и

рыбной ловли. Разнообразна информация о ядовитых

представителях животного и растительного мира, методах

устройства убежищ, разведения и поддержания огня.

Книга написана в простой, доходчивой манере.

Чувствуется, что ответы на многие вопросы автор дает, исходя

из собственного опыта, основываясь одновременно на

материале научных исследований, проведенных различными

экспедициями как у нас в стране, так и за рубежом.

Большое количество иллюстраций облегчает

восприятие материала и благоприятно сказывается на общем

впечатлении об этой интересной и полезной книге.

Сенкевич Ю. А.

Введение

В наше сложное время вполне объяснимо желание

человека уйти на несколько дней от житейских невзгод,

побыть наедине с природой, помериться силами с горами,

тайгой и пустыней, но необходимо помнить, что основа

успеха в этой борьбе - умение человека выживать. Он

сможет сохранить здоровье и жить в самых суровых

климатических условиях, если сумеет использовать в своих

интересах все, что дает ему окружающая природа. Для

этого нужно знать многое: как избежать воздействия

неблагоприятных факторов внешней среды, как преодолеть

психологические стрессы и использовать природные и

местные ресурсы для питания, как обеспечить себя водой,

добыть и поддержать огонь, какую одежду и обувь иметь,

как оказать первую медицинскую помощь и защититься от

ядовитых животных, насекомых и паразитов, как

обустроиться на ночлег, каким образом вести себя в различных

экстремальных ситуациях.

На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в

данном приложении к журналу «Зарубежное военное

обозрение». Опубликованные в нем материалы рубрики

«Школа выживания» вызвали большой отклик читателей.

Нам пишут не только те, кто интересуется вопросами

подготовки личного состава сил специального назначения

зарубежных стран, но и учителя географии, заядлые

туристы, рыболовы и охотники.

В приложении содержатся рекомендации по

обеспечению жизнедеятельности человека, излагаются общие

указания по преодолению трудностей и даются отдельные

советы относительно действий в конкретной обстановке,

освещаются проблемы выживания людей, оказавшихся в

условиях автономного существования в различных

природных зонах земного шара. В основу рекомендаций

положены результаты исследований, проведенных во время

экспедиций в высокоширотных районах Арктики, на

дрейфующих станциях, итоги натурных экспериментов на

Кольском полуострове, в Заполярье, тропической зоне

Тихого, Индийского и Атлантического океанов, пустыне Кы-

зылкум и джунглях Юго-Восточной Азии. Кроме того, в

приложении обобщен зарубежный и отечественный опыт

решения проблемы выживания, накопленный за

последние десятилетия, а также использованы материалы

инструкций и наставлений для подготовки личного состава сил

специальных операций США и других иностранных

государств. Редакция планирует выпустить серию брошюр на

заданную тему.

1.

Человек в условиях

автономного существования

I. Факторы

выживания

Благоприятный исход автономного существования

зависит от многих причин: физического и психологического

состояния, запасов пищи и воды, эффективности

снаряжения и т. д.

Арктика и тропики, горы и пустыни, тайга и океан—

каждая из этих природных зон характеризуется своими

особенностями, которые обусловливают специфику

жизнедеятельности человека (правила поведения, способы

добывания воды и пищи, строительство убежища, характер

заболеваний и меры их предупреждения, способы

передвижения по местности). Чем суровее условия внешней

среды, тем короче сроки автономного существования, тем

большего напряжения требует борьба с природой, тем

строже должны выполняться правила поведения, тем

дороже цена, которой оплачивается каждая ошибка.

На жизнедеятельность человека большое влияние

оказывают его воля, решительность, собранность,

изобретательность, физическая подготовленность, выносливость.

Но и этих важных качеств порой недостаточно для

спасения. Люди гибнут от зноя и жажды, не подозревая, что в

трех шагах находится спасительный источник воды,

замерзают в тундре, не сумев построить укрытие из снега,

погибают от голода в лесу, где много дичи, становятся

жертвами ядовитых животных, не зная, как оказать

первую медицинскую помощь при укусе.

Важное значение для жизнедеятельности человека в

условиях автономного существования имеют внешняя

среда и климат. Факторы внешней среды, влияющие на

человека, весьма разнообразны. Это температура и

влажность воздуха, ветер, солнечная радиация, ядовитые змеи,

хищные животные и многое другое.

При определении факторов внешней среды,

неблагоприятно воздействующих на человека или группу людей,

оказавшихся в эксремальных условиях, используется

такое понятие, как «стрессоры выживания». К ним относятся

боль, холод, жара, жажда, голод, переутомление, уныние,

страх. В такой квалификации имеется некоторая

условность, однако она помогает систематизировать эти факторы,

рассмотреть их во взаимосвязи «внешняя среда—человек

в условиях автономного существования».

Боль - нормальная физиологическая реакция

организма, выполняющая защитную функцию. Человек,

лишенный болевой чувствительности, подвергается серьезной

опасности, так как не может своевременно устранить

устрашающий фактор. Но, с другой стороны, боль, причиняя

страдания, раздражает, отвлекает человека, а сильная и

непрекращающаяся отрицательно влияет на его

поведение. Вместе с тем человек оказывается в состоянии

справиться даже с очень сильными болевыми ощущениями,

преодолеть их. Сосредоточиваясь на решении какой-либо

важной, ответственной задачи, он способен забыть о боли.

Холод снижает физическую активность и

работоспособность. Холодовый стрессор оказывает воздействие на

психику человека. Цепенеют не только мышцы, но и мозг,

атрофируется воля, без которой любая борьба обречена на

поражение. Поэтому в зоне низких температур, например

в Арктике, деятельность человека начинается с мер по

защите от холода - строительства убежищ, разведения

огня, приготовления горячей пищи.

Жара. Высокая температура окружающей среды,

особенно прямая солнечная радиация, вызывает в организме

человека значительные изменения, причем иногда за

относительно короткое время. Перегрев организма

нарушает функцию органов и систем, ослабляет физическую и

психическую деятельность. Наиболее опасно воздействие

высоких температур при недостатке питьевой воды, так

как в этом случае наряду с перегревом развивается

обезвоживание организма. Постройка солнцезащитного тента,

ограничение физической активности, экономное

использование запасов питьевой воды - меры, значительно

облегчающие положение людей, терпящих бедствие в пустыне

или тропиках.

Жажда является нормальным сигналом на нехватку

жидкости в организме. При невозможности

удовлетворения в условиях автономного существования жажда

завладевает всеми помыслами человека, он сосредоточивается

на единственной цели - избавиться от этого мучительного

чувства (при обезвоживании организма на 5-6 проц.

появляется осиплость голоса, на 15-20 - грозит смертью). В

отдельных случаях в зависимости от физических нагрузок

и состояния организма человек может потерять до 40 проц.

массы.

Голод - совокупность ощущений, связанных с

потребностью организма в пище, - можно рассматривать как

типичную, хотя и несколько замедленную стрессовую

реакцию. Известно, что человек может обходиться без

пищи в течение продолжительного времени, сохраняя

работоспособность, однако многодневное голодание, особенно

при недостатке воды, ослабляет организм, снижает его

устойчивость к воздействию холода и боли. Поскольку

запас продовольствия, обычно рассчитанный на

определенное время, может иссякнуть, источником питания

должна стать внешняя среда за счет охоты, рыбной ловли и

сбора дикорастущих съедобных растений.

Переутомление - своеобразное состояние

человеческого организма, возникающее после длительного (а иногда и

кратковременного) физического или психического

напряжения. Оно таит в себе потенциальную опасность,

поскольку притупляет волю, делает человека уступчивым к

собственным слабостям, подготавливая его к

психологической установке: «Эта работа несрочная, ее можно

отложить на завтра». Последствия могут быть самые

серьезные. Избежать переутомления и быстро

восстановить силы позволяет правильное распределение

физических нагрузок, своевременный отдых, который всеми

доступными средствами надо делать наиболее

полноценным.

Уныние - психическое состояние, вызванное

одиночеством, провалом задуманных планов, неудачными

попытками установить связь, достать воду и пищу. Его развитию

способствует незанятость, монотонная однообразная

работа, отсутствие ясной цели. Этого состояния можно

избежать, возложив на себя (или на каждого) определенные

обязанности, добиваясь их неуклонного выполнения,

ставя перед собой конкретные, выполнимые задачи.

Страх - одна из форм эмоциональной реакции на

опасность и наиболее серьезный враг для людей, оказавшихся

в условиях автономного существования. Реакция

человека на страх зависит не столько от обстановки, в которой он

оказался, сколько от его волевых качеств,

подготовленности и организованности, правильной оценки ситуации,

уверенности в себе и своем снаряжении.

Для неподготовленного человека внешняя среда

оказывается постоянным источником страха. Попав в лесную

чащу, он напряженно ждет нападения хищных животных,

а оказавшись на плаву в океане, с ужасом ожидает

появления акул. При нахождении на полярном льду его

преследует страх разлома льдины, а в пустыне на каждом шагу

мерещатся ядовитые змеи. И хотя чувство страха является

вполне закономерной реакцией, но если поддаться ему, то

в конце концов оно окончательно подчинит себе все мысли

и поступки человека. Страх любую простую проблему

превращаете сложную, а сложную делает непреодолимой,

человек теряет способность контролировать свои

действия, принимать правильные решения. Страх усиливает

ощущение боли, воздействие холода и жары, голода и

жажды. В то же время управляемый и подавляемый,он

может оказаться полезным стимулятором деятельности

человека, заставляя его быстрее и лучше соображать,

активнее действовать, обостряет восприятие органов чувств,

придает физическую силу, превращаясь из врага в

своеобразный катализатор энергии и решительности. Страх

может не только уменьшить шансы на спасение, но и

значительно повысить их.

При нахождении человека на местности любого типа

шансы на выживание зависят от следующих факторов:

- желание выжить;

- умение применять имеющиеся знания, строго

выполнять требования пребывания в той или иной

местности;

- уверенность в знании местности;

- рассудительность и инициативность;

- дисциплинированность и умение действовать

по плану;

- способность анализировать и учитывать свои ошибки.

Выжить - это значит решить три важнейшие задачи:

1. Суметь укрыться от холода, жары и ветра, защитить

организм от переохлаждения или перегрева в зависимости

от местности и погодных условий.

2. Сразу установить дневную норму расхода воды, а

неприкосновенный запас оставить на крайний случай.

Необходимо также принять меры для нахождения

источников воды.

3. Составить пищевой рацион и убедиться, что имеется

достаточное количество воды для приготовления и

потребления пищи.

2. Условия автономного

существования

Арктика

Человек может оказаться в условиях автономного

существования в Арктике в силу самых различных

обстоятельств. Но где бы ни оказались люди, терпящие бедствие,

- среди льдов Центрального Полярного бассейна или в

заснеженной тундре - главным их врагом с первой же

минуты становится холод. Борьба с воздействием на организм

низких температур является важнейшей проблемой

автономного существования человека в этой природной зоне.

Большое значение будет иметь одежда. Чем она теплее,

тем дольше может выдержать человек полярную стужу.

Существует прямая зависимость времени, в течение

которого организм сохраняет тепловой комфорт, от

температуры окружающей среды и теплоизолирующих свойств

одежды.

Человек, одетый в летний комбинезон, при

температуре -50°С будет испытывать состояние теплового комфорта

не более получаса. Столько же времени пройдет, если на

нем шерстяное белье и ватная куртка (наружная

температура -30°С) или комплект, состоящий из шерстяного

белья, шерстяного свитера и меховой куртки с брюками

(-50°С). Если куртку покрыть водоветронепроницаемой

тканью и снабдить теплой подстежкой, человек начнет

мерзнуть через 55-60 мин. Даже самая теплая одежда

может обеспечить поддержание положительного теплового

баланса при отрицательных температурах внешней среды

лишь очень ограниченное время. Рано или поздно

тепловые потери окажутся большими, чем теплопродукция, и

начнется охлаждение организма.

Одежда обеспечивает сохранение тепла в организме

лишь ограниченное время, поэтому человеку, терпящему

бедствие, следует торопиться со строительством

временного убежища. Лучший строительный материал в Арктике

- снег. Он легко поддается обработке и имеет отличные

теплоизолирующие свойства вследствие высокого (до 90

проц.) содержания воздуха. Благодаря этому свойству

температура воздуха в снежных убежищах обычно на 15-

20° выше наружной. Обкладка из снежных кирпичей

значительно утепляет любую походную палатку. С помощью

такой обкладки толщиной 40-60 см можно повысить

температуру в палатке на 10-15° по сравнению с наружной, не

прибегая к нагревательным приборам.

Толщина снежного покрова в Арктике обычно

невелика: всего 25-90 см. Но снежные массы, перемещаясь под

действием ветра, образуют валы, достигающие порой

высоты 1,5-2 м. Плотность их очень велика. В таком сугробе

с помощью ножа можно выкопать снежную траншею. Для

постройки снежной пещеры в сугробе прорывают тоннель,

а затем слепой его конец расширяют до нужных размеров.

Если снег неглубок, для защиты от ветра возводят 1,5-м

стенку - заслон из небольших снежных блоков

перпендикулярно к направлению господствующего ветра.

Определить это направление можно по расположению заструг -

своеобразных выступов и углублений в снежном покрове.

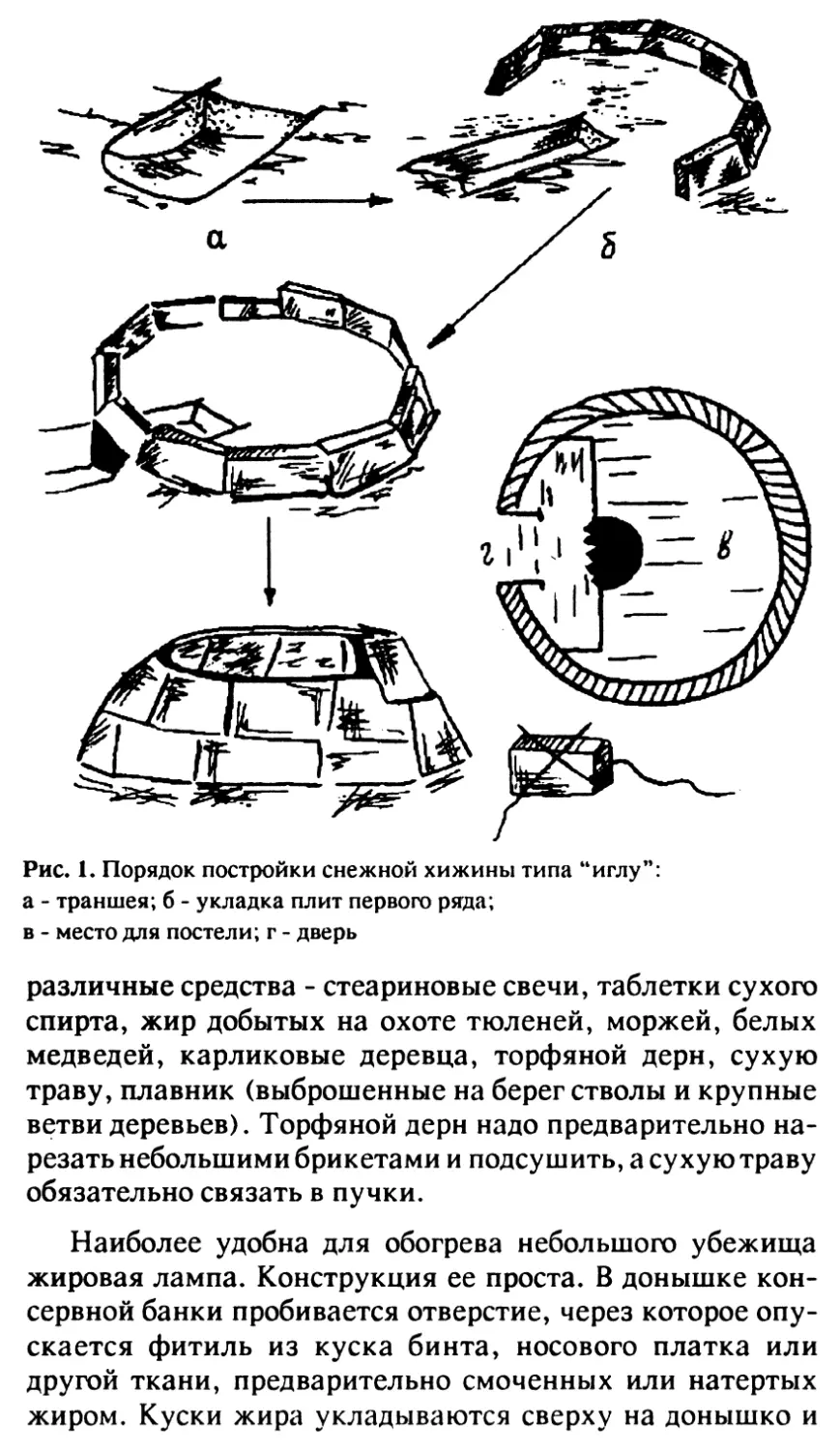

Считается, что самым идеальным снежным убежищем

является эскимосская снежная хижина иглу. Для ее

постройки надо отыскать ровный участок с плотным и

глубоким (не менее 1 м) снежным покровом. Затем с помощью

веревки (стропы), на концах которой привязано по

колышку, очерчивается круг, по которому будет

укладываться первый ряд снежных кирпичей. Диаметр

окружности выбирается в зависимости от числа жителей и

составляет: 2,4 м—на одного человека; 2,7 м—на двух; 3

м—на трех; 3,6 м—на четырех. С подветренной стороны

лопатой (ножовкой, ножом) нарезают снежные кирпичи

размером 45x60x10 см. Чтобы извлечь такой снежный

блок, его подрезают с двух сторон на 5 см, а затем подводят

нож под основание и раскачивают легкими движениями.

Траншея, образовавшаяся после выемки блоков, будет

служить входом для будущего жилища.

15—20 блоков укладывают по периметру окружности в

первый ряд с наклоном 20—25°. Потом производят разрез

по диагонали от верхней кромки одного из блоков первого

ряда до ее нижней кромки. В образовавшуюся выемку

укладывают первый блок второго яруса и т. д., продолжая

укладку по спирали. При этом каждая глыба следующего

ряда укладывается под большим наклоном, чем

предыдущая. Закончив укладку стен, отверстия между блоками

затирают снегом. Со стороны траншеи в стенке иглу

прорезают входное отверстие, а против него сооружают

лежанку из снежных глыб высотой 50-70 см. Ее покрывают

брезентом, парашютной тканью или укладывают на нее

надувную лодку днищем вверх. Для обеспечения

вентиляции в куполе вырезают небольшое отверстие. Иглу можно

возвести за 1-2 ч (рис. 1).

Другим надежным жилищем, не требующим при

строительстве особых физических услилий, может стать

надувной спасательный плот. При самых минимальных

средствах обогрева (две стеариновые свечи) в

25-градусный мороз температуру воздуха внутри убежища можно

поднять до +1°С. Температуру внутри плота удается

поддерживать еще более высокой, если его дополнительно

утеплить слоем снежных блоков.

Для обогрева временного убежища, приготовления

пищи, таяния снега и кипячения воды используют самые

Рис. 1. Порядок постройки снежной хижины типа "иглу":

а - траншея; б - укладка плит первого ряда;

в - место для постели; г - дверь

различные средства - стеариновые свечи, таблетки сухого

спирта, жир добытых на охоте тюленей, моржей, белых

медведей, карликовые деревца, торфяной дерн, сухую

траву, плавник (выброшенные на берег стволы и крупные

ветви деревьев). Торфяной дерн надо предварительно

нарезать небольшими брикетами и подсушить, а сухую траву

обязательно связать в пучки.

Наиболее удобна для обогрева небольшого убежища

жировая лампа. Конструкция ее проста. В донышке

консервной банки пробивается отверстие, через которое

опускается фитиль из куска бинта, носового платка или

другой ткани, предварительно смоченных или натертых

жиром. Куски жира укладываются сверху на донышко и

жир, плавясь, будет стекать вниз, поддерживая пламя.

Приток воздуха в лампу обеспечивают три - четыре

отверстия, пробитых сбоку. Можно сделать лампу из плоской

консервной банки, коробки от аптечки или просто из

загнутого по краям металлического листа. Ее заполняют

горючим, в которое опускается половина фитиля. Две

такие лампы могут обеспечить в убежище положительную

температуру при самом сильном морозе.

Переход в арктических условиях требует напряжения

всех сил и большой выносливости из-за жестокого мороза,

пронзительного, сбивающего с ног ветра, слепящей

метели, многочисленных препятствий. При подготовке к

переходу особое внимание необходимо уделять подгонке и

защите обуви от увлажнения, так как ноги—самое

уязвимое место человека в Арктике. Для утепления обуви

обычно нужно использовать всевозможные стельки из фетра,

войлока, сенной травы и т. п. Весьма эффективно

защищают обувь от увлажнения бахилы. Это мешки или чехлы из

какой-либо ткани, которые надеваются поверх обуви и,

благодаря образовавшейся прослойке воздуха делают

поверхность ее относительно теплой. Образующийся

водяной пар конденсируется на внутренней поверхности

бахилы, превращающейся в своеобразный водосборник,

непрерывно высушивающий обувь. Чтобы сохранить ноги

в тепле, рекомендуется поверх носков надевать мешочек

из полиэтилена, а затем вторую пару носков.

Образующееся «мертвое» пространство обеспечивает надежную

теплоизоляцию.

Очень важно утеплять голову и лицо, так как на них

приходится значительная часть теплоотдачи организма.

При температуре -4°С теплоотдача от головы составляет

50 проц. всей теплоотдачи человека в состоянии покоя. По

данным некоторых исследований, теплопотери с

незащищенной головой при температуре воздуха -5°С могут

составить около половины общей теплопродукции

организма, а при -15° - почти 3/4.

По ровному снежному насту можно идти со скоростью

5-6 км/ч. Но скорость движения снижается до нескольких

сотен и даже десятков метров в час при передвижении

через участки торосистого льда.

Немало помех в Арктике создает рефракция,

вызванная разностью температур нижних слоев воздуха и воды.

Луч света, проходя через среды различной плотности,

преломляется в горизонтальном и вертикальном

направлениях, искажая наблюдаемые на горизонте предметы.

Вследствие рефракции видимый горизонт понижается

или, что бывает чаще, повышается. Признаком появления

миража обычно служит волнообразное дрожание

горизонта, возникновение в атмосфере легкой мглы. Арктический

туман тоже невероятно искажает предметы и пейзажи.

Преодоление препятствий на маршруте требует знания

определенных правил и приемов. Трещины шириной 2-3 м

можно просто перепрыгивать, сняв с себя весь лишний груз

и перебросив его на противоположную сторону, 4—6-м

участки, заполненные снежной кашей (снежурой),

переходят с помощью «снежного моста» из небольших глыб и

обломков льда. Если путь преграждает высокая гряда

торосов, лучше всего попытаться обойти ее или отыскать в

радиусе 300-500 м проход. Преодолевать гряду следует не

торопясь, соблюдая максимальную осторожность, так как

глыбы льда зачастую находятся в неустойчивом

положении и, обрушившись, могут вызвать серьезные травмы ног

(перелом, вывих, растяжение связок).

Небольшие разводья можно преодолевать на

спасательной лодке или использовать в качестве своеобразного

парома отдельно плавающую льдину, отталкиваясь от

окружающих льдин палкой или ножом. Но переправы через

открытые участки воды—крайняя мера. Их лучше обойти

или переждать, пока не образуется прочный лед. Процесс

ледообразования идет довольно быстро и тем интенсивнее,

чем ниже температура воздуха. Так, прирост льда

(начальная толщина 10 см) при температуре -5°С составляет

0,6 см в сутки, при -25°С - 2,9 см, а при -40°С - 4,6 см.

Зимние переходы в тундре не менее трудны.

Единственным ориентиром, который иногда может помочь в

выборе правильного направления, служат гурии -

искусственные гряды камней, сложенные на берегу в

качестве опознавательного знака.

Особенно опасен переход во время пурги. Сильный,

пронизывающий ветер сбивает с ног, изматывает силы,

затрудняет дыхание, человек быстро слабеет. Так, при

ветре 25 м/с темп движения снижается с 5 до 0,5 км/ч.

Воздействие низких температур в сочетании с сильным

ветром ведет к быстрому увеличению энергозатрат.

Например, во время ходьбы при встречном ветре они

возрастают до 645 ккал/ч. В результате организм, расходуя

тепло, быстро охлаждается. Кроме того, при скорости

ветра свыше 10 м/с нормальное дыхание нарушается,

поскольку воздушный поток затрудняет вдох и выдох. Но

самое главное, в пургу человек лишается способности

здраво осмысливать создавшееся положение, теряет

ориентировку и легко становится жертвой холода.

В теплое время года переходы по дрейфующему льду

осложняет талая вода. Дно бесчисленных снежиц

(водоемов, образующихся на поверхности ледяного поля)

изобилует впадинами, неровностями, на которых легко

поскользнуться, получив травму, или основательно

промокнуть. В летней тундре поверхностный слой почвы,

оттаяв под лучами солнца, превращается в вязкое,

труднопроходимое болото, а бесчисленные ручейки и

речушки заставляют часто менять направление, что

удлиняет маршрут и увеличивает утомление. Обстановка

усугубляется частыми дождями и туманами, а это

усложняет ориентирование и препятствует определению

местонахождения по небесным светилам.

Тайга

Известно немало случаев, когда люди, отправившись в

тайгу и не имея достаточного опыта и знаний местных

условий, легко сбивались с дороги и, потеряв

ориентировку, оказывались в бедственном положении.

Как же должен вести себя человек, заблудившийся в

лесу? Потеряв ориентировку, он должен сразу же

прекратить движение и попытаться восстановить ее с помощью

компаса или пользуясь различными природными

признаками. Если это трудно, то следует организовать

временную стоянку на сухом месте, что нелегко сделать, особенно

в моховых лесах, где землю сплошным ковром покрывает

сфагнум, жадно впитывающий воду (500 частей воды на

одну часть сухого вещества). Временным укрытием может

служить навес, шалаш, землянка.

В теплое время можно ограничиться постройкой

простейшего навеса. Два 1,5-м кола толщиной в руку с

развилками на конце вбиваются в землю на расстоянии 2-2,5

м друг от друга. На развилки укладывается толстая

жердь—несущий брус. К ней под углом 45-60° прислоняют

четыре-пять жердей и закрепляют веревкой или гибкими

ветвями. К ним (параллельно земле) привязывают

три-четыре жерди-стропила, на которых, начиная снизу, чере-

пицеобразно (так, чтобы каждый последующий слой

прикрывал нижележащий примерно до половины) укла-

дываются лапник, ветви с густой листвой или кора. Из

лапника или сухого мха делают подстилку. Навес

окапывают неглубокой канавкой, чтобы под него не затекала

вода в случае дождя.

Более удобен для жилья двухскатный шалаш. Строится

он по такому же принципу, но жерди укладываются по обе

стороны несущего бруса. Передняя часть шалаша служит

входом, а заднюю прикрывают одной-двумя жердями и

заплетают лапником. Прежде чем приступить к

строительству, необходимо заготовить материалы - ветки,

брусья, лапник, кору. Чтобы получить куски коры нужных

размеров, на стволе лиственницы проводят глубокие

вертикальные надрезы (до древесины) на расстоянии 0,5-0,6

м друг от друга. Затем сверху и снизу эти полосы

надрезают крупными зубцами по 10-12 см в поперечнике и

осторожно отдирают кору топором или ножом. Зимой для

укрытия можно соорудить снежную траншею. Ее

открывают в снегу у подножия большого дерева. Дно траншеи

выстилают несколькими слоями лапника, а сверху

прикрывают жердями, брезентом, парашютной тканью.

Находясь в тайге, трудно передвигаться среди завалов

и буреломов, по густолесью, заросшему кустарником.

Кажущаяся схожесть обстановки (деревьев, складок

местности и т. п.) может полностью дезориентировать человека,

и он будет двигаться по кругу, не подозревая о своей

ошибке. Но, зная различные приметы, можно ориентироваться

по сторонам света даже без компаса. Так, кора березы и

сосны на северной стороне темнее, чем на южной, а стволы

деревьев, камни, выступы скал гуще покрыты мхом и

лишайниками. Смоляные капли на стволах хвойных

деревьев выделяются с северной стороны менее обильно, чем с

южной. Все эти признаки бывают отчетливо выражены у

отдельно стоящего дерева на поляне или опушке.

Чтобы выдержать намеченное направление, обычно

выбирают хорошо заметный ориентир через каждые 100-

150 м маршрута. Это особенно важно, если путь преградил

завал или густой кустарник, которые вынуждают

отклониться от прямого направления. Попытка идти напролом

всегда чревата получением травмы.

Крайне сложен переход в тайге в зимнее время, когда

снежный покров очень глубок и преодолевать

заснеженные участки без лыж-снегоступов практически

невозможно. Такие лыжи при известной сноровке изготовляют в

виде рамы из двух веток толщиной 2-2,5 см и длиной

140-150 см. Передний конец лыжи, распарив в воде,

загибают кверху, а раму (ширина в центре не должна быть

менее 30 см) заплетают тонкими гибкими ветвями. В

передней части лыжи из четырех поперечных и двух

продольных планок делают опору для ноги по размеру обуви.

Зимой можно передвигаться по руслам замерзших рек,

соблюдая при этом необходимые меры предосторожности.

Так, надо помнить, что течение обычно нарушает лед

снизу, и он становится особенно тонким под сугробами у

обрывистых берегов. В руслах рек с песчаными отмелями

часто образуются натеки, которые, замерзая,

превращаются в своеобразные плотины. Чаще всего они скрыты под

глубоким снегом, и их трудно обнаружить. Поэтому все

препятствия на речном льду лучше обходить, а в местах

изгибов рек надо держаться подальше от обрывистого

берега , где течение быстрее и лед тоньше. Часто после

замерзания реки уровень воды убывает настолько быстро, что

под тонким льдом образуются «карманы»,

представляющие большую опасность. По льду, который кажется

недостаточно прочным, а другого пути нет, передвигаются

ползком. Весной лед наиболее тонок на участках,

заросших осокой, и у затопленных кустов.

Небольшие таежные реки вполне проходимы для

легких надувных лодок и плотов. В центре плота можно

соорудить небольшое укрытие (шалаш) от дождя и ветра и

подготовить место для костра, насыпав слой песка или

гальки. Для управления плотом вырубают два-три

длинных шеста. Якорем может служить тяжелый камень с

прочной веревкой.

Наиболее коварные препятствия в тайге - это болота и

трясины. Характерной особенностью болотистой

местности является се слабая обжитость, отсутствие дорог, нали-

чие труднопроходимых, а порой и совершенно

непроходимых участков. Болота редко бывают одинаково

проходимыми на всем протяжении и в разное время года

(табл. 1). Их поверхность очень обманчива. Наиболее

труднопроходимы топяные болота, отличительными

признаками которых является белесоватость поверхностного

слоя.

Небольшие заболоченные места легко обойти,

наступая на кочки или корневища кустарников, или перейти

вброд, предварительно ощупав шестом дно. Убедившись в

невозможности пройти или обойти опасные участки,

можно набросать немного веток, положить крест-накрест

несколько жердей или связать мат из камыша, травы, соломы

и по этому подготовленному «мосту» перебраться на

твердую почву.

Большую опасность для человека представляют озера,

заросшие торфяно-растительным покровом. Они нередко

имеют глубокие тенистые водоемы, сверху затянутые

плавучими растениями и травой, причем эти «окна» внешне

почти ничем не выделяются. Провалиться в них можно

внезапно, если пренебречь мерами предосторожности.

Поэтому, проходя через незнакомое болото, следует ступать

не спеша, осторожно, не делая резких движений, всегда

иметь с собой шест и прощупывать впереди почву.

Провалившись в болото, не нужно поддаваться панике,

делать резкие движения. Необходимо осторожно,

опираясь на лежащий поперек шест, принять горизонтальное

положение, затем попытаться достать руками камыш,

траву и, подтягиваясь, отползти от опасного места. Если по

болоту передвигается несколько человек, надо держаться

Таблица 1

Определение степени

проходимости по внешнему виду

болота

Вид болота ш

теплое время года

Степень проходимости

для машин

для

человека

Верховые (моховые] болота

Сплошной моховой покров, деревьев

нет или редко встречается одинокая

сосна, много мочажин, вода стоит

выше поверхности или на ее уровне (в

мочажинах)

Тот же вид болота, но мочажин мало,

воды на поверхности в мочажинах нет

Непроходимое

Проходимое

Проходимое с

трудом

Проходимое

Низменные (травяные) болота

Сплошной травяной покров, деревьев

нет, редко встречаются кусты ивы,

вода на поверхности

Травяной и моховой покров, кусты

ивы, отдельные деревья, небольшие

кочки, вода выше поверхности или на

ее уровне

Тот же вид болота, но вода ниже

поверхности

Сплошные заросли тростника,

поверхность вязкая и торфянистая или

илистая, вода на поверхности или немного

ниже

Непроходимое

То же

Проходимое

Непроходимое

Проходимое с

трудом

То же

Свободно

проходимое

Проходимое с

трудом

Лесные болота

Сосновый или березовый лес, густой

травянистый покров, кочки у стволов

деревьев, вода на поверхности или на

ее уровне

Сосновый лес (редкий или средней

густоты) высотой 10-12 м, торфяной

покров, кочки крупные, поверхность

сухая

Березовый или еловый лес (средней

густоты), кусты ольхи, густой

травяной покров, кочки вокруг деревьев,

много бурелома, вода на поверхности

или немного ниже

Непроходимое

Проходимое с

трудом

Непроходимое

Проходимое

Свободно

проходимое

Проходимое

ближе друг к другу, чтобы иметь возможность в любую

минуту оказать помощь товарищу.

Проверить толщину торфяного слоя, его плотность и

твердость грунта можно с помощью металлического

штыря диаметром 20 мм с насечками через 10 см. Для

преодоления обширных заболоченных пространств можно

изготовить из подручных средств болотоступы и другие

приспособления. Проходимость сплошного торфяного

болота можно определить простейшими способами (табл. 2).

Таблица 2

Способы определения

проходимости сплошного

торфяного болота

Характер

травяного покрова

1

Торф очень плотный,

осушенный или слабо

увлажненный

Торф плотный,

средней увлажненности

Торф рыхлый,

увлажненный

Торф очень рыхлый,

сильно увлажненный

Способ

определения проходимости

болота

2

При сжатии торфа в

руке не чувствуется

уменьшения его

объема, вода не выделяется

При сжатии торфа в

руке заметно

некоторое уменьшение его

объема, вода

выделяется но не стекает с

руки

При сжатии торфа в

руке заметно

значительное уменьшение

его объема, вода

выделяется каплями, торф

продавливается сквозь

пальцы

При сжатии торфа в

руке вода вытекает

струйкой, масса

продавливается скволзь

пальцы

Допускаемое

давление ^

кг/см

2

1

0,75

0,5

0,25

Возможность

движения

2

Машина

Тоже [

Машина,

трактор

Человек

Торф жидкий,

текучий

Масса полностью

продавливается сквозь

пальцы

0,12-0,14

Непроходимо

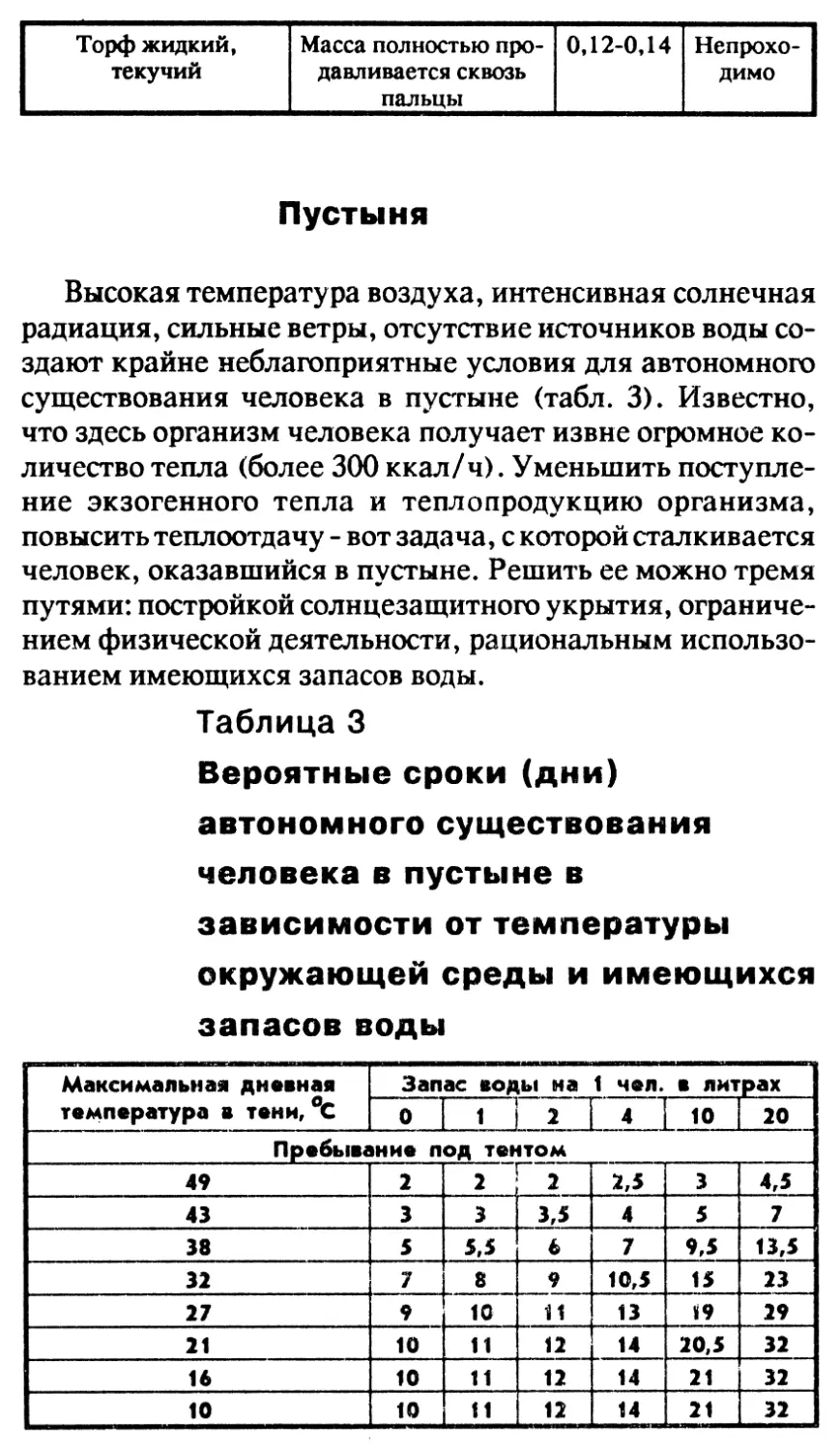

Пустыня

Высокая температура воздуха, интенсивная солнечная

радиация, сильные ветры, отсутствие источников воды

создают крайне неблагоприятные условия для автономного

существования человека в пустыне (табл. 3). Известно,

что здесь организм человека получает извне огромное

количество тепла (более 300 ккал/ч). Уменьшить

поступление экзогенного тепла и теплопродукцию организма,

повысить теплоотдачу - вот задача, с которой сталкивается

человек, оказавшийся в пустыне. Решить ее можно тремя

путями: постройкой солнцезащитного укрытия,

ограничением физической деятельности, рациональным

использованием имеющихся запасов воды.

Таблица 3

Вероятные сроки (дни)

автономного существования

человека в пустыне в

зависимости от температуры

окружающей среды и имеющихся

запасов воды

Максимальная дневная

температура в тени, °С

Запас «оды на 1 чел. • литрах

0

1 ! 2

4

10

20

Пребывание под тентом

49

43

38

32

27

21

16

10

2

3

5

7

9

10

10

10

2

3

5,5

8

10

11

11

11

2

г ■

3,5

6

9

11

12

12

12

2,5

4

7

10,5

13

14

14

14

3

5

9,5

15

«9

20,5

21

21

4,5

7

13,5

23

29

32

32

32

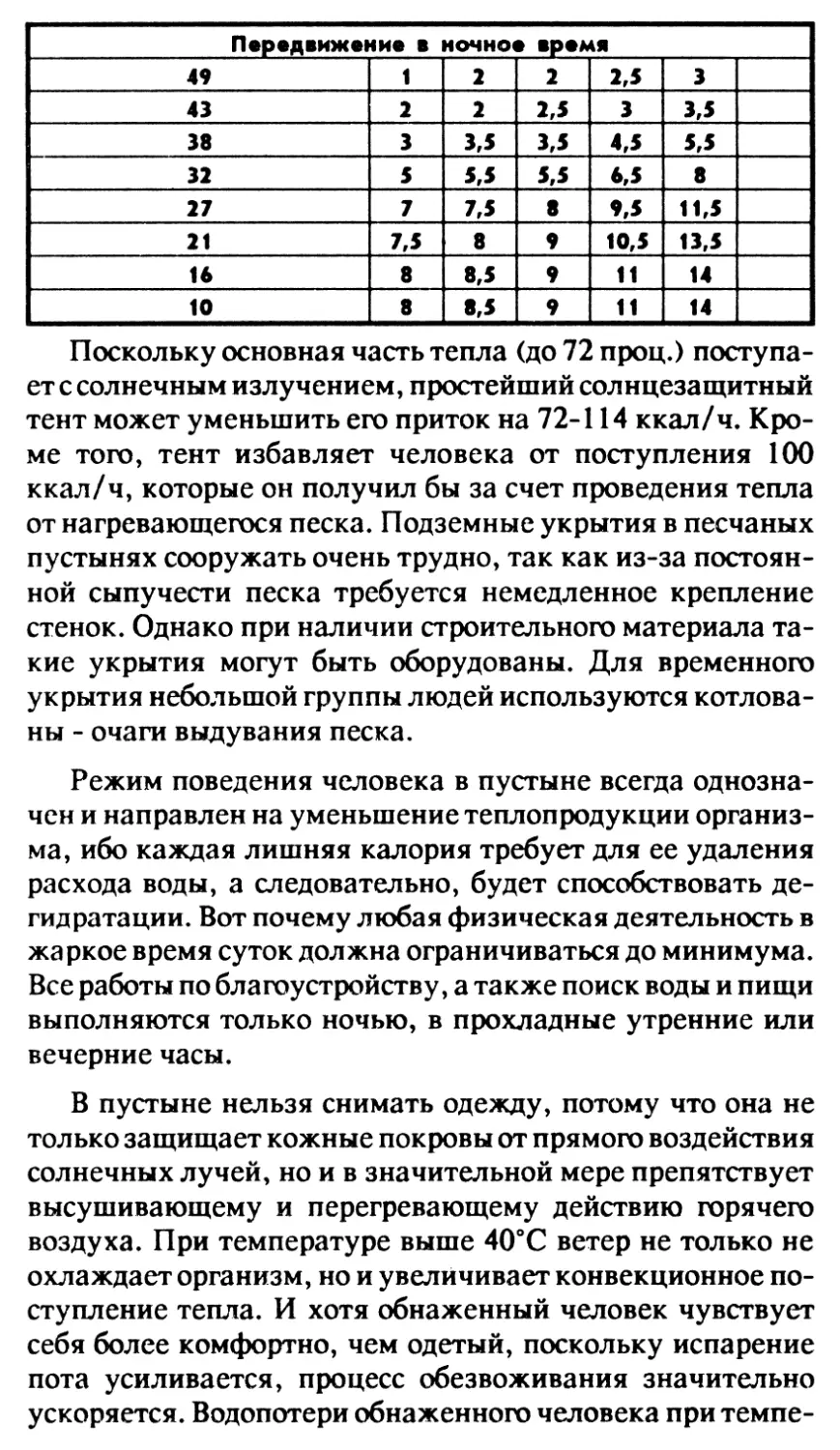

Передвижение в ночное время

49

43

38

32

27

21

16

10

1

2

3

5

7

7,5

8

8

2

2

3,5

5,5

7,5

8

8,5

8,5

2

2,5

3,5

5,5

8

9

9

9

2,5

3

4,5

6,5

9,5

10,5

11

11

3

3,5

5,5

8

11,5

13,5

14

14

Поскольку основная часть тепла (до 72 проц.)

поступает с солнечным излучением, простейший солнцезащитный

тент может уменьшить его приток на 72-114 ккал/ч.

Кроме того, тент избавляет человека от поступления 100

ккал/ч, которые он получил бы за счет проведения тепла

от нагревающегося песка. Подземные укрытия в песчаных

пустынях сооружать очень трудно, так как из-за

постоянной сыпучести песка требуется немедленное крепление

стенок. Однако при наличии строительного материала

такие укрытия могут быть оборудованы. Для временного

укрытия небольшой группы людей используются

котлованы - очаги выдувания песка.

Режим поведения человека в пустыне всегда

однозначен и направлен на уменьшение теплопродукции

организма, ибо каждая лишняя калория требует для ее удаления

расхода воды, а следовательно, будет способствовать

дегидратации. Вот почему любая физическая деятельность в

жаркое время суток должна ограничиваться до минимума.

Все работы по благоустройству, а также поиск воды и пищи

выполняются только ночью, в прохладные утренние или

вечерние часы.

В пустыне нельзя снимать одежду, потому что она не

только защищает кожные покровы от прямого воздействия

солнечных лучей, но и в значительной мере препятствует

высушивающему и перегревающему действию горячего

воздуха. При температуре выше 40°С ветер не только не

охлаждает организм, но и увеличивает конвекционное

поступление тепла. И хотя обнаженный человек чувствует

себя более комфортно, чем одетый, поскольку испарение

пота усиливается, процесс обезвоживания значительно

ускоряется. Водопотери обнаженного человека при темпе-

ратуре воздуха 35-52°С и скорости ветра 2,5 м/с,

составлявшие 515 г/ч, после одевания бурнуса снижаются до 342

г/ч, но одежда должна хорошо вентилироваться.

Климат пустынь в целом не вреден для человека. Сухой

воздух препятствует размножению бактерий. Раны, как

правило, быстро заживают. В условиях пустынь легко

избежать заболевания дизентерией, если строго соблюдать

режим питания, не есть непроверенную пищу, не пить

сырую воду.

Большая опасность заключается в том, что ночью и во

время песчаной бури очень легко потерять ориентировку.

Если позволяет обстановка, необходимо прекратить

движение и оборудовать временную стоянку (в каком-либо

естественном укрытии с наветренной стороны). Для того

чтобы песок не попадал в легкие, нужно накрыть голову

верхней одеждой, дышать через нос, спокойно, делая

полный выдох. Если принятые меры все же не защищают от

проникновения в укрытие пыли и песка, дышать следует

через носовой платок, марлевую повязку и т. п.

В различных районах мира нередко можно встретить

зыбучие пески. Песок становится зыбучим тогда, когда он

перенасыщен поднимающейся снизу водой. Зыбучие

пески образуются как на равнинах, так и в горах, но чаще

всего - на побережьях морей, вблизи рек и озер, на болотах.

Если обильные грунтовые воды движутся в слегка

наклонном направлении, то возникают пески-плывуны, которые

также засасывают людей, однако они не так опасны,

поскольку меньше насыщены водой. Зыбучими являются

чистые неглинистые, лишенные мелкозернистой примеси

пески, причем не только тонкозернистые, но и грубые, а

иногда и такие, величина зерен которых достигает 2-3 мм.

Самое коварное в зыбучем песке то, что, если

подпочвенные воды не выходят на поверхность, он по внешнему виду

ничем не отличается от обычного. Он ведет себя почти так

же, как жидкость. Человек будет погружаться в него до тех

пор, пока масса вытесненного им песка не станет фавна

массе человека.

Правила поведения, если человек попал в зону

зыбучего песка, несложны. Некоторые виды песка имеют

достаточную плотность для того, чтобы по нему можно было

пробежать. Если песок «слабый» и погружение в него

происходит быстро, то нужно упасть навзничь. Погружение

прекратится и тело будет «плавать» на поверхности, при

этом надо постараться избавиться от лишнего груза. Не

следует поднимать руки вверх, они должны лежать

спокойно на поверхности. Если нет посторонней помощи, то

нужно перевернуться на живот и медленно, спокойно

ползти на твердую почву или катиться по песку. Песок

должен плавно обтекать тело. Резкие, панические движения

ухудшат положение, так как песок будет разбрасываться,

образуя ямки, и человека начнет постепенно, а иногда и

очень быстро засасывать. Переходя через участки зыбучих

песков, и особенно плывунов, необходимо запасаться

длинной жердью или доской.

Джунгли

У человека, впервые попавшего в джунгли и не

имеющего истинного представления об их флоре и фауне,

особенностях поведения в этих условиях, в большей степени,

чем где-либо, появляется неуверенность в своих силах,

ожидание опасности, подавленность и нервозность.

Своеобразие и необычность обстановки в сочетании с высокой

температурой и влажностью воздуха угнетающе

действуют на психику человека. Нагромождение растительности,

обступающей со всех сторон, сковывающей движения и

ограничивающей видимость, вызывает у человека страх

закрытого пространства. Это состояние, которое

усугубляется царящим вокруг полумраком, заполненным

тысячами слабых звуков, проявляется в неадекватных

психических реакциях—заторможенности и

неспособности к правильной, последовательной деятельности или в

сильном эмоциональном возбуждении, которое ведет к

необдуманным поступкам. По мере привыкания к

обстановке тропического леса это состояние проходит тем скорее,

чем активнее человек будет с ним бороться. Знания о

природе джунглей и методах выживания в них будут

способствовать успешному преодолению трудностей.

Чрезвычайно сложен в джунглях переход.

Преодоление густых зарослей, многочисленных завалов из упавших

стволов и крупных ветвей деревьев, стелящихся по земле

лиан и дисковидных корней требует больших физических

усилий и заставляет постоянно отклоняться от прямого

маршрута. Положение усугубляется высокой

температурой и влажностью воздуха. Вот почему одни и те же

физические нагрузки в умеренном и тропическом климате

оказываются качественно различными. В джунглях

энергозатраты в движении при температуре 26,5-40,5°С и

высокой влажности воздуха возрастают по сравнению с

условиями умеренного климата почти в 2 раза.

Повышение энергозатрат, а следовательно,

увеличение теплопродукции ставят организм, испытывающий и

без того значительную тепловую нагрузку, в еще более

неблагоприятные условия. Потоотделение резко

усиливается, но из-за высокой влажности воздуха пот не

испаряется, а стекает по коже, заливая глаза, пропитывая

одежду. Обильное потоотделение не только не приносит

облегчения, но и еще больше изнуряет человека. Водопо-

тери в движении возрастают в несколько раз, достигая

0,5-1,1 л/ч.

Передвижение в первичном тропическом лесу,

несмотря на препятствия, обилие опавшей листвы, кустарников,

влажную болотистую почву, относительно несложно. Но в

зарослях вторичных джунглей и шага не сделать без

помощи ножа мачете. Порой целые сутки пробираясь сквозь

чащу кустарников и бамбука, густосллетения лиан и

древесной поросли, человек убеждается, что преодолел всего

2-3 км. По тропинкам, протоптанным людьми или

животными, можно передвигаться со значительной скоростью,

но и здесь путник натыкается на различные препятствия.

Достаточно сделать несколько шагов в сторону, чтобы

заблудиться.

Ориентироваться в тропическом лесу крайне трудно,

так как способы определения сторон света по природным

приметам, которыми обычно пользуются в тайге и лесах

средней полосы, оказываются неприемлемыми.

Чтобы не сбиться с маршрута, даже имея компас,

каждые 50—100 м следует намечать заметный ориентир. По-

стоянную опасность в джунглях представляют бес

численные колючки, торчащие в разные стороны-обломки ветвей,

пиловидные края листьев пальмы панданус. Даже

незначительные ссадины и царапины, нанесенные ими, легко

инфицируются, нагнаиваются, если их немедленно не

смазать йодом или спиртом. Особенно долго не заживают

порезы, нанесенные острыми, как бритва, краями

расщепленных стволов бамбука и стеблями некоторых трав.

При купании в тропических реках или переходе их

вброд можно подвергнуться нападению крокодилов. В

южноамериканских водоемах не меньшую опасность

представляют пираньи—небольшие, с человеческую ладонь,

рыбы черной, желтоватой или фиолетовой окраски, с

крупной чешуей, словно осыпанной блестками. Запах

крови вызывает у пираний агрессивный рефлекс, и, напав на

жертву, они не успокаиваются до тех пор, пока от нее не

останется один скелет.

Независимо от скорости движения через каждый час

рекомендуется делать 10-15-минутную остановку для

кратковременного отдыха и подготовки снаряжения.

Приблизительно через 5-6 ч устраивается большой привал.

1,5-2 ч будет достаточно, чтобы набраться сил,

приготовить горячую пищу или чай, привести в порядок обувь и

одежду.

Отсыревшие ботинки (сапоги) и носки следует хорошо

просушить и, если есть возможность, вымыть ноги и

припудрить межпальцевые промежутки сушащей присыпкой.

Польза от этих простейших гигиенических требований

необычайно велика. С их помощью можно предупредить

различные гнойничновые и грибковые заболевания,

возникающие в тропиках из-за большой потливости ног,

мацерации (размягчения от постоянного увлажнения)

кожи и последующего ее инфицирования.

Если днем человек, пробираясь по джунглям, то и дело

натыкается на препятствие, то ночью трудности

многократно возрастают. Поэтому за 1,5-2 ч до наступления

темноты следует подумать об устройстве лагеря. Ночь в

тропиках наступает сразу, почти без сумерек. Стоит лишь

солнцу зайти (это происходит между 17 и 18ч), как

джунгли погружаются в непроглядный мрак. Место для лагеря

нужно подбирать наиболее сухое, подальше от стоячих

водоемов, в стороне от тропы, проложенной дикими

животными. Очистив площадку от кустарника и высокой травы,

в центре ее выкапывают неглубокую ямку для костра.

Место для установки палатки или постройки временного

жилища выбирать надо с таким расчетом, чтобы

поблизости не было сухостоя или деревьев с большими сухими

ветвями. Они обламываются даже при небольших порывах

ветра и, падая, могут причинить тяжелые повреждения.

Временное убежище легко построить из подручных

материалов. Каркас возводится из бамбука, а для покрытия

используются листья пальмы, укладываемые на стропила

черепицеобразно.

Обеспечение

жизнедеятельности человека

1. Питание

Человеку необходимо знать особенности этого вида

обеспечения жизнедеятельности для выживания в

экстремальных условиях, а именно: определение качества

продуктов, некоторые способы их приготовления и хранения,

использование в пищу природных ресурсов.

Для определения качества продуктов надо

руководствоваться следующими правилами.

Мясо не должно иметь гнилостного запаха. Из свежего

мяса при разрезе вытекает жидкость, а при надавливании

на него ямка быстро выравнивается. Жир на мясе должен

иметь бледно-желтый цвет. Мясо может быть поражено

различными паразитами. Место поражения выглядит как

белые точки или пузырьки с жидкостью внутри. Эти места

нужно вырезать. Особенно тщательно осматривают

внутренние органы (печень, почки, кишечник, желудок).

Свежая рыба не деформируется при надавливании, не

имеет неприятного запаха. Рот и жаберные щели закрыты.

Жабры ярко-красные, глаза прозрачные, с блеском.

Чешуя отделяется с трудом.

Консервы не должны иметь вздутия стенок. Если

вздутие незначительно, то после вскрытия и осмотра

содержимого консервы тщательно пропарить или прокипятить.

Остатки консервированной пищи хранить только в

стеклянной или другой посуде, не подверженной окислению.

Сыр при нормальном состоянии дает кислую реакцию.

Плесень на поверхности сыра обязательно срезают. Зимой

следует употреблять плавленные сыры. Другие сорта сыра

на морозе крошатся и приобретают вкус мыла.

Колбаса, особенно вареная, и копчености не должны

иметь плесени и гнилостного запаха. Плесень стирают или

срезают. Вареную колбасу для предохранения от порчи

можно обжарить в масле или подержать 3-5 ч в закрытом

сосуде над огнем (колбаса не должна касаться стенок и дна

сосуда).

В масле животного происхождения не должно быть

горького вкуса и плесени. Плесень нужно срезать, а

начавшее портиться масло перетапливать. Свежее растительное

масло прозрачно и не имеет горького привкуса.

Соль и сахар необходимо оберегать от попадания влаги.

Их следует содержать в закрытой посуде или в

водонепроницаемой таре (мешочках). Для предохранения соли от

увлажнения в нее можно добавить немного крахмала (8-10

проц.).

В ветвях многих таежных деревьев имеется крахмал, из

которого можно сделать не только сахар, но и масло. Чем

севернее растут деревья, тем масла в них больше. На нем

даже можно жарить картошку. Масло приготовляется так.

Сломать после первых морозов несколько веток молодой

березы и сильно размельчить их, а затем на двое суток

залить бензином. Бензин растворит масло, а от бензина

избавиться нетрудно: масло слить в чашку, а чашку

поставить в кастрюлю с горячей водой. Бензин испарится и от

него не останется даже запаха.

Хлеб и лепешки можно выпекать из муки, которую

получают путем соответствующей обработки некоторых

растений: корневищ сусака, белой кувшинки, рогоза,

тростника, дубовых желудей, исландского лишайника (мха).

Хлеб из этих растений не менее питателен, чем из

пшеничной муки.

Корневища сусака, рогоза, тростника промывают,

очищают от земли, нарезают мелкими кусочками (0,5-1 см) и

сушат на горячем воздухе. Из корневищ белой кувшинки

сначала приготовляют муку, как из сусака и рогоза. Для

удаления из муки дубильных веществ, придающих

горьковатый вкус, ее заливают холодной водой и доводят до

кипения (операцию повторяют дважды). Слив вторую

воду, снова заливают муку холодной водой, перемешивают

и дают отстояться. Далее воду сливают, а муку

раскладывают тонким слоем на ткани или бумаге и высушивают.

Желуди очищают, разрезают на четыре части и

заливают водой. Вымачивают 2 суток, меняя воду не менее 3

раз в сутки. Затем заливают холодной водой и доводят до

кипения. После этого желуди размельчают, высыпают

тонким слоем на подстилку и просушивают сначала на

воздухе, а затем над костром. Высушенные желуди разма-

лывают (толкут) в муку. Следует иметь в виду, что тесто

из желудевой муки при выпекании сильно крошится.

Лепешку, выпекаемую из такого теста на сковороде

(железном листе), перед тем как перевернуть, следует накрыть

другой сковородой (листом) и, прижав, перевернуть обе

сковороды или оба листа.

Чтобы удалить содержащиеся в исландском лишайнике

горькие вещества, его нужно вымачивать в растворе соды

или поташа (5 г на 1л воды) в течение суток. После этого

лишайник промывают и еще сутки выдерживают в чистой

воде. Затем полученную массу нужно высушить,

истолочь, и мука готова. Муку, полученную из названных

выше растений, лучше использовать, примешивая к

ржаной муке.

Для приготовления пищи и обеспечения

жизнедеятельности человеческого организма требуется соль. Получить

соль можно из золы и путем выпаривания из морской воды.

После выпаривания соль остается в виде вещества,

напоминающего песок. Соль, которая может растворяться в

воде, содержится в некоторых растениях. На востоке и

севере Китая встречается дерево, кора которого летом

покрывается слоем порошка, внешне похожего на пищевую

соль.

Ни один напиток так часто нами не употребляется, как

чай. Вкусный, ароматный чай можно приготовить из

листьев не только чайного дерева, но и других растений.

Правда, он не будет иметь теина (вещество, отгоняющее сон),

но цвет, аромат и вкус его не уступают настоящему. В лесу

можно приготовить чай из листьев земляники, малины,

кипрея, черники, клюквы, брусники, вереска, зверобоя.

Чай из земляничных листьев очень вкусен и ароматен.

Листья земляники собирают с мая в течение лета, но

лучший чай получается из листьев, начинающих краснеть

(конец августа-сентябрь). Иван-чай собирают в июле—

сентябре, листья брусники и черники - с мая по июль,

вереска - с июля по август.

Листья земляники, как и других растений,

обрабатываются различными способами:

- собранные листья рассыпают слоем не более 5 см в

тени на день или сутки, пока они не станут вялыми;

- листья скручивают между ладонями, пока не

выступит сок, затем их насыпают в ящик слоем 5 см, накрывают

мокрой тканью и держат при температуре +26° в течение

6-10ч (ферментация);

- ферментальные листья сушат в течение 40 мин при

температуре +100° (в печи).

Сохранить продукты питания пригодными в пищу

довольно сложно, особенно в жаркую или сухую погоду.

Самое главное - предохранять их от подмачивания и

затхлости, не допускать плотного прилегания друг к другу

и к земле. Такие продукты, как хлеб, сухари, крупы, мука,

соль, сахар, а также мясо, рыба, колбасы, необходимо

держать в сухом, проветриваемом месте. Особенно следует

беречь от влаги сахар, соль, сух>ари. Их целесообразно

помещать в водонепроницаемые мешочки из

хлорвиниловой пленки или брезента, систематически осматривать и

при необходимости просушивать на солнце.

Мясо в теплое время сохраняется не более двух-трех

дней, в холодном месте - до недели. Рыба портится еще

быстрее. Для увеличения сроков хранения рекомендуется

эти продукты натирать солью (рыбу предварительно вы-1

потрошить), держать в ямах, накрытых ветками, а еще

лучше в холодной проточной воде. В этом случае продукты

должны находиться в водонепроницаемой таре.

Мясо хранят, нарезав его длинными тонкими

кусочками и подвесив на деревьях, где оно подвергается

воздействию ветра и солнца. Его следует подвешивть на высоте не

ниже 4,5 м, где меньше мух. В некоторых районах

приходится прятать запасы продуктов от мелких животных. С

этой целью съестные припасы подвешивают на высоте

около 2—3 м или сооружают склады провианта (рис. 2).

Жиры, особенно сливочное масло, летом следует

хранить в темном прохладном месте в посуде с крышкой,

стоящей на деревянных настилах, а не на земле. В жаркую

погоду сливочное масло лучше перетапливать. Банки с

ним можно залить насыщенным раствором поваренной

соли.

Овощи хорошо сохраняются при температуре от +1 до

-3°С. На базах небольшие запасы овощей (картофеля,

капусты, моркови, свеклы) можно зарыть в сухой песок в

Рис. 2. Сооружение складов провианта

прохладном месте. При этом нужно следить, чтобы

капуста не засорялась песком. Ягоды, очищенные от мусора и

листьев, обычно хранят в берестяных коробах (туесах).

Зимой мясо, рыбу и молоко Для длительного хранения

можно замораживать. Лучше это делать при низкой

температуре и на ветру. Замороженные овощи теряют

питательные свойства и малопригодны в пищу. Следует беречь

от замораживания консервы с большим содержанием

жидкости, так как банки (стеклянные или жестяные) при

замерзании разрушаются. Сыр также портится на морозе.

Хорошо сохраняют свои пищевые свойства в

замороженном виде такие ягоды, как брусника, клюква, голубика,

рябина.

При заготовке продуктов впрок, чтобы сохранить их

основные питательные свойства, применяют копчение,

вяление, сушку и засолку (рис.3).

Коптить можно мясо, рыбу, птицу. Различают горячее

копчение (при температуре 70-130°С) и холодное (35-

40°С). Горячее копчение длится значительно меньше, но

обработанные таким образом продукты сохраняются лишь

несколько дней. Поэтому более целесообразно холодное

копчение. Простейшим приспособлением для холодного

копчения может служить бочка без одного или обоих

днищ. В первом случае бочку ставят днищем вверх над

дымовым отверстием костра «крот», во втором—костер

разводят в самой бочке. Мясо или рыбу развешивают

внутри бочки на палочках или на решетке (металлической или

из прутьев).

Перед копчением мясо, рыбу, птицу нужно засолить.

Расход соли: для мяса 40-50 г на I кг, для птицы

(выпотрошенной и ощипанной) 50-70 г. Рыбу после потрошения

(чешую не снимают) надрезают вдоль спинки и натирают

солью. После засолки мясо, рыбу или птицу укладывают в

ящики (бочки) и выдерживают: мясо 12-18 ч, рыбу около

1 сут, птицу 3-4 сут. После этого, если позволяют условия,

птицу в течение одного-двух дней следует провялить на

ветру под навесом.

Чтобы ускорить копчение мяса, можно применить

такой способ. Вбить четыре кола высотой около 1 м по углам

прямоугольника размерами 1x2 м. На развилки кольев

Рис. 3. Приготовление пищи в полевых условиях

положить две продольные жерди, а поперек их—прутья

(но не хвойного дерева). Нарезав мясо (без жира) узкими

полосками длиной около 30 см и обваляв их в соли,

подвесить на прутьях. Сверху прутья накрыть досками или

корой несмолистого дерева. Под мясом развести костер.

При копчении в качестве топлива используют сучья

ели, тополя, сухие сосновые шишки, гнилушки,

можжевельник, а для придания копченостям лучшего вкуса -

дубовую кору, душистые травы, лавровый лист.

Продолжительность копчения зависит от величины

кусков и температуры. Указанные приемы позволяют

получать полукопченое и полужареное мясо, пригодное для

хранения и употребления как в сухом, так и вареном

(тушеном) виде.

Жареное небольшими кусками мясо можно долго

(более месяца) хранить, залив его горячим растопленным

жиром (лучшебараньим).

Мясо можно коптить, используя сажу. В 3 л воды

всыпают 400 г сажи и кипятят в закрытом котле, пока не

останется половина воды. После того как полученная

масса отстоится в течение 10-12 ч, сливают воду через сито

(марлю), всыпают в нее горсть соли и закладывают мясо

на 4-5 ч. Затем мясо высушивают на ветру.

С помощью сушки и вяления сохраняют рыбу и

нежирную птицу. Можно сушить и некоторые грибы.

Рыбу предварительно засаливают, как для копчения, и

выдерживают в бочке три дня. Затем распластывают,

распирают лучинками и вялят, вывешивая на хорошо

освещенном солнцем месте. Вяление рыбы без засолки требует

специальных навыков, поэтому во избежании порчи

продукта такое вяление не рекомендуется (рис. 4).

Птицу надрезают в мясистых местах до костей, затем

опускают на 2-3 мин в кипящий насыщенный раствор соли

и вывешивают на 2-3 суток на ветер и солнце. После этого

тушку высушивают вблизи костра.

Из грибов наиболее пригодны для сушки белые,

подосиновики, подберезовики, маслята, моховики, ранний опе-

Рис. 4. Разделка рыбы: а - спуск крови; б - удаление

чешуи; в - потрошение; г - удаление кожи

нок. Причем отбираются только чистые, непораженные

грибы. В полевых условиях их сушат только в сухие

солнечные дни, нанизав на нитки. После вяления на воздухе

грибы можно досушивать около костра при температуре

60-70°С.

По данным ученых, на земле произрастает около 300

тыс. видов растений, включая виды растений на горных

вершинах и на дне океанов, из них 120 тыс. - съедобны.

Хотя растительная пища не содержит полного состава

питательных веществ, однако и она может поддержать силы

человека даже в Арктике. Одни растения для обеспечения

нормальной работоспособности могут снабжать организм

достаточным количеством белка, другие - калорийными

углеводами.

При потреблении в пищу даров природы необходимо

руководствоваться следующими правилами: можно

пополнять запасы продуктов питания за счет местных,

прежде всего естественных ресурсов; надо знать, какие виды

животной и растительной пищи употребляются без

ущерба для здоровья и какие из них опасны для человека;

необходимо владеть простейшими способами охоты и

рыболовства, сбора дикорастущих растений, навыками

обработки продуктов питания и приготовления из них пищи.

Немаловажное значение имеет способность преодолеть

вкусовые привычки для употребления необычных

продуктов. Многие народы едят мясо и плавники акул, черепах,

ужей, а также ящериц. Китайцы употребляют в пищу

полу насиженные куриные яйца, кротов, лягушек, змей,

гусениц. Австралийцы считают нормальной пищей суп из

хвостов кенгуру, жаркое из сумчатых животных, летучих

белок, блюда из мышей, змей, улиток, червей. Различные

насекомые - обычное блюдо некоторых народов Южной

Америки. Муравьи, термиты и их личинки, пауки, собаки,

кошки, крысы, суслики, различные улитки, моллюски,

черви в ряде мест обычная, а подчас лакомая пища. Для

других же народов подобная еда кажется непригодной.

Тем не менее, как показывает исторический опыт,

ассортимент потребляемых человеком продуктов

непрерывно расширяется. Рис в России появился в период

русско-японской войны, и приготовление рисовых блюд

вызывало недовольство среди русских солдат. Сейчас же

это обычный для нас продукт. Десятки сортов рыб

появились в нашем меню только в последние годы. Многие

народы мира считают деликатесом кузнечиков, гладких

гусениц, личинок и куколок жуков-короедов, пауков и

термитов. Может наступить такое время, когда не будет

выбора и придется есть подобных насекомых. В этом слу-

чае учтите, что они будут вкусней, если их подсушить над

огнем или приготовить в тушеном виде.

Из всего разнообразия даров природы, используемых

для питания, можно выделить следующие основные

группы:

- мясо животных;

- мясо и яйцо птиц;

- рыба и другие представители морского (речного)

животного мира;

- съедобные растения.

Существует выражение: «Все, что бегает, ползает,

летает и плавает может служить пищей». Во всем мире

известно около 4 тыс. видов млекопитающих.

Наиболее привычно для большинства жителей земли

употребление в пищу мяса домашних животных: коров,

свиней, баранов, кроликов, в некоторых

регионах—конины, оленьего мяса и т. д. Кроме того, широко

употребляется в пищу мясо диких животных: медведя, дикого кабана,

зайца, горного барана, лося, дикого оленя, косули,

джейрана, сайгака, тура, горного козла.

Это далеко не полный перечень млекопитающих, мясо

которых съедобно. Например, родовое понятие «заяц»

включает шесть различных видов: заяц-беляк,

заяц-русак, заяц-толай, заяц-песчаник, маньчжурский заяц,

дикий кролик, род «горные козлы» - пять видов: сибирский

горный козел (тэк), безаровый козел, кубанский тур,

дагестанский тур, винторогий козел (или мархур). Мясо

многих других млекопитающих, к которым можно отнести

белку, сурка, суслика, волка, лисицу, рысь, барсука,

песца, ондатру (мускусную крысу), отличается хорошими

вкусовыми качествами.

Однако незнание особенностей приготовления пищи из

мяса некоторых животных может привести к тому, что

человек, один раз попробовавший неумело

приготовленное блюдо, никогда больше не захочет употреблять его в

пищу. Чтобы избежать этого, необходимо

руководствоваться следующими правилами. Убитого зверя нужно

сразу освежевать. Это делается обычно в такой

последовательности. Сначала снимают шкуру. Положив

тушу на бок или на спину либо подвесив ее, делают надре-

зы по брюху от головы до хвоста, вокруг шеи и коленных

суставов ног. Затем снимают шкуру с ног и туши (если

шкура снимается плохо, делаются надрезы с ее

внутренней стороны). После того как из туши вытечет кровь, ее

кладут на расстеленную шкуру, разрезают на брюхе и

извлекают внутренности, разрезая (разрубая) кишки и

сухожилия, связывающие их с тушей. При этом

необходимо очень осторожно отделить желчный пузырь, не

повредив его. Отрезав голову и шею, разрубают тушу на куски

или расчленяют ее по суставам, пользуясь в этом случае

ножом. Из внутренностей выделяют пригодные в пищу

печень, почки, сердце, легкие, желудок, кишки, а также

мозги. Мясо до приготовления мыть не нужно, так как

мокрое оно быстрее портится. Кишки и желудок

тщательно промываются. Кровь животного надо собрать в емкость

и прокипятить. Кровь - ценный источник пищи и соли. Не

выбрасывайте ни одной части туши. Железы,

внутренности, а также половые органы могут быть использованы в

качестве приманки в ловушках и наживки для рыбы.

Сохраните шкуру. Она становится легкой после

высушивания и может быть использована как подстилка для постели

или в качестве одежды. Шкуру обрабатывают, удаляя

оставшееся мясо и растягивая ее на раме. Из луба дубовых

пород дерева путем погружения его в воду можно получить

раствор галлодубильной кислоты (крепкий раствор более

эффективен). В этот раствор опускают шкуру, а затем

подвешивают ее в тени для просушки. Чем большее число

раз намачивать шкуру в растворе, тем выше качество ее

обработки. Раствор галлодубильной кислоты можно также

получить из каштана, мимозы, чемлока и чая.

Перед приготовлением пищи из мяса зайцев, белок,

кроликов, а также из почек и языка крупных зверей

необходимо все это хорошо промыть и подержать в холодной

воде не менее часа. У зайца, кролика, ондатры и

некоторых других мелких животных нужно обязательно

вырезать железы, находящиеся под передними ногами и по

бокам крестца, придающие мясу неприятный запах. Мясо

бурого медведя (особенно жирного) в вареном виде имеет

горький привкус, поэтому его лучше жарить или тушить.

Мясо белого медведя пахнет ворванью. Печень и легкие

этого зверя несъедобны. При разделке туши нужно

отделить жир от мяса.

Можно употреблять в пищу мясо крыс и мышей. Оно

становится вкуснее, если его потушить. С этих и других

грызунов надо снять шкурки, выпотрошить их и сварить.

Варить надо не менее 10 мин после закипания воды.

Вареное мясо грызунов можно есть с листьями одуванчика.

Мясо кроликов и зайцев вкусное, но нежирное. Съедобны

также собаки, кошки, ежи, дикообразы. Их мясо лучше

тушить с большим количеством листьев одуванчика.

Съедобными являются все змеи, кроме морских, а

также ящерицы и лягушки. Из мяса змей и ящериц во многих

странах готовят супы. У лягушек наиболее пригодны в

пищу бедрышки задних лап, которые обычно жарят после

вымачивания. Перед приготовлением пищи из змей,

ящериц и ног лягушек с них снимают кожу.

Североамериканская лягушка-бык длиной 20 см и массой 600 г -

своеобразный деликатес. У змей и ящериц отрезают

голову. Их мясо лучше жарить.

Черепахи обитают повсеместно. Все они съедобны.

Яйца черепах являются прекрасным продуктом питания.

Если идти по следу, оставленному на песке морской

черепахой, то можно найти место, куда она зарыла свои яйца.

Яйца могут быть зарыты на глубину 60 см и на расстоянии

18 м от воды. Их можно есть сырыми, но лучше варить,

хотя белок остается жидким. Следует избегать

употребления испорченных яиц, но яйца, находящиеся на последней

стадии инкубационного развития, съедобны. Черепах

можно поймать на берегу или на рифах. Догнав, нужно

перевернуть черепаху на спину, однако следует

остерегаться ее челюстей и когтей. Можно вытянуть голову

черепахи и перерезать ей горло. Черепах легче чистить после

непродолжительной варки или после запекания в

земляной печи. Бифштекс и суп из черепах превосходны, кровь

также является хорошей пищей.

Птицы широко распространены по всему земному

шару. Их насчитывается около 3 тыс. видов. Наиболее

разнообразны птицы в тропических лесах. В полярных районах

их видов немного, но количество велико.

Кроме домашней птицы, вкусное и питательное мясо

имеют дикие: гуси, утки, рябчики, глухари, тетерева,

фазаны, куропатки и другие. Практически все птицы

съедобны. Исключение составляют лишь некоторые хищники

(коршун, беркут, орел, сивуч, гриф). На севере и в

некоторых районах Германии употребляют в пищу галок и

ворон. Арабы и эфиопы едят страусов, в

Бразилии—попугаев, в Китае - соколов, филинов, аистов и других птиц.

Съедобны все птичьи яйца, их можно употреблять в пищу

на всех стадиях развития эмбриона. Сваренные вкрутую

яйца можно хранить в течение нескольких дней в качестве

запаса продовольствия.

Наиболее вкусна птица в тушеном виде, суп лучше

делать из боровой птицы. Перед жарением птицы ее

следует отварить, чтобы мясо стало мягким. Многие птицы

питаются рыбой, поэтому их мясо имеет неприятный

привкус. К ним относятся главным образом северные птицы,

а из южных - бакланы. Таких птиц перед приготовлением

лучше не только ощипать, но и снять с них кожу с жиром,

затем вымочить в подсоленой воде, варить около часа и

после этого слить воду. Приготовленное таким образом

мясо можно жарить, тушить или использовать для супа.

Разнообразен животный мир морей и рек. Только рыб

насчитывается около 20 тыс. видов, из них около 75 проц.

обитает в морях. Кроме рыб, в морях и реках или на

побережье обитают млекопитающие самых различных видов

(белый медведь, морж, тюлень, морской заяц или лахтак,

нерпа, котик, дельфин, касатка, морская свинья, белуха,

клюворыл, ондатра, речной бобр и т. д.).

Значительное место в морской и речной фауне

занимают ракообразные (речной рак, краб, креветка, омар,

лангуст, голотурия, или трепанг), головоногие (кальмар,

осьминог), моллюски (устрица, мидия), морская

черепаха. Устрицы, моллюски можно есть сырыми, однако лучше

их обрабатывать. Вот один очень простой способ: засыпать

их песком или землей и развести над этим местом костер,

тогда они будут запечены в собственном соку. Можно

использовать в пищу мантию моллюска, отварив ее в

течение 1-1,5 ч в соленой воде или прожарив. Приготовляя

пищу из морских животных, нужно знать и выполнять

элементарные требования предосторожности. Так, мясо

тюленя, моржа, нерпы, морского зайца необходимо

отделить от жира и вымачивать в холодной соленой воде 8-9 ч,

затем промыть 2-3 раза и ошпарить кипятком. Этим

устраняется запах ворвани. Печень лахтака в пищу не

пригодна.

Из съедобных двустворчатых моллюсков наиболее

широко известны мидии, устрицы и гребешки. Основным

съедобным видом моллюсков дальневосточных морей

является гигантская мидия, или черная ракушка. Она*рас-

пространена у берегов о. Сахалин и в Японском море. Ее

раковина достигает в длину 25 см. В бассейне Черного моря

широко известна обыкновенная съедобная мидия,

раковина которой бывает длиной 4—8 см. Она имеет

клинообразную форму с более узкой передней частью. Съедобны и

двустворчатые моллюски-гиганты - тридакны, обитающие

среди кораллов в Индийском и Тихом океанах. Их створки

имеют длину до 1,4 м, масса мягких (съедобных) частей

около 30 кг.

С давних пор пищей человеку служили устрицы.

Известно около 50 видов устриц. В Черном море встречается

обыкновенная, или съедобная устрица. В США

распространена виргинская устрица, а в Японии - гигантская.

Устрицы ведут «оседлый» образ жизни. Створки ее раковины

грубочешуйчатые и изменчивы по форме.

Раковина морского гребешка покрыта веерообразными

морщинами. Обитает он на прибрежных мелководьях

Японского моря, от Кореи до Сахалина и на

Южно-Курильских о-вах. Это крупный (диаметром до 20 см)

моллюск, имеющий очень питательное мясо.

К классу головоногих моллюсков принадлежит около

600 видов животных: осьминоги, кальмары, каракатицы.

Некоторые кальмары очень крупные, из них самый

большой—архитевтис длиной до 18 м (с вытянутыми

щупальцами). Они живут в Охотском, Баренцовом и Японском

морях. Народы приморских стран употребляют

головоногих моллюсков в пищу.

Крабы и омары обитают в пресной и соленой воде, в

сыром виде они несъедобны. Панцири крабов, живущих в

заливе Аляски, достигают 28 см. Масса таких особей около

7 кг. Самый ценный продукт - правая клешня. После варки

в течение 20—30 мин их можно употреблять в пищу.

Тропические омары и раки неядовиты, но имеют на спине

острые шипы, которыми могут нанести долго

незаживающие раны. Несъедобны игольчатые и мягкотелые морские

ежи.

У берегов Америки и Европы живут огромные раки—

омары и лангусты. Европейский омар бывает длиной до 50

см и массой 11 кг, американский омар - соответственно 60

см и 15 кг. У лангуста клешней нет. По величине он

меньше омара (отдельные экземпляры бывают длиной до 75

см).

На песчаном дне лагун можно увидеть странное

животное, по внешнему виду напоминающее пупырчатый

огурец зеленоватой, коричневой и даже черной окраски. Это

морской огурец, или голотурия. Обычно длина его 30-40

см, однако встречаются экземпляры, достигающие 1,5 м и

более. В пищу идут пять крупных белых мышц,

расположенных вдоль тела животного. Их варят или жарят на

медленном огне.

Своеобразной пищей служит крупный (30-40 см) мно-

гощетинковый кольчатый червь палоло. Обычно червь

прячется в расщелинах скал, среди рифов, но в строго

определенное время всплывает на поверхность океана для