Автор: Артамонов С.Д.

Теги: литература литературоведение литература v-xviii в средневековая литература эпоха возрождения

ISBN: 5-09-008000-3

Год: 1997

Текст

А #>

Ш

' -91» Щи

J

С. Д. АРТАМОНОВ

СОРОК ВЕКОВ

МИРОВОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

В ЧЕТЫРЕХ КНИГАХ

КНИГА

3

ЛИТЕРАТУРА

ЭПОХИ

ВОЗРОЖДЕНИЯ

УДК 820/89(100-87).О

ББК 83.3(0)4

А86

Художник И. В. Данилевич

Артамонов С. Д.

А86 Сорок веков мировой литературы. В 4 кн. Кн. 3. Литература эпохи

Возрождения.— М.: Просвещение, 1997.— 256 с: ил.— ISBN

5-09-008000-3.

Книга доктора филологических наук, профессора С. Д. Артамонова является треть-

ей в серии «Сорок веков мировой литературы», посвященной обзору мировой лите-

ратуры («Литература Древнего мира» и «Литература Средяих веков»). В ней расска-

зывается о шедеврах мировой литературной классики — сочинениях Сервантеса,

Шекспира, Рабле, Монтеня, Мольера, Мильтона и др.

В свободной, без строгого академизма форме автор освещает глубинные процессы

мировой культуры в ее историческом развитии.

ББК 83.3(0)4

Учебное издание

Артамонов Сергей Дмитриевич

СОРОК ВЕКОВ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В четырех книгах

Книга 3

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Заведующий редакцией В. П. Журавлев

Редактор Е. П. Пронина

Художественный редактор А. П. Присекина

Технический редактор Л. М. Абрамова

Корректор Л. С. Вайтман

Налоговая льгота — Общероссийский клас-

сификатор продукции ОК 005-93—953000.

Изд. лиц. № 010001 от 10.10.96. Подписано

к печати 30.05.95. Формат 70X90'/i6. Бу-

мага офсетная № I. Гарнит. литературная.

Печать офсет. Усл. печ. л. 18,72+0,36 форз.

Усл. кр.-отт. 76,99. Уч.-изд. л. 18,50+

+0,48 форз. Тираж 30 000 экз. Заказ 1496.

Ордена Трудового Красного Знамени из-

дательство «Просвещение» Государствен-

ного комитета Российской Федерации по

печати. 127521, Москва, 3-й проезд Марьи-

ной рощи, 41.

Тверской ордена Трудового Красного Зна-

мени полиграфкомбинат детской литера-

туры им. 50-летия СССР Государственного

комитета Российской Федерации по печати.

170040, Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.

ISBN 5-09-008000-3(3)

ISBN 5-09-007998-6

е

© Издательство «Просвещение», 1997

Все права защищены

ОТ АВТОРА

Хвала вам, девяти каменам!

А. С. Пушкин

Камены! Латинское наименование греческих муз. Их девять, боже-

ственных дев, покровительниц искусств и наук, и мать их — спокой-

ная в своем торжественном величии Мнемозина, Память.

Когда оглядываешь умственным взором всю материальную и духовную

культуру — дух захватывает: как же мы богаты! Как богато Человечество!

И все это собиралось тысячелетиями, веками,— и постепенно, рачительно.

Правда, иногда, в годы странного безвременья, что-то вдруг взбудоражи-

вало людей. Они вдруг начинали неистовствовать, разрушатьсозданныесокро-

вища. Мы это видели в дни гибели античной культуры, когда падали и

разбивались грациозные греческие статуи, стройные колонны храмов, когда

сжигались бесценного содержания книги, а люди, побушевав, отбросив

старые кумиры, снова, иногда с нуля, начинали создавать и собирать

новые сокровища. Мы это видели в годы Средневековья. Потом, пробуж-

денные случаем или авторитетной личностью, люди столь же внезапно

спохватывались: «Что же мы сделали? Мы же погубили несравненную

красоту, сотворенную нашими собратьями тысячелетия или сотни лет

тому назад!» И начиналось великое паломничество в прошлое, поиск и вос-

становление утраченных богатств. Так случилось в эпоху, названную

Возрождением, Ренессансом.

История духовных исканий человечества почти всегда трагична. Люди —

иногда целые народы — безрассудно бросали свои жизни на потребу подчас

химерических идей, модных представлений о благе, убивали несогласных с

ними, истязали самих себя. Так было на стыке двух эпох (III—V вв.), двух

культур —античной, языческой с ее жизнелюбивыми идеалами и христиан-

ской, устремленной в потусторонний мир и отвергающей радости реального

мира. Противостояние этих двух культур повторилось уже в эпоху Возрож-

3

дения, то есть 10 веков спустя, когда снова возникли когда-то бушевавшие

страсти. И снова лилась кровь, ломались человеческие судьбы.

Наблюдая это движение истории, мыслители стали задумываться

над тем, как же развивается она. Движется ли она по кругу, неизменно

возвращаясь к пройденным дорогам, или с задержками, с перебоями,

но целеустремленно идет и идет вперед дорогою Прогресса?

Что же такое прогресс? — Если изъясняться нашим обычным грешным

просторечьем, без ученых изысков и темных иносказаний, то это переход от

худшего к лучшему.

Итак, как же складывалась история? Шла ли она по пути прогрес-

са?— Вопрос очень важный, вызывавший и вызывающий по сих пор много

споров, принявший в наши дни и трагическую окраску. Сопоставим две точ-

ки зрения. Одни утверждали идею прогресса и призывали жертвенно

служить ему (ради потомков!), другие видели в идее прогресса опасные

черты и отвергали его.

Нам предстоит обозреть новую эпоху в истории мировой литературы,

которую назвали Возрождением или, если пользоваться французским тер-

мином,— Ренессансом. Речь пойдет больше о Западной Европе, ибо там

произошли крутые перемены. Восток, как и прежде, менялся медленно,

верный вековым традициям. Запад же, беспокойный и динамичный, совер-

шал свои перевороты бурно, беспощадно разрушая то, чему недавно по-

клонялся. Так было после крушения античного мира, так было и в эпоху

Возрождения.

О Ренессансе много спорили и спорят до сих пор. Одни в нем видели

величайший прогрессивный переворот в духовной жизни западноевро-

пейских народов, другие полагали, что он стал причиной многих бед чело-

вечества. Остановимся на последнем и, если уж зашла речь о прогрессе,

поговорим о нем обстоятельней.

ЧЕЛОВЕК И ПРОГРЕСС

Учение о прогрессе есть, прежде всего, совершенно

ложное, не оправданное ни с научной, ни с философской,

ни с моральной точки зрения обоготворение будущего

за счет настоящего и прошлого.

Николай Бердяев

Николай Бердяев полностью отвергает учение о прогрессе. А меж

тем многие великие умы не только верили в прогресс, но восторженно

прославляли его. Верили в прогресс, в победоносные силы человече-

ского разума деятели Возрождения — Рабле и Монтень, верили в него

французские просветители Монтескье, Вольтер, Дидро. А Кондорсе посвя-

тил этой теме специальное сочинение: «Эскиз исторической картины прогрес-

са человеческого разума».

Вся философия истории Гегеля построена на идее прогресса, который

он охарактеризовал как путь к свободе. Энгельс писал о Ренессансе как

о «величайшем прогрессивном перевороте».

Бердяев пишет об идее прогресса с гневом, возмущением, ибо она, по

его мнению, требовала от человека жертвенности во имя светлого будуще-

го. Он писал: «Прогресс превращает каждое человеческое поколение, каж-

дое лицо человеческое, каждую эпоху истории в средство и орудие для

окончательной цели — совершенства, могущества и блаженства грядущего

человечества, в котором никто из нас не будет иметь удела... Никакое

грядущее совершенство не может искупить всех мучений предшествующих

поколений... Тот пир, который эти грядущие счастливцы устроят на моги-

лах предков, забыв об их трагической судьбе, вряд ли может вызвать с

нашей стороны энтузиазм к религии прогресса — энтузиазм этот был бы

низменным».

Нельзя не разделить чувств русского философа, тем более что история

никак не опровергает его доводов: неисчислимые жертвы во имя светлого

будущего принесли поколения и народы, веря в утопическую мечту. Моря

крови, миллионов человеческих жизней стоила эта мечта.

Но грустно думать, что история движется к мрачному финалу, что

«историческое движение мчит все миры к катастрофическому факту»,

как полагает Бердяев.

5

Прогресс! Стал ли человек физически крепче, умнее, красивее, талантли-

вее своих предков? — Вряд ли. Правда, он стал жить дольше, пользуясь

достижениями медицины.

Стал ли человек добрее, нравственно чище? — Вряд ли. Страшные

жестокости по отношению к своему собрату совершал человек в древно-

сти— еще большими жестокостями отличился наш XX век: индустрия

убийства, лагеря смерти, атомные бомбы над Хиросимой и Нагасаки. Если

отнести проповеди мудреца из Назарета к нашим временам, то следует

признать явную нравственную деградацию человечества.

А искусство? Можно ли сказать, что кто-то за тысячелетия «обогнал»

Гомера, что современные поэты пишут лучше Пушкина, живописцы —

лучше Брюллова и Репина, композиторы—лучше Бетховена и Моцарта? —

В области искусства нет и не может быть прогресса.

Понятие прогресса нельзя рассматривать односторонне. Не стоит ради

него идти на жертвы, и здесь прав Николай Бердяев. Не стоит лишать

наших потомков положенного им наследства, но нет необходимости отда-

вать свои жизни ради их блага. Мы долго жили под гипнозом жертвенно-

сти, мирились с голодом, нищетой, даже с репрессиями, одушевленные

утопической мечтой, по сути дела, уничтожая свою жизнь ради будущего,

и не замечали того, что другие народы, которые, не мудрствуя лукаво,

обустраивали свой сегодняшний день, далеко обогнали нас и сделали гораз-

до больше нас для своих потомков.

Деятели Ренессанса, которому посвящена эта книга, верили в прогресс

и по мере сил споспешествовали ему. Некоторые из них шли на смерть ради

просвещения и улучшения жизни народа, как, например, Ян Гус в Чехии

или Джордано Бруно в Италии. Но они же противопоставили аскетическо-

му идеалу Средневековья идею жизни ради жизни. Однажды сосед по

имению пожаловался Монтеню: «День пропал: ничего не сделал, ниче-

го»,— «Как,— ответил ему Монтень,— разве вы не жили? Жить — это и

есть наше главное дело». Вторя ему, Пушкин писал в стихотворении

«К вельможе»:

Ты понял жизни цель: счастливый человек,

Для жизни ты живешь. Свой долгий ясный век

Еще ты смолоду умно разнообразил,

Искал возможного, умеренно проказил...

Вспоминаются в этой связи рассуждения Герцена. Удивительный чело-

век, покинувший родину, ради этой самой родины, ее прогресса, ради

освобождения большей части ее народа от угнетения (а это было во вре-

мена крепостничества в России), в сущности ради ее будущего и для

будущего всего человечества, он приглашает читателя жить для настоя-

щего, для своей собственной жизни, для своего личного счастья.

«...Не проще ли понять, что человек живет не для совершения судеб,

не для воплощения идеи, не для прогресса, а единственно потому, что ро-

дился для (как ни дурно это слово) настоящего, что вовсе не мешает

ему ни получать наследство от прошедшего, ни оставлять кое-что по за-

вещанию. Это кажется идеалистам унизительно и грубо: они никак не

6

Боттичелли. Рождение Венеры. 1484 г.

хотят обратить внимание на то, что великое значение наше, при нашей

ничтожности, при едва уловимом мелькании личной жизни, в том-то и

состоит, что пока мы живы, пока не развязался на стихии задержанный

нами узел, мы все-таки сами, а не куклы, назначенные выстрадать прогресс

или воплотить какую-то бездомную идею».

Такой взгляд на вещи никак не входил в политическую программу Герце-

на. Это был крик души и лишь однажды вырвался из его груди как мимо-

летное сомнение в правильности выбранного пути. Не будем судить пламенно-

го революционера. Порывы души его были благородны. Он трудился для

счастья потомков. Но кто знает, чего захотят они, наши потомки? Неиспове-

димы пути Господни. Не готовим ли мы им ад чрезмерной заботой об их

благополучии? Не лучше ли обустроить жизнь своего собственного поко-

ления?

Нашей жизни краток миг,

Но он наш, он нам подарен,

Он — для нас, для нас самих.

Миг и вечность в этом даре.

«... ТЕ ГОДЫ, КОГДА ОСЛЕПИТЕЛЬНО

РАЗГОРАЕТСЯ ЗАРЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ».

АНАТОЛЬ ФРАНС

ФЕНОМЕН РЕНЕССАНСА

Это, несомненно, золотой век, который вернул свет

свободным искусствам.

Марсилио Ф и ни но

Так отозвался о своем веке, а это был XV век, знаменитый философ,

итальянец, переведший на латинский язык сочинения многих грече-

ских авторов, приобщив их к общему культурному фонду Европы.;

Французские авторы XVI века Франсуа Рабле и Гийом Бюде называли

свою эпоху «постлиминиумом» (postliminium — латинское слово, означаю-

щее восстановление в правах)1. Речь идет об отвергнутой Средневековьем

1 Римляне употребляли это слово в различных вариациях, но всегда в смысле воз-

вращения, восстановления после какой-то беды: возвращения на родину из неприятельского

плена и восстановления своего прежнего гражданского статуса и даже оживления после

смерти. Например: Post — liminio mortis animare (оживить тело мертвеца). Плен, смерть в

данном случае относились уже гуманистами Ренессанса к Средневековью, и Возрождение

означало, следовательно, оживление после смерти, восстановление после несчастий Сред-

невековья. Как видим, сам термин содержит в себе целую историко-философскую концепцию.

9

античной культуре. Ее «восстанавливали в правах», как бы возвращали

ей статус законности и приоритетности перед культурой христианского

Средневековья. Дело заключалось, конечно, не в том, что следует или

не следует признавать, например, Гомера и других, языческих поэтов (их

так или иначе приспосабливали к вкусам времени), речь шла о философии

жизни. Восстанавливался античный взгляд на жизненные ценности, а это

несло уже целый переворот в сознании людей.

Мишель Монтень, автор знаменитой книги «Опыты», именовал время,

в котором жил, «новым порывом».

Словом, гуманисты с восторгом и надеждой прославляли то, что мы

называем эпохой Возрождения. Скажу попутно, что гуманистами называли

тогда ученых, занимавшихся не богословскими, а светскими науками,

и вообще всех деятелей культуры, принявших новые идеи. Гуманисты

заклеймили самыми негативными .эпитетами культуру Средневековья, пре-

зрительно отзываясь о ней как о «готском варварстве».

/"Франсуа Рабле в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль», а писался этот

дюман в первой половине XVI века, так обрисовал две эпохи в историче-

ском развитии тогдашней Западной Европы: «То было темное время,

тогда еще чувствовалось пагубное и зловредное влияние готов, истреб-

лявших всю изящную словесность». Под «готами» разумелась вся культура

Средневековья. Далее писатель говорит уже о том, что принесло челове-

честву Возрождение: «...С наук на моих глазах сняли запрет, они окружены

почетом, и произошли столь благодетельные перемены, что теперь я едва ли

годился бы в младший класс, тогда как в зрелом возрасте я не без основа-

ния считался ученейшим из людей своего времени... Ныне науки восстанов-

лены, возрождены языки: греческий, не зная которого человек не имеет пра-

ва считать себя ученым, еврейский, халдейский, латинский. Ныне в ходу

изящное и исправное тиснение (книгопечатание.— С. А.)у изобретенное в

мое время по внушению Бога, тогда как пушки выдуманы по наущению

дьявола. Всюду мы видим ученых людей, образованнейших наставников,

обширнейшие книгохранилища...»

Такая оценка двух эпох установилась надолго. В XVIII веке прослав-

ляли Ренессанс, пожалуй, с еще большим энтузиазмом, чем Рабле и его

единомышленники. В следующем столетии началось спокойное и серьезное

изучение всего духовного наследия Ренессанса. Позитивная оценка его со-

хранилась, негативное отношение к Средневековью тоже. «Наука и мысль

до начала XVI столетия скрывалась во мраке, как чернокнижничество,

разбой и контрабанда»,— не без гнева писал В. Г. Белинский. Современ-

ная цивилизация с ее наукой и техникой мыслилась как детище Ренессанса.

«В большинстве областей приходилось начинать с самых азов. От древно-

сти в наследство остались Эвклид и солнечная система Птолемея, от ара-

Леонардо да Винчи. Ангел. Деталь картины Веррокьо «Крещение Христа». Стендаль писал —►

о ней: «...знаменитый ваятель Веррокьо писал в Сан-Сальви «Крещение Иисуса», а один из

его учеников, едва вышедший из детского возраста, изобразил на картине ангела, который

красотою далеко превзошел все фигуры учителя. Веррокьо, возмущенный, дал клятву не

браться больше за кисть; но ведь ученик этот был Леонардо да Винчи».

ю

бов — десятичная система счисления, начала алгебры, современное начер-

тание цифр и алхимия,— христианское Средневековье не оставило ничего»

(Ф. Энгельс).

Французский писатель Анатоль Франс назвал Ренессанс «весной чело-

веческого разума». Стали задумываться над тем, почему потребовалась

ломка традиционного сознания в XV—XVI веках, что заставило западноев-

ропейскую интеллигенцию усомниться в ценностях христианского, средне-

векового, ставшего уже традиционным сознания и традиционной культуры

и породило интерес к давно ушедшей в прошлое античности, к возврату

к ней. Маркс объяснял это тем, что появилась буржуазия (прежде всего

в Италии, где и началось движение Возрождения), которая нуждалась в

свободном рынке труда, потому выступила за обновление жизни и главным

образом за освобождение крестьян из крепостной зависимости и, следова-

тельно, приток из деревень крестьян. Был принят даже закон, кто проживет

в городе один год и один день, становится автоматически свободным.

Говорили: «Городской воздух делает свободным».

Буржуазия, как рассуждал Маркс, нуждалась в свободном предприни-

мательстве, потому поддержала все идеи раскрепощения личности от

каких-либо моральных обязательств. «В ледяной воде эгоистического расче-

та потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского

энтузиазма, мещанской сентиментальности» (К. Маркс и Ф. Энгельс. «Ма-

нифест Коммунистической партии»).

Советская школа (университеты, историческая наука) все десятилетия

после Октября придерживалась такого взгляда на феномен Ренессанса. Все

великие творения человеческого гения в дни Возрождения (а это была ве-

ликая эпоха, которая «нуждалась в гигантах и породила гигантов», по

определению Энгельса), как видим, обязаны «ледяной воде эгоистического

расчета» буржуазии.

Русский философ Николай Бердяев побудительные силы Ренессанса

увидел в невостребованной Средневековьем человеческой энергии. Она

в условиях феодализма не находила выхода. «Я думаю,— писал он,—

что недостаточность средневекового сознания прежде всего заключается

в том, что не была раскрыта настоящим образом свободная, творческая

сила человека и человек, в средневековом мире, не был отпущен на сво-

боду для свободного, творческого дела, для свободного созидания куль-

туры» («Смысл истории»).

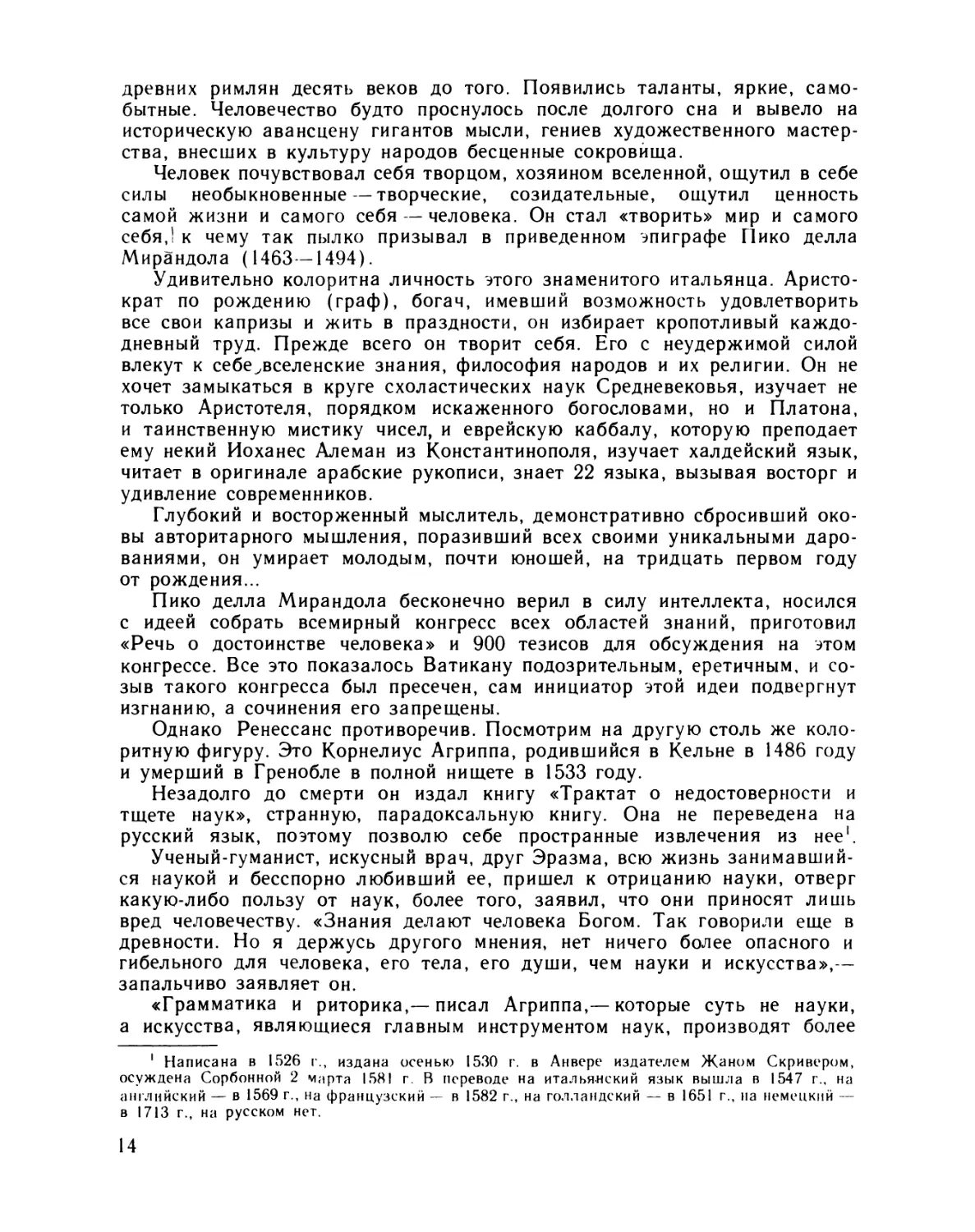

Этот порыв к свободе, к вольному творчеству, эта переполненность чело-

века энергией, рвущейся к действию, с гениальной силой отобразил Мике-

ланджело в своих мраморных рабах. Сам мрамор, ставший плотью этих ско-

ванных фигур, полных здоровья и жизненной мощи, кажется, вот-вот должен

взорваться от внутреннего перенапряжения,— тут же путы, которые силой

хочет порвать скованный раб.

Мрамор Микеланджело так же философичен, как и сочинения его славных

соотечественников — Петрарки, Лоренца Баллы, Пико делла Мирандола,

Марсилио Пичино и др.

\пе нужно думать, что время Ренессанса было идиллично. Это была эпоха

суровая, жестокая, кровавая, бездомная и нищая.^1

12

Однако это была одновременно и эпоха замечательная — яркая, осле-

пительная, в красках, пышная, изобильная, роскошная, а по взлетам

человеческого ума и гениальная. Контрасты этой эпохи нашли свое отра-

жение в театре Шекспира — в мрачных, кровавых трагедиях «Гамлет»,

«Макбет» «Король Лир» и в ослепительно солнечных и благодатных коме-

диях «Двенадцатая ночь», «Два веронца», «Виндзорские проказницы» и др.

W^^TT^^T^T^^T^TTT^^

1 ^ж^-^^1вр^^Эв|Я5

1 Lj"i>—^SNt-1 ^JrSft

l^i2^Q^^^^V\^

PI

«&?Mr^J

кнмМшнМ

•'' \Jtf)^M

))^к

1Щ.

^' ■ * ч,1

Х-:-'1

^^J

ЧЕМ ЖЕ СЛАВЕН РЕНЕССАНС!

И сказал Бог Адаму: Я ввел тебя в мир, чтобы ты

смотрел и видел все, что тебя окружает. Я создал тебя

ни небесным, ни земным существом, ни смертныму

ни бессмертным, чтобы ты сам, по своей воле и к своей

чести, сделался своим собственным скульптором и творцом;

ты можешь опуститься до животного состояния

и возвыситься до божества...

Пико делла Мирандола

Зпоха Возрождения, или, если пользоваться иностранной терми-

нологией, Ренессанс сменил эпоху Средних веков в истории евро-

пейских народов. Восторжествовало новое мировоззрение, резко

изменились в сознании людей духовные ценности, то, что вчера казалось

важным и обязательным, теперь выглядело смешным и никчемным.

Впрочем, это больше касалось интеллектуальной и артистической элиты.

Простой народ жил заботами дня и приобретением хлеба насущного. Он

не решался, да и не видел особой необходимости подвергать сомнению то,

что было узаконено властями и давней традицией. Но философы, поэты,

писатели, живописцы, скульпторы, архитекторы с презрением отвергли эти

стародавние традиции и с необыкновенной увлеченностью стали строить

новую культуру, с великим благоговением превознося все то, что было раз-

рушено, погублено и предано проклятию из культуры древних греков и

13

древних римлян десять веков до того. Появились таланты, яркие, само-

бытные. Человечество будто проснулось после долгого сна и вывело на

историческую авансцену гигантов мысли, гениев художественного мастер-

ства, внесших в культуру народов бесценные сокровища.

Человек почувствовал себя творцом, хозяином вселенной, ощутил в себе

силы необыкновенные —творческие, созидательные, ощутил ценность

самой жизни и самого себя — человека. Он стал «творить» мир и самого

себя,! к чему так пылко призывал в приведенном эпиграфе Пико делла

Мирандола (1463—1494).

Удивительно колоритна личность этого знаменитого итальянца. Аристо-

крат по рождению (граф), богач, имевший возможность удовлетворить

все свои капризы и жить в праздности, он избирает кропотливый каждо-

дневный труд. Прежде всего он творит себя. Его с неудержимой силой

влекут к себе^вселенские знания, философия народов и их религии. Он не

хочет замыкаться в круге схоластических наук Средневековья, изучает не

только Аристотеля, порядком искаженного богословами, но и Платона,

и таинственную мистику чисел, и еврейскую каббалу, которую преподает

ему некий Иоханес Алеман из Константинополя, изучает халдейский язык,

читает в оригинале арабские рукописи, знает 22 языка, вызывая восторг и

удивление современников.

Глубокий и восторженный мыслитель, демонстративно сбросивший око-

вы авторитарного мышления, поразивший всех своими уникальными даро-

ваниями, он умирает молодым, почти юношей, на тридцать первом году

от рождения...

Пико делла Мирандола бесконечно верил в силу интеллекта, носился

с идеей собрать всемирный конгресс всех областей знаний, приготовил

«Речь о достоинстве человека» и 900 тезисов для обсуждения на этом

конгрессе. Все это показалось Ватикану подозрительным, еретичным, и со-

зыв такого конгресса был пресечен, сам инициатор этой идеи подвергнут

изгнанию, а сочинения его запрещены.

Однако Ренессанс противоречив. Посмотрим на другую столь же коло-

ритную фигуру. Это Корнелиус Агриппа, родившийся в Кельне в 1486 году

и умерший в Гренобле в полной нищете в 1533 году.

Незадолго до смерти он издал книгу «Трактат о недостоверности и

тщете наук», странную, парадоксальную книгу. Она не переведена на

русский язык, поэтому позволю себе пространные извлечения из нее1.

Ученый-гуманист, искусный врач, друг Эразма, всю жизнь занимавший-

ся наукой и бесспорно любивший ее, пришел к отрицанию науки, отверг

какую-либо пользу от наук, более того, заявил, что они приносят лишь

вред человечеству. «Знания делают человека Богом. Так говорили еще в

древности. Но я держусь другого мнения, нет ничего более опасного и

гибельного для человека, его тела, его души, чем науки и искусства»,—

запальчиво заявляет он.

«Грамматика и риторика,—писал Агриппа,— которые суть не науки,

а искусства, являющиеся главным инструментом наук, производят более

1 Написана в 1526 г., издана осенью 1530 г. в Анвере издателем Жаном Скривером,

осуждена Сорбонной 2 марта 1581 г. В переводе на итальянский язык вышла в 1547 г., на

английский — в 1569 г., на французский — в 1582 г., на голландский — в 1651 г., на немецкий —

в 1713 г., на русском нет.

14

Микеланджело. Давид.

1504. Мастер воплотил

в мраморе идею

величия Человека,

столь дорогую

деятелям Ренессанса.

Вспомним Шекспира:

«...каждый Бог вдавил

свою печать, чтоб дать

вселенной образ

человека».

вредные, чем полезные следствия и становятся инструментом ошибок И

заблуждений. В медицине, в юридических науках, в философии — всюду

спорные вещи, ошибки, заблуждения. Диалектика под именем логики

несет в науку лишь мрак и нелепые ухищрения ума. Искусства софистов,

мелочные измышления Раймонда Луллия — не что иное, как бесплодные

заявки на смелость. Само наблюдение над фактами жизни и знания, про-

истекающие из него, не дают уверенности в правильном понимании вещей,

ибо наблюдение связано с нашими органами чувств, а они часто весьма

недостоверные свидетели...

Поэзия — область фикции, история полна лжи. Агриппа критикует

древних хроникеров за измышления о происхождении европейских королей,

ведущих их прямо от мифического Приама».

«Наиболее верна в своих выводах математика, но, как утверждает

блаженный Августин, она не ведет к спасению, удаляет от Бога и не являет-

ся, как утверждает святой Иероним, наукой благочестия...

Во главе наук стоит арифметика, трактующая числа и их отношения.

Арифметика ответственна за безумные мечтания Пифагора о таинственном

значении числа. От арифметики идет геометрия, о которой написал и я свой

трактат, отличающийся от многих других, но не менее ошибочный, не

менее лживый и полный суеверных предрассудков...

Музыканты приписывают божественный характер гармонии. Музыка,

бесспорно, полна прелести и очарования, но это всего лишь различные

модуляции голоса и звуков. С музыкой связаны искусства танца, столь

благосклонного к любви, столь дорогого юным девам, которые вместе с ним

теряют и свою честь. Танец военный—трагическое искусство, танец теат-

ральный—подражательное искусство. И всюду ложные мнения, ложные

суждения...

Наиболее похвальна геометрия, она по крайней мере объединяет лиц,

ее изучающих, тогда как всюду царит дух противоречий и споров, но от

нее идут гибельные искусства: пирография — искусство войны; живопись и

скульптура, наполняющие наши дома и наши храмы недостойными образа-

ми, ведущими к идолопоклонству. Геометрия ведет к изучению недр при-

роды в поисках драгоценных металлов и наблюдений за звездами. Да

будут прокляты они, первое за богатство, которое оно порождает, источ-

ник стольких преступлений, второе — за ложь, которую оно несет в мир...

Астрологи, чтобы удовлетворить нечестивое любопытство, чертят круги

и фигуры, измышляют числа, с помощью которых они претендуют на

проникновение в тайны природы.

Я тоже когда-то во все это верил, но потом понял, что все это ложь

и обман...

Полны лжи физиогномистика, магия, еще более вредная тем, что дей-

ствует на темных людей.

Я долго изучал еврейскую каббалу и пришел к выводу, что в ней ничего

нет, кроме лжи и суеверий.

В философии — ничего твердого, определенного, бесспорного.

Если обозреть систему правительства, общественных режимов, религий,

коммерческих отношений, искусства агрикультуры, ведения войны, меди-

цины, юриспруденции,— какое смятение, какое смешение добрых и дурных

начал мы видим всюду!

16

Имеется республиканская форма правления, самая лучшая из всех,

но она принята лишь в маленьких странах — в Венеции и Швейцарии,—

зато почти повсюду самовластвует монарх, очень редко использующий

свою огромную власть для свершения добрых дел.

В религии —уйма заблуждений. Культ святых и их реликвий, возведе-

ние храмов за счет бедняков, злоупотребления праздниками и нелепыми

церемониями, скандальная жизнь служителей культа. Общественная

жизнь: роскошь дворов, арена наиболее безобразных преступлений, школа

продажности, а в знаменитой столице Франции, предмете стольких восхи-

щений, чистота нравов почти неведома, где участие девушки или женщины

в дворцовых оргиях становится свидетельством высшей чести, оказываемой

им. Торговля — сплошной грабеж, агрикультура — предмет презрения»

и т. д. и т. п.

Человек душой своей во власти священника, телом — во власти врача,

имуществом своим — юриста, а над всеми ними возвышаются папа и

император. Простой каприз этих последних решает судьбы людей, мнений,

наук, искусств.

В мире действует так называемый «естественный закон», который гла-

\ф сит: силой отвечай на силу, обманывай тех, кто обманывает тебя, цени вещь

>—в зависимости от того, за сколько ты ее можешь продать. Из естественного

^9 закона исходит «человеческий закон», организующий войны, убийства и

^ резню, рабство, подчинение одних другим и гражданское право — источник

yS\ всех судейских процессов. От него же идет и каноническое право.

Ss£) Агриппа касается и богословия. Он не отвергает богословие как науку,

однако заявляет, что ее извратили и опошлили профессора Сорбонны,

к тому же и богословие не дает твердого убеждения, как и другие отрасли

знания.

К такому мрачному взгляду на мир пришел Корнелиус Агриппа, истин-

ный сын Ренессанса. Таковы контрасты —оптимизм Пико делла Миран-

дола и пессимизм Агриппы1.

1 Перу Агриппы Неттесхеймского принадлежит и другое сочинение — «Оккультная фило-

софия» (1533). Его современников поражала странная, загадочная способность металлических

предметов притягиваться или отталкиваться («симпатия» — «антипатия»), то, что мы сейчас

знаем под именем магнетизма, способность отдельных людей подчинять себе волю другого и

заставлять совершать бессознательно самые невероятные действия (гипнотизм), непонятное

согласие небесных тел, что потом Ньютон объяснил законом гравитации. Все это они отнесли к

сокровенным, тайным свойствам природы (отсюда — оккультизм, от латинского: occultus —

тайный, сокровенный). Агриппа пытался дать этому разумное объяснение и связать человека

(микрокосм — малый мир) со вселенной (макрокосмом — большим миром). Христианская

церковь все это относила к чернокнижию, к «проискам дьявола» и жестоко наказывала ведьм,

колдунов, магов, связанных якобы с этими оккультными силами.

В наши дни оккультные идеи снова и, пожалуй, ажиотажно привлекли к себе внимание

(экстрасенсы, астрологи, хироманты, вера в магическую силу драгоценных камней и пр.).

17

* * *

Ренессанс выглядит океаном противоречий, нестройным

концертом различных устремлений, мучительного

сожительства воли к господству и еще зыбкого знания,

влечения к красоте и нездорового интереса к ужасному,

смесью простоты и усложненности, целомудрия

и чувственности, милосердия и ожесточения.

Ж. Д елюмо

Так думает один из современных историков.

Ренессанс! Где его начало? Где его конец? Исторические границы

этой интересной эпохи в истории человечества размыты.

Что называть Ренессансом? Что отличает его от Средневековья, от но-

вых времен? По этому поводу в науке много споров, много различных

толкований.

Если обратиться к справочнику, а ныне в руках массового читателя

имеется «Советский энциклопедический словарь», вместивший в одном то-

ме свод всех знаний, накопленных человечеством, то под словами «Возрож-

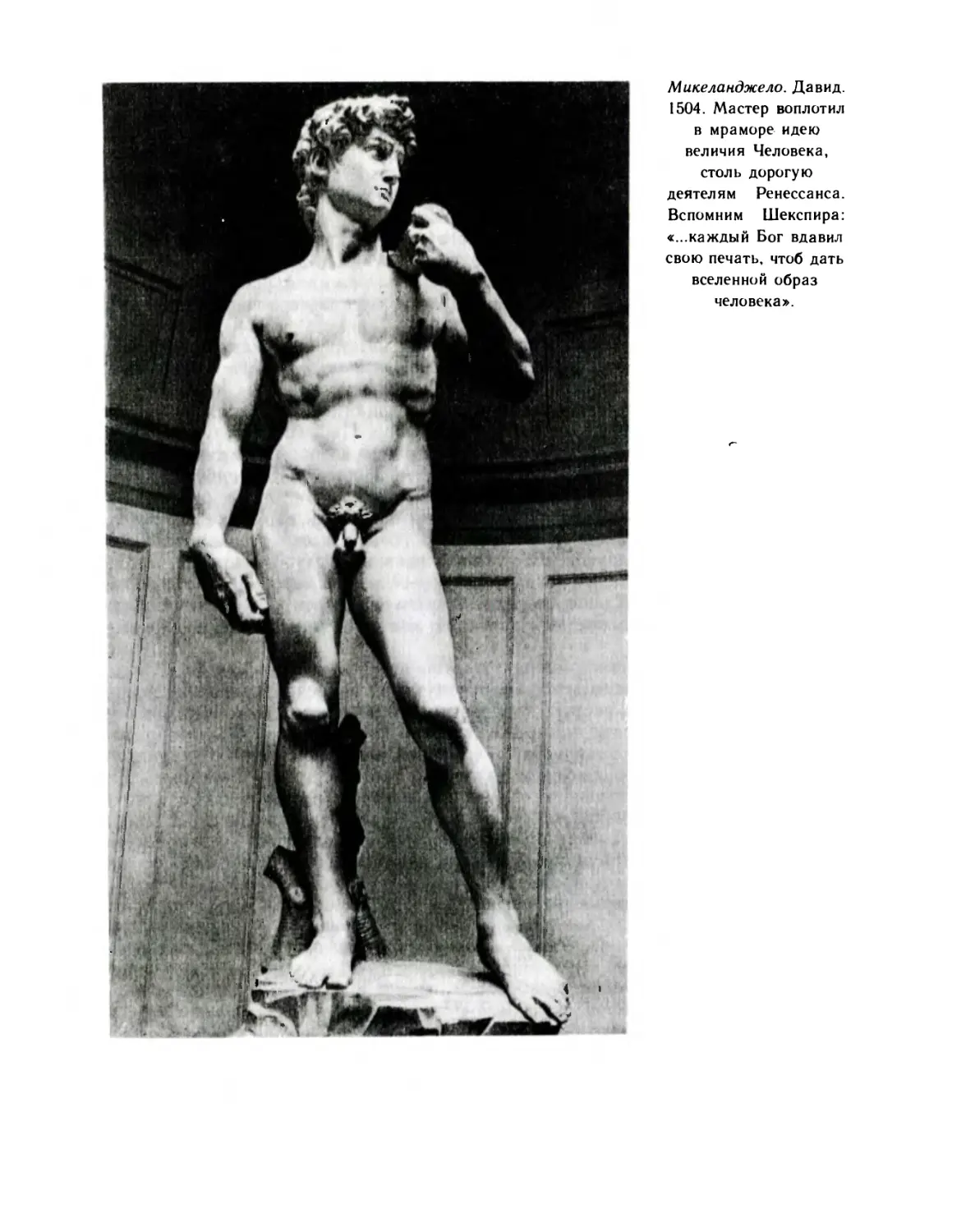

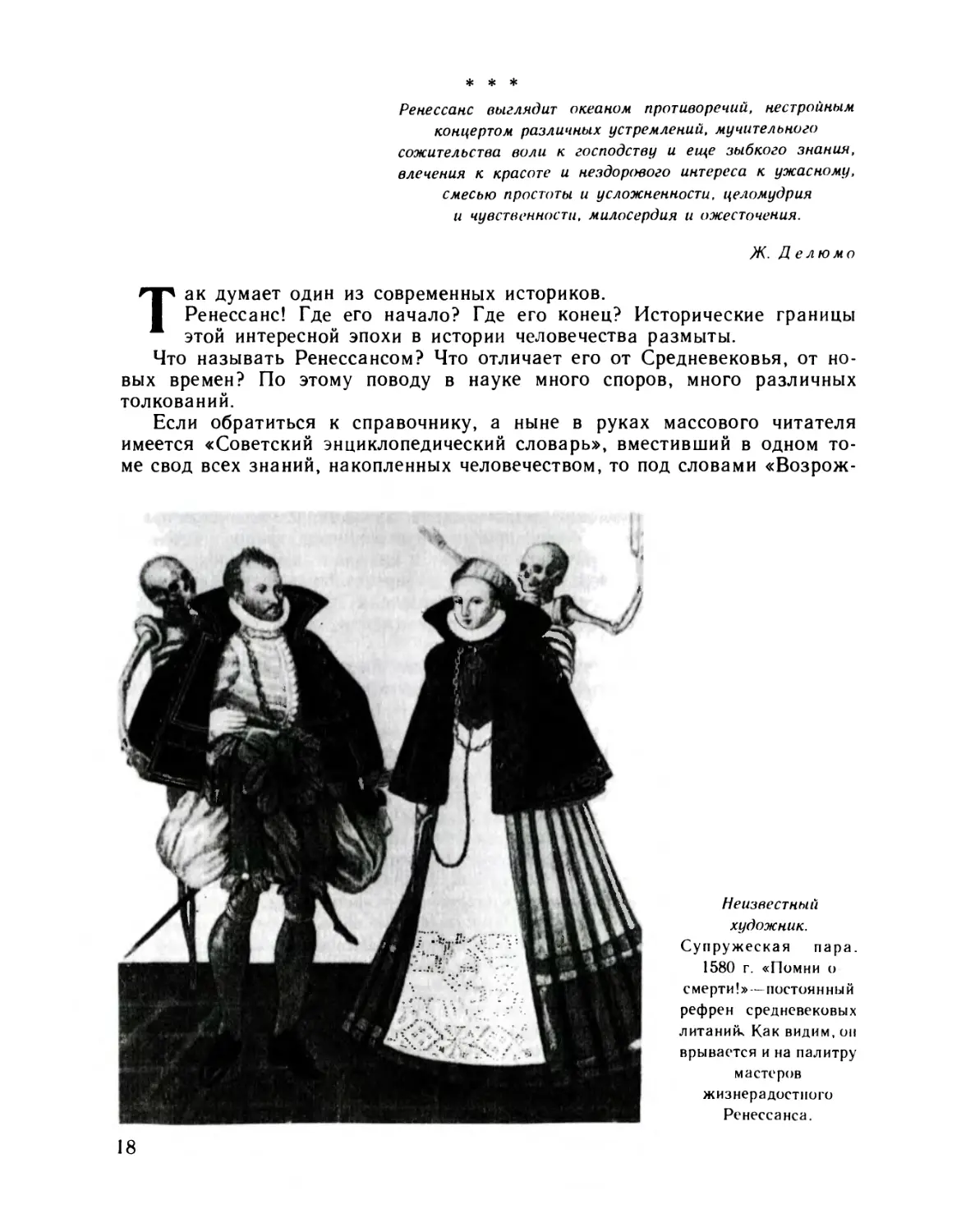

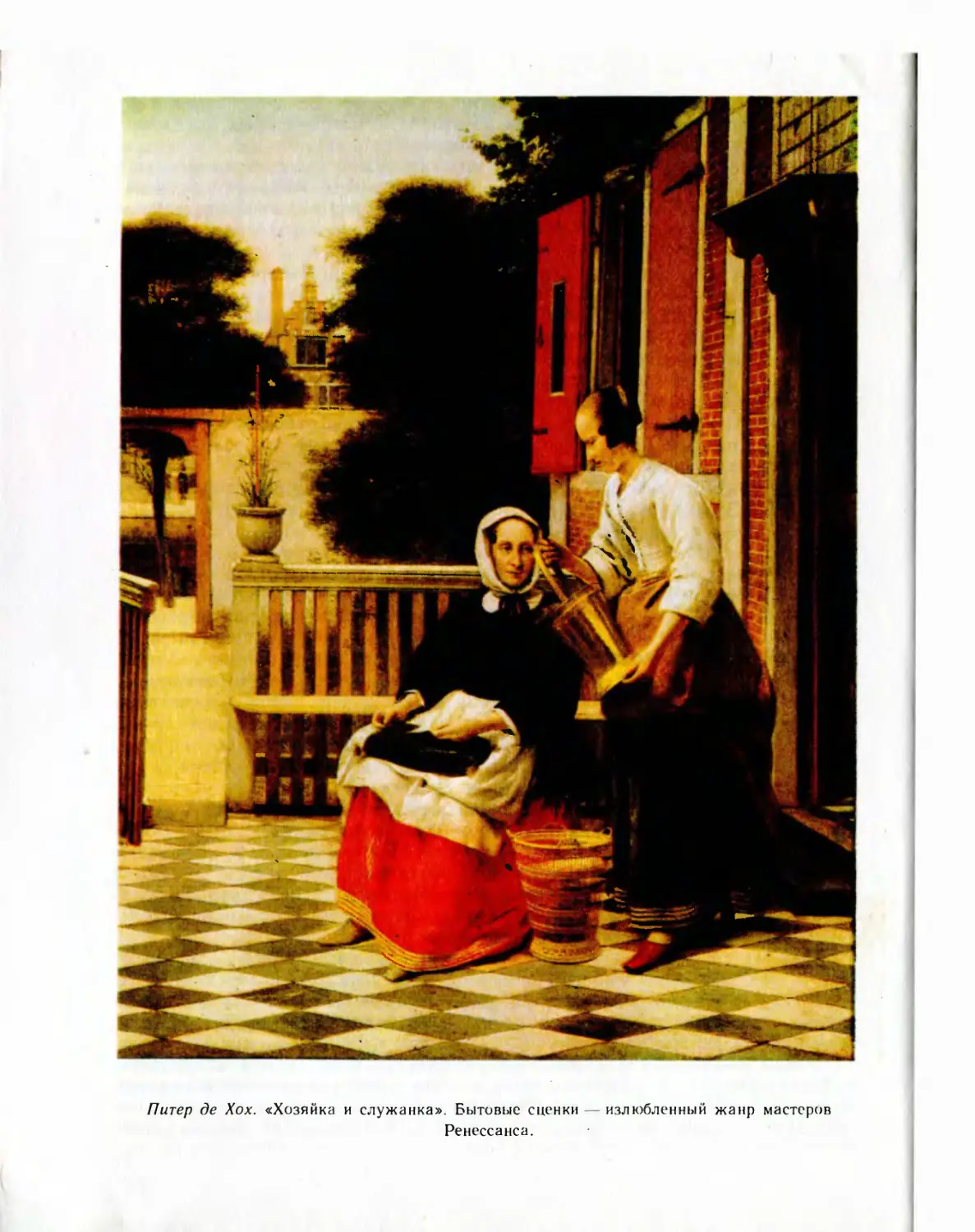

Неизвестный

художник.

Супружеская пара.

1580 г. «Помни о

смерти!»—постоянный

рефрен средневековых

литаний^ Как видим, он

врывается и на палитру

мастеров

жизнерадостного

Ренессанса.

18

дение. Ренессанс» мы найдем нижеследующее разъяснение: «Период в куль-

турном и идейном развитии стран Западной и Центральной Европы

(в Италии, 14—16 вв., в других странах конец 15—16 вв.), переходный

от средневековой культуры к культуре новых времен». Скупая, строгая справ-

ка, но за ней неоглядная даль событий, лиц, свершений человеческого гения.

Понятие «Ренессанс» приобретает свойственный ему смысл только

тогда, когда рядом существует понятие «Средневековье», и именно западно-

европейское, христианское Средневековье. К понятию «Ренессанс» при-

жилось броское, несколько парадоксальное, метафорическое выражение —

«Открытие человека». Оно родилось под пером французского историка

XIX века Мишле, было подхвачено немецким ученым Буркгардтом и, ос-

вещенное этими авторитетами, кочует из одной работы в другую по сей

день.

Его можно принять в плане эмоциональном, но никак не в строго науч-

ном, ибо в истории человечества не найти такого периода, когда мышление

его не было так или иначе направлено на человека. В центре любого фило-

софского, религиозного, художественного сознания всегда пребывает

человек. Поэмы Гомера, Библия, Коран при всем различии вложенного

в них мировоззрения в конце концов посвящены человеку. И если говорить о

главной заслуге Ренессанса, то это будет его великий бунт против средневе-

кового взгляда на человека. Ренессанс отверг философию, опирающуюся на

понятие человека-раба, и противопоставил иную философию, опирающуюся

на понятие человека-владыки, человека, познающего и покоряющего мир.

Мусульманская религия, возникшая позднее христианства и вобравшая в се-

бя многие его элементы, в том числе и его вероучение о человеке-рабе,

столкнулась с подобным же протестом со стороны мыслителей Востока

(Фирдоуси. «Шах-Намэ», Низами. «Хосров и Ширин»).

Главное расхождение между Ренессансом и Средневековьем исходило

в сущности из философского подтекста христианского мифа об изгнании

Адама. Бог заповедал «первым людям» неведение:

«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в

саду ты будешь есть;

А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в кото-

рый ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Бытие, гл. 2).

Иначе говоря, христианская религия (иудейская тоже; цитируется

Ветхий завет) запрещала знание. Этот запрет опротестовывали гуманисты

Ренессанса.

Коран, перенявший иудейский миф об изгнании из рая, несколько

его переиначил. Коранический Адам отведал от «дерева вечности и власти

непреходящей» (Сура 20, стихи 118).

До этого как раз не допустил Адама Бог: «Как бы не простер он

руки своей и не взял также от дерева жизни, и не стал бы жить вечно...

и изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пла-

менный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни»

(Бытие, гл. 3).

Авторы Библии понимали великое значение знания. «И сказал Господь

Бог: вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло». Змей-искуситель

не лгал: «Откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и

зло» (Там же).

19

Знание, как видим, делает человека Богом. Но оно и проклятие для

людей. Все страдания человеческие — результат потери счастливого неведе-

ния. Знание и плотское наслаждение — вот первые грехи «первых людей».

Так полагали средневековые богословы. Они наложили запрет и на

наслаждение, на чувственную любовь, осудили красоту, все то, что цени-

лось превыше всего античным мировоззрением1.

Христианский рай уготован для покорных, самоистязающих, немощных

и слабоумных. Бессмертие (рай) в античной религии даруется физически

совершенным—сильным и прекрасным (Геракл, Ганимед и др.). Гумани-

сты Ренессанса восстанавливали систему ценностей античного мира.

ВЕЛИКИЕ ОТКРЫТИЯ

Возрождение наук, расцвет изящных искусств

и открытие Америки и пути в Ост-Индию можно сравнить

с утреннею зарею, которая после долгих бурь впервые

опять предвещает прекрасный день. Этот день был

днем торжества всеобщности, который наконец наступает

после продолжительной, богатой последствиями

и ужасной ночи средних веков. Этот день ознаменован

развитием науки, искусства и стремлением к открытиям...

Г егель

1 Мусульманство не воспользовалось этой христианской анафемой физического наслажде-

ния. «Коранический рай крайне чувственен»,— пишет проф. Л. И. Климович (Ислам.—

М., 1962.—С. 76).

Любопытны суждения по этому поводу Наполеона. Сравнивая христианскую и мусульман-

скую религии, он говорил: «Наша полностью спиритуальна, магометанская чувственна.

У нас — возмездие, ад и вечные муки; у мусульман — награда: гурии с голубыми глазами,

смеющиеся рощи, молочные реки. В нашей религии — угроза. Это религия страха. Другая

наоборот — обещание и потому притягательна».

20

Действительно, мощный толчок научной мысли дало открытие

Америки, произведшее переворот в географических представлениях

людей того времени, а в середине XVI столетия открытие гелио-

центрической системы мира Коперником, впервые обнародованное в

1543 году. Гуманистическая наука открыла средневековому человеку

сокровища античной философии. Последнее натолкнуло средневекового

человека на самостоятельные философские изыскания, на необходимость

определить свое отношение к философским школам древности. Открытие

книгопечатания предоставило огромные возможности развитию науки, обес-

печив ей прилив свежих творческих сил из широких народных масс, перед

которыми впервые открылась книга. Книгопечатание вывело науку из тем-

ных кабинетов, из мрачных университетских аудиторий на свежий воздух,

к свету, к жизни, к народу. Великие умы эпохи Возрождения это очень

хорошо понимали.

Во Франции деятельность известной семьи типографов Этьянов, не-

утомимо и самоотверженно трудившихся над изданием древних рукописей

в XVI столетии, подготовкой и изданием словарей, содействовала приоб-

щению к науке талантливой молодежи. Робер (1503—1559) и его сын

Анри (1528—1598) были поистине великими глашатаями знаний. Справед-

ливо писал современник Монтеня известный французский юрист Де Ту:

«Франция более обязана Роберу Этьену, усовершенствовавшему книгоиз-

дательство, чем величайшим полководцам, расширившим ее границы».

Значительно содействовали развитию науки и философской мысли той

поры международные связи ученых, общение которых не было затруднено

различием языков. Наука в то время имела один общий язык — латынь.

Эразм читал лекции в Голландии и Германии, в Англии и во Франции,

в Италии и Швейцарии и всюду находил достаточно широкую аудиторию

для своих идей. Историки ныне даже затрудняются, с какой отдельной

страной связать деятельность великого гуманиста. Джордано Бруно пропа-

гандирует свое учение в Италии и Женеве, во Франции и в Оксфордском

университете в Англии. Ученые пишут книги на языке своего народа, при-

общая к науке соотечественников, но и переводят подчас эти книги на

мертвую латынь, чтобы открыть выстраданным в борьбе и гонениях идеям

дорогу к собратьям по труду, столь же мученически отдающим силы и

жизни новым идеям в других странах.

Гуманисты эпохи Возрождения составляли дружную семью великих

энтузиастов, великих талантов и великих страдальцев науки. Они следили

за научными открытиями друг друга, радовались успехам.

Часто братская дружба соединяла их. Многие гениальные догадки

античных мудрецов становились предметом многолетних упорных изыска-

ний и часто приводили к великим открытиям.

«В течение тысячелетий небосвод со всеми светилами вращался

вокруг нас; весь мир верил в это, пока Клеанф Самосский — или, согласно

Теофрасту, Никет Сиракузский — не стал уверять, что в действительности

Земля движется вокруг своей оси по эклиптике зодиака; а в наше время

Коперник так хорошо обосновал это учение, что убедительно объясняет с

его помощью все астрономические явления»,— писал Монтень. Однако все

еще было в брожении, контрастах. Научная мысль соседствовала с суеве-

рием и простодушной верой в сверхъестественные силы и стародавние мифы.

21

Колумб, отправившийся в далекое путешествие, уверенный в том, что от-

кроет новые земли, действовал как представитель пытливого и динамиче-

ского Ренессанса. Но, полагая, что эти новые заморские территории будут

не иначе, как райской обетованной землей, взял с собой ученого еврея,

знавшего древнееврейский и арамейский языки, дабы говорить там, на обе-

тованной земле, на этих ветхозаветных языках.

Подведем итог: две эпохи — Средневековье и Возрождение. Две жиз-

ненные философии. Идеи христианского Средневековья:

1. Краткость земной жизни человека и вечная загробная жизнь.

2. Земная жизнь — период испытаний физических и моральных сил

человека. Отсюда — идея подвижничества, аскетизма, жертвенности.

3. Возвеличение страдания — земное страдание — путь к вечному

(загробному) блаженству.

4. Осуждение мысли, сомнения, знания, гордыни, красоты телесной,

наслаждения телесного.

5. Идея безграничной веры в Бога, его пророков, проповедников.

6. Гуманизм сострадания (милосердие, жалость к униженным, обездо-

ленным).

Эти идеи наложили свою печать на духовную жизнь общества, при-

нявшего христианство. Они отразились в его нравах, обычаях, вкусах, при-

вычках, морали, законах, искусстве, философии.

Что же возвестили миру гуманисты Ренессанса?

1. Возвеличение человека без Бога, без господина.

2. Отрицание бессмертия. Земная жизнь остается единственным и не-

повторимым достоянием человека.

3. Возвеличение земного счастья, красоты, наслаждения—телесного

и интеллектуального.

4. Возвеличение мысли и сомнения, отрицание догмы и веры.

5. Отрицание фанатизма.

6. Осуждение страдания.

7. Гуманизм величия человеческого.

Средневековая культура, как писал Анатоль Франс, не знает «красоты

формы», не знает «сладострастия вечного мира», «всеобъемлющей власти

Венеры», она «чужда благородной страсти к познанию». А Ренессанс — это

«беспокойное брожение мысли», «прекраснейший недуг», «божественное

чудовище, которое мы лелеем, хотя оно пожирает нас».

Иногда за далью времени мы уже не различаем будничных деталей

жизни ушедших поколений. Минувшая эпоха нам рисуется в грандиозности

трагических событий. Мы видим только великое, оставившее свой след

в истории. Мелочное, досадное, отравляющее каждодневный быт частных

лиц, остается вне поля нашего зрения. Так в радужных мечтах о прошлом

мы склонны идеализировать его.

РЕФОРМАЦИЯ

В эпоху Возрождения возникло широкое общественное движение —

борьба за реформу церкви.

Нидерланды, Скандинавские страны, Женева, часть германских кня-

жеств откололись от католического Рима. В Германии забушевала Вели-

кая крестьянская война. Во Франции разгорелись кровавые междоусобные

религиозные распри. Движение за церковные реформы, развернувшееся

в Западной Европе в эпоху Ренессанса, получило в исторической науке

наименование Реформации или Протестантизма. Во главе его стояли

Мартин Лютер и Жан Кальвин. Религиозная борьба всколыхнула огром-

ные народные массы.

Народ в массе своей был тогда глубоко религиозен. Он верил искренне

и горячо. Но до его сознания доходила мысль, что жизнь церковников,

несущих ему слово Божье, разительно отличается от проповедуемого ими

идеала. И вот появились люди, знающие латынь, ученые и благочестивые,

которые стали говорить, что католическая церковь отклонилась от истинно-

го пути и действует по наущению дьявола. Сначала опасливый шепот

разносил слухи о новых проповедниках, потом все громче и громче стали

раздаваться протестантские речи, и теперь уже никакие пытки и казни

не могли их заглушить.

Протестантское движение вскоре обрело своих вождей: Лютера в Гер-

мании, Кальвина в Швейцарии. Оно приобрело даже свои территории и ста-

ло огромной политической силой.

Католическая церковь проводила службу на латинском языке, который

народ уже не знал. Протестанты обратились к национальным языкам. Стали

переводить на национальные языки и Библию. Главное, что в новых рели-

гиозных учениях возмущало католиков,— это отрицание посредничества свя-

щенника в общении христианина с Богом. Верующий, по учению протестан-

тов, мог непосредственно обращаться к Богу, минуя и храм, и священника.

Это уже затрагивало экономические интересы церкви. Богословские споры

велись и о таинствах евхаристии (обряд причастия), о «свободе воли»

(«благодати») и пр.

МАРТИН ЛЮТЕР

Однажды он шел с одним из своих друзей, Алексисом,

гроза застигла их, и друг его был убит громом; это

событие так потрясло 22-летнего Лютера, что он дал обет

вступить в монахи.

Т. Н. Грановский

Так началась карьера талантливого богослова, потрясшего в XVI сто-

летии католический мир Западной Европы. В монастыре он истязал се-

бя молениями и постом и жадно читал богословские книги. Двадцати

семи лет от роду он побывал в Италии, завидев издали Рим, он благоговейно

опустился на колени в благочестивом восторге перед городом апостола

Петра и папского престола. Но, ознакомившись с нравами церковников,

а они, особенно высшие иерархи во главе с папой, вели совсем не благо-

честивый образ жизни, он был возмущен. Особенно поразила его циничная

продажа индульгенций (отпущение грехов за определенную плату).

Смелый, бескомпромиссный, он прибил однажды к дверям церкви в

Виттенберге знаменитые 95 тезисов против индульгенций.

Это был бунт. Реакция Ватикана была самая отрицательная, но среди

верующих нашлось немало сторонников Лютера. Началась отчаянная борь-

ба, вылившаяся в конце концов в грандиозную Крестьянскую войну в

Германии. В истории это получило наименование Реформации (борьба за

реформу церкви).

Активность Лютера была необычайна, он много писал и печатал

книг, развивая и углубляя свои идеи. Однако главным трудом его жизни

стал перевод Библии на немецкий язык. Этот образцовый перевод положил

начало основанию и оформлению единого общенационального немецкого

языка.

В германских городах возникли лютеранские приходы. Новые, люте-

ранские, церкви отличались от католических простотой и даже бедностью

внутреннего убранства в духе раннего христианства. Лютер восстал и

против безбрачия священников, как это было установлено по католическому

канону, отказался от монашества, женился. Его жена тоже сняла с себя

монашеский сан.

Ватикан бушевал и проклинал отступника, покушаясь даже на жизнь

24

этого бунтаря-проповедника, но за Лютером стояли уже огромные народ-

ные массы и даже князья, отказываясь платить Риму десятую часть дохо-

дов и к тому же иметь возможность конфисковывать владения католических

монастырей.

Мне довелось видеть дом в Эйслебене, где родился Лютер. Крепое ка-

менное строение с толстыми стенами, маленькими окнами, узкими тесными

комнатами на двух его этажах. Во всем ощущалась суровая простота быта

средневекового человека. В такой обстановке воспитывался непреклонный,

грубоватый характер проповедника.

ЖАН КАЛЬВИН

— Ребята! — закричал Моревель, повысив голос и

обращаясь к солдатам.— Гугеноты хотят убить короля

и истребить католиков; это надо предупредить. Сегодня

ночью, пока они спят, мы всех их перебьем... Король

отдает вам их дома на разграбление.

Крик дикой радости пронесся по всем рядам:

— Да здравствует король! Смерть гугенотам!

Проспер Мериме

Так французский писатель в своем знаменитом романе «Хроника

царствования Карла IX» описывает начало резни гугенотов в ночь на

24 августа 1572 года (праздник Варфоломея). Резня, залившая

кровью Париж, потрясшая всю Европу, так и вошла в историю как Варфоло-

меевская ночь. Католики и гугеноты. Две враждующие партии, расколовшие

тогда страну, уничтожали друг друга с фанатическим упорством, и по

сути вся вторая половина XVI века ушла на эту войну.

А у истоков стоял немощный, тщедушный человек с горящими глазами

фанатика, изводивший себя голодом и постом,— Жан Кальвин, второй

после Лютера идейный вдохновитель религиозных войн и всего проте-

стантского движения. Суровый, жестокий и крайне нетерпимый ко всякому

инакомыслию богослов. Родился в Пикардии, слушал лекции в Париже и

Орлеане по богословию и праву. Познакомившись с идеями Мартина

Лютера, он нашел в них нечто родственное своим собственным мыслям.

Католицизм был явно ему не по душе. Критические его высказывания

о государственной религии Франции навлекли на него недовольство церков-

ных властей, ему пришлось бежать в Швейцарию, где он и обосновался.

Сначала это был скромный учитель греческого языка, потом всесильный

диктатор Женевы. Человек суровых нравов, отказывавший себе во всем,

он поистине заковал общественную и частную жизнь женевцев цепями

строгих нравственных правил.

Его сочинение «Наставления в христианской вере», написанное по-

латыни и им же с блеском переведенное на французский язык, широко

распространилось в городах Швейцарии, Франции, Англии. Что касается

25

последней, то в годы, когда совершалась революция XVII века, имя Каль-

вина было на знаменах сторонников Кромвеля.

Главным в идейном спектре учения женевского проповедника была

теория предопределения. Бог, как учил Кальвин, назначил людям разную

участь, одних он наделил благодатью, предназначив их к вечному блажен-

ству, других обрек на вечные страдания, ибо природа человека порочна.

Все в воле Бога. Человек может лишь желать, жадно тянуться к благодати,

ради нее исполнять строго регламентированные (Кальвин рационалисти-

чен) правила веры, мышления, морали. Человек может лишь надеяться.

И не жаловаться, не скорбеть, не сетовать на Бога! Даже тогда, когда

божественная благодать осенит недостойного человека, даже тогда, когда

отдавший всего себя и жизнь свою служению Богу окажется лишенным

благодати.

Все предопределено, все предугадано, все предначертано, кому

спастись, кому оказаться праведником, кому остаться грешником без

покаяния, осужденным на вечные муки. Человек не способен изменить свою

судьбу, и никто, ни один церковный иерарх, будь то сам папа, не сможет

это сделать. Человеку остается лишь смиренно молить Бога о милости.

Ясно, что такая теория никак не устраивала католическое духовенство,

ведь Рим бойко торговал индульгенциями и получал за них немалые день-

ги, потому как Лютер, так и Кальвин были прокляты папой.

Во Франции уже после смерти Кальвина разгорелась кровопролитная

война между католиками и гугенотами (сторонниками кальвинизма),

одним из мрачных ее эпизодов была ночь на 24 августа 1572 года.

В июле 1573 года гонец германского императора Павел Магнус рассказы-

вал русскому царю Ивану Грозному: «Король французский воевал с коро-

лем Наваррским и умыслил злодейским обычаем, чтобы с ним помириться;

помирившись, сговорил сестру свою за Наваррского короля, и тот приехал

на свадьбу, и с ним много больших людей приехало; тут король француз-

ский зятя своего, Наваррского короля, схватил и посадил в тюрьму, и теперь

сидит в тюрьме; а людей его всех до одного с женами и детьми в ту же ночь

побил и сказал, что побил их за веру, что они не его веры, побил и своих лю-

дей, которые одной веры с королем Наваррским; всего в то время побил

до 100 000».

Иван Грозный, который, как известно, не отличался особым мягкосерде-

чием, через гонца Скобельцына высказывал Максимилиану II свои сожале-

ния: «Ты брат наш дрожайший, скорбишь о пролитии крови, что у француз-

ского короля в его королевстве несколько тысяч перебито вместе и с грудными

младенцами; христианским государям пригоже скорбеть, что такое бесчело-

вечие французский король над стольким народом учинил и столько крови без

ума пролил».

События тех страшных дней описал Проспер Мериме в своем романе

«Хроника царствования Карла IX».

ИГНАТИИ ЛОИОЛА

Он имел одно виденье,

Непостижное уму,

И глубоко впечатленье

В душу врезалось ему.

Путешествуя в Женеву,

На дороге у креста

Видел он Марию-деву,

Матерь Господа Христа.

С той поры, сгорев душою,

Он на женщин не смотрел

И до гроба ни с одною

Молвить слова не хотел.

Полон верой и любовью,

Верен набожной мечте,

Ave, mater dei кровью

Написал он на щите.

А. С. Пушкин

Испания болела рыцарскими романами, «Амадис Галльский» полонил

сердце не одного только Дон Кихота Ламанчского, но и многих

других. Рыцари избирали себе даму сердца. Пушкинский рыцарь из-

брал Деву Марию. Но шутливой выдумкой поэта говорила историческая

правда. И как ни странно, героем такой романтической истории оказался

основатель ордена «Христово воинство» («Братство Иисуса») Игнатий

Лойола.

Сын провинциального испанского дворянина, храбрый вояка, он в одном

из сражений с французами был тяжело ранен в ногу. Вынужденное про-

должительное лежание в постели заставило его много читать. Между по-

вестей о похождениях рыцарей попался сборник легенд о святых, широко

тогда "распространяемый для назидательного чтения. Легенды захватили

пылкого воина, он стал воображать себя служителем Девы Марии. Эта

идея увлекла его окончательно. Близкие смущенно глядели на него: уж не

потерял ли он рассудок? Игнатий бросил воинскую службу, отправился

в путешествие в Палестину.

Между тем как паладины

Ввстречу трепетным врагам

27

Тициан. Святой

Себастьян.

Художники

Ренессанса часто

изображали этого

римского юношу,

казненного за

принадлежность к

христианской вере,

причем изображали

его полным сил и

здоровья.

По равнинам Палестины

Мчались, именуя дам.—

«Lumen, coelum, sancta rosa!» (Свет небесный, святая роза!)

Восклицал всех громче он,

И гнала его угроза

Мусульман со всех сторон.

Игнатий Лойола уже сбросил рыцарские доспехи и больше не сражался

на поле брани, но в богословские споры вступал с пылом неофита. Но

тут он обнаружил, что крайне невежествен. И начались годы учебы в

университетах Саламанки, Парижа. 40-летний студент упорно постигал

латынь и все премудрости тогдашних наук.

Лойола умер в 1556 году, но его последователи оттачивали и совер-

шенствовали теорию и практику Ордена. Это не была монашеская органи-

зация. Иезуиты носили обычное светское платье, могли жениться, но сами

они всецело должны были полностью принадлежать Ордену. Чтобы быть

принятыми в Орден, им надлежало пройти очень сложный искус (испытание

на покорность). Главный их девиз — исполнение воли папы. Какими сред-

ствами?—Все средства хороши ради достижения цели. Они проникали в

высшие сферы власти, овладевали тайнами дипломатии, прибегали к интри-

гам, не брезговали кинжалом и ядом, чтобы убрать неугодных папе

влиятельных лиц государств. Словом, это было страшное орудие в распо-

ряжении римского папы, основанное на строжайшей дисциплине воинство

(у них были рядовые и генералы). Иезуиты не обошли своим вниманием

и воспитание юношества. Их школы (для детей господствующих классов)

давали обычно блестящее образование. Они привлекали к обучению луч-

ших преподавателей, не требовали от них особой религиозности, но

хотели видеть в будущих представителях правящей элиты верных служи-

телей незыблемых основ католицизма.

ХРОНОЛОГИЯ РЕНЕССАНСА

Обратимся к скупому перечню исторических дат. Они многое ска-

жут нашему воображению. Мы увидим противоборство двух культур.

Средневековье напугано новыми идеями. Оно сопротивляется, прибе-

гает к репрессиям. На его стороне власти, судебные органы, армия, на сто-

роне же гуманистов — таланты, энтузиазм, знания. Создаются шедевры ли-

тературы, живописи, скульптуры, архитектуры.

29

1307—1320 гг.— Создание «Божественной комедии» Данте, величествен-

ной эпопеи христианства, где отрицание «града земного» (Ад) и прослав-

ление «града Божия» (Рай) доведено до эстетического совершенства.

Средневековье еще полно сил, но светская мысль уже заявляет о себе:

Данте пишет «Новую жизнь» (история любви).

1304—1374 гг.—Жизнь итальянского поэта Петрарки, изучившего клас-

сическую латынь, пропагандиста античной культуры. Его пример увлек

многих его современников. Началось всеобщее увлечение древностями, со-

биранием античных рукописей, коллекционированием античных раритетов.

1313—1375 гг.— Жизнь Боккаччо, первого человека в Италии, изучив-

шего древнегреческий язык, что, надо сказать, само по себе представляло

известную оппозицию церкви. Богословский факультет Сорбонны запрещал

изучение греческого языка. Позднее в одном из монастырей, где проходили

ученические годы Рабле, у него были отняты греческие книги.

1350—1355 гг.— Создание «Декамерона» Боккаччо, где свободомыслие

доведено до сатирического осмеяния церковников. Но книга была издана

только в 1471 году. Церковная цензура была достаточно бдительна.

1350—1450 гг.—Столетие вызревания ренессансного мироощущения.

Свободомыслие постепенно крепнет и расширяется в обществе.

1431 г.— Трактат Лоренцо Баллы «О наслаждении как истинном бла-

ге». Первая философская попытка ниспровергнуть главный этический

принцип церкви — аскетизм.

1440 г.— Его же «Рассуждение о даре Константина». Разоблачение

подделки документа «дарственной», якобы дававшей римской церкви пер-

венство во всем католическом мире. (Трактат Лоренцо Баллы был

опубликован только в 1517 году.)

Сороковые годы XV века — изобретение Гуттенбергом книгопечатания.

Величайшее событие в истории культуры. «Изобретение книгопечатания,

пороха и компаса оказало такое влияние на человеческие отношения, како-

го не оказала ни одна власть, ни одна секта, ни одна звезда»,— писал

современник Шекспира Фрэнсис Бэкон.

1453 г.— Падение города Константинополя. Последний хранитель остат-

ков античной культуры, Византия, перестала существовать. Ученые греки,

захватив с собой сохранившиеся древние рукописи, бежали в Италию и на

новой родине возбудили еще больший интерес к греческому языку и к гре-

ческим древностям, они же занялись и переводами греческих авторов на

латинский язык.

1480 г.— Первая печатная книга на древнегреческом языке. Басни

Эзопа. Извлечения из Феокрита.

1481 г.— Реакция настораживается, усмотрев в распространении ан-

тичной (языческой) культуры признаки грядущего вселенского безверия.

В Испании активизируется инквизиция. Она существовала еще с XIII века,

затихая (временами) и снова возгораясь вплоть до 20-х годов

XIX века.

5 декабря 1484 г.— Булла папы Иннокентия VIII о ведьмах, известная

под названием «Суммис дезидерантес» («Summis desiderantes»). Это были

первые слова буллы. В переводе с латыни — «С величайшим рвением...».

Призыв к массовому уничтожению «ведьм», страшное по своему невежеству

и варварству деяние Ватикана. Приведу несколько слов из этой буллы:

30

«С величайшим рвением, как того требуют обязанности верховного пасты-

ря, стремимся мы к тому, чтобы росла католическая вера и были искоре-

нены деяния еретиков... С великой скорбью осведомились мы, что в неко-

торых частях Германии, особенно в областях Майнца, Кельна, Трира,

Зальцбурга и Бремена, весьма многие особы как мужского, так и женского

пола, не заботясь о собственном спасении, отвернулись от католической

веры, имеют греховные половые связи с демонами, принимающими облик

мужчин или женщин, и своими колдовскими действиями... наводят пор-

чу, губят рождаемое женщинами, приплод животных, плоды земли, вино-

градники и плодовые сады... фруктовые деревья, луга, посевы и урожаи...»

Булла вызвала поистине взрыв преследований и страшных жестокостей.

Жертв подвергали изощренным пыткам, добиваясь от них признания в

колдовских действиях. В некоторых городах ежедневно сжигалось по

10—12 человек. Десятки тысяч гибли в страшных мучениях. Обвинения

были самые вздорные, так, один старик был сожжен за то, что «вызывал»

бури, «летал» в облаках и сорок лет служил дьяволу.

1487 г.— Два инквизитора, Яков Шпренгер и Генрих Инститорис,

опубликовали наставление по проведению ведьмовских процессов «Молот

ведьм».

Средневековье отчаянно боролось, не сдавая свои позиции, но ренес-

сансное движение не замедлялось. В XVI столетии Монтень резко осудил

и осмеял веру в ведьм.

I486 г.— Рассуждение «О достоинстве человека» Пико делла Мирандо-

ла, программа Ренессанса. Тогда же «900 тезисов обо всем, что познаваемо».

1492 г.—Христофор Колумб открывает Америку. Переворот в умах:

ломаются старые представления о Земле. «Никогда открытие в чисто

материальной сфере, расширяя человеческий кругозор, не производило бо-

лее разительной и более длительной перемены в сфере моральной. Была

поднята завеса, миллионы лет скрывавшая половину земного шара...

Колумб заставил род людской задуматься над бесконечным множеством

новых вещей, он содействовал прогрессу человеческой мысли»,— писал ве-

ликий немецкий ученый Александр Гумбольдт.

1499—1504 гг.— Путешествие Америго Веспуччи в Новый Свет.

Между тем множится печатная продукция, древнегреческие авторы откры-

ваются взору европейского читателя. В Милане выходят Феокрит, Гесиод,

Исократ (издатель Аккурс).

1494 г.— В Венеции основана знаменитая типография Альда Мануция.

1494 г.— Начало «Итальянских войн». Их ведут последовательно фран-

цузские короли Карл VIII, Людовик XII, Франциск I, Генрих II. Войны

грабительские, захватнические. Ренессансная культура Италии покоряет

умы захватчиков. Идеи перекочевывают во Францию, Германию, Англию,

Испанию.

1495 г.— Во Флоренции выходят древнегреческие авторы — четыре

трагедии Еврипида, сочинения Каллимаха.

1495—1498 гг.— Альд Мануций печатает в Венеции сочинения Аристо-

теля и Теофраста.

1496 г.— Во Флоренции выходит Лукиан, в Венеции Феокрит, Бион,

Мосх (издатель Альд Мануций).

1498 г.— Тот же издатель печатает 9 пьес Аристофана.

31

Боттичелли. Весна. Фрагмент. 1478.

1497—1500 гг.— Васко да Гама открывает морской путь в Индию.

Представления о мире меняются. Новые страны, неведомые до того обычаи,

образ жизни других народов, иные верования вносят большие перемены

в само мышление средневекового человека.

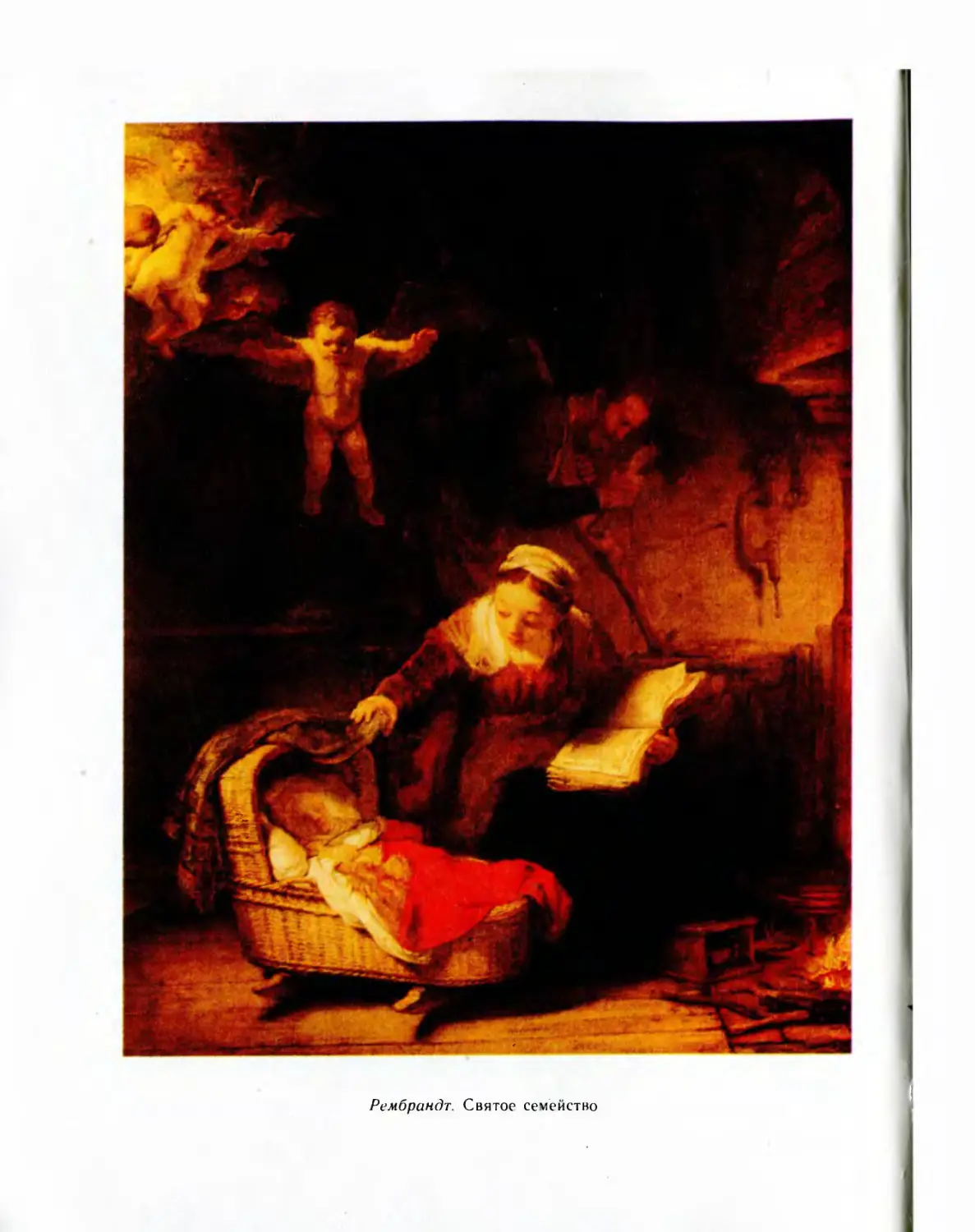

Расцветают пластические искусства Италии: «Тайная вечеря» Леонардо

да Винчи (1498), «Святое семейство» Микеланджело (1503), «Мадонна

Конестабиле» Рафаэля (1504), «Джоконда» Леонардо да Винчи (1506).

Браманте начинает строительство собора св. Петра в Риме.

1509 г.— Микеланджело расписывает своды Сикстинской капеллы.

Эразм Роттердамский пишет знаменитую «Похвалу глупости».

1512 г.— Микеланджело создает скульптуру Моисея.

1513 г.— Итальянский писатель Макиавелли пишет свое парадоксаль-

ное сочинение «Государь» — программу деспотического правительства.

Итальянцы готовы принять тирана, лишь бы он объединил страну, постоян-

но раздираемую воинственными правителями мелких княжеств, на которые

была разделена тогда страна.

1516 г.— Томас Мор пишет книгу «Утопия» — это мечта об идеальном

обществе полного социального равенства. «Утопия» в переводе с греческого

значит «несуществующая страна». Сам автор понимал, что предлагаемый

им проект преобразования общества вряд ли когда-нибудь осуществится.

Появился «Трактат о бессмертии души» итальянца Пьетро Помпонаццо.

Автор отрицает бессмертие, заявляет, что религия есть лишь политический

и нравственный инструмент, нужный простому народу, философ же не нуж-

дается в сказках. Философы — боги на земле, живут, довольные своей

мудростью, эзотерически, то есть в своем узком кругу интеллектуалов.

32

1517 г.— Лютер приклеивает на двери в Виттенберге 95 тезисов против

католицизма.

1519—1522 гг.— Первое кругосветное путешествие, совершенное Магел-

ланом, стало событием чрезвычайной важности.

1522 г.— Лютер переводит на немецкий язык Новый завет Библии.

1524—1525 гг.— Великая крестьянская война в Германии.

1528 г.—Итальянец Кастильоне пишет сочинение «Придворный», где

создает образ идеального человека, мыслимый гуманистами Ренессанса.

1530 г.— Во Франции основан Коллеж де Франс — учебное заведение

по изучению трех древних языков — древнегреческого, латинского, древне-

еврейского (иврита), позднее — и арабского. Светское образование в духе

идей Ренессанса завоевывает умы.

1532 г.— Франсуа Рабле начинает создавать свой великий роман

«Гаргантюа и Пантагрюэль».

1535 г.— Казнь Томаса Мора. Лагерь гуманистов Ренессанса потерял

одного из важных своих лидеров.

1539 г.— Создается Орден иезуитов в Испании. Католическая церковь

укрепляет свои позиции, обеспокоенная движением ренессансной мысли.

Триденский собор составил первый список запрещенных книг (Индекс),

провозгласил непогрешимость папы, объявил войну Реформации, развер-

нул репрессии против гуманистов (1545—1563).

1546 г.—В Париже сожжен издатель и гуманист, друг Рабле Этьен

Доле.

1547 г.— Друг Монтеня Этьен де Ла Боэси пишет сочинение «Добро-

вольное рабство», осуждающее деспотизм и монархический принцип.

1553 г.— Протестантская церковь, ставшая господствующей в Швейца-

рии, приступает к репрессиям против инакомыслящих. Сожжен на костре

ученый-гуманист Мигель Сервет.

XVI в.— Расцвет пластических искусств в Италии. Творят великие

художники — Тициан, Бенвенуто Челлини, Веронезе, Тинторетто и др.

1572 г.— Варфоломеевская ночь. Проведенная католиками массовая

резня протестантов (гугенотов) в Париже.

1575 г.— Торквато Тассо создает поэму «Освобожденный Иерусалим».

Ренессанс в Италии сдает свои позиции.

1580—1588 гг.— Монтень печатает три тома «Опытов», в которых про-

тивопоставляет разгулу фанатизма периода религиозных войн скептическую

философию («Не убивайте людей во имя зыбких мнений!»).

1598 г.— Начало творчества Шекспира.

1600 г.— Казнь Джордано Бруно в Риме. Средневековье празднует

победу.

1605 г.— Сервантес печатает первую часть своего великого романа

«Дон Кихот». В 1615 г. выходит вторая его часть.

1616 г.— Смерть двух гениев Ренессанса — Сервантеса и Шекспира.

1620 г.— Фрэнсис Бэкон издает свою книгу «Новый Органон» — фило-

софское обоснование материализма, призыв поставить опыт во главу науч-

ного исследования.

1633 г.— Великий ученый Галилео Галилей в церкви Санта Мария

сопра минерва в Риме, стоя на коленях, принес публичное покаяние и был

объявлен узником инквизиции. Он отрекся от Коперника и его открытия.

2 Литература эпохи Возрождения

33

Отречение Галилея произвело более сильное впечатление на европей-

скую интеллигенцию, чем даже казнь Джордано Бруно.

Эпоха Ренессанса кончилась.

Такова история могучего умственного движения в Западной Европе в

скупом перечне дат и событий. Ренессанс имел свои особенности в каждой

стране. Они не затрагивают его сущности. Основные идейные позиции,

а главное — оппозиция Средневековью сохранялась во всех этих странах.

Но в силу тех или иных исторических условий жизни народов вырабатыва-

лись свои доминанты, иначе говоря, преимущественное развитие тех или

иных видов духовной деятельности гуманистов.

В Италии была богатая литература, однако первенство следует отдать

все-таки пластическим искусствам. В Англии Ренессанс создал театр.

Драматургия Шекспира, да и его талантливых современников (Кристофер

Марло) затмила все остальные виды искусства. Во Франции он достиг выс-

шего своего выражения в философской прозе (Рабле, Монтень).

Если касаться самой тематики литературы, то интерес писателей к тем

или иным проблемам часто диктовался политической обстановкой в их

странах. В Италии, Испании, где католицизм был достаточно крепок, а

также в Англии, где протестантская церковь утвердилась относительно

безболезненно, религиозная тема почти не коснулась литературы. Тогда как

во Франции, объятой пожаром религиозных войн, эта тема была одной из

главенствующих.

В Италии, страдавшей от политической раздробленности, и во Франции

в процессе укрепления абсолютной королевской власти, проходившего весь-

ма болезненно, политическая тема стала одной из центральных. Между

тем в Англии она проявилась достаточно умеренно и больше касалась

культа личности в общечеловеческом масштабе (трагедии Кристофера Мар-

ло «Тамерлан Великий», Шекспира «Ричард III»). В Испании политическая

тема не затронула сколько-нибудь серьезно ни Сервантеса, ни его современ-

ников.

Шедевры Рафаэля и Микеланджело затмили достижения мастеров пера.

Монтень записал в своем Итальянском дневнике: «Я был поражен зрелищем

крестьян с лютней в руках и пастушек с Ариостом на устах. Это можно уви-

деть по всей Италии». Так было в 1580 г. Итальянцы, конечно, и сейчас

помнят и чтят своего поэта. Но кто знает его за пределами Италии? Между

тем как творения итальянских живописцев, скульпторов в памяти всех.

ИТАЛИЯ

...Где неба своды

Сияют в блеске голубом,

Где тень олив легла на воды...

А. С. П у шкин

В 1511 году Рафаэль, украшая красочными фресками апартаменты

папы Юлия II, создал знаменитую фреску «Парнас», чудесную, пол-

ную глубокой мысли картину, в которой показаны гармоническое един-

ство античной культуры и того, что нес с собой Ренессанс. Все полно жизни и

красоты. Посередине, на возвышении фигура Аполлона в окружении девяти

муз. В пышной толпе небожителей великие поэты античности и поэты новых

времен. Рядом с Гомером Вергилий и Данте, древнегреческая поэтесса Са-

фо и рядом с ней Овидий и Гораций. Здесь же и новейшие мастера —

итальянцы Петрарка, Боккаччо и Ариосто. Прозрачный воздух, нежные

краски весны — прекрасное царство поэзии.

Пользуясь своим географическим положением, связанная с мировыми

торговыми путями, Италия богатела и расцветала. Щедро вкладывались

капиталы в строительство дворцов, храмов, щедро оплачивались творения

художников, и когда правители народов, живущих севернее ее, узнавали

35

Падуя. Современный снимок.

о ее богатствах и роскоши, то возгорались желанием что-то урвать для

себя. Французские короли Карл VIII, Людовик XII, Франциск I, Ген-

рих II обрушивали на итальянцев свои полчища. Несказанная красота

дворцов и храмов, их интерьеров ослепляла пришельцев.

Карл VIII писал из Италии герцогу Бурбонскому: «Трудно вам вооб-

разить, до чего прекрасные сады я видел здесь, ибо, честью клянусь, о коих

36

надеюсь я вам рассказать при встрече, что ежели бы еще поселить в них

Адама с Евой, то это и был бы рай земной. Сыскал я в этой стране отмен-

ных художников, и вы пошлите к ним, пусть изготовят они для вас наилуч-

шие, какие только возможно, картины, ибо те, что находятся в Бо, Лионе

и прочих городах Франции, даже сравниваться не могут красотой и вели-

колепием своим со здешними. А я привезу вышеупомянутых художников

с собою, дабы они написали мне подобные же для Амбуаза».

Италия стала родиной Ренессанса, ее к этому подвигала сама история,

давние традиции, связывавшие ее с Древним Римом и его культурой. Ра-

фаэль, создавая фреску «Парнас» и поставив рядом с античными поэтами

своих соотечественников — Данте, Петрарку, Боккаччо, Ариосто, именно на

эти традиции и указывал.

Петрарка! Боккаччо! Поговорим о них. Они открывали Ренессанс. Они

вывели его на мировую арену.

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА

Блаженный Августин: Что творишь ты, жалкий

человек? Что вожделеешь ты? Чего ждешь ты? Помнишь

ли ты о смерти?

Петрарка: Помню и содрогаюсь.

Так начинается философский диалог итальянского поэта с Блаженным

Августином. XIV век в Италии. Начало Ренессанса. Образованные

люди все с большим интересом обращают свои духовные взоры к дале-

кому прошлому, к античности, с удивлением открывая для себя совсем иной

мир, иной, не похожий на тот, в котором жили они, но необыкновенно

притягательный. Вначале они берут из античности мотивы, близкие по

духу средневековому мировоззрению, и Петрарка обращается к «отцу

37

церкви», к одному из первых христианских епископов — Блаженному

Августину, его призывает к себе в наставники.

Августин, живший на рубеже IV—V веков, оставил два произведения:

одно — полное страстей и заблуждений молодости, какие испытал он сам

(«Исповедь»), второе — суровое обличение язычества и страстная пропо-

ведь христианства («Град Божий»). Петрарка нашел в нем свое второе

«Я», так много было схожего в их духовном облике.

Диалог Петрарки, названный им «Моя тайна», раскрывает перед нами

тот кризис средневекового мировоззрения, который наметился в Италии

в XIV столетии и привел к Ренессансу.

Вопрос Августина: «Помнишь ли ты о смерти?» — был на устах всех

проповедников в Средние века. Идея ничтожества человека, краткости его

жизни, смертности, многократно повторяемая фраза «Memento mori!» вну-

шали мысли о суетности всех земных радостей, вожделений. В книге Пет-

рарки Августин поучает своего слушателя: «Чтобы презреть все обольще-

ния этой жизни, чтобы уберечь свою душу среди бешеных бурь мира, нет

ничего более действенного, как память о собственном ничтожестве и по-

стоянное размышление о смерти».

Но Петрарка влюблен. Книга написана через шестнадцать лет после

роковой встречи с Лаурой (6 апреля 1327 г.); ему тридцать девять лет, но

огонь любви по-прежнему сжигает его, и любит он земную женщину и лю-

бит по-земному. Мысль же о смерти внушает только ужас, а жизнь полна

радостей и красоты, и ее (красоту) создал Бог.

Говорили, что Петрарка—сухой рационалист, что Лаура—лицо вы-

мышленное, что ее никогда не было, что она лишь предмет для поэтических

упражнений, трудно с этим согласиться. Петрарка признается: «Тот огонь,

который меня сжигает, заставляет меня сожалеть, что я не родился бесчув-

ственным. Я предпочел бы быть неподвижным камнем, только бы не мучи-

ли меня вожделения тела».

Между собеседниками заходит разговор о сущности любви. Что любил

Петрарка в Лауре? Поэт говорит, что чем старше становилась Лаура и

краски бледнели под влиянием времени, тем больше он любил ее душу.

Недоверчивый Августин отвечает: «Ты смеешься надо мной, если бы ее

душа жила в некрасивом, уродливом теле, понравилась бы она тебе?»

Ренессанс заявляет о себе: красота мира, человека, радости реальной

жизни, наслаждение должны быть узаконены, реабилитированы, «восста-

новлены в своих правах», вспомним словечко «постлиминиумом», которым

гуманисты окрестили свои дни. Конечно, Петрарка заявляет об этом еще

робко, я бы сказал, застенчиво, дабы не шокировать чувств своих современ-

ников. А современники его обожали. Он был учен, блестяще знал класси-

ческую латынь, писал на этом классическом языке древности. Его поэма

«Африка», написанная на языке Вергилия и Цицерона, принесла ему

славу. Он был торжественно возведен в ранг поэта на Капитолии и

увенчан лавровым венком по обычаю древности. В этом сказалась и пат-

риотическая гордость римлян в дни Петрарки. Авторитет личности Пет-

рарки, его увлечения античностью способствовали распространению интере-

са к римским древностям в итальянском народе. Стали заниматься раскоп-

ками, извлечением из-под земли обломков античных скульптур, разыскани-

ем и собиранием античных рукописей.

38

А. С. Пушкин писал, что Петрарку отличали «твердость и неутомимость