Автор: Исупов К.Г.

Теги: философские системы и концепции история философии философия философия россии

ISBN: 978-5-8243-1746-6

Год: 2013

Текст

Институт философии РАН

Некоммерческий научный фонд

«Институт развития им. Г. П. Щедровицкого»

ФИЛОСОФИЯ РОССИИ

первой половины XX века

Редакционный совет:

В. С. Стёпин (председатель)

A. А. Гусейнов

B. А. Лекторский

Б. И. Пружинин

A. К. Сорокин

B. И. Толстых

П. Г. Щедровицкий

Главный редактор серии Б. И. Пружинин

РОССПЭН

Москва

2013

Институт философии РАН

Некоммерческий научный фонд

«Институт развития им. Г. П. Щедровицкого»

ФИЛОСОФИЯ РОССИИ

первой половины XX века

Философия

Литература

Искусство

Андрей Белый

Вячеслав Иванов

Александр Скрябин

Под редакцией К. Г. Исупова

Издание стало возможным благодаря

финансовой поддержке Фонда Олега Дерипаска

«Вольное Дело»

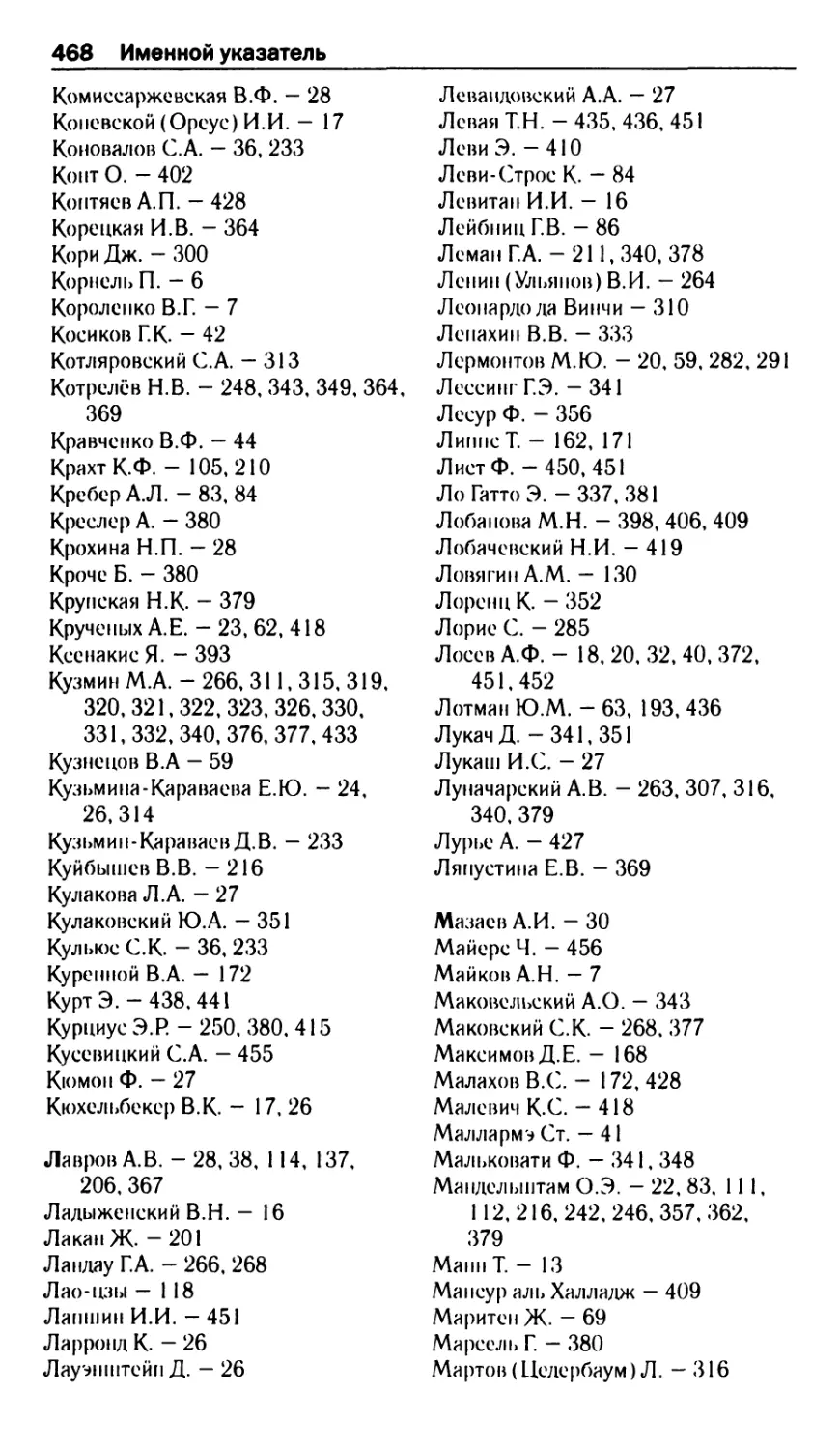

Философия. Литература. Искусство: Андрей Белый —

Вячеслав Иванов — Александр Скрябин / под ред. К. Г. Ису-

пова. — М. : Российская политическая энциклопедия

(РОССПЭН), 2013. — 479 с. : ил. - (Философия России

первой половины XX века).

ISBN 978-5-8243-1746-6

В том включены тексты современных исследований, в которых

иод разными углами зрения рассматриваются сложнейшие

концепты символизма — религиозно-художественного мышления,

сформировавшегося на рубеже XIX-XX вв. На трех фигурах Серебряного

века — Андрее Белом, Вячеславе Иванове и Александре Скрябине

сошлись основные события '^той литературно-эстетической школы.

Задача книги - ответить на вопрос: сбылись ли «заветы

символизма»; созвучны ли символисты ожиданиям читателей и слушателей

своего и нашего веков? Том содержит биобиблиографический и

иллюстративный материал. Издание адресуется не только

специалистам по культуре Серебряного века, но и всем, кому дорога

отечественная философия и литература.

ISBN 978-5-8243-1746-6 © Пружинин Б. И., общая редакция серии, 2013

© Исупов К. Г., составление и общая редакция

тома,2013

© Коллектив авторов, 2013

© Институт философии РАН, 2013

© Некоммерческий научный фонд «Институт

развития им. Г. П. Щедровицкого», 2013

© Российская политическая энциклопедия, 2013

От редактора

Серебряном веке и символистах написано так

много, что нет нужды утруждать читателя перечнем

исследований. Наша задача достаточно скромная —

ответить на вопросы: «Возможно ли на творчестве

трех великих современников прояснить сущностные

характеристики символистского опыта?»; «Что

обещал и к чему пришел символизм?»; «Чем помимо

естественного интереса мотивировано обостренное

внимание нашей современности к культурной работе

символистов?»

Ответ на каждый из этих вопросов мог бы стать

задачей объемной монографии. Нам же в рамках

вступительной заметки остаются лишь «некоторые

соображения» и «предварительные выводы».

Начнем с наличия давно установленной

преемственности классического романтизма и символизма.

На фоне таких фактов, что Блок ощущал себя

романтиком по преимуществу, а Белый — по преимуществу

символистом, этот контраст ровным счетом ничего не

значит пред значимостью третьего факта:

совместными усилиями романтиков и символистов были созданы

новаторские программы эстетического

преображения жизни. Осталось понять: осуществилась ли

продуктивная симметрия между посулами и искомыми

результатами?

Самоопределяясь внутри Бытия, романтики-

классики и символисты свершили примерно один и

тот же жест: отвернулись от эмпирического в пользу

трансцендентного. Но мотивы были противополож-

6 К. Г. Исупов

ные: романтики ушли от лжи поучающего театра, от

абстракций аллегорики и твердого жанрового устава классицизма, от

ходульных героев романа воспитания и от картезианского

пуританства XVIII в. Великая учительная литература просветителей

менее чем за век (а в России, по подсчетам Г. А. Гуковского, —

за 30 лет) исчерпала свои пропедевтические возможности и

скудную поэтику. Со стороны романтиков здесь сработало не

презрение детей к отцам, а законное разочарование в итогах

творческой работы старого поколения. Романтики не от

реальности отвернулись (она их изначально не интересовала), а от

образа ложной реальности. Если романтики боролись против

концепции «правильной реальности», то символистам

приелась пресловутая «беспощадная правда жизни» классического

реализма и опошлившего его натурализма. В эссе о Ю.

Анненкове Е. Замятин заметил: «Реализм видел мир простым

глазом; символизму мелькнул сквозь поверхность мира скелет, —

и символизм отвернулся от мира»*. Художественный реализм

классики Золотого века справедливо назвали критическим; три

«Критики» Канта знаменовали эпоху тотального недоверия

разуму и здравому смыслу.

Но имена Шиллера и Гёте, Корнеля и Расина сохранили

обаяние классики. С классикой не спорят, но если

невозможно встать выше нее, играя по ее правилам, значит — надо

менять правила. Что и было сделано. Классицизм в рамках своей

поэтики исчерпал ее; рационализм в философии и эстетике

дошел до предпоследнего края, чтобы провалиться в «Кантову»

яму априоризма и трансцендентализма. (Добавим в скобках:

поэтика классицизма осталась актуальной для прозы и

драматургии просветителей-реалистов, сатириков и натуралистов

60—90-х гг. XIX в.; В. В. Зеньковский назвал этот период не

слишком удачным термином «просвещенство».)

Дата смерти Канта — 1804 г. — столь же символична, как

дата смерти Шекспира и Сервантеса: 1616 г. (в один месяц и

даже в один день).

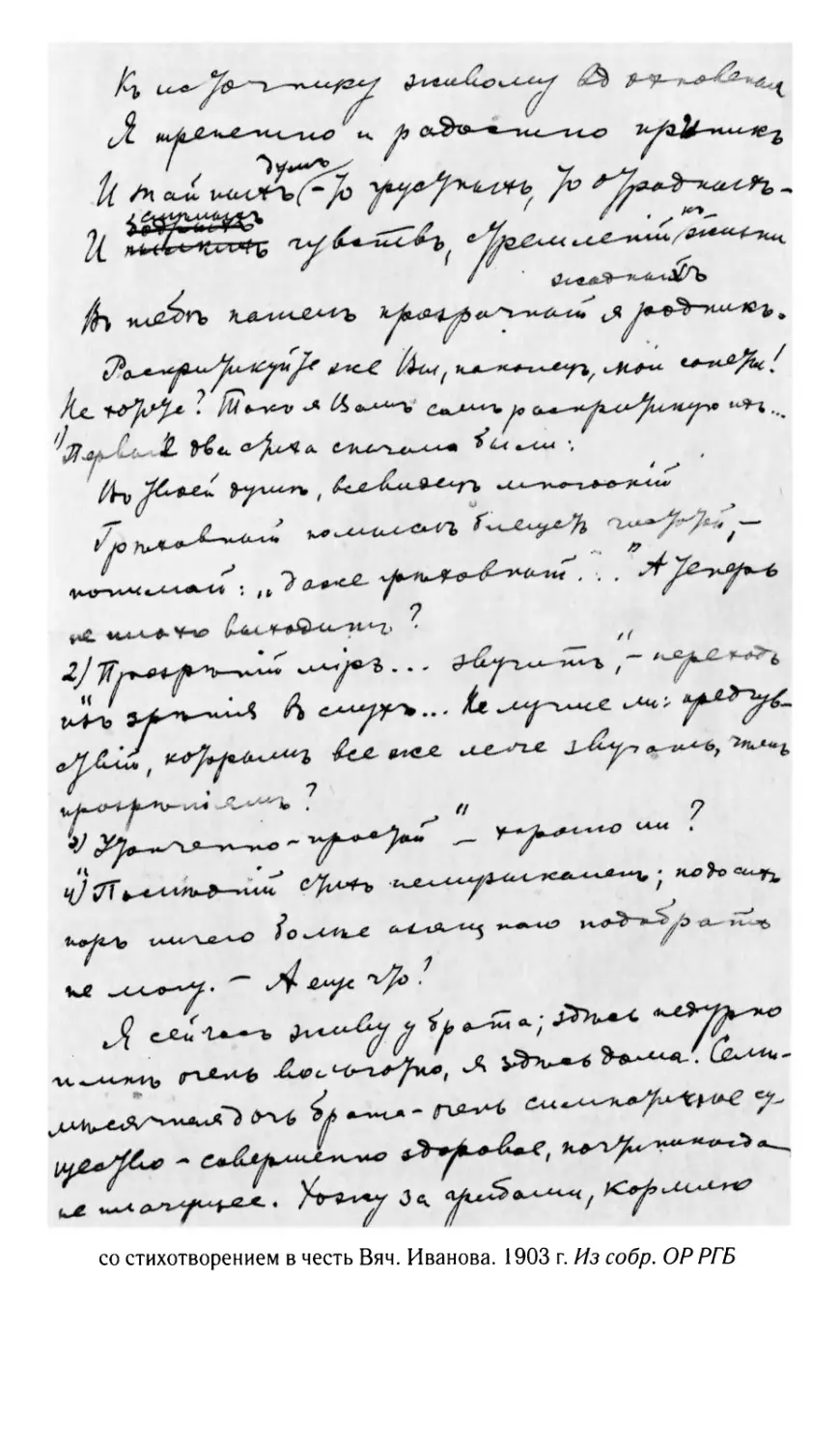

Но еще более символична дата: 1900 год, — мир покинули

Оскар Уайльд, Фридрих Ницше и Владимир Соловьев. Но эти

трое успели сделать все, чтобы символизм обрел питательную

Анненков Ю. П. Дневник моих встреч. Цикл трагедий: в 2 т. Л.:

Искусство, 1991. Т. 2. С. 11.

От редактора 7

почву для собственных мировоззренческих новаций: первый

показал относительность нравственных норм и соблазны

эстетизма; второй поразил современников трагическими позами

нового сократизма; третий в возрасте двадцати двух лет

блестяще защитил магистерскую диссертацию «Кризис западной

философии. Против позитивистов» (1874) в Петербурге на

философском факультете, битком набитом позитивистами.

В кризисе на исходе века обреталась не только философия.

Письмо и большие жанры классического реализма

умельчаются в народнической беллетристике; в опытах авангарда рухнули

испытанные временем каноны живописи, классический мэлос,

поэтическая метрика и театр добротного натурализма. Нет

более странного зрелища, чем соприсутствие в рамках общей

эпохи символистов, Чехова, А. Майкова, Л. Толстого и В.

Короленко. Это как если бы Александр Петрович Сумароков

шагнул вдруг в комнату под сводами того дома в Ясной Поляне, где

шесть лет писалась «Война и мир».

Символизм определял свои задачи вусловиях, когда не только

эстетические реальности изящных искусств подвергаются

испытаниюпоновым правилам генерирования итрансформации,

но социальная онтология, т. е. сама повседневность, утратившая

привычные аспекты живой жизни, нуждалась в решительной

перестройке. Символисты убедились, что в их руках имеется

инструментарий жизнетворчества, которое может, конечно,

выглядеть эстетской программой, но может и лечь в основание

того рода онтологической активности, которую Шеллинг

называл «конструированием». Если не ассоциировать это

слово с конструктивизмом 1910—1920 гг. и не связывать

«Башню» Татлина (1919-1920) с Башней Вяч. Иванова, то

«конструирование» (как равно и «продуцирование»)останется

в чистоте шеллингианского контекста, знакомого нам по

«Философии искусства» (впервые: англ. изд. — 1845).

Этой простенькой аналогией мы подчеркнем не близость

креативных программ классического романтизма и символизма, но

различие: романтики не собирались вмешиваться в жизнь, их

устраивало то ощущение, что человек-поэт живет внутри

романа. Прямо сказано Фридрихом Шлегелем во «Фрагментах»

( 1798): «Каждый человек <...> в душе своей содержит роман.

Однако вовсе не нужно, чтобы этот роман получил

выражение вовне и чтобы он был написан». «Роман» как внутренняя

8 К. Г. Исупов

форма души понят йенским романтиком по аналогии с

«потусторонним», коль скоро, по слову старшего брата Фридриха —

Августа Шлегеля, «только в потустороннем мире встала заря

истинного существования»*.

Позиция символизма прямо противоположна:

символическая реальность как раз призвана к «выражению вовне»: она

либо замещает реальность, либо сама обретает статус

«наиреальнейшей» («реалиора» Вяч. Иванова*"). Условной

онтологии символа делегированы параметры и качества Бытия «как

такового», т. е. безусловного. «Называя Символ безусловным,

мы легко отождествляем безусловное с божеством; в понятии

о Символе мы самое божество обусловливаем символами».

Это тезис из «Эмблематики смысла» (1910) Белого снабжен

в § 19 перечнем свойств и функций символа из двадцати трех

пунктов.

Смыслопорождающая функция символа напрямую

соотнесена с бытийным самовоспроизводством Натуры.

«Символы, — писал Белый в 1920 г. в статье "Кризис культуры", —

формируют природу души, чтобы некогда формировать чрез

душу иную природу материи»***.

Пока Андрей Белый встраивал в свои концепции символа

методологии естественных наук; пропагандировал теорию мно-

Цит. по изд.: История эстетики. Памятники мировой эстетической

мысли: в 5 т. М.: Искусство, 1967. Т. 3. С. 254, 264.

Мицкевич Д. Н. «Реалиора» Вячеслава Иванова // Христианство и

русская литература. Взаимодействие этнокультурных и религиозно-этических

традиций в русской мысли и литературе. СПб.: Наука, 2010. Сборник шестой.

С. 254-342.

Белый Андрей. Символизм как миро[1онимание/Сост.,вступ. ст. и прим.

Л. А. Сугай. М.: Республика, 1994. С. 75,289. Далее маркируем этот источник

как СКМ и указываем стр. Ивановская формула «нового символического

реализма» выведена Белым в статье «Символизм и современное русское

искусство» (1908): «Итак: 1 ) утверждается мифом религиозная сущность

искусства; 2)утверждается происхождение мифа и;*символа; 3) прогревается

в современной драме заря нового мифотворчества; 4) утверждается новый

символический реализм; 5) утверждается новое народничество». (Там же.

С. 344.) В торопливых, как всегда, выводах Белого пункт второй спорен и

может быть трактован инверсивно (не «миф из символа», но и «символ из

мифа»), а второй очень скоро окажется неактуальным: Белый под «новым

народничеством» имел в виду идеологию мистического анархизма, от которой

Иванов быстро открестился.

От редактора 9

жеств Георга Кантора (разделяя это увлекательное занятие с

о. Павлом Флоренским); инкрустировал свои эссе схемами,

чертежами и формулами, Вяч. Иванов создавал мифопоэти-

ческую и обрядово-мистериальную философию символа и

настаивал на той мысли, что внутри искусства должна вырасти

религия нового, обновленного тина на основе эстетической

экумении (точка совпадения с высоко ценимым им В.

Хлебниковым и момент раздора с Брюсовым).

Как ни пытался Белый универсализовать понятие

символа, он так и остался на позиции столь презираемого им

позитивистского гносеологизма*. Он и сам достаточно отчетливо

сформулировал постоянство своей символо-логической

позиции в исповедальном мемуаре 1928 г.: «Устремление мое

написать "Теорию символизма" в серьезном

гносеологическом ключе»; «стоя на платформе "критицизм плюс

символизм", я всемерно поддерживал значимость теоретико-

познавательной позиции» (СКМ, 452). Способность Белого

простые вещи зашифровать плоским эвфемизмом

производит иногда комическое впечатление; название первого

стихотворного сборника 1906 г.: «Золото в лазури» — можно

понять в контексте иконной цветовой символики, хотя на

самом деле имелась в виду всего-то пшеница на фоне неба.

Символы Белого есть указания и знаки-намеки, т. е.

отражения по преимуществу, а не субстантные существа В.

Соловьева, Иванова и о. Павла Флоренского («Символизм как

миропонимание», 1905). Там, где у Белого «символ»

непременно подразумевает дополнение в родительном падеже

(«символ чего-то») и в этом простейшем грамматическом

смысле заменяет словарную модальность окказионально-

авторской, то «символ» Иванова не только самозаконный и

смыслоозаренный «эдос» Платона (а также порождающая

модель «возможных миров»), но и тонкоматериальное

«существо», ософиенная духовная телесность (не совсем

неожиданная точка совпадения с неоправославной эстетикой

о. Сергия Булгакова**).

«Отцы большинства символистов — образованные позитивисты» //

(Белый А. На рубеже веков. М.: Худ-лит, 1989. С. 203).

См.: Бонецкая Н. К. Русский Фауст и русский Вагнер // Вопросы

философии. 1999. № 4. С. 120-138; Бычков В. В. Введение в софийную

10 К. Г. Исупов

Позиция Белого, как и Брюсова, предполагала

установку на узнавание («чтение») априорно заданной органической

символики и присвоение этих гносеологических трофеев на

языке соответствий (ср. «Correspondances» Ш. Бодлера; над

этим текстом смеялся В. Соловьев, — и напрасно!). Гносео-

логизму Белого и Брюсова* продуктивно противостояла мифо-

теургическая концепция Вяч. Иванова. Учтем относительность

этой антитезы: символисты — сплошь «теурги», «жрецы»,

«маги» и «мистагоги», но мотивировались эти типы

самоощущения по-разному.

В феврале — начале марта 1904 г. состоялся чрезвычайно

знаменательный эпистолярный диалог В. Брюсова и Вяч.

Иванова. Речь идет о мифотворении. Первый говорит своему

корреспонденту: «Я лично очень разделяю ваше мнение, что поэт

должен стать мифотворцем, что символизм — путь к

мифотворчеству <...>»**. Ответная реплика Иванова корректно

разграничивает служебные применения символа Брюсовым в качестве

средства познания (гносеология) и свое понимание символа

как самозаконной реальности высшего порядка (онтология):

«Я очень обрадовался нашим единодушием в вопросе о

мифотворчестве. Но мое отношение к "ключам тайн" я указываю

словами, что они "прежде всего" ключи к тайникам народной —

мифородной — души. Быть может, объем понятия "ключи тайн"

эстетику С. Н. Булгакова // Русское богословие в европейском контексте;

С. Н. Булгаков и западная философско-религиозная мысль / под ред.

B. Поруса. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006.

C. 267-277.

Нижеборский А. К. Проблема символа в гносеологии русского

символизма (А. Белый и В. Брюсов): Автореф. дисс. <...> канд. филол. наук.

М., 1982; Сиклари А. Д. Миф и символ — Андрей Белый и Вячеслав Иванов//

Russischer Dichter — europä — ischer Kultur — philosoph Beiträge des

IV Internationalen. Vjaôeslav Ivanov Simposiums, Heildeiberg 4—10 Septenber,

1989. Heildeiberg, 1993. R 314-325; Mnich Roman. Категория символа и

библейская символика в поэзии XX века. Люблин, 2002.

Литературное наследство. М.: Наука, 1976. Т. 75. Валерий Брюсов.

С. 446. Комментаторы указывают, что Брюсов «ссылается на заключительные

положения статьи Иванова "Поэт и Чернь": "Мы идем тропой символа к мифу.

Большое искусство — искусство мифотворческое. Из символа вырастет

искони существовавший в возможности миф, это образное раскрытие

имманентной истины духовного самоутверждения народного и вселенского"

(Весы. 1904. № 3. С. 8)». (Там же.)

От редактора 11

шире, чем "мифотворчество". Разница в наших взглядах все же

есть, внутренняя и существенная. "Ключи тайн" предполагают

как тайну некоторую истину — объект познания.

Мифотворчество само налагает свою истину; соответствия же ее

объективной сущности вещей вовсе не испытует. Оно воплощает

постулаты сознания и, утверждая, творит. Поэтому искусство

для меня преимущественно творчество, если хотите —

миротворчество — нет самоутверждения и воли, — действие, а не

познание (такова и вера), не "reine willenlose Anschaung"

(чистое, безвольное созерцание. — К. И.), а "творца безвольный

произвол", дело лично-безвольного, вселенского воления»*.

В статье «Две стихии в современном символизме» (1908)

Ивановым введена дихотомия символизма «реалистического»

(для которого символ есть самоцель и инструмент познания,

ясновидение вещей в мифе и соборном лицезрении

объективной сущности) и «идеалистического» (для которого символ есть

средство заражения субъективным переживанием); симпатии

автора на стороне символизма первого типа, поскольку в нем

возможен мистический прорыв к «реальнейшему»:

божественному Эросу и объективной правде о Сущем, т. е. к мифу.

Для Иванова поэзия («литература») должна быть наделена

неким эстетическим обетованием катарсиса; в качестве такового

выступает дремлющая в ней память пра-мифа и опыт его

разверток в обрядовых практиках древности. В образном теле символа

есть имманентный ему топос пересечения мимесиса

(подражания) и праксиса (действия). В этом смысле, как говорит

американский исследователь, «символ — миметическое исполнение

трансцендентного события, но и телесно-физическое, "перфор-

мативное" изображение этого события. Таким образом, можно

воссоздать понятие идеального лирического

("дифирамбического") произведения у Вяч. Иванова — миметическое исполнение

страстей, оказывающее очистительное воздействие на сознание

зрителя, создающее символ трансцендентного события, и

обновляющее религиозный обряддля определенной общины»**.

* Там же. С. 447. В центре шопенгауэровски окрашенного рассуждения

Вяч. Иванова — цитата из его стихотворения «Творчество» ( 1902).

** БёрдР Обряди миф в поздней лирике Вяч. Иванова (О стихотворении

«Милы сретенские свечи...»)// Вячеслав Иванов — Петербург — мировая

культура. Томск; М.: Водолей Publishers, 2003. С. 182.

12 К. Г. Исупов

«Символ» символистов* — не только живой элемент

1 ) мышления (гносеология); 2) письма (текст); 3) творческого

поведения (быта; аргументивных инструментов полемики;

способа видения и даже генератора сновидений); 4) картины мира

и итогов теургических сублимаций realiora из realia (онтология );

5) образной структуры со статусом автономного целеполагания

(эстетическая монадология); 6)фактологогии наследной

памяти (культурфилософия); 7) списка решений для внутреннего

нравственного путеводителя (практическая этика).

«Символ» как слово, понятие и термин расширил свои

таксономические полномочия и взял на себя функцию метатерми-

на с обменом ее на право быть «просто символом». В книге

«Дионис и прадионисийство» «Аполлон» может выступить

элементом языка описания (метатермином) для «Диониса», и

наоборот; в художественном тексте эта операция обмена

принимает вид амбивалентного сопряжения семантических полей

«Аполлона» и «Диониса».

Иначе говоря, на уровне самоуяснения «символ» и «миф»

берут на себя роль самоопознавания текста, а в тексте

(например, Достоевского в трактовке Иванова) — самосознания «я»

героя и позиции автора. Созданный Ивановым термин

«основной миф», как-то незаметно усвоенный потом семиотикой,

структурализмом и философской антропологией, и был

попыткой обобщения «внутренней формы» и структурной основы

идеологических коллизий и сюжетики романов Достоевского.

В книге «Трагедия — миф — мистика» ( 1932)фраза,

созданная Ивановым-читателем, обладает энергией ассоциативного

самопояснения. Иванов изобрел герменевтический синтаксис

и технику введения в свой текст новых степеней лексической

валентности, благодаря которой слово готово претендовать на

статус мифологемы, т. е. чего-то среднего между словом

словаря, метафорой поэта и термином мыслителя. Слова

укрупняются, мощность семантической энергии их взаимодействия

варьируется и управляется из центра комментирующей

ассоциативности авторского мышления.

Так ведет себя комментирующее слово Иванова в

герменевтических лабиринтах, выстроенных внутри изучаемого текста.

Вертлиб Е. О природе символа у Андрея Белого и Вяч. Инаиоиа //

Антология гиозиса: в 2 т. СПб.: Миф, 1994. Т. 1. С. 286-295.

От редактора 13

Они до поры до времени дремали в складках текстового тела,

пока взыскующая мысль эллинизирующего мыслителя не

выявила в его смысловой стереометрии надежную и по разным

осям развернутую перспективу самоуяснения.

Задолго до изобретения новейших приемов научного

анализа художественного произведения Иванов знал, что программа

понимания текста имманентно присутствует в самом тексте,

как композиция вещи задает алгоритм ее восприятия.

Иначе говоря, текст, насыщенный мифопоэтической

памятью, так же соотнесен с Мировым духом, как в графических

пентаграммах символистов микрокосм (= человек) гомео-

морфно отвечает Макрокосму (= Вселенной). По всем

правилам преформистской (виталистской) концепции текст

преобразуется в эстетический организм с органом самосознания, т. е.

в метатекст. Не об этом ли говорил великий современник

Иванова — Т. Манн в докладе 1942 г. о тетралогии «Иосиф и его

братья»: «Книга комментирует и самое себя, она говорит, что

эта легенда, пережившая на своем веку столько разных

переложений <...> как бы обретает самосознание и по ходу действия

поясняет самое себя»*.

Итогом этого ментального самопреодоления текста в его

собственной ауторефлексии мыслится возвышение символа и

мифа до статуса «механизма» волевого преображения жизни

и онтологической (деконструкции, ибо запечатленный в

символическом слове миф «есть динамический вид (modus)

символа — символ, созерцаемый как движение и двигатель, как

действие и действенное слово»**.

Символология символистов определила очертания

созданной ими философии культуры. Андрей Белый строил ее в форме

эстетики истории. Вдокладе «Философия культуры»,

прочитанном 24 января 1920 г. в московском Дворце искусств,

встречаем декларацию: «...Философия культуры встает перед нами как

написание гениального романа гениального художника. Этим

гениальным художником является человечество» {СКМУ 319).

Белого и Иванова сближает аксиологическая аспектология

* Манн Т. Собр. соч.: В Ют. М.: ГИХЛ, 1960. Т. 10. С. 174.

Иванов Вяч. Собр. соч.: в 4 т. Брюссель: Foyer oriental chrétien, 1971 —

1987. T. 2. С. 595-596. Далее маркируем что издание как СС; указываем том

и стр.

14 К. Г Исупов

философии культуры, но разделяют мера глубины погружения

в миф и доля внимания к вечно живой культурной архаике.

Иванов декларирует «героический и трагический путь

освобождения мировой души <...>, означающему решимость

превратить преемственными усилиями поколений человеческую

культуру в соподчиненную символику духовных ценностей,

соотносительную иерархиям мира божественного и оправдать все

человечески относительное творчество из его символических

соотношений к абсолютному» (СС. 4, 601—602). Ивановская

концепция культуры — наиболее масштабная в пестрой

коллекции символистских культурфилософских конструкций: она

снабжена космогоническими и космологическими аспектами с

прямым выходом на теологию Абсолюта. Еще более

амбициозные намерения реализовались в эстетике А. Скрябина.

Читателю предстоит самому увидеть, сбылись ли «заветы

символизма». В этом непростом труде ему поможет диалог с

представленными в томе авторами.

К Г. Исупов

Вступление

К. Г Исупов

Блеск и нищета символизма

Человек переходного времени конца XIX — XX вв.

оказался запертым внутри квадрата, четыре точки

которого составили: 1 ) релятивистская картина мира

(Г. Кантор; А. Эйнштейн); 2) психиатрия ментальных

разоблачений(фрейдизм);3)жанрово-стилистический

кризис в литературно-художественной классике;

4) массовые преступления против человечности

(революционный террор).

Ответной реакцией на это положение стал

беспрецедентный по мощности пассионарный взрыв в сфере

культуры и всех форм научного знания. Особая

ситуация сложилась на перекрестке философии и

литературы*, в топосе которого мы и обнаруживаем «героев»

Антологии — инициаторов новой культуры «Нового

Средневековья».

Происходит пересмотр «поэтического хозяйства»

(словечко Вл. Ходасевича); филология напрямую

смыкается с поэтической работой над словом

(формалисты, футуристы и обэриуты); университетски обра-

См.: Исупов К. Г. 1 ) Русская эстетика истории. СПб.: РХГИ,

1992; 2) Философия и литература Серебряного века (Сближения

и перекрестки) // Русская литература рубежа веков (1890 —

начало 1920-х гг.): в 2 кн. ИМЛИ РАН. М.: Наследие, 2000. Кн. 1.

С. 69-131.

16 К. Г. Исупов

зованные люди вносят методы науки в свои манифесты и

эстетическую критику; вырабатываются новые философские языки

описания объекта; плавятся грани между рациональной

строгостью точного знания и размытой мистикой космистов, имя-

славцев, апокалиптиков, софиологов и теософов;

геополитические доктрины («ианмонголизм», «скифство», «евразийство»)

перелагаются на язык изящной словесности, а нумерология и

каббалистика готовы предоставить свои инструментарии для

ваяния художественной формы и стать принципом

композиционной организации текста.

Новая историософия обретает вид то апокалиптики «конца

всего», то философии надежды. Будущее вдруг придвинулось

настолько близко, что его края почти сомкнулись за спинами

взыскующих его культуртрегеров рубежа веков, — отсюда

торопливое производство утопий на фоне лихорадочно

убыстряющегося времени. «Человек последнего исторического дня»

(Н. Бердяев) оказался в эпицентре мощного пассионарного

взрыва культуротворческой энергии; процесс этот был

общеевропейским, и талантливых людей вдруг объявилось больше,

чем за всю предшествовавшую мировую историю.

Об этом твердят и самоназвания эпохи: «Серебряный век»,

«духовный ренессанс», «греческое Возрождение», «новый

александрийский период». Отметим: все эти выражения

отмечены меланхолическим пассеизмом и осенне-сумеречным

мироощущением. Очень точно в метафоре осени Б.

Пастернак, соединив имена писателя, композитора и живописца,

определил настроение современников: «Осенние сумерки

Чехова, Чайковского и Левитана» («Зима приближается...»,

1943). Один из первых сборников Чехов назвал «В сумерки»

( 1888; название повторено в мемуаре о писателе В. Н.

Ладыженским); Брюсов в сборнике «Все напевы» ( 1909) включил

цикл «Вечеровые песни»; «осенней книгой» назвал «Столп и

утверждение Истины» ( 1914) о. Павла Флоренского Н.

Бердяев, а о. Георгий Флоровский увидел в ней «меланхолию

осени». В итальянской статье «Simbolismo» ( 1936) Иванов

цитирует шутку Верлена («Poètes maudits»): «Меня называют

декадентом — живописное ругательство, вызывающее образ

осени и солнечного заката» (СС. 2, 660). Здесь необязательно

вспоминать «Сумерки богов» Ницше, чтобы описать

глубокие разочарования современников в ценностях стремительно

постаревшей и минувшей эпохи.

Блеск и нищета символизма 17

Тем органичнее вписался в тематический репертуар нового

века культ рано ушедших молодых людей. В. Брюсов не раз

посетил могилу поэта Ивана Коневского (Ореуса; 1877-1901);

посвятил его памяти два стихотворения, причем последний

(«Памяти И. Коневского», 1901) поэт-символист снабдил

эпиграфом из стихотворения «19 октября» поэта-романтика

В. Кюхельбекера с заменой (на потребу культа!) одной строки:

«Блажен, кто пал, как юноша Ахилл / <...> В начале поприща

побед и славы». Брюсов выделил курсивом замененное слово

(в источнике: «В средине поприща...»). Схожим образом В.

Розанов создает в своей прозе посмертный миф о поэте и критике

Ф.Шперке( 1872-1898).

Подобно тому как классический Ренессанс возрождал

упрощенную Античность, наш духовный ренессанс рубежа веков

обратился к более масштабной, т. е. к мировой, культурной

архаике, и первое, что было сделано на этом пути, — это то, с

чего начинает всякий модерн: новая концепция мифа.

Во времена культурных переломов актуализация

фольклорной и литературной старины становится прелюдией к

пересмотру эстетических канонов: Ренессанс, барокко, романтизм,

европейский и отечественный авангард; рубеж двух последних

веков не составил исключения.

Если иерархии Бытия коррелятивны смысловым уровням

явленного в слове мифа, то владельцу жреческих глаголов

предлежит работа по гармонизации ввергнутого в Хаос мира

средствами мифопоэтической семантики при участии научного

дискурса.

Символизм как ярчайшая из литературных школ эпохи нашел

свой топос на перекрестке «чистой лирики», эстетизованной

историософии и сциентизма. Технология и телеология симво-

лопроизводства мыслились по-разному, но выбор был невелик.

Символ мог пониматься как: 1 ) инструмент познания

(гносеология); 2) тип новой реальности (онтология); 3) самоцельный

результат творческой игры (эстетика); 4) мифопоэтический

аналог поведенческой рецептуры (этика); 4) свидетельство бо-

годухыовенности творческого порыва (поэтическая теология и

богословие культуры).

Импрессионисты (И. Анненский) и символисты были

первым отрядом новой словесности рубежа веков, которому

пришлось кардинально менять векторы модальности в диалоге

с реальностью. Принято думать, что мировоззренческим на-

18 К. Г. Исупов

ставником символистов был Вл. Соловьев; этот миф о прямой

преемственности был создан самими символистами.

Достаточно поставить рядом околосимволистские апокрифы

посмертного соловьевского жития (см. сб.: «О Вл. Соловьеве» <М.,

1911>) и язвительные рецензии философа в «Вестнике

Европы» за 1895 г. на брюсовские самоделки (три сборника

«Русские символисты». М., 1894—1895) или его же реплики из

заметки «Против исполнительного листа», чтобы увидеть, сколь

раздражали Соловьева адепты новых идеалов; не скупился он и

на пародии*. По мнению мыслителя, Розанов, Мережковский и

Философов поклоняются демоническому и таинственному

«нечто», хотя «его реальный символ есть разлагающийся труп», а

не «новая красота», как то мнится ее пропагандистам** (ср.

заглавие статьи С. Н. Булгакова «Труп красоты. По поводу

картин Пикассо», 1914).

То, что символистам виделось символом у Соловьева, для

самого мыслителя было, скорее, эйдосом — смысловым

сгущением сущностных постоянных мира и его живых благодатных

субстанций (София, Вечная Женственность, Сущее и

Сверхсущее, Свет и Эрос, Число и Единое). В эстетическом векторе

символ у Соловьева принадлежит Бытию и лишь косвенно —

как запись внимательного к зовам Эмпирея медиума — сфере

запечатления, т. е. искусству.

Символ символистов — эстетическая конструкция,

наведенная в Бытие, навязанная ему и даже замещающая его. Но

встреча соловьевской символологии и поэтической мифологии

символистов оказалась плодотворной: символисты

«расколдовали» схематические эйдосы философа («эйдос», как

известно, и есть «схема», «модель», «чертеж» или, по изящной

формуле А. Ф. Лосева, «внутренний лик вещей») и обратили

их в мощное средство поэтики. От умозрительной

онтологической парадигмы символ переходит в статус окказиональной (с

* Три пародии в составе статьи «Еще о символистах» («Горизонты

вертикальные...», «Над зеленым холмом...», «На небесах горят паникадила...»)

опубликованы в «Вестнике Европы» ( 1895. № 10. С. 850-851 ).

** Соловьев В. С. Собр. соч.: в 10 т. Изд. 2-е. СПб., 1911-1914. Т. 9.

С. 295. Соловьев, правда, приветствовал сборник К. Бальмонта «Тишина»

(СПб., 1898), автор которого, в свою очередь, преподнес поэтический

комплимент философу-поэту в книге «Только любовь. Семицветник» (М.,

1903). Соловьев же дал название сборнику Иванова «Кормчие звезды».

Блеск и нищета символизма 19

чертами элитарного эзотеризма) образности и становится

«материалом» и «средством» авангардной поэтической практики.

Скажем еще раз, что символ берет на себя и роль инструмента

(и элемента)онтологической инженерии.

Этот процесс завершился обновленным понятием текста.

В теориях жизнестроительства и жизнетворчества,

художнической теургии и эстетической игры весь мир предстал Текстом

(а точнее: Текст — «Всем Миром» или, по термину А. Сухово-

Кобылина, — «Всемиром»*), с которым можно делать все что

угодно, — и символисты не без азарта «читают»,

«переписывают», «создают» и «трансформируют» его, словом, живут в

нем как теурги, режиссеры и персонажи текста жизни.

В истории философии символа установку «реалиста» в пику

узкосимволистскому «номинализму» (говоря в старинных

терминах средневековой оппонентуры по сакраментальному

вопросу о способах бытия общих идей) сохранил о. Павел

Флоренский, печатавший свои ранние работы в символистских

журналах. По его слову, преображенное в духе «иное» мира

«превращается тем самым в символ, т. е. в органическое живое

единство изображающего и изображаемого,

символизирующего и символизируемого» («Эмпирей и Эмпирия», 1904)**.

Так было освоено соловьевское мировидение, осложненное

неоромантической оглядкой на куртуазный эрос

Средневековья, на мистиков XV века, на нравы «галантного века»: кто-то

пытался сохранить чувство живой онтологии Космоса (о. Павел

Флоренский); кто-то ушел в «приключенческую» гносеологию,

сулящую находки в области внеэмпирической реальности

(Мережковский, Брюсов, Сологуб, Белый); кто-то испытывал

теургические возможности волевого мифосозидания (Вяч. Иванов);

кто-то кардинально менял векторы пути, предпочитая идти не

от символа (= идеи) к факту истории, а от факта (= символа) к

идее, чтобы выбраться на тропу трагического историзма (Блок).

Текстам самого Соловьева в этих процессах принадлежала

не столько учительная роль, сколько мнемоническая, т. е. при-

Сухово-Кобыл им А. В. Учение Всемира. Инженерно-философские

озарения. М., 1995.

Священник Павел Флоренский. Соч.: в 4 т. М., 1994. Т. 1. С. 178.

Типология и эволюционная картина символистского движения показаны в

работах 3. Г. Минц.

20 К. Г. Исупов

поминание о верности той христианско-этической Традиции,

которая категорические императивы философского дела велит

напрямую осуществлять в обыденной жизни и в творчестве.

Поэтому история людей Серебряного века важнее истории

идей: само присутствие первых в эмпирической

повседневности убедительнее всех текстов, вместе взятых, доказывало

возможность развоплощения «эйдосов» и «мифов» в онтический

план. В ранних работах А. Ф. Лосева мифы, символы, имена,

числа и эйдосы сближены с личностными структурами, что

вполне отвечало философской вере практикующей

словесности. Путь Брюсова к философии «сна» и «яви», отразившейся

в художественной онтологии сборника «Земная ось» (1911)

свершался в форме полемики с Соловьевым.

Белый и Иванов — инициаторы новых типов критического

дискурса. Серебряный век ведет активный поиск

предшественников и предчувственников символистского мироотношения; в

союзники вербовалась почти вся литературная классика и отцы

славянофильства. В широком потоке текстов заново

осмысляется наследие Чаадаева, Пушкина, Лермонтова, Гоголя,

Тютчева, Достоевского, Гаршина, Л. Толстого, Чехова (заметим:

из этого списка странным образом выпал Салтыков-Щедрин).

«Появился тип критики философской и даже религиозно-

философской наряду с критикой эстетической и

импрессионистической. Увидели огромные размеры творчества

Достоевского и Толстого, и началось их определяющее влияние на русское

сознание и идеологические течения»1, — вспоминал Бердяев в

1935 г.

Новая критика, не теряя пафоса прежней, пошла в

философскую глубину текста и основала методики

«вертикального» (персоналистского) анализа. В центре внимания

оказалась личность: аксиология и психология интровертного

характера. Для философской критики Серебряного века, в

которой сформировались магистральные направления мысли

XX столетия, основополагающей стала философия личности

в творчестве Достоевского (структуры личностного

сознания, амбивалентная природа любви-ненависти, христология).

Бердяев Н. А. Русский духовный ренессанс начади XX в. и журнал

«Путь». (Кдесятилетию «Пути»)// Н. Л. Бердяев. Соч. Париж: Imca-Press,

1989. Т. 3. С. 689-690.

Блеск и нищета символизма 21

Комментаторы его наследия создавали теперь языки того рода

философии, которую позже назвали экзистенциализмом и

персонализмом.

Это экспрессивная критика А. Л. Волынского (Флексера)

(«Царство Карамазовых», 1901; «Книга великого гнева»,

1904; «Ф. М. Достоевский», 1906), эссеистика

Мережковского («О "Преступлении и наказании" Достоевского»,

1900; двухтомник «Л. Толстой и Достоевский», 1901 — 1902;

«Пророк русской революции», 1906), опыты молодого

В. Розанова («"Легенда о Великом Инквизиторе"

Достоевского», 1894), проза Л. Шестова («Достоевский и Ницше.

Философия трагедии», 1902; «Пророческий дар», 1906) и

Бердяева («Великий Инквизитор», 1905), статьи С.

Булгакова и раннего Белого.

Действительность начала века зазвучала на слуху

мыслителей духовного возрождения истошными голосами «Бесов»

Достоевского; дополнительным стимулом стали театральные

постановки романа в 1913 г. и провокативные статьи по этому

поводу М. Горького, вызвавшие беспрецедентную по

масштабам полемику.

Позже философская герменевтика усилит историософские

интонации Достоевского (Вяч. Иванов, Бердяев), а персона-

листская проблематика составит основной сюжет

эмигрантского достоеведения. Персоналистско-историософский метод

Достоевского напрямую использует Иванов, когда он в

терминах религиозной антропологии рассуждает о русском пути

(«Лик и личины России», 1916), а в терминах поэтики и

эстетики — о самораскрытии мировой трагедии Бытия в судьбах

героев: от ранних статей «Достоевский и роман-трагедия»

( 1911 ), «Основной миф в романе "Бесы"» ( 1914), «Легион и

соборность» (1916) до позднейшей переработки этих текстов

в составе книги «Достоевский. Трагедия — миф — мистика»

(1932).

Подобно тому как трагизм овнешненной действительности

был перенесен в пространство сознания героя, так и

внутренний опыт со всеми его центральными экзистенциалами (грех и

святость, красота и инфернальное, игра и трагизм жизни,

милосердие и бесовство, богоборчество и христософия, преступное

нормотворчество и этика братской приязни) непосредственно

проецируются на историю, в ее далеко ведущие и открытые

многим возможностям перспективы.

22 К. Г. Исупов

Мистерия

Припоминая Гёте, мэтр символизма проясняет

семантику «мистерии»: «...в надмирном бытии, и у каждой

индивидуальной судьбы свой "пролог на небесах"»*. Это, казалось бы,

условно-риторическое, в гётеанско-фаустовском духе,

определение типа судьбы имплицитно и предварительно вводит тему,

важную для всего строя ивановского мировосприятия и всей

его соборной эстетики, а именно: мистерия задана как форма

мифологического или религиозно-мистического осмысления

исторической реальности, когда характер последней в глазах

современников свидетельствует о конце времен. См. о Марфе

Тимофеевне в «Бесах»: «Она прозорливо, хоть и

бессознательно, видит христианскую мистерию в вечной литургии» (СС. 4,

513—514). «Мистерия» у Иванова означивает и состояние

мира, и имя жанра; см. о «Фаусте» Гёте: «...драма, или, точнее,

некое лирико-драматическое действо, обнимающее, как старая

мистерия, небо и землю» (СС. 4, 148); о Николае Ставроги-

не: он «посвящает Шатова и Кириллова в начальные мистерии

русского мессианизма» (СС. 4, 525).

В эпоху Серебряного века обостряются эсхатологические

настроения, нашедшие выражение во множестве литературно-

философских и теолого-эстетических интерпретаций

«Откровения» Иоанна Богослова; реставрируется мистерия и как

средневековый жанр театрального действа. Пришедшая в быт

мода на «античное» и обсуждение в философской эссеистике

«эллинского .духа русской культуры» (О. Мандельштам;

события 9 января описаны им в мистериальном духе)стимулируются

трудами филологов-классиков: от книги Н. И. Новосадского"

до вдохновителя идеологии «греческого Возрождения»*** Ф.

Зелинского и штудий Вяч. Иванова, Н. и М. Бахтиных.

Иванов Вяч.. Собр. соч.: в 4 т. Брюссель: Foyer oriental chrétien, 1971 -

1987. T. 4. С. 495. Далее маркируем это издание как СС; указываем том и стр.

Новосадский Н. И. Элевсинские мистерии. СПб., 1887 (М.:

РОССПЭН, 2011). Ср.: Уваров С. С. Исследование об Элевсинских

таинствах//Современник. 1847. Т. 1. № 2. Отд. II. С. 75-108.

Николаев Н. И. Идеи Третьего Возрождения и В. Иванов периода

Башни // Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб.,

2006. С. 226-235.

Блеск и нищета символизма 23

Культурная ситуация начала XX в. как бы заново

проигрывает генезис христианства и основные драмы идей начала нашей

эры. Языческие культы Востока, иудео-эллинистический

синкретизм и философические амальгамы раннего христианства

(«александризм»*) становятся мировоззренческими

сенсациями века, осмыслявшего себя по аналогии с закатным

временем Римской империи, а свою судьбу — в образах

Апокалипсиса (В. Розанов, А. Белый, В. Брюсов, о. Павел Флоренский,

А. Крученых, М. Волошин, Б. Савинков).

То, что эпохой определялось историософски как мистериаль-

ное состояние мира, внутренне переживалось эсхатологически

и апокалиптические

Мистериальность стала видом художественного пафоса в

литературе (М. Волошин, Ф. Сологуб, В. Маяковский), в

живописи [Врубель; Рерих; М. К. Чюрленис; Л. Бакст — «Terror

antiquus», 1908; П. Филонов «Головы (Человек в мире)» —

1925-1926], в музыке (А. Скрябин)? архитектуре

(вдохновленный лекциями и трудами Р. Штайнера*** Белый строит

теософский храм в Дорнахе, благополучно сгоревший); метафора

* См. значение термина в контексте классической филологии:

Сонии А. И. Александризм и его влияние на русских поэтов//Университетские

известия. 1887. № 10. С. 1-12. В ином плане: Вершинина А. Ю. В поисках

«нового александризма»: Помпейские мотивы в декоре в архитектуре //

Искусствознание. 2007. № 1-2. С. 150-177. В аспектах истории гнозиса:

Рычков А. Л. Александрийская мифологема у русских младое им вол и сто в //

Труды Гермеса: Труды Международного симпозиума. М., 2009. С. 108-166.

** Барабанов Е. «Русская идея» в эсхатологической перспективе //

Вопросы философии. 1990. № 8; Белоусов А. Ф. Последние времена //

Aequinox. Сб. памяти о. Александра Меня. М., 1991. С. 9—33; Исупов К. Г.

Русский Антихрист: Сбывающаяся антиутопия // Антихрист. Антология.

М., 1995. С. 5-34; Кедров К. За чертой Апокалипсиса. М., 2002; Кацис Л.

Русская эсхатология и русская литература. М., 2000; Макариевские

чтения: Апокалипсис в русской культуре. Вып. 3. Ч. 1—2. Можайск, 1995;

Розанов В. Апокалиптика русской литературы // Новый мир. 1999. № 7;

Россаро А. Апокалипсис и его ироническое преломление в романе А. Белого

«Петербург» //Литературоведение XXI в. Анализ текста: Метод и результат.

СПб., 1996. С. 209-214; Шапошников Л. Россия перед Вторым

Пришествием: Материалы к очерку русской эсхатологии. Сергиев Посад, 1993;

Шестаков В. П. Эсхатология и утопия (Очерки русской философии и культуры).

М., 1995; Шаховской Иоанн, архиепископ Апокалипсис мелкого греха //

Архиеп. Иоанн Шаховской. Избранное. Петрозаводск, 1992. С. 129—136.

Штайнер Р. Мистерии древности и христианство. М., 1912.

24 К. Г. Исупов

театра и парадигма театральности стали культурной

доминантой Серебряного века.

Мистериальной напряженностью отмечены сектантские

движения рубежа веков; это изучалось свидетелями религиозно-

народной экстатики Серебряного века: Н. Бердяев, о. Георгий

Флоровский. В опыте писателей западных (М. Метерлинк,

Ш. Пеги) и отечественных (от В. Печерина и А. Пушкина до

Е. Ю. Кузьминой-Караваевой и Д. Андреева) мистерия

пытается забыть о жанровой обязанности быть просто текстом, но

стремится к слиянию с «текстом жизни». С конца XIX —

начала XX в. мистериальные действа возвращаются на площади

городов (Оберамергау; Париж; Ю. Тынянов в детстве застал

мистерии в Режице).

Вяч. Иванов предполагал в своих прожектах всенародное

переживание «почвенных» ценностей в открытых мистериаль-

ных торжествах (ср. грандиозную инсценировку «Взятие

Зимнего» на десятилетие Советской власти*). Литургическая

жанровая память мистерии подняла последнюю на уровень формы

общественного поведения, в рамках которого ряд философов

мыслили создать новую этику христианского общения.

Принципом новой этики стал эстетический критерий символико-

литургического преображения жизни. В контекстах мистерии

осмыслены идеи «театра для себя» Н. Евреиновым и

«магического театра» Ф. Сологубом (ср. «магический театр» и «игру

в бисер» в прозе Г. Гессе). А. Мейер выступил с пропагандой

мистериального малого собора «жрецов революции».

Согласно этой идеологии воскресительно-диалогической мистериаль-

ности, «новое родство», «новое отечество» и «новая связь»

даются только участием в мистерии. Духовный сотрапезник

Мейера, Г. Федотов, в эмиграции отстаивал «новую» —

общинно-мистериальную — роль литургики и Евхаристии в

современной Церкви; он уверен, что в «конкретной и

исторической Церкви как средоточии богочеловечеекого процесса <...>

свершается мистерия спасения человеческого духа»**.

Ьёрд Р. Вяч. Иваном и массовые празднества ранней советской чпохи //

Русская литература. 2006. № 2. С. 174—189. Здесь же публикуется доклад

Иванова «К вопросу об организации творческих сил народного коллектива в

области художественного действа» ( май 1919 г. ). С. 189— 197.

Федотов Г. П. Православие и историческая критика (1932) //

Г. П. Федотов. Соч. Париж: Ymca-Press. 1973. T. 2. Европа и мы. С. 206.

Блеск и нищета символизма 25

В 1933 г. мистерия в творчестве Мейера стала опорной

мифологемой для универсальной теории творчества*. Русская

метафизика истории в теологемах Встречи** и Богообщения и

в разработке популярной кенотической диады «нисхождения/

восхождения» усилила мистерийный момент «исторического»:

движение человека к Богу для Н. Бердяева и есть

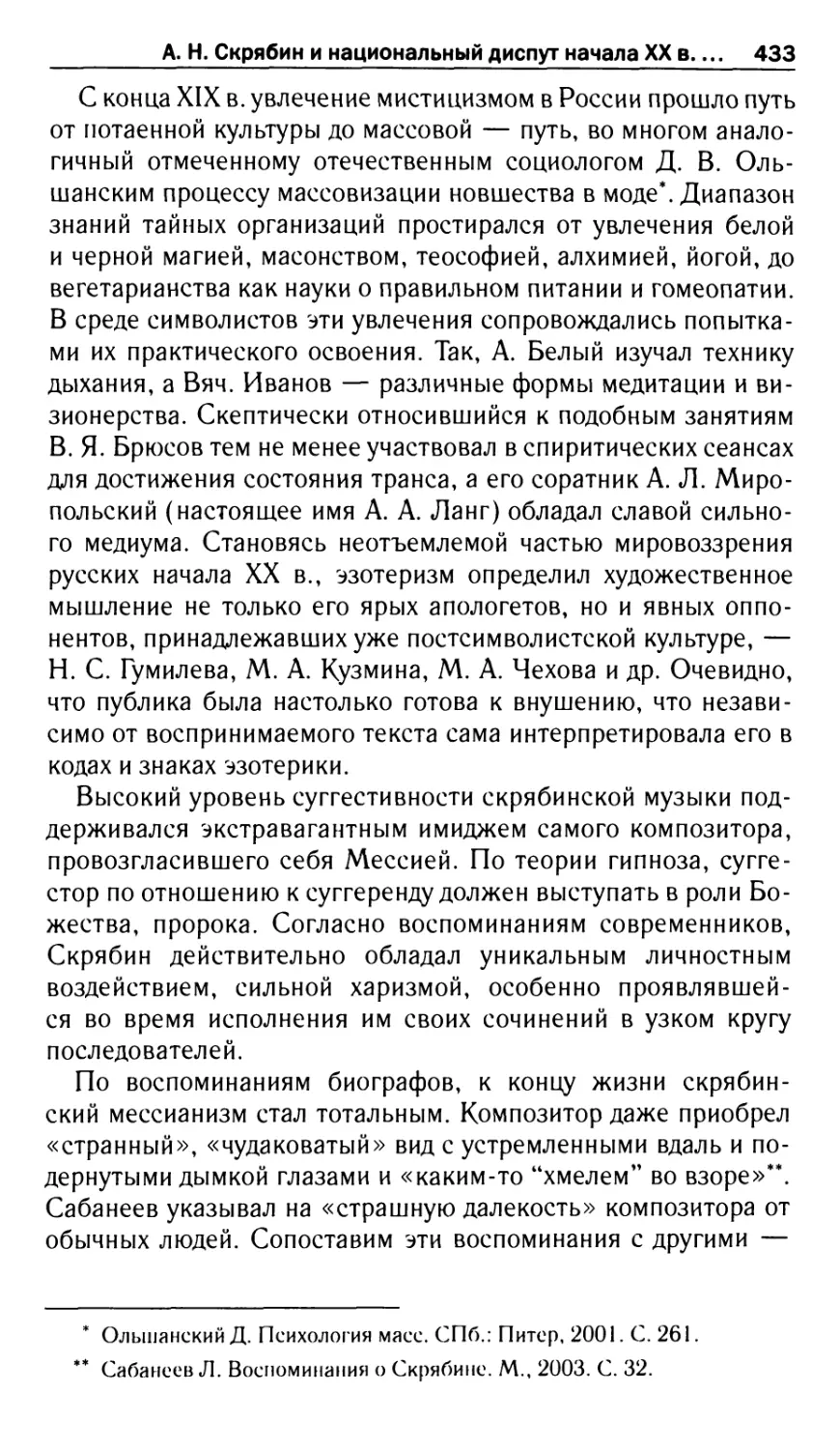

первоначальная мистерия духа, бытия и христианства. А. Скрябин пытался

освоить мистерию как синтетический жанр и как инициацию

последнего мирового эона. Мистерийная историософия Скрябина

поставлена С. Булгаковым рядом с «гениально-химерической

идеей натуралистического воскрешения мертвых» Н.

Федорова («Сны Геи», 1916).

Серебряный век понимает мистерию как приоритетную

форму экзистенциальной трагедии, для которой характерны:

1) сакральная заданность сюжета («Голгофа»); 2) жертва в

качестве ситуативного центра; 3) мотив искупления/спасения.

Мистериальное переживание жизни переплетается с

эсхатологическими (П. Флоренский), апокалиптическими (символисты,

А. Блок) настроениями. История обретает вид перманентной

мистерии; В. Розанов в новопутейских «Заметках» ( 1903)

говорил об «элевсинском таинстве истории».

Аспект жертвы связан с катартическим изживанием-

очищением пред зрелищем сплошь жертвенного прошлого; в

этом смысле С. Булгаков назвал «Бесы» Достоевского

«отрицательной мистерией». В ироническом ключе, но с удержани-

* Мсйер А. А. 1)0 смысле революции // Перевал. 1907. № 8/9;

2) О путях к Возрождению // Свободные голоса, 1918. № 1; 3) Заметки о

смысле мистерии (Жертва) (1933) // Философские сочинения. Париж,

1982.

Встреча — '^то акция имманентного обмена высшими ценностями;

диалогический принцип, определенный Вяч. Ивановым как «апантетический

принцип» сознания (от греч. A7ràvTT|pa — «встреча», «выход на встречу»,

«сретенье»): (Иванов Вяч. Сентенции и фрагменты // Руеско-итальяиекий

архив. Вяч. Иванов. Новые материалы. Салерно, 2001. С. 142); См.:

Антоний, митр. Сурожский. О Встрече // Новый мир. 1992. № 2. С. 184 —

191; Арсеиьев Н. С. Мистическая встреча // Н. С. Арсеньев. О Жизни

Преилбыточествующей. Брюссель, 1966. С. 65-68; Клеман Оливье. Истоки.

Богословие отцов Древней Церкви. Тексты и комментарии / пер. с франц.

М., 1984 (Ч. 1, гл. 1. Поиск, встреча, решения). С. 17-26; Франк С. Л.

Крушение кумиров (Гл. 5 — Духовная пустота и встреча с живым Богом)//

С.Л.Франк. Соч. М.: Правда, 1990. С. 161-182.

26 К. Г. Исупов

ем трагических контекстов обыгрывает тему евхаристической

жертвы М. Пришвин в «Мирской Чаше» (гл. X —

«Мистерия»; 1922)*.

* Андреев Д. Л. 1 ) Ленинградский Апокалипсис, 1949-1953;2)Железная

мистерия, 1950-е гг.; 3) Роза Мира, 1950-е гг.; Белый А. На перевале. III.

Искусство и мистерия // Весы, 1906. № 9. С. 45-48; Бердяев H.A. 1 ) Типы

религиозной мысли в России, 1916; 2) Кризис искусства, 1918. М., 1990;

3) Смысл истории. М., 1990; Блейк У. Видения Страшного Суда. М., 2002;

Богданов В. Мистерия или быт? // Кризис театра: Сб. ст. 1908. С. 54-87;

Блок А. А. Двенадцать, 1918; Боттен-Хансен П. Норвежские мистерии.

1851 ; Британ И. А. Мария. Мистерия в стихах. Берлин, 1924; Булгаков С. Н.

Русская трагедия, 1914; Брюсов В. Я. Ник. Вашкевич. Дионисово действо

современности, 1905//Брюсов В. Я. Собр. соч.: в8т. М., 1973. Т. 6. С. 112-

114; Виньи А. В., де. Потоп. Мистерия. 1826, опубл. 1869; Гёте И. В. Фауст,

1808-1831; Гира Л. Цветок папоротника. Драматическая мистерия, 1928;

Гребан Арнуль. Мистерия страстей Господних (сер. XV в.); Гумилев Н. С.

Гондла. Драматическая по'эма // Русская мысль, 1917. № 1; Депестр Р.

Радуга для христианского Запада. Драматическая мистерия. 1967; Донн Дж.

По ком звонит колокол. М., 2004; Закс Н. Эли. Мистериальная драма.

1943-1944; Зелинский Ф. Ф. Из жизни идей, 1911-1922; Золя Э. Виолен.

Лиро-эпическая мистерия; опубл. 1921; Иванов Вяч. И. Эллинская религия

страдающего бога, 1904; Дионис и прадионисийство, 1922; Йейтс У. Б. Роза

алхимии. М., 2002; К. Р. (Романов К.). Царь Иудейский. Мистерия. СПб.,

1914; Кузьмина-Караваева Е. Ю. Анна; Солдаты, 1942; Кюхельбекер В. К.

Ижорский. Поэма-мистерия. 1829-1833. Т. 1-2; Ларронд К. Мистерия

о конце мира. Берлин, 1922; Лауэнштейп Д. Элевсинские мистерии. М.,

1996; Маяковский В. В. Мистерия-буфф. 1918; 1921; Медичи Л. Св. Иоанн

и св. Павел. Мистерия. 1491; изд. 1538; Метерлинк М. Слепые, 1890;

Мильтон Дж. Потерянный рай. М., 1982; Минский Н. (Виленкин H. М.).

Кого ищешь? Мистерия. Берлин, 1922; Мотылев И. Е. Царь-Давид.

Трагимистерия. Берлин, 1922; Пеги Ш. 1 ) Мистерия о милосердии Жанны

д'Арк, 1910; 2) Введение в мистерию о второй добродетели, 1911; Ева,

1913; Печерин В. С. Торжество Смерти, 1833; Пришвин M. М. Свет и

Крест. СПб., 2004. С. 405-413; Пушкин А. С. Пир во время чумы, 1830;

Розанов В. В. 1) Мимоходом // Новый путь. 1903. № 1; 2) Религиозная

мистерия смерти и воскрешения, греха и очищения // Новое время. 1908.

13 апреля; Соколовский В. И. Разрушение Вавилона // Утренняя заря

на 1839 г.; Страховский Л. И. Мистерия в восьми рассказах. Брюссель,

1926; Тимофеев А. В. 1 ) Жизнь и смерть // Библиотека для чтения. 1834.

Кн. 8; 2) Последний день // Там же. 1835. № 10; Федотов Г. П. О русской

Церкви ( 1916)/Соч. Париж, 1967. Т. 1. Лицо России. С. 26; Православие и

историческая критика/Соч. Париж, 1973. Т. 2. Россия, Европа и мы. С. 206;

Фофанов К. После Голгофы, 1910; Чириков Е. Н. Красота ненаглядная.

Русская сказка-мистерия. Берлин, 1924.

Блеск и нищета символизма 27

На этом фоне мистерийная теургия Иванова и его

реконструктивные проекты в духе «греческого возрождения» не

выглядят особой новостью. Добавим, что в утопии-антиутопии

А. Платонова «Котлован» пролетарии свершают кровавый чин

«строительной жертвы» над «буржуями». Мистерийный

пафос может подвергнуться эстетической (Ф. Сологуб. Мистерия

мне // Весы. № 2. С. 17-21) или демонической (И. Лукаш.

Дьявол. Мистерия. Берлин, 1923)транскрипции. Увлеченность

декадентов поверхностной эксплуатацией жанра мистерии

А. Белый, автор вполне мистериальных «Симфоний» (1902—

1903), назвал «козловаком». Глубину мистико-мистерийного

переживания истории и судьбы сохранил в последующую эпоху

Д. Андреев*.

Иванов видел в мистерии возможность возврата к хоровому

действу, в котором сопричастники взыскуемой Истины

переживают инициации братотворения и освящения в «круговой

поруке живой вселенской соборности, во Христе» (СС. 4, 579).

В ранних «Симфониях» Белого** и в его цикле «На перевале»

См.: Евреинов Н. Н. Азазел и Дионис. Л., 1924; Вейдле В. В.

Крещальная мистерия и религиозно-христианское искусство//Православная

мысль. 1947. Вып. V. С. 18-36; Климова И. В. Образ Черта в немецкой

мистерии позднего Средневековья // Искусство и религия. Матер, научн.

конференции М., 1998. С. 118-134; Колязин В. Ф. От мистерии к карнавалу.

Театральность немецкой религиозной и площадной сцены раннего и позднего

Средневековья. М., 2002; Кулакова Л. А. Символика античных мистерий //

Символы в культуре. СПб., 1992. С. 5—20; Кюмон Ф. Мистерии Митры.

СПб., 2000; Левандовский А. А. «Мистерия» на Светлояр-озере в восприятии

интеллигенции // Казань, Москва, Петербург: Российская империя взглядом

из разных углов. М., 1997. С. 202-212; Пекарский П. П. Мистерии и

старинный театр в России //Современник, 1857. № 2, 3; Филий Д. Элевсин

и его таинства. СПб., 1911; Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. М.;

Киев, 1996; Эткинд А. Хлыст. Секты, литература и революция. М., 1998;

Bergmann R. Katalog der deutchspranign geistlihen Spiel und Marienklage des

Mittelalters. München, 1986; Burkert W Ancient Mystery Cults. Harvard, 1987;

Graf F. Dionysian and Orphic Echatology: New Text and Old Questions //Masks

of Dionysus. Cornell, 1993; Hencker M., von. Katalogbuch zur Austeilung im

Obrammergau. München, 1990; Nillson M. P. Dionisyac Mysteries. Stokholm,

1957; Seaford R. Transformation of Dionysiac Sacrifice // Seaford R. Reciprocity

and Ritual. Oxford, 1994. P. 281-328; Misteries Papers from Eranos Yearbooks.

Princeton, 1955.

Белый Андрей. Антихрист. Набросок к ненаписанной мистерии / Публ.,

»ступ. ст. и прим. Даниилы Рицци. Trento: Dipartimento di Storia délia Civiltà

28 К. Г. Исупов

(«3. Искусство и мистерия»), в «Эсхатологической мозаике»

(1904) о. Павла Флоренского мир пережит в его трагедийно-

апокалиптическом, т. е. мистерийном, состоянии.

Главной задачей наиболее одаренных инициаторов

новаторского искусства, включая ars verbum, стало практическое

испытание его способностей к синтезу*.

Белый скептически отнесся к тому, что «стремление к

синтезу выражается в попытках расположить эти формы вокруг

одной из форм, принятой за центр. Так возникает преобладание

музыки над другими искусствами. Так возникает стремление к

мистерии как к синтезу всех возможных форм» («Будущее

искусство», 1910. — СКМ, 142).

И позже, в трактате-мемуаре «Почему я стал

символистом...» (1928) Белый, при всей текучести своих воззрений,

не принял ни ивановского расширения «театрального»

пространства до границ Российской империи, ни

экспериментов Комиссаржевской: «Вместо "мистерии", подмененной

Ивановым реставрацией орхестры, а театром

Комиссаржевской технической стилизацией, я рекомендую критически

разобрать театр в проблеме синтеза искусств: я указываю на

1 ) невозможность символической драмы в понимании

мистических анархистов; 2) на невозможность "мистерии" в

пределах сценических подмостков (она для меня возможна в

центре "общины") <...>, я указываю на антиномию путей театра

(либо — к Шекспиру, либо — к марионеткам; и ставлю

вопрос: чего хотят Мейерхольд, Блок и Коммиссаржевская?)»

(СЛЛМ45).

Стилизаторские тенденции эпохи раздражали не одного

Белого (тоже великого стилизатора). Г. Шпет писал в

«Эстетических фрагментах» (1922-1923): «Исторически символизм —

время всяческих реставраций и стилизаций. У нас, например,

классицизма, архаизма (славянизма), романтизма, народни-

Europea Université di Trento, 1990; Белый Андрей. Симфонии / Сост., вступ.

ст., прим. А. В. Лаврова. Л., 1991. С. 3-33.

Крохина Н. П. Синтез как основополагающий принцип культуры русской

мысли Серебряного века // Соловьевские исследования. Иваново: ИГЭИ,

2009. № 4 (24). С. 47-58; Жеребин А. И. Зачинатель и «завершитель».

(Идея синтеза искусств и ее русские критики)// Вопросы литературы. 2009.

№4. С. 5-23.

Блеск и нищета символизма 29

чества. Но нам сейчас не реставрации нужны, а Ренессанс»*.

Мистерийные прожекты Иванова Белый понял неверно; коль

скоро в классической мистерии Средневековья нет рампы, а

зрители и актеры обмениваются ролями по типу homo ludens'a,

то и в ивановской мистерии предполагалась соборная соучаст-

ность в разыгрываемом мифодраматическом действе.

Иванов мыслил мистерию не театрально, а литургийно**. Как

миф повествует о вечных событиях мировой экзистенции, по-

казуя их в обряде; как сценариумы богослужения знаменуют

здесь-и-сейчас свершающиеся события сакрального сюжета,

так и мистерия, пренебрегая бытовой темпоральностью, ставит

человека пред лицом вечности и дарит его новой модальностью:

онтологическим приобщением к Традиции и возможностью

креативно-символического «вторжения»*** в ее смыслосози-

дающее поле. Эстетическую ахронию и сгущение событийно-

сюжетного ряда до немыслимой плотности обеспечивают тем

единственным и бесспорно приоритетным видом искусства,

которое способно к хронофагии: музыка, только музыка и

всегда — музыка****.

Вечером 29 июня 1909 г. А. Блок, переживший состояние

творческого анамнезиса после свидания в Германии, в Бад На-

угейме, с вагнеровским «Зигфридом», записывает в Дневнике:

«"Настоящего" в музыке нет, она яснее всего доказывает, что

настоящее вообще есть только условный термин для опреде-

* Шпст Г. Г. Соч. М.: Правда, 1989. С. 358.

Стахорекий С. Вячеслав Иванов и русская театральная культура

начала XX века. Лекции. М.: ГИТИС, 1991; Степанова Г. А. Идея «соборного

театра» в поэтической философии Вяч. Иванова. М.: ГИТИС, 2005.

Вторжения «вызывают сеть колебаний, направленных в разные

стороны. В том числе <...> — по темпоральной составляющей. Вторжения

бывают двух видов: причастные, внешнего наблюдателя, рефлексия над

данными; участные, игрока-творца традиции, создающего новое» //

Федоров А. А. «История меня»: Традиция европейской философской мысли и

строительство персональных миров. СПб.: СПб.ГУ, 2006. С. 56.

Соколов О. О «музыкальных» формах в литературе (к проблеме

соотношения видов искусства)// Эстетические очерки. М.: Музыка, 1979.

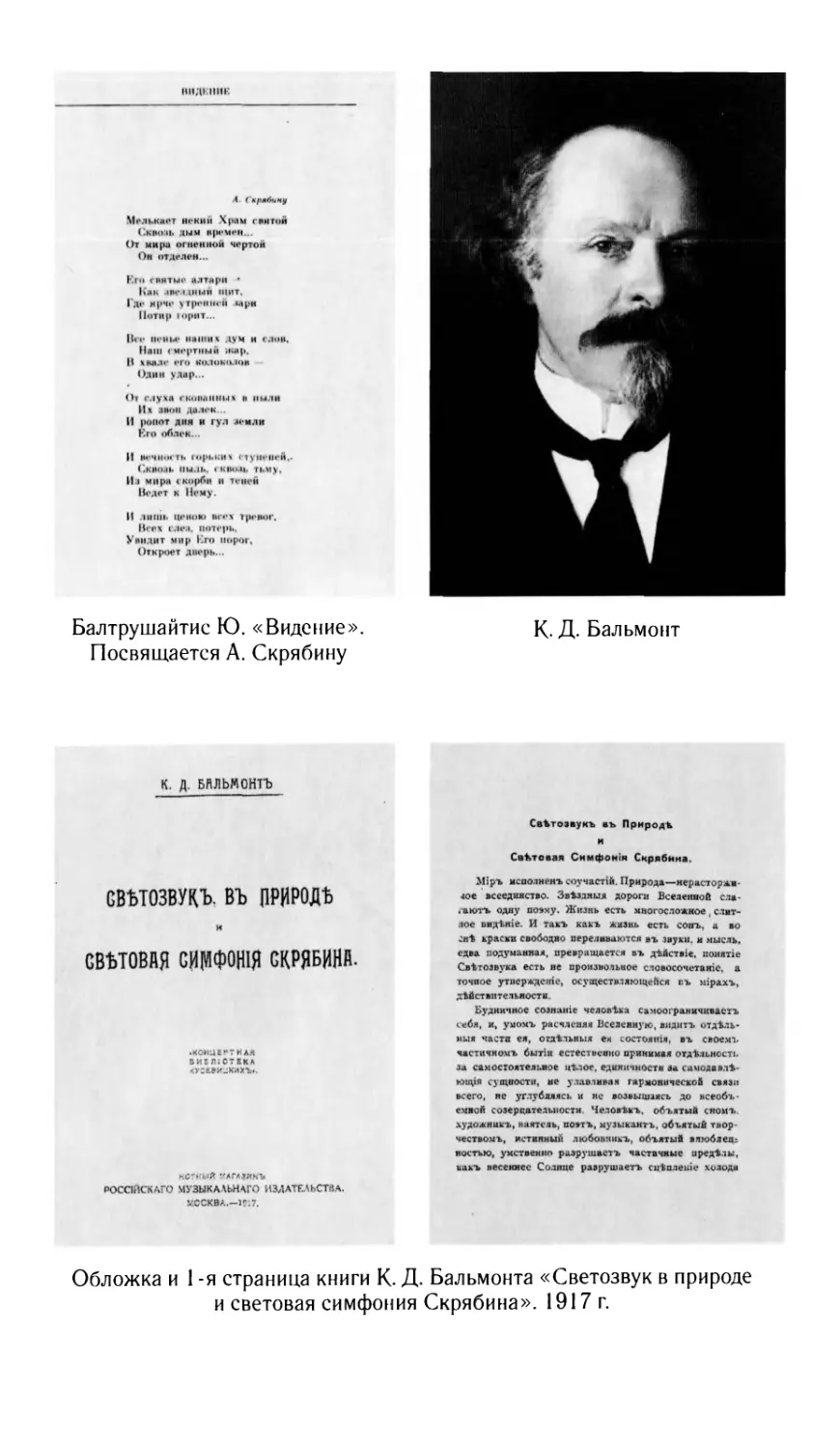

Вып. 5. С. 208—233; Епишева О. Скрябин и его музыка в стихах поэтов-

символистов: К. Бальмонт, Ю. Балтрушайтис, Вяч. Иванов (к постановке

вопроса) // Русская культура в текстах, образах, знаках 1913 года. Киров:

КПУ, 2003. Вып. 3. С. 137-142.

30 К. Г. Исупов

ления границы (несуществующей, фиктивной) между

прошедшим и будущим. <...> Музыка творит мир. Она есть духовное

тело мира — мысль (текучая) мира <...>. Музыка

предшествует всему, что обусловливает»*.

Здесь — точка счастливого совпадения мистериологии и

эстетики синтеза искусств Белого**, Блока и Иванова***с

грандиозным проектом «Мистерии» Александра Скрябина.

Иванов сотворил для Скрябина целый букет

комплиментарных эпитетов, «цветозвук» которого симфонически определяет

характер русского гения: «русский национальный

композитор»; «аполитический художник в жизни, мирный анархист по

своим безотчетным влечениям и по вражде к принудительному

порядку, суду и насилию»; «демократ <...> по глубочайшему и

постоянному алканию соборности»; «аристократ по изяществу

природы и привычек»; «истый всечеловек, каким является, по

Достоевскому, прямой русский»; «пламенный патриот»; «один

из творцов русской идеи» (СС. 3, 194). Уж не о себе ли говорит

здесь Иванов, привыкший к сублимациям**** своих творческих

двойников из любого материала, с которым работали: Данте,

Шекспир, Новалис, Гёте, Достоевский? Только ли о литовском

художнике сказано в статье «Чурлёнис и проблема синтеза

искусств» (1914): «Чурлёнис, думается, прежде всего —

одинокий человек. Одинокий — не во внешне-биографическом

смысле и даже не в психологическом только, но и в более

глубоком и существенном: одинок он по своему положению в

современной культуре <...>» (СС. 3, 159).

Когда Иванов комментирует феномены культуры, он

освещает их с антиномично сопряженных ценностных позиций, остав-

* Блок А. А. Записные книжки 1901-1920. М.: ГИХЛ, 1965. С. 150.

Поттосина В. Г. Синтез искусств в теории и раннем творчестве: цикл

«Симфонии»: Автореф. дисс. <...> канд. филол. наук. М., 2000.

Mueller-Follmer P. Ivanovon Scrjabin//Culturaamemoria. Atti del terso

Simposio Internazionale dedicato a Vaöeslav Ivanov. 1 : Testi in italiano, francese.

Inglase / a cura di Fausto Malcovati. Firenze, 1988. S. 189-200; Мазаев А. И.

От «мистерии» к «соборности»: Вяч. Иванов и А. Скрябин о синтезе

искусств // А. И. Мазаев. Проблема синтеза искусств в эстетике русского

символизма. М.: Наука, 1992. С. 142-234.

Аверинцев С. С. Разноречие и связность мысли Вячеслава Иванова //

Иванов Вячеслав. Лик и личины России. Эстетика и литературная теория.

М.: Искусство, 1995. С. 7-24.

Блеск и нищета символизма 31

ляя читателю возможность выбора, а за собой — право на

затейливый логико-риторический и мифопоэтический орнамент.

Так освещен новый трофей Серебряного века — идея «синтеза

искусств». В смысле положительном она оказалась

плодотворной для найденного Чюрленисом метода, а именно:

«Живописная обработка элементов зрительного созерцания по принципу,

заимствованному из музыки» (СС. 3, 150). Но может

свидетельствовать об «истощении, равно творческих, как и воспри-

нимательных энергий», о «старческой нашей изношенности», о

«смешных уклонах нигилистического эстетизма, тайный смысл

которых — в покушении увлечь золототронную Музу вниз, в

чувственную вещественность и в грубую чувственность» (СС. 3,

163). И все же, возводя впечатляющие опыты синтеза искусств к

«бездомности лучших душ» и к одиночеству среди своих, Иванов

скажет: «...Возникновение этих душ-комет свидетельствует о

содроганиях, во чреве Мировой Души, неведомого плода, и

проходят они по миру, всегда немного юродивые, с бессознательною

вестью о нарождающемся новом дне духа» (СС. 3, 163).

Разумеется, Иванов не мог не назвать здесь имени

Скрябина; именно с ним связаны самые смелые предчувствия

будущего «вечного символизма», коль скоро «проблема этого синтеза

есть вселенская проблема грядущей Мистерии. А проблема

грядущей Мистерии есть проблема религиозной жизни

будущего» (СС. 3, 168). В докладе, прочитанном в 1915—1916 гг.

в трех столицах Империи: «Взгляд Скрябина на искусство» —

творчество великого композитора представлено как «одно

целое, чистым и исключительным синтетизмом» (СС. 3, 187).

«Мистерия» как итог «всеискусства», к которому Скрябин

шел всю жизнь, включая такие знаменательные вехи, как

«Поэма экстаза» (премьера: Нью-Йорк, 1908), «Прометей. Поэма

огня» (1911), три симфонии и иные важные вещи, производит

впечатление титанической по замыслу и грандиозной по

составу музыкально-мировоззренческой композиции Проекта,

целью которого мыслилось вполне апокалиптическое (не в

христианском*, а в общерелигиозном — синтетическом

аспекте) свершение последнего часа ветхого человечества и торже-

Медушевский В. В. Музыка Скрябина в традиции христианского

искусства // А. Н. Скрябин в пространствах культуры XX века. М.:

Композитор, 2008. С. 42-43.

32 К.Г. Исупов

ственное воскресение его в ипостаси высшего типа духовности

и мистического просветления в Истине.

«Мистерия» так и осталась Проектом, но Иванов располагал

женевским изданием текста «Поэмы экстаза» ( 1906), а в 1919 г.

М. О. Гершензон опубликовал в «Русских пропилеях» уже

читанное Ивановым (и слышанное в исполнении автора)

«Предварительное действо». Стихотворные варианты «Поэмы

экстаза» и «Мистерии» эклектичны по содержанию и беспомощны по

исполнению. Стихией Скрябина явно были не стихи, но музыка

стихий, с ее воплями и содроганиями. Его музыка хтонична и кос-

мологична вместе, как микрокосм и Макрокосм. Среди многих

интерпретаций «Мистерии»* ивановская оказалась наиболее

адекватной и по сей день драгоценна для нас не только глубиной

мифопоэтической интуиции, но и логикой достоверных выводов.

Скрябин оказался настолько близок мистериальным

прожектам Иванова и всей его антикизированной соборной

утопии, что лучшего толмача Проекта трудно представить**.

Иванов подчеркивает теургический замысел «Мистерии»: она «не

должна была быть ни его личным созданием, ни даже

произведением искусства, но внутренним событием в душе мира,

запечатлевающим совершившуюся полноту времен и рождение

нового человека» (СС. 3, 174).

Иванов точно уловил в нечеловечески напряженных ритмах

Скрябина то сочетание демонизма, мессианизма, эстетства и

искреннейшей веры в свой творческий титанизм, которым

соблазнился Серебряный век и на котором основал свою

эстетическую веру в возможность наяву творить новую космогонию

средствами жизнетворческой символики***. В статье «Скрябин

См. корректный анализ: Федякин С. Р. Скрябин. М.: Молодая гвардия,

2004. С. 417-490.

Как точно сказано современным исследователем, цитирующим

Иванова: «Мистерия предвидится как конец вымысла о реальности

и непосредственное преображение самой реальности: "Мистерия —

упразднение символа, как подобия, и мифа, как отраженного, увенчание

и торжество чрез прохождение вратами смерти, мистерия — победа над

смертью, положительное утверждение личности, ее действия" » (СС. 2,602—

603). См.: Бёрд Роберт. Мелопея Вяч. Иванова и Мистерия А. Н.

Скрябина // Вяч. Иванов Человек. Приложение. Статьи и материалы. М.: Прогресс-

Плеяда, 2006. С. 112.

Лосев А. Ф. Мировоззрение Скрябина // А. Ф. Лосев. Страсть

к диалектике: Литературные размышления философа. М.: Советский

Блеск и нищета символизма 33

и дух революции» ( 1917) сказано: «Скрябин — один из созна-

тельнейших художников, всецело берущих на себя

ответственность за дело своего демона. Он не только упреждал в духе некий

всеобщий сдвиг, но и учил, что всемирное развитие движется в

катастрофических ритмах» (СС. 3, 193). «Скрябин думал, —

продолжает мэтр символизма, — что немногие избранные

принимают решения за все человечество втайне и что внешние

потрясения происходят в мире во исполнение их сокровенной

творческой воли. Этот мистик глубоко верил в изначальность

духа и подчиненность ему вещества, как и в иерархию духов, и

в зависимость движений человеческого множества от мировой

мысли его духовных руководителей» (СС. 3, 193-194)*.

Попытаемся понять: что объединяет и что разделяет

«героев» этой антологии в рамках своего века и в пределах

нашей памяти? Отвечая на первую половинку вопроса, скажем

следующее.

Всем троим свойственно чувство личной избранности.

Белый, как и о. Павел Флоренский, с детства обнаружили черты

неординарности; Вяч. Иванов смело мог закончить свою книгу о

Достоевском ( 1932) агиократической утопией, потому что

всерьез и не без основания ощущал себя «ангелом» (т. е.

«вестником»); о своей высокой миссии Скрябин говорил не раз.

По кратчайшему определению, вестничество мыслится

этими людьми как предназначение, принятое программой

поведения личности, народа, человечества в качестве «внутренней

писатель, 1990. С. 256-301. См.: Бёрд Р. А. Ф. Лосев и В. И. Иванов: корни

религиозной герменевтики // Образ мира — структура и целое: Лосевские

чтения. 1999. № 3. С. 225-233. Ср.: II. Бердяев, философ «эпохи синтеза»,

точно определил смысл творческого Проекта Скрябина: «Он хотел сотворить

мистерию, в которой синтезировались бы все искусства. Мистерию он

мыслил эсхатологически» // Бердяев Н. Л. Кризис искусства (1918). М.,

1990. С. 6. (Средствами деятельной символики в мистерии наяву свершается

преобразование социальной реальности, обретающей статус realiora.)

Характерно, что и здесь Иванов-комментатор сохранил для Скрябина

оглядку на иные результаты возвышенно-демонического энтузиазма: «Себя

самого Скрябин предчувствовал особенно, провиденциально отмеченным и

как бы духовно помазанным на великое всемирное дело. Такое предчувствие, —

я бы сказал: такая магнитность глубинной воли, по существу, не обманывает

своего носителя, хотя и порождает большей частью обманчивые представления

форм и путей ожидаемого действия» (СС. 3, 173).

34 К. Г. Исупов

формы» судьбы. Оно может мотивироваться 1) имманентно-

надысторическим авторитетом Традиции; личной или

национальной одержимостью ( = гордыней ) ил и 2 ) трансцендентно —

внушением Откровения, знаменованием фактов мистического

опыта, метаисторическим сценарием родовой вины или

Божьего попущения, сакральным указанием благословляющего жеста

ангела, жреца, учителя, духовника. Психологически

взысканное^ судьбой переживается на границе чуда как внекаузальной

детерминации и особого рода непреложности, определяющих

всю профетическую аксиологию вестничества и

избранничества*. В широком спектре типов самоощущения: от тишайшего

Н. Федорова до нахально-горделивого Бальмонта —

мессианский прорыв в будущее окрасил творческую работу

Серебряного века в интонации профетической напряженности.

Они были уверены, что будущее возрастает из прошлого,

осуществляясь через живых носителей культурной памяти.

Ощущая себя александрийцами закатных времен** и наблюдая

крушение привычных аспектов мира, культуртрегеры

Серебряного века мужественно предстояли будущему и создали

эстетическую философию памяти с функцией непрерывной генерации

возможных миров. Тема памяти фундирует, как в «Переписке

из двух миров» (1921), основные ярусы мировоззренческих

конструкций и мифопоэтических практик символистов***. Они и

впрямь были новыми людьми нового времени. Социофема

«нового человека», пережившая столько трагикомических

реализаций, включая социально-психологическую евгенику боль-

См. тексты: Мейер А. А. Религиозный смысл мессианизма // Вопросы

философии. 1992. № 7; Ульянов Н. И. Комплекс Филофея // Новый журнал.

1956. № 45; Друскин Я. С. Вблизи вестников. Вашингтон, 1882; Андреев Д.

Роза Мира. М., 1991 (Кн. 10. Гл. 1 ); Тарковский А. Вестник. М., 1969. См.

исследования: Исупов К. Г. О русском эстетическом мессианизме // Вестник

РХГИ. СПб., 1999. № 3; Саркисянц М. Россия и мессианизм. К «Русской

идее» Н. А. Бердяева. СПб., 2005.

Рынков А. Л. Александрийская мифологема у русских младо-

символистов // Труды Гермеса: Труды Международного симпозиума. М.,

2009. С. 108-166.

В письме Иванова к Шарлю дю Босу от 15 окт. 1930 г.: «Будучи

эманацией памяти, всякая большая культура воплощает основное духовное

событие, а воплощение такое является актом и аспектом откровения Слова в

истории» (СС. 3,431).

Блеск и нищета символизма 35

шевиков (с широким применением пенитенциарных методик),

технологию всеобщего кормления трудящихся и сексуально-

воспитательные инициативы неутомимого Арона Залкинда,

апофатически воплотилась в личностях Белого, Иванова и

Скрябина в наивозможной полноте культуротворческих

интенций и в полном блеске художнической гениальности.

Перечислим роднящие их черты творческого поведения:

культурничество; книжность европейского или восточного

(мода!) типа; литературность; текстоцентризм; эстетство;

энциклопедическая образованность; полиглотизм — языковой и

историко-культурный; умение соединить профессию с

философией жизни и личным мироощущением; утопическая

концептуализация будущего в сочетании с катастрофическим

переживанием актуального исторического дня (отсюда одержимость

«мистерией»; повальное увлечение теософией мотивировано

примерно тем же); историзм ренессансного типа (новое

восприятие времени и пространства в пестроте огромного

многоэтнического мира); миметическое воспроизведение научно-

эстетического энциклопедизма и даже универсализма в духе

Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, Джордано Бруно.

Эстетико-сциентистские синтезы классического

Ренессанса дали новые типы синтезов в ренессансе Серебряного века:

цвето- и светомузыка (Скрябин); глоссолалия, эйдология,

новаторское стиховедение и поэтология (Белый);

эзотерическая стилистика на основе новой конвергенции онтологии,

гносеологии, космографии, богословия, поэтики и эстетики

(Вяч. Иванов). Шел поиск универсального языка описания

всего, что ни есть на свете этом и том, он реализован во всех

без исключения родах и жанрах искусства, в которых работали

эти люди. Историю поиска ими универсальной метаметодоло-

гии* (научной и художественно-эстетической) стоит поставить

в один ряд с опытами В. Одоевского, Н. Федорова, о. Павла

Флоренского, Л. Карсавина, А. Мейера, Г. Шпета, В.

Вернадского, М. Бахтина.

Объединяет «героев» антологии и экстремальный по

напряженности и маргинальный по способу ориентации в социальной

* См.: Ревзин И. И. О книге Я. Линцбаха «Принципы философского

языка. Опыт точного языкознания» // Труды по знаковым системам. Тарту:

ТГУ, 1965. Вып. 2. С. 339-344.

36 К. Г. Исупов

топологии принцип личной жизни, но он оказался, как водится,

весьма разным по итогам. Ощущение разницы нарастало в них

тем сильнее, чем плотнее и теснее их реальное присутствие в

персоналистско-типологическом ряду эпохи. Иванов в письме

к Коновалову* в резких интонациях отмежевался от путей

Блока, Брюсова и Белого; отношения дружбы-вражды оказались

основной моделью бытового и творческого агона; один Скрябин

не успел с ними переругаться, хотя шло к этому... Тема дружбы

девальвирована в поэзии Серебряного века.

В плане этическом наши «герои» стоят друг друга. Просим

читателя понять нас правильно: сама история равнодушна к

нашим этическим о ней суждениям. И все же...

Таланты и поклонники Серебряного века вменили себе

поведенческий принцип беспринципности. Это время торжества

автономной этики в свете лозунга «что позволено Юпитеру...»

и т. д. Обычным делом стало восприятие Другого (Другой)

как «материала» для собственной артистической

самореализации. Целую программу эгоистской эротофагии выстроил

герой эпистолярного романа Ф. Степуна «Николай Пересле-

гин» ( 1929), а теоретически ее обосновал Л. Карсавин в

статье «Федор Павлович Карамазов как идеолог любви» ( 1821 ).

Иванов в своих дневниковых исповедях-самоотчетах

признавался в эгоцентризме и нарциссизме: «Гордость мужской

самовлюбленности, абстрактный нарциссизм моей чувственности»

(СС. 1, 748. — Дневник 1906 г.). Эти вещи легко встают в ряд

с тривиальными негациями эпохи: соблазн Злом и апология

Антихриста; сочетание гордыни с юродским самоуничижением;

жизнь-импровизация, в которой есть место и точному расчету

на несомненный успех, и забота о посмертной славе;

тщеславие, амбициозность; невосприимчивость к критике и