Автор: Каждан А.П.

Теги: цивилизация культура прогресс средние века (v – xv вв) история история византии византийская культура

ISBN: 5-89329-040-2

Год: 2006

Текст

ВИЗАНТИЙСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

ИССЛЕДОВАНИЯ

Редколлегия серии «Византийская библиотека»:

Г. Г. Литаврин (председатель),

О. Л. Абышко, И. А. Савкин,

|С. С. Аверинцеву, М. В. Бибиков, С. А. Иванов,

епископ Иларион (Алфеев), С. П. Карпов,\Г. Л. Курбатое^,

Г. Е. Лебедева, \Я. Н. Любарский^, И. П. Медведев,

i |Д. Д. Оболенский\, Г. М. Прохоров, И. С. Чичуров, А

OJ А. А. Чекалова, И. И. Шевченко у

---------------^i®

А. П. Каждая

_____

ВИЗАНТИЙСКАЯ

КУЛЬТУРА

(Х-ХИ вв.)

Издание второе,

исправленное и дополненное

Санкт-Петербург

АЛЕТЕЙЯ

2006

УДК 008(495.02)

ББК 63.3(0)4-7

К13

Каждая А. П.

К13 Византийская культура (Х-ХП вв.) / А. П. Каж-

дая. — СПб. : Алетейя, 2006. — 280 с. ; ил. — (Серия

«Византийская библиотека. Исследования»).

ISBN 5-89329-040-2

В книге выдающегося российского византиниста Алек-

сандра Петровича Каждана (1922-1997) дается всесторон-

няя картина жизни Византийской империи Х-ХП вв.

Это был период экономического и культурного расцвета,

время, когда в основном сформировалось то, что состави-

ло сущность византинизма. Читатель получит представ-

ление о многообразных внутренних связях Г жизни Визан-

тии, познакомится с ее различными сторонами, начиная

от природных и материальных условий и кончая эстети-

ческими воззрениями и богословскими спорами.

Работа сочетает строгую научность с доходчивостью

и ясностью изложения. Ее с увлечением прочтут не толь-

ко специалисты, но и все, кто интересуется проблемами

византийской истории и культуры.

Новое издание книги снабжено дополнительными

материалами, включая предисловие А. П. Каждана к по-

следнему изданию «Византийской культуры» на италь-

янском языке.

УДК 008(495.02)

ББК 63.3(0)4-7

АЛЕКСАНДР

ПЕТРОВИЧ

КАЖДАЯ

(1922—1997)

Это издание — пер-

вая посмертная пуб-

ликация книги А. П.

Каждана. К тому же

это первая книга Алек-

сандра Петровича, вы-

шедшая на русском

языке после 1975 года.

А. П. Каждан покинул

родину около двадцати

лет назад. Молодому, и даже не очень молодому оте-

чественному читателю пора уже, наверное, напомнить

об этом ученом, творчество которого составило эпоху

в мировом и русском византиноведении.

Александр Каждан родился в 1922 году в семье

московских интеллигентов. Весь российский период

своей жизни он прожил вблизи Арбата, на ставшей

ныне знаменитой Малой Бронной. Довоенный москов-

ский школьник Каждан наверняка мог стать профес-

сиональным математиком или хорошим поэтом, он

завоевывал первые призы на городских олимпиадах и

писал весьма неплохие стихи. Стихи А. П. Каждан

продолжал писать еще долго, но никогда их не пуб-

ликовал, поскольку, по собственным его словам, успел

вовремя прочесть произведения Бориса Пастернака,

соревноваться с которыми был не в состоянии. Деталь

2

Я. Н. Любарский

эта весьма характерна: оценка своего труда по самым

высоким критериям ему была свойственна в течение

всей жизни. Не призванный в армию во время войны

из-за слабого зрения, он закончил в эвакуации про-

винциальный педагогический институт. Вернувшись в

Москву, Каждан поступил в аспирантуру Института

истории АН СССР и навсегда сохранил благодарную

память о своем учителе, академике Косминском Е. А.,

которого до последних дней считал несправедливо за-

бытым в России и не оцененным на Западе.

После защиты кандидатской диссертации А. Каж-

дана не могли, конечно, оставить работать в Москве:

страна активно боролась с евреями-«космополитами» —

и следующий десятилетний период молодой ученый

провел в провинциальных скитаниях, которые завер-

шились лишь с началом хрущевской «оттепели».

С 1956 А. Каждан начинает работать в Академии Наук

СССР, в только что образованном секторе Истории

Византии Института истории. Следующие двадцать с

лишним лет московской жизни — очень значительный

и переломный период в его творчестве. А. Каждан

начинал так, как зто было принято в ту пору в со-

ветской науке: с изучения социально-политической и

экономической истории. Его достижения в этой области

были весьма значительны, но очень скоро он выходит

за рамки традиционных тем и его начинает интересо-

вать в первую очередь не история безличных социаль-

ных процессов, а человек с его духовными и матери-

альными ценностями и устремлениями. Все традици-

онные проблемы медиевистики остаются в поле зрения

ученого, но начинают строго соотноситься с челове-

ком — объектом и субъектом истории и исторической

науки. Круг интересов исследователя расширяется, ох-

ватывая все новые области, традиционно относящиеся

к сфере литературоведения, искусствоведения, истории

права и так далее. Каждан не становится ни литера-

туроведом, ни историком искусства или права, но ма-

A. IT. Каждан

3

териал этих наук начинает занимать все большее место

в исследованиях ученого, посвятившего свое научное

творчество историческому человековедению. В извест-

ном смысле в трудах Каждана, как и в работах неко-

торых других специалистов, относящих себя к «куль-

турологическому» направлению, происходит на основе

новых методов некий новый синтез ряда гуманитарных

наук, раздробившихся на отдельные ветви несколько

десятилетий тому назад. В этих исканиях он уже в

60-е годы примкнул не к западноевропейскому или

американскому византиноведению (тогда еще относи-

тельно консервативному), не к советским историкам

Византии (большей частью занятым тогда социологи-

ческими изысканиями), а к опыту западноевропейской

медиевистики, сочетавшей в лице ее лучших предста-

вителей глубину традиционного историко-филологи-

ческого анализа с современными приемами исследова-

ний. В первую очередь речь идет о школе «Анналов»,

заслуга которой, как известно, заключалась в переходе

от анализа социально-экономических отношений как

таковых к воссозданию образа их носителя — чело-

века.

Ученого-гуманитария формирует не только научная

школа, но и общественная ситуация, и путь Каждана

«к человеку» определила отнюдь не только школа «Ан-

налов ». Для характеристики общественной позиции уче-

ного тех лет достаточно напомнить, что в 60-е годы

Каждан — один из активных авторов «Нового мира»

периода Александра Твардовского. Это было время схва-

ток с журналом «Октябрь» и с охранительно-ком-

мунистическими силами, за ним стоящими, и интерес

«Нового мира» к античности и средневековью, о которых

писал Каждан, был совсем не археологическим. Чита-

тели старшего поколения не забыли ту изощренную

технику намеков, аллюзий и эзопова языка, получив-

шего тогда эвфемистическое название «неконтролируе-

мого подтекста», с которым с комическим усердием

4

Я. Н. Любарский

боролись некоторые ревностные редакторы и цензоры.

То, чего нельзя было сказать об окружающей действи-

тельности прямо, какое-то время еще можно было упо-

мянуть в применении к Древнему Риму или Византии.

Этой техникой Каждан владел искусно. Однако перечи-

тывая сейчас его статьи и рецензии тридцатилетней

давности, убеждаешься, что прямая аллюзия в них —

отнюдь не главная цель. Главный его интерес лежит в

несравненно более глубокой области, а именно в пробле-

ме, как ведет себя, как реагирует на «общественные

вызовы» человек в условиях будь то демократического

или сословного, а главное, тоталитарного и авторитар-

ного общества. Для исследования последнего вопроса

византийская цивилизация, естественно, представляла

собой идеальную область. Проблемы, волновавшие на-

ших «шестидесятников», всерьез обсуждались Кажда-

ном на материале средневековья, западного и византий-

ского. Академические интересы и общественная потреб-

ность парадоксальным образом и вместе с тем очень

плодотворно переплетались между собой в его ученой и

публицистической работе.

В этом контексте, видимо, и надо расценивать

публикуемую книгу, изданную впервые в 1968 году.

Сейчас уже нелегко объяснить молодому читателю,

что книга Каждана воспринималась прежде всего как

памятник свободной мысли. Позволю процитировать

собственные слова, которые я написал в рецензии на

эту книгу в журнале «Вопросы литературы» в 1970 го-

ду: «Концепция А. Каждана заранее предполагает от-

каз от положений, подкрепляемых главным образом

широкой популярностью и авторитетом цитат». Около

30 лет назад я не мог позволить себе назвать вещи

своими именами, но всякому было ясно, что имелась

в виду марксистская доктрина, вульгаризированная

идеологическими спекулянтами.

Задачей А. Каждана, по его собственным словам,

было «построить модель византийского общества в его

А. П. Каждан

б

функционировании». Что представляла собой эта мо-

дель, читатель узнает из самой книги. Как оказалось

позже, эта модель была лишь первым чертежом раз-

работанной далее стройной системы взглядов. Попро-

буем набросать эту систему хотя бы в самом общем

виде в той форме, в которой она окончательно сфор-

мировалась несколько позже, в американский период

жизни А. Каждана.

Прежде всего, всякая культура, включая визан-

тийскую, для Каждана не конгломерат отдельных ин-

ститутов («быт», «юриспруденция», «литература», «го-

сударственное устройство», «наука» и т. д.), а сложно

организованная структура с непростой связью отдель-

ных элементов. В связи с таким пониманием возникает

вопрос о месте византийской культуры в истории ми-

ровой цивилизации, ее соотношении с другими систе-

мами и, прежде всего, культурой античной.

Как известно, издавна существует общераспростра-

ненное мнение, что византийская культура — не более

как продолжение или, вернее, растянувшееся угасание

античной культуры. Те немногочисленные взлеты или

«ренессансы» (а их насчитывали до пяти в истории

Византии), которые она переживала, тоже чаще всего

представляются ученым попытками возрождения ан-

тичных традиций. Подобные взгляды А. Каждан от-

вергал категорически и своей сверхзадачей считал объ-

яснение того, почему цивилизация, чьи литераторы

пользовались языком Платона и Плутарха, юристы —

положениями римского права, риторы — имитировали

Исократа, а историки — Фукидида и Полибия, циви-

лизация, носители которой называли себя римлянами,

и где действительно продолжали существовать многие

римские институты, почему эта цивилизация не только

не была античной, но в ряде аспектов — ее диалек-

тическим отрицанием. С другой стороны, категори-

чески отвергал А. Каждан стремление объяснить фе-

номен византийской цивилизации синтезом греческой

6

Я. Н. Любарский

образованности, римской государственности и христи-

анской религии.

Признание суверенности византийской цивилиза-

ции требовало от ученого объяснения ее специфики.

А. Каждан ищет идею, пронизывающую все аспекты

византийской действительности и в конечном счете

определяющую не только то, как, к примеру, визан-

тиец рисовал икону или поклонялся императору, но и

то, по какому плану он строил дом и даже что пред-

почитал есть на обед, идею, которая объясняла бы не

только почему византийский ритор не могла обойтись

без античных клише, но даже по какой причине в

упряжке византийского крестьянина шла пара волов,

а не восемь, как у иных из его западных коллег.

Конечно, мы сейчас немного утрируем, но в принципе

усилия ученого развиваются в этом направлении.

Объяснение специфики византийской цивилизации

А. Каждан искал прежде всего в сопоставлении ви-

зантийской культуры с параллельной системой: запад-

ным средневековьем, развившимся после гибели антич-

ности на обломках ее культуры. Если в «Византийской

культуре» отличительную черту средневековой грече-

ской цивилизации ученый видел в религиозной и миро-

воззренческой категории «снятого дуализма», то теперь

акцент переносится на проблему человека, специфику

социального положения, менталитета и мироощущения

средневекового грека. Именно в этот период в работах

А. Каждана замелькало понятие homo byzantinus,

очень быстро распространившееся среди виэантинове-

дов. Так, кстати, и назван том «Ученых трудов» Дам-

бартон Окса, изданный в честь семидесятилетия уче-

ного. Концепция «человека византийского», намечен-

ная уже в «Византийской культуре», получает теперь

окончательное развитие. Ее суть в самом кратком из-

ложении сводится к следующему. Освободившись от

полисных связей поздней античности, в отличие от

человека западного средневековья homo byzantinus не

А. П. Каждан

7

включился в систему вертикальных и горизонтальных

корпоративный связей, а оказался «один на один*

перед всевышним Богом и всемогущим василевсом.

Этот «индивидуализм без свободы* и составлял суть

менталитета человека византийского, в самом конеч-

ном счете определивший своеобразие византийской ци-

вилизации.

Излишне говорить, что византийская цивилизация

представляется Каждану не монолитной и неподвиж-

ной, как большинству его предшественников, а измен-

чивой, противоречивой и развивающейся — мысль эта

тоже достаточно определенно проводится уже в «Ви-

зантийской культуре».

Можно утверждать, что Александр Петрович Каж-

дан был одним из тех немногих ученых, кто не только

исследовал массу конкретных проблем византийской

истории и культуры,* но и создал оригинальную це-

лостную концепцию средневековой греческой цивили-

зации. Всякий, кто следит сейчас за научной истори-

ческой литературой, не может не заметить, что эта

концепция, вызывавшая в прошлом немало возраже-

ний, все больше начинает использоваться совре-

менными исследователями. Это очень хорошо видно

хотя бы по смене «ключевых слов* в заголовках и

текстах статей и книг по византиноведению. «Тради-

ционность*, «подражательность*, «клише*, «стабиль-

ность* и прочие аналогичные понятия все более если

не заменяются, то дополняются словами типа «ориги-

нальность», «развитие», «художественность* и тому

подобными.

Помимо России «Византийская культура* была

дважды опубликована в Италии. Написанное А. Каж-

даном предисловие к этому изданию предшествует на-

* Перу А. П. Каждана принадлежит несколько де-

сятков книг и около 800 статей и рецензий.

8 Я. Н. Любарский

стоящей публикации. Конечно, как во всяком талант-

ливом труде, в книге А. Каждана немало спорных

положений, но ее новая публикация в серии «Визан-

тийская библиотека» не только полезна, но и весьма

актуальна. «Переходное время», в котором мы сейчас

живем, очень своеобразно: свойственная ряду ис-

следователей советского времени примитивно-социо-

логическая трактовка византийской культуры имеет

ныне некоторую тенденцию сменяться охранительно-

православными идеями. Определенным противоядием

против того и другого может послужить публикуемая

книга.

Я. Н. Любарский

Предисловие

к итальянскому изданию *

Эта книга, посвященная византийской культуре и

опубликованная впервые в 1968 году, — конечный ре-

зультат долгого процесса. Я занимался вначале вопро-

сами сельского хозяйства Византии, перешел затем к

изучению ее экономической жизни в целом и в конце

концов обратился к византийской литературе. Я про-

шел этот странный и извилистый путь вовсе не слу-

чайно; он отражал — и я в этом уверен — не столько

изменение моих вкусов и личных наклонностей, сколь-

ко глобальную смену ориентиров, произошедшую в

советской медиевистике. В 40-х годах, когда начина-

лась моя карьера, в трудах, посвященных средним

векам, доминировали проблемы аграрной истории, ду-

ховная же культура Средневековья освещалась весьма

скупо или не принималась во внимание вовсе; сочи-

нения Бахтина не публиковались, а сам он был от-

странен от научной деятельности. Причины такого

положения были различны: прежде всего, марксизм

полагал основой и движущей силой исторического раз-

вития способ производства, а духовную деятельность

рассматривал лишь как элемент так называемой над-

стройки, зависимой от базиса, то есть непрерывно

изменяющихся отношений между крестьянами, ремес-

ленниками и господами. Другим немаловажным об-

стоятельством было негативное отношение сообщества

советских историков к христианской церкви, идеи ко-

торой являлись основой средневековой духовности, в

особенности в Византии; духовные ценности, провоз-

глашавшиеся церковью, трактовались историками ско-

рее как средства эксплуатации и идеологического по-

* Alexander Р. Kazhdan. Bisanzio е la sua civilta,

Editori Laterza, Roma—Bari, 1995, pp. VII—XV.

10

А. П. Каждан

рабощения, нежели как нравственные ценности в соб-

ственном смысле. Все изменилось после смерти Ста-

лина, во время «оттепели», когда советские медиевис-

ты приступили к изучению новых, прежде им недо-

ступных областей духовного наследия Средневековья.

С гордостью могу утверждать, что моя книга была в

числе первых публикаций в этой области.

Без ложной скромности я могу считать свою работу

определенной вехой развития науки, даже если учиты-

вать западные труды о византийской культуре. В отли-

чие от медиевистов-западников с их устойчивыми тра-

дициями комплексного подхода к средневековой куль-

туре, исследователи Византии упорно продолжали

дробить византийскую культуру на небольшие, незави-

симые друг от друга разделы и рассматривали ее не в

качестве единого целого, а как набор отдельных состав-

ляющих, например, архитектуры, монастырской жиз-

ни, права, музыки, литературы, живописи и так далее.

При этом каждая отдельная область воспринималась

как нечто, существующее в вакууме, вне реальных свя-

зей со смежными культурными феноменами. Только в

1965 году Герберт Хунгер опубликовал свой революци-

онный труд «Reich der neun Mitte», ставший первой

попыткой представить византийскую культуру в виде

системы, основанной на некоем едином принципе, а не

как сумму явлений, независимых одно от другого. Сей-

час с этих позиций уже написано значительное число

трудов о византийской культуре, среди которых работы

Андре Гийу, Х.-Г. Бека и С. Мэнго. Я счастлив, что могу

причислить себя к зачинателям этого нового подхода.

Если рассматривать мою книгу как звено в цепи

работ, изменивших наше восприятие культурного мира

Византии, может ли мой скромный труд претендовать

на то, чтобы считаться особенным, отличным от работ

моих вышепоименованных коллег? Я полагаю, да.

Во-первых, в моей книге византийская цивилизация

сравнивается с западной средневековой культурой. Ра-

Предисловие к итальянскому изданию

И

зумеется, я не первый, кто противопоставил Византию

Западу — отличия замечали и сами византийцы, и их

европейские современники. Но разницу эту отмечали

только в политическом и религиозном плане: Византия

была автократией, тогда как западный мир представлял

собой мозаику феодальных государств; Византия была

православной, западный же мир — католическим. Но

что можно сказать о различиях в культуре, если, конеч-

но, не ограничиваться часто повторяемыми и поверх-

ностными утверждениями, что византийская культура

была, по восточному образцу, застойной и подражатель-

ной, а западная обладала созидательной силой? Пробле-

ма еще более усугубилась в последние годы, когда в

современных исследованиях укрепилась тенденция под-

черкивать скорее общность, нежели различия в эконо-

мическом развитии Византии и Запада; ни сельская

община славянского типа — «любимое дитя* русских

византинистов конца XIX века, ни континуитет город-

ской жизни не могут считаться характерными и опре-

деляющими чертами византийского общества. Тем не

менее культурные и социальные расхождения кажутся

очевидными. В чем же состоит их суть, их корни?

Во-вторых, я попытался рассмотреть Византию в ее

изменении и развитии. Мой подход, без сомнения, явля-

ется спорным. Большинство людей, и в том числе зна-

чительная часть ученых-профессионалов, считают Ви-

зантию образцом стабильности и континуитета. Даже

те, кто признает, что Византийская империя значитель-

но отличалась от предшествовавших ей государств, весь-

ма скептически относятся к идее, согласно которой в

период тысячелетней истории ее существования проис-

ходили какие-либо перемены. Прав я, или нет, но я

всегда делаю акцент именно на развитии и изменении,

дисконтинуитете. Решительным шагом в этом направле-

нии явилась статья, опубликованная мной в 1964 году

в журнале «Советская археология*. Там я высказал две

абсолютно еретические по тем временам концепции,

12

А. П. Каждан

соответствующим образом истолкованные затем моими

критиками, среди которых был и столь видный исследо-

ватель, как Георгий Острогорский. Эти концепции тако-

вы: в середине VII века жизнь византийских городов

претерпела крах, и большинство из них прекратили свое

существование как на Балканах, так и в Малой Азии;

начиная же с X века и далее, городская Жизнь вновь

переживает расцвет. Сейчас эта теория, пусть и не совсем

единодушно, разделяется многими исследователями.

Но если она верна, то мы не можем не задаться вопросом:

какое влияние это крушение (и последующий расцвет)

оказали на внутреннюю культурную жизнь Византии?

Если древнеримский полис-муниципиум прекратил свое

существование, то в какой мере это повлияло на систему

византийского образования, литературу, искусство? Ка-

кие изменения претерпела византийская духовная

жизнь и социальные отношения в новой реальности, где

доминировало крестьянство? Могла ли византийская

культура остаться неизменной по сравнению с римской,

если сама основа римской культуры оказалась разру-

шена?

В-третьих, я предлагаю формулировку основного

принципа византийской культуры — и это, на мой

взгляд, главная заслуга моего скромного труда. На

этом пункте следует остановиться подробнее. Хунгер

рассматривает Византию как христианское государство

и ее культуру, соответственно, прежде всего как хрис-

тианскую. И если мы сравним Византию о античным

миром, этот тезис окажется бесспорным: различные

формы отношений, социальные связи, искусство и ли-

тература Византии, пронизанные христианской мыс-

лью, приобрели совершенно новый характер. Но если

мы применим определение Хунгера к другому времен-

ному периоду и сравним Византию с современным ей

Западом, то его трактовка окажется совершенно бес-

полезной. Византия была не более христианской, чем

Запад, даже несмотря на то, что само христианство

Предисловие к итальянскому изданию

13

распалось на два течения и следовало разными путями.

Но различия между православием и католичеством не

столь очевидны и велики, как различия между хрис-

тианским и языческим миром.

Бек предлагает другое решение и говорит о фено-

мене политической ортодоксии — конформизме обще-

ства и характера мышления византийцев. Этот тезис

сомнений не вызывает: Византия была конформист-

ским государством, и положение и власть византий-

ского василевса в мире европейского средневековья

были уникальными. Но тот же Бек неожиданно ут-

верждает, что власть византийского императора была

далеко не абсолютна, как это считали многие предше-

ственники немецкого ученого, но ограничена сильными

общественными традициями, сопротивлением бюро-

кратической машины и общей нестабильностью визан-

тийской жизни. Наиболее близкое к реальности опре-

деление византийской императорской власти может

быть сформулировано следующим образом: она была

неограничена по отношению к жизни, собственности

и свободе отдельного гражданина империи и весьма

ограничена во всем, что касалось общественного строя,

политических институтов и идеологии. Другими сло-

вами, ортодоксальность и политический конформизм

не следует рассматривать как систему, установленную

могущественной волей императора; напротив, визан-

тийская автократия только и делала, что защищала

общество, основанное на конформизме в действиях и

верованиях. В чем причина этого конформизма? Он

мог, конечно, иметь расовые корни. Но как мог народ,

основавший в свое время такие последовательно демо-

кратические системы, создать вдруг автократию? Или

это было детерминировано географически? Но визан-

тийская империя была расположена на той же терри-

тории, где за много веков до нее находилось множество

маленьких городов-государств с удивительно разнооб-

разной организацией власти. Или автократия была за-

14

А. П. Каждая

разной болезнью, занесенной в греко-романский мир в

период упадка с Востока захватчиками-славянами с

Севера? Но греки поддерживали отношения с Востоком

с древнейших времен; еще задолго до Персидских войн

они считали Египет колыбелью мудрости и колдовства

и были достаточно развиты, чтобы принять великое

финикийское изобретение — алфавит, однако у них не

было и зачатков автократии до того момента, пока

Александр Великий не разрушил персидскую монар-

хию. Что же касается славян, то они, жившие среди

своих болот и равнин, даже не помышляли ни о чем

подобном автократическим институтам.

Мои исследования развивались в другом направле-

нии. Я определил сущность византийского общества

как индивидуализм без свободы. В Советском Союзе

это определение никогда не вызывало никаких возра-

жений. Напротив, в Соединенных Штатах, где я живу

в настоящее время, термин «индивидуализм» встречает

подчас серьезное сопротивление; американцы достаточ-

но чувствительны к понятию индивидуализма, оно

слишком дорого их мировоззрению и психологии.

Ну что ж, я не собираюсь настаивать именно на этом

слове; почти все научные термины условны, они обре-

тают свое значение не сами по себе, а лишь благодаря

тому смыслу, который мы сами в них вкладываем, и

их задача определить и назвать описываемые события,

а не оскорбить чьи бы то ни было чувства. Ничего бы

не изменилось, если бы вместо данного термина мы

употребили слово «атомизация». Намного важнее линг-

вистических споров понимание сущности этого инди-

видуализма или, если угодно, атомизации. Рассмотрим

эту проблему исторически, начиная с момента возник-

новения Византии и даже более раннего времени.

Я полагаю, все мы можем согласиться с тем, что

Римская империя была обществом преимущественно

городским. В начале средних веков и это общество, и

его культура были полностью разрушены. Этот тезис,

Предисловие к итальянскому изданию

15

уже давно принятый по отношению к западной части

Римской империи, сейчас практически всеми признан

и в отношении ее восточной половины. Однако следует

соблюдать известную осторожность — крах городского

общества, бесспорно, не был абсолютным. Искорки го-

родской жизни еще продолжали тлеть и на территории

завоеванной варварами и ставшей аграрной Западной

Европы, и тем более в Византии. Я никогда не утверждал,

что после VII века все византийцы стали жить в шала-

шах, есть грубую пищу и перестали учиться грамоте.

Продолжали существовать и городские центры, и город-

ская жизнь, но само общество стало по преимуществу

крестьянским. По преимуществу, но не исключительно.

В чем была причина столь радикального изменения,

признаюсь откровенно, я не знаю. Есть две основные

версии падения античного городского общества, но ни

одна из них меня не удовлетворяет. Сторонники первой

ссылаются на варварское завоевание — пришли, дес-

кать, варвары и разрушили комфортный мир римлян.

Я не верю в это, и не только потому, что завоевания

редко разрушают покоренную цивилизацию (исключе-

ние составляют лишь случаи, когда между культурами

завоевателей и завоеванных существует огромная дис-

танция: испанская культура смогла, например, полнос-

тью разрушить мексиканскую, а вот монголы русскую

культуру подавили, но не уничтожили); инымисловами,

завоевание может оказать такое действие только в том

случае, если падение подготовлено изнутри, если обще-

ство само созрело для гибели. Но прежде всего и главным

образом я не верю в такое объяснение потому, что вос-

точная часть Римской империи не была завоевана вар-

варами, хотя ее земли захватывались и разграблялись

соседними племенами. С другой стороны, не только го-

род, но и деревня пережила этот кризис.

Вторая версия исходит из арсенала марксизма и

звучит так: спонтанное развитие способа производства

делает невыгодной старую форму эксплуатации и при-

16

А. П. Каждан

водит к замене ее на новую. Так, рабство — в момент,

когда рабский труд перестал быть продуктивным, —

должно было умереть, уступив дорогу крепостной зави-

симости. Я попробовал подкрепить эту идею, которую

привык разделять, опытным путем, но все мои попытки

жалким образом рухнули: мне кажется невозможным

выделить хоть сколько-нибудь значительный прогресс

в развитии производительных сил Римской империи;

большая часть изобретений, которые могли оказать вли-

яние в этом смысле, как, например, колесный плуг, не

затронула значительной территории, да и вообще не

могла сыграть решающей роли при переходе от рабства

к крепостничеству. Невозможно также доказать, что

рабский труд на закате Римской империи стал менее

продуктивным, чем прежде; не сумел я также отыскать

следов «феодальной революции», которая, согласно

марксистской доктрине, превращает рабовладельческое

общество в феодальное. Итак, должен признаться, что

причина этих изменений остается для меня непонятной.

Тем не менее я думаю, что могу выделить отдельные

составляющие этого процесса.

Падение городской цивилизации было связано

(я предпочитаю это нейтральное выражение, а не «при-

вело к...» или «было вызвано») с угасанием античной

системы социальных связей, основывавшихся на общей

принадлежности к сообществу граждан и родственных

узах. Процесс шел медленно и отразился прежде всего

в изменениях, которые обнаруживаются в позднерим-

ской эпиграфике: с начала III века наследственные

завещания граждан своей общине исчезают из надпи-

сей, а с конца IV века и далее в надписях более не

упоминаются родовые имена. Общественная жизнь,

столь типичная для античного города, исчезает: театр

оказывается в забвении, а в конце концов уменьшается

и значимость цирка; даже литература, рассчитанная

на рецитацию вслух, свойственная древним грекам и

римлянам, сменяется литературой, предназначенной

Предисловие к итальянскому изданию

17

для чтения «про себя». Церемония богослужения пере-

носится внутрь храма, даже несмотря на то, что первые

христианские базилики в своем облике имитировали

открытое пространство улицы, а процессии, проходив-

шие вне храма, еще составляли основную часть боже-

ственной литургии. Общество и его культура были

«атомизированы» и «индивидуализированы».

Западная половина империи усвоила значительную

часть варварских обычаев, и здесь постепенно устано-

вилась новая система общественных связей: семья,

территориальная община, профессиональные союзы,

вертикальные связи феодальной иерархии — все это

связывало различные группы в сильные и прочные

объединения. Разумеется, ситуация в разных регионах

была весьма различной: Прованс, например, был менее

«социализированным» и более «индивидуализирован-

ным», чем север Франции. С другой стороны, не имеет

смысла отрицать существование каких-то форм «со-

циализации» и внутри византийской империи. Но, в

целом, византийские сообщества, гильдии, рода и ие-

рархии были слабее и менее развиты, чем их западные

аналоги. Здесь я должен еще раз обратиться к Хунгеру,

опубликовавшему несколько лет назад статью, долж-

ным образом, к сожалению, не оцененную. Речь в ней

шла о комплексном взгляде на историю византийской

империи до весьма компактного образования к VIII ве-

ку. В период господства муниципальных и родственных

уз семейные образования не могли играть в обществе

ведущую роль. И в этом случае значимым становится

не только различие между античностью и Византией,

но и между Западом и Византией.

Разумеется, некоторые следы коллективов, основан-

ных на родственных отношениях, можно найти и в

Византии, особенно в регионах, заселенных славянами.

Однако в основной массе византийцы были замкнуты в

рамках собственной семейной жизни: земли, не вклю-

ченяыв-в-сь-темц-о&щиаяых-угодий. обрабатываются

18

А. П. Каждан

семьей и ограждаются заборами и рвами; при распашке

используется пара волов, принадлежащая одной семье

(в отличие от английского плуга, рассчитанного на во-

семь волов); для обработки земли используется больше

ручного труда, чем на пашнях к северу от Альп, каме-

нистая почва лучше поддается обработке лопатой и мо-

тыгой, чем плугом; hetairiai, ассоциации или гильдии,

были мало внутренне связаны и нестабильны; управле-

ние городами, возрожденными к новой жизни, никогда

не находилось на уровне итальянских и немецких го-

родских коммун; монастыри состояли из отдельных ке-

лий, отшельники были более почитаемы, чем предсто-

ятели монашеских кеновий (в Византии не существовало

монашеских орденов западного типа). Даже идея спасе-

ния получала в этом атомизированном обществе более

индивидуалистическую окраску, нежели в западной тео-

логии: индивидуальное видение Бога, почти еретическое

на Западе, почиталось в Византии больше, чем церковное

единение.

Необходимо сделать еще одну оговорку. В Византии

весьма четко обнаружились тенденции к сближению

с западным образом жизни, однако речь идет о тен-

денциях, оставшихся в зачаточном состоянии, которые

скорее подчеркивают уникальность Византии, нежели

противоречат ей.

Отсутствие развитой системы горизонтальных и

вертикальных социальных связей создало в византий-

ском обществе ощущение изолированности и неста-

бильности. Общество было слишком вертикально по-

движно, и никто не имел устойчивого положения внут-

ри своего собственного сословия. Однако и в этом

случае следует соблюдать осторожность: существовали

семьи, веками сохранявшие свое господствующее по-

ложение, но ни один индивидуум не мог быть спокоен

за завтрашний день. Чувство страха, а не осознание

знатности своего происхождения доминировало в ми-

роощущении византийца.

Предисловие к итальянскому изданию 19

И это узловой пункт византийской реальности:

византийская атомизация не освободила человека. На-

против, не имея опоры на социально развитые группы

и иерархии, индивидуум чувствовал себя «голым» и

одиноким во враждебном ему мире перед лицом все-

могущего Бога и всесильного императора. Даже могу-

щественный магнат не мог противостоять воле импе-

ратора, его собственные владения оставались таковыми

только до того момента, пока император это признавал.

Еще раз повторю: в конкретной жизни многие магнаты

без помех пользовались своей собственностью и пере-

давали ее сыновьям и дочерям. Но каждый из них

знал, что по одному знаку императора их хрупкое

благосостояние может быть разрушено.

В этом нестабильном мире расцвели, однако, ли-

тература и искусство, которые и по сей день вызывают

у нас изумление — искусство и литература, отличаю-

щиеся необыкновенной стабильностью, намеренно от-

рицающей сиюминутность; искусство и литература,

ориентированные на вечные ценности, а не на фикса-

цию ничтожных изменений. Чистая случайность? Или

некая социальная самозащита, социальная мечта, оли-

цетворяющая мир, противоположный той реальности,

в которой жили византийцы?

Византия не была лишь отрицанием античности —

она менялась с течением времени, имела свои периоды

упадка и подъема. Самый значимый из этих подъемов

имел место в XI—XII веках, и я считаю правильным

называть его пре-Ренессанс, прекрасно понимая, на-

сколько условным может быть такое определение для

страны, никогда не переживавшей собственно Ренес-

санса. Но мы нуждаемся в словах, а они не полностью

совпадают с содержанием, они суть ярлыки. Могу ли

я просить моих читателей не слишком придираться к

словам и терминам?

Вашингтон, 1982 Александр Каждан

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

В простом, казалось бы, ее названии («Византий-

ская культура» ) на самом деле оба элемента требуют

пояснения.

Термин «культура» употреблен здесь в самом ши-

роком значении: под культурой понимается вся сово-

купность творческой деятельности конкретного об-

щества — от производства материальных благ до ми-

фологии и художественных идеалов. При этом я не

вкладываю в понятие «культура» никакого этичес-

кого содержания, т. е. не противопоставляю культуру

как категорию, связанную с созиданием и расцветом,

цивилизации как синониму окостенения и упадка.

Строго говоря, государства, именовавшегося Визан-

тией, никогда не существовало — его самоназванием

было «Империя ромеев»; отсюда происходят распро-

страненное на латинском Западе «Романия», равно

как и турецкое «Рум». Византий был древнегреческим

городом на берегу Боспора, но по иронии судьбы он

перестал быть Византием как раз в тот момент,

когда родилась Византийская империя: превращение

Византия в Константинополь, в столицу Империи

ромеев, — один из наиболее заметных признаков воз-

никновения нового государства. И наоборот, научный

и условный термин «Византия» для обозначения уже

не города, но государства был введен учеными-

Об этой книге 21

гуманистами как раз после того, как Империя ромеев

перестала существовать, завоеванная турками.

Отношение к Византии, к византийской культуре

в науке и в обществе Нового времени долгое время

оставалось негативным. Не станем здесь выяснять

причины подобной трактовки — это особая тема.

В Византии усматривали средоточие косности, ви-

зантинизм сделался чуть ли не бранным словом. Един-

ственное, что снисходительно ставилось в заслугу

византийцам, — сохранение древних традиций, пере-

дача «эстафеты» античного наследия. Кстати ска-

зать, сама по себе подобная роль не так уж мала,

и все же такая оценка не исчерпывает значения

византийской культуры. Византия на протяжении

столетий была передовой страной средневековья, и

здесь, в Византии, создавались особые, средневековью

свойственные ценности и художественные памятни-

ки. И если XIX столетие с почтительным трепетом

принимало античные ценности, усматривая в них

непревзойденный образец, то наш век все чаше и чаще

обращается к византийскому опыту для осмысления

современности.

Для русского читателя традиции византийской

культуры имеют особое значение — ведь Византия

была наставницей славянского мира. Южные и вос-

точные славяне обязаны Византии письменностью;

в ее сокровищнице черпали они эстетические прин-

ципы, у нее перенимали политическую фразеологию и

некоторые моральные нормы вместе с искусством

варить стекло и строить храмы.

Историография XIX столетия оставила нам в

наследство дескриптивно-классифицирующий метод

исследования. В приложении к нашей теме это озна-

чало рассечение объекта анализа на составные эле-

менты: деревенский быт, ремесленное производство,

монашество, живопись. Более того, характеристика

аграрных отношений нередко имеет тенденцию пре-

Об этой книге

23

зареву, С. П. Маркишу и 3. В. Удальцовой, за крити-

ческое чтение рукописи; я благодарен также

И. И. Шевченко (Вашингтон) и А. Гийу (Рим) за

любезно присланные фотографии.

К сожалению, специфика книги, рассчитанной на

широкого читателя, не позволила с желательной по-

дробностью развернуть аргументацию.

Глава I

ПРИСВОЕНИЕ МИРА

Человек средневековья воспринимал окружающий

его мир явственно раздвоенным. Это раздвоение на-

чиналось с самого непосредственного, с физически

близкого — с ландшафта. Для обитателя германских

или русских равнин это было раздвоение плодоносящей

нивы и дикого бора, для жителя аравийских степей —

раздвоение оазиса и пустыни. Мир возделанный, мир

добрый противостоял жуткому миру демонов, разбой-

ников и хищных зверей.

Ландшафт византийца оказывался столь же раз-

двоенным. Люди жили в крохотных долинах, окру-

женные и сдавленные горными цепями. В долинах

рос виноград, поднимались оливковые деревья с се-

ребристыми листьями, урожай можно было собирать

дважды в год — в горах зимы были морозными, снег

заносил пешеходные тропы. Горы казались враждеб-

ными, недобрыми. Их населяли разбойники и барсы,

да время от времени появлялись там отары овец под

охраной собак и вооруженных луками пастухов. Имен-

но горы были для византийца отрицанием цивилизо-

ванности и потому излюбленным местом для ищущих

религиозного подвига: в горы уходили отшельники,

порывая с привычным жизненным укладом. Главней-

шее в Византии средоточие монастырей, Афонский

полуостров, назывался Святой горой.

25

Глава I. Присвоение мира

Землю приходилось отвоевывать у гор, освобождая

участки под хлебное поле, под виноградник. Статис-

тические данные тех веков редки, но все-таки до на-

шего времени сохранилась опись земель на острове

Патмос (в Эгейском море), составленная в конце XI в.

Она дает некоторое представление о тех условиях, в

которых трудился византийский земледелец: только

17% всей площади Патмоса оказалось годной под па-

хоту; при этом не более 4,5% площади могло быть

обработано с помощью упряжки быков, остальное

же — из-за гористого рельефа и обилия камней — при-

ходилось возделывать лопатами и мотыгами.

К тому же воды не хватало. Дожди выпадали

нечасто, а отсутствие больших рек препятствовало со-

зданию централизованной оросительной сети. Для со-

бирания драгоценной влаги строили цистерны, от клю-

чей и горных речек отводили канавы и канальчики

для орошения полей и садов. Существовала специаль-

ная профессия подносчика воды: на некоторые огороды

и в сады воду приходилось таскать вручную. Воду

♦ похищали», т. е. отводили в канал, скажем, для

того, чтобы поставить водяную мельницу. Из-за воды

ссорились, заводили тяжбы. Без искусственного оро-

шения византийское сельское хозяйство не могло раз-

виваться нормально.

Несмотря на все трудности, земледелие в Византии

было по тем временам цветущим. В Италии X—XI вв.

обычный урожай достигал сам-три или сам-четыре, и

даже в XIII в. десятикратный урожай расценивался

как идеальный. В Византии он был, по-видимому,

выше: с некоторых полей собирали даже сам-двадцать.1

1 По свидетельству Евстафия Солунского (Eustathii

Thessalonicensis. Opuscula. Francof. a. M., 1832,

p. 155, 69—71).

26

А. П. Каждан

Впрочем, пищевой рацион византийца показался

бы нам скудным и однообразным. Хлеб и вино зани-

мали в нем главное место. Хлеба (в переводе на зерно)

съедали в день примерно 325—650 г. Все остальное

составляло приварок, желательное, но отнюдь не обя-

зательное добавление к хлебу. Хлеб, как и в древности,

пекли ячменный и пшеничный: те новые культуры,

которые распространились в средние века к северу от

Дуная (рожь, овес, просо), нашли в Византии лишь

очень ограниченное применение.

Ели один или два раза в день. Составитель книги

назиданий, условно названной «Советы и рассказы»,

Кекавмен 1 рекомендовал, например, плотный завтрак,

а в обед — воздержание. Утром подавали вареную пи-

щу, два или три блюда, обычно из рыбы, сыра, бобов

и капусты, приправленной оливковым маслом, вечером

ограничивались хлебом, к которому добавляли овощи

или фрукты. И к завтраку, и в обед (если вечернее

сухоядение можно назвать обедом) пили вино, разбав-

ляя его теплой водою.

Конечно, императорский стол был обильнее. Об

Исааке II Ангеле рассказывали, что во время его пир-

шеств громоздились холмы хлебов, леса дичи, моря

рыбы. Впрочем, византийские вельможи, любившие

поесть, были скорее обжорами, чем гурманами: об

одном из приближенных Мануила I ходили легенды,

будто он выпивает лохань воды и не ленится переплыть

реку, чтобы нарвать себе зеленых бобов.

Горы затрудняли коммуникации между населен-

ными пунктами. Византийские реки также скорее пре-

пятствовали коммуникациям, нежели способствовали

им. По-настоящему судоходным был лишь Дунай, но

он либо находился в чужих руках, либо оказывался

1 Более подробные сведения о византийских полити-

ческих деятелях, писателях, ученых, упоминаемых в этой

книге, см. ниже, в Словаре собственных имен.

Глава I. Присвоение мира 27

на крайней периферии государства. Горные реки то

прорывали глубокие ущелья, то растекались, образуя

болота, — они были доступны только для небольших

лодок, да и то в нижнем течении. К тому же они

были неустойчивы: сильный ливень или бурное таяние

снегов делали их опасными. Выходя из берегов, речки

заливали крестьянские земли, сносили военные лагеря

и затем — иной раз — уходили в иное русло.

Зимней порой хрупкие линии коммуникаций под-

час обрывались вовсе, горные дороги заносило снегом,

и люди забирались в свои жилища, словно в норы.

Жители деревень и маленьких городков нередко

оставались изолированными в своей непосредственной

округе, и соответственно прикрепленность к месту рас-

сматривалась как идеал монашеского поведения. Но

вместе с тем византийцы были наследниками Римской

империи, разорвавшей партикуляризм классической

Эллады. Они унаследовали дороги и сведения о сосед-

них странах. Они были не только жителями долины

Меандра или обитателями Аттики, но и «ромеями»

(римлянами), как они себя называли, подданными еди-

ного государства, приверженцами единой религии.

Связанные с местом своего рождения, со своей «ро-

диной», они не были чужды и тяги к бескрайнему

пространству «ойкумены», вселенной.

Средневековый мир был неподвижным и вместе с

тем подвижным: по дорогам передвигались войска, с

места на место перебирались артели строителей, крес-

тьяне уходили из дома, спасаясь от податного гнета,

от жестокости господ. Странствовали иногда далеко:

видный ученый XI в. Михаил Пселл рассказывал о

встрече с человеком, побывавшим в Египте, Эфиопии

и Индии.

Для транспорта применяли по преимуществу вьюч-

ных ослов и мулов, нередко просто носильщиков. Бы-

ков, запряженных в повозки, удавалось использовать

лишь в особо благоприятных условиях. Несмотря на

28

А П. Каждан

изобретение хомута и подковы (в Византии они по-

явились не позднее X в.), лошади сравнительно редко

служили для перевозки грузов, и это обстоятельство

со своей стороны замедляло коммуникации.

И перевозки грузов и связь осуществлялись также

по морю. Транспортный и торговый флот состоял из

парусников, размеры которых с течением времени за-

метно уменьшились: источники VII столетия еще упо-

минают об огромных торговых кораблях грузоподъем-

ностью до 1000 куб. м, но суденышки XI—XII вв.

были обычно объемом 8,5—17 куб. м. К тому же их

строили широкими: ширина (для устойчивости) со-

ставляла половину длины, а то и более. Такие суда,

разумеется, оказывались малоподвижными.

Византийцы отнюдь не были прирожденными мо-

реходами: они боялись моря, постоянно жаловались

на опасности, которые оно сулит, и старались не ухо-

дить далеко от берега: плыли, если воспользоваться

словами одного византийского писателя, едва не за-

девая веслами за сушу. Море, как и горы, казалось

полным разбойников, оно скорее разъединяло, чем

связывало людей.

Источники сохранили кое-какие данные о длитель-

ности пути в те времена. Неторопливая поездка от

Солуни до берегов Дуная занимала 8 дней; за те же

8 дней доезжали верхом из Пафлагонии в Константи-

нополь, восемью днями исчислялось и расстояние от

Антиохии до Никеи; удачным считалось плавание из

Константинополя на Кипр, если оно продолжалось

10 дней.

И люди и информация передвигались медленно.

Правда, для государственных нужд византийцы созда-

ли ведомство дрома, перевозившее по уцелевшим от

Римской империи дорогам распоряжения императоров;

существовал и световой телеграф, доносивший в сто-

лицу сведения о нападении соседей. Но частная почта

шла от случая к случаю, если удавалось найти под-

1. Корабль. Поливное блюдо. XIII в. Коринфский

музей

30

А. П. Каждая

ходящего человека. Информация об окружающем мире

осложнялась еще и языковыми трудностями: визан-

тийцы говорили по-гречески, Запад был латиноязыч-

ным, север пользовался славянским языком, Восток —

арабским. Византийцы знали языки соседей плохо,

ибо считали их варварами. Иоанн Цец похвалялся

своими способностями к чужим языкам и уверял, что

говорит по-русски, по-алански, по-печенежски и на

многих других языках, однако из каждого он знал

лишь несколько приветственных фраз. Гордые тради-

циями греческой литературы, византийцы очень мало

переводили иноземцев: их знакомство с арабской и

латинской литературой ограничивалось единичными

сочинениями.

Осведомленность даже о соседних странах остав-

ляла желать лучшего: византийские хронисты, пове-

ствующие о Руси или об Италии, постоянно путают

события и имена. Политические решения подчас при-

нимались не в соответствии с донесениями послов и

осведомителей, случайными и немногочисленными, но

на основании традиционных, нередко восходящих к

античным сочинениям суждений и предубеждений, а

то и вовсе в духе «крылатой молвы».

За пределы страны византийцы (в том числе и

византийские купцы) ездили сравнительно редко. Зато

в Константинополь или на солунскую ярмарку люди

приезжали издалека. В столице можно было встретить

венецианских и мусульманских купцов, послов киев-

ского князя, варяжских и английских наемников. Вот

почему в самом понятии подвижности византийцу всег-

да чудился привкус чего-то чуждого: подвижным был,

прежде всего, степняк-печенег, о котором рассказыва-

ли, что он сутками не слезает с седла, или надменный

латинский рыцарь, направлявшийся с берегов Нор-

мандии в Иерусалим, или корыстолюбивый венециа-

нец, плывущий из Адриатики в Бейрут или в Алек-

сандрию.

Глава I. Присвоение мира 31

Свои поселения византийцы называли городами,

городками, замками, селами. Села были невелики:

10—30 домов считалось нормальным для XI в.

Юридическая и административная грань между го-

родом и деревней в Византии, по-видимому, отсутст-

вовала. Империи не была свойственна та определен-

ность противопоставления полиса и «хоры», которая

отличала античное общество и которая в новом зна-

чении возрождается на Западе с появлением городского

права. Сами византийцы, по словам Михаила Хониата,

считали характерным признаком города «не крепкие

стены, высокие дома (творения плотников), рынки и

храмы, как это представлялось древним, но наличие

мужей благочестивых и отважных, целомудренных и

справедливых».1 Критерий отличия города от деревни

перенесен, таким образом, из сферы правовой и эко-

номической в сферу нравственных понятий.

Расплывчатость грани между городом и деревней

в какой-то мере объясняется аграрным характером

византийских полисов. Когда в XII в. Идриси описы-

вает города Византии, он в первую очередь подчерки-

вает наличие в них полей и виноградников, обилие

зерна и фруктов. И точно так же византийские авторы

на передний план выставляют сельские прелести го-

родов: долины, рождающие густую траву и тяжелые

колосья, реку, что дает в изобилии воду и рыбу. Даже

внутри городских стен Константинополя имелись сады

и хлебные поля, а преступнику, бежавшему из тюрьмы,

удавалось несколько суток скрываться в густых зарос-

лях у самого императорского дворца.

По-видимому, в VII в. позднеримские города под-

верглись аграризации, размеры городской территории

заметно сократились. Раннесредневековые Афины за-

1 MixaT]X ’Акощчатои таи XcoviaTou Та стсо^бщуа, т. В.

'A&rjvai, 1880, стек. 258. 12—16.

32

А. П. Каждан

нимали площадь всего в 16 га, тогда как античный

полис охватывал 125 га. Население Пергама, начиная

с VIII в., скучилось в южной части старого города,

поблизости от башен, на верхних террасах около антич-

ного гимнасия. Часть византийских городов — просто

крепости, замки. По своим размерам они не больше

села: сохранилось описание половины такого замка —

там было всего 6 домов и 5 хижин. Судя по археоло-

гическим данным, Херсон, важнейший опорный пункт

византийского владычества в Крыму, насчитывал в

X в. не более 6—7 тыс. жителей.1 Для малоазийских

и балканских городов мы располагаем пока что лишь

цифрами, сохраненными в некоторых хрониках, — не-

ясно, в какой мере они достоверны. Население больших

городов — Прусы, Никеи, Эдессы — исчисляется в

30—35 тыс. человек. По косвенным данным, число

жителей Солуни, второго города империи, определя-

ется в 100 или 200 тыс. человек, что, по-видимому,

преувеличение.

Значительно резче, чем между селом и городом,

грань проходила между столицей и провинцией. Кон-

стантинополь был городом по преимуществу: средото-

чием богатств, местом изысканных развлечений, ад-

министративным и культурным центром. Византийцы

называли его царицей городов (по-гречески «полис» —

женского рода), Царьградом и оком вселенной; уехать

из Константинополя казалось им изгнанием, переездом

в мир, где царит невежество и отсутствует благо.

Расположенный на Боспоре, Константинополь слов-

но самой природой был предназначен играть роль тор-

гового центра: здесь проходила сухопутная дорога из

Европы в Азию и морской путь из Средиземноморья

к плодородным степям по Днепру и Дону. Констан-

1 А. Л. Якобсон. О численности населения сред-

невекового Херсонеса. — «Византийский временник»,

т. XIX, 1961, с. 154—167.

2, Шелковая ткань с изображением слонов.

X-XII вв. Часовня Карла Великого. Аахен

34 А П. Каждан

тинополь раньше других европейских городов сумел

преодолеть экономический спад VII в. и, пожалуй, до

XI столетия сохранял монопольное положение в ви-

зантийском ремесле.

Он славился шелковым производством. Изделия

столичных шелкоткацких мастерских поступали в им-

ператорский гардероб, украшали храмы, дворцы и

главные улицы во время праздничных торжеств, их

носила знать, и их с вожделением ждали иноземные

князья. С мастерством ткачей состязалось искусство

константинопольских ювелиров: изделия из золота,

украшенные эмалью и драгоценными камнями, сереб-

ряные ларцы для мощей и книжные переплеты с

инкрустациями почитались за образец во всем мире.

Тут же работали лучшие стекловары и мозаичисты,

резчики слоновой кости, гончары, приготовлявшие по-

ливную посуду, каллиграфы и миниатюристы. Тут же

были, конечно, и мастера более будничных профессий:

столяры и строители, кожевники и красильщики, свеч-

ники и меховщики. На константинопольском монетном

дворе чеканилась почти вся византийская золотая и

серебряная монета.1 В столице были и оружейные

мастерские, изготовлявшие византийское тайное ору-

жие — «греческий огонь», изобретенную в VII в. го-

рючую смесь, которую выбрасывали сифоны-огнеметы,

сжигавшие вражеские корабли и укрепления.

Равно удаленный от северных и восточных границ

империи, Константинополь был и ее естественным по-

литическим средоточием. Здесь пребывал император-

ский двор, важнейшие государственные учреждения.

Здесь находились патриаршие канцелярии. Здесь со-

средоточивались лучшие научные силы, писатели и

художники.

1 Почти до самого конца IX в. собственную золотую

монету чеканили в мастерских Италии.

Глава I. Присвоение мира 35

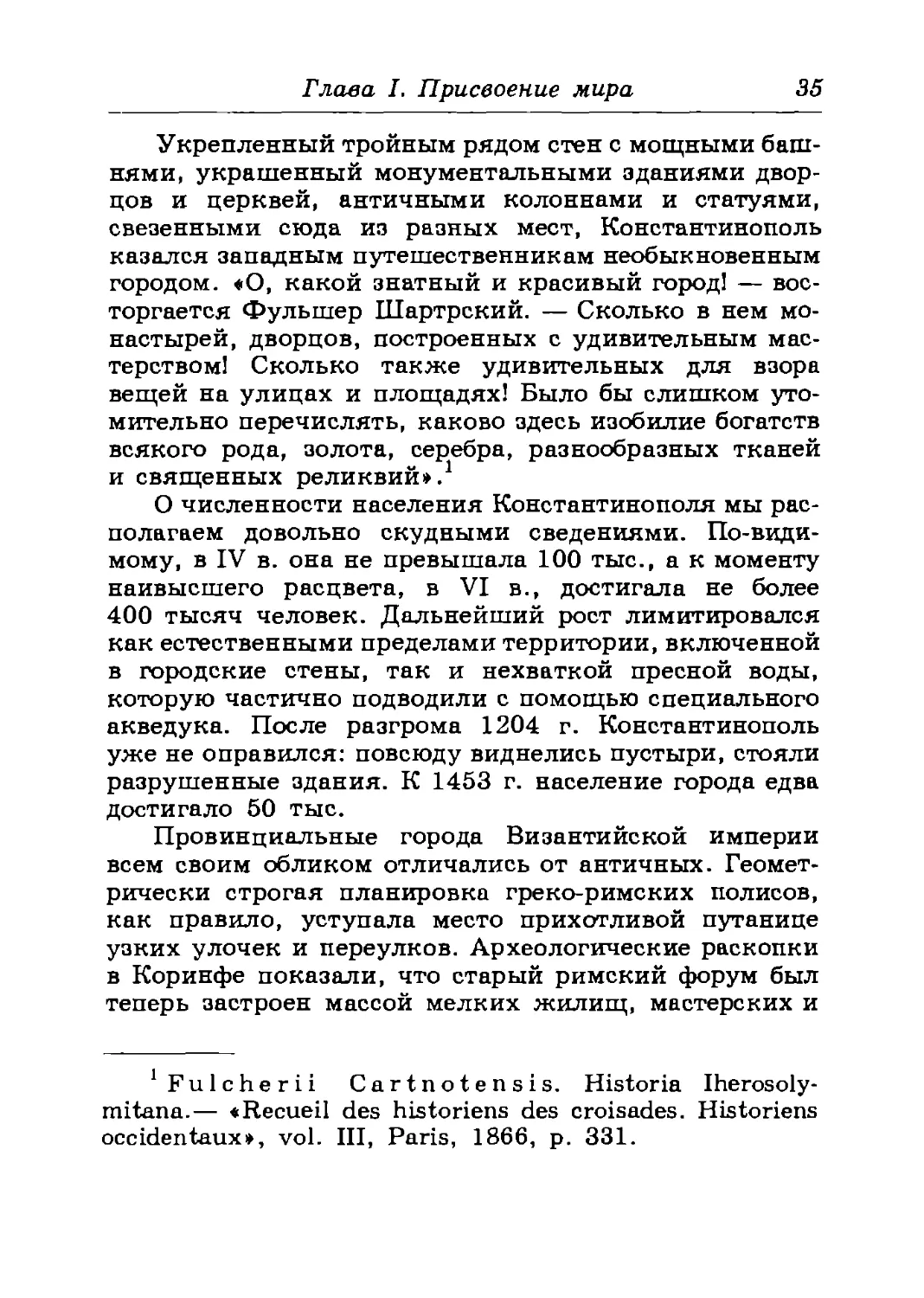

Укрепленный тройным рядом стен с мощными баш-

нями, украшенный монументальными зданиями двор-

цов и церквей, античными колоннами и статуями,

свезенными сюда из разных мест, Константинополь

казался западным путешественникам необыкновенным

городом. «О, какой знатный и красивый город! — вос-

торгается Фулыпер Шартрский. — Сколько в нем мо-

настырей, дворцов, построенных с удивительным мас-

терством! Сколько также удивительных для взора

вещей на улицах и площадях! Было бы слишком уто-

мительно перечислять, каково здесь изобилие богатств

всякого рода, золота, серебра, разнообразных тканей

и священных реликвий».1

О численности населения Константинополя мы рас-

полагаем довольно скудными сведениями. По-види-

мому, в IV в. она не превышала 100 тыс., а к моменту

наивысшего расцвета, в VI в., достигала не более

400 тысяч человек. Дальнейший рост лимитировался

как естественными пределами территории, включенной

в городские стены, так и нехваткой пресной воды,

которую частично подводили с помощью специального

акведука. После разгрома 1204 г. Константинополь

уже не оправился: повсюду виднелись пустыри, стояли

разрушенные здания. К 1453 г. население города едва

достигало 50 тыс.

Провинциальные города Византийской империи

всем своим обликом отличались от античных. Геомет-

рически строгая планировка греко-римских полисов,

как правило, уступала место прихотливой путанице

узких улочек и переулков. Археологические раскопки

в Коринфе показали, что старый римский форум был

теперь застроен массой мелких жилищ, мастерских и

'Fulcherii Cartnotensis. Historia Iherosoly-

mitana.— «Recueil des historiens des croisades. Historiens

occidentaux», vol. Ill, Paris, 1866, p. 331.

36

А П. Каждан

лавок. Общественных зданий — помимо церквей — в

провинциальных городах не строили; античные гим-

насии и театры пришли в запустение, лишь кое-где

функционировали ипподромы. Бани сохранились — и

в городах, и в сельских местностях, но их общественная

роль (римские бани-термы служили своеобразными

клубами) сошли на нет. Баня перестала быть нормаль-

ным элементом городского быта — она рассматрива-

лась преимущественно как лечебное средство: врачи

предписывали больным баню два раза в неделю. Как

часто мылись здоровые византийцы, сказать трудно:

монастырские уставы содержат разные цифры — от

мытья дважды в месяц до посещения бани три раза

в год. Феодор Продром высмеивает монаха, который

не бывал в бане от Пасхи до Пасхи, и это не преуве-

личение: монашеский идеал предписывал праведнику

не умываться иначе, как слезами.

Старые термы казались чересчур роскошными: под-

час их приспосабливали под христианские храмы. Опи-

санная Михаилом Хониатом провинциальная банька

имела совсем убогий вид: в домишке, топившемся

по-черному, не закрывались двери, так что моющиеся

страдали от дыма и жара и вместе с тем мерзли из-за

проникавшего внутрь холодного воздуха. Столичные

же бани состояли из нескольких помещений, в трубы

подавалась горячая вода, а воздух обогревался с по-

мощью гипокавста — проведенного под полом цент-

рального отопления.

Улицы были грязными — даже в Константинополе.

Видевший виды француз Одо Дейльский был поражен

обилием нечистот на улицах византийской столи-

цы.

Городские жилища трудно отличимы от сельских

усадеб. Археологические раскопки позволяют восста-

новить облик жилищ византийского Херсона: во дворе

усадьбы размещалась кладовка, большие глиняные со-

суды с зерном и соленой рыбой были врыты в землю,

3. Императрица Евфросиния, жена Алексея III

Ангела (1195-1203). Свинцовая вислая печать для

скрепления документов. Государственный Эрмитаж.

Санкт-Петербург

38 А. П. Каждан

стояли амфоры с водой, вином и оливковым маслом;

дом, возведенный из камня, крытый черепицей, вы-

ходил на улицу глухой стеной. Дома были одно- или

двухэтажными, с земляным полом, обмазанным гли-

ной. Помимо домов из камня и плоского кирпича-

плинфы, византийцы знали и более скромный тип

жилища. В Каппадокии под жилье охотно использо-

вали пещеры. Дома на Керкире напоминали Василию

Педиадиту шалаши сторожей: черепица на крыше была

так скверно пригнана, что сквозь щели проникали и

холод, и дождь. В городке Неакоми (западная часть

Малой Азии) дома строили из ивняка, обмазанного

глиной. В Константинополе же наряду с усадьбами,

во дворе которых находились хозяйственные построй-

ки, а в нижнем этаже могла быть устроена мельница,

приводимая в движение ослом, имелись и четырех-

пятиэтажные дома.

Комнаты византийского дома нередко разделялись

плотными занавесями, за которыми было удобно под-

слушивать чужие секреты. Убранство дома изменилось

с греко-римской поры — прежде всего потому, что

практически исчез старый обычай обедать, возлежа

на ложе. Византийцы сидели за столом на табуретах,

иногда вогнутых в середине, а отдыхали на высоких

креслах, ставя ноги на специальные подставки. Ложе

служило теперь лишь для сна — эта интимная часть

человеческой жизни была как бы внешне отграничена

от ее наиболее общественной части — трапезы. Визан-

тийские кровати были деревянными, в богатых до-

мах — посеребренными, высокими, с изголовьем. Они

покрывались матрасами — в бедных жилищах наби-

тыми тростником и соломой, в зажиточных — гусиным

пухом. Поверх матрасов клали ковры, звериные шку-

ры, цветные подушки. Вещи хранили в сундуках,

обычно запиравшихся; шкафы для одежды (византий-

цы называли их «башенки») были лишь во дворцах.

Свет проникал через узкие, нередко застекленные ок-

39

Глава I. Присвоение мира

на, вечером же зажигали светильники (обыкновенно

глиняные), куда наливали оливковое масло.

Посуду изготовляли разнообразную — из глины,

стекла, металла. Византийцы умели делать двойные

сосуды, в нижней части которых тлеющие уголья под-

держивали тепло — поэтому пища могла сохраняться

горячей. Еля обычно руками, хотя двузубая вилка уже

вошла в быт византийской аристократии. Из Византии

вилка проникла в Италию, оттуда же — на север.

Во внешнем облике византийца от древнего рим-

лянина отличала прежде всего борода. Общепринятым

ношение бороды стало с VII в. Борода ромеев была

постоянным предметом насмешек приезжавших в Ви-

зантию латинян — наоборот, византийцам казалась по-

тешной западная мода стричься в кружок и бриться

дочиста.

В отличие от римлян византийцы носили брюки

(обычай, заимствованный у варваров). Рассказывают,

что после поражения, нанесенного Мануилу I турками-

сельджуками, какой-то воин в раздражении крикнул

государю: «Да покажи ты туркам, что носишь брюки!»1

Носить брюки — это выражение стало к тому времени

синонимом слов «быть мужчиной». Поверх брюк на-

девали хитон (рубаху) и длинный плащ, застегивав-

шийся булавкой на правом плече, так что рука оста-

валась свободной. Женский хитон был длиннее муж-

ского. Византийские законы настоятельно запрещали

женщинам щеголять в мужской одежде.

Костюм был показателем социального положения.

Крестьяне и ремесленники носили цветные хитоны до

колеи, перепоясанные поясом, рукава обычно закру-

чивали до локтей; узкие брюки были заправлены в

высокие сапожки. Более состоятельные мужчины на-

1 Nicetas Choniata. Historia. Bonnae, 1835,

p. 242. 13.

40

А П. Каждан

девали хитоны подлиннее, украшенные вышивкой.

Зимний шерстяной плащ богатые люди отсрочивали

мехом. В XII в. в аристократических кругах стано-

вится модным обтянутое платье. Противники этой мо-

ды называли ее западнической, но напрасно — на За-

паде в ту пору удивлялись византийским одеждам, и

одного из императорских послов, явившегося ко двору

Людовика VII в шелковой рубахе до колен, с узкими

рукавами, сравнивали с профессиональным борцом.

Состав гардероба византийца отличался известным

своеобразием. Насколько можно судить по списку при-

даного, составленному в малоазийском городе Маставре

в начале XI в., у женщины было больше верхней

одежды и украшений, нежели нижнего и постельного

белья.

Одежда в Византии XI—XII вв. стоила дешевле

пропитания. Можно рассчитать, что ежегодный рацион

монаха обходился примерно в 6 золотых монет — но-

мисм; византийская беднота тратила на еду значитель-

но меньше: по свидетельству «Жития Андрея Юроди-

вого» (X в.), в день 2 обола, т. е. около 2 номисм в

год. Деньги же, выдаваемые монахам на покупку одеж-

ды, варьировали от'/6 номисмы до 3 номисм в разных

монастырях в год. Дешевизна одежды, возможно, была

связана с более высоким, нежели на Западе, уровнем

ремесленного производства. Во всяком случае западные

писатели не переставали удивляться богатству Кон-

стантинополя, изобилию в Византии серебряной посу-

ды и шелковых тканей.

Впрочем, как и на Западе, ремесленное производ-

ство в Византии оставалось мелким. Мастер, иногда

прибегавший к использованию одного-двух помощни-

ков, трудился в эргастирии — так называлось поме-

щение, служившее одновременно и мастерской и лав-

кой. Несколько таких эргастириев (стеклоделатель-

ный, гончарный, кузнечный) раскопано в Коринфе:

каждый из них помещался на территории жилой усадь-

Глава I. Присвоение мира 41

бы мастера в центре города. Инструмент ремесленника

был прост и дешев и приводился в движение силой

самого человека. Водяная энергия и тяглая сила жи-

вотных нашли применение только в мукомольном деле,

если оставить в стороне «автоматы», приводимые в

движение водой: водяные часы в храме св. Софии,

где каждый час отворялась особая дверца и появ-

лялась особая фигурка; императорский трон, возно-

сившийся к потолку в приемной зале дворца, или там

же поставленное позолоченное дерево, на котором рас-

певали механические птицы. Однако последнее слово

византийского технического прогресса служило не про-

изводственным, а политическим целям — украшению

дворца и храма и тем самым возвышению авторитета

государственной власти и церкви.

Водяная мельница распространилась в Римской им-

перии в IV—V вв. В Византии она была хорошо из-

вестна. Наряду с этим тяглая сила животных продол-

жала применяться для размола зерна еще и в XII сто-

летии. На Западе с конца X в. сила воды начинает

интенсивно использоваться в ремесленном производ-

стве: в сукновальном деле или для приведения в дви-

жение кузнечного молота. Несколько позднее, в XII в.,

распространяется ветряная мельница, столь типичная

для средневекового пейзажа Европы. Византия же,

насколько позволяют судить сохранившиеся докумен-

ты, оставалась в стороне от поисков новых источников

энергии; нововведения, которыми здесь ограничива-

лись, сводились лишь к некоторому расширению сферы

применения тяглой силы животных: так, в монастыр-

ских хозяйствах стали использовать быков, чтобы при-

водить в движение механизмы, замешивающие тесто.

Несложность ремесленного инструмента отчетливо

ощущалась самими византийцами. Ремесленник, по

словам Иоанна Цеца, владеет только своими руками

и ничем более. Симеон Богослов подчеркивал беспо-

лезность ремесленных орудий, коль скоро отсутствует

42 А. П. Каждан

ремесленник, способный преобразовать сырье и пре-

вратить его в надлежащее изделие. Именно мастер и

его навыки, а не орудия кажутся Симеону самым

существенным в производстве — в отличие от кон-

струкций буржуазного общества, превращающего ма-

шину в самостоятельное и независимое от рабочего

существо.

Только в исключительных случаях большое число

работников было собрано под одной крышей. В импе-

раторских мастерских, преимущественно ткацких и

ювелирных, работали многочисленные труженики, час-

то невольники в колодках. В самом начале XIII в.

Николай Месарит оставил описание императорского

монетного двора: в лишенных солнечного света поме-

щениях, ночью и днем, под контролем специальных

надзирателей трудились — не по два, по три дня, а

месяцы и годы — несчастные люди, тяжко дышавшие,

в грязной одежде, с перемазанными сажей лицами.

Но, по-видимому, и в императорских мастерских осу-

ществлялась лишь простая кооперация, и каждый ре-

месленник выполнял свое задание независимо от дру-

гих.

И в сельском хозяйстве господствовало мелкое про-

изводство. Основным орудием обработки земли был

архаичный деревянный плуг с подошвой и грядилем.

Плуг, как и в гомеровские времена, тянула пара быков.

Тяжелый плуг, распространившийся в долинах к се-

веру от Дуная, оставался византийцам неизвестным —

по-видимому, его применению (помимо общей тради-

ционности экономики) препятствовал характер рельефа

и почв Балкан и Малой Азии. Хотя хомут и подкова

известны здесь по крайней мере с X в., византийцы

не сделали попыток использовать лошадей для пахоты

и тем самым ускорить обработку земли.

Пахота требовала больших затрат человеческой

энергии: применение легкого плуга вынуждало пере-

пахивать поле три-четыре раза. Кроме того, в садах

Глава I. Присвоение мира 43

и огородах, в виноградниках и масличных насажде-

ниях, а частично, видимо, и на хлебных полях земля

(каменистая) возделывалась вручную с помощью все-

возможных лопат, заступов, мотыг, «земледельческих

топоров». Много времени отнимала и осуществлявшая-

ся вручную прополка.

Жали серпами. Система молотьбы оставалась анти-

чной: цепом византийцы не пользовались, но вымо-

лачивали хлеб специальными санями, которые бык

или осел тащил по снопам, разбросанным на гумне.

Итак, византийская экономика основана на мелком

производстве, с применением традиционных и неслож-

ных орудий, в условиях несовершенных и медленных

коммуникаций.

Отношение производителя к рынку было противо-

речивым, двойственным. Конечно, ремесло работало

преимущественно на продажу; крестьяне также прода-

вали и сельскохозяйственную продукцию, и произве-

дения сельских промыслов. Даже монастыри сплошь

и рядом закупали одежду для братии или орудия. И все

же стремление к хозяйственной «автаркии», к обеспе-

чению своих нужд собственными средствами присуще

византийцам, как и их западным современникам.

Домашнее производство представлялось нормаль-

ной формой хозяйства: женщины нередко сами пряли

и сами изготовляли одежду. Рынком пользовались, но

отношение к «своему», к созданному в доме, было

гораздо более уважительным, нежели к покупному.

Евстафий Солунский, горожанин, житель столицы,

гордится плодами из своего сада и именно потому,

что они — не привозные, не прошедшие через множе-

ство рук. Николай Месарит восхищается экономичес-

кой автаркией столичного храма святых Апостолов —

тем, что он производит хлеб на своих полях внутри

городских стен и ему не приходится опасаться ни

набега иноземцев, ни морских бурь, ни враждебности

пиратов или злокозненности моряков.

44 А. П. Каждан

Рынок кажется византийцу ненадежным. Сошлем-

ся на уже упомянутого Кекавмена: по его словам,

рачительный хозяин должен позаботиться, чтобы в

собственном хозяйстве производилось все необходимое

для него самого и для его людей. Если уж пользоваться

рынком, то с сугубой осторожностью: устав монастыря

Спасительницы мира предписывал игумену закупать

оливковое масло в городе Эносе на целый год один

раз — когда цены будут самыми низкими, при этом

непременно не у купцов, а у хозяев, привозящих масло

на кораблях. Нестабильность рынка заставляла визан-

тийцев скапливать запасы продовольствия, ниток,

гвоздей и т. п., а это, в свою очередь, усугубляло

нестабильность рынка.

Византийская внешняя торговля ориентировалась

на ввоз, а не на вывоз. Торговые пошлины благопри-

ятствовали ввозу, тогда как вывоз наиболее ценимых

товаров (ювелирные изделия, шелковые ткани) был

ограничен и находился под строгим контролем тамо-

женных чиновников. Во внешней торговле видели сред-

ство обеспечить потребности двора и знати или инстру-

мент византийского влияния на соседних князей, но

никогда перед ней не стояла задача расширения рын-

ков сбыта византийского ремесла. Протекционизм был

чужд империи (протекционистские тенденции появи-

лись лишь в XIV—XV вв.), и можно было бы сказать,

что ее торговый баланс оставался пассивным: золото

и серебро постепенно утекали из Византии — и, глав-

ным образом, на восток, в мусульманские страны.

Византийская экономика базировалась на денеж-

ной основе. Налоги, штрафы, жалованье — все это

устанавливалось преимущественно в денежной форме.

Церковный писатель Илья Экдик как-то заметил, что

нельзя быть торговцем, не имея золота. Тем не менее,

непосредственное обращение продуктов оставалось

весьма распространенным явлением. В долг давали не

одни только деньги, но также хлеб, вино, масло и

4. Адам и Ева на жатве. Пластинка слоновой

кости. Деталь украшения ларца. X в. Метрополи-

тен-музей. Нью-Йорк

46

А П. Каждан

иные продукты. Повсеместно встречались натуральные

поставки и повинности, равно как и арендная плата

в зерне или в вине. Соответственно и труд нередко

оплачивался натурой: как полностью, так и (чаще) в

виде натуральных добавок. Это можно было наблюдать

не только в провинции, но и в Константинополе: так,

заведующий больницей столичного монастыря Пандо-

кратора получал 82/з номисмы в год, а также пше-

ницу, ячмень и сено; натуральные добавки были, во

всяком случае, не меньше денежной руги (жалованья),

ибо только выдаваемая ему пшеница должна была

стоить 3—4 номисмы.

Обратной стороной этой тенденции к натуральной

оплате услуг и взиманию повинностей в натуре явля-

лось стремление к изъятию денег из обращения, к

тезаврации. Византийцы обычно хранили деньги как

таковые, не вкладывая их в предприятия. Так, мо-

настырь Спасительницы мира получил от основателя

большую сумму — 30 фунтов золота, т. е. 2160 но-

мисм: они должны были сберегаться в ризнице на тот

случай, если понадобятся внезапные траты; туда же

должны были поступать и избытки доходов от монас-

тырских деревень над расходами монахов.