Автор: Воротникова О.А. Глобус А. Кишкин А.С. Конев Е Ф. Кочеткова П.В. Кудряшов В.Е. Нехай Д.М. Островцов А.А. Ревяко Т.И. Рябцев Г.И. Трус Н.В. Трушко А.И. Харевский С.А. Шайбак М.

Теги: всеобщая история период 1917 -1939 гг история всемирная история антология истории издательство литература канун второй мировой войны

ISBN: 985-456-302-2

Год: 1999

ВСЕМИРНАЯ

ИСТОРИЯ

В 24 ТОМАХ

ТОМ 22

КАНУН II МИРОВОЙ воины

МИНСК

СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТОР

1999

УДК 940.5(03)

ББК 63.3(0)61

В 84

Авторы:

А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, К М. Волчек, О. А. Воротникова,

А. Глобус, А. С. Кишкин, Е. Ф. Конев, П. В. Кочеткова,

В. Е. Кудряшов, Д. М. Нехай, А. А. Островцов,

Т. И. Ревяко, Г. И. Рябцев, Н. В. Трус, А. И. Трушко,

С. А. Харевский, М. Шайбак

Редакционная коллегия:

И. А. Алябьева, Т. Р. Джум, С. М. Зайцев,

В. Н. Цветков, Е. В. Шиш

Охраняется законом об авторском праве.

Воспроизведение всей книги или любой ее части, а также

реализация тиража запрещается без письменного

разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона

будут преследоваться в судебном порядке.

В 84 Всемирная история: В 24 т. Т. 22. Канун II мировой

войны / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек и др.—

Мн.: Современ. литератор, 1999. — 528 с.

ISBN 985-456-302-2.

22 том «Всемирной истории» охватывает период примерно с 1924

по 1935 годы. Подробно описано строительство нового общества и

экономики в СССР. Вскрыты умалчивавшиеся до последнего времени

факты, относящиеся к этому периоду. Большое внимание уделено

мировому экономическому кризису 1929—1933 гг., а также

установлению фашистских режимов в ряде европейских стран. Для

широкого круга читателей.

УДК 940.5(03)

ББК 63.3(0)61

ISBN 985-456-302-2 (т. 22)

ISBN 985-456-135-6 © Современный литератор, 1999

ГЛАВА 1

СССР ПЕРИОДА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

1. УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО

ПОЛОЖЕНИЯ. ИТОГИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

В 1924 г. в международном положении СССР

произошли серьезные перемены. В правящих кругах

дальновидные деятели понимали, что сама

капиталистическая экономика заинтересована в расширении торговли

с СССР. Это побудило капиталистические державы

отказаться от курса на изоляцию СССР и приступить к

нормализации экономических и дипломатических

связей с ним.

1924 год вошел в историю международных

отношений как год дипломатических признаний Советского

Союза. 1 февраля английское правительство

официально признало СССР, 7 февраля правительство Италии

заявило о своем признании СССР и о готовности обменяться

5

послами. Италия одновременно подписала с Советским

Союзом торговый договор, который предусматривал

взаимное предоставление режима наибольшего

благоприятствования и признание монополии внешней торговли

СССР. В феврале дипломатические отношения с СССР

установили также Норвегия и Австрия, в марте —

Греция и Швеция. К концу 1924 г. Советский Союз

признали 12 государств.

Из крупных империалистических держав только

Соединенные Штаты Америки по-прежнему уклонялись от

признания СССР, требуя предварительного

аннулирования декрета о национализации предприятий в

отношении иностранцев, возвращения американским

капиталистам их собственности или полной уплаты за нее,

отмены монополии внешней торговли, признания царских

долгов.

XIII СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

В мае 1924 г. состоялся XIII съезд

Коммунистической партии — первый партийный съезд после смерти

В.И.Ленина. Большое внимание он уделил задачам

дальнейшей борьбы за восстановление народного

хозяйства. К этому времени в СССР была осуществлена

денежная реформа, создавшая устойчивую валюту;

улучшилась работа промышленности; государственная и

кооперативная торговля вытесняла из своей области

капиталистические элементы; повысилась покупательная

способность населения. Съезд партии констатировал

цродолжающийся подъем народного хозяйства и

наметил пути его дальнейшего развития. В частности, съезд

дал директиву усилить борьбу за подъем

металлопромышленности, развивать электрификацию, увеличивать

производство предметов народного потребления. В

области сельского хозяйства была поставлена задача

всемерного охвата крестьянских хозяйств простейшими

формами кооперации, а также расширения помощи

крестьянским хозяйствам, в том числе путем

государственного кредитования крестьян. Съезд предложил

неуклонно развивать государственную и кооперативную

торговлю с целью овладения рынком и вытеснения

частного торговца. Подтвердив незыблемость монополии

б

внешней торговли, съезд указал на необходимость

усиления экспорта, в особенности — хлеба.

В принятой XIII съездом резолюции полностью

одобрялась политика Центрального Комитета партии. Съезд

утвердил резолюцию XIII партийной конференции

(состоявшейся в начале января 1924 г.), осуждающую троц-

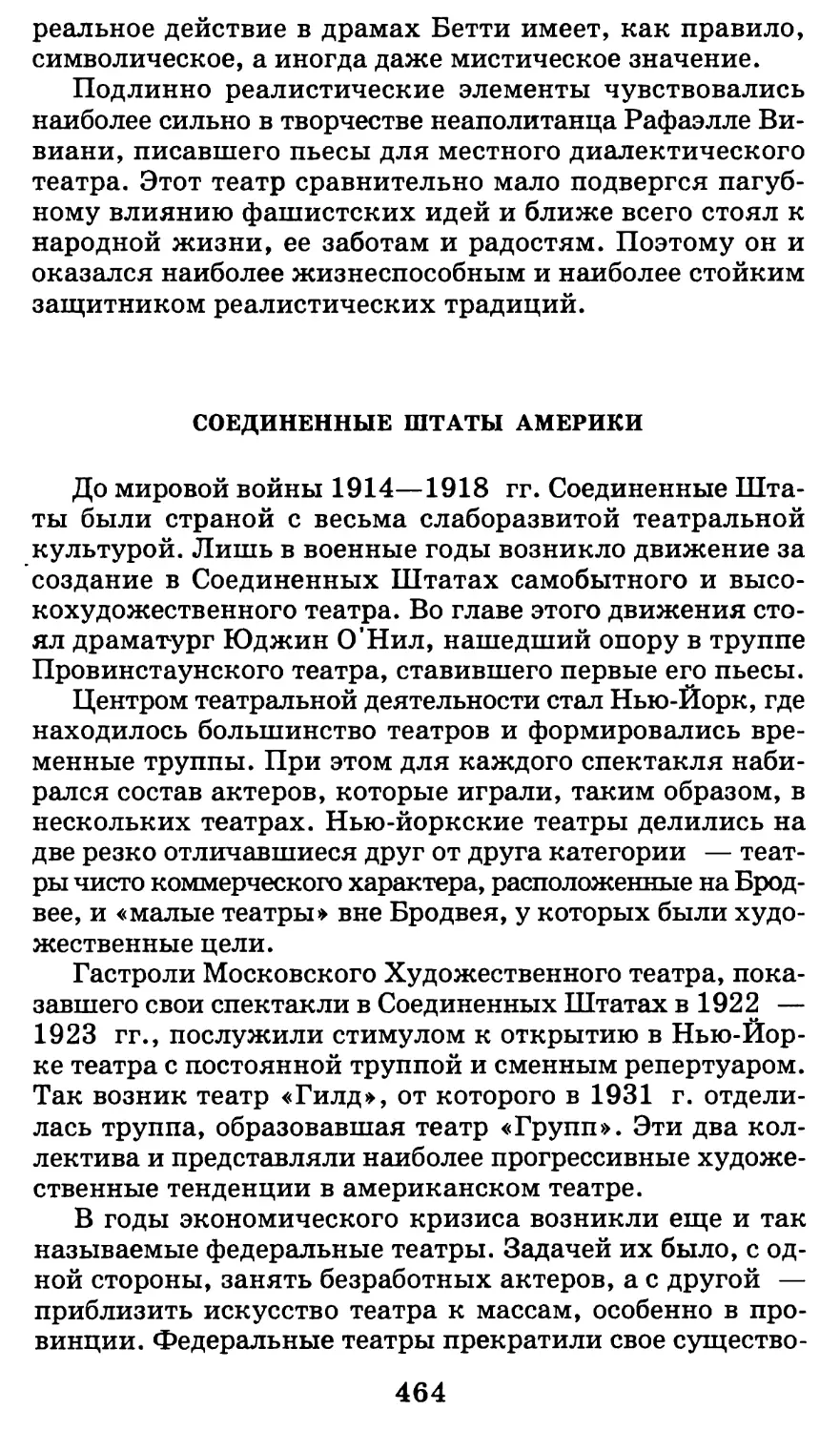

Красная площадь в день похорон В.И.Ленина 27 января 1924 г.

Фотография.

кизм как мелкобуржуазный уклон, и поручил

Центральному Комитету твердо оберегать единство партии.

На заседаниях делегаций съезда было оглашено

письмо В.И.Ленина, продиктованное им 24 декабря 1922 г. —

4 января 1923 г., в котором анализировалась

сложившаяся тогда в Центральном Комитете партии обстановка и

указывалось на опасность его раскола. Ленин отмечал и

серьезные недостатки генерального секретаря Центрального

Комитета И.В.Сталина: «Тов. Сталин, сделавшись

генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и

я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно

пользоваться этой властью». Он предлагал «обдумать

способ перемещения Сталина с этого места и назначить

на это место другого человека, который во всех других

отношениях отличается от тов. Сталина только одним

перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более веж-

7

лив и более внимателен к товарищам, меньше

капризности и т.д.». Сталина все же оставили на посту

генерального секретаря, учитывая его непримиримую борьбу с

троцкизмом и троцкистами.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

В восстановлении народного хозяйства особенно

острым был вопрос о производительности труда. В августе

1924 г. Пленум Центрального Комитета

Коммунистической партии отметил неотложную необходимость

преодолеть отставание производительности труда от

уровня заработной платы. Конференция московских

металлистов осенью 1924 г. постановила провести широкую

кампанию за поднятие производительности труда.

Аналогичные решения приняли рабочие конференции в

Ленинграде, Баку, на Урале, в Донбассе и других районах.

Беспартийные конференции, состоявшиеся во всех

рудниках Донбасса, высказались за повышение норм

выработки на 15—20 %. Принимались меры по уплотнению

рабочего дня, рационализации производства, ликвидации

простоев и прогулов.

Это обусловило серьезные успехи в восстановлении

промышленности. Среднегодовой рост промышленной

продукции СССР в восстановительный период был

равен 41 %. Таких темпов не знала ни одна из стран—

участниц мировой войны. В 1925 г. государственная

промышленность СССР дала примерно три четверти

продукции 1913 г. Доля государственной и кооперативной

промышленности составила четыре пятых валовой

продукции.

Из отраслей тяжелой промышленности успешнее

всего восстанавливались нефтяная и машиностроительная.

В 1925 г. добыча нефти в Баку подошла к довоенному

уровню. Ленинградским «Красным путиловцем»,

Коломенским и Харьковским паровозостроительными

заводами были выпущены первые советские тракторы.

Создавалась автомобильная промышленность. Осенью

1924 г. московский завод «АМО» выпустил первые

советские грузовые машины. В 1925 г. дал первые

грузовики собственной конструкции Ярославский

автомобильный завод. На машиностроительных предприяти-

8

ях Ленинграда осваивалось производство двигателей

внутреннего сгорания и других сложных машин, не

выпускавшихся до революции. В сентябре 1925 г. на

Тульском заводе была создана первая советская

текстильная машина, а с конца года текстильные машины

стали выпускаться и на заводах Ленинграда, тогда как

Рабочие московского завода «АМО» приветствуют первый советский

автомобиль. Фотография, 1924 г.

прежде в России производились только запасные части

к текстильным машинам, ввозимым из Англии.

Строились электростанции: Шатурская, Кизеловская,

Нижегородская, Волховская, Штеровская.

Некоторых успехов удалось добиться также в

восстановлении металлургии. В 1922 г. на Украине

работал только один металлургический завод — Юзовский,

а в 1925 г. здесь уже действовали все крупные

металлургические предприятия. Оправилась от разрухи и

металлургия Урала. Но в целом металлургическая

промышленность продолжала сильно отставать от

довоенного уровня. Чугуна выплавлялась примерно половина,

а стали — две трети выплавки 1913 г. Для

дальнейшего развития металлургии (как и машиностроения)

требовалось обновление основного капитала

предприятий.

9

Меньших затрат требовало развитие легкой

промышленности. Поэтому в ее восстановлении были

достигнуты хорошие результаты. В 1925 г. продукция

текстильной промышленности составила 80 % довоенной, но

дальнейшее ее увеличение также зависело от

обновления основного капитала.

Выступление М.И.Калинина перед строителями Волховской электростанции.

Фотография, 1924 г.

III Всесоюзный съезд Советов в мае 1925 г., обсудив

доклад о состоянии промышленности председателя

Высшего Совета Народного Хозяйства СССР

Ф.Э.Дзержинского, указал, что потребности Советского Союза

никоим образом не могут быть удовлетворены довоенным

уровнем, к которому приближается промышленность

страны. Поэтому, говорилось в решении съезда, «проблема

расширения основного капитала, постройка новых

фабрик и заводов и закладка новых шахт, а также

расширение и переоборудование существующих и изыскание

для этого необходимых средств являются

первоочередной задачей правительства».

Значительные достижения наблюдались в

восстановлении сельского хозяйства. В 1925 г. посевная площадь

составила 99,3 %, а сельскохозяйственная продукция —

87 % довоенного уровня. При этом к 1925 г.

насчитывалось примерно 5 млн. крестьянских хозяйств, охвачен-

10

ных разными видами кооперации. Преобладали снабжен-

ческо-сбытовые, потребительские виды объединений, но и

число производственных сельскохозяйственных артелей

увеличилось с 1921 по 1925 г. в полтора раза — с

10 тыс. до 14 тыс.

Продолжалось «осереднячивание» деревни. К 1925 г.

число средних хозяйств возросло по сравнению с

дореволюционным временем более чем в три раза, главным

образом за счет сокращения количества бедняков. В

1925 г. в деревне существовало следующее

соотношение между социальными группами:

сельскохозяйственный пролетариат — 5 %, бедняки — 22 %, середняки —

68—69 %, кулаки — 3—4 %.

Промышленность снабжала крестьянина

сельскохозяйственными орудиями и товарами широкого

потребления. Производство плугов за один только 1925 г.

увеличилось в 3,3 раза, молотилок — в 2,6 раза.

Политика советского правительства была направлена на

снижение стоимости сельскохозяйственного инвентаря.

Крестьянству предоставлялся долгосрочный кредит.

Товарное производство в сельском хозяйстве

развивалось медленно и не достигло довоенного уровня.

Причины этого коренились в том, что господствующее

положение в сельском хозяйстве занимал

частновладельческий сектор, а существовавшая тогда промышленность

с ее изношенным оборудованием не могла

удовлетворить 25 млн. крестьянских хозяйств машинами и

инвентарем.

Состояние промышленности и сельского хозяйства

выдвигало задачу индустриализации страны.

Предпосылки для этого складывались также в сфере товарного и

денежного обращения. Внутренний торговый оборот

вырос с 1923 по 1925 г. почти в 3 раза, достигнув 70 %

довоенного уровня. Неуклонно расширялась

государственная и кооперативная торговля: в 1924—25 гг. ее доля

в общем товарообороте составила 75 % (хотя в

розничной торговле и особенно на селе частный торговец

продолжал еще занимать весьма серьезные позиции). В

1924 г. государственный бюджет СССР впервые был без

дефицита. За 3 года, с 1923 по 1926 г.,

государственные доходы увеличились примерно в 2 раза.

11

СОЗДАНИЕ НОВЫХ РЕСПУБЛИК И ОБЛАСТЕЙ

В течение всего восстановительного периода

продолжалось создание новых национальных республик и

областей. В 1924 г. Всероссийский Центральный

Исполнительный Комитет опубликовал декрет о передаче

Белорусской республике из состава РСФСР областей, в

Празднование провозглашения Узбекской ССР.

Фотография. 1924 г.

которых преобладало белорусское население. В том же

году Горская республика была разделена на ряд

национальных автономий. В 1925 г. правительство РСФСР

преобразовало Чувашскую автономную область в

Чувашскую Автономную Социалистическую Советскую

Республику.

В составе Украины в 1924 г. была образована

Молдавская Автономная Социалистическая Советская

Республика.

В Азербайджанской ССР были созданы автономная

Нахичеванская республика и автономная область

Нагорного Карабаха.

В первые годы Советской власти на территории

бывшего Туркестанского генерал-губернаторства возникла

Туркестанская Автономная Социалистическая Советская

Республика, входившая в состав РСФСР. Население ее

составляли узбеки, туркмены, таджики, казахи, киргизы

и другие национальности. Кроме того, в Средней Азии

12

существовали две народные советские республики —

Бухарская и Хорезмская.

В октябре 1923 г. Хорезм и в сентябре 1924 г.

Бухара преобразовались в Советские Социалистические

Республики.

В результате произведенного в 1924 г. размежевания

было создано 5 новых государственных образований:

Узбекская ССР, Туркменская ССР, Таджикская ССР, Кара-

Киргизская автономная область, Кара-Калпакская

автономная область. Входившая в состав Российской Федера-

13

ции Киргизская Автономная Социалистическая Советская

Республика была переименована в Казахскую АССР.

Из центральной России в Среднюю Азию были

переведены некоторые текстильные фабрики и другие

предприятия. Финансовая и материально-техническая

помощь была предоставлена для развития хлопководства.

Большие суммы были даны на восстановление экибастуз-

ских и риддерских горнозаводских предприятий

(Казахская АССР).

ВОЕННАЯ РЕФОРМА

Хозяйственная и политическая стабилизация

советского государства позволила провести важные

мероприятия по усилению обороноспособности страны.

В 1924 — 1928 гг. была осуществлена военная

реформа, которая укрепила советские вооруженные силы в

организационном отношении и повысила их

боеспособность. Для разработки проекта реформы и руководства

ее проведением была создана комиссия во главе с

М.В.Фрунзе, назначенным в январе 1925 г. народным

комиссаром по военным и морским делам и

председателем Реввоенсовета.

Советское правительство после окончания

гражданской войны несколько раз проводило демобилизацию и

к весне 1924 г. сократило численность Красной Армии

до 562 тыс. человек. Важнейшим элементом военной

реформы явилось создание смешанной системы

строительства Красной Армии — сочетание постоянной кадровой

армии ограниченной численности с формированиями

милиции. Такая система позволяла, не увеличивая

значительно военного бюджета, дать первоначальную военную

подготовку большим призывным контингентам людей.

Принятый в сентябре 1925 г. закон «Об обязательной

военной службе» установил твердый порядок

прохождения военной службы населением.

В ходе военной реформы подверглась перестройке

организационно-штатная структура и вся система

управления Красной Армии. Резко сократилось количество

служащих аппарата управления. Расширилась сеть

военных учебных заведений, готовивших кадры

командиров для Красной Армии и Флота.

14

2. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

J£_1925 г. центральное место занял вопрос о

дальнейшем пути развития СССК

Партия^читала7^чтб1в основу .ее политики должен быть

положен ленинский план построения социализма в СССР

путем проведения социалистической индустриализации,

кооперирования крестьянства и осуществления

культурной революции. Решающую роль в строительстве

социализма была призвана сыграть диктатура рабочего

класса, в руках которого находились командные высоты

экономики.

Партия разъясняла, что советская страна

располагает всем необходимым для построения социализма: она

имеет громадные природные богатства, а

социалистические производственные отношения, утвердившиеся в

промышленности, создают неограниченные перспективы для

роста всего народного хозяйства. Коммунистическая

партия учила, что «рабочий класс способен своими силами

одолеть капиталистические элементы в народном

хозяйстве, изжить многоукладность в экономике и построить

экономический базис социализма. В то же время, пока

СССР находится во враждебном капиталистическом

окружении, не может быть гарантии от интервенции и

реставрации капитализма».

Состоявшаяся в апреле 1925 г. XIV партийная

конференция подчеркнула, что «отрицание возможности

построения социализма в СССР есть неверие в творческие

силы рабочего класса, капитуляция перед классовым

врагом».

Первым и решающим экономическим условием

построения социализма в СССР являлась

социалистическая индустриализации страны. XIV съезд

Коммунистической партии, состоявшийся в декабре 1925 г.,

определил эту цель.

В представленном съезду отчете Центрального

Комитета был обоснован курс на социалистическую

индустриализацию, на превращение г.трятты ияаграрнойв ин-

ду^т^щадьедоо^Съезд поручил Центральному Комитету:

«Вести экономическое строительство под таким углом

зрения, чтобы СССР из страны, ввозящей машины и

оборудование, превратить в страну, производящую машины

15

и оборудование, чтобы таким образом СССР в

обстановке капиталистического окружения отнюдь не мог

превратиться в экономический придаток капиталистического

мирового хозяйства, а представлял собой

самостоятельную экономическую единицу, строящую

по-социалистически...»

В резолюции XIV съезда по отчету Центрального

Комитета было записано: «В области экономического

строительства съезд исходит из того, что наша страна, страна

диктатуры пролетариата, имеет «все необходимое для

построения полного социалистического общества» (Ленин).

Съезд считает, что борьба за победу социалистического

строительства в СССР является основной задачей нашей

партии». Съезд поручил Центральному Комитету вести

решительную борьбу «со всякими попытками подрыва

единства партии, откуда бы они ни исходили и кем бы

они ни возглавлялись». Определяя политику по

крестьянскому вопросу, съезд отмечал необходимость вести борьбу

на два фронта: как с теми, кто переоценивал кулацкую

опасность и недооценивал роль середняка, так и с теми,

кто не видел опасности кулака.

XIV съезд принял новый устав партии и решение об

изменении ее названия: с этого времени она стала

называться Всесоюзной Коммунистической партией

(большевиков) — ВКП(б).

ПРОГРАММА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

В индустриализации и электрификации страны

Советов В.И.Ленин видел важнейшее средство технического

прогресса и создания передовой социалистической

экономики. «...Если, — писал В.И.Ленин, — Россия

покроется густой сетью электрических станций и мощных

технических оборудований, то наше коммунистическое

хозяйственное строительство станет образцом для

грядущей социалистической Европы и Азии».

Осуществив восстановление народного хозяйства,

Советское государство приступило к проведению

социалистической индустриализации. Ее программа включала в себя

преимущественное развитие отраслей, производящих средства

производства, прежде всего машиностроения и

металлургии. Задача заключалась в том, чтобы построить мощную

16

разностороннюю промышленность с высокой

производительностью труда, обеспечить технико-экономическую

самостоятельность СССР, создать новую

материально-техническую базу для социалистического преобразования

сельского хозяйства и укрепления обороноспособности страны.

Индустриализация должна была привести к полному

преобладанию социалистических элементов над

капиталистическими в экономике страны, способствовать решению

вопроса «кто — кого» в пользу социализма. В октябре

1917 г. рабочий класс, установив свою диктатуру, победил

политически; теперь нужно было добиться победы над

капитализмом в области экономики.

В Советском Союзе имелись свои источники

внутреннего накопления: общенародная собственность на

предприятия, землю, ее недра, прибыль от национализированной

промышленности, банков, внешней и внутренней торговли.

В конце 1925 г. правительство Союза ССР решило

приступить к строительству 14 заводов общего и

сельскохозяйственного машиностроения на Урале, в

Ленинграде, Москве, Ростове-на-Дону, Армавире и т.д., а в

1926 г. приняло постановление об ударных стройках.

В целях создания конкретного плана социалистической

реконструкции IV Всесоюзный съезд Советов,

состоявшийся в апреле 1927 г., обязал правительство в

кратчайший срок выработать пятилетний план развития

народного хозяйства страны.

ТРУДНОСТИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Хотя к концу восстановительного периода

промышленность уже давала значительную прибыль, этих

накоплений было совершенно недостаточно для развития

тяжелой индустрии. Поэтому наряду с усилением внутри-

промышленных накоплений требовались крупные дотации

из государственного бюджета. В 1925 — 1926 гг.

финансирование по бюджету превысило доходы от

промышленности на 105 млн. рублей и в дальнейшем из года в

год неуклонно возрастало.

В октябре 1927 г., за два месяца до XV съезда

партии, Центральный Комитет объявил об открытии

общепартийной дискуссии по вопросам, включенным в

порядок дня съезда. Результатом ее было: за политику Цен-

17

трального Комитета голосовало более 99% коммунистов,

а за троцкистско-зиновьевский блок — менее 1%. 14

ноября объединенное собрание Центрального Комитета и

Центральной Контрольной Комиссии исключило

Троцкого и Зиновьева из партии. Вопрос об оппозиции в

целом был передан на рассмотрение XV съезда.

В это время государству пришлось испытать разрыв

дипломатических отношений с Англией, убийство

советского посла Войкова в Польше, налеты на советские

полпредства и торгпредства в Пекине, Лондоне, Шанхае и

Тяньцзине.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Благодаря займам индустриализации, на которые

подписывались трудящиеся, капиталовложения в

промышленность увеличивались. В 1925/26 г. они составили

830 млн. рублей, из них в тяжелую промышленность —

609 млн.; в 1928/29 г. — соответственно 2073 млн. и

1616 млн. рублей. Это обеспечивало ускоренные темпы

роста промышленности — более быстрые, чем темпы

роста промышленности главных капиталистических стран.

Например, в Соединенных Штатах Америки среднегодовой

прирост промышленности за 29 лет (1901 — 1929 гг.)

не превышал 4 %, а в СССР в 1926/27 г. прирост

промышленной продукции составил 18%.

Значительные успехи были достигнуты в развитии

машиностроения. В 1926/27 г. производство продукции

этой важнейшей отрасли на одну треть превысило

выпуск 1913 г.

Базой для осуществления индустриализации были

старые русские промышленные центры. В то же время на

Украине в 1926/27 г. началась реконструкция

Луганского паровозостроительного завода, развернулось

строительство Днепродзержинского вагоностроительного завода,

продолжались реконструкция и строительство шахт в

Донбассе, началось строительство Днепрогэса.

В Белоруссии приступили к сооружению Осипович-

ской электростанции, Гомельского завода

сельскохозяйственного машиностроения, Бобруйского

деревообрабатывающего комбината, Минского кожевенного завода и

других крупных предприятий.

18

В 1927 г. было начато строительство Туркестано-Си-

бирской железной дороги. В промышленности удельный

вес частного сектора сократился с 19% в 1924 г. до 14%

в 1928 г.

За 2 года (1926 — 1927 гг.) число рабочих в СССР

увеличилось на 7,5 %. Росла номинальная и реальная

заработная плата. Однако

продолжала ощущаться

нехватка товаров

широкого потребления.

Появились новые

формы «трудовой активности

рабочего класса»:

производственные смотры,

переклички. В 1926 г. в

железнодорожных

ремонтных мастерских станции

Москва Казанской

железной дороги и на

ленинградском заводе

«Красный треугольник»

возникли первые ударные

бригады. Повысилась

активность

производственных Совещании. Трудящиеся Москвы протестуют против

Коммунистическая пар- налета на Советское торгпредство в

ТИЯ Направила На ВаЖ- Лондоне. Май 1927 г. Фотография.

нейшие участки

социалистического строительства видных партийных

работников: Ф.Э.Дзержинского, В.В.Куйбышева,

Г.К.Орджоникидзе, С.М.Кирова, С.В.Косиора, Г.И.Петровского,

А.И.Микояна, П.П.Постышева, Я.Э.Рудзутака, В.Я.Чубаря и

других.

На 1 октября 1927 г. потребительская кооперация

объединяла 38 % крестьянских хозяйств. В

сельскохозяйственной кредитной кооперации число членов за

период с 1925 по 1927 г. увеличилось с 3 млн. до 6 млн.

человек. Через систему сельскохозяйственного кредита

в 1927/28 г. трудящиеся крестьяне получили в

качестве ссуд 770 млн рублей.

В 1928 г. по инициативе А.Н.Баха, а также

А.И.Абрикосова, И.Г.Александрова, Н.Ф.Гамалея, Н.С.Курнако-

ва, А.И.Опарина и других видных советских ученых

была создана Всесоюзная ассоциация работников науки и

19

техники для содействия социалистическому

строительству в СССР (ВАРНИТСО).

XV СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

В декабре 1927 г. состоялся XV съезд

Коммунистической партии. Съезд целиком одобрил политическую и

организационную деятельность Центрального Комитета,

дал директиву «сохранять высокие темпы

индустриализации и более решительно наступать на

капиталистические элементы внутри страны, держа курс на их

ликвидацию».

XV съезд партии утвердил директивы по составлению

первого пятилетнего плана развития народного

хозяйства.

Одним из центральных на съезде был вопрос о

работе в деревне. В то время как промышленность

развивалась быстрыми темпами, сельское хозяйство

продолжало отставать. Съезд указал: «... задача объединения и

преобразования мелких индивидуальных крестьянских

хозяйств в крупные коллективы должна быть

поставлена в качестве основной задачи партии в деревне». Съезд

предложил развивать дальше наступление на

кулачество и принял ряд новых мер, ограничивающих развитие

капитализма в деревне и ведущих крестьянское

хозяйство в социалистическом направлении.

Доклад об антипартийной деятельности оппозиции от

имени комиссии, избранной съездом, сделал

Г.К.Орджоникидзе. В решении съезда отмечалось, что «оппозиция

идейно разорвала с ленинизмом, переродилась в

меньшевистскую группу, стала на путь капитуляции перед

силами международной и внутренней буржуазии и

превратилась объективно в орудие третьей силы против

режима пролетарской диктатуры».

Принадлежность к оппозиции и пропаганду ее

взглядов съезд объявил несовместимыми с пребыванием в

партии. Он констатировал, что оппозиция преступила грань

советской легальности, перешла от фракционности к

созданию антисоветской троцкистской партии, одобрил

исключение Троцкого и Зиновьева из Коммунистической

партии, а также исключил из партии 75 активных

сторонников «троцкистского блока».

20

ПОДГОТОВКА И ПРИНЯТИЕ ПЕРВОГО

ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

На основе директив XV съезда Коммунистической

партии хозяйственные и плановые органы СССР

разрабатывали пятилетний план развития народного хозяйства.

Многие ученые страны участвовали в разработке

планов отдельных отраслей промышленности, а также в раз-

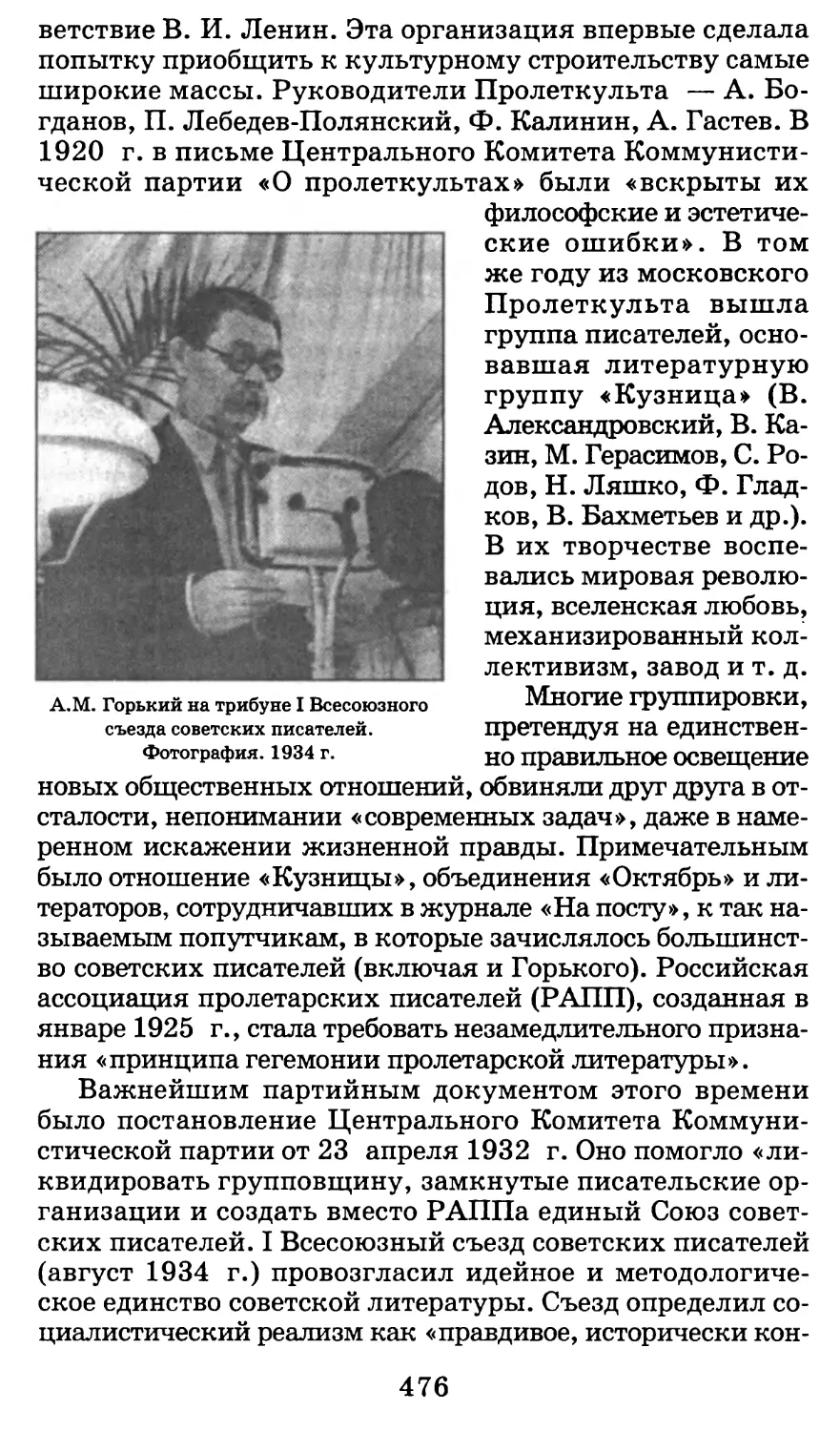

Доклад Г.М.Кржижановского о первом пятилетнем плане на совещании

работников Госплана. Фотография. 1928 г.

решении общих народнохозяйственных проблем. Среди

них были академик И.Г.Александров — автор проекта

Днепрогэса, И.П.Бардин — главный инженер

строительства Кузнецкого металлургического комбината, А.Н.Бах,

Д.Н.Прянишников и др.

В ноябре 1928 г. были опубликованы контрольные

цифры пятилетнего плана развития промышленности,

разработанные Высшим Советом Народного Хозяйства СССР.

Происходивший в то время УШ съезд профессиональных

союзов, заслушав доклад председателя ВСНХ

В.В.Куйбышева, отметил, что «контрольные цифры промышленности

правильно отражают генеральный курс партии на

быстрые темпы индустриализации СССР, на первоочередное

развитие тяжелой индустрии в целях построения социализма

и ликвидации технической отсталости страны».

Первый пятилетний план развития народного

хозяйства СССР был одобрен XVI партийной конференцией,

21

состоявшейся в конце апреля 1929 г. В мае того же

года открылся V Всесоюзный съезд Советов. Внимание

делегатов было привлечено к огромной географической

карте с нанесенными на ней объектами пятилетнего плана.

«Карта еще молчит, — писала газета «Правда», — но

все чувствуют, что за этим полотнищем с его бледными,

матовыми кружочками, квадратиками, треугольниками,

кривыми и косыми линиями скрываются необъятные

горизонты, широчайшие перспективы, волшебные превращения».

Во время доклада председателя Госплана

Г.М.Кржижановского карта «заговорила». По знаку докладчика на

карте зажглись десятки звездочек, осветивших места

залежей угля — в Донбассе, Кузбассе, Подмосковном

бассейне и других районах; засветились красные кружки —

тепловые электростанции, голубые кружки —

гидростанции. К концу доклада карта вспыхнула всеми своими

огнями. Перед глазами делегатов съезда страна

предстала такой, какой она должна была быть через 5 лет. Зал

огласился бурными аплодисментами и пением

«Интернационала».

V Всесоюзный съезд Советов единодушно одобрил

утвержденный правительством план на 1928/29 — 1932/33 гг.

В постановлении съезда указывалось, что этот план

является развернутой программой социалистической

реконструкции народного хозяйства и полностью

соответствует генеральному курсу Советской власти на

индустриализацию СССР, на социалистическую перестройку

сельского хозяйства, на преодоление капиталистических

и последовательное усиление социалистических

элементов в экономике страны, на укрепление

обороноспособности Советского Союза. Съезд выразил твердую

уверенность в том, что «вопреки пророчествам врагов и

колебаниям малодушных трудящиеся Союза Советских

Социалистических Республик преодолеют стоящие

перед ними трудности и, сокрушая сопротивление

враждебных капиталистических сил, победоносно разрешат

великие задачи социалистического строительства».

Переоценка отечественной истории за короткий срок

породила череду сменяющих друг друга концепций.

Некоторые уже успели устареть, другие еще не оформились

в фундаментальный, академический труд. Заслуживают

внимания наблюдения весьма авторитетных

исследователей, возвращенные исторические факты.

22

3. ОТХОД ОТ ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА

СОЦИАЛИЗМА И СОЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

КОМАНДНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕЯ И РЕВОЛЮЦИОННАЯ

ПЕРЕСТРОЙКА

Говоря о будущем, мы неизбежно обращаемся к

прошлому. Вопрос о путях дальнейшего развития

неразрывно связан с оценкой Октября. Ни одна революция

не происходит по заранее составленному плану, не дает

в точности таких результатов, каких ожидали ее

участники, — об этом говорит весь опыт истории

человечества. Это относится и к революции социалистической.

«Заранее готовые мнения относительно деталей

организации будущего общества? Вы и намека на них не

найдете у нас», — говорил Ф.Энгельс (Маркс К.,

Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 563). В.И.Ленин писал о

движении к осуществлению правила «от каждого по

способностям, каждому — по потребностям»: «Какими

этапами, путем каких практических мероприятий пойдет

человечество к этой высшей цели, мы не знаем и знать

не можем» (Полн. собр. соч., т. 33, с. 99). Это не

означает, что реальные результаты революции, близкие и

отдаленные, не подлежат политической и научной оценке

и переоценке. По мере накопления опыта такая

переоценка происходит постоянно. И если с Октябрем

связаны величайшие прогрессивные перемены за истекшие

72 года, то нельзя избежать вопроса о том, в какой мере

нарушения социалистической законности, ущемление

демократических прав граждан и другие негативные

явления стали возможными в условиях нового

общественного строя. Прошлое неоднозначно. В нем слились

победы и неудачи, открытия и ошибки, светлое и трагическое,

революционный энтузиазм, героический труд и жертвы,

великие надежды и разочарования. Весь опыт социализма

представляет собой достояние человечества, его

требуется глубоко изучать и осмысливать. В этом случае не

только победы, но и потери будут не напрасными.

Широко утвердилось представление, что у Ленина

имелась законченная программа строительства социализма

в нашей стране. На самом деле у него такой завершен-

23

ной программы не было. К концу жизни В.И.Ленин

создал первоначальные наметки своего кооперативного

плана, тесно связал идею культурной революции с

кооперированием мелкого производителя и с изменением всех

условий жизни. Таким образом, В.И.Ленин

разрабатывал свою программу перехода к социализму, которая

выливалась в перемену, как он ясно осознавал, «всей точки

зрения нашей на социализм».

Как все это осуществить, в каких организационных и

иных социальных формах — эти проблемы В.И.Ленин

проработать не успел, он создал лишь подходы. К

сожалению, они в дальнейшем были проигнорированы либо

грубо извращены в ходе сталинской индустриализации

и коллективизации.

Почему Сталину удалось навязать партии и всему

обществу свою программу и свои методы? Это вопрос

вопросов для оценки истории.

Исторически необходимый поиск форм и методов

строительства-нового общества после Ленина вылился в

жесткую идейную и политическую борьбу. Сталин умело

сыграл на революционном нетерпении масс, на

свойственных всякому массовому движению утопических и

уравнительных тенденциях, на стремлении авангарда к

скорейшему достижению желанной цели. Все это очень

сужало возможности творческого обсуждения возникающих

проблем, альтернатив, вело к унификации, в которой не

оставалось места для разнообразия мнений и взглядов на

основе марксистской теории и в рамках партийной

программы. Идея социализма все теснее сближалась с

образом авторитарной командно-бюрократической системы.

Следствием этого процесса был все больший разрыв

между теорией марксизма и реальностью, между

гуманистическими идеалами и практикой. Бюрократическая,

жестко централизованная экономическая и политическая

система действовала по своим законам. А теория должна

была выполнять извращенную идеологическую функцию,

создавать иллюзию «правильности» этих действий,

оправдывать практику, рисуя в общественном сознании

законченную модель социализма, якобы соответствующую

принципам марксизма-ленинизма.

Во имя достижения «великой цели» оправдывались

любые самые бесчеловечные средства. «Политическая

целесообразность» официально ставилась выше «формальной

законности», что лишало политику морального начала.

24

Поправ нормы и принципы нравственности и

справедливости, авторитарно-бюрократическая система старалась

упрочить свое положение, настойчиво внедряя в

общественное сознание «особые», отличные от общечеловеческих,

нормы общежития и поведения.

Сталинские извращения привели к утрате главного, что

было в марксовой и ленинской концепции социализма:

пониманию человека как цели, а не средства. Вместо идеи

свободного развития всех появилось представление о

человеке как «винтике» партийно-государственной

машины и об организациях трудящихся как «приводных

ремнях» этой машины.

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ СТАЛИНА

Некоторые историки считают, что культ Сталина

возник в 1926 — 1927 гг. Во многих выступлениях

лидеров «левой» оппозиции уже тогда звучал протест

против нарождающегося в партии культа. Но то было лишь

начало возвышения Сталина. Внешне он держался с

подчеркнутой демократичностью, как бы противопоставляя

себя «аристократу» Троцкому. Сталин был

относительно доступен, грубоват и прост; он свободно ходил по

зданию ЦК и Кремлю, гулял вокруг него без охраны, иногда

запросто заходил в Институт красной профессуры

побеседовать со студентами.

Если в начале 20-х гг. в большинстве официальных

учреждений можно было увидеть портреты Ленина и

Троцкого (после 1924 г. портрет Троцкого почти везде

убрали), то портретов Сталина еще нигде не было — их

начали повсюду вывешивать только в 1930 г., после того,

как в декабре 1929 г. с небывалой для того времени

помпезностью было отмечено его 50-летие. Сталина в

приветствиях называли не только «замечательным»,

«выдающимся», но уже и «великим», «гениальным». В

сборнике статей и воспоминаний о Сталине, выпущенном в

1929 г., содержалось немало преувеличений и

искажений. Настойчиво повторялась мысль, что «...при жизни

Ленина т. Сталин, будучи одним из его учеников, был,

однако, единственным, самым надежным его

помощником, который, в отличие от других, на всех важнейших

этапах революции, на всех крутых поворотах, проделанных

25

партией под руководством Владимира Ильича, без

колебаний шел рука об руку с ним». Авторы сборника

стремились доказать, что, хотя Сталина знают в партии

скорее как практика, в действительности он и крупнейший

теоретик марксизма-ленинизма.

К.Е.Ворошилов в своей статье «Сталин и Красная

Армия» приписал Сталину такие заслуги в гражданской

войне, которых и в помине не было. В 1931 г. в

предисловии к 6-томному собранию сочинений В.И.Ленина

редактор этого издания В.В.Адоратский писал, что работы

Ленина надо изучать через труды Сталина. В новые

издания своих книг по истории ВКП(б) Ем.Ярославский и

А.Бубнов вписывали страницы о «заслугах» Сталина.

Можно предположить, что во всех этих

восхвалениях, значительно усилившихся после январского

Пленума ЦК 1933 г., было немало искреннего. Но еще

больше было заботливо поощряемого подхалимского

усердия. То, что первыми стали прибегать к неумеренным

восхвалениям Сталина члены Политбюро, особенно

Молотов и Каганович, сразу придало этим восхвалениям

характер официального политического курса, которого

должны были придерживаться и те, кто никогда не

считал Сталина непогрешимым.

То и дело в газетах печатались статьи Пятакова,

Зиновьева, Каменева, которые в очередной раз признавали

свои ошибки и правоту «великого вождя трудящихся

всего мира — товарища Сталина». В первом номере

«Правды» за 1934 г. была помещена огромная статья

К.Радека, где он прямо захлебывался от восторга,

говоря о Сталине. Через несколько дней эту статью издали

отдельной брошюрой тиражом 225 тыс. экземпляров.

Культ Сталина служил не только его неумеренному

тщеславию, но и столь же неумеренному властолюбию,

ставил в особое положение, поднимал над партией на

недосягаемую высоту и полностью изолировал от какой-

либо критики. Это проявилось уже на XVII съезде

ВКП(б), где почти каждый из выступавших говорил о

«величии» и «гениальности» Сталина. Можно было

подумать, что съезд собрался лишь для того, чтобы его

чествовать.

Естественно, что через Коминтерн культ Сталина стал

сразу же насаждаться и во всех зарубежных

компартиях, а это не могло не повлиять на стиль и методы их

работы. Пример ВКП(б) поощрял к созданию культа соб-

26

ственных вождей, к извращению демократических

принципов внутрипартийной жизни.

ПЕРЕХОД К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ МЕРАМ УПРАВЛЕНИЯ

У Сталина, и это было грубым отступлением от

марксизма, чрезвычайные меры стали систематическими,

насилие превратилось в главный метод создания колхозов.

Поддержав Сталина и отвергнув бухаринскую

концепцию о том, что чрезвычайные меры не могут быть

системой, т.е. постоянным методом воздействия на

общественные процессы, члены ЦК фактически уже

заложили основу той драмы, которая развернулась на

рубеже 20 — 30-х гг. и в 1937 — 1938 гг.

Возведение в абсолют чрезвычайных мер привело к

гипертрофии функций исполнительных и карательных

органов, их выводу из-под контроля партии. В условиях

«чрезвычайщины» Сталин как Генеральный секретарь

ЦК получает гораздо большую свободу. В результате

члены ЦК оказались в очень сложном положении: поле

борьбы, на котором они могли оказать сопротивление

сталинским методам, стало крайне узким. Однажды

вступив на путь чрезвычайных мер как системы,

большинство ЦК, сколоченное Сталиным и поддержавшее его,

вынуждено было и дальше идти по этому пути. И когда в

январе 1933 г. Каганович, выступая на объединенном

Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), говорил о том, что, дескать,

мы мало расстреливаем, и призывал к ужесточению

репрессий, этот чудовищный призыв ни у кого из членов

ЦК уже не вызывал открытых возражений. Хотя,

очевидно, требовалось немалое мужество, чтобы возразить

Сталину и его ближайшим подручным.

«Теория» обострения классовой борьбы по мере

успехов социализма, которая поначалу вызвала

принципиальное неприятие группы Бухарина, завоевывает все больше

и больше формальных сторонников в ЦК и увеличивает

тем самым поддержку Сталина. Члены ЦК не сумели из

позиции Бухарина и его единомышленников извлечь

рациональное зерно, не отнеслись со всей серьезностью к

предлагаемым им мерам по укреплению революционной

законности, правопорядка. Для того, чтобы ситуативное

применение чрезвычайных мер на рубеже 20 — 30-х гг.

27

превратилось в регулярную систему управления

обществом, мало было личной заинтересованности Сталина. В

то время он должен был получить поддержку ЦК,

который несет коллективную ответственность за принятые

решения, и члены ЦК пошли на это.

ГИПЕРТРОФИРОВАННАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА

Уже в первые годы Советской власти возникла

ситуация, когда Советы, как говорил Ленин, стали органами «для

трудящихся», но не «через трудящихся». Реальный

уровень цивилизованности и культуры рабочих и крестьян

ставил пределы для демократии. Известное, в ряде

ситуаций очень значительное, ограничение демократии

(например, закрепленное Конституцией РСФСР 1918 г.

непропорциональное представительство рабочих и крестьян в

высших органах Советской власти, лишение

избирательных прав по классовому признаку и т.п.) было в то

время неизбежно и необходимо. Ленин считал, что

государство такого типа будет постепенно отмирать. Сталин же

ориентировался на всеобъемлющий контроль

государством всех сфер жизни, включая семью.

Реальный механизм функционирования власти в

мелкокрестьянской стране, в одиночку строящей социализм,

сопровождался неизбежной концентрацией всех рычагов

управления в руках ЦК и Политбюро.

В самой структуре партии сложилась определенная

«пирамида» ответственности, компетентности,

сосредоточения власти на самом верху. И эта власть была

узурпирована Сталиным.

СИСТЕМА ВНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

Важнейшим методом руководства в

административно-командной системе были чрезвычайные законы,

жесткие, а нередко жестокие.

На протяжении двух с половиной довоенных

пятилеток были не только построены тысячи новых

предприятий, но и сконструирована новая система

производственных отношений. Основывалась она на жесткой цен-

28

трализации, строгой иерархии приказывающего центра

и беспрекословно исполняющих низов. Чтобы заставить

людей делать то, что делать им было неинтересно и

невыгодно, использовались методы идеологической

обработки и репрессий. Официально, но без широкой огласки,

была признана целесообразность принудительного

труда, и миллионные аресты рассматривались не только как

средство поддержания политической стабильности, но и

как естественная народнохозяйственная задача, способ

пополнить рабочей силой мощную индустрию,

подведомственную НКВД.

Во второй половине 30-х гг. творческие начала были

сведены до минимума. Административная система осталась

наедине с собой, лишившись сглаживающих ее

противоречия инициативы и экономических методов управления.

Сам по себе административный хозяйственный

механизм был беспомощен при решении проблем

эффективности и качества, порождал непомерную расточительность,

в том числе и трудовых ресурсов. Запущенность

социальной сферы, отсутствие эффективных форм

организации и стимулирования труда существенно снижали его

производительность. По тем же причинам на

критическом уровне оставалась текучесть кадров. Чтобы

компенсировать низкую эффективность труда, предприятия

держали большие излишки рабочей силы.

Все эти проблемы обострялись в связи с реальной

военной угрозой, значительным увеличением армии и

расходов на оборону.

Сложившаяся ситуация требовала принятия мер,

выбор которых был крайне ограничен. В конкретных

условиях третьей пятилетки сохранялась, пожалуй,

единственная возможность: воспользоваться привычными и

отработанными административно-репрессивными методами. В

1939 г., например, для колхозников был установлен

обязательный минимум трудодней, невыполнение которого

грозило исключением из колхоза, а значит — утратой

всех средств существования. В 1940 г. к вредительству

приравняли выпуск недоброкачественной или

некомплектной продукции. Ужесточились меры наказания за

нарушения трудовой дисциплины.

29

НАРУШЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЗАКОННОСТИ

И МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ

Что побудило Сталина физически уничтожить всех

бывших оппозиционеров и членов других партий, не

представлявших какой-либо опасности для Советской

власти? Ликвидация прежних противников не была

продиктована боязнью образования новой и более опасной

оппозиции, отчасти то была политическая месть. В 20-е гг.

у Сталина не было достаточного влияния и власти,

чтобы расправиться со своими оппонентами, часто весьма

резко говорившими и писавшими о нем. Он лишь

формально принял капитуляцию большинства

оппозиционеров, терпеливо ожидая своего часа. И немедленно

уничтожил всех бывших оппозиционеров, как только

почувствовал себя достаточно сильным. В свою очередь, разгром

и физическое уничтожение бывших оппозиционеров,

обвиненных в шпионаже, измене родине, вредительстве,

позволили Сталину еще больше укрепить свою власть и

влияние. Но главное заключалось не в мстительности

Сталина. Организуя политические процессы над бывшими

оппозиционерами, которые были частично

скомпрометированы перед партией, людьми, растерявшими связи с

партией и народом и поэтому беззащитными перед

Сталиным, он стремился создать в стране обстановку

чрезвычайного положения, запугать народ, заставить всех

поверить в существование разветвленной сети врагов и

шпионов и на этом основании получить чрезвычайные

полномочия в качестве «спасителя» Советского

государства.

Немалое значение имело и стремление свалить на

«врагов народа» все политические и экономические

трудности. Любому деспоту, насаждающему культ своей

личности, нужен «козел отпущения». Если в 1928 — 1932 гг.

таковым «козлом отпущения» были кулаки и

«буржуазная интеллигенция», то в середине 30-х гг. — бывшие

члены различных оппозиций.

Логика борьбы за власть в стране и в партии, логика

преступления вела к уничтожению основных кадров

партии и государства, всех неугодных деятелей науки,

культуры, независимо от того, принимали они участие в

каких-либо оппозициях или нет. Все происшедшее до сих

пор было только прологом и прикрытием еще более

страшной и массовой террористической кампании.

30

Между 1936 и 1939 гг. из партии было исключено

более миллиона человек. За этим почти всегда следовал

арест. Сюда надо прибавить тех, кого исключили из

партии во время чисток 1933 — 1934 гг. — 1,1 млн.

человек; очень многие из них через несколько лет были

арестованы. Конечно, аресты проводились и среди

беспартийных, друзей и сослуживцев арестованных коммунистов.

Особенно пострадали старейшие члены партии. Если

среди делегатов XVI и XVII съездов ВКП(б) было около 80 %

вступивших в партию до 1920 г., то на XVIII съезде —

только 19 %. Велики были потери среди молодой

партийной интеллигенции и среди рядовых рабочих.

4. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА

К середине 20-х гг., двигаясь по рельсам нэпа,

экономика приближалась к показателям 1913 г.

Восстановление шло быстро. На очереди стояла задача не столько

переоснащения действующих заводов, шахт,

нефтепромыслов, сколько строительства новых предприятий. Страна

по-прежнему оставалась преимущественно аграрной,

основная масса работающих была занята ручным трудом, в

городе росла безработица, деревня оказалась

перенаселенной. «Если исходить из имеющихся у нас заводов,

социализма нам никогда не создать, — писал тогда

председатель ВСНХ Ф.Э.Дзержинский. — И количественно, и

качественно они для этой цели не годятся...»

К 1925 г. ни Сталин, ни Бухарин, ни их сторонники

еще не имели сложившегося плана экономического

преобразования страны, ясных представлений о темпах и

методах индустриализации. Сталин, например, резко

возражал против разработки плана Днепростроя — скорее

всего в пику Дзержинскому и Троцкому. Он высказался

против прокладки нефтепровода в Закавказье и

сооружения новых заводов и фабрик в Ленинграде и Ростове,

где имелись квалифицированные кадры.

Поэтому нельзя говорить о каком-то «сталинском

плане социалистической индустриализации». Для Сталина

31

и его приверженцев в то время на первом плане была

борьба за власть: разгром группы Зиновьева —

Каменева, их дискредитация, низведение до уровня

второстепенных руководителей.

Осенью 1926 г. XV партконференция сочла

возможным выдвинуть лозунг, призывавший в исторически

кратчайший срок догнать и перегнать капиталистический мир.

Вложения в капитальное строительство, запланированные

на 1926 —1927 гг., были существенно увеличены —до

1 млрд. 50 млн. рублей. Вопреки прежним

разногласиям конференция высказалась за сооружение Днепрогэса.

И все же, выдвигая лозунги решительного продвижения

вперед, большинство ЦК, его лидеры предостерегали

против «нетерпения», «сверхчеловеческих» прыжков в

развитии народного хозяйства. Вплоть до конца 1927 г.

продолжалась экономическая политика, основанная в целом

на ленинских принципах: укреплялся союз рабочего класса

с крестьянством, становление планового хозяйства

сопровождалось развитием хозрасчета и товарно-денежных

отношений, совершенствовалось материальное

стимулирование и повышался уровень жизни трудящихся,

устойчивые высокие темпы экономического роста сочетались с

ориентацией на пропорциональность и экономическое

равновесие.

Упор на бескризисное развитие сделан и в

резолюциях XV съезда партии (декабрь 1927 г.). Принятые им

директивы на составление пятилетнего плана по сей день

восхищают экономистов. В директивах торжествует

принцип равновесия, провозглашено соблюдение

пропорциональности между накоплением и потреблением,

между промышленностью и сельским хозяйством,

производством средств производства и предметов потребления.

Первая пятилетка началась, как известно, 1 октября

1928 г. (в то время хозяйственный год начинался с

октября). Пятилетний план еще не был утвержден.

Госплан завершил его разработку, опираясь в основном на

директивы XV съезда. Было подготовлено, как и

предполагалось с самого начала, два варианта плана. Один

назывался отправным, другой — оптимальным...

Однако в дальнейшем отправной вариант все чаще

стали именовать минимальным, оппортунистическим,

враждебным. Совнарком стал рекомендовать только

оптимальный вариант. Первый год первой пятилетки принес

хорошие результаты. Промышленность уверенно выпол-

32

няла и перевыполняла планы. В первую очередь —

отрасли группы А, выпускающие орудия труда, машины,

оборудование, предопределяющие технический прогресс и

экономическую независимость страны. Произошло

численное увеличение рабочего класса, занятого в тяжелой

индустрии.

Продолжался рост производительности труда, шло

снижение себестоимости продукции, улучшилось

использование оборудования. Строительные работы перестали

носить сезонный характер.

Обобществленный сектор народного хозяйства

впервые произвел свыше половины материальных благ.

Характерен был также подъем творческой

активности рабочего класса. В короткий срок соревнование

охватило все отрасли промышленности, все

индустриальные центры страны.

Первый пятилетний план в отличие от последующих

базировался на принципах нэпа. Намечалось

дальнейшее развитие хозрасчета, доведение его до каждого

предприятия.

Призыв энтузиастов, увлеченных великой целью, был

подкреплен научным расчетом, плановой работой,

ознаменовавшей становление и упрочение социалистических

начал в жизни общества.

Страна переживала тогда нелегкое время. С осени

1928 г. в городах началось введение карточек на хлеб.

Безработица не сокращалась, достигнув 1,5 млн.

человек и более. Реальная зарплата практически не росла.

И все же, несмотря на трудности, большинство рабочего

класса поверило партии, поддержало курс на ускоренную

индустриализацию, связало с ним свои надежды на

лучшую жизнь.

В докладе сессии ЦИК о контрольных цифрах на

1931 г. новый председатель Совнаркома В.М.Молотов

сообщил, что намечен прирост промышленной

продукции на 45 % вместо 22 %, предусмотренных

пятилетним планом для третьего года пятилетки. Вскоре

И.В.Сталин пояснил в одной из речей, что это будет

означать выполнение пятилетки за три года по основным

отраслям. А в январе 1933 г. он же объявил, что

пятилетний план выполнен. Заключительным годом

пятилетки стал 1932 г. (к тому времени начало

хозяйственного года перенесли на 1 января). Таким образом, она

продолжалась 4 года и 3 месяца.

2 3ак. 1542

33

Лишь немногие имели в ту пору полное

представление о противоречивой картине происходящего в стране,

еще меньше был круг высоких должностных лиц,

получивших за подписью Сталина секретную телеграмму, текст

которой повторял постановление, принятое Политбюро

ЦК ВКП(б) 1 февраля 1933 г.:

«Воспретить всем ведомствам, республикам и

областям до опубликования официального издания

Госплана СССР об итогах выполнения первой пятилетки

издание каких-либо других итоговых работ как сводных, так

и отраслевых и районных с тем, что и после

официального издания итогов пятилетки все работы по итогам

могут издаваться лишь с разрешения Госплана. Обязать

все ведомства представить в Госплан СССР все

имеющиеся у них материалы и работы по итогам

выполнения первой пятилетки...»

Огласка помешала бы стремлению выдавать желаемое

за действительное, поэтому ее не желали Генеральный

секретарь и участники заседания Политбюро Калинин,

Куйбышев, Молотов, Микоян. Подводя итоги пятилетки,

Сталин сообщил на январском (1933 г.) объединенном

Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), что по выпуску валовой продукции

(в рублях) промышленность по существу выполнила план

досрочно — за 4 года и 3 месяца. В докладе были

приведены всего две отчетные цифры: сообщалось, что

программа по общему объему промышленного производства

выполнена на 93,7 %, по тяжелой промышленности — на

108 %. Что касается натуральных показателей (не в

рублях, а в килограммах, тоннах, метрах, штуках), то их

Сталин не коснулся. На фоне глобальных выводов явно не

хотелось говорить о том, что ни по добыче угля или нефти,

ни по выработке электроэнергии, выпуску тракторов,

автомобилей, минеральных удобрений, выплавке чугуна, стали

и т.д. рубежи, намеченные пятилетним планом, не были

достигнуты.

В наихудшем положении оказались отрасли, работа

которых предопределялась тяжелым состоянием

сельского хозяйства (общий объем сельхозпродукции на

исходе пятилетки был ниже, чем в 1928 г.).

Как показывают подсчеты советских экономистов,

опубликованные в нашей печати, не соответствовало

действительности и утверждение Сталина о том, что

«страна наша из аграрной стала индустриальной, ибо

удельный вес промышленной продукции в отношении сель-

34

скохозяйственной поднялся с 48 % в начале

пятилетки (1928 г.) до 70 % к концу четвертого года

пятилетки (1932 г.)». Не удалось достичь этого не только в

первой пятилетке, но и за все предвоенные годы.

Методы «подхлестывания» — лишь одно из

проявлений политики «великого перелома», а по сути —

отхода от ленинских идей о путях и формах

социалистического строительства, от ленинской концепции

социализма. Курс «великого перелома» явился прямым

выражением сталинской линии разрешения внутренних

противоречий социально-экономического развития

волевыми, административными методами, не считаясь ни с

чем — ни с объективными экономическими законами, ни

с идейными и моральными принципами.

Так, наряду с размещением больших займов среди

населения, сталинское руководство в целях изыскания

средств пошло на резкое расширение продажи водки.

Если раньше Сталин заверял, что алкоголь, с помощью

которого царская Россия получала полумиллиардный

доход, не будет в Советской России иметь

распространения, то позже он изменил свою точку зрения: наивно,

мол, думать, будто социализм можно построить в белых

перчатках, а в сентябре 1930 г. уже прямо писал Моло-

тову: «Нужно, по-моему, увеличить (елико возможно)

производство водки. Нужно отбросить ложный стыд и

прямо, открыто пойти на максимальное увеличение

производства водки...»

Еще одним источником средств стала эмиссия денег.

Причем рост денежной массы, не обеспеченной

товарами, продолжался в больших масштабах до конца первой

пятилетки. Экстраординарными мерами обеспечивался

экспорт зерна.

Все это заставляет по-новому оценить методы,

которыми Сталин, Молотов, Каганович и другие пользовались

при изыскании средств. В 1926 г. Сталин убеждал

партию, что нравы помещичье-буржуазной России («Сами

недоедим, а вывозить будем») ушли в прошлое, но

вопреки этому в 1932 — 1933 гг. распорядился вывозить

зерно, которое в тот трагический час спасло бы жизнь

многим людям.

Существует мнение, что в сложившихся условиях, когда

предстояло в одиночку и в кратчайший срок создать

технико-экономический фундамент социализма, следовало на

определенное время отдать предпочтение административ-

35

ным методам. Тем более, дескать, что речь шла о власти

социалистического государства. Нередко при этом

ссылаются на военную угрозу. Капиталистическое

окружение постоянно таило опасность для Страны Советов, и с

этим нельзя было не считаться. Но тем более

удивительно, что именно расходы на оборону и управление в

годы первой пятилетки, за исключением 1932 г.,

оказались ниже предусмотренных планом.

Административно-командный стиль руководства и

управления мог дать лишь временный, весьма

ограниченный эффект. В конечном же счете такие методы — и

это доказывает весь последующий опыт — неизбежно

ведут к застою экономики, к засилью бюрократии.

Вторая пятилетка (1933 — 1937 гг.) проходила в

более нормальной обстановке, хотя и в этот период

планы неоднократно перекраивались, вновь выдвигались

предложения многократно увеличить выпуск продукции.

Однако Орджоникидзе, ставший в 1930 г. председателем

ВСНХ, призывал к реализму, выступал за уменьшение

ряда заданий.

В середине 30-х гг. в наш обиход вошел лозунг

«Кадры решают все». Равнение на технику было дополнено

ставкой на людей, овладевших этой техникой, способных

эффективно использовать ее.

Не нужно забывать, что начальное (четырехклассное)

обучение было введено как обязательное лишь в 1930 г.

Даже в 1939 г. каждый пятый человек старше 10 лет

еще не умел читать и писать. Специалистов с высшим

образованием насчитывалось в народном хозяйстве

примерно миллион человек.

Стахановское движение стало апофеозом новых

тенденций, курса на освоение передовой техники. Массовое

новаторство середины второй пятилетки подтверждало

его перспективность.

Успехи в освоении новой техники позволили вывести

на проектную мощность крупнейшие предприятия,

построенные в годы первой пятилетки. Вступило в строй

4500 новых предприятий. Подъем производительности

труда (она выросла вдвое) стал решающим фактором

роста производства, произошло заметное усиление его

интенсификации. Валовая продукция увеличилась в 2,2 раза.

В начале третьей пятилетки промышленность в целом

стала рентабельной.

36

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ: КАК ЭТО БЫЛО

Коллективизация и ликвидация кулачества

проходили в обстановке безудержного форсирования,

сопровождались насилием по отношению к крестьянам и привели ко

многим человеческим жертвам. Подверглись

сильнейшему разрушению важнейшие элементы производительных

сил сельского хозяйства (наполовину истреблено

поголовье скота и др.). Молодые, только что созданные колхозы

были поставлены в такое положение, которое исключало

самодеятельность и инициативу, а тем самым и

успешный хозяйственный рост, обрекало сельское хозяйство на

отставание от потребностей общества.

Сталинской линии с упором на насилие в борьбе с

врагами, на административно-волевые методы

противостояла ^ухаринская — на совершенствование работы

партии и государства, на осуществление

индустриализации страны и социалистического кооперирования

сельского хозяйства в меру созревания объективных и

субъективных условии, на сохранение и совершенствование

экономического механизма^кладывавшегося в годы нэ-

па. Фактически вопрос стоял так: будет или не будет

осуществляться ленинский план построения

социализма, основой которого_авлялся подлинный союз рабочего

класса и крестьянства, исключавший применение

насилия по отношению к трудящимся массам деревни. В

этом и состояла суть борьбы Н.И.Бухарина,

А.И.Рыкова и их сторонников против сталинского варианта

решения проблем.

Бухаринский вариант не был единственной

альтернативой сталинскому. Не менее важным, а главное

практически выполнимым, привязанным ко времени был

вариант, предусмотренный первым пятилетним планом

развития народного хозяйства СССР (1928/29 — 1932/33 гг.).

Этот план был одобрен XVI партконференцией в апреле

и принят V съездом Советов СССР в мае 1929 г.

Намечался огромный шаг по пути индустриализации страны.

В то же время и процесс кооперирования в деревне

получал мощный толчок: к концу пятилетки все формы

сельскохозяйственной кооперации должны были

охватить до 85 % крестьянских хозяйств, 18 — 20 % из

них предполагалось вовлечь в колхозы.

Выбор пути совершился в конце 1929 г. и нашел свое

выражение прежде всего в осуждении группы Бухарина

37

как якобы правооппортунистической и в отстранении ее

от участия в политическом руководстве, что

завершилось на ноябрьском Пленуме ЦК партии. В то же самое

время был фактически отброшен первый пятилетний

план: продуманные и взаимосвязанные задания стали

произвольно пересматриваться в сторону увеличения без

учета реальных условий и возможностей.

Тенденция к безоглядному форсированию

коллективизации отражала позицию Сталина и его окружения. В

основе этой позиции лежало пренебрежение настроениями

крестьянства, игнорирование его неготовности и

нежелания отказаться от собственного мелкого хозяйства.

Игнорировались и ленинские принципы, партийные решения о

недопустимости и пагубности торопливости и насилия при

кооперировании деревни. «Теоретическим» обоснованием

форсирования коллективизации явилась статья Сталина

«Год великого перелома», опубликованная 7 ноября

1929 г. В ней утверждалось, что в колхозы пошли

основные середняцкие массы крестьянства, что в

социалистическом преобразовании сельского хозяйства уже одержана

«решающая победа» (на самом деле в колхозах тогда

состояло 6 — 7 % крестьянских хозяйств). Под сильным

нажимом сверху не только в передовых зерновых районах,

но и в черноземном центре, и в Московской области, и

даже в республиках Востока выполнялись решения

завершить коллективизацию «в течение весенней посевной

кампании 1930 г.». Разъяснительная и организационная

работа в массах подменялась грубым нажимом, угрозами,

демагогическими обещаниями. Раскулачивать стали не

только кулаков, но и середняков — тех, кто еще не хотел

вступать в колхозы. Число «раскулаченных» во многих

районах достигало 10 — 15 % крестьянских хозяйств,

число «лишенцев» (лишенных избирательных прав) —

15 — 20 %. Грубейшие извращения допускались при

обобществлении средств производства. Однако главным

последствием насилия при создании колхозов стало

массовое недовольство и открытые протесты крестьян, вплоть

до антисоветских вооруженных выступлений. С начала

января до середины марта 1930 г. их было

зарегистрировано более 2 тыс. Росли случаи расправ над коммунистами

и колхозными активистами. Истребление скота

приобрело массовый характер.

В марте — апреле 1930 г. ЦК ВКП(б) принял ряд

важнейших документов, направленных на преодоление

38

извращений в коллективизации и нормализацию общей

обстановки в деревне. «Прилив» в колхозы сменился

«отливом» из них крестьян. Исчезли «бумажные» и

насильственно созданные колхозы. В августе 1930 г.,

когда «отлив» прекратился, колхозы объединяли 21,4 %

крестьянских хозяйств. Эта цифра свидетельствует, что

значительная часть крестьянства связала свою судьбу

с колхозами.

ГОЛОД 1932 — 1933 гг.

Первая пятилетка завершилась в деревне не только

массовой коллективизацией, но и страшным голодом,

унесшим миллионы жизней. Все более острая нехватка

продовольствия начала ощущаться уже в 1930 — 1931 гг.,

так как валовая продукция сельского хозяйства

уменьшалась, а государственные заготовки возрастали.

Поздней осенью 1932 г. обширные районы страны, особенно

Южную Украину, Среднее Поволжье, Северный Кавказ и

Казахстан, охватил жестокий голод. По своим

масштабам он значительно превосходил голод в Поволжье и

других районах в 1921 г. Тогда, в 1921 г., о голоде писали

все газеты, был организован сбор средств по всей стране,

созданы специальные организации для помощи

голодающим губерниям, налажена международная помощь.

Иначе было в 1932 — 1933 гг. На все сообщения о

голоде наложили запрет. Ни в Советском Союзе, ни за

границей не проводилось никаких кампаний помощи

голодающим. Напротив, сам факт массового голода

официально отрицался. Сотни тысяч и даже миллионы

голодающих пытались бежать в города и более

благополучные области, но мало кому это удавалось, так как

воинские заставы на дорогах и железнодорожных

станциях не выпускали крестьян из охваченных голодом

районов. Но и те, кто добирался до города, не могли

получить помощи: без продовольственных карточек им не

продавали хлеб в магазинах. В Киеве, как и во многих

других городах, каждое утро подбирали трупы крестьян,

складывали на телеги и увозили хоронить в

безымянных могилах.

Заранее спланированный голод и искусное

манипулирование переписями 30-х гг., чтобы скрыть количество

39

умерших и зачислить мертвые души в качестве живых, —

вот одно из трагических последствий сталинизма.

Хлеб изымался до последнего килограмма. Причем

эта дикость прикрывалась лозунгом, рожденным в

совершенно иных исторических условиях: «Борьба за

хлеб — борьба за социализм». Миллионы

обездоленных и голодных молча умирали. Если же кто-то

выражал возмущение, на него немедленно обрушивались

репрессии!

Несмотря на страшный голод, Сталин настаивал на

продолжении экспорта хлеба в страны Европы. Если из

урожая 1928 г. было вывезено за границу менее 1 млн. ц

зерна, то в 1929 г, — 13 млн., в 1930 г. -- 48,3млн.,

в 1931 г. — 51,8 млн., в 1932 г. — 18,1 млн. ц.

Даже в самом голодном 1933 г. в Западную Европу было

вывезено около 10 млн. ц зерна, при этом хлеб

продавался фактически за бесценок. А между тем и

половины вывезенного в 1932 — 1933 гг. зерна хватило бы,

чтобы уберечь все южные районы от голода.

Неизвестно, сколько умерло от голода в 1932 —

1933 гг. Многие исследователи сходятся на 5 млн.

Другие называют 8 млн, и они, вероятно, ближе к истине.

Погибло больше, чем в 1921 г. и чем в Китае во время

страшного голода 1877 — 1878 гг. Об этом

свидетельствуют косвенные данные. В книге А.Гозулова и М.Гри-

горянца «Народонаселение СССР», опубликованной в

1969 г., приводятся такие сведения. Украинцев по

переписи 1926 г. было 31,2 млн., а по переписи 1939 г. —

28,1 млн. Прямое уменьшение за 13 лет — 3,1 млн.

человек. С 1926 по 1939 г. численность казахов

уменьшилась на 860 тыс. Всему этому могло быть только

одно объяснение — голод начала 30-х гг.

Справочники ЦСУ в течение шести лет (1933 —

1938 гг.) повторяли одни и те же данные о

численности населения СССР — данные на 1 января 1933 г.:

165,7 млн. человек.

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

За годы первой и второй пятилеток в СССР была

осуществлена культурная революция. Важнейшая задача

культурного строительства в период первой пятилетки

40

состояла в ликвидации неграмотности. В 1926 г. в СССР

среди населения в возрасте от 9 лет и старше было

только 51,1 % грамотных, а среди отдельных

национальностей грамотные составляли незначительную часть: у

казахов — 9,1 %, якутов — 7,2, киргизов — 5,8,

таджиков — 3, туркмен —2,7 %.

По призыву Коммунистической партии по всей

стране с новой силой развернулось массовое движение за

ликвидацию неграмотности под лозунгом «Грамотный,

обучи неграмотного!». В это движение были вовлечены

сотни тысяч людей. Общее число лиц, принимавших участие

в ликвидации неграмотности, в 1930 г. по всей стране

составляло около 1 млн. человек. В 1930 — 1932 гг.

различными школами ликвидации неграмотности было

охвачено свыше 30 млн. человек.

Для того, чтобы раз и навсегда покончить с

неграмотностью населения, необходимо было приостановить

поток неграмотных из среды подрастающего поколения,

введя в стране всеобщее обязательное обучение.

Всеобщее обязательное обучение имело огромное

хозяйственно-политическое значение. В.И.Ленин указывал,

что неграмотный человек стоит вне политики, он не

может овладеть техникой и сознательно принимать

участие в строительстве социалистического общества.

Согласно решениям партии и правительства

всеобщее бесплатное обучение в объеме 4-летней начальной

школы (для детей 8, 9, 10 и 11 лет) стало

осуществляться с 1930/31 учебного года. В промышленных

городах, фабрично-заводских районах и рабочих поселках

с 1930/31 г. вводилось обязательное 7-летнее обучение

для детей, окончивших 4-летнюю школу. К концу

первой пятилетки всеобщее обязательное обучение в

основном было осуществлено на всей территории СССР.

В годы двух первых пятилеток по всей стране

развернулось грандиозное школьное строительство. В

1929 — 1932 гг. было построено 13 тыс. новых школ

на 3,8 млн. ученических мест, а в 1933 — 1937 гг. —

18778 школ.

Введение всеобщего начального обучения и большие

масштабы школьного строительства дали возможность

увеличить число учащихся в начальных и средних

школах в 1937 г. до 29,6 млн. человек (а в 1914 г. —

8 млн. человек). Огромные успехи были достигнуты в

развитии школьного образования в союзных республи-

41

ках. Например, число учащихся в Таджикской ССР к

1938 г. выросло по сравнению с 1914 г. в 682 раза.

Были созданы сотни новых педагогических институтов

и техникумов в РСФСР и других республиках. Рост

сети высших и средних учебных заведений дал

возможность подготовить в течение первой пятилетки свыше

400 тыс. специалистов с высшим и средним

образованием, а за вторую пятилетку — около 1 млн. человек.

Значительных успехов в годы первой и второй

пятилеток добилась советская наука. Задачи

хозяйственного строительства, поставленные в пятилетних планах,

потребовали от ученых установления самой тесной связи с

производством, с практикой социалистического

строительства. Работы И.П.Павлова, И.В.Мичурина,

А.Е.Ферсмана, Н.Д.Зелинского, К.Э.Циолковского,

А.П.Карпинского, В.А.Обручева и других получили мировое признание

и известность. В период двух первых пятилеток были

созданы и развернули работу Академия наук

Белорусской ССР, а также филиалы Академии наук СССР на

Урале, Дальнем Востоке, в Азербайджанской, Армянской,

Грузинской, Казахской, Таджикской, Туркменской и

Узбекской союзных республиках.

В Советской стране возникла новая интеллигенция,

вышедшая из среды рабочих и крестьян, тесно связанная с

народом, беспредельно преданная и верно служащая ему.

Она оказала огромную помощь Коммунистической

партии и правительству в строительстве социалистического

общества. Что же касается старых специалистов, то

абсолютное большинство их окончательно перешло на

сторону Советской власти.

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Серьезные просчеты в экономической и социальной

политике в 1928 — 1932 гг. привели к ухудшению

материального положения большинства населения страны

и к введению строгого нормирования в снабжении и

торговле. Это вызвало недовольство значительной части

трудящихся. Сталин снова нашел «козла отпущения» —

теперь это были специалисты из числа старой,

сформировавшейся еще до революции русской (и украинской)

интеллигенции.

42

В речах, статьях и заявлениях Сталина этого периода

можно найти немало слов, призывающих всемерно

заботиться о старой, «буржуазной» интеллигенции. Однако