Текст

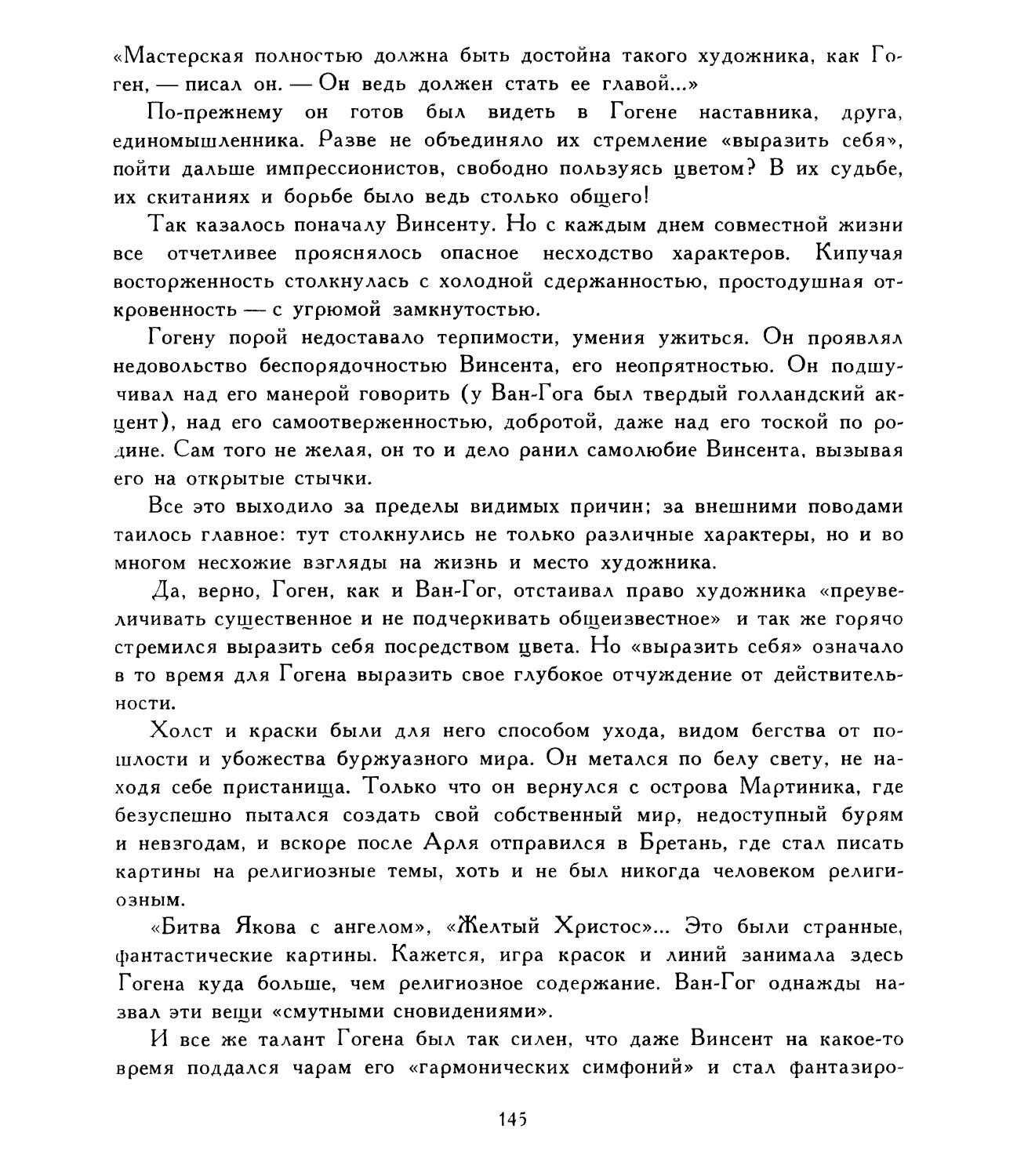

Леонид Волынский

Зеленое

дерево

ЖИЗНИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"

МОСКВА 1964

Читателям, любящим искусство, хорошо знакомы книги

Леонида Волынского «Семь дней» и «Лицо времени»,

рассказывающие о замечательных живописцах прошлого.

Новая книга Л. Волынского — «Зеленое дерево жизни» —

посвящена выдающимся художникам Франции конца XIX

века. Ее герои — Эдуард Мане, Клод Моне, Камилл Писарро,

Пьер-Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Сезанн, Винсент Ван-

Гог, Поль Гоген — люди, чья жизнь была отдана поискам

новых путей, борьбе за искусство правдивое, близкое человеку.

Лучшие творения этих художников — живая ветвь на

вечнозеленом дереве жизни. Их картины остаются ценным

вкладом в сокровищницу культурных богатств, накопленных

человечеством.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Рождение слова

щ Щ есной 1874 года группа художников, чьи картины вот

щ Ш уже много лет отвергались официальным парижским

^L ^f Салоном, устроила собственную выставку в центре Па-

^ ' рижа, на углу бульвара Капуцинок и улицы Дону.

Устроителями выставки были семеро малоизвестных тогда живописцев. Вот

их имена: Клод Моне, Огюст Ренуар, Камилл Писарро, Альфред Сислей,

Эдгар Дега, Поль Сезанн, Берта Моризо.

Это были люди зрелого возраста (старшему, Писарро, шел сорок

четвертый год, младшей, Моризо, — тридцать третий) и очень разные по

своему характеру. Очень разные, но в то же время объединенные ненавистью

к фальши официального искусства и решимостью искать правду, невзирая

на трудности.

3

За плечами у этих людей лежали годы борьбы в одиночку, долгие годы

упорного труда и лишений. Большинство из них (не считая Дега и Мори-

зо) были настолько бедны, что нередко нуждались в куске хлеба. Имея

помногу непроданных картин, они не имели денег, чтобы снять помещение

для выставки. Благо, на помощь пришел один из немногих друзей,

известный парижский фотограф Надар.

Необычайно живой, одаренный и деятельный человек — к слову,

зачинатель аэрофотосъемки (он впервые сфотографировал Париж «с птичьего

полета», поднявшись в корзине аэростата), — Надар приложил немало

усилий, чтобы превратить фотографию из ремесла в искусство. Как

человек творческий, он горячо сочувствовал новым исканиям в живописи и

охотно предоставил друзьям художникам для будущей выставки свою

галерею-мастерскую на бульваре Капуцинок.

Поначалу родилась идея так и назвать возникшую группу — «Капу-

цинка» (настурция). Это придумал Дега, предложив использовать цветок

настурции в виде эмблемы на афишах выставки. Но предложение не было

принято. Большинство группы опасалось названий, которые могли быть

неверно истолкованы или применены ко всем, как общая кличка.

Тем не менее за названием-кличкой дело не стало. Двери галереи На-

дара открылись 15 апреля, и уже через десять дней в сатирическом листке

«Шаривари» появилась статья журналиста Луи Леруа под заглавием

«Выставка импрессионистов».

Слово «импрессионизм» стало со временем ходовым, общепринятым,

хоть и не всегда понятным (и далеко не всегда применяемым верно).

Тогда, в 1874 году, это было даже не слово, а словечко, изобретенное

понаторевшим в насмешках журналистом, чтобы побольнее уязвить

художников.

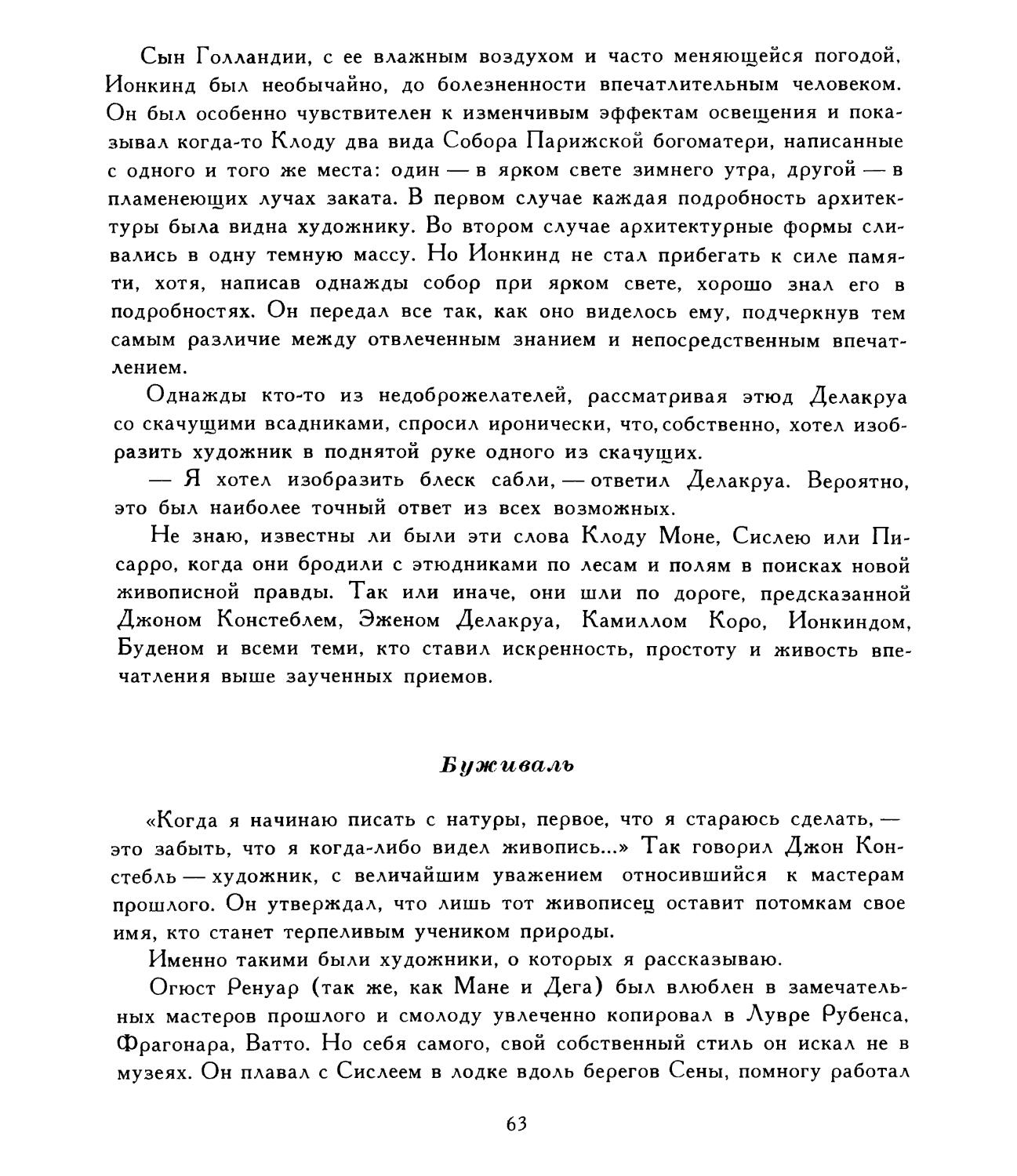

Непосредственным поводом к «изобретению» послужило название

одной из картин, показанных на выставке.

Это был пейзаж Клода Моне, написанный за два года до выставки,

когда художник жил в Гавре. Пейзаж был написан из окна гостиницы,

обращенной фасадом к порту.

Если вы наблюдали туманным утром восход солнца над рекой или

морем, то наверняка обратили внимание на впечатляющий живописный

эффект, когда поднявшийся над горизонтом четко очерченный багровый шар

висит в молочно-сизой дымке, бросая на воду алые отсветы. Должно быть,

зрелище гаврского порта, увиденное Клодом Моне в такой час, произвело

4

Клод Моне. Впечатление. Восход солнца.

на него сильное впечатление: лес корабельных мачт, стушеванные контуры

портовых кранов, чернеющие лодки, зыбкий туман... Чтобы написать

такое с натуры, сохранив свежесть впечатления, надо было работать

необычайно быстро — смелой, не знающей колебаний рукой. Так и был

написан этот пейзаж — будто единым дыханием.

Когда у Моне спросили, как назвать картину в каталоге выставки, он

ответил: «Впечатление». Эдмонд Ренуар, брат Огюста, художника, — он

занимался составлением каталога, — прибавил еще два слова: «Восход

солнца». Таким и осталось название этой картины («Impression. Soleil

5

Камилл Писарро. Пашня.

Levant») — название, давшее повод насмешнику Леруа пустить в

обращение новое слово.

Если попытаться подобрать русское соответствие этому слову, то можно

сказать, что Леруа назвал новую группу «впечатленцами». Этим

определением до сих пор пользуются и доброжелатели и недруги. Из

дальнейшего, я думаю, вы поймете, справедливо ли такое определение. Пока же

вернемся к первой совместной выставке — к апрелю 1874 года.

Надо сказать, что Луи Леруа был не одинок в своих издевательских

нападках. «Чрезвычайно комическая выставка»... «Страшная мазня»...

6

«Сумасбродство»... Такими выражениями пестрели статьи в газетах и

журналах. Что касается публики, то она, как говорили, ходила на

выставку посмеяться.

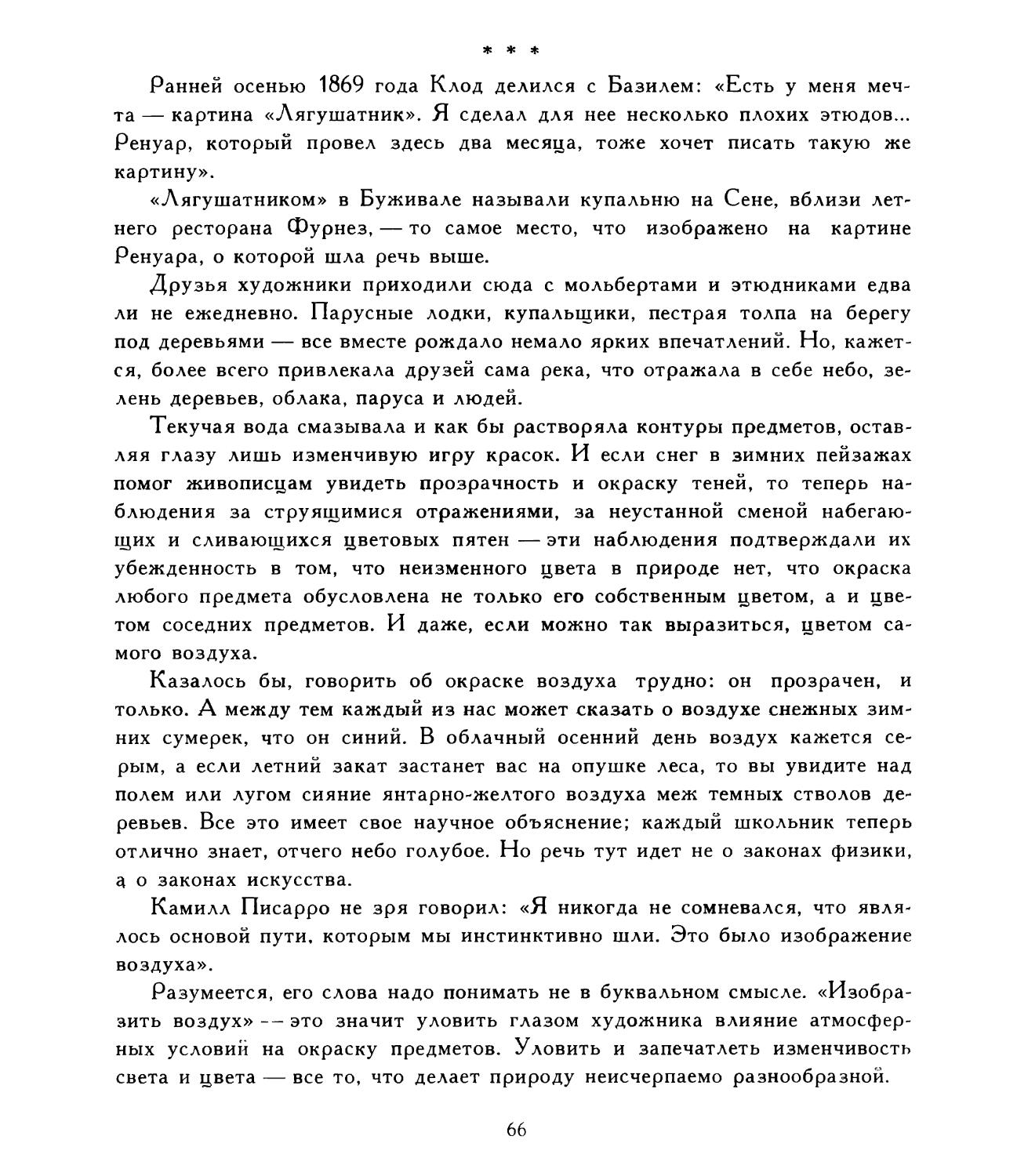

Когда будете в Государственном музее изобразительных искусств

имени А. С. Пушкина в Москве, посмотрите пейзаж Камилла Писарро

«Пашня». Небольшой пейзаж с дивно написанным серебрящимся небом, кофей-

но-коричневой землей, с буроватой, перезимовавшей листвой на ветвях

полунагих деревьев, с чуть пробивающейся зеленью на взгорке... Пожалуй,

немного найдется картин, где так поэтично, свежо и так колдовски просто

было бы передано безмолвие пробуждающейся природы. Этот пейзаж был

представлен впервые на той самой выставке, о которой идет речь, и вот

что писал о нем все тот же Луи Леруа, сочинивший свою статью в виде

диалога с неким Жозефом Винсентом, художником-пейзажистом:

«...спокойно, с самым невинным видом я подвел его к «Вспаханному

полю» господина Писарро. При виде этого поразительного пейзажа бедняга

подумал, что стекла его очков загрязнились. Он тщательно протер их и

снова водрузил на нос.

— Клянусь Мишаллоном! ' — вскричал он. — Что это такое?

— Вы же видите... белый иней на глубоко вспаханных бороздах.

— Это вы называете бороздами? Это вы называете инеем? Да ведь

это поскребки с палитры, брошенные на грязный холст. Тут ничего не

разберешь. Где хвост, где голова, где верх, где низ, где перед, где зад...»

Перед другой картиной собеседник господина Леруа «разразился

мефистофельским смехом»:

«— Ну, не блестящая ли штука! Вот это действительно впечатление,

или я вообще не понимаю, что это. Только, будьте любезны, объясните,

что означают эти бесчисленные черные мазки в нижней части картины,

будто ее кто-то языком лизал?

— Ну как же, это прохожие.

— Значит, и я так выгляжу, когда иду по бульвару Капуцинок? Гром

и молния! Вы что, наконец, издеваетесь надо мной?..»

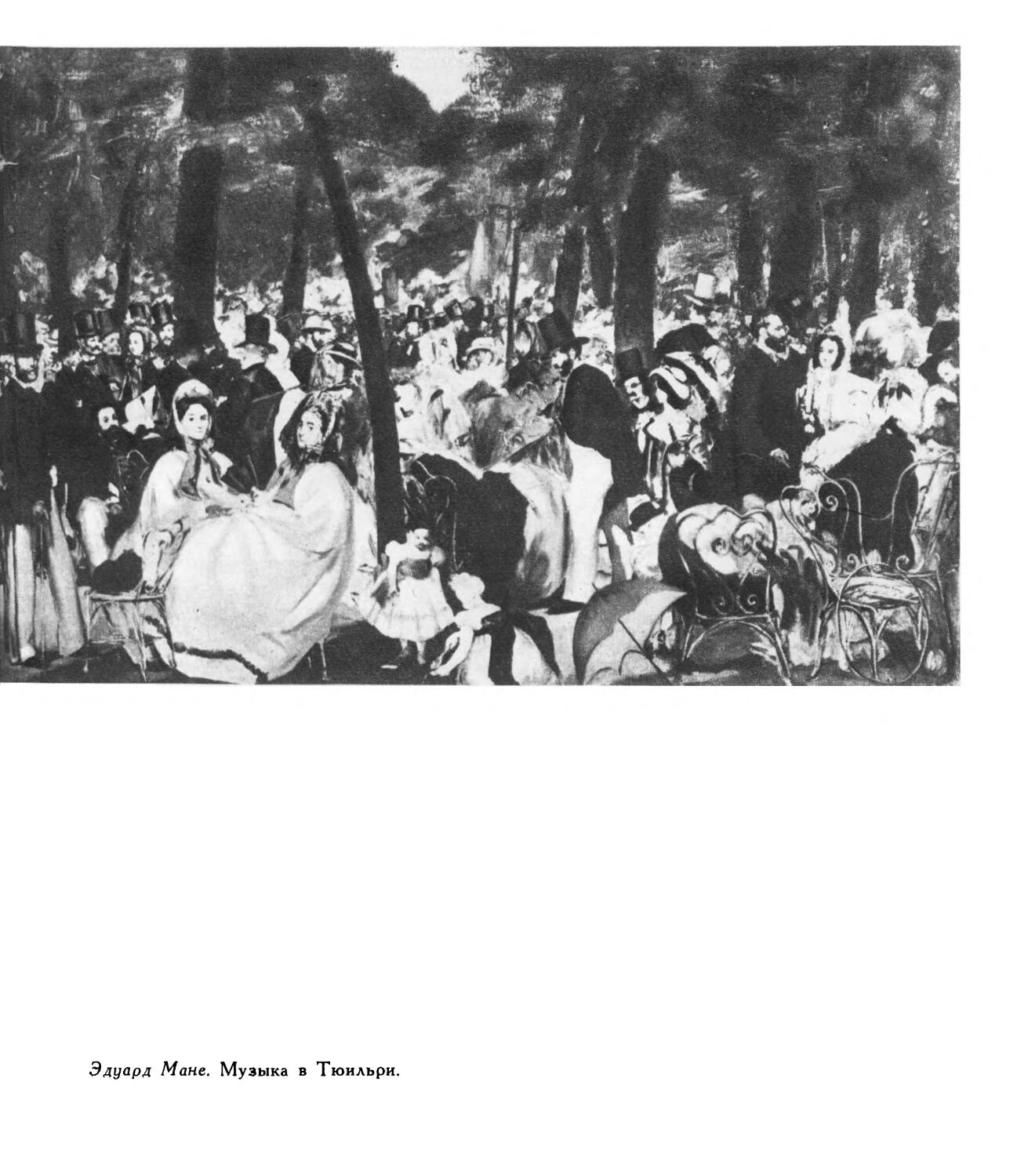

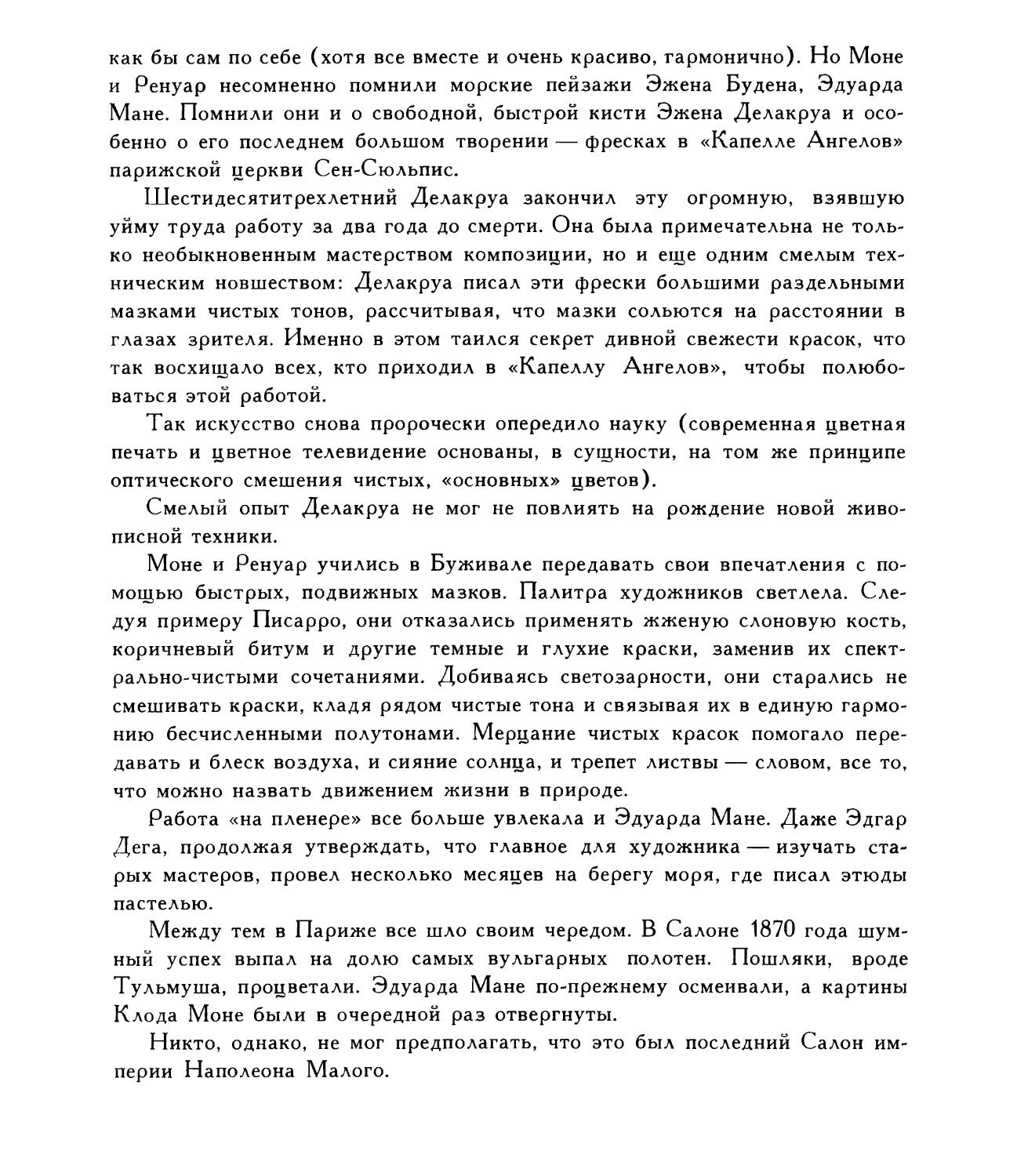

Трудно поверить, что такое написано о картине, висящей теперь

неподалеку от «Пашни» Камилла Писарро, — о знаменитом «Бульваре Ка-

пуцинок» Клода Моне. Трудно понять, как люди зрячие могли не оценить

удивительную жизненность этого пейзажа, где все полно лучистого блеска;

где праздничная толпа живет, движется, дышит (картина изображает

1 Живописец-классицист.

7

парижский бульвар в день Карнавала); где привязанные к экипажам и

каретам воздушные шары трепещут оранжево-красными огоньками меж

ветвей деревьев; где так волшебно-правдиво переданы и теплый свет

солнца, и сизая прозрачная тень, и тающая в мареве даль.

Такие примеры «коллективной слепоты» хоть и не новы, всегда

разительны. В чем же были причины всеобщего непонимания и враждебности?

Чтобы понять это, надо вернуться к тому времени, когда Моне, Писарро и

их друзья еще только начинали свой трудный и славный путь.

„Салоп отверженных"

В 1863 году почти одновременно произошли события, как будто не

связанные между собой и все же имеющие глубокую внутреннюю связь.

В Петербурге взбунтовались учащиеся императорской Академии

художеств,— они отказались писать конкурсную картину на заданный сюжет.

В столице Франции произошли волнения среди художников, вызванные

действиями жюри ежегодной весенней выставки — так называемого

парижского Салона (жюри на этот раз отклонило около семидесяти

процентов представленных работ).

Спустя много лет Огюст Ренуар писал: «В Париже едва ли наберется

пятнадцать любителей искусства, которые способны признать художника

без одобрения Салона. Зато существует восемьдесят тысяч, которые

ничего не купят, если художник не допущен в Салон».

Такова была будничная действительность. Быть допущенным или не-

допущенным в Салон прежде всего означало для художника иметь право

на кусок хлеба или же лишиться его. Таким способом империя Наполеона

Малого (так окрестил Наполеона III Виктор Гюго) оказывала давление

на художников, ставя перед ними прямой выбор: либо подчиниться

господствующему вкусу, либо пропасть в безвестности и нищете.

Как многие другие властолюбцы, Наполеон Малый умел вовремя

щегольнуть фальшивой либеральностью. Узнав о волнениях, он самолично

прибыл во Дворец промышленности, где происходили выставки Салона, и

осмотрел отвергнутые работы.

Назавтра в официальной газете «Монитёр» появилось следующее

сообщение:

«До императора дошли многочисленные жалобы по поводу того, что

8

Клод Моне. Бульвар Капуцинок.

ряд произведений искусства был отвергнут жюри выставки. Его

величество, желая предоставить широкой публике самой судить о законности этих

жалоб, решил, что отвергнутые произведения искусства будут

выставлены в другой части Дворца промышленности. Выставка эта будет

добровольной, и художникам, не пожелавшим принять в ней участие,

достаточно лишь сообщить администрации, и она немедленно вернет им

работы...»

Многие приняли неожиданное сообщение с удивлением и радостью. Но

люди проницательные не удивлялись и не спешили радоваться.

Выставку, о которой идет речь, официально назвали «Дополнительной

выставкой экспонентов, признанных слишком слабыми для участия в

конкурсе награжденных». Она открылась 15 мая и вскоре получила из уст

посетителей куда более краткое и выразительное название: «Салон

отверженных».

Многие опасения, связанные с этой выставкой, сбылись. Наполеон

Малый понимал, что делает. Как и следовало предполагать, живописцы робкие

и покорные отказались участвовать, поняв содержащийся в сообщении

намек и боясь испортить отношение с всесильным жюри и Академией. Что же

касается строптивых и решительных, то они были отданы на посмешище

падкой до скандалов толпе парижских мещан-буржуа, вкусы которой

Наполеон Малый знал очень хорошо.

Если аристократическая знать Франции была воспитана на

«классическом идеале», то новоиспеченная денежная знать оказалась куда менее

изысканной в своих вкусах. Парижские буржуа восхищались слащавыми

полотнами, где, по словам великого живописца Франции Эжена Делакруа, не

было ни крупицы правды — правды, идущей от души. «Чувствительные»

истории, религиозные и ложнопатриотические сцены, тщательно

выписанные смазливые натурщицы — вот что было тогда в цене и в ходу. Другой

национальный гений Франции, Жан Доминик Энгр, презрительно называл

Салон лавкой, где вместо искусства царит коммерция.

Хотелось бы напомнить, что распространенное понятие «салонный»

возникло именно на почве парижского Салона, где серьезное и глубокое

искусство было не в почете, где достоинства художника измерялись

прежде всего его умением потрафить мещанскому вкусу.

Что ж удивительного в том, что публика, годами приученная к

угодливо-эффектным и лживым полотнам, хохотала в «Салоне отверженных»?

Наполеон Малый и Парижская академия добились своего, выставив на по-

9

ругание художников, которые не могли и не желали смириться с засилием

«красивой» лжи в искусстве.

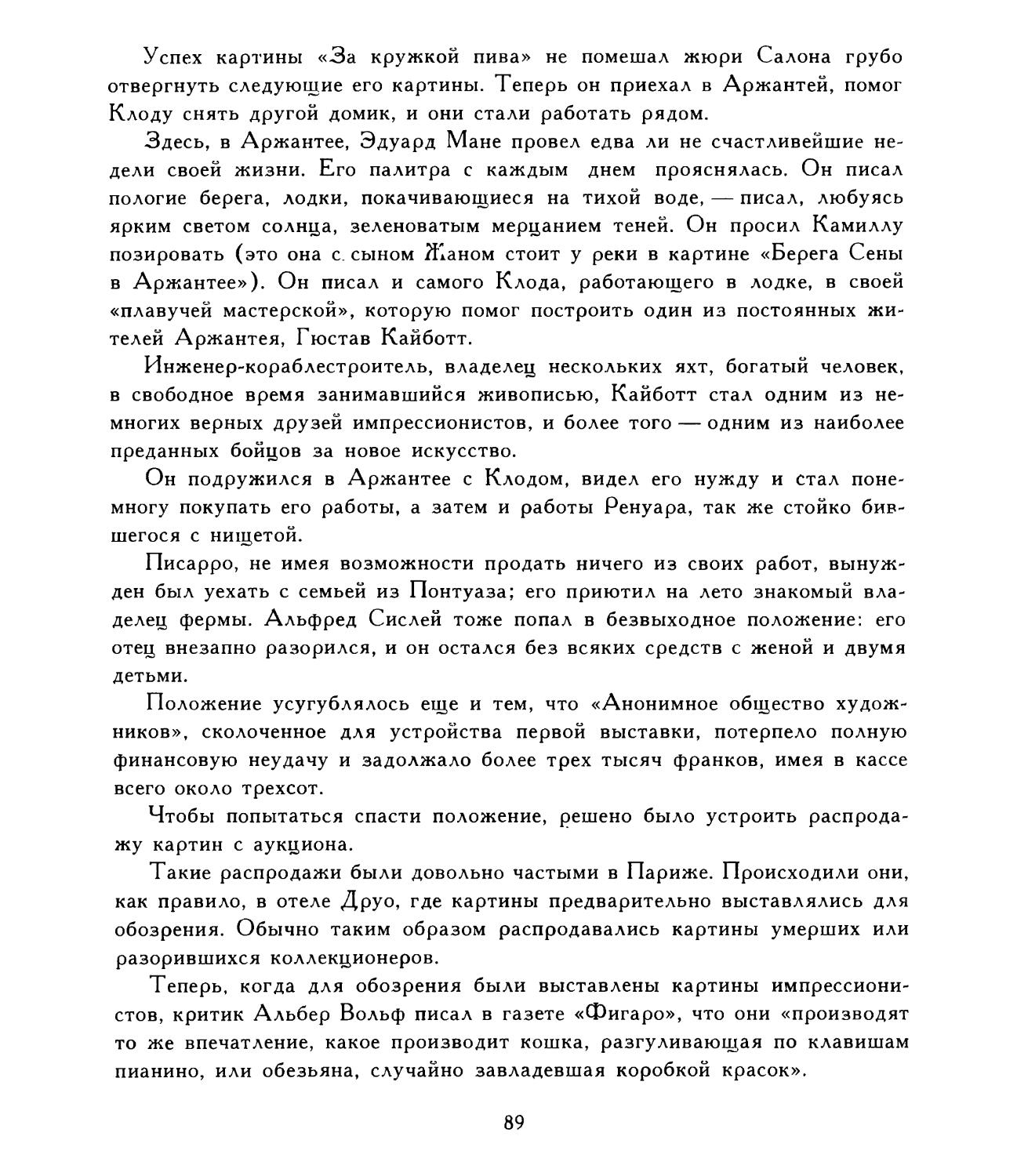

Особенную ярость публики и газет вызывал холст, числившийся в

каталоге «отверженных» под названием «Купание». Это и была ставшая

впоследствии знаменитой картина Эдуарда Мане «Завтрак на траве».

Теперь, когда эта картина висит в Лувре среди других прекрасных

произведений живописи, трудно представить, какой скандал она вызвала при

своем появлении. Наполеон III назвал ее «неприличной». Газеты и публика

не замедлили присоединиться к этой оценке.

Конечно, сюжет картины был несколько необычен и мог привести в

замешательство лицемеров. Вот как язвительно писал тогда англичанин Ха-

мертон в «Квартальном обозрении изящных искусств»:

«Я не могу умолчать о примечательной картине реалистической

школы, которая перенесла замысел Джорджоне в современную французскую

жизнь. Джорджоне удачно задумал сельский праздник; там мужчины были

одеты, дамы же нет, но сомнительная мораль картины искупалась ее

превосходным цветом... Теперь какой-то жалкий француз перевел это на язык

французского реализма, увеличил размер и заменил ужасными

современными французскими костюмами изящные венецианские. Да, вот они

расположились под деревьями, главная героиня совершенно раздета... вторая

женщина в рубашке выходит из маленького ручейка, струящегося рядом, и

два француза в фетровых шляпах сидят на очень зеленой траве с

выражением глупого блаженства на лицах. Есть там и другие картины

подобного же рода, которые приводят к заключению, что нагота, изображенная

вульгарными людьми, неизбежно выглядит непристойной».

Люди, восхищенно ахавшие перед «Сельским концертом» Джорджоне,

готовы были изничтожить Эдуарда Мане.

Как известно, лицемеры всех времен и народов склонны видеть лишь

то, что хотят увидеть. Ханжам и моралистам 1863 года почему-то не

казались непристойными соблазнительные картинки, выставленные в

официальном Салоне.

Молодой Эмиль Золя (он горячо вступился за картину Мане)

справедливо отметил, что в Лувре, как и в других музеях, имеется много холстов,

где изображены вместе нагие и одетые люди (вспомните хотя бы картины

Рубенса), — никого это, однако, не коробило, не возмущало.

Нет, дело тут было вовсе не в сюжете, не в соблюдении «приличий»,

а в чем-то гораздо более глубоком и существенном. Но в чем же?

10

Эдуард Мане. Завтрак на траве.

Три силы

К сожалению, в наших музеях очень мало картин Эдуарда Мане. Два

холста из Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина могут

быть скорее названы этюдами; хоть в них и видна присущая Мане

легкость кисти, блистательная точность мазка и прозрачность красок, они все

же не дают представления о выдающейся роли, какую сыграл этот

художник в современном искусстве. О таком живописце трудно рассказывать

словами. И все же рассказать необходимо.

Эдуард Мане родился в 1832 году в богатой семье крупного

государственного чиновника. С детства его готовили к блестящей карьере; к юным

годам он стал изысканным денди, элегантным молодым парижанином,

причисленным к высшему свету. Ему предназначено было стать адвокатом, —

в те времена это был самый прямой путь к высоким постам империи, а то

и к министерскому креслу. Но шестнадцатилетний Эдуард не проявил

никакого желания двинуться по этому пути. Еще в гимназии он отличался

склонностью к рисованию, чем немало встревожил родителей.

Вспомнив о юных годах многих великих живописцев, вы несомненно

вспомните и о сопротивлении, которое им приходилось преодолевать,

чтобы посвятить себя искусству. Рембрандта хотели сделать филологом, Ван-

Гога — священником, Клода Моне — лавочником, Сезанна — банкиром.

Примеры нетрудно было бы умножить, но и этих, пожалуй, достаточно.

Проницательные буржуа всех времен отлично понимали, как зыбок и

ненадежен путь художника.

Родители Эдуарда Мане сделали все возможное, чтобы «спасти» сына:

когда он окончил гимназию, его определили в морской корпус, надеясь, что

романтика дальних странствий отвлечет юношу от губительной романтики

искусства. Вскоре Эдуард отправился в далекое плавание. Но из

шестимесячного рейса по морям и океанам вместо познаний в области

мореходства он привез туго набитые папки с рисунками.

Повторялась давняя история: призвание оказалось сильнее преград,

родители Эдуарда вынуждены были смириться с тем, что сын станет

художником. Его определили в Школу изящных искусств, к наиболее известному

и признанному преподавателю, к «самому» Тома Кутюру.

В ателье Кутюра на улице Лаваль Эдуард Мане провел шесть лет. Он

отлично рисовал, заслуживая на первых порах похвалы своего учителя.

Изысканный вкус и острый иронический ум сразу же создали ему особое

12

Жан Доминик Энгр.

Портрет мадемуазель Ривьер

(Фрагмент).

положение среди товарищей: его уважали, к его мнению прислушивались.

Казалось бы, все идет хорошо. Мир и согласие царили, однако, недолго.

Мане и его учитель, тогда еще молодой (Кутюру только что исполнилось

35 лет), были людьми разного склада ума и, главное, очень различных,

прямо противоположных взглядов на жизнь и долг художника.

Тома Кутюр был одним из наиболее модных и преуспевающих

салонных живописцев тех лет. Он был также одним из столпов Парижской

академии и, как всякий убежденный академист, свято верил в законы и

правила. А о том, каковы были академические законы и правила, яснее всего

свидетельствуют картины самого Кутюра и его

современников-единомышленников: Бугро, Кабанеля, Жерома и многих других, с чьими холстами и

сегодня можно познакомиться в наших музеях.

Каждый, кто читал роман Эмиля Золя «Творчество» и статью Влади-

13

мира Васильевича Стасова об этом романе, наверняка запомнил описание

ежегодной художественной выставки — парижского Салона «с тысячами

картин и статуй, с праздной, рассеянной и легкомысленной толпой,

ищущей только конфет, а не созданий художества, нуждающейся только в

смазливости форм и льстивости красок, но никогда не в истине». Вкусам этой

буржуазной толпы и угождал Тома Кутюр. Особенным успехом

пользовалась его картина «Римляне времен упадка» — большой эффектный холст,

написанный по академическим законам «идеально-прекрасного». Такого

рода живопись, полная ложного пафоса, не имевшая ничего общего с

действительностью, особенно высоко ценилась в пору, названную Стасовым

«гнусной эпохой Наполеона III».

Император-буржуа, покровитель банкиров и фабрикантов, всячески

поощрял искусство напыщенное и лживое. Во Франции середины прошлого

века салонная живопись служила как бы нарядным занавесом, за которым

скрывалась действительность, полная самых жестоких противоречий.

Правда, живы были еще в то время такие великие национальные

художники, как Энгр и Делакруа. Но их искусство не отвечало нарастающим

потребностям перемен; оно принадлежало прошлому. Говоря об Энгре и

Делакруа, трудно ограничиться несколькими словами. О них написано (и

будет еще написано) множество книг, а их творения привлекают и будут

долго еще привлекать благодарное внимание зрителей. В свое время эти

художники как бы противостояли друг другу, выражая не только

различные характеры, темпераменты, но и разные взгляды на искусство; они, как

принято говорить, принадлежали к разным школам, разным течениям.

Жан Доминик Энгр был общепризнанным последователем лучших

традиций французского классицизма, а Эжен Делакруа — одним из творцов

более молодого романтического направления. Живописи Энгра была

свойственна уравновешенность, изящество, ясность, классически строгий

«рафаэлевский» рисунок. Живопись Эжена Делакруа отличалась страстностью,

душевным подъемом, звучностью цвета, широкой свободой кисти. Если в

картинах Энгра все дышало равновесием и покоем, то от холстов Делакруа

как бы веяло ветром взволнованного движения.

Разумеется, внешние признаки, о которых я говорю, лишь отражают

глубокие внутренние различия между двумя эпохами в искусстве —

между классицизмом и романтизмом. Но, повторяю, к середине прошлого века

эти различия и расхождения уже не волновали умы; на поле борьбы с

поддельным, лживым искусством Салона все отчетливее выходила третья

14

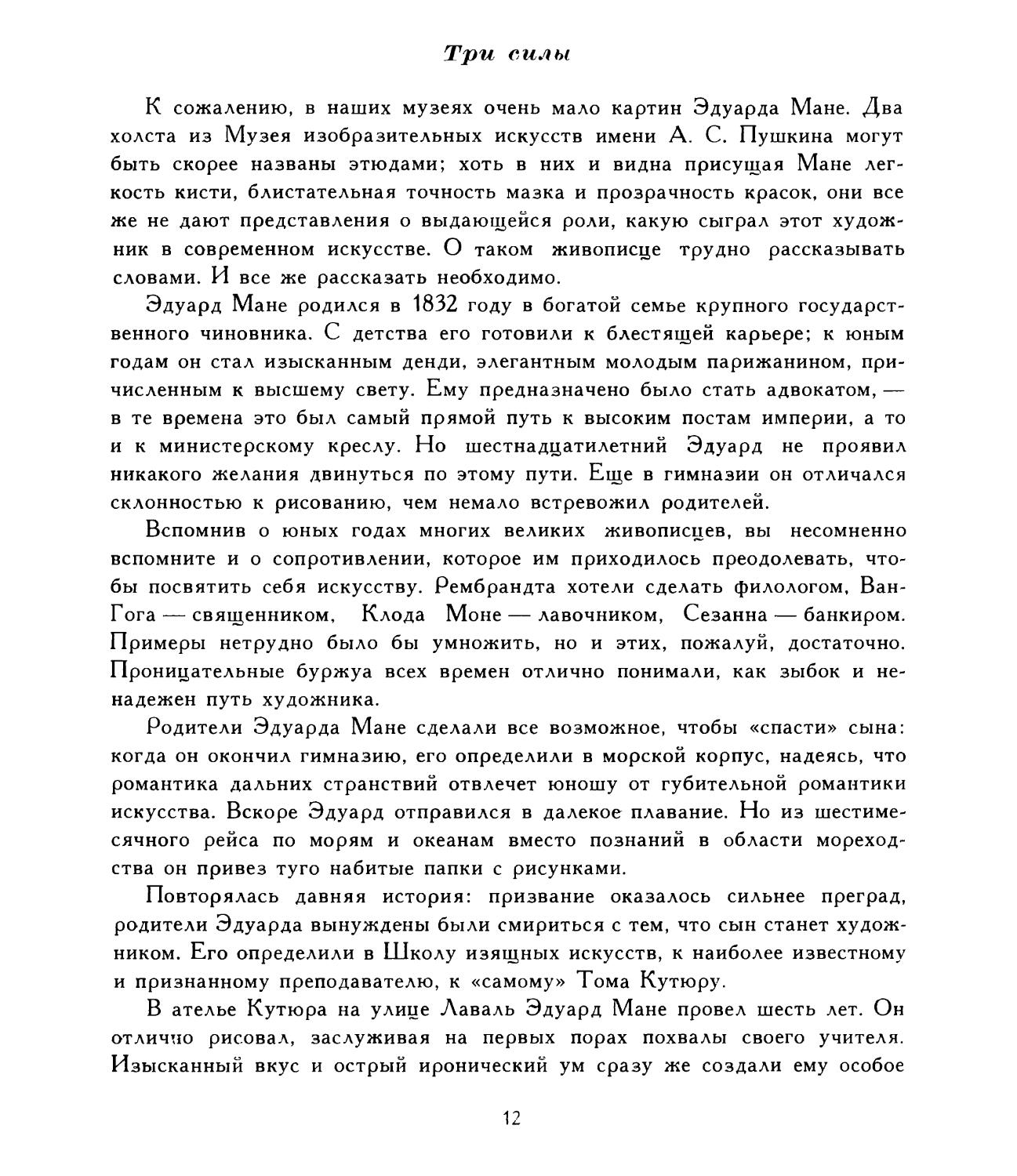

Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ.

Жан Франсуа Милле. Пастушка.

сила, воплощенная в могучей фигуре художника-демократа и

революционера Гюстава Курбе.

Демократическая традиция имеет глубокие корни во французской

живописи. В ленинградском Эрмитаже вы можете увидеть две картины Луи

Ленена («Семейство молочницы» и «Посещение бабушки»). В XVII веке

этот замечательный живописец посвятил свое творчество народу,

труженикам-крестьянам родной Пикардии. Он изображал их с величайшим

уважением и любовью, изображал правдиво, без приукрашивания, с теплым

сочувствием к их труду и нелегкой доле.

16

Огонек, зажженный Луи Лененом и его братьями Антуаном и Матье

(все трое были художниками), не угасал даже в те времена, когда ничто,

казалось, не способствовало процветанию простоты и правды в искусстве.

В «галантном», вычурном XVIII веке Франция имела таких серьезных

и честных живописцев, как Шарден, — он мастерски писал сцены

обыденной жизни — кухарок, прачек, разносчиц... А во времена Наполеона

Малого, в пору засилья салонной живописи, жили и творили такие

художники-правдолюбцы, как Милле, Домье и Курбе.

На место вымышленных, задрапированных в античные одежды героев

все упорнее, все настойчивее пробивались крестьяне, каменотесы,

горожане, ремесленники, — живая действительность непременно должна была

вытеснить прочь легенды и фантазии. Всего этого не мог не почувствовать

такой вдумчивый человек, каким был с молодых лет Эдуард Мане.

Уже после первого года учения у Кутюра он лишь с трудом подчинялся

требованиям учителя. «Не знаю, зачем я здесь, — писал он своему другу

Антонену Прусту. — Все, что я здесь вижу, смешно... Когда я вхожу в

ателье, то чувствую себя так, будто опускаюсь в могилу...»

Все чаще и чаще Мане выражал свое несогласие с академической

системой преподавания, открыто высмеивал заученные «классические» позы

натурщиков. Обоюдная неприязнь между учеником и учителем

усиливалась. Во время одной из стычек раздраженный Кутюр сказал Эдуарду: «Вы

никогда не будете ничем, кроме Домье нашего времени». Ему казалось,

что тем самым он выразил крайнее презрение к строптивому ученику. Он и

не подозревал, что предсказывает Мане путь к величию.

Идущие впереди

В самом деле, могла ли быть с точки зрения таких людей, как Кутюр,

судьба более печальная, более жалкая, чем судьба Оноре Домье?

Опальный карикатурист, непризнанный живописец, бунтовщик, знавший вкус

тюремной похлебки, нищий, слепнущий от непосильной журнальной

поденщины, — таким был Домье в глазах Кутюра и ему подобных. А в глазах

будущих поколений он остался одним из величайших художников

Франции. Влияние его творчества распространилось далеко за пределы его

собственной жизни и его страны.

Отец Домье, марсельский стекольщик, писал стихи. Сын рабочего-

17

поэта стал поэтом рабочих, народным художником в самом верном смысле

этого слова.

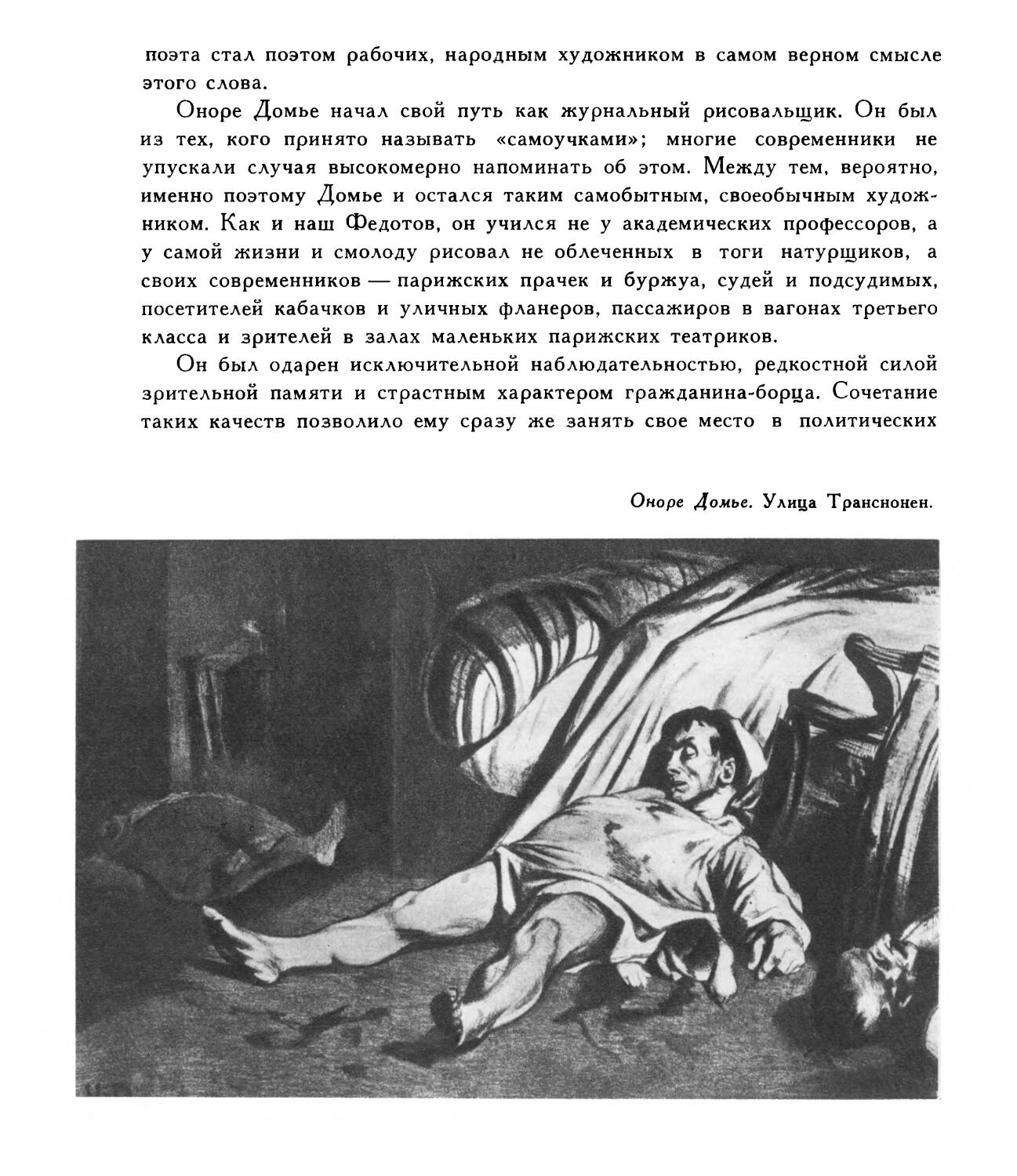

Оноре Домье начал свой путь как журнальный рисовальщик. Он был

из тех, кого принято называть «самоучками»; многие современники не

упускали случая высокомерно напоминать об этом. Между тем, вероятно,

именно поэтому Домье и остался таким самобытным, своеобычным

художником. Как и наш Федотов, он учился не у академических профессоров, а

у самой жизни и смолоду рисовал не облеченных в тоги натурщиков, а

своих современников — парижских прачек и буржуа, судей и подсудимых,

посетителей кабачков и уличных фланеров, пассажиров в вагонах третьего

класса и зрителей в залах маленьких парижских театриков.

Он был одарен исключительной наблюдательностью, редкостной силой

зрительной памяти и страстным характером гражданина-борца. Сочетание

таких качеств позволило ему сразу же занять свое место в политических

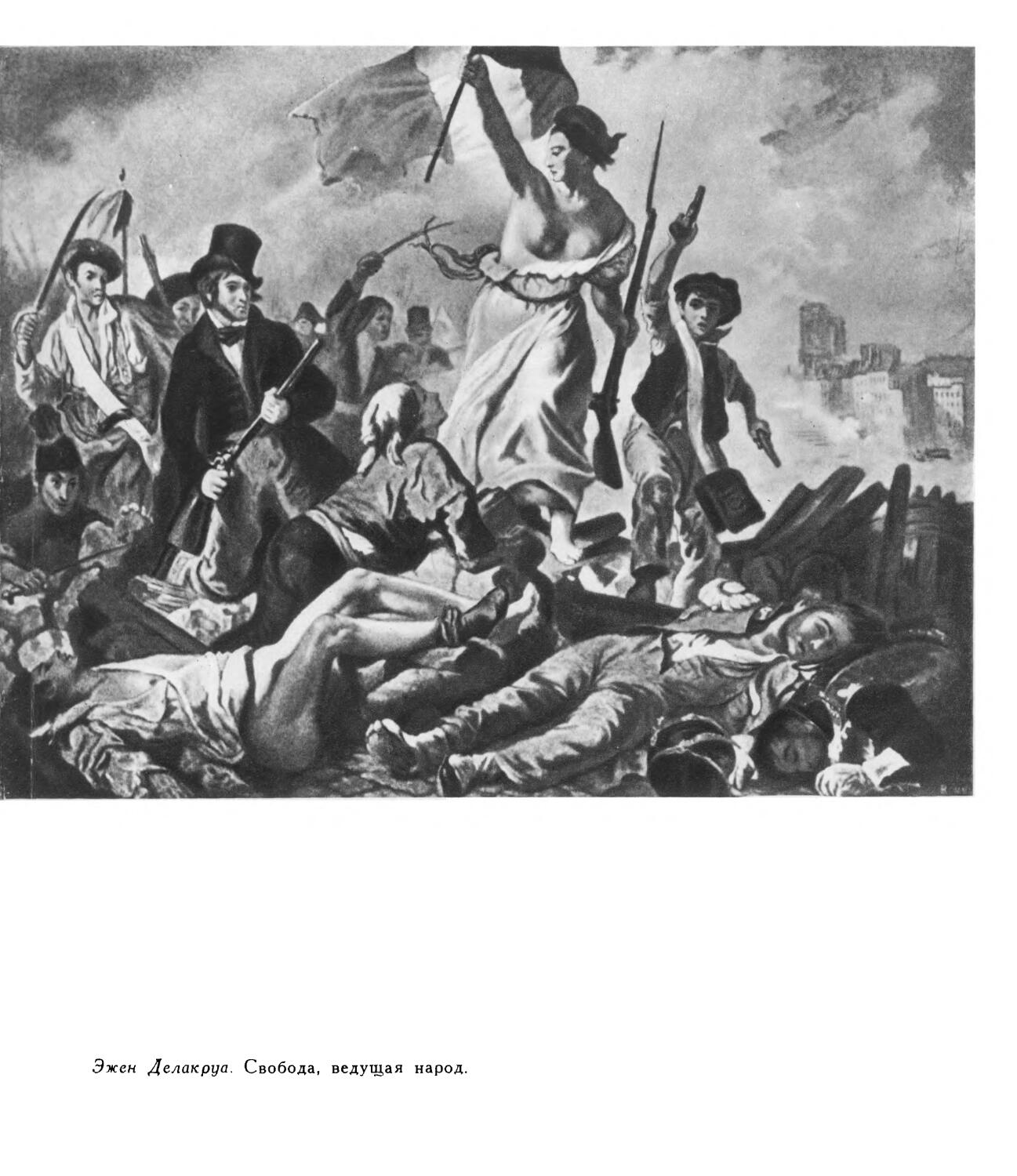

Оноре Домье. Улица Транснонен.

Опоре Домье. Вагон третьего класса.

сражениях тридцатых годов. Его сатирические рисунки бичевали

продажность представителей правосудия, жестокость генералов-усмирителей

революции, лицемерие богачей, тупость мещан. Они били без промаха,

насмерть, как выстрелы снайпера. Но сила их была не только в точности

политического прицела. Особенность их была еще в том, что сверх этих

качеств, необходимых любому карикатуристу, каждый рисунок Домье был

произведением Искусства с большой буквы, и, говоря по-современному,

произведением новаторским.

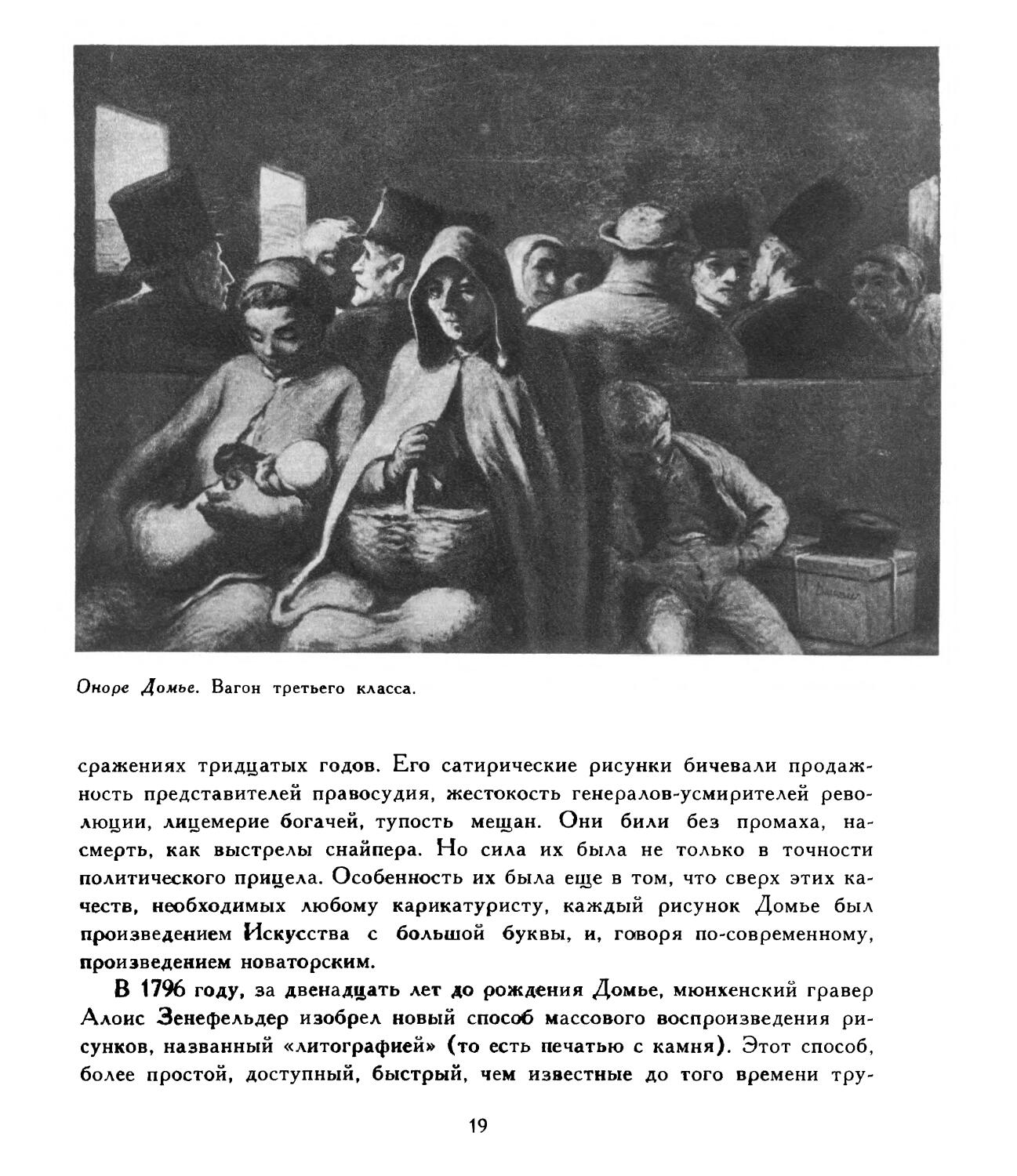

В 1796 году, за двенадцать лет до рождения Домье, мюнхенский гравер

Алоис Зенефельдер изобрел новый способ массового воспроизведения

рисунков, названный «литографией» (то есть печатью с камня). Этот способ,

более простой, доступный, быстрый, чем известные до того времени тру-

19

доемкие способы гравюры резцом или иглой на дереве или металле,

открывал перед рисовальщиками новые возможности и как нельзя более

соответствовал особенностям дарования Домье.

Техника литографии, говоря в общих чертах, состоит в том, что

художник рисует специальным жирным карандашом на так называемом

«литографском камне» (разновидность известняка), после чего поверхность

камня подвергается кислотному травлению, а затем накатывается краской для

снятия оттиска. В отличие от других видов гравюры, литография открыла

большие возможности для воспроизведения живописного рисунка, то

есть такого рисунка, где основную роль играют не контуры или же линии, а

свет и тень, соотношения тонов и полутонов.

Именно это и требовалось Домье для выражения своих мыслей и

чувств. Подобно тому как противоборство света и тени у Рембрандта

служило выявлению внутреннего драматизма, так и у Домье контрасты

светотени стали главным средством образной речи. Его литографии

поражали именно своей живописной выразительностью. Их содержание

воспринималось не только через подробности сюжета, через «рассказ», но и

через выразительность живописных соотношений, через движение света

и тени; художник шел к разуму зрителя через его чувства.

Достаточно посмотреть такую литографию Домье, как «Улица Трансно-

нен», чтобы понять, о чем идет речь. Этот рисунок был откликом на

трагические события, разыгравшиеся весной 1834 года в Лионе, во время

подавления республиканского восстания. Там солдаты-каратели окружили один

из повстанческих домов и перебили всех — мужчин, женщин, детей.

Рисунок Домье вводит нас в одну из комнат этого дома, — мы видим

расстрелянную семью. Казалось бы, перед нами свидетельство очевидца, не

более. Нечто вроде документальной фотографии, не так ли? Но за

кажущейся бесстрастностью таится могучий заряд чувств: все второстепенное здесь

отброшено, чтобы выделить главное, все здесь выражено средствами не

фотографии, а искусства.

Трудно с первого взгляда определить, что именно так впечатляет в

этом рисунке, что именно придает ему скорбное звучание траурного

марша. Но когда вглядишься, вчувствуешься, начинаешь улавливать то

таинственное, что можно выразить не словами, но лишь вот этими

соотношениями светлого и темного, тревожным трепетом светотени.

Луч яркого света как бы вырывает из полумрака фигуру

расстрелянного, нарисованную со всей беспощадностью нагой правды, в то время как

20

фигура убитой женщины — быть может, его жены — окутана мглистой

тенью. Эта тень сострадания как бы движется из глубины, она вот-вот

окутает прощальным покровом все; и мы спешим вглядеться, чтобы успеть

запомнить и унести в сердце гнев и ненависть к палачам.

Литографии Домье отличались неслыханной по тем временам свободой

и широтой рисунка. Да и сейчас они поражают немногословностью,

смелостью обобщений, высокой простотой формы; кажется, будто они созданы

рукой нашего современника. Это неудивительно: искусство Домье, его

художественные приемы и теперь еще осваиваются, изучаются живописцами

и рисовальщиками. Так он опередил свое время.

Как и многие другие открыватели нового, Домье постоянно сталкивал-

Оноре Домье. Борьба школ: классический идеализм против реализма.

ся с непониманием и прошел сквозь тяжкие невзгоды. Лишь через два

десятилетия после смерти, на Всемирной выставке 1900 года, он был

по-настоящему признан и оценен. При жизни же он оставался для большинства

современников «рабочей лошадью», «журнальной клячей»* изо дня в день

тянущей в гору свою нелегкую кладь. За сорок лет он создал более четырех

тысяч литографий и постоянно мечтал о возможности писать красками. Он

и написал немало картин, быть может не отдавая себе отчета в том, какую

роль в его живописном творчестве сыграла журнальная работа. Ведь

именно она окунула его в повседневную жизнь, закалила его дух, укрепила веру

в человеческое достоинство и преданность свободе. Именно работа над

журнальной литографией, где требовалась быстрота исполнения при

выразительной, ясной форме, помогла Домье выковать свой стиль, найти свой

язык. Это был язык истинного поэта — точный, правдивый,

мужественный, немногословный.

Домье — быть может, как никто другой из его современников — умел

остановиться вовремя, не сказав ни единого лишнего слова. Его обвиняли

в том, что он не умеет заканчивать свои картины. Теперь, глядя на холсты

Домье, нетрудно оценить его доверие к зрителю; он понимал, что

действительная законченность художественного произведения состоит вовсе не в

мелочной отделке подробностей, а в том, насколько ясно художник

выразил то, что хотел сказать.

Нет ничего удивительного, что академисты и салонщики презирали

Домье; но и он не оставался в долгу. В язвительных карикатурах он

высмеивал «жрецов античности». Его знаменитая литография «Борьба школ:

классический идеализм против реализма» без слов выразила суть

разгорающейся борьбы. Она появилась на страницах «Шаривари» в 1855

году — как раз тогда, когда открылась Всемирная выставка, где Курбе был

вынужден построить собственный павильон, чтобы иметь возможность

показать свои работы.

* * *

Если салонные живописцы относились к Домье с презрением, не

признавая за каким-то там журнальным рисовальщиком права называться

художником, то Гюстава Курбе они ненавидели, как можно ненавидеть

сильного и опасного врага.

В самом деле. Курбе смолоду открыто выступил против буржуазных

вкусов. Он не упускал случая заявить во весь голос о своем пренебрежении

22

Опоре Домье. Прачка.

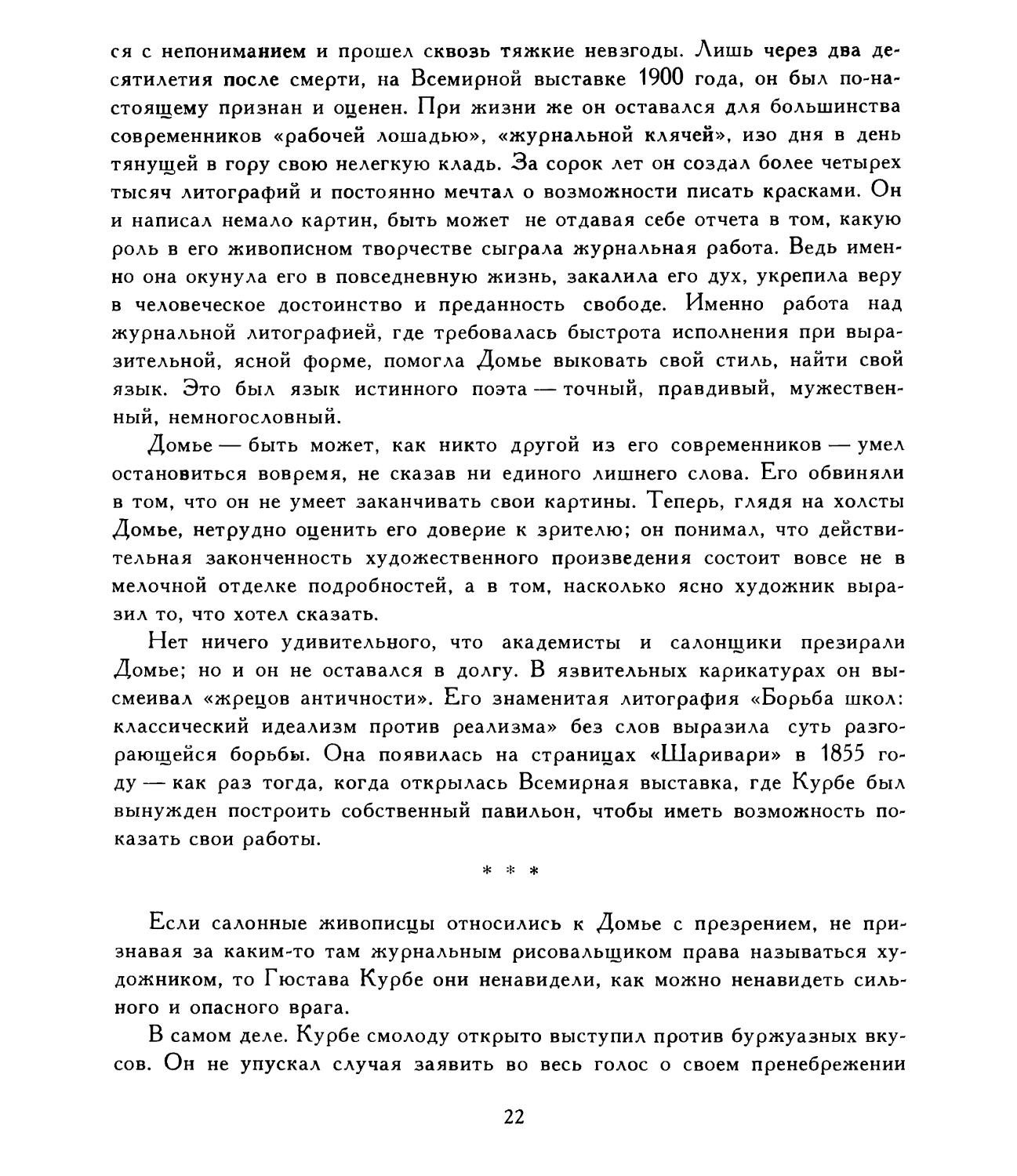

Гюстав Курбе. Каменотесы.

к «идеально-прекрасному». Он утверждал, что писать надо то, что видишь

в действительности, а не то, что обязан или хотел бы видеть.

Мопассан рассказывал, как однажды кто-то из художников показал

Гюставу Курбе свою картину, изображавшую евангельское «святое

семейство».

— Очень красиво, — сказал с нескрываемой издевкой Курбе. —

Должно быть, вы лично знали этих людей, раз написали их портреты?

Таков был этот художник. Он писал лишь то, что знал и видел. А если

знание соединялось с любовью, то кисть его рождала картины

необыкновенно мощные и правдивые. Так было, когда он изображал людей близких,

своих земляков; он писал их, как принято было писать лишь античных

героев, — в полный рост, в натуральную величину.

Живопись Курбе — неприглаженная, «грубая», «мужицкая» — не

могла, разумеется, быть приятна буржуазной публике парижского Салона.

Она раздражала и более того — возмущала. Если добавить к этому от-

24

кровенную дерзость художника и его неугомонную склонность к открытым

спорам, то станет ясно, почему жюри художественного отдела Всемирной

выставки отвергло все работы Курбе, заставив его тем самым построить

собственный павильон.

Нет сомнения, что двадцатитрехлетний Эдуард Мане внимательно

вглядывался в картины, выставленные там.

Быть может, вынесенные из павильона Курбе впечатления и мысли

послужили последним толчком к решению — окончательно распрощаться с

Кутюром.

Сам Кутюр тоже не прочь был расстаться с чересчур строптивым

учеником. Он не раз уже намекал Эдуарду, что было бы лучше, если 6 тот

покинул улицу Лаваль. Однажды, войдя в ателье, он увидел стоящую на

мольберте работу Мане, которую соученики украсили цветами в знак

своего восхищения. Тогда он сказал с обычной изысканной вежливостью:

«Мой друг, если хотите стать главой школы, то было бы хорошо, если б вы

основали ее где-нибудь в другом месте».

Так Тома Кутюр вторично оказался пророком поневоле.

Новое оружие

Эдуард Мане ушел из Школы изящных искусств, проведя там шесть

лет и не получив ни медали, ни Римской премии, дающей право на поездку

в Италию. И все же годы не были потеряны зря: окрепла рука, окреп и

разум. Теперь он по крайней мере твердо знал, против чего и за что

бороться. Но как, какими средствами, каким оружием?

Глубоко мыслящий, тонко чувствующий, наблюдательный человек, он

не мог не заметить противоречий в творчестве такого художника-бунтаря,

каким был Курбе. Он не мог не видеть, что идеи Курбе опережают его

живопись.

Кто-то из современников сказал, что Курбе было свойственно «видеть

природу глазами крестьянина и писать ее кистью профессора». Пусть это

высказывание грешит преувеличением, но в нем содержится и крупица

правды. В самом деле, отвергая безоговорочно идеи прошлого, Курбе был

куда менее решителен в отношении к живописной технике. Он далеко

шагнул по сравнению со своими предшественниками в области содержания, а

в живописных приемах предпочитал держаться старины.

25

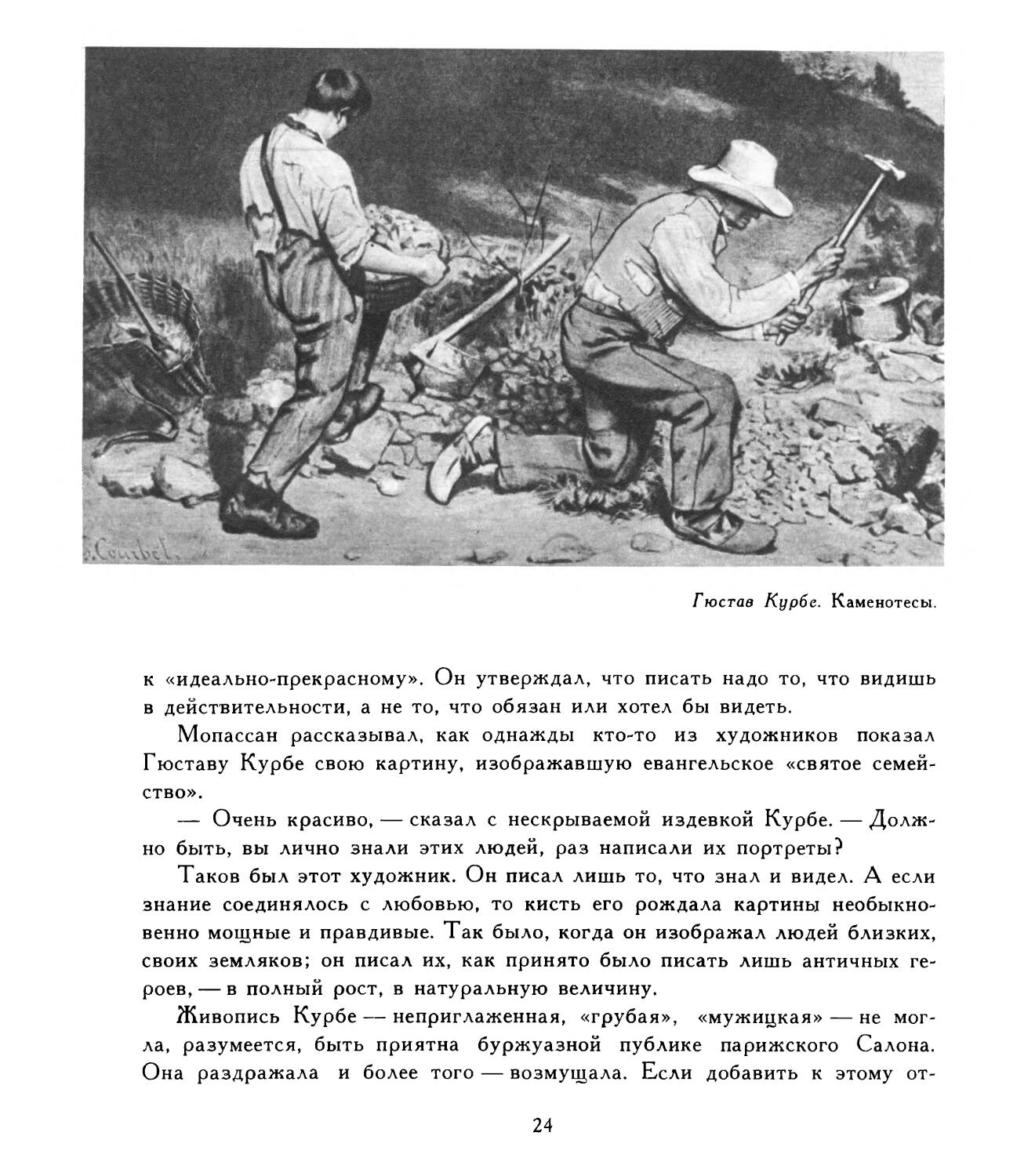

Гюстав Курве.

Автопортрет с Жозефиной.

Его живопись была густа, темновата, тени одноцветны и непрозрачны.

А Мане еще в пору занятий у Кутюра утверждал, что тени имеют цвет,

что они светятся, и притом не одним, а несколькими тонами.

На первый взгляд это может показаться не очень существенным; в

искусстве ведь нет абсолютных истин, каждый художник пишет так, как

видит. Но есть одно неоспоримое, всеобщее обстоятельство: каждая эпоха

выдвигает свои темы, а новая тема неизбежно требует новых средств для

своего выражения. Пушкин не смог бы написать своего «Онегина» языком

Ломоносова или Державина, так же как Репин не смог бы написать

бурлаков брюлловской кистью. Нельзя, невозможно рассказывать о современ-

26

ной жизни с помощью оборотов речи минувшего века. Язык живописи, как

и язык литературы, неизбежно меняется с течением времени.

Вот над этим-то и задумывался Эдуард Мане. Быть может, живопись

Курбе сама по себе — ее плоть, ее «тесто» — и нравилась ему (ведь Курбе

действительно великолепный мастер!), да беда была в том, что этот язык,

величественный и тяжеловесный, уходил уже в прошлое. А новые слова

лишь предстояло найти.

Может показаться странным, что Эдуард Мане начал свои поиски в

музеях. Но в творчестве нет прямых, прочерченных под линейку дорог. Ничто

в искусстве не возникает «на голом месте», не рождается само по себе, вне

связей с великими завоеваниями прошлого. Можно представить искусство

в виде единой цепи, звенья которой куют в течение многих столетий

народы Земли. Во Франции середины прошлого века эта цепь оказалась на

время разорванной. Эдуарду Мане суждено было выковать звено,

соединившее прошлое с будущим.

Неудивительно, что он увлекся в музеях живописью Тициана, Веласке-

са, Гойи, — ведь именно у них (да еще у Делакруа) он мог найти

подтверждение мыслям о нерасторжимой связи цвета с духовным содержанием

живописи. Каждый из этих живописцев мог дать Эдуарду Мане частицу

того, в чем он нуждался: Тициан — жаркую светозарность красок, Велас-

кес — благородную сдержанность и богатство оттенков, Гойя — страстный

интерес к современной жизни и дерзкую свободу кисти.

Все это, однако, не следует понимать таким образом, будто Мане

создавал новый стиль, занимая у всех понемногу, как это делали академисты

еще со времен первой, Болонской академии. Великие художники тем и

отличаются от подражателей, что осваивают наследие прошлого лишь как

фундамент, на котором необходимо выстроить нечто свое, новое, еще

небывалое.

Когда появилась первая после ухода из школы серьезная работа

Мане — «Мальчик с черешнями», многие склонны были видеть в этой

картине всего лишь подражание испанцам. И верно, чем-то похож был мальчонка

в сбитой лихо набекрень круглой шапочке на уличных оборвышей

испанца Мурильо, объедающихся дынями и виноградом. Да и сама живопись

картины, тепло-золотистая, была как будто знакома. Но присутствовало в

этой картине еще и то, что Виктор Гюго однажды назвал «новым

трепетом»: сквозь привычное и знакомое проступало, просвечивало нечто новое,

современное. В простоте сюжета, в естественности, в свободном от второ-

27

Эдуард №ане.

Мальчик с черешнями.

степенных подробностей рисунке, в некрасивом, но полном неотразимого

обаяния лице мальчика, в его задорно улыбающихся глазах угадывается

многое из того, что впоследствии так отличало живопись Эдуарда Мане.

Но покуда еще он делал всего лишь первые шаги и сразу же натолкнулся

на сопротивление. Когда он в 1860 году попытался выставить в Салоне свою

картину «Пьяница», Тома Кутюр (он был влиятельным членом жюри

Салона) не замедлил отплатить неблагодарному ученику. «Милый друг, —

сказал он, когда Мане поинтересовался его мнением о картине, — если тут

и есть пьяный, то это именно художник, сотворивший такую мазню».

Вот тогда-то и началась непримиримая — на всю жизнь — вражда

Эдуарда Мане со всемогущим жюри и так называемой «большой публикой».

28

Было нечто глубоко знаменательное в том, что именно Эдуард Мане,

аристократичный, изысканный, дитя высшего света, оказался этим же

высшим светом отвергнут. Отворачиваясь от Мане, завсегдатаи светских

гостиных лишь подчеркивали, что средоточие духовной жизни

переместилось.

В отличие от прежних времен, животрепещущие события и наболевшие

вопросы искусства и литературы обсуждались теперь не в салонах

аристократов и богачей, а в гуще городской жизни, на бульварах Монмартра, за

столиками кафе, в живых беседах и спорах между писателями,

художниками, артистами, композиторами. Одним из таких дискуссионных клубов

стало известное кафе Тортони, куда Мане приходил ежедневно и где

подружился с поэтом Бодлером, писателем и критиком Теофилем Готье, с

живописцем Фантен-Латуром, композитором Оффенбахом и многими другими

знаменитостями литературно-художественного мира.

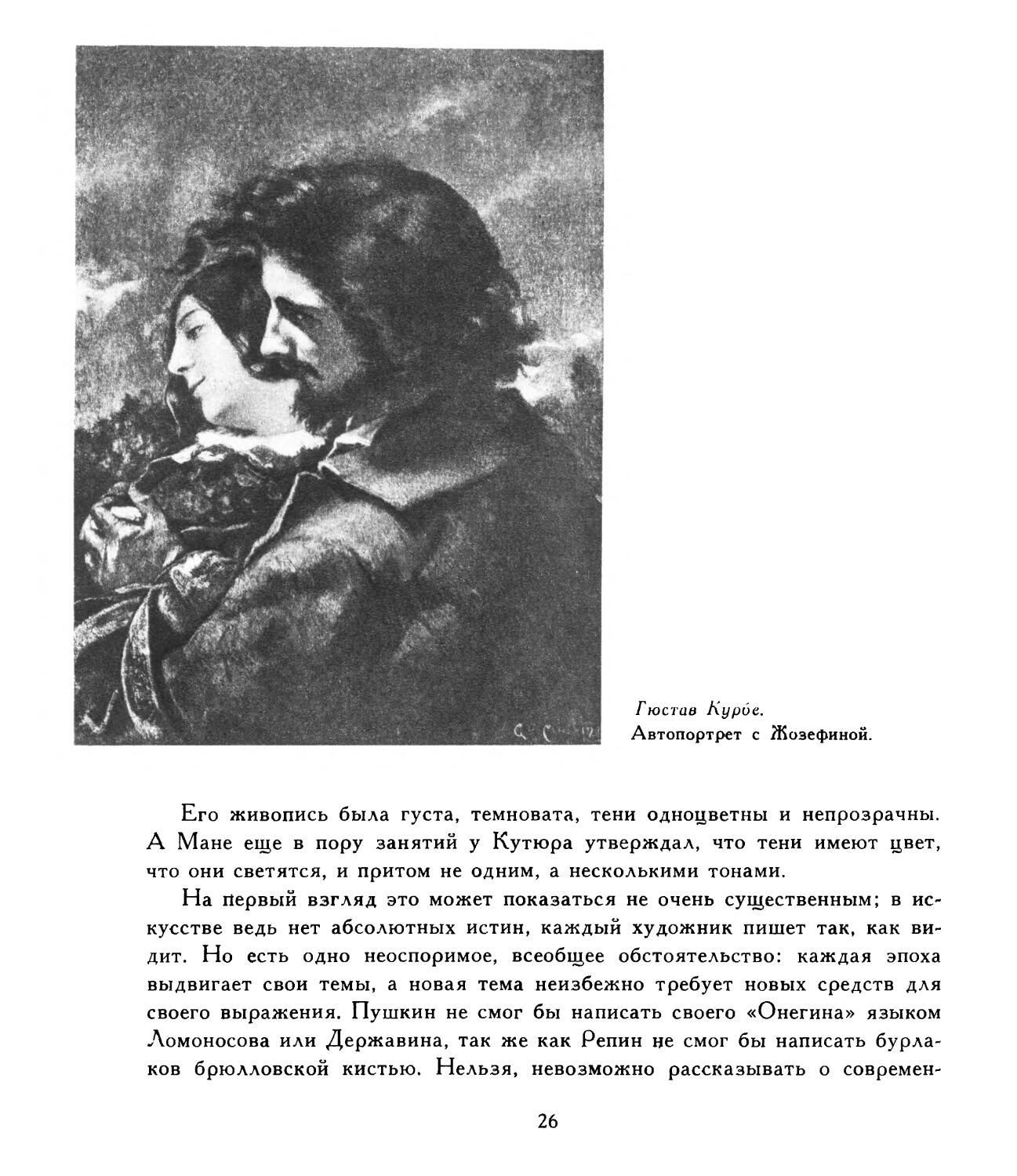

Своих новых друзей он запечатлел в картине, известной под

названием «Музыка в Тюильри».

Это была необычная по тем временам картина, изображавшая воскрес-

Гюстав Курбе. Похороны в Орнане.

ное гулянье в парке. Необычность ее состояла в том, что здесь художник

отказался от незыблемых правил, по которым строились многофигурные

композиции.

Стоит, скажем, сравнить эту картину с «Похоронами в Орнане» Гюста-

ва Курбе, чтобы понять, в чем заключалась новизна подхода Эдуарда

Мане.

Курбе, взяв простую сцену современной жизни, строит ее по тщательно

продуманной композиционной схеме, заботясь о равновесии, о красоте

взаиморасположения действующих лиц в пределах картины. Эдуард Мане

выводит на первый план понятие естественности. Он так умело

«прячет» композиционный замысел, что мы его и не замечаем. Свободно

расставив фигуры между деревьями парка, он создает впечатление

непринужденной сцены, как бы ненароком выхваченной из жизненного потока.

Еще недавно в таких композициях нежелательно было поворачивать

действующих лиц спиной к зрителю. Мане не только нарушил эту норму,

он даже срезает фигуры краем картины, усиливая тем самым впечатление

непреднамеренности, подвижности взгляда. Он стремится показать нам все

так, как мы видим сами.

Впоследствии этот принцип нашел самое широкое применение. Но в

1861 году картина казалась чересчур смелой и необычной даже таким

свободно мыслящим, близким друзьям художника, как Шарль Бодлер. Надо

ли говорить, что жюри Салона ее отвергло?

Эдуард Мане смог показать ее лишь через два года на выставке,

которую устроил в частной галерее Мартине. Вместе с «Музыкой в Тюиль-

ри» он показал там серию холстов, написанных на испанские темы.

Незадолго до этого в Париже выступала балетная труппа мадридского

королевского театра. Эти гастроли оживили традиционный интерес

парижан к Испании. Особенным успехом пользовалась прима-балерина

мадридского театра Лола. Поэты писали о ней стихи. Писатель и композитор За-

хария Астрюк, друг Эдуарда Мане, посвятил ей романс, для обложки

которого Мане сделал рисунок, — он и послужил основой картины, о

которой хочется рассказать подробнее.

«Лола из Валенсии» — один из лучших портретов во французской

живописи того времени. И один из необычнейших.

Как ни странно, Мане изображает Лолу не на сцене, не в момент

выступления, не в сиянии успеха и театральных огней. Он пишет ее за

кулисами, на прозаическом фоне декораций, видных с изнанки, — и уже одним

30

Эдуард Мане. Музыка в Тюильри.

Рафаэль. Суд Париса (гравюра Маркантонио).

этим дает понять, как мало занимает его внешний лоск, представительная

парадность.

Человек — вот чего он ищет прежде всего. Человеческому лицу, глазам,

человеческой улыбке и была посвящена эта страстная, свежая живопись.

Новизна картины была не только в ее подчеркнутой

«неромантичности», в обыденной естественности позы, в стремлении обойтись без

приевшейся «балетной» грациозности. Новым был и ее живописный язык.

Если прежде рисунок и цвет нередко разделялись в искусстве

ощутимой границей, причем право первенства почти всегда отдавалось рисунку

(Энгр говорил даже, что хорошо нарисованная вещь тем самым и хорошо

написана), то здесь давнему соперничеству клался конец. Тут живопись

сливалась нераздельно с рисунком, цвет естественно «лепил» форму, как

это и бывает в природе.

32

Эдуард Мане. Лола из Валенсии.

В этой и других выставленных в галерее Мартине работах Мане

приоткрыл богатства своей палитры. Краски его картин были чисты,

благородны и свежи (особенно хороша была Лола со строгими аккордами

розово-черных тонов). Официальная критика не замедлила назвать эту

сдержанную, благородную живопись «пестрятиной».

Вот тогда-то Мане и решил написать картину, с которой начался наш

рассказ.

«Завтрак на траве» был как бы преднамеренной пощечиной

буржуазному вкусу. Быть может, именно поэтому Мане выбрал мотив, навеянный

живописью Возрождения. Если вы внимательно посмотрите гравюру Мар-

кантонио, сделанную по рафаэлевскому «Суду Париса», то увидите в

правом нижнем углу группу речных богов и сразу же уловите композиционное

сходство с картиной Мане. Трудно сказать, предвидел ли он будущий

скандал вокруг своей картины. Но именно «классичность» сюжетного и

композиционного замысла делает особенно очевидными причины скандала.

Художник таким способом как бы принудил мещан обнажить свое

лицемерие.

Сосредоточив всю ярость на «неприличии» сюжета, критики не

заметили (вернее, не пожелали заметить) то новое, что содержалось в

живописи картины. Если фигуры людей были написаны тут сдержанно,

строго, скорее в традиционном духе, то пейзаж обнаруживал неожиданную

свободу кисти. Воздух, солнце, чистый цвет врывались в живопись, и

здесь уже ощутимо предугадывалось то, что впоследствии окончательно

победило в картинах самого Эдуарда Мане и его будущих друзей.

Вот почему «Завтрак на траве» стоит как бы на грани прошедшего и

будущего, на исходном рубеже новой эпохи в искусстве.

„БатииъоАъская прачка6'

Скандал с «Завтраком на траве» нисколько не поколебал Эдуарда

Мане в его намерениях двигаться дальше в поисках нового живописного

языка для выражения новых идей. Для него, как и для многих других,

теперь стало до конца ясно, что устройство «Салона отверженных» было

вовсе не великодушным императорским жестом, а политической мерой,

имевшей целью оживить и усилить враждебность мещанской публики про-

тив «недовольных» и свободомыслящих живописцев.

34

Эдгар Дега. Наброски к портрету Эдуарда Мане.

Эдуард Мане.

Олимпия

(Фрагмент).

Между тем недовольные и свободомыслящие по-прежнему собирались

за столиками кафе, все определеннее объединяясь вокруг Эдуарда Мане.

Он был как бы создан для той роли, какую отвела ему судьба.

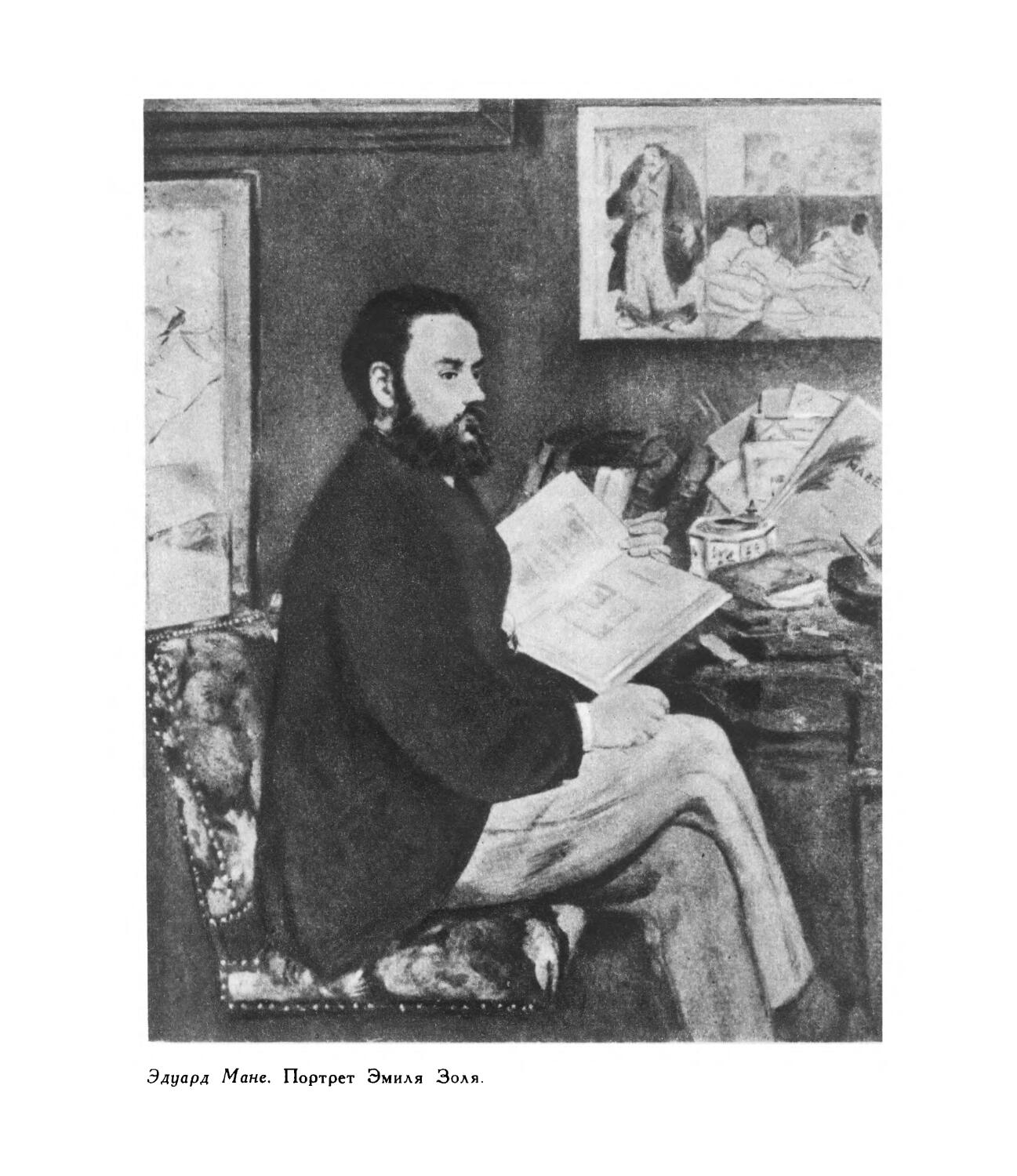

Вот как описывает Эмиль Золя его внешность: «Он был среднего

роста, скорей небольшого. Волосы и борода светло-каштановые. Близко

поставленные глаза сияли юношеской живостью и огнем. Рот характерный;

тонкие губы изогнуты в постоянной усмешке».

Тщательно одетый, в безукоризненных перчатках и цилиндре, чуть

сдвинутом на затылок, он производил неотразимое впечатление

откровенной резкостью суждений, остроумием и разящей точностью речи.

Блистательный ум, талант, образованность, неистощимый юмор,

доходящий нередко до колючей иронии, — вот качества, за которыми нетрудно

было забыть о недостатках, а недостатки были у Эдуарда Мане, как и у

всякого человека. Он бывал обидчив, тщеславен, тосковал по успеху и

признанию, порою даже завидовал салонным живописцам, получавшим за

ничтожные картинки награды и почести. При всем том именно Эдуарду Мане

36

выпала судьба «овеществить» новые идеи, передать их языком живописи;

именно ему суждено было стать центром, вокруг которого собирались

новые силы.

Вскоре после выставки «Салона отверженных» он написал картину,

снова ставшую предметом самых яростных нападок. Это была «Олимпия»,

о которой говорили, что ее влияние вполне соответствовало

возбужденному ею шуму.

После волнений 1863 года Наполеон Малый вынужден был пойти на

некоторые уступки, жюри стало чуть снисходительнее, но критика —

нисколько. Перед новой картиной Мане, принятой на этот раз в Салон,

толпились возмущенные зрители, а газеты называли ее нелепой пародией.

Как и «Завтрак на траве», «Олимпия» была по своему сюжету будто бы

и не нова. Композиция картины откровенно напоминала тициановскую

«Венеру». И снова — как в случае с «Завтраком на траве» —

«классичность» сюжета была словно призвана именно для того, чтобы подчеркнуть

своеобразие замысла и сделать еще ощутимее содержащуюся в картине

новизну.

Разительнее всего было то, что на месте античной богини любви

оказалась, как выражались тогда, «батиньольская прачка» (Батиньоль —

квартал Монмартра, где находилась мастерская Мане). Разъяренные

критики, прозвав так Олимпию, желали выразить крайнее порицание

художнику, посмевшему изобразить парижанку из простонародья, как принято

было изображать лишь обитателей мифического Олимпа.

Испокон веков Венера почиталась как идеал красоты. Смысл новой

картины Эдуарда Мане был ясен до прозрачности. Нарождался новый

эстетический идеал, и художник открыто призывал искать красоту не в далеком

прошлом, а в сегодняшней жизни.

Вот с чем никак не могли смириться просвещенные мещане. Кажется,

ни одна картина не вызывала такой ненависти и насмешек. Всеобщий

скандал, начавшийся с «Завтрака на траве», достиг здесь вершины. На

художника ополчились едва ли не все газеты, от него отворачивались знакомые.

Один из «изысканных» критиков писал в журнале «Ла Пресс»: «Публика

толпится, как в морге, перед смердящей «Олимпией» господина Мане».

Эмиль Золя был среди немногих, кто видел в картине новый успех

реализма. Он писал в газете «Эвенмен», что «место господину Мане в Лувре

уже обеспечено». Понадобилось, однако, более тридцати лет, чтобы это

пророчество сбылось.

37

Любопытно, что Гюстав Курбе назвал «Олимпию» «пиковой дамой».

Мане сказал в ответ, что живопись Курбе напоминает ему бильярдный

шар. Над этим «обменом любезностями» стоит задуматься; тут за

шутливо-иронической формой кроется серьезный смысл. Назвав «Олимпию»

«пиковой дамой», Курбе хотел сказать, что картина нарисована (и

написана) плоско, будто игральная карта, в ней недостаточно объемности,

пространственной глубины. Из ответа Мане легко понять, что ему, напротив,

живопись Курбе кажется чересчур пространственной, излишне объемной.

Действительно, нетрудно убедиться, что Гюстав Курбе (да и не только

он) уделял большое внимание рельефности, объему, выявлению формы в

своих картинах. Правда, у него, как и у других истинных художников,

форма никогда не становилась целью; но у иных живописцев иллюзия объема

и пространственной глубины нередко подменяла глубину содержания.

К сожалению, многим зрителям испокон веков нравились и

продолжают нравиться именно такие картины, где преимущественное внимание

уделено «всамделишности», где все «как живое». Существует даже древняя

легенда о живописце Парразии, к картине которого слетались птицы,

чтобы клевать написанные красками виноградины. Нередко и теперь

мастерство художника оценивается именно с такой точки зрения. Тут мы

сталкиваемся с немаловажным вопросом: в чем же действительная ценность

и сила искусства, какими путями оно воздействует (а вернее, должно

воздействовать) на зрителя?

Размышляя об этом, я вспоминаю одно из увлечений своего детства —

стереоскоп. Теперь, когда стереоскопический эффект давно утерял

новизну, я что-то не встречаю ни ребят, увлекающихся стереоскопом, ни самих

стереоскопов. Но хорошо помню, с каким жадным любопытством

рассматривал вставленные в держатель стереоскопа двойные фотографии —

пейзажи. Все там было выпуклое, ну совсем настоящее! Кажется, можно было

прогуляться между домами или деревьями, измерить шагами расстояние

вон до той горы, дотянуться рукой вот до этой ветки...

Но детство прошло, интерес к стереоскопу увял, теперь даже в

стереокино ходить неохота. Эффект остается эффектом, развлечением — не более.

А истинное искусство — не только развлечение, ему чужды поверхностные

эффекты.

В 1823 году изобретатель фотографии Дагерр демонстрировал в

Лондоне стереоскопический пейзаж-диораму, где все было «как живое».

38

Эдуард Мане. Портрет Эмиля Золя.

Замечательный пейзажист Джон Констебль сказал тогда: «Это очень

интересно и дает полную иллюзию. Но это — вне искусства, потому что цель

здесь—обман, искусство же радует, напоминая, но не обманывая».

Вот замечание, в которое стоит вдуматься посерьезнее.

Художник — если он заслуживает называться художником — рисует и

пишет красками вовсе не для того, чтобы буквально перенести на бумагу

или холст то, что видит, чтобы сотворить иллюзию, «подделку» жизни. Он

рисует и пишет, чтобы выразить свои чувства и мысли, свое отношение

к видимому. При этом каждый большой художник, у которого есть

новые мысли, ищет новые средства для их выражения. Искал их и Эдуард

Мане.

В то время, о котором идет речь, лишь немногие пристально

интересующиеся искусством парижане знали японскую цветную гравюру. Только

спустя несколько лет на Всемирной выставке в Париже был впервые

открыт восточный отдел, ставший для зрителей откровением. Тогда началось

всеобщее увлечение японским искусством.

Мане был среди тех немногих, кто интересовался японской гравюрой

задолго до выставки, и не случайно. Удивительное умение японских

мастеров передавать реальность, не прибегая к иллюзии, как нельзя более

отвечало духу его исканий. В «Олимпии» он отказывается от построения

картины «в глубину». Подобно японским рисовальщикам, он как бы

развертывает изображение в плоскости картины. Выразительность рисунка и

цвета он ставит выше «обмана зрения», выше пространственной иллюзии.

Это нетрудно уловить и по репродукции, хотя должен заметить, что

картины Эдуарда Мане (как и других живописцев, о которых идет речь в

этой книге) куда больше теряют в репродукции, чем картины их

предшественников, где на первом месте был рисунок, объем, скульптурность.

Многие картины Луи Давида, Энгра и даже Курбе нетрудно

представить себе однотонными. Другое дело, скажем, «Олимпия». Тут мало

«скульптурности». Объем здесь выявлен не с помощью переходов от

светлого к темному, а через цвет, через тончайшие красочные сопоставления и

созвучия. Ни репродукции, ни слова не передадут того, о чем

рассказывают краски «Олимпии». Теплота обнаженного тела, богатство оттенков

белого (пастель), бархатисто-зеленые и вишнево-коричневые тона фона —

все здесь сливается в аккорд, где ликующей нотой звучит букет в руках

негритянки. Эти живые цветы были знаком восхищения, предназначенным

«батиньольской прачке», занявшей принадлежащее ей по праву место.

-S

ГЛАВА ВТОРАЯ

Созвучие

огда Эдуард Мане шел на открытие Салона, где была

выставлена «Олимпия», несколько попавшихся навстречу

знакомых горячо хвалили его морские пейзажи. Мане

принял это за глупую шутку (морских пейзажей он пока еще

не писал), но, войдя в зал, убедился, что шутки тут не было.

По принятым правилам, картины художников развешивались в

алфавитном порядке, и Мане увидел, что по соседству с его «Олимпией» висят

две картины — действительно морские пейзажи, — подписанные «Моне».

Огорченный происходившим вокруг «Олимпии» скандалом, Мане стал

жаловаться друзьям, что его поздравляют только за не принадлежащие

ему работы; он усматривал в этом насмешку. Возможно, огорчение

помешало ему разглядеть, каковы были эти работы.

41

Но многие другие разглядели. В газетах появилось несколько самых

лестных отзывов о живописце, вчера еще никому не известном.

Такое начало может показаться необыкновенно благополучным, если не

знаешь, что предшествовало этому дню и что последовало за ним.

Клод Моне, которому тогда было двадцать пять лет, родился в Париже,

но провел ранние годы в Гавре, портовом городе в устье Сены, где его

отец владел бакалейной лавкой.

Еще в школьные годы он прославился своими карикатурами, которые

рисовал на тетрадных обложках. Его известность в городе стала так

велика, что владелец единственной окантовочной лавки-мастерской, где

продавались также и краски, предоставил свою витрину для его работ. Вместе с

карикатурами Клода там нередко появлялись морские пейзажи некоего

Эжена Будена. Два пейзажа этого живописца («Пляж в Трувиле» и

«Рыбачьи лодки на морском берегу») можно увидеть теперь в Музее

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Но тогда тридцатилетний Буден вряд ли мог предполагать, что его

картины окажутся со временем не только в Лувре, но и в лучших музеях

других стран. Это был простой, бесхитростный человек, влюбленный в

природу и живопись. Когда ему было двадцать лет, он открыл в Гавре окан-

товочную лавку и обслуживал художников, приезжавших на лето к морю.

Однажды его работы увидел и похвалил Милле, «живописец в

крестьянских башмаках», тогда еще неизвестный и сам перебивавшийся с воды на

хлеб заказными портретами.

Когда Буден поделился с ним заветной мечтой — заняться живописью

всерьез, — Милле предостерег его насчет превратностей жизни художника.

Но Буден не отступился от замысла, распрощался с лавкой и уехал в

Париж учиться.

Ему удалось получить от муниципалитета Гавра трехгодичную

стипендию. «Отцам города» лестно было иметь собственного «стипендиата

изящных искусств». Однако Буден не оправдал их надежд. Он не привез из

Парижа ни медалей, ни званий — ничего, кроме твердой убежденности, что

искусство пейзажа нуждается в обновлении, что на смену пышным

салонным ландшафтам, бывшим тогда в цене и почете, должен прийти пейзаж

простых человеческих чувств.

Эжен Буден обратил внимание на карикатуры семнадцатилетнего Клода

и стал уговаривать его работать серьезнее. «Занимайтесь, учитесь видеть,

рисовать и писать... — говорил он ему. — Море и небо, животные, люди и

42

Эжен Буден. Рыбачьи лодки на морском берегу.

деревья так красивы именно в том виде, в каком их создала природа, со

всеми их качествами... такие, как они есть, окруженные воздухом и

светом...»

Клод Моне с детства отличался изрядным упрямством; из духа

противоречия он не сразу откликнулся на призывы Будена. Но в конце концов

доброта и мягкая настойчивость этого человека взяли верх. Летом Клод

стал ходить с Буденом на этюды. Впоследствии он писал об этом времени:

«Глаза мои наконец раскрылись, я по-настоящему понял природу и в то же

время научился любить ее».

Родители Клода были не на шутку обеспокоены дружбой сына с таким

43

непутевым человеком, каким слыл в Гавре Буден, бросивший торговлю

ради искусства. Когда Клод объявил о своем желании стать художником и

попросил разрешения поехать в Париж учиться, они призадумались. С

одной стороны, их пугала ненадежность такой карьеры (пример был налицо),

а с другой — прельщала возможность успеха и славы. В конце концов

последнее взяло верх, и отец написал в муниципальный совет прошение —

дать сыну стипендию.

Но «отцы города», обжегшись на Будене, на этот раз отказали,

ссылаясь на «естественные склонности» Моне к карикатуре. Как видно, им не

очень улыбалась перспектива увидеть себя в изображении обученного в

Париже карикатуриста.

Теперь Клоду предстояло рассчитывать главным образом на свои силы.

Впоследствии мы увидим, что это значило, какой ценой доставалась ему

возможность работать и как отличалась его солнечная живопись от

горестной жизни, какую ему предстояло прожить.

Девятнадцатилетний Клод приехал в Париж весной 1859 года и,

разумеется, тотчас отправился в недавно открывшийся Салон, где ему

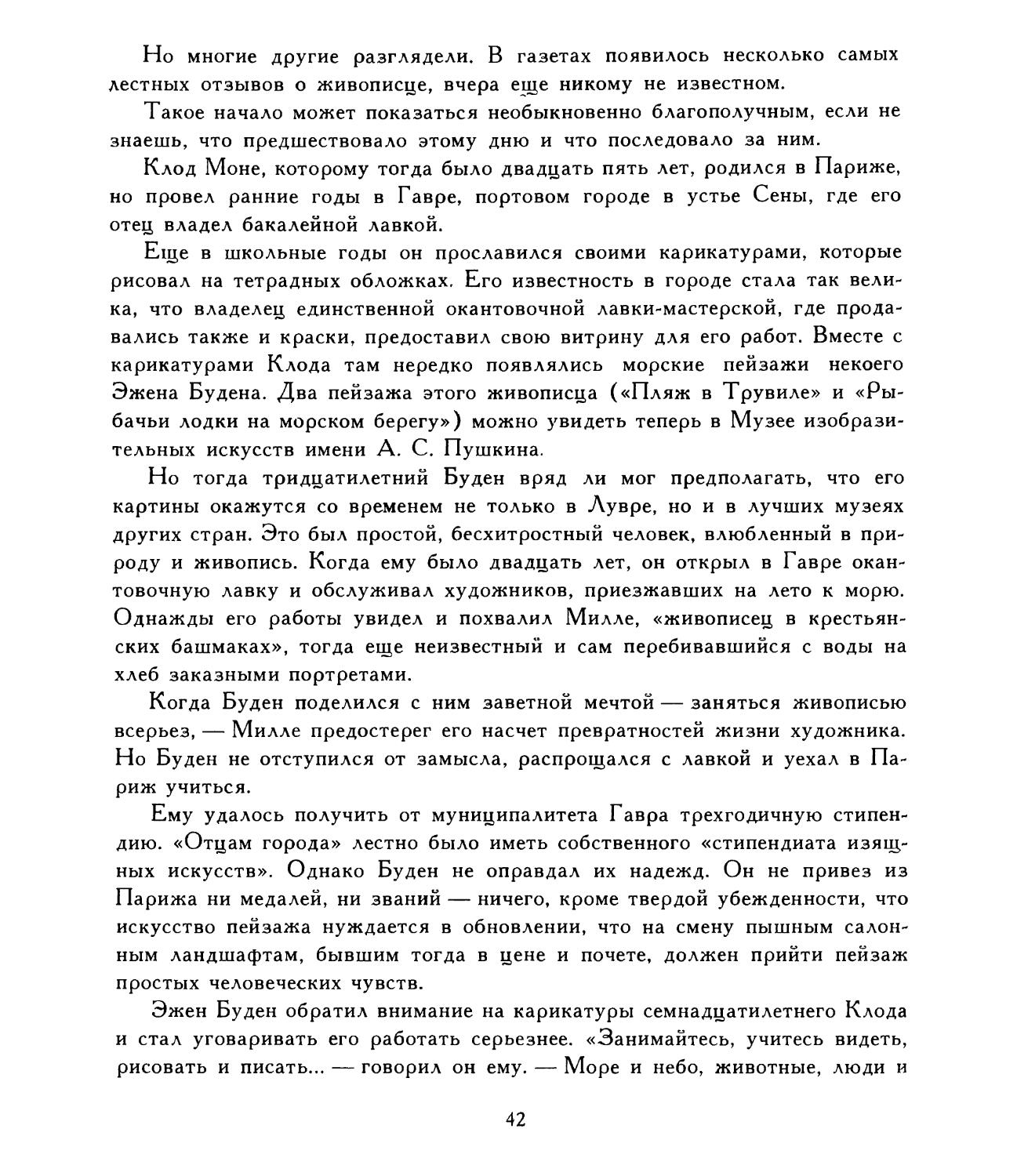

понравились картины «барбизонцев» — Теодора Руссо, Диаза, Добиньи, Тройона.

Эти художники вот уже более двух десятков лет работали в деревушке

Барбизон, на окраине леса Фонтенбло. В общении с нетронутой природой

они надеялись освободить живопись от заученных приемов, вернуть ей

искренность и простоту.

У каждого из этих трудолюбивых и честных людей была своя

излюбленная тема. Одни предпочитали густую чащу леса, тенистые тропинки,

другим были милее освещенные солнцем поляны, берега реки или луга со

стогами сена. Каждый стремился «остаться самим собой», но вместе с тем

было у них одно объединяющее стремление: не писать и не рисовать

ничего, кроме того, что сам видишь и знаешь, что пережил сам.

Клоду Моне особенно понравились пейзажи Тройона с пасущимися

животными. (Правда, он сразу отмечает, что тени на картинах Тройона

кажутся ему слишком темными, непрозрачными.) К этому живописцу у него

было письмо от Будена, и он зашел к нему с двумя своими работами,

чтобы посоветоваться.

Тройон рекомендовал ему основательнее заняться рисунком, делать

копии в Лувре, писать с натуры — словом, подготовиться хорошенько к эк-

44

Теодор Руссо. Пастбище под дубами.

заменам в Школу изящных искусств. Но Клод осторожно отнесся к совету;

по своей неспособности подчиняться кому-либо он остерегался школы.

Гораздо лучше он чувствовал себя за столиками монмартрских кафе,

среди свободных и жарких споров. Атмосфера непринужденности,

царившая тут, помогала живому общению. Здесь сталкивались мнения, до конца

выяснялись взгляды, рождались дружеские связи. Здесь искали и

находили единомышленников, — что может быть важнее для молодежи,

вступающей на путь борьбы?

Одним из таких мест было кафе на улице Мучеников, где звучали

пылкие речи в защиту прав молодого поколения строить новое искусство,

посвященное правде.

Тут Клод оценил справедливость слов Будена о том, что

«искусство не создается в одиночку, в провинциальном захолустье, без критики,

без возможности сравнения, без твердых убеждений». Тут он нашел

45

первых друзей, которые, возможно, и привели его в одну из

многочисленных «академий», что помещалась в мрачном старом доме у моста

Сен-Мишель.

Эту «академию» (так назывались, да и теперь называются в Париже

частные мастерские-школы для художников) содержал бывший натурщик

Сюис; здесь можно было за очень скромную плату рисовать и писать

живую натуру. Многие пейзажисты изучали таким образом анатомию

человеческого тела. Здесь когда-то работал Гюстав Курбе. Ученики Школы

изящных искусств тоже, бывало, приходили сюда порисовать на свободе,

вдали от придирчивого ока профессоров.

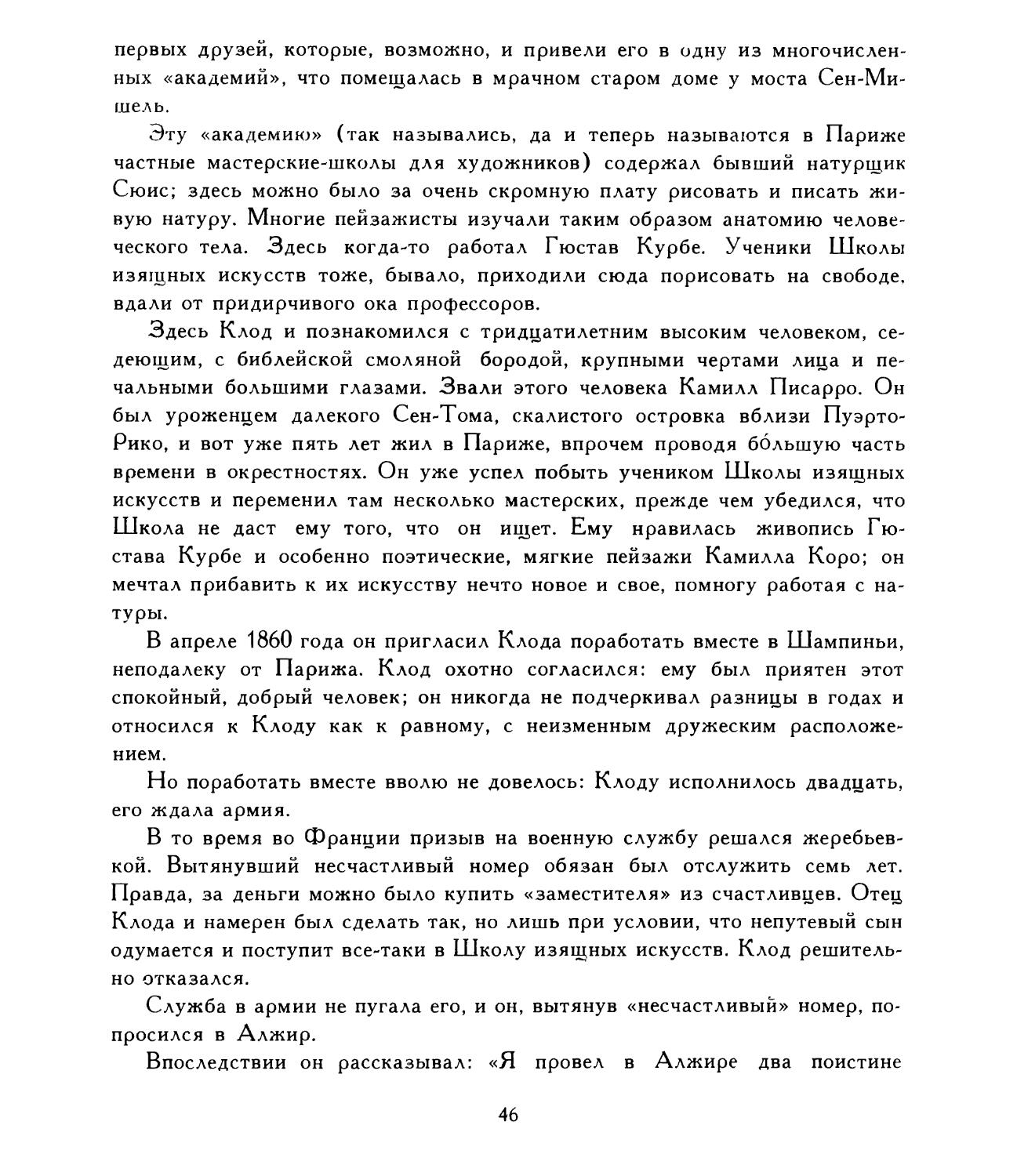

Здесь Клод и познакомился с тридцатилетним высоким человеком,

седеющим, с библейской смоляной бородой, крупными чертами лица и

печальными большими глазами. Звали этого человека Камилл Писарро. Он

был уроженцем далекого Сен-Тома, скалистого островка вблизи Пуэрто-

Рико, и вот уже пять лет жил в Париже, впрочем проводя большую часть

времени в окрестностях. Он уже успел побыть учеником Школы изящных

искусств и переменил там несколько мастерских, прежде чем убедился, что

Школа не даст ему того, что он ищет. Ему нравилась живопись Гю-

става Курбе и особенно поэтические, мягкие пейзажи Камилла Коро; он

мечтал прибавить к их искусству нечто новое и свое, помногу работая с

натуры.

В апреле 1860 года он пригласил Клода поработать вместе в Шампиньи,

неподалеку от Парижа. Клод охотно согласился: ему был приятен этот

спокойный, добрый человек; он никогда не подчеркивал разницы в годах и

относился к Клоду как к равному, с неизменным дружеским

расположением.

Но поработать вместе вволю не довелось: Клоду исполнилось двадцать,

его ждала армия.

В то время во Франции призыв на военную службу решался

жеребьевкой. Вытянувший несчастливый номер обязан был отслужить семь лет.

Правда, за деньги можно было купить «заместителя» из счастливцев. Отец

Клода и намерен был сделать так, но лишь при условии, что непутевый сын

одумается и поступит все-таки в Школу изящных искусств. Клод

решительно отказался.

Служба в армии не пугала его, и он, вытянув «несчастливый» номер,

попросился в Алжир.

Впоследствии он рассказывал: «Я провел в Алжире два поистине

46

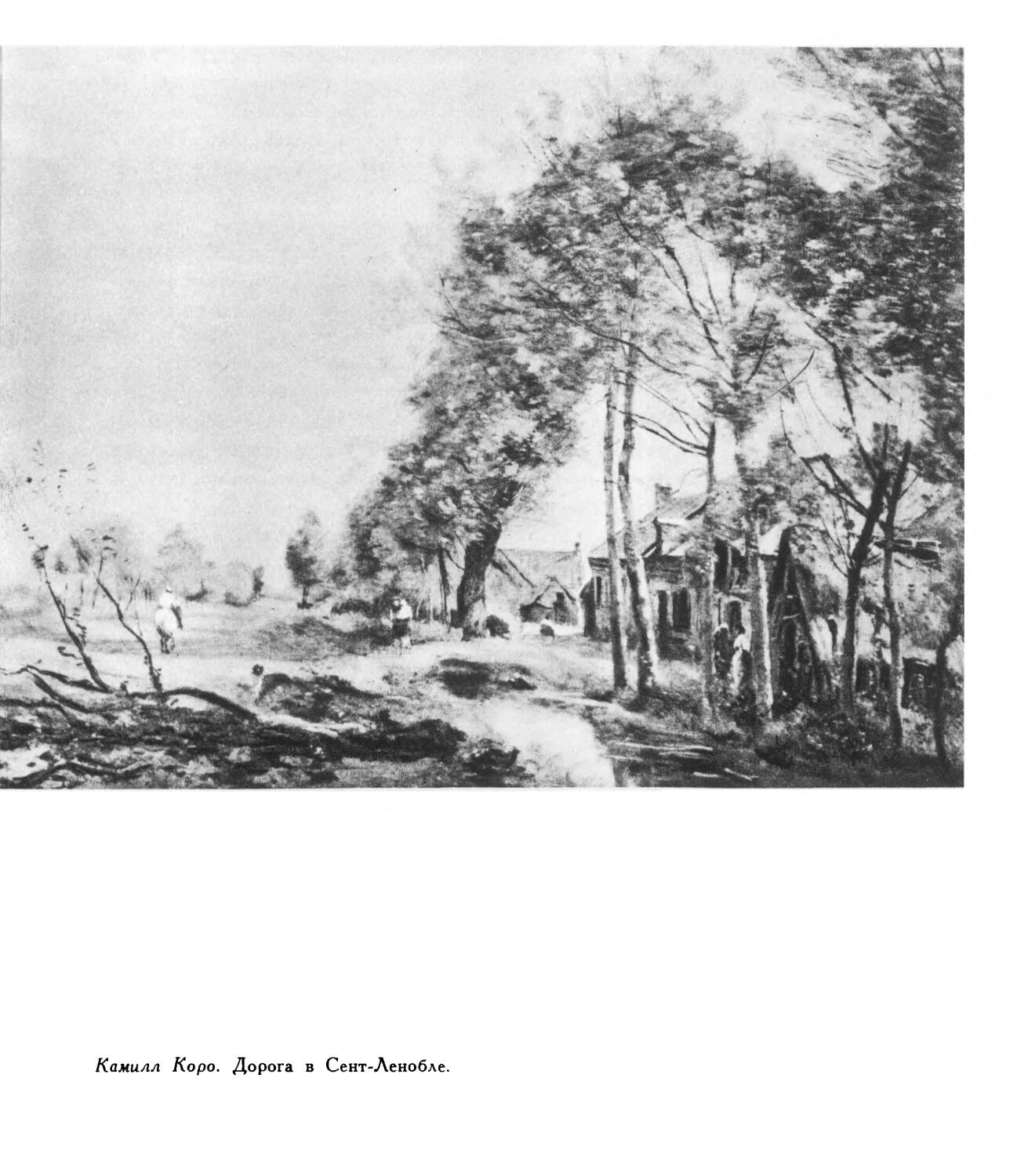

Камилл Коро. Дорога в Сент-Ленобле.

чарующих года. Непрестанно я видел что-то новое; в минуты досуга я

пытался воспроизвести все, что видел. Вы не можете себе представить, до

какой степени я увеличил свои познания и как сильно выиграло от этого

мое видение. Вначале я не мог до конца осознать это. Впечатления света и

цвета, которые я там получил, классифицировались лишь позже; в них

заключалось зерно моих будущих исследований».

Может показаться, что последние слова принадлежат скорее ученому,

чем художнику. Но в том-то и было отличие нарождающегося течения:

впервые в истории искусство шло на сближение с наукой, стремясь

вооружиться точным знанием тех законов света и цвета, которые до того

времени постигались лишь инстинктом одиночек, разрозненными усилиями

поколений.

* * *

В 1841 году писательница Жорж Санд издала в Париже книжку

«Впечатления и воспоминания». Там она рассказывала, как однажды Делакруа

в беседе с ней и Шопеном стал сравнивать музыку и живопись, звук и

цвет.

— Гармония в музыке, — говорил он, — основана не только на

отдельном аккорде, но и на соотношениях аккордов между собой, на их

взаимосвязи и логической последовательности, — короче, на всем том, что я в

конечном счете назвал бы слуховыми рефлексами. То же самое относится и к

живописи.

Тут Делакруа взял голубую диванную подушечку, положил ее на

красный ковер и продемонстрировал присутствующим «закон рефлексов».

Подушечка словно бы плавилась в алом. Под ее краями ковер отсвечивал

синим тоном, переходившим в фиолетовый.

— Если я положу на холст два самых ярких и притом самых

контрастных цвета, — продолжал Делакруа, — то мне достаточно связать их

соответствующим рефлексом, и тотчас возникнет гармония. В цвете есть еще

неисследованные тайны, есть неведомые тона, рождающиеся из

взаимодействия красок и не имеющие определенного названия; их вы не найдете

готовыми ни на одной палитре. В природе нет черного цвета; также и в

живописи не может быть участков мертвых, нейтральных. Каждый предмет в

контакте с другими дает и получает отблеск цвета...

Шопен, внимательно слушавший, сказал:

— Все это очень интересно и для меня совсем ново, но тут уж пахнет

едва ли не алхимией...

48

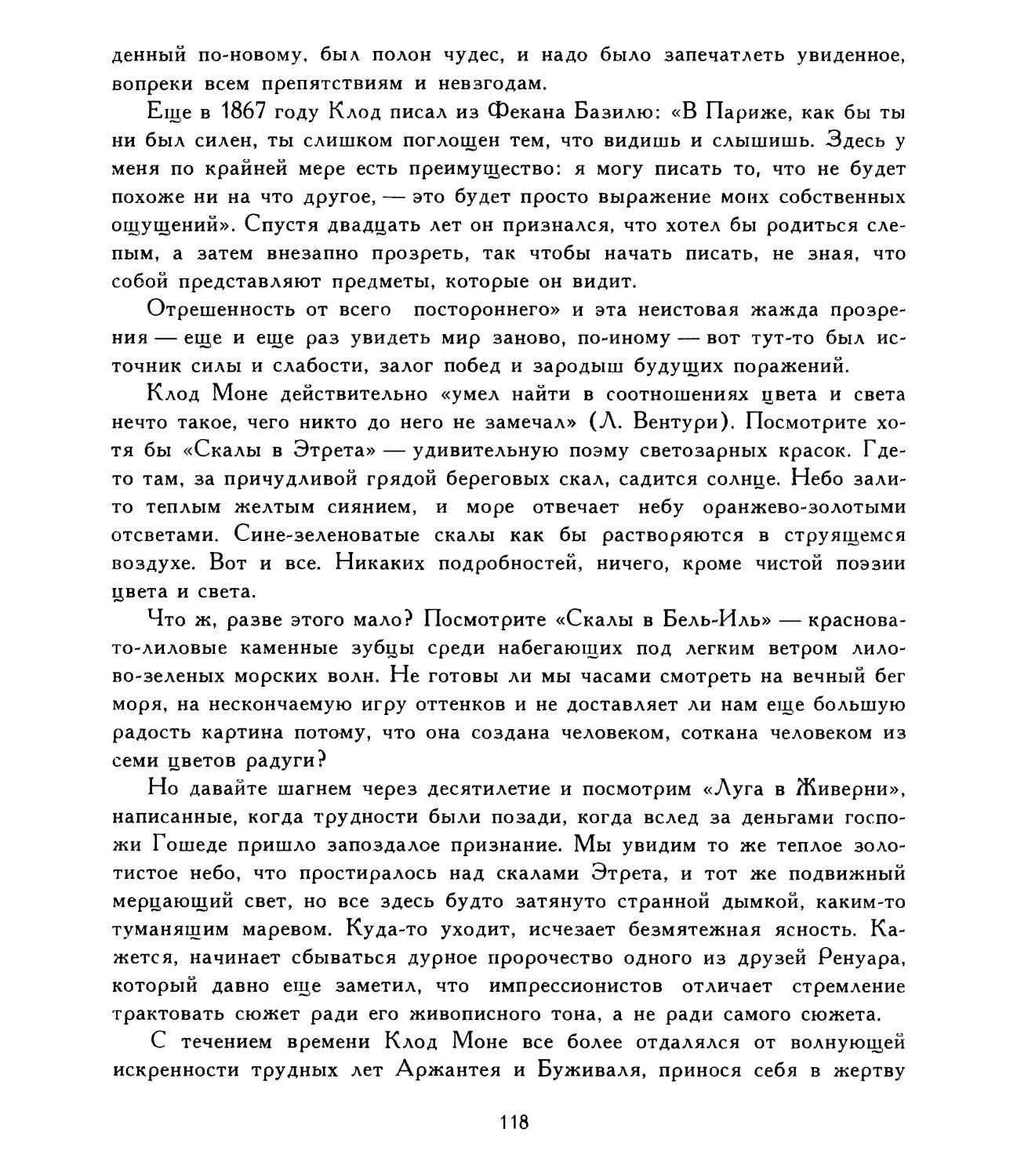

Камилл Писарро. Оперный проезд в Париже.

— Нет, — резко возразил Делакруа, — здесь чистая химия!

Не раз в часы озарений искусству случалось пророчески опережать

науку. Быть может, если бы ученые внимательно вгляделись в холсты.

Леонардо, Тициана или Веласкеса, некоторые законы взаимодействия света

и цвета в природе были бы сформулированы гораздо раньше. Гениальное

предвидение Делакруа было подтверждено впоследствии научными

исследованиями.

Но между предвидением и подтверждением лежал еще трудный опыт.

И если наука с каждым годом или десятилетием получала все более

совершенные инструменты и приборы для своих опытов, то в руках у

художника с незапамятнеиших, едва ли не с пещерных времен оставался все тот

же тщательно подобранный пучок щетинок или шерстинок, называемый

кистью. В его распоряжении оставались все те же краски, все те же семь

цветов радуги, менялось лишь одно (и самое главное) — менялся вместе

со временем взгляд живописца, не знающий покоя взгляд художника,

всегда готовый искать новую правду в мире, открытом его разуму, его

чувствам

* * *

Клод Моне тяжело заболел в Алжире и был отослан во Францию на

полгода для поправки. Он провел эти месяцы дома. Видя, как увлеченно

он работает, отец наконец понял, что никакая сила не заставит сына

бросить кисть и краски.

Так как врачи считали возвращение Клода в Африку чрезвычайно

опасным для его здоровья, отец решил «выкупить» его, но опять-таки при

условии, что Клод одумается и будет учиться серьезно.

«Я хочу видеть тебя в мастерской под руководством известного

художника, — говорил отец. — Если ты снова станешь независимым, я прекращу

высылать тебе деньги».

Это был достаточно сильный довод, л Клоду пришлось согласиться^ —

хотя бы для того, чтобы получить возможность уехать. Он вынужден был

согласиться и на то, что в Париже его наставником будет некий Тульмуш,

дальний родственник, преуспевающий салонный живописец, о чьих

картинах один из критиков довольно метко сказал: «Это прелестно,

очаровательно, красочно, изысканно и тошнотворно».

В Париже Тульмуш направил Клода в мастерскую одного из

преподавателей Школы изящных искусств, Глейра, и вот как описывает сам Клод

первую встречу с будущим учителем:

49

«Ворча, сел я за мольберт в студии, переполненной учениками,

которыми руководил этот прославленный художник. Первую неделю я работал

самым добросовестным образом и с воодушевлением, не уступавшим

прилежанию, сделал этюд обнаженного натурщика. Обычно Глейр исправлял

эти этюды по понедельникам. На следующей неделе он подошел ко мне,

сел и, основательно устроившись на моем стуле, со вниманием осмотрел

мою работу. Затем повернулся с удовлетворенным видом, склонил набок

свою важную голову и сказал мне: «Неплохо! Совсем неплохо сделана эта

вещь, но слишком точно передан характер модели. Пред вами коренастый

человек, вы и рисуете его коренастым. У него огромные ноги, вы передаете

их такими, как они есть. Все это очень уродливо. Запомните, молодой

человек: когда рисуете фигуру, всегда нужно думать об античности...»

Не правда ли, как разительно похоже на слова, звучавшие в классах

Петербургской академии накануне «бунта четырнадцати»? Там ведь тоже,

как говорил Максимов, учили «выкраивать Ахиллеса быстроногого из

какого-нибудь тверского мужичка».

Для Клода первое же замечание Глейра было ушатом холодной воды.

Тем временем тот перешел к другому ученику, тоже старавшемуся всю

неделю как можно правдивее изобразить натурщика. Видимо, эта работа

с первого взгляда показалась Глейру настолько слабой, что он лишь

спросил:

— Вы, несомненно, ради забавы занимаетесь живописью?

— Разумеется, — ответил ученик. — Если бы меня не забавляло это

дело, я не стал бы им заниматься...

Ученик этот был годом младше Клода Моне, его звали Пьер-Огюст

Ренуар. В его ответе не было ни тени шутки, ни капли скрытой иронии —

ничего, кроме простодушной правды.

Когда у него через пятьдесят семь лет спросили, почему он, больной, с

привязанной к иссохшей руке кистью, продолжает работать так

настойчиво, не пропуская ни одного дня, он ответил:

— Потому что живопись — это не только удовольствие, но и долг.

А когда у человека нет ни удовольствия, ни долга, зачем ему тогда жизнь?

Он дал этот исчерпывающий ответ за три дня до смерти, пришедшей к

нему, когда он сидел за мольбертом в своей мастерской.

Но тогда, в ателье Глейра, живопись действительно была для него пока

еще чистым удовольствием, радостной потребностью. Чувство долга

пришло позднее, когда он осознал свое место среди других.

50

Моне и Ренуар подружились. Вскоре к ним присоединились еще два

ученика, чьими работами Глейр, вероятно, также был не слишком

доволен, — молодой англичанин Альфред Сислей и двадцатилетний сын

зажиточных родителей Фредерик Базиль, приехавший в Париж изучать

медицину и увлекшийся живописью.

Старшим среди четверых был Моне — не столько годами, сколько

опытом. Дружба с Буденом, знакомство с Писарро, два года в Алжире,

жаркие споры в кафе на улице Мучеников — все это издавна направляло его

на определенный путь; теперь он старался увлечь за собой и своих друзей.

Весной Моне вытащил их из Парижа в Шайи, деревушку неподалеку от

Барбизона, где все четверо писали с натуры. Летом Клод поехал с Бази-

лем к морю, в родную Нормандию.

Именно в это время он и написал те два морских пейзажа, что висели в

Салоне по соседству с «Олимпией» и послужили поводом к

недоразумению. Если бы Эдуард Мане посмотрел их внимательнее, он, возможно,

понял бы, что созвучными тут были не только подписи на картинах.

Созвучными были стремления — увидеть мир по-новому, вдохнуть в искусство

новую жизнь.

Но Мане был чересчур подавлен скандалом, бушевавшим вокруг

«Олимпии», и, как говорили, отказался даже познакомиться с Моне.

* * *

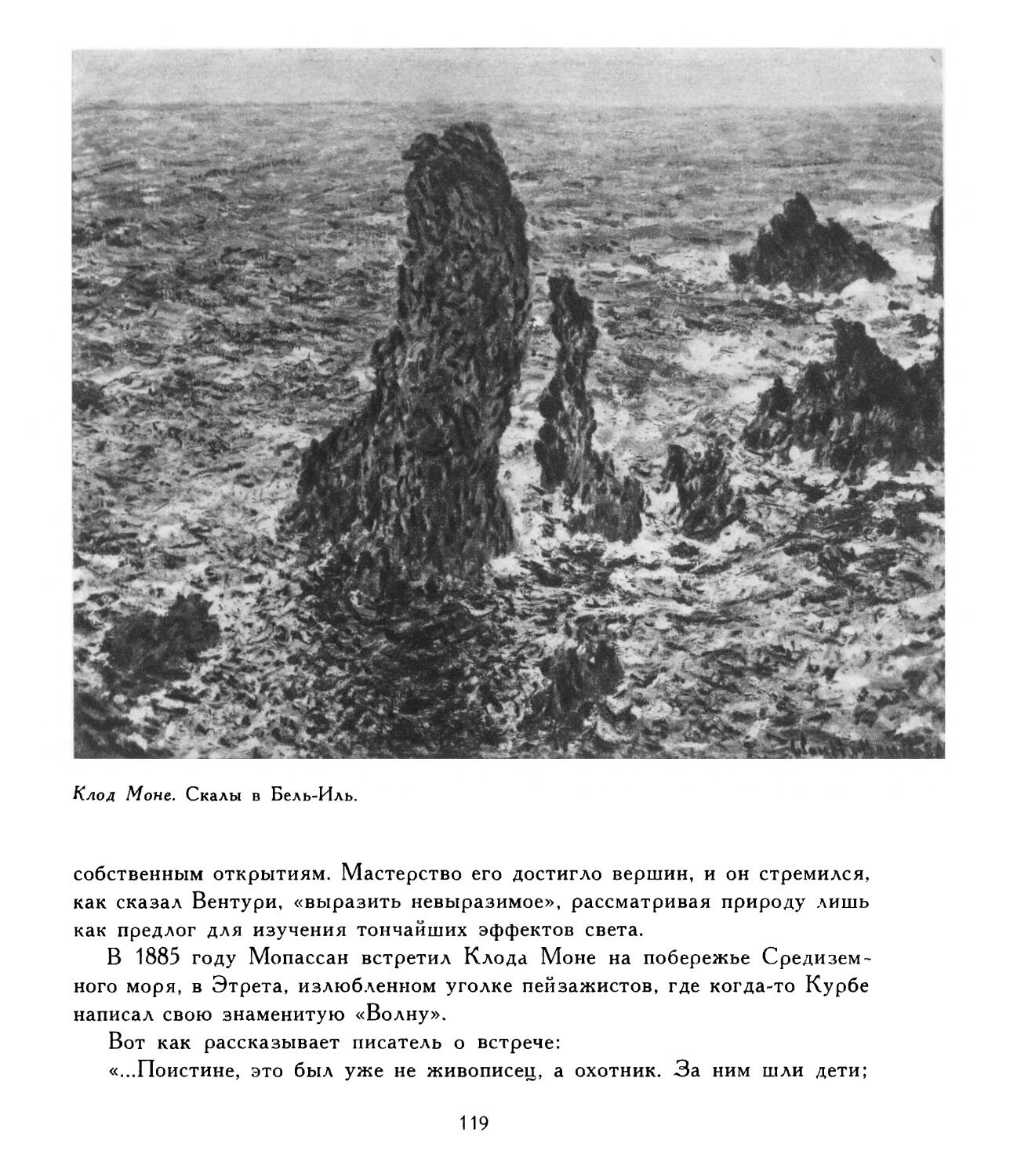

Между тем двадцатипятилетний Клод был настолько увлечен

смелостью Эдуарда Мане, что решил написать картину, созвучную по сюжету

«Завтраку на траве». Об этой картине стоит рассказать подробнее — тем

более потому, что ее можно увидеть в Музее изобразительных искусств

в Москве.

Впрочем, если уж быть точным, то надо сказать, что в музее теперь

висит не сама картина (она погибла), а лишь эскиз к ней. Но об этом —

впереди.

Клод Моне не только восхищался смелостью «Завтрака на траве». Он

хотел двинуться вперед по пути, намеченному Эдуардом Мане. Взяв тот же

сюжет (вернее, то же название), он решил попытаться написать всю

картину на воздухе, при естественном освещении, как сцену реальной,

сегодняшней жизни, как воскресный пикник современников-парижан.

Подобно Гюставу Курбе, писавшему своих земляков, как писали прежде

античных героев — в полный рост и едва ли не в натуральную величину, —

51

Моне взял для своей картины большой холст и отправился в Шайи

выбирать подходящее место. Вскоре он вызвал туда Базиля, и тот позировал для

нескольких фигур (вы можете узнать его, посмотрев крайнюю фигуру

слева, в шляпе с красной лентой, а длину его ног можете оценить, взглянув

на человека в жилете, лежащего справа под деревом).

Увлеченный работой, Моне оступился и растянул сухожилие. Базиль

рассказывал впоследствии, что стал писать его портрет, так как не знал

иного средства, способного заставить неугомонного Клода лежать спокойно

в постели. Едва выздоровев, Моне снова принялся за картину.

Сорокашестилетний Курбе, работавший тогда в лесу Фонтенбло, дал

ему немного денег и несколько советов. Деньги помогли Клоду

продержаться, чтобы закончить работу. Но советы Курбе, которого Клод так любил,

не пошли на пользу. Как ни могуч был этот живописец, его взгляд

принадлежал уже прошлому: он не смог понять новизны задач, которые ставил

перед собой Моне.

В итоге Клод остался недоволен картиной. Ее краски казались ему

глухими, тени были темны и непрозрачны, свет солнца белесоват... Работать

дальше стало невозможно: деньги, взятые у Курбе, кончились. Клод

вынужден был снять огромный холст с подрамника. Скатав картину в

трубку, он оставил ее в залог хозяину гостиницы, с которым так и не смог

расплатиться. Тот сунул ее в сарай, где картина вскоре заплесневела и

покоробилась. (Впоследствии она была разрезана на три части, из которых одна

хранится в Лувре.)

Неудачи, кажется, лишь подстегивали Клода: перед отъездом в Париж

он в несколько дней написал большой портрет, сделав еще одну попытку

решить поставленную себе задачу. Он написал этот портрет под открытым

небом. Девушку в полосатом серо-зеленом платье и отороченном мехом

жакете, что позировала ему, звали Камиллой. Вскоре она стала его женой и

почти четырнадцать лет делила с ним невзгоды и редкие радости, которые

ему так неохотно дарила судьба.

Свет и тень

«Однажды, в дни моей ранней юности, я шел борпэрской лощиной.

Вдруг во дворе небольшой фермы я увидел старика, который писал

картину под яблоней. Сгорбленный на своем раздвижном стуле, он казался

52

Клод Моне. Завтрак на траве.

совсем маленьким; вид его крестьянской блузы придал мне смелости — я

подошел поближе. Покатый двор фермы был окружен высокими

деревьями, и солнце, почти уже закатившееся, заливало их косыми лучами.

Желтый свет струился по листьям, пробивался сквозь них и падал на траву

светлым мелким дождем.

Старик не заметил меня. Он писал на небольшом квадратном куске

холста — тихо, спокойно, почти не двигаясь. У него были седые, довольно

длинные волосы и кроткое лицо, озаренное улыбкой.

Я встретил его на следующий день в Этрета; старика художника звали

Коро...»

Так рассказывает Мопассан о встрече с одним из поэтичнейших

живописцев XIX века. С одним из тех, кто предвидел путь, по которому двигались

теперь Эдуард Мане и его младшие друзья.

Камилл Коро прожил долгую жизнь. Он родился в конце XVIII века,

а умер в 1875 году. За это время, как пишет один из историков, произошла

полная революция в понимании живописи, в особенности живописи

пейзажной, и Коро был одним из действенных участников этой революции.

Человек XIX столетия учился смотреть на природу по-новому, глазами

своего века, полного открытий и потрясений. Если обратиться к

литературе, то нетрудно будет проследить, как менялся взгляд, а вместе с тем и

«взаимоотношения» человека с природой. Вспомните хотя бы описания

природы у Гоголя и Тургенева, где поля, дороги, леса и реки становятся частью

духовной жизни человека, отражением его мыслей, чувств и

переживаний. Вспомните Толстого: небо с бегущими облаками, увиденное

раненым Андреем Болконским, или же придавленный колесом, но не

раздавленный, живучий куст чертополоха из «Хаджи Мурата». Вспомните,

наконец, известные строки Федора Тютчева, как бы прямо обращенные к тем,

кто хотел бы глядеть на мир глазами ушедшего века:

Не то, что мните вы, природа:

Не слепок, не бездушный лик—

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык...

Такой взгляд на природу ставил перед пейзажистами новые задачи,

открывал перед ними новые пути. На смену холодно-величественному,

«божественно-прекрасному» ландшафту классицизма, на смену героически

бурному пейзажу романтиков приходил пейзаж реальной действительности.

54

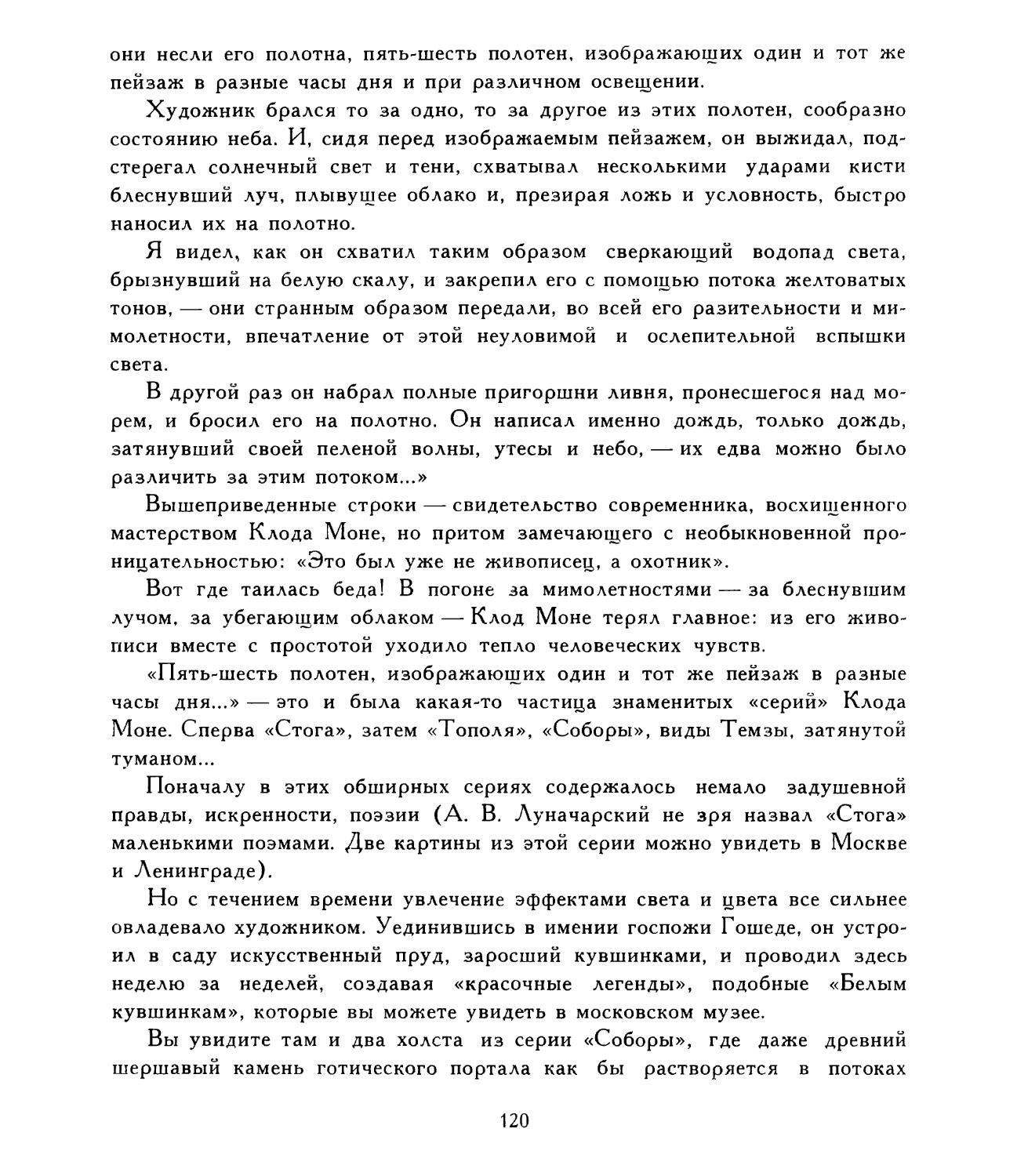

Клод Моне. Камилла.

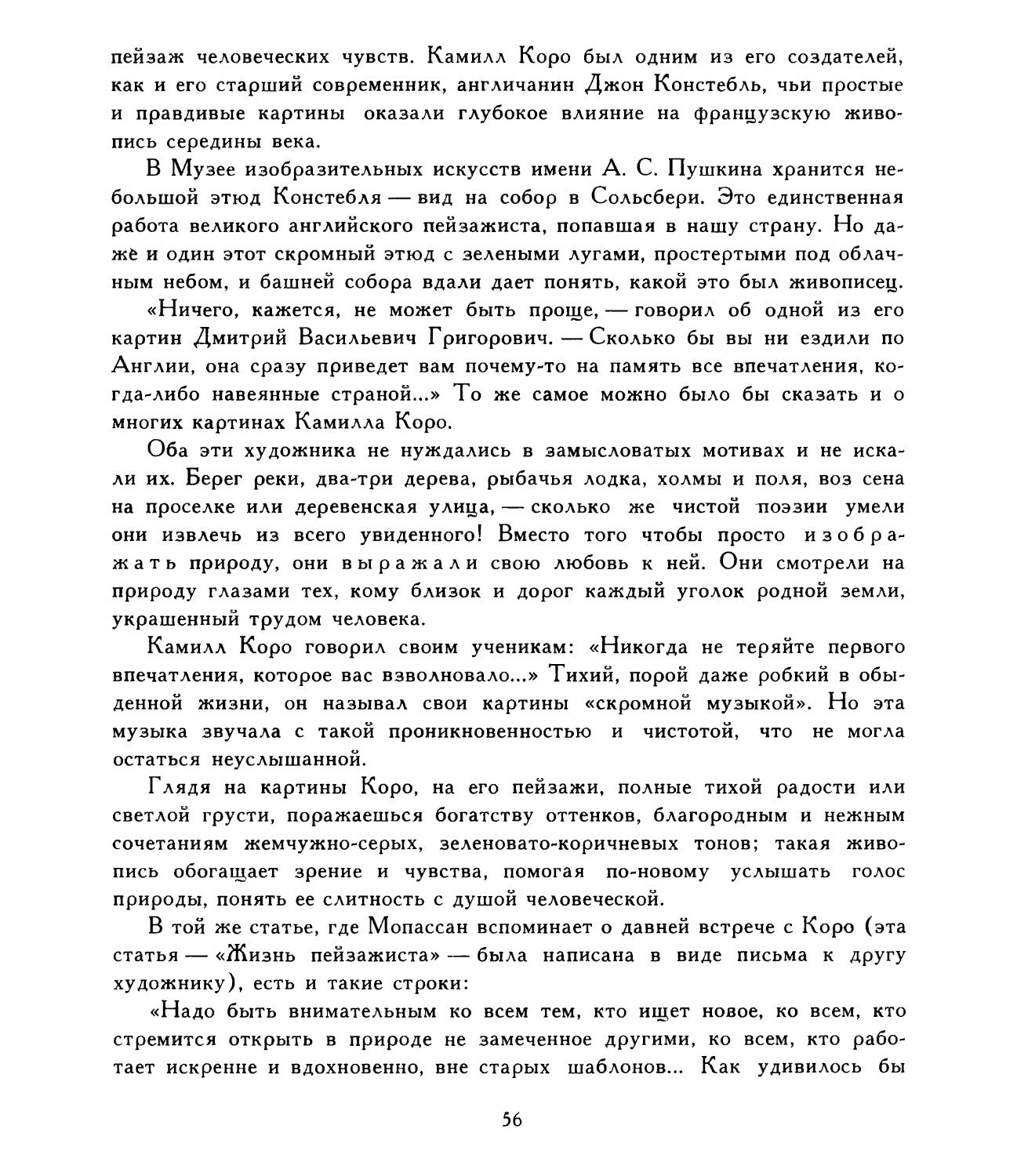

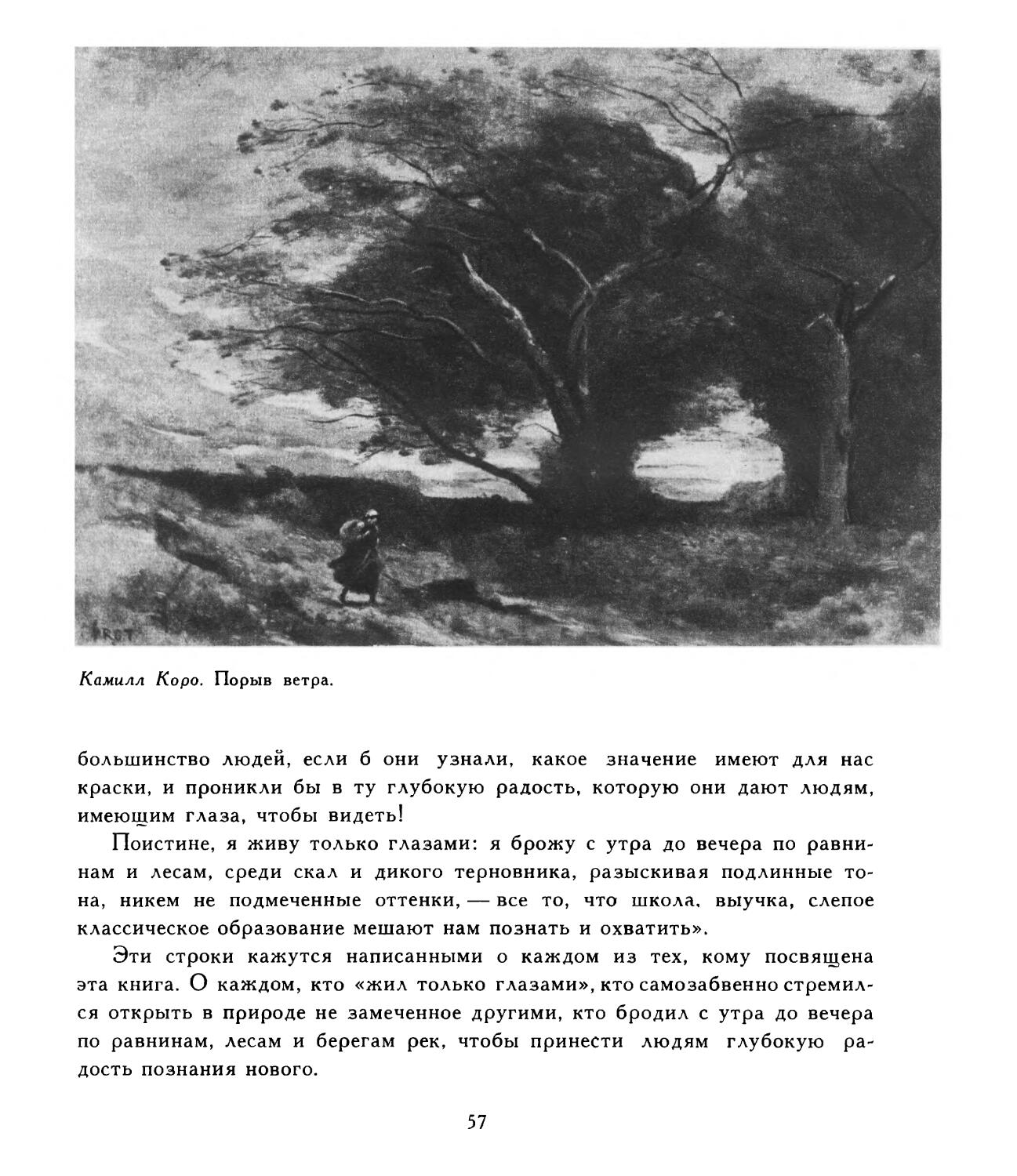

пейзаж человеческих чувств. Камилл Коро был одним из его создателей,

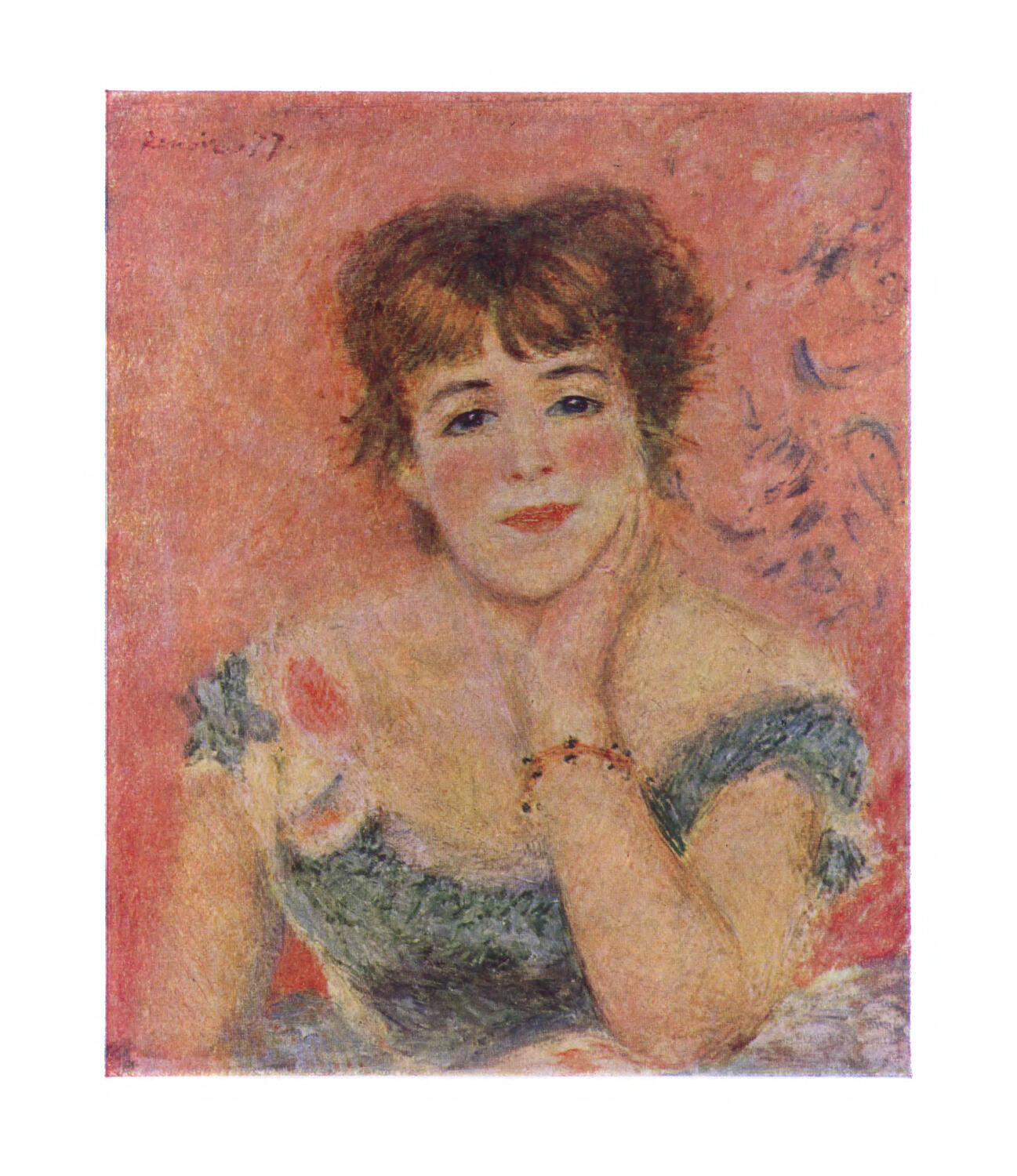

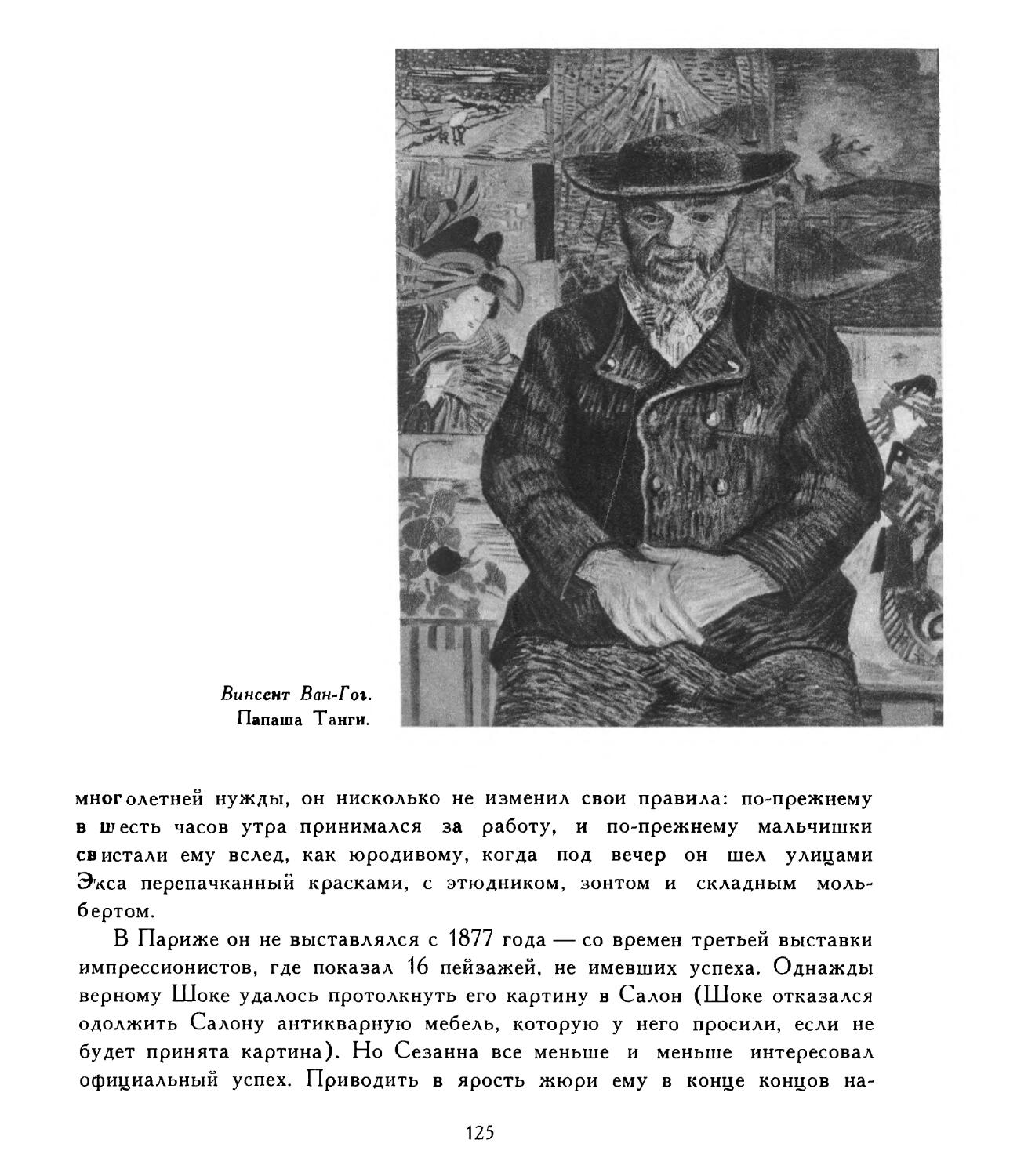

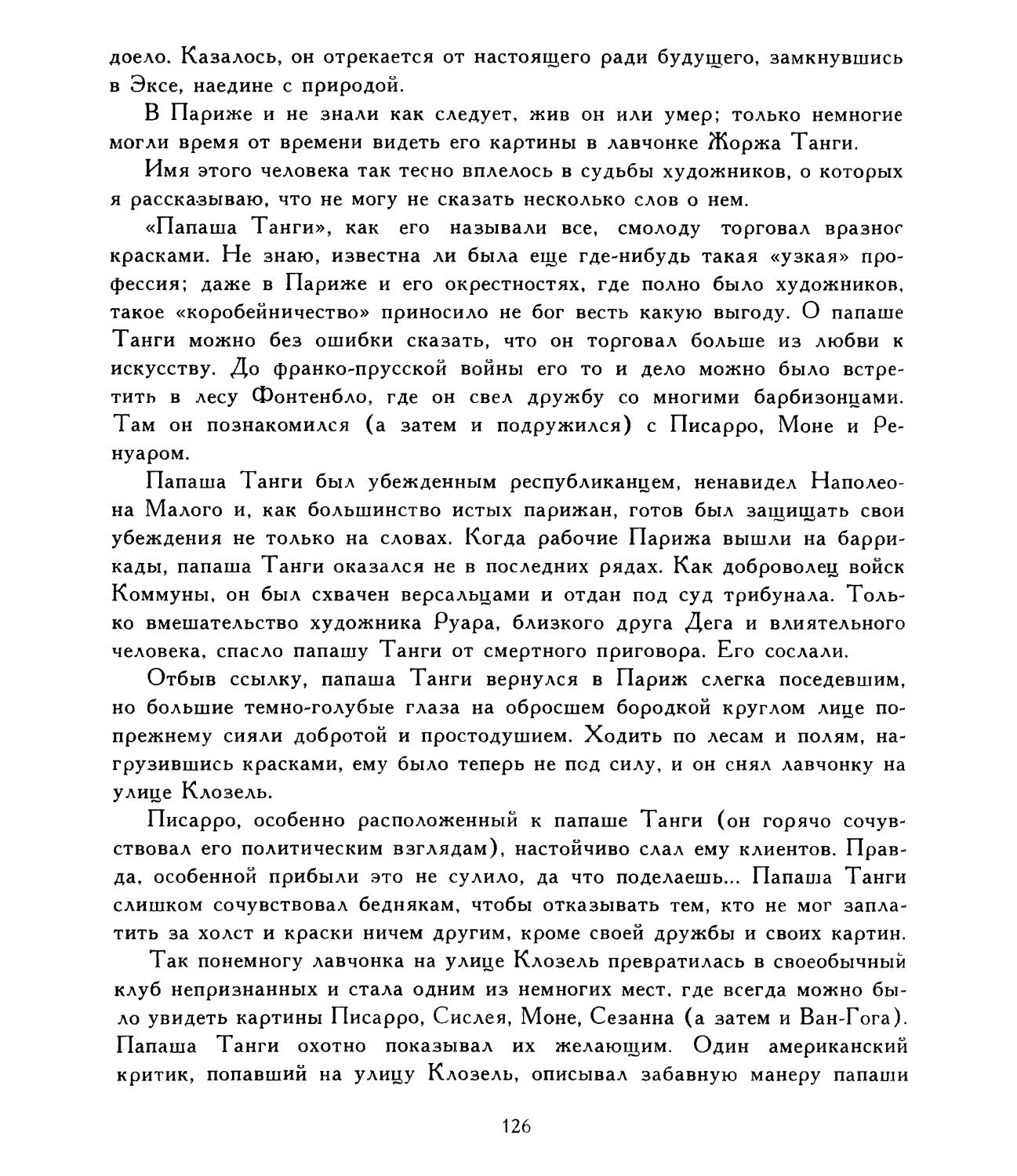

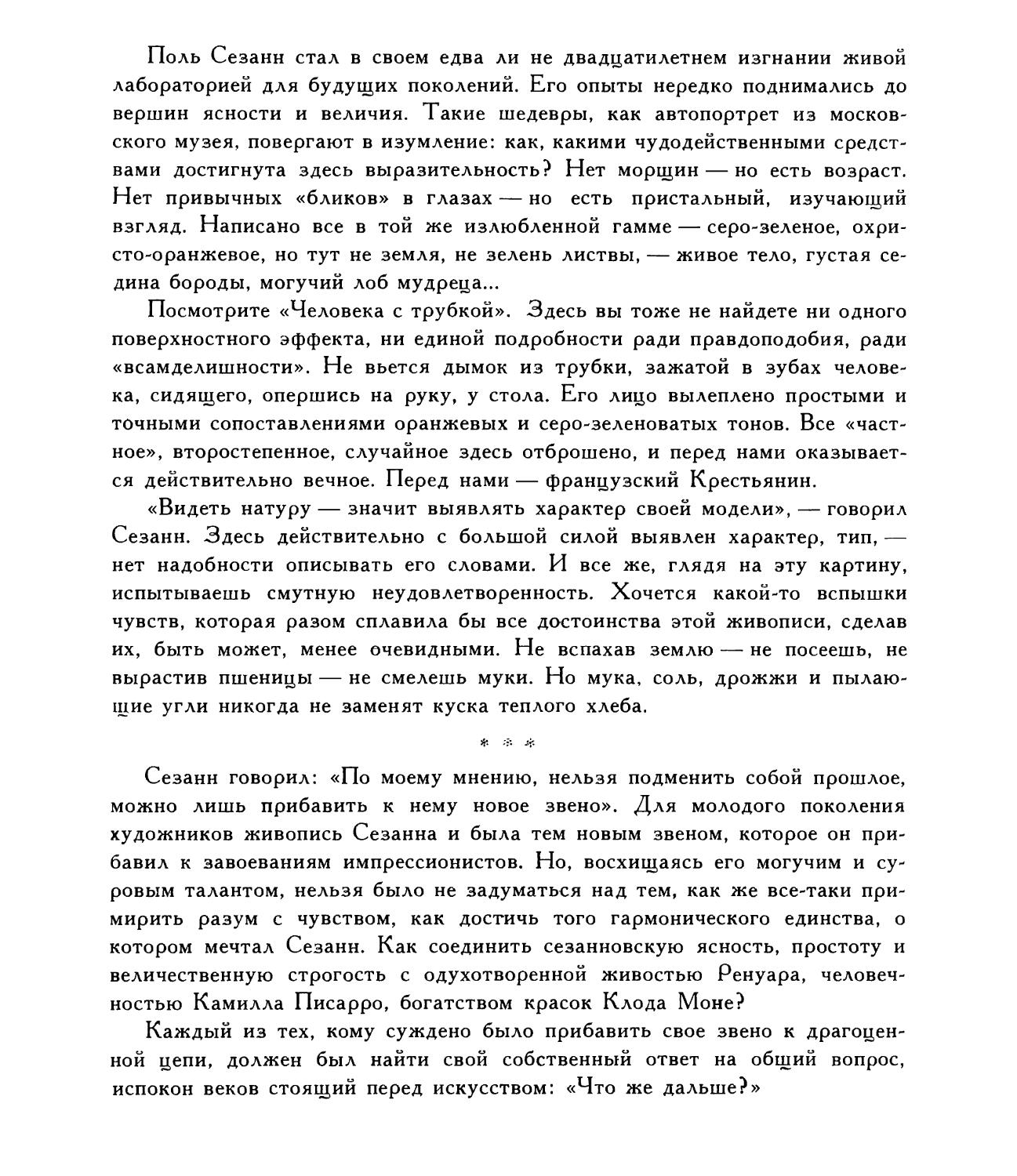

как и его старший современник, англичанин Джон Констебль, чьи простые