Текст

Москва

Академический Проект

2003

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

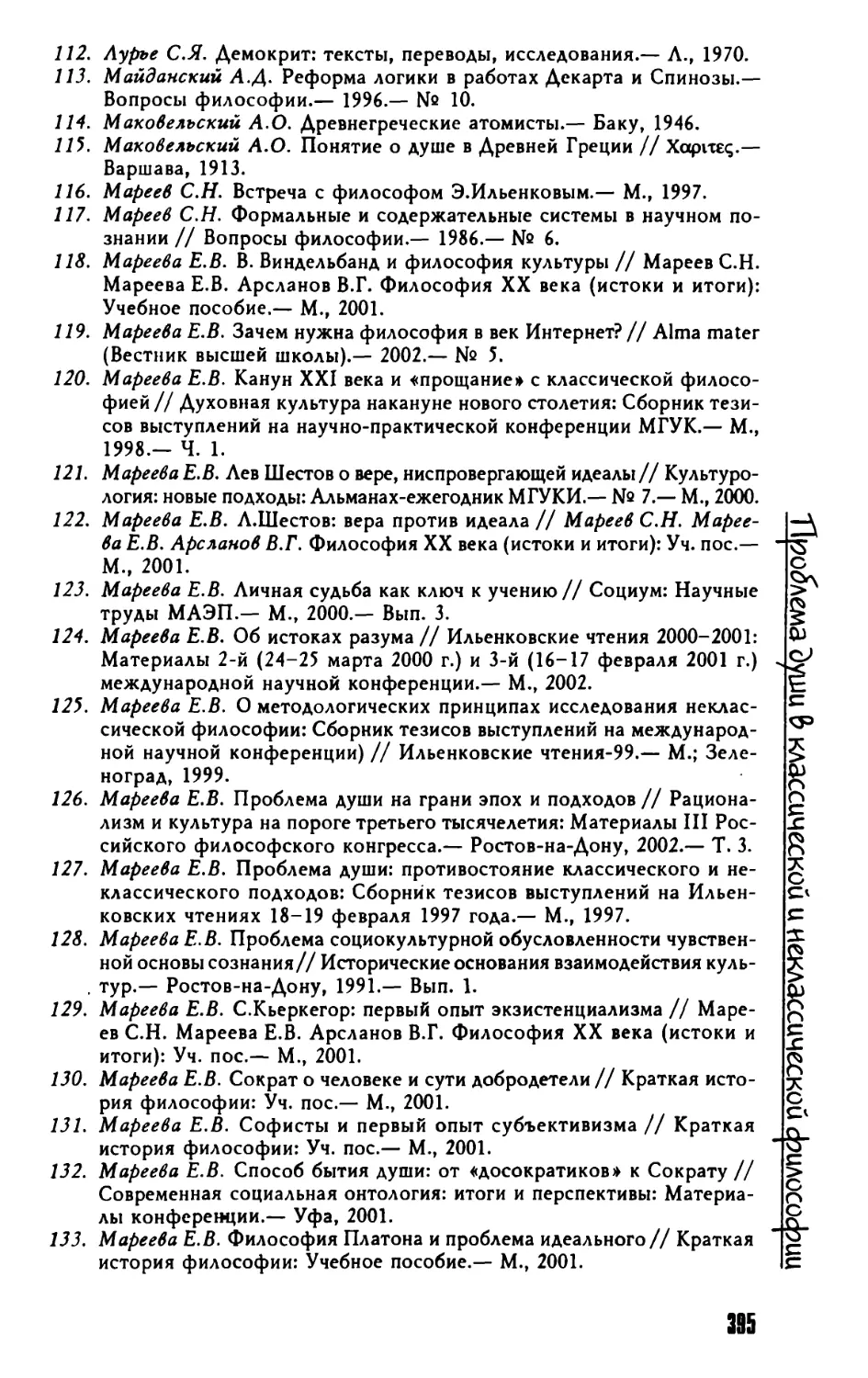

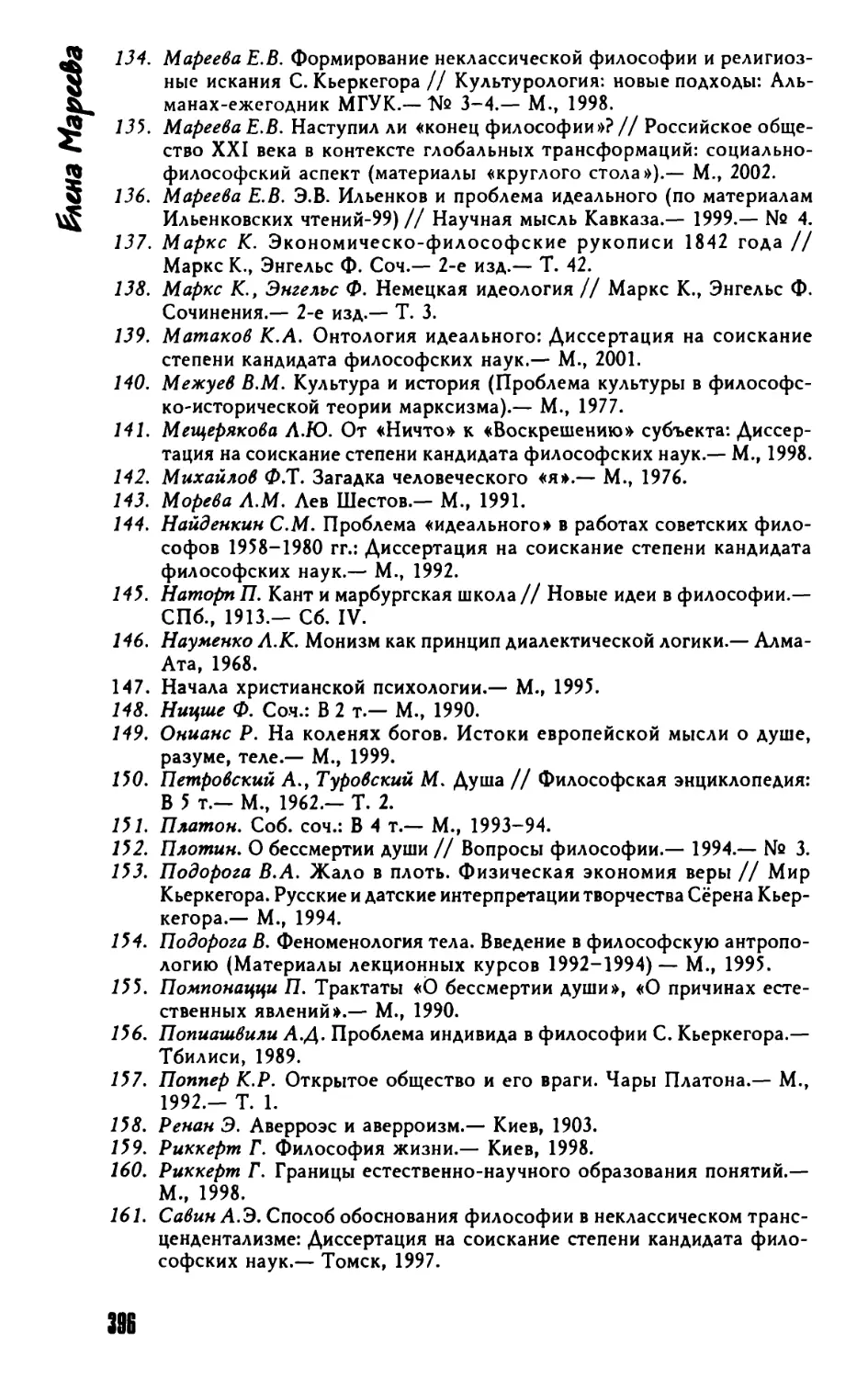

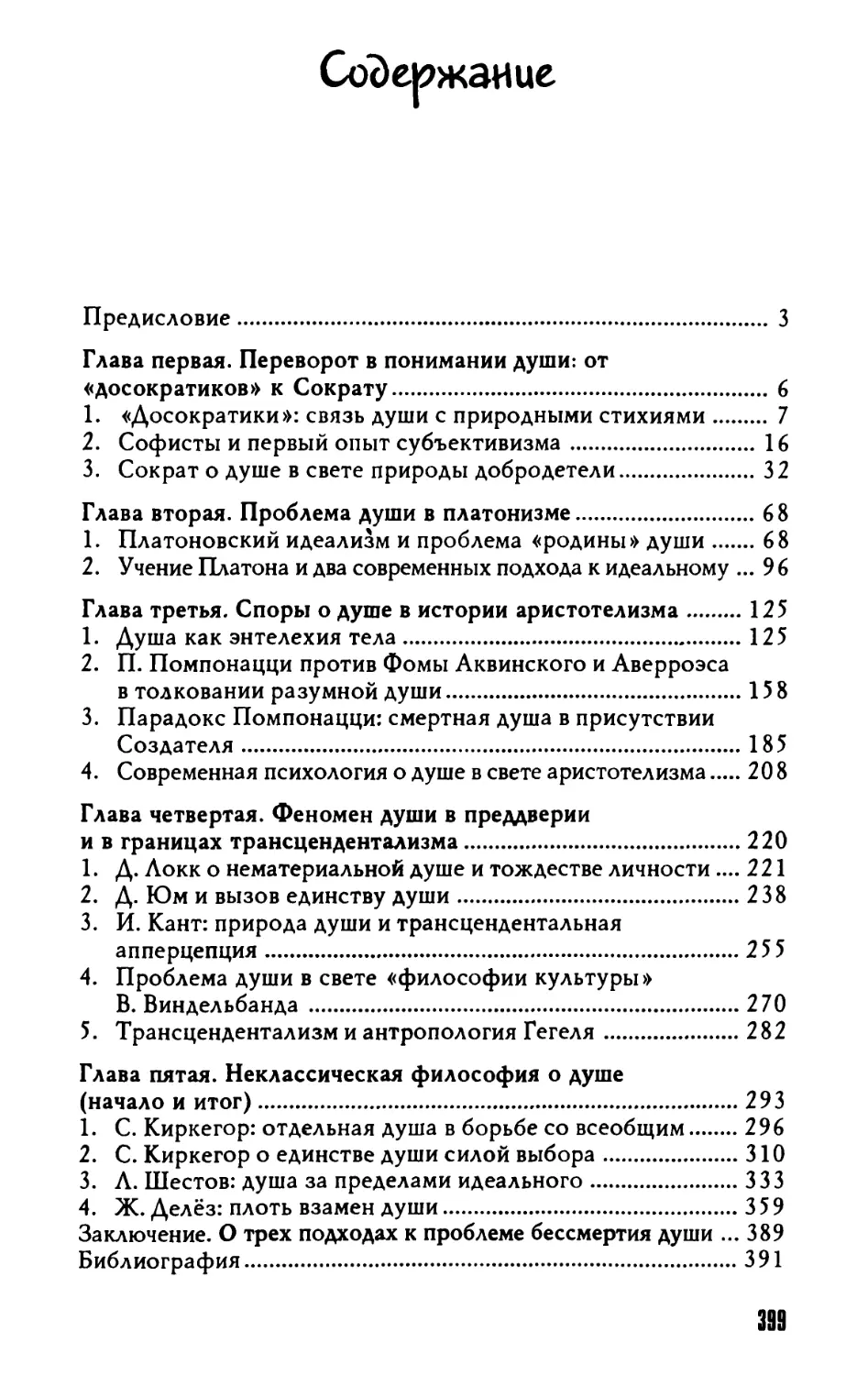

Мареева Е.В.

Проблема души в классической и неклассической

философии.— М.: Академический Проект, 2003.— 400 с.

(Серия «Окна и зеркала »).

ISBN 5-8291-0207-2

В монографии Е.В. Мареевой представлен анализ проблемы души,

которая находится на границе интересов теологии, психологии,

этики, классической и неклассической философии. Автор показывает

формирование трех основных трактовок души и ее бессмертия,

оформившихся в классической философии. В работе подробным образом

анализируется адекватная для философской классики постановка

этой проблемы Сократом и методологические противоречия,

возникшие при ее решении Аристотелем и аристотеликами средних

веков и Возрождения. Особое внимание уделено достоинствам

позиции трансцендентализма, которая стала возможной лишь на основе

последовательного скептицизма Д. Юма. Актуальность очерченных

подходов — философский идеализм, естественно-научный

материализм и культурно-историческая методология — показана на

примере современных споров в психологии и философии.

Второй круг в исследовании проблемы души связан с

неклассической философией, эволюция которой рассмотрена на примере

экзистенциализма — в стадии ее зарождения (С. Киркегор) и

расцвета (Л. Шестов). Направление этой эволюции, фрагментирующей

душу и редуцирующей ее к телесным актам, показано на фоне

парадоксов философского постмодернизма (Ж. Делёз).

© Мареева Е.В., 2002

© Московская академия экономики и права, 2002

© Академический Проект, оригинал-макет,

оформление, 2003

ISBN 5-8291-0207-2

стречали ли Вы название одной из торговых фирм —

«Для душа и души »? Авторы этого слогана, скорее

всего, уверены в своем прекрасном владении русским

языком и тонком юморе. А по сути это определенный симптом,

достойный серьезного изучения.

Смена эпох — это всегда сдвиг в массовой психологии,

теоретических представлениях, в философии. И он проявляет себя

не только в смене ярлыков, когда «мысль» становится «ноэмой »,

а «сознание» — «душой». За иной терминологией скрываются

иные методологические подходы. И при решении проблемы

человека это приводит к удивительным метаморфозам.

Советский человек обладал сознанием. А за официальным

стремлением придать ему научный характер чаще всего

проглядывал естественно-научный материализм, в рамках которого

идеальное сводимо к отражательной функции материального. В

постсоветское время нам вернули душу. Но поскольку

«воодушевляла » россиян в канун XXI века церковь, большинство обрело

бессмертную душу, а идеальное вновь стало антиподом

материального.

Актуальность проблемы души в том, что на ней сошлись

интересы теологии, психологии, этики, классической и

неклассической философии. Теология вроде бы имеет здесь право

первородства, но и ученые в лице психологов являются

профессиональными «душологами». И сложность ситуации как раз в том,

что в этом вопросе, как и во многих других, они являются

антагонистами. Начиная с XVII века, естествознание боролось с пред-

ставлением о самодостаточной бестелесной душе, добиваясь

строго научного понимания человека. В итоге в психологии мес-

3

Посвящаю эту книгу моим родителям,

которые ее давно и терпеливо ждут

то «псюхе», а точнее «анима», занял «внутренний опыт»,

уступивший затем место «психической деятельности» и

«психическому поведению».

Но сегодня мы видим двойственные результаты этой

победы. Ведь от имени науки человека превратили из субъекта в

объект, его способности приравняли к функциям, а в его

поступках часто видят аналог действий природной или

технической системы. Иначе говоря, победа научного подхода в

психологии стала победой позитивно-научного подхода. И здесь можно

полностью согласиться с оценкой сложившейся ситуации

доктором психологических наук Б.С. Братусем. «Психология

единственная, наверное, наука,— пишет он,— само рождение, весь

арсенал и достижения которой связаны с доказательством, что

то, ради изучения чего она замышлялась — псюхе, душа

человеческая,— не существует вовсе. Душа была принесена в жертву

определенным образом понимаемому научному мировоззрению,

поскольку не вмещалась в его прокрустово ложе. Метод стал

самостоятельным, диктующим — каким должно быть предмету

исследования, и поскольку душа не поддавалась, не

улавливалась этим способом, то она попросту была вынесена за скобки.

В результате получилась скорее психология лабораторно

испытуемого, чем живого человека »х.

С этим стоит, и даже нужно, согласиться. Когда внутренний

мир человека, его личность, и даже его «Я» представляют как

систему деятельностей или поведения человека, как правило,

открытым остается вопрос: почему при всех внешних

изменениях подобная деятельность сохраняет свое внутреннее единство}

Единство жизнедеятельности нашего организма обеспечивается

генотипом. Но человек — нечто большее, чем организм. И

особого рода целостность, превосходящую единство нашего тела,

как раз и фиксирует классическое, в том числе религиозное

понятие души.

Такого рода единство несводимо к установкам и стереотипам

поведения. И массовое сознание в эпоху государственного

атеизма продолжало отличать душу от тела, что бы ни говорили о

ней от имени науки. Ведь как раз на обыденном уровне налицо та

специфическая духовная инстанция, которая позволяет

говорить «Человек большой души», «Мы живем душа в душу» или

«Я сочувствую Вам от всей души ».

1 Начала христианской психологии.— М., 1995.— С. 4.

4

Своеобразие феномена души, которое не выразимо

понятиями «поведение», «психика»и

«сознание»»нагляднодемонстрирует остроумный прием психолога Г.А. Цукерман, которая

предлагает заменить слово «душа » на слово «психика » в ряде

известных выражений. И тогда перед нами оказывается бессмысленное

«Мы живем психика в психику » или «Я в нем психики не чаю ».

И столь же бессмысленны высказывания «Мы живем сознание в

сознание », «Человек большого сознания » или «Я сострадаю Вам

всем своим сознанием ».

Но если психология зашла в тупик, уповая на

однозначность экспериментальных данных и точность статистических

расчетов, то какова реальная альтернатива такой точки зрения?

Означает ли вышесказанное, что альтернативой

естествознанию с его отрицанием души в современных условиях может

быть только христианство?

Что касается не ученых, а широкой общественности, то она в

наши дни, как уже говорилось, легко вернулась к традиционным

христианским представлениям о душе под опекой церкви. Но

церковь теперь свободно конкурирует с массовой культурой.

А массовая культура убеждает всех и каждого в том, что душу

можно и нужно ублажать не только постом и молитвой, но и

приятным душем. По большому счету с душой дела обстоят так

же, как с медициной, спортом и искусством. Знатоком во всех

этих вопросах считает себя каждый. При этом мнению

позитивной науки и церкви наиболее «просвещенные » граждане

противопоставляют идеи, идущие с Древнего Востока, из

эзотерических и других источников.

Что делать в этой ситуации философам? Рискну высказать

банальность: начать разбираться во всем заново и желательно

всерьез. О том, как формировалось представление о душе в

классической философии и как оно трансформировалось в

философии неклассической, и пойдет речь в этой книге. Автор пытается

охарактеризовать разные тенденции, обозначившиеся в

философском развитии. При этом особое внимание, наряду с

религиозным и естественно-научным, уделяется

культурно-историческому пониманию феномена души.

* * *

Автор выражает благодарность кандидату

физико-математических наук С.Н. Бычкову за помощь в анализе античной

философии и культуры. Особую благодарность автор выражает

руководству Московской академии экономики и права за

помощь в издании этой книги.

ерефразировав древних римлян, можно сказать, что

все дороги ведут в Афины. К какой бы теме в

философии мы ни прикоснулись, везде истоки истины и

заблуждения следует искать там, где на смену фисиологии

приходит античная классика. То же касается неклассической

философии, которая, самоопределяясь, постоянно соотносит себя с

античностью, притягиваясь к одному и отталкиваясь от другого.

А. Шопенгауэр признавал лишь двух учителей, одним из

которых был Платон. С. Киркегор постоянно сопоставлял себя с

Сократом. Для Ф. Ницше Сократ — та фигура, которая

определила современный тупик европейской культуры.

Л. Шестов — не столько начало, сколько «расцвет»

неклассического философствования. Но и его притягивает античность,

в которой он видит время декаданса и даже более радикально —

грехопадения, связанного с доверием к разуму, который у Шес-

това напрямую ассоциируется со Змием Искусителем. «Когда

читаешь размышления Ф. Ницше о Сократе, все время невольно

вспоминаешь библейское сказание о запретном дереве и

соблазнительные слова искусителя: будете знающими»2.

И все же первым, согласно Шестову, был искушен не

Сократ, а Анаксимандр. Ведь именно он указал, что за спиной у

рождений и смертей стоит роковая необходимость. И доступна

она не магическим силам, а силе ума. Фисиология в лице Фалеса

и Анаксимандра действительно открыла дорогу натуральной

логике, когда вещи начали объяснять из них же самих. В

соответствии с такой точкой зрения, вещи существуют не за счет со-

2 Шестов Л. Киргегарл и экзистенциальная философия. (Глас

вопиющего в пустыне).— М., 1992.— С. 8.

6

общенной им прародителем силы, а за счет своего внутреннего

устройства, которое впоследствии назовут сущностью вещи.

В объяснении вещей из них самих — начало логического анализа

и умозрения.

Тем не менее, фисиология ранних греков — это еще не

собственно философия. Здесь присутствует изначальный

синкретизм, т. е. нерасчлененность того, что впоследствии станет

философией и естествознанием. В ответе на вопрос о природе вещей у

«досократиков » уже намечен путь к субстратной и субстанци-

альнойточкам зрения. Первая явным образом представлена у Анак-

симена, где многообразие вещей производно от сгущения и

разрежения воздуха. Вторая точка зрения представлена у Гераклита,

где уже присутствует категория меры, и вещи подобны

модификациям вечно живого Огня. В трактовке Анаксименом воздуха в

качестве архе можно видеть предтечу механистического

материализма, господствовавшего в европейской науке на протяжении

многих веков. Соответственно представления об Огне у

Гераклита и о гомеомериях у Анаксагора — предвестники понятия

материи как субстанции в европейской философии.

И все же Гераклит и Анаксагор, подобно другим «досокра-

тикам », находятся за пределами собственно философского

размышления. Философия самоопределяется при решении

проблемы человека и именно там, где человек предстает в качестве

противоречивого единства духовного и физического, души и тела.

Таким образом, философия становится возможной при

осознании феномена идеального. И эта граница как раз проходит

между учением Сократа и «досократиков ».

1. «Досократики»: связь души с природными стихиями

в данном случае идет не о словах, а о понятии. А к

понятию души мы приближаемся там, где речь идет об ее

идеальности. Что касается учений «досократиков », то в них еще

нет такого понятия, которое в философской классике означает

идеальность души и наличие идей и идеалов в качестве ее общих

основ. Все это как раз и выделяет человека из природного мира.

И с этим согласится даже материалист, если он стоит на точке

зрения классической философии.

Что касается вульгарного материализма, то последний

редуцирует идеальные проявления к сугубо телесным актам. И в этом

смысле вульгарный материализм, как крайняя форма естествен-

7

но-научного материализма, раскрывает его тайну. Суть этой

тайны — в неумении не только решить, но и поставить проблему

идеального. Для большинства естествоиспытателей, как в свое

время для фисиологов, душа есть нечто, к чему можно

отнестись вполне телесным образом — взвесить, обмерить, разделить.

Так, по свидетельству доксографов, Фалес, уверенный в

одушевленности всего на свете, доказывал это с помощью янтаря и

магнесийского камня, т. е. магнита3.

Итак, «досократики» признают душу руководящей

инстанцией по отношению к телу, что, кстати, не противоречит мифу.

Но характер души для фисиолога находится в прямой

зависимости от ее состава. И в этом новый пункт в понимании

природы души, который свидетельствует о своеобразии точки зрения

фисиологии.

Обратимся для начала к Гераклиту, который различал души

людей по их способности воспринимать истину в форме Логоса.

Следует уточнить, что поначалу «Axryoç » у греков означал лишь

«слово», «рассказ», «повествование ».Только со временем так

стали называть некий космический порядок и закон. Что

касается Гераклита, то большинство исследователей его творчества

признает ту трактовку Логоса, которая вошла в европейскую

философию благодаря стоикам. «Выслушав не мою, но эту-вот

Речь (Логос),— говорит Гераклит,— должно признать: мудрость

в том, чтобы знать все как одно »4.

Принято считать, что тот Логос, о котором говорится в

данном фрагменте, уже является космическим порядком и

одновременно словом, посредством которого вещает сама истина об

устройстве мира. При этом процесс познания предстает перед

нами не в форме свободного поиска истины, как это происходит

в современной науке, а как нечто, сходное с откровением. Не

человек открывает здесь истину усилиями своего разума, а,

наоборот, истина открывается ему, а точнее, овладевает

человеком, если он имеет соответствующую душу.

Здесь вспоминается пифия, игравшая незаурядную роль в

жизни древних греков. Ведь надышавшись ядовитых испарений

из расселины гор, она прорицала людям их судьбу, будучи как

бы захваченной потоком мистических сил. Тем не менее, мудрец

у Гераклита — это уже не пифия, поскольку подчиняет свою

душу не мистическим силам, а Логосу какразумному слову. И при

3 Фрагменты ранних греческих философов.— М., 1989.— Ч. 1.— С. 100.

4 Там же.— С. 199.

В

такой, идущей от стоиков, трактовке Логоса, мысль мудреца и

внутренний порядок мира, соответственно, есть одно и то же.

Но, наряду с той трактовкой, согласно которой устами

мудреца говорит вселенский Логос, существует другая точка

зрения. Ее отличие от предыдущей в том, что воззрения Гераклита

намного ближе к мифологическому взгляду на мир, чем считали

стоики. А потому Логос у Гераклита — это именно слово,

сказанное людям богами. И потому не следует приписывать более

поздние значения следующему фрагменту, дошедшему до нас:

«Кто намерен говорить... с умом, те должны крепко опираться

на общее... для всех, как граждане полиса — на закон, и даже

гораздо крепче. Ибо все человеческие законы зависят от одного,

божественного: он простирает свою власть так далеко, как

только пожелает, и всему довлеет, и (все) превосходит»5.

В частности, А.Ф. Лосев различает две точки зрения на герак-

литовский Логос, указывая их сторонников. Сам он склонялся к

трактовке стоиков. Речь, таким образом, идет о том, признавал

ли Гераклит некую вселенскую необходимость, которую

отождествлял с «общим», или имел в виду только законы полиса,

подкрепленные авторитетом богов. Иначе говоря, речь идет не о

таких сложных вещах, как граница между объективным и

субъективным или различие законов природы и социальных законов.

Гераклит находится лишь на подступах к понятию закона как

необходимой объективной связи. И важно понять, на какой

ступени этого пути он находится. То же самое касается его

представлений о душе. Ведь к истине, как считает Гераклит,

приобщаются немногие. И объясняет он это «варварскими душами »

своих сограждан, неспособных к восприятию Логоса.

Грубыми душами, по его мнению, обладали и известные люди

прошлого —Гомер, Гесиод и Пифагор, а также Ксенофан и Ге-

катей. «Гомер стоил того,— отмечает он,— чтобы его выгнали с

состязаний и высекли, да и Архилох тоже »*. Большинство

людей подобны глухим, указывает Гераклит. Они ведут себя наяву,

подобно спящим. Согласно легенде, сокрушаясь по поводу

тупости людей и презирая их за это, Гераклит в бессильной ярости

плакал. Поэтому за ним закрепилось имя «Плачущий философ ».

Главное, однако, в том, что причину «варварства » в душах

людей Гераклит видел именно в составе этих душ, т. е. в их

вещественном состоянии. Дело в том, что души людей, согласно Ге-

' Фрагменты ранних греческих философов.— М., 1989.— Ч. 1.— С. 197.

6 Там же.— С. 203.

9

раклиту, происходят из влаги. «Душам смерть — воды

рожденье,— говорил он,— воде смерть — земли рожденье, из земли

вода рождается, из воды — душа »7. Однако при этом души

склонны высыхать. И в результате сухая душа оказывается наилучшей.

Разница между «влажной » и «сухой » душой как раз и

определяет, по Гераклиту, различие между глупым и умным

человеком. Например, пьяница, по его мнению, безусловно, имеет

влажную душу. «Когда взрослый муж напьется пьян,—

свидетельствует Гераклит,— его ведет (домой) безусый малый; а он

сбивается с пути и не понимает, куда идет, ибо душа его

влажна »8. В то же время душа мудреца самая сухая и наилучшая.

Характерно, что в состоянии предельной сухости душа человека,

по Гераклиту, излучает свет, свидетельствуя уже о своей

огненной природе. Причем, переселяясь в Аид, души мудрецов

играют там особую роль стражей живых и мертвых. Напомним, что,

по поверьям древних греков, души умерших к реке Стикс

провожает сам бог Гермес, держа их при этом за руку.

Сухость и свет, отличающие лучшие из душ, по

свидетельству некоторых доксографов, могут соответствовать лишь

внеземному эфиру, но никак не земным огню и свету. И, тем не

менее, еще раз повторим, что душевные изменения, которые

способствуют постижению истины, носят у Гераклита вполне

вещественный характер. Души глупцов, согласно Гераклиту,

состоят из влаги, а души мудрецов — из огня. Что касается

природы души вообще, то этот вопрос попросту еще не ставится.

Как мы видим, мысль раннегреческих мыслителей еще не

обрела той ясности и строгости, которую они сумели

продемонстрировать в своих математических построениях. Отсюда «швы »

между рассудочной логикой и мифологической фантазией,

которые просматриваются по всему полю фисиологических

построений «досократиков ». Как раз на стыке логики и фантазии и

рождаются учения фисиологов о телесной душе, состоящей из

разных стихий. И даже там, где применительно к душе речь идет

о неких «эйдолах», как у Демокрита, они не привносят в

представления о ней ничего собственно идеального.

Известно, что учение Демокрита вызывало огромную

неприязнь у Платона, который однажды попытался сжечь все

собранные им работы этого мыслителя. Характерен и тот факт, что

7 Фрагменты ранних греческих философов.— М., 1989.— Ч. 1.— С. 229.

* Там же.— С. 233.

to

Платон ни разу не упоминает о Демокрите в своих

произведениях. И делает он это, скорее всего, умышленно. Шаблонное

объяснение заключается в том, что первый идеалист античного мира

уже по определению должен испытывать неприязнь к самому

известному и последовательному античному материалисту. Но

ситуация на деле и сложнее, и проще, поскольку Демокрита

нельзя признать материалистом в позднейшем смысле этого

слова. Здесь перед нами отнюдь не два решения одной проблемы —

материалистическое и идеалистическое. Суть в том, что те

проблемы, которые пытается решить Платон в своем учении об

идеях, для Демокрита просто не существуют?.

Забегая вперед, скажем, что смысл учения об идеях у

Платона — в обосновании родовой сущности вещей и людей. Ведь уже

Гераклит, заявляя, что все течет, вводит представление о мере

как моменте постоянства в потоке изменений. И гомеомерии

Анаксагора — это тоже попытка объяснить, откуда берется

качественная определенность всех предметов и существ. Почему,

к примеру, кошка всегда остается кошкой, и, даже погибая, не

становится собакой? Что именно удерживает ее в этом

«кошачьем состоянии »? И почему у кошки при любых обстоятельствах

все равно рождаются котята, а на яблоне все равно вырастают

яблоки, а не, к примеру, помидоры? Еще сложнее обстоят дела с

человеком, у которого деятельность души связана с единством

личности, что позволяет узнать человека через много лет по

складу характера, особенностям мышления и поведения, другим

проявлениям его Я.

Но именно родовое своеобразие вещи, которое Платон

связывает с ее «эйдосом», не существует для Демокрита. Зато у

Демокрита мы находим «эйдолы». И различие между «эйдоса-

ми » (eidos) Платона и «эйдолами » (eidol) Демокрита носит

принципиальный характер10. Оба приведенных слова переводятся на

русский язык прежде всего как «образ», «облик», «очертание».

Именно из уверенности в том, что все в мире должно иметь

внешние очертания, исходит в своем учении Демокрит. При этом ни

9 Предлагаемая трактовка учения Демокрита делает довольно

условным ленинское противопоставление «линии Демокрита» как первого

материалиста «линии Платона» как первого идеалиста в его работе

«Материализм и эмпириокритицизм» (См. Ленин В.И. Поли. собр. соч.— Т.18.—

С 131).

10 На употребление Демокритом термина «eidol» указывает Э. Целлер.

См.: Целлер Э. Очерк истории греческой философии.— М., 1996.— С. 72.

и

в одной из вещей он не предполагает внутренней основы,

способной удерживать атомы в составе этой вещи. Своеобразие

атомизма Демокрита состоит в том, что атомы, соединившись в вещь,

могут разъединиться и разлететься при сотрясении и ударе. А

потом соединиться вновь уже в ином варианте и иной комбинации.

В этом свете не только тело человека, но и его душа, согласно

Демокриту, может распадаться на атомы. Душа, как считал

Демокрит, распадается на шарообразные составляющие, из

которых состоит и огонь. Таким образом, душа, по его убеждению,

смертна. Причем смерть человека он связывает с выдыханием

огневидных атомов души. В своей работе «О душе » Аристотель

так характеризует представления Демокрита и Левкиппа о связи

между дыханием и жизнью: «Оба они считают шаровидные

атомы душой, потому что атомы такой формы больше всех в

состоянии проникать повсюду и, сами будучи приведенными в

движение, двигать и остальное; при этом оба полагают, что именно

душа сообщает живым существам движение. Поэтому с

дыханием, по их мнению, кончается жизнь. Именно, когда

окружающий воздух сжимает тела и вытесняет атомы..., которые

сообщают живым существам движение тем, что сами они никогда не

находятся в состоянии покоя, возникает защита — благодаря

дыханию входят извне другие атомы, которые препятствуют

выходу содержащихся в живых существах атомов,

противодействуя этому сжатию и затвердению. И живые существа живут

до тех пор, пока они в состоянии это делать »п.

Итак, прекращение движения означает, по Демократу, что

человек буквально «испускает дух » в форме указанных

огневидных атомов. Естественно, что в процессе указанного

кругооборота атомов души в результате дыхания они наполняют не

только живое существо, но и мир, где пребывают в рассеянном

состоянии. По свидетельствам того же Аристотеля, больше

всего атомов души находится в воздухе, откуда люди извлекают их

посредством дыхания. Что касается локализации души внутри

человеческого тела, то животная неразумная часть души,

позволяющая человеку двигаться, по убеждению Демокрита,

распределяется по всему его телу. А разумная часть души должна быть

сосредоточена в районе груди, т. е. в легких.

Однако уверенность Демокрита в телесности как животной,

так и разумной части души, по мнению Аристотеля, приводит к

" Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 375.

12

нелепости. «Ведь если душа находится во всем ощущающем

теле,— пишет он в работе «О душе » — то при предположении,

что душа есть некое тело, необходимо, чтобы в одном и том же

месте находилось два тела »12. Иными словами, согласно

Аристотелю, в одном и том же месте не могут одновременно

располагаться и тело человека, и «тело » его души. А из этого следует,

что либо душа не находится в теле, либо она не является особым

телом. Так рассуждает Аристотель. Интересно, что по мнению

исследователя античности А.Н. Чанышева, точка зрения

Демокрита не столь нелепа, как считал Аристотель. Если признавать

существование пустоты между атомами, считает он, то тогда одно

тело как бы пронизывает другое. И таким образом, они

оказываются совместимыми13.

Как считал Демокрит, огневидные атомы вихрями

носящиеся по Вселенной, могут сами по себе соединяться в образы,

способные существовать довольно долго. Именно эти образы люди

называют богами, поскольку последние могут влиять на их

жизнь в лучшую или худшую сторону. Приближаясь к людям

вплотную, эти образы своим видом и звуками предсказывают

будущее. А в результате те начинают поклоняться им и

приносить жертвы. Среди прочего, люди, согласно Демокриту,

поклоняются воздуху как вместилищу огневидных атомов, называя

его верховным богом Олимпа — Зевсом.

Однако, воссоздавая точку зрения Демокрита на

происхождение богов, нужно иметь в виду, что в дошедших до нас

материалах она не выражена ясно и однозначно. И это позволило

М.Т. Цицерону уличать Демокрита в непоследовательности.

«Что же сказать о Демокрите, который возводит в боги то

«образы » в их беспорядочном движении,— пишет Цицерон,— то

ту природу, которая изливает и посылает эти «образы », то нашу

мысль и разум? Мне кажется, что Демокрит... колебался в

вопросе о природе богов. То он считал, что во Вселенной есть

образы, обладающие божественностью, то он утверждал, что

боги — это атомы души, находящиеся в той же Вселенной, то

одушевленные «образы», которым свойственно помогать или

вредить нам, то некие образы, столь огромные, что они

охватывают весь наш космос снаружи»14.

12 Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 388.

IJ См.: Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии.— М., 1981.—

С. 192.

м Цит. по: Лурье С.Я. Демокрит: тексты, переводы, исследования.—

Л., 1970.— С. 472.

13

Приведенные выше слова Цицерона еще раз

свидетельствуют о неоднозначности позиции Демокрита в этом вопросе. Но

неоднозначность не означает наличия внутренних противоречий.

Можно спорить с Демокритом о том, являются ли боги некими

«образами », состоящими из атомов, которые одновременно

входят в состав человеческой души. Можно не соглашаться с тем,

что такие атомы являются «элементами » наших мыслей. Можно

не верить в то, что эти одушевленные образы беспорядочно

движутся во Вселенной, помогая или нанося вред людям. В конце

концов, вслед за Цицероном, можно считать, что указанные

представления о богах достойны скорее родины Демокрита — города

Абдеры, чем его самого. А город Абдеры на северо-востоке

Эллады считался у греков родиной простофиль. Но нельзя доказать,

что Демокрит противоречил сам себе или же серьезно колебался в

принципиальных моментах, касающихся природы богов.

Взгляды Демокрита — последовательный атомизм, и в силу этой

последовательности боги у него телесны. При этом он считает, что

поклонение богам — это результат невежества, а именно незнания

атомного строения мира. Иначе бы люди поняли, что не существует

вечных и бессмертных богов, а существуют лишь бренные

соединения огневидных атомов, наряду, к примеру, с «эйдолами ». Причем

и те и другие свободно перемещаются в пустоте, воздействуя на

воспринимающих их людей. Правда, в отличие от богов и демонов,

«эйдолы » не возникают сами по себе, а испускаются вещами.

Представление об «эйдолах» как подвижных телесных

«образах» вещей напрямую связаны с объяснением Демокритом

процесса зрительного восприятия. Дело в том, что, согласно

Демокриту, «эйдолы» постоянно истекают из вещей, будучи чем-

то вроде их миниатюрных копий. Их испускают все вещи и

растения. Но энергичнее всего они исходят из живых существ

вследствие их движения и теплоты. Оригинальность трактовки

Демокритом зрительного восприятия отмечал представитель

школы Аристотеля Теофраст. Согласно Демокриту, воздух,

находящийся между глазом и предметом, «получает отпечаток,

сдавливаясь видимым и видящим»15. В свою очередь измененный

воздух соприкасается с истечениями наших глаз. При этом, как

подчеркивает Э. Целлер, «каждый род атомов воспринимается

однородными ему атомами в нас»16. Это значит, что верный об-

15 Маковельский А.О. Древнегреческие атомисты.— Баку, 1946.— С. 282.

16 Целлер Э. Очерк истории греческой философии.— М., 1996.— С. 72.

и

раз вещи, по Демокриту, возникает там, где ее «эйдолы», прямо

или косвенно, находят внутри нас аналогичную себе основу.

Тем не менее, по большому счету, любое восприятие,

согласно атомистическому учению, не достигает подлинной сути мира.

«Только считают,— отмечает Демокрит,— что существует цвет,

что существует — сладкое, что существует — горькое, в

действительности — атомы и пустота»17. Из этого известного

положения Демокрита, конечно, не следует, что он был скептиком.

Ведь, сомневаясь в данных чувств, он уверен в возможностях

разума. При этом мышление у него так же телесно, как и

чувственное восприятие, и имеет место там, где у души надлежащая

пропорция. Теофраст отмечает: «... что касается мышления, то

Демокрит ограничился заявлением, что оно имеет место, когда

душа смешана в надлежащей пропорции... он сводит мышление

к (характеру) смеси (атомов) в теле, что, по-видимому,

соответствует его (учению), по которому душа — тело »18.

Атомистические взгляды Демокрита часто отождествляют с

атеизмом. Так делает, к примеру, А.Н. Чанышев, который,

подводя итог анализу позиции Демокрита, делает энергичный

вывод: «Таким образом, атомисты — атеисты»19. Но,если позиция

Демокрита — атеизм, то атеизм особого рода. Ведь Демокрит

признает существование богов. Будучи противником всяких

чудес и мистики, Демокрит признает предзнаменования, вещие сны

и многое другое, если это находит свое естественное

объяснение. И такое естественное объяснение связано с наличием богов

и демонов в качестве вполне телесных образований.

Обоснование бытия богов Демокритом — характерный

пример фисиологических построений. Для богов как бессмертных

мифических существ в его учении уже места нет, как нет в нем

места для бога в качестве Высшего Блага, совершенства и идеала.

Зато в нем нашлось место для того, чему больше подходит

название не «идеал», а «идол». Ведь именно «идолом» принято

называть ограниченное в своей телесности воплощение

божества. Такие воззрения можно определять как атеизм, имея в

виду то, что Демокрит отказался от традиционного отношения к

богам. Эти же воззрения можно характеризовать как теизм,

поскольку у Демокрита боги по-прежнему реальны, существуя

17 Лурье С.Я. Демокрит: тексты, переводы, исследования.— Л., 1970.—

С. 79-80.

18 Там же.— С. 460.

w Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии.— М., 1981.— С. 202.

15

рядом с нами. Боги, согласно Демокриту, смертны и состоят из

атомов, но по большому счету это не отдаляет, а сближает их с

богами из античных мифов. Ведь Гея и Уран, Крон и Рея, Зевс и

Гера воспринимались греками как вполне телесные существа, в

отличие от того, как будут воспринимать Создателя христиане.

И все же главное то, что такого рода «атеистический теизм »

не предполагает веры в бога как исток любой религиозности.

Боги для Демокрита — не предмет культа, а объект

исследований. Представления о них органично вписываются в его фисио-

логические построения. Более того, представления о мире,

наполненном телесными «эйдолами », и о богах, подобных

ограниченным идолам, вполне закономерны для этой формы знания.

Такова позиция фисиологии, которая еще не опирается на

развитую опытную базу, чтобы адекватно, как это делает

естествознание, судить о природе.

Что касается человека, то, даже не поставив проблему

идеального, фисиолог судит о нем столь же неадекватно.

Признавая между душой и телом причинно-следственные связи, он

меряет душу вещной меркой. И этот взгляд близок тому, что

проповедуют современные экстрасенсы, для которых душа, как и

бог, есть разновидность «тонкой материи». А следовательно,

взаимоотношения человека с богом, а также его общение с

демонами, привидениями и другими «потусторонними»

явлениями, можно корректировать чисто физическими воздействиями,

осуществляемыми от имени и под «покровительством»

современного естествознания.

Еще раз повторим, что такого рода вещный взгляд на душу не

стоит проводить по ведомству философского материализма.

Здесь еще отсутствует та система координат, в которой

философская классика в борьбе идеализма и материализма будет

осмыслять проблему своеобразия человеческой души. Путь к

адекватной постановке этой проблемы связан с обсуждением

проблемы истоков добродетели. А это значит, что пора перейти к

софистам и Сократу.

V. Софисты и первый опыт субъективизма

ели у «досократиков », и в частности у Демокрита,

человеческое поведение и движения его души объясняются,

исходя из цепочки природных причин и следствий, то Сократ

разрывает указанную цепь и извлекает человека из мира ближай-

it

ших природных связей, рассматривая его действия через призму

того, что именуется «наилучшим ». Тем самым классическая

философия обретает свой особый предмет, не совпадающий с

предметом естественных наук. Трансформируется и метод

теоретической рефлексии, который у Сократа связан с майевтическим

диалогом.

Чтобы обозначить ту новую проблему, которая впервые была

поставлена Сократом, обратимся к диалогу Платона «Федон » в

том месте, где, согласно комментариям А.Ф. Лосева, речь идет о

душе как эйдосе жизни. Беседуя перед казнью с учениками,

Сократ в этом диалоге характеризует свое отношение к воззрениям

Анаксагора. Сократ удивляется тому, что, признав Ум главной

причиной и устроителем мира, Анаксагор исключил его из

рассмотрения отдельных процессов, обращаясь при этом к

воздуху, эфиру, воде и многому другому. Объясняя суть

обсуждаемой проблемы, Сократ приводит в пример самого себя,

ожидающего исполнения смертного приговора.

Если рассуждать подобно Анаксагору, говорит Сократ, то

следует сказать: «Сократ сидит здесь потому, что его тело

состоит из костей и сухожилий и кости твердые и отделены одна

от другой сочленениями, а сухожилия могут натягиваться и

расслабляться и окружают кости — вместе с мясом и кожею,

которая все охватывает. И так как кости свободно ходят в своих

суставах, сухожилия, растягиваясь и напрягаясь, позволяют

Сократу сгибать ноги и руки. Вот по этой-то причине он и сидит

теперь здесь, согнувшись»20. Продолжая свою мысль, Сократ

отмечает, что и для его беседы с учениками тоже можно указать

причины в виде движения воздуха, звуков голоса и тому

подобного, пренебрегая главным, а именно тем, что раз афиняне сочли

нужным осудить Сократа на смерть, то он считает справедливым

оставаться на этом месте и понести наказание. «Да клянусь

собакой, эти жилы и эти кости уже давно, я думаю, были бы в Мегарах

или в Беотии, увлеченные ложным мнением о наилучшем —

возмущенно заявляет Сократ,— если бы я не признал более

справедливым и более прекрасным не бежать и не скрываться, но принять

любое наказание, какое бы ни назначило мне государство »21.

Уже в этом небольшом, но характерном отрывке из «Федо-

на » обнаруживает себя своеобразие точки зрения Сократа, ко-

20 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1993-1994.— Т. 2.— С. 57.

21 Там же.— С. 57-58.

17

торый не может объяснить поведение человека, исходя из

естественных причин и законов, которым подчиняется наш организм.

Поведение человека выходит за рамки жизнедеятельности

организма. И знание о «наилучшем» в примере, приведенном

Сократом, является причиной высшего порядка, выводящей

людей за пределы природного мира.

У Аристотеля такого рода причины будут выделены как

целевые. Что касается Сократа, каким он предстает в «Федоне»,

то здесь просматривается та фундаментальная особенность

классической философии, которая определит ее дальнейшее

развитие. Если Демокрит смотрит на человека через призму вещи, то

Сократ из «Федона » смотрит на вещи с точки зрения человека.

В результате он не понимает, почему Анаксагор судил об

отдельных процессах природы, исходя из особенностей воздуха, эфира,

воды и т. д. Согласно Сократу, теперь уже обо всем на свете

нужно судить с точки зрения Ума как устроителя Вселенной. А это

как раз и означает мерять весь мир человеческой мерой.

Но вернемся к поведению человека. Итак, не кости и

сухожилия определяют суть человеческих поступков, а

представления о «справедливом » и «наилучшем ». Есть в человеке нечто, что

руководствуется этими представлениями. Этим «нечто»

является душа, для которой значимы не столько телесные желания,

сколько представления разума. Проблема, однако,

заключается в том, что, руководствуясь разумом, душа часто действует

наперекор телу. И это мы видим на примере того же Сократа.

Его жилы и кости могли бы уже давно находиться на воле в

Мегерах, но Сократ обрекает их на муки тюремной неволи, а

затем на гибель, исходя из представления о «наилучшем ».

Именно душа Сократа обрекает тело на страдания и гибель. И

сколько б мы ни изучали организм человека, вплоть до самой высшей

нервной деятельности и до последней нервной клетки, мы не

найдем в нем потребности или необходимости в подобной

добровольной жертве. Тем более там, где его жизни и жизни

близких ничего не угрожает.

Таким образом, Сократ обнаруживает в душевных

движениях человека тенденцию, которая, согласно философской

классике, противоположна той, что господствует в природном мире.

Наши духовные мотивы и цели, связанные с представлениями

разума, есть нечто отличное и даже противоположное телесным

желаниям. Они противоположны стремлениям тела по

направленности и по сути. Ведь налицо существенная разница между

1В

простой телесной жаждой и жаждой справедливости, которой

руководствовался Сократ, соглашаясь подчиниться решению о

казни. В первом случае поведение человека определяет частная

потребность его организма. Во втором случае поведение

человека обусловлено некими общими представлениями. А это значит,

что в устремлениях души может быть представлено нечто

общее, и в этом качестве душа противостоит телу как чему-то

частному. А также, если принять позицию Сократа и Платона, она

может противостоять чувственным проявлениям в самой себе.

Вопрос об основаниях человеческой жизни считается

главным в учении Сократа. Недаром его взгляды обычно

определяют как этический рационализм. Рационализмом позиция

Сократа является потому, что именно разум, который он именует

«отвлеченными речами », ориентирует поведение на некие

объективные основы. Иначе предлагали действовать человеку

современники Сократа — софисты. И в противостоянии Сократа и

софистов — главный нерв формирующейся античной классики,

в противовес тому, как представлял их взаимоотношения

комедиограф Аристофан в своем произведении «Облака ».

По сути Сократ настаивал на объективной мере, которой

человеку следует мерить свои поступки, определяя их низость

или, наоборот, величие. Именно у него эта мера превращается из

внешних предписаний богов и образцов, задаваемых героями, во

внутреннюю инстанцию — знание души о «наилучшем». Но

открытие некой объективной инстанции не вне, а внутри нас могло

состояться только после того, как интересы философии

переместились во внутренний мир человека — в мир его желаний,

предпочтений, приоритетов. И этот сдвиг, подготовивший

открытие Сократа, осуществили как раз софисты.

Мы будем говорить в основном о Протагоре. Ведь несмотря

на то, что софисты видели свою задачу в обучении юношества, у

них не было философской школы в позднейшем платоновском

или аристотелевском смысле слова. Напомним, что интересы

софистов переместились в область, почти неизвестную «фисио-

логам ». Центр исследований Протагора — это уже не

астрономия и математика, а логика, грамматика и риторика, а также

политика и право. Словом, это то знание, которое главным

образом обращено к нуждам отдельного индивида, а вовсе не к

основам мироздания.

Будучи первыми платными учителями греков, софисты

обучали их мудрости в домашних и государственных делах. Так в

19

диалоге «Протагор» Платон вкладывает в его уста слова о том,

что софист не должен терзать юношей упражнениями из

области геометрии, астрономии и музыки. Задача софиста — научить

юношей управлять домом, а также быть сильными в поступках и

речах, касающихся государства. А здесь главное — уметь

рассуждать и доказывать свою правоту. Причем уточним, что

между рассуждением и доказательством существует различие. Ведь

любое рассуждение — это процедура сравнения и выбора, тогда

как суть доказательства в обосновании выбора, уже сделанного

человеком.

Итак, софисты помогали грекам выявлять основания своих

поступков, которые принято называть мотивами. Искусство

мотивирования, изощренность доводов, умение произвести

впечатление на собеседников — вот цели, которые преследовали

юноши, обучаясь у софистов. Но все это не имеет ровно

никакого смысла, пока за индивидом не признано право на

самостоятельность, то есть право поступать согласно внутренним

побуждениям, а не только в соответствии с предписаниями,

освященными божественным авторитетом. Вот почему деятельность

софистов была сопряжена с критикой традиционных устоев и с

ниспровержением веры в олимпийских богов.

Путешествуя по Греции, Протагор дважды посещал Афины.

Во второе посещение он даже разработал проект новой

конституции по просьбе Перикла. Но, как известно, именно тогда он

был схвачен и приговорен судом к казни. Причиной столь

строгого приговора стала работа Протагора «О богах»,

начинавшаяся словами: «О богах я не могу знать ни того, что они

существуют, ни того, что их нет, ни того, каковы они по виду. Ибо многое

препятствует знать это: и неясность вопроса, и краткость

человеческой жизни »22.

Мы знаем, что Протагору удалось избежать казни. Подобно

Анаксагору, он был изгнан из Афин, а его книга публично

сожжена. Но в данном случае важна не внешняя фактическая канва,

а те средства, которые использует Протагор в своей критике

староотеческих богов. Судя по приведенному фрагменту, в

отношении богов можно рассуждать, исходя из двух оснований.

Во-первых, это человеческий разум, способный разобраться в

ясно поставленных вопросах. А, во-вторых, это личный опыт

22 Античные философы: свидетельства, фрагменты и тексты.— Киев,

1955.— С. 123.

2В

человека, позволяющий ему отличать истину от заблуждения.

Таким образом, вопрос о вере оказывается у Протагора

трансформированным в анализ знания, критерий истинности

которого непосредственно связан с индивидом.

Обратим внимание на то, что разум у Протагора — это уже

не манифестация космоса, как это было у «фисиологов », а

собственная сила и орудие человека. Знания человека, как и сам

мир, в «фисиологии» оказываются расколоты надвое. Для «фи-

сиолога » только разум имеет отношение к истине. А значит

разум выражает устойчивую основу мира, а мнение — его

изменчивую внешность. Истина оказывается выражением

первоосновы мира, и приобщение к ней не зависит от личных качеств

индивида.

Для «фисиолога» главное — вступить на путь истины,

который для всех один и тот же. А вступивший на путь истины

оказывается орудием космоса. Его устами вещает истина, а

поступками руководят боги. Для «фисиологов »не существует

проблемы личных способностей, зато важен вопрос об образе

жизни человека, который способствует приобщению к истине.

Таким образом, мыслящий человек в «фисиологии» предстает в

роли своеобразного медиума, через которого действует космос.

И даже философ в таком случае предстает скорее в роли

проводника и средства, чем субъекта процесса познания.

Иначе решают эту проблему софисты, у которых разум

впервые становится личной силой и способностью человека. Быть

мудрым у софистов — это значит уметь свободно мыслить, что

совпадает с умением выражать мысли в свободной и грамотной

речи. Софисты еще не отличают ум от разумной речи. Но в этой

свободе умай речи — главное открытие софистов. Ум, который

у «фисиологов» был орудием космоса, у софистов становится

личной способностью, позволяющей человеку впервые ощутить

власть над миром. Софисты открывают возможность судить обо

всем на свете, доказывая то одно, то другое в равной степени

убедительно. Пусть не на деле, но в словесном диалоге, в

котором они были мастерами, софисты ставят мир в зависимость от

себя самих как исходной точки отсчета.

Здесь стоит сделать отступление и указать на то, что ум ста- ■

новится началом свободы, а точнее произвола, уже в учении

Анаксагора, который стоит особняком среди «досократиков».

Правда, Анаксагор говорит не о человеческом, а о божественном ■

уме, по своему желанию устраивающем мир природы. В вопросе

21

о первооснове бытия Анаксагор исходит из существования, с

одной стороны, многообразия гомеомерий в природе, а, с

другой стороны,— внеприродного Нуса, который как раз и

выводит исходную природную смесь из состояния

неупорядоченности и неподвижности. Сам будучи неподвижным, и, в

отличие от гомеомерий, простым и неделимым, Нус является у

Анаксагора движущей силой всего мироздания. Задав

круговое движение «подобочастным», Нус, согласно Анаксагору,

организовал их в форме вещей, определив тем самым облик

известного нам мира.

Итак, Нусу в учении Анаксагора отводится роль верховного

правителя Вселенной. При этом его нельзя путать с Логосом,

согласно его стоической трактовке. В таком понимании Логос —

это космическая необходимость, которая не может быть

проигнорирована ни вещами, ни людьми, ни богами. Иначе правит

миром Нус, волю которого, в противовес Плутарху, можно

сравнить со случаем, именуемым у греков «тюхе ». Однако, если Нус

не несет в себе закона и необходимости, то кто и что помешает

ему, однажды начав движение мира, столь же неожиданно его

прекратить?

Надо сказать, что суждения Анаксагора о божественном Нусе

были столь впечатляющими, что современники прозвали его

самого Нусом. Но наиболее высоко его оценили потомки. Ведь по

сути дела Анаксагор впервые обозначил противоположность

действий ума и природных процессов. Вынеся Нус за пределы

мира природы, Анаксагор по сути вступил на тот путь, который

привел в дальнейшем к открытиям софистов и Сократа. Но это

еще не все, поскольку, сделав Нус запредельным миру, он

наделил его произволом. «Только один Анаксагор утверждает,—

пишет Аристотель,— что ум ничему не подвержен и ни с чем

другим ничего общего не имеет»23.

Итак, Нус Анаксагора — это самовластное начало бытия,

которое, как подчеркивал он сам, знает все, но при этом его

собственная воля и власть для людей непостижимы. То, что смысл

деяний Нуса не просто скрыт от человека, но непостижим,

поскольку по сути произволен, более всего раздражало

оппонентов Анаксагора. Так Аристотель возмущался тем, что Нус у

Анаксагора играет роль «бога из машины ». Известно, что во

время театральных представлений, так любимых греками, в случае

" Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1975.— Т. 1.— С. 379.

22

безвыходных ситуаций, на подмостки сверху опускалось

механическое устройство, несущее «бога», который своей волей все

счастливо устраивал. Сравнивая Нус с таким «богом из

машины», Аристотель подчеркивал, что, к сожалению, у Нуса нет

своей строго необходимой роли в теории Анаксагора, и он

появляется в ней всякий раз, когда что-то нельзя объяснить другими

причинами24.

Еще более резко по поводу самовластия Нуса высказывался

Климент Александрийский, отмечавший «глупость » этого ума.

И подобные нападки вполне объяснимы, поскольку

преимущество логики, с точки зрения античных философов, заключается

в том, что она позволяет представить весь мир как

организованное целое, живущее согласно законам, а не прихотям слепых

стихийных сил, действующих в мире. Однако в случае с Нусом

все получалось как бы наоборот. Ум, который у других «досок-

ратиков» был представителем вечной и неизменной истины

бытия, у Анаксагора вновь стал превращаться в источник стихии.

Однако это была уже другая стихия, о которой в полный голос

заговорили именно софисты.

Речь идет о стихии субъективной жизни человека. Ведь

обуздание природной стихии давалось человеческому роду по мере

того, как он учился сам определять течение окружающей

жизни. Но способность к самоопределению коварна. На первых

порах она оборачивается произволом. В результате исторически

сила человеческого рода прибывала за счет вызревания иной

стихии. Это уже стихия не природных сил, а индивидуальных воль

и стремлений человека. С помощью своего «самовольного » Нуса

Анаксагор лишь косвенно заявил об указанном стремлении к

самоопределению. Тем не менее, представление о Боге,

способном по собственному желанию сотворить мир, нашла свой

отзвук в христианском вероучении и христианской философии.

Что касается софистов, то именно у них ум из божественной

инстанции превращается в человеческую способность. Ум у

софистов — это способность к самостоятельному решению и

действию, предполагающим определенные правила. Но

движущая сила, определяющая манипуляции с правилами ума у

софистов,— это по большому счету произвол. Игнорируя тонкие

различия между старшими и младшими софистами, заметим, что

логика в ее софистическом варианте предполагает законы не

24 См.: там же.— С. 74.

23

как нечто объективное, а как субъективные правила игры. До

сих пор софистикой именуют внешне грамотные суждения,

которые не соответствуют действительности. Сиюминутная

убедительность — главная цель софиста, ради которой он

пользуется красноречием и разворачивает систему аргументации. А за

спиной сиюминутной убедительности стоит личный интерес,

который обслуживает развитая логическая способность.

По сути перед нами потребительское отношение к разуму,

когда он не ищет истину, а обслуживает частные потребности.

И такую позицию в отношении разума впервые заняли софисты.

В комедии Аристофана «Облака» земледелец Стрепсиад хочет

избавиться от долгов, и с этой целью он обращается в «мыслиль-

ню» к софистам. Его цель — выучиться тем уловкам, которые

помогут везде и всюду побеждать. Устами Стрепсиада

Аристофан объясняет занятия софистов:

И тем, кто денег даст им, пред судом они

Обучат кривду делать речью правою".

Конечно, никакой специальной «мыслильни» у софистов не

было. Как не было среди них и Сократа, который осуждал

софистов за использование мышления в сиюминутных и

своекорыстных целях. Для него мышление — это способ свободного

отыскания истины, и прежде всего объективной истины

человеческого существования.

По сути дела софисты низвергли разум с того трона, на

который его возвели античные «фисиологи». Софизмы, которые они

широко применяли и которым за плату обучали других,

рождаются в житейской практике. Софизм по его происхождению —

это житейское применение мышления. В этом смысле жизнь и

деятельность античных софистов опровергает расхожее мнение,

будто нужда в софизмах может возникнуть лишь в

теоретическом споре или в ходе политического диспута. В

действительности софистика вырастает уже на почве житейских интересов. Ведь

суждения о жизни с позиции выгоды и пользы — это признак

здравого смысла и рассудительности человека. И даже там, где

собственную выгоду противопоставляют всему другому, люди

остаются в пределах здравого смысла и житейской смекалки.

Но именно здесь и возникает первая нужда в софистике, когда

рассудку нужно обосновать весомость данного решения.

:' Античная литература. Греция: Антология.— М., 1989.— Ч. 2.— С. 9.

24

Иначе говоря, софизмы неминуемы там, где логику

подчиняют личному интересу, а критерием достоверности суждений

и выводов становится сам индивид с его заботами,

желаниями и страстями. И надо сказать, что античные софисты были

достаточно откровенны, освещая суть своей позиции. Вспомним

хотя бы известное высказывание Протагора из его работы

«Истина, или Ниспровергающие речи »: «Человек есть мера всех

вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих,

что они не существуют»26.

Заметим, что Протагор здесь честен, но неточен. Ведь точкой

отсчета в учении софистов стал не столько «человек», сколько

«индивид ». И, уточнив эту разницу, мы поймем, почему так

яростно спорил с софистами Сократ. Дело в том, что, подчиняя

мышление теперь уже не космосу, а человеку, софисты не наделяют

его автономией. Да и сам человек у них отнюдь не автономен,

если иметь в виду собственный смысл этого слова, которое

переводится с греческого как «полагающий закон самому себе ». Спор '

в данном случае идет о том, чем должен руководствоваться

человек в своей жизни. Ведь, если греки не желают больше

следовать традициям, то могут ли они найти в самих себе столь же

весомый закон и основу для совместной жизни? Или достаточно

опереться на частный интерес и личный мотив, участвуя в

погоне за жизненным успехом?

Софисты по сути отстаивали второе, полагаясь во всем на

отдельного индивида. А в результате проблема объективной

истины превращается в вопрос о субъективной оправданности

человеческих поступков. Ведь у русского слова «оправдать » есть

разные смыслы. И один из них связан с поиском мотивов и

причин совершенного поступка. С этой точки зрения, у каждого из

нас своя «правда », поскольку любой поступок будет иметь свои

побудительные мотивы.

Разбираясь в связи с софистами в этом вопросе, Гегель

остроумно замечает, что в любом, даже самом дурном поступке

заключена точка зрения и определенный мотив, выдвигая

который можно извинять и защищать этот поступок. Так делают

дезертиры во время войны, объясняя свое поведение

«обязанностью » сохранения собственной жизни. И чем образованней

человек, замечает Гегель, тем лучше он обосновывает свой дур-

26 Античные философы: Свидетельства, фрагменты и тексты.— Киев, "

1955.- С. 121.

2S

ной поступок27. Более того, задача адвоката на суде —

объяснить и обосновать мотивы действий преступника. Он

доказывает, что в действиях преступника была своя «логика », а

значит и своя «правда». И тем не менее, окончательное решение

выносит суд. Именно он устанавливает истину, учитывая

аргументы всех сторон и оценивая ситуацию с позиции закона и

нравственных принципов.

Таким образом, не только Гегель, но и современный суд

стоит на позиции объективного смысла человеческих поступков.

Что же касается софистов, то для них важнее всего не то, что

есть на самом деле, а то, что ощущает и переживает индивид.

В пересказе Секста Эмпирика мысль Протагора о человеке как

«мере всех вещей » должна пониматься следующим образом: «все,

что представляется людям, то и существует, а то, что не

является никому из людей, то и не существует»28. Но люди

воспринимают мир по-разному, замечает Секст Эмпирик, в зависимости

от своих состояний. Разное восприятие у больного и здорового,

старца и юноши, спящего и бодрствующего, у человека

живущего естественной жизнью и жизнью противоестественной. А

потому критерием достоверности могут быть лишь телесные

состояния данного конкретного индивида.

Итак, мир таков, каким он является мне в данный момент. В дру-

гой момент и для другого человека мир оказывается другим. Но

тогда точкой отсчета мы должны признать не данного индивида как

целое, а его состояние и даже ощущение в данный момент. Ведь в

следующий момент ощущение будет уже иным. Вполне понятно,

что, двигаясь в этом направлении, мы вынуждены признать, что ни

в нас, ни в мире нет ничего постоянного. Есть только бесконечное

изменение, и в этой бесконечной смене ощущений не стоит искать

ни связности, ни смысла, ни, тем более, внутренней основы.

Судя по дошедшим до нас материалам, подобной

последовательности в утверждении своей позиции Протагор не проявил.

Ведь любые поступки, если дойти до края в таких суждениях,

уже становятся неуместными. И тогда Протагору пришлось бы

оставить обучение молодежи и погрузиться в поток

самоощущений, фиксируясь в отдельности на каждом из них. Именно в

такой тупик может зайти мысль философа, сделавшего мерой

27 См.: Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии: В 3 кн.— СПб.,

1994.- Кн. 2.- С. 20-21.

и Античные философы: свидетельства, фрагменты и тексты.— Киев,

1955.- С. 116.

26

всех мер отдельного индивида в качестве самодостаточного

«эго». Но если у индивида отсутствует объективная основа для

связи с себе подобными, то субъективные силы должны

разрушить его самого. Ведь эгоистическое «я », будучи неким

«субъектом в квадрате », должно все больше замыкаться на себе,

сосредоточившись на нюансах собственных переживаний. А в

результате каждое ощущение становится самоцелью, уничтожая

цельность человеческой личности.

Но еще раз повторим, что в тупик последовательного

субъективизма философская мысль зайдет гораздо позже. А в учении

Протагора перед нами лишь первый опыт субъективизма. Здесь

субъективизм уже оборачивается двумя своими сторонами —

эмпиризмом и релятивизмом. При этом ощущениями индивида

у Протагора по сути определяется достоверность знаний, а

также направление нашего ума и смысл приводимых доказательств.

Не противопоставляя разум чувствам, Протагор подчиняет

первое второму. А в результате суждения становятся столь же

относительными и изменчивыми, как и настроения.

Существует, однако, одно обстоятельство, на первый взгляд

противоречащее приведенным выше характеристикам позиции

софистов. Дело в том, что софистам были не чужды

рассуждения о добродетельном поведении. Более того, своей

сознательной целью они ставили обучение добродетели. И как замечает в

«Очерках истории греческой философии» Целлер, в диалоге

«Протагор » Платон скорее всего воспроизводит подлинную речь

этого софиста о происхождении добродетели, произнесенную,

а может быть и письменно опубликованную им29.

Протагор в одноименном диалоге почтительно отзывается о

богах, наделивших людей добродетелями. И в своих оценках

мужества, рассудительности и справедливости как- будто не

расходится с Сократом, усложняя тем самым задачу последнего по

размежеванию их взглядов. Структура указанного диалога очень

сложная, и разговор неоднократно меняет свое направление и предмет.

Принято считать, что речь в нем идет прежде всего об обучении

добродетели и о том, делима ли добродетель на части. Сократ в

конце концов побеждает в споре, показав, что «мудрец» Протагор

не понимает того, о чем говорит. При этом итог беседы по сути

предваряется Сократом, когда тот в самом начале не может

уразуметь, чему именно хочет выучиться Гиппократ у Протагора.

w Целлер Э. Очерк истории греческой философии.— М., 1996.— С. 86.

27

«Ты намерен предоставить попечение о твоей душе софисту,

как ты говоришь;— наставляет Сократ Гиппократа,— но, право, я

бы очень удивился, если бы ты знал, что такое софист. А раз тебе

это неизвестно, то ты не знаешь и того, кому вверяешь свою душу

и для чего — для хорошего или дурного »30. Выясняя, чем же

именно торгуют софисты, Сократ предупреждает: «Только бы, друг

мой, не надул нас софист, выхваляя то, что продает, как те купцы

или разносчики, что торгуют телесной пищей. Потому что и сами

они не знают, что в развозимых ими товарах полезно, а что вредно

для тела, но расхваливают все ради продажи... »31.

Указанный момент в «Протагоре » получает свое особое

значение, когда в разгар спора Сократ указывает на тот факт, что у

многих слова расходятся с делами. «Прекрасны твои слова и

истинны,— сказал я,— но знаешь, люди большей частью нас с

тобою не слушают и утверждают, будто многие, зная, что лучше

всего, не хотят так поступать, хотя бы у них и была к тому

возможность, а поступают иначе... »32. Это место из раннего диалога

Платона интересна как раз тем, что опровергает мнение, будто у

Сократа знание всегда отождествляется со способностью к

действию. И в этом, согласно общему мнению, состоит слабость его

рационализма.

В историко-философской литературе существует нечто вроде

штампа в трактовке соотношения знания и нравственного

действия у Сократа. Вполне определенно это толкование

представлено у Целлера, который в «Очерке истории греческой философии»

пишет по поводу его учения: «Поэтому, чтобы сделать людей

добродетельными, нужно только объяснить им, что есть добро;

добродетель возникает через обучение, а все добродетели состоят в

знании; храбр тот, кто знает, как нужно вести себя в опасности,

благочестив тот, кто знает, что подобает в отношении богов,

справедлив тот, кто знает, что подобает в отношении людей и т. д. »33.

Особенность такой трактовки Сократа состоит в том, что

знание здесь совпадает с общими представлениями о добродетели.

И в этом случае позиция Сократа выглядит крайне наивно. Но в

том-то и дело, что знание знанию рознь. И общие представления

о добре и зле могут уживаться даже с такой патологией,

которая в психиатрии имела название «нравственного помешатель-

30 Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 420.

31 Там же.— С. 423.

32 Там же.— С. 465.

33 Целлер Э. Очерк истории греческой философии.— М., 1996.— С. 96.

21

ства ». В «Энциклопедическом словаре Павленкова » мы читаем:

«Нравственное помешательство — психическая болезнь, при

которой моральные представления теряют свою силу и

перестают быть мотивом поведения. При нравственном помешательстве

человек становится безразличным к добру и злу, не утрачивая,

однако, способности теоретического формального между ними

различения »34.

Итак, одно дело — общие представления о добре, и другое

дело — добро в качестве мотива поведения. Разница в

отношении к добру здесь существенная, и она позволила И. Канту

различать собственно моральные поступки от поступков, как он их

называет, легальных. Моральный поступок возможен там, где

мы имеем дело со знанием не в форме представления, а в форме

нравственного принципа или идеала. Именно

принципиальность не позволяет расходиться слову и делу, как это бывает не

только в случае нравственного помешательства, но и при

элементарном лицемерии. Причем лицемерие, равно как и

принципиальность, противостоит наивности как проявление более

развитой культуры.

Но вернемся к Сократу, которому, как мы видим, была

знакома ситуация, в которой знание добродетели расходится с

поступками, и люди уступают удовольствиям в ущерб высшему

благу. Скорее всего, именно так действовали софисты, у

которых рассуждения о добродетели оставались общей фразой, а

причиной поступков было стремление к выгоде и удовольствию.

Анализируя диалог «Протагор», А.Ф. Лосев неслучайно

вспоминает древних, которые характеризовали Протагора как

«самого неискреннего, но самого острого из софистов »35.

Но в том-то и дело, что противостояние Сократа Протаго-

ру — это не только противоположность общей фразы

добродетели как «деланию добра). Можно не без оснований

предположить, что уже в ранних диалогах Платона идет поиск той

особой формы знания, в которой оно неотъемлемо от человеческого

действия. И эта особая истина, в которой знание тождественно

принципу действия, есть идеал.

Такая форма знания — едва ли не главное открытие Сократа.

И именно в форме идеала классическая философия обнаружи- ■

вает и начинает исследовать идеальное. А потому в тождестве

м Энциклопедический словарь Павленкова.— М., 1905.

35 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 790.

29

знания и действия проявляет себя не слабость, а сила этического

рационализма Сократа.

Нам еще придется обращаться к «Протагору » Платона.

Сейчас же уточним еще один момент, связанный с трактовкой

Сократом блага как удовольствия в ходе беседы с Протагором.

Известно, что переводчиком этого диалога на русский язык был

философ Владимир Соловьев, который выдвинул

предположение о том, что подлинный автор «Протагора » — противник

Платона Аристипп Киренский, выступающий с позиций гедонизма.

Друг Соловьева князь С.Н. Трубецкой, прекрасно знавший

античную философию, остро полемизировал с ним по этому

поводу. Тем не менее, факт остается фактом. И комментаторы с

трудом совмещают эту часть «Протагора» с другими диалогами

Платона, где речь идет об устремленности души к благу, в

противоположность живущему желаниями телу.

Что касается указанного места из «Протагора », то здесь

благо вполне определенно характеризуется Сократом как

состояния удовольствия и даже наслаждения, присущие телу36. И

такого рода парадокс скорее всего объясним лишь в свете

знаменитой иронии Сократа, способного разоблачить чужую позицию

изнутри. Так можно показать, что даже благо, признанное

удовольствием, в ходе рассуждений может обернуться знанием.

А значит исходный пункт наших рассуждений был неверен.

В свете того, что уже сказано, общий пафос выступлений

Сократа, а затем его ученика Платона, безусловно антисофис-

тичен. Сократ отрицает позицию софистов. И тем не менее, это

не абстрактное и пустое отрицание этой позиции. Говоря

языком Гегеля, философия Протагора не отбрасывается, а

«снимается » Сократом. Теряя опору в традиции и вере в

староотеческих богов, выражавших общее начало их жизни, греки стали

искать ее в противоположном — частном или личном интересе.

И этому способствовал рост не только политической, но и

хозяйственной самостоятельности граждан Греции. В такой

ситуации деятельность софистов оказалась вполне своевременной.

В преддверии философской классики софисты сделали ставку

на область субъективных действий, желаний и настроений.

Но преодолевая софистику, Сократ пытается найти в этой

субъективной стихии новый тип объективного. А это значит,

что у софистики, существовавшей в преддверии античной клас-

* См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 465-471.

30

сики, была перспектива. Но этого не скажешь о тех формах

субъективизма, которые были порождены эволюцией

неклассической философии на исходе XX века.

Человек живет не в одиночестве. А значит каждый, даже

эгоистический поступок должен быть оправдан в глазах других

людей, будь то сородичи или сограждане. Вот почему софисты

учили юношей не только ставить ясные цели, но и доказывать

свою правоту во всех возможных обстоятельствах. Суть такой

процедуры в том, чтобы выдать частный интерес за общий,

доказывая при помощи софистических приемов, что из моего

эгоистического поступка следует общая польза. «Когда же дело

касается справедливости и прочих гражданских добродетелей,—

говорит Протагор в одноименном диалоге,— тут даже если

человек, известный своей несправедливостью, вдруг станет

говорить всенародно правду, то такая правдивость, которую в

другом случае признавали рассудительностью, все сочтут

безумием: ведь считается, что каждый, каков бы он ни был на самом

деле, должен провозглашать себя справедливым, а кто не

прикидывается справедливым, тот не в своем уме »37.

Вот в этом пункте и обнаруживается явным образом

расхождение между софистами и Сократом. Ведь Сократ видит свою

задачу вовсе не в том, чтобы выдать частный интерес за общий, а

случайное желание за добродетель. Сократ ищет в индивиде

такую побудительную силу, которую уже не нужно выдавать за

общее и необходимое основание поступков, поскольку она на

деле является таким основанием, скрывающимся за спиной

частного интереса. И процедура самосознания, на которой вслед за

софистами, настаивает Сократ, должна обнажить за

случайными и преходящими мотивами эту общую и объективную основу,

которая способна заменить вековые традиции.

Итак, человек, согласно Сократу, должен вступить на путь

самопознания, чтобы открыть внутри себя подлинный смысл

существования, который не сводим ни к преходящим телесным

радостям, ни к эгоистической пользе. При этом древняя гнома

«Познай самого себя! » обретает характер сложной системы

приемов, известных под названием «сократического диалога».

Отдадим должное Протагору, который, по свидетельству доксог-

рафов, внес существенный вклад а формирование

диалогического способа рассуждений. Но и в этом вопросе Протагор и

Сократ существенно расходятся.

37 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— Т. 1.— С. 433.

31

Уже в юности Сократ любил созерцательную задумчивость.

В платоновском «Пире » Алкивиад рассказывает о том, что

однажды во время осады Потидеи он простоял в задумчивости

целые сутки. Однако о своей мудрости, как известно, Сократ

задумался тогда, когда на вопрос одного из его почитателей: «Есть ли

кто мудрее Сократа? » дельфийский оракул ответил «Нет». Тем

не менее, пообщавшись с мудрыми мира сего, Сократ сделал

вывод: «Я знаю, что ничего не знаю». Указанное сомнение в своих и

чужих знаниях стало движущей силой тех испытаний, которые

устраивал Сократ своим согражданам. Но остановись он на

пафосе отрицания всех знаний или на доказательстве их

относительности, и перед нами оказался бы талантливый последователь Крати-

ла или Протагора, и не более того. Но Сократ, в отличие от Про-

тагора, разоблачает мнения других людей и свои собственные не

ради сиюминутной победы в споре. «Сократический диалог»

потому и определен им самим как «родовспоможение», что у него

есть определенная цель и смысл. И целью является уточнение, а

более точно —разграничение, человеческих добродетелей.

Ъ. Сократ о Зуше Ъ сбете прцроЭы Эо^роЗетели

режде, чем разбираться в предложенном Сократом

способе овладения добродетелью, обсудим еще один вопрос.

Это вопрос о границе между творчеством Сократа и его ученика

Платона. Общеизвестно, что Сократ ничего не написал, а суть

своих взглядов выражал в устных беседах с друзьями и

незнакомыми людьми. Известно и то, что главными

«популяризаторами » философии Сократа выступили его ученики, и прежде всего

Ксенофонт и Платон. Образ Сократа, как мы уже говорили, был

выведен в комедии Аристофана «Облака ».

Каждый из них довольно пристрастно относился к Сократу,

пытаясь представить его в определенном свете. Так в комедии

Аристофана Сократ предстает чудаком-софистом, который на

вопрос о сути своих занятий отвечает, что он, «паря в

пространствах, мыслит о судьбе светил ». Иначе говоря, Аристофан

представляет Сократа не только в качестве известного софиста, но и

как философа — создателя космологических учений. Конечно,

такой образ — плод сатирической фантазии Аристофана. Хотя

стоит напомнить, что, согласно свидетельствам, до

Пелопоннесской войны Сократ действительно учился у последователя

Анаксагора Архелая.

П

32

Иначе выглядит Сократ у Ксенофонта в «Апологии Сократа »

и «Воспоминаниях о Сократе », которые, по мнению многих

исследователей, носят тенденциозный характер. Существует

мнение, что Сократ представлен Ксенофонтом в качестве лояльного

властям гражданина, который был казнен по чистому

недоразумению. Автором воспроизводятся те беседы Сократа, в которых

нет высказываний, компрометирующих его в глазах афинского

суда. Тем не менее, свидетельствами Ксенофонта, по

утверждению Целлера, не следует пренебрегать, подобно тому, как это

делает, к примеру, Ф. Шлейермахер. Что касается не

философской позиции, а общего характера учения и преподавания Сократа,

пишет Целлер, то здесь можно составить вполне согласованный

образ, исходя из Ксенофонта, наравне с Платоном38.

В этой ситуации наибольшее доверие, конечно, вызывает

творчество Платона, и прежде всего его ранние диалоги «Критон »,

«Лахет», «Евтифрон», «Хармид», «Лисид» и, с уже сделанными

оговорками, «Протагор». К этой группе сочинений относится

также монолог Платона «Апология Сократа »и I книга

«Государства ». По замечанию А.Ф. Лосева, некоторые из этих

диалогов могли быть записаны Платоном еще до смерти его великого

учителя39. Конечно, чем старше становился Платон, тем

настойчивее он вкладывал в уста главного героя своих произведений

собственные утверждения. И, тем не менее, он

руководствовался не привходящими обстоятельствами и политическими

интересами, как это было у Ксенофонта, а решал собственно

философские задачи. А потому его наследие — главная опора для тех,

кто пытался и пытается реконструировать позицию Сократа.

Граница в воззрениях этих двух мыслителей — предмет

тонкого историко-философского анализа. Что касается

исследуемого нами вопроса, здесь достаточно ясного различения учения

о добродетели, представленного в ранних работах Платона, и,

конечно, принадлежащего Сократу, и учения о мире идей,

которого однозначно придерживался сам Платон. Безусловно, что

это два этапа в развитии одной и той же линии в философии.

Именно это мы попытаемся показать, не заостряя внимания на

сугубо исторических аспектах проблемы.

38 См.: Целлер Э. Очерк истории греческой философии.— М., 1996.—

С. 93.

39 См.: Лосев А.Ф. Жизненный и творческий путь Платона // Платон.

Собр. соч.: В 4 т.— М., 1990.— С. 44.

33

Итак, в ранних диалогах Платона Сократ предлагает нам

новый способ овладения добродетелью, который был неизвестен

ранее. Хотя главная тема «Протагора » — возможность обучать

добродетели, применительно к учению Сократа вопрос о

происхождении добродетели не имеет однозначного решения.

Знание, касающееся добродетели, может быть изначально присуще

душе, а может привноситься в душу в процессе ее врачевания.

Однозначного вывода о происхождении знаний из мира идей, в

котором душа пребывает перед вселением в новое тело, из

ранних диалогов Платона почерпнуть нельзя. Зато вполне ясно, что

врачевание душ, согласно Сократу, предполагает прояснение

душой своих оснований. Этому как раз и посвящены майевти-

ческие диалоги Сократа.

Ранее добродетельное поведение задавалось поведением

богов, героев и великих мужей, образцы которого черпались из

легенд и мифов. Сократ предлагает осваивать добродетель, не

подражая внешнему, а разбираясь во внутреннем, в своей душе,

а точнее, проясняя то, что уже известно гражданину о

достойном поведении. Такого рода самопознание было бы невозможно