Автор: Лёзов С.

Теги: общие вопросы науки и культуры религия философия христианство филология история христианства

ISBN: 5-7914-0033-0

Год: 1998

Текст

оссийские

ропилеи

Сергей

ЛЁЗОВ

Попытка

понимания

Избранные работы

Москва - Санкт-Петербург

Университетская книга

1999

Сергей Лёзов. Попытка понимания: Избранные работы.

М,—СПб.: Университетская книга, 1998. 575 с. —

(Российские Пропилеи)

ISBN 5-7914-0033-0

ISBN 5-7914-0034-9 (Российские Пропилеи)

В том избранных работ русского историка и филолога Сергея Лёзо-

ва вошли его исследования по библейской филологии, работы о

христианской и еврейской теологии XX века, философская и

религиозная эссеистика, публицистические опыты, посвященные

осмыслению новейшей интеллектуальной истории России. Публикуется

также монография «История и герменевтика в изучении Нового

Завета». В ней на материале канонических евангелий анализируется

история изучения Нового Завета с эпохи возникновения новозаветной

науки и до конца XX века.

© С.Я. Левит, составление серии. 1999

© СВ. Лёзов, 1999

© Университетская книга, 1999

От автора

В этой книге помещены специальные работы по библейской

филологии рядом с чисто эссеистическими текстами,

очевидным образом впитавшими «дух и давление времени». Почему

это так? — может спросить читатель. — Я надеюсь, что

разница между этими текстами существует лишь на уровне

материала, но что в сущности они выражают единое движение мысли,

индивидуальную «попытку понимания».

Случилось так, что я никогда не говорил от имени группы, всегда

оставался частным человеком и писал просто по мере появления новых

соображений. Гордиться тут нечем, но и печалиться нечего. В

предлагаемых работах вполне отразились — и, хочется надеяться, выразились

— «духовная ситуация времени» и политические обстоятельства.

Однако как автор я все-таки верю, что эти тексты выражают также и

результаты моего собственного «стремления понять» и поэтому могут

заинтересовать читателя и сегодня.

К середине восьмидесятых годов, когда задумывались первые из

вошедших в этот сборник работ, я пришел (вместе с той крохотной

группой, что сформировала мою «альтернативную реальность»)

прожженным (и, естественно, подпольным) христиански-либеральным

антикоммунистом. Однако «Вестник РХД» (некогда любимое чтение) к той

поре уже давно стал казаться лишенным живой жизни, а «Континент»

— узким в своей антикоммунистической ортодоксии, исключающей

всякое новое знание о нашей стране. При том мысль об «участии в

перестройке» казалась тогда нам предательством идеалов.

Странным образом изучение либеральной протестантской мысли XX

века влияло на мое понимание ситуации. Так — в постоянном

соотнесении тамошнего и здешнего — возникли работы, собранные в разделе

«Современное христианство в контексте интеллектуальной истории».

Итак, хронологически первые из вошедших в этот том текстов были ·

определены моим восприятием христианского (преимущественно

протестантского) либерализма и борьбой вокруг отношения к

«перестройке» на ее ранних этапах (19S6 — 1987 годы). «Но грустно думать, что

напрасно была нам молодость дана ...».- В работе о «правовом государстве

в интеллектуальной традиции» (1989 г.) я естественным образом

сравнивал вторую половину восьмидесятых годов с хрущевской оттепелью.

Грустно сознавать, что это вроде бы близорукое и банальное сравнение

оказалось отчасти верным: период гуманизации оба раза был очень

коротким. В девяностые годы, после отвердения новой власти, лозунг

5

«правового государства» отставили за ненадобностью. О культуре

перестроечной России впору писать исторические исследования, подобные

тем, что сейчас пишутся про шестидесятые годы.

Нет, только заведомо предубежденный (и интеллектуально

недобросовестный) человек стал бы говорить, что «по сути ничего не

изменилось». Но — при всех самоочевидных различиях — интересно (и важно,

и грустно) увидеть родство в культуре «оттепели» и «перестройки»,

заметить структурную общность (и содержательное расхождение) надежд,

оказавшихся иллюзиями. В эпоху оттепели бытовал миф о гуманном

социализме, а в эпоху перестройки развернулся миф о гуманном

капитализме. И оба раза затем наступала стабилизация серых будней,

лишавшая гуманистический миф его места в жизни.

Один из разделов книги называется «Евреи и христиане после

Катастрофы», и в нем собрана часть того, что я писал на еврейские темы.

Из самих текстов ясно, что «еврейский вопрос» возник у меня (чтобы

потом исчезнуть) по мере того, как я решал собственные проблемы,

проблемы своей веры, своей христианской идентичности.

Тут надо добавить два замечания для читателя этого раздела.

Во-первых, изнутри русской ситуации пока еще не вполне понятно, почему

поиски христианской идентичности могут или должны наталкивать

человека на какие бы то ни было «еврейские вопросы». Между тем это

стало чем-то самоочевидным для либерального протестантизма

семидесятых-восьмидесятых годов, в свое время сильно повлиявшего на меня.

И я прошел путь от энтузиастического принятия этого нового движения

в западном христианстве до его оценки как «неолиберальной

христианской юдофилии 70-90-х годов XX века, не всегда искренней и

бескорыстной». Подробности об этом -~ в книге.

Во-вторых, я размышлял и писал на эти темы с середины

восьмидесятых годов — просто как частный человек. Уже гораздо позже «холо-

кост» (увы, корявая транскрипция с американского) стал одним из

важных направлений деятельности еврейских просветительских

организаций в России. Тематика моих работ не связана с этой деятельностью,

важность которой и ее польза для русского общества не вызывают

сомнения. Просто в обоих случаях речь идет о разных вещах.

Публикуемые в этом томе работы по библеистике не являются

популяризацией и претендуют на добывание нового знания. Поэтому я

надеюсь, что они привлекут внимание специалистов и вообще всех,

кому интересна Библия и ее языки. Однако и эти работы (пусть

непрямым образом) возникли из поисков «христианского в христианстве» в

тот момент, когда возможность разговора на общие темы показалась

мне исчерпанной, — надеюсь, не навсегда. В последнее время я

замечаю, что это ощущение невозможности «общих вопросов» тоже

определено ситуацией и разделяется частью общества.

На этом можно и закончить предисловие «от автора». Известно, что

исследовательские тексты в области гуманитарных наук часто

оказываются в какой-то мере автобиографичными. Поэтому я просто

приглашаю читателя мысленно пройти и по моему пути.

10 апреля 1998

6

Библия: история, филология, экзегеза

О непроисховдении христианства

из иудаизма*

Я предлагаю игру по двум наборам правил или на двух полях: на

поле истории и на поле теологии. При этом название работы

должно указывать на авторскую самоиронию: у меня нет наив-,

ности, необходимой для того, чтобы меряться силами с

социально, принятым гуманитарным знанием, а просто возник

повод поделиться некоторыми давно возникшими соображениями.

Занимаясь переводом и комментированием отдельных

произведений Нового Завета, я задумался над тем, что можно назвать разрывом

преемственности между мифическими (или нарративными) истоками

христианства и той реальностью, которая запечатлелась в самом Новом

Завете.

И тут я заметил, что во многих учебниках и справочных изданиях

(библейских энциклопедиях вроде Anchor Bible Dictionary) изложение

ранней истории христианства ведется так, будто этого разрыва не

существует, а преемственность доступна свету истории на основании

источников.

Проблема

Попробую показать, в чем я вижу проблему, то есть разрыв

преемственности,.— отправную точку моих рассуждений.

В евангельском повествовании об основывании христианства (в

христианском мифе об основании) мы находимся внутри еврейского мира,

— это с одной стороны. С другой стороны, все доступные нам

документы созданы авторами, действующими в церквах (христианских

общинах), которые находятся (и, насколько можно судить об истории этих

общин, всегда находились) за пределами еврейского мира.

Мне могут возразить: а подлинные письма Павла? Разве они

написаны «за пределами еврейского мира»? Разве Павел не мыслил

свою деятельность как преобразование Израиля? Опять же, судя по

2 Кор 11:24 («от евреев я пятикратно получал сорок [ударов] без од-

* Доклад, прочитанный 29 сентября 1997 г. на конференции по библеистике,

организованной Библейско-Богословским институтом св. апостола Андрея

(Москва). Публикуется впервые.

9

ного»),ко времени написания этого текста старосты синагог

отождествляли Павла как еврея, и Павел принимал это отождествление:

назначение наказания и его принятие указывают на то, что наказуемый

находится внутри сообщества1. Однако миссионерская деятельность

апостола язычников как раз содействовала возникновению церкви

сразу за пределами Израиля. Получается, что деятельность Павла,

создававшего уже в 40-50 гг. чисто нееврейские общины и не

требовавшего от своих новообращенных обрезания и соблюдения кашрута (=

вступления в Израиль), можно привлечь как одно из подтверждений

моего тезиса.

При этом проблема отношений с евреями важна для многих

новозаветных документов. Наиболее существенна эта проблема для Мф и

для Павла как автора Рим и Гал, по-своему также для Ин и автора Евр.

Согласно преобладающему в науке допущению, до 70 г.

«христианское движение» было сектантским направлением внутри иудаизма.

Но как раз это не вполне подтверждается документами. То, что

послевоенная церковь четко отделялась от еврейской общины, не

вызывает сомнений у историков. Правовую ситуацию (положение обеих

общин в Империи) я не рассматриваю, так как в любом случае

идентификацию христиан со стороны (римскими властями) и их

самоидентификацию следует отделять от вопроса о происхождении, о

реальном становлении.

Согласно другому, производному допущению, эбиониты (о

которых мы знаем от Отцов Церкви) и другие еврейские христианские

группы (общее название в научной литературе — «иудеохристиане»,

Jewish Christians) — происходят по прямой от самой ранней

иерусалимской церкви, от этого самого сектантского движения внутри

иудаизма.

Однако достоверно о них можно сказать лишь следующее: в

писаниях Отцов Церкви (Ириней, Эпифаний, Тертуллиан, Ипполит)

мы сразу застаем их как маргинальные группы на обочине

христианского мира, как еретиков с точки зрения остальных христиан. Чтение

раввинистических источников заставляет предположить, что

некоторые из тех, кого мы суммарно называем иудеохристианами,

стремились утвердить себя скорее (или также?) как часть еврейской.общи-

ны. Если под «миним» из Амиды2 имелись в виду и «ноцрим»

(некоторые редакции этого текста прямо упоминают последних), то их

принадлежность к еврейскому миру очевидна. По-видимому, в

конце концов они стали изгоями с обеих сторон. Так можно понять

совокупное свидетельство раннехристианских писателей и раввинисти-

ческой литературы. Однако их происхождение от «первообщины» не

очевидно, оно не доказывается документами. Можно допустить, что

часть из них была внутрихристианскими «жидовствующими», то есть

одним из направлений («сект») внутри языческого христианства,

рядом с гностическими общинами и другими движениями, которые

становились «еретиками» по мере того, как побеждало движение,

сформулировавшее к концу второго века первую христианскую

ортодоксию.

10

Мой тезис

Другими словами, вместо привычной модели, предполагающей

постепенное и непрерывное («некатастрофическое») развитие от

палестинской еврейской группы сторонников Иисуса в первое десятилетие

после его гибели — через промежуточные этапы — к judenfrei церкви

язычников в конце первого -~ первой половине второго вв., к церкви

«кафолических посланий» НЗ, Игнатия Антиохийского, Юстина Мученика и

др., я бы предложил модель, в центре которой — представление о

разрыве постепенности, «непроисхождение». Может быть (хотя и это не

очевидно), такая модель позволяет меньше додумывать без опоры на

источники, чем привычная схема. Тогда можно представить себе, что

христианство сразу возникло как движение в языческом мире, и

элемент исторической преемственности с еврейской верой был бы сведен

к минимуму. Надо только допустить место для канала, по которому

передавались некоторые содержания (то, что я буду описывать как

«буферную зону»).

Первая модель (привычная) — развитие, поэтому в ее рамках

можно говорить, что раввинистический иудаизм и христианство оба

развились из чего-то одного, то есть из «раннего» (предраввинистического)

иудаизма.

Предлагаемая модель — заимствование (еврейских содержательных

элементов). Заимствован материал традиции об Иисусе (и это главное

заимствование), а заодно — Писание вместе с идеей Писания (так со

временем возникает место для нового канона — канона Нового Завета).

Заимствованы элементы литургики и многое другое. В основе

новозаветного Откровения Иоанна лежит, по мнению многих исследователей,

чисто еврейский оригинал — произведение еврейской

апокалиптической литературы. В «Дидахе» («Учении двенадцати апостолов»),

написанном, как принято считать, уже в первой половине второго века,

присутствует учение о двух путях (гл. 1-6), которое по жанровым

признакам подобно произведениям еврейской моралистической литературы и,

возможно, восходит к еврейскому источнику (известны, в частности

кумранские параллели в 1QS). Этому учению соответствуют

рассуждения о двух духах или ангелах в Пастыре Гермы (Заповеди V-VI) и опять

же учение о двух путях в Послании Варнавы (гл. 18-20), известном

среди прочего своей антиеврейской полемикой. Таким образом,

многочисленные еврейские элементы в христианской письменности сами по

себе еще не свидетельствуют об общем прошлом, а всего лишь о

заимствовании.

Однако возникавшее христианство многое заимствовало и из

субстратных культур. Развитая христология и экклезиология (даже в Новом

Завете, даже, быть может, у Павла) обязана другой, нееврейской,

культурной среде. Уже у Павла крещение толкуется не как «обрезание

сердца», а скорее как умирание с Христом и тем самым соединение с ним,

с тем чтобы верующий смог разделить и его жизнь (Рим 6:5-11), то есть

Павел понимает крещение на манер инициации в мистериальных

религиях. У него сообщество верующих, церковь — это тело Христа (1 Кор

12), — понимание, не имеющее параллелей в Библии и иудаизме. Культ

11

Марии у Мф (в самом «еврейском» евангелии) и у Лк,

физиологически понятое зачатие от духа Божьего — все эти представления

нееврейского происхождения. Почти все важнейшие герои Библии имеют

истории чудесного рождения — но несколько иные. В этом смысле

христианство — синкретическая религия. — Но не в смысле немецкой

школы истории религии, которая видела синкретизм пришедшим в

христианство через иудаизм. Этого я не оспориваю, а просто говорю о другом

синкретизме. При этом, конечно, не подразумевается, что синкретизм

— это плохо, что синкретизм как-то компрометирует христианство.

При встрече культур обычно не обходится без синкретизма. Известно,

например, сильное влияние персидской культуры на евреев эпохи

Второго храма.

Интересен, в частности, жанровый разрыв между Новым Заветом и

еврейской словесностью. Жанр, определивший лицо Нового Завета, его

speciflcum — это биография. После всего, что за сто с лишним лет было

сказано новозаветниками против этого, все же пора признать евангелия

относящимися к биографическому жанру. Элементы пророческой

биографии имеются в биографических главах книги Иеремии. На

основании книги Самуила и начала книги Царей можно написать биографию

Давида, а раввинистическая литература даёт материалы для

жизнеописания рабби Акивы, можно но нигде в Ветхом Завете и в послебиблей-

ской еврейской литературе мы не встречаем подлинного

биографического очерка, подобного Мф или Лк.

Структура Нового Завета — евангелие + апостол. Так придумал

Маркион. Но и послание не относится к важнейшим жанрам еврейской

библейской и послебиблейской словесности (чуть ли не единственный

полноценный образец письма в Библии — 29 гл. Иеремии, письмо

переселенцам). Послание Иеремии (LXX) и Послание Аристея не

относятся к эпистолярному жанру. Как бы то ни было, биография и

послание нехарактерны для литературы иудаизма Второго храма3.

Но и природа той Библии, которую создало протофарисейское

движение, совсем непохожа на суть того Нового Завета, основа которого

сложилась в христианстве весьма рано, уже во втором веке. Еврейская

Библия — это прежде всего национальная история, литературный эпос.

Новый Завет — документ веры. Но это всё дополнительные

соображения, которые можно нанизывать очень долго.

Мне возражали, что перед нами вопрос точки зрения: стакан

наполовину полон или наполовину пуст. Развитие или заимствование —

разные способы описания одного явления. Но в том и дело, что этот

стакан обычно считается полным до краев, — я бы сказал, вопреки

Новому Завету.

Буферная зона — вот, пожалуй, главное, в моем понимании. Это

можно сравнить с тем, как Мухаммад оказался в зоне влияния

христианства и иудаизма, и создал, нечто новое. Это значит, что я признаю

важным фактором при создании христианства притягательное

воздействие еврейского образа веры на язычников. Моя собственная

реконструкция пробела (разрыва преемственности) между Иисусом и

новозаветными образами христианства была бы основана на представлении о

поликультурном восточносредиземноморском сообществе, куда попа-

12

ло палестинское историческое предание об Иисусе и где оно было

переосмыслено.

Вопрос о соотношении раннехристианской керигмы и

исторического предания об Иисусе весьма запутан новозаветниками, видевшими

здесь прежде всего теологическую и вероучительную проблему. Тут

достаточно сослаться на либеральные «поиски исторического Иисуса»,

конструкцию Бультмана и на «новый поиск» 50-60 гг. XX века. Чисто

исторически я представляю себе дело следующим образом. В

Палестине все началось с веры в особый статус погибшего учителя, как бы эта

вера ни оформлялась понятийно (ср. мессианскую веру сторонников

Шабтая Цви на протяжении нескольких поколений, или «веру» в Илью

— мы видим, что евреи в разные времена верили в подобные вещи). Но

это была вера в Иисуса как в человека, которого помнили ио жизни

которого вспоминали. Эти воспоминания — историческое предание, не

лишенное элементов специфического «вероисповедного» содержания.

В диаспоре евреи, предположительно, были больше склонны к

нееврейским путям мышления, и вот там, в буферной зоне между еврейским и

нееврейским, возникает миф (или, если угодно, керигма) об Иисусе как

единственном в своем роде посреднике, новом Моисее (как позже у

Матфея), и более того. После поражения Великого Мятежа (или в ходе

войны, хотя я не верю в историческую достоверность традиции об

эвакуации апостольской церкви в Пеллу4) беженцы-иудеохристиане

приносят традицию в Сирию, где уже были (см. Гал) общины из евреев и

неевреев. Там беженцы, вероятно, со временем ассимилировались.

Перейдем к обзору некоторых новозаветных текстов с предлагаемой

точки зрения.

Часто задается вопрос об источнике логий Q ~~ был ли ранний слой

этого документа специфически христианским? — На возможность того,

что он принадлежал группе чисто еврейских последователей Иисуса,

указывает отсутствие в Q рассказа о смерти и воскресении Иисуса.

Однако не будем забывать, что речь идет всего лишь о реконструкции, а не

о реальном тексте. Американская исследовательская группа в Клермон-

те исходит из того, что Q был целостным письменным произведением,

отражавшим представления галилейских дохристианских

последователей Иисуса, но все же здесь мы имеем дело с гипотезами,

основанными на гипотезах5. Q удобен при решении синоптической проблемы, но

при рассмотрении его как реального текста возникают трудности, не

позволяющие использовать его как настоящий источник. Надо ведь

разбираться со слоями Q, то есть писать его историю, надстраивая

гипотезу над гипотезой, как это и приходится делать исследователям (см.

работу, упомянутую в сноске 5). Если мы стремимся оперировать

надежно установленными фактами, то мы рискуем остаться в итоге с

тощим утверждением, согласно которому в общем материале Мф и Лк

действительно сохранены подлинные слова Иисуса вместе с

творчеством двух-трех поколений протохристианских и/или христианских

групп. О теологии Q как самостоятельного.литературного памятника

говорить сейчас так же трудно, как и сто лет назад.

Евангелие по Матфею. Мф — как многие считают, написан евреем-

христианином для еврейской христианской общины, уже находившей-

13

ся за пределами еврейского мира и ставшей частью нееврейского

христианства. Эти утверждения основаны, в частности, на словах о

гонениях со стороны евреев, на «идите научите все народы... уча их соблюдать

все, что я повелел вам» (а не Тору!!!), и на других указаниях на миссию

к язычникам, содержащихся в Мф. Ср. историю об исцелении слуги

сотника: «многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом,

Исааком и Иаковом» (8:11), историю о ханаанейской женщине (гл. 15),

вероисповедное утверждение римских воинов (гл. 27), притчу о

винограднике (гл.21), который будет отдан другим, далее — полная отмена

кашрута (как у Мк — то, что входит в уста, вообще не оскверняет

человека).

Как мы видим, дебаты эпохи Павла в Мф уже далеко позади. При

этом Мф, как считается, написан за пределами Палестины, например

в Антиохии. (Игнатий Антиохийский — первый из Отцов,

цитировавший Мф.)

Мф может скорее подтвердить представление о том, что группы

евреев диаспоры оказались втянутыми в раннехристианское движение, то

есть тезис, который я предлагаю — о возникновении христианства в

буферной зоне в много культурном обществе. Считать Мф настоящим

иудеохристианским евангелием было бы натяжкой.

Установление преемственности (с точки зрения «истории

спасения») между христианским движением и большой еврейской общиной

и ее верой — это, напротив, та цель, к которой по-разному стремятся и

Павел, и Мф и Ин, а также автор Евр.

Что касается происхождения раввинистического иудаизма: тут

исторически, я думаю, не проходит широкий экуменический жест

еврейского историка Джейкоба Ньюзнера: он утверждает, что иудаизм и

христианство — оба «приемные дети» (stepchildren) раннего иудаизма

эпохи конца Второго храма. Скорее уж годится метафора Павла о диком

побеге, привитом на садовую маслину.

Итак, в истории мы не можем проследить преемственное, шаг за

шагом, развитие от еврейской (внутриеврейской) группы

последователей Иисуса к христианской церкви. Мы сразу имеем дело с церковью.

Чуть ли не единственный еврейский элемент, который можно

пощупать руками — это высказывания Павла о правилах поведения для

членов общины, еврееев и неевреев, во время совместных трапез, и шире

— о соблюдении Закона (галахи) евреями и неевреями в христианской

общине. У Павла речь идет об обрезании, кашруте и «днях» (еврейских

праздниках и постах). Я думаю, что Павел как христианский миссионер

к язычникам точно определил, что практически важен был именно

вопрос об условиях допущения в общину (крещение, но не обрезание) и об

условиях совместной трапезы (христиане из евреев могут не соблюдать

кашрут ради единства с христианами из язычников). Очевидно, что для

Павла речь шла о единстве церкви. Книга Деяний исторически ценна

здесь главным образом в той мере, в какой она подтверждает сказанное

в подлинных письмах Павла. В частности, сведения об

эллинистической партии в Деяниях, перенесшей свою деятельность в Антиохию (ср.

Деян 11:19-26), соответствуют тому, что мы узнаем из Гал. Возможна

14

ж·

t; мысль о том, что исторически эти евреи — «эллинисты» и были (в эл-

: я> линистической и грекоязычной Антиохии) главным промежуточным

ί!': звеном в последовательности между еврейскими сторонниками Иису-

;:.-:;, са и нееврейской церковью.

Обратимся к Павлу, важнейшей для нашей темы фигуре. Павел счи-

■; тает совместные трапезы возможными на «нееврейских» условиях (Гал

2:11). Подведение христиан из язычников под «иго заповедей»

свидетельствовало бы*об искажении веры, о том, что «Христос напрасно

умер» (Гал 2:21): Для членов римской общины (если Павел действи-

^ тельно имел в виду ее смешанный характер) Павел рекомендует

взаимную терпимость в деле диетарных правил и «дней» (Рим 14).

Коринфянам он предлагает избегать запрещенные Торой гомосексуальные

связи и инцест: видимо, для Павла еврейские сексуальные нормы были

чем-то самоочевидным. Вот это самое «еврейское», что можно сказать

о Павле, причем его заботы по большей части определены практичес-

кимим нуждами церковного строительства.

Но как богослов Павел — исторически первый богослов Нового

Завета — находится явно за пределами махшевет Йисраэль, еврейской

религиозной мысли. Я покажу это на нескольких примерах.

При всех оговорках все же можно утверждать: нормативный иудаизм

происходит по прямой от протофарисейского иудаизма творцов Торы в

персидский период. Мишна продолжает «керигму» Торы в том смысле,

в каком Павел рвет с ней. Мишна дает некую (внеисторическую)

идеальную картину, как и Тора, приписывающая конституцию

мифическому Моисею. Оба раза мы имеем дело с утопическими элементами

одной природы. Оба раза миф об основании формирует (хочет

сформировать) реальность. А Павел выпадает в какой-то другой миф. У него в

I . самом деле другие исходные постулаты, другой центр. Пусть он

использует еврейскую фразеологию и приемы еврейской экзегезы Писания, —

суть не в них. Для него самое фундаментальное положение — это кериг-

ма о воскресении Иисуса и его мессианском достоинстве, а не Тора.

Более того, он понимает эту керигму как весть о спасении всех — евреев

и язычников — на равном основании веры в Иисуса и помимо Торы.

Как известно, Павлу важно ввести представление о всеобщей

греховности, для избавления от которой и потребовалась смерть Иисуса.

Это ключевое представление Павел обосновывает в Рим сразу несколь-

j кими способами: во-первых, «все согрешили и лишились участия в ве-

j личии Божьем» (3:23). Во-вторых, «Закон учит грешить» (3:20) и бёспо-

| лезен в деле избавления. В-третьих, все поражены последствиями гре-

\ ха, совершенного первым человеком (5:12). В Рим есть и другие попыт-

\ ки рационально обосновать утверждение, согласно которому все нужда-

\ ются в том избавлении, которое Бог предложил через Иисуса (ср. 7:7-25).

! Вероятно, для Павла несущественны возможные противоречия в

обоснованиях этого представления.

г Я думаю, что главная тема Рим (или первых одиннадцати глав, где

развивается теологическая аргументация, дальше следуют увещевания,

паренеза) — соотношение новой (нетороцентричной) общины

преимущественно из язычников и старого Израиля, то есть смысловая позиция

15

Павла — очевидным образом вне «иудаизма», как бы его ни понимать,

— вне всех современных ему «иудаизмов».

Конечно, Павел стремится в конечном итоге доказать, что его

Евангелие — это и есть правильная еврейская вера сегодня (ср. 1:1-4), и ему

необходимо доказать, что фактическое положение христианства —

миссия к язычникам и безразличие евреев — не может быть истолковано в

том смысле, что содержащиеся в Священном Писании обещания Бога

были нарушены.

Как он этого достигает? Путем интерпретации Писания, в нашем

случае — за счет нового истолкования тех мест в Писании, где речь идет

об избрании и отвержении (ср. Рим 9:7-13).

В гл. 9 Павел стремится доказать (путем подбора и интерпретации

цитат из Писания), что абсолютное и исключительное притязание

новой общины, (церкви из язычников и евреев) на обладание спасением

не подразумевает того, что Бог нарушил или объявил

недействительными свои обещания Израилю.

В Рим 9:25-29 Павел дает цепочку цитат из пророков. Ее цель:

доказать, что Бог теперь призвал (быть новым Израилем, то есть

христианами) язычников (цитата из Осии, ст. 25 ел), а старый Израиль Бог решил

ограничить малым «остатком», то есть евреями, принявшими

христианство (ст. 27 и 29 — цитаты из Исайи). Так Павел отвечает на вопрос

своего противника о неверности (9:6) и несправедливости (9:14) Бога,

вроде бы взявшего назад свои обещания Израилю.

«Полное число народов» должно, по мысли Павла, войти именно в

Израиль (11:25). Все рассуждения Павла в Рим 9-11 указывают на то,

что он мыслит церковь как Израиль — избранную Богом общину,

состоящую теперь из «остатка» прежнего Израиля (это христиане из

евреев) и уверовавших в Иисуса «народов». Теперь Павел сообщает

своим адресатам «тайну»: не уверовавшие в Иисуса евреи должны

(согласно замыслу Бога!) вскоре обратиться к Помазаннику, то есть

«вернуться» в истинный Израиль.

Удивительно, насколько рано возникает этот вполне опознаваемо

своеобразный тип христианской веры, христианского отношения к

Богу и миру. Похоже, что Бубер как автор вполне неакадемического

трактата «Два образа веры» более прав, чем те професиональные

теологи- новозаветники, которые считают, что до 70 г. едва ли можно

говорить о христианстве как о самостоятельной величине. Ведь в послании

к римской общине мы видим не экстравагантно мыслящего фарисея, а

вполне сформировавшегося христианского теолога; перед нами уже

готовый христианский образ мышления, я не вижу разрыва между

Павлом (Рим было написано, вероятно, в середине 50-х годов) и самыми

поздними произведениями канона, например 1 и 2 Петр. В Рим мы уже

встречаем продуманное и программное для будущего христианства

представление о фундаментальной испорченности человечества

(частичную аналогию дает лишь апокалипсис Эзры). В том же послании

Павел резкими штрихами создает образ свободного и

«непредсказуемого» в своей милости и в своем гневе Бога. Бог Павла, в отличие

от Бога евреев, — капризный Бог. Павел не видит тут особого

достоинства и прилагает усилия к тому, чтобы уйти от этого вывода, но

16

это у него не вполне получается. В самом деле: если Тора не

обеспечивает оправдания, то зачем было и давать ее? Ясно ответить на этот

вопрос Павел не может.

, Итак, еврейский мир эпохи формативного иудаизма предстает —

при схождениях в деталях — столь непохожим на христианство

Нового Завета, что привычное мнение о близком родстве этих двух

цивилизаций становится (по крайней мере для меня) проблематичным. И тогда

можно понять Маркиона: для христиан второго века Бог Священнно-

го Писания вполне мог показаться (и был!) чужим Богом.

Действительно, образ Бога и образ человека в формативном иудаизме и в раннем

христианстве имеют между собой мало общего.

Как известно, в европейской науке часто постулируется разрыв

преемственности в еврейском мире до и после 70 г. Действительно,

возникновение формативного иудаизма означало выбор одних

возможностей и отбрасывание других. Это пример того, что на самом деле

можно назвать катастрофичеким развитием, -но все же развитием, то есть

разрыва преемствености не было. А еще можно предположить, что в

европейской науке мы имеем дело с секуляризацией чисто

теологического (определенного христианской догматикой) представления о том,

что природа еврейства должна была измениться после возникновения

христианства. А получается наоборот: надо бы говорить о разрыве

преемственности в истории христианских истоков, как эта история

обычно мыслится.

Возможно возражение, которое звучит так: христианство

действительно непохоже на иудаизм Мишны и таннаитских мидрашей, но про-

тохристианство вписывается в более плюралистичный Иудаизм I в., то

есть в иудаизм эпохи конца Второго Храма. Я думаю, что не

вписывается, так как все, что мы имеем в Новом Завете, сосредоточено вокруг

интерпретации личности Иисуса, а не Торы. Вспомним кумранских

сектантов. Аналогии между Учителем праведности и Иисусом

поверхностны.

Последствия моего тезиса для теологии

Теперь, продолжая игру, я начну перемещаться на поле теологии. Что

означают такие общепринятые выражения как «схизма между

христианством и еврейством», «расставание» (parting of the .ways)6 и т.п.? Эти

выражения устроены так, будто подразумевают событие, подобное

разделению восточной и западной церквей в IX-XI вв. или расколу

западного христианства на католическое и протестантское в XVf в. Для

описания происшедшего применяется тот же язык.

В современной литературе представление о «схизме» остается

общепринятым. По-настоящему этот термин был бы уместен лишь для

обозначения раскола между еврейским сообществом в целом и

христианским сообществом в целом. Однако из Нового Завета мы знаем, что

христианство как заметная миру величина обнаружилось уже за

пределами еврейского народа. Христиане-неевреи не могли отколоться от

евреев-нехристиан, так как эти две группы никогда не составляли од-

2 Заказ 257 17

ного множества. Но и в еврейском народе раскола не произошло, так

как отношение к Иисусу и его еврейским последователям не стало

жизненно важным вопросом для евреев Ι-Π вв. н.э. {Если не считать,вме-

сте с некоторыми старыми авторами, само молчание еврейских

источников сознательным замалчиванием!)

Конечно, еврейская община таннаитского периода стремилась

выявить и исключить «еретиков», minim, о чем свидетельствуют

источники и прежде всего проклятие еретикам (birkat hammmim), включенное в

Амиду. Однако все же не эти заботы были в центре внимания

еврейских учителей эпохи формативного иудаизма.

Я думаю, что за общепринятой идеей

непрерывности/преемственности в развитии христианства с последующим расколом между

христианством и иудаизмом может стоять и историзация (в современной

науке) некоторых важных элементов христианского мифа. Научное

представление о расколе коррелирует с присутствующей в Новом Завете

мифологемой о том, что Израиль отверг своего Мессию при его жизни

и затем не воспользовался шансом признать его, когда началась

христианская проповедь.

В итоге получается: евреи, поверившие в Иисуса, «разошлись» в

конце концов с остальными евреями. Но разве это сопоставимые

величины? Уже Павел в Рим 9-11 свидетельствует о провале проповеди

Петра к «обрезанным». О расколе можно говорить в случае с караимами, но

не здесь. Важно помнить еще вот что: уже~самые ранние из текстов,

вошедших в Новый Завет, предполагают, что христианские общины за

пределами Палестины состоят главным образом из неевреев (так у

Павла — уже в начале пятидесятых годов).

Уже в Рим Павел исходит из того, что евреи еще некоторое время

останутся за пределами нового, спасенного сообщества. Но Павел,

живший в ожидании скорого конца истории, не догадывается, что это

означает конец и для «еврейского» христианства.

Иерусалимская община, возглавляемая «столпами» (мы мало

слышим о других еврейских общинах последователей Иисуса),

оказывается уже во времена Павла скорее исключением. По наблюдениям

самого Павла, даже Петр иногда жил «по-язычески» (Гал 2:14), что,

возможно, отчасти объясняет неудачу его проповеди среди евреев.

Быть может, маргинализация «иудеохристиан» началась уже во

времена Павла?

Как я уже говорил: предполагается, что известные Отцам Церкви иуде-

охристианские общины преемственны по отношению к первой

иерусалимской общине и другим еврейским общинам последователей Иисуса.

Но и это не доказано на основании источников. Мы очень мало знаем про

первую иерусалимскую общину, но и наши сведения об истории евреев-

христиан более позднего времени разрозненны и скудны. Во всяком

случае, сопоставление раввинистических свидетельств о миним и пр.

со'свидетельствами Отцов Церкви об иудеохристианах указывает на то, что

еврейские сторонники Иисуса в период написания соответствующих

документов находились за пределами большой церкви.

Я исхожу из того, что все вошедшие в НЗ произведения, кроме семи

подлинных писем Павла, были написаны позже 70 г. И во всех этих

18

послевоенных текстах (кроме, быть может, Мф) отсутствуют

свидетельства о непосредственном контакте их авторов с палестинским

еврейством. При этом даже псевдоэпиграфика, приписывание евангелий и

посланий членам круга «Двенадцати» и другим свидетелям жизни

Иисуса, указывает на отсутствие реальной связи между христианством

новозаветной эпохи и его мифическими корнями и на стремление

утвердить эту связь литературными средствами. Это нечто вроде

ностальгии по утраченной духовной родине.

Чтобы понять, что такие повороты в принципе возможны, важно

помнить следующее: в НЗ мы имеем дело с хорошо известной и в

других культурах быстрой мифологизацией истории. Павел, современник

Иисуса, с которым у него было много общих знакомых (среди них Петр

и брат Иисуса Иаков), говорит о нем целиком в мифических терминах.

И последнее принципиальное различие между всеми видами

иудаизма и самым ранним исторически доступным христианством — это

отношение к миссии. Мне близки слова Бубера:

«Христианство начинается как диаспора и миссия. Миссия означает тут

не просто распространение веры, она составляет жизненный нерв

общины, так как именно миссия обеспечивает повсюду существование

сообщества верующих й тем самым воплощение нового народа Божьего».

Бубер, правда, считал (я думаю, ошибочно), что миссионерство было

свойственно эллинизированному иудаизму диаспоры. Насколько я

понимаю, существовал еврейский прозелитизм, свидетельства

сохранились именно о нем, но не о миссии:

Мф 23:15: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что

обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного»-. — Насколько я знаю,

это единственный текст, который можно понять в том смысле, что

фарисеи занимались миссией среди неевреев, что это было их

принципиальной политической установкой. Судя по всему, что мы знаем о

фарисеях из других источников и даже из самого Нового Завета, эти слова

следует считать полемическим перехлестом и, быть может, косвенным

отражением христианской практики.

Отношение к миссионерству тоже указывает на то, что я называю

разрывом преемственности.

Каковы теологические последствия моего тезиса? Они, естественно,

относятся скорее не к русской ситуации, а к западной. Если в какой-то

мере мои рассуждения оправданы, то специфическая западная

либеральная протестантская юдофилия теряет большую часть своего

смысла. Примерно с таким же основанием можно заниматься исламофили-

ей. Более шаткими становятся основания для христианской теологии

христианско-еврейского диалога.

' Теология диалога в последние десятилетия заменила теологию

миссионерства. Это функциональная замена: в обоих случаях в глубине мы

обнаруживаем необходимость как-то осмыслить существование

иудаизма в том смысле, в каком нам не надо осмысливать существование

ислама. Либеральные христиане в связи с диалогом даже развили нечто,

напоминающее комплекс неполноценности. Интересны, в частности,

случаи перехода активных христиан (в частности, христианских

теологов!) в иудаизм; иногда это сопровождается эмиграцией в Израиль. Ес-

т

19

тественно, такие духовные приключения в конце концов основаны на

допущении, согласно которому есть только одна истина (или в этом

случае есть только одна истина). Получается, что искатели правды

рассуждают или чувствуют примерно так: если иудаизм не есть

недоделанное христианство, тогда уж христианство оказывается испорченным

иудаизмом, и поэтому оно неистинно. Но если такой вопрос об

истине вовсе не подразумевается и «общие корни» могут быть поняты не

совсем так, как их принято понимать, то христианский диалог с

евреями или, вернее, христианский монолог о евреях и в присутствии

евреев (как он практикуется на Западе и потихоньку появляется и у нас)

теряет свою неизъяснимую и волнующую прелесть.

29 сентября 1997

Примечания

1 Ср. Sanders KP. Paul, the Law and the Jewish People. — Minneapolis, 1983. — C. 192.

2 См. С 27.

3 О древнееврейской эпистолографии см. «Энциклопедиа микраит», т. 4, с. 966-

974 (статья «Письмо»), — Иерусалим, 1962 (на иврите); Ancor Bible Dictionary,

vol·. 4 (Hebrew Letters), с. 282-285, — NY, etc., 1992, В этой работе дается

полный список мест Ветхого Завета, где цитируются эпистолярные документы.

4 Убедительную критику историчности этой традиции предложил Герд Люде-

ман: Lüdemann G. Paulus, der Heidenapostel. Band П. Antipaulinismus im frühen

Christentum. Göttingen, 1983, с 265-286. .

5 Мои последние сведения о работе этой группы и о подготовляемом ею

издании комментированного греческого текста Q основаны на реферате,

полученном из Интернета в ноябре 1996 г. См. также Mack B.L. The Lost Gospel. The

Book of Q and Christian Origins. San Francisco, 1993. (Образец творчества

ведущего ученого этой группы.)

6 См., напр., Jews and Christians: The Parting of the Ways A.D. 70 to 135. Ed. by

James D.G. Dunn. — Tübingen, 1992.

Мидраш об Аврааме в послании

к Римлянам*

(Рим 4:1 - 5:11)

Вниманию читателя предлагается отрывок из

комментированного перевода Послания апостола Павла к Римлянам. Я

выбрал для публикации относительно завершенную часть

Послания, анализ которой позволяет показать, как Павел

работает с текстами Священного Писания.

В работе над комментарием я исхожу из предположения, согласно

которому у Рим был двойной адресат: сама римская община, а также

руководители иудеохристианской общины в Иерусалиме, встреча с

которыми предстояла Павлу вскоре после окончания работы над Рим. Мы

не будем гадать о том, собирался ли Павел представить им копию

этого документа, и если да, то каким образом. Просто в тексте послания,

как я думаю, можно заметить присутствие иерусалимских иудеохристи-

ан как реальных партнеров по диалогу, как адресатов Павловой

аргументации. Я пытаюсь показать это в комментарии.

Из предлагаемой публикации исключены все ссылки на

исследования Рим, остались лишь сокращенные указания на стандартную

справочную литературу. Вот они:

Bauer — W.Bauer. Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments

und der übrigen urchristlichen Literatur. 5.Aufl. Göttingen, 1971.

Bl.D.R. — F.Blass, A.Debrunner. Grammatik des neutestamentlichen

Griechisch. Bearbeitet von F.Rehkopf. 15.Aufl. Göttingen, 1979.

LS — H.G.Liddell, R.Scott. A Greek-English Lexicon. Oxford, 1968.

Zerwick — M.Zerwick. Biblical Greek. Rome, 1963.

Перевод выполнен по 26 изданию Nestle-Aland

* Публикуется впервые.

21

4! Что же мы скажем о том, что обрел Авраам, наш предок по

плоти2? [2] Если Авраам и в самом деле был оправдан за соблюдение

Закона3, то ему есть чем гордиться4, но не перед Богом. [3] Ведь что говорит

Писание? — «Авраам поверил Богу, и Он засчитал ему это как

правоту»5 [4] Работающему причитается вознаграждение — это не дар6, а то,

на что он имеет право7. [5] А не «работающему»*, но верящему тому, кто

!Я думаю, что весь текст 4:1 — 5:11 представляет собой литературное единство,

нечто вроде проповеди, которая начинается как галахический и

гомилетический мидраш на Быт 15:6, связывает с этим пассажем из Торы текст из Пс 31

LXX, а затем Быт 17 (обрезание Авраама). В 4:24 начинается заключительная,

христологическая часть проповеди, тематически связанная с мидрашем об

Аврааме.

Формулировка вопроса τ'ι οΰν έροΰμεν напоминает 3:1 (τί οΰν) и 3:56 (τί έροΰμεν),

но здесь, в отличие от обоих названных мест, Павел сам предлагает вопрос,

чтобы доказательством из Писания обосновать свою sola fide. Авраам назван

προπάτωρ ημών κατά σάρκα, хотя из 1:13 ясно, что Павел считает римскую

общину нееврейской. В Гал 3 Павел уже обсуждал пример.с Авраамом, и там (ст.

7) «полагающиеся на веру» (οί έκ πίστεως) были названы «сынами Авраама».

Однако неоднократно встречающееся у Павла определение κατά σάρκα в значении

кровного родства (Рим 1:3; 9:3, 5) указывает, что Павел обращается здесь

именно к кровным, а не приемным (ср. об этом дальнейшие рассуждения в нашей

главе, в 9:7-8, и ср. Мф 3:9) потомкам Авраама. Видимо, перед нами прямое

обращение — через голову римского адресата — к иерусалимским собеседникам

Павла.

3 έξ έργων (дословно «издел»), ср. 3:20, 27.

4 έχει καύχημα, ср. 3:2-7.

5 Быт 15:6 LXX. В еврейской культуре талмудической эпохи Авраам

изображается как первый и образцовый прозелит (Мехилта на Исх 22:20, Герим 4:3), а

поэтому он — «наш отец», первый еврей. Он обратился к Ягве из язычества в

99 лет, заключив договор с Ягве (Быт 17). Знаком (Быт 17:11) договора стало

обрезание: Авраам обрезался в 99 лет, а своего новорожденного сына Исаака он

обрезал на восьмой день (Быт 21:4). Раввинистическая словесность исходит из

того, что с тех пор Авраам «соблюдал Тору», то есть выполнял обязанности,

следовавшие из этого договора (согласно Быт 17, единственной обязанностью

Авраама было обрезание). С еврейской точки зрения разговор о «соблюдении»

применительно к Аврааму, жившему до дарования Торы на Синае, не содержит

анахронизма. Павлу важна тема обращения к вере, то есть прозелитизма, и

поэтому он использует этот раввинистический образ Авраама. (Само рассуждение

Павла доказывает, что этот образ уже существовал в середине I в. н.э.) Ср.,

однако, Гал 3:17, где Павел (тоже опираясь на засвидетельствованную у раввинов

традицию) исходит в своих рассуждениях из того, что [Синайский] «Закон»

появился через 430 лет после договора Ягве с Авраамом. Ср. также Рим 5:20.

Принято считать, что раввинистический иудаизм (в отличие от паулинист-

ского христианства) упирает на человеческие достижения, «заслуги»,

«наградой» за которые ("132? = μισθός) должно стать участие в жизни будущего мира

(у Павла в Рим обычно «правота»). Может быть, в общем виде это верно (хотя

в экзегезе последних десятилетий такая трактовка оспоривается), однако в Ме-

хилте на Исх 14:31 Авраам спасается, как и у Павла, именно в качестве

человека веры, причем мидраш ссылается на наш пассаж: «Ты также находишь, что

отец наш Авраам унаследовал этот мир и будущий мир только в наградуОЭШЗ)

за веру, которой он уверовал, ибо сказано «И поверил в Господа и пр.».

6 t& δέ έργαζομένω ό μισθός ού λογίζεται κατά χάριν, κατά χάριν здесь означает

22

оправдывает нечестивого9, его вера засчитывается как правота. [6]

Точно так же и Давид называет счастливым человека, которому Бог

засчитывает правоту независимо от соблюдения Закона:

[7] Счастливы те, чьи беззакония прощены

и чьи грехи покрыты.

[8] Счастлив муж, которому Господь не засчитывает грех'0.

«даром», в качестве подарка», ср. ст. 16. Глагол λογίζομαι, переведенный здесь

как «причитается», употребляется 4:1-8 в разных видо-временных и залоговых

формах пять раз и в других случаях переводится как «засчитывать». Если бы

правовая речь не была столь периферийной и изолированной-^ речевой

деятельности на русском языке, λογίζομαι в большинстве случаев можно было бы

передать как «вменить» (в смысле «импутации», Zurechnung).

7 κατά όφείλημα — дословно «[то, что дается] в качестве должного».

SB оригинале игра слов. В ст. 2 говорилось о предположительном оправдании

Авраама έξ έργων. «Работающий» и «не работающий» в ст. 4-5 ό (μή) εργαζόμενος

— причастие глагола, образованного от ΗΜβΗΗ.έργον. Таким образом,

«работающий» = «соблюдающий Закон».

9 Не то чтобы Авраам был выдающимся образом нечестивца, но Павлу, как мы

видели и еще снова убедимся, важна идея всеобщей греховности,, поэтому

Авраам оправдывается у него верой именно в своем качестве нечестивца.

10 Пс 31:1-2а LXX. В 4:1-8 Павел Писанием обосновывает свое

противопоставление соблюдения Закона и веры в Иисуса как двух путей к оправданию:

негодного и единственно возможного. В 4:2 Павел, как я думаю, иронизирует:

допустим, Авраам был оправдан, причем именно за соблюдение Закона. Значит,

«оправдал» его кто-то другой, но не Бог, так как про Бога уже известно (см.

3:28), что Он оправдывает на основании веры. И в самом деле (ст. 3), Писание

свидетельствует, что Бог засчитал Аврааму как правоту его.веру. Здесь Павел

истолковывает глагол πιστεύω в библейской цитате исключительно как член

бинарной оппозиции «верить vs. соблюдать Закон». Здесь «вера» получает

значение изнутри этой пары понятий, то есть это Не-Соблюдение-Закона. В ст. 4-

5 Павел предлагает риторические преобразования своей оппозиции, εργαζόμενος

(«работающий») — это соблюдающий Закон, ему положено вознаграждение

(μισθός). Этим вознаграждением не может быть правота перед Богом (3:28). И

вообще правота не может быть вознаграждением, она бывает только «даром по

■ Его милости» (3:24, δωρεάν τη αύτοΰ χάριτι). χάρις — ключевое слово,

подхватываемое в ст. 4: κατά χάριν («в качестве дара»). И в ст. 5 все то же

противопоставление предлагается читателю как подкрепленный Библией вывод из 3:21-28.

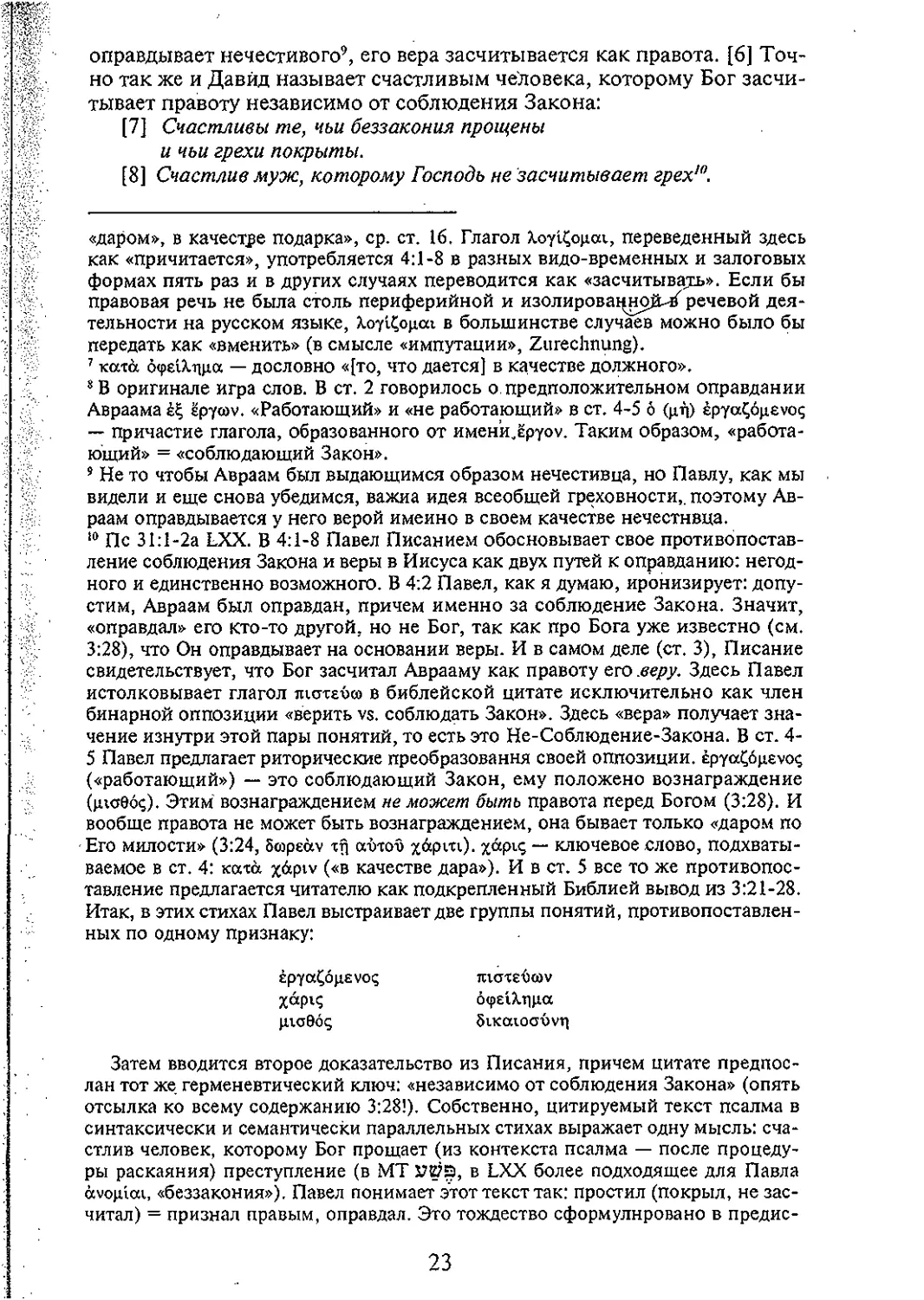

Итак, в этих стихах Павел выстраивает две группы понятий,

противопоставленных по одному признаку:

εργαζόμενος πιστεύω ν

χάρις όφείλημα

μισθός δικαιοσύνη

Затем вводится второе доказательство из Писания, причем цитате

предпослан тот же герменевтический ключ: «независимо от соблюдения Закона» (опять

отсылка ко всему содержанию 3:28!). Собственно, цитируемый текст псалма в

синтаксически и семантически параллельных стихах выражает одну мысль:

счастлив человек, которому Бог прощает (из контекста псалма — после

процедуры раскаяния) преступление (в МТ УЕ?Э, в LXX более подходящее для Павла

άνομίαι, «беззакония»). Павел понимает этот текст так: простил (покрыл, не

засчитал) = признал правым, оправдал. Это тождество сформулировано в предис-

23

[9] Это счастье достается только обрезанным, или и необрезанным?

—- Ведь мы утверждаем: Аврааму его вера была засчитана как правота.

[10] А когда она была засчитана? После обрезания или до него? Это

произошло, когда он еще не был обрезанным! [11] А обрезание,

которое он принял, — это знак, то есть печать, подтверждающая, что он был

признан правым за ту веру11, что проявил до обрезания, чтобы стать

отцом всех необрезанных верующих, дабы и им засчиталась правота, [12]

и чтобы стать также и отцом тех обрезанных, которые не полагаются

только на обрезание12, но следуют по стопам веры нашего отца

Авраама, которую он проявил до обрезания13.

ловии к цитате («засчитывает правоту»). Следующий шаг: если признал правым

вопреки преступлениям, то, стало быть, χωρίς έργων, а это в интеллектуальном

мире Павла и значит «по вере» (πίστει 3:28). Так Павел добывает еще одно

библейское доказательство своего тезиса. Текст псалма уподобляется тексту про

Авраама: для псалма домысливается нужное Павлу и присутствующее в Быт 15:6

«верить». Это достигается не только за счет созданной Павлом для двух цитат

общей смысловой упаковки, но и благодаря встречающемуся в обоих текстах

глаголу λογίζομαι (LXX оба раза переводит так ЗЮП еврейского текста).

По-видимому, перед нами не изобретенная Павлом техника толкования и не ход ad

hoc, а обычная mttf ГПП («аналогичный оборот») — правило раввинистической

экзегезы, разрешающее (в галахических или гомилетических целях) считать

разные тексты говорящими об одном и том же, если в них встречается одинаковое

слово или выражение. Традиция приписывает первую формулировку этого

правила Гиллелю, работавшему примерно на два поколения раньше Павла. ГНТП

П1Е7 _ второе экзегетическое правило в барайте р.Ишмаэля.

11 «печать, подтверждающая, что он был признан правым за ту веру...», дословно

«печать правоты по [той] вере...» (σφραγίδα της δικαιοσύνης της πίστεως).

12 Ср. близкое по ходу мысли к 4:9-12 рассуждение в Мехилте к Исх 22:20: «Бог

любит прозелитов (СИЗ), так как отец наш Авраам совершил обрезание

только в 99 лет. А если бы он совершил обрезание в 20 или в 30 лет, то прозелитом

можно было бы стать только в возрасте не старше 30 лет». Бог, говорится

дальше, не спешил предложить Аврааму обрезание, «чтобы не закрыть дверь перед

будущими прозелитами». Так и у Павла Бог признал еще необрезанного

Авраама правым за веру, чтобы не закрыть перед необрезанными (т.е. христианами

из язычников) дверь к оправданию верой, а затем велел ему обрезаться, чтобы

охватить оправданием через веру и евреев.

13 Риторическая стратегия Павла проявляется в том, что для убеждения будущих

иерусалимских собеседников в том, что христиан из язычников не надо

обрезать и вообще ставить «под Закон», он избрал жанр галахического мидраша на

Быт 15:6. По ходу дела, как это обычно и бывает в мидрашах, привлекаются

другие тексты из Писания, с помощью которых автор подкрепляет свой тезис.

В 4:9-12 Павел доказывает, что Авраам, один из главных героев еврейского

мифа, — первый и архетипический христианин из язычников. Для доказывания

он применяет сразу два опознаваемых еврейских экзегетических приема.

(Отметим это вполне естественное для писателя его культурного круга сочетание

[прото]раввинистических и греческих, восходящих к диатрибе как

простонародному философствованию приемов работы со словом.) В ст. 11-12 он

ссылается на Быт 17:10-11, устанавливая из контекста (седьмое правило Гиллеля,

двенадцатое — Ишмаэля. 13OX7D ~1П~1), что оправдание по вере предшествовало

обрезанию. На этом основании он объявляет оправдание более важным

эпизодом в отношениях между Авраамом и Богом, чем установление обрезания.

Это, конечно, противоречит еврейским понятиям, но соответствует прави-

24

[13J Ибо не за соблюдение Закона Аврааму или его семени [было

дано] обещание14 того, что он15 унаследует16 весь мир, а за ту веру, из-

за которой Бог признал его правым17. [14] Если же наследниками

признаются соблюдающие Закон, то, значит, вера обессмыслена, а

обещание отменено. [15] Ведь Закон навлекает гнев18. Но там, где нет

Заколу ΤΡ3ΠΩ 31ЮП *ОП ΧΊρ/ЭЗ DmpPI Ьз (все, что предшествует в тексте

Писания, важнее, чем то, что следует, Мехилта на Исх 12:1). Обрезание из знака

Договора (σημεΐον διαθήκης в Быт 17:11 LXX) стало в ст. 11 печатью,

подтверждающей правоту по вере («знак обрезания» — «печать правоты»), которую

Авраам получил, будучи необрезанным. Естественно, «обрезание» здесь синекдохичес-

ки обозначает «Закон». Для Павла здесь речь идет о единстве Церкви, поэтому в

ст. 11-12 Авраам называется общим предком христиан из язычников и евреев (в

таком порядке!). Объединяет их вера Авраама, прототипического христианина.

14 «Обещание» — επαγγελία. В ВЗ нет термина, которым выражалось бы

«обетование» как религиозное понятие (соответственно, нет и «земли обетованной»).

В LXX επαγγελία употребляется в других значениях. Особое религиозное

употребление у слова επαγγελία появилось в эллинистическом иудаизме в связи с

возникновением апокалиптических движений. Раввинистическая литература

употребляет в теологическом значении глагол ГРОЭП и имя ЛПОЗП.

15 В оригинале солецизм, поневоле переданный и в моем переводе: обещание

адресовано Аврааму (м.р.) или его семени (το σπέρμα ср.р.), но в инфинитивном

обороте, передающем содержание обещания, субъект — местоимение м.р.

επαγγελία ... το κληρονόμον αυτόν είναι κόσμου. Возможное объяснение: в тех

местах Быт, где речь идет об обещании Бога Аврааму, реципиентом будущих благ

иногда выступает сам Авраам, причем подразумевается, конечно, его

потомство, в соответствии с древней ближневосточной моделью родового бессмертия

(она действовала в культуре до создания полноценного

индивидуалистического проекта посмертной судьбы), ср. Быт 15:7, — а иногда стороной в

отношениях с Ягве выступает Авраам и его «семя», ср. Быт 17:7. Я предполагаю, что

Павел в нашем случае следует (подражает?) этому библейскому узусу, ή

(основное значение «или») в предложениях с отрицанием обычно значит «и» (так же

как, например, в английском), но здесь, вероятно, оно значит «то есть», ср.

«светские» греческие примеры в Bauer sub voce.

16 Дословно «что он станет наследником», το κληρονόμον αυτόν εΐναι. Можно

перевести и «он приобретет/получит», так как соответствующий имени κληρονόμος

глагол κληρονομέω значит «получать в наследство» и «приобретать» в

оригинальных греческих текстах (LS sub voce) и в LXX, подобно тому как в библейском

иврите ЮТ и Ьп2 значат (в иных контекстах одновременно, вследствие

двойной точки зрения) «получать в наследство» и «приобретать/захватывать».

17 «За ту веру, из-за которой Бог признал его правым» — парафраз, которому в

оригинале соответствует генитивный оборот δικαιοσύνη 7Йатгах;,»правота веры»

или «правота по вере/за веру». Впервые Павел употребил этот оборот в ст. 11.

Правда, там перед «верой» в родительном падеже употреблен катафорический

артикль, так что в этом первом употреблении «правоту веры» можно принять за

синтаксически свободное и окказиональное сочетание: σφραγίδα της δικαιοσύνης

της πίστεως της έν τη άκροβυστία. Однако в нашем стихе δικαιοσύνη πίστεως

употреблено обособленно и почти приобретает статус созданного Павлом термина.

Однако точно в таком виде это сочетание у Павла больше не встречается, и ср.

10:6, Флп 3:9.

[н Это высказывание, как и 3:206, Павел пока оставляет без объяснений. Он

вплотную займется этой темой в гл. 7.

19 Павел продолжает свое толкование Быт 15. Авраам получил обещание отно-

на, нет и нарушения19! [16] Потому «за веру», чтобы «не по заслугам»20,

дабы обещание имело силу2' для всего потомства [Авраама], не только

для соблюдающих Закон [подобно Аврааму], но и для верующих [без

Закона] подобно Аврааму, который стал нашим общим отцом.22 [17]

Ведь в Писании сказано: «Ибо Я назначил тебя отцом многих народов»2*.

Авраам поверил тому Богу24, который оживляет мертвых25 и наделяет

сительно потомства и земли еще до обрезания, т.е. до договора («Закона»), о

котором говорится в Быт 17. Поэтому возможно, что наше именное

предложение — не правовая максима вроде nulla poena sine lege, (но ср. 3:206), а

указание на «беззаконную» историческую ситуацию Авраама. Часть текстуальной

традиции (в том числе и текст типа койне) читает не ου δε ουκ εστίν νόμος, а ου

γαρ ουκ εστίν νόμος, разрывая связь этого предложения с ό γαρ νόμος в ст. 15а (то

есть связь γάρ с δε) и действительно превращая наше именное предложение в

утверждение из области философии права, что в данном случае едва ли

подходит к контексту, так как ст. 15 явно относится к мидрашу на Быт 15:6.

20 С помощью ключевых слов εκ πίστεως и κατά χάριν (ср. ст.4, где χάρις

употребляется в том же — нерелигиозном — значении, но см. 1:5) Павел ссылается

на свое главное религиозное убеждение об оправдании по вере помимо Закона.

21 εις το είναι βεβαίαν την έπαγγελίαν. βέβαιος значит «прочный, устойчивый,

постоянный». Однокоренной глагол βεβαιόω имеет, в частности, значение make good,

treat as valid, guarantee the validity of (LS sub voce). Соответственно, и βέβαιος

значит «действительный», «имеющий юридическую силу» и употребляется как

антоним καταργέω, «аннулировать, объявлять недействительным» (ст. 14 и ср. 3:3,31).

22 Из сопоставления со ст. 11-12 ясно, что Павел имеет в виду следующее:

Авраам стал отцом всех христиан, как еврейского так и нееврейского

происхождения. Только первые, так называемые «иудеохристиане», имеются здесь в виду

под «соблюдающими Закон». Речь уже не идет о всех евреях. Ср. 4:1, где

Авраам еще называется предком евреев «по плоти» (или и там Павел включал

только иерусалимских адресатов?), с 4:12, где уже подразумевается, что Авраам

Павлова мидраша перестал быть «отцом» евреев, не принявших веру в то, что Иисус

есть Помазанник. Это «отцовство Авраама» в Рим соответствует «сыновству

верующих» в Гал 3:7. Там Павел впервые, в полемическом контексте, назвал

верующих (прежде всего из язычников) «сынами Авраама». Важно отметить

следующее: для Павла здесь вроде бы самоочевидно, что иудеохристиане

соблюдают Тору. Остается пока неясным, считает ли Павел, что они также должны ее

соблюдать.

23 Быт 17:5 LXX. «Многие народы» здесь для Павла значит «христиане из

язычников», это обыгрывание разных употреблений слова έθνη, «народы» и

«неевреи». В ст. 13-17а Павел тематизирует тождество «обрезания» и «Закона»,

предполагавшееся в его рассуждениях 4:9-12. И в ст. 14 Павел высказывается от

имени Авраама, — это его вера была бы обессмыслена, это данное ему обещание

было бы отменено! — и одновременно Павел как апостол язычников

выражает точку зрения тех, кому он открыл веру в истинного Бога и в Его

Помазанника Иисуса, и кого он научил, что «правота» достигается помимо Закона (ср.

Гал 2:21).

24 κατέναντι ου έπίστευσεν θεού. Дословно получается «перед лицом того поверил

Бога». Грамматически правильной конструкцией здесь было бы κατέναντι τοΰ

θεοΰ ω έπίστευσεν «перед лицом того Бога, которому он поверил», но тогда

непосредственно следующий причастный оборот του ζωοποιοϋντος κτλ был бы

отделен от своего определяемого, и вся фраза вышла бы неуклюжей. Павел

перенес антецедент θεός в придаточное а относительное местоимение ος

употребляется не в дат., а в род. падеже в результате аттракции к падежу антецедента.

26

бытием то, что бытием не обладало26. 118] [Поэтому) Авраам надеялся,

хотя надеяться было не на что27, и верил, что станет отцом многих

народов, как [ему] было сказано: «Таким будет твое потомство»2*. [191И

хотя он считал свое тело одряхлевшим — Аврааму было около ста лет —

и [думал,что] чрево его жены Сарры тоже одряхлело, он не ослабел

верой29: [20] он не усомнился в Божьем обещании, не проявил неверия,

но укрепился в вере, воздав [тем самым] славу™ Богу. |21] Авраам был

убежден: то, что [Бог] обещал, [Он] в силах сделать. [22] Поэтому [его

вера] и была засчитана ему как правота. [23] А «ему застилалось» в

Писании сказано не только про него, [24] но также и про нас, которым

[тоже] должна засчитаться [правота], — нам, верящим тому31, кто

воскресил Иисуса нашего Господина из мертвых, [25] который был выдан32

Видимо, Павел пренебрег грамматической правильностью ради быстрого и

ритмичного развития пассажа, вбирающего далее литургическую аккламацию и

торжественную теологическую формулу.

25 «Оживляющий мертвых», ζοροποιών τους νεκρούς — дословный греческий

перевод еврейского D^DD ГРПО. Отметим, что при упоминаниях воскрешения

Иисуса Павел, вслед за уже успевшим сложиться раннехристианским узусом,

использует глагол εγείρω (напр., 1 Кор 15:4, Рим 4:23 ел), а не ζωοποιέω. ΓΡΠΩ

0"ΉΏ — атрибут Бога, употребляемый в Амиде, одной из главных еврейских

ежедневных молитв, в ашкеназских обшинах больше известной под названием

Шмоне-Эсре. Амида читалась во время синагогальной службы уже в первой

половине I в. н.э. Речь у Павла, как и в еврейском литургическом

благословении, идет об эсхатологическом воскрешении мертвых.

26 Дословно «называющий не сущее (ср. р. мн. ч. τα μή οντά) сущим (ως όντα),

то есть «вызывающий не сущее к бытию». Речь идет об акте творения, с

которым сравнивается эсхатологическое воскрешение мертвых. Это высказывание

имеет многочисленные параллели в еврейской литературе эпохи Второго

Храма и в раввинистической словесности.

27 В оригинале изящная игра слов ος παρ' ελπίδα έπ: έλπίδι έπίστευσεν,

дословно «который [Авраам] вопреки надежде в надежде верил (доверял тому), что ..,»

-* Быт 15:5 LXX. Некоторые переводы и комментарии понимают этот текст

иначе: «...так что [в результате] он стал отцом многих народов, как сказано в

Писании...» Я думаю, что εις το γενέσθαι αυτόν πατέρα управляется глаголом

έπίστευσεν, который лексически вносит в это дополнение целевой, а не консе-

кутивный смысл. В ст. 16 такая же конструкция, εις το είναι βεβαίαν την

έπαγγελίαν, только что была употреблена в целевом значении (с эллипсисом

личной формы управляющего глагола), κατά τό είρημένον больше нигде у

Павла не вводит цитату из Писания. Если Павел не уточняет источник (напр.

Давид = Псалмы, Исайя и т.д.), то он всегда вводит цитату словами καθώς

γέγραπται или γέγραπται γαρ. κατά τό είρημένον в качестве отсылки встречается

в НЗ однажды в Лк 2:24, и ср. Деян 2:16; 13:40.

29 В моем переводе порядок частей сложного предложения обратен порядку

оригинала: και μή άσθενήσας τη πίστει κατενόησεν κτλ («но не ослабев верой, он

считал...»). Главная идея этого высказывания выражена причастием μή

άσθενήσας, формально зависящим от личной формы κατενόησεν (ср. B1.D.R. 416).

Такое возможно и в классическом языке (Zerwick 263,376).

30 δόξα здесь — «должное почитание». Авраам положился на творческую силу

Бога, явленную в акте творения.

31 πιστεύειν επί означает «верить/доверять к.-либо».

32 παρεδόθη. В канонических евангелиях глагол ποφαδίδομι в разных формах ис-

27

[на умерщвление] ради наших прегрешений и воскрешен ради нашего

оправдания.

5 Итак, мы признаны правыми за веру33. Мы [теперь] живем в мире

с Богом, и этим мы обязаны34 нашему Господину Иисусу

Помазаннику, [2] через которого мы и получили доступ35 к той [Божьей] милости,

которой мы пользуемся36 и [которой] гордимся, надеясь получить долю

пользуется (в пассиве иногда без прямого и косвенного дополнений) как

terminus technicus для обозначения насильственной смерти Иисуса,

«выданного» в руки врагов, εγείρω («поднимать») — стандартное в раннехристианской

традиции обозначение действия «воскрешать» (ср. τον έγείραντα Ίησοΰν в

предыдущем стихе). Содержательно стих представляет собой вероисповедную

формулу (возможно, в ней отразился Ис 53:12 LXX, где об искупительной жертве

за грех говорится метафорически и дважды употребляется παρεδόθη). Формально

стих делится на два полустишия со строго выдержанным синтаксическим

параллелизмом:

παρεδόθη δια τά παραπτώματα ημών

ήγέρθη δια τήν δικαίωσιν ημών.

Итак, велика вероятность того, что перед нами один из древнейших

христианских литургических текстов. Однако δικαίωσις встречается во всем НЗ

только здесь и в 5:18. Можно допустить, что перед нами Павлова модификация

традиционной формулы. Но какое слово могло бы стоять в этой греческой

формуле до Павла? Я предполагаю, что δια σωτηρίαν ( ср. εις σωτηρίαν 1:16 — тоже,

вероятно, традиционный оборот). Мое предположение основано на следующем

наблюдении: Павел активно внедряет слова с корнем δικ в те области, где

естественнее было бы использовать другие лексемы. Здесь же текст настолько

опознаваем, что Павел как автор может позволить себе слегка изменить его и

повернуть в сторону темы своего мидраша: оправдание Авраама и верующих в

Иисуса помимо Закона.

33 В 5:1-11, заключительном разделе «проповеди» 4:1 — 5:11, Павел переходит

от галахического мидраша, отвечавшего на вопрос «Кого считать потомками

Авраама?», к чисто гомилетической части. Здесь выделяются две темы и,

соответственно, две композиционные единицы.

Первая тема (ст. 1-5 и «вкраплениями» дальше) — нынешняя жизнь

верующих, получивших «правоту», то есть обретших состояние (=status)

«примирения» с Богом (καταλλαγή ст. 11). Похоже, что у Павла «правота» (δικαίωσις 4:25

+ страдательные причастия от δικαιόω, напр.5:1,9) здесь синонимична

«примирению», и обе эти категории близки или даже тождественны «новому

творению» (Гал 6:15, 2 Кор 5:17) и «новой жизни» (6:4). Καταλλαγή указывает на

изменение состояния и не имеет правовых коннотаций, это «change from enmity to

friendship» (LS sub voce). Павел и в других местах использует слова с корнем

δικ— в новом, неюридическом, идиолектическом смысле «переход в сообщество

теху кому предстоит спастись».

Вторая тема (ст. 6-11) — будущее спасение верующих от «Гнева» при

эсхатологическом испытании. Надежду на спасение Павел получает путем

логического вывода из утверждения о наличной «правоте» в первой части гомилии,

используя прием α minore ad maius («кольми паче»), известный в раввинистичес-

кой экзегезе как qui wähömer ("ΊΟΊΠΊ Ьр), «легкое и весящее». У меня нет

уверенности в том, что Павел использовал именно раввинистический прием: qäl

wähömer стоит первым в списках правил р. Гиллеля и р. Ишмаэля как раз из-

за своей самоочевидности. Не надо быть ученым фарисеем, чтобы строить рас-

28

в Божьей славе37. [3] Но это еще не всё: мы гордимся и страданиями3*,

зная, что страдания ведут к стойкости,[4] стойкость [ведет к] испытан-

ности39, испытанность [порождает] надежду. [5] А надежда не может

быть напрасной40, ибо Божья любовь [к нам] наполнила наши сердца,

когда Он дал нам святой дух41. [6] Мы были еще бессильными, когда

Помазанник в [назначенный] срок умер за [нас] нечестивых42. [7] Ведь

суждения по такой схеме. Само выражение πολλώ μάλλον (а fortiori, «кольми

паче», «еще больше») засвидетельствовано и в светских греческих текстах и в

НЗ при сравнении действий, помимо всяких логических заключений (Плат,

Фед 80е, и ср. Мк 10:48 о δέ πολλώ μάλλον εκραζεν, «он еще сильнее закричал»).

Ст. 8-9 и ст. 10, содержащие заключение «кольми паче», параллельны и

выражают близкое содержание с небольшими, но интересными для нас

словесными вариациями:

(ст.9) πολλώ οΰν μάλλον δικαιωθέντες σωθησόμεθα δι' αύτοΰ

(ст. 106) πολλφ μάλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα εν τη ζωή αύτοΰ.

Параллельное употребление δικαιωθέντες и καταλλαγέντες указывает, как я

думаю, на их синонимичность. У Павла есть еще одно место, свидетельствующее

в пользу такой синонимии, 2 Кор 5:18-21. «Служба примирения» и «слово

примирения» в ст. 18-19 могли бы в Рим стать службой и словом оправдания

(δικαίωσις, ср. 4:25, в НЗ это слово употребляется дважды и только в Рим).

καταλλάγητε τω θεώ в ст.20 значит «уверуйте в спасительное деяние Бога и

обретите спасение» (=«правоту»), что вполне подтверждается следующим стихом,

5:21, где говорится «... чтобы мы обрели правоту от Бога (δικαιοσύνη θεοΰ) в

нем». Можно подумать, что Павел чередует эти термины в зависимости от

характера синтаксических связей. См. также комм, к ст. 10.

Текст 5:1-11 получает единство и за счет употребления окольцовывающего

ключевого слова καυχάομαι (гордиться, хвастаться) — ст.2,3,11. Это

анафорическое употребление, отсылка от правильной гордости верующих в Иисуса к

неправильно обоснованной еврейской гордости Богом (καυχάσαι 2:17) или

соблюдением Закона (καύχησις 3:27).

34 Дословно «через нашего Господина Иисуса Помазанника», δια τοΰ κυρίου κτλ.

35 Синайский кодекс (К) добавляет: «посредством веры (τη πίστει)».

36 Дословно «в которой мы стоим», εν η έστήκαμεν.

"Дословно «в надежде Божьей славы», (καυχώμεθα) έπ έλπίδι της δόξης τοΰ θεοΰ.

Смысл предложенного перевода: надеясь быть принятыми Богом при

эсхатологическом испытании (ср. 1 Кор 15:53 ел). Можно понять иначе: «в надежде

увидеть Божью славу», то есть второе пришествие Иисуса как проявление «славы»

Бога (ср. 1 Фес 4:15 слл). Наконец, при сравнении с καυχώμεθα έν в следующем

стихе возникает третье возможное понимание: «мы гордимся надеждой на славу

Божью» (что бы она ни значила).

^Страдания праведников за веру — важная тема еврейской литературы со

времен Дан и Маккавейских книг. О том, как сам Павел гордится своими

страданиями бродячего проповедника, см. 2 Кор 11:16-32.

39 «Испытанность» — в оригинале δοκιμή, слово того же корня (на другой

ступени чередования гласных), что и δικαιοσύνη (у меня переводится главным

образом как «правота»). Древнееврейское имя Пр"Г^, которое в Септуагинте пе-

реводится как δικαιοσύνη (ср. Быт 15:6 = Рим 4:3) в ряде текстов Библии (в том

числе и в Быт 15:6) содержит в своем значении и идею «испытанности» или

«проверенности».

40 «Не разочаровывает», «ее не приходится стыдиться», ου καταισχύνει, ср.

έπαισχύνομαι в 1:16.

41 Дословно «посредством святого духа, данного нам».

29

едва ли кто умрёт [даже] за невиновного человека. Разве что за

доброго человека, может, кто и решится умереть43. |8) Но Бог показал свою

любовь к нам тем, что Помазанник умер за нас, когда мы еще были

грешниками. [9] И тем более сейчас, получив оправдание посредством

его крови44, мы через него будем спасены от Гнева. [10] Ведь если мы,

будучи врагами, примирились45 с Богом через смерть Его Сына, то тем

более, примирившись, мы будем спасены посредством его жизни. [11]

Но это еще не все: мы гордимся и Богом благодаря нашему Господину

Иисусу Помазаннику, через которого мы теперь получили примирение.

42 В оригинале есть текстологические проблемы и грамматические трудности.

Вот текст, который я перевожу: ετι γαρ Χριστός όντων ημών ασθενών ετι κατά

καιρόν υπέρ άσεβων άπέθανεν. Ватиканский кодекс (В) и минускул 945 вместо ετι

γαρ читают ει γε, «если и в самом деле». Это чтение принималось 25 изданием

Nestle-Aland. Оно дает другой смысл: «Если и в самом деле (как мы верим)

Помазанник, когда мы были бессильными, еще в [назначенный] срок умер за [нас]

нечестивых». Чтение внутри стиха получается более гладким, чем в

принимаемом здесь варианте 26 издания Nestle-Aland, но тогда надо домысливать

отсутствующий аподосис. ετι γαρ засвидетельствовано, в частности, Синайским и

Александрийским кодексами, и это чтение лучше вписывает стих в контекст.

Если считать его (и второе ετι, опускаемое в группе койне) исходным, то

буквальный перевод стиха таков: «Ведь еще — Помазанник — когда мы были

бессильными — еще в срок за безбожных умер». Курсивом я выделил временной

оборот. Субъект главного предложения необычным образом вдвинут в него, так что

порядком слов резче выражается противопоставление «нашего бессилия»

(недостоинства) и спасительного свершения Помазанника. Второе ετι,

грамматически излишнее, «подхватывает» первое и создает параллелизм двух частей

высказывания.

43 Это странное замечание. Я понимаю его так: Помазанник умер за нас

грешных, хотя даже за невиновного (собственно, «за правого», υπέρ δικαίου)

обычно не умирают. И затем, «рассуждая по-человечески» (ср. 3:56), Павел

пытается смягчить свое высказывание: «может, кто и возьмется пожертвовать жизнью

за своего личного добродетеля», — но тут же возвращается в план

божественной мистерии.

44 Ср. 3:25 «в его крови». В нашем стихе упоминание о «крови» звучит как

отсылка к 3:25, где «кровь» появляется в допавловом и традиционном контексте.

В дошедших до нас письмах Павла искупительная кровь Иисуса упоминается

еще дважды, 1 Кор 10:16; 11:27 (тоже, возможно, допавловы высказывания).

Павел, таким образом, при случае охотно ссылается на жертвенную топику, но

сам ее не разрабатывает, выражая собственную христологию с помощью других

символов, образов и метафор.

45 Согласно большинству комментаторов, «примирились» здесь и далее следует

понимать в пассивном значении: «были примирены», «обрели мир» с Богом в

результате искупающей грехи жертвы Помазанника Иисуса. Однако в светской

греческой прозе страдательный аорист κατηλλάγην обычно употребляется в

медиальном значении «приходить к примирению с кем-л.» (см. LS sub voce и ср.

1 Кор 7:11). Но если верно, что страдательный аорист от καταλλάσσω значит у

Павла примерно то же, что страдательный залог δικαιόω, то в «примирение»

входит и ответный акт веры в искупительное деяние, и глагол получается