Автор: Лихачев Д.С. Баранова Т.Б. Комеч А.И. Конон В.М.

Теги: культура древней руси история древней руси

ISBN: 5-86218-238-1

Год: 1996

Текст

МОСКВА

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

«ЛАДОМИР»

Руководитель проекта,

ответственный редактор В. В. БЫЧКОВ

Авторский коллектив:

Т. Б. Баранова А. И. Комеч

И. А. Бондаренко В. М. Конон

И. Л. Бу сева-Давыдова Д. С. Лихачев

В. В. Бычков И. Е. Лозовая

Г. К. Вагнер П. А. Раппопорт

M. H. Громов Л. А. Черная

Н. В. Заболотная Л. А. Щенникова

Ученый секретарь Н. Б. Манъковская

Научно-вспомогательная работа выполнена Л. С. Бычковой

Художественное оформление В. С. Стуликова

© Авторы (см. выше), 1996.

© В. С. Стуликов. Художественное

оформление, 1996.

© Научно-издательский центр

ISBN 5-86218-238-1 «Ладомир», 1996.

Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ

XI — XVI ВЕКА

КНИГА ВТОРАЯ

XVII ВЕК

Часть I

Становление художественно-

эстетической теории в россии

Часть II

Художественно-эстетическая

культура

Введение 7

Глава 1. Эстетическое сознание Древней

Руси 15

Глава 2. Образ Софии Премудрости Божией

как символ Древней Руси 46

Глава 3. Поэтика литературы 57

Глава 4. Эстетика древнерусского города 95

Глава 5. Поэтика архитектуры m

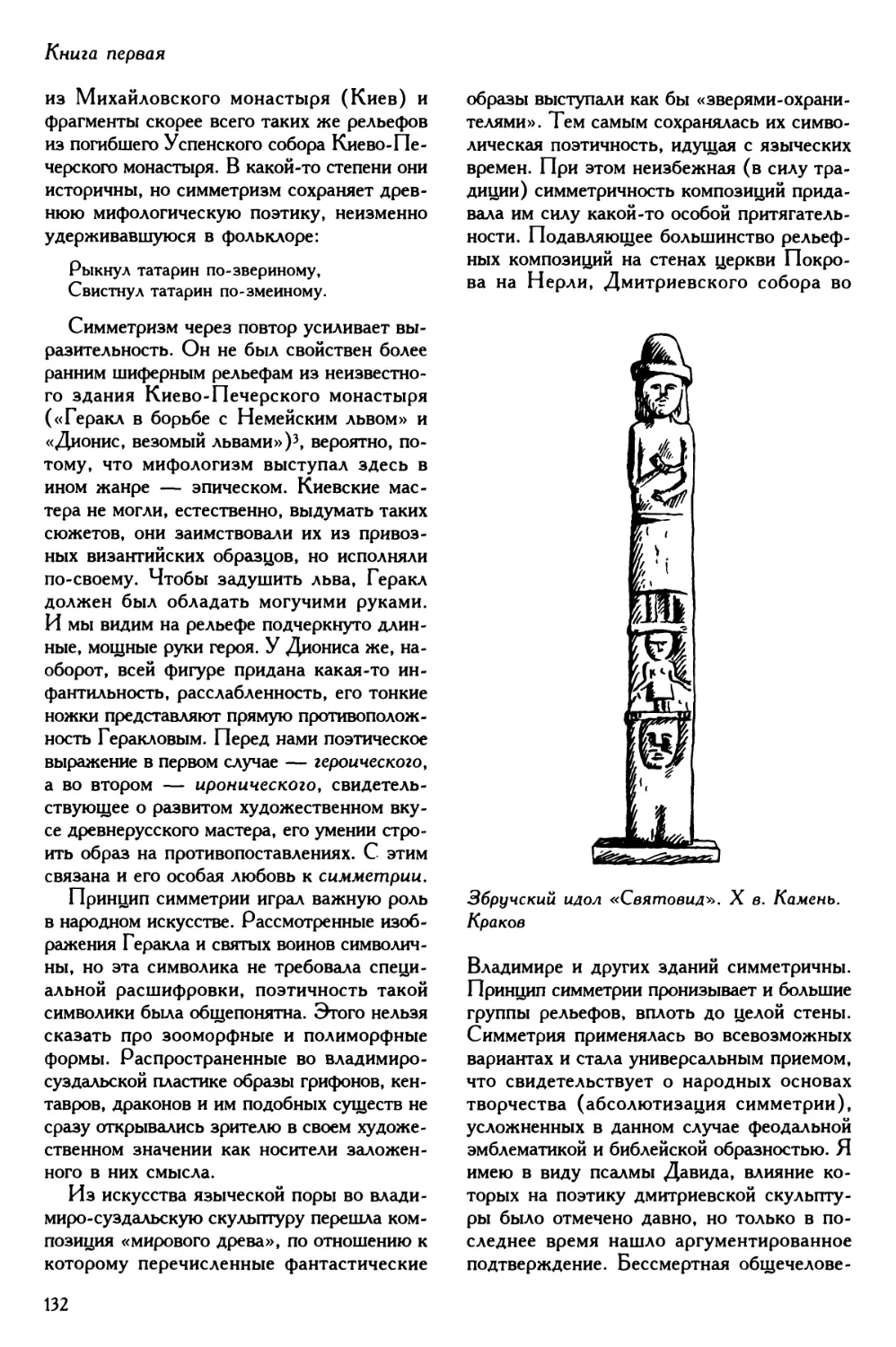

Глава 6. Эстетика древней пластики 131

Глава 7. Архитектура 140

Глава 8. Живопись 195

Глава 9. Декоративно-прикладное

искусство 255

Глава 10. Церковно-певческое искусство 267

Глава 1. Постсредневековые

реминисценции 303

Глава 2. Симеон Полоцкий 313

Глава 3. Юрий Крижанич 328

Глава 4. Николай Милеску Спафарий 337

Глава 5. «Урядник сокольничья пути» 345

Глава 6. Теория живописи 352

Глава 7. Музыкальная эстетика 358

Глава 1. Поэтика литературы 375

Глава 2. Эстетика первого театра 390

Глава 3. Эстетика города 403

Глава 4. Архитектура 426

Глава 5. Живопись 458

Глава 6. Декоративно-прикладное

искусство 480

Глава 7. Традиционное направление церковно-

певческого искусства 490

Глава 8. Барочные формы музыкальной

культуры 505

Заключение 518

ПРИЛОЖЕНИЯ

Иллюстрации 527

Библиография 531

Список иллюстрации 547

Список сокращении 553

Введение

Конец XX столетия — это подведение

итогов во многих сферах человеческого

бытия и прежде всего в истории Культуры.

Сегодня очевидно, что Культура с большой

буквы, как рукотворная одухотворенная

среда обитания человека и

духовно-материальное состояние человеческого бытия,

находится в процессе некоего глобального

кризиса, или перелома, перехода в какое-то

принципиально иное качество. Возможно,

уже не в ее традиционном понимании, но

чего-то принципиально иного. Здесь не

место развивать эту тему, но следует

подчеркнуть, что именно сейчас, как никогда

ранее, важно осмыслить, что же это

такое — уходящая Культура, та среда,

которую человечество творило в течение

последних нескольких тысячелетий и в которой

существовало худо-бедно и еще

продолжает жить вплоть до сегодняшнего дня. И где

мы находимся сейчас? В чем суть того

кризиса или перелома, который мы ощущаем

вот уже в течение целого столетия, а кое-

кто из мудрых мыслителей и чутких

художников предощутил его еще и в прошлом

веке? В чем причины этого перелома и

каковы тенденции дальнейшего движения?

Ясно, что сегодня мы не можем дать

толкового ответа ни на один из этих

вопросов, но также ясно, что именно сегодня

настало время и появились объективные

возможности начать работу по подготовке

материалов для грядущих исследователей,

которые и должны будут дать эти ответы и

себе и Истории. Ибо эпоха всякого

перехода, перелома, кризиса предоставляет

богатейший материал для исследователей, и

блажен тот из них, кому посчастливилось

жить в такую эпоху. Здесь встречается

старое и новое, и если новое пока совершенно

неясно и непонятно (налицо только какие-

то принципиально небывалые тенденции и

формы), то старое еще живо и впервые (по

сравнению со всеми предшествующими

временами) предстало в виде некой

целостности — от начала до своего логического

конца. При этом современные исследователи

культуры находятся в какой-то мере в

совершенно уникальной ситуации во многих

отношениях. Во-первых, потому, что

подобного по масштабам и качеству перелома еще,

пожалуй, не было в обозримый для

человеческой истории период Культуры;

во-вторых — что во все предшествующие эпохи,

правда, менее глобальных переломов

(например, при переходе от античности к Средним

векам) человечество не имело потребности

осмысливать их суть и характер1.

В-третьих, только сегодня наука обретает наконец

более-менее серьезную методологию,

инструментарий и просто зрелость для того,

чтобы всерьез заняться изучением столь

сложного состояния бытия, как Культура.

Конечно, хотелось бы взяться сразу за

весь этот огромный феномен да и осмыслить

его целиком и расставить все точки над i

одним махом. Однако уровень современной

науки позволяет лишь снисходительно

улыбнуться утопизму этого юношеского рвения.

Только постепенный, поступенчатый

тщательный анализ всех этапов исторического

развития Культуры во всех ее компонентах

может привести в конечном счете к

желаемому результату.

Авторы данного исследования хорошо

сознают и привлекательность сверхзадачи,

и остроту и уникальность ситуации, и свои

реальные возможности. Они поставили

целью внести свой скромный вклад, свой

кирпичик в здание будущей истории

Культуры — подвести итог почти столетним

достаточно многочисленным, хотя и

несистематическим штудиям в области древнерусской

художественной культуры, как важнейшего

этапа русской культуры и существенного

слоя в общей Культуре человечества, еще

7

Введение

недооцененного мировой наукой. Да,

собственно, что здесь и могла сделать эта в

какой-то мере мифическая «мировая наука»,

когда и сами отечественные ученые лишь

только в последние десятилетия стали

всерьез осознавать значимость этого периода в

истории русской культуры. И осознание это

проходит отнюдь не беспрепятственно и

однозначно...

На сегодняшний день в нашей науке

много сделано для изучения отдельных

составляющих русской средневековой (или

древнерусской, как принято традиционно

обозначать этот период) художественной

культуры — словесности (или литературы),

изобразительного искусства, архитектуры,

декоративного искусства; в меньшей мере —

церковно-певческого искусства,

градостроительства, эстетики2. Настало время

подвести некоторый итог этим, часто

разрозненным, слабо коррелирующим друг с другом

исследованиям, чтобы наметить первый

абрис этого в основе своей целостного

явления и осознать пути и направления

дальнейших исследований.

Осмысление древнерусской

художественной культуры как некоего самобытного

феномена дает возможность яснее понять и

русскую культуру в целом до нашего

времени включительно, ибо основное ядро ее

сложилось именно в Средние века и нашло

свое наиболее адекватное выражение именно

в художественной, а точнее — в

художественно-эстетической среде.

Таким образом, в данной работе

предпринята попытка не просто подвести

механический итог тому, что наработано к

нашему времени искусствоведами и филологами,

но дать некое обобщающее осмысление

этого материала. Речь у нас идет не только о

разных видах искусства (хотя и о них

прежде всего, ибо они — основа), не просто о

художественной культуре, как их

органической совокупности (хотя и о ней,

естественно, ибо она — содержание

исследования), но о художественно-эстетической

культуре. Вот на этом эстетическом

(необъяснимом, неуловимом и

раздражающем ригористов и

буквалистов-архивариусов от науки) аспекте художественной

культуры Древней Руси и сделан некоторый

(умеренный) акцент. Почему и для чего?

На основе многолетнего личного опыта

исследований истории искусства,

философии, религии, культуры и изучения

соответствующих современных научных трудов в

этих областях мне представляется, что

именно эстетическое сознание является тем

цементирующим материалом, теми

скрепами, а если хотите — той плазмой, благодаря

которой и возникает целостность

художественной культуры, да, пожалуй, и

Культуры в целом. Здесь нет, видимо,

необходимости давать еще одно определение этого

трудно дифференцируемого состояния духа.

Их можно найти во Введениях

практически ко всем моим книгам3, и заитересован-

ному читателю они известны. Именно

эстетическое сознание, достаточно целостное и

самобытное для каждого этапа истории

культуры, того или иного региона, этноса и

т. п., находя наиболее адекватное

выражение в феноменах разных искусств, внешне

часто имеющих мало общего, объединяет их

в целостный организм Культуры, выявляя

ее сущностные основания.

Изучая художественный язык или

поэтику отдельных искусств на макро- и

микроуровнях, их историческую эволюцию, с

одной стороны, тот духовный материал, на

основе и для выражения которого они

возникли, — с другой, уровень собственно

эстетической рефлексии соответствующего

периода культуры — с третьей, мы можем

на основе всего этого попытаться выявить

с достаточной степенью вероятности и

специфические особенности художественной

культуры в целом.

Именно поэтому авторы данной работы

предприняли попытку параллельного

изучения главных для древнерусской культуры

видов искусства, прежде всего связанных с

православным культом: живописи,

архитектуры, декоративно-прикладного и церковно-

певческого искусств, в аспекте осмысления

исторического становления их

художественного языка и развития соответствующих

эстетических представлений.

Исследование состоит из двух книг.

Первая посвящена XI — XVI векам,

вторая — XVII веку, как переходному от

Средних веков к Новому времени. Первая

книга содержит десять глав. Четыре главы

посвящены наиболее общим философско-

8

Введение

эстетическим аспектам древнерусской

художественной культуры; остальные —

главным наиболее развитым видам

древнерусского искусства, составляющим основу

художественной культуры средневековой

Руси.

На богатом материале древнерусских

письменных источников (летописей,

агиографий, богословских текстов, гимнографий,

«хождений», «повестей» и т. п.)

реконструируется эстетическое сознание древних

русичей, выявляется его самобытность.

Показаны его истоки (славянские и

византийские) и характерные особенности. На

основе большого конкретного материала

сделаны выводы о том, что в Древней Руси

осуществлялся своеобразный синтез

славянского менталитета, византийского

религиозно-философского мышления, а также

православного миропонимания, культа и

церковного искусства. В результате возникла

самобытная художественная культура

средневековой Руси с ее уникальными в

духовном и художественном отношениях

ценностями. Показано, что древние русичи

времен Киевской и Московской Руси

сформировали свои достаточно оригинальные

представления о таких традиционных

эстетических феноменах, как прекрасное,

возвышенное искусство. Наряду с этим они

по-своему трансформировали многие

представления и категории византийской

эстетики (такие, как образ, символ, канон,

икона и др.). Соборность, каноничность,

софийность, духовность искусства

приобрели в художественно-эстетической

культуре средневековой Руси доминирующее

значение в качестве опорных принципов

эстетического сознания и в художественной

практике. По-своему были переосмыслены

на Руси и такие специфические сферы

византийской культуры, как литургическая

эстетика и эстетика аскетизма. Многие

феномены византийской эстетики под

влиянием глубинных архетипов славянского

менталитета и мощного фольклорного начала

трансформировались в направлении большей

пластической осязательности, вещной

конкретизации, телесной экспрессивности, не

утрачивая при этом в лучших образцах

древнерусского искусства и литературы

высочайшей духовности.

В специальной главе подводятся итоги

многолетнего опыта изучения мировой

наукой художественно-эстетического

своеобразия древнерусской литературы как

важнейшего компонента русской средневековой

культуры. Показаны основные особенности

художественного языка средневековой

книжности; много внимания уделено поэтике

художественного времени и пространства, ее

связи с общемировоззренческой

проблематикой русского Средневековья.

В качестве новой, во многом еще

дискуссионной проблемы в исследовании

поднимается тема эстетики русского города. Здесь

на основе тщательного изучения

археологического материала, летописных источников,

конкретных памятников архитектуры и

градостроительства предпринимается попытка

формулирования гипотезы об эстетической

организации городской среды в Древней

Руси. Практически нет (да, видимо, и не

могло быть) конкретных источников,

подтверждающих, что подобная задача

сознательно ставилась строителями русских

городов, — прежде всего их центральных

частей (кремлей, «детинцев», «кромов» и т. п.).

Однако на внесознательном уровне

эстетические принципы, видимо, играли далеко не

последнюю роль во внешне, казалось бы,

стихийной, происходившей на протяжении

всей истории Руси застройке и

перестройке городской среды. В монографии

предпринята интересная попытка реконструкции

некоторых из этих принципов с

привлечением конкретного материала. Выявляется

связь между функциональными и

эстетическими принципами средневекового

градостроительства.

В четырех последних главах,

посвященных архитектуре, живописи,

церковно-певческому и декоративному искусству, на

основе новейших искусствоведческих

достижений в исследованиях древнерусской

культуры (как в методологическом, так и в

конкретно-историческом аспектах)

проводится анализ основных видов русского

средневекового искусства. На материале главных

школ (для иконописи —«писем») и

направлений (особенно подробно разработанных

для древнерусской живописи) показаны

духовно-эстетическая и художественная

значимость и самобытность (в целом при уче-

9

Введение

те соответствующих культурных влияний и

типологических параллелей) основных

составляющих русской средневековой

художественной культуры, прослеживаются ее

исторические трансформации и факторы,

стимулировавшие их.

Вторая книга посвящена XVII веку —

переходному периоду от собственно

средневековой культуры к новоевропейской. Она

состоит из двух частей. В первой

практически впервые в науке подробно

анализируется зарождение и развитие в России

художественно-эстетических теорий,

оказавших существенное влияние на последующий

ход развития русской культуры. В XVII

веке были, с одной стороны,

сформулированы некоторые положения собственно

средневековой идеологии и возникло

консервативно-апологетическое направление в

защиту уже уходящей в историю культуры.

А с другой, на основе средневековых

традиций и под влиянием идей и

художественной практики западноевропейской

культуры начали складываться специфические

художественно-эстетические и даже

искусствоведческие концепции и теории (искусства

слова, живописи, музыки), аналогов

которым нельзя найти ни в одной другой

культуре. Дело в том, что теоретики искусства

XVII века пытались сформулировать новые

художественно-эстетические принципы,

опираясь на конгломерат во многом

противоречивых исходных теорий,

мировоззренческих и художественных установок (это и

античные теории в интерпретации греко-

византийских и латинских авторов; и

православные теории иконы, образа, символа;

и новоевропейские теории музыки,

живописи, словесных искусств). И за всем этим

стоял еще и многовековой опыт богатой

русской средневековой художественной

практики. Большую роль в становлении новой

русской эстетики и в создании первых

трактатов по искусству в России сыграли

выходцы из западных русских, славянских и

других земель. Некоторым из них (Симеону

Полоцкому, Юрию Крижаничу, Николаю

Милеску Спафарию) посвящены

монографические главы в этой части. Подробно

анализируется становление оригинальной

музыкальной эстетики в России,

разработанной Кореневым и Дилецким.

Во второй части книги анализируются

художественные особенности древнерусского

искусства XVII века. При этом большое

внимание уделяется путям поиска русской

культурой своего направления движения

от средневекового типа к

новоевропейскому. Выявляются особенности

художественного мышления творцов русского

искусства в эту бурную, во многих отношениях,

эпоху.

Редактор и авторы хорошо сознают, что

на сегодня степень разработанности

отдельных аспектов и составляющих древнерусской

художественной культуры различна; что

понимание конкретных проблем,

мировоззренческие установки, методика анализа и

стилистика изложения у разных авторов

различны. Поэтому они не ставили своими

целями ни унификацию индивидуальных

подходов, ни достижение одинакового

уровня завершенности, ни обобщения тех или

иных проблем и аспектов исследования.

Фактически сделан первый шаг на пути

осуществления работы подобного типа и он во

многом носит поисковый характер.

Подводятся итоги одного (можно сказать,

узкоконкретно-дифференциального) этапа

исследований и намечаются пути к новому

(интегрально-обобщающему) , аналитическому.

Именно под этим углом зрения и следует

рассматривать предлагаемую вниманию

читателей работу.

Авторы исследования: Баранова Т. Б.

(кн. 2, ч. 1, гл. 7. Музыкальная эстетика);

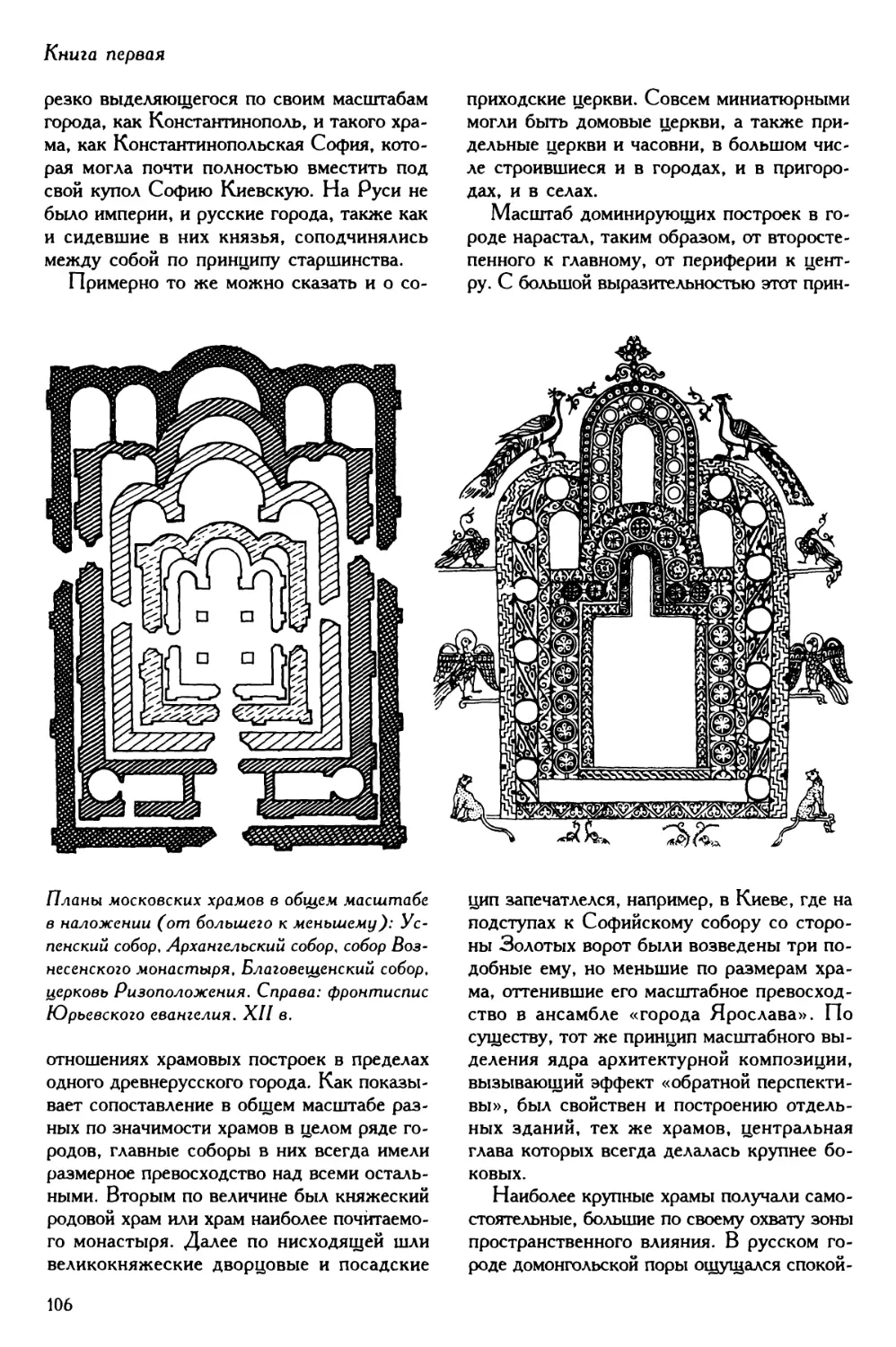

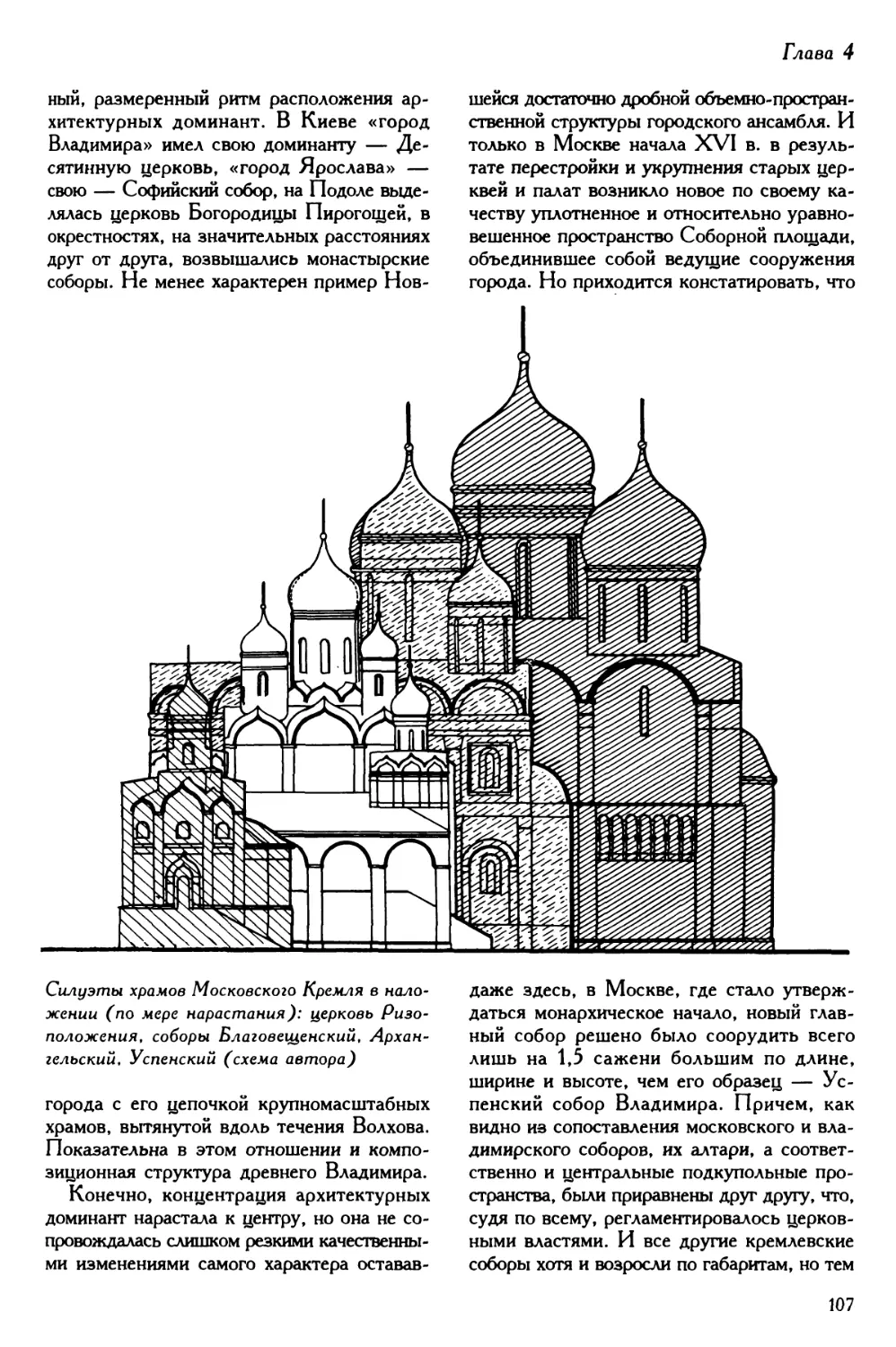

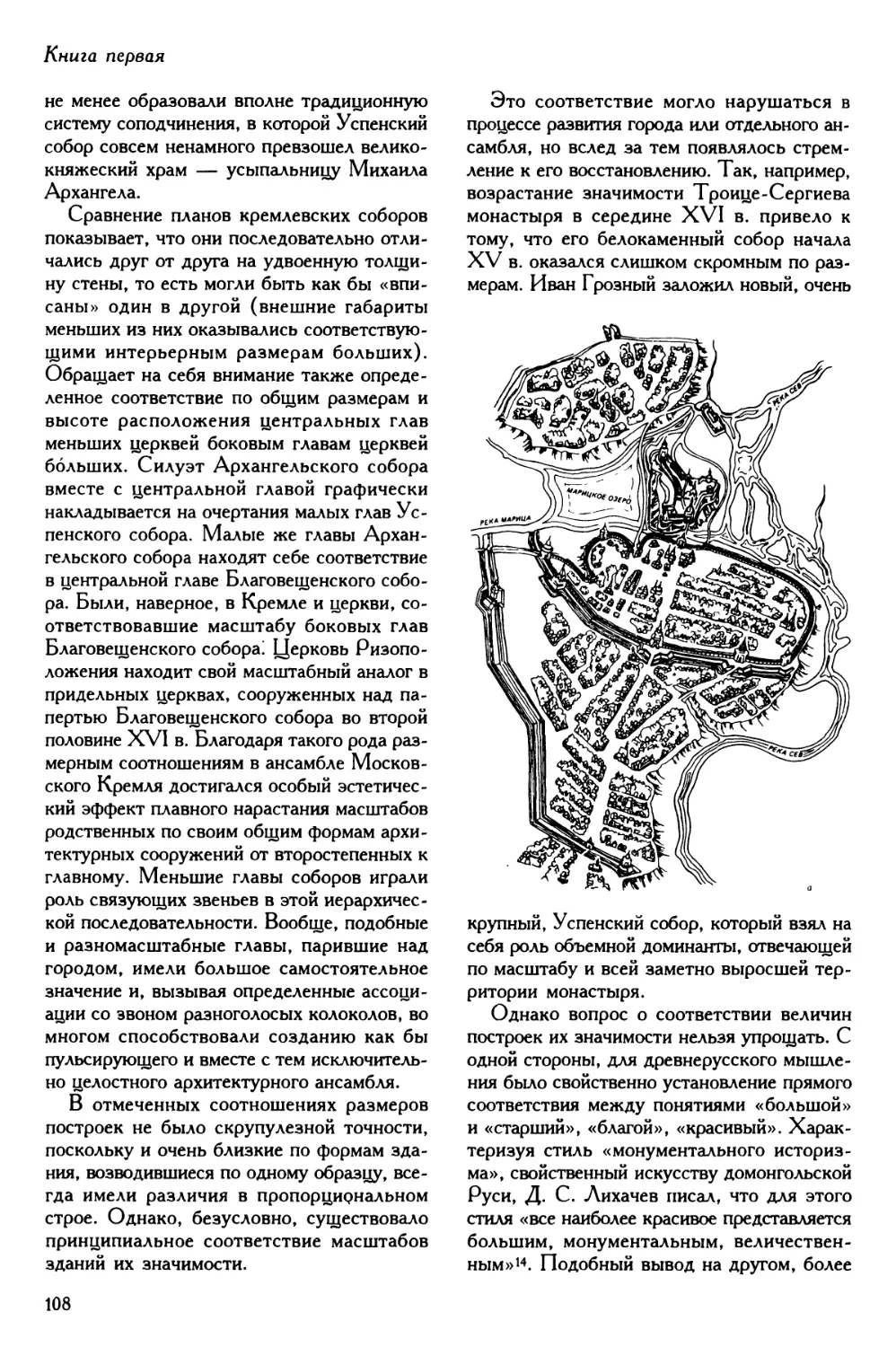

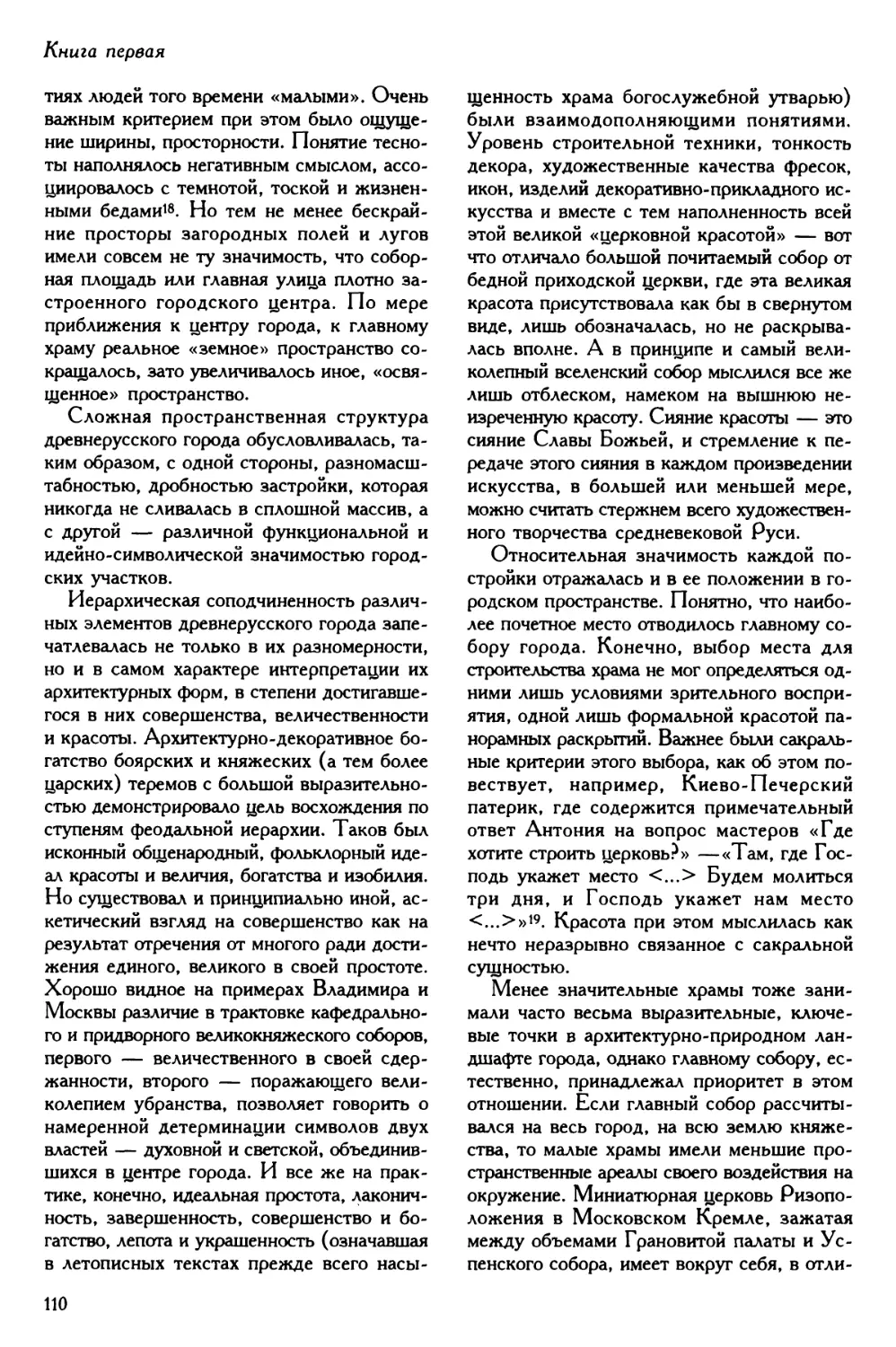

Бондаренко И. А. (кн. 1, гл. 4. Эстетика

древнерусского города; кн. 2, ч. 2, гл. 3.

Эстетика города); Бусева-Давыдова И. Л.

(кн. 1, гл. 9. Декоративно-прикладное

искусство; кн. 2, ч. 2, гл. 4. Архитектура; гл.5.

Живопись; гл. 6. Декоративно-прикладное

искусство); Бычков В. В. (Введение, кн. 1,

гл. 1. Эстетическое сознание Древней

Руси; кн. 2, ч. 1, гл. 1. Постсредневековые

реминисценции, гл. 3. Юрий Крижанич, гл. 4.

Николай Милеску Спафарий, гл. 5.

«Урядник соколничья пути», гл. 6. Теория

живописи, Заключение); Бычкова Л. С.

(Библиография, указатели,

научно-вспомогательная работа); Вагнер Г. К. (кн. 1, гл. 6.

Эстетика древней пластики); Громов M. H.

(кн. 1, гл. 2. Образ Софии

Премудрости Божией как символ Древней Руси);

10

Заболотная Н. В. (кн. 2, ч. 2, гл. 8.

Барочные формы музыкальной культуры); /Co-

меч А. И. (кн. 1, гл. 5. Поэтика

архитектуры); Конон В. М. (кн. 2, ч. 1, гл. 2.

Симеон Полоцкий); Лихачев Д. С. (кн.1,

гл. 3. Поэтика литературы; кн. 2, ч. 2,

гл. 1. Поэтика литературы); Лозовая И. Е.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Хотя культурологические экскурсы

христианских апологетов II — III веков можно

рассматривать в качестве первой попытки

подобного осмысления, все-таки она не была, конечно,

столь осмысленной и целенаправленной,

какой становится культурология сегодня.

(Подробнее о культурологии апологетов см.:

Бычков В. В. Эстетика поздней античности.

Введение

(кн. 1, гл. 10. Церковно-певческое

искусство; кн. 2, ч. 2, гл. 7. Традиционное

направление церковно-певческого искусства);

Раппопорт П. А. (кн. 1, гл. 7.

Архитектура); Черная Л. А. (кн. 2, ч. 2, гл. 2.

Эстетика первого театра); Щенникова Л. А.

(кн. 1, гл. 8. Живопись).

II - III века. М., 1981. С. 39 - 146.)

2 Подробнее см. Библиографию.

3 См. последние из них: Бычков В. В.

Малая история византийской эстетики. Киев, 1991.

С. 9; Он же. Русская средневековая эстетика.

XI — XVII века. М., 1992. С. 8; АЕ-

STHETICA PATRUM. T. I. Апологеты.

Блаженный Августин. М., 1995. С. 8.

КНИГА ПЕРВАЯ

XI-XVI BEKA

Глава 1

Эстетическое

сознание

Древней Руси

ализ

сохранившихся до наших дней памятников

восточнославянской художественной культуры первого

тысячелетия показывает, что сущность

эстетического сознания древних славян во

многом сводилась к комплексу

положительных эмоций от ощущения человеком своей

близости к природе, к земле как источнику

жизни1. Радость этого ощущения

«составляет основное содержание древнейшего

искусства славян»2. Сакральная близость человека

к природе была хорошо выражена во

многих произведениях старославянского

искусства, она сохранялась в многочисленных

памятниках народного творчества и в

фольклоре на протяжении всего Средневековья,

она же в одухотворенном и возвышенном

аспектах составляет глубинную, архетипичес-

кую основу многих выдающихся

произведений древнерусского искусства,

ориентированного на христианский культ; наконец,

обостренное ощущение этой таинственной

близости придавало своеобразную окраску всей

древнерусской эстетике, существенно отличая

ее от любой другой средневековой эстетики.

В родинных и других обрядах древних

славян в полухудожественной форме были

воплощены их восторг и ужас, радость и

удивление от ощущения своей реальной

причастности к тайне постоянно возникающей

и также постоянно уходящей в глубины

природы жизни. Вся

эмоционально-эстетическая жизнь древнего славянина вращалась

вокруг этой таинственной связи человека и

природы. Выразить ее он пытался в своем

искусстве, а повлиять на нее старался с

помощью культовых обрядов и всевозможных

магических действ. Природа в целом и в

отдельных ее проявлениях, а также в своих

персонификациях в виде славянских богов

и божков занимала главное место в

системе ценностей древних славян.

Перед византийцем, воспитанным в

христианском духе, не стояло подобной

проблемы. Уже со времен поздней античности и

раннего христианства природа утратила в

греко-римском (а еще раньше — в

ближневосточном) мире свой сакральный смысл.

В системе христианских ценностей она стоит

на одной из низших ступеней, как

специально созданная среда обитания человека,

предназначенная исключительно для

удовлетворения его потребностей или для

использования ее в качестве карательного орудия

Богом при периодических наказаниях той

или иной части «грешного» человечества.

Соответственно системообразующим

принципом эстетического сознания христиан

выступало не отношение «человек —

природа», а оппозиция «человек — Бог».

Принятие Русью христианства не могло

поколебать глубинной архетипической

связи славянской духовной культуры

«человек — природа», но существенно

одухотворило ее, подняв на новый уровень. Это дало

новый творческий импульс развитию

эстетического сознания. С другой стороны,

христианская оппозиция «человек — Бог» не

была сразу воспринята на Руси во всей ее

византийской утонченности и глубине. При

первых контактах с христианской духовной

культурой древнерусские люди оказались

наиболее чувствительны именно к

конкретным художественно-эстетическим

реализациям этой оппозиции. В их сознании она

(сверху) приблизилась к родному для них

отношению «человек — природа», но

выступила в значительно более совершенных

формах художественного выражения, что и

предоставляло реальные возможности

новому этапу развития художественной

культуры на основе единения, казалось бы, столь

далеких друг от друга мировоззренческих

систем, как восточнославянская и

христианская. Более того, именно развитие русской

средневековой художественной культуры и

формирование нового эстетического

сознания способствовали и более углубленному

восприятию Русью и

философско-религиозных идей христианства. Христианство на

Руси было воспринято прежде всего и

глубже всего на уровне

художественно-эстетического сознания. И именно на этом

уровне Древняя Русь наиболее активно, плодо-

15

Книга первая

творно и самобытно развивала на

протяжении всего Средневековья свою духовную

культуру.

Сложнейшие «умонепостигаемые»

догматы христианства (тринитарный и христоло-

гический прежде всего) и богатый мир

религиозных переживаний средневекового

человека были выражены русскими

иконописцами в цвете и форме, пожалуй, не менее

глубоко и тонко, чем это удавалось сделать

наиболее талантливым византийским

мыслителям в слове (вспомним хотя бы «Троицу»

Рублева). Даже слово на Руси чаще всего

использовалось не в аспекте его жестко

заданной семантики, а в полисемии его

смысловых и эмоциональных оттенков, то есть

прежде всего в структуре художественных

образов. «Слово о полку Игореве» — не

просто поэма о неудачном походе русского

князя, это высокохудожественная

философия русского духа, размышления в

поэтических образах о судьбах Руси, о ее месте

и роли в универсуме (природном и

социальном) и в истории. И этот пример не

единичное исключение. Практически вся

древнерусская литература наполнена философией

в поэтических образах. Даже такое, казалось

бы, традиционно богословское произведение,

как «Слово о законе и благодати»

митрополита Илариона, поднимается на уровень

высоких философских обобщений, прежде

всего благодаря своей образно-поэтической

форме. Художественными образами

наполнены и первые русские летописи, и первые

жития святых, и многочисленные «Слова»

и проповеди.

Образ, в том числе и словесный, играл

в мышлении древних славян большую роль,

чем слово; система образов и мифологем

составляла основу их мифологического

сознания. С принятием христианства в

синкретическом сознании славян произошли (не

сразу, естественно, но на протяжении ряда

столетий) существенные изменения. Не

вдаваясь здесь подробно в анализ этой

сложнейшей проблемы, отмечу лишь, что

они связаны отнюдь не только с ударом,

нанесенным христианством по основным

славянским мифологемам. Не меньшую, роль в

трансформации древнеславянского сознания

сыграла качественно новая значимость слова

(прежде всего написанного, книжного) в

культуре, открывшаяся славянскому миру с

получением письменности и тех поистине

безграничных знаний и мудрости, которые

потоком хлынули на Русь после принятия

христианства в форме «писаний»,

написанного слова3.

Образ как основа мышления не

утрачивал своего главенствующего положения в

сознании древнерусского человека на

протяжении всего Средневековья; но

существенно возросшая значимость слова и

письменного словесного выражения основной

культурной информации не могла не

сказаться на всей системе мышления человека

средневековой Руси, повлияв на какие-то

глубинные основы его сознания, в том

числе и эстетического.

Первые века русской средневековой

культуры, приходящиеся в основном на

период Киевской Руси, пронизаны светлой

радостью узнавания нового, открытия

неизвестного. В свете нового миропонимания

иными предстали перед славянином и мир

природы, и сам человек, и их

взаимоотношения, не говоря уже о духовном

Абсолюте, осветившем все давно вроде бы

знакомые вещи и явления новым светом. До

бесконечности развернулись традиционные,

достаточно узкие горизонты —

географический и исторический, социальный и

духовный.

Осознавая все это, а главное, осознавая

себя целью и вершиной творения, образом

самого Творца, человек Киевской Руси с

детской непосредственностью радовался

открытию мира. Радостным

мироощущением наполнены вся его жизнь и творчество,

им одухотворено его эстетическое сознание;

оно выступало наконец важным стимулом

быстрого взлета культуры в Киевской Руси.

Всматриваясь в как бы только что

открывшийся ему мир — в природу, историю,

общество, в самого человека и в творения

рук его, древний русич прежде всего

переживает все это

эмоционально-эстетически — он радуется, изумляется, удивляется,

скорбит, страшится и восхищается. И из

этих эмоциональных реакций на мир,

зафиксированных древними книжниками,

выявляется комплекс его эстетических представлений.

Что же больше всего радовало человека

Киевской Руси, доставляло ему духовное

16

Глава 1

наслаждение? Опираясь на дошедшие до

нас литературные источники, мы можем

заключить, что таковым для древних русичей

была в первую очередь открывшаяся им с

принятием нового мировоззрения сама сфера

духа, которая до этого оставалась у

восточных славян вне поля их осознанного

внимания.

Книжная мудрость, сами книги прежде

всего являлись для людей Киевской Руси

источником духовного наслаждения, радости

приобщения к Истине.

Соответственно и главное значение

принятия христианства наиболее умудренные

русские люди уже в XII в. усматривали в

том, что оно способствовало активному

проникновению на Русь книжной культуры. По

образному выражению Нестора, князь

Владимир землю русскую «взора (вспахал) и

умягчи, рекше крещеньемь просветивъ».

Ярослав же, занимаясь активной

переводческой деятельностью, «насея книжными

словесы сердца верных людий, а мы

пожинаем, ученье приемлюще книжное»4.

Русскому человеку того времени книги

открывали духовные ценности, накопленные

средиземноморской культурой за многие

столетия (если не тысячелетия), и он по

достоинству оценивал это, активно

приобщаясь к лучшим достижениям мировой

культуры. «Велика бо бываеть полза от ученья

книжного, — писал автор „Повести

временных лет", — книгами бо кажеми

(наставляемы) и учими есмы пути покаянью,

мудрость бо обретаем и воздержанье от словес

книжных. Се бо суть рекы, напаяюще все-

леную, се суть исходяща мудрости; книгам

бо есть неищетная глубина»5.

Уже митрополит Иларион (XI в.) имел

круг образованных читателей,

«насытившихся книжной сладостью» — ведь не «къ не-

ведущимъ бо пишемъ, нъ преизлиха на-

сыштьшемся сладости книжныа»6, — писал

он. Чтобы конкретнее выразить

наслаждение, получаемое от книг, древнерусские

писатели регулярно сравнивают его со

сладостью меда и сахара, подчеркивая, что

последняя значительно слабее. У Кирилла

Туровского находим такое сравнение:

«Сладко бо медвеный сотъ и добро сахаръ,

обоего же добрее книгий разум: сия убо суть

сокровища вечныя жизни»7.

Традиционным становится для русского

книжника сравнение своего труда с трудом

пчелы, собирающей сладость по многим цветам.

Чтение доставляло древнерусскому

человеку удовольствие. Он не просто получал

новые знания, которые мог использовать в

своей жизни, но он наслаждался и ими, и

процессом их получения — чтением.

Понятно, что наслаждение относилось прежде

всего к знаниям необыденного характера — к

знаниям духовным, к сакральной мудрости,

которая далеко не вся в представлении

средневекового человека была доступна разуму.

Вот эта ее неполная открытость пониманию,

а также направленность на глубинные

истоки бытия, на его первопричину, ее

соприкосновение с вечным и непреходящим и

доставляли первым русским читателям

неописуемое удовольствие.

Вчитываясь в тексты древнерусских

авторов, мы замечаем интересный феномен

общественного сознания того времени.

Многие явления, связанные так или иначе с

новой религией, вызывали у древних русичей,

принявших ее, светлую радость, духовное

наслаждение. Ничего подобного у них не

наблюдалось по отношению к своим

отеческим богам. С ними существовали чисто

прагматические отношения. Их побаивались,

старались умилостивить, принести им дары,

жертвы; к ним обращались с просьбами о

помощи, но их могли и высечь, если они,

приняв жертву, не выполняли просимого.

Однако ни о каком духовном наслаждении

при взаимоотношениях с ними, при

упоминании о них, при созерцании их изображений ни

фольклор, ни древнерусские книжники не

сообщают. Совсем по-иному воспринимали на

Руси христианство с его духовным

Абсолютом. Уповая на обещанное грядущее райское

наслаждение (ничего подобного не обещали

языческие боги славян), человек Древней

Руси уже в этой жизни испытывал радость

от всего, лишь указывавшего ему на

блаженства «будущего века». А таковым для него

выступала новая вера во всех ее проявлениях и

шире — вся сфера духовности, в которую

Русь окунулась, приняв христианство.

Наряду с книгами особое наслаждение

доставляли людям Древней Руси беседы с

подвижниками, посвятившими всю свою

жизнь духовному служению. Десятки палом-

17

Книга первая

ников и окрестных жителей постоянно

стекались к пещерам и кельям прославленных

пустынножителей, чтобы послушать их или

спросить о чем-то, получить благословение.

Нестор в «Житии Феодосия Печерского»

неоднократно указывает, что и князья, и

простые люди часто приходили к Феодосию

насладиться «медоточивыми речами»,

исходившими из уст его.

Здесь мы сталкиваемся с интересным

феноменом древнерусского эстетического

сознания. Русичи шли к подвижникам

прежде всего без утилитарной цели, а

именно: насладиться их речами, мудростью.

Формально они, как правило, приходили к

мудрым старцам за советом по какой-либо

житейской проблеме или вопросам веры, но

фактически мало кто из них использовал эти

советы в реальной жизни.

Главная цель посещения монастырей,

скитов и пустынь состояла в желании

увидеть и услышать живого носителя святости,

получить радость от общения с существом,

уже в этой жизни стоящим над ней,

знающим некие сокровенные тайны,

невыразимые человеческим языком. Именно ради

этих сокровенных знаний и тянулся древний

русич к подвижнику; именно они

непонятно каким образом — но не в буквальном

содержании речи, а скорее в интонациях,

ритмике, тембре голоса и даже где-то между

самих звучащих слов — содержались в его

речи, придавали ей невыразимое

благозвучие, «медвяную сладость», доставлявшую

слушателям духовную радость. И уходили

они от подвижника не только с запасом

житейских советов, но и с просветленным

духом, легким сердцем, очищенной и

ликующей душой — духовно обогащенные.

Передать словами, что же они получили от

общения с подвижником, они, естественно, не

могли, ибо обретенные ими духовные

ценности не поддаются вербализации. Однако

устойчивое обозначение эмоциональной

реакции на них как наслаждение, сладость

позволяет заключить, что мы имеем дело с

чисто средневековым типом эстетического

отношения, практически утратившего свою

значимость в настоящее время и поэтому не

сразу воспринимаемого как таковое

человеком XX в. В период формирования

средневековой эстетики на Руси оно было

господствующим, определяя во многом и

специфику эстетического сознания того

времени, и его художественную культуру.

Все знаменующее собой сферу духа,

указывающее на нее и направляющее так или

иначе к ней человека, доставляло древнему

русичу духовную радость, постоянно

противопоставляемую им чувственным

наслаждениям.

Особую радость вызывали у христиан

воспоминания о событиях Священной

истории, эмоционально пережить которые

помогали им церковные праздники, посвященные

этим событиям. Об атмосфере духовной

радости религиозных праздников много писал

Кирилл Туровский. Если уже золотая цепь,

унизанная жемчугом и драгоценными

камнями, радует глаз и сердце видящих ее, то

тем более приятна нам «духовьная красота,

праздьници святии, веселяще верьныих

сердца и душа освящающе»8. Духовной

красотой праздника наслаждаются на земле и на

небе; ее воспевают небесные чины, люди и

даже «горы и холми точат сладость». На

праздник «Вознесения», пишет Кирилл,

весь универсум пронизан весельем и

радостью — «небеса веселятся, своа украшаю-

ще светила, [...] земля радуется [...] вся

тварь красуется, от Елеонскыа горы

просвещаема». Люди украшают праздник «песн-

ми, яко цветы», воспевая славословия. Все

в мире ликует, прозревая в празднике

высшие истины бытия, жизнь вечную. «Да

поистине сий праздник, — пишет Кирилл о

„Вознесении", — полн есть радости и ве-

селиа»9.

Конечно, далеко не каждый человек

Древней Руси вдумывался в философско-

религиозный смысл того или иного

праздника, но каждый (а праздники очень скоро

стали всенародными) знал, что

празднуется нечто возвышенное и достойное

ликования, что есть в празднике что-то

возвышающееся над человеческой жизнью, но

имеющее благотворное влияние на эту жизнь.

Позитивный смысл празднуемых событий

если и не понимал до конца, то хорошо

ощущал каждый участник такого праздника.

Духовную радость, восторг и умиление

испытывали древние русичи от

соприкосновения с христианскими святынями, от

посещения святых мест, особенно связанных с

18

Глава 1

жизнью Христа. Этими чувствами

проникнуты все сохранившиеся до наших дней

описания так называемых хождений по святым

местам.

Игумен Даниил, посетивший в начале

XII в. Палестину, так описывает эмоции

русских паломников, перед которыми

открылся вид на Иерусалим: «И бываеть

тогда радость велика всякому християнину, ви-

дивше святый град Иерусалимъ; и ту сле-

замъ пролитье бываеть от верных человекъ.

Никто же бо можеть не прослезитися, уз-

ревъ желанную ту землю и места святаа

вида, иде же Христосъ Богь нашь претрьпе

страсти нас ради грешных. И идуть вси

пеши с радостию великою къ граду

Иерусалиму»10.

Здесь мы встречаемся с выражением

духовного наслаждения особого характера.

Радость от соприкосновения со святыней, с

возвышенным в представлении христиан

соединена со слезами сострадания и

умиления. Святыня эта живо напоминает

средневековому человеку о страданиях и позорной

смерти, которые и ради него тоже

претерпел Сын Человеческий, и он сострадает ему.

Но это сострадание не несчастью какого-то

человека, а сострадание Богу,

претерпевшему страдание, воскресшему и искупившему

этим страданием грехи человеческие. Это

сострадание родственно состраданию

зрителя трагическому актеру, но оно усилено

здесь осознанием истинности

происшедшего события и его сакральной и именно

позитивной значимости для каждого человека.

Если попытаться описать подобное

эмоциональное состояние в традиционных

категориях эстетики, то, судя по характеристике

Даниила, оно складывается из

одновременного переживания возвышенного и

трагического, выраженного в модусе

просветленного умиления. Это очень сложное

эмоционально-эстетическое переживание,

которому сами средневековые люди не нашли

словесного обозначения, а современной

науке его трудно обозначить, так как оно

практически не встречается в эмоциональной

жизни людей XX в.

Для средневекового человека оно было

достаточно регулярным. Он переживал его

не только при посещении святых мест (что

было уделом лишь единиц), но и

практически на любом богослужении, в процессе

которого повторялась мистерия «страстей»

Христовых, и особенно в дни великого

поста перед праздником Пасхи; нечто

подобное переживал он и в другие праздники, и

в дни памяти мучеников. Более того,

созерцание икон и храмовых изображений сцен

мученичества древних праведников

вызывало у древнерусского человека именно это

сложное и трудноописуемое чувство

возвышенно-трагического умиления,

сопровождавшееся духовным наслаждением.

Главная духовная радость, полагали в

Древней Руси, ожидает человека в мире

ином, когда он в сонме праведников будет

наслаждаться «неизреченных онех небесных

красоть», неиссякаемой пищей духовной.

Итак, общественное сознание Киевской

Руси, открыв бытие духовной сферы,

восприняло ее в первую очередь эстетически,

усмотрело в ней высшую красоту, т. е.

обрело новый эстетический идеал.

Обостренная эстетическая реакция на

духовные феномены, эстетическое, прежде

всего, восприятие многообразных явлений

духовной культуры особенно характерны для

первого этапа истории русской эстетики, этапа

активного приобщения к достижениям

мировой культуры, счастливого времени

бесконечных открытий и обретений.

В кон. XV — нач. XVI в. в

определенных слоях русского общества достаточно

прочно укрепились традиции византийской

эстетики аскетизма, которая была во

многом чужда эстетическому сознанию

широких народных масс, но оказывала тем не

менее заметное влияние на многие явления

духовной, и художественной, в частности,

культуры.

Главным и наиболее активным

теоретиком эстетики аскетизма был в этот период

преподобный Нил Сорский, в молодости

несколько лет проведший на Афоне и хорошо

усвоивший там традиции духовного делания.

Нил выступает бескомпромиссным

сторонником нестяжательной жизни. Истинный

подвижник не должен иметь, по его мнению,

ни красивых и дорогих одежд, ни золотых

и серебряных сосудов, ни каких-либо

ценностей. Всякое имущество отвлекает ум от

духовной жизни и привязывает человека к

19

Книга первая

земле. По мнению Нила, абсолютные

ценности — лишь ценности духовные и

только их стяжание достойно человека11. Суть

настоящего нестяжания имеет не

материальную, а духовную основу, она заключается не

только в том, чтобы не иметь имущества

(кроме жизненно необходимого минимума),

но, прежде всего, в том, чтобы не иметь

желания к владению имуществом:

«Истинное же отдаление сребролюбиа и вещелю-

биа не точию не имети имениа, но ни же-

лати то стяжати». Только такое нестяжание

и ведет нас к душевной чистоте12.

Свою теорию нестяжания Нил

распространял не только на отдельных

подвижников, но и на монастыри в целом. Он был

активным противником бытовавшего в то

время превращения монастырей в крупные

феодальные вотчины. По мнению Нила, не

дело монастырей владеть землями,

крестьянами и обременять себя заботами о

прибылях. Противоположную позицию занимал

Иосиф Волоцкий и его сторонники, в

результате чего в русском обществе начала

XVI в. возникли две враждующие

партии —«нестяжателей», последователей

Нила Сорского, и его противников —

«осифлян». Одна из локальных проблем

византийской «эстетики аскетизма» и

христианской этики нестяжания переросла на

Руси в одну из главных социальных и

политических проблем века13.

«Нестяжание» у Нила — одна из

первых ступеней на пути духовного

совершенствования человека, достижения им высшего

идеального состояния. Активно опираясь на.

сочинения своих византийских

предшественников Иоанна Лествичника, Исаака Сири-

янина, Симеона Нового Богослова,

Григория Синаита и других, Нил создает

развернутую систему «духовного делания»

человека, которой, по его убеждению, должны

следовать русские подвижники.

В связи с тем, что христианская аскети-

ка имела своеобразную эстетическую

окраску14, здесь имеет смысл остановиться на

эстетических аспектах учения Нила, которые

у него тесно переплетены с проблемами

нравственного совершенствования и

постижения Первопричины.

Путь духовно-нравственного

совершенствования начинается, по Нилу, с борьбы со

всяческими «страстями» и, прежде всего, с

«помыслами». Освобождение от них должно

сопровождаться непрестанными молитвами.

При этом, полагает Нил, необходимо

отрешаться не только от злых помыслов, но и

от добрых, ибо «благым помыслом

последующе лукавии входят в нас»15. Подвижник

должен стремиться к достижению полного

«молчания мысли», к погружению своего

духа в мысленное «безмолвие», или в

«безмыслие»16. В этом собственно и состоит

процесс «безмолвия умнаго» или «исихии» —

«молчания». Однако это «безмыслие» и

«безмолвие» не означает, по Нилу,

духовного бездействия. Напротив, только

переступив через порог мысленной

деятельности, «успокоив» ее, дух человека поднимается

на более высокую ступень деятельности,

которую Нил называет «духовной молитвой»,

«действом духовным» и суть которой

заключается в непосредственном общении с

Богом, в постижении его. Свидетельством

достижения этого контакта, по мнению Нила,

является осияние внутренним светом,

духовное наслаждение, высочайшее блаженство,

неописуемая «сладость», разливающаяся по

сердцу. В этом состоянии человек как бы

выключается из мира земного «бывания», он

не осознает себя, не узнает окружающих и

даже не знает, находится ли он в своем теле

или уже покинул его. Наступает состояние

мистического единения с Богом. Тогда

«вжизается (вселяется. — Ред.) внезаапну

в тебе радость, — пишет Нил, — умолца-

ющиа язык в неуподобленыи пищи его;

кипит из сердца присно сладость некаа <...>

нападает в все тело пища некаа и радование,

яко же язык плотскыи не может сиа изре-

щи»17. Дух человека погружается в

состояние единения с Творцом мира, его

охватывает любовь к нему, которая «сладчаиши

живота»18.

Когда ум и сердце устанут от «духовной

молитвы», следует дать им отдохнуть за

чтением или пением. Когда «утрудится ум в

молитве, попущати его мало в пение, иже

кто имать правило, или псалмы, или тропаре

кыа, или что ино»19.

Оптимальным ритмом «духовного

делания» Нил считает трехчасовой цикл: час

молиться, час читать и час петь. При этом

петь и читать необязательно самому под-

20

Глава 1

вижнику. Это может выполнять и его

ученик.

Как и византийские подвижники, Нил

уделяет большое внимание «слезной

благодати», даруемой Богом, с помощью которой

«в чистоту входим душевную, и вся блага

духовне приемлем»20. Слезы «духовного

делания» не признак печали или страдания;

они свидетельствуют, по мысли Нила, о

душевном умилении, просветленности духа,

достижении подвижником духовного

наслаждения. Когда «от Божественыа

благодати, — пишет он, — действо духовное в

молитве явится, <...> ум веселящи, и

сладость от внутренних и радование подающи,

тогда слезы самоисходне проливаются и не-

нуждне от себе истачаются, утешающи бо-

лезненую душу, подобно младенцу в себе

плачющу, купно и светло склабящуся»21.

Слезы «духовного делания» усиливают

неописуемое состояние «сладости», которое

и имеет своей целью подвижник,

посвятивший всего себя делу «безмолвия». Ум его

насыщается духовной пищей и веселием,

которое охватывает и всю его сферу

чувств —«истачающиеся из сердца

сладости некоей неисповедимей и на все тело на-

падающе, въ всех удесех болезнь въ

сладость прелагающи. <...> В радости

бывает человек тогда необретаемеи в веце сем»22.

Таким образом, мы видим, что

традиционная для всего православного мира

эстетика аскетизма приобретает на русской

почве особо выраженный эстетический

характер. Нил Сорский постоянно

подчеркивает, что аскетический подвиг исихаста,

ведущий к созерцанию внутри себя Духовного

Абсолюта, актуализуется в состоянии

неописуемого наслаждения, блаженства,

внутренней радости и веселия.

Эту же тенденцию (то есть возвышенное

эстетическое чувствование) можно

наблюдать и в развитии на Руси конца XV —

начала XVI в. другого направления

византийской эстетики — литургической

эстетики или эстетики культового действа.

Полнее всего эта эстетика может быть

выявлена лишь при анализе самой практики,

то есть богослужебного синтеза искусств в

его функционировании. В данном случае

имеет смысл остановиться только на

некоторых теоретических предпосылках этой

эстетики, изложенных в рассматриваемый

исторический период прежде всего Иосифом Во-

лоцким.

Для русского человека того времени

посещение церковного богослужения являлось

прежде всего праздником. Он и гриходил

в храм, как правило, только по праздникам,

и вся атмосфера храма была ориентирована

на создание праздничного настроения у

верующих. Однако это был праздник, в

корне отличный от беспечных и бездумных

мирских пирушек. Это был в первую

очередь праздник духовный — торжественный

и возвышенный. Средневековый человек

приходил в храм для празднования особого

рода. В нем он отдыхал и отрешался от

мирской суеты, осознавал свое особое

положение в мире как существа высшего,

духовного, приближенного к небесному миру и

имеющего возможность приобщиться к нему

при условии стремления к морально-

нравственному совершенству в обыденной

жизни.

Сама храмовая среда и процесс

богослужения были ориентированы на нравственное

очищение и духовное совершенствование

человека, притом, далеко не в последнюю

очередь, с помощью

художественно-эстетического воздействия на него красоты,

торжественности и возвышенности храмового

действа.

Теоретики церковной жизни стремились

к тому, чтобы храм дал человеку все то в

сфере нравственно-духовной жизни, чего

ему не хватало в жизни реальной, тяжелой

и часто беспросветной.

Целый комплекс идеальных функций

церкви излагает Иосиф Волоцкий: «Ничто

же тако образованну нашу устраяет жизнь,

яко же еже в церкви красование. В церкви

печалным веселие, в церкви тружающимся

упокоение, в церкви насилуемым отдъхно-

вение. Церковь брани разруши, рати утоли,

бури утиши, бесы отгна, болезни уврачева,

напасти отрази, грады колеблемыа устави,

небесный двери отвръзе, узы смерътныа пре-

сече, и иже свыше наносимые язвы, и иже

от человек наветы вся отъят, и покой даро-

ва» (353 — 354)2з.

Все эти блага церковь дарует человеку,

по глубокому убеждению церковных идео-

21

Книга первая

логов, с божественной помощью в акте

мистического соборного действа.

Эффективность этого действа зависит в большой мере

от искренности чувств, с которыми человек

приходит в храм, от искренности его

молитвы, которая составляет основу любого

богослужения.

Если молитва аскета и его путь

«духовного делания» сугубо индивидуальны и

доступны только подвижникам, посвятившим

всю свою жизнь Богу, то церковная

молитва — это молитва за всех, это

коллективная устремленность людей к Богу,

ощущающих себя некой целостностью перед лицом

высших сил («миром Господу

помолимся» — лейтмотив церковного

богослужения). Соборность, однако, не снимает

индивидуальной подготовленности человека к

храмовой молитве. Ибо от нее во многом

зависит эффективность культового действа.

Входя в храм, человек, поучает Иосиф,

должен отрешиться ото всего суетного и

преходящего, ото всяческих помыслов, гнева,

ярости, ненависти, плотских вожделений.

Состояние души его должно отвечать

призыву: «Станемь добре». На богослужении

человек предстоит высшей духовной силе,

поэтому он испытывает в своей душе

одновременно страх и трепет, радость и

ликование (352). Молиться человек должен не

просто повторяя слова молитв, но из

глубины сердца. Только такая молитва возводит

человека к высотам духа. Как пишет Иосиф,

«молитва, из глубины мысленыа въссылае-

ма, к высоте простирается» (352). Молиться

в храме необходимо с «сокрушенной

мыслью» и «со скорбной душой». К этому

состоянию человека должны привести мысли

о грехах, смерти, Страшном Суде, вечных

мучениях. Только такая скорбная, да еще со

слезами, молитва приводит к катарсису,

очищению — удивительному просветлению

духа, успокоению и духовному

наслаждению: «ибо сице скръбяй моляся всегда,

может в свою душю божественную сладость

привлещи, еже от слез» (352). Как после

мрачной грозы наступает тихая и ясная

погода, так и скорбная слезная молитва

упраздняет сердечную печаль и «многу влагает в

душу светлость», особый «молитвенный»

свет снисходит тогда на верующего в

храме (353)24.

Соборную молитву Иосиф считает

значительно более эффективной, чем

домашнюю, так как в храме и вся атмосфера, и

единодушный порыв всех верующих, и

песнопения направлены на ее реализацию. В

церкви «отцемь множество, <...> пение

единодушно к Богу въссылается, и

единомыслие, и съгласие, и любве съуз» (353).

Более того, в храме, по убеждению

учителей церкви, осуществляется незримое

единство неба и земли, и в богослужении и

соборной молитве участвуют не только люди,

но и все небесные чины: «не человеци то-

чию въпиют страшнейши он въпль, но аг-

гели припадають Владыце, и архаггели

молятся» (353).

Богослужение проходит единовременно на

двух уровнях: видимом — земном и

невидимом — духовном. «Горе от воиньства аггель-

скаа славословят, доле же в церкви

человеци ликоствуют, горе серафими трисвятую

песнь въпиють, доле ту же песнь человечь-

ское множество въссылает» (353).

Единение неба и земли в храмовом

действе приобретает тем большую силу, а само

богослужение — особую торжественность,

возвышенность и одухотворенность, что, по

мнению христианских идеологов, и сам Бог

участвует в нем. «Не разумевши ли, —

пишет Иосиф, — яко Сам зде невидимо

предстоять Царь небеси и земли, и когождо

разум испытуеть, и съвесть истязаеть, и аг-

гели с страхом предстоять Ему?» (354).

Общий результат богослужебного

действа — единение неба и земли в духовной

радости и веселии. «Общее небесным и

земным тръжество, едино благодарение, едино

радование, едино веселие» (353).

Таким образом, литургический, или

соборный, путь человека к Богу, как и

аскетический, в Древней Руси теснейшим

образом связывался его теоретиками со сферой

эмоционально-эстетического возбуждения

психики верующего и реализовался, по сути

дела, в процессе функционирования

культового синтеза искусств на уровне

эстетического катарсиса. Но если в эстетике

аскетизма эстетический объект целиком и

полностью находился во внутреннем мире

субъекта восприятия, то литургическая

эстетика во многом переносит его во

внешний мир путем организации особой эстети-

22

Глава 1

зированной среды и театрализованного

культового действа, которое было во многом

доступно самым широким слоям

средневекового населения и достаточно эффективно

воздействовало на них.

*

Усмотрев эстетический идеал в духовной

сфере, древнерусские книжники связали с

ним и основные свои представления о

прекрасном. Практически все то, что

доставляло человеку того времени духовное

наслаждение, обозначалось им как прекрасное.

Таковой прежде всего почиталась сфера

небесных чинов, «Царства Небесного», но эта

красота мыслилась «неизреченной» и

неописуемой и практически не давала никакой

пищи эстетическому сознанию русичей.

Прекрасным почитался на Руси и духовно-

нравственный облик человека. Князь

Владимир, по выражению митрополита Илари-

она, «красовался» своим духовным

обликом — «правдою бе облеченъ, крепостию

препоясанъ, истиною обутъ, съмысломъ

венчанъ и милостынею яко гривною и

утварью златою красуется»25. Однако

духовная красота привлекала человека Древней

Руси не столько сама по себе, сколько своей

выраженностью в чувственно

воспринимаемых предметах и явлениях, которые он

также и с большим энтузиазмом почитал за

прекрасные. Отсюда и красоту духовную, в

частности «Царства Небесного», он

постоянно стремился представить себе по

аналогии с земной красотой, только возведенной

в более высокую степень совершенства.

Популярными, например, были на Руси

различные апокрифические изображения

красоты Рая земного и небесного. Рай земной,

находящийся где-то «за морем», изобилует

удивительными деревьями, цветами и

плодами, которые никто никогда не видел.

Прибывшего в небесный Рай поражает

ослепительное сияние — «светъ седмерицею

светлей сего света», но также и

необычайные яства, вкус которых невозможно

описать словами — «несть бо имъ притъча на

семъ свете. Их же бо сласти и воне чело-

вечьска уста не могуть исповедати. Простая

же ядь яко и млеко и медъ»26.

Ярко выраженный, чувственно

воспринимаемый характер духовной красоты был

присущ эстетическому сознанию самых

широких слоев древних русичей (отзвуки чего

мы находим и в фольклоре, особенно в

сказках) и сохранял свою актуальность на

протяжении всей истории Древней Руси. Здесь

мы сталкиваемся как раз с тем пластом

эстетического сознания, который опирался на

ощущение глубинного родства древнего

человека с природой и основы которого были

заложены еще в дохристианский период. В

апокрифических сказаниях о Рае древний

русич нашел новый поворот хорошо

известного ему мотива идеализации природы и

окружающего его быта и более современную

форму его выражения. Понятно, что он с

воодушевлением воспринял эти представления.

Древнерусские книжники, как правило,

не увлекались столь примитивными

картинами реализации духовной красоты, но их

внимание постоянно привлекают те или иные

формы выражения и знаки духовности,

которые обозначаются ими, как правило, в

эстетической терминологии.

Не уставая восхищаться красотой,

совершенством и многообразием природного

мира, русич усматривает теперь в нем

выражение высшей творческой мудрости и,

радуясь красоте творения, славит Творца.

«Великий еси, Господи, и чюдна дела Твоя

<...>, — восклицает Владимир

Мономах, — иже кто не похвалить, не прослав-

ляеть силы Твоея и Твоих великых чюдес

и доброт, устроенных на семъ свете: како

небо устроено, како ли солнце, како ли луна,

како ли звезды, и там и свет, <...> зверье

розноличнии, и птица и рыбы украшено

Твоимъ промыслом, Господи! И сему чюду

дивуемъся, како от персти создавъ

человека, како образи розноличнии въ человечь-

ескыхъ лицих»27.

Как правило, древнерусские книжники не

стремятся к описанию природной красоты.

Обычно они ограничиваются лишь

указанием на красоту того или иного места;

развернутая экфраза не характерна в целом для

древнерусского эстетического сознания.

Одно из немногих исключений из этой

закономерности представляет известный автор

путевых записок игумен Даниил (начало

XII в.). Описания, встречающиеся в его

«Хождении», несомненно отражают один из

23

Книга первая

аспектов эстетического сознания человека

Киевской Руси, хотя они и не получили

широкого распространения в литературе того

времени.

Любуясь красотой «святых мест», игумен

Даниил далек от чистого эстетизма. В его

описаниях красота невольно соединяется с

пользой для человека; в прекрасном

пейзаже его глаз подмечает в первую очередь то,

что полезно человеку. Едва ли не

единственным образцом неутилитарного описания

природной красоты во всей литературе

Киевской Руси является Даниилово изображение

горы Фавор. «Фаворьская же гора чюдно

и дивно, и несказанно, и красно уродилася

есть; от Бога поставлено есть красно и

высоко велми и велика; и есть посреди поля

того красного, яко же стог кругол; гора та

уродилася есть красно; и есть кроме всех гор

подале. И течет река подле гору ту по полю

доле. И есть по всей горе Фаворьсте

росло древо всякое: смоковь, рожьцы и масли-

чие много зело. Вышши же есть

Фаворьская гора всех, сущи окрестъ ея, и есть

уединена кроме всех горъ, и стоить посреди поля

красно зело, яко стогь будеть гораздо зде-

лан, кругло и высоко велми и великъ

ободом»28. Из этого описания видно, что в

качестве характеристик природной красоты у

древнерусского автора выступают величина,

высота, округлость, выделенность в

пространстве, «искусная сделанность». Гора

прекрасна потому, что она напоминает

произведение рук человеческих — искусно

сделанный стог. Природа осмысливается

средневековым автором как произведение и

оценивается им во многом по критериям, с

которыми он подходил к произведениям рук

человеческих; даже и деяния Бога мерит

человек по своей мерке. В природных

закономерностях, в ее совершенстве и

упорядоченности усматривал средневековый автор

приметы высокого мастерства, некоего

устройства, которое он и называл красотой.

«Красота же строй есть некоего

художника»29, — мог повторить древнерусский

книжник вслед за автором популярной на

Руси в XI — XII вв. «Повести о Варлаа-

ме и Иоасафе». Усмотрение в природе

глобальной устроенности, подчиненность всех

ее элементов каким-то (непонятным еще)

общим закономерностям возбуждало

удивление и восхищение у человека Древней

Руси, наводило на мысль об аналогии с

произведениями человеческого искусства, а сам

строй оценивался им как красота.

Библейское повествование о грехопадении

первого человека, видимо, так сильно

поразило воображение древнерусских писателей,

что в литературе Киевской Руси мы

чрезвычайно редко встречаем описания

физической красоты человека. Она, как правило,

только называется в одном ряду с другими

лаконичными характеристиками, из которых

древнерусский писатель складывал

идеализированные образы своих героев.

Развернутый идеальный образ князя дан

в «Сказании о Борисе и Глебе». «Сь бо

благоверный Борисъ благога корене сын

послушьливъ отцю бе, покаряяся при всемъ

отцю. Телемь бяше краскнъ, высокь, лиц'кмъ

круглъмъ, плечи велице, тънъкъ въ чресла,

очима добраама, веселъ лиц^мь, рода мала и

усъ младъ бо бе еще светяся цесарьскы,

крепъкъ телъмь, вьсячьскы украшенъ акы

цветъ въ уности своей, въ ратьхъ храбъръ,

въ съветехъ мудръ и разумьнъ при вьсемъ

и благодать Божия цветяаше на немъ»30.

Лаконично, но выразительно

начертанный здесь образ юного Бориса станет

идеалом для всей художественной культуры

Древней Руси. Последующие летописцы

при описании русских князей и живописцы

при изображении воинов-мучеников и

князей на стенах и столпах храмов будут

постоянно опираться в своем творчестве на этот

ранний словесный прототип.

Духовная красота обладала в глазах

древнерусского мыслителя самодовлеющей

ценностью и не нуждалась в красоте

физической. Напротив, последняя приобретала

особую значимость лишь как знак и указатель

на красоту духовную. Физическая красота

юного князя Бориса, князя-мученика,

погибшего от руки сводного брата, для

древнерусского человека еще и знак его чистоты и

святости, знак праведности; она призвана

усилить у читателя и слушателя «Сказания»

сочувствие безвременно погибшему юноше,

возбудить благочестивые чувства.

Знаковая функция красоты с особой

силой выявлялась для средневекового человека

в искусствах, связанных с культом,

религией. Церковную красоту, символизирующую

24

Глава 1

красоту духовную, в Киевской Руси

усматривали не столько в архитектуре, как в

Византии, сколько в самом церковном

действе и в изделиях

декоративно-прикладного искусства. Блеск и сверкание

драгоценных камней и металлов, сияние множества

светильников, красивая церковная утварь —

все это и понималось древним русичем как

красота церковная. Как и в случае с

пейзажем и человеком, русский автор редко

распространяется об этой красоте. Его

описания лаконичны и стереотипны. В духе

средневекового символизма и каноничности он

использует определенные словесные

формулы для передачи своего эмоционального

состояния, которые были достаточны для

средневекового читателя и говорили ему

значительно больше (в силу устойчивых

ассоциаций), чем человеку нашего времени.

Ярослав, по слову Илариона, храм Св.

Софии «всякою красотою украси: златом и

сребромъ, и камениемъ драгыимъ и сосуды

честныими»31. У Нестора сказано, что послам

князя Владимира была явлена в

Константинополе такая «красота церковная», что им

показалось, будто они уже находятся на небе.

Древнерусский книжник писал для людей,

которые почти ежедневно бывали в церкви

и видели «красоту церковную», поэтому ему

достаточно было только указать на нее. Но

и эти указания, несмотря на их

стереотипность, свидетельствуют о том, что

эстетическое чувство, вызванное красотой, было

одним из важных стимулов приобщения

древних русичей к христианской духовности. Да

и прямые указания на это мы встречаем не

только у Нестора. Автор «Повести об

убиении Андрея Боголюбского» также

констатирует, что красота храмов, выстроенных

Андреем, способствовала обращению

язычников в христианство.

Из описаний этих храмов, кстати,

следует, что церковную красоту человек

Киевской Руси усматривал главным образом в

предметах декоративно-прикладного

искусства и в блеске драгоценных камней.

Собственно архитектура (кроме величины

храмов) и изобразительное искусство пока не

включаются в это понятие красоты. Не

архитектурные объемы сами по себе, но их

украшение привлекает древнерусского

человека, не сами изображения, но их цветовое

исполнение представляется прекрасным.

«Драгоценные иконы» перечисляются

автором в одном ряду с золотом, жемчугом и

«дорогими каменьями», т. е.

рассматриваются им как элемент декорации храма.

Татаро-монгольское нашествие, в 30-е гг.

XIII в. прокатившееся по Руси, на многие

годы приостановило развитие

художественной культуры. Были разрушены многие

города, храмы, терема, уничтожены иконы,

книги. Но даже в самые тяжелые годы

нашествия русичи не забывают о красоте.

Напротив, ее уничтожение захватчиками

только обостряет их эстетическое чувство и

усиливает боль, ибо гибнет красота родной

земли, столь близкая и дорогая сердцу

каждого русского человека.

«Слово о погибели земли Русской»

начинается величественной картиной красоты

родной земли, которой суждено быть

разоренной беспощадными ордами: «О, светло

светлая и украсно украшена, земля Руская!

И многыми красотами удивлена еси: озеры

многыми удивлена еси, реками и кладязь-

ми месточестьными, горами, крутыми

холми, высокыми дубравоми, чистыми польми,

дивными зверьми, различными птицами,

бесщисленными городы великыми, селы

дивными, винограды (садами. — Ред.) оби-

телными, домы церковьными, и княэьми

грозными, бояры честными, вельможами

многами. Всего еси испольнена земля

Руская, о прававерьная вера хрестияньская!»32

Природа с ее многообразным растительным

и животным миром, бесчисленные города и

села, архитектура и, наконец, высшие слои

русского общества — все это входит в

широкое понятие красоты русской земли,

которая обречена была на бесчестье.

Описание красоты родины, попираемой

захватчиками, направлено на возбуждение

патриотических чувств у читателей;

эстетическое сознание вносит свою лепту в

борьбу с непрошеными «гостями».

Все характерные для домонгольской Руси

представления о красоте и прекрасном

сохраняются книжниками и этого периода.

Канонизируется и превращается в устойчивый

стереотип идеал князя — человека,

прекрасного видом, сильного, храброго,

мужественного, благочестивого и добродетельного.

В нравственно-эстетическом идеале рус-

25

Книга первая

ского князя, сформировавшемся еще в

домонгольский период, усматривали русичи

времен нашествия средоточие

нравственного, духовного и физического потенциалов

русского народа; в нем видели залог

грядущего освобождения Руси. Не случайно

летописец возводит в идеал весь род

рязанских князей, первыми вступивших в

неравную битву с татаро-монголами и

мужественно испивших «смертную чашу». «Бяше

родом христолюбивый, братолюбивый, лицем

красны, очима светлы, взором грозны, паче

меры храбры, сердцем легки, к бояром

ласковы, к приеждим приветливы, к церквам

прилежны, на пированье тщывы (скоры. —

Ред.), до осподарьских потех охочи, ратному

делу велми искусны, к братье своей и ко их

посолником величавы»33. Оплакивая гибель

таких защитников родной земли, сохраняя их

образ в памяти народной, русские

книжники XIII в. тем самым поддерживали в

своих соотечественниках надежду на

появление новой поросли таких же героев,

инициировали оставшихся в живых князей и

воевод на подражание изображенному

идеалу.

В то же время на Руси существовало и

резко негативное отношение к чувственно

воспринимаемой красоте. Оно восходило к

раннехристианской и византийской

монастырской эстетике и поддерживалось

многими русскими религиозными мыслителями.

Главный вдохновитель «нестяжателей»

Нил Сорский, продолжая традиции

«эстетики отрицания» раннехристианских

апологетов34 и византийских подвижников,

признавал только сугубо духовные ценности, с

осуждением относясь к видимой красоте

«мира сего», как быстропреходящей. «Се бо

зрим во гробы и видим созданную нашу

красоту безобразну и бесславну, не имущу

видениа; и убо зрещи кости обнажены, ре-

чем в себе: кто есть царь или нищ, славным

или неславным? Где красота и наслаждениа

мира сего? Не все ли есть злообразие и

смрад?»35

В отношении видимой красоты солидарен

с Нилом и его идейный противник Иосиф

Волоцкий. Со ссылкой на постановления

VII Вселенского собора и византийских

подвижников он запрещает клирикам и

инокам украшать себя «одежами красными и

светлыми»36. При этом он указывает на

древнюю традицию — первые иноки и

священники, по свидетельству Отцов Церкви,

«в смиренней и худей одежи жительствова-

ше», «рубища бо ветха и искропана ноша-

ше». Этой невзрачной одеждой снискали

они себе вечную славу на небесах, а

красивой одеждой человек славится только

среди людей37. Красота одежд, по мнению

Иосифа, опирающегося в этом на

византийца Ефрема Сирина, знаменует наготу

духовную («наг есть божественыа одежа»38),

которой страшились древнерусские

книжники больше всего. «Не прилично, — полагал

Иосиф, — краситеся ризами тлимыми»,

памятуя о страданиях и смерти Христа или

размышляя о грядущем Страшном Суде39.

Против каких бы то ни было украшений

быта и церковного культа последовательно

боролся Нил Сорский, полагая красоту

«дьявольским ухищрением», активно

отвлекающим ум человека от «духовного

делания». Опираясь на крайне ригористическую

древнюю монастырскую традицию, он

полемизирует с основной линией древнерусской

эстетики, берущей свое начало еще в

восточнославянской культуре и поощряющей

красоту искусства, утверждая, «яко не лепо

чюдитися делом человеческих рук и о

красоте здании своих величатися»40. Эта

ригористическая тенденция, пришедшая на Русь

из монастырей Византии и с Афона, не

пользовалась популярностью ни в самой

митрополии, ни тем более на Руси, хотя и

поддерживалась постоянно определенной

частью «черного» духовенства. Самим

фактом своего существования и полемической

заостренностью против основного

направления древнерусской эстетики ригористическая

тенденция только способствовала развитию и

активизации этого направления.

Аскетические идеалы, особенно в сфере

эстетического сознания, были в целом

чужды русскому человеку, сохранявшему на

протяжении всего Средневековья многие

старославянские (дохристианские) обряды,

праздники, обычаи с их яркой, насыщенной

красочностью и зрелищностью. Поэтому и

в христианском культовом искусстве его

прежде всего увлекала внешняя красота,

возбуждавшая непосредственную

эмоциональную реакцию (удивление, восхищение,

26

Глава 1

радость). Абстрактная, не облеченная в

конкретно-чувственные формы искусства,

христианская духовность плохо усваивалась

человеком Древней Руси, поэтому он, может

быть значительно чаще, чем византиец,

обращался в поисках духовной пищи к

искусству и придавал его красоте большую

значимость, чем это было принято в Византии.

На Руси за внешней красотой в искусстве

усматривали особую глубину, которую

трудно было описать словами, но можно было

хорошо почувствовать.

Не останавливаясь здесь подробно на

красоте живописных произведений и

зодчества, которым будет уделено внимание

ниже, отметим, что к XVI в. на Руси

пышно расцвело декоративно-прикладное

искусство, изделиями которого с особой страстью

были увлечены состоятельные сословия.

Для русской знати XVI в., особенно

бояр, характерно особое стремление к

роскоши, увеселениям, зрелищам и

безмерному украшательству своего быта и одежды.

В моду входит в этот период косметика, не

только у женщин, но и у мужчин;

процветает любовь к ярким цветам в одежде, даже

в среде духовенства; особое внимание

уделяется многочисленным предметам туалета

и драгоценным украшениям. Декоративно-

прикладное искусство в этот период

достигает небывалого развития. Особой любовью

на Руси пользовались сапоги с высокими

железными подборами, подковами и

множеством гвоздей, нередко серебряных, по всей

подошве. «Сапоги делались из атласа,

бархата, цветные, чаще всего красные и

желтые, иногда зеленые и голубые, лазоревые.

Они расшивались золотом, особенно в

верхних частях и на голенищах, с изображением

единорогов, листьев, цветов и т. п., и

унизывались жемчугом, а у менее

состоятельных расшивались разноцветными

шелками»41. С такой же тщательностью

украшались разноцветные кафтаны и рубахи; на

верхнюю одежду нашивали множество

пуговиц для красоты; носили

пристегивающиеся воротники-«ожерелья», роскошные

кушаки и изукрашенные пояса.

Всепоглощающее увлечение нарядами и