Author: Глан Я.

Tags: история атеизм научный атеизм издательство московский рабочий издательство огиз

Year: 1931

Text

3%

m

I

ХРЕСТОМАТИЯ

по

й с т о р й и | Ѵ

АТЕИЗМА

СОСТАВИЛ

Я.

О Г

Н

ГЛАН

3

М О С К О В С К И Й

Р А Б

1 9

3

1

О

ч и й

V

.'".V У ; 5.>|

-

Ëg ••:•

;'• - п' ".

s'«®

'г

M : • ••

Ж .•

'

!

ШШI

РЕСТОМАТИЯ

ПО

ИСТОРИИ

АТЕИЗМА

С О С Т А В

Я.

ИЛ

Г Л А H

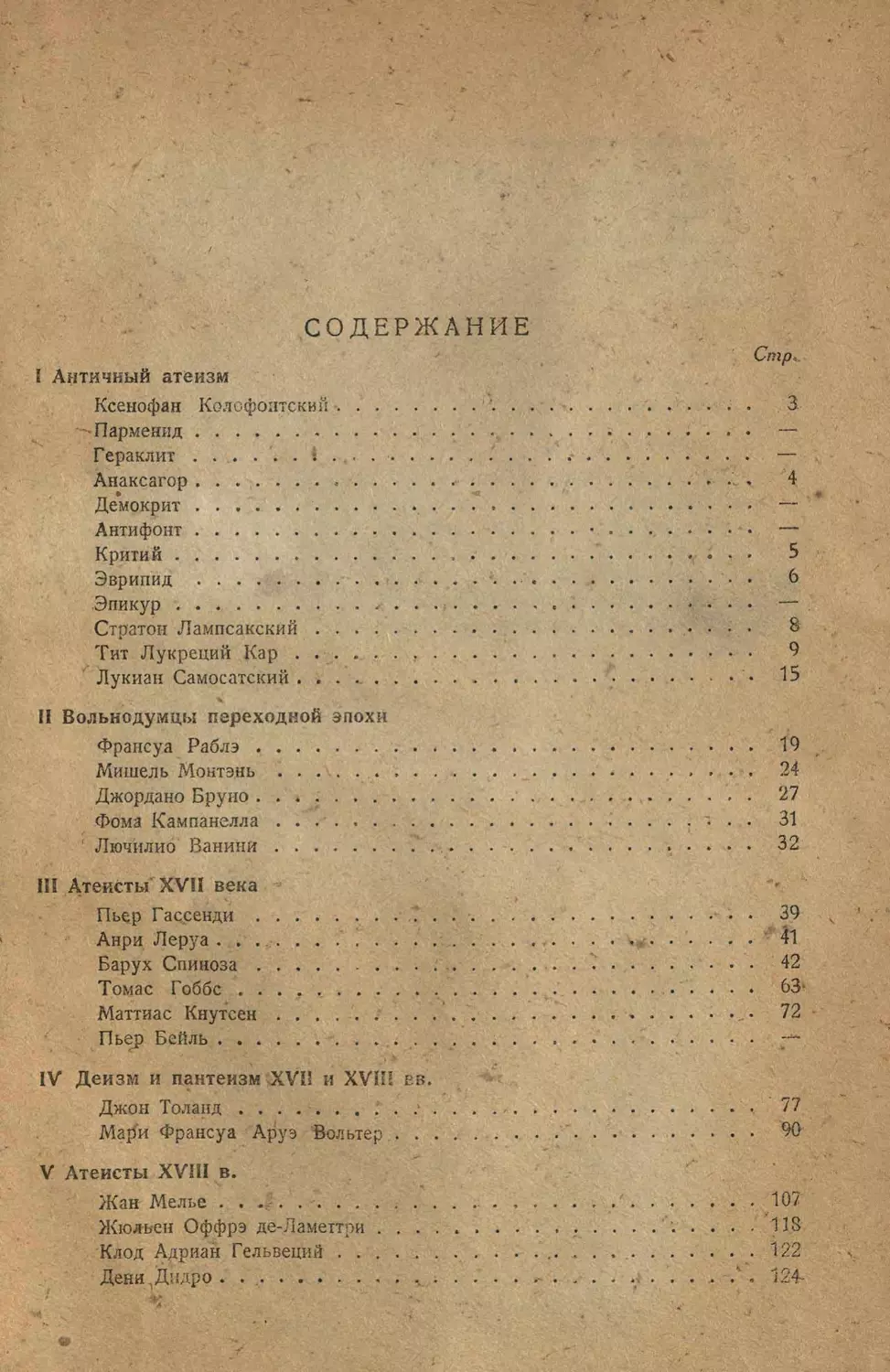

I. АНТИЧНЫЙ А Т Е И З М . — I I . В О Л Ь Н О Д У М Ц Ы П Е Р Е Х О Д НОЙ ЭПОХИ, — I I I . А Т Е И С Т Ы X V I I В Е К А . — IV. Д Е И З М И

ПАНТЕИЗМ XVII и Х Ѵ І І ! В В . — V . А Т Е И С Т Ы XVIII В Е К А —

VI. А Т Е И С Т Ы X I X В Е К А . — V I I . П Р О Л Е Т А Р С К И Й А Т Е И З М .

О

О

Н

О

В

С

К

И

Й

Р А Б О Ч И Й

М О С К В А - Л Е Н И Н Г Р А Д

-

1

8

8

t

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й

С О В Е Т

СОЮЗА В О И Н С Т В У Ю Щ И Х

БЕЗБОЖНИКОВ

СССР

ХРЕСТОМАТИЯ

ПО И С Т О Р И И

АТЕИЗМА

С О С Т А В И Л

я.

Г Л А H

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

И С ПРЕДИСЛОВИ

ЕМ

А. Т. Л У К А Ч Е В С К О Г О

V

М

О

С

О Г И З

К

О

В

С

К

И

Й

Р

А

Б

О

Ч

И

Й

М О С К В А - Л Е Н И Н Г Р А Д

—

1

9

3

Î

V

{ ocyi -оотS<• имея"

» п д т н « Лѳмкна

i z w v m с ее г

и*. В. К ЛЕВИНА

5147533

Мособлит Я» 6482

13-я типография

ОГИЗ'а.

Москва, Денисовский, 30. Зак.

Тираж 5.000.

4128.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В антирелигиозной пропаганде мы до сих пор использовали в

самой слабой степени то богатство мыслей, которое оставили нам

воинствующие безбожники прошлых веков. Энгельс и Ленин писали не один раз о необходимости широкой популяризации антирелигиозных произведений французских материалистов XVIII в.

Завещание Ленина не выполнено до сих пор не только в отношении широкой массовой пропаганды, но и в отношении такой сравнительно узкой области, как подготовка антирелигиозных кадров.

В наших рабочих антирелигиозных университетах только еще

приступают к курсам по истории атеизма. Значительным препятствием в деле активного проведения этих курсов являлось отсутствие необходимых пособий. Выпуск настоящей хрестоматии, какие

бы недостатки она, как первый опыт этого рода, ни имела, безусловно является крупным событием на антирелигиозном фронте.

Хрестоматия будет служить, прежде всего, учебным пособием для

тех тысяч безбожников, которые занимаются в антирелигиозных

университетах и на антирелигиозных отделениях вузов. Хрестоматия явится настольной книгой и для всего актива СВБ.

Разумеется, нельзя брать просто, без марксистской критики,

атеистов прошлых веков. Ленин говорил в письме в редакцию

«Под знаменем марксизма» относительно французских материалистов: «Конечно и ненаучного и наивного найдется не мало в атеистических произведениях революционеров XVIII в. Но ничто не

мешает издателям этих сочинений сократить их и снабдить короткими послесловиями с указанием на прогресс научной критики

религий, проделанный человечеством с конца XVIII в., с указанием

на соответствующие новейшие сочинения и т. д.». То, что говорил

Ленин о французских материалистах, относится еще в большей

степени к атеистам более ранних веков.

В массовой пропаганде необходимо использовать атеистическое наследство прошлого в соответствующей обработке. Активист-антирелигиозник должен знать воинствующих атеистов прош-

лого с их ошибками и недостатками, чтобы на критике этих ошибок заострить еще сильнее марксистско-ленинскую антирелигиозную пропаганду.

Было бы неправильным считать, что эти ошибки дело прошлого и что в настоящее время они представляют интерес только с

історической точки зрения. До известной степени «левые» загибы

; борьбе с религией имеют своей теоретической базой учение

іранцузских материалистов XVIII в., утверждавших, что религия

сть результат обмана со стороны жрецов и невежества трудящихся масс. С точки зрения этой теории борьба против религии

представляется делом несложным. Обману жрецов необходимо-де

противопоставить несколько просветительных лекций и издать

один-два декрета о запрещении религии, поскольку раньше религия охранялась и поддерживалась соответствующими законами.

В то же время правая тактика социал-фашистов Гартвигов и

Сиверсов, этих печальных героев до-боденбаховского Интернационала пролетарских свободомыслящих, теоретически питается

в значительной степени французским материализмом XVIII в.

Механистический отрыв антирелигиозной пропаганды от практики

классовой борьбы, утверждение, что для того, чтобы разрушить

капитализм, необходимо прежде уничтожить религию, наконец утверждение, что широкие трудящиеся массы неспособны восприять

атеизм—все это не марксистско-ленинские установки, все это идет

от буржуазного атеизма XVIII в., все это теоретически роднит

Гартвигов и Сиверсов с Брюссельским Интернационалом буржуазных свобомыслящих, как политически роднит их с брюссельцами

тактика предательства рабочего класса и служение интересам капитализма.

Антирелигиозное движение в капиталистических странах, если

не говорить про революционный Интернационал пролетарских свободомыслящих, стоящий на марксистско-ленинской платформе,

связывается с различными атеистическими теориями прошлого, тут

и анархические теории атеизма, тут и монизм Геккеля, и агностичеческие предпосылки. Критика этих теорий в лице их родоначальников помогает лучше ориентироваться в практике современных

их последователей. Все эти теории, сыгравшие в свое время боевую революционную роль, в настоящее время не вооружают, а разоружают пролетариат в его классовой борьбе. Борьба против

религии есть борьба за социализм. Но какая борьба? Борьба, которая ведется в строгом соответствии с марксизмом-ленинизмом.

В настоящей хрестоматии даны отрывки из произведений не

только атеистов, в полном смысле этого слова, но и тех пантеистов, деистов и скептиков, которые своей деятельностью способствовали прямо или косвенно развитию атеистических идей.

В истории атеизма мы не можем остановиться на рассмотрении только атеистических теорий, на рассмотрении только

100%-го атеизма. Если бы мы так ограничивали свою задачу, мы

безусловно не сумели бы дать полную картину развития атеистических идей. Мы должны иметь в виду также и те приближающиеся к атеизму системы, которые, не будучи атеистическими, тем

не менее оказали влияние на развитие атеизма.

Прежде всего остановимся на самом понятии атеизма. Слово

«атеизм»—греческого происхождения и буквально значит «безбожие». Состоит оно из греческого слова «теос» (что значит

«бог») и отрицательной частички «а». Значит, атеистом является

тот, кто отрицает всякое существование богов, кто не верит' в

существование чего-либо сверхъестественного. Но в истории атеизма мы рассматриваем не просто атеизм, а воинствующий атеизм,

атеизм, нападающий на церковь и религии, борющийся против

религиозного учения о природе и обществе.

В те или другие периоды истории по своей критической

роли близко к атеизму подходили различные пантеистические

системы.

Прежде всего мы должны будем остановиться на системах

пантеизма.

\у

Пантеизм—греческое слово и состоит из двух частей—«пан»,

что значит «все», и «теос»—«бог». Пантеизм утверждает, что

божественное начало—божество—разлито во всем. Само собой

разумеется, что при дальнейшем развитии пантеистической теории можно притти к тому выводу, что, поскольку божество находится во всей природе и лишено личного начала, то это и есть

сама природа. Отсюда—переход к материализму и затем к атеизму. В хрестоматии мы даем отрывки из таких например пантеистов, как Ксенофан Колофонский и Джордано Бруно. В настоящее время пантеизм является конечно орудием закрепления расшатанных уже твердынь религии и церкви.

Диалектически рассматривая пантеизм, мы ни в коей мере

не можем присоединиться к тому заключению, которое делает

например Шопенгауер, когда заявляет, что «пантеизм есть

вежливая форма атеизма». В истории атеистических идей пантеи-

стическая система действительно является той ступенью, через

которую проходили, поднимаясь к атеизму, многие мыслители.

Таков например пантеизм Джордано Бруно или пантеистические

идеи в системе Галилея, давшие толчок к развитию материализма. Но не всегда пантеизм как ч таковой является преддверием к

атеизму. Возьмем например пантеизм Льва Толстого, мы видим,

что толстовский пантеизм является не чем иным как величайшей

попыткой утвердить религию. Интересны также те попытки оживления пантеизма, которые делаются сейчас на наших глазах в

Европе. Возьмем например работы немецкого профессора Древса. Он пантеист. Он отказался от многих косных и убогих взглядов, проповедуемых церковью, он отказался даже от признания

исторического существования Христа, но все это он делает с

целью укрепить те религиозные позиции, которые он оставляет

за собой. Пантеизм Древса и Льва Толстого есть реакционнейшая

попытка уходящих с исторической сцены классов задержать развал религии. В истории атеизма мы не можем не остановиться на

пантеизме, но мы должны помнить, что пантеизм в настоящее

время является тем идеологическим направлением, с которым

нам приходится вести наиболее ожесточенную борьбу. Пантеистические элементы мы можем найти в у ч е нии мн о г их_£ек т антод,

например духоборов. __

В хрестоматии мы помещаем также отрывки из .^ДёйЩЩ^г

Вольтера, Толанда. Деизм широко был распространен в XVII в.

под влиянием философии Гоббса и Локка. Величайшим деистом

является Вольтер. Основные положения деизма сводятся к тому,

что божественное начало существует. Бог как творец мира существует, но этот бог не является промыелителем и подателем. Бог

сотворил мир. Как хороших часовых дел мастер, он завел механизм мира, и с того времени часы мира идут сами по себе. Получается некоторое подобие того, что наблюдается в английской

конституционной монархии: король царствует, но не управляет.

Так и бог деистов, существует, но миром не правит. Недаром

деизм зарождается и получает первоначальное развитие в Англии.

Ясно, что идея деизма для критики существующих религий

дает очень много ценного. Раз бог не управляет миром, следовательно нечего к нему и обращаться с молитвой, а раз нечего ему

молиться—следовательно не нужно иметь и священников, не нужны и церкви, не нужны сотни тысяч паразитов, обряженных в

католические сутаны, в протестантские сюртуки.

Вывод для господствующей церкви получается конечно убийственный. Поэтому деизм в известной степени содействовал развитию атеистических идей, почему в истории атеизма мы не можем пройти мимо деизма и его более крупных и значительных

представителей.

Но само собой разумеется, что и здесь мы должны помнить,

что деизм есть своеобразная философская религия, недаром тот

же Вольтер, выступая ожесточенно против церкви, выдвигал

свою деистическую религию—религию разума. Это есть рационализированная религия, и с ней нам сейчас приходится равнымобразом жестоко бороться. В хрестоматии мы помещаем и такие

отрывки из Вольтера, где он выступает против атеизма.

В истории атеизма мы не можем пройти также мимо тех

философов, которые выдвигали скептицизм как метод научного

мышления. Само собой разумеется, что в наши дни, когда мы

имеем диалектический материализм, когда мы имеем философию

революционной борьбы, данную Марксом и Лениным, скептицизм как в науке, так и в политике является реакционной доктриной, но, когда этот скептицизм, провозглашавший лозунг, что

все должно подвергаться сомнению, направлялся против твердынь средневековой схоластики, против твердынь церковных

традиций, против незыблемости аристотелевской мудрости и подрывал веру в авторитет отцов церкви,—он являлся революционной силой.

Критикой библейского авторитета по существу дела являлось например средневековое учение о действенности истины.

Говорили, что истина может быть двоякого рода. С одной стороны, истина, провозглашаемая наукой, а с другой —- истина церковная. И хотя эти истины были диаме+рально противоположны,

ученые не без доли иронии говорили, что наука и религия друг

другу не противоречат. В средневековье подобные заявления

имели другую цену, чем в наше время.

Или возьмем например скептицизм Декарта. В своих «Размышлениях» Декарт говорит, что все необходимо подвергать

сомнению. Вот как революционно и воинственно звучали его

слова, направленные действительно против церкви: «Я знаю, что

это не породит ни опасности, ни заблуждения, мнё нечего бояться

чрезмерности недоверия, так как я занят в настоящее время не

практическими, а теоретическими задачами. Таким образом я допускаю, что не всеблагой бог есть источник истины, а какой-

нибудь злой и вместе с тем сильный демон, прилагавший все свое

искусство к тому, чтобы ввергнуть меня в обман. Я хочу держаться того мнения, что небо, воздух, земля, краски, формы, тона

и все, что я воспринимаю извне, суть образы сновидений, которыми этот злой дух расставляет сети моему легковерию; я хочу

рассматривать себя самого так, как если бы я не имел в действительности ни глаз, ни мяса, ни крови, ни какого бы то ни было

чувства и обладал всем этим только в воображении; я хочу остановиться на таком способе рассматривания вещей и укрепиться

в нем. Однако мне предстоит очень трудное дело. Инертность

постоянно тянет меня назад к старой привычке жизни и, как

пленник, радующийся во сне воображаемой свободе, страшится

проснуться, когда начинает замечать, что он спит, и старается

возможно дольше удержать благодетельные образы сна, так и я

гляжу на старые представления и страшусь проснуться; я боюсь

•бодрствующего полного забот бытия, которое будет следовать

за приятным сном и сулит в будущем не ясный свет, а беспрерывную темноту уже возбужденного сомнения».

Декартовский скептицизм подрывает авторитет церкви, выступает против закоренелых библейских представлений. Искание

нового метода Беконом, Декартом, Спинозой было открытой

борьбой против старых средневековых традиций науки, освященных религией. Как образец скептицизма в хрестоматии мы

даем отрывки из «Опытов» Монтэня.

В истории атеизма также необходимо точно разграничать

•атеизм от так называемого «свободомыслия» (Freidenkerei).

Атеизм как таковой конечно не всегда совпадает со свободомыслием. «Свободомыслящими» особенно любят себя называть

агностики, которым их агностицизм не только не мешает, а, наоборот, помогает верить в господа бога. Они ставят себе в особую заслугу то, что в своих рассуждениях якобы свободны, не

подчиняются никакой философской доктрине, будь это идеализм

или материализм. На самом деле их агностицизм есть разновидность идеализма.

За границей безбожники обычно называют себя «свободомыслящими» (die Freidenker, libres penseurs, the freethinkers). Но

кроме безбожников свободомыслящими за границей именуют

себя и разные религиозные общины, порвавшие связь с церковью. Нельзя, таким образом, безоговорочно отожествлять атеизм со свободомыслием.

Таким образом, пантеизм, деизм и скептицизм могут быть

предметом исследования в истории атеизма, но только в том

случае, если эти системы способствовали развитию атеистических идей. При этом необходимо помнить, что все эти системы

в настоящее время являются реакционными теориями и ничего

общего с атеизмом не имеют. Что же касается «свободомыслия»,

«свободомыслящих», то надо всегда иметь в виду, какое значение

вкладывают в это слово — называют ли так действительно безбожное движение или какую-либо религию, группировку.

Такие же вопросы рассматриваются в отрывках, собранных

в настоящей хрестоматии. Прежде, всего приводятся те отрывки,

в которых атеисты пытались дать философское опровержение

религии, выставляя материалистическое понимание природы и

общества против религиозного объяснения мира. Необходимо

при этом помнить, что у атеистов до-марксистского периода мы

имеем не диалектический материализм, а механистический.

С диалектическим материализмом атеизм связывается только

в XIX в. Великие атеисты XVIII в.— Гольбах, Гельвеций и др". были

механическими материалистами. Античный атеизм вырос также на

почве механистического материализма.

Механистический материализм не мог развить законченной

атеистической системы.

Великие материалисты древности Демокрит и Эпикур признавали, как известно, существование богов и души у человека.

Как они пришли к такому выводу? По этому поводу среди ученых ведутся бесконечные споры. Было ли это своего рода политическим маневром, чтобы избежать преследования, или это чтото другое? Можно ли обвинить Демокрита и Эпикура в притворстве и сознательном обмане? Когда мы рассматриваем их атеистическую систему, построенную в значительной степени на

механистическом материализме, мы видим, что их материализм

должен был неизбежно привести к допущению существования

богов. Проблема единства противоположностей в вопросе взаимоотношения между материей и мышлением ими не была разрешена диалектически, и поэтому они должны были допустить

существование богов и души, чтобы этой гипотезой объяснить

целый ряд явлений.

Таким образом, история атеизма тесно переплетается с историей философии, но в то же время мы имеем свои специальные

задачи. Атеисты, выступая против религии, имели во все времена

определенный круг вопросов, которые они должны были разрешить и преодолеть. Прежде всего они должны были выступить

с опровержением бытия бога. Богословами и церковниками еще

в далекие времена было придумано несколько так называемых

доказательств бытия божия. Против этих доказательств и направляется мысль атеизма. Эти доказательства бытия божия можно

свести к нескольким основным.

Прежде всего укажем на онтологическое доказательство^ которое было выдвинуто еще в XI в. Ансельмом, архиепископом

Кентерберийским, в его книге «Предисловие, или вера, ищущая

разумения». Надо сказать, что онтологическое доказательство

Аисельма своими корнями идет к Платону, признававшему реальное существование общих понятий. Сам Ансельм является одним

из представителей так называемого средневекового реализма.

Средневековый реализм — насквозь идеалистическое учение, утверждавшее, что общие понятия реально существуют. Вот что

писал Ансельм в своей книге:

«Даже безумец принужден признать, что у него в уме есть

мысль о таком существе, превыше которого нельзя себе вообразить ничего более великого: действительно, когда он слышит

изложение этой мысли, он ее понимает; а то, что может быть

понятно, находится в уме. Далее, этот предмет, превыше которого

ничего нельзя помыслить, несомненно находится не в одном только уме, потому что если бы он был только в уме — in intellectu,—•

то оставалась бы возможность хотя бы лишь предположить, что

он существует и в действительности—in re. А это составит новое

условие, обусловливающее уже мысль о таком существе, что оно

будет еще более великим, нежели то, которое существует только

в одном лишь уме. Итак, если бы этот предмет, выше которого

нет ничего, существовал только в уме, он все же был бы таков, что

нечто было бы еще выше его,—заключение, которое никоим образом не может считаться правильным. Итак несомненно есть и в

действительности существо, выше которого ничего нельзя себе

представить, ни как находящееся в нашей мысли, ни в действительности».

Само собой разумеется, что это «железная» логика. Но для

средневековых реалистов здесь все было ясно. Для них реальное

существование общего понятия было фактом. Надо сказать, что

и в те еще далекие времена, еще в XI в. выступили против онтологического доказательства. Монах Гаунилов в своей книжке

«Книга в защиту безумца» доказывает, что мысль и реальный

предмет — не одно и то же. Мыслить о заколдованном острове,—

говорит он,— еще не значит создавать заколдованный остров в

действительности.

Онтологическое доказательство повторялось неоднократно и

в последующие века. Мы его находим в несколько другом виде

и вытекающем из других философских предпосылок у Декарта.

Он так и заявляет: «Deus cogitur, ergo deus est» («бог мыслится,

следовательно бог есть»). Человек как некое слабое существо не

может самостоятельно создать идею бога. Раз есть такая идея,

следовательно есть и бог. Применяецг онтологическое доказательство Лейбниц. Против Декарта и Лейбница выступил в своей

«Системе природы» Гольбах.

Борьба с онтологическим доказательством, таким образом,

занимает видное место в истории атеизма.

Затем есть так называемое космологическое доказательство

бытия божия. Оно сводится к тому, что космос — мир — не мог

быть создан без творца. Таким творцом является дух, бог.

К космологическому доказательству близко подходит так

называемое телеологическое доказательство. Посмотрите-де, как

целесообразно, как гармонично создан мир. Все, что в нем происходит, совершается к лучшему.

Дальше церковники пытались доказывать бытие бота, исходя

из всеобщей распространенности религии. Нет ни одного племени

на земном шаре, которое бы не имело веры,— говорят они. Люди

верят в бога потому, что религиозность является их врожденным

свойством. Создать же такое свойство мог только сам господь-бог.

Наконец одним из распространенных доказательств является

так называемое моральное доказательство бытия бога. Оно основывается на том, что всем людям якобы свойственно особое моральное чувство, а поскольку оно является всеобщим, оно следовательно врожденно. Должен быть какой-либо единый источник

морали, и таким единым источником мог быть только бог. Кант

в своей «Критике практического разума» применяет моральное

доказательство бытия бога. Провозгласив категорический императив, он допустгил свободу воли и господа-бога.

Таковы основные так называемые доказательства бытия

бога.

При рассмотрении атеистических теорий мы будем обращать

Y

внимание на то, как атеисты в своей борьбе с религией выстуиали против тех или других доказательств бытия бога.

'

В то же время им приходилось разрушать легенду о существовании души и ее бессмертии. Существование души и ее бессмертие — это такое положение, без которого собственно ни одна

религия не может существовать, и мы увидим, что острие атеистической критики направляется на опровержение веры в существование бессмертной души.

f.

Необходимо было атеистам также коснуться проблемы про'

исхождения религии. Если бога нет и нет ничего сверхъестественного, то каким образом появились так называемые «священные

писания».

Для людей верующих все это делается очень просто. Или это

сам архангел Гавриил приносит с неба коран для прочтения Магомету, как утверждают мусульмане, или это сам сын божий,

сойдя на землю, проповедует слово божие, как верят христиане,

или это сам бог-саваоф, спустившись с небес на огненной колеснице, входит внутрь Даниле Филипповичу, и тот становится богом-отцом, как говорят хлысты про легендарного основателя

евоей секты.

Атеисты должны были, разумеется, создать теорию естественного "происхождения религии без всякого вмешательства божества. Человек, по их мнению, создает грозный образ несуществующего бога либо под влиянием страха перед стихийными силами

природы, или это хитрый жрец, верный прислужник царей, создает легенды о несуществующих богах. Одним словом, мы видим,

что мысль направляется на то, чтобы доказать земное происхождение религии.

Необходимо атеистам было выступить и в защиту самого

атеизма. Атеистам нужно было показать, что они нормальные

люди (так как их выставляли какими-то безумцами, какими-то

извергами), что атеизм вовсе не ведет к преступлению, а, наоборот, религия, потворствуя знатным и богачам, является виновницей всяких преступлений.

Наконец значительное место в критике религии у атеистов

прошлого занимает критика деятельности церковников и разоблачение эксплоататорской роли религии. Конечно это не есть еще

разоблачение классовой роли религии в полном смысле этого

едова. Классовый анализ религии, как всякой идеологии, дан марксизмом. Но атеисты прошлых веков, до-марксистского периода

атеизма, отмечают неоднократно, как цари и князья, светские и

духовные, прибегают к религиозным сказкам, чтобы легче грабить трудящихся.

По всем перечисленным вопросам и подбирались соответствующие отрывки из произведений атеистов.

Все это — такие вопросы, которые прорабатываются антирелигиозниками и в настоящее время. Переместился лишь удельный

вес этих вопросов. На первый план мы выдвигаем разоблачение

классовой контрреволюционной роли религии. Но само собой

разумеется, что круг антирелигиозных вопросов теперь стал гораздо шире. Это и должно было так быть. В СССР, стране, вступившей в период социализма, атеистическое движение стало,

достоянием многомиллионных масс трудящихся. Таков пролетарский атеизм. Атеизм прошлого, атеизм буржуазный был достоянием небольшого круга людей, это был атеизм для «избранных». Борьбы против религии в настоящее время есть не только

борьба за мировоззрение, это есть борьба за пятилетку в 4 года,

за темпы и качество, за новый быт. Борьба за атеизм сейчас есть,

теоретическая и практическая борьба, в то время как атеизм

прошлого в значительной степени — н о не всегда (возьмем например эпоху французской революции) — был атеизмом теоретическим.

Несмотря на все это различие, мы, антирелигиозники, можем

многое взять для нашей борьбы из того великого наследства

мыслей и крылатых слов, которое оставили нам атеисты прошлых веков.

А. Лукачевский.

АНТИЧНЫЙ

АТЕИЗМ

Хрестоматия по истории атеизма

1

V,

• ,

-

-

Ш

-> - Ѵ.ѵ. .ѴлѴСіі

V

-,. •

V", V Г"

••.'•.••М--

; "

Р^Kfs-.. :

•-"•• / ' МЧ* I -

• s

.

^ш - ». '

- -

:

-,-,.."

•• ..

ѵДЙ /..Vчѵ „. .

ш

'

........

КСЕНОФАН КОЛОФОНСКИРІ

J

1.

Все, что есть у людей бесчестного и позорного, приписывали

богам Гомер и Гезиод: воровство, прелюбодеяние и взаимный

обман...

Но смертные думают, будто боги рождаются, имеют одежду,

голос и телесный образ, как и они.

Но если бы быки, лошади и львы имели руки и могли бы ими

рисовать и создавать произведения искусства подобно людям, то

лошади изображали бы богов похожими на лошадей, быки же—

похожими на быков, и придавали бы им тела такого рода, каков

телесный образ у них самих (каждое животное по-своему)...

Эфиопы говорят, что их боги курносы и черны, фракийцы же

(представляют своих богов) голубоглазыми и рыжеватыми.

2.

Неверно, что боги открыли смертным все с самого начала:

нет, люди постепенно искали и находили все лучшее и лучшее.

ПАРМЕНИД.

Многое говорит за то, что существующее, реальное не есть

нечто, что некогда возникло и когда-нибудь прейдет. Оно—целостно, оно—неподвижное, бесконечное, вечное, слитно-связанное

единство. Ибо—сам скажи: как могло оно возникнуть? Как и кем

оно могло быть приумножено? Могло ли оно возникнуть из ничего? Это—немыслимо, невозможно. Никто не в состоянии помыслить или сказать, как чего-то могло не существовать. И какая же

сила повелела ему как раз теперь, не раньше и не позже, выявиться из ничего и начать свое становление? Итак, то, что есть,—

есть всегда либо никогда. Ибо незыблемой навеки истиной является, что никогда ничто не возникает само собой из ничего.

(«О природе»).

ГЕРАКЛИТ.

Мир, который все заключает в себе, т. е. наряду с которым

нет ни других миров, ни творца, не создан никем из богов или

1*

людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами

вспыхивающим и мерами угасающим.

АНАКСАГОР.

Когда бы себе божество птицы измыслить могли, было бы

крылатым оно. Для коней же быстролетных был бы бог четвероногим.

ДЕМОКРИТ.

1.

Первобытные люди, видя небесные явления, как, Например,

гром, молнии, созвездия, солнечные и лунные затмения, приходили в ужас и думали, что боги—причина всего.

2.

Иные люди, не зная, что человеческая природа превращается в ничто, но зная в то же время за собой ряд дурных дел,

проводят всю жизнь в беспокойстве, страхе и мучении, сочиняя

лживые сказки о загробной жизни.

3.

Если бы сны людям посылал бог, то, конечно, их видели бы

только мудрецы, а не первый встречный, и притом днем, а не

ночью.

АНТИФОНТ.

1.

Жизнь человеческая столь несчастна, столь подвержена игре

случая, что нет никакой возможности видеть в ней промысел и

заботы богов... Боги представляются нам обтянутыми кожей, и

их нравы ничем не лучше нравов самых скверных людишек; их

благорасположение зависит от приносимых им жертв и посулов.

Очевидно люди придали богам не только свой образ, но и свой

характер. Единственное божество, которому действительно поклоняются все люди — и дикари, и просвещенные, и варвары, и эллины,—это богатство. Все же остальные божества—только ничего

не стоящие выдумки праздного ума.

(Из трактата «Об истине»).

2.

Жизнь наша похожа на дежурство караульного солдата. В

самом деле: весь наш жизненный путь—как бы одна смена ночного караула; взошло солнце,—мы бросаем на него прощальный

взгляд и передаем караул новым людям, пришедшим нам на смену. А там... там нет ничего. Есть, правда, люди, которые не успевают жить в этой жизни, потому что очень серьезно и старательно готовятся к какой-то другой, нездешней жизни. Таким

образом, они лишаются ja тех немногих радостей, которые достаются нам в этой жизни. Иногда они, в конце концов, спохватываются в совершаемой ими ужасной ошибке, но поздно: жизнь—это

не игра в шашки, и здесь никогда нельзя взять назад сделанного

хода.

(Из трактата «О единомыслии или искусство не скорбеть-»).

КРИТИЙ.

Как возникла религия.

Было время, когда жизнь человека был» не устроена, звероподобна и покорна одной только грубой силе, когда не было ни

наград для доброго, ни наказания для злого. Но со временем люди

ввели карательные законы, чтобы владычицею над людским родом была правда, которая бы поработила надменность и наказывала тех, кто совершит преступление. Законы отвращали людей

от открытого насилия, но втайне делать насилие люди не переставали.

Тогда явился мудрый и изобретательный человек, нашедший

средство внушать смертным страх, если они будут тайно делать

или мыслить что-нибудь дурное. Он уверял людей, что существует божество, цветущее нетленной жизнью, мыслящее, слышащее, видящее, чувствующее и за всем наблюдающее. Оно слышит

все, что говорят смертные, и видит все, что они делают; если даже

человек молчаливо задумает какое-нибудь зло, то и это тайное

намерение не скрывается от богов, которых мысль настраже повсюду. Говоря это людям, этот человек ввел одно из приятных учений, прикрывши ложью истину. С целью внушить наибольший

страх людям, он постоянно уверял, что боги существуют там, откуда для людей происходит ужас и несчастье в их злополучной

жизни, — н а воздушной высоте, где блистают молнии, раздаются

удары грома и где украшено звездами небо, прекрасное произведение мудрого зодчего—времени, откуда падают сияющие раскаленные звезды и на землю идет влажный дождь. Окружив людей

такими ужасами и поселив, ради внушения этих ужасов, богов на

подходящем месте, этот человек потушил беззаконие законами.

(Из трагедии «Сизиф»).

)

1

ЭВРИПИД.

На небе боги есть... Так говорят.

Нет! Нет! Нет их! И у кого крупица

Хотя бы есть ума,—не станет верить

Сказаньям старины. Чтобы моих вам слов

Не принимать на веру, докажу вам.

Тиран людей без счету убивает

И грабит их добро; клятвопреступник

Подчас опустошает целый город,

Злодействуя,—и все ж живет счастливей

I Безгрешного, покоем наслаждаясь

И без заботы проводя свой век.

іБогобоязных, но очень слабых

Не мало мне известно городов:

Они дрожат, подавленные силой

Других держав, могучих, но безбожных.

:

(«Беллерофонт». Фрагмент).

ЭПИКУР.

1.

' '

'

Прежде всего, ничто не возникает из ничего. Действительно

(в противном случае), все возникло бы из всего, так как ничто

(для своего возникновения) не нуждалось бы в (определенных)

сменах. И если бы то, что уничтожается, исчезало, превращалось

в ничто, то все вещи совершенно исчезли бы, так как то, во что

они разрешались бы, было бы ничто. Но на самом деле вселенная

всегда была такой, какова она теперь, и вечно остается такой же.

Ведь ничего нет, во что она могла бы перейти. Ибо, кроме вселенной, нет ничего, что могло бы вторгнуться в нее и произвести (в

ней) перемену.

!

I

2.

Миров существует бесчисленное множество—как подобных

нашему миру, так и несходных с ним. Ибо атомы, будучи бесчисленными (как только что доказано), носятся в самых отдаленных

(местах пустого пространства). И такие атомы, из которых мог

бы возникнуть мир или из которых он мог бы быть образован, не

могут быть исчерпаны ни (созданием) одного мира или ограниченного числа их, ни (созданием) миров, подобных нашему или отличных от него. Таким образом, ничто не препятствует (принять)

существование бесчисленных миров.

(Письмо к Геродоту).

3.

О наслаждении.

Когда же мы говорим, что наслаждение есть цель, мы говорим не о наслаждениях распутников и не о вкусовых удоволь-

стаиях,—как полагают некоторые неоведующие, инакомыслящие

или дурно к нам расположенные. Наша цель—не страдать телом

и не смущаться душой. И. не беспрерывные пиршества и пляски,

не наслаждения юношами или женщинами, или же рыбою и всем,

что дает роскошный стол,—не они рождают сладостную жизнь.

Ее рождает трезвый рассудок: он исследует причины всякого

стремления и избегания; он же изгоняет мнения, от коих величайшее смятение охватывает души. И всего этого начало и высшее

благо—мудрость.

Поэтому и у философии в наибольшем почете мудрость. Из

нее рождаются и все прочие добродетели. Они учат, что нельзя

жить радостно, если не жить .мудро, прекрасно и праведно; и

нельзя жить мудро, прекрасно « праведно, если не жить радостно. Так добродетели срослись с жизнью радостной, и радостная

жизнь от них неотделима.

(Из письма к Менойкею).

4.

Самое главное беспокойство бывает у человеческих- душ,

обычно от того, что (люди) считают (небесные светилы) блаженными и вечными (существами) и приписывают им (в то же время)

желания, действия и побуждения, несовместимые с этими их совершенствами (с бессмертием и блаженством), а также от того, что

веря в (иные) миры (люди) ожидают какой-то вечной

ужасной

(кары)или видят в смерти что-то страшное по той причине, что

(умирая) человек лишается сознания, как будто это имеет какоенибудь значение для нас.

(Письмо к Геродоту).

'

5.

Свыкайся также с мыслью, что смерть для нас есть ничто.

В самом деле: всякое благо и всякое зло лежит в ощущении,

смерть же есть прекращение ощущения. Поэтому правильное сознание того, что смерть есть ничто для нас... избавляет нас от

жажды бессмертия. В самом деле: в жизни нет ничего страшного

для того, кто действительно понял, что в том, чтобы не жить,

нет (абсолютно) ничего страшного. Таким образом, вздор несет

тот, кто говорит, что он боится смерти не потому, что она причинит страдания, когда наступит (ее час), но потому, что она

(теперь уже) причиняет страдание (самой мыслью), что она должна когда-нибудь наступить. Ведь когда она наступает, она (уже)

не причиняет беспокойства, а пока она (еще только) ожидается в

будущем, она причиняет страдание (лишь) в воображении. Итак,

самое страшное из зол—смерть—ничто для нас. А когда наступает

смерть, тогда нас нет. Следовательно, она не имеет никакого значения ни для живых, ни для мертвых, так как к первым она не

имеет никакого отношения, а вторые более уже не существуют...

Итак, мудрец не стремится к смерти и не боится ее.

(Письмо к Менойкею).

Смерть есть ничто для нас. Ибо то, что распалось, ничего

(уже) не ощущает; а что не ощущает, то для нас ничто.

, (Основное учение Эпикура в изложении Диогена Лаэрция).

7.

Мы родились один раз, и дважды нельзя родиться, и не дано

нам бытия в течение всей последующей за нами вечности.

(Из новонайденных изречений Эпикура).

8.

Я предупредил тебя, сила случайности, и все твои тайные

подходы и преграды. И не сдамся я ни тебе, ни другому какому

обстоянию. Но когда явится нужда выйти вон из жизни, то, смело

плюнув на нее и на всех, кто в пустоте своих представлений скован, выйдем мы из жизни с прекрасным пэаном на устах и возгласим: «Хорошо мы пожили!»

(Из новонайденных

изречений

Эпикура).

9.

Мы должны признать, что бог или хочет -удалить зло из

мира и не может, или может и не хочет, или, наконец, и может и

хочет. Если он хочет « не может, то он не всемогущ, то это—бессилие, что противно природе бога. Если он может и не хочет, то

это свидетельство злой воли, что не менее противно природе

бога. Если он хочет и может, что является единственным из предположений, которое может быть применено к богу, то почему же,

в таком случае, на земле существует зло?

СТРАТОН ЛАМПСАКСКИЙ.

Я не нуждаюсь в помощи какого бы то ни было бога для

образования мира. Все, что есть, — дело рук природы.

Вся божественная мудрость заключена в природе, которая

содержит в себе причину порождеиия, умножения и уменьшения,

но лишена всякого сознания и всякой личной формы.

(Фрагменты).

ТИТ ЛУКРЕЦИЙ КАР.

1.

Хвала Эпикуру, борцу с религиозными суевериями.

Жизнь человека постыдно у всех на глазах пресмыкалась

Здесь, на земле, удрученная бременем вероученья.

Что из владений небесных главу простирало и сверху

Взор угрожающий свой непрестанно бросало на смертных.

Первый из смертных, кто взоры поднять к нему прямо решился,.

Родом из Греции был; он ему воспротивился первый.

И не святыня бессмертных, ни молнья, ни грома раскаты

С неба его удержать не могли, но с тем большей отвагой

Силы души он своей напрягал, чтобы ранее прочих

Крепкий замок сокрушить у затворенной двери природы.

Победоносно принес нам познанье тот грек о возможном

И невозможном в природе, а также о силах предельных

В каждом предмете, о целях конечных, что ставит рассудок,—

Так что религии все суеверья у нас под ногами

Вновь очутились, а мы той победой вознесены к небу.

Сильно боюсь я притом, чтобы как-нибудь ты не подумал,

Будто ученья сего нечестивые свойства к пороку

Путь указуют тебе. Между тем как религия эта

Часто сама побуждает к преступному, грешному делу,

Как это было в Авлиде. На жертвенник Тривии чистой

Пролита кровь Ифигении юной была святотатно

Рати данайской вождями, мужами первейшими края.

Как только голову дева покрыла священной повязкой,

Что, по щекам ниспадая, лицо с двух сторон окаймляла,

И увидала отца она, тут же стоявшего в грусти

У алтаря, и прислужников, скрывших орудие смерти,

И проливавших при этом горячие слезы сограждан,—

В страхе она онемела; к земле подогнулись колени.

Не послужило несчастной к спасенью и то, что впервые

Именем нежным отца ею назван был царь Агамемнон.

Всю трепетавшую в страхе ее на руки воины взяли

И на алтарь понесли; но не с тем, чтоб, окончив обряды,

К светлому богу примкнула она Гименею, но чтобы

Жертвою пала, рукою отца святотатно закланной.

Девственно чистая, в светлый торжественный день ее брака,—

Да ниспошлется удача и счастье в отплытии флоту.

Вот к изуверству какому религия может понудить!

(«О природе

вещей»).

2.

Из ничего ничего не возникает и ничто не обращается в ничто*.

Первоначальное правило ставит природа такое:

Из ничего даже волей богов ничего не творится.

Страх суеверный, однако же, смертных настолько объемлет,

Что и в вещах, наблюдаемых здесь, на земле, и на небе,

Многое соизвольем богов объяснить они склонны,

Главной причины явлений добиться никак не умея.

Раз мы уверены в том, что ничто создаваться не может

Из ничего, то вернее поймем мы предмет изученья:

Именно то, из чего могут вещи родиться, а также—

Где, каким образом зиждется все без участья бессмертных.

Если бы из ничего созидалось что-либо, то также

Все существа породить бы могли без семян что угодно:

ІуЛюди водились бы в море, в земле же могли бы родиться

Чешуеносные рыбы и птицы, а с неба сбежало б

Стадо скота, и породы неведомой хищные звери

Жили бы вместе в пустынных местах и краях населенных.

И не всегда однородные были б плоды на деревьях,

А вперемежку плоды все росли бы на дереве всяком.

Так что, не будь родовых таких телец у особи каждой,

В чем сотоять бы могло постоянство зачатья в природе?

Ныне рожденье существ от зачатков известных зависит;

Только оттуда они возникают и жизнь получают

Там лишь, где есть их материя, их родовые зачатки.

А потому невозможно, чтоб все из всего возникало,

Так как известным созданьям присущи известные свойства.

Кроме того для чего созерцаем мы розу весною,

Злаки же летом, а сладостные осенью лозы,

Как не затем, чтобы все семена собирались во время

Определенное, чтоб сообразно со временем года

Все раскрывались создания, и животворная почва

Отпрыски нежные вынести к свету могла безопасно?

Из ничего существа нарождались бы сразу, к любому

Сроку, и без соответствия каждому времени года,

Так как в них не было б телец первичных, развитие коих

Несоответственным временем года могло б задержаться.

Не было б, далее, нужды во времени также для роста

Всяких зародышей, если бы из ничего возникали.

Сразу б из малых детей существа становились юнцами,

И густолиственный лес из земли вырастал бы мгновенно.

А между тем ничего не бывает подобного. Тцари

Всякие мало-помалу-растут из известных зачатков,

Род свой притом сохраняя. Поэтому можешь ты видеть,

Что из материи собственной все возрастает на свете...

Надо заметить еще: разлагает природа все вещи

На составные частицы, пропасть же ничто в ней не может.

Если б погибнуть могли составные частицы все эти,

То существа умирали б, внезапно из глаз исчезая,

Ибо не нужно бы было усилий к тому, чтоб частицы

Разъединить в каждой вещи и связь между ними расторгнуть.

Ныне, когда составляется все из бессмертных зачатков,

Не допускает природа, как видишь ты, смерти, доколе

Сила не явит себя, иль ударом предмет разрушая,

Или его разлагая, проникнув во внутрь чрез пустоты...

Значит, не гибнет бесследно ничто из того, что мы видим,

Но возрождает природа одно из другого. Не может

Вещь народиться одна, пока не погибнет другая.

Как я сказал уже, из ничего не рождаются вещи,

Также не могу тони, народившись в ничто обратиться.

>

(«О природе

вещей»).

3.

Земля породила все земные твари. Неудачные виды погибли,

удачные сохранились. Ныне земля потеряла свою силу рождения.

...Вполне но заслугам земля получила

Матери имя. Она человеческий род сотворила,

И приблизительно в это же время родила животных;

Создала все, что привольно в высоких горах проживает

И в виде птиц разноперых по воздуху реет свободно.

Но, так как должен предел быть такой плодотворной работе,

То и земля перестала рожать, как в годах престарелых

Женщина. Время меняет ведь всю мировую природу,

И за одним состоянием следует вечно другое.

Мир не коснеет в одном положении. Все — преходяще, .

Все изменяет природу и все к превращению стремится.

Тлеет одно и от дряхлости чахнет, тогда как другое,

Наоборот, возрастает и выйти из мрака стремится.

Так изменяется с возрастом сущность великого мира;

Из одного состоянья земля переходит в другое:

Прежних нет свойств у нее, но есть то, чего не было прежде.

Почва в ту пору создать постаралась немало чудовищ

Странной наружности, с членами, соединенными вместе:

Гермафродитов, равно на мужей и на жен непохожих.

Много земля сотворила уродов безногих, безруких,

Рта совершенно лишенных, подчас со слепой головою,

Или же с телом, в котором все члены срослись и сцепились,

Так что они ничего не моглш предпринять или с места

Двинуться, с тем чтоб бежать от беды и достать пропитанье.

Много диковин и чудищ земля создала в этом роде,

Но понапрасну. Природа развитие их преградила.

Сил не хватало у них, чтобы зрелости полной достигнуть,

Чтобы достать себе корм и сходиться для дела Венеры.

Много условий сойтись воедино должно, как мы видим,

Чтобы порода могла свою жизнь продолжать, размножаясь:

Пища нужна подходящая, нужно затем, чтоб в сосуды

Самок проникнуть могло детородное семя из членов,

И чтобы самки с самцами могли сочетаться и были

Связаны между собой наслаждением страсти взаимной.

В пору ту многие виды животных должны были сгинуть

И не могли свою жизнь продолжать, размножая потомство.

Виды же те, что доныне вдыхают живительный воздух,

Испокон века от гибели племя свое сохраняют

Хитростью или отвагою, или же ловким проворством.

Твари другие, в виду доставляемой пользы, вверяют

Жизнь свою нам и находятся под попечением нашим.

4.

Дух и душа телесны.

Ныне скажу я, что дух и душа тесно связаны вместе

Между собой и одно существо из себя представляют.

Но во главе стоит, так сказать, телом всем правит сознанье,

Именно то, что зовется обычно рассудком и духом.

В области средней, в груди пребывает наш дух постоянно,

Здесь разгорается трепет и страх: вокруг этого места

Радость блаженствует. Значит, здесь дух, здесь рассудок

!

'

ютится.

Части же нашей души по всем членам рассеяны в теле

И повинуются в разных движениях приказу рассудка.

Он лишь один в себе смысл заключает и самодовлеет,

Даже, когда ничего не влияет на душу и тело.

И на подобье того, как мы боль головы или глаза

Чувствовать можем, не чувствуя общего в теле расстройства,

Также и дух иногда ощущает большое страданье,

Или же радость вкушает, тогда как в суставах и членах

Части души впечатлений особых совсем не приемлют.

Если ж, рассудок объемлется страхом чрезмерным,

То мы заметим сочувствие целой души во всех членах:

Пот выступает обильно, и бледность по целому телу

Распространяется, речь заплетается, голос слабеет,

Блекнут глаза, звон в ушах раздается, и гнутся колени.

Мы, наконец, замечаем, как трепетом духа объяты

Падают замертво люди. Легко заключить нам отсюда,

Что тесно связана с духом душа, что душа, силой духа

Будучи потрясена, повергает на землю все тело.

То, что наш дух и душа суть телесны, докажут нам те же

Доводы. Иначе, как бы могли они члены к движенью

Вынудить, тело от сна пообуждать изменять выраженье

Лиц й людьми всеми править, ворочая их как угодно?

Все это быть не могло бы, понятно, без прикосновенья:

Прикосновенье же быть не могло бы без тела. Не правда ль,

Надо признать нам, что дух и душа по природе телесны?

Дальше мы видим, что тело и дух в направленьи едином

Действуют, и заодно ощущенья приемлют друг с другом.

Если стрела, проникая внутрь тела, нам нервы и кости

Сильно заденет, но не угрожает опасностью жизни,

То вызывается слабость, желание томное падать;

И на земле уже, после паденья рассудок в тревоге

Склонность неясную снова подняться являет нередко.

Следует, значит, признать нам, что духа природа телесна,

Так как стрелы пораненье ему причиняет страданье.

5.

Возникновение религии, истбчника стенаний и слез.

Ныне скажу, почему у народов богов почитанье

Распространилось, и стали полны города алтарями;

Что отправлять заставляло роскошные богослуженья,

Кои остались доныне в больших государствах и странах;

Также — откуда доныне вселяются в смертных те страхи,

Кои богам на земле воздвигают все новые храмы

И заставляют по праздникам богослужение править.

Все здесь без большого труда объясню я стихами.

В те времена поколению смертных казалось, как будто

Образы светлых богов наяву они видят порою,

Но еще больше во сне поражали их боги величьем.

Чувства приписаны были богам, потому что казалось,

Будто бы члены их двигались и раздавался надменно

Голос, вполне подходящий к их ликам и силам огромным.

Вечная жизнь им присвоена в силу того, что их образ

Вечно стоял на пути, сохраняя свои очертанья.

Люди к тому же не думали, чтобы богов при их силе

Сила какая-нибудь в состояньи была уничтожить.

Боги, по мнению людей, обладали и счастием высшим,

Ибо не мучил нисколько их страх перед смертью грядущей,

И, как казалось во сне, они много чудес совершили,

Не ощущая притом утомленья от этой работы.

Смертные видели определенный порядок явлений,

В небе бывающих, и времен года чреду круговую,

Но не могли объяснить, отчего это все происходит.

Им представлялся один лишь исход: представить богам все

И допустить, что по воле богов все на свете вертится.

Люди, жилища и троны богов помещали на небе,

Ибо у всех на глазах пробегали там солнце и .месяц,

Ночи сменялися днями, носились там строгие звезды,

Много огней, среди ночи блуждающих, и метеоры,

Ветры/дожди, облака со снегами, с росистою влагой,

Молния быстрая и грохотание грозное грома.

О, род несчастный людей, приписавший такие явленья

Воле богов и прибавивший к этому гнев их ужасный!

рколько стенаний ты сам приготовил себе, сколько муки

Нам причинил, сколько слез ты доставишь наследникам нашим!

Ведь бдагочестье не в том состоит, чтоб с покрытой главою

К камням немым обращаться и всем алтарям поклоняться,

Также не в том, чтобы, долу простершись и руки воздевши,

Перед божественным храмом алтарь обагрять изобильно

Кровью животных, при этом плести за молитвой молитву.

Нет, оно—в том, чтобы с духом покойным глядеть на все вещи.

Часто, когда созерцаем мы над головою своею

Бездну небес с постоянным мерцанием звезд по эфиру,

Или на ум нам приходит вращенье луны или солнца,

В нашей груди начинает главу поднимать беспокойство,

В обыкновенное время забитое прочими муками жизни:

Не проявляются ль тут необъятные силы бессмертных,

Коими ясные звезды вращаются в разном движеньн?

Бедность познаний у нас поселяет в рассудке сомненье:

В чем состояло начало творящее целого мира?

Что за конец предстоит ему? Долго ль еще грани мира,

Смутой объятого, смогут нести тяготу возмущений?

Или же мир наделен был богами бессмертною жизнью,

Так что, влекомый теченьем веков, постоянно он может

Пренебрегать необъятного времени грозною силой?

Да! у кого пред величьем богов не сжимается сердце?

И у кого не немеют все члены от сильного страха,

При сотрясении земли от удара палящего молний

И при раскатах сердитых по небу гремящего грома?

Разве при том не дрожат племена и народы? И разве

Даже у грозных царей не отъемлются члены от страха,

Как бы пора не пришла дать отчет и принять наказанье

За совершенное зло и за все их надменные речи?

А когда грозная сила бушующих ветров порою

Через морские пучины влачит предводителя флотов

Вместе с его легионами мощными и со слонами,

Разве богам не дает он обетов, не просит в молитвах

О ниспосланьи хорошей погоды и ветров попутных?

Но понапрасну. Нередко, неистовой силою ветров

Схваченный, все ж он не тише уносится к отмели смертью.

Вот до чего разрушает какая-то скрытая сила

Планы людей. Благолепные ликторов прутья, секиры

Топчутся в прах и становятся общим посмешищем часто.

И, наконец, когда почва колеблется вся под ногами,

И города, грозя гибелью, рушатся от сотрясенья,

Не удивительно, что поколенье людей так страшится,

Предоставляя всю власть и чудесные многие свойства

Силе бессмертных богов, управляющих будто бы миром!

(«О природе

вещей»).

ЛУКИАН САМОСАТСКИЙ.

1.

Хорошо, что ты мне напомнил о мнениях различных народов,

Тимокл, ибо ничто так ясно не показывает, как мало твердого

в рассуждениях о богах. Много здесь путаницы, іи различные люди

почитают разное: скифы приносят жертвы кривому мечу, фракийцы—Замолксиду, беглому человеку, пришедшему к ним с Самоса, фригийцы—месяцу, эфиопы—дню, киллены—Фаллету, ассирийцы—голубю, персы—огню и египтяне—воде. Впрочем, вода—

это общеегипетское божество; в частности же, в Мемфисе чтут

богом быка, -в Пелузии—лук, а в других местах—ибиса, крокодила

или существо с собачьей головой, кошку или обезьяну; и для

одних деревень правое плечо—бог, а для других—левое, и некоторые молятся надвое рассеченной голове, другие же—глиняному

кубку или чаше. Не смешно ли все это?

(«Зевс

Трагический»),

2.

Я бы мог указать тебе множество любителей лжи среди людей,

в остальном рассудительных и возбуждающих ' удивление своим

умом, подчинившихся — каким образом, не знаю — власти этого

порока. И меня мучит, что таким превосходным во всех отношениях людям доставляет удовольствие обманывать себя и окружающих. Ты сам знаешь лучше меня древних писателей — Геродота,

Ктесия Книдского и их предшественников—поэтов, самого, наконец, Гомера—мужей прославленных, письмом закреплявших ложь,

благодаря чему они обманывали не только своих тогдашних слушателей: хранимая в прекрасных рассказах и стихах, их ложь

преемственно дошла и до нашего времени. Право, мне часто бывает стыдно за них, когда они начинают повествовать об оскорблении Урана, оковах Прометея, о мятеже гигантов и о всех ужасах обители Аида, или о том, как Зевс из-за любви становился

быком или лебедем, как такая-то женщина превратилась в птицу,

а другая—в медведицу, когда они повествуют о Пегасах, Химерах,

Горгонах, Киклопах и тому подобных совершенно невероятных

и удивительных сказках, способных очаровать душу ребенка, который еще боится Мормо и Ламии. іВпрочем, в рассказах поэтов

мы, пожалуй, находим все же известную меру; но разве не смешно,

что даже города и целые народы лгут сообща и открыто? И если

критяне не стыдятся показывать могилу Зевса, а афиняне говорят,

что Эрихтоний вышел из земли и первые люди выросли из аттической почвы, словно овощи, то все же они оказываются гораздо

рассудительнее фиванцев, которые повествуют о каких-то опартах,

происшедших от посеянных зубов змея. Тот же, кто не считает все

эти забавные рассказы за правду и, разумно исследуя их, полагает,

что только какой-нибудь іКореб или Маргит1 может верить, будто

Триптолем летал по воздуху на крылатых драконах, Пан пришел

из Аркадии на помощь в Марафонском сражении, а Орифия похищена Бореем,—такой человек оказывается безбожником и безумцем, потому что не верит в столь очевидно истинные происшествия. Так велика сила лжи!

. («Любитель лжи»).

3.

Всего больше я удивлялся тем (философам), которые, призывая некогда бога, творца всего, не могут объяснить ни того,

откуда он явился, ни того, где он находился, когда творил мир:

ведь невозможно мыслить время и пространство прежде всякого

-бытия...

(«Икароменипп»),

1

Маргит—:тип простака, герой шутливой эпической поэмы, до нас не дошедшей. Кореб—:•такой же сказочный тип, напоминающий Маргита.

ВОЛЬНОДУМЦЫ

ПЕРЕХОДНОЙ

ЭПОХИ

ФРАНСУА РАБЛЭ.

1.

Как Гоменац, епископ папиманский, показывал нам упавшие с не^

бес декреталии и первообраз папы.

... Потом Гоменац нам сказал:

—• Нашими священными декреталиями нам вменяется в обязанность и приказывается чаще посещать церкви, нежели кабаки.

Поэтому, не уклоняясь от этого прекрасного постановления, отправимся в церковь, а потом уже пойдем пировать.

— Так идите же, добрый человек,—-сказал брат Жан,—вперед,

а мы пойдем за вами. Вы прекрасно сказали,—-как добрый христианин. Давно уже мы не видели церкви. Дух мой возрадовался,

и я думаю, что от этого я только лучше покушаю. Чудесно встретиться с порядочным человеком!

Приблизившись к двери храма, мы заметили большую вызолоченную книгу, всю покрытую редкими и драгоценными камнями:

рубинами, изумрудами, брильянтами и жемчугами, более или, по

крайней мере, столь же замечательными, как те, которые Октавизн

Август пожертвовал в храм Юпитера Капитолийского. Книга висела в воздухе на двух толстых золотых цепях, прикрепленных

к фризу портала. Мы с восхищением глядели на нее.

Пантагрюэль свободно трогал ее руками и поворачивал, потому что ему легко было достать ее. Он уверял нас, что, прикоснувшись к ней, он ощущает как -бы легкий зуд в ногтях и легкость

в -руках, а вместе с тем в мыслях страшное искушение -поколотить

одного-другого служителя,—только без тонзуры.

Тогда Гоменац сказал нам:

•

— Некогда евреям был вручен Моисеем закон, написанный

собственными перстами бога. В Дельфах на фа-саде храма Аполлона было найдено божественного начертания изречение: «Познай

самого себя!» По истечении -некоторого времени там же увидели

еще -слово «Еі» (ты еси), также божественного начертания и сошедшее с небес.

— Здесь вы тоже видите,—-продолжал он,—священные декреталии, написанные рукою ангела-херувима. Впрочем, вы, люди

заморские, не поверите этому.

— Да, не слишком-то, — вставил Панург.

Епископ продолжал:

— А между тем они чудесным образом спустились к нам с

высоты -небес, подобно тому как,— согласно Гомеру, отцу всей (за

исключением, конечно, божественных декреталий) философии,—

река Нил, которая называется оттого «происходящей от Юпитера».

Но так как івы видели папу — благовестителя этих декреталий

и вечного их блюстителя,—мы дозволим вам посмотреть на них

и приложиться к ним, если вы хотите. Но прежде вам надлежит

три дня поститься и по правилам исповедываться, перебрав тщательно и перечислив все свои грехи, так чтобы не уронить ни

одного прегрешения на землю, как божественно поется в этих

священных декреталиях. А на это надо время.

— Вот что, добрый человек,—заявил Панург,—всяких декреталий мы видели много — и на бумаге, и на пергаменте, и на

велене, и рукописных, и отпечатанных. Нет нужды трудиться

показывать нам эти. Мы довольствуемся добрым вашим желанием

и благодарим вас.

— Но, поистине, — сказал Гоменац, — вы никогда не видали

таких, ангелом написанных. Те, что у вас в стране, только списаны с наших, о чем сказано в сочинениях одного из -наших древних толкователей декреталий. В конце концов, пожалуйста, не

жалейте моих трудов, но только решите: хотите ли вы исповедываться и поститься — всего три прекрасных коротеньких божьих

дня.

— Исповедываться,—сказал -Панург,—мы согласны вполне, но

только пост нам некстати, потому что мы на море напостились

так, что пауки покрыли нам зубы паутиной. Вот поглядите на

доброго брата Жана (Гоменац при этих словах приветливо поцеловал що),—у него мох во рту вырос от недостатка упражнения

челюстей и ігуб.

— Он говорит правду,—отозвался брат Жан,—я так усе-рдно

постился, что стал совсем горбатым.

— -Ну, так пойдем в церковь,—оказал Гоменац,—и простите

нас, если мы сейчас не пропоем для вас прекрасной обедни. Час

полуденный прошел, а священные декреталии запрещают нам

после него служить обедню,—я хочу сказать: полную, с пением,—

но я вам отслужу краткую, без пения, так называемую сухую.

— Я бы предпочел,—сказал Панург,—напротив, мокрую- от

хорошего анжуйского вина. Ну, бейте, да покороче!

— Ах!—сказал брат Жан.—Не нравится мне очень, что мой

желудок еще пуст. Потому что, если бы я хорошо позавтракал

и по монашескому обычаю выпил, то, когда он запел бы реквием,

я принес бы с собой и хлеб и вино за умерших. Но—терпение! Ну,

грабьте, бейте, но только поскорее, чтобы меня не стошнило от

голода, да и другого чего не приключилось. Пожалуйста!

По окончании мессы Гоменац вытащил из ларца у главного

алтаря ібольшую связку ключей, которыми отпер тридцать два

замка и четырнадцать задвижек, на которые запиралось окно с

толстой железной решеткой, бывшее над вышеупомянутым алтарем. Затем он с таинственным видом накрылся мокрым мешком и,

раздвинув алый атласный занавес, показал нам за ним чье-то изображение, написанное довольно плохо, по моему мнению. Прикоснувшись к нему длинным жезлом, он дал нам поцеловать кончик, которым трогал картину. И спросил нас:

— Чье, вам кажется, это изображение?

— Это,—отвечал Пантагрюэль,—похоже на папу. Я узнаю

его по тиаре, омофору, мантии, туфлям.

— Вы говорите верно,—сказал Гоменац.—Это—идея всеблагого бога на земле, прибытия которого мы благоговейно ждем и

которого надеемся когда-либо узреть в нашем краю. О, счастливый, вожделенный, долгожданный день! И счастливы и трижды

счастливы вы, которым звезды были столь благоприятны, что вы

в лицо и в действительности видели этого земного бога, взирая

даже только на портрет которого мы получаем полное прощение

всех грехов, которые помним, и одну третью часть и восемнадцать

сороковых—забытых. Потому-то мы и видим его лишь по большим годовым праздникам.

Тогда -Пантагрюэль заметил, что это изображение напоминает

работу Дедала. Даже, если это подделка и плохое изображение,

в нем скрыта какая-то божественная сила, касающаяся прощения.

— Как и в Севилье,—сказал брат Жан,—однажды какие-то

бездельники за ужином в праздник в госпитале расхвастались

друг перед другом, что один за день заработал шесть бланков,

другой—два су, третий—семь каролюсов, а какой-то толстяк-нищий—три хороших тестона. «Значит,—заметили его товарищи,—

у тебя божья нога». Как будто некое божество скрывалось в' его

гнойной, покрытой струпьями ноге!

— Когда вы будете рассказывать нам такие басни, — сказал

Пантагрюэль, — не забывайте приаосить с собою таз. Меня чуть было не вырвало. Произносить святое имя божье, говоря о таких от,*

вратительных, грязных предметах! Фу! Фу! Если ваше монашество так злоупотребляет словами, так и оставляйте их, по крайней

мере, у себя: не выносите из монастырей.

— Но и врачи—возразил Эристемон,—привнают известного

рода причастность божества к некоторым заболеваниям. Вот и

Нерон хвалил грибы и, іпо греческой поговорке, называл их пищей

богов, потому что ими он отравил своего предшественника Клавдия, императора римского.

— Мне кажется,—сказал Панург,—что этот портрет -не походит на наших последних пап, потому что я видел их без омофора,

но со шлемом на голове и с персидской тиарой; и в то время как

во всем христианском мире царили мир ;и спокойствие, они одни

вели жестокую и вероломную войну.

_ Это,—сказал Гоменац,—была война против непокорных,

бунтарей, еретиков, отчаянных протестантов, не повиновавшихся

его святейшеству, сему благому богу на земле. Такая война не

только дозволительна и разрешена, но и прямо предписывается

священными декреталиями. И папа должен немедленно предавать

огню и мечу всех императоров, королей, герцогов, князей, республики, если те хоть на йоту отступят от его приказаний; должен

лишить их имущества, отнять у них королевство, отправить их

в изгнание, предать анафеме и уничтожить их не только телесно,

вместе с детьми и прочими родственниками, но и души их осудить на ввержение в самую раскаленную из адских печей.

— Здесь,—сказал Панург,—клянусь всеми чертями, здесь отнюдь не еретики, не то что Раминагробис или там некоторые немцы да англичане. Вы все—христиане на подбор.

— Поистине так,—'согласился Гоменац,—поэтому мы все и

будем спасены. Ну, а теперь возьмем святой воды, и затем будем

обедать.

(«Гаргантюа и Пантагрюэль»).

2.

Каким странным образом родился Гаргантюа.

В то время, как гости обменивались пьяными прибаутками, у

Гаргамели начались боли в животе, и Грангузье поднялся с травы

и честно принялся успокаивать ее, думая, что это родовые боли,

и гбворя ей, чтобы она прилегла на траву под ивами и что скоро

у нее отрастут новые ноги; поэтому надо вооружиться новым мужеством, в ожидании появления крошки. Хоть боль будет и очень

неприятная, но она не долго продлится; зато радость, что придет

ей на смену, уничтожит горечь боли, так что даже и воспоминания

о ней не останется.

— Я докажу тебе это,—говорил он.—В евангелии от Иоанна,

гл. XVI, наш спаситель говорит: «Женщина, когда рожает, скорбит, но, когда родит младенца, о скорби своей забывает».

— О,—-сказала она,—вы хорошо говорите, и я предпочитаю

слушать такие евангельские тексты: мне они гораздо приятнее,

чем житие святой Маргариты или другие ханжеские жития.

— Не бойся, моя ярочка, поспеши с этим, а там скоро сделаем

другого.

— О,—сказала она,—вам, мужчинам, легко говорить! С божьей помощью, я уж потружусь ради тебя. Но дал бы бог, чтобы

вам его отрезали.

— Что,—сказал Грангузье.

— О,—сказала она,—как вы простодушны! Вы Ътлично понимаете.

— Ну, если вам угодно, велите принести нож.

— Нет,—сказала она,—не дай бог! Прости меня, господи! Я

ведь так только сболтнула. Не придавайте моим словам значения.

Но мне сегодня придется помучиться, если бог не поможет,—и

все ведь из-за вашего удовольствия...

— Мужайтесь, милая!—сказал он.—Не беспокойтесь ни о чем;

главное уже сделано. Пойду выпью еще чего-нибудь. Если в это

время вам будет больно, я буду близко. Хлопните в ладоши, я

сейчас прибегу.

Немного погодя Гаргамель начала вздыхать и жалобно кричать. Тотчас гурьбою сбежались отовсюду повитухи и, ощупывая

ее снизу, нашли обрывки какой-то кожи, прескверного запаха,—

и они подумали, что это ребенок, но это была прямая кишка, которая у нее выпала благодаря ослаблению, происшедшему от того,

что она, как сказано выше, объелась потрохами.

Поэтому одна препоганая старуха-бабка, пользовавшаяся славой великой лекарки, выселившаяся из Бризпайля, близ Сен-Жену,

лег за шестьдесят до того, дала роженице такого средства от поноса, что у той закупорились и стянулись кишки, так что (страшно

подумать!) их едва ли смогли бы растянуть даже зубами, хотя на

месте святого Мартина дьявол зубами сумел хорошо вытянуть

даже пергамент, на котором записывали болтовню куртизанок.

Благодаря этому печальному случаю получилась вялость матки, ребенок проскочил по семяпроводам в полую вену и, вскарабкавшись по диафрагме до плеч, где вена раздваивается, повернул налево и вылез через левое ухо.

Едва родившись, он не закричал, как другие младенцы: «Уа»,

но громким голосом заорал: «Пить, пить, пить!»—будто всех приглашал выпить.

Я подозреваю, что вы не верите такому -странному рождению.

Если не верите, мне дела нет; но порядочный и здравомыслящий

человек верит во все, что ему говорят и что написано. См. «Притчи

Соломоновы», гл. -XIV: «Невинный верит каждому глаголу»; св.

апостола Павла «Первое послание к коринфянам», гл. XIII: «Милостивец верит всякому». Почему же вы не верите? Никакой видимости правды,—скажете вы. Я же вам скажу, что именно по этой

самой причине вы должны верить совершенною верою: ибо сорбонисты говорят, что вера есть «вещей обличение невидимых».

Разве противоречит этот случай нашей религии, закону, разуму и священному писанию? Что до меня, я не нахожу в святой

библии ничего, чтобы противоречило этому. Но если бог так хотел,

то ведь не скажете же вы, что он не мог этого -сделать. О, прошу

вас, никогда не смущайте своей души подобными суетными мыслями; ибо, говорю вам, для бога нет ничего невозможного, и если

бы он захотел, то все женщины рожали бы детей через уши. Разве

не родился Вакх из бедра Юпитера? Роктальяд—из пятки своей

матери? Крокмуш—из туфли кормилицы? Разве Минерва не родилась через ухо из Юпитерова мозга? А Адонис—из коры миррового дерева? Кастор и Поллукс—из яйца, снесенного Ледой? Но

вы еще более были бы поражены -и изумлены, если бы я сейчас це-

ликом прочитал вам главу из Плиния, в которой говорится о странных и противоестественных случаях рождения. А я, во всяком случае, не такой самоуверенный врун, каким был он. Почитайте

седьмую книгу его «Натуральной истории», глава III, и не морочьте

мне голову.

(«Гаргантюа и Пантагрюэль»).

МИШЕЛЬ МОНТЭКЬ.

Фрагменты из «Опытов».

1.

Раз природа вводит и верования, и оценки, и мнения людей

в рамки определенного, им свойственного развития, подобно тому

как она это делает с остальными вещами, раз эти мысли и воззрения, подобно какой-нибудь капусте, имеют свой цикл развития,

свое время года, свое рождение и смерть, то как можно приписывать им вечный, незыблемый, общеобязательный авторитет?

2.

Человек и его боги.

J

Человек не в состоянии создать даже сырного клеща, а творит богов дюжинами, теперь даже тысячами, и указывает, до каких пределов распространяется их мощь. Он решает, кто из богов

или святых, столь забавно разрисованных древними, стар и дряхл,

кто из них женат, кто остался холостым; кто из них молод и силен, кто излечивает лошадей, кто помогает против паршей, кто —

против кашля, кто — против одного рода чесотки, кто — против

другого рода, кто имеет в своем ведении виноград, кто — воды,

кто распоряжается сладострастием, а кто — товарами. Каждая категория ремесленников имеет своего бога. Между этими богами

имеются такие хилые и такие вульгарные, —ведь их число некогда

было так велико, что доходило по крайней мере до тридцати шести тысяч. Им нужно было собраться в числе до пяти или шести

тысяч, чтобы произвести один пшеничный колос. Три бога имели

в своем ведении двери: один — самую дверь, другой — ее петли,

третий—-порог. Четыре бога состояли при колыбели ребенка:

один распоряжался его пеленками, другой — его питьем, третий —

пищей, четвертый — соской. И каждому из них поклонялись разными обрядами. И в конце концов досадно становится, когда видишь, как люди страшатся собственных своих выдумок и уловок,

словно ребята, пугающиеся тех самых разрисовок, которые они

намазали на лицах своих товарищей по играм.

3.

Введение человека в сонм богов—величайшая нелепость.

Это уже переходит за всякие пределы нелепости. Я бы скорее

последовал за теми, кто обожествлял змею, собаку или быка, ибо

их природа нам, по крайней мере, менее известна, и мы имеем

больше основания воображать о животных все, что нам заблагорассудится, и приписывать им исключительные свойства. Но превращать в богов наши хилые существа, все несовершенство которых мы должны же'знать; но приписывать богам наши желания,

гнев, месть, зарождение, любовь, ревность, наши члены и наши

кости, наши лихорадки и наши удовольствия, наши смерти и наши

гробницы, или — что все равно —• приписывать божественные свойства нашей вере, нашим добродетелям, чести, миру, согласию; победе, милосердию или даже похоти, надувательству, смерти, зависти, старости, нищете, страху, лихорадке, неудачам и другим бедам

нашего хрупкого и несостоятельного существования,—это может

измыслить лишь совершенно одурманенный человеческий мозг,

4.

Религия — источник ненависти и кровожадности.

Нет такой безбрежной вражды, как христианская. Наше рвение творить чудеса, когда оно подталкивает нашу склонность іс

ненависти, жестокости, тщеславию, скупости, разрушению, возмущению... И совсем наоборот—в отношении доброты, мягкости,

умеренности... Если случайно редкий темперамент не толкает к

ним человека, он к ним сам — ни на шаг... Ваша религия создана

как бы для того, чтобы лишать людей зрения. Она закрывает им

глаза, она их питает собою, она их подстрекает. И, действительно,

нет войн столь жестоких и столь кровавых, как те, которые ведутся по религиозным мотивам или под религиозным предлогом,

ибо каждый кидается тогда в бой слепо, со рвением, с бешенством

и старается превратить своего врага в жертвоприношение богу.

5.

Как возникают чудеса.

Удивительно, — из каких незначительных пустяков и по каким ничтожным поводам зарождаются обычно столь общие настроения, как, например, вера в чудеса^ Мы часто представляем:

себе издали странные образы, которые рассеиваются по мере приближения к ним. Все пресловутые чудеса и странные явления теперь скрываются от меня. Я наблюдал за свою жизнь зарождение

нескольких чудес, и хотя они рассеивались тотчас же по своем

зарождении, однако, можно себе представить дальнейший путь их

развития, если бы они продержались в течение известного вре-

мени, ибо обычно достаточно бывает ухватиться за конец нити, а

потом наматывают уже сколько душе угодно. Между «ничто» и

самой ничтожной вещью расстояние гораздо большее, чем между

ничтожной вещью и самой большой. Когда те, кто первыми были

поражены какой-нибудь представившеюся им необычайностью, начинают распространять рассказ о ней, они чувствуют по возражениям, где кроется трудность убеждения других, и они законопачивают эти места какими-нибудь выдумками, к которым каждый

последующий рассказчик прибавляет какую-нибудь отсебятину.

Так общественное заблуждение создает заблуждение частное. Так

воздвигается здание чуда, приукрашиваемое и расширяемое от

одного к другому, таК что наиболее отдаленный свидетель наилучше осведомлен, чем наиболее близкий, и последний, которому

сообщили о чуде, сильнее верит в его подлинность, чем первый

очевидец. Таков естественный процесс.

Нет ничего такого, к чему бы люди имели большее стремление,

нежели распространение их верований. Когда простые средства

оказываются недостаточными, они прибегают к власти или к силе

огня и меча. Несчастье то, что вернейшим показателем истины

является толпа верующих, — толпа, в которой полоумные так

сильно превосходят число разумных. Что касается меня, —^раз

ія не поверил в одну выдумку, я не поверю уже и в сотню других,

>і вообще я не сужу о верованиях по длительности их существования. Обман охотно драпируется в тогу благочестия.

6.

Чудеса соответствуют нашему неведению в отношении природы, а не самой природе как она есть.

7.

Когда христиане наталкиваются на вещь, совершенно невероятную, это служит им поводом верить, и они тем больше верят

в нее, тем больше принимают ее своим.разумом, чем больше она

идет против человеческого разума. Но именно это с очевидностью

доказывает их ослепление и ложность их учения.

8.

»

На основании какой справедливости боги могут вознаграждать человека за его добродетельные поступки, раз они же сами

подготовили и произвели их в нем? И почему они негодуют на

него и карают его за порочные поступки, раз они сами создали

его с дурными наклонностями и могли бы одним движением свощі

воли удержать от греха?

ДЖОРДАНО БРУНО

1.

Вселенная охватывает все бытие целиком, ибо вне бесконечного бытия и кроме бесконечного бытия нет никаких «вне», никаких «по ту сторону»... Вселенная есть единое, бесконечное, не- подвижное... Оно не движется от места к месту, так как вне его

нет ничего, куда бы оно.могло передвинуться, ибо ведь оно само

есть все... Оно не изменяется, переходя в другую природу, потому

что нет ничего высшего, воздействие которого испытывало бы

бесконечное.

2.

Глупо думать, подобно, простонародью, что нет ни других

созвездий, ни духа, ни разума, кроме известных нам... Думать, что

нет больше планет, кроме тех, которые нам известны,—это немного разумнее, чем если бы кто полагал, что в воздухе летают

лишь те птицьфкоторых он только что видел пролетающими мимо,

глядя в свое маленькое окошко.

1

/

'

'

Вначале было семя, потом —• стебель, затем колос, хлеб, пища, животное семя, зародыш, человек, труп, земля, камень или

другое вещество и т. д. Существует нечто, что превращается во все

вещи и все-таки остается самим собой. И, действительно, кажется,

нет ничего неизменного и по существу достойного своего имени,

кроме материи. Материя, абсолютно мыслимая, обнимает все формы измерения. Но бесконечное разнообразие форм проявления материи творится не из чего-либо внешнего, но из нее самой. Если

мы говорим, что где-то что-то умирает, то эта смерть есть только

переход к новому бытию, освобождение связи элементов, которая

сейчас же превращается в другую.

—

(«Opère italiani»)

4.