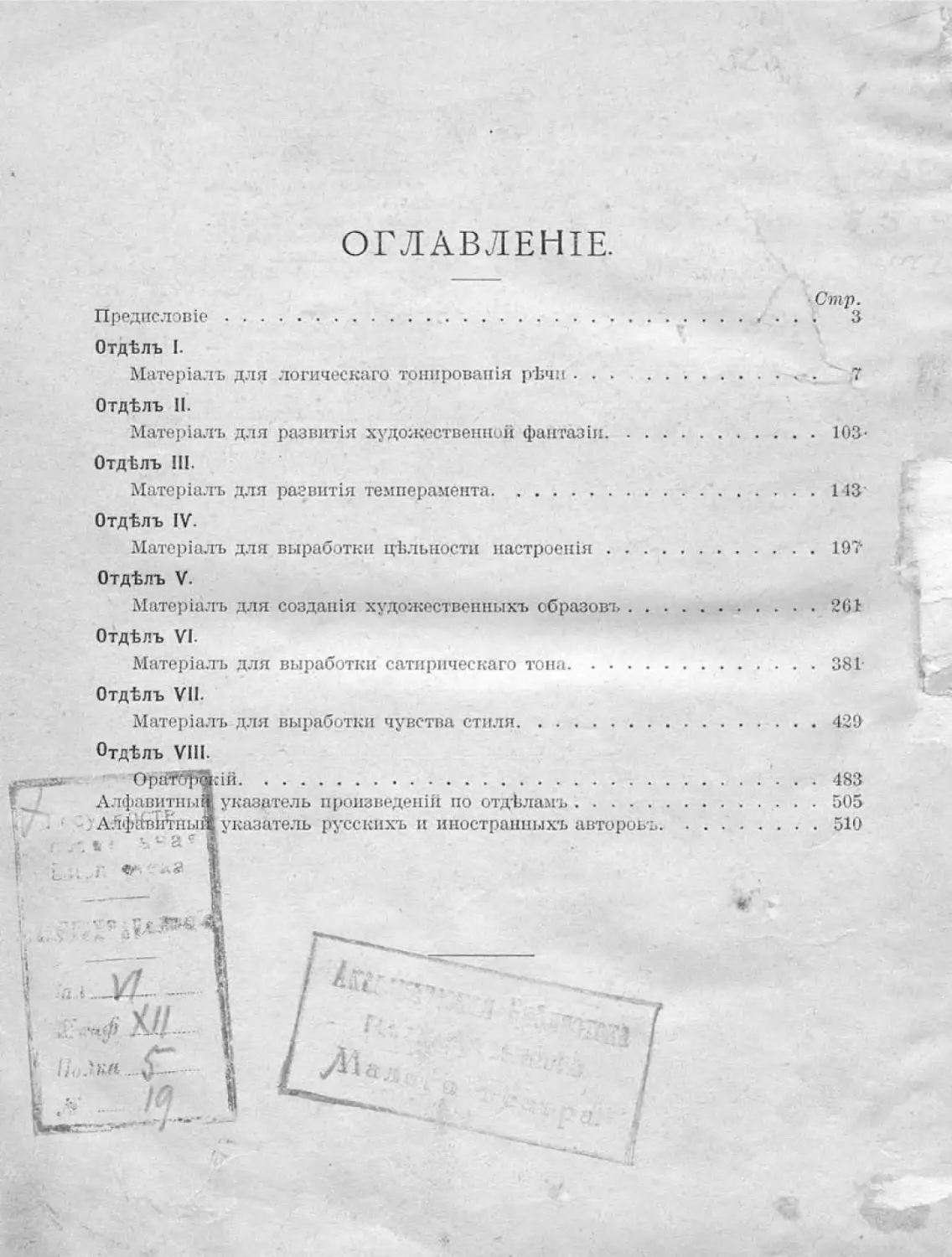

Автор: Озаровская О.

Теги: педагогика ораторское искусство хрестоматія краснорѣчіе театръ исторія театра драматургія

Год: 1914

Текст

9Г.98

Ак-ад;.“ччесігая Б«отека

ГОС ЙА?СГ8ЕННОГО

а лого •’Р сафра.

ИЗ БИБЛИОТЕКИ

НЕ ВЫДАЕТСЯ

5^ .и

0-4 &

о.з. озаоовскшс.

1 ипографіл Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая ул., с. д.

МОСКВА,—1911.

ІА

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Изучающему художественное чтеніе, какъ самостоятельное

искусство или какъ вспомогательный предметъ въ приложеніи

къ драматическому, необходимо имѣть подъ рукой разнооб-

разный литературный матеріалъ. Въ отвѣтъ на этотъ запросъ

давно уже откликнулись нѣкоторые составители хрестоматій

и дали таковыя, но все же выборъ ихъ не великъ, а методъ

ихъ составленія не вполнѣ удовлетворителенъ.

Составители ихъ словно всегда колебались между двумя

желаніями: дать классическіе образцы изящной словесности

(даже матеріалъ распредѣляется по отдѣламъ, носящимъ на-

званія, согласно требованіямъ теоріи словесности: былины,

описанія, элегіи, басни), и одновременно же — тѣ произведе-

нія, которыя считаются благодарными и эффектными при пу-

бличномъ исполненіи. Нечего и говорить, что послѣднія произ-

веденія въ учебной хрестоматіи являются лишь балластомъ.

Предлагаемая хрестоматія является съ моей стороны по-

пыткой дать въ систематической группировкѣ тотъ матеріалъ,

на которомъ можетъ наивыгоднѣйшимъ образомъ отточить

свое оружіе чтецъ-художникъ. Подразумѣвая подъ его воору-

женіемъ тѣ же данныя, какими долженъ обладать представитель

другого любого искусства (поэтъ, живописецъ, ваятель), т.-е.:

1) художественную фантазію,

2) темпераментъ,

з

3) чувство формы или стиля,

я рѣшила ввести въ своей книгѣ три отдѣла для разви-

тія этихъ сторонъ творчества.

Но помимо этихъ главнѣйшихъ сторонъ, надо воспитать

еще въ чтецѣ особенные, присущіе лишь его искусству,

пріемы.

Такимъ является на первомъ мѣстѣ логическое тониро-

ваніе рѣчи. Въ виду того, что въ настоящее время средняя

школа совершенно не вырабатываетъ мастерства логическаго

чтенія, преподавателю художественнаго чтенія приходится за-

ниматься и этимъ вопросомъ, такъ какъ художественное чте-

ніе должно быть въ то же время и строго логическимъ. По-

этому въ первый отдѣлъ вошелъ матеріалъ для логическаго

тонированія рѣчи. Этотъ же матеріалъ можетъ служить и для

различныхъ техническихъ упражненій при постановкѣ голоса.

Обладающій всѣми вышеуказанными дарами, т.-е. фанта-

зіей, темпераментомъ и чувствомъ формы, давая яркія картины

и вѣрно выражая всѣ эмоціи въ красиво звучащемъ словѣ, за-

частую не можетъ выдержать цѣльности настроенія на протя-

женіи всего произведенія. Для выработки постоянства тона,

въ зависимости отъ изображаемаго настроенія, здѣсь въ со-

отвѣтственномъ отдѣлѣ собранъ надлежащій матеріалъ. Вы-

дѣленъ въ особый отдѣлъ и матеріалъ для созданія художе-

ственныхъ образовъ, какъ матеріалъ для болѣе сложной и

трудной работы, когда учащійся уже достаточно подготовленъ

для нея.

Также я позволила себѣ собрать въ отдѣльную рубрику

сатиры, такъ какъ онѣ требуютъ своеобразной манеры испол-

ненія.

И наконецъ, восьмой отдѣлъ, ораторскій, заключаетъ въ

себѣ матеріалъ для выработки искусства произнесенія рѣчей.

Такое распредѣленіе матеріала, систематизирующее работу

учащагося, а не виды поэзіи, какъ это принято въ большин-

4

ствѣ хрестоматій, кажется мнѣ болѣе удобнымъ и для руко-

водителя и для учащагося.

На основаніи такого распредѣленія, басни, напримѣръ,

частью отнесены мною въ отдѣлъ для развитія чувства стиля,

(„Гребень", „Цвѣты", „Разборчивая невѣста"), частью же въ

отдѣлъ для созданія художественныхъ образовъ: это тѣ изъ

нихъ, въ которыхъ центръ тяжести предстоящей обработки

падаетъ не на языкъ самого автора и мораль, а на рѣчи дѣй-

ствующихъ лицъ („Моръ звѣрей", „Демьянова уха").

Лица, не согласныя съ моимъ распредѣленіемъ матеріала

и не видящія въ такомъ распредѣленіи облегченія для себя,

все же найдутъ въ этой книгѣ большое количество строго

литературныхъ образцовъ какъ старыхъ классиковъ, такъ и

современныхъ поэтовъ.

Каждому отдѣлу я предпосылаю введеніе, болѣе по-

дробно выясняющее цѣли, которыя онъ преслѣдуетъ.

О. Озаровская.

5

длалогИусс

КДГО ТОПИРО

Б4ГІІА РЙИ.

Введеніе въ первый отдіьлъ.

(О логическомъ тонированіи рѣчи.)

Для пользованія настоящимъ отдѣломъ необходимы нѣкоторыя

разъясненія.

Подъ логическимъ тонированіемъ я подразумѣваю тѣ музыкаль-

ныя формы, въ которыя облекается рѣчь при одномъ только желаніи

говорящаго: какъ можно ярче и .понятнѣе передать данную мысль.

Это тонированіе рѣчи зависитъ не только отъ распредѣленія логиче-

скихъ удареніи, но также и отъ знаковъ препинанія, которые помимо

паузъ требуютъ еще повышеній и пониженій тона для наилучшаго

выдѣленія: сочиненности и подчиненности идей, утвержденія, вопроса

и финала рѣчи. Финалъ мысли, обозначаемый въ грамматикѣ точкой,

точкой съ запятой, въ русской рѣчи всегда тонируется пониженіемъ.

Двоеточіе слѣдуетъ тому же закону. Запятыя, выдѣляя обращенія,

придаточныя предложенія, требуютъ: либо чтенія таковыхъ цѣликомъ

въ иной тональности нежели главное, либо, по крайней мѣрѣ, раз-

ности въ тонѣ тѣхъ двухъ словъ, между которыми онѣ стоятъ.

Приложенія всегда и придаточныя опредѣлительныя иногда читаются

на одной высотѣ съ тѣмъ словомъ ’), которое опредѣляютъ. Тире

требуетъ такого же тонированія, какъ и запятыя.

Не всегда, однако, знаки препинанія, поставленные по требованію

грамматики, удовлетворяютъ требованіямъ логики, и при чтеніи вслухъ

•? Говоря о высотѣ тона въ словѣ, я подразумѣваю высоту ударяемаго слога и

оговариваюсь, что считаю грамматическое удареніе въ русскомъ языкѣ не только

экспираторнымъ, но и музыкальнымъ.

9

объ этомъ слѣдуетъ помнить. Такъ, напримѣръ, у Лермонтова:

«и хищный звѣрь, и птица, кружась въ лазурной высотѣ, глаголу

водъ его внимали». Если мы послѣ слова «птица» сдѣлаемъ паузу,

указанную запятой, и пониженіе или повышеніе слѣдующаго предло-

женія, то получимъ безсмыслицу: окажется, что и звѣрь, и птица

оба кружатся въ лазурной высотѣ. Логика велитъ здѣсь пренебречь

запятой и придаточное предложеніе читать на одной высотЬ со сло-

вомъ «птица», безъ паузы послѣ него. Для этихъ случаевъ я пред-

лагаю такой знакъ: (перечеркнутую запятую).

Нельзя такъ же упускать изъ виду, что логика часто требуетъ

знака препинанія, котораго грамматика не хочетъ знать. Объ этомъ

не разъ упоминалось какъ въ трактатахъ по логикѣ, такъ и спеціали-

стами по выразительному чтенію. Его предлагали изображать верти-

кальной чертой и назвать «тактомъ»; пауза, имъ опредѣляемая, иногда

можетъ быть очень значительна. Для уясненія необходимости этого

знака достаточно вспомнить классическій примѣръ:

Опи кормили его мясомъ своихъ собакъ.

Остается неизвѣстнымъ: кормили ли его собачьимъ мясомъ, или

наоборотъ:—его мясомъ кормили своихъ собакъ.

Новый знакъ, поставленный въ двухъ случаяхъ на различныхъ

мѣстахъ, сразу уяснилъ бы дѣло:

Они кормили его | мясомъ своихъ собакъ. Или

Они кормили его мясомъ | своихъ собакъ.

Этотъ знакъ такъ же, какъ и запятая, кромѣ паузы влечетъ за

собой и разницу въ тонѣ рядомъ стоящихъ словъ (въ первомъ случаѣ

его и мясомъ, во-второмъ—мясомъ и своихъ). Новый знакъ * особенно

часто приходится примѣнять послѣ союза и, передъ придаточнымъ

предложеніемъ, а передъ и вставлять новый знакъ такта, чтобы въ

чтеніи приблизиться къ живой рѣчи. Въ самомъ дѣлѣ, мы никогда

въ разговорѣ не дѣлаемъ остановки подобно слѣдующей:

«Мы долго блуждали по рынку и, сдѣлавши всѣ нужныя закупки,

поспѣшили домой».

Но мы говоримъ:

«Мы долго блуждали по рынку | и} сдѣлавши всѣ нужныя за-

купки, поспѣшили домой».

Выраженія въ скобкахъ читаются обыкновенно въ пониженномъ

тонѣ сравнительно съ остальнымъ текстомъ.

10

Вопросительный знакъ требуетъ особеннаго повышенія того слова,

на которое падаетъ логическое удареніе и которое заключаетъ суть

вопроса.

Иль тянетъ тебя изъ земныя неволи

Далекое, свѣтлое небо къ себѣ?

(В. Жуковскій.)

Утвердительный отвѣтъ на вопросъ, если онъ выражается фразой,

начинается пониженнымъ тономъ, идетъ кверху и падаетъ внизъ.

Та же музыкальная мелодія сохраняется иногда и въ одномъ утвер-

дительномъ словѣ, падая на очень растянутую обыкновенно въ этомъ

случаѣ ударяемую гласную.

Остальные знаки: восклицательный и кавычки суть знаки драма-

тическаго характера. Первый выражаетъ эмоцію, второй указываетъ

на принадлежность слѣдующихъ дальше словъ иному дѣйствующему

лицу. Иногда, впрочемъ, кавычки, подобно курсиву, указываютъ

на особенное скрытое значеніе даннаго слова, а потому, строго говоря,

тоже выходятъ изъ круга задачъ логическаго тонированія.

Но для обобщенія введемъ въ логическое чтеніе тонированіе и

этихъ знаковъ.

Восклицательный знакъ требуетъ бблыпей силы въ произношеніи

слова, послѣ котораго стоить. Кавычки, обозначающія вносную рѣчь,

требуютъ новаго начальнаго тона, а кавычки, равносильныя курсиву,

требуютъ особенной значительности или подчеркнутости въ способѣ

произнесенія словъ.

Такъ какъ разысканіе логігческихъ удареній представляетъ зна-

чительныя затрудненія, то мною даны образцы съ обозначеніемъ ло-

гическихъ удареній по способу, предложенному г. Смоленскимъ (см.

его сочиненіе: <0 логическомъ удареніи» Одесса, изд. Распопова).

Такъ какъ логическое удареніе выражается усиленіемъ грамма-

тическаго, то оно и обозначается съ помощью жирной ударяемой

гласной. Въ этихъ же образцахъ разставлены и новые логическіе знаки

препинанія—такты. Называя каждую часть предложенія, заключенную

между двумя знаками препинанія, рѣчевымъ тактомъ, замѣтимъ, что

вь каждомъ такомъ рѣчевомъ тактѣ не можетъ быть больше одного

логическаго ударенія.

Нѣкоторыя фразы бываютъ такъ построены, что въ нихъ съ

полнымъ правомъ логическія ударенія могутъ быть разставлены двоя-

11

кимъ или троякимъ способомъ. Такія ударенія я предлагаю называть

неопредѣленными; это не значитъ, что они дѣлаются неопредѣленно,

наоборотъ: учащійся долженъ очень опредѣленно предпочесть одинъ

способъ разстановки другому и дать очень яркія логическія уда-

ренія. Примѣромъ произведенія со множествомъ неопредѣленныхъ

логическихъ удареній можетъ служить стихотвореніе М. Лермонтова

«Дума».

При чтеніи предлагаемыхъ образцовъ учащійся долженъ хорошо

сознавать, отчего онъ мѣняетъ тонъ въ данномъ словѣ: оттого ли,

что на него падаетъ логическое удареніе, или оттого, что послѣ него

стоитъ знакъ прспипапія, или отъ той и другой причины вмѣстѣ.

Таково въ краткихъ чертахъ логическое тонированіе рѣчи у рус-

скаго образованнаго человѣка, умѣющаго пользоваться музыкальными

формами для яркой, выпуклой лѣпки своихъ собственныхъ или

читаемыхъ въ книгѣ мыслей.

Говорить же о томъ, что такихъ умѣлыхъ людей очень мало,

значитъ повторять старую избитую истину.

Я обращаю особенное вниманіе преподающихъ на статьи С. Ма-

ксимова. Своеобразная красота его изумительнаго языка совершенно

исчезаетъ въ иеумѣломъ сбивчивомъ чтеніи и выступаетъ съ особен-

ной силой при хорошемъ логическомъ тонированіи.

Считаю долгомъ выразить благодарность за помощь въ размѣткѣ

логическихъ удареній (работѣ очень кропотливой) г-жѣ С. С. Ли-

сиціанъ.

О. Озаровская.

12

Отрывки изъ „ИліадьГ-

Споръ Агамемнона | съ Ахиллесомъ.

Гнѣвъ, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,

Г розный, который Ахеянамъ тысячи бѣдствій содѣлалъ:

Многія души могучія славныхъ героевъ | низринулъ

Въ мрачный Аидъ | и самихъ распростеръ ихъ въ корысть плотояднымъ

Птицамъ окрестнымъ | и псамъ. Совершалася Зевсова воля,

Съ онаго дня, какъ воздвигшіе споръ | воспылали враждою

Пастырь народовъ Атридъ | и герой Ахиллесъ благородный.

Кто жъ отъ боговъ безсмертныхъ подвигъ ихъ къ враждебному спору?

Сынъ Громовержца и Леты, Фебъ, царемъ прогнѣвленный,

Язву на воинство злую навелъ: погибали народы

Въ казнь, что Атридъ обезчестилъ жреца непорочнаго Хриза.

Старецъ, онъ приходилъ къ кораблямъ быстролетнымъ Ахейскимъ

Плѣнную дочь искупить: и принесши безчисленный выкупъ,

И держа въ рукахъ, на жезлѣ золотомъ, Аполлоновъ

Красный вѣнецъ, умолялъ убѣдительно всѣхъ онъ Ахеянъ.

Паче жъ Атридовъ могучихъ, строителей рати Ахейской;

.Чада Атрея | и пышно-поножные мужи, Ахейцы!

„О! да помогутъ вамъ боги, имущіе домы въ Олимпѣ,

.Градъ Пріамовъ разрушить | и счастливо въ домъ возвратиться;

.Вы жъ свободите мнѣ милую дочь | и выкупъ примите,

„Чествуя Зевсова сына, далеко разящаго Феба1*.

Всѣ изъявили согласіе крикомъ всеобщимъ Ахейцы |

Честь жрецу оказать | и принять блистательный выкупъ;

Только царя Агамемнона было то нелюбо сердцу;

Гордо жреца отослалъ и прорекъ ему грозное слово:

.Старецъ, чтобъ я никогда тебя не видалъ предъ судами!

13

.Здѣсь и теперь ты не медли | и впредь не дерзай появляться!

„Или тебя не избавятъ ни скиптръ, ни вѣнецъ Аполлона.

„Дѣвѣ свободы не дамъ я; она обветшаетъ въ неволѣ,

„Въ Аргосѣ, въ нашемъ дому, отъ тебя, отъ отчизны далече,—

„Прочь удались, и меня ты не гнѣвай, да здравъ возвратишься!"

Рѳкъ онъ; и старецъ трепещетъ и, слову царя покоряся,

Идетъ безмолвный по брегу немолчношумящей пучины.

Тамъ, отъ судовъ удалившися, старецъ взмолился печальный

Фебу царю, лѣпокудрыя Леты | могучему сыну:

„Богъ сребролукій, внемли мнѣ; о ты, что хранящій обходишь

„Хризу, священную Киллу, и мощно царишь въ Тенедосѣ,

„Сминѳей! если когда я храмъ твой священный украсилъ,

„Если когда предъ тобой возжигалъ я тучныя бедра

„Козъ и тельцовъ,—услышь и исполни одно мнѣ желанье:

„Слезы мои отомсти Аргивянамъ стрѣлами твоими!"

Такъ вопіялъ онъ, моляся; и внялъ Аполлонъ сребролукій!

Быстро съ Олимпа вершинъ устремился, пышущій гнѣвомъ,

Лукъ за плечами неся | и колчанъ со стрѣлами* отвсюду закрытый;

Громко крылатыя стрѣлы* біясь за плечами* звучали |

Въ шествіи гнѣвнаго бога; онъ шествовалъ ночи подобный.

Сѣвъ, наконецъ, предъ судами, пернатую быструю мечетъ;

Страшный звонъ издаетъ среброблещущій лукъ Аполлоновъ.

Въ самомъ началѣ на месковъ напалъ онъ | и псовъ празднобродныхъ.

Послѣ постигъ и народъ, смертоносными прыща стрѣлами;

Частые труповъ костры непрестанно пылали по стану.

Девять дней на воинство божія стрѣлы летали;

Въ день же десятый | Пелидъ на собраніе созвалъ Ахеянъ.

Въ мысли ему то вложила богиня державная* Гера:

Скорбью терзалась она, погибающихъ видя Ахеянъ.

Быстро сходился народъ, и* когда воедино собрался,

Первый* на сонмѣ возставъ, говорилъ Ахиллесъ быстроногій:

„Должно, Атридъ, какъ вижу, обратно исплававши море,

„Въ домы свои возвратиться, когда лишь отъ смерти спасемся:

„Вдругъ и война | и погибельный моръ истребляютъ Ахеянъ.

„Но испытаемъ, Атридъ, и вопросимъ жреца иль пророка,

„Или гадателя сновъ (и сны отъ Зевеса бываютъ):

„Пусть намъ повѣдаютъ, чѣмъ раздраженъ Аполлонъ небожитель?

„Онъ за обѣтъ несвершенный, за жертву ль стотельчую гнѣвенъ?

14

„Или отъ агнцевъ и избранныхъ козъ благовоннаго тука

„Требуетъ богъ, чтобъ Ахеянъ избавить отъ пагубной язвы?"

Такъ произнесши, возсѣлъ Ахиллесъ; и мгновенно отъ сонма

Калхасъ возсталъ, Ѳесторидъ, верховный птицегадатель.

Мудрый, вѣдалъ онъ все, что минуло, что есть | и что будетъ,

И Ахеянъ суда по морямъ предводилъ къ Иліону

Даромъ предвидѣнья, свыше ему вдохновеннымъ отъ Феба.

Онъ, благомыслія полный, вѣщалъ предъ сонмомъ Ахеянъ:

„Царь Ахиллесъ! возвѣстить повелѣлъ ты, любимецъ Зевеса,

„Праведный гнѣвъ Аполлона, далеко разящаго бога.

„Я возвѣщу; но и ты согласись, поклянись мнѣ, что вѣрно

„Самъ ты меня защитить | и словами готовъ | и руками.

„Я опасаюсь, прогнѣваю мужа, который верховный

„Царь Аргивянъ | и которому всѣ покорны Ахейцы.

„Слишкомъ могущественъ царь^ на мужа подвластнаго гнѣвный:

„Вспыхнувшій гнѣвъ онъ на первую пору хотя и смиряетъ,

„Но сокрытую злобу, доколѣ ея не исполнитъ,

„Въ сердцѣ хранитъ. Разсуди жъ | и отвѣтствуй, заступникъ ли ты мнѣ?“

Быстро ему отвѣчая, вѣщалъ Ахиллесъ благородный:

„Вѣрь и дерзай, возвѣсти намъ оракулъ, какой бы онъ ни былъ!

„Фебомъ клянуся я, Зевса любимцемъ, которому Калхасъ,

„Молишься ты, открывая Данаямъ вѣщанія бога:

„Нѣтъ, предъ судами никто, покуда живу я | и вижу,

„Рукъ на тебя дерзновенныхъ, клянуся, никто не подыметъ

„Въ станѣ Ахеянъ; хотя бы назвалъ самого ты Атрида,

„Властію нынѣ верховной гордящагось въ рати Ахейской".

Рекъ онъ; и сердцемъ дерзнулъ, и вѣщалъ имъ пророкъ не-

порочный:

„Нѣтъ, не за должный обѣтъ, не за жертву стотельчую гнѣвенъ

„Фебъ, но за Хриза жреца, обезчестилъ его Агамемнонъ,

„Дщери не выдалъ ему, и моленье и выкупъ отринулъ.

„Фебъ за него покаралъ и бѣдами еще покараетъ,

„И отъ пагубной язвы | разящей руки не удержитъ

„Прежде, доколѣ къ отцу не отпустятъ^ безъ платы, свободной

„Дщери его черноокой, и къ Хризу святой не приставятъ

„Жертвы стотельчей; тогда лишь мы бога на милость преклонимъ".

Слово скончавши, возсѣлъ Ѳесторидъ; и отъ сонма воздвигся

Мощный герой, пространно-властительный царь Агамемнонъ,

15

Гнѣвомъ волнуемъ; ужасной въ груди его мрачное сердце

Злобой наполнилось; очи его засвѣтились какъ пламень.

Калхасу первому, смотря свирѣпо, вѣщалъ Агамемнонъ:

„Бѣдъ предвѣщатель, пріятнаго ты никогда не сказалъ мнѣ!

„Радостно* вѣрно* тебѣ | человѣкамъ бѣды лишь пророчить:

„Добраго слова еще не измолвилъ ты намъ, не исполнилъ.

„Се, и теперь ты для насъ какъ глаголъ проповѣдуешь Бога,

„Будто народу | бѣды дальномечущій Фебъ устрояетъ,

„Мстя, что блестящихъ даровъ за свободу принять Хризеиды |

„Я не хотѣлъ; но въ душѣ я желалъ черноокую дѣву

„Въ домъ мой ввести; предпочелъ бы ее и самой Клитемнестрѣ,

„Дѣвою взятой въ супруги; ея Хризеида не хуже

„Прелестью вида, пріятствомъ своимъ и умомъ и дѣлами!

„Но соглашаюсь, ее возвращаю, коль требуетъ польза:

„Лучше хочу я спасеніе видѣть, чѣмъ гибель народа.

„Вы жъ мнѣ въ сей день замѣните награду; да въ станѣ Аргивскомъ

„Я безъ награды одинъ не останусь; позорно бъ то было;

„Вы же то видите всѣ; отъ меня отходитъ награда".

Первый ему отвѣчалъ | Пелейонъ Ахиллесъ быстроногій:

„Славою гордый Атридъ, безпредѣльно корыстолюбивый!

„Гдѣ для тебя обрѣсти добродушнымъ Ахеямъ награду?

„Мы не имѣемъ нигдѣ сохраняемыхъ общихъ сокровищъ;

„Что въ городахъ разоренныхъ мы добыли, все раздѣлили;

„Снова жъ, что было дано, отбирать у народа — позорно!

„Лучше свою возврати, въ угожденіе богу. Но послѣ

„Втрое и вчетверо мы, Аргивяне, тебѣ то заплатимъ,

„Если даруетъ Зевсъ | крѣпкостѣнную Трою разрушить".

Быстро, къ нему обратяся, вѣщалъ Агамемнонъ могучій:

„Сколько ни доблестенъ ты, Ахиллесъ, безсмертнымъ подобный,

„Хитро не умствуй; меня ни провесть, ни склонить не успѣешь.

„Хочешь, чтобъ самъ обладалъ ты наградой, а я чтобъ* лишенный*

„Молча сидѣлъ? и совѣтуешь мнѣ ты* чтобъ дѣву я выдалъ?..

„Пусть же меня довольствуютъ новою мздою Ахейцы,

„Столько жъ пріятною сердцу, достоинствомъ равною первой.

„Если жъ откажутъ, предстану я самъ, и изъ кущи исторгну

„Или твою, иль Аяксову мзду, или мзду Одиссея;

„Самъ я исторгну, и горе тому, предъ кого я предстану!

„Но объ этомъ бесѣдовать можемъ еще мы и послѣ.

16

„Нынѣ же черный корабль на священное море ниспустимъ,

„Сильныхъ гребцовъ изберемъ, на корабль гекатомбу поставимъ |

„И сведемъ Хризеиду, румяноланитую дѣву.

„Въ немъ да возсядетъ начальникомъ | мужъ отъ Ахеянъ совѣтныхъ:

„Идоменей, Одиссей Лаертидъ иль Аяксъ Теламонидъ;

„Или ты самъ, Пелейонъ, изъ мужей въ ополченьи страшнѣйшій,

„Шествуй | и къ намъ Аполлона умилости жертвой священной!"

Грозно взглянувъ на него, отвѣчалъ Ахиллесъ быстроногій:

„Царь, облеченный безстыдствомъ, коварный душою мздолюбецъ!

„Кто изъ Ахеянъ захочетъ твои повелѣнія слушать?

„Кто | иль походъ совершитъ, иль съ враждебными храбро сразится?

„Я за себя ли пришелъ, чтобъ Троянъ,, укротителей коней,

„Здѣсь воевать? Предо мною ни въ чемъ неповинны Трояне:

„Мужъ ихъ ни коней моихъ, ни тельцовъ | никогда не похитилъ;

„Въ счастливой Фѳіи моей, многолюдной, плодами обильной,

„Нивъ никогда не топталъ; безпредѣльныя насъ раздѣляютъ

„Горы, покрытыя лѣсомъ, и шумныя волны морскія.

„Нѣтъ, за тебя мы пришли, веселимъ мы тебя, на Троянахъ

„Чести ища Менелаю, служимъ тебѣ, человѣкъ псообразный!

„Ты же, безстыдный, считаешь ничѣмъ то | и все презираешь,

„Ты угрожаешь и мнѣ, что мою ты награду похитишь,

„Подвиговъ тягостныхъ мзду, драгоцѣннѣйшій даръ мнѣ Ахеянъ?..

„Но съ тобой никогда не имѣю награды я равной,

„Если Троянскій цвѣтущій Ахеяне градъ | разгромляютъ.

„Нѣтъ, несмотря, что тягчайшее бремя томительной брани

„Руки мои подымаютъ, всегда, какъ раздѣлъ наступаетъ,

„Даръ богатѣйшій тебѣ, а я и съ малымъ, пріятнымъ

„Въ станъ не ропща возвращаюсь, когда истомленъ ратоборствомъ.

„Нынѣ во Фѳію иду: для меня несравненно пріятнѣй |

„Въ домъ возвратиться на быстрыхъ судахъ; посрамленный тобою,

„Я не намѣренъ тебѣ умножать здѣсь добычъ и сокровищъ".

Быстро воскликнулъ къ нему | повелитель мужей Агамемнонъ:

„Что же, бѣги, если бѣгства ты жаждешь! тебя не прошу я

„Ради меня оставаться; останутся здѣсь и другіе;

„Честь мнѣ окажутъ они, а особенно Зевсъ промыслитель.

„Ты ненавистнѣйшій мнѣ межъ царями, питомцами Зевса!

„Только тебѣ и пріятны споры, раздоры да битвы.

„Храбростью ты знаменитъ, но она дарованіе бога.

17

Школа чтеца.

2

„Въ домъ возвратись, съ кораблями бѣги и съ дружиной своею.

„Властвуй своими Ѳессальцами! Я о тебѣ не забочусь;

„Гнѣвъ твой вмѣняю въ ничто, а напротивъ, грожу тебѣ такъ я:

„Требуетъ богъ Аполлонъ, чтобы я возвратилъ Хризеиду;

„Я возвращу,—и въ моемъ кораблѣ, и съ моею дружиной

„Дѣву пошлю; но къ тебѣ я приду, и изъ кущи твоей Бризеиду

„Самъ увлеку я, награду твою, чтобы ясно ты понялъ,

„Сколько я властію выше тебя, и чтобъ каждый страшился |

„Равнымъ себя мнѣ считать | и дерзко верстаться со мною!"

Пиръ у Зевса.

*

Боги | у Зевса отца, на помостѣ златомъ засѣдая,

Мирно бесѣду вели; посреди ихъ цвѣтущая Геба |

Нектаръ кругомъ разливала; и, кубки пріемля златые,

Чествуютъ боги другъ друга, съ высотъ на Трою взирая.

Вдругъ Олимпіецъ Кроніонъ замыслилъ Геру прогнѣвать

Рѣчью язвительной: онъ, издѣваясь, бесѣдовать началъ:

„Двѣ здѣсь богини, помощницы въ браняхъ царя Менелая:

„Гера Аргивская | и Тритогенія Алалкомена.

„Обѣ,, однако, вдали возсидя | и съ Олимпа взирая,

„Симъ утѣшаются; но съ Александромъ вездѣ Афродита,

„Помощь ему подаетъ, роковыя бѣды отражаетъ,

„И сегодня любимца спасла, трепетавшаго смерти.

„Но побѣда надъ нимъ несомнѣнно царя Менелая.

„Боги, размыслимъ, чѣмъ таковое дѣяніе кончить?

„Паки ли грозную брань | и печальную распрю воздвигнемъ,

„Или возлюбленный миръ межъ двумя племенами положимъ?

„Если сіе божествамъ и желательно всѣмъ | и пріятно,

„Будетъ стоять нерушимою Троя Пріама владыки,

„И съ Еленой Аргивскою | въ домъ Менелай возвратится".

Такъ онъ вѣщалъ; негодуя вздыхали Аѳина и Гера;-

Вмѣстѣ сидѣли онѣ | и Троянамъ бѣды умышляли.

Но Аѳина смолчала, не молвила, гнѣвная, слова

Зевсу отцу, а ее волновала свирѣпая злоба.

Гера же гнѣва въ груди не сдержала, воскликнула Зевсу:

„Сердцемъ жестокій Кроніонъ! какой ты глаголъ произносишь?

„Хочешь ты сдѣлать и трудъ мой ничтожнымъ, и потъ мой безплоднымъ,

18

„Коимъ,, трудясь, обливалася? Я истомила и коней,

„Рать подымая на гибель Пріаму | и чадамъ Пріама.

„Волю твори, но не всѣ отъ безсмертныхъ ее мы одобримъ".

Ей негодующій сердцемъ отвѣтствовалъ Зевсъ тучеводецъ:

„Злобная! старецъ Пріамъ | и Пріамовы чада | какое

„Зло предъ тобой сотворили, что ты непрестанно пылаешь

„Градъ Иліонъ истребить, благолѣпную смертныхъ обитель?

„Если бъ могла ты, войдя во врата и Троянскія стѣны,

„Ты бы пожрала живыхъ | и Пріама, и всѣхъ Пріамидовъ,

„И Троянскій народъ, и тогда бъ лишь насытила злобу!

„Дѣлай, что сердцу угодно; да горькій сей споръ напослѣдокъ

„Грозной вражды навсегда между мной и тобой не положитъ.

„Слово еще изреку я, а ты впечатлѣй его въ сердцѣ:

„Если и я, пылающій гнѣвомъ, когда возжелаю

„Градъ ниспровергнуть, отчизну любезныхъ тебѣ человѣковъ,

„Гнѣва и ты моего не обуздывай, дай мнѣ свободу!

„Градъ сей тебѣ я предать соглашаюсь, душой несогласный.

„Такъ, подъ сіяющимъ солнцемъ и твердью небесною звѣздной

„Сколько ни зрится градовъ, населенныхъ сынами земными,

.Сердцемъ моимъ наиболѣе чтима | священная Троя,

„Трои владыка Пріамъ | и народъ копьеносца Пріама.

„Тамъ никогда мой алтарь не лишался | ни жертвенныхъ пиршествъ,

„Ни возліяній, ни дыма: сія бо намъ честь подобаетъ".

Вновь провѣщала къ нему волоокая Гера богиня:

„Три для меня наипаче любезны Ахейскіе града:

„Аргосъ, холмистая Спарта | и градъ многолюдный Микена.

„Ихъ истреби ты, когда для тебя ненавистными будутъ;

„Я не вступаюсь за нихъ и отнюдь на тебя не враждую.

„Сколько бы въ гнѣвѣ моемъ | ни противилась ихъ истребленью,

„Я не успѣла бъ и гнѣвная: ты на Олимпѣ сильнѣйшій.

„Но труды и мои оставаться должны ли безплодны?

„Я божество, какъ и ты, исхожу отъ единаго рода

„И, богиня старѣйшая, дщерь хитроумнаго Крона,

„Славой сугубой горжусь, что меня и сестрой | и супругой

„Ты нарицаешь, ты, надъ безсмертными всѣми царящій.

„Но оставимъ вражду | и, смиряяся другъ передъ другомъ,

„Оба взаимно уступимъ, да слѣдуютъ намъ и другіе

„Боги безсмертные. Нынѣ, Кронидъ, повели ты Аѳинѣ

19

2*

„Быстро сойти къ истребительной брани Троянъ и Данаевъ;

„Пусть искушаетъ она, чтобъ славою гордыхъ Данаевъ

„Первые Трои сыны оскорбили* разрушивши клятву".

Такъ говорила | и внялъ ей отецъ и безсмертныхъ и смертныхъ;

Рѣчи крылатыя онъ устремилъ къ свѣтлоокой Аѳинѣ:

„Быстро, Аѳина, лети къ ополченью Троянъ | и Данаевъ;

„Тамъ искушай | и успѣй, чтобъ славою гордыхъ Данаевъ

„Первые Трои сыны оскорбили* разрушивши клятву".

Рекъ и подвигнулъ давно пылавшую сердцемъ Аѳину:

Бурно помчалась богиня, съ Олимпа высокаго бросясь.

Словно звѣзда, какую Кроніонъ Зевсъ посылаетъ

Знаменьемъ или пловцамъ, иль воюющимъ ратямъ народовъ,

Яркую, вкругъ изъ нея неисчетныя сыплются искры,—

Въ видѣ такомъ устремляясь на землю, Паллада Аѳина

Пала въ средину полковъ; изумленіе обняло зрящихъ |

Конниковъ храбрыхъ Троянъ | и мѣдянодоспѣшныхъ Данаевъ:

„Снова войнѣ ненавистной, снова сѣчѣ кровавой

„Быть передъ Троей!"............................................

Такъ не одинъ говорилъ въ ополченьяхъ Троянъ и Ахеянъ.

3. Свиданіе Гектора | съ Андромахой.

Скоро достигнулъ герой своего благозданнаго дома,

Но въ дому не нашелъ Андромахи лилейнораменной.

Съ сыномъ она | и съ одною кормилицей пышноодежной

Вышедъ, стояла на башнѣ* печально стеная | и плача.

Гекторъ, въ дому у себя не нашедъ непорочной супруги,

Сталъ на порогѣ | и такъ говорилъ прислужницамъ женамъ:

„Жены прислужницы, вы мнѣ скорѣе повѣдайте правду:

„Гдѣ Андромаха, супруга, куда удалилась изъ дому?

„Вышла ль къ золовкамъ своимъ, иль къ невѣсткамъ пышноодежнымъ,

„Или ко храму Аѳины поборницы, гдѣ и другія

„Жены Троянъ благородныя | грозную молятъ богиню?"

И ему отвѣчала усердная ключница дома:

„Гекторъ, когда повелѣлъ ты, тебЬ я повѣдаю правду.

„Нѣтъ, не къ золовкамъ своимъ, не къ невѣсткамъ пошла Андромаха,

„Или ко храму Аѳины поборницы, гдѣ и другія

„Жены Троянъ благородныя, грозную молятъ богиню,—

20

„Къ башнѣ пошла Иліонской великой: встревожилась вѣстью,

„Будто Троянъ утѣсняетъ могучая сила Ахеянъ,

„И къ стѣнѣ городской, торопливая, ринулась бѣгомъ,

„Словно умомъ изступленная; съ ней и кормилица съ сыномъ*.

Такъ отвѣчала, и Гекторъ стремительно изъ дому вышелъ

Прежней дорогой назадъ, по красивоустроеннымъ стогнамъ.

Онъ приближался уже, протекая обширную Трою,.

Къ Скейскимъ воротамъ (чрезъ нихъ былъ выходъ изъ города въ

поле);

Тамъ Андромаха супруга, бѣгущая ввстрѣчу, предстала,

Отрасль богатаго дома, прекрасная дочь Гетіона.

Сей Гетіонъ обиталъ | при подошвахъ лѣсистаго Плака,

Въ Ѳивахъ Плакійскихъ, мужей Киликіянъ властитель державный;

Онаго дочь | сочеталася съ Гекторомъ мѣднодоспѣшнымъ.

Тамъ предстала супруга: за нею одна изъ прислужницъ

Сына у персей держала, безсловнаго вовсе младенца,

Плодъ ихъ единый, прелестный, подобный звѣздѣ лучезарной.

Гекторъ его называлъ Скамандріемъ, граждане Трои—

Астіапаксомъ: единый бо Гекторъ защитой былъ Трои.

Тихо отецъ улыбнулся, безмолвно взирая на сына.

Подлѣ него Андромаха стояла, ліющая слезы;

Руку пожала ему | и такія слова говорила:

„Мужъ удивительный, губитъ тебя твоя храбрость! ни сына

„Ты не жалѣешь, младенца, ни бѣдной матери; скоро

„Буду вдовой я, несчастная! скоро тебя Аргивяне,

„Вмѣстѣ напавши, убьютъ! а тобою покинутой, Гекторъ,

„Лучше мнѣ въ землю сойти: никакой мнѣ не будетъ отрады,

„Если, постигнутый рокомъ, меня ты оставишь: удѣлъ мой

„Горести! Нѣтъ у меня ни отца, ни матери нѣжной!

„Старца, отца моего, умертвилъ Ахиллесъ быстроногій,

„Въ день; какъ и :радъ разорилъ Киликійскихъ народовъ цвѣтущій,

„Ѳивы высоковоротныя. Самъ онъ убилъ Гетіона,

„Но не смѣлъ обнажить: устрашался нечестія сердцемъ;

„Старца онъ предалъ сожженію вмѣстѣ съ оружіемъ пышнымъ.

„Создалъ надъ прахомъ могилу; и окрестъ могилы той | ульмы

„Нимфы холмовъ насадили, Зевеса великаго дщери.

„Братья мои однокровные—семь оставалось ихъ въ домѣ—

„Всѣ | и въ единый день | пресслились въ обитель Аида:

21

„Всѣхъ злополучныхъ избилъ Ахиллесъ, быстроногій ристатель,

„Въ стадѣ застигнувъ тяжелыхъ тельцовъ | и овецъ бѣлорунныхъ.

„Матерь мою, при долинахъ дубравнаго Плака царицу,

„Плѣнницей въ станъ свой привлекъ онъ съ другими добычами брани,

„Но даровалъ ей свободу, принявъ неисчислимый выкупъ;

„Феба жъ | и матерь мою поразила въ отеческомъ домѣ!

„Гекторъ, ты все мнѣ теперь—и отецъ, и любезная матерь,

„Ты и братъ мой единственный, ты и супругъ мой прекрасный!

„Сжалься же ты надо мною | и съ нами останься на башнѣ,

„Сына не сдѣлай ты сирымъ, супруги не сдѣлай вдовою;

„Воинство наше поставь у смоковницы: тамъ наипаче

„Городъ приступенъ врагамъ и восходъ на твердыню удобенъ.

„Трижды туда приступая, на градъ покушались герои:

„Оба Аякса могучіе, Идоменей знаменитый,

„Оба Атрея сыны | и Тидидъ, дерзновеннѣйшій воинъ.

„Вѣрно,, о томъ имъ сказалъ прорицатель какой-либо мудрый,

„Или, быть можетъ, самихъ устремляло ихъ вѣщее сердце".

Ей отвѣчалъ знаменитый, шеломомъ сверкающій Гекторъ:

„Все и меня то, супруга, не меньше тревожитъ, но страшный

„Стыдъ мнѣ предъ каждымъ Троянцемъ и длинноодежной Троянкой,

„Если, какъ робкій, останусь я здѣсь, удаляясь отъ боя.

„Сердце мнѣ то запретитъ; научился быть я безстрашнымъ,

„Храбро всегда, межъ Троянами первыми, биться на битвахъ,

„Доброй славы отцу | и себѣ самому добывая!

„Твердо я вѣдаю самъ, убѣждаясь и мыслью, и сердцемъ,

„Будетъ нѣкогда день, и погибнетъ священная Троя,

„Съ нею погибнетъ Пріамъ | и народъ копьеносца Пріама.

„Но не столько меня сокрушаетъ грядущее горе

„Трои, Пріама родителя, матери дряхлой, Гекубы,

„Горе тѣхъ братьевъ возлюбленныхъ, юношей многихъ и храбрыхъ,

„Кои полягутъ во прахъ подъ руками враговъ разъяренныхъ,—

„Сколько | твое! какъ тебя Аргивянинъ, мѣдью покрытый,

„Слезы ліющую, въ плѣнъ повлечетъ и похититъ свободу!

.И | невольница, въ Аргосѣ будешь ты ткать чужеземкѣ,

„Воду носить отъ ключей Мессеиса или Гипперея,

„Съ ропотомъ горькимъ въ душѣ; но заставитъ жестокая нужда!

„Льющую слезы | тебя кто-нибудь тамъ увидитъ | и скажетъ:

„Гектора это жена, превышавшаго храбростью въ битвахъ

22

„Всѣхъ конеборцевъ Троянъ* какъ сражалися вкругъ Иліона!

„Скажетъ, и въ сердцѣ твоемъ пробудится новая горесть:

„Вспомнишь ты мужа, который тебя защитилъ бы отъ рабства!

„Но* да погибну | и буду засыпанъ я перстью земною |

„Прежде* чѣмъ плѣнъ твой увижу—и жалобный вопль твой услышу!"

Рекъ | и сына обнять устремился блистательный Гекторъ,

Но младенецъ назадъ, пышноризой кормилицы къ лону

Съ крикомъ припалъ, устрашася любезнаго отчаго вида,

Яркою мѣдью испуганъ | и гривой косматаго гребня,

Грозно надъ шлемомъ отца | всколебавшейся конскою гривой.

Сладко любезный родитель | и нѣжная мать улыбнулись.

Шлемъ съ головы не медля снимаетъ божественный Гекторъ,

Наземь кладетъ его* пышноблестящій, и* на руки взявши

Милаго сына, цѣлуетъ, качаетъ его | и* поднявши*

Такъ говоритъ, умоляя и Зевса | и прочихъ безсмертныхъ:

„Зевсъ | и безсмертные боги! о, сотворите* да будетъ

„Сей мой возлюбленный сынъ* какъ и я, знаменитъ среди гражданъ;

„Такъ же и силою крѣпокъ | и въ Троѣ да царствуетъ мощно.

„Пусть о немъ нѣкогда скажутъ* изъ боя идущаго видя:

„Онъ и отца превосходитъ! И пусть онъ съ кровавой корыстью

„Входитъ, враговъ сокрушитель, и радуетъ матери сердце!"

Рекъ | и супругѣ возлюбленной на руки онъ полагаетъ

Милаго сына; дитя къ благовонному лону прижала

Мать, улыбаясь сквозь слезы. Супругъ умилился душевно,

Обнялъ ее | и* рукою ласкающій, такъ говорилъ ей:

„Добрая! сердце себѣ не круши неумѣренной скорбью.

„Противъ судьбы человѣкъ меня не пошлетъ къ Аидесу,

„Но судьбы* какъ я мню, не избѣгъ ни одинъ земнородный

„Мужъ, ни отважный, ни робкій, какъ скоро на свѣтъ онъ родится.

„Шествуй* любезная* въ домъ, озаботься своими дѣлами;

„Тканьемъ, пряжей займися, приказывай женамъ домашнимъ

„Дѣло свое исправлять, а война—мужей озаботитъ

„Всѣхъ, наиболѣ жъ меня, въ Иліонѣ священномъ рожденныхъ".

Рѣчи окончивши, поднялъ съ земли бронеблещущій Гекторъ

Гривистый шлемъ; и пошла Андромаха безмолвная къ дому,

Часто назадъ озирался, слезы ручьемъ проливая.

Скоро достигла она устроеніемъ славнаго дома

Гектора мужегубителя; въ ономъ служительницъ многихъ*

23

Собранныхъ вмѣстѣ* нашла | и къ плачу ихъ всѣхъ возбудила:

Ими заживо Гекторъ былъ въ своемъ домѣ оплаканъ.

Нѣтъ, онѣ помышляли, ему изъ погибельной брани

Въ домъ не прійти, не избѣгнуть отъ рукъ и свирѣпства Данаевъ.

Единоборство Гектора съ Ахиллесомъ.

Съ ужасомъ въ городъ вбѣжавъ, какъ олени младые Трояне

Потъ прохлаждали, пили и жажау свою утоляли,

Вдоль по стѣнѣ на забрала склоняйся; но Аргивяне

Подъ стѣну прямо неслися, щиты къ раменамъ преклонивши.

Гекторъ же въ оное время, какъ скованный гибельнымъ рокомъ,

Въ полѣ остался одинъ передъ Троей и башнею Скейской.

Богъ Аполлонъ между тѣмъ провѣщалъ къ Пелейону герою:

„Что ты меня, о Пелидъ, уповая на быстрыя ноги,

„Смертный, преслѣдуешь бога безсмертнаго? Или доселѣ

„Бога во мнѣ не узналъ, что безъ отдыха пышешь свирѣпствомъ?

„Ты пренебрегъ и опасность Троянъ, пораженныхъ тобою:

„Скрылись они уже въ стѣны; а ты здѣсь по полю рыщешь.

„Но отступи; не убьешь ты меня: не причастенъ я смерти".

Вспыхнувши гнѣвомъ, ему отвѣчалъ Ахиллесъ быстроногій:

„Такъ, обманулъ ты меня, о зловреднѣйшій между богами!

„Въ поле отвлекъ отъ стѣны! Безъ сомнѣнія, многимъ еще бы

„Землю зубами глодать до того, какъ сокрылися въ Трою.

„Славы прекрасной меня ты лишилъ, а сыновъ Иліона

„Спасъ безъ труда, ничьего не страшася отмщенія послѣ...

„Я отомстилъ бы тебѣ, когда бъ то возможно мнѣ было!"

Такъ произнесъ онъ и къ граду съ рѣшимостью гордой понесся

Бурный; какъ конь въ колесницѣ, всегда побѣдительный въ бѣгѣ,

Быстро несется къ мѣтѣ, разстилаясь по чистому полю,—

Такъ Ахиллесъ оборачивалъ быстро могучія ноги.

Первый старецъ Пріамъ со стѣны Ахиллеса увидѣлъ,

Полемъ летящаго, словно звѣзда, окруженнаго блескомъ;

Словно звѣзда, что подъ осень съ лучами огнистыми всходитъ

И, между звѣздъ неисчетныхъ горящая въ сумракахъ ночи

(Псомъ Оріона ее нарицаютъ сыны человѣковъ),

Всѣхъ свѣтозарнѣе блещетъ, но знаменьемъ грознымъ бываетъ;

Злыя она огневицы наноситъ смертнымъ несчастнымъ,—

24

Такъ у героя бѣгущаго мѣдь вокругъ персей блистала.

Вскрикнулъ Пріамъ, сѣдую главу поражаетъ руками,

Къ небу длани подъемлетъ и горестнымъ голосомъ вопитъ,

Слезно молящій любезнаго сына; но тотъ предъ вратами

Молча стоитъ, безпредѣльно пылая сразиться съ Пелидомъ.

Жалобно старецъ къ нему и слова простираетъ и руки:

„Гекторъ, возлюбленный сынъ мой! Не жди ты сего человѣка

„Въ полѣ одинъ, безъ друзей, да своей не найдешь ты кончины,

„Сыномъ Пелея сраженный: тебя онъ могучѣе въ битвахъ!

„Лютый! когда бы онъ былъ и безсмертнымъ столько жъ любезенъ,

„Сколько мнѣ: о, давно бъ уже трупъ его псы растерзали!

„Тяжкая горесть моя у меня отступила бъ отъ сердца!

„Сколько сыновъ у меня онъ младыхъ и могучихъ похитилъ,

„Или убивъ, иль продавъ племенамъ острововъ отдаленныхъ!..

„Будь же ты съ нами, сынъ милый! Войди въ Иліонъ, да спасешь ты

„Женъ и мужей Иліонскихъ, да славы не даруешь громкой

„Сыну Пелея и жизни сладостной самъ не лишишься!

„О! пожалѣй и о мнѣ ты, пока я дышу еще, бѣдномъ,

„Старцѣ злосчастномъ, котораго Зевсъ предъ дверями могилы

„Казнью ужасной казнитъ, принуждая всѣ бѣдствія видѣть,

„Видѣть сыновъ убиваемыхъ, дщерей, въ неволю влекомыхъ,

„Домы Пергама громимые, самыхъ младенцевъ невинныхъ

„Видѣть объ долъ разбиваемыхъ въ сей разрушительной брани,

„И невѣстокъ, влачимыхъ руками свирѣпыхъ Данаевъ!..

„Самъ я послѣдній паду и меня на порогѣ домашнемъ

„Алчные псы растерзаютъ, когда смертоносною мѣдью

„Кто-либо въ сердце умѣтитъ и душу изъ персей исторгнетъ;

„Псы, что вскормилъ при моихъ я трапезахъ, привратные стражи,

„Кровью упьются моей и, унылые сердцемъ, на прагѣ

„Лягутъ при тѣлѣ моемъ искаженномъ!./

Такъ вопіялъ и своя сребристые волосы старецъ

Рвалъ на главѣ, но у Гектора сына души не подвигнулъ.

Матерь за нимъ на другой сторонѣ возопила, рыдая,

Перси рукой обнаживъ, а другою на грудь указуя,

Сыну, ліющая слезы, крылатую рѣчь устремляла:

„Сынъ мой! почти хоть сіе; пожалѣй хоть матери бѣдной:

„Если я дѣтскій твой плачъ утоляла отрадною грудью,

„Вспомни объ ономъ, любезнѣйшій сынъ, и ужаснаго мужа,

25

„Въ стѣны вошедъ, отражай; передъ нимъ ты не стой одинокій!

„Если неистовый, онъ одолѣетъ тебя, о мой Гекторъ,

„Милую отрасль мою, ни я на одрѣ не оплачу,

„Ни Андромаха супруга; далеко отъ насъ отъ обѣихъ,

„Въ станѣ тебя Мирмидонскомъ свирѣпые псы растерзаютъ!“

Такъ, рыдая, они говорили къ любезному сыну;

Такъ умоляли, но Гектора въ персяхъ души не подвигли:

Онъ ожидалъ Ахиллеса великаго, несшагось прямо.

Словно какъ горный драконъ у пещеры ждетъ человѣка,

Травъ ядовитыхъ нажравшись и черной наполняся злобой,

Въ стороны страшно глядитъ, извивался вкругъ надъ пещерой,—

Гекторъ таковъ, несмиримаго мужества полный, стоялъ тамъ,

Выпукло-свѣтлымъ щитомъ упершись въ основаніе башни;

Мрачно вздохнувъ, наконецъ, говорилъ онъ въ душѣ возвышенной:

„Стыдъ мнѣ, когда я, какъ робкій, въ ворота и стѣны укроюсь!

„Первый Полидамасъ на меня укоризны положитъ:

„Полидамасъ мнѣ совѣтовалъ ввесть ополченія въ городъ,

„Въ оную ночь роковую, какъ вновь Ахиллесъ ополчился.

„Я не послушалъ, но, вѣрно, полезнѣе было бъ послушать!

„Такъ Троянскій народъ погубилъ я своимъ безразсудствомъ

„О! стыжуся Троянъ и Троянокъ длннноодежныхъ!

„Гражданинъ самый послѣдній можетъ сказать въ Иліонѣ:

„Гекторъ народъ погубилъ, на свою понадѣявшись силу!

„Такъ Иліоняне скажутъ. Стократъ благороднѣе будетъ

„Противостать и, Пелеева сына убивъ, возвратиться,

„Или въ сраженіи съ нимъ передъ Троею славно погибнуть!

„Но... и почто же? Если оставлю щитъ свѣтлобляшный,

„Шлемъ тяжелый сложу и, копье прислонивши къ твердынѣ,

„Самъ я пойду и предстану Пелееву славному сыну?

„Если ему обѣщаю Елену и вмѣстѣ богатства

„Всѣ совершенно, какія Парисъ въ корабляхъ глубодонныхъ

„Съ нею привезъ въ Иліонъ (роковое раздора начало!)

„Выдать Атридамъ и вмѣстѣ притомъ раздѣлить Аргивянамъ

„Всѣ остальныя богатства, какія лишь Троя вмѣщаетъ?

„Если съ Троянъ, наконецъ, я потребую клятвы старѣйшинъ:

„Намъ ничего не скрывать, но представить всѣ для раздѣла

„Наши богатства, какія лишь градъ заключаетъ любезный?!.

„Боги! какимъ предаюся я помысламъ? Нѣтъ, къ Ахиллесу

26

„Я не пойду, какъ молитель. Не сжалится онъ надо мною,

„Онъ не уважитъ меня, нападетъ и меня безъ оружій

„Нагло убьетъ онъ, какъ женщину, если доспѣхъ я оставлю.

„Нѣтъ, теперь не година съ зеленаго дуба иль съ камня

„Намъ съ нимъ бесѣдовать мирно, какъ юноша съ сельскою дѣвой.

„Юноша, съ сельскою дѣвою свидясь, бесѣдуютъ мирно,

„Намъ же къ сраженію лучше сойтись! и не медля увидимъ,

„Славу кому между насъ даровать Олимпіецъ разсудитъ!"

Такъ размышляя, стоялъ, а къ нему Ахиллесъ приближался,

Грозенъ, какъ богъ Эніалій, сверкающій шлемомъ по сѣчѣ.

Ясень отцовъ Пеліонскій на правомъ плечѣ колебалъ онъ

Страшный; вокругъ его мѣдь ослѣпительнымъ свѣтомъ сіяла,

Будто огонь распылавшійся, будто всходящее солнце.

Гекторъ увидѣлъ, и страхъ его обнялъ. Больше не могъ онъ

Тамъ оставаться, отъ Скейскихъ воротъ побѣжалъ, устрашенный.

Бросился гнаться Пелидъ, уповая на быстрыя ноги.

Словно соколъ на горахъ, изъ пернатыхъ быстрѣйшая птица,

Вдругъ съ быстротой несказанной за робкой несется голубкой;

Въ стороны вьется она, а соколъ по-надъ нею, и часто

Разомъ онъ крикнетъ и кинется, жадный добычу похитить,—

Такъ онъ за Гекторомъ пламенный гнался, а трепетный Гекторъ

Вдоль подъ стѣной убѣгалъ и быстро оборачивалъ ноги...

......................Всѣ божества на героевъ смотрѣли;

Слово межъ оными началъ отецъ и безсмертныхъ и смертныхъ:

„Горе! любезнаго мужа, гонимаго около града,

„Видятъ очи мои и болѣзнь проходитъ мнѣ сердце!

„Гекторъ, мужъ благодушный, телячія, тучныя бедра

„Мнѣ возжигалъ въ благовоніе часто на Идѣ холмистой,

„Часто на выси Пергамской; а днесь Ахиллесъ градоборецъ

„Гектора около града преслѣдуетъ, бурный ристатель.

„Боги, размыслите вы и совѣтомъ сердецъ положите,

„Гектора мы сохранимъ ли отъ смерти, или напослѣдокъ

„Сыну Пелея дадимъ побѣдить знаменитаго мужа*.

Зевсу не медля рекла свѣтлоокая дѣва Паллада:

„Молніеносный отецъ, чернооблачный! Что ты вѣщаешь?

„Смертнаго мужа, издревле судьбѣ обреченнаго общей,

„Хочешь ты, Зевсъ, разрѣшить совершенно отъ смерти печальной?

„Волю твори, но не всѣ на нее согласимся мы, боги!"

27

Ей не медля отвѣтствовалъ тучегонитель Кроніонъ:

„Бодрствуй, Тритонія, милая дочь! Не съ намѣреньемъ въ сердцѣ

„Я говорю, и съ тобою милостивъ быть я желаю.

„Волю твори п желаніе сердца не медля исполни".

Рекъ и возжегъ еще болѣ пылавшую сердцемъ Аѳину;

Бурно она понеслась, отъ Олимпа высокаго бросясь.

Гектора жъ, въ бѣгствѣ преслѣдуя, гналъ Ахиллесъ непрестанно.

Словно какъ песъ по горамъ молодого гонитъ оленя,

Съ лога поднявъ, и несется за нимъ чрезъ кусты и овраги;

Даже и скрывшагось, если онъ въ страхѣ подъ кустъ припадаетъ,

Чуткій слѣдитъ и бѣжитъ безпрестанно, покуда не сыщетъ,—

Такъ Пріамидъ отъ Пелида не могъ отъ быстраго скрыться.

Сколько онъ разъ ни пытался, у вратъ пробѣгая Дарданскихъ,

Броситься прямо къ стѣнѣ, подъ высоковершинныя башни,

Гдѣ бы Трояне его съ высоты защитили стрѣлами,—

Столько разъ Ахиллесъ, упредивъ, отбивалъ Пріамида

Въ поле, а самъ непрестанно, держася твердыни, летѣлъ онъ.

Словно во снѣ человѣкъ изловить человѣка не можетъ,

Сей убѣжитъ, а другой уловить напрягается тщетно,—

Такъ и герои, ни сей не догонитъ, ни тотъ не уходитъ.

Какъ бы и могь Пріамидъ избѣжать отъ судьбы и отъ смерти,

Если бъ ему и въ послѣдній ужъ разъ, Аполлонъ не явился;

Онъ укрѣплялъ Пріамиду и силы и быстрыя ноги.

Войскамъ межъ тѣмъ помавалъ головою Пелидъ быстроногій,

Имъ запрещая бросать противъ Гектора горькія стрѣлы,

Славы бъ не отнялъ пронзившій, а онъ бы вторымъ не явился.

Но лишь въ четвертый разъ до Скамандра ключей прибѣжали,

Зевсъ распростеръ, промыслитель, вѣсы золотые; на нихъ онъ

Бросилъ два жребія Смерти, въ сонъ погружающей долгій:

Жребій одинъ Ахиллеса, другой—Пріамова сына.

Взялъ по срединѣ и поднялъ: поникнулъ Гектора жребій,

Тяжкій къ Аиду упалъ; Аполлонъ отъ него удалился.

Сыну жъ Пелея, съ сіяющимъ взоромъ, явилась Паллада,

Близко прошла и къ нему провѣщала крылатыя рѣчи:

„Нынѣ, надѣюсь, любимецъ боговъ, Ахиллесъ благородный!

„Славу великую мы принесемъ на суда Мирмидонянъ:

„Гектора мы поразимъ, ненасытнаго боемъ героя.

„Болѣе, мню я, отъ нашей руки не избыть Пріамиду,

28

„Сколько ни будетъ о томъ Аполлонъ стрѣлометный трудиться,

„Распростирающійся предъ могучимъ Отцомъ громовержцемъ.

„Стань и вздохни, Пелейонъ; Пріамида сведу я съ тобою

„И сама преклоню, да противу тебя онъ сразится".

Такъ говорила; Пелидъ покорился и, радости полный,

Сталъ, опершись на сіяющій ясень свой мѣдноконечный.

Зевсова дочь устремилася, Гектора быстро настигла

И, уподобясь Дейфобу и видомъ и голосомъ звучнымъ,

Стала предъ нимъ и крылатыя рѣчи коварно вѣщала:

„Братъ мой почтенный! жестоко тебя Ахиллесъ утѣсняетъ,

„Около града Пріамова бурнымъ преслѣдуя бѣгомъ.

„Но остановимся здѣсь и могучаго встрѣтимъ безстрашно!"

Ей отвѣтствовалъ сильный, шеломомъ сверкающій Гекторъ:

„О Деифобъ! и всегда ты, съ младенчества, былъ мнѣ любезенъ

„Болѣе всѣхъ моихъ братьевъ, Пріама сыновъ и Гекубы;

„Нынѣ жъ и прежняго болѣе долженъ тебя почитать я:

„Ради меня ты отважился, видя единаго въ полѣ,

„Выдти изъ стѣнъ, тогда какъ другіе въ стѣнахъ остаются".

Вновь говорила ему свѣтлоокая дочь Громовержца:

„Гекторъ, меня умоляли отецъ и почтенная матерь,

„Ноги мои обнимая; меня и друзья умоляли

„Съ ними остаться: такимъ они всѣ преисполнены страхомъ;

„Но по тебѣ сокрушалось тоскою глубокою сердце.

„Станемъ надежно теперь и сразимся мы пламенно; копій

„Не къ чему болѣ щадить, и увидимъ теперь Ахиллесъ ли

„Насъ обоихъ умертвитъ и кровавыя наши корысти

„Къ чернымъ судамъ повлечетъ, иля копьемъ онъ твоимъ укро

тится!"

Такъ вѣщая коварно, впередъ выступала Паллада.

Оба героя сошлись, устремленные другъ противъ друга;

Первый къ Пелиду воскликнулъ шеломомъ сверкающій Гекторъ:

„Сынъ Пелеевъ, тебя убѣгать не намѣренъ я болѣ!

„Трижды предъ градомъ Пріамовымъ я пробѣжалъ, не дерзая

„Встрѣтить тебя нападавшаго; нынѣ же сердце велитъ мнѣ

„Стать и сразиться съ тобою, убью, или буду убитъ я!

„Прежде жъ боговъ мы возьмемъ во свидѣтельство; лучшіе будутъ

„Боги свидѣтели клятвъ и хранители нашихъ условій:

„Тѣла тебѣ я не буду безчестить, когда Громовержецъ

29

„Даруетъ мнѣ устоять и оружіемъ духъ твой исторгнуть;

„Славные только доспѣхи съ тебя, Ахиллесъ, совлеку я,

„Тѣло жъ отдамъ Мирмидонцамъ; и ты договоръ сей исполни11.

Грозно взглянулъ на него и вскричалъ Ахиллесъ быстроногій:

„Гекторъ, врагъ ненавистный, не мнѣ предлагай договоры!

„Нѣтъ и не будетъ межъ львовъ и людей никакого союза;

„Волки и агнцы не могутъ дружиться согласіемъ сердца;

„Вѣчно враждебны они, зломышлснны другъ противъ друга,—

„Такъ и межъ насъ невозможна любовь; никакихъ договоровъ

„Быть между нами не можетъ, поколѣ одинъ, распростертый,

„Кровью своей не насытитъ свирѣпаго бога Арея!

„Все ты искусство ратное вспомни! сегодня ты долженъ

„Быть копьеборцемъ отличнымъ и воиномъ неустрашимымъ!

„Бѣгства тебѣ уже нѣтъ; подъ моимъ копьемъ Тритогена

„Скоро тебя укротитъ, и заплатишь ты разомъ за горе

„Друговъ моихъ, которыхъ избилъ ты, свирѣпствуя, мѣдью! “

Рекъ онъ и, мощно сотрясши, послалъ длиннотѣнную пику.

Въ пору завидѣвъ ее, избѣжалъ шлемоблещущій Гекторъ;

Быстро приникъ онъ къ землѣ, и надъ нимъ пролетѣвшая пика

Въ землю вонзилась; но, вырвавъ ее, Ахиллесу Паллада

Вновь подала, невидима Гектору, коннику Трои.

Гекторъ же громко воскликнулъ къ Пелееву славному сыну:

„Праздненъ ударъ! и нимало, Пелидъ, безсмертнымъ по-

добный ,

„Доли моей не узналъ ты отъ Зевса, хотя возвѣщалъ мнѣ;

„Но говорливъ и коваренъ рѣчами ты былъ предо мною

„Съ цѣлью, чтобъ я, оробѣвъ, потерялъ и отважность и силу.

„Нѣтъ, не бѣжать я намѣренъ; копье не въ хребетъ мнѣ вон-

зишь ты;

„Прямо лицомъ на тебя устремленному, грудь прободи мнѣ,

„Ежели богъ то судилъ! Но копья и сего берегися

„Мѣднаго! Если бы, острое, въ тѣло ты все его принялъ!

„Легче была бы кровавая брань для сыновъ Иліона,

„Если бъ тебя сокрушилъ я, тебя, ихъ лютѣйшую гибель!“

Рекъ онъ и, мощно сотрясши, копье длиннотѣнное ринулъ

И не прокинулъ: въ средину щита поразилъ Ахиллеса;

Но далеко оружіе щитъ отразилъ. Огорчился

Гекторъ, узрѣвъ, что копье безполезно изъ рукъ излетѣло,

30

Сталъ и очи потупилъ: копья не имѣлъ онъ другого.

Голосомъ звучнымъ на помощь онъ брата зоветъ Деифоба,

Требуетъ новаго дротика остраго; нѣтъ Деифоба.

Гекторъ постигъ то своею душою, и такъ говорилъ онъ:

„Горе! къ смерти меня всемогущіе боги призвали!

„Я помышлялъ, что со мною мой братъ, Деифобъ нестрашимый,

„Онъ же въ стѣнахъ Иліонскихъ: меня обольстила Паллада.

„Возлѣ меня—лишь смерть! и уже не избыть мнѣ ужасной!

„Нѣтъ избавленія! Такъ, безъ сомнѣнія, боги судили,

„Зевсъ и отъ Зевса родившійся Фебъ; милосердые прежде

„Часто меня избавляли; судьба, наконецъ, постигаетъ!

„Но не безъ дѣла погибну, во прахъ я паду не безъ славы;

„Нѣчто великое сдѣлаю, что и потомки услышатъ!"

Такъ произнесъ и исторгъ изъ влагалища ножъ изощренный,

Съ лѣваго боку висящій, ножъ и огромный и тяжкій;

Съ мѣста, напрягшися, бросился, словно орелъ небопарный,

Если онъ вдругъ изъ-за облаковъ сизыхъ на степь упадаетъ,

Нѣжнаго агнца иль зайца пугливаго жадный похитить,—

Гекторъ таковъ устремился, махая ножомъ смертоноснымъ.

Прянулъ и быстрый Пелидъ, и наполнился духъ его гнѣва

Бурнаго; онъ передъ грудью уставилъ свой щитъ велелѣпный,

Дивно украшенный; шлемъ на главѣ его четверобляшный

Зыблется свѣтлый, волнуется пышная грива златая,

Густо Гефестомъ разлитая окрестъ высокаго гребня.

Но, какъ звѣзда межъ звѣздами въ сумракѣ ночи сіяетъ,

Гесперъ, который на небѣ прекраснѣе всѣхъ и свѣтлѣе,—

Такъ у Пелида сверкало копье изощренное, коимъ

Въ правой рукѣ потрясалъ онъ, на Гектора жизнь умышляя,

Мѣста на тѣлѣ прекрасномъ ища для вѣрныхъ ударовъ.

Но у героя все тѣло доспѣхъ покрывалъ мѣдноковный,

Пышный, который похитилъ онъ, мощь одолѣвши Патрокла;

Тамъ лишь, гдѣ выю ключи съ раменами связуютъ, гортани

Часть обнажалася, мѣсто, гдѣ гибель душѣ неизбѣжна,

Тамъ, налетѣвши, копьемъ Ахиллесъ поразилъ Пріамида.

Прямо сквозь бѣлую выю прошло смертоносное жало;

Только гортани ему не разсѣкъ сокрушительный ясень

Вовсе, чтобъ могъ, умирающій, нѣсколько словъ онъ промолвить.

Грянулся въ прахъ онъ, и громко вскричалъ Ахиллесъ, торжествуя:

31

„Гекторъ Патрокла убилъ ты и думалъ живымъ оставаться!

„Ты и меня не страшился, когда я отъ битвъ удалялся,

„Врагъ безразсудный! Но мститель его, несравненно сильнѣйшій,

«Нежели ты, за судами Ахейскими я оставался,

„Я, и колѣна тебѣ сокрушившій! Тебя для позора

„Птицы и псы разорвутъ, а его погребутъ Аргивяне".

Дышащій томно, ему отвѣчалъ шлемоблещуіцій Гекторъ:

„Жизнью тебя и твоими родными у ногъ заклинаю

„О! не давай ты меня на терзаніе псамъ Мирмидонскимъ;

„Мѣди, цѣннаго злата, сколько желаешь ты, требуй;

„Вышлютъ тебѣ искупленье отецъ и почтенная матерь;

„Тѣло лишь въ домъ возврати, чтобъ Трояне меня и Троянки,

„Честь воздавая послѣднюю, въ домѣ огню пріобщили".

Мрачно смотря на него, говорилъ Ахиллесъ быстроногій:

„Тщетно ты, песъ, обнимаешь мнѣ ноги и молишь родными!

„Въ ярости, если бы могъ, растерзалъ бы тебя я на части,

„Тѣло сырое твое пожиралъ бы я,—то ты мнѣ сдѣлалъ!

„Нѣтъ, человѣческій сынъ отъ твоей головы не отгонитъ

„Псовъ пожирающахъ! Если и въ десять, и въ двадесятъ кратъ

мнѣ

„Пышныхъ даровъ привезутъ и столько жъ еще обѣщаютъ:

„Если тебя самого прикажетъ на золото взвѣсить

„Царь Иліона Пріамъ, и тогда на одрѣ погребальномъ

„Матерь Гекуба тебя, своего не оплачетъ рожденья;

„Птицы твой трупъ и псы Мирмидонскіе весь растерзаютъ!"

Духъ испуская, къ нему провѣщалъ шлемоблещущій Гекторъ:

„Зналъ я тебя, предчувствовалъ я, что моимъ ты моленьемъ

„Тронутъ не будешь: въ груди у тебя желѣзное сердце.

„Но трепещи, да не буду тебѣ я божіимъ гнѣвомъ

„Въ оный день, когда Александръ и Фебъ стрѣловержецъ,

„Какъ ни могучаго, въ Скейскихъ воротахъ тебя ниспровергнутъ!"

Такъ говорящаго, Гектора мрачная смерть осѣняетъ:

Тихо душа, изъ устъ излетѣвши, нисходитъ къ Аиду,

Плачась на долю свою, оставляя и младость и крѣпость.

Но къ нему, и къ умершему, сынъ быстроногій Пелеевъ

Крикнулъ еще: „Умирай! а мою неизбѣжную смерть я

„Встрѣчу, когда ни пошлетъ Громовержецъ и вѣчные боги!"

32

Такъ произнесъ и изъ мертваго вырвалъ убійственный ясень,

Въ сторону бросилъ его и доспѣхъ совлекалъ съ Дарданида,

Кровью облитый. Сбѣжались другіе Ахейскіе мужи.

Всѣ, изумляясь, смотрѣли на ростъ и на образъ чудесный

Гектора и, приближался, каждый пронзалъ его пикой.

Гомеръ.

Н. Гнѣдичъ.

Разысканіе логическаго ударенія *).

Если у насъ въ рукахъ находится какой-нибудь разсказъ

(стихотвореніе), то что мы можемъ съ нимъ сдѣлать? Во-пер-

выхъ, мы можемъ сдѣлать его переложеніе (пересказъ).

Подъ этимъ именемъ обыкновенно понимаютъ передачу раз-

сказа со всѣми его (даже мелкими) подробностями съ по-

мощью своихъ собственныхъ оборотовъ, фразъ и выраженій.

Во-вторыхъ мы можемъ составить конспектъ разсказа. Подъ

конспектомъ обыкновенно понимаютъ передачу съ помощью

своихъ собственныхъ же выраженій только главныхъ мыслей

разсказа. Но, кромѣ этихъ двухъ весьма обыкновенныхъ опе-

рацій, возможна еще нѣкоторая третья операція надъ даннымъ

разсказомъ, операція, которая, сколько мнѣ извѣстно, ни-

когда еще никѣмъ не предлагалась. Операцію эту условимся

называть „скелетированіемъ" и подъ этимъ названіемъ

будемъ разумѣть нахожденіе скелета разсказа. Эта операція

могла бы быть съ неменьшимъ успѣхомъ названа схематизи-

рованіемъ (нахожденіе схемы разсказа) или минимализаціей

(нахожденіе тіпітиш’а словъ въ разсказѣ).

Въ чемъ же заключается скелетированіе даннаго текста

(разсказа, стихотворенія и т. п.)?

Чтобы уяснить себѣ это, обратимся къ примѣру.

і) Разстановка логическихъ удареній принадлежитъ автору статьи. Логическіе

такты не поставлены.

33

Школа птсца.

3

Допустимъ, у насъ есть мысль: я ѣхалъ домой. Мысль

эту, которая состоитъ изъ подлежащаго, сказуемаго и слова

домой, несущаго на себѣ логическій акцентъ, я могу, такъ

сказать, расширить, развить, распространить. Для этой цѣли

я могу вставить въ нее цѣлый рядъ хотя бы, напр., обстоя-

тельственныхъ словъ. Если я это сдѣлаю, то мысль приметъ

слѣдующій видъ: въ коляскѣ я ѣхалъ ночью домой. Приба-

вивши два новыя обстоятельственныя слова (въ коляскѣ, ночью),

какое измѣненіе я внесъ въ фразу? Я только, такъ сказать,

развилъ смыслъ фразы, но главные, существенные признаки

фразы, собственно говоря, остались нетронутыми: какъ прежде

удареніе лежало на словѣ „домой", такъ и теперь; какъ прежде

вся фраза представляла собою одинъ рѣчевой тактъ, такъ и

теперь. Прибавленіемъ нѣсколькихъ новыхъ словъ я только

увеличилъ длину рѣчевого такта, если раньше онъ обладалъ

пятью слогами (я-ѣ-халъ-до-мОй), то теперь онъ обладаетъ

десятью (въ ко-ляс-кѣ-я-ѣ-халъ, ночь-ю-до-мой).

Если мы можемъ съ помощью прибавленія словъ расши-

рять, развивать мысль, то спрашивается: возможенъ ли обрат-

ный процессъ и, если возможенъ, то какъ. Обратный про-

цессъ, конечно, возможенъ. Онъ будетъ заключаться въ томъ,

что мы изъ данной фразы должны будемъ выбро-

сить всѣ тѣ слова, которыя только могутъ быть

выброшены.

Озаровскій по этому поводу говоритъ: „Если выборъ ло-

гическихъ удареній затруднителенъ подчасъ въ прозаической

(по формѣ) рѣчи, тѣмъ затруднительнѣй онъ въ стихотвор-

ной, гдѣ порядокъ словъ ради ритма является иногда чрезвы-

чайно искусственнымъ и запутаннымъ. Чтобы облегчить вы-

боръ логическихъ удареній въ этомъ случаѣ, я бы совѣтовалъ

перекладывать въ прозу особенно трудные въ этомъ

отношеніи тексты. Подъ перекладываніемъ стиховъ въ прозу

я разумѣю вовсе не пересказъ поэтическаго содержанія свои-

34

ми словами, но такую разстановку словъ текста, съ помощью

которой достигался бы прозаическій строй рѣчи. Такая раз-

становка не должна, однако, сопровождаться ни единой при-

бавкой или убавкой слова сравнительно съ текстомъ".

Второй пріемъ, облегчающій нахожденіе логическихъ уда-

реній,—это удаленіе изъ изслѣдуемаго текста всего того, что

имѣетъ только весьма отдаленную логическую связь со смыс-

ломъ изслѣдуемаго текста. Сюда относятся всевозможнаго

рода вводныя предложенія, предложенія и слова, поставлен-

ныя въ скобки, иногда даже придаточныя предложенія и т. п.

Наконецъ третій и самый важный пріемъ, облегчающій

нахожденіе логическихъ удареній, есть скелетированіе.

Пользуясь вышеуказанными тремя практическими пріе-

мами, мы можемъ въ значительной степени облегчить себѣ

задачу нахожденія логическихъ удареній.

Разсмотрѣвши вопросъ о томъ, какъ находить логиче-

скія ударенія, переходимъ теперь къ вопросу о томъ, какъ

ставить ударенія и кому ставить.

На вопросъ „кому ставить", отвѣтъ ясный: ставить ло-

гическія ударенія нужно автору, излагающему письменно свои

мысли.

Что касается вопроса о томъ, какъ ставить ударенія,

то здѣсь можно порекомендовать такое правило, „ставь, какъ

слышишь" (правило, напоминающее собою правило „пиши,

какъ говоришь"). Для успѣшнаго примѣненія этого, очевидно,

необходимо, чтобы пишущій слышалъ свои мысли.

Характерныя мысли по этому поводу мы находимъ у

Ницше.

. Ф. Ни цше говоритъ: „Маколей провѣрялъ чтеніемъ

вслухъ все, что онъ писалъ. Нужно читать книгу, какъ му-

зыкантъ читаетъ партитуру; нужно слышать, что читаешь.

„Нѣмецъ не читаетъ вслухъ, онъ читаетъ для глазъ, а не для

слуха. Онъ прячетъ уши въ ящикъ при чтеніи. Въ Германіи

з*

35

одни только пасторы, произносящіе проповѣди, понимаютъ зна-

ченіе слоговъ и словъ, знаютъ, какъ звукъ фразы ударяется

и отскакиваетъ, какъ слово устремляется впередъ, разливается

и замираетъ; у нихъ есть совѣсть въ ушахъ". („Ф. Ницше,

какъ художникъ и мыслитель". А. Риль, стр. 47). Нельзя не

согласиться съ Ницше, что „нужно слышать, что читаешь".

Но къ этому нужно добавить, что не менѣе необходимо

слышать то, что мыслишь. Если писатель ясно слышитъ

то, что мыслитъ, то для него не будетъ особенно труднымъ

обозначить въ письмѣ всѣ звуковыя варіаціи своего голоса

т.-е. поставить логическія ударенія. Конечно, для этого необ-

ходима нѣкоторая практика, нѣкоторый навыкъ, но не думаю,

чтобы эта практика была труднѣе той практики, которая не-

обходима для правильной постановки знаковъ препинанія.

Вопросы о правильной постановкѣ знаковъ препинанія и о

правильной постановкѣ логическаго ударенія имѣютъ весьма

много общаго:

1) Оба вопроса весьма мало разработаны и ждутъ своей

теоріи;

2) въ обоихъ вопросахъ мы должны руководствоваться

нашимъ „слухомъ". Дѣйствительно, вѣдь вся пунктуація, не-

сомнѣнно, построена на паузахъ и при этомъ построена пре-

скверно. Даже въ школахъ обращается вниманіе учащихся на

то, что когда въ человѣческой рѣчи мы слышимъ паузу, то

въ письмѣ эта пауза обыкновенно обозначается особымъ зна-

комъ. Почему же, спрашивается, не обратить вниманія уча-

щихся и на то, что въ человѣческой рѣчи (и мысли) мы слы-

шимъ, кромѣ паузъ, и особые подъемы и усиленія голоса,

которые также должны быть обозначены въ письмѣ особымъ

знакомъ. Могутъ возразить, что все это не только для школь-

ника, но и для писателя очень трудно. На это мы отвѣтимъ:

попробуйте, вѣдь и первые уроки игры на фортепіано трудны,

и первыя попытки постановки знаковъ препинанія трудны,

36

тѣмъ не менѣе на фортепіано играютъ и знаки препинан.я

ставятъ. Все зависитъ отъ практики.

Могутъ возразить еще съ иной точки зрѣнія (болѣе

существенной), а именно: насколько это необходимо. Отвѣ-

томъ на это возраженіе служитъ весь нашъ трудъ; если намъ

въ немъ удалось показать, что вопросъ о логическомъ уда-

реніи имѣетъ не только теоретическій интересъ (противъ

этого было бы совсѣмъ смѣшно возражать), но даже и прак-

тическій, то мы считали бы себя вполнѣ удовлетворенными.

И. Смоленскій.

Декларація въ ряду другимъ искусствъ.

Когда начинающій, но добросовѣстно подготовившій себя

художникъ выступаетъ, наконецъ, на общественную арену,

онъ, несомнѣнно, полонъ безконечно интересныхъ для него и

въ то же время тревожныхъ вопросовъ объ основныхъ и

наиболѣе сокровенныхъ задачахъ избраннаго имъ искусства.

Что это за вопросы, составляющіе искусъ всякаго начинаю-

щаго художника? Это, мнѣ кажется, конечныя цѣли даннаго

искусства, т.-е. отношеніе его къ основному стимулу худо-

жественной дѣятельности человѣка, стремленіе къ красотѣ, и,

какъ слѣдствіе изъ этого отношенія, вопросъ о мѣстѣ дан-

наго искусства въ ряду другихъ.

Постараемся же опредѣлить эти два основныя условія

относительно интересующей насъ художественной сферы.

Духъ человѣческій, влекущійся къ красотѣ, проявляется

весьма различно и многообразно. Всѣ силы, заключающіяся,

какъ въ самомъ человѣкѣ, такъ и внѣ его, и находящіяся въ

его распоряженіи, служатъ средствами для такого проявленія.

Правда, по настоящее время не всѣ еще средства использо-

37

ваны. Искусство, этотъ реальный результатъ дѣятельности чело-

вѣческаго духа въ сферѣ прекраснаго, имѣетъ свою исторію.

И эта исторія указываетъ намъ, какимъ путемъ и въ ка-

комъ порядкѣ человѣкъ пользовался различными средствами

для воплощенія образовъ, витавшихъ въ его художественномъ

воображеніи.

Исторія указываетъ, что сначала человѣкъ обращался за

этими средствами къ внѣшнему міру, т.-е. къ тому, что пред-

ставляла ему природа, и художественная дѣятельность чело-

вѣка при помощи этихъ средствъ создала группу искусствъ,

которыя можно было бы назвать вещественными, такъ какъ

средствомъ для каждаго изъ нихъ является то или иное ма-

теріальное начало, вещество.

И здѣсь также человѣкъ соблюдаетъ извѣстнаго рода

постепенность и послѣдовательность, выбирая матеріаломъ для

осуществленія своихъ художественныхъ плановъ сначала только

то вещество, которое лежитъ внѣ его (архитектурныя, скульп-

турныя и средства живописи), и обращаясь затѣмъ за этимъ

матеріаломъ къ самому себѣ, т.-е. къ художественному сред-

ству, представляющемуся его собственнымъ существомъ, соб-

ственнымъ тѣломъ (мимика и танцы).

Вторую и, надо думать, болѣе позднюю по своему проис-

хожденію группу искусствъ, которую умѣстно было бы на-

звать группою звуковыхъ искусствъ, создалъ человѣкъ при

помощи чисто механическаго начала—звука, служащаго основ-

нымъ средствомъ для музыки и пѣнія; при чемъ въ этомъ

случаѣ наблюдается та же постепенность въ выборѣ художе-

ственнаго средства. Сначала художникъ пользуется звукомъ,

порождающимся внѣ его (область инструментальной музыки)

и затѣмъ средствомъ музыкальнаго творчества является звукъ,

вырабатываемый собственными силами (пѣніе).

Наконецъ третье мѣсто въ ряду искусствъ занимаетъ

поэзія, которая по своему спеціальному средству можетъ быть

38

названа искусствомъ идеальнымъ, ибо не что иное, какъ

слово, т.-е. идея, служитъ для поэзіи художественнымъ мате-

ріаломъ.

Изъ этой краткой классификаціи искусствъ въ отношеніи

ихъ художественныхъ средствъ можно видѣть: до какой сте-

пени разнообразно можетъ проявляться въ человѣкѣ стремле-

ніе къ красотѣ. Между тѣмъ это стремленіе не исчерпывается

только что перечисленными формами своего выраженія. Оно

заставляетъ человѣка искать все новыхъ и новыхъ формъ. И

въ ряду такихъ новыхъ художественныхъ формъ исторія

искусствъ должна поставить группу искусствъ драматическаго

и декламацію, черпающихъ главный матеріалъ для себя въ

томъ дѣйствительно могучемъ орудіи эстетическаго воздѣй-

ствія, которое составляетъ лучшее достояніе человѣка,—въ

рѣчи, въ живомъ словѣ. Въ своихъ поискахъ новыхъ худо-

жественныхъ формъ человѣчество неизбѣжно должно было

остановить свое вниманіе на этомъ орудіи. Поступательное

развитіе искусствъ имѣетъ въ своемъ основаніи послѣдова-

тельную замѣну неподвижнаго, инертнаго матеріала веще-

ственныхъ искусствъ сначала механическимъ, но все еще чисто

внѣшнимъ матеріаломъ звуковыхъ ощущеній, а затѣмъ вѣчно

колеблющимся, живымъ и уже вполнѣ психологическимъ ма-

теріаломъ идеальныхъ искусствъ, ибо рѣчь человѣка, послѣ

мимики, представляетъ наиболѣе совершенный аппаратъ для

передачи самыхъ тонкихъ и, можно сказать, деликатныхъ ду-

шевныхъ ощущеній.

Къ этому же новому художественному средству необхо-

димо было обратиться еще и въ силу постепеннаго преобла-

данія въ искусствѣ субъективнаго начала. Почти непри-

мѣтное въ архитектурѣ, гдѣ даже трудно бываетъ отличить

геометрію отъ образа, науку отъ искусства, въ нѣсколько бо-

лѣе значительной дозѣ обнаруживается оно въ скульптурѣ,

довольно смѣло и рѣшительно прорывается въ живописи, и

39

наконецъ, могучимъ потокомъ выливается оно въ музыкѣ,

этомъ субъективнѣйшемъ изъ искусствъ. Завоевавъ съ этого

момента видное мѣсто въ сферѣ художественнаго творчества,

субъективное начало становится неотъемлемымъ элементомъ

всякой художественной отрасли. Особенно же широко и сво-

бодно разрабатывается оно въ поэзіи, искусствѣ наиболѣе,

конечно, благопріятномъ для проявленія субъективныхъ стре-

мленій художника.

И это въ области письменной, такъ сказать, дремлющей

поэзіи. Въ какой же значительной степени должно сказаться

проявленіе субъективнаго начала въ области декламаціи, этой

устной, бодрствующей поэзіи, въ распоряженіи которой на-

ходится такое несравненное орудіе, какъ звучащая, живая и

индивидуализированная рѣчь.

Итакъ, психологическія и субъективныя тенденціи въ

искусствѣ, съ одной стороны, и соотвѣтствіе спеціальныхъ

средствъ декламаціи этимъ тенденціямъ — съ другой, вотъ—

условія, опредѣляющія отношенія этого искусства къ основ-

ному стимулу художественной дѣятельности человѣка, т.-е.

къ его стремленію къ красотѣ.

Что же представляетъ собой декламація со стороны своего

художественнаго существа? Чѣмъ воздѣйствуетъ она на душу

воспринимающаго ее субъекта? — Декламація, какъ изящная

рѣчь, съ ея характернѣйшими свойствами, представляетъ собой

соединеніе слова съ интонаціей, т.-е. поэзіи съ музы-

кой, такъ какъ всякое колебаніе тона, наблюдаемое хотя бы

и въ рѣчи, есть уже явленіе музыки. Этою-то тѣсною связью,

какая замѣчается между словомъ и интонаціей, деклами-

рующій способенъ вызвать въ слушателѣ тончайшія на-

строенія.

Изъ такого двойственнаго состава декламаціи явствуетъ

и ея исключительная интенсивность въ отношеніи указанныхъ

свойствъ ,новыхъ" искусствъ. Въ этомъ смыслѣ декламацію

40

можно смѣло назвать искусствомъ не только звуковымъ,

но и идеальнымъ.

Установивъ такой общій взглядъ на художественное зна-

ченіе декламаціи, постараемся опредѣлить теперь мѣсто ея въ

ряду другихъ искусствъ...

Уже изъ того, что я только что говорилъ о точкахъ со-

прикосновенія декламаціи съ поэзіей, можно прійти къ заклю-

ченію о близкомъ сродствѣ этого искусства съ поэзіей. На

это заказываетъ самый терминъ тоническій, прилагающійся

въ теоріи искусствъ къ группѣ искусствъ музыкальнаго и

поэзіи. Очевидно, этимъ терминомъ въ приложеніи къ поэзіи

хотятъ сказать, что свое полное выраженіе она получаетъ

лишь при помощи тона, т.-е. въ моментъ чтенія вслухъ, въ

моментъ декламаціи.

Принимая въ соображеніе музыкальныя средства декла-

маціи, т.-е. явленія звука, мы признали, что декламація близко

граничитъ и съ музыкой. Въ одинъ изъ частныхъ видовъ

музыки, именно пѣніе, декламація входитъ, какъ составной

элементъ.

Близко также соприкасается декламація и съ живописью,

особенно въ тѣхъ своихъ отдѣлахъ, которые вѣдаютъ испол-

неніе произведеній описательной поэзіи, такъ какъ способы,

употребляемые при этомъ декламаціею, ничѣмъ не отличаются

отъ живописныхъ, подчиняясь тѣмъ же законамъ художествен-

ной соразмѣрности частей, перспективы положеній, колорита

и гармоніи красокъ и проч. Отличіе декламаціи лишь въ сред-

ствахъ, но не въ цѣляхъ... Въ этомъ смыслѣ дакламацію можно

смѣло назвать живописью устнаго слова.

Значеніе декламаціи въ ряду искусствъ станетъ для насъ

еще очевиднѣе, если мы обратимъ вниманіе на точки сопри-

косновенія ея съ драматическимъ искусствомъ, въ которое

она входитъ уже какъ составная часть, ибо драматическое

искусство представляетъ не что иное, какъ аггрегатъ различ-

41

ныхъ художественныхъ элементовъ, среди которыхъ элементъ

тона, слѣдовательно, декламація, является наиболѣе важнымъ

и занимаетъ первое мѣсто.

Примѣръ подобнаго соотношенія между художественными

отраслями можно наблюдать не въ одной области тоническихъ

и другихъ сродныхъ съ ними искусствъ, но и въ группѣ

искусствъ пластическихъ. Общее для всѣхъ родовъ живописи,

напримѣръ, это—рисунокъ. Разсматриваемъ ли мы пейзажъ,

портретъ, жанровую картину—прежде всего въ этихъ произ-

веденіяхъ мы наблюдаемъ извѣстное сочетаніе линій и тѣней,

обусловливающихъ собою то, что называется въ живописи

рисункомъ. Рисунокъ—это элементъ изображенія, общій всѣмъ

видамъ живописи. Оттого всякій художникъ-живописецъ, пре-

жде чѣмъ избрать себѣ ту или иную спеціальность, усердно

занимается рисованіемъ, т.-е. искусствомъ простѣйшимъ обра-

зомъ создавать голую форму—рисунокъ.

И насколько легко представить себѣ хорошаго рисоваль-

щика полнымъ господиномъ въ сферѣ своей спеціальности

(рисованія) и въ то же самое время совершеннымъ профа-

номъ въ живописи, положимъ, масляными красками, на-

столько же трудно допустить возможнымъ наличность пре-

краснаго художника - колориста, абсолютно не владѣющаго

карандашомъ... Рисованіе — искусство, не только общее

всѣмъ видамъ живописи, но и существенно необходимое

для нихъ.

Возвращаясь къ декламаціи и искусствамъ, сроднымъ съ

нею, я позволю себѣ установить такого рода аналогію:

У такихъ искусствъ, какъ драматическое, вокальное и

ораторское (о которомъ я не упоминалъ раньше, потому что

не выдѣляю его изъ состава декламаціи, отличающейся отъ

него лишь тѣмъ, что и декламаторъ и авторъ совмѣщаются

въ немъ въ одномъ лицѣ) тоже есть свой общій элементъ—

слово, произносимое, звучащее и потому живое слово.

42

Въ самомъ дѣлѣ, драматическое искусство заключается

въ художественномъ, согласно замыслу драматурга, перево-

площеніи актера въ изображаемое лицо, при чемъ матеріаломъ

для подобнаго перевоплощенія, помимо самого актера съ его

душой и тѣломъ, является еще и роль, т.-е. слово, которое

влагается въ его уста авторомъ и которое по волѣ актера

становится „живымъ“ словомъ.

Пѣніе есть художественно-музыкальное исполненіе, при по-

мощи вокальнаго процесса, опять-таки того же „живого" слова,

которое составляетъ данную пѣсню, романсъ, арію и проч.

Ораторское искусство состоитъ въ художественномъ про-

изнесеніи того живого слова, которое въ видѣ того или иного

сужденія сложилось въ головѣ даннаго общественнаго дѣя-

теля-проповѣдника.

Элементъ произносимаго, звучащаго, элементъ „живого"

слова въ трехъ названныхъ искусствахъ является вполнѣ ана-

логичнымъ элементу рисунка во всѣхъ видахъ живописи.

„Живое" слово въ драматическомъ, вокальномъ и оратор-

скомъ искусствахъ является тѣмъ элементомъ, безъ котораго

каждое изъ нихъ перестаетъ даже бывать самимъ собою, ибо

нельзя же изображеніе роли, лишенной словъ, назвать драма-

тическимъ искусствомъ (въ типическомъ значеніи этого слова)

или исполненіе одного мотива пѣсни — пѣніемъ или рѣчь,

оставленную безъ произнесенія,—произведеніемъ ораторскаго

искусства. Аналогію между упомянутыми элементами сближае-

мыхъ искусствъ можно продолжить до конца. Подобно тому,

какъ трудно представить себѣ сколько-нибудь удовлетвори-

тельнаго живописца, неумѣющаго владѣть карандашомъ, такъ

одинаково трудно представить себѣ сознательно относящагося

къ своему дѣлу актера, пѣвца, лектора или проповѣдника, не-

способныхъ владѣть художественнымъ чтеніемъ.

Вотъ выводы, къ какимъ меня привела попытка обри-

совать мѣсто, занимаемое декламаціей въ ряду другихъ

43

искусствъ. Эти выводы носятъ уже чисто практическій харак-

теръ, такъ какъ касаются профессіональнаго значенія деклама-

ціи для представителей самыхъ различныхъ дѣятельностей.

Ограничусь замѣчаніемъ, что декламація есть художественная

отрасль, имѣющая много точекъ соприкосновенія съ другими

искусствами, зависящая въ своемъ развитіи отъ ихъ собствен-

наго роста и преуспѣянія, и являющаяся въ то же время тѣмъ

связующимъ началомъ, или цементомъ между ними, который

можетъ придать особенную крѣпость и устойчивость всему

зданію современнаго искусства.

ІО. Озаровскій,

Итальянская живопись.

(Изъ путеводителя по картинной галлереѣ Императорскаго

Эрмитажа).

Интересной картиной Леонардовскаго круга является еще

такъ называемая „Петербургская Джоконда" или „Ъа сіоппа

вида" (№ 15). Авторства Леонардо относительно этой картины

никто теперь не отстаиваетъ. Но геній Леонардо все же оду-

хотворяетъ эту картину и даже болѣе яркимъ образомъ, не-

жели технически совершенныя, но мертвенныя картины Мельци

и Луини. Сюда проникла таинственная чувственность мастера

и въ самой идеѣ представить портретъ какой-то куртизанки

нагой на фонѣ мечтательнаго пейзажа обнаружился своеобраз-

ный изгибъ воображенія, свойственный вообще „магу-худож-

нику". Есть что-то зловѣщее, колдовское и въ нашей Джо-

кондѣ. Не является ли она такъ же, какъ и знаменитый, почти

тождественный картонъ въ Шантильи и недавно появившаяся

въ Миланѣ „Мегеігісе" (бывшая нѣкогда въ собраніи Сет-

таллы) произведеніями, навѣянными какимъ-либо приготови-

тельнымъ этюдомъ Леонардо, сдѣланнымъ имъ во время пи-

44

санія портрета Мойны Лизы Джоконды (около 1504 г. во

Флоренціи).

Эрмитажъ не даетъ никакого представленія о второмъ

геніи, озарившемъ вершины итальянскаго искусства—о Микель-

Анджело. Даже отраженія его встрѣчаются лишь въ вещахъ

второстепенныхъ (въ родѣ Мадонны Буджардини) или въ сла-

быхъ копіяхъ съ рисункомъ мастера (№№ 23, 33 и 34), и на

нихъ не стоитъ останавливаться. Зато о третьемъ изъ геніевъ