Текст

IBERICA

AMERICANS

раздник

в ибероамериканской

культуре

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

КОМИССИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ПИРЕНЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА

И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

CONSEJO COORDINADOR DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE LA CULTURA

UNIVERSAL DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE RUSIA

COMISIÓN PARA EL ESTUDIO INTERDISCIPLINARIO DE LA CULTURA

DE LOS PUEBLOS DE LA PENINSULA IBÈRICA

Y DE LA AMERICA LATINA

ACADEMIA DE CIENCIAS DE RUSIA

IBERICA

AMERICANS

La Fiesta

en la cultura iberoamericana

MOSCÜ

2002

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

IBERICA

AMERICANS

Праздник

в ибероамериканской культуре

& - ч*

,0 *Ж<1\

МОСКВА

2002

Издание осуществлено при финансовой поддержке

Российского гуманитарного научного фонда

Издательский проект № 01-04-16072

Ответственный редактор выпуска

В.Б.ЗЕМСКОВ

Редакционная коллегия:

академик Н.И.БАЛАШОВ (сопредседатель)

академик Ю.С.СТЕПАНОВ (сопредседатель)

В.Е.БАГНО

В.Б.ЗЕМСКОВ

Ученый секретарь: Ю.Н.ГИРИН

Рецензенты:

доктор филологических наук В.Н.КУТЕЙЩИКОВА

доктор философских наук А.В.ШЕСТОПАЛ

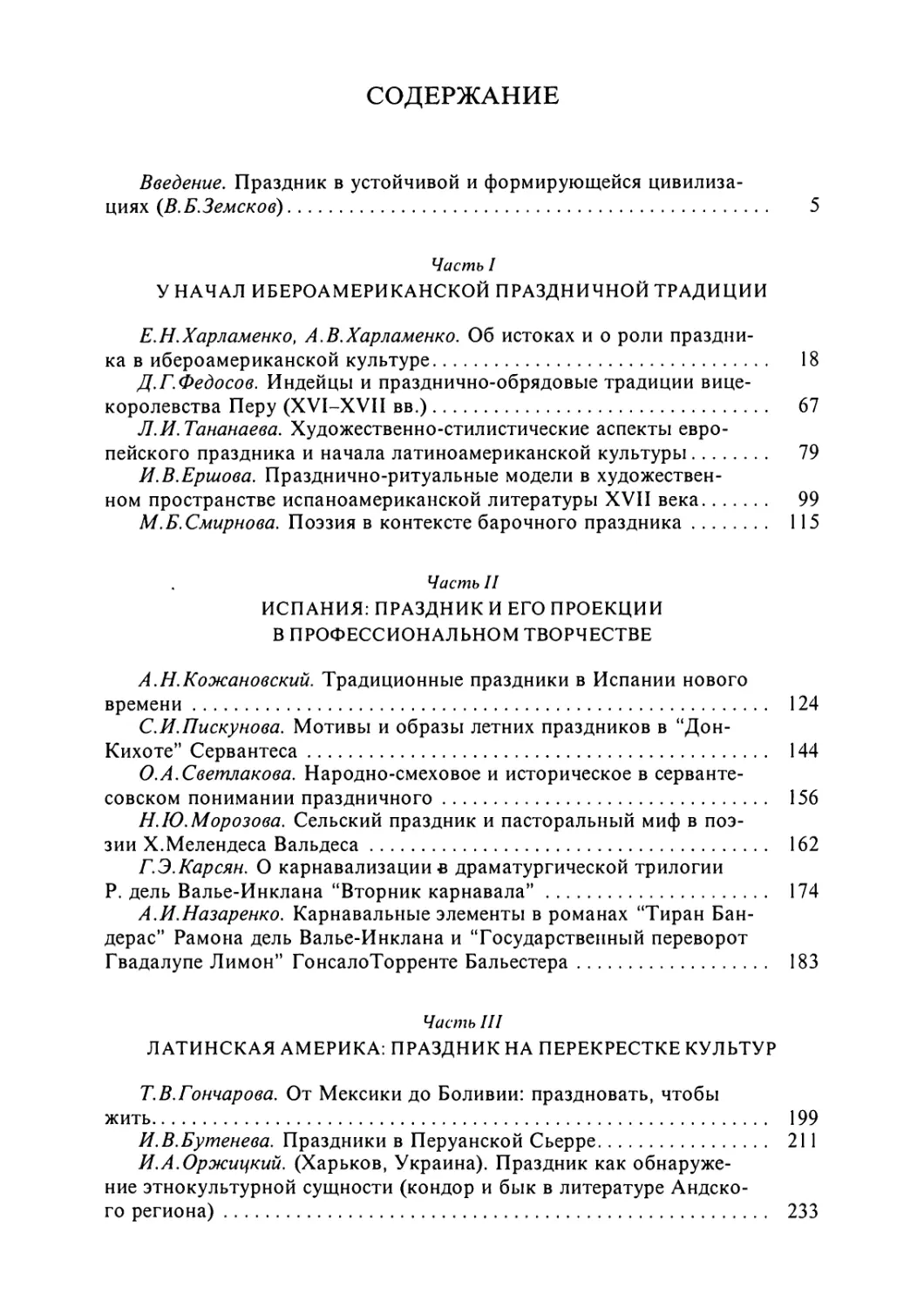

Iberica Americans. Праздник в ибероамериканской культуре. —

М., ИМЛИ РАН, 2002. — 400 с.

В очередной выпуск междисциплинарного сборника серии "Iberica

Americans" входят статьи, подготовленные на основе дискуссии "за круг-

лым столом" на тему "Феномен праздника в ибероамериканской культу-

ре", проведенной в 1997 г. Комиссией по комплексному изучению культу-

ры народов Пиренейского полуострова и Латинской Америки Научного

Совета по истории мировой культуры РАН.

Задача исследования состоит в выявлении в историческом и теорети-

ческом аспектах основных этапов формирования ибероамериканской

праздничной традиции, изучении историко-генетического единства ибе-

рийской и латиноамериканской праздничной культуры, их цивилизацион-

ной специфики, типологической соотнесенности; исследуется многообра-

зие культуротворческих функций праздника, его поэтики, проекций празд-

ничной культуры в профессиональное творчество.

ISBN 5-9208-0089-5

© ИМЛИ РАН, 2р02

ВВЕДЕНИЕ

ПРАЗДНИК В УСТОЙЧИВОЙ

И В ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ

"Мы поймем смысл людских заня-

тий, если вникнем в суть их раз-

влечений".

Б.Паскаль

Четвертый сборник серии "Iberica Americans"1 включает работы,

подготовленные на основе докладов на дискуссии за "круглым сто-

лом" "Праздник как феномен ибероамериканской культуры", прове-

денном в журнале "Латинская Америка" (1997 г.) Комиссией по ком-

плексному изучению культуры народов Пиренейского полуострова и

Латинской Америки2. (Фрагменты дискуссии публикуются в "Прило-

жении" к настоящему изданию). В процессе подготовки книги к ее со-

зданию присоединились другие авторы, и в итоге в ней участвуют на-

учные сотрудники Института мировой литературы им. А.М.Горького,

Российского института искусствознания, Института Латинской Аме-

рики, Московского государственного университета им. М.В.Ломоно-

сова, Российского государственного гуманитарного университета, Ин-

ститута этнологии и других научных центров. Этот труд примыкает к

обширной отечественной и зарубежной литературе о празднике, празд-

ничной культуре, ритуально-праздничных традициях3. Естественно,

что основой при его создании послужили существующие теоретичес-

кие разработки, иногда полемически оспоренные. Следует учитывать,

что в применении к ибероамериканской культуре тема праздника,

праздничной культуры, взаимодействия с ней профессионального

творчества обладает большой спецификой, причем не только, когда

ибероамериканское берется как целое (то есть, Иберия + Америка), но и

в разделении: иберийское (Испания, Португалия) и американское (Ла-

тинская Америка).

Интерпретировать ибероамериканскую праздничную культуру не-

обходимо сохраняя "двойную оптику", то есть учитывая и момент ге-

нетически-исторического единства, преемственности (Латинской Аме-

рики по отношению к Иберии) и в то же время теоретически осмысли-

вая очевидное и все углубляющееся различие исходной основы и ее

производной4.

Именно при рассмотрении феномена праздника, праздничной куль-

туры со всей яркостью и очевидностью подтверждается фундаменталь-

5

ное, разрабатываемое отечественной школой междисциплинарной ла-

тиноамериканистики положение о формировании в Новом Свете

иного, отличного от европейско-иберийского, цивилизационного ва-

рианта, иной цивилизации — факт, который может выглядеть не столь

отчетливо, как бы более "затушеванно" при обращении к иным облас-

тям культурной феноменологии. Праздник как изначальная, "первич-

ная" (М.М.Бахтин) форма культуры с особенной отчетливостью обна-

руживает и воплощает особые, глубинные и сущностные, — онтологи-

ческие — характеристики той или иной культурно-цивилизационной

системы и типа человека, ее творящего и ею порождаемого. Поэтому

здесь необходимо некоторое углубление в проблематику культурно-

цивилизационной специфики и типологии применительно к ибероаме-

риканской традиции как в ее единстве, так и в разделении.

Существуют различные подходы к осмыслению европейско-ибе-

рийской и латиноамериканской традиций, принадлежащих, при гене-

тически-историческом родстве, к различным цивилизационным "клас-

сам" мировой типологии. Продуктивным в последнее время себя пока-

зало их сопоставление и разграничение с помощью таких понятий, как

"классические" и "пограничные" цивилизации. Эта тема уже широко

обсуждалась в отечественной латиноамериканистике5. К "погранич-

ным" стало привычным относить (если брать европейскую цивилиза-

цию) те образования, что возникли на европоидной периферии основ-

ного западно-европейского модернизирующего ядра, — иберийскую,

балканскую, турецкую, российскую, за океаном — латиноамерикан-

скую цивилизации.

Напомним несколько самых общих и основных параметров, харак-

теризующих два класса цивилизаций. "Классические" отличает гомо-

генность, целостность, монолитность цивилизационного фундамента,

системы экзистенциальных ценностей, устойчивый механизм медиаци-

онного разрешения основных бинарных оппозиций, дающий новое ка-

чество синтезного характера; "пограничным", напротив, свойственны

гетерогенность, несостыкованность цивилизационных блоков, "разры-

вы" и "расколы", незавершенность формирования, преобладание ин-

версионного типа разрешения основных оппозиций, симбиотичность

продуктов действия этого механизма и т.д.6.

При всей очевидной продуктивности, тем не менее, этот теорети-

ческий конструкт имеет свои ограничения. В частности, нам приходи-

лось отмечать необходимость при его использовании иметь в виду ис-

торическую релятивность статусов "классический" — "пограничный",

момент исторической динамики — ведь сами западноевропейские,

"классические", цивилизации на раннем этапе своего формирования

были гетерогенными образованиями, — равно как и механистичность

тезиса о том, что "синтезность" есть исключительно свойство "класси-

ческой" цивилизации, а "симбиотичность" цивилизационного продук-

та — свойство "пограничных" образований.

Это очевидно, если мы учитываем историческую динамику разви-

тия именно иберийской цивилизации — еще в начале XX в. она пред-

стает по отношению к западноевропейскому ядру как "пограничное"

образование, а к его концу, в результате модернизационных процес-

сов, явно входит уже в класс устойчивых западноевропейских моделей,

6

в то время как Латинская Америка несомненно принадлежит к погра-

ничным явлениям, хотя на исходе столетия все более приобщается к

модернизации.

Другой момент, который следует учитывать, состоит в том, что —

и это становится очевидным при обращении к культурной феномено-

логии — внутри класса "пограничных" цивилизаций необходимо ви-

деть существующие, иногда глубинные, различия между "объектами",

его составляющими. В настоящем издании Я.Шемякин в своей статье

придает новый смысл и размах проблеме типологической соотноси-

мости латиноамериканской и российской цивилизаций, выделяя их

внутри класса "пограничных" образований как цивилизации особо-

го — "планетарного" масштаба — идеи, которым еще предстоит, оче-

видно, обсуждение.

Что касается Латинской Америки, в принципе, типологическое со-

поставление латиноамериканской и российской цивилизаций стало

уже привычным в отечественной культурологии, причем акцентирует-

ся, как правило, то, что их может сближать как цивилизационные

типы. Нам же представляется, что при очевидной плодотворности

таких сопоставлений, следует большее внимание уделять тому, что от-

личает два варианта, и отличает резко, устанавливая довольно жест-

кие границы возможного типологического "породнения". Эти возмож-

ности и границы связаны с различным историческим возрастом сопо-

ставляемых "объектов", с различными уровнями и фазами их сформи-

рованности, с различной онтологической "схематикой", заложенной в

их основу, с различными цивилизационными механизмами, управляю-

щими этими системами.

Причем различия ярко проявляются и преломляются именно в фе-

номене праздника, праздничной культуры, которые наглядно фиксиру-

ют возраст, характер, уровень, онтологическую сущность той или

иной цивилизации.

Более чем тысячелетняя история христианской (в восточном вари-

анте) традиции в России дает существенно иную картину в сравнении с

пятисотлетней историей латиноамериканской культуры.

Одним из оснований для сближения с латиноамериканским вариан-

том (согласно той линии культурологической рефлексии, что берет на-

чало от Н.Бердяева) является якобы доминирующая роль "языческо-

го", "варварского", дионисийско-анархического, магико-ритуалисти-

ческого начал в русском типе культуры и человека (отсюда противо-

стояние модернизационным процессам, "срывы" и "расколы", преоб-

ладание инверсионного типа разрешения бинарных оппозиций и т.д.).

Не вдаваясь в иные аспекты культуры, отметим: в том, что касается

русского праздника, праздничной культуры, при таком, в достаточной

мере "романтическом" подходе, обнаруживается резкое преувеличение

архаико-магико-ритуалистического элемента в русском типе и в то же

время совершенно очевидно преуменьшается роль этих пластов в за-

падноевропейских культурах. Очевидно, правильнее было бы говорить

об относительно большей или меньшей активности, способности к ак-

туализации архаических пластов в восточном и западном вариантах

при определенных исторических условиях, но архаика в принципе ни-

куда не исчезает и на Западе. Архаическое составляет неизменный

7

"груз" цивилизационной "подкорки", фундамент культуры, всегда ак-

туализируется в кризисных, "пограничных" или "пороговых" ситуаци-

ях, и периодически — в их специфических моделях, какими и являются

праздники.

Думается, что по такому параметру, как праздничная культура,

русский тип скорее сближается не с Латинской Америкой, а с Ибе-

рией — по "возрасту", по достигнутому уровню гомогенности, глуби-

не совмещенности календарной архаики и христианской праздничной

традиции. Традиционные праздники, как Испании (см. статью А.Ко-

жановского), так и Руси представляют собой устойчивую систему от-

лаженных взаимоотношений элементов доосевого и осевого времени,

естественно, с внутрирегиональными и локальными вариациями.

Следует выделить и другое: как только мы начинаем говорить о

праздниках, праздничной культуре, сразу становится очевидным, что

понятие российская цивилизация имеет свои границы. Тому простое до-

казательство состоит в том, что есть этнические русские праздники, но

нет этнических или суперэтнических праздников российских (если ко-

нечно, не брать в расчет исторически меняющиеся, и довольно быстро,

официальные, государственные праздники). В то же время не вызывает

никакого сомнения понятие латиноамериканский праздник (как супе-

рэтнический тип). Объяснение следует искать в том, что характер и ре-

зультаты цивилизационных процессов на просторах Евразии и Нового

Света оказались различными.

Экспансии русского этноса в Азию, на Север, на Юг, и иберийско-

го в Новый Свет, породили разные варианты взаимодействия с мест-

ными культурами и цивилизациями и, соответственно, — различные

результаты. Русский вариант "ограниченного контакта", или контакта

"охранительного" типа, как он вырисовывается в XVII в., когда закла-

дываются парадигматические формы культурно-цивилизационных от-

ношений, в сущности, противоположен иберийскому — "агрессивно-

контактному". В русской зоне экспансии мы имеем дело с анклавным

расселением, с культурным сосуществованием, с обменом культурны-

ми ценностями, с отсутствием миссионерства, с официальным запре-

том на активную христианизацию и ограничениями на многие виды

контакта, в том числе на расово-этническое смешение — впоследствии

это подтвердилось в основополагающей концепции автономного раз-

вития наций и народностей в рамках Советского государства; в испан-

ском варианте — с борьбой-взаимопроникновением встретившихся

традиций, с активнейшим миссионерством, с массовым насильствен-

ным крещением, с бурной расово-этнической мисцегенацией, что в со-

вокупности создает культуропорождающие механизмы интеграцион-

ного, синтезирующего, в перспективе, типа7.

Русская экспансия не создала на огромном пространственном про-

тяжении нового российского цивилизационного типа в развитом и ус-

тойчивом варианте, здесь сложилось рядоположенное, достаточно

автономное, сосуществование, что исключало активную синкретиза-

цию (отсюда, наверное, и извечная русская утопия универсального

синтеза, на деле оканчивающаяся расколами слабой цивилизационной

систематики).

8

Результатом действия в Новом Свете иной цивилизационной стра-

тегии стало возникновение особого культуротворческого механизма,

порождавшего синкретические, симбиотически-синтетические культур-

ные формы при ведущей роли иберийской традиции, превращавшейся

во взаимодействии с автохтонным субстратом в доминантную креоль-

скую, то есть латиноамериканскую, традицию, что особенно наглядно

видно именно в праздничной культуре (см. статьи Е. и А.Харламенко,

Д.Федосова, Т.Гончаровой, Е.Васиной, В.Хаита и др.). И по сей день

латиноамериканская праздничная культура, в отличие от иберийского

или русского завершенных в формировании вариантов, составляет

часть крупнейшего в мировой истории продолжающегося межцивили-

зационного метаморфоза. Это имеет решающее значение для понима-

ния возраста, уровня сформированности и онтологической сущности

латиноамериканского праздника.

Приведем некоторые положения, разработанные отечественной ла-

тиноамериканистикой, фундаментальные для понимания особенностей

латиноамериканского цивилизационного варианта в целом, и такой

его "первичной" формы, какой является праздник.

Латиноамериканская культура возникает в особом креативном

поле — в поле Первозданности, что определяет культуротворчество

здесь, как Первотворчество*. При тех условиях, что сложились в

Новом Свете в столетие встречи европейско-иберийской и местных

традиций (борьба-взаимодействие), ни одна из них не могла стать сис-

темообразующей в чистом виде. Здесь возник как бы эффект "чистого

листа" — ведь ни один, ни иберийский, ни местный праздник, в этих

условиях не мог быть, так сказать, "разыгран", повторен в своем ис-

конном виде. Здесь требовалось сотворчество разных уровней Архаи-

ки (доосевой и осевой, христианской), причем именно праздник, преж-

де всего календарный и религиозный христианский, стал тем первич-

ным креативным полем, на котором возникал цивилизационный ком-

промисс-взаимодействие на всех уровнях его структуры (проблемати-

ка, сюжетика, обрядово-ритуальное обрамление, декоративизм, мифо-

поэтика и т.п.). Разумеется, все "языческое", концептуально-символи-

ческое, сущностное, автохтонное, было подавлено, но на самом деле,

оно продолжало жить в сознании крещаемых и искало компромисса с

новыми образами, символами, концептами по сходству или подобию,

а миссионеры совершенно сознательно использовали местную мифоло-

гию для растолкования новых догматов. И уж вовсе не изгонялись,

особенно в XVI в., местный декоративизм, атрибутика, без которых

практически невозможно было "разыграть" любой христианский

праздник.

И именно в празднике, как первичной форме культуры, суждено

было возникать новому "культурному бессознательному", новой циви-

лизационной архетипике, новой базовой нормативности, надличност-

ным компонентам культуры9. А это означает, как бы это странно ни

звучало, что латиноамериканец начинал твориться в ходе христианиза-

ции как новый тип прежде всего через праздник, то есть как Homo

Feriatus.

Это положение можно было бы развернуть и в историческом аспек-

те, и в аспекте специфики формирующейся латиноамериканской мен-

9

тальности, в онтологическом, в поэтологическом измерениях, что, соб-

ственно, и делается на страницах этой книги.

Развивая высказанное положение, парадоксально звучащее для тех,

кто привык иметь дело с готовыми, а не с формирующимися традиция-

ми, можно было бы сказать, разумеется, в метафорическом смысле: от-

крытие и последующее освоение Нового Света — это сплошной празд-

ник. Поясним, что мы имеем в виду не, так сказать, тривиальное, обы-

денное веселье, а веселье, связанное с праздничным ритуалом, высту-

пающее формой экстатического переживания глубинной природы

праздника как действа, непременными составляющими которого явля-

ются эсхатологизм, утопизм и амбивалентная метаморфность всех со-

ставляющих его оснований и концептов, активизация архаических и

мифогенных пластов, образующих феномен жизнетворческого мета-

морфоза, пороговости, переходности к иному, чаемому миру.

Мы бы охарактеризовали подлинно праздничное состояние созна-

ния как праздничный катастрофизм. Именно такая матричная ситуа-

ция в Новом Свете закладывается в онтологические основы латиноа-

мериканской культуры в самых началах встречи двух цивилизацион-

ных традиций в конце XV — начале XVI вв. Достаточно проанализи-

ровать описания первооткрытий в Новом Свете, начиная с первого

письма Х.Колумба или записок П.Ваш де Каминьи10, чтобы убедиться

в этом. Истовость праздничного катастрофизма усиливалась тем, что

речь шла об открытии совершенно неведомых Европе земель, людей,

культур.

Анализ описаний первовстреч обнаруживает, повторим, несомнен-

ную атмосферу и элементы праздника и, более того, карнавальности:

травестия (переодевание, обмен одеждой, украшениями ритуального

характера), взаимное угощение, то есть элементы пиршества, участие

музыки, танца, пения, повышенная жестуальность, (при совершенно

незначительной или вовсе отсутствующей словесно-выразительной

функции из-за взаимонепонимания), эмоциональность и эротизм. И

все это окутано особой атмосферой встречи с неведомым, ожиданием

небывалого, опасного и чудесного, с утопическими чаяниями.

Подобная изначальная ситуация первооткрытия воспроизводится

на протяжении века Открытий в искаженном, "теневом" варианте в

аморальных конкистадорских вакханалиях с участием индейцев (таких

свидетельств немало в хрониках открытий и конкисты), и, в совершен-

но ином варианте, в высоко идеологизированных, одухотворенных

празднествах, связанных с массовыми первичными крещениями индей-

цев и с установлением и введением системы христианских праздников,

включавших, что особенно важно, канонизацию уже собственно лати-

ноамериканских святых, торжества по поводу местных чудесных явле-

ний Девы Гвадалупской, Девы Копакабанской и др.

Очевидно, что Homo Latinoamericanus Feriatus — это уже и не ибе-

риец, и не индеец, и не африканец, его внутренне противоречивое

самонастраивающееся заново сознание, формирующаяся иная мен-

тальность работают на симбиотически-синтетическое интегрирование

далеких концептов, форм, стилистики, и такое сознание с неизбежнос-

тью, в плане механизмов его работы, включает травестию, парафраз,

совмещения по принципу подобия, элементы гротеска, игровой, теат-

10

ральной поэтики, а в плане содержательном — эсхатологически-уто-

пический катастрофизм.

Перефразируя И.Хейзингу, утверждавшего, что всему начало — в

игре, можно было бы сказать, заостряя высказанные положения, что в

Новом Свете латиноамериканской культуре предшествует празднич-

ность. Иными словами, эта ситуация порождает как бы особо "разо-

гретый" праздничный модус сознания.

Это обнаруживает не только исключительное количество и разно-

образие праздников по всей Латинской Америке, отражающее актив-

ность процесса выработки новых, собственно латиноамериканских

форм культуры, составляющих новый цивилизационный "космос", но

и самый тип культуротворческого сознания латиноамериканца, кото-

рого мы, в данном аспекте, уже обозначили как Homo Feriatus, с его

историко-культурной обусловленной и спонтанно проявляющейся осо-

бой подвижностью, лабильностью, импульсивностью, предрасполо-

женностью к праздничности. В праздничном модусе сознания не только

постоянно "играют" исторические рефлексы, вошедшие в плоть и

кровь культуры со времен изначальной "встречи" миров и их первич-

ного взаимодействия, в том смысле, в каком об этом говорилось. Си-

туация "встречи" этносов, культур, рас, взаимного узнавания и опоз-

навания, взаимоотталкивания, взаимопритяжения и взаимодействия

воспроизводится как архетипический "сюжет" на протяжении столе-

тий и непременно порождает эффект травестийности, пародирования,

игры, маскировки и демаскировки, парафразирования. Таков меха-

низм опознания "одного" — "другим". Кто бывал в Латинской Амери-

ке, тот видел это воочию, особенно в странах с значительной долей аф-

роамериканского населения.

После всего сказанного, думается, не требуется особых пояснений,

почему в системе латиноамериканских праздников центральное место

принадлежит "празднику праздников" — карнавалу, а вернее — кар-

навалам разного типа и разного масштаба, создающим максимально

"горячее" эсхатологически-утопическое креативное поле (см. статьи

Е.Васиной, Т.Гончаровой, А.Кофмана, В.Хаита, Ю.Гирина, Н.Поль-

щикова, Я.Шемякина и др.).

В карнавале концентрируется и конкретизируется цивилизацион-

ная специфичность латиноамериканской праздничной традиции, а

также состояние и уровень сформированности нового цивилизацион-

ного типа В устойчивой, сформировавшейся цивилизации карнавал

поддерживает и обновляет традицию, в латиноамериканском карнава-

ле происходит творение новой традиции.

Сущность карнавала состоит в том, что, если тот или иной празд-

ник символически обозначает тот или иной аспект или уровень культу-

ры, то карнавал в инвертированной символической игровой и площад-

ной форме всенародного веселья воссоздает всю целостность бытия,

выявляя его онтологические основы, метафизическую структуру. Стя-

гивая воедино прошлое, настоящее и будущее и отменяя профанное

время, обменивая его на эсхатологический, веселый и гротескный ка-

тарсис, карнавал в особенно резкой, утрированной форме обозначает

основополагающие нормы, экзистенциальные ценности, способы их

сочленения, их соотношение, обозначает и подтверждает утопический

11

вектор направленности во всеобще чаемое идеальное будущее. Именно

к нему направлено движение карнавальной "карросы" (колесной плат-

формы-повозки или/и корабля).

Онтологическая, бытийственная целостность карнавального дейст-

ва в нерасчлененном состоянии дается только самим его участникам-

творцам, наблюдатель же, находящийся в отчужденной, отстраненной

позиции, тем более, когда речь идет о взгляде ученого, с необходимос-

тью деконструирует целостность, вычленяет тот или иной отдельный

аспект. Аналитические процедуры с необходимостью ведут к смысло-

вому редуцированию, к выделению отдельных функций и способов их

репрезентации.

Одним словом, утрата целостности неизбежна при анализе, но пра-

вильно выстроенная иерархия функций позволяет выйти из этой ситуа-

ции с меньшими потерями. Условием для этого, с нашей точки зрения,

является взгляд на карнавал, его осмысление сквозь призму главной,

обобщающей функции — ритуально-рекреативной.

Чтобы пояснить, что мы имеем ввиду, вникнем в семантику слова

"рекреативный". Современные испанские recrearse, recreación означа-

ют развлечение, наслаждение, восстановление сил, отдых. Но истори-

ко-культурная, языковая память хранят рефлексы и других значений,

исходных от латинских слов creo — творить, создавать, рождать детей;

creator — создатель, творец, основатель, отец; ге-сгео — воспроизво-

дить, обновлять, преобразовывать, переделывать, восстанавливать,

возрождаться. И, кстати, также: отдыхать.

Сумма перечисленных значений и образует и поясняет глубинную

природу праздника, и особенно карнавала как символического вопло-

щения в гротескно-веселой форме (если только речь не идет о сугубо

серьезных архаических сакральных действах) целостного жизнестрои-

тельного ритуала всеобщего метаморфоза, воспроизведения, обновле-

ния и подтверждения миропорядка — в устойчивых традициях, и ри-

туала основания, творения, создания нового, своего миропорядка — в

формирующейся традиции.

С такой точки зрения "ре-креация" соединяет в неразделимое целое

все иные аспекты и функции карнавала: социально-коммуникативную,

социально-психологической релаксации, мифогенной энергетической

подпитки сознания, мировоззренческой и художественной креативнос-

ти, нормотворческую, культуростроительнуюи др.

Определения типа "пресловутое веселье" карнавала, противопо-

ставление серьезного и несерьезного в карнавале начисто перечеркива-

ют его двуединую, амбивалентную сакрально-профанную, серьезно-не-

серьезную природу. Если нет "веселого времени", то нет и серьезного

аспекта карнавала.

То же самое можно сказать и об объединении функций карнавала в

обобщающие группы: "площадно-игровое, гротескно-смеховое нача-

ло" и "ритуально-партиципативная функция" (статья Ю.Гирина); "ри-

туально-партиципативная" и "ритуально-смеховая" функции (статья

Я.Шемякина). И такое, аналитически продуктивное, разделение функ-

ций неизбежно редуцирует целостность карнавального действа, так

как на деле они действуют только в единстве, и одна является сторо-

ной и формой другой, и в ином виде они существовать не могут.

12

Но, несомненно и другое — в различных праздничных традициях

под влиянием уровня развития цивилизационной системности вперед

выдвигается та или иная функция. Большинство участников труда со-

гласно в том, что в Латинской Америке акцентируется именно культу-

ростроительная, а точнее, цивилизационно-строительная функция,

предполагающая разные формы и способы самостроительства, само-

идентификации, утверждения себя как особого, иного мира в мире дру-

гих цивилизаций, и, соответственно, различные формы репрезентации

своей своеобычности, инаковости — онтологической, бытийственной,

метафизической, этно-культурной, мировоззренческой, художествен-

ной и т.д. И все-таки повторим еще раз: и эта, выдвинутая вперед

функция дается только в целостности всего действа и только через

праздничную игру, гротескно-площадное, смеховое начало.

В этом плане хотелось бы высказать суждение по поводу понима-

ния теории карнавала и карнавальной культуры в трудах М.М.Бахти-

на. Разумеется, каждый исследователь волен выработать свое отноше-

ние к ней. Редколлегия отнюдь не намеревалась унифицировать подхо-

ды и установки. Однако представляется необходимым подчеркнуть

плодотворность целостного понимания теории М.М.Бахтина. Она

была разработана отнюдь не только на материале культуры средневе-

ковья и Ренессанса, но и далеко за пределами этих культурно-истори-

ческих эпох, и не как частная теория, а как метатеория. Статус мета-

теории ей придает разработка метапоэтики карнавала и карнаваль-

ности, как связанной с онтологическими основами другой, иной, "из-

наночной" и извечной стороны культуры, меняющейся по мере ее эво-

люции, но никогда не исчезающей, ибо она принадлежит области архе-

типического, "бессознательного", уходит в самые основы жизнетвор-

чества и человеческой природы, есть форма воплощения универсаль-

ного жизнеустроительного трансформационного ритуала, извечного

бытийственного метаморфоза (см. статью Н.Польщикова). Кроме

того, М.М.Бахтин неоднократно подчеркивал историческую изменяе-

мость европейской карнавальности, ее трансформацию и одновремен-

но показывал ее неизменное присутствие в новых, иных формах.

С этой точки зрения представляется принципиальным положение,

которое подчеркивает в своей статье В.Хаит о том, что формирование

латиноамериканской культурной традиции, в том числе и карнаваль-

ной, начинается как раз с того рубежа (XVI-XVII в.в.), когда после

расцвета и мощных проекций в профессиональное творчество европей-

ский карнавал начинает на протяжении последующих веков свое нис-

ходящее, но трансформированное развитие в различных формах гро-

теска.

В Латинской Америке мы имеем иную исторически-хронологичес-

кую картину: к XX веку, в истекшем столетии, как раз когда в европей-

ской культуре активно работают "теневые" стороны и рефлексы кар-

навального гротеска, в культуре латиноамериканской расцветает пол-

ноценная карнавальность, дающая не менее мощные проекции в про-

фессиональное творчество. И не следует ли задаться вопросом (выходя

за пределы непосредственной темы): не была ли активная полноценная

карнавальная жизнь в европейском средневековье и Ренессансе связа-

на, как и в Латинской Америке XX в., с необходимостью в те времена

13

утверждения своей, в разных вариантах, европейской цивилизацион-

ной идентичности? Ведь то была пора как раз национально-этническо-

го "собирания" Европы...

При всем том, разумеется, следует видеть глубокое отличие латино-

американского карнавала XX в. от западноевропейского карнавала

прошлого и тех форм карнавальности, что бытуют там и поныне, в

том числе и в иберийских странах. Глубинное различие связано с тем,

что вся латиноамериканская культура, и праздники особенно ярко это

демонстрируют — возникает не в результате долгого, так сказать ор-

ганического роста, а из катастрофического столкновения — "встречи"

Современности с Архаикой, с тем, что она рождается в условиях Пер-

возданности и Первотворчества, в том смысле, в каком о них говори-

лось ранее. Европейский карнавал был инобытийным выражением

своего Логоса, в Латинской Америке вся история культуры и есть по-

пытка сотворения своего Логоса из изначального хаоса, создания

Слова из ситуации взаимонепонимания. Все различие этих ситуаций с

особенной наглядностью выступает именно в разном соотношении

ключевых элементов карнавального действа.

Европейский карнавал очень "разговорчив", здесь большую роль

играет Слово; всякая словесная ритуальная формула может быть раз-

вернута и разворачивается в речевой, песенный, мелодический "дис-

курс", в "говорение" (достаточно вспомнить, например, отраженный в

"Гаргантюа и Пантагрюэле" классический европейский карнавал и его

анализ М.Бахтиным). Ничего подобного нет в карнавале латиноамери-

канском. Здесь ключевая роль принадлежит Ритму, Жесту, Пантоми-

ме, Моторике, Танцевальному ходу. Речевые формулы, в форме анти-

фонной или хоровой рефренной, как правило, лишены рационального

смысла, являются ритмической звуковой поддержкой Движения, на-

правляемого ударными инструментами. По сути, это "младенческий

лепет" культуры. Есть в карнавалах минуты, мы бы сказали, паузы

"космического молчания", когда вообще без всякого звукового сопро-

вождения работает в заданном ритме, трудится, творя себя, растет

многоногое и многорукое Тело. Но следует иметь в ввиду, что это

одновременно и момент соприкасания с запредельным, с областью

взыскуемого Духа. Когда после "космического прободения" снова

взрываются музыка, ритмика и младенческое речевое оформление,

Слово как бы рождается снова, выплавляется из магмы звуковой како-

фонии. То есть, это одновременно и творение почвы для Логоса.

Одним словом, очевидно, что слабость вербального аспекта лати-

ноамериканского карнавала — это отражение и воплощение в специ-

фической карнавальной форме исходного отсутствия "общего слова",

феномена взаимонепонимания и изначального преобладания жестуаль-

ности, пантомимы, движения, ритмики. Но, оказывается, глубоко се-

рьезные, жизнетворческие функции карнавала способны воплощаться

не только за счет активности слова, но и за счет активности невербаль-

ных средств самовыражения, создавая аналогичную по глубине ситуа-

цию "выпадения" в праздничный утопически-эсхатологический миро-

порядок.

Ресурсом латиноамериканского карнавала является множество ис-

точников: историческая цивилизационная память иберийских, среди-

14

земноморских корней, корней автохтонных, африканских, креольских,

а помимо этого — широкая развернутость и открытость латиноамери-

канского "культурного бессознательного" и в свою Архаику, и в уни-

версальный тезаурус "бессознательного". Как и в подлинных архаи-

ческих карнавалах здесь происходит глубинный жизнестроительный

метаморфоз, динамика которого порождается активнейшим сближени-

ем и взаимодействием полюсов, пределов, концов и начал — жизни и

смерти, эроса и танатоса, бытия и небытия, сакральности и профан-

ности, причем в чрезвычайных заостренных формах, как об этом сви-

детельствует, например, среди иных вариантов латиноамериканского

карнавала, мексиканский День мертвых (см. статью А.Кофмана).

Что же взыскуется в латиноамериканском карнавале? В принципе,

то же самое, что было взыскуемо и в западноевропейском карнавале,

только в особых условиях и в особенных формах. Это цивилизацион-

ная интеграция, самоидентификация, самоопределение, утверждение

своих норм и ценностей, одним словом "ре-креация" своего миропо-

рядка, в его целостности.

Но было бы неверным акцентировать в латиноамериканском кар-

навале исключительно" "горизонтальную" линию — момент "встре-

чи", взаимодействия и интегрирования на исторической "горизонта-

ли" различных этно-культурных групп. "Встречи", подобные той, что

произошла в Новом Свете, происходят не только для бытового, но и

для бытийственного, духовного знакомства. Таков закон цивилизаци-

онных встреч: каждый значительный, глубокий контакт на "горизон-

тали" тут же порождает из "вопросов" (?) и "восклицаний" (!) транс-

цендентирующую "вертикаль"; без нее невозможно выстроить новой

картины мира, потребность в которой возникает как результат этой

"встречи".

Латиноамериканский цивилизационный вариант формируется в

двойственных условиях. С одной стороны, встреча с Архаикой оберну-

лась и архаизацией христианства, "припоминанием" им давних времен

борьбы с язычеством и варварством, а неизбежное взаимодействие с

местными традициями породило явления христианско-языческого син-

кретизма (в частности, имеющий исключительное значение для форми-

рующейся культуры феномен "народного католицизма"). С другой

стороны, важное значение для формирования новой культуры имело

то обстоятельство, что оно происходило в период утраты христиан-

ской религией роли неоспоримой культурной доминанты, в период се-

куляризации сознания и широкого распространения различного рода

парарелигиозных течений. Можно говорить, что в Латинской Америке

мы имеем явно выраженную контрастивность между той официальной,

институциональной ролью, которую играет католичество, и реальны-

ми духовными ориентирами культуры. В частности, латиноамерикан-

ские праздники, в том числе и чисто христианские, календарные, не го-

воря уже о карнавале, точно обнаруживают, что как в народной, так и

в профессиональной культуре трансцендентирующая "вертикаль" вы-

страивается как магико-парарелигиозная, насыщенная импульсами ар-

хаической архетипичности. С этой точки зрения расстояние между на-

родным "магизмом" и т.н. "магическим реализмом" латиноамерикан-

ской литературы, в котором она явила миру свою неповторимую ори-

гинальность, не столь уж велико.

15

И здесь возникает еще одна тема, на которой следует остановить-

ся, — о значении карнавала для профессионального творчества.

Карнавал, будучи "машиной" цивилизационного строительства,

самоидентификации, сам одновременно является продуктом этого про-

цесса. Ведь самоидентификация может осуществляться только в офор-

мленных феноменологических объектах культуры. И потому карнавал

предстает своего рода отлаженным механизмом, состоящим из целого

набора отобранных культуротворческих механизмов, культуропорож-

дающих способов и процедур, в нем обнажается сама "механика" куль-

туростроения, включающая и симбиотические и синтезирующие меха-

низмы. Карнавал отрабатывает эти механизмы и возвращает их в жиз-

нетворческую повседневность, в модели поведения, наконец, в искусст-

во.

Можно говорить о полной изоморфности механизмов карнавала и

художественного сознания. Здесь дело и в том, что многие деятели

культуры внесли свой вклад в культуру карнавала (см. статью А.Коф-

мана), и в том, что они создают свои творческие приемы, образы под

воздействием карнавальной культуры, ее нормативности. Это кругово-

рот массового и индивидуального, бессознательного и сознательного,

архетипического и индивидуально-творческого. И потому не случайно

авторы книги пишут о карнавализованности латиноамериканской куль-

туры, искусства, о карнавализованной метапоэтике. (статьи В.Хаита,

Н.Польщикова, автора этих строк). В свое время мы утверждали это в

книге, посвященной творчеству Г.Гарсиа Маркеса .

Собственно, и может ли быть иное, если речь идет о настоящем

творце, который воплощает с высокой полнотой "культурное бессо-

знательное", присущее латиноамериканской культуре, и обогащает его

своим вкладом? И в этом смысле, можно было бы, снова вспомнив

Й.Хейзингу, сказать, что в латиноамериканском искусстве карнавали-

зованностъ сознания предшествует творческому самовыражению, если,

конечно, понимать карнавальность во всей полноте, как праздничный

катастрофизм, в котором, повторим, акценты жизнеутверждения и

метаморфоза, эроса и танатоса смещаются в диапазоне амбивалентной

игры между полюсами гибели и возрождения. Латиноамериканский

Логос творится в карнавализованном профессиональном искусстве —

именно об этом говорит творчество таких типовых и высших вырази-

телей латиноамериканского способа быть, как, скажем, Рубен Дарио

или Г.Гарсиа Маркес, хотя можно назвать и много других имен.

И напоследок: не следует ли задаться вопросом, не являются ли

такие общие для карнавала и для профессионального искусства меха-

низмы, как парафраз, травестия, выражением некоего общего цивили-

зационного алгоритма миропорядка, возникающего в результате мета-

морфоза, на границах различных культурных миров?..

Отвлекаясь от конкретной истории, от разносторонних в реальной

действительности функций праздничной культуры, от гигантского

конкретного разнообразия латиноамериканского праздника, мы кон-

центрированно сказали о главном, существенном, что отличает его как

цивилизационное самовыражение и как механизм творения собствен-

ного цивилизационного варианта, — о том, чему и посвящена книга.

В. Б.Земское

16

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Iberica Americans. Культуры Нового и Старого Света XVI-XVÏII вв.

в их взаимодействии. СПб., 1991; Iberica Americans. Механизмы культуро-

образования в Латинской Америке, М., 1994; Iberica Americans. Тип твор-

ческой личности в латиноамериканской культуре. М.; 1997.

2 См.: Праздник как феномен ибероамериканской культуры // Латин-

ская Америка, 1997. №11, 12.

3 Из широкого круга работ выделим некоторые обобщающего харак-

тера: Фрейденберг О. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936; ее же: Миф и ли-

тература древности. М., 1978; Пропп В. Русские аграрные праздники, Л.,

1963; Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средне-

вековья и Ренессанса. М., 1965; Календарные обычаи и обряды в странах

зарубежной Европы. XIX — начало XX века. Зимние праздники. М., 1973;

То же: Конец XIX — начало XX века. Весенние праздники. М., 1977; То

же: Летне-осенние праздники, М., 1978; Лотман Ю. Театр и театральность

в строе культуры начала XIX века / Лотман Ю. Статьи по типологии

культуры. Тарту, 1973; Мазаев А.И. Праздник как социально-художест-

венное явление. М., 1978; Гуревич А.Я. Категории средневековой культу-

ры. М., 1984; Лихачев Д., Панченко А., Понырко Н. Смех в Древней Руси.

Л., 1984; Жигульский К. Праздник и культура. М., 1985; Тэрнер В. Символ

и ритуал. М., 1986; Элиаде М. Космос и история. М., 1987; Топоров В. О

ритуале. Введение в проблематику / Архаический ритуал в фольклорных и

раннелитературных памятниках. М., 1988; Й.Хейзинга. Осень средневеко-

вья. М., 1988; Его же: Homo Ludens. M., 1992; Хренов H.A. Мифология до-

суга. M., 1998; Пигалев А. Праздник. Статья в кн.: Культурология. XX век.

Энциклопедия. СПб., 1998. Т. 2.

4 См., "Ибероамерика в мировом цивилизационном процессе" // Ла-

тинская Америка, 1999. №№ 5, 6, 7, 8, 9.

5 См., в частности: Цивилизационные исследования. М., 1996; Земское

В. Б. Проблема культурного синтеза в пограничных цивилизациях / Рос-

сийский цивилизационный космос. К 70-летию А.С.Ахиезера. М., 1999.

6 См. там же.

7 См.: Земское В.Б. Типология эсхатологических пространств: концеп-

ции европейско-христианской экспансии XVI-XVIII вв. в Америку и в Си-

бирь и их цивилизационные проекции / Пространства жизни. К 85-летию

академика Б.В.Раушенбаха. М., 1999.

8 См.: Iberica Americans. Тип творческой личности в латиноамерикан-

ской культуре. М., 1997. С. 8.

9 Там же.

10 Хроники открытия Америки. 500 лет. Антология. М., 1998.

11 Земское В.Б. Габриель Гарсиа Маркес. Очерк творчества. М., 1986.

17

Часть I

У НАЧАЛ ИБЕРОАМЕРИКАНСКОЙ

ПРАЗДНИЧНОЙ ТРАДИЦИИ

Харламенко E.H., Харламенко A.B.

ОБ ИСТОКАХ И О РОЛИ ПРАЗДНИКА

В ИБЕРОАМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В последние десятилетия научный и общественный интерес все

больше привлекают социально-культурные явления, связанные с

разделением человеческого времени на повседневное и празднич-

ное, бытовое и ритуальное, профанное и сакральное. Этот интерес,

несомненно, связан с более или менее осознанным стремлением в

эпоху невиданной прежде глобализации социально-культурных

процессов сберечь культурные богатства народов. Важность этого

круга тем для исследования ибероамериканских культур ясна каж-

дому, кто имеет представление об их прошлом и настоящем. Если и

не столь очевидно, то не менее верно обратное: ибероамериканский

материал имеет особое значение для решения принципиальных во-

просов, выдвигаемых данным направлением исследований. Ибе-

рийские и ибероамериканские страны прошли все основные куль-

турно-исторические пороги — от становления классовой цивилиза-

ции до постмодернистской глобализации — крайне сжато во време-

ни (в Ибероамерике — не более 500 лет); процессы эти были необы-

чайно драматичны, оказали значительное воздействие на ход все-

мирной истории и были отражены достаточно развитым общест-

венным сознанием. Обращение к этому уникальному историко-

культурному опыту позволяет наблюдать праздники на различных

стадиях развития общества, прослеживая их историческую преем-

ственность, но избегая анахроничного перенесения характеристик

и оценок одних эпох на другие. Здесь особенно необходим исто-

ризм подхода, уберегающий от "общечеловеческих" банальностей.

В первую очередь имеет смысл уточнить само понятие праздни-

ка. В настоящее время его интерпретации, в сущности, сводятся к

двум-трем: праздник как отдых (праздность); праздник как сак-

ральное явление; праздник как снятие запретов.

18

"Народные" праздники., в первую очередь карнавал понимал,

как время отмены запретов М.М. Бахтин. Выводил он их как будто

из древнейших обрядов плодородия, но путей перехода от ритуала

к карнавалу и превращения последнего в праздник низов не просле-

живал. Он противопоставлял природу обществу и социальные

"верхи" — "низам" применительно ко всей истории со времени раз-

ложения первобытной общины, особенно к Средневековью. Сред-

невековые низы, борющиеся с враждебной природой, замученные

непосильным трудом, эксплуатацией, запуганные священниками,

подавленные непроходимой серьезностью официальных празд-

неств1, на время карнавала обретают свободу от бесчисленных за-

претов, наложенных на них государством и церковью. Праздник

(карнавал) — время нарушения запретов, т.е. всяческого порядка,

время отрицания завершенности и предвидение будущего, в кото-

ром все равны и свободны. На карнавале свобода устанавливает

утопическое равенство и отрицает смехом серьезность официально-

го праздника и официальной идеологии2. Все это — проявление

"вольного народного духа" и независимости от государства и офи-

циальной церкви. Для обоснования своей концепции М.М. Бахтин

постулировал народную смеховую культуру, противопоставив ее

официальной серьезной до уже не "смехового", а смешного: к пер-

вой он отнес шутов, карликов, уродов и т.п. персонажей, известных

при дворах как минимум от фараона Эхнатона до Анны Иоаннов-

ны. Последователи внесли в концепцию коррективы. К примеру,

В.П.Даркевич предложил понимать слово "народный" не в смысле

"относящийся к эксплуатируемым и угнетенным низам", а в смысле

"неофициальный"3. На этом пути завершается формирование пред-

ставления о "празднике непослушания" по преимуществу.

В.Н.Топоров рассматривает праздник как сакральное время

свершения ритуала, который у него практически поглощает празд-

ник. При этом сакральность связывается с "творением", выступаю-

щим в дальнейшем циклическом повторении событий уничтожени-

ем, возвратом к первичному хаосу, разрывом непрерывности, нача-

лом4. В.Н.Топоров считает, что первоначально сакральность про-

низывает весь процесс жизнедеятельности, но в то же время сак-

ральные по преимуществу время и пространство выделились сразу

же. Но тут напрашивается ряд вопросов. Неужели человечество ис-

ходно и сознательно разделило свою жизнедеятельность на про-

фанную и сакральную? Как может отмечать акт начала сакральный

период длиной в несколько месяцев? Не подставляет ли термин

"творение" поздний патриархальный миф о Боге-Творце на место

исходного матриархального мифа о Матери-Земле порождающей и

поглощающей? Можно ли называть творением упорядочение и

можно ли ставить знак равенства между распадом и уничтожением?

Не правильнее ли говорить о порождении еще и потому, что по-

19

рождение необходимо связано со смертью именно в циклическом

развитии, не подразумевающем абсолютного начала? Если празд-

ник состоит в имитации (повторе) этого абсолютного начала, то

почему все народы знают не один, а как минимум два сезонных

праздника, один из которых связан с ритуалом рождения, а дру-

гой — с ритуалом смерти (праздники солнцестояний — рождения

Солнца и его смерти; весеннего и осеннего равноденствия; весенней

вегетации и сбора урожая)? Трудно согласиться и с тем, что сак-

ральность исходно представляется людям сосредоточенной в неко-

тором времени и пространстве. Абсолютная сакральность некото-

рого пространства и времени должна быть связана с абсолютным

началом, а это очень позднее представление. Внутри традиции, из-

вестной нам лучше всего, традиции, приведшей к становлению и

развитию христианства, такое представление отсутствует совер-

шенно в Ветхом Завете и проявляется отчасти только в Новом — в

Евангелии от Иоанна.

Как представляется нам, в доклассовом родовом обществе и на

заре общества протоклассового праздник в собственном смысле еще

не сложился. Время не делилось на праздники и будни, т.к. еще не

было разделения жизнедеятельности на труд и отдых, дело и досуг,

ритуал и профанные занятия5. Существовал единый процесс жизне-

деятельности, имевший ритуальный или, вернее, магический ас-

пект — воображаемое воздействие на нечто такое, что находится

вне этой жизнедеятельности, но от чего она не в последнюю оче-

редь зависит. Облава на зверей, выпас скота, полевые работы, пир

после удачной охоты или сбора урожая, сопровождаемый обменом

дарами и заключением браков, инициация юношей и девушек —

все это были общие дела всей общины с воображаемым участием

тотемов, духов или богов. В них невозможно разделить производ-

ство, распределение, потребление, управление общиной, священно-

действие, познавательное и эстетическое отношение к миру. Людям

представлялось, что любое отступление от заведенного предками

порядка жизни грозит нарушить весь окружающий миропорядок,

поколебать единый мировой закон, как бы он ни назывался: Логос,

Рита, Арта, Дао, Ометеотль или как-то иначе.

Для выделения сакрального как такового необходимо, чтобы в

глазах людей внешние по отношению к их жизнедеятельности силы

приобрели решающее значение. Вследствие этого и собственная

жизнедеятельность представится им неоднородной, и наиболее су-

щественной ее стороной станет именно сторона, связанная с внеш-

ними силами. Тогда и выделится сакральность — первоначально

лишь как особо важная сторона единой синкретической деятель-

ности. Сакральными, видимо, первоначально действительно пред-

ставлялись некие существенные моменты жизнедеятельности, не со-

впадающие с суммой (системой) остальных ее моментов и обеспе-

20

чивающие ее возобновление. Но они должны были представиться

не столько абсолютно сакральными, сколько несколько более сак-

ральными, чем весь остальной процесс жизнедеятельности, нена-

много менее их связанный с мировым законом. Поскольку же пред-

ставление о преимущественно сакральном складывается в эпоху,

когда отношения между людьми еще не обособились от их отноше-

ний с природой, моменты преимущественно сакральные действи-

тельно должны быть связаны с природно-хозяйственным циклом.

Таковы в первую очередь дни начала сезона охоты, равноденствия

и солнцестояния, начала полевых работ, сбора урожая. Они и суть

первые праздники, точнее, еще предпраздники, безусловно, связан-

ные с представлением о возобновлении жизни природы и деятель-

ности человека, именно возобновлении, а никак не абсолютном на-

чале, возобновлении цикла, очередном порождении после очеред-

ной смерти. И лишь позже, действительно в процессе становления

представлений об абсолютном начале, эти моменты смогли при-

нять на себя сверх собственной сакральности и сакральность вооб-

ще.

По-видимому, не просто характерной чертой праздника, а

одним из механизмов его формирования, восходящим к доклассо-

вым, первобытным временам, является воспроизведение жизни

предков. Судя по обильному этнографическому и археологическо-

му материалу, в эпоху позднего палеолита, по мере формирования

родового строя, складывались и предшествовавшие праздникам об-

ряды, на несколько дней в году воспроизводившие основные

формы жизнедеятельности предшествующей мустьерской эпохи.

Торжественная охота на зверя-тотема с последующим пиршест-

вом — причащением его плоти и крови, облачением в его шкуру,

музыкой и танцами, воспроизводившими его голос и движения, и

оргиастическим — с временной отменой родовой экзогамии — по-

добием звериного гона обеспечивали магическое отождествление

людей со своим тотемом, которое в более древние времена было

постоянной чертой их жизнедеятельности.

Истоки собственно праздника, видимо, надо искать в длитель-

ной эпохе, лежащей между закатом родового строя и утверждением

антагонистического классового общества, — эпохе, которую мы,

используя термин Л.Я. Куббеля, называем протоклассовой. В этот

период общины образуют иерархическую систему, что требует вы-

деления организаторских и познавательных функций, выполняе-

мых уже особыми людьми — знатью, жречеством. Но эти люди еще

не образуют господствующий класс; они в значительной мере оста-

ются должностными лицами если не отдельной общины, то всей

системы общин, а их деятельность большей частью отвечает по-

требностям управляемых. "Тяжелые", на взгляд цивилизованных

путешественников и историков, подати на поверку оказываются

21

формой перераспределения продуктов, произведенных разными об-

щинами, между ними и создания жизненно необходимых запасов, а

так называемые повинности типа инкской миты выполняются без

всякого "внеэкономического принуждения"6. Общественное разде-

ление труда уже возникло и должно быть как-то оформлено, но оно

существует еще не на собственной основе, и формы его выражения

могут быть только такими, чтобы исподволь менять традицию в

рамках самой традиции. Сознание же управляемых и управляю-

щих, сознание, всегда отстающее от изменений бытия, и подавно

воспринимает взаимоотношения тех и других по традиционному

образцу.

Тогда и приходит на помощь праздник, старинные названия ко-

торого указывают вовсе не на "праздность", а на "почестей пир"

сказок и былин (испанское "fiesta" и португальское "festa", одноко-

ренные с "festin" — пир). Синкретизм, прежде характеризовавший

всю жизнедеятельность людей, теперь концентрируется в некото-

рых ее моментах — правда, в совокупности заполняющих значи-

тельную часть их жизни. Человеческое время впервые разделяется

на две неравноценных части, повседневность и праздники, предвос-

хищая более позднюю противоположность рабочего и свободного

времени, труда и досуга. Теперь общинники обычно едят в своих

домах и лишь время от времени устраивают, как во времена пред-

ков, общую праздничную трапезу (вопреки М.М. Бахтину, знак

единства с природой, а не борьбы с ней), принося жертвы предкам

и богам под началом жрецов. Уже не все добытое трудом или вой-

ной, а только часть, пусть немалая, раздается участникам пира-

потлача, который тоже превращается в празднество. Только пер-

вую борозду проводит золотой мотыгой или ралом священный

царь, только первый сноп сжинает он собственноручно, и это уже

не обычные полевые работы, а священный праздник сева или уро-

жая.

Концентрируя в себе отношения минувшей эпохи, праздник в то

же время наполняет их качественно новым содержанием. Иначе го-

воря, способность магического воздействия на природу и людей

приписывается уже не всей жизнедеятельности, а только особой де-

ятельности, получающей собственно сакральный статус и совер-

шаемой в особое время, тоже получающее статус сакрального (анг-

лийское "holiday", белорусское и украинское "свято" — праздник).

Так намечается будущая противоположность естественного и

сверхъестественного, мирского и священного. Меняется и статус

жрецов: из людей, выполняющих важнейшие общие дела и сосредо-

точивающих в себе магические возможности всей общины, они

превращаются в знатоков ритуала и, следовательно, посредников

между людьми и богами, распоряжающихся сакральностью, исхо-

дящей от богов.

22

В силу своей чрезвычайной важности праздник исходно никак

не может быть "несерьезным" делом и противопоставляться "серь-

езности", хотя он, действительно, необходимо связан со смехом как

частью ритуала плодородия, что убедительно показали О.М.Фрей-

денберг и В.Я.Пропп7. Смех здесь вовсе не является признаком "не-

серьезности" в понимании Нового времени. Скорее здесь следует

говорить о еще не расчлененной синкретической слитности того,

что в будущем распадется на "серьезность" и "смех". "Смеховая

культура" никак не может возникнуть как нечто самостоятельное в

противовес культуре "серьезной". Смех является необходимым ас-

пектом единой возникающей культуры, а вовсе не образующим мо-

ментом какой-то культуры отдельной.

Точно так же праздник не может исходно быть временем "нару-

шения запретов", т.к. никакое нарушение не может обеспечить ма-

гического возобновления жизни мира и человека. Вообще, не сле-

дует преувеличивать роль запретов в Древности и Средневековье,

когда — за исключением их поздних периодов — "нельзя" и "долж-

но" еще слабо выделились из синкретического "так заведено пред-

ками". В праздник не "нарушаются" нормы поведения, а предписы-

ваются иные, чем в будни, или, если угодно, действуют противопо-

ложные запреты. Например, в будни запрещено пить вино, а в

праздник запрещено не пить вина; кто в праздник пьет вино, со-

блюдает запреты, а кто не пьет — нарушает. Разве не чувствуем мы

этого и сегодня, когда за праздничным столом уговаривают непью-

щего: "Ну выпейте уж ради праздника!"

Дальнейшее общественное развитие необходимо разлагает уже

не первоначальный синкретизм, а синкретизм отдельных общест-

венных институтов, в том числе праздника. Праздничное восста-

новление первоначального единства общества происходит уже не в

магическом, а в чисто формальном смысле, как в поздних римских

сатурналиях и подобных им действах позднего Средневековья и Ре-

нессанса, ярко изображенных Рабле. Место смены деятельности за-

нимает "праздность", безделье, место ритуала — пренебрежение

будничными запретами. Былая серьезность смеховых обрядов (на-

ряду с обрядами плача) сменяется шутовством, причем прежде

всего осмеиваются древние действа, отвергаемое или уже забытое

значение их. Все это — признаки отнюдь не цветения "народной

смеховой культуры", а разложения единой культуры на антагонис-

тические культуры "верхов" и "низов".

Так, исходный смысл праздничной трапезы заключался не в ко-

личественном, а в качественном отличии еды и питья от повседнев-

ных, бытовых, т.е. в существовании ритуальных блюд и напитков,

поедаемых и выпиваемых по праздникам. В древнейшие времена по

определенным праздникам предписывалось поедать мясо тотемно-

го животного, чего никак нельзя было делать в непраздничное

23

время. Позднее ритуальными оказываются архаичные кушанья и

напитки, часто приготовленные с помощью старинной утвари. Так,

в Библии в качестве ритуального хлеба упоминаются "опресноки",

лепешки из пресного, недрожжевого теста. То же самое было в

Новом Свете. Как свидетельствует Д.Дуран, описывая ацтекский

праздник Кецалькоатля, «все люди той земли, кроме гуастеков..,

ели в этот день пресный хлеб, как мы здесь его называем, хлеб без

дрожжей... Называют этот хлеб на их языке атамалли, что значит

"хлеб на одной воде"»8. У других народов по праздникам ели еще

более древнюю еду — кашу из первых зерен нового урожая. Празд-

ничным напитком у многих народов было вино (возможно, как

субститут крови тотема). В классовом же обществе праздничная

трапеза осмысливается не в связи с ритуалом плодородия, а в связи

с временным приобщением малоимущих к образу жизни имущих.

Отсюда и "богатый стол", и праздничное обжорство и пьянство.

Бочки вина, выкатываемые на площади из царских (королевских,

княжеских, монастырских) погребов, вкупе с раздачей пирогов

должны подогревать ликование подданных в "царские дни". Но

вход на пир знати участникам плебейского веселья уже запрещен.

Безусловно, ни классовый антагонизм, ни культурный как часть

его не могли сложиться вполне не то что за несколько лет, но и за

несколько столетий. В Европе он в значительной мере был стерт

падением Римской империи, в раннее Средневековье находился в

зачатке, а в высокое Средневековье формировался заново. Поэтому

праздничная серьезность не исключала и даже не просто терпела, а

необходимо предполагала смех; мистерии дополнялись дьяблерия-

ми и тексты пародийных литургий сочиняли клирики. Это было

единство противоположностей, уже выделившихся из первоначаль-

ного синкретизма и определившихся каждая в своем качестве, но не

дошедших еще до антагонизма.

Изложенную выше точку зрения на происхождение и культур-

ное значение праздника подтверждают сведения о раннеклассовых

праздничных ритуалах доколумбовой Америки, которые донесли

до нас ибероамериканские хроники.

У ацтеков и день и ночь были организованы в соответствии с

необходимостью отдать дань богам-покровителям каждого време-

ни суток. Саагун сообщает: "Во все дни жертвовали кровь и куре-

ния Солнцу; как только оно взойдет, ему даровали кровь из... пере-

пелок; оторвав им головы, их, источающих кровь, поднимали к Со-

лнцу, как бы жертвуя ему ту кровь, и при этом говорили: "Солнце

уже взошло.., мы не знаем, как свершит оно сегодня свой путь, и не

случится ли с народом какого несчастья." Затем обращались к

самому Солнцу: "О Владыка наш, да свершится благополучно ваше

дело!" Это делалось каждый раз на рассвете; ему воскуряли благо-

вония четыре раза за день и пять раз за ночь: первый раз на рассве-

24

те, второй — когда пройдет треть суток, третий в полдень и четвер-

тый — при заходе Солнца. В ночное время воскуряли благовония в

первый раз — как стемнеет; второй — когда все готовились ко сну;

третий — когда начинали исполнять музыку, чтобы подняться к за-

утрене; четвертый — вскоре после полуночи; пятый — незадолго

до того, как на небе появится заря; и когда поздно вечером возжи-

гали благовония , приветствовали ночь словами: "Владыка ночи

именем Йоальтекутли уже вышел в путь; мы не знаем, как совер-

шит он свое дело или свой путь!"9 Здесь очевидно отразилось пред-

ставление о равномерно распределенной сакральности и о необхо-

димости поддерживать мировой порядок своими действиями,

также равномерно распределенными во времени.

Ко временам охотников и собирателей дикорастущих плодов

восходит ацтекский праздник Нового огня, называвшийся "Наш

отец огонь жарит еду." Ацтеки делали статую бога из палок, в пол-

ночь трением добывали огонь. "Утром, на рассвете, приходили все

подростки и юноши, каждый с добычей вчерашней охоты; выстро-

ившись в ряд, все они проходили перед стариками, которые стояли

возле дома кальпулли, где находилась статуя, и подносили добы-

тых ими птиц всякого рода, а также рыб, змей и других водных тва-

рей: принимая эти подношения, старики бросали их в большой

огонь, пылавший перед статуей. Все женщины пекли лепешки, на-

зываемые huauhquiltamalli, и также на рассвете подносили их в дар,

складывая перед статуей; и там их набиралось множество; и как

подростки приносили свою добычу, в том же порядке они обходи-

ли вокруг огня; когда они проходили у огня, старики давали им

каждому по лепешке, и подростки выходили в том же порядке. Эти

лепешки назывались также chalchitamalli. Их пекли во всех домах и

приглашали друг друга угоститься ими; женщины состязались, кто

первая принесет эти лепешки; та, которая успевала первой их при-

готовить, приглашала соседей на угощение..."10 Праздник этот оче-

видно обращен ко временам доклассового общества и воскрешает

тогдашний образ жизни: ночное добывание огня трением; лепешки

из листьев амаранта (bledos) — трофей собирательства, а не плод

земледелия; обмен между женщинами-собирательницами и юноша-

ми-охотниками, совместная трапеза-пир.

Все оргиастического характера солярно-календарные праздники

народов Месоамерики, мнимые "праздники непослушания" с по-

треблением изрядной дозы алкоголя и потасовками приурочены к

ритуалам перехода, в первую очередь — смены природных сезонов

либо календарных циклов различной длительности, к которым бы-

вают привязаны и ритуалы инициации. "И когда наступал вечер,

все старики и старухи пили октли, вино земли, и тем октли, что

пили, сначала совершали возлияние четырем сторонам очага; об

этом они говорили, что угощают огонь тем напитком, воздавая ему

25

тем божеские почести, подобно жертвоприношению или дару. Раз

же в четыре года этот праздник проводился весьма торжественно, и

правитель со всеми своими вельможами устраивал священный

танец перед домом или храмом этого бога, и на эти праздники раз

в четыре года не только старики и старухи пили вино или пулъкре,

но все, юноши и девушки, мальчики и девочки, пили его; потому

назывался этот праздник пилъяоано, что означает праздник, когда

мальчики и девочки пьют вино или пулъкре..."п Регламентация по-

требления алкоголя была вызвана явно не правилами хорошего

тона и даже не заботой о здоровье, а сакральным характером на-

питка. Ацтеки "не считали за грех то, что делали в пьяном виде,

даже если это были тягчайшие грехи..."12, т.к. все сделанное отно-

силось на счет богов пулькре. Но, естественно, общение с богами

не могло происходить по произволу каждого пьяницы, и за такое

он подлежал принесению в жертву тем же богам.

По свидетельству Мотолинии, огромную роль в обществе Тла-

скалы играл пир. С ним были связаны возвращение из странствий,

закладка нового жилья, поминовение покойников. Особую роль

играл пир в "лишние" пять дней, завершавшие год. "В дни празд-

неств они приносили служителям храмов кур, собачек и перепелок,

приносили свое вино и хлеб, и все напивались допьяна. Покупали

для торжества охапки роз и сосуды с благовониями и с какао.., а

также фрукты. На празднествах часто раздавали гостям коврики, и

те плясали на них днем и ночью, пока не падали от усталости или

от хмеля"13. Очевидна именно строгая регламентация всех этих

"нарушений правил", которые могут происходить только в соот-

ветствии со строгими правилами и календарем и обращены опять-

таки в прошлое. Хмель и танец здесь — отнюдь не признак разгула,

а часть магического действа.

Точно так же и смех был составной частью одного из эпизодов

главного праздника Кецалькоатля в храме города Чолулы. Вот как

описывает его доминиканец Диего Дуран: "Посредине этого храма

был двор, где в день его праздника устраивались большие танцы, и

потехи, и весьма потешные интермедии (entremeses). Там все купцы

и владетели, поев, танцевали вокруг того театра со всеми своими

богатствами и в богатых нарядах; как кончался танец, выходили

те, кто давал представление... Сперва представляли интермедию о

больном, покрытом нарывами; изображали, что он очень от них

страдает, жалуется на мучающие его боли, смешивая многие по-

тешные слова и движения, чем заставляли людей смеяться. Едва

кончалась эта интермедия, начиналась другая, представлявшая

двоих слепых и двоих подслеповатых. Эти четверо вступали в по-

тешную перепалку, обмениваясь остроумными словами; слепые и

подслеповатые по-всякому обзывали друг друга. Едва кончалась

эта интермедия, выходил еще один, представлявший простуженно-

26

го и кашляющего; этот изображал сильно простуженного, делая

широкие и забавные жесты. Затем представляли муху и навозного

жука, выходя переодетыми сими животными; один жужжал, как

муха, подбирающаяся к мясу, другой гонялся за ним, говоря тыся-

чу потешных слов, а еще один, переодетый навозным жуком, ко-

пался в соре. От всех тех интермедий они очень веселились и быва-

ли довольны. Сие представление не обходилось без мистерии, ибо

было основано на том, что сего идола Кецалькоатля они считали

покровителем нарывов, и болезни глаз, и простуды и кашля, так

что к тем интермедиям примешивали просительные слова, обра-

щенные к этому идолу, прося у него здоровья, и так все страдавшие

сими недугами и болезнями приходили с приношениями и молитва-

ми этому идолу и храму"14. Как можно видеть, смех неотрывен от

"мистерии", т.е. находится в нерасчлененном единстве с ней.

Рассмотрим теперь предпосылки "праздничности" ибероамери-

канских культур, которые сложились не в Новом Свете, а по эту

сторону Атлантики. Специфика развития иберийских стран сохра-

нила в их культуре вплоть до наших или почти наших дней очень

многие архаичные черты, связанные в первую очередь именно с

праздниками. Поскольку речь идет о культурах, в которых боль-

шое, если не преувеличенное значение всегда придавалось латин-

ским истокам, в первую очередь вспоминается Рим с триумфами

полководцев, гладиаторскими играми и плебсом, требовавшим

"хлеба и зрелищ". Но эти празднества в позднем виде, обусловлен-

ном оторванностью значительной части плебса от производитель-

ного труда и возможностью его подкупа за счет провинций, никак

не могли стать народной традицией в этих самых провинциях и тем

более пережить крушение империи.

Римские празднества были частным, сильно модифицирован-

ным случаем явления, свойственного всем древним культурам Сре-

диземноморья. Вспомним избрание временного царя в странах

Ближнего Востока, священные игры критян с быком, спектакли

античного театра, гонки колесниц на ипподроме Константинополя.

Во всех этих случаях речь шла о чем-то более серьезном, чем "про-

сто зрелище". Не зря действа подчас выливались в народные вос-

стания. Не случайно в театре армянской столицы во время пред-

ставления "Вакханок" Еврипида зрителям демонстрировали отруб-

ленную голову Красса. Не из одной прихоти Нерон играл в театре,

а Коммод участвовал в гладиаторских играх. С другой стороны,

сама потребность народа, даже римского плебса, не в государст-

венных субсидиях вообще, а именно в массовых зрелищах, сопро-

вождаемых раздачей даров, берет начало отнюдь не в эпохе разви-

того рабовладения и формирования империи. Бои гладиаторов вос-

ходят к этрусскому ритуалу боя-жертвоприношения пленников

между собой или со зверями, в том числе собаками — хтонически-

27

ми божествами, представителями царства мертвых; раздача

хлеба — к жертвенному пиру доклассовых и протоклассовых вре-

мен.

На Иберийском полуострове наследие протоклассовой эпохи

оказалось необычайно устойчивым в первую очередь потому, что

на этой, сравнительно небольшой, территории с глубокой древнос-

ти и как минимум до конца Средневековья взаимодействовали два

очень различных региона.

На юге и востоке Иберийского полуострова протоклассовое об-

щество возникло в глубокой древности и рано было вовлечено в

единый средиземноморский процесс становления общества классо-

вого. Иберия участвовала в этом процессе прежде всего как постав-

щик серебра и золота, т.е. денежных металлов, дававших дополни-

тельный импульс развитию в регионе товарно-денежных отноше-

ний. Экономические последствия эксплуатации испанских рудни-

ков Карфагеном и Римом Маркс сравнивал с открытием американ-

ских рудников15.

С незапамятных времен до конца Средневековья здесь шло сме-

шение и слияние народов, синтез их культур. Первые финикийские

колонии появились в Иберии во времена полулегендарной Троян-

ской войны. Финикийцы тогда уже были торговым народом, более

древними носителями цивилизации антично-средиземноморского

типа, чем эллины, не говоря уже о римлянах. Протоиберы тоже, по-

видимому, пришли с востока, вероятно из Малой Азии, прароди-

ны, общей с критянами и этрусками. Несколькими волнами, начи-

ная с каменного века, на полуостров проникали североафриканские

племена; южную его оконечность в античную эпоху населяли "ли-

вофиникийцы", оставившие надписи ливийским алфавитом16.

Никто из более поздних пришельцев не был здесь совершенно

чужим — ни карфагеняне, родные братья финикийцев; ни эллины

из малоазиатской Фокеи, плывшие на запад по следам протоибе-

ров; ни римско-италийские колонисты, в значительной мере потом-

ки этрусков; ни близкие финикийцам по языку и культуре иудеи,

знавшие "Таршиш" — иберийский Тартесс — с ветхозаветных вре-

мен; ни сирийские арабы, также наследники ханаанско-финикий-

ской культуры; ни берберы, прямые потомки древних ливийцев (не

зря в период их господства всех мусульман стали называть древним

именем мавров). Все они встречали на берегах Иберии родственные

народы, близкие по уровню и типу развития. К тартессийским вре-

менам восходит история не только Кордовы и Севильи, но и общи-

ны Фуэнте Овехуна. Тринадцать гусей, которых поныне держат во

дворе кафедрального собора Барселоны "в память св. Эулалии", —

не прямые ли потомки священных птиц Юноны (этрусской Уни),

спасших некогда Рим? И кто знает, в какие времена началось слия-

ние Великой Матери древнейших жителей полуострова с Астартой

28

и Венерой или Юноной или неведомых нам богов Тартесса с Герку-

лесом — этрусским Геркле и финикийским Мелькартом? Кстати, не

деяния ли этого синтетического божества изобразил на самом деле

Сурбаран в серии картин о подвигах Геркулеса, выполненной для

королевского дворца Буэн Ретиро?

Важнейшую роль в этом синтезе играли праздники, позволяв-

шие потомкам старожилов и пришельцев ритуально отождествить

себя с древними истоками как той, так и другой культуры. Так, в

Гадесе в 43 г. до н.э. по случаю победы цезарианцев над помпеян-

цами были устроены грандиозные игры. Гадес был тогда главным

городом римской Иберии, по числу жителей он уступал одному

Риму. В гражданской войне город стал на сторону Цезаря, за что

все его граждане первыми из неиталийцев вскоре получили рим-

ское гражданство. В преддверии этого, без преувеличения, истори-

ческого события Бальб Младший, выходец из местного знатного

рода, племянник одного из ближайших сподвижников Цезаря, ор-

ганизовал игры, подобные устроенным в Риме самим Цезарем. Но

в то же время он совершил и жертвоприношение по местным обы-

чаям, предав огню помпеянца Фадия и бросив зверям других рим-

ских граждан. Столь явное нарушение законов осталось без послед-

ствий. Правда, Цицерону пришлось защищать Бальба перед рим-

ским судом, но обвиняли его только в незаконном получении рим-

ского гражданства и в итоге оправдали. Этот факт свидетельствует,

что его действия рассматривались не как акты произвола, а именно

как свершение ритуала, существенного для закрепления власти Це-

заря в Испании. В дальнейшем Бальб прославился победой над се-

вероафриканскими гарамантами, родственными маврам и ливофи-

никийцам, за что был удостоен триумфа и звания императора —

опять-таки первым из тех, кто не родился римлянином, а получил

римское гражданство позже. Бальб принадлежал к римской колле-

гии понтификов и был автором подробных толкований столь важ-

ных для его родины мифов о Геркулесе. Он был известен и как

строитель первого каменного театра в Риме, и как автор пьесы из

римской истории, поставленной в его родном Гадесе. Полагают,

что в ней изображалось участие автора в походах Цезаря17. Несо-

мненно, игры и пьесы Бальба не меньше, чем его военные победы,

содействовали новому самоощущению его земляков. Не зря уста-

новление власти Цезаря прочно запечатлелось в исторической па-

мяти иберийцев: на протяжении не только Древности, но и значи-

тельной части Средневековья они вели летосчисление от этого от-

правного пункта историко-культурного синтеза, давшего начало

романизированной Hispania.

Совсем иная жизнь шла на редко заселенных плоскогорьях

внутренней части Иберийского полуострова и в горах на его север-