Автор: Мотрошилова Н.В.

Теги: философия психология история философии современная философия русская философия

ISBN: 978-5-8291-1397-1

Год: 2012

Текст

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

Н.В. МОТРОШИЛОВА

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ

50 - 80-х ГОДОВ XX ВЕКА|

И ЗАПАДНАЯ МЫСЛЬ

междисциплинарный поиск

в свете социологии философского познания

Москва

Академический Проект

2012

Редакционный совет серии:

A.A. Гусейнов (акад. РАН), В.А. Лекторский (акад. РАН),

Т.Н. Ойзерман (акад. РАН), B.C. Степин (акад. РАН, председатель совета),

П.П. Гайденко (чл.-корр. РАН), В.В. Миронов (чл.-корр. РАН),

A.B. Смирнов (чл.-корр. РАН), ВТ. Юдин (чл.-корр. РАН)

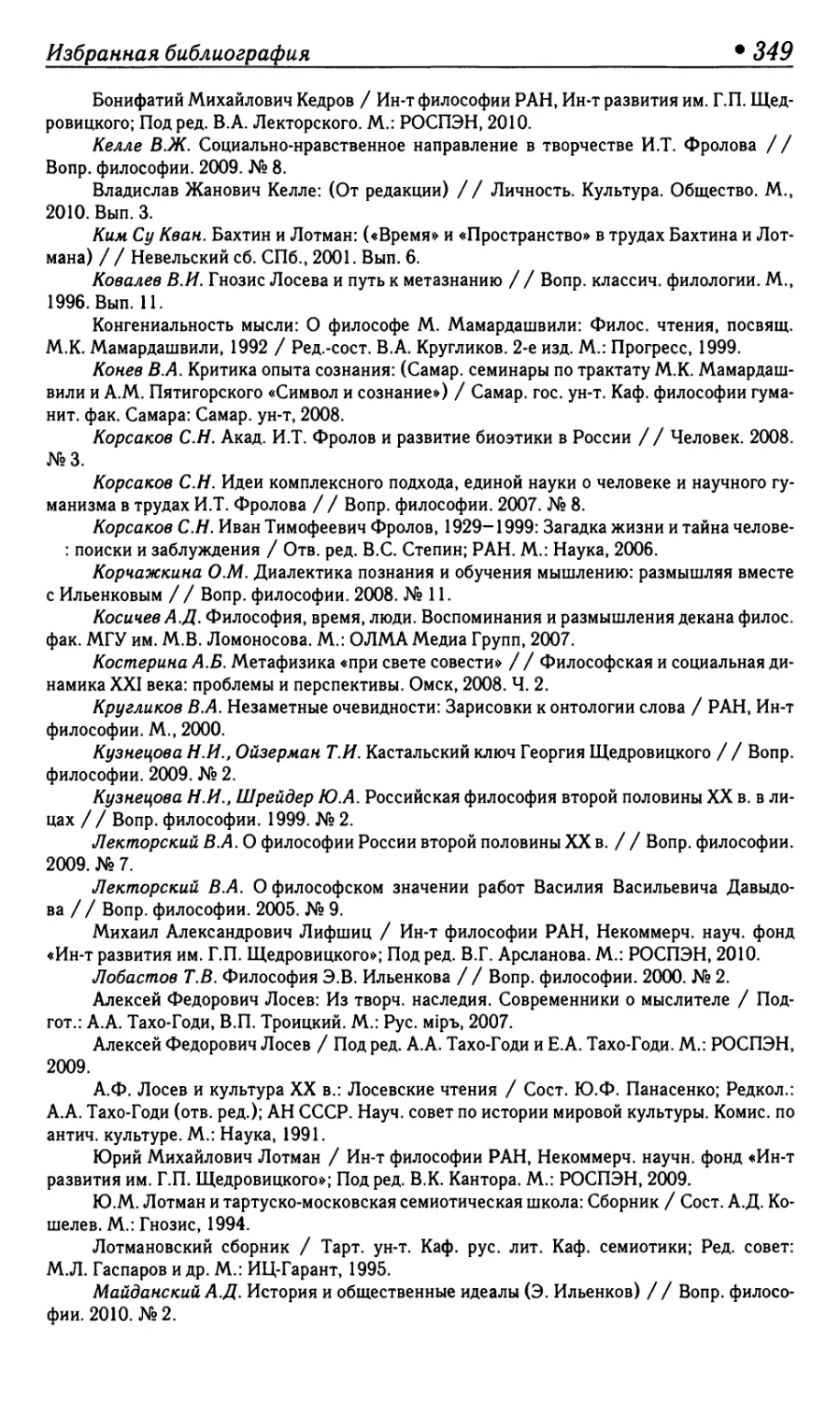

Мотрошилова Н.В.

Отечественная философия 50-80-х годов XX века и западная

мысль. — М.: Академический Проект, 2012. — 376 с. —

(Современная русская философия).

ISBN 978-5-8291-1397-1

Ключевые тексты по истории философии, написанные Нелли Васильевной

Мотрошиловой, объединяет концепция места философии и философов в

исторически развивающемся обществе. Ядро этой концепции составляют три основных

принципа. Первый — это понятие работающей идеи, второй — это то, что сама

Н.В. Мотрошилова называет «личностный принцип», и третий — это различение

трех уровней исторического развития общества: цивилизация, эпоха,

историческая ситуация. Такой подход применен автором и в данной книге. Это одна из

первых попыток осмыслить роль философов в советском и постсоветском обществе, да

и в обществе в целом.

Для студентов и преподавателей вузов, а также для всех интересующихся

историей отечественной культуры.

© Мотрошилова Н.В., 2012

© Оригинал-макет, оформление.

ISBN 978-5-8291-1397-1 Академический Проект, 2012

ВВЕДЕНИЕ: ЦЕЛИ, РАМКИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тема предполагаемой работы, в общем и целом ясная из ее

заголовка, налагает временные и определенные проблемные ограничения, о

которых надо сказать с самого начала. Это будет, естественно, история

отечественной философии важной части советского периода. Но

никакой претензии на сколько-нибудь полное, подробное освещение этой

истории данное исследование не содержит. При всей необходимости

привлекать к рассмотрению факторы, обстоятельства, оценки общего

характера, относящиеся как к истории страны, всего мира, так и к

развитию философии, анализ в конечном счете будет сознательно ограничен и

избранным периодом, и названной сравнительной тематикой.

Что касается выделения именно периода 50 — первой половины 80-х

годов, то оказанное ему предпочтение вряд ли следует обосновывать: его

значимость для судеб отечественной философии вплоть до сегодняшнего

дня столь велика, его противоречивость, драматизм столь впечатляющи,

предрассудки и стереотипы в его оценке столь распространены, что

заняться этими десятилетиями и совершенно необходимо, и весьма

интересно для исследователя. При этом стрелки в сторону последующего

периода так или иначе должны быть прочерчены — чтобы по крайней мере

в общей форме отметить, что сохранилось, усилилось, а что существенно

изменилось в развитии нашей философской мысли начиная со второй

половины 80-х годов XX века и до сегодняшнего дня. Однако сделать столь

же подробным рассказ о новом периоде, совпадающем с коренными

социально-историческими изменениями в стране и во всем мире, означало бы

написать еще одну книгу. К тому же очертания уже сделанного в самые

последние десятилетия и перспективы будущего еще очень

неопределенны, так что писать и судить о них придется молодым сегодня поколениям

философов.

Хотя сколько-нибудь полная, целостная история отечественной

философии советской эпохи (по ряду серьезных причин) еще не написана,

в нашем распоряжении уже сегодня имеется большой массив самых

различных источников — начиная от сочинений, опубликованных в этот

период (книги, статьи, обзоры, рецензии, выступления на конференциях,

дискуссиях непосредственных участников данного процесса), и кончая

впоследствии написанными историческими работами

(энциклопедические и иные статьи обобщающего характера, воспоминания, мемуары,

документальные свидетельства и т. д.). В моем исследовании эти материалы

4*

Введение

и источники постоянно используются как ценное подспорье. (Наиболее

важные из них приведены в Библиографии, помещенной в конце книги.)

В самое последнее время в этом отношении произошел настоящий

прорыв: издательством РОССПЭН опубликовано более 20 томов в

ценнейшей серии «Философия России второй половины XX века» благодаря

осуществлению совместного проекта Института философии РАН, фонда

«Институт развития им. Г.П. Щедровицкого» и названного издательства.

Книги посвящены А.Ф. Лосеву, М.М. Бахтину, В.Ф. Асмусу, С.Л.

Рубинштейну, Б.М. Кедрову, Э.В. Ильенкову, A.A. Зиновьеву, М.К. Ма-

мардашвили, И.Т. Фролову, П.В. Копнину, B.C. Библеру, Г.П. Щедро-

вицкому, М.А. Лифшицу, Г.С. Батищеву, М.К. Петрову, В.А. Смирнову,

Э.Г. Юдину, Ю.М. Лотману, Л.Н. Митрохину — тем уже ушедшим из

жизни мыслителям, чей крупный вклад в философию признан в нашей

стране и за рубежом. Один том называется «Из XX века в век XXI», и

посвящен он ныне живущим нашим философам мирового класса —

B.C. Степину, Т.И. Ойзерману, A.A. Гусейнову, В.А. Лекторскому.

Перечисленные имена фигурируют и в моей книге (кстати,

написанной раньше, чем были опубликованы тома серии), так что для восприятия

выполненного в ней анализа материал серии поистине неоценим. При

этом важно учесть, что в работе ограниченного объема не всегда

существовала возможность приводить цитаты из соответствующих публикаций,

давать на них прямые ссылки, но при необходимости они всегда могут

быть приведены, объективированы. Отдельные материалы, как сможет

убедиться читатель, в силу их особой репрезентативности и важности

будут проанализированы специально и более подробно. Вполне ясно,

однако, что здесь невозможно было привлечь к рассмотрению все

заслуживающие этого эпизоды, упомянуть хотя бы большую часть произведений,

имен, достойных упоминания. Это исследование — не описание, не

справочник, а типологическая историко-философская работа.

Систематическая же история философии советского времени,

включая интересующий нас период, еще ждет своих историков. Теперь уже

очевидно, что она будет (если вообще будет) написана историками более

молодых, новых поколений. Надо надеяться, что их анализ, по крайней

мере, не будет предвзятым. Он, разумеется, будет субъективным, ибо

иным историческое исследование никогда и не бывает. Так и я, пытаясь

опереться на источники, факты, свидетельства, оценки, находящие (как

мне кажется) объективные подтверждения, на большой массив

литературы, отчетливо осознаю и признаю, что нижеследующие обобщения,

размышления, характеристики имеют субъективный характер. И

притом они субъективны в разных смыслах слова. Особенно это касается

оценок, которых никак нельзя избежать и которые можно выносить

только от своего имени (конечно, и в согласии с теми коллегами, которые

оценивают наше философское прошлое сходным образом). Вот почему

перед всеми принадлежащими мне оценками и утверждениями можно,

да и нужно было бы поставить слова: «я думаю, полагаю», «с моей точки

Введение

•5

зрения» и т. п. Я не во всех случаях прибегаю к таким предуведомлениям

только из-за экономии места и стилистических соображений1.

Дело здесь, впрочем, не только в очевидной и неустранимой

пристрастности, которая особенно чувствительна, когда люди оценивают

деятельность своих поколений, итоги собственной работы, свои

жизненный выбор и судьбу. Ведь время, избранное здесь для исследования

и пережитое нашими соотечественниками, отмечено столь глубокими

потрясениями, столь фундаментальными историческими изменениями,

такими разительными противоречиями жизни и судьбы, что надеяться

на беспристрастно-объективное описание, тем более осмысление

прошедшей и нынешней истории по меньшей мере наивно. И если слово уже

не раз получали резвые и предельно резкие авторы постперестроечного

периода, которые в «праведном гневе» пытались и пытаются сравнять с

землей всю философию советского и нынешнего времени, то

справедливость требует, чтобы были выслушаны также и те, для кого прошедшие

десятилетия были временем их жизни, судьбы, надежд и страданий.

(Кстати, помимо «праведного гнева» от подавляющего большинства этих

авторов и их сегодняшних последователей читатели так и не дождались

«блестящих» философских произведений...)

Вот почему с самого начала хочу прямо и честно оговорить, что в

дальнейшем изложении, сфокусированном на процессах размежевания

ортодоксальной, идеологической по своим ориентациям, способу работы

«философии» и неортодоксального, по преимуществу исследовательски

ориентированного философского сообщества, мой интерес, сочувствие,

личностные предпочтения на стороне второго. Если кто-то скажет, что

это тоже своего рода «идеология» (пусть она предполагает размежевание

с традиционным для первых десятилетий истории нашей страны марк-

систско-ленинско-сталинским идеологизмом) — не стану возражать. Но

«идеология», возводящая в норму проверяемое, доказуемое, на мировом

уровне осуществляемое и транслируемое философское исследование,

отвечает, по моему мнению, внутреннему характеру, специфике

философии как особой формы человеческой культуры.

В этом Введении надо также объяснить, почему сравнительному

историческому анализу отечественной и западной философии в

предлагаемой работе придается принципиальное значение.

Во-первых, тому есть личные причины. Немало лет я исследовала

историю российской философии конца XIX — начала XX веков в ее

соотношении, в ее перекличке с историей западной философской мысли.

Этой обширной теме посвящен ряд моих публикаций 80-90-х годов,

продолжением, дополнением и обобщением которых стала книга

«Мыслители России и философия Запада» (М., 2006), так что предлагаемое далее

1 Возможно, я все же делаю подобные личностные оговорки чаще, чем другие авторы.

Причина совсем не в том, что я слишком высоко ставлю свое мнение. Как раз наоборот:

предпочитаю не приписывать некоторому безличному «мы» утверждения, ответственность

за которые нести только мне — и никому другому.

£•

Введение

исследование в известном смысле примыкает к моим прежним работам

по истории российской философии.

Во-вторых, и это главное: с первых своих шагов в философии я была

солидарна с теми, кто придерживался и до сих пор придерживается

простой и ясной мысли о том, что философия — не только достояние

работающих в различных странах отдельных людей, ее разрабатывающих,

сколь бы громкими ни были их имена и сколь бы значительными ни были

их интеллектуальные достижения. Философия, взятая в качестве

массива постоянно обогащаемых (кем-то подтверждаемых, а кем-то другим

опровергаемых) знаний, идей, — это совокупный продукт совсем не

мистического «мирового духа», общечеловеческого разума. Поэтому

реальная и объективная включенность в развитие мировой философии тех или

иных, в определенное историческое время и в той или иной стране

проведенных философских исследований — важнейший показатель,

одновременно и стимул достаточно высокого качества этих работ, их проверки

на достоверность, прочность, а иногда и свидетельство их

всемирно-исторического значения. И наоборот: изоляционизм в развитии философии

(как и культуры в целом) какой-либо страны есть безошибочный признак

неблагополучия в этой важнейшей области мыслительной,

теоретической деятельности, да и не только в ней.

Если иметь в виду обсуждаемую здесь центральную проблематику,

то при непредвзятом подходе трудно не признать, что развитие

отечественной философии советской эпохи вообще, периода 50-80-х годов

XX века в частности, отмечено существованием антиномии, которая

полностью не снята и сегодня.

Одна ее сторона, один полюс — воплотившееся в различных

формах господство официальной марксистско-ленинско-сталинской

идеологии и официальных политико-идеологических инстанций. Господство это

объективно, фактически (что бы ни провозглашалось на словах1) было

нацелено на то, чтобы по возможности оторвать деятельность

отечественных философов от продукции центров западной философии, от

контактов с ними, от дискурса и дискуссий международного, мирового

уровня. Временами это удавалось. Но в целом и в конечном счете оказалось,

что таковая цель не была достигнута. Ибо на протяжении всей советской

эпохи, в каждый из ее периодов существовал и действовал также другой

полюс антиномии. Эта была тенденция интернационализации

философского знания, взаимообмена его результатами на мировом

уровне — тенденция, которая по-разному проявлялась в различные периоды

1 Ведь на словах постулировалась претензия на уверенное и эффективное исполнение

марксистско-ленинским учением (включая философию) его центральной и

«всепобеждающей» роли на мировой арене. Однако на деле царил страх идеологов перед «совращающей»,

«соблазняющей» силой «буржуазного мира» и его «вредоносных» идей. При этом с особым

подозрением и опасением руководящие инстанции относились к зарубежному марксизму,

то есть, казалось, самому идейно близкому, родственному течению, к контактам с теми

марксистскими центрами Запада, в которых видели «рассадники ревизионизма».

Введение

•7

и в разных странах, а также в различных сферах, областях, дисциплинах

философии. Причины существования, усиления данной тенденции и ее

воздействия даже на философов, живших в СССР1, заключены, в

конечном счете, во всемирном значении развития человеческой культуры;

заключены в том, что обособленное «потребление» ее наследия, ее форм

противоречит всемирному характеру цивилизации и культуры.

Философия же, что сегодня вряд ли требует доказательств, — одна из

универсалистских структур человеческого духа, ибо она вычленяет,

формулирует, закрепляет, транслирует то, что B.C. Степин, примыкая к давним

традициям, называет «универсалиями», то есть всеобщими понятиями,

категориями культуры. А потому всякая попытка насильственно

пересадить философию — если она достойна этого имени — на «делянку»

идей одной страны, тем более одной идеологии (все равно, марксистско-

ленинской или националистической) в конечном счете обречена на

провал. (Тем не менее, такие попытки в истории то и дело предпринимались,

предпринимаются и, увы, скорее всего еще будут предприниматься.)

Даже в условиях общего господства изоляционистской идеологии

(а таковые условия как раз и существовали в интересующие нас первые

три, даже четыре послевоенных десятилетия) могут время от времени

складываться благоприятные обстоятельства для проявления

упомянутой универсалистской тенденции. Пресловутый «железный занавес» в

духовно-идеологической сфере, в коммуникации людей и институтов в

50-80-х годах так или иначе существовал. Однако он, этот занавес, все

же не был железным монолитом: в нем то и дело возникали какие-либо

бреши, что было результатом действия целой совокупности конкретных

исторических причин, которые подлежат конкретному исследованию.

1В данной работе знакомое словосочетание «советская философия» будет

применяться лишь к тем явлениям, которые в точности подпадают под это определение, т. е. к чисто

идеологическим продуктам, направленным на прославление, защиту советской власти.

К жизнедеятельности философов-исследователей мирового класса это клише, как правило,

неприменимо, подобно тому, как другой классово-идеологический термин — буржуазная

философия — неприменим к представителям западной философии, занятым подлинно

философским, исследовательским делом. Лишь в случаях, когда может быть доказано, что тот

или иной мыслитель (философ, историк, экономист и т. д.) идеологически защищает

интересы буржуазии как класса, к его работе — да и то, как правило, лишь к части его

взглядов — может быть приложено классовое определение. В книге «Социально-исторические

корни немецкой классической философии» (М., 1990) я пыталась конкретно доказать,

почему к Канту, Фихте, Шеллингу, Гегелю и их делу неприложим термин «буржуазная

философия», причем и в силу их осознанных (субъективных) универсалистских, а не частно-

классовых устремлений, ценностей, и в смысле объективного смысла их взглядов,

выходящих далеко за пределы интересов капитализма как системы и буржуазного класса.

Так и философы, жившие и работавшие в СССР, далеко не всегда были «советскими

философами». Нельзя же, в самом деле, приложить этот эпитет к таким мыслителям, как М. Ма-

мардашвили, отношение которого к социализму и советской власти смолоду было резко

отрицательным. После 1956 года такое негативное, отчужденное отношение к системе, в

которой приходилось жить, было достаточно массовым. Другое дело, что черты

«советского» образа мыслей могли незаметно разъедать и критическое сознание...

<?•

Введение

Главная причина, объясняющая нарастающее движение

отечественной философии в сторону центрального тракта мировой

философской мысли, заключалась в объективном характере дела тех, кто,

несмотря на все трудности, старался заниматься именно философским

исследованием. (Это относится не только к философии, но и к любой

области духовной культуры, к любой науке, в том числе гуманитарной,

социальной.) В упомянутой ранее книге «Мыслители России и

философия Запада» к анализу отечественной философии конца XIX — первых

десятилетий XX веков было применено понятие «спонтанной

параллельности» (термин Р. Отто) исследовательских поисков, идей, достижений

в философии. Здесь этот же принцип будет использован при конкретном

проблемном анализе отечественной философии второй половины XX

века. Будет предпринята попытка доказать, что философы нашей страны

нередко новаторски создавали исследовательские парадигмы,

подобные, параллельные тем, которые только что возникли в западной мысли

или складывались несколько раньше, но по разным причинам были

плохо известны в нашей стране. И в той мере, в какой в отечественной

философии возрастала доля работы преимущественно исследовательского

характера, расширялись и объективные возможности для встречи,

согласования ее результатов, форм, методов с мировыми философскими

исследованиями и достижениями. Кстати, все эти факты и обстоятельства

очень плохо просматривались из перспектив философии Запада,

создатели которой долгое время черпали свои знания о нас из философской

советологии, идеологическую предвзятость которой можно сравнить разве

что с жесткой необъективностью ее прямых советских контр-агентов,

занимавшихся критикой советологических критиков.

Завершая предварительные заметки, кратко обрисую специфику

предпринимаемого далее исследования с его

теоретико-методологической стороны и в контексте моей исследовательской работы. В

подзаголовке сказано, что читателю предлагается исследование пусть и

проводимого в рамках философии, но по сути своей междисциплинарного

поиска, причем осуществляемого в свете социологии философского

познания. Поясню, что имеется в виду1. Сначала о втором аспекте, т. е. о

социологии познания, примененной к анализу философии. Читателя

ожидает не просто историко-философское исследование; это будет анализ

относительно небольшого периода истории отечественной философии,

выполненный в жанре той примененной к развитию философского

1 Считаю это пояснение необходимым вот по какой причине. Хотя в отечественной

литературе порой и упоминается о социологии познания, хотя ей посвящены некоторые

частные работы, предложенная мною концепция социологии познания и знания, которая

применена именно к философии и ее истории (после краткого периода внимания к ней в 70-х

годах со стороны молодых ростовских исследователей), не нашла продолжателей и

последователей. Есть упоминания о ней, но они очень редки. (См., например: Соловьев Э.Ю.

И. Кант: взаимодополнительность морали и права. М., 1992. С. 20.) Подробнее о проблемах

социологии познания, в частности, философского познания и их оригинальной разработке

в отечественной мысли исследуемого периода см. в III разделе данной книги.

Введение

•9

процесса социологии познания, которую я практиковала ранее по

отношению к истории античной, немецкой классической и русской

философии конца XIX — начала XX веков и понятийный аппарат, методологию

которой подробно обосновала в ряде более ранних работ. (См. книги:

«Социально-исторические корни немецкой классической философии»,

М., 1990; «Рождение и развитие философских идей», М., 1991; «Работы

разных лет». М., 2005 и ряд статей.) Речь идет о знакомых понятиях —

«цивилизация», «эпоха», «историческая ситуация», но взятых в такой

расшифровке и методологической функции, которые, как я полагаю,

помогают раскрыть глубинные социально-исторические истоки

философских идей, понятий, трансформаций, взаимодействий. Отсылая

читателей к данным работам, кратко поясню, как соотносятся названные

понятия с тем материалом, который будет разбираться в дальнейшем.

Цивилизационный уровень воздействия на философию является

наиболее масштабным, глубинным, и он далеко не сразу улавливается

самим философским знанием как в свете вхождения цивилизационных,

то есть глобальных проблем планеты Земля и человечества в рамки

основательного философского анализа, тем более их выдвижения на

передний край, так и с точки зрения философской саморефлексии,

способствующей осознанию философией собственных цивилизационных

оснований и предпосылок.

Философия советского периода, с одной стороны, поздно вышла

именно к цивилизационной проблематике, но, с другой стороны,

исследовательский интерес к глобальным проблемам возник в ней достаточно

рано. Это было обусловлено, во-первых, настоятельным воздействием на

человеческую мысль и начавшимся обострением самих этих проблем: не

замечать их или увязывать только с капитализмом в 70-х годах уже

нельзя было при самом большом идеологическом рвении или ослеплении.

Во-вторых, в западной литературе, в том числе философской, появились

работы, документы, вполне оправданно привлекшие внимание к опасным

глобальным тенденциям мирового цивилизационного развития.

Отечественные философы были в первых рядах исследователей, в нашей

стране (почти) синхронно с Западом отреагировавших на эту литературу

и принявших участие в обсуждении проблематики на мировом уровне,

отчасти благодаря актуальности глобальной проблематики, но еще

больше в силу объективной логики исследования социальной философии и

философии культуры в 80-х годах. И еще до перестройки цивилизаци-

онная составляющая исторического развития (которой и классический

марксизм, и особенно официальная марксистско-ленинская идеология

явно пренебрегали, акцентируя по преимуществу или исключительно

формационные аспекты) передвинулась на передний план в

отечественных исследованиях. В работах отечественных авторов были раскрыты —

полагаю, на мировом уровне — те тенденции развития цивилизации,

которые и в первой, и во второй половине XX века глубинно определяли

как эпохальные, так и ситуационные линии, особенности исторического

10 •

Введение

развития, оказавшие более непосредственное воздействие на динамику

трансформации философии во второй половине XX века. Но

отечественная философия, как это всегда бывало в ее истории, в гораздо большей

мере ощущала, а отчасти и осмысливала эпохальные и ситуационные

воздействия исторического развития. Значение многогранного,

многоаспектного понятия эпохи применительно к анализу отечественной

философии рассматриваемого периода связано со следующими

историческими обстоятельствами и факторами:

- с возникновением, построением социалистического строя в нашей

стране, со складыванием, а потом и крушением мировой

социалистической системы;

- с историческим соревнованием капитализма и социализма, борьбой

между которыми был наполнен анализируемый период.

Воздействие этих и аналогичных измерений, динамических

изменений эпохи на отечественную и мировую философию не подлежит

никакому сомнению. Оно — применительно к философии — как раз и

выразилось сначала в недальновидных (в свете последующих цивилизационных

и эпохальных сдвигов) попытках (в конечном счете неудавшихся)

тотальной идеологизации философии нашей страны (а потом и философии

других социалистических стран), в создании социальных институтов,

форм, целью которых стало обеспечение воздействия

марксистско-ленинской идеологии (еще в предшествующий период провозглашенной

главной составляющей всей духовной жизни социалистического

общества) на сознание, ценностный мир отдельных людей и программы

их общественных объединений. Но это объясняет лишь одну сторону

дела, один полюс развития философии. Ибо другой опознавательный

знак эпохи — переход от широких конфронтации стран и их коалиций,

переросших во вторую мировую войну, к периоду, когда опробовались

различные формы (относительно) мирного сосуществования различных

центров силы и влияния.

Тектонические изменения структур цивилизации, эпохи во второй

половине XX века привели хотя бы к ослаблению изоляционизма, к

повышению значимости науки, критериев научности, профессионализма,

к акцентированию ценностей гуманизма, свободы, достоинства

личности. А цивилизационные, эпохальные запросы не могли не воплотиться в

подвижки в мире индивидуальных устремлений, ценностей, ориентации,

приоритетов, которые объективно произошли, и не могли не произойти,

также и в советской стране, в странах социалистической системы.

При прослеживании динамики взаимодействий общих социальных

факторов цивилизационного и эпохального характера и специфических

процессов развития сфер духа, культуры (здесь — философии) особая

роль принадлежит также специфическим историческим ситуациям,

которые складываются, как правило, вокруг наиболее ярких и значимых

исторических событий, в свою очередь глубинно воздействующих и на

характер эпохи, взятой на ее данном историческом отрезке, и на разви-

Введение

•11

тие цивилизации в целом. Такие события обыкновенно бывают хорошо

известны, остро пережиты непосредственными их участниками.

События, ситуации предстают и в их неповторимом, единичном облике, и в

противоречивых реакциях, восприятиях, оценках — как со стороны тех,

кто был в них вовлечен, так и тех, кто анализирует их post factum.

Во второй половине XX века в развитии нашей страны можно

выделить ряд таких поворотных событий (и соответственно — исторических

ситуаций). Это: смерть И. Сталина в 1953 году; XX съезд КПСС (1956 г.)

и критика руководством КПСС культа личности — с последующим

периодом, получившим название «хрущевской оттепели»; пражская весна

1968 года; попытки сталинистского реванша в середине 70-х годов;

перестройка, начавшаяся в 1986 году и продолжавшаяся еще несколько лет;

распад СССР, крах социалистической системы в 90-х годах и

последующее развитие вплоть до сегодняшнего дня (эти периоды тоже можно

разделить на отдельные исторические ситуации). (Сделаю оговорку: из-за

ограниченного объема работы пришлось отказаться от вообще-то очень

важного конкретного анализа таких ситуаций и ограничиться общим

напоминанием о них.)

Центральная идея применяемой здесь концепции социологии

философского познания (главный противник которой — вульгарный,

идеологизированный социологизм) состоит в том, что социальный контекст и

его циливизационные, эпохальные и даже ситуационные измерения

воздействуют на развитие философии не прямо и непосредственно, а через

целый ряд опосредующих звеньев, в конце концов передающих

философии отдельные социальные, в том числе духовно-культурные, идейные

влияния. К числу социальных звеньев, наиболее близких к миру знания,

познания (здесь — философского познания), относятся, по моему

мнению, коммуникативные факторы, проявляющиеся в формировании и

изменении профессиональных сообществ. С одной стороны, это

официальные, так или иначе включенные в деятельность властных,

институциональных образований, а в советской стране ставшие, как мы увидим,

активным проводником марксистско-ленинско-сталинской идеологии.

Там были, конечно, и свои сообщества. С другой стороны, это

неофициальное, а при сравнении с господствующей идеологией и

неортодоксальное сообщество1. Зарождение и развитие последнего в отечественной

философии 50-70-х годов будет далее в центре нашего интереса.

Одна из целей последующего расмотрения — вполне конкретное,

основанное на историческом материале доказательство того уже

высказанного ранее тезиса, согласно которому при воздействии мощных

социально-исторических факторов (включая господствующую идеологию,

даже опирающуюся на репрессивный аппарат) философия как сфера

1 Концепция противостояния сообществ и роли неофициального, неортодоксального

сообщества применена мною при анализе немецкой классической философии. См.: Мот-

рошилова Н.В. Социально-исторические корни немецкой классической философии.

М., 1990. С. 142-150, 159 и далее.

12 •

Введение

культуры, как одна из областей гуманитарного познания, подобно всей

культуре, обладает огромной, еще недооцененной силой

сопротивления, способностью и в самых неблагоприятных условиях вырулить

на путь исследования и удержаться на этом нелегком пути. И

делает она это не иначе, чем благодаря активности вполне конкретных людей

и их объединений, сообществ — именно благодаря тому, что

преобразуются мир ценностей, установок, ориентации отдельных личностей и про-

грамматика их сообществ (независимо от того, борются ли эти личности

с открытым или полузакрытым забралом).

Изоляционизм или, наоборот, активность коммуникаций на

мировом уровне всегда вполне конкретно вплетены в целостные процессы

жизнедеятельности отдельных людей, функционирование социальных

систем, их взаимодействие. Поэтому одна из тем, а одновременно и

целей данного исследования — сопоставление развития отечественной и

зарубежной философии в интересующий нас период— требует столь

же обстоятельного подхода, свободы от навязших в зубах стереотипов,

понимания противоречивости, сложности процессов и все же не

всевластия условий, в которых, что я далее и попытаюсь доказать,

отечественная философская мысль 50-80-х годов на ряде очень ответственных

проблемных направлений все же пересекалась, взаимодействовала

с мировой философией или совсем небезуспешно вела параллельный

творческий исследовательский поиск.

Кратко поясню еще один специальный проблемный аспект данной

книги, запечатленный в подзаголовке. Понятно, что из поистине

необозримого исторического материала приходилось выбирать то, что, с одной

стороны, объективно имело фундаментальное, системообразующее

значение для отечественной философии и анализируемого и последующего

периодов и что, с другой стороны, с точки зрения проблематики, методов

работы в наибольшей степени соответствовало моим долговременным

профессиональным интересам, моей компетенции и, соответственно,

в уже осуществленной мною философской работе. Так уж получилось,

что все это концентрировалось вокруг осуществлявшихся в мире —

в философии, социологии, в других гуманитарных дисциплинах второй

половины XX века — междисциплинарных исследований. Ибо сегодня

совершенно ясно: новые проблемные сферы, о которых специально идет

речь в данной книге — философия науки, социология познания,

социология науки, а также и современная история философии — впервые

возникают на междисциплинарном стыке целого ряда дисциплин, прежде

существовавших обособленно друг от друга.

Как будет подробно показано в данной книге, философия науки,

эта подлинно современная, продвинутая часть философии, рождалась и

развивалась благодаря сложному синтезу философии и отдельных наук,

естественных и гуманитарных, теории и истории науки, а также

синтезу философии и социологии. Не менее очевидно огромная роль

междисциплинарного синтеза проявляется в объединении философской теории

Введение

•13

познания и социологии познания и науки, которым в данной книге

посвящены особые главы, одновременно презентирующие пути развития

соответствующих синтетических дисциплин в мировой (здесь — прежде

всего западной) мысли и демонстрирующие, доказывающие факт

участия отечественной философии и социологии в таком

междисциплинарном синтезе.

Я еще и потому особо акцентирую проблему междисциплинарно-

сти, что вижу в таких акцентах не только импетус, мотор исторического

развития философии в XX веке, но и символ будущей судьбы, открытых

перспектив движения научного знания в целом, включая гуманитарные

дисциплины, включая философию как их важнейшую часть.

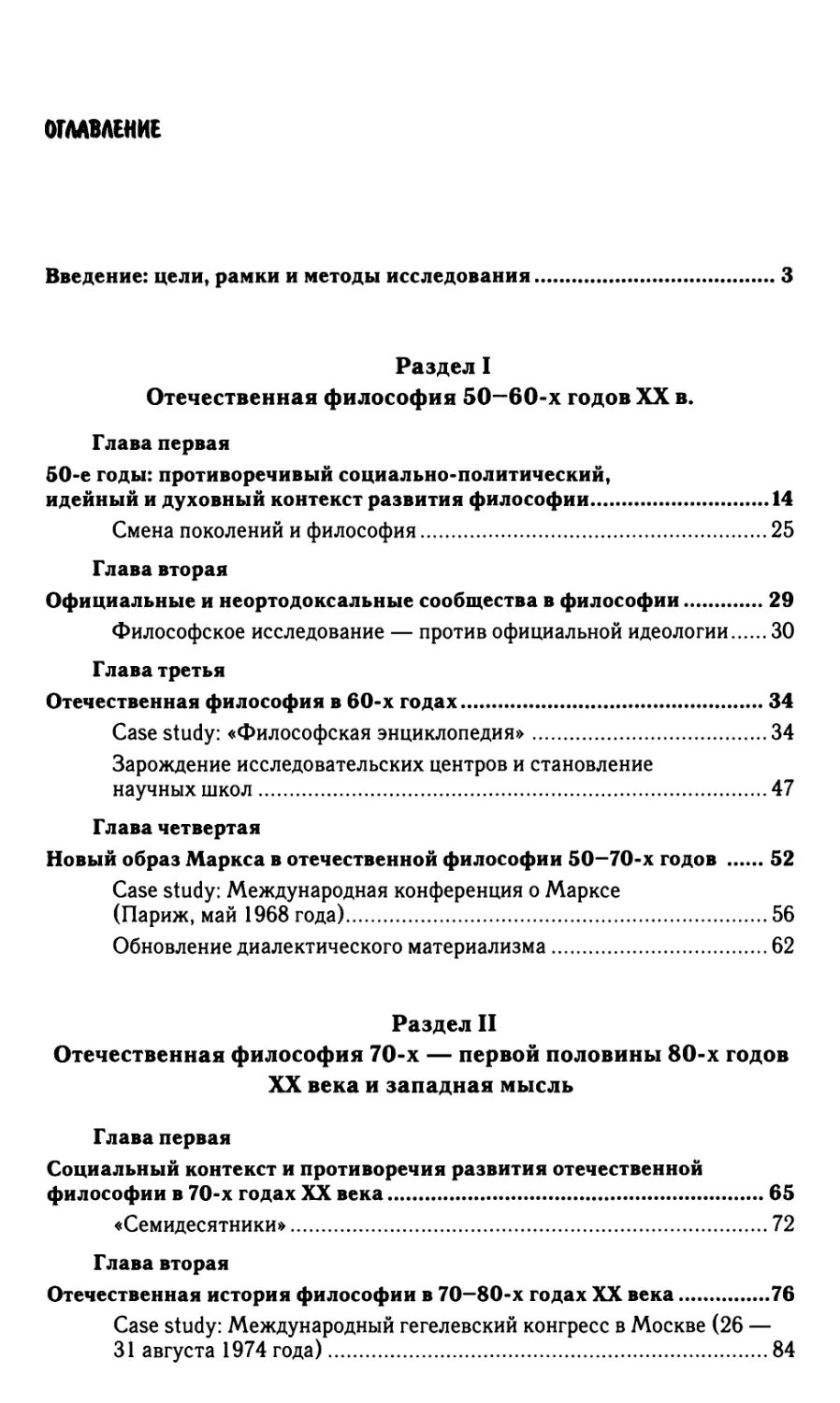

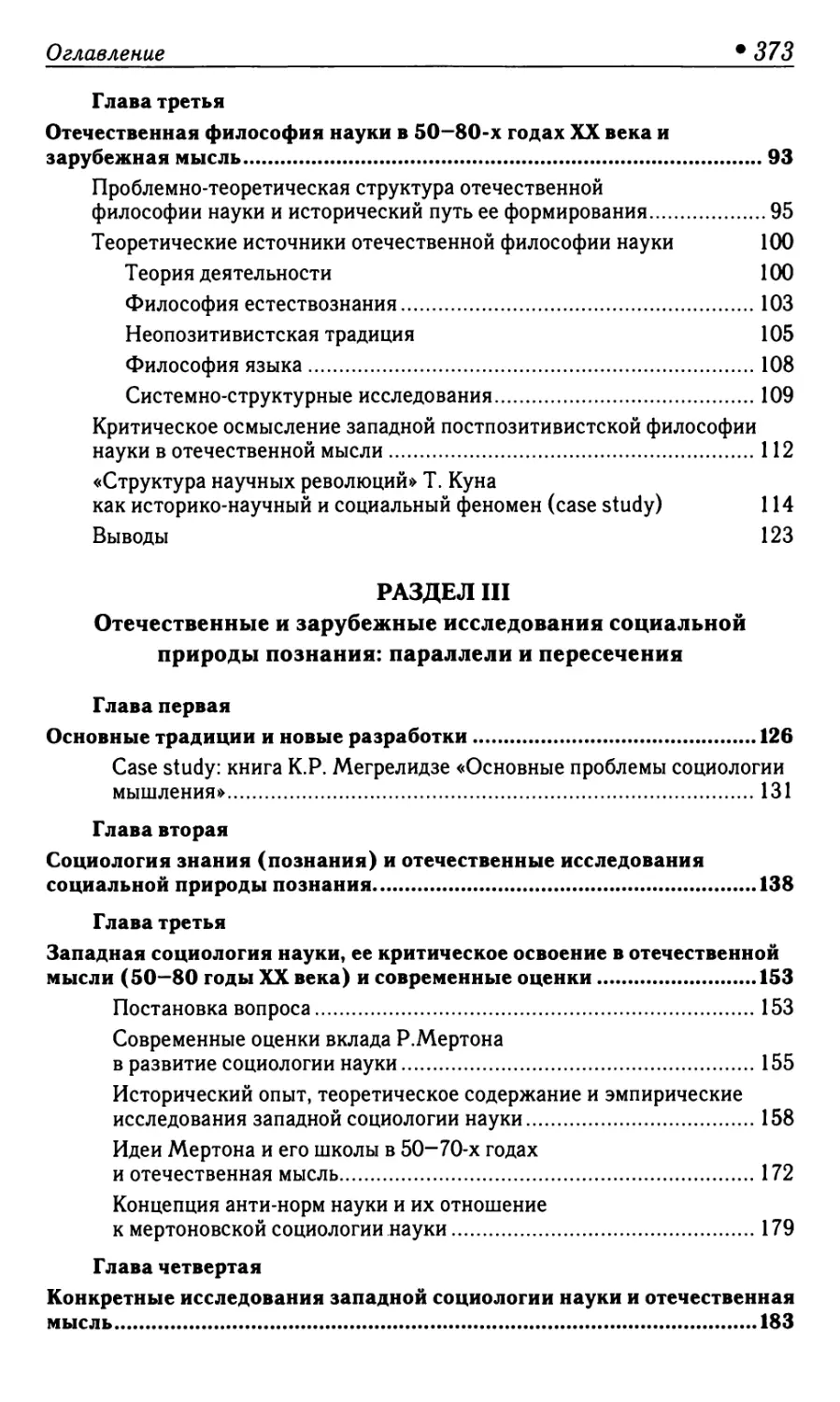

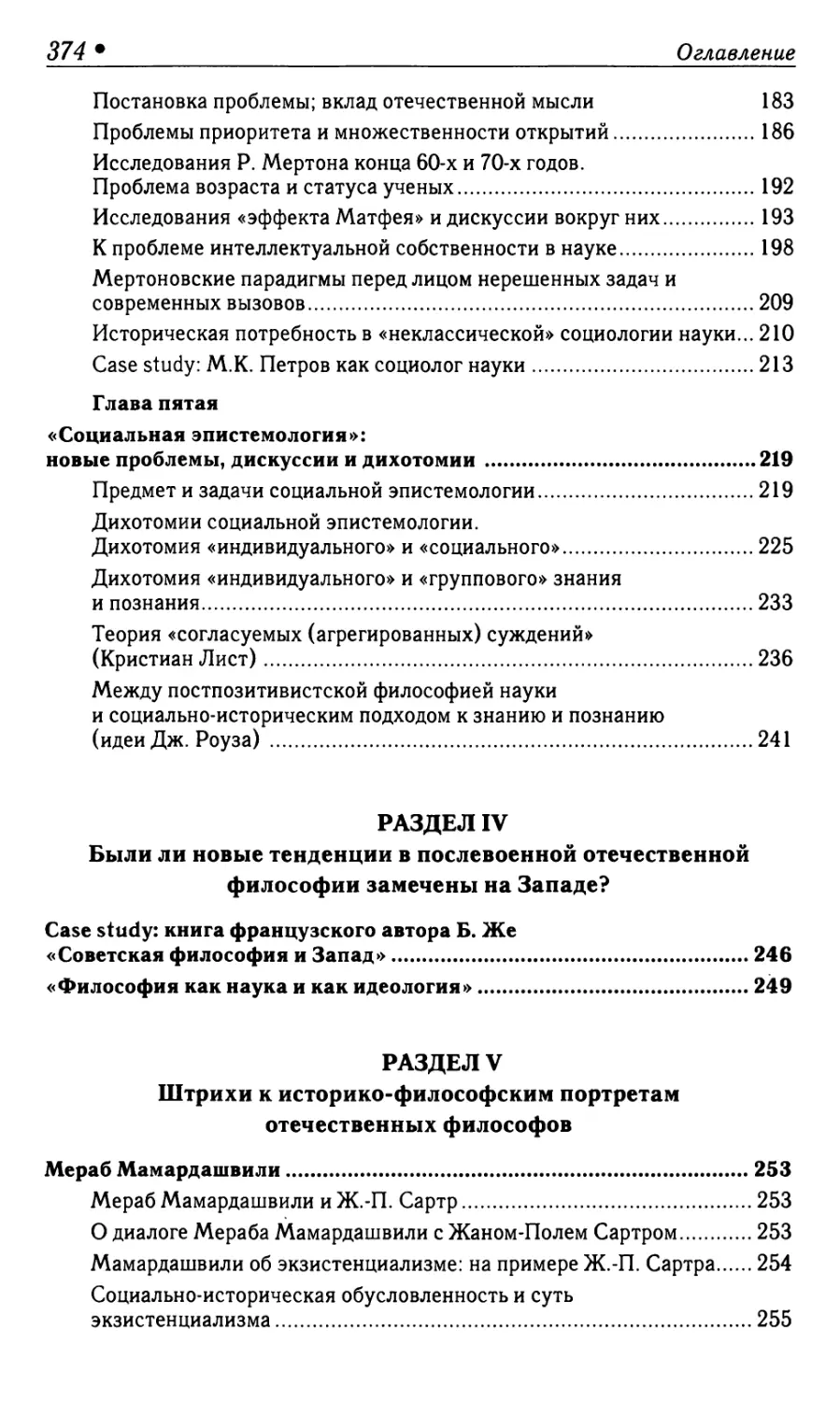

РАЗДЕЛ I

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ

50-60-Х ГОДОВ XX В.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

50-Е ГОДЫ: ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ,

ИДЕЙНЫЙ И ДУХОВНЫЙ КОНТЕКСТ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ

Особую историческую ситуацию, сложившуюся в нашей стране в

первой половине 50-х годов прошлого столетия, нередко описывали, да

и сейчас описывают как однозначную, непротиворечивую. При этом ее

непосредственные участники, официальные идеологи тех лет, говорили

и писали исключительно о взлете патриотизма в стране, победившей

грозного врага, о единстве партии и народа и, разумеется, о том, что

причиной всех причин, залогом дальнейших успехов является «мудрое

руководство отца народов, великого Сталина». Идеологи от философии,

начиная свои рассуждения с этих фраз, неизменно добавляли, что

«советская философия» едина и монолитна, что она во всем придерживается

«гениальных философских идей и указаний товарища Сталина».

Впоследствии, когда началось ниспровержение культа личности,

а потом осуществился соответствующий пересмотр истории, критики

столь же однозначно объявили вторую половину 40-х — первую

половину 50-х годов XX века мрачнейшим историческим периодом, когда

взвинчивание культа личности достигло своего апогея, когда снова

начались прерванные войной политические репрессии и идеологические

проработки, когда сталинизм безраздельно царил во всех сферах культуры,

включая философию.

Между тем внимательное исследование позволяет набросать более

сложную, противоречивую картину — в частности, относящуюся к

развитию философии. Здесь мы сталкиваемся с уже очерченной во

Введении характерной антиномией, которая, скорее всего, может быть

обнаружена и в других областях культуры. Теперь эта антиномия будет

проанализирована подробнее.

Одна сторона антиномии — оформление целой системы

установлений и постановлений, подготовки и назначения кадров, работы

институциональных образований, контроля со стороны партийных инстанций

и т. д., — словом, всего, что должно было бы способствовать сплошной

Отечественная философия 50-60-х годов XX в.

•15

«большевизации», а вернее, «сталинизации» процесса деятельности в

духовной, в частности, философской сфере. Эти замыслы в известной

степени реализовались. Г.С. Батыгин и И.Ф. Девятко в ряде своих

прекрасных исследований, основанных на документах, в том числе архивных,

пришли к выводу: «К началу второй половины XX столетия советская

философия приняла завершенную форму. Еще до войны были разработаны

и утверждены программы по диалектическому и историческому

материализму, заново созданы философские факультеты, во многих институтах

организованы кафедры диалектического и исторического материализма.

Вообще сталинский режим придавал большое значение философскому

образованию не только в вузах, но и в системе партийно-политической

учебы, и в школах»1. И вот если говорить о целом «мире»

диамата-истмата как, с одной стороны, «искусственной, призрачной реальности» (там

же, с. 171), а с другой стороны, как реальности жесткой, властно

навязанной извне, но также и глубоко внедрившейся в сознание индивидов,

то «мир» этот, в самом деле, получил свое наиболее полное, ясное

оформление как раз к началу 50-х годов прошлого века.

Действия, отношения в сфере официальной марксистско-ленинской

идеологии — а значит, и в философии, поскольку ее развитие подпадало

под влияние идеологии, — приобрели почти что религиозные черты.

Во-первых, значение главной «философской Книги» придавалось

канонизированной IV главе «Краткого курса истории ВКП(б)», авторство

которой приписывалось Сталину, а также другим работам «великого

вождя», особенно появившимся после войны. Их цитирование, к месту, а

чаще и не к месту, сделалось обязательным ритуалом.

Во-вторых, философское и, шире, идеологическое значение

непосредственно и заведомо приписывалось партийным документам, и

прежде всего — решениям съездов КПСС и пленумов ЦК КПСС. Эта

практика закрепилась столь прочно, что просуществовала вплоть до 80-х годов

и надолго пережила развенчание культа личности. Все, кому пришлось

тогда защищать диссертации, хорошо помнят, что их, независимо от

темы и области знания, непременно следовало начинать со ссылок на

такие решения — иначе бдительная Аттестационная комиссия могла

диссертацию «зарубить». Партийно-директивные тексты тоже, по существу,

канонизировались, причем заведомо, задолго до их появления и невзирая

на то, что последующие съезды, пленумы нередко дезавуировали

решения тех, что им предшествовали.

В-третьих, все единицы печатной продукции по проблемам

философии (а также экономики, истории, права и т. д.) — книги, статьи,

рецензии и т. д. — следовало оснащать цитатами из классиков

марксизма-ленинизма, указаниями на якобы несомненные и заведомые преимущества

марксизма-ленинизма и его философии перед «буржуазной философией

1 Батыгин Г.С, Девятко И.Ф. Советское философское сообщество в сороковые годы:

Почему был запрещен третий том «Истории философии? / / Философия не кончается... Из

истории отечественной философии. XX век. 1920-50-е годы. Кн. I. М., 1998. С. 127-173.

16 •

Раздел I

эпохи империализма». Мало кто мог обойти эти «правила», которые,

возможно, не были где-то записаны черным по белому, но на практике

соблюдались неукоснительно и свято. Фактически главная обязанность

руководства и редакторов издательств заключалась в том, чтобы следить

за их соблюдением. Но и авторы в тот период (а также и в

последующие десятилетия) часто соблюдали эти и подобные предписания; одни

искренне верили в их необходимость, а другие (думаю, таких было куда

больше) прагматически расценивали такой ритуальный жест как

относительно небольшую жертву во имя публикации и сообщения некоторого

проблемного содержания.

В-четвертых, преподавания философии, совершенно свободного

от обязательных диаматовско-истматовских программ, не

существовало и существовать не могло. Это в особенности касалось

профилирующих лекционных курсов (тогда как семинары, спецкурсы, спецсеминары

предоставляли несколько большую свободу, которой в 50-60-х годах

широко пользовалось — помню по собственному опыту — немало

преподавателей). И когда в университетах и вузах уже читались (причем,

как будет показано, довольно рано) лекции, проводились семинары

более свободного стиля, преподаватели все-таки должны были считаться с

возможностью идеологических проверок, опасных и для них самих, и для

студентов. (Именно отсюда проистекало стремление молодых

неортодоксальных философов организовывать семинары при каких-либо

«маргинальных», менее бдительно контролируемых институциях.)

В-пятых, отряд обществоведов, включавший «философские кадры»,

был к началу 50-х годов столь значительным, что правящая партия не

жалела сил для контроля — по всей системе партийных и министерских

вертикалей — за его работой. «По данным единовременного обследования

преподавателей общественных наук, проведенного Министерством

высшего образования в 1948 году, в стране насчитывалось 4836 преподавателей,

125 профессоров, в том числе 44 доктора наук... В вузах СССР действовала

41 кафедра философии диалектического и исторического

материализма» — свидетельствуют Г.С. Батыгин и И.Ф. Девятко (Указ. соч. С. 174).

В-шестых, контроль был предельно жестким и неусыпным в случаях,

когда речь шла о центральных философских учреждениях или об

учебниках по философии, рекомендуемых для широкого пользования. Поэтому

Институт философии АН СССР, философские факультеты крупных

университетов находились под особым контролем. Для всего этого нужен

был мощный аппарат в партийных инстанциях и министерствах. И он

постоянно пополнялся и расширялся. Например, к концу 40-х годов в

Управлении агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) работало около 300

сотрудников. Что характерно, с 1939 по 1947 год управлением руководил

историк философии Г.Ф. Александров. Высокий пост, кстати, не спас его

самого от идеологических проработок (об этом далее).

В-седьмых, надо специально сказать про такого рода идеологические

проработки. Именно в конце 40-х годов под бдительным руководством

Отечественная философия 50-60-х годов XX в.

•17

самых высоких органов партии неоднократно проходили, даже гремели

на всю страну идеологические процессы вокруг философских тем,

причем — поразительно! — и таких специальных, как история философии.

Партийный аппарат (а за кулисами всегда был «мудрый вождь»)

«вникал» и в частные процессуальные детали1.

В-восьмых, вся атмосфера довоенных и послевоенных лет

способствовала тому, чтобы из среды тех, кого именовали «философами»,

выделился «боевой отряд» ревностных идеологических работников —

«советских философов» в полном смысле этого слова: они добровольно брали

на себя нелегкий, вообще-то говоря, «труд» партийно-идеологического

надзора за развитием отечественной философии (и не только ее, но еще

естествознания, искусства), выполняя его весьма ревностно.

Об одном из таких деятелей, М.Б. Митине, Э.Ю. Соловьев

справедливо сказал: «сталинский фаворит, активный проводник партийно-

идеологических чисток середины 30-х годов»2. Совсем не краткий список

соратников Митина по надзору за философией составлять излишне: их

имена хорошо известны и зафиксированы в различных документах.

Важно то, что это были люди, которые поднялись на вершину управления

философией вместе с волной репрессий второй половины 30-х годов и

закрепились в ней на ключевых руководящих постах. И, кстати, на этих

постах они частенько оставались и в последующие десятилетия.

Перечень горестных примет исторической ситуации, сложившейся

в концу 40-х и в первой половине 50-х годов в идеологии, в духовных

сферах, включая философию, можно было бы продолжить.

В плане проводимого нами в этой работе исследования — в духе

социологии познания, социологического, социально-философского анализа

развития философии — важно отметить: все перечисленные и

подразумеваемые обстоятельства, факты, аспекты характеризуют объективно

существовавшие социально-политические и в то же время

институционализированные структуры, которые сложились в эпоху после

Октября и образовали ту часть «советской власти» (не путать с ролью

безвластных Советов), которая была непосредственно повернута в сторону

духовной деятельности, науки, культуры. В то же время существовали и

не институциональные, а обращенные к индивидам, частично

внедрившиеся в их сознание, добровольно или и под давлением принятые нормы-

рамки действия, поведения.

Не означает ли все сказанное, что дело философии как

профессионального исследования оказалось безнадежно проигранным? Может

1 Из ряда исследований, помещенных в двух книгах «Философия не кончается...»,

видно, сколь «конкретным», детальным был стиль высокого партийного «руководства»

философией, сколько постановлений было принято, сколько директивных писем написано,

сколько совещаний проведено... И, кстати, сами «работники философского фронта» проявили

могучую активность в том, чтобы вызвать огонь партийного гнева на философию!

2 Соловьев Э.Ю. Философский журнализм шестидесятых: завоевания, обольщения,

недоделанные дела // Философия не кончается... Из истории отечественной философии.

XX век. 1960-80-е годы. Кн. II. М., 1998. С. 110.

2 Н. В. Мотрошилова

18 •

Раздел I

быть и об этом периоде следовало говорить то же, что А.П. Огурцов

сказал о ситуации 30-х годов: «Философская жизнь на одной шестой части

планеты была подавлена»1? Как это ни покажется парадоксальным,

удивительным, неожиданным после всего ранее перечисленного, но как раз

в 50-е годы наметились и особенно в 60-е годы стали пробиваться, а затем

и укрепляться, шириться тенденции, на разных проблемных

направлениях способствовавшие оформлению исследовательских начал и

критериев в философии, чему способствовали некоторые конкретные

особенности сложившейся исторической ситуации и более общие черты

российской культурной жизни, российского духа и культуры. Говоря об

этих особенностях и чертах, мы кратко обрисуем вторую сторону

ранее упомянутой антиномии, как она обнаружилась в философии, и не

только в ней. Заранее скажу, что речь далее пойдет главным образом не

об институциональных, т. е. (в большей мере) объективированных

социальных формах, а о противоречивых процессах, происходивших в «мире»

сознания, ценностей, устремлений, мотивов, в межличностных

коммуникациях людей, т. е. о факторах, в марксизме обычно именуемых

субъективными. Однако нам предстоит убедиться, что они тоже способны

приобретать на первый взгляд неожиданную объективно-историческую

силу. Перечислю лишь некоторые из этих факторов.

Во-первых, победа в Великой отечественной войне способствовала

укреплению патриотизма, чувства единства с народом, а вместе с тем и

веры в себя, чувства собственного достоинства тех людей, которые на

полях сражений и в тылу благодаря своей самоотверженности,

величайшему напряжению всех физических и духовных сил добывали

нечеловечески трудную победу. Не в первый раз в истории наши

соотечественники, выковывавшие победу в общеевропейской войне, возвращались

с европейских полей сражений с недоуменными вопросами и

сомнениями2: если в значительной степени благодаря жертвам, понесенным

нашим народом, Европе была возвращена свобода от нацистского рабства,

то почему так плачевно обстоит дело со свободой в нашей собственной

деятельности и свободой мысли? Официальная пропаганда так или иначе

учитывала это. Приходилось считаться с тем, что бывшие фронтовики

принесли с поля боя новые устремления, ценности, среди которых на

первое место выдвинулись ценности самоуважения и свободы. Судьба

философов — вчерашних фронтовиков З.А. Каменского, Т.Н. Ойзерма-

на, В.Ж. Келле, Э.В. Ильенкова, A.C. Богомолова, A.B. Гулыги, Е.Г. Пли-

мака и многих, многих других — является убедительным тому подтверж-

1 Огурцов АЛ. Подавление философии // Философия не кончается... Из истории

отечественной философии. XX век. 1920-50-е годы. Кн. I. М., 1998. С. 110.

2 В книге «Александр I» Д. Мережковский вкладывает такой вопрос в уста декабриста

Бестужева: «И неужели русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в

войне отечественной, — русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеонова, не свергнут

собственного ига...?» (Мережковский Д. Павел I. Пьеса. Александр I. Роман. М., 1991.

С. 328).

Отечественная философия 50-60-х годов XX в.

•19

дением. Так, война забросила A.B. Гулыгу в Кенигсберг, на могилу

Канта — и это в немалой степени стало стимулом к появлению

отечественного кантоведа мирового класса.

Во-вторых, по целому ряду причин, вдаваться в которые здесь

невозможно, последние всплески сталинизма, попытки самых крайних

тоталитаристских сил прибегнуть к репрессиям уже не шли ни в какое

сравнение с размахом и смертоубийством довоенных репрессивных

акций, в ходе которых политические, идеологические преследования, как

правило, заканчивались казнями или ГУЛАГом. Уже к началу 50-х годов,

еще до смерти Сталина, стал постепенно уходить страх за саму жизнь;

теперь люди не были готовы любой ценой доказывать свою лояльность

по отношению к репрессивной власти и ее беззакониям. А после смерти

Сталина в 1953 году вообще стала рассасываться накрывавшая все

черная тень (хотя многие, многие люди эту зловещую тень искренне

оплакивали...). Итак, принципиально важный, именно эпохальный момент

жизни нашего народа состоял в следующем: если до войны любое

проявление свободы в идейной области было опасно для самой жизни, то

теперь непосредственная опасность для людей, бравших на себя, скажем

так, дело более свободного размышления и исследования, не исчезла

полностью, однако значительно смягчилась, что объективно

способствовало расширению свободы духа в различных областях жизни и

творчества. Значит, не на пустом месте, а на фундаменте различных попыток

первого послевоенного поколения реализовать возможности духовной

свободы возникла оттепель второй половины 50-х и 60-х годов.

Bo-третьих, нельзя не учитывать, сколь мало склонны и сколь мало

умеют российские люди безупречно выполнять постановления,

инструкции, веления свыше, особенно в духовных, творческих областях. Немцы,

скажем, способны к этому в значительной степени (почему, в частности,

философия в ГДР была куда более идеологически гомогенной и

послушной, чем в СССР). Отсюда парадоксальное, на первый взгляд, явление:

чем шире и, казалось, плотнее становилась — напомним, в условиях

повышения ценностного значения свободы — сеть

партийно-идеологического контроля над философией, тем большим было недовольство

партийных, государственных чиновников достигнутыми результатами. Ранее

упоминалось о том, что именно к началу 50-х годов эта сеть могла

считаться наиболее разветвленной. И что же? Каков был результат? Гадать

не приходится: он никак не мог удовлетворить блюстителей, ревнителей

«партийной чистоты и идейной зрелости философии». Ни о какой

тоталитарной результативности идеологических контроля и сыска говорить

не приходится.

Любопытен факт, который описывается в цитированной ранее

статье Г Батыгина и И. Девятко. Вначале 1949 года Минвуз осуществил

проверку кафедр общественных наук 213 университетов крупных

городов СССР. Проверявшие сигнализировали: 23 % преподавателей «не

внушают политического доверия»; из 2018 проверенных преподавателей

2*

20 •

Раздел I

81 примыкал ранее к антипартийным оппозициям, 57 привлекались к

суду по политическим мотивам, 65 состояли в других партиях, 117

исключались из ВКП(б), 150 имели партийные взыскания «за притупление

бдительности» (Батыгин Г.С., Девятко И.Ф. Указ. соч. С. 175). Да и

как могло быть иначе при широте развернувшихся накануне войны

репрессий? Но ведь получался весьма досадный для идеологов парадокс: при

жестком, неусыпном контроле «прокол» — с точки зрения требований

власти — произошел именно на политико-идеологическом фронте!

Другой факт, о котором упоминают те же авторы: «...С января

1940 года, когда в Институте философии стали проводиться защиты

кандидатских и докторских диссертаций, предпочтение отдавалось

историческим темам...» (Там же. С. 177). И даже в самые страшные 1937-1938

годы из 36 защищенных кандидатских диссертаций 27 были посвящены

истории философии (большая часть, правда, истории философии

народов СССР) и только 15— диалектическому и историческому

материализму. Неудивительно, что добровольные доносчики и проверяющие из

различных инстанций постоянно докладывали, что имеет место «отрыв

философской работы от практики социалистического строительства»

(Там же. С. 178).

В-четвертых, удары высших инстанций и идеологических

доносчиков нередко обрушивались как раз на наиболее благонадежных в

идеологическом отношении работников «философского фронта». Одних били за

то, что они слишком «умничали» (партработника Г. Александрова

взгрели за «академизм»!); других — за отсутствие так или иначе

предполагаемого элементарного уровня квалификации; третьих, что любопытно и по-

своему неожиданно — за одиозный марксистский, вернее, «ленинский»

фанатизм, перераставший в неудобные, крайние формы вульгаризации

и доносительства (случай проф. З.Я. Белецкого, которого Г. Батыгин и

И. Девятко1 справедливо, полагаю, назвали «отчаянным комиссаром»

в душе). Отсюда — пришедшееся как раз на конец 40-х — начало 50-х

изобилие громких публичных разборок, так называемых дискуссий,

партийных постановлений, обращенных в сторону философских дисциплин.

Это, например, постановление ЦК ВКП(б) от 1944 года «О недостатках и

ошибках в освещении истории немецкой философии конца XVIII и начала

XIX веков»; дискуссия по книге Г.Ф. Александрова «История

западноевропейской философии» (январь 1947 года). «Ждановщина»

распространяла свой разрушительный контроль на всю культуру. Но несомненно,

что один из самых сильных ударов пришелся именно по философии.

(Вспомним: вся эта возня, суета в «идеологии», а вернее, в сфере духа,

культуры была развязана в те годы, когда только что вышедшая из войны

страна задыхалась от насущных проблем элементарного выживания)2.

1 См. Батыгин Г.С, Девятко И.Ф. Дело профессора З.Я. Белецкого // Философия

не кончается... Из истории отечественной философии. XX век, 20-50-е годы. Кн. I. С. 219.

2 Сколь же прав А.П. Огурцов, акцентировавший мысль об исторической

неуместности, если говорить мягко, философской дискуссии 1947 года: «Громадные территории

страны лежали в развалинах. Не было пищи, крова над головой, не хватало одежды. В стране

Отечественная философия 50-60-х годов XX в.

•21

При этом, если в литературе или музыке непосредственными объектами

«жандармских», по выражению Э.Ю. Соловьева,

идеологически-программных выступлений Жданова стали выдающиеся писатели, поэты,

композиторы ранга Ахматовой, Шостаковича, Прокофьева, то в философии

удар пришелся по вполне ортодоксальным, с точки зрения идеологии

марксизма-ленинизма, философам. Таким был, например, упомянутый

Г.Ф. Александров, чья «История западноевропейской философии», пусть

и лишенная явного идеологического криминала, осуждалась, если

выразиться слогом отчета-доноса тогдашнего директора Института

философии АН СССР Г.С. Васецкого, в ряду других проявлений «аполитичности

и безыдейности»1. Если к тому же учесть, что Г. Александров был

большим партийным начальником, дело становится совсем загадочным. В

свете новейших архивных изысканий ряда авторов и еще сохраняющихся

воспоминаний оно, однако, постепенно разъясняется.

Ибо, в-пятых, о монолитности официозной идеологии и

сплоченности разрабатывавших, защищавших ее кадров можно говорить с очень

большой натяжкой. И дело не в какой-то идеологической

неблагонадежности «проверенных кадров» или подозрениях на сей счет, а в том, что

сами «кадры» не на жизнь, а на смерть бились друг с другом за власть в

философии. Исследования показывают, что философские дискуссии

второй половины 40-х годов были во многом инициированы из

«философского лагеря» и что партийные инстанции скорее были принуждены

реагировать на взаимные склоки внутри «боевого отряда» философов-ленинцев.

Последние бомбардировали ЦК КПСС доносами друг на друга, причем

каждый случай такого доносительства, разумеется, сопровождался

наклеиванием на противников идеологических ярлыков. Чтобы

убедиться в этом, достаточно проследить за развитием событий в философии.

После разгрома «меньшевиствующих идеалистов» во главе с Дебориным

решающую роль в руководстве философией стали играть М.Б. Митин,

П.Ф. Юдин (и их соратники), в руках которых «находились и журнал

«Под знаменем марксизма», и Институт философии, и центральные

издательства...». Когда в начале 40-х годов «на философском небосклоне

взошла новая звезда — профессор Г.Ф. Александров», то вначале он,

благодаря разгромному постановлению партии по III тому «Истории

философии», добился дискредитации своих противников Митина и Юдина,

которые были всего лишь «почетными», т. е. реально не работавшими

членами редколлегии трехтомника (больше всего, однако, пострадали

авторы и действительно трудившиеся над книгой — вполне

качественной, кстати, — члены редколлегии, настоящие философы, не идеологи

В.Ф. Асмус, B.C. Чернышев). Потом под удар попал, как сказано, сам

еще были продуктовые карточки, голод 1946 и 1947 годов усугубил и без того ужасное

положение в сельском хозяйстве... А в это время партийное и идеологическое руководство

разворачивает дискуссию по истории философии!» (Огурцов А.П. Указ. соч. С. 113-114).

1 Цит. по: Философия не кончается. Из истории отечественной философии. XX век.

20-50-е гг. Кн. I. С. 276.

22 •

Раздел I

Александров, чем не преминули воспользоваться для своего группового

реванша Митин и Юдин. (См.: Философия не кончается... Из истории

отечественной философии. XX век. 20-50-е годы. Кн. I. С. 195 и далее.

С. 209 и далее.)

Другое дело, что борьба внутри верхушки официального

философского сообщества в конце 40-х годов (как, впрочем, и раньше) была

более чем на руку верхушке идеологически-партийной. Что касается конца

40-х годов, то в тот период (по причинам, которые здесь не могут быть

проанализированы) партийная верхушка собрала все силы для той

масштабной идейной акции, которая по имени главного исполнителя была

названа «ждановщиной». Необходимо держать в памяти все формы и

стадии, свидетельствующие о задуманном размахе «партийной» борьбы

против того лучшего, что постоянно рождала история нашего народа —

против отечественной культуры, против самых талантливых людей,

составивших великую славу страны. «Из постановлений», как выразился

кто-то в разговоре с A.A. Ахматовой, была и она сама, и другие светила

российской духовной культуры. Вспомним: «прорабатывали» не только

поэтов, композиторов, философов, но и столь нужных для подъема

благосостояния и обороноспособности страны физиков или биологов.

Философия (как выясняется, больше всего история философии — что

показательно) была одним из постоянных объектов для идеологического битья.

Вся идеологическая кампания планировалась как поистине

разрушительная и была бы таковой, если бы... Если бы уже не было поздно.

Такое утверждение («уже поздно») относительно второй половины 40-х

и начала 50-х годов может показаться сущим преувеличением. Между

тем — хотя бы в свете ретроспективы — факт остается фактом: в

истории уже накопились первые признаки, предвещавшие «начало конца»

полновластного, тоталитарного правления идеологии, в том числе и над

философией. Обыкновенно все эти идейные разгромы и погромы

однозначно расцениваются как свидетельства тоталитарной власти

единственной партии, ее аппарата — и, конечно, ее вождя, — в том числе и

над сферами культуры. Полагаю, надо бы задуматься вот над каким

вопросом: а не была ли описываемая послевоенная идеологическая

экспансия проявлением острого беспокойства по поводу того, что несмотря на

все «принятые меры» в духовной области, в науке и культуре все идет не

так, как «требуется» и как планируется? Людям, которые по должности

или «по зову сердца» контролировали все духовные сферы, надо отдать

должное: они обладали сверхчувствительностью даже по отношению

к лишь назревавшим неортодоксальным тенденциям. Не отсюда ли —

мощь и частота идеологических ударов в самое, казалось бы, «славное»

для сталинизма время?

Здесь-то и хочется привлечь особое внимание к самому важному, с

моей точки зрения, свидетельству неоднородности «философского

фронта», как он выглядел в конце 40-х — первой половине 50-х годов. У

ортодоксальной философии появились противники... в лице пока мало кому

Отечественная философия 50-60-х годов XX в. * 23

известных, «неоперившихся» молодых людей, начинающих

преподавателей, аспирантов и студентов философских факультетов. Они, в свою

очередь, потянулись к тем «недобитым» репрессиями и чистками 20-30-х

годов преподавателям старшего поколения, которые, как правило,

получили философскую квалификацию еще до революции, и, значит, могли

и хотели профессионально работать в философской сфере даже в

атмосфере засилья официозной идеологизированной философии (вспомним о

чудом прорывавшихся в печать работах А.Ф. Лосева, Я.Э. Голосовкера,

В.Ф. Асмуса, Г.Г. Шпета, М.М. Бахтина и других авторов). К началу 50-х

годов исторический, социальный, культурный спрос на философское

исследование — несмотря на все — появился и в нашей стране.

Причин появления такого спроса было сразу несколько.

Определенную роль сыграло то, что победа в Великой отечественной войне привела

к некоторому сближению с западной культурой. Это была, возможно,

первая послевоенная оттепель, пусть недолгая и быстро сменившаяся

ветрами холодной войны. Но и за это время можно было почувствовать,

что и в сфере духа для контактов с Западом даже самой власти нужны

дипломаты, коммуникаторы, переговорщики. И кстати, каждый раз,

когда в последующие десятилетия дело в международных отношениях

больше склонялось к разрядке напряженности, чем к вражде, для философии,

как и для всей культуры, также возникали более благоприятные

возможности, по крайней мере, в деле более широкого знакомства с западным

философским и культурным сообществом. (Впоследствии мы специально

рассмотрим некоторые из этих неплохо использованных возможностей.)

Еще важнее было то, что задачи быстрого восстановления хозяйства,

управления, образования, пополнения кадров во всех областях народной

жизни после войны со своей стороны выдвинули запрос на конкретных

специалистов, профессионалов самого различного рода. Но теперь ими

должны были стать не немногие уцелевшие и уходящие с исторической

сцены «буржуазные спецы», как это было в первые десятилетия

советской власти, а выросшие уже при этой власти представители молодых

поколений.

Ценность профессионализма, компетентности в послевоенном

обществе неожиданно стала кардинально важной. Она заметно потеснила

значение безграмотной идеологической, партийной преданности, что

можно подтвердить относительной сменой приоритетов, как она

отражалась в литературе, журналистике, кинематографе.

Эту группу исторических потребностей, запросов, которую не

только не смогла отменить, но вынуждена была учитывать господствующая

идеология, следует возвести к коренным цивилизационным

изменениям, тенденциям, которые равно воздействовали и на капиталистические,

и на социалистические страны (хотя формы и темпы овладения ими были

различными в обеих формационных системах). Сумма этих

закономерных, достаточно глубоких изменений теперь уже хорошо известна: НТР;

создание совершенно новых технических систем; возросшее значение

24 •

Раздел I

науки, интеллекта и в технико-экономическом, и в социальном развитии;

необходимость интеграции мира, цивилизации перед лицом и новых

возможностей, и новых, именно «глобальных», цивилизационных проблем,

противоречий, опасностей и т. д. Расколотый мир ответил на эти

объективные вызовы противоречиво и во многом неадекватно: колоссальные

силы, ресурсы, в том числе и интеллектуальные, были брошены в

горнило гонки вооружений, в свою очередь обусловленной свойственным

эпохе противоборством социальных систем. Что касается науки и

ученых, то в связи с названными цивилизационными изменениями (отчасти

наметившимися до и во время второй мировой войны) тенденцией стало

повышение их роли и социального престижа. Этого не смогли понять в

двух наиболее идеологизированных странах — Германии и СССР, где

ученых, славу и цвет науки, расстреливали, репрессировали,

преследовали по расистским или надуманным идеологическим мотивам, держали

в «шарашках», одновременно надеясь на создание «чудесного» оружия!

Послевоенное соревнование двух систем было, как известно,

сконцентрировано на гонке вооружений, для победы в которой требовались

талантливые, инициативные, а значит свободные, а не подневольные

ученые, инженеры, технические специалисты, знающие суть дела

организаторы крупных проектов и т. д. В куда более широких масштабах

повторилось то, что случилось в эпоху индустриализации, когда возник запрос

на специалистов. Но тогда «буржуазных спецов» просто использовали

(как использовали подневольный, рабский труд узников ГУЛАГа), а

потом бросили в топку массовых репрессий — вместе с лучшими

военачальниками, офицерами. (И это в преддверии неизбежной войны!)

Теперь эту тактику так или иначе пришлось пересматривать, хотя делалось

это медленно, непоследовательно, с рецидивами старых идей и методов.

Однако в послевоенное время в моду вошли — не могли не войти —

«физики»... С «лириками», т. е. с людьми гуманитарной культуры, искусства

дело обстояло иначе. С их признанием не просто решили подождать. На

них-то в нашей стране и обрушили кулак новых идеологических

репрессий, во многом превентивных и показательных. Да и в естествознании

«не догадались» уберечь от идеологических проработок, а значит, от

организационного, кадрового разгрома самые перспективные тогда области

знания — генетику или кибернетику.

Чего, однако, не учли инициаторы «ждановщины», так это не

зависящей от их недоброй воли внутренней целостности культуры и

науки — и даже такого, с их точки зрения, малозначительного факта, как

добрая воля «физиков» в их отношении к «лирикам», как возраставший

интерес тех и других к социальным вопросам и их противодействие аб-

сурдам идеологии.

Было еще одно важнейшее обстоятельство, которое входило в

группу объективных социальных изменений, но касалось, так сказать,

социально-антропологической стороны дела. Речь идет о смене поколений.

Отечественная философия 50-60-х годов XX в. • 25

Смена поколений и философия

Фактор смены поколений всегда играет немалую роль в социальном

развитии вообще, в духовно-ценностных процессах, в частности и

особенности. В социологических дисциплинах его специально исследуют и

учитывают. А вот в истории философии о нем говорят редко. Хочу

предупредить о том, что в моем дальнейшем анализе поколенческая

проблема в целом, как и ее преломление через судьбу интересующих нас

поколений, не подвергается сколько-нибудь целостному и специальному

исследованию, ибо такое исследование увело бы нас далеко от фокуса

данной работы. Подобным образом я не могу вдаваться здесь в

интересные, острые дискуссии о том поколении, которое назвали

«шестидесятниками» — о его драматической судьбе, ответственности, достижениях

и просчетах, внутренних размежеваниях, «самоотчетах» — пусть

объективно именно об этом (совсем не едином, не однородном) поколении, в

данном случае в лице многих индивидов, действовавших в рамках

философии и социологии, идет речь в первой части книги, которую читатель

держит в руках1. Но для понимания развития отечественной философии

50-80-х годов нам все же совершенно необходимо принять в расчет то,

как, в каком направлении в данный период осуществлялась в нашей

стране смена поколений. Она была драматически обострена прошедшей

войной. Место почти выбитых войной среднего и молодого поколений

должна была занять молодежь послевоенного времени (их отцы, иногда

и матери, старшие братья, иногда и сестры, были, как правило, унесены

войной). Этому поколению к тому же предстояло массовое переселение

в большие города, где совершались главные события в хозяйственно-

экономическом, научно-техническом, культурном строительстве. Надо

отметить, что то были представители особых, для советской истории

новых и в социальном смысле поколений: во время репрессий 30-х годов

их представители были маленькими детьми; лишь немногие из них

знали о репрессиях или испытали их (как дети, побывавшие в ГУЛАГе) на

собственном опыте; следовательно, страх не залегал, что называется, в

подкожном слое, в сознании и подсознании вновь вступавших в жизнь

молодых людей первого послевоенного этапа. Для судьбы философии

этого и последующего периодов включение молодого поколения сначала

в философское образование, а потом и в философскую деятельность

имело далеко идущие последствия.

'Так уж получилось, что наиболее глубокие, я бы сказала честные, искренние,

трепетные размышления на эти темы — о послевоенном поколении, о шестидесятниках, об

историческом смысле и судьбе российской интеллигенции — я в последнее время встретила в

небольшой книжечке, посвященной памяти моего мужа, Юрия Александровича Замошки-

на, особенно в заметках К. Мяло, Н. Покровского, Э. Баталова, А. Шестопала, И. Кона,

А. Грачева, Е. Рашковского (см.: Замошкин Юрий Александрович: Сборник воспоминаний.

М.: Издательство «МГИМО-Университет», 2007).

26 •

Раздел I

Здесь и несколько далее я буду говорить о тех двух-трех

поколениях, к которым сама принадлежу и которые уже начиная с 50-х годов и

особенно в 60-х составили «критическую массу» философского, потом и

социологического сообщества, а в известной (хотя, возможно, уже и не в

решающей) степени еще и сегодня оказывают на него свое влияние.

Есть факт, который мне лично представляется фундаментальным.

Я тщательно проверила его, обратившись к целому ряду

энциклопедических, биографических, мемуарных и иных источников (это, например,

книга «Философы России XIX-XX столетий»; аналогичный справочник

по Российской академии естественных наук; сборники МГИМО,

посвященные различным выпускам этого вуза и т. д.). Дело вот в чем: из

представителей поколений, вошедших в отечественную философию и

социологию в 50-60-х годах, 90-95 % составляли те люди, которые родились и

(часто) проводили свое школьное детство в деревнях, поселках,

небольших городках. Рожденные и выросшие в Москве, Ленинграде, Киеве,

т. е. в столице и самых крупных городах, составили не более 5-8 % от

общего числа тех, из кого потом образовались ряды кандидатов,

докторов философских наук, то есть — по крайней мере в формальном

отношении — ряды элиты философских, социологических дисциплин (а также

ряды тех, кто, обладая философскими учеными степенями, трудился на

иных поприщах). Со сказанным тесно связано следующее: в

подавляющем большинстве это были выходцы из простых семей. Лишь в очень,

очень редких случаях — дети из семей с давними интеллектуальными

традициями и корнями. Оно и понятно: такие семьи, начиная с

Октябрьской революции, постоянно и упорно устранялись с основной сцены

социальной жизни гражданской войной, эмиграцией, репрессиями. Более

распространенным был такой случай, когда наши родители в своих

семьях принадлежали к первому поколению, получившему среднее и (реже)

высшее образование. Но к несчастью, война многих из нас лишила отцов,

их влияния и попечительства.

Тем не менее, в силу стечения самых разных благоприятных

обстоятельств юноши и девушки наших поколений к началу 50-х годов

оказались вовлеченными в процесс урбанизации; весьма заметная часть

молодежи — в силу мощного и объективного социального запроса — смогла

демократически устремиться не куда-нибудь, а в обе столицы, Москву

и Ленинград, напористо завоевать их! Наиболее способные и

трудолюбивые юноши и девушки, еще вчера жившие и учившиеся в деревнях,

поселках, городках и городах провинции, с успехом поступали в

московские, ленинградские, киевские, минские университеты, другие лучшие

вузы страны и столь же успешно их оканчивали. А потом значительная

их часть не вернулась на малую родину и осталась в Москве,

Ленинграде, других крупных городах, начав здесь свой путь в науке, в нашем

случае — в философии, социологии, в близких им дисциплинах.

Отсюда — другие существеннейшие, с моей точки зрения, штрихи к

портрету первых послевоенных поколений. Многие из тех, кто во второй

половине XX в. определил сложный, противоречивый облик российской

Отечественная философия 50-60-х годов XX в. * 27

философии и социологии (думаю, что так же обстояло дело и в других

областях отечественной культуры) — это люди из породы «сделавших

самих себя». Они должны были много и упорно трудиться над своим

образованием, над формированием своей личности.

Разумеется, в образовании, знаниях представителей первых

послевоенных поколений было много существенных пробелов, объясняемых

упомянутыми фактами — происхождением, сложившейся системой

образования, тяготами военного времени, на которое пришлись школьные

годы. Думаю, абитуриенты нашего поколения не выдержали бы

сравнения с выпускниками гимназий и студентами дореволюционного

времени. Но к чести своих сверстников хотела бы отметить: лишенные

преимуществ рождения и произрастания в образованной интеллектуальной

среде, они почти всё, чего достигли в такой сложной дисциплине, как

философия, должны были добывать и подготавливать своим

собственным трудом. Это люди, которые много, очень много, жадно читали — и

потом они нередко обладали основательными знаниями в области

литературы, отечественной и зарубежной; их весьма интересовала история;

познания в области искусства тоже накапливались незаурядные. Было

немало таких, кто — опять-таки без всяких семейных предпосылок и

корней — с упорством изучал иностранные языки и здесь добился

заметных успехов. (Однако со всем сказанным были связаны немалые

трудности, о которых хорошо знают даже и наиболее эрудированные, знающие,

популярные авторы из философской области: у них есть все основания

не удовлетворяться уровнем своей философской и всякой иной

образованности и на любом жизненном этапе восполнять досадные пробелы...)

Фундаментальной причиной поворота к интенсивному освоению

знаний и культуры человечества стал тоже совершившийся к началу 50-х

(к сожалению, мало исследованный) процесс переоценки ценностей,

благодаря которому значимость знаний, культуры, систематического и

солидного образования все больше выдвигалась на передний план и уже

не оттеснялась неким «классовым, партийным чутьем» и т. п.

Подспудные толчки поворота цивилизации к научно-технической

эре (подтвержденные, как сказано, соревнованием социальных систем

на переднем крае гонки новейших вооружений в предвоенные, военные

и особенно первые послевоенные годы) нельзя было не ощутить даже в

идеологизированной стране. При этом война подтвердила мощную силу

неидеологизированных духовных факторов: ведь для победы в ней

идеологам пришлось напоминать об истории страны и народа, о религиозных

верованиях людей, что способствовало интересу послевоенных

поколений к целостным историческим корням народной жизни.

И вот что очень существенно для философии: еще в студенческие

годы (по крайней мере, на философском факультете МГУ и факультетах

других университетов) сложилась одна характерная экзистенциальная

черта наших поколений, сохранившаяся и впоследствии — это

кристаллизация молодого сообщества вокруг наиболее ярких, талантливых, смелых

сверстников (а иногда — вокруг некоторых философов старшего поколе-

28 •

Раздел I

ния). Так, мы студенты-философы МГУ, скоро узнали, как важна для нас,

живительна эта среда, как вдохновляет она соревнование молодых умов,

причем соревнование честное и дружественное. Например, уже на

первых курсах (т. е. в начале 50-х годов) мы услышали имена Э. Ильенкова,

М. Мамардашвили, А. Зиновьева, Б. Грушина, Г. Щедровицкого, Ю. Ка-

рякина и стремились к общению с ними, потому что у них, тогдашних