Текст

АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР ИНСТИТУТ психологии

ПСИХОЛОГИЯ УСВОЕНИЯ орфографии

ИЗДАТЕЛЬСТВО академии педагогических наук РСФСР МОСКВА 1957

Глава I

психологические взгляды РУССКИХ ПЕДАГОГОВ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА

НА ОБУЧЕНИЕ ОРФОГРАФИИ

Психолог, исследующий проблемы обучения, не может при обзоре истории вопроса обойти вниманием труды педагогов и методистов. Это вполне естественно, так как отрасль собственно педагогической психологии возникла лишь на рубеже XX в., в то время как педагогика имеет за собой многовековую давность. Изучая работы педагогов и методистов, исследователь получает возможность представить себе картину исторического развития данной отрасли обучения, на фоне которой отдельные проблемы, возникавшие перед педагогикой, представляются в своем истинном значении.

Изучая историю методики, психолог не только знакомится с конкретным содержанием обучения и частными приемами и методами, применяемыми при обучении, но и находит, что особенно ценно, их теоретическое обоснование. В подобных дидактических обобщениях отдельных приемов и методов обучения психологические взгляды авторов играют, как правило, весьма важную роль, так как всякая педагогическая теория в той или иной степени связана с определенной психологической теорией, а каждый педагог, имея дело с воспитанием детей, в той или иной степени является психологом. Поэтому вслед за К. Д. Ушинским мы можем сказать, что педагогическая литература представляет для (изучения психологии значительный интерес, потому что «она знакомит нас с психологическими наблюдениями множества умных и опытных

пёдагогов и, главное, направляет нашу собственную мысль на такие предметы, которые легко могли бы ускользнуть от нашего внимания» L

Для нашего исследования эти теоретические высказывания прйобретают особое значение в связи с тем, что в методике орфографии психологические проблемы всегда привлекали внимание методистов и педагогов. Начиная ё 40-х годов прошлого века и до советского периода, среди методистов шла упорная борьба по вопросам о наи-лучшйх методах преподавания. При этом выявились две разные школы, два различных направления — «грамматическое» и «антиграмматическое», получившие это название из-за различного отношения их сторонников к роли грамматики в обучении орфографии. Однако, как мы увидим в дальнейшем, такое, как будто чисто методическое, разногласие определялось глубокими расхождениями в основных методологических и психологических позициях сторонников того и другого направления. Поэтому изложению психологических основ обучения орфографии мы сочли необходимым предпослать краткий обзор психологических взглядов наиболее видных методистов, представителей того и другого направления.

Поскольку мы не задаемся целью дать исчерпывающий исторический обзор развития методики орфографии, а интересуемся лишь психологической стороной вопроса, наше дальнейшее изложение будет не столько хронологическим, сколько систематическим.

ГРАММАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Наша задача облегчается тем, что четко наметившееся разделение методистов на два «лагеря» дает нам возможность сосредоточить внимание на взглядах лишь наиболее ярких представителей того или другого методического течения, чего вполне достаточно для того, чтобы получить обобщенное представление о тех психологических теориях, которые привлекались педагогами для обоснования приемов обучения орфографии.

Основоположником и блестящим выразителем идей грамматического направления является К. Д. Ушинский,

1 К. Д. У ш и н с к и й, О пользе педагогической литературы, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 42.

который, будучи замечательным педагогом-практиком, составителем учебных книг для начальной школы («Детский мир», «Родное слово»), переиздававшихся сотни раз, автором методических руководств для учителей, заложивших основы научной педагогики, был вместе с тем квалифицированным психологом, которого с полным правом можно считать создателем русской педагогической психологии. В своем капитальном труде «Человек как предмет воспитания» он впервые в истории русской психологии рассматривает психологию как основу педагогической практики. Борясь с остатками схоластики в школе, с формально-рецептурной педагогикой, Ушинский призывал учителей изучать законы человеческой природы, расценивать ту или иную педагогическую меру в свете этих законов, а не действовать вслепую, целиком полагаясь на мнения авторитетов.

Быть хорошим воспитателем человеку, не обладающему психологическим тактом, невозможно. Но психологический такт — «темное психологическое чувство», субъективное и непередаваемое. «По невозможности передачи психологического чувства и самая передача педагогических познаний на основании одного чувства становится невозможною. Тут остается одно из двух: положиться на авторитет говорящего или узнать тот психический закон, на котором основывается то или другое педагогическое правило» Ч Поэтому, по мнению Ушинского, «изучение психологии как науки является краеугольным камнем педагогики» 1 2.

Призывая учителей судить о педагогических воздействиях по их психологическому значению, Ушинский в своих методических работах реализует этот принцип, психологически обосновывая рекомендуемые им методы обучения. Поступает он так же и по отношению к обучению орфографии. Взгляды Ушинского по этому вопросу органически вытекают из его понимания психологической природы человеческих навыков.

Ушинский, в согласии с установившейся в его время традицией, делил двигательные реакции человека на непроизвольные и произвольные движения. Первые из них

1 К. Д. Ушинский, Человек как предмет воспитания, Соч., т. 8, изд-во АПН РСФСР, кн. 1. Предисловие, стр. 48.

2 Т а м же, стр. 277.

он называл полными рефлексами и полурефлексами. Эти рефлексы носят врожденный характер, или, как говорит Ушинский, «установлены в нас самым устройством нашего организма». Полные рефлексы — это неощущаемые движения. Они «совершаются не только вне нашей воли, но и вне нашего сознания». Полурефлективные движения — это те, «на которых воля наша может иметь некоторое влияние, но которые, однако, совершаются и помимо нашей воли». Таковы дыхание, кашель, чихание и т. п.

Но, наряду с этими врожденными рефлексами, Ушинский отмечает и существование особых рефлективных движений, которые «устанавливаются уже не природою, но нами самими» и что «движения, вначале сознаваемые и произвольные, делаются от частого повторения несознаваемыми и непроизвольными, наравне с рефлексами» !. Эти рефлексы Ушинский называет навыками или привычками.

«Под именем нервной привычки, в точном смысле слова, мы разумеем то замечательное явление нашей природы, что многие действия, совершаемые нами вначале сознательно и произвольно, от частого их повторения совершаются потом без участия нашего сознания и произвола и, следовательно, из разряда действий произвольных и сознательных переходят в разряд действий рефлективных, или рефлексов, совершаемых нами помимо нашей воли и нашего сознания» 1 2.

Ушинский добавляет при этом, что физиологическая природа превращения произвольных действий в рефлективные остается до сих пор неизвестной, несмотря на объяснения, предлагаемые некоторыми физиологами и психологами.

Далее Ушинский, возражая против идеалистической теории Вундта о бессознательных умозаключениях интуитивного происхождения, не подлежащих дальнейшему анализу, дает материалистическое объяснение фактам кажущейся внезапности того или другого правильного действия. Он считает, что в таких случаях мы имеем дело не с чем иным, как с навыком, бывшим ранее сознатель

1 К- Д. Ушинский, Человек как предмет воспитания, Соч., т. 8, изд-во АПН РСФСР, кн. 1. Предисловие, стр. 189—190.

2 Та м ж е, гл. XIID, § 4, стр. 205—206.

ным действием при условии, что самый факт выработки нами «позабыт». К таким «позабытым» навыкам он относит по преимуществу те навыки, которые выработаны в младенческий период.

Объясняя, почему именно процесс выработки навыков в этот период «позабывается», Ушинский ссылается на то значение, которое имеет для памяти «дар слова». «Память младенца, — пишет он, — очень свежа и восприимчива; но в ней недостает именно того, что связывает отрывочные впечатления в один стройный ряд и дает нам потом возможность вызывать из души нашей впечатление за впечатлением, — недостает дара слов а... Если привычка сделана нами, хотя и сознательно, но в тот период нашей жизни, когда мы не обладали еще даром слова, то, без сомнения, .мы не можем припомнить, как мы сделали ее, хотя она в нас остается» Ч

Как мы видим, теория навыка, разработанная Ушинским, отличается тем, что сознательность и автоматизм по этой теории не противопоставляются друг другу как взаимоисключающие явления, а рассматриваются как характерные черты различных стадий формирования навыка. Такое понимание психологической природы навыков находит свое отражение и в педагогических взглядах Ушинского.

В материалах к ненаписанной им третьей части «Педагогической антропологии», которая, по мысли автора, должна была представить практическое применение общих психологических идей, изложенных им в первой и второй частях работы, Ушинский неоднократно возвращается к этой теме.

Рассматривая вопросы выработки навыков чтения и письма, он пишет: «Всякий, кто учил детей чтению, письму и началам наук, заметил, без сомнения, какую важную роль играет при этом навык, приобретаемый учащимися от упражнения и мало-помалу укореняющийся в его нервной системе в форме рефлективных бессознательных или полубессознательных движений... Здесь вы беспрестанно замечаете, что от понимания ребенком, как что-нибудь должно сделать (произнести, написать), до легко

1 К. Д. Ушинский, Человек как предмет воспитания, Соч., т. 8, изд-во АПН РСФСР, кн. 1, гл. XIII, § 10, стр. 212.

го и чистого выполнения этого действия проходит значительный период времени, и как от беспрестанных упражнений в одном и том же действии оно мало-помалу теряет характер сознательности и свободы и приобретает характер полубессознательного или вовсе бессознательного рефлекса, освобождая сознательные силы ребенка для других, более важных душевных процессов» 1.

Та же идея единства «чисто рефлективных» и сознательных процессов выступает в разработанной Ушинским теории памяти. Как известно, Ушинский различал память механическую и память рассудочную. Механическая память является, по Ушинскому, «материальной основой всякого учения, как бы оно рассудочно ни было, и оказывается исключительно возможной там, где нельзя построить никакой рассудочной ассоциации. Вспоминая собственное имя, год, число жителей и т. п., мы не можем опираться на рассудок, и запоминание основывается здесь чисто на механической, рефлективной связи одной нервной механической привычки с другою». «Из этого мы можем вывести, что рассудочная память без механической совершенно невозможна и что рассудок приводит только в новые рассудочные ассоциации следы представлений, удерживаемые и воспроизводимые механической памятью» 1 2.

Ушинский в равной мере критически относится как к старой схоластической школе с преобладающими в ней .методами, основанными на механическом заучивании, так и к «новой рассудочной», пренебрегающей накоплением фактов. Он рисует картину того, что происходит в «крайне схоластической голове», и сравнивает ее с сундуком скряги, где бесполезно и для него самого и для света скрыты богатые сокровища. В этой голове «целые ворохи знаний улеглись механическими рядами, не знающими о существовании друг друга, так что противоположнейшие факты и мысли самых противоречащих свойств, которые должны бы были вступить в смертельную борьбу между собою, если бы увидели друг друга, лежат мирно в темноте». В противоположность этому «крайне рассудочная голова» напоминает ему мота, который в своем движении

1 К. Д. Ушинский, Материалы к 3-му тому «Педагогической антропологии», Соч., т. X, изд-во АПН РСФСР, 1950, стр. 385—386.

2 Там же, стр. 411—416.

вперед, «спеша от одной рассудочной категории к другой, не заботится о приобретении положительных знаний, а какие приобретает, то растеривает по дороге».

Ушинский рекомендует избрать средний путь, избегающий крайностей обоих этих направлений. По его мнению, «должно обогащать человека знаниями и, в то же время, приучать его пользоваться этими богатствами» L Как по отношению к навыкам, так и по отношению к памяти Ушинский подчеркивает, что в основе обоих этих процессов лежит одно и то же физиологическое явление, которое он называет то «нервной привычкой», то «рефлективной связью» одной нервной привычки с другой. Сознательные процессы, которые происходят и в том и в другом случае, не отделяются и не противопоставляются их материальной основе. Навыки создаются путем «беспрестанных упражнений», для запоминания нужны «постоянные повторения». Упражнения и повторения закрепляют рефлективные связи. Осмысление связывает их в «один стройный ряд», систематизирует ассоциации.

Какую же роль играет сознательная деятельность при образовании навыков? Как изменяет процесс образования навыка вмешательство сознания? — эти вопросы остались неосвещенными Ушинским в его теоретических трудах. Но при рассмотрении конкретных проблем обучения все эти вопросы находят там свое отражение. Наиболее полно можно представить себе взгляды Ушинского по этому поводу при рассмотрении работ, связанных с преподаванием грамматики и орфографии.

Положение Ушинского о сознательном происхождении навыков позволяет ему представить себе процесс усвоения орфографии как процесс, тесно связанный с отчетливой и ясной работой мышления, направленной на анализ грамматических и орфографических обобщений.

Основной проблемой был для него вопрос о соотношении в обучении орфографии правила и «механических» упражнений. Во времена Ушинского в немецкой педагогике была распространена теория, по которой основным методом выработки орфографического навыка считалось списывание. Родоначальником этой теории был немецкий педагог и дидакт Борман. По его мнению, в основе усвое

1 К. Д. Ушинский, Материалы к 3-му тому «Педагогической антропологии», Соч., т. X, изд-во АПН РСФСР, 1950, стр. 420.

ния орфографии лежит процесс постепенного накопления зрительных «образов» слов, которые приобретаются учеником исключительно благодаря зрению. «Каждое слово, — писал Борман, — имеет свою физиономию, которую можно узнать только в лицо». Поэтому он призывает учителей: «Оберегайте ученика со всей заботливостью от всякого вида неправильно написанного слова, пусть он со всем прилежанием запечатлевает правильные образы слов, и помогайте ему приобрести привычку эти образы слов изображать в письменном виде» Ч

Эта цель наилучшим образом достигается списыванием, которое и объявлялось Борманом единственным приемом обучения.

Другие немецкие педагоги (как, например, Дистер-вег), не отвергая необходимости списывания, защищали право на существование и «слуховых» методов (слуховой анализ, диктант и т. п.). Дистервег, возражая Борману, писал: «Несомненно, этим путем можно научить орфографии; тысячи научились и еще учатся сейчас. Да и сам метод весьма несложный. Наконец, надо сказать, что роль зрения при правописании отрицать никак нельзя. Но тем не менее мы не можем считать, что- Борман прав, когда он отбрасывает все закономерности и в с е правила. Не г л а з у, но у х у принадлежит в языке первое место, и элементарная школа не должна учить чисто механическим путем»1 2 (разрядка Дистервега.—Д. Б.).

Основное возражение Дистервега, таким образом, сводится к подчеркиванию в обучении орфографии роли слуха.

Этими двумя мнениями об особенности орфографического навыка и исчерпывались основные психологические проблемы обучения орфографии. Они сводились к различной оценке роли исходных восприятий, вопрос же о роли сознательности в обучении орфографии был совершенно чужд теориям типа бормановской и остался мало разработанным у Дистервега.

Ушинский резко выступил против механистического понимания психологии орфографического навыка. Дилемме

1 Борман, Простейший способ обучения орфографии, изд. 1-е, 1840 /на немецком яз.).

2 А. Дистервег, Руководство для немецких учителей, 4-е немецкое изд., 1850.

«слух» или «зрение», ставшей со времен Бормана основной дискуссионной проблемой среди немецких методистов, он противопоставил свою теорию образования навыка, основанного на знании грамматики и орфографических правил.

«Некоторые из педагогов, — писал Ушинский, — как, например, Борман, думают даже все изучение правописания ограничить одной перепиской с верных образцов в том расчете, что при частой переписке слова глаз, наконец, механически привыкает видеть его написанным так, а не иначе. Но Борман забывает, что для такого изучения правописания нужно много переписывать и что переписка не только не дает голове развивающей работы, но, напротив, мешает ей работать гораздо более, чем рубка дров, ходьба или какая бы то ни была другая, чисто физическая деятельность, отчего отличные писари, с самого детства занимающиеся этой работой, отличаются замечательным тупоумием» Ч

Не списывание как один из возможных методов обучения орфографии критикует, следовательно, Ушинский а механичность приема, предлагаемого Борманом. Ушинский считает такую «переписку» неприемлемой для школы, противоречащей основным педагогическим принципам.

«...Правила навыком не усваиваются, — пишет Ушинский в другом месте, — хотя и можно усвоить навыком соблюдение какого-нибудь правила, даже не имея понятия о самом правиле. Так усваивают себе орфографию писари, много переписывавшие с правильных образцов. Но такое усвоение было бы слишком длинно и тягостно для детей, если бы на помощь к нему не было призвано сознание правил, по которым пишется так, а не иначе» 1 2.

Теоретически возможно, следовательно, по Ушинскому, выработать навык механическим путем, но этот путь антипедагогичен и не эффективен. Путь, который противопоставляется Ушинским бормановской «переписке», идет к образованию навыка через «сознание правил». «...Нельзя никак сказать, — продолжает развивать эту мысль Ушинский, — чтобы без грамматики, одним навы

1 К- Д. V ш и н с к и й, Руководство к преподаванию по «Родному слову». Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 446.

2 Т а м же, стр. 423.

ком, еще легче было выучиться правильно писать, чем с помощью грамматики. Нужны десятки лет и беспрестанное списывание с образцов, написанных грамматически, чтобы одним навыком (курсив наш.—Д. Б.), без всякой помощи грамматических правил, выучиться писать правильно, да и то всякое новое слово будет ставить в тупик такого грамотея... для усвоения правильного письма детьми, конечно, нужна практика, но практика, руководимая грамматикой» Ч

В этой лаконичной формуле — «практика, руководимая грамматикой», — сделавшейся крылатым выражением, заключается самое существо теории сознательного навыка, разработанной Ушинским. Как легко видеть, эта формула представляет собой лишь практическое применение той общей теории о непроизвольных движениях, которые ведут свое происхождение от движений «в начале сознаваемых и произвольных».

Следует, однако, заметить мимоходом, что Ушинский вступает в противоречие с этой теорией в том случае, когда, возражая Борману, признает все же возможным образование у человека чисто механической привычки. Несомненно, что и «переписка», приводящая к овладению грамотным письмом, не может быть отнесена, с точки зрения Ушинского, к чисто рефлективным движениям, а в какой-то мере должна носить сознательный характер.

Итак, согласно Ушинскому, в школе нужно вырабатывать навык, опирающийся на работу мысли, на усвоение грамматических закономерностей и орфографических правил.

Встает, таким образом, вопрос о работе в школе над грамматическим правилом.

Известно, что Ушинский изучение грамматики в школе рекомендовал проводить на основе наблюдения учеников над живой речью. «Так как грамматика, — писал он, — есть результат наблюдений человека над собственным языком, а не язык результат грамматики, то самый рациональный прием изучения грамматики будет такой, при котором стараются обратить внимание дитяти на то, как он говорит, и только руководят его наблюдением

1 К. Д. Ушинский, Руководство к преподаванию по «Родному слову». Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 423.

над теми грамматическими законами, которым он бессбл знательно подчиняется в своей речи, усвоенной подражанием» Ч

Ушинский считает, что задача обучения грамматике должна заключаться в том, чтобы помочь ребенку имеющийся у него богатый речевой опыт осознать с помощью грамматических правил.

Возникает, следовательно, вопрос о соотношении практических и теоретических знаний и о наилучшем способе перестройки первых в процессе обучения.

Этот вопрос Ушинский выделяет в качестве общего дидактического вопроса и рассматривает на страницах своего теоретического труда «Педагогическая антропология». Там в главе о памяти, — главе, частичное изложение которой сделано нами выше, — он обсуждает его следующим образом: в развитии человека рассудочному усвоению предшествует деятельность по преимуществу механического характера. Задача обучения состоит в том, чтобы привести в стройную систему усвоенные подобным образом мысли и факты. Для этой цели обучение с первых же шагов своих должно обращаться также и к рассудку в той мере, «насколько это допускается современным развитием рассудка в воспитаннике».

Наилучшим методом «перевода механических комбинаций в рассудочные мы считаем, — пишет Ушинский, — для всех возрастов, и в особенности для детского, метод, употреблявшийся Сократом и названный по его имени сократическим»1 2.

Положительной чертой этого метода Ушинский считает самостоятельность мысли ученика. Путем вопросов учитель, не сообщая ничего нового, приводит существующие ряды и группы представлений в новую рассудочную систему, заставляя их, сталкиваясь, или разрушать друг друга, или примиряться в их соединяющей и уясняющей мысли.

Такой метод, по его мнению, имеет то преимущество, что избавляет учителя от преждевременного сообщения детям тех или иных рассудочных комбинаций, которые, не будучи понятны ученикам, ложатся механиче-

1 К. Д. Ушинский, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр.434.

2 К- Д. Ушинский, Соч., т. X, изд-во АПН РСФСР, 1950, стр. 421.

Упражнениям Ушинский уделяет много внимания. В полном соответствии со своим пониманием психологической природы навыков он видит в них ту «практику», которая необходима для их формирования. «Ученик, знающий и понимающий отлично все грамматические правила, — пишет он, — будет непременно делать ошибки в письме, если не имеет механического навыка писать правильно» \

«Для грамотности мало того, чтобы человек знал грамматические правила (а их множество), но необходимо, чтоб он привык мгновенно выполнять их» 1 2.

Следовательно, для грамотного письма нужен «механический навык», необходимо «мгновенное» выполнение правил. Эти результаты достигаются «практикой», упражнениями.

Какие же требования следует предъявить к организации этой практики в школе для того, чтобы добиться успеха? Решая этот вопрос, Ушинский на первое место выдвигает требование систематичности упражнений: «Систематичность упражнений, — пишет он, — есть первая и главнейшая основа их успеха, и недостаток этой систематичности — главная причина, почему многочисленные и долговременные упражнения в орфографии дают весьма плохие результаты» 3.

Эта цитата общеизвестна. В современных педагогических сочинениях она приводится часто, но редко, кто задается при этом вопросом, на чем же, собственно, основывается это, по сути дела, догматическое утверждение Ушинского. Нередко его понимают весьма упрощенно, как требование определенной частоты повторений, достаточной тренировки и т. п. Однако, как мы видели, Ушинский о «беспрестанных упражнениях» говорит особо, здесь же он подчеркивает другую сторону этого вопроса. Повод для различного толкования даёт, надо признаться, сам Ушинский, поскольку требование систематичности по отношению именно к орфографическим упражнениям он теоретически не обосновывает.

Мы полагаем, что значение систематичности для данного конкретного вида упражнений непосредственно выте

1 К. Д. Ушинский, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 396.

2 Т а м же, стр. 421.

3 Т а м же, стр. 440.

кает из той роли, которую отводил Ушинский систематичности в приобретении любых знаний. Действительно, по Ушинскому, орфографический навык возникает на «рассудочной» основе, на основе грамматических знаний. Именно при помощи грамматики происходит, как мы видели, «перевод механических комбинаций в рассудочные». По поводу необходимости систематического изучения грамматики Ушинский пишет: «Только система, конечно, разумная, выходящая из самой сущности предметов, дает нам полную власть над нашими знаниями. Голова, наполненная отрывочными, бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в которой все в беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет» L

Поэтому естественно полагать, что когда Ушинский говорит о систематичности орфографических упражнений, он, в сущности, конкретизирует свой тезис о грамматическом «руководстве» формирования орфографического навыка. Орфография, по Ушинскому, следовательно, представляется не суммой разрозненных правил, а цельной системой, в которой отражены те же закономерности языка, которые формулируются грамматикой.

Таким образом, принимая все это во внимание, мы вправе были ожидать, что Ушинский раскроет те грамматические основания, на которых, как это следует из его взглядов на «руководящую роль» грамматики, нужно строить систему орфографических упражнений. Ушинский, действительно, рекомендует такую систему для начальных классов школы, но строит ее на других основаниях.

Как известно, центральным звеном в занятиях родным языком у Ушинского является развитие речи. «Первая цель (преподавания русского языка. — Д. Б.) —развитие дара слова» 1 2, — пишет Ушинский. Или еще: «Из всего нашего изложения’ первоначальной дидактики родного языка видно само собою, что главное, центральное занятие, вокруг которого более или менее группируются все остальные и по которому мы располагаем даже и самую нашу грамматику, есть практическое упражнение в языке, устное и письменное» 3.

1 К- Д- У ш и н с к и й, О первоначальном преподавании русского языка. Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 353.

2 К. Д. Ушинский, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 338.

3 Там же, стр. 440.

Развитие речи сохраняет подобное центральное место и в системе письменных работ учащихся. Отдельные упражнения этой системы прежде всего служат целям развития «дара слова». Достаточно привести лишь простой перечень письменных упражнений, рекомендуемых Ушинским, чтобы стало очевидным это «основание» системы.

Первый годучения

1. Разложение слова на слоги и слога на звуки; складывание слов из звуков.

2. Списывание отдельных слов с размещением их по разрядам, чтобы «не оставлять голову без работы».

3. Самостоятельное придумывание и самостоятельная запись отдельных слов, например всех птиц, которые знает ученик, и т. п.

4. Переписка этих слов, исправленных в классе, в чистовую тетрадь.

5. Письмо целых предложений в ответ на вопросы.

Второй год учения

1. Письменное изложение деловой статьи по вопросам на доске — от детализирующих вопросов к одному общему.

2. Формулировка ответов на вопросы; сначала устная, потом письменная.

3. Сравнение двух предметов (устное, а затем письменное) .

4. Письмо наизусть выученного текста с последующим самостоятельным исправлением ошибок по книге.

Третий год учения

Здесь Ушинский рекомендует целый ряд творческих письменных работ:

1. Письменные ответы с формулировкой основных мыслей статьи.

2. Сравнительные описания, самостоятельное описание без сравнения.

3. Письменное изложение рассказов после чтения его учителем и составления вопросов к нему.

4. Составление писем по данным образцам; сначала устное, потом письменное.

2 Д. Н. Богоявленский

17

После этого Ушинский пишет: «Рядом со всеми этими упражнениями третьего (курсив Ушинского.— Д. Б) года учения должна идти диктовка, которая в первые два года учения была бы преждевременной... Диктант должен повторяться как можно чаще: если возможно, то через класс, но от каждого урока не должен отнимать более четверти часа» Ч

Если рассмотреть отдельные упражнения в той последовательности, которую им придал Ушинский, то не трудно заметить, что здесь Ушинскому вполне удается выдержать тот основной принцип, то «основание» системы, которой должны, по его мнению, соответствовать упражнения в «даре слова».

С точки зрения развития речи можно согласиться в основном с подобной системой. Она действительно дает упражнения в порядке возрастающей самостоятельности ученика в использовании своей письменной речи. Но можно ли систему работ по развитию речи отождествлять с системой работ по орфографии? Если при решении этого вопроса исходить из воззрений на природу орфографического навыка самого Ушинского, изложенных выше, придется, несомненно, ответить отрицательно. Бросается в глаза полное игнорирование Ушинским грамматической основы орфографических упражнений, значение которой он сам же подчеркивал.

Как используется в этих упражнениях грамматика, которая должна «руководить практикой»? Какие цели должны ставиться перед учеником, когда ему предлагаются те или иные упражнения? Как сочетаются в них элементы сознательности и «практики»? На это нет ответа з предлагаемых Ушинским упражнениях. Нет потому, что в них орфография подчинена задачам развития речи, а из орфографических упражнений остается списывание (для развития механизма письма), письмо наизусть выученного и диктант, который рекомендуется проводить через день. Вопрос о соответствии и связи работ по орфографии с работами по развитию речи — вопрос сложный, до сих пор еще четко не разработанный методикой, практически разрешается Ушинским лишь в плане развития речи. Таким образом, Ушинский, отлично понимая теоретиче-

1 К. Д. У ш и н с к и й, Избр. пед. соч.» Учпедгиз, 1945, стр. 450.

ски значение системы 6 орфографических упражнениях, практически оставляет этот вопрос нерешенным.

Значение, которое придавал Ушинский развитию речи, выразилось также и в его совете совмещать упражнения в орфографии с письменным «толковым изложением своих или чужих мыслей». Лишь для «учеников очень отставших, — пишет он, — следует письменное выражение своих мыслей вовсе отложить на некоторое время и ограничиваться одним устным до тех пор, пока правописание, на которое в то же время следует налечь, сделает возможным передачу и собственных мыслей ученика на письме» Ч

Однако это исключение для отсталых учеников не противоречит общим теоретическим взглядам Ушинского, так как основной психологический смысл систематичности он видел в постепенном нарастании самостоятельности учеников.

«Стремление души к самостоятельности» Ушинский считает непременным следствием «основного закона духа» — «душевного стремления к сознательной деятельности». Из этих изначально существующих «стремлений души» Ушинский выводит ряд «воспитательных правил», главнейшее из которых состоит в том, что «свобода (в смысле самостоятельности.—Д. Б.) воспитывается не отсутствием стеснений, но, напротив, преодолением их»... «При этом большая разница: само ли дитя преодолеет стеснение или оно будет преодолено другими»1 2. Это правило имеет огромное значение для педагогики. «Воспитатель, — пишет Ушинский, — должен с самого начала предоставить питомцу как можно более самостоятельности в деле его умственных приобретений... Пусть ребенок проверяет прочтенное собственными опытами и наблюдениями: пусть он привыкает немедленно применять каждое вновь приобретенное практическое правило и вместе с тем приучается к деятельности в тех условиях, которые он может ясно представить и оценить» 3.

Мы видим здесь, если отбросить идеалистическую терминологию о «душе» и ее «стремлениях», ту же основную мысль, которую Ушинский развивает, излагая пре

1 К. Д. У ш ин ски й, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 442.

2 К. Д Ушинский, Материалы к 3-му тому «Педагогической антропологии», Соч.» т. X, и>зд-во АПН РСФСР, 1950, стр. 500.

3 Т а м же, стр. 472.

имущества сократического метода объяснения правила: методы обучения должны стимулировать самостоятельность мышления ученика, учитель не должен навязывать ему новых мыслей, к ним ученик должен приходить, преодолевая «стеснения» от столкновения различных, на первый взгляд, противоречащих мыслей. Но следует отметить и то новое, о чем говорит здесь Ушинский: самостоятельность ученика должна выражаться в его практической деятельности, в применении на практике вновь приобретенных правил. Это требование Ушинского непосредственно относится к упражнениям; оно показывает, в чем должна проявляться самостоятельность ученика.

Действительно, обсуждая вопросы развития речи или, по терминологии Ушинского, развития «дара слова» путем упражнений, он писал: «Они (т. е. упражнения. — Д. Б.) должны быть по возможности самостоятельными, т. е. действительными упражнениями, а не кажущимися только... Упражнения дара слова должны идти систематически, не должно подавлять развития этой способности чрезмерными требованиями, а всякий раз — давать такие упражнения, для выполнения которых требовались бы уже силы, приобретенные этой способностью. Всякое новое упражнение должно находиться в связи с предыдущими, опираться на них и делать шаг вперед... Систематичность в упражнениях должна также выражаться в большем или меньшем участии, которое учитель, смотря по силам детей, принимает в их упражнениях. Чем более развивается дар слова в детях, тем меньше должен помогать им учитель, тем самостоятельнее должны быть их упражнения» Ч

Здесь Ушинский конкретизирует свои общие взгляды на систематичность: для того чтобы упражнения вызывали самостоятельность, они должны быть посильны детям, логически связаны друг с другом и должны предоставлять все больший простор деятельности учеников.

Ушинский в данном случае свои методические рекомендации относит только к развитию «дара слова», не затрагивая совсем вопроса о грамматических и орфографических упражнениях. Flo поскольку он исходит при этом из своих общих представлений о важности «стремле

1 К. Д. У ш и н с к и й, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 338—342.

ния к самостоятельности», мы полагаем, что методический принцип постепенного нарастания самодеятельности можно целиком отнести и к орфографическим упражнениям. Однако практического руководства по этому вопросу Ушинский не оставил.

Таким образом, мы можем представить, что те требования, которые предъявлял к упражнениям Ушинский, в противоположность бормановской «механической переписке», состоят в следующем:

а) они должны часто повторяться («беспрестанные упражнения»);

б) обеспечивать возможность применения правил;

в) быть систематическими, с постепенным увеличением самостоятельности учеников.

Выше мы уже указывали на то, что Ушинский придавал большое значение связи преподавания грамматики с «живой речью» ученика. Грамматика, по его мнению, должна усваиваться из наблюдений ученика над теми грамматическими законами, которыми он бессознательно подчиняется в своей речи. Такое значение живой речи вытекало для Ушинского из той роли, которую он отводил в обучении родному ' языку «чутью», или «инстинкту», языка, развитому еще в дошкольный период.

Этот вопрос затрагивал и Ф. И. Буслаев. Он писал, что грамматика не может быть самостоятельной систематической наукой в первоначальном обучении, ибо в школе следует идти, подчиняясь тем же естественным законам природы, по которым до школы «узнание родного языка совершается при темном сознании, как бы инстинктивным подражанием» L Основываясь на распространенном в его время педагогическом принципе «природо-сообразности», Буслаев предлагал начинать обучение систематической грамматике не ранее 10—12 лет, а до тех пор давать чисто пропедевтический курс, лишь практически развивающий способность к «инстинктивному подражанию» детей. По вопросу о времени начала занятий грамматикой Ушинский расходился с Буслаевым. Возражая ему, он писал:

«...Мы можем считать доказанным, что не только бессознательный навык, но и изложение грамматических

1 Ф. Буслаев, О преподавании- отечественного языка, Учпедгиз, 1941, стр. 54.

ния к самостоятельности», мы полагаем, что методический принцип постепенного нарастания самодеятельности можно целиком отнести и к орфографическим упражнениям. Однако практического руководства по этому вопросу Ушинский не оставил.

Таким образом, мы можем представить, что те требования, которые предъявлял к упражнениям Ушинский, в противоположность бормановской «механической переписке», состоят в следующем:

а) они должны часто повторяться («беспрестанные упражнения»);

б) обеспечивать возможность применения правил;

в) быть систематическими, с постепенным увеличением самостоятельности учеников.

Выше мы уже указывали на то, что Ушинский придавал большое значение связи преподавания грамматики с «живой речью» ученика. Грамматика, по его мнению, должна усваиваться из наблюдений ученика над теми грамматическими законами, которыми он бессознательно подчиняется в своей речи. Такое значение живой речи вытекало для Ушинского из той роли, которую он отводил в обучении родному ' языку «чутью», или «инстинкту», языка, развитому еще в дошкольный период.

Этот вопрос затрагивал и Ф. И. Буслаев. Он писал, что грамматика не может быть самостоятельной систематической наукой в первоначальном обучении, ибо в школе следует идти, подчиняясь тем же естественным законам природы, по которым до школы «узнание родного языка совершается при темном сознании, как бы инстинктивным подражанием» L Основываясь на распространенном в его время педагогическом принципе «природо-сообразности», Буслаев предлагал начинать обучение систематической грамматике не ранее 10—12 лет, а до тех пор давать чисто пропедевтический курс, лишь практически развивающий способность к «инстинктивному подражанию» детей. По вопросу о времени начала занятий грамматикой Ушинский расходился с Буслаевым. Возражая ему, он писал:

«...Мы можем считать доказанным, что не только бессознательный навык, но и изложение грамматических

1 Ф. Буслаев, О преподавании отечественного языка, Учпедгиз, 1941, стр. 54.

понятий и правил должны найти себе место в низших классах предварительно перед изучением грамматики» !.

Именно потому, что педагог может опереться на «чутье языка» ребенка, на его речевой опыт, можно, не откладывая обучения грамматике, постепенно вести работу над осознанием грамматических правил.

Говоря о соотношении практических и теоретических знаний о языке, Ушинский писал: «В прежнее время это (усвоение грамматики.—Д. Б.) была первая и даже единственная цель, теперь она часто вовсе забывается. И то и другое вредно: исключительное изучение грамматики не развивает в дитяти дара слова, отсутствие грамматики не дает дару слова сознательности и оставляет дитя в шатком положении: на один навык и развитый инстинкт слова, во всяком случае, положиться трудно; но знание грамматики без навыка и развития дара слова также ни к чему не ведет» 1 2.

«Не должно забывать, — пишет Ушинский далее, — что сколько бы мы ни вносили сознательности в нашу речь, многое зависит от верности и развития нашего словесного инстинкта, ребенок четырех или пяти лет, никогда не слышавший какого-нибудь глагола, а тем менее каких-нибудь грамматических правил, по большей части начинает спрягать новый для него глагол правильно, вследствие бессознательного инстинктивного навыка. Этот инстинкт не только должно приводить в сознание грамматикой, но и усиливать его беспрестанным упражнением» 3.

Те «сокровища родного языка», которыми бессознательно владеет ребенок, должны быть в процессе обучения грамматически осознаны. Но грамматические знания могут быть полезны обучению лишь в той мере, в какой они связываются с живой речью, этим источником всяких знаний о языке. Следовательно, обучение грамматике не должно выхолащивать живого содержания, дающегося непосредственным речевым опытом ребенка, а развивать и усиливать его. Таковы основные идеи Ушинского, которые заставляли его придавать чутью языка в изучении грамматики такое большое значение. Можно без преувеличения сказать, что, не приняв этого во внимание, не

1 К. Д. У шински й, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 424.

2 Т а м же, стр. 349.

3 Т а м же, стр. 35L

льзя себе ясно представить и всей системы обучения родному языку, которой он придерживался.

Несмотря на это, мы не находим у Ушинского достаточно обоснованного психологического анализа природы такого «чутья» и его происхождения. Наиболее часто он характеризует этот «инстинкт» термином «бессознательный» или «полусознательный». Лишь однажды Ушинский пытается объяснить эти термины. «Мы успокаиваем себя обыкновенно, — пишет Ушинский, — фразой, что ребенок говорит на родном языке так себе, бессознательно, но эта фраза ровно ничего не объясняет; если ребенок употребляет кстати тот или другой грамматический оборот, делает в разговоре тонкое различие между словами и грамматическими формами, — это значит, что он сознает их различие, хотя не в той форме и не тем путем, как бы нам хотелось» !.

Говоря об элементе осознавания, который сопутствует правильному различению форм языка, Ушинский делает очень важный шаг по пути психологического анализа «чутья языка». Таким кажется нам и его замечание об иной «форме осознавания», по сравнению с грамматической, которая характерна для чутья языка. Однако естественно, что на том уровне развития психологии, на котором она находилась во времена Ушинского, дальнейшее углубление этого анализа оказалось для Ушинского невозможным.

Какова природа этой другой «формы осознавания»? Каковы ее отличительные психологические черты? На эти вопросы у Ушинского нет ответа.

Влияние идеалистических идей, которое, как известно, в значительной степени отражалось на взглядах Ушинского, не позволило ему последовательно придерживаться материалистического объяснения и относительно происхождения «словесного инстинкта». Как видно из приведенных выше высказываний Ушинского, чутье языка наравне с «даром слова» он рассматривает как врожденную душевную способность, как своего рода «дар», изначально заложенный в душе ребенка. Эта идеалистическая концепция стоит в явном противоречии с развитой Ушинским позднее (в «Педагогической антропологии»)

1 К. Д. Ушинский, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 207—208.

мыслью о том, что даже такие, с точки зрения идеалистов, «неразложимые» и наследственно передаваемые явления психики, как представления о времени и пространстве, вырабатываются в процессе индивидуального и общественного опыта.

Однако в другом месте Ушинский вносит категорические коррективы в свое первоначальное представление о происхождении языка и речи. «Не нужно большой наблюдательности и большой учености, — пишет он, — чтобы видеть, что язык, которым мы обладаем, не есть что-нибудь, прирожденное человеку, и не какой-нибудь случайный дар, упавший с неба, но — плод бесконечных долгих трудов человечества, начавшихся с незапамятных времен и продолжающихся до настоящего времени в наследственной передаче от племени к племени и от одного поколения к другому» Ч

Указав, что историческое развитие языка обусловлено развитием общества, Ушинский останавливается и на онтогенезе развития речи и говорит уже не о «даре слова», а о языке, «усвоенном ребенком вследствие врожденной ему подражательности и вследствие заразительности нервных рефлексов» 1 2.

Таким образом, можно сказать, что Ушинский, преодолев влияние идеалистических теорий, пришел в конце концов к правильному материалистическому пониманию происхождения языка и речи, а вместе с тем и того «чутья языка», которое не является врожденным инстинктом, а приобретается ребенком в ходе его речевого развития.

Таков сжатый очерк взглядов Ушинского по тем вопросам, какие имеют непосредственное отношение к психологии усвоения орфографии. Из него мы можем увидеть, как глубоко и разносторонне обосновывает психологически свою методическую систему Ушинский. Основным звеном его психологических взглядов является, несомненно, теория о сознательном происхождении навыка. Во многом предвосхищая те выводы, к которым пришла по этому поводу советская педагогическая психология, он в механичности и рассудочности навыка видит две стороны одного и того же единого, психологически

1 К. Д. У ш и н с к и й, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 425.

2 Т а м же, стр. 426.

очень сложного процесса овладения деятельностью, в основе которого лежит физиологический процесс выработки связи «двух или многих нервных привычек». Эти связи образуются в процессе «повторений и непрестанных упражнений». Повторения и упражнения могут быть «чисто механическими»; но такого рода методы не должны культивироваться в школе, и поэтому с первых же шагов обучение должно обращаться к рассудку.

Очень ценна, с нашей точки зрения, теория Ушинского о «переводе механических комбинаций в рассудочные», которая раскрывает внутреннюю сторону процесса приобретения знаний. Если принять во внимание, что под механическими комбинациями Ушинский понимает, по сути дела, данные нашего непосредственного опыта, а под рассудочной деятельностью приведение в порядок этих данных под влиянием правила или вообще слова, то невольно напрашивается аналогия с современным материалистическим пониманием соотношения чувственных и рациональных элементов нашего познания. Особенно это становится очевидным, когда Ушинский утверждает, что рассудочная деятельность не вносит чего-либо нового по сравнению с тем, что предоставляется ей «механической памятью», т. е. непосредственным опытом человека, а лишь систематизирует этот опыт.

Связь данных чувственного опыта и рассудочной деятельности представляется Ушинскому основой всякого человеческого знания. Поэтому лишь непониманием или просто незнанием теории Ушинского можно объяснить выступления некоторых критиков (например, Фармаков-ского, 1907), пытавшихся доказать, что Ушинский якобы является сторонником механического образования навыка, поскольку он главное значение придавал привычке и будто бы совершенно непоследовательно, наряду с этим, признавал и правила.

Все то, что мы говорили о взглядах Ушинского, свидетельствует, напротив, что та руководящая роль, которую он отводил грамматическим правилам, органически вытекает из его психологических воззрений на процесс усвоения знаний, в том числе и на выработку орфографического навыка.

Грамматические знания, оказывая свое регулирующее влияние на весь ход формирования орфографических навыков, в свою очередь возникают из данных непосред

ственного речевого опыта, из наблюдений за явлениями живой речи учеников, в «какой-то форме» осознаваемых ими.

Перевод в разряд «рассудочных комбинаций» результатов непосредственного наблюдения рисуется Ушинским как активный процесс самостоятельного мышления ученика, направляемый учителем. (Вспомним требование Ушинского: «Чем меньше помощи, тем лучше».) Знание правил должно закрепляться «беспрерывными упражнениями». Но упражнения рассматриваются Ушинским не только как простые механические повторения одних и тех же движений письма. Такие упражнения, несмотря на их многочисленность, не могут обеспечить необходимого школе эффекта. Упражнения должны давать простор самодеятельности ученика, точно так же, как это происходит при усвоении нового правила. Поэтому они должны быть систематическими, т. е. следовать в таком порядке, который мог бы обеспечить постепенно нарастающее повышение самостоятельности учеников.

Ушинский не раскрывает того, каким образом различные уровни самостоятельности можно обеспечить при обучении орфографии, но совершенно несомненно, что достижение самостоятельности возможно лишь в том случае, когда процесс выполнения упражнений носит сознательный характер. Достижение самостоятельности, по Ушинскому, не зависит от того, в какой форме фиксируются в памяти учеников те или иные языковые факты, поэтому для него традиционная проблема того времени — «слух» или «зрение», — предлагаемая в такой общей форме, не имела принципиального значения. Действительно, как мы видели, среди рекомендуемых Ушинским упражнений находятся и диктант, и списывание, и письмо наизусть.

Заслугой Ушинского является выдвижение вопроса о роли в обучении «чутья языка». Психологический анализ всех фактов, относящихся к этому вопросу, был, как мы видели, недостаточен, но в общем педагогическом плане требование Ушинского связывать преподавание грамматики с «живой речью» учащихся и до сего времени не потеряло своей актуальности в борьбе со всякого рода пережитками схоластических методов обучения.

Таковы в общих чертах те основные психологические вопросы, которые разрабатывались Ушинским и которые.

легли в основу грамматического направления. Богатство и глубина идей педагогической системы Ушинского определили то огромное влияние, которое она оказала на последующее развитие методической мысли. Целый ряд виднейших педагогов продолжал развитие идей, высказанных Ушинским. К рассмотрению их взглядов мы и переходим в дальнейшем изложении.

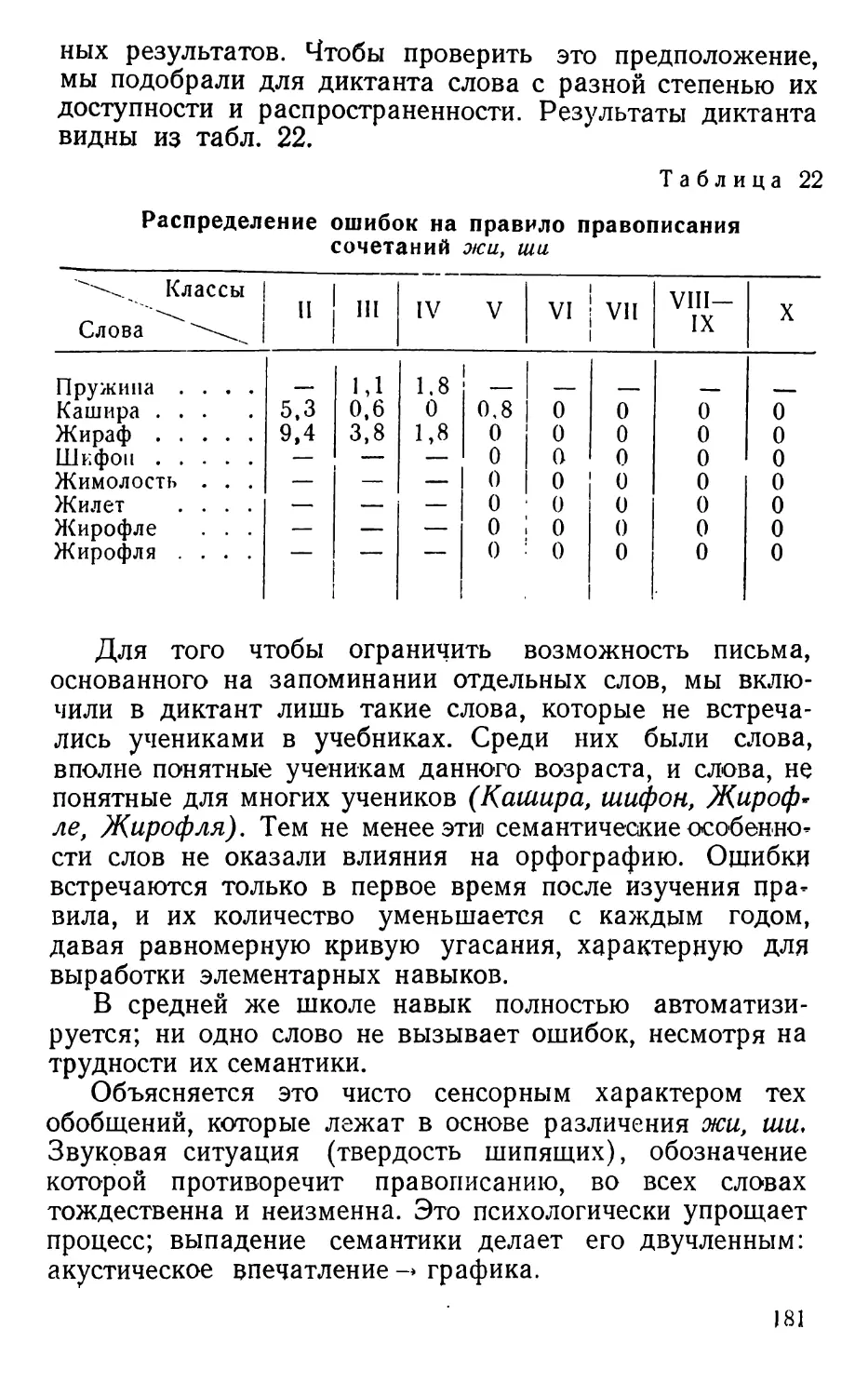

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ К. Д. УШИНСКОГО

Сторонников грамматического направления, созданного Ушинским, несмотря на некоторые отличия их взглядов, объединяла его теория о сознательном происхождении орфографического навыка и признание ведущей роли грамматики в обучении орфографии.

«Правописание получает практическое значение только с того времени, когда пишущий получил возможность писать правильно без участия сознания, т. е. когда знание перейдет в навык»1, — пишет известный педагог Н. А. Корф. В полном соответствии с теорией Ушинского, Ф. Ф. Пуцыкович формулирует то же самое: «Навык действительно необходим, но навык разумный, навык, идущий следом за знанием, из него вытекающий и на нем основывающийся» 1 2.

Естественно, что, разделяя идею Ушинского о «разумном навыке», его последователи придавали большое значение вопросу об усвоении грамматических знаний и правил, необходимых при обучении орфографии. Особенно полно и систематично излагает свои взгляды по этому поводу блестящий теоретик и практик Д. И. Тихомиров.

Д. И. Тихомиров представляет себе ребенка, «который мыслит и говорит, нимало не подозревая, что совершает это в силу логических законов и грамматических правил», и считает, что задача школьного обучения — внести принципиально новое в подобное положение вещей. «Грамматическое учение с первого же шага ставит для себя целью изучение языка, правил, законов, форм языка, т. е. изучение отвлеченного; грамматическое учение требует сознательного отношения к тому, чем ребенок владел

1 Н. А. К о р ф, Первоначальное правописание, СПб., 1882, стр. 4.

2 Ф. Ф. Пуцыкович, Уроки русского правописания. СПб.,

бессознательно»1,—таково, по Тихомирову, назначение грамматики.

Он не преуменьшает тех трудностей, с которыми должен встретиться педагог, ибо «та область и формы мышления, которые характеризуют дошкольный период жизни ребенка, диаметрально противоположны той области и тем формам мышления, в которые вводит и в которых упражняет ребенка грамматическое обучение». Тихомиров хорошо понимает, что «нельзя безнаказанно сразу перетащить ребенка из одной области мышления в другую, ей противоположную». Он предупреждает педагога, что «неумелый подход к изучению грамматики может не только не принести пользы для умственного развития ребенка, но породить неестественное, преждевременное, скороспелое развитие, может иссушить ум ребенка, может послужить смертью для дальнейшего правильного роста».

Если грамматическое учение остается вне понимания ребенка, то он лишь механически заучивает определения и правила, и в лучшем случае ученики «вместо развития мыслительных способностей получают лишь некоторое развитие памяти». Для того чтобы изучение грамматики шло на пользу развития ребенка, требуются методы, соответствующие как особенностям самого предмета, так и силам ученика. Такой метод и предлагает Тихомиров.

Особенность грамматики, по мнению Тихомирова, заключается в том, что она является системой понятий, которые накапливались в результате «вековых наблюдений цад языком». Передать выводы из этих наблюдений не трудно, но понять их, разумно усвоить — для ребенка нелегкая задача. Естественный путь к их сознательному усвоению — участие в этих наблюдениях, организованное школой. «Отвлеченные понятия и общие правила, — пишет Тихомиров, — могут быть разумно усвоены только тогда, когда ясно сознан тот материал, из которого вырабатывалось понятие, когда хорошо изучены те частные факты, КО1И послужили основанием для вывода общего правила». И дальше: «Для полноты восприятия, для правильности и прочности усвоения грамматических

1 Д. И. Тихомиров, Чему и как учить на уроках родного языка, изд. 11-е, 1908, стр 203. Все дальнейшие ссылки на этого автора даются по данному издание.

знаний нужно сделать ученика участникам в наблюдениях над языком, нужно вести его по тому же пути, по которому шло человечество, созидая грамматику». Таким образом, исходною точкою в восприятии грамматических знаний должно служить не сообщение и объяснение грамматического термина, не сообщение готового определения и правила, а наблюдение над языком. Отсюда Тихомиров формулирует свое первое положение: «Приводи к грамматическому знанию через наблюдение»

Но наблюдение дает лишь разумение, как говорит Тихомиров. Для дальнейшего усвоения недостаточно также одного лишь заучивания определений и правил, нужны практические упражнения. Тихомиров так теоретически раскрывает роль упражнений в процессе обучения: «Переходя от наблюдения над живой речью к обобщению, к определению, к правилу, ученик мыслит от частного к общему. После сообщения грамматического понятия, после вывода правила ученик упражняется в применении общего к частному; исходя из общего понятия, ученик частный факт подводит под общее понятие или правило» 1 2.

Так Тихомиров приходит к своему второму выводу: «Приобретенные через наблюдения знания тотчас же применяй к практике».

Мы видим, что Тихомиров развивает в основном те же идеи, что развивал и Ушинский при анализе «сократического» метода. Интересно, однако, с психологической точки зрения, подчеркивание Тихомировым различия психологической природы практических языковых знаний ученика и соответствующих грамматических понятий.

По словам Тихомирова, они «диаметрально противоположны» друг другу, так как грамматические знания всегда носят отвлеченный характер. Он не развивает этой мысли более подробно, но предупреждает учителя об опасности чисто вербального усвоения определений и правил в том случае, когда оно не подготовлено непосредственными наблюдениями над фактами языка и их анализом; нельзя безнаказанно «перетащить ребенка из одной области мышления в другую».

1 Д. И. Тихомиров, Чему и как учить на уроках родного языка, изд. 11-е, 1908, стр. 208.

2 Т а м же, стр. 214.

Четко и определенно формулирует Тихомиров своё правило о связи между грамматической теорией и практикой ребенка: грамматические знания должны быть «тотчас же» применены к практике. Под практикой Тихомиров, так же как и Ушинский, подразумевает упражнения. Роль упражнений двойная. С одной стороны, они необходимы для того, чтобы «правописание стало бессознательной привычкой», с другой стороны, они нужны и для полного усвоения самого правила, потому что первое знакомство с правилом, как бы ни было оно хорошо подготовлено, дает, по Тихомирову, только «разумение».

«Грамматические знания, — пишет по этому поводу Тихомиров, — могут служить средством к правильному письму только при условии полнейшего их усвоения; а такое усвоение приобретается временем, путем продолжительных упражнений».

Как мы видели выше, вопрос об орфографических упражнениях у Ушинского остался недостаточно разработанным. Его последователи восполняют этот пробел. Они, так же как и Ушинский, считают, что в усвоении орфографии не может быть какой-либо универсальной формы упражнения, подобно пресловутому списыванию с правильных образцов. Но они более определенно, чем Ушинский, выбор упражнения ставят в зависимость от языковых особенностей орфограммы.

Тихомиров, например, пишет, «что форма для орфографических упражнений определяется сущностью того случая, над которым должен упражняться ученик» Ч

Еще более точно определяет упражнение Аполлос Соболев: «Учитель, — пишет он, — на практике должен прежде всего и главным образом иметь в виду свойство орфограммы и отношение ее к сознанию ученика и уже в зависимости от этого выбирать то или другое упражнение и способ ведения его»... «Одно и то же упражнение в одном случае может быть очень пригодным и полезным, а в другом — неуместным и вредным» 1 2.

При обучении орфографии могут найти себе место как упражнения, основанные на слуховых впечатлениях,

1 Д. И. Тихомиров, Чему и как учить на уроках родного языка, изд. 11-е, 1908, стр. 291.

2 Ап. Соболев, Критический обзор способов обучения правописанию, СПб., 1900, стр. 82.

гак и упражнения, в основе которых лежит списывание. Тихомиров, например, перечисляет целый ряд орфограмм, не подчиняющихся правилу, правописание которых должно основываться или на слухе, или па зрении. Упоминает Тихомиров и о случаях в орфографии, «где руководителем является смысл речи».

Но наиболее важным, по его мнению, является руководство правилами. Здесь, наряду со старым испытанным приемом — диктовкой, грамматическое направление выдвигает на первое место упражнения в виде «орфографических и грамматических задач».

В этих «задачах», как отмечает Тихомиров, «вполне должна найти себе место самодеятельность ученика» Ч

«В наблюдениях над примерами и в выводах из этих наблюдений ученик работает не самостоятельно, а под руководством учителя; в упражнениях же предоставляется полный простор его самодеятельности (разрядка Тихомирова.—Д. Б.)... Замечено, что эти упражнения нравятся детям: удовольствие ребенка и объясняется его самодеятельностью» 1 2.

Что надо понимать под этой самодеятельностью, Тихомиров раскрывает следующим образом: «Ребенок только тогда воспользуется известным ему правилом, когда он в состоянии будет предварительно верно ответить самому себе на поставленные им же самим вопросы. К какому отделу правил относится данный случай правописания? К какому разряду слов относится данное слово? Какая это форма? Какое правило правописания относится к этой форме? Таким образом, пользование правилами обусловливается твердостью знаний грамматических: только отчетливое знание грамматических форм дает ответы на вопросы орфограф и и»3 (разрядка Тихомирова. — Д. Б,).

Такая «самодеятельность» ученика в упражнениях возникает тогда, когда эти упражнения дают ему возможность применения изученных ранее правил. В этом — главное для выбора формы упражнений.

Таким образом, мы видим, что последователи Ушинского в теорию упражнений ввели много нового по срав-

1 Д. И. Тихомиров, Чему и как учить на уроках родного языка, изд. 11-е, 1908, стр. 289.

2 Т а м же, стр. 214.

3 Т а м же, стр. 286.

йенйю со своим учителем. Если Ушинский «основание» системы упражнений видел в развитии речи, то для последователей Ушинского основной смысл упражнений — решение орфографических задач. При этом упражнения могут принимать различные формы, в том числе и диктовки и списывания. Выбор этих форм зависит от особенностей данного орфографического обобщения, и потому они могут быть очень разнообразными.

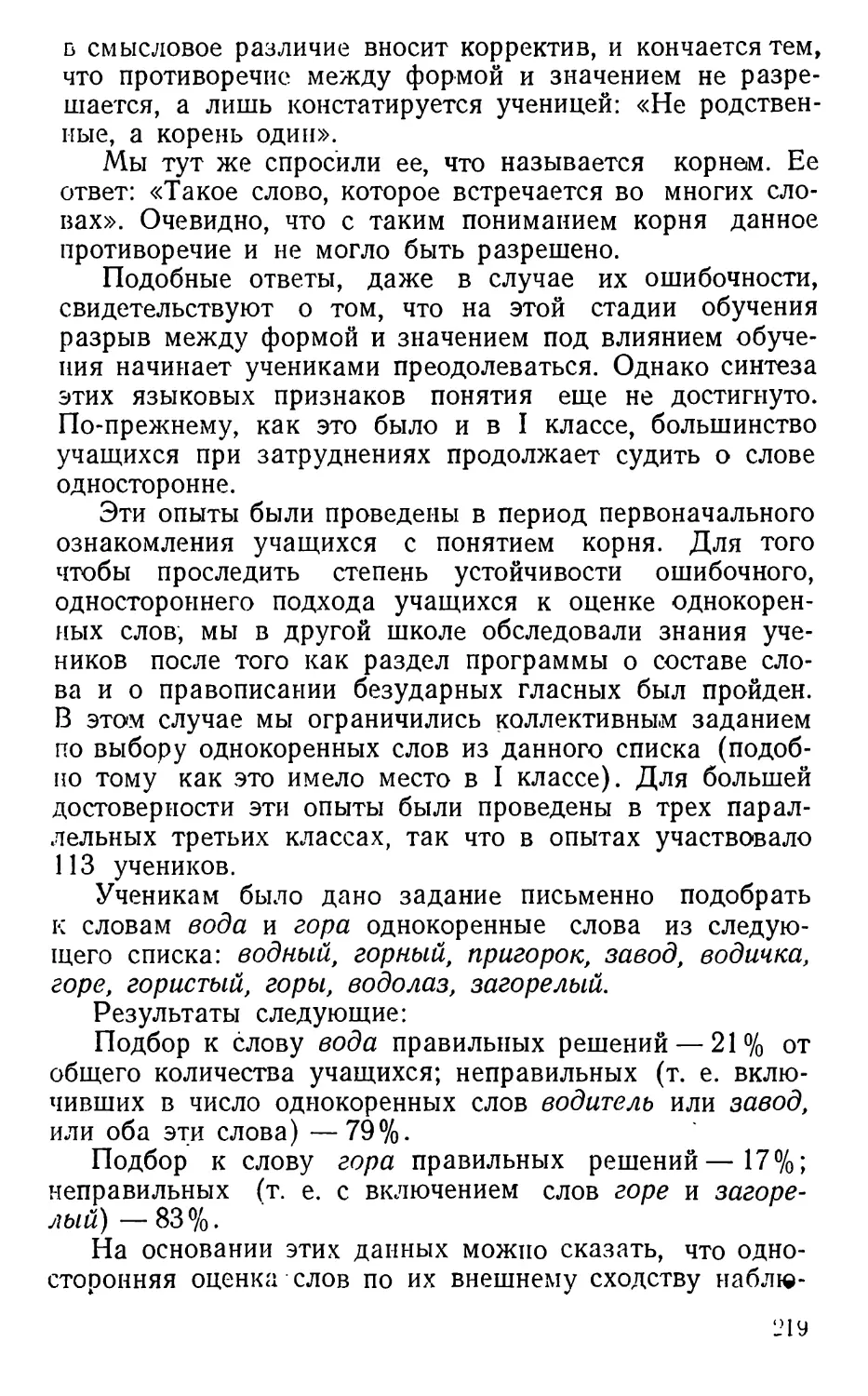

На разработку отдельных видов упражнений большое влияние оказал выдвинутый Тихомировым принцип «уединения трудности». Исходя из психологических соображений о трудности одновременного решения нескольких задач, он предложил на первых порах обучения какому-нибудь правилу предлагать такие упражнения, при выполнении которых ученику нужно было самостоятельно писать лишь орфограммы на пройденное правило.

Так появилась своеобразная форма списывания, при которой основной текст предъявлялся ученику в правильном виде, но на месте отдельной буквы оставлялся пропуск, ставился знак вопроса или крестик. Заполнить эти пропуски и надлежало ученикам. Развивались и многообразные формы диктантов: предупредительный, диктант с последующим орфографическим разбором, выборочный диктант и т. п. В осуществлении принципа «орфографической задачи» появились различные «задачники по правописанию».

Таким образом, можно сказать, что основное внимание «грамматистов», последователей Ушинского, было обращено на разработку теории и практики орфографических упражнений. Был установлен принцип разнообразия упражнений в зависимости от различного характера орфограмм, а в отношении орфограмм, подчиняющихся правилам, в осуществление принципа самостоятельности была предложена основная форма упражнений — «орфографическая задача». Практически это привело к тому, что методика орфографии в ближайшие годы после смерти Ушинского обогатилась самыми разнообразными приемами обучения орфографии, многочисленными видами упражнений. Если, как мы помним, Ушинский в свое время мог рекомендовать как частные приемы обучения лишь списывание, слуховой диктант и письмо наизусть, то к началу XX в. были разработаны почти все те методиче-

ские приемы, которыми и до сих пор пользуется советская школа.

В этом мы видим огромную прогрессивную роль, которую сыграли последователи Ушинского в развитии методики обучения орфографии в русской школе.

Но следует отметить два принципа, выдвинутых Ушинским и не нашедших у его последователей достаточного развития. Это вопросы о системе упражнений и о связи преподавания грамматики и орфографии с «живой речью», а между тем оба эти вопроса постоянно вставали перед школьной практикой.

В это время усиленная разработка новых методических приемов и видов упражнений привела к тому, что их постепенное накопление стало идти чисто эмпирическим путем, разрозненно, без надлежащего осмысления всей системы приемов в целом.

Отдельные авторы методик сводили изложение вопросов орфографии к механическому перечислению «приемов» обучения. Учителя часто терялись перед такими «коллекциями», не зная, что же им выбрать из всего этого богатства. Очень выразительно звучал, например, один «призыв о помощи» того же Ап. Соболева. Он жалуется на бессистемность предлагаемых учителю методических приемов. «Следует, — пишет он, — требовать от руководства, чтобы оно указало главное основание, из которого логически вытекают различные практические советы и наставления, как вести дело, оно (руководство) сообразно со своим названием должно дать учителю руководящее начало, путеводную нить, чтоб он не затерялся в лабиринте... бесчисленных по разнообразию приемов, какие существуют в школьной практике при обучении орфографии» Подобное положение, создавшееся в школе, указывает, несомненно, на отставание разработки теории обучения от возросших потребностей практики.

Второй недостаток этого этапа развития методики заключался в том, что Тихомиров и многие другие сторонники грамматического направления, занявшись разработкой вопроса о связи орфографических упражнений с грамматикой, впали в крайность, противоположную Ушинскому. Орфографические упражнения оказались у них оторванными от творческих работ по развитию речи.

1 Ап. Соболев, см. цитированную работу, стр. 30.

3 Д. Н. Богоявленский

33

И практика скоро вскрыла ошибочность их позиций. Многие учителя, добросовестно изучавшие с учениками орфографические правила и проделавшие с ними много упражнений по учебникам Тихомирова, Пуцыковича и других «грамматистов», стали замечать, что их ученики хорошо пишут диктанты, но не справляются с орфографией в изложениях и сочинениях. Этот факт не нашел у грамматистов теоретического объяснения. Тогда среди практиков возникло движение «в защиту живого слова» (В. П. Шереметевский и др.).

Правильная критика этого недостатка методической системы грамматистов была, однако, перенесена, и уже неправильно, на основной принцип грамматического направления — на принцип обучения орфографии на грамматической основе. Так постепенно, в противовес грамматическому направлению, в методике орфографии начали развиваться «антиграмматические» взгляды.

АНТИГРАММАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Зарождение антиграмматического направления в методике орфографии — вопрос мало исследованный. Существующие обзорные работы (В. Фармаковский, 1907; Н. Державин, 1923) связывают появление антиграмма-тических тенденций с именами Н. Бунакова, К. Житомирского и И. Соломоновского. Однако эти сведения по меньшей мере неполны, поскольку в этом перечислении совсем не упоминается имя такого крупного педагога, как Шереметевский.

Первые выступления противников грамматической школы относятся исследователями к 80—90-м годам прошлого столетия. К концу же первого десятилетия 900-х годов мы встречаемся с цельным «антиграмматическим» направлением методики орфографии, вполне оформившимся и оказывающим большое влияние на практику. Такой быстрый расцвет новых методических идей, подвергших сомнению основной методический тезис грамматистов о роли грамматики и правил в обучении, обусловливается, по нашему мнению, тем, что критика теории и практики грамматического направления шла почти одновременно от практики, от лингвистики и от буржуазной, так называемой экспериментальной педагогики.

Для того чтобы выяснить психологические основания этой критики, следует рассмотреть все эти основные .линии.

Возражения практического характера мы находим у Бунакова, Шереметевского и Соломоновского.

Известный педагог и методист Н. Бунаков излагает свои взгляды по этому вопросу в своем методическом руководстве L

Бунаков не отрицает необходимости изучать грамматику, но полагает при этом, что судьба орфографии зависит более от навыков, нежели от твердого знания правил. Это, как думает Бунаков, легко видеть каждому: мы пишем «доброго», вопреки произношению, не потому, что каждый раз принимаем во внимание историческое происхождение этого окончания и основанное на нем грамматическое правило, а потому, что привыкли так писать, — сама рука, помимо сознания, пишет правильно.

Вредным для школы Бунаков считает злоупотребление диктовками и пренебрежение работами творческого характера. В школе создается положение, как будто «правописание составляет единственную цель всех письменных школьных занятий, а не употребление языка как орудия и средства для выражения собственных мыслей пишущего».

Ограничение письменных работ диктовкой, свидетельствует Бунаков, приводит к тому, что ученики, безошибочно пишущие под диктовку, оказываются весьма безграмотными в собственных сочинениях и письмах. Поэтому применение диктанта в качестве формы проверки грамотности не достигает цели. Но тем не менее Бунаков не возражает против применения диктовки наряду с другими письменными работами, так как диктант «приучает детей схватывать чужую речь, так сказать, на лету и переводить ее с возможной скоростью на бумагу».

Таким образом, во взглядах Бунакова мы находим прежде всего совершенно правильную критику таких методов преподавания орфографии, которые отрывают ее изучение от работ, связанных с развитием речи. Как мы видели, такой точки зрения придерживался и Ушинский,

1 Н. Бунаков, Родной язык как предмет обучения в начальной школе, изд. 10-е, СПб., 1887.

и она сама по себе не затрагивает грамматических основ методики орфографии. Эта критика касается лишь недостатков той практики грамматического направления, которые выразились, как мы уже отмечали, в пренебрежении одним из важнейших принципов методической системы Ушинского — связи орфографических работ с работами творческого характера.

Более существенным в этом отношении являются те рассуждения Бунакова, в которых он касается психологических основ обучения орфографии. Сама постановка вопроса о том, что важнее — «правило» или «навык», является сама по себе несовместимой с психологической теорией навыка Ушинского. После тонкого психологического анализа, который лежал в основе его теории, наивной и эмпирической должна показаться попытка Бунакова судить о психологии орфографического навыка по характеру конечного продукта уже автоматизированной деятельности. Однако именно на подобном механическом противопоставлении «сознания» и «навыка» и на суждении о психологической природе навыка по характеру письма грамотного человека основаны, как мы увидим дальше, наиболее существенные «теоретические» возражения большинства сторонников антиграмматического направления.

Другим представителем «раннего антиграмматизма» был В. П. Шереметевский. В истории методики он известен как «ярый противник» диктовок и защитник «живого слова». В основе критики «диктантомании», царящей, по мнению Шереметевского, в школе, лежит, как и у Бунакова, правильная мысль о необходимости не забывать при обучении орфографии основной цели — развития речи. С этой стороны его критика не содержит еще ничего «антиграмматического». Но у Шереметевского осуждение диктовок имеет под собой не только практическую, но и теоретическую почву. Так как в методиках эта сторона взглядов Шереметевского нашла лишь незначительное освещение, мы остановимся на ней более подробно. Дело в том, что Шереметевский снова начинает на русской почве дискуссию о преимуществах «слуха» или «зрения», несостоятельность которой, как казалось, была уже достаточно доказана работами Ушинского и его последователей. Сам Шереметевский при этом решительно заявляет себя сторонником «зрения».

В шутливой форме свои взгляды он выражает в следующем четверостишии:

Когда в руке перо, Пусть ухо Будет глухо, Но зрение остро.

Ту же мысль он выражает в тезисах своего доклада «Об орфографии вообще и о письме под диктовку, как упражнении элементарном, в особенности», прочитанном им в 1883 г. «Орфография есть искусство графическое (зрительное), а потому письмо со слуха под диктовку вообще нецелесообразно». А отсюда в качестве вывода: «Упражнениями, более целесообразными для основания грамотного письма в элементарном возрасте, следует признать те, которые развивают именно память зрения и зоркость орфографическую» Ч

В этих положениях ярко проявляется тенденция вновь свести весь вопрос об усвоении орфографии к проблеме «слуха» или «зрения» при игнорировании сознательных процессов мышления ученика. Такая точка зрения логически приводит к неправомерной универсализации приемов обучения в зависимости от формы восприятия: если все дело в «зрении», то наилучшим методом должно быть списывание. Вместе с этим полностью исключается возможность дифференцированного подхода к орфограммам, намеченного в общих чертах последователями Ушинского. А между тем именно дифференциация языковых особенностей орфограмм позволила Тихомирову и Соболеву практически опровергнуть кажущуюся несовместимость слуховых и зрительных методов.

Хотя Шереметевский и не говорит ничего о механической природе усвоения орфографии, тем не менее преувеличенная оценка роли «зрения» приводит его к недооценке роли грамматики.

С одной стороны, он признает полезность в начальной школе таких упражнений, как, например, этимологический анализ состава слова (основа, окончание, корень, суффикс, приставка), подбор слов разных корней, группировка слов по разрядам (части речи) и т. п. Смысл таких упражнений, по сути дела, заключается в том, что

1 В. П. Шереметевск п й, Соч.. М, 1897, стр. 33.

они подготавливают последующее грамматическое обобщение. Но Шереметевский боится всякой «теории». Он предлагает оставлять знания ученика на «практическом» уровне. Он пишет, что при обучении грамматике на всем протяжении начальной школы надо соблюдать следующие условия: «1) чем меньше теории, тем лучше, 2) чем позднее начинается изучение теории, тем лучше, 3) чем медленнее идет изучение теории, тем лучше» L

В таком чересчур «осторожном» отношении к теории Шереметевский расходится с Ушинским, который считал необходимым рассматривать подобного рода упражнения лишь как подготовку для перевода практических знаний в «рассудочные».

Недооценка теории остается характерной для Шере-метевского и по отношению к орфографии. Для правописания корней слов, в связи с выдвигаемой им идеей «корнесловной или этимологической грамматики», он, по-видимому, признавал важность грамматических обобщений. Так, например, в одном месте он бросает вскользь замечание, что «орфография слова есть не что иное, как биография слова». Но делая такое исключение для правописания корней слов, он ничего не говорит о роли грамматики при усвоении правописания других морфем. Не упоминает он и об «орфографических задачах», дающих возможность сознательного применения грамматических знаний. По-видимому, кроме правописания корней, вся остальная часть орфографии должна усваиваться, по мнению Шереметевского, «зрительной памятью». По крайней мере, составителям учебников он дает следующий совет: «Составителям, не пренебрегающим зрением, я посоветовал бы составить пособие с таким заглавием: «Прописи правописания, сборник примеров на главнейшие правила для упражнения в списывании с книги и с памяти», пожалуй, с таким эпиграфом: Не верь уху, а верь глазу: ибо свой глаз — алмаз. Если орфография, как и каллиграфия, есть искусство графическое, то, по моему разумению, и пособия для нее должны быть прописи» 1 2.

Кроме Шереметевского, среди первых противников грамматической школы следует отметить И. Соло м о

1 В. П. Шереметевский, Соч., М., 1897, нр. 139.

2 Т а м же. стр. 30.

н о в с к or о, который развивал в значительной степени более радикальные взгляды. В своей ранней статье, опубликованной в 1883 г.1, он выступает против грамматики1 как основы обучения орфографии. «Требовать применения правил орфографии для детей, не умеющих письменно излагать своих мыслей, то же самое, что требовать знания грамматики от субъекта, не умеющего говорить. Научите попугая или годичного ребенка грамоте, и я поверю, что диктовка полезна для орфографических и стилистических целей».

В своих более поздних статьях 2 Соломоновский приходит к выводу, что орфография усваивается чисто механическим путем и что изучение правил приносит лишь вред. Он приводит пример, когда одна учительница, обучавшая, по совету автора, без правил, под влиянием товарищей по школе все же одно правило сообщила ученикам. В результате она пришла к выводу, что это не пошло на пользу ученикам. Соломоновский пишет дальше: «Я объяснил ей, что так всегда бывает, что после второго правила дети будут путать еще больше, после третьего — еще больше, и когда безграмотность их достигнет наивысшей точки, что бывает обыкновенно на 2—3 году такого обучения, тогда наступает поворот, дети начинают мало-помалу приходить в себя, ориентироваться в правилах, и в 5—6 году обучения у них устанавливается довольно сносная грамотность». В дальнейшем Соломоновский пытается и «теоретически» аргументировать подобное якобы разрушающее влияние сознательного изучения правил орфографии тем, что если взрослый пишет грамотно чисто механически, не думая о правилах, то, следовательно, орфография есть дело навыка механического. Введение же в обучение всякого элемента сознательнограмматического отношения к фактам языка лишь осложняет процесс обучения.

Таковы типичные высказывания разных представителей нового течения в орфографии. Под их влиянием целый ряд педагогов (Зимницкий, Баранов, Вахтеров и др.) в своих пособиях, как методических, так и учебных, старались соединить обе точки зрения: с одной стороны, сохранить как методы преподавания и диктант, и списы

1 «Русский филологический вестник», 1883, № 4.

«Педагогический сборник», 1897, № 2.

вание, с другой, — оставаясь в вопросе о роли грамматики в обучении на позициях грамматической школы, учесть и новые идеи о механичности этого процесса. В результате создаются методические построения беспринципно-эклектического характера.

Наглядным примером такого подхода может служить статья Зимницкого «О совместном методе обучения» \ Все три «фактора» правописания: зрение, слух, сознание, которые автор хочет «примирить» между собой, механически перемешиваются в его «совместных» уроках: для большей верности Зимницкий меняет от урока к уроку последовательность методов, опирающихся на тот или иной «фактор». Если один урок начинается списыванием, продолжается диктовкой на то же правило и оканчивается снова списыванием, то другой — начинается диктовкой и оканчивается списыванием и т. п. Путем подобной механической перетасовки Зимницкий намечает восемь возможных типов урока, полагая, таким образом, полностью «уравнивать» влияния этих «факторов». Сходны по своему эклектизму и взгляды Вахтерова, который, выступив вначале в качестве сторонника грамматического направления, в более оозднее время1 2, утверждал, что правописание есть столько же дело памяти, сколько и сознания. Отношения между тем и другим он представляет упрощенно, рядоположенно, и поэтому признает, что в обучении с одинаковым правом могут применяться как «механические», так и «сознательные» методы.

Ранний период антиграмматизма характеризуется критикой идей грамматического направления, опирающейся в основном на практический опыт авторов. В тех случаях, когда они обсуждают практические вопросы, как, например, вопрос о чрезмерном распространении в школе диктовок, практический опыт подсказывает им правильное решение. Там же, где сторонники новых идей пытаются дать своим выводам психологическое обоснование, там их рассуждения о природе орфографического навыка становятся поверхностными, мало обоснованными, что особенно бросается в глаза по сравнению с широкими психологическими обобщениями Ушинского.

1 Впервые опубликована в журн. «Русская школа», 1897, № 3—6.

2 См., например, журн. «Русская школа», 1899, № 5—6, 7—8.

Неполноценность психологической теории порождала эклектические выводы, в которых механически совмещалось признание важной роли в обучении орфографии грамматики и текстуального списывания, «сознание» и другие «факторы» рядополагались, и вместе с тем неправомерно универсализировалась роль зрительной памяти.

В этот период сомнений и колебаний, в период поисков «руководящего начала» взгляды антиграмматистов получили неожиданное подкрепление со стороны лингвистов.

В лингвистике в это время шел интенсивный пересмотр научных позиций и принципов. Оформлялись два направления: психологическое, идейным вдохновителем которого был проф. А. А. Потебня, и формальное, во главе с акад. Ф. Ф. Фортунатовым. Не имея возможности подробно рассмотреть эти новые идеи, мы отметим только, что на смену методических направлений они оказали влияние лишь косвенно тем (по крайней мере, на первых порах), что развенчали в глазах учительства научность той самой логической грамматики, которая со времен Буслаева преподавалась в школе. С этой стороны, несмотря на все различие в сущности психологической и формальной школ языковедения, их позиция по отношению к логико-грамматической системе буслаевской грамматики была одинакова: обе школы исходили в своих построениях из ее критики.

В 1903 г. был созван Первый съезд преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях, на котором лингвисты выступили с предложением «реформы» школьной грамматики.