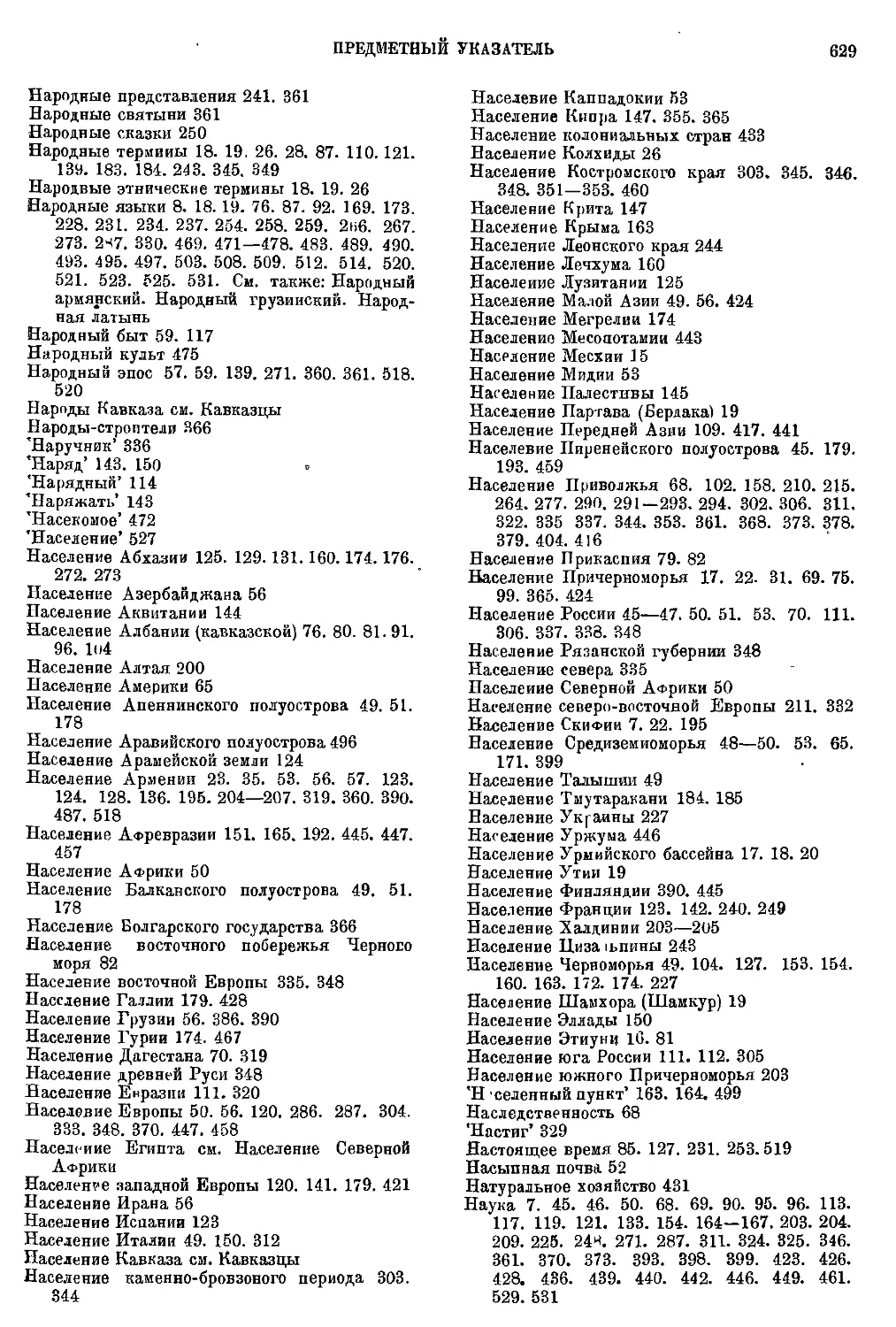

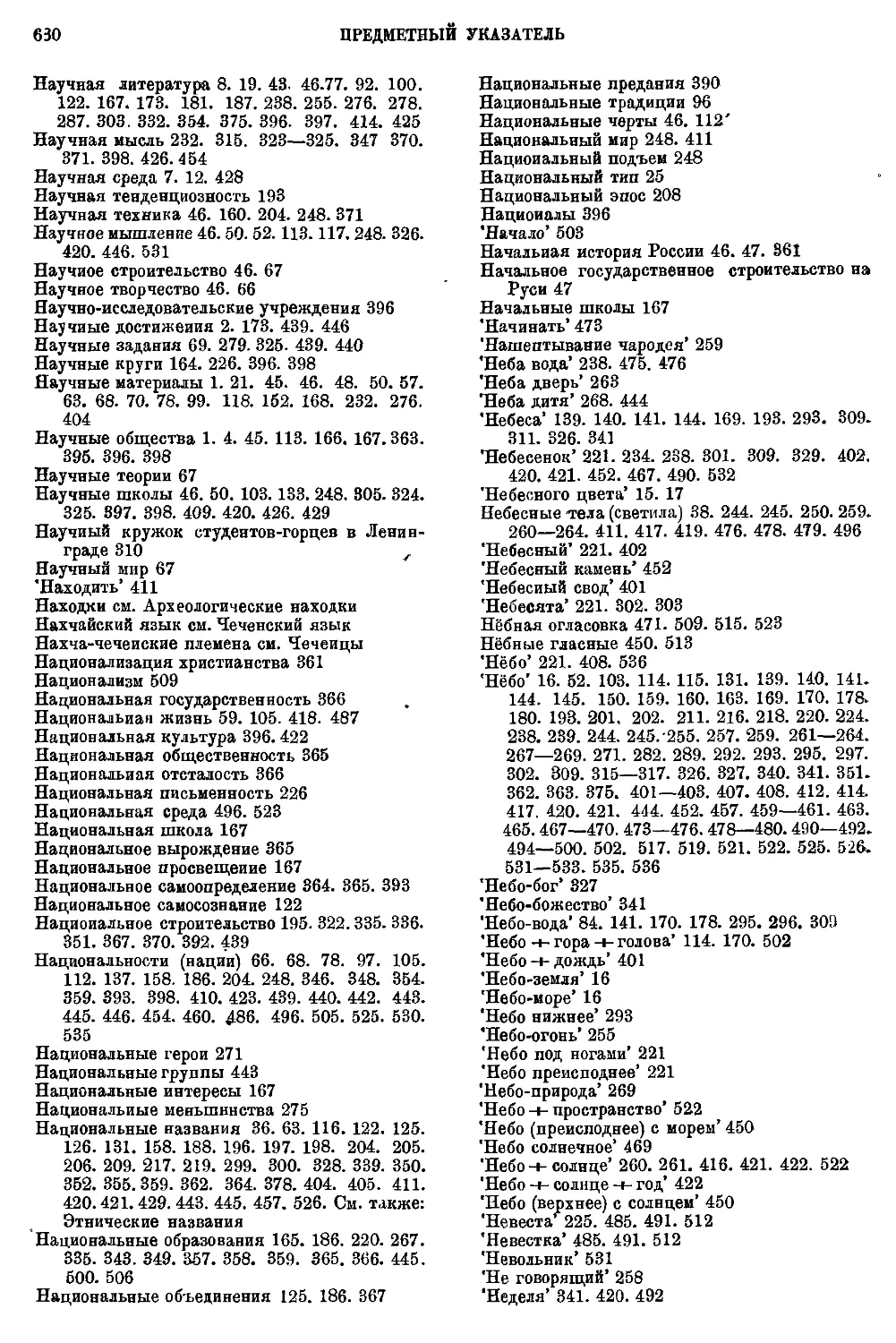

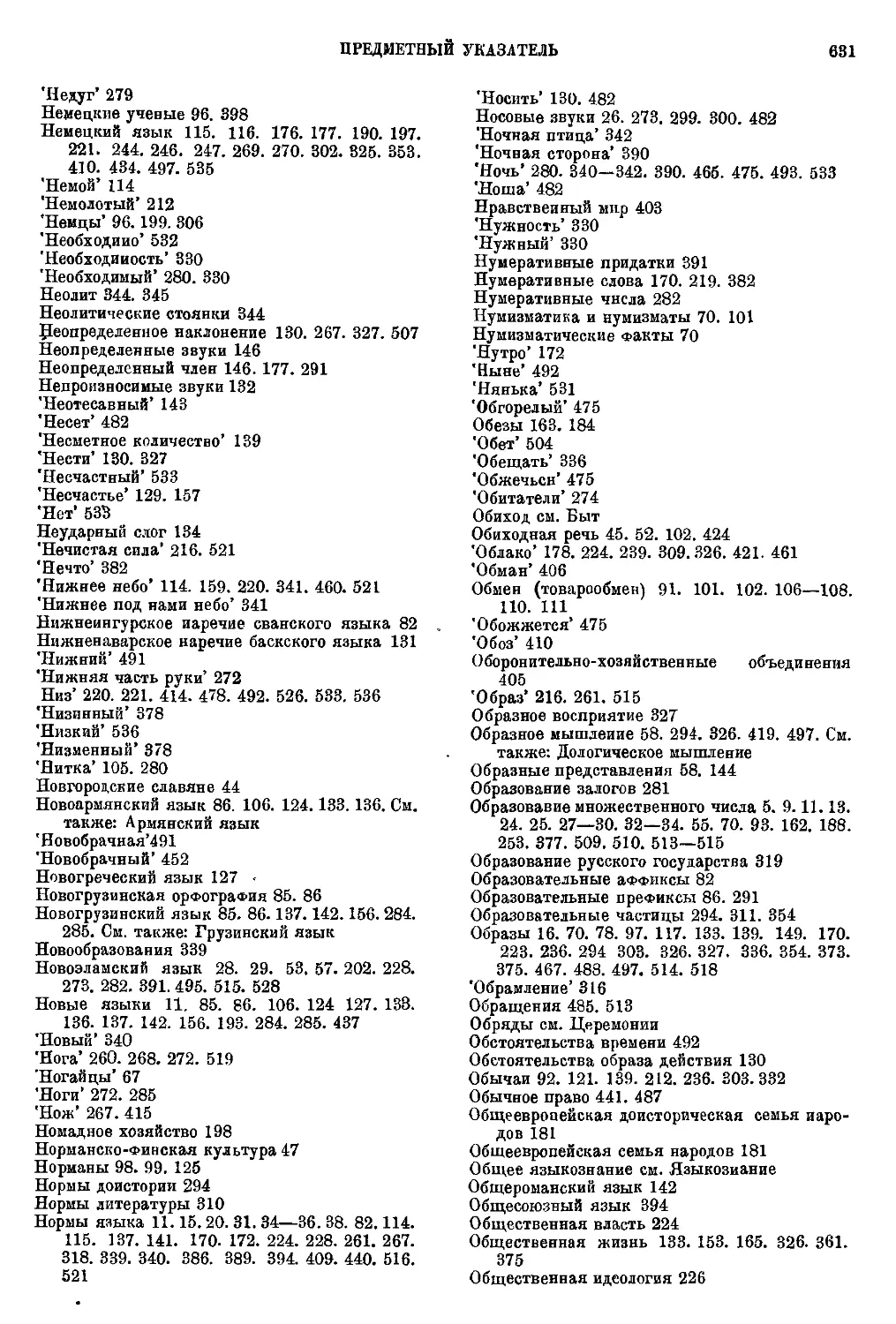

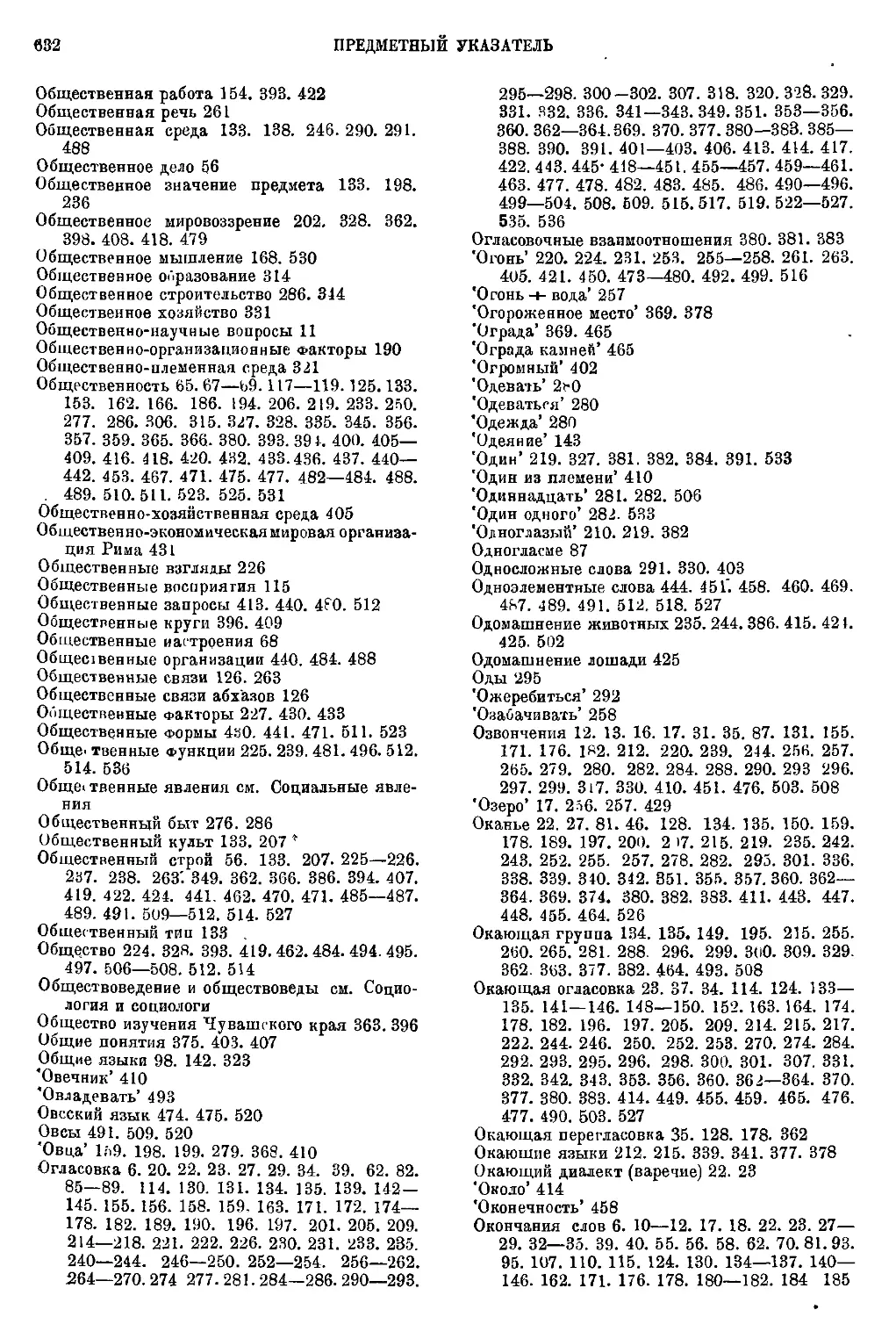

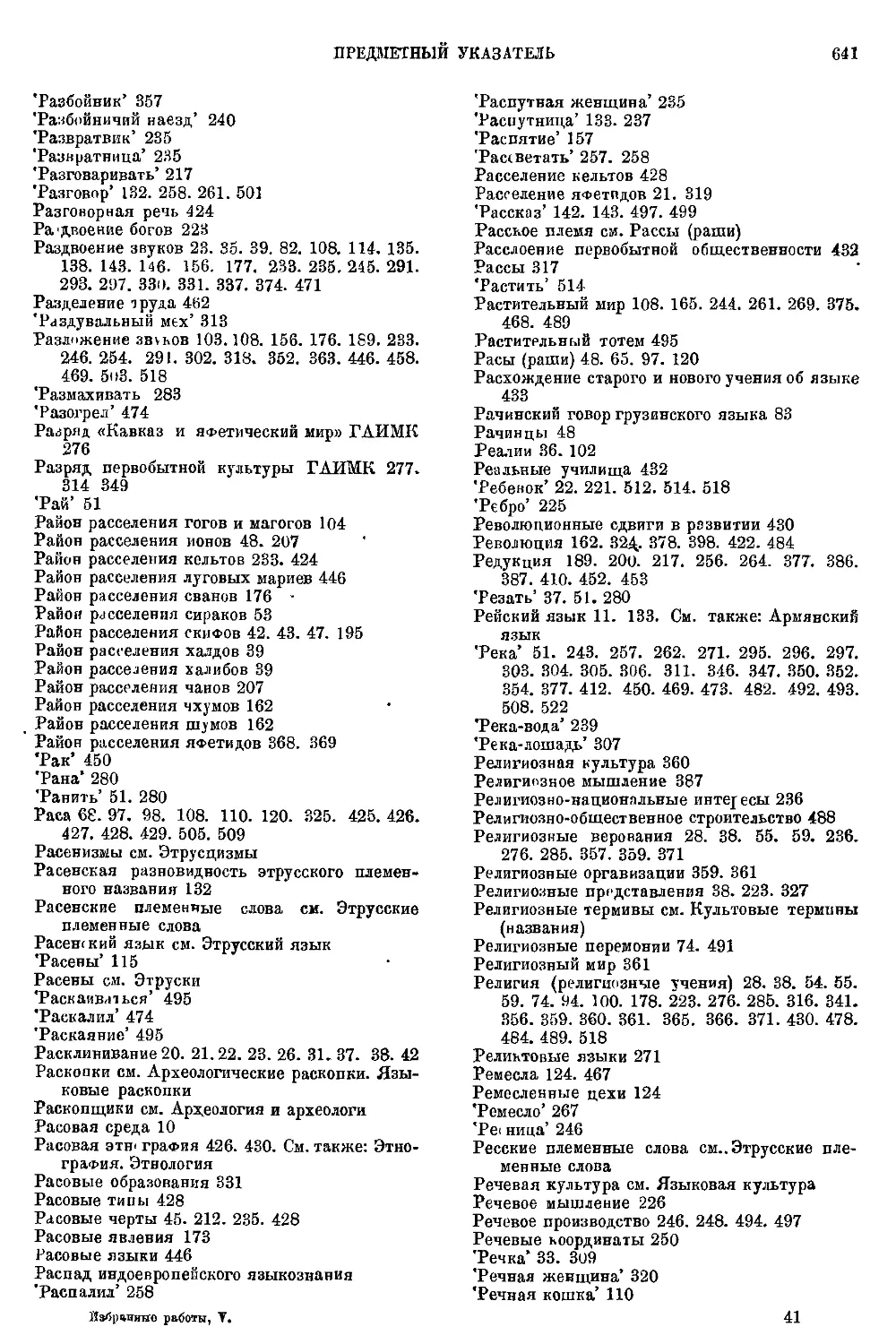

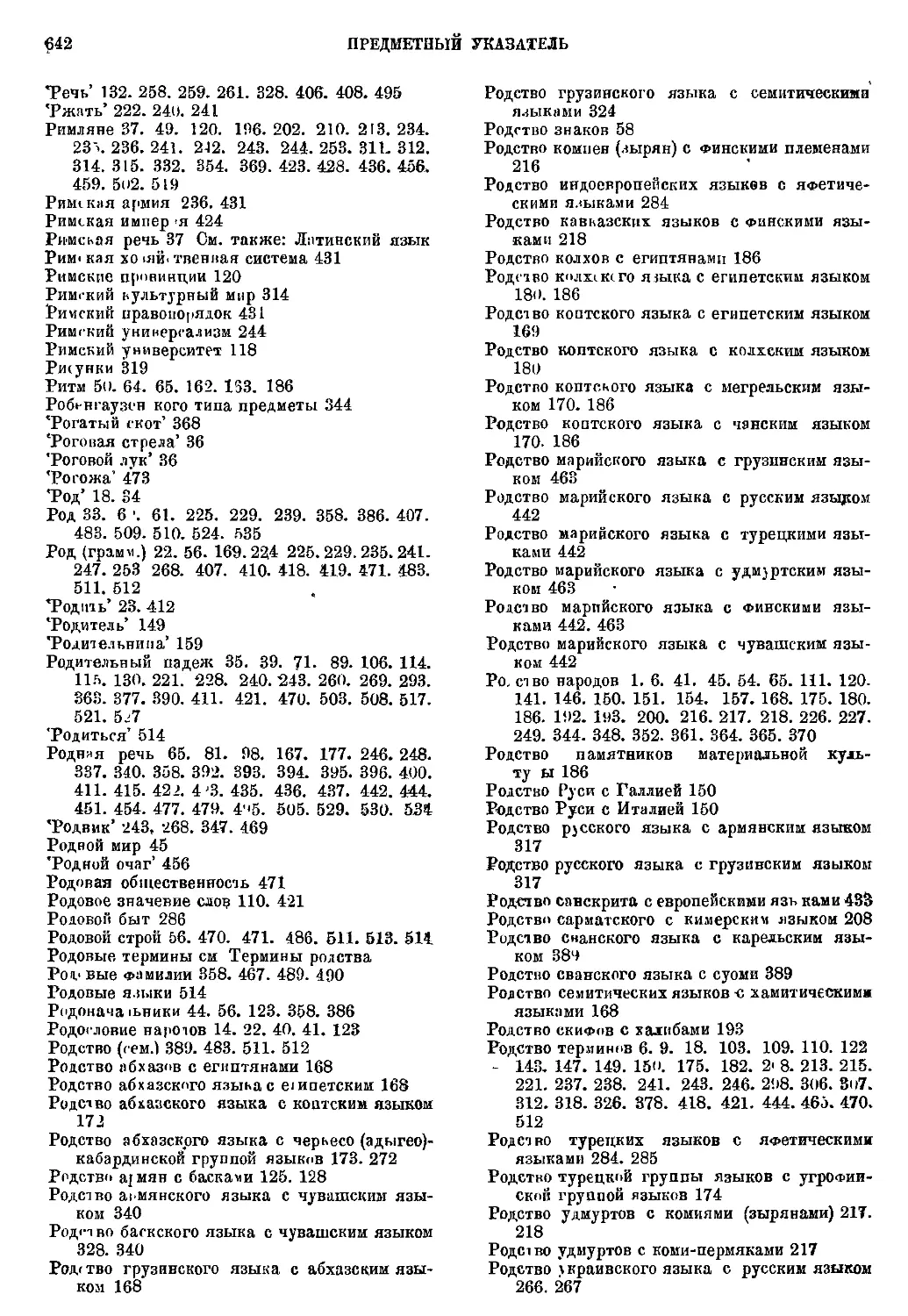

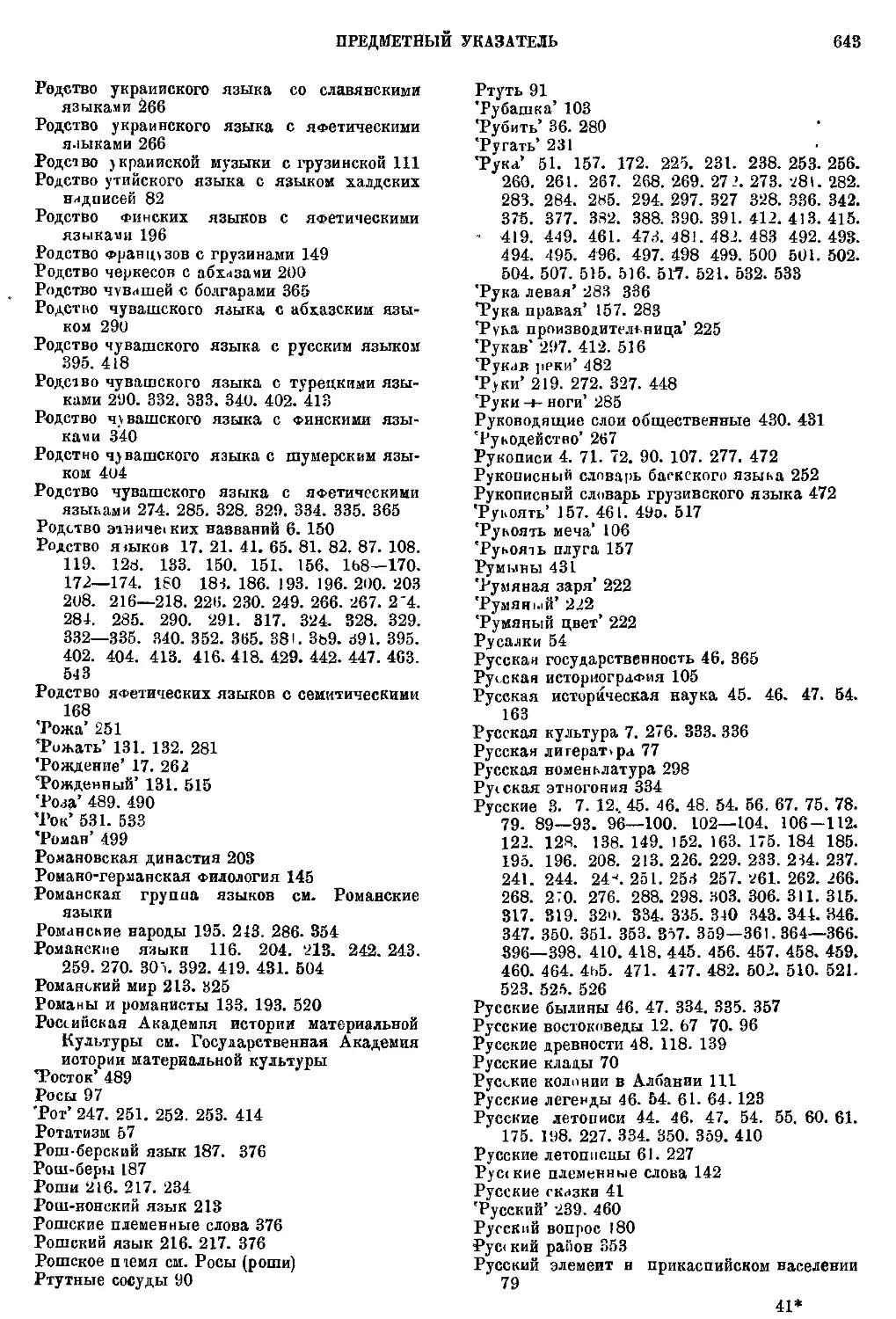

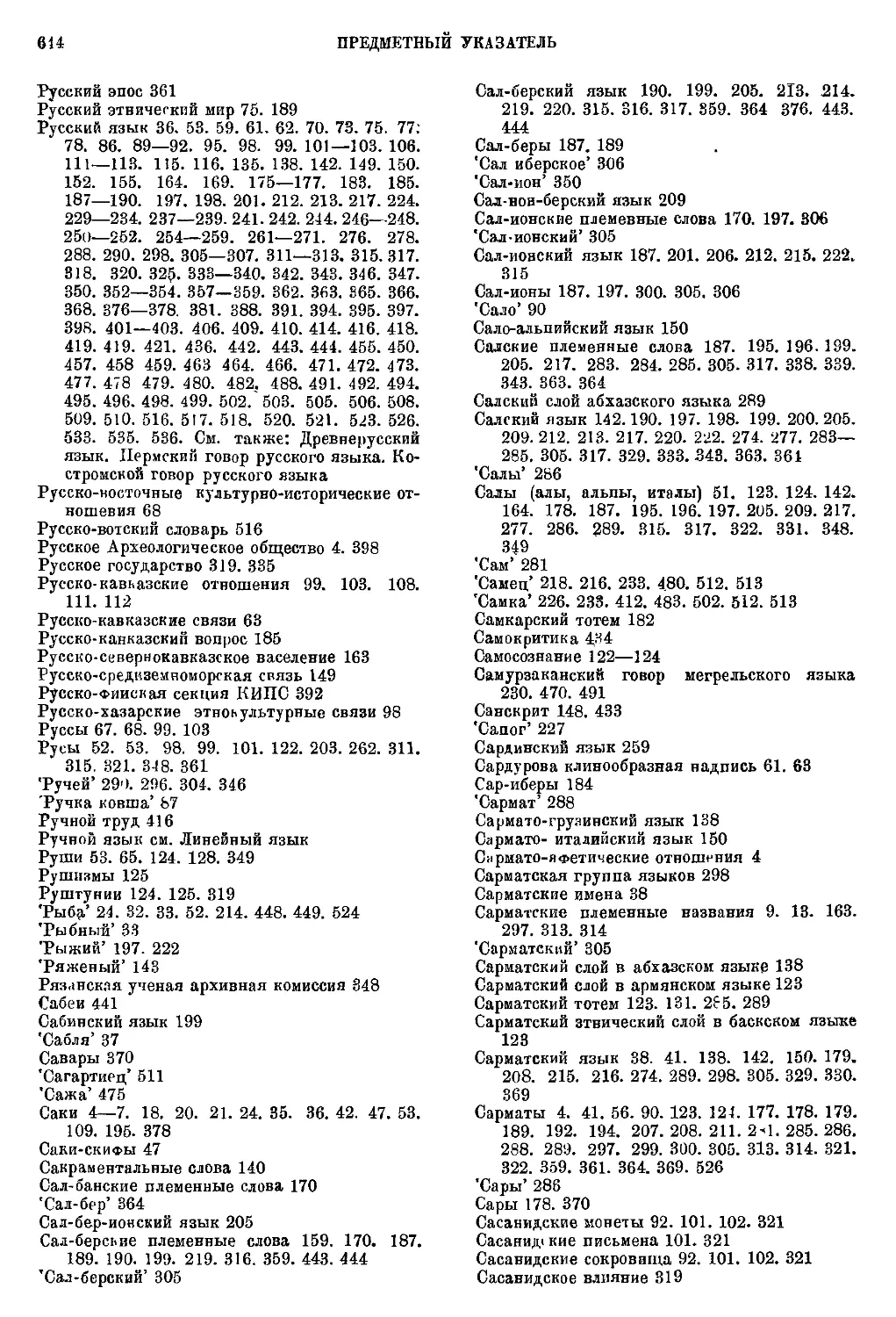

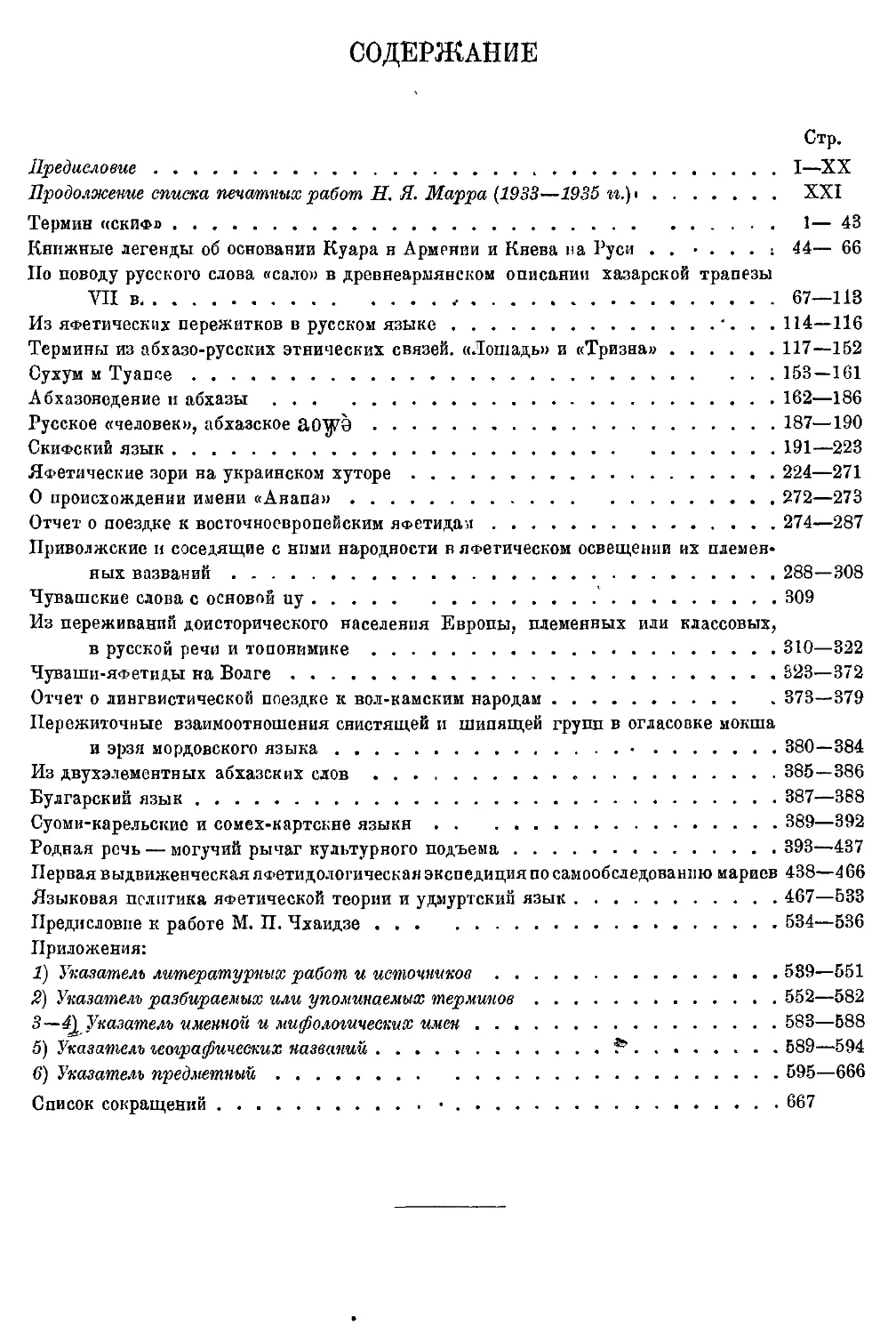

Текст

АКАДЕМИЯ Н AV К

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

ИМЕНИ Н.Я.МАРРА

Н.Я.МАРР

ИЗБРАННЫЕ

РАБ ОТЫ

том пятый

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА ЛЕНИНГРАД

АКАДЕМИЯ НАУК 7И--

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

ИМЕНИ Н.Я.МАРРА

Н.Я. МАРР

ЭТНО И глоттогония

восточной

ЕВ Р О П Ы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

19 3 5

ПЕЧАТАЕТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ РЕДАКЦИОННОГО КОМИТЕТА В СОСТАВЕ

С. Н. Быковскою, акад. И. И. Мещанинова, | акад. С Ф. Олъденоурга |

НАСТОЯЩИЙ ТОМ ПОДГОТОВЛЕН К ПЕЧАТИ

В. Б. Аптекарем

Ответственный редактор Ф. В. Липариеов Технический редактор Г. Г. Гилю

Рисунок для переплета, титула и контртитула работы В. Д. Двораковскою

Форзац автолитография Е. Г. Дорфман. Супер-обложка по макету Г. Г. Гилю

Цена книги 16 руб., переплет 1 руб. 50 коп.

Отпечатано в количестве 5 тыс. экземпляров в типографии Академии Наук СССР

Ленинград, В. О., 9 линия, № 12

Сдано в набор 4 июля 1934 г.«— Подписано б печати 5 декабря 1935 г.

Ленгорлит № 33697, Авт. л. 58,2. Бум.: формат 72 х 110, л. 431/4.— Тип, зн. в бум.'л. 109,2 тыс. — Тир. 5000.— Зак. № 1171

Предисловие к пятому тому

I

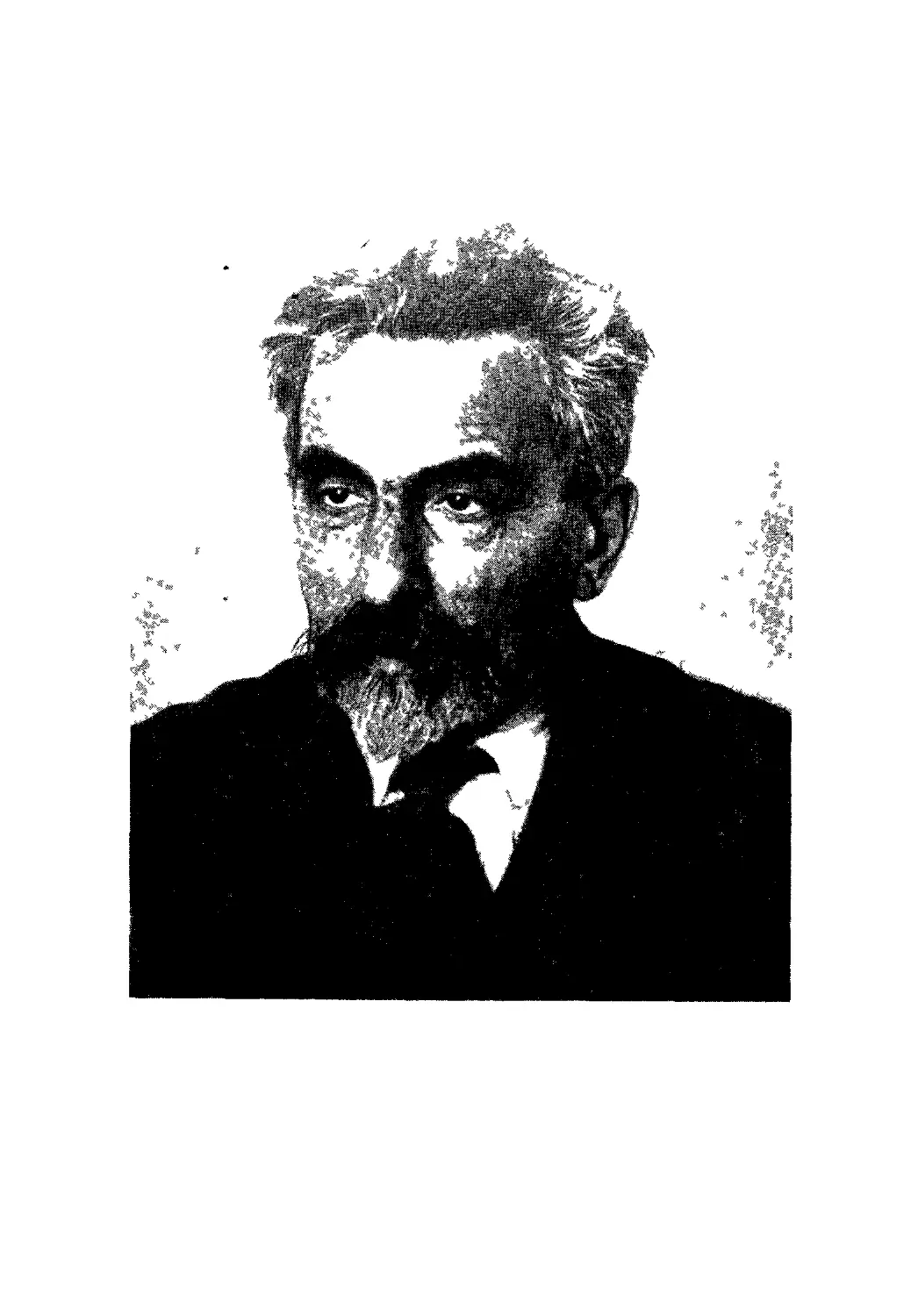

Н. Я. Марру не довелось видеть пятый том своих «Избранных работ» напеча-

танным. так как настоящий том, скомплектованный и подготовленный к печати, как

и остальные томы пятитомника, на основе указаний И. Я., выходит из печати уже

спустя почти год после смерти Н. Я. (20 декабря 1934 г.). Пятый том «Избран-

ных работ» Н. Я. Марра озаглавлен «Этно- и глоттогония восточной Европы»,

так как в его состав входят работы, освещающие преимущественно сложный

комплекс проблем, связанных с древнейшими историческими судьбами европейской

части СССР, в частности проблемы скифскую, русскую, русско-кавказские связи,

место украинского языка в мировом глоттогоническом процессе, вопросы древ-

нейшей истории народов Приволжья и Приуралья.

Не только широким слоям, но и узким кругам ученых-специалистов Н. Я.

известен преимущественно как языковед. Лингвистика, действительно, была

главным полем его многогранной научной деятельности, проблемы языка бес-

спорно занимают первое место в кругу тех исследовательских задач, разрешению

которых были отданы сорок пять лет его работы, но вместе с тем Марр-языко-

вед все же лишь один из аспектов этого великого ученого.

Дело в том, что изучение языка никогда не являлось для Н. Я. самоцелью:

даже в специально-лингвистических работах язык привлекается им как средство

к познанию истории человечества, частью которой является разработанная Н. Я.

история языка в мировом масштабе, учение об едином глоттогоническом про-

цессе. Для Н. Я. язык — исторический источник наравне с письменными доку-

ментами и памятниками материальной культуры. Язык — источник, позволяю-

щий проникнуть в отдаленнейшие эпохи, от которых не осталось письменных

и вещественных памятников, притом источник, вводящий в навсегда утерян-

ное, казалось бы, общественное мышление прожитых стадий истории челове-

чества. Не голые, абстрактные отношения изолированных от мысли и жизни

звуков и Форм речи приковывали к себе внимание Н. Я., а вскрываемые ими

конкретная жизнь, мышление и труд людей, их борьба с природой и рожденная

и умирающая вместе с классовым обществом борьба классов, поскольку они

отразились в языке.

Анализ внутренней структуры языка и его сложных взаимоотношений с дру-

гими явлениями общественной деятельности людей давал Н. Я. ключ к пони-

манию истории тех общественных групп — племен, классов, сословий, партий,

школ и т. д., — для которых изучаемый Н. Я. язык являлся средством общения

VI

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ТОМУ

и орудием классовой борьбы и идеологию которых он отражал. С Фактам®

языка Н. Я. сопоставлял археологические и этнографические материалы, данные

литературных источников, и работы его над памятниками истории материальной

культуры являются в то же время лингвистическими исследованиями, а Филоло-

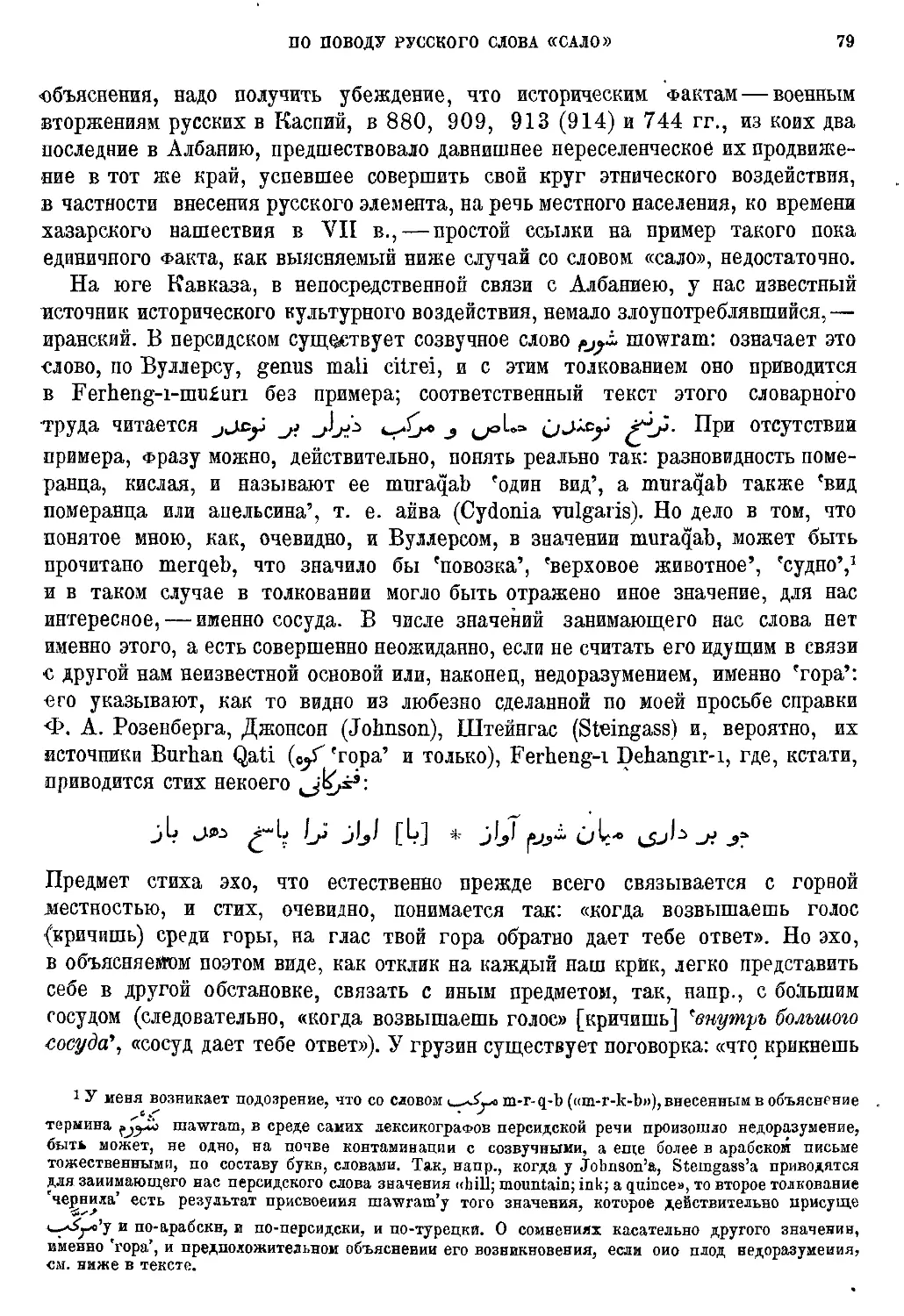

гические его работы по своим выводам с таким же правом могут быть названы

историческими монографиями.1

Углубленное исследование Н. Я. древнейших периодов истории, его внимание

к историческим судьбам теперь забытых и, казалось бы, бесследно исчезнувших

племен и народов продиктованы были доминирующим во всей деятельности Н. Я.

стремлением полнее, шире, глубже и лучше понять слагающиеся отношения

современности, уяснить действительную историю человечества, подчеркнуть зна-

чение в историческом процессе малых народов.

В результате работ Н. Я. давным-давно мертвые племена — скифы, халды,

колхи, этруски, иберы и т. д. — были вскрыты как пережиточно сохранившиеся

в архаичных, занесенных позднейшими отложениями слоях современных народов

и классов. Так, окутанные дымкой классических мифов Эллады колхи предстали

в свете трудов Н. Я. как коренной пласт грузинского крестьянства (глехи), сам

русский термин «крестьянин» разъяснился как двойник племенного названия этру-

сков,1 2 загадочные пелазги, о существовании которых до сих пор еще идет спор

в исторической науке, воскресли в языке и племенных названиях лезгин Даге-

стана. Точно также кимерские и скифские предания раскрылись в основе пре-

даний и легенд, сохраненных позднейшей письменностью армян и русских,3 рели-

гиозные верования сарматов и этрусков удалось уточнить путем изучения чува-

. шей, сванов и других народов Кавказа и Поволжья. На берегах Волги и Камы,

в сложной, перекрещивающейся этнической среде населения Поволжья и При-

уралья— татар, удмуртов, чувашей, мариев, вогулов, коми (зырян и пермяков) —

Н. Я. мог разглядеть не только памятники начальной эпохи русской письменной

истории — культуру хазар и болгар, бытующих в современности, не только жи-

вущие и ныне названия сказочных скифских племен — аргиппаев, аримаспов

и др., но и явственные связи населения Поволжья с древнейшим культурным,

народом Месопотамии — шумерами. В Армении клинопись халдов выступила как

1 См., напр., Н. Я. Марр, Аркаун, монгольское название христиан, в связи с вопросом об армя-

нах-халкедоннтах, ВВ, т. XII, № 1—2. стр. 1—68, Спб., 1906 г., или «По поводу русского слова

«сало» в древнеармянском описании хазарской трапезы VII века (К вопросу о древнерусско-кав-

казских отношениях)», здесь, стр. 67—113.

2 См. работу Н. Я. Марра «Из переживаний доисторического населения Европы, племенных или

классовых, и русской речи и топонимике (Вперед к чувашам и на Волгу)», здесь, стр. 310—322.

3 См. Н. Я. Марр, Книжные легенды об основании Куара в Армении и Киева на Руси, здесь,

стр. 44—66.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ТОМУ VII

яфетическая речь, близкая к современным языкам Закавказья, а остатки гран-

диозных древних водоснабжающих сооружений позволилипоставить вопрос о воз-

можности их технической реставрации и использования. И когда Н. Я. в по-

следнюю поездку свою в Турцию побывал на развалинах Трои, Сард, Эфеса

и Пергама, его исследовательская мысль смогла увидеть в массе турецкого кре-

стьянства, в его материальной культуре и языке живые и в настоящее время

переживания древнейших насельников Анатолии — хеттов и лидийцев, а за попу-

лярной Фигуркой турецкого Петрушки-Карагеза — легендарный образ царя-

богача Креза.

Как же И. Я. удалось все это? Почему не усмотрели этого те многочислен-

ные ученые, которые всю свою жизнь потратили на поиски хотя бы хазарских

памятников? Ответ мы находим у Н. Я., который, говоря о бесплодности ста-

рых научных путей индоевропеизма в исследовании кельтской проблемы (одной ли

кельтской проблемы?), отмечал, что «кельтский вопрос интересен не только сам

по себе, кельты иллюстрируют своей судьбой судьбы народов, преемствовавших

позднее во владениях скифов, от Кавказа с его Каспийско-Черноморским Меж-

думорьем до пределов их экспансии по Волге и Дону на север, они иллюстри-

руют исторические судьбы хазар, исторические судьбы болгар, которые везде

были, и ничего прочного от них не находят ни по материальной, ни по речевой

культуре там, где они известны исторически. Какое поразительное, невероятное

явление: ищут и не находят даже целые города, столицу болгар, ну хотя бы

Саркел, и никогда не найдут; если бы ученые оказались в самой этой хазарской

столице (может быть, она и сейчас красуется на Волге или на другой реке без

всяких раскопок), то они ее не признали бы, ибо ученые ищут то, чего никто

не терял, они ищут доселе примитивными приемами расовой этнологии, ищут на-

родов-массивов без изменчивости типа во времени и пространстве, т. е. в во-

просе о текучем социально-экономическом образовании, не устоявшемся типоло-

гически коллективе бурного переходного -времени, ищут Фантомов, созидаемых

по образу и подобию представлений о стабилизованном впоследствии историче-

ском или современном нам этнографическом типе без учета в их речи эволюции

«пермутационного» порядка, собственно без учета революционных сдвигов, пе-

рерождавших сами типы языков в зависимости от сдвигов в хозяйственной

жизни и в развитии общественных Форм, и без учета творческой роли руково-

дящих слоев, классов или сословий, выделявшихся в путях развития, когда при

определенных однородных социально-экономических предпосылках один и тот же

результат получается в различных местах, независимо от миграции».1

1 Родная речь — могучий рычаг культурного подъема, здесь, стр. 430.

VIII

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ТОМУ

Смело продвигаясь вперед по новым, непроторенным дорогам, порывая с уста-

ревшими авторитетами, подвергая исследованию и критике каждый наблюдаемый

и привлекаемый Факт, Н. Я., изучая историю древнейшего населения восточной

Европы, не только отбросил старые, одряхлевшие представления и схемы, но

и наметил принципиально иные подходы и пути, с помощью которых может быть

построена марксистско-ленинская история народов СССР. В изданной в 1933 г.

в Тифлисе работе «К истории Кавказа по данным языка» Н. Я. писал: «вся

история не Грузии и Армении, не Закавказья, не Кавказа лишь, а в мировом

масштабе, оказалась и находится в положении, требующем коренного пере-

смотра ... Кавказ доселе имеет не историю, а классовую Феодально-буржуазную

Фальсификацию истории отдельных национальных мирков при наличии богатей-

ших материалов для построения подлинной истории, марксистско-ленинской, при

наличии уже четких наметок истории, сделанных в освещении нового учения

об языке и для общекавказской истории. Да разве только по Закавказью,

да Кавказу, наличны такие четкие наметки исторического построения, проруб-

лены яркие просеки новым учением об языке в темном бору устаревших исто-

рических знаний, подрыты напластования позднейших эпох, казавшихся грунтом,

прослежены жизненные побеги начальных завязей, вскрытых при оголении

корней, о коих не только конкретного представления не было, не было даже

стихийно-гадательных исканий? А по эпохам истории населения самой западной

Европы, того, что действенно и творчески предшествовало и Франции и дорий-

ской Галлии на галло-бретонском материке, — того, что развертывалось на Бри-

танских островах до развития Англии, и того, что созидалось на Пиренейском

или Иберском полуострове, до порождения из него Испании и Португалии? И в

восточной Европе в том же порядке с яркостью осязуемых предметов устано-

влены уже требующие учета достижения по связи с мидами, скифами, Кимерами

и т. д. Или история трактовки проблем истории восточной Европы должна про-

текать на конгрессах в старых путях'замалчивания этих конкретных достиже-

ний о конкретных советских нациях, чувашах, удмуртах, коми и т. д?! А самое

новое учение призвано пробивать себе пути как бы подпольно в кавказских

ущельях?»

II

Работы, включенные в состав пятого тома, распадаются на две группы.

В первую группу вошли исследования скифского вопроса и русско-кавказских

связей, во вторую — труды, относящиеся к изучению народов Волжско-Камского

края. Внутри каждой группы работы расположены в хронологическом порядке,

что позволяет читателю не только следить за ходом научных работ Н. Я. Марра,

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ТОМУ

IX

но и показывает на конкретном материале, как изменялась методология нового

учения об языке, как в процессе его развития старые теоретические позиции

заменялись новыми, позволившими Н. Я. Марру переключить свою деятельность'

на пути марксизма-ленинизма. Вне хронологической последовательности поме-

щена одна небольшая статья «О происхождении имени Анапа», опубликованная

Н. Я. Марром в 1914 г., но по своему содержанию теснейшим образом увязан-

ная с циклом его работ 1924—1926 гг. по абхазоведению.

Ряд работ, посвященных скифской проблеме, открывается исследованием тер-

мина «скиф». Посвященное памяти В. Ф. МилЛера, оно было впервые напечатано

в первом томе «Яфетического сборника» в 1922 г. Основное положение работы—

яфетическое происхождение скифов, которое доказывается подробным разбором

дошедших до нас разновидностей их племенных названий. Если лингвистическая

техника этой работы остается старой, Формальной, то общая методология содер-

жит много черт нового, выявляет качественное отличие подхода Н. Я. от тра-

диционной индоевропеистской трактовки вопроса. Так, наряду с анализом измене-

ния Форм показателей множественности, особое внимание уделено Н. Я. про-

блемам семантики, и племенные названия рассматриваются в связи с их разно-

образными дериватами.

«Этнический термин Ехидне,'— пишет в этой работе Н. Я. Марр, — мало сказать,

что яфетического происхождения и по корню, и по основе, и по Формативу;

мало сказать, что он имеет давнишнее распространение в яфетических странах,

еще до момента исторически засвидетельствованного вторжения скифов, очевидно,

одного из громких эпизодов позднейшей мировой их истории, в Переднюю Азию;

он давно неразрывно врос в пережиточный слой географической номенклатуры

Кавказского края. Более того, у кавказских яФетидов и полуяФетидов основа

термина отложилась в речи в качестве названия золота, со скифом в их

представлении связывалось добывание золота, золотых дел мастерство в ши-

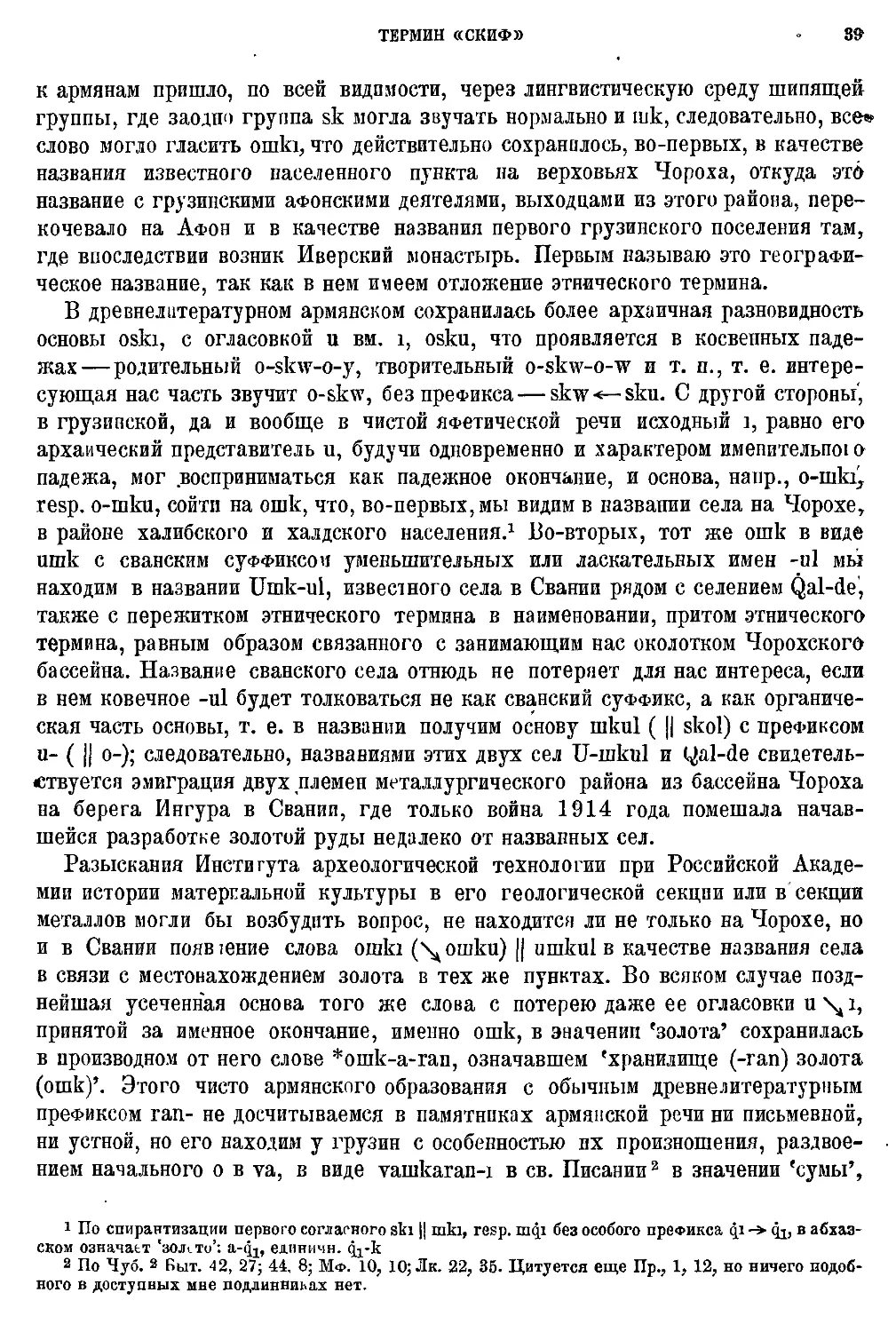

роком смысле слова, вообще золото». Анализ сохраненных Геродотом имен

скифского родословия позволяет Н. Я. Марру сделать вывод о связи скифов

с Яфетическими народами Северного Кавказа и Закавказья и сопоставить с на-

меченной скифской генеалогией мифологическое изображение генеалогии наро-

дов Черноморского Кавказа, раскрываемое им в мегрельской сказке о «Гериа».

Как ни важен вопрос о скифих в связи с выяснившимся значением их древно-

стей, с их ролью в мировых событиях эпохи, с их распространением от Черного

моря до Закаспийской области, Туркестана, Персии и Малой Азии, но вопрос

становится еще более важным и сложным, — заканчивает исследование Н. Я.

Марр, — поскольку он этнологически связывается с Кавказом. Он был бы таким

«еще более важным и сложным», если бы эта этнологическая связь касалась

X

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ТОМУ

лишь названия, но налицо более реальные духовные и вещественные связи с Кав-

казом, и это вынуждает еще раз указать на большую важность и сложность

скифского вопроса, чем то представляется при современной постановке в науч-

ной литературе».

Эти «более реальные духовные и вещественные связи с Кавказом» прослежи-

ваются Н. Я. Марром в последующих его изысканиях, о характере которых

можно судить по представленной им в ноябре 1921 г. в Отделение русского

языка и словесности Академии наук «Записке» (датирована 9 ноября 1921 г.):1

«В процессе ЯФетидологической работы над вопросами о сродстве или скрещении

кавказских яфетических языков с яфетическими языками населения, занимав-

шего некогда юг России, в первую голову со скифским (до его иранизации и во-

обще индоевропеизации), все больше и больше всплывают у меня в последнее

время случаи вскрытия яФетидизмов в русской речи... Отсутствие слависта-

яФетидолога, однако, является естественным Препятствием на пути внесения ЯФе-

тидологических изысканий в Русское отделение в необходимом для него аспекте,

в частях, говорящих об яфетическом вкладе в русской речи, будет ли он разъ-

яснен как заимствование или, что с нашей точки зрения представляется возмож-

ным, как наследие скрещения предшествовавших на юге России славянской

речи индоевропейских языков с бывшими еще раньше там же яфетическими язы-

ками, прежде всего скифским и сарматским или, вернее, их наречиями и гово-

рами. В то же самое время считаю себя нравственно обязанным не таить того,

что вскрывается передо мной в пределах моих слабых ЯФетидологических сил

и, разумеется, бесконечно меньшей компетенции по славянскому языкознанию.

Особенно не могу умолчать о случаях, когда ЯФетидологические, допустим, пока

лишь теоретически возможные толкования касаются языковых явлений или Фак-

тов, признаваемых темными или недоуменными при подходе со стороны индо-

европейской лингвистики. Только-что такое «возможное» яФетидологическое

разъяснение получилось для глагола «купаться» и мифологического термина

«купала» («Иван-Купала»), что и подвинуло меня написать настоящее обращение,

переполняя чашу моего, разрешите ‘ так выразиться, терпеливого молчания.

Думаю, не один глагол «купаться» со сродным значением может оказаться в рус-

ском тяготеющим к яфетическому источнику, но в связи с термином kapala, уно-

сящим нас в глубь далеких культурно-исторических, более того — этнокуль-

турных или расово-культурных перспектив, яфетическое происхождение слов

основы коро и пр. способно представить исключительный интерес. Повидимому,

мы находимся на пути обнаружения пережитка культа яфетического водяного

I ИРАН, 1921 г., стр. 170—171.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ТОМУ

XI

божества рыбы, на древнем Востоке известного под название vimap и т. п.».

Свою «Записку» Н. Я. Марр заканчивает предложением печатать в одном

из изданий Отделения яФетидологические этимологии русских слов под за-

главием «Яфетические элементы в русском языке», серию, аналогичную ранее

предпринятой Н. Я. Марром серии — «Яфетические элементы в языках Армении».

Задуманная Н. Я. Марром новая серия несколько задержалась, однако, реа-

лизацией, так как другие проблемы, вставшие перед ним, заставили отложить

в сторону работу над русско-ЯФетическими связями. Н. Я. Марр практически

осуществляет свое намерение только 18 мая 1922 г. в речи, произнесенной

на торжественном годовом общем собрании ГАИМК, озаглавленной «Книжные

легенды об основании Куара в Армении и Киева на Руси», где сообщает

о своих изысканиях по древнейшим связям Кавказа и Руси, устанавливая общую

яфетическую, конкретно—скифскую, подпочву обоих этнокультурных районов.

В начале этой работы Н. Я. Марр подчеркивает исключительное богатство

русской «живой старины», восходящей к яфетическим истокам. «Что можно пред-

ставить себе более сильное по яркости и где в иной из просвещенных стран

такое неимоверное разнообразие этнографического материала, такое обилие ма-

териализованных в самой жизни доисторических реальностей, как в России?

Языки или наречия с их конкретно ощущаемым звуковым составом и словосоче-

танием, словесность со сказками и мифами, ошеломляющий европейца-горожанина

быт, окружающая нас живая и мертвая материальная среда, не исключая и повсе-

дневно используемых нами имен и названий, названий самых близких русскому

народу, самых для него интимных, с печатью изначального события с ним, все,

все это и многое другое неудержимо тянет нас к далеким и сложным началам рус-

ского народа». Оговорившись, что лингвистический индоевропеизм завладел «рус-

ской научной мыслью до невероятной степени ослепления и равнодушия к окру-

жающей яркой русской действительности», Н. Я. Марр резко критикует господ-

ствующую в науке установку «вопрос о племенном составе русского народа

возводить к славянскому единству, к совершенно первобытно воспринимаемой

этнической чистоте славянства», которую он характеризует как миф, «созданный

в кабинетах», «книжный постулат лингвистической рабочей теории, построенной

на сродстве позднее сбытовавшихся языковых явлений, не разъясненных генети-

чески, да и [не могущих быть разъясненными безжизненной гипотетической схемой».

Точно также как в свое время при раскопках средневекового Ани Н. Я.

Марр разоблачил серию легенд, образующих «книжную историю» этого города,

так и здесь, сопоставляя известное предание летописи о начале Киева с парал-

лельным сказанием о построении города Куара в Армении, сохраненное армян-

ским писателем V в. Зенобом Глаком, и подвергая яФетидологическому анализу

XII ПРЕДИСЛОВИЕ В ПЯТОМУ ТОМУ

ономастический, топо- и этнонимический материал сказаний, Н. Я. Марр дока-

зывает, что обе легенды возникли на базе позднейших преданий, давших как

армянскую, так и русскую версии.

Развернутое обоснование тезиса о племенной и культурной общности древней

Руси и яфетического Кавказа, разъясняющее ряд деталей, лишь бегло наме-

ченных в «Книжных легендах», Н. Я. Марр дал в работе, которая писалась им

почти в то же время, что п «Термин «скиф», но которая появилась в печати

много позднее;1 речь идет об обширном труде (сам Н. Я. именовал его «заметкой»)

«По поводу русского слова «сало» в древнеармянском описании хазарской тра-

пезы VII века (К вопросу о древнерусско-кавказских отношениях)». Взяв

за исходный пункт своего исследования анализ одного слова, не понятого изда-

телями текста «Истории албанов» армянского историка Моисея Каланкатуйского

(VII в.), Н. Я. при помощи тончайшего Филологического и лингвистического

анализа и подавляющей по обширности эрудиции создал труд, посвященный

выявлению взаимоотношений племен и языков Черноморского и Каспийского

бассейнов. Эта работа характерна и для прослеживания разрыва Н. Я. Марра

с индоевропейскими представлениями. Чтобы убедиться в этом, достаточно при-

вести здесь следующее заявление автора: «нас интересует генезис языков не

в разрезе лишь теоретического построения о происхождении от праязыка одной

расы с развитием презумируемых атавистических его задатков, а в жизненной

многогранности полноты материально-реальной природы их, сложившейся в ре-

зультате протекавшего веками процесса гибридизации и вообще скрещения, или

метисации, со всеми ее последствиями по перерождению материи и Форм».

Во всех перечисленных выше работах русско-яФетические связи прослежи-

ваются Н. Я. на материалах яфетических языков Кавказа. Три этимологи-

ческих этюда, объединенных в небольшую работу «Из яфетических пере-

житков в русском языке. I. Мяч. II. Племя. III. Красный», напечатанную

в 1924 г., показывают яфетические элементы в русском языке уже на более

обширной лингвистической базе, включающей также и яфетические языки Запада.

Четыре последующих работы: «Термины из абхазо-русских этнических свя-

зей «Лошадь» и «Тризна» (К вопросу о племенном происхождении средиземно-

морского населения)», «Сухум и Туапсе (Кимерский и скифский вклады в топо-

нимику Черноморского побережья)», «Абхазоведение и абхазы (К вопросу о про-

исхождении абхазов и этногонии восточной Европы)» и «Русское «человек»,

абхазское аохр» — составляют в рамках первой группы особый цикл работ,

1 В 1925 г. в связи с тем, что издание первого тома ТРКФ, где напечатана эта работа, продол-

жалось более года, Н. Я. Марром были внесены в текст значительные изменения и добавления, чго

и заставило нас поместить ее здесь на третьем месте.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ТОМУ

хш

посвященных специально русско-абхазским связям.1 Сюда же следует отнести

и небольшую статью «О происхождении имени Анапа» (1914 г.), где дано ЯФе-

тидологическое разъяснение топонимического термина северо-кавказского по-

бережья Черного моря и где термин этот выявляется как абхазский по про-

исхождению, предшествующий более позднему греческому названию того же

пункта — Горгиппия.

«Термины из абхазо-русских этнических связей» — доклад, посвященный Пер-

вому краеведческому съезду в Абхазии, читанный 23 июля 1924 г. на публич-

ном заседании ГАИМК и в том же 1924 г. изданный в Ленинграде Нарком-

просом Абхазии. В начале работы Н. Я. Марр указывает, что его и Академию

истории материальной культуры обвиняют в том, что они объединяют археологию

и лингвистику. «Вызывает нарекание сама основа нашей новой организации,

само с трудом налаживающееся в ней скрещение деятельности разобщенных

замкнутостью в себе специальностей. Академии в упор ставится в вину, что она

не делит наук на духовные и материальные; что, изучая памятники материальной

культуры, она задается мыслью использовать методы всех наук, служащих осве-

щению связи сотворенных вещей с творившей их общественностью, в числе

их науки об языке, этого наиболее контрольного орудия при проверке правиль-

ности археологических подходов в целом ряде случаев даже за исторические

эпохи (напомню лишь о важности для вещеведов точного представлевия о тер-

минах), тем более, когда речь идет о памятниках доисторической и протоисто-

рической культур, ибо новая лингвистика, вскрывающая доисторическое состо-

яние речи, это учение о Формах вещей и образах и их связи в представлении

человечества, без правильного учета которых нет и не может быть никакой

прочной теории ни по доистории, и вещественной, ни по живой старине народ-

ного быта. Приходится доказывать, что Волга впадает в Каспийское море».

Лучшей иллюстрацией плодотворности увязки языкознания с историей матери-

альной культуры в конкретной исследовательской работе является доклад, где

на основе анализа абхазо-баскских и абхазо-армянских языковых связей видна

сложность состава абхазской речи, органически связанной с древнейшими яфе-

тическими языками юга восточной Европы — кимерским, сарматским и скиф-

ским. Преемником этих мертвых ныне языков является, однако, не только абхаз-

ский, но и русский язык.

1 Таким образом, в пятом томе собраны почти все те работы Н. Я. Марра, в которых он говорит

о русско-абхазских, reap, яфетических связях, за исключением таких трудов, как «Предисловие

к абхазско-русскому словарю», «Постановка учения об языке в мировом масштабе и абхазский

язык», «Абхазский язык» (статья в ЛЭ), которые будут по ряду соображений помещены в других

томах «Избранных работ».

XIV

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ТОМУ

«Языковым явлениям, переходящим в наследие к новым народным образова-

ниям в этнографических путях,—отмечает Н. Я. Марр, — сопутствовали

и бытовые явления, народные названия, народные обычаи и, понятно, вообще

народный эпос. Вот почему изучение абхазской речи и абхазской народной жизни

до этнических глубин языческой поры, по сей день бытующих и доступных на-

блюдению, видных точно на ладони, должно бы представить, на наш взгляд — уже

представляет, исследовательское дело первостепенной важности и для реально

интересующихся родными русскими древностями». В этой связи Н. Я. останавли-

вается на анализе семантического пучка 'заря-«-лошадь-4-солнце’, прослеживая

Функции 'лошади’ в обрядах «тризны» у различных народов, от басков до русских.

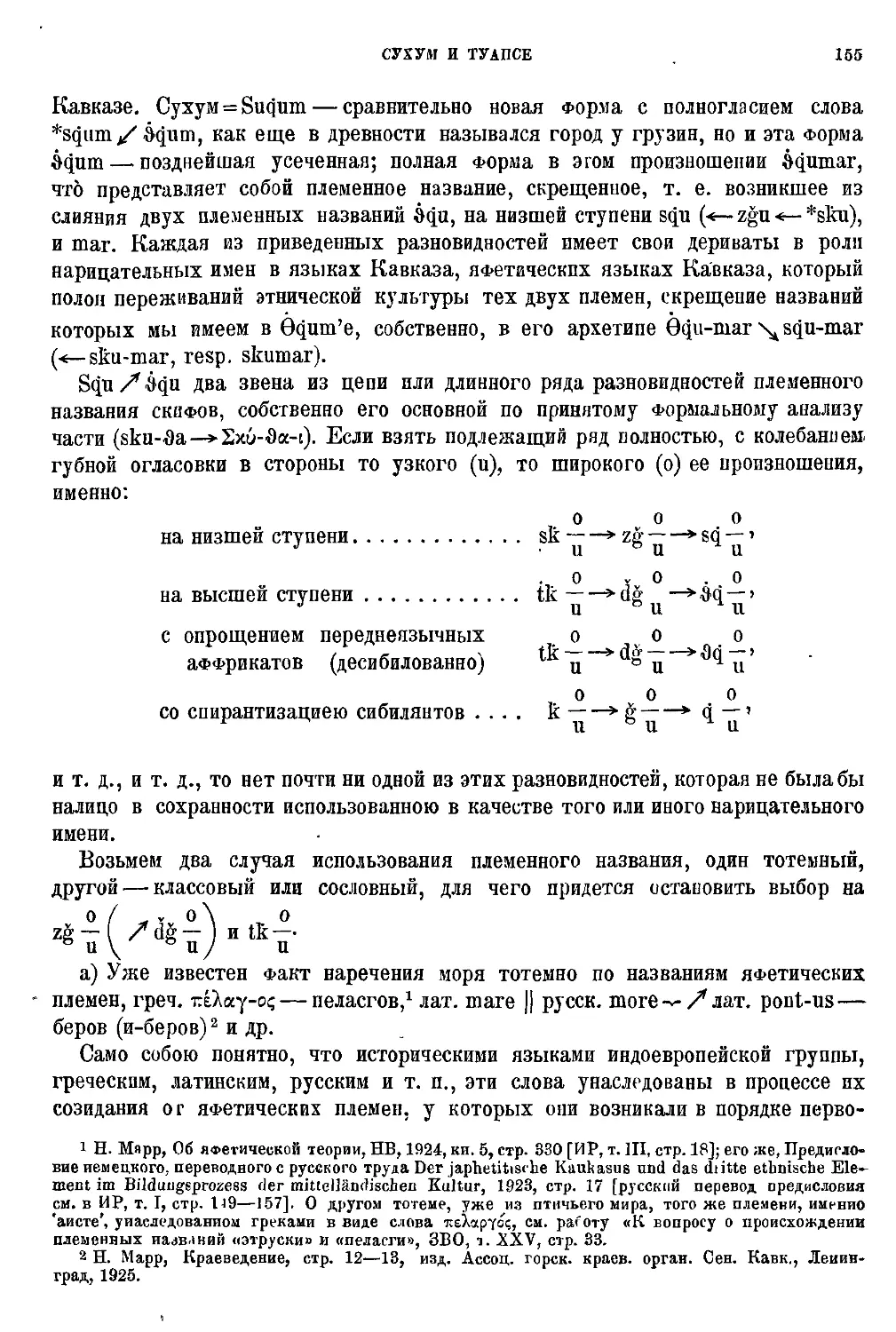

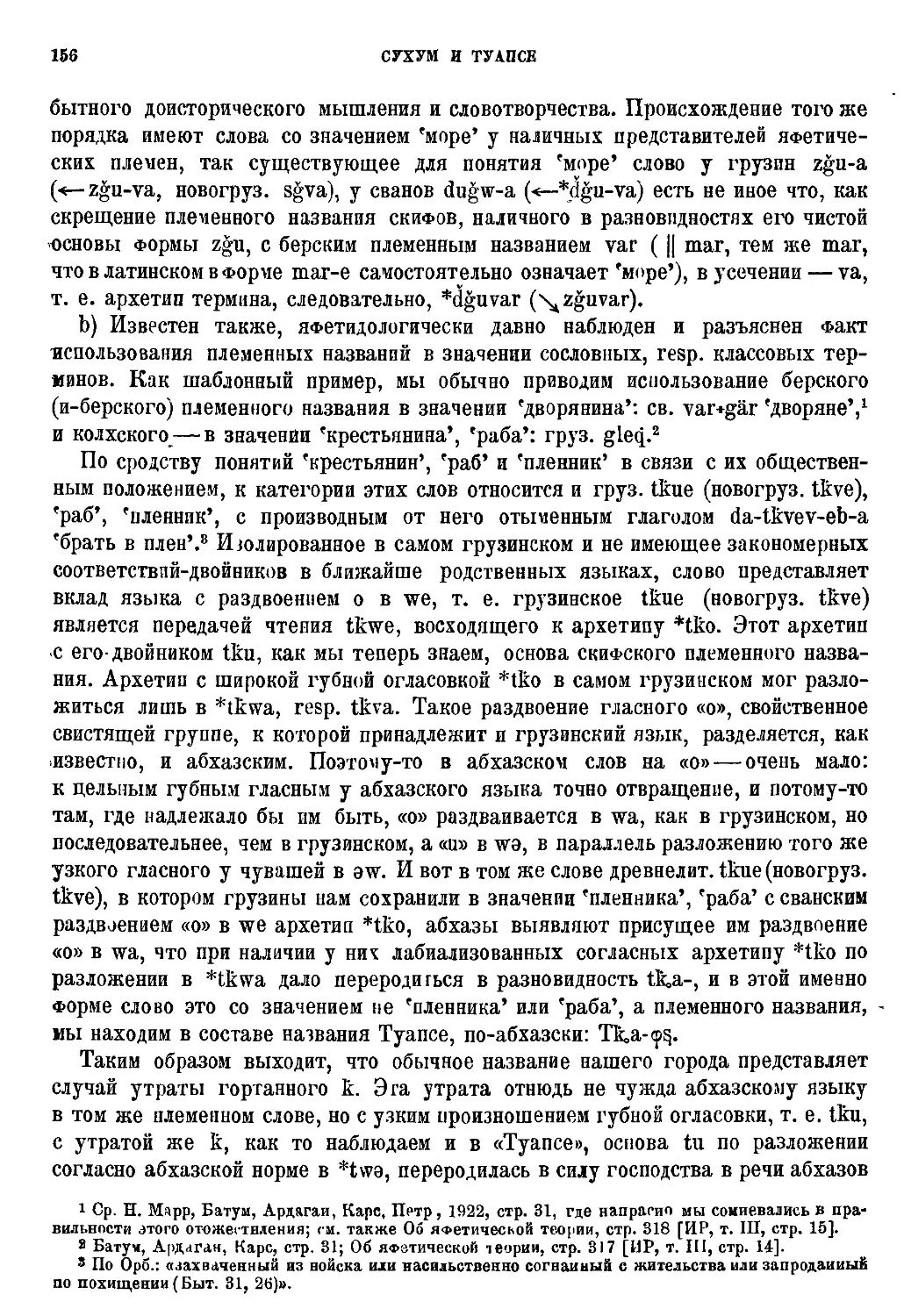

В топонимическом этюде «Сухум и Туапсе», напечатанном в 1925 г., Н. Я.

исследует отложения кимерской и скифской речи в современной топонимике Чер-

номорья, подчеркивая роль в культуротворчестве Припонгийского края древних

и современных народов-аборигенов, роль, почти совершенно игнорируемую сто-

ронниками господствующих в исторической науке некритических представлений,

которые носителями цивилизации хотят видеть лишь греков и римлян.

В значительной мере итоговой работой по выявлению значения абхазов и аб-

хазского языка для этно- и глоттогонии восточной Европы является доклад

Н. Я. Марра «Абхазоведенпе и абхазы», прочитанный осенью 1924 г. в Сухуме

на первом съезде деятелей краеведения Черноморского побережья и западного

Кавказа и напечатанный в 1926 г. в «Восточном сборнике» Гос. Публичной

библиотеки. Абхазо-русские связи исследуются здесь в связи с тмутараканской

проблемой, в освещение которой Н. Я. вносит ряд важнейших моментов, разо-

блачая нереальность индоевропеистических путей. «Как нации абсолютно

не творцы всей исторической культуры, а тот или иной класс, как различные

классы и сословия одной и той же нации — носители различных в реальности

культур, так племенные образования или объединения доисторической обществен-

ности не могли в еще большей степени не представлять картины расслоения

в творчестве культурных ценностей, но в одной ли области звуковой речи?

В одних ли языках человечество за доисторическую эпоху связано с племенной

общественностью? При выяснении Филиации родства самих памятников и терри-

ториального распределения их между потребителями необходимо искать источник

производства, выслеживать самих производителей не по существующим цельным

массивам этнических образований, а по племенным их слоям, как в исторические

эпохи по классам нации. Памятники материальной культуры, чем художествен-

нее, тем менее могут иметь иную историю генезиса, чем различные роды и виды

человеческой речи, создания не каких-либо цельных племенных слоев, получаю-

щих творческую силу на Фоне именно этого объединения и скрещения. Не пора

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ТОМУ

XV

ли и в истории материальной культуры вообще отказаться вместе с едиными

генетическими центрами от миража — чудодейственного творчества вообража-

емых^ цельных племенных или национальных образований?»

Небольшая статья «Русское «человек», абхазское ао’уэ» доложена была

Н. Я. 10 марта 1926 г. ОИФ АН и напечатана в ДАН в том же году. Это —

семантический этюд, вскрывающий тесные связи русского и абхазского терминов.

Итоговой работой по скифской проблеме, взятой в языковом ее аспекте,

является доклад Н. Я. «Скифский язык», читанный им 6 сентября 1926 г.

на Керченской археологической конференции. Критикуя в этой работе установки

Ростовцева об иранизме скифов и игнорирование им местных материалов и связей

скифской речи, Н. Я. подтверждает ценность сообщения Геродота, интерпре-

тируя сохраненные им драгоценные Факты в свете материалов яфетических

языков Кавказа и богатейших яфетических переживаний в языках Поволжья

и Приуралья.

Последней работой первой группы является труд о месте украинского языка

в мировой глоттогонии — «Яфетические зори на украинском хуторе (Бабушкины

сказки о свинье Красном солнышке)», опубликованный Н. Я. в 1930 г. в «Уче-

ных записках» Института этнических и национальных культур народов Востока

в Москве. Работа эта писалась Н. Я. во время заграничной командировки, в раз-

гар исследований кельтских, в частности бретонского, языков и языка берберов.

Проблема украинского языка рассмотрена Н. Я. не только в традиционной плос-

кости его взаимоотношений с русским языком, — выясняются связи украинско-

ЯФетические, украинско-кельтские и т.п., аввопросео взаимоотношениях украин-

ского языка с русским особое внимание уделено расхождениям этих двух столь

близких языков.

Приведя огромный лингвистический материал, свидетельствующий игнориру-

емые индоевропеистами мировые связи украинской речи, Н. Я. замечает, что

«можно, конечно, и эти Факты, равно вызываемые ими соображения, отвести

как «анекдоты», особенно, когда при незнании техники нового учения об языке

сопоставления кажутся маловразумительными, а еще больше, когда научное

мышление лингвистов господствующей школы, без различия национальности,

в дополнение к европейскому самомнению доселе заковано в шоры того или иного

национального мира (когда речь идет о русском или украинском — миража сла-

вянского «братства» и славянского «праязыка»), как изначальной основы в языко-

творчестве каждого из входящих в это позднейшее речевое классовое содруже-

ство «народов».

В конце лета 1924 г. Н. Я. установил Факт родства чувашского языка

с яфетическими, а первая поездка в Поволжье зимой 1924—1925 гг. дала ему

XVI

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ТОМУ

материалы для осознания значения этого открытия для дальнейшего развития

нового учения об языке. В «Отчете о поездке к восточноевропейским ЯФетидам»,

который был им 28 января 1925 г. доложен в ОИФ АН, Н. Я. отмечает, что

«хотя чувашский язык и является лингвистически лучше сохранившимся на Волге

и Каме представителем яфетической речи, но вся этнокультурная основа Вол-

Камского края, со включением языковых данных, выступает ли та или другая

народность с финским обликом или турецким, одинаково едино-ЯФетическая, быть

может, в некоторых случаях другие расчувашенные или отошедшие от языко-

вого ЯФетидизма народности общественно более яркие ЯФетиды, ближе стоят

к доисторическим ЯФетидам, чем чуваши». Так был открыт путь для яФетидоло-

гических изысканий в Волжско-Камском районе.

Первой специальной работой по яФетидологическому исследованию Приволжья,

опубликованной Н. Я., явилось исследование «Приволжские и соседящие с ними

народности в яфетическом освещении их племенных названий», доложенное им

вскоре после первой поездки к чувашам в ОИФ АН. Основные положения этой

работы, где широко использован не только чувашский, но и другие языки По-

волжья и Приуралья, сводятся к установлению того, что «в Формации местного

славянина, конкретного русского, как, впрочем, по всем видимостям, и финнов,

действительное доисторическое население должно учитываться не как источник

влияния, а творческая материальная сила Формирования: оно послужило в про-

цессе нарождения новых экономических условий, выковавших новую обществен-

ность, и нового племенного скрещения Фактором образования и русских (славян),

и финнов. Доисторические племена, следовательно, по речи все те же ЯФетиды,

одинаково сидят в русских Костромской губернии, как и в Финнах, равно и

в приволжских турках, получивших вместе с Финнами доисторическое праурало-

алтайское рождение из яфетической семьи, разумеется, более раннее, чем идно-

европейцы получили из той же доисторической этнической среды свое праиндо-

европейское оформление, но конкретные народы, русский, финский и турецкий,

Приволжского района можно располагать хронологически в порядке лишь со-

бытий исторического значения, но отнюдь не в смысле явлений этногонического

характера, поскольку речь идет о генезисе новых видов». Не трудно заметить,

что, несмотря на ряд недостаточно четких Формулировок, в этом отрывке зало-

жена основа для полной реконструкции процесса этно- и глоттогенеза в Волжско-

Уральском крае, коренным образом изменяющей традиционные схемы этногенеза

и русского населения.

Спустя месяц, в заседании ОИФ АН 15 апреля 1925 г., Н. Я. Марр спе-

циально обращается к анализу ряда русских терминов («Москва», «Кремль», «Му-

ром», «корабль» и др.), в которых отложились яфетические племенные названия,

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ТОМУ

XVII

вскоре разъясненные, в свою очередь, как основные лингвистические элементы.1

В том же заседании им была доложена статья «Чувашские слова с основой ну

в освещении одного из положений яфетической семантики», где приведены чу-

вашско-шумерские семантические параллели.

Почти одновременно с этими работами, весной 1925 г., на заседании разряда

первобытной культуры ГАИМК Н. Я. Марр выступил с докладом о русско-

чувашских культурных связях, рассматривая их на Фоне общих взаимоотношений

древнейших яфетических слоев в восточной Европе. Доклад этот, озаглавлен-

ный «Из переживаний доисторического населения Европы, племенных или

классовых, в русской речи и топонимике», в 1926 г. был издан Чувашским

Госиздатом отдельной брошюрой и представляет яркий образец приложения

палеонтологического метода к решению ряда проблем истории восточной

Европы.

К этой работе примыкает другой доклад Н. Я. «Чуваши-яФетиды на Волге»,

читанный в Чебоксарах 30 июня 1925 г. на объединенном заседании IV сессии

ЦИК Чувашии с участием членов Общества изучения местного края, членов

партии и профсоюзов. В этом докладе Н. Я. определяет место чувашского

языка среди яфетических и приводит конкретные примеры его мировых лингви-

стических связей, причем специально подчеркивает значение чувашского языка

для изучения действительных древностей русского языка». Особое место уде-

лено в докладе яФетидологической интерпретации передаваемого летописью из-

вестного эпизода о восстании волхвов в Ростовской области в 1071 г., которая

ссзволяет Н. Я. показать реальное значение замолчанного старой официальной

:сной историей прошлого народов Поволжья. В докладе содержится много

интереснейших выводов и по хазарской и по болгарской проблемам. Вывод гла-

сит: «из доисторического населения Европы, яфетического, создателя начал

европейской культуры, в восточной Европе сохранился один-одинешенек чу-

вашский народ, органически связанный и с созиданием средневековой культуры

тего -же района, и этот народ с языком, перебрасывающим мост на север к угро-

Фиэнам и на восток к туркам и монголам, должен занять первенствующее место

в очередных изысканиях человечества по истории зарождения и эволюции своей

культуры и по установлению ее источников, чего нельзя достигнуть без интен-

сивной работы в Чувашии и сродных по населению прилежащих странах над

памятниками материальной культуры, нельзя достигнуть без объединения изы-

сканий по Физическим типам, хозяйству, быту, религиозным верованиям, праву,

искусству, Фольклору, или живой старине, речи и, конечно, истории за средние

1 См. ИАН, 1925 г., стр. 971—972.

Избранные работы, V.

II

XVIII

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ТОМУ

века и новейшие времена не с меньшим напором, чем за металлические и каменные

века».

Длительный процесс печатания доклада в Чебоксарах (он вышел отдельной

брошюрой только в 1926 г.) позволил Н. Я. в приложенном в конце брошюры

«Послесловии» ввести ряд коррективов; важнейший из них — указание на новую

технику ЯФетидологических исследований, именно, на применение палеонтологи-

ческого анализа по четырем лингвистическим элементам, разработанного Н. Я.

летом 1926 г.

30 мая 1926 г. в заседании ОИФ АН Н. Я. Марр заявил о необходимости

поездки в Поволжье и в Сибирь к енисейским остякам (кетам, динлинам), от-

мечая, что, «не располагая временем для изложения наблюдений Фактов порядка

генетического родства языков мордовского, остяцкого и юкагирского с яфетиче-

скими, именно — общность типологии не только Формальной, но идеологической

этих северных евразийских языков, несмотря на принадлежность их к различ-

ным группировкам позднейших Формаций, помимо делаемого сообщения общего

характера, могу сейчас заявить, что, во-первых, во всех случаях особо порази-

тельные встречи у этих языков наблюдаются с языками Армении (древнелите-

ратурным и народным) и абхазским на Кавказе и с баскским в Пиренеях, у мор-

довского в особой степени с армянским; во-вторых, во всех перечисленных се-

верных языках мы находим первичные элементы часто в тех случаях, когда

в других языках, даже яфетических, налицо их скрещения. Но ни в одном

из тех языков нет простых первичных элементов: даже в остяцком и юкагирском

мы имеем и скрещенные образования иногда рядом с самостоятельным исполь-

зованием первичных элементов, и вообще в юкагирском имеем язык сильного

скрещения позднейшей Формации, а вовсе не подлинную первобытность». К этим

наблюдениям добавились, с одной стороны, Факты схождений палеоазиатских

языков с американскими, а с другой — яфетических языков с китайским.

Поездка на Енисей в силу ряда обстоятельств, однако, не состоялась, и Н. Я.

ограничил свою очередную исследовательскую экспедицию лишь районом При-

волжья и Прикамья, ход и результаты которой изложены им в «Отчете о лин-

гвистической поездке к вол-камским народам», доложенном 29 сентября 1926 г.

На заседании ОИФ АН. В эту поездку Н. Я. Марр работал над языками чуваш-

ским, мордовским, марийским, удмуртским, комийским (зырянским и пермяцким),

а также над суоми, в частности над текстом «Калевалы». «На конечной стоянке,

в Перми, и произошло, что, во-первых, вскрылось, что в названии зырян мы

имеем одну из разновидностей названий скифов, а в национальном названии их

города, да реки Sektov, отложение другой разновидности названия тех же ски-

-Фов-саков, и вслед за тем, вспомнив перечень у Геродота северных народов, в их

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ТОМУ

XIX

названиях усмотрел благодарный материал для отожествления с современной

приволжской и соседящей племенной номенклатурой, а сообщаемые Геродотом

скифские слова и выражения стали разъясняться как яфетические, и началась

не только новая работа по скифскому языку, но, думаю, и новый поворотный

пункт в развитии яфетической теории; именно со скифами яфетическая теория

вносится в разработку или в освещение тех исторических эпох Средиземноморья,

которые покрыты мраком полного забвенья». Первой работой из этой новой

серии явился «Скифский язык».

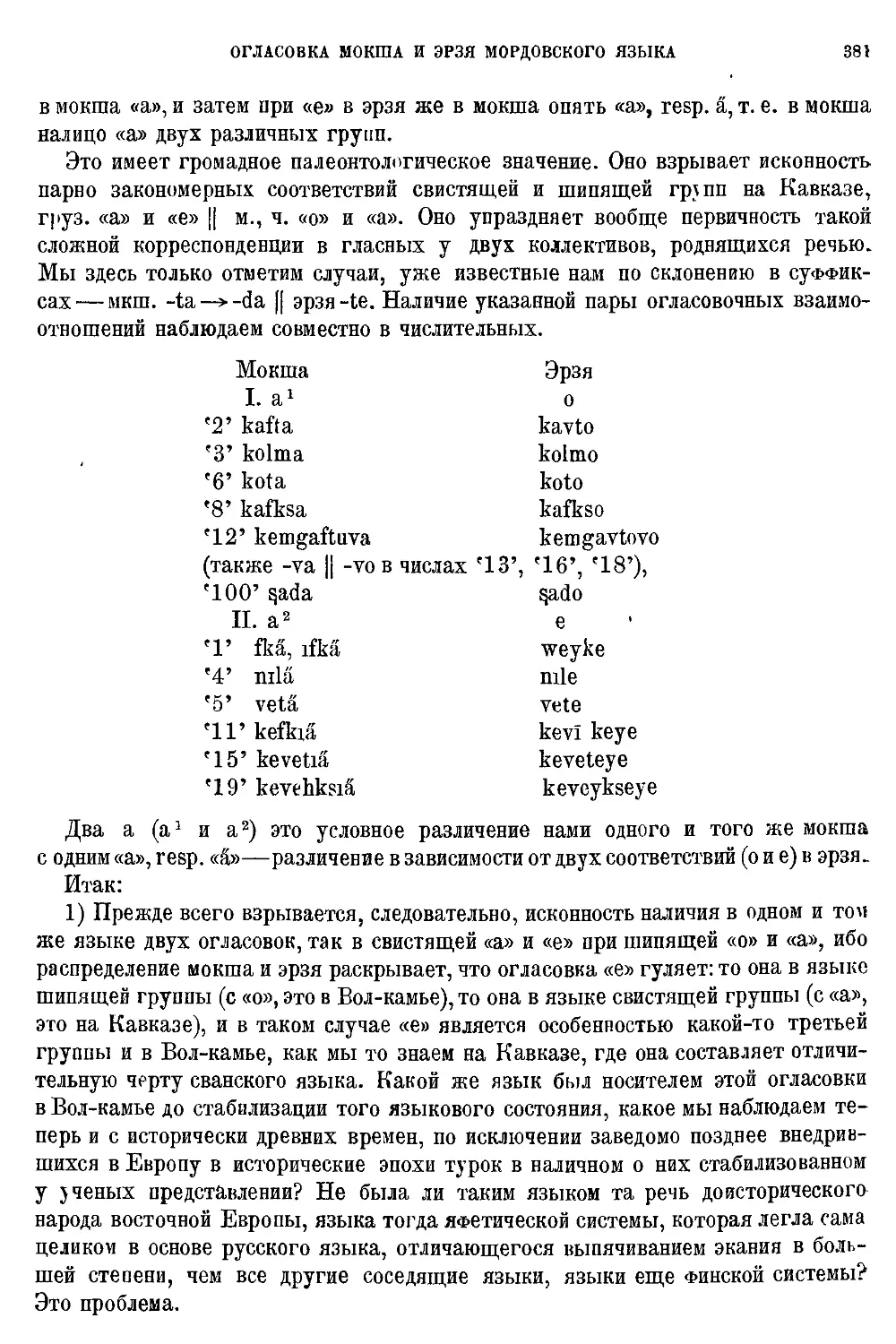

Результаты поездки частично были опубликованы Н. Я. в работах «Пережи-

точные взаимоотношения свистящей и шипящей групп в огласовке мокша и эрзя

мордовского языка» (доложено в ОИФ 2 апреля 1927 г.) и «Из двухэлементных

абхазских слов (к встречам с чувашским)» (доложено в ОИФ 16 марта 1927 г.).

В 1927 же году напечатана была Н. Я. в «Литературной энциклопедии»

статья «Булгарский язык», сжато резюмирующая результаты разысканий Н. Я.

по языкам Поволжья.

Зимой 1928—1929 гг. Н. Я. поехал в Карелию; предварительным отчетом

вб этой поездке служит статья «Суоми-карельские и сомех-картские языки» (до-

ложена в ОГН 11 января 1929 г.). В ней Н. Я. обращает внимание на Факт

параллельности взаимоотношений суоми и карельского языка на севере с взаимо-

отношениями армянского и грузинского языков в Закавказья.

В июле 1928 г. Н. Я. во время пребывания в Чебоксарах читал доклад «Род-

ная речь — могучий рычаг культурного подъема». Доклад этот в качестве всту-

пительной лекции был повторен Н. Я. в Ленинградском Восточном институте,

в издании которого он был напечатан в 1930 г. Темой доклада послужил вопрос

о культурной роли родного языка, блестяще проанализированной Н. Я. на при-

мере чувашской речи.

Последние две экспедиции по исследованию народов Поволжья и Приуралья

были проведены Н. Я. Марром летом 1930 г. (мари) и летом 1931 г. (удмурты).

Яфетидологическое освещение проблемы первой экспедиции дано Н. Я. Марром

в работе «Первая выдвиженческая яФетидологическая экспедищя по самообсле-

дзванию мариев» (докладе Иошкар-оле 18 августа 1930 г.). Марийскому языку

посвящено и предисловие Н. Я. к работе М. П. Чхаидзе «Вторая марийская

яФетидологическая экспедиция» (издана в 1931 г.). Удмуртский язык освещен

Н. Я. в специальном исследовании «Языковая политика яфетической теории

и удмуртский язык (К удмуртской экспедиции Научно-исследовательского инсти-

тута народов Советского Востока)», первая часть которого была нами включена-

в состав первого тома «Избранных работ». Помещаемая в пятом томе вторая

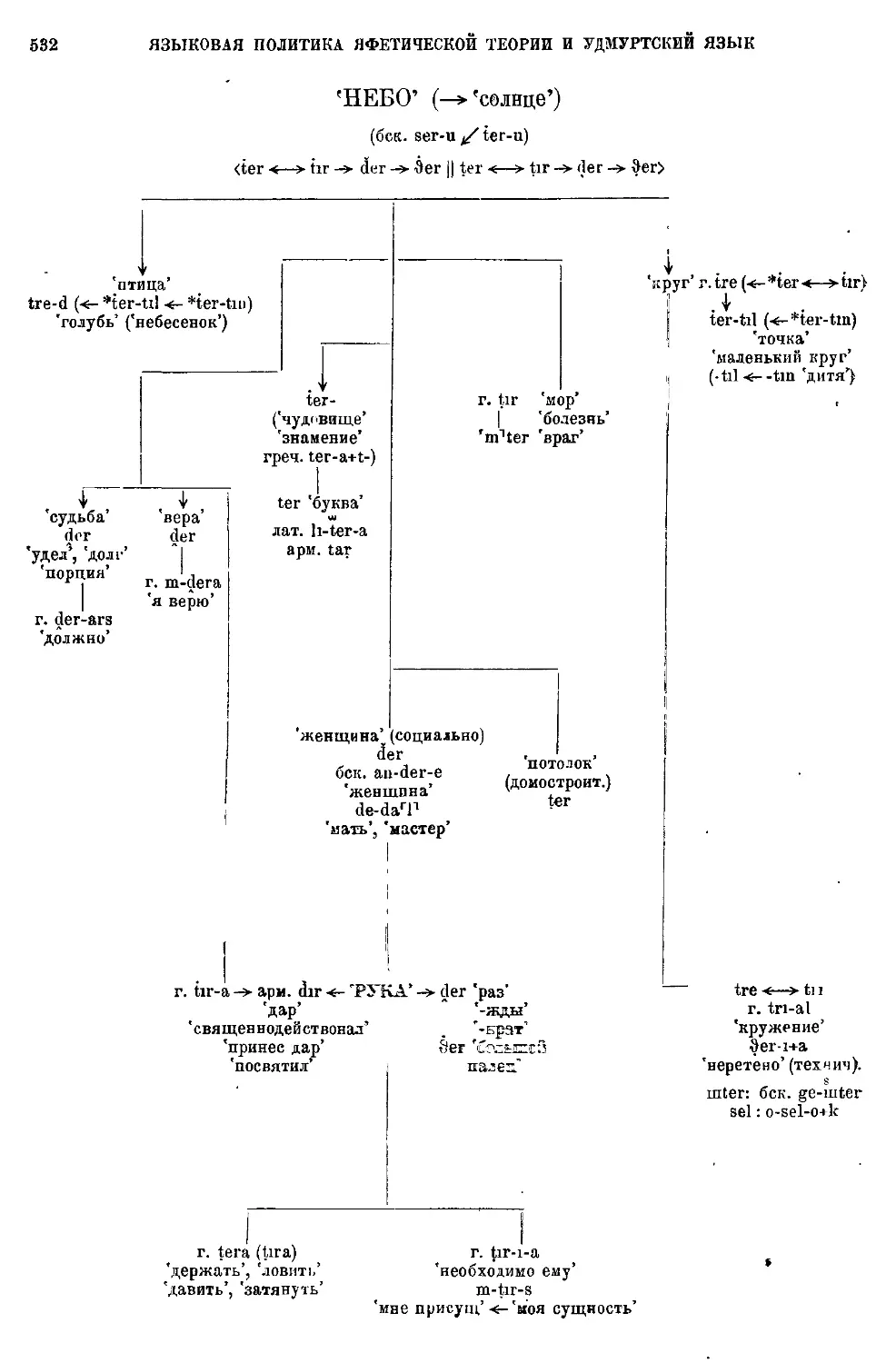

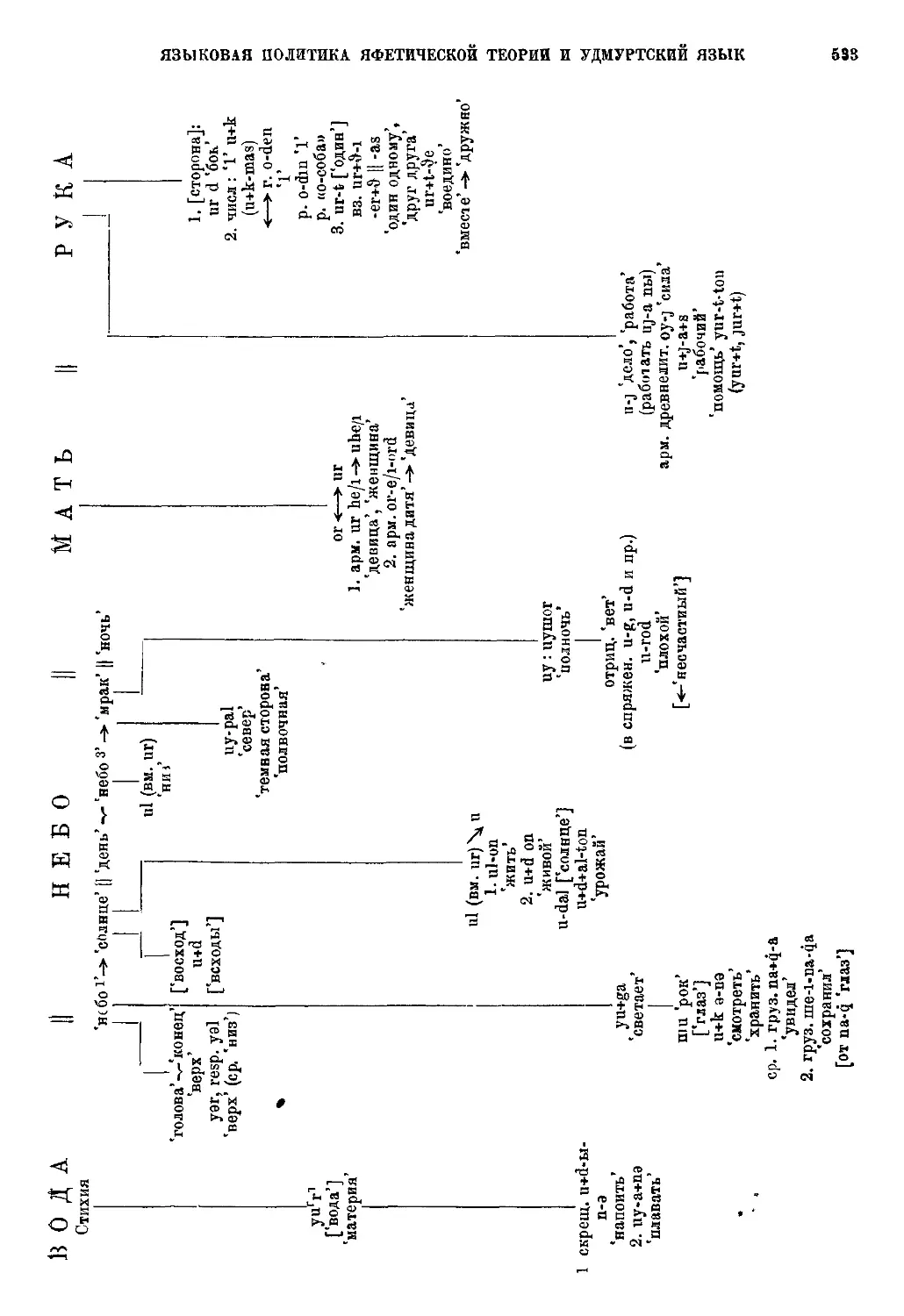

часть работы содержит богатый материал по палеонтологии удмуртской речи,

п*

XX

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ТОМУ

выявляющий ее теснейшие связи с далеким яфетическим югом— современными

яфетическими языками Закавказья и древними мертвыми клинописными языками

Передней Азии — мидийским (язык второй категории ахеменидских надписей),

халдским, шумерским и др.

Исследования Н. Я., составляющие настоящий, пятый том его «Избран-

ных работ», послужат ценнейшим источником для построения новой, марксистско-

ленинской истории древнейшего периода восточной Европы, истории малых

и великих народов этой огромной и территориально, и по удельному весу в ми-

ровой истории системы взаимно увязанных культурных областей и стран.

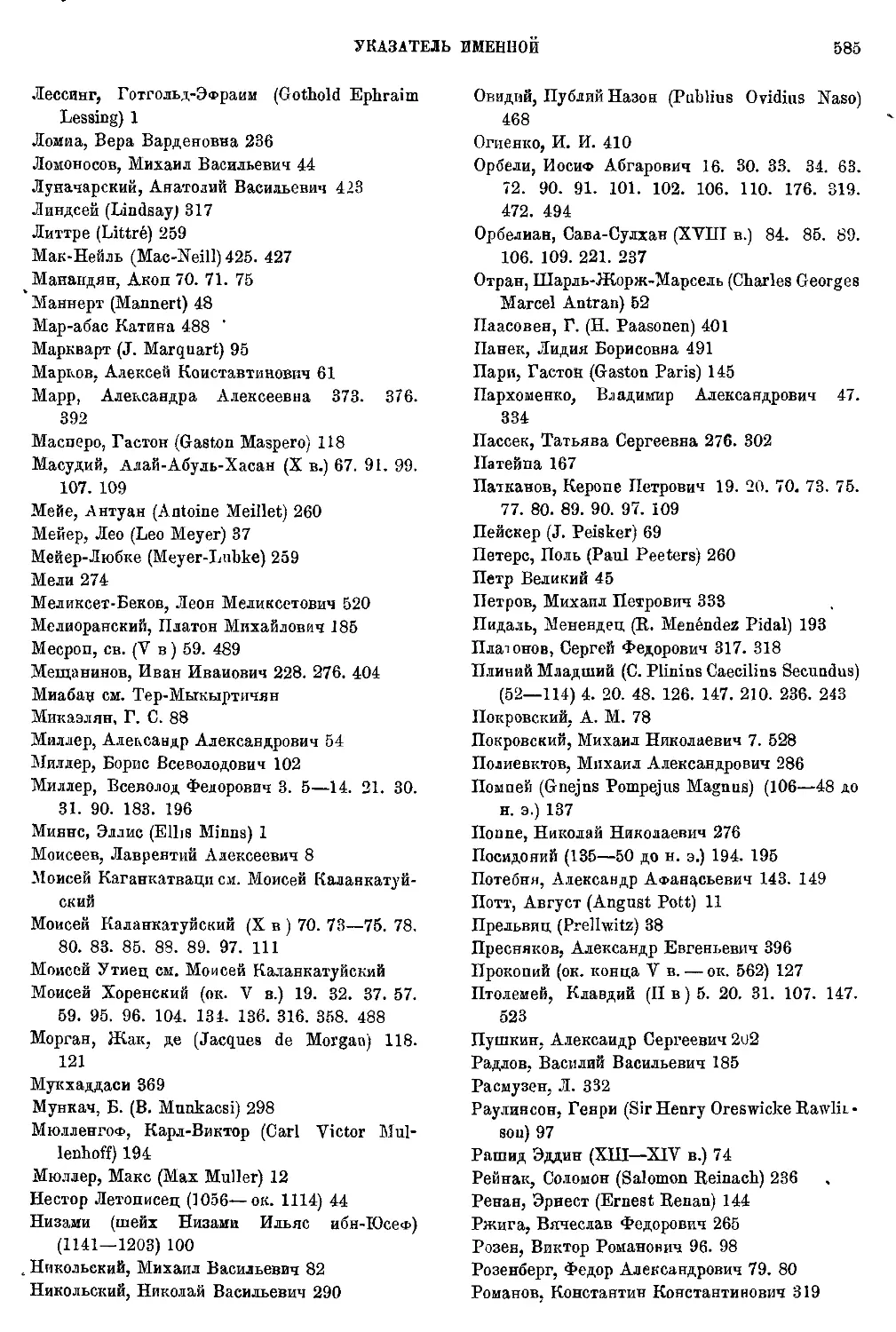

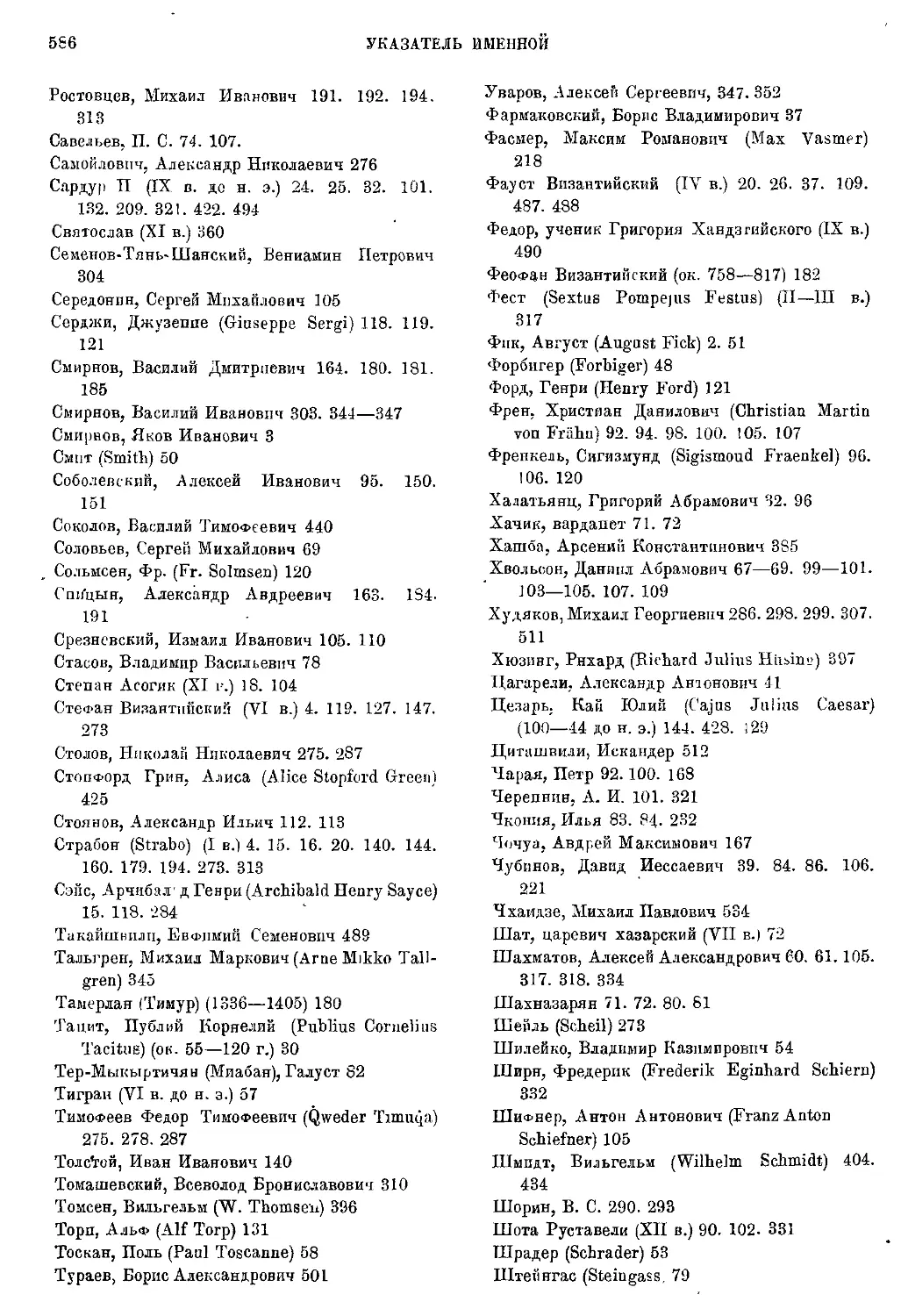

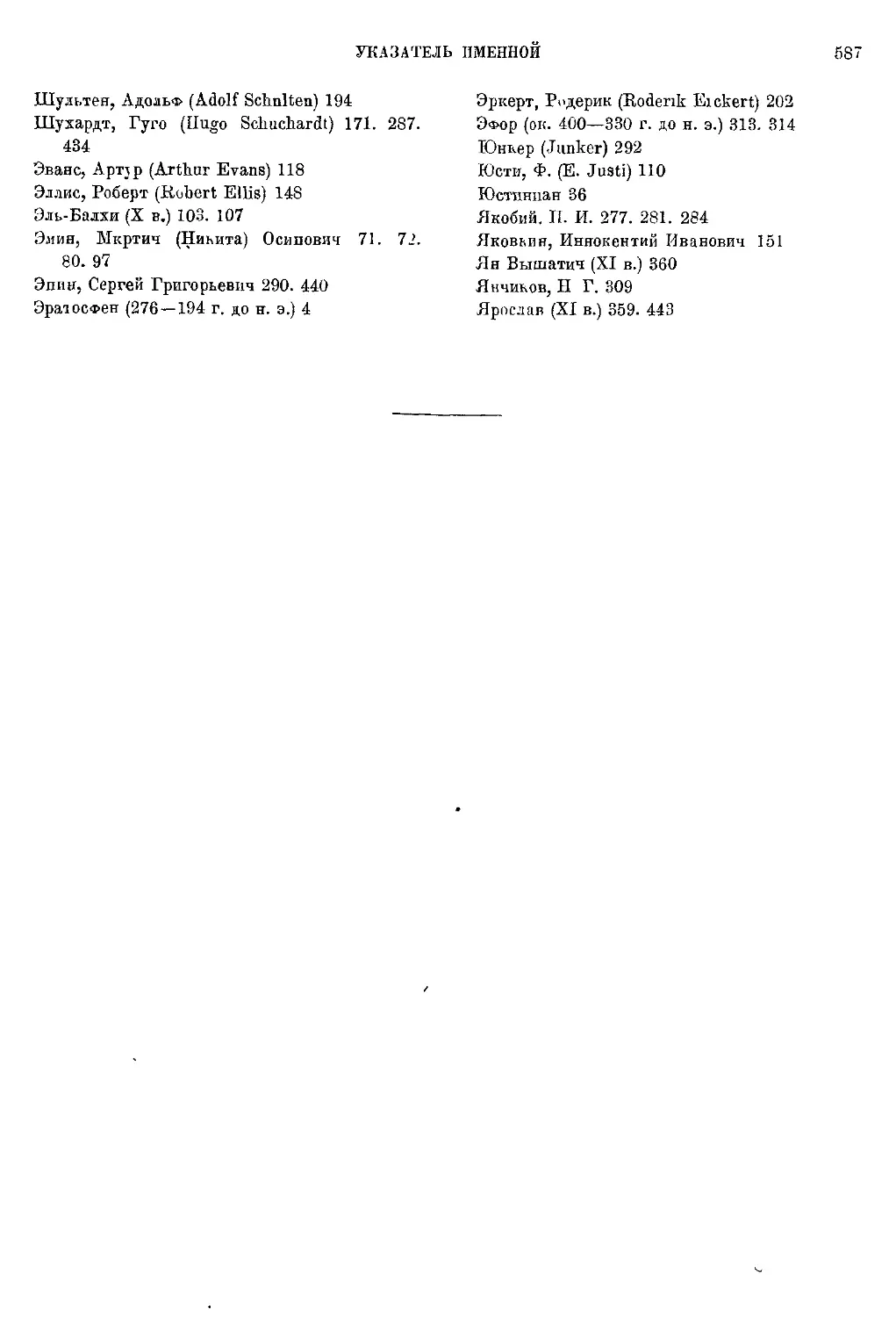

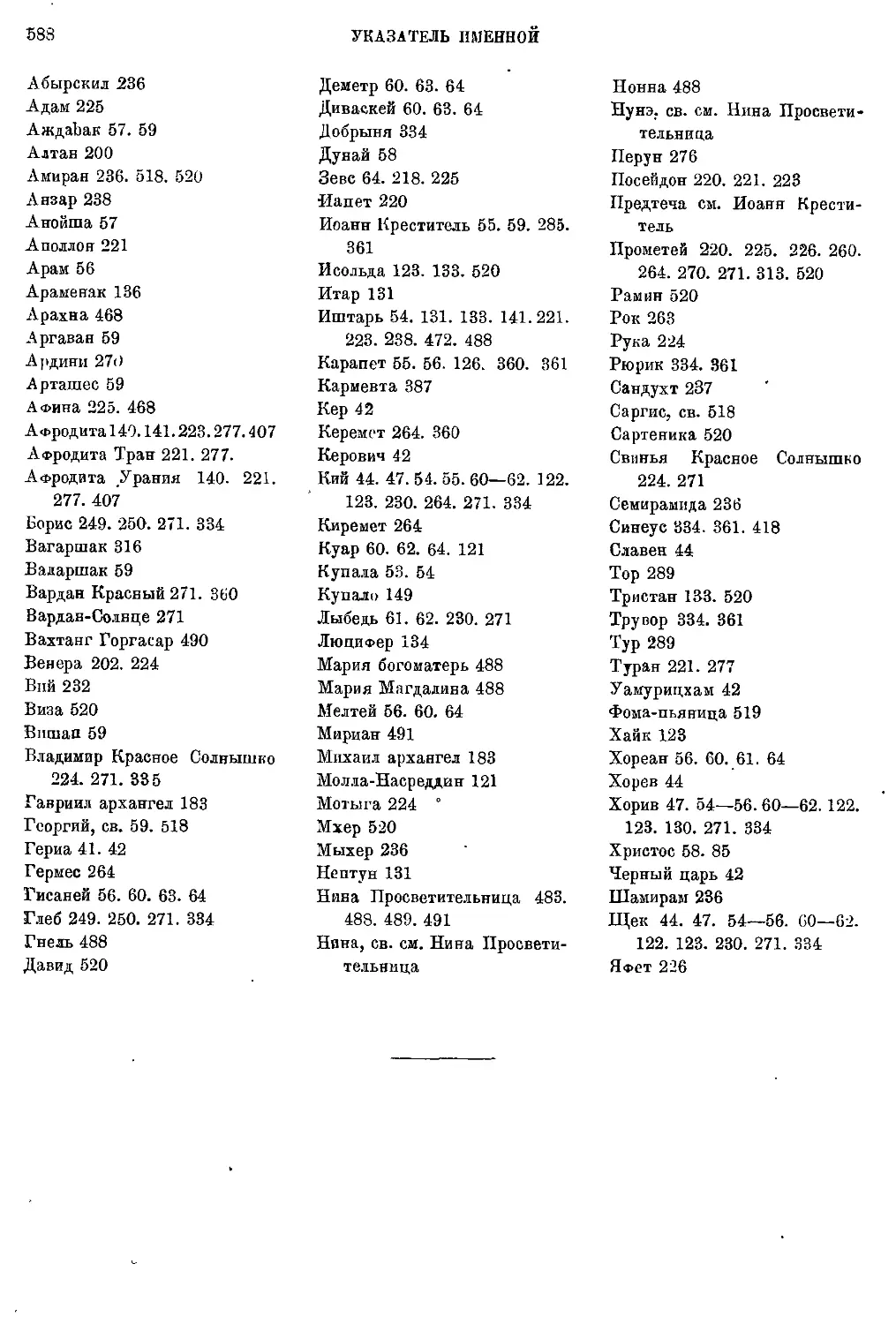

В составлении приложенных к книге шести указателей ценную помощь ока-

зали мне многие товарищи, которых прошу принять искреннюю и глубокую

благодарность.

В. Аптекарь

Москва

14 августа 1935 г.

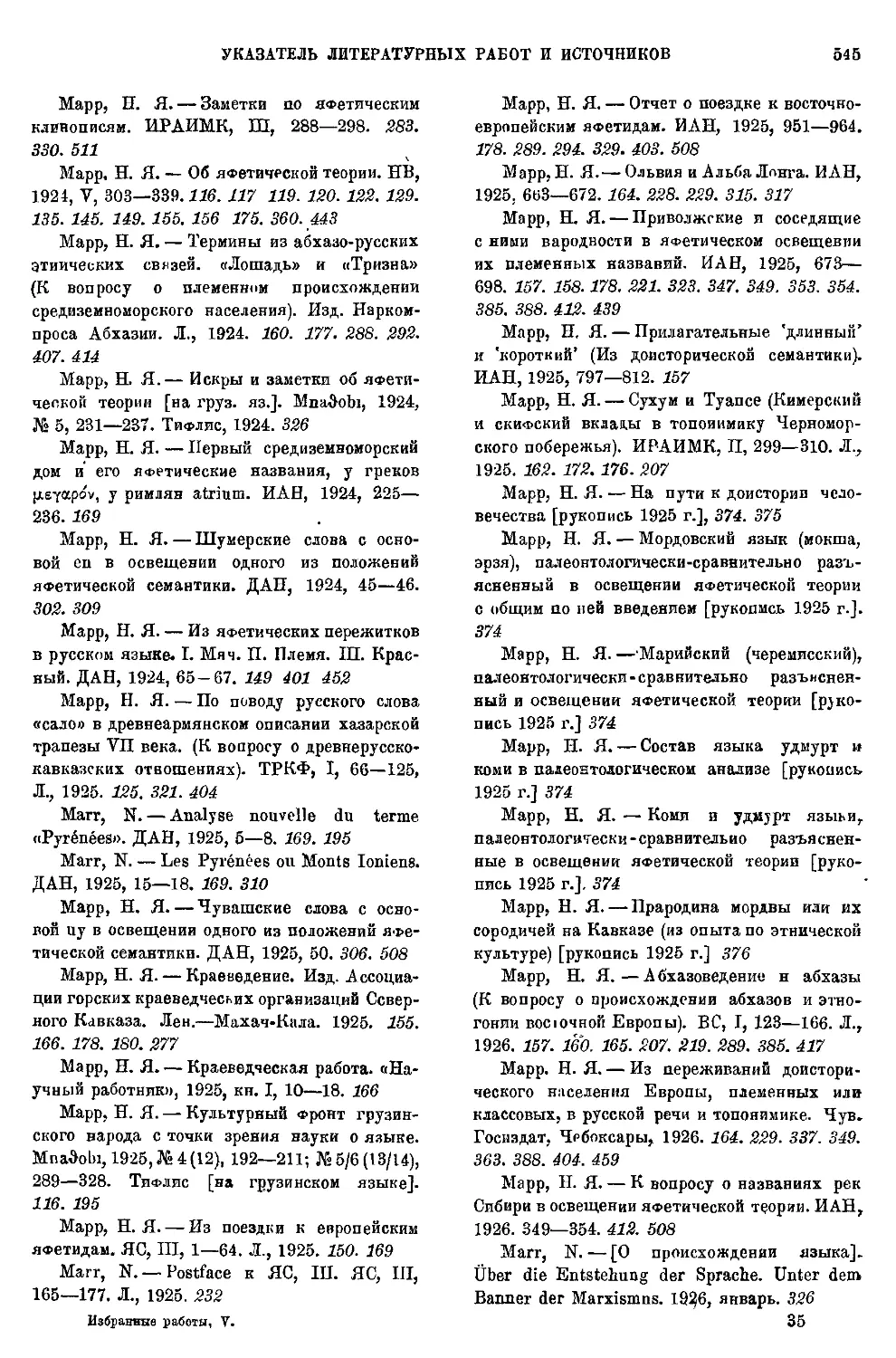

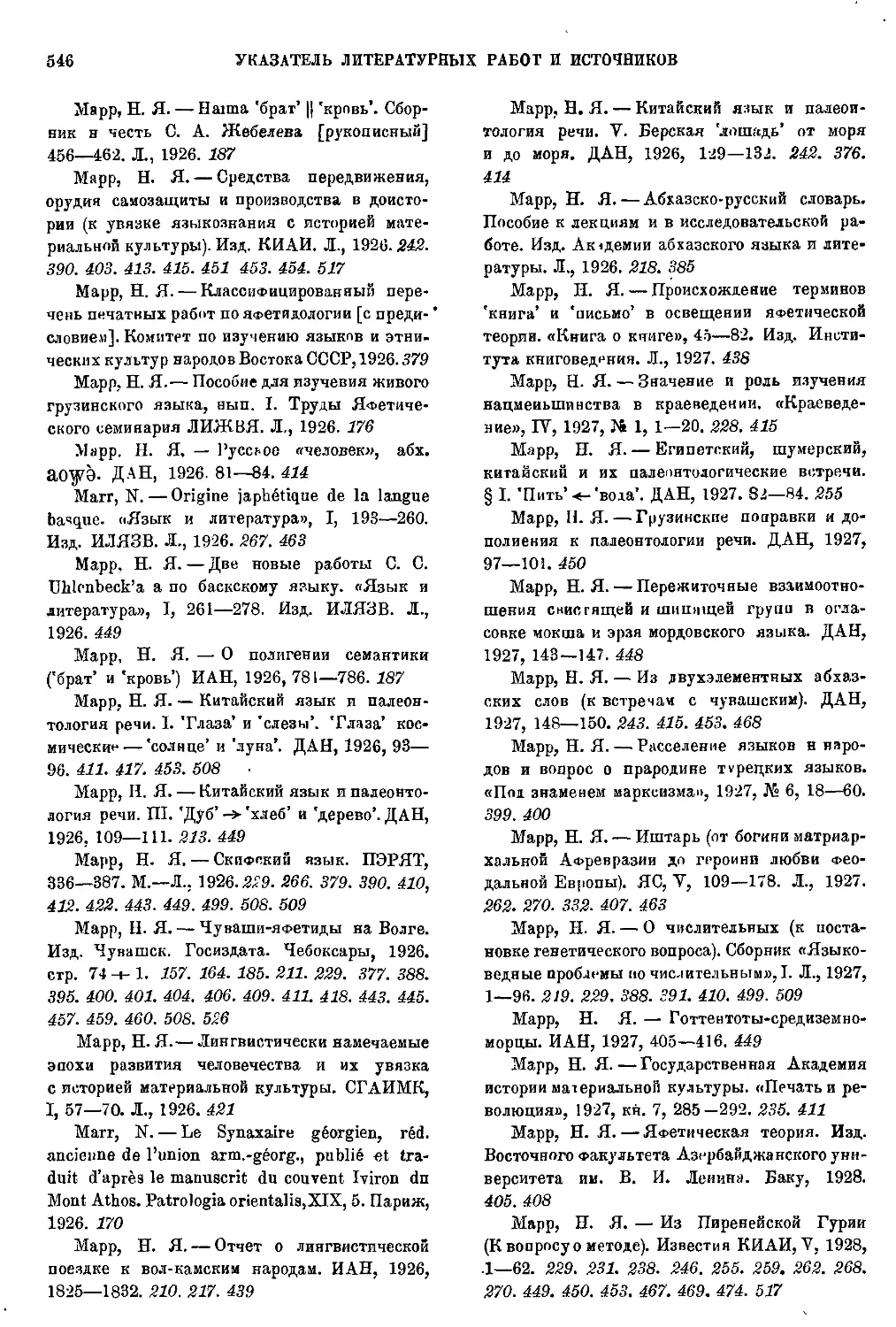

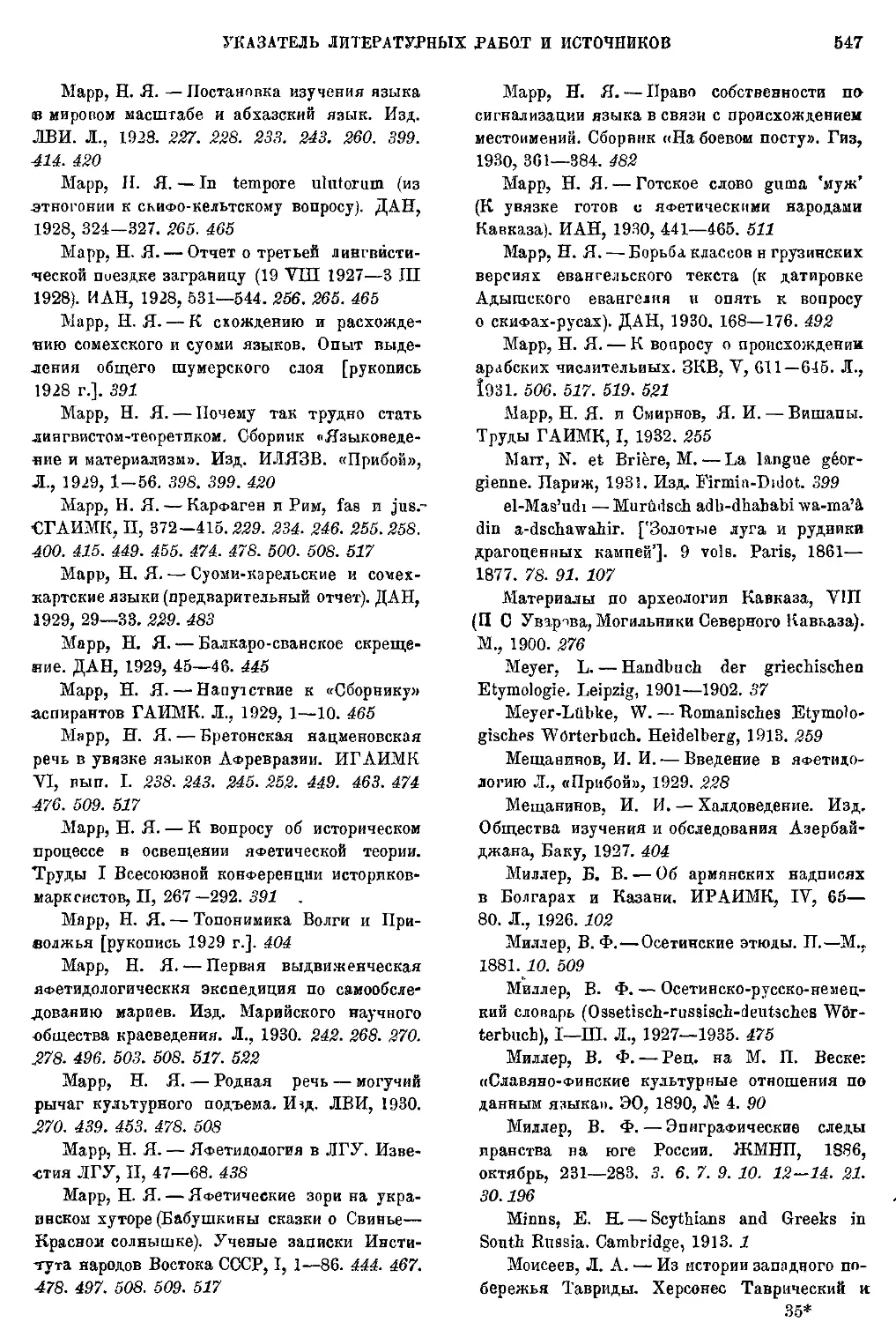

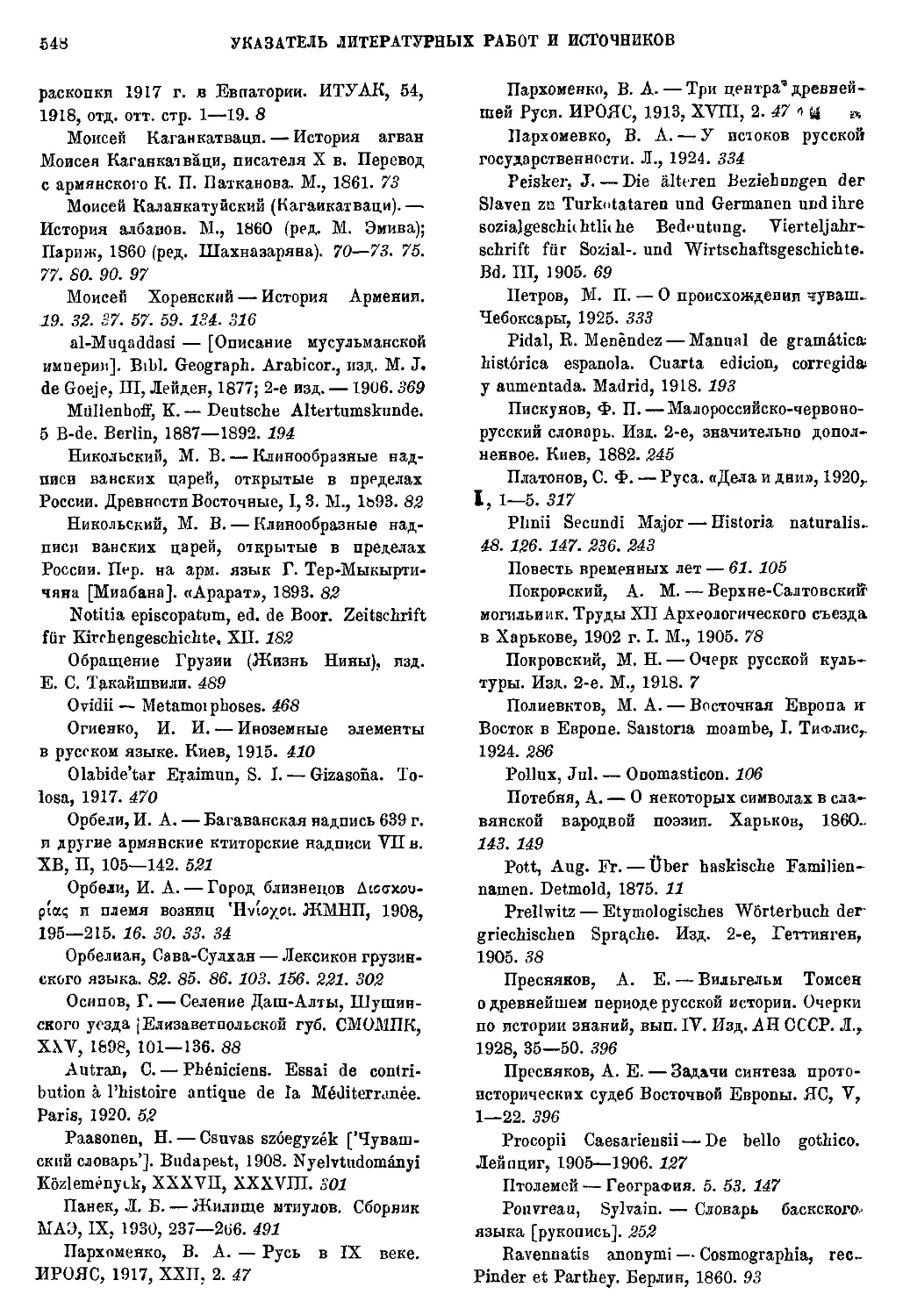

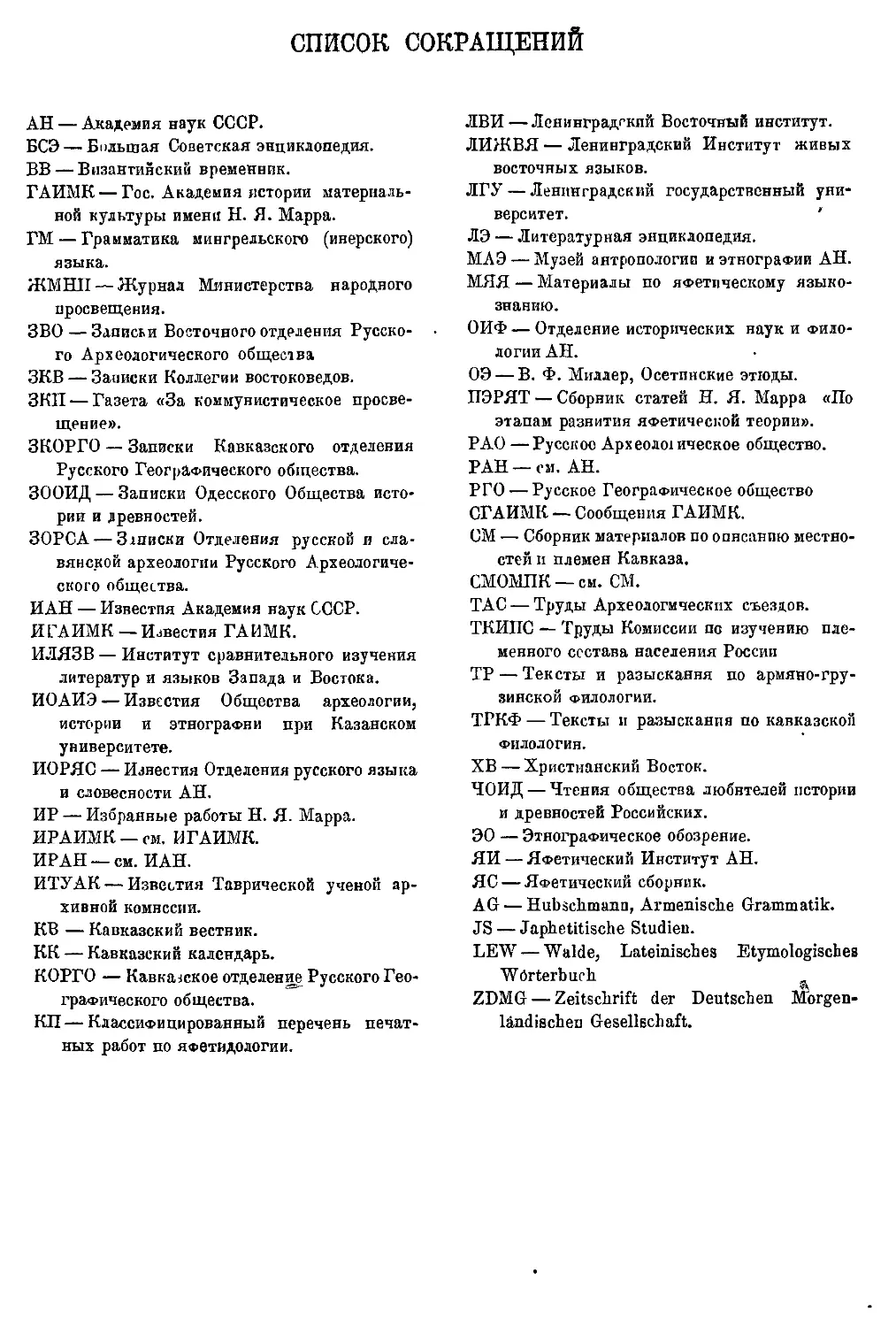

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ РАБОТ Н. Я. МАРРА

(продолжение списка, помещенного в т. I «Избранных работ»)

1933

508. Академик С. Ф. Ольденбург и проблема

культурного наследия.—Вестник АН СССР,

1933, Л» 2, стр. 13—20 [то же в Сборнике

статей к 50-летию научной деятельности

С. Ф. Ольденбурга, изд. АН СССР, 1934,

стр. 5—14].

509. Турция сегодня (Из личных научных ра-

бот и впечатлений). — ЗКП, 1933, 16 УШ,

№ 188/1369.

510. К истории Кавказа по данным языка.—

Закавказский Филиал АН СССР, Закгиз,

Тифлис, 1933.

511. Доистория, преистория, история и мышле-

ние.— Известия ГАИМК, вып. 74.

512. Предисловие к изданию «Маркс, Энгельс,

Ленин, Сталин о проблемах языка и мы-

шления». — Известия ГАИМК, вып. 75,

стр. 3—8.

513. Notes d’un savant sovietique en Turquie. —

«Les nouvelles sovietiques», 1933, № 6,

стр. 17—21 [то же в немецком и английском

изданиях].

514. Предисловие к работе И. Джишкариани,

Хеттская проблема на базе кавказских

языков]. —Тифлис, 1933, стр. Ш—VI [рус-

ский и грузинский тексты].

515. Предисловие к сборнику «Язык и мышле-

ние», т. I, изд. АН СССР, стр. I—П.

1934

516. К 50-летию смерти Карла Маркса.—

Сборник «Карл Маркс и проблемы истории

докапиталистических Формаций». Известия

ГАИМК, вып. 90, стр. 3—21 [то же: Изве-

стия ГАИМК, вып. 82, стр. 3—20].

517. Турецкое латинизованное письмо. — Жур-

нал «Строим», № 9/10, стр. 16—17.

518. Памяти С. Ф. Ольденбурга. — Журнал

ГАИМК «Проблемы .истории докапитали-

стических обществ», 1934, № 3, стр. 14.

519. [Совмество с И. И. Мещаниновым] Общее

учение о языке и памятники материальной

культуры. — Журнал ГАИМК «Проблемы

истории докапиталистических обществ»,

1934, № 3, стр. 15—23.

520. О лингвистической поездке в восточное

Средиземноморье. — Известия ГАИМК,

вып. 89.

1935 (посмертно)

521. Ани. Книжная история города и раскопки

на месте городища. — Известия ГАИМК,

вып. 105.

522. Памяти моего слушателя Териана. — «Ли-

тературное Закавказье», 1935, № 2, стр.

93—102.

523. Из беседы с преподавателями русского

языка. — «Русский язык и литература

в средней школе». 1935, № 1, стр. 6—12.

этно- и глоттогония

восточной

ЕВРОПЫ

Термин «скиф»

1

Посвящается памяти В. Ф. Миллера

В январе 1854 г. д-р Латам (Latham) в записке «О раннем водворении в неко-

торых, частях Европы тюркских племен», прочитанной в Лондонском Азиатском

обществе, утверждал, что «в настоящее время тюркское происхождение этих двух

племен [гуннов и сколотов (или скифов)] не требует особых доказательств».1 2 Может

быть, не с такой решительностью, но все-таки с не меньшим энтузиазмом и зна-

чительно большим единодушием не одно лицо, а весь ближайше заинтересованный

в скифском вопросе круг ученых ныне мог бы выставить следующее положение:

«в настоящее время иранское происхождение скифов не требует особых доказа-

тельств». С моим докладом, можно думать, я тороплюсь получить такое же место

для нового положения о происхождении скифов: «в настоящее время яфетическое

происхождение скифов не требует особых доказательств». Это было бы большим

недоразумением. Я отнюдь не имею в виду отрицать значение других племен,

особенно же «иранцев», в генезисе исторически существовавших на юге России

скифов, но утверждаю, что яфетические материалы разъясняют племенное

название скифского народа, и у ЯФетидов, прежде всего ЯФетидов Кавказа,

со скифами есть и более существенные связи, в числе их связи, повидимому,

генетического порядка.3

В известной мере и при этнических названиях приходится считаться с тем,

что говорит вообще о философских терминах Лессинг: «предмет, которому язы-

ковый навык продолжает давать определенное название, конечно, продолжает

сохранять также нечто общее с тем предметом, для которого название это был»

изобретено».4 Но в племенных названиях — несколько иная обстановка «изобрете-

ния» термина, чем в области философии. Традиция в этнических терминах играет

значительно большую роль, чем рационалистическое творчество. Однако традиция

связана не с племенем и народом, а со страной.

Что касается технических дефектов самого исполнения мною работы, то пусть

слова «первый опыт изложения» будут для них некоторым смягчающим обстоя-

тельством. Многое не успел я использовать даже из того, что мне стало извест-

ным и теперь уже проштудировано. Но не беда, если к тому, что все знают,

иногда без знания его, я привнесу то новое, чего нигде нет и без чего никогда

не будет действительного знания интересующего многих предмета, тем более,

что, как мне казалось, от преподносимого в настоящем этюде получается проник-

новение в существо вопроса, в раскрытие и Формальной оболочки, и содержания,

1 [Напечатано н ЯС, т. I, 1922, стр. 67—132.]

2 Вестник РГО., 1854, т. X, V, стр. 45.

3В одной заметке о книге Миннса (Minns) «Scythians and Greeks» Journal of hell, studies, 1915

стр. 141) поддерживается мысль, что «для археолога этнологический вопрос, как он сам по”себе на

важен, имеет второстепенное значение (subsidiary); для археолога главный интерес в культурном одно-

образии (cultural uniformity)». Потому, вероятно, автор и довольствуется принятием примиренной

формулы по вопросу о происхождении скифов, по которой в них—«два главных элемента, иранский

и турецкий, первый с господством в языке, второй—в повседневной жизни».

4R. Eucken, Philos. Term., стр. 502, прим. 1.

Цзбракные работы, V 1

2

ТЕРМИН «СКИФ»

и процесса его нарастания, словом, нечто большее, чем то, что при своих сред-

ствах ожидал от подобных изысканий наиболее ревностный насадитель их,

писавший: «имена без знания их значения — бездыханные трупы, жизнь сих

смыслом отлетела от них. Мы должны отказаться от заманчивости тончайшего

порядка в исследовании имен, от влияния духовной деятельности, потраченной на

их творчество, и ограничиться сравнением с именами тожественно или подобно

построенными».1

I

Предлагаемое ниже толкование могло бы давно стать общим достоянием.

Столь позднее его появление объясняется тем, что заинтересованными сторо-

нами поднесь оставляется вне круга занимающих их внимание материалов все

-то, что по Яфетическому языкознанию установлено теоретически и выявлено

Фактически, заинтересованная же сторона это не только иранисты, но и иссле-

дователи основ южнорусских древностей.

Положение дела пока мало обнадеживает в том смысле, чтобы яФетидологи-

ческие достижения были учтены в опытах разрешения общих проблем по этни-

ческим и историческим культурам смежных с Кавказом стран. Наоборот,

создавшийся издавна в ученом мире культ индоевропеизма, часто фиктивного,

пережиточно дает основание самим кавказоведам подходить к разрешению этно-

логических и связанных с ними историко-географических вопросов по Кавказу

с данными или материалами ариоевропейской лингвистики, вне путей яфети-

ческого языкознания.

Для примера сошлюсь на следующие строки касательно Урарту в популярной

брошюрке покойного армениста К. И. Костанянца «История Армении», появив-

шейся в Москве не так давно:

«В позднейшей клинописи оно», т. е. государство Урарту, читаем

у К. И. Костанянца, «названо Урасту. Очевидно, это есть искажение имени

Араст (вар. Ераст), которым арийцы-переселенцы назвали свое новое отечество,

именуя его «арья-ста», что означает «стоянка арийцев». Древнее сказание

связывает с этим и имя Араке (вар. Эрасх). Оказывается, что наименование

великой реке дано арийцами, которые считали ее «арья-кша», охраною арийцев.

Вообще говоря, Араке для арийцев имя родное. С этим именем упоминаются реки

в Персии, в Малой Азии, в Греции» и т. д.

* Все это совершенно соответствует индоевропепстическому настроению господ-

ствующего пока старого культурно-исторического мировоззрения, исходившего

всегда и во всем от ариоевропейских основ и тянувшего все, понятно, плохо

лежавшее, к тому же источнику, но оно ни в малейшей степени не соответствует

ни Фактической, ни теоретической действительности по этническо-географической

номенклатуре Кавказа, в частности и Армении. Вообще, такие названия, как

“'стоянка арийцев’ или 'охрана арийцев’, на Кавказе в природе вещей не

1 August Fick, Hattiden und Danubier in Griechenland, стр. 4

ТЕРМИН «СКИФ»

3

мыслимы, архаические этнические и географические термины являются продук-

тами совершенно иного мышления, притом народно-психологического. И Араке

-с Эрасхом и Араст с Эрастом и Урасту (а не Урашту первично, несмотря на

такую ассирийскую его транскрипцию) являются закономерными разновидностями

•одного и того же этнического термина, отложившегося в названии реки.

Никакого искажения не представляет Урарту или Урасту в отношении

Араста или Эраста. Урасту не позднейшая, а диалектическая разновидность,

.лингвистически более древняя, чем Urartu или AJarod («—*Ararod) = Ararat. Это

все также закономерные соответствия того же термина по сравнительной

Фонетике яфетических языков. Появление той или иной разновидности в (позд-

гнейшей всегда) клинописи не дает вовсе даты возникновения самой Формы:

основной термин, да и все его разновидности возникли задолго до появления

(в крае ариоевропейцев.1

Материал, собранный В. Ф. Миллером, сосредоточен на трех последних

страницах (стр. 281—283) его работы «Эпиграфические следы иранства на

-юге России».1 2 Эта заключительная часть дается под названием «Экскурс», на

самом деле в разъяснении предложенного В. Ф. Миллером положения мы имеем

прежде всего свидетельство о непоколебимом сознании того, что на предшествую-

щих страницах подготовлена почва для развиваемого осетиноведом обоснования.

«Экскурс» не только имеет прямое отношение к самой работе «Эпиграфические

•следы иранства на юге России», но он вытекает из нее: без этой работы не

было бы- «Экскурса», не было бы почвы для самой мысли о теме «Экскурса».

«Обо всем этом я говорю нарочно, чтобы не дать повода предположению, что

у меня нет сознания ответственности вопроса или что от меня ускользает

-необходимость противопоставить прежде всего хотя бы одной цитован-

мой основной работе «Эпиграфические следы иранства на юге России» соответ-

ственное исследование в пользу нашего положения, именно «Эпиграфические

следы яфетических народов на юге России», и затем лишь выставлять то или

иное яФетидологическое разъяснение столь важного термина как «скиф».

И действительно, у русских археологов, поскольку они исходят из своих посылок,

все ярче и реальнее намечается исследовательский уклон навстречу нашей теории

-ле только в вопросах о средиземно-малоазийских древностях, но и об извлекаемых

из-под южнорусской почвы памятниках культуры.3 И в связи с этим у меня

возникла мысль о таком разыскании в области имен, и с ней собрались материалы

об яфетических элементах в надписях юга России, но сейчас дело идет не

-о столь ответственной реальной постановке вопроса, а о Формальной стороне

1 Анализ перечисленных этническо-географических терминов см. Н. Марр, Надпись Сардура П,

-сына Аргиштия в Даш-Керпи на Чалдирском озере, Петроград, 1919, стр. 5—10 сл.

2 ЖМНП, 1886, окт., стр. 231—283.

8 Говоря о ходе археологов навстречу нашей теории, я имею в виду тот уклон, который,

вытекая из независимого исследования подсудных им вещественных памятников, вполне соответ-

ствует по с\ ществу нашим лингвистическим изысканиям и выводам, хотя и с этой стороны нет,

за чрезвычайно редким исключением, ясного сознания этой встречи независимо от получаемых

выводов. Насколько мне известно, первое такое ясное выражение сознания самого Факта принад-

лежит перу Я. И. Смирнова, утрата которого особенно чувствительна в нашей области (см. отзыв

«его, составленный совместно с В. В. Бартольдом, ЗВО т. ХХ1П 1916, стр. 410—411).

1*

4

ТЕРМИН «СКИФ»

«

дела в связи с тем, что в отношении яфетических терминов Кавказа выяснилась

их переимчивость от коренных местных племен к пришлым, как ариоевропейским,

так и турецким. Потому-то независимо от реальных отношений скиФо-яФетических

и сармато-яфетических возникла потребность в пересмотре вопроса о терминах

соседивших с населением Кавказа народов, прежде всего на чисто Формальных

лингвистических основаниях при свете яфетических материалов. В рабочем про-

спекте «Племенной состав населения Кавказа»1 в этом смысле я вынужден был

самими материалами по кавказской этнической номенклатуре поставить вопрос

о сарматах, прежде всего, понятно, о кавказских сарматах, имевших общую

межу с иверами.

К вопросу о термине «скиф» я также подводился самими реальными кавказовед-

ными материалами, поскольку с ними отожествлялись саки хотя бы по предста-

влению одних лишь персов,I 2 которым более, чем какому-либо иному народу, была

известна живая этнография Кавказа, особенно юго-восточной его части,3 между

тем здесь, именно в юго-восточной части и вообще в восточных областях

Кавказа, и находим мы пережиточные свидетельства распространения племени

саков, помимо историков, в самой этническо-географической номенклатуре. Да

и появление саков вне пределов Кавказа всегда сопровождается упоминанием

сопутствующих племен, заведомо принадлежащих к семье народов, известных

по нахождению своему в составе коренного населения Кавказа или являющихся

ныне предметом притязания яФетидологии как яфетическое добро, если не всегда

по реальному содержанию, то по наименованию. Когда у греческих писателей

появляется группа народов, то саки+согХийцы+масагеты, хотя бы и с «Индиею,

как у Диодора Сицилийского, то саки+согдийцы+бактрийцы, как у Эратосфена,

для яФетидолога нахождение саков в обществе масагетов, да и в обществе

согдийцев имеет совершенно особое, ориентирующее по яфетическому миру

значение, прежде всего по чисто Формальным основаниям терминологии.

Таково же вынужденное самой реальностью Форм отношение ЯФетидолога

к вопросу в нользуг яфетической родни, когда саки определяются термином

apcupytot и особенно, когда саки apiupytot по Гекатею именуются, если верна

была догадка Григорьева,4 Мируетаь5 Еще более тесной становится связь с яФе-

тидами, именно уже с кавказскими яФетидами, когда по Геродоту они появляются

в обществе каспиев [«во всех известных рукописях Геродотовых» в составе

XV сатрапии вместе с саками упоминаются каспии (Katmoi)]. Ссылаясь

I [ТКИПС, вып Ш, 1920 ]

? Геродот, VII, 64

8 Приводя показание Геродота о том, что «саками назывались скифы», Григорьев в своем иссле-

довании «О скифском народе Саках Историческая монография, ваписанная к двадцатипятилетнему

юбилею Русского Археологического общества» (По, 1871) присовокупляет (стр. 1—2)- «Саки

у персов были таким же собирательным именем для малоизвестных им народов Средней Азии,

каким, для тех же народов, было у греков имя скифы». Показание Геродота, с цитатой из которого-

Григорьев связывает свое понимание пред(тавления древних персов о саках-сьиФах, не дает

никакого основания для отожествления совершенно ясного представления об особом народе саках-

скифях с какой-то этнической мешаниной.

4 Ук соч , стр. 6

5 Термин этот, однако, известен по Стефану Византийскому, у которого в данном чтении,

усматривают описку вм Тирреустоа Страбона или Tyragetae Плииия

ТЕРМИН «СКИФ»

5.

на то, что «большая часть комментаторов и переводчиков находит тут» описку

«потому, что каспии упомянуты уже у Геродота перед тем, как входившие

в состав XI сатрапии, Григорьев торопится использовать конъектурную

поправку Kdrarot в пользу приурочения народа, дружки саков, к Туркестану1

(правда, с весьма серьезными оговорками), не чуя, что исправление Kaa-rciot

в Kao-'oi ничего не меняет, поскольку вопрос перед нами прежде всего этно-

логический, а не лишь исторический, ибо Kas есть лишь особая Форма (ед. число)

того же термина Kas-p, стоящего во мн. числе по губному ряду, что помимо

«эламского» языка разделяют ныне и жйвые кавказские яфетические языки,

прежде всего языки шипящей группы — мегрельский и чанский.1 2 Таково же

положение, когда саки называются с киссиями или киссийцами (Кео-очое),3 как

не случайно совместное упоминание Геродотом в основном для нас цитованном

месте саков, персов и мидян,4 а Ксенофонтом — саков, гирканцев и кадуссиев.5

Но, повторяю, для обсуждения вопроса с реально-этнологической стороны

момент еще не настал. Пока речь лишь о Формальной стороне, вскрываемой

лингвистической палеонтологией; хотя мы и затрагиваем ниже мимоходом

и названия предметов материальной культуры, однако все внимание в настоящей

работе сосредотачивается на Формальном анализе главного скифского имени,

собственно двух основных племенных названий самих скифов. К вопросу

о термине «скиф» такой Формальный подход также Является вынужденным

и обязательным с момента, когда со скифом отожествляется сак не только

по содержанию исторически пли даже реально-этнологически, но и Формально-

лингвистически, как то делал В. Ф. Миллер.

Положение В. Ф. Миллера исходит из мысли, что племенные название Sxu&ac

п Saka— разновидности одного и того же термина. Между тем, племенное

название Sak, в древнеперсидском языке звучащее Saka, представляет

непосредственный интерес по наличию его в кавказской этническо-географи-

ческой номенклатуре. В рабочем проспекте по племенному составу населения

Кавказа мною не только рассмотрен, но и разъяснен термин, как продукт

яфетического творчества в области местных этнических терминов Кавказа.

Аргументация Формального отожествления Saka с Sxuityi; меня вынуждает

1 «Удовлетворительнейшей» между предположительными чтениями «представляется нам», писал

Григорьев (ук. соч., стр. 6), «гипотеза, высказанная впервые Веннелем и поддержанная Ларше, что

вместо Касто; следует читать в означенном месте Каею;, разумея под касиями обитателей страны,

именуемой у Птолемея (VI, 15) Kama х.“Р°Ь страны, соответствующей нынешней Кашгарии

в Восточном, или Китайском, Туркестане». По любезно наведенной справке С. А. Жебелева,

к KacKioi в данном месте имеется лишь одно рукописное чтение—Каалерюц если последнее не

описка, то в чтении мы могли бы иметь случай сугубого образования мн. числа — Kas-p+er-i, или

палеонтологически оправдываемое образование той же Формы, т. е. мн. числа, с помощью слова

’сын’ -per.

2 И. Марр, Определение языка второй категории ахеменидских клинообразных надписей

по данным яфетического языкознания, ЗВО, т. XXII, стр. 18—19 [Введение к работе см. ИР, т. I,

стр. 50—58]. Понятно, теперь термин «тубал-кайяский» оставлен, его заменила «шипящая группа

сибилянтной ветви».

8 Гер., XI, 7 В самих яфетических языках соответствие kas || кош || кип поддерживается баскской

разновидностью gis-, основой слова gis-on 'человек’, эквивалента г. kad (\kas) н м., ч. код (\кош)

-^•god; к раннему появлению 1 вм. и в этом слове ср. также шум. gun 'мужчина’, 'господин’,'человек*.

i VII, 96.

5 Кироп., V, 2, 3; I, 3—4.

ТЕРМИН «СКИФл

в'

отозваться по этому вопросу в мере пока лишь одних лингвистических данных?

ЯФетидологии со стороны Фонетической, морфологической и семасической.

И отозваться я решаюсь тем охотнее, что мои разъяснения, в данном случае не

только подтверждают по существу основную часть положения В. Ф. Миллера,

родство племенных названий «саки» и «скифы», но подводят под них новую основу,

на которой круг названий, служивших для обозначения таинственного племени,

расширяется сродством терминов «саки» и «скифы» с племенным названием «ско-

лоты», как называли себя сами скифы.

II

В заметке, скромно названной «Экскурсом», В. Ф. Миллер к Формальному

освещению вопроса о перечисленных терминах поднес ярко горящий Факел,

и не его вина, если частью по состоянию разработки кавказоведения и еще-

более в силу научной ориентации эпохи в своих сомнениях об иранизме

морфологического явления он обращался к урало-алтайскому и «особенно)»

к угро-финскому, но ни словом не было упомянуто широкое распространение

той же Формы в коренных кавказских языках. Речь о Форме мн. числа с показа-

телем множественности t в разновидностях окончаний при одной огласовке «а» —

-ta—>-da—>-Эа. В работе о племенном составе населёния Кавказа мною

выясняется Фактическое богатство разновидностей этого яфетического показа-

теля множественности, от яФетидов передавшегося и не яфетическим, за пре-

делами Кавказа, а тем более в пределах самого Кавказа от коренных кавказ-

ских племен, яфетических, пришлым иранцам — курдам и осетинам.

Самый подход В. Ф. Миллера к основной части его положения о сродстве-

двух сопоставляемых терминов не только подтверждается ЯФетидологическим*

путем, но в яфетических материалах и в законах сравнительной Фонетики

яфетических языков встречает поддержку в мере такого расширения лингвисти-

ческой базы, что со ЕхиЗу]?, resp. Skn-da (<—*Sko-da) и Sak отожествляется,

и Skol-ot.1

Ill

В. Ф. Миллер подготовкой материального обоснования своего положения

настолько кстати подводит с своей стороны фундамент под яФетидологическое-

1 Для нашего лингвистического изыскания в области этногонии и глоттогонических вопросов-

исторические свидетельства и не являются в какой-либо мере руководственными данными,

и, например, если историк нам говорит, что «в VI и VII веках к северному берегу Понта

Евксинского устремился из Азии новый народ—скифы, которые называли себя скелетами», это

вовсе не значит, что скифская порода не может быть этнологически и лингвистически прослежена

именно по Черноморскому побережью и далее в глубине Кавказа задолго до этого культурно-

исторического выступления скифов, но все-таки любопытно отметить, помимо этого Факта (1’ерод.,.

IV. гл. XI), и то, что Диодор Сицилийский говорит про них (II, гл. 43j: то p.ov ouv тгрйто» тара то»

’Apabjv татар. 6» 6I(yoi /.аторхои;. То, что племенное название возводится к имени царя, это,

конечно, имеет лишь цену курьеза, когда даже о том говорит Геродот, вероятно, зависевший в этом

’сведении от народных преданий: <тир.таа: оё e’tvai ou»op.a 2xoXotov;, SxoXotou, той pactleoq

(впрочем, по любезному осведомлению С. А. Жебелева, это чтение Stein’a, место-то самое, повидимому,

испорчено).

ТЕРМИН «СКИФ»

и

решение вопроса, что мы можем воспроизвести ее без поправок и без измене-

ний. Цитуя, мы сохраняем и иранистические освещения, чтобы тем яснее было

наше понятное расхождение в конечном выводе.

«Из Геродота (VII, 64) мы знаем», начинает свой «Экскурс» В. Ф. Миллер,

«что персы называли вообще скифов, как азиатских, так и европейских, саками

(Saxai). Достоверность этого известия подтверждается, как мы видели, древне-

персидскими надписями времен Дария Гистаспа, в которых упоминаются Saka

humavarka (2xudai ’Afxupytot), Saka tigra^anda и Saka tyaiy paradaraya—*

т. e. саки заморские. Сами европейские скифы называли себя, по словам

Геродота, 2хбХотог. «Общее название всех скифов (европейских) по имени царя

их, сколоты; скифами же назвали их эллины» (Герод., IV, 6). Оставляя совершенно

в стороне вопрос о первоначальном значении имен Saka и SxuDyi;, мы можем

спросить себя, в каком лингвистическом отношении находятся между собою эги

оба имени? Конечно, нельзя допустить, что имя Sxufiat, которое греки давали

и европейским, и азиатским скифам, было изобретено греками. Оно должно

было быть действительным народным, туземным названием и притом широко

распространенным».

Мы прерываем цитату на подчеркнутой нами Фразе, мысль которой является

основной для всего дальнейшего построения, но, естественно, в 1886 г., когда

писал В. Ф. Миллер, в науке существовало одно представление о «действитель-

ном народном, туземном» населении края, именовавшегося Скифиею и в преде-

лах Черноморской области; иное мнение намечается ныне по тому же вопросу,

если не господствует, совершенно независимо от яФетидологов, в среде археоло-

гов, специально работающих над скифскими древностями, вообще над древностями

Кубанской области и вообще северо-восточной части Черноморья, равно Крыма

с Керчью.1 Усилившийся интерес к этнологическому вопросу страны специали-

стов по ее вещественным памятникам древности и культурной истории воочию

знаменует высказываемыми при общих попутных суждениях мыслями, что

в рабочей научной среде, имеющей непосредственное общение с первоисточниками,

памятниками искусства и вообще древностями края, оказывается неудовлетвори-

тельной прежняя дуалистическая теория, когда-то казавшаяся все разрешающим

откровением, о составе населения, помимо греческого, из иранского элемента:

наметилась потребное!ь в третьем этническом элементе не только не иранском,

но и не ариоевропейском или индоевропейском. Она наметилась, эта потребность,

и на юге, в частности и в Малой Азии и Архипелаге, и находит свое оправдание

в местных письменных памятниках той седой современности; она уже намечается

в занимающем нас археологическо-культурном районе, представленном памят-

никами лишь материальной культуры, и, за неимением письменности тех эпох

1 В кругу специалистов-словесников общая ориентировавность прошлого столетия остается

незыблемой и в наши дни Иранизм же скифов среди историков-словесников, не вещеведов, обратился

в догму Во втором издании «Очерка истории ругской культуры» М. Н Покровский пишет (стр. 20):

«о скифях мы знаем доподлинно, чю они, по языку, принадлежали к иранской группе, — значит,

никакого отношения к русской культуре не имеют». Впрочем, не совсем ясно, почему именно

культурно, историко-культурно (а не этнокультурно) не могли бы иметь известного отношения

к русским скифы, если бы они были, допустим, хотя бы чистейшие иранцы.

8

ТЕРМИН «СКИФ»

на «действительно народных туземных языках», этнологическая «живая старина»

является ближайшим источником для освещения волнующего всех заинтересован-

ных древней культурой юга России нового вопроса — вопроса о новой этниче-

ской единице в племенном составе местного населения, действительно народной и

действительно туземной. Естественно прежде всего справиться в этнографической

действительности самой страны и неразрывно связанного с нею именно в племен-

ном отношении края — Кавказа. Если бы автор заметки, собственно публичной

лекции «Из истории западного побережья Тавриды»,1 заглянул в соответственную

литературу по племенному составу населения северо-западного угла Кавказа,

вещественные древности которого его, да и не его одного, заставляют говорить

об единстве краевой культуры с критско-эгейской, может быть, он признал бы

неудобным Торетаг считать «искалеченным» таиргш, сознал бы несвоевремен-

ность кавказских ахейцев (’А/аТос), соседей керкетов, упоминать лишь в освеще-

нии греческого предания об их иммиграции из Пелопоннеса, когда они — местный

яфетический народ, и, может быть, когда речь идет у него о керкетах, как

носителях той тогда мировой культуры,2 захотел бы услышать, что в этом

племенном названии мы имеем слово бесспорно яфетического происхождения,

о яфетической морФологиею.8

С реально-этнологической стороны я обращу внимание лишь на то, что

«действительная народность и туземность» этнического элемента отнюдь не

гарантирует распространения его ономастикона в господствующей среде насе-

ления края, следовательно, не обеспечивает его присутствия в письменных

памятниках-

Переходя к лингвистической части своего обоснования, В. Ф. Миллер

продолжает: «Если мы допустим это [т. е. «действительное народное, туземное»

происхождение термина] и сравним оба имени Saka и SxuSat, то невольно

обратим внимание на звуковую близость обоих этнических названий: кажется,

будто в имени LxuDai мы имеем ту же основу Saka, осложненную каким-то

суффиксом *-ta, который при эллинизации этого имени побудил грека скло-

нять последнее по 1-му склонению, подобно тому, как по тому же склонению

пошло множество иранских имен, исходивших на «а» (ср. Фаруахг;»;, Мстрос-

Кар^иот;;, ’Ap-cacpepvyjc;, ’Aptapa^vy); и мн. др.). Этот суффикс *-ta как

будто присоединен к основе Sak посредством гласного, получившего в греческой

транскрипции вид и: Sx-u-Sat, хотя нам, конечно, неизвестно, насколько точна

здесь греческая транскрипция; или, может быть, конечный «а» основы *Saka —

перешел в какой-то другой, более слабый гласный, при присоединении суффикса

*-ta; затем из сравнения предполагаемого *Saki(?)-ta с греч. Sx-u Sac мы ви-

дим, что наращение основы Saka суффиксом вызвало исчезновение (или ослабле-

ние до неразличаемости) корневого гласного «а». Конечно, все это предположения,

но позволим себе итти дальше и поищем, не находится ли тот же суффикс

1 Л. А. Моисеев, Херсонес Таврический и раскопки 1917 г. в Евпатории, ИТУАК, вып. 54,

1918 г., отд. отт., стр. 1—19

2 Ук. соч., стр. 7.

8 См. Н. Марр, Яфетические названия красок и плодов в греческом, ИРАИМК, т. II, сзр. 225—

331.

ТЕРМИН «СКИФ»

9

в других этнических названиях в местах, называемых древними СкиФиею

и Сарматией. Уже первые поиски дают нам будто довольно обильную жатву».

«Вот список до двадцати скифских и сарматских этнических имен с суф-

фиксом *-ta».

В Филологической части этой пространной тирады остроумно намечается

история двух терминов I'xuOat и Sak, resp. Saka, скорее интуитивным путем,

чем в результате лингвистического ее обоснования. В лингвистической части

удачной является со стороны несведущего в Яфетических языках и в сложных

их Фонетических законах отожествление названных терминов, так как и здесь,

если исключить признание в -ба суффикса, все остальное — сплетение догадок,

притом, как будет показано, излишних и ненужных, а не раскрытие реально-

лингвистического положения вещей, из' которого вытекало бы основное лингви-

стическое теоретически оправданное положение о тожестве Zxudat и Sak или

хотя бы о наличии бесспорно суффикса -ба в термине Sxu-dai. В. Ф. Миллер

не совсем уверен в широком распространении, даже в существовании самого

суффикса -ба. Отсюда психологически вполне понятное чрезвычайное колебание

в признании выдвигаемого им же родства Sak и SxuSai. Колебание настолько

чрезвычайно, что автор, против обыкновения, вынужден допустить стилистиче-

скую неловкость выражения: «кажется., будто в имени Ххиба: мы имеем ту же

основу Saka, осложненную каким-то суффиксом Ма», пишет В. Ф. Миллер.

0 он доказывает распространенность такого суффикса наличием его в «других

этнических названиях в местах, называемых древними СкиФиею и Сарматиею»

(там же), и насчитывает «до двадцати этнических имен с суффиксом *-ta».

И лишь ввиду этого в дальнейшем обсуждении вопроса уже в третьей части

осетиновед с большой опасливостью решается признать в исходном слоге -ta

суффикс мн. числа,1 «тот самый, который образует мн. число в осетинском

языке». Здесь перечислены суммарно способы и случаи использования этого

суффикса-ба («та»). В отношении употребления исследователь отмечает,2 что

«суффикс -та образует все осетинские Фамильные имена и при переделке осетин-

ских Фамилий на Кавказе на русский лад заменяется нашими суффиксами

-овы, -евы: Тукка-та — Тукаевы, Сана-та — Шанаевы, Коки-та—Кокиевы,

т. е. потомки Туккая, Шаная, Кокия». В выяснении способа образования

вплетается в качестве догадки опять-таки ad hoc созидаемый Фонетический

закон, чтобы оправдать тожество основ sak || sku или, как выражается сам

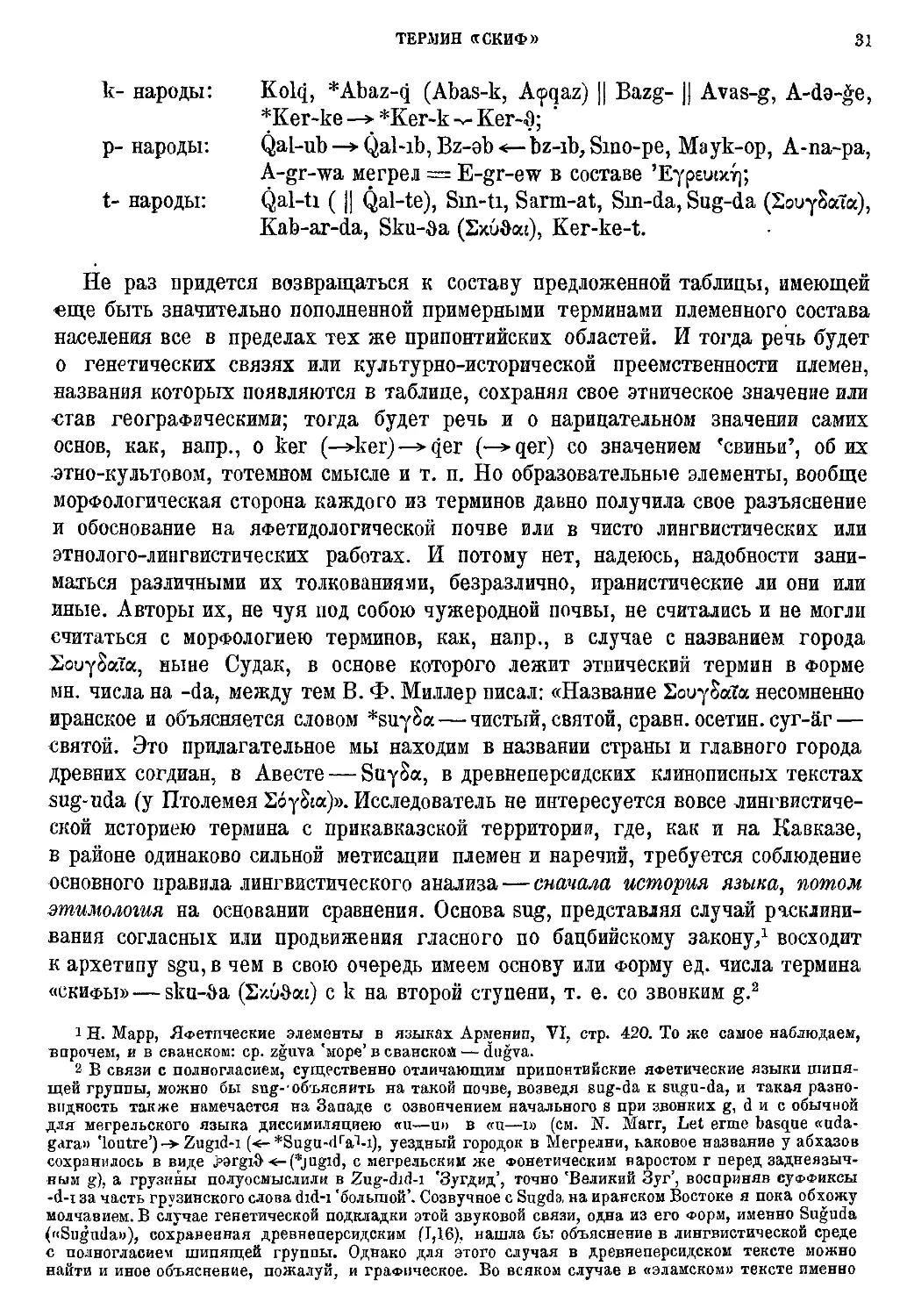

В. Ф. Миллер, «объяснить Форму SxuOai при единственном Saka».