Теги: журнал моделист-конструктор

Год: 1973

Текст

О юных мастерах Болгарии вы про-

чтете в путевом очерке нашего коррес-

пондента «ДОБРЫЕ СЕМЕНА — ДОБРЫЕ

ВСХОДЫ» на 6-й стр.

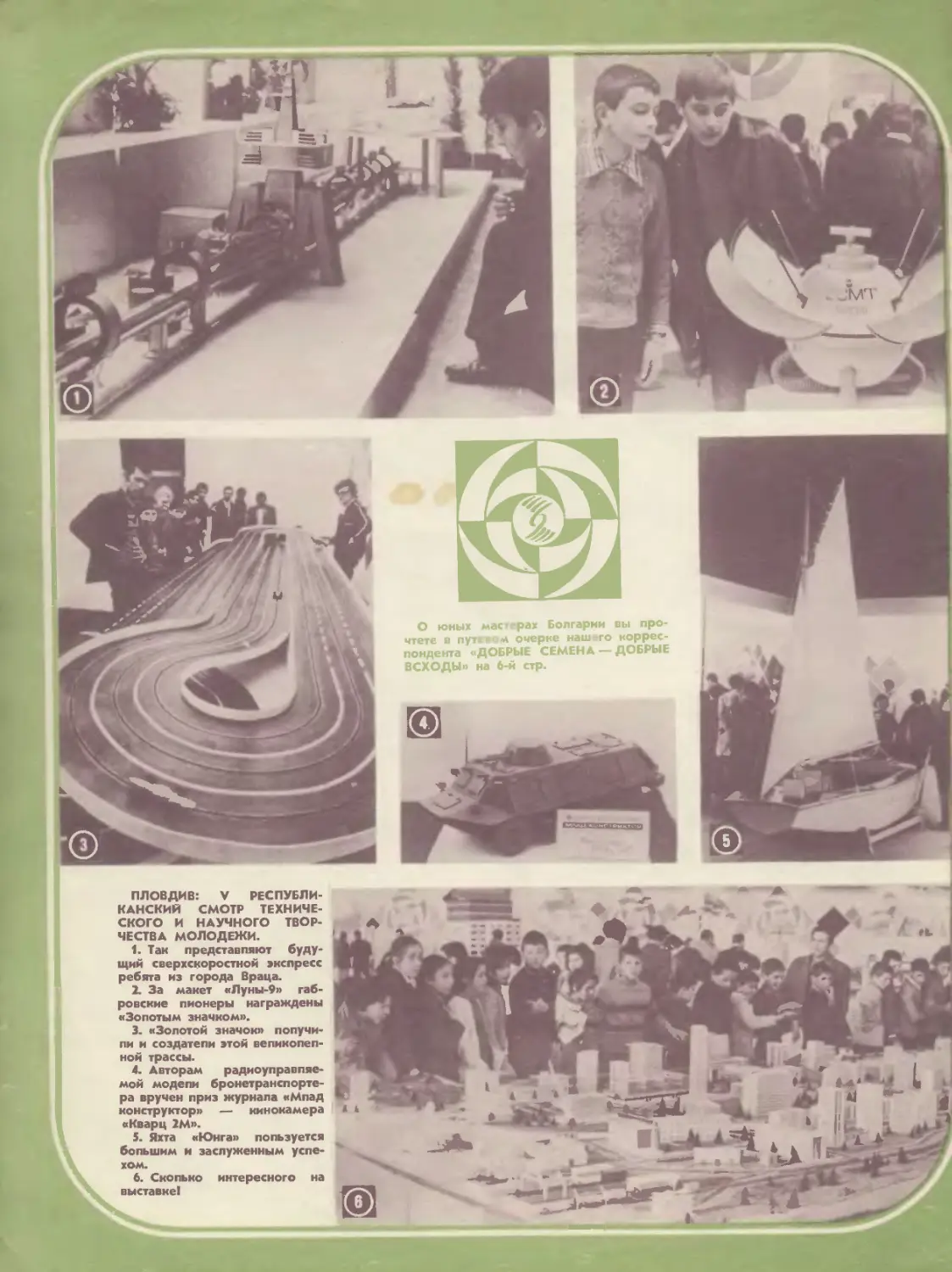

ПЛОВДИВ: V РЕСПУБЛИ-

КАНСКИЙ СМОТР ТЕХНИЧЕ-

СКОГО И НАУЧНОГО ТВОР-

ЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ.

1. Так представляют буду-

щий сверхскоростной экспресс

ребята из города Враца.

2. За макет «Луны-9» габ-

ровские пионеры награждены

«Золотым значком».

3. «Золотой значок» получи-

ли и создатели этой великолеп-

ной трассы.

4. Авторам радиоуправляе-

мой модели бронетранспорте-

ра вручен приз журнала «Мпад

конструктор» — кинокамера

«Кварц 2М».

5. Яхта «Юнга» пользуется

большим и заслуженным успе-

хом.

6. Сколько интересного на

выставке!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Главный редактор

, Ю. С- СТОЛЯРОВ

Ежемесячный популярный научно-технический

Р_-е дакционная

.коллегия:

О. К. Антонов,

Ю. Г. Бехтерев

, (ответствен ный

секретарь),

Ю. А. Долматовский,

А. А. Дубровский,

/В; Г. Зубов,

А. П. Иващенко,

И. К. Костенко,

С. Ф. Малик,

П. Р. Попович,

А С. Рагузин

(заместитель

главного редактора),

Б. В. Ревский

журнал ЦК ВЛКСМ для молодежи

Год издания восьмой, май, 1973, № R

(зав. отделом

научно-технического

творчества),

В. М. Синельников,

Н. Н. Уколов

Оформление

М. Каширина

и Л. Шараповой

Год третий — год решающий___________________________________

Р. Яров. Вспомогательный цех 2

Из блокнота журналиста______________________________________

М. Жирнова. Добрые семена — добрые всходы 6

Лаборатория конструктора______________________________________

Автомобиль и дизайн 10

Л. Черетаев. «Комета» мчится по дороге 12

На земле, в небесах и на море_________ _____________________

А. Мерецков. Артиллерия в танковом строю 14

Перед Штурмом звукового барьера 17

«Неистовый» 20

Твори, выдумывай, пробуй!___________________________________

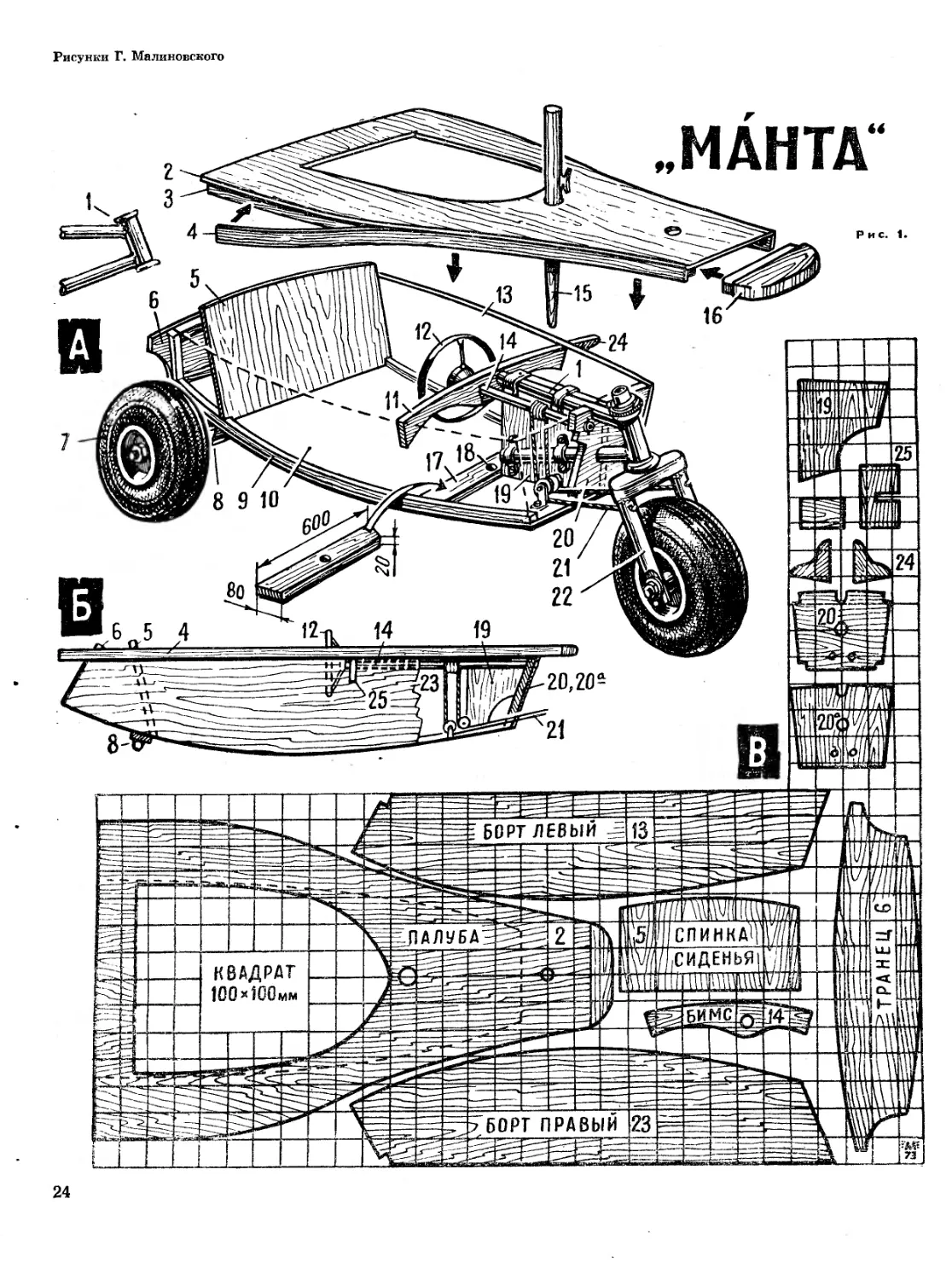

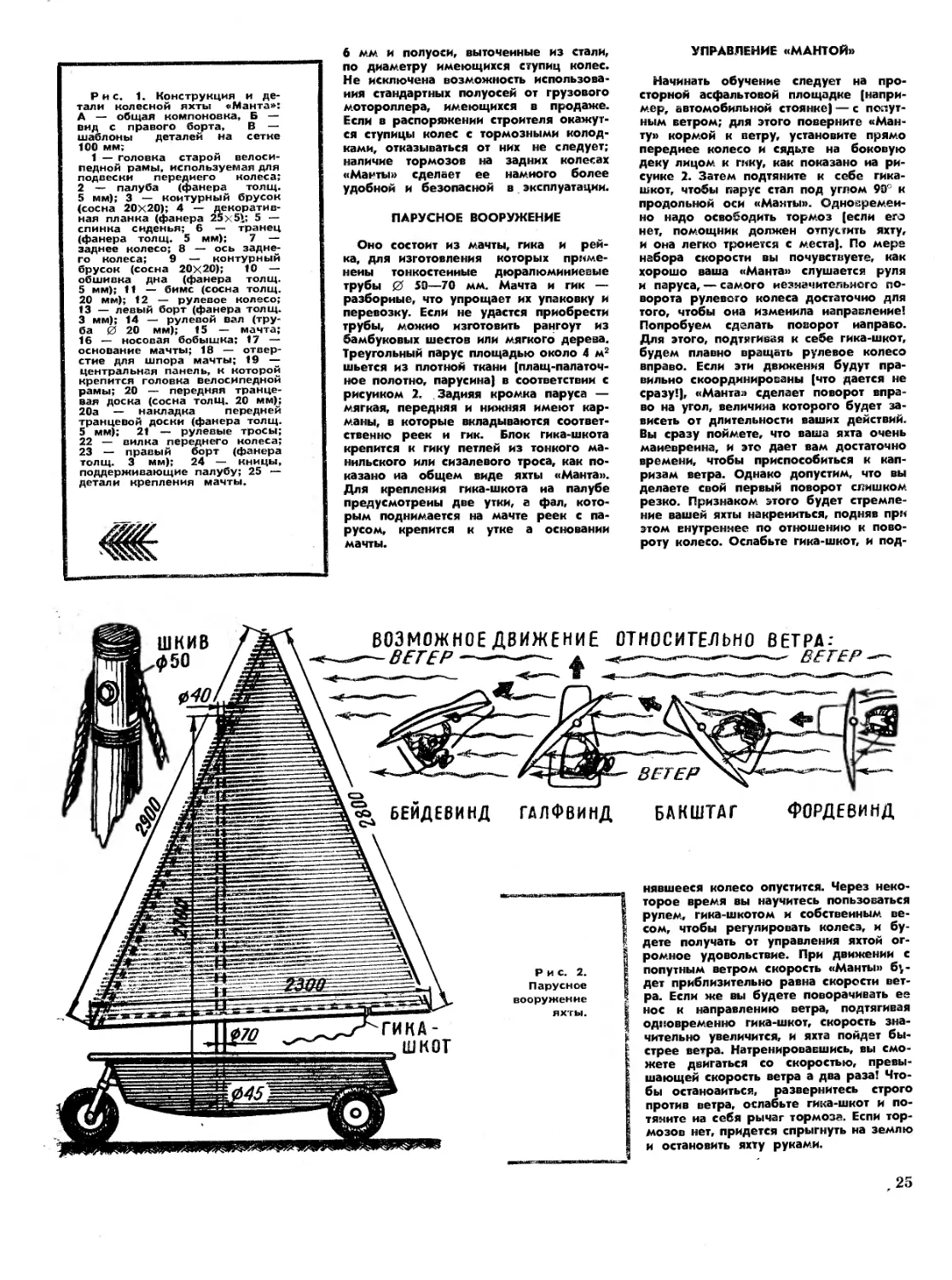

Яхта на... шоссе 23

Клуб «Зенит»_________________________________________

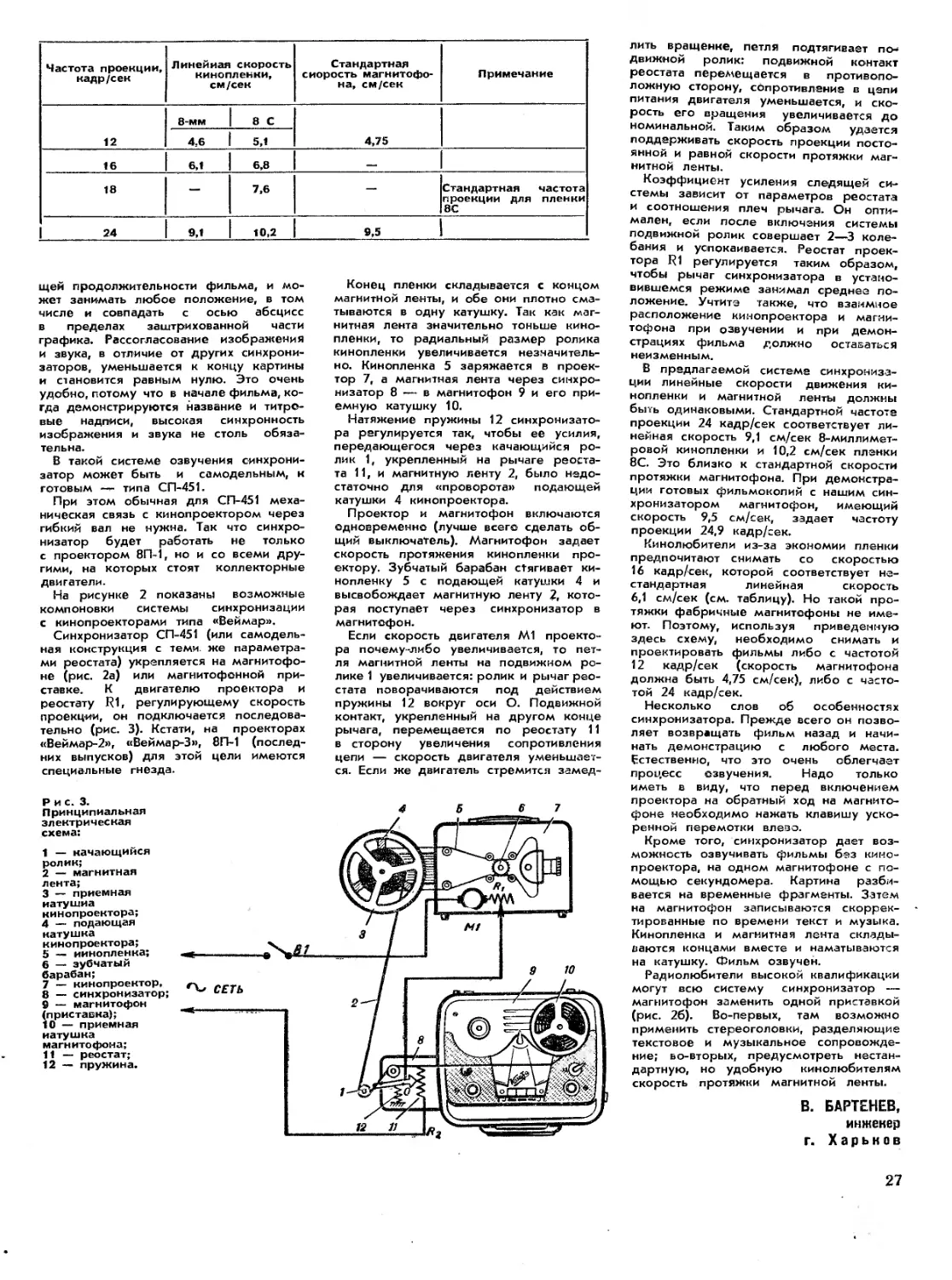

В. Бартенев. Кино и магнитофон 26

Великие мореплаватели ,

Б. Тимофеев. И все-таки — Колумб! 29

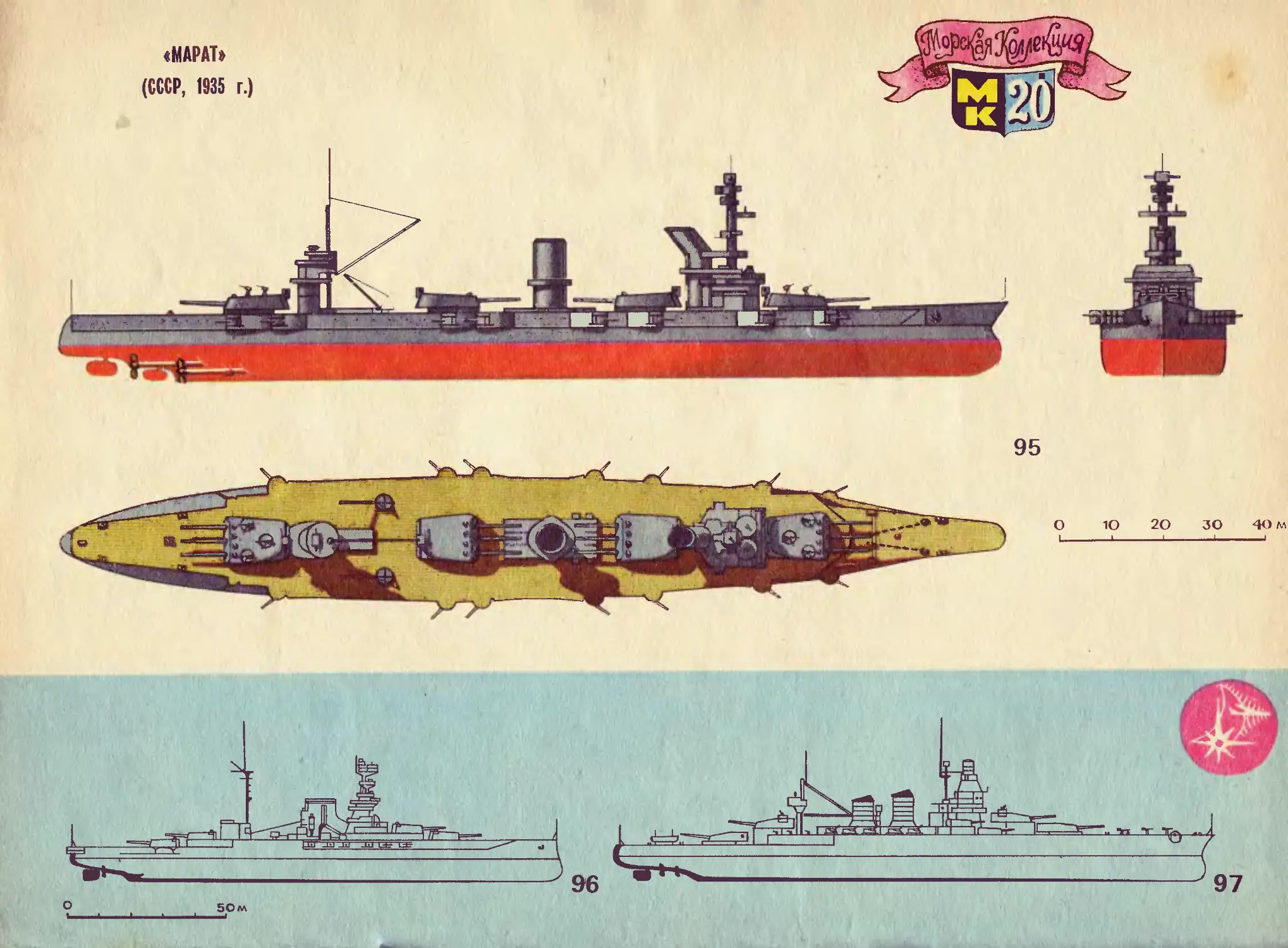

Мор ская коллекция «М-К»____________________________________

Г. Смирнов. «Марат» 33

Радиосправочная служба «М-К» ________34

Электронный калейдоскоп___________________________________________36

На разных широтах 37

ОКБ «М-К»___________________________________________________

А. Столярчук. Три цилиндра — сорок пять «лошадей» 38

В мире моделей______________________________________________

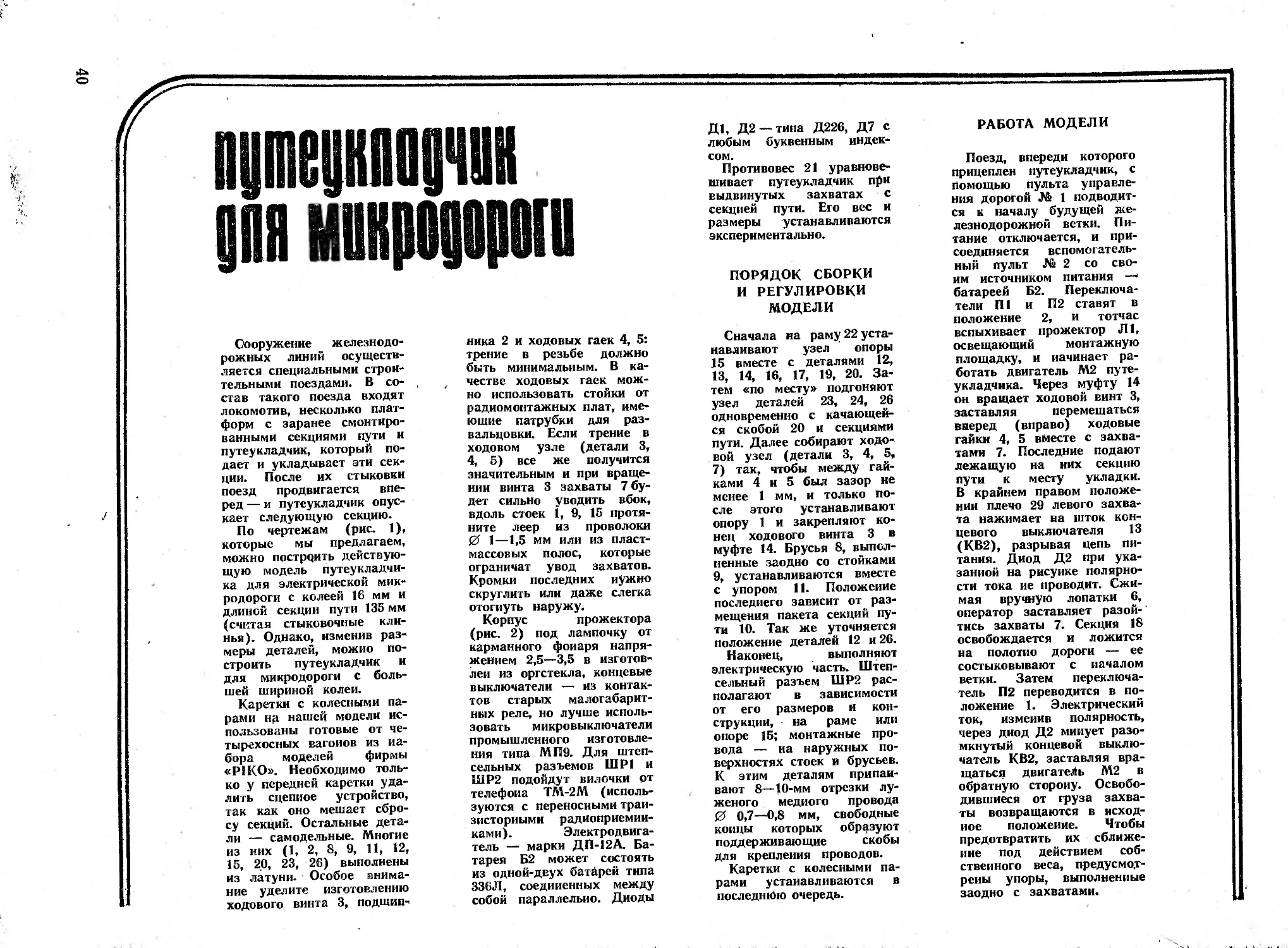

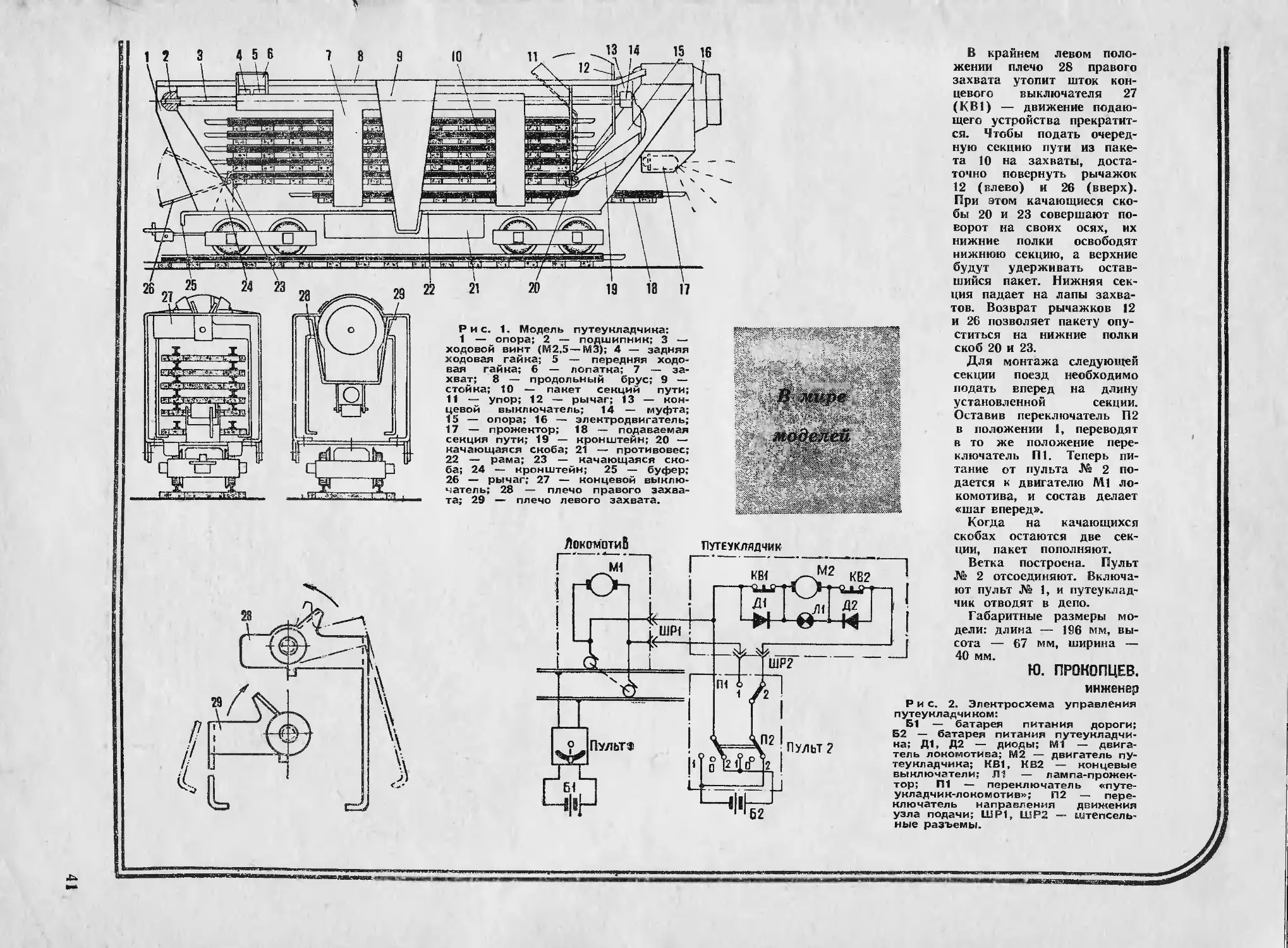

Ю. Прокопцев. Путеукладчик для микродороги 40

Мастер на все руки___________________________________________ 42

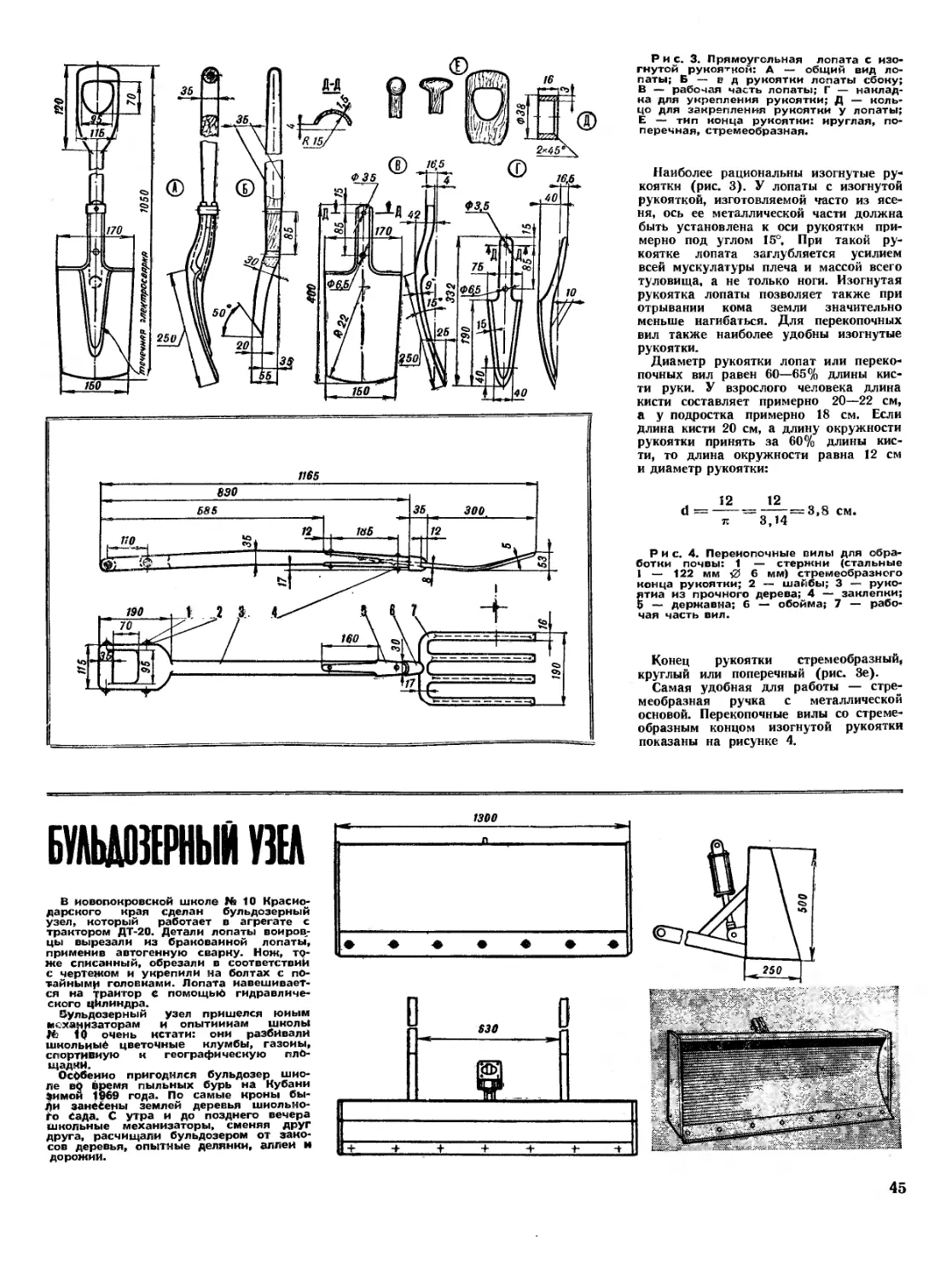

Малая механизация 44

Горизонты техники___________________________________________

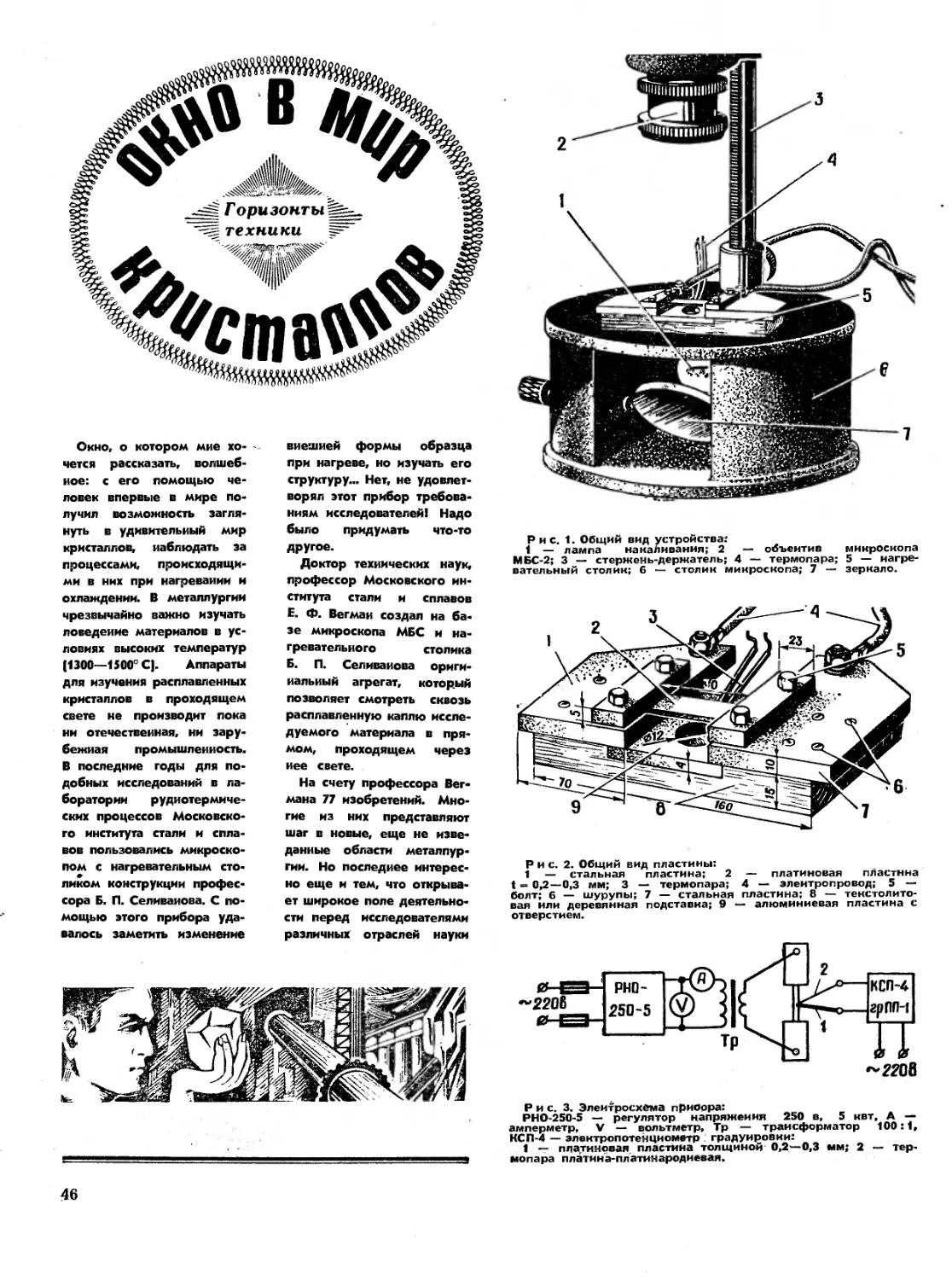

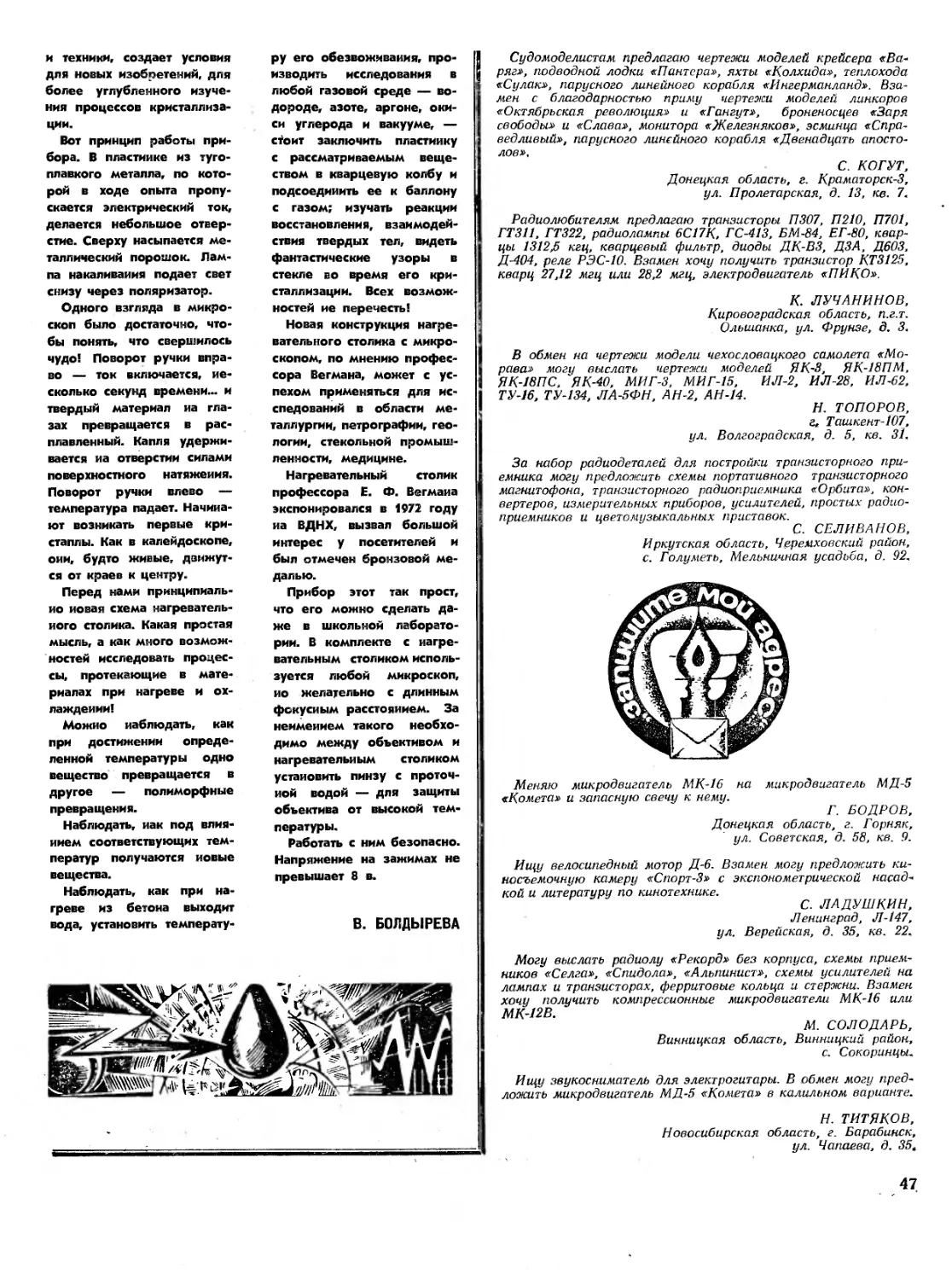

В. Болдырева. Окно в мир кристаллов 46

Запишите мой адрес 47

Спорт_______________________________________________________

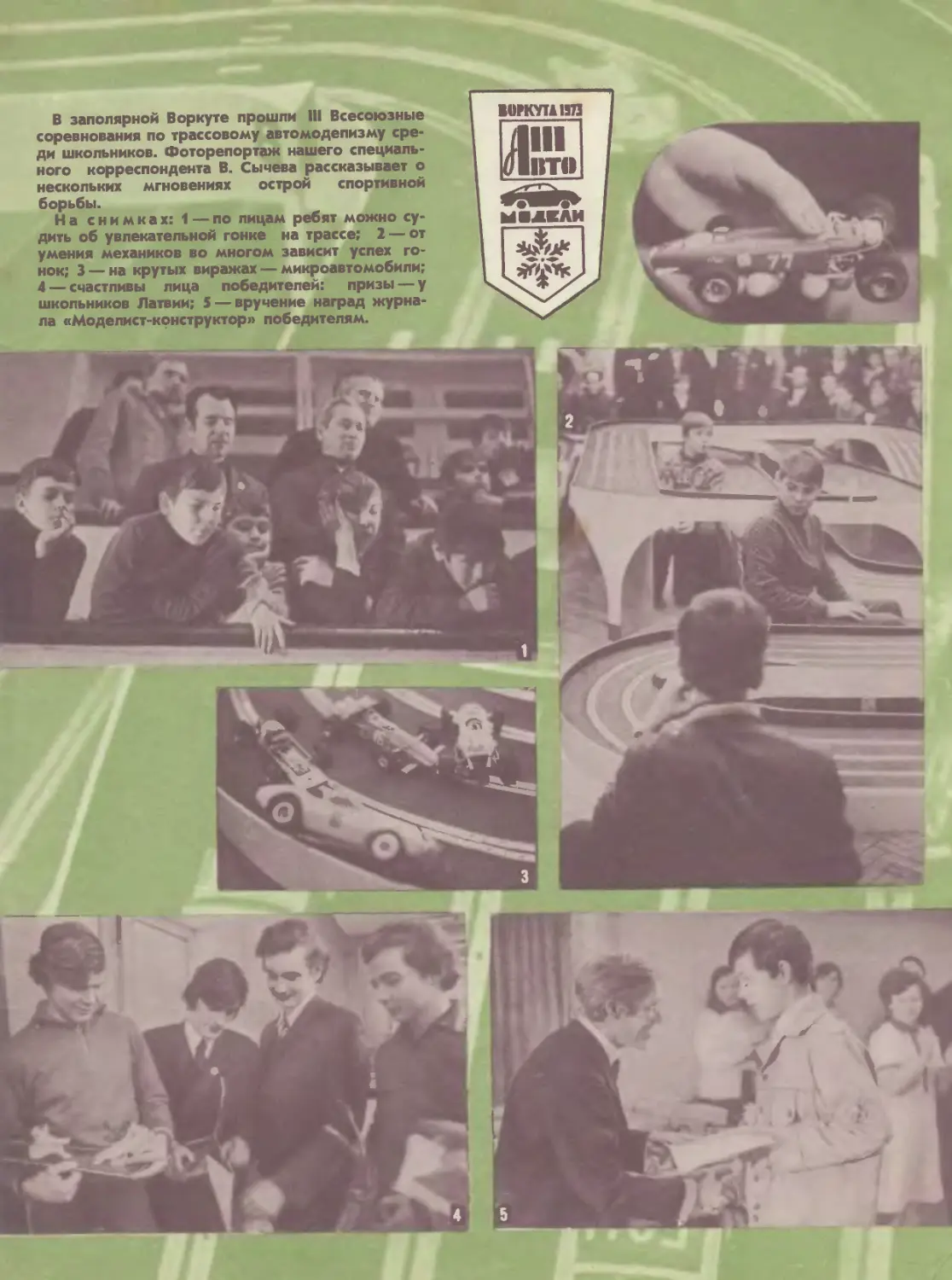

, Ю. Хромов. И в Заполярье — старты! 48

Технический

редактор

т. Цыкунова

Рукописи

не возвращаются

ПИШИТЕ НАМ

ПО АДРЕСУ:

Москва. А-30. ГСП.

Сущевская. 21

«Моделист-

конструктор»

ТЕЛЕФОНЫ

РЕДАКЦИИ:

доб. 3-53 (для справок)

ОТДЕЛЫ:

научно-технического

творчества,

военно-технических

видов спорта,

электрорадиотехники —

251-11-31 и

251-15-00, доб. 2-42.

писем и консультаций —

251 15-00; доб. 4-46.

иллюстративно-

художественный —

251-15-00, доб. 4-01.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Год третий — год решающий

Рапортуют учащиеся техникумов

Они строят свой дом-

«Теремок» на прицопо

В порт приписки но вернулись

Сдано в набор

6/Ш 1973 г.

Подп. к печати

13/IV 1973 г.

А00686.

Формат 60Х90’/й.

Печ. л. 6 (усл. 6) +

+ 2 вкл.

Уч.-изд. л. 7.

Тираж 370 000 экз.

Заказ 497.

Цена 25 коп.

Типография изд ва

ЦК ВЛКСМ «Молодая

гвардия». Москва, А-30,

Сущевская, 21.

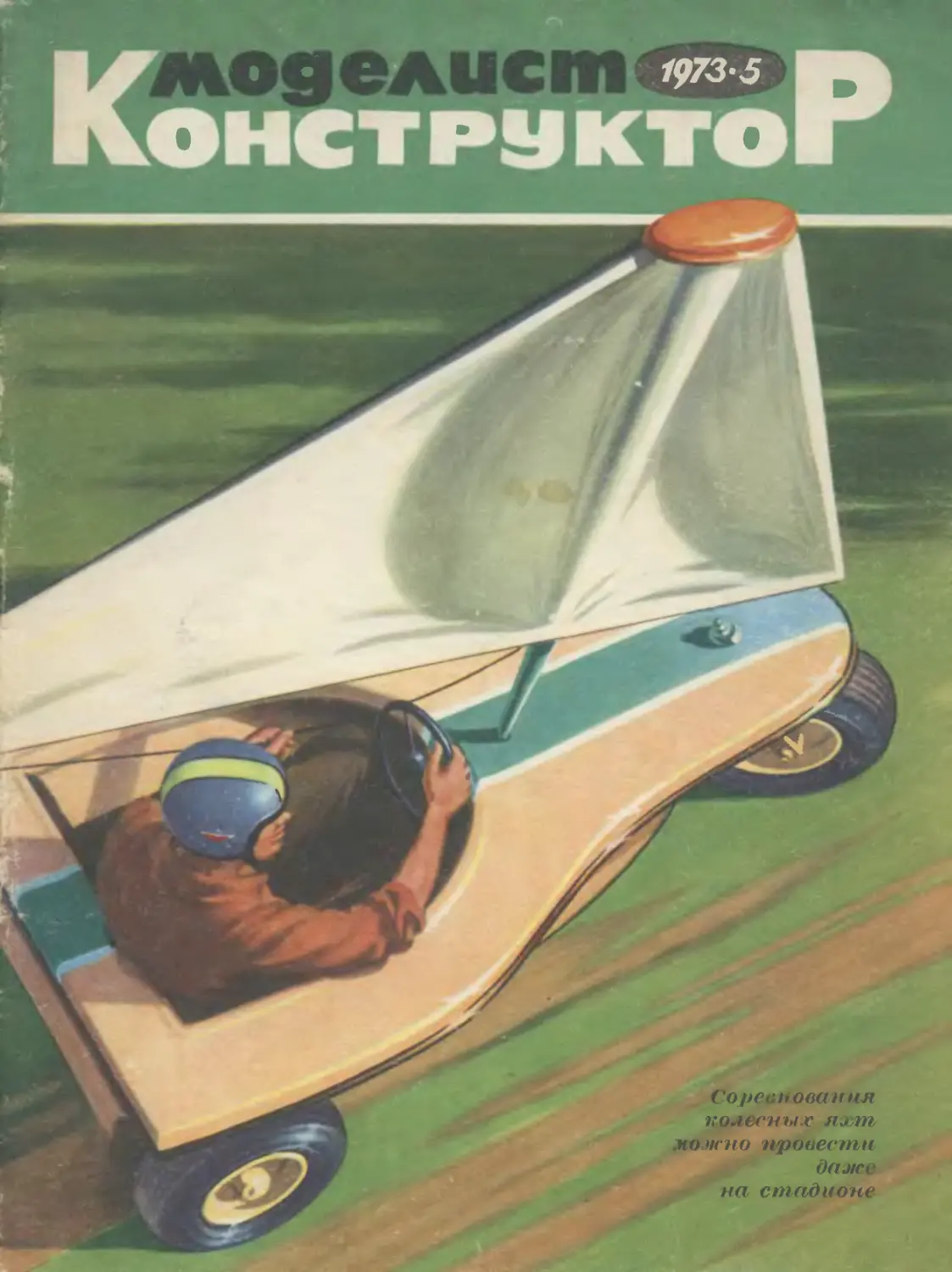

ОБЛОЖКА: 1-я стр. —

Яхта «Манта». Рис.

Э. Молчанова; 2-я стр. —

У болгарских юных тех-

ников. Фото Д. Димитро-

ва и Д. Йорданова. Мон-

таж T. Райковой;

3-я стр. — Автомодель-

ные трассовые в Ворку-

те. Фото В. Сычева;

4-я стр. — Наставник.

Фото Ю. Егорова^

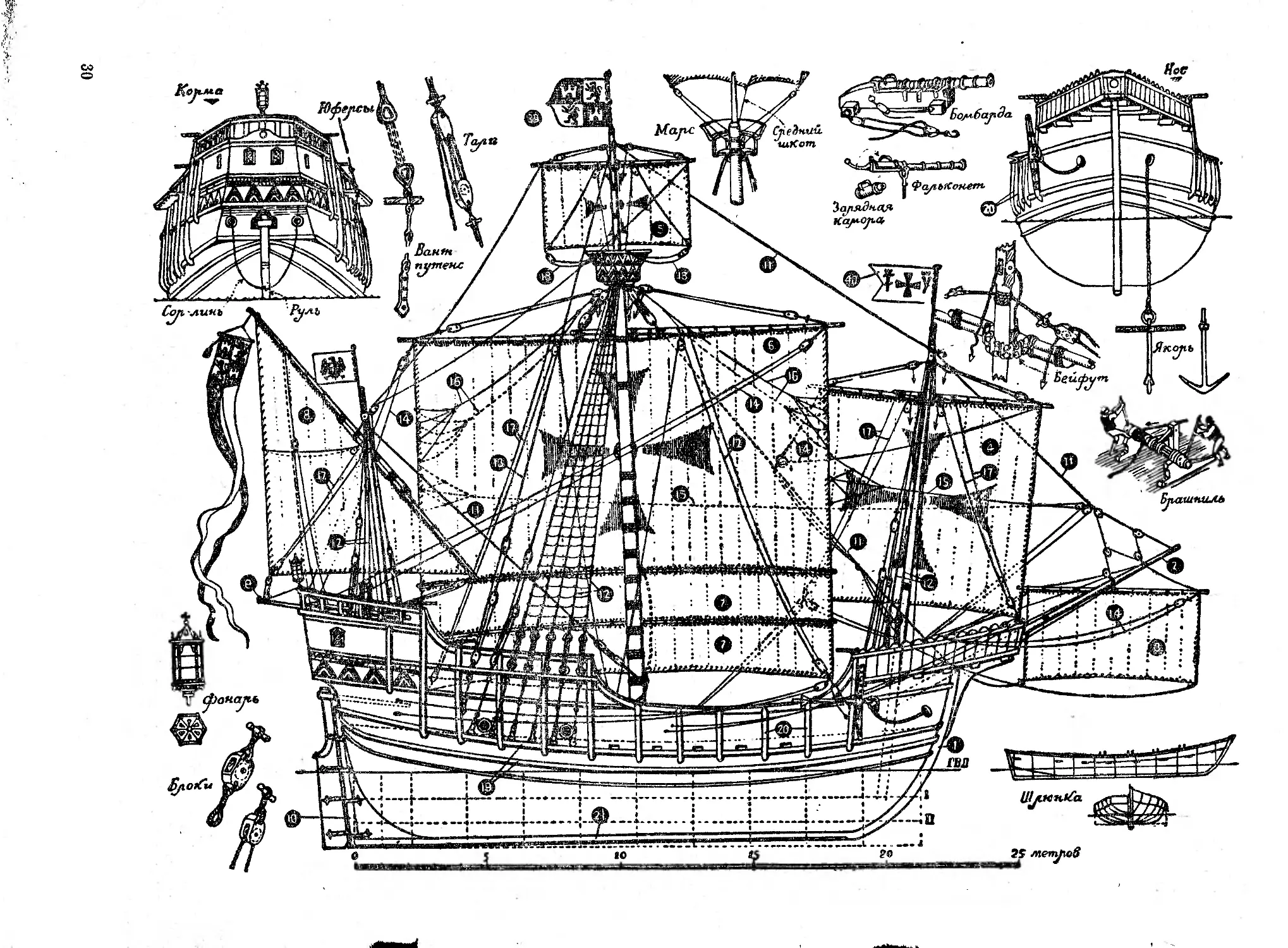

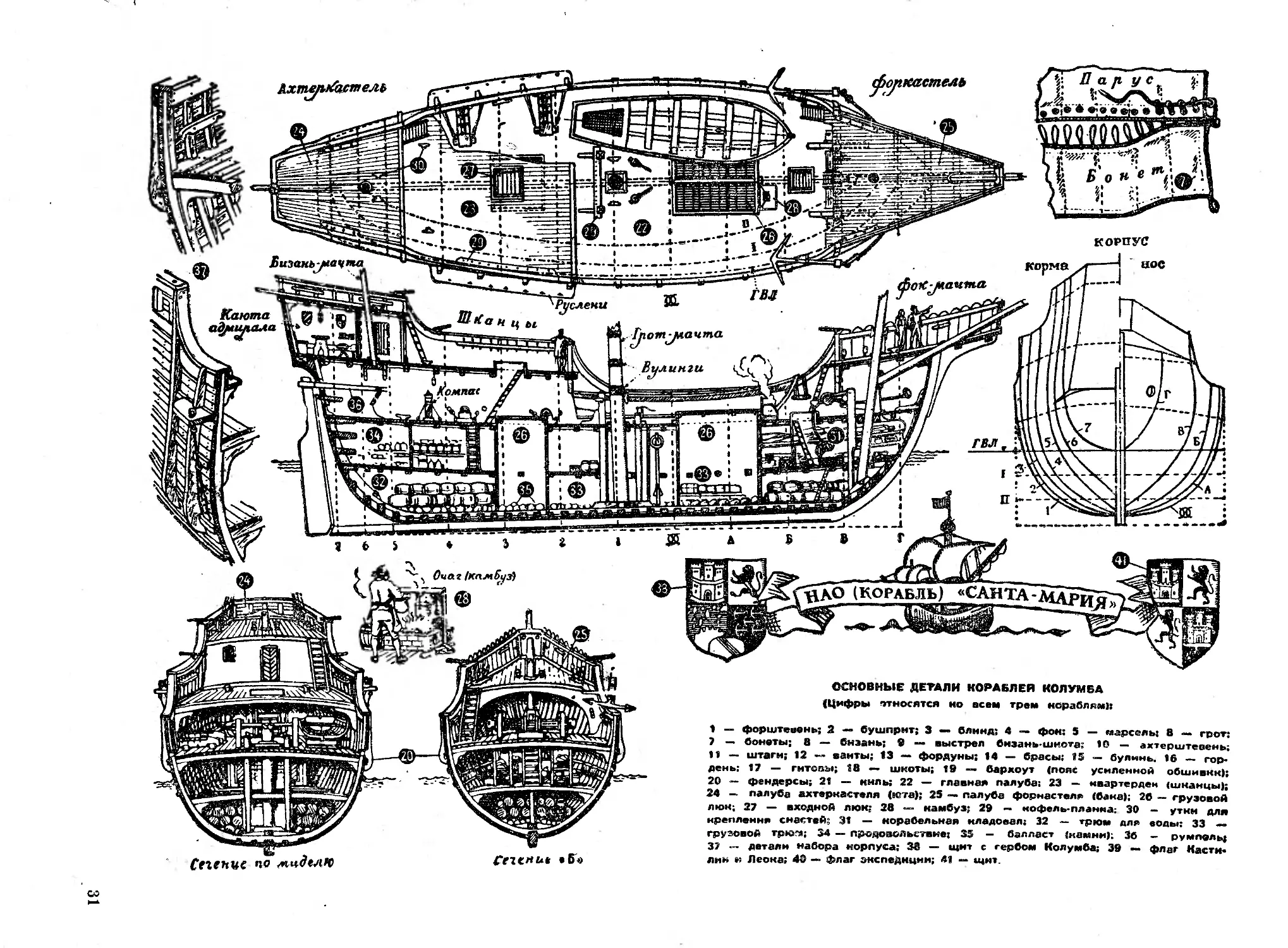

ВКЛАДКА: 1-я стр. —

СУ-122. Рис. Э. Молчано-

ва; 2-я стр- — ЛА-11; Рис.

Э. Романова; 3-я стр. —

«Санта-Мария». Рис.

Н. Рожнова; 4-я стр. —

Морская коллекция

«М-К». Рис. Б. Лисен-

кова.

1

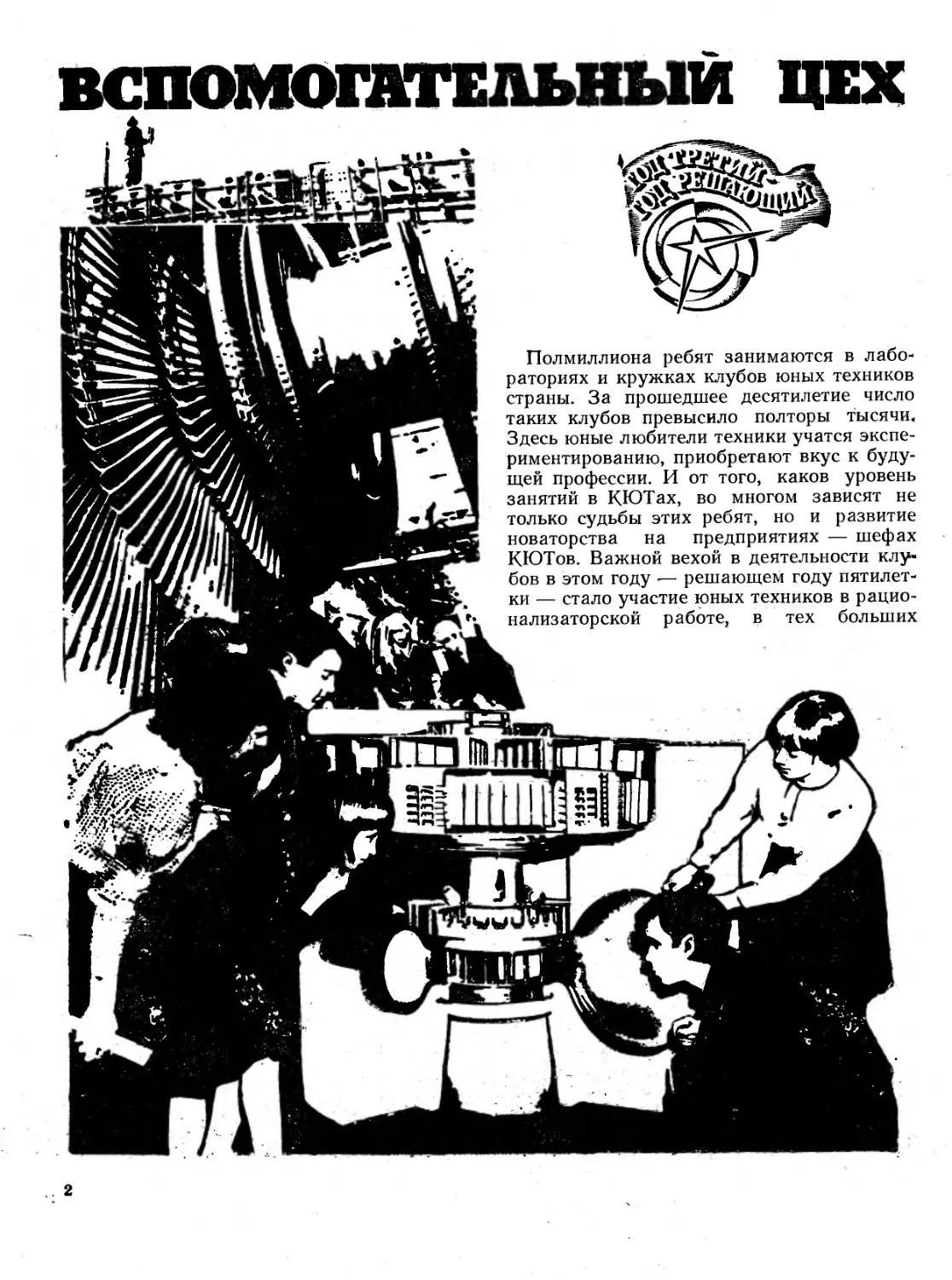

вспомогательный цех

Полмиллиона ребят занимаются в лабо-

раториях и кружках клубов юных техников

страны. За прошедшее десятилетие число

таких клубов превысило полторы тысячи.

Здесь юные любители техники учатся экспе-

риментированию, приобретают вкус к буду-

щей профессии. И от того, каков уровень

занятий в КЮТах, во многом зависят не

только судьбы этих ребят, но и развитие

новаторства на предприятиях — шефах

КЮТов. Важной вехой в деятельности клу-

бов в этом году •— решающем году пятилет-

ки — стало участие юных техников в рацио-

нализаторской работе, тех больших

2

задачах, которые стараются выполнить

комсомольцы предприятий в ходе проведе-

ния Всесоюзного фестиваля молодежи.

О том новом, что появилось за последнее

время в работе КЮТов, о целеустремленном

воздействии педагогов-производственников

на формирование творческих кадров про-

мышленности, рассказывает наш специаль-

ный корреспондент Ромэн Яров, побывав-

ший в клубе юных техников Уральского ма-

шиностроительного завода.

Это может прозвучать как литературный штамп, но имен-

но такие слова были произнесены в купе поезда Москва —

Свердловск. Пожилая женщина сказала: «А я еще хорошо

помню старый Екатеринбург. Лучший лес и лучшее гриб-

ное место в окрестностях города были именно там, где сей-

час расположен Уралмашзавод...»

В нашей стране огромное множество заводов. Уралмаш —

один из самых известных. И дело не только в общем объ-

еме продукции, в грандиозности размеров изделий, выходя-

щих из заводских цехов, а прежде всего в том всеобщем

уважении, которым пользуется завод. Для специалистов

уважение это основывается на том, что продукция завода

уникальна: ни одно другое предприятие страны таких огром-

ных машин не делает; инженерные кадры завода способны

решать самые сложные задачи, диктуемые эпохой научно-

технической революции; квалификация рабочих достаточно

высока, чтобы воплощать самые необычные инженерные ре-

шения в металл. Что же касается неспециалистов, то и они

достаточно много слышали о заводе заводов. На страницах

журналов и газет, в радио- и телепередачах сообщения о но-

вых машинах Уралмаша встречаются достаточно часто. И на

воображение даже самого далекого от техники человека не

может не подействовать такое: установка, которая пробу-

рит землю на глубину пятнадцать тысяч метров, шагающий

экскаватор с емкостью ковша в восемьдесят кубометров и

вылетом стрелы в сто двадцать метров. Проникновение я

глубь земных недр — тема, волновавшая в былые годы фан-

тастов не менее, нежели полеты в космос, н если нынеш-

няя межпланетная эпопея доступна пониманию даже ребен-

ка, то точно так же каждый понимает, какие блистательные

по остроумию инженерные решения и какая виртуозная ра-

бота токарей, слесарей, сварщиков и представителей других

рабочих специальностей должна быть заложена в основу

такого грандиозного дела, как бурение земной коры на

столь огромную глубину. Две установки для этой цели долж-

ны быть созданы на Уралмашзаводе за годы девятой пяти-

летки. И другие машины, такие же необычные, должны быть

за это время изготовлены: уже упоминавшийся экскаватор,

уникальные гидравлические прессы, оборудование первого

в стране комплекса для прокатки широкополочных двутав-

ровых балок, мощные установки для непрерывной разливки

стали и другие. Это воспринимается более обыденно, неже-

ли установка для сверхглубинного бурения, но в действи-

тельности все онн на одном, уникальном уровне.

Люди, которые блистательно справились с предшествовав-

шими задачами и, надо полагать, не менее блистательно

справятся и с возникающими в решающем году пятилетки, —

сегодняшний день Уралмаша, гордость его. Среди них есть

замечательные лнчностн. Александр Иванович Храмцов —

знатный зуборез, Герой Социалистического Труда, член

ЦК КПСС, почетный гражданин города Свердловска, депу-

тат Верховного Совета СССР в течение 8 лет. Отец и сын

Дурнышевы. Отец — Алексей Алексеевич, знатный фрезеров-

щик, кавалер ордена Ленина, лучший рабочий своей профес-

сии. А сменщиком на том же станке — сын его Сергей.

Рабочая династия! Анатолий Михайлович Чугунов, еще

в первые годы Уралмаша направленный на завод по пу-

тевке Пермского обкома ВЛКСМ. По почину Чугунова в

годы войны зародилось движение «тысячников» — людей,

выполнявших нормы на тысячу и более процентов. Он воз-

главлял тогда фронтовую бригаду, состоящую из подрост-

ков. Ордена Ленина, «Знак Почета», Красной Звезды — вот

награды старого инструментальщика. В 1972 году ему было

присвоено звание «Почетный уралмашевец». Теперь он заве-

дует кабинетом профориентации, и ребята, приходящие в ка-

бинет, на опыте всей благородной жизни старого ветерана

убеждаются, что мало на земле званий более почетных, не-

3

ж ели звание рабочего. А был он в последние годы своей

работы непосредственно на заводе заместителем начальника

экспериментального цеха, состоящего почти целиком из мо-

лодежи. Молодость и эксперимент — понятия, хорошо соче-

тающиеся друг с другом, и кто же лучше поймет стремле-

ние молодых к новому, как не человек, который сам когда-

то по комсомольской путевке строил Уралмашзавод.

О людях и делах вчерашнего и сегодняшнего Уралмаша

можно рассказывать бесконечно — это тема романов, повес-

тей, очерков, пьес — для произведения в любом литератур-

ном жанре можно найти здесь и героев, и сюжеты, и кон-

фликты. Но разговор пойдет о другом — о том участке за-

водской работы, который — пусть в сравнительно небольшой

степени — определит завтрашний день завода. Речь пойдет

о клубе юных техников. Вот полное название этой органи-

зации: Клуб юных техников, сектор техники при клубе

школьников производственного объединения «Уралмаш».

Я спрашиваю директора клуба школьников Владимира

Алексеевича Панова: «Кто же из руководителей завода счи-

тает, что деятельность клуба юных техников есть в какой-то

мере подготовка к завтрашнему дню завода?» — «Все так

считают, — отвечает он. — И партийный комитет, и адми-

нистрация, и завком, и комитет комсомола. Вот, пожалуй-

ста, одно из доказательств». Владимир Алексеевич дает мне

один из последних приказов директора Уралмаша. Да-

та — 17 ноября 1972 года. «Об организации выставки к все-

союзному семинару «Опыт работы Свердловской областной

партийной организации по увеличению выпуска продукции

за счет реконструкции действующих предприятий». Пункт

15-й гласит: «Обеспечить клуб школьников пиломатериалами,

фанерой, оргстеклом и другими материалами, необходимыми

для изготовления макетов».

— Клуб школьников вообще и юных техников в частности

рассматривается как один из вспомогательных цехов заво-

да, — говорит Владимир Алексеевич. — Годовой бюджет его

составляет почти сто тысяч рублей. — И, заметив мой изум-

ленный взгляд, добавляет: — Да, а вы как думали? Здесь

у нас настоящие токарные, фрезерные, сверлильные, зубо-

резные станки, которые покупает завод. Это ведь не первый

приказ, в котором говорится о клубе школьников. Согласно

другим распоряжениям клуб и снабжается как вспомога-

тельный цех завода. На заводе существует специальная ко-

миссия по работе с детьми и подростками. Председатель

ее, Геннадий Дмитриевич Митюхляев, помогает клубу.

Вполне естествен вопрос: каков же эффект всего этого?

Завод дает много, но что получает он взамен? Может быть,

вопрос поставлен слишком прямолинейно, грубовато, но де-

ло не в формулировке. Работа по воспитанию склонности к

техническому творчеству среди детей не благотворительность

и не только средство любой ценой отвлечь ребят от «па-

губных влияний». В эпоху научно-технической революции за-

дачи, которые приходится решать и руководителям про-

мышленности, и рядовым ее работникам, настолько сложны,

что даже к пониманию их приходится идти годами. В этих

условиях преимущество за тем, кто раньше начинает. И ес-

ли завод создает клуб юных техников и тратит на его раз-

витие большие деньги, то он вправе ожидать от питомцев

клуба посильного участия в решении производственных про-

блем. «Вспомогательный цех завода» — клуб, разумеется, не

имеет плана, но зоркие глаза ребят видят зато узкие ме-

ста производства, а свежая их мысль берется за решение

этих проблем. Польза двойная. С одной стороны, решение

какой-то производственной проблемы (хотя в ошеломляю-

щем масштабе заводских дел, может быть, не очень н за-

метное); с другой — своевременное (именно своевременное,

а не раннее) формирование творческой личности. Как извест-

но, успех окрыляет, и если юноше удалось решить какую-то

производственную проблему — пусть даже ие очень слож-

ную, — то, надо полагать, он будет смело браться и за

дальнейшие задачи. Итак, что же конкретно сделано в клу-

бе юных техников Уралмашзавода?

Ребята из кружка машиностроения отправились на экскур-

сию по заводским цехам. И вот что увидели в одном из

них. Стоит высокочастотная установка для закалки деталей,

электроискровой

станок

Работа выполнена Александром БАТАЛОВЫМ — учеником

10-го класса в клубе школьников Уралмашзавода. Руководи-

тель пружка автоматики — Владимир Кондратьевич ЖУРАВКОВ.

4

а обслуживают ее пять человек. Многовато, подумали деся-

тиклассники Женя Нечаев, Игорь Воронов, Саша Трусов —

все члены кружка автоматики и телемеханики. Пришли в

клуб, посоветовались со своим руководителем, Владимиром

Кондратьевичем Журавковым. Сам бывший участник круж-

ка, затем студент Уральского политехнического института

имени Кирова, ныне начальник отдела электропривода, он

лучше кого-либо другого знает и творческие возможности

ребят, н производственные нужды. «Беритесь, решайте» —

так сказал он ребятам. И они взялись. Процесс этот был

нелегким, включал в себя бесконечные размышления, не-

устанные поиски, множество отвергнутых вариантов. В кон-

це концов ребята создали установку для закаливания вту-

лок, которую может обслужить одни человек. В бункер за-

сыпаются детали, рабочий нажимает на кнопку, втулки ров-

ными рядами прокатываются через поле высокой частоты.

Эта установка экспонировалась на выставке научно-техни-

ческого творчества молодежи (НТТМ-72) и была отмечена

лауреатским дипломом. Дело теперь за ее внедрением на

заводе. И здесь следует привести слова первого секретаря

ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельникова из доклада на VIII пле-

нуме ЦК ВЛКСМ «О задачах комсомола, вытекающих из

решений декабрьского (1972 г.) Пленума ЦК КПСС и докла-

да товарища Л. И. Брежнева «О пятидесятилетии Союза

Советских Социалистических Республик». Е. М. Тяж ельни-

ков сказал, что комитеты комсомола должны усилить шеф-

ство над механизацией и автоматизацией трудоемких про-

цессов и ручных операций. Необходимо организовать дей-

ственный контроль за внедрением предложений молодых но-

ваторов.

В помещении, где занимается кружок машиностроения, на

верстаке стоит действующая модель стана для прокатки

уголка. Другая модель, стана для прокатки листового же-

леза, экспонировалась на ВДНХ. Это своеобразный вид

творчества, в спортивных соревнованиях с такими моделями

не выступишь. Но зато, сколько б ни рассказывали ребятам

о заводе, его делах, людях и традициях, ничто не даст та-

Стгнок служит для получения сквозных отверстий или

углублений в металле методом электроискровой обработки в

масляной или керосиновой среде.

В силовую часть станка входит понижающий трансформа-

тор Тр1, селеновый выпрямитель ВС. Напряжение подается

на рабочий орган стайка — инструмент, закрепляемый на

штаиге вибратора. С помощью переключателя П задаются

различные режимы работы станка. При меньшем инструмен-

те напряжение понижается, при инструменте с большой пло-

щадью обработки — повышается. Режим подбирается экспери-

ментально и контролируется указательным прибором V.

Схемой управления предусмотрена блокировка, снимающая

подачу напряжения на инструмент после включения вибра-

тора.

Работа на станке производится следующим образом:

а) при опущенной ванночке с маслом на столике станка

закрепляется обрабатываемая деталь;

б) поднимается на максимальную высоту масляная ван-

ночка;

в) переключателем П устанавливается требуемый режим ра-

боты:

г) тумблером В включается вибратор с заранее закреплен-

ным на его штанге инструментом;

д| тумблером Т включается рабочий ток.

кого яркого, четкого, выпуклого представления о том, чем

же занимаются несколько десятков тысяч человек, объеди-

няемых одним словом «Уралмаш», нежели работа над мо-

делью одного из заводских сложных изделий. Так входят

ребята в круг интересов завода, так абстракция, далекие

дела взрослых наполняются реальным содержанием. Тем бо-

лее что руководит этим кружком старший мастер одного из

заводских цехов Юрий Михайлович Корешов. А кто лучше

старшего мастера знает смысл и суть всей заводской дея-

тельности!

Михаил Иванович Белов, руководитель столярной мастер-

ской, говорит: «Ребята из нашего кружка, повзрослев, идут

работать на завод модельщиками. Не все, конечно, но мно-

гие». Это, если можно так выразиться, непосредственная от-

дача. Но есть и другая, моральная. Искусство работать с

деревом относится к числу универсальнейших; куда б ни по-

падали бывшие кружковцы, везде находят они применение

приобретенному мастерству. Пишут об этом Михаилу Ива-

новичу и солдат Виктор Ожегов, и горьковский рабочий Ар-

кадий Гущин, и многие другие.

Владимир Алексеевич Панов показал мие диплом лауреа-

та премии Ленинского комсомола. Вот что там написано:

«Присудить премию Ленинского комсомола клубу школьни-

ков при Дворце культуры производственного объединения

«Уралмаш» Свердловска за успехи в развитии детского

художественного и технического творчества». Этой своей

наградой клуб в значительной мере обязан и работе кружка

кибернетики, которым руководит Игорь Васильевич Фокин.

А работы ребят в области радиоэлектроники заслужили са-

мое широкое признание, экспонировались и на ВДНХ, и во

многих странах мира. Особенно цветомузыкальные уста-

новки.

Славен Урал на весь мир не только своими машинами и

людьми, но и камнями. Каких только разноцветий нет в этой

«малахитовой шкатулке» страны. Ощущение волшебства

охватывает человека, идущего вдоль стендов Свердловского

геологического музея. Земля раскрыла свои недра, и изум-

ленным взорам посетителей предстали вся теплота и весь

холод камней, переливы красок и спокойное мерцание, осле-

пительный блеск и чуть тусклое спокойствие земных недр,

в котором, если вглядеться, не устанешь находить множе-

ство разнообразных оттенков. Лучший источник вдохновения

для создания цветомузыкальных инструментов вряд ли най-

дешь. Вот и появляется звукоцветовая шкатулка «Кристалл»,

созданная двумя девятиклассниками — Александром Стари-

ковым и Александром Алубеевым и восьмиклассником Оле-

гом Рольниковым.

©

На знамени Уральского завода тяжелого машиностроения

имени Серго Орджоникидзе шесть орденов. Два ордена

Ленина, два Красного Знамени, один Октябрьской Револю-

ции, один Отечественной войны II степени. На одной из

заводских площадей стоит на постаменте последнее самоход-

ное орудие, выпущенное заводом в годы войны, а надпись

гласит:

Снарядами, танками,

Тоннами стали

Уральцы священную

Клятву держали.

Ныне продукция Уралмаша поступает более чем в три-

дцать стран мира. Славный завод, нет другого слова. Сла-

вен прошлым, настоящим и будущим. Считается, что буду-

щее скрыто от человеческих глаз, но вполне достоверную

частичку его я увидел, побывав в клубе юных техников

Уралмаша.

5

Мы пришли к нему вечером. Подня-

лись по гранитным ступеням и сразу

оказались над -городом. Пловдив пере-

ливался огнями и глухо, отдаленно шу-

мел. А здесь, у ног Алеши, были тиши-

на и вечерний покой. Лицо солдата те-

рялось где-то в вышине. О чем думает

он, прошагавший когда-то полмира по

бесконечным дорогам войны! Усталый,

запыленный, одетый в видавшую виды

шинель, не был он тогда таким огром-

ным и величественным. Но, должно

быть, горько солдату, что «после воен-

ной пурги из камня его гимнастерка,

из камня его сапоги».

У него много друзей во всем мире,

но, может быть, особенно много здесь,

в Болгарии, где к гранитному воину с

милым русским именем приходят запро-

сто, как в гости. Приходят в тяжелую

минуту и в самый счастливый час. Неиз-

вестно, когда родилась эта традиция, ио

молодые в день свадьбы обязательно

поднимутся иа холм к Алеше*— покло-

ниться ему и положить цветы к утом-

ленным ногам.

ОНИ НУЖНЫ СТАНЦИИ

Пловдив — первый город на нашем

пути из Софии. Мне предстоит еще про-

ехать через всю страну до самого Чер-

ного моря и вернуться в столицу. Моя

гостеприимная хозяйка — редакция жур-

нала «Млад конструктор» — хотела,

чтобы я успела увидеть «все».

На окружной станции юных техников

Пловдива нас встречает директор —

Цветан Дойчинов, учитель математики.

На станции три года, со дня образова-

ния. Сразу видно, что этого большого,

совсем молодого человека с добрым и

веселым лицом очень любят дети.

В просторных, отлично оборудован-

ных лабораториях и кабинетах еще пах-

нет краской. Станция только что пере-

ехала в новое здание. «Через два меся-

ца вы бы увидели гораздо больше, —

сожалеет Цветан, — мы пока не устрои-

лись». Не представляю, что еще можно

сделать в этом уютном и красивом до-

ме. Но хозяину виднее.

У станции счастливая судьба. С рож-

дения и до сегодняшнего дня у нее

много друзей и помощников. Ни в чем

не отказывают директору ни Окружной

Народный Совет, ни комитеты комсомо-

ла. Если не хватает «базы», гостеприим-

но раскрываются перед ребятами двери

институтов и заводов. Кроме 12 штатных

работников, кружки ведут еще 22 спе-

циалиста-педагога.

В сущности, руководителей немного.

Ведь на станции занимаются по тридца-

ти одной специальности. Среди них по-

четное место принадлежит не только

техническим дисциплинам, но и «чи-

стой науке»: физике, астрономии, химии.

Словом, выбор большой. Но у плов-

дивских ребят есть все-таки две самые

большие привязанности — математика и

электроника. Эта традиция рождена са-

мой жизнью большого города — про-

мышленного и научного центра страны.

Детское техническое творчество в

Болгарии родилось недавно, но вырос-

ло и обрело силу и мощь так же быст-

ро, как царевич Гвидон из пушкинской

сказки. Чудес не бывает, и внезапный

этот расцвет имеет вполне реальные

причины. Но о них речь впереди. А по-

ка хотелось бы сказать об одной осо-

бенности всех СЮТ страны. Туда при-

нимают только самых лучших, самых

способных. Каждый год проводится что-

то вроде вступительного конкурса. Но

наивысший проходной балл дает реко-

мендация руководителя кружка, где

«абитуриенты» уже сделали свои пер-

вые шаги в облюбованном деле. Такие

кружки, причем самые разнообразные,

есть практически во всех школах и тех-

никумах, и СЮТ может позволить себе

роскошь выбирать.

Из блокнота

журналиста

ДОБРЫЕ

СЕМЕНА-

ДОБРЫЕ

ВСХОДЫ

М. ЖИРНОВА,

наш спец. корр.

Что это дает? Прежде всего у питом-

цев станции действительно есть любовь

к технике. Не просто неосознанная жаж-

да деятельности, а вполне сформиро-

вавшийся интерес к какой-то определен-

ной области. Конечно, трудно говорить

о призвании двенадцатилетнего маль-

чишки. Но все же вероятность «попа-

дания в цель» возрастает. Специалисты

из ребят вырастут великолепные.

Высокая квалификация «аудитории»

дает возможность преподавателям вести

по-настоящему творческую работу, ис-

пользовать все доступные детям науч-

ные и технические достижения. Полу-

чается обратная связь: ребята способные,

значит, их можно большему научить, а

чем большему научишь, тем требова-

тельнее к знаниям они станут.

В лаборатории электроники мы позна-

комились с ее руководителем. Лукавая,

смеющаяся физиономия и явно не со-

ответствующее характеру имя — Ан-

гел. Смолкшая было при нашем торже-

ственном появлении веселая компания

юношей и девушек вскоре живо вклю-

чается в разговор. Все они члены клу-

ба станции, а значит, у каждого за пле-

чами солидный творческий стаж и пра-

во работы над самостоятельной темой:

обязательная программа кружка Для них

пройденный этап. Ребята совсем взрос-

6

лые — на станцию принимают до

восемнадцати лет. Молодежи не надо

думать, «куда девать свободное время».

Их всегда ждет клуб.

«Электронщики» могут похвалиться

интересными работами. В лаборатории

стоит великолепно отделанный, начи-

ненный сложнейшей аппаратурой авто-

матически регулируемый перекресток.

Ездила в Японию на международную

выставку детского технического творче-

ства кибернетическая собака. Заслу-

жил самой высокой похвалы специали-

стов танк, управляемый сигналами низ-

кой частоты. Тут же в лаборатории две

вроде бы несерьезные игрушки —

смешная зеленоглазая кошка и важный

кот в сапогах в лихо заломленной

шляпе. Кто-то осторожно тянет кошку

за хвост. Она, сверкнув глазами, отве-

чает таким натуральным обиженным

«мявом», что мысль о ее электронном

происхождении сразу тускнеет. А как

рассказывает сказки кот! Почти не по-

нимая по-болгарски, я все равно с удо-

вольствием слушаю хвастливую, всю

искрящуюся забавными интонациями

речь. Скоро у всемирно известного ге-

роя будут гораздо более квалифициро-

ванные слушатели — он поедет на по-

стоянное место жительства в детский

сад. Между прочим, роскошного кота

рисовал сам Ангел и сказку читал то-

же он.

На станции все молодо: и люди и

традиции. Средний возраст руководите-

лей не достигает тридцати. Молодостью

веет от дел, от смелых технических

идей. От деятельной, творческой друж-

бы всего коллектива. Здесь не знают,

что такое «текучесть кадров». Никто из

них не может обойтись без Станции, а

станция без них.

САМЫЙ МОЛОДОЙ

СТАРЕЙШИНА

вают себя несколько сот человек. Дэ

что там несколько сот! Когда отмечали

пятнадцатилетний юбилей его деятель-

ности в техническом творчестве, в тыся-

чеместный оперный театр не смогли по-

пасть все желающие. Были поздравле-

ния, цветы, даже слезы. Как много на-

до отдать людям, чтобы заслужить все

это! В президиуме тогда сидели дирек-

тора крупных заводов, секретарь ЦК

комсомола, ученые — все ученики Ма-

кедонского. «Они мне (понимай —

юным техникам) ни в чем не отказы-

вают...» Хорошие «связи» у старейши-

ны технического творчества.

Впрочем, какой он старейшина! Худо-

щавый, стремительный, Димитр по-юно-

шески полон сил и планов. Года три

назад по его инициативе в Стара-Загоре

начали совсем новое дело — провели в

округе конкурс на лучший эксперимент

по физике. Физика вообще его старая

любовь. Но, кроме того, Македонский

всегда считал несправедливым, что на

выставки часто отбирают работы «по

одежке», а задумка, оригинальность

идеи отступают на задний план. На кон-

курсе критерии другие. Прежде всего

и главным образом учитывается остро-

умие конструкций, их непохожесть на

общепринятые образцы. Ну и, конечно,

целесообразность: новое должно быть

лучше старого.

На первом конкурсе в 1970 году рас-

сматривалось всего 40 приборов, но

его жизненность и необходимость дока-

зал второй год — поступило 140 зая-

вок. В третий раз среди 245 экспонатоз

авторитетное жюри — ученые, инжене-

ры, представители министерства про-

свещения — с трудом выбрали лучшие.

На шестом республиканском смотре

ТНТМ (технического и научного творче-:

ства молодежи), который пройдет в

Пловдиве в 1973 году, откроется раз-

дел «Эксперимент». Теперь в конкурсе,

который родился в Стара-Загоре, будет

участвовать вся страна.

РАЧО КОВАЧ

И ЕГО ЗЕМЛЯКИ

У подножия величественных гор Ста-

ра-Планины, протянувшись на 20 кило-

метров вдоль реки Янтры, расположил-

ся город Габрово.

Легенда повествует, что первым на

берегу под сенью граба (по-болгарски,

габра) поставил свою кузню кузнец Ра-

но Ковач. Потом воды Янтры стали при-

водить в движение не только его мо-

лот, . но и точильные камни, ткацкие и

сукновальные станки. В новорожденном

городе появились ткачи, кожевенники,

сапожники, ювелиры. Габрово считают

родиной болгарской техники. В тихом

парке-музее можно увидеть водяные

колеса, большие и маленькие. Они ра-

ботают. Даже шампуры с шашлыками

для многочисленных туристов вращает

над огнем скромный водопадик.

Цель нашей поездки в Габрово —

механический техникум. Еще не было

ни одного республиканского смотра тех-

нического и научного творчества моло-

дежи, где работы его учащихся не по-

лучали бы высших наград. Эти работы

всегда созвучны сегодняшнему дню тех-

ники, не боятся габровцы заглядывать

и в ее завтра.

Широта их творческих интересов по-

ражает. Уже готовое, решенное, кем-то

испытанное здесь не в моде. Но фан-

тастические прожекты тоже не привет-

ствуются: все должно работать, все

должно быть полезным.

В городской больнице уже два года с

благодарностью использунЗт оригиналь-

ную аппаратуру, созданную руками ре-

бят. Дежурные врачи получают индика-

торы — маленькие, в два спичечных ко-

робка приборчики, которые легко уме-

щаются в кармане. Где бы ни был врач,

с центрального пульта больницы всегда

В Стара-Загоре живет интересный че-

ловек — Димитр Македонский. «Зна-

ешь, — осторожно предупреждает ме-

ня мой спутник, заведующий отделом

«Млад конструктора» Димитр Димит-

ров, — он не очень любит журналистов,

о себе не рассказывает...» Ничего себе,

приятная перспектива!

Интересный человек, который «не лю-

бит журналистов», встречает нас с истин-

но болгарским гостеприимством. Через

две минуты мы забываем, кто из нас

интервьюируемый, а кто интервьюирует,

и с головой погружаемся в проблемы

технического творчества. Димитр Маке-

донский — директор окружной СЮТ —

сам живая история и сегодняшний день

всего, что касается пропаганды техники

и работы с детьми. Первый свой кружок

он организовал 21 год назад в школе,

где работал учителем физики. Кружок,

который получил громкое имя Жолио-

Кюри, арендовал скромный подваль-

чик. Учитель был всего лет на 5—6 стар-

ше своих учеников. И для них всех на-

чалась, в общем-то, одинаковая новая

жизнь, полная острых споров, бессон-

ных бдений над «идеей», огорчений и

взлетов. Жизнь, украшенная дружбой,

протянувшейся на десятилетия.

Тех, первых, было пятна пчать. Сейчас

учениками Димитра Македонского назы-

можно послать ему срочный вызов. Вы-

зов персональный: для каждого из 12

«держателей» индикатора свой код. Ра-

диус действия передатчика, очень ком-

пактного и удобного, — 6 километров.

На 3-м смотре ТНТМ техникум полу-

чил награды за бормашину и устройство

для искровой обработки металлов.

На 4-м смотре тоже две награды. Одна

из них — за приспособление для регу-

лировки оборотов асинхронного двига-

теля. Над этой проблемой работают и

научно-исследовательские институты. Не-

которые из них габровцы опередили.

Если удастся довести дело до конца, то

пятнадцати-шестнадцатилетние ребята

принесут реальную пользу всей стране.

Недавно юные техники запатентовали

свое новое творение — ротационный

двигатель. Данные его поразительны.

По к.п.д. он приближается к знаменито-

му двигателю Ванкеля, а в изготовлении

гораздо проще. Если же сравнивать его

с обычным двигателем с аналогичным

объемом в 300 см3, то получается вы-

йгрыш не только в к.п.д., но и в разме-

рах в 3—4 раза. Это значит, что из ме-

талла, которого раньше хватало на один

двигатель, можно сделать три.

А сколько у здешних ребят и их вос-

питателей еще не реализованных пла-

нов и замыслов! У руководства механи-

ческим техникумом стоят люди, влюб-

ленные в свою работу и хорошо пони-

мающие, каким должен быть настоящий

специалист в индустриальной стране. Он

должен быть не просто грамотным че-

ловеком, он должен желать и уметь

творить. Но все это не появится само

собой, вдруг, что-то после двадцати или

тридцати лет. Надо прививать вкус к

творчеству, и прививать пораньше, от

«младых ногтей».

Нелегкая задача, но габровцы с ней

справились. Судите сами. В клубе техни-

ческого творчества техникума сейчас за-

нимается 434 человека. Это более поло-

вины всех учащихся. Неплохой «процент

охвата»! А ведь сейчас в клубе ломают

голову над тем, как увеличить число ра-

бочих мест: удается принять далеко не

каждого желающего.

ТОЛЬКО «ЭЛПРОМ»!

Знаменитый варненский завод «Эл-

пром» выпускает электрическую быто-

вую аппаратуру. Его марка стоит на

многочисленных изделиях, о которых

может мечтать каждая хозяйка, — на

каминах и соковыжималках, электриче-

ских кастрюлях и гладильных машинах.

Одна из электрических плит, выпущен-

ных «Элпромом», она так и называется

«Мечта», заняла первое место на смот-

ре товаров СЭВ.

Но как ни хороша продукция «Эл-

прома», меня интересует здесь другое.

Тоже завод, только пионерский. Само

это понятие родилось в Болгарии со-

всем недавно, и одними из первых пе-

ред мальчиками и девочками в красных

галстуках открыли свои двери цехи

«Элпрома». Было сделано все, чтобы

-школьники почувствовали себя причаст-

ными к большому, взрослому делу. А в

наставники им, как рассказывает секре-

тарь комитета комсомола, выделили

«самых энергичных, способных и доб-

рых». Ребята, народ понимающий и чут-

кий, быстро ответили на заботу горячей

привязанностью к своему огромному

шефу.

В прошедшем году на пионерском за-

воде трудилось 126 человек, примерно

треть учеников &—8-х классов подшеф-

ной школы, откуда «Элпром» черпает

«кадры». А желающих еще больше. Та-

кой единодушный интерес сам собой не

появится. Именно потому, что на «Эл-

проме» это понимают, шефствуют над

школой по-настоящему. Тринадцать

«способных и добрых» специалистов ра-

ботают там вожатыми. Проводят с ребя-

тами вечера профориентации, рассказы-

вают о заводе, часто водят в цехи.

Отсюда и впечатляющая статистика.

В принципе ничего необыкновенного

на заводе школьники не делают. Учат-

ся работать на станках, конструируют,

собирают электросхемы, осваивают се-

креты черчения. Примерно так же, как

на станциях юных техников. Но кое-ка-

кая разница все-таки есть: ребята не

просто хотят стать электротехниками или

конструкторами. Они хотят стать элект-

ротехниками и конструкторами только

на «Элпроме».

Один из «способных и добрых», Ма-

рин Михайлов, с улыбкой повествует об

инцидентах, которые иногда происходят

с выпускниками. Окончат 8-й класс и

просятся на работу. Но на «Элпроме»

установка другая. Энтузиасту предлага-

ют: сначала поступи в техникум по вы-

бранной специальности, выучись, а по-

том уж, милости просим, приходи. Толь-

ко так ориентируют своих питомцев

«отцы и матери» пионерского завода.

А родительский совет здесь внушитель-

ный. Делами пионеров занимается не

только комитет комсомола. Все их про-

блемы волнуют и партком и админи-

страцию. Кстати, и секретарь парткома,

и директор сами вышли из комсомоль-

ского возраста не так уж давно.

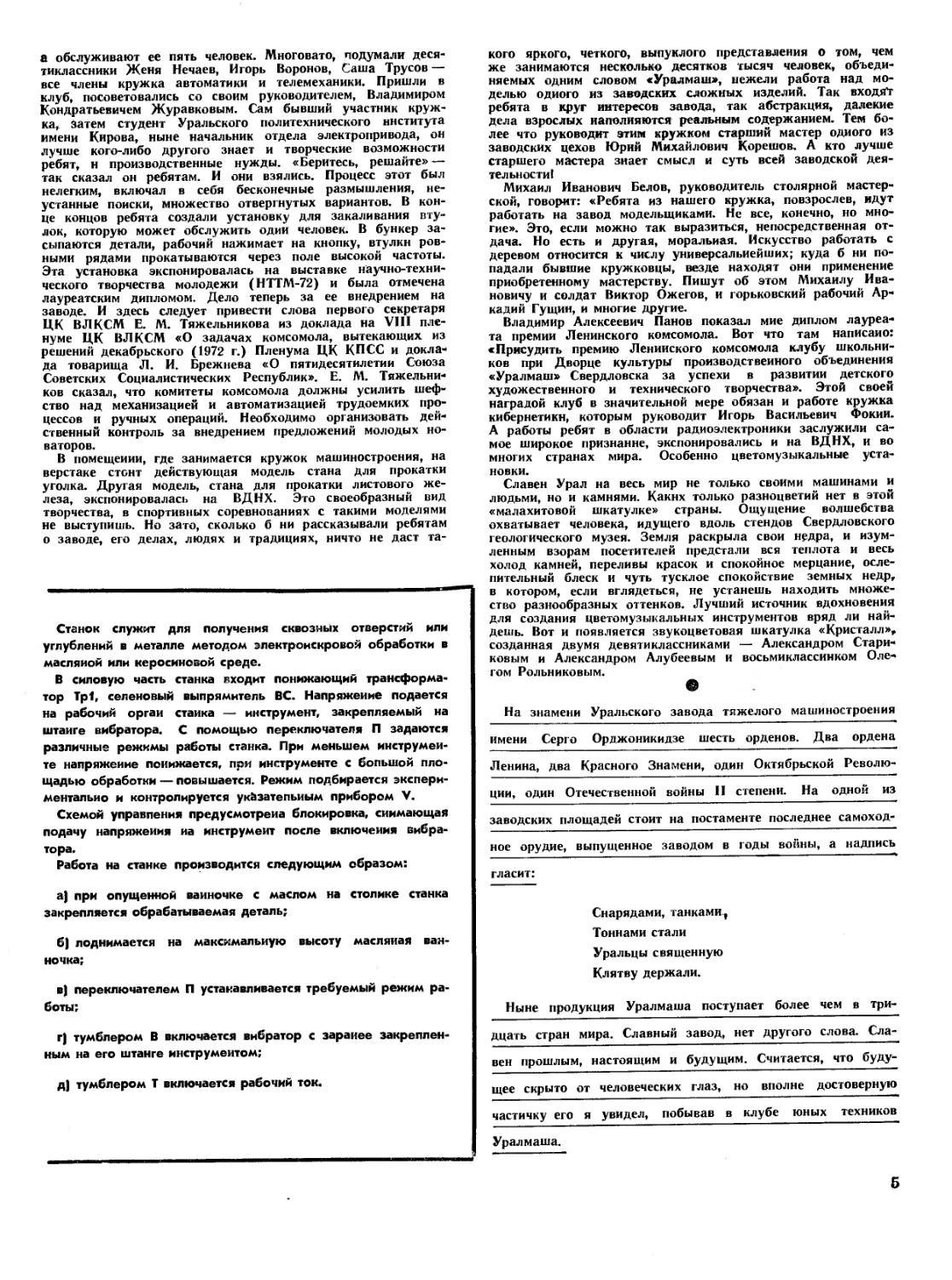

«АКРОБАТ» АНГЕЛА МИЛАНОВА

1070

(МОДЕЛЬ — ЧЕМПИОН БОЛГАРИИ

1972 ГОДА)

Ф2Б0

СХЕМА

РЫЧАГОВ

УПРАВЛЕНИЯ

70

«Акробат» сделан из бальзы и оклеен

пластиковой пленкой. Крыло модели

имеет эллиптическую форму. Нервюры

вырезаны из 3-мм бальзы. Внутри они

облегчены. Толщина профиля крыла

18%. Лонжероны тоже бальзовые: ос-

новной имеет толщину 4 мм, дополни-

тельный — 3 мм. Внутреннее крыло на

20 мм длиннее внешнего, на конце ко-

торого помещен балансировочный свин-

8

Цехи «Элпрома» для ребят — желан-

ный и заманчивый мир. Многих из них

вместо положенных двух раз в неделю

можно увидеть здесь каждый день. При

мне в комитет комсомола зашла малень-

кая серьезная девочка в белой пуши-

стой шапочке. У двенадцатилетней

Жюльеты Гергиевой никаких особых дел

на заводе не было, она заглянула сю-

да «на огонек». Задаю ей только один

вопрос: «Жюльета, почему ты выбрала

конструкторское черчение?» Получаю

давно продуманный ответ: «Я хочу

учиться в механическом техникуме.

А потом, конечно, на «Элпром»!»

СЛАГАЕМЫЕ

АВТОРИТЕТА

То, что техническое творчество в Бол-

гарии развивается чрезвычайно успешно

и быстро, я знала и раньше. Знала, что

ему оказывается большая поддержка со

стороны партийных, государственных и

комсомольских органов. Но лучше один

раз увидеть... Только теперь мне стало

ясно, сколь велико внимание к техниче-

скому воспитанию молодежи в стране,

где всего двадцать восемь лет назад

еще работало полмиллиона сох.

За 10 дней Болгария выпускает теперь

столько продукции, сколько за весь

1939 год. Республика — крупнейший

экспортер электрокаров, электротельфе-

ров, электронных вычислительных ма-

шин. В такую промышленность «от сохи»

не придешь. Нужна подготовка.

Где бы я ни бывала: в столичном

Дворце пионеров или окружной СЮТ,

везде слышала одно — ни в оборудова-

нии, ни в финансах недостатка нет.

А что такое финансы для успеха любо-

го дела, объяснять не надо. Примеча-

тельно, что обеспечиваются не только

внешкольные учреждения, но и школы.

Они получают средства специально на

развитие технического творчества. При-

чем на каждого ученика.

Мне довелось присутствовать на при-

еме, устроенном ЦК Димитровского ком-

сомола в честь лучших спортсменов

страны. Спортсменов, занимающихся

военно-техническими видами спорте).

В этот день и они, и их руководители

были отмечены за свои успехи высоки-

ми наградами. Совсем молодые люди

заполняли просторный зал. Среди

них — семнадцатилетний школьник из

Варны Спас Касабов. Ему вручена ме-

даль «За трудовые заслуги». Лучезару

Христову — девятнадцать. Он занял вто-

рое место на международных ракетомо-

дельных соревнованиях 1972 года и пер-

вое место... в шоссейной гонке на мото-

циклах. Мотоцикл, между прочим, Лу-

чезар сконструировал сам и собствен-

норучно его построил. Поздравляю

сияющего юбиляра сразу с двумя тор-

жественными событиями. Он награжден

медалью ЦК комсомола «За спортив-

ную славу Родины» и получил звание

мастера спорта.

Высокие почести воздаются не толь-

ко спортсменам. Среди руководителей

технического творчества нередко встре-

тишь кавалеров орденов и медалей.

Не обойдены и сами юные техники.

Высшая награда республиканского смот-

ра ТНТМ — «Золотой значок» — не

только почетна, она дает право на по-

ступление в институт без экзаменов.

С такими абитуриентами я встреча-

лась в Пловдиве и Софии, а о питомце

Габрозского механического техникума

Пенчо Христове мне говорили, что он

будет учиться в одном из вузов Москвы.

Мудрые привилегии даны «Золотому

значку». Институты получают студентов

высшей пробы, а молодежь — огром-

ный стимул в работе.

Высокий авторитет технического твор-

чества поддерживается и печатным сло-

вом. В Болгарии выходит большое коли-

чество специальных журналов. Многие

из них, в частности такие прекрасные

издания, как «Млад конструктор», «Ра-

дио, телевизкя, електроника», широко

известны у нас, имеют постоянных под-

писчиков и поклонников. Болгарская мо-

лодежь каждую неделю получает и свою

научно-техническую газету «Орбита».

Творчеству принадлежит почетное ме-

сто на ее шестнадцати страницах.

Первые поколения юных техников

уже ушли в жизнь. Будут инженерами,

учеными, квалифицированными специа-

листами те, кого называют юными сего-

дня. Многое дано этим ребятам «в кре-

дит»: только учись, становись че-

ловеком. И они вернут свой долг сто-

рицей.

®

...Трудно расставаться с друзьями.

Особенно, если лягут между вами сотни^

километров пути и две границы. Не-

возможно забыть друзей, ни одной, да-

же самой короткой, но обязательно

согретой улыбкой встречи. Как и всякий

советский человек, побывавший на их

прекрасной земле, я знаю: у болгар

тоже хорошая память. У ног Алеши

всегда будут лежать цветы.

цовый грузик весом 35 г, обшивка сде-

лана из бальзы толщиной 2 мм.

Корпус целиком бальзовый. Состоит

из двух боковин, верхней и нижней

частей. Толщина этих деталей, соответ-

ственно, 4, 4, 20 к 6 мм. Киль — баль-

зовый. Руль поворота отклонен на

201 и зафиксирован в этом положении.

Шасси сделано из бука и приклеено

к обшивке и шпангоутам корпуса эпок-

сидной смолой. К третьему шпангоуту

прочной бечевкой и нитроклеем кре-

пится втулка, через которую проходит

колесная ось. Колеса — дюралюминие-

вые. Бея система имеет пружинную

амортизацию.

Центр тяжести модели находится в

25 мм перед лонжероном. Там же рас-

положена точка опоры управления. Схе-

ма управления показана на чертеже:

она обеспечивает отклонение закрыл-

ков и руля высоты на ±30—45°. Руль

высоты и закрылки также сделаны цели-

ком из бальзы. Крыло и руль связаны

металлическими петлями.

Двигатель модели — системы «супер-

тигр» на 7,2 см3. Он снабжен глушите-

лем.

Модель весит 1350 г. Она легко вы-

полняет все фигуры обязательного

комплекса.

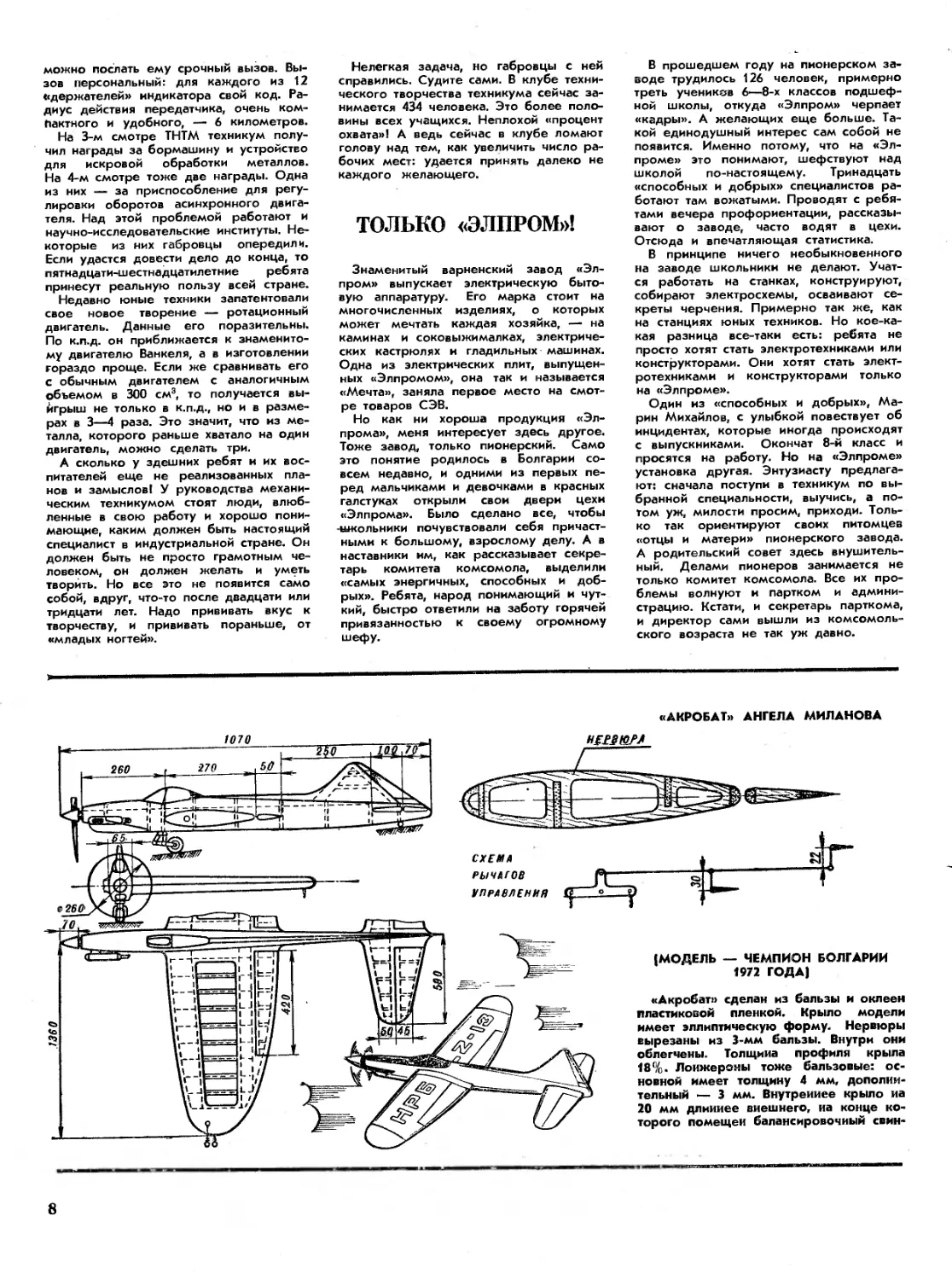

Ребята из Пловдива встроили в спи-

ну этого симпатичного животного про-

стую электронную схемку (см. рис.).

Потяните кошку за хвост — она за-

жжет зеленым огнем глаза и жалобно

мяукнет.

Дело в том, что хвост, передвинув-

шись, замыкает выключатель В1. За-

гораются лампочки Л1 и Л2 — глаза,

и начинает работать мультивибратор

на транзисторах Т2 и ТЗ. Импульсный

ОБИЖЕННАЯ 1ШЕ1ША

сигнал заряжает конденсатор С5.

А тот через генератор разряжается на

транзистор Т4. Он открывается, н на

громкоговоритель Гр1 поступает сиг-

нал — кошка мяукает. Тембр ее го-

лоса регулируется резистором R7,

продолжительность мяуканья — ре-

зисторами R2, R4 и конденсатором СЗ.

В схеме используется выходной

трансформатор от транзисторного при-

емника.

2 «Моделист-конструктор» № 5

9

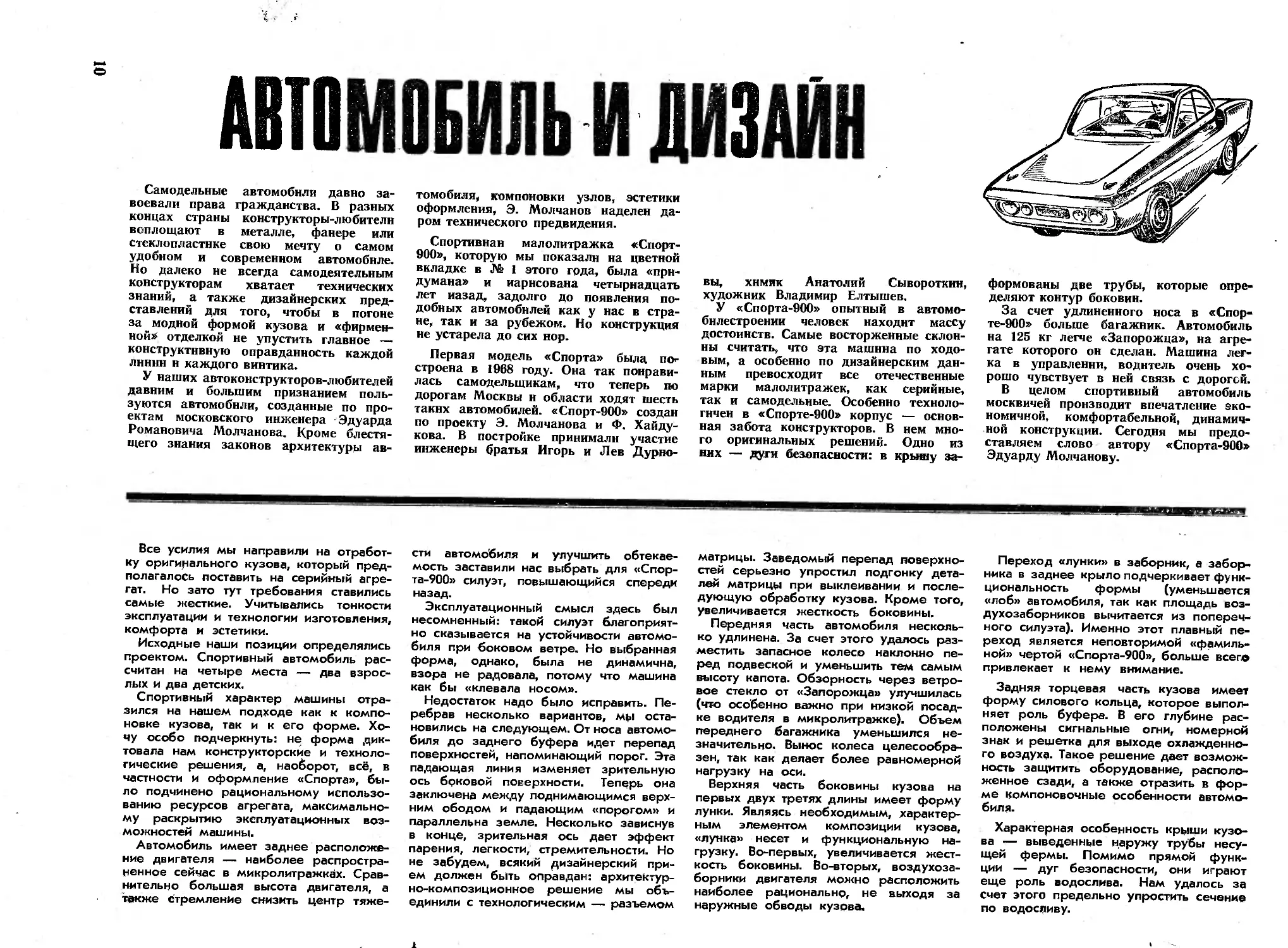

АВТОМОБИЛЬ И ДИЗАЙН

Самодельные автомобили давно за-

воевали права гражданства. В разных

концах страны конструкторы-любителн

воплощают в металле, фанере или

стеклопластике свою мечту о самом

удобном и современном автомобиле.

Но далеко не всегда самодеятельным

конструкторам хватает технических

знаний, а также дизайнерских пред-

ставлений для того, чтобы в погоне

за модной формой кузова и «фирмен-

ной* отделкой не упустить главное —

конструктивную оправданность каждой

линии и каждого винтика.

У наших автоконструкторов-любителей

давним и большим признанием поль-

зуются автомобили, созданные по про-

ектам московского инженера Эдуарда

Романовича Молчанова. Кроме блестя-

щего знания законов архитектуры ав-

томобиля, компоновки узлов, эстетики

оформления, Э. Молчанов наделен да-

ром технического предвидения.

Спортивная малолитражка «Спорт-

900», которую мы показали на цветной

вкладке в № 1 этого года, была «при-

думана» и нарисована четырнадцать

лет назад, задолго до появления по-

добных автомобилей как у нас в стра-

не, так и за рубежом. Но конструкция

не устарела до сих нор.

Первая модель «Спорта» была по-

строена в 1968 году. Она так понрави-

лась самодельщикам, что теперь по

дорогам Москвы н области ходят шесть

таких автомобилей. «Спорт-900» создан

по проекту Э. Молчанова и Ф. Хайду-

кова. В постройке принимали участие

инженеры братья Игорь и Лев Дурно-

вы, химик Анатолий Сывороткин,

художник Владимир Елтышев.

У «Спорта-900» опытный в автомо-

билестроении человек находит массу

достоинств. Самые восторженные склон-

ны считать, что эта машина по ходо-

вым, а особенно по дизайнерским дан-

ным превосходит все отечественные

марки малолитражек, как серийные,

так и самодельные. Особенно техноло-

гичен в «Спорте-900» корпус — основ-

ная забота конструкторов. В нем мно-

го оригинальных решений. Одно из

них — дуги безопасности: в крышу за-

формованы две трубы, которые опре-

деляют контур боковин.

За счет удлиненного носа в «Спор-

те-900» больше багажник. Автомобиль

на 125 кг легче «Запорожца», на агре-

гате которого он сделан. Машина лег-

ка в управлении, водитель очень хо-

рошо чувствует в ней связь с дорогой.

В целом спортивный автомобиль

москвичей производит впечатление эко-

номичной, комфортабельной, динамич-

ной конструкции. Сегодня мы предо-

ставляем слово автору «Спорта-900»

Эдуарду Молчанову.

Все усилия мы направили на отработ-

ку оригинального кузова, который пред-

полагалось поставить на серийный агре-

гат. Но зато тут требования ставились

самые жесткие. Учитывались тонкости

эксплуатации и технологии изготовления,

комфорта и эстетики.

Исходные наши позиции определялись

проектом. Спортивный автомобиль рас-

считан на четыре места — два взрос-

лых и два детских.

Спортивный характер машины отра-

зился на нашем подходе как к компо-

новке кузова, так и к его форме. Хо-

чу особо подчеркнуть: не форма дик-

товала нам конструкторские и техноло-

гические решения, а, наоборот, всё, в

частности и оформление «Спорта», бы-

ло подчинено рациональному использо-

ванию ресурсов агрегата, максимально-

му раскрытию эксплуатационных воз-

можностей машины.

Автомобиль имеет заднее расположе-

ние двигателя — наиболее распростра-

ненное сейчас в микролитражках. Срав-

нительно большая высота двигателя, а

также стремление снизить центр тяже-

сти автомобиля и улучшить обтекае-

мость заставили нас выбрать для «Спор-

та-900» силуэт, повышающийся спереди

назад.

Эксплуатационный смысл здесь был

несомненный: такой силуэт благоприят-

но сказывается на устойчивости автомо-

биля при боковом ветре. Но выбранная

форма, однако, была не динамична,

взора не радовала, потому что машина

как бы «клевала носом».

Недостаток надо было исправить. Пе-

ребрав несколько вариантов, мы оста-

новились на следующем. От носа автомо-

биля до заднего буфера идет перепад

поверхностей, напоминающий порог. Эта

падающая линия изменяет зрительную

ось боковой поверхности. Теперь она

заключена между поднимающимся верх-

ним ободом и падающим «порогом» и

параллельна земле. Несколько зависнув

в конце, зрительная ось дает эффект

парения, легкости, стремительности. Но

не забудем, всякий дизайнерский при-

ем должен быть оправдан: архитектур-

но-композиционное решение мы объ-

единили с технологическим — разъемом

матрицы. Заведомый перепад поверхно-

стей серьезно упростил подгонку дета-

лей матрицы при выклеивании и после-

дующую обработку кузова. Кроме того,

увеличивается жесткость боковины.

Передняя часть автомобиля несколь-

ко удлинена. За счет этого удалось раз-

местить запасное колесо наклонно пе-

ред подвеской и уменьшить тем самым

высоту капота. Обзорность через ветро-

вое стекло от «Запорожца» улучшилась

(что особенно важно при низкой посад-

ке водителя в микролитражке). Объем

переднего багажника уменьшился не-

значительно. Вынос колеса целесообра-

зен, так как делает более равномерной

нагрузку на оси.

Верхняя часть боковины кузова на

первых двух третях длины имеет форму

лунки. Являясь необходимым, характер-

ным элементом композиции кузова,

«лунка» несет и функциональную на-

грузку. Во-первых, увеличивается жест-

кость боковины. Во-вторых, воздухоза-

борники двигателя можно расположить

наиболее рационально, не выходя за

наружные обводы кузова.

Переход «лунки» в заборник, а забор-

ника в заднее крыло подчеркивает функ-

циональность формы (уменьшается

«лоб» автомобиля, так как площадь воз-

духозаборников вычитается из попереч-

ного силуэта). Именно этот плавный пе-

реход является неповторимой «фамиль-

ной» чертой «Спорта-900», больше всего

привлекает к нему внимание.

Задняя торцевая часть кузова имеет

форму силового кольца, которое выпол-

няет роль буфера. В его глубине рас-

положены сигнальные огни, номерной

знак и решетка для выходе охлажденно-

го воздуха. Такое решение дает возмож-

ность защитить оборудование, располо-

женное сзади, а также отразить в фор-

ме компоновочные особенности автомо-

биля.

Характерная особенность крыши кузо-

ва — выведенные наружу трубы несу-

щей фермы. Помимо прямой функ-

ции — дуг безопасности, они играют

еще роль водослива. Нам удалось за

Счет этого предельно упростить сечение

по водосливу.

►2

сиденья,

усили-

капота,

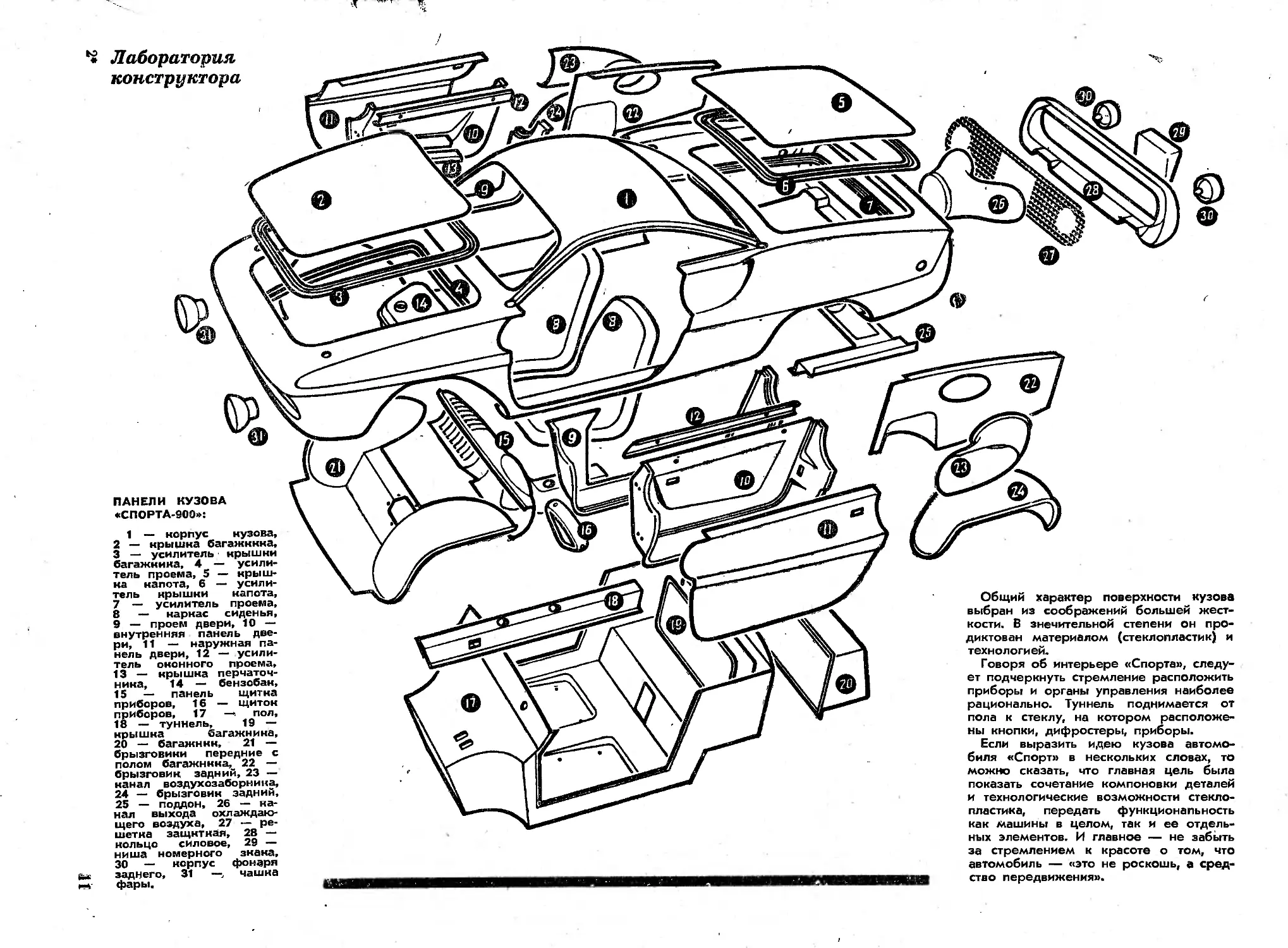

Лаборатория

конструктора

ПАНЕЛИ КУЗОВА

«СПОРТА-900»:

капота, 6

крышки

усилитель проема,

— каркас .

проем двери, 10 —

панель две-

наружная па-

' — усили-

проема,

перчаточ-

бензобак,

щитка

— щиток

—* пол,

19 —

1 — корпус кузова,

2 — крышка багажккка,

3 — усилитель крышки

багажника, 4 — усили-

тель проема, 5 — крыш-

ка ------- " -----

тель

7 -

8 -

9 —

внутренняя

рИ, 11 — .....

нель двери, 12

тель оконного

13 — крышка

ника, 14 —

15 — панель

приборов, 16

приборов, 17

18 — туннель,

крышка багажника,

20 — багажник, 21 —

брызговики передние с

полом багажника, 22 —

брызговик задний, 23 —

канал воздухозаборника,

24 — брызговик задний,

25 — поддон, 26 — ка-

нал выхода охлаждаю-

щего воздуха, 27 — ре-

шетка защитная, 28 —

кольцо силовое, 29 —

ниша номерного знака,

30 — корпус фонаря

заднего, 31 —, чашка

фары.

Общий характер поверхности кузова

выбран из соображений большей жест-

кости. В знечительной степени он про-

диктован материалом (стеклопластик) и

технологией.

Говоря об интерьере «Спорта», следу-

ет подчеркнуть стремление расположить

приборы и органы управления наиболее

рационально. Туннель поднимается от

пола к стеклу, на котором расположе-

ны кнопки, дифростеры, приборы.

Если выразить идею кузова автомо-

биля «Спорт» в нескольких словах, то

можно сказать, что главная цель была

показать сочетание компоновки деталей

и технологические возможности стекло-

пластика, передать функциональность

как машины в целом, так и ее отдель-

ных элементов. И главное — не забыть

за стремлением к красоте о том, что

автомобиль — «это не роскошь, а сред-

ство передвижения».

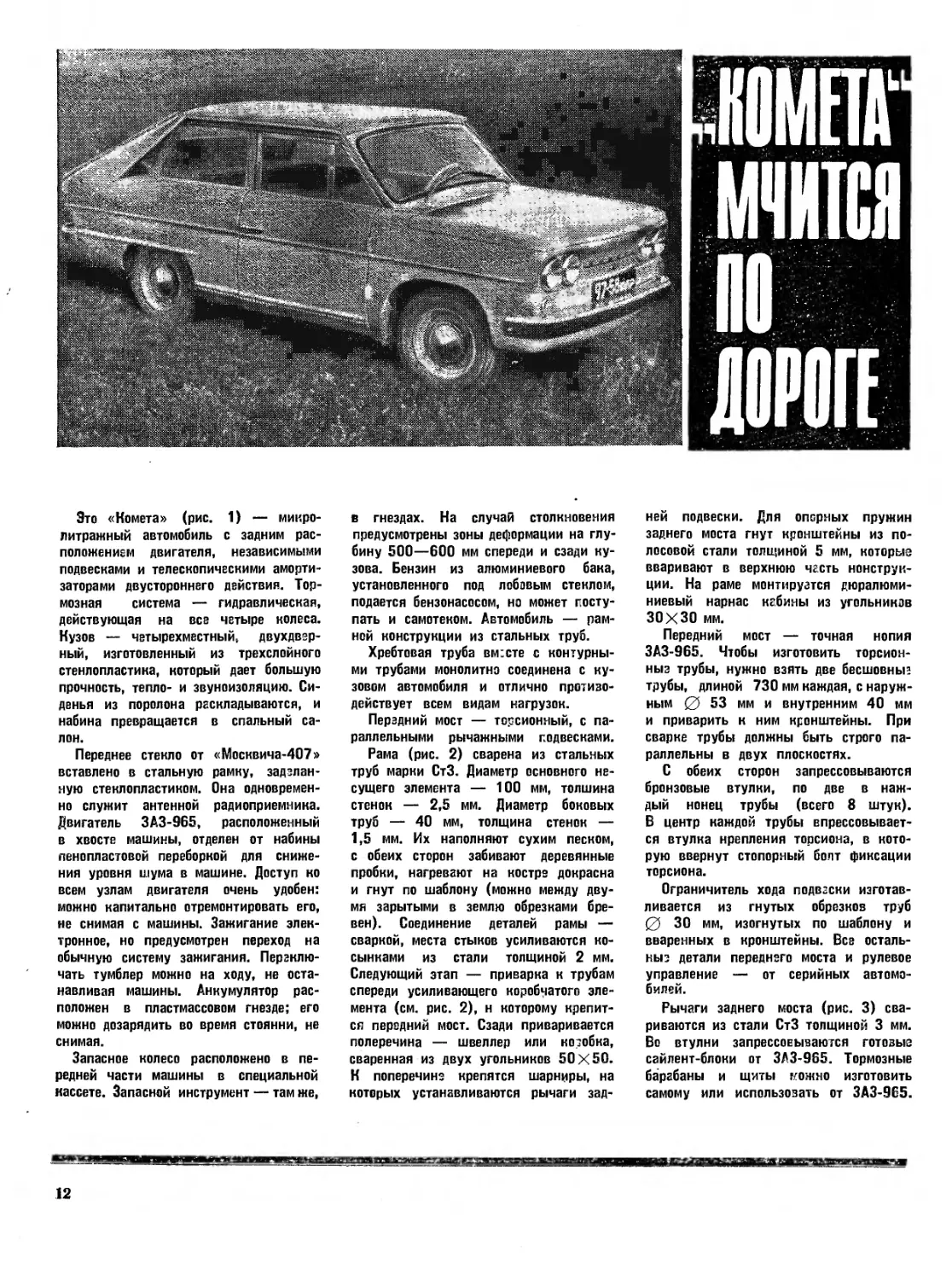

Это «Комета» (рис. 1) — микро-

литражный автомобиль с задним рас-

положением двигателя, независимыми

подвесками и телескопическими аморти-

заторами двустороннего действия. Тор-

мозная система — гидравлическая,

действующая на все четыре колеса.

Кузов — четырехместный, двухдвер-

ный, изготовленный из трехслойного

стеклопластика, который дает большую

прочность, тепло- и звукоизоляцию. Си-

денья из поролона раскладываются, и

набина превращается в спальный са-

лон.

Переднее стекло от «Москвича-407»

вставлено в стальную рамку, заделан-

ную стеклопластиком. Она одновремен-

но служит антенной радиоприемника.

Двигатель ЗАЗ-965, расположенный

в хвосте машины, отделен от набины

пенопластовой переборкой для сниже-

ния уровня шума в машине. Доступ ко

всем узлам двигателя очень удобен:

можно капитально отремонтировать его,

не снимая с машины. Зажигание элек-

тронное, но предусмотрен переход на

обычную систему зажигания. Переклю-

чать тумблер можно на ходу, не оста-

навливая машины. Аккумулятор рас-

положен в пластмассовом гнезде; его

можно дозарядить во время стоянии, не

снимая.

Запасное колесо расположено в пе-

редней части машины в специальной

кассете. Запасной инструмент — там же,

в гнездах. На случай столкновения

предусмотрены зоны деформации на глу-

бину 500—600 мм спереди и сзади ку-

зова. Бензин из алюминиевого бака,

установленного под лобовым стеклом,

подается бензонасосом, но может посту-

пать и самотеком. Автомобиль — рам-

ной конструкции из стальных труб.

Хребтовая труба вместе с контурны-

ми трубами монолитно соединена с ку-

зовом автомобиля и отлично противо-

действует всем видам нагрузок.

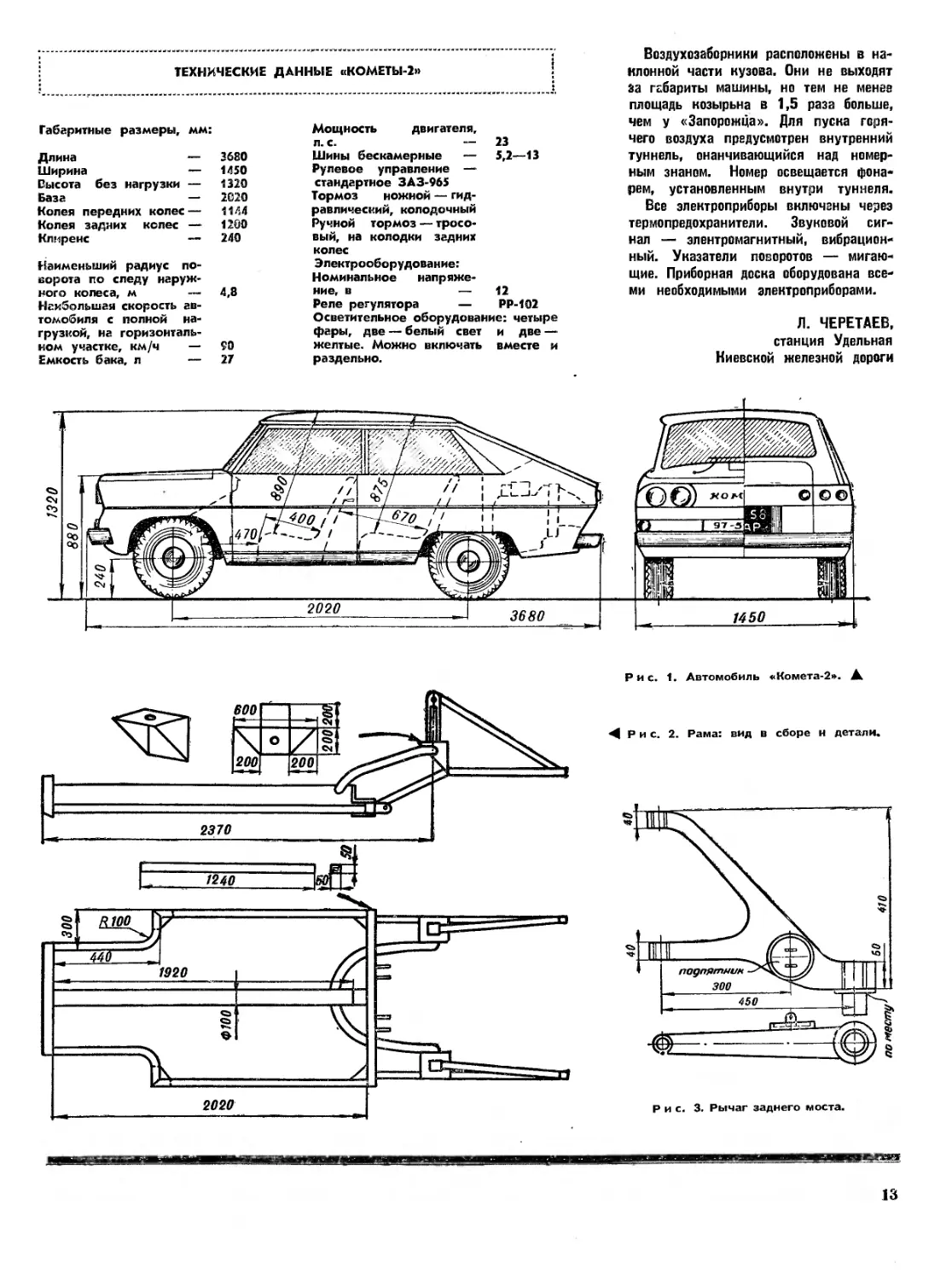

Передний мост — торсионный, с па-

раллельными рычажными подвесками.

Рама (рис. 2) сварена из стальных

труб марки СтЗ. Диаметр основного не-

сущего элемента — 100 мм, толщина

стенок — 2,5 мм. Диаметр боковых

труб — 40 мм, толщина стенок —

1,5 мм. Их наполняют сухим песком,

с обеих сторон забивают деревянные

пробки, нагревают на костре докрасна

и гнут по шаблону (можно между дву-

мя зарытыми в землю обрезками бре-

вен). Соединение деталей рамы —

сваркой, места стыков усиливаются ко-

сынками из стали толщиной 2 мм.

Следующий этап — приварка к трубам

спереди усиливающего коробчатого эле-

мента (см. рис. 2), н которому крепит-

ся передний мост. Сзади приваривается

поперечина — швеллер или котобка,

сваренная из двух угольников 50X50.

К поперечине крепятся шарниры, на

которых устанавливаются рычаги зад-

ней подвески. Для опорных пружин

заднего моста гнут кронштейны из по-

лосовой стали толщиной 5 мм, которые

вваривают в верхнюю честь конструк-

ции. На раме монтируется дюралюми-

ниевый нарнас кабины из угольников

30x30 мм.

Передний мост — точная нопия

ЗАЗ-965. Чтобы изготовить торсион-

ные трубы, нужно взять две бесшовны?

трубы, длиной 730 мм каждая, с наруж-

ным 0 53 мм и внутренним 40 мм

и приварить к ним кронштейны. При

сварке трубы должны быть строго па-

раллельны в двух плоскостях.

С обеих сторон запрессовываются

бронзовые втулки, по две в каж-

дый нонец трубы (всего 8 штук).

В центр каждой трубы впрессовывает-

ся втулка крепления торсиона, в кото-

рую ввернут стопорный болт фиксации

торсиона.

Ограничитель хода подвески изготав-

ливается из гнутых обрезков труб

0 30 мм, изогнутых по шаблону и

вваренных в кронштейны. Все осталь-

ные детали переднего моста и рулевое

управление — от серийных автомо-

билей.

Рычаги заднего моста (рис. 3) сва-

риваются из стали СтЗ толщиной 3 мм.

Во втулни запрессовываются готовые

сайлент-блоки от ЗАЗ-965. Тормозные

барабаны и щиты гожно изготовить

самому или использовать от ЗАЗ-965.

12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ «КОМЕТЫ-2»

Габаритные размеры, мм:

Длина — 3680

Ширина — 1450

Высота без нагрузки — 1320

База — 2020

Колея передних колес— 1144

Колея задних колес — 1200

Клиренс — 240

Наименьший радиус по-

лорота по следу наруж-

ного колеса, м — 4,8

Наибольшая скорость ав-

томобиля с полной на-

грузкой, на горизонталь-

ном участке, км/ч — 90

Емкость бака, л — 27

Мощность двигателя,

л. с. — 23

Шины бескамерные — 5,2—13

Рулевое управление —

стандартное ЗАЗ-965

Тормоз ножной — гид-

равлический, колодочный

Ручной тормоз — тросо-

вый, на колодки задних

колес

Электрооборудование:

Номинальное напряже-

ние, в — 12

Реле регулятора — РР-102

Осветительное оборудование: четыре

фары, две — белый свет и две —

желтые. Можно включать вместе и

раздельно.

Воздухозаборники расположены в на-

клонной части кузова. Они не выходят

за габариты машины, но тем не менее

площадь козырьна в 1,5 раза больше,

чем у «Запорожца». Для пуска горя-

чего воздуха предусмотрен внутренний

туннель, оканчивающийся над номер-

ным знаном. Номер освещается фона-

рем, установленным внутри туннеля.

Все электроприборы включены через

термопредохранители. Звуковой сиг-

нал — электромагнитный, вибрацион-

ный. Указатели поворотов — мигаю-

щие. Приборная доска оборудована все-

ми необходимыми электроприборами.

Л. ЧЕРЕТАЕВ,

станция Удельная

Киевской железной дороги

Рис. 3. Рычаг заднего моста.

по месту

13

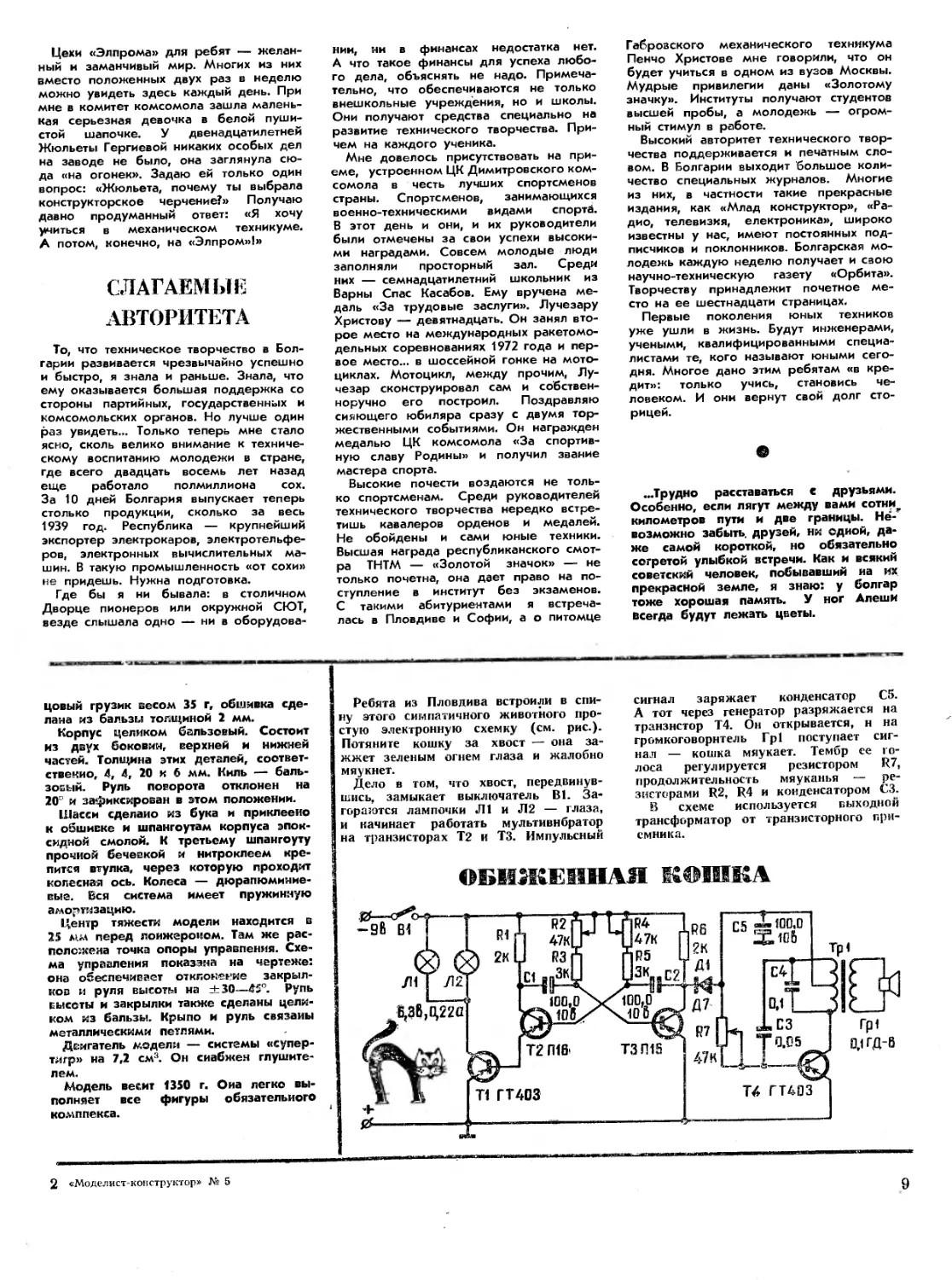

Война подходила к концу. Но все еще надеясь на разно-

гласия между участниками антифашистской коалиции, Гитлер

И его приспешники принимали все меры, чтобы оттянуть раз-

вязку.

Более миллиона солдат, свыше 10 тыс. орудий и миноме-

тов, 1500 танков и штурмовых орудий, 3300 боевых самоле-

тов пытались сдержать стремительное наступление советских

войск на Берлин. В самом городе каждый дом был превращен

в крепость. Огромные баррикады перегораживали улицы.

Немецкие самоходные орудия «фердинанды», «ягдпантеры»,

тяжелые «тигры» и «пантеры» подстерегали атакующих в под-

воротнях домов. В таких условиях трудно было вести бой

без поддержки полевой артиллерии.

И тогда вместе со штурмовыми группами на улицы враже-

ской столицы вошли тяжелые самоходные артиллерийские

установки. Огнем мощных орудий они проламывали бреши

СУ-14-1

На земле, в небесах и на море

АРТИЛЛЕРИЯ В ТАНКОВОМ СТРОЮ

в завалах и стенах, прямой наводкой уничтожали пулеметные

точки. Завидев внушительные стволы советских самоходок,

фашисты в панике покидали свои танки. Еще бы! Даже при

близком разрыве 152-мм снарядов тяжелой САУ взрывной

волной сбивало с «тигров» башни.

Батареи 351-го гвардейского тяжелого самоходно-артилле-

рийского полка в составе штурмовых групп 79-го стрелкового

корпуса продвигались к рейхстагу. Стреляя почти в упор,

обрушивая перекрытия зданий, гвардейцы-самоходчики на-

дежно прикрывали нашу пехоту. 1 мая 1945 года после упор-

ных боев сопротивление противника было сломлено — рейх-

стаг пал. И солдаты в черных комбинезонах самоходчиков

одними из первых расписались на стенах фашистского логова.

•

На первый взгляд САУ мало отличаются от танков. Но что-

бы понять главные их особенности и назначение, нужно со-

вершить экскурс в историю.

...Эпизод русско-турецкой войны, относящийся к 1877 году.

Русская артиллерия ведет непрерывный огонь по вражеским

окопам. Но вот противники настолько сблизились, что возник-

ла опасность накрыть огнем свои части. Тогда артиллеристы

быстро снялись с позиций и, следуя за пехотой, стали под-

держивать ее огнем с коротких остановок. Так появился но-

вый боевой прием — сопровождение атакующей пехоты ог-

нем с колес. Вскоре возник и новый термин: артиллерия со-

провождения, или артиллерия ближнего боя<

СУ-100У

Орудия среднего и крупного калибра поражали боевые по-

рядки противника на всю глубину его обороны с закрытых

позиций, а артиллерия сопровождения (легкие 37—45-мм ору-

дия), двигаясь вместе с пехотой, прямой наводкой подавляла

пулеметные точки противника, била по амбразурам полевых

укреплений, отражала контратаки бронеавтомобилей.

Перекатывание пушек вручную требовало значительных фи-

зических усилий от орудийного расчета. Поэтому создавались

различные проекты самодвижущихся орудий. Например, в

1923 году советские инженеры В. М. Трофимов и Н. В. Кара-

теев создали образец 45-мм самодвижущегося орудия с дви-

гателем мощностью 10 л. с. Водитель шел за орудием пеш-

ком. Скорость не превышала 5 км/ч.

Однако дальнобойность огня артиллерии среднего и круп-

ного калибра заставила воюющие стороны значительно укреп-

лять свои тылы. И легкая артиллерия, сопровождавшая пехо-

ту, уже не могла разрушать бетонированные доты, траншеи

и блиндажи с мощными перекрытиями в глубине обороны

противника. Тогда-то пришли к такому решению: передвигать-

ся за боевыми порядками пехоты - должны орудия крупных

калибров. Но прежде надо было найти ответы на довольно

сложные вопросы: как передвигать орудия и транспортиро-

вать тяжелые снаряды, как обеспечить безопасность расчетов?

В 1934 году в СССР на базе тяжелого танка Т-35 была уста-

новлена 203-мм гаубица, частично защищенная броней в

20 мм. Снаряды опытной тяжелой самоходно-артиллерийской

установки, получившей название СУ-14-1, могли разрушать

бетонированные доты, выворачивать из земли гранитные на-

долбы, прокладывая дорогу танкам и пехоте. Опыт показал,

что высокоманевренная САУ при обнаружении целей могла

немедленно открывать огонь с короткой остановки или без

особого риска вести огонь прямой наводкой с открытой

позиции.

14

Опытные образцы артиллерийских самоходок СУ-14БР-2

1940 года и СУ-100У («Игрек») закрывались броней полностью.

Последняя имела броню толщиной 60 мм. При весе в 64 т

эта машина передвигалась со скоростью 35 км/ч. Экипаж

артсамохода составлял 6 человек. На СУ-100У устанавливалось

орудие калибра 130-мм, а на СУ-14БР-2 — орудие калибра

152-мм. Обе эти установки использовались в первый период

Великой Отечественной войны — в боях под Москвой.

Самоходные артиллерийские установки подобного типа за

рубежом появились значительно позднее: в США, например,

только к концу 40-х годов.

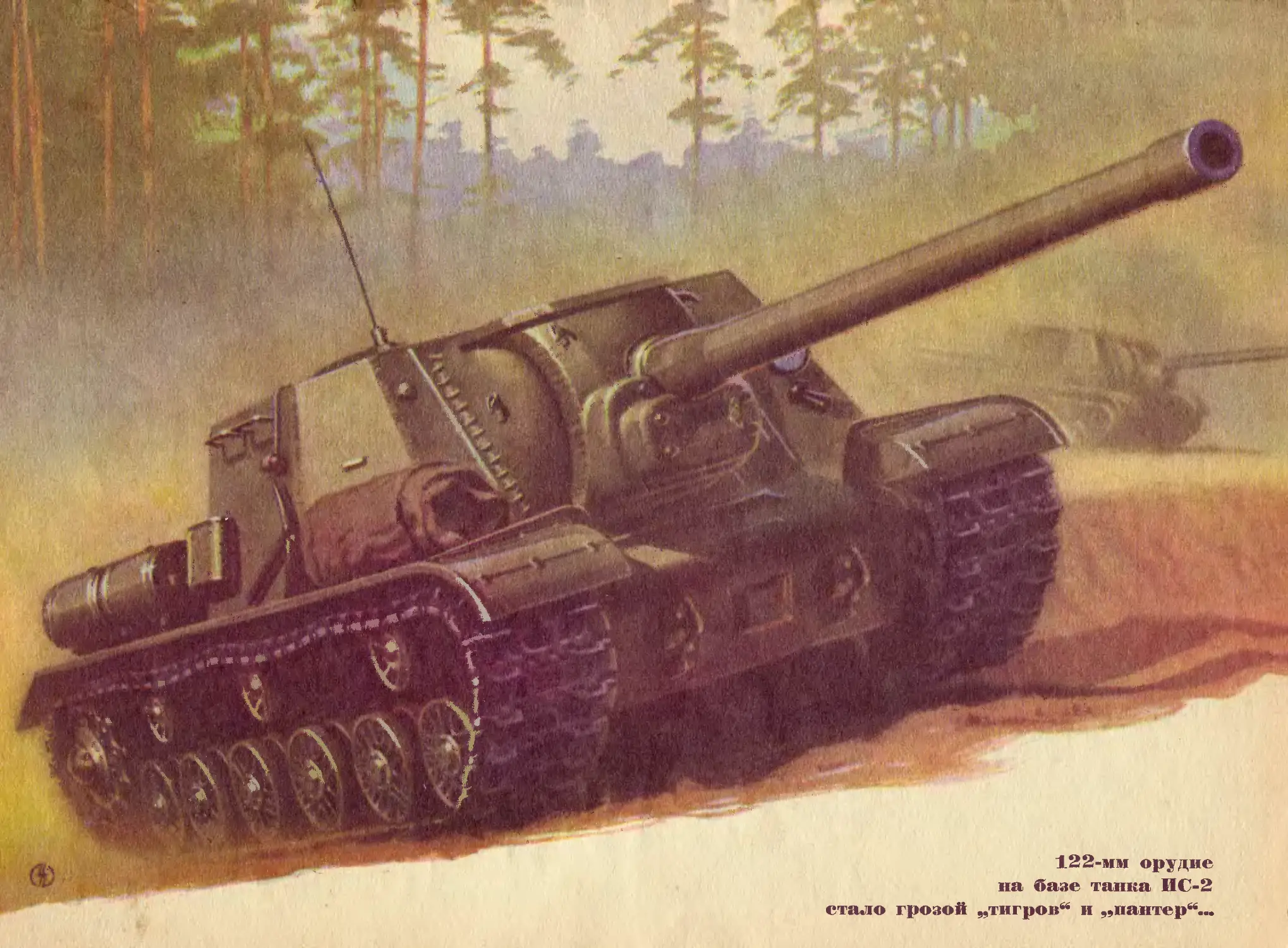

От опытных образцов советская промышленность перешла

к созданию серийных тяжелых САУ. В 1943 году на базе тя-

желого танка КВ-1 С сконструирована СУ-152 с орудием ка-

либра 152-мм. Тогда же советская промышленность выпусти-

ла новую тяжелую самоходную установку ИСУ-152, спроекти-

рованную на базе тяжелого танка ИС, со 152-мм Орудием,

имевшим снайперскую точность стрельбы. Появление Этой ма-

шины, а вслед за ней еще одной самоходной установки

ИСУ-122, свело на нет все попытки гитлеровских конструкто-

ров создать своим танкам превосходство на поле боя. Тяже-

лые снаряды советских самоходок буквально проламывали

броню «тигров» и «пантер», не говоря уже о немецких само-

ходках.

Обладая большими, чем у танков, калибрами орудий, тяже-

лые САУ как тень двигались за танками. При контратаке врага

они могли принять удар на себя и, открыв огонь с места,

позволить своим танкам перегруппироваться для удара во

ИСУ-152

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЯЖЕЛЫХ САМОХОДНЫХ

УСТАНОВОК

(ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)

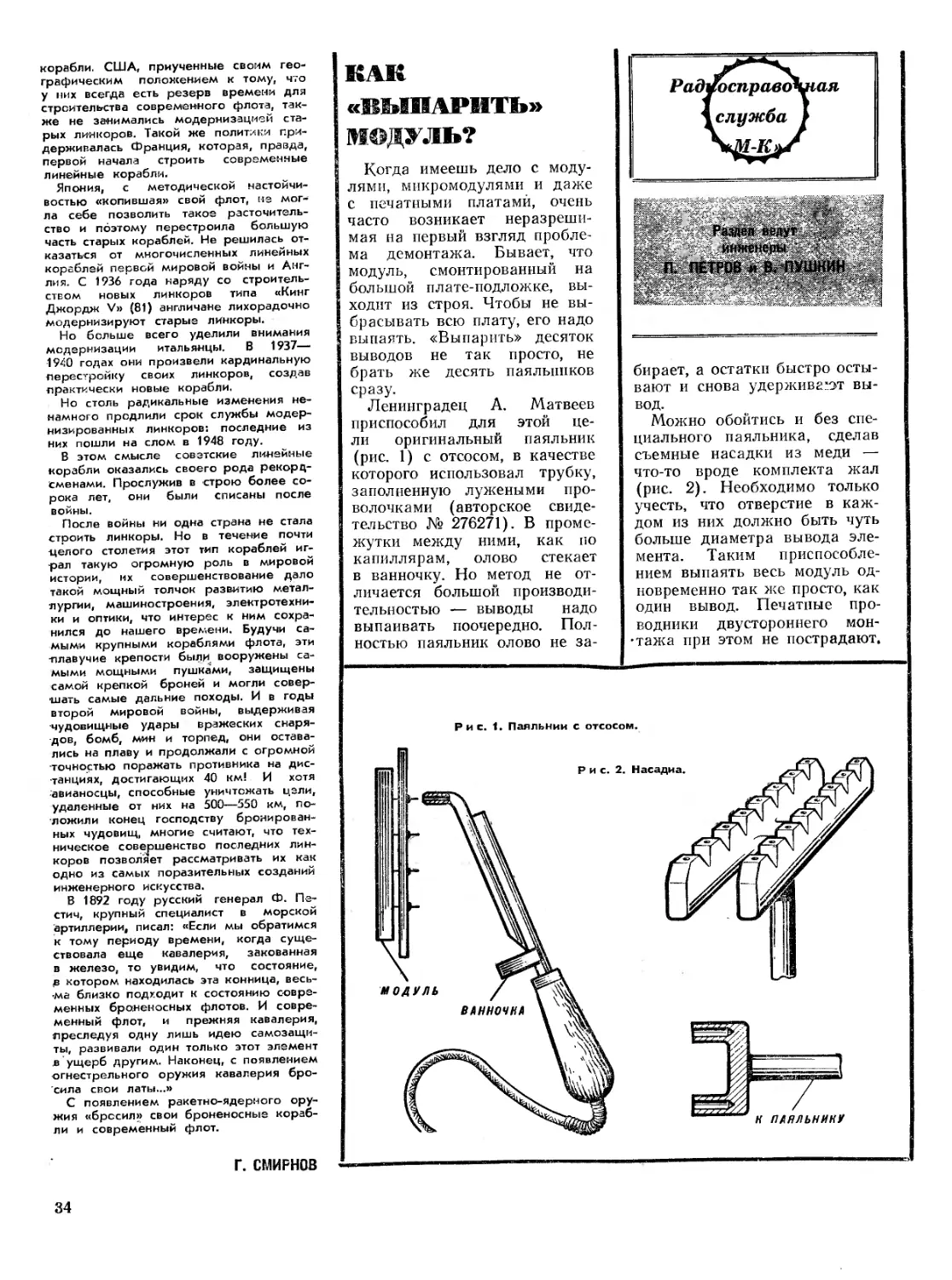

Название установни ffl ?3 1— со Калибр ОРУДИЯ 1 Брониро- вание (мм) Скорость (км/ч) Мощ- ность двигате- ля (л. с.) Экипаж (чел.) и О'Г' Ш-t

СУ-14-1 Т-35 1934 203 до 20 20 500 8 47,9

СУ-100У СМИ 1940 130 60 35 890 6 64

СУ-14БР-2 Т-35 1940 152 до 50 20 500 7 50

СУ-152 КВ-1 С 1943 152 до 120 42 600 45,5

ИСУ-122 ИС-2 1943 122 30—120 35 520 46

ИСУ-152 ИС-2 1944 152 30—120 35 520 46

фланг атакующему противнику. «О том, что танки при на-

ступлении нуждаются в артиллерийском сопровождении, спо-

рить не приходится. Но, основываясь на боевом опыте, нуж-

но признать, что лучшим видом артиллерии в условиях веде-

ния маневренной войны, способным непосредственно сопро-

вождать танки в атаке, является самоходная артиллерия»

(главный маршал бронетанковых войск П. А. Ротмистров).

Это и понятно. В борьбе с бронированными машинами вра-

га САУ обладали значительным преимуществом перед поле-

вой артиллерией: широкий маневр по полю боя, защищен-

ность экипажа, способность немедленно открыть огонь. Кро-

СУ-152

ме того, имея мощную броню и сильное вооружение, тяже-

лые самоходки иногда и самостоятельно атаковали врага. Са-

моходчики 399-го гвардейского тяжелого самоходно-артилле-

рийского полка в бою под станцией Малиничи так стреми-

тельно атаковали противника, что 3 «тигра» и 12 «пантер»,

только что прибывших железнодорожным Эшелоном, сдались

без единого выстрела.

18 марта 1944 года в районе Черный Остров — Старо-Кон-

стантинбво гитлеровцы фланговыми ударами пытались отре-

зать танки 3-й гвардейской танковой армии, нарушить комму

никации частей, ушедших вперед.

На направлении удара врага в 300—400 м от танков, зары-

тых в землю, побатарейно расположились тяжелые самоход-

ные установки.

Около 70 «тигров» и «пантер» с трех сторон атаковали на-

спех подготовленные позиции. Силы были далеко не равны-

ми. Но не в традициях самоходчиков уступать врагу поле

боя — и снаряды мощных орудий проламывают броню «тиг-

ров», сбивают башни с «пантер», зажигают вражеские само-

ходки «фердинанд». Три установки из батареи старшего лей-

тенанта Назаренко преградили путь девятнадцати «тиграм» и

«фердинандам». Шесть часов сдерживали они их продвиже-

ние, пока батарея капитана Икрамова ударом в? фланг не

Отбросила врага. Только за один этот день полк подбил

27 немецких танков.

А вот, например, итог боевой деятельности этого полка с

16 июля по 25 августа 1944 года: сожжено 17 немецких тан-

ков, подбито 8 танков, уничтожено 12 противотанковых пушек,

5 наблюдательных пунктов, 3 склада, 11 автомобилей, 400 гит-

леровцев, подавлено 9 артиллерийских и 6 минометных ба-

тарей.

Роль, которую сыграли в минувших боях самоходные артил-

лерийские установки, позволяет им занять почетное место в

истории развития советских танковых войск.

А. МЕРЕЦКОВ,

инженер

15

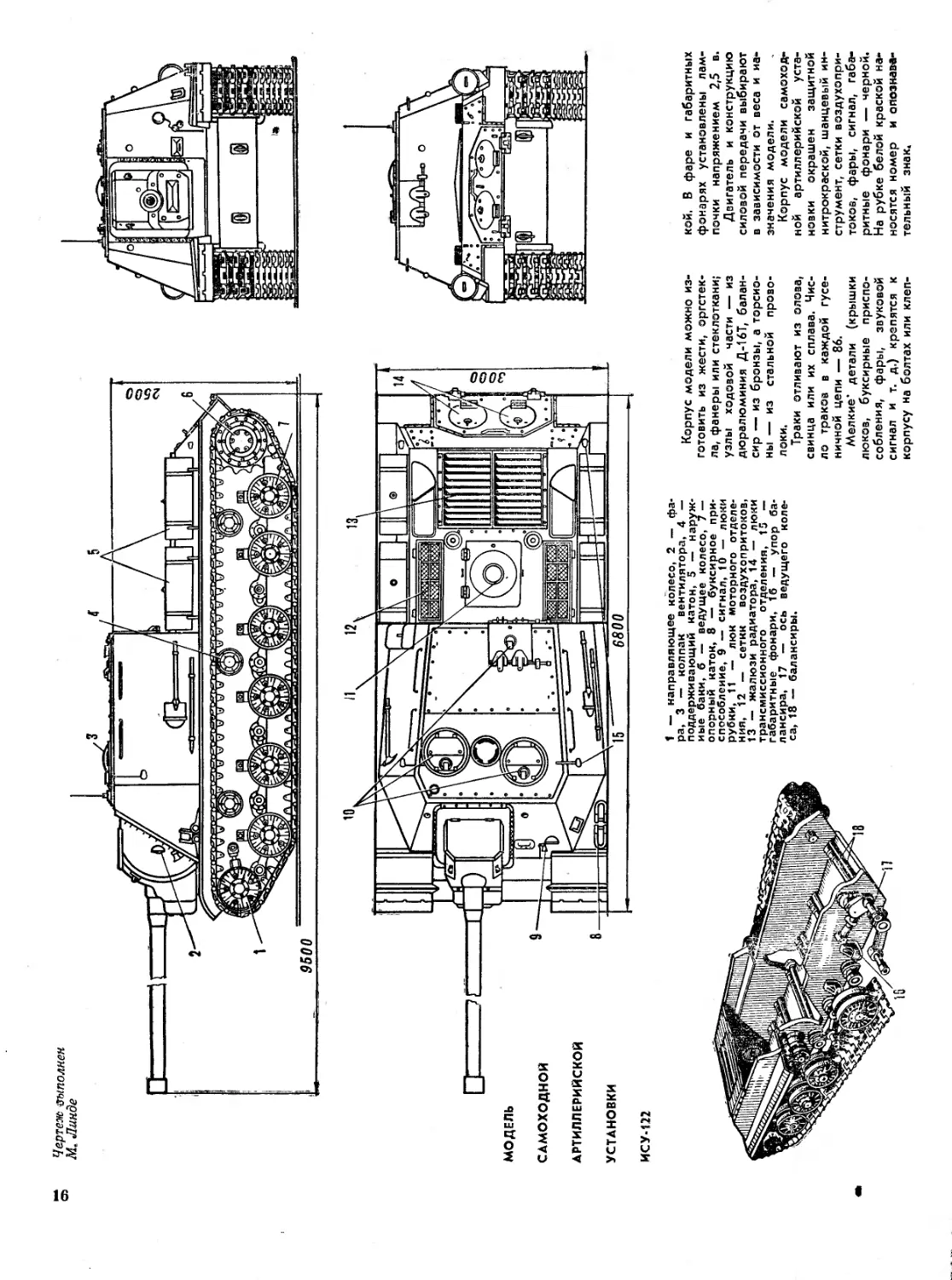

Чертеж выполнен

М. Линде

9500

ИСУ-122

1 — направляющее колесо, 2 — фа-

ра, 3 — колпак вентилятора, 4 —

поддерживающий катон, 5 — наруж-

ные баки, б — ведущее колесо, 7 —

опорный каток, 8 — буксирное при-

способление, 9 — сигнал, 10 — люки

рубки, 11 — люк моторного отделе-

ния, 12 — сеткк воздухопритоков,

13 — жалюзи радиатора, 14 — люки

трансмиссионного отделения, 15 —

габаритные фонари, 16 — упор ба-

лансира, 17 — ось ведущего коле-

са, 18 — балансиры.

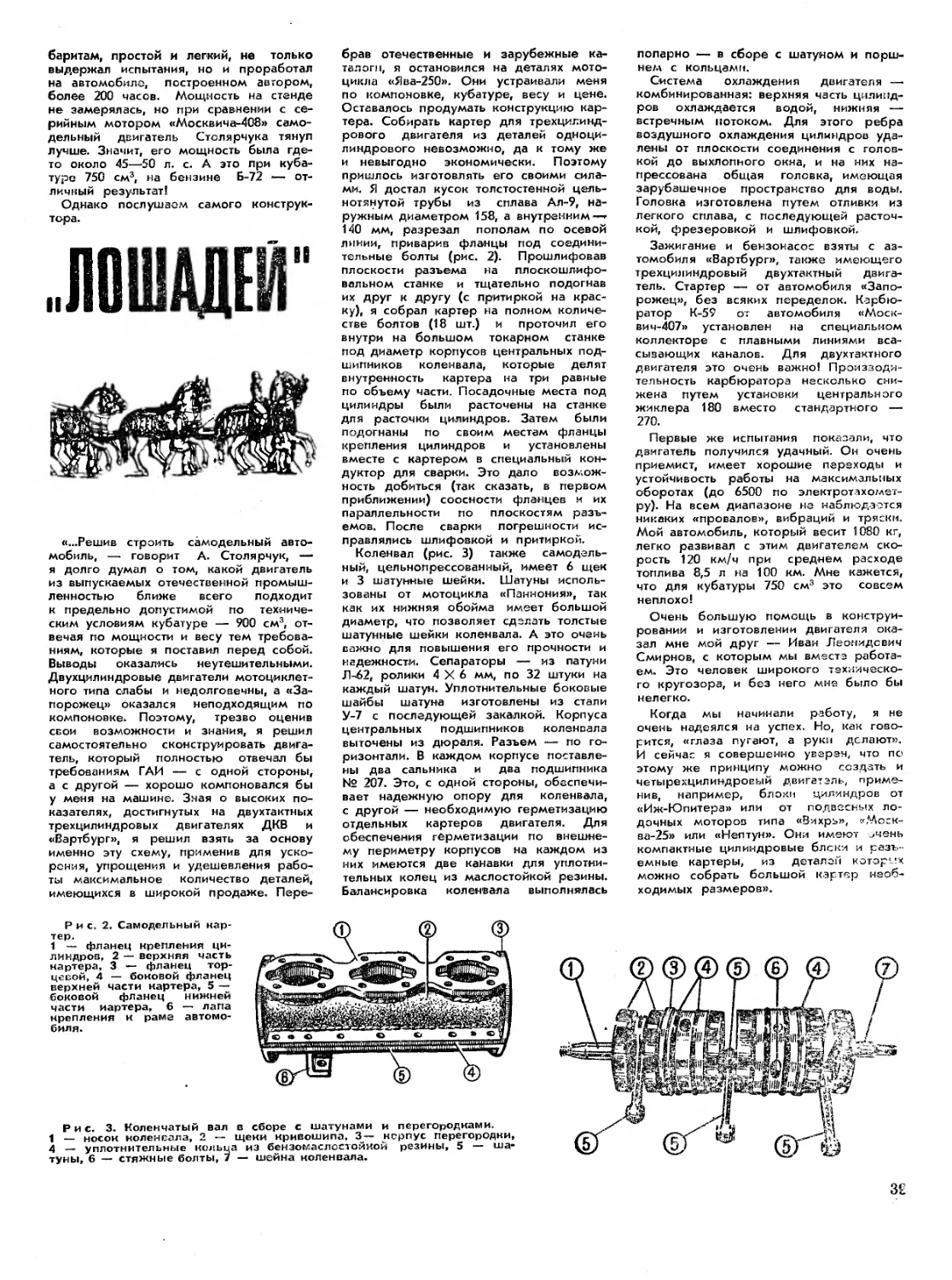

Корпус модели можно из-

готовить из жести, оргстек-

ла, фанеры или стеклоткани;

узлы ходовой части — из

дюралюминия Д-16Т, балан-

сир — из бронзы, а торсио-

ны — из стальной прово-

локи.

Траки отливают из олова,

свинца или их сплава. Чис-

ло траков в каждой гусе-

ничной цепи — 86.

Мелкие' детали (крышки

люков, буксирные приспо-

собления, фары, звуковой

сигнал и т. д.) крепятся к

корпусу на болтах или клеп-

кой. В фаре и габаритных

фонарях установлены лам-

почки напряжением 2,5 в.

Двигатель и конструкцию

силовой передачи выбирают

в зависимости от веса и на-

значения модели.

Корпус модели самоход-

ной артиллерийской уста-

новки окрашен защитной

нитрокраской, шанцевый ин-

струмент, сетки воздухопри-

токов, фары, сигнал, габа-

ритные фонари — черной.

На рубке белой краской на-

носятся номер и опознава-

тельный знак.

122-мм орудие

на базе танка ИС-2

стало грозой „тигров** и „пантер**...

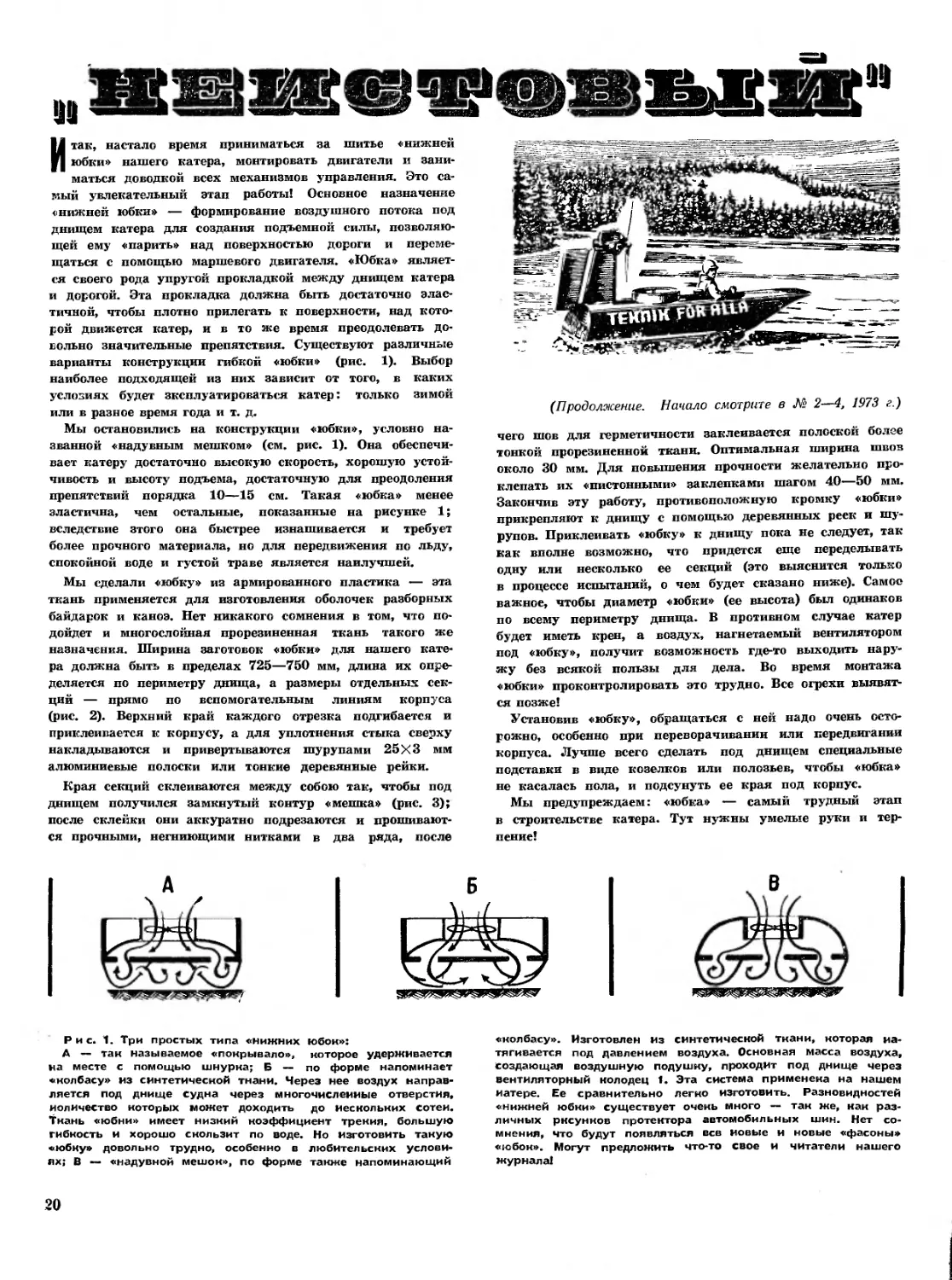

ПЕРЕД ШТУРМОМ ЗВУКОВОГО БАРЬЕРА

Наступил долгожданный День Победы... Семен Алексеевич

провел его на улицах города: ни дома, ни в конструктор-

ском бюро не сиделось. «Но вот прошел праздник, — писал

потом С. А. Лавочкин, •— и вдруг все мы почувствовали

себя немного студентами, сдавшими последний, самый труд-

ный выпускной экзамен. И как обычно бывает после экзаме-

нов, перед всеми встал вопрос: что делать дальше?»

Война. Там, во фронтовом небе, сражались его истреби-

тели: ЛАГГ-3, ЛА-5, ЛА-7. В сорок четвертом в бой вступил

ЛА-9 — один нз лучших в мире истребителей с поршневым

двигателем. Его максимальная скорость по сравнению с

ЛАГГ-3 выросла почти на 100 км/ч.

Война, кончилась. Но незримый фронт по-прежнему про-

ходил через конструкторское бюро Лавочкина. Коллектив

работал над созданием еще более грозного истребителя, и

в начале 1947 года советские летчики получили на вооруже-

ние новый самолет С. А. Лавочкина — ЛА-11.

Это был одномоторный цельнометаллический моноплан —

истребитель сопровождения, истребитель-перехватчик, отли-

чавшийся повышенной дальностью действия. Он был воору-

жен четырьмя новыми пушками калибра 20 мм. Двигатель

АШ-82ФН конструктора А. Д. Швецова — «ФН» обознача-

ло «форсированный, с непосредственным впрыском топлива

в мотор». Отказавшись от карбюратора, инженеры установи-

ли на моторе насосы высокого давления и распылители.

Это позволило довести мощность двигателя до 1870—

2000 л. с.

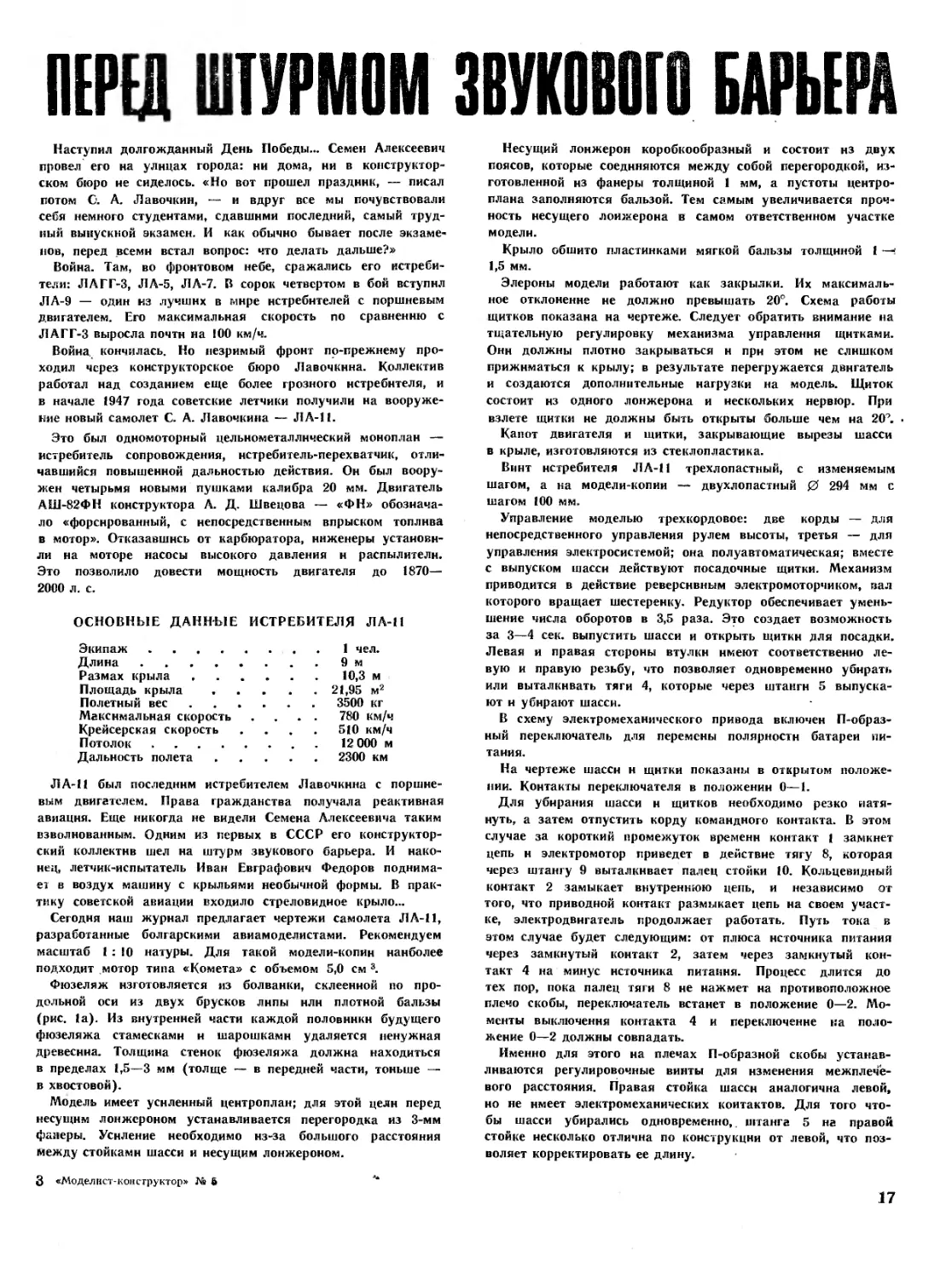

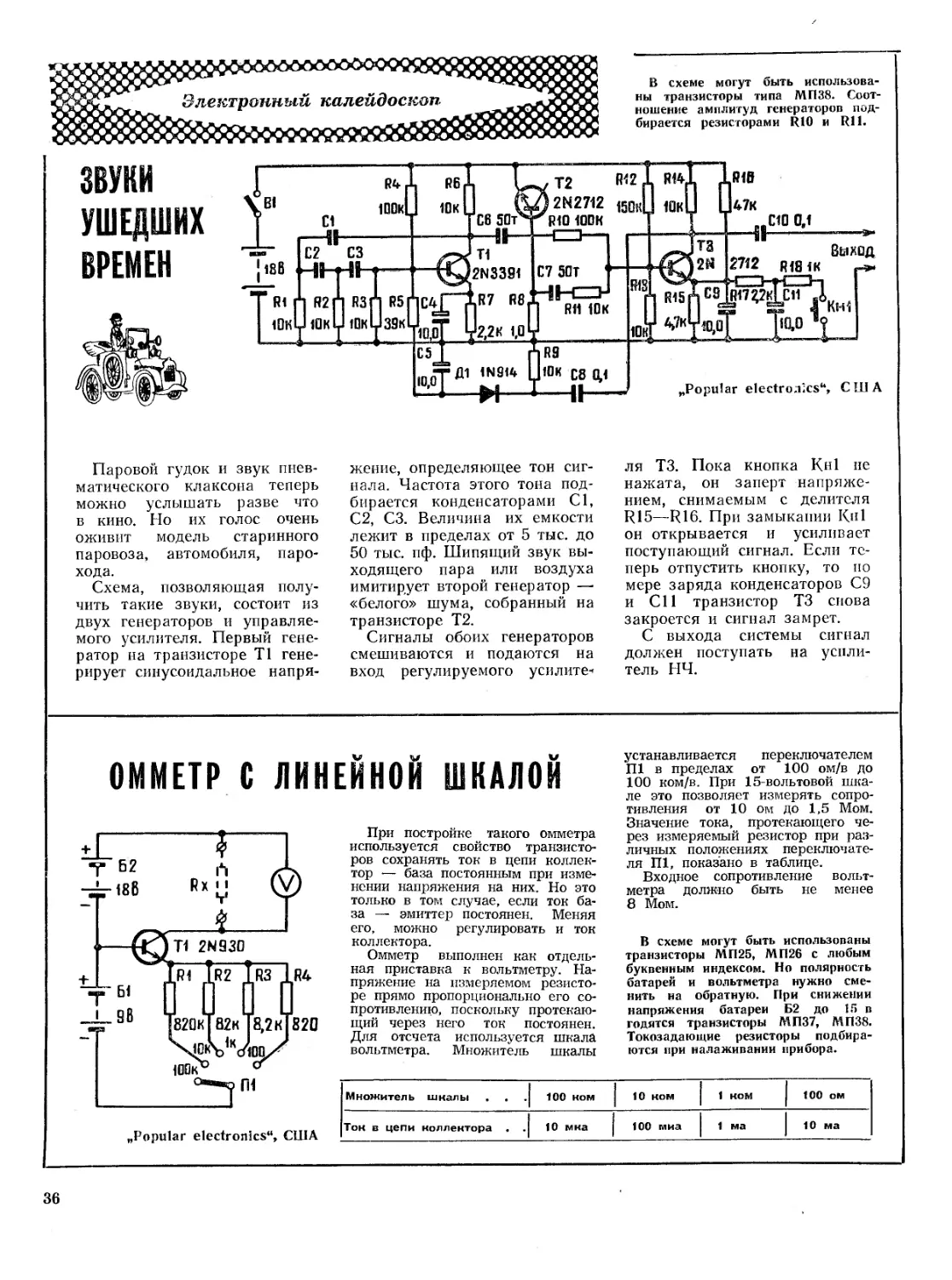

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ИСТРЕБИТЕЛЯ ЛА-11

Экипаж..........................1 чел.

Длина...........................9 м

Размах крыла....................10,3 м

Площадь крыла....................21,95 м2

Полетный вес..................... 3500 кг

Максимальная скорость .... 780 км/ч

Крейсерская скорость .... 510 км/ч

Потолок................ 12 000 м

Дальность полета........ 2300 км

ЛА-11 был последним истребителем Лавочкина с поршне-

вым двигателем. Права гражданства получала реактивная

авиация. Еще никогда не видели Семена Алексеевича таким

взволнованным. Одним из первых в СССР его конструктор-

ский коллектив шел на штурм звукового барьера. И нако-

нец, летчик-испытатель Иван Евграфович Федоров поднима-

ет в воздух машину с крыльями необычной формы. В прак-

тику советской авиации входило стреловидное крыло...

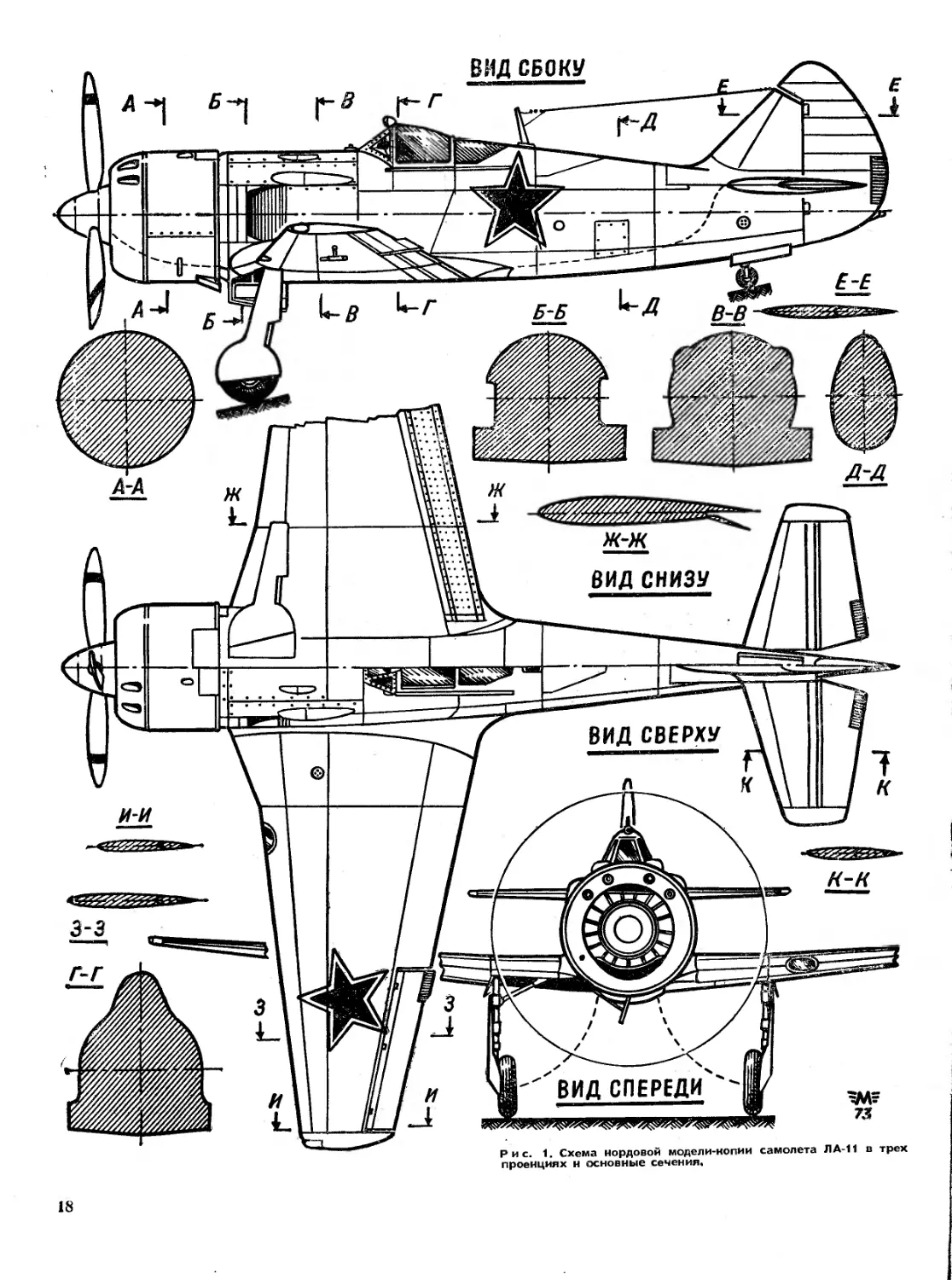

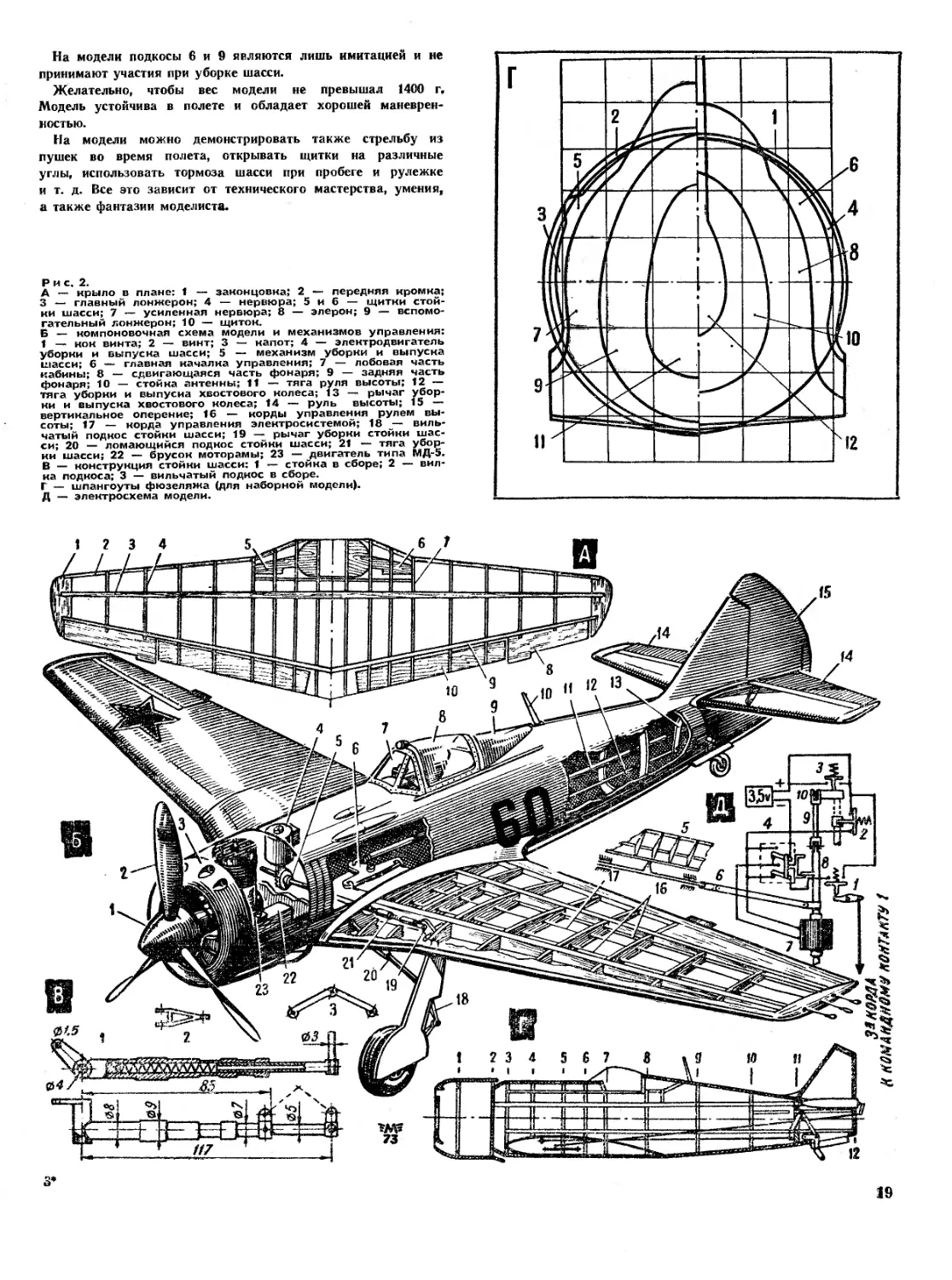

Сегодня наш журнал предлагает чертежи самолета ЛА-11,

разработанные болгарскими авиамоделистами. Рекомендуем

масштаб 1 : 10 натуры. Для такой модели-копии наиболее

подходит мотор типа «Комета» с объемом 5,0 см 3.

Фюзеляж изготовляется из болванки, склеенной по про-

дольной оси из двух брусков липы или плотной бальзы

(рис. 1а). Из внутренней части каждой половники будущего

фюзеляжа стамесками н шарошками удаляется ненужная

древесина. Толщина стенок фюзеляжа должна находиться

в пределах 1,5—3 мм (толще — в передней части, тоньше —

в хвостовой).

Модель имеет усиленный центроплан; для этой цели перед

несущим лонжероном устанавливается перегородка из 3-мм

файеры. Усиление необходимо из-за большого расстояния

между стойками шасси и несущим лонжероном.

Несущий лонжерон коробкообразный и состоит из двух

поясов, которые соединяются между собой перегородкой, из-

готовленной из фанеры толщиной 1 мм, а пустоты центро-

плана заполняются бальзой. Тем самым увеличивается проч-

ность несущего лонжерона в самом ответственном участке

модели.

Крыло обшито пластинками мягкой бальзы толщиной 1 —-

1,5 мм.

Элероны модели работают как закрылки. Их максималь-

ное отклонение не должно превышать 20°. Схема работы

щитков показана на чертеже. Следует обратить внимание на

тщательную регулировку механизма управления щитками.

Они должны плотно закрываться и прн этом не слишком

прижиматься к крылу; в результате перегружается двигатель

и создаются дополнительные нагрузки на модель. Щиток

состоит нз одного лонжерона и нескольких нервюр. При

взлете щитки не должны быть открыты больше чем на 20'.

Капот двигателя и шитки, закрывающие вырезы шасси

в крыле, изготовляются из стеклопластика.

Винт истребителя ЛА-11 трехлопастный, с изменяемым

шагом, а на модели-копии — двухлопастный 0 294 мм с

шагом 100 мм.

Управление моделью трехкордовое: две корды — для

непосредственного управления рулем высоты, третья — для

управления электросистемой; она полуавтоматическая; вместе

с выпуском шассн действуют посадочные щитки. Механизм

приводится в действие реверсивным электромоторчиком, вал

которого вращает шестеренку. Редуктор обеспечивает умень-

шение числа оборотов в 3,5 раза. Это создает возможность

за 3—4 сек. выпустить шасси и открыть щитки для посадки.

Левая и правая стороны втулки имеют соответственно ле-

вую и правую резьбу, что позволяет одновременно убнрать

или выталкивать тяги 4, которые через штанги 5 выпуска-

ют н убирают шасси.

В схему электромеханического привода включен П-образ-

ный переключатель для перемены полярности батареи пи-

тания.

На чертеже шассн и щитки показаны в открытом положе-

нии. Контакты переключателя в положенин 0—1.

Для убнрания шасси и щитков необходимо резко натя-

нуть, а затем отпустить корду командного контакта. В этом

случае за короткий промежуток времени контакт 1 замкнет

цепь и электромотор приведет в действие тягу 8, которая

через штангу 9 выталкивает палец стойки 10. Кольцевидный

контакт 2 замыкает внутреннюю цепь, и независимо от

того, что приводной контакт размыкает цепь на своем участ-

ке, электродвигатель продолжает работать. Путь тока в

этом случае будет следующим: от плюса источника питания

через замкнутый контакт 2, затем через замкнутый кон-

такт 4 на минус источника питания. Процесс длится до

тех пор, пока палец тяги 8 не нажмет на противоположное

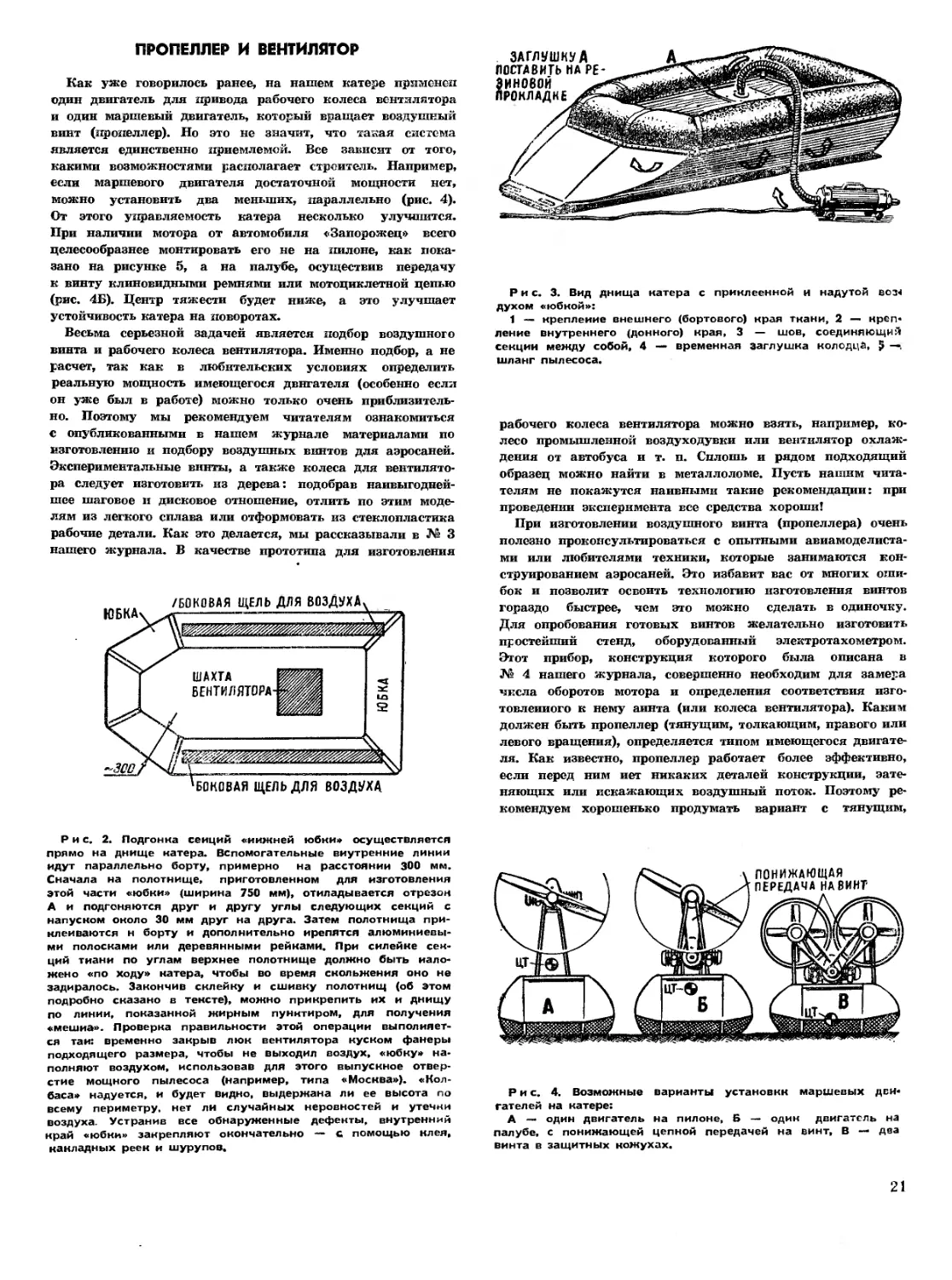

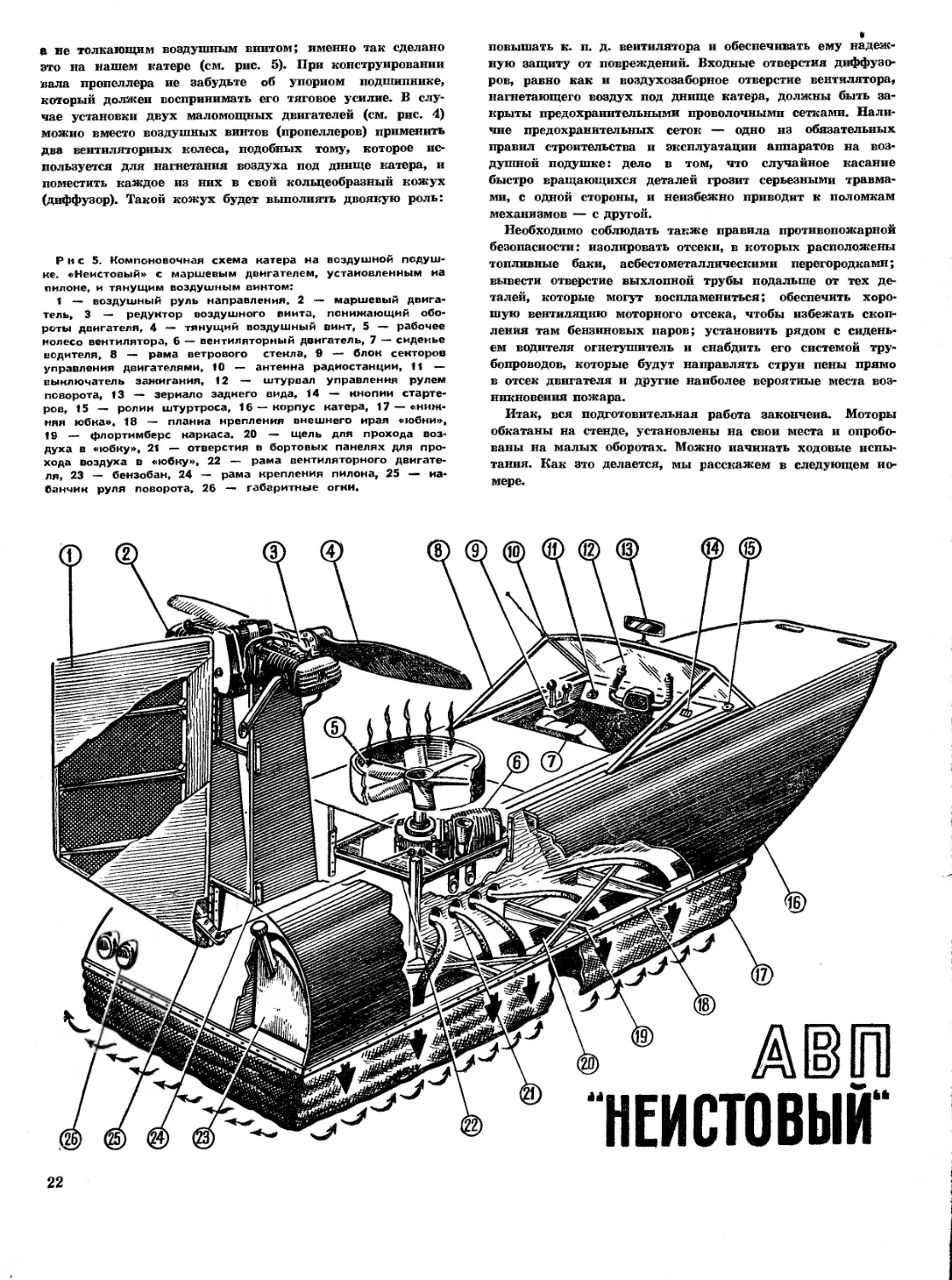

плечо скобы, переключатель встанет в положение 0—2. Мо-