Автор: Коваленко Г.Ф.

Теги: живопись творчество экспрессионизм исследователи русского авангарда российское искусство

ISBN: 5-02-006374-6

Год: 2003

Текст

РОДЧЕНКО ЯЗ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

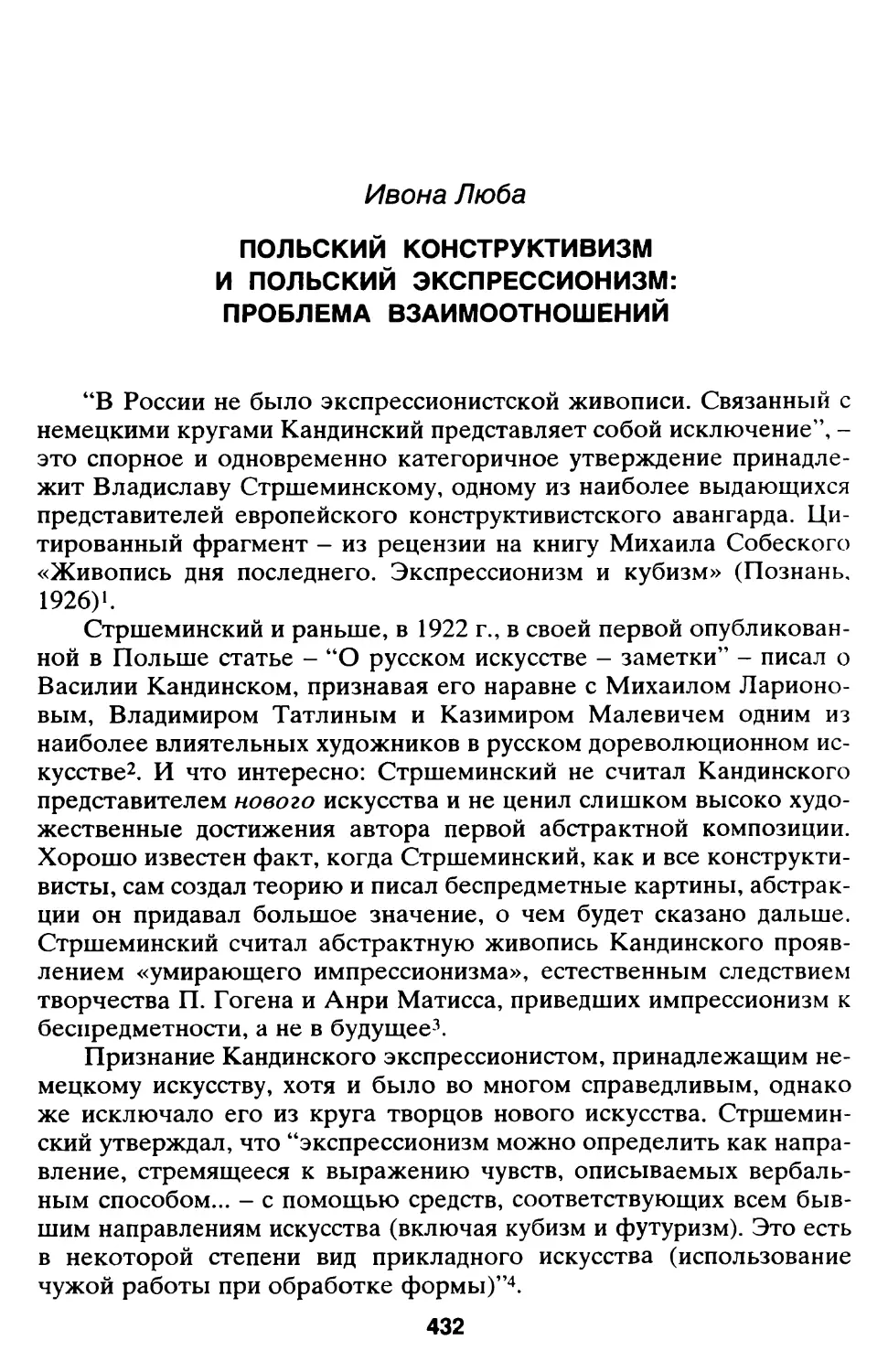

КОМИССИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСКУССТВА АВАНГАРДА 1910-1920-х годов

ЭКСПРЕССИОНИЗМА

МОСКВА

НАУКА

2003

УДК 75.03 ББК 85.143(2) Р89

Серия «Искусство авангарда 1910-1920-х годов» основана в 2002 г.

Редколлегия:

Н.Б. АВТОНОМОВА, Н.Л. АДАСКИНА, HiH. КАРАСИК, Г.Ф. КОВАЛЕНКО (председатель), Е.Н. ПЕТРОВА,

Д.В. САРАБЬЯНОВ, И.Е. СВЕТЛОВ, А.А. СТРИГАЛЕВ

Русский авангард 1910-1920-х годов и проблема экспрессионизма / Отв. ред. Г.Ф. Коваленко; Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры РФ. - М.: Наука, 2003. - 575 с. - (Искусство авангарда 1910-1920-х годов). - ISBN 5-02-006374-6 (в пер.)

В книге предприняты попытки рассмотреть одну из самых сложных проблем русского искусства начала XX в.: был ли в России экспрессионизм? если не был, то почему? если был, то какими путями развивался? Какое место занял он в русском искусстве, в творчестве таких художников, как М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова, П.Н. Филонов, М.З. Шагал, В.В. Кандинский, К.С. Малевич? Среди авторов крупнейшие отечественные и зарубежные исследователи русского авангарда.

Для искусствоведов и более широкого круга читателей.

ТП-2003-Н-№ 114

ISBN 5-02-006374-6 © Коллектив авторов, 2003

© Государственный институт искусствознания Министерства культуры Российской Федерации, издательство “Наука”, серия “Искусство авангарда 1910- 1920-х годов”(разработка, оформление), 2002 (год основания), 2003

Д.В. Сарабьянов

В ОЖИДАНИИ ЭКСПРЕССИОНИЗМА И РЯДОМ С НИМ

Я намерен лишь обозначить проблему соотношения экспрессионизма с живописью русского авангарда.

Был ли в России экспрессионизм? Если не был - то почему? Если был - какими путями развивался, какое место занял в русском искусстве, в творчестве таких художников, как М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова, П.Н. Филонов, М.З. Шагал, В.В. Кандинский?

Каждый из этих вопросов может стать и в некоторых случаях становился предметом специального исследования1. И все же есть смысл их вновь выдвинуть; когда они встают перед нами все вместе, возникает некий новый аспект, важный для понимания всего русского авангарда.

Прежде чем задаться этими вопросами, следует хотя бы в двух словах сказать о том, каким представляется экспрессионизм как стилевое направление и в чем заключены его своеобразные особенности. Часто исследователи утверждают, что экспрессионизм разнолик, и единство, на котором он зиждется, касается скорее философских и психологических категорий, а не стилистических. Мне же кажется, что, несмотря на растянутость во времени и многоэтапность экспрессионизма, в нем не меньше единых направленчески-стилевых проявлений, чем, например, в фовизме, кубизме или футуризме. Разумеется, решающую роль играют психологические признаки и особенности философской рефлексии - повышенное ощущение кризиса жизни, краха привычных устоев, эсхатологические предчувствия, стремление раскрыть за внешними проявлениями внутренний смысл мира, желание говорить громким голосом, а то и кричать. Все эти признаки наличествуют и объединяют различные явления, что не вызывает сомнений. Но дело не только в них. Особенности мировосприятия рождают своеобразие самой речи - крайнюю степень деформации реальности, остроугольные ритмы или близкое им по пластическому смыслу перенапряжение изгибов, открыто кричащие сочетания красок, подчеркнутую контурность при обозначении цветового пятна, нарочитую небрежность наложения мазка, символизирующую творческую свободу, контрастность в сопоставлении ли¬

3

нии и плоскости, своеобразную центростремительность композиции, о которой писал В. Гаузенштейн2. Трудно было бы выполнить замысел К.С. Малевича и двумя словами сформулировать прибавочный продукт экспрессионизма (вроде «серпантинной линии» или «серповидной структуры»). Но приблизительный набор признаков, особенно действенный в условиях наличия их совокупности, можно составить. Будем иметь в виду их перечисление, приведенное выше.

Первый вопрос из тех, что я собираюсь поставить, заключается в следующем. Действительно ли можно сказать: русская живопись на рубеже столетий находилась в ожидании экспрессионизма? Вроде бы ничто не предвещало его появления. Доживал свой век передвижнический реализм. Модерн-символизм вызвал расцвет сначала художников «Мира искусства», а затем «Голубой розы». Утвердился в своем умеренном и скучноватом доморощенном импрессионизме «Союз русских художников». Эти разные линии сближались и отдалялись, пересекались, но, казалось, не были способны перешагнуть через преграду, отделявшую их от нового видения XX в. Тем не менее, на этом обширном поле в разных местах, почти не соединенных друг с другом стилистически, возникали пред-авангардные вспышки. И все они обещали в будущем именно экспрессионизм (в некоторых случаях - фовизм), а не кубизм или футуризм.

Одна из этих вспышек - позднее творчество Н.Н. Ге. Впервые мысль о близости позднего Ге экспрессионизму была выдвинута Н.А. Дмитриевой, а после этого неоднократно была поддержана разными исследователями3. Эта близость проявилась в таких картинах, как «Христос и Никодим» (1889, ГТГ), «Голгофа» (1893, ГТГ), «Христос и разбойник» (1893, Киевский музей русского искусства), многочисленные рисунки к «Распятиям». Все эти произведения появились в то самое время, когда создавались картины Э. Мунка, Дж. Энсора, Ф. Ходлера и В. Ван Гога, считающиеся прямыми предшественницами картин немецких экспрессионистов. В поздних работах Ге сконцентрировались сверхчеловеческая страсть, открытая боль, была выведена некая формула страдания и сострадания (последнее качество укладывалось в рамки этических норм русской культуры того времени). Поздний взрыв в творчестве художника, прошедшего в своем развитии этап передвижнического реализма, пусть осложненного не очень типичными для русской живописи 2-й половины XX в. романтическими озарениями, позволил приблизиться к небывалой выразительности той самой «живой формы», что и была причиной появления своеобразия протоэкспрессиониз-- ма. И тем не менее в данном эпизоде сработало и сдерживающее начало, оно все же выстраивало свои барьеры на пути к полному обнажению души и открытости нервов. Эти барьеры в данном случае определялись присутствием натуралистического начала - оно было значительно в русском реализме.

4

Другая вспышка в до-экспрессионистском пространстве состоялась не на таком уж далеком расстоянии от Ге. Она произошла в творчестве М.А. Врубеля, он мысленно себя соотносил с фигурой своего старшего современника. Здесь создалась ситуация, довольно близкая складывавшимся на Западе, когда модерн перерастал в экспрессионизм. У Мунка или Энсора это перерастание было достаточно наглядным. Оно заметно и в живописных работах Врубеля конца столетия, например, в портрете С.И. Мамонтова (1896, ПТ). Будто прикованная к креслу фигура знаменитого мецената - мятущаяся, приплюснутая к плоскости пространством, но вместе с тем неустойчивая, живет в чужой среде, хотя модель окружена привычными для нее предметами. Это отторжение подкреплено контрастами светов и теней, плоской фигуры и острых углов предметов мебели. Во всей концепции портрета присутствуют черты экспрессионизма, хотя реальные формы окружающей жизни еще не подверглись коренной экспрессионистской деформации. Для этого решающего шага Врубелю «понадобилось» дополнительное обстоятельство, породившее очаги преждевременного экспрессионизма. Этим обстоятельством явилась его психическая болезнь, она словно открыла путь к таким принципам деформации реальности, что были недоступны искусству того времени не только в России, но и на Западе. Особенно заметны эти напряженные искания художника в рисунках 1902-1903 гг., когда впервые болезнь проявилась с такой силой и откровенностью. Эти рисунки - портреты, фантастические изображения различных фигур и предметов, исторические, возможно, евангельские сцены - прямо сопоставимы с рисунками художников группы «Мост», с графическими произведениями Э. Шиле и других экспрессионистов. В этом сопоставлении они не выглядят «рисунками сумасшедшего», как их обычно квалифицируют, а могут служить свидетельством обретения новой формы. Оказавшись «на финише» у истоков новых направлений, Врубель словно повторил опыт своего великого предшественника А.А. Иванова - опыт одиночества, невостребованности, местоположения на том перекрестке разных тенденций, откуда открываются неожиданные перспективы. В его символизме и модерне рождался экспрессионизм. При этом мы можем утверждать, что рождался он еще до того, как обрел свои законные формы в немецком искусстве 1900-х годов. Вместе с тем в его поздних произведениях есть и предвестия кубизма, хотя сами русские кубисты отрицали свою связь с Врубелем.

Остальные ростки экспрессионизма в русском искусстве имеют иной характер. Продолжая существовать в пределах разных тенденций историко-художественного развития, они по времени своего возникновения располагаются уже за рубежом, обозначившим законное рождение новых направлений на Западе. Речь идет о некоторых чертах экспрессионизма у позднего В.А. Серова, например в «Иде Рубинштейн» (1910, ГРМ), о чем писал еще в 1930-е годы

5

А.В. Бакушинский4. В ситуации зарождающегося экспрессионизма оказывается М.В. Добужинский в своих работах 2-й половины 1900-х годов - таких, как «Окно парикмахерской» (1906, ГТГ), «Гримасы города» (1908, ГТГ), «Вильно. Ночной мотив» (1910, ГТГ). Город До- бужинского внешне не похож на «остроугольный» город Э. Кирхне- ра. Но в нем таится такая же угроза, он так же чужд человеку, будучи погружен в свою неразгаданную зловещую тайну.

Отдаленные ассоциации с экспрессионизмом дают и некоторые работы голуборозцев - Н.П. Крымова, П.В. Кузнецова, Н.Н. Сапунова, С.Ю. Судейкина, хотя вернее было бы сказать, что их новаторские тенденции скорее образуют параллель тогда же начинавшемуся русскому неопримитивизму, о котором речь впереди.

Врубель, Серов, Добужинский - столь не похожие друг на друга - все же принадлежат одному объединению - «Миру искусства». Голуборозовцы в некоторых отношениях продолжают их линию развития. Интересно, что другие проявления пред-экспрессионизма имеют место и на противоположной территории. Неожиданно возникают аналогии между ранне-экспрессионистскими «цветастыми» пейзажами и картинами М. Пехштейна, Э. Хеккеля, К. Шмидта- Роттлуфа, с одной стороны, и Ф.А. Малявина - с другой. Картины последнего, - от «Смеха» (1899, Музей современного искусства, Венеция) до «Вихря» (1906, ГТГ), - возникшие несколько раньше произведений перечисленных немецких живописцев, хотя и не раньше работ французских фовистов, с которыми они также сопоставимы, несут в своей основе черты натурного импрессионистского восприятия, хотя и некоторыми особенностями близки модерну. Эта натурность у Малявина сохранилась до конца, тогда как немецкие экспрессионисты ее преодолели, обретя «чистую» экспрессию в гнутых линиях, напряженных ритмах, в обнаженном цветовом контрасте. Как некая память об этих подступах русского художника к экспрессионизму сохранилось некоторое сходство его рисунков с рисунками Э. Шиле.

Близкий малявинскому - свой деревенский вариант прото-стиля дал С.В. Малютин в «Сельской ярмарке» (1907, ГТГ) и в «Пирушке» (1910, ГТГ), хотя при этом и запаздывал по сравнению с немецкими живописцами. Правда, малютинский вариант в большей мере предвещает (и по времени совпадает с ним) неопримитивизм 1910-х годов, чем несостоявшийся русский экспрессионизм, как бы предчувствуемый Ге и Врубелем.

Здесь возникает другой аспект нашей темы - экспрессионизм и неопримитивизм. Есть определенное родство трех направлений, развернувшихся приблизительно в одно и то же время в трех «художественных державах» Европы. К упомянутым двум следует добавить французский фовизм, который по времени немного обгонял близкие ему движения, появившиеся в Германии и России. Лет 20-30 тому назад сопоставление фовизма и экспрессионизма было популярным приемом искусствоведческой компаративистики, реализовавшимся

6

в выставочной деятельности и научных исследованиях. Затем к двум европейским направлениям прибавился русский неопримитивизм: он, как это было очевидно с самого начала, имел много общего с первыми двумя5. Здесь - в нашем контексте речь должна идти скорее не о сходстве, а о различиях.

Почему те начинания, что мы констатировали выше, не привели к «законному» экспрессионизму в русском искусстве? Что помешало этому, казалось бы, естественному движению и образовало самостоятельную и самоценную проблематику неопримитивизма, определив его место рядом с экспрессионизмом, а не в его пределах? Сопоставление неопримитивизма с экспрессионизмом позволяет ответить на этот вопрос. Хочу в этом сопоставлении избежать подтверждения близости (так как это уже сделано) и обратить внимание на расхождения и их причины. Повторю лишь уже давно высказанную мысль о том, что и фовизм, и экспрессионизм, и неопримитивизм использовали (хотя и в разной мере) наследие художественного примитива, но только последний сделал ориентацию на это наследие главным козырем направления. Эта ситуация давно продемонстрирована в различных исследованиях. Скажем лишь о причинах такой ориентации. Неопримитивизм сначала развивался спонтанно в пределах раннего «Бубнового валета», делившего свои интересы между се- заннизмом и национальным изобразительным фольклором, но вскоре программно оформился в процессе расхождения «Бубнового валета» с «Ослиным хвостом» - оформился в рамках последнего объединения на волне актуализации задачи национальной самоидентификации русского искусства. Выдвижение на первый план этой задачи органично совпало с общими установками русского авангарда.

Национальный примитив обрушился на голову ослинохвостов- цев, как манна небесная, как дар: его можно было ждать и он был принят и послужил процессу самоутверждения русского искусства. Не будем вдаваться в подробности и разбирать вопрос о том, какова была в этой новой ориентации мера самообольщения и в какой степени новое движение способно было на самом деле укрепить национальные корни искусства. Все эти вопросы могли бы увести нас в сторону. Нас же интересует в данном случае вопрос о взаимоотношении неопримитивизма с экспрессионизмом только в одном плане: как могло национальное наследие, принятое за образец, вывести русское искусство из-под власти намечавшегося, но в конце концов не состоявшегося экспрессионизма? Наверное, ответ на этот вопрос мог бы быть многоаспектным, так как в создавшейся ситуации завязались сложные узлы, проявились разного рода связи с прошлым, а будущее - на него нацелен был авангард - оказалось в зависимости от этого прошлого, от той памяти, что несла в себе национальная культура. Я могу коснуться всех этих важных аспектов лишь бегло, выделяя самое существенное и не отступая в сторону, а имея в виду прежде всего главный вопрос, поставленный выше.

7

С одной стороны, ориентация на примитив как бы развязывала руки, открывала путь к той свободе от прежних догм и правил, что искало все искусство европейского авангарда. Но была и другая сторона. Фольклорное наследие было ориентировано на отстоявшуюся, выверенную веками традицию, на устойчивые ремесленные правила, и это давало русским художникам новых направлений иные ориентиры. Можно подвергнуть такой тезис сомнению, поскольку примитив негритянский (на него опирались П. Пикассо, его последователи и в некоторой мере немецкие экспрессионисты) также имел в своем активе строгие ремесленные правила. Но ведь французские кубисты не осознавали негритянскую традицию, как свою национальную. Именно здесь было кардинальное различие между примитивизмом русских, с одной стороны, и французов или немцев - с другой. Для художников ларионовской группы - особенно для Гончаровой - ориентация на русский примитив была актом обретения национальных истоков. Русские художники открыли свое, они пришли к убеждению, что им не нужно искать ничего другого, хотя, разумеется, они не могли обойтись без опыта всей европейской живописи, как не могла без него обойтись ни одна цивилизованная художественная школа. В результате этого открытия неопримитивизм вместе со свободой преодоления догмы получил и нечто противоположное - некие правила формирования художественного образа и ремесленной выделки: ими следовало неукоснительно пользоваться, дабы не уйти далеко от фольклорного мышления. Разумеется, новые правила истолковывались разными художниками по-разному. Ларионов воспользовался важнейшим качеством лубочного изображения - его последовательно выраженной нарративной основой, при этом волей-неволей подключившись к передвижнической и мирискуснической повествовательной традиции. И экспрессионисты, и фовисты отодвигали рассказ на второй план, почти исключая происшествие, как резерв выразительности. У всех неопримитивистов - особенно у Ларионова - рассказу и событию отведено значительное место, определяющее характер композиции. Важным средством раскрытия смысла происходящего оказываются поза и жест. Чтобы убедиться в той роли, какую они играют, достаточно вспомнить «Отдыхающего солдата» (1911, ГТГ) и все его графические варианты, «Провинциального франта» (1907, ГГГ), «Провинциальную франтиху» (1907, Музей изобразительных искусств, Казань) или любую из картин конца 1900 - начала 1910-х годов (особенно - «Парикмахеров»). У Ларионова присутствует поистине лубочное устремление выявить самое характерное не только у данного человека, но и у животных - у конкретной лошади, свиньи, собаки, индюшки и даже рыбы. Предметы - и те принимают какую-то позу и готовы жестикулировать. Немецкие экспрессионисты в меньшей мере поддаются этой магии жеста и позы.

8

Нечто близкое Ларионову мы обнаруживаем у Гончаровой. В ее картинах герои (чаще - героини) застывают в зафиксированных положениях. Этот «эффект окаменелости» тоже коренится в лубке. Но в большей мере - в каменных бабах, в скифских древностях, в какой-то степени - в иконописи. Более заметно, чем у кого-либо из неопримитивистов, в творчестве Гончаровой проявляется влияние древнерусского искусства - в ориентации на иконографию православного Средневековья, в поисках цикличности, в своеобразной сакрализации сцен, взятых из повседневности. Аналогичные тенденции мы наблюдаем во Франции и Германии. Из крупных художников Запада, близких экспрессионизму или фовизму и использовавших христианскую иконографию, значительное влияние своего национального Средневековья - особенно витражной живописи испытывал Ж. Руо. Немецкие экспрессионисты ориентировались и на готику, и на свой Ренессанс. Правда, случилось так, что Э. Нольде, в большей мере, чем его коллеги ho «Мосту», приверженный к библейским и евангельским сюжетам, оказался гораздо менее «готическим», чем Кирхнер, который не обращался к Писанию. Общая ориентация немецкого экспрессионизма на свое готически-ренессансное наследие имела и формально-стилевой и мировоззренческий аспекты. В равной мере в России икона приобрела в начале XX в. значение и формального и духовного образца. Это коснулось не только таких символистов, как К.С. Петров-Водкин, таких мирискусников, как Н.К. Рерих, И.Я. Билибин или Д.С. Стеллецкий, но и очень многих авангардистов. Даже кличка - «икона», данная А.Н. Бенуа «Черному квадрату» с некоторой долей пренебрежения, была позитивно воспринята Малевичем. Всеобщее признание иконописи для неопримитивистов было фактором чрезвычайной важности. Но и в этом случае волна влияния иконописи (как и изобразительного фольклора) не только освобождала от художественного позитивизма и натурализма, но и предписывала правила и заставляла как бы оглядываться на нечто вышестоящее.

Различие в той ситуации взаимоотношения с национальным Средневековьем, что возникла в России и в Германии, во многом зависит от различия самих источников, служивших опорой экспрессионизму и неопримитивизму. С одной стороны, немецкая готика, с другой, - русская икона. Немецкая готика (как и французская или любая другая) заряжена экспрессией, она часто сопрягает потустороннее с бытовым и реально-жизненным, своим дерзанием - головокружительным взлетом архитектурных конструкций, готическим натурализмом в скульптуре - открывает путь к завоеванию реальности. Икона препятствует движению по этому пути. Она оберегает свои правила, и ее высшие взлеты осуществляются не за счет преодоления этих правил, а за счет выполнения.

Разумеется, этим правилам не подчинен художник новейшего времени, но незримо они осуществляют свое влияние. Этот «усмиря¬

ющий» эффект древнерусской традиции действует как предохранитель от крайностей субъективизма, ожидаемых от художника-экс- прессиониста. Эта традиция усмиряет его индивидуальную волю и направляет его креативные потенции в сферу творения некоего закона, в сознании творца приобретающего характер всеобщности (как это было с Кандинским, Малевичем или Филоновым). Например, в супрематической программе Малевича, обычно представляющейся крайним выражением художнического своеволия, последнее проявляется прежде всего в творении идеи, выдвигаемой как некое соборное постановление (хотя и предложенное не коллективом, а единоличным творцом), а в ее реализации господствует закон, в своем осуществлении предусматривающий средневековый принцип бе- зымянности. И другие вожаки-авангардисты - особенно в России - предлагали и утверждали свои программы, как бы уже готовые к исполнению и требующие лишь знания и опыта для их реализации. Пожалуй, лишь неопримитивйсты со своей программой всечества не были столь же категоричны, хотя бы в силу того, что эта программа, ориентированная на разные стили, гарантировала успех лишь в том случае, когда сам исполнитель был способен эти разные стили преодолеть и синтезировать своим творческим усилием. Таким образом «творческие обязанности» переносились на художническую индивидуальность, получавшую каждый раз своеобразное выражение. Но от экспрессионистского всплеска их охраняли некие силы - с одной стороны - фольклорный примитив, а с другой, - иконопись. Примитив не подвергал сиюминутному экзистенциальному осмыслению реальное бытие, скорее осмыслял его через многовековой опыт эпоса и мифа. Икона предполагала смирение перед Высшей волей. Это смирение ощущается даже в произведениях Гончаровой, их смысл нередко заключен в конфликте между этим смирением и дерзанием.

Приблизительно те же аргументы мы можем использовать для того, чтобы объяснить расхождения Филонова с немецким экспрессионизмом. Не будем говорить здесь о тех отличиях русского художника, что, несмотря на некоторое приближение, оставляют его в стороне от экспрессионистского движения. Уже много написано о его большей органичности, об ином понимании времени, об углубленной эпичности, позволяющей связать прошлое, современное и будущее. Кроме причин, отдалявших от экспрессионизма неопримитивистов, в случае с Филоновым важную роль играет еще одна. Речь идет о той традиции ремесленной выделки, бывшей важным условием народного творчества. В России, как ни в одной европейской стране, народное творчество сохраняло в то время свои активные позиции и значительный удельный вес во всей художественной культуре нации. Своеобразная нормативность народного искусства, воспринятая Филоновым, воплотилась в его концепции сделанности, что, хотя и не исчерпывается соблюдением строгих ремесленных

10

правил, включает их в свой состав. Что же касается «иконной компоненты», то она породила некое ликоподобие в творчестве нашего художника, интерес к иератическому истолкованию голов и фигур, пребывающих вне конкретного времени и пространства. Все эти качества выводят мастера из под прямого воздействия экспрессионизма - они ему не только не свойственны, но и противопоказаны.

В своеобразной позиции по отношению к новым направлениям современного ему искусства оказался Шагал. Как и Филонов, он не был в прямом смысле слова неопримитивистом, хотя и участвовал в выставках «Ослиного хвоста» и «Мишени». Современники связывали его творчество с экспрессионизмом. Многими отмечался вклад, внесенный им в развитие этого направления своей выставкой в Берлине в 1922 г. Считали даже (разумеется, ошибочно), что эта выставка породила германский экспрессионизм. В Париже еще в начале 1910-х годов Шагал приобщился к французскому кубизму, сблизился с Г. Аполлинером. Разумеется, пребывание во Франции позволило ему познакомиться с фовизмом. Шагал мог себе позволить эту «всеядность», поскольку он оставался прежде всего Шагалом. Ему не надо было искать границы размежевания с современными течениями. Он имел свой собственный достаточно надежный ориентир - похожий на тот, что направлял творчество неопримитивистов. Это была еврейская мифология, но уже не в ее строгом канониче- ски-конфессиональном толковании, а адаптированная, приспособленная к современной жизни. Правоверный иудаизм претерпел сложные преобразования; мифологическое сознание впитало черты местечкового быта. Но тем не менее некоторые основополагающие принципы древнего мифопоэтического мышления были сохранены. Этот мифологизм, поддержанный осознанным стремлением самого Шагала как бы прирасти к национальной культурной традиции, на благодатной почве шагаловской фантазии не только дал удивительные всходы живописного сновидчества, но и продиктовал некие правила, предохранявшие художника от перенапряжения и жестокости, смягчавшие безотчетность интуитивизма.

Что касается Кандинского, то его творчество не может быть отторгнуто от экспрессионизма. Тем более, что художник вместе с Ф. Марком был вожаком экспрессионистской группировки «Синий всадник». Наибольшее сближение с экспрессионизмом падает на конец 1900 - начало 1910-х годов как раз на то время, когда в творчестве художника исчерпывается исторический жанр, сказка перестает (хотя только на время) быть питательным источником художнических фантазий, начинается мурнауский эксперимент, усиливающий тенденцию к деформации реальности, усложняются пространственные искания, вскоре давшие возможность преодолеть фигуратив- ность. Марк был близок этому пути. Но именно привязанность к немецким корням экспрессионизма удержала его перед барьером беспредметности. Кандинский же перемножил немецкую самореф¬

11

лексию на русскую волю к скачку в неведомое, став открывателем новых художественных принципов - той суммы, в которой экспрессионизм занял место не только предвестника, но и участника синтеза. Он внес свою едва ли не половинную долю в абстрактный экспрессионизм, им может быть поименовано открытие художника. Но это был уже не тот экспрессионизм, чьим важным признаком являлась крайняя деформация реальности, ибо эта реальность перестала быть предметом изображения.

Как видим, водораздел между экспрессионизмом и русской живописью пролегал в разных точках европейского художественного поля; они же и были точками максимального приближения. Это приближение русского искусства экспрессионизму сулило ему возможность той самой северной самоидентификации, что наметилась на рубеже XIX-XX вв. - особенно благодаря деятельности «Мира искусства». Но она не состоялась, несмотря на плодотворные связи с немецкой культурой на протяжении многих столетий.

Проблема взаимодействия экспрессионизма с русской художественной культурой не была бы в полном объеме поставлена, если бы мы не коснулись еще одного эпизода из истории русского искусства - уже советского времени. В начале 1920-х годов оживились связи русской культуры с немецкой. Как бы в ответ на большую выставку русского искусства, состоявшуюся в Берлине в 1922 г. в галерее Ван Димена, впервые познакомившую западный мир с достижениями русского авангарда, в 1924 г. в Москве открылась обширная выставка немецкого изобразительного искусства, привлекшая внимание критиков и художников, вызвавшая дискуссии и во многом оказавшаяся созвучной новым тенденциям в молодом советском искусстве - они вскоре оформились в пределах группы Общества станковистов. Эта выставка демонстрировала различные направления, сложившиеся в Германии в начале 1920-х годов. Большое место среди экспонентов занимали поздние экспрессионисты. Авангардная живопись Германии к этому времени успела обогатиться опытом дадаизма и неовещественности, но при этом сохранила экспрессионистскую сущность. Укрепились позиции графики - особенно в творчестве художников, выражавших в своих произведениях чувство протеста и идею социального преобразования. К числу таких принадлежали М. Бекманн, Ж. Грос, О. Дикс, К. Ксльвиц и мн. др. В это время в художественной культуре Германии происходили существенные сдвиги - и в кино, и на театральной сцене, и в искусстве фотографии, где широкое распространение получил фотомонтаж. Молодая советская критика отмечала все эти новые явления немецкой культуры, следила за ними, признавая подчас первенство Германии по сравнению с другими национальными школами, в частности - российской. Социальная направленность и заостренность немецкого искусства стали в какой-то мере предметом подражания, хотя при этом молодые советские живописцы и графики избегали крайних

12

экспрессионистских форм и приемов. Остовское движение, сложившееся не без влияния немецкого экспрессионизма, могло с пользой для себя воспринять это влияние прежде всего потому, что было ориентировано на социальную проблематику. Это движение в ситуации зарождавшихся правил и требований тоталитарных концепций открывало все же некоторые перспективы на путях обретения художественной правды, хотя все более жесткие условия развития искусства в стране строившегося мифического социализма не сулило долгосрочного бытия. К началу 1930-х годов остовская творческая концепция почти изжила себя, а экспрессионистская традиция продолжала теплиться в искусстве лишь немногих мастеров и была обречена на скрытое существование.

1 См., например, Кусков С. Вопрос о принадлежности Филонова к экспрессионистской традиции // Комментарий, № 2. М., 1993; Пронина И.А. О Филонове и экспрессионизме. См. наст. изд. С. 206-213.

2 Гаузенштейн В. Об экспрессионизме в живописи // Экспрессионизм. Сборник статей. Пг.; М. МСМХХШ. С. 155.

3 Дмитриева Н. Выставка произведений Ге //Творчество, 1971, № 5. Из последних работ: Попов С» Экспрессионизм как традиция // Двадцатый век и пути европейской культуры / Сост. и отв. ред. И. Светлов. М., 2000; он же. Возникновение экспрессионистской стилистики в русском искусстве рубежа веков и проблема терминологии // Доклад, прочитанный 21.05.02 в Гос. институте искусствознания на конференции «Русский авангард 1910-1920-х годов и проблема экспрессионизма».

4 Бакушинский А.В. Наследие В.А. Серова // Искусство, 1935, № 4.

5 Подробнее: Sarabjanov D. Fauvismus - Expressionismus - Neoprimitivismus // Thomas Strauss (Hrsg.). Westkunst - Ostkunst. Miinchen. 1991; Сарабьянов Д.В. Неопримитивизм - фовизм - экспрессионизм // Пространства жизни: К 85-летию академика Б.В. Раушенбаха. М.: Наука, 1999. С. 389-415.

Шимон Бойко

ПОЧЕМУ ЭКСПРЕССИОНИЗМ ОБОШЕЛ РОССИЮ И РУССКИЙ АВАНГАРД?

В заглавии статьи - недоумение, отрицание, даже сомнения в целесообразности исследования. Присутствует акцент на «нет», чуть ли не с ироническим подтекстом. По сути, оно на грани интеллектуальной провокации. Но при всех моих возражениях и вопросительных знаках, ясно, что следует обсуждать весьма серьезную искусствоведческую тему, совершенно не изученную.

Я назвал бы постановку этой проблемы делом исторического значения. Мои коллеги в России и мы, зарубежные исследователи, вступаем на путь расширения и углубления самого образа связей русского авангарда - лучше было бы сказать русского модерного искусства и вообще русской художественной культуры XX в. с европейским наследием и с духовным завещанием нашего континента. Более того, это начало выхода из замкнутого круга стандартов и представлений о циркуляции идей в европейском культурном пространстве. Об их границах, тормозах в целостном мышлении, наконец, о применении термина «Zeitgeist» (нерв времени), как тонкого инструмента понимания эпохи. Следуя этими тропами взаимных воздействий и заимствований, станет возможным заполнить имеющиеся «белые пятна» на карте искусства XX в.

Судя по существующим источникам, экспрессионизм, как художественное течение, как своеобразное мировоззрение, затрагивающее общественное сознание, обошел Россию и русские авангардные круги дореволюционного времени. Явление ограниченности при распространении новых идей - особенно в области духовных ценностей, литературы и искусства - не ново и оно хорошо изучено. Я имею в виду также и физическое пространство, территорию, культурную и социальную почву, благоприятствующую или неблагоприятствующую восприятию рождающихся идей и идеологии.

Вспомним траекторию - маршрут футуризма. Первый гудок был дан в Париже, а не в Италии. При попытке внедрения в России (приезд Маринетти) был встречен в штыки. Сюрреалистический поезд тронулся из Парижа по направлению к Центральной и Восточной Европе, а доехал только до Праги. Миновал всю территорию

14

Германии, Польши, Венгрии, Австрии. Если бы не обернуты (Д. Хармс и А. Введенский) сюрреализм не достиг бы российской земли вообще. Маршрут Дада совершенно четко можно вписать в расписание поездов: Цюрих, Берлин, Ганновер, Кёльн, Париж.

Не считая филиала в Нью-Йорке, возникшему благодаря трансокеанскому лайнеру, на котором прибыли Марсель Дюшан и Франсис Пикабия.

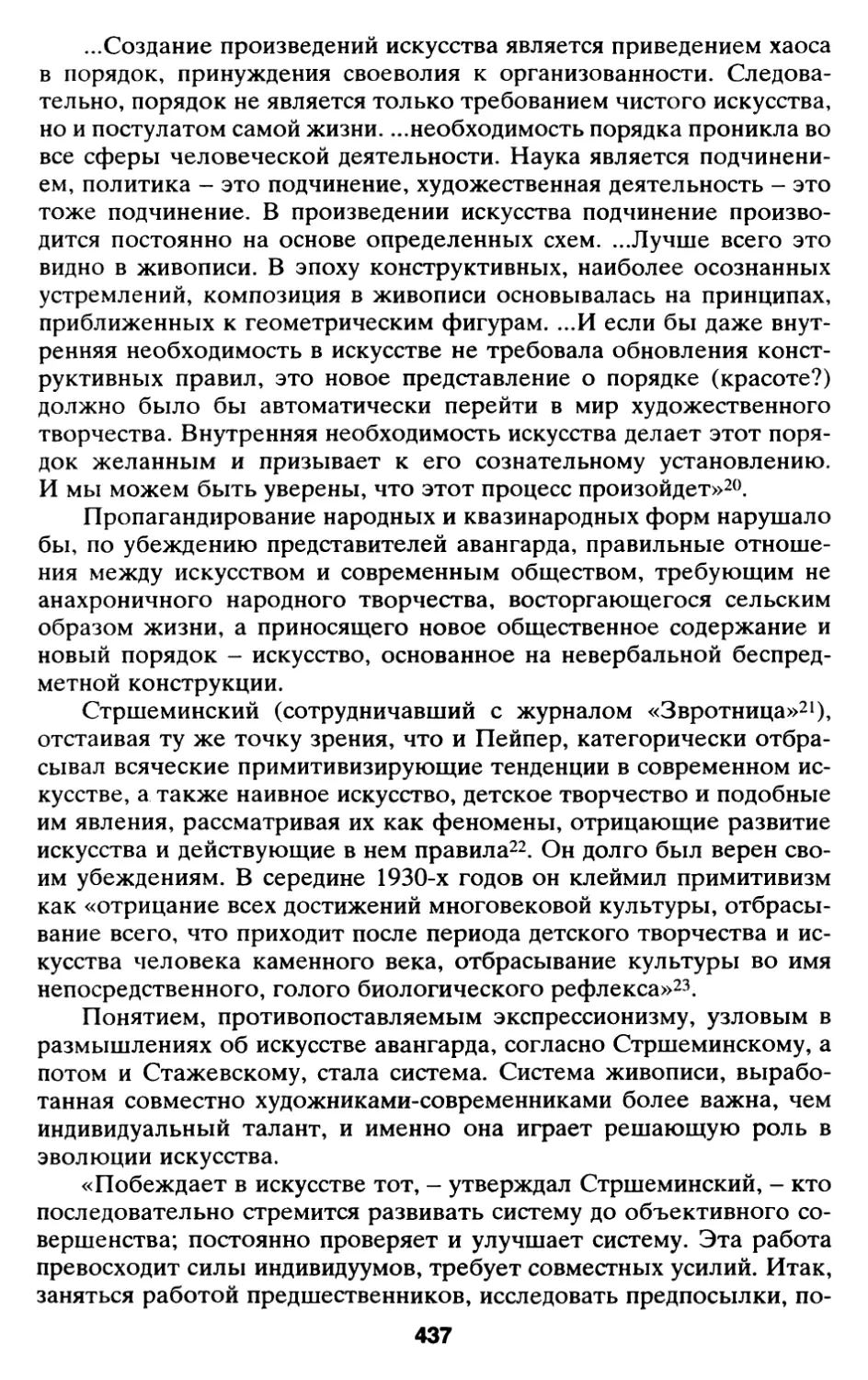

История искусства и литературы знает явления противоположные, когда определенный Zeitgeist захватывает большие территории. Проявляются двигатели единства взглядов, эстетического начала, иногда также и духовного родства, философской родословной. Тогда новшества воспринимаются положительно, наступает ассимиляция, «запуск» корней в другие культуры и тра- Танец Мэри Вигман, 1910-е

диции. Примером служит триумфальный поход символизма на карте Европы, не поход военных, а - мыслителей, творцов, художников. Начатый во Франции, он распространился в Бельгии, Голландии, Германии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Австрии, Венгрии, Польше. Соединился с аналогичным мировоззрением в России. Таким образом, на почве культуры наступило объединение большей части Европы. В символизме встретились художники и писатели, поэты и композиторы, хореографы и художники театра и первые художники кино. Замечу, что при современной диги- тальной технике возможным стало реконструировать кинетику двух походов - наполеоновских войск и, если так можно сказать, символизма. Хорошо бы кто-нибудь занялся таким сопоставлением!

Но наш вопрос: какова карта передвижения экспрессионизма, детища немецкого неоромантизма, наследника немецкой мифологии?

Куда сумел доехать поезд, запущенный идеями В.В. Кандинского, Э.Л. Кирхнера, Мэри Вигман и многих других? На каких станциях этот поезд останавливался? Куда он не доехал совсем? И почему это случилось?

Не стоит даже кратко восстанавливать историю экспрессионистского движения в Германии - она хорошо изучена. Но о двух маршрутах экспрессионистского «поезда» я хотел бы напомнить.

15

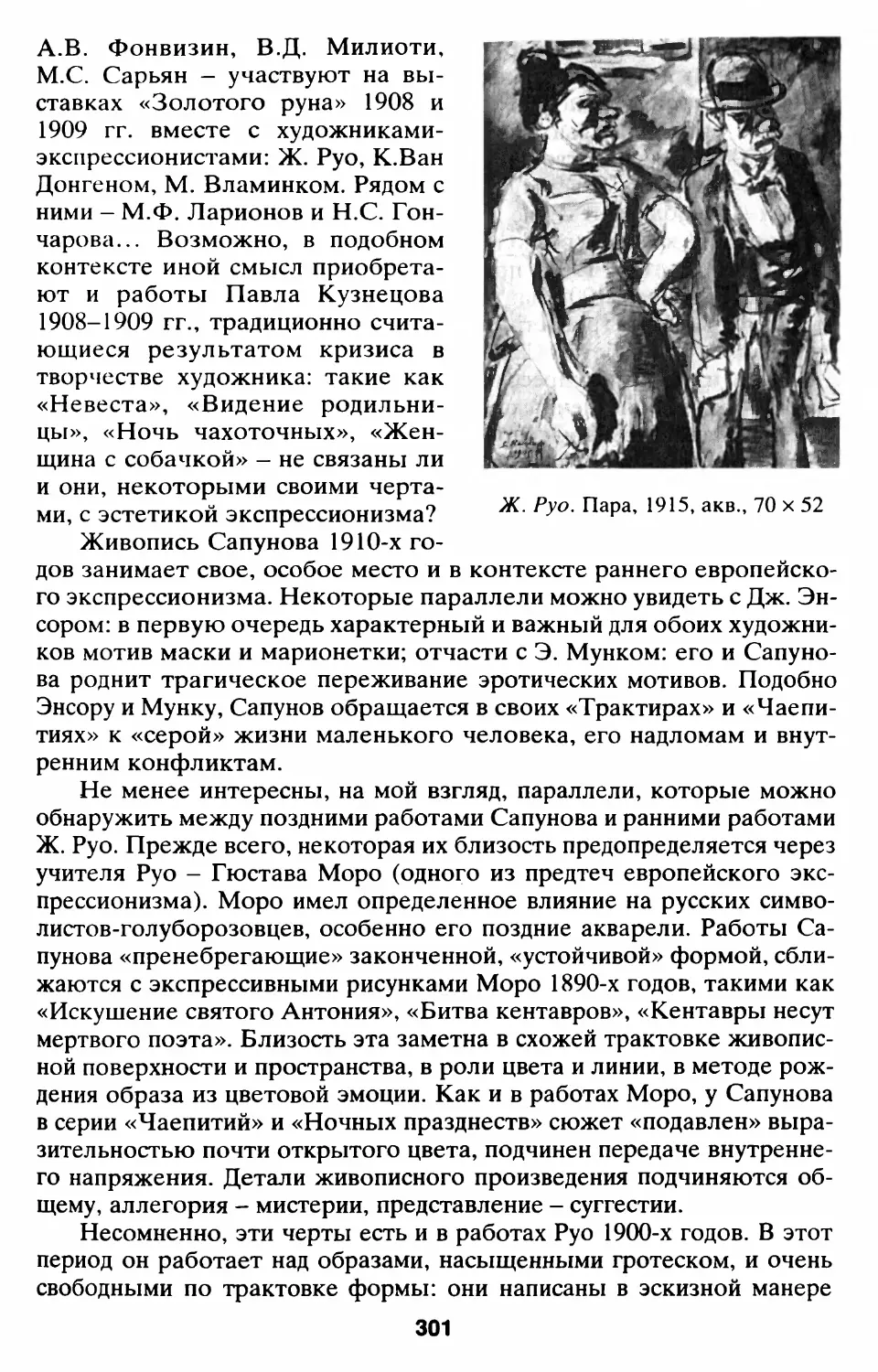

ЭЛ. Кирхнер. Рисунок, 1910

Я имею в виду Венгрию (Будапешт) и польскую ветку (Краков, Познань, Львов). Очень коротко о венгерской ветке. Для наших рассуждений важны нити, связывавшие Берлин с Будапештом - они прежде всего общего культурного и языкового характера: венгры тяготели к немецкому языку, к немецкой духовности в искусстве и в интеллектуальной жизни. Берлинские журналы «Der Sturm» и «Die Aktion», а с другой стороны будапештские журналы «А Tett» и «МА» - экспоненты духа экспрессионизма. Оттуда - вспышка вулкана экспрессии до и во время революционных событий 1919 г. Плакаты Михайя Биро, Роберта Берени, графика Шандора Бортника, Белы Уитца, Лайоша Кашака, театральные эксперименты Эдена Палашовского и мир музыки Белы Бартока. Слышишь «Allegro

16

ЭЛ. Кирхнер. Рисунок, 1913

Barbara» Бартока и - вступаешь в сферы эмоций «витализма» - музыкального варианта экспрессионизма.

Польское ответвление экспрессионизма имеет свою автономную историю и даже предысторию - в недрах модернистских поисков польских художников и литераторов начала XX в. Оно двойного происхождения: из Берлина («Der Sturm», «Die Aktion», берлинский период жизни Ст. Пшибышевского) и сугубо польских корней, заложенных в трех культурных центрах: Краков, Познань, Львов. До Варшавы наш метафорический поезд не доехал, также, как не хватило ему пара доехать и до станции «Москва» - toutes proportions gardees...

Обращаю внимание на то, что три вышеназванных польских города на карте Европы до 1-й мировой войны входили в состав немец¬

17

коязычных стран - Германии и Австро-Венгрии. В результате этого они находились в системе других путей продвижения идей. Вена и Берлин, по железнодорожным измерениям, находились ближе и по пути, чем Париж. Ближе были такие чувства и состояния, как подсознательные желания - «голод формы», «голод души», всеохватывающая сексуальность природы и человека, страсть, похоть (С. Пшибышевский «Голая похоть»).

Польский экспрессионизм включал в себя много оттенков, характерных для отечественной традиции, - фольклора, религии и еврейской культуры, которая оказывала сильное влияние на все искусство этого поколения («юнг идиш»).

Наш поезд обошел, не доехал, остановился, как это ни назови, но не перешел в свое время ни физическую, ни духовную границу тогдашней имперской России. Почему? - этот вопрос остается открытым.

Мне, как исследователю со стороны, но тем не менее знающему Россию и «из глубинки», отчасти видны очертания ответа на этот вопрос. Конечно, многое связано с различиями в степени развития России этого времени и Запада - в плане промышленно-городской цивилизации. Хотя эти различия - отставание России в техническом освоении мира, почти поголовная неграмотность в селах и другие факторы отсталости - не мешали внедрению идей импрессионизма, кубизма, а еще раньше - символизма. Но в сфере экспрессионизма, с его философией духовного возрождения и вызовом, протестом, разочарованием в системе, как политической, так и нравственной, диалога не получилось. И в Германии, и в России разворачивался кризис. Наступило время искусства «крика» и «гнева». Гнев, недовольство в России проявили себя в других направлениях.

Но, размышляя об экспрессионизме и его судьбах в России, я все же хотел бы обратить внимание на некоторые внехудожественные тормозы нравственного порядка. Возможно, именно они оказались преградами экспансии экспрессионизма с запада на восток европейского материка.

Наш метафорический поезд, если бы он переехал границы православной России, думается, представлял бы потенциальную опасность и мог бы подорвать традиционные фундаменты восточной византийской духовности, в том числе и стандарты воспитания, исключавшие сексуальность и ее мир, как царство греха.

Экспрессионизм возник на сломе века, в момент рождения новой нравственности. Исходя из принципов свободы телесности, он отрицал господствующие нормы и запреты и впервые выявил силу инстинктов, как двигателей homo sapiens. Стремясь навстречу новым нравам, поколение бунтовщиков открывало путь общественному признанию физических стремлений, любви, проявляющейся в телесном наслаждении. Жажда, нетерпеливость молодых, их «голос

18

полов» блестяще оказались выраженными в ранней пьесе Франка Ведекинда «Пробуждение весны» (1895), она была едва ли не первым сигналом пробуждающихся процессов, в каком-то смысле она была и первым сигналом экспрессионизма.

Консервативные круги, естественно, подвергли первые проявления новой морали суровой критике. Следы этого мы обнаруживаем и в полемическом произведении Л.Н. Толстого «Что такое искусство?». Но возврата к патриархальной, идеализированной любви быть уже не могло. Модернистские преображения охватили все области культурной и общественной жизни. Одним из международных очагов прогресса до 1-й мировой войны была швейцарская Монте Ве- рита. Там зародилась идея сожительства человека с природой, при соблюдении ее ритма обновления, ощущения телесности в естественной среде. На склонах Монте Верита молодая танцовщица из Германии Мэри Вигман и ее партнер, теоретик танца Рудольф фон Лабан руководили танцевальными «обрядами». Танцы исполнялись босиком, в белых просторных туниках — по греческим мотивам, в сопровождении звуков гонга. Зрителями, собранными на утренней заре, танцевальное зрелище воспринималось, как известие о новом мире - лучшем, более гуманном. По некоторым сведениям среди зрителей этих представлений был и русский мыслитель Михаил Бакунин.

Дух свободы достиг и другого центра интеллектуального бунта в мещанской Швейцарии. Речь идет о «Cabaret Voltaire» в Цюрихе, где зародилось движение скандального ДАДА. Кстати, в переулке, где находилось это кабаре снимал комнату русский эмигрант Владимир Ульянов.

Постепенно изысканная словесная и зрительная эротика заполняла программы кабаре и других сцен не только в Париже, но и в Вене, Праге, Берлине и Мюнхене. Расширялись рамки того, что дозволено и что запрещено законом. Наиболее «развратным» городом Европы считалась столица на берегах Сены. Оттуда шли импульсы, образцы, мода, прически и всякие frivolite. Парижской артистической богеме экспрессионизм был мало интересен с познавательной точки зрения. Неслучайно, наш поезд туда не пошел.

Как известно железнодорожная колея в России отличалась и отличается до сих пор от остальных европейских стандартов. Чтобы пересечь границу, следует поезд приподнять вверх и затем опустить на заранее приготовленные широкие рельсы. Если угодно, эта сугубо техническая особенность приобретает в наших рассуждениях символический характер. Наш поезд никак не соответствовал российским нормам железных дорог. Если французский импрессионизм был встречен зеленым сигналом семафора, если такой же сигнал пропустил и локомотив кубизма, то перед экспрессионизмом загорелся красный свет запрета.

19

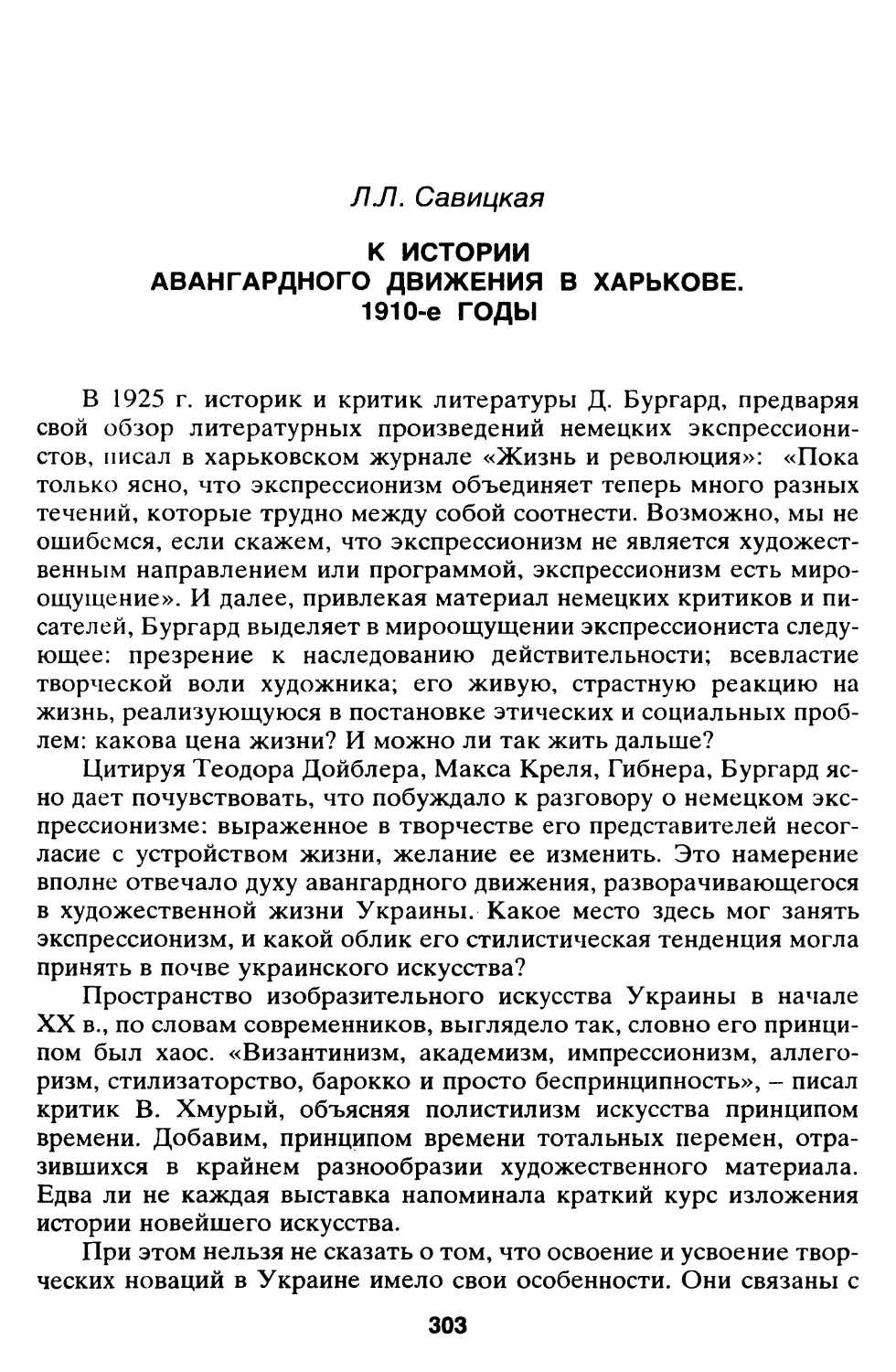

Г. Грос.

Рисунок из серии «Ессе Номо», 1922

Д. Бурлюк.

Venus of Milo Today, 1908

21

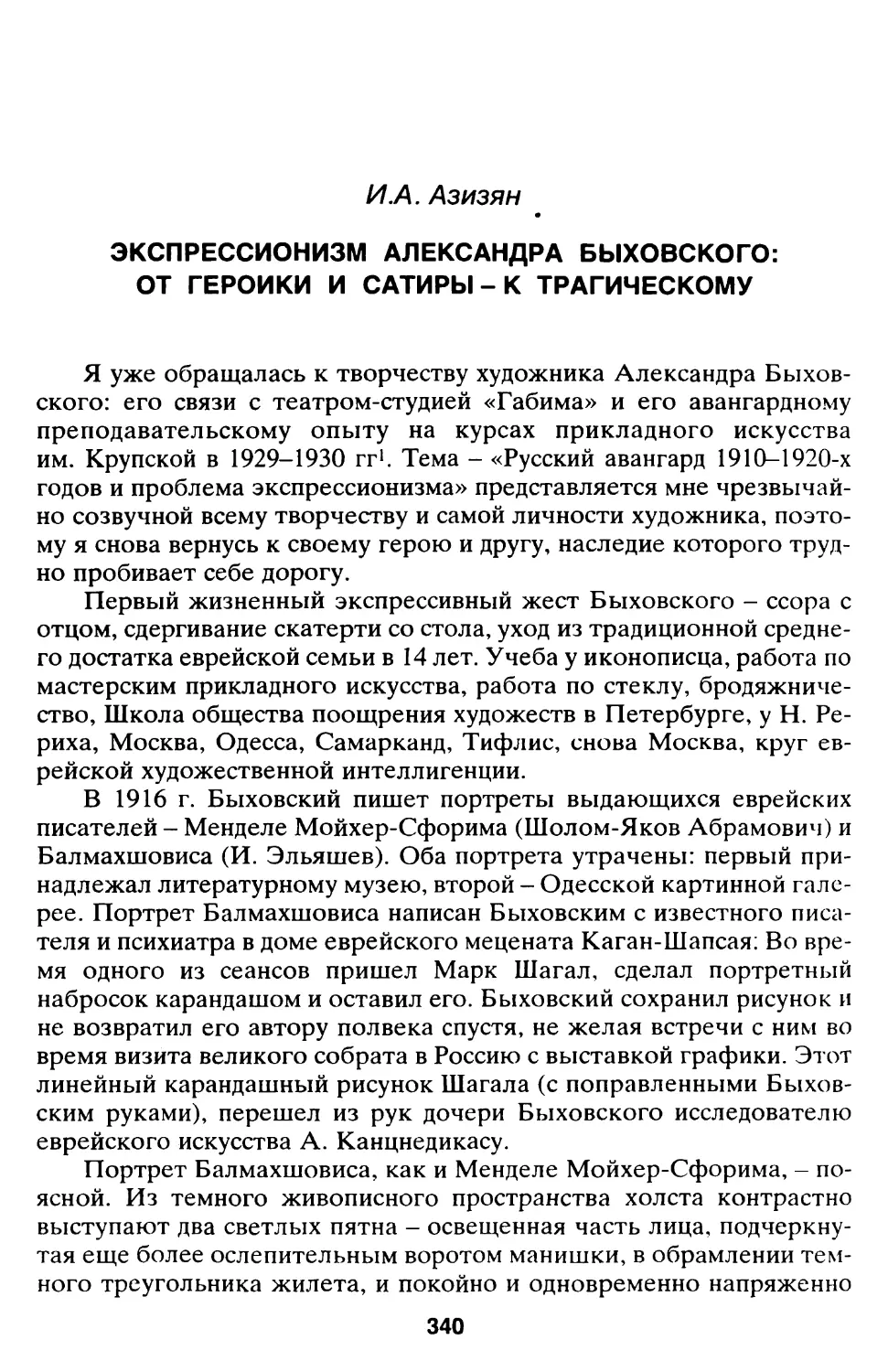

Н. Феофилактов. Рисунок, 1907

Н. Феофилактов. Рисунок, 1909

22

К. Сомов. Иллюстрация к «Книге маркизы»

По всем признакам этот поезд был нежелателен. Экспрессионизм не подходил православной церкви, византийскому культурному наследию, он расходился с истиной духовности русской просвещенной общественности, воспитанной на романтической модели. Напомним, что эта философски осведомленная элита дала миру в то время крупнейших мыслителей: Павла Флоренского, Сергея Соловьева, Елену Блаватскую, Петра Успенского. Их лекции посещали, их произведения читали.

Мир телесный, опыт наслаждений не имел сюда доступа. Но все- таки этот мир проникал извне, хотя и в вульгарном изложении, лишенный культурной оболочки. На сексуальность был опущен занавес, как на что-то нечистое. Вспоминается анекдот о выступлении Андрея Белого в Берлине на тему борьбы полов. Речь красноречивого писателя, полную метафор, прервал голос из зала: «А где же здесь fallus, все-таки?».

Однако бывали исключения. Федору Сологубу удалось преодолеть барьер застенчивости и лицемерия в повести «Мелкий бес». Кажется, впервые в российской прозе появился сочный, насыщенный эротикой образ девушки, живущей страстью, жаждой откровений.

Эротическим звучанием отмечены и ранние стихи А.А. Ахматовой; позже эротика у нее будет все более и более зашифрован¬

23

ной, как, например, мираж Коломбины, воплощавший женственное начало в «Поэме без героя». В литературных салонах Петербурга царила Ольга Глебова-Судейкина - во всем ее облике, манерах, поведении, красоте ощущалось то, что вскоре назовут sex- appeal.

Эротические ассоциации присутствуют у А.М. Ремизова и в стихах Мирры Лохвицкой. Прелесть Венер, похожих на русских баб, открыли футуристы: Д.Д. Бурлюк и М.Ф. Ларионов. Деревенская сексуальность победила Париж, но она была редкостью, недоступной широкой русской публике.

Эротика «Мира искусства» - единственная вполне европейского формата, хотя и чересчур элегантная стремилась заполнить «белые пятна» в произведениях Н.П. Феофилактова, С.Ю. Судейкина, Б.Д. Григорьева, Л.С. Бакста, А.Н. Бенуа, в их книжных иллюстрациях, в театре, в рекламе и в быту. Но, в основном же, эротика совсем отсутствовала в русской культуре того времени.

Популярная массовая письменность в дореволюционной России не выработала языка сексуальности, терминов телесного наслаждения и интимных отношений. Похоже, что русский язык, одна из самых богатых словесностей в Европе, сознательно обходил эту сферу бытия. Причины такого положения вещей - огромное поле для исследований лингвистов.

Следовало бы отметить, что послереволюционная Россия тоже отвергала эротический язык. Она изгнала Эроса из литературного творчества, из театра, живописи, танца. Даже в годы нэпа, во время либерализации запретов. Массовому читателю и зрителю доводилось довольствоваться сентиментальной любовной продукцией отечественного происхождения или тривиальной пошлостью.

Убог был язык и графика прославленного «Крокодила», стенгазет и плакатов сатирического толка. Драматургия «Синей блузы» вызывала восторг на гастролях в Западной Европе, но ее революционный пафос исключал эротику, что искажало правдивый образ жизни в советской действительности.

На фоне сексуальной засухи в зрелищно-вокально-танцевальной продукции положительно отличался опыт обериутов. Только благодаря им одним - Д. Хармсу, А. Введенскому, Н. Заболоцкому - как-то развивался язык и чувство юмора, ирония, гротеск и абсурд в темах, связанных с отношениями полов.

Упрощенчество в сфере чувств, уравниловка полов, сведение на нет сексуальных страстей, поощрение простейших процедур заключения брака (регистрация) - все это привело впоследствии к убожеству чувственности, даже к патологии браков. В пьесе Н.Р. Эрдмана «Самоубийца» есть сцена молодых любовников постели. После, надо полагать, наслаждения собой, парень спрашивает: остались ли сосиски?

24

Аскетизм нравов, допустимый во время переворота, превратился в единственную норму. Сигнал был дан из высших эшелонов партии, оттуда и пошел в массы лозунг, что заниматься любовью, это все равно, что выпить стакан воды (Александра Коллонтай).

Неудивительно, что сразу же после распада автократического государства во всей России поднялась волна сексуализма - вместе с упадком нравственности и приличий. На этот раз, наконец, импорт эротики был разрешен, причем, эротики, часто очень дурного качества.

Поезд наконец доехал, но почти сто лет спустя вместо высоко художественного экспрессионизма он привез в Россию вульгарный китч.

ИА. Вакар

КУБИЗМ И ЭКСПРЕССИОНИЗМ - ДВА ПОЛЮСА АВАНГАРДНОГО СОЗНАНИЯ

Тема этой статьи подсказана воспоминаниями Н.Н. Лунина1. В начале 1930-х годов, оценивая эпоху авангарда, он видит ее прежде всего эпохой кубизма. Многочисленные «измы» авангарда Лунин сравнивает с горными вершинами, признаваясь: «...Кубизм кажется мне самой высокой вершиной нашей эпохи; оттуда видны все заблуждения и все пороки современной живописи. ...Методы кубизма замешаны во всех течениях современного искусства». Он вспоминает, «как подымался на одну из вершин, откуда открывались: внизу - туманы экспрессионизма, ...кое-где сверкали снега; было холодно, но величественно». Но и сам кубизм предстает иным с высоты прожитых лет: «Самое ценное в кубизме - это масштаб; за масштаб можно простить кубизму его рационалистический уклон. ...Это прогулка по краю мира, разговор по прямому проводу с мирозданием, радиопередача векам»2.

Любопытно, что это пишет критик, включившийся в авангард на этапе «выходов из кубизма», сторонник В.Е. Татлина в его выступлении «против кубизма». Не случайно он сравнивает кубизм с тем общим планом сражения, скрытым от его непосредственных участников, смысл которого вырисовывается лишь по окончании боя. Теперь он утверждает: «После кубизма стиль времени стал другим»3.

Лунин, насколько я знаю, единственный, кто в этом тексте противопоставляет кубизму экспрессионизм, а не футуризм, неопримитивизм или что-то другое; для него это единственно равные по силе влияния и принципиально противостоящие друг другу художественные явления, или, может быть, способы жить в искусстве4. Последнее в особенности относится к экспрессионизму, который представляется Лунину неким психологическим феноменом, периодически возникающей «болезнью». Главный порок экспрессионизма он видит в «нарушении масштабов» за счет эмоции: искусство, «переводящее в космический масштаб: “Гвоздь у меня в сапоге”»5. Среди «бесспорно больных» он называет В.В. Кандинского, М.З. Шагала, П.Н. Филонова, раннего В.В. Маяковского, в отдельные периоды -

26

Б.Л. Пастернака и О.Э. Мандельштама, А.Г. Тышлера, И.Э. Бабеля и других, не давая развернутых характеристик и не вычленяя каких- либо формальных качеств, способных объединить это достаточно пестрое собрание имен.

О русском экспрессионизме действительно трудно говорить как о художественном направлении, хотя количественно произведения, соотносимые с ним, могут превзойти весь русский кубизм, не говоря уж о футуризме. Но они не выстраиваются в единую, даже пунктирную линию, оставаясь одиночными, разрозненными фактами искусства. Можно сказать, что экспрессионистская тенденция спорадически возникает в русской живописи задолго до возникновения авангарда и после его угасания, и на разных этапах ее развития получает разное оформление. Часто это только особый период творчества того или иного художника, укладывающийся в короткий временной промежуток, или даже группа произведений (от позднего Н.Н. Ге и М.А. Врубеля до ОСТа, лирического экспрессионизма 1930-х годов и дальше).

В авангарде экспрессионистская тенденция наиболее ясно прослеживается на самом раннем этапе, в 1908-1911 гг.: это несколько картин М.Ф. Ларионова 1908-1909 гг., А.В. Лентулова, Давида и Владимира Бурлюков, П.П. Кончаловского и И.И. Машкова - 1909-1910-го, К.С. Малевича - в 1911-м. (Я имею в виду сейчас не типологическую и хронологическую близость неопримитивизма и экспрессионизма, которая бесспорна, а отдельные вещи с «немецкой ориентацией», вроде «Танцующих» Ларионова, или продолжающие ван-гоговскую традицию остро характерные портреты Кончаловского и А.Г. Явленского.) В эти же годы заявляют о себе и те художники, для которых экспрессионизм стал не эпизодом, а важным этапом (Н.С. Гончарова) или существенным внутренним качеством (П.Н. Филонов, М.З. Шагал); В.В. Кандинский вступает в свой лучший, самый счастливый творческий период. Это время и наиболее тесных личных и творческих контактов русских (в основном москвичей) и немецких художников, они переписываются, участвуют на совместных выставках и т.п.

Но дальше происходит нечто неожиданное. Экспрессионизм не получает признания в среде русских авангардистов. Так сильно тяготевшие к перу, о нем они не пишут, его не провозглашают, не пропагандируют, как другие «измы»; похоже, его даже стыдятся. Почти все перечисленные живописцы преодолели экспрессионистские тенденции очень быстро и больше к ним не возвращались. Тот, кто мог уйти от него, от него уходил. А «природные» русские экспрессионисты остались одиночками, какими-то островами среди бурного авангардного моря, омываемыми чуждой им стихией.

Такое определение может показаться странным по отношению к Кандинскому, чьи художественные контакты, организаторский талант и активное стремление быть признанным на родине (особенно

27

в Москве) хорошо известны. Однако этого признания он не получил, несмотря на ошеломляющую новизну своих живописных открытий и их глубокое теоретическое обоснование - все то, что, казалось бы, составляло высшую ценность и заветную мечту русских авангардистов. Даже «Композиция VII» не стала для них потрясением: она не породила художественных претворений, подражаний или разработок. Вспомним, какую волну творческих интерпретаций вызвали в 1914-1916 гг. контрельефы Татлина или супрематизм Малевича. Здесь же ничего подобного не произошло.

Причину такой оценки отчасти объясняют воспоминания Ларионова. На рубеже 1900-х и 1910-х годов художники общались, именно Ларионов, по его словам, привлек Кандинского к участию в первой выставке «Бубновый валет». Приведу отрывки из его черновых записей, сделанных в конце жизни: «Произведения Кандинского мне известны с 1906 года. Типичные немецкие (мюнхенские) произведения, изображающие рыцарей на конях и замки в очень тугой живописи желто-оранжевого цвета - типичный Сецессион. Ничего общего с искусством русской иконы Кандинский не имеет...». «Первые вещи Кандинского, так называемые музыкальные картины, относятся к 1911 г. - название абстрактных он не давал им в это время, несмотря на то, что этот род живописи в Москве был и название живописи сан обже существовало - за два года до появления музыкальных картин Кандинского. ...Объяснения Кандинского своей абстрактности, происходящей от заката между куполами в Москве [самые примитивные - зачеркнуто] и чисто конкретного происхождения. Его писания даже в то время 1913 и 1914 года весьма примитивны и человека научно[го] образования не имеющего, что прекрасно знали не только я и все мои друзья, но и первая жена его, выступающая как художник под именем M-me Munter. ...Перед этим, когда Кандинский приехал в Москву [т.е. перед участием абстрактными полотнами на первом “Бубновом валете”. - И.В.], он ознакомился с многими художественными движениями - в том числе с моим рейонизмом и моими и Гончаровой теориями по поводу беспредметной живописи, также с идеями Татлина и Малевича. ...Кандинский, как и все, живущие заграницей художники, черпал все же свои художественные идеи в России...»6.

Несмотря на неточность по части дат, а временами и явную несправедливость, этот отрывок дает почувствовать сложившееся в среде авангардистов отношение к живописи Кандинского. В другой записи Ларионов уточняет свою критическую оценку: «Кандинский скверной живописью или графической акварелью дает орнамент. То, что они беспредметны, это вовсе не ее свойство, а это ее сюжет. Джиаконда дает ощущение беспредметного, выражает больше, чем беспорядочная фантазия комбинации линий или цветов, исполненные малоодаренным художником, желающим выражать свои эмоции»7. Отметим сначала «орнаментальность» и «беспорядочную»

28

комбинацию - в другом месте Ларионов пишет: «Кандинский... производит графически свободный орнамент, раскрашенный на плоской поверхности. У него нет никакого представления ни о конструкции, ни о композиции»8. Этот упрек поддерживает Н.И. Харджиев (во многом повторяя мнение старших авангардистов): «...как живописец он сложился в Германии. ...здесь он был абсолютно чужой, и все левые совсем не замечали его присутствия. У него не было здесь учеников. Он был здесь иностранец. Малевич мне про него кисло сказал: “Да, но он все-таки беспредметник”. Больше того, он первый беспредметник был, но он ведь весь вылез из фовизма, через кубизм он не прошел, поэтому он не конструктивен и не имеет ничего общего с русским искусством»9.

С каких пор немецкая живопись начала казаться живописью второго сорта, а для современного художника стало необходимым «проходить» французский кубизм? Ведь еще в 1912 г. ведущие немецкие экспрессионисты участвуют на выставке «Бубновый валет», Франц Марк, Август Макке, Габриэле Мюнтер вместе с Кандинским состоят действительными членами общества, а живописцы ларио- новского кружка посылают картины на выставку «Синий всадник». Но уже в начале 1913 валеты заявляют: «немцы в этом году не приглашены!», что с обидой отмечает Кандинский10. Почему же теперь овладение кубизмом и возникающей на его основе конструктивностью оказалось решающим свойством, более важным, чем открытие беспредметности?

Здесь мне хотелось бы проследить тот момент, когда авангардисты не просто узнали о кубизме, но сделали его знаменем нового искусства. Думается, эти позиции были разделены во времени.

Бенедикт Лившиц в ярких мемуарах создал выходящий далеко за пределы частного эпизода образ художника-авангардиста - варвара, с неистовым усердием перенимающего западные открытия (в частности - новинки Пикассо) и мгновенно переваривающего их в своей «тотемической» кухне11. Этот образ оказался столь завораживающе убедительным, что стал восприниматься как некая психологическая модель отношения авангарда к западной культуре. Впрочем, дело не в одном Лившице: так, или примерно так, представляла себе эти отношения и чуждая авангарду русская критика. Вопреки этому расхожему суждению, можно утверждать, что кубизм был подхвачен русскими далеко не сразу и, в особенности, не сразу оценен и взят на вооружение; на его освоение понадобилось несколько лет и много усилий.

Живопись французского кубизма русские художники могли увидеть уже в начале 1909 г. на выставке Салон «Золотого руна» в Москве, где экспонировалась «Большая купальщица» Ж. Брака (в окружении голуборозовских, фовистских и прочих полотен; кстати сказать, тот же стилевой синкретизм был характерен и для выставок «Нового мюнхенского объединения», проходивших в те же

29

годы в Германии). Чуть позже стали известны кубистические работы Пикассо в собрании С.И. Щукина: датой своего знакомства с ними такой точный мемуарист, как М.В. Матюшин, называет 1910 год12. Приблизительно в это же время в доме Щукина стали бывать Малевич и И.В. Клюн (об этом, не называя точной даты первого посещения, вспоминает Клюн13). Полученные впечатления отразятся в живописи Малевича не ранее начала 1912 г., и проявятся главным образом в отдельных приемах лепки формы (например, в трактовке человеческого лица); у Клюна обращение к кубизму произойдет еще позже, в живописи Матюшина очевидного воздействия не будет вовсе. Раньше всех - в 1909-1910 гг. - элементы кубизации формы начала применять в своей неопримитивистской живописи Гончарова, не случайно называвшая себя первой русской кубисткой; в апреле 1910 г. в интервью она упоминает в качестве союзников «новейших французов» - А. Ле Фоконье, Брака и Пикассо14. В декабре работы А. Ле Фоконье и А. Глеза экспонируются на первом - ларионовском - «Бубновом валете». Тем не менее, на съезде художников в декабре 1911 г. представляющий ларионовскую группу С. Бобров выступает с программой, в которой о кубизме говорится только вскользь. Наезжавшие в Париж художники (А.А. Экстер, И.А. Пуни) также приносят вести о новом направлении. В течение 1912 года интерес к кубизму идет по нарастающей. В феврале 1912 г. на «Бубновом валете» экспонируются такие программные вещи, как «Эскиз к трем портретам» Ф. Леже и эскиз «Изобилия» Ле Фоконье. В. Матвей с нетерпением ждет выхода книги А. Глеза и Ж. Мет- ценже «О кубизме» (французский текст вышел в свет в декабре 1912-го, уже в 1913-м опубликованы два русских перевода). Д.Д. Бурлюк, в 1912 г. путешествовавший по Европе, затем читает в России серию лекций о новом искусстве и публикует статью «Кубизм», в которой дает этому направлению достаточно расплывчатую характеристику, сводящуюся к проблемам плоскости и фактуры. В кружке Ларионова, по-видимому, продолжают относиться к нему как к очередному «изму». Гончарова в 1912 г. заявляет: «Кубизм - хорошая вещь, но не совсем новая» и выводит его из скифских идолов и русской деревянной игрушки15. На той же позиции стоит А.В. Шевченко, издавший в 1913 г. брошюру «Принципы кубизма»: эти принципы автор обнаруживает во всем мировом искусстве, начиная с Египта, и иллюстрирует книгу в основном своими, мало похожими на кубизм произведениями.

Принципы кубизма вообще довольно долго остаются непонятыми, авангардисты, по существу, пользуются названием нового движения лишь для обоснования своих взглядов. Отчасти это подтверждает вышедшая в марте 1913 г. восторженная рецензия Матюшина на книгу Глеза и Метценже. Но накопление знаний продолжается. В начале 1913 г. на Выставке современного французского искусства в Москве появляется «Женщина в голубом» Леже, его же «Дровосе¬

30

ков» воспроизводит Шевченко в своей брошюре. В 1912-м из Парижа возвращается учившийся у Ле Фоконье Лентулов, весной 1913 г. - Л.С. Попова и Н.А. Удальцова. Уроки академии La Palette продолжаются в студии Татлина, или «кубистическом кружке», как называет его Удальцова. Еще до этого (в феврале-марте 1913 г.) Малевич заявляет, что каждый не перешедший на «кубизмофутуристический путь» погиб для искусства16. Если в 1912 г. он использовал кубистические приемы для создания национально-архаизированного («нового русского») стиля, то к 1913-му последний постепенно вытесняется самодовлеющей кубизацией, к 1914-му - исчезает крестьянская тема. В начале 1914-го Лентулов, Удальцова, Попова, Малевич встречаются на выставке «Бубновый валет», где демонстрируют разные варианты «русского кубизма» и кубофутуризма. Тогда же рушится последний бастион - Татлин от произведений, связанных с иконописной традицией, переходит к созданию контррельефов.

Теперь следует сказать о внутренней логике этих событий. Период 1909-1911 гг. отмечен расцветом неопримитивизма. Объединявший его сторонников принцип свободы выбора художественных ориентиров, стилевой плюрализм способствовали расцвету индивидуальных дарований. Чем бы ни увлекались молодые русские новаторы - постимпрессионизмом или фресками треченто, иконой или «подносной» живописью, - они чувствовали себя находящимися в едином художественном пространстве с современным Западом, поскольку знали, что и немецкие экспрессионисты, и французы - фо- висты и ранние кубисты - так же, как и они сами, черпают из нетрадиционных культурных источников, обилие которых предоставляет живописцу многообразные «художественные возможности». Русские чувствовали даже некоторое превосходство над европейцами благодаря своей естественной близости к этим источникам, что выразилось (чуть позднее) в заносчивых декларациях Филонова, Гончаровой и Ларионова. Теоретической предпосылкой свободы выбора творческих решений было представление Ларионова об относительности понятия прекрасного: искусство - не «последовательно развертывающаяся лента», а «поворачивающаяся призма» (Бурлюк)17.

Но к 1912 г. намечается, а затем и становится все более явным кризис неопримитивизма. Определенная исчерпанность его концепции сопровождалась спадом живописной активности лидеров, Ларионова и Гончаровой, и их переключением на другие сферы деятельности: книжную графику, подготовку выставок, диспуты, футуристические акции, театральные проекты, сочинение манифестов и т.п. Новая концепция - лучизм - не стала основой для широкого общего движения; всёчество осталось остроумной декларацией. Вообще попытки теоретически оформить неопримитивизм в качестве художественного направления (а не только личной творческой

31

программы) продемонстрировали внутреннюю противоречивость установок его адептов: идея истории искусства как поворачивающейся призмы, где извечно присутствуют зачатки всех современных «измов» (в том числе и кубизма) спорила с желанием обосновать лу- чизм как итог, последнее открытие и окончательное достижение.

Примитивистская эстетика изживается в это время и в стане бубнововалетцев - они поголовно переходят на позиции П. Сезанна, А. Дерена, Р. Делоне и других французов. Начинается период, обычно следующий за периодом свободы — поиск позитивной цели. Даже, пожалуй, столбовой дороги. Аналогичный путь - от идеи «индивидуализма» к идее «школы» - ранее проделали мирискусники, в частности, А.Н. Бенуа. Новое поколение стремится к «системе». Удальцова пишет во время учебы в Париже: «... очень ведь меня тянет к системам и как-то без логического обоснования я не могу»18.

Кубизм был первым направлением, понятым как «система». Если поначалу русские увидели в нем лишь сумму формальных приемов, то со временем он стал восприниматься как принципиально новое отношение к реальности (не духовной, а видимой). Не быстрое, постепенное овладение кубизмом было связано с познанием законов разложения и конструирования, которые казались русским художникам универсальными или, по крайней мере, имеющими объективный смысл. Впрочем, для того, чтобы они «поверили» в кубизм, как в некую истину искусства, необходим был еще один фактор.

Малевич всегда сближал появление в России кубизма и футуризма, начиная историю нового искусства с манифестов футуризма и новой пластической системы в кубизме. Склонный, как и большинство авангардистов, сдвигать временные границы вниз, он утверждал, что знакомство и с тем, и с другим произошло в 1909 г., так же он датировал и появление своих кубизированных крестьянских образов. В действительности о футуризме в России узнали на рубеже 1912-1913 гг.., т.е. именно тогда, когда кубизм начал «доходить» до русских художников; 1913-1914 гг. отмечены размахом футуристического движения, и одновременно создаются самые классические произведения русского кубизма. При этом и Малевич, и Клюн, и Пу- нин, и близкий к ним в оценках Н.И. Харджиев рассматривали кубизм и футуризм в разных плоскостях. Футуризм, по выражению Лунина - «род темперамента», он «больше всего выражался в поведении» (Малевич)19. Не создав, по Малевичу, оригинальной пластической системы, точнее, использовав элементы формального строя кубизма, футуризм смог сделать другое: ясно сформулировать новую систему ценностей, установить новую точку отсчета - то понятие современности, соотношение художественных открытий с техническим прогрессом, которое заставило пересмотреть модель искусства - вращающейся призмы - и заменить ее другой - моделью однолинейного последовательного развития. После появления футуризма на арене русского авангарда неопримитивистские тяготения

32

к архаическим формам и темам уже не могли совмещаться с куби- стическими приемами и должны были отступить, а затем и вовсе исчезнуть. Кубизм был осознан не просто как целостная система, но как новейшая, самая современная система искусства, источник движения к новым открытиям.

С этого момента происходит расслоение между художниками раннего авангарда: для одних, как Филонов и Шагал, кубистические приемы остаются средством для выражения индивидуального «переживания» и круга образов, другие (как Лентулов) постепенно отказываются от кубистических приемов, третьи (Попова, Удальцова, Экстер, Малевич, Клюн) выбирают кубизм «как таковой» (хотя и задерживаются на нем ненадолго).

Приобщение русских к мировому художественному процессу через кубизм делает понятным поражение ларионово-гончаровской проповеди национальности и Востока. В 1913 г., когда Ларионов и Гончарова четко сформулировали свои творческие принципы, эти принципы уже не смогли увлечь их бывших сторонников. Позже Малевич вспоминал о влиянии идеи Востока: «Это влияние было сильным. Но оно как-то оборвалось. Запад победил»20. Закономерным результатом этого было постепенное и только на первый взгляд вызванное обстоятельствами личной биографии вытеснение бывшего лидера авангарда Ларионова из отечественной художественной жизни, как это произошло позднее с Бурлюком, Кандинским и Шагалом.

Неприятие абстрактной живописи Кандинского и двойной упрек в ее адрес - в «бесформенности» («аморфности», «орнаментально- сти») и выражении личной эмоции, - таким образом, очевидно связаны с господствующим влиянием эстетики кубизма. Авангардисты в это время начинают вообще подозрительно относиться к индивидуальному пути в искусстве, к открытиям, в которых нет «выполнения его [т.е. искусства] необходимых форм» (Малевич). В работах Кандинского они столкнулись с невозможностью объективизации тех принципов, из которых исходит автор. Сам Кандинский настаивал на том, что они имеют не произвольную природу, однако его «внутренняя необходимость» оставалась, да, вероятно, и остается скорее нравственным императивом, чем методом создания картины.

Напротив, принципы кубизма, а затем супрематизма и конструктивизма легко становились основой «школы» и «стиля», приобретали черты всеобщности. Возникавшее на этой почве художественное единение было мечтой всех крупнейших мастеров авангарда. Все они мечтали (и не из одного лишь тщеславия!) объединить единомышленников вокруг художественной идеи, представлявшейся каждому из них наиболее значимой. Однако и эта коллизия была чревата психологическими драмами: «обобществление» творческих открытий и методов ставило проблему приоритета, анонимность работы - проблему авторства. Пунин, отрицательно оценивая роль

2. Русский авангард 33

субъективного начала в экспрессионизме, видел, однако, и уязвимость кубистического коллективизма: «Кубизм нашел правильные отношения между “я” и вселенной; в сущности он упразднил “я”, как обособленный “внутренний мир” человека; кубизм научил отсчитывать не от себя; поднял восстание против гипертрофии личности и победил. ...строго говоря, личности в условиях кубистического миропонимания не дано даже страдать... Вот почему так часты измены кубизму, и постоянные отказы от его принципов - это бунт личности»21.

В этом плане можно по-новому взглянуть и на историю авангардистских конфликтов и ссор и попытаться объяснить их не только личными качествами участников, но и описанным выше противоречием, которое разрешалось подчас в болезненных формах. И здесь хотелось бы коснуться одного сюжета, относящегося к тому же 1913 году, когда происходит окончательное укрепление позиций кубизма и его размежевание с другими течениями.

Я имею в виду историю первых футуристических постановок - трагедии «Владимир Маяковский» и оперы «Победа над солнцем». Сама комбинация этих произведений и до поры до времени гармоничный альянс их авторов парадоксальны. Стоит только зрительно представить себе, с одной стороны, выходящего на сцену без грима, в не сценическом, обычном костюме Маяковского, произносящего от первого лица собственные стихи, и с другой - погруженных в ку- бизированные костюмы-конструкции фантастических персонажей оперы, разрываемых мечущимися бликами прожекторов, чтобы почувствовать почти полную несовместимость принципов создателей этих зрелищ. И действительно, их дружная совместная работа вскоре оборвалась.

Завязавшиеся в начале лета 1913 г. тесные контакты художников - «баячей будущего», Матюшина и Малевича, с Маяковским поначалу казались многообещающими. Встречи Малевича и Маяковского происходили в Кунцево, где начиная с мая 1913 г. оба снимали дачи; иногда в этих встречах принимал участие приезжавший к Малевичу Клюн. С Матюшиным Малевич состоял в интенсивной переписке, посвящая его во все важнейшие события своей жизни. В это время Малевич создавал картины и рисунки в духе кубофу- туризма и с увлечением разрабатывал проект задуманного им театрального представления, торопя и подстегивая других участников - драматурга А.Е. Кручёных, композитора Матюшина и выступающего в роли координатора действий И.С. Школьника. «Не могу покойно сидеть, мелькают разные картины постановки», - пишет он Школьнику22. Вероятно, так же активно Малевич воздействовал и на Маяковского, многого ожидая от нового союзника. В одном из писем Матюшину (между 21 и 23 июля) есть часто цитируемая фраза: «У Маяковского выходит такая драма, что восторгу не будет конца...»23.

34

Именно на даче в Кунцево Маяковский, по воспоминаниям Юнона, написал одно из своих стихотворений «в духе кубизма» - «Исчерпывающая картина весны»24. Другое, «Из улицы и улицу», вероятнее всего, появилось в те же месяцы. Существуют два отзыва Малевича о последнем стихотворении, сделанных в устной беседе (вероятно, впрочем, что это две разные записи одного и того же высказывания). В более сдержанном, опубликованном Харджиевым, он называет «Из улицы и улицу» «наиболее удачным опытом “стихотворного кубизма”»25. В записи Д.И. Хармса он заявляет, что оно написано под его, Малевича, прямым влиянием26. Любопытно, что такого рода опыты в наследии Маяковского окажутся единичными. Можно вспомнить и то, что именно в июле 1913 г. поэт пишет первые статьи о театре, очень близкие по духу июльской декларации «баячей», призывающих «устремиться на оплот художественной чахлости - на Русский театр и решительно преобразовать его»27, а иногда звучащие в его устах достаточно парадоксально: «Ненависть к искусству вчерашнего дня, к неврастении, культивированной краской, стихом, рампой, ничем не доказанной необходимостью выявления крошечных переживаний уходящих от жизни людей, заставляет меня выдвигать в доказательство неизбежности признания наших идей не лирический пафос, а точную науку, исследование взаимоотношений искусства и жизни»28.

Однако написанная им и поставленная через несколько месяцев трагедия «Владимир Маяковский» никак не отвечала этим заявлениям; больше того, как раз была до некоторой степени «неврастенией», культивированной рампой и стихом, да и краской, если учесть, что авторами декораций были Филонов и Школьник - наиболее экспрессионистские по духу живописцы среди авангардистов. Не только исповедально-патетическая интонация, но и некоторые темы изобличают в авторе трагедии экспрессиониста: гипертрофия личного «Я», его одиночество в безликой толпе, город; сюда же можно прибавить еще одну тему его поэзии - животных, которые прекраснее и «чище» (выражение Франца Марка) людей - люди, как известно, у Маяковского грязные29 («...взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош»).

Дальнейшее становится хорошо понятным: разное отношение современников к двум постановкам футуристического театра; отзыв Матюшина, который, очевидно, преодолев увлечение талантливостью Маяковского, разглядел в нем нечто принципиально для себя и своих соратников чуждое: «Трагедия Маяковского представляет огромное выявление импрессионизма [любопытна эта терминологическая неточность - очевидно, Матюшин еще не знает слова “экспрессионизм”. - И.В.] в символике слова. Но он нигде не отрывает слова от смысла, не пользуется самоценным звуком слова. Я нахожу выявление его пьесы очень важным и значительным, но не ставящим новые последние грани или кладущим камни в трясины будущего

2*

35

для дороги будетлянского искусства. Тем самым, нисколько не умаляя значения его пьесы, считаю постановку его вещи - много ниже его творчества»30. Размежевание усилилось после публикации «Облака в штанах». Р.О. Якобсон вспоминал: «Это было на квартире у Матюшина, в Петрограде, по всей вероятности, в конце пятнадцатого года. Речь шла тогда о каком-то недовольстве, о каком-то расколе в кругах авангарда... Тут как о большом поэте, но поэте компромисса, поэте на границе между импрессионизмом и футуризмом, говорилось о Маяковском. Маяковский казался неприемлемым всей этой группе. Бурлюк, Маяковский и Лившиц представлялись каким- то правым крылом»31. Еще одно свидетельство - воспоминание Л.Ю. Брик «...о том, как Маяковский читал “Войну и Мир” Матюшину и как Матюшин был возмущен этой поэмой, называя ее “леони- дандреевщиной”»32. Отрицательно высказывались о творчестве Маяковского в эти годы также Кручёных и Пуни (вспомним историю с фотографическим коллажем в «Синем журнале» весной 1915 г.).

Малевич, без сомнения, был с ними солидарен. Его недолгое увлечение поэзией Маяковского и быстрое разочарование в ней становятся понятными, если вспомнить, что он характеризовал футуризм прежде всего как искусство города и городской темы. Подлинных выразителей этой темы, по мнению Малевича, в России практически не было. «Маяковский ближе подходил. Он грохотал, ломал, надламывал. Мотор, железо, сталь, чугун врывались в его футуристическую поэзию, но наряду с мотором врывались элементы любви, она, глаза, рыжеволосая»33. Можно предположить, что Малевич, вообще стремившийся приобщить перспективных, с его точки зрения, - а он редко ошибался, - молодых художников к тому, что он открыл для себя и чем был увлечен, постарался приобщить Маяковского к кубизму в надежде, что урбанизм его поэзии вкупе с новыми формальными приемами дадут выдающийся результат. Но здесь произошло то, о чем позднее писал Пунин: «На футуризм, громыхая, все время проходили поезда... Тогда мы еще не знали, что футуризм - только направление, и что все, стремившиеся туда, в конце концов попадали в экспрессионизм»34. Любовная тема обнаружила в поэте иные грани, чуждые, по Малевичу, принципам нового искусства.

Совместные работы, впрочем, продолжались. Но показательно, что Малевич, приглашенный в 1918 г. для оформления «Мистерии- буфф», так вспоминал об этой работе: «Я не разделял... предметной установки образов в поэзии Маяковского, мне было ближе беспред- метничество Кручёных. Мое отношение к постановке было куби- стического характера. ...Я считал своей задачей создавать не ассоциации с действительностью, существующей за пределами рампы, а новую действительность»35.

Здесь сформулировано, по существу, главное расхождение кубизма и экспрессионизма. Оно связано с проблемой образности, с отношением к образной природе искусства. Без-образность авангар¬

36

да явилась попыткой радикального изменения этой природы. Напротив, экспрессионизм тяготел к обострению, гипертрофии образного начала.

Современники хорошо чувствовали принципиальную разнона- правленность этих тенденций. Об этом писал, например, противник авангарда Н.Э. Радлов: «Суть в том, может ли искусство, отказавшись от всяких предметных, вернее, образных ассоциаций, путем комбинирования отвлеченных пространственных форм на плоскости или в пространстве, отвлеченных красочных пятен или материальных поверхностей (фактур), или наконец комбинированием всех этих элементов создать эстетическую ценность, способную вызвать в зрителе переживание специфическое ипонятное, т.е. уясняющее тот принцип комбинирования, который руководил автором в его “познающей”... художественной деятельности. Малевич предполагает, что это возможно, я считаю это маловероятным и на основании тех примеров, которые репродуцированы..., и на основании опыта другого искусства - поэзии, которая в лице даровитейших футуристов ведь решительно уже отказалась от безобразного творчества, не довольствуясь комбинированием словесного материала, но наоборот, решительно перейдя к сильнейшей интенсификации образности, как свидетельствуют прекрасные произведения Маяковского»36.

В том, что экспрессионизм был неизмеримо доступнее для восприятия, чем произведения кубизма и последовавших за ним течений, легко убедиться, перечитав многочисленные отзывы ведущих русских критиков. Высокая оценка Александром Бенуа творчества Гончаровой или «Расеи» Б.Д. Григорьева - и его же «Кубизм или ку- кишизм?», проницательные суждения А.М. Эфроса и Я.А. Тугенд- хольда о Шагале и недальновидные - о других художниках авангарда, комплименты, отпускаемые многими рецензентами «мастерству» Филонова при констатации «непонятности» его сюжетов... Для русского критика, как и зрителя в целом, любая деформация, любая условность художественного языка оправдывалась силой эмоции, особенностями индивидуального видения; он протестовал лишь против объективной значимости новой картины мира. Подобно тому, как для зрителя 1900-х годов были неприемлемы синие стога К. Моне, но понятны символистские «сны и грезы», зритель эпохи авангарда не воспринимал попыток создания авангардной «новой действительности», но соглашался погрузиться в чужие аффекты или бред.

Это не было просто причудой зрительской психологии. Здесь сказалась определенная укорененность элементов экспрессионизма в русской традиции, как в содержательно-тематическом, так и в формальном плане. Личностное, эмоциональное искусство, в особенности окрашенное темой страдания, а еще лучше - мотивами бунтарства - постигалось в России легче и органичнее; формальное

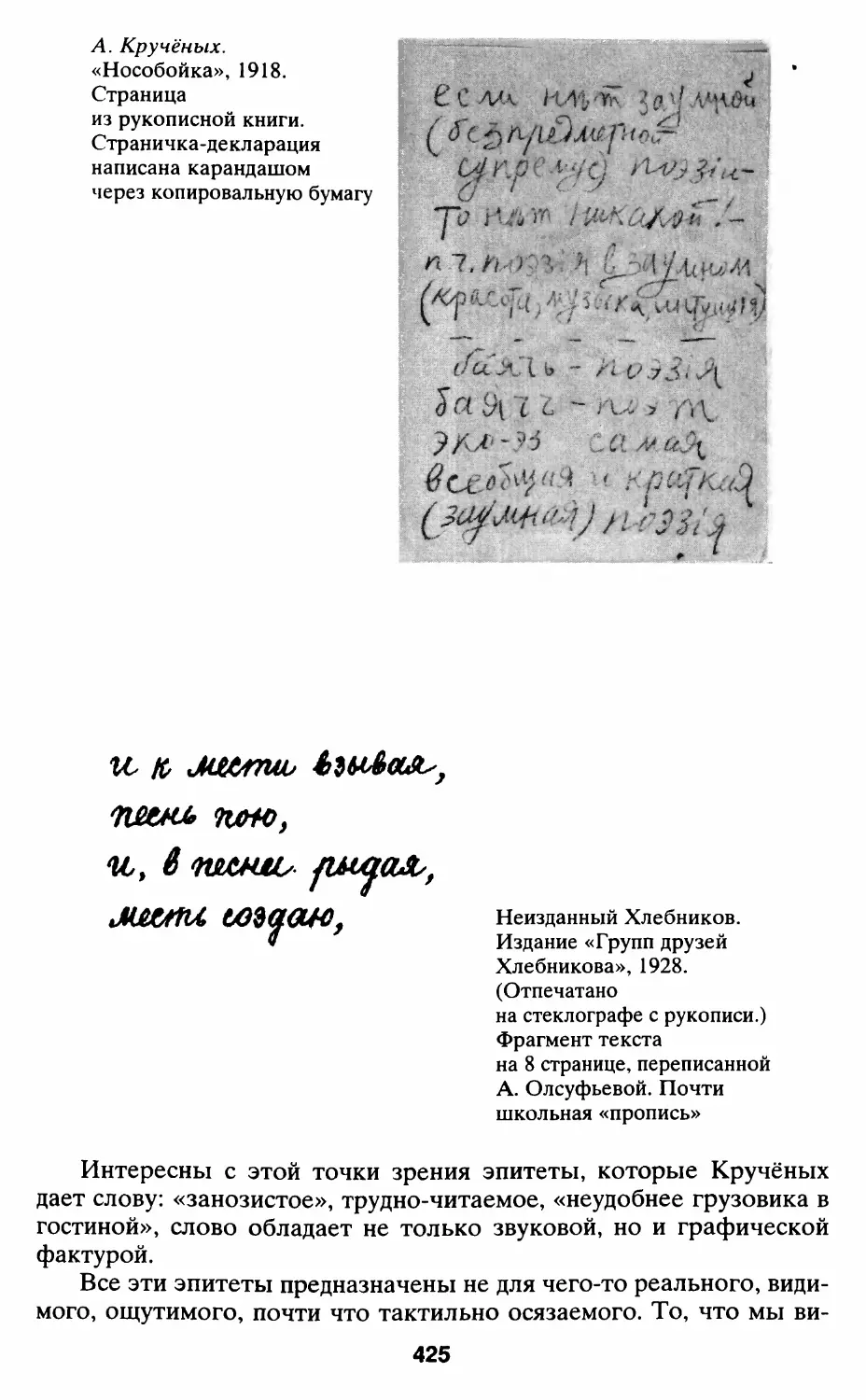

37