Автор: Шикман А.П.

Теги: всеобщая история история исторические науки отечественная история исторические деятели

ISBN: 5-15-000087-6

Год: 1997

Текст

А.П. ШИКМАНДЕЯТЕЛИОТЕЧЕСТВЕННОЙИСТОРИИБИОГРАФИЧЕСКИЙСЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИКА-КЮМТЕЛЬСПО

УДК 947(035)

ББК 633(2Рос)

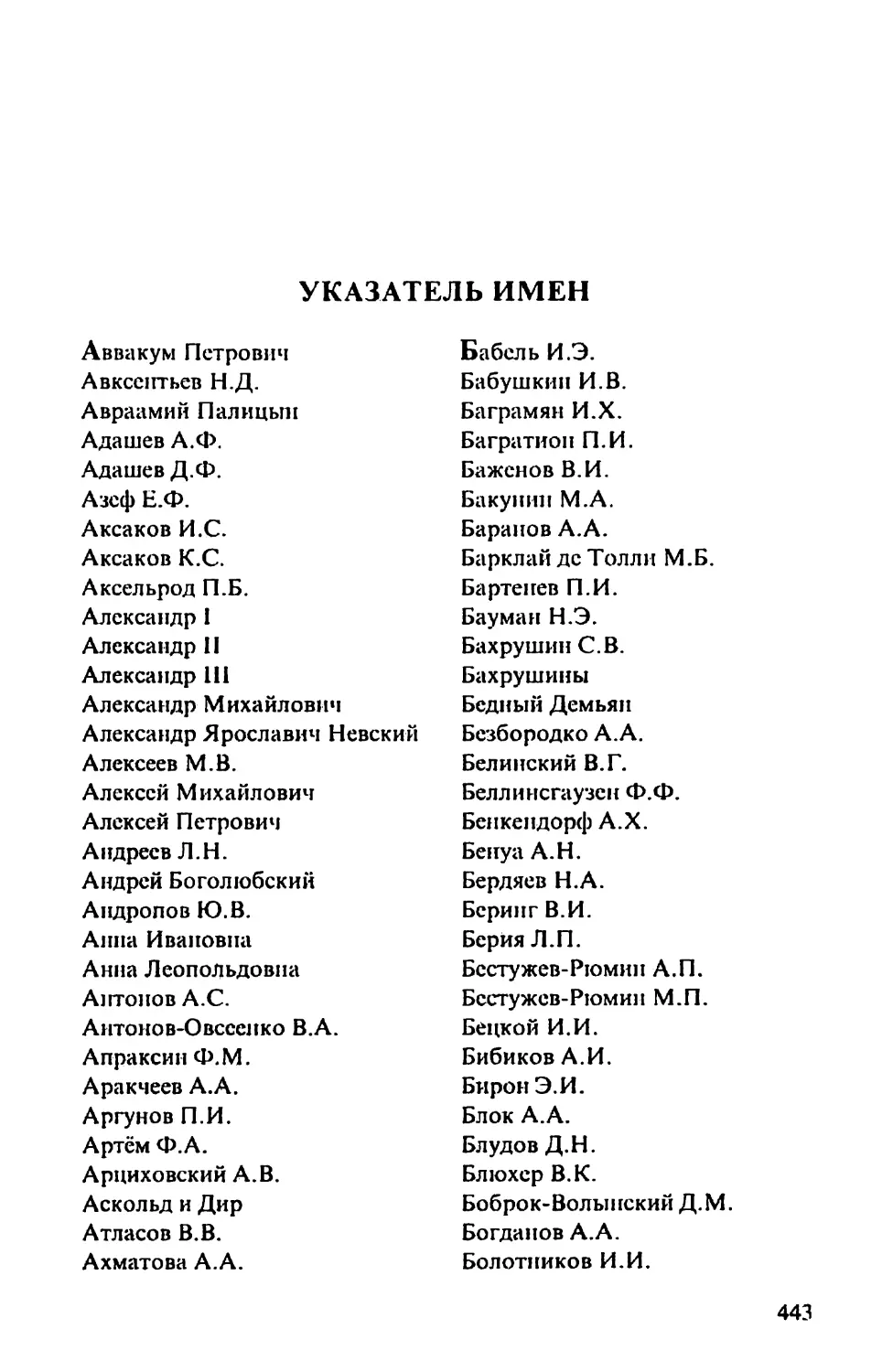

Ш57Шикман А.П.Ш 57 Деятели отечественной истории: Биогр. сл.-справ.

[В 2 кн.]: А—К. — М.: Издательство АСТ-ЛТД, 1997. —

448 с.ISBN 5-15-000087-6В словаре впервые достаточно полно представлены биографии

деятелей отечественной истории, освещенные с современных пози¬

ций. Автор словаря — преподаватель истории, популярный журна¬

лист, известный по многим биографическим очеркам. Словарь

включает свыше 700 статей, которые полно и ярко характеризуют

деятельность того или иного исторического персонажа.Пособие предназначено для школьников, абитуриентов, препо¬

давателей истории, будет интересно для самого широкого круга чи¬

тателей.Ш 9470000000 ББК бЗ.З(2Рос)ISBN 5-15-000087-6О А.ГТ. Шикман, 1997

© Издательство АСТ-ЛТД, 1997

ПРЕДИСЛОВИЕБиографический словарь-справочник включает в себя

около 700 статей-справок — о государственных, политичес¬

ких. военных, религиозных, общественных, революционных

деятелях, представителях науки, литературы, культуры Рос¬

сии с древнейших времен до наших дней. Он адресован всем

интересующимся отечественной историей, но главным об¬

разом преподавателям и учащимся.При отборе имен автор ориентировался на требования учеб¬

ной программы и на роль конкретной личности в историчес¬

ком процессе, так как именно деяниями людей занимается

история. Вот почему в словаре представлены деятели всех пе¬

риодов истории России, важнейших классов, партий, общес¬

твенно-политических группировок, художественных течений,

направлений в науке. Определенный перевес и по количеству

представленных персонажей, и по объему статей сделан в поль¬

зу политических деятелей, потому что хотя они и являются

главными субъектами гражданской истории, им в учебной ли¬

тературе уделено недостаточно внимания. По понятным при¬

чинам автор вынужден ограничиться наиболее яркими или

типичными историческими фигурами. Подобный отбор не

может исключить доли субъективизма.Включение в словарь национальных деятелей, связан¬

ных с историей народов России, входивших в состав Рос¬

сийской империи, а затем в СССР, при сегодняшнем

процессе национального самосознания и самоопределе¬

ния наций и народностей автор считает нецелесообраз¬

ным, учитывая ограниченный объе\ьданного словаря, так

как в этом случае неизбежная неполнота их представле¬

ния лишь исказит исторический контекст.Источником словарных статей послужил обширный круг

печатных материалов XVIII—XX вв.: публикации докумен¬

тов, газетные и журнальные статьи, монографии, справоч¬

ная и научно-популярная литература.Каждая статья-справка имеет вид хронологически пос¬

ледовательного жизнеописания и содержит фамилию, имя

и отчество исторического деятеля, даты и места его рожде¬

ния и смерти, краткую характеристику, биографические

данные, определение места данного лица в историческом

процессе. Автор стремился давать информацию, не навязы¬5

вая читателю выводов. Четкая информативность не исклю¬

чала описания ярких подробностей жизни, цитирования

документов и литературных источников. Указатель литера¬

туры к статьям содержит новейшие издания, наиболее ин¬

тересные материалы, но не претендует на полноту.Автор выражает глубокую благодарность доктору истори¬

ческих наук М.Д. Курмачевой, кандидатам исторических наук

Ю.А. Петрову и JI.B. Ярушиной, деятелю народного просве¬

щения А.М. Бодянскому, заведующему редакцией истории

издательства «Просвещение» А.И. Самсонову за ценные за¬

мечания и советы при подготовке словника, а также истори-

ку-архивисту Ю.А. Геллеру и доктору исторических наук В.А.

Федорову, взявшим на себя труд ознакомиться с рукописью

книги. Особые слова признательности сотрудникам Государ¬

ственной публичной исторической библиотеки России, ока¬

завшим автору неоценимую помощь.Эта работа задумывалась и начиналась вместе с истори¬

ком Александром Владимировичем Ратнером (1948—1991),

светлой памяти которого ее посвящает автор.КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМВсе статьи расположены в алфавитном порядке по фа¬

милиям или устоявшимся псевдонимам исторических дея¬

телей (например, Ленин, Ахматова и т.д.).Даты рождения и смерти до 14 февраля 1918 г. (вре¬

мени введения григорианского календаря в СССР) да¬

ются по старому стилю.Места рождения и смерти, географические наименования,

административно-территориальное деление указываются та¬

кими, какими они были в то время, о котором идет речь.Выделение в статьях фамилий курсивом означает отсыл¬

ку к статьям о них.Имя (заглавие статьи) в тексте обозначается начальной

буквой (например, Аввакум Петрович — А., Бестужев-Рю¬

мин А.П. — Б.-Р.). К цифрам, обозначающим год, слово год

или г. не прибавляется (например, 1914). Для экономии мес¬

та применена система сокращений (см. Список основных со¬

кращений и Список аббревиатур).6

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙвел. — великийвост. — восточныйгаз. — газетагор. — городскойгос. — государствсш!ЫЙгос-во — государствогуб. — губернияд. — деревняж.д. — железная дорогаж.-д. — железнодорожныйжури. — журналзап. — западный, запискиин-т — институткн. — книгак-рый — которыйJ1. —Ленинградлит. — литературныйлит-ра — литератураМ. — Москвамес. — месяцмоек. — московскийнаст. — настоящийо. — островок. — околопарт. — партийныйПб. — Петербургпол. — половинаполит. — политическийрев. —революционный, революциярод. — родился, родиласьросс. — российскийрус. — русскийс. — селосб.— сборниксев. — северсм. — смотрисоц. — социалистическийсоч. — сочинениеСПб. — Санкт-Петербургст. — станция; статьястб. — столбецс.-х. — сельскохозяйственныйу. — уездуказ. — указательум. — умерун-т — университетуч-ще — училищеф-т — факультетхоз-во — хозяйствоСПИСОК АББРЕВИАТУРАН — Академия наук

ВРК — Военно-революционный

комитетВСНХ — Высший Совет народного

хозяйства

ВЦИК — Всероссийский Цент¬

ральный Исполнительный Ко¬

митет— Всероссийская Чрезвычай¬

ная КомиссияНКВД — Народный комиссариат

внутренних дел

РВК — Революционный военный

комитет

РВС — Революционный военный

советРСДРП (б)—Российская социал-д емок¬

ратическая партия (большевиков)

СНК —Совет Народных Комиссаров

ЦК — Центральный Комитет1

AАВВАКУМ Петрович (1620 или 1621, с. Григорово «в

Нижегороцких пределех»— 1682, Пустозерск)— прото¬

поп, идеолог и один из вождей старообрядчества. Род. в

семье священника. Рано потерял отца и воспитывался бо¬

гомольной матерью. В 21 год рукоположен в дьяконы,

через два года стал священником в с. Лопатицы Нижего¬

родского у. А. обладал могучим даром проповедника. Но,

ревностно исправляя нравы прихожан, вызвал всеобщее

недовольство. Непрестанно спорил с начальством. Был не

раз бит, преследуем и изгнан вместе с женой и малолет¬

ним сыном. Ища защиты, А. отправился в Москву, где

царский духовник Иван Неронов представил его царю.

Получив поддержку в Москве, А. вернулся в село, в разо¬

ренный дом, но был изгнан вторично. Поставлен прото¬

попом в Юрьевец-Повольский, но через 8 недель был

жестоко избит толпой за то, что унимал попов и баб от

«блудни». В 1652 поступил священником в Казанский со¬

бор Москвы. Когда патриарх Никон стал проводить цер¬

ковную реформу, А. выступил против с «огнеопальною

ревностью» («До нас положено, лежи оно так во веки ве¬

ков!»), за что был заключен в монастырь, а затем сослан с

семьей в Тобольск, а оттуда в Даурию (Забайкалье), где

от голода и нужды у А. умерло двое сыновей. В 1663 царь

вызвал А. в Москву, надеясь привлечь на свою сторону

популярного противника, и после падения Никона про¬

топопа встретили «яко ангела Божия». Ему сулили долж¬

ность царского духовника и деньги, но А. не поступился

своей верой ради «сладости века сего и телесныя радос¬

ти». Убедившись в неуступчивости А., царь сослал его в8

Мезень. В 1666 на церковном соборе мятежного протопо¬

па лишили сана и прокляли. В ответ А. возгласил анафе¬

му архиереям. В 1667 он был отправлен в заточение в

Пустозерск, в «место тундрявое, студеное и безлесное». 15

лет А. прожил в срубе, в земляной тюрьме, где и написал

около 70 произведений. Лишенный возможности учить и

обличать, А. обратился к лит-ре как единственно доступ¬

ному способу борьбы. Движение «раскола» приобрело

характер антифеодального протеста и имело много пос¬

ледователей. К ним и обращался А. своими сочинениями.

Он автор «Жития» — первого в рус. лит-ре опыта автоби¬

ографии, где живым разговорным языком описаны его

судьба и Русь XVII в. Этот шедевр мировой лит-ры не раз

переводился на европейские и восточные языки. Пережив¬

ший Алексея Михайловича, А. обратился к царю Федору

Алексеевичу с дерзкой челобитной, в к-рой устрашал сына

загробными муками отца за потворство никонианам. И

«за великия на царский дом хулы» А. был сожжен в срубе

вместе с тремя другими узниками.Лит.: Аввакум. Житие Аввакума и другие его сочинения / Сост.,

вступ. ст. и коммент. А.Н. Робинсона. М., 1991.АВКСЕНТЬЕВ Николай Дмитриевич (1878, Пенза —

1943, Нью-Йорк) — один из лидеров партии эсеров, член

ее ЦК. Дворянин, сын адвоката. Учился в Моск. ун-те, но

был исключен в 1899 за руководство политической забас¬

товкой. Продолжил образование в Германии, в ун-тах

Берлина и Лейпцига, стал доктором философии. В 1905

как представитель партии эсеров вошел в Петербург. Со¬

вет рабочих депутатов, руководство к-рого было аресто¬

вано за «изменение установленного в России основными

законами правления на демократическую республику»., 14

членов Совета, и в их числе А., были осуждены на пожиз¬

ненную ссылку в с. Обдорское, за Полярным кругом, от¬

куда А. в 1907 бежал за границу. В Париже руководил

изданием журн. эсеров «Знамя труда», возглавлял иници¬9

ативную группу, требовавшую положить конец террору

и перейти к легальной деятельности. Во время войны по¬

могал формировать добровольческие отряды из рус. по¬

лит. эмигрантов. Вместе с Г. В. Плехановым сотрудничал в

оборонческих изданиях. После февр. 1917 вернулся в Рос¬

сию, был председателем Исполкома Всероссийского Со¬

вета крестьянских депутатов, с июля по сентябрь —

министром внутренних дел Временного правительства.

Затем возглавил Временный совет (Предпарламент), пы¬

тался консолидировать демократические силы перед уг¬

розой большевистского переворота и . построить

деятельность Совета по образцу западноевропейского пар¬

ламентаризма, но безуспешно. «Совет окончательно до¬

казал свое бессилие: ни единства, ни способности в

критический момент активно и категорически стать на сто¬

рону правительства», — констатировал А. Непримири¬

мый противник большевиков, А. в 1918 избран

председателем нового «Временного всеросс. правительст¬

ва» (Уфимской Директории). После переворота, совершен¬

ного А.В, Колчаком, А. был арестован, а затем отправлен

за границу, где активно сотрудничал в эмигрантской прес¬

се. По свидетельству М.В. Вишняка, редактора и сорат¬

ника по партии, А. обладал острым аналитическим умом,

превосходной памятью, что позволило ему сделать одну

из первых попыток анализа предоктябрьских событий.Лит,: Авксентьев Н. Большевистский переворот//Отечествен¬

ная история. 1992. № 5.АВРААМИЙ ПАЛИЦЫН (в миру Аверкий Палицын)

(?, с. Протасьево, близ Ростова— 1626, Соловецкий мо¬

настырь) — полит, деятель, писатель. Род. в дворянской

семье. Его предок, служивший Дмитрию Донскому, полу¬

чил прозвище «Палица» за то, что храбро бился железной

палицей весом в полтора пуда. В 80-х А. служил воеводой

в г. Коле, около Мурманска. В 1588 подвергся царской

опале, лишен имущества и насильно пострижен в монахи10

Соловецкого монастыря, вероятно, за участие в заговоре

Шуйских, ставивших целью развести царя Федора с Ири¬

ной Годуновой, чтобы лишить власти ее брата Бориса.

Возвращен из ссылки после вступления на престол Бориса

Годунова, т.к. новый царь искал поддержку влиятельных

дворян, и назначен на административную должность в

Богородицкий монастырь. В 1608, при царе Василии Шуй¬

ском, переведен в Троице-Сергиев монастырь на долж¬

ность келаря, т.е. ближайшего помощника настоятеля,

заведовавшего всем монастырским хозяйством. После

свержения Шуйского А. вошел в состав посольства, к-рое

«прошати на русский престол» польского королевича Вла¬

дислава. Его отец, Сигизмунд III, не согласился на выстав¬

ленные требования. Послы были задержаны, кроме А.,

сумевшего получить охранную грамоту на земли монас¬

тыря. В 1612 А. активно содействовал победе ополчения

Минина и Пожарского над польскими захватчиками. В

1618 возглавил оборону Троице-Сергиева монастыря от

королевича Владислава. Вернувшийся из польского пле¬

на патриарх Филарет, недовольный поведением А. в со¬

ставе посольства, вынудил его уехать на Соловки, где А.

работал над «Сказанием об осаде Троице-Сергиева мо¬

настыря от поляков и литвы и о бывших потом в России

мятежах», к-рое должно было реабилитировать его в гла¬

зах современников и потомков. Это сочинение — важней¬

ший исторический источник, охвативший все основные

события истории России конца XVI — нач. XVII в.Лит.: Сказание Авраамия Палицына/ Подг. текста и коммснт.

О.А. Державиной и Е.В. Колосовой; Вступ. ст. Л.В. Черепнина.

М.-Л., 1955.АДАШЕВ Алексей Федорович (ум. 1561, Юрьев (Тар¬

ту) — гос. деятель. Происходил из костромских дворян —

рода не слишком знатного, но «доброго». Один из руко¬

водителей Избранной рады — правительства царских «со¬

ветников, мужей разумных и совершенных», возникшего11

около 1549. Был известен аскетизмом, глубокой религи¬

озностью. Проводил политику реформ, отражавших ин¬

тересы широких кругов феодалов и способствовавших

централизации власти. Провел преобразования в армии:

ограничил местничество, положил начало стрелецкому

войску. Участвовал в создании Судебника 1550. В это вре¬

мя продолжилось начатое при Иване ///создание органов

управления отраслями гос. жизни — приказов. Высшим

контрольным органом — Челобитным приказом — управ¬

лял сам А. Он был суров и властен: однажды распорядил¬

ся не подчинившегося ему человека отправить на службу

«сковав». А. был и постельничим, ведавшим личным ар¬

хивом Ивана IV и редактировавшим материалы офици¬

альной летописи — «Летописца начала царства». Около

1550 стал казначеем, возглавил финансовое ведомство. С

этого же года постоянно участвовал в переговорах с инос¬

транными послами. Проводил активную внешнюю поли¬

тику, руководил дипломатической подготовкой

присоединения Казанского и Астраханского ханств, ин¬

женерными работами во время осады Казани в 1552. В1560

А., заподозренный в отравлении царицы Анастасии, был

отстранен царем от власти и отправлен на службу в Ливо¬

нию, где умер от «огненного недуга». Формально прави¬

тельство А. пало в результате разногласий с Иваном IV в

проведении внешней политики. На самом деле была под¬

ведена черта под давним соперничеством между царем и

реформаторами, не желавшими ускоренной централиза¬

ции с неизбежным террором.Лит.: Шмидт С.О. Правительственная деятельность А.Ф. Ада¬

шева //Уч.зап. МГУ. Вып. 167. М., 1954;Скрынииков Р.Г. Царство

террора. СПб., 1993. Гл. 4—6.АДАШЕВ Даниил Федорович (ум. около 1562—

1563)— военачальник, окольничий, брат А.Ф. Адашева.

Участник казанских походов и Ливонской войны. В

1559 — первый воевода войск, посланных в Крым, к-рые12

«в малых челнах, как в больших кораблях» ходили по Чер¬

ному морю, захватывая встречные суда и нападая на крым¬

ские улусы. Успешно проведенный поход не получил

дальнейшего развития. В 1560 А. отправлен третьим во¬

еводой большого полка и при его непосредственном учас¬

тии была взята крупная крепость Феллин. Попал в опалу

вместе с братом. Казнен со своим сыном.Лит.: Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М.,

1960. Т. 6. Кн. 111.АЗЕФ Евно Фишелевич (1869, местечко Лысково Грод¬

ненской губ. —1918, Берлин)—один из лидеров партии эсе¬

ров, провокатор. Род. в семье бедного портного. Около 1890

окончил гимназию в Ростове-на-Дону. Перебивался мелки¬

ми заработками корректора, репортера. Обманом получив

крупную сумму, уехал в 1892 в Карлсруэ (Гермайия), где пос¬

тупил В политехникум и получил специальность инженера-

электротехника. Будучи студентом, примкнул к

социал-демократическому кружку и в 1893 предложил услу¬

ги информатора Департаменту полиции. В 1899 вступил в

заграничный союз социалистов-революционеров. Прекрас¬

но зарекомендовав себя за время заграничной осведомитель¬

ской работы, А. возвратился в Россию и овладел виртуозной

техникой агентурной работы у С. В. Зубатова. В 1901 вместе

с Г. А. Ггршуни объединил разрозненные кружки в партию

эсеров. В 1903, после ареста Гершуни, А. возглавил Боевую

организацию, принимал участие в подготовке многих тер¬

рористических актов партии: убийство В. К. Плеве, вел. кня¬

зя Сергея Александровича, Гтона и т.д., чем приобрел

неограниченное доверие революционеров. Одновременно

информировал Департамент полиции о товарищах по пар¬

тии и их планах: в 1905 выдал почти весь состав Боевой ор¬

ганизации — 17 человек; предотвратил покушение на. Дурново,

Николая II и т.д. «Король провокаторов», абсолютно бес¬

принципный и корыстолюбивый, А. изменял и правительст¬

ву, и революционерам в зависимости от личной пользы. В13

1908 А. был разоблачен В.JI. Бурцевым и приговорен ЦК

партии к смерти, но скрылся. В 1910 под чужим именем по¬

селился в Берлине, вел жизнь рантье и успешно играл на бир¬

же. Мировая война его разорила. В 1915 был арестован

немецкими властями как опасный рус. анархист. В сырой

камере Моабитской тюрьмы А. подорвал здоровье. Осво¬

божденный в 1917, после Октябрьской рев. в России, он про¬

жил недолго. Деятельность А. нанесла громадный урон

партии эсеров, от которого они до конца не оправились.Лит.: Николаевский Б.И. История одного предателя.

Террористы и политическая полиция. М., 1991.АКСАКОВ Иван Сергеевич (1823, с. Надёжино (Курое-

дово) Оренбургской губ. —1886, Москва) — публицист, из¬

датель, редактор, славянофил. Род. в многодетной семье

писателя Сергея Тимофеевича А. — знаменитого автора

«Семейной хроники». В 1826—1838 жил в Москве, в госте¬

приимном отцовском доме, где бывали известные литерато¬

ры и ученые. Получил серьезное домашнее образование. В

1838—1842 учился в Петербург, уч-ще правоведения, в к-ром

царил просвещенный дух уважения к личности и справедли¬

вости. В 1842—1851 А. служил чиновником 6 (уголовного)

департамента Правительствующего Сената, разъезжал с по¬

ручениями по России. На службе А. приобрел знание систе¬

мы гос. управления, практической жизни, народного быта.

В 1849 был подвергнут пятидневному аресту III Отделением

за смелое обсуждение в письмах к родным событий Фран¬

цузской революции и внутреннего положения России. В1851

А. подал в отставку. В 1852 редактировал славянофильский

«Московский сборник», в к-ром цензура обнаружила «не¬

приличные насмешки» над обществом. В 1853 сборник был

запрещен. А. по поручению Рус. географического общества

описал украинские ярмарки и был удостоен Консгантинов-

ской медали общества и Демидовской премии. Во время

Крымской войны сознание неизбежности поражения не по¬

мешало А. записаться в московское ополчение: «Мне было14

бы совестно не вступить. Все идет глупо, но тем не мбнее люди

дерутся и жертвуют». В боевых действиях принять участия

не успел. В 1856 был членом комиссии, расследовавшей зло¬

употребления в снабжении продовольствием войск в Кры¬

му. В 1857 путешествовал по Европе, где познакомился с

Герценом, и в течение пяти лет был одним из его тайных кор¬

респондентов. С 1861 и до конца жизни А. — ведущий сла¬

вянофильский публицист и редактор газ. «День», «Москва»,

«Русь», журн. «Русская беседа» и др. Защищал демократи¬

ческие свободы: совести, слова, критиковал бюрократичес¬

кий аппарат и требовал отмены сословных привилегий, но

выступал против студенческого движения, материалистичес¬

кой философии, защищал правительственную политику в

Польше. Вера в то, что Россия пойдет по пути, отличному от

западноевропейского, была поколеблена ростом рев. движе¬

ния, кардинальными изменениями в структуре рус. общест¬

ва в пореформенное десятилетие. Либеральные воззрения

40-х гг. сменились жестким консерватизмом 70-х. В 1872—

1874 А. — председатель Общества любителей росс, словес¬

ности, в 1875—1878— председатель Моск. славянского

комитета. Поддерживал национально-освободительную

борьбу славянских народов и в 1878 выступил с речью, осуж¬

дающей решения Берлинского конгресса, за что был смещен

с поста председателя и выслан из Москвы. Нравственный

максимализм и независимость мышления ставили его в оп¬

позицию властям. А. —автор писем, ценнейшего историчес¬

кого источника.Лит.: Цимбаев Н.И. И.С. Аксаков в общественной жизни

пореформенной России. М., 1978.АКСАКОВ Константин Сергеевич (1817, с. Ново-Ак-

саково Оренбургской губ. — 1860, о. Занте, Греция) — ис¬

торик, славянофил. Брат И. С. Аксакова. Старший сын

Сергея Тимофеевича. В 1832—1835 учился в Моск. ун-те

на словесном фак-те. После окончания ун-та активно за¬

нимался лит. работой: писал стихи, пародии, делал пере¬15

воды. Близко сошелся с И. В. Киреевским и А. С. Хомяко¬

вым. А. становится «передовым бойцом славянофильст¬

ва», пропагандистом идеи преобразования рус. общества

на народных, самобытных началах. В 1847 защитил дис¬

сертацию «Ломоносов в истории русской литературы и

русского языка». Занимался публицистикой, филологией,

историей. По натуре кабинетный ученый, А. подстраивал

исторические факты под славянофильскую теорию: сущ¬

ность рус. национального духа — цельность духовной

жизни, отражающейся и во внешнем укладе, к-рый с древ¬

ности был не родовой, а общинно-вечевой, представляв¬

ший собой картину высокоидейных отношений, т.к.

мирское общинное начало есть нечто высшее в жизни. По

мнению А., рус. народ— носитель лишь ему присущих

высоких достоинств, т.е. богоизбран и не нуждается в учи¬

тельстве «культурных людей», т.к. у народа есть свое

стройное миросозерцание, самобытная нравственность,

источник к-рой — православная вера. А. был убежден, что

рус. история ни в чем не похожа на западноевропейскую.

Как все фанатики идеи, А. не замечал односторонности

своих воззрений. В 1855 подал Александру II «Записку о

внутреннем состоянии России», где обосновывал неогра¬

ниченное законодательное право монарха, а для народа —

возможность свободно высказывать свое мнение, для чего

необходимо собирать «земский собор» и дать печати боль¬

шую свободу. Практического значения «Записка...» не

имела. Полный сил и здоровья, А. не смог смириться со

смертью отца в 1859, впал в отчаяние и заболел чахоткой.

Заграничное лечение не помогло. А. похоронен в Симо¬

новом монастыре рядом с отцом.Лит.: Венгеров С.А. Передовой боец славянофильства

Константин Аксаков // Собр. соч. СПб., 1912. Т. 3.АКСЕЛЬРОД Павел Борисович (1850, Мглинский у.

Черниговской губ. — 1928, Берлин) — один из основопо¬

ложников марксизма в России, лидер партии меньшеви¬16

ков. Род. в семье корчмаря, часто переезжавшего из де¬

ревни в деревню, поэтому А. не знал точного места своего

рождения. Первые девять лет жил в крайней бедности: «ни

одного светлого воспоминания». В 1859 семья переехала

в г. Шклов, где отец стал чернорабочим. «Именно нищен¬

скому положению родителей я обязан тем, что попал в

школу для обучения еврейских детей русской грамоте». В

1863 А. был принят в гимназию Могилева, где много чи¬

тал Тургенева, Белинского. После окончания гимназии А.

поступил в Нежинский ин-т. Прочитанные речи Ф. Jlac-

саля поразили студента «грандиозной перспективой осво¬

бождения всего человечества от бедности, рабства,

невежества и великого освободительного движения рабо¬

чего класса». В 1872 в Киеве А. организовал рабочий кру¬

жок, вел рев. пропаганду, ездил в Одессу, где познакомился

с А.И. Желябовым. Несмотря на то что прочитал «Капи¬

тал» Маркса, А. остался под влиянием П.Л. Лаврова и М. А.

Бакунина. В 1874 вошел в организацию «чайковцев», но

из-за привлечения к дознанию полицией А. бежал за гра¬

ницу. В Берлине сошелся с социал-демократами. В Жене¬

ве примкнул к кружку бакунистов и в 1875 ездил в Россию

для контактов с народниками. В 1876 в женевском журн.

«Работник» А. писал статьи о рабочем движении. В 1879

приехал в Россию и вошел в организацию «Черный пере¬

дел». В 1880 был вынужден вернуться в Женеву. Посте¬

пенно эволюционировал от анархизма к марксизму и в

1883 стал членом группы «Освобождение труда». Орто¬

доксальный марксист, А. боролся с экономизмом. С 1900

А. вместе с Лениным, Плехановым, Мартовым входил в

состав редакции «Искры». После И съезда РСДРП — ли¬

дер меньшевизма, идейный вождь ликвидаторства, считав¬

ший необходимым коренным образом изменить характер

РСДРП и организовать ее на тех же началах, на каких зиж¬

дется партийный строй западноевропейской социал-де-

мократии. Активный деятель II Интернационала, А. во17

время первой мировой войны полагал, что «поражение

России, не могущее затронуть органического развития

страны, не могло бы ликвидировать старый режим». Пос¬

ле Февральской рев. 1917 — член Исполкома Петроград¬

ского Совета, сторонник Временного правительства.

После Октября — эмигрант. Был убежден, что из-за вой¬

ны прилив крестьян в промышленность принял громад¬

ные размеры и эти рабочие находятся на очень низком

уровне интеллектуального и политического развития. В

таких условиях лозунг «диктатуры пролетариата» «на деле

поведет только к диктатуре над пролетариатом тех лиц,

которые ответственны за это движение, и будет иметь

своим результатом режим всеобщего беззакония, наси¬

лия и анархии». В 1919 А. писал: «Большевистский пе¬

реворот был только колоссальным преступлением и

ничем иным быть не мог».Лит.: Аксельрод П.Б. Пережитое и передуманное. Берлин,

1923. Кн. I; Ленин В. И. Полн. собр. соч. Справочный том к 5 изд.АЛЕКСАНДР 1(1777, Петербург — 1825, Таганрог) —

росс, император с 1801. Старший сын Павла /. Воспитани¬

ем А. 1 руководила Екатерина II. Наибольшее влияние на

юношу оказал швейцарец Ф. Лагарп, просветитель и уме¬

ренный республиканец. Несмотря на прекрасный подбор

преподавателей и незаурядный природный ум, А. I не по¬

лучил серьезного образования из-за лености и нелюбви к

учению. Занятия завершились в 1793, когда Екатерина II

женила внука на баденской принцессе Луизе (в правосла¬

вии Елизавета Алексеевна). Необходимость лавировать

между ненавидящими друг друга отцом и бабкой приучи¬

ла А. I «жить на два ума, держать две парадные физионо¬

мии» (Ключевский). Зная о решении Екатерины И передать

престол не Павлу, а ему, А. I публично заявлял, что не

хочет царствовать и предпочитает уехать за границу «час¬

тным человеком, полагая свое счастье в обществе друзей

и в изучении природы». Когда Павел стал императором,18

он назначил А. I военным губернатором Петербурга, ше¬

фом лейб-гвардии Семеновского полка, инспектором ка¬

валерии и пехоты, а позднее — председателем военного

департамента Сената. Страх перед жестким и требователь¬

ным отцом завершил формирование черт его характера:

«суший прельститель» (М.М. Сперанский), «властитель

слабый и лукавый» (А. С. Пушкин), «сфинкс, не разгадан¬

ный до гроба» (П.А. Вяземский), «это истинный византи¬

ец... тонкий, притворный, хитрый» (Наполеон),

«коронованный Гамлет, которого всю жизнь преследова¬

ла тень убитого отца» (А.И. Герцен). После убийства Пав¬

ла I в своем манифесте А. I объявил, что будет править

«по законам и по сердцу в бозе почивающей августейшей

бабки нашей». Еще в 1796 вокруг А. 1 сложился круг мо¬

лодых аристократов, т.н. Негласный комитет (А.А. Чар-

торыйский, П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев, В.П.

Кочубей), считавший необходимым отменить крепостное

право и способствовать созданию «законно-свободных уч¬

реждений». По мнению биографа А. I вел. князя Николая

Михайловича, император А. I «никогда не был реформа¬

тором, а в первые годы царствования он был консервато¬

ром более всех окружавших его советников». Но для

упрочения власти требовалось «дней александровых пре¬

красное начало». А. I отменил все нововведения Павла I:

восстановил «жалованные грамоты» дворянству и горо¬

дам, освободил дворян и духовенство от телесных нака¬

заний, объявил амнистию всем бежавшим за границу,

вернул из ссылки до 12 тыс. опальных и репрессирован¬

ных, упразднил Тайную экспедицию, занимавшуюся сыс¬

ком и расправой. После 1801 запрещалось печатать

объявления о продаже крепостных без земли, но разреша¬

лось осуществлять такую продажу. В 1803 издан указ о

вольных хлебопашцах, позволявший крестьянам выку¬

паться на волю по договоренности с помещиками. Сдел¬

ка сопровождалась такими кабальными условиями, что19

этим правом воспользовались менее 0,5% крепостных.

Однако впервые в истории России за крестьянством было

признано законное право на владение землей, а помещи¬

ки получили основание для освобождения своих крепост¬

ных с землей за выкуп. Цензурный устав 1804 был самым

либеральным в XIX в. в России. В 1803—1804 была про¬

ведена реформа народного образования: учиться могли

представители всех сословий, вводилась преемственность

учебных программ и открылись новые ун-ты и привиле¬

гированные лицеи — Демидовский (в Ярославле) и Цар¬

скосельский. Были преобразованы органы гос.

управления. Стараниями М.М. Сперанского старые пет¬

ровские коллегии заменялись министерствами. В 1811 за¬

кон строго разграничил права и обязанности Сената,

Комитета министров и Гос. совета. Новый порядок гос.

управления просуществовал с небольшими изменениями

до 1917. В 1805—1807 А. I принял участие в коалициях

против Наполеона, потерпел поражение под Аустерлицем

(1805) и был вынужден заключить крайне непопулярный

в России Тильзитский мир (1807). Но успешные войны с

Турцией (1806—1812) и Швецией (1808—1809) укрепили

международное положение России. Были присоединены

Вост. Грузия (1801), Финляндия (1809), Бессарабия (1812)

и Азербайджан (1813), герцогство Варшавское (1815). С

1810 шло перевооружение рус. армии, строительство кре¬

постей, но при архаичной системе рекрутских наборов и

крепостническом хозяйстве завершить это не удалось. В

начале Отечественной войны 1812 А. I, убедившись в своей

неспособности руководить войсками, передал командова¬

ние Барклаю де Толли, а затем М. И. Кутузову. Военные

успехи рус. армии сделали А. I вершителем судеб Европы,

и в 1813—1814 А. I возглавил антифранцузскую коалицию

и вошел в Париж во главе союзных армий. В 1814 Сенат

преподнес А. I титул «благословенного, великодушного

держав восстановителя». Даровав либеральную консти¬20

туцию Царству Польскому, он в 1818 обещал, что этот по¬

рядок будет распространен и на другие земли, «когда они

достигнут надлежащей зрелости». В 1816—1819 была про¬

ведена крестьянская реформа в Прибалтике. Были подго¬

товлены секретные проекты отмены крепостного права в

России, но, столкнувшись с жестким противодействием

дворян, А. I отступил. С 1816 учреждаются военные посе¬

ления, и роль А. I в их создании не менее значительна, чем

А.А. Аракчеева. С 1814 царь увлекся мистицизмом, при¬

близив к себе архимандрита Фотия. В это же время встал

вопрос о преемнике. Законным наследником был назна¬

чен брат Николай, но это решение оставалось в тайне. В

1821, вернувшись из-за границы, А. I получил список на¬

иболее активных членов тайного общества, но бросил его

в огонь, сказав: «Не мне их судить», видимо, помня свои

юношеские настроения. Однако в 1822 А. I издал рескрипт

о запрещении тайных обществ и масонских лож, а в 1821—

1823 ввел разветвленную сеть тайной полиции в гвардии

и армии. В 1825 он получил достоверные сведения о заго¬

воре против него в войсках, выехал на юг, желая посетить

военные поселения, но сильно простудился на пути из Ба¬

лаклавы в Георгиевский монастырь. Неожиданная смерть

А. I, человека здорового и еще не старого, породила мно¬

гочисленные легенды. Одна из них о том, что А. I бросил

царство и скрылся под именем старца Федора Кузьмича.

В истории А. I есть неизученные проблемы: причины ду¬

шевной депрессии в последние годы жизни, скрытый ма¬

нифест о наследнике престола и др.Лит.: Федоров В.А. Александр 1 // Вопросы истории. 1990.

№ 1; Валлоттои А. Александр I. М., 1991.АЛЕКСАНДР U (1818, Москва —1881, Петербург) —

росс, император с 1855. Сын императора Николая I. Воен¬

ным воспитанием А. II руководил боевой офицер, умный

и требовательный К.К. Мердер. Мальчик полюбил смот-

Ры> парады, военные праздники и сформировался как21

человек военный. По «Плану учения», рассчитанному на

12 лет и составленному В.А. Жуковский, целью препода¬

вателей являлось «образование для добродетели», ибо

«Его Высочеству нужно быть не ученым, а просвещен¬

ным». А. II получил разностороннее образование: владел

пятью языками, знал историю, географию, статистику, ма¬

тематику, естествознание, логику и философию. Кроме

того, наследнику прочитали специальные курсы М. М. Спе¬

ранский, министр финансов Е.Ф. Канкрин, советник Ми¬

нистерства иностранных дел Ф.И. Брунов и военный

историк и теоретик А. Жомини. В 1837 А. II совершил

трехмесячное ознакомительное путешествие — «всенарод¬

ное обручение наследника с Россией» (В.А. Жуковский).

Образование завершилось поездкой по европейским гос-вам,

где А. II познакомился с будущей женой Марией Гессен-

Дармштадтской (в православии Мария Александровна),

от к-рой имел шестерых сыновей и двух дочерей. Выро¬

сший в обстановке сердечности и взаимопонимания, А. II

был светским человеком, веселым и храбрым, но с отсут¬

ствием сильных желаний, постоянства, воли. После смер¬

ти в 1855 Николая I А. II вступил на престол. По

свидетельству фрейлины А.Ф. Тютчевой, «император —

лучший из людей. Он был бы прекрасным государем в хо¬

рошо организованной стране и в мирное время... ему не¬

достает темперамента преобразователя». После

проигранной Крымской войны (1853—1856) во всех сло¬

ях общества требовали перемен. Именно тогда появились

термины «оттепель» и «гласность». Был закрыт Высший

цензурный комитет, и обсуждение гос. дел стало откры¬

тым. Объявлена полит, амнистия декабристам, петрашев¬

цам, участникам польского восстания 1830—1831. Но

главным вопросом оставался крестьянский. В 1856 был

организован секретный комитет «для обсуждения мер по

устройству быта помещичьих крестьян». А. II обратился

с речью к представителям дворян Моск. губ.: «Сущеетвую-22

щий порядок владения душами не может остаться неиз¬

менным. Лучше начать уничтожать крепостное право

сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно на¬

чнет само собой уничтожаться снизу». Преодолевая про¬

тиводействия противников реформы и побаиваясь ее

адептов, А. II был противоречив, непоследователен, и все

же Редакционным комиссиям удалось разработать осно¬

ву «Положения 19 февраля 1861». Эта реформа не смогла

решить вопросов ни земельной собственности, ни личных

прав крестьян, она подверглась ожесточенным нападкам

как справа, так и слева. В царствование А. II были прове¬

дены также реформы: университетская (1863), судебная

(1864), печати (1865), военная (1874); введено самоуправ¬

ление в земствах (1864) и городах (1870). «Революция свер¬

ху», имевшая буржуазный характер, не только не была

последовательной, но и не могла прийти к своему логи¬

ческому завершению — конституции. А. II был убежден,

что самодержавие — наиболее органичная форма прав¬

ления в России. Власть стала противодействовать тем си¬

лам, к-рые сама вызвала к жизни. В результате А. II

становится мишенью для террористов-революционеров

(шесть покушений), что в свою очередь способствовало

переходу к охранительным принципам в правительствен¬

ной политике, в частности усилению роли III Отделения

во главе сП.А. Шуваловым. На изменения умонастроений

А. II повлияли и события личной жизни. Умер от туберку¬

леза его 22-летний сын; после серьезной болезни жены

А. II вступил в связь с княгиней Е.М. Долгорукой, завершив¬

шуюся после смерти императрицы морганатическим бра¬

ком. А. II стал апатичен и потерял интерес к гос. делам. В

области внешней политики А. II стремился к расширению

империи и усилению влияния России. Он содействовал ос¬

вобождению Болгарии от османского ига (1877—1878),

выезжал в действующую армию и покинул ее только пос¬

ле падения Плевны, предрешившего исход войны. Но,23

одержав военную победу, Россия потерпела дипломати¬

ческое поражение на Берлинском конгрессе в 1878. Эта

война, сыгравшая благодетельную роль для южных сла¬

вян и поднявшая военный престиж России, сорвала про¬

ведение необходимой денежно-валютной реформы и тем

самым усилила конфронтацию в обществе. Успешно про¬

шло завоевание, а затем мирное освоение обширных тер¬

риторий в Средней Азии. По заключенным договорам с

Китаем Уссурийский край был признан территорией Рос¬

сии. В европейских делах А. II занимал германофильскую

позицию. 1 марта 1881 А. II был убит народовольцами, в

день, когда он должен был подписать проект широкой

программы административных и экономических реформ,

разработанный М. Т. Ларис-Меликовым.Лит: Эйдельман Н.Я. «Революция сверху» в России. М., 1989:3аха-

рова Л.Г. Александр II// Российские самодержцы. 1801—1917. М., 1993.АЛЕКСАНДР III (1845, Петербург —1894, Ливадия) —

росс, император с 1881. Второй сын Александра II. Стал

наследником престола в 1865 после смерти старшего бра¬

та. Никогда не любивший учения тугодум, уже сформи¬

ровавшимся, взрослым человеком вынужден был в

спешном порядке слушать лекции К. П. Победоносцева,

С. М. Соловьева и др., долженствовавшие подготовить его

для царствования. В 1866 женился на невесте покойного

брата датской принцессе Софии Фредерике Дагмаре (в

православии Мария Федоровна). А. III был прекрасным

семьянином, глубоко религиозным, с большим чувством

ответственности, не злым, честным, но совершенно нрав¬

ственно глухим человеком. Однажды он скверными сло¬

вами обругал офицера, тот ушел и прислал цесаревичу

письмо, где потребовал извинения, в противном случае

обещая застрелиться. На следующий день офицер покон¬

чил с собой, и рассерженный Александр II приказал сыну

идти за гробом, но сам А. III так ничего и не понял. В 1868

А. III был введен в состав высших гос. учреждений, но24

почти по всем вопросам являлся противником реформа¬

торской деятельности отца. В рус.-турецкой войне 1877—

1878 он почти год достойно командовал Рущукским

отрядом (ок. 75 тыс. чел.). После убийства Александра II

народовольцами стал жестко править при поддержке

Победоносцева, оказывавшего на него огромное влияние.

Относившийся к А. III с симпатией, С.Ю. Витте дал ему

такую характеристику: император А. 111 был «ниже сред¬

него ума, ниже средних способностей и ниже среднего об¬

разования; по наружности походил на большого русского

мужика из центральных губерний, и тем не менее он своей

наружностью, в которой отражался его громадный харак¬

тер, прекрасное сердце, благодушие, справедливость и

вместе с тем твердость, несомненно импонировал». Демок¬

ратизм поведения сочетался у А. III с верой в божествен¬

ный характер своей власти: «Конституция? Чтоб русский

царь присягал каким-то скотам?» О своей политике А. III

высказался определенно: «Министры наши... не задава¬

лись бы несбыточными фантазиями и паршивым либера¬

лизмом». Начиная царствовать, он хотел улучшить

положение крестьян. При А. III был проведен ряд реформ:

поэтапная отмена подушной подати, обязательный выкуп

земли и понижение выкупных платежей, но вскоре он от¬

казался от начатого курса, стремясь укрепить сословный

строй и монархический порядок. Либерально мыслящие

деятели заменялись А. 111 «истинно русскими людьми»,

убежденными реакционерами К.П. Победоносцевым, Д. А.

Толстыми др., проводившими контрреформы, направлен¬

ные на пересмотр преобразований 60—70-х гг. Были вве¬

дены «Положение об усиленной и чрезвычайной охране»,

позволившее властям осуществлять произвол; закон о зем¬

ских начальниках, возвративший дворянам многие из уте¬

рянных ими прав; «Циркуляр о кухаркиных детях»,

восстанавливавший сословный принцип при получении

образования. Было осуществлено усиление цензуры, уве¬25

личение имущественного ценза для присяжных заседате¬

лей и др. Редчайшая особенность царствования А. III —

отсутствие войн. За свою внешнюю политику был прозван

«миротворцем». В 1893 А. III подписал франко-рус. воен¬

ную конвенцию, чем обезопасил Россию от растущей аг¬

рессивности Германии. Умер от нефрита, начавшегося то

ли от ушибов, полученных при крушении императорско¬

го поезда на ст. Борки, то ли из-за неумеренного потреб¬

ления алкоголя.Лш?.:Чсрнуха В. Г. Александр III// Вопросы истории. 1992.№ И—12.АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1301—1339) — вел.

князь тверской и владимирский с 1325. В 1327 татарский

посол Чол-хан (Шевкал, Щелкан) «насилством и грабле-

нием, и биением» довел тверичей до восстания и был убит.

Иван Калита использовал момент для междоусобной борь¬

бы и привел войско в Тверь. А. бежал в Псков. В 1329 та¬

тарский хан потребовал его выдачи, но горожане

пообещали А., что «мы все главы своя за тебя положим».

Угроза митрополита Феогноста отлучить от церкви пско¬

вичей заставила А. бежать в Литву. В 1337 он вернулся в

Орду со смирением и вновь получил княжество (1338).

Борьба за великое княжение между Иваном Калитой и А.

завершилась вызовом тверского князя в Орду, где он и

его сын Федор были убиты. Слуги отвезли их тела в Тверь,

где они были погребены.Лит.: Ч срсп п и и Л. В. Образование русского централизованного

государства в XIV—XV веках. М., 1960. С. 475—508.АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВИЧ НЕВСКИЙ (ок. 1220, Пе¬

реяславль — 1263, Городец) — князь, полководец. Сын

Ярослава Всеволодовича, внук Всеволода Большое Гнездо.

В 1228,1230,1232 и 1233 был наместником в Новгороде

вместе со старшим братом Федором. В 1236 отец ушел

на княжение в Киев, а «в Новегороди посади сына своего26

Олександра», к-рый правил пять лет, женился на полоц¬

кой княжне. В 1240 одержал победу над шведскими рыца¬

рями, вставшими лагерем у впадении р. Ижоры в Неву,

проявил мужество и талант полководца, за что был про¬

зван Невским. Поссорившись с новгородцами, ушел кня¬

жить в Переяславль-Залесский. Вернулся обратно по

просьбе горожан. В 1242 разгромил немецких рыцарей на

льду Чудского озера и заключил мир с Ливонским орде¬

ном и его союзниками. Несколько раз А. был вынужден

ездить в Орду получать ярлыки на княжение сначала в

Киеве, а потом и во всей Северо-Вост. Руси. Умелой по¬

литикой А. добился освобождения рус. от участия в за¬

воевательных татарских походах и предотвратил

нашествия ханов на Русь. Им усилена великокняжеская

власть в стране. Умер вел. князем владимиро-суздальс-

ким, возвращаясь из Орды. Причислен православной

церковью к лику святых.Лит.: Пашуто В.Т. Александр Невский. М., 1975.АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич (1857—1918, Екатери-

нодар) — военный деятель. Род. в семье армейского офи¬

цера. В гимназии А. не показал особых успехов и, не

окончив курса, поступил вольноопределяющимся во 2-й

гренадерский Ростовский полк, затем в Моск. юнкерское

уч-ще, к-рое окончил по первому разряду. А. участвовал

в рус.-турецкой войне 1877—1878, был награжден боевы¬

ми орденами. Как способный офицер был замечен М.Д.

Скобелевым и назначен батальонным, а потом полковым

адъютантом. В 1890 окончил Академию Генштаба. А. слу¬

жил в Генштабе и преподавал в Петроградском юнкерс¬

ком и Николаевском кавалерийском уч-щах, а потом и в

Академии. В 1904 А. стал генерал-майором, участвовал в

рус.-японской войне 1904—1905. В революционных собы¬

тиях 1905—1907 проявил себя убежденным монархистом.

С началом первой мировой войны А. — начальник штаба Юго-27

Зап. фронта. В 1914 стал генералом от инфантерии, в мар¬

те 1915— главнокомандующим армиями Северо-Зап.

фронта. В авг. 1915 А. назначен начальником штаба Вер¬

ховного главнокомандующего и стал фактическим руко¬

водителем всей рус. армии. Во время Февральской рев.

1917 убедил Николая Н отречься от престола, чтобы спас¬

ти монархию. Временное правительство назначило А. Вер¬

ховным главнокомандующим, но он потребовал у А.Ф.

Керенского восстановить деятельность военных судов в

армии, т.к. «развал внутренний достиг крайних пределов»,

и поэтому был смещен со своей должности и назначен во¬

енным советником. После провала выступления Л. Г. Кор¬

нилова А. арестовал и отправил его под охрану верных

солдат, чем спас будущего соратника. А. участвовал в ра¬

боте Предпарламента. После Октябрьской рев. бежал в

Новочеркасск, где создал ядро Добровольческой армии,

возглавленной им и Корниловым. Эта армия обещала ох¬

ранять гражданские свободы, пока свободно избранное

Учредительное собрание не выскажет свою волю. Уже

в 1918 представителям «фронта Учредительного собра¬

ния» в Поволжье А. заявил, что «лозунг Учредительно¬

го собрания изжит и народ тоскует по монархии».

Идеалом А. оставалась великая, единая, неделимая Рос¬

сия. Умер от болезни.Лит.: Португальский P.M., Алексеев П.Д., Рунов В.А.

Первая мировая в жизнеописаниях русских военачальников. М., 1994.АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1629, Москва — 1676,

там же) — рус. царь с 1645. Сын царя Михаила Федорови¬

ча и Евдокии Стрешневой. В шесть лет стал проходить пол¬

ный курс древнерусского «словесного учения» (букварь.

Часослов, Псалтирь, «Деяния апостолов», Октоих — нот¬

ная богослужебная книга и церковные песнопения). У А.

была своя библиотека, состоящая из 13 томов, где были

богослужебные и светские книги. С 1642 сопровождал отца

при торжественных выходах, а после почти одновремен¬28

ной смерти родителей вступил на престол. Большое влия¬

ние на А. оказывал Б. И. Морозов, к-рый и подыскал ему

невесту —дочь бедного дворянина М.И. Милославскую.

С ней А. был счастлив, имел 13 детей, среди них будущие

цари Федор, Иван и царевна Софья. Впервые со сложнос¬

тями гос. управления А. столкнулся в 1648, когда он не

растерялся в непростой обстановке, возникшей в резуль¬

тате волнений в Москве (Соляной бунт): стрельцов уго¬

щали вином и медом, А. обещал и «к Спасову образу

прикладывался», что заменит людей, творивших бесчин¬

ства его именем, на честных. Необходимость изменений в

деле суда и законодательства заставила правительство А.

приступить к реформам. Созванный Земский собор при¬

нял Соборное уложение 1649 — кодекс законодательных

норм гос-ва. Были отменены урочные лета для сыска бег¬

лых, закреплено посадское население, запрещено духовен¬

ству приобретать вотчины, церковная власть была

поставлена в подчинение светской, в чем А. разошелся с

Никоном. А. постепенно уменьшал роль Боярской думы и

боролся с местничеством. Им был учрежден Приказ тай¬

ных дел, «чтобы его царская мысль и дела исполнялись по

его хотению, а бояре б и думные люди о том ни о чем не

ведали». А. сам читал челобитные, составлял письма, пи¬

сал и редактировал гос. указы. Его деятельность сыграла

значительную роль в период оформления и усиления аб¬

солютизма. А. принял титул «Царь, Государь, Великий

Князь и всея Великия и Малыя и Белыя России Самодер¬

жец». Усиливая свою власть, он, в отличие от Ивана Гроз¬

ного, использовал ее не для произвола. Знаток церковной

лит-ры, обрядности, глубоко верующий, он заботился о

своей душе, и это во многом определяло его поступки.

Образцово соблюдал пост, молился, в гневе был отход¬

чив и часто проводил время в кругу семьи. А. был рачи¬

тельный хозяин, вникавший в жизнь своих подмосковных

вотчин. Доходы дома Романовых при нем выросли втрое.29

Наряду с этим А. поражал современников пышной ро¬

скошью приемов, величавостью, спокойствием, неспеш¬

ностью решений и получил прозвище «Тишайший». Когда

в 1669 умерла его супруга, А. женился на Н.К. Нарышки¬

ной, от к-рой имел двух дочерей и сына Петра. Проводил

активную внешнюю политику: успешно воевал с Речью

Посполитой в 1654—1657, в результате чего в 1654 про¬

изошло воссоединение Украины с Россией, вел борьбу за

безопасность южных границ России. Неудачей закончи¬

лась рус.-шведская война 1656—1658, и Россия не полу¬

чила выход к Балтийскому морю. При А. были созданы

новые рейтарские полки, где служили пожизненно. Все

нововведения А. проходили без грубой ломки существу¬

ющих порядков, путем компромисса. Почувствовав при¬

ближение смерти, благословил.на царство сына Федора и

приказал выпустить из тюрьмы всех узников, освободить

всех сосланных и простить долги.Лит.. Сорокин Ю.А. Алексей Михайлович // Вопросы исто¬

рии. 1992. № 4—5.АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ (1690, Москва — 1718, Пе¬

тербург) — царевич, старший сын Петра 1 и его пер¬

вой жены Е.Ф. Лопухиной. В 1698 Петр I заточил мать

А. в Суздальский монастырь, и с детских лет царевич

ненавидел и боялся отца. Наставники царевича «в на¬

уках и нравоучении» Н. Вяземский, Нейгебауер, барон

Гюйсен быстро сменяли друг друга и мало повлияли на

А., отличавшегося любознательностью, интересом к

учебе, особенно к духовным сочинениям, но не любив¬

шего военные науки и военных упражнений. Обычно

А. жил в Москве в окружении бояр, ненавистников ре¬

форм Петра I. Сильное влияние оказывал на А. его ду¬

ховник Яков Игнатьев. Умный, но бездеятельный и

враждебный отцу, А. ненавидел отцовский двор: «лучше

бы я на каторге был или в лихорадке лежал, чем там

быть». Петр I стремился приучить сына к практичес¬30

кой деятельности: в 1703 взял его в поход как солдата

бомбардирской роты, в 1704 заставил участвовать во

взятии Нарвы, в 1708 поручил сбор рекрутов и строи¬

тельство моек, укреплений на случай нападения Кар¬

ла XII- Царевич исполнял обязанности неохотно, чем

вызывал гнев отца и не раз был им бит. В 1709 А. был

отправлен в Германию для продолжения обучения и для

женитьбы на принцессе Софии Шарлотте (ум. 1715),

к-рая родила А. дочь и сына (будущий Петр II). В 1713

А. вернулся в Россию, где должен был держать перед

отцом экзамен, но, боясь, что Петр I потребует делать

чертежи, неудачно пытался прострелить себе руку, за

что был жестоко избит и изгнан Петром I с запреще¬

нием появляться при дворе. После рождения сына А.

получил письмо от отца, в к-ром Петр I требовал или

исправиться, или отказаться от престола. По совету

друзей («Вить, де, клобук не прибит к голове гвоздем:

можно, де, его и снять») А. попросил позволения уйти

в монастырь. Петр I дал сыну полугодовую отсрочку.

Под видом поездки к отцу в Данию А. бежал в Авст¬

рию под защиту императора Карла VI. В 1718 угроза¬

ми и обещаниями Петру I удалось вернуть А. в Россию.

По требованию отца царевич отрекся от престола, выдал

сообщников, знавших план его бегства, но скрыл (это

стало известно от его любовницы Евфросиньи), что на¬

меревался свергнуть Петра I с помощью иностранных

войск («когда буду государем, буду жить в Москве, а

Петербург оставлю просто городом; корабли держать

не буду; войско стану держать только для обороны, а

войны ни с кем иметь не хочу»). 127 высших сановни¬

ков (духовенство, сенаторы, генералитет) признали А.

виновным в намерении убить отца и захватить власть

и приговорили его к смертной казни. Умер под пыткой

или был задушен в Петропавловской крепости. Его ги¬

бель означала победу сторонников преобразований.31

Лит.: Козлов О.Ф. Дело царевича Алексея // Вопросы исто¬

рии. 1969. № 9.АНДРЕЕВ Леонид Николаевич (1871, Орел — 1919, д.

Нейвала, Финляндия) — писатель. Род. в семье землеме¬

ра. Учился в Орловской классической гимназии. В 1897

окончил юридический фак-т Моск. ун-та и до 1902 высту¬

пал в суде защитником, совмещая работу с должностью

судебного репортера. Щедро одаренный природой, А. был

интересным художником, работы к-рого экспонировались

в 1913 в Петербурге и получили одобрение И.Е. Репина и

Н.К. Рериха. Являлся одним из первых теоретиков и сце¬

наристов зарождавшегося кинематографа, крупным дра¬

матургом, чьи пьесы шли в театрах Москвы и Петербурга.

Фотограф, спортсмен, мистификатор и замечательный

рассказчик, он легко переходил от безмятежности к бес¬

просветному отчаянию и в юности предпринял несколько

попыток самоубийства. Ужас перед уродствами и жесто¬

костью жизни отразился и в его книгах. Яркому литера¬

тору со своим «романтико-трагическим» видением мира,

А. было свойственно художественное осмысление слож¬

ных и противоречивых явлений культуры и жизни в кон¬

це XIX— нач. XX в. Творчество автора нашумевших

произведений («Жизнь Василия Фивейского», «Красный

смех», «Иуда Искариот и другие», «Рассказ о семи пове¬

шенных», «Анатэма» и др.) породило обширную крити¬

ческую лит-ру. По мнениюЛ. М. Горького, за А. «в истории

русской литературы... всегда останется место одного из

оригинальнейших художников». Активно участвовавший

в общественной жизни, А. восторженно отнесся к Февраль¬

ской рев. 1917 и не принял Октябрьский переворот.Лшн.: Чуковский К. И. Современники. Портреты и эподы. М., 1963.АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ (ок. 1112—1174, с. Боголю¬

бове) — владимиро-суздальский князь. Сын Юрия Долгору¬

кого. В 1155 был посажен отцом на княжение в Вышгород.32

Незаурядный дипломат, опытный полководец, хорошо об¬

разованный и имевший тесные связи с церковью, А. вопре¬

ки отцовской воле '(«без отне воле») ушел в захудалое

Ростово-Суздальское княжество. В «Суждальской земле» он

сделал столицей княжества Владимир, превратив маленькую

крепость в богатый город с величественными соборами,

многими церквами и неприступными крепостными стенами

с Золотыми, Серебряными, Медными ворогами, а в десяти

верстах от Владимира заложил на р. Нерли «себе город ка*

мен, именем Боголюбый». А. завоевал огромный авторитет

и после смерти отца стал проводить самостоятельную поли¬

тику, стремясь подчинить себе враждующие между собой

княжеские и боярские вотчины. За три года А. превратился

в могущественного князя, сумевшего создать на сев.-вост.

будущий полит, центр Руси. В 1164 совершил победоносный

поход на волжских болгар, а в 1169 завоевал Киев и сжег

его: «И бысть в Киеве на всих человецах стенание и туга,

и скорбь неутишимая». Вступил в конфликт с ближними

боярами, организовавшими заговор, и был ими убит. Ан¬

трополог М.М. Герасимов создал по черепу А. скульптур¬

ный портрет.Лит.: Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь: Очерки со¬

циально-политической истории. J1., 1987. С. 38—98.АНДРОПОВ Юрий Владимирович (1914, станица На-

гутская, Ставропольский край —1984, Москва) — сов. гос. и

парт, деятель. Член КПСС с 1939. Трудовую деятельность

начал рабочим, был матросом на волжских судах, учился в

техникуме водного транспорта. С 1936 на комсомольской

работе. В 1940 стал первым секретарем ЦК Л КСМ Карелии.

Вовремя войны А. участвовал в партизанском движении Ка¬

релии. С 1944 на партийной работе. С 1953 посол СССР в

Венгрии. С 1957— зав. отделом, а с 1962— секретарь ЦК

КПСС по соц. странам. В 1967—1982 был председателем

КГБ, а в 1973 стал членом Политбюро, оказавшись третьим

чекистом, после Ежова и Берии, вошедшим в этот орган. ВЗЗак. 140133

1974 ему присвоено звание Героя Соц. Труда. Как руково¬

дитель КГБ был близким соратником Л.И. Брежнева и раз¬

деляет с ним ответственность за афганскую военную

авантюру. В своем письме к П.Л. Капице (Коммунист. 1991.

№ 71) А. обосновывал справедливость репрессий по отно¬

шению к физикам и правозащитникам Ю.Ф. Орлову и А.Д.

Сахарову. И фая на честолюбии Брежнева, А. внес свой вклад

в создание его культа. В 1982 стал секретарем ЦК КПСС.

После смерти Л.И. Брежнева, добившись поддержки боль¬

шинства Политбюро, стал Генеральным секретарем ЦК

КПСС. Т.к. экономические реформы в СССР были в какой-

то мере возможны, а политические исключены в силу при¬

роды тоталитарного roc-ва. А., не стремясь реформировать

систему в целом, попытался решить существовавшие про¬

блемы путем административно-бюрократической перестрой¬

ки: «Не размывать марксистско-ленинское учение, а

наоборот, бороться за его чистоту... вот путь к познанию и

решению новых проблем». По инициативе А. начались жес¬

ткие меры по укреплению трудовой дисциплины; устраива¬

лись облавы в магазинах, кинотеатрах и др. в целях

выявления людей, находящихся не на работе в рабочее вре¬

мя, сурово наказывали за минутные опоздания. Активно бо¬

ролись с пьянством на производстве, но антиалкогольных

кампаний не проводили и один из сортов дешевой водки

народ называл «андроповка». Попытки борьбы А. с хище¬

ниями, взяточничеством, коррупцией были положительно

восприняты массовым сознанием. Человек честный и убеж¬

денный в своей правоте, он тем не менее не нес ничего, кро¬

ме «просвещенного» сталинизма. А. умер через пятнадцать

месяцев после прихода к власти, не успев ничего совершить.Лит.: Медведев Р. Генсек с Лубянки: (Политическая биография

Ю.В. Андропова). М., 1993.АННА ИВАНОВНА (1693, Москва — 1740, Петер¬

бург)— росс, императрица с 1730. Дочь царя Ивана V

Алексеевича и Прасковьи Федоровны Салтыковой. В 171034

Петр Л желая упрочить влияние России в Прибалтике,

выдал А. замуж за курляндского герцога Фридриха-Виль¬

гельма. В начале 1711 герцог неожиданно умер по дороге

в Митаву, и его вдова вернулась домой. Курляндия (гос-во

на территории современной Латвии) являлась яблоком

раздора между Россией, Швецией, Пруссией и Польшей.

Петр I потребовал, чтобы А. жила в своей резиденции в

Митаве под контролем рус. представителя П.М. Бесту¬

жева-Рюмина. Ее положение было непростым. С одной

стороны, А. не жаловали курляндские дворяне, стремясь

выжить ее, ограничить получение ею доходов, т.к. боя¬

лись усиления России; с другой — Петр I, от к-рого она

зависела и политически, и материально («а деревенскими

доходами насилу я магу дом и стол свой в гот содержать»).

Жившая в родительском тереме по законам старины в «ти¬

шине н прохладе», оказавшаяся по царской воле за грани¬

цей, некрасивая, грубая, мужеподобная, неразвитая

умственно, с тяжелым характером, капризная, подозри¬

тельная, она чувствовала себя одиноко и не на месте. Ей

не удалось выйти замуж ни в 1723, ни в 1726, т.к. претен¬

денты на ее руку не устраивали правительство России. В

1730 член Верховного тайного совета Д. М. Голицын пред¬

ложил возвести на росс, престол А., если она подпишет

«кондиции» — условия, ограничивающие самодержавие

в пользу аристократов-«верховников». Это испугало дво¬

рян, не желавших иметь десять самодержцев вместо одно¬

го. А. подписала «пункты», но, приехав в Россию,

получила от гвардии формальную просьбу о восстанов¬

лении самодержавия, разорвала «кондиции» и «учинилась

в суверенстве». Не имея понятия о гос. управлении и не

доверяя Сенату, где были сильны «верховники», А. в 1731

переложила всю работу по управлению гос-вом на Каби¬

нет министров: Г.И. Головкин,/!.И. Остерман, А.М. Чер¬

касский, позднее П.И. Ягужипский и А.П. Волынский.

Особое место принадлежало Эрнсту Иоганну Бирону,35

фавориту А. Во внешней политике продолжалась борьба

с Османской империей за Причерноморье и Балканы, Рос¬

сия стремилась усилить влияние в Польше и Германии. В

1736—1738 было разгромлено Крымское ханство. Прави¬

тельство А. пошло на удовлетворение интересов дворян¬

ства: был отменен указ о единонаследии, ограничен срок

гражданской и военной 25 годами, что было, ша^гом к будущей «вольности» дворянства. Придя к власти,

А. окружила себя своими людьми, жестоко расправясь с

полит, противниками Долгорукими и Д.М. Голицыным.

Гнетущее впечатление на общество произвела казнь А.П.

Волынского. Казнокрадство, отягощение положения

крестьян почти постоянно ведущимися войнами, репрес¬

сии Тайной канцелярии, расточительные празднества и

грубость нравов при дворе — все это воспринималось как

мрачный период рус. истории. В это время в окружении

императрицы появилось много немцев. Однако традици¬

онные представления о царствовании А., как времени за¬

силья иностранцев (В. О. Ключевский), оспариваются

современными исследованиями. Умерла А. после недолгой

болезни, завещав престол Ивану VI Антоновичу при ре¬

гентстве Бирона.Лит.: Анисимов Е.В. Анна И виновна// Вопросы истории. 1993. №4.АННА ЛЕОПОЛЬДОВНА (1718, Росток — 1746, Хол-

могоры) — «вел. княгиня и правительница» Росс, импе¬

рии при малолетнем сыне Иване VI Антоновиче в

1740—1741. Мать А. Екатерина была родной сестрой Анны

Ивановны, отец — герцог мекленбург-шверинский Карл-

Леопольд. В 1722 Екатерина с четырехлетней дочкой при¬

ехала в Петербург по желанию императрицы. В 1739 А.

сочеталась браком с принцем Антоном Ульрихом Браун¬

швейгским и в авг. 1740 родила сына Ивана, через два ме¬

сяца назначенного Анной Ивановной наследником

престола, а затем дочь Екатерину. После смерти Анны36

Ивановны Б. К. Миних совершил гос. переворот, свергнув

регента Э.И. Барона, и А. была объявлена «правительни¬

цей» империи. Своего ничем не примечательного мужа А.

назначила Генералиссимусом всех росс, сухопутных и мор¬

ских сил. А. была хороша собой, ленива, беспечна и не¬

способна к управлению. В 1741 Елизавета Петровна

совершила дворцовый переворот. Брауншвейгскому се¬

мейству было объявлено, что они отсылаются «в их оте¬

чество» в Германию, и до 1742 их держали в

Динамюндской крепости в Риге. Затем, когда до властей

дошли слухи о возможности «обратного переворота»,

было сочтено за благо поселить семью в Холмогорах в

доме-тюрьме. Там у А. родились дочь Елисавета (1743),

сыновья Петр (1745) и Алексей (1746). Последними рода¬

ми А. умерла. Погребена «с великою церемониею» в Не¬

вской лавре.Лит.: Эйдсльмаи Н.Я. Твой восемнадцатый век. М., 1986.АНТОНОВ Александр Степанович (1889, Москва —

1922, с. Нижний Шибряй Тамбовской губ.) — руководи¬

тель крестьянского восстания в Тамбовской губ. в 1920—

1921. А. был третьим ребенком в небогатой семье

отставного фельдфебеля и портнихи. В 90-х гг. семья пе¬

реехала в г. Кирсанов Тамбовской губ. В 1905 А. должен

был окончить Кирсановское гор. трехклассное уч-ще, где

изучали рус. язык, арифметику с геометрией и закон Бо¬

жий, но, будучи неглупым человеком, почему-то учился

плохо и окончил ли курс, неизвестно. В 1905—1907 сбли¬

зился с эсерами, участвовал в экспроприациях и уже в нач.

1908 разыскивался полицией. На ст. Инжавино захватил

кассу, о чем стало известно властям, а потом приехал в

Саратов, где согласился убить генерал-лейтенанта А.Г.

Сандецкого, приговоренного эсерами к смерти за жесто¬

кое подавление крестьян Поволжья во время рев. О гото¬

вящемся покушении проинформировал полицию Е.Ф.37

Азеф, и в февр. 1909 А. был арестован. Он предстал перед

Временным военным судом в г. Тамбове и был пригово¬

рен к повешению, но П.А. Столыпин заменил смертный

приговор каторжными работами «без срока». После двух

неудачных попыток побега А. в 1910 был отправлен в

Шлиссельбургскую крепость. Был амнистирован в марте

1917 после Февральской рев., вернулся в Тамбов и с апр.

стал работать мл. помощником начальника гор. милиции,

а затем начальником Кирсановской уездной милиции. Ему

лишь с сотней милиционеров удалось заметно умерить

преступность на территории 6 тыс. кв. км с 350 тыс. жите¬

лей, разоружить несколько эшелонов чехословацкого эк¬

спедиционного корпуса, следовавшего на восток, за что

А. был награжден маузером. Коммунисты старались пос¬

тавить на руководящие посты большевиков, избавляясь

от представителей других партий. Чекистами были сфаб¬

рикованы доказательства готовившегося контрреволюци¬

онного мятежа эсеров. В июле 1918, когда А. отсутствовал,

его помощники были схвачены и расстреляны. Узнав о

случившемся, А. отправился в Самару, где собирался бо¬

роться с большевиками в Народной армии Комитета чле¬

нов Учредительного собрания (Комуч), но последний

переехал в Уфу, потом в Екатеринбург и был разогнан y4.fi.

Колчаком. После 3-месячного бесцельного хождения по ох¬

ваченному гражданской войной Поволжью А. тайно вер¬

нулся в Кирсановский у., но накануне его возвращения

начались стихийные крестьянские выступления, вызван¬

ные грабежом продотрядов и произволом местных влас¬

тей. Местные коммунисты объявили А. руководителем

восставших и заочно приговорили к смерти. В конце

1918— нач. 1919 А. собрал Боевую дружину, состоявшую

из 10—15 чел., и расправился с коммунистами, желавши¬

ми привести смертный приговор в исполнение. Наряду с

террором производил экспроприации и к лету 1919 А. имел

150 хорошо обученных и экипированных людей. 21 авг.38

крестьяне с. Каменка разгромили продотряд. Их поддер¬

жал А. Так началась «антоновшипа». - по мнению биог¬

рафа А., «последняя крестьянская воина в России». К 1920

А., преодолев партизанщину, создал около 20 повстанчес¬

ких полков, организованных в две армии (около 50 тыс.

чел.). В листовке А. писал: «Я всю свою жизнь посвятил

на борьбу с узурпаторами народной власти и буду бороть¬

ся с ними до конца. Me для того была вырвана власть из

рук царских палачей, чтобы передать ее в руки кучки па-

лачей-коммуиистов. Власть должна быть передана наро¬

ду.,.» В февр. 1921 восстание достигло апогея, но после

отмены ненавистной крестьянам продразверстки пошло

на спад. К лету стали брать заложников и расстреливать в

случае невыдачи крестьянами оружия и антоновцев. Как

и всегда, в гражданской войне жестокости были с обеих

сторон. Для разгрома А. использовались войска под ко¬

мандованием ММ. Тухачевского. Большая роль в разгро¬

ме А. принадлежала В.А. Антонову-Овсеенко. К лету 1921

восстание было ликвидировано. А. был выслежен чекис¬

тами и погиб в перестрелке.Лит.: Самош кии В. В. Александр Степанович Аптонов П

Вопросы истории. 1994. № 2.АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО (наст. фам.Овсеенко) Влади¬

мир Александрович (1883, Чернигов — 1938) — активный

участник Октября, сов. военачальник, дипломат. Род. в

семье строевого офицера. В 1901 окончил Воронежский

кадетский корпус и по требованию отца поступил в Ни¬

колаевское военное инженерное уч-ще. Отказался присяг¬

нуть «на верность царю и отечеству», объясняя это

«органическим отвращением к военщине», и после крат¬

косрочного ареста был отдан на поруки отцу. В 1902 ушел

из дома и работал чернорабочим и кучером. Поступил в

Петроградское юнкерское уч-ще и вел там рев. пропаган¬

ду. В 1902 А.-О. вступил в РСДРП. После окончания уч¬

ит в 1904 служил в Варшаве, где основал Варшавский

военный комитет РСДРП и вел агитационную работу сре¬

ди солдат и офицеров. В рев. 1905—1907 был одним из

руководителей восстания в Новой Александрии в Поль¬

ше и в Севастополе, за что был приговорен к смертной

казни, замененной 20 годами каторжных работ. Бежал.

Под чужими именами работал в Финляндии, Петрограде,

Москве. В 1910, спасаясь отареста, эмигрировал во Фран¬

цию, где примкнул к меньшевикам. Во время мировой

войны сотрудничал в газетах, солидаризуясь с большеви¬

ками в их отношении к войне. В 1917 по амнистии А.-О.

вернулся в Россию, вступил в петроградскую организацию

большевиков и вскоре вошел в число ее руководителей.

А.-О. был одним из главных организаторов Октябрьско¬

го переворота. Член ВРК, он командовал захватом Зим¬

него дворца и арестом Временного правительства. На II

Всеросс. съезде Советов А.-О. вошел в состав СНК — пер¬

вого Советского правительства — наркомом по военным

и морским делам. Принял активное участие в подавлении

выступления войск А.Ф. Керенского и 77.Н. Краснова, вы¬

шедших на подступы к Петрограду. В период гражданс¬

кой войны занимал ответственные командные должности.

Участвовал в разгроме калединцев и корниловцев. В то

же время решал социальные вопросы. Харьковские рабо¬

чие попросили А.-О. помочь им получить деньги, к-рые

предприниматели не выплачивали своевременно из-за вве¬

денного 8-часового рабочего дня. А.-О. посадил 15 капи¬

талистов в вагон поезда и объявил, что или они соберут

миллион наличными, или их отправят на работу в рудни¬

ки. Деньги были собраны, что вызвало восторг В.И. Ле¬

нина, к-рый отправил телеграмму: «Особенно одобряю и

приветствую арест миллионеров-саботажников в вагоне I

и И класса. Советую отправить их на полгода на прину¬

дительные работы в рудники. Еще раз приветствую вас за

решительность и осуждаю колеблющихся». Решительно

и жестко действовал А.-О. как уполномоченный ВЦИК40

по продразверстке в Витебской губ. и при подавлении

крестьянского восстания в Тамбовской губ. Принимал

активное участие в гос. строительстве: был членом колле¬

гии Наркомтруда и НКВД, зам. председателя Малого Сов¬

наркома, начальником Политуправления Реввоенсовета

Республики. В 1924—1934 на дипломатической работе в

Чехословакии, Литве и Польше. С 1934 прокурор РСФСР.

В 1936—1937 — генеральный консул СССР в Испании.

В 1937 А.-О. занял пост наркома юстиции РСФСР, но

вскоре был арестован и Военной коллегией Верховного

суда СССР приговорен к расстрелу как руководитель

«троцкистской террористической и шпионской органи¬

зации». Был восстановлен в партии и реабилитирован

посмертно в 1956.Лит.: Ракитин А. В.А. Антонов-Овсеенко. Л., 1989.АПРАКСИН Федор Матвеевич (1661 или 1671—1728,

Москва) — сподвижник Петра /, флотоводец. Род. в ста¬

ринной дворянской семье. В 1682 стал стольником у царя

Петра I и участвовал в создании «потешного» войска. В

1692 А. назначен двинским воеводой и губернатором Ар¬

хангельска, где построил купеческий корабль, положив

начало росс, торговому флоту. В 1696 участвовал в Азов¬

ском походе. В 1700 Петр I присвоил А. звание адмирал-

тейца и назначил азовским губернатором с возложением

на него обязанности строительства флота для Азовского

моря. В 1707 был произведен в адмиралы и стал президен¬

том Адмиралтейства. В 1708 А. отразил нападение шве¬

дов, попытавшихся разорить Петербург, за что получил

титул графа. В его честь была выбита медаль, изобража¬

ющая, с одной стороны, А., а с другой — выстроенный в

линию флот, с надписью: «Храня сие не спит; лучше

смерть, а не неверность. 1708». В 1710 взял крепость Вы¬

борг, за что был награжден орденом Андрея Первозван¬

ного и золотой шпагой, украшенной алмазами. Состоя в

числе ближайших помощников Петра I, он был усердным41

м точным исполнителем его воли, неся службу «по силе

ума своего радостным сердцем л чистой совестью», что

не мешало А. запускать руку в гос. казну. За л о был триж¬

ды сулим, платил офомные штрафы. Петр прощал грехи

А. за его несомненные достоинства. В 1712—1713 А. со¬

вершил два похода в Финляндию, взял Гельсингфорс и

нанес поражение шведам. В 1714 успешно командовал га¬

лерным флотом в Гангутском сражении. Удачные дейст¬

вия А. на Балтийском море способствовали заключению

выгодных для России условий Ништадтского мира. ВЛер-

сидском походе 1722 А. командовал Каспийской флоти¬

лией. Крупный военачальник, он назначался и на

административные должности: в 1707—1711 заведовал

Монетным двором, с 1717 был президентом Адмирал-

тейств-коллегии. Участвовал в качестве члена суда над

царевичем Алексеем Петровичем, а в 1726 А. был назна¬

чен аденом Верховного тайного совета, к-рому поруча¬

лось распоряжаться всеми гос. делами. Скончался бездетным.

Свой дворец в Петербурге А. завещал Петру II. Похоронен

в московском Златоустовском монастыре.Лит.: Руб а х и п В. Ф. Графы Апраксины и их петербургская во¬

тчина — Апраксин двор. СПб., 1912.АРАКЧЕЕВ Алексей Андреевич (1769, Бежецкий у. Твер¬

ской губ. — 1834, с. Грузино Новгородской губ.) — гос. дея¬

тель. Род. в мелкопоместной дворянской семье. Дома был

приучен к аккуратности и практичности. Уже в детстве от¬

личался замкнутостью и серьезностью. Грамоте и началам

арифметики обучился у сельского дьячка. Увидев в 1782 кра¬

сивые военные мундиры соседей-помещиков, приехавших в

отпуск, умолил отца отправиться в Петербург. Пол года, не

имевшие ни знакомых, ни родственников, ни денег, провин¬

циалы ежедневно ходили на прием к начальнику артилле¬

рийского инженерного шляхетского корпуса П.И.

Мелиссиио. Наконец, сжалившись над нищим дворянином,

тот принял его в корпус. А. занимался иностранными язы¬42

ками и военно-математическими науками, в чем показал

большие успехи. По окончании курса в 1787 А. был остав¬

лен в корпусе преподавателем (написал учебное пособие для

артиллеристов), а помимо этого заведовал библиотекой. В

1792 Мелиссино отправил А. как способного артиллериста

к вел. князю Павлу Петровичу. Взлет карьеры А. произо¬

шел после того, как его часть, единственная, осталась на пла¬

цу, в то время как остальные ушли без приказа (Павел

Петрович забыл его отдать, покинув смотр). После восшес¬

твия Павла I на престол А. получил чин генерал-майора, ан¬

ненскую ленту и вотчину Грузино с двумя тыс. крепостных.

Педантично требовательный, суровый и жесткий исполни¬

тель по насаждению в армии ненавистных прусских поряд¬

ков, А. занимал сразу три должности: коменданта

Петербурга, командира Преображенского полка и генерал-

квартирмейстера всей армии. Павел I пожаловал А. графс¬

кий титул и сам вписал девиз в его герб: «Без лести предан».

Дважды А. увольнялся со службы: из-за доведения до само¬

убийства Георгиевского кавалера Лена и за попытку путем

подлога избавить от наказания своего брата. В 1799—1803

жил в своем имении Грузино. Был возвращен на службу Алек¬

сандром I и назначен инспектором всей артиллерии. А. ни¬

когда не участвовал в боевых действиях. В 1805 при

Аустерлице А., находившемуся в императорской свите, было

предложено командование одной из колонн, но он отказал¬

ся. Большинство современников и историков объясняют это

патологической трусостью А. Есть и другое объяснение: при

Аустерлице А. видел такой беспорядок, что никаким лич¬

ным участием ничего изменить не мог; если бы ему приказа¬

ли, он бы выполнил долг, но раз спросили его мнение, то он