Текст

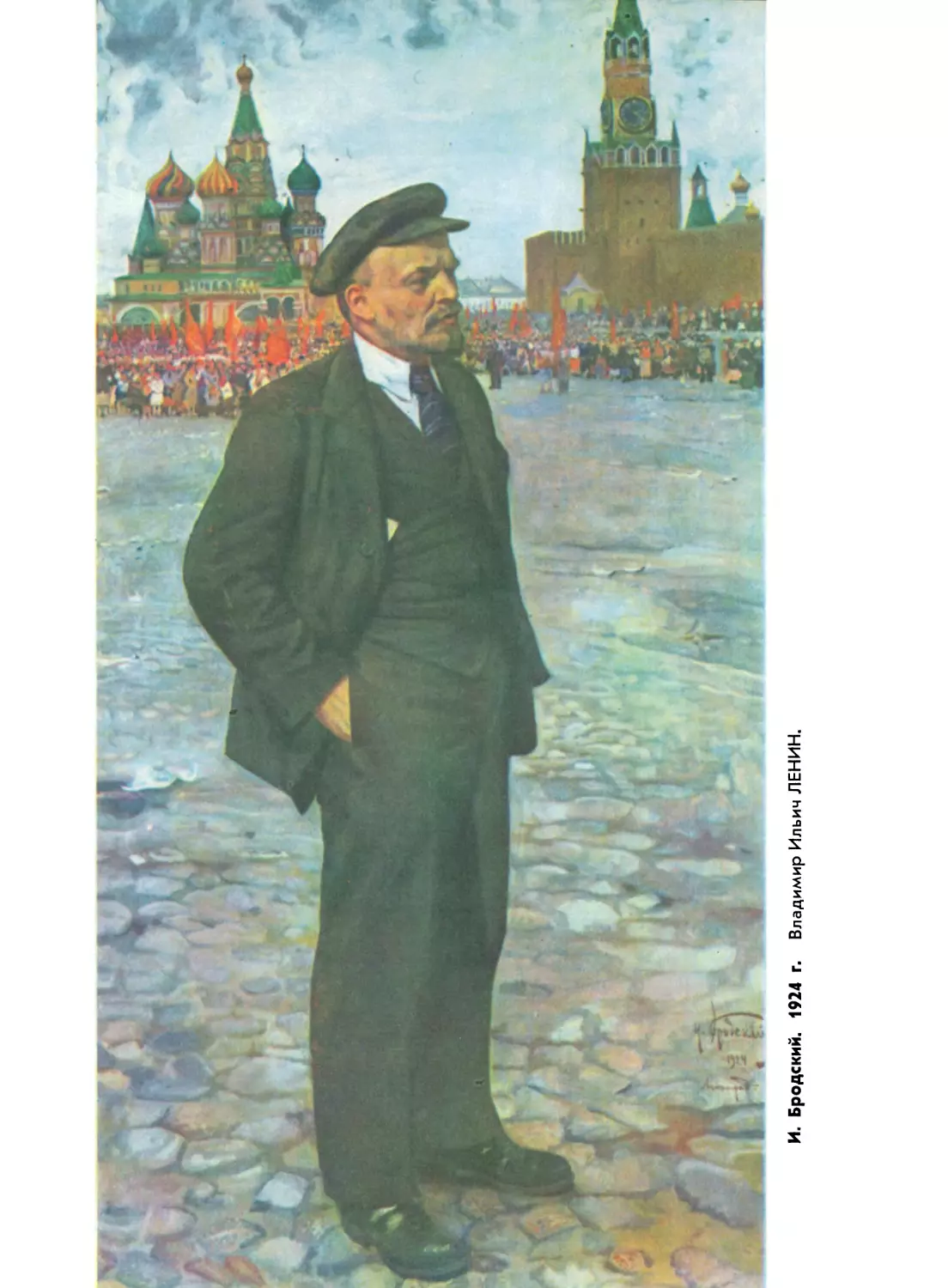

И. Бродский. 1924 г. Владимир Ильич ЛЕНИН.

ЛИТЕРАТУРНО-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНИК

СОЮЗА .

ПИСАТЕЛЕН

СССР

ЖУРНАЛ

ОСНОВАН

В 1955

ГОДУ

ЮНОСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

.ПРАВДА"

МОСКВА

ноябрь (282)

Главный редактор

Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия:

А. Г. АЛЕКСИН

В. И. АМЛИНСКИЙ

Б. Л. ВАСИЛЬЕВ

В Н. ГОРЯЕВ

А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ

(зам. главного редактора)

Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ

К. В. КОВАЛЬДЖИ

К. Ш. КУЛИЕВ

Г. А. МЕДЫНСКИЙ

С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

А. С. ПЬЯНОВ

(ответственный секретарь)

В. А. ТИТОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

101524, ГСП,

МОСКВА,

К-6,

УЛИЦА ГОРЬКОГО,

№ 32/1

Ф

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ;

251 32 83

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Валерий ПОВОЛЯЕВ. Таежный моряк. Повесть . . . 6

Сергей БАРУЗДИН. Тоня из Семеновки. Маленькая

повесть......................................34

Валерий ЗОЛОТУХИН. Дребезги. Повесть.............42

/

поэзия

Елена ЛАВРЕНТЬЕВА..............................

Владимир КОСТРОВ...............................

Алексей РОГОВ..................................

Кайсын КУЛИЕВ..................................

Александр КУШНЕР...............................

Владимир ЛАЗАРЕВ...............................

Владимир БОЛЬШАКОВ ....................... . .

Владимир АНДРЕЕВ...............................

3

4

5

40

41

59

60

68

ПУБЛИЦИСТИКА

Марк ГРИГОРЬЕВ. Поезд идет в Уренгой................69

Анжела АКОПЯН. Служить людям........................76

Владимир ЗАДАЯН. Здравствуй, радуга!................77

Марго ГУКАСЯН. Сердце армянских рукописей ... 79

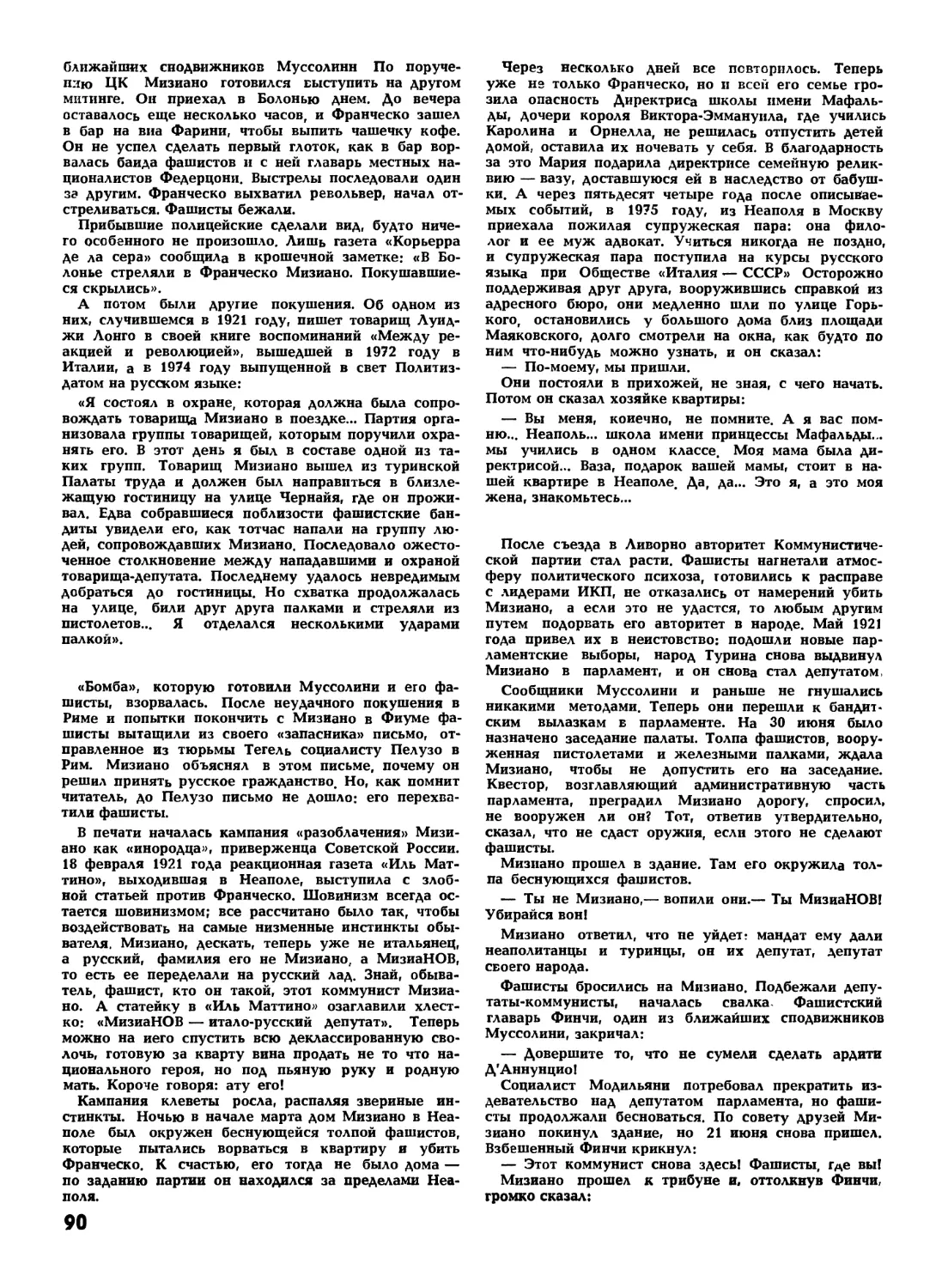

3. ШЕЙНИС. Франческо Мизиано ведет бой............. 82

КРИТИКА

Оформление обложки

А. В. Сальникова

ш

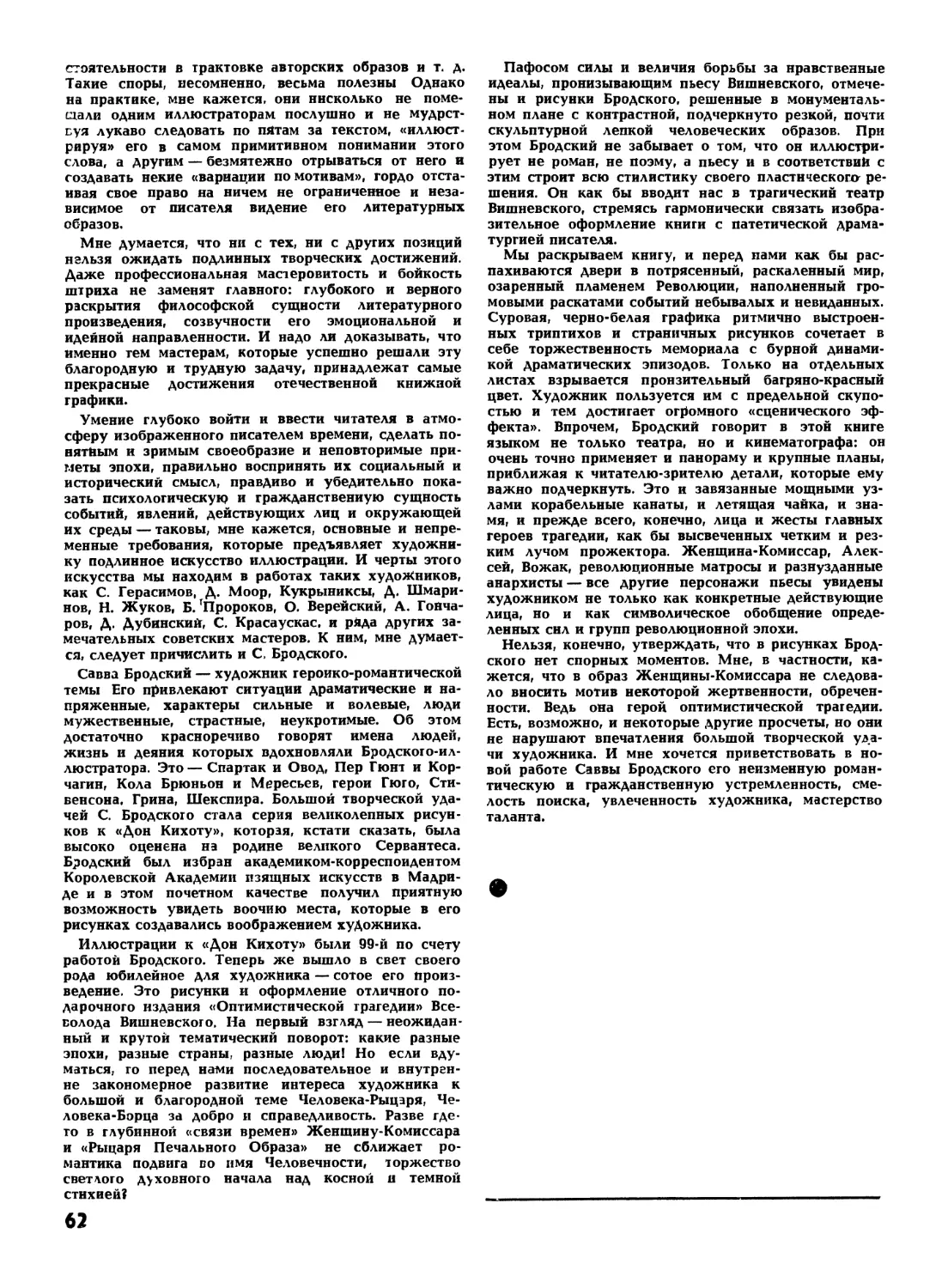

Бор. ЕФИМОВ. Зримые образы «Оптимистической тра-

гедии» ..........................................61

В. САМОРИГА. «Во имя светлой будущей победы...» . . 63

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ. В мастерской А. Фадеева 65

Круг чтения (рецензии В. Пискунова, М. Борщевской,

В. Лакшина, А. Горловского)......................66

НАУКА И ТЕХНИКА

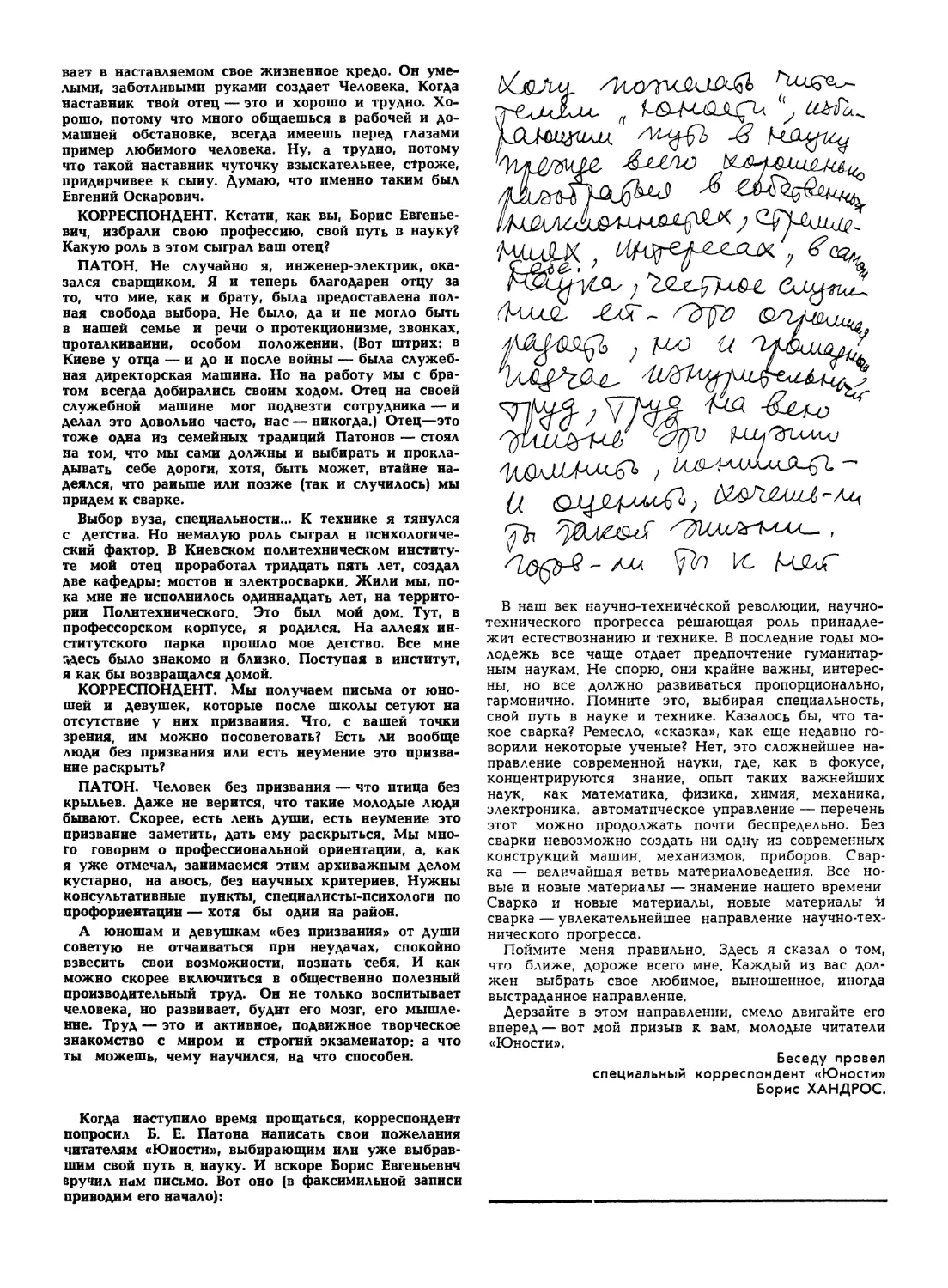

Патоны. Беседа с академиком Б. Е. Патоном . . . . . 97

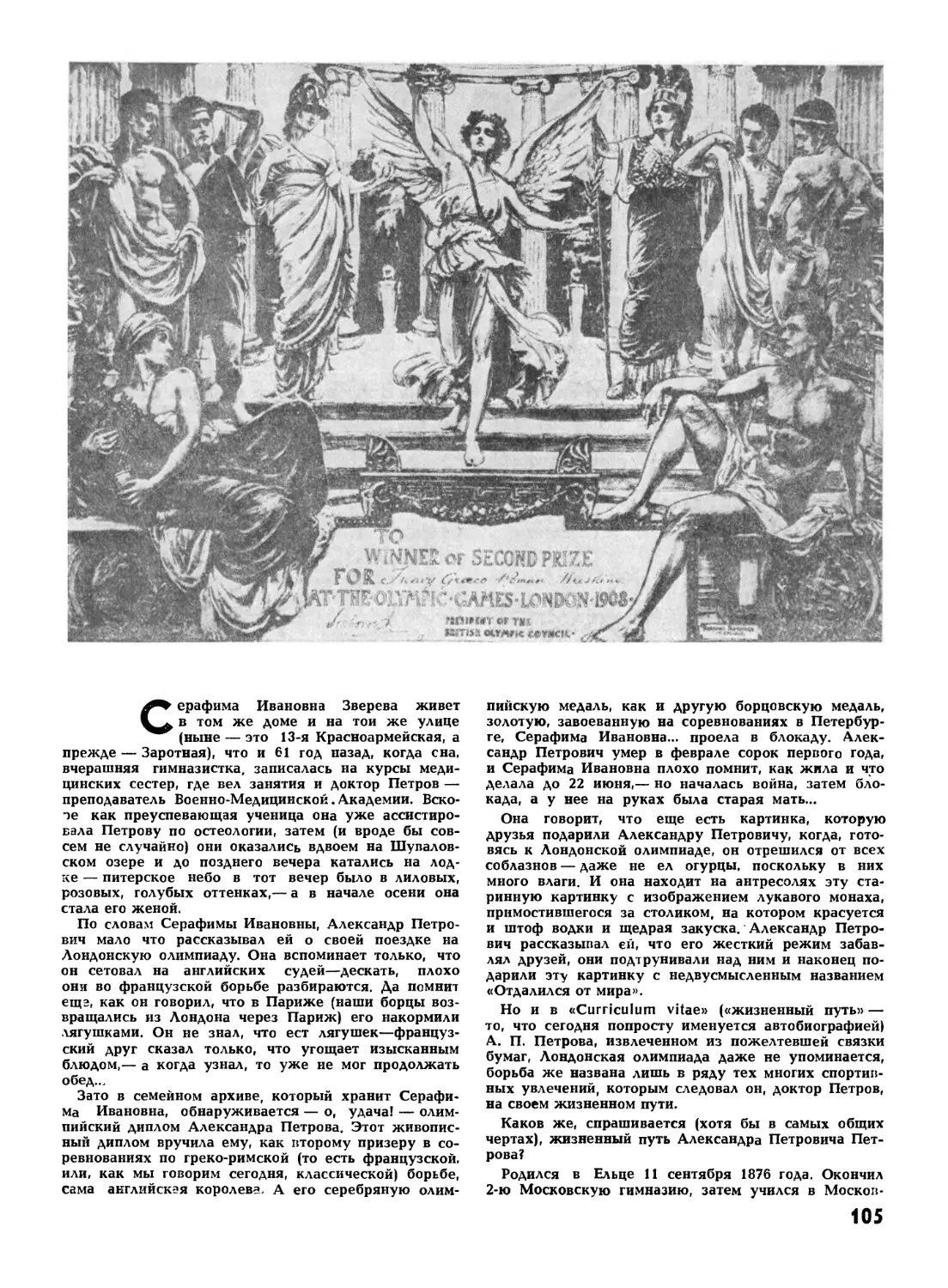

СПОРТ

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Жизненный путь славного русского

спортсмена доктора Петрова.................104

ФАКТЫ И ПОИСКИ

И. ЗАХОРОШКО. Книжная река дружбы........109

Главный художник

Ю. А. Цишевский

Художественный редактор

О. С. Кокин

Технический редактор

С. И. Суровцева

Рукописи не возвращаются

Сдано в набор 19 09 1978

Подп. к печ. 12 10 78

А 09461

Формат 84 х 108’/i6.

Высокая печать.

Усл. печ. л. 12.18

Учетно-изд. л. 17,62.

Тираж 2 650 000 экз.

Изд. № 2519

Заказ № 2816.

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Сергей ЛЬВОВ. Не хочу учиться.........................110

Сергей ДИК. Жертва воспитания.........................111

Алексей ПЬЯНОВ. Литературные пародии..................112

Ордена Ленина

и ордена Октябрьской

Революции

типография газеты «Правда»

имени В. И. Ленина

125865, Москва, А-47, ГСП,

ул. «Правды», 24.

© Издательство «Правда». «Юность». 1978 г.

стихи

ЕЛЕНА

ЛАВРЕНТЬЕВА

Тарский север

2

Помимо реки, в полудикий

наш край не имелось пути.

Но страсти эпохи великой

его не могли обойти.

И тут, как и всюду, когда-то

борьба беспощадная шла.

И брат подымался на брата

во имя добра или зла.

Могилы под красной звездою,

могилы под темным крестом.

По тропке крутой за водою

здесь бабы ходили потом.

Замедлилось жизни движенье,

но шла она не стороной...

И дети считали сраженья,

походы отцов — стариной.

Они не ценили нимало

прекрасной большой тишины.

А где-то уже занималось

кровавое пламя войны.

Я уезжала. Плыли кедры

и сосны в сплотках по реке.

Я покидала край мой щедрый

с холщовой сумкою в руке.

Над Иртышем нависли тучи.

Подобно медленной арбе,

шел пароход. На темной круче

зажегся огонек в избе.

И что-то было в робком свете,

мерцавшем мне тогда во след...

Минуло два десятилетья,

а я все вижу этот свет.

Упорно память воскрешала

мосток над высохшим прудом,

забор упавший, обветшалый

без рук мужских отцовский дом.

И снова видела я близко

ряд хмурых изб и сосен строй,

и светлый контур обелиска

у темных елей под горой.

Стоит он, в цвет стальной окрашен,

к нему тропа проторена.

Здесь в длинном списке трижды наша

фамилия повторена.

Глухомань

1

Родилась я в глухомани:

деревенька на поляне,

лес вокруг стоит стеною,

жизнь проходит стороною.

Сосны, ели да березы,

девять месяцев морозы,

девять месяцев снега.

День и ночь шумит тайга.

Ездит и летает кто-то

в поездах и самолетах.

А у нас телега, сани —

главный транспорт глухомани.

3

Отец уходил на рассвете.

Поднялся он

из-за стола.

Простились с ним старшие дети,

а я беззаботно спала.

Он взял меня на руки нежно,

прижался щекою ко мне.

А я все спала безмятежно

и только вздохнула во сне.

Прикрыл он меня одеялом,

еще оглянулся с крыльца.

Потом я весь день удивлялась,

что в доме не вижу отца.

И все, спотыкаясь, бродила

по тихой и темной избе.

Бродила, как будто будила

забытое что-то в себе.

Крылатый день

Трудной дорогою

издалека

к нам этот день

шел сквозь годы и беды.

...Кто-то по улице вдруг проскакал

с криком: «Победа! Победа! Победа!»

Я рисовала на темной стене

красною глиною жаркое лето.

Тут-то и вылетел он. на коне

с необычайною новостью этой.

Следом мальчишек промчалась орда,

тем же стремительным чувством объята,

будто их подняли крылья,—

всегда

изображают победу крылатой.

Люди собрались к конторе. И вот

вышел худой однорукий Никиша.

Зашевелился и стихнул народ,

чтобы еще раз ту новость услышать.

Что он сказал, не запомнилось мне.

В сердце осталось одно только это:

всадник, летящий на красном коне,

красное лето на темной стене

и однорукий, с рукою воздетой.

3

Нашу радость ты верно провидел.

Ты отсутствием нас не обидел,

твоя колкая внешность кротка.

Бесконечно щедра твоя смета

с горностаем, с мерцанием света,

с колдовским истеченьем катка.

Это счастье — и ныне и присно —

мир увидеть в капризную призму

русской белой зимы и любви.

Пронесемся, сверкнем, исказимся(

вновь преломимся, и отразимся,

и опять обернемся людьми!

ВЛАДИМИР

КОСТРОВ

Дорога на родину

Зимний полдень. Дорога лесная.

Морда мерина закуржевелая.

Санки звонкие и синева навесная,

И равнина в снегах — ослепительно белая.

Забывается все. Ах, как все забывается.

И не скажешь уже, что мечта не сбывается.

Колокольчик в дуге соловьем заливается,

Словно сердце в душе от любви надрывается.

О, как звонок большак, колея не избита,

Лебединою шеей дорога изогнута.

Я сверкающей лесою вырван из быта,

Словно окунь из темного мутного омута.

Я мечтал вот об этом, стремился вот к этому,

К проливному простору, снегами согретому,

К этим северным птицам, летящим на бреющем,

К этой наледи синей, на речке темнеющей.

☆☆☆

Голосами, как лес, заселен,

я пытаюсь уснуть без успеха.

Бродит в памяти дальнее эхо

с доброй магией русских имен.

Может быть, это мозг воспален!

Я в себе эту гулкость несу,

это совесть зовет, будоража.

Галя, Люда, Варвара, Наташа —

отзывается эхо в лесу.

Неужель никого не спасу!

Ну, а в самой глуши, как в укор,

где почти что сплошная завеса,

еле слышно Евтихий, Вукол,

незабвенная тетка Харьеза.

Получивший вдвойне и втройне

от судьбы и удачи и лиха,

не хочу, чтобы стало во мне,

как в тебе, подозрительно тихо.

Не хочу пробавляться стишком,

разливая елей и скучищу.

Лучше детским зубным порошком

пару тапочек белых начищу!

Мы за все рассчитаемся, люди нс бедные.

Серебром разметались снега заповедные.

Ничего но забудем, ни в чем не раскаемся,

А со свистом по русской равнине раскатимся.

Забывается все, что и не забывается.

И сбывается все, что вообще но сбывается.

Даже мерин, и тот на бегу улыбается.

Колокольчик о дуге соловьем заливается.

Новогодняя ночь

В сантиметре от детской улыбки

потихоньку играет на скрипке

одинокий сверчок тишины.

Свежим снегом хруптят на балконе

в желтых яблоках рыжие кони,

ошалелые кони луны.

Снег светлейший, спасибо за чудо,

что летя, нам известно откуда,

ты не канул незнамо куда

и что утром, едва я проснулся,

ты крылом своим тихим коснулся

и остался во мне навсегда.

4

☆☆☆

Что не хватает нам с тобой:

Трубы гудящей дымовой,

Да синевы над головой,

Да тишины звенящей.

Но это все недалеко —

Парных туманов молоко

Да голос, слышный далеко,

Зовущий и манящий.

Нам этот голос говорит,

Что в нас не зря огонь горит,

А зря живем мы мелко.

Что зря пугает нас пурга,

Что слишком в друга и врага

Мы попадаем метко.

Послушай, милая моя:

Из края в край лежат края,

Где мы с тобой родились,

Где прочим нас не предпочтут,

Где нас узнают там и тут,

Во что б мы ни рядились.

И буду я тебя любить,

И будем мы с тобой любить

Страну одну и ту же.

Ее мне завещала мать.

И мне не жалко ей отдать

Страдающую душу.

АЛЕКСЕЙ

РОГОВ

Коврик

Живет товарищ подполковник

по-холостяцки, без затей.

Лишь на стене — наивный коврик,

где пруд и пара лебедей.

Над ним подтрунивают жены

его товарищей, а он —

ни слова о селе сожженном,

где отдыхал их батальон.

Три дня молчали пулеметы,

любовь мгновением была,

и коврик собственной работы

ему девчонка отдала.

Ни фотографий нет, ни писем.

Простая жизнь. Привычный быт.

Спокоен, сух и независим,

непроницаем замполит.

Ему ли поддаваться скорби

и пасовать перед судьбой!

И только коврик, только коврик

повсюду возит он с собой.

И в жизни правильной, нелегкой,

как послабление, даны,

и нему идут с войны далекой

незабываемые сны.

Тогда спадает покрывало,

и вновь плывут издалека

те лебеди, что вышивала

навеки милая рука.

Гербарии

Я открываю свой гербарий,

где груды листьев и семян,

засохнув, сделались гербами

лесных и сопредельных стран.

Шумят республика дубравы

и королевство медуниц,

лежат великие державы,

своих не ведая границ.

Тайга и травка-повилика,

дыханьем связаны одним,

живут в содружестве великом

по высшим правилам земным.

Они вовек непобедимы,

нерасторжимы ни на миг,

и всюду на земле едины

деревьев строй, листвы язык.

☆☆☆

Припорошило аллеи

легким октябрьским снеж:сом.

Женщина рыла траншеи

в парке, в саду городском.

Времени ей не хватало —

близко шумела война.

Не разгибаясь, глотала

воздух осенний она.

Не замечая соседок,

пот не стирая с лица...

Меж фонарей и беседок —

ямы и рвы без конца.

Здесь она встретилась с мужем.

Муж ее будет убит.

Нету картошки на ужин,

дома ребенок не спит.

Только спешить ей не надо.

Вечером станут бомбить.

Дома не будет и сада,

некого будет кормить.

Осенью сорок второго

сдали мы город врагу.

Больше об этом — ни слова.

Больше нельзя. Не могу.

Песня

Улетели грачи, улетели,

помертвели леса и луга.

Засыпает зерно в колыбели,

колыбели, что свили снега.

Ты проходишь походкой несмелой

тонкой тропкой по легкому льду.

Белый снег, удивительно белый,

выпал в этом хорошем году.

Вся исполнена тихого света,

ты идешь, не касаясь земли.

И печаль и любовь без ответа

этой ночью снега замели.

Отлегло, отошло, отболело,

и не надо спешить никуда.

Белый снег, удивительно белый,

вечно новый и первый всегда.

☆☆☆

Неясный, поспешный набросок,

разболтанность мыслей и строи.

Задался каким-то вопросом,

но сник — разобраться не смог.

Что в слабеньком опыте этом!

Одна только искренность есть.

Но, словно шкатулка с секретом,

хранит он нежданную весть.

Презрев виртуозности блестки,

иронии желчный оскал,

лишь правды искал ты в наброске —

и то хорошо, что искал.

Как трудно уйти от соблазна

добавить, поправить чуть-чуть.

Все вроде разумно и связно,

однако теряется суть.

Пройдя через правдоподобность,

вовеки забыть не посмей,

что искренность — высшая доблесть,

а мудрость — в долгу перед ней.

5

ВАЛЕРИЙ

ПОВОЛЯЕВ

ПОВЕСТЬ

н появился у нас под вечер, маленький, крепко сра-

ботанный, о таких говорят «клещистый», с неспешной

походкой, в затертой дошке, в кисах — легких, наряд-

ных, сплошь в цветастых строчках унтах, сшитых из

оленьих лапок—меха вековечной прочности, что ни-

когда не облезает, не тратится молью, не грязнится.

И что самое потрясающее, отчего «прекрасные мира

сего» — девчонки наши — прямо-таки охнули: в пятиде,

сятиградусный мороз, да с ветерком, на голове у него

гнездилась черная, малость поблекшая бескозырка с

бронзово-черной гвардейской лентой, вдоль кото-

рой были тиснуты выцветшим от времени металлом

буквы — название флота, где он служил. Вот так.

Правда, в руках он держал малахай. А это значит,

что по морозу он шел не в бескозырке.

Лицо у него было костистое, с крутым, бугристым

лбом, глаза в постоянном прищуре, будто он все вре-

мя двигался против ветра; на круглом, крепком, как

репа, подбородке — раздвоина, а чуть сбоку выщерби-

на, небольшой, но глубокий шрам. Словно птица клю-

Рисунки

В. ЮДИНА.

6

нула, и след остался.

Ввалившись в «диогенову бочку», как у нас называ-

ли круглые балки — эти жилые домики на колесах,—

пришелец разогнал руками тугой морозный пар, вор-

вавшийся следом за ним в дверь, затем, ни слова не

говоря, прошел к бачку с водой, зачерпнул немного

кружкой, выпил, выдохнул, словно пил не воду, а

хмельной взвар, и вдруг быстро-быстро заработал

раскрытой ладонью у рта, и все услышали немного

странное, вроде бы птичье: «Чик-чик-чик-чик...»

«Отчикавшись», снял бескозырку.

— Генкой меня зовут. Фамилия — Морозов,— сказал

он.— Для женщин сообщу, что лет мне двадцать два.

Был моряком — поначалу торгового флота, а потом

военного. Служил на гвардейском корабле...

— Моря-як, с печки бряк,— выпрямившись на стуле

и вскинув руки так, что свитер у нее на груди обтя-

нулся и мужики дружно зыркнули глазами в ее сто-

рону, проговорила Любка Витюкова, девка краси-

вая, с вызовом и сверком в глазах.— Ну, что замол-

чал? Давай продолжай выкладывать свою анкету.

Образование? Партийность?.. Сколько классов кон-

чил? Семейное положение? Был ли за границей? —

Витюкова усмехнулась, увидев, что по лицу моряка

поползла прозрачная тень растерянности, что никак

не соответствовало бравому развороту его плеч, и в

глазах появилось нечто такое, что напоминало ку-

кушку на старых часах, где открывается дверка, вы-

ныривает игрушечная птичка и отсчитывает свое

«ку-ку».

А Любка тем временем продолжала:

— И вообще, дорогой товарищ Чик-чик,— она

хмыкнула,— когда входят в дом, прежде всего

«здравствуйте» говорят.

Тяжелый кирпичный румянец наполз на Генкины

щеки. Кукушонок захлопнул за собой дверку. Свет

в зрачках угас.

— Здравствуйте! — произнес Генка Морозов голо-

сом человека, у которого болит голова.

— Здравствуйте,— поздоровалась Любка Витюко-

ва церемонно, добавила, малость нагнув голову: —

Проходите, товарищ Чик-чик, садитесь,— она повела

рукой в сторону,— примите участие в нашей дере-

венской мотане. Можем научить песенки петь, рас-

сказывать вечно юные сказки про Аладдина и вол*

шебную лампу, Али-бабу и сорок разбойников.

Есть также две детские дразнилки, есть компот, есть

обязательный «сухой закон» и два бравых незамуж-

них рыцаря,— она повела рукой еще шире,— коман-

дир бульдозеристов Виктор Иваныч Пащенко и ма-

стер, товарищ Лукинов Пе Пе, что в расшифровке

означает Петр Петрович. Есть консервированные

помидоры, привезенные с Большой земли, и гуляш

по-вечернему, приготовления местных мастеров кух-

ни. Годится?

— Ишь ты! Зачем же манную гурьевскую кашу

размазывать по стенке, даже не выковырнув из нее

изюм, а? Цитата,— сказал моряк и снял бескозырку.

Волосы у него были путаные, будто он давно не

расчесывался, с веселыми кудрявыми загибушками

на концах.— К вашему гуляшу с помидорами, да к

дразнилкам, могу добавить кое-чего из своих запа-

сов,— произнес он неожиданно в тон.— Из съедоб-

ного есть колбаса «ухо-горло-нос» по шестьдесят

пять копеек килограмм...

— Это что еще такое?

— С вашего позволения «ухо-горло-носом» на

флоте зовется ливерная колбаса. Целых два кругля-

ша есть. Из несъедобного имеется «хрюндик» — хри-

пучий магнитофон «Ореанда» с обломанной крыш-

кой— и ваш покорный слуга,— моряк глухо при

этом пристукнул пятками меховой обуви,—который

всегда со всеми, когда плохо, и всегда один, когда

ему хорошо. Готов породниться с вашей компани-

ей. Прошу любить и жаловать за откровенность.

— Ого, сколько слов... Откровенный...— усмехну-

лась Любка.

Честно говоря, Генка Морозов не ожидал такого

приема, такого наскока, в котором можно и голо-

ву и малахай потерять. Хоть у него самого язык

подвешен неплохо, тут, оказывается, языки еще луч-

ше работают. Он поглядел на Любку Битюкову, и

вдруг что-то тревожное и одновременно легкое,

словно сон перед пробуждением, кольнуло его.

Он подумал, что, наверное, именно такая женщи-

на бывает необходима моряку. Он сразу посерьез-

нел, будто в нем увяло биение крови.

У Генки не было еще своего угла в жизни, своей

крыши над головой: он подкидыш, воспитанник

детского дома. После детдома — школа-мореходка,

потом плавание, в том числе и в жарких краях, ко-

торые впоследствии ему часто снились, поражали

своей беззаботностью, легкостью; а затем — воен-

ный флот. И все. И женщины любимой не было и

угла своего, и некуда было прислонить голову. И не-

возможно обмануть себя, забыться, лечь, как гово-

рится, на дно.

Сейчас перед ним находились люди, с которыми

ему предстояло вместе поработать ближайшие пол-

торы-две недели, предстояло делить с ними хлеб,

соль и костерный дым, тепло у печушки, мороз и

пургу за порогом, и даже воду — воду тоже попо-

лам из одной кружки, потому что мало ее: места

здешние — гниль и болота, вода тут прелая, от нее

заболеть можно. И надо же, люди именно здесь

добро для себя нашли — нефть и газ,— и как они

только в здешней бездони земляное маслице оты-

скали, уму непостижимо. Ан нет, выходит — пости-

жимо, раз отыскали... А теперь вот дорогу на Се-

вер тянут, чтоб не пропадало маслице зря.

Кирпичная бурость окончательно стекла у Генки

со щек, во взгляде появилась веселость, все тот же,

будто спрятанный в часах-ходиках кукушонок выг-

лянул наружу — Генка посмотрел на Любку при-

стально, и подумалось ему: обязательно что-то

должно с ним произойти. А вот что — не знает.

Он улыбнулся смущенно и, чтобы прикрыть внезап-

ную робость, проговорил грубо и весело:

— Ну что? «Ухо-горло-нос» выставлять на стол?

Иль попридержать?

— Горло и нос можешь выставить, а ухо попри-

держи, завтра второе из него сготовим...

На это Генка не нашелся, что ответить. Он повер-

тел в руках бескозырку, растирая ее в лепешку;

заметная сковырина возле репки-подбородка нео-

жиданно сделалась алой, как брусника, что, судя по

всему, было у Генки признаком наивысшего сму-

щения. Он посмотрел на Любу Битюкову опять, и

вдруг показалось ему, что, прорывая глухую мерт-

вую тишь, невольно образовавшуюся после ее слов,

послышался далекий звон колокольцев, серебряно-

тонкий, словно бронзовой колотушечкой били в

хрусталь-стекло, и почудилось ему, что где-то в сне-

гах, в морозе, за тридевятью землями мчится ям-

щик с новостью, запечатанной в пакете, что скоро

ямщик приедет и он, Геннадий Морозов, узнает,

какая новость его ждет, какие события произойдут

с ним и что будет завтра...

Так что же будет завтра?

А назавтра снова был мороз.

Генке-моряку отвели место по соседству с «Диоге-

новой бочкой» — в так называемом «офицерском»

балке, где жили, как говорится, командиры произ-

водства— четыре мастера смены. Но двое из четы-

рех были в отпуске — на зимнюю охоту укатили,

на север,— поэтому Люба Витюкова, комендантша

балочного городка, застелила одну из свободных

постелей чистым бельем, на ней и уложили спать

вновь прибывшего.

Ночью Генка скрежетал зубами и тихо, протяжно

стонал. Ему снились море, суда, на которых он пла-

вал. Снилось все недоброе, вызывающее знобкую

дрожь, боль, все страшное, что было в его жизни

за его недолгие двадцать два года. Дважды он то-

нул. Первый раз — это когда их хрупкое, маленькое,

как скорлупка грецкого ореха, суденышко шло в

караване сквозь льды и его зажали огромные голу-

боватые глыбы. А потом был пиковый момент, ко-

гда два ледовых пласта, будто гигантские челюсти,

стали выдавливать суденышко на скользкую холод-

ную поверхность, гладкую, как поле катка. Скрипе-

7

ли, трещали и хряпали переборки. Скорлупка ло-

жилась то на один бок, то на другой, касаясь льда

макушками мачт. В корпусе уже было несколько

проломов, и в них хлестала черная дымящаяся во-

да, винт на весу тарахтел вхолостую, машина масля-

но хлюпала клапанами, чихала сизым едким дымом,

нагоняя в трюмы угар. А льды терлись о бока скор-

лупы, как бы стараясь перегрызть ее, пустить на

дно... Где-то совсем рядом, спрятанная белым ды-

мом тумана, угадывалась суша, надежная земля,

но не дано, видно, было добраться до нее, не да-

но. Один из матросов, Котиков, не выдержал,

спрыгнул с борта на лед, но промахнулся, угодил в

черный пролом, и затянуло его под судно. Долгие

крики людей, сопровождаемые частыми хриплыми

вздохами пароходной сирены, повисли над проли-

вом, над длинной, растворяющейся в белой мгле

цепочкой бедствующих кораблей.

Да, досталось тогда Генкиной скорлупке—она

уже почти была выдавлена на лед. Еще немного—

и совсем бы опрокинулась, сбросила бы со своей

спины в ледовый пролом людей, грузы, все сгинуло

бы в черной курящейся воде...

Но тут ледокол, шедший в голове каравана, раз-

вернулся на сто восемьдесят градусов, пошел на

выручку, бросив остальные суда—те еще могли

держаться, а скорлупа уже нет. Обколол скорлупу

со всех сторон, а потом начал резать лед по косой

и чуть было совсем беды не натворил — судно,

словно детский пластмассовый кораблик, вылезло

на поверхность и завалилось набок. И когда с не-

го уже ушли в темное небо три прощальные крас-

ные ракеты, вдруг как бы грохнул залп «катюши»,

долгий, хрипучий,— под днище стрельнула изгиби-

стая молния трещины, и суденышко беззвучно спол-

зло в обнажившуюся воду, схожую в свете еще

не угаснувших ракет с кровью.

Генке запомнилось, как страшно, задыхаясь и

скрипя зубами, плакал тогда боцман—человек по-

жилой, повидавший жизнь и прошедший войну. Боц-

ман ведал то, чего не ведали восемнадцати — двад-

цатилетние пареньки, матросы, бывшие с ним на

судне.

А второй раз Генка-моряк тонул, когда вез в

Японию лес и их пароходом командовал сменный

капитан (сменный — значит не имеющий своего суд-

на, работающий на подхвате), человек не молодой

и не старый. Он тогда стоял в рубке рядом с Ген-

кой, посапывал носом, грыз леденец. Сменного ка-

питана мучила головная боль, поэтому был он в ка-

пелюхе — побитой временем волчьей шапке. Шапка

не имела завязок, и одно ухо капелюха, затвердев-

шее от старости, смотрело вверх, словно огрызок

трухлявого пня, другое, переломленное посередке,

свешивалось вниз, и от этого вид у сменного капи-

тана был сиротски-залихватским, как у пирата, ко-

торому вроде бы пора на покой, но у которого

есть еще в море дела... В борт ударила крутая ши-

пучая волна, палубу пробила дрожь, и судно вдруг

тихо-тихо начало крениться на одну сторону. По

полу рубки заскакали карандаши, резинки, цир-

куль—штурманское имущество. Незакрепленный

лес, который был уложен на палубе, сполз на пра-

вый борт, еще больше добавив крена.

— С-сейчас потонем, с-сейчас потонем,—зашеве-

лил белыми губами сменный капитан,— с-сейчас по-

тонем... Г-господи, за что? С-сейчас потонем.

А Генка все происходящее воспринимал совер-

шенно нереально. У него не было страха, он кру-

тил штурвал, пытаясь подставить очередной волне

уже не борт, а нос корабля. Стоял, стиснув зубы

так, что в глазах стало темно и во мраке завспы-

хивали светлые звездочки. Но судно, положенное

8

набок, плохо слушалось руля, разворачивалось

медленно, слишком медленно...

Бревна сгрудились у борта и никак не могли со-

скользнуть в воду, судно кренилось все больше и

больше. «Почему они не падают, эти тяжелые мерт-

вяки, почему?»—вертелся в Генкином мозгу вопрос,

сопровождаемый голубыми вспышками, сквозь ко-

торые совсем не было видно носа судна, шипучей

морской воды и горба приближающейся волны.

«Ну почему?» Знал, корабль их особой постройки,

а у таких лесовозов раскрывающиеся борта —

в случае, если груз на палубе сдвигается вбок, то

борт под его тяжестью раскрывается и лес соскаль-

зывает в воду... «Ну почему не раскрывается борт,

почему они не ссыпаются вниз, почему не ра-

скр-р-р...» В это время борт с тяжелым скрипучим

гудом все-таки провернулся вокруг оси, и от этого

скрипа весь корпус судна будто током пробило.

В длинном плавном прыжке мелькнуло одно брев-

но, за ним другое, третье, потом лес густо посы-

пался в воду, погружаясь в кипящую глубь и тут

же выныривая на поверхность. Корабль начал мед-

ленно выпрямляться.

Сменный капитан, стянув с головы капелюх, неве-

рящими, прозрачными, словно вода, глазами смот-

рел в оконце рубки на палубу, а губы его, сделав-

шиеся плоскими и дряблыми, продолжали что-то

беззвучно нашептывать...

Генке-моряку частенько виделись во сне эти

страшные сцены, и тогда он стонал и ворочался, ло-

вя распахнутым ртом воздух, точно воду пил и не

мог напиться. Боль воспоминаний кипятком ошпари-

вала его изнутри—до крика, до слез, до судорог в

груди. И в этот раз знакомая тяжесть так навали-

лась на него, что один из мастеров, живших в «офи-

церском» балке, четырежды просыпался и, глядя

сквозь тьму на задыхающегося во сне Генку, при-

кидывал — не надо ли вызвать вертолет? Потом

Генка затих, успокоился, зачмокал губами, ровно со-

сунок, довольный, что соску-пустышку в рот суну-

ли,— страшные видения исчезли, и из ничего, из

прозрачной невесомости вдруг всплыло милое нас-

мешливое лицо, яркое, нежное, словно цветок. И

Генка улыбнулся во сне: он увидел Любку Битю-

кову.

И еще он увидел лето, теплую реку Зею, на ко-

торой родился, песчаные увалы, по обочинам кото-

рых в дождливую августовскую пору, в песенные

ночи рождаются и растут крепкие, как капустные

кочерыжки, грибы, увидел фиолетовые, в прозрач-

ном дыму сопки, похожие на хлебные краюшки,

ровнехонько, одна впритык к другой, усаженные на

землю, увидел диких коз, гуртом и поодиночке вы-

ходящих на соленые гольцы — «посолониться», уви-

дел падь, полную зреющей голубики, темную ре-

чушку, в которой водились усатые, с презрительно-

крохотными глазками сомы и разбойные, быстрые,

как торпеды, щуки, увидел помидорные грядки чу-

жого огорода, откуда он, пацаном, крал «бычьи

сердца» — огромные, с толстой, кроваво-латунной

кожей помидоры. Увидел сахарно-светлую пыльную

дорогу, уходящую вдаль, к горизонту, и там, у это-

го горизонта, резко обрывающуюся. Это была до-

рога его детства.

Но главное все-таки — женщина, которую он уви-

дел во сне и которая вызвала у него приступ неж-

ности. Любка, Люба, товарищ Битюкова, комендант

балочного городка.

В жизни Генка относился к женщинам... ну, как он

относился к женщинам? Да, собственно, никак.

В детстве он их не любил, потому что они были по-

хожи на его мать. А мать бросила Генку. Вернее,

не бросила, а оставила на попечение своего даль-

него родственника, сивого одинокого деда. Однаж-

ды дед отправился в тайгу охотиться на коз: хотел

мальца свежатиной угостить, да, видать, где-то

подвела его древняя ржавая берданка, либо еще

что случилось — не вернулся дедок из тайги. А дело

уже по осени было, сентябрь на дворе стоял, снег

выпал, на тот снег — новый, все следы позамел —

в такую пору человека ни за что в тайге не оты-

щешь: это труднее, чем иголку найти в скирде сена,

вот ведь как. Остался Генка один и пошел ходить,

что называется, по миру — в одном доме обогреют,

куском хлеба с сахаром угостят, в другом — полов-

ник супа нальют, в третьем — каши дадут. Потом в

детдом определили. Школу детдомовскую окончил

и оттуда уж в моряки пошел.

Были у него, конечно, женщины случайные, как и

у всякого моряка,— в нескольких портах зарубки

остались. А вот настоящей не было. Не встретил он

такую в жизни. Вся надежда была на будущее.

Генка неожиданно сжался во сне, скорчился. Он

будто усох, вдруг начав страшиться Любкиной кра-

сы, этих глаз, нежной линии шеи, всего радостного

и яркого, что было сокрыто в ней, в ее жизни. Он

знал, чутьем понимал, что красы ему надо бояться,

ведь сам он низкоросл, невзрачен. Холодная краса

над ним посмеется. Но перед этой—теплой и ми-

лой — он устоять не мог, потянуло к ней, захотелось

совершить что-то благородное, самоотверженное,

достойное рыцаря-мужчины, чтобы она узнала,

какой он есть человек.

Генка опять почмокал во сне губами.

Может быть, он верил, что в конце концов при-

бьется к берегу, что плывет он в нужном направ-

лении—не куда волна вынесет, а куда ему само-

му надо. Он поплывет к ней... к Любке Битюко-

вой — где Любка, там и берег.

Неужто он сумел за один вечер влюбиться в нее?

Вот ведь какая история. Влюбился сразу, «в один

присест», расскажи детдомовским — ахнут. И чувст-

во печальное и светлое охватывало его, когда он

думал о ней. Сердце убыстряло бег и молотило

так, что ни остановить, ни удержать его.

Утром Генка проснулся рано, когда ночь еще

липла к оконцу «офицерского» балка густой чернью,

и долго лежал с открытыми глазами, думая о жиз-

ни, о новых людях, с которыми его свела судьба.

И каждый раз — вот ведь лихомань какая! — мысли

его, ускользая из-под контроля, делали зигзаг и

возвращались к комендантше с насмешливым взгля-

дом, ни на кого не похожей. И глухая, далеко зап-

рятанная трсзога шезелилась в нем. Он понимал,

в чем причина. В неизвестности, которой было,

словно дымом, окутано будущее, в неясном пред-

чувствии того, что должно обязательно с ним про-

изойти.

Отряд, куда попал бывший матрос, строил насыпь

для дороги, которую тянули на Север. Генка к этой

работе никакого отношения не имел. Он приехал

сюда по «газовым» делам: проверять здешний

газовый шлейф — переплетенье труб, железной сет-

кой опутавших землю. Трубы эти иногда забивались

пробками смерзшегося газа, тугими, будто из чугу-

на отлитыми «тычками». Работать с таким шлей-

фом— мука. Вот Генка газовиков-операторов и дол-

жен был от этой муки освободить.

Но пока не подъедет передвижная паровая уста-

новка (газовые пробки разогревают, разжижают

паром, огнем нельзя — шлейф может взорваться),

пока не прибудет напарник Алик, дел у Генки—

нуль. Хочешь, по балочному городку слоняйся; хо-

чешь, лежи и в потолок слюной цыкай, либо считай

на нем, на потолке, заклепки и сгустки краски; хо-

чешь — на охоту лыжи востри. Дичи тут много, га-

зовики, что здесь бывали до него, рассказывали.

А на охоту, право слово, сходить Генке надо. Он

знает такой способ добычи боровых птиц, что...

В общем, он еще удивит местную публику!

В семь часов утра гулко, на полную мощность,

затараторил динамик, подвешенный на столбе. Ди-

намик этот за грубость его хриплого голоса про-

звали «матюгальником» — Генка даже вздрогнул,

когда динамик выдал на-гора первую порцию хри-

па. Потом прорезались частые, один за другим, поч-

ти без передышки удары. Генка определил: бара-

бан— это для обитателей «Диогеновых бочек» зву-

чала, так сказать, бодрая, вдохновенная музыка за-

рядки, под которую все должны были делать физи-

ческие упражнения, а заодно и испытывать свои

нервы (выдержать этот хриплый «тамтам» было не

просто, но в балочном городке жили ребята креп-

кие, и не такое переносили, кое-кто даже на хозя-

ина тайги один на один выходил, и со стаей вол-

ков лоб в лоб сталкивался). Потом барабанная шу-

миха улеглась, и простуженный голос потребовал,

чтобы товарищ Лукинов и товарищ Пащенко сроч-

но явились е прорабский балок, а вместе с ними —

водитель «водовозки».

К оконцу балка по-прежнему липла беспросвет-

ная чернь — утро тут наступит не скоро, дай бог,

часов в одиннадцать—двенадцать, на два с полови-

ной часа высветится день, и потом снова на здеш-

нюю землю опустится ночь, стылая, с морозным

пощелкиванием деревьев, с далеким, придушенным

сугробами волчьим воем и едва ощутимым клоко-

танием в глубоком земляном мешке черной паху-

чей жижи — нефти, с тяжелыми вздохами скапли-

вающегося в горловине мешка газа.

Днем по зимнику шофер Петр Никитич пригнал

пароустановку, а к вечеру, уже в темноте, на Ми-8

прилетел Генкин напарник Алик — такой же, как и

Генка, низкорослый, с плоским лицом, украшенным

густыми и на удивление длинными и пушистыми,

словно у Буденного, усами. По устоявшейся армей-

ской привычке Алик (он всего три месяца как из

армии) приложил руку к шапке, коротко доложил:

— Прибыл в твое распоряжение.

Генка усмехнулся.

— Что, гвардии ефрейтор, маминой-папиной лас-

кой воспитанный, на роду генералом быть наречен-

ный, отстрелялся на старом месте?

— Так точно.

— Вчера где был? — спросил Генка, хотя знал,

где Алик был, спросил для строгости, для порядка,

как начальник спрашивает своего подчиненного.

— В Урае.

— Урай не рай, вещички собирай? Ага?

— Так точно.

— «Так точно, так точно»,— сморщился Генка,

скривил рот, передразнивая Алика,— ты хоть бы

десяток других фраз выучил, что ли.

— Слушаюсь!

— Слушаюсь... Ну и старшина же у тебя в роте

был. Он что, только такую речь и признавал?

— Никак нет.

— Тьфу! — сплюнул Генка, потрогал ногтем зако-

вырину, гнездившуюся у него на подбородке.— Я

те что, старшина иль отделенный, чтоб со мной

на таких сухих рысях изъясняться?.. Ладно. Имей в

виду, тут, в отряде, девчонки такие работают, что

по вечерам надо фраки надевать и беседы вести

самые что ни на есть тонкие... М-м-м... «Шарман»,—

вспомнил он трудное слово.— И без этих самых...

Без «Слушаюсь!» и «Никак нет!» Ясно?

— Так точно*

— «Так точно, так точно»...— начал дергать пле-

чами Генка, передразнивая Алика, хотя и понимал,

что он неправ, но остановить себя не мог. Потом

вдруг споткнулся, словно ему, как в боксе, нанесла

удар под дых,— он увидел Любку Битюкову.

Та шла по тропке, проложенной между «диогено-

сыми бочками», перепрыгивая через «мослы» — гну-

тые коленчатые переплетения отопительных труб,

которыми балки были соединены между собой. Лю-

ба шла сюда — ближе и ближе, Генка похмыкал в

кулак, потряс ладонью перед ртом: «Чик-чик-чик-

чик»,— вытянулся, стараясь казаться повыше, срав-

няться ростом с Любой, да вот оказия — не получа-

лось насчет «выше». Если только к кисам десяти-

сантиметровые каблуки прибить, может, тогда бы.

— Ну, как живется новоприбывшим? — спросила

Люба.— Не скучаете?

— Никак нет! — ответил Алик.

— Скучаем,— отозвался Г енка-моряк.

— Раз скучаете — приходите в гости, чай будем-

пить,— пригласила Люба. И у Генки что-то острое<

защемило в горле, будто хватил крутого морозного

воздуха. Он чуть не закашлялся, но сдержался, стер

со щеки слезку, улыбнулся: выходит, они с Аликом

небезразличны ей — Любке Битюковой, хотя и ра-

ботают в другой организации. Вот ведь какое от-

крытие... И словно бы таежным черемуховым цве-

том пахнуло, тягучим, прозрачным, горьким, от ко-

торого хорошо на душе становится, а в звонкие мо-

розные охлесты вдруг вплелись щелк и трели со-

ловья, и весна вроде бы опустилась на землю, хотя

время ее наступит еще очень не скоро. «Любка,

Любка,— вдруг забормотал мысленно Генка-мо-

ряк,— что же это со мной происходит-то, а?»

— Выше нос, товарищ Чик-чик,— сказала ему

Люба, усмехнулась и пошла по снежному стежку

дальше, ловко перепрыгивая через «мослы», а Ген-

ка задвигал кадыком, сглатывая тягучую, черемухо-

вого вкуса слюну.

Потом спросил у Алика:

— Видал?

— Так точно!

— Корабль высшего класса! Чик-чик-чик-чик...

Крейсер новейшей постройки с атомным вооруже-

нием...— Генка споткнулся на полуфразе, понимая,

что говорит нечто недостойное Любы, что все это

пошло — сравнивать человека, тем более женщину,

тем более такую пригожую, с кораблем. Такой уж

характер был у Генки: вначале он произнесет слово

и лишь потом обдумает его. Хотя сравнение с ко-

раблем означало наивысшую похвалу у бывшего

моряка Геннадия Морозова.

Алик с интересом взглянул на своего начальника,

расправил обмахренные густым сверкучим инеем

усы, окутался паром, словно локомотив перед от-

правкой в дорогу.

— Ладно, двинули! — сказал ему Генка.— Нам с

тобой два места в «офицерском» балке отвели.

Хоромы такие—танцевать можно. Пошли! Времени

у нас немного — на то лишь и хватит, чтобы твои

усы нафабрить. А?

Алик не ответил. Генка двинулся первым. Он по-

нимал и не понимал, что с ним происходит. В нем

рождалось, а вернее, прорезалось, словно зуб муд-

рости, что-то новое, до поры до времени, как ока-

залось, хитро замаскированное в нем самом же.

И вот надо же! — нет бы этому новому проснуться

где-нибудь в заморской стране, где гнездятся паль-

мы на песчаном белом берегу, по которому полза-

ют прозрачные крабы, совсем рядом лижет мокрую

кружевную кромку ласковая бирюзовая вода, воз-

дух будто гудит от тепла, чернокожие кудрявые

пацанята торгуют кокосовыми орехами. За поясом

каждого пацаненка — нож, даешь пацаненку се-

ребряную монетку, он лозким коротким движением

сшибает макушку у кокосового ореха, превращая

его в стакан, протягивает его тебе — и ты пьешь

молоко, прохладное, солоновато-сладкое, прият-

нее. Да, там уж сам бог велит дурману любви уда-

рить в голову. А вот в тайге, в лютый мороз, когда

все живое боится высунуть нос наружу,— тут уж,

по Генкиному представлению, любовь — вещь ред-

кая, диковинная. Ее тут и вовсе, как он считал,

быть не может: она в оледеневшем законсервиро-

ванном состоянии находится. Придет тепло — кру-

гом все оттает, тогда и наступит черед любви...

Г енка остановился, покрутил головой, удивляясь

своим мыслям— что-то необычное в голову лезет:

любовь же не картошка, которую хранят до поры

до времени, а потом, по команде свыше или по

собственно/лу велению, перебирают на складах и

отправляют в овощные палатки. Любовь — это... это

морской шквал, что как влепит кораблю в скулу, у

того трещат переборки, все косточки на излом ис-

пытание проходят — едва на «ногах» судно удержи-

вается.

Генка-моряк снова усмехнулся — ну и чушь же

эти мысли, сравнения эти...

И вместе с тем хорошо, что он попал сюда, в

балочный городок, к ребятам, которые тянут на

Север железнодорожную нитку. Он улыбнулся от

прилива внутренней теплоты, но тут же — откуда

только такая переменчивость взялась — в нем воз-

ник какой-то странный испуг. Ведь все могло сло-

житься так, что он не попал бы в этот балочный

городок, попал бы в другой. Тут воля его величе-

ства случая: по разнарядке он мог проводить реви-

зию не на здешних шлейфах, а на других, и тогда

не видать бы ему Любы Битюковой, как собствен-

ных ушей.

На чай у Любы собралось народу довольно мно-

го— и это был действительно чай, без какой-либо

выпивки,— самый что ни есть натуральный чай. В

балочном городке сухой закон, вино пьют только

по праздникам. Когда на прошлой неделе в городок

приехало начальство из области, то у хозяев под

рукою даже фронтовых ста граммов не оказалось,

чтобы отогреть озябших приезжих. Пришлось посы-

лать Лукинова на «гететешке» (гусеничном тягаче-

быстроходе ГТТ) за шестьдесят километров по зим-

нику в старое рыбацкое село за коньяком,

Генка с Аликом вошли в предбанник «Диогеновой

бочки», потоптались, стряхивая с обуви намерзший

снег. Генка выставил из-под шапки ухо, уловил за

дверью шум, звуки музыки, приподнял свой «хрюн-

дик», который держал за пластмассовую дужку. За-

чем он с этим самоваром сюда притащился, тут и

так музыки много... Потом махнул рукой—а-а,

была не была!—толкнул дверь вперед, вваливаясь

в хорошо прогретое нутро балка, довольно потряс

ладонью у рта: «Чик-чик-чик-чик!»

— Забавно. Надо же! А я думал, что все воробьи

уже перемерзли,— взглянув на Г енку, восхитился

согнувшийся над электрической плиткой парень.

Был он высок, белес, глаза имел холодные. Была в

них твердость, жесткая серьезность уверенного в

себе человека. Скулы — хорошо очерченные, щеки

впалые, до глянца выскобленные бритвой, движе-

ния— точные, короткие. Это был старший мастер

Ростовцев, человек в здешних местах известный.

На плитке шкворчала, плевалась лопающимися пу-

зырями яичница.

— Братва, еще минута терпения — и щетина пре-

вратится в золото,— сказал Ростовцев, подковырнув

ножом яркий, одуванчикового цвета, пласт яичницы.

— Здравия желаю! — поздоровался Алик.

— В K2KCM звании-то? — поинтересовался Ростов-

цев.

— Гвардии ефрейтор,— ответил Алик.

— А я рядовой необученный,— сказал Ростовцев,

и Генке-моряку почудилось в его голосе обидное

превосходство.

Он даже не понял поначалу, откуда идет оно, это

превосходство, а потом сообразил—Ростовцев наме-

кал, что он, руководитель, самое низшее военное

звание имеет, но это ничего не значит: ему под-

чиняются и майоры в отставке, и капитаны, и стар-

леи — старшие лейтенанты, не говоря уже о мело-

чи — сержантах и ефрейторах.

Но Ростовцев вдруг просто, без какого бы там ни

было превосходства, без рисовки, объяснил:

— В институте у нас, когда я еще на втором кур-

се учился, военную кафедру отменили... Вот и оста-

лись все мы рядовыми, необученными. Готово! —

объявил он, поднимая сковороду за длинную ручку.

В «Диогеновой бочке» было довольно много наро-

ду— ТУТ сидел и сменный мастер, которому Генка-

моряк мешал сегодняшней ночью спать, и диспет-

черша Аня, молчаливая, с крупными блестящими

глазами, с тяжелой гривой волос, гибкая, как про-

росший по весне тростник; был тут и Виктор Ива-

нович Пащенко. Он пока оставался где-то за преде-

лами Генкиного сознания, жизнь Пащенко проходи-

ла мимо него, не задевая, не оставляя затесин, но

Генка чувствовал, обостренным нутром своим чуял,

что с бригадиром бульдозеристов ему вскоре обя-

зательно придется иметь дело.

— Проходите, товарищ Чик-чик,— повела рукой

Люба.— И гвардии ефрейтора тоже прошу...

Генке захотелось скопировать Аликово «Слуша-

юсь!», но он сдержался, молча кивнул, прошел к

стенке, сел, поставил «хрюндик» себе на колени.

— Музыка от мороза не заржавела?

— Не должна,— ответил Генка,— она на минус

шестьдесят испытание проходила.

Нажал на клавишу, магнитофон выдавил из нутра

что-то хриплое, потом как бы прочистил голос, и воз-

никла мелодия. Мелодия оказалась свежей, силь-

ной, как лет отдохнувшей птицы. Генкино лицо сра-

зу стало гордым и мечтательным.

Ростовцев пронес яичницу к столу, опустил сково-

роду на подставку.

С Генкиного лица гордое и мечтательное выра-

жение стерлось — он неожиданно увидел, как крот-

ко, ласково, с какой-то потайной приязнью посмот-

рела на Ростовцева Люба, смешливость стаяла с ее

лица. Будто чья-то рука сдавила Генкино горло, ему

вдруг стало не по себе. И еще один взгляд, диспет-

черши Ани, перехватил он, зоркий человек Генка-

моряк,— взгляд, тоже брошенный на Ростовцева.

Отметил машинально и то, что глаза у Ани редкост-

ного цвета, сизого с чернотой, Генка сдавил дужку

«хрюндика», притискивая его к коленям,—вон ведь

какая история получается. Влип ты, Гена.

К Генке подсел Пащенко, зажал в оплетенной тол-

стыми узловатыми жилами руке колючий подбо-

родок.

— Ну что, моряк, обвыкаешься на суше? — спро-

сил он глухим, промороженным голосом.— Чего на

Ростовцева окуляры нацелил? Завидный для девок

парень, да? — Генка кивнул, а Пащенко продол-

жил:—Москвич, столичная кость. Жена у него с

ребенком имеется. В городе живет. Красивая. Толь-

ко пухлая, как белый батон.— Покашлял в кулак, в

простуженном нутре его будто захрипел старый ус-

талый движок. — И у Любки тоже своя семья есть.

Да. Муж вышкомонтажником в нефтяном управле-

нии. Только, похоже, не клеится у них что-то, вроде

бы обрыв ленты произошел. Заменят ленту в одном

месте — расползается в другом. — Пащенко отор-

вал руку от подбородка. Длинный костлявый подбо-

12

родок его, странное дело, был конопатым — лицо

чистое, а подбородок в коричневых весенних брыз-

гах. — Любка даже в город на воскресные дни не

ездит — все норовит тут, на трассе остаться. Без вы-

ходных работает, — проговорил он с тихим сочув-

ствием.

Вокруг сковороды с яичницей возникла колготня,

шум, каждый тянулся со своей вилкой, норовя под-

цепить кусок поаппетитнее.

— Эй, моряк, с печки бряк, а ну, к яичнице!

— Спасибо, я только что смолотил два первых,

три вторых...

— А ты, Пащенко, чего в стороне сидишь?

— Я тоже в столовой был,— уклончиво ответил

Пащенко, поскреб пальцем кадык,— во как напи-

тался!

— Столовая столовой, а домашняя пища лучше.

— Тоже мне, домашняя пища — яишня!

— Что-то ты, дядя, брюзгой становишься,— заме-

тил Ростовцев.— Возраст, что ли?

Вошел Лукинов, кругленький, в затуманенных с

мороза очках.

— Товарищ Лукинов Пе Пе, вас приветствует яич-

ница! К столу! — скомандовала Люба.

— С удовольствием, Любовь Сергеевна, с удо-

вольствием.— Лукинов шариком подкатился к столу.

— А ты, Пащенко? В последний раз приглашаю.

— Не-е, мы с товарищем моряком сыты под са-

мую завязку. Во как сыты,— окончательно отказал-

ся Пащенко, снова повернувшись к Генке. —Девять

лет уже Ростовцев у нас в Сибири работает. Рань-

ше он трубу тянул, сейчас на железную дорогу пе-

решел. Однажды он такое сотворил—все газеты

писали. С бригадой трассовиков в весеннюю сля-

коть сорок километров труб выдал. У всех маши-

ны стали, в болото по самый пупок увязли, а у не-

го — нет. Даже чужие машины, которые летовать

до морозов остались,— и те вытащил. Не только

свои не утопил, а и чужие спас. После этого у не-

го сердечный приступ случился. От рабочего пере-

грева! Его на вертолете в больницу, в кровать унес-

ли, а он через день оттуда сбежал.

Ростовцев тем временем веселил за столом ком-

панию, и Люба смотрела на него влюбленными гла-

зами. И Люба и диспетчерша Аня. Обе. И Генка,

которого во время пащенковского рассказа оста-

вило было ознобное, щемящее чувство одиночест-

ва, снова ощутил себя сирым, забытым и даже по-

завидовал Алику, который как ни в чем не бывало

расправил свои усы, молча подсел к столу. Генка

же, Генка так не мог, не умел — у него сразу бы

задрожали руки, голос увял, ноги бы сделались чу-

жими, негнущимися.

Он вслушивался в звук «хрюндика», в печальную

мелодию, вздохнул. Переключился на разговор, ко-

торый вели за столом. Говорил Ростовцев. Как ока-

залось, рассказывал историю про Лукинова.

— Еду я на «Жигуле» на юг, в отпуск. Ирина ря-

дом сидит, беби — на заднем сиденье...— Генка по-

нял, что Ирина — это жена Ростовцева, подумал, что

Люба при упоминании этого имени должна была

сморщиться, погасить свет в зрачках, а она хоть бы

хны, даже бровь вверх не приподняла, не отвела

взгляда.— Включил я радио, чтобы скучно не было.

А то ведь дорога усыпляет. Слушаю, значит, что там

на нашем глобусе творится. Очерк передают. И сло-

ва уж больно знакомые слышал их, наверное,

по меньшей мере раз двести пятьдесят: «Люди, об-

живающие суровые край... дорога, принесшая в глу-

хие таежные места новую жизнь... тундра, в кото-

рую пришло человеческое тепло» и так далее. Го-

ворю Ирине: «Это, мать, по-моему, про нас...» А

когда произнесли: «Вот люди, которые победили

природу, протянули нитку железной дороги сквозь

тайгу и болота»,— тут совсем все стало понятно.

Слушаю дальше — ба-ба-ба! Про Лукинова речь

диктор глаголит.— Ростовцев бросил взгляд на Лу-

кинова, и тот, тихий, незаметный, налился краской,

щеки заалели, будто маки. — Про то, как мастер

участка товарищ Лукинов железную дорогу на Се-

вер тянет, впереди всех идет и, представьте себе,

молотком размахивает. Знаете, почему молотком

размахивает? — спросил Ростовцев и, поскольку ни-

кто не ответил, продолжил:—Героизм проявляет.

Этим молотком волков отгоняет. И словесный порт-

рет товарища Лукинова дают—невысокий, в очках,

с мужественным взглядом.

Все посмотрели на Лукинова. Генка почувствовал,

как тот сжался, вобрал голову в плечи.

— Вернулись мы, значит, из отпуска, я вызываю

к себе Лукинова. «Знаешь,—говорю,—про тебя по

радио очерк передавали?» «Нет, — отвечает, — не

слышал. А что передавали-то хоть?»

— Лев Николаич! — умоляюще попросил Лукинов.

Но Ростовцев на эту просьбу ноль внимания.

— Да передавали, говорю, что Лукинов — малень-

кий, суетливый, с запотевшими очками и мутным

взглядом, неряшливый, пуговицы на пиджаке ото-

рваны...

Все снова посмотрели на Лукинова—соответству-

ет ли портрет истине?

Лукинов опять попросил Ростовцева:

— Лев Николаич!

— Понимаю, ты — начальство, ты — мастер участ-

ка, мой, значит, зам, а авторитет начальства ни в ко-

ем разе подрывать нельзя... Мы свои, мы итээр...

У Генки щеки почему-то набухли жаром: он же не

ИТР. И напарник его, Алик, тоже не ИТР. Но потом

Генка подумал, что человек он здесь посторонний,

временный, так какая разница? У него свои заботы,

у здешнего строительного отряда свои. Объеди-

няет их только одно: общая жилая площадка.

Только ли? А Люба Витюкова?

— Тут-то мой Лукинов и полез на стенку, зарычал,

словно царь пустыни: «Да я этих корреспонден-

тов!»— продолжал Ростовцев.— Целый месяц бу-

шевал, а потом оттаял.

«Диогенова бочка» смеялась.

Лукинов напрягся, будто жидким свинцом налил-

ся, маленький, круглоголовый, щекастый, с неожи-

данно стреляющим взглядом; чувствовалось, что он

на пределе — вот-вот скажет что-нибудь резкое,

злое. Но Лукинов сдержался, а Ростовцев про-

изнес:

— Смех и шутка, товарищ Лукинов, все равно,

что лекарство, которое ни в одной аптеке не доста-

нешь. Жизнь, говорят, удлиняет. Не обижайся,

ладно?

— Для того, чтобы согреться, дорогой Лев Нико-

лаевич, вовсе не обязательно сжигать собственные

корабли,— тихо, чуть ли не шепотом произнес Луки-

нов.— На них ведь еще и плавать можно.

Все приходили и приходили люди в балок. Гомо-

на добавилось. Танцевали. Пробовали затянуть пес-

ню, но общности не получилось, голоса никак не

собирались в единое целое. И снова пары шаркали

подошвами по линолеумному полу «Диогеновой

бочки».

Генка несколько раз станцевал с Любой, ощущая

рукой сквозь простенькую ткань платья ее плечо.

Что-то хмельное, острое, еще не испытанное било

ему в голову, и губы начинали дрожать, а ноги

подкашиваться. Но он ловил насмешливый взгляд

партнерши, и странная беспомощность проходила,

будто в лицо ему брызгали холодной водой. Толь-

ко узелок кожи на подбородке, наливаясь, краснел,

словно несорванная ягода на снегу, выдавал Ген-

кино волнение.

В один из танцев он вдруг поймал острый и же-

сткий взгляд Ростовцева. Взгляд, похожий на укус, на

удар током. Почувствовал, что Ростовцев посмеива-

ется над ним. На шее выступил пот: Люба-то была

на голову выше. Успокаивая себя, подумал, что это

не повод раскисать и смущаться не надо — ну что

из того, что выше?

— Рассказал бы что-нибудь, морячок.— Любины

глаза были подведены нежным голубым карандаши-

ком, лицо ее от этого стало еще более привлека-

тельным— никакой другой косметики, как заметил

Генка, она не употребляла. Нос тонкий, резковато

очерченный. Генке по вкусу, честно говоря, были

лица простые, обработанные ветром и солнцем, но

Любино лицо казалось ему теперь лучшим из всех,

какие Генка встречал в своей жизни.— Рассказал

бы, как плавал, в каких морях-океанах бывал, какие

жаркие страны видел...

Люба Витюкова посмотрела в сторону, и Генка

перехватил этот взгляд: к Ростовцеву подсела дис-

петчерша Аня, наклонилась, произнося что-то тихо.

В Любином взгляде Генка заметил ревнивую озабо-

ченность. Горечь возникла у него во рту. Он закаш-

лялся, покрутил головой.

Люба дохнула в лицо теплым.

— Ну так как же насчет розовых стран и голу-

бых морей?

— Почти никак,— сказал Генка.— Сегодня ночью я

проснулся, мокрый, как мышь. Видел во сне, что

тонул.

— А тонул? Наяву?

— Дважды.

— Ну? — удивилась Люба.

— А однажды у меня был случай, когда я ночью

задыхаться начал,— вдохновляясь, заговорил Генка.—

Не хватает воздуха — и все тут. Это я, оказывается,

во сне нырнул глубоко—с маской нырнул, а когда

поднимался наверх, то увидел, что ходят надо мной

три ската. И застрял на полпути. Проснулся оттого,

что у меня в легких кончился воздух.

— Скаты — это страшно?

— Током сильно бьют. И хвостом искромсать здо-

рово могут. Хвосты у них костяные, острее ножа.

Бьют хватко. А в океанской воде не только поруб,

там даже царапина опасна — тут же примчатся на

запах крови акулы либо барракуды.

— А барракуда — серьезный зверь?

— В следующий раз я тебе в подарок челюсти

барракуды привезу, у меня есть. Это пострашнее и

покрепче, чем челюсти волка. Вот и суди тогда —

серьезный зверь или несерьезный.

— С маской когда нырял—чего доставал?

— Разное. В основном ракушки.

— Расскажи.

Генка заметил, что Ростовцев не слушает диспет-

чершу Аню, он — весь внимание, и смотрит на них,

и вроде бы даже участвует в их разговоре, напряг-

шись всем своим резковатым твердым лицом. А Аня

говорит и говорит ему что-то на ухо, и волосы ее —

тяжелые, черные, со смолистым блеском — плот-

ным крылом легли с одной стороны на его плечо,

а с другой — закрыли ее лицо.

— Расскажи,— снова обратилась к Генке Люба,—

расскажи про свои экзотические ракушки.

— Ну... Вот есть такая, например, ракушка, цве-

тастая, рябая, на курицу похожая — свиным ухом

называется. Я привез с океана две штуки, одну те-

бе вместе с челюстями барракуды могу подарить.

Хочешь?

— Подари.

— Блескучая ракушка, словно лаком покрытая.

13

Тебе понравится,— увлекаясь, зачастил Генка-мо-

ряк.— Добыть ее со дна не сложно, сложно из-

влечь внутренности из раковины, вот. Если вывари-

вать ее, как рапану, она блескучесть свою потеряет,

и перламутр тоже потеряет. Ну, мы исхитрялись

так: клали ракушку на солнце посередь горячей па-

лубы — клали в неудобном положении. Специально,

чтобы она «ногу» показала. Когда ракушка выпра-

стывала свою пятку с ороговелой «монеткой» на

конце, то ее поддевали крючком за эту «монетку»

и подвешивали на тросе. За ночь она и вывалива-

лась полностью из раковины. Вот. После чего бери

и ставь в свою коллекцию.

— Интересно.

— Есть еще спиралеобразные ракушки... Их по

науке витыми называют,— продолжал Генка, совсем

не замечая, что музыка уже стихла, танцующие рас-

селись по углам, и только они с Любкой посреди

«диогеновои бочки» перебирают ногами в танце,

который уже отзвучал.— Но мы науку побоку, мы

звали их морковками. Добывают морковок так. Вы-

лавливают ракушку и ввинчивают штопор в мякоть.

И потом в чайник с кипятком кладут. Сварят и што-

пором выдергивают мякоть. Как пробку из бу-

тылки.

— Я в прошлом году на юге, в Сухуми была, ви-

дела там, как рапан ловят. Интересно.

— Черноморские рапаны — это что-о... Мелочь

пузатая. В микроскоп надо разглядывать. Вот нам

попадались рапаны—ого! Величиной с суповую ка-

стрюлю...— Тут Генка осекся и замолчал, вдруг по-

чувствовав, что музыки нет, что он увлекся, и Люба

до сих пор не окоротила его.

— Бис! Браво! — шумно захлопал в ладони Ро-

стовцев.— Люб, ты что, в горячие страны, в Кроко-

дилию, где ракушки водятся, собралась7 Инструк-

таж получаешь?

— Ну и что? — тряхнула головой Люба.— Полу-

чаю! Можешь, в свою очередь, Ане дать инст-

руктаж.

Генка увидел, как диспетчерша Аня вскинула го-

лову и обидой налились ее глаза, веки покраснели.

Поразился Любиным словам — резки они были. По-

думал, что Аня обязательно должна ответить, но

Аня смолчала.

Заговорил Ростовцев. Произнес задумчивым голо-

сом:

— Добро, сделанное врагом, так же трудно за-

быть, как трудно запомнить добро, сделанное дру-

гом. За добро мы платим добром только врагу, за

зло мстим и врагу и другу.— Покачал головой.—

Это не я, это Ключевский Василий Осипович, вели-

кий историк, сказал.

Люба усмехнулась, вечерняя тень быстро про-

ползла у нее по лицу, и Генке показалось, что это

неспроста, есть такое, о чем он не знает, но что

связывает Ростовцева и Любу Битюкову. Он попро-

бовал предположить и даже похолодел от мысли,

промелькнувшей у него в голове, и удивился —

как смог, как сумел подумать о Любе такое?

— Впрочем, все это ерунда, фраза, не больше,—

услышал он голос Ростовцева.— Вернемся, как го-

ворится, на круги своя и начнем по новой.

В последних словах Ростовцева Генке почудилось

что-то недоброе.

Раздался печальный высокий звук скрипки — это

пауза в магнитофонной кассете кончилась, и снова

пошла музыка, и снова пары двинулись из своих

углов на середину «Диогеновой бочки». Люба, не

снимая рук с Генкиных плеч, переступила с места

на место, сильным, коротким движением заставила

Генку сдвинуться с точки, на которой он застыл, и

начать новый танец.

14

— Подумаешь, начальство... Отойди на десять

метров — и не видно,— шепотом в себя произнес-

ла она.— При случае можно и мокрым полотенцем

отхлестать. Он мне не муж, и я ему... — Прикусила

язык, увидев, как вытянулось лицо Генки, и вдруг

спросила: — А ты что, никогда не был женат?

— Не был.

— И детей нет?

— Откуда ж они возьмутся, если жены нет? Из

атмосферы?

— Ну, всякое бывает. Вон, у Ростовцева, напри-

мер, есть. И в своей семье и вне семьи.

— Меня это не интересует.

— Правильно, товарищ Чик-чик.

— А у тебя муж есть?

— Есть. Только...— Она издала губами тонкий се-

кущий звук.— И есть и нет. В общем, кончится зи-

ма — уеду я отсюда к черту, на Большую землю.

— Понятно. Мужа с корабля за борт смыло. А

дети?

— Дочка у меня есть.— На Любином лице просту-

пило нечто мягкое, мечтательное.— На Большой

земле живет. У бабушки.

— А муж?

— Что муж? — На мягкость наложилось раздраже-

ние.— Что муж? Объелся груш, вот что... Работает

вышкомонтажником в соседнем управлении. На Ук-

раине мы с ним познакомились, приехала я с ним

сюда, а жизни не получилось.

— Встречаешься?

— Как бы не так. Боюсь,— призналась Люба.—

У нас каждую субботу вертолет людей в город возит,

а я не летаю, сижу, как дура, в балке, ни ша-

гу из тайги. Никуда не вылезаю—боюсь с мужем

встретиться. У нас жилплощадь на двоих. А комнат

всего одна. В Шанхае, знаешь?

Генка знал окраину города, состоящую из наспех

сколоченных когда-то домиков-засыпушек, прозван-

ную Шанхаем. В этих домиках поначалу жили пер-

вопроходцы, потом они переселились в нормальные

квартиры. Их место заняли вновь прибывшие, и они

тоже получили свое жилье. И опять Шанхай засе-

лило очередное пополнение — квартир все еще не

хватало, рано было сносить эти старые засыпушки.

— Уеду я на Большую землю. Как месяц май на-

ступит— так и уеду,— вдруг со щемящей, какой-то

стойкой болью произнесла Люба, поймав косой

взгляд Ростовцева, и сдавила руками Генкины пле-

чи.— Нельзя мне так больше. Не житье, а... Нельзя...

У Генки холодом повело скулы. Он подумал, что

здесь, наверное, и этот самый Ростовцев виноват.

Судя по всему, он к Любе имеет интерес... Жена-

тый... Дети на стороне... Надо с ним поговорить,

чтоб на Любку больше косяки не кидал. Погово-

рить как мужику с мужиком. В крайнем случае су-

нуть кулак под нос — такой язык испокон веков

был весьма убедительным, и на свои кулаки Генка

не жаловался — не подвели еще ни разу.

— Не надо тебе уезжать на Большую землю,—

сказал Генка рассудительно,— тут,— он помахал ла-

донью перед ртом,— чик-чик-чик-чик, твое место.

Тут, а не там.

Люба улыбнулась печально: ах ты, товарищ Чик-

чик, товарищ Чик-чик. Покачала отрицательно голо-

вой.

— Нет, морячок.— Посмотрела на Ростовцеза.—

Ишь, Аня-то как за начальство держится. За руку,

словно дите малое.

И опять щемящие глухие нотки прозвучали в ее

голосе — тосковала Люба о чем-то. То ли о Ростов-

цеве, то ли о родине своей, о Большой земле,

о цветущем мае, когда все яблони и вишни в бе-

лом дыму; то ли о своей дочке, находящейся в

добрых трех тысячах километров отсюда.

Генка уловил эту тоску, и ему тоже сделалось

печально.

Через час все разошлись. Последней, кого пошла

проводить Люба, была Аня.

В «Диогеновой бочке» остались двое: Ростовцев

и Генка. Оба, казалось, и не собирались уходить.

— Спортом занимаешься? — спросил Ростовцев.

— Занимался.

Генку в который уже раз обдало горьким летним

духом: словно этой морозной ночью начали рас-

цветать черемуха, чернобыльник и мягкая серебри-

стая полынь, словно будни прошлого потекли перед

ним, наполненные живыми запахами цветов, травы,

воды, камней, прибоя, песка, пены, водорослей,

хвои, железа, смолы, солнца, тумана, словно он на-

чал жить заново. Но ему опять предстояло пройти

многое из того, что уже осталось позади.

— Мускулы как? — спросил Ростовцев, который

каждое утро делал зарядку, по тридцать раз под-

нимал двухпудовую гирю.

— Ой вы, мускулы стальные, пальцы цепкие мои!

— Попробуем? — предложил Ростовцев.

Сгреб чашки, стаканы в сторону, очистил угол

стола, постучал пальцами по пластмассовой жесткой

поверхности: не продавится ли? Водрузил свою ру-

ку на стол, посмотрел в упор на Генку.

— Ну, морячок!

Генка понял, что Ростовцев предлагает потягать-

ся, кто кого, чья рука крепче. Подумал, что ему

нелегко придется — руки у него не ахти какие, да

плюс ко всему правая сломана в детстве. Он тогда

погнался за удравшим из клетки голубем, и тот

нырнул в склад лесин, в прогал между бревнами,

и Генка, не задумываясь, нырнул следом. Бревна

расползлись и придавили. Рука болит с той поры.

Генка понимал и другое, понимал, что соревнова-

ние это неспроста. Сглотнул сухой комок, застряв-

ший в горле; подумав немного, поставил руку на

стол, вытянул, распрямил пальцы, поиграл ими, из-

гоняя застойную тяжесть. Что-то страдающее, бо-

лезненно-жалостное шевельнулось в нем: проиграет

ведь он этот поединок.

— Ну! — нетерпеливо повторил Ростовцев.

Генка взялся за его ладонь. Ладонь у Ростовцева

была сухой, чуть подрагивающей от напряжения.

— Локти на одну линию, чтоб мухлежа не бы-

ло,— проговорил Ростовцев, подбил Генкин локоть,

сдвигая его влево, так что рука оказалась в не-

удобном положении.

— Так годится? — улыбаясь, спросил Ростовцев.

— Годится,— ответил Генка.

— Тогда поехали... Раз, два... Три!—выкрикнул

Ростовцев на высокой ноте и с силой надавил на

Генкину руку, беря ее на излом.

У того в глазах даже стало темно, словно элект-

рический свет весь вытек из «Диогеновой бочки».

И опять он почувствовал горький дух чернобыль-

ника, перемешанный со щекотным острым запахом

корабельного дерева, пропитанного морской водой.

Ростовцев гнул и гнул его руку, еще немного и

совсем прижмет ее к столу. Пальцы у Ростовцева

были железными, словно пассатижи, он намертво

сдавил ими Генкину ладонь. Сквозь темноту, упав-

шую перед глазами, Генка едва-едва различил туск-

лый кругляш электрической лампочки, подвешенной

низко над столом, чтобы было удобнее читать, сда-

вил зубы так, что у него в висках что-то захрусте-

ло, подумал, что если Ростовцев сейчас завалит

его руку, то не видать ему, Генке-моряку, удачи,

как собственных ушей. И Любы, славной, красивой

и печальной, тоже не видать — надломится у него

нечто такое в душе, чему никак нельзя ломать-

ся...

Генка всхрипнул, всасывая сквозь зубы воздух,

и, набирая силу, скривил свое налитое кирпичной

краской лицо. «И-иэ-эа-а...»—отжал руку Ростовце-

ва на чуть-чуть, на самую малость. Эта крохотная,

как птичий шажок, победа подбодрила его и слов-

но бы новых сил добавила. «А-аха-а»,— вслух ах-

нул он, добавил что-то бессвязное, сиплое, еще на

чуть-чуть отжал руку Ростовцева.

Еще немного, и они выровняются. В ушах даже

прозвучало знакомое ростовцсвское, уже произне-

сенное: «Локти на одну линию, чтоб мухлежа не

было». Не будет обмана, не будет... Он снова за-

хватил воздух сухим ртом, будто пьяный, засипел,

увидел прямо перед собой лицо Ростовцева, сизое,

остроскулое, с выступившим вперед упрямым под-

бородком, понял, что хоть по утрам начальство и

выжимает по тридцать раз двухпудовую гирю, од-

нако до Ильи Муромца или Добрыни Никитича ему

еще далековато. Напрягся, одолевая некую трудную

серединную черту, порог равновесия — и вот уже

рука Ростовцева пошла вниз, и сам он, сизолицый

от натуги, оттого, что из пор вот-вот должна была

выступить кровь, ощерил рот, обнажая сомкнутые

зубы, застонал бессильно, недобро, и Генка понял

окончательно, что он выиграл этот бой.

И будто Любу Битюкову выиграл.

И свое прошлое, полное духа черемухи, полыни,

полевых цветов, моря, йода, мокрого песка, солн-

ца, смолы, тумана, который гуще сметаны,— свое

прошлое он тоже выиграл.

И право на сегодняшний вечер —будто право

первым приглашать на танец.

Он дожал руку Ростовцева до конца, притиснул

ее к тепловатой гладкой поверхности стола и, не

глядя больше на соперника по состязанию, встал,

натянул на плечи свою старую облезлую дошку,

купленную по случаю в общежитии нефтяников,

быстро вышел на улицу.

Ночь была туманной и трескучей от мороза. Даже

снег шевелился, ужимаясь от холода.

Любы не было.

Она, похоже, ушла спать к диспетчерше Ане.

Генка, задыхаясь от слабости, от усталости, сделав-

шей его тело вялым, непослушным, ломким, побрел

в «офицерский» балок.

Утром его разбудили хрипучие звуки «матюгаль-

ника», жестяной грохот барабана — передавали му-

зыку для зарядки.

Генка потянулся сладко, взглянул в черное ноч-

ное оконце, за которым расплывчатым зернышком

поблескивал огонек — электрическая лампочка на

столбе перед балком, которой вчера не было, а

сегодня ввернули.

— Что это? — удивился спросонок Алик, выставив

из-под одеяла негнущиеся, будто из проволоки

скрученные усы.

— Начало рабочего дня,— ответил Генка, прислу-

шался: вроде бы «матюгальник» знакомую фами-

лию произнес.

И точно, его, Генкина, фамилия... Рывком поднял-

ся, натянул на себя свитер, штаны. А «матюгаль-

ник» трескучим, ржавым голосом повторял:

— Товарищ Морозов, немедленно зайдите в про-

рабскую!.. Товарищ Морозов, немедленно зайдите

в прорабскую!..

Через пять минут он был в прорабской. Ворвал-

ся, окутанный клубом тугого удушливого пара, со-

драл пальцами ледяные наросты со щек, успевшие

15

образоваться буквально за несколько минут, пока

он шел по улице:

— Что случилось?

Сидевший за столом Ростовцев шевельнулся.

— Да ничего. Спать хватит, вот и разбудили.

— Ничего себе шуточки,— проговорил хрипло

Генка.— А все-таки?

— Твое начальство радиограмму передало с

просьбой оказывать тебе всяческое содействие. Тех-

никой и, если понадобится, людьми. Когда к рабо-

те приступаешь?

— Сегодня.

— Люди, техника понадобятся?

— Люди, думаю, нет, а техника — та нужна будет.

— Только не зарывайся, проси минимум,— пре-

дупредил Ростовцев.— Много ведь не дам. Имей в

виду.

— Бульдозер мне нужен будет,— сказал Генка.—

У меня пароустановка на колесах. А по целине она

на колесах не пройдет, надо будьдозером дорогу

к шлейфу пробивать. Да и резина на машине

лысая.

Ростовцев подвигал челюстью, будто на зуб ему

попало что-то неприятное.

— Ладно, бульдозер я тебе дам, — наконец про-

изнес он. — Можешь сказать об этом Пащенко, он

у нас по этой части адмирал.— Но только бульдо-

зер. Больше ничего ты не получишь. Каждая еди-

ница техники у меня на счету. Понял?

— А мне больше и не надо,— сказал Генка-мо-

ряк.— Этой самой единицы, одной-единственной,

мне будет предостаточно.

Ростовцев посмотрел на него вполуприщур, что-

то соображая, прикидывая в уме. Лицо Ростовцева,

твердое, было отчего-то усталым, и у Генки ше-

вельнулась в мозгу ревнивая, совсем не к месту,

жгучая мысль: уж не провел ли он эту ночь у

Любы Битюковой, ведь вон какие вчера косые

взгляды кидал на Любу, ведь вон... Генка даже

сжал кулаки — если это так, то берегись, товарищ

Ростовцев, берегись!..— но тут же окоротил себя:

собственно, какие права он имеет на Любу? Какие?

Никаких.

Генка молчал, и Ростовцев молчал — видно, тоже

что-то почувствовал, увидев сумасшедшее напряже-

ние на Генкином лице, побелевшую, в юношеском

пушке кожу на скулах, сведенный в твердую линию

рот, покрасневший шрам на подбородке.

Наконец Ростовцев сказал:

— Ладно, иди. Тебя я больше не задерживаю.

Повернувшись по-матросски через плечо, на пят-

ке мехового киса, Генка нырнул в темноватый

предбанник прорабского балка, враз остывая в

крапивном холоде, окутался паром с головы до

ног, подумал о Любе Битюковой: не дай бог, про-

изошло то, что у него промелькнуло в мозгу, ког-

да он стоял перед Ростовцевым и глядел в его

усталое, осунувшееся лицо... Вздохнул, вышел на

улицу.

Генка решил, что шлейф он проверять начнет от

сепараторного пункта, где стоят мудрые машины по

очистке газа, потом пойдет в глубину, в лес и

тундру, по окостеневшим, схожим с гигантскими

ледниками болотам, будет проверять трубы и стоя-

ки скважин там. Вот такой его рабочий план на се-

годня, на завтра, на послезавтра. И на послепосле-

завтра тоже...

Передвижная паровая установка—Генка морщил-

ся, когда слышал это название, очень уж громкое

оно, прямо как некий морской корабль зовется,

торжественно и звонко, словно для рапорта,— была

16

поставлена на лафет старого грузовика ГАЗ-51, по

Генкиному— «газона», и очень смахивала на боль-

шой котел, в котором домохозяйки вываривают

белье. От котла, будто щупальца доильного аппара-

та, тянулись присоски, трубки, прочая чертовщина,

которую, по мнению Генки, можно было бы уп-

разднить, упростить, но тем не менее не упразд-

няли, держали про запас, и потому «газон» был

действительно похож на какой-то странный подвод-

ный агрегат. Резина колес у «газона» была лысая,

съеденная — на таких далеко не уедешь, в снегу

чуть толще двух пальцев пароустановка обязатель-

но застрянет. Потому и нужен Генке бульдозер.

Водитель пароустановки Петр Никитич был чело-

век хмурый, страдающий желудком, и такой «гово-

рун», что каждое слово у него надо было клеща-

ми вытягивать — хорошо, если он в день более трех

фраз произносил...

Петр Никитич сидел в кабине «газона», разогре-

вал мотор. Тот хрюкал заспанно и обиженно отто-

го, что заставили проснуться в эту бешеную сту-

жу, кашлял, плевался вонючими, противно сизыми

клубками дыма,— в общем, вел себя кое-как.

— Чего, Петр Никитич, капризничает бандура?

Может, ее пора на заслуженный отдых отправить?

Петр Никитич промолчал.

— А то мы живо!..— Зная, что на ночь машины

здесь оставляют со включенными моторами, Генка

спросил: — Чего ж ты мотор вырубил, а? Не надо

было на ночь выключать...

Петр Никитич опять промолчал. Такова была его

натура, жизненный принцип: слово — золото, а зо-

лото надо за семью замками держать, не давать

ему хода.

— Ну, будь,— сказал Генка,— готовься к работе.

Двинулся в «офицерский» балок.

А в балке Люба Витюкова сидит и с Аликом

разговаривает.

— A-а, товарищ Чик-чик,— протянула Люба, и от

ее голоса в Генкиных глазах возник знакомый ку-

кушонок, приоткрыл дверку, высунулся из своего

домика, полюбопытствовал, что же такое вокруг

творится, рассыпал вокруг себя желтые блестки.

Люба предложила:

— Чай будешь?

— Ух, чай — это хор-рошо,— сказал Генка, потер

ладони одна о другую.— Особенно с мороза...

Люба с интересом посмотрела на него:

— Ишь ты, как упарился... Иль Ростовцев стружку

снимал?

— А кто он мне, Ростовцев? Начальник, что ль,