Теги: история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран

ISBN: 5-7281-01

Текст

IT,

4 Ц EAf hin

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

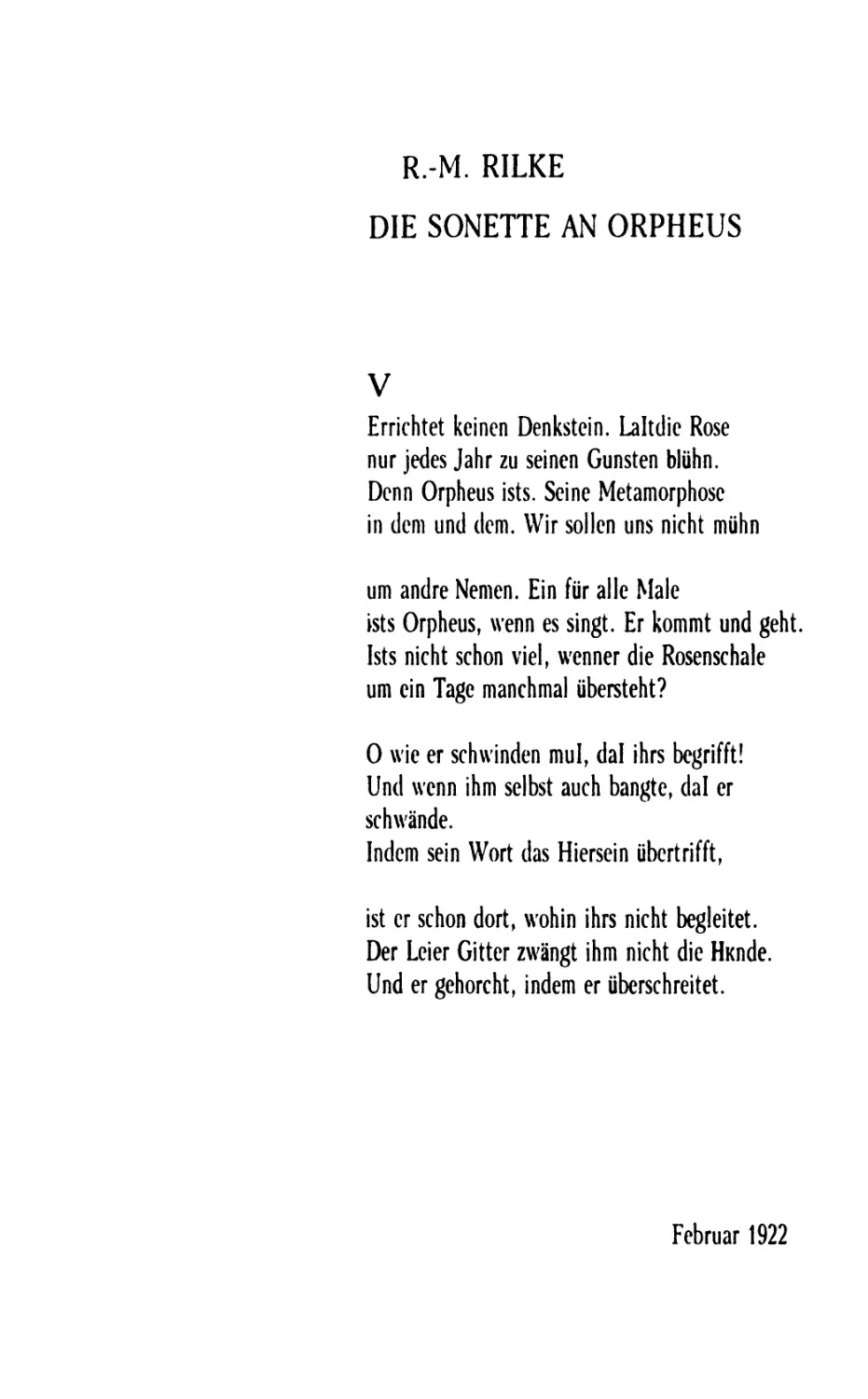

R.-M. RILKE

DIE SONETTE AN ORPHEUS

V

Errichtet keinen Denkstein. Laltdie Rose

nur jedes Jahr zu seinen Gunsten blühn.

Denn Orpheus ists. Seine Metamorphose

in dem und dem. Wir sollen uns nicht mühn

um andre Nemen. Ein für alle Male

ists Orpheus, wenn es singt. Er kommt und geht.

Ists nicht schon viel, wenner die Rosenschale

um ein Tage manchmal übersteht?

О wie er schwinden mul, dal ihrs begrifft!

Und wenn ihm selbst auch bangte, dal er

schwände.

Indem sein Wort das Hiersein übertrifft,

ist er schon dort, wohin ihrs nicht begleitet.

Der Leier Gitter zwängt ihm nicht die HKnde.

Und er gehorcht, indem er überschreitet.

Februar 1922

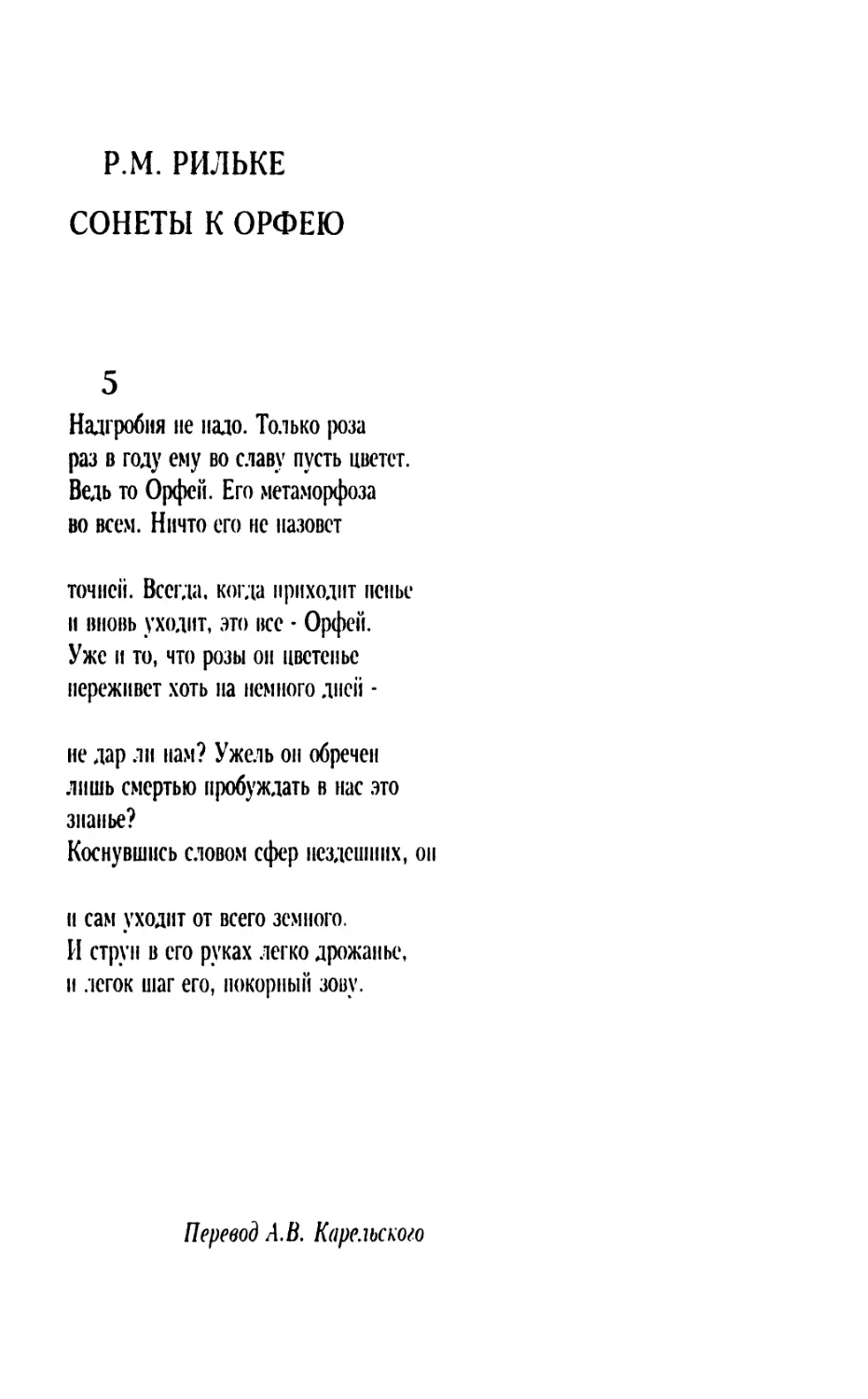

P.M. РИЛЬКЕ

СОНЕТЫ К ОРФЕЮ

5

Надгробия не надо. Только роза

раз в году ему во славу пусть цветет.

Ведь то Орфей. Его метаморфоза

во всем. Ничто его не назовет

точней. Всегда, когда приходит пенье

и вновь уходит, это все • Орфеи.

Уже и то, что розы он цветенье

переживет хоть на немного дней •

не дар ли нам? Ужель он обречен

лишь смертью пробуждать в нас это

знанье?

Коснувшись словом сфер нездешних, он

и сам уходит от всего земного.

И струн в его руках легко дрожанье,

и легок шаг его, покорный зову.

Перевод A.B. Карельского

A.B. КАРЕЛЬСКИЙ

по истории

ЗАПАДНЫХ

ЛИТЕРАТУР

МОСКВА • 1998

ББК 83.34 Фр.

К 22

Редакционная

коллегия:

О.Б. Ваинштейп

Э.В. Венгсрова

Е.А. Иванова

Составитель

О. ВаГшштсГш

ISBN 5-7281-01 W-7 л A.B. KaptviwKiiii (наследники), 1998.

€> Российский г<>суда решенный

гуманитарный уппмгрситст, 1998.

ФРМЩЗСКАЯ

литература

XIX века

i 7 i' ¥ U ¥ f fi *'<

/ л

p$

К

1

ш

ПРЕДИСЛОВИЕ

4>^седы по истории западных литератур" представляют

собой авторский курс лекций, который читал в Московском государ-

ственном университете профессор Альберт Викторович Карельский.

Для всех, кто учился на филологическом факультете в 60-80-е го-

ды, это имя напомнит о многом: блестящий германист, он обладал

универсальной эрудицией, вокруг него всегда концентрировались

люди, которым импонировали его требовательность и высочайший

профессионализм. Статьи, переводы, а позднее и книги, выходящие

из-под его пера, становились событием в литературоведческих кру-

гах, но для учеников, коллег и знакомых, пожалуй, не меньшую

(а, возможно, и большую!) роль играли беседы - бесконечные,

длинные и короткие, серьезные и несерьезные, разговоры после се-

минаров, в курилке, по пути к метро... В разговорах и беседах ярче

всего проявлялся уникальный строй его личности, особый, одному

ему присущий склад ума и стиль речи.

В "Беседах по истории западных литератур" мы старались

по возможности сохранить черты устного изложения. Студенты,

да и все, кому посчастливилось в свое время слушать выступления

Альберта Викторовича, помнят, каким он был замечательным орато-

ром, как умел держать аудиторию. Его лекции завораживали тонко-

стью чувства, а также непринужденной домашней интонацией: ему

удавалось прояснить самый сложный материал без банализирующих

упрощений. Однако за этой внешней легкостью и изяществом стиля

всегда стоял колоссальный и упорный труд - его предварительные

конспекты для лекций занимают сотни страниц с бесконечными

вставками и поправками.

Альберт Викторович был Учителем милостью Божьей, и в осно-

ве его педагогической деятельности лежала старинная благородная

традиция бескорыстной заботы об учениках и дотошного професси-

онального воспитания, идея интеллектуального братства с будущими

коллегами. Студентов привлекали, естественно, и абсолютное обая-

ние Учителя, его неизменная приветливость, долготерпение и порой

какое-то детское простодушие, ранимость и незащищенность.

Он был по-настоящему популярен и любим, и на его спецкурсы

по немецкой литературе ходили люди с разных отделений, причем

самой крупной неудачей считалось незнание немецкого, лишавшее

Предисловие 11

авантажной возможности писать курсовые под руководством Альбер-

та Викторовича. Зато его лекции и статьи были доступны всем,

и очень многих он сумел вовлечь в магнетический круг своих лите-

ратурных симпатий - в круг Гельдерлина, Гофмана, Бодлера, Геббе-

ля} Рильке... Столь же ярко его учительский дар срабатывал и в не-

мецкоязычной стихии (после учебы в Берлине он блестяще знал не-

мецкий). Об этом свидетельствует триумфальный успех его лекций

в Кёльнском университете в 1990 г., где аудитория составляла око-

ло 500 человек. В 1993 г. он должен был читать курс в качестве при-

глашенного профессора в Сорбонне, но не успел...

Слушатели на его лекциях не только конспектировали общий ход

рассуждений, но и записывали отдельные "красивые" слова, подоб-

но тому, как всегда невольно фиксируешь хорошее выражение в ино-

странном языке. Язык лекций Альберта Викторовича отличался ис-

ключительной пластичностью и аристократичной возвышенностью

тона при порой неожиданных живописно-разговорных оборотах.

И многие его ученики вольно или невольно подхватывали и повто-

ряли его любимые словечки, подражали его слогу, манере строить

фразы и играть с аллюзиями.

Одна из лучших и стилистически наиболее совершенных работ

A.B. Карельского - предисловие к изданию Рильке 1981 г. (изд-во

"Прогресс"). Классическое размеренное начало: «Среди всего проче-

го достоинство и примета подлинной поэзии, наверное, вот в чем:

в сумятице дня, в толчее забот, на бегу от одной спешности к дру-

гой человек внезапно останавливается, кругом опускается тишина,

и в притихшей памяти, без всякого видимого повода, проплывает не-

впопад: "Но в искре небесной прияли мы жизнь, нам памятно небо

родное..." Или: "Редеет облаков летучая гряда..." Или: "Дай эту

нить связать и раздвоить: ты помнишь рифмы влажное биенье?" За-

летные, случайные обрывки, и значенье иной раз "темно иль ни-

чтожно", но какую-то незримую связь они восстанавливают между

моментом и вечностью, и человек понимает, что жизнь, конечно,

пойдет дальше своим чередом, но это в ней тоже есть»1. Далее идет

нюансированное толкование поэтической философии Рильке с посто-

янными уточнениями и паузами, как будто автор нарочно спохваты-

вается и сдерживает себя, лишь бы не сказать неверное слово. Это

интонация медленного размышления, порой сомнения. Иногда явст-

венно ощутимо умолчание, особенно когда дело доходит до биогра-

фических подробностей. Стоит отметить и искусство вовремя, так-

тично вводить ассоциации и параллели, не перенапрягая контекст.

И, наконец, как индивидуальная черта стиля - естественно возника-

ющие в продолжение мысли немецкие обороты типа «Здесь, как го-

ворят немцы, "ist ein Dichter am Werke", замешан поэт»2.

1 Карельский A.B. О лирике Рильке // Rielkc R.-M. Gedichte. М., 1981. С. 5.

2 Там же. С. 32.

12

Правда, у своих учеников Альберт Викторович не слишком по-

ощрял увлечение иностранными словами и терминами, всегда наста-

ивая: "Скажите по-русски!" Наверное, ему с его безукоризненным

чувством стиля резали глаз неуклюжие выражения в тех текстах,

которые он читал как редактор или научный руководитель. Его ти-

пичнейшее замечание на полях - "Не то слово". Или при компози-

ционных сбивах - "Надо вести Вашего читателя". А вот строгий вы-

говор по поводу нестройных описательных восторгов: "Нельзя впу-

скать в исследование столь общие эмоции..." Эти ясные требования

корректности и логики мотивировались, конечно же, педагогически-

ми соображениями. Нам как бы давали понять: сначала школа, азы

ремесла, грамматика и композиция, а уж потом интеллектуальные

пируэты, если угодно. Однако постоянное и сосредоточенное проти-

водействие Альберта Викторовича "не тем" словам подразумевало,

помимо элементарного филологического профессионализма, еще

и немаловажный моральный аспект.

Языковая точность - залог ответственного и доверительного по-

нимания, и здесь мы уже вступаем в сферу этических отношений ме-

жду критиком и его "героями" или, что примерно адекватно, между

переводчиком и переводимым автором.

Для Альберта Викторовича, как это видно почти из всех его ра-

бот, изначальные жизненные и человеческие ценности в литературе

были безусловно приоритетны. Основной принцип тут можно опре-

делить как "сострадательное участие" - особого рода душевная де-

ликатность, вовсе не тождественная сентиментальной жалости. Сост-

радательное участие по отношению к автору или герою - ключ к по-

знанию и одновременно защита от тривиальных или попросту вуль-

гарных интерпретаций, "не тех" слов. Приведем для примера его па-

радоксальную и убедительную характеристику позиции Ницше в его

гимнах Заратустры: "То, что бесстрастно-судейскому взору способно

представиться апологией силы, подстрекательством к жестокости

и злу, это ведь можно постараться понять и как попытку бедного,

физически и духовно терзаемого человека выстоять перед натиском

злой силы, не поддаться слабости, противопоставить ей все, чем рас-

полагаешь, - мощь и блеск своего интеллекта, - и его пока еще дер-

жавной властью объявить ту силу нестрашной, наоборот, приятной,

принятой и тем вроде бы побежденной"3.

Разглядеть под маской Заратустры "бедного, физически и духов-

но терзаемого человека" - это не просто упражнение в сочувствии,

а программная установка: если пишешь об авторе или, тем паче, пе-

реводишь, значит предполагается участие - если не любовь или сим-

патия, то, по крайней мере, неравнодушное отношение. А за чуждых

по духу авторов лучше и ровсе не браться, коль скоро критика

Карельский A.B. Фридрих Ницше, поэт и философ // Литературная учеба. 1991.

Кн. 2. С. 187-188.

Предисловие 13

по сути - благородное заступничество и сострадательное понимание.

Не случайно Альберт Викторович практически ничего не написал

о Гете: он не любил Гете за эгоистическую замкнутость и за то, что

он в свое время оттолкнул молодого Клейста, нуждавшегося в доб-

ром слове. Не случайно из "Писем к молодому поэту" Рильке, ори-

ентирующих в целом на творческую самоуглубленность, он выбрал

для цитирования в кратком предисловии такой отрывок: "Не серди-

тесь на тех, кто отстал от Вас, и не бойтесь с их стороны угрозы...

Любите их, ибо это тоже жизнь, хоть и в чуждой Вам форме, и будь-

те терпеливы со стареющими людьми, страшащимися одиночества"4.

Возможно, тут нет ничего особо нового - вполне в традициях рус-

ской критики совестливое слово, слово-утешение, умиротворение

и моральное наставление, расширяющее сферу чувствительности

и личной ответственности. Нас ли удивить хрестоматийными фраза-

ми о литературе как учебнике или пусть даже задачнике жизни?

Но вот элементарное испытание, которое десятилетиями не выдержи-

вала советская "гуманная" критика, трактуя известную балладу

У. Вордсворта "Слабоумный мальчик" как пример странного заблу-

ждения поэта, воспевшего по ошибке "идиотизм деревенской жизни".

"Прочитав в свое время эту балладу, - пишет Альберт Викторович

в своей вступительной заметке, - я ужаснулся кричащему несоответ-

ствию между текстом и его интерпретациями..." Ужаснулся - и сде-

лал прекрасный новый перевод баллады, заодно реабилитировав

и сюжет, и героя: "Неинтересная тематика? Да неужели что-то может

быть важней и интересней, чем материнская любовь, сострадание

к ближним, готовность к самопожертвованию ради него - все, о чем

и идет речь в Вордсвортовой балладе? Не здесь ли, в сфере этих про-

стейших истин, берут свое начало все головоломные сложности люд-

ского и мирового удела?" И далее: «"Бестолков и придурковат" - так

мы можем сказать о нормальном неумном, но не об умственно боль-

ном человеке, а Вордсворт показывает мальчика именно больного,

и по отношению к нему такие эпитеты ненужно жестоки»5. Да, тру-

дноваты и порой горьки на вкус "простейшие" истины, и не грех бы-

вает лишний раз напомнить о них в наше безжалостное время.

Его сосредоточенность на моральных проблемах литературы,

идея "сострадательного участия", очевидно, объяснимы, помимо

личной индивидуальности, еще и атмосферой 60-х годов. Вернув-

шись из Берлина в 1959 г., он начал преподавать в Московском уни-

верситете и, подобно многим поэтам и ученым того времени, ощутил

возможность относительно свободно говорить о внутреннем мире

личности, о совести и о душе. Этический настрой шестидесятников,

атмосфера политической "оттепели" и временная открытость общест-

Карельский A.B. О лирике Рильке... С. 23.

Карельский A.B. Предислонис к публикации: У. Вордспорт. Слабоумный мальчик //

Иностранная литература. 1992. № 8/9. С. 232-233.

14

ва по отношению к западной культуре породили особый тип романтиз-

ма в российской жизни - вечера поэзии в Политехническом, песни

Окуджавы, феномен "стиляг", культ путешествий и презрение к ме-

щанству, спор "физиков" и "лириков"... В литературоведении этот ро-

мантизм дал плеяду прекрасных ученых-западников: Сергей Аверин-

цев, Самарий Великовский, Майя Коренева и Инна Тертерян.

В педагогической деятельности филологи-зарубежники традицион-

но имели некоторые резервы для маневра, может быть, чуть больше,

чем их коллеги руссисты. В предисловии к своей книге "От героя

к человеку" Альберт Викторович вспоминает, как он, читая курс

по западной литературе, приводил рассуждения о государственном пе-

ревороте из романа Виньи "Сен-Map": "Год за годом цитировал я пре-

жде эти слова, но никогда не ощущал такой захолонувшей тишины

в зале; ибо на этот раз цитата пришлась на октябрь 1964 года, когда

страна в онемелой растерянности пыталась осмыслить молниеносное

падение генсека Хрущева"6. Конечно, и раньше опытные преподава-

тели изыскивали способы косвенной субверсии - например, весьма

красноречив эпизод, когда в 1956 г. профессор на лекции так смачно

бранит Кафку, что у студентов немедленно возникает желание озна-

комиться с текстами "вредного" автора. Один из этих студентов, ге-

рой нашего рассказа, впоследствии перевел "Письма Милене"...

В конце 80-х Альберт Викторович пишет ряд статей, в которых

анализирует "будничную практику тоталитарной власти", механизм

господства медиократии и некомпетентности, поощряемую сверху

ксенофобию. В отличие от иных коллег-германистов, не устоявших

леред номенклатурными соблазнами почвеннической идеологии уже

в эпоху перестройки, он всегда абсолютно недвусмысленно обозна-

чал свое гражданское кредо. Применительно к современной ситуа-

ции в российском обществе наиболее четко Альберт Викторович

сформулировал свою позицию в специальной статье "О трудности

возвращения к нормальности".

В области чисто профессиональной возможность возвращения

к нормальности ему виделась в размягчении жестких и неуклюжих,

идеологически маркированных категорий традиционного литерату-

роведения. В последние годы он написал несколько интересных ра-

бот, в которых критически пересматривал ключевые понятия "ро-

мантизм", "реализм", "модернизм", нередко служившие для созда-

ния тенденциозной картины западной литературы в советском вари-

анте. Сама по себе эта картина как синтетический продукт "знания-

власти", наверняка, еще станет предметом увлекательных исследова-

ний в духе Фуко, но сейчас речь не об этом.

Альберту Викторовичу приходилось десятилетиями совместно

с коллегами вести утомительную борьбу за публикацию и перевод

Карельский A.B. От героя к человеку: Дна века западноевропейской литературы.

М, 1990. С. 8.

Предисловие 15

"подозрительных" авторов. Из года в год в Госкомиздат посылались за-

явки на полное собрание сочинений Гофмана, но неизменным фавори-

том оказывался Ремарк, и лишь в 1991 г. был напечатан первый том

Гофмана с превосходной вступительной статьей A.B. Карельского. И так

постепенно появлялись русские издания X. фон Додерера, М. Вальзера,

Г. Броха, Г. Грасса, а также основные произведения немецкоязычных

авторов в документальном и публицистическом жанрах.

Время от времени он выступал в роли составителя антологий,

двуязычных изданий и как аналитик перевода. Одна из его послед-

них показательных работ в этом жанре - подборка русских перево-

дов стихотворения "О фонтанах" Рильке, причем с присущей ему

скромностью он не включил в эту подборку собственный перевод.

В небольшом вступительном эссе дан поразительный по элегантно-

сти анализ, в центре которого - образ взмывающей и низвергающей-

ся струи, алгоритм взлета и падения в романтическом мировидении7.

Подзаголовок этой статьи "Вглубь одного стихотворения" во мно-

гом символичен для литературоведческой манеры Альберта Викторови-

ча: для него характерно именно углубление в текст, трепетно-тщатель-

ное отношение к тексту, предполагающее возможность бесконечного

диалога с автором. Он возражал против вольничания в любом вариан-

те, будь то вольный, искажающий подлинник перевод или свободная

интерпретация, искусственно "вчитанная" в текст ради красоты идеи.

Симптоматично, что, подробно разбирая "Пентесилею" Клейста

в своей последней монографии "Драма немецкого романтизма",

он подробно останавливается на авторитетных психоаналитических

и мифологических трактовках, но в итоге не принимает их: "Перед

лицом обширной западной клейстианы такого рода приходится от-

стаивать изначальную простоту"8. Исторически корректное толкова-

ние для него обладает бесспорными преимуществами, и, сколь бы со-

блазнительно эффектны ни были современные концепции, самое

ценное вырастает из глубины самого текста. "Текст интереснее на-

ших домыслов", - любил говорить он. В конечном счете этот акцент

на внутренне мотивированной и точной интерпретации связан с уже

названным принципом "сострадательного участия": корректность

толкования - это и есть по сути этическое поведение перед лицом

умершего и потому беззащитного автора...

Занимаясь тем или иным автором, Альберт Викторович обычно

делал перевод нескольких любимых вещей этого писателя. В его пе-

реводах вышли драмы Ф. Геббеля "Агнеса Бернауэр", "Гиг и его

кольцо", повесть X. фон Додерера "Последнее приключение"; цикл

"Три женщины" Р. Музиля; "На полном скаку" М. Вальзера;

"Письма Милене" Ф. Кафки; прозаические произведения 3. Ленца,

Карельский A.B. Чс;юнск по нсслсшюи // Иностранная литература. 1990. № 7.

С. 187-190.

Карельский A.B. Драма немецкого романтизма. М., 1992. С. 201.

16

Кристы Вольф, У. Пленцдорфа, Г. Броха и М. Фриша; стихотворе-

ния Й. фон Эйхендорфа, Г. Гейне, А. Ламартина, У. Вордсворта,

ф. Ницше, Р.-М. Рильке, Г. Бенна и многих других авторов.

Стиль его переводов отличался одновременно изысканностью и са-

мой что ни на есть выверенной точностью, причем это применимо не

только к стихам, но и к прозе. Вот только один фрагмент из "Послед-

него приключения" Додерера: "Говен остановился в углу маленькой

галереи и прислонился к стене, на которой в лучах солнца сверкали

разноцветные черепицы. С миниатюрных колонн свисали пышные

зонтики соцветий... Здесь был покой. Здесь мир, который мы то и де-

ло из страха и загнанности сердца оставляем без внимания, мир, ми-

мо которого он сам, Говен, проходил полный тревоги, - здесь этот

мир вступал в их жизнь отовсюду, как в дом с множеством ворот.

Здесь резвился мотылек, и он тоже, с его легкими и случайными по-

рывами, был заключен для стороннего взора в эту оболочку умиротво-

ренности и покоя"9. Воистину "атмосферная" вещь, как сказал одна-

жды о "Последнем приключении" Альберт Викторович...

В предисловии к новому собранию сочинений своего любимого

автора - Э.Т.А. Гофмана - Альберт Викторович, кажется, невзначай

написал и о себе: «Одна из самых трогательных черт Гофмана - эта

его постоянная сосредоточенность на проблеме обучения, охране-

ния - так и хочется сказать по-современному: охраны юности. Если

учесть, что "учителя-волшебники" у Гофмана в избытке наделены

его собственными характеристическими чертами, то нетрудно дога-

даться, что и все эти студенты для него - ипостаси себя прежнего.

Здесь мудрость возраста стоит лицом к лицу с неведеньем юности.

Неведенье это блаженно, а мудрость горька... Сами же гофманов-

ские волшебники и маэстро стоят лицом к лицу с реальным миром

и ничем от него не защищены...»10. Маэстро Карельский и впрямь ни-

чем не был защищен: умер внезапно, всего 57 лет от роду, и нам те-

перь остались только его книги, воспоминания друзей и ценимые им

тексты - как эти строчки из пятого сонета к Орфею Р.-М. Рильке:

Errichtet keinen Denkstein. Laßt die Rose

Nur Jedes Jahr zu seinem Gunsten Mühn...

(Надгробия не надо. Только роза

раз п год ему во слаиу пусть пиетет)

* * *

В основу данной книги лег французский раздел лекций по исто-

рии зарубежной литературы XIX в., которые A.B. Карельский деся-

тилетиями читал на филологическом факультете МГУ. Это послед-

ний вариант курса, над которым автор постоянно работал, включая

9 ДодерерХ. фон. Избранное. М., 1981. С. 536.

10 Карельский A.B. Эрнст Теодор Амадей Гофман // ГофнанЭ.Т.А. Собрание со-

чинений: В б т. М., 1991. Т. 1.С. 13-14.

Предисловие

последние месяцы жизни, переделывая и обновляя его. К счастью,

Альберт Викторович имел привычку аккуратно записывать свои лек-

ции: материалы из его архива, любезно предоставленные его семьей,

и составляют главную часть "Бесед". Кроме того, в текст включены

фрагменты из его ранее опубликованных работ по французскому ро-

мантизму (см. библиографию).

Учитывая разное время написания отдельных фрагментов, соста-

вители сочли возможным внести в них минимальные терминологиче-

ские коррективы в том же духе, в каком сам Альберт Викторович

в последние годы редактировал свои ранние работы.

Издание планируется в четырех выпусках. Первая книга посвя-

щена французской литературе первой половины XIX в. Далее пос-

ледуют выпуски по австрийской литературе и по немецкому роман-

тизму, по культуре конца XIX в.

Мы благодарим всех, кто помогал в работе над первым выпуском

"Бесед": членов семьи Альберта Викторовича - Э.Л. Рымашевскую,

A.A. Карельского, переводчицу H.H. Федорову, преподавательницу

Н. Огуречникову, а также студентов факультета теоретической

и прикладной лингвистики РГГУ Ю, Лавреневу, Ю. Соколину, В. Со-

ловову, К. Уткину, Е. Хайкину, О. Шестак.

Ольга Вайнштейн

СВОЕОБРАЗИЕ

ФРАНЦУЗСКОГО

РОМАНТИЗМА

Г

\^У воеобразие судеб романтизма во Франции заключается

прежде всего в том, что именно в стране, создавшей на рубеже

XVIII—XIX вв. общественно-исторические и духовные предпосылки

для возникновения и развития этого общеевропейского движения,

романтизм как мировоззренческая и художественная система обрел

законченные формы позже, нежели в других крупных европейских

литературах - немецкой и английской. Во всяком случае, общенаци-

ональным явлением он становится лишь в 20-е годы и только с кон-

ца их и в течение 30-х годов демонстрирует широкую палитру спе-

цифических художественных средств выражения, присущих этому

методу. Причины этого коренятся в особенностях национальной

судьбы романтизма во Франции.

Романтизм в его зрелом выражении предполагает прежде всего

идею противостояния личности объективному миру и социуму, пре-

дельно обостренную осмыслением новых, буржуазных форм общест-

венного бытия. Личность мыслится при этом как последнее прибежи-

ще духовности, как единственный возможный источник трансформа-"

ции мира (какой бы проблематичной она ни представала в иных пер-

сональных вариантах романтического мироощущения). Романтиче-

ская концепция личности как к абсолютной истине тяготеет к идеа-

лу личности гениальной, и знаком гениальности становится прежде

всего творческий дар, делающий индивида потенциально всемогу-

щим, по сути аналогом и истинным наместником Творца на земле.

Кстати, именно в силу подобного преклонения перед принципом ду-

ховности логика романтической мысли оказывается легко восприим-

чивой к религиозным системам мышления, обычно строящимся

на постулатах "царства не от мира сего" и тем самым вполне отвеча-

ющим романтическому структурному принципу "двоемирия".

Своеобразие (bvanuii3CKozo романтизма 19

Для подобного мироощущения общественная атмосфера Фран-

ции рубежа XVIII—XIX вв. создала специфические условия. Если

в самом общем, всеевропейском плане события буржуазной револю-

ции, безусловно, стимулировали - особенно на первых порах - ок-

рыляющее ощущение всесилия человека, высвобожденности индиви-

дуальной энергии, то именно во Франции, где эти события происхо-

дили, идею личной свободы с самого начала ограничивала реальная,

конкретная вовлеченность индивида в водоворот массовых движе-

ний, общественных, надличностных страстей. Сама головокружи-

тельная быстрота и бурность социально-политических перемен, за-

трагивавших и переворачивавших буквально все и вся, мало благо-

приятствовала идее суверенности и всесилия личности, и тем более

личности артистической, "не от мира сего". Поэтому в истории

французского романтизма идее всесилия личности скорее предшест-

вовала - или изначально нейтрализовала ее - мысль о власти необ-

ходимости и "судьбы" над свободной волей, о тщете индивидуаль-

ных дерзаний (Шатобриан, Сенанкур, ранний Ламартин). Эту

мысль подкрепил, между прочим, и урок наполеоновской судьбы -

путь от владычества над "полумиром" до затворничества на острове

Святой Елены.

Для понимания специфического характера эволюции француз-

ского романтизма важна и другая сторона вопроса. Романтизм как

мироощущение, противопоставляющее индивида "внешней реально-

сти и вообще мирскому" (Гегель), не случайно возник именно в эпо-

ху, открывающуюся Французской буржуазной революцией. То, что

это была революция, окрылило романтиков; то, что это была рево-

люция буржуазная, их довольно скоро насторожило. В бунте роман-

тической личности против "вообще мирского" изначально заложено

это - нередко чисто интуитивное - ощущение угрозы, исходящей

от вполне конкретных тенденций современного общественного разви-

тия. В этом смысле романтическая апология индивидуальности и ду-

ховности, какие бы частные формы она ни принимала, в конечном

счете всегда коренится в своего рода антибуржуазной утопии. Толь-

ко буржуазность при этом толкуется романтиками не только

и не столько в конкретно-историческом классовом аспекте (к этому

придут реалисты), сколько в аспекте обобщенно-духовном: как не-

кая всеобщая усредненность, нивелированность, как бездуховная

круговая порука чисто материального, "практического" интереса.

И вот отрицание толкуемой таким образом буржуазности, которое

можно считать одним из главнейших катализаторов романтического

мироощущения, в первые два десятилетия XIX в. лишь начинало ак-

тивизироваться в сознании французской интеллигенции.

Факт свершения буржуазной революции во Франции этому нис-

колько не противоречит. Напротив, сама "близость дистанции" сыгра-

ла в этом решающую роль. Наглядная динамика революционных и по-

слереволюционных перипетий не просто "не давала опомниться" - хо-

1

тя для социальной психологии и это существенно; взаимоистребле-

ние борющихся за власть партий на исходе революции, последовав-

шее торжество термидорианства - события, которые могли бы про-

лить свет на буржуазный характер всей революции, - как бы нейт-

рализовались бесчисленными свидетельствами общенационального

одушевления, индивидуального и массового самоотвержения и геро-

изма; начертанные на революционных знаменах лозунги свободы,

равенства и братства воспринимались как общечеловеческие,

а не только буржуазные; буря истории представала сокрушительной

и очистительной попеременно и одновременно, вселяла не только

трепет, но и надежду, как о том свидетельствуют штудии француз-

ских историографов и исторические размышления самих романтиков

в эпоху Реставрации.

Так и получилось, что в радикальном отрицании современности,

осознаваемой как буржуазная по сути или в тенденции, французских

романтиков опередили романтики Германии и Англии. Англичане -

как представители нации, для которой буржуазный строй уже при-

обрел классические очертания. Немцы, напротив, на опыте пресло-

вутого отечественного "филистерства", которое в эту пору если

и не вершило буржуазной революции, то все-таки уже входило,

а вернее будет сказать - вползало в буржуазную стадию своего раз-

вития, вползало медленно, без пафоса и героизма, усваивая тот са-

мый прозаический, бескрылый практицизм, к которому особенно

чувствительны были романтические натуры в своем неприятии бур-

жуазности. Для немцев сама отсталость их социального окружения

стимулировала подобное романтически обостренное и отвлеченное

отрицание буржуазности; им в эту эпоху не приходилось столь час-

то, как французам, наблюдать вспышки героизма буржуа.

Поэтому-то, если романтические утопии в Германии и в значи-

тельной мере в Англии располагались преимущественно вне совре-

менного мира, над ним или в отдалении от него - временном или

пространственном, - построения французского романтизма поверя-

лись в первую голову современностью. Даже если в нем конституи-

ровался тип личности, противопоставляющей себя обществу, речь

шла опять-таки о современном человеке в современном обществе.

Не случайно именами "детей века" прямо назывались произведения,

обозначившие собою вехи развития романтизма во Франции: "Дель-

фина", "Оберман", "Коринна", "Адольф", - и в этом ряду абсолют-

но современным воспринимался и шатобриановский Рене, хотя

"по тексту" он жил чуть ли не столетием раньше. Эта тенденция за-

метна еще и в 30-х годах ("Индиана", "Валентина", "Жак", "Стел-

ло", "Жослен", "Мардош"). Ни в немецком, ни в английском роман-

тизме не было такой представительной галереи современных героев.

Здесь романтизм, романтическое мироощущение, романтическая

позиция исследуются, так сказать, на первичном материале, в самом

зародыше - на конкретной судьбе исторической личности, сына

Своеобразие французского романтизма 21

своего века; это все, как и у немцев, - тоже в основном автопортре-

ты, но автопортреты без всяких переодеваний в античные или сред-

невековые наряды, почти без всяких стилизованных декораций -

или с самыми минимальными декорациями, как у мадам де Сталь

в "Коринне" и у Шатобриана в "Рене". И, напротив, здесь основной

принцип - обнажение современной души. Не случайно почти все эти

произведения начинаются знаменательными "исповедальными" кон-

статациями: это все исповеди сынов века.

"Итак, он условился с ними о дне, когда расскажет им не о лри-

ключениях своей жизни, так как их у него не было, но о тайных пе-

реживаниях своей души", - так начинается повесть о несчастном Ре-

не, герое Шатобриана.

"В этих письмах выразил себя человек чувства, а не действия.

Это записки, которые стороннего читателя оставят безучастным,

но могут заинтересовать родственную душу", - это говорится об

Обермане, герое Сенанкура.

"Я издам эту повесть как довольно правдивую историю несчастий

человеческого сердца", - вторит этим писателям Констан, автор ро-

мана "Адольф".

И все эти писатели выполняют свои обещания - они именно рас-

сказывают истории современных им романтических сердец, - и в ли-

рике тоже (Ламартин, Виньи).

Герой французского романтизма не только более современен,

но и как психологический тип более "обыкновенен", нежели излюб-

ленные герои английских и немецких романтиков. У немцев предпоч-

тительный интерес сосредоточен на личности художника - выража-

ясь по-гофмановски, "энтузиаста"; англичане тяготели к изображе-

нию личности бунтарской, героической, даже титанической, - во вся-

ком случае, резко приподнятой над фоном; внимание же француз-

ских романтических скорбников, особенно в первые десятилетия ве-

ка, приковано прежде всего к чисто человеческому страданию утон-

ченно-чувствительной души, обреченной ежеминутно соприкасаться

с фоном, со средой. Лишь в пору высокого романтизма - начиная

с 20-х годов - к таким героям присоединятся и гении и титаны (причем

не без влияния Гофмана и Байрона); но даже и в общей панораме фран-

цузского романтизма герои типа Сбогара у Нодье или Моисея у Виньи

выглядят скорее исключением. И показательно, что собственно поэти-

ческие натуры столь часто оказываются инонационального происхожде-

ния - от "Живописца из Зальцбурга" у Нодье и Коринны у Сталь

до Чаттертона у Виньи и героев Жорж Санд (Стенио, Консуэло, Аль-

берт фон Рудольштадт, Лукреция Флориани). Вообще вопрос о ро-

ли поэта и искусства и об их отношениях с обществом встанет во всей

своей "романтической" остроте лишь в 30-е годы.

В начале же века предромантические и романтические гении

Франции по сути даже и не допускают мысли о противоположности

искусства и общественной жизни. Вполне в духе просветительской

традиции пишут трактаты о политике, об общественной нравственно-

сти, о литературе "в отношении к общественным установлениям"

и Сталь, и Шатобриан, и Констан, и Балланш, и даже самый "не-

людимый" из них - Сенанкур. Эту свою заинтересованность злобой

дня французские романтики проносят и сквозь последующие десяти-

летия; она выступает в разных аспектах (например, в 20-е годы

французский романтизм предстанет историческим, т. е. по видимо-

сти "несовременным", но по сути останется острополитическим и ак-

туальным), меняется раскладка политических симпатий и антипатий

(характерное "полевение" романтизма в 30-е годы - Гюго, Ламар-

тин), но неизменной остается повышенная возбудимость в политиче-

ских вопросах. И в данном случае имеется в виду не только то, что,

скажем, к политике приходит "серафический" Ламартин или что по-

стоянно выступают как политические и социальные художники Гю-

го и Жорж Санд. Не менее существенно и то, как выражается иная,

так сказать антиполитическая, установка.

Она набирает силу с начала эпохи Реставрации; но еще и рань-

ше были предвестия; уже герой Шатобриана сетовал на тяготы соци-

альной жизни; Сталь в своей книге "О Германии" с явственным со-

чувствием отзывалась о преимуществах, даваемых немцам их "част-

ным" характером жизни, и ее опубликованные посмертно "Размыш-

ления о главнейших событиях Французской революции" (1818) со-

здают соответствующий идейный фон для такого сочувствия. А за-

тем статус человека как zoon politicon становится трагической проб-

лемой творчества Виньи - от "Сен-Мара" и "Стелло" до повестей

цикла "Неволя и величие солдата". В 30-е годы, в связи с обостре-

нием романтической антибуржуазности, до предела накаляется и от-

ношение к политике. Если Гюго и Жорж Санд в борьбе с буржуаз-

ностью начинают искать новые демократические и революционные

пути преобразования общественных порядков, то другие романтики

здесь-то и провозглашают лозунг полной несовместимости искусства

и духовности с политикой.

Но с каким боевым, поистине агрессивным, менее всего отрешен-

ным и "потусторонним" пылом этот лозунг провозглашается! В "апо-

литичности" французских романтиков 30-х годов таится не эстетская

холодность, а жар обманутой души, романтически поспешное разо-

чарование в недавних кумирах; не с чужой, а с собственной верой

в социальную миссию поэта они воюют в приступе отчаяния, граж-

данственного в своей основе или, во всяком случае, страстно анти-

буржуазного, - ярчайший пример тому Мюссе. Во всем француз-

ском романтизме существует прочная диалектическая взаимосвязь

между полюсами искусства социального и искусства "чистого".

Без учета всего этого невозможно в полной мере осознать логику

принципа "чистого искусства" во Франции, его последующее разви-

тие и его диалектику в творчестве и эстетических суждениях Бодле-

ра, Леконта де Лиля, Флобера; даже радикальный и внешне безмя-

Своеобразае французского романтизма 23

тежный эстетизм зрелого Готье непонятен без "Раздела добычи" Бар-

бье и "Лоренцаччо" Мюссе, ибо и он психологически подготовлен

тем гражданским отчаянием, которое столь ярко выразилось в ука-

занных произведениях. Еще свидетельство тому - дух дружбы, со-

лидарности, который объединял большинство французских романти-

ков, при всем различии убеждений, как объединял он, заметим кста-

ти, и романтиков с реалистами.

В свете всего этого глубокий смысл обретает тесная связь фран-

цузского романтизма с другими идейно-художественными система-

ми - классицизмом, Просвещением, реализмом, если учесть, что то

были системы рационалистического, объективного склада. Их "сило-

вое поле" было во Франции столь же влиятельно, сколь сильна бы-

ла в Германии притягательность идеалистических философских сис-

тем. Большая посюсторонность и политизированность французского

романтизма получает здесь дополнительное обоснование. Ведь

не случайно, конечно, авторитет классицистической традиции был

окончательно поколеблен лишь к концу 20-х годов, когда в Герма-

нии и Англии романтизм уже перешел за свой зенит. Но даже и то-

гда излучение "классического века" во Франции не прекратилось.

Романтики ниспровергли тиранию "правил" и табу, перестали быть

данниками давно состарившегося "хорошего вкуса" - однако дух

и пафос творений великих писателей XVIII в. не только остается для

них священным национальным достоянием, но и легко обнаружива-

ется в творчестве многих из них, начиная от Шатобриана и кончая

Виньи, Ламартином, Гюго. Он живет в торжественной и страстной

элоквенции, в приверженности гражданственной идее, в пристрастии

к поэтике антитез, к конфликтам чувства и долга; даже в самой ме-

тафорике романтического стиля маячат явственные тени столь беспо-

воротно, казалось бы, скомпрометированных и самими же романти-

ками осмеянных перифраз.

Весьма восприимчивым оказался французский романтизм и к про-

светительскому складу мышления. Публицистическая активность зачи-

нателей романтизма в эпоху Первой республики и Империи прямо

продолжает эту традицию, и здесь нагляден пример не только Сталь,

но и Шатобриана: как бы ни ополчался тот начиная с "Опыта о ре-

волюциях" на принципы просветителей, сам стиль мышления (как,

скажем попутно, и у Де Местра) обнаруживает солидную выучку

у "философов". В 30-40-е годы традиция просветительского дидак-

тизма (уже не только в формально-логическом, но и в идейно-содер-

жательном смысле) продолжится у Жорж Санд, Гюго, Сю.

Наконец, реализм, становящийся с начала 30-х годов могучим

компонентом литературной и духовной жизни Франции, также

заметно воздействует на дальнейшее развитие многих романтиков,

в частности зрелого Мюссе, Жорж Санд и Гюго.

Все эти факторы обуславливают постоянную тенденцию к "посю-

сторонности" у французского романтизма и, напротив, замедляют

24

развитие в нем черт фантастического, ирреального. Фантастика появ-

ляется у французов только начиная с 20-х годов (повести Нодье и Го-

тье); помимо того, что генетически она почти всегда возводима к не-

мецким и английским моделям, она вообще существует все-таки на пе-

риферии французского романтизма и к тому же часто нейтрализуется

рациональным объяснением ("Инее де Лас Сьеррас" Нодье), либо от-

четливой иронической стилизацией ("Тысяча вторая ночь" Готье),

либо тем и другим одновременно ("Любовь и чернокнижие" Нодье).

Более органична во французском романтизме линия мифологиче-

ская, непосредственно связанная с религиозной символикой. Аполо-

гетом христианства с самого начала выступает Шатобриан, религия

играет существенную роль в поэзии Ламартина, особенно в 20-е го-

ды. Но нейтрализующие или даже противодействующие - "заземля-

ющие" - силы сильны и здесь: религиозность Шатобриана оказыва-

ется на самом деле весьма далекой от отрешенности, во всяком слу-

чае используется им для целей внерелигиозных - либо эстетических,

либо политических; она предстает как образная форма для философ-

ской и общественно-политической символики в "Моисее" и "Элоа"

Виньи, "Жослене" и "Падении ангела" Ламартина. И как показа-

тельно, что к моменту зрелости французского романтизма в 30-е го-

ды религиозный принцип начинает тяготеть к демократическим со-

циальным доктринам, как бы возвращаясь к истокам христианской

религии, к той ранней ее поре, когда она оставалась религией гони-

мых и угнетенных; свидетельство тому - и деятельность Ламенне,

и роль, отводимая религии у сенсимонистов, и трактовка христиан-

ских мотивов в творчестве Ламартина, Гюго, Жорж Санд. Спириту-

ализм и мистицизм в наиболее чистой, "потусторонней", сугубо "ду-

ховной" форме представлен во французском романтизме лишь

на позднем этапе его развития - в творчестве Нерваля. Но и спири-

туализм Нерваля демонстративно космополитичен, далек от христи-

анской ортодоксии; к тому же, как и в случае с логикой принципа

"чистого искусства", он коренится в предельно обостренной роман-

тической антибуржуазности.

Обратимся теперь к истокам французского романтизма и просле-

дим вызревание романтических идей и художественных форм в пе-

риод Первой республики и Империи. Конец XVIII - начало XIX в. -

это период, когда, осмысляя эпохальные исторические события

и роль литературы в новых, созданных ими условиях, писатели

Франции взвешивают многие из тех идей, которые несколько позже

лягут в основу романтического мироощущения. Просветительское

и отчасти классицистическое миросозерцание остается еще базой

этой литературы, хотя оно уже поверяется новыми художественно-

эстетическими и философскими идеями, в тенденции ведущими к по-

следовательному романтизму.

При этом из просветительской традиции берется прежде всего

сентименталистско-руссоистский идейный комплекс. Почти все зна-

Своеобразие французского романтизма 25

чительные писатели новой эпохи начинают с осмысления принципа

чувства и "страсти": это и "Письма о сочинениях и характере Руссо"

Сталь (1788), и трактаты Сталь ("О влиянии страстей на счастье от-

дельных лиц и целых народов", 1796), Сенанкура ("Мечтания о есте-

ственной природе человека", 1799), Балланша ("О чувстве, рассмо-

тренном в отношении к литературе и искусству", 1801), и раздел

"О смутности страстей" в "Гении христианства" (1802) Шатобриана.

Но принцип чувства конституируется теперь не просто как необхо-

димое диалектическое дополнение к принципу разума, а как главная

основа и ценность человеческого существования. Понятие чувства

все более романтизируется, превращаясь из психологического в он-

тологическое и эстетическое. Само тяготение к чувствам "смутным",

зыбким, возведение меланхолии в способ существования свидетель-

ствуют об этой универсализации принципа тем более, что меланхо-

лия, чувствительность неразрывно связываются с художественной

способностью, как это особенно видно у Балланша и Шатобриана

и явственно обнаружится в последующих произведениях Сталь.

Подобная трактовка чувства неизбежно подводит к пересмотру

всей рационалистической основы просветительского мировоззрения.

Степень решительности этого пересмотра различна: резкое отрица-

ние "века речистой буржуазии" у Шатобриана, продиктованное пре-

жде всего его чисто классовой антипатией к революции и к просве-

тительству как ее философии; меланхолическое разочарование

у Балланша и Сенанкура, отчасти унаследованное от сентиментали-

стской традиции, а отчасти коренящееся уже в остром - по сути ро-

мантическом - ощущении несоответствия просветительского идеала

новому веку; попытка удержать и в этих условиях просветительский

пафос прогресса - с поправкой на "чувство" и "страсть" - у Сталь.

Мадам de Сталь

(1766-1817)

• U -Z-ожет быть, именно потому, что романтическое мироощу-

щение базируется прежде всего на чувстве, а тут женщины более все-

го в своей стихии, мадам де Сталь удалось, отрешившись от всякой ме-

тафизики чувства и от его излишней рационализации, очертить весьма

конкретные проблемы, которые ставил перед литературой и обществом

новый век. На первый взгляд - и на этом часто играли просвещенные

современники-мужчины, то добродушно, то иронически подсмеиваясь

над этой воительницей, - может показаться, что мадам де Сталь упро-

щает проблему, сводит ее к вопросам любви, семьи, брака, эмансипа-

ции и т. д. Действительно, в произведениях мадам де Сталь очень мно-

го личного, женского; хотя она и хочет казаться философом, философ-

ской мысли Европы она, конечно, не обогатила, и самые глубокие ее

рассуждения на поверку оказываются усвоенными то от французской

просветительской традиции, то от немцев. Но, повторяю, она очень

тонко уловила многие общественные потребности эпохи, затронула ее

насущные проблемы. А что касается проблем семьи и брака, то и они

были в то время не только чисто женским делом - как известно, Бо-

нальд тоже трудился над проблемой развода!

Эстетические взгляды Сталь были впервые систематизированы

в трактате "О литературе, рассмотренной в отношении к обществен-

ным установлениям" (1800). Исходя из мысли об обусловленности

литературы эпохой, т. е. утверждая исторический подход к литера-

туре, Сталь с самого начала вступает в противоречие с канонизиру-

ющим принципом, к которому, особенно во Франции, тяготела клас-

сицистическая традиция, видевшая в античном искусстве надвремен-

ной образец гармонии, красоты, меры и вкуса, а в литературе фран-

цузского классицизма - наивысший возможный предел воссоздания

этих качеств в условиях нового времени.

Мадам де Сталь 27

Сталь критически пересматривает такое представление. Прогресс

искусства не остановился, не застыл на достижениях "золотого века"

или века Просвещения. Всякий этап его развития привносит нечто но-

вое, неповторимое в общую художественную сокровищницу. В частно-

сти, неоправданным было сложившееся в рационалистические эпохи

высокомерное отношение к искусству средневековья, формировавше-

муся на основе не античных, а христианских идеалов; оно не было по-

рождением варварства и суеверия, а тоже воплощало в себе определен-

ный исторический склад мышления, причем основанный не в послед-

нюю очередь на народных обычаях и верованиях. Так складывается

у Сталь идея национальной самобытности литературы. Однако эта

идея важна для Сталь не столько сама по себе, не как идея принципи-

альной равноценности литератур, а как средство для утверждения

вполне определенной тенденции литературного развития.

На базе искусства, сложившегося в послеантичную, средневековую

эпоху под знаком прежде всего христианства, развивалось, говорит

Сталь, искусство "северных" народов - Англии, Германии, - и оно

имеет свои неоспоримые достоинства. Ему свойственна особенная ду-

ховность, повышенный интерес к внутреннему миру человека и нрав-

ственным проблемам, более обостренное ощущение природы. Чувство

неудовлетворенности судьбой, порыв души за земные пределы - вот

источники особого совершенства этой литературы, гораздо более со-

звучной человеку нового времени. Этим объясняется огромный успех

и меланхолической "оссиановской" поэзии, и "вертеровской" темы.

Все эти идеи, образующие фундамент для историко-литератур-

ных и эстетических представлений романтизма во Франции, получи-

ли окончательное оформление в книге Сталь "О Германии" (1813),

где она не только дает широкую панораму немецкой общественной

и духовной жизни, но и обосновывает преимущества и права нового

искусства, которое Сталь здесь впервые, идя вслед за немцами, на-

зывает романтическим. Сопоставление литературы "южной" и "се-

верной" более прямо осуществляется здесь как противопоставление

литературы "классической" и "романтической".

Литературе французской, "классической" Сталь ставит в упрек, что

она живет "пересаженными" (transplantees) идеями, заимствованными

у древних, что она "ни в коей мере не национальна" и потому доступ-

на лишь для "образованных умов", но не для широкой народной пуб-

лики. Романтическая же литература выросла на национальной почве,

"из наших верований и установлений". Для классиков литература -

прежде всего техника и "профессия"; для романтиков - "религиозный

гимн души". Сталь утверждает приоритет вдохновения над подражани-

ем, "гения" над "вкусом", страстного порыва духа - над "правилом".

К прославлявшемуся в трактате "О литературе" принципу мелан-

холии здесь добавляется понятие "энтузиазм" как "ощущение Бога

в себе". Как там меланхолия противопоставлялась "довольству по-,

средственных душ", так и здесь энтузиазм, предполагающий самопо-

жертвование и беззаветное служение духу, противопоставляется

"эгоистическому разуму, ценящему лишь здоровье, деньги и силу".

28

Знаменательно то, как Сталь, оставаясь верной своей мысли о за-

висимости литературы от "общественных установлений", объясняет

расцвет романтического искусства именно в Германии. Немцы, гово-

рит она, в сравнении с французами менее заняты общественной жиз-

нью и оттого духовно более независимы; сама раздробленность Гер-

мании порождает склад ума "частный", интроспективный, филосо-

фический. Этой теории "частного" человека как натуры, наиболее

подверженной романтизму, суждено было вскоре сыграть немалую

роль в идеологических построениях французского романтизма.

В собственно художественном своем творчестве Сталь, однако,

не столь радикально романтична: в ее романах "Дельфина" (1802)

и "Коринна, или Италия" (1807) романтические идеи и мотивы

прочно сплавлены с просветительскими и сентименталистскнмн.

Главные героини предстают как чувствительные и пылкие натуры

вообще, и уж если они порождены веком, то скорее духовной атмо-

сферой последней трети XVIII в.

Но в то же время они отчетливо являют и движение к романти-

ческой характерологии. Обеими героинями глубина чувства осозна-

ется как благословение и проклятие одновременно; "энтузиазм" да-

ет им бесценное ощущение полноты и достоинства бытия, но он же

делает их легко уязвимыми для тягот быта с его социальными и мо-

ральными условностями. Представление о страсти как не только ис-

точнике всех возвышенных деяний, но и залоге несчастий самой

страждущей души развивалось Сталь уже в трактате "О влиянии

страстей". Эта мысль вообще весьма характерна для психологиче-

ских представлений романтизма; но в романтической системе страсть

рассматривается в значительной степени сама по себе, более изоли-

рованно от "общественных установлений"; а у Сталь эти последние

играют определяющую роль. Особенно это заметно в романе "Дель-

фина", героиня которого - прежде всего жертва окостенелой нравст-

венной догматики, бездушия и лицемерия светского общества.

В "Коринне" этот - по сути столь же просветительский, сколь

и романтический - пафос сохраняется, но сам образ героини полу-

чает новое измерение благодаря тому, что она теперь не просто глу-

боко чувствующая женщина, но еще и человек искусства, талантли-

вая поэтесса-импровизатор; эта "отмеченность" усугубляет ее одино-

чество в мире общественных условностей.

Сталь предваряет здесь одну из магистральных тем романтиче-

ской литературы - тему несовместимости художника и общества.

Отчасти эта тема до нее была затронута в ранней повести Шарля

Нодье "Живописец из Зальцбурга" (1803). Но в повести Нодье, яв-

но подражающей гётевскому "Вертеру", профессиональная причаст-

ность к миру искусства не столь существенно определяет судьбу ге-

роя, как в жизненной истории Коринны. Во всяком случае, тема ро-

мантической "отмеченности" художника в полную силу зазвучит

во французской литературе лишь с 30-х годов.

Ф.Р. Шатобриан

(1768-1848)

Х_х ще более явственно приметы романтизма как новой по-

этической системы проступают в творчестве Франсуа Рене де Шато-

бриана, причем здесь они вырастают на несколько иной основе, не-

жели у Сталь. Шатобриан, как и Сталь, многим обязан сентимента-

лизму, а в более позднем его творчестве активизируются классици-

стические черты. Зато собственно просветительской традиции и свя-

занной с ней буржуазно-революционной идеологии Шатобриан, ари-

стократ по происхождению и убеждению, глубоко враждебен;

он с самого начала прочно выбрал себе роль ревностного защитника

реставрационно-монархического принципа и христианской религии.

Но не в последнюю очередь именно это резкое неприятие после-

революционной современности стимулировало в творчестве Шато-

бриана романтические черты. И здесь следует искать объяснение

специфического противоречия между консерватизмом политической

деятельности Шатобриана как публициста и дипломата и новаторст-

вом его художественных устремлений. В обеих своих ипостасях Ша-

тобриан вдохновлялся в конечном счете решительной оппозицией

буржуазному веку и строю; но если в его роялистских политических

программах критика буржуазного века сплошь и рядом оказывалась

критикой справа, то в художественном творчестве его, демонстратив-

но отдаленном от политической злобы дня, эта антибуржуазность

выливалась в формы столь обобщенно-духовные, что они оказыва-

лись вполне созвучными романтическим идеям неудовлетворенности

веком, "мировой скорби", двоемирия и возвышенно-абстрактного

символического утопизма.

Это, в свою очередь, бросает особый свет и на политическую по-

зицию Шатобриана, на его упорную приверженность идеалам про-

шлого. Дело в том, что его "позитивная программа" была столь ро-

Ф.Р. Шатобриан 31

мантически максималистична, его неудовлетворенность современно-

стью столь всеобъемлюща и абсолютна, что он в конце концов ока-

зывался не в ладах с любой конкретной формой государственного

правления, даже если она вроде бы и отвечала самым заветным его

идеологическим представлениям. Это необходимо учитывать, когда

речь заходит о его политической и дипломатической активности как

"рыцаря Реставрации". Многие современники и потомки именно

на этом основании считали его отшельнические настроения лицемери-

ем. Но, сколько бы ни было в шатобриановском скорбничестве рисов-

ки, фактом остается то, что "не ко двору" он каждый раз оказывался

в самом прямом смысле слова: у Наполеона и у руководителей после-

дующих монархических кабинетов. Получалось так, что христианство

и роялизм Шатобриана, сколь бы истово они ни провозглашались

в теории, практикам этих принципов оказывались ни к чему. Шатобри-

ану-политику мешал Шатобриан-романтик: это еще один своеобразный

вариант столь характерного для романтизма напряженного противо-

речия между максималистской утопией и реальной жизнью.

Между тем в истории французской литературы Шатобриан

остался в первую очередь как автор трактата "Гений христианства"

и повестей "Атала" и "Рене". Публикация повести "Атала" в 1801 г.

стала настоящей литературной сенсацией. Огромное впечатление,

произведенное повестью, объяснялось целым рядом причин. Впос-

ледствии, в своих мемуарах "Замогильные записки" Шатобриан сам

отметил ее новизну "среди литературы Империи, среди классической

школы, этой подновленной, подкрашенной старухи, один вид кото-

рой наводил скуку".

Действительно, повесть выделяется прежде всего резкой необыч-

ностью стиля: стиль этот отличается бурностью чувств, причем

чувств противоречивых, непрерывно друг друга сменяющих; роман-

тические эмоции изображаются на фоне чрезвычайно эффектных,

экзотических, тоже преимущественно бурных картин девственной

американской природы - картин, в которых подлинный "местный

колорит" дополняется романтико-фантастическими преувеличения-

ми. Все это составляло достаточно резкий контраст с рационалисти-

ческой прозой французского Просвещения. Шатобриан явно бил

на чувства своих читателей, постоянно их подстегивал, возбуждал.

Но и не только в этом была причина эффекта, произведенного

повестью. "Атала" как будто удовлетворяла и чисто познавательным

интересам французских читателей, раскрывая перед ними новый, не-

изведанный дотоле мир американских индейцев, их склада души,

их образа мыслей и верований. Правда, шатобриановские индейцы

весьма сильно смахивали на просвещенных и разочарованных фран-

цузов начала XIX в., но на это тогда не обратили особого внимания.

И, наконец, повесть оказалась весьма притягательной и с точки

зрения ее идейной проблематики. Этот вопрос заслуживает особого

внимания.

32

С одной стороны, повесть, ставя в центр внимания христианско-

католическую мораль, уже тем одним, что называется, "попадала

в струю", импонировала настроениям, которые, как мы уже видели,

все более распространялись среди весьма широких слоев француз-

ского общества. Но особый интерес - и пикантность, что ли, - этой

проблематике придавало то обстоятельство, что Шатобриан не про-

сто утверждал правоту и спасительность христианства, но и соеди-

нял принцип следования до конца заветам христианской морали

с жизненной трагедией. Ведь все-таки причина несчастья и смерти

Атала - тоже религиозная догма! Понимаете, в чем "хитрость" Ша-

тобриана, - в его повести католичество прежде, чем принести спасе-

ние, приносит смерть человеку! Проблема приобретает странную

и весьма характерную для Шатобриана-художника двусмыслен-

ность. В этом странном сюжете, который предложил французской

публике Шатобриан, читатель при желании мог вычитать прямо про-

тивоположные вещи: он мог поверить предсмертным словам Атала

о том, что лишь религия дарует человеку успокоение, но он мог

и усомниться в том, многого ли стоит такое спасение, если оно куп-

лено ценой жизненной трагедии и смерти! То есть объективно по-

весть в не меньшей мере свидетельствовала и против христианской

религии! Ведь что бы ни стояло в конце повести, но в середине-то

ее рассказывается о противоестественном обете, который искалечил

жизнь ни в чем не повинной Атала.

Так что, как видите, Шатобриан, выступая под знаменем и фан-

фарой католицизма, резервирует для себя и немалые тылы к отсту-

плению. Страсть оказывается разрушительной, подлежащей обузда-

нию, но она изображается и с явным сочувствием, с явным сердеч-

ным участием, она живописуется всеми доступными автору романти-

ческими средствами. "Вера торжествовала над любовью, молодостью

и смертью", - говорит Шатобриан в конце повести; но здесь же

он говорит и об "опасности невежества и религиозного энтузиазма".

Этот "религиозный энтузиазм" Атала, может быть, и мог убедить ка-

кого-нибудь сухого аскета и догматика католицизма, но вряд ли спо-

собен был убедить человека чувствующего, страстного! Вот и полу-

чалось, что ортодоксально-католическая концовка повести отдавала

чисто рационалистическим расчетом, а сама повесть рассказывает

о том, как религиозная идея искалечила человеческую жизнь. Шато-

бриан проявил здесь - при всей кажущейся страстности и необуздан-

ности - поистине поразительную тактическую расчетливость, играя

на чувствах и той, и другой стороны, действуя и на правоверных ка-

толиков, и на тех, кто еще был обуреваем сомнениями и страстями.

Повесть "Атала" была издана как "первая проба для чтения"

из подготавливаемого Шатобрианом трактата "Гений христианства"

(или "Дух христианства" - "Le Genie du Christianisme"). К момен-

ту выхода самого трактата (в 1804 г.) публика была уже достаточно

заинтригована. "Атала", как я говорил, произвела большое впечат-

ление, издатели исподволь продолжали создавать рекламу для трак-

тата, который вот-вот должен был выйти. Его ждали с нетерпением

и интересом. Все знали, что этот уже модный и многообещающий ав-

тор приготовил трактат, в котором докажет благотворность христи-

анства для всей истории человеческого общества, для его морали,

для его понятий о свободе, для искусства.

Особый интерес публики вызывала история религиозного обраще-

ния автора трактата. Все знали, что в молодости он отдал дань модно-

му тогда "вольтерьянству", а затем сменил вольнодумные взгляды

на самую радикальную религиозность, причем резко заостренную про-

тив "века философов". Сам он объяснил это обращение чисто биогра-

фическим обстоятельством: получив известие о смерти матери, он "за-

плакал - и уверовал". Эта, ставшая знаменитой, фраза имела, конечно,

и символический смысл: она должна была придать шатобриановско-

му обращению характер откровения и озарения. Между тем трактов-

ка религии в художественном творчестве Шатобриана, как мы виде-

ли, отнюдь не являет нам образ просветленного и умиротворенного

неофита. Скорее тут обнажается еще одна вполне возможная при-

чинно-следственная связь в той знаменитой фразе: Шатобриан уве-

ровал, потому что заплакал; его обращение - результат глубочайшей

растерянности и неукорененности во враждебном мире.

История романтизма знает немало примеров атеизма с отчаяния;

богоборчество - один из существенных элементов (точнее - этапов)

этого мироощущения; Шатобриан демонстрирует, по видимости,

противоположный вариант - религиозную экзальтацию с отчаяния;

но по сути методика здесь одна - попытка испробовать крайний, бес-

примесно чистый принцип; попытка эта максималистична, утопична

и потому принципиально романтична.

Для понимания истинного смысла религиозной утопии Шатобри-

ана важно осознать ее исходные посылки, присмотреться к тому "на-

личному" образу человека, которому в художественном мире Шато-

бриана еще только предстоит "чудо" обращения. Это один из самых

ранних героев Шатобриана, Рене, в одноименной повести (1802)

и в эпопее "Начезы", написанной в основном в последние годы

XVIII в., но опубликованной полностью лишь в 1826 г.

В повести "Рене", хотя она и является по времени действия вро-

де бы "исторической", Шатобриан создает один из первых портре-

тов "сыновей века" - образ разочарованного, меланхолического юно-

ши - своего современника (то, что было еще весьма слабо в образе

Шактаса). Вслед за Рене на страницы европейских романов и поэм

выйдут десятки его духовных родственников - Оберман, Адольф,

Октав во Франции, Чайльд Гарольд, Гяур и Лара в Англии, Печо-

рин и Онегин в России. Пожалуй, только немцы опередили Шато-

бриана (от Вертера к Вильяму Ловеллю, Годви, Юлию - это все

до французов!). Анализируя впоследствии это явление, Георг Бран-

дес очень метко скажет: "Меланхолия стала тогда настоящей зара-

Ф. Р. Шатобриан 35

зой, распространявшейся от одного народа к другому и похожей

на те религиозные болезненные формы, которые в средние века так

часто проявлялись в Европе".

Для самых первых деклараций европейского романтического ге-

роя-меланхолика характерно прежде всего чувство глубокой внутрен-

ней неуверенности: он неудовлетворен всем вообще, жизнью как тако-

вой, а не какими-то конкретными ее сторонами; он бунтует, но не зна-

ет, против чего. Просто против общества, против времени, против

жизни. Наш Пушкин, глядя на все это несколько позже и более кри-

тическим, трезвым взглядом, даст этой психологической ситуации пре-

дельно точную, лаконичную и одновременно емкую характеристику,

когда назовет это "озлобленным умом, кипящем в действии пустом".

Именно это "кипение в действии пустом" и обусловит самые па-

радоксальные зигзаги в судьбе романтического героя Европы нача-

ла XIX в. - если пока рассматривать его как некоего "коллективно-

го" героя, как общеевропейский тип. И повсюду эти парадоксы бу-

дут возникать из весьма неясного отношения романтического героя

к нравственности. Сфера нравственности ведь всегда предполагает

не только субъект, но и объект этой нравственности; понятие "нрав-

ственность" имеет смысл только в соотношении данного индивида

с другими людьми; человек не только получает оценку "нравствен-

ный" и "безнравственный" от других людей, но он и может проявить

свою нравственность только вовне, по отношению к этим другим.

Но романтический индивид как раз все вне себя отрицает, он - сам

себе закон. И потому он то может возвыситься до вершин самопо-

жертвования, то может удариться в самый крайний индивидуализм

и эгоизм. Помните, как мучился Гёльдерлин этой дилеммой, когда

обнаружил, что любить все человечество - этого еще мало, это еще

не означает, что тебе ответит братской любовью вот этот реальный

человек, твой сосед, твой ближний.

Вот один из таких парадоксов романтической судьбы, романтиче-

ского культа личности и зафиксирован в шатобриановском Рене. Пе-

ред нами человек глубоко несчастный, пользующийся безусловной

симпатией автора (к тому же это образ во многом автобиографиче-

ский) и с достаточным основанием претендующий на симпатии чита-

теля. Ему суждены благие порывы. Но он чувствует себя неумест-

ным в окружающих его обстоятельствах, чужим, "лишним", как ска-

жет потом русская литература. Рене говорит об этом, правда только

вскользь, но достаточно определенно. Рассказывая о своей попытке

найти утешение в обществе других людей, он говорит и о крушении

этой попытки: "От меня не требовали ни возвышенных речей,

ни глубокого чувства. Я занимался только тем, что суживал свою

жизнь, чтобы снизить ее до уровня общества". Разумеется, в таких

условиях лишь естественно, что человек отворачивается от общест-

ва, если условия и цели существования в нем - сужение своей жиз-

ни, необходимость пожертвовать глубокими чувствами.

Но вот, отвернувшись от общества, бежав от него в девственные

леса Америки, Рене оказывается наедине с собой, казалось бы, в са-

мом приятном обществе. Но с ужасом обнаруживает, что и здесь

он не находит покоя, желанного удовлетворения. Он изливает нам

свои жалобы, и нужно быть совершенно бездушным человеком, что-

бы Рене не пожалеть: "Мне надоело постоянное возвращение одних

и тех же сцен и мыслей. Я принялся исследовать свое сердце, доп-

рашивать себя, чего я желаю. Я сам не знаю этого... Вскоре мое

сердце перестало давать пищу моей мысли, и я замечал свое сущест-

вование только по чувству глубокой тоски..." Перед нами - нескон-

чаемая жалоба, метания. И если даже сейчас они производят впечат-

ление, то подумайте, с каким сочувствием это должно было воспри-

ниматься в ту эпоху - в свете той ее характеристики, которую я пе-

ред этим кратко набросал. Шатобриан здесь поистине играл на са-

мых больных, самых чувствительных струнах души современного

ему человека. Все были неудовлетворены, все были недовольны,

и всем было приятно увидеть, что это - общий удел.

Но вот прошли годы, и историки литературы, люди новых эпох,

обратившись к этим жалобам, начали более трезво прислушиваться

не только к общему тону исповедей, но и к тем их местам, где жа-

лобщики как бы проговаривались.

"Вы, исчерпавшие все жизненные силы, - обращается Рене к сво-

им слушателям (Шактасу и отцу Суэлю), - что вы думаете о юноше

без сил и без добродетели, который в себе самом находит тревогу

и может пожаловаться лишь ца горе, которое он сам себе причиняет?"

"Меня обвиняют в том, что я непостоянен.., что я представляю

собой жертву собственного воображения.., меня обвиняют в том, что

я вечно забираю выше цели, которую могу достичь..."

Рене пренебрежительно говорит об этих обвинениях, будучи

твердо уверенным в том, что они неглубоки и все его тут же поймут.

Он не боится сам говорить о них, потому что смело рассчитывает

на поддержку аудитории. И в общем так оно и было. Но, повторяю,

люди последующих эпох прислушивались к этим обвинениям внима-

тельнее.

Исследователи обратили внимание и на не менее любопытное про-

должение истории Рене в последующей повести Шатобриана - он объ-

единил потом истории Атала и Рене в эпопее из жизни индейцев "На-

чезы". В частности, Шатобриан расскажет там, как Рене взял себе

в жены индианку Селюту, полюбившую его: "Он пробовал осущест-

вить свои старые мечты... Он уводил ее в глубины леса и старался

усилить впечатление своей независимости, меняя одно уединенное ме-

стопребывание на другое; но, прижимая к груди свою молодую жену

на дне глубокой пропасти или поднявшись с нею на вершину покры-

тых облаками гор, он не ощущал того наслаждения, на которое наде-

ялся. Пустота, образовавшаяся в глубине души его, не могла запол-

ниться... Страсти исходили из него, но не могли проникнуть в него..."

Ф.Р. Шатобриан

По этому поводу Брандес задался логичным вопросом: "Не страш-

ны ли эти опыты, производимые им над своей молодой невестой, это

его стремление с помощью пряных особенностей природы придать

ее любви большую привлекательность для него?"

А потом, расставшись с Селютой после неудачи этих опытов, Ре-

не пишет прощальное письмо, в котором, советуя ей найти более спо-

койного супруга, в то же время не прочь ей и пригрозить: "Не ду-

май, что тебе удастся безнаказанно принимать ласки другого мужа;

не обольщайся надеждой, что его слабые объятия изгонят из твоей

памяти объятия Рене".

Вы чувствуете, что перед нами за фигурой этого нового рыцаря

печального образа проступают несколько иные, далеко не безогово-

рочно рыцарственные контуры? В глубинах этой столь несчастной

души затаилось много иных обид, о которых и сам Рене, и его тво-

рец именно лишь проговариваются! Перед нами - человек, питаю-

щий о себе самом необычайно высокое мнение, человек, обнаружи-

вающий нередко органическое равнодушие к страданиям других лю-

дей. Он - натура особая, избранная, и прежде всего именно поэто-

му он страдает. Он не только страдает, но и в достаточной степени

гордится и рисуется своим страданием. Такое страдание - удел

не каждого, оно - удел лишь гения, человека необыкновенного.

Не случайно Рене, путешествуя по Греции и Риму, с особым сердеч-

ным участием рассказывает о своих размышлениях над бренностью

и преходящестью земной славы и земного величия. Он будто бы го-

ворит о тщете всякого величия - но это то самое унижение, которое

паче гордости. Рене скорбит о невозможности счастья - но счастье

мыслится им прежде всего как собственное величие, превосходство

над другими людьми. Нет этого - тогда и жизнь не нужна. Сама его

скорбь - не столько от общей неустроенности мира, а от того, что

мир не призывает его, Рене, его, Шатобриана. Это скорбь, патентом

на которую владеет лишь исключительная личность.

В несложной сюжетной канве повести есть один весьма необыч-

ный и странный момент. Чаша страданий Рене переполнилась, когда

он узнал, что его сестра Амели - единственный человек, к которому

он был привязан душой, - любила его не сестринской страстью. Са-

ма Амели, осознав это, постригается в монахини. Это - вариант об-

ращения Атала, и это - шатобриановская дань католицизму. Но, как

и в случае Атала, этот демонстративный жест христианского смире-

ния оказывается тоже весьма двусмысленным. Ортодоксальные ка-

толики остались очень недовольны Шатобрианом - он осложнил ре-

лигиозную идею слишком уж пикантным, щекочущим нервы обстоя-

тельством. Но, зная теперь немного Шатобриана, мы примерно мо-

жем понять и этот его ход. С одной стороны, страсть Амели, безус-

ловно, еще более подчеркивает исключительность его ситуации.

Одиночество, единственность Рене настолько абсолютны, что даже

любовь к женщине - эта как бы первичная, минимальная форма вы-

38

хода за рамки самого себя, своей собственной личности к чужому,

другому человеку, даже это ему заказано, для него невозможно!

Призрак инцеста, кровосмешения - это как бы материализующийся

символ рокового, заклятого, порочного круга одиночества. С другой

стороны, к религиозному обращению героиню вынуждает поистине

крайняя ситуация! Реверанс в сторону католицизма оказывается

в не меньшей степени и данью весьма вольнодумному, вольному от-

ношению к религии! Да и сам Рене так и остается неудовлетворен-

ным меланхоликом.

Как и в "Атала", перед нами писатель, который всегда готов по-

ставить в конце самую радикальную точку, факт самого крайнего са-

моотречения и самоосуждения - смерть, добровольное заточение

в монастыре, но который перед этим всегда успевает дать образован-

ному обществу понять, что он прекрасно знает о существовании са-

мых неодолимых, самых романтических, всепоглощающих - вплоть

до преступных - страстей.

Правда, с чисто психологической точки зрения изображения этих

страстей у Шатобриана обладают весьма малой убедительностью.

В "Рене" эта страсть вообще не изображена, а лишь названа (но зато

какая!). В "Атала" она изображена, но она явно не выстраданная,

не кровоточащая (хоть и хочет такой казаться!), она повсюду выдает

себя как головная, рационалистическая конструкция автора; ее гипер-

трофированность иногда подходит даже к грани комичного. Но в целом

в начинающийся век романтизма эта гипертрофированность, как

я уже говорил, произвела впечатление на новое поколение францу-

зов, и ее внутренняя анемичность далеко не всем была заметна. Ша-

тобриан и тут очень хорошо знал "повестку дня".

Отого и нельзя Шатобриана-художника целиком приписать

по епархии ортодоксальной литературы. Это - писатель, вовсе не де-

монстрирующий железную уверенность в единственной правоте хри-

стианско-католической догмы, а напротив, относящийся к ней по сути

весьма скептически. Он и по отношению к религии больше позирует.

Остается человек - человек, обладающий несомненным талантом;

человек, очень неуютно чувствующий себя в современности; человек,

безмерно влюбленный в себя, но вечно считавший, что он заслужи-

вает большей славы - даже большей, чем та немалая, которая ему

досталась; человек, тонко уловивший веяния романтического века

и одним из первых их воплотивший. Пускай даже он и больше все-

го изображал в сущности самого себя, но, будучи сам сыном своего

века, он - порой даже сам не подозревая - запечатлел очень многие

его характеристические черты. Его Рене стал типом - и в этом его

ценность для истории литературы. Она не в том, что герои Шатобри-

ана склоняются перед религией - хотя и это очень характерная чер-

та для многих романтиков (Шатобриан и тут был одним из пер-

вых!). Эта ценность в том, что Шатобриан зафиксировал очень мно-

го психологических признаков болезни своего века - этой самой

Ф.Р. Шатобриан 39

романтической меланхолии. Один исследователь сказал о ней до-

вольно резко: "Праздная меланхолия, сознающая сама себя интерес-

ной". Но это и весьма точно, и это действительно было.

А теперь посмотрим на французскую литературу с другого

ее фланга. Как осознавалась в ней более глубокая и конкретная

связь индивида с обществом в новой ситуации? Шатобриан, как мы

видели, стремился к предельной центробежности - он бежит вместе

со своим героем в леса Америки, в монастырь, в мир иной, но и об-

речен повсюду встречать самого себя: от себя ведь не убежишь.

Он принципиально бесперспективен, замкнут в себе; даже религия